声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

净土斋戒章¶ 第 566a 页

净土资粮全集卷之四

古杭云栖寺莲池禅师 袾宏 校正

[橘-矛+隹]李桐邑净业弟子 庄广还 辑

* 净土斋戒章

** 总论斋戒

「大阿弥陀经曰。我作佛时。诸天人民有发菩提心。奉

持斋戒。行六波罗蜜。修诸功德。至心发愿。欲生我刹。

临寿终时。我与大众现其人前。引至来生。作不退转

地菩萨。

龙舒净土文曰。全持斋戒。又礼佛念佛。读诵大乘

经典。解第一义。以此回向。愿生西方。必上品上生。

所谓斋者何哉。不食肉。不饮酒。不淫欲。不食五辛。

净土斋戒章¶ 第 566b 页 X61-0566.png

所谓戒者何哉。杀生。偷盗。邪淫。是为身三业。妄言。

所谓戒者何哉。杀生。偷盗。邪淫。是为身三业。妄言。绮语。两舌。恶口。是为口四业。贪欲。嗔恨。邪见。是为

意三业。总为十戒。能持而不犯。是为十善。若犯而

不持。是为十恶。全持十戒。固上品上生。若止持五

戒而脩净土。亦中品上生也。」

【考證

菩提心

见第三卷誓愿章。

六波罗蜜

见第一卷愿偈摄生篇。

读诵大乘经典

净土指归曰。大乘经典者。诸

佛所师。佛果菩提。皆从中出。观经三种净业。并

上品上生。皆言读诵大乘。为往生之行。即法华

华严般若涅盘等。专谈净土。诸大乘经。修净业

人。当受持读诵。仗大乘法力。决取往生○发隐

曰。读诵者。外假熏闻。内资理观。非文字口耳之

谓也。或偏耽卷帙。不复禅思。佔𠌫终身。空数他

宝。是故善星比丘。诵十二部经。提菩达多。诵六

万法聚。而此二人。不修方便道中真佛性。观四

念处等。起大逆罪。俱入地狱。此又读诵者所当

知也○六祖曰。口诵心行。是转经。口诵心不行。

自是被经转。读诵者可不知此乎。】

** 持斋篇

*** 总论持斋

【(还)谨按经云。佛言一日持斋。有六十万岁粮。复

有五福。虽然。持斋必尽其道而后可也。如佛之

日中食者。道矣。过中食者道乎。如断际禅师所

净土斋戒章¶ 第 566c 页 X61-0566.png

谓智食者。道矣。恣情取味而为识食者。道乎。智

谓智食者。道矣。恣情取味而为识食者。道乎。智者大师。所谓净命者。道矣。邪因缘自活而为邪

命者。道乎。去其非道以尽道。而复以无欲之人

持之。则诗所谓受禄于天。自求多福者。其在是

乎。

考證

五福

少病。身安。少淫。少睡。生天。知宿

命。

日中食

僧祇云。十念为一瞬。日影过一瞬。非

日中食。此言不过中食。又云午时过一发。非食

时。又宗助谓食。时者辰时也○律仪要略曰。诸

天早食。佛午食。畜生午后食。鬼夜食。僧宜学佛

不过午食。饿鬼闻碗钵声。则咽中火起。故午食

尚宜寂静。况过午乎。昔有高僧。闻邻房僧午后

举㸑。不觉涕泣。悲佛法之衰残也。今人体弱多

病。欲数数食者。或不能持此戒。故古人称晚食

为药石。取疗病之意也。必也知违佛制。生大惭

愧。不多食。不安意食。庶几可耳。如或不然。得罪

弥重。噫。可不戒欤。

智食识食

断际禅师曰。四大之身。肌疮为患。

随顺给养不生贪着。谓之智食。恣情取味。妄生

分别。唯求适口。不生厌离。谓之识食。

净命邪命

发隐曰。一。深山草果。二常行乞食。

三。檀越送供。四。随大众食。以此活命。无所染污。

故曰净命。一。方口食。谓干谒四方。二。维口食。谓

净土斋戒章¶ 第 567a 页 X61-0567.png

种种术数。三。仰口食。谓仰观星宿。四。下口食。谓

种种术数。三。仰口食。谓仰观星宿。四。下口食。谓栽植田园。皆邪命自活也。至于戒经所谓贩卖

男女色。以咒助邪。以药伤人。以鹰畋猎。当有大

过矣。岂止于邪命哉○智论云。邪命五种。皆为

利养故。一。诈现奇特。二自说功能。三。占相吉凶。

四。高声现威。五。称说所得供养。以动人心。邪因

缘活命。是为邪命。

受禄多福

大雅假乐之诗曰。显显令德。宜民

宜人。受禄于天。又大雅文王之诗曰。永言配命。

自求多福。】

** 持斋之图

「

龙舒净土文曰。饮食男女。人之大欲存焉。此二者

皆造业之所。杀生以资口腹。淫欲以丧天真。非造

罪而何。况二者更相助发。因美饮食。则血气盛。血

气盛。则淫欲多。淫欲多。则反损血气。血气损。则又

赖饮食以滋补。是二者更相造罪也。若欲省口腹。

必先节淫欲。若能节淫欲。即可省口腹。此乃安身

延年之道。果了得此二者。在生何由有疾病夭折。

身后何由有地狱畜生。修净土者。不可不戒此。」

【(还)谨按持斋而曰不淫欲。似乎不类。及观龙舒

之文。始知欲持斋者。不可不绝欲也。噫。古人之

净土斋戒章¶ 第 567b 页 X61-0567.png

立法。岂徒然哉。】

立法。岂徒然哉。】「戒疏发隐曰。尽理而言。存心染污。意食辛也。出言

丑恶。口食辛也。躬行鄙陋。身食辛也。惨刻之心。意

食肉也。凶残之语。口食肉也。毒害之事。身食肉也。

妄织纷纭。丧其灵鉴。意饮酒也。谬言颠倒。淆于辨

别。口饮酒也。冥行舛错。乖乎义理。身饮酒也。极而

言之。甘小道之秽杂。而失大乘法身清净之香。皆

食辛也。饱二乘之独善。而舍大乘法喜兼利之味。

皆食肉也。醉声闻之愚法。而昧大乘多闻明达之

智。皆饮酒也。但初心菩萨。宜先事戒。而后及理。所

以者何。理戒深玄。苟非其人。执理废事。为害滋广。

今即事即理。即偏即圆。睟盘具列。存乎其人焉耳。」

【(还)谨按发隐尽理之说。兼通乎三业。而不拘拘

于口腹之微。极言其悖道。而不琐琐于饮食之

末。莲师之得于梵网者。渊乎深哉。

考證

法喜

阿弥陀经钞云。阿含唯识等。说

出世五食。一禅悦。二愿。三念。四解脱。五法喜。谓

禅定资神。轻安适悦。即为食义。愿力持法。法身

增长。即为食义。念力明记。圣道现前。即为食义。

解脱除障。居然资益。即为食义。法喜内充。极喜

乐故。即为食义。皆自性真如无尽之理。而为食

也。

睟盘

性理通书云。睟盘示儿。今人生儿及期。

则以众物聚于盘中。随儿自取。名曰睟盘也。】

净土斋戒章¶ 第 567c 页 X61-0567.png

*** 论不食肉

「梵网经曰。若佛子故食肉。一切众生肉不得食。夫食

肉者。断大慈悲佛性种子。一切众生。见而舍去。是故

一切菩萨。不得食一切众生肉。食肉得无量罪。

戒疏发隐曰。见而舍去。如鸥去海翁之机。鸽摇罗

汉之影。微细如斯。重可知矣。问。经称食肉之人。入

于山林。虎狼狮子皆来集会。今云一切众生见而

舍去者何。答。舍去者。惊其杀心而远离也。来集者。

臭其同气而相求也。或去或来。皆恶因缘也。一切

菩萨者。从初发心以至位满。皆不得食肉也。今人

有得少知见。便谓逆行无碍。恣意食啖。厥罪可胜

言哉。问。蚕之害亦惨矣。梵网经制食肉。不制衣帛

者何。答。文互见故。煮茧断命。十重杀中摄。镬汤缫

车。杀具中摄。为利资身。邪命自活中摄。而首楞严

经亦禁绵绢。是知僧号衲子。士称布衣。无待论矣。

若夫王臣。则恶衣服。美黻冕。自有古人之成训在。」

【考證

海翁机

子书云。有人每日至海边。与

群鸥相狎。其父闻之。谓其子曰。明日可取一鸥

来看。子曰诺。明日至海边。群鸥旋飞不下矣。

罗汉影

佛与舍利弗同立。有鹰逐鸽。就舍利

弗影中。鹰不敢下。鸽犹战慄不巳。过佛影中。遂

不战慄。佛大慈故也。

位满

智者大师说曰。别教阶位五十二。第一

外凡。十信。第二内凡。习种性。十住。第三性种性。

净土斋戒章¶ 第 568a 页 X61-0568.png

十行。第四道种性。十回向。第五圣种性。十地。第

十行。第四道种性。十回向。第五圣种性。十地。第六等觉地。邻真极圣。众学之顶也。第七妙觉地。

了了见性。称妙觉也。

恶衣服

论语子曰。禹。吾无间然矣。恶衣服。而

致美乎黻冕。

梵网

十重中。第一杀戒。四十八轻中。第十畜

杀众生具戒。第二十九。邪命自活戒。当于本经

考之。】

「楞伽经曰。佛告大慧菩萨。有无量因缘不应食肉。谓

众生从本巳来。展转因缘。常为六亲。以亲想故。不应

食肉。不净气分所生长故。不应食肉。众生闻气。悉生

恐怖故。不应食肉。令修行者慈心不生故。不应食肉。

凡愚所嗜。臭秽不净。无善名称故。不应食肉。令诸咒

术不成就故。不应食肉。以杀生见形起识。深味著故。

不应食肉。诸天所弃故。不应食肉。令口气臭故。不应

食肉。夜多恶梦故。不应食肉。虎狼闻香故。不应食肉。

令人饮食无节量故。不应食肉。令修行者不生厌离

故。不应食肉。我常设言。凡所饮食。作食子肉想。作服

药想故。不应食肉。佛复说偈。略云。为利杀众生。以财

网诸肉。二俱是恶业。死堕叫呼狱。是故不应食。酒肉

葱韭蒜。悉为圣道障。食肉无慈悲。永背正解脱。是故

不应食。

龙舒净土文曰。人能断肉。固为上也。如不能断。且

食三净肉。而减省。食若兼味。且去其一。如两餐皆

净土斋戒章¶ 第 568b 页 X61-0568.png

肉。且一餐以素。人生禄料有数。若此自可延寿。语

肉。且一餐以素。人生禄料有数。若此自可延寿。语曰。世上欲无刀兵劫。须是众生不食肉。斯言可不

畏哉。」

【(还)谨按梵网特举其重。楞伽兼及其馀。食肉之

禁严矣。而王居士乃为三净。及减省之说。得非

与请损日攘者同与。曰不然。攘鸡是一人之小

恶。可以顿革。而曰请损。是有养恶之意。食肉乃

世俗之积弊。可以渐化。而欲遽止。不免有捍格

之愆。是故鲁人猎较。孔子亦猎较。岂其得巳哉。

居士之意亦犹是耳。虽然。观其延寿之说。是寓

夫潜消默夺之微权。刀兵之语。是动其恐惧修

省之要术。居士之为世虑者。何其深且远耶。

考證

禄料有数

前定录。唐晋公韩滉之在

中书也。召一吏。久而后至。公怒。吏曰。某不幸。兼

属阴司。公曰。既属阴司。有何所主。吏曰。某所主。

三品巳上食料。若然。明日我食当以何食。吏曰。

机不可[泄-(戈-、)+丈]。乞疏以纸。过后为验。明日公被召入。

适遇大官进食。糕糜一器。上以其半赐晋公。退

而腹胀。医饮以橘皮汤。视吏所疏。皆如其言。公

复问人间之食。皆有籍耶。吏对曰。三品巳上。日

支。五品巳上。有权者旬支。无则月支。六品至一

命皆季支。其不食禄者年支耳。故知饮食有分。

丰俭无差。所以龙舒又云。人生受用之数有限。

限尽则早终耳。斯言岂不信夫。

净土斋戒章¶ 第 568c 页 X61-0568.png

日攘

孟子曰。今有人日攘其邻之鸡者。或告

之曰。是非君子之道。请损之。月攘一鸡。以待来

年然后巳。何如。如知其非义。斯速巳矣。何待来年。

猎较

猎者夺禽兽以祭。谓之猎较。鲁国非礼之

俗也。未可顿格。故孟子曰。鲁人猎较。孔子亦猎较。】

「楞严经曰。阿难。我令比丘食五净肉。此肉皆我神力

化生。本无命根。汝婆罗门。地多蒸湿。加以砂石。草莱

不生。我以大悲神力所加。假名为肉。汝得其味。柰何

如来灭度之后。食众生肉。名为释子。」

【(还)谨按先佛悬记之言。则今世之三净五净。不

当食明矣。柰何惮于蔬素者。往往以三净五净

藉口。而言佛有方便之门。何其谬哉。不特此也。

昔六祖食肉边之菜。韬光晦迹故耳。今世之贪

着其味者。往往食肉边之菜。曰此祖师之成法

也。噫。可哂也夫。

考證

三净五净

不见杀。不闻杀。不疑为我

杀。名曰三净。加自死鸟残。名曰五净。

婆罗门

此西域俗种也。什曰。广学问求邪道。

自恃智慧。骄慢自在。名婆罗门。

肉边菜

坛经曰。惠能至曹溪。又被恶人寻逐。

乃于四会县避难猎人队中。每至饭时。以菜寄

煮肉[饥-几+呙]。或问。则对曰。但吃肉边菜耳。】

*** 论不饮酒

「梵网经曰。若佛子故饮酒。而酒生过失无量。若自身

净土斋戒章¶ 第 569a 页 X61-0569.png

手过酒器与人饮酒者。五百世无手。何况自饮。亦不

手过酒器与人饮酒者。五百世无手。何况自饮。亦不得教一切人饮。及一切众生饮酒。一切酒不得饮。若

故自饮。教人饮者。犯轻垢罪。

戒疏发隐曰。过失无量者。非但三十六失。大论又

明三十五失。律中又明十过。更细推之。其为过失。

不可胜举。具降龙之力。伏地无知。蹈攘鸡之非。诸

戒丧尽。乃至威雄炮烙。而牛饮灭宗。功著澶渊。而

漏言失事。过之生也宁有量乎。问。沉湎之流。理应

无手。云何过器。便获斯殃。且如君父之寿。臣子称

觞。岂得以诚敬之心。反招恶劣之报。答。凡言罪者。

皆为有菩萨戒者言也。巳受菩萨大戒。当行菩萨

大道。发大心。證大果。乃所以寿吾君亲。而杯酒之

敬。敬之小者也。然而无手之报。非此类所感。彼感

报者。盖是执持痴器。斟酌痴药。奖诱痴人。成就痴

业耳。岂比称觞君父。虽不名大敬。终不失为诚敬

之心乎。无手之报。加于此等。则忠臣孝子。必有愤

惋而不平者。吾故表而出之。他如末利饮酒。以女

人而有丈夫之作。见机行权。正大士之体也。安可

以常法拘之。如无末利之心。妄希末利之迹。获罪

如律。害莫大焉。慎之慎之。」

【考證

五百世无手

发隐曰。有五五百。一五

百。在咸糟地狱。二五百。在沸屎。三五百。在曲蛆

虫。四五百。在蝇蚋。五五百。在痴熟无知虫。今之

五百。或是最后。与人痴药。故生痴熟虫中也。无

净土斋戒章¶ 第 569b 页 X61-0569.png

手者。不是尽是人中无手。如蛇蚓𧎐蟮之属。无

手者。不是尽是人中无手。如蛇蚓𧎐蟮之属。无手之报也。

一切酒

又云。酒有多种。一谷造。二果造。如甘

蔗卜萄枣等。三药造。诸香树华叶等。又乳热者

亦可作酒。诸酒醉人。力有强弱耳。

饮酒三十六失

不孝父母。轻慢长友。不敬三

宝。不信经法。诽谤沙门。讦露人罪。恒说妄语。诬

人恶事。传言两舌。恶口伤人。生病之根。争斗之

本。恶名流布。人所憎嫌。排斥圣贤。怨黩天地。废

忘事业。破散家财。恒无惭愧。不知羞耻。无故捶

打奴仆。横杀众生。奸淫他妻。偷人财物。疏远善

人。狎近恶友。常怀恚怒。日夜忧愁。牵东引西。持

南著北。倒沟卧路。堕车坠马。逢河落水。持灯失

火。暑月热亡。寒天冻死。

三十五失

出智论。始于现生虚乏。终于来世

愚痴。

十过

律中又明十过。一颜色恶。乃至十。身坏

命终堕三恶道。

具降龙之力

莎伽陀尊者。善降恶龙。后饮酒

卧地上。佛过见之。语弟子曰。此人今能降虾蟆

否。

蹈攘鸡之非

一五戒女。因醉。攘邻鸡。杀而食

之。邻人诘之。又妄言不见。一饮而诸戒尽破。

牛饮灭宗

商纣暴虐。为炮烙之刑。又作酒池

净土斋戒章¶ 第 569c 页 X61-0569.png

肉林。一鼓而牛饮者三千人。卒至灭亡。

肉林。一鼓而牛饮者三千人。卒至灭亡。功著澶渊

宋真宗时。契丹入𡨥。𡨥准力劝帝

亲征。帝从之。北行渡河。六军皆呼万岁。契丹气

夺。受盟澶渊而归○尝闻之师曰。因酒而漏言

失事。此𡨥公之常态。如欲去丁谓。而反为丁谓

所挤。此漏言之一事也。

末利

波斯匿王夫人末利。受菩萨戒。因王欲

杀厨官。置酒宴王。相共劝饮为解。厨官遂得不

死。夫人诣佛。首罪。佛言。如斯犯戒。利莫大焉。见

机行权。正大士之体也。】

「高峰师云。酒乃杀戒体之毒药。障正念之痴云。伐

善种之斧斤。滋业火之薪草。启烦恼趣。闭功德门。

古今君臣士庶。未有不因而丧乱者。书中有禹恶

旨酒之格言。俗典尚尔。况吾佛教中。以戒定慧三

学。圆修顿悟。其心安丧乱之本不除。寂灭之道难

證者矣。此言五根本戒。」

【(还)谨按酒以防乱。是固然矣。其气秽恶。不在五

辛之下。故当绝之。岂止于防乱而巳哉。昔陶渊

明欲与莲社。竟以无酒而去。噫。哲人犹尔。况其

下乎。修行者。当以经律自持。以渊明为戒。亦庶

几矣。若曰。惟酒无量不及乱。此儒家之禁戒耳。

必如文忠终身不醉。思远醉胜醒人。维摩居士

入酒肆能持其志。而后。可以语此。况秽恶之气。

岂修净业者之所宜哉。禁绝为上。慎勿以此藉

净土斋戒章¶ 第 570a 页 X61-0570.png

口。经云。宁饮洋铜。慎无犯酒。可不戒与。

口。经云。宁饮洋铜。慎无犯酒。可不戒与。考證

戒定慧

见第二卷郑青之文考證。】

*** 论不淫欲

「楞严经曰。佛告阿难。如是众生。入三摩地。要先严持

清净戒律。永断淫心。不餐酒肉。若不断淫及与杀生。

出三界者无有是处。当观淫欲犹如毒蛇。如见怨贼。

先持声闻四弃八弃。执身不动。后行菩萨清净律仪。

执心不起。禁戒成就。则于世永无相生相杀之业。偷

劫不行。无相负累。亦于世间不还宿债。是清净人脩

三摩地。父母肉眼。不须天眼。自然观见十方世界。睹

佛闻法。亲奉圣旨。得大神通。游十方界。宿命清净。得

无艰险。是则名为第一增进修行渐次。

永嘉集曰。凡于女色。心无染著。凡夫颠倒。为欲所

醉。沉荒迷乱。不知其过。如捉华茎。不悟毒蛇。智人

观之。毒蛇之口。熊豹之手。猛火热铁不以为喻。铜

柱铁床。焦背烂肠。血肉糜溃。痛彻心髓。作如是观。

惟苦无乐。

四十二章经曰。佛言。人有患淫情不止。踞斧刃上以

自除其阴。谓之曰。断阴不如断心。心为功曹。若止功

曹。从者都息。邪心不止。断阴何益。」

【(还)谨按普门品曰。若有众生多于淫欲。常念恭

敬观世音菩萨。便得离欲。何也。盖以心存恭敬。

则邪心自息。亦自然之理耳。然则前二经。一云

执心。一云断心者。其真离欲之方乎。

净土斋戒章¶ 第 570b 页 X61-0570.png

考證

三摩地

即三摩钵提也。圆觉经论禅

定三种。一曰。奢摩他。惟取极静而得定者。二曰。

三摩钵提。观诸幻化而修定者。三曰禅那。离前

二相而悟静圆觉者也。

四弃

比丘四弃。杀盗淫妄。

八弃

比丘尼八弃。杀。盗。淫。妄。与男身触。染心

男。覆他重罪。随举大僧供给衣食。】

「起信论曰。应观世间一切有身。悉皆不净。贪爱之

心自然不起。阿含经。说有国王嗜欲无厌。有一比

丘。以偈谏曰。目为眵泪窟。鼻是秽涕囊。口为涎唾

器。腹是屎尿仓。但王无慧目。为色所眈荒。贫道见

之恶。出家修道场。

永嘉集曰。革囊盛粪。脓血之聚。外假香涂。内唯臭

秽。不净流溢。虫蛆住处。鲍肆厕孔。亦所不及。」

【(还)谨按此二说。亦离欲之一法也。故悉达太子

往雪山之夜。净居天人。彰侍御之魗容。九孔流

液。蛆虫可厌。所以坚太子修道之志也。与前说

正同。故并存之。以为多欲者告。

考證

不净观

袁氏遣欲篇云。学者欲习不

净观。当先观人初死之时。言词惆怅。气味莙蒿。

息出不还。身冷无知。四大无主。妄识何往。观想

亲切。可惊可畏。爱欲自然淡薄。悲智自然增明。

从此而修。有九想焉。一膀胀想。二破坏想。三血

涂想。四脓烂想。五青瘀想。六虫啖想。七断散想。

净土斋戒章¶ 第 570c 页 X61-0570.png

八白骨想。九焚烧想。但将吾所爱之人。以上九

八白骨想。九焚烧想。但将吾所爱之人。以上九想观之。乃知言笑欢娱。尽属假合。清温细软。究

竟归空。即我此身。后亦当尔。有何可爱而贪著

哉。破欲除贪。莫此为尚矣○比丘之偈。永嘉之

言。生前之不净也。遣欲之篇。死后之不净也。合

而观之。嗜欲者可以自戢矣。】

*** 论不食五辛

「梵网经曰。若佛子不得食五辛。大蒜。茖葱。慈葱。兰葱。

兴渠。是五辛。一切食中不得食。若故食者。犯轻垢罪。」

【戒疏发隐曰。身子登厕。灰土洗净。如法精严。外道

感化。有病食辛。若能如是。亦奚不可。律云。有病食

辛。当处别室。荤气巳绝。方得诣佛。问。饮酒昏神。食

肉害物。其过宜矣。五辛于神不昏。于物无害。经开

五失。不巳过乎。答。食辛虽不害物。其究亦能昏神。

良以秽浊之气。助发欲心。辛烈之味。增长恚性。欲

恚覆心。顿忘明觉。非昏而何。故宜戒也。】

「楞严经曰。佛告阿难。是诸众生。求三摩提。当断五种

辛菜。熟食发淫。生啖增恚。是食辛之人。虽能宣说十

二部经。十方天仙。嫌其臭秽。咸皆远离。诸饿鬼等。因

彼食次。舐其唇吻。常与鬼住。福德日销。长无利益。是

食辛人修三摩地。菩萨天仙。十方善人。不来守护。大

力魔王。得其方便。现作佛身来为说法。非毁禁戒。赞

淫怒痴。命终自为魔王眷属。魔福尽。堕无间狱。修菩

提者。永断五辛。是名为第三增进修行渐次。」

净土斋戒章¶ 第 571a 页 X61-0571.png

【(还)谨按五辛臭秽。绝之宜矣。至沙弥十戒。又有

香涂身之禁。何哉。曰。涂身以香。为巳非为佛也。

香之涂身。固在所禁矣。至隋尼大明。入室念佛。

口含沉香。竟得往生。又何哉。曰。口含沉香。为佛

非为巳也。噫。一念之差。千里之谬。香云乎哉。

考證

五辛

大蒜是胡葱。茖葱是韭。慈葱是

家葱。兰葱是小蒜。兴渠是蒠蒺。生熟皆臭。梵网

经注云。兴渠此地无。气如阿魏。楞严会解云。兴

渠形如萝卜。出地臭秽。此土无。发隐曰。蒠是芜

菁。至法数。以胡荽注兴渠之下。且云梵网。今观

梵网注。并无胡荽之语。乃知其谬也。今人以胡

荽为不当食。盖本于此。

食辛五失

一生过。二天远。三鬼近。四福消。五

魔集。】

** 附短斋图说

「梵网经(不敬好时)戒曰。若佛子以恶心故。自身谤三宝。诈

现亲附。口便说空。行在有中。经理白衣。为白衣通致

男女。交会淫色。作诸缚著。于六斋日。年三长斋月。作

杀生劫盗。破斋犯戒者。犯轻垢罪。」

【戒疏曰。三斋六斋。尽是鬼神得力之日。此日宜修

善福过馀日。而今于好时亏慢。更加一戒。

戒疏发隐曰。恶心者。在三宝中不生好心。假现亲

从。实怀毁谤。发言。则口口谈空。素履。则时时行有。

交通白衣。不耻秽业。此等犯戒之人。于诸好时。应

净土斋戒章¶ 第 571b 页 X61-0571.png

当瞥起惭惶。稍自修戢。而复慢不加意。作杀盗重

当瞥起惭惶。稍自修戢。而复慢不加意。作杀盗重罪。更犯轻罪。譬如犯死刑人。别有馀恶。法不容贷。

复加捶楚也。故加一戒。又此戒。本在家所持。出家

尽寿持斋。何分月日。

考證

好时

戒疏谓六斋三长斋等。发隐曰。

等者。等取馀好时。如佛示生。成道。欢喜自恣等

○阿弥陀佛示生。十一月十七日○释迦牟尼

佛示生。四月初八日。成道。十二月初八日○观

世音菩萨示生。二月十九日。成道。六月二十九

日○大势至菩萨示生。九月二十三日○因众

僧自恣。诸佛欢喜。即七月十五日也。

破斋

戒疏曰。破斋者。谓非时食等。优婆塞戒

云。六斋日。三斋月。受八戒持斋。在家菩萨。应行

此事○戒疏曰。八戒。大小乘皆有。小乘八戒。即

斋法。大乘八戒。谓地持中八重。发隐曰。八重者。

杀盗淫妄。毁恼嗔谤。为八重○受八戒持斋者。

即沙弥十戒中。第九非时食为持斋。以前有八

戒。故云。】

「

宾主盘桓曰。尝阅大藏经曰。帝释天王。每岁敕毗

沙门天王。巡狩四部之洲。按察善恶。正月则于南

赡部。二月则于西牛货。三月则于北俱芦。四月则

净土斋戒章¶ 第 571c 页 X61-0571.png

于东胜神。馀月有八。复历者殆至载焉。暨乎岁终。

于东胜神。馀月有八。复历者殆至载焉。暨乎岁终。以人间善恶悉上天帝。帝览其善。则锡之以祥。恶

即降之以殃。然则传记莅官上任。宰割施犒。皆避

正五九。厥有自与。」

【每月有六斋日十斋日共止十日耳。】

「

佛祖统纪要略曰。帝释升座。左右各十六天王随

坐。又有持国天王。增长天王。广目天王。多闻天王。

依四门坐。是名护世四天王。以世间善恶奏闻帝

释。及诸天王。月八日。二十三日。大臣遍行天下。十

四日。二十九日。四王太子行。十五日。三十日。四王

自行。观察善恶。」

【(还)谨按三斋六斋之意。为天王之巡察故耳。夫

以巡察而持斋。馀日则肆焉无忌。非所谓掩其

不善以著其善者乎。况华严经云。人生有二天

人随之。一名同生。一名同名。人之举意发言动

步。无不知之。天王之巡察。未必非二天人之所

告也。假使四天王可欺。二天人其可欺乎。或问

如子所论。则古人立短斋之法。岂以欺罔教天

下后世之人与。曰不然。人情难与虑始。可与乐

成。卒欲变肥甘之习。以从事于蔬素。是犹挽江

河而超山岳也。人谁与我。故立短斋之法者。欲

净土斋戒章¶ 第 572a 页 X61-0572.png

其由暂以至久。由勉以至安。由短斋以至于长

其由暂以至久。由勉以至安。由短斋以至于长斋。非谓其可以终身行之而不易也。况智者大

师。谓此日宜修善福过于馀日。不曰馀日可以

不持斋也。若持短斋者。而曰我能是。是亦足矣。

是岂古人立法之意哉。

考證

二天人

药师经。有诸众生。为种种患

害之所困厄。然彼自身卧在本处。见琰魔使。引

其神识。至于琰魔法王之前。然诸有情。有俱生

神。随其所作。若罪若福。皆具书之。尽持授与。琰

魔法王随其罪。福而处断之。由是而观。俱生神。

即二天人也。于法王之前尚不肯隐。况于四天

王而有不尽告者乎。噫。四天王其可欺乎。】

** 持戒篇

*** 总论持戒

【(还)谨按发隐云。持戒者。既受之后。服之在膺。履

之在躬。如执至宝而临深渊。如秉明烛而入大

闇。是谓持也。若带浮囊之海客。被草系之比丘。

亦云可矣。然则持戒一事。其脩行之要法乎。盖

戒而不斋。犹不失为君子。斋而不戒。不免为小

人。未有小人而可以成佛道者。故为要法也。然

则龙舒居士。何不言五戒。十戒。二百五十戒。五

十八戒。而独以华严十业为戒者何。盖以身口

意。为诸戒之本源。培其本而枝自茂。澄其源而

流自清。其龙舒居士之意与。予故从其说而表

净土斋戒章¶ 第 572b 页 X61-0572.png

章之。以见欲受诸戒者。当始于十业戒也。

章之。以见欲受诸戒者。当始于十业戒也。考證

带浮囊

浮囊。如带而中空。入水不溺

者。客持以渡海。罗刹从乞。毅然不许。乃至乞半。

乞一丝。毫皆悉不与。喻持戒者。在生死海中。遇

烦恼罗刹。欲坏我戒一微尘许。不可得也。

草系比丘

诸比丘为贼所劫掠。恐其追获。以

草系之。佛制比丘曾不坏生草。由此安坐不敢

动作。王过见之。乃得解什。如是持戒。所谓宁有

戒死。不无戒生也。

五戒

出家五众。在家二众。所同戒者也。一杀

生。二偷盗。三邪淫。四妄语。五不饮酒食肉。凡受

诸戒者。必始于此○经云。五戒坚持。方得人身。

五戒不持。人天路绝。

十戒

沙弥十戒也。一不杀。二不盗。三不淫。四

不妄语。五不饮酒食肉。六不著华鬘缨络。香油

涂身。七不歌舞。娼妓不往观听。八不坐高广大

床。九不非时食。十不捉持生像金银宝物等也。

二百五十戒

比丘戒也。四波罗夷法。此梵语。

华言弃。犯此罪者。永弃佛法之外。又云极恶。有

三义。一退没义。道果丧失。二不共住义。不得与

说戒羯磨僧中共住。三堕落义。身后当堕地狱

○十三僧伽婆尸沙法。华言僧残。犯此戒。如人

被他斫残。命虽未尽。形巳残坏。少有可救之理。

僧为作法。除此等之罪。一不定法。比丘犯非法

净土斋戒章¶ 第 572c 页 X61-0572.png

语罪。或以波罗夷法治之。或以僧伽婆尸法治

语罪。或以波罗夷法治之。或以僧伽婆尸法治之。或以波逸提法治之○三十尼萨耆婆逸提

法。尼萨耆。华言舍。谓因财物等。犯贪慢心。令舍

入僧用故波逸提。华言堕。谓不舍。当堕地狱○

九十波逸提法○四波逻提提舍尼法。波罗提

提舍尼。华言向彼悔。僧祇律云。此罪应对众发

露○一百众学法。善见律云。突吉罗。华言恶作。

谓身口所作之恶也。四分律本云。梵语。名式又

迦罗也。华言应当学。谓此戒难持易把。常须念

学此戒。故不列罪名。但云应当学○七灭诤法。

谓有诤事起。即应除灭。

五十八戒

梵网经菩萨戒也。一杀。二盗。三淫。

四妄语。五酤酒。六说四众过。七自赞毁他。八悭

惜加毁。九瞋心不受悔。十谤三宝。是为十重戒。

一不敬师友。二饮酒。三食肉。四食五辛。五不教

悔罪。六不供给请法。七懈怠不听法。八背大向

小。九不看病。十畜杀众生具。十一国使。十二贩

卖。十三谤毁。十四放火焚烧。十五僻教。十六为

利到说。十七恃势乞求。十八无解作师。十九两

舌。二十不行放救。二十一瞋打报仇。二十二憍

慢不请法。二十三憍慢僻说。二十四不习学佛。

二十五不善知众。二十六独受利养。二十七受

别请。二十八别请僧。二十九邪命自活。三十不

敬好时。三十一不行救赎。三十二损害众生。三

净土斋戒章¶ 第 573a 页 X61-0573.png

十三邪业觉观。三十四暂念小乘。三十五不发

十三邪业觉观。三十四暂念小乘。三十五不发愿。三十六不发誓。三十七冒难游行。三十八乖

尊卑次序。三十九不脩福慧。四十拣择受戒。四

十一为利作师。四十二为恶人说戒。四十三无

惭受施。四十四不供养经典。四十五不化众生。

四十六说法不如法。四十七非法制限。四十八

破法。是为四十八轻戒。

总论诸戒

菩萨善戒经云。菩萨先当具足学

优婆塞戒。沙弥戒。比丘戒。若言不具优婆塞戒。

得沙弥戒者。无有是处。不具沙弥戒。得比丘戒

者。无有是处。不具如是三种戒。得菩萨戒者。无

有是处○发隐曰。在家与出家。体制自别。在家

者。必受五戒。方得受菩萨戒。出家剃染者。必受

沙弥戒。方得受比丘戒。必受比丘戒者。方得受

菩萨戒○优婆塞戒。即五戒也。】

「龙舒净土文曰。人生善恶。不过身口意三业。三业

俱恶。是为纯黑业。所以入地狱。若三业俱善。则为

纯白业。乃生天堂。修净土者。常能善此三业。必上

品上生。」

【(还)谨按语云。君子循天理。故日进于高明。小人

徇人欲。故日究于污下。即三业善而生天堂。三

业恶而入地狱之谓也。噫。欲三业之有善而无

恶。岂易易哉。邵子云。无口过易。无身过难。无身

过易。无心过难。修净业者。不忽于易而益加勉。

净土斋戒章¶ 第 573b 页 X61-0573.png

更思其难。而不畏其难。则三业何不善之有。】

更思其难。而不畏其难。则三业何不善之有。】「净土指归曰。观经修十善业。是圆顿行。乃出世间

上上十善。感诸上善人俱会一处。成佛之因也(前言

三业举其纲此言十善业张其目其实一也)。」

【(还)谨按指归又曰。上品十善。有成声闻乘者。有

成独觉乘者。有成菩萨广大行者。有发十力四

无所畏。一切佛法皆得成就者。十善是一。发心

智解有异。故不同耳。然则修净业者。可不以观

经之圆顿自勉。而以往生自期也哉。

考證

声闻缘觉菩萨

俱见誓愿章注。

十力

初门曰。欲明诸佛所得自行化他法门。

故说十力也。一是处非处力。二业智力。三定力。

四根力。五欲力。六性力。七至处道力。八宿命力。

九天眼力。十漏尽力。此十通名力者。即诸佛所

得如实智用。通达一切。了了分明。无能坏。无能

胜。故名力也。

四无所畏

次十力而辨四无所畏者。诸佛十

力之智内充。明了决定。故对外缘而无所恐也。

一。一切智无所畏。二。漏尽无所畏。三说障道无

所畏。四说尽苦道无所畏。此四通名无所畏者。

于大众中。广说自他智断。既决定无失。则无微

致恐惧之相。故称无所畏也。】

** 身三业

「

* 杀生

* 偷盗

净土斋戒章¶ 第 573c 页 X61-0573.png

* 邪淫」

* 邪淫」【(还)谨按杀生不止于食肉而巳。偷盗不止于贪

欲而巳。邪淫不止于淫欲而巳。不唯为十业之

首。亦为诸戒之首。盖以是为大恶而不容逭也。

然则持净戒者。可不以是为急务也哉。】

「宗镜录曰。谛观杀盗淫。从一心上起。当处便寂。何

须更断烦恼。是以但了一心。自然万境如幻。心既

无形。法何有相。」

【(还)谨按此说。探本之论也。华严经于诸戒。皆归

于一性。非宗镜之所本乎。不惟身三业为然。十

业皆然。不惟十业皆然。诸戒皆然。若不探其本。

而徒事其末。何戒之能持乎。净土指归。谓观经

修十善(业是圆顿行者此之谓也)。】

*** 论不杀生

「华严经曰。性自远离一切杀生。菩萨不畜刀杖。不怀

怨恨。仁恕具足。于一切众生有命者。常思利益慈念

之心。是诸菩萨。尚不恶心恼诸众生。何况故以重意

而行杀害。

梵网经曰。佛言。若佛子。若自杀。教人杀。方便杀。赞叹

杀。见作随喜。乃至咒杀。杀因。杀缘。杀法。杀业。乃至一

切有命者。不得故杀。是菩萨应起常住慈悲心。孝顺

心。方便救护一切众生。而反自恣心快意杀生者。是

菩萨波罗夷罪。

戒疏曰。开遮异者。大士见机得杀。声闻虽见机。不

净土斋戒章¶ 第 574a 页 X61-0574.png

许杀。发隐曰。见机得杀者。见有当杀机宜。则行杀

许杀。发隐曰。见机得杀者。见有当杀机宜。则行杀无害。如杀一人而救多人。断色身而全慧命。乃大

士之洪规。非声闻力量所及。故菩萨开。声闻遮也。

问。沙门专慈悲之业。王臣主生杀之权。有罪不诛。

何以为国。答。有罪而杀。杀何犯焉。虞舜之诛四凶。

周公之戮二逆。即斯义也。况复断死必为流涕。三

覆然后行刑。是乃即杀成慈。法既不废。恩亦何伤。

国政佛心。两无碍矣。问。人可见机。物应无论。是以

太牢享帝。大烹养贤。云何王臣制杀畜类。答人惟

犯恶而服上刑。物诚何罪而就死地。且享祀克诚。

不妨礿祭。孔甘蔬水。岂必牲牷。宴享用牲。盖佛法

未入中国之权教耳。执权教而为常法。可乎。故梁

武帝面为牺牲。乃祀先之礼既成。又杀牲之戒不

破。万世之良法也。而昧者非之。问。牛羊犬豕。可无

杀矣。豺狼当道。虎豹食人。将如之何。答。猛兽怀德

而渡河。鳄鱼感诚而远徙。果能如是。安用杀为。其

或不然。捕蝗斩蛟。除害为民。等国常刑。应所不禁。」

【考證

因缘法业

发隐曰。一念本起杀心为

因。多种助成其杀为缘。杀中资具方则为法。正

作用成就杀事为业○馀戒因缘法业。类推之。

波罗夷罪

见上二百五十戒注。

四凶

左传。昔帝鸿氏有不才子。谓之浑敦少

皞氏有不才子。谓之穷奇。颛顼氏有不才子。谓

之梼杌。此三族也。世济其凶。尧不能去。缙云氏

净土斋戒章¶ 第 574b 页 X61-0574.png

有不才子。天下之民以比三凶。谓之饕餮。舜臣

有不才子。天下之民以比三凶。谓之饕餮。舜臣尧。流四凶族。投诸四裔以禦魑魉。是以尧崩而

天下如一。同心戴舜以为天子。

二逆

周武王既诛商纣。周公使管叔监殷。蔡

叔相之。管叔以殷叛。周公诛管叔。而放蔡叔。

礿祭

易曰。东邻杀牛。不如西邻之礿祭实受

其福○礿祭。祭之薄者。

蔬水

论语。子曰。饭蔬食饮水。曲肱而枕之。乐

亦在其中矣。

猛兽渡河

汉武帝时。王霸为颖川太守。虎北

渡河。盖德政所致。

鳄鱼远徙

唐宪宗时。韩愈为潮州剌史。时鳄

鱼为害。公作文祭之。鳄鱼远徙而去。】

「永嘉集曰。水陆空行。一切含识。命无大小。等心爱

护。蠢动蜎飞。勿令毁损。衣食由来。长养栽种。垦土

掘地。汤煮蚕蛾。成熟施为。损伤物命。令他受死。资

给自身。但畏饥寒。不观死苦。杀他活巳。痛哉可伤。

楞严经曰。阿难。诸世界六道众生。其心不杀。则不随

其生死相续。汝脩三昧。本出尘劳。杀心不除。尘不可

出。纵有多智禅定现前。如不断杀。必落神道。上品之

人。为大力鬼。中品。则为飞行夜叉。诸鬼帅等。下品当

为地行罗刹。彼诸鬼神亦有徒众。各各自谓成无上

道。我灭度后。末法之中。多此鬼神。炽盛世间。自言食

肉得菩提路。汝等当知。是食肉人。纵得心开。似三摩

净土斋戒章¶ 第 574c 页 X61-0574.png

地。皆大罗刹。报终。必沉生死苦海。非佛弟子。如是之

地。皆大罗刹。报终。必沉生死苦海。非佛弟子。如是之人。相杀相吞相食未巳。云何是人得出三界。汝教世

人修三摩地。次断杀生。是名如来先佛世尊第二决

定清净明诲(以断淫为第一)。若不断杀。脩禅定者。譬如有人

自塞其耳。高声大叫。求人不闻。此等谓欲隐弥露。清

净比丘。及诸菩萨。于岐路行。不蹋生草。况以手拔。云

何大悲。取诸众生血肉充食。若诸比丘。不服东方丝

绵绢帛。及此土靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。于世

真脱。酬还宿债。不游三界。何以故。服其身分。皆为彼

缘。如人食其地中百谷。足不离地。必使身心二涂。于

诸众生。不服不食。我说是人。真解脱者。」

【考證

大力鬼

法数曰。大力思有八部。乾闼

婆。毗舍阇。东天王所领。鸠盘茶。薜荔多。南天王

所领。诸龙众。富单那。西天王所领。夜叉。罗刹。北

天王所领○又别有八部。一。提婆。此云天。天然

自然。乐胜人胜。即三界二十八天也。二。那迦。此

云龙。守天宫殿。持地注雨等龙也。三。夜叉。此云

勇。健。亦名暴恶。有三种。一在地。二在空飞行。三

在天。守城池门阁等也。四。乾闼婆。此云香阴。不

啖酒肉。唯香资身。是天幢侧乐神也。五。阿脩罗。

此云无端正。又云无酒。在因之时。虽行五常。欲

胜他故也。详上卷六道中。六。迦楼罗。此云金翅。

两翅相去三百三十六万里。头有如意珠。以龙

为食也。七。紧那罗。此云疑人。非人似人。而头有

净土斋戒章¶ 第 575a 页 X61-0575.png

角。亦天之伎神也。八。摩睺罗伽。此云大腹行。大

角。亦天之伎神也。八。摩睺罗伽。此云大腹行。大蟒蛇腹行者也○天龙八部。八龙王也。乾闼婆。

阿脩罗。迦楼罗。各有四王。摩睺罗伽。有无量百

千种王为首。】

「高峰师云。杀生非杀生也。即杀佛杀父杀母杀自

巳也。一切众生。本来成佛。非杀佛而何。父母生形

之本。我于无量劫。轮回出没。禀形传气。如恒河沙。

形生之本。充塞三界。飞摇蠢蠕。水陆空行。莫不皆

是。非杀父母而何。以果报言之。我今杀他。他后杀

我。因缘会时。果报定无差。非杀自巳而何。乃至蚊

蚋蚤虱。诸微细虫。莫不皆有佛性。若故杀者。是断

慈悲种也。

龙舒净土文曰。杀生为五戒之首。亦为十戒之首。

亦为比丘二百五十戒之首。亦为菩萨五十八戒

之首。是不杀则大善。杀则为大恶。若能持此不杀

戒以修净土。巳不在下品生矣。」

【考證

不杀则大善

月藏云。不杀则为十功

德。一。于一切众生得无所畏。二。于众得大慈心。

三断恶习业。四。少病。五。长命。六。非人所护。七。无

恶梦。八。无怨恨。九。不畏恶道。十。命终生善道。

杀则为大恶

智度论。杀有十恶。一。心常怀毒。

世世不绝。二。众生憎恶。眼不欲见。三。常怀恶念。

思惟恶事。四。众生见者如见蛇虎。五。邻时心怖。

觉亦不安。六。常为恶梦。七。命终之时。狂怖畏死。

净土斋戒章¶ 第 575b 页 X61-0575.png

八。种短命恶业因缘。九。身坏命终。堕泥犁中。十。

八。种短命恶业因缘。九。身坏命终。堕泥犁中。十。若得为人。常短寿命。故当戒也。】

「莲池禅师戒杀文曰。世人食肉。咸谓理所应然。乃

恣意杀生。广积冤业。相习成俗。不自觉知。昔人有

言。可为痛哭流涕长太息者。是也。计其迷执。略有

七条。开列如左。馀可类推云。一曰。生日不宜杀生。

哀哀父母。生我劬劳。巳身始诞之辰。乃父母垂亡

之日也。是日也。正宜戒杀持斋。广行善事。庶使先

亡考妣。蚤获超升。见在椿萱。增延福寿。何得顿忘

母难。杀害生灵。上贻累于亲。下不利于巳。此举世

习行而不觉其非。可为痛哭流涕长太息者。一也。

二曰。生子不宜杀生。凡人无子则悲。有子则喜。不

思一切禽畜。亦各爱其子。庆我子生。令他子死。于

心安乎。夫婴孩始生不为积福。而反杀生造业。亦

太愚矣。此举世习行而不觉其非。可为(痛哭流涕)长太

息者二也。三曰。祭先不宜杀生。亡者忌辰。及春秋

祭扫。俱当戒杀以资冥福。杀生以祭。徒增业耳。夫

八珍罗于前。安能起九泉之遗骨。而使之食乎。无

益而有害。智者不为矣。此举世习行而不觉其非。

可为痛哭流涕长太息者三也。四曰。婚礼不宜杀

生。世间婚礼。自问名纳釆。以至成婚。杀生不知其

几。夫婚者。生人之始也。生之始而行杀。理既逆矣。

又婚礼吉礼也。吉日而用凶事。不亦惨乎。此举世

习行而不觉其非。可为痛哭流涕长太息者四也。

净土斋戒章¶ 第 575c 页 X61-0575.png

五曰。燕客不宜杀生。良辰美景。贤主嘉宾。蔬食菜

五曰。燕客不宜杀生。良辰美景。贤主嘉宾。蔬食菜羔。不妨清致。何须广杀生命。穷极肥甘。笙歌厌饫

于杯盘。宰割冤号于砧兀。嗟乎。有人心者宁不悲

乎。此举世习行而不觉其非。可为痛哭流涕长太

息者五也。六曰。祈禳不宜杀生。世人有疾。杀生祀

神。以祈福祐。不思巳之祀神。欲免死而求生也。杀

他命而延我命。逆天悖理莫甚于此矣。夫正直者

为神。神其有私乎。命不可延。而杀业具在。种种淫

祀。亦复类是。此举世习行而不觉其非。可为痛哭

流涕长太息者六也。七曰。营生不宜杀生。世人为

衣食故。或畋猎。或渔捕。或屠牛羊猪犬等。以资生

计。而我观不作此业者。亦衣亦食。未必其冻馁而

死也。杀生营生。神理所殛。以杀昌裕。百无一人。种

地狱之深因。受来生之恶报。莫斯为甚矣。此举世

习行而不觉其非。可为痛哭流涕长太息者七也。」

【(还)谨按贾生为其主痛哭流涕。义固然耳。莲师

所告者。越人也。不谈笑以道之。而亦为之痛哭

流涕者何哉。盖其恻怛慈爱之心。诚于中而形

于外。视人之杀。如巳杀之。故其见乎词者。悲悽

激烈。而不能若是恝也。今人读斯文而不能巳

于杀者。不惟自丧其良心。其有负于吾师之激

劝者。不巳多乎。

考證

贾生

汉文帝时。洛阳少年贾谊。上治

安策云。可为痛哭者一。可为流涕者二。可为长

净土斋戒章¶ 第 576a 页 X61-0576.png

太息者六。

太息者六。越人

孟子曰。有人于此。越人弯弓而射之。则

巳谈笑而道之。无他。疏之也。其兄弯弓而射之。

则巳垂涕泣而道之。无他。戚之也。

振曰。不杀。非止躬不操刃。指不调羔。即遇物而

萌一欲杀心。或闻杀而不恻怵。见杀而不拥护。

皆杀机未断也。推此杀机。胸紏枳棘。性畜戈矛。

近杀一身。远杀天下。故色授魂与而空其髓。此

以花箭杀也。掇蜂拾尘而肆其词。此以舌锋杀

也。垢首攘臂而逞其毒。此以嗔火杀也。明攘掩

窃而穷其橐。此以贪刃杀也。杀机之为害大矣。

脩净行者。以慧剑断机心。殚吾悲愿。脱彼苦际。

在世。则并生天壤。报满。则同生净国。岂不乐

哉。】

**** 回向文(见袁民功课录。但彼[廷-壬+(同-(一/口)+己)]向十方三世诸佛。持诵准提咒。而此则一心皈命极乐

世界阿弥陀佛耳。后三文俱同)

「稽首西方极乐世界阿弥陀佛。稽首三洲感应护

法韦驮尊天。窃唯圣人爱物。天地好生。养兹不忍

之心。便是为仁之本。弟子(某)遵佛明诲。不敢杀生。

但蠢动含灵。皆为物命。凡愚业重。动辄相残。纵从

今不杀一生。念巳往难酬万命。特念阿弥佛若干

声。仗兹佛力。使我弟子自今以往。慈悲双运。禁戒

独严。从前受害之生。悉从超度。众生嗜杀之罪。咸

与消除。户户持斋。现世断刀兵之惨。人人戒杀。地

净土斋戒章¶ 第 576b 页 X61-0576.png

狱空冤对之门。愿佛慈悲。哀怜摄受。愿韦驮怜悯。

狱空冤对之门。愿佛慈悲。哀怜摄受。愿韦驮怜悯。为作證明。令恶缘消散。善事圆成。净因日增。往生

如愿(末二句新增)。」

【考證

悉从超度

龙舒净土文祝云。弟子某。

谨为此南阎浮提今日所杀所食之众生。念诵

南无西方云云。阿弥陀佛。一百二十遍。仰惟如

来大慈大悲。以某念诵如来名号。一声一如来。

度一众生。尽其念诵之数。亦复如是。尽度生于

极乐世界。礼拜。

刀兵

语云。世上欲无刀兵劫。除非众生不食

肉。

冤对

佛印禅师戒杀文曰。只知恣性纵无明。

不惧阴司毫发记。命才终。冤对至。面睹阎王争

敢讳。从头一一报无差。炉炭镬汤何处避。

(还)谨按回向。不止于佛前礼诵而巳。须于行住

坐卧。一切处所。念兹在兹。庶无违犯。斯为真回

向矣。若止于佛前礼诵。则与其进。不与其退。回

向云乎哉。持戒之士。尚其勉之。

考證

与其进

论语。子曰。与其进也。不与其

退也。注云。与其进见而为善。不与其退而为不

善也。】

**** 附放生

「慈心功德录曰。或云。持斋不食肉。胜如放生。答云。

不食肉者。伹能绝杀缘。仅免一巳过。而无济物之

净土斋戒章¶ 第 576c 页 X61-0576.png

功佛所以教人持斋。正欲其增慈悲心。今之斋者。

功佛所以教人持斋。正欲其增慈悲心。今之斋者。虽不食肉。亦不肯放生。是名无慈悲人也。嗟乎。终

年食素。曾无济物之功。一旦舍财。便有放生之德。

昔我佛尚割身肉以贷鸽。为弟子者。不能舍幻财

以赎命。岂有成佛之因哉。

莲池禅师放生文曰。盖闻世间至重者生命。天下

至惨者杀伤。是故逢擒则奔。虮虱犹如避死。将雨

而徙。蝼蚁尚且贪生。何乃网于山。罟于渊。多方掩

取。曲而钩。直而矢。百计搜罗。使其胆落魂飞。母离

子散。或囚笼槛。则如处囹圄。或被刀砧。则同临剐

戮。怜儿之鹿。舐疮痕而寸断柔肠。畏死之猿。望弓

影而双垂悲泪。恃我强而凌彼弱。理恐非宜。食他

肉。而补巳身。心将安忍。由是旻天垂悯。古圣行仁。

解网著于成汤。畜鱼兴于子产。圣哉流水。润枯槁

以囊泉。悲矣释迦。代危亡而割肉。天台智者。凿放

生之池。大树仙人。护栖身之乌。赎鱼虾而得度。寿

禅师之遗爱犹存。救龙子而传方。孙真人之慈风

未泯。一活蚁也。沙弥易短命为长年。书生易卑名

为上第。一放龟也。毛宝以临危而脱难。孔愉以微

职而封侯。屈师纵鲤于元村。寿增一纪。隋侯济蛇

于齐野。珠报千金。拯巳溺之蝇。酒匠之死刑免矣。

舍将烹之鳖。厨婢之笃疾瘳焉。贸死命于屠家。张

提刑魂超天界。易馀生于钓艇。李景文毒解丹砂。

孙良嗣解矰𪿎之危。卜葬而羽虫交助。潘县令设

净土斋戒章¶ 第 577a 页 X61-0577.png

江湖之禁。去任而水族悲号。信老免愚民之牲。祥

江湖之禁。去任而水族悲号。信老免愚民之牲。祥符甘雨。曹溪守猎人之网。道播神州。雀解衔珠报

恩。狐能临井授术。乃至残躯得命。垂白壁以闻经。

难地求生。现黄衣而入梦。施皆有报。事匪无徵。载

在简编。昭乎耳目。普愿随所见物。发慈悲心。捐不

坚财。行方便事。或恩周多命。则大积阴功。若惠及

一虫。亦何非善事。苟日增而月累。自行广而福崇。

慈满人寰。名通天府。荡空冤障。多祉萃于今生。培

渍善根。馀庆及于他世。傥更助称佛号。加讽经文。

为其回向西方。令彼永离恶道。则存心愈大。植德

弥深。道业资之速成。莲台生其胜品矣。」

【考證

断肠

许真君少时好猎。一日射中一

鹿。鹿母为舐疮痕。良久不活。鹿母亦死。真君剖

其腹而视之。肠寸寸断。盖为怜子死。悲伤过甚。

至于肠断。真君大恨悔过。折弓矢。入山脩道。成

仙。

垂泪

楚王与养由基出猎。遇猿令射之。猿望

见由基。即泪下。知其必死而悲泣也。

解网

商王成汤。出遇猎人布四面网。汤王为

解三面。只留其一。祝曰。不用命者。乃入吾网。

畜鱼

有馈生鱼于郑子产。不食。畜之池中。

囊泉

金光明经云。流水长者子。出见十千游

鱼困涸水中。将毙。用象囊水。倾注得全。复为说

法。鱼命过。皆生天上。

净土斋戒章¶ 第 577b 页 X61-0577.png

割肉

释迦牟尼佛昔为菩萨时。遇鹰逐鸽。鸽

投身避难。鹰语菩萨。尔欲拯鸽。柰何令我饥死。

菩萨问鹰。尔须何食。答。食肉。菩萨割臂肉偿之。

鹰欲肉与鸽等。菩萨割肉。弥割弥轻。至肉将尽。

不能等鸽。鹰问生悔恨否。菩萨答。吾无悔恨。若

此语不虚。当令吾肉生长如故。发是愿巳。生长

如故。鹰化天帝身。空中礼拜赞叹。

凿池

天台智者大师。讳智顗。尝凿池。劝一切

人放生。

护鸟

古有仙人。尝坐一大树下。思禅入定。有

鸟栖其怀中。恐惊鸟故。跏趺不动。候鸟别栖。然

后出定。

赎鱼虾

永明寿禅师。初为馀杭库吏。屡以库

钱买鱼虾等物放生。后坐监守自盗。当弃市。吴

越王颇知其放生也。谕行刑者。观其词色以覆。

师面无戚容。人怪之。师曰。吾以库钱买放生命。

莫知其数。死径往西方。不亦乐乎。王闻而释之。

乃出家为僧。师涅槃后。有僧入冥。见阎王礼一

僧像。问之。则永明师巳生西方上品。阎王敬其

德。故时时礼拜耳。

救龙子

孙真人未仙时。遇村童摛一蛇。困惫

将死。真人买放水中。后默坐间。一青衣来请。随

而赴之。至一宫府。王者延之上坐。曰。小儿昨者

出游。非先生则死矣。出种种珍宝为谢。真人不

净土斋戒章¶ 第 577c 页 X61-0577.png

受。王逐出玉笈三十六方。真人由是医术弥精。

受。王逐出玉笈三十六方。真人由是医术弥精。活蚁

昔有沙弥侍一尊宿。尊宿知其命尽。令

还家省母。嘱云。七日当返。欲其终于家也。七日

返。师怪之。入三昧勘其事。乃还家时。见群蚁困

水中。作桥渡之。蚁得不死。由此高寿○宋郊宋

祁兄弟也。俱应试。郊尝见群蚁为水所浸。编竹

桥渡之。蚁得不死。时有胡僧睹其面。惊曰。公似

曾活数百万命者。郊以活蚁对。僧曰是巳。公弟

当大魁多士。然公亦不出弟下。后唱名。祈果首

选。朝廷谓不可以弟先兄。改祁第十。以郊为第

一也。

放龟

毛宝微时。路遇人携一龟。买而放之。后

为将。战败赴水。觉水中有物承足。遂得不溺。及

登岸。观承足者。前所放龟也○孔愉。本一卑官。

亦曾放龟。龟浮水中。频回首望愉。然后长逝。后

愉以功当侯。铸印时。印上龟钮。其首回顾。更铸

如旧。铸者大怪。以告愉。愉忽忆放龟之时。龟首

回顾。恍然悟封侯者。放龟之报也。

纵鲤

屈师于元村。遇一赤鲤。买放之。后梦龙

王延至宫中。谓曰。君本寿终。以君救龙。寿增一

纪。

济蛇

隋侯将往齐国。路见一蛇。困于砂碛。首

有血出。以杖挑入水中而去。后回至蛇所。蛇衔

一珠向侯。侯不敢取。夜梦见脚踏一蛇。惊觉。乃

净土斋戒章¶ 第 578a 页 X61-0578.png

得双珠焉。

得双珠焉。拯蝇

一酒匠。见蝇投酒瓮。取放乾地。以灰壅

之。蝇得活。如此日久。放蝇数多。后为盗逼。无能

自白。狱将成。主刑者援笔欲判决。蝇辄集笔尖。

挥去复集。判之莫得。因疑其冤。详诘之。则诬也。

呼盗一讯而服。遂得释归。

舍鳖

程氏夫妇性嗜鳖。嘱婢脩事。主暂出外。

婢念欲释之。吾甘受捶挞耳。遂放池中。主回索

鳖。遂遭痛打。后婢感疫将死。家人舁至水阁。夜

忽有物从池中出。负湿泥涂婢身。疾乃苏愈。主

怪不死。诘之。具以实对。主不信。至夜潜窥。则向

所失鳖也。阖门惊叹。永不食鳖。

魂超天界

张提刑常诣屠家以钱赎物放之。

后临终。语家人云。吾以放生故。天宫来迎。当上

生矣。安然而逝。

毒解丹砂

李景文常就渔人货其获。仍放水

中。景文素服丹砂。热积成疽。药莫能疗。昏𥧌似

群鱼濡沫其毒。清凉快人。疾遂得瘥矣。

解矰𥐊之危

孙良嗣遇禽鸟被获。辄买纵之。

后死欲葬。贫莫能措。有鸟数百。衔泥叠垒。观者

惊叹。以为慈感所致。

设江湖之禁

县令潘公。禁百姓不得入江湖

渔捕。后去任。水中大作号呼之声。如丧考妣。人

共闻之。莫不叹其异也。

净土斋戒章¶ 第 578b 页 X61-0578.png

免牲

信大师遇时亢旱。民杀牲请雨。师悯其

愚。谓曰。汝能勿用牲。吾为汝请。民𠃔之。师乃精

诚以祷。甘雨骤降。远近多感化者。

守网

六祖既佩黄梅心印。以俗服隐猎人中。

令守网。祖瞰其亡也。獐兔之类。可放者辄放之。

如是十六年。后坐曹溪道场。广度群品。灯分五

宗。泽垂万世焉。

雀衔环

杨宝幼时。见黄雀为枭鸟所搏。堕地

复为蝼蚁所困。取而畜之笥中。给以黄花。痊乃

放去。夜梦黄衣童子拜谢。赠玉环四枚。曰王母

使者。荷君济命。愿君子孙洁白。位列三公。亦如

此环矣。后四世贵显。

狐临井

一僧闻黄精能驻年。欲试之。置黄精

于枯井。诱人入井。覆以磨盘。其人在井惶迫无

计。忽一狐临井。语其人言。君无忧。当教汝术。我

狐之通天者。穴于冢上。卧其下。目注穴中。久之

则飞出。仙经所谓神能飞形者是也。君其注视

磨盘之孔乎。吾昔为猎夫所获。赖君赎命。故来

报恩耳。幸勿忽也。人用其计。旬馀飞出。僧大喜。

以为黄精之验。乃别众。负黄精入井。约一月馀

开视。至期开视之。则死矣。

白壁闻经

莲师曰。予挂庵一庵。有人摛蜈蚣

数条。以竹弓弓其首尾。予赎放之。馀俱半死。唯

一全活。急走而去。后共一友夜坐。壁有蜈蚣焉。

净土斋戒章¶ 第 578c 页 X61-0578.png

以木尺徒傍极力敲振。驱之使去。竟不去。予曰。

以木尺徒傍极力敲振。驱之使去。竟不去。予曰。昔所放。得非尔耶。尔其来谢予耶。果尔。当为尔

说法。尔谛听毋动。乃告之曰。一切有情。唯心所

造。心狠者化为虎狼。心毒者化为蛇蝎。尔除毒

心。此形可脱也。言毕令去。则不待驱逐。徐徐出

窗外。友人在坐。惊叹希有。时隆庆四年事也。

黄衣入梦

杭州湖墅干氏者。有邻家被盗。女

送[(乏-之+虫)*善]鱼十尾。为母问安。畜瓮中。亡之矣。一夕梦

黄衣尖帽者十人。长跪乞命。觉而疑之。卜诸术

人。曰。当有生命求放耳。遍索室内。则瓮有巨鳝

在焉。数之正十。大惊放之。时万历九年事也。

不坚财

谓水得漂。火得焚。官得取。盗得劫。危

脆无常。非坚物故。又曰幻财。

名通天府

或谓穹苍渺邈。何得相通。不知天

王以六斋之日。巡狩人间。无善不知。无恶不察。

又行十善。则天胜。人行十恶。修罗胜。故天帝时

时欲人为善。一人为善。则飞天神王。报达天京。

经有明文。非臆说也。】

**** 放生祝愿

「放生巳。对佛像前。至心礼拜。白言弟子(某)。一心皈

命极乐世界阿弥陀佛。我遵先佛明诲。今行放生。

巳得若干。以此功德。愿我罪业消除。冤愆解释。所

修善根。日益增长。命终之际。身心安隐。正念分明。

蒙佛接引。生极乐国七宝池内莲华之中。华开见

净土斋戒章¶ 第 579a 页 X61-0579.png

佛。得无生忍。具足佛慧。以大神力。凡我所放一切

佛。得无生忍。具足佛慧。以大神力。凡我所放一切生命。以及十方无尽有情。尽得度脱。成无上道。愿

佛慈悲。哀怜摄受。发愿巳。念佛或百声。或千声。万声。

随意多少。」

**** 放生咒

「佛言。水中有微细虫类。凡眼不能见者。故律中教

人以囊滤水。方饮。若人能书护生陀罗尼。沉于河

井。及盛水器中。并为诵咒。念佛名号七遍。其虫皆

生善趣。今书陀罗尼于后。

唵嚩悉波罗摩尼莎诃

𡵉[(留-刀)-田][丮-(举-与)+(└@夕)][但-日+兀][丫/一][几@〡][丮-(举-与)+(一/ㄠ)][丮-(举-与)+((ㄠ-、)*ㄟ)][丮-(举-与)+(ㄓ-凵+└)]

南无欢喜庄严诸王佛

南无宝髻如来」

【(还)谨按佛慈之所及。不特水中微虫而巳。佛又

言灯烛焰上。有一等微细众生。吞其光以为命。

吹之即死。故佛教人勿吹灯烛。恐损其命。由此

推之。天下岂有不爱护之众生也哉。故嵩禅师

云。至微众生。人所不能见者。惟佛慈能及之。此

佛慈所以弥纶十方而无间也。】

*** 论不偷盗

「华严经曰。性不偷盗。菩萨于自资财。常知止足。于他

慈恕。不欲侵损。若物属他。起他物想。终不于此而生

盗心。乃至草叶。不与不取。何况其馀资生之具。

钞曰。终不盗心者。应言盗心取也。若无盗心。虽知

净土斋戒章¶ 第 579b 页 X61-0579.png

他物。或暂用取。或同意取。或拟令他知。皆非盗也。

他物。或暂用取。或同意取。或拟令他知。皆非盗也。梵网经曰。若佛子自盗。教人盗。方便盗。咒盗。盗因。盗

缘。盗法。盗业。乃至鬼神。有主。劫贼物。一切财物。一针

一草。不得故盗。菩萨应生佛性孝顺心。慈悲心。常助

一切人生福生乐。而反更盗人财物者。是菩萨波罗

夷罪。」

【考證

方便盗咒盗

盗前方便。窬墙发钥之

类是也。咒盗者。有恶咒师。能以咒术取彼物也。

缺随喜赞叹者。盗谋必须密议。赞叹随喜事希。

故略之也。

乃至鬼神

乃至者。从重至轻。一鬼神物。二但

系有主物。三劫贼物。四一切物也。】

「高峰师云。一切物无贵贱。无大小。人不与之。起心

故取。是偷盗也。从上佛祖。为求道业。洞观诸相空

寂。至若头目髓脑。悉皆舍与。而况身外浮幻财帛。

视如游尘。虽强使我取。亦取亦不可取。而况自取。

或路行遇他人所遗之物。不以目视。何况手捉。以

至钱财物货。隐匿官税。不行输纳。同名偷盗。为贪

著所使。既贪心不灭。则舍离世间福德种也。」

【(还)谨按管宁华歆为友。尝共园锄菜。见地有金。

宁麾锄不顾。歆则捉而掷之。人以是知其优劣。

今世之人。匿税不输者众矣。求如华歆者尚不

能得。况如管宁乎。噫。宜净业之难脩也。可慨夫。

考證

宁歆优劣

后汉时。公孙度威行海外。

净土斋戒章¶ 第 579c 页 X61-0579.png

管宁避乱归之。乃庐山谷。每见度。语唯经典。不

管宁避乱归之。乃庐山谷。每见度。语唯经典。不及世事。由是度安其贤。民化其德。终身不仕而

卒。歆则仕于曹操。弑逆与同焉。】

「楞严经曰。阿难。又复六道众生。其心不偷。则不随其

生死相续。汝脩三昧。本出尘劳。偷心不除。尘不可出。

纵有多智禅定现前。如不断偷。必落邪道。上品精灵。

中品妖魅。下品邪人。诸魔所著。彼等群邪。亦有徒众。

各各自谓成无上道。我灭度后。末法之中。多此妖邪。

炽盛世间。潜匿奸欺。称善知识。各各自谓巳得上人

法。詃惑无识。恐令失心。所过之处。其家耗散。我教比

丘。循方乞食。令其舍贪。成菩提道。云何贼人假我衣

服。裨贩如来。造种种业。皆言佛法。由是疑误无量众

生堕无间狱(汝教)。世人脩三摩地。后断偷盗。是名如来

先佛世尊。第三决定清净明诲。若不断偷修禅定者。

譬如有人。水灌漏卮。欲求其满。纵经尘劫。终无平复。」

【考證

上品精灵

宗镜录云。夫神何耶。精极

而灵者也。春秋传云。其用物弘矣。其取精多矣。

用物弘而取精多。是亦偷盗之类也。有不精极

而灵者乎。至于精绝而灵竭。必堕恶道矣。】

**** 回向文(见袁氏功课录)

「稽首西方极乐世界阿弥陀佛。稽首三洲感应护

法韦驮尊天。窃唯人生百行。廉洁为先。哲人常畏

夫四知。往圣每严夫一介。弟子(某)遵佛明诲。不敢

偷盗。但充义至精。省身难尽。暂隳小节。辄误平生。

净土斋戒章¶ 第 580a 页 X61-0580.png

所得未及毫毛。所丧巳踰山岳。特念阿弥陀佛若

所得未及毫毛。所丧巳踰山岳。特念阿弥陀佛若干声。仗兹佛力。使我弟子自今以后。耻心益烈。清

德弥高。辞受恊宜。冰檗励节。睹吾面而鄙夫易虑。

闻吾名而贪士兴廉。八埏尽守清规。百世永师让

德。愿佛慈悲。哀怜摄受。愿韦驮怜悯。为作證明。使

恶缘消散。善事圆成。净因日增。往生如愿。」

【考證

四知

后汉杨震。为太尉时。或遗之金。

震却之。其人曰。暮夜无知者。震曰。天知地知。尔

知我知。何谓无知。卒不受。

一介

孟子曰。非其义也。非其道也。一介不以

与人。一介不以取诸人。

充义

孟子曰。是充类至义之尽也。

鄙夫

论语子曰。鄙夫可与事君也与哉。其未

得也患得之。既得之。患失之。苟患失之。无所不

至矣。

兴廉

孟子曰。闻伯夷之风者。贪夫廉。

八埏

八方也。】

**** 附弭盗篇(莲池禅师撰)

「九月望日。众僧说戒。有出众长跪。自陈其过曰。某

犯偷盗。视之。则含虚居士也。予曰。居士素循谨奉

法。焉得有此。居士曰。非然也。眼盗色。耳盗声。鼻盗

香。舌盗味。乃至意之盗法也。皆取非其有者也。谓

之非盗可乎。惟愿慈悲。为我忏罪。予曰。天下之言

盗者有二。我往彼而取之者。窃盗也。物自来而取

净土斋戒章¶ 第 580b 页 X61-0580.png

之者。攘盗也。居士试思之。眼之盗色也。其诸眼至

之者。攘盗也。居士试思之。眼之盗色也。其诸眼至于色。取色而归之眼与。曰。眼未尝至于色也。其诸

色至于眼。眼随而取之与。曰。色未尝至于眼也。如

是。则非窃非攘也。曷为盗。居士曰。眼不至色。色不

至眼。而为之媒者。识也。如青黄等遇之眼。而揽之

乎识田。是故识为盗。予曰。是则是矣。然證盗者必

出其赃。是青黄等。今且取而出之。居士曰。青黄虽

不可得。而静言思之。宛然如在于心目。故曰识为

盗。予曰。是则是矣。既得其赃。当治其盗。色有青黄。

盗色之识。青与黄与。居士曰。色本自无。从缘而有。

体性空寂。谁睹青黄。予曰。能盗之识既无。所盗之

色何有。两处非实。安得名盗乎。反覆穷之。盗不可

得。而子将奚忏。居士怃然曰。快哉斯论。不忏之忏。

真忏也。上士行之。斯其宜矣。中下之士。如之何则

可。予曰。盗之入人室也。必瞰其睡眠。境之入人心

也。必乘其昏昧。未有室主惺惺。而盗肆其志者。未

有心王历历。而境得其便者。曰。大盗至。劫而取之。

又焉在其不睡眠也。予乃为之颂曰。君明臣良。纲

举目张。鍊彼貔貅。固其金汤。敌国䆮谋。外夷来王。

虽有巨盗。乌乎不亡。居士载拜稽首曰。请事斯语。

以为弭盗之良方。」

【(还)谨按偷盗不同。有有形之盗。有无形之盗。前

三经所论者。有形之盗也。莲师所论者。无形之

盗也。有形之盗。其罪有限。无形之盗。其[示*固]无穷。

净土斋戒章¶ 第 580c 页 X61-0580.png

况有形之盗。易于禁止。无形之盗。难于遏绝。今

况有形之盗。易于禁止。无形之盗。难于遏绝。今人纵能禁止其有形之罪。孰能遏绝乎无穷之

[示*固]哉。噫。不惟不能遏绝而巳也。认贼为子。人人

皆然。是可叹也巳。

考證

颂曰

心为一身之主。犹君也。耳目之

类。各有所司。犹臣也。心不蔽于欲。则君明矣。君

明而百司有不退听者乎。由是目不惑于色。耳

不惑于声。六贼俱为之消亡矣。吾之家宝。又孰

能劫而取之也。其与国之君明臣良。则政平事

理。兵强守固。而巨盗不能乘其便者。不事异而

理同欤。故曰。不忏之忏。真忏也。

纲举目张

言大小政事。皆无废坠也。

貔貅

如貔如貅。言兵之强也。

金汤

金城汤池。言守之固也。】

*** 论不邪淫

「华严经曰。性不邪淫。菩萨于自妻知足。不求他妻。于

他妻妾。他所护女。亲族媒定。及为法所护。尚不生于

贪染之心。何况从事。况于非道。

梵网经曰。若佛子自淫。教人淫。乃至一切女人。不得

故淫。淫因。淫缘。淫法。淫业。乃至畜生女。诸天鬼神女。

及非道行淫。而菩萨应生孝顺心。救度一切众生。净

法与人。而反更起一切人淫。不择畜生。乃至母女姊

妹六亲行淫。无慈悲心者。是菩萨波罗夷罪。

戒疏发隐曰。梵网不发誓戒。首誓欲染者。良以身

净土斋戒章¶ 第 581a 页 X61-0581.png

生于欲。欲成于女。浚恩爱海。牢生死根。无过女色

生于欲。欲成于女。浚恩爱海。牢生死根。无过女色矣。故首誓之。宁将此身。受烈火焰中焚烧之苦。大

坑阱中陷没之苦。刀剑山头剌割之苦。万苦交攒。

吾宁忍之。终不忍违背圣经。共诸女人作不净行。

良以红炉白刃。坏色身于一时。花箭蜜锋。沉慧命

于万劫。苦中较苦。苦有重轻。宁忍此而不为彼。誓

要决绝至极之语也。昔有坐禅比丘。庶可免此矣。

学人诵戒至此。尚其寒心切骨而力持之。」

【(还)谨按净名经云。维摩诘示有妻子。常修梵行。

则正淫虽不制而自制矣。况邪淫哉。在家修行

者。仅制邪淫。亦云末矣。而况邪淫之不能免也。

噫。

考證

邪淫

戒疏曰。五众邪正俱制。二众但

制邪淫。然自妻非道非处。产后乳儿妊娠等。皆

以为邪淫○出家五众。比丘。比丘尼。沙弥。沙弥

尼。式叉摩那。女子出家未落发者也。在家二众。

优婆塞。优婆夷。

孝顺心

发隐曰。观众生皆我父母。息灭邪心。

是名孝顺心也。

净法与人

鸠摩罗什曰。外国有一女人。身体

金色。有长者子。名达慕多罗。以千两金要入竹

林。同载而去。文殊师利。于中道变为白衣。身著

宝衣。衣甚严好。女人见之。贪心内发。文殊言。欲

得衣者。当发菩提心。女曰。何等为菩提心。答曰。

净土斋戒章¶ 第 581b 页 X61-0581.png

汝身是也。女曰。云何是。答曰。菩提性空。汝身亦

汝身是也。女曰。云何是。答曰。菩提性空。汝身亦空。以此故是。此女曾在迦叶佛所。宿植善根。本

修智慧。闻是说。即得无生法忍。还与长者子入

竹林。自现身死。膀胀臭烂。长者子见巳。甚大怖

畏。往诣佛所。佛为说法。亦得法忍。由此观之。净

法与人。此类是也。

坐禅比丘

发隐曰。昔有坐禅比丘。魔化美女。

说偈诱惑。比丘答曰。无羞敝恶人。说此不净语。

水漂火焚之。不欲见闻汝。魔叹曰。海水可竭。须

弥可倾。彼上人者。秉志坚贞。坚贞者。勇烈也。】

「楞严经曰。阿难。若六道众生。其心不淫。则不随其生

死相续。汝修三昧。本出尘劳。淫心不除。尘不可出。纵

有多智禅定现前。如不断淫。必落魔道。上品魔王。中

品魔民。下品魔女。彼等诸魔。亦有徒众。各各自谓成

无上道。我灭度后。末法中。多此魔民。炽盛世间。广行

贪淫。为善知识。令诸众生落爱见坑。失菩提路。汝教

世人修三摩地。先断淫心。是如来先佛世尊。第一决

定清净明诲。若不断淫。名禅定者。如蒸砂石。欲其成

饭。经百千劫。祇名热砂。何以故。此非饭本。砂石成故。

汝以淫身求佛妙果。纵得妙悟。皆是淫根。根本成淫。

轮转三涂。必不能出。如来涅槃。何路修證。必使淫机

身心俱断。断性亦无。于佛菩提。斯可希冀。」

【(还)谨按楞严止曰淫心。而不曰邪淫。何也。盖淫

心者。邪淫之本。华严梵网则伐其枝。而楞严则

净土斋戒章¶ 第 581c 页 X61-0581.png

拔其本矣。本有不拔。则萌蘖旋生。虽斧斤日寻

拔其本矣。本有不拔。则萌蘖旋生。虽斧斤日寻焉。亦何益之有哉。

考證

爱见坑

初门曰。论烦恼根本。不出见

爱○一见烦恼者。邪心观理。名之为见。若于假

实之理。情迷而倒想邪求。邪见偏理。妄执为实。

通名为见。见烦恼者。谓五利使。见谛所断八十

八使。六十二见等也○二爱烦恼者。贪染之心。

名之为爱。若于假实二事情迷。随心所对。一切

事境。染著缠绵。通名为爱。爱烦恼者。谓五钝使。

思惟所断十使及所断结流爱扼缠盖缠等也

○八十八使。利钝十使。俱见下卷念佛篇。

第一清净明诲

淫戒也。发隐曰。淫者生死之

原。声闻不起大悲。惟怖生死。故淫先。杀者慈悲

之敌。大士不怖生死。大悲普度。故杀先也○予

问师云。楞严乃大乘经典。何以声问为诲。莲师

答曰。佛适有感于摩登伽之事。故以淫为先耳。

虽然。淫杀俱为重戒。先后不必论也。】

**** 回向文(见袁氏功课录)

「稽首西方极乐世界阿弥陀佛。稽首三洲感应护

法韦驮尊天。窃惟丧德丧名。皆由于色。损福损寿。

无过于淫。故守身必断夫情尘。而戒行尤严于衽

席。弟子某遵佛明诲。不敢邪淫。伹爱波易染。每对

境以平沉。欲戒曾持。或临岐而堕落。一思败轨。几

负剌心。特念阿弥陀佛若干声。仗兹佛力。使我弟

净土斋戒章¶ 第 582a 页 X61-0582.png

子。自今以后。定性如澄潭之月。应色如过树之风。

子。自今以后。定性如澄潭之月。应色如过树之风。观臭秽于革囊。不受骷髅之热诳。悟毒蛇于花茎。

永抛恩爱之深缠。化起于闺门。礼传于薄海。男外

女内。家家成有别之风。夫唱妇随。世世守无邪之

训。愿佛慈悲。哀怜摄受。愿韦驮怜悯。为作證明。令

恶缘消散。善事圆成。净因日增。往生如愿。」

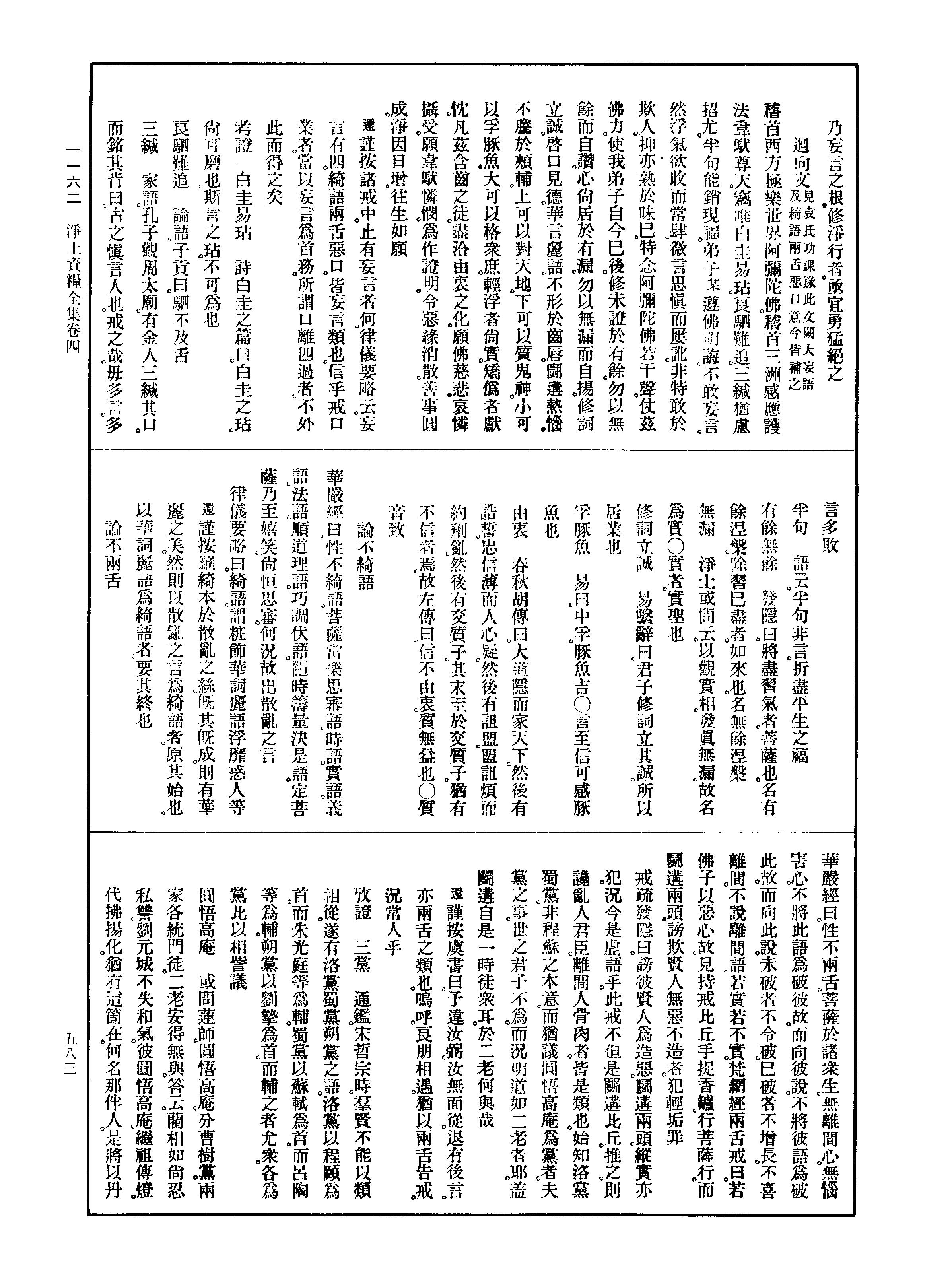

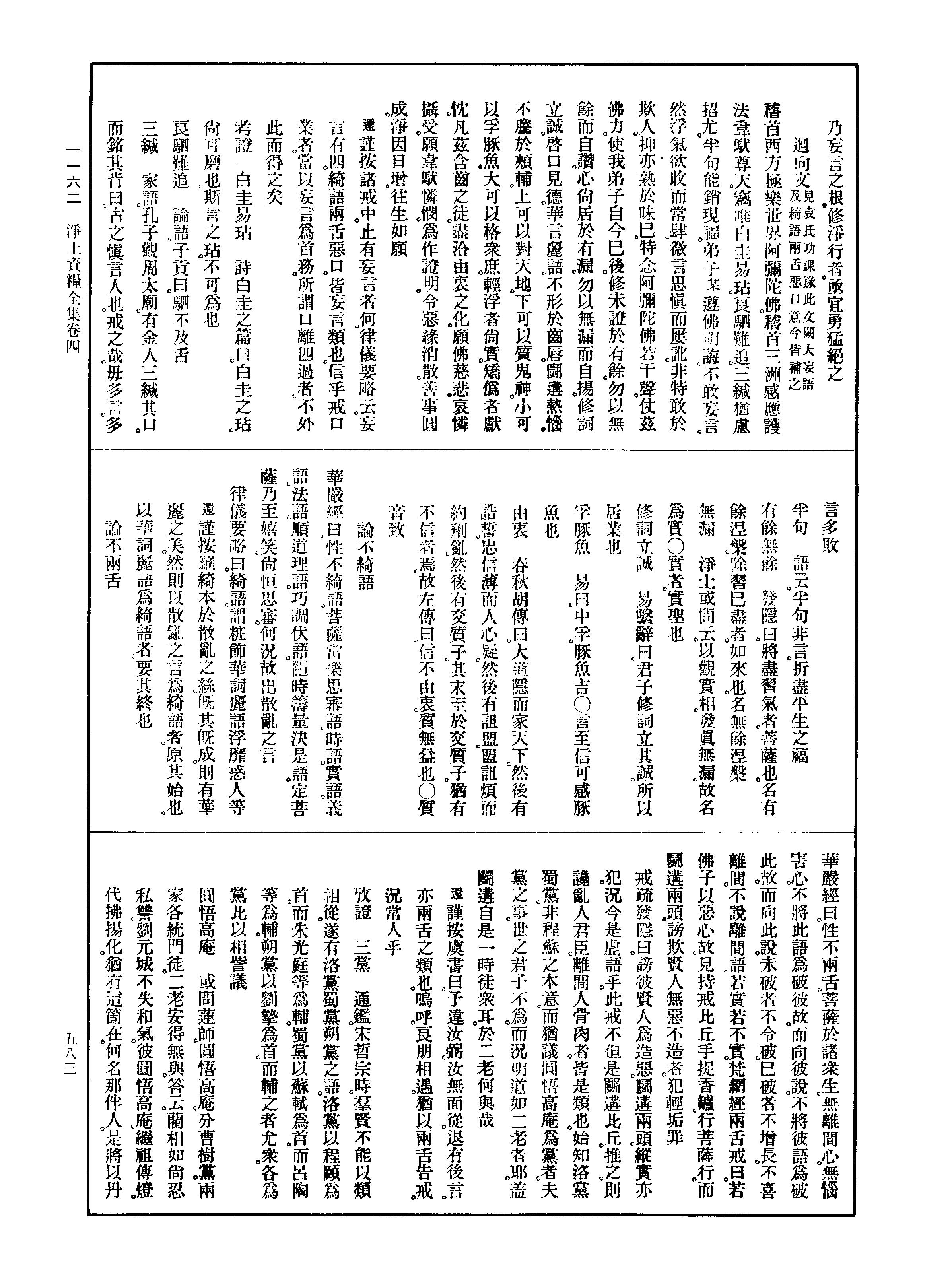

** 口四业图

「

【(还)谨按口业虽四。其要在于谨言。能谨则不妄

发。而口之所以离四过也。否则不伤于易。则伤

于烦。而四业难乎免矣。故易系寡辞。语记欲讷。

老云守中。良有以夫。

考證

伤易伤烦

言箴曰。伤易则诞。伤烦则

支。

寡辞

易系辞曰。吉人之辞寡。躁人之辞多。

欲讷

论语。子曰。君子欲讷于言而敏于行。

守中

老子曰。多言数穷。不如守中。】

*** 论不妄言

「华严经曰。性不妄言。菩萨常作实语。真语。时语。乃至

梦中。亦不忍作覆藏之语。无心欲作。何况故犯。

疏曰。违想背心。名之曰妄。钞云。设违于境。若顺于

心。不名妄故。

净土斋戒章¶ 第 582b 页 X61-0582.png

梵网经曰。若佛子自妄语。教人妄语。方便妄语。妄语

因。妄语缘。妄语法。妄语业。乃至不见言见。见言不见。

身心妄语。而菩萨常生正语正见。亦生一切众生正

语正见。而反更起一切众生邪语邪见邪业者。是菩

萨波罗夷罪。

戒疏发隐曰。外正语。内正见。合上身心。是不敢道

非。凡不敢道圣。皆正语正见也。」

【考證

见言不见

发隐云。问。佛见兔入而言

不见。是妄语否。答云。为救兔故。前杀戒所谓无

所违犯。生多功德者是也○兔入而言不见。是

违于境。为救兔故。是顺于心也。】

「楞严经曰。如是世界六道众生。虽则身心无杀盗淫。

三行巳圆。若大妄语。即三摩提不得清净。成爱见魔。

失如来种。所谓未得谓得。未證言證。或求尊胜第一。

谓前人言。我今巳得。求彼礼忏。贪其供养。惑乱众生。

成大妄语。汝教世人修三摩地。复断除诸大妄语。是

名如来先佛世尊。第四决定清净明诲。若不断其大

妄语者。如刻人粪为旃檀形。欲求香气。无有是处。若

诸比丘。心如直弦。一切真实。入三摩地。永无魔事。我

印是人。成就菩萨无上知觉。

律仪要略曰。妄言。谓以是为非。以非为是。见言不

见。不见言见。虚妄不实等。若凡夫自言證圣。名大

妄语。其罪极重。除为救他急难。方便权语。馀俱不

可。

净土斋戒章¶ 第 582c 页 X61-0582.png

高峰禅师云。无量劫来。却昧自巳。迷巳逐物。引起

虚妄。内则妄认四大为巳。由妄认故。乃有妄缘。二

妄相因而生妄语。以我一言之妄。误引他人百种

之非。无边欺诳。隐覆其中。害物害人。不可胜纪。无

形之患。莫甚于斯。故不妄语者。即真实种也。真实

种既断。佛道从何而得焉。外有方便妄语者。护善

遮恶。为利他故。不名犯戒。」

【振曰。口四业中。惟妄言易生而难除。何也。世人

习染成妄。妄想纷飞。发为妄言。种种。不一。凡形

于诗歌。著于赋颂。托于碑铭序记。而援引迁就。

背理失真者。妄也。自智其计。而以其失穷之。自

勇其断。而以其敌怒之者。妄也。未信而强言以

䀨之。未合而甘言以钩之者。妄也。以便绝取胜。

以巧佞媒悦者。妄也。以奇丽饰听闻。以谑浪洽

情况者。妄也。闻一密论。不能容受。而轻泄人前

者。妄也。闻人小过。不为隐庇。而饰成大罪者妄

也。外言入梱。内言出梱。内外掩覆而偏曲不公

者。妄也。事在彼而言此。事在此而言彼。言在(事前

事后)而不当机中窾者。妄也。见闻未广。而遽立议

以褒贬古今。涉世未深。而喜随俗以校量是非

者。妄也。毋妄则诚矣。诚则妄想潜消。妄缘自断。

中无隐情。外无愧辞。金石可贯。鬼神可格。矧如

来光彻十方。有不引之登净域乎。昔无业禅(师设)

讲汾阳。凡学者致问。必答之曰毋妄想。夫妄想

净土斋戒章¶ 第 583a 页 X61-0583.png

乃妄言之根。修净行者。亟宜勇猛绝之。】

乃妄言之根。修净行者。亟宜勇猛绝之。】**** 回向文

(见袁氏功课录此文阙大妄语及绮语两舌恶口意今皆补之)。

「稽首西方极乐世界阿弥陀佛。稽首三洲感应护

法韦驮尊天。窃唯白圭易玷。良驷难追。三缄犹虑

招尤。半句能销现福。弟子(某)遵佛明诲。不敢妄言。

然浮气欲收而常肆。微言思慎而屡讹。非特敢于

欺人。抑亦熟于味巳。特念阿弥陀佛若干声。仗兹

佛力。使我弟子自今巳后。修未證于有馀。勿以无

馀而自赞。心尚居于有漏。勿以无漏而自扬。修词

立诚。启口见德。华言丽语。不形于齿唇。斗遘热恼。

不腾于颊辅。上可以对天地。下可以质鬼神。小可

以孚豚鱼。大可以格众庶。轻浮者尚实。矫伪者献

忱。凡兹含齿之徒。尽洽由衷之化。愿佛慈悲。哀怜

摄受。愿韦驮怜悯。为作證明。令恶缘消散。善事圆

成。净因日增。往生如愿。」

【(还)谨按诸戒中。止有妄言者何。律仪要略云。妄

言有四。绮语两舌恶口。皆妄言类也。信乎戒口

业者。当以妄言为首务。所谓口离四过者。不外

此而得之矣。

考證

白圭易玷

诗白圭之篇曰。白圭之玷。

尚可磨也。斯言之玷。不可为也。

良驷难追

论语。子贡曰。驷不及舌。

三缄

家语。孔子观周太庙。有金人三缄其口。

而铭其背曰。古之慎言人也。戒之哉。毋多言。多

净土斋戒章¶ 第 583b 页 X61-0583.png

言多败。

言多败。半句

语云。半句非言。折尽平生之福。

有馀无馀

发隐曰。将尽习气者。菩萨也。名有

馀涅槃。除习巳尽者。如来也。名无馀涅槃。

无漏

净土或问云。以观实相。发真无漏。故名

为实○实者。实圣也。

修词立诚

易系辞曰。君子修词立其诚。所以

居业也。

孚豚鱼

易曰。中孚。豚鱼吉○言至信可感豚

鱼也。

由衷

春秋胡传曰。大道隐而家天下。然后有

诰誓。忠信薄而人心疑。然后有诅盟。盟诅烦而

约剂乱。然后有交质子。其末至于交质子。犹有

不信者焉。故左传曰。信不由衷。质无益也○质

音致。】

*** 论不绮语

「华严经曰。性不绮语。菩萨当乐思审语。时语。实语。义

语。法语。顺道理语。巧调伏语。随时筹量决是语。定菩

萨乃至嬉笑。尚恒思审。何况故出散乱之言。

律仪要略曰。绮语。谓妆饰华词丽语浮靡惑人等。」

【(还)谨按罗绮本于散乱之丝。既其既成。则有华

丽之美。然则以散乱之言为绮语者。原其始也。

以华词丽语为绮语者。要其终也。】

*** 论不两舌

净土斋戒章¶ 第 583c 页 X61-0583.png

「华严经曰。性不两舌。菩萨于诸众生。无离间心。无恼

害心。不将此语为破彼故。而向彼说。不将彼语为破

此故。而向此说。未破者不令破。巳破者不增长。不喜

离间。不说离间语。若实若不实。梵网经两舌戒曰。若

佛子以恶心故。见持戒比丘手捉香垆。行菩萨行。而

斗遘两头。谤欺贤人无恶不造者。犯轻垢罪。

戒疏发隐曰。谤彼贤人为造恶。斗遘两头。纵实亦

犯。况今是虚语乎。此戒不但是斗遘比丘。推之。则

谗乱人君臣。离间人骨肉者。皆是类也。始知洛党

蜀党。非程苏之本意。而犹议圆悟高庵为党者。夫

党之事。世之君子不为。而况明道如二老者耶。盖

斗遘自是一时徒众耳。于二老何与哉。」

【(还)谨按虞书曰。予违汝弼。汝无面从。退有后言。

亦两舌之类也。鸣呼。良朋相遇。犹以两舌告戒。

况常人乎。

考證

三党

通鉴。宋哲宗时。群贤不能以类

相从。遂有洛党蜀党朔党之语。洛党以程颐为

首。而朱光庭等为辅。蜀党以苏轼为首。而吕陶

等为辅。朔党以刘挚为首。而辅之者尤众。各为

党比以相訾议。

圆悟高庵

或问莲师。圆悟高庵。分曹树党。两

家各统门徒。二老安得无与。答云。蔺相如尚忍

私雠。刘元城不失和气。彼圆悟高庵。继祖传灯。

代拂扬化。犹有这个在。何名那伴人。是将以丹

净土斋戒章¶ 第 584a 页 X61-0584.png

朱泆游。而罪帝尧无义方。冉求聚敛。而讥孔子

朱泆游。而罪帝尧无义方。冉求聚敛。而讥孔子非善教。是将以六群乱德。二众分河。而谓释迦

未免好胜否耶。】

*** 论不恶口

「华严经曰。性不恶口。所谓毒害语。粗犷语。苦他语。令

他瞋恨语。鄙恶语。庸贱语。嗔忿语。如火烧心语。怨结

语。热恼语。不可乐闻语。能坏自身他身语。如是等语。

菩萨悉皆舍离。常作润泽语。柔软语。悦意语。可乐闻

语。善入人心语。风雅典则语。身心踊悦语。

龙舒净土文曰。所谓恶口者。乃恶怒之口。唯言语

不温和耳。今人所谓恶口。直为秽语矣。恶口果报。

固巳不佳。若秽语。则地狱畜生之报也。世人多不

知此。乃以恶口秽语为常。奉劝世人。力以戒此。」

【(还)谨按润泽以下等语。与绮语相似。何以辨之。

曰诚与不诚而巳。润泽等语。出于由衷者也。绮

语浮词。腾于颊辅者也。】

** 意三业

「

【(还)谨按此三业。不曰心而曰意。何也。盖意者。心

之所发也。于发动之初而知戒谨焉。则易为力

矣。此慎独之功不可巳也。否则涓涓不止。将成

江河。萌蘖不摧。将寻斧柯。欲心之勉于三业也。

不亦难哉。故曰。欲正其心者。先诚其意。

净土斋戒章¶ 第 584b 页 X61-0584.png

考證

慎独

中庸曰。莫见乎隐。莫显乎微。故

君子必慎其独也○注云。言幽暗之中。细微之

事。迹虽未形。而几则巳动。人虽不知。而巳独知

之。是以君子尤加谨焉。所以遏人欲于将萌。而

不使其潜滋暗长于隐微之中。以至离道之远

也。】

「宗镜录曰。念念之中。恒起三毒。即当劫尽三灾。三

毒贪为首。三灾火为首。以不思议止观。观此毒。一

念贪心无有起处。即是一唾火而灭。了念成智。即

是一吹世界而成。」

【(还)谨按龙舒文云。有淫女得道。文殊问云。如何

见十八界。答云。如见劫火烧诸世界。虽不言三

毒。实与宗镜同旨。嗟夫。以女人尚有慨世之心。

何今之修行者。纵情之习重。观心之道微。甘于

自焚。自溺。自飘。而莫悟也。可哀也哉。

考證

三毒

贪嗔痴也。坛经曰。诸天自性内

照。三毒即除。

三灾

火水风也。佛祖统纪云。二十辘轳劫满。

遇大三灾。大地天宫俱坏。

不思议止观

以自性实相。或止或观也。此法

不可思议。

十八界

龙舒文曰。谓六根六尘六识。因有此

种种。故生无量事。造无量恶业。是故如劫火烧

诸世界。】

净土斋戒章¶ 第 584c 页 X61-0584.png

*** 论不贪欲

「华严经曰。性不贪欲。菩萨于他财物。他所资用。不生

贪心。不愿不求。

佛遗教经曰。汝等比丘。当知多欲之人。多求利故。苦

恼亦多。少欲之人。无求无欲。则无此患。直尔少欲。尚

应修习。何况少欲能生诸功德。少欲之人。则无谄曲

以求人意。亦复不为诸根所牵行少欲者心则坦然

无所忧畏。触事有馀。常无不足。有少欲者。则有涅槃。

是名少欲。

高峰师云。是三界轮回之根本也。观此四大幻身。

本自无生。以爱染不忘。缠缚轮转。故教中谓当知

轮回。爱为根本。由有诸欲助发爱性。是知能令生

死相续。

又曰。汝等比丘。诸欲脱诸苦恼。尝观知止知足之法。

即是富乐安隐之处。知足之人。虽卧地上。犹为安乐。

不知足者。虽处天堂。亦不称意。不知足者。虽富而贫。

知足之人。虽贫而富。不知足者。常为五欲所牵。为知

足者之所怜悯。是名知足。楞严经曰。若诸比丘。衣钵

之馀。分寸不畜。乞食馀分。施饿众生。不将如来不了

义说。回为巳解以误初学。佛印是人得真三昧。

又曰。十方如来。色目多求。同名贪水。菩萨见贪。如避

瘴海。」

【(还)谨按楞严经。论杀。则以杀贪为本。论盗。则以

盗贪为本。论淫。则以欲贪为本。是杀盗淫皆由

净土斋戒章¶ 第 585a 页 X61-0585.png

于贪也。此特举其大者耳。贪之为害。岂止于是

于贪也。此特举其大者耳。贪之为害。岂止于是而巳哉信乎如水之无物不受。目之为贪水。宜

也。呜呼。修行者。欲堤防于方寸之间。勿沦胥于

瘴海之恶。将何如而可哉亦曰少欲知足而巳。

考證

如来不了义

楞严会解曰。经言衣钵

之馀。分寸不畜。阿含经称所畜物。可以资身进

道。萨婆多论。许百物各可畜一。皆不了义也。】

「宗镜录曰。若于贪起正思。了贪无自性。则于贪得

解脱。若于贪起邪想。迷贪生执著。则于贪被系缚。

系缚解脱。遂成真俗二门。于真俗二门。则收尽染

净诸法。贪之一法既尔。于嗔痴等。八万四千尘劳

亦然。」

【(还)谨按少欲知足。固可以止贪。若昧于自性。则

多欲无厌者。莫知其所终也。然则宗镜之说。其

可少乎哉。】

**** 回向文(庄芳林撰)

「稽首西方极乐世界阿弥陀佛。稽首三洲感应护

法韦驮尊天。窃唯性灵莹彻。原无芬垢于皇初。意

想逐驰。遂同物交于尘世。是以经垂窒欲之戒。传

昭寡欲之方。弟子某遵佛明诲。不敢贪欲。但习染

巳深。恐几微之犹累。欲根未净。每幽独之潜萌。盖

好利本出于常情且见得实难于思义。况男女之

际。尤人之大欲存焉。而可不戒乎哉。特念阿弥陀

佛若干声仗兹佛力。使我弟子自今以后。属厌同

净土斋戒章¶ 第 585b 页 X61-0585.png

君子之心。甘节守先圣之训。知止知足澄湛如清

君子之心。甘节守先圣之训。知止知足澄湛如清水之珠。不愿不求。凝净如却尘之褥。秉衷纯白。人

人仰仁让之风。厥志清明。在在格贪戾之习。愿佛

慈悲。哀怜摄受。愿韦驮怜悯。为作證明。令恶意消

散。善念圆成。净因日增。往生如愿。」

【考證

皇初

人之初生。维皇降衷。即天命之

性也。所谓观心实相者。观此而巳。心即性也。

窒欲

易曰。君子以惩忿窒欲。

寡欲

孟子曰。养心莫善于寡欲。

属厌

左传曰。愿以小人之腹。为君子之心。属

厌而巳。

甘节

易曰。甘节亨○此言无过不及。节之善

者。故曰甘节。至若不节之嗟。是为不及。苦节贞

凶。则为太过矣。

清水珠

中峰师云。西天有宝。名曰清珠。以此

珠投入浊水中一寸。则一寸之浊水自清。自尺

至丈莫不皆然。

却尘褥

杜阳编云。唐元载宠姬蘖瑶瑛。有却

尘褥。言是却尘之兽毛所为也。

仁让贪戾

大学曰。一家仁。一国兴仁。一家让。

一国兴让。一人贪戾。一国作乱。其机如此。】

*** 论不嗔恨

「华严经曰。菩萨永舍嗔恨。于一切众生。恒起慈悲心。

利益心。哀悯心。欢喜心。和顺心摄受心。永舍嗔恨热

净土斋戒章¶ 第 585c 页 X61-0585.png

恼。常思顺行仁慈祐益。

恼。常思顺行仁慈祐益。梵网经曰。若佛子自嗔。教人嗔。嗔因。嗔缘。嗔法。嗔业。

而菩萨应生一切众生善根无诤之事。常生慈悲孝

顺心。而反更于一切众生中。乃至于非众生中。以恶

口骂辱。加以手打。及以刀杖。意犹不息。前人求悔。善

言忏谢。犹嗔不解者。是菩萨波罗夷罪。

戒疏发隐曰。霜之雪之。昊天非害物也。所以培生

育之原。责之治之。圣人非害人也。所以辟自新之

路。嗔心纵而不休。众生隔而不接。岂大士之体乎。」

【考證

非众生

非众生有二。一真化对。谓变

幻化作者是也。二圣凡对。则诸佛圣人是也。】

「佛遗教经曰。汝等比丘。若有人来节节支解。当自摄

心。母令嗔恨。亦当护口。勿出恶言。若纵毒心。则自妨

道。失功德利。忍之为德。持戒苦行所不能及。能行忍

者。乃可名为有力大人。若其不能欢喜忍受恶骂之

毒。如饮甘露者。不名入道智慧人也。所以者。嗔恚之

害。则破诸善法。坏好名闻。今世后世人不喜见。当知

嗔心甚于猛火。常当防护。勿令得入。劫功德贼。无过

嗔恚。白衣非行道人。无法自制。嗔犹可恕。出家行道

无欲之人。而怀嗔恨。甚不可也。譬如清冷云中。霹雳

起火。非所应也。

龙舒居士习慈说曰。观世音菩萨。谓万善皆生于

慈。老子言三宝。以慈为首。儒家言五常。先之以仁。

人有多嗔怒者。盖不思此意。未言害物造业。先自

净土斋戒章¶ 第 586a 页 X61-0586.png

损气伤和。人若能到慈仁之境。方知嗔怒不佳。当

损气伤和。人若能到慈仁之境。方知嗔怒不佳。当其在嗔怒中。则不自知其苦。正如行荆棘中。及习

成慈仁。则如入大厦安居矣。此不可以言尽。但当

嗔怒时习之。久久自有可喜。凡待贫下。御仆妾。诋

忤巳者。易致嗔怒。尤当戒谨。盖彼亦人也。但以薄

福而事我。岂可恣其情性。而造恶业哉。如一切众

生。为大罪恶。亦勿生嗔。以污吾清冷之心。念彼以

愚痴故耳。当生怜悯之心。如是以修净土。其圆熟

善根甚矣。」

【(还)谨按华严疏云。百万障门。嗔毒最重。除嗔之

外。更遍推求。无有一恶如嗔之重者。是故目之

为刀剑。名之为猛火。非过喻也。程明道定性书。

有云。夫人之情。易发而难制者。惟怒为甚。第能

以怒时遽忘其怒。而观理之是非。亦可以见外

诱之不足恶。而于道亦思过半矣。此正习慈仁

者之所当知也。

考證

习慈

袁氏广爱篇曰。世人与众不和。

初生为嗔嗔渐增长。思量执著。住在心中。名为

恨。此恨既积。欲损于他。名为恼。惟一慈心。能除

嗔恨恼三事。以是知慈心功德无量也。慈有三

等。众生缘慈。法缘慈。无缘慈也。不利益一人。而

求利益无数无边之人。是为众生缘慈。老者不

独思安其身。而兼思安其心。使之得受性真之

乐。朋友少者皆然。此为法缘慈。若无缘慈惟圣

净土斋戒章¶ 第 586b 页 X61-0586.png

人有之。盖圣人不住有为。亦不住无为。老则愿

人有之。盖圣人不住有为。亦不住无为。老则愿安。而我亦不知其安。朋友少者皆然。所谓无缘

慈力赴群机也。】

**** 回向文(庄芳林撰)

「稽首西方极乐世界阿弥陀佛。稽首三洲感应护

法韦驮尊天。窃唯嗔为毒海。恨入疠门。故圣人大

远怨之方。贤哲弘不校之度。弟子某遵佛明诲。不

敢嗔恨。但人巳异视。则嫉妒易生。习气未除。则忿

恚旋作。不和于众。初生为嗔。执著在中。积久为恨。

败道损德。皆原于此。特念阿弥陀佛若干声。仗兹

佛力。使我弟子。自今以后。勃志巳平。永作沾泥之

絮热心遂释。常为春泮之冰。横逆如虚舟之撼前。

怨仇如飘瓦之堕体。与物无兢。悉谐大道之和平。

举世无诤。共由大通之熙皞愿佛慈悲。哀怜摄受。

愿韦驮怜悯。为作證明。令恶缘消散。善念圆成。净

因日增。往生如愿。」

【考證

虚舟

列子云。方舟济于河。有虚舟来

触舟。虽有褊心之人不怒。

飘瓦

庄子云。虽有忮心。不怨飘瓦。

远怨

胡传曰。春秋善解分。贵远怨。

不校

论语云。犯而不校。】

*** 论不邪见

「华严经曰。菩萨又离邪见。住于正道。不行占卜。不取

恶戒。心见正直。无诳无谄。于佛法僧。起决定信。

净土斋戒章¶ 第 586c 页 X61-0586.png

永嘉集曰。邪见因缘。能生万恶。正观因缘。能生万

善。当知心是万法之根本也。云何邪见。无明不了。

妄执为我。因有我故。便有我所。因有我所。故起于

断常六十二见。见思相续。九十八使。三界生死。轮

回不息。当知邪见。众恶之本。是故智者制而不随。

云何正观。无为寂灭。至极微妙。绝相离名。心言路

绝。当知正观。还源之要也。是故智者。正观因缘。万

惑斯遣。境智双忘。心源净矣。」

【(还)谨按邪见即痴也。忘其正观。颠倒妄想。固为

痴之大者。至于事之理有不可为。势有不容为。

力有不能为。时有不暇为。事有不必为。而思欲

为之。何莫而非痴也哉。噫。人能于佛法僧而决

定信。则正观成而心源净。必无是矣。惜乎凡夫

之不能也。悲夫。

考證 初门曰。拨正因果。僻信求福。皆名邪见

○钞曰。拨无因果。是深厚邪见。占卜等。是浅近

邪见也。

恶戒

发隐曰。十六恶律仪者。一屠儿。二魁刽。

三养猪羊。四捕鱼。五猎师。六网鸟。七捕蛇。八养

鸡。九咒龙。十作贼。十一捕贼。十二狱吏。十三淫

女家。十四酤酒家。十五洗染家。十六压油家。此

谓显恶。人易见也。九十五种外道邪见者。或持

牛马。啖水草故。或持鸡犬。甘食秽故。或事火。奉

火为师。如迦叶事火龙故。或服风。吸外气故。或

净土斋戒章¶ 第 587a 页 X61-0587.png

翘脚。自谓精进故。或五热炙身。或坐薪燔体。自

翘脚。自谓精进故。或五热炙身。或坐薪燔体。自谓苦尽得乐故。或投崖。自谓舍秽躯。得净身故。

乃至涂灰卧棘裸形等事。不可悉数。降而末代。

或服水斋。自谓涤除五浊故。或复饿七。自谓空

寂四大故。或复赤脚隆冬。囊发盛夏。自谓寒暑

不侵故。此谓隐恶。似善实恶。人所难见也。上二

恶戒。虽运心长短。稍有优劣。皆名恶戒。

六十二见

钞云。以断常二见为本。而色等五

阴。各具四句。四五二十。三世迭之。则成六十。加

本断常。成六十二。

九十八使

见下卷念佛正因中。】

**** 回向文(庄芳林撰)

「稽首西方极乐世界阿弥陀佛。稽首三洲感应护

法韦驮尊天。窃思吾分以外。即毫末而非宜。性所

不存。纵可为而匪事。故君子常存正见。圣人示无

邪思。弟子某遵佛明诲。不敢邪见。然游思不巳。即

为妄心。妄想不休。便为邪见。颠倒偏僻。憧憧之念

乱其空。謟诳痴迷。役役之衷挠吾定。浅近邪见。犹

云不可。深厚邪见。夫岂宜哉。特念阿弥陀佛若干

声。仗兹佛力。使我弟子自今以后。皈依三宝。决定

无疑。见性如大明之昼。而群妄自消。明心等大路

之由。而诸蹊不蹈。一切违于正直者。悉皆涤除。稍

有涉于私曲者。永加消灭。戒欺求慊。吾衷俨幽独

之盟。过化存神。举世入无邪之境。愿佛慈悲。哀怜

净土斋戒章¶ 第 587b 页 X61-0587.png

摄受。愿韦驮怜悯。为作證明。令恶缘消散。善念圆

摄受。愿韦驮怜悯。为作證明。令恶缘消散。善念圆成。净因日增。往生如愿。」

【考證

毫末

扬氏曰。圣人所为。本分之外。不

加毫末。

憧憧

易曰。憧憧往来。朋从尔思○言私意之

杂沓往来于胸中也。

戒欺求慊

大学云。所诚其意者。毋自欺也。如

恶恶臭。如好好色。此之谓自慊○今无邪见。则

自慊而不自欺矣。唯慎独者能之。

过化存神

孟子曰。君子所过者化。所存者神。

今无邪见。则所存者神。举世无邪。则所过者化

矣。】

** 意三业二偈

「洞山禅师曰。贪嗔痴。大无知。赖我今朝识得伊。行

便打。坐便搥。分付心王仔细推。无量劫来不解脱。

问你三人知不知。

神鼎禅师曰。贪嗔痴。实无知。十二时中任从伊。行

即往。坐即随。分付心王拟何为。无量劫来元解脱。

何须更问知不知。」

【(还)谨按前一偈。与神秀所云时时频拂拭免使

惹尘埃同意。后一偈。与六祖所云本来无一物。

何处惹尘埃同意。安勉不同。高下可知矣。虽然。

天下不皆六祖神鼎也。下学上达。当自洞山神

秀始。

净土斋戒章¶ 第 587c 页 X61-0587.png

考證

六祖神秀二偈

坛经曰。五祖唤诸门

人。汝等各去取自本心般若之性。各作一偈来。

神秀呈一偈曰。身是菩提树。心如明镜台。时时

勤拂拭。勿使惹尘埃。祖曰。汝未见性。时六祖在

碓坊。闻之。作一偈曰。菩提本无树。明镜亦非台。

本来无一物。何处惹尘埃。五祖知悟本性。即付

衣钵。】

*** 附破戒人能改勿拒论(见莲社释疑论)

「或问。破戒之人可容入社否。师云。社中之友不求

无过。唯求改过。若求无过。孰无过焉。古云唯佛一

人持净戒。其馀多是破戒者。自思我等与释迦如

来同为凡夫。世尊则精勤改过。成佛巳经多劫。我

等无惭无愧。略无改过之心。乃尔轮转三涂。出入

生死。恒受苦恼。无由解脱。故我今者立社。唯求知

识痛为救正。改过为先。入社之后行无所改。然后

摈之。三昧海经云。佛为父王说。昔有四比。丘犯律

为耻。将无所怙。忽闻空中声曰。汝之所犯谓无救

者不然也。空王如来虽复涅槃。形像尚在。汝可入

塔一观宝相眉间白毫。比丘随之泣泪言曰。佛像

尚尔。况佛真容乎。举身投地如大山崩。今于四方

皆成正觉。东方阿閦佛。南方宝相佛。西方无量寿

佛。北方微妙声佛。是四改过比丘巳成佛矣。今我

社中岂有改过人不容入者。古云过则勿惮改。又

曰恶人斋戒可祀上帝。我第忧不能改尔。破戒何

净土斋戒章¶ 第 588a 页 X61-0588.png

疑。」

疑。」【(还)谨按持戒篇。严以立法。改过论恕以待人。盖

法不严则忘其警惧之心。待不恕则绝其自新

之路。二者兼之。佛道之所以为慈悲乎。而人之

终于暴弃者。吾未如之何也巳。】

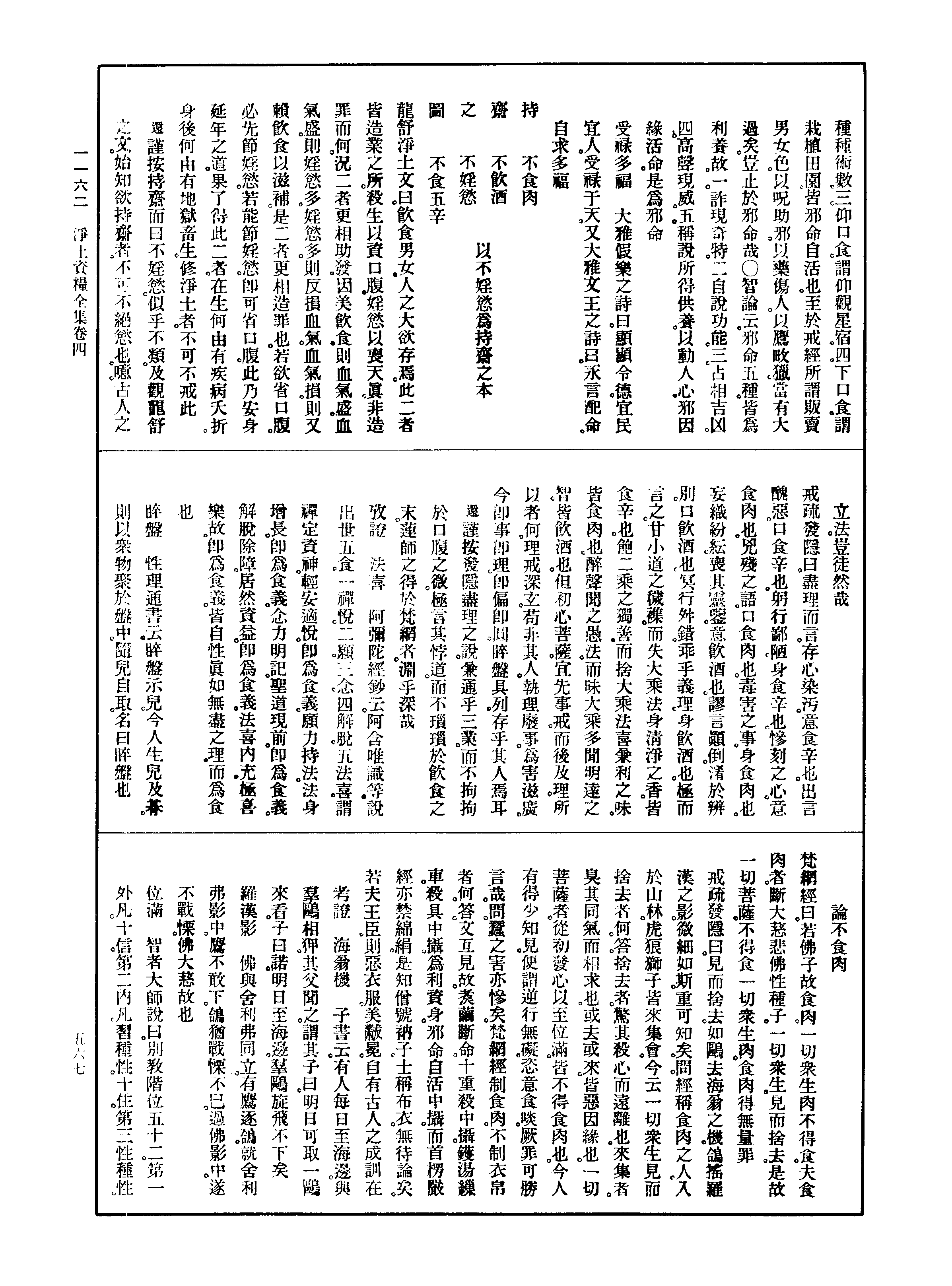

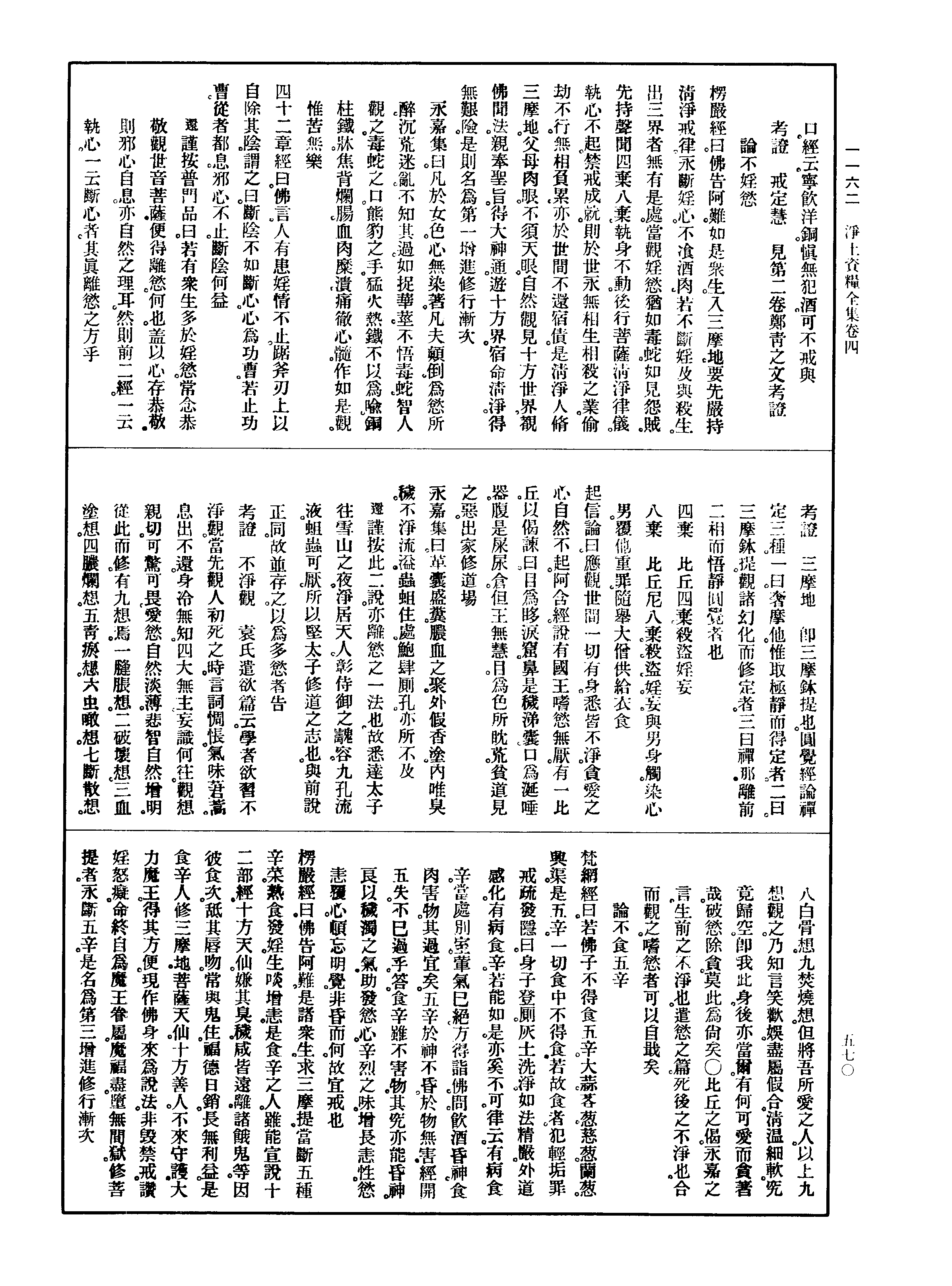

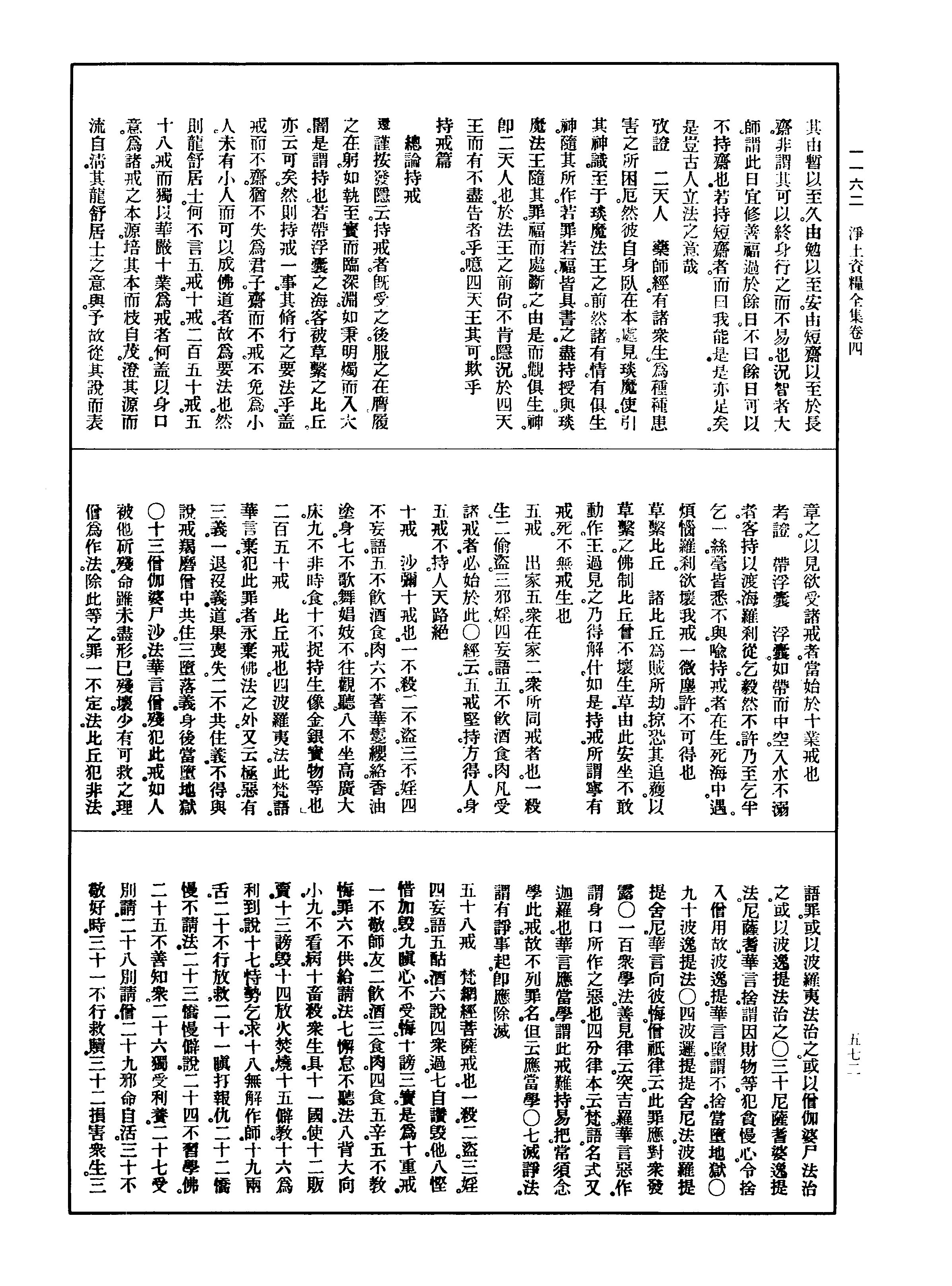

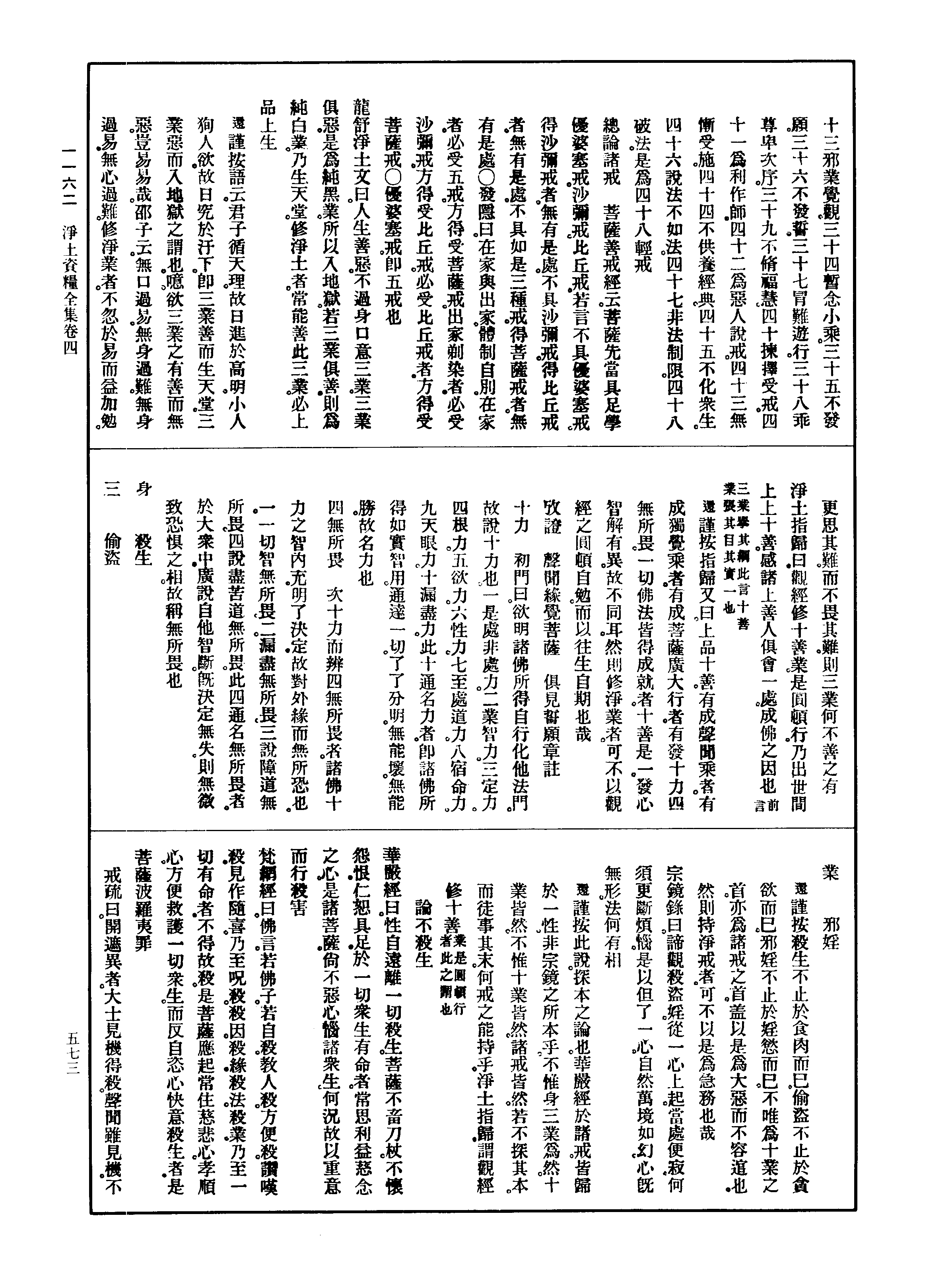

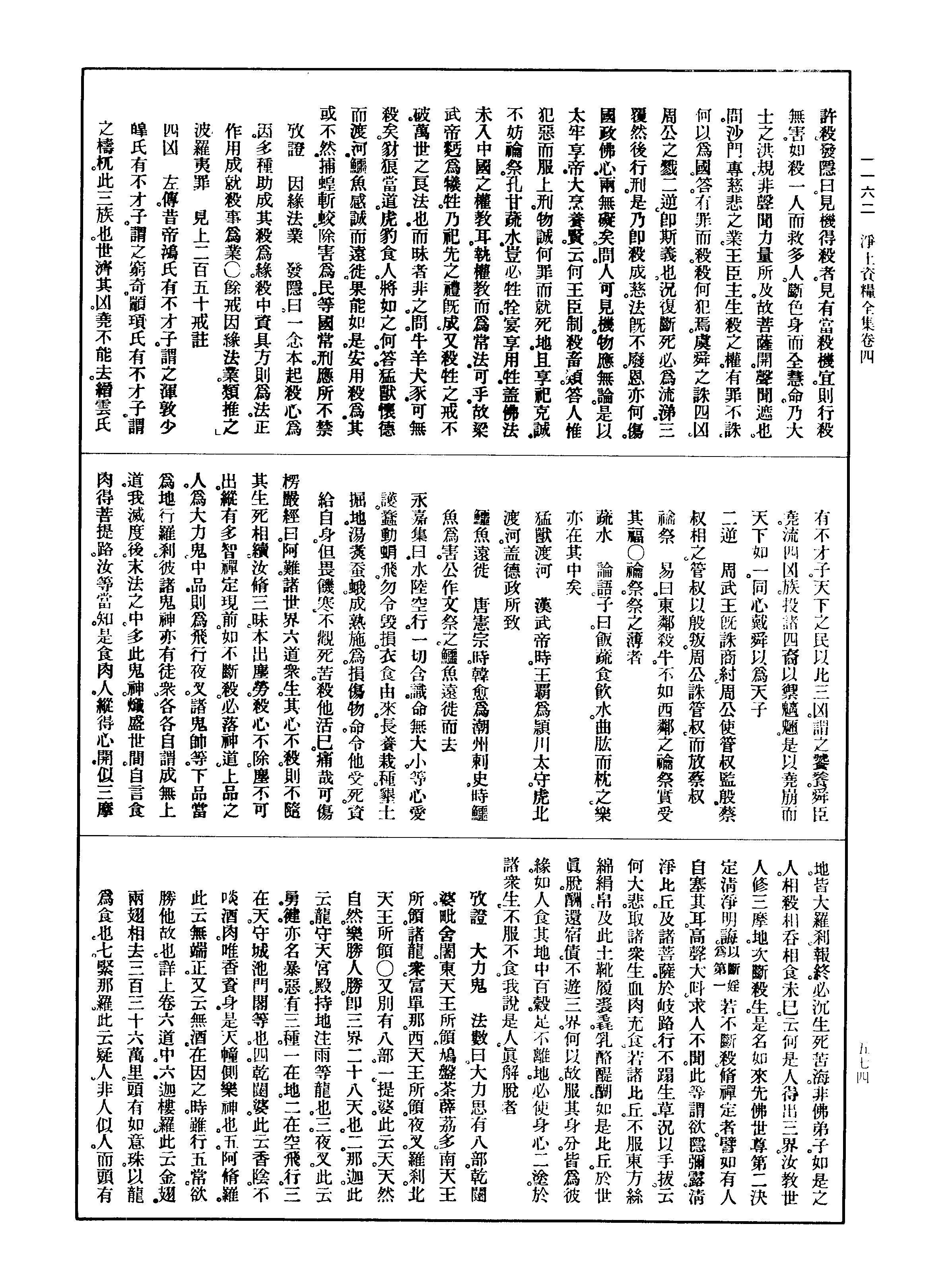

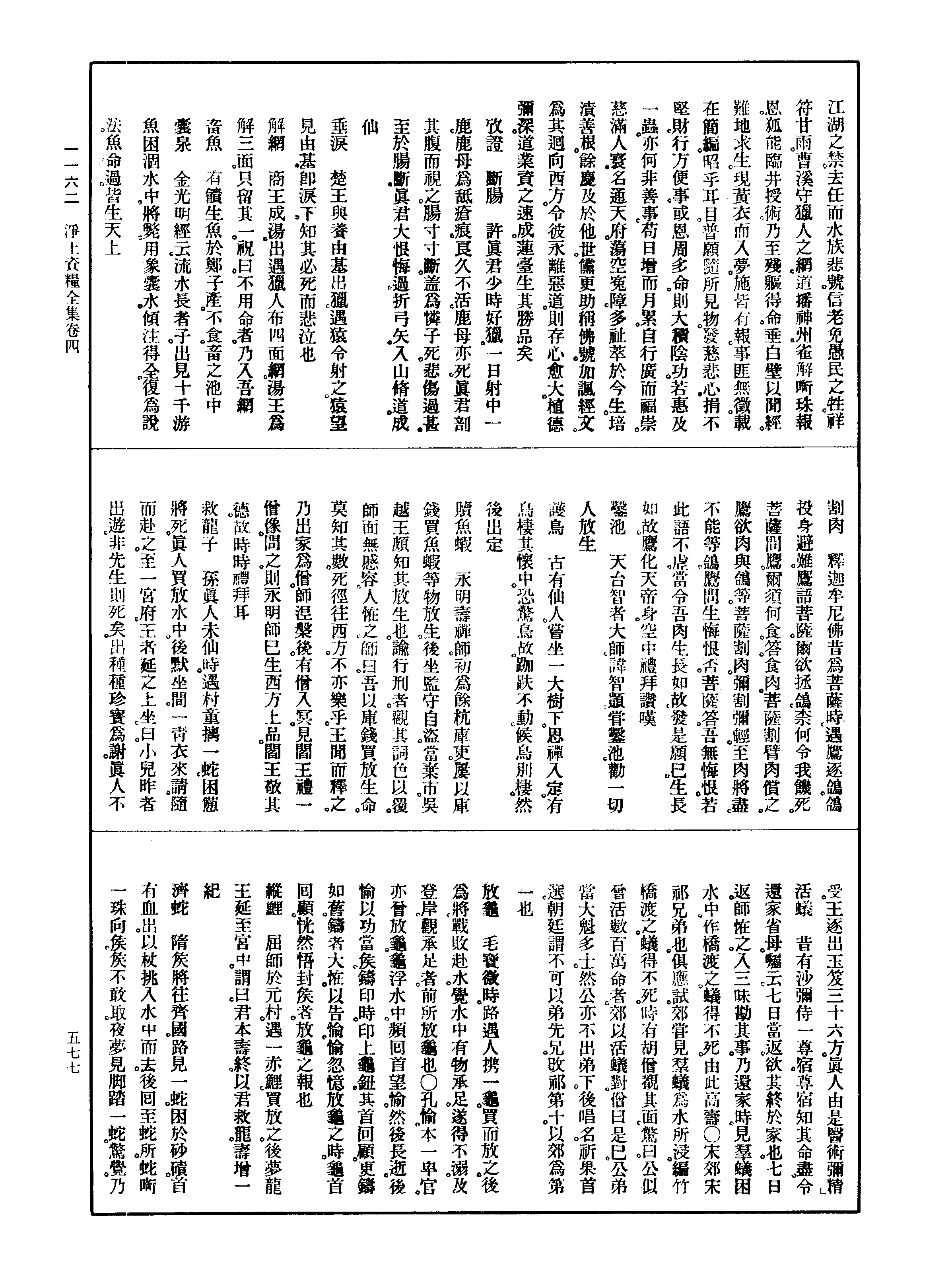

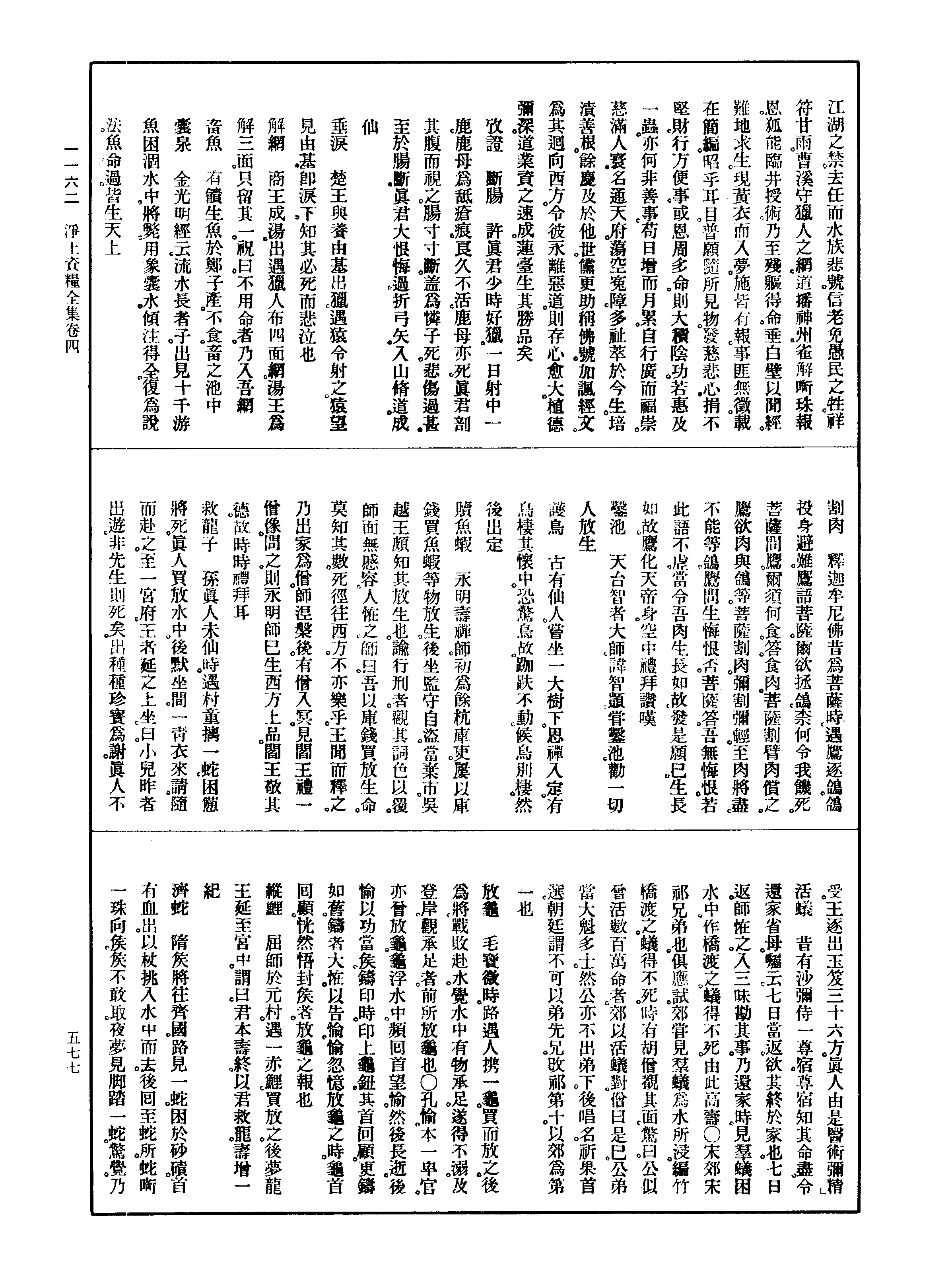

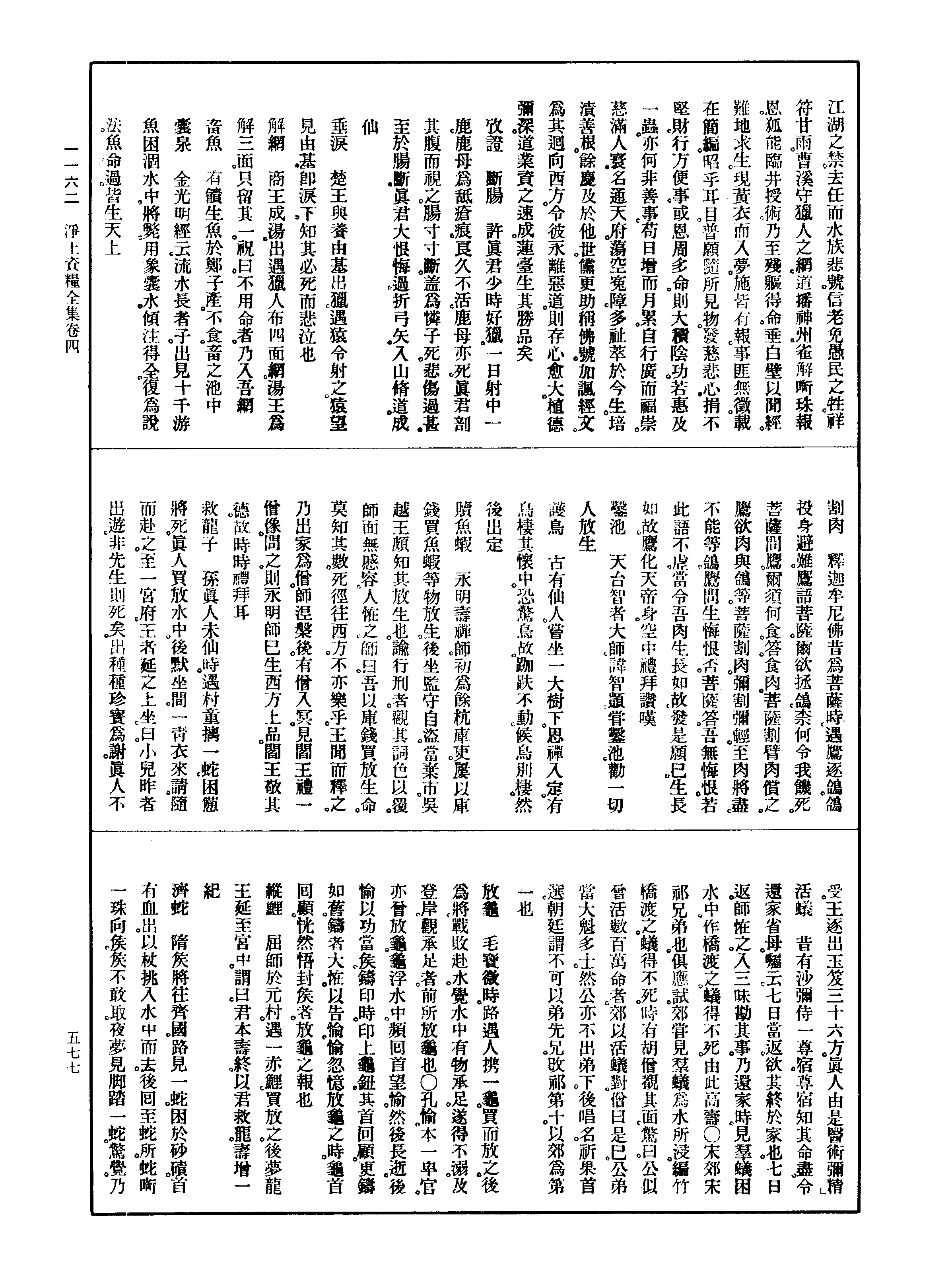

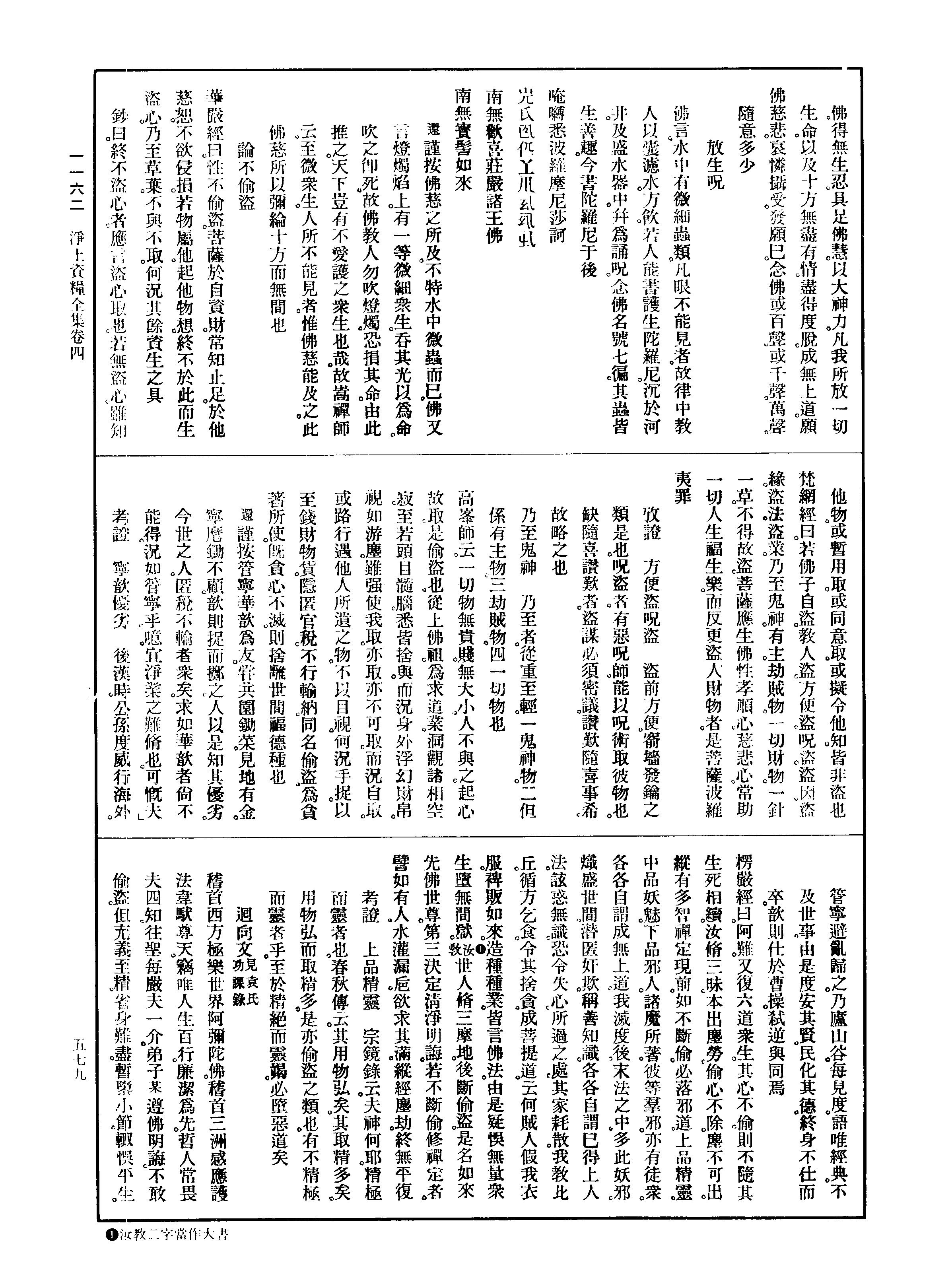

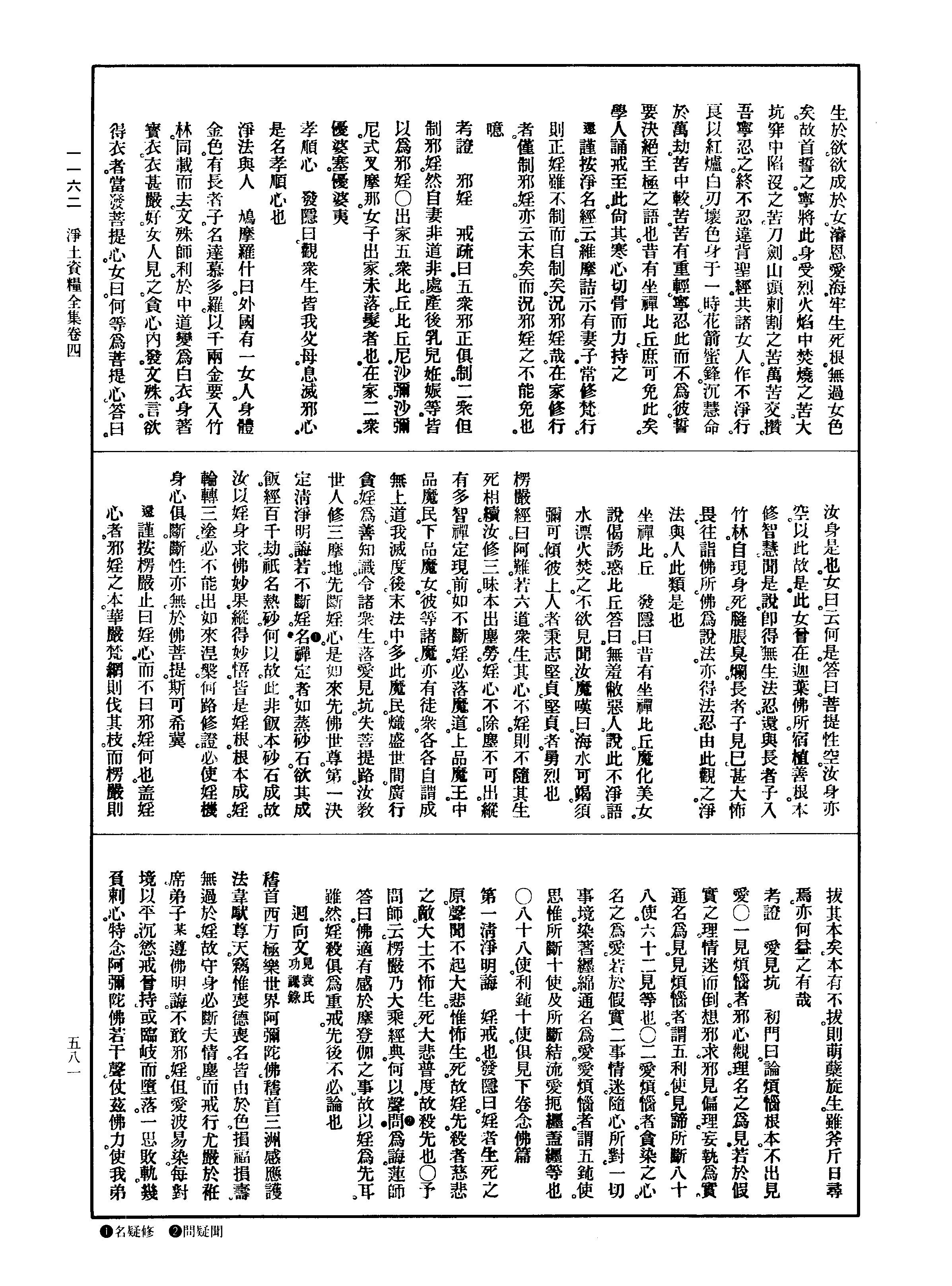

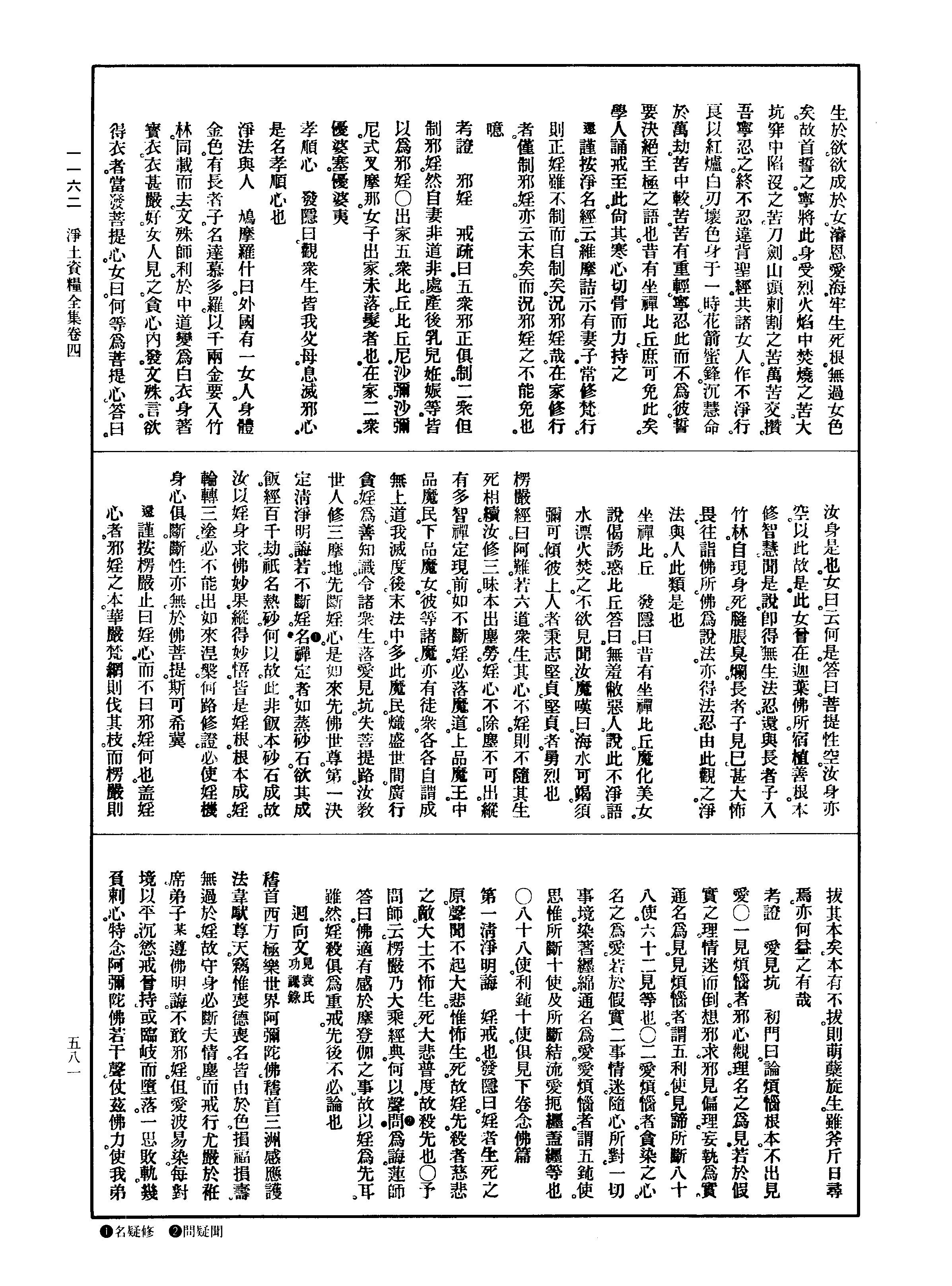

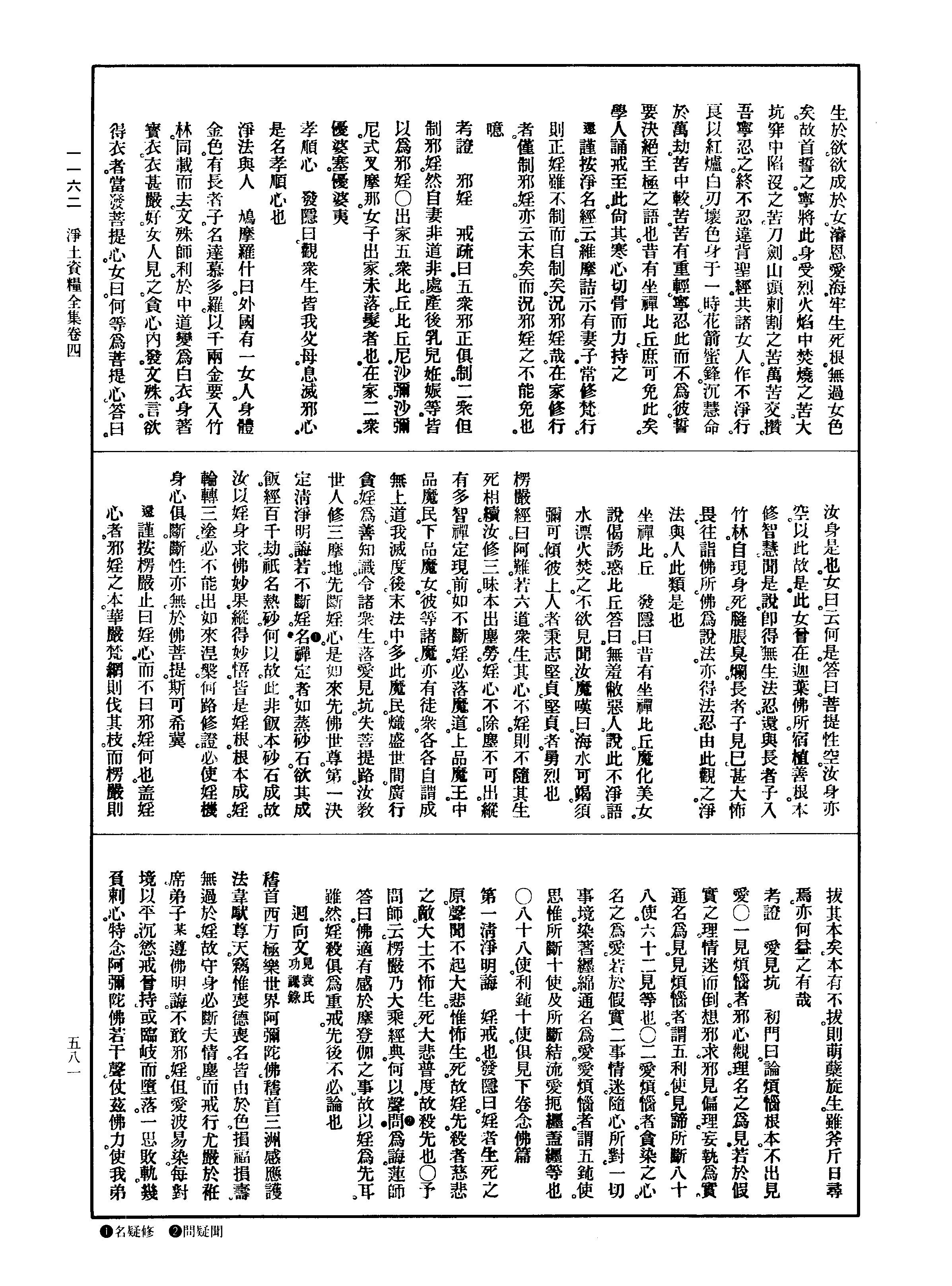

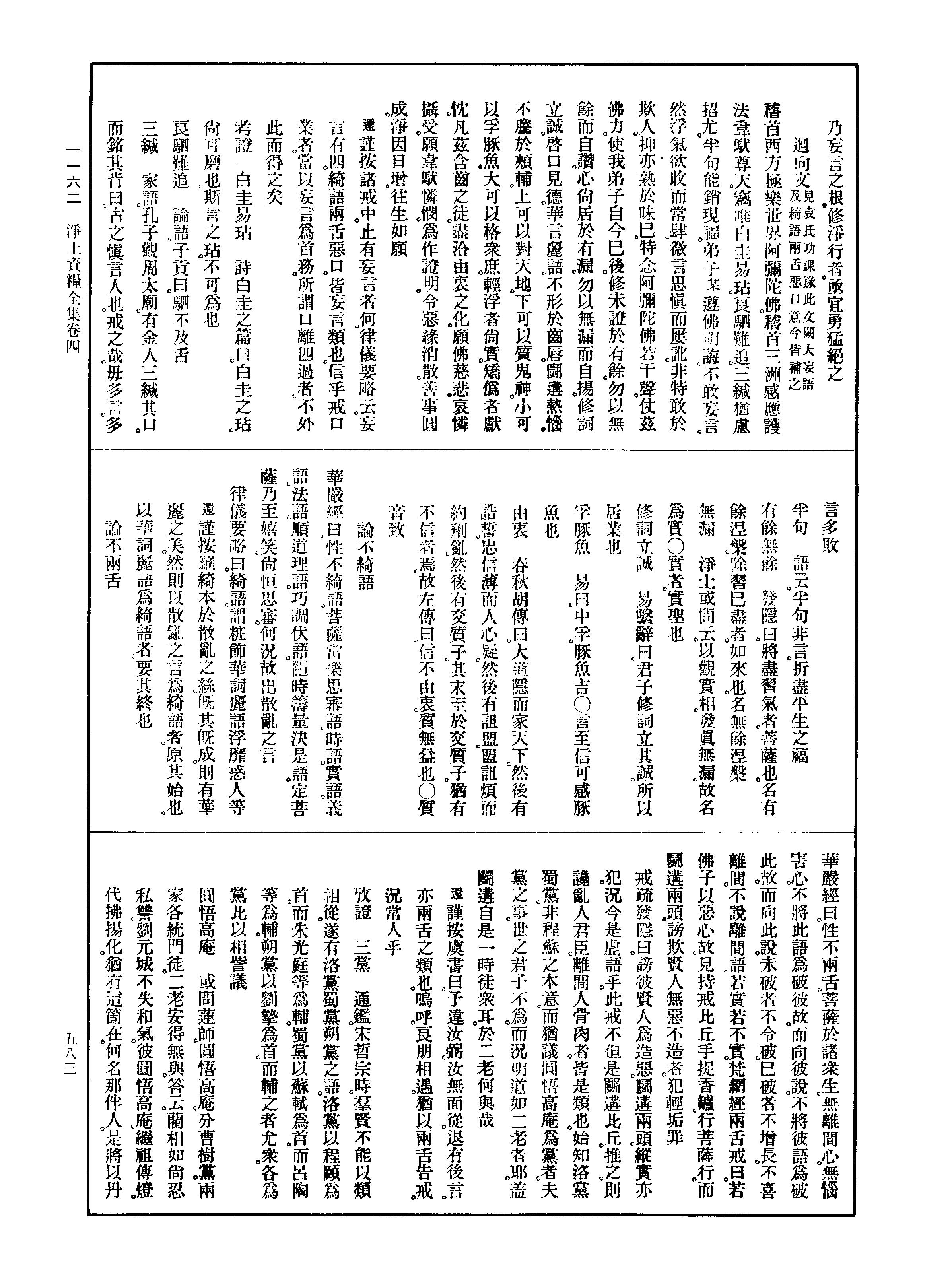

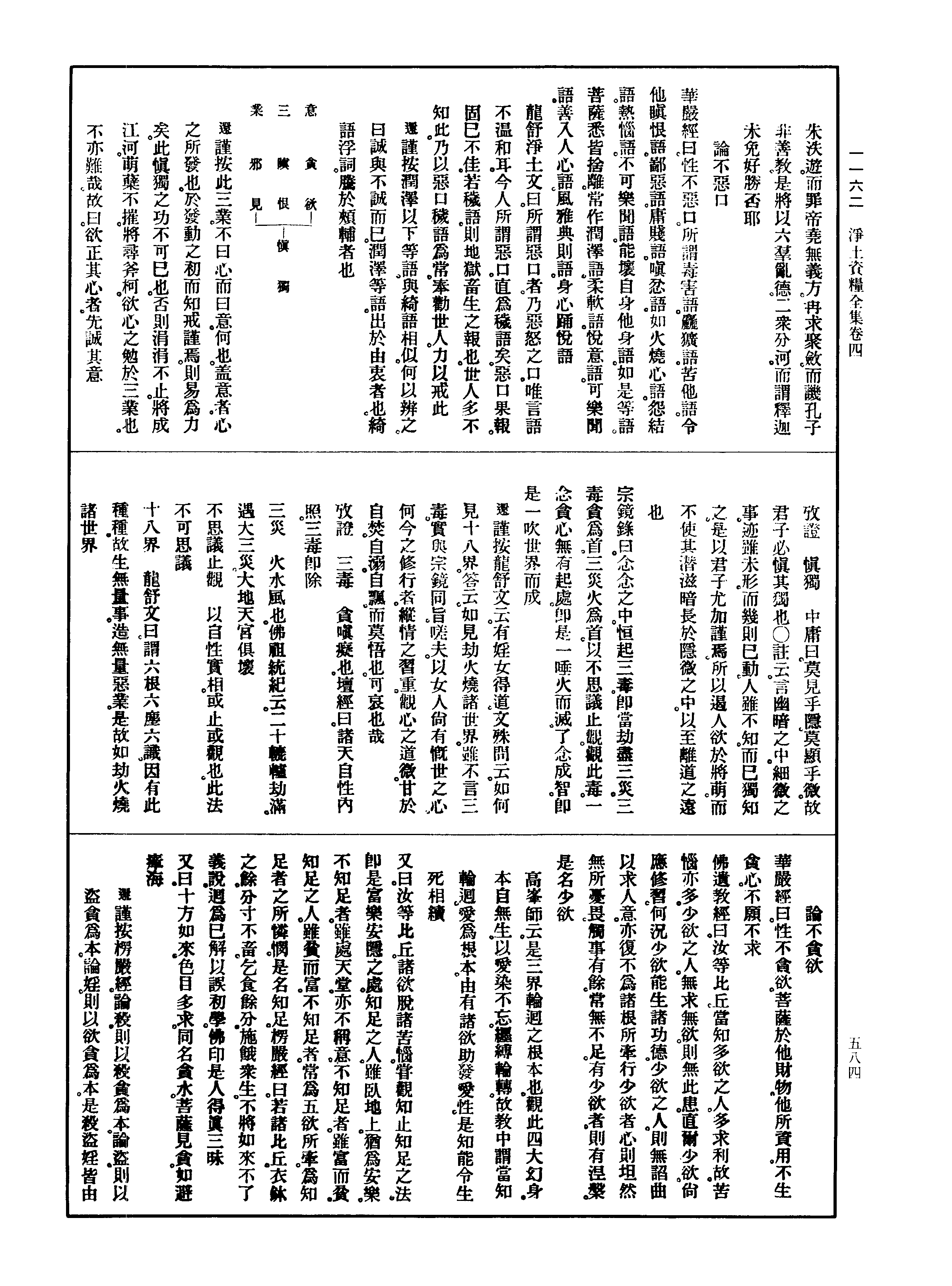

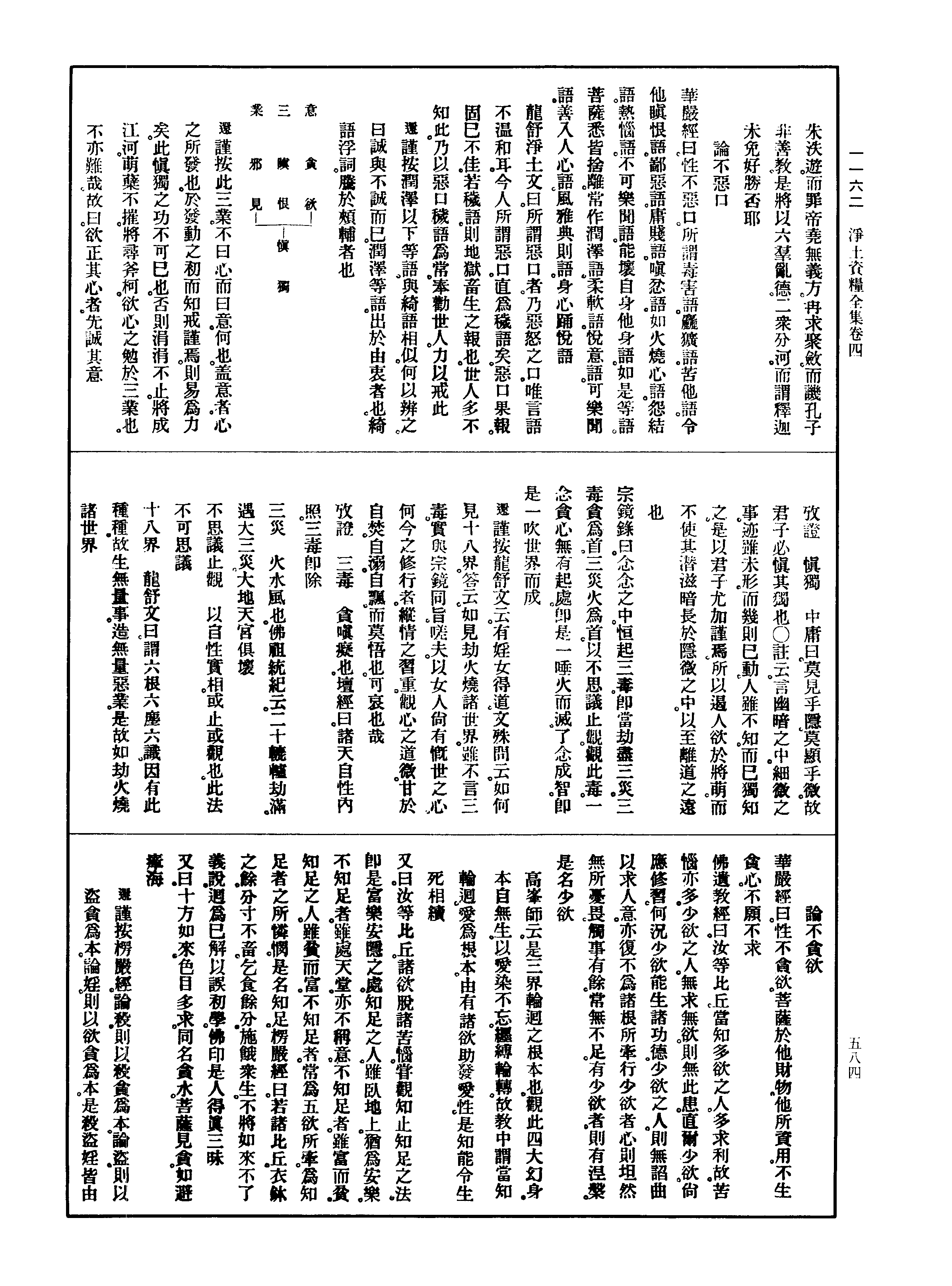

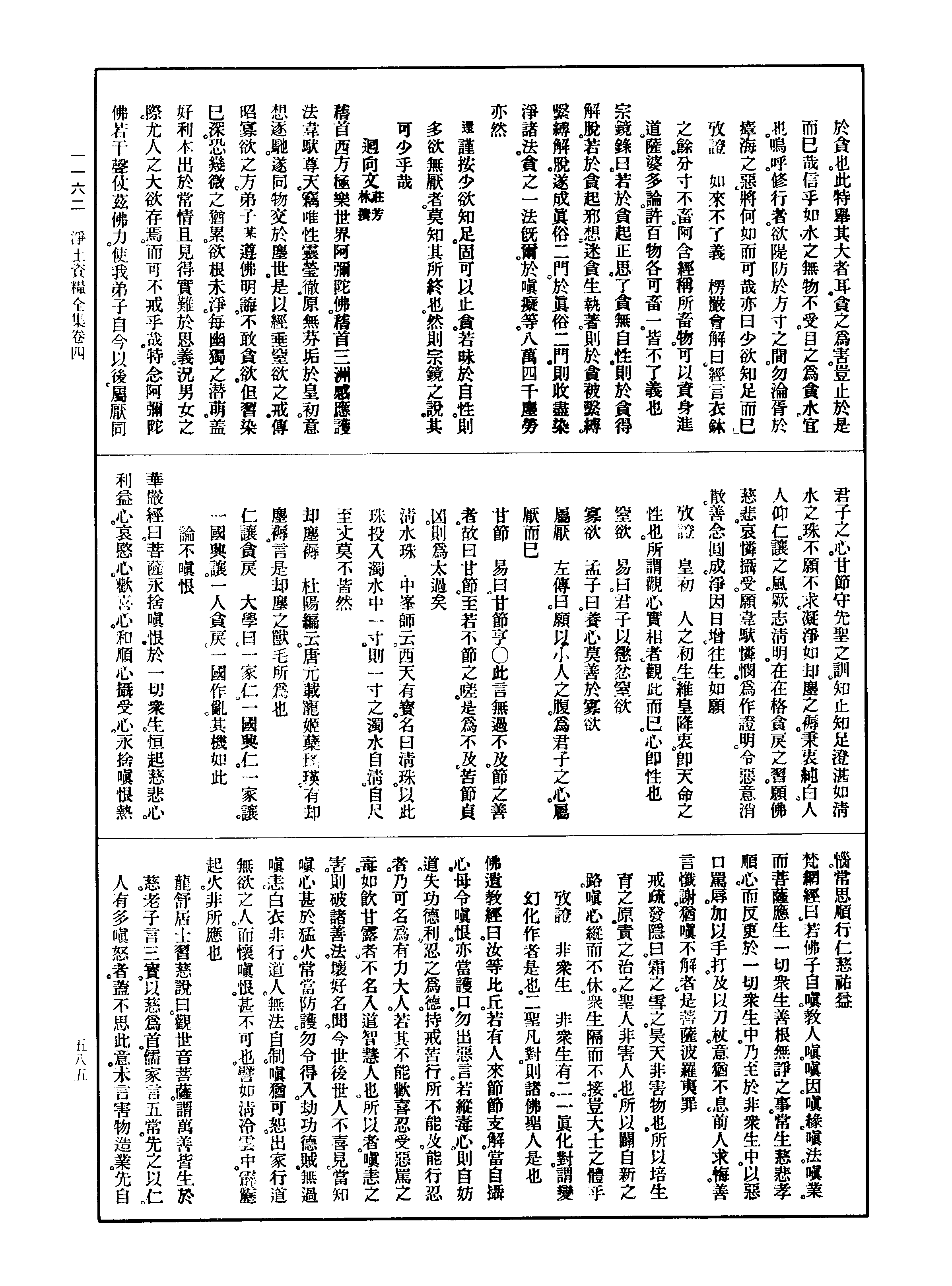

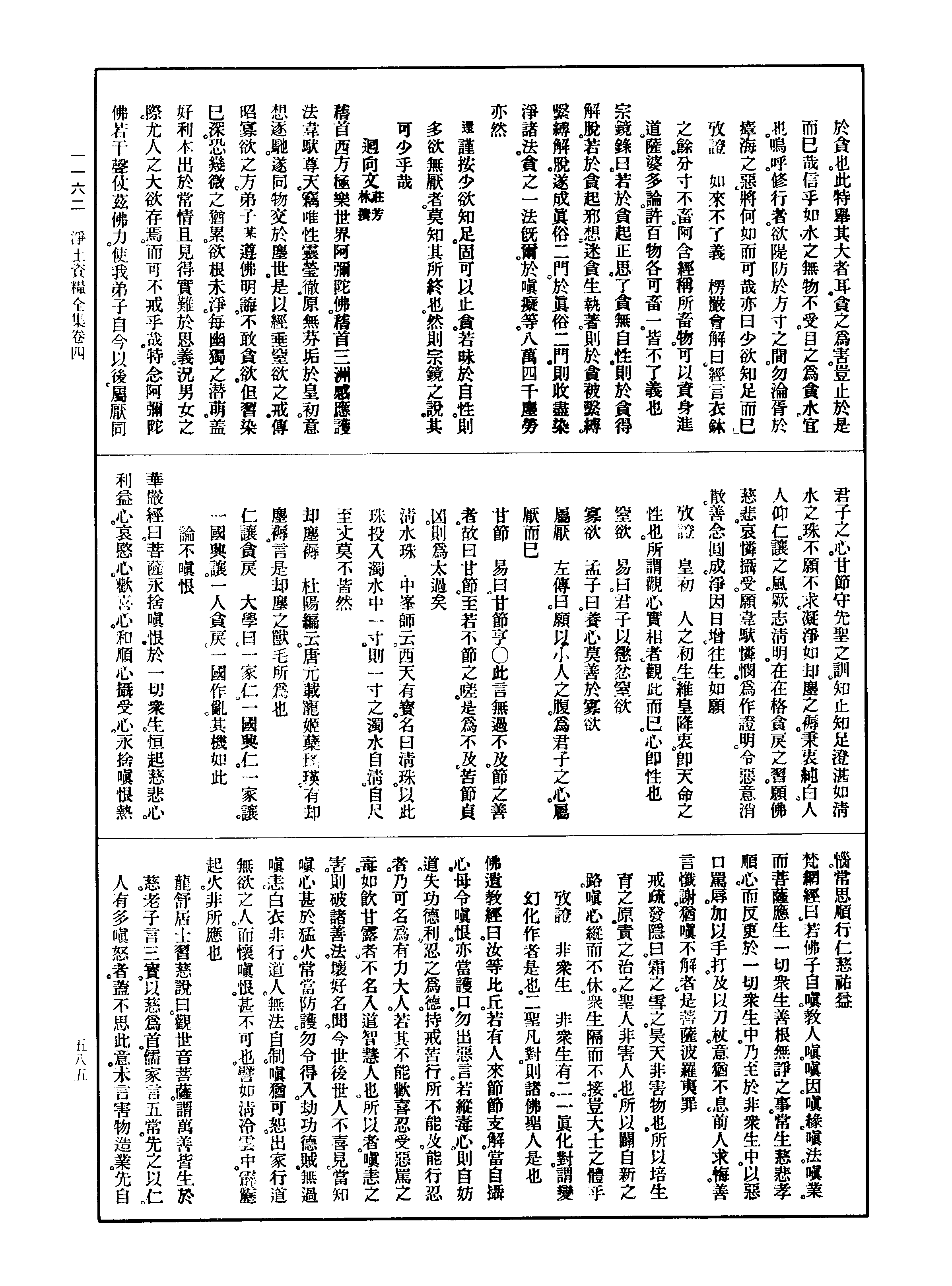

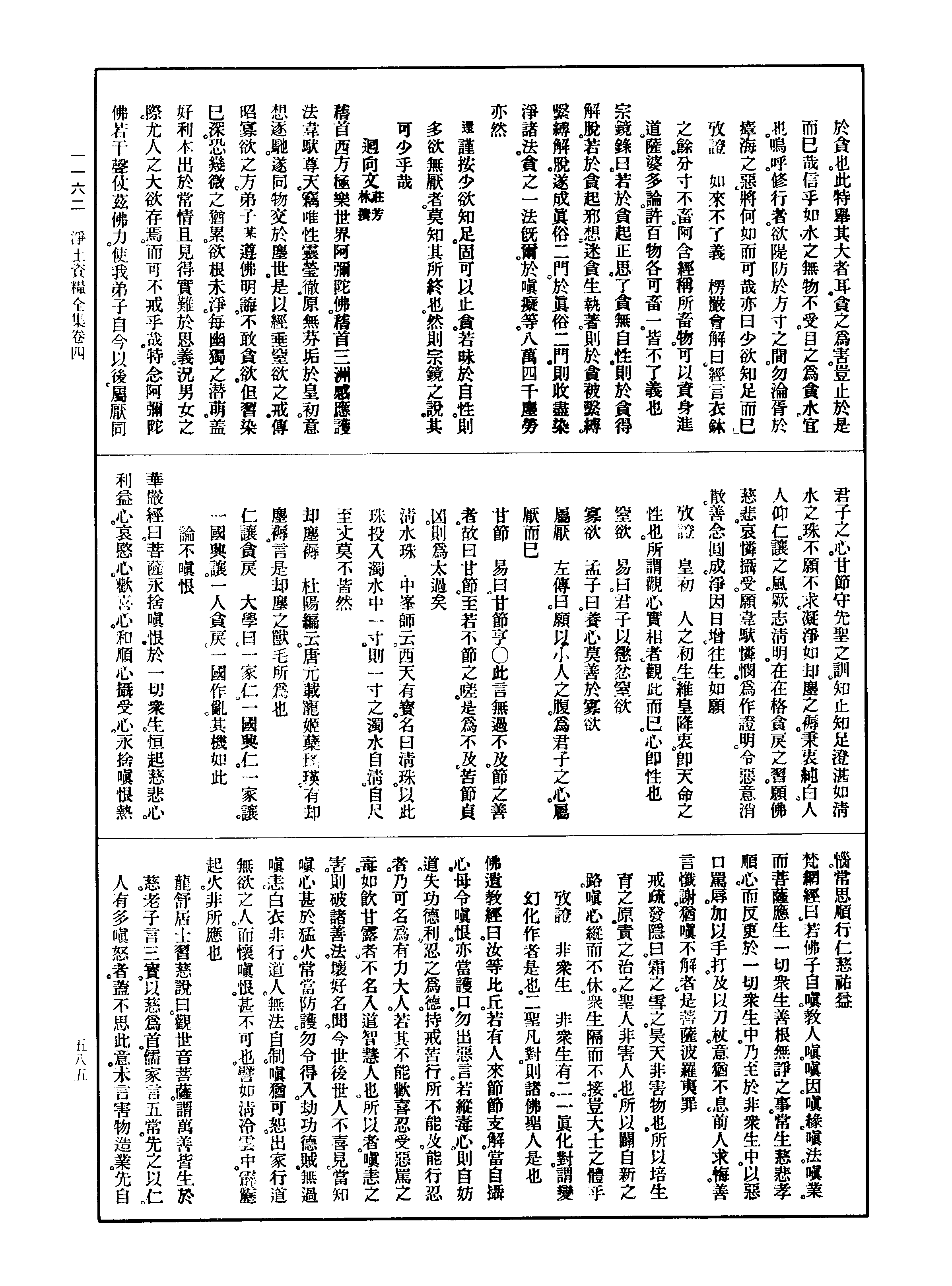

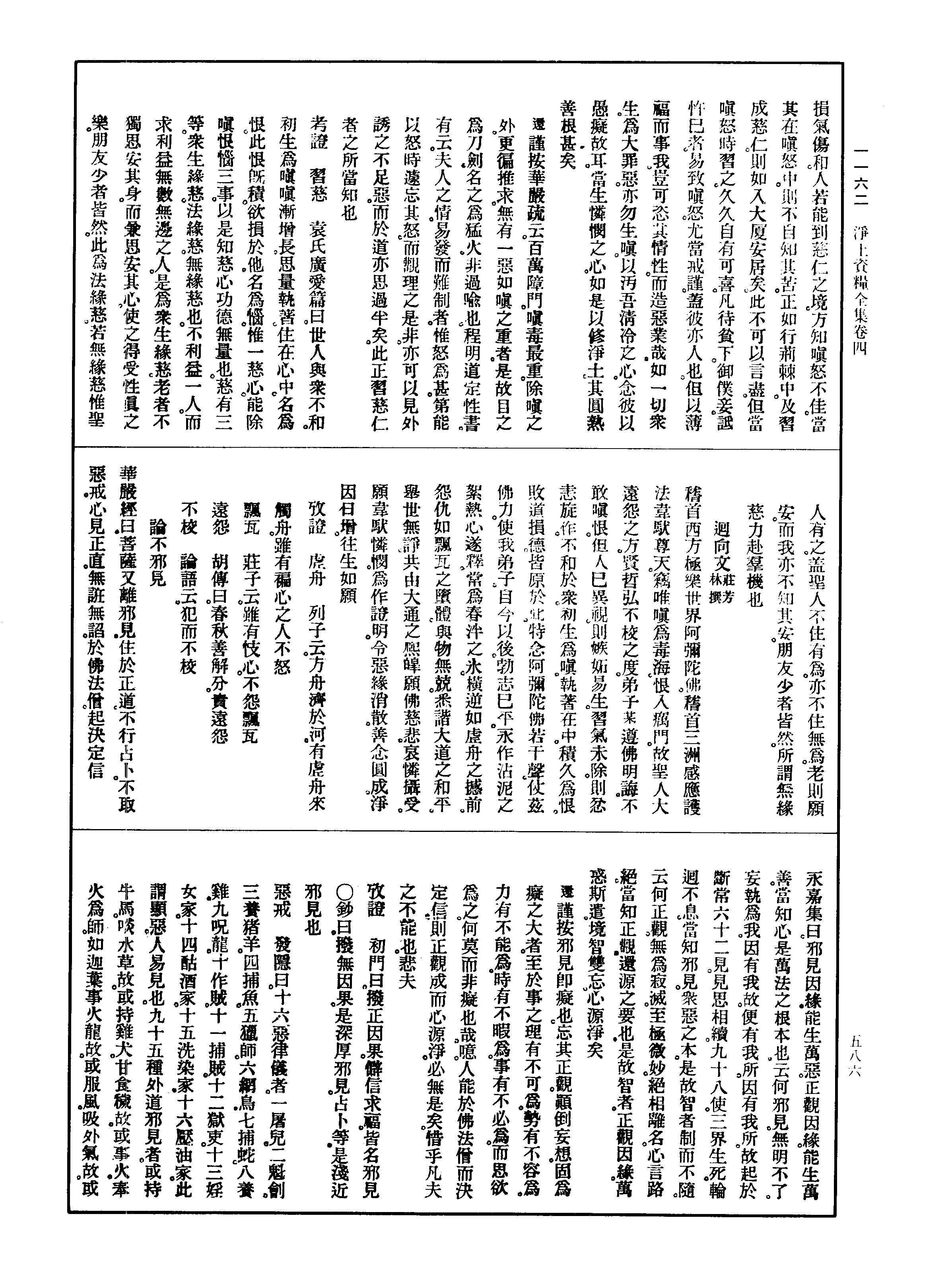

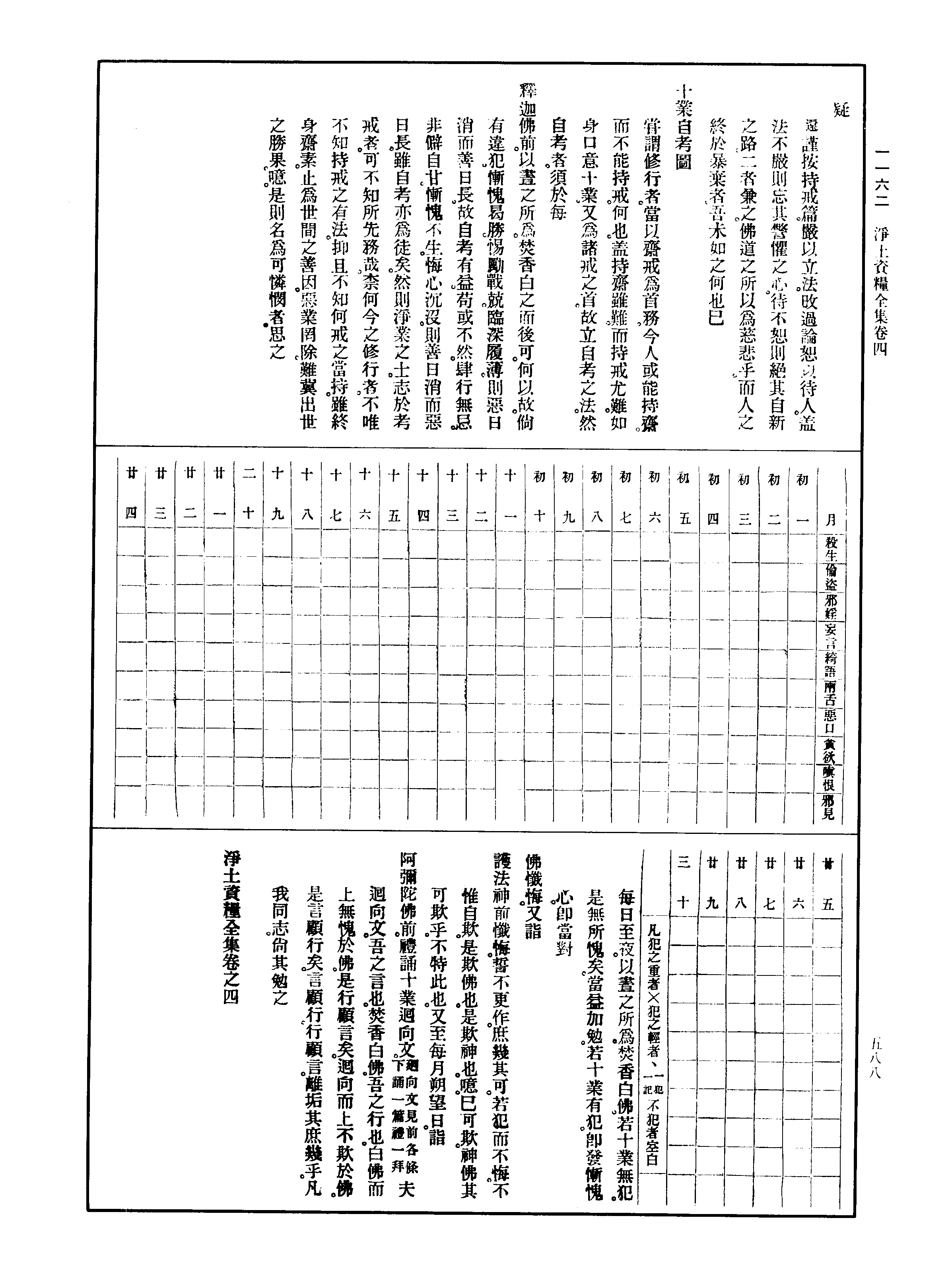

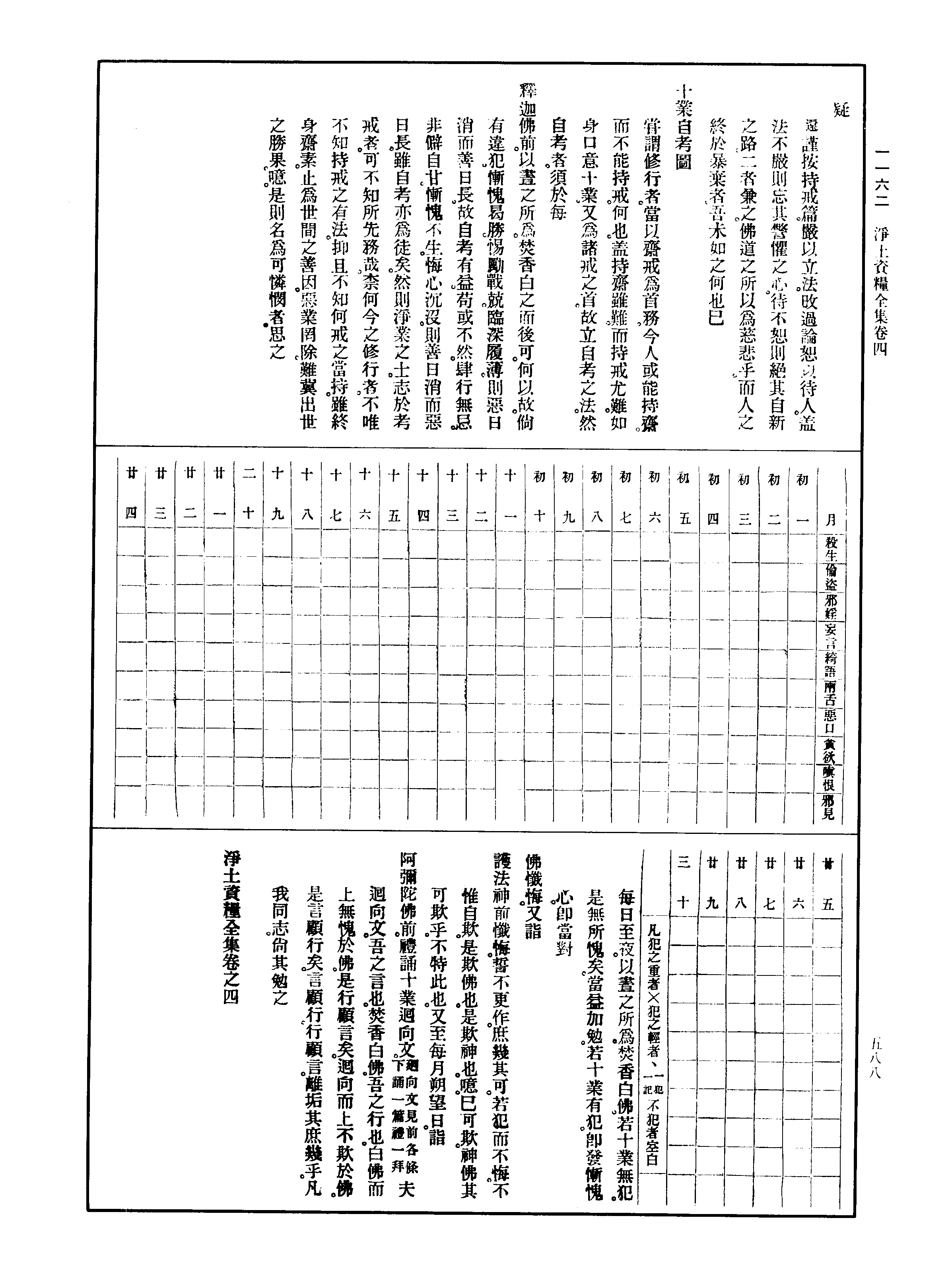

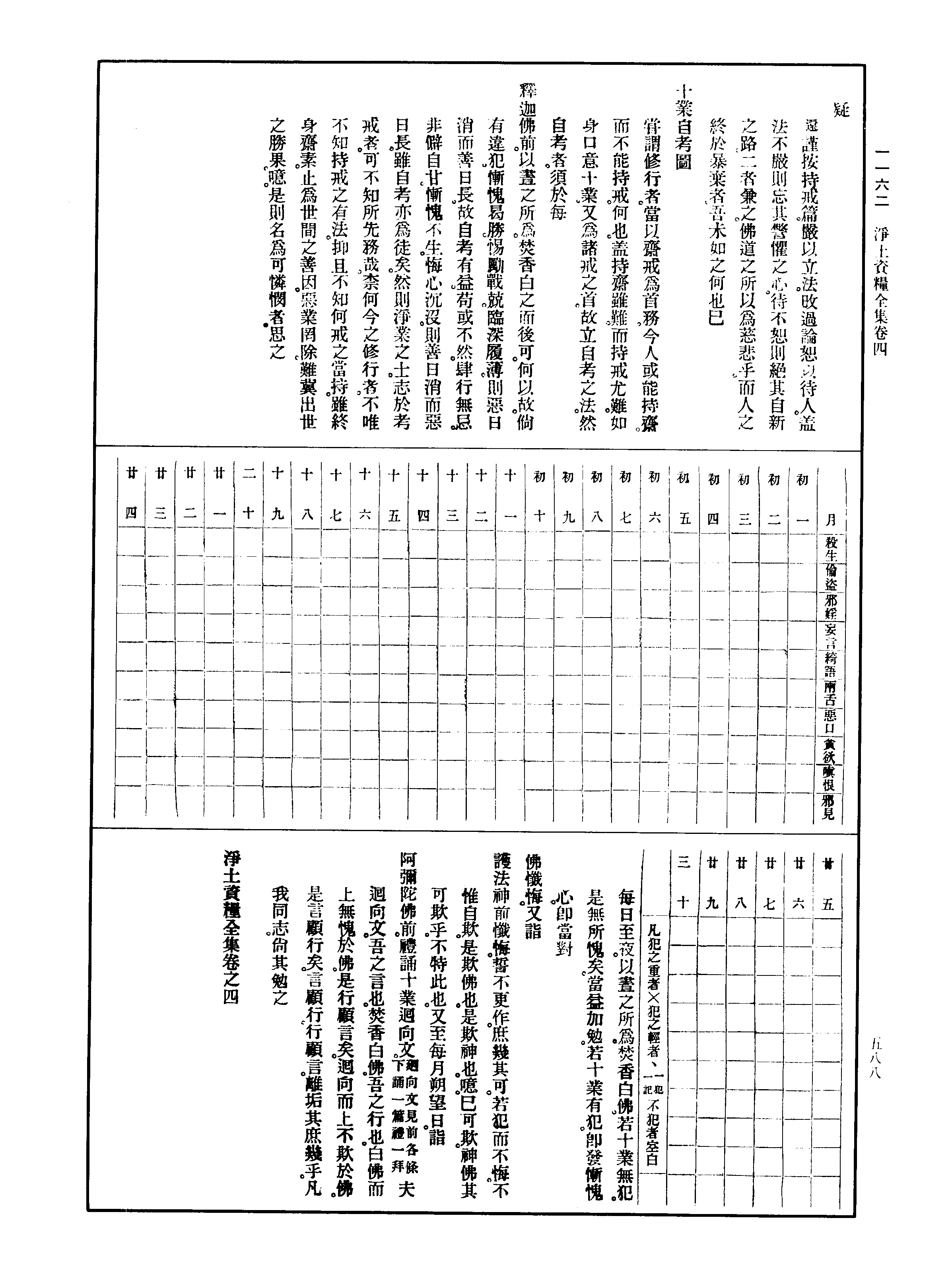

** 十业自考图

【尝谓修行者。当以斋戒为首务。今人或能持斋。

而不能持戒。何也。盖持斋虽难。而持戒尤难。如

身口意十业。又为诸戒之首。故立自考之法。然

自考者。须于每

释迦佛前。以昼之所为。焚香白之而后可。何以故。倘

有违犯。惭愧曷胜。惕励战兢。临深履薄。则恶日

消而善日长。故自考有益。苟或不然。肆行无忌。

非僻自甘。惭愧不生。悔心沉没。则善日消而恶

日长。虽自考亦为徒矣。然则净业之士。志于考

戒者。可不知所先务哉。柰何今之修行者。不唯

不知持戒之有法。抑且不知何戒之当持。虽终

身斋素。止为世间之善因。恶业罔除。难冀出世

之胜果。噫。是则名为可怜悯者。思之。】

净土斋戒章¶ 第 588b 页 X61-0588.png

| 月 |杀生 |偷盗 |邪淫 |妄言 |绮语 |两舌 |恶口 |贪欲 |嗔恨 |邪见 |

| 月 |杀生 |偷盗 |邪淫 |妄言 |绮语 |两舌 |恶口 |贪欲 |嗔恨 |邪见 || 初一 | | | | | | | | | | |

| 初二 | | | | | | | | | | |

| 初三 | | | | | | | | | | |

| 初四 | | | | | | | | | | |

| 初五 | | | | | | | | | | |

| 初六 | | | | | | | | | | |

| 初七 | | | | | | | | | | |

| 初八 | | | | | | | | | | |

| 初九 | | | | | | | | | | |

| 初十 | | | | | | | | | | |

| 十一 | | | | | | | | | | |

| 十二 | | | | | | | | | | |

| 十三 | | | | | | | | | | |

| 十四 | | | | | | | | | | |

| 十五 | | | | | | | | | | |

| 十六 | | | | | | | | | | |

| 十七 | | | | | | | | | | |

| 十八 | | | | | | | | | | |

| 十九 | | | | | | | | | | |

| 二十 | | | | | | | | | | |

| 廿一 | | | | | | | | | | |

| 廿二 | | | | | | | | | | |

| 廿三 | | | | | | | | | | |

| 廿四 | | | | | | | | | | |

净土斋戒章¶ 第 588c 页 X61-0588.png

| 廿五 | | | | | | | | | | |

| 廿五 | | | | | | | | | | || 廿六 | | | | | | | | | | |

| 廿七 | | | | | | | | | | |

| 廿八 | | | | | | | | | | |

| 廿九 | | | | | | | | | | |

| 三十 | | | | | | | | | | |

| |凡犯之重者╳犯之轻者、(一犯一记)不犯者空白 | |

【每日至夜。以昼之所为。焚香白佛。若十业无犯。

是无所愧矣。当益加勉。若十业有犯。即发惭愧

心。即当对

佛忏悔。又诣

护法神前忏悔。誓不更作。庶几其可。若犯而不悔。不

惟自欺。是欺佛也。是欺神也。噫。巳可欺。神佛其

可欺乎。不特此也。又至每月朔望日。诣

阿弥陀佛前。礼诵十业回向文([廷-壬+(同-(一/口)+己)]向文见前各条下诵一篇礼一拜)。夫

回向文。吾之言也。焚香白佛。吾之行也。白佛而

上无愧于佛。是行顾言矣。回向而上不欺于佛。

是言顾行矣。言顾行。行顾言。离垢其庶几乎。凡

我同志。尚其勉之。】

净土资粮全集卷之四

净土斋戒章¶ 第 589a 页 X61-0589.png