声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

净土誓愿章¶ 第 559c 页

净土资粮全集卷之三

古杭云栖寺莲池禅师 袾宏 校正

[橘-矛+隹]李桐邑净业弟子 庄广还 辑

* 净土誓愿章

** 论修净业人宜发愿(梵网经有不发愿戒)

「归元直指曰。慈照宗主云。有行无愿。其行必孤。有

愿无行。其愿必虚。无愿无行。空住阎浮。有愿有行。

直入无为。此乃佛祖修净业之根本也。何以故。理

由智导。行由愿兴。行愿得均。理智兼备。夫愿者。乐

净土誓愿章¶ 第 560a 页 X61-0560.png

也。欲也。欲生西方净土。乐见阿弥陀佛。必须发愿。

也。欲也。欲生西方净土。乐见阿弥陀佛。必须发愿。乃得往生。若无愿心。善根沉没。华严经云。不发大

愿。魔所摄持。一切佛事。从大愿起。欲成无上道。故

须得愿波罗蜜。所以普贤广无边愿海。弥陀有六

八愿门。是知十方诸佛。上古先贤。皆因愿力成就

菩提。」

【考證 阿含经云。须弥山南有天下。名阎浮提。

其土有大树。名阎浮。此树下有阎浮那檀金聚。

以此胜金出树下。故因以名树名洲○新娑婆

论。又名赡部。其土南狭北广。此土有大树。名赡

部。其叶上广下狭。地形象之。故名赡部。】

「经曰。归依佛。归依法。归依僧。我今发心。不为自求人

天福报。声闻缘觉。乃至权乘诸位菩萨。惟依最上乘

发菩提心。愿与法界众生。一时同得阿耨多罗三藐

三菩提。」

【(还)谨按此经。乃发愿之大纲。后愿文。备诸节目

耳。纲以立其体。目以达其用。发愿其庶几哉。

考證

三归

初门曰。归依佛者。归以返还为

义。返邪师。还事正师。故名归。依者凭也。归依佛

者。终不更归依其馀诸外天神也。归依法者。返

邪法。还修正法。凭佛所说。得出三涂及三界生

死。归依僧者。返九十五种邪行之侣。归心出家

三乘正行之伴。及出三界生死○发隐曰。按折

伏罗汉经云。忉利天子。寿终当受猪身。诣佛求

净土誓愿章¶ 第 560b 页 X61-0560.png

救。佛教归命佛法僧。于七日七夜。精勤三归。得

救。佛教归命佛法僧。于七日七夜。精勤三归。得免猪胎。为长者子。又木槵子经云。佛告琉璃王。

穿木槵子称三宝。当断结业。得无上果。故知三

宝。一切众生归依处也。

人天福报

经云。人天路上。作福为先。广修善

事。是名作福。必有福报也。

声闻

四教仪与发隐相参○声闻位分二。曰

凡。曰圣。凡有二。外凡内凡。身居有漏。圣道未生。

皆号曰凡。外凡则未见法性。尚在理外。内凡则

渐见法性。心游理内故也。外凡中。自分三。初。五

停心。多贪不净观。多嗔慈悲观。多散数息观。愚

痴因缘观。多障念佛观。二。别想念处。即四念处。

身念不净。受念是苦。心念无常。法念无我也。三。

总相念处。念身不净。亦念身是苦。身无常。身无

我。受心法皆然也。巳上三科名外凡。内凡四者。

谓暖。顶。忍。世第一。煖者。从总相念生煖善根。具

观四谛。修十六行。发相似解。伏烦恼惑。得佛法

气分。如钻木先热。将春先和。名曰煖也。顶者。用

观同前。转更明朗。如登高远视。名曰顶也。忍者。

堪忍。又忍可义。分下中上。下忍遍视八谛。修三

十二行。中忍渐减。乃至上忍。惟有一行三刹那

在。名曰忍也。世第一者。从上忍二刹那心。一刹

那尽。馀一刹那犹在忍。更一刹那心尽。即入世

第一。有漏名世。世间最胜。名第一也。此四位为

净土誓愿章¶ 第 560c 页 X61-0560.png

内凡。此七方便。入圣之阶。过此。则圣位教义。圣

内凡。此七方便。入圣之阶。过此。则圣位教义。圣位分三。一。见道。初果。二。修道。二果三果。三。无学

道。四果。一。须陀洹。此云预流。此位断三界八十

八使见惑。见真谛。故名为见道。二。斯陀含。此云

一来。此位断欲界九品思中。断六品思尽。后三

品犹在。故更一来。三。阿那含。此云不来。此位断

欲界残思尽。进断上八地思。此二位名修道。四。

阿罗汉。此云无学。此位断见思俱尽。子缚巳断。

果缚犹在。名有馀涅槃。此名无学道。声闻如此

○永嘉集曰。因声教而悟解。故号声闻。原其所

修。四谛而为本行。见苦常怀厌离。断集恒畏其

生。證灭独契无为。修道惟论自度。大誓之心未

普。设化之道无施。六和之敬空然。三界之慈靡

运。因乖万行。果阙圆常。六度未修。非小何类。如

是。则声闻之道也。

缘觉

华严疏曰。辟支。此云缘觉。又云独觉。独

但自悟。缘依教悟也。独觉自分二类。其利根者

曰麟喻。喻麟之独出无佛世。见物变易。自觉无

生。其钝根者曰部行。亦出无佛世。部党而行。师

徒训化也。缘觉依佛教。观十二缘。作流转还灭

二观法者也○四教仪曰。缘觉值佛出世。禀十

二因缘教。与前四谛开合之异耳。谓无明。行。爱。

取。有。此之五支。合为集谛。七支为苦谛也。缘觉

先观集谛。所谓明缘行。行缘识。乃至生缘老死。

净土誓愿章¶ 第 561a 页 X61-0561.png

此则生起。若灭观者。无明灭。则行灭。乃至生灭。

此则生起。若灭观者。无明灭。则行灭。乃至生灭。则老死灭。因观十二缘。觉真谛理。故言缘觉。又

言独觉。两名不同。行位无别。此人断三界。与声

闻同。独觉发真无漏。功德力大。能侵除习气。声

闻但断正使。不侵除习气。故缘觉居声闻之上

○永嘉集曰。缘散而体真。故名缘觉。原其所习。

十二因缘而为本行。观无明而即空。达诸行而

无作。二因既非其业。五果之报何酬。爱取有以

无疵。老死亦何所累。心唯善寂。意玩清虚。独宿

孤峰。观缘散灭。利他不普。自益未圆。于下有馀。

于上不足。两非其类。位处中央。如此。辟支佛道

也。

菩萨

四教仪曰。从初发心。缘四谛观。发四弘

誓○初门曰。四弘誓者。一未度者令度。言未度

苦谛。令度苦谛。苦者生死也。生死有二种。一。分

段生死。谓六道众生。有形质分段之成坏。二。变

易生死。谓罗汉。辟支。及大力菩萨。三种得意生

身。虽无分段之粗报。犹有细微因转果移。变易

生成之所迁也。若一切未度二种生死苦者。菩

萨发心。愿令得度。即众生无边誓愿度也。二。未

解者令解。言未解集谛。令解集谛。集者。即是烦

恼润业。能招聚生死。亦有二种。一。四住地烦恼。

润分段生死业。能招集烦恼生死苦果也。二。无

明住地烦恼。润变易生死业。能招集变易生死

净土誓愿章¶ 第 561b 页 X61-0561.png

苦果也。若一切未解此二种集者。菩萨发心。愿

苦果也。若一切未解此二种集者。菩萨发心。愿令得解。即烦恼无尽誓愿断也。三。未安者令安。

言未安道谛。令安道谛。即是能通涅槃之正助

道也。亦有二种。一。偏缘真谛。修正助道。此道伹

得至小乘尽苦涅槃。二。正缘中道实相。修正助

道。此道能到大乘大般涅槃。若一切未安此二

种道者。菩萨发心。愿令得安。即法门无量誓愿

学也。四。未涅槃者。令得涅槃。言未得灭谛。令得

灭谛。灭谛者。即是业烦恼灭。生死苦果灭也。亦

有二种。一。分段生死业。四住地烦恼灭。则分段

生死苦果灭。即二乘所得灭谛也。一。变易生死

业。无明住地烦恼灭。即变易生死苦果灭。诸佛

及大菩萨。所得不共。究竟灭谛也。若一切未得

此二种灭谛者。菩萨发心。愿令得灭。即佛道无

上誓愿成也。既巳发心。须行行填愿。于三阿僧

祇修六度行。百劫种相好○永嘉集曰。如其心

无所缘。而能利物。慈悲至大。爱见不拘。人法俱

空。故名菩萨。原其所修六度而为正因。行施。则

尽命倾财。持戒。则吉罗无犯。忍辱。则深明非我。

割截何伤。精进。则勤求至道。刹那无间。禅那。则

身心寂泊。安般希微。智慧。则了知缘起。自性无

生。广修万行。等观群方。下及谛缘。上该不共。大

誓之心普被。四摄之道通收。悲智双运。福慧两

严。超越二乘。独居其上。如是。则大乘之道也○

净土誓愿章¶ 第 561c 页 X61-0561.png

权乘诸位菩萨。即二乘。声闻未得圆證者。非大

权乘诸位菩萨。即二乘。声闻未得圆證者。非大乘菩萨也。

最上乘

黄檗心要曰。如来欲说一乘真法。则

众生不信。没于苦海。若都不说。则堕悭贪。不为

众生溥舍妙道。遂设方便。说三乘法。乘有大小。

得有浅深。皆非本性。故云惟有一乘道。馀二则

非真。然终不能显一心法。故召迦叶。别付一心。

离言说法。此一枝令别行。若契悟者。便至佛道

矣○宗镜录曰。众盲触象。各言巳得见象。其触

牙者。言象形如莱菔。触耳者。言象形如箕。触鼻

者。言象形如杵。触蹄者。言象形如臼。触腹者。言

象形如床。众相之外。更无别象。但非象之全体。

不可以言见象也。欲见象之全体者。其唯明眼

之人乎。今声闻之四谛。缘觉之十二缘。菩萨之

六度。虽皆佛法。终非佛道之全。不可以言佛也

欲得佛之全体者。其唯最上乘乎。

发菩提心

华严经曰。发菩提心者。发大悲心。

普救一切众生故。发大慈心。等祐一切世间故。

发安乐心。令一切众生灭诸苦故。发饶益心。令

一切众生离恶法故。发哀悯心。有怖畏者咸守

护故。发无碍心。舍离一切诸障碍故。发广大心。

一切法界咸遍满故。发无边心。等虚空界。无不

往故。发宽博心。悉见一切诸如来故。发智慧心。

普入一切智慧海故。是名发菩提心○宗镜录

净土誓愿章¶ 第 562a 页 X61-0562.png

曰。海中有宝。名曰宝藏。普现海中庄严事。菩提

曰。海中有宝。名曰宝藏。普现海中庄严事。菩提心宝。亦复如是。普现一切智海诸庄严事。

阿耨多罗三藐三菩提

莲师疏云。阿者。此云

无。耨多罗。此云上。三藐。此云正等。三菩提。此云

正觉。言无上正等正觉也。钞云。究竟极果。对下

而言。名之曰无上。正观真谛。对邪而言。名之曰

正。等观俗谛。对偏而言。名之曰等。亦名曰遍。觉

者灵明自心。正觉者。兼上正等二义。言此觉者。

是无上正等之正觉也。良以蠢动含灵。皆有佛

性则菩提者。佛与众生本来无二。无明所覆。遂

成迷妄。是则邪觉。不名为正。声闻辟支。止破见

思。虽得菩提其道未中。是则偏觉。不名为等。一

切菩萨。巳尽尘沙。未尽无明。虽得正等菩提。佛

道犹远。不名无上。惟佛一人。妄尽觉满。如望夜

月更无有觉过于此者。名无上正等正觉也○

维摩经曰。菩提者。不可以身得。不可以心得。寂

灭是也。菩提灭诸相故。不观是菩提。离诸缘故。

不行是菩提。无忆念故。断是菩提。舍诸见故。离

是菩提。离诸妄想故。障是菩提。障诸愿故。不入

是菩提。无贪著故。顺是菩提。顺于如来故。住是

菩提。住法性故。至是菩提。至实际故。不二是菩

提。离意法故。等是菩提。等虚空故。无为是菩提。

无生住灭故。知是菩提。了众生心行故。不会是

菩提。诸入不会故。不合是菩提。离烦恼习故。无

净土誓愿章¶ 第 562b 页 X61-0562.png

处是菩提。无形色故。假名是菩提。名字空故。如

处是菩提。无形色故。假名是菩提。名字空故。如化是菩提。无取舍故。无是菩提。常自静故。善寂

是菩提。性清静故。无取是菩提。离攀缘故。无异

是菩提。诸法等故。无比是菩提。无所谕故。微妙

是菩提。诸法难知故○僧肇曰。道之极者。称曰

菩提。盖是正觉无相之真智乎。

○附四谛

初门曰。谛以审实为义。此四谛法

门。正为声闻人。从闻生解。故必藉教诠理。今明

教理不虚。故云审实也○一。苦谛。苦以逼恼为

义。一切有为心行。常为无常患累之所逼恼。故

名苦谛。二。集谛者。集以招聚为义。若心与结业

相应。未来定能招聚生死之苦。故名集谛。三灭

谛者。灭以灭无为义。结业既尽。则无生死之患

累。故名为灭。若发见思无漏真明。而断结者。则

三界九十八使俱灭。以烦恼结使灭。故三界业

亦灭。若三界业烦恼灭者。即是灭谛。有馀涅槃

也。因灭故果灭。舍此报身时。后世苦果。永不相

续。名入无馀涅槃。真灭度也。四。道谛者。道以能

通为义。正道及助道。是二相扶。能通至涅槃。故

名为道正道实观三十七品。三解脱门。缘理慧

行。名为正道。助道者。得解观中。种种诸对治法。

及诸禅定。皆为助道。审定不虚。即是道谛○四

教仪云。四谛之中。分世出世间。前二谛为世间

因果。苦因集果也。后二谛为出世间因果。灭果

净土誓愿章¶ 第 562c 页 X61-0562.png

道因也。问。何故世出世前果后因耶。答。声闻根

道因也。问。何故世出世前果后因耶。答。声闻根钝。知苦断集。慕果修因。是故然也○合七法为

三十七品。一。四念处。二。四正勤。三。四如意足。四。

五根。五。五力。六。七觉分。七。八正道也。一。四念处

者。一身念处二受念处。三心念处。四法念处也。

二。四正勤者。一。巳生恶法为除断。一心勤精进。

二。未生恶法不令生。一心勤精进。三。未生善法

为生。一心勤精进。四。巳生善法增长。一心勤精

进。三。四如意足者。一。欲如意足。二。精进如意足。

三。心如意足。四。思惟如意足也。下四五六七。俱

见阿弥陀经考證三解脱门者。见修禅章明宗

篇考證。】

** 西方愿文(莲池禅师撰)

「 稽首西方安乐国

接引众生大导师

我今发愿愿往生

惟愿慈悲哀摄受」

「弟子(某甲众等)普为四恩三有。法界众生。求于诸佛。一

乘无上菩提道故。专心持念阿弥陀佛。万德洪名。

期生净土。又以业重福轻。障深慧浅。染心易炽。净

德难成。今于佛前。翘勤五体。披沥一心。投诚忏悔。

我及众生。旷劫至今。迷本净心。纵贪嗔痴。染秽三

业。无量无边所作罪垢。无量无边所结冤业。愿悉

消灭。从于今日。立深誓愿。远离恶法。誓不更造。勤

脩圣道。誓不退隋。誓成正觉。誓度众生。阿弥陀佛

以慈悲愿力。当證知我。当哀悯我。当加被我。愿禅

净土誓愿章¶ 第 563a 页 X61-0563.png

观之中。梦𥧌之际。得见阿弥陀佛金色之身。得历

观之中。梦𥧌之际。得见阿弥陀佛金色之身。得历阿弥陀佛宝严之土。得蒙阿弥陀佛。甘露灌顶。光

明照身。手摩我头。衣覆我体。使我宿障自除。善根

增长。疾空烦恼。顿破无明。圆觉妙心。廓然开悟。寂

光真境。常得现前。至于临欲命终。预知时至。身无

一切病苦厄难。心无一切贪恋迷惑。诸根悦豫。正

念分明。舍报安详。如入禅定。阿弥陀佛。与观音势

至诸圣贤众。放光接引。垂手提携。楼阁幢幡。异香

天乐。西方圣境。昭示目前。令诸众生。见者闻者。欢

喜感叹。发菩提心。我于尔时。乘金刚台。随从佛后。

如弹指顷。生极乐国。七宝池内。胜莲华中。华开见

佛。见诸菩萨。闻妙法音。获无生忍。于须臾间承事

诸佛。亲蒙授记得授记巳。三身四智。五眼六通。无

量百千陀罗尼门。一切功德。皆悉成就。然后不违

安养。回入娑婆。分身无数。遍十方刹。以不可思议

自在神力种种方便。度脱众生。咸令离染。还得净

心。同生西方。入不退地。如是大愿。世界无尽。众生

无尽。业及烦恼。一切无尽。我愿无尽。愿今礼佛发

愿。修持功德。回施有情。四恩总报。三有齐资。法界

众生。同圆种智。」

【考證

四恩

父母。师长。国王。施主。

三有

欲有。色有。无色有。即三界之因果不忘。

故名为有也。

五体

二肘。二膝。及额也。

净土誓愿章¶ 第 563b 页 X61-0563.png

忏悔

坛经曰。忏悔者。忏其前非。从前所有恶

业。愚迷憍诳嫉妒等罪。悉皆尽忏。永不复起。是

名为忏。悔者。悔其后过。从今巳后。所有恶业。愚

迷憍诳嫉妒等罪。今巳觉悟。悉皆永断。更不复

作。是名为悔。故称忏悔。凡夫愚迷。只知忏其前

𠎝。不知悔其后过。以不悔故。前𠎝不灭。后过又

生。何名忏悔○发隐曰。冥祥记云。沙门慧达。于

地府见观世音菩萨。言沙门白衣。见身为过。及

宿世罪。种种恶业。能于众中尽自发露。勤诚忏

悔罪即消灭。观此。则知忏悔功德。不可胜量。菩

萨于幽显中。皆教人悔罪也○宗镜录曰。若欲

忏悔者。端坐念实相。则直了无生之心。当处解

脱。此大忏悔也。故云断惑忏罪。比馀渐教。如氎

花千斤。不如真金一两○四教仪论忏悔有二。

一事忏。二理忏。今坛经发隐所论。事忏也。宗镜

所言。理忏也。未悟其理者。事为急矣。

手摩衣覆

法华经云。若有受持读诵法华经

者。当知是人。为释迦牟尼手摩其头。衣之所覆

○往生集云。晋刘遗民于定中。见阿弥陀佛手

摩其头。引袈裟覆之。

三身

法数曰。法身如月之体。报身如月之光。

应身如月之影○如来三身者。毗卢遮那。此云

遍一切处。法身也。卢舍那。此云净满。报身也。释

迦牟尼。此云能仁寂默。化身也○黄檗曰。佛有

净土誓愿章¶ 第 563c 页 X61-0563.png

三身。法身说自性虚通法。报身说一切清净法。

三身。法身说自性虚通法。报身说一切清净法。化身说六度万行法。法身说法。不可以言语音

声形相文字而求。无所说。无所證。自性虚通而

巳。故曰无法可说。是名说法。报身化身。皆随机

感现。所说法。亦随事应为摄化。皆非真法。故曰。

报化非真佛也。

四智

證道歌云。三身四智体中圆。注云。四智

者。大圆镜智。平等性智。妙观察智。成所作智也。

束四智为三身者。以成所作智妙观察智为化

身。平等性智为报身。圆镜智为法身也。

五眼

金刚经有肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼○

肉眼者。照见胎卵湿化色身起灭因缘也。天眼

者。照见诸天宫殿。云雨明暗。五星二曜旋复因

缘也。慧眼者。照见众生慧性深浅。上品下生。轮

回托荫因缘也。法眼者。照见法身遍充三界。无

形无相。尽虚空遍法界因缘也。佛眼者。照见佛

光普照。无障无碍。圆满十方。寻光见体。知有涅

槃国土也。若上根上智之人。能识此五者因缘。

即名大乘菩萨。

六通

天眼。天耳。他心。宿命。漏尽。身得如意。详

见一卷往生胜果篇○正讹集曰。道与通自别。

眼彻视。耳彻听者。通也。入色界。眼不受色惑。入

声界。耳不受声惑者。道也。如以通而巳矣。则神

亦有通。鬼亦有通。妖亦有通。与道何涉。认通为

净土誓愿章¶ 第 564a 页 X61-0564.png

道。遂至堕魔罗境。生外道种。可勿慎诸。

道。遂至堕魔罗境。生外道种。可勿慎诸。回入娑婆

赜禅师曰。若位居不退。果證无生。

在欲。无欲居尘。出尘方能兴无缘慈。运同体悲。

回入尘劳。和光五浊。其有浅闻单慧。或与少善

相应。便谓永出四流。高超十地。诋诃净土。耽恋

娑婆。掩目空归。宛然流浪。并肩牛马。接武泥犁。

不知自是何人。拟此大权菩萨。由此观之。则回

入娑婆。未可易言也。

法界

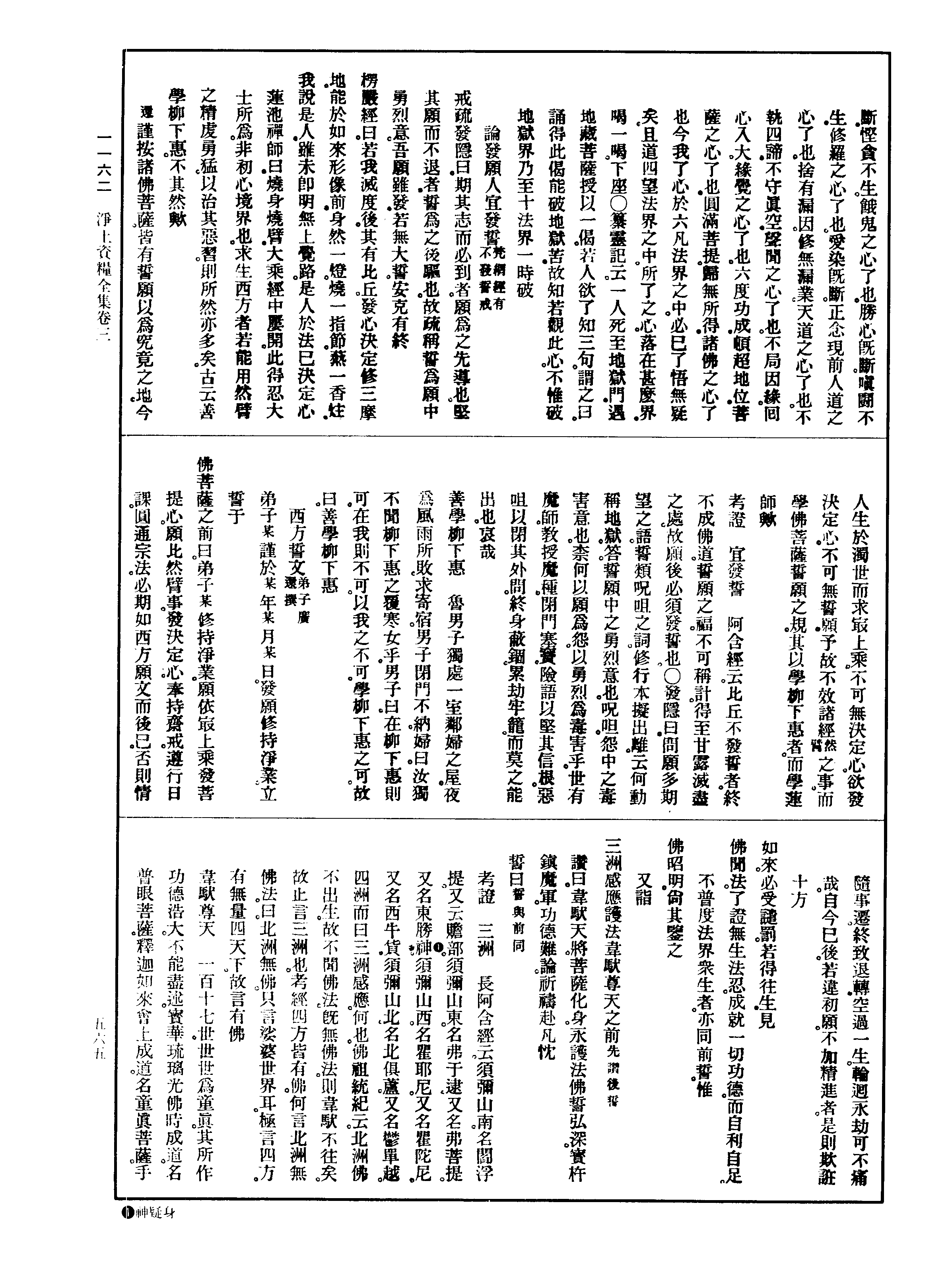

出三界者。不受轮回生死。四种圣人。诸

佛菩萨缘觉声闻是也。四圣得意生身。于三界

内外。无住无不住。总而言之。有十法界。在人用

心不同。各循行业。诸趣摄之。

净土誓愿章¶ 第 564b 页 X61-0564.png

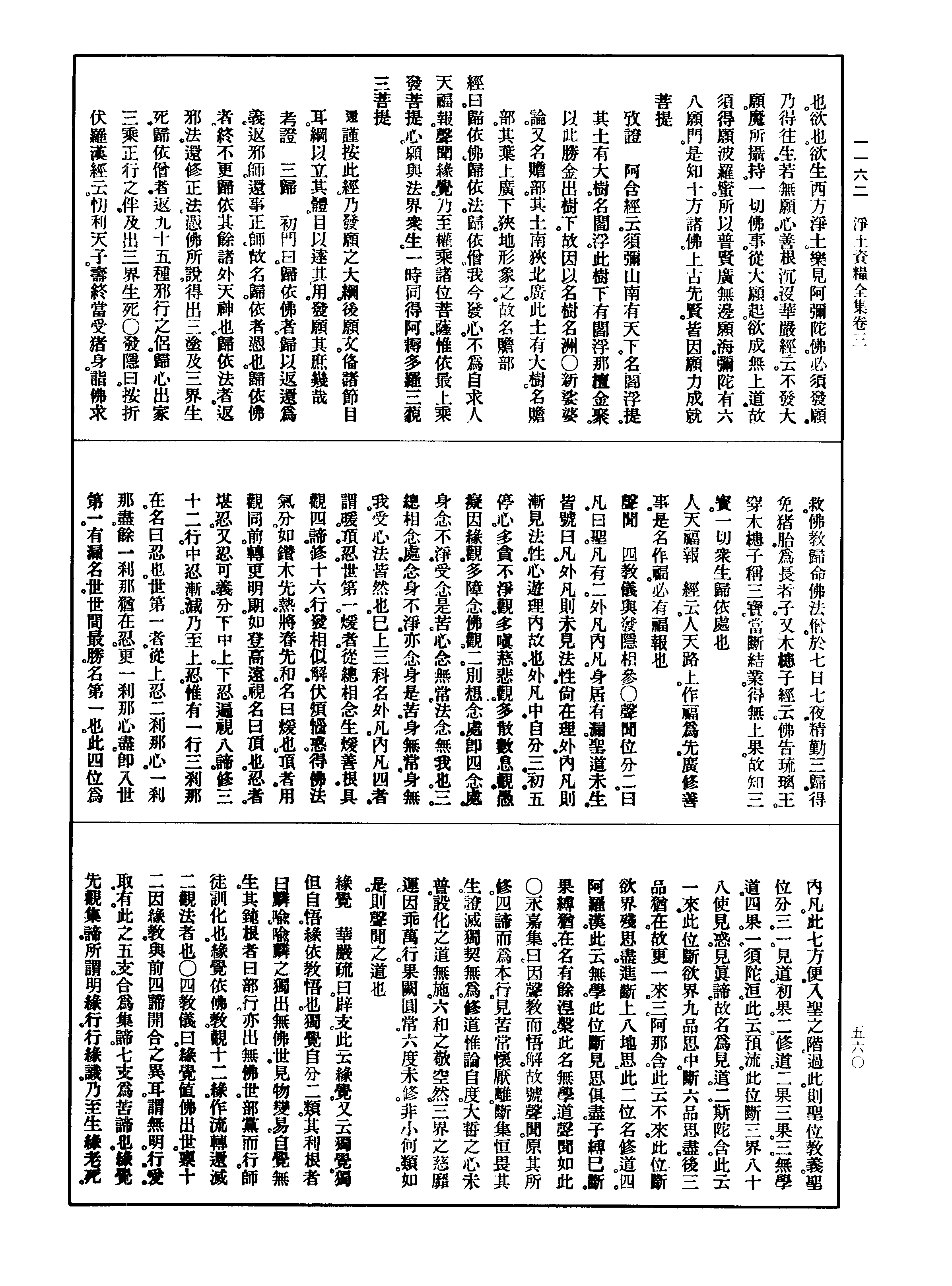

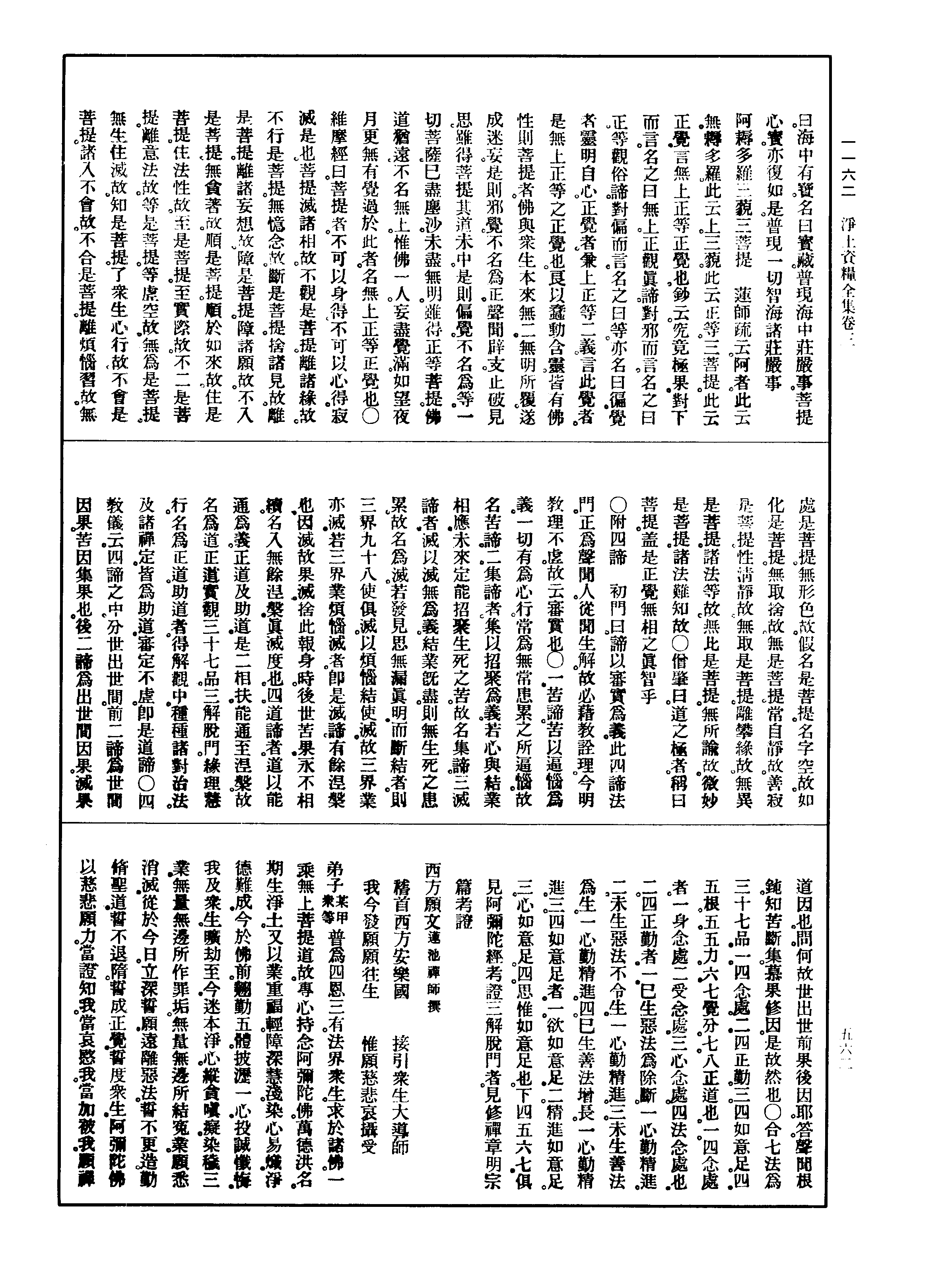

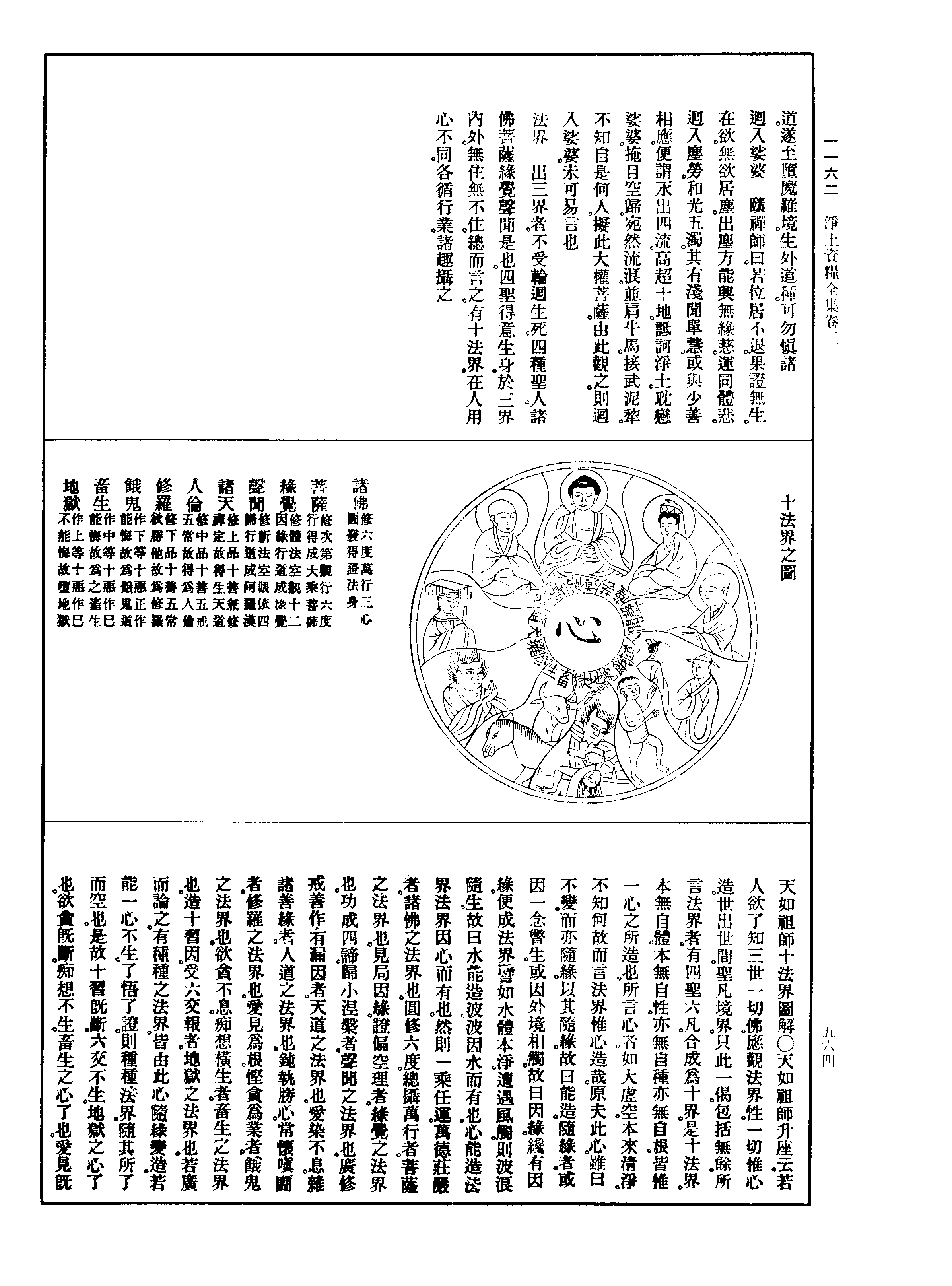

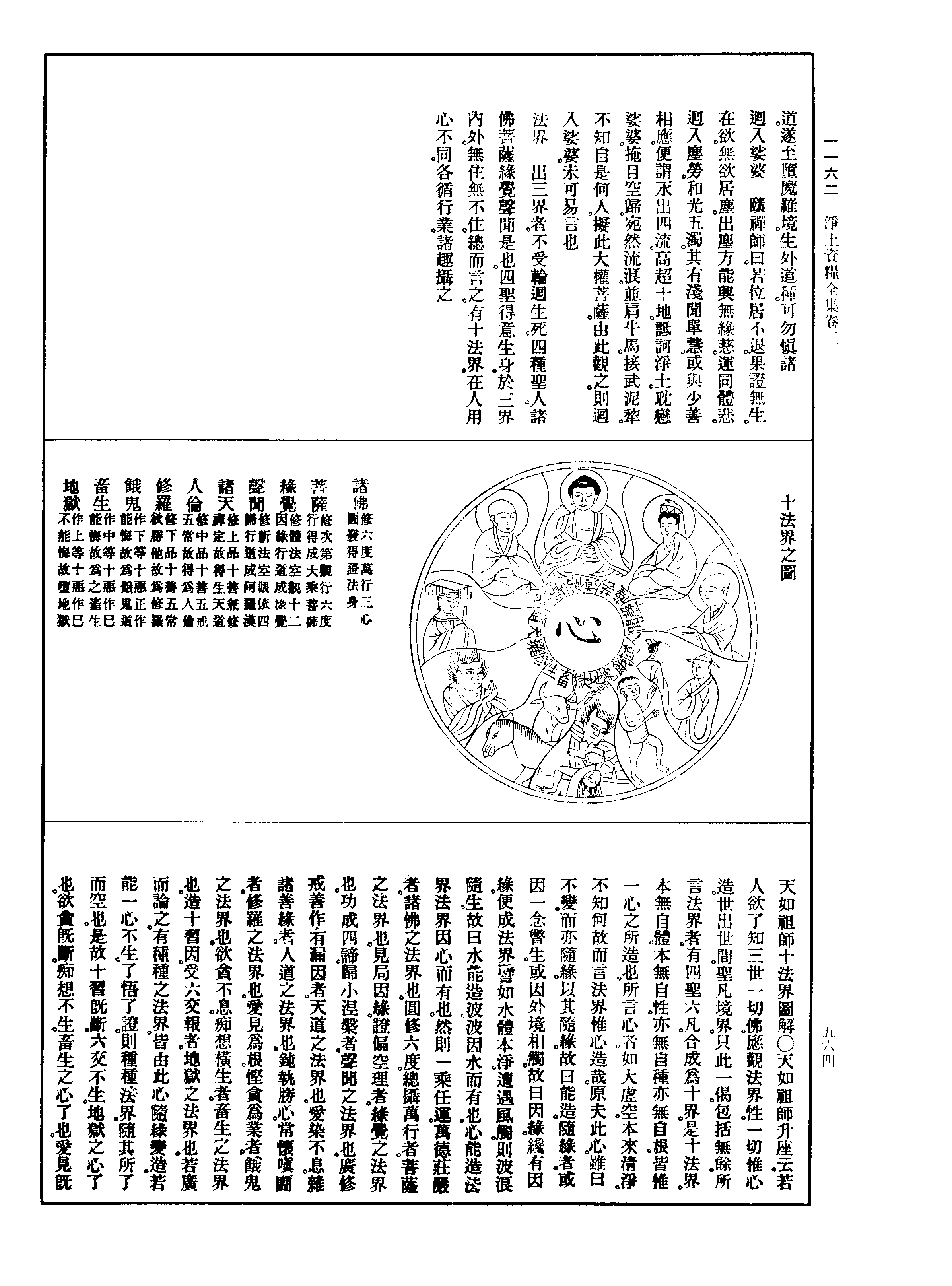

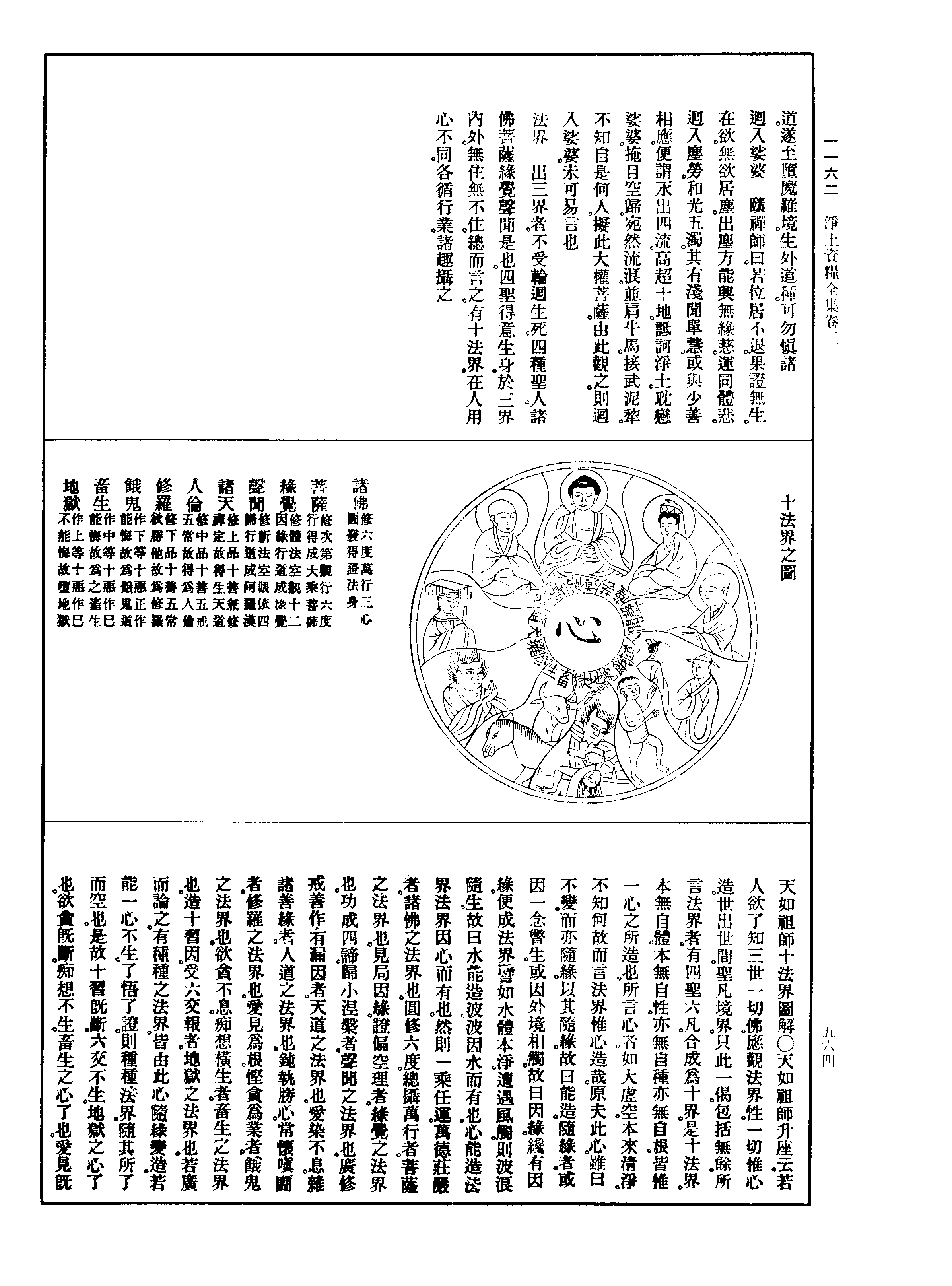

十法界之图

诸佛(修六度万行三心圆发得證法身)

菩萨(修次第观行六度行得成大乘菩萨)

缘觉(修体法空观十二因缘行道成缘觉)

声闻(修祈法空观依四谛行道成阿罗汉)

诸天(修上品十善兼修禅定故得生天道)

人伦(修中品十善五戒五常故得为人伦)

修罗(修下品十善五常欲胜他故为修罗)

饿鬼(作下等十恶正作能悔故为饿鬼道)

畜生(作中等十恶作巳能悔故为之畜生)

地狱(作上等十恶作巳不能悔故堕地狱)

净土誓愿章¶ 第 564c 页 X61-0564.png

天如祖师十法界图解○天如祖师升座云。若

人欲了知三世一切佛。应观法界性。一切惟心

造。世出世间。圣凡境界。只此一偈。包括无馀。所

言法界者。有四圣六凡。合成为十界。是十法界。

本无自体。本无自性。亦无自种亦无自根。皆惟

一心之所造也。所言心者。如大虚空。本来清净。

不知何故而言法界惟心造哉。原夫此心。虽曰

不变。而亦随缘。以其随缘。故曰能造。随缘者。或

因一念瞥生。或因外境相触。故曰因缘。才有因

缘。便成法界譬如水体本净。遭遇风触。则波浪

随生。故曰水能造波。波因水而有也。心能造法

界法界因心而有也。然则一乘任运。万德庄严

者。诸佛之法界也。圆修六度。总摄万行者。菩萨

之法界也。见局因缘。證偏空理者。缘觉之法界

也。功成四谛。归小涅槃者。声闻之法界也。广修

戒善作有漏因者。天道之法界也。爱染不息。杂

诸善缘者。人道之法界也。钝执胜心。常怀嗔斗

者。修罗之法界也。爱见为根。悭贪为业者。饿鬼

之法界也。欲贪不息。痴想横生者。畜生之法界

也。造十习因。受六交报者。地狱之法界也。若广

而论之。有种种之法界。皆由此心随缘变造。若

能一心不生。了悟了證。则种种法界。随其所了

而空也。是故十习既断。六交不生。地狱之心了

也。欲贪既断。痴想不生。畜生之心了也。爱见既

净土誓愿章¶ 第 565a 页 X61-0565.png

断。悭贪不生。饿鬼之心了也。胜心既断。嗔斗不

断。悭贪不生。饿鬼之心了也。胜心既断。嗔斗不生。修罗之心了也。爱染既断。正念现前人道之

心了也。舍有漏因。修无漏业。天道之心了也。不

执四谛。不守真空。声闻之心了也。不局因缘。回

心入大。缘觉之心了也。六度功成。顿超地位。菩

萨之心了也。圆满菩提。归无所得。诸佛之心了

也今我了心于六凡法界之中。必巳了悟无疑

矣。且道四望法界之中。所了之心。落在甚么界。

喝一喝。下座○纂灵记云。一人死至地狱门。遇

地藏菩萨授以一偈。若人欲了知三句。谓之曰。

诵得此偈能破地狱苦。故知若观此心。不惟破

地狱界乃至十法界一时破。】

** 论发愿人宜发誓(梵网经有不发誓戒)

「戒疏发隐曰。期其志而必到者。愿为之先导也。坚

其愿而不退者。誓为之后驱也。故疏称誓为愿中

勇烈意。吾愿虽发。若无大誓。安克有终。

楞严经曰。若我灭度后。其有比丘。发心决定修三摩

地。能于如来形像前。身然一灯。烧一指节。爇一香炷。

我说是人。虽未即明无上觉路。是人于法巳决定心。

莲池禅师曰。烧身烧臂。大乘经中屡开。此得忍大

士所为。非初心境界也。求生西方者若能用然臂

之精虔勇猛。以治其恶习。则所然亦多矣。古云善

学柳下惠。不其然欤。」

【(还)谨按诸佛菩萨。皆有誓愿以为究竟之地。今

净土誓愿章¶ 第 565b 页 X61-0565.png

人生于浊世而求最上乘。不可无决定心。欲发

人生于浊世而求最上乘。不可无决定心。欲发决定心。不可无誓愿。予故不效诸经(然臂)之事。而

学佛菩萨誓愿之规。其以学柳下惠者。而学莲

师欤。

考證

宜发誓

阿含经云。比丘不发誓者。终

不成佛道。誓愿之福。不可称计。得至甘露灭尽

之处。故愿后必须发誓也。○发隐曰。问愿多期

望之语。誓类咒咀之词。修行本拟出离。云何动

称地狱。答。誓愿中之勇烈意也。咒呾。怨中之毒

害意也。柰何以愿为怨。以勇烈为毒害乎。世有

魔师。教授魔种。闭门塞窦。险语以坚其信根。恶

咀以闭其外问。终身蔽锢。累劫牢笼。而莫之能

出也。哀哉。

善学柳下惠

鲁男子独处一室邻妇之屋。夜

为风雨所败。求寄宿。男子闭门不纳。妇曰。汝独

不闻柳下惠之覆寒女乎。男子曰。在柳下惠则

可。在我则不可。以我之不可。学柳下惠之可。故

曰。善学柳下惠。】

** 西方誓文(弟子广还撰)

「弟子(某)谨于(某)年(某)月(某)日。发愿修持净业。立

誓于

佛菩萨之前曰。弟子(某)修持净业。愿依最上乘发菩

提心。愿比然臂事。发决定心。奉持斋戒。遵行日

课。圆通宗法。必期如西方愿文而后巳。否则情

净土誓愿章¶ 第 565c 页 X61-0565.png

随事迁。终致退转。空过一生。轮回永劫可不痛

随事迁。终致退转。空过一生。轮回永劫可不痛哉。自今巳后。若违初愿。不加精进者。是则欺诳

十方

如来。必受谴罚。若得往生。见

佛闻法。了證无生法忍。成就一切功德。而自利自足。

不普度法界众生者。亦同前誓。惟

佛昭明。尚其鉴之。

又诣

三洲感应护法韦驮尊天之前(先赞后誓)。

赞曰。韦驮天将。菩萨化身。永护法佛誓弘深。宝杵

镇魔军。功德难论。祈祷赴凡忱。

誓曰(誓与前同)。」

【考證

三洲

长阿含经云。须弥山南。名阎浮

提。又云赡部。须弥山东。名弗于逮。又名弗菩提。

又名东胜神。须弥山西。名瞿耶尼。又名瞿陀尼。

又名西牛货。须弥山北。名北俱芦。又名郁单越。

四洲而曰三洲感应。何也。佛祖统纪云。北洲佛

不出生。故不闻佛法。既无佛法。则韦驮不往矣。

故止言三洲也。考经四方皆有佛。何言北洲无

佛法。曰。北洲无佛。只言娑婆世界耳。极言四方。

有无量四天下。故言有佛。

韦驮尊天

一百十七世。世世为童真。其所作

功德浩大。不能尽述。宝华琉璃光佛时成道。名

普眼菩萨。释迦如来会上成道。名童真菩萨。手

净土誓愿章¶ 第 566a 页 X61-0566.png

持金刚宝杵。重八万四千斤。发大誓愿。若金刚

持金刚宝杵。重八万四千斤。发大誓愿。若金刚宝杵坏。即破童真身。佛佛出世。拥护佛法。不见

僧尼之过。顶戴凤翅兜鍪。足穿黑履。身著黄金

锁甲○智论云。护世四天王。各有八将军。周四

天下。护助出家人。韦将军于三十二将中。最存

弘护。比丘道力微者。为魔所惑。韦将军恓惶奔

赴。应机剪除。】

净土资粮全集卷之三