声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 1a 页 WYG0796-0654a.png

钦定四库全书

钦定四库全书数学卷四

婺源江永撰

冬至权度

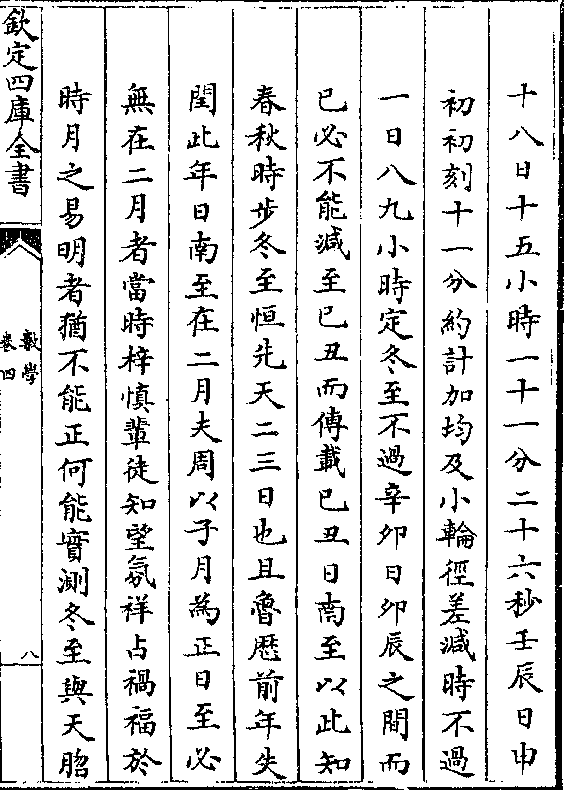

(履端于始序则不愆历家详求冬至且求千岁以上冬至證之史传或离或合其故难言元史

有六历冬至开载鲁献公戊寅至元庚辰四十九事纪大衍宣明纪元统天重修大明授时时

刻之异同勿庵先生因之作春秋以来冬至考删去献公一事各以其历本法详衍算术虽明

而未有折衷永因先生所考定者用实法推算有不合者断其历误史误名曰冬至权度俟知

卷四 第 1b 页 WYG0796-0654b.png

历者考焉)

历者考焉)一论平岁实

太阳本天有平行历黄道一周为平岁实与月五星周

率朔策合率同理别有本轮均轮最卑最高之行以视

行加减平行二十四气时刻多少岁岁不同而古今冬

至不能以一率齐之是为活汎之岁实犹之月有实会

逐月不同五星有实合每周不同也授时大统以前太

阳高卑之理未明虽知一岁之行有盈缩不悟盈缩之

卷四 第 2a 页 WYG0796-0655a.png

中为平岁实但求岁实于活汎之冬至故一历必更一

中为平岁实但求岁实于活汎之冬至故一历必更一周率与岁实然合今则戾古合古又违今统天历遂立

距差躔差之法暗藏消长以求上下两合授时历本之

有百年长一消一之说西历本回历以春分相距测定

岁周小馀五小时三刻三分四十五秒以万分通之为

二四二一八七五此为平行之岁实小馀而各节气之

定气则以均度加减定之此不易之法也欲考往古冬

至当以平岁实为本算当年平冬至时刻乃以定冬至

卷四 第 2b 页 WYG0796-0655b.png

较之知其距最卑之远近或与今法有不合则知其时

较之知其距最卑之远近或与今法有不合则知其时本轮均轮之有半径差有相去之远者则知史传所记

非实测所谓苟求其故千岁之日至可坐而致者此为

庶几焉倘以授时之岁实为岁实而以百年长一消一

为准则非法矣

一论最卑行

太阳本轮最卑点为缩未盈初之端岁有推移与月入

转五星入历皆有行度同理平冬至之改为定冬至也

卷四 第 3a 页 WYG0796-0655c.png

视此点之前后远近以加度而减时减度而加时焉至

视此点之前后远近以加度而减时减度而加时焉至元辛巳间最卑与平冬至同度自是以前定冬至皆在

平冬至前以后定冬至皆在平冬至后最卑有行度故

也(郭氏时未悟此理恒以冬至为盈初大统承用数百年误矣)西法近率最卑岁行

一分一秒十微以远年冬至考之此率似微朒大约当

加二秒上求古时定冬至以此为准焉

一论轮径差

最卑既有行度矣而太阳之体在均轮均轮之心在本

卷四 第 3b 页 WYG0796-0655d.png

轮本轮之心在本天此两轮半径古今又有不同则距

轮本轮之心在本天此两轮半径古今又有不同则距地远近两心有差西法始定两轮半径并千万分之三

十五万八千四百一十六而今又渐减则古时必多于

此半径大则加减差亦大而以均度变时分加减于平

冬至者视今时必稍赢焉此差率出于恒差之外历家

亦不能定者也上考又当以此消息之(余因刘宋大明五年测景求彼

时两半径并详后)

右三事者考冬至之权度也大统以前历家莫能

卷四 第 4a 页 WYG0796-0656a.png

知而勿庵先生言之未详永窃为补之

知而勿庵先生言之未详永窃为补之春秋以来冬至考

勿庵先生云春秋以来冬至多矣而所考只此者以

其测验之可据也历议原载四十八事今考献公在

春秋前无信史可徵故删之而以左传僖公一条为

首实四十七事也(并至元庚辰四十八事)

永窃疑四十七事虽有信史可徵而历算与纪载

未必无误若左传所记两冬至尤未可信其由于

卷四 第 4b 页 WYG0796-0656b.png

实测后详之

实测后详之鲁僖公五年丙寅岁正月辛亥朔旦冬至

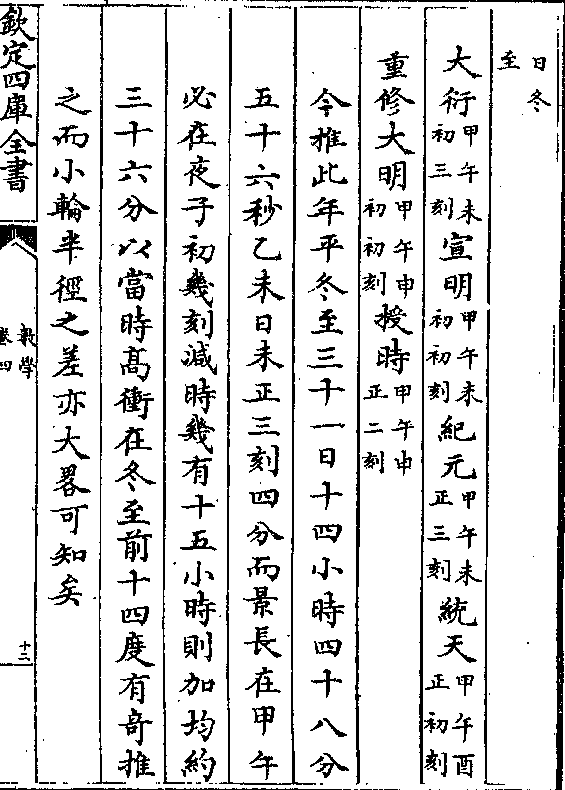

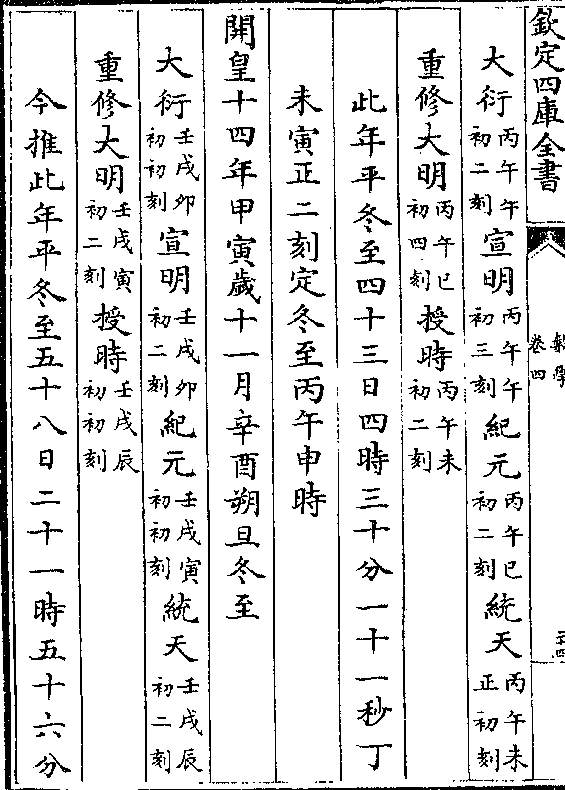

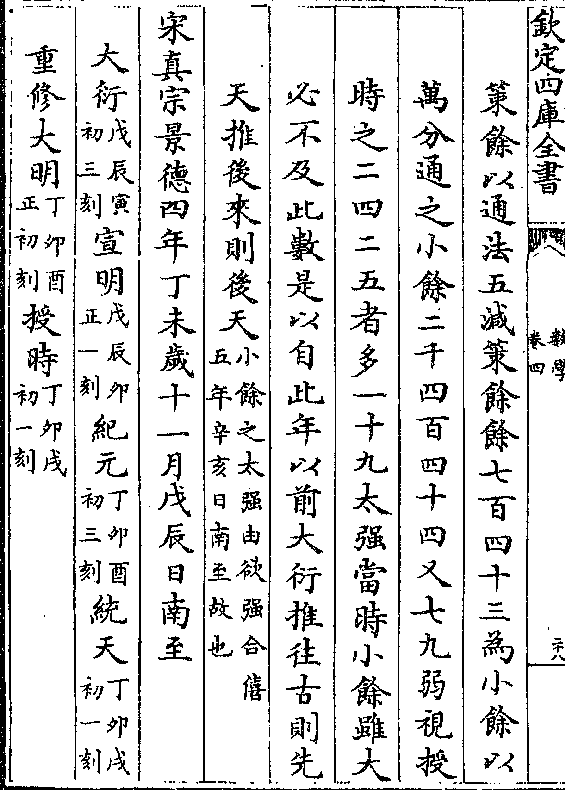

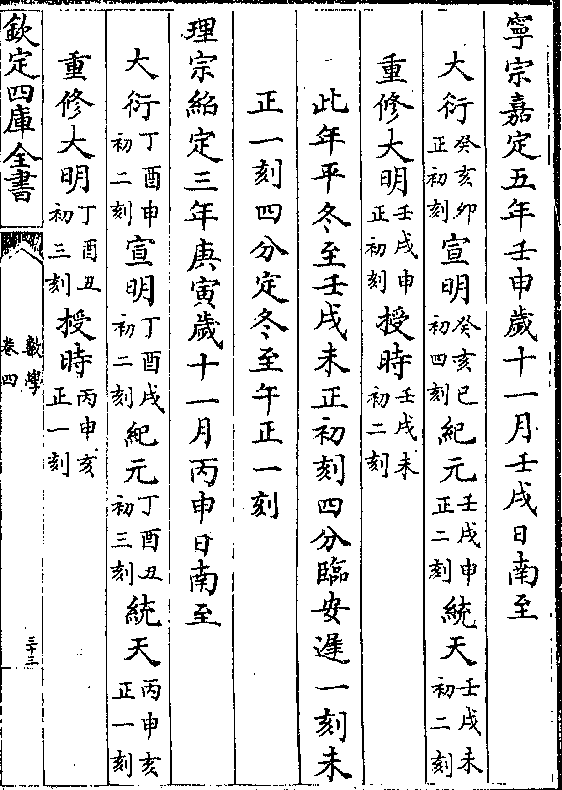

唐开元大衍历(辛亥亥正三刻)唐宣明历(辛亥申正初刻)宋崇宁纪

元历(壬子戌正一刻)宋统天历(辛亥寅正三刻)金重修大明历(壬子亥初

二刻)元授时历(辛亥寅初二刻)

按传载是年正月辛亥朔日南至公既视朔遂登

观台以望而书古历家皆谓至朔同日之年也今

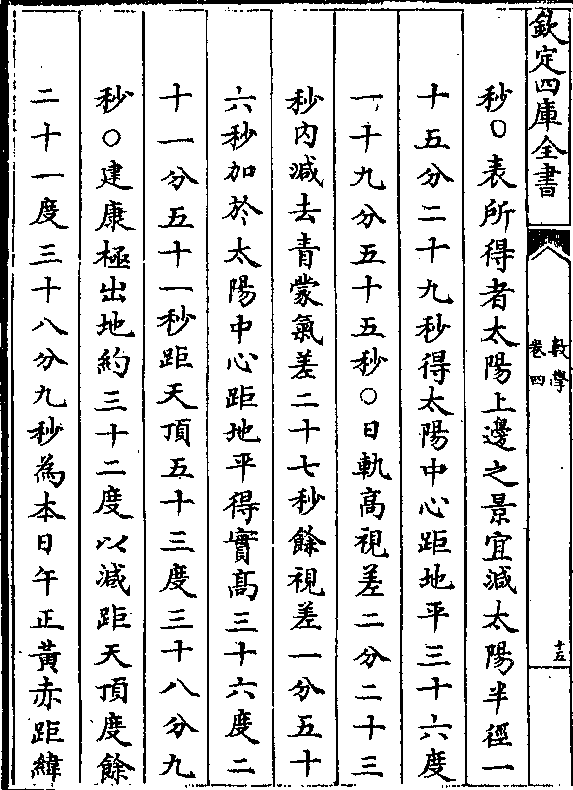

详推之谨按历象考成康熙甲子天正冬至气应

卷四 第 5a 页 WYG0796-0656c.png

七日六五六三七四九二六为七日十五小时四

七日六五六三七四九二六为七日十五小时四十五分十一秒上距僖公丙寅二千三百三十八

年中积八十五万三千九百三十六日五小时三

十七分三十秒满纪法去之馀一十六日五小时

三十七分三十秒转减气应(加一纪减之)馀五十一日

十小时七分四十一秒平冬至乙卯巳正初刻八

分又按至元辛巳前四年丁丑高冲(即最卑)与冬至

同度上距此年一千九百三十一年约四百年行

卷四 第 5b 页 WYG0796-0656d.png

七度则此年高冲在冬至前一宫三度四十八分

七度则此年高冲在冬至前一宫三度四十八分于今法当加均一度八分变时一日三小时三十

七分减平冬至犹是甲寅日卯时再约计是时小

轮并径加大其加减均或能至一度二三十分之

间变时一日十馀小时以减平冬至则定冬至亦

止癸丑日亥子之间而已必不能减至辛亥则是

时所推冬至先天两三日矣又算此月平朔定朔

皆在壬子而当时误推辛亥亦先天一日(春秋纬命历序

卷四 第 6a 页 WYG0796-0657a.png

壬子朔隋张宾张胄玄唐一行皆从之)实考之此年正月壬子朔二

壬子朔隋张宾张胄玄唐一行皆从之)实考之此年正月壬子朔二日癸丑冬至耳至朔何尝同日乎(张宾依命历序壬子朔冬至张

冑玄谓三日甲寅冬至既不从传亦不从命历序虽甲寅或稍后天然而胄玄之识卓矣)春秋

时王朝未必颁历各国自为推步闰馀乖次月日

参差日食或不在朔所以考求日至者必不能如

后世之精密差至二三日固无足怪(魏晋以后历法渐明刘宋

时景初历冬至犹后天三日则春秋时无足怪)历家过信左氏意谓此年

特载日南至必当时实测(唐一行谓僖公登观台以望而书云物出于表

卷四 第 6b 页 WYG0796-0657b.png

晷天验非时史亿度此一行之蔽也传言书云未尝言测景)作历欲求合于古

晷天验非时史亿度此一行之蔽也传言书云未尝言测景)作历欲求合于古则多增斗分以就之大衍推辛亥亥正三刻宣明

推辛亥申正初刻皆泥此至之过也(大衍号称善历行之数年

而即差由斗分大强之故)纪元与重修大明仅能得壬子与辛

亥差一日知斗分不可过增宁失此至不强求合

犹为近之若统天创为距差躔差之法巧合此至

而授时遂暗用之有百年长一之率算此至皆得

辛亥日寅时此无法之法最为乖谬夫总计距算

卷四 第 7a 页 WYG0796-0657c.png

乘而益之越百年则有骤增之时刻年愈远则骤

乘而益之越百年则有骤增之时刻年愈远则骤增之数愈多(勿庵先生亦尝疑之)授时以至元辛巳为元上

距此年一千九百三十五算即以一九三五总乘

所长之一九数而益岁馀设减三十五算为辛丑

当文公七年距算一千九百则岁馀二十四刻四

十四分矣前一年庚子距算一千九百零一岁馀

增一分此一分乘一千九百零一凡一十九刻有

奇则当此庚子年骤增一十九刻有奇天道宁有

卷四 第 7b 页 WYG0796-0657d.png

此数乎况越二千年而骤增者愈多其长伊于胡

此数乎况越二千年而骤增者愈多其长伊于胡底乎故消长之法断不可用而此年正月辛亥朔

日南至当以实法考求决其为步算之误不可过

信传文而舍法以求合也

鲁昭公二十年己卯岁正月己丑朔旦冬至

大衍(己丑巳正三刻)宣明(己丑寅正三刻)纪元(庚寅卯正初刻)统天(戊子亥正三刻)

重修大明(庚寅辰初初刻)授时(戊子戌初三刻)

按此年上距僖公五年一百三十三年平冬至二

卷四 第 8a 页 WYG0796-0658a.png

十八日十五小时一十一分二十六秒壬辰日申

十八日十五小时一十一分二十六秒壬辰日申初初刻十一分约计加均及小轮径差减时不过

一日八九小时定冬至不过辛卯日卯辰之间而

已必不能减至己丑而传载己丑日南至以此知

春秋时步冬至恒先天二三日也且鲁历前年失

闰此年日南至在二月夫周以子月为正日至必

无在二月者当时梓慎辈徒知望氛祥占祸福于

时月之易明者犹不能正何能实测冬至与天吻

卷四 第 8b 页 WYG0796-0658b.png

合乎大衍宣明纪元重修大明斗分有多少故日

合乎大衍宣明纪元重修大明斗分有多少故日名有合有不合若统天授时皆以活法求之又先

己丑一日失之愈远矣同一左氏传也丙寅之冬

至则合己卯之冬至则违亦可见活法之有时穷

矣由今观之违者固非合者亦未尽是而元史历

议乃以此至为日度失行不亦诬乎

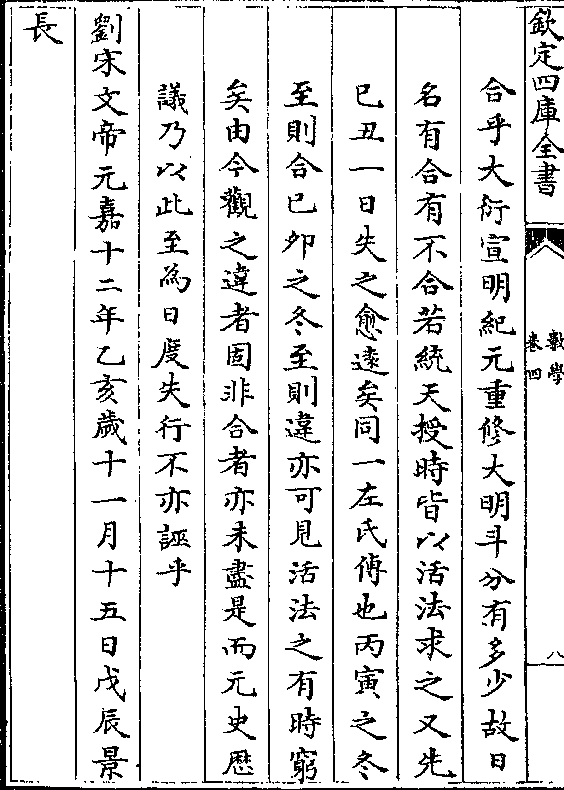

刘宋文帝元嘉十二年乙亥岁十一月十五日戊辰景

长

卷四 第 9a 页 WYG0796-0658c.png

大衍(戊辰辰正二刻)宣明(戊辰辰初三刻)纪元(戊辰巳初二刻)统天(戊辰午正三刻)

大衍(戊辰辰正二刻)宣明(戊辰辰初三刻)纪元(戊辰巳初二刻)统天(戊辰午正三刻)重修大明(戊辰巳初三刻)授时(戊辰午初一刻)

按史记冬至景长始此是时用景初历推冬至率

后天三日何承天上表言之太史令钱乐之言是

年景初推十一月十八日冬至其十五日景极长

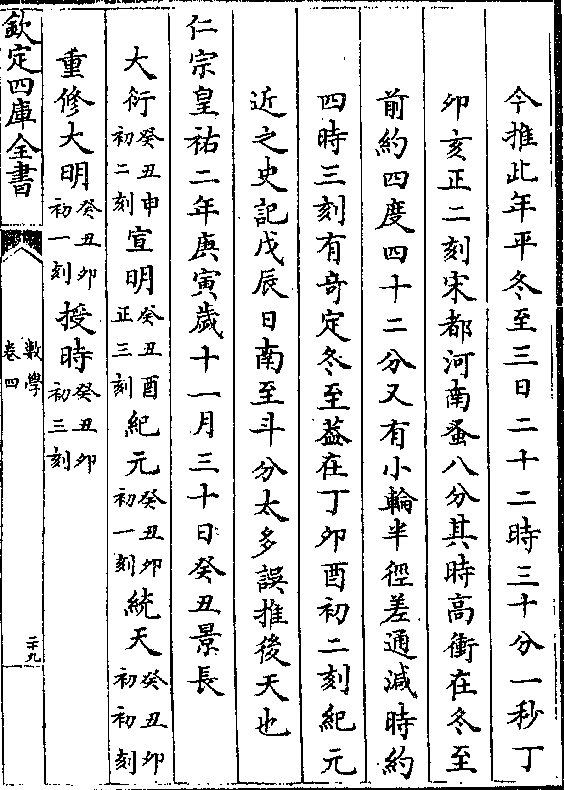

今推此年平冬至五日九小时四十五分一十一

秒己巳日巳初三刻(今 京师时刻刘宋都建康当减八分四秒后陈朝仿此)

是时高冲约在平冬至前十四度太又小轮半径

卷四 第 9b 页 WYG0796-0658d.png

差多于今加均减不啻半日定冬至宜在戊辰与

差多于今加均减不啻半日定冬至宜在戊辰与史合然均度不过三十馀分减时不能越十五小

时戊辰日加时大约在酉半以后是以明年冬至

当越六日甲戌景长六历推此年平冬至非不得

戊辰而加时皆蚤既在午刻以前则明年安得甲

戌景长乎

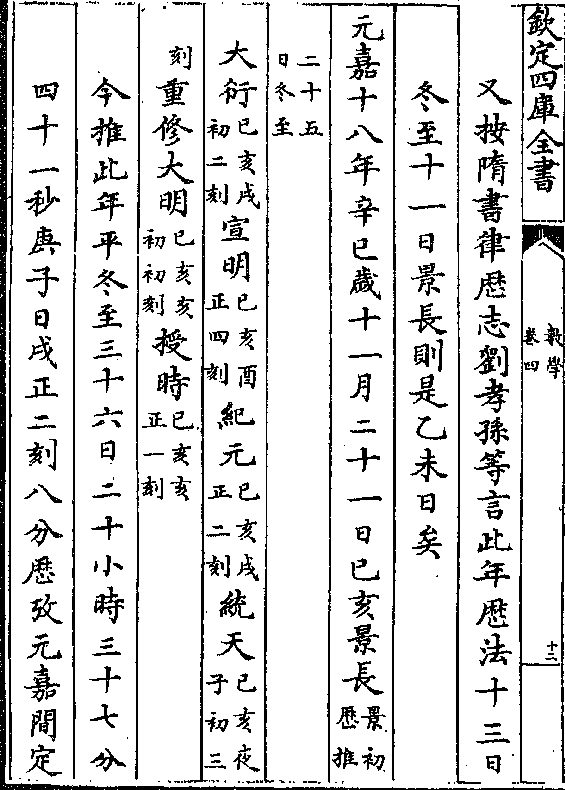

元嘉十三年丙子岁十一月二十六日甲戌景长(景初历推

二十九日冬至)

卷四 第 10a 页 WYG0796-0659a.png

大衍(癸酉未正一刻)宣明(癸酉未初三刻)纪元(癸酉申初一刻)统天(癸酉酉正二刻)

大衍(癸酉未正一刻)宣明(癸酉未初三刻)纪元(癸酉申初一刻)统天(癸酉酉正二刻)重修大明(癸酉申初三刻)授时(癸酉酉初初刻)

今推此年平冬至一十日十五小时三十三分五

十六秒甲戌日申初二刻四分是时加均减时不

能越十五时是以定冬至亦在甲戌史纪此日景

长必是实测而六历皆先一日癸酉其不能与天

密合此已见其端矣(乂按后四年庚辰甲午景长四年之间小馀平积二十日

二十三时一十五分庚辰定冬至未至乙未则甲午必是夜子初几刻逆推此年甲戌必是子正几

卷四 第 10b 页 WYG0796-0659b.png

刻)

刻)又按唐一行历议云元嘉十三年十一月甲戌景

长皇极麟德开元历皆得之癸酉盖日度变常耳

祖冲之既失甲戌冬至以为加时太早增小馀以

附会之而十二年戊辰景长得己巳十七年甲午

景长得乙未十一年己亥景长得庚子合一失三

其失愈多愚谓此年景长甲戌可推也而一行以

为日度变常非是

卷四 第 11a 页 WYG0796-0659c.png

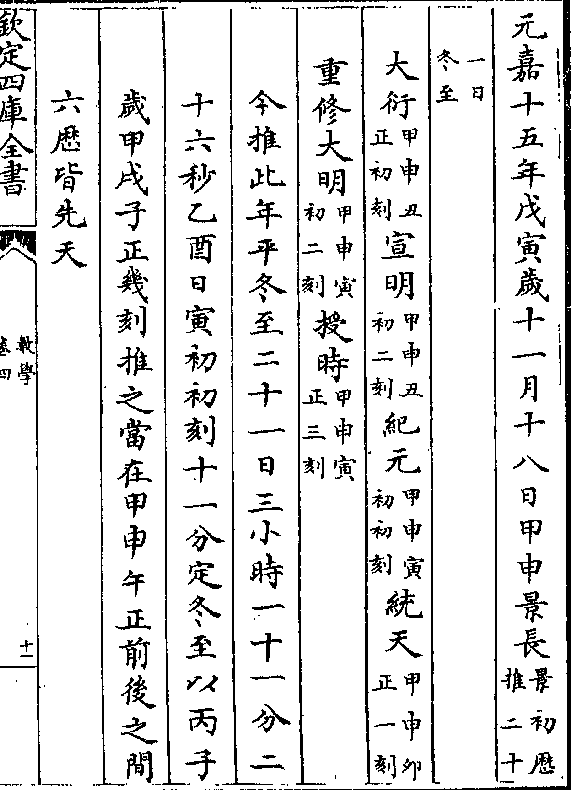

元嘉十五年戊寅岁十一月十八日甲申景长(景初历推二十

元嘉十五年戊寅岁十一月十八日甲申景长(景初历推二十一日冬至)

大衍(甲申丑正初刻)宣明(甲申丑初二刻)纪元(甲申寅初初刻)统天(甲申卯正一刻)

重修大明(甲申寅初二刻)授时(甲申寅正三刻)

今推此年平冬至二十一日三小时一十一分二

十六秒乙酉日寅初初刻十一分定冬至以丙子

岁甲戌子正几刻推之当在甲申午正前后之间

六历皆先天

卷四 第 11b 页 WYG0796-0659d.png

元嘉十六年己卯岁十一月二十九日己丑景长(景初历推

元嘉十六年己卯岁十一月二十九日己丑景长(景初历推次月二日壬辰冬至)

大衍(己丑辰初三刻)宣明(己丑辰初一刻)纪元(己丑辰正三刻)统天(己丑午正初刻)

重修大明(己丑巳初一刻)授时(己丑巳正二刻)

今推此年平冬至二十六日九小时零一十一秒

庚寅日巳初初刻定冬至当在己丑酉正前六历

皆先天

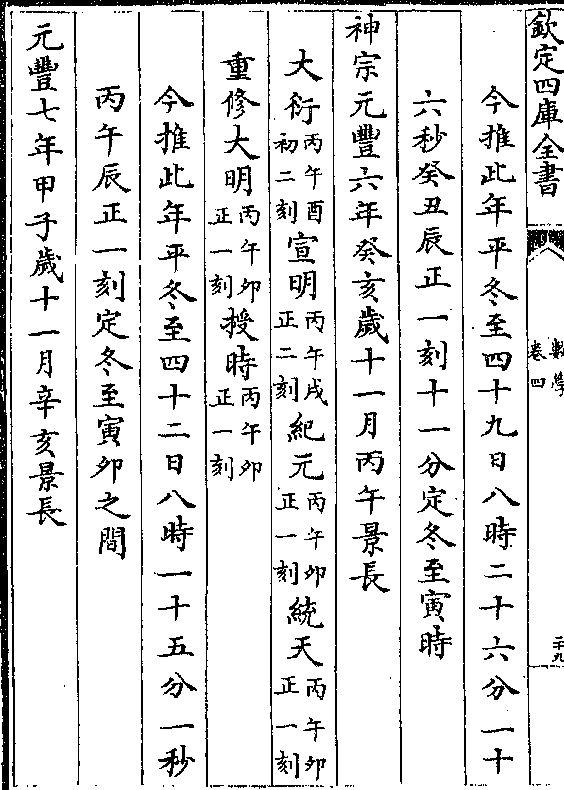

元嘉十七年庚辰岁十一月初十日甲午景长(景初历推十二

卷四 第 12a 页 WYG0796-0660a.png

日冬至)

日冬至)大衍(甲午未初三刻)宣明(甲午未初初刻)纪元(甲午未正三刻)统天(甲午酉正初刻)

重修大明(甲午申初初刻)授时(甲午申正二刻)

今推此年平冬至三十一日十四小时四十八分

五十六秒乙未日未正三刻四分而景长在甲午

必在夜子初几刻减时几有十五小时则加均约

三十六分以当时高冲在冬至前十四度有奇推

之而小轮半径之差亦大略可知矣

卷四 第 12b 页 WYG0796-0660b.png

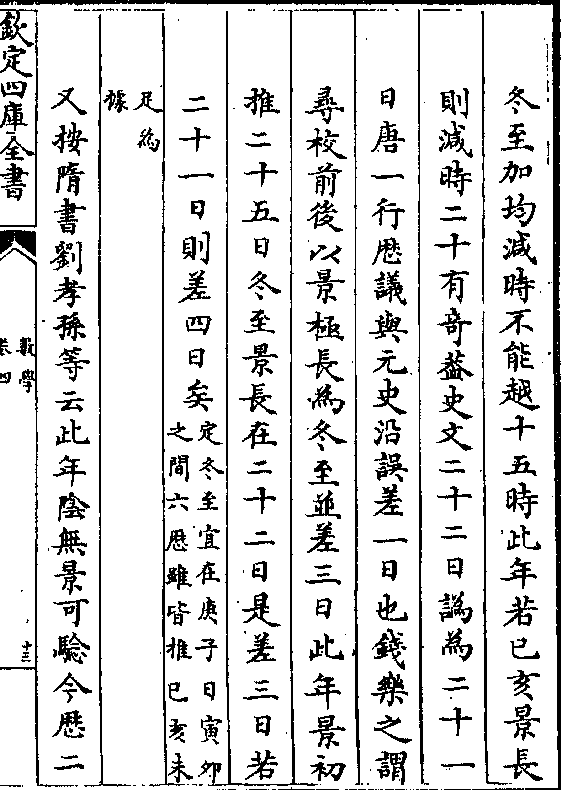

又按隋书律历志刘孝孙等言此年历法十三日

又按隋书律历志刘孝孙等言此年历法十三日冬至十一日景长则是乙未日矣

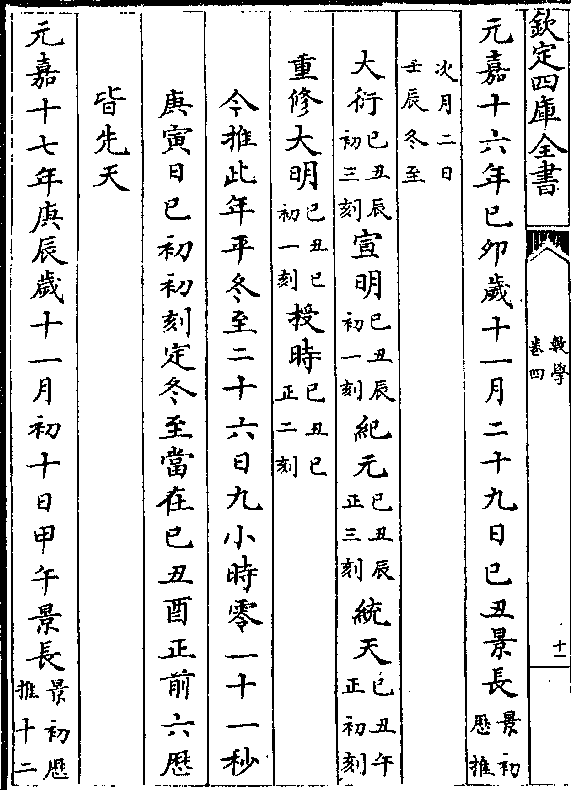

元嘉十八年辛巳岁十一月二十一日己亥景长(景初历推

二十五日冬至)

大衍(己亥戌初二刻)宣明(己亥酉正四刻)纪元(己亥戌正二刻)统天(己亥夜子初三

刻)重修大明(己亥亥初初刻)授时(己亥亥正一刻)

今推此年平冬至三十六日二十小时三十七分

四十一秒庚子日戌正二刻八分历考元嘉间定

卷四 第 13a 页 WYG0796-0660c.png

冬至加均减时不能越十五时此年若己亥景长

冬至加均减时不能越十五时此年若己亥景长则减时二十有奇盖史文二十二日讹为二十一

日唐一行历议与元史沿误差一日也钱乐之谓

寻校前后以景极长为冬至并差三日此年景初

推二十五日冬至景长在二十二日是差三日若

二十一日则差四日矣(定冬至宜在庚子日寅卯之间六历虽皆推己亥未

足为据)

又按隋书刘孝孙等云此年阴无景可验今历二

卷四 第 13b 页 WYG0796-0660d.png

十二日冬至更可證是庚子

十二日冬至更可證是庚子元嘉十九年壬午岁十一月初三日乙巳景长(景初历推六日

冬至)

大衍(乙巳丑初二刻)宣明(乙巳子正四刻)纪元(乙巳丑正一刻)统天(乙己卯初三刻)

重修大明(乙己丑正三刻)授时(乙巳寅正初刻)

今推此年平冬至四十二日二小时二十六分二

十六秒丙午日丑正一刻十一分定冬至乙巳午

初

卷四 第 14a 页 WYG0796-0661a.png

孝武帝大明五年辛丑岁十一月乙酉冬至

孝武帝大明五年辛丑岁十一月乙酉冬至大衍(甲申申正四刻)宣明(甲申申正二刻)纪元(甲申酉初二刻)统元(甲申戌初初刻)

重修大明(甲申酉正一刻)授时(甲申戌初初刻)

按此年祖冲之详记测景推算冬至乙酉日夜半

后三十二刻七十分今细推之当时算冬至稍后

天而六历推甲申皆先天也详推如左

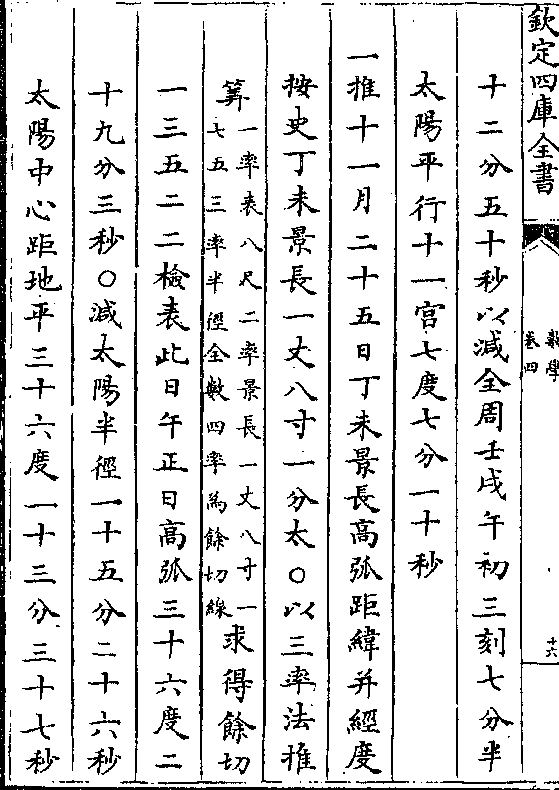

一推此年平冬至

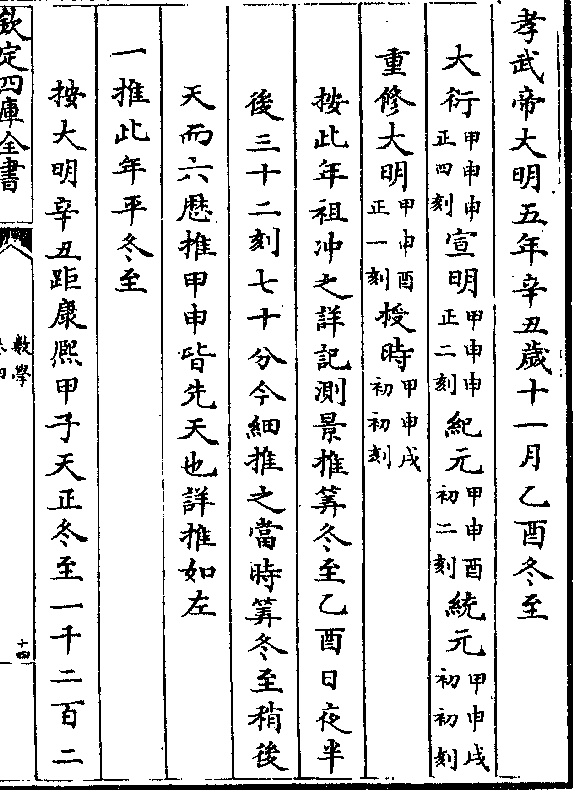

按大明辛丑距康熙甲子天正冬至一千二百二

卷四 第 14b 页 WYG0796-0661b.png

十二年中积四十四万六千三百二十五日二十

十二年中积四十四万六千三百二十五日二十二小时五十二分三十秒转减甲子气应(加一纪减之)

馀二十一日十六小时五十二分四十一秒平冬

至乙酉申正三刻七分四十一秒建康加八分四

秒酉初初刻四十五秒

一推此年高冲行

按元至元辛巳前四年丁丑高冲与冬至同度上

距此年八百一十五年若依今法一年行一分一

卷四 第 15a 页 WYG0796-0661c.png

秒十微则此年高冲在冬至前十三度五十分五

秒十微则此年高冲在冬至前十三度五十分五十一秒如此率未的一年约加二秒四百年行七

度则此年高冲在冬至前十四度十六分

一推此年十月十日壬戌景长高弧距纬并经度

按史此年祖冲之测景十月十日壬戌景长一丈

七寸七分半○以三率法推算(一率表八尺二率景一丈七寸七分

半三率半径全数四率为馀切线)求得一三四七以馀切检八线

表此日午正日高弧三十六度三十五分二十四

卷四 第 15b 页 WYG0796-0661d.png

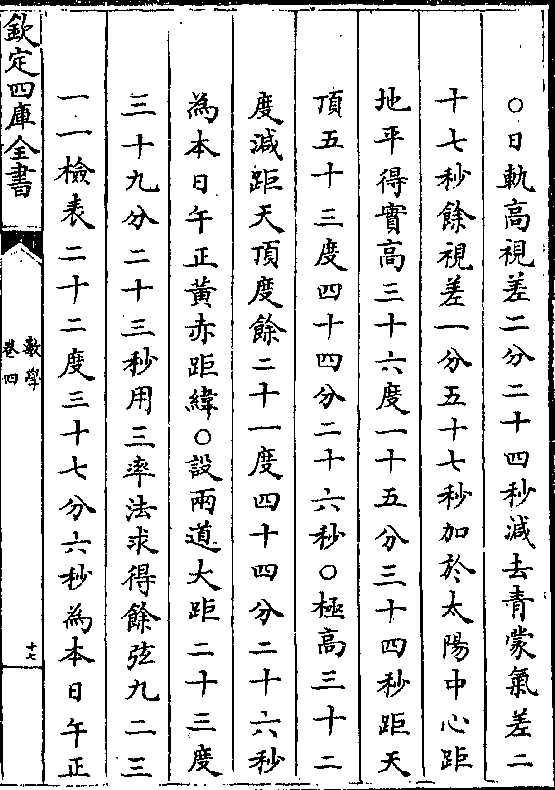

秒○表所得者太阳上边之景宜减太阳半径一

秒○表所得者太阳上边之景宜减太阳半径一十五分二十九秒得太阳中心距地平三十六度

一十九分五十五秒○日轨高视差二分二十三

秒内减去青蒙气差二十七秒馀视差一分五十

六秒加于太阳中心距地平得实高三十六度二

十一分五十一秒距天顶五十三度三十八分九

秒○建康极出地约三十二度以减距天顶度馀

二十一度三十八分九秒为本日午正黄赤距纬

卷四 第 16a 页 WYG0796-0662a.png

○设此时两道大距二十三度三十九分二十三

○设此时两道大距二十三度三十九分二十三秒用三率法(两道大距正弦为一率本日午正黄赤距纬正弦为二率半径全数为三

率得四率为馀弦)求得馀弦九一八九检表二十三度十

四分为壬戌午正距冬至实经度减用时(七分二十九秒)

为平时午初三刻七分半太阳距冬至实经度

一推壬戌午时太阳平行度

建康平冬至(见前)距壬戌午初三刻七分半二十三

日五小时八分二十五秒太阳平行二十二度五

卷四 第 16b 页 WYG0796-0662b.png

十二分五十秒以减全周壬戌午初三刻七分半

十二分五十秒以减全周壬戌午初三刻七分半太阳平行十一宫七度七分一十秒

一推十一月二十五日丁未景长高弧距纬并经度

按史丁未景长一丈八寸一分太○以三率法推

算(一率表八尺二率景长一丈八寸一七五三率半径全数四率为馀切线)求得馀切

一三五二二检表此日午正日高弧三十六度二

十九分三秒○减太阳半径一十五分二十六秒

太阳中心距地平三十六度一十三分三十七秒

卷四 第 17a 页 WYG0796-0662c.png

○日轨高视差二分二十四秒减去青蒙气差二

○日轨高视差二分二十四秒减去青蒙气差二十七秒馀视差一分五十七秒加于太阳中心距

地平得实高三十六度一十五分三十四秒距天

顶五十三度四十四分二十六秒○极高三十二

度减距天顶度馀二十一度四十四分二十六秒

为本日午正黄赤距纬○设两道大距二十三度

三十九分二十三秒用三率法求得馀弦九二三

一一检表二十二度三十七分六秒为本日午正

卷四 第 17b 页 WYG0796-0662d.png

距冬至实经度加用时二分三十五秒为平时午

距冬至实经度加用时二分三十五秒为平时午正初刻二分三十五秒太阳距冬至实经度

一推丁未午时太阳平行度

建康平冬至距丁未午正初刻二分三十五秒二

十一日十九小时一分五十秒太阳平行二十一

度二十八分四十七秒

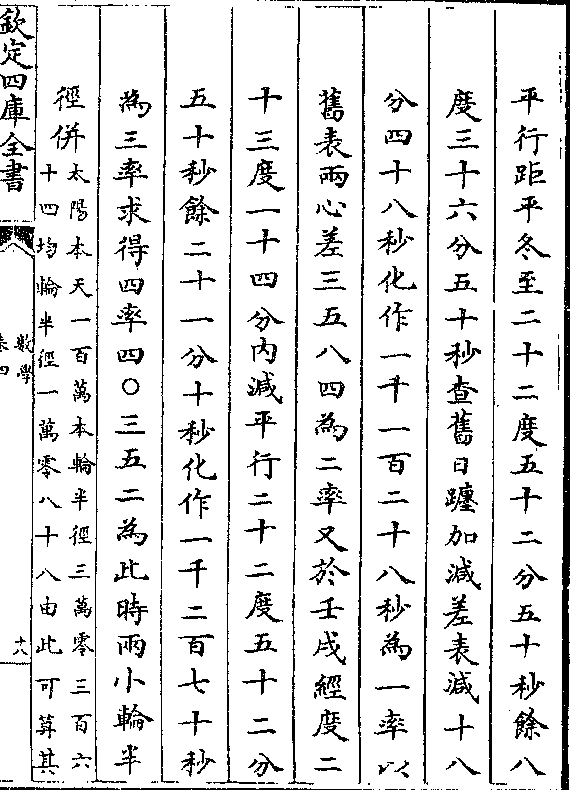

一推此时小轮半径差

以本年高冲冬至前十四度十六分减壬戌太阳

卷四 第 18a 页 WYG0796-0663a.png

平行距平冬至二十二度五十二分五十秒馀八

平行距平冬至二十二度五十二分五十秒馀八度三十六分五十秒查旧日躔加减差表减十八

分四十八秒化作一千一百二十八秒为一率以

旧表两心差三五八四为二率又于壬戌经度二

十三度一十四分内减平行二十二度五十二分

五十秒馀二十一分十秒化作一千二百七十秒

为三率求得四率四○三五二为此时两小轮半

径并(太阳本天一百万本轮半径三万零三百六十四均轮半径一万零八十八由此可算其

卷四 第 18b 页 WYG0796-0663b.png

均数)

均数)一推乙酉日定冬至

前壬戌日午正太阳平行十一宫七度七分一十

秒至乙酉日子正二十二日半平行二十二度一

十分三十八秒加入壬戌午正平行度此时平行

十一宫二十九度一十七分四十八秒加高冲十

四度十六分满周天去之馀一十三度三十四分

为引数以此时两小轮半径并算之约加均度三

卷四 第 19a 页 WYG0796-0663c.png

十二分奇加入前子正平行在十一宫二十九度

十二分奇加入前子正平行在十一宫二十九度五十分未满周天者十分为时约四小时定冬至

在子正后十六刻有奇当时以前后景折算乙酉

日子正后三十一刻冬至约后天十五刻

按以冬至前后日景折算取中求冬至时刻此法

惟郭太史时可用其时高冲与冬至同度故也若

大明时高冲在冬至前十四度有奇则冬至前之

日近高冲太阳之行速而景之进退也疾冬至后

卷四 第 19b 页 WYG0796-0663d.png

之日远高冲太阳之行稍迟而景之渐短亦必稍

之日远高冲太阳之行稍迟而景之渐短亦必稍缓虽前后之日景大略相同而中间所历之时刻

必不均当时欲以均数求冬至宜其后天十五刻

也(冬至前二十馀日日行较连时刻宜减冬至后二十馀日日行较迟时刻宜加若欲均之则折

半处必在所减之后故后天)然刘宋之初历法甚疏景初历后

天至三日犹幸祖氏用景长推算违天尚未甚远

又幸史册纪载之详去今千有馀年犹可细推其

后天之时刻也郭太史改历所定岁周小馀二四

卷四 第 20a 页 WYG0796-0664a.png

二五者谓自大明壬寅距今每岁合得此数按此

二五者谓自大明壬寅距今每岁合得此数按此年下距至元辛巳八百一十九年以授时岁周积

之二十九万九千一百三十三日六十刻七五五

分以辛巳天正冬至己未日子正后六刻逆计之

则当时冬至在乙酉日子正后五十四刻后天愈

加多矣既不能与当时所测算者密合又为百年

长一之法以求合于远古之冬至以八百一十九

总乘所长之数而益之则此年冬至又在甲申日

卷四 第 20b 页 WYG0796-0664b.png

七十九刻太不又先天三十七刻乎以此知授时

七十九刻太不又先天三十七刻乎以此知授时之岁馀非定率而统天之距差躔差授时之消长

皆谬法也此年冬至所关者钜故考论加详若大

衍诸历先天愈多则无足论而授时指为日度失

行者总论之于后云

陈文帝天嘉六年乙酉岁十一月庚寅景长

大衍(庚寅寅初初刻)宣明(庚寅寅初初刻)纪元(庚寅寅初二刻)统天(庚寅卯初四刻)

重修大明(庚寅丑初四刻)授时(庚寅寅正初刻)

卷四 第 21a 页 WYG0796-0664c.png

今推此年平冬至二十六日二十一时二十二分

今推此年平冬至二十六日二十一时二十二分四十一秒庚寅亥初一刻八分定冬至盖在辰巳

间诸历推丑寅皆太蚤统天近之

临海王光大二年戊子岁十一月乙巳景长

大衍(乙巳戌正二刻)宣明(乙巳戌正三刻)纪元(乙巳戌初初刻)统天(乙巳夜子初二

刻)重修大明(乙巳戌初二刻)授时(乙巳戌初二刻)

此年平冬至丙午未正三刻九分定冬至盖在乙

巳与丙午之间乙巳之景长于次日当亦甚微然

卷四 第 21b 页 WYG0796-0664d.png

以后四岁丁卯景长推之此年所纪犹可疑说见

以后四岁丁卯景长推之此年所纪犹可疑说见后

宣帝太建四年壬辰岁十一月二十九日丁卯景长

大衍(丙寅戌正初刻)宣明(丙寅戌正一刻)纪元(丙寅酉正二刻)统天(丙寅亥正三刻)

重修大明(丙寅酉正三刻)授时(丙寅戌正四刻)

今推此年平冬至三日一十四时三分五十六秒

丁卯未正初刻四分史记丁卯景长则定冬至盖

在子正初刻以前四岁乙巳景长较之殊可疑此

卷四 第 22a 页 WYG0796-0665a.png

年平冬至子正后一十四时四分而景长犹在本

年平冬至子正后一十四时四分而景长犹在本日是加均减时不能越十四时四分也光大二年

之平冬至在丙午日子正后十四时四十五分乃

能越之而景长在前一日乙巳不应四岁之间差

殊如此此两岁定冬至皆在子初子正之间景长

最难真确乙巳与丁卯当时测验有一是必有一

非窃疑乙巳之测未确

太建九年丁酉岁十一月二十三日壬辰景长

卷四 第 22b 页 WYG0796-0665b.png

大衍(癸巳丑初一刻)宣明(癸巳丑初二刻)纪元(壬辰夜子初三刻)统天(癸巳寅正

大衍(癸巳丑初一刻)宣明(癸巳丑初二刻)纪元(壬辰夜子初三刻)统天(癸巳寅正一刻)重修大明(癸巳子正初刻)授时(癸巳丑正初刻)

今推此年平冬至二十九日一十九时七分四十

一秒癸巳戌初初刻八分定冬至盖在本日寅卯

之间统天近之二十三日壬辰景长此必史误

太建十年戊戌岁十一月五日戊戌景长

大衍(戊戌辰初一刻)宣明(戊戌辰初二刻)纪元(戊戌卯初二刻)统天(戊戌巳正初刻)

重修大明(戊戌卯初四刻)授时(戊戌辰正初刻)

卷四 第 23a 页 WYG0796-0665c.png

此与丁酉岁相去一年平冬至己亥定冬至戊戌

此与丁酉岁相去一年平冬至己亥定冬至戊戌可考而知故不细推

隋文帝开皇四年甲辰岁十一月十一日己巳景长

大衍(己巳酉正二刻)宣明(己巳酉正三刻)纪元(己巳夜子初一刻)统天(己巳戌初

初刻)重修大明(己巳酉初初刻)授时(己巳戌正二刻)

今推此年平冬至六日一十一时四十八分五十

六秒庚午日午初三刻四分(隋都长安早二刻后唐朝则仿此)定

冬至己巳亥子之间(史云此年在洛川测冬至景与京师二处进退丝毫不差

卷四 第 23b 页 WYG0796-0665d.png

张宾历推己巳冬至张胄玄历推庚午冬至)

张宾历推己巳冬至张胄玄历推庚午冬至)开皇五年乙巳岁十一月二十二日乙亥景长

大衍(乙亥子正一刻)宣明(乙亥子正二刻)纪元(甲戌亥正二刻)统天(乙亥寅初初刻)

重修大明(甲戌戌正三刻)授时(乙亥丑正二刻)

今推此年平冬至十一日一十七时三十七分四

十一秒乙亥酉初二刻八分定冬至在本日寅时

推甲戌者非是

开皇六年丙午岁十一月三日庚辰景长

卷四 第 24a 页 WYG0796-0666a.png

大衍(庚辰卯正初刻)宣明(庚辰卯正一刻)纪元(庚辰寅正一刻)统天(庚辰辰正三刻)

大衍(庚辰卯正初刻)宣明(庚辰卯正一刻)纪元(庚辰寅正一刻)统天(庚辰辰正三刻)重修大明(庚辰寅正三刻)授时(庚辰辰正一刻)

与前年相距一岁平定冬至皆在庚辰可考而知

开皇七年丁未岁十一月十四日乙酉景长

大衍(乙酉午正初刻)宣明(乙酉午正一刻)纪元(乙酉巳正初刻)统天(乙酉未正三刻)

重修大明(乙酉巳正二刻)授时(乙酉未正初刻)

此年平冬至丙戌卯初一刻定冬至乙酉申时

开皇十一年辛亥岁十一月二十八日丙午景长

卷四 第 24b 页 WYG0796-0666b.png

大衍(丙午午初二刻)宣明(丙午午初三刻)纪元(丙午巳初二刻)统天(丙午未正初刻)

大衍(丙午午初二刻)宣明(丙午午初三刻)纪元(丙午巳初二刻)统天(丙午未正初刻)重修大明(丙午巳初四刻)授时(丙午未初二刻)

此年平冬至四十三日四时三十分一十一秒丁

未寅正二刻定冬至丙午申时

开皇十四年甲寅岁十一月辛酉朔旦冬至

大衍(壬戌卯初初刻)宣明(壬戌卯初二刻)纪元(壬戌寅初初刻)统天(壬戌辰初二刻)

重修大明(壬戌寅初二刻)授时(壬戌辰初初刻)

今推此年平冬至五十八日二十一时五十六分

卷四 第 25a 页 WYG0796-0666c.png

二十六秒壬戌亥初三刻十一分定冬至本日己

二十六秒壬戌亥初三刻十一分定冬至本日己午间而史记辛酉朔冬至当时历误推先天

唐太宗贞观十八年甲辰岁十一月乙酉景长

大衍(甲申巳正一刻)宣明(甲申午初初刻)纪元(甲申辰初二刻)统天(甲申午正初刻)

重修大明(甲申辰初三刻)授时(甲申巳正三刻)

今推此年平冬至二十一日三十三分五十六秒

乙酉子正二刻四分长安里差二刻平冬至已是

子正初刻矣减时不啻十时定冬至当在甲申日

卷四 第 25b 页 WYG0796-0666d.png

未时而史谓乙酉景长误

未时而史谓乙酉景长误贞观二十三年己酉岁十一月辛亥景长

大衍(庚戌申初二刻)宣明(庚戌申正一刻)纪元(庚戌午正三刻)统天(庚戌酉初一刻)

重修大明(庚戌未初初刻)授时(庚戌申初三刻)

今推此年平冬至四十七日五时三十七分四十

一秒辛亥卯初二刻八分定冬至庚戌日酉戌之

间而史谓辛亥景长亦误

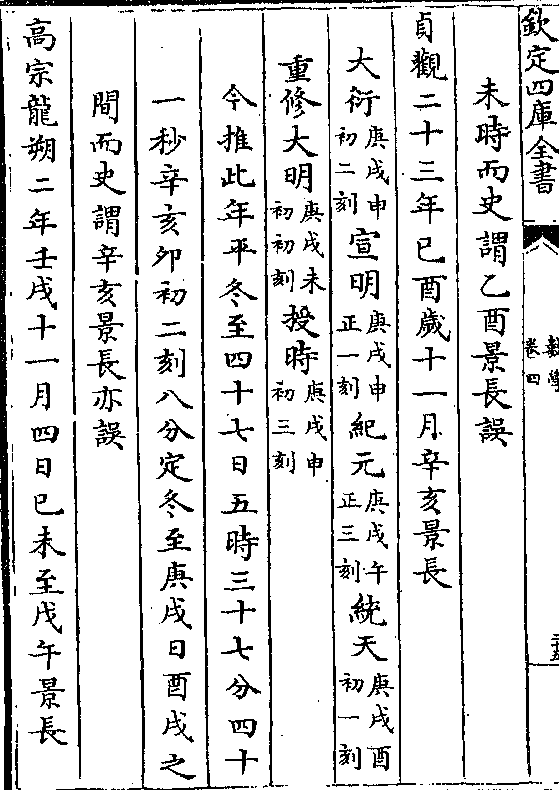

高宗龙朔二年壬戌十一月四日己未至戊午景长

卷四 第 26a 页 WYG0796-0667a.png

大衍(戊午戌正初刻)宣明(戊午戌正二刻)纪元(戊午申正三刻)统天(戊午戌正初刻)

大衍(戊午戌正初刻)宣明(戊午戌正二刻)纪元(戊午申正三刻)统天(戊午戌正初刻)重修大明(戊午酉初初刻)授时(戊午戌初三刻)

今推此年平冬至己未巳初初刻十一分长安辰

正二刻十一分此时加均减时约十小时定冬至

戊午夜子时是以戊午景长当时历推冬至己未

而实测景长在戊午今推之果不爽也

高宗仪凤元年丙子岁十一月壬申景长

大衍(壬申卯正初刻)宣明(壬申卯正三刻)纪元(壬申丑正二刻)统天(壬申辰初初刻)

卷四 第 26b 页 WYG0796-0667b.png

重修大明(壬申丑正三刻)授时(壬申卯初一刻)

重修大明(壬申丑正三刻)授时(壬申卯初一刻)今推此年平冬至八日一十八时三十三分五十

六秒壬申酉正二刻四分定冬至辰时

高宗永淳元年壬午岁十一月癸卯景长

大衍(癸卯酉初一刻)宣明(癸卯酉正初刻)纪元(癸卯未初二刻)统天(癸卯酉正一刻)

重修大明(癸卯未初四刻)授时(癸卯酉初三刻)

此年平冬至甲辰卯初一刻十一分定冬至癸卯

酉戌之间

卷四 第 27a 页 WYG0796-0667c.png

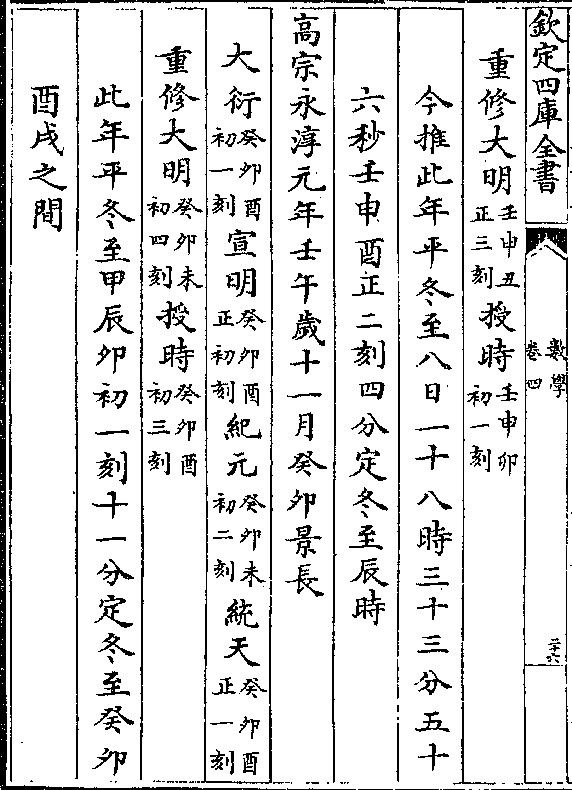

明皇开元十年壬戌岁十一月癸酉景长

明皇开元十年壬戌岁十一月癸酉景长大衍(癸酉午初四刻)宣明(癸酉午正四刻)纪元(癸酉辰初二刻)统天(癸酉午初初刻)

重修大明(癸酉辰初三刻)授时(癸酉午初初刻)

此年平冬至癸酉亥初三刻十一分定冬至巳时

开元十一年癸亥十一月戊寅景长

大衍(戊寅酉初三刻)宣明(戊寅酉正三刻)纪元(戊寅未初三刻)统天(戊寅初初三刻)

重修大明(戊寅未初二刻)授时(戊寅酉初初刻)

此年平冬至己卯定冬至戊寅与前间一岁可考

卷四 第 27b 页 WYG0796-0667d.png

而知

而知开元十二年甲子岁十一月癸未冬至

大衍(癸未夜子初二刻)宣明(甲申子正三刻)纪元(癸未戌初一刻)统天(癸未夜子

初三刻)重修大明(癸未戌初二刻)授时(癸未亥正三刻)

按此年僧一行阳城测景癸未最长今推此年平

冬至二十九日时三十三分五十六秒甲申巳初

二刻四分阳城约早一刻十分为巳初初刻九分

此年距元至元丁丑五百五十二年高冲约行九

卷四 第 28a 页 WYG0796-0668a.png

度四十分以今加减表考之加均二十分二十秒

度四十分以今加减表考之加均二十分二十秒变时八时一十五分以减平时馀五十四分为甲

申子正三刻九分当时小轮半径大于今再减一

时有奇则定冬至在癸未夜子刻而大衍历推算

癸未九十八刻太强此当年之实测今固可追步

也

按大衍历以三千零四十为通法一百一十一万

零三百四十三为策实一万五千九百四十三为

卷四 第 28b 页 WYG0796-0668b.png

策馀以通法五减策馀馀七百四十三为小馀以

策馀以通法五减策馀馀七百四十三为小馀以万分通之小馀二千四百四十四又七九弱视授

时之二四二五者多一十九太强当时小馀虽大

必不及此数是以自此年以前大衍推往古则先

天推后来则后天(小馀之太强由欲强合僖五年辛亥日南至故也)

宋真宗景德四年丁未岁十一月戊辰日南至

大衍(戊辰寅初三刻)宣明(戊辰卯正一刻)纪元(丁卯酉初三刻)统天(丁卯戌初一刻)

重修大明(丁卯酉正初刻)授时(丁卯戌初一刻)

卷四 第 29a 页 WYG0796-0668c.png

今推此年平冬至三日二十二时三十分一秒丁

今推此年平冬至三日二十二时三十分一秒丁卯亥正二刻宋都河南蚤八分其时高冲在冬至

前约四度四十二分又有小轮半径差通减时约

四时三刻有奇定冬至盖在丁卯酉初二刻纪元

近之史记戊辰日南至斗分太多误推后天也

仁宗皇祐二年庚寅岁十一月三十日癸丑景长

大衍(癸丑申初二刻)宣明(癸丑酉正三刻)纪元(癸丑卯初一刻)统天(癸丑卯初初刻)

重修大明(癸丑卯初一刻)授时(癸丑卯初三刻)

卷四 第 29b 页 WYG0796-0668d.png

今推此年平冬至四十九日八时二十六分一十

今推此年平冬至四十九日八时二十六分一十六秒癸丑辰正一刻十一分定冬至寅时

神宗元丰六年癸亥岁十一月丙午景长

大衍(丙午酉初二刻)宣明(丙午戌正二刻)纪元(丙午卯正一刻)统天(丙午卯正一刻)

重修大明(丙午卯正一刻)授时(丙午卯正一刻)

今推此年平冬至四十二日八时一十五分一秒

丙午辰正一刻定冬至寅卯之间

元丰七年甲子岁十一月辛亥景长

卷四 第 30a 页 WYG0796-0669a.png

大衍(辛亥夜子初一刻)宣明(壬子丑正一刻)纪元(辛亥午正初刻)统天(辛亥午正

大衍(辛亥夜子初一刻)宣明(壬子丑正一刻)纪元(辛亥午正初刻)统天(辛亥午正一刻)重修大明(辛亥午正初刻)授时(辛亥午正一刻)

此与前间一岁定冬至在辛亥巳时

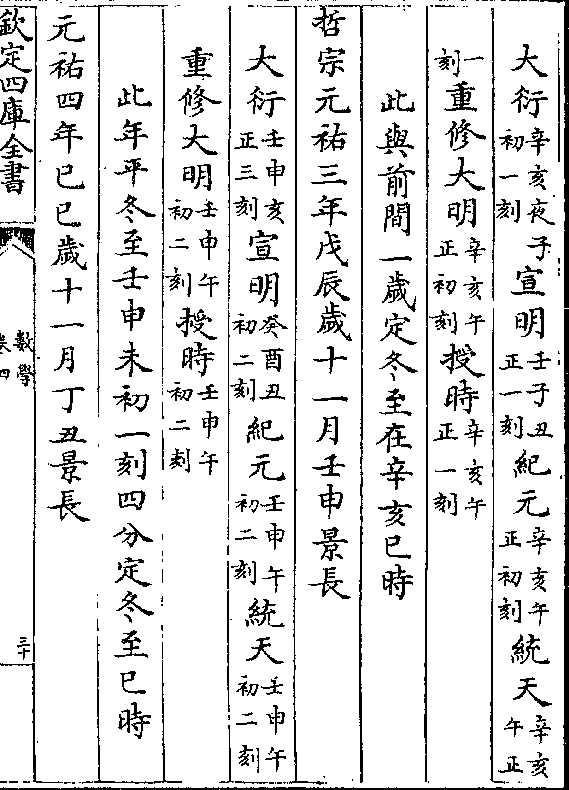

哲宗元祐三年戊辰岁十一月壬申景长

大衍(壬申亥正三刻)宣明(癸酉丑初二刻)纪元(壬申午初二刻)统天(壬申午初二刻)

重修大明(壬申午初二刻)授时(壬申午初二刻)

此年平冬至壬申未初一刻四分定冬至巳时

元祐四年己巳岁十一月丁丑景长

卷四 第 30b 页 WYG0796-0669b.png

大衍(戊寅寅正二刻)宣明(戊寅辰初三刻)纪元(丁丑酉初一刻)统天(丁丑酉初一刻)

大衍(戊寅寅正二刻)宣明(戊寅辰初三刻)纪元(丁丑酉初一刻)统天(丁丑酉初一刻)重修大明(丁丑酉初一刻)授时(丁丑酉初一刻)

此与前间一岁定冬至丁丑申时

元祐五年庚午岁十一月壬午冬至

大衍(癸未巳正二刻)宣明(癸未未初二刻)纪元(壬午夜子初初刻)统天(壬午夜子

初一刻)重修大明(壬午夜子初一刻)授时(壬午夜子初初刻)

此与前间一岁定冬至壬午亥时

元祐七年壬申岁十一月癸巳冬至

卷四 第 31a 页 WYG0796-0669c.png

大衍(癸巳亥正一刻)宣明(甲午丑初一刻)纪元(癸己巳正三刻)统天(癸己巳正三刻)

大衍(癸巳亥正一刻)宣明(甲午丑初一刻)纪元(癸己巳正三刻)统天(癸己巳正三刻)重修大明(癸己巳正三刻)授时(癸己巳正三刻)

此年平冬至癸巳午正二刻四分定冬至巳初

哲宗元符元年戊寅岁十一月甲子冬至

大衍(乙丑巳初二刻)宣明(乙丑午正二刻)纪元(甲子亥正初刻)统天(甲子亥初三刻)

重修大明(甲子亥正初刻)授时(甲子亥初三刻)

此年平冬至甲子二十三时二十六分一十六秒

夜子初一刻十分定冬至戌时

卷四 第 31b 页 WYG0796-0669d.png

按授时百年长一之率年远则所加分渐赢其所

按授时百年长一之率年远则所加分渐赢其所定岁馀刻下二十五分又失之太弱是以推远年

之冬至恒先天推近年之冬至恒后天

徽宗崇宁三年甲申岁十一月丙申冬至

大衍(丙申戌正二刻)宣明(丙申夜子初三刻)纪元(丙申巳初初刻)统天(丙申辰正

三刻)重修大明(丙申巳初初刻)授时(丙申辰正二刻)

此年平冬至丙申巳正一刻四分定冬至卯辰之

间

卷四 第 32a 页 WYG0796-0670a.png

光宗绍熙二年辛亥岁十一月壬申冬至

光宗绍熙二年辛亥岁十一月壬申冬至大衍(癸酉寅初初刻)宣明(癸酉卯正二刻)纪元(壬申未初三刻)统天(壬申午初一刻)

重修大明(壬申未初三刻)授时(壬申午初一刻)

此年平冬至壬申午正初刻都临安迟一刻午正

一刻定冬至在己末

宁宗庆元三年丁巳岁十一月癸卯日南至

大衍(甲辰未正初刻)宣明(甲辰酉初三刻)纪元(甲辰子正三刻)统天(癸卯亥正一刻)

重修大明(甲辰子正三刻)授时(癸卯亥正一刻)

卷四 第 32b 页 WYG0796-0670b.png

此年平冬至癸卯亥正三刻八分临安迟一刻夜

此年平冬至癸卯亥正三刻八分临安迟一刻夜子初初刻八分定冬至亥初三刻

宁宗嘉泰三年癸亥岁十一月甲戌日南至

大衍(丙子丑正一刻)宣明(丙子卯初初刻)纪元(乙亥午初三刻)统天(乙亥巳初初刻)

重修大明(乙亥午初三刻)授时(乙亥巳初一刻)

今推此年平冬至乙亥巳初三刻临安巳正初刻

定冬至约减五刻有奇在辰正二刻当时推甲戌

历误也

卷四 第 33a 页 WYG0796-0670c.png

宁宗嘉定五年壬申岁十一月壬戌日南至

宁宗嘉定五年壬申岁十一月壬戌日南至大衍(癸亥卯正初刻)宣明(癸亥巳初四刻)纪元(壬戌申正二刻)统天(壬戌未初二刻)

重修大明(壬戌申正初刻)授时(壬戌未初二刻)

此年平冬至壬戌未正初刻四分临安迟一刻未

正一刻四分定冬至午正一刻

理宗绍定三年庚寅岁十一月丙申日南至

大衍(丁酉申初二刻)宣明(丁酉戌初二刻)纪元(丁酉丑初三刻)统天(丙申亥正一刻)

重修大明(丁酉丑初三刻)授时(丙申亥正一刻)

卷四 第 33b 页 WYG0796-0670d.png

此年平冬至丙申亥正二刻十一分临安亥正三

此年平冬至丙申亥正二刻十一分临安亥正三刻十一分定冬至亥正初刻

理宗淳祐十年庚戌岁十一月辛巳日南至

大衍(壬午未初初刻)宣明(壬午酉初初刻)纪元(辛巳亥正三刻)统天(辛巳酉正二刻)

重修大明(辛巳亥正一刻)授时(辛巳酉正三刻)

此年平冬至辛巳酉正三刻十一分临安戌初初

刻十一分定冬至酉正二刻

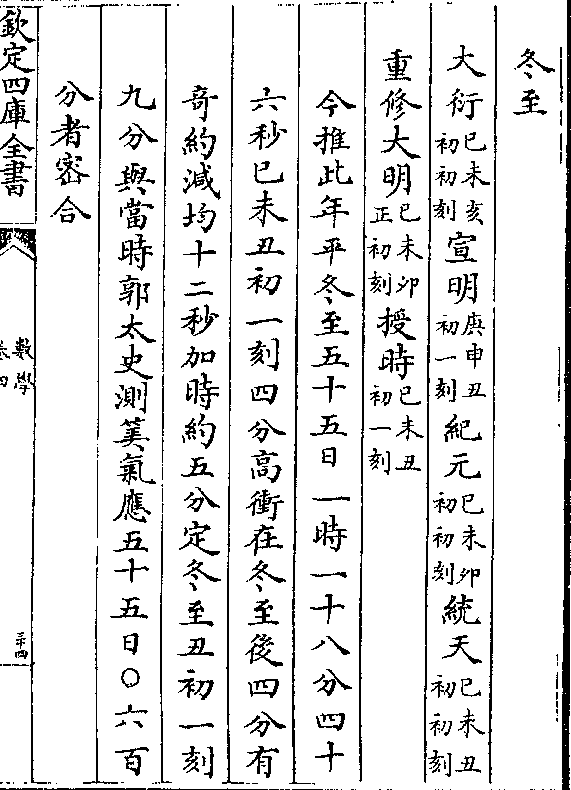

元世祖至元十七年庚辰岁十一月己未夜半后六刻

卷四 第 34a 页 WYG0796-0671a.png

冬至

冬至大衍(己未亥初初刻)宣明(庚申丑初一刻)纪元(己未卯初初刻)统天(己未丑初初刻)

重修大明(己未卯正初刻)授时(己未丑初一刻)

今推此年平冬至五十五日一时一十八分四十

六秒己未丑初一刻四分高冲在冬至后四分有

奇约减均十二秒加时约五分定冬至丑初一刻

九分与当时郭太史测算气应五十五日○六百

分者密合

卷四 第 34b 页 WYG0796-0671b.png

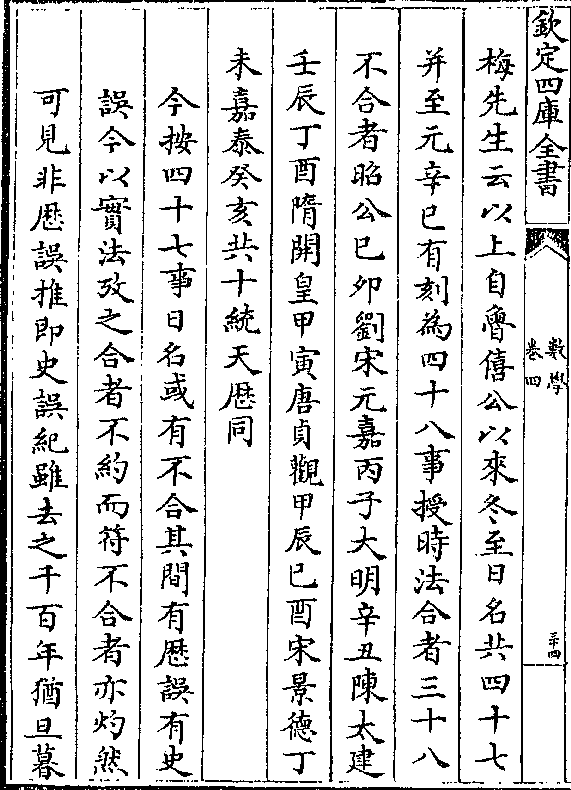

梅先生云以上自鲁僖公以来冬至日名共四十七

梅先生云以上自鲁僖公以来冬至日名共四十七并至元辛巳有刻为四十八事授时法合者三十八

不合者昭公己卯刘宋元嘉丙子大明辛丑陈太建

壬辰丁酉隋开皇甲寅唐贞观甲辰己酉宋景德丁

未嘉泰癸亥共十统天历同

今按四十七事日名或有不合其间有历误有史

误今以实法考之合者不约而符不合者亦灼然

可见非历误推即史误纪虽去之千百年犹旦暮

卷四 第 35a 页 WYG0796-0671c.png

也此如以有法之度度短长有准之权权轻重故

也此如以有法之度度短长有准之权权轻重故物莫能遁若大衍诸历岁馀或强或弱如权度未

定既不可以称量而统天之距差躔差授时之百

年长一又于执秤执尺之时参以智巧之私实为

无理之法其不合者固不合其幸合者亦不知其

实未尝合也近年冬至时刻可定去之远者不能

细定刻分以小轮半径古多今少难得确率耳若

其大致固可上下参考而知当不违天甚远孟子

卷四 第 35b 页 WYG0796-0671d.png

曰苟求其故千岁之日至可坐而致恒岁实最卑

曰苟求其故千岁之日至可坐而致恒岁实最卑行小轮差皆其故也后之治历者精求诸此而已

若诸家立法虽不可不知要之皆已陈之刍狗不

可再用者也

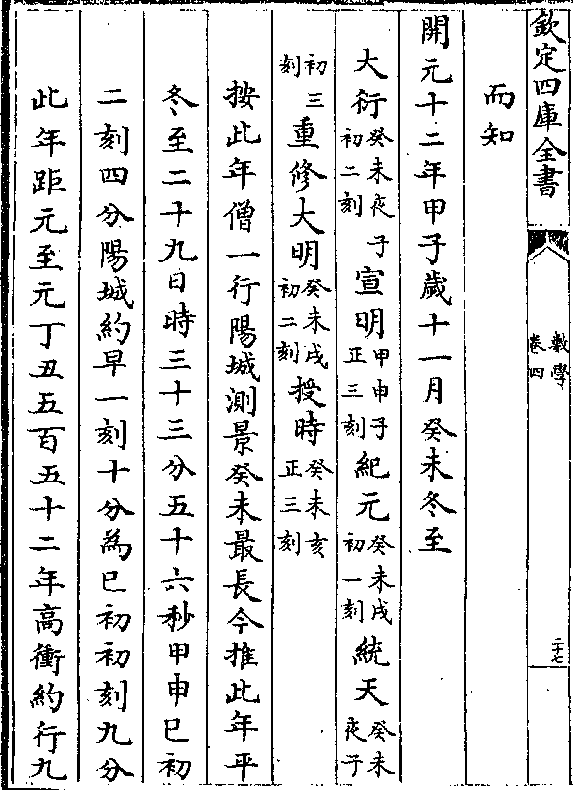

元史云自春秋献公以来凡二千一百六十馀年用六

历推算冬至凡四十九事大衍合者三十二不合者十

七宣明合者二十六不合者二十三纪元合者三十五

不合者十四统天合者三十八不合者十一大明合者

卷四 第 36a 页 WYG0796-0672a.png

三十四不合者十五授时合者三十九不合者十事按

三十四不合者十五授时合者三十九不合者十事按献公十五年戊寅岁正月甲寅朔旦冬至授时得甲寅

统天得乙卯后天一日至僖公五年正月辛亥朔旦冬

至授时统天皆得辛亥与天合下至昭公二十年己卯

岁正月己丑朔旦冬至授时统天皆得戊子并先一日

若曲变其法以从之则献公僖公皆不合矣以此知春

秋所书昭公冬至乃日度失行之验一也(永按献公之年史有参差

所推甲寅朔旦冬至乃刘歆三统历以四分之法逆推非有实测纪之信史不足为据若左氏传二至则当时

卷四 第 36b 页 WYG0796-0672b.png

之历误乃欲曲法以求合合者一而违者一不悟其幸合者之非真而以其不合者诿之于日度失行此大惑

之历误乃欲曲法以求合合者一而违者一不悟其幸合者之非真而以其不合者诿之于日度失行此大惑也)大衍考古冬至谓刘宋元嘉十三年丙子岁十一月

甲戌日南至大衍与皇极麟德三历皆得癸酉各先一

日乃日度失行非三历之差今以授时考之亦得癸酉

二也(永按今以法推正得甲戌日度何尝失行)大明五年辛丑岁十一月乙

酉冬至诸历皆得甲申殆亦日度之差三也(永按此年冬至祖冲

之考之特详正赖当年实测可验高冲之所在与两心差之细数虽推算时刻未甚亲亦可得其所以未亲之

由今以法密算其为乙酉甚确郭氏不悟统天之活法不足凭献僖远年之幸合未可据乃以祖氏当年实测

卷四 第 37a 页 WYG0796-0672c.png

指为日度失行不亦惑乎)陈太建四年壬辰岁十一月丁卯景长大

指为日度失行不亦惑乎)陈太建四年壬辰岁十一月丁卯景长大衍授时皆得丙寅是先一日太建九年丁酉岁十一月

壬辰景长大衍授时皆得癸巳是后一日一失之先一

失之后若合于壬辰则差于丁酉合于丁酉则差于壬

辰亦日度失行之验五也(永按壬辰岁不误丁酉岁则史误也)开皇十一

年辛亥岁十一月丙午景长大衍统天授时皆得丙午

与天合至开皇十四年甲寅岁十一月辛酉冬至而大

衍统天授时皆得壬戌若合于辛亥则失于甲寅合于

卷四 第 37b 页 WYG0796-0672d.png

甲寅则失于辛亥其开皇十四年甲寅岁冬至亦日度

甲寅则失于辛亥其开皇十四年甲寅岁冬至亦日度失行六也(永按甲寅岁乃历误)唐贞观十八年甲辰岁十一月乙

酉景长诸历皆得甲申贞观二十三年己酉岁十一月

辛亥景长诸历皆得庚戌大衍历议以永淳开元冬至

推之知前二冬至乃史官依时历以书必非候景所得

所以不合今以授时考之亦然八也(永按此二至若非历误即史误)自

前宋以来测景验气者凡十七事其景德丁未岁戊辰

日南至统天授时皆得丁卯是先一日嘉泰癸亥甲

卷四 第 38a 页 WYG0796-0673a.png

戌日南至统天授时皆得乙亥是后一日一失之先

戌日南至统天授时皆得乙亥是后一日一失之先一失之后若曲变其数以从景德则其馀十六事多后

天从嘉泰则其馀十六事多先天亦日度失行之验十

也(永按此二至皆历误非日度失行)前十事皆授时所不合以此理推

之非不合矣盖类其同则知其中辨其异则知其变今

于冬至略其日度失行及史官依时历书之者凡十事

则授时三十九事皆中(永按日为七政之主万化之宗必无失行之理其两心差之有

改变亦必有恒率非失行也郭氏于十事中以八事为日度失行其说原于僧一行亦近诬矣其三十九事自

卷四 第 38b 页 WYG0796-0673b.png

以为中未必果皆中也中其日矣未必中其时刻除至元庚辰岁密合天外推近岁之冬至时刻恒后天推远

以为中未必果皆中也中其日矣未必中其时刻除至元庚辰岁密合天外推近岁之冬至时刻恒后天推远岁之冬至时刻恒先天其故甚微非以权度细推其谁觉之)以前代诸历校之授时

为密庶几千岁之日至可坐而致云(永按授时固密而有未密者存郭氏

不能知也不谓人误而曰天误此非常之差谬载之史册徒为后人作笑资耳)

附测景馀论

(勿庵先生揆日候星纪要论测景法甚详尚有三事当论永为补之)

一曰表端之景虚淡分釐难得真数当仿郭太史用景

符之法取表端横梁中景为的

卷四 第 39a 页 WYG0796-0673c.png

郭氏用四丈长表颇不易制四方行测损其制度

郭氏用四丈长表颇不易制四方行测损其制度一丈亦可矣而表端为太阳上边之景虽以太阳

半径减之可得中景而犹患其虚淡难真宜仿郭

法长丈者只作九尺端为两岐(代二龙)以持横梁合

之长一丈以薄铜叶为景符钻小窍以达日光顺

其斜倚之势游移前却于虚景之中取横梁之景

于圭面则所得者为中景而分数亦真

一曰太阳离天顶稍远则地面与地心有南北差太阳

卷四 第 39b 页 WYG0796-0673d.png

恒降而下当检气差表求太阳视纬高弧加于本纬

恒降而下当检气差表求太阳视纬高弧加于本纬一曰极高多度之方冬至太阳近地平有青蒙气差能

升太阳使高景为之稍短此蒙气差难算宜以夏至

之景参校(夏至近天顶无蒙气而降下之南北差亦甚微)求黄赤北纬以知

南纬(黄赤间纬度分古多今少)以本方冬至气差加于南纬以冬

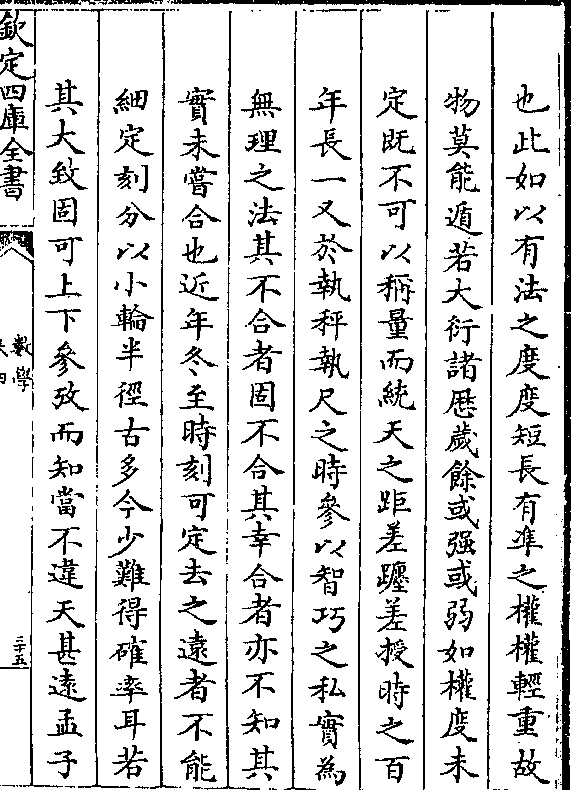

至景长推算高弧可得蒙气差○后二事景差之最

微者试以元史證之

元史授时历议云今京师长表(四丈)冬至之景七丈九

卷四 第 40a 页 WYG0796-0674a.png

尺八寸有奇夏至之景一丈一尺七寸有奇(寸下之分不著

尺八寸有奇夏至之景一丈一尺七寸有奇(寸下之分不著者每岁二至加时不等故也)

按京师观象台北极出地三十九度五十五分今

所测定者也今时黄赤距纬二十三度半稍弱元

时距纬则不止二十三度半姑以二十三度半计

之加于极高以减象限其馀二十六度三十五分

为冬至高弧检二十六度三十五分之馀切线一

九九八四一以四乘之(表四丈故)已有七丈九尺九寸

卷四 第 40b 页 WYG0796-0674b.png

有奇之景再加距纬之大与太阳南北差则景当

有奇之景再加距纬之大与太阳南北差则景当更长而当时所测定者七丈九尺八寸有奇以馀

切求高弧为二十六度三十七分减太阳下二分

以减赤道高五十度五分若只二十三度三十分

者岂非蒙气升卑为高乎 再以夏至考之景长

一丈一尺七寸有奇以四归之二九三有奇则七

十三度四十分之馀切以赤道高弧五十度○五

分减之北纬有二十三度三十五分岂非近天顶

卷四 第 41a 页 WYG0796-0674c.png

无蒙气差而太阳降下之数又微故见其本纬之

无蒙气差而太阳降下之数又微故见其本纬之景乎○再以北纬二十三度三十五分减赤道高

为高弧二十六度三十分又约减太阳降下二分

则冬至高弧宜二十六度二十八分而景长之高

弧二十六度三十七分是蒙气升太阳九分也郭

太史时八线之算法未备太阳南北差近地蒙气

差机窍未启但能纪其表景尺寸不能详其冬至

二至所得黄赤距度有微差今则一一可考而知

卷四 第 41b 页 WYG0796-0674d.png

数学卷四