声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

劝戒杀第十¶ 第 366b 页

宝王三昧念佛直指卷下

四明鄞江沙门妙叶集

* 劝戒杀第十

相国裴公美休尝著圆觉经疏序。其略曰。夫

血气之属必有知。凡有知者必同体。所谓真

净明妙。虚彻灵通。卓然而独存者也。以是观

劝戒杀第十¶ 第 366c 页 T47-0366.png

之。则知蜎飞蠕动至微之物。及彼大身师象

之。则知蜎飞蠕动至微之物。及彼大身师象巴蛇之类。与十方佛圆觉妙心。虚彻灵通同

一真净。奚可分优劣乎。生佛既同。人虽至

灵。岂不亦与彼等同一体性。共禀四大五行

之质。同生天地之间。如虚鼠危燕之类。上应

乾象肖乎日月。反能司人灾福。焉得不及人

也。此理既明。乃知人与物类性均天伦。彼既

无别。岂可逞我一时之强暴。乘彼之微弱而

盗行杀戮哉。又彼所以异于人者。但因无始

妄想极重恶业所牵。故不觉不知。改头换面。

异类受形耳。非谓心体有异也。体既无异。又

与彼类俱在生死。云何析其皮骨。溃其血

肉肠胃肝胆。或称量买卖。煎煮百端。咀嚼其

躯。恣取甘美。于一时间。饫我贪饕。适我口

腹。曾不顾惧未来恶道长劫之痛。可谓失之

甚也。人虽或谓优彼。但业对未至耳。岂真优

于彼哉。况彼类中。有报尽当为人者为天者。

有圣人诸佛菩萨示同其类者。我障不识。奚

可杀彼所极爱重之身命。资我片时之口欲。

忽尔人业报尽。反有不及彼者。奚谓彼类是

我食啖而定不及我乎。又况我身昔同彼类。

彼类同我。于类类中。亦曾互为父母兄弟妻

子姊妹诸亲眷属。形体变流。心亦迷没。不复

相识。妄谓彼劣。今杀食之。即杀我父母先亲

眷爱。又我身不离四大。亦杀自已四大故身

也。又佛言。一切众生皆有佛性。以未来必

成佛故。尚当供养给侍如父母想。奚忍杀之。

若杀之。是亦杀未来佛也。可不惧乎。嗟今伤

杀之人不识先因。为亲之时。于逆境中多生

劝戒杀第十¶ 第 367a 页 T47-0367.png

违逆。从亲起冤。从冤结恨。冤恨连雠世世不

违逆。从亲起冤。从冤结恨。冤恨连雠世世不失。于是相生相杀展转不已。如彼海潮盈亏

往来不能自止。审彼约己。可不痛伤。故梵

网经中。既禁自杀。乃至教他方便赞叹誓咒

等教。及因缘法业。皆制令永断。此佛诚教

诫也。我若不止相吞食者。则必令彼佃猎渔

捕恶求之人展转滋多。使水陆空行一切众

生藏窜无地。才入其手。毛羽鳞甲一时伤毁。

哀声未绝。便供食啖。或易他物以养吾体。岂

知一切物类怕死贪生之心本与我同。若能

知是先亲。同断杀业。亦能全乎孝道。经云。孝

名为戒。即戒杀为孝也。且彼物类性具先知。

避不择时。逃不择处。况复天地宽阔。亦有自

养之处。今故不能自生。而两恰相值。必入

人之手者。盖以先因不可逃耳。先因既不可

逃。今因自当深思痛戒。倘或不戒。则彼此杀

害之业必如前牵入其类。亦安可逃耶。经云。

假使百千劫。所作业不亡。因缘会遇时。果报

还自受。岂虚语也。故我世尊满净觉者。现相

人中。于诸法会。以此戒杀之训。叮咛告诫。非

不再三。且以此戒列于诸乘之首。于梵行中

非不严切。又复示现琉璃大王尽杀释种。佛

亦头痛。及金鎗之报垂诫于世。欲使人知因

果难逃而同止其杀也。可不信乎。或谓佛必

无此而为物示此者。则圣人有诳人之过。佛

既无过。此奚不实。此既是实。佛自尚尔。何况

于人。故知报偿之理如影随形。又如世人平

生友善。但或一言之忤一物之负尚结冤至

死。况加以白刃恣食其肉。可忘深恨乎。且彼

劝戒杀第十¶ 第 367b 页 T47-0367.png

世典亦有不合围不掩群。钓而不网。戈不射

世典亦有不合围不掩群。钓而不网。戈不射宿。及闻其声不忍食肉之训。正与吾佛三藏

渐教计食三种净肉之说。颇同。虽不如大乘

方等尽止杀业。亦止杀之渐也。止杀之渐尚

有至德及禽兽之誉。何况口悉素餐。身必麻

襦。意专慈忍。不暴一物。使各遂其生。岂不德

化无边可称誉也。且古圣尚不肯暴露枯骨。

枯骨无知。心犹不忍而葬之。何况有命血肉

同灵之物乃可杀食耶。老子曰。驰骋田猎令

人心发狂。又曰。射飞逐走。发蛰惊巢。纵暴杀

伤。非理烹宰。乃至行住坐卧举动施为所伤

杀物。其于天地空中。必有司命。钦承上帝

好生之德。随其轻重。悉笔记之。毫发无失。使

彼生则减纪。招不如意。死则堕狱。备受众

若。所有刀山剑树。斩剉煎煮。抽肠拔肺。剥皮

啖肉。切骨削髓。缴首挑眼。焚脚烧手。诸大地

狱靡不经历。拂石尘沙无可喻其寿命。纵彼

大狱之报有尽。于百千劫复堕饿鬼。于如是

劫又堕畜生。于畜生中必杀一酬一。杀心若

重。或杀一报之千万乃至无尽。方与相杀之

人如前相值。或杀或食。以偿宿债锱铢无差。

如其先有微善得生人中。尚世世贫穷孤苦。

多病短命。癫痫失志。盲聋瘖哑。疥癫痈疽。脓

血诸衰。百千等苦以自庄严。众怨境界毕集

其身。亲族弃舍不可堪忍。此皆杀业既深。故

受如是极苦也。是以梓童帝君有化书戒杀

之篇。书经亦云。作恶降之百殃。不其然乎。又

况异类亦有仁心。理不可杀。羔羊跪乳。慈鸟

返哺。有行孝之礼。胡犬护主。獬豸不屈。有忠

劝戒杀第十¶ 第 367c 页 T47-0367.png

直之能。蜂蚁君臣。鸳鸯夫妇。雁行兄弟。嘤鸣

直之能。蜂蚁君臣。鸳鸯夫妇。雁行兄弟。嘤鸣友朋。观彼群生。与人何异。人虽至灵。反不能

推同体之慈以及含识。更杀彼命以养一己。

可谓灵乎。可谓仁乎。又如陆亘大夫问南泉

云。弟子食肉是。不食是。泉云。食是大夫禄。

不食是大夫福。义亦可了。纵彼世俗延会宾

客。及行时祭之礼。岂无蘋藻瓜果。庶羞可

荐之仪。得全斋戒之道也。譬如经说。昔有屠

杀之子。欲求出家。因不肯杀。其父以刀及羊

并子共闭密室。诸若不杀羊。当杀于汝。其子

因即自杀。缘是功德便生天上。于多劫中受

天快乐。是知不杀之人既生善处。必善其身。

世世得长寿之报。又能以德远及子孙世代

矣。然今佛法欲灭。如一丝系于九鼎。多有为

佛弟子。不能体佛慈悲。饮啖自若。见素食

人。反谤为小乘为魔头。甚至比为牛羊为鹅

豕。或谓其心太毒。及百般绮语讦露其过。此

等恶人虽天神见而怒之谓若啖人罗刹。其

如世人得彼类已反谓之条直也。呜呼此佛

法将灭之兆。不可不知。夫子产于鱼。尚发得

其所哉之叹。齐王不忍。乃称无伤仁术之言。

戴记杀兽有不孝之谈。书生救蚁中甲科之

选。当知杀与不杀损益昭然。况我释氏四众

乃可行此杀业乎。楞严云。以人食羊。羊死为

人。人死为羊。汝偿我命。我偿汝债。以是因

缘。经百千劫常在生死。又云。生生死死。互来

相啖。恶业俱生。穷未来际。法华云。佃猎渔

捕。为利杀害。贩肉自活之人。皆勿亲近。又有

偈云。若欲杀生者。应作自身观。自身不可杀。

劝戒杀第十¶ 第 368a 页 T47-0368.png

物命无两般。此等诚训宁不昭然。或有邪见

物命无两般。此等诚训宁不昭然。或有邪见之人。谓彼众生俱妄生妄死。罪福本空。杀之

无报者。则何不道我等亦妄求妄食。舌味本

空。食之无益也。是以既有贪心。岂无报境。若

云此类不食何用。则蜈公蛇虺皆无用者。可

食之乎。以上所述乃是审己例彼。平等不杀。

仁人各行之道。若我出家之子欲修念佛三

昧。正欲清净三业解冤释结生于净土。岂可

不断杀食。于临终时而自障乎。大藏经中广

有教旨。诸佛一音始终不二。三教圣训莫不

皆然。片纸之中岂能备引。但愿法界众生闻

斯义趣。体道好生。同跻仁寿。俱尽天年。免诸

冤结。更能如法化人。充圣人慈济之道。使

彼已悉證慈心。必同造于莲华之域。成正觉

矣。

* 劝持众戒第十一

惑者问曰。今闻念佛直指戒杀之说。可谓指

体投机事理悉备。实善世利物之训也。敢问。

为只此杀业当极戒之。为兼盗淫妄等诸恶

悉宜深戒之耶。若当悉戒。何以语之略也。答。

噫是何言也。子岂不闻经有具足众戒之说。

奚独戒杀。但杀业最重。通于贵贱。人所难除。

故于正行之首。先令断杀。庶可具乎众戒。故

语之详耳。戒体岂有取舍哉。又若戒德不修。

凭何立行。如器欲贮醍醐先涤不净。修三

昧者亦复如是。必众戒清净乃可得成。纵其

宿业深厚。不能顿断。当亦方便制抑自劝自

心。省身悔过修四念处。了知世间乐少苦多。

无常败坏不久磨灭。一切诸法皆不清净。如

劝戒杀第十¶ 第 368b 页 T47-0368.png

梦幻无我。设诸方便而使必断。岂可随妄念

梦幻无我。设诸方便而使必断。岂可随妄念而失其宰。又戒德虽具。若不使身心澄定息

诸世间伎能杂术。乃至一切若善若恶能分

念者。设不屏去。何能一心修此三昧。三昧不

一。往生何由。然今一切众生无明业识遍周

法界。苟起一念世心。便被如是等尘劳魔党

牵拽将去。全身陷没。求出无期。譬如游鱼虽

逸一丝可系。其害非不大也。心念尚尔。况

身行哉。今既修此三昧。正欲如箭一心取的。

不待此身报尽跳出稠林。决生净土。岂可失

戒攀缘志行因循。使三昧不成。更入恶道可

不痛伤。若果闻之不戒。则临终无验。莫谓佛

力无感应也。

* 勉起精进力第十二

精进者。不为世间八风所退。又不为身心异

见一切大小病缘而怠其行。故名精进也。行

人既依劝发。永断杀业。渐具众戒。欲入三昧。

于三昧中。或被一切强软二魔内外惑乱。行

有退转者。则当坚强其志。重加精进。如金刚

幢不可摧毁。如须弥卢不可摇动。如彼大海

众毒莫坏。假使行人闻佛记云。汝今虽修此

行。彼安养土必不得生。即当答言。善哉世

尊。我先受佛记。求生极乐。释迦佛言。一切众

生皆当发愿愿生彼国。尚不间于女人根阙

十恶五逆阿鼻之辈。何况于我。我今道行虽

微。不造五逆。数过十念。必当得生。佛岂自诳

肯违本愿。况十方诸佛示广长舌相證明斯

事。是故我今必定求生。不敢退转也。如是名

为行人金刚延幢勇健之力。佛记尚不能退

劝戒杀第十¶ 第 368c 页 T47-0368.png

其初志。何况天魔恶党。人中水火盗贼强邪

其初志。何况天魔恶党。人中水火盗贼强邪境界。及妻妾情爱而能动我行愿哉。或曰。我

见世人。虽修而不得生者何耶。答。盖其见异

而行不庄故也。问。如是则虚丧其功耶。答。岂

虚其功。彼亦必承弥陀愿力。今世不生。二

世必生。二世不生。三世必生。若但一念一动

归向彼佛。必在当来多世定得往生。是名皆

得不退转者。岂有不生者乎。故知生彼国者

得不退转。修此行者亦得不退转也。但彼后

世生者枉受多劫轮回之苦。故须一生取决。

岂可自二其志堕在他世往生者乎。其中若

有宿业所使愿行有亏。常当一心诵此拔一

切轻重业障得生净土陀罗尼。若持一遍。即

灭身中所有一切五逆十恶等罪。若持一十

万遍。即得不废忘菩提心。若持二十万遍。即

感菩提芽生。若持三十万遍。阿弥陀佛常住

其顶。决生净土。此咒世所诵者。虽此藏本。

其音声句读多讹谬。今所传者乃是近代三

藏法师沙罗巴所译。比他本。最为详要。修是

行者。故宜诵之为正行之直指。今附录于此。

咒曰。

奈麻辣怛纳 特啰耶也 奈麻阿哩也 阿

弥打跋也 怛达哿怛也 阿啰喝帝 三迷

三不达也 怛的也挞 唵 阿弥哩帝 阿

弥哩打 嗢巴伟 阿弥哩打 三巴伟 阿

弥哩打 葛哩比 阿弥哩打 薛帝 阿弥

哩打 帝际 阿弥哩打 韦羯兰帝 阿弥

哩打 韦羯兰帝 哿弥尔 阿弥哩打 哿

哿奈 羯哩帝葛哩 阿弥哩打 顿度比

劝戒杀第十¶ 第 369a 页 T47-0369.png

苏哇哩 萨哩哇 阿勒挞 萨怛尔 萨哩

苏哇哩 萨哩哇 阿勒挞 萨怛尔 萨哩哇 哿哩麻 吉哩舍 吉哩也 葛哩 莎

喝(与奈同音)

亦名无量寿如来根本真言。诵此得大精进。

速生净土。

* 正行第十三

如上所述依正二境乃至精进。虽皆圆妙。悉

是求生之方。未为正行。此下所陈乃是正行

之旨。何谓正行。行者既发此志。必使身心清

净入于道场。先当观察。我及尽虚空界微尘

刹海一切众生。常在生死大海。历劫不休。飘

零沈溺。于六道中。无归无救。若不令其普得

解脱。何名正行。于是等观冤亲之境。即此

境上起大悲心。如虚空量广大普覆。又作是

念。我今此身如彼疮疣冤业苦聚。若不以此

布施众生。等修三昧令彼解脱。则违佛教诫。

违我本愿。众生受苦甚可畏悯。我今发心。如

师子王出窟。不求伴侣。不求护助。嚬呻哮吼。

摧伏一切。定不为彼弊魔恶党之所退转。如

是大心既立。然后审彼古贤念佛正行。当择

自然寂静之方。及非先曾秽染之地。所费先

当尽己所有。乃可丐人。如法建立道场。下

以香泥。上悬宝盖。中奉三身及九品像。极令

严净。布诸幡华。供事毕备。皆令莹净微妙。次

则著新净衣。烧香然灯。安设坐具。无始所有

一切善根。普为众生回向净土。庄严行愿。若

不如是回向。生因奚得。于是三心圆发。五体

投诚。观佛相好。胡跪合掌。乃至运心普缘

无边刹海一切众生及我此身。自昔至今流

劝戒杀第十¶ 第 369b 页 T47-0369.png

浪不返。深为可痛。涕泪悲泣求佛垂慈。不觉

浪不返。深为可痛。涕泪悲泣求佛垂慈。不觉此身如大山崩。归命三宝。手擎香华。想遍法

界。请佛叹德。敬礼投诚。剖腹洗肠发露过罪。

修行五悔。旋绕归依。于是端坐面西。观佛相

好。诵经念佛。出入经行。昼夜六时克期练行。

如或障深未感。至死为期。于中不得刹那念

世五欲。如是一心。若不往生。则我佛是大妄

语者。故此三昧其神若是。此三昧者诸佛所

赞。诸圣同遵。始则唱于庐山。终则流于天下。

历代传弘皆以此为归趣。但三昧仪轨虽多。

惟慈云所撰详略得中。宜熟味之。此是第一

上行境界甚深。学者于中当竭其力。慎不可

舍此而趋彼也。若或根机不等胜行难全。亦

必处于净室。使内外肃清。随意立行。礼佛忏

悔。日定几陈。精进一心誓不中悔。或专诵经。

或专持咒。或但执持名号直求往生。或能深

达法义观佛依正。若至得见好相。即知罪灭

缘深亦生彼国。如经有云。不可以少善根福

德因缘得生彼国。若有闻说阿弥陀佛。执持

名号。一日二日乃至七日。一心不乱。其人命

终。佛与众圣现前接引即得往生。故知执持

名号即是多善根多福德因缘也。又有未能

尽断世缘。亦修世善。于极乐国谛信不疑。念

念恋慕不忘。于前行门随意修习。四威仪内

以此为归。触境则达彼渊源。临事则力行方

便。临命终时必生彼也。然此诸行详略虽有

不同。而其法力本等。但存心或有缓速。故佛

应亦有迟疾。学者不可不知。又有慈云十念

法门。每于晨朝。盥漱已毕。静处面西。宜亦修

劝戒杀第十¶ 第 369c 页 T47-0369.png

行。此实往生极乐之初因。愿必不可失也。如

行。此实往生极乐之初因。愿必不可失也。如上行相。义具委明。可谓义无馀蕴矣。或曰。某

于念佛之际。虽运身口。而心念纷飞不能自

制。且如何用心得不散乱。答。能运身口之念。

毋论其散。但不间不断。自能一心。亦可即名

一心。惟行之不休为度。固不必忧散乱矣。譬

如父母丧爱子龙失命珠。不期心一而心自

一。岂制之令一也。此心本不可制。实在行人

勤怠耳。

* 别明客途所修三昧第十四

道场既备。供事已陈。一一无不如仪。岂可随

时空过。则当依教运之以观慧。解之以妙境。

承此胜心立无作行。则生死海必枯。净土必

生矣。时有客在坐。雍容自如端庄雅重。内

蕴不怯之貌。忽作礼而问曰。今观师诲。则知

运心广大深浅咸该。然皆建立道场。使供事

毕备。乃安心处静。方可起修之说也。若余生

于晚辈。机钝寡闻。自昔至今。竛竮湖海。周

旋境邑。或去或来。虽欲处静进功。量力未

得。若能即于旅次不假道场。亦可六时行道。

三业无亏。诵咒持经。称名礼忏。一一如仪

期生安养。一同道场功行。庶我辈可以奉行。

伏愿弘慈启迪未闻之旨。曲垂始终方便。答。

大哉问也。世人欲修三昧。谓必所需百事具

足然后发行。今子之志可谓拔乎其类矣。非

此问。不发吾之所蕴。使悉被馀机也。盖圣

人垂教。如一味雨。三草二木各得敷荣。况念

佛三昧普摄群机。子若求决生净土。当知四

威仪中皆为道用。岂特妨于客途哉。子若欲

劝戒杀第十¶ 第 370a 页 T47-0370.png

就斯立行者。最初当先立不欺心。藏德露[土*此]。

就斯立行者。最初当先立不欺心。藏德露[土*此]。慎毋矜耀。始从脚根下。便要内外稳当。次则

必放下诸缘。休息万事。预宜熟读净土经咒

五悔忏法。极令通利。又应修习所行威仪。必

使端庄雅重。乃如前说。起真正信心。运大

悲智。普为众生。如理观察二土净秽苦乐两

报。实可厌忻。于此发行。既在客途。居处不

一。如云如水。故不必庄严道场。但一清净身

心。服随分净胜之服。于六斋日。或客何处。即

具蕞尔香华之供。供养三宝。表有所施。正当

于三宝前。拜跪稽颡。立广大愿。誓不退转。在

处生世以此为归。更不生中悔心。虽无道场

庄严。即于是日为始。至形寿尽每日六时修

行此法。香灯有无毋固必矣。问。三昧既须一

心。人事则有万绪。且如何修行佛事世事不

相妨碍。答。譬如捕鸟入笼。身虽在笼。心忆园

林。两不妨碍。笼但系身。不能系彼求出之心。

事但拘身。有能拘我愿往之志。所谓三界如

笼。此身如鸟。求出即愿往。园林乃净土也。故

知妄缘万绪不碍真心。何况客中他事少恼。

自不涉他。身心坦如正好进修。问。法门次第

愿更委曲。使进修之人临事不惑。答。日三夜

三时分不差。是其次第。今在客中。或日初时

至。若有像处。或自有像随身。则当口诵身礼。

或默诵身礼。对像而修。如无佛像。或对经

卷。或但面西遥礼。或但除东向随方修礼。当

具如道场仪式。若有时在道登舟。及不得已

一切治身动用之事不可拨置。则佛事世事

同运也。又当念此世务本为养身。我身行道

劝戒杀第十¶ 第 370b 页 T47-0370.png

功亦不弃。即与三昧同体也。问。我闻心无二

功亦不弃。即与三昧同体也。问。我闻心无二用。得一失一。如何二事同运。答。子岂不闻笼

鸟之喻。已自委明。又如一心不妨眼见耳闻

身作心忆。应用无尽。何止二事。用既无尽。则

当就彼一切动用之中。一心持诵小阿弥陀

经一卷。或上品。或楞严势至章。及诵净土咒。

或三或七至百多遍。又称佛号。或三百五百

至千及不计数。为入忏佛事。回向已方入忏。

其礼忏仪式具出慈云忏仪。从一切恭敬。次

礼三宝。运香叹佛。礼拜忏悔。至于旋绕归依。

皆当随其文义节段。一一想我此身恭对净

土佛前。或以道场形像佛前跪拜瞻绕。一一

明了不使昏乱礼毕。观佛及白毫相等。量时

而止。于是如前念诵经咒佛号回向毕。方为

初日分佛事。以此想礼与道场行法一同。但

加身礼为异耳。又其所诵之音虽随人境好

恶而轻重之。当令声默相半。沈大雅重。俾

两肩之人隐闻。切不可与人多语。又当于未

作务前。或先于佛前烧香一炷。或更不能。但

随手拈物为香。就先散之。至时但运想耳。于

馀时。惟宜独坐独行。远离喧杂及聚众间谈。

戏谑侮弄哂笑歌叹吟咏笔砚。使人忘失正

念等事。是为日初分佛事。其日中分后分与

夜三分亦然。是为六时行法。念彼夜中人定

境寂。用功正宜与日不同。行者既为生死事

大。岂可随于懈怠而恣睡眠。纵历寒暑之极。

慎勿脱衣。法服数珠宜置近处。手巾净水不

离坐隅。或有所需。皆应预备。又应观彼信根

厚薄不恼他人不使人厌。于此无碍。则当微

劝戒杀第十¶ 第 370c 页 T47-0370.png

出其声。如琴如瑟。细而沈重。大而不雌。使天

出其声。如琴如瑟。细而沈重。大而不雌。使天神欢喜降护鬼畜闻声解脱。则其功弥深。或

在船中及在他家卑隈之处。皆当察境察人

一心精进。方便宛转以竭其行。切不可于中

起人之过彰人之恶。又不可尽人之欢倾人

之美。纵遇时间处便。或有他事异人为碍者。

亦当择于僻处端坐面西。合掌至膺声默随

宜。如前想礼。与作务不异。又若于作务之时。

事讫身间。不拘其忏多少乃至一句一拜未

圆。即当连音随诵。至彼佛前身礼圆满。若于

佛前端礼之时。忽有他事急为。亦不拘忏多

少。乃至一句一拜未圆。即当随所作处想礼

圆满。切不可入忏未多而重起忏。又此客中

想礼盖出乎不得已者。不可暇时亦以想礼

而怠其身。又不可以此想礼加于作务之时。

而于间时反虚掷也。于浅信人不可遽然劝

修。于深信人又不可不密启之使其自肯。又

不可使化功归己。如春育物。不见其功。彼依

道场所修者。名顺中易行。从客中而修者。名

逆中易行。若以逆中易行。比之于顺中易行。

不啻若天地之悬远矣。逆中易行其功盖著。

问。此想礼与身礼同否。答。同。子岂不闻。三

业者意为身口之主。主既注想。焉得不及乎

身口也。又如忏中运念香华及此身心遍至

之旨。岂不亦但念想也。例此可知。问。若尔。

但心想礼可不运身口耶。答。意业虽胜。若全

身口。名三业圆修也。其默诵之义例此可知。

又能以此想礼之数。于空时填礼。其行尤壮。

问。六时行法之外如何用心。答。或观佛相好。

劝戒杀第十¶ 第 371a 页 T47-0371.png

持咒诵经。称名顶礼等行。念念不舍克期往

持咒诵经。称名顶礼等行。念念不舍克期往生。如行路人。步紧到速。步缓到迟。当如是用

心也。若人身心力弱。不能具修六时行法。但

克定经忏之目。每日或三五时。虽不厌乎加

多。亦不可一时增减而改其所立之行也。问。

客中三昧之说圆融次第于世罕闻。若尔。则

依道场所修者为不必耶。答。如人堕海。求船

未得。忽遇横木。且执之得达岸也。岂可无

船又弃其木而自丧哉。况又客中去住随主

厌忻。得无挂碍。可不进功。如上是为客途所

修三昧。此三昧者境界甚深功能广大。合佛

妙心称扬莫尽。四三昧中名非行非坐三昧。

亦名随顺四威仪三昧。正被大机。小智小根

随分受益。以此三昧比于道场。或缺身礼。馀

仪亦同。子当以此三昧精进受持一志西驰。

切不可因循而更滞于生死也。如上自为正

行。余又观今世之人。或有志于斯道者。才闻

其易。即作易想便妄谓得證。才闻其难。即生

退屈。便尽失其志。纵有信心颇切者。又流入

邪见丛裹。密相传授以误多人。其传授之法

千形万状。至有不可闻者。皆能罗罩人心。使

其自肯。非行渐张。师徒俱陷。岂能若尔正心

下问之切也。客作礼曰。某崎岖于客中久矣。

每想生死无常。欲修未得。但虑口体之养。于

法行道场不得起修为恨。今宿生缘幸得闻

此说。可谓如甘露灌顶彻骨清凉。敢谓决志

受持。如从今日如冤为亲更无馀恨。从是身

心放下。如息重担自在坦然。愿世世生生顶

戴受持。宁断命根誓不退失。普使一切法门

劝戒杀第十¶ 第 371b 页 T47-0371.png

皆悉了知。在处在客。于逆顺中。不碍道用。同

皆悉了知。在处在客。于逆顺中。不碍道用。同成三昧。可谓群生之大幸。可谓学佛者之大

幸也。此既可修。则知一切奔驰世务。流荡四

方劳生贩卖。邸店市廛商贾负道。百工伎艺

男女老幼奴婢黄门。受人驱役不自在者。于

彼一切行住坐卧著衣吃饭语默动静及被牢

狱者。于喜怒哀乐之间。未有不可修时。况出

家四众在家四民。有居可处有暇可修。所欲

皆具得自在者。宁不进其行也。客又曰。今有

闻极乐过十万亿佛土之遥。而望途怯远。闻

生者多是一生补处。而耻躬弗逮者云何。答

曰。彼等岂知如上所说十方空界悉是我心。

心净则十万非遥。心垢则目睫犹远。但期心

净。何算程途。如少顷睡眠梦行千里。岂以

常时为比较哉。理既有土可生。切不可谓但

能心净即是更不须生于彼土也。乃复礼曰。

唯敬受来教。又曰。某初闻是说。先所未闻。谓

师但随自意以垂其言。今闻三昧之名。乃知

来自圣典实应机宜。如青天白日。可谓后学

之诫训也。岂是为我曲说哉。愿笔记之。永为

将来之训。更求垂示道场所修始终微细正

行法门。普利斯世。则其幸尤大。余曰。善哉。

当尽子意而与彼说之。客乃谦恭而退。其客

名行一。字志西。自言。曾读智觉禅师万善同

归集甚熟。后游庐山见始祖远公遗迹因发

愿念佛云。

* 三昧仪式第十五

念佛法门严建道场之事。并供养仪式。及预

治衣服鞋履。更衣沐浴。门颊出入。方便正修。

劝戒杀第十¶ 第 371c 页 T47-0371.png

禅诵忏礼等清净法则。具如慈云尊者忏仪

禅诵忏礼等清净法则。具如慈云尊者忏仪等文。此不再具。如所期日至。当于七日之

前营理庶事俱毕。必先使身心静定。期于忏

内障尽行圆。又起首必六斋日。又期日之前

或三日或七日。佛前香华净水等供。不宜不

谨。盖有佛天先降森严此处。辟除魔事秽恶

等障。使行人于道场中三昧成就故。于此道

场。当作净土想。作解脱处想。作宝所想。作定

得往生想。无轻视之。又当返观世间无穷之

苦。如得避冤。永不再入。又不可将平日难割

舍事。蕴之于心。存其馀念。与正忏时作障。使

胜行不进虚丧其功。恐难再会。仪云。不得刹

那念世五欲。

行者十人已还。多则不许。须预审择其人可

不。观彼平日行止无大粗过。或信根淳厚。离

诸卒暴。音声和雅。仪轨端庄。受人约束。为生

死故。不生悔恼。肯存谦下。可作同修。若无是

人。止四三人亦善。或一已尤妙。不可失察

反使败坏轨则恼乱清修。又于众中。宜推尊

一人德重行熟者。或别请久为师范者。作方

等道场之主。主行忏事。使一众观其仪礼。听

其举扬作大依止。于中或时示现逆顺之相。

毋见过失。其人亦可审已谦辞或赴或止。

其礼诵仪式。或拜或跪或坐或立。叉手合掌

恭敬旋绕。皆当一一端庄雅重。收视隔听。

摄境归心。未达者当问先觉。慎勿自恃其力

使身心摇动或欹或倚。众虽预集。当于隔宿

之前。沐浴盥漱。换服履等。使道具如仪。忏首

鸣引磬。领众入道场。除内护二人外。馀不许

劝戒杀第十¶ 第 372a 页 T47-0372.png

同入。各周旋烧香了。依修忏位。朝佛三礼以

同入。各周旋烧香了。依修忏位。朝佛三礼以祈感降。礼毕环绕立定。主忏出众白文一篇。

赞佛赞水。乞祈三宝加护證明。俾于正修之

时。无魔无障。必生净土。祷毕就举过去正

法明赞。念大悲咒七遍。如意轮咒七遍。毗卢

灌顶咒七遍。主忏候举咒之时。即以手执水

盂。于香炉上请熏。约半卷许。方传与右边之

人。次砂次香次华亦然。如是右旋展转三匝。

三咒毕。复举大悲咒。周围洒净。及各处欲经

过所。先明灯已。当最前挑灯照路。次则执盂

洒水。次捧盘撤砂。次提垆行香。后随处散

华。领众从佛座后转。先于道场内。右绕熏洒。

圆满三匝。使砂水边皆遍。次从道场外及施

生处所。到禅悦堂。亦绕转一匝。次净厨。次东

净浴室。脱著处。晏息处。间处及要路。凡行人

及经过处。或绕彼屋皆当熏洒一匝。是故以

洒为界。名为结界。经云。界如金刚城墙。盖遵

此义。又撒沙者。换土净地结地界也。洒水

者。即去垢镇彊结方隅界也。行香者。使香云

如悬盖于空结虚空界也。散华者。显莹结鲜

明庄严法界也。如上一切法用悉是我大悲

圣主及神咒力加持。故砂水到处为佛宝土。

以是因缘。邪魔不能入。外道不能坏。而我三

昧可成也。又此界相慎不可破。若破此界。便

为不祥。必使一众道行难成多障。何谓界相。

界相有二。有内有外。内界相者。即修忏道场

四方际畔是也。外界相者。即屋际外八方砂

水到处是也。内人出至外界裹必止。越外界

为破界。外人入至内界外必止。越内界名破

劝戒杀第十¶ 第 372b 页 T47-0372.png

界。或辨事人以手指及衣裾。入内界帘幕内

界。或辨事人以手指及衣裾。入内界帘幕内一分许。亦为破界。或荤秽恶人入外界片时。

亦为破界。破界之兆不吉可知。若如经旨。则

当重建道场。再行忏悔。乃能远破界之相也。

行人可不畏哉。

其有身心之力不及。于此法行不能具修。若

欲但修五时者。当止日中时。欲修四时者。又

止夜中时。欲修三时者。又再止日后时。若欲

但修二时者。惟在早晚之间也。又行虽随意

而立。立定之后不许改易。但可增修。不可退

减。纵有病缘官事。亦当想念。岂可随或勤

怠。或兴或废。朝立暮改。使其正行不纯一也。

今欲修此道者。必先取彼念佛法则及净土

经忏咒等。前后排布。如意多少。安顿谛当。再

三审实我能行不。譬如有人。浮身渡水。察水

远近。不致疲绝。而乃渡之。行人亦尔。观自勤

怠。观法广略。而乃取之。不当趁一时之勇而

立即时而废。又不可别有诵持心不专注。如

人发箭。心一则中。念佛法门亦复如是。若能

行纯心一。应念得生。游戏极乐。于一念中所

获功德。岂易量哉。

* 扬佛下化之力第十六

已上所述种种方便。皆是众生起心进行上

求之心。而不知我世尊下化愿力种种方便

无所不至。过于众生上求之心百千万倍。不

得为喻。如经所谓。阿弥陀佛慈悲光明遍照

法界普覆众生。作大救护。不令坠堕。阿弥陀

佛慈悲愿力遍周法界普接众生。作大摄受

不令漏失。阿弥陀佛阴入界身遍同法界普

劝戒杀第十¶ 第 372c 页 T47-0372.png

示众生。令彼了悟。不令退转。是故十方世界

示众生。令彼了悟。不令退转。是故十方世界一切众生皆我弥陀愿力所持。犹彼慈母爱

惜婴儿怀抱乳哺不令失念。父母爱儿但止

一世。报尽则休。佛念众生世世不舍。以是义

故。能于我佛大愿之中。一称其名。灭八十亿

劫生死重罪。信有旨矣。盖我弥陀愿力常在

世间救苦众生。众生能念。岂不速应。譬彼母

救婴儿水火之难。何待儿求。儿若能求。母必

倍爱。惟彼历劫逃逝。自甘退失不受救者。诚

难救焉。纵有五逆具造。十恶满心。毁谤妄

语。虚诳说法。无罪不造。临命终时。应堕阿

鼻。其相已现。必入地狱之人。若能遇善知识

教令念佛。此人苦逼。一念改悔。能十称其名

者。尚能变地狱之相为净土。而得往生。若能

以是观行庄严。及能先排所造之业者。岂不

克应。喻昔有人。惧虎上树。因失声故。称南无

佛三字。后值释迦得道。况彼命终苦逼。猛励

十念。而不感彰。问。我闻弥陀愿力遍一切处。

今观此说。但能救彼将入地狱。及未命终之

人。其已入者似不能救。如不能救。则知弥陀

及诸佛愿力有不遍之处耶。答。子岂不闻。诸

法所生惟心所现。一切因果世界微尘因心

成体。若知诸法尚不离于众生之心。岂离弥

陀本体而愿力有不遍处耶。问。若尔。如何地

狱之人长劫受苦。未闻有能救护者。答。子又

当观今之市廛屠肆之内。聚生而杀日夜不

休。未闻有能止其杀者。杀因既不能止。狱报

亦无能救。然则杀在彼。而报在我。但因果难

逃耳。岂弥陀愿力不遍。而地狱无救护者耶。

劝戒杀第十¶ 第 373a 页 T47-0373.png

譬如有人。颇知经义合佛妙心。而于身三口

譬如有人。颇知经义合佛妙心。而于身三口四等恶。承宿习故。不能灭除。因不灭故。其

人命终之时。不遇善友提奖念佛。直入地

狱。于地狱中受无量苦。虽受诸苦。善因不

灭。于诸苦事皆能照察。触境知心。既知是

心。亦知生佛一体。以一体故。即知正是如来

微妙清净之身。由能觉了生佛一故。则当其

人正受苦时。悉如梦事了彼苦相即是菩提。

此心淳熟无错谬故。又能促彼多劫地狱极

苦之报。一时轻受。其人于是虽受众苦。得无

苦相。反起代受苦心。是以不求出离。以此妙

解合佛心故。彼昔所曾供养之佛。乃至曾于

名像所归敬佛。及经卷中所信解佛。或念弥

陀机感相投之佛。彼佛则必如我解境。还现

如是广大如虚空量威德炽盛光明之佛。相

好神通巍巍赫奕。至彼地狱最上之顶。垂肩

弹指慈音告敕。于其支体放大光明。其音随

光直至地狱渊源之底。其狱所有铁城铁门

铁网铜柱。乃至刀山剑树镬汤炉炭一切苦

具。承光照者无不摧碎灰灭。如影如风了无

踪迹。又彼一切牛头马面鬼吏狱卒。铜狗铁

鹰铁蛇铁嘴诸虫鸟等。承光照故。如菩萨相

慈视爱念。其受苦人及同狱苦囚。忽得本心

增益善念。见彼光明又闻告敕。如深井底仰

望云汉。举眼上视见佛胜身。踊跃欢喜头面

顶礼。悔过自责。与同苦者发菩提心。随光

直上至佛所已。摩顶授记接足作礼。听佛说

法应念悟道。即能飞行游戏神通。净佛国土

劝戒杀第十¶ 第 373b 页 T47-0373.png

同佛生处。如大菩萨成无上道教化众生。难

同佛生处。如大菩萨成无上道教化众生。难可穷极。问。若从因果。则此佛光但照胜解之

人出狱。众囚无与。如何一时同出。答。譬如有

一恶逆之人。罹于官祸。入狱之时。由彼一恶

为因。众过俱生。则必展转累乎妻子父母亲

戚知识人等同受苦果。其善行人出狱之时

亦复如是。岂不亦令同受苦者展转生善。悉

承佛力皆生乐处。若此则我弥陀愿力实遍

一切时处。岂特不能救护已入地狱众生耶。

若谓狱报未尽先欲使之令出。狱因无善。而

欲佛光下照。其可得乎。更能以彼省己。奚不

自悔。问。若待狱报尽时佛光来照。我必报尽

自出。何须佛光照耶。答。若非佛光。报尽虽

出。于三恶道未知何生。则必各各自重至微。

展转历于多劫多无量劫不思议劫。方至人

中。犹自贫穷下贱癃残百疾。受诸大苦。又因

求不得苦。恶念转甚。若无微善。还堕地狱。如

盲入棘林。何由能脱也。若承佛光下照威力。

则能转重轻受。转长短受。转多少受。又能一

出地狱便生佛土。岂可言不须佛光照耶。若

作此见。得大重罪。经云。假使大千世界满中

大火。念彼佛者直过无疑。何况一己之火而

不可灭。即此义也。又云。弥陀如来悲心激

切。乃至于无间狱大火轮中。代诸众生受诸

苦恼。方便救脱令生安养。况未沦坠之人而

不救护。又云。彼佛慈力普覆世间一切众生。

于彼佛身刀斫香涂。以慈力故不二摄受。是

故弥陀愿力下化众生激切之心。于兹可见。

何况以种种形身同众生。于诸时处作化事

劝戒杀第十¶ 第 373c 页 T47-0373.png

者。实难可测。若不谛信。未可谓知法者。或谓

者。实难可测。若不谛信。未可谓知法者。或谓众生全体是佛。未审谁是能救所救者。余只

向他道。汝欠悟在。

* 十大碍行第十七

详夫一心平等体性无亏。众生虽缠绵于业

识之中。靡不有出尘之志。方欲究道。魔境先

彰。一事亏心。万善俱失。成小败广。得者还

稀。况乎物欲交倾。死生迁变。递相仿效。易地

皆然。使我如来于三大阿僧祇劫。舍无数头

目髓脑国城妻子身肉手足。戒忍精进承事

知识。不惜身命修行道品。所得法门因兹障

碍退其心故。一旦在我而灭。可不痛伤。我今

既为释迦之子。不以力争。坐令法界群有永

失慧目。甚于割切身肉也。是故我今依经创

立十种大碍之行。名十不求行。人虽不故愿

于碍。但于此间或不得已。有一切障碍现前

之时。俾我身心先居碍中。而众魔诸恶障碍

之境不能侵我。不能障我。譬如金火同炉。火

虽欺金。金必成器。其十种大碍之行今当说。

一念身不求无病。二处世不求无难。三究心

不求无障。四立行不求无魔。五谋事不求易

成。六交情不求益我。七于人不求顺适。八

施德不求望报。九见利不求沾分。十被抑不

求申明。此十种大碍之行摄一切诸碍。惟上

智者堪任。中下之人不敢希冀。若有得闻此

十句义。于诸碍中一一皆能照察觉悟。省身

体道。持之不失。则能入诸魔界不为群魔退

转其心。循诸色声不为色声惑乱其志。乃至

憎爱利名之境。人我得失之场。我心先居碍

劝戒杀第十¶ 第 374a 页 T47-0374.png

中。彼碍岂能为碍。碍若无碍。则于道行尚可

中。彼碍岂能为碍。碍若无碍。则于道行尚可直进。何况得于自然无碍之境。道岂不可进

哉。譬如高崖之木。虽久旱如焚。尚不改其秀

色。何况再泽滂沾而又加于三春之令。岂不

敷荣茂实者乎。又如根缺之人。运用虽艰。而

于求食之计。有不胜之巧。若以求得之计。移

之于求道。岂在碍不能行道乎。当知此碍即

是一切众生大善知识。亦是一切众生良佑

福田。可以了死脱生。可以超凡入圣。于诸世

间所有美味上服金刚珠玉一切众宝。所不

能及。是故若非以碍为道。则于非碍反成为

碍。何以故。身无病则贪欲乃生。世无难则骄

奢必起。心无障则所学躐等。行无魔则誓愿

不坚。事易成则志成轻慢。情益我则亏失道

义。人顺适则内心自矜。德望报则意有所图。

利沾分则痴心必动。抑申明则人我未忘。以

是义故则知十无碍道能生是过。及成如是

一切不吉祥事。为障道因缘。何以故。贪欲生

必破戒退道。骄奢起必欺压一切。学躐等必

未得谓得。愿不坚必未證谓證。志轻慢必称

我有能。亏道义必见人之非。内自矜必执我

之是。意有图必华名欲扬。痴心动必恶利毁

己。存人我必怨恨滋生。是十种过从凡妄生

皆名邪见。展转生起无量恶法。遍虚空界。必

令众生堕于地狱。岂可于此不生敬慎。若能

体兹碍境。识病因缘知病性空。病不能恼。了

难境界体难本妄。难亦奚伤。解障无根。即障

自寂障不为碍。达魔妄有究魔无根。魔何能

娆。量事从心。成事随业。事不由能。察情有

劝戒杀第十¶ 第 374b 页 T47-0374.png

因。于情难强。情乃依缘。悟人处世。观人妄

因。于情难强。情乃依缘。悟人处世。观人妄为。人但酬报。明德无性。照德非常。德亦非

实。世利本空。欲利生恼。利莫妄求。受抑能

忍。忍抑为谦。抑何伤我。是故大圣化人以病

苦为良药。以患难为解脱。以障碍为逍遥。以

群魔为法侣。以事难为安乐。以弊交为资粮。

以逆人为园林。以市德为弃屣。以疏利为富

贵。以受抑为行门。如是则居碍反通。求通反

碍。于此障碍皆成妙境。故得之与失自不能

知。人奚于中强生取舍。是以如来于障碍中

得菩提道。至若为半偈时之遇罗刹。作仙人

世之值歌利。瓦石来击之增上慢比丘。木盂

为孕之大毁谤嬖女。及鸯屈摩罗之辈。提婆

达多之徒。皆来作逆。而佛悉与其记。化令成

佛。岂不以彼逆而为吾之顺。以彼毁而为吾

之成也。何况时薄世恶。人事异常。于学道人

岂无障碍。于今若不先居于碍。则障碍至时

莫能排遣。使法王大宝因兹而失。可不惜。诸

愚故依经聊述所知。愿勿嫌弃。倘因闻此义

故障碍现前。反能勇进于道。可谓得斯旨焉。

* 罗显众义第十八

夫念佛三昧者名一行三昧也。盖彼行人既

了深旨。能持一心。惟念彼土。惟忆彼佛。知身

土无二。了忆念亦一。乃得名为一行也。虽名

一行。亦当以彼一切世出世间无量法门诸

功德行以为助道。则往生行疾。是故一切诸

行悉为净土而修。无别岐路。名一行耳。譬如

众流入海同得海名。万善同归得名一行。以

是义故。则一切念处正勤根力觉道四弘六

劝戒杀第十¶ 第 374c 页 T47-0374.png

度皆净土行。乃至弹指之善。及散心念佛。或

度皆净土行。乃至弹指之善。及散心念佛。或一称名。或举一手一礼一赞。或一瞻仰。乃至

或奉一香一水一华一灯一供养具。或一念

修习至于十念。或发一施一戒一忍禅定智

慧一切善根回向极乐。愿力持故。虽有迟疾。

皆得往生。如经所说喻。昔有人。以小滴水寄

于大海。愿不坏不失不异不竭。虽经多劫。要

还元水。其人经多劫已。如寄所取果得元水。

不坏不竭。此亦如是。以小善根回向极乐。如

寄滴水。虽经异生。善根不失亦不坏竭。生彼

无疑。是以大乘小乘有漏无漏散心定善事

想观慧。皆名一行。悉得往生。惟除外道种性。

故云。但辨肯心。必不相赚。又经所谓一称

南无佛。皆已成佛道。良可深信。其有因心未

起善行未立。身心未屈。先期感应者。不可与

其同语也。是故释迦圣主一代至谈。有无量

三昧无量解脱。无量行愿总持相应无量法

门。惟念佛一门圆摄无外。悉皆具足。如彼大

海吞纳众流性无增减。如如意珠置高幢上。

能满一切众生愿求。体无亏损。此三昧宝王

能摄能具亦复如是。由是义故。始我世尊以

此三昧遍告众会非不再三。彼会所有承听

大根之士。若文殊等。及三乘圣贤天龙八部。

无不倾心而归信也。逮法流东土。有大至人。

于彼庐山阐扬遗化。彼信奉者如风行草上。

极天下之望。无不美其教焉。自佛至今将二

千三百馀载。中有圣贤之人高僧巨儒农商

仕贾匹夫匹妇奴婢黄门。或自行而劝人。或

著文而作誓。重法如宝。轻身若尘。临难不惧。

劝戒杀第十¶ 第 375a 页 T47-0375.png

临死不顾。挺身立行。力修此道者。何知其几。

临死不顾。挺身立行。力修此道者。何知其几。或修随喜。或信归依。乃至随得尽己之诚而

行者。其数益众。诚所谓列宿尘沙莫况其多

也。或有半信不信犹豫不决之人。尚生彼国

疑城边地。何况正信行者哉。传记所载万不

及一。自古及今咸受其赐。岂笔舌所能尽述。

纵欲别修道品。但假自心之力。或有退转着

魔之患。惟此法门因仗佛力。修则必成。无复

魔业。永不退转。又此三昧非但远魔。亦于人

间。一切县官口舌。是非患难。水火盗贼。恶人

凶事。乃至一切虎狼虫兽鬼魅妖精。不吉祥

事。不能侵害。又亦不为一切疫痢伤寒痈疥

下贱眼耳鼻舌诸病所恼。如其愿行无亏。皆

能排遣。惟于人中名闻利养甜爱软贼及嗔

心嗔火。虽有佛力。盖是自咎。不能救焉。行人

当深加精进以攘却之。若一念因循。必为所

夺。然彼软魔但能害浅信贪怠失念之人。其

精进者如刚火得水反坚。焉敢小近而睥睨

也。是故行人因佛捭魔。非止此身安乐。又得

三昧成就天人护助。临终正念往生。其往生

之际瑞应非一。或天乐盈室。或异香满室。或

光明照体。或宝座现前。或弥陀垂臂亲自来

迎。或菩萨执台授手而接。乃至预知时至。正

念不谬。诸障忽空。自能沐浴加趺。会众说法。

叉手告别。或更勉人进道尽偈掷笔合掌而

逝。或临终之后举体如生。齿骨数珠烧之不

坏。光焰异常五色鲜明。祥物于空盘旋不散。

烟所至处舍利流珠触物而生。此耳目之所

常有者也。若非平日履践明白精进力感。焉

劝戒杀第十¶ 第 375b 页 T47-0375.png

能若是。嗟今之人或有修而无效者。盖彼信

能若是。嗟今之人或有修而无效者。盖彼信根浅薄。因地不真。未曾立行。先欲人知。内则

自矜。外欲显曜。使人恭敬供养冀有所得。甚

至妄言得见净境。或见小境及梦中善相。未

识是非先欲明说。此等卑下必为如上魔侣

所惑。愿行退失还随生死苦趣。可不慎哉。虽

有道场持诵忏愿仪式。不得不被人知。盖出

于不得已。岂可特露其迹使观行倾败哉。是

则行人还当审谛密实自行。内怀惭愧勿露

其德。至到家时。不被如上强软二魔所惑可

也。中有宿障欲灭微见好相。如其不能蕴德

闻人之耳。则其行必覆。所以远公三睹圣相。

平日未尝言也。但除临终时耳。至祷至祷。又

此三昧体性虽圆。所解则宜广大。所行则宜

尽诸微细条章。革诸猥弊。乃至小罪犹怀大

惧。又当解随大乘。行依小学。乃能合此三昧。

若知小不自小。小随解圆。圆不离小。小即是

大。小大解行一理无分。即超世见。经云。孝养

父母。奉事师长。慈心不杀。修十善业。受持三

归。具足众戒。不犯威仪。发菩提心。深信因

果。不谤大乘。劝进行者。以上每句是一法行。

古人各有法训一章。兹不能述。又复当护人

心。勿使誇嫌。动用自若。诵大乘经。解第一

义。亲近善友。请问先觉。不执己见。不引己

长。志存忍辱。行当依经。听闻正法。不毁僧

尼。息世杂善。不贪名利。远离邪恶。处事必

忠。将过归己。深诫绮语。一心不乱。视人如

佛。捐弃伎能。惟求往生。身必清净。如是等

无量善行悉宜修习能助正道。更能割世染

劝戒杀第十¶ 第 375c 页 T47-0375.png

心。于憎爱二境无诸留难。凝心如一。必生净

心。于憎爱二境无诸留难。凝心如一。必生净土。其功甚大不可尽述。是故于此法中。密修

斯行。高而不名。得生彼者。何知其几。然而有

名于传记之人如大海之滴耳。岂可量其数

哉。若人能依教诫但行此行。尚能利益无量

冤业众生。何况父母师长。法门眷属。兄弟姊

妹。及平日中解我患难。提挈我者。不得其

利。故知但修此行。恩无不报。是以应当一心

念佛。阿弥陀佛及二大士境界甚深。于苦海

中难得亲近。难得忆念。何以故。能忆念者必

解脱故。闻名尚难。何况亲近。经云。若善男子

善女人但闻佛名二菩萨名。除无量劫生死

之罪。何况忆念。若念佛者。当知此人是人

中芬陀利华。观世音菩萨大势至菩萨为其

胜友。当坐道场生诸佛家。是故十方如来示

大舌轮。殷勤劝励。娑婆教主告诫叮咛其辞

激切。俾令五浊众生必修此道乃得度世。何

以故。盖彼五浊众生身心俱苦。以苦为命。犹

水火聚。而佛特于苦处行悲最深正应机宜。

如水如月。感应道交故也。是故世尊自成正

觉至入涅槃。其音不二。于法说中。始从华严

会上。终极法华道场。玉音布告称述何穷。彼

会所有大心胜志之士。承顺兹旨。悉皆起愿。

而求生也。何况我等末世钝机流浪者哉。有

识之流须铭肌骨。自是弥陀愿力不断。代不

乏人。圣人以此唱之于前贤者以此继之于

后。廓然遍乎十方三世。何止天下。霈然充

乎六道四生。奚但人伦。天神向化。鬼物顺之。

若人非人无不赞仰。载诸行事。具诸典章。盈

劝戒杀第十¶ 第 376a 页 T47-0376.png

溢乎海藏龙宫。遍布乎人间天上。深根固蒂

溢乎海藏龙宫。遍布乎人间天上。深根固蒂悉应群机。盖皆我弥陀愿力致然也。佛言。最

后恶世我法灭时。惟此教典多留百年。以度

群有。然则此法岂非我等殿后之至训也。彼

飞禽名八八鸲鹆者。堕在愚痴妄想异类之

中。以能随人称名亦承三昧力故。尚于埋处

生莲。何况于人。人而不如。可谓不知愧矣。余

生于末世。正值后五百岁。故人根浅薄疑惑

不信。又复异见邪解各执不同。递相诱掖。使

彼正行之人多被惑乱伤感盈怀。是故集彼

禅教净土诸文及诸经卷。取其极深至要之

义。述作此说。类以成编。流布世间。斥邪显

正。普愿法界众生。于此说中一见开解了悟

真心。知弥陀依正还在西方。达西方依正不

离本性。但含识者皆同往生。悉深入其阶位

也。更愿先觉不吝慈悲。见未悟人。如法教

导。前人若昧。可与随根应病剖析幽微。更为

宣说。彼若一念信解行愿必成。往生可期。功

莫称述。纵有异报牢固信乐不深。但一句染

神亦成缘种。展转利益无尽无穷。劝发之功

非不大矣。若人果能如是不师于心。不欺不

妄。随此正教。诲人不倦者。纵自不行。即为已

行纵自未学。即为已学。何以故。法界一相

无自他故。如昔有人。自于一生未曾修行。但

能二次悉倾己有。平等一心建会劝人同念

佛故。命终之时亦得往生。其事昭著。故知能

发慈悲之心。示摄受之相。及能利彼劝人念

者。所得弘多。诚为无上法王所使。但不可执

己谓定不必修耳。是故三昧甚深法门如海。

劝戒杀第十¶ 第 376b 页 T47-0376.png

显利之事岂能尽言。聊记所闻为世劝发。

显利之事岂能尽言。聊记所闻为世劝发。* 独示一愿四义之门第十九

或有问曰。念佛劝发之书吾于古人见之多

矣。虽唱和相寻。言有同异。而义岂有异哉。若

此集者。除述依正明观慧分折摄显众义等。

馀如斥妄显真之类。余若未之闻也。虽古之

至人。尚未肯尽。如有所待。况某于此而敢轻

视哉。余虽不能入直指之道。而亦获新闻之

益。敢问何谓而作也。答曰。噫余伤世之不轨

道也。而悉逐块陷邪。故为之说。岂余之好辨

哉。盖出乎不得已也。又问。此三昧说既详且

明。或谓难至。还可以一句而尽其义乎。答。何

必一句。亦可以一言而尽。何谓一言。所谓愿

也。何谓一句。所谓戒解行向也。然此一部

之义不出戒解行向一句。戒解行向一句必

从愿起。乃可以一言尽也。或广或略卷舒自

由。岂复滞于一隅者哉。何谓为戒。行人既修

三昧。若不持戒。虽有信心。为彼世间恶缘杂

染相侵相夺。尘劳难遣。毁坏法身。令解入邪

不得往生。经云。若一日夜持沙弥戒持具足

戒。即得往生。故必当持戒也。何谓为解。行人

修此三昧求生极乐。若不以此深慧妙解知

净秽两土东西敌立真实不谬。又知即此净

秽两土全具我心不离当念。从何法修可得

生彼。经云。读诵大乘解第一义乃得往生。故

必当正解也。何谓为行。行人求生净土。慧解

既正则必依解立行。六时行道三业无亏。直

进不退。决期生彼。经云。修行六念回向发愿。

一日乃至七日即得往生。故必当立行也。何

劝戒杀第十¶ 第 376c 页 T47-0376.png

谓为向。行人欲必往生。于如是戒解行等所

谓为向。行人欲必往生。于如是戒解行等所生功德。及今一切时处。与无始来大小善根。

一一回向净土。临终乃得决生。经云。回向愿

求生极乐国。譬如辨事于家归家得用。故必

当发回向也。此四大法门一句之义能摄一

切善法。譬如四时成实谷果各得其要。失一

不成。此四法门亦复如是。若失其一。三昧不

成。是故须当四义具修乃满一愿也。问。只此

一句还成多句。答。多句即一句。一句即多句。

多句一句摄义皆尽。不可谓多句义详而一

句义阙也。问。若是何不但说一句。答。多句

广说。一句略言。广略虽殊。盖各为其机皆能

显道。岂可但一句说而废广说也。又问。彼三

家村裹匹夫匹妇行公行婆。东西不辨。菽麦

不分。此持戒等一言四义懵然无知。或惟一

心称名。或但专勤礼拜而得往生。临终徵验

昭著何也。答。此一心中何法不具。既从慧解

信有二土。发行称名回向求生。岂更破乎佛

戒。如是四义既具。诸行不立而成。遂得往

生成其初愿。岂可名为菽麦东西不分不辨

者哉。问。若尔行者但当一心诸行自具。更不

必立四义等也。答。若先知四义而一心者。如

以基地坚牢故则永无退转。若先一心而具

四义者。虽得往生。于中忽遇魔恶邪党。则多

有退转。是知还以四义为优也。继时问众将

散。忽有承上问意复作问曰。我闻净土劝修

之书自古及今作者多矣。其辞义纯善。悉应

机宜将遍于人间世。又依教得生者已广。可

谓义无馀蕴矣。云何于今更有所作。使学者

劝戒杀第十¶ 第 377a 页 T47-0377.png

有异解耶。今详此集。义若述古。古人已明。不

有异解耶。今详此集。义若述古。古人已明。不须更说。义若别立。今人莫解。恐成臆见。若不

出二句而说。不知为名耶。为利耶。愿闻其要。

答。噫陋矣。子之难诲难明也。吾闻古人立言

必祖佛经。既祖佛经。虽一句义。假使大千

世界尘数众生皆如普贤。经劫而谈。理趣犹

尚不尽。岂古人已说今人不可言哉。岂先佛

已说古人不可言哉。不知今人不述古人之

言。古人之言行不显。古人不垂今人之诫。今

人之志虑无凭。又义虽述古。意趣不重。语虽

别立。理不异古。但以世去人逝所解异端。虽

决甲疑。复增乙病。乙病既复。丙疾又生。展

转多岐流于岐见。又彼圣贤之书虽则山高

海积。泯灭者多。后学机迟。卒难寻究。是故于

彼广文中。摘其精华简要之义。急欲解当世

之惑。集以成帙。尽壬癸之沈痾。岂为利名乎

哉。子之所问惭且愧矣。譬如大海添流。海岂

厌其深广。巍山如土。山奚恶其崇高。又今人

之疑古所未闻。古人之偏今人莫至。去圣既

远。故当依经辨明今人之疑也。又如满室并

金之药虽贵。若不诊其疾而择其对者用之。

非但疾之弗瘳。命亦难保。又经中一义万解

万明。何厌乎言之再闻。何惮乎言之未闻也。

子当以此三昧披究详明。立大愿行。直进于

道求生净土。慎毋更待临行决别之际。爱境

惜身。如生龟脱壳。万苦攒心而自悔焉。

* 示念佛灭罪义门第二十

有客问曰。念佛三昧直指始于极乐依正之

境。终则求生行愿之门。无不毕备。但经有称

劝戒杀第十¶ 第 377b 页 T47-0377.png

佛一声能灭八十亿劫生死重罪之句。某于

佛一声能灭八十亿劫生死重罪之句。某于此语不能无惑。若果有此理。今观世人若贵

若贱。于尽生中。未有不一称其名者。则当

皆灭如是重罪悉生极乐世界矣。何故世人

依旧业识茫茫。死时如落汤螃蟹。升坠不识

所之。灭罪之义何在。不应佛语有虚妄者。愿

为释答。答曰。至哉问也。彼世间未悟之人因

子所问。于此三昧必不退转直生净土矣。今

世行人皆谓此说是方便劝进之语。岂知是

佛真实之说必不我欺也。子岂不闻汝于无

量劫前与世尊释迦牟尼同为凡夫之义否。

而我世尊成道以来。已经尔所尘点劫数。此

尘点劫妙经委明。然我亦于尔所劫中。在凡

夫地漂零六道。造诸结业不可限量。同佛至

今久远无异。如此尘劫安可称量。假使有人。

于一生内不说馀善。但称佛名。尽寿声声不

绝。随其所称之名。一一皆灭八十亿劫生死

重罪。然尽一生以及他生称佛。灭罪劫数虽

多。若比如是极大久远尘点之劫。正如指上

土欲比大地土耳。岂可谓称佛名能灭多劫

罪故。更无馀劫之业障我生净土耶。而不知

未灭之罪劫数长久。无始无际。与佛同寿。实

过如是八十亿等数量劫外。又如炬火虽热。

欲消大地之雪。岂易融泮。故虽念佛灭罪。未

得生者。其义如是。况人长劫造业心坚。念佛

片时心弱。退易进难。又况与佛同为凡夫之

前劫数转倍。乃至烦恼无始。发心在近。罪

岂易灭。可不思之。今谓一日至七日一心不

乱。即得往生。及临命终时一心不乱称佛一

劝戒杀第十¶ 第 377c 页 T47-0377.png

声。即灭八十亿劫生死重罪。乃至极恶逆人

声。即灭八十亿劫生死重罪。乃至极恶逆人临终狱火相现。能称十念悉生净土者。盖仗

我称佛名号灭罪威神一隙之功。承佛速疾

救护大愿之力。譬如壮士正战。堕围临危仓

卒之际。得一勇夫。与之强弓锐刃良马善策。

即便猛发其志。勇身马上奋扬威武。努力挥

挽突围而出。战胜获功偃寇施恩。归奉其主

永享丰乐。此亦如是。彼佛接引生极乐国。

其义若此。故云。称佛一声灭八十亿劫生死

重罪。非谓如今念佛人今日三。明朝四。且犹

且豫。或见目前些儿声色境界。便被牵拽将

去。全无把捉。与不曾念者一般。欲因一称之

中真实灭多劫罪。使便不为障即生净土。其

可得乎。然如此念者。声声非不灭如是劫数

罪。但因初心缓故。报生亦缓。止可作他世生

缘耳。或能称念不息。虽成聚露成流之功。岂

得与前说较优劣速疾哉。若人精进能如前

说。生犹反掌。如箭取的决无不中。故知散心

念者。及虽志诚未离妄想者。或被如是劫外

之罪所障。但报在他生。不能即应其功。若励

声竭志勇猛念者。既灭尔所劫罪。由勇疾力。

馀劫之罪不为障碍。便得十念成就往生净

土。此义瞭然可见。决定无疑。岂可因悠悠念

佛之人。依旧业识茫茫。死时如落汤螃蟹。而

疑佛为妄语。但是劝进之说哉。故知佛力广

大遍覆一切时处。能摄我小善入佛大愿。使

同一味。拔诸众生置安乐地。使一切劫罪皆

得消灭。何止灭八十亿劫之罪耶。如是称佛

功德实难可测。大乘圆顿横超直截之旨。于

劝戒杀第十¶ 第 378a 页 T47-0378.png

斯可见。十疑论云。譬如十围之索。千夫莫制。

斯可见。十疑论云。譬如十围之索。千夫莫制。童子挥刃。须臾两分。如观经下辈生因之说。

此喻才念灭罪即生者也。又如佛世有人。于

佛众会欲求出家。历遍圣众。悉以道眼观察。

皆谓此人永无善种。无肯度者。后至佛所。佛

乃度之。比丘以是问佛。佛言。此人虽无善根。

但于无量劫前。非二乘道眼所知。此人因采

薪。为虎所逼。上树避之。忽失声称南无佛。以

此一称名故。于此贤劫之中。值我得度。后当

会道。此明一生念佛未即获报。于后世方得

往生者也。以此例之。则知一称佛名。虽未著

何佛。尚能令人灭罪得道。何况弥陀愿力超

过十方。专注彼佛称名功德所灭罪障可思

议耶。经云。一称南无佛。皆已成佛道。是斯

说之明證也。故知若能称弥陀名念念不休。

此功德实难称量。虽障重人有散心退转者。

其于往生之验必在将来。又称佛属口。惟论

其功。念佛在心。乃彰其德。论功则在我不倦。

彰德乃见佛现前。二义不同。优劣可见。口称

尚尔。况心念乎。是故我今因汝所问。依经述

事。达诸同行决志之人。愿于此义如说修行。

慎毋疑虑。

* 略示列祖行门第二十一

法门广大遍摄群机。易进功高众行莫及。始

自鹫峰初演大器所归。终至震旦流辉三乘

共證。其于法化益盛振古绝今。可谓最上微

妙不可思议极胜广大法门者也。迨至东晋

远祖。于彼匡庐唱立其教。继时和者一百二

十三人。祖师三睹圣相如愿往生。朝士刘遗

劝戒杀第十¶ 第 378b 页 T47-0378.png

民作文立誓。亦见彼佛亲自摩顶衣覆其体。

民作文立誓。亦见彼佛亲自摩顶衣覆其体。又与同志阙公则等。于命终时悉从其行。此

皆传记所明。实人世共知者也。又晋翰林张

抗但持大悲咒十万遍。宋江陵僧昙鉴以平

日毫芒之善悉回净土。南齐扬都僧慧进愿

诵法华为净土行。而此二人皆生彼国。可谓

行不虚矣。抗即见净土在西屋间。良久而化。

鉴乃睹弥陀以水洒西曰。涤汝尘垢。清汝心

念。汝之身口俱致严净。又睹瓶中生花。定起

与寺僧话别。进因诵经致病。乃愿造法华百

部施人填吾所诵。造毕病愈。忽闻空中赞善。

随即往生。此三人者其功尤难具述。又后魏

壁谷僧昙鸾弃仙学佛。修净土真长生法。临

终乃令弟子高声念佛。鸾即向西叩头而亡。

空中天乐从西而去。隋僧道喻以旃檀香造

三尺弥陀之像。发愿求生。后亦死而复苏。乃

于冥中亲睹瑞应。见佛谓云。明星现时吾来

接引。及期果逝。其大行者。如唐京师善导

和尚。台州怀玉。汾州芳果二师。真州自觉。睦

州少康。及并州惟岸等。皆不离大乘。建誓立

愿具修是行。灵验昭著感动天人。法云普覆

含摄无穷。法雨遍濡充扩一切。其德故非一

端。实不可具述矣。又陈隋天台智者国师。洎

传法列祖。法智慈云等。国初永明智觉禅师。

长芦慈觉禅师。此大圣师。行超人天。德临三

有。揭昏衢之慧日。破苦处之导师。皆以此三

昧为自利利他杰世化人之道。化仪既毕。皆

生上品者也。又唐长安尼净真。诵金刚经十

万遍。将终五月内。十度见佛。两度神游极

劝戒杀第十¶ 第 378c 页 T47-0378.png

乐。唐房翥因劝一人念佛。感动幽冥。长安李

乐。唐房翥因劝一人念佛。感动幽冥。长安李知遥五会念佛。见空中神僧来接。得生净土。

上党姚婆念佛立化。并州温静文妻修行如

愿。又张钟馗张善和皆为杀业。狱相已现。十

念便归。石晋凤翔僧智通。宋明州僧可久。观

智者遗文。一心修习。亦尔神游净土。见标名

华座者。出定之后。悉如其言。宋金太公。黄打

铁。吴琼初。皆为恶业。因改悔精修。于往生时

悉有瑞应。荆王夫人。观音县君。冯氏夫人。虽

在女流。其德反著。故知此胜法门凡有心者

皆可修行。奚间缁白男女老幼愚智异流极

恶最逆阐提之辈也。雉闻法音。尚生善道。

人能念佛。岂不西归。如是则但虑人之弗修。

毋虑佛不垂应也。今依传记。聊述所闻。俾同

志之士见贤思齐。为日用行藏之警省耳。至

若四海八极之地。古往今来之时。耳目不接。

所闻未广。历时既久亡失者多。岂能尽述。

* 正示回向普劝往生第二十二

详夫邪见之源。实由于不正师友之教也。虽

是夙业所召。岂免于自心见惑哉。惑既不离

我心。报必难逃苦趣。况彼一染于识。万化莫

回。所以宝王三昧念佛直指由是而作也。余

才立斯志。即以此心缘娑婆业系之大苦。念

极乐依正之逍遥。净秽交参。生佛互显。无量

义海聚之于心。法喜充盈。如不见我。理事无

碍。身土圆融。或匪笔舌所拘。盖犹生净土矣。

如是功德无量无边。我今愿以如上功德及

未来际观集发心求生净土一切善根。如法

性理。展转无穷。自果从因。遍周尘刹。为行为

劝戒杀第十¶ 第 379a 页 T47-0379.png

愿回施众生。一切圆成同生净土。又愿承兹

愿回施众生。一切圆成同生净土。又愿承兹念力。悉使十方刹海并娑婆世界一切众生

如我所愿。若同若别。依正色心一时趣入乐

邦教主无量光明一毫端中。皆为乐国。变现

自在游戏神通。如佛所住。永无遗馀。我愿方

满。于是重复一心。摄我无始至今尽未来际。

若大若小三业所修一切无量善根。皆现在

前。普与众生于极乐国一心回向。仰祈诸佛

神力弥陀愿力。及二大士功德之力。愿此法

门愿此善根遍我六根及诸支体。令我六根

境智自在。满虚空界皆为色身。悉能宣说如

是法门。以此根身。即于一切众生之前。尽未

来际不生疲厌。供养恭敬如事世尊。五体投

地胡跪合掌。志心奉劝。劝以偈曰。

「 极乐世界最清净

庄严微妙超世间

弥陀愿力同虚空

相好光明亦如是

念念不离众生界

普度我等生其邦

我等自甘生死中

历劫沈沦莫超越

彼佛垂臂待已久

咨嗟弹指诚殷勤

光明欲发莲华开

今正是时愿生彼

身欲无常时欲过

众苦交煎应当离

愿速念佛同修行

尽此报身生极乐」

又愿此集法门常在世间。如佛法身。作不请

友。利乐一切同生安养。愿天龙八部常来护

持。于此法门不容毁灭。如法性理。永远流通

与佛常住。

宝王三昧念佛直指下

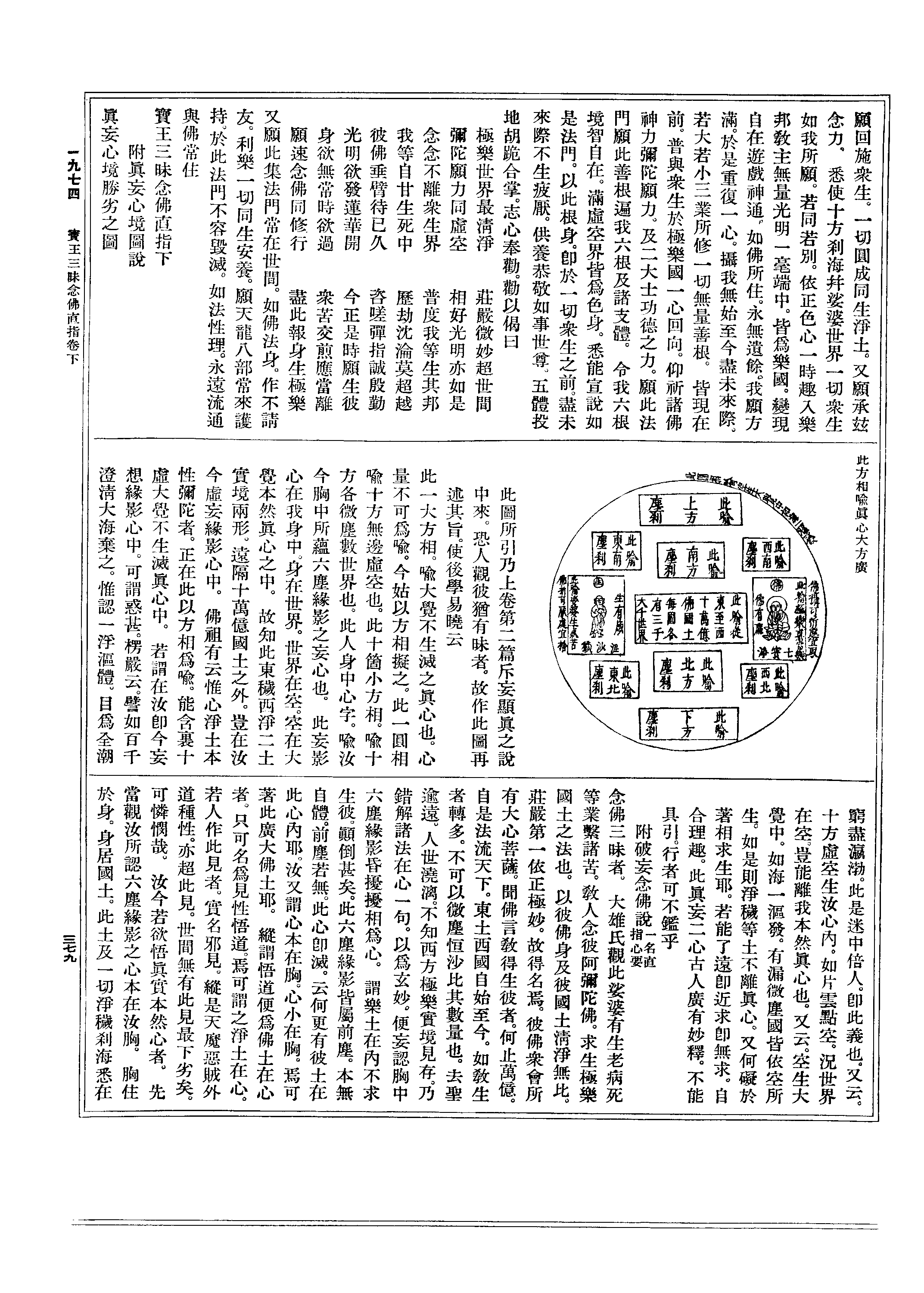

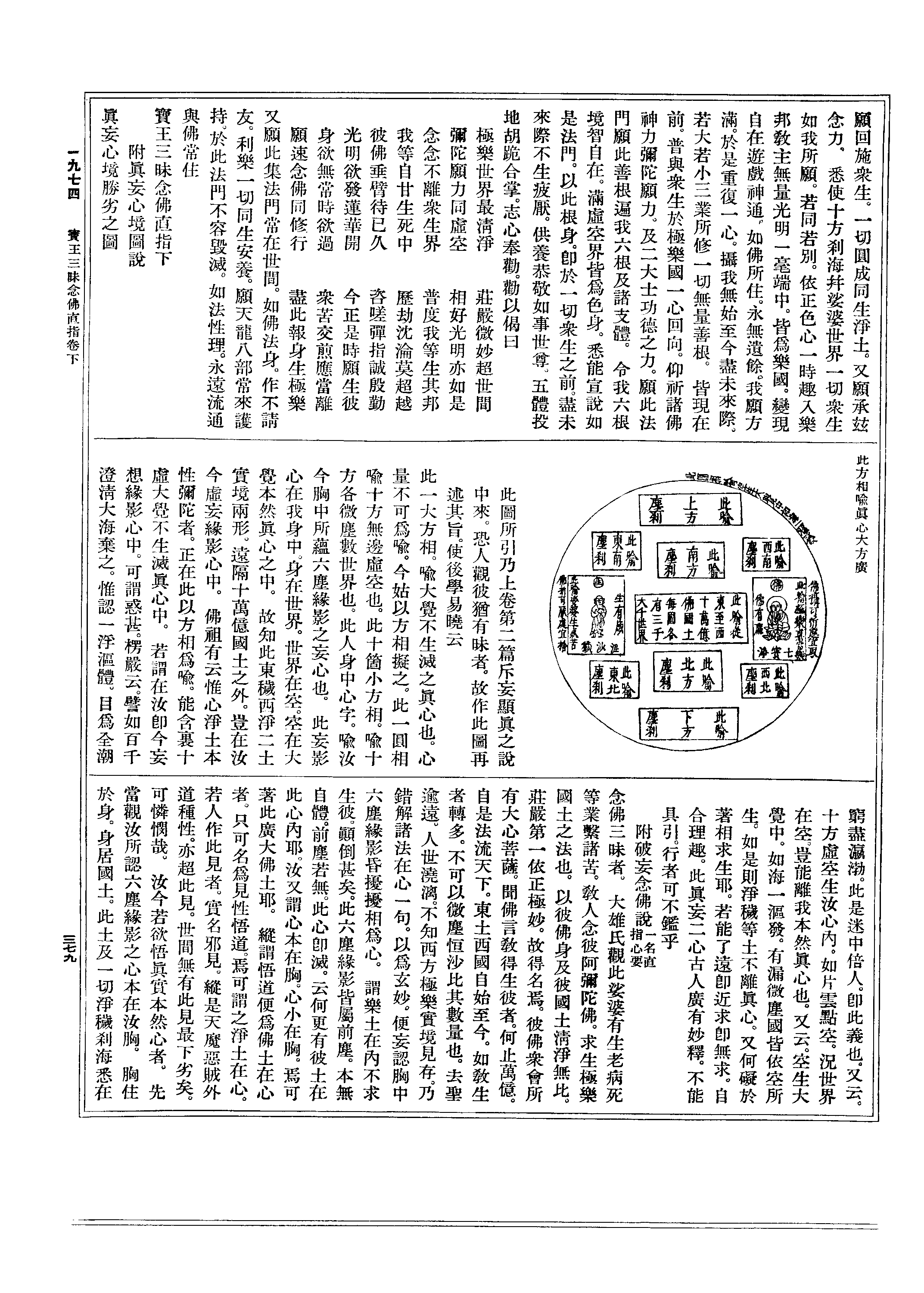

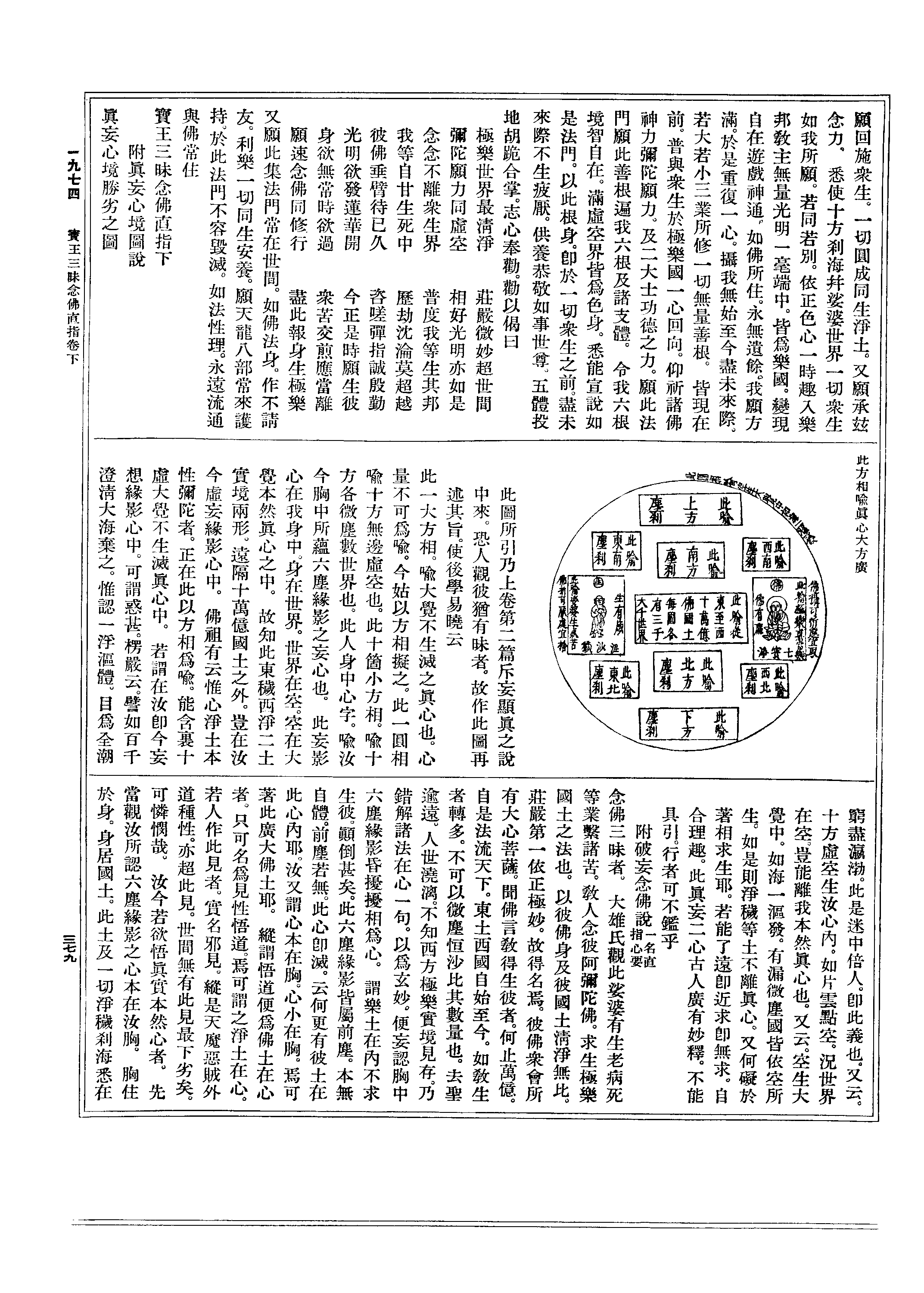

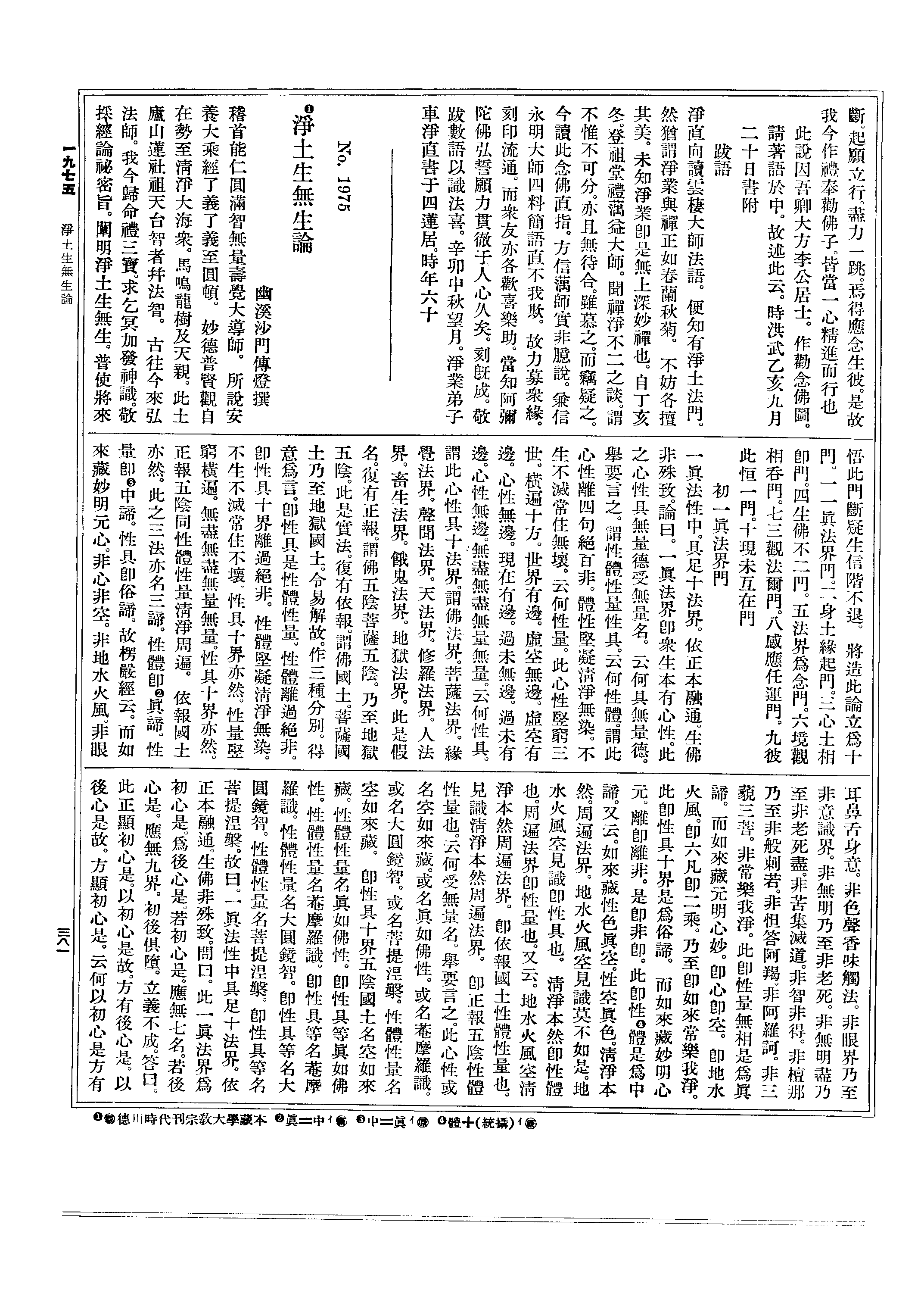

* 附真妄心境图说

真妄心境胜劣之图

劝戒杀第十¶ 第 379b 页 T47-0379.png

(此方相喻真心大方广)

此图所引乃上卷第二篇斥妄显真之说

中来。恐人观彼犹有昧者。故作此图再

述其旨。使后学易晓云。

此一大方相。喻大觉不生灭之真心也。心

量不可为喻。今姑以方相拟之。此一圆相

喻十方无边虚空也。此十个小方相。喻十

方各微尘数世界也。此人身中心字。喻汝

今胸中所蕴六尘缘影之妄心也。此妄影

心在我身中。身在世界。世界在空。空在大

觉本然真心之中。故知此东秽西净二土

实境两形。远隔十万亿国土之外。岂在汝

今虚妄缘影心中。佛祖有云惟心净土本

性弥陀者。正在此以方相为喻。能含裹十

虚大觉不生灭真心中。若谓在汝即今妄

想缘影心中。可谓惑甚。楞严云。譬如百千

澄清大海弃之。惟认一浮沤体。目为全潮

劝戒杀第十¶ 第 379c 页 T47-0379.png

穷尽瀛渤。此是迷中倍人。即此义也。又云。

穷尽瀛渤。此是迷中倍人。即此义也。又云。十方虚空生汝心内。如片云点空。况世界

在空。岂能离我本然真心也。又云。空生大

觉中。如海一沤发。有漏微尘国皆依空所

生。如是则净秽等土不离真心。又何碍于

著相求生耶。若能了远即近求即无求。自

合理趣。此真妄二心古人广有妙释。不能

具引。行者可不鉴乎。

* 附破妄念佛说(一名直指心要)

念佛三昧者。大雄氏观此娑婆有生老病死

等业系诸苦。教人念彼阿弥陀佛。求生极乐

国土之法也。以彼佛身及彼国土清净无比。

庄严第一依正极妙。故得名焉。彼佛众会所

有大心菩萨。闻佛言教得生彼者。何止万亿。

自是法流天下。东土西国自始至今。如教生

者转多。不可以微尘恒沙比其数量也。去圣

逾远。人世浇漓。不知西方极乐实境见存。乃

错解诸法在心一句。以为玄妙。便妄认胸中

六尘缘影昏扰扰相为心。谓乐土在内不求

生彼。颠倒甚矣。此六尘缘影皆属前尘。本无

自体。前尘若无。此心即灭。云何更有彼土在

此心内耶。汝又谓心本在胸。心小在胸。焉可

著此广大佛土耶。纵谓悟道便为佛土在心

者。只可名为见性悟道。焉可谓之净土在心。

若人作此见者。实名邪见。纵是天魔恶贼外

道种性。亦超此见。世间无有此见最下劣矣。

可怜悯哉。汝今若欲悟真实本然心者。先

当观汝所认六尘缘影之心本在汝胸。胸住

于身。身居国土。此土及一切净秽刹海悉在

劝戒杀第十¶ 第 380a 页 T47-0380.png

虚空之内。此虚空界无际无外。十界依正一

虚空之内。此虚空界无际无外。十界依正一切在中。广大难思。此空虽大。我之天然不

动真实本心。非大极大。又能圆裹如上最大

虚空。彼空在我真心。尚如小片之云忽点太

清之裹。云何娑婆极乐一切净秽刹海。而不

在我本然心中耶。然则佛说诸法在心者。实

非在汝胸中妄想缘影心内也。乃在现前一

念本真之心内也。此真实心远离知觉。超诸

闻见。永断一切生灭增减之相。非始非今。性

本真如。具含众妙。乃十界迷悟之本。实不可

得而思议其广大者。既一切身土皆在汝今

大觉不动真心之中。与佛同證。则知极乐娑

婆等土虽是实境乃全我心。既全我心。我今

在意。于中舍东取西。厌秽忻净。恶娑婆求极

乐。乃至憎生爱佛。恣意炽然著相而求。皆不

离我心也。如是而求。不离心故。故彼极乐弥

陀相好现时。即自心显。自心显时。即彼佛现。

又我心即是彼佛之心。彼佛即是我心之佛。

一体无二。故云惟心净土本性弥陀。非谓西

方无土无佛。不须求生。但在汝生灭缘影之

中。名为惟心本性也。又云。求彼佛即求自

心。求自心须求彼佛。义意甚明。云何今时有

等破法散僧。间道游儒。与泛参禅理者。不

知即境即心求不碍真之理。反于不二法中。

分内分外。辨境辨心。又教人舍外取内。背境

向心。使憎爱转多分别更甚。而深违理趣也。

一分其境。便以极乐为外。教人不必求生。一

分其心。便妄指六尘缘影虚伪妄想为心。谓

极乐在内。因思此心无质。又谓本无一切因

劝戒杀第十¶ 第 380b 页 T47-0380.png

果善恶修證之法。从是恣意妄涉世缘。教人

果善恶修證之法。从是恣意妄涉世缘。教人不须礼佛。烧香然灯诵经忏愿等种种善行。

谓之著相。其上者又使彼缚心不动如顽石

相似坏乱禅法。甚者更令其放旷自如。言杀

盗淫业悉是空华无妨于道。因此邪见堕落

生死。直向阿鼻狱底最下一层而住。罪甚屠

酤。直待此见悔时。彼狱亦随而坏。方乃得出。

又于身外田屋山河大地所依之境。虽见实

有。不敢说无。亦皆指为心外之物。打作两橛。

不能得成片段使心境一如。惟于著衣吃饭

因贪口体之重。不敢叱之为外。而于天堂地

狱及极乐土等尘刹。虽曾闻名。因不见故。直

说为无。反言某人某处快乐便是天堂。某人

某处苦楚便是地狱。曾不知彼真心非幻而

亦实具天堂地狱刹海也。以此教人不必求

生。愚之甚矣。呜呼汝既不识不生灭真心含

裹太虚。妄认身内方寸缘影为心。以贼为子。

不求于佛。其见卑哉。经云。譬如百千澄清大

海弃之。惟认一浮沤体。目为全潮穷尽瀛渤。

如来说为可哀怜者。正此辈也。是以我心实

与佛心同一理故。故我弥陀愿力威德光明

在我心中。承我心愚痴之力作一切佛事。无

时不引导于我。我心亦于弥陀愿力大心之

内。修诸念佛求生一切善行。无一善行而不

具含佛德。了彼佛德成我三昧。故知弥陀愿

力始于发心终于究竟。无一法而不直趣我

心。以我心即佛心故。我心亦于无始至今尽

未来际。修一切三昧。无一法而不摄归佛海

成本来佛。以佛心即我心故。如是依正色心

劝戒杀第十¶ 第 380c 页 T47-0380.png

因果净秽虽同一心。而实不妨一一自分各

因果净秽虽同一心。而实不妨一一自分各住其位于一心内也。以一心故。虽净秽不同。

所求不出于真心。以自分故。虽一心。而必

舍秽取净也。舍秽取净。则感应道交。见彼本

性弥陀。了悟一心。则净秽自分。可悟惟心净

土。如是而修。譬如一滴投海便同一味。方知

大海即自己也。岂有一行虚弃不成功德者

哉。今彼三家村裹愚夫愚妇。虽不识理。以信

实有彼土故。于命终时。反得往生。彼畏有陷

空之人。因认缘影为心。谓无外土故。虽修道

行。还受生死。如是则知。弥陀光明威德愿力

常在世间。化事不息。尚欲摄取逃逝专忘众

生。况忆念佛者。岂不生也。又彼国土既胜。其

求生者亦必当深心起胜愿行。或单称名号。

专持一咒。及但旋绕礼拜。乃至烧香散华。六

时忏悔。尽拨世缘。一心专注。观佛形容与白

毫相。心不懈废。命终定生。更能孝养父母。奉

事师长。慈心不杀。修十善业。受持三归。具足

众戒。不犯威仪。深信因果。不谤大乘。劝进行

者。修如此法。亦生彼也。若得生彼。非止得

生。又能了知如上著实努力念念求生之时。

正是无念无求无生之理。何以故。即精修是

无修。非谓不修是无修也。若果谓一切放下

善恶无著坦荡无碍为无修者。又何异断见

外道。非愚痴而何。岂不闻。古人以色相反为

无相。以深修乃为无修。以彼例此。法法皆尔。

可不审之。今念人命无常。转息来世。又况尘

事连环。如钩锁不断。若不能于是事萦心。尘

劳郁结时。及正当得志。歇手不得处。一割割

劝戒杀第十¶ 第 381a 页 T47-0381.png

断。起愿立行。尽力一跳。焉得应念生彼。是故

断。起愿立行。尽力一跳。焉得应念生彼。是故我今作礼奉劝佛子。皆当一心精进而行也。

此说因吾卿大方李公居士。作劝念佛图。

请著语于中。故述此云。时洪武乙亥九月

二十日书附。

* 跋语

净直向读云栖大师法语。便知有净土法门。

然犹谓净业与禅正如春兰秋菊。不妨各擅

其美。未知净业即是无上深妙禅也。自丁亥

冬。登祖堂礼藕益大师。闻禅净不二之谈。谓

不惟不可分。亦且无待合。虽慕之。而窃疑之。

今读此念佛直指。方信藕师实非臆说。兼信

永明大师四料简语直不我欺。故力募众缘。

刻印流通。而众友亦各欢喜乐助。当知阿弥

陀佛弘誓愿力贯彻于人心久矣。刻既成。敬

跋数语以识法喜。辛卯中秋望月。净业弟子

车净直书于四莲居。时年六十。