声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

424-A¶ 第 600a 页

* No. 424-A

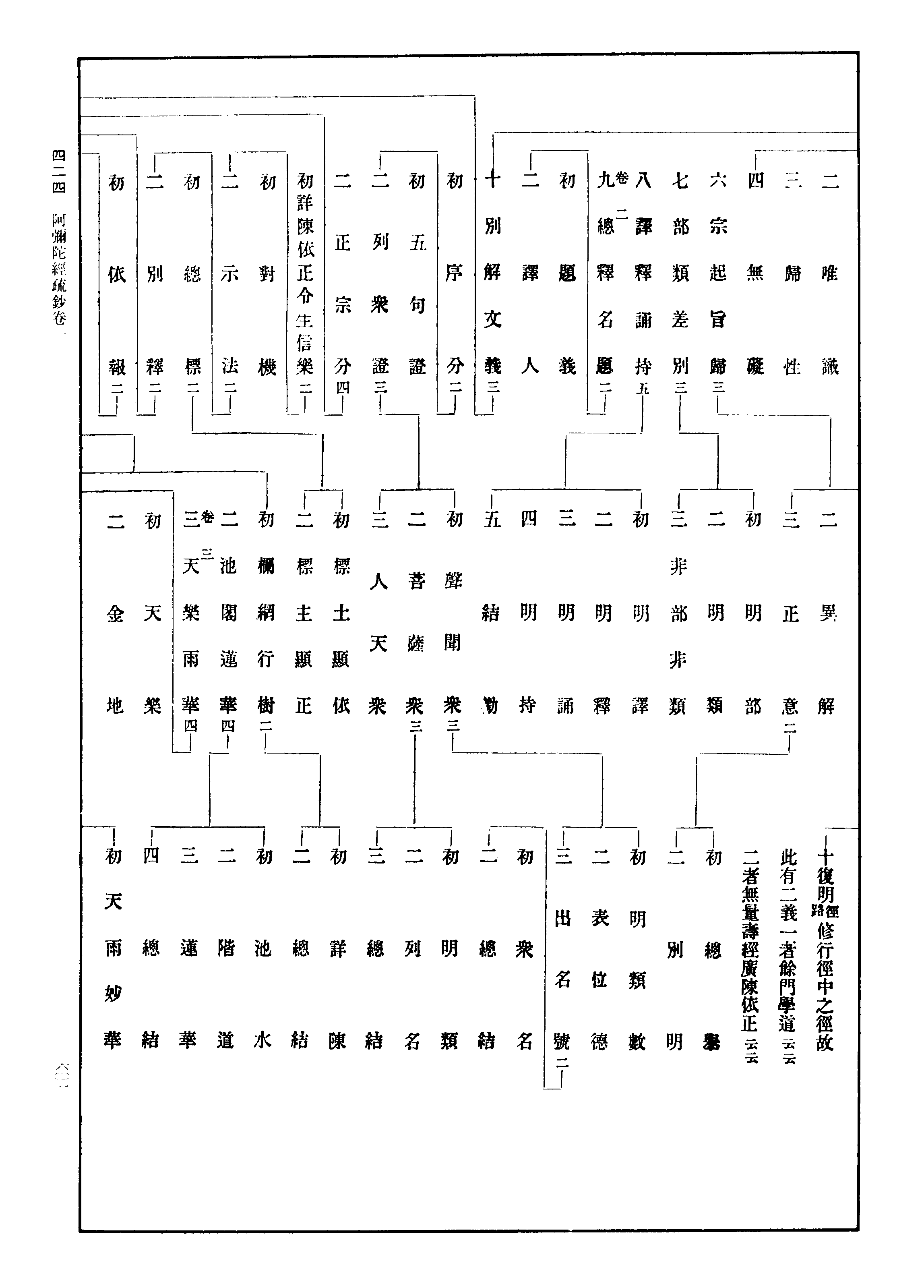

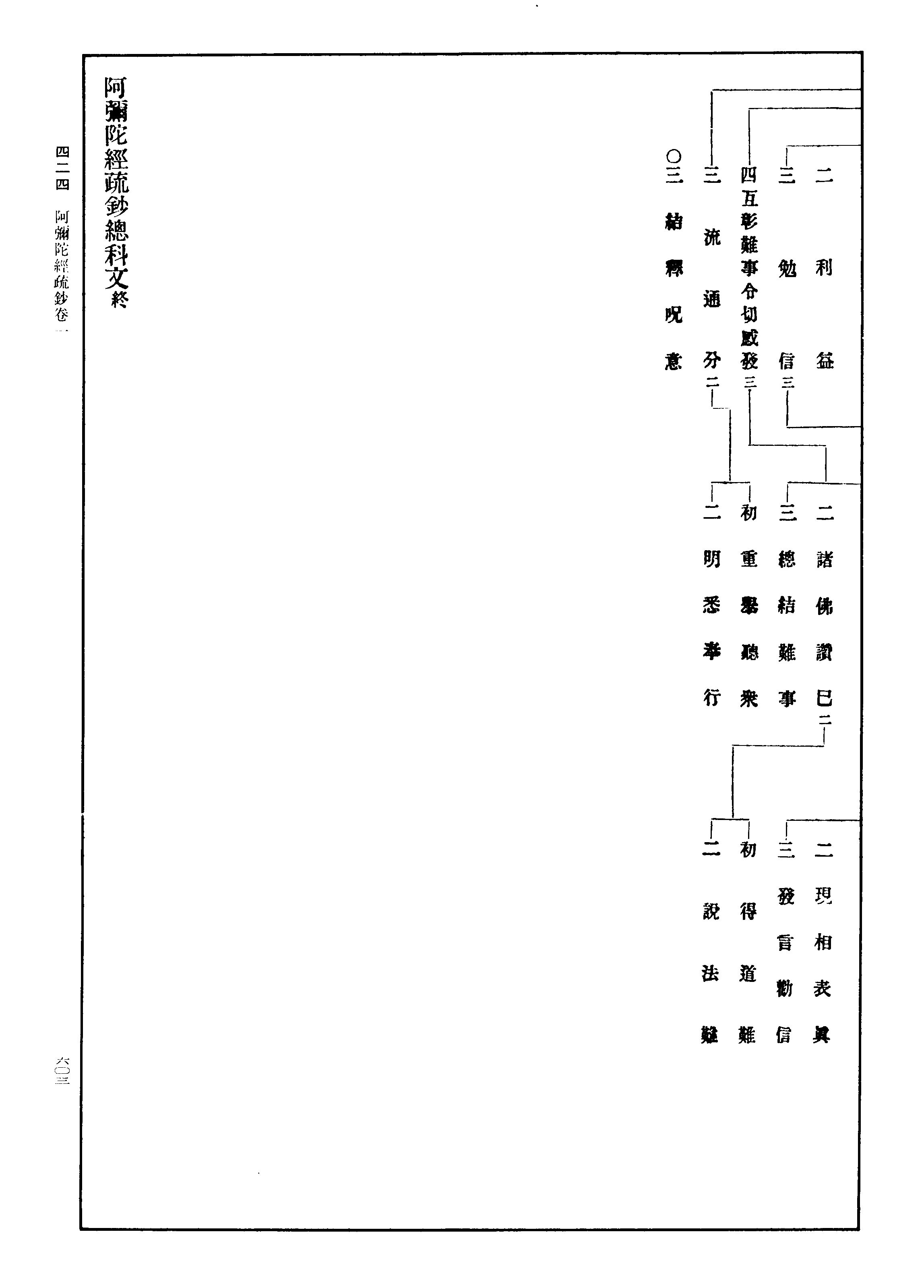

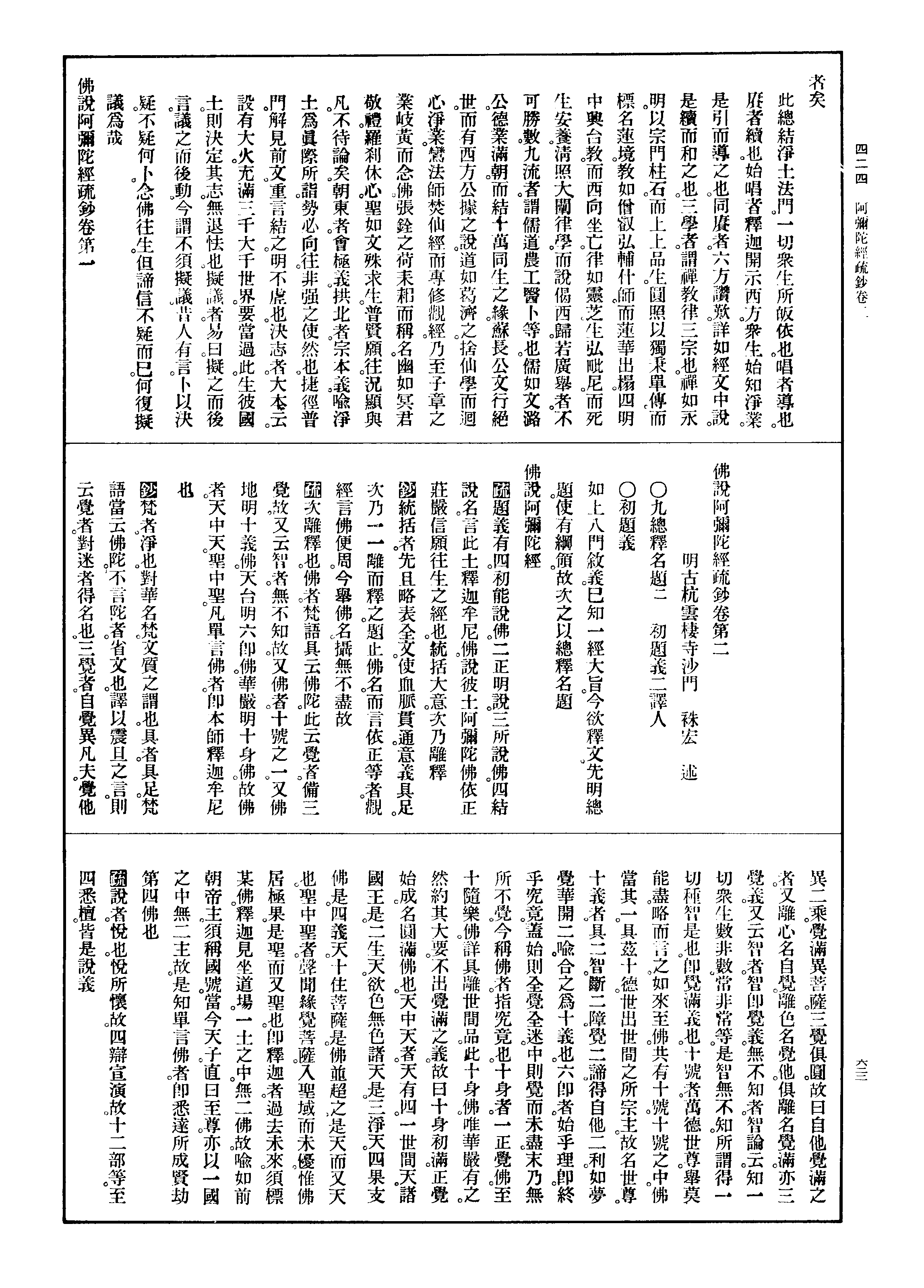

阿弥陀经疏钞总科

此经疏钞大文分三初通序大意二开章释文三结释咒意云云。

* ○初通序大意(五)

* 初明性

* 二赞经(二)

* 初总赞

* 二别赞(四)

* 初先出说经所以

* 二统论净土功德

* 三特示持名为要(二)

* 初较轮要约

* 二究明利益(三)

* 初因成

* 二果證

* 三总结

* 四广显持名所被

* 三感时(三)

* 初总叹

* 二别叹

* 三结叹

* 四述意(三)

* 初愧巳不听

* 二明巳所尚

* 三原巳释经

* 五请加

* ○二开章释文(二)

* 初略标

* 二详释(十)

* 初教起所因(二)

* 初总

* 二别(十)

* 初大悲悯念末法为作津梁故

* 二特于无量法门出胜方便故

* 三激扬生死凡夫令起忻厌故

* 四化导二乘执空不修净土故

* 五勉进初心菩萨亲近如来故

* 六尽摄利钝诸根悉皆度脱故

* 七护持多障行人不遭堕落故

* 八的指即有念心得入无念故

* 九巧示因于往生实悟无生故

424-A¶ 第 601a 页 X22-0601.png

* 十复明径路修行径中之径故 此有二义一者馀门学道(云云)二者无量寿经广陈依正(云云)

* 十复明径路修行径中之径故 此有二义一者馀门学道(云云)二者无量寿经广陈依正(云云)* 二藏教等摄(三)

* 初藏摄

* 二教摄

* 三分摄

* 三义理深广(三)

* 初摄顿

* 二分圆

* 三旁通(二)

* 初观经

* 二诸经

* 四所被阶品(二)

* 初料简

* 二总收

* 五能诠体性(四)

* 初随相

* 二唯识

* 三归性

* 四无碍

* 六宗起旨归(三)

* 初总陈

* 二异解

* 三正意(二)

* 初总举

* 二别明

* 七部类差别(三)

* 初明部

* 二明类

* 三非部非类

* 八译释诵持(五)

* 初明译

* 二明释

* 三明诵

* 四明持

* 五结劝

* 九总释名题(二)(卷二)

* 初题义

* 二译人

* 十别解文义(三)

* 初序分(二)

* 初五句證

* 二列众證(三)

* 初声闻众(三)

* 初明类数

* 二表位德

* 三出名号(二)

* 初众名

* 二总结

* 二菩萨众(三)

* 初明类

* 二列名

* 三总结

* 三人天众

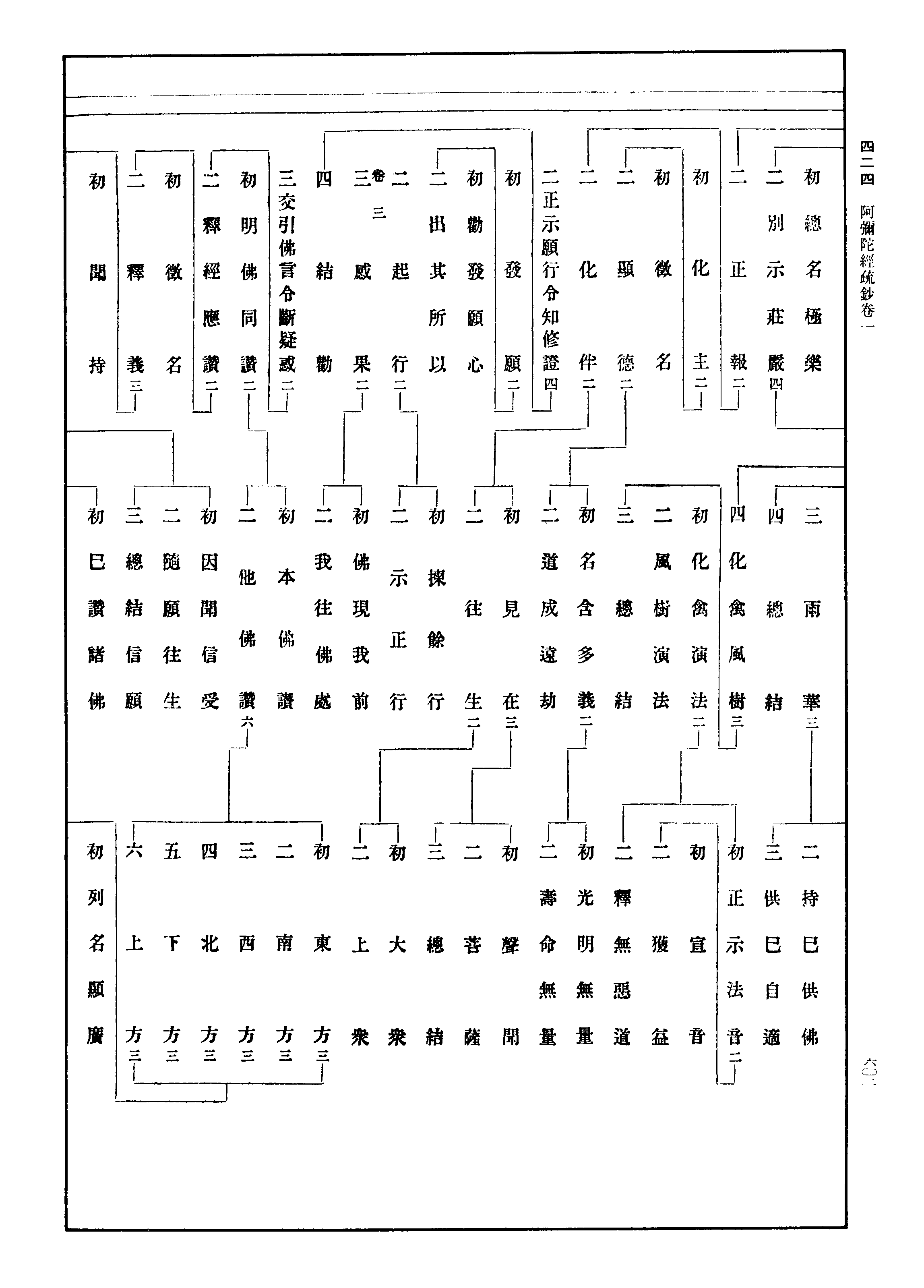

* 二正宗分(四)

* 初详陈依正令生信乐(二)

* 初对机

* 二示法(二)

* 初总标(二)

* 初标土显依

* 二标主显正

* 二别释(二)

* 初依报(二)

424-A¶ 第 602a 页 X22-0602.png

* 初总名极乐

* 二别示庄严(四)

* 初栏网行树(二)

* 初详陈

* 二总结

* 二池阁莲华(四)

* 初池水

* 二阶道

* 三莲华

* 四总结

* 三天乐雨华(四)(卷三)

* 初天乐

* 二金地

* 三雨华(三)

* 初天雨妙华

* 二持巳供佛

* 三供巳自适

* 四总结

* 四化禽风树(三)

* 初化禽演法(二)

* 初正示法音(二)

* 初宣音

* 二获益

* 二释无恶道

* 二风树演法

* 三总结

* 二正报(二)

* 初化主(二)

* 初徵名

* 二显德(二)

* 初名含多义(二)

* 初光明无量

* 二寿命无量

* 二道成远劫

* 二化伴(二)

* 初见在(三)

* 初声闻

* 二菩萨

* 三总结

* 二往生(二)

* 初大众

* 二上众

* 二正示愿行令知修證(四)

* 初发愿(二)

* 初劝发愿心

* 二出其所以

* 二起行(二)

* 初拣馀行

* 二示正行

* 三感果(二)(卷三)

* 初佛现我前

* 二我往佛处

* 四结劝

* 三交引佛言令断疑惑(二)

* 初明佛同赞(二)

* 初本佛赞

* 二他佛赞(六)

* 初东方(三)

* 初列名显广

424-A¶ 第 603a 页 X22-0603.png

* 二现相表真

* 二现相表真* 三发言劝信

* 二南方(三)

* 初列名显广

* 二现相表真

* 三发言劝信

* 三西方(三)

* 初列名显广

* 二现相表真

* 三发言劝信

* 四北方(三)

* 初列名显广

* 二现相表真

* 三发言劝信

* 五下方(三)

* 初列名显广

* 二现相表真

* 三发言劝信

* 六上方(三)

* 初列名显广

* 二现相表真

* 三发言劝信

* 二释经应赞(二)

* 初徵名

* 二释义(三)

* 初闻持

* 二利益

* 三勉信(三)

* 初因闻信受

* 二随愿往生

* 三总结信愿

* 四互彰难事令切感发(三)

* 初巳赞诸佛

* 二诸佛赞巳(二)

* 初得道难

* 二说法难

* 三总结难事

* 三流通分(二)

* 初重举听众

* 二明悉奉行

* ○三结释咒意

阿弥陀经疏钞总科文(终)

424-A¶ 第 604a 页 X22-0604.png

佛说阿弥陀经疏钞卷第一

佛说阿弥陀经疏钞卷第一明古抗云栖寺沙门 袾宏 述

【此经疏钞。大文分三。初通序大意。二开章释文。三

结释咒意。为顺诸经序正流通三分。亦顺净业信

行愿故。

○初通序大意(五)。

初明性二赞经三感时四述

意五请加。

○初明性。】

「灵明洞彻。湛寂常恒。非浊非清。无背无向。大哉真体。

不可得而思议者。其唯自性欤。」

【通序经意。大文分五。自初明性。乃至五请加。今初

明性。此经盖全彰自性。又诸经皆不离自性。故首

标也。灵者灵觉。明者明显。日月虽明。不得称灵。今

惟至明之中。神解不测。明不足以尽之。故曰灵明。

彻者通也。洞者彻之极也。日月虽遍。不照覆盆。是

彻而未彻。今此灵明。辉天地。透金石。四维上下。曾

无障碍。盖洞然之彻。靡所不彻。非对隔说通之彻。

云洞彻也。湛者不染。寂者不摇。大地虽寂。不得称

湛。今惟至寂之中。莹净无滓。寂不足以尽之。故曰

湛寂。恒者久也。常者恒之极也。大地虽坚。难逃坏

劫。是恒而未恒。今此湛寂。推之无始。引之无终。亘

424-A¶ 第 604b 页 X22-0604.png

古亘今。曾无变易。盖常然之恒。无恒不恒。非对暂

古亘今。曾无变易。盖常然之恒。无恒不恒。非对暂说久之恒。云常恒也。非浊者。云有则不受一尘。非

清者。云无则不舍一法。无背者。纵之则无所从去。

无向者。迎之则无所从来。言即此灵明湛寂者。不

可以清浊向背求也。举清浊向背。意该善恶圣凡

有无生灭增减一异等。大哉二句。赞辞。大者当体

得名。具遍常二义。以横满十方。竖极三际。更无有

法可与为比。非对小言大之大也。真者不妄。以三

界虚伪。唯此真实。所谓非幻不灭。不可破坏。故云

真也。体者。尽万法不出一心之体。体该相用。总而

名之曰真体也。不可思议者。如上明而复寂。寂而

复明。清浊不形。向背莫得。则心言路绝。无容思议

者矣。不可思者。所谓法无相想。思则乱生。经云。汝

暂举心。尘劳先起。是也。又法无相想。思亦徒劳。经

云。是法非思量分别之所能及。是也。故曰心欲缘

而虑亡也。不可议者。所谓理圆言偏。言生理丧。经

云。凡有言说。皆成戏论。是也。又理圆言偏。言不能

尽。经云。一一身具无量口。一一口出无量音。如善

天女。穷劫而说。终莫能尽。是也。故曰口欲谈而词

丧也。又此经原名不可思议。故用此四字总赞前

文。盖是至理之极名也。末句结归。言如是不可思

议者。当是何物。惟自性乃尔。言性有二。兼无情分

中。谓之法性。独有情分中。谓之佛性。今云自性。且

指佛性而言也。性而曰自。法尔如然。非作得故。是

424-A¶ 第 604c 页 X22-0604.png

我自巳。非属他故。此之自性。盖有多名。亦名本心。

我自巳。非属他故。此之自性。盖有多名。亦名本心。亦名本觉。亦名真知。亦名真识。亦名真如。种种无

尽。统而言之。即当人灵知灵觉本具之一心也。今

明不可思议者。惟此心耳。更无馀物有此不思议

体与心同也。若就当经。初句即无量光。洞彻无碍

故。二句即无量寿。常恒不变故。三四句即灵心绝

待。光寿交融。一切功德皆无量故。五句总赞。即经

云。如我称赞阿弥陀佛不可思议功德。末句结归。

言阿弥陀佛全体是当人自性也。又初句明无不

照。即用大。二句静无不含。即相大。三四句迥绝二

边。即体大。五句总赞。所谓即三即一。双泯双存。辞

丧虑亡。不可思议。末句亦结归自性也。又初句言

照。即解脱德。二句言寂。即般若德。三四句言寂照

不二。即法身德。五句总赞。末句结归。例上可知。又

以四法界会之。则清浊向背。是事法界。灵明湛寂。

是理法界。灵明湛寂而不变随缘。清浊向背而随

缘不变。是理事无碍法界。不可思议。是事事无碍

法界。以此经分摄于圆。亦得少分事事无碍故。末

言自性。亦是结属四法界归一心也。

○二赞经(二)。

初总赞二别赞。

○初总赞。】

「澄浊而清。返背而向。越三祇于一念。齐诸圣于片言。

至哉妙用。亦不可得而思议者。其惟佛说阿弥陀经

欤。」

424-A¶ 第 605a 页 X22-0605.png

【上言灵明湛寂之体。本无清浊向背。毕竟平等。惟

是一心。今谓约生灭门。以不如实如真知法一故。

不觉心起而有其念。则无明所覆。失本流末。浑乱

真体。故名曰浊。如澄泥沙。复使净洁。斯之谓清。即

指转五浊而成清泰也。无明所引。弃觉逐尘。违远

真体。故名曰背。返其去路。复使归还。斯之谓向。即

指背娑婆而向极乐也。然此且就众生一期从迷

得悟而言。似有澄之返之之迹。而于自性。实无得

失。亦无增损。是故时浊时清。水非易性。忽背忽向。

人无二身。所谓修證即不无。污染即不得也。三祇

者。三阿僧祇劫也。僧祇解见后文。言三者。以释迦

成道。从古释迦至尸弃。历七万五千佛。从尸弃至

燃灯。历七万六千佛。从燃灯至毗婆尸。历七万七

千佛。云三祇也。备经多劫。远之又远。而今不越一

念。疾超生死。一念者。即能念阿弥陀佛之一念也。

诸圣者。佛及菩萨也。自凡望圣。隔之又隔。而今不

出片言。直登不退。片言者。即所念阿弥陀佛之片

言也。至哉二句。赞辞。至。极也。至极而无以加也。妙

者。即上四句总明妙义。用者。力用也。夫垢心难净。

混若黄河。妄想难收。逸如奔马。历恒沙无数量之

劫。轮转未休。攻三藏十二部之文。觉路弥远。而能

使浊者清。背者向。一念顿超。片言即證。力用之妙。

何可思议。用从体相而出。故止言妙用也。末句结

归。言如是妙用当是何经。惟佛说阿弥陀经。足以

424-A¶ 第 605b 页 X22-0605.png

当之。或问小乘且置。只如诸大乘经。广如山积。云

当之。或问小乘且置。只如诸大乘经。广如山积。云何妙用偏赞此经。答。脩多罗中虽具有此义。未有

如此经之明且简者。故夫称性而谈。正直而说。非

不圆顿。而澄浊返背。方便未彰。其馀法门。或浩博

而难持。或幽深而罔措。今但片言名号。便入一心。

既得往生。直至成佛。即方便而成圆顿。神功胜力。

不归此经。将谁归乎。又前是性德。今是修德。前是

自性清净。今是离垢清净。乃至性尽障尽等。互融

不二。如教中说。

○二别赞(四)。

初先出说经所以二统论净土功

德三特示持名为要四广显持名所被。

○初先出说经所以。】

「故我世尊。乍说三乘。终归一实。等颁珍赐。更锡殊恩。」

【承上。此经具有如是不可思议功德。故佛说此经。

良有以也。乍者暂也。暂时之说。非究竟也。三乘者。

乘本无三。权说有三。谓声闻缘觉菩萨也。终者对

乍而言。实者对权而言。言世尊始成正觉。演大华

严。大教难投。随众生根。说三乘法。后乃会权归实。

悉。与大车。故曰等颁珍赐。此如来一代时教之大

致也。而于其中。复出念佛一门。不论大根小根。但

念佛者。即得往生。亦不待根熟。方乃会之归实。但

往生者。即得不退。喻如不次之擢。荫序之官。恩出

非常。名殊恩也。又殊恩复含二义。一者念佛是恩

中之殊。二者持名念佛。又殊恩中之殊也。

424-A¶ 第 605c 页 X22-0605.png

○二统论净土功德。】

「指四十八之愿门。开一十六之观法。愿愿归乎普度。

观观宗乎妙心。」

【上赞净土法门之胜。今于净土。先出馀经。然后较

量此经更为殊胜。愿门。观法。具在二经。言从初愿

以至愿终。无非尽摄众生同生净土。自初观以至

观末。悉是空假中道圆极一心。繇此一心。出生大

愿而成正觉。即以本愿还度众生。而归一心净土

法门。二经大较。意盖如此。

○三特示持名为要(二)。

初较论要约二究明利

益。

○初较论要约。】

「又以愿门广大。贵在知先。观法深玄。尤应守约。知先

则务生彼国。守约则惟事持名。举其名兮。兼众德而

俱备。专乎持也。统百行以无遗。」

【即前大本观经。较而论之。知持名尤为要约也。广

大者。以四十八愿。帡包幽显。统括圣凡。广大恢宏。

茫无畔岸。入之必有繇渐。故贵知先。传曰。知所先

后。则近道矣。深玄者。以门分十六。事匪一端。而复

妙观精微。初心靡及。操之必得其要。故应守约。轲

氏曰。守约而施博者。善道也。云何知先。繇生彼国。

近事如来。如是大愿。庶可希冀。但得见弥陀。何愁

不开悟。故以求愿往生为先务之急也。云何守约。

良以观虽十六。言佛便周。佛虽至极。惟心即是。今

424-A¶ 第 606a 页 X22-0606.png

闻佛名。一心执持。可谓至简至易。功不繁施。而万

闻佛名。一心执持。可谓至简至易。功不繁施。而万法惟心。心清净故。何事不办。刹那运想。依正宛然。

举念欲生。便登彼国。是则难成之观。不习而成。故

以持名念佛。所守尤为要约也。天如谓大圣悲怜。

直劝专持名号是也。举名者。佛有无量德。今但四

字名号。足以该之。以弥陀即是全体一心。心包众

德。常乐我净。本觉始觉。真如佛性。菩提涅槃。百千

万名。皆此一名摄无不尽。专持者。众生学佛。亦有

无量行法。今但持名一法。足以该之。以持名即是

持此一心。心该百行。四谛六度。乃至八万四千恒

沙微尘一切行门摄无不尽。故名守约。

○二究明利益(三)。

初因成二果證三总结。

○初因成。】

「从兹而万虑咸休。究极乎一心不乱。」

【不念佛前。念念尘劳。所谓一刹那间。九百生灭。生

住异灭。分剂头数。无量无边。天眼莫觑。名万虑也。

此万虑者。甲灭则乙生。俄去则倏返。百计除之。终

莫能得。今以持名之力。正念才举。杂想自除。喻如

师子出窟。百兽潜踪。杲日照霜。千林失白。名咸休

也。故永明谓有人数息。觉观不休。念佛称名。即破

觉观。此其验也。休之又休。穷其源本。故云究极。至

于一心不乱。是为成就念佛三昧。

○二果證。】

「乃知匪离跬步。宝池涌四色之华。不出户庭。金地绕

424-A¶ 第 606b 页 X22-0606.png

七重之树。处处弥陀说法。时时莲蕊化生。珍禽与庶

七重之树。处处弥陀说法。时时莲蕊化生。珍禽与庶鸟偕音。琼院共茆堂并彩。」

【既得一心不乱。始知莲华行树。种种庄严。并非心

外。何必耳听金言。方是弥陀说法。娑婆印坏。始名

净土文成者哉。然则珍禽庶鸟。琼院茆堂。何劣何

优。何净何秽。故曰西方在目前也。

○三总结。】

「盖繇念空真念。生入无生。念佛即是念心。生彼不离

生此。心佛众生一体。中流两岸不居。故谓自性弥陀。

唯心净土。」

【承上殊因妙果。正繇念佛至于一心。则念极而空。

无念之念。谓之真念。又念体本空。念实无念。名真

念也。生无生者。达生体不可得。则生而不生。不生

而生。是名以念佛心。入无生忍。如后教起中辩。故

知终日念佛。终日念心。炽然往生。寂然无往矣。心

佛众生者。经云。心佛及众生。是三无差别。盖心即

是佛。佛即是生。诸佛心内众生。念众生心中诸佛

也。故云一体。中流两岸者。娑婆喻此。极乐喻彼。始

焉厌苦欣乐。既焉苦乐双亡。终焉亦不住于非苦

非乐。所谓二边不著。中道不安也。自性弥陀。唯心

净土。意盖如是。是则禅宗净土。殊途同归。以不离

自心。即是佛故。即是禅故。彼执禅而谤净土。是谤

自本心也。是谤佛也。是自谤其禅也。亦弗思而巳

矣。

424-A¶ 第 606c 页 X22-0606.png

○四广显持名所被。】

「此则理之一心。全归上智。亦复通乎事相。曲为钝根。」

【理事一心。详见后文。今谓自性唯心。正指经中理

一心不乱言耳。上智乃克承当。钝根未能领荷。故

此一心。不专主理而亦通事。以事一心。人皆可行。

所谓夫妇之愚不肖。而与知与能者也。如天普盖。

似地普擎。大造之中。无弃物故。

○三感时(三)。

初总叹二别叹二结叹。

○初总叹。】

「奈何守愚之辈。著事而理无闻。小慧之流。执理而事

遂废。著事而迷理。类蒙童读古圣之书。执理而遗事。

比贫士获豪家之劵。」

【上言佛慈双被智愚。今言众生不体佛意。有善教。

无善学。故可叹也。守愚者。愚而甘愚。小慧者。慧而

不慧。良以事依理起。理得事彰。事理交资。不可偏

废。著此执彼。厥弊等耳。蒙童喻全愚。昏稚未开。仅

能读文。了不解义。所谓终日念佛。不知佛念者也。

贫士喻小慧。昔有窘人。路获遗券。见其所载田园

宫室。金帛米粟。种种数目。大喜过望。自云巨富。不

知数他人宝。于巳何涉。所谓虽知即佛即心。判然

心不是佛者也。是故约理则无可念。约事。则无可

念中吾固念之。以念即无念。故理事双修。即本智

而求佛智。夫然后谓之大智也。

○二别叹。】

424-A¶ 第 607a 页 X22-0607.png

「然著事而念能相继。不虚入品之功。执理而心实未

明。反受落空之祸。」

【上文双揭二病。今于二病。别举其尤。谓著事而信

心不切。固无足论。假使专持名号。念念相继。无有

间断。虽或不明谛理。巳能成就净身。品位纵卑。往

生必矣。所谓士人作榜尾登科亦不恶。但恐榜上

无名耳。安得以守愚病之。乃至执理而心实了明。

亦不必论。假使骋驰狂慧。耽著顽虚。于自本心。曾

未开悟。而轻谈净土。蔑视往生。为害非细。所谓豁

达空拨因果。莽莽荡荡招殃祸者也。问。何故不咎

钝人。反抑利者。答。利者恃才高举。常谓远胜钝人。

今为此说。使知画虎弗就。反落一筹。冀彼知非。回

心念佛。非曰抑之。实惜之耳。

○三结叹。】

「遂使垂手徒勤。倚门空望。上孤佛化。下负巳灵。今生

以及多生。一误而成百误。甘心苦趣。束手死门。无救

无归。可悲可痛。」

【垂手者。古云。嫂溺援之以手。倚门者。王孙贾母云。

汝朝出而不还。则吾倚门而望。今谓众生没于苦

趣。佛援之如垂手深渊。众生背觉合尘。佛念之如

倚门望子。援之虽殷。念之虽切。深沈不起。远逝无

还。是孤佛化也。下负者。凡厥有心。定当作佛。故佛

教持名。欲人念我自心。成我自佛。而漠然不信。宁

不负巳灵乎。今生多生者。生生堕落。无有穷巳也。

424-A¶ 第 607b 页 X22-0607.png

一误百误者。此生蹉过。多劫难逢也。入苦趣。似蝇

一误百误者。此生蹉过。多劫难逢也。入苦趣。似蝇蛆饫于厕中。赴死门。类牛羊就乎屠肆。莫为救拔。

无可归凭。岂不哀哉。

○四述意(三)。

初愧巳不德二明巳所尚三原巳

释经。

○初愧巳不德。】

「袾宏。末法下凡。穷陬晚学。罔通玄理。素鄙空谈。画饼

何益饥肠。燕石难诬贾目。」

【上明念佛获如是益。不念佛招如是损。故述巳意。

惟崇念佛。今初先以钝根自量也。末法。则生之不

时。下凡。则报之不胜。穷陬。则见之不广。晚学。则智

之不深。事且未能。况复知理。明所言不足取信于

人也。素鄙者。自知浅劣。愧鄙空谈。所谓耻其言而

过其行也。画饼可知。喻空谈也。燕石者。似玉而非

玉者也。贾胡者。西域贾人善别宝者也。昔有得燕

石者。自谓瑜瑾。骄眩俗目。冀得重售。以示贾胡。曰。

石也。大惭而返。喻依稀见道。彷佛不真。明眼人前。

堪作一笑。

○二明巳所尚。】

「祇承先敕。笃奉斯经。望乐国为家乡。仰慈尊如怙恃。」

【既揣钝根。事必师古。祇者。敬也。世主玉音。法王金

口。均名曰敕。笃奉者。奉之至也。乐国言家乡者。寂

灭净土。乃当人安身立命处。而舍离故里。飘泊他

乡。游子伶仃。唯有思归一念而巳。慈尊言怙恃者。

424-A¶ 第 607c 页 X22-0607.png

父曰吾怙。母曰吾恃。佛以大慈大悲。接引众生。是

父曰吾怙。母曰吾恃。佛以大慈大悲。接引众生。是怀我以圣胎。饲我以法乳。即今内外身心。莫不荷

其恩力而得成立。劬劳之德。昊天罔极。而乃叛弃

本生。螟蛉异姓。惟应怀慕终身。左右无方。定省不

违而巳。

○三原巳释经。】

「仍以心怀兼利。道贵弘通。慨古疏鲜见其全。惟数解

仅行于世。辞虽切而太简。理微露而不彰。不极论其

宏功。俦发起乎真信。顿忘肤见。既竭心思。总收部类

五经。直据文殊一行。而复会归玄旨。则分入杂华。贯

穿诸门。则博综群典。无一不消归自巳。有愿皆回向

菩提。展此精诚。乞求加被。」

【未能自利。先能利人者。菩萨发心。故不忍独善其

身。心怀兼利也。兼利之道。弘法为先。而此经注疏。

今多泯没。稽古无繇。虽一二仅存。略举大端。未畅

厥旨。宏功者。即不可思议功德也。不知此经具有

如是功德。则疑而不信。信亦不真。疏钞之作。不容

巳也。肤见者。肌肤在表。所入不深。喻浅见也。浅见

奚能测佛深义。而以救世心殷。顿忘其陋也。心思

者。心之官则思。尧舜之圣。尚竭心思。我何人斯。庸

可忽也。部类者。专谈极乐大本等五经也。文殊者。

文殊般若经。专称名字一行三昧也。杂华者。以华

严性海为宗。明教非权浅也。群典者。引诸经论以

證明。言非臆见也。详如义理部类二门。及后经文

424-A¶ 第 608a 页 X22-0608.png

中辩。消归自巳者。明不专事相。究其归著。悉皆消

中辩。消归自巳者。明不专事相。究其归著。悉皆消化融会。归于我之本性。良繇世出世间。无一法出

于心外。净土所有依报正报。一一皆是本觉妙明。

譬之瓶环钗钏。器器唯金。溪涧江河。流流入海。无

不从此法界流。无不还归此法界也。回向菩提者。

凡所修为。咸愿往生。是名回向。而向无他向。回向

西方者。回向自性也。末二句。摄前起后。欲兴善事。

必仗佛加。菩萨且然。况复凡品。精者无二。诚者不

虚。古谓精诚之极。鬼神与通。而况三宝大慈。悯念

众生。犹如赤子。但有利于众生。精诚求之。宁不加

被。

○五请加。】

「归命娑婆说法主。西方接引大慈尊。不可思议佛护

经。舍利文殊诸圣者。二土六方偏尘刹。过去见在及

当来。无尽三宝咸證知。惟愿慈悲摄受我。我今妄以

秽土见。蠡测如来清净心。仰承三宝大威神。加被凡

愚成胜智。使我言言符佛意。流通遐迩益含灵。见闻

随喜悉往生。同證寂光无上果。」

【归命。如波罗密例。倒语法也。归义有二。一者归投

义。言世人至重者身命。举身命而归依。诚敬之至。

无二心也。二者归元义。举身命而归依。即是总摄

六根还归一心也。娑婆言释迦。西方言弥陀。先释

迦者。教所繇兴也。孺子封俟。尚不背本。凡夫入圣。

岂得辜恩。古有临终焚香先供养释迦者。正此意

424-A¶ 第 608b 页 X22-0608.png

也。说法主者。说法度生。一土之中。无二佛故。接引

也。说法主者。说法度生。一土之中。无二佛故。接引者。众生念佛。佛垂接引。喻如行路。弱者接而济之。

迷者引而导之也。复有二义。见生接引。则资其道

心。临终接引。则摄其神识。大慈尊者。如母忆子。名

之曰慈。慈无以加。名之曰大。尊即主义。交互言之。

亦可释迦此土之尊。弥陀彼土之主也。兼二如来。

是谓佛宝。不可思议佛护念经。此经原名也。是谓

法宝。舍利文殊等。闻经众也。是谓僧宝。称之为宝。

略有六义。一希有义。二离垢义。三势力义。四庄严

义。五最胜义。六不改义。具如要集中说。推而极之。

极乐娑婆二土。四维上下十方。以至微尘佛刹。则

遍一切处。过现未来。则遍一切时。于中三宝。横该

竖彻。无穷尽也。又三宝者。复分事理。有别有同。如

后文辩。今是内外自他悉归命也。古云佛灭度后。

凡诸弟子。所有著述。皆归三宝。良繇圣境高玄。佛

言微妙。而欲以凡夫毫末之智。冈自评量。是乃用

蠡测海。持管窥天。漫自疲劳。所得几何。故必归命

三宝。冥希加被。威神者。如经言佛力不可思议。法

力不可思议。贤圣力不可思议。仗三宝力。能使愚

衷。忽成胜智。凡口所述。冥通圣心也。遐迩者。兼处

与时。处则繇一隅以至周遍十方。时则繇刹那以

至尽未来际。皆名自迩及遐也。含灵者。拣非木石。

谓一切有情也。见闻随喜者。但于此经。目览耳听。

以至暂尔随顺生欢喜者。皆植善根。同生彼国也。

424-A¶ 第 608c 页 X22-0608.png

寂光者。如来真净土。生彼国巳。见佛闻法。悟无生

寂光者。如来真净土。生彼国巳。见佛闻法。悟无生忍。得自本心。寂照不二。名常寂光。无上果者。佛證

圆满大觉。超越二乘及诸菩萨。此果之上更无过

者。名无上果。是證佛一切种智也。经云。皆得不退

转于阿耨多罗三藐三菩提。则知但得往生。毕竟

成佛。故云同證寂光无上果也。乞求加被。意盖如

此。以上通序一经大意竟。

○二开章释文(二)。

初略标二详释。

○初略标。】

「将释此经。总启十门。一教起所因。二藏教等摄。三义

理深广。四所被阶品。五能诠体性。六宗趣旨归。七部

类差别。八译释诵持。九总释名题。十别解文义。」

【此例华严疏旨。略为十门。前八义门。后二正释。又

此与天台五重玄义。大同小异。盖开之成十。束之

成五。稍有详略云尔。

○二详释(十)。

初教起所因(至)十别解文义。

○初教起所因(二)。

初总二别。

○初总。】

「先明总者。谓如来唯为一大事因缘出现于世。则一

代时教。总其大意。唯欲众生开示悟入佛之知见。今

此经者。直指众生以念佛心入佛知见故。」

【大事因缘者。引法华经文。彼经以如来出世。本欲

度诸众生。悉皆成佛。不得巳故。权说三乘。后至机

熟。会三归一。方酬本意。故知华严以后。法华以前。

424-A¶ 第 609a 页 X22-0609.png

虽有种种法门。浅深不一。无非为此大事因缘。除

虽有种种法门。浅深不一。无非为此大事因缘。除此一大事外。更无二事。今但一心持名。即得不退。

此乃直指凡夫自心究竟成佛。若能谛信。何须遍

历三乘。久经多劫。不越一念。顿證菩提。岂非大事。

○二别。】

「别则专就此经。复有十义。一大悲悯念末法为作津

梁故。二特于无量法门出胜方便故。三激扬生死凡

夫令起欣厌故。四化导二乘执空不修净土故。五勉

进初心菩萨亲近如来故。六尽摄利钝诸根悉皆度

脱故。七护持多障行人不遭堕落故。八的指即有念

心得入无念故。九巧示因于往生实悟无生故。十复

明径路修行径中之径故。」

【释见下文。而生起有序。喻如钩锁。初以众生迷溺。

为作津梁。二所以能为津梁者。为有最胜方便故。

三何名最胜方便。以能直度凡夫故。四岂独凡夫。

亦度二乘圣人故。五岂独二乘。亦度菩萨故。六岂

独人中。亦普度一切众生故。七岂独平处度生。偏

度障难故。八虽云度生如是广大。实不离众生一

念得入无念故。九既即念得无念。亦即生得无生

故。十通该前九。知此持名念佛。径中之径故。又繇

是径中之径。乃能津梁末法故。则后先次第。终始

循环。故云钩锁。】

「初大悲悯念末法为作津梁者。佛成道时。巳当浊世。

况今末法。正入斗争。转展陵夷。后之又后。皆赖此经

424-A¶ 第 609b 页 X22-0609.png

神力。救拔馀生。岂非至极悲心。预垂济度。」

神力。救拔馀生。岂非至极悲心。预垂济度。」【巳当浊世者。人寿二万岁时。即入劫浊。释迦出时。

人寿百岁。久经浊世。巳为可悯。正入斗争者。前五

百年。解脱坚固。渐次五百。禅定多闻而及塔寺。今

当斗争坚固之时。更为可悯。后之又后者。乃至法

灭。倍更可悯。故佛说此经。略而计之。大悲有三。一

者佛在世时。怜此五浊。说难信法。是为第一重大

悲悯念众生。二者佛灭度后。福慧日浅。罪障益深。

故说此经。咸令未来虽不见佛。佛灭法存。但有信

者。速超生死。是为第二重大悲悯念众生。三者如

大本言。佛灭久远。当来之世。经道灭尽。独留此经

住世度生。最后方灭。则知滔天之际。尚作慈航。大

夜方沈。犹称法炬。是为第三重大悲悯念众生也。

譬之慈父。忧念后昆。心无尽故。置为生计。能使远

裔残支。至于家破身贫。犹堪资藉。故曰至极悲心。

预垂济度。】

「二特于无量法门出胜方便者。入道多门。本无拣择。

险夷曲直。难易攸分。则无量门中。念佛一门。最为方

便。略陈有四。一不值佛世。得常见佛方便。二不断惑

业。得出轮回方便。三不修馀行。得波罗密方便。四不

经多劫。得疾解脱方便。」

【法门者。道体幽玄。从门始入。为门不同。故云无量。

权巧接引。令得入门。名为方便。而言胜者。方便中

方便也。即观经所谓异也。多门者。或谓门门可以

424-A¶ 第 609c 页 X22-0609.png

入道。何必念佛往生。而有易有难。不妨无拣择中

入道。何必念佛往生。而有易有难。不妨无拣择中而说拣择。险者崎岖难行。曲者纡回难到。喻馀门

也。夷坦则易行。喻念佛人皆可为。直捷则易到。喻

念佛速超生死。如韦提希。亦遍观十方世界。而惟

愿生极乐也。得常见佛者。起信论既示真如三昧。

及二门止观竟。复云。有初学是法。其心怯弱。以娑

婆不常值佛。惧谓信心难就。如来有胜方便。摄护

信心。谓专意念佛。即生佛土。常见于佛。如脩多罗

说。专念西方极乐世界阿弥陀佛。即得往生。终无

有退。此经则七日一心。佛现在前。是也。故知灵山

巳过。龙华未来。无佛世中。而得见佛。是名最胜第

一方便。得出轮回者。繇惑起业。繇业感报。往来六

道。轮转无穷。依馀法修。直至惑尽。始得出离。而托

质世间。升沈未保。唯兹念佛。带惑往生。以巳念力。

及佛摄受大神力故。一生彼国。即超三界。不受轮

转。经云。众生生者。皆是阿鞞跋致。是也。是为最胜

第二方便。得波罗密者。诸菩萨众。有恒沙劫中。修

六度万行。未能满足。而今一心念佛。万缘自舍。即

布施波罗密。一心念佛。诸恶自止。即持戒波罗密。

一心念佛。心自柔软。即忍辱波罗密。一心念佛。永

不退堕。即精进波罗密。一心念佛。馀想不生。即禅

定波罗密。一心念佛。正念分明。即般若波罗密。推

而极之。不出一心。万行具足。如大本法藏愿云。若

我成佛。国中有情。不获神通自在波罗密多。不取

424-A¶ 第 610a 页 X22-0610.png

正觉。是为第三最胜方便。得疾解脱者。智论云。有

正觉。是为第三最胜方便。得疾解脱者。智论云。有诸菩萨。自念谤大般若。堕恶道中。历无量劫。虽修

馀行。不能灭罪。后遇知识。教念阿弥陀佛。乃得灭

障。超生净土。又十住断结经云。是时座中。有四亿

众。自知死此生彼。牵连不断。欲为之源。乐生无欲

国土。佛言西方去此无数国土。有佛名无量寿。其

土清净。无淫怒痴。莲华化生。不繇父母。汝当生彼。

故大本云。菩萨欲令众生速疾安住无上菩提者。

应当起精进力。听此法门。是知蚁山风水。迟疾天

殊。古谓欲得一生取办。便于是法留心。是名最胜

第四方便。】

「三激扬生死凡夫令起欣厌者。以诸众生沈迷自性。

甘受轮回。旷劫至今。曾无省励。故示苦乐两土。爰开

折摄二门。激之扬之。俾欣俾厌。胜心既发。净业斯成。」

【若据平等法门。非垢非净。则欣厌无地。折摄何施。

但今生死凡夫。迷心逐境。备历轮回。头出头没。甘

心忍受。曾无一念省发奋励。求愿出离。而复遮其

欣厌。欲令直悟自心。是犹田蛙井鲋。不与之水。而

反责以冲霄。祇益沈沦。于事何济。于是无苦乐中。

示苦示乐。苦以折伏。乐以摄受。折则激其顽迷。而

令起厌离。摄则扬其懈怠。而俾生欣乐。然后久在

泥涂。始嫌污秽。乍闻净妙。浚起愿求。此大火聚。彼

清凉池。炎烧众生。不得不避此而趋彼矣。方便度

生。法自应尔。生彼国巳。见佛闻法。得无生忍。方悟

424-A¶ 第 610b 页 X22-0610.png

此心本来平等。】

此心本来平等。】「四化导二乘执空不修净土者。良以乍得我空。即生

耽滞。闻说净佛国土。教化众生。心不喜乐。故令回小

向大。发意往生。」

【乍得我空者。小乘但悟蕴中无我。不知蕴亦是空。

执境为有。唯欲避境趋寂。故闻净土化生。心不喜

乐。如诸声闻。不见舍那神力。不与菩萨大会。以本

不赞说十方佛刹清净功德故。古谓小乘无他佛

之说。大教有刹海之谈。斯名独善之流。亦号钝阿

罗汉。是以教令回断灭心。修净土行。乃知诸佛菩

萨。悲智行愿。如是广大。如是无尽。心不碍境。境不

碍心。一切诸法。本性自空。终日度生。终日无度。而

单修禅定。不愿往生。是为大失矣。】

「五勉进初心菩萨亲近如来者。初发心菩萨。大心虽

建。胜忍未成。所谓弱羽止可缠枝。婴儿犹应傍母。入

正定聚。亲彼世尊。方得忍證无生。终成佛果。乘大愿

筏。苦海度生。如智论中说。且夫六心堕落。尘劫声闻。

鱼子庵罗。足为明镜。故知念佛菩萨之父。生育法身。

乃至十地始终。不离念佛。何得初心自足。不愿往生。」

【智论云。具缚凡夫。有大悲心。欲生恶世救苦众生。

无有是处。何以故。烦恼强故。未得忍力。心随境转。

声色所缚。自堕三途。焉能救彼。假令得生人中。圣

道难得。以施戒福力。或作王臣。富贵自在。纵遇知

识。不肯信从。荒迷放逸。广作众罪。繇此堕落。又喻

424-A¶ 第 610c 页 X22-0610.png

二人救溺。直入水救。彼此俱溺。有方便者。往取船

二人救溺。直入水救。彼此俱溺。有方便者。往取船筏。乘之救接。皆得免难。新发意菩萨。亦复如是。要

须近佛。得无生忍巳。方能苦海救度众生。如得船

者。又云。譬如婴儿离母。或堕坑井。或渴乳死。又如

弱羽。祇可依树缠枝。翅翮成就。方能飞空自在无

碍。凡夫无力。唯应专念阿弥陀佛。使成三昧。临终

正念。决定往生。见佛得忍。还来三界救度众生。正

定聚者。拣异邪定不定。以凡夫邪外巳定。初心进

退未定。今生安养。无论高下。皆不退转故。聚者会

也。即文中诸上善人之会。今谓入此聚中。见佛闻

法故。六心堕落者。身子发菩萨心。巳證别教六住。

因逢乞眼。遂退大心。沈沦五道。尘劫声闻者。有于

大通佛世发心。皆因退大。尘点劫来。堕声闻位。故

经云。鱼子庵罗华。菩萨初发心。三事因中多。及其

结果少。引此以明初心菩萨。犹宜亲近如来。得所

依归。终无退转故。菩萨父者。华严十一经。威光童

子。睹如来相获十种益。首云得念佛三昧。名无边

海藏门。疏谓以念佛三昧。菩萨之父。故首明之。良

繇菩萨以方便为父。念佛即真涉事。是方便故。又

念佛成佛。是亲种故。十地始终者。十地文中。从初

至末。地地皆云一切所作不离念佛。又云。远行地

菩萨。虽知一切国土犹如虚空。而能以清净妙行

庄严佛土。如来不思议境界经云。菩萨了知诸佛。

及一切法。皆唯心量。得随顺忍。或入初地。舍身速

424-A¶ 第 611a 页 X22-0611.png

生妙喜世界。极乐净佛土中。故龙树以初地往生。

生妙喜世界。极乐净佛土中。故龙树以初地往生。摩差末以得忍往生。至如文殊普贤等诸大菩萨。

发愿往生。莫可胜数。况初心乎。永明谓欲托质莲

台。永离胎藏。生极乐等诸佛国土游戏神通者。皆

能了达自心。无不化往。天如谓汝若悟心。则净土

往生。万牛不能挽矣。然则初心菩萨。虽曰了明。去

佛尚远。正尔求生不可后也。】

「六尽摄利钝诸根悉皆度脱者。诸馀法门。高之则下

机绝分。卑之则不被上根。是以华藏如盲。萤光增结。

唯此一法。上下兼收。可谓万病愈于阿伽。千器成于

巨冶。岂不慈门广大。普度无遗。」

【如盲者。如来于逝多林中。演大华严。彼时上德声

闻。身子目连等。如盲如聋杜视绝听。乃至积行菩

萨。犹云曝腮。明高之则道大机小故。增结者。净名

经云。有二比丘犯根本戒。发露求忏。优波离为依

律定罪。疑心不释。净名言。汝毋以常法扰乱其心。

重增此二比丘罪。永嘉拟之萤光。谓不能开其迷

暗。而反增益之也。明卑之则机深教浅故。他若不

净错施炉韛。数息不利冢人。彼此为门。亦复各异。

而浅深小大。势不兼宜。惟此念佛法门。三辈九品。

悉皆度脱。彻上。则三心圆发。直入无生。彻下。则十

念成功。亦生彼国。所谓不离一法。巧被诸根。豪杰

无下抑之羞。庸愚有仰攀之益。盖无机不收。有情

皆摄者也。阿伽陀者。西域药名。能以一药总治诸

424-A¶ 第 611b 页 X22-0611.png

疾。喻但持佛名。五欲三毒。无量烦恼。乃至偏乘外

疾。喻但持佛名。五欲三毒。无量烦恼。乃至偏乘外道。一切见病。悉断除故。巨冶者。一冶之中。陶铸万

物。各成其器。喻但持佛名。随彼根行。九品往生。皆

不退故。广大者。周易乾曰大生。坤曰广生。今无所

不度。喻如天覆地载。并育兼容。至慈无择。名普门

也。】

「七护持多障行人不遭堕落者。末世修行。多诸障难。

一亏正见。即陷群邪。彼佛愿力威神加被行人。大光

明中。不遭魔事。能为护念。直至道场。故知泽图辟怪。

宝镜遁妖。正念分明。无能娆者。」

【多诸障难者。行人于禅观中。击发阴魔。如楞严开

五十种。皆云不作圣心。名善境界。若作圣解。即受

群邪。故知正见稍亏。邪魔遂炽。无益更损。求升反

沈。繇此浅根怖道不学。今念佛者。以佛大愿摄受。

大力匡持。威莫敢干。神不可测。虽有魔事。行将自

消。又经云。念佛之人。有四十里光明烛身。魔不能

犯。以阿弥陀佛及十方佛。常护念故。从今发心。直

至道场。自始至终。吉无不利。良繇正念分明。纵魔

来者。易识易遣。非比耽静著空。中无主宰。逢魔不

觉。遂至入心者也。泽图宝镜者。以此二喻。明非但

佛力。即是自巳念力也。有神兽名白泽。能人言。辨

万物之情。诸邪望影而避。故曰家有白泽之图。必

无如是妖怪。又山精野魅。能变形种种。诳惑于人。

而不能变镜中之形。喻念佛者。正念现前。智照精

424-A¶ 第 611c 页 X22-0611.png

朗。一切天魔心魔不得便故。】

朗。一切天魔心魔不得便故。】「八的指即有念心得入无念者。心本无念。念起即乖。

而众生无始以来。妄想惯习。未易卒遣。今教念佛。是

乃以毒攻毒。用兵止兵。病愈寇平。则舍病体更无自

身。即寇盗原吾赤子。」

【起信论云。心体离念。而起念念佛。岂不反扰其心。

佛藏经云。无觉无观。名为念佛。无想无语。是名念

佛。而起念念佛。岂不反背于佛。今谓灭诸觉观。实

相念佛。理则诚然。但以心虽离念。而无明染心。念

念相续。如七年之病。久乱之民。故曰惯习。兹欲勉

强遏捺。立使空寂。而止动归止。止更弥动。纵粗念

暂息。细念犹存。便谓相应。错谬非小。既居凡地。未

能绝虑忘缘。何不即缘虑而作修进。故以念还攻

于念。念一佛名。换彼百千万亿之杂念也。而妄从

真起。波逐水生。即念即空。居然本体。非于念外别

得菩提。故云万法虚伪。唯是一心。了悟自心。触目

菩提矣。喻如病体瘳时。便名健体。乱民定后。即是

良民。去念而求心。是医必灭身而疗病。将必屠国

而安民也。岂理也哉。】

「九巧示因于往生实悟无生者。七地仅名现相。八地

乃得无生。而亟欲灭生以求无生。弥求弥远。今以来

生净土。乃悟无生。入有得空。即凡成圣。可谓通玄秘

诀。换骨神丹。」

【仅名现相者。华严地地皆曰无生。而正得乃归八

424-A¶ 第 612a 页 X22-0612.png

地。其七地云。净无量身口意。得无生法忍光明。疏

地。其七地云。净无量身口意。得无生法忍光明。疏谓无生法忍。八地所得。今兹七地。于彼法忍明相

现前。未为真得。如观经疏。以无生即属初住。意略

同此。乃至八地。离一切心意识分别。始名真得无

生法忍也。故知无生。圣且难之。况凡辈乎。弥远者。

厌生为患。亟欲灭生以归于无。而灭非真灭。祇益

劬劳。终成轮转。如牛坏车。古有明喻。今专念佛。发

愿往生。生彼国巳。华开见佛。识自本心。本自不生。

生亦何碍。所谓炽然求生。而不乖于无生之理。终

日生而未尝生者。乃所以为真无生也。有生而悟

无生。故云入有得空。生属凡夫。而因生无生。故云

即凡成圣。就路还家。潜超密度。难思难议。故云通

玄倏尔转移。如平地升仙。白衣骤贵。故云换骨。舍

秘诀而耕空言。弃神丹而服狂药。岂不大可哀哉。】

「十复明径路修行径中之径者。此有二义。一者。馀门

学道。万里迢遥。念佛往生。古称径路。而念佛一法。复

有多门。今此持名。是为径路之中。径而又径。鹤冲鹏

举。骥骤龙飞。不疾不行。而速而至。径中径矣。」

【二义者。一是较量于多种净业。二是拣别于本部

大本。故云径路之径路也。径路者。路小而捷名径。

小喻念佛为力之简易。捷喻念佛成功之迅速。善

导大师偈云。唯有径路修行。但念阿弥陀佛。是也。

故云。馀门学道。名竖出三界。念佛往生。名横出三

界。如虫在竹。竖则历节难通。横则一时透脱。馀门

424-A¶ 第 612b 页 X22-0612.png

之比念佛。则念佛为速矣。念佛复有多门者。如后

之比念佛。则念佛为速矣。念佛复有多门者。如后文中所开实相念佛四种。乃至万行回向等。实相

之佛。虽云本具。而众生障重。解悟者希。下此数门。

观像。则像去还无。因成间断。观想。则心粗境细。妙

观难成。万行。则所作繁多。重处偏坠。唯此持名一

法。简要直捷。但能继念。便得往生。古人谓既得见

弥陀。何愁不开悟。则不期实相而实相契焉。故念

佛为修行径路。而持名又念佛中之径路也。鹤冲

巳过凡禽。争如鹏举。骥骤虽超群马。未及龙飞。皆

上喻念佛。下喻持名念佛也。不疾不行者。易系词

曰。易无思也。无为也。寂然不动。感而遂通天下之

故。非天下之至神。其孰能与于此。唯神也。不疾而

速。不行而至。意谓疾而后速。行而后至者。物之常

也。蓍卦之体。寂无思为。而有感即通。是不疾而速。

不行而至。妙万物而谓之神也。引此以明诸门念

佛。虽同曰往生。而为力稍难。为时稍久。是须行须

疾。乃至乃速也。今则不稽岁月。不假作为。七日一

心。即生彼国。何其神妙一至是也。故普贤行愿品

钞云。大藏中数百馀本。或经或论。说修彼因。然皆

勤积。乃得往生。今但称名。便登不退。岂非径而复

径者哉。】

「二者。无量寿经。广陈依正。备载修持。今此经者。崇简

去繁。举约该博。更无他说。单指持名。但得一心。便生

彼国。可谓愈简愈约。愈妙愈玄。径中径矣。」

424-A¶ 第 612c 页 X22-0612.png

【无量寿经。详见部类译释二门。以对今经。世称大

本。盖部同而广略异也。彼为乐广者说。此为乐略

者说。然辞简而理益明。事约而功倍胜。如大本广

谈诸福。而此经谓但持名号。即为多福多善。大本

犹分三辈。而此经谓但生彼国。俱得不退菩提。是

则不独为种种念佛门中之要。又于本部中转更

为要。可谓妙中之妙。玄中之玄。径而复径者矣。】

「如上别中十义。复以前九为通。后一为别。兼前总义。

为此经教起之所因故。」

【通者。通明净土诸经。皆同此因故。别者。别明此经

专重持名。以持名为因故。总者。即前总明一切诸

经。皆一大事以为因故。言佛说此经。为教众生念

佛。为教众生持名念佛。为教众生持名念佛而入

佛知见。以了此一心大事而巳。合之为此经教起

之所因也。

○二藏教等摄(三)。

初藏摄二教摄三分摄。

○初藏摄。】

「巳知佛说此经。有如是因。未知此经藏教分中。各何

摄属。言藏有二。一三藏。二三藏。且初三藏者。一脩多

罗藏。二毗奈耶藏。三阿毗达磨藏。今此经者。是脩多

罗摄。诸经亦有互相摄者。今非彼故。」

【梵语脩多罗。此云契经。名为经藏。解见后释题中。

毗柰耶。此云调伏。即律藏。阿毗达磨。此云对法。即

论藏。上二俱有多义。非急不引。脩多罗摄者。此经

424-A¶ 第 613a 页 X22-0613.png

在经律论三藏中。属经藏故。互摄者。如华严则经

在经律论三藏中。属经藏故。互摄者。如华严则经摄而兼律论。以十藏等品显戒律。问明等品显论

议故。梵网则律摄而兼经。以心地品之上。广谈菩

萨阶位故。馀可例知。此经不兼戒律。亦无论议。自

始至终。专说念佛求生净土。故云今非彼也。】

「二藏者。一菩萨藏。二声闻藏。今此经者。菩萨藏摄。亦

有互摄。今非彼故。」

【菩萨声闻。详见后释文中。藏分二者。以经有大乘

小乘。故二藏分摄。若约人有三乘。亦合分三。以缘

觉人多不藉教。摄归声闻。故止二藏。今菩萨藏摄

者。此经演说大乘。如依正庄严。信愿往生等。皆自

利利他菩萨净佛国土。教化众生之道故。互摄者。

如华严菩萨藏摄。亦通声闻。以能包含无量乘故。

今经二乘种不生。故云非彼。或问。何得文中。彼佛

有声闻弟子。答。此暂有终无。至下释文中当辩。又

问。厌苦趋乐。以专自利。何名菩萨。答。求生净土。正

为见佛闻法。得无生忍巳。还来此世。救苦众生。是

菩萨行。非声闻道。如天台十疑论中说。

○二教摄。】

「教者。依贤首判教分五。谓小。始。终。顿。圆。今此经者。顿

教所摄。亦复兼通前后二教。」

【五教者。一小乘教。所说唯是人空。纵少说法空。亦

不明显。以依六识三毒。建立染净根本。未尽法源

故。二。大乘始教。繇第二时。但明于空。第三时定说

424-A¶ 第 613b 页 X22-0613.png

三乘。不许定性阐提成佛。未尽大乘至极之说。故

三乘。不许定性阐提成佛。未尽大乘至极之说。故名为始。有成佛有不成佛。复名分教。所说则广谈

法相。少及法性。其所云性。亦是相数。以依生灭八

识。建立生死及涅槃因诸义类故。三。大乘终教。繇

出中道妙有。定性阐提。皆当作佛。方尽大乘至极

之说。故名为终。称实理故。复名实教。所说则多谈

法性。少及法相。其所云相。亦会归性。以依如来藏

八识。随缘成立诸义类故。四。顿教。总不说法相。唯

说真性。一念不生。即名为佛。无渐次故。五。圆教。统

该前四。圆满具足。所说唯是无尽法界。性海圆融。

缘起无碍。相即相入。帝网重重。主伴交参。无尽无

尽故。以上详如华严玄中。恐烦不叙。言顿教摄者。

如后义理中辩。亦通前后者。通前终教。以一切众

生念佛。定当成佛。即定性阐提皆作佛故。通后圆

教者。亦义理中辩。

○三分摄。】

「分者。十二分教。如脩多罗祇夜等。今此经者。脩多罗。

优陀那。二分摄故。」

【分者。分齐。以一代时教。别其分齐。各有所属也。祇

夜。此云重颂。优陀那。此云无问自说。十二部。恐烦

不叙。言二分摄者。一。脩多罗摄。以是契经故。二。优

陀那摄。以不待请问。自告身子故。

○三义理深广(三)。

初摄顿二分圆三旁通。

○初摄顿。】

424-A¶ 第 613c 页 X22-0613.png

「巳知此经摄于顿教。少分属圆。未知所具义理。当复

云何。先明此经摄于顿者。盖谓持名即生。疾超速證。

无迂曲故。正属于顿。」

【正属顿义者。以博地凡夫。欲登圣地。其事甚难。其

道甚远。今但持名。即得往生。既往生巳。即得不退。

可谓弹指圆成。一生取办。如将宝位。直授凡庸。不

历阶级。非渐教迂回屈曲之比。故属顿义。】

「或难。顿教一念不生。即名为佛。五法三自性皆空。八

识二无我俱遣。今持名念佛。是为有念。云何名顿。答。

以一心不乱。正谓无念。若有念者。不名一心。但得一

心。何法不寂。」

【五法者。谓一名。二相。三妄想。四正智。五如如。三自

性者。名。相。是妄计性。妄想。是缘起性。正智。如如。是

圆成性。八识者。赖耶。末那。及眼等六。合之成八。二

无我者。人无我。法无我。以上亦皆入五法中。详见

入楞伽诸经。悉空悉遣。所谓佛身无为。不堕诸数。

一念不生。即名为佛者。顿教之旨也。今言念佛。则

所称佛号属名。所对佛身属相。忆念彼佛属妄想。

纵使净念相继。入三摩地。亦属正智如如。而复分

别是佛。属识情。能念所念。属人法。尚未遣有我。况

无我亦遣耶。彼教所空所遣此皆有之。以其有念。

故难非顿。正谓无念者。良繇一心不乱。则不以有

心念。不以无心念。不以亦有亦无心念。不以非有

非无心念。离此四句。更有何念。虽名念佛。盖无念

424-A¶ 第 614a 页 X22-0614.png

之念也。念而无念。是名一心。如是之心。心无其心。

之念也。念而无念。是名一心。如是之心。心无其心。强名曰一。尚无一相。安求所谓五者三者八者二

者。然则一心不乱。不异一念不生。焉得非顿。

○二分圆。】

「分属圆教者。圆之为义。谓四法界中。前三通于诸教。

后一独擅乎圆。今此经者。圆全摄此。此分摄圆。得圆

少分。分属圆故。」

【四法界者。一。事法界。二。理法界。三。事理无碍法界。

此三诸教所有。四。事事无碍法界。唯华严一经有

之。名为别教一乘。以事理无碍。同顿同终。事事无

碍。不同彼二。拣乎同教一乘。故名为别。非藏通别

圆之别也。今谓分摄乎圆者。以华严全圆。今得少

分。略说有十。一。华严器界尘毛。形无形物。皆悉演

出妙法言音。此则水鸟树林。咸宣根力觉道诸法

门故。二。华严一微尘中。具足十方法界。无尽庄严。

此则如大本云。于宝树中。见十方佛刹。犹如镜像

故。三。华严不动寂场。遍周法界。故云体相如本无

差别。无等无量悉周遍。此则如大本云。阿弥陀佛

常在西方。而亦遍十方故。四。华严喻药王树。若有

见者。眼得清净。乃至耳鼻六根无不清净。众生见

佛。亦复如是。以见圆觉佛。闻普门法。神力乃尔。此

则阿弥陀佛道场宝树。见者闻者。六根清净故。五。

华严。八难超十地之阶。此则地狱鬼畜。但念佛者。

悉往生故。六。华严一即一切故。如来能于一身现

424-A¶ 第 614b 页 X22-0614.png

不可说佛刹微尘数头。一一头出尔所舌。一一舌

不可说佛刹微尘数头。一一头出尔所舌。一一舌出尔所音声。乃至文字句义。充满法界。此则如大

本云。彼国无量宝华。一一华中。出三十六亿那由

他百千光明。一一光明。出三十六亿那由他百千

佛普为十方说一切法故。七。华严舍那释迦。双垂

两相。此则如观经云。阿弥陀佛现六十万亿那由

他恒河沙由旬之身。而又见丈六之身。于池水上

故。八。华严以卢舍那佛为教主。此则如清凉云。阿

弥陀佛即本师卢舍那故。九。华严名大不思议。净

名诸经名小不思议。此则亦名不可思议功德故。

十。华严为教。即凡夫心。便成诸佛不动智。此则不

越称名。佛现前故。是则齐等净名诸经。同为华严

流类。圆教全摄此经。此经分摄圆教。以少分义。故

名分圆也。

○三旁通(二)。

初观经二诸经。

○初观经。】

「先明通观经者。有言十六观门。名为定善。执持名号。

名为散善。今为通之。于中有二。一总。二别。先明总者。

彼经妙观。宗乎一心。此经一心。正符彼意。一心作观。

一心称名。何得同归一心。扬彼抑此。详如净觉疏中

说。」

【旁通者。不别顿圆。但取诸大乘经义理相通。以十

六观。是净土专经。故先举也。定散者。孤山判十六

观为定善。此经持名为散善。今谓一心不乱。有事

424-A¶ 第 614c 页 X22-0614.png

有理。即事一心。巳非全散。何况理一。正符彼意者。

有理。即事一心。巳非全散。何况理一。正符彼意者。彼经三观。即空即假即中。超乎次第。是为一心。今

经执持名号。一心不乱。则能持所持。了不可得。是

名空观。正当空时。能所历然。是名假观。非假非空。

常空常假。不可思议。是名中观。良以单提圣号。直

下一心。有何次第。正三观圆修之义也。是则彼经

以心观为宗。此经以心念为宗。观即念也。念即观

也。两经所说。既同一心。何独此经抑之为散。故此

法门名念佛三昧。亦名一行三昧。亦名诸佛现前

三昧。亦名般若三昧。亦名普等三昧。三昧之言定

也。既通多种三昧。何得为散。大要观想若非一心。

观亦成散。持名若得一心。持即成定。不在观想持

名。而在一心。与不一心也。如净觉疏者。疏云。智者

大师于观经。以三种净业属散。十六妙观属定。未

闻以持名为散也。孤山判此经为散善。予不韪彼

说。且普门品疏。释一心称名。有事有理。存念观音。

无有间断。名事一心。若达此心。四性不生。与空慧

相应。名理一心。普门无不乱二字。智者尚作空慧

释之。今云一心不乱。何得贬为散善。愚按智者入

灭。唱三宝名。章安临终。亦称弥陀。及二大士。彼师

资自行如斯。必不散判称名。于是益信。】

「次明别者。或谓此经但闻佛名。或谓此经佛是劣应。

或谓此经华局车轮。或谓此经五逆不生。或谓此经

止属下品。不知二经实一义故。不知此经尤独要故。」

424-A¶ 第 615a 页 X22-0615.png

【但名者。或谓观经教想彼佛相好。此经但持四字

空名。则不见佛身。故名散善。然经云。阿弥陀佛。与

诸圣众。现在其前。既佛现。则宁无相好。况与众。则

主伴齐彰。盖彼以作观见佛。此以持名见佛。为因

不同。见佛则一。劣应者。或谓观经言佛身高六十

万亿那由他恒河沙由旬。此经不说。疑是劣应。故

名散善。然大本云。尔时阿弥陀佛。放大光明。普照

一切世界。阿难见佛。容体巍巍。如黄金山。高出一

切诸世界上。则观经所说。犹一世界。今言一切世

界。则更为高大。何得言劣。又大本言。阿弥陀佛道

场宝树。纯以众宝。自然合成。则非木菩提树下之

身。何得言劣。又观经言。彼佛或现丈六八尺。或现

大身。满虚空中。则随机所见。大小无定。故古谓即

劣即胜。生法不二。而况今经。不出大小。何得定指

为劣。华局车轮者。或谓观经华大十二由旬。此经

车轮。华局于小。故名散善。不知车轮之义。大小无

定。大本车轮大至百千由旬。何止十二。详如后文

中辩。五逆不生者。或谓观经言五逆得生。大本唯

除五逆。则济度功狭。故名散善。不知唯除五逆下。

有诽谤正法四字。五逆而兼谤法。乃在所除。虽具

五逆。不谤法者。未必不生也。良繇谤则不信。不信

不生。故所谓疑则华不开是也。观经不言谤法。如

兼谤者。亦不生也。又观经下下品五逆文中。谓其

人十声称名。遂得往生。则观想未成。唯资十念。五

424-A¶ 第 615b 页 X22-0615.png

逆之生。正称名得生耳。况大本云。地狱鬼畜生。亦

逆之生。正称名得生耳。况大本云。地狱鬼畜生。亦生我刹中。堕地狱者。非五逆人而何。止属下品者。

或谓观经下之三品。初言智者教令合掌叉手。称

南无阿弥陀佛。三言善友教云。汝若不能念彼佛

者。应称名号。则持名往生。似唯下品。不知持有事

理。理复浅深。今下生者。仅是事善。若成理观。则与

彼经三观圆修。冥契不二。何虑品位之不高也。况

下品文中。乃指恶人愚人。非谓善人智人持名。亦

居下品也。故知二经。其义一也。独要者。略有三意。

一者。观经所明佛身。虽云即报即法。而那由恒沙。

不无数计。生身尊特。犹待辩疑。此经但曰光明无

量。寿命无量。则不属诸数。直指法身。独要一也。二

者。十六妙门。虽云即观即心。而先日。次水。次地。次

树。次座。方入佛观。则不无次第。犹觉繁长。此经不

修馀业。单事持名。倏尔一心。便得佛现。独要二也。

三者。上三品生。乃能游历十方。承事诸佛。中下二

品。皆无此文。今持名往生。便得供佛诸方。食时还

国。独要三也。闻说一义。尚恐生疑。更闻独要。必致

深骇。故云难信之法。又云不可思议功德经也。

○二诸经。】

「复明通诸经者。与诸大乘经意义相通。如净名法华

等。旁通如是。乃知此经。义理所该。深邃广远。不应视

同浅近。自取愆尤。」

【净名法华等者。此一心持名。得生彼国。即随其心

424-A¶ 第 615c 页 X22-0615.png

净。则佛土净。是净名义。又此一心持名。即以深心

净。则佛土净。是净名义。又此一心持名。即以深心念佛。乃至独入他家。一心念佛。乞食无侣。一心念

佛。一称南无佛。皆巳成佛道。是法华义。等者。略举

馀经。如文殊所云。一行三昧。大品所云。若人散心

念佛。乃至毕苦。其福不尽。是般若义。如经三七日。

稽首十方诸佛名字。是圆觉义。如五百长者子。称

七佛名。遂得见金色之身。成阿罗汉。是观佛三昧

义。如菩萨六念。念佛第一。又云。系念思惟因缘力

故。得断烦恼。是涅槃义。如佛告父王。汝今当念西

方极乐世界阿弥陀佛。常勤精进。当得佛道。又云。

十心向往。命终必生彼佛国土。是宝积义。至如华

严圆义相通。巳见前文。念佛之义。不可胜举。如上

且就一经大旨而言。泛论经义。则维摩丈室。容八

万四千师子之座。今此净土。十方往生。犹如雨点。

皆生七宝池中。曾无窄隘。即净名义。如来神力品。

释迦与十方诸佛。同出广长舌相。乃至梵天。为赞

叹法华故。今此六方赞叹亦复如是。即法华义。略

举少分。通诸大乘。馀不繁叙。又起信因缘分疏。明

信位初心。有四种机。以礼忏灭罪被初机。以修习

止观被中机。以求生净土被上机。初谓业障众生。

中谓凡夫二乘。则知净土是大乘菩萨所修矣。义

理所该。总结上文。愆尤者。轻毁此经。即轻毁大乘。

获罪无量故。

○四所被阶品(二)。

初料简二总收。

424-A¶ 第 616a 页 X22-0616.png

○初料简。】

「巳知此经。文略义丰。言近旨远。未委被何根器。有何

阶等。先明料简。前三非器。谓无信者。无愿者。无行者。

反是皆器。」

【先明根器。有是有非。次别阶等。有胜有劣。欲令舍

非从是。弃劣取胜也。信。谓信生佛不二。众生念佛。

定得往生。究竟成佛故。如经所云。汝等皆当信受

我语。是也。愿。谓信非徒信。如子忆母。瞻依向慕。必

欲往生故。如经所云。应当发愿。生彼国土。是也。行。

谓愿非虚愿。常行精进。念念相续。无有间断故。如

经所云。执持名号。一心不乱。是也。此之三事。号为

资粮。资粮不充。罔克前进。又复此三。如鼎三足。或

俱无。或具一缺二。或具二缺一。皆不可也。又以喻

明。譬之五谷。其无信者。不信即种是谷。栽培此种。

定得成谷者也。信而无愿者。虽知佳种。无心求谷

者也。愿而无行者。虽望得谷。不事耕耨者也。俱无

互缺。准上可知。此三者。皆羸劣破漏之器。不堪承

受甘露法味。故名非器。又复世人虽行众善。于彼

佛土。无信行愿。亦名非器。虽有诸过。于彼佛土。有

信行愿。亦名为器。反是皆器。如下所明。】

「于是器中。辈之品之。成三成九。九之又九。三之又三。

又细分之。复应无量。如二部中说。」

【次明阶等也。辈者。大本三辈。品者。观经九品。故曰

三九。三辈之中。复三辈之。则成九辈。九品之中。复

424-A¶ 第 616b 页 X22-0616.png

九品之。则成八十一品。辈之无穷。品之不巳。则成

九品之。则成八十一品。辈之无穷。品之不巳。则成百千万亿辈品。故曰复应无量。所以然者。均名念

佛。同一往生。而修有事理。功有勤惰。随因感果。地

位自别。故涅槃说十二因缘。曾无二法。而下智观

者。得声闻菩提。中智观者。得缘觉菩提。上智观者。

得菩萨菩提。上上智观者。得佛菩提。是则诸天共

器。食有精粗。三兽同河。渡分深浅。焉可诬也。傥其

自负利根。闻说念佛若将浼焉。宁知辈品天渊。存

乎其人而巳。终不念佛钝置汝也。好奇负胜之士。

幸平气而思之。

○二总收。】

「总收者。但持佛名。必生彼国。则或高或下。或圣或凡。

乃至或信或疑。或赞或毁。知有彼佛。便成善根。多劫

多生。俱蒙解脱。」

【高下者。以下品即登彼岸。下品犹胜天宫。则品位

虽殊。皆得不退故。圣凡者。以具缚凡夫。但得往生。

即与诸大菩萨俱会一处。则终当成圣故。此专举

其顺者。下言信疑赞毁。则兼违顺。无不获益也。问。

信赞应尔。云何疑毁亦曰善根。答。常不轻授记诸

人。皆当作佛。人疑不信。乃至打骂。因堕地狱。从地

狱出。终得成道。岂非骂打从疑而生。疑从知生。知

从闻生。闻知有佛。然后生疑。曾未闻知。疑从何发。

因闻知故。佛之一字。巳蕴识田。投种土中。雨露忽

滋。终有生日。彼毁佛者。义亦如是。故曰但知有佛。

424-A¶ 第 616c 页 X22-0616.png

皆成善根。毕竟解脱。不闻不知。则不成种。

皆成善根。毕竟解脱。不闻不知。则不成种。○五能诠体性(四)。

初随相二唯识三归性四无

碍。

○初随相。】

「巳知此经被机普遍。未知能诠。何为体性。依古展转

十门推本。约之成四。先明随相。于中复二。一谓声名

句文。二谓所诠义。以文与义。皆属相故。」

【十门展转。详见华严玄谈。圭峰复于中约而束之。

遂为四门。初声名句文者。据大小乘教。或以声为

教体。或以名句文身而为教体。今依清凉大师。通

收四者。以声为教主。名者次第行列。诠法自性。句

者次第安布。诠法差别。文者次第联合。上二所依。

此名句文三者。屈曲为声上诠表。唯声。则不能诠

义。唯名句文。则无自体。兼此四事。是谓教体。以假

实体用兼资也。二所诠义者。此声名句文。若无所

诠之义。则同乎篇韵。殊无意况。若徒义无文。妙理

凭何而得显示。良以文随于义。义随于文。文义相

资。乃成教体。故今此经。从如是我闻。至作礼而退。

是声名句文体。而其中所说依正二报。信愿往生

等。是所诠义也。以是二者。交相随故。而为教体。】

「又若据法所显义。则无非佛事。如香饭光明等。当知

法法皆为教体。」

【法能显义。则法法自彰。不俟文字。如华严云台宝

网。毛孔光明。皆能说法。净名云。有佛世界。以香饭

424-A¶ 第 617a 页 X22-0617.png

而作佛事。有佛世界。以光明而作佛事。乃至一色

而作佛事。有佛世界。以光明而作佛事。乃至一色一香。一举一动。无有一法而非佛事等。今此经者。

水鸟树林。咸宣妙法。则随举一法。皆成教体。

○二唯识。】

「唯识者。此文此义。皆识所变。而有本影四句。」

【四句者。一唯本无影。即小乘教。不知教法皆唯识

现。谓如来实有说法故。二亦本亦影。即始教。以佛

自宣说。若文若义。皆从妙观察智净识所现。名本

质教。闻者识上所变文义。名影像教。诸佛众生互

为增上故。三唯影无本。即终教。以离众生心。更无

有佛。唯大悲大智为增上缘。令彼根熟众生。心中

现佛说法。是故佛教全是众生心中影像。四非本

非影。即顿教。非唯心外无佛。众生心中影像亦空。

以性本绝言。即不教之教。所谓尊者无说。我乃无

闻。说听皆无。唯识而巳。是以识为教体也。今此经

者。且约终顿二教。则众生心乐出离。自于心中见

佛为说极乐依正。信愿往生。而实无说无听。故识

为教体。

○三归性。】

「归性者。前以所变之万境。摄归能变之八识。今以所

现之八识。复摄归能现之一心。则性为教体。」

【一心者。即真如自体也。从此真如。流出教法。故会

相归性。则所谓重颂如。授记如。十二分教。一切皆

如。以上展转推寻真实之理极至于此。譬之物不

424-A¶ 第 617b 页 X22-0617.png

离梦。梦不离人。圆觉疏云。生法本无。一切唯识。识

离梦。梦不离人。圆觉疏云。生法本无。一切唯识。识如幻梦。但是一心。则以自心为教体也。今此经者。

依正信愿等法。若文。若义。究极皆归一心真如。故

古德云。诸大乘经。皆以一实相印。为经教体。此经

一心不乱。即是实相。即是真如。则合前二种。会归

一心。而为教体。

○四无碍。】

「无碍者。心境理事。本自交彻。境及事者。是名随相。心

者唯识。理者归性。俱交彻故。」

【交彻者。以一心原有真如生灭二门。真如即是生

灭。故理不碍事境心。生灭即是真如。故事境心不

碍理。今此经者。心即是土。则一念无为。而不妨池

楼鸟树昭布森列。众生信乐。随愿往生。土即是心。

则七宝庄严。而不妨全体空寂。不立一尘。实无众

生生彼国者。则心境理事。互相融摄。而为教体也。

○六宗趣旨归(三)。

初总陈二异解三正意。

○初总陈。】

「巳知此经能诠之体。如是该罗。未审所宗。当在何者。

夫语之所尚曰宗。宗之所归曰趣。而有通别。通论佛

教因缘为宗。别则依古十门。自我法俱有。至圆融具

德。后后前前。次第深浅。是故诸经。各有宗趣。」

【尚者崇也。圣人立教。一部语言。何所崇尚。所崇尚

者。名之曰宗。归者至也。立此为宗。为求何事。究所

归至。名之曰趣。因缘者。拣异无因邪因。一代时教。

424-A¶ 第 617c 页 X22-0617.png

不出因缘。如所谓因缘故生灭。因缘故即空。因缘

不出因缘。如所谓因缘故生灭。因缘故即空。因缘故即假。因缘故即中。佛教所宗。因缘摄尽。故云通

也。十门者第一我法俱有宗。内执有我。外执有法。

名为附佛法外道。第二法有我无宗。则异外道。繇

是从前至后。繇浅入深。乃至第十圆融具德。十门

分别。详具华严玄谈。若约之为五。不出有空法相

法性圆融。今此经者。宗乎法性。以净土依正信愿

等。皆归一心。一心不乱。即法性故。

○二异解。】

「今明此经。古有多解。有谓信愿为宗。有谓超过三界

二种清净为宗。令诸众生得不退转为趣。」

【信愿为宗者。诸解多同。以经中屡言。若有信者。应

当发愿。生彼国土故。二种清净者。论言极乐世界。

依正二报。清净庄严。非三界所及。故以为宗。而要

其所归。为令众生。生彼清净极乐国土。生彼国巳。

即不退转。以此为趣。

○三正意(二)。

初总举二别明。

○初总举。】

「此经宗乎法性。于法性中。复分总别。总而合之。谓是

依正清净。信愿往生。以为宗趣。」

【取前二说兼合言之。总为宗趣。以前说不该依正。

后说未详信愿。故须兼合。始得无遗。良繇依正信

愿。兼备交资而得往生。皆不出自心故。其总为宗

趣者。如华严例。彼经亦兼众说。总因果缘起理实

424-A¶ 第 618a 页 X22-0618.png

法界以为宗趣故。若欲分之。上句为宗。下句为趣。

法界以为宗趣故。若欲分之。上句为宗。下句为趣。义亦自明。若欲加之。彼经加不思议。今经亦尔。

○二别明。】

「又别明之。则成五对。一教义。二事理。三境行。四行寂。

五寂用。以为宗趣。」

【一教义一对者。以教为宗。令达义为趣。言崇尚此

念佛往生之教。其意云何。正欲晓会经中所说阿

弥陀佛正报依报清净庄严。信之愿之。则生彼国。

教中有如是义。是其趣也。不徒为语言文字而巳。

二事理一对者。以事为宗。令显理为趣。承上一经

言教。俱约所诠之义。而义中复有事理。言崇尚此

依正信愿等事。其意云何。正欲显发事中所具至

理。是其趣也。不徒为事缘之迹而巳。三境行一对

者。以境为宗。令起行为趣。境即是所观之理。对能

观之智。故名为境。言崇尚此理。其意云何。既知弥

陀自性。净土唯心。正欲即此以为真境。而起观行。

执持名号。一心不乱。是其趣也。不徒为晓达此理

而巳。四行寂一对者。以行为宗。令至寂为趣。言崇

尚此念佛观行。其意云何。良繇心虽本寂。多生习

染。触境生心。若不修观行。纵令强抑妄心。终非定

慧平等。今依正观。执持名号。至于一心。则复还空

寂之体。是其趣也。不徒为有作妄计而巳。五寂用

一对者。以寂为宗。令发用为趣。言崇尚此寂。其意

云何。良繇妄想执著。无繇解脱。妄尽心一。则净极

424-A¶ 第 618b 页 X22-0618.png

光通。喻如尘尽镜明。无像不现。所谓既生本国。得

光通。喻如尘尽镜明。无像不现。所谓既生本国。得无生忍巳。还入生死。以无数方便。大作佛事。度脱

众生。妙用恒沙。是其趣也。不徒为沈空滞寂而巳。

如是十门。展转生起。以为宗趣。

○七部类差别(三)。

初明部二明类三非部非类。

○初明部。】

「巳知此经。宗趣冲深。未审当部等类。为有几种。初先

明部者。部有二种。一谓大本。二谓此经。」

【部者。以是总归一部。而有详略。详为大本。略为此

经。大本有六。一名无量平等清净觉经。后汉支娄

迦谶译。二名无量寿经。曹魏康僧恺译。三名阿弥

陀经。与今经同名。吴支谦译。四名无量寿庄严经。

宋法贤译。五出宝积第十八经。名无量寿如来会。

元魏菩提流志译。六名佛说大阿弥陀经。宋龙舒

居士王日休者。总取前之四译。参而会之。唯除宝

积。彼所未及。然上五译。互有异同。汉吴二译。四十

八愿。止存其半。为二十四。其馀文中。大同小异。王

氏所会。较之五译。简易明显。流通今世。利益甚大。

但其不繇梵本。唯酌华文。未顺译法。若以梵本重

翻而成六译。即无议矣。故彼不言译而言校正也。

又其中去取旧文。亦有未尽。如三辈往生。魏译皆

曰发菩提心。而王氏唯中辈发菩提心。下曰不发。

上竟不言。则高下失次。且文中多善根。全在发菩

提心。而三辈不同。同一发心。正往生要旨。乃反略

424-A¶ 第 618c 页 X22-0618.png

之。故云未尽。然今疏钞所引。义则兼收五译。语则

之。故云未尽。然今疏钞所引。义则兼收五译。语则多就王文。以王本世所通行。人习见故。馀五间取。

而槩以大本标之。故上六种皆名大本。今此经者。

名为小本。文有繁简。义无胜劣。判属同部。

○二明类。】

「二明类者。自有三种。一观经。二鼓音王经。三后出阿

弥陀偈经。」

【类者。不同其部。而同其类。如从昆弟。虽不同父。而

同其祖。亦名比肩。相为等夷。故曰同类。观经者。观

无量寿佛经。具谈十六妙门。一心三观。详本疏钞。

鼓音王经者。佛在赡波大城。伽伽灵池。与比丘百

人说。中云。若有四众。受持阿弥陀佛名号。临命终

时。佛与圣众。接引往生等。后出偈经者。始终唯偈。

是伽陀部。中云。发愿喻诸佛。誓二十四章。愿止存

半。与汉吴二译同。而四十八愿。自古及今。传扬巳

久。二十四者。或梵本缺略。未可知也。或问鼓音亦

说持名。云何不与今经同部。答。以有咒故。彼经虽

说持名。重持咒故。

○三非部非类。】

「三明非部类者。带说净土。如华严法华。及起信等。又

非部类。而中说专持名号。如文殊般若。」

【带说者。诸同部同类之外。复有诸经。虽不专谈净

土。其中带及劝赞往生也。华严。如行愿品。既明十

大愿王。而末言以此十愿导归极乐是也。法华。如

424-A¶ 第 619a 页 X22-0619.png

云诵斯经者。命终当生阿弥陀佛极乐世界是也。

云诵斯经者。命终当生阿弥陀佛极乐世界是也。起信。如前教起中所明是也。等者。如观佛三昧。十

住断结诸经。带说净土。层叠非一。详如后释文中

杂引。文殊般若。详后执持名号文中。

○八译释诵持(五)。

初明译二明释三明诵四明

持五结劝。

○初明译。】

「巳知此经。为部为类。详略同别。未委译自何时。凡有

几译。以至注释阐扬。读诵受持。有何灵验。初明译者

有二。一名佛说阿弥陀经。即今经。姚秦三藏法师鸠

摩罗什译。」

【姚秦者。周有嬴秦。南北朝有苻秦。姚秦。今言姚者。

拣非馀秦也。三藏者。通经律论。兼善华梵故。法师

者。佛法所属。演扬诲众。为表范故。鸠摩罗什者。梵

语具云鸠摩罗耆婆什。上五字。此云童寿。什者。深

善此方文字之什。华梵合举。称罗什也。译者。易也。

易梵成华也。周礼。掌四方之语。各有其官。北方曰

译。今经自西来。而言译者。汉之北官。兼善西语。摩

腾始至。遂称为译。今仍之也。按本传。师。中天竺国

人。父名鸠摩罗琰。家世相国。弃荣出游。龟兹王以

妹妻之。生师。师生而神灵。七岁随母入寺。见铁钵。

试取加顶。俄念此钵甚重。我何能举。即不胜重。遂

悟万法惟心。博学强记。人莫能及。以冲年高德。故

云童寿。既通三藏。东游龟兹。王设金狮子座处之。

424-A¶ 第 619b 页 X22-0619.png

苻坚据秦。将事西讨。适太史奏异星现于西域分

苻坚据秦。将事西讨。适太史奏异星现于西域分野。当有大德智人。入辅中国。坚云。朕闻龟兹有罗

什者。得非此耶。遣将吕光。临发。谓曰。朕非贪地用

兵。闻罗什深解法相。为后学宗。若克龟兹。即宜驰

驿送什。及破龟兹。载什以归。中道闻坚巳为姚苌

所害。遂止不返。什师因不至秦。后苌亦闻师名。要

请。而光不允。苌亡。子兴复请。亦不允。因遣兵伐光。

光侄降秦。方得迎师入关。奉为国师。师阅旧经。义

多纰僻。不与梵本相应。乃集沙门肇睿等。八百馀

人。新译经论三百九十馀卷。并畅神源。发挥幽致。

师未终少日。集众谓曰。愿所宣译。传之后世。咸共

流通。今于众前。发诚实誓。若所传无谬。当使焚身

之后。舌不焦烂。以弘始十一年八月二十日。卒于

长安。阇维薪灭形尽。舌根俨然。今此经者。译于什

师。而舌根不坏。与诸佛出广长舌。赞叹此经。合而

观之。佛语不虚。于是益信。】

「二名称赞净土佛摄受经。唐三藏法师玄装译。二经

联比。小异大同。时所宗尚。皆弘秦本。」

【玄奘法师者。唐洛州缑氏人。姓陈氏。少罹患难。随

兄长腱法师。出家于净住寺。年十一。诵维摩法华

卓然自立。不偶时流。年二十一。讲心论。不窥文相。

涌注不穷。时号神人。贞观三年。往西域取经。备经

险难。历百五十国。遂至舍卫。取经六百馀部。贞观

十九年还京。于玉华台翻译经论。总一千三百三

424-A¶ 第 619c 页 X22-0619.png

十卷。既卧疾。见大白莲华。及佛相。右胁累足而逝。

十卷。既卧疾。见大白莲华。及佛相。右胁累足而逝。两月。色貌如生。先是西行之日。抚灵岩寺松而作

誓言。吾西去。汝西长。吾东归。汝东向。师去。松西长

至于数丈。一日忽东回。门弟子喜曰。师归矣。巳而

果然。时号摩顶松云。按师誓言自要。不爽如是。真

语实语。亦什师舌根不坏。诸佛舌相。广长意也。所

译此经。焉可不信。联比者。先后重译也。小异大同

者。梵音稍别。及语有繁简。如恒河殑伽。六方十方

之类。而大意一无相乖也。皆弘者。法华三译。秦本

盛行。此经二译。亦复如是。

○二明释。】

「次明释此经者。论则有天亲菩萨无量寿经论。解则

有慈恩通赞。海东疏。孤山疏。乃至大佑略解等。」

【天亲菩萨者。常入日光定。升兜率天宫内院。亲觐

慈氏。造无量寿经优婆提舍。优婆提舍者。此云分

别义。慈恩法师者。讳窥基。姓尉迟氏。敬德犹子也。

奘师度之出家。学通大小。造疏计可百卷。释弥勒

下生经。笔锋得舍利二七粒。复示西方要义。有弥

陀经通赞一卷。海东法师者。讳元晓。其疏此经。大

率依论为主。孤山圆法师者。十疏流通。此疏居一。

义渊。净觉。越溪等。历代诸师。种种解释。率多散没。

至元大佑师者。乃有略解。今唯海东越溪大佑所

解仅存而巳。世远人亡。经残教弛。遂令如是广大

深远法门。不得人人晓了。宁不悲夫。】

424-A¶ 第 620a 页 X22-0620.png

「若夫远承佛旨。弘阐秘宗。为论为文。为集为录。为传

为偈。为赋为诗。交赞互扬。其丽不亿。莫不叮咛恳告。

感慨悲歌。普劝迷流。同归觉路。一曾过目。可弗铭心。」

【上文专指注释此经。今谓其馀赞咏净土。所有言

辞。不可胜纪。为论。如十疑宝王等。为文。如龙舒无

尽等。为集。如决疑指归等。为录。如净土自信等。为

传。如净土略传等。为偈。如径路修行等。为赋。如神

栖安养等。为诗。如诸家怀净土等。告而曰恳。真诚

之语。冀其信受而奉行也。歌而曰悲。凄楚之辞。或

能感发而兴起也。丽。数也。不亿者。亿不足以尽之。

言多也。此皆净土圣贤。千言万语。不厌繁重。直欲

生死海中。尽挈众生于彼岸而后巳。我等应当衔

恩报德。镂骨铭心。展转流通。递相劝导。如其置而

不览。览而不信。不曰愚蒙之训。则曰寄寓之谈。独

且奈之何哉。

○三明诵。】

「次明诵此经者。如舌根不坏。天乐西迎。方解冤而往

生。未终卷而坐脱。归如入定。终睹白莲。银台而易金

台。粗乐而来细乐。」

【舌根不坏者。智论云。有比丘诵弥陀经。命欲终时。

语弟子言。阿弥陀佛。与诸大众。俱来迎我。后从火

化。舌根不灰。色相自若。天乐西迎者。宋唐世良。诵

弥陀经十万过。一日谓家人曰。佛来迎我。言巳。作

礼坐逝。其夜有利行人。在道味山上。梦西方异光。

424-A¶ 第 620b 页 X22-0620.png

幡华缤纷。音乐嘹喨。空中声云。唐世良巳生净土。

幡华缤纷。音乐嘹喨。空中声云。唐世良巳生净土。解冤往生者。宋上虞民冯珉。少事游猎。见巨蛇。持

槊将往刺之。时蛇在岩下。欲噬黄犊。珉推岩石压

之至死。蛇屡为崇。珉修忏念佛经年。蛇不能害。一

日请同社净侣。诵弥陀经。合掌而化。未终坐脱者。

晋智仙法师。号真教。住白莲寺。十三年西向十念。

十二时不暂废。一夕微疾。命观堂行人诵弥陀经。

未终卷。安然坐脱。归如入定者。宋释处谦。精修净

土。一夕。诵弥陀经毕。称赞净土。告众曰。吾以无生

而生净土。如入禅定。奄然而化。终睹白莲者。宋嘉

禾郡钟妪。日诵弥陀经十遍。念佛不辍。一日语其

子曰。见白莲华无数。众圣迎我。遂端坐耸身化去。

银台金台者。怀玉禅师。台州人。布衣一食。常坐不

卧。精进念佛。诵弥陀经三十万遍。一日见西方圣

众。多若恒沙。一擎银台。从窗而入。玉曰。吾一生精

进。誓取金台。何为得此。银台遂隐。玉感激。倍复精

进。三七日后。见佛满空中。乃谓弟子曰。金台来迎。

吾生净土矣。说偈含笑而逝。郡守段公异之。作诗

赞美。有枝低只为挂金台之句云。粗乐细乐者。元

子华禅师。大历九年。于润州观音寺。诵弥陀经六

月。忽得疾。夜闻香气乐音。空中告曰。粗乐巳过。细

乐续来。君当往生。良久念佛而化。异香连日不散。】

「又若书写则化被苍生。讲演则祥符白鹤。」

【书写者。唐善导大师。凡得䞋施。用写弥陀经十万

424-A¶ 第 620c 页 X22-0620.png

卷。劝人受持。亦有读诵至十万遍者。五十万遍者。

卷。劝人受持。亦有读诵至十万遍者。五十万遍者。僧俗归仰。至有感极焚身供养。得念佛三昧者。不

可胜纪。讲演者。宋沈三郎。晚岁回心念佛。因病。请

僧讲弥陀经。易衣而终。缩膝欲起。二子局于名教。

以易龛为难。曳其胫直之。将入殓。忽举首出衣被。

矍然而坐。举家大惊。二子急前扶卫。乃以肘节捶

之。子曰。助父坐脱耳。竟坐逝。茶毗。有白鹤二十九

只。飞鸣云表。久之西去。】

「现前感应。则宝地遥观。剋取往生。则涅槃非比。如斯

感应。屡见古今。」

【宝地遥观者。唐大行禅师。初修普贤忏。后入大藏。

随手取卷。得弥陀经。日夜诵咏。至三七日。睹琉璃

地上。佛及二大士现前。僖宗闻其事。诏入内庭。赐

号常精进菩萨。后琉璃地复见。即日命终。异香经

旬。肉身不坏。涅槃非比者。梁道珍法师。讲涅槃经。

天监中。憩锡庐山。慕远公净业。禅坐中。忽见海上

数百人乘宝舫前迈。师问何之。答曰。往极乐国。因

求附载。报云。法师虽善讲涅槃经。亦大不可思议。

然未诵弥陀经。岂得同往。师遂废讲念佛。诵弥陀

经及二万遍。将终四七日前。夜四鼓。见西方银台

来至。空中皎如白日。声云。法师当乘此台往生。时

众咸闻天乐异香。数日香犹未散。其夜峰顶寺僧。

遥见谷口火炬数十。明燎彻夜。次日乃知师逝。如

上所录。皆修因證果。此感彼应。叠见层出。自古及

424-A¶ 第 621a 页 X22-0621.png

今。未及枚举。

今。未及枚举。○四明持。】

「若持名者。或一念而飞一光。或一声而出一佛。或响

弥林谷。或音彻宫闱。或六时系念。而依正盈空。或十

字标心。而圣贤入会。洎乎昭代。续有名流。」

【此正明执持名号也。净业诸贤。多不繁载。姑举昭

灼世人耳目者一二。以为激劝。飞光者。唐善导大

师。人问念佛得生净土否。答曰。如汝所念。遂汝所

愿。于是导乃自念阿弥陀佛一声。则有一光从其

口出。十声至百。光亦如之。光明满室。帝闻其事。敕

所居为光明寺。后登柳树端坐而化。出佛者。少康

法师。在乌龙山。建净土道场。劝人念佛。众见师念

佛一声。口出一佛。至于十念。十佛次出。犹若连珠。

临终之日。口旋异光数道。奄然而逝。响弥者。唐道

绰禅师。平居为众讲无量寿经。将二百遍。人各掐

珠。口称佛号。或时散席。声播林谷。音彻者。唐法照。

于并州五会念佛。感代宗皇帝宫中闻念佛声。遣

使遥寻。见师劝化之盛。遂诏入宫。宫人念佛。亦及

五会。号五会法师。六时者。晋慧远法师。居庐山。制

莲华漏。六时念佛。澄心系想。后十九年。七月晦夕。

于般若台。方从定起。见阿弥陀佛。身遍虚空。圆光

之中。无量化佛。及菩萨众。水流光明。演说妙法。佛

言。我以本愿力故。来安慰汝。汝七日后。当生我国。

至期。端坐而逝。十字者。宋长芦宗赜禅师。禅理洞

424-A¶ 第 621b 页 X22-0621.png

悟。宗说兼通。而远遵庐阜之规。建莲华胜会。其法

悟。宗说兼通。而远遵庐阜之规。建莲华胜会。其法日念阿弥陀佛。或千声万声。各于日下。以十字记

之。一夕。梦一男子。乌巾白衣。风貌清美。谓赜曰。欲

入公弥陀会。乞书一名。赜问公何名。曰。普慧。又云。

家兄普贤。亦乞登名。言讫遂隐。赜觉而语诸尊宿。

皆云华严离世间品。有二菩萨名。乃知圣贤幽赞。

以二大士书于录首。昭代者。今代也。如西斋。空谷。

天奇。毒峰等。皆近世高僧。笃信精修。匹休前古。相

续不绝。稍详往生集中。盖千万中。纪其一二而巳。】

「至于感护则宿冤得度。恶鬼不侵。灵应则瞽目重明。

俘囚脱难。」

【冤度者。唐邵彪。镇江人。为诸生时。梦至一公府。主

者问汝知所以不第否。彪对不知。因使人引彪前

行。见大镬中。有蛤蜊作人语。呼彪名。彪怖。遂念阿

弥陀佛。蛤蜊变黄雀飞去。彪后及第。官至安抚使。

鬼却者。佛世有一国邻于罗刹。罗刹食人无度。王

约。自今国中。家以一人。次第送与。勿得枉杀。有奉

佛家。止生一子。次第充行。父母哀号。嘱令至心念

佛。以佛威力。鬼不得近。明晨往视。见子尚在。将之

而还。自是罗刹之患遂息。目明者。宋崇氏女。双瞽。

念佛三年。精勤不替。双目重明如故。难脱者。元末

张士诚攻湖州。江浙丞相与战。擒四十人。囚槛送

戮。夜宿西湖鸟窠寺。大猷谋禅师。徐步廊下。囚见

师神观閒雅。持诵不辍。因求救拔。师教令至心念

424-A¶ 第 621c 页 X22-0621.png

南无救苦救难阿弥陀佛。中有三人信受其语。念

南无救苦救难阿弥陀佛。中有三人信受其语。念不绝口。天晓发囚。易枷锁。至三人。刑具不足。惟系

以绳。既而审鞫。知良民被虏者。遂得释。】

「又复恶人则善和十念。地狱现而化佛空迎。畜生则

鸲鹆称名。形骸掩而莲华地发。何况身无重慝。报在

最灵。信愿熏修。宁成虚弃。」

【恶人者。唐张善和。屠牛为业。临终。见群牛索命。于

是大怖。唤其妻云。速延僧为我念佛。僧至。谕云。经

中说临终恶相现者。至心念佛。即得往生。和云。地

狱至。急取香炉来。即以右手擎火。左手拈香。面西

专切念佛。未满十声。自言佛来迎我。即化去。畜生

者。宋黄岩正等寺观公。畜鸲鹆。常念佛不绝。一日

立化笼上。观葬之。巳而土上出紫莲华一朵。寻土

中。则华从舌端而发。灵芝照律师。为之赞。有立亡

笼闭浑閒事。化紫莲华也太奇之句。如上持名所

举。自飞光出佛至此。亦千万中纪一而巳。慝者。恶

之匿于心者也。最灵者。人为万物之灵也。末复结

言。恶人念佛。尚得往生。何况恶未必如善和。畜生

念佛。尚得往生。何况灵而号为人类。以此比况。知

必生也。信愿熏修。所作唐捐。无有是处。

○五结劝。】

「是以一音始唱。千佛同赓。三学高僧。九流名德。若幽

若显。若圣若凡。如万水无不朝东。似群星悉皆拱北。

方之捷径。号曰普门。岂虚语哉。决志求生。无容拟议

424-A¶ 第 622a 页 X22-0622.png

者矣。」

者矣。」【此总结净土法门。一切众生所皈依也。唱者导也。

赓者续也。始唱者释迦开示西方。众生始知净业。

是引而导之也。同赓者。六方赞叹。详如经文中说。

是续而和之也。三学者。谓禅教律三宗也。禅如永

明。以宗门柱石。而上上品生。圆照以独秉单传。而

标名莲境。教如僧睿弘辅什师。而莲华出榻。四明

中兴台教。而西向坐亡。律如灵芝。生弘毗尼。而死

生安养。清照大阐律学。而说偈西归。若广举者。不

可胜数。九流者。谓儒道农工医卜等也。儒如文潞

公。德业满朝。而结十万同生之缘。苏长公文行绝

世。而有西方公据之说。道如葛济之。舍仙学而回

心净业。鸾法师焚仙经而专修观经。乃至子章之

业岐黄而念佛。张铨之荷耒耜而称名。幽如冥君

敬礼。罗刹休心。圣如文殊求生。普贤愿往。况显与

凡。不待论矣。朝东者。会极义。拱北者。宗本义。喻净

土为真际所诣。势必向往。非强之使然也。捷径普

门。解见前文。重言结之。明不虚也。决志者。大本云。

设有大火。充满三千大千世界。要当过此。生彼国

土。则决定其志。无退怯也。拟议者。易曰。拟之而后

言。议之而后动。今谓不须拟议。昔人有言。卜以决

疑。不疑何卜。念佛往生。但谛信不疑而巳。何复拟

议为哉。】

佛说阿弥陀经疏钞卷第一

424-A¶ 第 622b 页 X22-0622.png