声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

附刻¶ 第 581c 页

弥陀略解圆中钞卷下

明 永乐吴郡沙门 大佑 解

天启天台沙门 传灯 钞

【△二正报二。初分科。

○二正报二。初教主名号二。初徵名。

△二释经二。初教主名号二。初徵名二。初列经。】

「舍利弗。于汝意云何。彼佛何故。号阿弥陀。」

【△二解义。

○审其解否。次为释通。

△二释义二。初分科。

○二释义二。初名含二义二。初光明无量。

△二释经二。初名含二义二。初光明无量二。初列

经。】

「舍利弗。彼佛光明。无量。照十方国。无所障碍。是故号

为阿弥陀。」

【△二释义三。初引大本明光明无量。

【疏】大本云。阿弥陀佛。威德。光明。最尊第一。诸佛光

明。所不能及。

【钞】此犹略引。若具引者。阿弥陀佛光明。明丽快甚。

附刻¶ 第 582a 页 X22-0582.png

绝殊无极。胜于日月之明千万倍。而为诸佛光明

绝殊无极。胜于日月之明千万倍。而为诸佛光明之王。故号无量寿佛。亦号无量光佛。无边光佛。无

碍光佛。无对光佛。炎王光佛。清净光佛。欢喜光佛。

智慧光佛。不断光佛。难思光佛。难称光佛。超日月

光佛。其光明所照。无央数天下。幽冥之处。皆常大

明。诸天人民。禽兽蜎飞蠕动之类。见此光明。莫不

喜悦。而生慈心。其淫泆瞋怒愚痴者。见此光明。莫

不迁善。地狱饿鬼畜生。考掠痛苦之处。见此光明。

无复苦恼。命终之后。皆得解脱。不独我今。称赞阿

弥陀佛光明。十方无央数佛。菩萨缘觉声闻之众。

悉皆称赞。亦复如是。若有众生。闻此光明。威神功

德。日夜归命。称赞不巳。随其志愿。必生其刹。复为

诸菩萨声闻。所共称赞。当亦如是。我说阿弥陀佛。

光明威神。巍巍殊妙。昼夜一劫。尚未能尽。令为汝

等略言之耳。

△次引观经明光明之用。

【疏】观经云。遍照十方。念佛众生。摄取不舍。

【钞】彼经具云。无量寿佛。有八万四千相。一一相中。

有八万四千随形好。一一好中。复有八万四千光

明。一一光明。遍照十方世界。念佛众生。摄取不舍。

疏云。若为佛慈悲所护。终得离苦。永得安乐释论

云。譬如鱼子。母若不念。子则烂坏。众生亦尔。佛若

不念。善根则坏。

△三设问答。释或者之疑。

附刻¶ 第 582b 页 X22-0582.png

【疏】或问光明无量。我何不见。答。杲日丽天。瞽夫不

睹。是盲者咎。众生障重。如处覆盆之下。非日光之

不普也。

【钞】杲日下。喻佛光本自周遍。瞽夫下。喻众生无目

不睹。众生下。合下二句。非日光下。合上一句。盖佛

有三身。光明亦然。若法报身之与光。则无处而不

周。无时而不在。应佛身之与光。则随其机之所在。

而示光现之。然此三佛身之与光。皆须机感而后

得见。如观经云。诸佛如来是法界身。入一切众生

心想中。此言法报二身。无所而不遍也。又云。是故

汝等。心想佛时。是心即是三十二相。八十种好。是

心作佛。是心是佛。诸佛如来。正遍知海。从心想生。

此则正言三身。皆须机感而见。机若熟时。不惟得

见于应。亦得见于法身报身也。

△二寿命无量二。初标科。

○二寿命无量。

△二释经二。初列经。】

「又舍利弗。彼佛寿命。及其人民。无量无边。阿僧祇劫。

故名阿弥陀。」

【△二释义二。初引大本明寿无量。

【疏】阿僧祇。此云无数。大本云。彼佛寿命。不可称计。

假使十方世界众生。皆成声闻缘觉。竭其智力。于

百千劫。悉共推算。不能穷尽。

【钞】大本具云。佛告阿逸多言。汝欲知阿弥陀佛。寿

附刻¶ 第 582c 页 X22-0582.png

命无极否。阿逸多对言。诚欲闻知。佛言。明听。悉令

命无极否。阿逸多对言。诚欲闻知。佛言。明听。悉令十方。无央数世界。诸天人民。以至蜎飞蠕动之类。

皆得为人。又皆作缘觉声闻。共坐禅一心。合其智

慧。为一智慧。以计数彼佛寿命。几千亿万劫。无有

能知者。

△次引大本明本愿所致。

【疏】法藏本愿云。设我得佛。国中人民。寿命无能限

量。若不尔者。不取正觉。

【钞】此大本第十四愿文具云。我作佛时。我刹中人

寿命。皆无央数劫。无有能计知其数者。不得是愿。

终不作佛。

△二道成十劫二。初标科。

○二道成十劫。

△二释经二。初列经。】

「舍利弗。阿弥陀佛。成佛巳来。于今十劫。」

【△二释义三。初会通前文。

【疏】前总告云。今现在说法。此示巳成佛之劫数也。

△次会通二经。

【疏】大本云成佛巳来。凡历十劫。唐译云。经十大劫。

皆是一期。赴机之说。

△三会通胜应。

【疏】然胜应身。弥亘三际。充遍十方。其可以劫数。测

量其久近耶。

【钞】佛之应身。有胜劣两相。劣则示同凡夫如释迦

附刻¶ 第 583a 页 X22-0583.png

丈六劣应之身。寿八十年。同于灰断若如华严胜

丈六劣应之身。寿八十年。同于灰断若如华严胜应之身。寿则不可思议。以其即应即报故。故华严

之佛。亦称为报。乃他受用报身也。弥陀劣应。同于

人民。以云彼佛寿命。及其人民。无量无边。阿僧祇

劫故。然而虽云无量。既有观音。称为补处。岂非劣

应亦有量乎。但是即劣而胜。非同浊世。归于泥洹。

以弥陀机息。应转。观音机兴应起。义当补处故也。

△二眷属庄严二。初分科。

○二眷属庄严三。初弟子无量。

△二释经三。初弟子无量二。初列经。】

「又舍利弗。彼佛有无量无边。声闻弟子。皆阿罗汉。非

是算数之所能知。诸菩萨众。亦复如是。舍利弗。彼佛

国土。成就如是。功德庄严。」

【△二释义七。初释声闻众。

【疏】闻四谛声教悟道。故名声闻。

【钞】教门有闻声而悟道者。观音所修。初于闻中。入

流亡所是也。此圆顿乘。非小乘比有声闻而悟道

者。拣异独觉。观物变易。自悟无生。今则自不能悟。

必假闻佛说四谛声教而后知三界。苦谛之果。断

见思。集谛之因。慕涅槃。灭谛之果。修戒定慧。道谛

出世之因。以是之故。名曰声闻。

△次拣异三果。

【疏】皆阿罗汉者。拣非前三果也。

【钞】声闻者。贤圣之通称也。故七贤四果。皆曰声闻。

附刻¶ 第 583b 页 X22-0583.png

经云。皆阿罗汉者。专就果言。故曰拣异三果。

经云。皆阿罗汉者。专就果言。故曰拣异三果。△三明无缘觉。

【疏】不言缘觉者。摄在声闻数中。

【钞】声闻缘觉。修法虽异。同破见思。同出三界。同證

偏真。故可摄在。声闻教中。

△四明无二乘。

【疏】天亲论云。二乘种不生。今言回心向大。故得生。

以惯习小故权證二乘不久證大也。

【钞】天亲下引论文。牒成难辞也。今言回心下。引观

经疏。释其疑惑也。即天亲菩萨所造。无量寿经论。

有十七成就。至第十六大义门成就中偈云。大乘

善心男。等无讥嫌名。女人及根缺。二乘种不生。长

行释云。故净土果报。离二种讥嫌过。一者体讥体

有三。一二乘人。二女人。三诸根不具足人。无此三

种过。故名离讥嫌也。彼土果报。非伹无体。三名亦

无。故观经疏设问云。彼往生论。二乘不得生。此经

中辈小乘得生。答正处小乘不生。要由垂终发大

乘种。尔乃得生。经说现生。论举本始。又问何故复

證小果。释曰。虽复垂终发大心。先多学小。至彼闻

苦空无常。发其本解。先證小果。得小果巳。于小不

住。必还入大。今解文中。取意为答其义甚明。

△五菩萨无量。

【疏】而不独声闻无量。菩萨亦无量也。

【钞】须知彼土。正为摄诸菩萨。欲先增长。善根功德

附刻¶ 第 583c 页 X22-0583.png

者往生。第无机不摄。故不拒凡夫。及与二乘。令其

者往生。第无机不摄。故不拒凡夫。及与二乘。令其生彼。莫不发广大心。修圆顿行。登菩萨位。正显极

乐法门。广大圆满也。

△六判教傍正。

【疏】声闻通两教二乘。菩萨通四教。正意在圆教。

【钞】声闻通两教。二乘者。藏教析色观空。通教体色

观空之机也。菩萨通四教者。藏教事六度。通教理

六度。别教恒沙法门。圆教无作妙行之机也。此皆

约此土。求生之人。具四教机。生于彼土。各顺本习。

而为大为小。为偏为圆。睹四教之佛。闻四教之法。

或权證小果。或实證大乘。非久之閒。皆入圆位。故

其正意。的在圆教。如万流归海。同一咸味也。

△七结归化主。

【疏】然乐邦殊胜。海众无边。皆是弥陀。愿力成就也。

【钞】极乐国土。非独依报庄严清净殊胜。即众生生

者。大异娑婆。正以此方世界。人虽万殊。判其品类。

大约惟三。曰善曰恶。曰出世閒。恶沦四趣。固不暇

言。即善升人天。福尽还堕。惟出世閒。可以长揖三

界。一去不来。第因竖出。登陟良难。盖尘境粗强诚

为险处。须弥失足。堕落何疑。总不如极乐法门。横

出三界。平夷坦直。皆可向归。十方国土。求生者多。

得生彼国。海众亦广。所谓夕孕金华。列宿犹惭于

海滴。晨游玉沼。世灯强喻于河沙。十方爰来四生

利往弥陀愿力。庸可思议。

附刻¶ 第 584a 页 X22-0584.png

△二生者不退二。初标科。

○二生者不退。

△二释经二。初列经。】

「又舍利弗极乐国土众生生者。皆是阿鞞跋致。」

【△二释义二。初释不退。

【疏】阿鞞跋致。此云不退转。下文云。皆得不退转于

阿耨多罗三藐三菩提。则知生彼国者。虽下品凡

夫。直至成佛。更无退堕。

【钞】若约教明不退转位有三。谓位行念也。今云不

退转者。无论入此三位。即博地凡夫。生彼国者。虽

未断惑。亦不退转。如十疑论云。彼国五因缘。故不

退。一弥陀愿力摄持。二佛光常照。三水鸟树林。常

演说法。四纯诸菩萨为友。五寿命永劫。

△次引證大本。

【疏】大本云。其有众生。生彼国者。皆悉具足。三十二

相。诸根明利。乃至成佛。不受恶趣神通自在。常识

宿命。于此世界。有六十七亿。不退菩萨。往生彼国。

【钞】所引大本文有两段。初是一生补处分中节文。

次是菩萨往生分中节文。须者往阅。

△三补处甚多二。初标科。

○三补处甚多。

△二释经二。初列经。】

「其中多有一生补处。其数甚多。非是算数。所能知之。

但可以无量无边。阿僧祇说。」

附刻¶ 第 584b 页 X22-0584.png

【△解释义三。初通释其位。

【疏】一生补处。即等觉也。亦名最后身。谓次当作佛。

惟馀一生。

【钞】等觉者。与果佛妙觉将等。犹此方之亚圣也。最

后身者。烦恼究竟。生分巳尽。惟此一生在。更不受

变易后有也。故曰次当作佛。惟馀一生。

△次的指其人。

【疏】若此土弥勒是也。彼土则观音。次补佛处。势至

又补观音处。

【钞】此土弥勒。补释迦处。至于成佛。仍号弥勒。若观

音次补弥陀之处则改号普光功德山王如来。势

至次补观音之处。则改号善住功德宝王如来。或

问曰。弥勒补处。今居兜率。观音补处。亦居内院否。

对曰。此方秽土。故凡补处。先居兜率。将成佛时。要

当下生。示为凡夫。脩而后得。彼邦净土。但如天王

世子。位居储君。以待弥陀应谢。即登佛位。何须现

迹。示居天宫。

△三引大本證。

【疏】大本云。彼国菩萨。皆得究竟一生补处。除其本

愿。为众生故。以弘誓铠。而自庄严。其数甚多。不可

称计。故云阿僧祇也。

【钞】大本具云。诸往生者。皆具足三十二相。究竟深

入妙法要义。诸根明利。其初钝根者。成就二忍。利

根者。得不可计无生法忍。皆当一生遂补佛处。所

附刻¶ 第 584c 页 X22-0584.png

以者何。彼佛刹中。皆住于正定之聚。无诸邪聚。及

以者何。彼佛刹中。皆住于正定之聚。无诸邪聚。及不定之聚。复无三种过失。一者心无虚妄。二者位

无退转。三者善无唐捐。所以生于彼者。有进无退。

直至成佛。惟有宿愿。速度众生。则以弘誓功德而

自庄严。入他方生死界中。作师子吼。说法度脱。尔

时阿弥陀佛。以威神力。令彼教化。一切众生。皆发

信心。乃至成佛。于其中閒。不受恶趣。神通自在。常

识宿命。虽生五浊恶世。形迹与同。其清净快乐。无

异本刹。

△二修證行法二。初分科。

○二修證行法四。初信愿二。初发愿求生。

△二释经四。初信愿二。初发愿求生二。初列经。】

「舍利弗。众生闻者。应当发愿。愿生彼国。」

【△二释义二。初释相。

【疏】愿能导行。如牛挽车。要须御者。则能有所至。净

佛国土由愿引成。

【钞】愿能导行。法也。如牛挽车。喻也。牛车喻行。御者

喻愿净佛国土下合也。御车达到。即是宝所。净佛

国土。即其事也。净土有因。其引因者。莫先乎愿。故

愿为行首。

△次引證二。初引天亲。

【疏】天亲论云。菩萨所修善根。不为自身。欲拔一切

众生苦故摄取众生。同生彼国。

【钞】引天亲论者。明净土之愿。虽曰愿生彼国。其实

附刻¶ 第 585a 页 X22-0585.png

不为自求。欲学佛慈悲。拔苦与乐。论云。欲拔生苦。

不为自求。欲学佛慈悲。拔苦与乐。论云。欲拔生苦。即悲义。拔苦摄生彼国。即慈义与乐。是则今愿。应

该四弘。

△次引四明。

【疏】四明云。但为戒福不精。无往生愿。故在秽土。闻

法入真。须惧娑婆不常值佛。尘境粗强。诚为险处

致多退失。故须外加事忏。内勤理观。加愿要制。必

于宝刹。速證无生。

【钞】引妙宗钞文。虽专在自利。而意亦利人。文兼行

愿。同前如牛御车。要在御者。然其行中。又须正助

兼行。故曰外加事忏。内勤理观。必于宝刹速證无

生。

△二圣贤聚会二。初牒科。

○二圣贤聚会。

△二释经二。初列经。】

「所以者何。得与如是。诸上善人。俱会一处。」

【△二释义二。初释诸上善人二。初泛指三品。

【疏】诸上善人者。指前声闻菩萨一生补处也。

【钞】诸上善人。大略三品。一声闻众。二诸位菩萨。三

等觉菩萨。

△次的指胜者。

【疏】慈觉云。娑婆国土。观音势至。徒仰嘉名。极乐世

界彼二上人亲为胜友。如染香人。身有香气。

【钞】娑婆下。言此土胜友难逢。此指正象末法可也。

附刻¶ 第 585b 页 X22-0585.png

若如来在世。西印土人。亦与恒会。极乐下。言彼方

若如来在世。西印土人。亦与恒会。极乐下。言彼方菩萨易见。不特易见。且亲为胜友如染香下。举经

喻之。如染香人。身虽非香。以染香故。而身有香气

喻生净土者。虽未入位以念佛故。而菩萨与居。

△二释俱会一处。

【疏】以不退菩提。故同佛所證。谓同法性身。同常寂

光土。故云俱会一处。

【钞】一处者。非徒曰与诸上善人。俱会事相之一处

盖俱会所證理性之一处也。即能居之法性身。所

居之寂光土。方名真一处也。

△二修行二。初分科。

○二修行二。初反显馀善不生。

△二释经二。初反显馀善不生。二初列经。】

「舍利弗。不可以少善根。福德因缘。得生彼国。」

【△二释义四。初释少善根。

【疏】灵芝云。欲显持名功胜。先斥馀福为少善根施

戒禅诵。一切福业。若无正信回向愿求。皆为少善

非往生因。

【钞】解中有简有收。简之则若无信愿回向。皆为少

善根福德因缘。非往生之正因收之则若有信。愿

回向。皆为多善根福德因缘。是往生之助行。

△次释多善根。

【疏】若依此经。执持名号。发愿往生方名多善根也。

【钞】此经往生正因。的在一心持名。发愿回向。如是

附刻¶ 第 585c 页 X22-0585.png

善根。其功也多。其根也深。决得往生永为佛种。

善根。其功也多。其根也深。决得往生永为佛种。△三明正与助。

【疏】善因名正行。谓执持名号。一心不乱。福德约助

行。

【钞】佛之大道。非正无以为行门。非助无以为资粮。

更加发愿要制。方能速證无生。

△四引證助行。

【疏】观经云。欲生彼国者。当修三福。一者孝养父母。

奉事师长慈心不杀。修十善业。二者受持三归。具

足众戒。不犯威仪。三者发菩提心。深信因果。读诵

大乘。劝进行者。如此三事。名为净业。皆往生之助

行也。

【钞】观经疏云。第一孝养父母。奉事师长。敬上接下。

慈心行也。修十善业是其止行。身除三邪。口离四

过。意断三恶也。妙宗钞云。此经正被顿修之机。虽

修佛行。父母师长岂不孝事。轮王十善。岂不止行

伹能修之心。一一称性。何妨所修慈孝。之善共于

凡夫。观经疏云第二。三归者。佛法僧。在家戒亦即

是十戒。具足众戒者。道俗备受。微细不犯。威仪者。

三千悉皆不缺也。妙宗钞云。圆顿行者。岂违小乘。

出家之式。三归众戒。威仪等事。但受持之心。合于

一体依于毕竟而所行之法。共于二乘。观经疏云。

第三发菩提心是愿。起意趋向。名为发心。菩提是

道佛。果圆通。说为菩提读诵大乘。明修解也。行能

附刻¶ 第 586a 页 X22-0586.png

运通。说之为乘。馀二不及。是言大也。妙宗钞云。依

运通。说之为乘。馀二不及。是言大也。妙宗钞云。依无作境。起无缘誓。名发菩提心。实相。不二而二。立

因果殊。二而不二。始终理一。信此因果。方名为深。

读诵大乘。修三智解。运圆乘行。以此解行。教其行

者。名为劝进。此三种业。得前前者。不得后后。得后

后者。必得前前。故今行人。能修前二前二不能。修

于大乘。故云馀二不及。是言大乘。皆往生之助行

也。

△二正示持名方法二。初牒科。

○二正示持名方法。

△二释经二。初列经。】

「舍利弗。若有善男子善女人。闻说阿弥陀佛。执持名

号若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若

七日。一心不乱。」

【△二释义五。初释执持之义。

【疏】孤山曰。执谓执受。持谓任持。信力故。执受在心。

念力故。任持不忘。

【钞】执持者。执而后持。亦名受持。故解曰执谓执受。

然则闻而不信。不足以为执受。又曰持谓任持。加

人有力。堪任持物。是则信而不念。不足以为任持。

故曰信力故执受在心。念力故任持不忘。

△次释若字之义。

【疏】若者。不定之辞。利根一日一念。钝根或至七七

日行成纵未破惑。定为往生之因。

附刻¶ 第 586b 页 X22-0586.png

【钞】经文既云若矣。又增数至于七日。是则往生之

因。要在持名阶于一心不乱。而人根利钝。日数限

乎七等。若利根者。一日成乎一念。钝根至于七日。

而解中又增云七七者。此或约极钝根者为言。或

约行门逾增胜者而说。然则持名一心不乱者。因

也。得一念者。约行成而为言也。纵未破惑。定为往

生之因者。此言一念之力。有伏惑之功也。盖言若

能伏惑。临终正念。自然现前。往生净土必矣。

△三释一心不乱二。初总标。

【疏】一心不乱有事有理。

△二分释二。初事一心。

【疏】事一心者。行者。系缘忆念阿弥陀佛。相好光明。

无分散意。念念无閒。名事一心。

【钞】系缘忆念者。观也阿弥陀佛等。境也。无分散意。

念念无閒者。念力勇猛。能排杂念。使内心不起。外

境无侵也。下文虽明理中一心。要须先假持事中

一心。以为其本。理中不过用解力而融之通之。使

无滞事相。以为殊胜之因。苟微乎此。曷能成就一

念伏惑之功耶。

△次释理一心二。初明一心三观。

【疏】理一心者。了达能念之心。所念之佛。皆无自性。

虽本来空寂。而感应道交。如镜像水月。任运显益

当处皆空。全体即假。二边叵得。中道不存。三谛圆

融。绝思绝义。名理一心。

附刻¶ 第 586c 页 X22-0586.png

【钞】了达下明即空义。言能念所念。皆无自性者。此

约四性。而体达无生也。应云亦无他性。共性无因

性。文之略也。此中宜以能念之心本空。为无自性。

所念弥陀本空。为无他性。感应道交。如境像水月

为无共性。任运显益。为无无因性。此乃摄后归前

以明无有四性也。次虽本来空寂下。明即假也。上

二句约法明假。下二句约喻明假。乃以形之与水

喻感。镜之与月喻应。镜月本无心。而自然现乎影

像。形水亦无意。而法尔感乎镜月。功至往生。任运

显益也。当处皆空者。有即空也。全体即假者。空即

有也有即空。则有即非有。空即有则空即非空非

空非有。则中道昭然。即空即有。则中道亦亡。故曰

二边叵得。中道不存。如是。则所观之境。三谛圆融。

能观之心。绝思绝议。事理二门。巳如解中略示。若

欲更明其旨。则又有横竖二种不同。横论三观。则

能念属乎三观。所念属乎三谛。如正称名时。了能

称心。非内非外。无形无状。即空观。虽非内外形状。

而此能念之心。历历分明。即假观。而此能念。非离

假而有空。亦非离空而有假。双遮双照。即中观。所

称佛名。及以音声。如谷中响。如水中月。了不可得

即真谛。虽不可得而佛号音声。宛然在口。显然在

耳。即俗谛。而此所念。亦非离真而有俗。亦非离俗

而有真。俱存俱忘。即中谛。此横论三观三谛也。若

竖论者。祗以一心不乱。万缘俱寂者为空观。以所

附刻¶ 第 587a 页 X22-0587.png

念六字圣号。朗朗分明者为假观能念虽空。而念

念六字圣号。朗朗分明者为假观能念虽空。而念者宛然。所念虽假。而谷响不实。如是则即空不空。

而空即假。即假非假。而假即空。双遮双照。境观双

忘。所谓境为妙假观为空。境观双忘即是中。忘照

何尝有先后。一心融绝了无踪。若然者。求生净土

之人。但以一心不乱。而执持名号。祇执持名号。而

一心不乱。无边妙义。咸在其中。不思议观。非离当

体。可谓全性起修。全修在性也。又须了知经中之

意。一心不乱。欲使因果名目相应也。执持名号。欲

使生佛感应道交也。因果名目相应者。极乐称为

净土。惟其心净。而后佛土净。伹心净土净。其义甚

通。圆伏五住。圆破三惑。皆名心净。而此心净。感佛

土净。则圆该四土。今是同居净土。只须一日至于

七日。执持名号一心不乱。以为心净往生之因。二

生佛感应道交者。弥陀妙应。既是果人。复有宿誓

令我持名。是故必须执持名号以为心净往生之

因。故一心不乱。与执持名号。二义相须。阙一不可

故此经宗。须以四句料简。一是一心非持名。即寻

常修禅。与夫一心修诸众行。又无回向发愿。悉非

往生正因。二是持名非一心。即散心持名。虽是佛

乘缘种。亦非往生正因。三非一心非持名。即悠悠

凡夫。作诸善事。亦非往生之因。四是一心是持名。

方是此经所说往生正因。若约此经。说在方等。收

四教机。以判一心。则有四种行人不同。一藏教人。

附刻¶ 第 587b 页 X22-0587.png

心佛实有。惟约事相。判心不乱。以此为因。加之信

心佛实有。惟约事相。判心不乱。以此为因。加之信愿。临终果熟。即得往生。今之凡夫。未通至理。惟关

闭六情。不出不入。而一心持名。或用心推究。种种

剖析。皆藏教人一心持名也。二通教人。善能了达

若心若佛。如幻如化。佛本是无。心亦何有。声如谷

响。佛如镜像。如此体解。当处无生。此通教人一心

持名也。三别教人。先能达空。亦能达假。以我空心。

而造假佛。非惟佛有。不妨心有。然以空心。而念假

佛。空既不空。假亦不假。非假非空。见于中道。此别

教人一心持名也。四圆教人。能达净土唯心。弥陀

本性。即真俗中。观中空假。有念无念。无非法性。无

佛有佛。皆是真如。终日有念。终日无念。以无念念。

相有相相。无生而生。生而无生。此圆教人一心持

名也。此约方等时。义释如是。若约法华。开权显实

者。应会前教。悉归圆顿。以藏教人。关闭六情。制心

不乱。为我圆教。事中一心。通教如幻。为我圆教。即

空一心。别教出俗。为我圆教。即假一心。圆本相即。

不须和会。以法华妙。具二妙故。前圆教一心。为法

华相待论妙。今统会归。为法华绝待论妙。是故圆

家行人。巳闻妙法。深悟圆理。以起圆宗。如此力用。

圆融无碍。了事乃即理之事。理乃即事之理。是以

一心持名时。事一心。可也。理一心。可也。事理相即

一心可也。念念无非法界。心心皆即真常。如是念

佛。功德最大。能伏五住烦恼。能破一心。三惑。能净

附刻¶ 第 587c 页 X22-0587.png

四种净土。能见三身弥陀。是为不思议念。是为无

四种净土。能见三身弥陀。是为不思议念。是为无功用念。永明所谓有禅有净土。犹如戴角虎。今世

为人师。来生作佛祖。此偈正为圆顿人。一心持名

者说也。

△次明性具宗旨。

【疏】须了达法界唯心。心外无境。弥陀相好。元是自

心。十万亿刹。不踰当念。以性具诸法故。不从他得。

【钞】法界有三义。一性具。即三千十界也。一性体。即

清净本然。一真如法界也。一曰性量。即一真法界。

竖穷横遍之界量也。三种法界之性。皆惟众生根

尘相对。一念分别识心。是故离心无境离境无心。

以是之故弥陀相好。乃我本性之弥陀十万亿刹

乃吾唯心之净土。故曰元是自心。不踰当念。是故

结云。以性具故。不从他得。

△四释本经称名。

【疏】又复当知。弥陀巳證究竟第一义谛。一称嘉号。

万德齐彰。罪销尘劫。福等虚空。何况一日至七日

耶。良由法藏本愿。设我得佛。十方众生。至心信乐

欲生我国。乃至十念。若不生者。不取正觉。既承彼

佛因中愿力。果上光明。执持名号。功德无量临终

见佛。决定无疑。

【钞】前释事中一念。乃约忆念彼佛相好光明而说。

似滥观经观佛为念。用心虽同。拣境则异。今则的

指执持名号。而为所缘之境。故曰一称嘉号。万德

附刻¶ 第 588a 页 X22-0588.png

齐彰。文中乃释或者之伏疑。疑者云。佛有万德。应

齐彰。文中乃释或者之伏疑。疑者云。佛有万德。应观三身。云何但称名号。即得往生。故殷勤示之曰。

又复应知等云云。文约两义以释其疑。一者名实

相称。二者法藏本愿。一名实相称者。四明云。圆极

之果。所有名字。一一不虚究竟成就。盖其所召皆

真极故。故大经云。世谛但有名无实义第一义谛

有名有实义。佛是究竟第一义谛故。又今弥陀既

巳證乎究竟第一义谛。故一称嘉号。万德齐彰。弥

陀万德慧日。既以俱体齐彰。众生黑暗罪瑕。自然

当念消乎尘劫。罪性本空。虚而不实者既销。则称

名功德福等虚空者自生。一称佛名。功德尚然况

一日至七日。一心不乱。执持名号。则无罪而不灭。

无福而不生。临命终时。往生净土。断断乎不唐捐

矣。良由下。第二示法藏本愿云云。盖诸佛本愿毫

无虚假。以弥陀因中。发四十八愿巳。即便经历旷

劫。修行以填愿海愿海既满。无量法财。一时发现。

是故今取极乐世界摄受有情。而娑婆众生。巳信

是事。仍发往生之愿。以投愿海。复修称名之行。以

增行山万流归海。同一咸味须弥摄物。共一帝青。

自然而然原非勉强。是故解文末后。合二义以结

断疑根云。既承彼佛因中愿力。果土光明。执持名

号。劫德无量。临终见佛。决定无疑。

△五订此经讹脱三。初出古本。

【疏】灵芝疏载襄扬石本。于一心不乱下。有云。专持

附刻¶ 第 588b 页 X22-0588.png

名号。以称名故诸罪销灭。即是多善根福德因缘。

名号。以称名故诸罪销灭。即是多善根福德因缘。△次订讹脱。

【疏】彼石经本。六朝人书。窃疑今本。相传讹脱。

【钞】解中既云。今传讹脱。凡读习者。应依古本而增

正之。

△三况显持名。

【疏】况我弥陀。以名接物。耳闻口诵。无边圣德。揽入

识心。永为佛种。顿除亿劫重罪。获證无上菩提。信

知非少善根。实谓多功德也。

【钞】凡诸佛应身接物。有乎四益。一以形益。现身是

也。二以光益。放光是也。三以声益。说法是也。四以

通益。现神足是也。惟阿弥陀。四益之外。更加之以

名接物。以其有本时所发誓愿故也。馀之四接。其

摄机也狭。惟以名接物。其摄机也广。既弥陀以名

而接物。故众生得以耳闻而口诵。岂惟一称嘉号。

而万德齐彰。且又无边圣德揽入识心。永为佛种。

除罪證道不可思议。其善根功德。岂小小哉。窃原

净土法门。其所开示一也。惟所修之方。厥门虽多。

要其所归。不出二种。一曰正修。二曰助行。于正修

中。其法有二。一观想。二持名。专心作观。则文载观

经。专心持名。则文载此经。若观想与持名。两者并

行。则文载般舟三昧经。今欲明其义。则有五种不

同。一名实不同。名即佛界假名。实则佛界五阴。与

夫国土。观五阴实法。则观经所示佛菩萨。三辈往

附刻¶ 第 588c 页 X22-0588.png

生等九观。观依报国土。则观经所示日冰地树等

生等九观。观依报国土。则观经所示日冰地树等六观。若般舟经所示。但观佛身。正报实法而巳。今

经所示。但持假名。故曰闻说阿弥陀佛。执持名号

是则依此经修。但以称佛名号。六字音声。而为所

缘之境。无以观佛相好。以滥经宗。所谓一称嘉号。

万德齐彰。举假名而全收实法。故知此经所示。乃

提纲挈领之法门也。二缓急不同。如观经所示十

六妙观。始修日观。必待成就。然后改观。观水观冰

等。缓缓而进。办在一生。此经所示持名方法。极其

长期。在于七日。其次或六或五。乃至一日执持名

号。一心不乱。并观经下辈往生。大弥陀经临终十

念。即得往生。故知此经所示。乃以急胜缓之法门

也。三难易不同。观经修观。以凡夫之人。心想嬴劣。

故先示日观西向。以摄其心。待心静细。然后观水

观冰。乃至像观成就。然后观佛真身。此必久修成

熟之机乃可行之。今经所示初心凡夫。但是有口

能称。有信能念。皆可修之。故知此经所示。乃至简

至易之法门也。四纯閒不同。十六观门。初心修者。

跏趺入定。然后可观。出定历缘。非其境界。若执持

名号。不閒间忙。不拘动静。行住坐卧。皆可修之。故

知此经所示。乃至捷至径之法门也。五摄机不同。

若依观经所修。惟被上根。故所修之机狭而不广。

称名之法。不择贤愚不拣男女。若贫若富若贵若

贱皆可修之。故知此经所示。乃摄机极广之法门

附刻¶ 第 589a 页 X22-0589.png

也。是则此经所明境观。只须惟约执持名号为所

也。是则此经所明境观。只须惟约执持名号为所观。境若事若理。悉以此而解说修行。不必更约观

佛相好而杂附之。

△三感果二。初分科。

○三感果二。初感圣迎接。

△二释经二。初感圣迎接二。初列经。】

「其人临命终时。阿弥陀佛。与诸圣众现在其前。」

【△二释义四。初随品所感。

【疏】灵芝云。圣众现前。亦有多种。或真佛化佛。观音

势至随其品位。委在观经。

【钞】真佛者弥陀之应身也。此有二种。一胜应。二劣

应。化身。则从应身。又变化其身。而来接引。准例观

音势至亦有真之与化。随其此方。念佛功行。破惑

伏惑。以感何身而接引之。

△次破斥谬解二。初序谬。

【疏】或谓临终见佛。以为魔者。或云自心业现。实无

他佛来者。

【钞】世间禅门浅悟。教苑谬承。多作此说。

△二斥过。

【疏】斯盖不知生佛。一体。感应道交。自障障他。为过

非浅。

【钞】凡是见佛须论感应。若平居参禅。或修空观。既

宗扫荡。佛亦不立。苟有所见。悉为魔境。或功用显

著。心佛自现。亦须观空。弗生著相。今既念佛。求生

附刻¶ 第 589b 页 X22-0589.png

极乐。临终见佛。此因妙感。复由生佛。本是一体。感

极乐。临终见佛。此因妙感。复由生佛。本是一体。感应道交。法尔如是。若不明此。妄论邪谈。不惟自障。

兼亦障人。于此法门。大成罪过。

△三引證。

【疏】法藏本愿云。众生发愿。欲生我国。临命终时。假

令不与大众围绕。现其人前者。不取正觉。

【钞】弥陀。夙昔既有弘愿。众生又能依愿求生。此正

生佛天性相关。感应道交。不可思议。

△二正念往生二。初牒科。

○二正念往生。

△二释经二。初列经。】

「是人终时。心不颠倒。即得往生阿弥陀佛。极乐国土。」

【△二释义二。初明佛力摄持。

【疏】乘弥陀愿力摄持。不为平昔妄想攀缘。倾动其

心。正念现前。故云心不颠倒。

【钞】娑婆众生。虽能念佛。浩浩见思。实未伏断。而能

垂终心不颠倒者。原非自力。而能主持。乃全仗弥

陀。乘大愿船而来拔济。虽非正念。而能正念。故得

心不颠倒。即得往生。

△次明自他兼济。

【疏】因前念佛。罪灭障除。净业内熏。慈光外摄。离苦

得乐。一刹那閒。故云即得往生等。

【钞】经云。至心念佛一声。能灭八十亿劫生死重罪。

夫生死。未来所受之报障也。重罪。往昔所造之业

附刻¶ 第 589c 页 X22-0589.png

障也。业从心造。过去世时之烦恼障也。八十亿劫。

障也。业从心造。过去世时之烦恼障也。八十亿劫。言过去所起烦恼。所造恶业。极长之时分也。如是

长时三障。一称佛名。而能顿灭者。此由行人念佛

智慧之日。合佛慈悲智慧之日。二慧日光。重重相

照。故无烦恼之暗而不烛。无罪业之幽而不照。亦

无生死之缚而不解。离苦得乐。即得往生岂虚谬

哉。是则虽由慈光外摄。而又全凭念力至心。寄语

行者。寻常称名。七日之期。而功始一日一日之期。

而功始一时。一时之期。而功始一念。果能一念至

心。而灭除众罪。则一时一时之功。当何如哉。一日

七日之功。又何如哉。成山之功。始于初篑。求生净

土者。尚勉之哉。故普智大师引涅槃经云。譬如少

火。能然一切草木。如少金刚。能坏须弥山。所以观

经下品中说。火车相现。尚得往生。皆由惭愧之心。

信力坚固。方能灭恶。若观世人。为善心轻。为恶心

重。诚恐善未敌恶。何以得生净土。请以现事验之。

对佛像。则不如接大宾之恭谨。学经法。则不如求

财利之勤劬。毁他。则气粗语滑。赞彼。则气缓语涩。

或以恶之。则覆善扬恶。好之。则掩短美长。凡此用

心方沉恶趣欲以少善消多恶。而求生者难矣哉。

△四结劝二。初牒科。

○四结劝。

△二释经二。初列经。】

「舍利弗。我见是利。故说此言。若有众生。闻是说者。应

附刻¶ 第 590a 页 X22-0590.png

当发愿生彼国土。」

当发愿生彼国土。」【△二释义。

【疏】净业功勋。愿为最要。是故如来再三劝勉。

【钞】净业之宗。虽具三要。愿为船舵。又居其先。信行

有所要制。直捷往生无疑。

△三诸佛称赞二。初牒科。

○三诸佛称赞三。初释迦称赞。

△二释经三。初释迦称赞二。初列经。】

「舍利弗。如我今者。赞叹阿弥陀佛。不可思议功德之

利。」

【△二释义三。初释称赞所指。

【疏】牒前称赞依正庄严愿行功德。利益无量以例

六方诸佛。悉亦如是称赞。勉令生信。

【钞】前所称赞依正庄严。指所诠之体也。愿之与行。

指所诠之宗也。功之与德。指所诠之力用也。如是

利益无量无边。尚不可以心思。况可以言议。金口

叮咛。勉令生信。读是经者。可不修之。

△次明秦译之简。

【疏】唐译具有十方。此惟六方。略去四维耳。

【钞】历代译经。惟什师顺此方之机而十一略之。无

论其他。即此经十方佛赞。而略去其四。人皆传诵

似有不期然而使之然者。亦可谓得契理契机

妙也。

△三指科判之失。

附刻¶ 第 590b 页 X22-0590.png

【疏】孤山疏。此后即属流通。今谓诸佛称赞。是本经

题一经要旨。合归正说。

【钞】孤山判属流通者。意谓六方佛赞。是使流通故

也。不知此赞是本经题目。岂有经义属于正宗。而

经题又属流通耶。

△二诸佛同赞二。初牒科。

○二诸佛同赞六。初东方二。初现相表彰。

△二释经二。初东方二。初现相表彰二。初列经。】

「东方亦有阿閦鞞佛。须弥相佛。大须弥佛。须弥光佛。

妙音佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌

相。遍覆三千大千世界。」

【△二释义四。初释佛名五。初释阿閦鞞佛。

【疏】阿閦鞞佛。此云不动。法身常住。无迁变故。

【钞】论佛三身。悉无迁变。以报身契法證一性故。应

身从体起用。全用在体故。今但云法身者。以让此

身非修成故也。

△次释须弥相佛。

【疏】须弥此云妙高。佛相如之。妙则三德圆融。高则

迥出因位。

【钞】三德圆融。简异偏證。迥出因位。简异分真。乃圆

顿妙觉果佛。若曰佛相如之。乃所现胜应。被高山

王机。说华严等经之佛。亦可名为报身。

△三释大须弥佛。

【疏】大须弥者。佛德高大。如须弥卢。超过众山。

附刻¶ 第 590c 页 X22-0590.png

【钞】高则位齐究竟。广则德备法界。超过因位。称大

须弥。

△四释须弥光佛。

【疏】须弥光者。光如须弥。映蔽众山。

【钞】报智光明。竖高横遍。因位偏乘悉皆映蔽。

△五释妙音佛。

【疏】妙音者。音声美妙。说法称机。

【钞】音声虽美。不能说法固非妙也。虽能说法。若不

称机。亦非妙也。

△次释恒河沙。

【疏】恒河。亦云殑伽河。在天竺无热池侧。广四十里。

其沙至细。兴水同流。言其多也。

【钞】无热池。即梵语阿耨达也。有四口。从东南角白

象口所出之水。流入恒河。沙细如面。佛常于此河

之侧说法。凡指数多。必以此河之沙为喻。令易晓

故。

△三释广长舌相。

【疏】出广长舌。表无虚妄。无量劫来。口离四过。故感

此相。

【钞】凡人之舌。随其报相。各有广长。若此方贵人。舌

舐至鼻然能可长可短。则以之为贵。苟长而不能

缩。短而不能伸。此必生前好演是非为短长之说。

故感今生如此之报以验世人不妄语者。必得其

所。惟佛世尊。多劫实语。故舌相广长。超异常人。然

附刻¶ 第 591a 页 X22-0591.png

有常相。现相不同。若常相者。缩之虽常在口。伸之

有常相。现相不同。若常相者。缩之虽常在口。伸之则能覆面。上至发际。此曾令外道生信。所示如此

也。若夫现相。又有大小不同。略举二经。法华言高

而不言广。故曰上至梵世。此经言广而不言高。故

曰遍覆三千大千世界。要知二经。大小相齐。但文

互略。故各举一边。悉是表无虚妄。现此以敦闻者

之信耳。又义。法华明竖出三界。故但言高。此经明

横出三界。故但言广若即竖而横。即横而竖。文虽

互略。义必相齐。

△四释三千大千。

【疏】三千大千世界。俱舍颂云。四大洲日月。须弥卢

欲天。梵世各一千。名一小千界。此小千千倍。说名

为中千。此千倍大千。皆同一成坏。谓万亿四天下。

总为一佛土也。

【钞】前文巳释。须者往寻。

△二发言劝信二。初牒科。

○二发言劝信。

△二释经二。初列经。】

「说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德。一

切诸佛所护念经。」

【△二释义二。初释令生深信。

【疏】决定不虚。故言诚实。十方世界恒沙诸佛。异口

同音。说此法门。令生深信。

【钞】十方诸佛。说诚实言者。谓净土法门。非但我释

附刻¶ 第 591b 页 X22-0591.png

迦如来。于此经中。以决定不虚之言。而为大众宣

迦如来。于此经中。以决定不虚之言。而为大众宣说即十方诸佛。亦异口同音。说如是决定可信诚

实之法也。此段经义。昔慈恩法师。谓观此经势。盖

他方诸佛。告自国听众。释迦转引彼佛意言。證彼

西方。令此会众生信敬也。而灵芝法师所说。又自

不同谓正当释迦说此经时。十方诸佛同时劝赞。

令信是经。余谓准前。既云亦有。要当以慈恩为正

也。

△次释是本经题。

【疏】称赞下十六字。是本经题。上八字。言极乐依正

庄严。行愿因果。下八字。言六方称赞。下文释云。闻

是经受持者。及闻诸佛名者。皆为诸佛护念。不退

菩提。

【钞】准慈恩师意。则下八字。总是释迦与诸佛。皆说

净土法门。而此唯心净土。本性弥陀之旨。皆为诸

佛之所护念。越溪澄师云此经有四不可思议。一

者依报。虽是同居。而体是寂光。二者正报。虽是应

身。即法即报。三者修因。四者感果。七日持名即感

圣果。因果不二。皆是不可思议功德。

△二南方二。初牒科。

○二南方二。初现相表彰。

△二释经二。初现表彰二。初列经。】

「舍利弗。南方世界。有日月灯佛。名闻光佛。大𦦨肩佛。

须弥灯佛。无量精进佛。如是等恒河沙数诸佛。各于

附刻¶ 第 591c 页 X22-0591.png

其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。」

其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。」【△二释义五。初释日月灯佛。

【疏】日月灯光。表佛三智。

【钞】三智之中。一切种智。最为尊胜。取喻如日。无幽

不烛而寰宇居尊。道种智。出假利物导利群萌。取

喻如月。长养万物。各得华茂。一切智。破见思惑。于

空得證。取喻如灯。能除室暗。使获智明。

△次释名闻光佛。

【疏】名闻光者。名闻十方。如光遍照。

【钞】三德智光。遍照十方。有名称之实。故有名称之

闻。

△三释大𦦨肩佛。

【疏】大𦦨肩者。肩表二智。𦦨喻照理。

【钞】左肩表实智。右肩表权智。二智之燄。能照权实

之理。喻如𦦨肩。

△四释须弥灯佛。

【疏】须弥灯者。须弥高出众山。灯表化他之用。

【钞】高出众山。表自證之体。备乎四德。高出因位。化

他之用。即用即体。利无不妙。

△五释无量精进佛。

【疏】无量精进者。方便度生。未尝休息。众生无量。悲

智亦然。

【钞】众生无量。言数多也。未尝休息。言时长也。如来

之悲智方便。度尽众生。不杂不退。故名无量精进。

附刻¶ 第 592a 页 X22-0592.png

△二发言劝信二。初牒科。

○二发言劝信。

△二列经。】

「说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德。一

切诸佛。所护念经。」

【△三西方二。初牒科。

○三西方二。初现相表彰。

△二释经二。初现相表彰二。初列经。】

「舍利弗。西方世界。有无量寿佛。无量相佛。无量幢佛。

大光佛。大明佛。宝相佛。净光佛。如是等恒河沙数诸

佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。」

【△二释义七。初释无量寿佛。

【疏】无量寿佛者。灵芝云。同名甚多。决非法藏所成

之弥陀也。慈恩云。设若弥陀自赞。于理何妨。谓称

赞此法门。令生深信。非自伐其善也。

【钞】灵芝谓决非极乐弥陀者。以其十方诸佛。各于

本国称赞。说此弥陀一经。令众生闻者。生信受持。

发往生愿。若弥陀自赞者。岂令极乐众生。又求生

别有极乐净土乎。况自伐其善者。祇可诫乎下凡。

若如来者。自称我是如来应供等。勉令闻者。咸来

听法。成乎三慧。岂自伐之言乎。

△次释无量相佛。

【疏】无量相者。相好无量也。

【钞】相好无量者。如卢舍那。具足十华藏海微尘相

附刻¶ 第 592b 页 X22-0592.png

好。阿弥陀佛。具足八万四千相好光明。龙女之赞

好。阿弥陀佛。具足八万四千相好光明。龙女之赞释迦。微妙净法身。具相三十二。以八十种好。用庄

严法身。皆可名为相好无量也。

△三释无量幢佛。

【疏】无量幢者。功德无量超胜如幢也。

【钞】幢有二义。一高出。有超胜义。二八方。有摧邪义

今取高出。故释云超胜。

△四释大光佛。

【疏】大光者。广大光明。映蔽一切也。

【钞】智慧光明极其广大。映蔽凡小。及以因人。

△五释大明佛。

【疏】大明者佛智大明。无惑不破也。

【钞】佛證三智。皆有大明。能破三惑。及以二死既能

自破。亦能破他。

△六释宝相佛。

【疏】宝相者相好殊特如宝可贵也。

【钞】世閒之宝。莫贵于善。如来之宝。莫贵相好。可尊

可重故喻于宝。

△七释净光佛。

【疏】净光者。净表法身。光表报应也。

【钞】分字而释。故名以义表。若合释者。光表三身。净

表三身。證极清净超诸因位。金光明经云。如来游

于无量甚深法性超诸菩萨所行清净是也。

△二发言劝信二。初牒科。

附刻¶ 第 592c 页 X22-0592.png

○二发言劝信。

△二列经。】

「说诚实言。汝等众生当信是称赞不可思议功德。一

切诸佛所护念经。」

【△四北方二。初牒科。

○四北方二。初现相表彰。

△二释经二。初现相表彰二。初列经。】

「舍利弗。北方世界。有𦦨肩佛最胜音佛。难沮佛。日生

佛。网明佛。如是等恒河沙数诸佛各于其国出广长

舌相。遍覆三千大千世界。」

【△二释义五。初释𦦨肩佛。

【疏】𦦨肩者。双照真俗。如肩发𦦨。

【钞】两肩表权实二智。今两肩发𦦨。表二智𦦨光。照

真俗二理也。

△次释最胜音佛。

【疏】最胜音者。梵音深妙。超胜一切。

【钞】佛凡说法。以八音四辨而宣畅之。所诠之理。最

为深妙。一切因人。所不能比。故言最胜。

△三释难沮佛。

【疏】难沮者。法身坚固。不可沮坏。

【钞】佛具三身。举一即三。法身既其坚固。报应亦必

同之。要之皆不可沮坏也。

△四释日生佛。

【疏】日生者。如日初升。无幽不烛。

附刻¶ 第 593a 页 X22-0593.png

【钞】佛日行空。皆能烛幽。惟初生日。烛幽义显。故偏

言之。

△五释网明佛。

【疏】网明者。智明如网遍覆十界。

【钞】佛之智慧光明。犹如因陀罗网。既互照庄严之

不尽。亦遍覆十方之无馀可表慈悲荫祐十界。

△二发言劝信二。初牒科。

○二发言劝信。

△二列经。】

「说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德。一

切诸佛所护念经。」

【△五下方二。初牒科。

○五下方二。初现相表彰。

△二释经二。初现相表彰二。初列经。】

「舍利弗。下方世界有师子佛。名闻佛。名光佛达磨佛。

法幢佛。持法佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出

广长舌相。遍覆三千大千世界。」

【△二释义六。初释师子佛。

【疏】师子如师子王摧伏群兽。

【钞】师子为百兽中王。身力威猛。吼音雄震。力能伏

兽。声能裂脑。喻佛从意轮现身通。口轮说大法。众

生莫不归依。邪魔悉皆摧伏。

△次释名闻佛。

【疏】名闻者。名称普闻无量世界。

附刻¶ 第 593b 页 X22-0593.png

【钞】佛有无量德。应有无量名。皆有称名之实。一一

不虚。一一诸名。闻于无量世界。莫不使闻者仰名

餐德。而获利益。

△三释名光佛。

【疏】名光者。名如日光。遍照一切。

【钞】即智光而为名光。智随名遍。而光依智照。

△四释达磨佛。

【疏】达磨翻法。所證法身。轨持万化。

【钞】阳春到处。万物遂生。法身遍处。万物咸轨。随缘

不失规矩。真如不变难思。

△五释法幢佛。

【疏】法幢。法性如幢。高出群有。

【钞】法性高出者。乃出缠之法性也。诸佛众生。共而

不共者以此。

△六释持法佛。

【疏】持法。以中道实智。持二边法。

【钞】空有不能持中实者。下不能御上也。中实而能

持二边者。胜能统劣也。既不失中道。亦不失二边。

△二发言劝信二。初牒科。

○二发言劝信。

△二列经。】

「说诚实言。汝等众生。当信是称赞。不可思议功德。一

切诸佛所护念经。」

【△六上方二。初牒科。

附刻¶ 第 593c 页 X22-0593.png

○六上方二。初现相表彰。

△二释经二。初现相表彰二。初列经。】

「舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。

大𦦨肩佛。杂色宝华严身佛。娑罗树王佛。宝华德佛。

见一切义佛。如须弥山佛。如是等恒河沙数诸佛。各

于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界。」

【△二释义十。初释梵音佛。

【疏】梵音者。梵即净也。法音净妙。闻者适悦也。

【钞】佛以巳證清净妙法。八音四辨。悦怀而说契理

契机。无不适悦。

△次释宿王佛。

【疏】宿王。如月照夜。星宿中王。

【钞】三乘圣众。犹如星宿。佛清净月。如宿中王。以清

净法。荫诸烦热。

△二释香上佛。

【疏】香上。众德如香。超诸因位。

【钞】佛有五分身香。能总一切万德。人所不能及。故

以香上称之。

△四释香光佛。

【疏】香光。五分法香。如光破暗。

【钞】佛名香光庄严者。以有五分法身之香。遍照法

界。破诸众生不净之暗故也。

△五释大𦦨肩佛。

【疏】大𦦨肩。大智发光。双照二谛。

附刻¶ 第 594a 页 X22-0594.png

【钞】诸法实相。不出真俗。故能照智。祇惟权实。故以

两肩发𦦨。以表彰智境难思。

△六释宝华严身佛。

【疏】宝华严身者。万行因华。如宝庄严。法性之身。

【钞】佛身以诸相为众宝庄严者。正表果德。以万行

因华而庄严之也。既以是而严身。复以是而为号

欲令众生睹相。莫不志愿思齐。

△七释娑罗树王佛。

【疏】娑罗。此云坚固。喻法身无变易故。

【钞】西天以娑罗为树中王。震旦国惟峨眉王屋天

台有之。树有五德。一婆娑荫覆。二密幄鳞砌。三冬

夏不凋。四树身坚固。五花色香美。以是之故。称树

中王。可喻如来大慈普被。万德具足。常住寂灭。究

竟坚固。相好庄严。解中取坚固之义。以喻法身。为

其能统众德故也。

△八释宝华德佛。

【疏】四德如宝如花开敷。

【钞】佛之所宝。莫贵四德。芬芳炜烨。如花开敷。

△九释见一切义佛。

【疏】见一切义。洞达诸法甚深义故。

【钞】诸法十界也。义趣者三谛也。惟佛与佛。乃能究

尽。故称见一切义佛。

△十释如须弥山佛。

【疏】如须弥山者。如妙高山。众圣中尊。

附刻¶ 第 594b 页 X22-0594.png

【钞】须弥山四宝所成。故称为妙。表出众山。故称为

高。喻佛究竟常乐我净。一切因人莫能过之。

△二发言劝信二。初牒科。

○二发言劝信。

△二释经二。初列经。】

「说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德。一

切诸佛所护念经。」

【△三徵释经题二。初分科。

○三徵释经题二。初徵。

△二释经二。初徵二。初列经。】

「舍利弗。于汝意云何。何故名为一切诸佛。所护念经。」

【△二释义。

【疏】佛自徵起。下文释之。

△二释二。初牒科。

○二释。

△二释经二。初列经。】

「舍利弗。若有善男子善女人。闻是经受持者。及闻诸

佛名者。是诸善男子。善女人皆为一切诸佛。之所护

念。皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。」

【△二释义四。初约三经释。

【疏】闻是经者。教经也。受持者。行经也。不退菩提。菩

提是本有性德。理经也。三经即是三德秘藏圆该

一切。舒之则弥纶法界。卷之则摄在一经。故使受

持之人。恒沙如来护念。不退菩提也。

附刻¶ 第 594c 页 X22-0594.png

【钞】闻是下。释成三经。三经下。会归三德。理经即法

身德。行经即般若德。教经即解脱德。圆该一切者。

明三德无所而不具也。舒之则弥纶法界者。一即

一切也。卷之则摄在一经者。一切即一也。能如是

了。则弥陀一经。充满法界可也。十方法界。皆具此

经可也。又须了达教行理经。举一即三。馀二易知。

今伹明行经。如执持名号。一心不乱。行经般若德

也。所持名号。万德全彰理经法身德也。念念灭除

生死重罪。教经解脱德也。受持之人。如来护念。其

所护念不在兹乎。

△次约附文释。

【疏】灵芝云。闻是经受持者。牒前依正庄严。修證因

果之文。及闻诸佛名者。牒前六方称赞之文也。护

谓覆护。不使魔娆。念谓忆念。不令退失。唐译云闻

是经巳。深生信解。必为十方十殑伽沙诸佛世尊

之所摄受。

【钞】在文可知。

△三约果号释。

【疏】阿耨多罗。此云无上。三藐。此云正等。三菩提。此

云正觉。佛之果号。

△四约功用释。

【疏】灵芝云。博地凡夫。业惑缠缚。流转五道。百千万

劫。忽闻净土。志愿求生。一日称名。即超彼国。诸佛

护念。直趣菩提。可谓万劫难逢。千生一遇。

附刻¶ 第 595a 页 X22-0595.png

【钞】万劫难逢。千生一遇。亦有泛的不同。如虽闻大

法。获种善根。未必即能顿超生死。以其轮回难出。

大道难成故也。今所说法。信受奉行。一日之功。超

三僧祇。诸佛护念。的在是乎。

△三流通分二。初牒科。

○三流通分二。初佛劝信受二。初劝信。

△二释经二。初佛劝信受二。初劝信二。初列经。】

「是故舍利弗。汝等皆当信受我语。及诸佛所说。」

【△二释义。

【疏】叮咛告诫。勉令生信。我及十方诸佛所说。

△二显益二。初分科。

○二显益二。初由因克果二。初正示二。初修因。

△二释经二。初由因克果二。初正示二。初修因二。

初列经。】

「舍利弗。若有人巳发愿。今发愿。当发愿。欲生阿弥陀

佛国者。」

【△二释义。

【疏】巳即过去。今即现在。当即未来。发愿是因。得生

是果。有愿必生。万无一失。

△二感果二。初牒科。

○二感果。

△二释经二。初列经。】

「是诸人等。皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提于

彼国土若巳生。若今生。若当生。」

附刻¶ 第 595b 页 X22-0595.png

【△二解义。

【疏】是诸下。唐译云。一切定于无上菩提。得不退转

于彼下。唐译云。一切定生无量寿佛极乐世界。清

净国土。是故皆应深心信解。发愿往生。勿行放逸。

【钞】是诸人等。指前三时发愿之人。皆得不退菩提

者。非是他人祇是于彼国土巳发愿者。则若巳生。

今发愿者。则若今生。当发愿者。则若当生。然愿非

虚设。发必导往。行非浪施修必因信。三者圆满。必

得往生。若得往生。决不退转。

△二结劝二。初牒科。

○二结劝。

△二释经二。初列经。】

「是故舍利弗。诸善男子善女人。若有信者。应当发愿。

生彼国土。」

【△二释义二。初明拣机。

【疏】孤山曰。若有信者。应当发愿。则拣出无信之人。

【钞】采佛法宝。须假信手。苟无手人。徒入宝山。

△次明他力。

【疏】夫求生净土者。是假他力。弥陀愿摄。释迦劝赞。

诸佛护念。三者备矣。苟有信心。往生极易。如渡大

海。既得巨航。仍有良导。加以顺风。必能速到彼岸

矣。若其不肯登舟。迟留险道者。谁之过欤。

【钞】假他力者。乃取多分为言。以念佛三昧于功用

但称名。于期限方七日。苟不多假他力。云何即得

附刻¶ 第 595c 页 X22-0595.png

往生。他力有三。一弥陀愿摄。喻如巨航二释迦劝

往生。他力有三。一弥陀愿摄。喻如巨航二释迦劝赞喻如良导三诸佛护念。喻如顺风。惟其如此。是

以速到。慈航巳备。而不肯登舟。甘心于罗刹鬼国。

嗜片时之五欲。知必堕落而不之恤。亦愚也哉。

△二举难况易二。初牒科。

○二举难况易二。初我赞诸佛。

△二释经二。初我赞诸佛二。初列经。】

「舍利弗。如我今者。称赞诸佛不可思议功德。」

【△二释义三。初明二译不同而同。

【疏】此明诸佛互赞唐译但云。称扬赞叹无量寿佛。

今言称赞诸佛者以佛佛体同故。

△次引经證不同而同。

【疏】华严云。一切诸佛身。唯是一法身。一身一智慧。

力无畏亦然。

△三结二译不同而同。

【疏】是故称赞弥陀。即是赞诸佛也。

【钞】华严云。一切诸佛。各有自受用身。及以化境。则

彼此各各不明也。唯是一法身等。则同也此即三

德三身等。种种三法莫不皆同岂非称赞阿弥陀

即是称赞诸佛乎。

△二诸佛赞我二。初牒科。

○二诸佛赞我二。初述彼赞词。

△二释经二。初述彼赞词二。初经。】

「彼诸佛等。亦称赞我不可思议功德。而作是言。释迦

附刻¶ 第 596a 页 X22-0596.png

牟尼佛。能为甚难希有之事。能于娑婆国土。五浊恶

牟尼佛。能为甚难希有之事。能于娑婆国土。五浊恶世劫浊。见浊烦恼浊众生浊。命浊中。得阿耨多罗三

藐三菩提。为诸众生。说是一切世閒难信之法。」

【△二释义二。初泛明诸佛同赞。

【疏】彼诸佛等。亦称赞我。则弥陀亦同诸佛称赞释

迦也。

【钞】彼此虽各相赞。而其所赞正自不同。如释迦之

赞弥陀。则能以大慈与乐。取土摄受。弥陀之赞释

迦。则能以大悲拔苦。现土折伏虽有互用。实亦互

益故拔苦正欲与乐。兴乐正欲拔苦慈悲兼济。与

拔并施。若严父之与慈母。道并行而不相悖也。

△次述彼诸佛赞词三。初明因德立称。

【疏】释迦。此云能仁。牟尼。此云寂默能仁则大慈应

物。寂默则大智冥理。

【钞】大智冥理。自證之体也。大慈应物化他之用也。

今正言应用。如来应于五浊恶世。是以号为能仁。

△次明称名之德。

【疏】能为甚难希有之事者下文自释。一于五浊得

菩提。二为众生说难信之法。

【钞】释迦之所以称能仁者。盖有二能焉。一于难得

菩提之土。而得此菩提。是故号为寂默。盖能于非

寂非默之境。而得寂默菩提。此一能也。二于刚强

浊恶不解之土。而说此妙法。是故号为能仁。盖能

于鲜信鲜解之人。而说难信之法。是故号为能仁。

附刻¶ 第 596b 页 X22-0596.png

此二能也。

此二能也。△三释所化之国二。初释娑婆。

【疏】梵语娑婆。此云堪忍。以众生堪能忍受三毒诸

烦恼故。

【钞】三毒者。贪瞋痴也。总该五利使五钝使。见惑八

十八使。思惑八十一品也。皆称烦恼者。烦如烦热。

恼即恼乱。不得须臾清凉自在。亦可谓之极苦矣

然而恬然忍受。不特不以之为苦。犹且以之为乐。

此其所以称堪忍也。

△次释五浊二。初总释。

【疏】五浊者。楞严云。譬如清水。投之沙土。土失留碍

水亡清洁。汩然浑浊。由此五浊。理水亡清。

【钞】清水。喻真空之理。沙土。喻见思。并所召果色一

理一惑。相织妄成。由是水失清净。惑失留碍。故曰

由此五浊。理水亡清。名之为浊。但此经五浊。兴楞

严粗细不同。事理咸异。若会而归之。又不同而同

也。

△次别释五。初劫浊。

【疏】劫者。梵语劫波。此云时分。从减劫人寿二万岁

时。即入劫浊。四浊增剧。聚在此时。瞋恚增剧刀兵

起。贪欲增剧饥馑起。愚痴增剧疾疫起。三灾起故。

烦恼倍隆。诸见转炽。众浊交凑如水奔昏。

【钞】劫名时分。以世界为体。世界有成住坏空。为四

大时分。每一时分。有二十番增减之久。今是住劫

附刻¶ 第 596c 页 X22-0596.png

减劫之末。减劫之初。人寿有八万岁。过一百年减

减劫之末。减劫之初。人寿有八万岁。过一百年减一岁。减至二万岁。即入劫浊。浊未增盛。自尔巳后

众生三毒。日增月盛。至释迦时人寿百岁。故曰四

浊增剧。聚在此时。刀兵等者。小三灾也。生当此时。

灾起不常。职由人心三毒所感。然犹未至太剧。至

减人寿十岁之时。此小三灾方名极隆。世界众生。

将无噍类谓之子德减父德。子年减父年。然后人

心厌苦。渐能迁善。由是又过百年。增寿一岁。寿逾

增而善逾进。增至八万岁而后止。谓之子德增父

德。子年倍父年。如是凡经二十番。然后入于坏劫。

则水火风大三灾。次第发现。复经如是二十番时。

方入空劫。空二十番时。世界复成亦二十番时。方

入住劫。当释迦时。正住劫第九番减劫之时。故曰

能于五浊恶世等。

△次释见浊。

【疏】见者。身见。边见。戒取。见取。邪见。五利使。乃至六

十二见等也。

【钞】身见者。谓于五阴中妄计有身。强立主宰。恒起

我见。执我我所。是名身见。边见者。谓计我身。或断

或常。执断非常。执常非断。但执一边。是名边见。戒

取者。谓于非戒之中。谬以为戒。强执胜妙。希取进

行。是名戒取。见取者。谓于非真妙法中。谬计涅槃。

心生取著。妄计所得为胜。是名见取邪见者谓邪

心取理。颠倒妄见。不信因果。断诸善根。作阐提行。

附刻¶ 第 597a 页 X22-0597.png

是名邪见。出涅槃经。六十二见者。谓外道之人。于

是名邪见。出涅槃经。六十二见者。谓外道之人。于色受想行识五阴法中。每一阴起四种见。谓计色

大我小。我在色中。我大色小。色在我中。离色是我。

即色是我。色阴既尔。馀四亦然。成二十见。约过去。

现在未来三世论之。成六十见。加断常二见为根。

本。共六十二。出涅槃经。五利使者。利即快利之义

谓此五种妄惑。动念即生。造次恒有。使即驱使之

义。谓诸众生。为此五种妄惑。驱逐心神。流转三界。

无有出期。故名使也。

△三释烦恼浊。

【疏】烦恼者。贪。瞋。痴。慢。疑。五钝使。乃至百八烦恼等。

是也。

【钞】贪。即引取无厌也。谓诸众生。贪著世閒色欲财。

宝。恣纵心情而无厌足。瞋即忿怒。谓诸众生于违

情境上起诸瞋恚。恼乱自他。痴即迷惑不了。谓诸

众生。以迷心缘境。于一切法。不能明了。慢即自恃

轻他。谓诸众生。自恃种姓富贵。有德有才。轻慢于

他。疑即犹豫不决。谓诸众生。迷心乖理。不能通达

法相。五钝使者钝即迟钝。谓此五种妄惑。既非动

念即生。亦非造次恒有。故言钝也。百八烦恼者。昏

烦之法。恼乱心神。故名烦恼。谓眼耳鼻舌身意六

根。对色声香味触法六尘。各有好恶平等三种不

同。则成十八烦恼。又于其中起苦受。乐受。不苦不

乐受。复有十八。共三十六种。更约过去现在未来

附刻¶ 第 597b 页 X22-0597.png

三世。各有三十六种。总成百八烦恼也。

三世。各有三十六种。总成百八烦恼也。△四释众生浊。

【疏】众生者。揽五阴见慢果报。立此假名。

【钞】众者众也。揽五阴实法。立众生假名。而言见慢

果报者。约由因感果为义。见慢。即过去利钝二使

之因。果报。即现在五阴之果。

△五释命浊。

【疏】命者。刹那生灭。摧年促寿。

【钞】释。迦现世。人寿八十。虽名曰短。较年犹长。复以

年而较月。以月而较日。渐渐相较。至于刹那。一念

有六十刹那。刹那有六十生灭。所谓岂惟年变。兼

又月迁。以至喻云如火成灰。念念销殒。殒亡不息。

决知此身。终从变灭。盖世人之寿为八相所迁所

谓小四相。迁大四相。故曰刹那生灭摧年促寿。

△四结皆由悲愿。

【疏】悲华经云。吾以大悲本愿力故。处此浊恶不净

国土。

【钞】浊恶国土。众生悲苦。正与释迦悲愿相应。所谓

下合六道众生。同一悲仰。若夫净土众生仰乐。正

与弥陀慈愿相应。所谓上合十方诸佛。同一慈力。

然而释迦之悲非不兼慈。弥陀之慈非不兼悲。今

对二土净秽。故偏言一边耳。

△五结难信之法。

【疏】夫念佛三昧。不拣贤愚。不择贵贱。不论久近。不

附刻¶ 第 597c 页 X22-0597.png

分善恶。唯取决定信心。临终恶相。十念往生。此乃

分善恶。唯取决定信心。临终恶相。十念往生。此乃具缚凡愚。屠沽下类。刹那超越。成佛之法。可谓一

切世閒甚难信也。

【钞】夫佛法大海。一味平等。固于贤愚贵贱。无所分

别。若言临终恶相。十念往生。惟净土一门。方有是

事。一切世閒实为难信。可谓大乘中之大乘。了义

中之了义也。

△二显示不虚二。初牒科。

○二显示不虚。

△二释经二。初列经。】

「舍利弗。当知我于五浊恶世。行此难事。得阿耨多罗

三藐三菩提。为一切世閒说此难信之法。是为甚难。」

【△二释义二。初明释迦具足二难。

【疏】孤山曰。五浊界中。行难行之行。而得菩提。其事

巳难。复说此难信之法。二事兼行是甚难也。诸佛

赞我。岂虚言哉。

【钞】诸佛同赞释迦者。谓具二难故。一者于难成道

之国而能成道。二于难生信之人而说此法。对显

诸佛。则成二易矣。

△次显二土修行难易。

【疏】慈云云。五浊得道为难。净土修行则易。

【钞】慈云大师云。娑婆得道有十难。一不常值佛。二

不闻说法。三恶友牵缠四群魔恼乱。五轮回不息。

六难逃恶趣。七尘缘障道。八寿命短促。九修行退

附刻¶ 第 598a 页 X22-0598.png

失。十尘劫难成。净土修行有十易。一常得见佛。二

失。十尘劫难成。净土修行有十易。一常得见佛。二常闻法音。三圣贤集会。四远离魔事。五不受轮回。

六永离恶趣。七胜缘助道。八寿命无量。九入正定

聚。十一生行满。难易之状。明言如此。可不舍难而

取易乎。

△二众喜奉行二。初牒科。

○二众喜奉行。

△二释经二。初列经。】

「佛说此经巳。舍利弗。及诸比丘一切世閒天人阿修

罗等。闻佛所说。欢喜信受。作礼而去。」

【△二释义五。初约机收简。

【疏】一切世閒。总收四众十界。别举三善道者。多受

化之机故也。天谓梵释欲色等天。阿修罗。此云非

天。富贵同天而多謟诳。无天行故。等者。等于八部

鬼神。同闻众也。

【钞】解中明经所叙。闻法之机。有收有简。一切世閒。

则总收四众十界。四众固是常闻法者。十界则兼

收四趣。谓所收机若是之广也。天人修罗。则简去

馀趣。惟举三善道也。谓所受化之机。若此之多也。

此且就一往约馀经者为言。若极乐法门。如大本

中说。临终地狱相现。以至蜎飞蠕动。皆以愿力摄

之。令生彼国。则所摄之机。诚宜四众十界。无所而

不收也。

△次明益所以。

附刻¶ 第 598b 页 X22-0598.png

【疏】孤山曰。闻所未闻。故欢喜信受。重法尊师。故作

礼而去。

△三获益浅深。

【疏】言欢喜者义该深浅。或得欢喜益。或證理入欢

喜地。

【钞】得欢喜益者。约世界悉檀判也。入欢喜地者。约

第一义悉檀判也。

△四引證深益。

【疏】故大本结益。无量众生发菩提心。那由他人得

法眼净。

【钞】发菩提心。位在大乘。得入理益得法眼净。位在

小乘。得入理益。经又云。信受奉行。则又获为人悉

檀生善之益。惟阙对治悉檀破恶之益。既有三益。

应亦该之。

△五流通永永。

【疏】宣布十方。垂于万世。尽未来际。利乐无穷。

【钞】流通之法。大要两种。一自行。二化他自行又有

两种。一如说修行。即七日持名。一心不乱。二读诵

经文。随文解义。昔梁朝有道珍法师。尝于庐山念

佛作水观。忽梦江水瀰满。众人乘船。言往西方珍

言。道珍一生修西方业。可附我而去。船上人云法

师虽讲经甚大。未诵弥陀经。并往生咒。未浴僧。净

业未圆。不得往也。珍于是感泣。梦觉后。乃废讲业

专诵此经。及往生咒。并营僧浴。至垂终夜。异光明

附刻¶ 第 598c 页 X22-0598.png

耀峰顶。如列数千炬。神人持珍台而至。请师往生

耀峰顶。如列数千炬。神人持珍台而至。请师往生故知流通愿生不可以不读诵也。二化他者。即纯

以此经为人演说。劝他念佛。愿生极乐。或书写解

释。莫非其行。以此化他功德。回向净土。发愿往生

昔四明昝学谕。常以擘窠图印施。劝人念佛。有计

公桃源铁工也。年将七十。两目丧明。初受一图。念

满三十六万声。念至四图。两目瞭然。如是三载。念

满十七图。一日念佛。忽然气绝。半日复苏。曰我见

佛菩萨。令分六图与昝学谕。是劝导之首。分一图

与李二公。此是表图之人。嘱其子往谢学谕。言讫。

沐浴西向坐逝。以此而观。劝人念佛亦。往生之行

况昝学谕既能劝人。岂不能自念。自利兼人。功德

倍隆往生土。品位必高。】

弥陀略解圆中钞卷下(终)

附刻¶ 第 599a 页 X22-0599.png

* 附刻

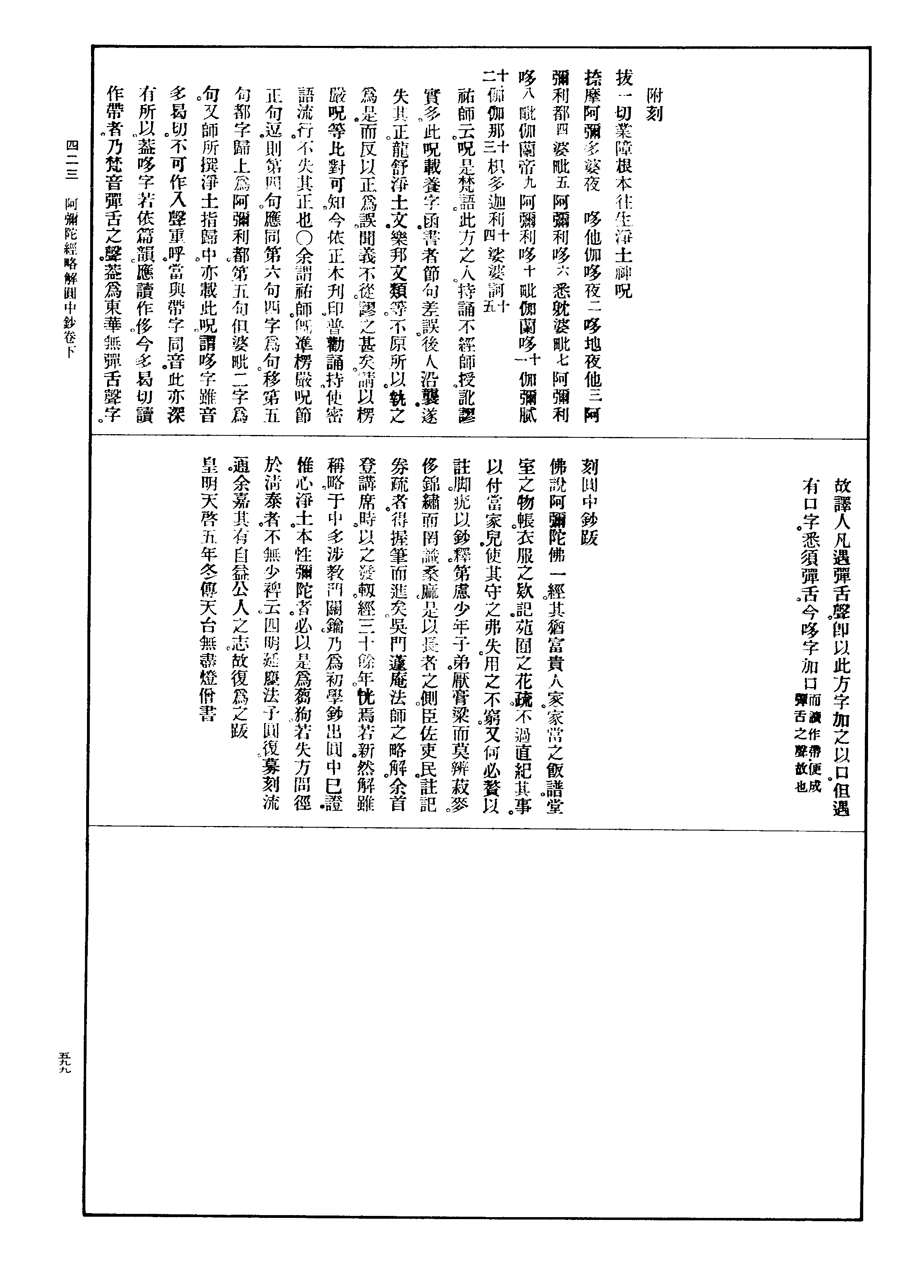

「拔一切业障根本往生净土神咒」

【捺摩阿弥多婆夜 哆他伽哆夜(二)哆地夜他(三)阿

弥利都(四)婆毗(五)阿弥利哆(六)悉耽婆毗(七)阿弥利

哆(八)毗伽兰帝(九)阿弥利哆(十)毗伽兰哆(十一)伽弥腻

(十二)伽伽那(十三)枳多迦利(十四)娑婆诃(十五)

祐师云。咒是梵语。此方之人。持诵不经师授。讹谬

实多。此咒载养字函。书者节句差误。后人沿袭。遂

失其正。龙舒净土文。乐邦文类等。不原所以。执之

为是。而反以正为误。闻义不从。谬之甚矣。请以楞

严咒等比对可知。今依正本刊印。普劝诵持。使密

语流行。不失其正也。

○余谓祐师。既准楞严咒节

正句逗。则第四句。应同第六句四字为句。移第五

句都字归上为阿弥利都。第五句但婆毗二字为

句。又师所撰净土指归中。亦载此咒。谓哆字虽音

多曷切。不可作入声重呼。当与带字同音。此亦深

有所以。盖哆字若依篇韵。应读作侈。今多曷切读

作带者。乃梵音弹舌之声。盖为东华无弹舌声字。

附刻¶ 第 599b 页 X22-0599.png

故译人凡遇弹舌声。即以此方字加之以口。但遇

故译人凡遇弹舌声。即以此方字加之以口。但遇有口字。悉须弹舌。今哆字加口(而读作带。便成弹舌之声故也)。】

* 刻圆中钞跋

佛说阿弥陀佛一经。其犹富贵人家。家常之饭谱。堂

室之物帐。衣服之款记。苑囿之花疏。不过直纪其事。

以付当家儿。使其守之弗失。用之不穷。又何必赘以

注脚。疣以钞释。第虑少年子弟。厌膏粱而莫辨菽麦。

侈锦绣而罔识桑麻。是以长者之侧。臣佐吏民。注记

券疏者。得握笔而进矣。吴门蘧庵法师之略解。余首

登讲席时。以之发轫。经三十馀年。恍焉若新。然解虽

称略。于中多涉教门关钥。乃为初学钞出圆中巳證。

惟心净土。本性弥陀者。必以是为刍狗。若失方问径

于清泰者。不无少裨云。四明延庆法子圆复。募刻流

通。余嘉其有自益公人之志。故复为之跋。

皇明天启五年冬传天台无尽灯僧书