声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

5-A¶ 第 70a 页

* No. 5-A

原刻净土四经叙

余友邵阳魏默深(源)精通宗教。晚岁专心净业。六年

春。自秦邮驰书问讯。并手录四经。序而见贻。书云。老

年兄弟。值此难时。一切有为。皆不足恃。惟此横出三

界之法。乃我佛愿力所成。但办一心。终登九品。且此

念佛法门。普被三根。无分智愚男女。皆可修持。若能

刊刻流布。利益非小。子其力行毋怠。余谨受教。惟底

本为默深病中所录。颇有鱼豕之讹。余藏书既鲜。陋

处海隅。又无善本可以借校。屡刻屡改。两易寒暑。始

克竣事。校刊竟。因书其缘起于卷端。经序皆署承贯

名。盖默深戒法名也。

咸丰八年岁次戊午仲秋之吉

湘潭信士周诒朴熏沐谨记

* No. 5-B

净土四经总叙

世宗宪皇帝御选语录。辑莲池大师净土诸语

5-A¶ 第 70b 页 X01-0070.png

御制序文。阐扬宗净合一之旨。

御制序文。阐扬宗净合一之旨。高宗纯皇帝南巡。亲诣云栖。拈香礼佛。

御制诗有由来六字括三乘之句。大矣哉。西方圣人

之教。得东方

圣人而表章乎。夫王道经世。佛道出世。滞迹者见为

异。圆机者见为同。而出世之道。又有宗教律净之异。

其内重已灵。专修圆顿者。宗教也。有外慕诸圣。以心

力感佛力者。净土也。又有外慕诸圣。内重已灵者。此

则宗净合脩。进道尤速。至律则宗教净之基址。而非

其究竟焉。然宗教律皆发心童真出家。动经久劫。由

初地至十地。方称等妙觉。即不蒙佛记。亦自成佛。此

是何等根器。但从无一生了办之法。此我佛无量寿

世尊。净土往生之教。横出三界。较竖出三界者。其难

易远近。有霄壤之分。此永明寿禅师。所谓有禅无净

土。十人九错路。无禅有净土。万修万人去。有禅有净

土。犹如戴角虎也。云栖师中兴净土。乃专宏小本弥

陀。而于大本无量寿经。及十六观经。普贤行愿品。皆

不及焉。夫不读无量寿。何以知法藏因地愿海之宏

深。与果地之圆满。不次以十六观经。何以知极乐世

界之庄严。与九品往生之品级。大心既发。观境亲历。

然后要归于持名。非可以持名而废发愿观想也。持

名至一心不乱。决定往生。而后归宿于普贤行愿品。

以十大愿王。括无量寿之二十四愿。以每愿末。念念

相续。无有间断。身语意业。无有疲厌。括弥陀经之一

5-A¶ 第 70c 页 X01-0070.png

心不乱。故现宰官长者居士身者。持诵是四经。熟读

心不乱。故现宰官长者居士身者。持诵是四经。熟读成诵之后。依解起行。须先发无上菩提之心。大之则

无边烦恼誓愿断。无尽众生誓愿度。无量法门誓愿

学。无上佛道誓愿成。迩之则广行布施。供养三宝。多

刊大乘经典。及净土诸经论。使丛林皆于禅堂外。别

开念佛堂。使出家者。皆往生西方。固极顺之势。即在

家白衣。未悉朝闻夕死之义。骤睹四经。未必听受。然

疑佛谤佛。皆种信根。况蠢动含灵。固皆具佛性乎。夫

劝化一人成佛。功德无量。况劝化数十百僧。展转至

千百万。皆往生西方成佛。功德可思议乎。古德有言。

巳先自度。而后度人者。如来应世。未能自度。先愿度

人者。菩萨发心。然后闭七日念佛之关。以求一心不

乱。再闭七日观佛之关。以求亲见西方极乐依正。盖

入门必次第修而后圆修。圆莫圆于普贤行愿品。故

为华严之归宿矣。此天然之次第。修持之定轨。故合

刊四经。以广流通。普与含灵。同跻正觉。

咸丰四年菩萨戒弟子魏承贯谨叙No. 5

* 无量寿经会译叙

5-A¶ 第 71a 页 X01-0071.png

莲池大师舍大本弥陀及观经。而专宗小本弥陀。固

巳偏而不全矣。及云栖法汇。刊大本弥陀经。又专用

魏译。且谓四十八愿。古今流通。夫天亲菩萨无量寿

偈。巳言誓二十四章。是西域古本如是。故汉吴二译

宗之。为二十四愿。自魏译敷衍加倍。重复沓冗。前后

雷同。是以唐译省之。为四十六愿。宋译省之。为三十

六愿。是古不流通。今亦不流通也。加之五痛五烧。冗

复相等。惟宝积经唐译无之。故无量寿经。至今丛林

不列于日课。使我佛世尊。因该果海。果彻因源之大

愿。不章于世。岂非净土经教之大憾哉。谨会数译。以

成是经。无一字不有来历。庶几补云栖之缺憾。为法

门之善本矣。或谓据子别本经注。仿云栖弥陀疏。一

一销归自性。且爱不尽。不出娑婆。彼玻瓈砗磲。珊瑚

玛瑙。黄金白银。真珠宝树。楼阁璎珞天乐。何预性分

中事。而经言极乐世界。津津道之者何。曰。此法身报

化之自然也。娑婆世界。本华藏世界第十三重。众生

视为坑坎土石者。世尊以神足蹑之。立地皆为琉璃

宝地。及摄神足。还复如故。此生佛因果之异感也。众

生无不有六根。有六根即有六尘六入。是以目欲极

天下之色。耳欲极天下之音。舌欲极天下之味。鼻欲

极天下之香。身欲极天下细滑之触。心欲极天下快

意之法。其求而得之者。为诸天福报。不知天福享尽

之易堕也。其次为人道。人道终身为形骸妻子所役。

苦乐相半。且富贵溺人。易入三途也。在家之难如此。

5-A¶ 第 71b 页 X01-0071.png

即出家之僧。宗教二门。自智者永明宗净合修而外。

即出家之僧。宗教二门。自智者永明宗净合修而外。馀皆大乘自命。欲由初地以登十地。动经长劫。且菩

萨有隔阴之迷。云门青草堂五祖戒其前车之鉴。此

竖出三界之所以难也。是以大圣觉王悯之。故于竖

出三界之外。创横出三界之法。即妄全真。会权归实。

揽大海水为醍醐。变大地为黄金。一声唤醒万德洪

名。人人心中。有无量寿佛。放光动地。剖尘出卷。自衣

获珠。乃知欲为苦本。欲为道本。欣不极则厌不至。厌

不极则三界不得出。如是向往。如是取舍。如是出离。

而后一礼拜。一观想。一持名。念念仰弥陀如慈父。如

疾苦之呼天。如逃牢狱而趋宝所。虽欲心之不专。不

可得矣。不然者。口持洪名。心悬世乐。欲其竟出三界

也。不亦难哉。

菩萨戒弟子魏承贯谨叙

无量寿经

如是我闻。一时佛住王舍城。耆阇崛山中。与大比丘

众。千二百五十人俱。皆是诸大声闻。众所知识。名曰

憍陈如尊者。大目犍连尊者。舍利弗尊者。迦叶尊者。

阿难尊者。如是等大弟子而为上首。(诸罗汉名。各本或用梵语。或用

华语。今止酌列五尊者。以例其馀)又有普贤菩萨。文殊师利菩萨。弥

勒菩萨。及贤劫中一切菩萨。皆来集会。此诸菩萨。皆

具无量行愿。植众德本。具诸功德。行权方便。游诸佛

国。普现一切。供养诸佛。化导众生。达众生相。通诸法

5-A¶ 第 71c 页 X01-0071.png

性。譬善幻师。幻诸男女等相。于彼相中。实无所得。入

性。譬善幻师。幻诸男女等相。于彼相中。实无所得。入空无愿无相三昧。而能具足总持无量百千三昧。住

深定门。悉睹现在无量诸佛。于一念中。遍游佛土。分

别众生语言。哀悯如已眷属。誓成诸佛无量功德。超

诸声闻缘觉之地。(此赞菩萨功德一段。宋译无之。今从四译。而节其冗词)又有

比丘比丘尼五百人。清净优婆塞七千人。清净优婆

夷五百人。欲界天子八十万。色界天子七十万。遍净

天子六十万。梵天一亿。如是无量大众。一时云集。(此九

句。各译无之。从汉译增。盖此经普被上中下三根。宜首列凡圣男女。在家出家四众。以表当机)尔时

世尊威光赫奕。如融金聚。又如净明镜。影畅表里。(五句

参用魏唐二译)现大光明。数千百变。(此八字。依汉吴二译增)尊者阿难

即自思惟。今日世尊。诸根悦豫。清净光颜。巍巍宝刹

庄严。我从昔以来。所未曾见。喜得瞻仰。生希有心。(以上

二行。参用魏汉二译)即从座起。偏袒右肩。长跪合掌。而白佛言。

世尊今日入大寂定。住甚奇特广大之法。住诸佛所

在最胜之道。为念过去未来诸佛耶。为念现在他方

诸佛耶。惟愿宣说。利益一切。(以上三行。参用各译字句)尔时世尊

告阿难言。善哉善哉。阿难。汝为哀悯利益诸众生故。

能问如是微妙之义。(哀悯二句用唐译)汝今斯问。胜于供养

一天下阿罗汉辟支佛。布施累劫诸天人民蜎飞蠕

动之类。功德百千万倍。何以故。当来诸天人民一切

含灵。皆因汝问。而得度脱故。(此段用汉吴二译)阿难。如来出

世。难值难见。犹优昙华。偶尔一现。汝今所问。多所饶

益。我当为汝演说。开化一切(末七句用魏译。参用各译字句)。

5-A¶ 第 72a 页 X01-0072.png

佛告阿难。乃往过去久远无量不可思议无央数劫。

有佛出世。名世自在王如来。住世四十二劫。(原本由世自在

王佛。上溯住劫五十二佛。与燃灯佛相首尾。唐宋二译俱逆数而上。汉吴诸译。则顺数而下。或谓燃灯为释迦

授记之师。不应法藏发心。乃在五十三佛之后。或谓古佛同名者多。无可适从。且过去古佛。数不胜数。既非经

谊所关。故今阙之。即从世自在王起。以息疑诤)彼佛法中。有一比丘。名曰法

藏。本是国王。闻佛说法。寻发无上真正道意。弃国捐

王。行作沙门。智慧勇猛。无能踰者。诣世自在王如来

所。顶礼佛足。向佛合掌。而白佛言。(此下各本有偈。或四字句。或五字句。

或七字句。惟吴译无之。今从吴译)唯然世尊。我巳发无上正觉之心。

愿佛为我广宣诸佛国净土庄严。令我于世得无等

觉。成大菩提。时世自在王佛。语法藏比丘。庄严佛土。

汝当自摄。比丘白佛。斯义宏深。非我境界。唯愿世尊。

为我敷演。尔时世自在王佛。知其高明。志愿深广。即

为广说二百一十亿诸佛刹土。天人善恶。国土粗妙。

应其心愿。悉现与之。时彼比丘。闻佛所说。严净国土。

皆悉睹见。起发无上殊胜之愿。其心寂静。志无所著。

修习功德。发大誓愿。摄取庄严。具足五劫。往诣世自

在王佛言。我今为菩萨道。欲令我后作佛时。于八方

上下诸无央数佛中。智慧光明功德都胜诸佛国者。

𡩋可得否。佛言。譬如大海。一人斗量。经历劫数。尚可

穷底。人至心求道。何愿不得(以上十二行。用魏译。参取吴译)。

时法藏比丘。稽首礼足。绕佛三匝。合掌而住。白佛言。

世尊。我巳摄取庄严佛土清净之行。唯垂听察。第一

愿。设我得佛。国中无三恶道之名。设有地狱饿鬼畜

5-A¶ 第 72b 页 X01-0072.png

生。乃至闻其名者。不取正觉。第二愿。设我得佛。国中

生。乃至闻其名者。不取正觉。第二愿。设我得佛。国中天人。纯是化生。无有胎生。亦无女人。其他国女人。有

愿生我国者。命终即化男身。来我刹土。生莲华中。华

开见佛。若不尔者。不取正觉。第三愿。设我得佛。若国

中天人。形色不同。尚有好丑。不悉金色身。三十二相

者。不取正觉。第四愿。设我得佛。国中天人。若不皆识

宿命。下至知百千亿那由他诸劫事者。不取正觉。第

五愿。设我得佛。国中天人。不得天眼。下至见百千亿

那由他诸佛国者。不取正觉。第六愿。设我得佛。国中

天人。不得天耳。下至闻百千亿那由他诸佛所说。不

悉受持者。不取正觉。第七愿。设我得佛。国中天人。不

得见他心智。下至知百千亿那由他诸佛国中。众生

心念者。不取正觉。第八愿。设我得佛。国中天人。不得

神足。于一念顷。下至不能超过百千亿那由他诸佛

国者。不取正觉。第九愿。设我得佛。国中天人。若不得

漏尽住灭尽定。及决定證大涅槃者。不取正觉。第十

愿。设我得佛。国中天人。若不悉得广长舌。说法善巧。

辩才无碍者。不取正觉。第十一愿。设我得佛。光明若

有限量。不遍照百千亿那由他诸佛国。普胜诸佛光

明。令彼十方众生。触此光明。身意柔软。罪垢灭除。命

终皆得生我国者。不取正觉。第十二愿。设我得佛。寿

命若有限量。下至百千亿那由他劫者。不取正觉。第

十三愿。设我得佛。国中声闻。若有数量。乃至三千大

千世界众生。悉成缘觉。于百千劫。悉共计校。能知其

5-A¶ 第 72c 页 X01-0072.png

数者。不取正觉。第十四愿。设我得佛。国中天人。寿命

数者。不取正觉。第十四愿。设我得佛。国中天人。寿命亦皆如佛。无有限量。永无生死。除其本愿示现修短

自在。若不尔者。不取正觉。第十五愿。设我得佛。国中

天人。若不皆身具无边光明。照曜诸佛国土者。不取

正觉。第十六愿。设我得佛。名声普闻。十方世界。无量

诸佛。若不悉咨嗟称叹我名者。不取正觉。第十七愿。

设我得佛。十方众生。闻我名号。发菩提心。至心信乐。

欲生我国。乃至临终十念求生。若不见佛与大众围

绕。现其人前者。不取正觉。惟除五逆。诽谤正法。第十

八愿。设我得佛。他方佛土。诸菩萨众。来生我国。究竟

必至一生补处。除其本愿。自在所化。为度脱一切众

生故。遍游佛国。修菩萨行者。虽生他国。终不受三途

苦。永不退失善根。若不尔者。不取正觉。第十九愿。设

我得佛。国中天人。虽住声闻缘觉之位。而能承佛神

力。供养诸佛。一食之顷。若不能遍至无数无量诸佛

国者。不取正觉。第二十愿。设我得佛。国中天人。衣服

饮食。应念所需。自然化现在前。乃至于诸佛所。种种

供养。香华幢盖。璎珞音乐。应念圆满。无所从来。无所

从去。乃至欲求诸佛就供。以佛神力。应念即得他方

诸佛。舒臂来此。受其供养。若不尔者。不取正觉。第二

十一愿。设我得佛。国土清净。皆悉照见十方一切诸

佛世界。若不尔者。不取正觉。第二十二愿。设我得佛。

国中有无量道场树。高或百千由旬。或四百万由旬。

诸菩萨欲见诸佛净国庄严。悉于宝树间见。犹如明

5-A¶ 第 73a 页 X01-0073.png

镜睹其面像。若不尔者。不取正觉。第二十三愿。设我

镜睹其面像。若不尔者。不取正觉。第二十三愿。设我得佛。自地以上。至于虚空。宫殿楼观。池流华树。国土

所有一切万物。皆以无量杂宝。百千种香。而共合成。

严饰奇妙。超诸天人。其香普熏十方世界。供养诸佛。

菩萨闻者。皆修佛行。若不如是。不取正觉。第二十四

愿。所有他方佛刹。声闻缘觉。闻我名号。不发大心。不

得坚固不退转。究竟成就阿耨多罗三藐三菩提者。

不取正觉(魏译四十八愿。唐译四十六愿。宋译三十六愿。惟汉吴二译。皆止二十四愿。而天亲

菩萨无量寿偈。亦云誓二十四章。则酉天本同也。今遵汉吴以免重复。至每愿中字句。兼取各译所长。以完成

善)。

佛告阿难。尔时法藏比丘。说此愿巳。以偈颂曰。

「 我建超世愿

必至无上道

斯愿不满足

誓不成等觉

我于无量劫

不为大施主

普济诸贫苦

誓不成等觉

我至成佛道

名声超十方

究竟有不闻

誓不成等觉

离欲深正念

净慧修梵行

志求无上尊

为诸天人师

供养一切佛

具足众德本

愿慧悉成满

得为三界雄

如佛无碍智

通达靡不照

愿我功德力

等此最胜尊

斯愿若尅果

大千应感动

虚空诸天神

当雨真妙华」

(此偈汉吴二译无之。唐译每句七字。魏宋二译。每句五字。今用魏译。

略节数句)。

佛告阿难。法藏比丘。说此颂巳。应时普地六种震动。

天雨妙华。以散其上。自然音乐。空中赞言。决定必成

5-A¶ 第 73b 页 X01-0073.png

无上正觉(此用魏译)。

无上正觉(此用魏译)。阿难。法藏比丘。于其佛所。诸天魔梵。龙神八部。大众

之中。发斯宏誓愿巳。一向专志。庄严妙土。所修佛国。

开廓广大。超胜独妙。于阿僧祇劫。修行布施持戒忍

辱精进禅定般若六波罗蜜。亦教人行六波罗蜜。以

大庄严。具足众行。三昧常寂。智慧无碍。住空无相无

愿之法。无作无起。众法如化。(此处魏唐宋译。皆有称颂法藏修行数十句。皆

不出六波罗蜜之内。今用汉吴二译较简括。其庄严以下六句。兼取魏译)或为长者居士。

豪姓尊贵。或为刹利国王。转轮圣帝。或为六欲天主。

乃至梵王。常以四事供养恭敬诸佛。由成就如是诸

善根故。随所生处。有无量宝藏。自然涌出。身诸毛孔。

出无量香。普熏世界。无量众生闻之。皆发阿耨多罗

三藐三菩提心。于一切法而得自在。所说诸愿。皆悉

得之。(此参取各译字句)现在西方。去阎浮提十万亿佛刹。有

世界名曰极乐。佛名无量寿佛。成佛以来。于今十劫。

有无量无数菩萨声闻。围绕说法。(又一向出生菩萨经。佛言。我念过去

无量阿僧祗劫。有佛号宝功德威宿劫王。彼佛将入涅槃。为众广。说法本陀罗尼。时有轮王。名曰持火。王有太

子。名曰不思议。胜功德。生年十六。从彼如来闻是法本。即于七万岁中。精勤修习。未曾睡眠。亦不偃侧。端坐一

处。不贪财宝。及以王位。不乐自身。得值九十亿百千那由他佛。诸佛说法。尽能闻持修习。厌家薙发。而作沙门。

复于九万岁中。修习此陀罗尼。复为众生。分别显示。一生之中。力精教化。令八十亿百千那由他众生。得发道

心。至不退地。尔时不思议胜功德比丘。岂异人乎。即阿弥如来是也。此明法藏所修本行。足与经文互證)。

阿难。彼佛所放光明。照遍东方恒沙佛刹。南西北方。

四维上下。亦复如是。若化顶上圆光。或一二三四由

旬。或百千由旬。或亿万由旬。或照一二佛刹。百千佛

5-A¶ 第 73c 页 X01-0073.png

刹。乃至遍照无量无边无数佛刹。(光明远近不同处。汉吴二译。皆指他

刹。乃至遍照无量无边无数佛刹。(光明远近不同处。汉吴二译。皆指他方诸佛。魏唐二译亦同。惟宋译属阿弥陀佛。自身圆光。随意大小。最为得之。盖放光与圆光不同。诸佛成道说

法。未有不放光照大千世界者。岂有十方佛光。拘止寻丈之理。至阿弥陀佛。化身接引众生。则光亦有大小。随

其所现。庶不碍诸佛功德平等之谊)是故无量寿佛。亦名无量光佛。如

是光明。普照十方一切世界。其有众生。遇斯光者。垢

灭善生。身意柔软。若在三途极苦之处。有缘见此光

明。皆得休息。命终皆得解脱。若有众生。闻其光明功

德。日夜称说。至心不断。随意所愿。得生其国。(无量光下。各本

尚有十二种光明佛号。皆摄于无量之中。今节去以省重复。众生遇光以下。用汉吴二译)复次阿

难。无量寿如来。有无量无数声闻之众。譬喻算数所

不能及。阿难。彼大目乾连。神通第一。三千大千世界。

所有一切星宿众生。于一昼夜。悉知其数。假使百千

万亿声闻。神通之力。皆如大目乾连。一一声闻。寿百

千万亿岁。尽其寿命。数彼声闻。百分之中。不及一分。

复次阿难。譬如大海。深八万四千由旬。广阔无边。假

使有人。出身一毛。碎为百分。细如微尘。以一毛尘。沾

海一滴。此毛尘水。较海孰多。阿难。彼目乾连等。声闻

之众。尽其形寿。所知数者。如毛尘水。所未知者。如大

海水。(以上各译略同。其字句用魏宋二译)彼佛及诸菩萨。寿量劫数。亦

复如是。(此寿量句用唐译增)又其国土。七宝诸树。周满世界。金

树。银树。琉璃树。玻瓈树。真珠树。砗磲树。玛瑙树。或有

二宝三宝。四宝五宝。六宝七宝。转共合成。根茎枝干。

此宝所成。华叶果实。他宝化作。或有宝树。黄金为根。

白银为身。琉璃为枝。玻瓈为梢。真珠为叶。砗磲为华。

5-A¶ 第 74a 页 X01-0074.png

玛瑙为果。其馀诸树。诸宝展转相互。亦复如是。行行

玛瑙为果。其馀诸树。诸宝展转相互。亦复如是。行行相望。枝枝相对。叶叶相当。(各译皆将每树根柯枝叶华果。与七宝展转互配。演

成七段。过于繁悉。无关佛法。今省并之。末三句。用魏汉译增)又无量寿佛国。其道

场树。高四百万里。其本周围五千由旬。枝叶四布二

十万里。一切众宝。自然合成。珍妙宝网。罗覆其上。微

风吹动。演出无量妙法音声。流遍国中。若有众生。睹

菩提树。闻声嗅香。尝其果味。触其光影。念树功德。皆

得五根清净。住不退转。至成佛道。(道场树一段。宋译无之。此用魏唐译

本)复次阿难。彼佛国土。清净严饰。宽广平正。无有丘

陵坑坎。荆棘沙砾。土石等山。黑山雪山。宝山金山。须

弥山。铁围山。大铁围山。惟以黄金为地。尔时阿难。闻

是语巳。白世尊言。若无须弥山。其四天王天。忉利天。

依何而住。佛语阿难。四禅天。色究竟天。依何而住。当

知众生。业因果报。不可思议。诸佛神力。亦不可思议。

(此段魏唐宋三译略同)彼佛国净土。本无人天之别。惟顺馀方。

示有三界。(人天三界四句。宋译无之。此从魏唐译增。入)复次阿难。彼佛国

土。虽无大海。而有泉池。处处交流。其水深广。或十由

旬。二十由旬。三十由旬。乃至百千由旬。其水清净。具

八功德。又水两岸。复有无数栴檀香树。吉祥果树。华

卉恒芳。光明照曜。若彼众生。过浴此水时。要至足者。

要至膝者。乃至要至顶者。或要冷者。温者。急流者。慢

流者。其水一一随众生意。令受禅定之乐。其宝池中。

纯是莲华。有他方众生。来生其国者。即于莲华中。自

然化生。结跏趺坐。又于水中。出种种声。佛法僧声。止

5-A¶ 第 74b 页 X01-0074.png

息声。无性声。波罗蜜声。十力四无所畏声。神通声。无

息声。无性声。波罗蜜声。十力四无所畏声。神通声。无作声。无生无灭声。寂静声。大慈大悲声。喜舍声。灌顶

受记声。众生闻如是种种声巳。其心清净。与声中所

说法相应。无诸分别。成熟善根。永不退于阿耨多罗

三藐三菩提心。其有不愿闻声者。即如定中。一无所

闻(此段全用宋译。惟莲华化生四句。及不愿闻声二句。宋译无之。从汉唐二译增)。

复次阿难。彼国菩萨。或于晨朝。欲供诸佛。思香华等。

作是念时。华香璎珞。幢幡网盖。及诸伎乐。随意即至。

其所散华。即于空中。结成华盖。或十由旬。或数十百

千由旬。乃至遍覆三千大千世界。供养诸佛巳。即于

晨朝。还到本国。若思饮食汤药衣服卧具等。亦复如

是。此诸菩萨。所需之食。实无食者。但见色闻香。以意

为食。身心柔软。无所味著。事巳化去。时至复现。其香

味或有不欲闻者。即无所闻。(此段参用唐宋魏三译)又复思念

摩尼宝等庄严。及宫殿楼观。堂宇房阁。或大或小。或

高或下。或处虚空。或在平地。或依宝树而住。随意所

现。无不具足。(此段用宋译。惟虚空平地二句从汉译增)其诸菩萨阿罗汉。

各自行道。中有在地讲经诵经者。有在地受经听经

者。有在地经行者。思道者。及坐禅者。有在虚空讲经

诵经者。有在虚空受经听经者。有在虚空经行者。思

道者。及坐禅者。中有未得须陀洹道者。则得须陀洹

道。未得斯陀含道者。则得斯陀含道。未得阿那含道

者。则得阿那含道。未得阿罗汉道者。则得阿罗汉道。

未得阿惟越致者。则得阿惟越致。各自行道。莫不自

5-A¶ 第 74c 页 X01-0074.png

在。(此段用汉译增。又各译有乞人不如帝王。帝王不如轮王。轮王不如忉利诸天。展转相倍。不如无量

在。(此段用汉译增。又各译有乞人不如帝王。帝王不如轮王。轮王不如忉利诸天。展转相倍。不如无量寿国。云云一段。伹或赞宫殿。或赞威势。或赞菩萨容貌。各本互异。无所适从。且非义谛所关。故舍彼取此。较于

行人观心有益)复次阿难。彼佛国土。每于晨食时。香风自起。

吹动宝树宝网。自触出微妙音。演说苦空无常无我

诸波罗蜜。其有闻者。尘劳垢习。自然不起。风触其身。

如比丘得灭尽定。复吹树华。落放地上。遍满佛土。随

色次第。而不杂乱。软妙如兜罗绵。足履其上。蹈下四

寸。随足举巳。复还如故。过一时后。其华自然没入于

地。随其时节。复雨新华。一日之中。如是六反(此段字句。参用

魏唐宋译)。

复次阿难。彼佛国土。复有众鸟。住虚空界。出种种音。

犹如佛声说法。普闻世界。皆是佛力化作。非实畜生

(化鸟七句。各译无之。今从唐译。但彼在下文。今移于此)。

复次阿难。彼佛国土。无有日月星曜昼夜之象。亦无

劫数之名。亦无山川高下林苑家室。于一切处。既无

标示。亦无名号。亦无取舍分别。(此段字句。参取诸译)惟有众宝

莲华。周满世界。一一宝华。百千亿叶。其华光明。无量

种色。青色青光。白色白光。黄色黄光。紫色紫光。一一

华中。出三十六百千亿光。一一光中。出三十六百千

亿佛。一一诸佛。又放百千光明。普为十方说微妙法。

各各安立众生于佛泥洹之道(此段宋译无之用魏唐译增)。

复次阿难。不独我今称赞阿弥陀佛光明功德。东方

过恒河沙数世界。诸佛如来。亦各出广长舌相。放无

量光。说诚实言。称赞无量寿佛不可思议功德。西方

5-A¶ 第 75a 页 X01-0075.png

南方北方。恒河沙数世界诸佛。亦复如是。四维上下

南方北方。恒河沙数世界诸佛。亦复如是。四维上下恒河沙数世界诸佛。亦复如是。何以故。欲令众生闻

彼佛名。发清净心。忆念受持。归依供养。求生彼界。得

不退转故(此段用宋译。与魏唐各译。大同小异)。

复次阿难。十方世界。诸天人民。其有至心愿生彼国。

凡有三辈。其上辈者。舍身出家而作沙门。发无上菩

提之心。一向专念无量寿佛。修诸功德。愿生彼国。此

等众生。临寿终时。无量寿佛。与诸大众。现其人前。即

随彼佛。往生其国。便于七宝华中。自然化生。住不退

转。应时即得智慧神通自在。其中辈者。十方世界。诸

天人民。其有至心愿生彼国。虽不能行作沙门。大修

功德。当发无上菩提之心。一向专念无量寿佛。多少

修善。奉持斋戒。供养三宝。以此回向。愿生彼国。其人

临终。无量寿佛。化现其身。光明相好。具如真佛。与诸

大众。现其人前。即随化佛。往生其国。住不退转。功德

智慧。次于上辈者也。其下辈者。十方世界。诸天人民。

其有至心欲生彼国。假使不能作诸功德。当发无上

菩提之心。一向专意。乃至十念念无量寿佛。愿生其

国。若闻法欢喜信乐。不生疑惑。乃至一念念于彼佛。

以至诚心。愿生其国。此人临终。梦见彼佛。亦得往生。

功德智慧。次于中辈者也。(此段全用魏译。较唐宋译文义完善。此三辈。当观经

上中二品。而无其下三品)佛告阿难。彼国菩萨。皆当究竟一生补

处。除其宿愿为众生故。以大宏誓。入生死界。度脱有

情。随意而作佛事。阿难。彼佛国中。诸声闻众。身光一

5-A¶ 第 75b 页 X01-0075.png

寻。菩萨光明。照百由旬。或千由旬。又有二菩萨。最尊

寻。菩萨光明。照百由旬。或千由旬。又有二菩萨。最尊第一。光明普照三千大千世界。阿难白佛。彼二菩萨。

其号云何。佛言。一名观世音。一名大势至。此二菩萨。

现居此界。作大饶益。摄念佛人。生彼佛国。阿难。其有

众生。得生彼国。其钝根者。见佛闻法。成就二忍。其利

根者。得不可计无生法忍。又彼菩萨。乃至成佛。不受

恶趣。神通自在。除以宿愿生他方五浊恶世。示现同

彼。常识宿命。(此段全用魏译。而参取各译字句。又此下各本。有赞彼国菩萨功德数百言。宋

译己省其三分之二。今全省之。至此下汉吴魏译。皆有佛告弥勒。劝进往生。及五痛五烧数干言。繁冗复沓。不

类佛语。唐宋二译皆无之。今从后二译)阿难。汝起面西顶礼。尔时阿难

即从座起。合掌面西顶礼。五体投地。白佛言。我今愿

见极乐世界。无量寿佛。供养礼拜。种诸善根。即时无

量寿佛。于其掌中放无量光。普照一切诸佛世界。于

此世界。所有黑山雪山。金山宝山。目真邻陀山。须弥

山。铁围山。大海江河。丛林树木。及天人宫殿。一切境

界。无不照见。譬如日出。明照世间。亦复如是。声闻菩

萨。一切光明。皆悉隐蔽。尔时会中。天龙八部。人非人

等。皆见极乐世界。种种庄严。及见无量寿如来。声闻

菩萨。围绕恭敬。譬如须弥山王。出于大海。尔时极乐

世界。过于西方百千俱胝那由他国。以佛威力。如对

目前。彼见此土。亦复如是。尔时世尊告弥勒菩萨言。

汝见极乐世界。从地以上。至色究竟天。诸庄严否。汝

闻无量寿佛。大音演说妙法。宣布一切佛刹。化众生

否。汝见彼国众生。游处虚空。宫殿随意否。或遍至十

5-A¶ 第 75c 页 X01-0075.png

方。供养诸佛否。弥勒菩萨白佛言。世尊。如佛所说。一

方。供养诸佛否。弥勒菩萨白佛言。世尊。如佛所说。一一皆见(以上全用宋译。间取各译一二字句)。

世尊。云何彼土众生。亦有宫殿处地。不能游行虚空。

神通自在者耶。佛言。此乃彼国化城边地众生。由彼

在世时。不了诸佛不思议智。大乘广智。最上胜智。但

信罪福。修习善本。愿生其国。此人命终时。生彼国边

界七宝城中。其城纵广各二千里。城中亦有舍宅宝

树宝池供养。如第二忉利天。其人于其城中。凡五百

岁。不能游行虚空。不能见佛闻法。譬如转轮圣王。有

七宝牢狱。若诸小王子得罪。幽此宫中。衣食供帐伎

乐。如转轮王。而以金锁系其两足。此诸王子。𡩋乐处

彼否。弥勒言。不也。但以种种方便求出。佛告弥勒。此

诸众生。亦复如是。又如此土众生。处母胎中。尚未出

胎。一切无所见闻。此等众生。亦复如是。虽处华胎。而

不能见佛闻法。与此土处胎无异。由其宿命。所种善

根。不能离相。不求佛慧。妄生分别。视生佛国。如求人

天福报。是故因果相感。生此化城。虽有馀乐。而以不

见佛为苦。待彼众生。久知悔责。求离彼处。乃能往诣

无量寿佛所。供养闻法。既闻法开悟巳。乃得遍至诸

佛世界所。修其功德。此等众生。暂离三界轮回。信慧

未全。尚复如是。况乃世智聪辩。取相分别。情执深重。

但求人。天福田。增益邪心。永在三界狱中。云何得免

轮回。出离生死(此段参取魏唐二译。其汉吴文亦相仿。惟宋译不指边地化城。而指生天

为胎生。则天上亦系化生。且佛与弥勒问答语气。亦太浅近。故不从之。惟末数句。略参取其意。又案菩萨处胎

5-A¶ 第 76a 页 X01-0076.png

经云。佛言。过此西方十二亿那由他刹。有懈慢国。快乐安隐。人欲往生阿弥陀佛国。若从此国过。人多染著。即

经云。佛言。过此西方十二亿那由他刹。有懈慢国。快乐安隐。人欲往生阿弥陀佛国。若从此国过。人多染著。即愿生其中。遂不得到弥陀佛土。若人见此。不贪不爱。即得越过。至安乐国。又宝积经。有一比丘。闻佛赞扬东方。

不动如来佛刹功德。心生贪著。而白佛言。我今愿生不动佛刹。佛告比丘。彼国不以爱著而得往生。惟有植诸

善本。修诸梵行。得生彼国。此二经。皆可与此相證。即十六观经之下品往生。不得见佛也。此经三辈往生。皆上

中品。而以下品属疑城边地)。

弥勒当知。众生在此五浊恶世。精进一日一夜。胜在

天上为善百岁。所以者何。天上多乐少苦故。在此忍

界。精进十日十夜。胜在他方佛国边地。为善千岁。所

以者何。佛界边地。多乐少苦故(此段各译。相仿惟此土为善。胜于极乐也

世界当指疑城边地言之。诸译未免以辞害意。故酌增边地二字)。

弥勒菩萨白佛言。世尊。今此娑婆世界。及诸佛刹。有

几多菩萨。得生极乐世界。佛言。弥勒。我此娑婆世界。

有七十二那由他菩萨。巳曾供养无量寿佛。植众德

本。当生彼国。其诸小行菩萨。修习小功德。当来得往

生者。不可胜计。复次。阿难。难忍佛刹。有十八亿菩萨。

生彼国土。宝藏佛刹。有九十亿菩萨。生彼国土。火光

佛刹。有二十二亿菩萨。生彼国土。无量光佛刹。有二

十五亿菩萨。生彼国土。世灯佛刹。有六十亿菩萨。生

彼国土。龙树佛刹。有千四百亿菩萨。生彼国土。无垢

光佛刹。有二十五亿菩萨。生彼国土。师子佛刹。有千

百八亿菩萨。生彼国土。吉祥峰佛刹。有二千百亿菩

萨。生彼国土。仁王佛刹。有千亿菩萨。生彼国土。华幢

佛刹。有一亿菩萨。生彼国土。光明王佛刹。有十二亿

菩萨。生彼国土。得无畏佛刹。有六十九亿菩萨。生彼

5-A¶ 第 76b 页 X01-0076.png

国土。此外十方世界。无量佛国。其往生者。亦复如是。

国土。此外十方世界。无量佛国。其往生者。亦复如是。昼夜一劫。说不能尽。(此段全用宋译。惟末四句。从魏译增)若有善男子

善女人。得闻无量寿佛名号。深心信乐。至诚归依。无

所疑惑。当知此人夙世巳曾于诸佛所。种诸善根。非

是小乘。若于此经典。书写供养。受持读诵。为他演说。

乃至于一昼夜。思惟彼刹及佛身功德。此人命终。假

使三千大千世界。满中大火。亦能超过。生彼国土。是

人巳曾值过去佛。受菩萨记。一切如来。同所称赞。无

上菩提。随意成就(此段用宋译。参取各译字句)。

佛语弥勒。我悲此土众生。尽其形寿。为心走使。无田

宅。忧田宅。无财宝。忧财宝。无眷属。忧眷属。适然得之。

又忧非常。水火盗贼。怨家债主。焚漂劫夺。日夜怔营。

无有休息。身亡命终。弃捐之去。莫谁随者。又或于所

怨仇。更相报复。于所恩爱。互相贪恋。世世转剧。或父

哭子。或子哭父。兄弟夫妇。更相哭泣。惟已之神识。独

生独死。独往独来。苦乐自当。无有代者。或有勉修福

田。情执深重。但求人天有漏果报。祇增生死。不出轮

回。永劫以来。流转五道。忧畏勤苦。不可胜言变化殃

咎。异处善恶。自然追逐。去无所至。𥥆𥥆冥冥。别离久

长。道路不同。会见无期。甚难甚难。此皆不了佛智。不

信佛语。不拔生死轮回根本。迷没愚痴苦海。无有出

期。当知众生处此五浊恶世。长受五痛五烧。于诸世

界中。最可怜悯。何谓五浊。劫浊。命浊。见浊。众生浊。烦

恼浊。是为五浊。何谓五痛五烧。生时痛。老时痛。病时

5-A¶ 第 76c 页 X01-0076.png

痛。死时痛。患难穷苦痛。淫欲火烧。瞋忿火烧。贪盗火

痛。死时痛。患难穷苦痛。淫欲火烧。瞋忿火烧。贪盗火烧。邪伪火烧。愚痴火烧。是为五痛五烧。我今于此五

浊恶世成佛。劝导众生。出五浊。离五痛。断五烧。说此

易行难信之法。是为甚难。当知众生。或闻无量寿佛

名号。悲悚信乐。深心归依者。皆是夙种善根。巳曾供

养诸佛。若有闻无量寿佛名号。不敬不信。不乐受持

者。皆是恶道中来。不种善根所致(汉吴魏三译。皆有佛告弥勒。劝进往

生。及五痛五烧等数千言。唐宋二译皆无之。固较简净。但于我佛悲心苦口觉迷之旨。又恐有缺。考汉吴译。均

有生老病死苦五痛之语。窃意当初佛说五痛。不过如此。后人展转附益。故失其真。今故于前三译中。决择精

粗。存此一段。以资持诵。而起悲信惟中间人天福田五句。各译无之。今釆宋译增入)。

佛语弥勒。如来出世。难值难见。诸佛经法。难得难闻。

若闻此经。信乐受持。难中之难。无过此难。当来之世。

经道灭尽。我以慈悲哀悯。特留此经。止住百岁。其有

众生值斯经者。随意所愿。皆可得度。(此段全用魏译)过是以

往。无量寿经亦灭。惟馀阿弥陀佛四字。广度群生(此四

句各译无之。今从大集经增入。使人知此净土法门为末法第一津梁。且使人免法灭之惧。又瑜珈师地论云。

劫尽之时。阿弥陀佛四字。世间无能念全。或能一字。或能二字。若有能念全四字者。即为天人师。是知法愈末。

则根愈钝。又法苑珠林。言饿鬼地狱。有菩萨悯之。教以念佛。皆不成声。或以佛号写其手掌。字不能现。是知业

障愈重。则信受愈难。故人身难得。佛法难闻。况净土横超三界。至易简。至难信。佛经末丁宁告戒以难中之难。

无过此难。读者当发深庆幸深悲恐。方不负金口嘱付之苦心也)。

汝等当受持我语。广流末法。毋令断绝。

尔时世尊说此经巳。无量众生。皆发无上正觉之心。

万二千那由他人。得清净法眼。二十二亿诸天人民。

得阿那含果。八百比丘。漏尽意解。四十亿菩萨。得不

5-A¶ 第 77a 页 X01-0077.png

退转。以宏誓功德。而自庄严。于将来世。当成正觉。尔

退转。以宏誓功德。而自庄严。于将来世。当成正觉。尔时三千大千世界。六种震动。光明普照十方国土。百

千音乐。自然而作。无量妙华。雨满虚空。佛说是经巳。

尊者阿难。及弥勒菩萨。天龙八部。一切大众。皆大欢

喜。信受奉行(此用魏宋二译)。

** 观无量经叙

莲池大师之不疏十六观经。以有智者之疏。四明尊

者之钞也。天台以三观三谛。释一切经。而于是经尤

切。一心三观者为能观。一境三谛者为所观。然即佛

即心。即心即境。则所即是能。能即是所。初无彼此之

别。台宗一色一香。无非中道。所谓即妄全真。况我佛

依正。无上胜境乎。但在行人根器不同。修持有序。则

有次第三观。一心三观之别。次第三观者。从空入假。

从假入空。从空入中。此经先观依正。日水冰地。宝树

楼台。以渐及观金容。因以渐契心源也。一心三观者。

即假即空即中。诸佛正遍知海。从心想生。故行者观

佛时。此心即是三十二相八十相好。则无次第之可

言矣。彻悟禅师语录曰。观经是心作佛。是心即佛。此

言较之宗门见性成佛。尤为直捷。何者。以成佛难而

作佛易也。见佛时即成佛时。知此则以弥陀之自性。

念自性之弥陀。以净土之惟心。念惟心之净土。而净

5-A¶ 第 77b 页 X01-0077.png

业纯是第一义谛矣。古德曰。诸佛心内众生。尘尘极

业纯是第一义谛矣。古德曰。诸佛心内众生。尘尘极乐。众生心内诸佛。念念證真。自非用志不分。绝利一

源者。岂易语此哉。但需依经次第。谛审观境。如对目

前。自然定中梦中。默为感应。心境圆融。入不思议。略

述指归。以告持诵是经者。

菩萨戒弟子魏承贯谨叙

问观佛依正之时。不可念佛号乎。曰是何言也。如

落日莲华。此方所有。观之易现。至于观水观冰。不

过江河湖荡之水。已难成天水相接。琉璃世界之

象。况七宝之树。八功德之水。若非求佛加被。于梦

寐之中现之。岂凡夫心想所能现乎。至于观三圣

金容之时。则观佛之日。必须终日念佛名。观二大

士之日。必须终日念二大士之名。是观佛念佛。两

不可离也。念佛在一心不乱。今口中念佛。而心观

依正。并非二用其心也。

问观佛不至有魔。而各观皆防邪观者。何也。曰。此

非邪魔之谓。如观水冰而现落日。观宝树而现莲

华。所现与所观不相应。不得即以为正观也。

观经于观佛法门。备极婆心。恐相好太多。众生无

由入也。则教以从一相好入。先观眉间白毫。又恐

佛法界身。非凡夫心力所能摄也。则教以先观丈

六金身立池水上。至于普观。想此身生于西方极

乐世界莲华中趺坐。华开见佛。遍览依正。此则在

前此白毫丈六两观既成之后。非上上根器。不得

5-A¶ 第 77c 页 X01-0077.png

见此。有能以法界性。观法界身者。则心可契此矣。

见此。有能以法界性。观法界身者。则心可契此矣。魏承贯谨记

** 阿弥陀经叙

弥陀一经。得云栖大师疏钞。可谓大涌细入。尽美尽

善矣。大师以乘愿再来之人。为净业中兴教主。后学

仰钻不暇。何敢置议。惟科判太多。初心难入。故为疏

钞节要。删繁就简。于大师之精华。实一字不遗焉。夫

念佛之声。或默持。或金刚持。或经行闭关时持。其声

至近也。去阿弥陀佛极乐世界十万亿刹外。岂能得

闻。乃念者往生。不念者不得往生。岂非无边刹海。自

他不隔于毫端乎。又念佛之念。惟自知之。何故一心

不乱者往生。散心不一者不得往生。岂非十世古今。

始终不离于当念乎。藕益大师弥陀要解。自十方佛

赞以后。即判为流通。良为直捷。可以并行。惟其弟子

成时作净土十要序。专主持名。而斥观想参究之非。

其言譬如魇人。不可照以灯烛。照则失心。止宜唤其

本名。自然醒寤。夫魇人待他人唤醒。与醒人之观佛

依正。即心即佛者。何可同年而语。又斥参究之人。曰

纤儿得些活计。急须吐弃无馀。此谓参念佛是谁话

头。难起疑情。故有是词。若其他话头公案。多可逆流

而入。直彻真源者。上品上生。即契无生法忍。上品中

5-A¶ 第 78a 页 X01-0078.png

生。亦必契第一义谛。云栖师禅关策进。以制心一处。

生。亦必契第一义谛。云栖师禅关策进。以制心一处。无事不办。为参究之要。其疏钞中言言归性。昔有人

问云栖师者曰。参禅与念佛二事。还可通融否。师应

声曰。若言是两事。用得通融著。请举之以告持诵是

经者

菩萨戒弟子魏承贯谨叙

云栖法汇。或问一心不乱。有理一心。有事一心。倘

但得事一心。未得理一心。何如。曰。但得事一心。亦

必往生。又问未得事一心。何如。曰。不得事一心。难

以往生。

有但念阿弥陀佛四字者。有念南无阿弥陀佛六

字者。然当闭关观佛之时。若念南无西方极乐世

界阿弥陀佛十二字。尤尊重而心易专。盖世人不

解阿弥陀三字何义。念之易生玩。故须念十二字

提醒之。苦乐明则欣厌易生也。

夜眠默念。较旦昼尤心易专。初念时或梦秽垢恐

怖。以心未一则境不净也。久念则梦见佛境。或惺

惺无梦。是心一而境净也。梦寐时尚做不得主。而

生死大事当前。能自主者。未之有也。故一心念佛

者。先验过梦觉关。而生死关。不必问矣。旦昼所念

一不一。皆于梦寐徵之。梦者心之影也。

魏承贯谨

记

5-A¶ 第 78b 页 X01-0078.png

** 普贤行愿品叙

普贤菩萨行愿品。乃华严一经之归宿。非净土一门

之经也。华严以华藏世界海。诸佛微尘国。无量无边。

明心佛之无尽。何尝专指极乐。然清凉疏。分信解行

證。而自入法界品下。普贤告善财五十三参。遍游佛

国。得无量法门。皆證道之实。而末后独以十大愿王

导归极乐者。盖以经十大愿末。皆结曰。念念相续。无

有间断。身语意业。无有疲厌。则是并法界微尘数佛

微尘数众生而念之也。人以为念尽法界微尘之生

佛。卒归于弥陀。而不知自性弥陀之一心。本周乎法

界。云栖所谓倾华藏海水。入西方一莲华中。曾不满

莲之一蕊也。尽法界为一念。故为念中之王。修净土

而不读行愿品。则其教偏而不圆。故以殿四经之末。

为净土之归宿。盖念佛人至一心不乱。则千念万念。

并为一念。犹之炼乳出酪也。由一心之净。而更念至

于即假即空即中。离四句。绝百非。是事一心入理一

心。犹从酪出酥也。从一念佛法门。遍通华藏海一切

法门。一即一切。一切即一。此从酥出醍醐也。世之以

宗教轻净土者。曷一诵普贤十大愿王乎。

菩萨戒弟子魏承贯谨叙

5-A¶ 第 78c 页 X01-0078.png

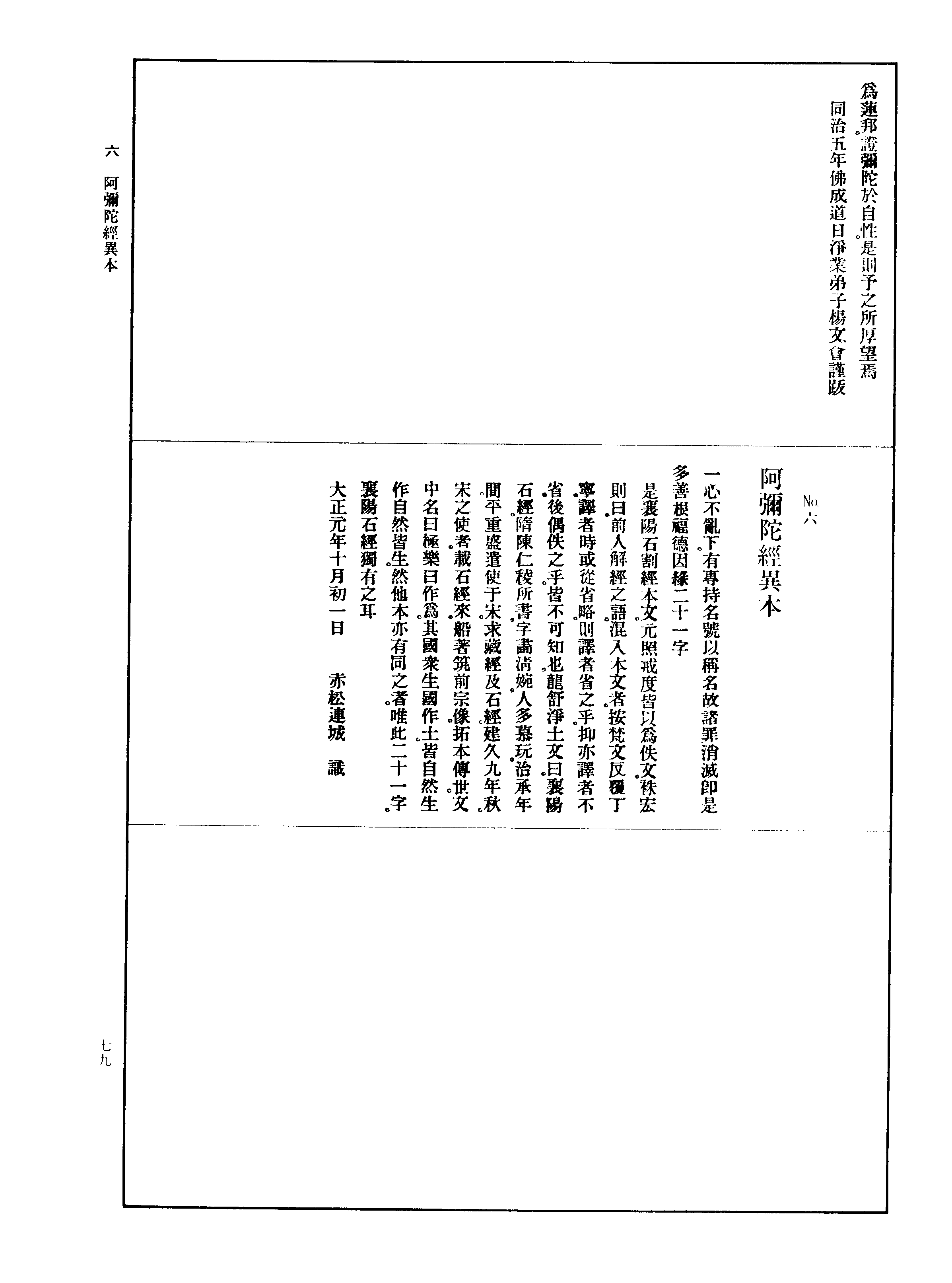

* No. 5-C

* No. 5-C重刊净土四经跋

予初闻佛法。惟尚宗乘。见净土经论。辄不介意。以为

著相庄严。非了义说。及见云栖诸书。阐发奥旨。始知

净土一门。普被群机。广流末法。实为苦海之舟航。入

道之阶梯也。无如兵燹之馀。仅见小本弥陀经。而于

大本无量寿经。及十六观经。迄不可得。适来金陵。获

见此本于王君梅叔处。觅之数年者。一旦得。之喜出

望外。此本为邵阳魏公默深所辑。魏公经世之学人。

所共知。而不知其本源心地。净业圆成。乃由体以起

用也。世缘将尽。心切利人。遂取无量寿经。参会数译。

删繁就简。订为善本。复以十六观经及阿弥陀经普

贤行愿品。合为一集。名曰净土四经。使世之习净业

者。但受此本。无不具足。自逆匪窜扰以来。其板想不

复存。今者广募信施。重锓梨枣。庶几魏公一片婆心。

末学咸受其惠。伏愿世间修佛乘者。毋于净土。便生

轻慢。须信念佛一门。乃我佛世尊。别开方便普度群

生之法。倘不知其义旨深微。但能谛信奉行。自有开

悟之期。知其义者。正好一心回向。万行圆修。转五浊

5-A¶ 第 79a 页 X01-0079.png

为莲邦。證弥陀于自性。是则予之所厚望焉。

为莲邦。證弥陀于自性。是则予之所厚望焉。同治五年佛成道日净业弟子杨文会谨跋