声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 150c 页

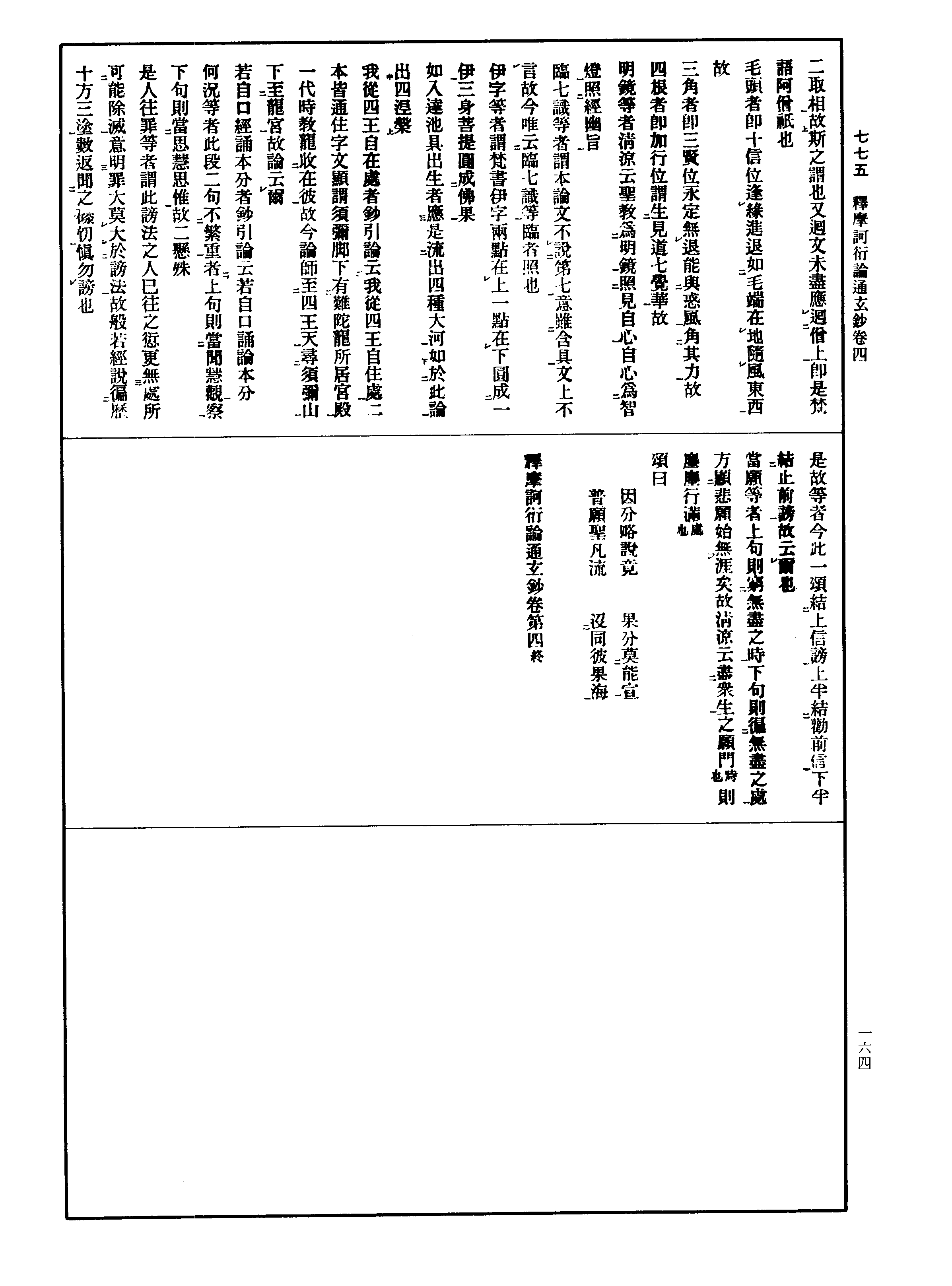

释摩诃衍论通玄钞卷第四

大辽医巫闾山崇禄大夫守司徒通

圆慈行大师赐紫沙门 志福 撰

(论卷第六)自此等者巳上释前立义分云是心生灭因缘

相竟自下释彼自体相用故次前章有此文来问何

不释彼摩诃衍耶答良由众生不能直入故我世尊

依法假说生灭因缘相自体相用门欲令文文悟入

卷四 第 151a 页 X46-0151.png

法矣是故一门通显彼法深经皆尔不可别明有释

法矣是故一门通显彼法深经皆尔不可别明有释不释厥在兹焉此如第一文中广说本真如自体相

者斯则牒上立义分云自体相用然言真如约义标

也亦可近牒次上文云真如薰习义有二种一者自

体相薰习等此全同也虽牒彼文而亦释前立义分

中自体相用然上论中文散义隐今撮一处照然显

说故科名云分明显示。

从本巳来至如来法身者此中有二初总标后所谓

下别释于中有二初有名功德后无数功德望下第

三别释广说阙此总标馀章同尔然释论科文但判

大意今此委细曲分差别故彼此文无所违矣。

乃至满足等者准下释云从具缚地乃至大觉地结

缚解脱之二位中无所不具等由此须立藏身二名

也。

真如自体无有增减等者此五对义非五人中后后

增大有中去也前前减小无边来也亦可非前前者

舍去后后者新来故云亦无去来。

言一自成一者此对五数故得一名。

同自作同者此对人异或双待五人故立同名斯则

待前五人故立一同之名二无滥也演奥抄云厌异

者著妄厌真故成六道殊异而性不异也舍别者舍

源逐派故三乘有别而性无别故云唯一真故。

自然常住至又真实故者此之六句应作超间两次

读之一云自然常住三际不动寂灭又寂灭此即据

卷四 第 151b 页 X46-0151.png

时次一约处如上因缘殊胜中说亦可六句各是一

时次一约处如上因缘殊胜中说亦可六句各是一义一时二处三则三世四则四相五拣起动六拣虚

妄若尔如何科名云时不转不言处耶答曰但就本

论显文故尔或可约处而显时也所谓六种性义功

德并次引经并云性义者意云性上本具差别假义

故立德名第四德中经云本有即前自然本有非得

他力释本自性又云明白即上远离尘累释本清净

又云离边中中即上契中实故释本心字。

言本始二觉等者此通四觉皆具性德以论总言本

始二觉不别拣故然染净始觉而具二义一离性成

染复有二义一与清净始觉不一则成情有二与不

异亦断理无二离性断染唯据情有不就理无以被

染诳今方起故今准此德及次不变自馀诸德各具

四觉细详论意似其四觉各具三大下论说脩染净

始觉顺彼本觉三大义云以何义故四门结中皆悉

通名随顺法性(上问下答)为欲显示法性虚空其体性广

大圆满无有边际其相用无碍自在无有始终脩彼

四门一切行者亦复如是随顺如如其阿世耶广大

圆满无分际故释曰露滴天池尚具百川之味况始

合本宁无三大之功由此而知故具三大馀之三觉

各具三大如彼二相及四镜等多文说之。

言四障者准无上依经等说一方便生死(无明)二因缘

生死(无漏业上二变易因缘下二变易果报)三有有生死四无有生死

此四变易因果能障法身四德宝性论说无明住地

卷四 第 151c 页 X46-0151.png

为缘能起变易杂染故除断时显性净德无漏分别

为缘能起变易杂染故除断时显性净德无漏分别业能与变易为因有变易即非自在故除断因中劣

无漏时即显自在真我之德变易名意生身有细四

相即是行苦既有行苦即非安乐故除此身时即显

乐德变易之身终归坏灭故除此坏相即显真常如

经广说今此净义对别障说前清净义望通障说故

二不同。

其炎幻者即上四障也。

不脩行者即上自然也。

言清凉不变者上之三字清净本觉下一变字染净

本觉自在之言通其二觉清凉即不故为一焉故下

对翻唯云热恼。

言譬如明镜等者应配随染清净二种本觉名随违

故随染本觉随所薰染顺成染缘起如镜之南即是

面也此喻随质而能现像清净本觉不随所薰染成

净缘起如镜之北即是背也此喻违质而不现像。

如是三数别相云何者此问三本不同因由下答有

二据文唯出初本就意反显后二最后一义佛经所

为根利不迷一者上流转变等者应是随染本觉具

二上即随所薰染渐向上位名上流转变如上说云

本有因果薰令起信等是也下即随所治染渐往下

位名下流转变如上文说本觉断惑自上向下同于

此也若尔性常断惑下文何故言令不作乎答曰谓

不显故也又上文云发起业时佛性善根渐渐损灭

斯良證也或上流是菩萨等下流是声闻等以次下

卷四 第 152a 页 X46-0152.png

论释衰变云破灭变德令不作故是故衰变今准彼

论释衰变云破灭变德令不作故是故衰变今准彼文此下流变不可同常下转之义若须同者此正随

缘成下转染云何得言破灭变德令不作耶是故非

彼下转之义。

言八不者中观论云不生亦不灭不常复不断不一

亦不异不来亦不去是也。

以何等者上则消本此下徵释亦可兼上通为问词

有体相耶者体则性也即次初句答之相则义也即

次后句答之次所以下徵释后义。

自性自性等者自即净也他即染也第一论云自谓

一切清净品法他谓一切不善品法是也谓德不一

故云自性自性若与惑俱可是除遣之法今无惑染

故是不断之德。

终异自者准钞引论于终字下有一不字谓相不异

体也。

不能作一者谓体不异相也问此不异义与前不离

二义何别答亲疏别故若依现本一则体大自则相

大自异相大作一体大故云自作一也此望不离全

无滥故。

名为如来藏者即在缠之称隐覆名藏即上释云从

具缚地乃至是也。

亦名如来法身者即出缠之称依止名身即上释云

无上大觉智地是也。

自宗正理者其无念心是佛境界故为自宗。

卷四 第 152b 页 X46-0152.png

非道邪行者其有念心是魔境界故名非道智度论

云除诸法实相其馀一切皆是魔事偈云若分别忆

想即是魔罗网不动不分别是即为法印如上不生

不灭与生灭和合处释。

本上之诸无明地故者即是本末二无明也以末而

在根本上故。

明以之为对者谓本觉智明对彼翻之下皆准此。

离转见者转则起也即上所翻云起等也。

二种自在无故者即是人法二种实我无也。

如本热恼衰变等者准上论释衰灭变德名为衰变

能所异故。

而本性德等者此释本论如是等文若准贤首释者

上则妄心外求求之不足此则净法性满何假外求

同上文云如是诸德从无始来自然本有非假缘力

而建立故亦可体大犹如一室尘沙相大譬若千光

每一一光圆满一室随一一相圆满一体故云如是

诸德悉皆各各不分其体于一法界其量等故所对

妄法犹如水火不能一一圆满一室不能各各圆满

一体故云能见之心所见之境二差别故本觉功德

则不圆满圆者周也遍也满者盈也足也。

阿尸多遮那尸帝树者此云无边一从树也。

举喻合法等者一喻有名数量功德二喻无名过量

功德三喻妄大而德亦大妄小而德亦小四同白色

故者准下信成就发心中摩尼色黄外矿亦黄喻内

卷四 第 152c 页 X46-0152.png

有本觉外有了别识五喻智嗅同为五分法身香故

有本觉外有了别识五喻智嗅同为五分法身香故六喻慧尝同成一种解脱味故七即肇云道远乎哉

触事而真故八即同依一心出故九即真妄法尔有

故十即终归摩诃衍故云尔也。

功德黑闇等者涅槃经云功德女是姊随所至处能

作吉祥黑闇女是妹随姊至处能作灾祸二不相离

彼文广说真似功德妄如黑耳二不相离故说此喻

本所谓诸佛如来者是上果海。

亦不限劫数尽于未来者是上尘劫。

实实假假之二理者实实假假四字如次而配四身

谓法身自受用身(实实)他受用身变化身(假假)也本论四

身开显分明释论四身说二含二谓举法身含自受

用说变化身含他受用故无相现应门随见粗细门

分明说也言二理者是法智二人所显二法亦是他

化二人所得二法故云二理或合为假实总名二理

法从人以得名是实等之二理依主释也论中之言

隔法之词又上实属人下实目法上假目人下假属

法是实之实是假之假言二理者假实二也摄用归

体实等即二理持业释也论中之言助语之词又法

相云真如是实虚空是假法性同尔谓清净染净二

种真如故云实实虚空亦二故云假假真空二理同

前开合本文唯言真如者影取虚空摄假归实也此

亦持业准上可知。

以此义故等者即以此上拂迹义故谓脩行者心无

卷四 第 153a 页 X46-0153.png

所得一二有无诸迹皆离自他双绝功行齐忘即是

所得一二有无诸迹皆离自他双绝功行齐忘即是冥契自然本有具足功德不假他力以非观待伪妄

法故故清凉云真本不可以功成要妄功而本就深

源不可以行得必行尽而源成是也据此用大亦通

本觉。

同同同者即此人法等三种平等也上三异字反此

可知。

非消融体者消即尽也融谓和也非是消尽融和染

净而归一体此上总是观待假说次如两下即明绝

待真实之事如犹若也观即待也若两真妄空空绝

迹是为非待虚伪之法。

权作等者此说巳上證前述理三平等义而今巳下

證前以一体下都绝妙祥三问巳酬初一所指广文

应答馀二。

如本以有等者此九句论具用帖前三种平等谓初

三句智第四句理即智理等上四句体次三句用则

体用等前七句人后二句法即人法等此后二句亦

应贯上二等读之以显彼二平等义故。

唯阿作唯阿者准千山本无下唯字圣记亦然彼云

阿谓自然也更无文释意言上阿属真身即无相是

也下阿属应化即现应是也如珠出宝二皆自然以

无心故亦可上属本论法身下属智身以体作用皆

自然故此解顺文有亦可通意言但自然作但自然

故上释上节次所以下释何以等后而诸下释但随

卷四 第 153b 页 X46-0153.png

等。

等。唯自自身者上自属本法身下自属本智身故云自

自。

无他身故者无他受用变化身也文云无有世谛境

界离于施作耳。

无有关故者意云如影实通水月二处而现今偏据

水故亦得云本月体中无关而巳如离生无佛故云

但随众生次下问答决疑门说偏据本月故亦得云

本影无二以离本月无别影故如离真无应故云色

心不二若据前后文下之意实通二现影喻可了良

以佛生全用上说不生不灭四种无为作自实体细

推此二毫𨤲不差杂华云心佛与众生是三无差别

又云法界众生界究竟无差别净名云观身实相观

佛亦然但以悟心上转来时假号诸佛虚妄迷心下

转去时假称众生今亦假谈通二现也如疏广明。

不能了达至甚深宗故者此释本论以不知转识现

故问佛是现识所现境界云何而言转识现故答现

识必依转识起故一心即是不生不灭与生灭和合

阿梨耶中四种无为心也若无厌求惑业厚重生灭

增强无为羸劣隐而不现名不见佛若起厌求贪瞋

微薄生灭羸劣不生不灭渐渐显现云佛出世今此

凡小不了是自转识心中不生不灭显现名佛谓是

此外别佛来耳然事识即在转识之上但是一体义

分粗细非同相宗离八有六二识见佛定各别故。

卷四 第 153c 页 X46-0153.png

本又凡夫所见等者报应二身不问权教既贤巳上

具四十重他报之身故十信前并诸二乘不分小化

随类之殊但名应身故此但云凡夫不言二乘。

如其次第转胜等者问云何馀教伹说十重今言四

十答今据实义馀就偏胜故不相违。

遮伽梨娑那提衣者此云玉光耀罗衣即是帝释庄

严衣名也。

键尸多陀摩宫者此云安乐变转此衣及宫伹为化

生强假说之亦表慈悲为室忍辱为衣故清凉云诸

佛唯一无障碍身但随根教异耳。

随识粗细等者粗细如镜垢报化如镜明心垢若粗

佛明须微心垢渐细佛明必著斯则微著之相并由

心与垢也不由佛与明也又如油水影现明昧故也

以智性等者如波摄水即可名水若不摄水岂得水

名以水在于波中存故化摄法身即名法身当知亦

尔然前智身摄彼色身色身尽故如波即水波相虚

故波不存故故上文云色体无形后无此句明知前

后虽二互收而前所摄亡后所摄存良以波虚而水

实故疏意同耳又别记云心者据体大也智者约相

大也法身通体相也(应云色者就用大也)以融摄故随说皆得

由与用为本故能现色也。

遍一切众生界等者即五无量界初一所化次二化

处次一化归后一能化。

言如本遍一切处者(此即五界)所现之色无有分际者(名同)

卷四 第 154a 页 X46-0154.png

随心能示至各各差别者(即纯纯等)皆无分际者(名目)而不

随心能示至各各差别者(即纯纯等)皆无分际者(名目)而不相妨者(此即无碍)。

唯各立一者良以真门理唯自理照体独立拟心即

差故但单立不同生灭对智称理差别多端故三齐

立如体真如是体大不空真如是相大随顺得入是

用大若尔亦是双立何言独耶答曰伹是假诠故说

三异据实唯是照体独立也亦可即是前生灭门所

有三大至此门中但据同理举一全收故唯说一不

说馀二(此即同相如微尘故)生灭门中唯据差别故三齐时(此即

异相如瓦器故)故云如是三种等即知是上所说三大非就

真如别说三也故真如名大总相门生灭名相待门

馀种种相等者即指下云以何义故四门结中皆悉

通名随顺法性(上问下答)为欲显示法性虚空其体性广

大圆满无有边际其相用无碍自在无有始终脩彼

四门一切行者亦复如是随顺如如其阿世耶广大

圆满无分际故。

门亦所入与本量等者上来所说真生二门是即不

异中而不一人迷此意故执定异便见门法广狭胜

劣故云对治此执著故今既生灭全入真如而真如

门与法无异故此二门皆所入法便除广狭胜劣之

执故七异中体相异云真如与本量等生灭与本别

故亦可由无所待生灭故无能待真如二门不立俱

是所入故云门亦所入与本量等故上偈云平等平

等一皆无有别异各摄诸法故(即此二门非异义故)然终不杂

卷四 第 154b 页 X46-0154.png

乱(即前二门非一义故)前后对明义得照著此一后三四复次

乱(即前二门非一义故)前后对明义得照著此一后三四复次义并显从生入真之由矣。

本所谓推求至无念者清凉所述五蕴观云问凡夫

之人欲求解脱当云何脩答曰当脩二观二观者何

一人空观二法空观夫生死之本莫过人法二执迷

身心总相故执人我为实有迷五蕴自相故计法我

为实有计人我者用初观照之知五蕴和合假名为

人一一谛观但见五蕴求人我相终不可得云何名

为五蕴色受想行识是云何观之身则色蕴所谓地

水火风是其相如何坚则地润则水煖则火动则风

观心则四蕴所谓受想行识是其相如何领纳为受

取相为想造作为行了别为识若能依此身心相谛

观分明于一切处但见五蕴求人我相终不可得名

人空观乘此观行出分段生死永处涅槃名二乘解

脱计法我者用后观照之知一一蕴皆从缘生都无

自性求蕴相不可得则五蕴皆空名法空观若二观

双照了人我法我毕竟空无所有离诸怖畏度一切

苦厄出变易生死名究竟解脱问夫求解脱祇是了

妄證真但能契真如理寂然无念则便离缚何假兴

心观蕴方求解脱岂不乖理哉答离蕴真妄约何而

立且五蕴者身心之异名行人若不识身心真妄何

能悬契不达真妄之本诸行徒施故经云若于虚空

终不能成斯之谓也且计人我者凡夫之执也计法

我者二乘之滞也故令脩二观方能了妄證真岂可

卷四 第 154c 页 X46-0154.png

离也。

离也。以心无形相至不可得故者此文准释总有四解若

据前二后一此言心无形相属本觉心即真如门若

依第三义乃有二一云上属所空蕴此空能空智故

云心无形相等二云亦同前后唯属真心若尔何者

是其能空智耶答曰正是推求兼在毕竟无念文中

意云能空所空俱无念故。

为欲显示本觉般若等者以东喻日出西喻日没故

论云尔。

本对治邪执等者龙论释此三处不同前本趣中指

通三聚八因第二唯言邪定今但二聚。

三文自说出没互异者谓彼二执而通粗细及说断

人而有兼正本趣据通及就菩萨兼断法执故说三

聚以文通指不别属彼菩萨二乘各别断故馀约唯

粗及就菩萨正断人执故说二聚或但说一今言凡

夫亦通三义一约本趣直该三贤是正定故而断细

也二约此中可通十信是不定故而断粗也三约因

缘唯局长流是邪定故而断又粗也斯则就义包含

据文兼正故前后论互说不同。

人我见者计有总相主宰法我见者计一切法各有

体性问次下五种既并于真如法上计云何说为人

我执耶答此有二释一云此是初学凡夫有人我者

作此妄执故云人我执也(斯则妄我)二由如来藏中有二

义一是本觉义即当是人于上妄计故云人执二是

卷四 第 155a 页 X46-0155.png

理实义当所观法今据初义故说人执(斯则真人)。

理实义当所观法今据初义故说人执(斯则真人)。巳释第一根本总相门次释第二人执对治门于中

有五初二于空谬执后三于有倒知前二皆言不知

破著后三但云不解故者佛说真空为遣滞有而迷

世尊本说之意则谓豁虚无物之空后三但迷说其

妙有则谓确实情有之有五种各三初执缘次执相

后对治于此五中一一者下妄执事空以为法体三

一举起执缘二以不下正明执相以众生执佛色身

之碍相故说法身如虚空迷说意故执同大虚三云

何下辨对治相(二)一虚空妄非真(三)一立文二一至

妄法立情有也二体无不实立理无也二释亦二一

以对下释情有也二以一下释理无也三结亦二一

所谓下结情有也二若心下结理无也二此谓下法

身真非妄也简法异喻谓是如来本觉性智岂同太

虚妄法也。

二二者下妄执法体唯是空无(三)一执缘如大品云

若当有法胜涅槃者我说亦复如幻如梦后之二段

可以意得。

三三者下执性德同色心(三)初二可了三对治中至

说故者二之不二也因至别故者不二之二也如上

文云以依业识生灭相示等。

四四者下执法性本有染(三)初一可了二执相中以

不解其随缘之义则谓自性有染三对治中二初云

何下夺破后若如下纵破初中三节一以如下明净

卷四 第 155b 页 X46-0155.png

德妙有二以过下明妄染理无三从无下明妄不入

德妙有二以过下明妄染理无三从无下明妄不入真。

五五者下执染净有始终(于缘执治三中各二谓生死涅槃)一执缘

二以不下执相由闻依真有妄便谓真先妄后故起

有始见也既众生有始依真故證得涅槃者还作众

生成有始之义也三对治(二)一云何下明法体离始

则显生死无初若说等者仁王经云若说三界外别

有一众生界者是外道大有经中说非七佛说也释

曰即胜论师两两合生第三子等也二又如下明法

体离终则显涅槃无尽。

三法见对治门三节同前谓执生死及执涅槃故云

二也。

四俱非绝离门于中有二一约法明治中二一约法

总显相待无相法体本尔非由悟后方始其然二是

故下举广类求非智非识显上非心也非有非无显

上非色也。

二而有下会释伏疑中三一正会伏疑潜伏疑云圣

者了知诸法离性不可说相云何乃有种种言说故

牒外难云有言说者下正会云当知等也假言巧引

意不在言二其旨下辨定圣意三以念下反以释成

前对治离是生灭门能所染净各各差别犹未究竟

异相门故服药治病身犹未安今究竟离是真如门

惑智双忘染净齐离一一无得纤瑕都尽同相门故

药尽病𡀍身泰心安若非真门必无此理

卷四 第 155c 页 X46-0155.png

(论卷第七)。本分别发趣道相者准天台意发心有二种一

者偏伪二者真正今初彼云道有通别今亦拣之略

有其十若心念念专贪瞋痴摄之不还拔之不出日

增月甚起上品十恶此发地狱心行火涂道一若心

念念欲多眷属如海吞流如火焚薪起中品十恶此

发畜生心行血涂道(二)若其心念念欲得名闻四远

八方称扬颂咏内无实德虚似贤圣起下品十恶此

发鬼心行刀涂道(三)若其心念念欲胜于彼不耐下

人轻他珍巳如鸱高飞下视而外扬仁义理智信起

下品十善心行阿脩罗道(四)若其心念念忻世间乐

安其臭身悦其痴心此起中品善心行于人道(五)若

其心念念知三恶苦多人间苦乐相间天上纯乐为

天上乐闭六根不出六尘不人此上品善心行于天

道(六)若其心念念欲大威势身口意才有所作一切

弭从此发欲界主心行魔罗道(七)若其心念念欲得

利智辨聪高才勇哲鉴达六合十方颙颙此发世智

心行尼乾道(八)若其心念念五尘六欲外乐盖微三

禅乐如石泉其乐内薰此发梵心行色无色道(九)若

其心念念知善恶轮环凡夫耽湎贤圣所呵破恶由

净慧净慧由净禅净禅由净戒尚此三法如饥如渴

此发无漏心行二乘道(十)若心若道其非甚多略举

十耳(结也)清凉释云前九为伪后一为偏后真正发菩

提心云既深识不思议境一苦一切苦自悲昔苦起

惑耽湎乃至云思惟彼我鲠痛自他即起大悲兴两

卷四 第 156a 页 X46-0156.png

誓愿众生无边誓愿度烦恼无边誓愿断虽知众生

誓愿众生无边誓愿度烦恼无边誓愿断虽知众生如虚空誓度如空之众生虽知烦恼无所有誓断无

所有之烦恼(上二即空观)虽知众生甚多而度多多之众

生虽知烦恼无边底而断无边空之烦恼(假观)虽知众

生如佛如而度如佛如之众生虽知烦恼如实相而断

如实相之烦恼(中观)何者若但拔苦因拔苦果此誓杂

毒故须观空若偏观空则不见众生可度是名著空

者诸佛所不化若偏见众生见度即随爱见大悲非

解脱道今则非毒非伪故名为真非空边非有边故

名为正如鸟飞空终不住空虽不住空迹不可寻虽

空而度虽度而空是故誓与虚空共𨷖故名真正发

菩提心(从何者下徵释须三观之因由如天三光阙一不可)又识不思议心一

乐心一切乐心我及众生昔虽求乐不知乐因如执

瓦砾谓如意珠妄指萤光呼为日月今方始解故起

大悲兴两誓愿谓法门无量誓愿知无上佛道誓愿

成虽知法门永寂如空誓愿脩行永寂虽知菩提无

所有无所有中吾故求之(上即空观)虽知法门如空无所

有而有誓愿𦘕缋庄严虚空虽知佛道非成所成如

空中种树便得华果(假观)虽知法门及佛果非脩非不

脩非證得非不證得以无所證得而證而得(中观)是名

非伪非毒名之为真非空非爱见名之为正如是慈

悲誓愿与不思议境智非前非后同时俱起慈悲即

智慧智慧即慈悲无缘无念普覆一切任运拔苦自

然与乐不同毒害不同但空不同爱见是名真正发

卷四 第 156b 页 X46-0156.png

菩提心然今此论三种发心明说真正举劣显胜意

菩提心然今此论三种发心明说真正举劣显胜意拣偏伪耳。

解行发心中二一总标叹胜前位信满入解今此行

满入向更深发心故也故云转胜二显其胜相中二

一时胜位邻初地故云将欲满故二行胜中二一总

论云于真如法中深解现前者解也次云所脩离相

者行也下六度中皆明此二二别论云以知法性体

无悭贪故者显上解也次云随顺脩行檀波罗蜜者

显上行也下五一一准知谓离三轮等相。

證发心中三一通明发心体中三一标地依从初至

所谓真如是也二明行体(根本)以依等者境界即是现

识必依转相起故而此等者然本智正證之时实无

能所岂可得说以为境界今但约后得智中业识未

尽故转现犹存假就此识说正證中定有真如为所

證境也以后得智返缘正證亦有现似境故说转识

现也唯真等者而实真證能所平等三明胜用中四

(后得)一是菩萨下摄法上首德二或示下随根延促德

三而实菩萨下实行不殊德此中有四初句因等次

句行等次句證等次无有下时等四伹随众生下应

根殊行德。

二明发心相论云又是至起灭故者谓此菩萨前二

能依根后之智后一所依梨耶之识则成三心但二

智起时有微细生灭之累不同佛地纯净之德是故

合为发心之相。

卷四 第 156c 页 X46-0156.png

三成满德论云又是等者一因位穷也故地论云一

者现报利益受佛位故于色等者二果位彰也故地

论云二者后报利益摩醯首罗智处生也何故他受

用身在此天者一云以寄十王显别十地然第十地

寄当此天即于彼身示成菩提故在彼天馀如别说

上总下别谓一念始觉至心源时契于本觉故云相

应又清凉云始本无二名一念相应又无明尽故显

照诸法故云种智上本智成也下后智显也故云自

然等一问中二初且陈疑后若无明下正设难次问

准此二答意云只由内尽妄想心故外能广知也如

镜内尽垢秽尘故外能广现也镜有垢而莫现生有

妄而焉知于中有三一立正理以一切镜等六字贯

下两次读之谓贯一心及离于想念也由一切境具

二义故一者唯真二者无妄佛具此二何不能了疏

云境虽无边不出一心既證心源何不能了即心之

境离于妄念故尽想念方始能知二举非显失亦二

初以字下翻前唯真后以字下翻上无妄三举是彰

得亦二初从诸佛至不遍三句次第翻上初以字下

三句后从心真至妄法三句次第翻上后以字下三

句疏云心真实故即是诸法之性者佛心离妄体一

心源无始觉之异故名真实然此本觉在生灭门中

为妄法之体故云诸法之性也一切妄法并是本觉

佛心之相现于自体之上以体照相有何难了而不

了知也故上文中辨佛报化之用则在于众生心中

卷四 第 157a 页 X46-0157.png

今辨众生妄法则在于佛心之上良以心源无二故

今辨众生妄法则在于佛心之上良以心源无二故得然也华严云如心佛亦尔如佛众生然心佛与众

生是三无差别此之谓也次以同体大智起胜方便

摄化众生故云有大智用等今人乍闻万法皆空则

谓豁虚无物之空便生疑云何成观心何假脩作真

觉师云豁达空拨因果茫茫荡荡招灾祸弃有著空

病亦然譬如避溺而投火即㡿此执然以此论自体

显照一切妄法答彼迷人谓虽妄空而真照故也以

随情有照了妄法若理无义无惑可照(巳上所说多用贤首)。

一问曰若诸佛有自然业等者有二初且陈疑后云

何下设难因言自然不思议业生起世人不见之疑

意云既自然现云何世人多不得见故科名云因论

生论不同前难直疑种智耳故彼结难云何能了名

一切种智非如今结云何世间多不能见二答曰下

有法喻合且释法云以佛法身普遍众生心中伹有

厌求根感即显粗细之用非由功用也次众生下喻

相易知后如是下合云明无感佛之缘非谓烦恼现

行以善星等烦恼心中得见佛故斯则无缘如镜有

垢也问不生不灭四种无为是佛真体但由生灭五

种有为之所覆故隐而不现随彼厌求胜劣之心佛

现粗细报化之用云何今说烦恼心中佛能现耶答

由或虚幻佛力自在有缘心中分明显现若或实有

云何现哉次法身能现报化之用今据根本而言故

云法身不现。

卷四 第 157b 页 X46-0157.png

为欲显示等者此或依上生灭门脩复次为欲下此

或依上真如门脩。

本趣向义故者此则以义释上标中相之一字相者

义相也。

云何为六等者初一答初问次二答第二次一答第

三后二答后问故云随问次第答释门。

常恒薰习者此句应回佛字下安上皆释本有薰习

力。

其众生善根令增长故者释本善根由惑浅薄内薰

有力令善增多故次文说能生忻厌等此则全同上

文所说真如内薰能令妄心厌苦欣乐等以此对后

根劣之人恶重善少等文相易了。

十爱乐心者第一论释信十义中十者爱乐义能令

成就慈悲心故。

父母天地等者意言信如父母天地能生一切诸善

法故故华严云信为道元功德母长养一切诸善法。

复言地者即是位也。

其思极乐者至极信乐也。

非远非近等者所遣远近等相并通始终二教能遣

非字之性唯局顿教以此唯属顿教信故。

应审思择者第七八十四三经为圆根故。

十刹那者表圆及无尽故初刹那者以初摄后故念

劫圆融故。

十信摄一切者正当别教事事无碍故随举一位收

一切位故今正说信故且举信收一切也问此通圆

卷四 第 157c 页 X46-0157.png

教前何不许耶答本论明信正用璎珞释论兼会馀

教前何不许耶答本论明信正用璎珞释论兼会馀经说信所会多经而具多教然非本论自具圆教故

无违也第十三经为顿根故馀并终教皆非始教以

彼说信在资粮位今并位前故知非也。

得解行者者解属十住异名解位故意言获得十解

脩行之人故名行者。

言巳入圣胎故者谓从信位创入初初如初入胎三

贤如住胎登地如出胎以无漏现起故。

言名住如来种中等者正当第三名也谓住习种性

位行顺内薰之因故云正因相应斯则内薰为正因

也缘薰顺彼名相应也则是正因之相应故依主释

也又此位巳去所作万行定当得果故名正因复顺

彼果亦名相应举体就用持业释也拣邪名正通二

义故待缘称因则初义也对果名因则后义也。

举劣显胜者所谓本说信满发心而今却说未满等

者即是举彼劣发显此胜发故也若前后对明文则

照然如云善根微少对前有善根力烦恼深厚对前

有薰习力意言前人烦恼浅薄本薰有力令善根增

故能忻厌脩十信等此人惑重善根微少故起小善

等馀文相望准可知矣。

举劣显劣者即科本云若有众生乃至深厚斯则举

彼能起缘劣自虽值下乃至种子斯则显示所起行

劣故云举劣显劣。

举胜显胜者亦科本论而有二句上句即举所求之

卷四 第 158a 页 X46-0158.png

胜境下句即显能求之胜心故云举胜显胜此二子

胜境下句即显能求之胜心故云举胜显胜此二子门若对前文信满发心并名举劣故大科云举劣显

胜今于劣中但自相望复有胜劣故子科云举劣显

劣等。

恍匆者肇论注云言无所定如有如无也。

或极极远者即前第九三祗。

或极极近者即前第八一念中间可了。

如本或有等者此或字中含上多义谓或则是不定

义故次下二门或通十四经之大意多分俱名不定

聚故。

造作别释者对前总明故云别释谓上论云于中过

缘亦有发心是也。

随他兼心者或是兼带兼将之心详之此之四缘望

上并劣前之三缘对此俱胜矣。

及总结前等者谓伹结上举胜显胜非是结彼巳前

门故。

言逆远者见开泰本则是违字亦可对上当字即相

当义今即远离义。

本言或者不定之义谓不定唯堕二乘地亦入凡夫

及恶道故又不定退故云或也。

言有作者是脩作也意言初住有脩行心与后登地

无脩作智而为加行故云有作方便證发心云一者

真如无分别故。

言有住者是住相也谓今凡位有住相心与后圣位

卷四 第 158b 页 X46-0158.png

无住相福而为加行故云尔也如金刚云无住相布

无住相福而为加行故云尔也如金刚云无住相布施福如虚空等又清凉释深通二义一契理义二厚

重义今取契理则是深心安住真理故立住名今此

三门初后二门并依主释正智之方便安乐之成就

中间一门则持业释福德即具足亦通依主同馀二

也又依清凉菩提心戒仪八门中第六示其体相云。

佛子此菩提心虽复具含众德包摄难思然其所发

要唯三心谓大愿大悲及与大智起信论中明信成

就亦发此三故一者直心正念真如法故即是大智

二者深心乐脩一切诸善行故即是大愿三者大悲

心救拔一切苦众生故故慈氏菩萨以二百二十一

句为于善财叹菩提心中有一喻云如灯以大悲为

油大愿为炷大智为光今当略示此三心相。

言大愿为炷者即如次下发五大愿四弘愿是此四

弘愿摄一切愿无行不脩即是深心二大悲者凡所

脩行要为众生三大智者略有二意一者智了真性

导上悲愿令愿无所愿悲称无缘方称大悲及与大

愿二者凡欲发心先当皆慧观察此心何者是于菩

提心体即知自心等诸佛心心佛众生三无差别如

是心体即是菩提心故我此心定无一相万德本具

体绝百非如净月轮当十五日圆满无缺浮云若翳

不见月轮长风卷云皎然明白心亦如是本来圆净

遍照法界即是菩提体无生灭即是圆寂惑云所覆

无所觉知方便慈风拂除妄惑真心本净非是新生

卷四 第 158c 页 X46-0158.png

不发诸心真智心矣即以此智了物同体慨物同迷

不发诸心真智心矣即以此智了物同体慨物同迷而起悲救物依体起用无悲之悲用不离体无缘湛

寂心虽本净久翳尘劳广起大愿发脩万行行愿相

资如车二轮如鸟二翼翔空致远必假相资故经云

如龙布密云必当霔大雨菩萨发大愿决定脩诸行

以大愿故悲智常行则无住万行自然成就故以大

愿而为其主又悲智相导即无住行以此对愿即行

愿相扶故此三心无德不摄始于十信终至菩提若

果若因不离三矣然此三心要无分限是菩提心故

四弘愿云众生无边誓愿度等若有分限非菩提心

故云三心也。

言宝喻至宝者总珠喻也如是至黄石者所在喻也

如是至黄色者色貌也其身至短故者形厌也大小

至又故者分量也如是至摩尼者周遍也其止至石

体者次第也此摩尼至一切处者难思喻也于彼至

色黄者同色喻也上来宝喻则有九重而后三喻行

相可了次合说门释文亦四马鸣唯有后一云如是

众生龙树影出前三故具四种。

蚊龙等小大身者香山云龙身长大设使捷鸟一扇

千里虽经年载犹不见其首尾所有何况馀鸟受苦

无量右胁著地回左胁倾经贤劫中千佛出世故云

大身。

善巧方便者方法便宣善巧义也故以善巧释本方

便。

卷四 第 159a 页 X46-0159.png

恭敬供养者清凉疏明手出广供三昧门云由于昔

时以手持供供佛施人称周法界故今真流供具等

诸佛之难思彼钞释云法界巳上此出因也约其施

行称周法界约其施心入深观故故今巳下显今果

也真流供具显出供时心以称法界手出供具故等

诸佛之难思者称田境也田虽尊胜心不称境非真

供养由称真之因感称真之果能供真佛之境。

体性广大等者准此上言随顺法性并通三大非唯

理体馀云称性并例此文故清凉云不有大虚曷展

无涯之照不有真界岂净除等空之心此应是前明

三大后所指文云馀种种相结总持决择分中理当

自明谓此少文总能摄持前多结故又前四结各一

少文总能含摄正说多故故云结总持也。

无系缚等者谓此菩萨以大愿力留惑润生受分段

身非同巳前仍有业系苦相故也若尔云何说彼十

信位中断灭相耶答曰是渐非顿谓至信满方能断

尽故说信位断也勿为十信入住心中巳尽无馀故

云初住无系业等。

未得證智等者谓若缘真如不名为退若缘事相即

名为退故云颇梨随转不同地上恒缘真理故名不

退思之。

为欲显示佛法大海等者案论法喻兼而释之如人

越海四处有退一是此岸乍尔发离顾此难舍多却

退还三界妄乐犹如此岸初发信心游涉法海未获

卷四 第 159b 页 X46-0159.png

法喜返顾却还离岸巳遥必不复退脩信巳熟不退

法喜返顾却还离岸巳遥必不复退脩信巳熟不退亦尔故云节退中间不退次二准知二越渡巳至迮

此岸洲如至信满初登正定生疏多退如乍离洲返

顾退耳三越度巳至近彼岸山如至贤满初顾圣位

乍习圣行生疏思退如初离山返顾却还若去山遥

必不却回久脩亦尔四是彼岸岸高而难仰其上海

深而难见其底然巳至此难升易退法海渊深难舍

难离果岸孤绝难升难涉故思退之故佛称叹不可

思议。

果德巳满等者此通二义一是终教初住成佛故杂

华云若与如是观行相应于诸法中不生二解一切

佛法疾得现前初发心时即得菩提等二是圆教寄

同终教亦说初住即得成佛故普经云以是发心即

是佛故大疏判云前则终教见性齐故后则圆教约

法圆融故释曰终未究竟如初盏灯虽遍一室而后

灯来其明转增初心见性虽遍法界后后而见转转

分明但所见同故云见性齐也圆巳究竟更无所遗

以是圆融始终即耳。

一劫等者问前说十千今何言一至十劫耶答准演

奥钞云有四句一钝根精进二钝根懈怠三利根精

进四利根懈怠前据初一此据后二故不相违

(论卷第八)。谓摄二聚之众生故者问此论不为正定人耶

答谓信满入住巳上之位却依前文发趣道相故被

正定如上因缘分中巳释。

卷四 第 159c 页 X46-0159.png

故有五门故故有五门者上五门言属本文也下五

门言属释论也意由本文分明开说五门名字故今

释论亦开五门更不自立科目之名而全依本故劝

应察良以不同前后之例自别标列科名故也其三

故字并所以义初则由上建立门故广答有五亦可

事也出切韵中意云事有五门次则由本文有五门

后则所以释文有五科云财主者兼前科田即俱舍

云由主财田异故施果差别主即施心财则无畏并

法通名财故。

随应施者即贤首云无畏施也又龙树似宽以名应

故。

防转戒者防谓遮防即本不义转者起也即本煞等

意以防转释不煞等也如下举师母戒佛眼精戒并

随本论而建名号今此亦是顺本立耳若准贤首勒

成三聚合中二门为摄善法戒又从小罪下明护戒

心馀之二门为馀二聚。

伏我等者然伏我无我之二门谓或影互各说。

边

亦可前则但忍怨害故是伏我不必无我后则八风

不动心念故须无我非是伏我以彼伏我不永无故

若准贤首初门即为不饶益忍后门则为安受苦忍

财荣润巳损耗侵[(麸-夹+(土/八))-夫+欠]故云利衰越过以毁越德而叹

故名毁誉依实德赞名称依实过论名讥逼迫侵形

名苦心神适悦名乐若准玉溪而具三忍二种同上

言等法者即为第三谛察法忍谓印诸法皆平等故

卷四 第 160a 页 X46-0160.png

进门若准贤首于初通示门中开二一至懈退为勒

进门若准贤首于初通示门中开二一至懈退为勒勇精进二至怯弱为难坏精进三至众苦为无足精

进此一即是无障脩行精进门次下大同。

八风不标者字统云标者击也。

次说脩行止观门者贤首品疏云定慧虽多不出二

种一事二理制之一处无事不办事定门也(即遗教经彼经

前文广明心过故后诚云制之一处无事不办是故当勤折伏其心)能观心性契理不

动理定门也(即涅槃经意也)明达法相事观也(成唯识云于所缘境观察

为性)善了无生理观也(即七地经云了法无生各般若此上先总辨为三巳下明用二

不同云)诸经论中或单说事定或但明理定二观亦尔

或歒体理事止观相对或以事观对于理定如起信

论止一切相乃至心不可得为止而观因缘生灭为

观或以理观对于事定下经云一心不动入诸禅了

境无生名般若是也或俱通二如下云禅定持心常

一缘智慧了境同三味是也或二俱泯非定非散或

即观之定但名为定如观心性名止定是也或即定

之观伹名为观如以无分别智观名般若是也若说

双运谓即寂之照是也(此上并是显其类别巳下总示得失)所以局见

之者随瞩一文互相非拨偏脩之者随入一门皆有

剋證然非圆畅今当事观对于理定此是菩萨微妙

行门触目对境常所行用希心玄趣幸顾留神故云

次说脩行止观门。

定标陀阿罗观义者圣师记曰标陀者翻云主也阿

罗者翻云伴也即此处中定主观伴应审观察意以

卷四 第 160b 页 X46-0160.png

加行观慧为伴根本止定为主预脩加行随顺根本

加行观慧为伴根本止定为主预脩加行随顺根本故本文云随顺等也然非无智心自灰耳。

观标陀阿罗观义故者即以加行观慧顺根本观慧

故本文云随顺等也。

谓定随时彼观即顺等者意云前据初学或单顺止

或单顺观今据久习即一心中双顺二故谓脩随顺

止时即脩随顺观等故云定随时彼观即顺等故贤

首云渐渐脩习等者显能随之方便双现前者明所

随之止观或异贤首前唯单脩今此双脩并是方便

非根本故。

有觉轮故者觉名寻也今古翻异即是三种或八恶

觉谓亲里寻国土寻等此恶寻思能摧善止故云觉

轮上准前二故作此释亦可属彼东西两方有觉智

故谓之觉也摧乱心故谓之轮也故云觉轮。

伽摩伊陀耶者翻云合集婆尼罗者翻云散离合集

者即是粘食散离者即是粮食。

言唯用自中者自犹从也中即日中意言自从日中

巳前随应无定同诸教说不过中食。

俱卢舍者此云净秽中间谓五百弓之量也。

罗罗等者准彼义净三藏传云咒藏梵本有十万颂

唐译可成三百卷现今求觅多失小全而大圣没后

唯龙树菩萨特精斯要时彼弟子厥号难陀聪明博

识渍意斯典在西印土经二十年专心持咒遂便感

应每至食时食从空下又诵咒求如意瓶不久便获

卷四 第 160c 页 X46-0160.png

乃于瓶中得经欢喜不以咒结其瓶遂去于是难陀

乃于瓶中得经欢喜不以咒结其瓶遂去于是难陀法师恐咒明散失遂便撮集可十二千颂成一家之

言每于一颂之内离合咒即之文虽复言同字同实

乃义别用别自非口相传授而实解悟无因今论前

后皆同于彼。

品重事等者类也别也故云品耳此说总处具十重

故下说门壁各十重故。

坐像者即今禅床也。

两膝末等者斯则全跏之相非半跏坐也。

唯用等者应此二时求斋粥故。

存心决定等者古师偈曰实相言思断真如绝见闻

此是安心处异学徒(云云)又二袒白达磨曰我心未

宁乞师与安师曰将心来与汝安曰觅心了不可得

师曰我与汝安心竟故云存心等也。

不著身体门等者清凉云夫禅定虚凝湛犹停海高

攀圣境尚曰妄情驰想五尘岂当为道色如热金丸

执之则烧声如毒涂鼓闻之必死香如弊龙气嗅之

则病味如沸热蜜舐之烂伤触如卧师子近之则啮

此五欲者得之无厌如火益薪亡国败家世世为害

过于怨贼故不应著况菩萨体此即如复何所著况

达身空为谁所著故云不著身等。

如本乃至等者别记云先除有想后亦遣除想者除

无想也以有无念俱是想故释曰境界有二一有二

空缘有境心谓之有想缘无境心谓之无想故云尔

卷四 第 161a 页 X46-0161.png

也。

也。如本以一等者此有三节初之二句体相无故华严

云诸法无体性亦无有作用次之二句生灭无故净

名云法本不生今亦无灭后之二句心境无故华严

云法性本空寂无取(境)亦无见(心)性空即是佛不可

得思量法既性空何得更有随心缘外境之义也其

上以一切法本来六字流下三节三次读之本一行

者行则相也相则体也故云同体一相法界一相斯

则真如法身异名也

(论卷第九)。即此门中自有二门等者准此及下第三业用

门今一唱论有两番科初二文科大分为二一略说

略示总持门二广说广示散剖门(此一虚科消文不用故)初略

说门分五子段一众生胜劣不同门二能作障碍假

人门(巳下三门并后广说门皆属虚科消文不用故)三显示所作业用门四

显示对治行法门五因治之力得益门后广说门应

分八段例下三文科第三业用中别业用内分八门

云一者出现人相令信门等是(此八子段即上注云此一虚科以彼一中

开此八故)上来二文科竟自下三文科者应大分三一者

众生胜劣不同门二者能作障碍假人门(上二虚科不用消文

故)三者显示所作业用门就此门中即有二种一者

是总于中有二一总相所作业用门即前二文科内

初文五子段中第三显示所作业用门也但今为对

下别故有总相之言二通达对治行法门即是合前

五子段中后二科故今言通达者亦为形后别故二

卷四 第 161b 页 X46-0161.png

者是别于中有八一出现人相令信门等文相易了

者是别于中有八一出现人相令信门等文相易了不消文处初依二文科至初门内五子文中第三而

便依三文科据此闲了二文科中大段第二子门后

三三文科中前二故并注云虚科是也若尔一番足

矣何繁须二答曰谓本文中前后影显若唯依初番

则于后段广中阙能作障碍假人门及阙第三业用

总别若唯依后番阙于初略后广及阙第五因治之

力得益门故用两番其理方周。

作无无境者巳灭诸事皆存在故。

作应时境者十

二时中随应现故上鬼神中贤首大师广明后一[(耜-耒+工)/木]

愓鬼精媚神矣。

[○@(内-入+人)](隐天反)畺(于阿反)[水/仙](弗八反)[旲-一+(王*王)](去言反)

反)

彼外道人当有何利等者意言若谈邪恶令他学恶

可自得利今说六度顺他所脩自何益哉。

若离善知识等者如上真如门中巳引首楞严说因

脩正定用心倒错起十异执等是也。

诸邪道故者即本鬼神也然上标云三者出道者而

含二义一出外道二出邪道故云出道亦可外道属

人邪道属人所用术法以彼皆是鬼神法故如高僧

传说道流用鬼神法吹众僧衣飞飏无住寻将稠禅

师衣钵来而不能动由前第二怖魔德中巳有恶鬼

恶鬼名中亦摄神故但云怖魔者双兼二故。

如其次第至之波者结指十德并是止息行人心海

卷四 第 161c 页 X46-0161.png

之散动故次劝勿令率尔粗心不见深意故云应审

之散动故次劝勿令率尔粗心不见深意故云应审思择

(论卷第十)。嚤键诃尸者此云气盛瓦炉阿那毗提者此云

风病婆多阿弥尸者此云无根上并圣记一切有为

之清净法等者以本论中所观有二一世间二有为

其上一切下之法等贯上通下两次读之今此先释

有为通具二义一云唯属不觉以彼觉义是无为故

就善不善名为清净不清净故一云始觉为清净法

故大钞云始觉新起义同有为不觉即是不清净法

此之二法更相变坏后复次下却释世间此通不觉

与觉一义故前十异有世间门具足世间是觉具备

功德故妾想世间是不觉三界虚伪故以妄薰真成

诸染相以真薰妄成诸净业二互相破又门名生灭

本云变坏真如门云一切诸法唯依妄念而有差别

又龙树云如觉般若被彼染诳如今方起不名为正

又无上依经等说为四障变易生死如杂矿金故是

苦也又俱舍云故诸愚夫于无间狱生苦怖心不如

众圣于有顶蕴以有顶蕴是行苦故释曰但自迁流

尚生大怖况相破坏理当大苦然凡受苦苦不觉坏

苦除佛巳外无非是苦况馀一切何可恋耶玉溪判

云伹约可破坏义以明此苦非唯乐坏。

一自作一者意言依生灭门脩观为门趣入三自大

乘之法故上十异中第十名一心有二一体大乘名

一心从所作名一三自大乘名一心从能作名一故

卷四 第 162a 页 X46-0162.png

云一自作一。

云一自作一。一切心行等者俱舍颂曰如以一睫毛置掌人不觉

若置眼睛上为损极不安愚夫如手掌不觉行苦睫

智者如眼睛缘极生厌怖。

本以是故若者通结上二坏行二故。

譬如彼梦等者古师云梦里明明有六趣觉后空空

无大千大千沙界海中沤一切圣贤如电拂王蕴浮

云空去来三毒水泡虚出没如次释今梦电云耳。

缘种种身等者阿含经云昔有国王嗜欲无厌有一

比丘以偈谏曰目为眵泪窟鼻是秽涕囊口为涎涶

器腹是屎尿仓但王无慧目为色所耽芒贫道见之

污出家脩道场故云乃至远离贪故。

又之又之者之犹往也。

立大誓愿起十方等者若准本论愿字具二今两次

读之。

譬如阙翼鸟等者然此伽陀四喻八句二二成一唯

初譬如及中无有并后功字贯下通上四次读之其

法合中初之一偈并后功故二字亦应通下贯上四

次读之然此四中前二阙观同彼二乘趣寂愚法故

初一唯脩止定属如理智异名根本同彼二乘坠堕

长空无馀涅槃故若具脩观属如量智亦名后得故

不堕于涅槃性空今此意云二翼双点可翔太虚两

智齐运可游性空由无后智达俗涉有唯脩止轮證

真落空耳后一亦同二乘愚法不了故此上二种初

卷四 第 162b 页 X46-0162.png

即必堕趣寂后即不成种智后二阙止同彼凡夫不

即必堕趣寂后即不成种智后二阙止同彼凡夫不能游真路不能离妄坑故。

言不堕恶趣功者玉溪引论功是坑字亦可通矣不

及功字通上四焉。

言不到堕功故者钞引论云不倒堕坑故而开泰本

亦是倒字。

终不可舍离者问明品云譬如有力王率土咸戴仰

定慧亦如是菩萨所依赖又法华云定慧力庄严以

此度众生又清凉云禅非智无以穷其寂智非禅无

以深其照又天台止观经论(云云)皆斯意也由是圆

正离彼偏邪之顿悟渐脩大要门故止即顿悟观即

渐脩念念顿悟念念渐脩二不相离故七祖云顿悟

渐脩为圆妙也斯则所脩大节故须双行余沗上答

天佑皇帝心观第三玄微门中有二初直述后通难

今初清凉云夫欲运心脩行先须信解真正信解不

正所脩一切皆邪纵使精勤徒为劳苦今则顿信本

有真界本无无明生死本出涅槃本成弥满清净中不

容他照体独立拟心即差一念不生前后际断名为真

正真者拣妄则不同迷倒凡夫但依妄念八识行施戒

等以为脩行不了施等本从真起斯则见有实惑可断

当果可證以未了达𦦨水本乾空华无果故是妄也

正者拣邪则不同执见小乘及诸外道(下證真信)故三圣

观云信若不信法界信则是邪(下證真解)又略策云惑本

无从迷真忽起迷而不返澜漫无涯若纤云覆空其

卷四 第 162c 页 X46-0162.png

来无所须臾弥满六合黯然长风忽来倏然皆尽千

来无所须臾弥满六合黯然长风忽来倏然皆尽千里无点万像历然方便风生照惑无本性空显现众

德本圆八万尘劳皆波罗蜜恒沙惑障尽是真如眼

翳不除空华乱起但净法眼何惑不消滞执坚牢居

然多劫又古师云了即业障本来空未了还须偿宿

债不依此悟所作非真自谓脩行无是结业故须弥

顶偈赞品云不能了自心(本来清净自性真心非是缘虑诸识妄心若是八识

妄心权宗菩萨亦了何云不了耶彼由不了真心伹依生灭心修故所成万行尽属生灭如依木成器器器皆

木若实教人依真心修故所成行尽属真心如依金成器器器皆金若非顿了妄心本空真心本净宁得如斯

故云不能了自心)云何知正道(迷所脩之直路由不了心故清凉云不知万行令了自心

一生驱驱伹数他宝)彼由颠倒慧增长一切恶(一切万善俱从种生将害顿悟

从真而起故名颠倒恶也)又出现品云设有菩萨于无量百千万

亿那由他劫具行六波罗蜜脩习种种菩提分法若

契(真界)刹那證而无遗(既云一念契家一朝等佛一念全契若非顿了妄本自空真本

自净宁具斯德若不直就此经顿悟但依馀教作观折伏终不可得一念如斯不尔彼人巳经多劫脩行云何

一念一朝耶即知伹据现今见闻此经之流若能顿悟岂非佛耶何假多劫耶何须更脩四禅八定耶巳上立

实自下拣权)相宗多云先且渐脩切成后自顿悟證入(下引

实教)若华严诸会皆先顿悟同于佛果后方渐脩菩萨

因行故梵行品云若与如是观行相应于诸法中不

未闻此经或闻巳不信解悟入不得名为真实菩萨

(此即权根)若闻此经信解悟入当知此人生如来家(此即实根)

上来两节略引经文彼疏判云良以有作之脩多劫

终成败坏无心体极一念便契佛家又小疏云失其

旨也徒脩因于旷劫得其门也等诸佛于一朝彼钞

卷四 第 163a 页 X46-0163.png

释云一念失则全乖(真界)旷劫脩而无益一念得则全

释云一念失则全乖(真界)旷劫脩而无益一念得则全生二解一切佛法疾得现前初发心时即得阿耨菩

提知一切法即心自性成就慧身不由他悟(此即顿悟)彼

经复说三贤十圣历位脩行(此即渐脩)上但略引非谓悟

时未脩悟心即巳脩故非谓脩时无悟须在悟心中

脩故念念悟是果念念脩是因此二同时故得因果

交彻但文不累书故编之作次耳。

上直述竟下通难者谓有难云若是顿悟本成佛巳

何须更要历位脩行答凡脩行者要须顿了八识六

境本来是无非推之始无真净功德本来具有非脩

之新有如人迷东谓为是西西相本无非悟后始无

东元本东非悟后新东虽实如是不那由多劫数习

贪瞋任运而起难以顿尽故须强假寄托所悟真性

渐脩胜行以渐除遣本无之妄即体起用无脩之假

脩但莹摸内之金容剖尘中之经卷故教化甚深疏

云幻人化幻即无化他也又圆觉云脩如幻行遣如

幻惑又古师云脩习空华万行安坐水月道场降伏

镜像天魔證成梦中佛果此皆于不可脩理中强假

脩故故云如幻梦等伹晓自心本是真体洞照灵明

了了真知则自然一切皆如幻梦并非真实若如斯

脩一礼一诵一香一华乃至下救一蚊一蝄一蚁一

[歹*尹]功德无边故智论云脩习一念契真如此是真报

佛恩故又清凉云一毫之善空界尽而无穷皆此意

也又如诉良顿成礼乐渐备(如高贵子孙于小乱时没落为奴从生巳来自

卷四 第 163b 页 X46-0163.png

不知贵至时清时父母认得当日全是贵人此如顿悟即身是佛而行迹去就不可顿改故须渐脩弃于凡贱

不知贵至时清时父母认得当日全是贵人此如顿悟即身是佛而行迹去就不可顿改故须渐脩弃于凡贱之习学于圣良之仪)。

止观一体等者清凉云法界寂然曰止寂而常照曰

观又云即体而用自知(观也)即用而体自寂(止也)如即灯

而照即照而灯故无异体。

大过失故者即是本云若止观不具则无能入菩提

之道故成大失。

永离恶名者谓净土中无实恶道之名况当身受此

即举况释本文云永离恶道。

从定不动者意言从此决定不退动故。

发决定心等者然此四心如次配上亦不疑畏等四

种之过。

受持读等者中边论说讲说听闻读诵书写供养转

施思惟受持脩习十种法行各差别故今论文略但

陈四行意含十种无所阙焉十中随一即具斯德如

后颂中分明说故。

此不二法等者意以此殊胜之果分形彼微劣之因

分故云诸佛。

大本华严等者还源观释云广脩万行称实成德普

周法界而證菩提如华有结实之用行有感果之能

今则托事表彰所以举华为喻严者行成果剋契理

称真性相两亡能所俱绝显焕炳著故名严也良以

非真流之行无以契真何有饰真之行不从真起此

则真该妄末无行不脩妄彻真源相无不寂故曰华

卷四 第 163c 页 X46-0163.png

严也。

严也。圆圆海者同上文云性德圆满海焉上圆属因分下

圆属果分是圆之圆故云圆圆是故上云圆满海焉

不言圆圆但属下圆是正取故亦可圆之又圆如玄

之又玄谓显果分至极独尊故又上圆通因果二分

下圆唯取于果分意言则是圆中之圆也。

而摄不摄故者意言遮那是因圆海是果其三世间

有同十地因果二分其果分则圆海中摄其因分则

遮那中摄今遮那佛而但摄彼圆海家不摄之因分

故大部支流二无违也义分齐云若别教一乘此释

迦身非但三身亦即十身以显无尽然彼十佛境界

所依有二一国二海圆融自在当不可说(上證果分下證因分)

二世界海有三一莲华藏世界海当是十佛等境界

二于三千界外有十重世界一世界性二世界海等

当是万子巳上轮王境界三无量杂类世界皆遍法

界如树形等世界皆遍虚空法界互不相碍此上三

位并是卢遮那十身摄化之处仍此三位圆融无碍

随一世界即约粗细有此二故当知与三乘全别不

同也此是第九明摄化分齐中文也。

譬如等者如次三喻显彼三法如地平等故同海广

大故似空明了故三相小异无相滥矣。

始入无者入则證也故清凉云入者了达證悟之名

无则空也意属理性空无相故谓登初地创證无相

唯识颂曰若时于所缘智都无所得尔时住唯识离

卷四 第 164a 页 X46-0164.png

二取相故斯之谓也又回文未尽应回僧上即是梵

二取相故斯之谓也又回文未尽应回僧上即是梵语阿僧祇也。

毛头者即十信位逢缘进退如毛端在地随风东西

故。

三角者即三贤位永定无退能与惑风角其力故。

四根者即加行位谓生见道七觉华故。

明镜等者清凉云圣教为明镜照见自心自心为智

灯照经幽旨。

临七识等者谓本论文不说第七意虽含具文上不

言故今唯云临七识等临者照也。

伊字等者谓梵书伊字两点在上一点在下圆成一

伊三身菩提圆成佛果。

如入达池具出生者应是流出四种大河如于此论

出四涅槃。

我从四王自在处者钞引论云我从四王自住处二

本皆通住字文显谓须弥脚下有难陀龙所居宫殿

一代时教龙收在彼故今论师至四王天寻须弥山

下至龙宫故论云尔。

若自口经诵本分者钞引论云若自口诵论本分。

何况等者此段二句不繁重者上句则当闻慧观察

下句则当思慧思惟故二悬殊。

是人往罪等者谓此谤法之人巳往之愆更无处所

可能除灭意明罪大莫大于谤法故般若经说遍历

十方三涂数返闻之[石*(?/水)]忉慎勿谤也。

卷四 第 164b 页 X46-0164.png

是故等者今此一颂结上信谤上半结劝前信下半

结止前谤故云尔也。

当愿等者上句则穷无尽之时下句则遍无尽之处

方显悲愿始无涯矣故清凉云尽众生之愿门(时也)则

尘尘行满(处也)。

颂曰。

「 因分略说竟

果分莫能宣

普愿圣凡流

没同彼果海」

释摩诃衍论通玄钞卷第四(终)