声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷一 第 953c 页

No. 861

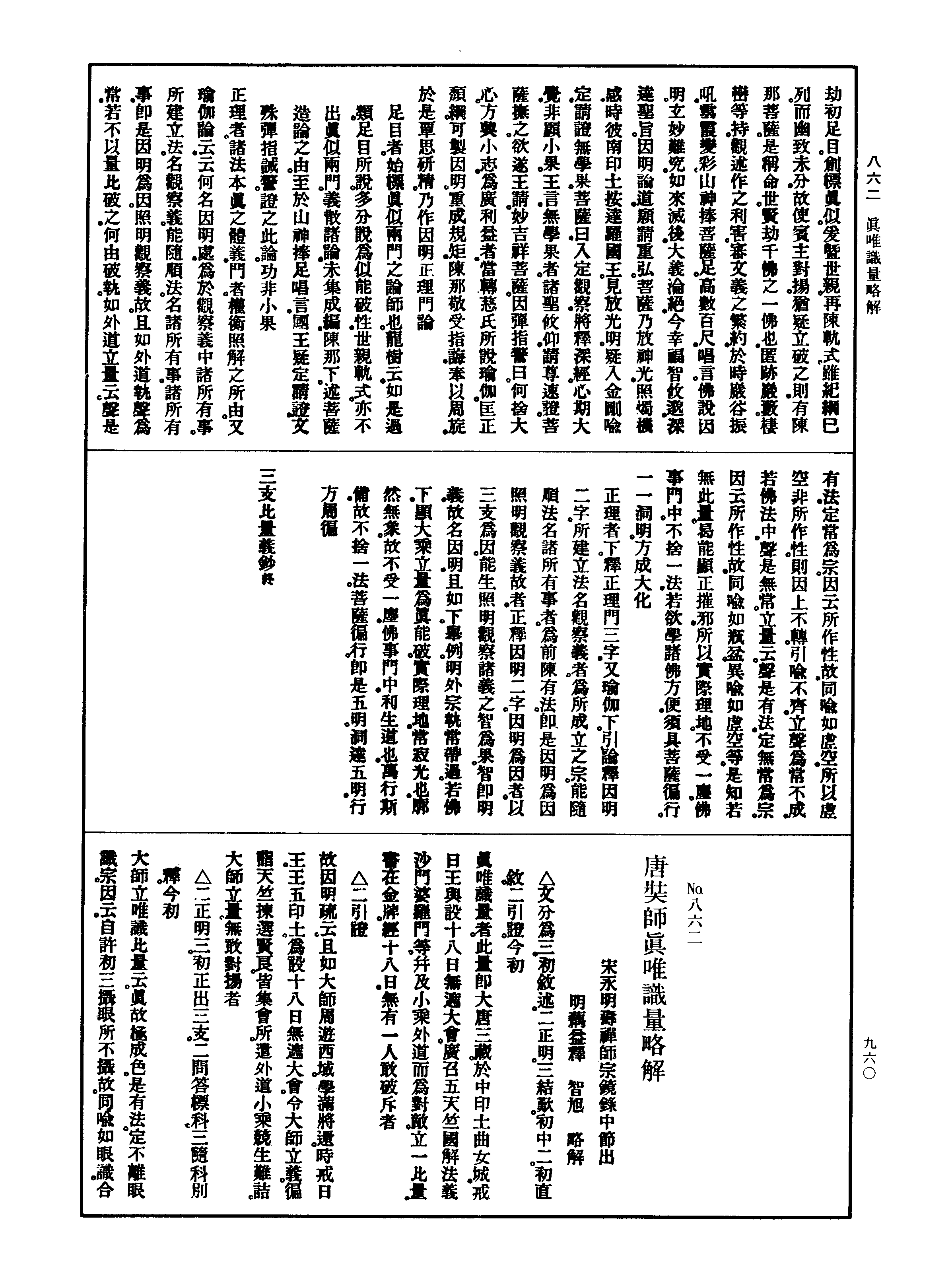

三支比量义钞

唐三藏法师 玄奘 立

永明寺主 延寿 造

西蜀沙门 明昱 钞

「真唯识量者。此量即大唐三藏。于中印土曲女城。戒

日王。与设十八日无遮大会。广召五天竺国解法义

沙门婆罗门等。并及小乘外道。而为对敌。立一比量。

书在金牌。经十八日。无有一人敢破斥者。」

【按本传云。大师名振五天。有东印土鸠摩罗王。三

遣书达戒贤法师。欲迎供奉。初云。弟子愿见支那

大德。乞师遣临。慰我钦恩。次云。必愿垂顾。勿复致

违。二书不报。三发书云。弟子凡夫。喜怒无恒。因闻

外国僧名。身心欢喜。坚求一面。若再不来。弟子分

是恶人。恐兴夙染。又当整理象军。踏那烂陀寺使

碎如尘。此言如日。师好试看。戒贤法师得书。谓奘

师曰。彼王善心素薄。况境内佛法未甚流行。自闻

仁名。故深发意。若违不去。或有魔事。是宜随顺。勿

惮小劳。奘师如命。辞师与使俱往。及与王会。一见

三支比量义钞

唐三藏法师 玄奘 立

永明寺主 延寿 造

西蜀沙门 明昱 钞

「真唯识量者。此量即大唐三藏。于中印土曲女城。戒

日王。与设十八日无遮大会。广召五天竺国解法义

沙门婆罗门等。并及小乘外道。而为对敌。立一比量。

书在金牌。经十八日。无有一人敢破斥者。」

【按本传云。大师名振五天。有东印土鸠摩罗王。三

遣书达戒贤法师。欲迎供奉。初云。弟子愿见支那

大德。乞师遣临。慰我钦恩。次云。必愿垂顾。勿复致

违。二书不报。三发书云。弟子凡夫。喜怒无恒。因闻

外国僧名。身心欢喜。坚求一面。若再不来。弟子分

是恶人。恐兴夙染。又当整理象军。踏那烂陀寺使

碎如尘。此言如日。师好试看。戒贤法师得书。谓奘

师曰。彼王善心素薄。况境内佛法未甚流行。自闻

仁名。故深发意。若违不去。或有魔事。是宜随顺。勿

惮小劳。奘师如命。辞师与使俱往。及与王会。一见

卷一 第 954a 页 X53-0954.png

甚喜。延入内宫供养月馀。戒日王知。发使语鸠摩

甚喜。延入内宫供养月馀。戒日王知。发使语鸠摩罗王。急送支那僧来。王曰。我头可得。法师不可得

也。戒日王怒。更遣责曰。头可得者。即付使来。鸠摩

罗王。深惧言失。即命象军二万乘。水军三万载共

师同发。溯殑伽河以赴王所。王出境迎师。深生庆

慰。躬陈珍膳。作乐散花。复请云。闻师作制恶见论

何在。奘师即出所立比量与王。王观。欢喜赞叹不

巳。然后遍示百寮。及诸净行。寻谓师曰。此立甚正。

弟子及诸师并皆信伏。但思馀国小乘外道。尚守

愚迷。欲于曲女城。作一胜会。集诸国义学。观法师

高论立敌同许。取信当世。师为何如。法师然之。遂

闻诸国。定日建会。奘师共王。自冬初逆殑伽河而

上。至腊尽。方到会所。先有五印土十八国王。并大

小乘僧三千馀人。婆罗门及尼乾外道二千馀人。

那烂陀寺千馀僧。普集巳久。斯皆博蕴文义。富赡

辩才。思听法音。咸来赴会。兼有侍从象舆能幡。云

兴雾涌。虽六齐之举袂成帷。三吴之挥汗如雨。未

足方其盛也。王遣内外施设食器等毕。别设宝状。

请奘师坐为论主。称扬大乘。叙作论意。仍请戒贤

法师读示大众。别写一本。悬于门外。竟十八日。无

人发论。王举奘师袈裟遍唱曰。支那法师。立大乘

义。破诸异见。自十八日来。无敢论者。汝宜知之。一

众欢喜。皆称奘师为大乘天。】

「故因明疏云且如大师。周游西域。学满将还。时戒日

卷一 第 954b 页 X53-0954.png

王。王五印土。为设十八日无遮大会。令大师立义。遍

王。王五印土。为设十八日无遮大会。令大师立义。遍诸天竺。拣选贤良。皆集会所。遣外道小乘。竞生难诘。

大师立量。无敢对扬者。」

【此引基法师所作因明疏。以證前事也。然大师立

量。正如日光既出。萤烛夺明。致使左道乱正之徒。

结舌吞声。守文疑理之辈。绝议沉思。其在因明之

力欤。】

「大师立唯识比量云。真故极成色是有法。定不离眼

识宗。因云自许初三摄眼所不摄故。同喻如眼识合

云。诸初三摄眼所不摄故者。皆不离眼识。同喻如眼

识。异喻如眼根。」

【真故极成四字。是寄言简过之辞。下文自释。色之

一字。正是有法。以前陈有法。名为宗依。定不离眼

识者。是后陈宗体。以推有法之色。原为眼识自證

分所变。既从识变。本不离识。故立宗云。定不离眼

识。因云。自许初三摄眼所不摄故者。是能成立法

名因。谓所立之宗色不离识。则宗之因。唯除眼根

是显色不离识义。摄者。持也。谓根尘识三。各有六

界。言初三摄者。且取眼家三界。眼所不摄者。谓眼

根不摄。以眼识不见眼根。是许离义。唯取二界。以

显色识不离。同喻如眼识者。谓眼谓见分缘色时

亲取色体。是不离义。喻宗中眼识自證分。与所变

色不离。合云下。合成宗体。合则先因次宗。然后引

喻。以成比量轨式。异喻如眼根者。是因中眼所不

卷一 第 954c 页 X53-0954.png

摄之眼根。以识不见眼根。是远离义。异于同品宗

摄之眼根。以识不见眼根。是远离义。异于同品宗因喻中色识皆不相离。故名异喻。声香味触若为

有法宗依。宗体因喻。取法同前。】

「问。何不合自许之言。答非是正因。但是因初寄言简

过。亦非小乘不许。大乘自许。因于有法上转。三支皆

是共故。」

【由大乘宗。自许有他方佛色。故以自许之言。寄于

因初。用简有法中差别相违过。故云亦非小乘不

许。大乘自许。以初三摄眼所不摄因。大小乘共许

故。因于有法上转。三支皆是共故者。谓初三摄因

宗喻皆共。于定离眼识色。非定离眼识色俱转。是

因有不定过故。着自许之言。简此过耳。】

「初明宗因。后申问答。初文有二。初辩宗。次解因。且初

宗前陈言。真故极成色五个字。色之一字。正是有法。

馀之四字。但是防过。且初真故二字防过者。简其世

间相违过。及违教等过。」

【将释比量。先自分科以明章法。且初宗前陈言者。

释成色字为前陈有法。馀皆防过。且初真故下。明

所简之过有二。下文自释。】

「外人问云。世间浅近。生而知之色离识有。今者大乘

立色不离眼识。以不共世间共所知故。比量何不犯

世间相违过。答。夫立比量。有自他共。随其所应。各有

标简。若自比量。自许言简。若他比量。汝执言简。若共

比量。胜义言简。今此共比量。有所简别。真故之言。表

卷一 第 955a 页 X53-0955.png

依胜义。即依四种胜义谛中。体用显现谛立。」

依胜义。即依四种胜义谛中。体用显现谛立。」【此问世间相违之过。答以真故言简。言四种胜义

者。简非四种世俗故。四世俗者。一世间世俗。谓瓶

盆军林等。二道理世俗。谓蕴处界等。三證得世俗。

谓预流等。四安立世俗。谓二空理。胜义四者。一体

用显现谛。谓蕴处等。有实体性。过初世俗。说名胜

义。随事差别。说名蕴等。各有作用。故名显现。二因

果差别谛。谓苦集等。智断證修。因果差别。三依门

显实谛。谓二空理。过俗證得。故名胜义。依空能證。

以显于实。故名依门。四废诠谈旨谛。谓一真如。体

妙离言。巳名胜义。今依初义者。以根尘识。各有体

用显现义故。】

「问。不违世间非学。即可尔。又如世尊于小乘阿含经。

亦许色离识有。学者小乘。共计心外有其实境。岂不

违于阿含等教。学者小乘。答。但依大乘殊胜义立。不

违小乘之教。学者世间之失。」

【复问违教等过。亦答以真故言简。佛说色离识有。

元为小机。彼于客尘主空得解。为说心境两分。未

达能所相见本空。不言心境不二。今依大乘胜义。

故不相违。】

「问。真故之言。简世间。及违教等过。极成二字。简何过

耶。答。置极成言。简两般不极成色。小乘二十部中。除

一说部。说假部。说出世部。鸡胤部等四。馀十六部。皆

许最后身菩萨染污色。及佛有漏色。大乘不许。是一

卷一 第 955b 页 X53-0955.png

般不极成色。大乘说他方佛色。及佛无漏色。经部虽

般不极成色。大乘说他方佛色。及佛无漏色。经部虽许他方佛色。而不许是无漏。馀十九部皆不许有。并

前两般不极成色。」

【结前真故之言。但简宗体上违教等过。复问极成

二字。所简何过。答。以极成言。简两宗不极成色。是

简宗依上违宗之失。二十部者。佛灭度后。百有馀

年。佛法大众初破(破即分也)。因龙象。边鄙。多闻。大德。四

众共议无常。苦。空。无我。涅槃寂静。五事不同。分为

两部。一大众部。二上座部。从大众部。流出八部。共

根本有九部。一大众部。二一说部。三说出世部。四

鸡胤部。五多闻部。六说假部。七制多山部。八西山

部。九北山部。从上座部。分为两部。一说一切有部。

二即上座部。转名雪山部。从说一切有部。展转流

出九部。共前根本两部。成十一部。一说一切有部。

二雪山部。三犊子部。四法上部。五贤胄部。六正量

部。七密林山部。八化地部。九法藏部。十饮光部。十

一经量部。共前九部。为二十部。除一说等四部。馀

十六部。许菩萨染污色佛有漏色者。说一切有部

云。阿罗汉。犹受故业。佛与二乘。解脱无异。应言菩

萨犹是异生。诸结未断。是执菩萨染污色。及佛有

漏色的意。经部不许佛无漏色者。彼执多与说一

切有部同。此皆小乘许者。大乘不许。而大乘许者。

小乘不许。故置极成言。简此两般不极成色。】

「若不言极成。但言真故色是有法。定不离眼识是宗。

卷一 第 955c 页 X53-0955.png

且言色时。许之不许。尽包有法之中。在前小乘许者。

且言色时。许之不许。尽包有法之中。在前小乘许者。大乘不许。今若立为唯识。便犯一分自所别不极成。

亦犯一分违教之失。又大乘许者。小乘不许。今立为

有法。即犯他一分所别不极成。及至举初三摄眼所

不摄因。便犯自他随一一分所依不成。前陈无极成

色为所依故。今具简此四般。故置极成言。」

【结成极成二字所简之外。馀一切色圆满成就。是

谓极成。大小乘宗。各不许者。是带所别不极成过。

故云。若不言极成。但言真故色等。则前许与不许

带过之色。尽包有法色中。将何简别。在前下。明犯

二种过。以自大乘不许之色。立为唯识。是犯自不

许一分所别不极成过。亦犯一分违自教失。又大

乘下。谓小乘不许之色。立为唯识。则犯他不许一

分所别不极成过。及至下。谓举因合成宗体时。总

收自他不许之色。便犯自他随一一分所依不极

成之过。以无极成色为所依。则四过理不可免。今

置极成两言。简此四般过也。】

「问。极成二字。简其两宗不极成色。未审三藏立何色

为唯识。答。除二宗不极成色外。取立敌共许馀一切

色。总为唯识故因明疏云。立二所馀共许诸色。为唯

识故。」

【结前巳简。复问何色立为唯识。答云。除二不极成

外。馀一切色。皆共许立故。因明下。引證立所馀色

为唯识义。巳上宗前陈言竟。】

卷一 第 956a 页 X53-0956.png

「宗后陈言。定不离眼转。是极成能别。问。何不犯能别

不极成过。且小乘谁许色不离于眼识。答。今此是有

法宗依。但他宗中有不离义便得。以小乘许眼识缘

色。亲取其体。有不离义。兼许眼识当体。亦不离眼识。

故无能别不极成过。」

【牒比量中。所成立之宗体。显是极成能别。复申问

答。以明立宗之意。谓小乘不许色不离识。则所立

不离眼识之宗。是不极成。答意。谓小乘说色离眼

识者。色是比量有法宗依。未合宗体。无所简别。小

乘唯于本质色推。故说离识。大乘意许是相分色。

故定不离。但他下。明小乘宗有不离义。便得将言

就意立宗。兼许下。谓小乘许眼识。本有为体。缘色

为用。以缘色时。不离其体。纵不缘色。亦不离用。彼

既两许不离。故定不离眼识之宗。无有能别不极

成过。】

「问。既许眼识取所缘色。有不相离义。后合成宗体。应

有相扶过耶。答。无相扶失。今大乘伹取境不离心。外

无实境。若前陈后陈和合为宗了。立者即许。敌者不

许。立敌共诤。名为宗体。此中但诤言陈。未推意许。辩

宗竟。」

【问意。谓小乘宗有不离义。大乘立定不离眼识宗。

是为相扶之过。答意。谓大乘为明唯识之旨。故说

心外无境。若将前陈后陈和合。立敌共诤。是为宗

体。以彼唯在本质色上推明。故云但诤言陈。未明

卷一 第 956b 页 X53-0956.png

大乘意许相分色。故云未推意许。】

大乘意许相分色。故云未推意许。】「次辩因者。有二。初明正因。次辩寄言简过。且初正因

言初三摄者。十八界中三六界。皆取初之一界也。即

眼根界。眼识界。色境界。是十八界中初三界也。」

【将释此因。亦先分科以明次第详辩。且初下。释前

半因。三六界者。根尘识三。各有六法。六各分疆。故

名为界。即眼耳鼻舌身意六根。色声香味触法六

尘。识随根尘。亦有六名。皆取初之一界者。于根取

眼根界。于尘取色尘界。于识取眼识界。故云是十

八界中初三界也。】

「问。设不言初三摄。伹言眼所不摄。复有何过。答。有二

过。一不定过。二违自教过。且不定过者若立量云。真

故极成色。定不离眼识。因云眼所不摄。喻如眼识。即

眼所不摄因阔。向异喻后五三上转。皆是眼所不摄

故。被外人出不定过云。为如眼识眼所不摄。眼识不

离眼识。證极成色不离眼识耶。为如后五三。亦是眼

所不摄。后五三定离眼识。却證汝极成色定离眼识

耶。问。今大乘言后五三亦不离眼识得不。答。设大乘

许后五三亦不离眼识。免犯不定。便违自宗。大乘宗

说后五三定离眼识故。故置初三摄半因。遮后五三

非初三摄故。」

【因有后半初半。和合成就圆满无过。苟阙其一。众

过生焉。故论主问答。以辩其详。设不言下。问答显

过且不定下。标定三支。即眼下。出半因之过。被外

卷一 第 956c 页 X53-0956.png

人下。牒定同品。为如眼识者。是同喻眼识。眼所不

人下。牒定同品。为如眼识者。是同喻眼识。眼所不摄者。根识各别故。眼识不离眼识者。谓同喻眼识

不离后陈眼识。證极成色不离眼识者。以同喻眼

识。證成前陈有法之色。亦不离后陈眼识。为如后

五三下。申相违量。显因有不定过。后五三者。即耳

鼻舌身意。各有根尘识之三。亦是眼所不摄者。谓

后五三界。不同初三界。故亦不摄。后五三定离眼

识者。谓后五三与初三界中眼识决定相离。却證

汝极成色定离眼识者。以异喻后五三。定离眼识

證成极成色亦定离眼识。是因于同品异品共转。

为不定过。问。今大乘下。意谓既立万法唯识。决不

以后五三为离识有。故答云。设许不离。免犯不定。

便违自宗。以大乘宗说后五三。宗离眼识故。】

「问。但言初三摄。不言眼所不摄。复有何过。答。亦犯二

过。一不定过。二法自相决定相违过。且不定者。若立

量云。真故极成色。定不离眼识。因云初三摄。喻如眼

识。即初三摄因阔。向异喻眼根上转。出不定云。为如

眼识初三摄。眼识不离眼识。證极成色不离眼识耶。

为如眼根亦初三摄。眼根非定不离眼识。證汝极成

色非定不离眼识耶。问。何不言定离。而言非定不离。

答。大乘眼根望于眼识。非定即离。且非离者。根因识

果。以同时故。即是非离也。又色心各别。名非即故。今

伹言非定不离。二犯法自相决定相违过者。言法自

相者。即宗后陈法之自相。言决定相违者。即因违于

卷一 第 957a 页 X53-0957.png

宗也。外人申相违量云。真故极成色是有法。非不离

宗也。外人申相违量云。真故极成色是有法。非不离眼识宗。因云初三摄故。喻如眼根。即外人将前量异

喻为同喻。将同喻为异喻。」

【谓前唯用后半因。巳犯二过。今若唯用前半因。其

过者何。故答云。亦犯二过。且不定下。标定三支。即

初三下。明因有不定过。为如眼识下。牒定同品。谓

同喻眼识。是初三摄中眼识。同喻眼识不离后陈

眼识。则證极成色亦不离后陈眼识。为如眼根下。

申相违量。显因有不定过。谓异喻眼根。亦是初三

摄中所摄。根识各别。非定不离。故云眼根非定不

离后陈眼识。则證极成色。非定不离后陈眼识。以

初三摄因。同品异品俱转。是不定过。问。何不言定

离下。辩相违量中非定不离义。原大乘眼根望于

眼识。有二义差别。谓非定即。非定离。因果同时。是

非离义。色心各别是非即义。故于即离。但言非定

者。二义相关。二犯法自相下。释第二种过。外人申

相违量者。以前所立之宗为定不离眼识。今以非

定不离眼识为宗。是相违义。前量以眼根为异喻。

今以眼根为同喻。亦是相违。异喻既转为同喻。则

同喻亦得为异喻。虽则宗喻俱有同异相违。此中

唯显初三摄因阔。与后陈法之自相决定相违也。】

「问。得成法自相相违耶。答。非真能破。夫法自相相违

之量。须立者同无异有。敌者同有异无。方成法自相

相违。今立敌两家。同喻有。异喻有。故非真法自相相

卷一 第 957b 页 X53-0957.png

违过。问。既非法自相相违。作决定相违不定过得不。

违过。问。既非法自相相违。作决定相违不定过得不。答。亦非。夫决定相违不定过。立敌共诤一有法。因喻

各异。皆具三相。遍是宗法性。同品定有性。异品遍无

性。但互不生其正智。两家犹豫。不能定成一宗。名决

定相违不定过。今真故极成色虽是共诤一有法。因

且是共。又各阙第三相。故非决定相违不定过。问。既

无此过。何以因明疏云。犯法自相相违决定过。答。但

是疏主纵笔之势。是前共不定过中分出。是似法自

相相违决定过。非真有故。有此所因。故置初三摄眼

所不摄。更互简诸不定。及相违等过。」

【原似比量。总三十三过。因具十四。此过于彼。名同

义异。故论主发问。以辩真伪。夫法自相下。释因明

四相违中第一种过。言同无异有者。谓立者同品

无因。异品有因。同有异无者。谓敌者同品有因。异

品无因。今立敌下。释成此过非真。同喻有异喻有

者。谓同喻异喻共以初三摄为因。问。既非下。转微

别过。夫决定下。释因明六不定中第六种过。今真

故下。显此过非真。言各阙第三相者。谓阙异品遍

无性。以根识二法各为同品。无异品体。故云各阙

第三。问。既无此过下。释因明疏主之过误。以遵先

辈。故伹言纵笔之势。言共不定分出者。是从因明

不定六中。第一种过分出。以非真过。故云相似。有

此所因者。谓有唯将初半后半为因。致有如是四

过。故置圆满成就之因。更互简之。】

卷一 第 957c 页 X53-0957.png

「次明寄言简过者。问。因初自许之言何用。答。缘三藏

量中犯有法差别相违过。因明之法。量若有过。许着

言遮。今三藏量既有此过。故置自许言遮。问。何得有

此过耶。答。谓三藏量有法中。言虽不带。意许谙含。缘

大乘宗有两般色。有离眼识本质色。有不离眼识相

分色。若离眼识色。小乘即许。若不离眼识色。小乘不

许。」

【巳辩正因。当辩寄言简过。故论主牒科发问。以明

著言遮过之意。有法差别相违过者。即因明四相

违中第四种过。以有法有差别二义。则因与彼相

违。问。何得有此过下。释成有法差别义。言谙含者。

谙。知也。即意许义。谓意中自许。不发于言。谓之谙

含。本质色者。即诸根身。及于器界。谓眼意缘时。托

彼为质。变影为相。以彼本有。说名本质。故说本质

离于眼识。相分色者。即托前本质。变影为相。眼识

缘色时。于自證体上。虽变相缘。以是现量。亲得境

体。不起分别。故于本质唯得相分。名亲非缘。以变

相故。隔越本质名疏所缘。又相分色。与能缘识。同

一体生。故说相分不离眼识。小乘志在本质。故不

许色不离眼识。殊不知即本质。亦从无始以来一

切众生共相所变。岂离心有。】

「今三藏量云。真故极成色是有法。若望言陈自相。是

立敌共许色。及举初三摄眼所不摄因。亦但成立共

许色不离于眼识。若望三藏意中所许。但立相分色。

卷一 第 958a 页 X53-0958.png

不离眼识。将初三摄眼所不摄因。成立有法上意之

不离眼识。将初三摄眼所不摄因。成立有法上意之差别相分色。定不离眼识。故因明疏云。谓真故极成

色。是有法自相。定不离眼识色。是法自相。定离眼识

色非定离眼识色。是有法差别。立者意许是不离眼

识色。」

【论主推明三藏量中言陈意许之义。谓若望言陈

自相。唯是立敌共许本质色为前陈。及至举因合

成宗体。亦是成立共许本质色不离眼识。是为立

敌共许一有法以成宗体。若望三藏意许。但将此

因成立有法上意许差别一分相分色。定不离眼

识。故因明疏下。引證前陈有法有差别义。】

「问。外人出三藏量有法相违过时。自许之言。如何遮

得。答。待外人申违量时。将自许二字。出外人量不定

过。外量既自带过。更有何理。能显得三藏量中有法

差别相违过耶。」

【问答以明互相带过。不得成真能破义。】

「问。小乘申违量行相如何。答。小乘云。乍观立者言陈

自相。三支无过。及推所立。元是谙含。若于有法上意

之差别。将因喻成立有法上意许相分色不离眼识

者。即眼识不得为同喻。且如眼识。无不离色。以一切

色皆离眼识故。既离眼识。不得为同喻。便成异喻。即

初三等因。却向异喻眼识上转。故论云。同品无处。不

成立者之宗。异品有处。反成敌者相违宗义。」

【此中问答。明小乘将申相违量时。推寻前量带过

卷一 第 958b 页 X53-0958.png

有无。然后可成能破。谓乍观言陈。三支无过。及推

有无。然后可成能破。谓乍观言陈。三支无过。及推所成立之宗。知含有过。若将因喻成立相分色不

离眼识。即不得以眼识为同喻。且如眼识。无不离

色者。眼耳二识。离中取境。色与眼识。决定相离。离

则不得为同喻。反成异喻。即前量因。却向异喻眼

识上转。故论云下。引證差别相违义。以初三等因。

既向异喻中转。则同品处无。是为差别相违。】

「即小乘不改立者之因。申相违量云。真故极成色是

有法。非不离眼识宗。因云初三摄眼所不摄故。同喻

如眼识。合云。诸初三摄眼所不摄故者。皆非不离眼

识。同喻如眼识。言非者无也。小乘云。无不离眼识色

即遮三藏意许相分色是无也。」

【小乘相违量中。不改前因。及前同喻。伹以非不离

眼识之宗。与前宗相违。则因喻随之。是为因中不

定相违过也。真故下。正申相违量。言非下。释成与

前量相违。名有法差别相违因。】

「所以三藏预著自许之言句。取他方佛色。却与外人

量作不定过。出过云。为如眼识。是初三摄眼所不摄。

眼识非不离眼识色。證汝极成色非不离眼识色耶。

为如我自许他方佛色。亦是初三摄眼所不摄。他方

佛色。是不离眼识色。却證汝极成色是不离眼识耶。

外人相违量。既犯共中他不定过。明知非真能破也。

三藏量。却成真能立也。」

【此将自许之言。相违小乘量中有不定过。他方佛

卷一 第 958c 页 X53-0958.png

色。原是大乘自许。既属大乘。亦是不离眼识色。即

色。原是大乘自许。既属大乘。亦是不离眼识色。即将初三等因。成立他方佛色不离眼识。与彼初三

等因。成立眼识非不离眼识色。是相违义。亦是因

明六不定中第一种过。为如眼识下。牒小乘相违

量。为如我自许下。大乘自立与彼相违量。彼自带

过。则能破非真。彼既非真。三藏量却成真能立也。】

「问。因中若不言自许。空将他方佛色与外人相违量

作不定过。有何不可。答。若空将他方佛色。不言自许

者。即他小乘不许。犯一分他随一过。他不许此一分

他方佛色在初三摄眼所不摄因中故。故因明疏云。

若不言自许。即不得以他方佛色而为不定。此言便

有随一过故。问。何不待外人申违量后。著自许言。何

要预前著耶。答。临时恐难。所以先防。」

【此中问答以明自许之言。著与不著之意。若不著

自许之言于因初。即不得以他方佛色与小乘相

违。以彼不许他方佛色在因中。即犯四不成中第

二种过。由彼不许。是谓随一不成之过。故因明疏

云下。引證不言自许。必有随一过故。问。何不待外

人下。徵明先防为要。】

「次申问答者。一问真故二字。巳简违教过。何故前陈

宗依上。若不著极成言。又有违宗之失。答。真故二字。

但简宗体上违教过。不简宗依上违宗。若极成二字。

即简宗依上违宗等过也。」

【由前寄言所简之过。于宗体宗依混淆。恐学者难

卷一 第 959a 页 X53-0959.png

辩。故论主重申问答详明。真故二字。但简宗体上

辩。故论主重申问答详明。真故二字。但简宗体上违教过者。前量立色定不离眼识以为宗体。而世

间浅近。生而知之。色离识有。阿含经中。亦许色离

识有。是违世间。及违教过。色离识有。关于宗体色

不离识。今以真故胜义简之。故云但简宗体上违

教等过。极成二字。即简宗依上违宗等过者。前陈

有法色为宗依。所言色者。总包菩萨染污色。及佛

有漏色。他方佛色。佛无漏色。小乘不许。即犯他一

分所别不极成。大乘不许。即犯自一分所别不极

成。总收两宗。即犯自他随一一分所依不极成。巳

上四色。关于真故之色。今以极成二字简之。故云

即简宗依上违宗等过。】

「问。后陈眼识。与同喻眼识何别。答言后陈眼识虽同。

意许各别。后陈眼识。意许是自證分。同喻眼识。意许

是见分。即见不离自證分故。如同宗中相分不离自

證分也。问。若尔。何不立量云。相分是有法。定不离自

證分是宗。因云初三摄眼所不摄故。同喻如见分。答。

小乘不许有四分故。恐犯随一等过。故伹言眼识。」

【由前量中宗体同喻俱名眼识。恐学者不知名同

义异。故有此问。谓八种识。各有四分。各有所缘境。

名为相分。各有能缘心。名为见分。见分各有现量

果体。名自證分。自證分各有现量果体。名證自證

分。后陈眼识。名自證分者。以是眼家果体。相见二

分从体变现而能了别。故自證分名为眼识。同喻

卷一 第 959b 页 X53-0959.png

眼识名见分者。以是眼家能缘之心。能了境故。亦

眼识名见分者。以是眼家能缘之心。能了境故。亦名眼识。今据见相二分俱不离彼自證分体。故依

相分为有法。兼取自證分立宗。即以见分为喻。若

尔下。徵明小乘不许四分。不得以四分之名立宗。

故于后陈。同喻。俱言眼识。】

「问。此量言陈立得何色耶。答。若伹望言陈。即相质二

色皆成不得。若将意就言。即立得相分色也。又解。若

小乘未徵问前。即将言就意立。若大乘答后。即将意

就言立也。问。既分相分本质两种色。便是不极成故。

前陈何言极成色耶。相分非共许故。答。若望言陈有

法自相立敌共许色。故著极成。若相分色。是大乘意

许。何关言陈自相宁有不极成乎。诸钞皆云不得分

开者。非也。若尔。小乘执佛有漏色。大乘佛无漏色。等

在于前陈。若不分开。应名极成色耶。彼既不尔。此云

何然。」

【此中问答明前量中所立宗依之色。言相质二色

皆成不得者。谓于言陈色时。色之一字。于眼识上

非不远离。故不得成定不离眼识之宗。是明共诤

言陈时。若将意就言立相分色者。谓将意许相分

之色。就于言陈本质色立。此明巳立意许时。又解

下。重明言陈意许。未徵问前。立者将言就意。似立

言陈。大乘答后。敌者知意就言。却成意许。既分相

分下。问色有二种。便是有法不极成。何言前陈为

极成色。相分非共许故者。谓犯随一不极成过。若

卷一 第 959c 页 X53-0959.png

望下。答明言陈自相。当著极成。以简两宗不许之

望下。答明言陈自相。当著极成。以简两宗不许之色。若是大乘自许相分。不涉言陈。自极成矣。诸钞

皆云不得分开者。谓因明钞中。不许分开本质相

分。此非理也。若尔者。牒上不分之意。谓若不分。即

如小乘执佛色有漏。大乘明佛色无漏。一等在有

法中。若亦不分。岂总收为极成色耶。彼之极成与

不极成。既不许不分。此相质二色。云何然也。】

「问。今谈宗显性。云何广引三支比量之文。答。诸佛说

法。尚依俗谛。况三支比量。理贯五明。以破立为宗。言

生智了为体。摧凡小之异执。定佛法之纲宗。所以教

无智而不圆。木非绳而靡直。比之可以生诚信。伏邪

倒之疑心。量之可以定真诠。杜狂愚之妄说。故得正

法之轮永转。唯识之旨广行。则事有显理之功。言有

定邦之力。如慈恩大师云。因明论者。元唯佛说。文广

义散。备在众经。故地持论云。菩萨求法。当于何求。当

于一切五明处求。求因明者。为破邪论。安立正道。」

【永明大师。深穷性相。精覈禅宗。观诸时彦。各崇其

尚。立宗以统之。故此问云。谈宗显性。乃宗镜之旨。

比量之文。乃宗镜录中所引馀论。答中。谓世尊说

法。皆谈宗显性。尚依俗谛而演。比量之理。贯摄五

明。则真俗兼具。岂非谈宗显性乎。五明者。内明。因

明。声明。医方明。工巧明。以破立下。释因明之体用。

所以下。喻因明之力用。比之下。以法合喻。故得下。

显因明之效验。如慈恩下。皆證前义。】

卷一 第 960a 页 X53-0960.png

「劫初足目。创标真似。爰暨世亲。再陈轨式。虽纪纲巳

列。而幽致未分。故使宾主对扬。犹疑立破之则。有陈

那菩萨。是称命世。贤劫千佛之一佛也。匿迹岩薮。栖

峦等持。观述作之利害。审文义之繁约。于时岩谷振

吼。云霞变彩。山神捧菩萨足。高数百尺。唱言。佛说因

明。玄妙难究。如来灭后。大义沦绝。今幸福智攸邈。深

达圣旨。因明论道。愿请重弘。菩萨乃放神光。照烛机

感。时彼南印土按达罗国王。见放光明。疑入金刚喻

定。请證无学果。菩萨曰。入定观察。将释深经。心期大

觉。非愿小果。王言。无学果者。诸圣攸仰。请尊速證。菩

萨抚之。欲遂王请。妙吉祥菩萨。因弹指警曰。何舍大

心。方兴小志。为广利益者。当转慈氏所说瑜伽。匡正

颓纲。可制因明。重成规矩。陈那敬受指诲。奉以周旋。

于是覃思研精。乃作因明正理门论。」

【足目者。始标真似两门之论师也。龙树云。如是过

类。足目所说。多分说为似能破性。世亲轨式。亦不

出真似两门。义散诸论。未集成编。陈那下。述菩萨

造论之由。至于山神捧足唱言。国王疑定请證。文

殊弹指诫警。證之此论。功非小果。】

「正理者。诸法本真之体义。门者。权衡照解之所由。又

瑜伽论云。云何名因明处。为于观察义中诸所有事。

所建立法。名观察义。能随顺法。名诸所有事。诸所有

事。即是因明为因。照明观察义故。且如外道执声为

常。若不以量比破之。何由破执。如外道立量云。声是

卷一 第 960b 页 X53-0960.png

有法。定常为宗。因云所作性故。同喻如虚空。所以虚

有法。定常为宗。因云所作性故。同喻如虚空。所以虚空非所作性。则因上不转。引喻不齐。立声为常不成。

若佛法中。声是无常。立量云。声是有法。定无常为宗。

因云所作性故。同喻如瓶盆。异喻如虚空等。是知若

无此量。曷能显正摧邪。所以实际理地。不受一尘。佛

事门中。不舍一法。若欲学诸佛方便。须具菩萨遍行。

一一洞明。方成大化。」

【正理者下。释正理门三字。又瑜伽下。引论释因明

二字。所建立法名观察义者。为所成立之宗。能随

顺法名诸所有事者。为前陈有法。即是因明为因

照明观察义故者。正释因明二字。因明为因者。以

三支为因。能生照明观察诸义之智为果。智即明

义。故名因明。且如下。举例。明外宗执常带过。若佛

下。显大乘立量为真能破。实际理地。常寂光也。廓

然无象。故不受一尘。佛事门中。利生道也。万行斯

备。故不舍一法。菩萨遍行。即是五明。洞达五明。行

方周遍。】

三支比量义钞(终)