声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 615b 页

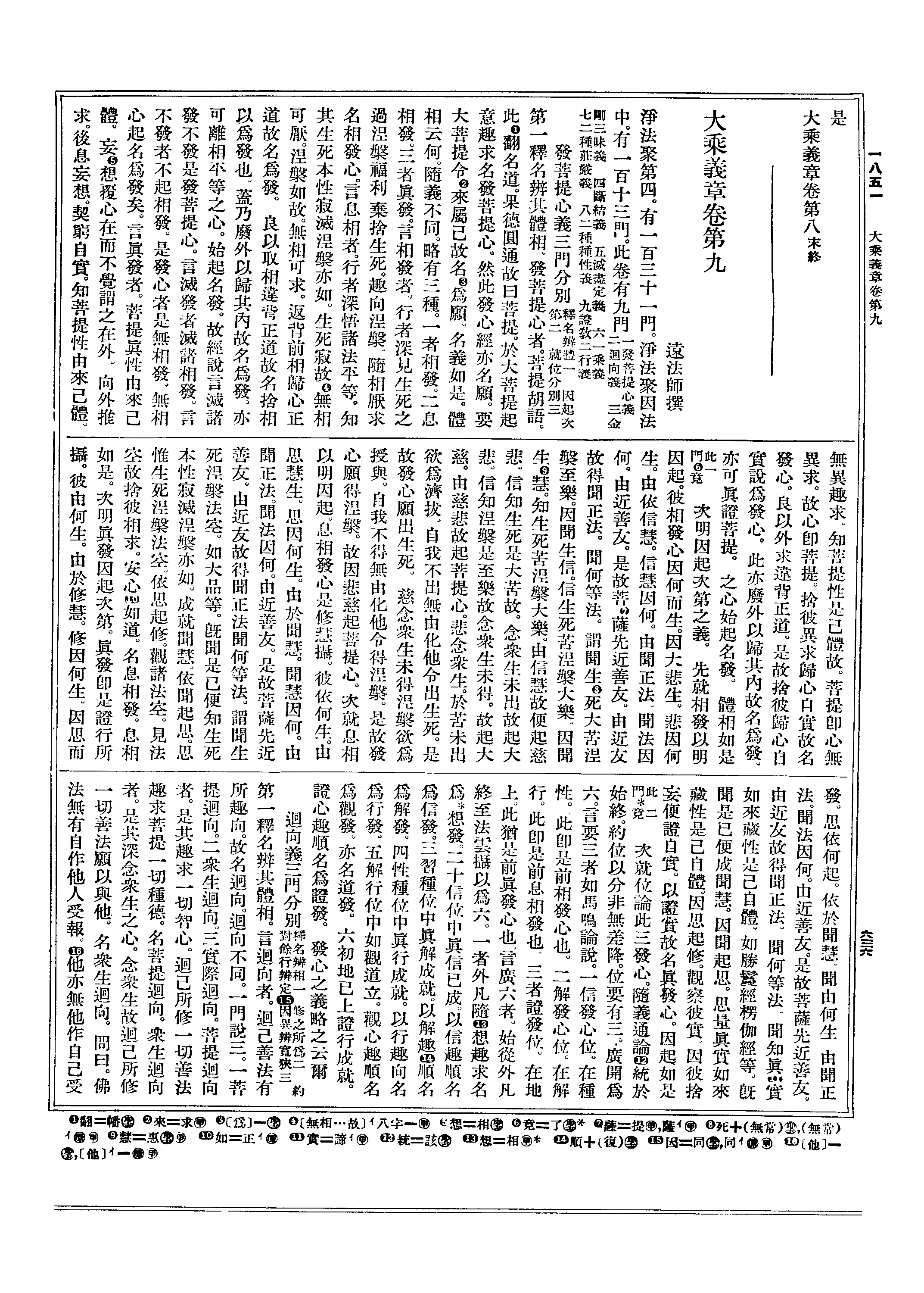

大乘义章卷第八

远法师撰

染法聚苦报义有十四门(一二种生死义 二四生义 三四有义 四四识

住义 五四食义 六五阴义 七六道义 八七识住义 九八难义 十九众生居义 十一十二入义 十二十八界

义 十三二十五有义 十四四十居止义)。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 615c 页 T44-0615.png

*** 二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别

四 因缘分别五 治断分别六)

第一释名。二种生死。出胜鬘经。名字是何。

一分段生死。二变易生死。言分段者。六道果

报三世分异名为分段。分段之法。始起名生。

终谢称死。言变易者。汎释有三。一者微细生

灭无常念念迁异。前变后易名为变易。变易

是死。名变易死。故地持中。生灭坏苦名变

易苦。此通凡圣。二者缘照无漏所得法身神

化无碍。能变能易。故名变易。变易是死。名变

易死。此该大小。三者真證法身隐显自在能

变能易。故言变易。变易非死。但此法身。未出

生灭。犹为无常死法。所随变易身上。有其生

死。名变易死。此唯在天。虽有三义。胜鬘所

说。第二为宗下诸门中。听此言耳。分段生死。

胜鬘亦名有为生死。变易生死。胜鬘亦名无

为生死。盖乃从人以别名矣。凡夫多起有漏

诸业。建集有果。名曰有为。有为众生所受生

死。名有为生死。无为生死翻前立称。圣人不

起有漏诸业受分段报。名曰无为。无为圣人

所有生死。名无为生死。名义如是(此一门竟)。

次

辨体相。分段生死开合不定。总之唯一。或分

为二。一善二恶。人天名善。三涂名恶。或分为

三。谓三界中所有生死。或分为四。所谓胎生

卵生湿生及以化生。此如后释。或分为五。谓

五道中受生差别。或分为六。六道报中生死

不同。于前五上。加阿修罗名为六道。随类别

分数。有无量。分段如是。变易之中。亦开合不

定。总之唯一。或分为二。一事识中变易生死。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 616a 页 T44-0616.png

二妄识中变易生死。于六识中。缘照无漏所

二妄识中变易生死。于六识中。缘照无漏所受之报。名事识中变易生死。第七识中缘照

无漏所得之果。名妄识中变易生死。彼事识

中变易生死。因果在别。此世造业。馀世得

报。如论中说。有妙净土。出过三界。是阿罗

汉当生彼中。如是等也。彼妄识中变易生死。

有粗有细。地前名粗。地上名细。于中粗者。因

果世别与前相似。微细之者。前念为因。后念

果现。是中微细。不复可以世别论之。念念之

中。细分异世亦得无伤。或分为三。谓三乘人

变易生死。或分为四。如胜鬘说。一阿罗汉。

二辟支佛。三大力菩萨。地前菩萨。二轮烦恼

全未断除。而不为彼烦恼所牵。又于三界受

生自在。故名大力。问曰。地前大力菩萨。涅

槃经中说为凡夫具烦恼性。胜鬘何故说为

变易。释言。涅槃对初地上出世圣人。名为凡

夫。未断地上二轮之惑。名具烦恼。若对声闻

辟支佛等。此是大圣二障清净。何为不得说

为变易。故涅槃中说。须陀洹八万劫到。乃

至辟支十千劫到。谓到性地阿耨菩提。此既

大圣。变易何疑。四意生身。初地已上受生如

意。名意生身。意有何义。生如意乎。意有三

义。一能速疾。二能遍到。三能无碍。初地已上

受身如是。或分为六。如胜鬘说。谓此三地及

彼三种意生身等。此三地者。谓此地前罗汉

辟支大力菩萨三乘地也。彼三种者。谓初地

上三种生也。三种意生如楞伽说。一三昧意

生身。谓从初地乃至五地。禅度增上故名三

昧意生身也。二觉法自性性意生身。六七八

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 616b 页 T44-0616.png

地慧行成就。知法有性。知法无性。名为觉法

地慧行成就。知法有性。知法无性。名为觉法自性性身。前自性者。是法有性。有法之中色。

为碍性心为知性。如是一切名为自性。复言

性者。是法无性。无是一切法之实性。故名为

性。此有无性皆能善照。故名为觉。三种类俱

生无作行意生身。谓九地上无功用行。任运

转起。名种类俱生无作行身。此三彼三。

九地已上行报纯熟。前七地中所修种类。至

彼地中。报熟现前名种类俱生。法流水中任

运上升。舍离功用。此三彼三合以为六。别则

无量。变易如是(此二门竟)。

次就位论。总相粗分。分

段死者。是虚伪众生。变易死者。谓阿罗汉辟

支佛大力菩萨意生身等。小乘之中凡夫学

人。大乘之中外凡善趣。皆于三界。妄爱受

生。名为虚伪。小乘人中罗汉辟支。大乘人中

种性已上。以无漏业正智受生。故非虚伪。虚

伪所受。名分段死。非虚伪受。名变易死。问

曰。小乘须陀已上。大乘人中十信以上。亦有

五分法身功德。何故不名为变易死。乃名分

段。释言。是人于三界中。有漏结业受生未

尽。故名分段。虽有无漏五分法身。是因法身

未得果报。是故不得名变易死。粗分如是。于

中细谓分段有二。一者恶道。二者善道。三

涂名恶。人天名善。小乘法中。恶道分段。见道

时尽。故须陀洹名为抵债。抵三涂债。著复

通论。增上忍时。三恶道报。皆非数灭。善道分

段。无学时尽。大乘人中。恶道分段尽处有三。

一恶业为因。四住为缘。受恶道报。十信时尽。

以修身或心慧等行转恶业故。云地持中

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 616c 页 T44-0616.png

说为善趣。又花严中宣说。贤首能现作佛。明

说为善趣。又花严中宣说。贤首能现作佛。明知。亦能离恶趣报。二恶业为因。四住为缘。

缘力微薄不能牵生。加少悲愿受恶趣身。种

性时尽。故胜鬘中说。种性上大力菩萨离分

段死。三恶业为因。悲愿为缘。四住残气随逐

佐助。受恶趣生。初地时尽。地前未断。初地尽

故。地经宣说。初地菩萨。离恶道畏。地持宣

说。解行菩萨。转恶趣报。入欢喜地。又彼随助

四住烦恼。初地尽故。地持宣说。增上及中恶

趣烦恼。初地出过。以其地前未断灭故。地

持宣说。种性解行。或堕恶道。恶道既如是。

善道分段亦有三阶。一善业为因。四住为缘。

受人天报。种性时尽。二善业为因。四住为缘。

缘力微薄不能牵生。加少悲愿。受人天身。初

地时尽。地前未断。初地尽故。楞伽宣说。初

地菩萨。得二十五三昧。破二十五有。前未断

故法华论中宣说。地前犹有三界分段生死。

故彼论言。所言入生乃至一生得菩提者。谓

初地證智。所言八生至一生者。是其三界分

段之生。三善业为因。悲愿为缘。四住残习随

逐佐助。受人天生。至佛乃尽。自前未断。至佛

尽故。经叹。唯佛断有顶种。十地已还。人天受

生。未穷尽故。地持但云。解行菩萨。转恶趣

报入欢喜地。不言转善。又十地已还人天受

生。烦恼未尽。故地持中唯说。初地过增上

中恶趣烦恼。不言出过善趣烦恼。以斯文證。

人天残习明至十地。于中别分。人分段者。八

地时尽。自前未断。八地尽故。涅槃经中宣

说。八地为阿那含。不受肉身。前未断故。大

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 617a 页 T44-0617.png

品经中说。前七地犹是肉身。天分段者。至

品经中说。前七地犹是肉身。天分段者。至佛乃尽。自前未断。至佛尽故。唯佛一人断有

顶种。前未断故。八地以上唯名那含。非阿罗

汉。问曰。地上遍生六道。何故偏说人天中生

以为分段。释言。地上恶业尽故。虽生恶道。但

是应现。人天善业。未穷尽故。生人天中。与彼

凡时微业相应名分段矣。次辨变易。变易之

中。有因有果。小乘人中。见道以上变易因生。

无学果后变易报起。何者是乎。如论中说。有

妙净土。出过三界。无烦恼者。是阿罗汉。当生

彼中。如是等也。大乘人中分齐有四。一起因

处十信已上。二得果处种性以上。故胜鬘中

说。种性已上大力为变易死。问曰。法华优

婆提舍说。解行前为分段死。胜鬘何故说为

变易。释言。菩萨种性已上有五种身。一法性

身。谓性种性及解行中清净。向等如地持说。

六入殊胜无始法尔。如是等也。二实报身。谓

习种性及解行中得前方便。如地持说。若从

先来修善所得。如是等也。三者生灭变易法

身。所谓缘照无漏业果。四分段身。谓无始来

有漏业果。五应化身。随物现生。此五种身。各

有因缘。法性身者。佛性为因。谓度为缘。实报

身者。六度为因。佛性为缘。更有馀义。如后二

种种性中说。变易身者。无漏业因。无明为缘。

分段身者。有漏业因。悲愿为缘。应化身中。有

其二种。一者法应依法身起。二者报应依报

身现。此二种应因缘各别。论其法应。如来藏

中化用三昧法门为因。悲愿为缘。若论报应。

悲愿为因。化用三昧法门为缘。此五身中。初

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 617b 页 T44-0617.png

二非死。次二实死。后一应死。是故于彼种性

二非死。次二实死。后一应死。是故于彼种性已上。实报身中。有变易杂。应化身中。有分段

杂。法花论中。据第四门说为分段。胜鬘经中。

据第三门说为变易。各是一义。不相乖背。此

是第二得果之处。三渐舍处。初地已上。四穷

尽处。在如来地。位分如是(此三门竟)。

次就界论。

界谓三界。于中略以二门分别。一随相分

别。分段生死是三界摄。三界有漏业之果故。

变易生死非三界摄。出世无漏业之果故。故

论说言。有妙净土出过三界。是阿罗汉。当

生彼中。明知。出世如是。一切。二就性通论。

二种生死皆三界摄。此义云何。如胜鬘经中

说。世间有二。一无常坏。二无常病。无常坏

者。是分段三界。无常病者。是变易三界。分

段生死还是分段三界所收。变易生死。还是

变易三界所摄。问曰。分段于三界中分齐可

知。变易生死于三界中分齐何处。唯圣所知。

亦可变易。依禅地说。依初禅地发无漏业。受

变易报。系属初禅。如是一切(此四门竟)。

次辨因

缘。亲生名因疏助目缘。总相粗论。分段生死。

有漏业因。四住为缘。故胜鬘云。又如取缘有

漏业因而生三有。取犹爱也。于受生时。或起

淫爱。或复起于花池等爱。逐即受身故说为

缘。受生三界。爱力增强。故偏说之。变易生

死。无漏业因。无明为缘。故胜鬘云。无漏业

因。无明为缘。生阿罗汉辟支佛等。缘有二种。

一前后缘。以前无明不见诸法本性平等故

求后生。二同时为缘。无明住地。是七识体。

变易业果。依是得立。故说为缘。如梦所作皆

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 617c 页 T44-0617.png

依睡心。总相如是。随别细分。分段生死有善

依睡心。总相如是。随别细分。分段生死有善有恶。恶道分段义别三阶。一凡夫所受恶业

为因。四住为缘。二十信所受恶业为因。四住

正缘。悲愿随助。三种性已上至初地受恶业

为因。悲愿正缘。四住随助。若无恶业。苦果不

生。是故用彼恶业为因。若无悲愿则不往受。

是故用彼悲愿为缘。故涅槃云。地前菩萨。

过去所有微尘等业。以愿力故。一切悉受。且

说愿力。当知。亦以悲力故受苦。善道分段

亦有三阶。一凡夫二乘乃至大乘十信所受

善业为因。四住为缘。二者种性解行所受善

业为因。四住正缘。悲愿随助。三地上所受善

业为因。悲愿正缘。四住随助。变易有二。一事

识中变易生死。二妄识中变易生死。事中变

易义别三阶。一是罗汉辟支所受。用事识中

众生空观以为正因。无明为缘。二是种性解

行所受。用事识中法空之观以为正因。无明

为缘。三地上所受。事识中非有非无息想

之解以为正因。无明为缘。妄中变易亦有三

阶。一地前所受。用妄识中一切妄想依心之

观。以为正因。无明为缘。二地上所受。用妄识

中一切妄想依真之观。以为正因。无明为缘。

三是八地以上所受。用妄识中唯真无妄息

想之观。以为正因。无明为缘。问曰。唯真无妄

之观。能令妄智更不牵后。云何能与变易作

因。释言。此观望后同类。虽不牵生。望后胜

品。非不能生。故得为因。此等观别。如前八识

章中具辨。前分段死。因故缘新。由是因同缘

有差异。此变易死。缘故因新。为是缘同因有

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 618a 页 T44-0618.png

差别。随义细论。分段之因变易之缘。非无差

差别。随义细论。分段之因变易之缘。非无差别。异相难分。是以不说。理实无明亦扶分段。

四住之习。亦佐变易。相隐微少。故癈不论

(此五门竟)。

次辨断处。分段之中。五道差别断处不

定。小乘法中。大位论之尽在无学。于中别

分。三涂分段尽处有三。一不受处。依如成实。

煖心已上一向不受。于彼宗中。煖心已上名

为住分。不复退堕三涂中故。故彼成实引

经證言。世上正见者。往来百千世。终不堕恶

道。煖心已去名上正见。若依毗昙。忍心以上。

方是住人。一向不受三涂之报。涅槃经中亦

同此说。据此言之。忍心以上。方得名为世上

正见。此是第一不受处也。二非数灭处。依如

毗昙。增上忍时。三恶道报。皆非数灭。于此一

生。定断其因。不受报。故涅槃经中亦同此

说。故涅槃言。增上忍时。三恶道报。当知。不

从智缘而灭。三缘尽处。在见道中。润惑永

断。业种燋故。人中分段。那含已去。不复更

受。天分段者。罗汉辟支永更不受。大乘法中。

大位分之。一切分段。尽在种性。故胜鬘云。分

段死者。是虚伪众生。于中分别。分段现生

死有其二种。一者定系为业所牵。定系时处。

者所谓生后时。处谓六道。二不定系得业自

在。得生自在。不系时处。不系时故。现生后时

随意受之。不系处故。六道之中。随意受之。彼

三涂中定系之者。十信已上修习身戒心慧

行故。渐次断除。种性时尽。不定系者。种性已

上渐次断除。初地时尽。地持据此宣说。初地

离恶趣报。人天定者。种性已上渐次断除。初

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 618b 页 T44-0618.png

地时尽。若复通论。十信已上渐次断除。初地

地时尽。若复通论。十信已上渐次断除。初地时尽。楞伽据此宣说。初地得二十五三昧。

破二十五有。不定之者。初地以上渐次断除。

至佛乃尽。于中分别。人分段者。八地时尽。故

八地上名阿那含。更不重受臭身肉身。天分

段者。至佛乃尽。故佛一人断有顶种。度生

死流。然初地上。虽复说有人天分段。但有微

习。谓于大悲应现身中。少有残气。无有能

受分段报者。分段如是。次论变易。变易之中

有因有果。尽处不定。小乘法中。变易之因尽

有二处。一灭定暂灭。那含已上。二无馀永灭。

无学果中。变易之果。小乘未灭。大乘法中。

变易之因。种性暂灭。至佛乃尽。变易之

果。初地渐灭。至佛乃尽。二种生死。大况粗

尔。

*** 四生义三段分别(辨相一 通局二 宽狭三)

言四生者。谓胎卵湿化。言胎生者。如今人等。

禀托精气而受报者名为胎生。言卵生者。如

诸鸟等。依于卵壳而受形者名为卵生。言湿

生者。如今夏日湿生虫等。不假父母。依湿

受形名为湿生。言化生者。如诸天等。无所依

托。无而忽起。名曰化生。若无依托。云何得

生。如地论释。依业故生。生相如是。

次就

五趣辨其通局。四生之中化生一种。全摄二

趣及三少分。全摄二者。诸天地狱。一向化生。

三少分者。人鬼及畜少分有之。如劫初时。

人鬼及畜一切化生。今时多无。故曰少分。

胎生一种。人鬼及畜少分有之。馀趣全无。

卵湿二生。唯在人畜。馀趣皆无。人中卵生。如

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 618c 页 T44-0618.png

毗舍儿。毗舍法母生其肉卵。卵中有其

毗舍儿。毗舍法母生其肉卵。卵中有其三十二儿。如是等类。是卵生人。人湿生者。

如顶生王。过去有王。名曰善住。顶生肉胞。

十月满足中生一儿。因字顶生。如是等。此是

湿生人。畜生道中卵湿可知。

次辨宽狭。如

杂心问。为生摄趣。为趣摄生。论自释言。四生

摄趣。非趣摄生。何故如是。一切五趣。无出

四生。故生摄趣。五道中阴。皆是化生。五趣

不收。是故五趣不摄四生。四生之义。略辨如

是。

*** 四有义六门分别(辨相一 就时分别二 就处分别三 五阴六根有具

不具四 染净分别五 凡圣有无六)

第一辨相。四有之义。出阿含经。毗昙论中。具

广分别。生死果报。是有不无。故名为有。有别

不同。一门说四。四名是何。一者生有。二者死

有。三者本有。四者中有。报分始起名为生有。

命报终谢名为死有。生后死前名为本有。对

死及中故说为本。两身之间。所受阴形名为

中有。中有相隐。九句辨之。一定其有无。经论

不同。毗昙法中。定有中阴。成实法中。一向

定无。有无偏定。故成诤论。故涅槃云。我诸

弟子。不解我意。唱言。如来宣说中阴。一向定

有。一向定无。大乘所说。有无不定。上善重恶

趣报速疾则无中阴。如五逆等。馀业则有。异

于偏定故无诤论。二定其生分。生有四种。胎

卵湿化。一切中阴。同一化生。三辨其形类。中

阴之形。髴缘生阴。趣天中阴。髴缘似天。乃

至趣向地狱。中阴髴缘地狱。四明中阴形量

大小。如论中说。生人中阴。如有知小儿。上天

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 619a 页 T44-0619.png

中阴。以渐转大。如是中阴。随所向处。小于生

中阴。以渐转大。如是中阴。随所向处。小于生阴。准人可知。五辨其形色。如地持说。色有

好恶。好色有二。一者极好。如明月光。二者微

好。如波罗捺衣。恶色亦二。一者极恶。如夜黑

闇。二者微恶。如黑羊毛光。然实中阴色万

差。地持且就粗影为言。六明中阴趣向差

别。如论中说。地狱中阴。向地狱时。足上头

下。直趣地狱。至地狱中。受报之时。形如人

立。诸天中阴。上趣天时。如箭射空。馀则倚

行。七明中阴相见不同。有人宣说。一切中

阴。皆得相见。复有人言。上得见下。下不见

上。如此说者。地狱中阴。唯得见于地狱中阴。

不见馀者。畜生中阴。能见畜生地狱中阴。不

见馀者。乃至天阴。能见一切五趣中阴。八明

中阴所食不同。欲界中阴。具足四食。其中段

食。还食生阴所食香气。上界中阴。则无段食。

但有识触意思食等。九明中阴衣服有无。诸

天中阴。一向有衣。人中不定。如近佛地诸大

菩萨转轮圣王及白净比丘尼等。福德殊胜。

又具惭愧中阴有衣。馀者则无(此一门竟)。

次明四

有时分久近。生有死有时分极短。唯止一念。

故杂心云。生有及死有。是各一刹那。本有中

有时分。不定。本有极短至一念。长则或经亿

百千劫。中有长短。人说不同。有人宣说。极短

一念。极长七日。如此说者。齐七日来必得生

处。若七日来不得生处。前阴灭已更受中阴。

有人复说。中阴极长寿七七日。七七日来必

得生处。若不得处死而更生。复有人说。寿命

不定。乃至父母未和合来。常在不灭。此诸说

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 619b 页 T44-0619.png

中。后说为善(此二门竟)。

中。后说为善(此二门竟)。次就三界五道之处分别

四有。先就三界辨其通局。生死本有遍通三

界。中有不定。小乘法中。欲色界有。无色则

无。大乘法中。四空有色。以有色故。亦有中

阴。故华严中。菩萨鼻根能闻无色宫殿之

香。明知有色。次就趣论。当知四有遍通五趣

(此三门竟)。

次辨根阴有具不具。阴谓五阴。根谓六

根。先就五阴明具不具。生死本有。此三若在

欲界之中定具五阴。色无色界大小不同。小

乘说。彼色界地中无想天处。有色无心。四空

地中。有心无色。不具五阴。馀色界天齐具五

阴。大乘说。彼无想天处。犹有心想。四空有色。

是则三界皆具五阴。故地论言。乃至有顶增

长一切五阴苦聚。中有一种。定具五阴。终无

缺减。次就六根明具不具。生有之中。唯有意

根。所缘之色。未成己体。故无身根。以无身

故。亦无眼耳鼻舌等根。死有不定。欲界众

生。渐命终者。唯有身根及与意根。最后灭坏。

顿命终者。一念死时六根俱坏。色界众生。无

渐命终。是故死时。六根俱坏。无色众生。大小

不同。小乘说。彼唯有意根。最后灭坏。大乘

说。彼犹有形色。与色界同。本有之中。诸根

不定。欲界众生。多具六根。乃至极小。具身及

意。色无色界。大小不同。小乘说。彼色界地

中。除无想处。其馀诸天。齐具六根。无想天

中。无其意根。无色界中。单有意根。无馀五

种。大乘说。彼色无色界。齐具六根。何故如

是。大乘说。彼无想无色有色心故。中有一种。

定具六根。无残缺者。何故如是。中阴身中。受

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 619c 页 T44-0619.png

纯业果。不受杂业报。故具六根。又中阴身形。

纯业果。不受杂业报。故具六根。又中阴身形。色精微无有馀缘坏其根者。故具六根。又六

根中。求受生处。是故中阴。定具六根。然此

中阴六根猛利。净过诸天。一切世界。应受生

处。见闻无碍。以其求生自在力故(此四门竟)。

次

辨四有染净之义。生有一种。唯染无净。受生

必是烦恼心故。馀通染净。故杂心云。一染三

有二。言一染者。是生有也。三有二者。本死及

中通染净也。此乃局论凡夫二乘。若通菩萨

愿力受生。是则四有皆通染净(此五门竟)。

次就凡

圣分别四有。凡圣虽异。齐具四有。凡夫可知。

圣人之中。学具四有。无学唯三。略无生有。无

学圣人。更不生故。四有如是。

*** 四识住义四门分别(辨相一 漏无漏分别二 就地分别三 三世分别

四)

四识住者。五阴之中色受想行为识所依故

名识住。住义云何。依如毗昙。心王之体。依于

同时色受想行故名识住。问曰。彼宗心心数

法同时相依。何故偏说识依馀住不说受等

依馀住乎。释言。住义理实齐通。但识是王

故偏说之。又破外道识依神住故说识住。

若依成实。心起前后。不说同时相依而住。

但说心识缘馀四阴。缘而爱著。故名识住。问

曰。彼宗贪在行心识中无贪。云何经中说为

识住。释言。依彼贪有二种。一者起贪唯在行

心。二者性贪遍在四心。性贪通故识中有之故得就识说为识住。何者性贪取性烦恼。

执著境界故名性贪。问曰。性贪既通四心。以

何义故偏说识住不说受住想行住等。释言。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 620a 页 T44-0620.png

住义理通四心。今以三义偏说识住。一以初

住义理通四心。今以三义偏说识住。一以初类后。识心在初。但言识住。馀类可知。故不具

论。二举弱显强。就四心中。识心取性最为微

弱。乃至行心取性最强。就弱说住。增强可知。

故阙不论。三为破外道说识依神故名识住。

以彼外道多取心识依神我故。问曰。若言贪

故住者。何故论言喜润故住。释言。理实贪

著故住。贪心必由前喜而生。故说喜润。又后

贪中。犹有喜义。助成彼贪。故说喜润。问曰。前

说性贪故住。性贪常有。何假喜润。释言。识中

所有性贪。是前行中重贪气分。彼前行中增

上重贪。由喜润生。识中性贪。从本论之。故曰

喜润。问曰。色等望于何识说为识住。若依毗

昙。通望六识说为识住。成实法中。人解不同。

有人释言。唯望意地行心说住。以彼行中贪

爱强故。又人复言。通望六识行心说住。以前

三心无贪爱故。此皆不然。经说识住不言行

住。云何说言望行心住。人复释言。彼宗之中

想受及行。是通名识。故云识住。若言行心是

通名识说识住者。论通非别。云何得分四识

住异。当知。成实亦望六识说为识住。何以

得知。毗昙法中。通望六识说为识住。成实不

非。明知。共用。又六识中性贪义等住著不殊。

故通望之以说识住。问曰。若言通望六识说

识住者。六识之心局缘一色不缘馀法。云何

得有四种识住。释言。通望六识之心说四识

住。非谓一一皆具四住。又问。五识局在一

念。云何名住。此言住者。住著名住著。不以

经停说为住故。一念五识。亦得名住。问曰。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 620b 页 T44-0620.png

何故唯说色受想行等阴以为识住。不还说

何故唯说色受想行等阴以为识住。不还说识以为识住。若依毗昙。识是心王。两王不并。

故不说识以为识住。若依成实。识时少识。

故不说识以为识住。云何少识。六识之中唯

有意识通具续念。自馀五识局在一念。不通

相续。不如六想六受六行并通续念。故曰少

识。少故不论。又复为分能住所住两义差别

故。不说识以为识住(此一门竟)。

次就有漏无漏分

别。有漏四阴。望有漏识名为识住。无漏则非。

何故如是。毗昙释言。无漏之法。坏有漏识。故

非识住。又无漏识。厌有漏法。亦非识住。又无

漏识。于无漏法。亦不贪著。故非识住。有漏之

识。于有漏法乐著不舍。故名识住。成实亦同

(此二门竟)。

次就诸地分别识住。地谓九地。始从

欲界乃至悲想。若依毗昙。要当地法望当地

识说为识住。异地则非。粗细别故。若如是

者。依下地身起上心时。下地之身。应非识

住。论自释言。住相成就。犹名识住。若依成

实。莫问自地及与他地。但有缘著。斯名识住

(此三门竟)。

次就三世分别住义。若依毗昙。于三世

中。同时相依。斯名识住。异时则非。若依成

实。于三世莫问同时及与异时。但令缘著。

皆是识住。不简前四识住义。略之云尔。

*** 四食义两门分别(辨相一 就起分别二)

言四食者。所谓段食触食思食及与识食。此

之四食。论释不同。若依成实。羹饭等事名

为段食。冷煖等名为触食。或有众生。以思

活命。名为思食。虽有此言。不知何思。有人释

言。过去业思。是其命根。令命不断。说为思

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 620c 页 T44-0620.png

食。若如是者。一切众生所有寿命。皆由往思。

食。若如是者。一切众生所有寿命。皆由往思。不应言无。或当应以彼现在思想而活命者。

说为思食。如思玄妙得不死等。有漏识心命

报不坏名为识食。若依毗昙。欲界地中香味

触等。是其段食。心数法中有漏触数。能知一

切心心数法。令法今不散坏说为触食。有漏

思数起后不绝说为思食。有漏心识。是其心

王。能令一切诸心数法住持不坏。说为识食。

问曰。无漏何故非食。释言。无漏坏相续相。是

故非食(此一门竟)。

次就趣论。先论生阴。地狱之

中。论释不同。若依成实。但有识食。毗昙法

中。具有四食。彼说。地狱吞热铁等能坏饥

饿。即为段食。馀三心法常有可知。鬼畜两

趣齐具四食。人中不定。若有心者。皆具四食。

灭心之者。论说不同。若依毗昙。段食馀势令

身不坏。更无馀食。故彼宗中入灭定者。远至

七日即须出定。若过七日。段食势尽。起则身

坏成实法中。灭心之者。现虽无心识得在

故。犹名识食。以识食故。入灭定虽径多时身

亦不坏。天中不定。欲界诸天。与人相似。色界

诸天。若依成实。唯有识食。毗昙法中。彼有心

者。唯无段食。有馀三种。若灭心者。四食俱

无。无色界天。与色界中有心者同。无色界中。

无灭心故。生阴如是。次辨中阴。成实法中。

一切中阴。唯有识食。毗昙不定。欲界中阴。具

有四食。随其所起。还食彼趣所食香气。以为

段食。馀三心法有之可知。色界中阴。唯无段

食。有馀三种。彼说。中阴虽有三食。思食最

增。以求生故。四食如是。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 621a 页 T44-0621.png

*** 五阴义七门分别(释名一 辨相二 先后次第三 三性分别四 漏无

漏分别五 常无常分别六 三界有无七)

第一释名。言五阴者。所谓色受想行识也。质

碍名色。又复形现亦名为色。领纳称受。毗昙

亦言觉知名受。取相名想。毗昙亦言顺知名

想起作名行。了别名识。毗昙亦云分别名识。

此之五种。经名为阴。亦名为众。聚积名阴。阴

积多法。故复名众。问曰。一色一受想等无多

聚积。云何名阴而复名众。释言。此等阴积之

分故名为阴。多中之分故复名众。如众僧中

请得一人名请众僧。此亦如是(此一门竟)。

次辨体

相。色阴之体。离合不定。总唯一色。或分为

二。一内二外。眼等五根。是其内色。色等六

尘。是其外色。或分为三。如毗昙说。一可见

对。谓眼所行青黄等色。二不可见有对。谓

耳鼻舌身所行之色。三不可见无对之色。意

根所行无作之色。前二种色。为其对碍色根

所对故名有对。后一无作。不为对碍色根所

对故名无对。成实法中。宣说无作非色心

故。唯有前二。略无第三。或分为六。所谓色声

香味触法六尘色也。前五可知。法尘色者。若

依毗昙。五根无作是法尘色。成实法中。过

未五尘五根四大假名之色。是法尘色。或分

为十。如涅槃说。故彼经中上下数处皆说十

色。五根五尘。是其十也。彼经何故不说无作。

彼说。无作但是色法非是色事。成身相微故

阴不彰。或分十一。如毗昙说。五根五尘及无

作色。是其十一。彼说。无作是身口业性。四大

造故。色阴收。成实法中。色有十四。五根五尘

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 621b 页 T44-0621.png

及与四大。为十四也。有人说言。成实法中。声

及与四大。为十四也。有人说言。成实法中。声不成人。非是色阴。此言不然。阴积义异。成人

法异。何得说言不成人故令声非阴。云何阴

异成人法异。阴通内外。成人唯内。阴通色

声。成人唯色。是其异也。云何知声是色阴。如

彼成实色相品说。言色阴者。所谓四大及

大所因色香味触。亦因四大所成五根。是等

相触故有声生。举此以释色阴体相。宁非色

阴。又毗昙中说声为阴。成实不非。明知。失

用。问曰。毗昙说无作色以为色阴。成实法

中何故不论。释言。成实宣说。无作为非色心。

行阴所收。色阴不摄。故此不论。问曰。成实

根尘之外别说四大。以为色阴。毗昙法中何

不如是。释言。成实宣说。四大是假名色。揽四

尘成。能成五根。根尘不收。故别说之。毗昙法

中。宣说四大是实法色触入所摄。故不别说。

色阴如是。次明受阴。受阴体中。广略不定。总

唯一受。或分为二。一者身受。二者心受。如

地持说。五识相应名为身受。意识相应名

为心受。问曰。五识是心非身。何故与此相应

之受名为身受。释言。此从所依以名。五识依

于五根之身而生意心。故所生受名为身受。

意识依心。故所生受名为心受。又复苦乐亦

得分二。恶果名苦。善果名乐。一切报受无

出善恶二业果故。问曰。舍受何受中摄。释

言。乐摄。善业果故。或分为三。一苦二乐三

不苦乐。亦名舍受。辨此三受。略有五门。

一分三受。二定优劣。三明通局。四生过不同。

五厌舍难易。就初门中差别有六。一当相分

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 621c 页 T44-0621.png

别。如彼成实受相品说。损恼身心名为苦

别。如彼成实受相品说。损恼身心名为苦受。增益身心名为乐受。非损非益名不苦乐。

二对因分别。一切恶果。斯为苦。一切善果。

说为乐舍。是义云何。依如毗昙。三禅已还下

善业果。名之为乐。四禅已上上善业果。说以

为舍。是则彼宗。三禅已还无舍受报。若依

成实。分善为二。一欲界散善。二上界定善。

散善之中增上业果说为乐受。微下业果名

为舍受。以此微乐难觉知故。问曰。苦中亦有

微下不善业果。何不名舍。偏说下乐为舍受

乎。释言。苦果违害之法。性与情返。微有即

觉。故入苦中。不得名舍。乐果顺情。非切心

法。微者难觉。故分为舍。又复一切苦乐二受。

皆用微细行苦为体。于行苦上。宣说苦受。苦

受必重。为心觉恼故不名舍。于行苦上。宣说

乐受。乐受必微。于中上者。为心觉适当相名

乐。轻微之者。非心能觉。博名为舍。定善之

中。下善业果。名之为乐。四禅已上胜善业果。

说之为舍。以彼寂静难觉知故。三对缘分别。

缘有三种。谓违顺中。违缘逼恼名为苦受。

顺缘生适名为乐受。中境所生名为舍受。四

对想分别。适想所起名为乐受。不适想生名

为苦受。中容想发名为舍受。五对行分别。

生瞋是苦。起贪是乐。生痴是舍。六就时分别。

于中约对三缘辨之。若对违缘。相应时。苦离

时生乐。久离则舍。若对顺缘。初受生乐。中受

则舍。久受便苦。或有顺缘。相应时。乐离时生

苦。久离则舍。若对中缘。初受时舍。久受生

苦。离时生乐。或有中缘。初受时舍。久受乐

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 622a 页 T44-0622.png

著则生乐受离时生苦。以此六义分受为三。

著则生乐受离时生苦。以此六义分受为三。次明三受优劣不同。苦受最劣。乐舍二受。上

中不定。若依毗昙。乐受定下。下善果故。舍受

定上。上善果故。若依成实。在欲界地。舍受为

中。乐受为上。在上二界。乐受为中。舍受为

上。次明三受通局之义。依如毗昙。苦局欲界。

乐通欲色。舍通三界。成实法中。粗同毗昙。以

实细论。并通三界。故彼文言。苦乐随身至于

四禅。忧喜随心至于有顶。次明三受生过不

同于中有二。一明三受生过多少。苦生过少。

局在欲界。生瞋恚故。乐生过中。在欲色界。能

生不善秽污法故。舍过最多。遍通三界具生

一切诸烦恼故。二明三受生过轻重。舍受最

重。能起邪见。断灭善根。作阐提故。又生无明

能为一切生死本故。苦乐二受轻重不定。

若论所为。乐重苦轻。为求乐受。多作罪故。若

论所生。苦重乐轻。嗔恚大罪。从苦生故。三受

生过不同如是。次明三受厌舍难易。于中

有二。一明三受起厌难易。欲界地中所有三

受。苦为易厌。人憎恶故。舍受次难。不烦恼

故。乐受最难保爱深故。若论上界乐舍二受。

乐为易厌。以其粗动易憎恶故。舍受难厌。以

其寂静难觉知故。二明三受舍之难易。苦受

易舍。得初禅时。已远离故。问曰。若言初禅离

苦。何故经言二禅灭苦。释言。初禅有眼耳身

三种识在。此三识身苦根所依。所依未尽。

是故不说初禅灭苦。理实苦受初禅灭尽。乐

受次难。至四禅灭。舍受最难。涅槃时灭。三受

如是。或分为五。所谓忧苦喜乐及舍。此之五

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 622b 页 T44-0622.png

种。随处不定。若在欲界。五识地中逼恼名苦。

种。随处不定。若在欲界。五识地中逼恼名苦。适悦称乐。意识地中虑恼名忧。庆悦名喜。六

识地中中容受心。舍苦乐等。说之为舍。问曰。

何故苦乐二受。流至意地返名忧喜。舍不如

是。六识地中。通名为舍。释言。苦乐从微想

生。忧喜二受。从强想发。为是须分。六识中

舍。同微想生。为是不分。欲界如是。若在初

禅。眼耳及身三识。身中适悦名乐。意识地中

庆悦名喜。四识身中中容受心。说以为舍。三

中喜受。通定内外。馀二定外。初禅已上。无鼻

舌识。亦无忧苦。为是不论。在二禅地。唯就意

识。说喜说舍。在三禅中。唯就意地。说乐说

舍。既在意地。何不名喜。乃说为乐。是乐性

故。虽在意地。不得名喜。故杂心中。说之以为

乐根意行。涅槃中说下名为喜。上名为乐。粗

况似此。四禅已上。唯有意舍。更无馀义。五受

如是。或分为六。所谓六根所生受也。或分十

八。六根所生。各有苦乐不苦不乐。故有十八。

又成实说。十八意行。亦是十八。谓五意识

第六意识所生之受。各有忧喜不忧不喜故

为十八。或复分为三十六受。如成实说。六根

所生各有苦乐不苦不乐。并通染净。是故合

为三十六受。或分百八。如龙树说。前三十

六。三世分别故有百八。若广分别。受乃无量。

受阴如是。想阴体者。开合不定。总为一想。或

分为三。一者适想。二不适想。三者非适非不

适想。取顺名适。取违不适。取中容者。名为非

适非不适想。或分为六。所谓六识相应想也。

或分十八。六想之中。各有三种。适不适等。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 622c 页 T44-0622.png

为十八也。随缘辨想。想亦无量。想阴如是。行

为十八也。随缘辨想。想亦无量。想阴如是。行阴体者。广略不定。总唯一行。或分为二。一者

心法。二非心法。心法之中。依如毗昙。汎尔具

论。有四十六。行阴所摄。有四十四。四十六

者。通地有十。想欲触慧念思解脱忆定及受。

善地有十。所谓无贪无瞋惭愧信倚不放逸

不害精进及舍。通前二十。不善有二。谓无惭

愧。以此通前为二十二。大烦恼中别数有

五。不信懈怠无明悼放逸。以此通前为二十

七。小烦恼中。有其十种。所谓忿恨诳悭嫉恼

谄覆高害。以此通前为三十七。馀数有五。所

谓觉观睡眠及悔。以此通前为四十二。十使

之中。别有四数。贪瞋慢疑。以此通前为四十

六。此等如前三有为中具广分别。言四十四

行阴摄者。就前四十六心法中。除受除想。自

馀一切皆行阴摄。问曰。何故诸心法中。偏分

受想。别为两阴不入行中。杂心释言。受为

爱根想为见本。以此二种轮转生死。故分别

之。又复论言。受修诸禅。想修无色。以此二种

别地义强故。别立阴。成实法中。心法无量。

除识想受自馀一切。皆行阴摄。心法如是。非

心法中。依如毗昙。宣说十四不相应行为非

色心。此亦如前三有为中具广分别。成实法

中。唯说无作以为色心不相应行。问曰。五阴

通皆是行。以何义故。偏说此一以为行阴。杂

心释言。行阴之中。有为行多故偏名行。馀四

阴中。摄行少故。更与异名。行阴如是。次辨识

阴开合不定。总唯一识。或分为二。一者有漏

二者无漏。或分为三。一善二恶三者无记。或

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 623a 页 T44-0623.png

分为四。一善二恶三隐没无记。谓欲界地身

分为四。一善二恶三隐没无记。谓欲界地身边两见及上二界一切烦恼相应之心。四白

净无记。所谓报生威仪工巧变化之心。或分

为六。所谓六识。始从眼识乃至意识。或分为

七。谓七心界前六识上加以意根。是其七也。

或分为九。一方便善心。二生得善心。三不善

心。四阴没无记。五报生心。六威仪心。七工巧

心。八变化心。九无漏心。或分为十。一方便善

心。所谓一切闻思修寿相应之心。二生得

善心。过习所成信进念等相应之心。三不善

心。谓欲界地除身边见自馀一切不善结业

相应之心。四隐没无记。谓欲界中身边见两

及上二界一切烦恼相应之心。五报生心。谓

三界中报无记心。六威仪心。所谓一切行住

坐卧见闻等心。七工巧心。所谓一切营生之

心。八变化心。谓作是念。我当化作如是事业。

如是之心。九者学心。谓三乘人因体无漏及

学等见。三乘因中断结无漏。是学心体。游

观无漏。是学等见。十无学心。谓三乘人果体

无漏及无学等见。三乘果中尽无生智。是无

学体。游观无漏。是无学等见。或分十二。如杂

心说。欲界有四。一者善心。二不善心。三隐没

无记。四白净无记。色界有三。于前四中。除不

善心。有馀三种。无色亦然。此十有漏。并学无

学为十二也。或分二十。欲界有八。一方便善。

二生得善。三不善心。四隐没心。五报生心。六

威仪心。七工巧心。八变化心。谓依上禅为欲

界化色界有六。前八种中。除不善心及工巧

心。一切上界。无有不善及工巧。故有馀六种。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 623b 页 T44-0623.png

无色有四。前八种中。除不善心威仪工巧及

无色有四。前八种中。除不善心威仪工巧及变化心。有馀四种。并学无学为二十也。广

则无量。识阴如是(此二门竟)。

次明五阴次第之

义。诸论不同。毗昙法中。五阴同时。随义以

论。有二次第。一顺二逆。顺次第者。先明色

阴。次受次想次行后识。何故如是。论释有

三。一粗细次第。色阴最粗。相状显著。故先明

色。受细于色。粗馀心法。如人所患首足等痛。

觉恼增强。故次明受。想细于受。粗馀心法。取

相分明。故次明想。行细想受。粗于心识。作用

相显。故次明行。识心最细。故在后说。二破患

次第。如论中说。本际已来。男为女色。女为男

色染著处故。先观色阴。令人厌离。乐受贪故

染著于色。故次观受。想颠倒故。起乐受贪。故

次观想。以其贪爱烦恼行故。起颠倒想。故次

观行。以依心故。起烦恼行。故后观识。三观入

次第。如论中说。二种色观。入佛法中。为甘露

门。一不净观。二安般念故。先观色。以观色

故。便知受妄。故次观受。知受妄已。想不颠倒

故。次观想。想不倒故。烦恼不行。故次观行。

烦恼不行。心则堪忍。故次观识。上来三种。是

顺次第。逆次第者。翻前即是。如论中说。净秽

之生。以心为本。故先观识。以观识故。烦恼微

薄。故次观行。烦恼薄故。便起法想。想于一切

苦无常等。故次明想。起法想故。贪受不生。故

次观受。贪受息故。能见色过。故次观色此逆

次第。毗昙如是。成实法中。阴起前后不得

一时。次第如何。先明色阴。次识次想次受后

行。何故如是。心识之起。必托六根。于中五识

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 623c 页 T44-0623.png

依五色根。意识一种。依于意根。从多为论。识

依五色根。意识一种。依于意根。从多为论。识依色生。故先明色。第二明识。于识所缘。分别

取相。故次明想。于取想所。领纳违顺非违

非顺。故次明受。于所受法。起贪瞋等。故次明

行。大乘法中。亦说五阴体性同时。随用隐显。

非无先后。其中次第。多同毗昙(此三门竟)。

次就

三性分别五阴。言三性者。所谓善恶无记性

也。依如毗昙。阴别有九。相从为三。所言九

者。一生得善阴。二方便善阴。三无漏善阴。四

不善。五阴五秽污五阴。六报生五阴。七威仪

五阴。八工巧五阴。生得善者。一切众生。无

始已来曾修善根。未起邪见断灭已来。此善

相续。生便得之名生得善。生得善根。起身口

业。是其色阴。馀心法等。为馀四阴。方便善

者。于现在世。近友闻法。思惟修习起诸善

根。是方便善。于中所起身口二业。是其色阴。

馀心法等。为馀四阴。问曰。方便与生得善。同

是现起。有何差别。释言。此二分齐难知。但由

宿习。任性能起。是生得善。因他教化。闻法

思惟。力励起者。是方便善。无漏善者。远离

系缚。合理相应。是无漏善。于中道共无漏律

仪。是其色阴。馀心法等。为馀四阴。言不善

者。一切无惭无愧俱者。是不善阴。于中所起

身口恶业。是其色阴。馀四可知。问曰。善恶相

对之法。善中得有生得方便。不善何故总说

为一。不分二乎。释言。齐类理亦应然。但今为

明恶法本来九品性成。非是方便进习始具。

是故隐其方便之名。既隐方便。生得亦癈。

又复善法。难以顿成。须分上下令渐习故。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 624a 页 T44-0624.png

说生得方便之异。恶法易断。总相厌离。是以

说生得方便之异。恶法易断。总相厌离。是以不分生得方便两种之别。言秽污者。欲界地

中身边两见。及上二界一切烦恼。能染污心。

名为秽污。于中初禅秽污烦恼。能动身口。具

五阴性。如彼梵王语诸梵众。汝但住此。我

能令汝尽老死边。即是妄语。牛牵黑齿屏处

求之。是身邪謟。此身与口。是其色阴。馀心

法等。是馀四阴。欲界秽污。是迷理惑。不能亲

发身口二业。二禅已上。烦恼微细。不动身口。

无色界中。无身口业。一向不发。故无色阴。但

有馀四。言报生者。过因所生眼等诸根。是其

色阴报。心法等为馀四阴。言威仪者。身口进

止。是其色阴起。此心法为馀四阴。言工巧者。

身营世务。口言分处。是其色阴。馀四可知。言

变化者。依其通体。或化色身。或化口语。是其

色阴。欲起化时。先作是念。我今当作如是色

像如是语言。以此起化心心数法。为馀四阴。

问曰。化心与身通体为一异。释言。是异。异相

如何。变化心者。是起化心。身通体者。是起化

力。又复化心。是远方便。身通体者。亲能起

化。又复化心。唯是无记。身通体者。或时是

善。或复无记。何故如是。通体有二。一是修

慧。二是生慧。依定修得。是其修慧。天龙鬼

等。不假习性。能变现。是其生慧。是修慧者。

体性唯善。与定相应。生慧无记。又复化心。或

自地收。或他地摄。起自地化。即自地收。起他

地化。则他地摄。论其通体。唯在自地。问曰。

何不直依通体而起变化。别从化心而起化

乎。虽有通体能起化事。若无化心终不起化。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 624b 页 T44-0624.png

故须化心。问曰。若使要从化心而起化者。何

故须化心。问曰。若使要从化心而起化者。何须通体。若无通体。虽有化心。欲化前事。终不

能现故。复须之。问曰。化色为当正从化心而

现。为当正从通体而发。释言。化色正依通体。

远依化心。化心不能亲动身口。是故必依通

体化也。九阴如是。相从三者。初三是善。次一

不善。后五无记。毗昙如是。成实法中。唯一

行阴。该通三性。馀皆无记。大乘所说。多同毗

昙(此四门竟)。

次就有漏无漏分别。依如毗昙。就向

九种五阴之中。第三无漏。馀八有漏。成实法

中。义有两兼。若断漏故名为无漏。唯在行

心。馀皆有漏。若不生漏名为无漏。无学五阴。

一向无漏。凡夫五阴。一向有漏。学人不定。若

断结处。是其无漏。结未尽处。是其有漏。大乘

法中真德五阴。一向无漏。分段因果。一向有

漏。变易因果。随相无漏。体性有漏。以相顺理

故名无漏。以性违故名为有漏(此五门竟)。

次辨

五阴常无常义。小乘法中。一向无常。大乘法

中。大位以分。生死五阴。一向无常。涅槃五阴。

一向是常。故经说言。色是无常。因灭是色获

得常色。受想行识。亦复如是。随义通论。生死

五阴。有常无常。涅槃亦尔。生死阴中。有相有

实。六识七识。是其阴相。如来之藏。一在灭

谛。是其阴实。阴相无常。阴实是常。涅槃阴中

有体有用。体则是常。如上所说。用则无常。故

经说言。功德庄严有为有漏有碍非常。良以

随世有生灭故(此六门竟)。

次辨三界有无之义。

小乘法中。四空无色。灭定涅槃一向无心。其

无想定及无想报。两论不同。毗昙无心。成实

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 624c 页 T44-0624.png

有之。故彼论言。凡夫不能灭心心法。但无

有之。故彼论言。凡夫不能灭心心法。但无粗心。故说无想。大乘法中。四空有色。故涅

槃言。如非想天。亦色非色。我说非色。非想既

有。下三类然。又大乘中。说无想定乃至小乘

无馀涅槃悉皆有心。六识虽亡。七识心在。故

说有心。以有心故。受想行识四阴不无。五阴

之义。粗辨如是。

大乘义章卷第八(本终)

大乘义章卷第八(末)

*** 六道义四门分别(释名一 开合二 辨相三 明因四)

第一释名。言六道者。所谓地狱畜生饿鬼人

天脩罗。是其六也。言地狱者。如杂心释。不可

乐故名为地狱。地持中释。增上可厌故名泥

犁。泥犁胡语。此云地狱。不乐可厌。其义一

也。此之两释。皆对厌心以彰其过。非是当相

解其名义。若正解之。言地狱者。就处名也。地

下牢狱。是其生处。故云地狱。言畜生者。如杂

心释。以傍行故名为畜生。此乃辨相。非解名

义。若正解释。言畜生者。从主畜养以为名

也。一切世人。或为啖食。或为驱使。畜积此

生。行从是义。故名畜生。言饿鬼者。如杂心

释。以从他求故名饿鬼。又常饥虚故名为饿。

恐怯多畏故名为鬼。所言人者。如杂心释。

意寂静故。名之为人。此就人德以释人也。

以人能思断绝邪念。名意寂静。若依涅槃。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 625a 页 T44-0625.png

以多恩义故名为人。人中父子亲戚相怜。名

以多恩义故名为人。人中父子亲戚相怜。名多恩义。所言天者。如杂心释。有光明故。名之

为天。此随相释。又云天者。净故名天。天报清

净。故名为净。若依地持。所受自然故名为天。

阿脩罗者。是外国语。此名劣天。又人相传名

不酒神。阿之言无。脩罗名酒。不知何义名不

酒神。此之六种经名为趣。亦名为道。所言

趣者。盖乃对因以名果也。因能向果。果为

因趣。故名为趣。所言道者。从因名也。善恶两

业。通人至果。名之为道。地狱等报。为道所

诣。故名为道。故地持言。乘恶行往名为恶道。

亦可道者。当相名也。六趣道别故名六道

(此一门竟)。

次辨开合。开合不定。总之唯一分段生

死。或分为二。一者恶趣。二者善趣。以此二门

统摄斯尽。或分为三。所谓三界生死果也。或

分为五。谓三恶道诸天及人。以何义故不说

脩罗。依法念经。脩罗有二。一鬼二畜。良以

鬼畜两趣摄故。更不别论。依伽陀经。脩罗有

三。一畜二鬼三者是天。以鬼畜天三趣摄故。

不别论之。或分为六。如上所说。脩罗虽复鬼

畜等摄。种类众多。故别分之。随形异论。差别

无量。开合如是(此二门竟)。

次辨其相。先辨地狱。

地狱有二。一正地狱二边地狱。正地狱者。

在大海下。粗分有八。细有一百三十六所。粗

分八者。一活地狱。二黑绳地狱。三众合地

狱。四叫唤地狱。五大叫唤地狱。六热地狱。七

大热地狱。八阿鼻地狱。于此南方大海之下

五百由旬。有阎罗界。阎罗是鬼。分判罪人。阎

罗界下五百由旬。至活地狱。如龙树说。此地

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 625b 页 T44-0625.png

狱中诸受罪者。各共斗诤。恶心炽盛。手捉

狱中诸受罪者。各共斗诤。恶心炽盛。手捉利刀。互相残害。闷绝而死。宿业缘故。凉风来

吹。狱卒咄之。罪人还活。应声即活。行从是

义名活地狱。多由杀生故生其中。此地狱下。

有黑绳狱。一切苦具转过于前。以黑铁绳。拼

诸罪人。悉令断绝。故云黑绳。此地狱中苦事

众多。黑绳事显故偏名之。以其先世谗谤良

善。妄言绮语两舌恶骂。枉杀无辜。或为奸

史。酷暴无道。故生其中。此黑绳下次有众

合。一切苦具转重于前。于中狱卒。化作种

种虎狼师子猪羊牛犬一切种形。残害罪人。

或复化作两山。相合铁轮铁网一切苦具治

诸罪人。以众苦具同皆合会残害罪人。故云

众合。以其先世多杀众生故生其中。此众合

下次有叫唤。一切苦具转过于前。有大铁城

五百由旬。狱卒在中。或斫或剥。或刃或刺。

或鞭。或打。或棒或杵。打碎其头。或驱东西。

如是非一。令诸罪人发声叫唤故名叫唤狱。

良以先世斗称欺诳。非法断事。受寄不还。

侵陵下劣。恼诸贫苦。或破城邑。伤害剥切。离

他眷属。或复诈善诱诳杀之。令人叫唤故

生其中。此叫唤下有大叫唤。一切苦具转重

于前。狱卒于中。或驱罪人。入热铁屋。令大叫

唤。名大叫唤。以其先世熏杀一切穴居众

生。或复系闭坠陷深坑令大叫唤故生其

中。此叫唤下。有热地狱。一切苦事。复转过

前。此地狱中有二铜镬。一名难陀。二跋难

陀。热沸咸水。涌波于中。狱卒罗刹。叉诸罪

人投之于中。或投炭坑。或投沸灰。或以脓

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 625c 页 T44-0625.png

血。而自煎熬。名热地狱。以其先世恼乱父母

血。而自煎熬。名热地狱。以其先世恼乱父母及诸师长一切沙门婆罗门等。令其心热故

生其中。此下次有大热地狱。一切苦事转重

于前。以其先世活煮众生。或复生烂。或以木

贯。生而炙之。或烧山泽及诸聚落佛塔僧房。

或推众生令坠汤火故生其中。此下次有阿

鼻地狱。如涅槃说。此狱纵广八万由旬。其

中苦事过前七狱及馀别处。足二千倍。铁

网罗覆。上火彻下。下火彻上。交过通彻。一

人入中。身亦遍满。第二人入。身亦遍满。寿命

一劫。苦无暂废。以其先世作五逆罪谤方等

经。起大邪见谤无因果断灭善根。故生其中。

十不善业。皆生此等八大狱中。向来且随粗

相言耳。所言一百三十六者。前八地狱一一

各有十六眷属。八是寒冰。八是炎火。八寒冰

者。如龙树说。一安浮陀。此名多孔。应是

陵山多诸孔穴故名多孔。亦可。此处冻诸罪

人。令多穿穴故名多孔。二足浮陀。此名

无孔。对前可知。此之二种。随相名之。三阿

罗逻。此患寒声。四阿波波。亦患寒声。五名

睺睺。亦是寒声。此之三种。从声以名。六沤钵

罗。此名青莲。狱城相状。似青莲华故名青

莲。亦可。此处冻诸罪人。似青莲色名沤钵罗。

七钵头摩。此名红莲。释有两义准前可知。八

名摩诃钵头摩。此名大红莲华。义亦同前

此后三种。从色名也。八炎火者。一名炭坑。二

名沸屎。三名烧林。四名剑树。五名刀道。六名

刺棘。七名咸河。八名铜柱。前八大狱。东西南

北各有二冰及二炎火。故有十六。八大地狱

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 626a 页 T44-0626.png

各有十六。即是一百二十八所。通八大狱便

各有十六。即是一百二十八所。通八大狱便是一百三十六也。如法念经。明此一百三

十六所。名字各异业果亦异。不可具论。正处

如是。边地狱者。或铁围间。或馀山中。或大海

里。诸治罪处。名边地狱(地狱如是)。

次辨畜生。如

法念经。说畜生中凡有三十四亿种类。于中

具有四生不同四食之异。业果差殊。备如彼

经。不可具说(畜生如是)。

次辨饿鬼。如法念说。

饿鬼之中处要有二。一在人中。二在鬼界。如

彼经说。阁浮提下五由百旬。纵广三万六千

由旬。是饿鬼界。类别不同。有三十六。一镬身

饿鬼。其形似镬。无有头顶眼耳鼻舌手足等

相。住饿鬼界。初生之时。倍过人身。后渐增

长。满一由旬。猛火满于镬身之中。焚烧其身。

饥渴热恼。无能救者。人中十岁。当彼日夜。镬

身于彼寿五百岁。以其先世为贪财利受雇

屠杀。又受他寄抵拒不还。故生其中。二针口

饿鬼。身大如山。口如针孔。亦住鬼界。寿同

镬身。饥火烧身。燋燃无救。并受一切寒热众

毒种种之苦。以其先世雇人屠杀。或有妇

人夫令供养沙门净行。诳言道无如是等比。

故生其中。三食吐鬼。四食粪鬼。五无食鬼。六

食气鬼。七食法鬼。八食水鬼。九悕望鬼。十

食唾鬼。十一食鬘鬼。十二食血鬼。十三食

肉鬼。十四食香烟鬼。十五疾行鬼。十六伺便

鬼。十七地下鬼。十八神通鬼。十九炽燃鬼。二

十伺婴儿便鬼。二十一欲色鬼。二十二住海

渚鬼。二十三使执杖鬼。是阎罗王。二十四食

小儿鬼。二十五食人精气鬼。二十六罗刹鬼。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 626b 页 T44-0626.png

二十七火炉烧食鬼。二十八住不净巷陌鬼。

二十七火炉烧食鬼。二十八住不净巷陌鬼。二十九食风鬼。三十食火炭鬼。三十一食

毒鬼。三十二旷野鬼。三十三住冢间食热灰

土鬼。三十四树中住鬼。三十五住四交道鬼。

三十六杀身饿鬼。鬼别无量。要摄如此。其中

果报业因各异。备如经说(饿鬼如是)。

次辨脩罗。

依伽陀罗。脩罗有三。一天二鬼三者畜生。

法念经中。唯说二种。鬼之与畜。鬼脩罗者。

是其杀身饿鬼所摄。住在地上众相山中。畜

脩罗者。住在北方须弥山侧海底地下。四重

之别。入地二万一千由旬。有其罗睺阿脩罗

住。地旷一万三千由旬。城名光明。纵广正等

八千由旬。有千柱殿。宝房行列。城地山池

一切乐具皆以宝严。于其城内。有四宝园。各

百由旬。一一园中。有三千种如愿之树。树皆

真金。精灵虚妙。如云如影。其园池内杂宝

色鸟。游集满中。王住此城。城外别有十三住

处。于一一处各有无量阿脩罗众。罗睺脩罗。

是师子儿。形如须弥。能变自身。大小随意人

中五百岁。当彼日夜。罗睺于彼寿五千岁。

有四婇女。从忆念生。有其十二那由他婇女。

以为眷属。围绕罗睺。其王过去作婆罗门。

于旷野处有一佛塔。高二十五里。于中画作

种种佛像。种种华果。树林庄严。为火所烧。是

婆罗门。救之得免。救已作念。我救此塔。有

福以不。若有福者。愿得大身。又外道中。多

行布施。故受斯报。馀阿脩罗。于过去世。见他

杀生强逼令放。或为名利。或为王使。或习父

祖不杀之法。非慈悲心。不持净戒。不作

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 626c 页 T44-0626.png

诸善。故生其中。次下二万一千由旬。是其勇

诸善。故生其中。次下二万一千由旬。是其勇健脩罗住处。王名勇健。民名摩睺。此云骨咽。

地名月鬘。渐广前地城名游戏。纵广正等八

万由旬。严好过前。其城住在四金山中。其

山高广五千由旬。王住此城。别更有城。名曰

星鬘。民住其中。城外有园。纵广一万三千由

旬。于中凡有七园差别。种种庄严。是诸脩

罗。于中受乐。勇健脩罗。其形长大。如二须

弥。若住自界。变身短小。势力转胜。人六百

岁。当彼日夜。此地脩罗寿六千岁。其王过

去劫夺他物。供养外道离欲之人。故受斯报。

馀众往昔供养外道不离欲者。及破戒人。故

生其中。次下二万一千由旬。有其华鬘脩罗

住处。王名华鬘。民名游戏。地名脩那。城名

鋡毗罗。纵广一万三千由旬。庄严微妙。转胜

于前。华鬘脩罗。所受之形。如三须弥。若住自

界。现微小身。势力转增。人七百岁。当彼日

夜。此地脩罗。寿七千岁。其王过去。饮食施

与破戒病人。故受斯报。馀众前世因种种

戏。聚物为食。用以施人。本无净心。故生其

中。次下二万一千由旬。有钵诃婆毗摩质

多脩罗住处。王名钵诃。亦名波罗诃。此本一

名。人语音异。亦名毗摩质多。所领之民。名一

切忍。地名不动。广六万由旬。城名鋡毗罗。纵

广一万三千由旬。七宝宫殿。微妙如天。毗摩

质多。其形长大。如四须弥。若住本界。现微小

身。势力过前三地脩罗。人八百岁。当彼日夜。

此地脩罗。寿八千岁。其王前世无正见心。见

持戒者来从乞求。久乃施之。施已语言。我

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 627a 页 T44-0627.png

今施汝。有何福德。我以痴故施汝饮食。邪见

今施汝。有何福德。我以痴故施汝饮食。邪见心施。故受斯报。馀脩罗众。于前世时。自为身

故。守掌果树一切诸物。己所不用。然后惠人。

故生其中。此诸脩罗。与天怨对。共天战竞。备

如经说。不可具陈(脩罗如是)。

次辨人趣。人类无

量。大约有四。谓四天下人报差别。四天下人。

有八不同。一住处不同。须弥山南有一海渚。

名阎浮提。纵广二十八万里。人住其上。东方

有渚。名弗婆提。倍广阎浮。人住其上。西方有

渚。名瞿耶尼。倍广弗婆。人住其上。北方有

渚。名郁单越。倍广瞿耶。人住其上。二形相不

同。南阎浮渚。其地尖邪。人面像之。弗婆提

渚。地如半月。人面像之。瞿耶尼渚。地如满

月。人面像之。北郁单越。其地正方。人面像

之。三长短不同。阎浮提人。身长四肘。弗婆提

人。身长八肘。瞿耶尼人。长十六肘。郁单越

人。三十二肘。四寿命不同。阎浮提人。寿命不

定。下极十岁。上极八万四千岁。弗婆提人。寿

命二百五十岁。瞿耶尼人。寿五百岁。郁单越

人。定寿千岁。唯郁单定。馀皆不定。五果报不

同。南阎浮提人。寿十岁时。或饥馑劫。或疫

病劫。或刀兵劫。三劫互起。东西二方。饥馑劫

时。饮食不足。而无饿死。疫病劫时。四大不

和。而不丧命。刀兵劫时。少增瞋恚。不相杀

害。北郁单越。全无变异。六优劣不同。若论受

道。阎浮提上。弗婆次下。瞿耶渐劣。郁单最

下。若论果报。郁单最上。瞿耶次下。弗婆渐

劣。阎浮最下。七起业不同。东西南方具行十

恶。郁单越国。但有绮语贪瞋邪见。绮语业

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 627b 页 T44-0627.png

道成而现行。馀三业道成而不行。如十业章

道成而现行。馀三业道成而不行。如十业章具广分别。八趣果不同。北郁单越。死皆生

天。不向馀趣。以无恶故。馀三天下。所向不

定(人趣如是)。

次辨天趣。天有欲色无色差别。欲

天有六。一四天王天。须弥四面乾陀罗山。

去地四万二千由旬。纵广亦然。上有四王。东

有天王。名提头赖吒。此名治国。领揵闼婆及

毗舍阇二部鬼神。南有天王。名毗楼勒。此名

增长。主领鸠槃茶薜荔多二部鬼神。西有天

王。名毗楼博。此名杂语。主领龙富单那二部

之神。北有天王。名毗沙门。此名多闻。主领夜

又罗刹二部鬼神。此四天王所领天众。种类

有四。处别四十。种类四者。一鬘持天。馀处名

为持华鬘天。二迦留足天。此名鸟足天。三名

常恣意天。四名三箜篌天。初鬘持天。有十住

处。一名白摩尼。二名峻崖。三名果命。四名

功德行。五名常喜。六名行道。七名爱欲。八名

爱境。九名意动。十名游戏林。此十居在须弥

四面龛窟中住。南方有二。东西亦然。北方有

四。彼一一窟广千由旬。多有诸山宝树宝

池无量庄严。人五十年。当彼日夜。彼天寿

命五百岁也。此十天中业果各异。如法念说。

迦留足天。有十住处。一行莲华。二名胜蜂。三

名妙声。四名香乐。五名风行。六名鬘喜。七名

普观。八常欢喜。九名爱香。十名均头。此十住

处。皆绕须弥。业果差别如法念说。常恣意

天。三箜篌天。各有十处。不可具论。初天如

是。第二天者。名忉利天。此翻名为三十三天。

在须弥顶。须弥山者。名善高山。亦名安明。去

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 627c 页 T44-0627.png

地八万四千由旬。纵广亦然。六万诸山。以为

地八万四千由旬。纵广亦然。六万诸山。以为眷属。上有三十三处差别。中有帝城。名曰喜

见。亦高八万四千由旬。帝城四面。各有八

处。臣民所居。是中天王。名释提婆那民。此方

翻名能为天主。释者是能。提婆是天。那民是

主。佛亦呼之为憍尸迦。盖乃从其本姓为名。

如龙树说。过去世时。摩伽陀国有婆罗门。

姓憍尸迦。名曰迦陀。有大福德。与其同友

三十二人共修善业。命终皆生忉利天上。各

在一处。本憍尸迦。今为天主。故从本姓名憍

尸迦。三十二友。即为辅臣。居在四面。左辅右

弼。前承后仪。并其天主合三十三。是故名为

三十三天。如法念经。具列名字广以分别。

此前两天。是地居天。第三天者。名曰夜摩。此

云妙善。于中凡有三十六处差别不同。是中

天主。名牟脩楼陀。第四天者。名兜率陀。此

名妙足。如龙树说。盖乃从于天主为名。

第五天者。名须涅蜜陀。此云化乐。自化乐

具已得受用。故云化乐。第六天者。名婆舍跋

提。此云他化自在天也。他化乐具已得受用。

故曰化他。此他化上。别有魔天。处近他化。亦

他化摄。此六是其欲界天也。问曰。欲界日

月星天何天所摄释言。随近四天王摄。随别

分之六天不收。何故如是。四天王天。是其

地居。彼是空居。又六欲天。寿命短促。此寿一

劫。是故不摄。欲天如是。色界天者。经论不

同。若依杂心地持论等。有十八天。初二三

禅。各有三天。第四禅中独有九天。故合十

八。若依华严。色界具有二十二天。初禅有四。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 628a 页 T44-0628.png

一是梵天。二梵众天。亦名梵身。此前两天。

一是梵天。二梵众天。亦名梵身。此前两天。小梵生处。三梵辅天贵梵生处。四大梵天。

是中间禅梵王生处。与前梵辅同在一处。臣

民之别。二禅有四。一是光天。二少光天。三无

量光天。四光音天。三禅有四。一者净天。二少

净天。三无量净。四遍净天。四禅有十。当分有

四。一者福天。二福生天。三福爱天。四广果天。

依地持等。此四禅中。皆无初天。当应随近摄

属第二。故不别论。此等差别。合有十二。第四

禅中。随其别脩更有六天。谓无想天及五净

居。无想天者。与前广果同在一处。有诸外道。

取此无想以为涅槃。修无想定。趣求斯报。是

人命终。生广果处。初后有心。中间无心。经五

百劫。以此别得无心法故。别为一天。五净居

者。一无烦天。亦名无凡。二无热天。三善见

天。四善现天。五阿迦尼吒天。此名无小。阿

那含人。以无漏道。熏第四禅。熏有五阶。是故

得此五天之报。何者五阶。谓下中上上中上

上。下得无烦。乃至上上得无小天。熏之云何。

那含先得第四禅竟。为熏禅故。于四禅中。先

入百千无漏之心。次入百千有漏禅心。后入

百千无漏之心。以渐略之。乃至先入二无漏

心。次二有漏。后二无漏。是为熏禅方便道

成。然后复入一无漏心。次一有漏。如是五遍

合十五心。十是无漏。五是有漏。是为熏禅究

竟成就。此五遍中。初品为下。乃至最后以为

上上。以纯熟故。如是熏修第四禅竟。次熏

三禅。次二次初。熏法同前。然后生彼五净居

中。此五净居。那含住处。是故亦名五那含天。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 628b 页 T44-0628.png

以此通前为二十二。依大智论。五净居上。

以此通前为二十二。依大智论。五净居上。别更有一菩萨净居。名摩醯首罗。此方名为

大自在天。是第十地菩萨住处。以此通前。

色界合有二十三天。无色有四。一是空处。

二是识处。三无所有处。四者非想非非想处。

此等因行。如八禅中具广分别。天趣如是

(此三门竟)。

次辨其因。因有通别。通而论之。唯善与

恶。善谓十善。恶谓十恶。十恶是其三涂通因。

十善是其人天脩罗三趣通因。故龙树言。

恶有三品。谓下中上。下生饿鬼。中生畜生。上

生地狱。地经之中亦同此说。善亦三品。下生

脩罗。中善生人。上善生天。问曰。脩罗四恶趣

摄。何故论言下善生中。释言。脩罗杂业所招。

是杂业中有善有恶。恶业得彼总报之果。

故名恶趣。善业得彼别报乐受。是故名为下

善生也。又复恶业得彼正报。故名恶趣。善得

依果故说善生。问曰。诸馀鬼畜等中亦有乐

受并为善生。何故偏言善生脩罗。释言。脩罗

乐受增上。如经中说。脩罗所受。其次如天。

是故偏言善生脩罗。问曰。脩罗乐既次天。

感乐之善应名为中。何故名下。释言。彼乐施

福所招。施福增上故乐如天。施福望戒。不及

戒善。是故名下。问曰。施福能生胜乐。何故不

能生善道身乃生恶趣。释言。善趣必由戒

得。彼非戒善。是故不能生善趣身。又脩罗中

有鬼有畜。有是天者。鬼畜脩罗。乐不从善

生。总报恶得。故名恶趣。天脩罗者。总报虽从

善业而得。疑心劣故。不能会圣。是故名为

下善生也。通因如是。若论别因。六道之中种

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 628c 页 T44-0628.png

类无量。业因皆异。如法念经具广分别。六道

类无量。业因皆异。如法念经具广分别。六道之义。辨之粗尔。

*** 七识住义

七识住者。如经中说。何故说者。为破外道别

计故也。有诸外道计识为我。择善而居。佛为

破之。故说识住非我住也。识住不同。离分为

七。七名是何。欲界人天。以之为一。初禅为

二。二禅为三。三禅为四。空处为五。识处为

六。无所有处以为第七。此之七处。心识乐安。

故名识住。问曰。何故不名受住想行住等偏

云识住。释言。住义理亦应通。但识是主故偏

说耳。问曰。欲界有三恶趣。何故不说。论言三

恶有苦煎迫识不乐安。是以不论。又问。色

界具有四禅。第四禅中寂乐过下。以何义故

不名识住。论自释言。第四禅中。有无想定。残

害心识。识不乐居。故非识住。又四禅中。有五

净居。趣入涅槃。亦残心识。识不乐在。故非识

住。问曰。无色有四空处。以何义故。不说非想

以为识住。论言。非想有灭尽定。亦残心识识

不乐安。故非识住。七识住义。辨之粗尔。

*** 八难义五门分别(释名一 辨相二 五趣分别三 烦恼业报分别四 约对

四轮明治差别五)

第一释名。言八难者。一是地狱。二是畜生。三

是饿鬼。四盲聋瘖哑五世智辩聪。六佛前佛

后。七郁单越国。八长寿天。初三后一。就趣彰

名。于中初三。全摄三趣。是故直言地狱畜生

饿鬼难也。第八一难。不尽天趣。长寿别之。是

故名为长寿天难。盲聋瘖哑世智辩聪。当体

立称。正用盲聋世智辩聪以为难故。佛前佛

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 629a 页 T44-0629.png

后。就时彰目。郁单一难。处别为号。此之八

后。就时彰目。郁单一难。处别为号。此之八种。能碍圣道。故名为难(此一门竟)。

次辩其相。此

之八种。有四义故。所以是难。一苦障故难。

二乐障故难。三恶增故难。四善微故难。一切

三涂盲聋瘖哑。苦障故难。长寿郁单乐障

故难。世智辩聪。恶增故难。以其邪见违正

道故。佛前佛后。善微故难。所言地狱鬼畜难

者。一切三涂。报障深重。无能会圣。是故为

难。问曰。若使三涂是难无会圣者。是义不然。

如方等说。有诸众生。在地狱中。遇佛光明。寻

光诣佛。闻法得道。如龙树说。鬼畜两趣。闻佛

说法。有得道者。如长阿含天品中说。鬼子母

神。闻法得道。如提谓经。诸龙鬼等。闻佛说

法。亦皆得道。三涂之中。不妨会圣。云何是

难。释言。三涂是障难处。不应得道。但有众生

久习胜因。遇堕三恶。今值如来及大菩萨不

思议力。为品缘故。有得道者。如难陀等。烦

恼障缠。不应得道。佛为缘故。得入圣道。此亦

如是。无有自力及舍利等小因缘故能入圣

道。故名为难。又三恶中。值圣得道。多是权

人。为引馀生令起出心。示有所得。非是实

凡。实凡不得。故名为难。所言盲聋瘖哑难者。

盲不睹圣。聋不闻法。哑不咨受。不堪入圣。

是故为难。问曰。一切盲聋瘖哑。悉皆是难。有

非难者。释言。生盲生聋生哑是八难收。馀者

非难。问曰。一切盲聋瘖哑。皆无见闻。不堪咨

受。何故偏说生盲聋哑以为难乎。释言。若非

生盲聋哑。容先见友闻法咨受后依阶道。以

非全障。是故非难。世智辨者。有人聪利妄执

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 629b 页 T44-0629.png

难回。所以是难。所言佛前佛后难者。佛前佛

难回。所以是难。所言佛前佛后难者。佛前佛后。无佛法时。不知出道。无心求圣。所以是

难。问曰。辟支出无佛世。佛前佛后有何难乎。

释言。辟支久修纯熟。自力能度。不假师教。其

馀众生。无如是者。故就馀人说之为难。郁单

越者。北郁单越乐报殊胜。睹无苦事。其中众

生。慧力微弱。不知厌离观过求出。是故为难。

问曰。欲天乐胜郁单。何故非难。释言。六天乐

报虽胜。而彼天中慧力增强。堪能厌离观过

求出。是以非难。又彼天中有佛所化镜林镜

壁。诸天于中。见己来世所向恶趣。愁忧心

深。失于天乐。如隔千世。无有遗馀。又报欲

尽。五衰现时。愁忧无赖。此二时中。能厌三有。

趣求出离。是以非难。郁单越国。无如是事。

所以是难。长寿天者。色无色界命报延长。下

极半劫。名长寿天。彼天之中寂静安隐。凡夫

生彼。多谓涅槃。保著情深。又无佛法可依求

出。所以是难。问曰。经说生般涅槃行无行等

皆在长寿得涅槃果。云何说言长寿是难。释

言。难者就凡以说。彼生般等。是那含人。生上

得灭。是以无过(此二门竟)。

次就五趣分别八难。

地狱鬼畜在下三趣。盲聋世智佛前佛后及

郁单越。人趣少分。但就人中。盲聋世智佛

前佛后。除郁单越。在馀三方。郁单唯在郁单

越国。长寿一难。天趣少分。以欲界天非是难

故(此三门竟)。

次就烦恼业报分别。地狱鬼畜盲聋

瘖哑长寿郁单。就报说难。于中地狱鬼畜盲

聋。是其苦报。郁单长寿是其乐报。世智辨

聪。是烦恼分邪见摄故。佛前佛后。烦恼业

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 629c 页 T44-0629.png

报三分不收。但无佛法可依求出。是故为难

报三分不收。但无佛法可依求出。是故为难(此四门竟)。

次就四轮以辨对治。何者四轮。如成

实说。一住善处。谓生中国。二依善人。谓值佛

世。三自发正愿。谓具正见。四宿植善根。谓于

现在诸根完具。此四唯在天人中有故。论名

为天人四轮。所言轮者。就喻名也。能摧八难。

出生圣道无漏法轮故。名为轮。四轮如是。治

相云何。如论中说。初住善处。能摧五难。谓三

恶趣长寿郁单。以在人天生住中国故。离斯

五。依善人者。远离佛前佛后难也。以值佛世

故离斯难。自发正愿。远离世智辨聪难也。以

正求故离彼邪难。宿植善者。远离盲聋瘖哑

难也。具诸根故。远离彼难。八难如是。

*** 九众生居义

九众生居如经中说。何故说者。为破外道总

计故也。有诸外道。总计众生以为神我。择善

而居。佛为破之。故说斯九是众生居非我居

也。何者是乎。欲界人天。以之为一。初禅为

二。二禅为三。三禅为四。无想为五。空处为

六。识处为七。无所有处。以之为八。非想为

九。此之九处。众生乐住名众生居。问曰。向前

七识住中。不说无想及非想处。今此何故通

说为居。释言。此处残害心识。故非识住。不灭

众生。是故说为众生居也。问曰。欲界三涂之

中亦有众生。何故不说为众生居。释言。众生

同厌三恶。非乐住处。是以不说。又问。色界第

四禅中。除无想天馀有八天。众生乐住。何故

不说为众生居。杂心释言。彼四禅中。有五净

居。乐求涅槃。不欲久住。是故不说为众生居。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 630a 页 T44-0630.png

馀有福生福爱广果。或求净居。或求无色。

馀有福生福爱广果。或求净居。或求无色。或求涅槃。不欲久住。是故亦非众生居也。九

居之义。略辨如是。

*** 十二入义六门分别(释名一 出体二 辨相三 随义分别四 对阴

分别五 对界分别六)

第一释名。十二入者。生识之处。名之为入。如

八胜处名八除入。又复根尘迭相顺入。亦名

为入。入义不同。离分十二。所谓眼耳鼻舌

身意色声香味触法。此十二中。初六是内。后

六是外。内名六根。外名六尘。云何名眼。乃至

名意。释有两义。一约对以论。对色名眼。乃至

第六对法名意。二就能以释。能见名眼。能闻

曰耳。能嗅称鼻。能尝名舌。能觉称身。能思曰

意。云何名色。乃至名法。解云有二。一约对

以释。对眼名色。乃至第六对意名法。二当相

解释。质碍名色。通而论之。声香味等。皆悉质

碍。而彼色尘。质碍相显。故偏名之。又复形

显亦名为色。响韵称声。芬馥名香。此名不

足。于中亦有腥臊臭等。不可备举。且存香称。

此则是其不尽语门。可尝名味。可棠曰触。

自体名法。名字如是。

第二门中。辨其体性。

眼等五根。净色为体。依如毗昙。四大所造净

色为体。若依成实。四大所成假色为体。问

曰。四大既无增减。云何成根五种各别。释言。

四大所成法尔。如外四大虽无增减。而其所

成粟麦豆等各各差别。又由业故成根差别。

有业能生一种四大集成眼根能见于色。乃

至有业生一四大集成身根能觉于触。如施

灯明得其眼根。施钟铃等得其耳根。如是一

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 630b 页 T44-0630.png

切。问曰。若使由业能见乃至能觉何用根乎。

切。问曰。若使由业能见乃至能觉何用根乎。释言。虽复有业为因。必藉根缘。如谷虽复

由业而得必藉种子。此亦如是。次辨意入。

以心为体。依如毗昙。一切六识能生后义悉

是意根。齐名意入。自馀一切想受行等。以前

生后。皆非意入。法入收故。问曰。若使一切六

识能生后义悉是意根。所生六识通得名为

意识以不。论自解释。依有二种。一者共依。

六识共依意根而生。二不共依。六识之心各

别依根。望其共依。同名意识。望不共依。眼

等五识。各别受名。不名意识。若依成实。义释

有三。一通相以论。一切四心。以前生后。悉是

意根。同名意入。从前生义。齐名意识。法入所

收。二简别五识。除生五识。自馀一切识想受

行。以前生后。悉是意入。据此一门。五识已前

次第灭心。是法入收。非是意入。三对别名

意识以明意入。识想受行四心之中。局唯分

取行末之心生意识者以为意入。馀者皆是

法入所摄。大乘所说。与毗昙同。内入如是。次

辨外入。色等五尘以色为体。依如毗昙。四

大所造色声香等。以为五尘。成实法中。四

大所因色香味触以为四尘。四大相击便有

声发。是则四尘是四大因。声是大果。五尘如

是。次辨法入。法入宽通。除前十一自馀一切

有为无为。悉是法入。体性如是。

第三门中。

次辨其相。眼入有二。一肉二天。肉有二种。一

者报根。二者长养。人鬼畜等所有眼根。从

过因生说为报根。藉现饮食医药等缘而得

眼者。说为长养。天眼之中。亦有二种。一者报

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 630c 页 T44-0630.png

根。二者方便。始从欲天至色究竟。报得净眼。

根。二者方便。始从欲天至色究竟。报得净眼。是其报根。依于四禅修得天眼。是其方便。问

曰。经中说有五眼。何故是中但说二种。释

言。慧眼法眼佛眼。体是慧性。非是色根。故此

不论。眼入如是。次辨耳入。与眼根同。鼻舌身

入。亦有二种。一肉二天。肉与前同。天中但有

报生之根。无其方便。何故如是。欲界诸天。为

欲嗅香尝味觉触。又为严身。故有报根。色

界诸天。为严身故。亦有报根。然鼻舌身非

神通性。尘到方觉。不能玄知。故不依禅方

便修起。问曰。若有天鼻舌身。经论之中何故

不说。释言。经论实说上天有鼻舌身。但此三

根非神通性。与人无别。故经论中。不说天

鼻天舌通等。次辨意入。毗昙法中。六识生后。

即为六意。成实法中。意有通别。行末之心。生

意识者。以之为别。一切四心。生后为意。以之

为通。别名之意义别有三。一五识后行末之

心。生意识者。或为意入。二五意识后行末

之心。生意识者。说为意入。三者第六独头识

后行末之心。生意识者。说为意入。若有意

入藉前五识开导生者。名五意识。不藉五识

开导生者名为独头。别名如是。若论通者。要

为四重。广为十二。言四重者。识想受行。能生

一切。通名意根。齐名意入。言十二者。五识已

后一重四心。五意识后一重四心。独头识后

一重四心。三重四心各能生后。斯名意根。齐

名意入。故有十二。随义别分意乃无量。次辨

色入。总唯一色。或分为三。谓好恶中。或分为

五。所谓青黄赤白黑色。或分二十。如毗昙

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 631a 页 T44-0631.png

说。所谓青黄赤白烟云尘雾光影明闇方圆

说。所谓青黄赤白烟云尘雾光影明闇方圆长短高下正不正等。成实法中无其定数。但

彼论中。唯说青黄赤白黑等诸杂之色。以为

色尘。自馀一切烟云尘雾方圆长等。皆是

假色。法入所收。非是色入。光影明闇。于彼

宗中。随其色相。青黄赤等诸色所摄。若复广

论。色乃无量。次辨声入。总唯一声。或分为

三。一者因受。四大之声。众生身大能生受

心名受四大。依斯发声名为因受。二因不受。

四大之声。谓外四大所发之声。三因俱声。

所谓击鼓吹贝等声。内外俱发名曰因俱。

广则无量。次辨香入。总唯一香。或分二种。如

成实说。一成质香。即树香等。二缘生香。依

彼香质缘生香气。离质而去。缘生不同。或时

成地。如香熏衣令衣有香。或时成水。如香熏

麻令油有香。或时成风。如风经过香树而来

风中有香。或复孤游更无所成。此二香中。

成质之香鼻根不闻。缘生香气来至鼻根。鼻

根所得。问曰。香气来至鼻时。为当独来为

更有伴。外道宣说。十微相扶来至鼻根。言十

微者。色等五尘地等五大。毗昙宣说。八微相

扶来至鼻根。言八微者。前十微中除声及空。

成实论中广破此义。若言香气与彼色等俱

来至鼻。前质应减亦可都尽。又如烧香质坏

香盛。明知。不与色等俱来。唯与风大俱来至

鼻。或复孤来。或分为三。如杂心说。谓好恶

中。此好恶中。随情分别。顺情名好。违情名

恶。非违非顺说以为中。随相别论。香乃无

量。次辨味入。总唯一味。或分为三。谓好恶

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 631b 页 T44-0631.png

中。或分为六。谓辛苦甜酢咸淡别。如涅槃

中。或分为六。谓辛苦甜酢咸淡别。如涅槃中宣说。甜酥八味具足。彼文不数。不知是

何。随别以分。味亦无量。味辨触入。总唯一

触。或分为三。谓好恶中。或分十一。如毗昙

说。谓坚湿煖动轻重涩滑冷饥渴等。坚是地

大。湿是水大。煖是火大。动是风大。此四能

造。后七所造。后七虽复四大所造。于中亦有

增微不同。如杂心说。火风增故轻。地水增故

重。地风增故涩。水火增故滑。水风增故冷。风

增故饥。火增故渴。以义推之。触应十五。十一

如前。更应有四。地火偏增应立强(劬仰反)触。

地增故饱。水增故满。成实中有毗昙不说。

四大齐等。应当立一调停之触。论中不辨。以

此通前。故应十五。成实法中触无定数。以义

推之。有三十九。一坚.二软.三轻.四重.五强.

六弱.七冷.八热.九涩.十滑.十一强.十二濯。

此之十二。是其外触。十三猗乐。身离恼患自

觉猗适故名猗乐。十四疲极.十五不疲极.十

六病.十七老.十八身利.十九身钝.二十身

懒.二十一身重.二十二迷.二十三闷.二十四

瞪瞢.二十五疼.二十六痹.二十七频申.二

十八饥.二十九渴.三十者饱.三十一满.三十

二嗜乐。便其所憙故云嗜乐。三十三不嗜。

身所不便名不嗜乐。三十四者懵.三十五者

欠呿.三十六者痛.三十七者痒.三十八者

急如坐禅人所得急触。三十九者缓。此后所

列二十七种。是其内触。此诸触中。前三十

四。是彼成实触品中说。后之五种。随义准置。

此等皆是身之所觉。故通名触。问曰。猗等是

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 631c 页 T44-0631.png

心数法。云何说之为触入乎。释言。触入皆是

心数法。云何说之为触入乎。释言。触入皆是色法。寄心显别。若复广论。触亦无量。次辨法

入。总唯一法。或分为二。一者有为。二者无为。

或分为六。有为有三。一色二心三非色非心。

依如毗昙。善恶无作以为色法。想受行等。

以为心法。自馀十四不相应行。为非色心。若

依成实。过未五尘身口作业及四大等假名

之色。以为色法。五识已前次第灭心。以为心

法。若复通论。一切六识从前生义。悉是心法。

假名众生。善恶无作为非色心。无为亦三。谓

虚空数灭及非数灭。此义如前三无为章具

广分别。相别如是。

第四门中。随义分别。于

中有六。一假实分别。二三世分别。三三界分

别。四离合分别。五就因分别。六就报分别。初

假实者。眼等五根。外道宣说。是定性有。毗昙

法中。破彼定性。宣说眼等从因缘生。虽说从

缘。而体是实非处非假。成实法中。一向是假。

以揽诸大集成根故。第六意入毗昙是实。成

实法中。亦实亦假。一念生后。名之为实。三相

成念目之为假。色等五尘。毗昙法中。一向是

实。成实法中。亦实亦假。五尘之法。止现一

念。不通相续。名之为实。又复不揽馀尘馀大

假以集成故名为实。所言假者。释有两义。一

因和合。揽细成粗。邻空之色。以之为细。多集

可见。目之为粗。二法和合。苦无常等同体

虚集。故名为假。大乘法中。亦实亦假。实义

同前。假有五种。一因和合。二法和合。此二同

前。三妄想虚假。色等诸法。诳想假有如虚空

华。四妄想虚假。色等皆从妄心假集如梦所

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 632a 页 T44-0632.png

见。五者真实缘集之假。谓依真识缘集色等。

见。五者真实缘集之假。谓依真识缘集色等。故经中说。三界虚妄皆一心作。论自释言。皆

心作者。谓真心作。具斯五义。故名假矣。次

辨法入。毗昙唯实。成实法中。随相以论。有

实有假。过未五尘三无为等。是其实法。自馀

一切。我人众生舍宅军众丛林草木四大等

法。悉是假名。据理以论。一切诸法悉是假

名。四假摄故。大乘亦尔(此一门竟)。

次就三世辨定

诸入。依如毗昙。十二入法。并通三世。若依

成实。六根五尘。局唯现在一刹那顷。不通

过未。在过未者。法入摄故。法入一种。该通三

世。以法宽故。大乘法中。文无定判。多同毗昙

(此二门竟)。

次就三界分别诸入。香味二尘。小乘法

中。唯在欲界。上界则无。上界无其段食性故。

大乘法中。诸佛菩萨真实报果。不属三界。馀

则如前。眼等五根色声触尘。小乘法中。定

在欲色。大乘法中。若佛菩萨真实报果。不属

三界。馀通三界。大乘宣说。无色界中。犹有色

故。意入法入。若无漏者。不属三界。馀通三界

(此三门竟)。

次辨根尘离合之义。外道宣说。六根六

尘。合而生知。根尘异处。云何得合。彼说。眼

根有其神光。去到前尘。故能见色。馀之四根。

无光至尘。以神我力。感尘至根。是故合知。意

根一种。神我将去。往到前境。故能知法。成实

论中。广破此义。眼光若去。应见中间粗细之

物。又若光去。见火应烧。见水应湿。又若光

去。遥睹远色。应当迟见。见远不迟。明知不

去。又光若去。遥见远色。不应生疑。又若光

去。水精中物渊中鱼石。眼悉见之。云何得

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 632b 页 T44-0632.png

到。又若见色合而见者。现见以物置于眼中。

到。又若见色合而见者。现见以物置于眼中。自所不了。明知不合。若言由我令馀四尘来

至根者。是中但阴。何处有我说为能感。若

根无光。神我之力不能将去。尘亦无光。神我

之力。焉能使来。又声味等。不离质体。纵有神

我。何能使彼离质而来。问曰。若声不离质者。

彼此隔绝。云何可闻。释言。世间见闻法尔。如

色虽远眼能见之。声亦如是。何足可怪。若言

神我将意去者。是中无我。谁将意去。又意若

去。身中无心。应名死人。人不名死。明知不

去又意若去。他方之物。不见闻处。具应知之。

以不知故。明知不去。所破如是。正义云何。成

实法中。眼根一种。离而生知。鼻舌及身。合

而生知。耳根一种。亦离亦合。耳鸣之声。合

而得闻。自馀外声。离而得闻。意非色法。无

到不到。非离非合。若依杂心。眼耳二根。离而

生知。虽闻耳鸣。亦是离闻。鼻舌及身。与成实

同。意根一种。亦离亦合。故彼偈言。二境不近

受。远近境界一。馀一向近受。二境不近者。所

谓眼耳。远近境一者。所谓意根。馀一向近者。

谓鼻舌身(此四门竟)。

次就因义分别诸入。十二入

中眼等五根香味触尘是无记法。一向非因。

色声二尘论说不同。成实法中一向非因。

彼说。五尘无罪福性。是故非因。毗昙法中。有

因非因。身口业中善恶色声。一向是因。馀者

非因。意根法尘。通因非因。意根之中善恶俱

者。说之为因。馀者非因。法尘之中。诸业烦恼

及此相应共有之法。判之为因。馀者非因

(此五门竟)。

次就报义分别诸入。眼等五根依如成

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 632c 页 T44-0632.png

实。一向是报。毗昙法中有报非报。过因生者。

实。一向是报。毗昙法中有报非报。过因生者。说之为报。长养之根及依禅定修习起者。说

为非报。意入一种。通报非报。色等五尘。成实

唯报。毗昙法中。声入一种一向非报。何故如

是。彼论宣说。色报无间。声声有间。是故非

报。又复色报。酬因已定。不随心转。声则不尔。

大小随心轻重任意。是故非报。问曰。若言声

非报者。经中宣说。施钟铃等得好音声。云何

非报。论自释言。由施钟铃得好四大。在于咽

喉发声微妙。从其所依故说为报。声体非报。

馀之四尘。通报非报。报根俱者。说之为报。馀

者非报。问曰。外色香味触等是其依果。云何

非报。论自释言。善恶业风。吹诸众生。往好恶

处。而所往处。不由业生。是故非报。大乘法

中。色等五尘。通报非报。从过因生。一向是

报。变化所为及馀一切。现方便起皆悉非

报。法入之中。通报非报。善恶等法。三无为

等。说为非报。馀者是报。义别如是。

第五门

中。对阴分别。阴谓五阴。分一色阴。以为十入

及一少分。五根五尘。是其十入。言少分者。依

如毗昙。法入之中善恶无作。是其色阴。若依

成实。法入之中过未五尘及四大等假名之

色。是其色阴。故言少分。馀四阴中依如毗昙。

分取识阴。以为意入。想受及行。摄属法入。若

依成实。随义通论。一切四心能生后义悉是

意入。一切心识从前生义悉属法入。若简五

识。五识已前次第灭心。是其法入。馀皆意

入。皆是通名意根摄故。若当对彼别名意识。

行末之心生意识者。是其意入。馀皆法入。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 633a 页 T44-0633.png

第六门中对界分别。此十二入对十八界。云

何分别。依如毗昙。五根六尘十八界中即为

十一。意入之中分出六识。通前合为十八界

义。若依成实。五根五尘十八界中即为十

一。法入之中开分六识。通前合为十八界

义。彼宗六识。法入摄故。十二入义。略辨如

是。

*** 十八界义十一门分别(释名一 三聚分别二 内外分别三 三性分

别四 就地分别五 有为无为分别六 有漏无漏分别七 学等分别八 三断分别九 三对分别十

识缘不同十一)

第一释名。眼等六根色等六尘及与六识。是

其十八。能生曰根。能生识故。能坌名尘。坌

污心故。然此色等。当法立名名六境界。而

言尘者。偏对染心以彰名也。良以净心。多缘

理生。染依事起。故偏对染以名尘矣。能了曰

识。了诸尘故。此之十八。经名为界。亦名为

性。界别名界。性别名性。诸法性别故名为界

(此一门竟)。

次就三聚分别诸界。言三聚者。所谓色

心非色非心。十八界中。五根五尘一向是色。

意根六识一向是心。法界之中。备含三聚。依

如毗昙。善恶无作以为色法。想受行等以为

心法。自馀十四不相应行及三无为。为非色

心。成实法中。过未五尘四大等色。以为色法。

五识已前次第灭心。是其心法。假名众生善

恶无作三无为等。为非色心。三聚如是。色

中别以三门分别。一就四大分别诸色。依如

成实。色香味触是四大因。能成四大。不为大

成。声尘一种。是四大果。依四大生。不揽大

成。眼等五根为四大成。法界中色。义则不

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 633b 页 T44-0633.png

定。若论过未五尘色法。同前五尘。不为大成。

定。若论过未五尘色法。同前五尘。不为大成。过未五根。同前五根。为四大成。馀外假色

亦四大成。四大相望。得有相生。无相成理。

毗昙法中。眼等五根色声香味及法尘色。皆

四大造。触界不定。轻等七种。是四大造。坚湿

煖动。四大之触。非四大造。问曰。为当一种四

大具造诸色为当别造。论者不同。有人宣

说。一种四大具造诸色。有人复言。聚者同造。

异者别造。杂心所存。四大别造。都无共理。二

就对分别。色有三种。一可见有对。二不可见

有对。三不可见无对。色界一种。可见有对。为

眼所行名为可见。为其对碍色根所对故名

有对。声香味触。是不可见有对。非眼所行名

不可见。有对同前。眼等五根及无作色。是不

可见无对。非眼所行。故不可见。为意所缘。不

为对碍色根所对。故名无对。三约受分别。若

有色法破坏逼迫能生觉心。名之为受。不生

觉心。名为不受。如杂心说。眼等五根。若现在

者。能生受心。名之为受。若在过未不生觉心。

名为不受。色香味触。在于现在。不离根者。名

之为受。馀者不受。声尘及与法尘中色。一

向不受。不生觉故。色法如是。次辨心法。于中

约就觉观分别。依如毗昙。五识之中。定有

觉观。意根意识及与法界。义别三种。初禅

已还。定有觉观。中间禅地。无觉有观。二禅已

上。定无觉观。问曰。五识何不如是。释言。五

识唯在欲界初禅中有。上地则无。是故五识

唯在觉观。若依成实。五识之中定无觉观。以

五识中无思惟故。意根意识及心法界粗同

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 633c 页 T44-0633.png

毗昙。细则不同。彼宗宣说。觉观一心。遍通三

毗昙。细则不同。彼宗宣说。觉观一心。遍通三界。以是心之粗细相故。就三界中。欲界地心。

定有觉观。色无色界。禅方便有。定体则无。以

其寂故。心法如是。次辨非色非心之法。于中

约就有无分别。若对空理。一切法界斯名为

有。故地持云。有为无为。名之为有。无我我

所。名无所有。随相分别。三无为法。是其非

色非心无法。有则不定。毗昙法中宣说。十

四不相应行。以为非色非心有法。成实宣

说。假名众生善恶无作。以为非色非心有法

(此二门竟)。

次就内外分别诸界。于中若就三分论

之。六根是内。六尘是外。六识为中。两分论

之。根尘如上。六识不定。毗昙法中。摄之为

内。故彼论言。内界说十二。成实不尔。彼宗

六识。法入所摄。是则六识摄之在外(此三门竟)。

次就三性分别诸界。善恶无记。是其三性。

依如成实。五根五尘及与五识。一向无记。

意根意识及与法界。该通三性。毗昙法中。

眼等五根香味触尘。一向无记。馀通三性。

故彼论言。无记谓八种。馀则善不善。意根意

识及与法界善恶可知。何者是其色声五识

善恶之义。依如彼宗。善心礼拜赞叹等事。是

善色声。恶心发动身口二业。是恶色声。五识

地中缘善境界而生五识。判之为善。若缘可

贪可瞋等境而生五识。判为不善。问曰。何故

毗昙法中宣说色声该通三性。成实法中唯

说无记。释言。毗昙身口二业。是色声性。故通

三性。成实法中一切善恶。皆在假中。实中

则无。然彼论中。五尘唯实不通假名。故无

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 634a 页 T44-0634.png

善恶。问曰。何故善之与恶唯在假中不通实

善恶。问曰。何故善之与恶唯在假中不通实法。释言。彼宗相续之中。方有损益。一念无

故。又问五识毗昙法中说通三性。何故成实

说唯无记。释言。毗昙不立假义。宣说善恶皆

在实中。是故一念五识之中。得有善恶。成实

善恶假中方有。五识唯实。故无善恶。又复毗

昙。心法同时。五识心边。有善恶数。以王从

数。故说善恶。成实法中。心独不并。五识心

起直了五尘。更无馀义。故无善恶。问曰。若

使成实法中五识无记无善恶者。五识之心

应非妙行。释言。彼宗五识心体。实非妙行。五

识心后行中无过。方名妙行。大乘所说。凡

夫二乘与毗昙同。诸佛菩萨实报境界。根识

唯善。尘通三性(此四门竟)。

次就自地他地分别。言

自地者。身在欲界。于自地中。根尘及识。一切

具足。身在初禅。于自地中。六根具足。尘但有

四。色声触法。彼无段食。故无香味。识亦有

四。除鼻舌识。无香味故。身在二禅乃至四禅。

于自地中。六根四尘与初禅同。识则不定。毗

昙法中。但有意识。馀识皆无。若无馀识。云何

而得见色闻声觉触等事。彼论宣说。二禅已

上借初禅识。故得见色闻声觉触。成实说彼

与初禅同。当地具有眼耳身意四种识。故身

在四空。义则不定。小乘法中。但有意根意识

法界。大乘说彼根尘及识与四禅同。大乘说

彼犹有色。故自地如是。言他地者。鼻舌身

根及彼根识。唯当地起不通他地。眼耳意根

及此根识。身在下地。于上地中。随所有处。皆

悉得起。六尘之中香味及触。唯为自地根识

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 634b 页 T44-0634.png

所了。不通他地。无玄知故。色界声界。小乘法

所了。不通他地。无玄知故。色界声界。小乘法中。四禅已还。随身何处。于他地中。皆得见

闻。不通无色。大乘所说。色界已还。与小乘

同。无色界中。有同有异。说彼凡夫二乘之

人。在无色界。于他地中所有色声。皆不见闻。

心微劣故。此同小乘。菩萨在彼。于他地中。一

切色声。皆得见闻。心自在故。根明利故。此异

小乘。法界不定。依如毗昙。有漏法界。四禅已

还。随身何处。于他地中。皆得缘知。生住无

色。则不如是。唯缘自地及上地法。不缘下地。

故彼论言。无色不缘下地有漏。无漏法界。则

不如是。于他地中。随身何处。皆得缘知。不简

上下。若依成实。一切他地有漏无漏。于三界

中。随身何处。皆得缘知。然彼论中。说无

色界。虽缘下地有漏之法。心不通畅。如烧筋

羽。非是不缘。大乘法中。与成实同。问曰。有

人身在欲界用初禅眼。见自地色及他地色。

所生眼识何地所摄。释言。所生初禅地摄。

依眼生故。又问。有人身在欲界及初禅地用

二禅眼。乃至用彼四禅地眼。见自地色及他

地色。所生眼识何地所摄。依如毗昙。皆初禅

摄。彼宗之中二禅已上。皆无眼识。借初禅识。

了诸色故所言借者。二禅已上所有眼识与

初禅识。粗细相似。是故言借。不从彼来说为

借矣。有人身生二禅已上。用自地眼及他地

眼。见自地色及他地色。所生眼识当知。亦是

初禅所摄。类上可知。若依成实。一切眼识。

随眼处说。不借下识。大乘法中。文无定判。多

同成实。无借识故。眼识既然。耳识同尔。若论

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 634c 页 T44-0634.png

身识。初禅已还。即当地说。二禅已上。所觉之

身识。初禅已还。即当地说。二禅已上。所觉之触。必在当地。所生之识。亦初禅摄(此五门竟)。

次

就有为无为分别。小乘法中前之十七。一向

有为。法界该通有为无为。色法心法非色心

法。是其有为。虚空数灭及非数灭。是其无

为。大乘法中。诸佛菩萨真实根识体则无为。

用现有为。六尘之中。三无为法。一向无为。自

馀一切。就佛菩萨实报说者。是其无为。馀

者有为(此六门竟)。

次就有漏无漏分别。毗昙法中

五根五尘及与五识。一向有漏。从漏生故。

漏依住故。意根意识及与法界。通漏无漏。

成实法中。若断漏故。名为无漏。与毗昙同。若

不生漏名无漏者。凡夫诸界。一向有漏无学

诸界。一向无漏。学人不定。已断结处。一切无

漏。未断结处。一切有漏。大乘法中。诸佛菩萨

实报根识。体则无漏。明现有漏。六尘之中。通

漏无漏。色等五尘。就佛菩萨实报说者。是其

无漏。馀是有漏。法尘之中。数灭无为。一向无

漏。馀如五尘(此七门竟)。

次就学等分别诸界。法有

三种。一是学法。谓三乘人无漏之因。二无学

法。谓三乘人无漏之果。三者非学及非无学。

谓馀一切有漏诸法及三无为。学等如是。小

乘法中。意根意识及与法界。义通三种。无

漏之因。及学等见。说之为学。学人汎尔游观

无漏不断结者。名学等见。无漏极果及彼无

学等见智者。说为无学。何者是其无漏极果。

所谓尽智及无生智。何者是其无学等见。谓

无学人游观无漏。自馀意根意识法界。说为

非学及非无学。馀十五界。一向非学及非无

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 635a 页 T44-0635.png

学。大乘所辨。凡夫二乘十八界法与小乘同。

学。大乘所辨。凡夫二乘十八界法与小乘同。诸佛菩萨十八界法。皆通三种。一切菩萨实

报境界根尘及识。悉名为学。如地持说。种性

菩萨六入殊胜。无始法尔。及从先来修善。所

得如是。一切是学六根。依此生心。是学六识。

实报所得净土境界。及依三昧所现境界。是

学六尘。一切如来实报境界根尘及识。是

其无学。馀者非学及非无学(此八门竟)。

次就三断

分别诸界。言三断者。一是见断。二是修断。三

是无断。见谛断法名为见断。修道断法名为

修断。自馀无漏无为法等名为无断。依如

毗昙。五根五尘及与五识。此十五界唯修道

断。自馀三界。亦见谛断。亦修道断。亦是无

断。见惑俱者。说为见断。修惑俱者。说为修

断。馀名无断。若依成实。五根五尘及与五

识。通见谛断及修道断。不通无断。断见惑故。

令彼三涂五根五尘五识不生。判为见断。断

修惑故。令彼人天五根五尘五识不起。判为

修断。故彼论言。见断法者。谓示相我慢及

彼所起诸馀法也。修断法者。不示相慢及彼

所起诸馀法也。见谛惑体。是示相慢。所起业

报。是其馀法。修道惑体。不示相慢所起业

果。是其馀法。彼成实中。断因果丧。斯名数

灭。是故见修二种惑果。从其根本说为见断。

及修道断。意根意识及与法界。与毗昙同。

大乘法中十八界法。皆通三种。初地所除一

切生死十八界法。斯名见断。二地已上一切

所除十八界法。是其修断。诸佛菩萨实报所

成根识无断。尘通三种(此九门竟)。

次就三对分

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 635b 页 T44-0635.png

别诸界。言三对者。如杂心说。一境界有对。二

别诸界。言三对者。如杂心说。一境界有对。二障碍有对。三缘有对。境界有对者。一切色根

及心心法。能于外境嘱对分了名境有对。于

此门中。六根六识及心法界。是其有对。色等

五尘及法界中非心之法。是其无对。以非情

故。障有对者。色根色尘共相碍对。障隔不通

名障有对。于此门中十界有对。所谓眼耳鼻

舌身根色等五尘。馀七心界及心法界。一向

无对。非是色色相对碍故。问曰。若使五根五

尘是障碍者。眼等根处不应得有色香味等。

若得有者便非障碍。论言。各住极微聚故犹

名障碍。缘有对者。心心法等。对境能缘名缘

有对。于此门中。七界少分。是其有对。谓七心

界法界少分。馀者无对。以无缘故(此十门竟)。

次约

诸识明缘不同。如杂心说。色界二识识。乃

至触亦然。诸馀十三界。一向意识缘。此乃

宣说。色等五尘。当分为彼五识所缘。意识通

缘一切法故。亦得缘之。自馀六根六识法尘。

五识不了。唯意识缘。成实法中文无定判。人

释不同。有人释言。与毗昙同。有人复言。六根

六识及与法尘与毗昙同。唯意识缘。色等五

尘。唯五识缘。意识不缘。若意识缘。盲应见

色。聋应闻声。不触之物。应知坚软。如是一

切。以盲聋等不见闻故。明意不缘。大智论中。

同此后释。据实论之。意识通缘一切五尘。

但不分了。何故得知。如人现在缘于十方一

切色声香味触等。明知通缘。所以不了色香

味等。非意正境。是故不了。若得通缘。龙树何

故宣说意识不知五尘。释言。龙树云不知者。

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 635c 页 T44-0635.png

不如五识知之显了。故言不知。非全不缘。十

不如五识知之显了。故言不知。非全不缘。十八界义。略之云尔。

*** 二十五有义

二十五有。出涅槃经。从因有果故名为有。有

别不同。为二十五。何者是乎。如经中说。欲界

十四。所谓地狱畜生饿鬼及与修罗。即以为

四。四天下人。复以为四。通前为八。欲界六天

复以为六。通前十四。色界有七。通前合为二

十一有。彼四禅地即以为四。中间梵王以为

第五。无想天处以为第六。一切净居合为第

七。无色有四。谓四空处通前合为二十五也。

问曰。何故四天下人分为四种。五净居等合

之为一。释言。离合各随所宜。今据一门且分

如是。二十五有。辨之粗尔。

*** 四十居止义

言居止者。三界众生所居住处名为居止。止

处不同。分为四十。于中欲界有二十处。八大

地狱。即以为八。畜生饿鬼。复以为二。通前为

十。四天下人并六欲天。复以为十。通前二十。

色界地中有其十六。初禅有二。谓梵身天及

梵辅天。初禅地中有大梵王。何故不说。与梵

辅天同在一处。故不别论。二禅有三。谓少光

天无量光天及光音天。通前为五。三禅有三。

谓少净天无量净天及遍净天。通前为八。四

禅地中当分为三。所谓福爱福生广果。通前

十一。及五那含通前十六。无想与彼广果一

处。故不别说。以此十六。通前合为三十六

处。无色四天。通前四十。若就色界。别分大

梵及无想天。是则居止。有四十二。居止如

二种生死义六门分别(释名一 辨相二 就位分别三 就界分别¶ 第 636a 页 T44-0636.png

是。

是。大乘义章卷第八(末终)