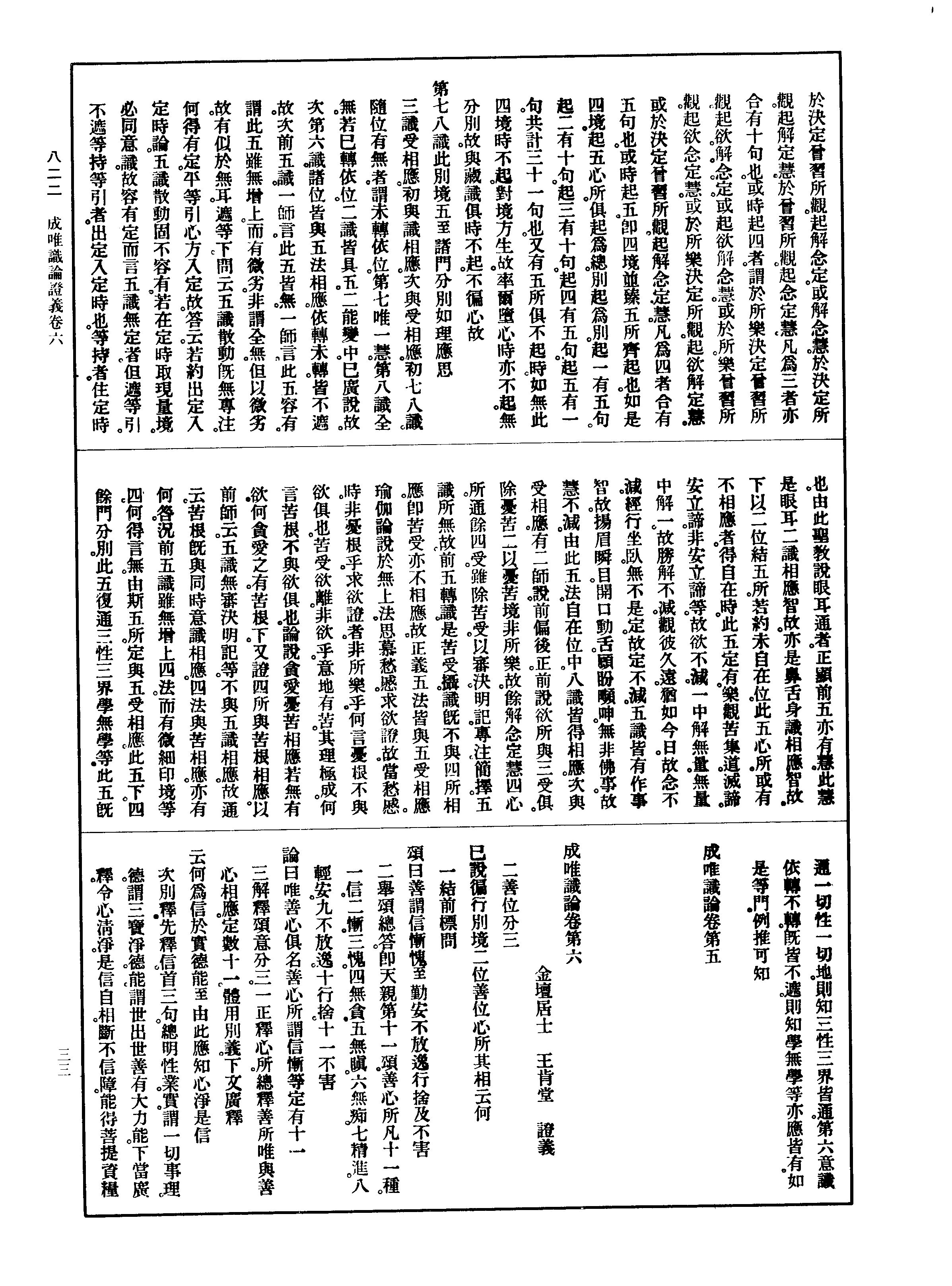

声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷五 第 18b 页

成唯识论卷第五

金坛居士 王肯堂 證义

「此染污意何受相应(至)恒于所缘平等转故。」

【七释受俱门。先徵。次释。有三师义。一师言。此识唯

与喜受相应。恒内执第八。生喜爱故。谓喜阿赖耶。

爱阿赖耶等故。第二师言。喜受但通第二静虑。若

与末那恒共相应。应许喜受通至有顶。便违圣言

喜唯二禅。此识应与四受相应。若生三恶趣中。应

与忧受相应。以受三途苦报故。若生人中。及欲界

六天初禅二禅者。此识皆与喜受相应。以初静虑

是离生喜乐第二静虑是定生喜乐地故。若生第

三禅。唯与乐受相应。以此地是离喜妙乐故。若生

四禅乃至色究竟天。皆与舍受相应。以是舍念清

净地故。二师所言。皆非正义。正义惟舍受耳。何以

言之。此识无始内执任运一类无转易故。忧喜乐

三变异受不相应也。一也。又此识与前藏识义各

别者。则本论主皆别开明。如七八二识。俱是无记。

而分有覆无覆。若此识与四受俱。则本颂中亦应

卷五 第 18c 页 X51-0018.png

别说。既不别说。定与藏识同是舍受。二也。第八因

别说。既不别说。定与藏识同是舍受。二也。第八因中唯五心所。转依位中具二十一。第七因中十八

心所。转依位中亦二十一。转依心所既同第八。亦

应与彼转依第八同是舍受。任运而转。以彼證得

十种平等性故。恒以十种为所缘境平等转故。三

也。】

「末那心所何性所摄(至)若巳转依唯是善性。」

【八释三性。即颂有覆无记摄。先问。次举颂答。是有

覆无记非馀三性。次释。以此末那恒与四根本烦

恼及大八随烦恼相应。既能障碍出世圣道。复能

隐蔽妙明真心。故名有覆。此识既非善性。又非不

善。无可记录。故名无记。如上下。次通妨。难云。根随

烦恼。通染二性。何唯有覆无记性摄。释云。例如色

无色界。虽有根随烦恼。由禅定力摄伏藏覆。虽是

不善。亦无记摄。此意相应根随亦尔。由所依识极

微细故。无强计度。任运而转。故虽不善。亦是无记。

若巳转依。唯善性摄。】

「末那心所何地系耶(至)若巳转依即非所系。」

【九释界系。先问。随彼下。次答。谓生下。次释。彼。即第

八识。谓随八识生在何处。即于彼地所系执我。若

生欲界。则现行末那及诸心所即系属欲界第八。

乃至藏识。若生有顶。现行末那及诸心所即系属

有顶第八。问。为何如此。答。末那心所任运恒缘自

地藏识执为内我。非任运缘他地藏识执为我故。

卷五 第 19a 页 X51-0019.png

若欲界藏识复起上界詶先引业异熟藏识现在

若欲界藏识复起上界詶先引业异熟藏识现在前者。此之藏识虽在欲界。名生彼地。则此末那亦

缘彼地藏识执为内我。此染污意即是系属彼地

藏识。亦名彼地所系。故曰随所生所系。或是虽生

此地。或为彼地根随系缚。亦名为彼所系。若巳转

依。即非烦恼之所系缚。故非所系。】

「此染污意无始相续(至)非无第八此亦应尔。」

【十释伏断门。即颂阿罗汉灭定。出世道无有。先问。

次答。次释。先释无染意。分二。初略释。后别释。阿罗

汉者。此云无生。以彼烦恼永不生故。此名通三乘

者。声闻有二。一者根钝。渐断烦恼为缘觉乘。二者

根利。顿断烦恼为独觉乘。菩萨唯一。于八地中方

永断故。此三虽有大小利钝。断惑同故。总名无学。

此无学位。染意烦恼种现俱灭。名阿罗汉。故言无

有。学位灭定。及在修道见道位者。虽亦研真断惑。

俱是暂伏。亦说无有。非如阿罗汉之永断不复生

也。次别释出世道暂伏灭义。问。无学位中此识永

断。可名无有。有学位中俱暂伏灭。如何亦名无有。

答。谓染污意识微细恒行。界地所系诸有漏道不

能伏灭。二乘圣道有伏灭义。由初见道位前发真

无我胜解。违染污意计我执故。此解脱生。得根本

智。得根本巳。后得无漏现在前时。是彼真无我解

等流。是故亦违此染污意。真无我解及后所得俱

无漏故。名出世道染意无有。次别释灭定暂伏灭

卷五 第 19b 页 X51-0019.png

义。灭定既是圣道等流。巳离烦动。最极寂静。故此

义。灭定既是圣道等流。巳离烦动。最极寂静。故此染意亦复非有。虽则非有。由未永断此种子故。从

此起巳。此诸染法犹复现行。乃至此识未永灭位。

恒相续转。故知见道脩道位中皆名暂灭。下别释

无学名真灭义。然此末那及相应烦恼。是俱生惑。

非是见道所断。是染污性。又非是非所断。是脩所

断故。集论云。云何见所断。几是见所断。为何义故。

观见所断耶。谓分别所起染污见疑。见处疑处。及

于见等所起邪行烦恼随烦恼。及由见等所发身

语意业并一切恶趣等蕴处界。是见所断义。一切

一分是见所断。为舍执著。见圆满我故。观察见所

断。云何修所断。几是修所断。为何义故观脩所断

耶。谓得见道后见所断相。违诸有漏法。是脩所断

义。一切一分是脩所断。为舍执著。脩圆满我故。观

察脩所断。云何非所断。几是非所断。为何义故观

非所断耶。谓诸无漏法。除顺决择分是非所断。十

界四处诸蕴 分。是非所断。为舍执著。成满我故。

观察非所断。何须必在脩道断耶。由此烦恼极微

细故。所有种子与有顶地九品惑中下下品惑一

时顿断。何故七十二品一时能断耶。种子与彼势

力等故。故大小乘观察断惑。皆至金刚喻定现前。

当此之时。顿断此种成阿罗汉。故无学位永不复

起。名阿罗汉染意无有。二乘无学趣大乘者。虽是

菩萨。以尽烦恼等无生故。故此颂中不说。从初发

卷五 第 19c 页 X51-0019.png

心以至等觉。虽是菩萨。亦名罗汉。应义等者。皆巳

心以至等觉。虽是菩萨。亦名罗汉。应义等者。皆巳永害烦恼贼故。应受世间妙供养故。永不复受分

段身故。有此等义故。仍名罗汉。而不别说为菩萨

也。然此三位中无第七。有安护师二说不同。若安

慧说。染净俱无。故说灭定灭六尽七。若护法说。唯

无染七。故说灭定灭六净七。第一有义。即安慧说。

设有问言。凭何而说无净七耶。安慧答言。由说七

唯人执。对法等说三位皆无烦恼障故。显扬论说

四惑相应。四是根本烦恼摄故。摄论说为杂染所

依。杂染即是烦恼义故。凭此教理。故知三位无净

七也。第二有义。护法破词。初总斥。先标。出世下。释

违教。无染下。释违理。论说下。次别破。今初释违教。

经即解脱经。先立量以證有净七。量云。出世末那。

经定说有。定有俱生不共依故。如有染时。染时六

八皆以七为俱生不共依。净时亦尔。故摄论云。此

识是馀烦恼识依止。此烦恼识。由第一依止生。由

第二染污。释云。第二识名染污者。烦恼依止故。若

人正起善心。亦有此识。次瑜伽。先引。次释。住灭定

位。六识俱无。若无第七。尔时藏识应无识俱。便非

恒定一识俱转。住圣道时起第六识。若无第七。尔

时藏识应一识俱。无有二识。如何可言。若起意识。

尔时藏识定二俱转。问。若尔。何故显扬论中但说

四惑相应。不说净位。答。言彼虽说恒与四烦恼相

应。然有论师翻彼相应。恃举之行为平等行者。恃

卷五 第 20a 页 X51-0020.png

举为行。则是染相应。平等为行。则是净相应。故知

举为行。则是染相应。平等为行。则是净相应。故知此意通染净位。不特染也。若由下。显阿罗汉位亦

有净七。又诸论下。显佛果位中亦有净七。以转第

七成平等性智故。彼平等智。亦如成所作妙观察

大圆镜智定有相应净识。若无净识。彼平等智亦

应无有。以智是能依。净识是所依。非离所依有能

依故。既无相应净识为彼智所依。不可说彼平等

性智依六转识。六识间断。智亦间断。理不应尔。所

以者何。许佛恒行平等性智。如圆镜智无间断故。

立量云。此平等智定有所依相应净识。非离所依

有能依故。如馀三智。又无下。次释违理。又无学位

若无净七。彼第八识应无俱有依。第八以七为俱

有依故。如馀识有俱有依。第八亦应有故。立量云。

第八藏识有俱有依。是识性故。如眼识等。又以二

执例三位皆有净七。又如异生有学。未證人无我。

必有我执。则应无学位未證法无我。应有法执。此

识若无。则此法执依何识起。不应法执依第八识。

彼第八识是无记性。又无计度分别慧数。不起法

执。由此下。劝信。彼执但与烦恼障俱。圣教皆言三

位无故。应信三位不无末那。彼未證得法无我故。

又诸论中以五同法證有第七为第六依。五同法

者。如眼识依眼根。乃至身识依身根。申量云。第六

意识定有俱生不共依。极成六识随一摄故。喻如

五同法。今三位若无第七。第六便无所依。则宗有

卷五 第 20b 页 X51-0020.png

能别不极成过。因中便有共不定过。若许前五。六

能别不极成过。因中便有共不定过。若许前五。六无有依。因中便有相违之过。今五同法恒有所依。

定应许六此依恒有。是故定有第七净意。于三位

中恒行不断。安慧质曰。对法何说三位无七。护法

会曰。言彼无者。说无染七。名无第七。非无净七。安

慧难曰。教明说无。何理敢违。护法例云。如说四位

无阿赖耶。非无第八识体。七亦应尔。何疑之有。通

上一正释颂意竟。】

「此意差别略有三种(至)馀不摄者皆入此摄。」

【二别释差别。通明染净。染净差别。略有三位。初我

相应意。异生相续。二乘有学七地以前渐悟菩萨

有漏心位。意缘藏识起人我见。二法相应意。异生

声闻独觉相续。一切菩萨法空智果不现前位。意

缘异熟起法我见。三智相应意。如来相续。菩萨见

脩法空智果现在前位。意缘无垢异熟识等起平

等智。一切有漏。皆是人我见相应位。但成无漏。便

非此位。法空智不现前时。皆法我见相应位。但法

空智现在前时便是平等智相应位。问。何故我执

虽除。法见犹在。法见若除。我见不起。答。我见必依

法见而起。要先迷法。方起我见。如夜迷杌等。方谓

人故。故虽除我见。法见犹存。以迷人者必迷法故。

此显初位必带后位。以初短故。人我位必有法我。

人我必依法我起故。人我是主宰作者等用故。法

我有自性胜用等故。即法我通。人我局。问。我法二

卷五 第 20c 页 X51-0020.png

见。既不相同。用亦差别。岂不相违。答。我法二见。用

见。既不相同。用亦差别。岂不相违。答。我法二见。用虽不同。而体是一。故不相违。以我法二见同以慧

为体。由慧而后起见生执。譬如眼等五识。体虽是

一。了别色声用各不同。亦不相违。立量云。我法一

见是有法。同依一慧是宗。因云。用虽有别而不相

违。喻如眼识等。下明我法二执伏断不同。二乘有

学圣道灭定现在前时。唯起法执。我执伏故。顿悟

菩萨在脩道位。渐悟菩萨在见道位。生空智果现

在前时。皆唯法执。我巳伏故。若二乘无学阿罗汉。

及钝根渐悟二乘。法空智果不现前时。皆法起我

断。八地以上菩萨我执皆永不行。或永断或永伏

故。法空智果不现前位犹起法执。无法空智违彼

执故。下引经證。此所知障。是指现行。非指种子。若

言种子。岂唯所知。烦恼种子亦应在故。以八地菩

萨虽不执赖耶为我。犹有异熟微细我执。非断一

切我执故。问。大小两乘法执俱在。谁名染意。谁名

净识。答。法执俱意。大小具有。但小乘器劣。志在断

烦恼證人空而巳。故于法执不名为染。不名有覆。

非彼智分。不障彼智故。若菩萨志在断二障。證二

空。故于二乘所谓不染无覆者。在菩萨名染名有

覆。正障彼智故。是故此法执俱意。在菩萨名染。在

二乘无学名净也。问。此识既随异熟所生所系。依

彼缘彼。亦应是异熟果摄。答。是异熟生摄。以从异

熟恒时生故。名异熟生。非异熟果。问。何故六七皆

卷五 第 21a 页 X51-0021.png

名异熟生。答。以异熟生名。通一切故。此异熟生。如

名异熟生。答。以异熟生名。通一切故。此异熟生。如四缘中增上缘。所摄者广。三缘所不摄者。皆此缘

摄。此亦如是。馀处所不摄者。皆异熟生摄。】

「云何应知此第七识(至)恐厌广文故不繁述。」

【三證有识体。分二。一引圣教。二显正理。今初。云何

应知此第七识离眼等识别有体耶。以小乘谓此

但是第六入过去故。故为此问。圣教正理。至是三

别义。皆答词总释也。为小乘谓未来名心。过去名

意。现在是识。种种分别。然无别体。今显经證。如是

三义下。皆别释。谓虽通八识。皆名心意识。而随胜

显。第八名心。谓为一切现行所熏是集诸法种。现

行为依。种子为因。能生一切。故云起诸法故。第七

名意。缘藏识等者。因中有漏。唯缘我境。因中无漏。

缘于第八及缘真如。果上许缘一切法故。论云等

也。馀六识名识。于六别境。体是粗动。有间断法。了

别转故。易了名粗。转易名动。不续名间。各有所缘

故得别名。引入楞伽第九卷颂。瑜伽六十三。亦伹

有别名。通则八识皆得心意识名说者应云。若用

集起以解心。第八独名心。若积集以解心。八识皆

名心。若思量以解意。第七独名意。若用等无间以

解意。八识皆名意。若用了别粗境以解识。前六独

名识。谓了差别六尘境故。若用了别以解识。八识

皆名识。即别识之义。第一疏云。了别别境。及粗显

境。唯前六故。对此六尘。说六识故。即斯义也。又大

卷五 第 21b 页 X51-0021.png

乘经下。引大乘圣教證有第七。前巳广说者。前以

乘经下。引大乘圣教證有第七。前巳广说者。前以七因證大乘经为至教故。解脱经中下。引小乘圣

教證有第七。先引经。彼经下。次引释。先释前二句。

对治下。次释第三句。尔时下。次释第四句。无自性

者。此诸烦恼无实自体。非今现无。本来常寂。但于

迷时妄谓为有。至于悟后始知空耳。如是下。次总

结。】

「巳引圣教当显正理(至)独行不共此彼俱有。」

【首二句。结上起下。谓契经下。二显正理。分七。一引

不共无明。先引。次證。次释。先通释。谓契经说不共

无明等者。如缘起经有四无明。一现。二种。三相应。

四不相应。或有为二。共不共等。今说不共者。谓此

微细常行。行相难知。覆无我理。蔽无漏智。名覆蔽

真实。真实有二。一无我理。二无漏见。义有二义。一

谓境义。见分境故。二谓义理。真如即理故。一切分

者。摄论云。是善不善无记位中常随缚义。以彼念

念执我。迷无我理。故名迷理不共无明。覆真实义

者。二空所显真如之理。为此所覆而不发明。障圣

慧眼者。真无漏道清净慧眼。为此所障而不开晓。

下引伽陀證前覆真义。言真实义正当生起之时。

常为障碍不得起者。皆由不共无明于一切时念

念俱行无间断故。是故契经说。异生类皆为无明

盲其慧眼。惛醉缠其实心。所以恒处长夜。曾无一

念醒觉。若异生位有暂时一念不起此无明时。便

卷五 第 21c 页 X51-0021.png

与圣教相违。以此迷理不共无明。念念执第八为

与圣教相违。以此迷理不共无明。念念执第八为自内我。无有一息间断。故名微细恒行。汝等小乘

不信有此染污七识。依何识说不共无明。若谓此

不共无明依六识者。恒行之义决不得成。以第六

识有间断故。彼无明者从无始来恒相续故。许有

末那。便无间断之失。染意下。次别释。先问云。染意

恒与四惑相应。意俱无明与三共转。何名不共。有

义下。次解释。第一师答。意俱无明。是根本惑。见慢

爱三。非根本惑。虽四惑俱。三非同类。名为不共。亦

何所失。第二师斥云。若如彼说。则违理教。若此三

者。既非根本烦恼所摄。纯随烦恼何不说之。况此

三者是十根本烦恼中摄。染污必与四烦恼俱。如

何此三而非根本。应说此四俱是根本烦恼。而此

四中无明是主。故独得不共名也。主是自在义。为

因依义。与彼为依。故名不共。何故无明名为不共。

谓从无始际。显长夜常起。恒内惛迷。明一切时不

了空理。曾不省察。彰恒执我。无循反时。此意总显

痴主自在义。此俱我见及爱慢三。虽亦无明而非

痴极。故无主义。应名相应。若约生死流转。贪爱为

主。若依障初圣道不受圣教。见慢为主。见则偏执

一理。安肯受教。慢既恃巳。岂复他求。故此三者。若

为主时。亦名不共。如彼无明。许亦无失。一师言。无

明名不共者。唯此识有故。如不共佛法。十八不共。

唯如来有。馀人所无。此亦如是。唯此识有。他识所

卷五 第 22a 页 X51-0022.png

无。故名不共。第二师斥云。若谓为此识有他识所

无。故名不共。第二师斥云。若谓为此识有他识所无名不共者。则应他识所有。此识所无者。亦名不

共。然此不共。依殊胜立。非谓此有彼无名不共也。

殊胜义者。谓此无明念念障彼当生无漏智令不

起。有此胜用。馀识所无。唯此识有。故名不共。问。此

俱无明。恒行障理。馀识所无。名不共者。此俱见等。

胜用亦然。应名不共。何得无明偏名不共。答。谓此

第七相应无明。是障平等性智之主。独得此名。馀

三耽著高举执我为主之时。亦名不共。为对馀痴

显此胜用。且说无明名不共耳。下明不共差别。一

恒行不共。谓与第七俱者名为恒行。不与第六间

断者共。名为不共。故摄论云。谓能障碍真智生愚。

此于五识无容说有。是处无有能对治故。若处有

能治。此处有所治。非五识中有彼能治。于此见道

不生起故。非于不染意识中有。由彼此应成染性

故。亦非染污意识中有。与馀烦恼共相应时。不共

无明名不成故。若立意识由彼烦恼成染污者。即

应毕竟成染污性。诸施等心应不成善。彼烦恼相

恒相应故。若说善心俱转有彼烦恼。是即一向与

彼相应。馀不得有。此染污意识引生对治。不应道

理。若说染污意俱。有别善心能引对治。能治生故。

所治即灭。应正道理。故曰馀识所无。宗镜又云。唯

此无明为长夜体。馀识皆无长夜之义。唯此独有。

故名不共。此有四句分别。一有是长而无是夜。如

卷五 第 22b 页 X51-0022.png

七俱贪等三。及妙平二智相应心品等。二有是夜

七俱贪等三。及妙平二智相应心品等。二有是夜而无是长。如前六识相应无明。三亦长亦夜。即七

俱无明。四非长非夜。即前六识馀贪等。今此七俱

无明。不伹不与馀识共。兼亦不与自聚贪等三共。

虽与同聚贪等共起。而贪等三无长夜义。以贪等

以染著等为义故。此以长夜为义。与彼不同。故名

不共。二独行不共。此识非有者。宗镜云。六识中者。

无恒时义。有独起义。亦名不共。又云。不与贪等俱

著。名为不共。下引證。瑜伽云。无明有二。一烦恼相

应无明。二独行无明。非无愚痴而起诸惑。是故贪

等馀惑相应所有无明。名相应无明。若无贪等诸

烦恼缠。但于苦等诸谛境中。由不如理作意力故。

钝慧士夫补特迦罗。诸不如实拣择覆障缠裹暗

昧等心所性。名独行无明。此又有二。一是主独行。

不与忿等小十俱者。名为是主。何以故。忿等十法

自类不俱。各自为主。此之无明。既不与各自为王

者俱。独自行时。自便为主。故曰是主。此属分别。故

在见道一时顿断。如契下。引證。非主独行者。与忿

等俱。名为非主。由忿等各自为主。自无主故。此属

俱生。通见脩二断。以随忿等通见所断故。故结云。

恒行不共。馀部所无。独行不共。彼此皆有也。俱舍

云。部有五部。谓见苦谛所断。具十随眠。见集灭谛

所断各七。离有身见边见戒取。见道谛所断八。离

有身见。及边执见。脩所断四。离见及疑。如是合成

卷五 第 22c 页 X51-0022.png

三十六种。前三十二。名见所断。才见谛时。彼则断

三十六种。前三十二。名见所断。才见谛时。彼则断故。最后有四。名脩所断。见四谛巳。后后时中数数

习道。彼方断故。如是巳显十随眠中。萨迦耶见唯

在一部。谓见苦所断。边执见亦尔。戒禁取通在二

部。谓见苦见道所断。邪见通四部。谓见苦集灭道

所断。见取疑亦尔。馀贪等四各通五部。谓见四谛

及修所断。今言恒行不共。唯修所断。不通馀四部。

独行不共。五部皆通。故云彼此皆有也。宗镜问。恒

行不共无明相应有几种义。答。有四义。古德云。一

是主者。谓前六识无明是客。有间断故。第七无明

是主。无间断故。二恒行者。有漏位中。常起现行。不

间断故。名恒行。三不共者。不同第六识独头名不

共。第六不共。伹不与馀九烦恼同起。名为不共。若

第七名不共者。障无漏法胜故。又恒行不间断故。

以前六识通三性心时。此识无明皆起现行。谓前

六识善性心时。于施等不能亡相者。皆是第七恒

行不共无明内执我故。令六识等行施时。不能达

三轮体空。又以有不共无明常能为障。而令彼当

生无漏智不生。此无明与第七识俱有故。至今不

舍。故名俱行。】

「又契经说眼色为缘(至)极成六识随一摄故。」

【二意法为缘。先引经。次證成。谓如下。次释义。谓眼

根色境为二缘。能引发得眼识。乃至意根法境为

二缘。能引发得意识。若无第七识者。即应第六识

卷五 第 23a 页 X51-0023.png

唯有一法境为缘。应无所依根缘也。既有俱有根

唯有一法境为缘。应无所依根缘也。既有俱有根者。明知即是第七识。与第六识为俱有根。小乘云。

我宗取肉团心与第六识为依。何要别执有第七

识耶。论主破云。亦不可说第六意识依于色故。肉

团是色法。意是心法。第六既名意识。意即是心非

色。又说第六有三分别。随念计度自性分别故。五

识依色。无二分别。若许第六依色住者。即同前五

识。亦无随念计度分别。救云。我宗五识。根先识后。

无俱有依。證六亦无。大乘破云。若谓五识无俱有

依。證六亦无。亦不可说五识与根俱时而转。如芽

影故。但有根者。如芽依种起。芽种俱时。影藉身生。

身影同有。识依根发。理必同时。无前念根。发后念

识故。既若五识有俱有根。将證第六亦须有俱有

根。非第七识而何哉。小乘云。即不许前念根发后

念识。而须许前念能引后念。则等无间意。岂非六

识所依之根乎。大乘破云。非等无间意可为此识

依。识与所依。必俱时故。立量云。五识与根。决定俱

时。必同境故。如心心所。由此理趣。意识决定必有

不共俱有所依。立量云。极成意识是有法。必有不

共显自名处是宗。因云。等无间不摄。增上生所依。

极成六识随一摄故。喻如眼等识显自名处者。谓

依眼之识。名为眼识等。随一摄者。谓于六中随一

所摄。眼等五识既依五根各自有名有处。则第六

意识必有不共意根显自名处故。等无间不摄者。

卷五 第 23b 页 X51-0023.png

是拣小乘不许第七为依而生第六。以第六前灭

是拣小乘不许第七为依而生第六。以第六前灭意为根。生后念意识故。增上生所依者。以前灭意

是等无间缘。根是增上缘故。极成六种识。各随增

上五根所摄。决非等无间缘所摄故。】

「又契经说思量名意(至)巳灭依此假立意名。」

【三思量名意。先引经。次證成。谓若下。次释义。谓教

中说有思量者。即是第七识。小乘云。但是第六等

无间名思量意。何要别说第七为思量意耶。论主

破云。且如第六意识现在前时。前念等无间意巳

灭无体。如何有思量用名意耶。所以者何。过去未

来。理非有故。彼既非有。则思量用定不得成。既无

思量。如何名意。若谓此意虽则巳灭。是假说者。理

亦不然。假名为意由正思量。无正思量。假依何立。

若谓虽属过去。现在曾有思量。故名意者。理亦不

然。以第六识居现在时。虽有思量。恒名为识。不名

意故。要待过去。方名意故。故知第六之外。别有末

那。恒审思量。方得名意。意者依止义。等无间意。依

此第七。假得意名。俱有依止思量用故。又第七识

与四惑俱。名为染污。恒审思量。名之为意。常有恒

行不共无明。故名染污。正是有覆性。即覆真实义。

蔽净妙智。恒审思量者。此拣第八前六识。恒者不

间断。审者决定执我法故。问。第八亦无间断。第六

决定有思量。何不名意。答。有四句。一恒而非审。即

第八。恒无间断。不审思量我法故。二审而非恒。即

卷五 第 23c 页 X51-0023.png

第六虽审思量。而非恒故。不名意也。前五俱非。非

第六虽审思量。而非恒故。不名意也。前五俱非。非恒非审。第七俱摄。而恒审故。独名意也。问。第七思

量何法。答。执第八见分。思量有我法故。二乘无学

无我执。以思量法我执故名意。佛果我法二执俱

无。恒审思量无我理。佛果第七亦名意。问。为第七

自体有思量。为第七相应遍行中思名思量意耶。

答。取心所思量者。即八识皆有思。何独第七。问。若

唯取自体有思量者。即何用心所中思耶。答。具二

义。一有相应思量。二亦自体思量。今取自体有思

量名意。问。心所与心王一种是常审思量执第八

为我。如何不说心所为意。答。言意者。依止义。心所

虽恒审思量。非主。是劣法。非所依止。故不名意也。

二者自体识有思量。与馀七识为所依止。唯取心

王。即名意也。问。若言自体有思量名意者。即第七

有四分。何多名思量意。答。有二解。第一见分名思

量。内二分不名思量。但名意。见分不名意。有思量

以是用故。思量我无我。内二分不能思量我无我。

但名意。以是体故。第二见分是思量相。相者。体相

相状。内二分是思量性。即内外皆名意。三分皆思

量。但除相分。相分是所量境也。问。何以得知内外

三分总是思量。答。论云。思量为性相。内二分是体。

名思量性。外见分是思量相。是用。一种是思量。三

分皆名意。即不取相分名思量。以无能缘用故。问。

见分缘执我法。即思量我故。得名思量。自證分不

卷五 第 24a 页 X51-0024.png

缘于我相分。如何自證分亦名思量。答。自證分證

缘于我相分。如何自證分亦名思量。答。自證分證彼见分思量我执。故亦名思量也。问。见分思量我。

是非量摄。自證分證彼见分思量我。自證分亦是

非量耶。答。见分思量我。见分妄执。故名非量。自證

是内證见分妄执故。自證体是现量。即体用皆是

思量。即内二分亦名意。亦名识。见分亦名意。亦名

识。是意之用故。思量是用。意是体。思量即意。持业

释也。】

「又契经说无想灭定(至)是故定应别有此意。」

【四无心定别。先引经。次證成。谓彼下。次释义。谓彼

二定。灭前六识。及彼心所。体数无异。唯染污意于

二定中一有一无。则有差别。若无第七。于彼定中

为有为无。彼二种定有何差别。若谓加行界地依

等有差别者。理亦不然。所以者何。彼差别因。由此

有故。谓由有此第七识故。若出离想作意为先。令

不恒行心心所灭。想灭为首。立无想名。此定唯属

第四静虑。若止息想作意为先。令不恒行恒行染

污心心。所灭。立灭尽名。虽属有顶。而无染摄。此意

若无彼因宁有。是故下。结成。摄论云。又无想定。与

灭尽定。差别无有。成过失故。无性释云。若有定立

有染污意。此有此无。在凡相续。在圣相续。如其次

第。二定差别道理成就。若不尔者。俱想受灭。等有

识行。应无差别。不可说在第四静虑。在第一有。地

差别故。出离静住。欲差别故。二定差别。由二自相

卷五 第 24b 页 X51-0024.png

无差别故。心及心法俱灭何异。今此决择。对经部

无差别故。心及心法俱灭何异。今此决择。对经部师少相近故。彼部所立不相应行非实物有。何得

二定实有差别。世亲释云。又二定别故。所以者何。

若定说有染污意者。无想定中即有此意。馀定中

无。故有差别。若异此者。于二定中第六意识并不

行故。应无差别。又云。二定别者。灭尽定中无染污

意。无想定中有染污意。此若无者。如是二定差别

应无。成大过失。此所云不可说在第四静虑在第

一有。即界地依等差别义也。界地差别。亦因第七

方得有故。】

「又契经说无想有情(至)由斯贤圣同诃厌彼。」

【五无想天染。先引经。次證成。谓彼下。次释义。言一

期者。一报始终也。若谓止许第六不许立第七者。

即如无想天中入无想定。五百劫来心心所灭。彼

天长时无六转识。若无第七染污意者。我执便无。

何处见有具缚凡夫一期生中都无我执。无想天

人。灭六识时。作涅槃想自谓巳得阿罗汉果。报尽

寿终。六识还起。俱生贪现。谓阿罗汉身遭后有。故

诸圣者同所诃厌。彼既长时无有我执。应如涅槃

清净无漏。便非圣贤同所诃厌。小乘救云。彼天六

识及彼心所。初半劫灭。后半劫生。初后有故。无如

是失。大乘破云。中间四百九十九劫心心所灭。无

第六识。而起我执。岂非有过。救云。过去未来。有第

六识能执我故。无如是失。破云。彼第六识既非现

卷五 第 24c 页 X51-0024.png

在。定非常住。巳属无体。安能执我。岂非有过。所得

在。定非常住。巳属无体。安能执我。岂非有过。所得无想异熟无故。能得无想有情亦无。无想因果。及

得非得。皆属不相应法所摄。不相应法有实自体。

前巳遮破。无庸更谈。彼又转计我执习气在身相

续。而不知彼执无藏识。何得受熏。若不受熏。宁有

习气。故此破云。藏识无故。熏习亦无。又此我执。是

相分摄。同色法故。无受熏理。故曰。馀法受熏。巳辩

非理。摄论云。非生刹那现起意识。我执所依为势

引故。名有我执。未永断故。如有痫等。应正道理。我

执所依俱谢灭故。势引亦无。馀所依故。不应道理。

我执习气。在身相续。亦不应理。色法受熏。不应理

故。无堪能故。故应别有下。结成彼天定有染意。】

「又契经说异生善染(至)故知别有此第七识。」

【六异生三性染心谓有情类。于善染等三性心时。

前六转识在外门转。作善染业。而内第七念念执

我。以执我故。令六识中所起善染不能亡相。如布

施等。即前六识善性心时。为是第七恒行不共无

明内执我故。令六识等行施时。不能达三轮体空。

不能亡相。此我外缘。行相粗动。非第七起。由第七

故。第六起此。全由七生。增明为论。第六识中我执。

体有间断。通三性心。间杂生故。第七不缘外境生

故。下引瑜伽以證染污末那为第六识染污依止。

由彼染污未灭。念念执我。致令前六转识见分为

相所缚。不得解脱。末那灭巳。第六相缚便即解脱

卷五 第 25a 页 X51-0025.png

何谓相缚。谓于目前所作种种善染诸业。不能了

何谓相缚。谓于目前所作种种善染诸业。不能了达如梦幻等。认以为实。由斯第六见分为彼相分

所拘。不得无碍解脱自在。故名相缚。依如是下。引

證。大乘难云。若汝等执有第六而无第七者。则第

六识中善与无覆二心生时。若无第七我执。彼二

种心应成无漏。何以故。六识俱生现行烦恼自相

续中。与彼善无记心不俱起故。不熏有漏。过去未

来烦恼缘缚理非有故。不熏有漏。非由他识迷无

我理而令善等成有漏故。非由他识解无我理而

令善等成无漏故。以显成染成净。皆由第七执我

不执我。更不由他。又不可说别有随眠异心心所。

是不相应行蕴所摄。于善等时现相续起。由斯善

等成有漏法。所以者何。以彼随眠非实有体。巳极

成故。亦不可说从有漏种生彼善等。是故善等成

有漏法。所以者何。由与漏俱。成有漏种。先无我执

与善等俱。彼种无因成有漏故。若谓无始有有漏

种。不由熏习。法尔成就。有漏法起。以此为因。有漏

起时。复熏成种。是亦不然。非由漏种。彼成有漏。所

以者何。勿学无漏心。亦成有漏故。学无漏心。亦从

有漏种子生起。然彼不熏有漏法种。自相续中非

漏俱故。若谓善等虽非染俱。而由前六烦恼所引。

是故施等成有漏法。此亦不然。虽由烦恼引施等

业。而施等业起时。烦恼早巳灭。不俱起。故非有漏

正因。所以者何。以有漏言。表与有漏种子俱生。方

卷五 第 25b 页 X51-0025.png

是正因故。若谓有漏善心。是彼六识烦恼所引成

是正因故。若谓有漏善心。是彼六识烦恼所引成有漏者。则无记业随先业转。不待现缘。非烦恼引。

彼复如何得成有漏。下立正义云。然诸有漏施等

诸业。由与自身现行烦恼俱生俱灭。互相增益。方

成有漏。自身。简非他惑。现行。简非随眠。俱生俱灭。

简非过未。互相增益。简非漏种由此熏成有漏法

种。后时现行从此种起。有漏义成。异生既尔。有学

俱生有漏亦然。问。异生有学有漏固尔。若无学位

又且如何。答。无学有漏巳舍赖耶。虽无有漏。俱生

四惑。法执未忘。而从先时异熟识中犹执法我。有

漏种起。虽是无漏。还成有漏。于理无违。由有末那

恒起我执。故令善无记二心有漏义成。若无此意。

有漏不成。故知别有第七俱生我执。与善无覆为

有漏因也。】

「證有此识理趣甚多(至)而识类别实有八种。」

【七结成證义。谓上所引六种。是摄大乘论中之意。

然有经中说第六识起我执者。应知皆是随俗施

设。故作是语。或是随六根而说六识。究理而论。识

类各别。实有八种。非谓识类止有六也。巳上略录

第七末那。诸教同诠。群贤共释。创入道者。此意须

明。是起凡圣之因。宜穷体性。乃立解惑之本。可究

根源。迷之则为人法执之愚悟之则成平等性之

智。于诸识内独得意名。向有漏中作无明主。不间

不断。无想定治而不消。常审常恒。四空天避而还

卷五 第 25c 页 X51-0025.png

起。虽有覆而无记。不外执而内缘。常起现行。能蔽

起。虽有覆而无记。不外执而内缘。常起现行。能蔽真而障道。虽称不共。但成染而润生是以欲透尘

劳。须知要径。将施妙药。先候病源。若细意推寻。冥

心体察。则何尘而不出。何病而不消。断惑之门。斯

为要矣。通上第二能变竟。】

「如是巳说第二能变第三能变其相云何。」

【第三能变。先结前标问。后颂释分四。一颂释差别。

体相三性四门。二颂释心所相应受俱二门。三颂

释广显心所差别。四颂释现起分位。】

「颂曰次第三能变(至)了境为性相善不善俱非。」

【此天亲颂。一颂释差别体相四门总有九门。一差

别门。即次第三能变差别有六种。二体性门。即了

别为性。三行相门。即了别为相。四三性门。即善不

善俱非。馀五在后。前二句。谓第六识必同前五缘

粗显境。而有触受及爱取生。能成后有。故合六种

为一能变。】

「论曰次中思量能变识后(至)此所缘境义便当说。」

【一释颂意分三。一释差别门。初总标。次别释。第三

能变。六种合成。识虽一体。而随根境种类差别。立

六种名。谓眼识。耳识。鼻识。舌识。身识。意识。眼等是

根识即自体。故此六名。随根建立。具五义故。一依

于根。二根所发。三属于根。四助于根。五如于根。一

依于根者。眼中之识。故名眼识。依眼处所。识得生

故。又由有眼。识得有故。所以者何。若有眼根识定

卷五 第 26a 页 X51-0026.png

生。不盲瞑者乃至闇中亦能见故。不由有色。眼识

生。不盲瞑者乃至闇中亦能见故。不由有色。眼识定生。以盲瞑者不能见故。二根所发者。眼所发识。

故名眼识。由眼变异。识亦变异。色虽无变。识有变

故。如迦末罗病损坏眼根。于青等色皆见为黄。三

属于根者属眼之识。故名眼识。由识种子。随逐于

根而得生故。非色种子识种随也。四助于根者。助

眼之识。故名眼识。作彼损益故。所以者何。由根合

识。有所领受。令根损益。非境界故。五如而根者。如

眼之识。故名眼识。俱有情数之所摄故。非彼色法

定是无情。根五义胜。故说依根。眼识既然。馀识亦

尔。前四皆依主释。唯根所发识。名依士释。以根虽

劣。能发胜故。次释妨。难云。若识随根而立名者。六

皆依意转。悉应名意识。释云。虽六识身皆依意转。

而五以意为共所依。虽第六识意为不共。今随不

共。立意识名。如五识身。无相滥过。如依眼根了别

诸色。名为眼识。今依意根了别诸法。名为意识。或

唯依意。故名意识。五非唯依意。故不名意识。随根

五义。辩识得名。非辩心意。不应为例。问。根识等六。

既依根发识。以何为根。答。瑜伽云皆以现行种子

二法为眼等根。由本熏时心变似色从熏得名。即

四大所造清净色。故对所生之果识。假说现行为

功能。实唯现色功能。生识之义。大小共成。问。根以

何为义。答。根者。最胜义。自在义。主义。增上义。出生

义。是为根义。于中有清净五色根。有浮尘五色根。

卷五 第 26b 页 X51-0026.png

若清净五色根。即是不可见有对净色以为体性。

若清净五色根。即是不可见有对净色以为体性。能发生五识。有照境用。五蕴论云。谓于眼中一分

净色。如净醍醐。此性有故。眼识得生。无即不生。乃

至身根并净色为性。无即不生。俱舍云。眼根极微。

在眼星上傍布而住。清彻膜覆。如颇迦胝。不相障

覆。耳根极微。在耳穴内旋环而住。如卷桦皮。鼻根

极微。居鼻頞内。背上面下。如双爪甲。舌根极微。布

在舌上。形如半月。身根极微。遍住身分。如身形量。

若浮尘五色根者。即扶清净根能照其境。自体即

不能照境。为浮尘根是粗显色。不妨与清净根为

所依。问。六根所成。各有几义。答。有二义。一是异熟。

二是长养。且如眼根。以过去业。招今世眼。名异熟

眼。于今世时。因饮食等。长小令大。养瘦令肥。名长

养眼。馀根亦然。或名下。次释随境立名。设有问云。

识依眼等。名眼识者。识缘色等。应名色识耶。故此

释云。亦得名色识。何以故。顺识义故。何为顺耶。识

者缘虑。缘虑色等。为顺识故。谓于六境了别名识。

今从境立。故顺识义。色等五识。唯了色等。故名色

识。乃至触识。第六通能了一切法。故名法识。或能

了法。独得法名。前五不能。故不名法。故六识名。无

相滥失。设有问云。既顺识义。何不依立。故此释云。

未自在位。眼唯缘色。且无相滥。若自在位。诸根互

用。一根发识缘一切境。名何境识耶。有此混滥。不

依境立但依根立。为无过也。何为一根发识缘一

卷五 第 26c 页 X51-0026.png

切境。且如眼根。能发耳识缘诸声境。发馀。准说。馀

切境。且如眼根。能发耳识缘诸声境。发馀。准说。馀根亦尔。古云。耳处能作鼻处佛事等。即此义也。问。

若一根发识缘一切境。则一识应名一切识。岂不

相滥。成大过耶答。伹可随根。无相滥失庄严下。引

论难云。庄严论说如来五根一一皆依五境而转。

何谓能缘一切境耶。释云。五境粗显。法境微细。五

境相望而为同类。法非五种之同类境。且依粗显

同类境故。作如是说。其实一识能缘一切也。佛地

下。引经證。佛地经说。成所作智决择有情心行差

别。现起三业不思议化。为诸菩萨授四记等。岂非

五识遍缘一切乎。若不遍缘。无此大用故。释曰。成

所作智。转前五识而成者。三业化。合有十种。身化

有三。一现神通化。二现受生化。三现业果化。语化

亦三。一庆慰语化。二方便语化。三辩物语化。意化

有四。一决择意化。二造作意化。三发起意化。四领

受意化。领受化中复有四记。一。一向记。如人问天。

亦答于天。二。分别记。如人问天。清气为天。三。反问

记。如人问天。何者为天。四默置记。如有人问。默然。

不答。此皆如来度生说法等事。问云。前初能变云

不可知执受处了。第二能变云依彼转缘彼。今此

颂中。何故不说六识依缘。答。谓六转识所依所缘

粗显极成。故三能变颂中不说。前四卷中。巳说五

识所依有四。今当次第言所缘境。】

「次言了境为性相者(至)馀所依了如前巳说。」

卷五 第 27a 页 X51-0027.png

【二。释体性门。行相门。以一了别。双释性相。经说眼

识依于眼根。乃至意识依于意根。如是且说不共

所依。经说眼识了别诸色。乃至意识了别诸法。如

是且说未转依位见分所了。馀共所依。及巳转依

见分所了。如前巳说。五识皆依六七八识。六依第

八。一根发识。缘一切境。】

「此六转识何性摄耶(至)巳永灭除戏论种故。」

【三释三性门。先问。次举颂答。次释。云何名善。谓自

体及果俱可爱乐。名之为善。云何不善。返善可知。

云何无记。谓无爱非爱果可记别。故名无记。能为

此世他世顺益者。谓前世益今世。今世益后世也。

问。若谓此世他世顺益。名为善者。无为无漏。无前

后际。何故名善。答。此世后世违越生死。是以名善。

问。人天乐果亦是顺益。何故非善。答。人天乐果虽

于此世能为顺益。不能顺益他世。以果随业转。业

有尽故是无记摄。故不名善。能为此世他世违损。

故名不善若尔。恶趣苦果亦是违损。应名不善。不

然。恶趣苦果虽于此世能为违损。非于他世。故非

不善。次明无记可知。次明所摄。此六转识。与善十

一心所相应。即善性摄。与中随二大随八相应。不

善性摄。俱不相应。无记性摄。设问云。前六三性。为

俱不俱。答云。有二师解一说前六种识三性不俱

起。以六识身同前五识外门转故。既五识起善起

恶差别不同。则同时意识亦互相违。岂能一念随

卷五 第 27b 页 X51-0027.png

五识而具通三性。何以故。五识生起。必由意识引

五识而具通三性。何以故。五识生起。必由意识引导。与彼五识俱生。成善成染。若许五识三性齐起。

意识尔时亦通三性。岂有六识一念齐通三性之

理。故知六识三性。定不俱起。问。若尔。何故瑜伽论

说。藏识一时与转识相应。三性俱起。答。彼说一时

俱起。是依前后多念。故说一时。非谓一念三性俱

起。如说一心。是约多生灭说。非一生灭名为一心

也。今依一念不容俱起。故与论文无相违过。一师

云。六识一念三性容俱时起。以彼同时意识率尔

等流。与眼等五识容俱起故。由率尔起。故与无记

相应。由等流起。故与善染相应。率尔等流既容俱

起。三性必俱。然言容者。姑且之辞。故又曰。五识与

意识决定俱生。而善性等不必皆同。则汝前所设

意识应通三性之难。竟成虚弃。下引瑜伽以證意

识虽与五识俱起而不同性。即如诸瑜伽师入禅

正受。若遇声缘。从定起者。此是与定相应善意识

俱转之馀五识生。领受此声。后方出定。不是彼定

相应意识独取此声。而无耳识。若唯意识。无耳识

者。定中意识不能闻声。于此音声不领受故。不应

出定。问。若是耳识领受声时。即便出定。何必要与

定中相应意识俱转而后出定耶。答。非取声时即

便出定。必是耳识领受声巳。定中相应意识有所

希望。然后出定。故耳识闻声时。意犹在定。定应二

识共取此声。是知意识必与耳识俱起也。然在定

卷五 第 27c 页 X51-0027.png

意识。是相应善。在定耳识率尔闻声。理定非善。所

意识。是相应善。在定耳识率尔闻声。理定非善。所以者何。未转依时。率尔堕心定无记故。无记耳识。

与定相应善意俱转。由此诚證。五俱意识。断不与

五识同性明矣。杂集下。次释妨。难云。杂集论说等

引位中无有五识。何故说与定相应意识俱转耶。

定有三位。谓入。住。出。三。住名等持。出入二位名等

引。今言等引。正出定入定时也。答。彼论依多分说

无五识。此显少分定有五识。故前云在定五识率

尔闻声也。问云。五俱意识既不能与前五同性。何

故前文说六识三性亦容俱起。答。若五识中三性

俱转。五俱意识。随彼五识偏注一境。尔时意识与

彼五识或善或恶必是同性。若不偏注。是无记性。

故六转识与前五识三性容俱。此依未自在位说。

若至自在位中。不通三性。唯善性摄。问云。自在位

中。亦有色心。宜通三性。何故唯善性摄。答。如来色

心。是道谛摄。非是苦集。故无不善。巳永灭除戏论

种故。故非无记。】

「六识与几心所相应(至)随烦恼不定三受共相应。」

【二颂释相应受俱二门。分二。一略标六位。二广显

差别。今初。颂即天亲第九颂。有二门。初二三句。是

第五心所相应门。末句。是第六受俱门。】

「论曰此六转识总与六位(至)皆于所缘兼取别相。」

【二释颂意。分二。一释心所六位。二释受俱。初又分

二。一释心所。二释六位。今初。言总与六位心所相

卷五 第 28a 页 X51-0028.png

应者。言总意别。此中以能变言之。故将八识分三。

应者。言总意别。此中以能变言之。故将八识分三。即合前六为一能变。是为言总。若以转智言之。即

将八识分四。故分前五第六为二心品。是为意别。

此言总与六位相应者。依意识言。若依五识。有漏

位言止具三十四所。馀十七所不与相应。不可据

此违害馀义。谓遍行等下。释相应义。问。何义得名

心所。答。言心所者。以心为依。方现起故。与心和合。

不舍离故。系属于心。随心转故。具此三义。名为心

所。如属我物。立我所名。属心之法。名为心所。问。心

与心所。义用何别。答。心于所缘之境。唯取大略。不

别分别。如言缘青。但总取青。不更分别青之别相。

心所于彼所缘之境。不唯大略。亦取微细。以能了

心王未了之事。故得此名。如𦘕师资作摸填彩者。

师谓博士。资谓弟子。如师作摸。𦘕形既巳。弟子填

彩。彩于摸填。不离摸故。如取总相。著彩色时。令媚

好出。如亦取别相。心心所法取境亦尔识能了别

事之总相。不言取别相。以是主故。若取别相。即心

所故。作意一法。独能了别众多别相。由作意能令

心心所取境。功力胜故。有此总取多法别相。瑜伽

论以作意为初。功能胜故。此论以触为初。和合胜

故。各据一义。即以五遍行论了别相。触能了心王

可意不可意俱相违相。受能了心王摄受不摄受

俱相违相。想能了心王言说因相。以能取境分齐

相故。谓此是青非青等。便起言设。故想之相为言

卷五 第 28b 页 X51-0028.png

说因。思能了心王邪因正因相违因相。即是境上

说因。思能了心王邪因正因相违因相。即是境上正邪等相。是思之因故。作意等名心所法皆言此

者。正显心所亦缘总相也。馀论亦说别境五所亦

了别相。欲亦能了心王可乐事相。胜解亦能了心

王决定事相。念亦能了心王串习事相。定慧能了

心王得失是非事相。由此十法。于所缘境起善起

染。及起不定诸心所法。此十又能于所缘境。能取

心王总相。而又兼取别相。】

「虽诸心所名义无异(至)由此五位种类差别。」

【二释六位。先总标。谓遍下。次刊数。一切下。次释义。

一切心中定可得者。即五遍行。不问何心。但起必

有故。缘别别境而得生者。即五别境。唯善心中可

得生者。即善十一法。唯善心有故。体是根本。能生

诸惑。即贪等六。唯是烦恼等流性者。即随烦恼。于

善染心皆不定者。即不定四。谓于善染无记三性

心皆不定故。问。何故瑜伽唯有五位。此处有六。答。

瑜伽合根随为一染。故位唯五。以四一切辨五差

别者。四一切释。巳见前卷遍行法中。别境遍性一

切。地一切。而无时一切。以四境各别起故。无俱一

切。以欲等不遍心故。故云别境唯有初二一切也。

善与不善无记相违。无性一切。十一数不能同时

而起。无时一切。有漏七八二识无之。无俱一切。故

曰善唯一切地也染惟不善。无性一切。惟欲界有。

无地一切。不同时起。无时一切。八识无之。无俱一

卷五 第 28c 页 X51-0028.png

切。故云染四皆无也。睡眠唯欲界有。初禅有寻有

切。故云染四皆无也。睡眠唯欲界有。初禅有寻有伺。二禅唯寻无伺。三禅无寻无伺。无地一切。不同

时起。无时一切。六识所专。无俱一切。故云不定唯

一切性也。】

「此六转识易脱不定(至)诸佛巳断忧苦事故。」

【二释受俱门。先总标。领顺下。次别释。此六转识易

脱不定者。谓此六识。非如七八。体皆易脱。恒不定

故。易脱是间断转变义。不定是欣戚舍行互起。故

皆通三受。适身悦心。谓之乐受。逼身迫心。谓之苦

受。于身于心。非逼非悦。谓之舍受。如是三受下。明

三受各别义。或各分二。有二。一以身与心分言。三

受与五识相应。说名身受。三受与意识相应。说名

心受。一以漏无漏分。三受皆通有漏无漏。问。既称

无漏。何谓苦耶答云。苦受亦由无漏而起。如行苦

行。皆为求證无漏故。或修无漏时。方知世谛苦。或

各分一者亦有三。一谓此三受。皆通三断。如见所

断苦。修所断苦。非所断苦。乐舍亦然。一谓学。无学。

非学非无学位。亦皆有三受(云何学法。谓或预流一来不还有学补特

迦罗。若出世有为法。若世间善法。是名学法。何以故。依止此法。于时时中精进修学增上戒学心学慧学

故。云何无学法。谓阿罗汉诸漏巳尽。若出世有为法。若世间善法。是名无学法。云何非学非无学法。谓除

先所说学无学法。所馀预流乃至阿罗汉。若堕一切异生相续。若彼增上所有诸法。当知是名非学非无

学法)。分四亦有二。一总分四者。善即乐受。不善苦受。

有覆无覆二无记受是以舍受分为二故。一各分

四者。言六识皆有四受。故曰。各五识相应。任运烦

卷五 第 29a 页 X51-0029.png

恼。纯苦趣中任运烦恼。此二烦恼。不发恶业。是无

恼。纯苦趣中任运烦恼。此二烦恼。不发恶业。是无记故。苦根相应。发恶业者。是不善受。苦根相应。俱

生善等。发善业者。亦是善受。乐根相应。不发善者。

是无记受。舍根相应。是故三受容各分四。瑜伽下。

引證三受与一切识相应若此任运烦恼遍一切

识者。则此烦恼遍与一切识苦乐舍根相应。若此

任运烦恼不遍一切识。而与第六意地相应者。则

此烦恼即与第六苦乐舍根相应。言遍不遍者。俱

生我执。七识皆遍。俱生法执。前五不遍故。杂集下。

引證。所馀。谓欲界系不发恶者。及上二界任运烦

恼。皆是有覆无记性摄。此證烦恼通二性摄。故知

下。结成。既通染二。善净可知。是故二受皆通四性。

或总分五。分苦乐为四。合无记为一。问。前以舍受

分二。苦乐不分。何故此中苦乐分二。合舍受为一。

答。苦乐分二者。逼悦身心相各异故。逼悦身者名

苦名乐。逼悦心者名忧名喜。无分别者名为苦乐。

有分别者名为忧喜。尤重者苦乐。轻微者忧喜故。

舍受不分者。非逼非悦。于身于心。无别异相。纯无

分别。无有轻重。故不分二。下详释相应。先适悦受。

诸适悦受。与五识相应者。恒名为乐。与意识相应

者。若在欲界及色界初二静虑近分。但名为喜。不

名为乐。但悦心。不悦身故若在初二静虑名乐名

喜。身心皆悦故。言近分根本者。如色界初禅有三。

谓梵众。梵辅。大梵。前二为近分。大梵名根本。二禅

卷五 第 29b 页 X51-0029.png

有三位。谓少光。无量光。光音天。前二为近分。光音

有三位。谓少光。无量光。光音天。前二为近分。光音为根本。三禅有三天。谓少净。遍净。无量净。前二名

近分。第三名根本。言根本者。得此天根本定故。言

近分者。于彼根本邻近。将得未得故。今言欲界诸

天与初二静虑中梵众梵辅少光无量光所得者。

但可悦心。未至身心遍悦。故但名喜而不名乐。若

在梵天光音。巳得根本静虑。身心遍悦。名乐名喜。

故初禅名离生喜乐地。二禅名定生喜乐。地也。若

在第三静虑中。无论近分根本。皆得妙乐。故名离

喜妙乐地。由其静虑益深。触处无非乐。境。故无分

别。反显前二静虑。乐心轻微。故有分别。显扬论云。

建立近分及根本者。如经中说。所谓此身离生喜

乐之所滋润。遍滋润。遍适悦。遍流布者。是谓初静

虑近分。如经又说。即此身中一切处。无有少分离

生喜乐所不遍满者。是谓初静虑根本。即于此身

等持所生喜乐之所滋润。遍滋润。遍适悦。遍流布

者。是谓第二静虑近分。即此身中于一切处无有

少分等持所生喜乐所不遍满者。是谓第二静虑

根本。即于此身离喜之乐之所滋润。遍滋润。遍适

悦。遍流布者。是谓第三静虑近分。即此身中于一

切处。无有少分离喜之乐所不遍满者。是谓第三

静虑根本。言近分者。静虑未满故。言根本者。静虑

具足故。次逼迫受。诸逼迫受。与五识相应者。恒名

为苦。与意识相应者。有二师异说。若意地有苦师。

卷五 第 29c 页 X51-0029.png

第六通五受。若意地无苦师。第六唯三受。忧喜舍

第六通五受。若意地无苦师。第六唯三受。忧喜舍为三。除苦乐二也。意地有苦师言。第六唯与忧受

相应而无苦受。以逼迫心而非身。故有忧而无苦。

下引證。诸圣教说意地戚受即名忧根。瑜伽又说。

生地狱中第八异熟无间有第六异熟生。有苦忧

相续。故知苦属前五。忧属第六。又说地狱寻伺忧

俱一分。鬼趣旁生亦尔。言地狱寻伺一分与苦根

俱。一分与忧根俱故。瑜伽云。谓捺洛迦寻伺。唯是

戚行触非爱境引发。与忧苦相应。如捺洛迦寻伺

受苦。饿鬼及旁生趣所有寻伺亦尔。故知意地中

极重戚受。不名为苦。尚名为忧。况馀轻者而非忧

耶。第二师立意地有苦忧二受。谓生人天二处者。

恒名为忧。不名为苦。非尤重故。若生傍生鬼趣二

处。名忧名苦。傍生杂受者轻微。故名忧。饿鬼纯受

者尤重。故名苦。若在地狱。唯名为苦。纯受尤重。无

分别故。乐至三禅为极。苦至地狱为极。故皆无分

别也。瑜伽下。引證第六亦有苦受。任运烦恼。三受

可得。戚受唯苦。不名为忧。瑜伽又说第六一类俱

生我见与边执见。唯无记性。复自释云。据论所说。

此意地俱生苦受是无记摄。决非忧根。论说忧根

是染性故。非无记故。又说地狱诸根。馀三现行定

不成就。复自释云。馀三定是乐喜忧三根。以彼地

狱受苦报时。但有无记苦根。必无现行乐喜忧根。

以彼无记苦根。定与现行舍根相应故。岂不容舍

卷五 第 30a 页 X51-0030.png

受。乐喜忧三根定不成就哉。以乐喜忧不与纯苦

受。乐喜忧三根定不成就哉。以乐喜忧不与纯苦舍受俱转故。意地无苦师难云。宁知彼论文唯说

容舍受。应不说彼定成意识相应乐喜忧三根。所

以者何。彼六容识有时无故。六容识者。即彼苦处

相应舍受六种识也。有时无故者。是难词。谓若无

舍受时。亦有忧根也。论主破云。不应彼论唯说容

舍受而不立意根。既说容舍受。决通说意根。以彼

容受。及与意根。俱无记性。无异因故。若谓彼论唯

说容受。定不成立意根者。何故彼论复说那洛迦

现行种子定成八根。言八根者。正指第八识。以彼

亦与舍受相应故下纵破忧根是六非八。若谓五

识不相续故。于地狱道定非忧根。第八识是一类

无间。恒相续故。定是忧根者。则死生极闷绝位。六

识现行巳灭。第八忧从何来。定知忧根不属第八。

苦根亦然。若谓第八是异熟总报主。地狱苦根定

属第八者。且地狱中受苦之时。定指何物以为第

八。设执地狱现男女形。随以一形为第八者。理亦

不然。地狱之身。或大或小。无定形故。第八异熟所

感之果。有定形故。又彼恶业招感之身。容无形故。

俱舍云。欲胎卵湿生初受生位。唯得身命二异熟

根。化生初位。得六七八。谓无形者初得六根。如劫

初时。何等为六。所谓眼。耳鼻。舌身。命。若一形者。初

得七根。如诸天等。若二形者。初得八根。岂有二形。

受化生者。恶趣容有二形化生故。问。既无有形。谁

卷五 第 30b 页 X51-0030.png

为受苦。答由彼过去恶业之力。自然于五根门头

为受苦。答由彼过去恶业之力。自然于五根门头恒常受苦。如六交报等。若谓地狱之身定成眼等。

必有一定男女之形。非变化者。纵有定形。亦何所

用。非于无间大地狱中。可有希求淫欲等事。故瑜

伽云。诸捺洛迦所有有情。皆无淫事。由彼长时无

间多受种种极猛利苦。由此因缘。彼诸有情若男

于女不起女欲。若女。于男不起男欲。何况展转交

合。若鬼旁生人等所有根身。苦乐相杂。故有淫欲。

由斯理趣。故知舍根定成七八。地狱苦根定成第

六。以七八二识。皆与舍受相应故。下例破意地无

忧根。汝言地狱意地有忧根者亦不然。如第三禅

极乐地无有喜根。例知地狱极苦处定无忧根。故

馀三言。定知是忧喜乐问云。既地狱中唯有苦根。

无有乐受。何故俱舍论说。阿鼻狱中无乐间苦。故

名无间。馀地狱中有乐间起。虽无异熟而有等流。

答。如立世毗昙云。人养六畜饮食温冷者。在热地

狱有冷间。在寒地狱有温间此之温冷。果似前因。

是异熟果。假名等流。应知彼是随转理门。施设论

说等活地狱中。有时凉风所吹。血肉还生。有时出

声唱言等活。彼诸有情歘然还活。如是血肉生时。

及暂生喜乐间苦受故不名无间者。亦是随转理

门。或是通说杂受处无异熟乐。故假说有等流乐。

以杂受处亦是纯苦故。言杂受者。寒热杂受也。问

云。意地既无忧根。何故圣教说意地戚受名为忧

卷五 第 30c 页 X51-0030.png

根。答。此依少分说。多分苦根故。瑜伽下。通论意可

根。答。此依少分说。多分苦根故。瑜伽下。通论意可知又彼瑜伽所说有异熟生苦忧相续。以此苦是

馀忧流类。依流类故。假说为忧。其实是苦。或彼苦

根能损身心。虽苦根摄。而亦名忧。以损身故名苦。

损心故名忧。例如近分喜益身心故。虽是喜根而

亦名乐。以益心故名喜。益身故名乐。问。宁知是喜

而亦名乐。岂不容彼定成乐根。答。未至三禅。必无

乐根。故说初二静虑唯有十一根而无乐根。十一

根者。对欲界初二禅说。前五识除乐。具苦等四。第

六亦然。七八二识各唯舍根。地狱身心共是苦根。

故有十一。既知极乐处无喜根。则知极苦处无忧

根。由此下。结示纯苦处。唯意地苦根舍根摄。非忧

喜乐根也。有义六识下。释前五与第六三性俱不

俱义。先正释。瑜伽下。次通妨。有义下。次解义。此中

执破。义如三性。故不重释。通上一略标六位竟。】

「前所略标六位心所(至)且初二位其相云何。」

【二广显差别分五。一遍行别境分三。一结前标问。】

「颂曰初遍行触等(至)胜解念定慧所缘事不同。」

【二即天亲第十颂。】

「论曰六位中初遍行心所(至)馀非遍行义至当说。」

【二释颂分二。一释遍行。二释别境。今初。触等五所。

如三卷中初能变下。广说体性业用差别。故不重

陈。其末云。其遍行相。后当广释。文出于此。此遍行

相云何应知。问也。由教及理为定量故。答也。何谓

卷五 第 31a 页 X51-0031.png

教。曰。如契经言。眼根色境。识生其间。三和合位。定

教。曰。如契经言。眼根色境。识生其间。三和合位。定成生触。触起必与受想思俱。故触等四。心起必有。

又言根境相对。若无作意。不能生识。故心起位。必

有作意。于作意处了别。于了别处作意心与作意

恒共和合。是知作意亦偏行也。何谓理。曰。无触则

无以和合一切心及心所同触前境。无作意则亦

无趣境之心。无受则无能领纳一切境而起欣戚

舍心。无想则不能取境分剂而施设名言。无思则

无取正邪等因造作善恶之心。今八种识一起。而

触境趣境领纳境取境分剂取正不正等因造作

善不善等无一缺也(谓识起时。必有三和。有三和处。决定生触。以彼三和必由

触有。若无触者。不能和合心心所法令触一境。故知必有。虽有触所。若无作意引心令趣自境。则心王乱

触。不知所趣。故触与作意交互相生。正作意时触在作意。正触境时作意在触。诸识缘境。此二心所恒为

首功。由前二所引心趣境。然后领纳此境善恶。于善生顺。则起爱心。于恶生违。则起憎心。于中容境不憎

不爱。直平平尔。此受是无心位中随一所摄。故无心位起。无此随一。不见有心无随一者。受既领纳好丑。

生爱生憎。然后于好丑境上分疆分界。品定是非。弹量贵贱。此想亦是无心位中随一所摄。故无心无此

随一。不见有心无随一者。既于自境安立分齐。然后于分齐境中。方取正因邪因等相。而作善作恶等。此

思亦是无心位中随一所摄。无心起时无此随一。不见有心无随一者。是故此五名大地法。凡有心时。必

有此五。心王如君。此五遍行如辅弼大臣)。由此教及理故。證知触等五

法遍一切心。一切地。一切时。一切性。是以名之曰

遍行。】

「次别境者谓欲至慧(至)定非遍行如信贪等。」

【二释别境分三。一正释五所。首条总标五所名位

次第。下别释义。言别境者。以五心所所缘之境。各

卷五 第 31b 页 X51-0031.png

各不同。非如遍行同缘一境。故云别也。云何为欲。

各不同。非如遍行同缘一境。故云别也。云何为欲。于所好乐境希求冀望是其体性。精进为依是其

业用。世出世法。无不皆由好乐成故。何者名为所

乐之境。有三师异。有一师说。所乐者是可欣之境。

于可欣境。欲见欲闻。有希望故。难云。于可厌事。若

未合时。希彼不合。若巳合时。望彼别离。亦是乐事。

岂非是欲。何必可欣方为欲哉。释云。希彼不合。此

恒求彼不合之时可欣自体。望彼别离。此但求彼

别离之时可欣自体。非为求彼可厌之事而起希

望。安得名欲。故于可厌。及中容境。决无好乐。即缘

可欣之事。若不生希望心。亦无好乐。第二师言。所

乐者。是所求境。于可欣境求合。于可厌境求离。于

二境中俱有希望故。第三师言所乐。是欲观境。于

一切善恶等境而起好乐。审观详察。然后有所希

望。故谓之欲。若不乐欲审观谛察。任运缘者。皆不

入心。即全无欲。由斯理趣。欲非遍行。三说以后说

为胜。下简异。有一师言。必由乐欲希望境力。诸心

心所方取所缘。故心起时定应有此。故经说欲为

诸法本。此误执作意为欲也。先斥后破云。心心所

等取外境时。皆由作意。何关乐欲。又契经说。若根

不坏。境界现前。作意正起。方能生识。不说由欲生

心心所。复例破云。若汝说言欲为法本。诸心心所

皆因欲生者。经说诸法爱为根本。岂心心所皆由

爱生耶。问。心心所等既非欲生。何故经作是说。答。

卷五 第 31c 页 X51-0031.png

然经说欲为诸法本者。是说乐欲所起一切事业。

然经说欲为诸法本者。是说乐欲所起一切事业。故说以欲为本。或此欲是善欲。能引发精进。助成

一切善事。故论说勤依为业。经说以欲为本。非谓

欲能生心心所而为本也。云何胜解。于决定境。谓

非犹豫。随所决定。印定任持为其体性。不可引转

为其业用。集论。随所决定印持者。谓是事必尔非

馀。决了胜解。由胜解故。所有胜缘不能引转。盖由

教理明證之力。故能于境审决印持。由斯异缘不

能牵引。令舍此境而趣馀境。故犹豫境。非审决心。

全无胜解。非遍行摄。下拣异。有一师言。心与心所

取自境时。无拘碍处。皆有胜解。此是误认遍行为

胜解故。先斥。后破云。能不碍者。即所缘境。所不碍

者。即能缘心。未举念时。心境元不相碍。瞥尔胜心

发起之时。皆是根与作意之力。何关胜解若胜发

起不由根与作意而待胜解者。则此胜解不能自

生。更有所待。若胜解而更有所待。彼所待者又有

所待。如是便有无穷之失矣。云何为念。集论云。于

串习境。令心明记不忘为体。不散乱为业。串习事

者。谓先所受。不散乱业者。由念于境明记忆故。令

心不散。是故念与定为所依。为业用。能生正定。故

此中言定依为业。故于凡事曾未受习。决不起念。

即曾受习。如风过耳。无专注心。不能明记。念亦不

生。故此亦非遍行所摄。下拣异。一师云。但心起时。

必有念俱。由念于境明记不忘。能为后时忆念之

卷五 第 32a 页 X51-0032.png

因。此亦误执遍行为念故。先斥。后破云。若谓后时

因。此亦误执遍行为念故。先斥。后破云。若谓后时有忆念故。前必有念而为其因。不可后念有痴信

等。前亦有此而为其因。如第七八转依位中。前无

有信。信亦得生。七前有痴。决不生。岂前念为后念

因哉。然前心心所之因。不在有念。实由现在遍行

想心势力强盛。足为后时忆念之因。故不可执心

定有念。云何为定杂集论云。念心专注者。于一境

界。令心不散故。智所依者。心处静定。知如实故。得

即所欣者欲得之。如相好观。失即所厌者欲失之。

如青瘀观。俱非。即是非得非失。言心专注者。表显

此心欲性何境。即能令心住于此境。非是独指一

境言也。若独指一境。则见道历观上下八谛。前后

境别。既无专注应无等持。故专注言。非唯一境。纵

是一境。若不系心专注。定亦不生。故非遍行所摄。

下拣异。一师言。虽不系心专注一境。尔时亦有定

起。但定相隐微。粗心者自不觉耳。此实遍行。非浪

言也。下破云。若谓此定令心心所和合。同趣一境。

故是遍行。理亦不然。能令根境识三和合同趣一

境。是触业用。非定心故。若谓此定能令刹那心无

异缘故是遍行。理亦不然。以刹那心。时之极少。自

然于所缘境无有变易。何必待定然后无变易耶。

若谓由定心取所缘境是遍行者。理亦不然。能令

心等取所缘者。是作意故。非是定心。有说此之定

体。即是定心。所以者何。经说此定名为心学。又说

卷五 第 32b 页 X51-0032.png

为心一境性。故定体即心。理亦不然。依定摄心。名

为心一境性。故定体即心。理亦不然。依定摄心。名为心学。令心一境。名心一境性。岂可谓定即是心

耶。以三十七圣道品中摄此定故。立量云。定非即

心。根力觉支道支等摄故。如念慧等。言摄者。谓定

根定力定觉支正定等。如念慧等者。既念慧等各

别有性。定何独不然而言即心耶。云何为慧。于所

观境简择诸法而为体性。由简择法得决定故。断

除犹豫而为业用。谓观得失俱非境中。由以慧心

推求简别。后方决定。心无疑惑。故定与慧。如车两

轮。如鸟两翼。缺一不可。必由定而发慧。由慧而得

决定。依斯永断所有疑惑。于非所观境。及愚昧心

中。无决择智。故非遍行。下拣异。有说。于非观境。愚

昧心中。亦有慧起。但相微隐。难了知故。为大所受。

宁知是有。何为大受。对法藏中说为大地法故。俱

舍颂云。受想思触欲慧念与作意胜解三摩地。遍

于一切心。此十皆名大地法故。破曰。诸部对法。展

转相违。而无定准。汝等云何执为定量。如俱舍以

痴逸怠不信惛掉六种。名大烦恼地法等。故欲等

触等。以地相较。俱遍地故。欲等亦得名大地法。若

欲等以遍行与触等相校。便非等伦。安得名为大

地法。以遍行通四一切。别境止通二一切故。且触

等五。经说遍行。若说十法是遍行者。便违契经。不

应固执。下申量破云。欲等五法。定非遍行。非触等

故。如信贪等。】

卷五 第 32c 页 X51-0032.png

「有义此五定互相资(至)及藏识俱此类非一。」

【二广辨五所现起分位。有说此五行相无违。更互

资益。所在恒俱。随一起时必有馀四。有说此五现

起不定。所以者何。瑜伽说此四一切中。无后时俱

二一切故。又说此五缘四境生。所缘不定。能缘亦

不定故。应说此五或时起一。或时起二。或时起三。

或时起四。或时起五。或有五种俱不起时。故云不

定。或时起一者。谓各于自境起自心所。虽所观境

有二心所。而有时起定不起慧故。有时起慧不起

定故。亦是起一。愚昧心中。散乱奔驰。为欲止息。虽

注一缘而不能择是非得失。有定无慧。世所共知。

问。愚昧心中既无简择。何故说彼缘所观境。答。至

彼加行位中。少有开思慧力。便能缘境。故说等持

缘所观境。或依多分。故说有定无慧。欲界天中。东

戏忘西。在前忘后。虽专一境。然起三毒。有定无慧

岂不然乎。或时起二者。谓于所乐决定境中。起欲

胜解。或于所乐曾习境中。起欲及念。或于所乐所

观境中。起欲及定。或欲及慧。或于决定曾习境中。

起胜解及念。或于决定所观境中。起胜解及定。或

胜解及慧。或于曾习所观境中。起念及定。或念及

慧。或于所观境中。起定及慧。凡为二者合有十句

也。或时起三者。谓于所乐决定曾习。起欲。解。念。于

所乐决定所观。起欲解定。或欲解慧。于所乐曾习

所观。起欲念定。或欲念慧。于所乐所观。起欲定慧。

卷五 第 33a 页 X51-0033.png

于决定曾习所观。起解念定。或解念慧。于决定所

于决定曾习所观。起解念定。或解念慧。于决定所观。起解定慧。于曾习所观。起念定慧。凡为三者亦

合有十句也。或时起四者。谓于所乐决定曾习所

观。起欲。解。念。定。或起欲解念慧。或于所。乐曾习所

观。起欲念定慧。或于所乐决定所观。起欲解定慧。

或于决定曾习所观。起解念定慧。凡为四者合有

五句也。或时起五。即四境并臻五所齐起也。如是

四境。起五心所。俱起为总。别起为别。起一有五句。

起二有十句。起三有十句。起四有五句。起五有一

句。共计三十一句也。又有五所俱不起时。如无此

四境时不起。对境方生故。率尔堕心时亦不起。无

分别故。与藏识俱时不起。不遍心故。】

「第七八识此别境五(至)诸门分别如理应思。」

【三识受相应。初与识相应。次与受相应。初七八识。

随位有无者。谓未转依位。第七唯一慧。第八识全

无。若巳转依位。二识皆具五。二能变中。巳广说故。

次第六识。诸位皆与五法相应。依转未转。皆不遮

故。次前五识。一师言。此五皆无。一师言。此五容有。

谓此五虽无增上。而有微劣。非谓全无。但以微劣

故。有似于无耳。遮等下。问云五识散动既无专注。

何得有定。平等引心方入定故。答云。若约出定入

定时论。五识散动固不容有。若在定时取现量境。

必同意识。故容有定而言五识无定者。但遮等引。

不遮等持等引者。出定入定时也。等持者。住定时

卷五 第 33b 页 X51-0033.png

也。由此圣教说眼耳通者。正显前五亦有慧。此慧

也。由此圣教说眼耳通者。正显前五亦有慧。此慧是眼耳二识相应智故。亦是鼻舌身识相应智故。

下以二位结五所。若约未自在位。此五心所。或有

不相应者。得自在时。此五定有。乐观苦集道。灭谛。

安立谛。非安立谛等。故欲不减。一中解无量。无量

中解一。故胜解不减。观彼久远。犹如今日。故念不

减。经行坐卧。无不是定。故定不减。五识皆有作事

智故。扬眉瞬目。开口动舌。[(厂@((既-旡)-日+口))*页]盼嚬呻。无非佛事。故

慧不减。由此五法。自在位中。八识皆得相应。次与

受相应。有二师说。前偏后正。前说欲所与三受俱。

除忧苦二以忧苦境非所乐故。馀解念定慧四心

所。通馀四受。虽除苦受。以审决。明记。专注。简择。五

识所无故。前五转识。是苦受摄。识既不与四所相

应。即苦受亦不相应故。正义五法皆与五受相应。

瑜伽论说于无上法。思慕愁戚。求欲證故。当愁戚

时。非忧根乎。求欲證者。非所乐乎。何言忧根不与

欲俱也。苦受欲离。非欲乎。意地有苦。其理极成。何

言苦根不与欲俱也。论说贪爱忧苦相应若无有

欲。何贪爱之有。苦根下。又證四所与苦根相应。以

前师云。五识无审决明记等。不与五识相应。故通

云。苦根既与同时意识相应。四法与苦相应。亦有

何咎。况前五识虽无增上四法。而有微细印境等

四。何得言无。由斯五所。定与五受相应。此五下。四

馀门分别。此五复通三性三界学无学等。此五既

卷五 第 33c 页 X51-0033.png

通一切性一切地。则知三性三界皆通。第六意识

通一切性一切地。则知三性三界皆通。第六意识依转不转。既皆不遮。则知学无学等亦应皆有。如

是等门。例推可知。】

成唯识论卷第五