声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

心地品第一之一¶ 第 1018b 页

心地品第一之一¶ 第 1018b 页

No. 1584 [cf. No. 1579(II, 1)]

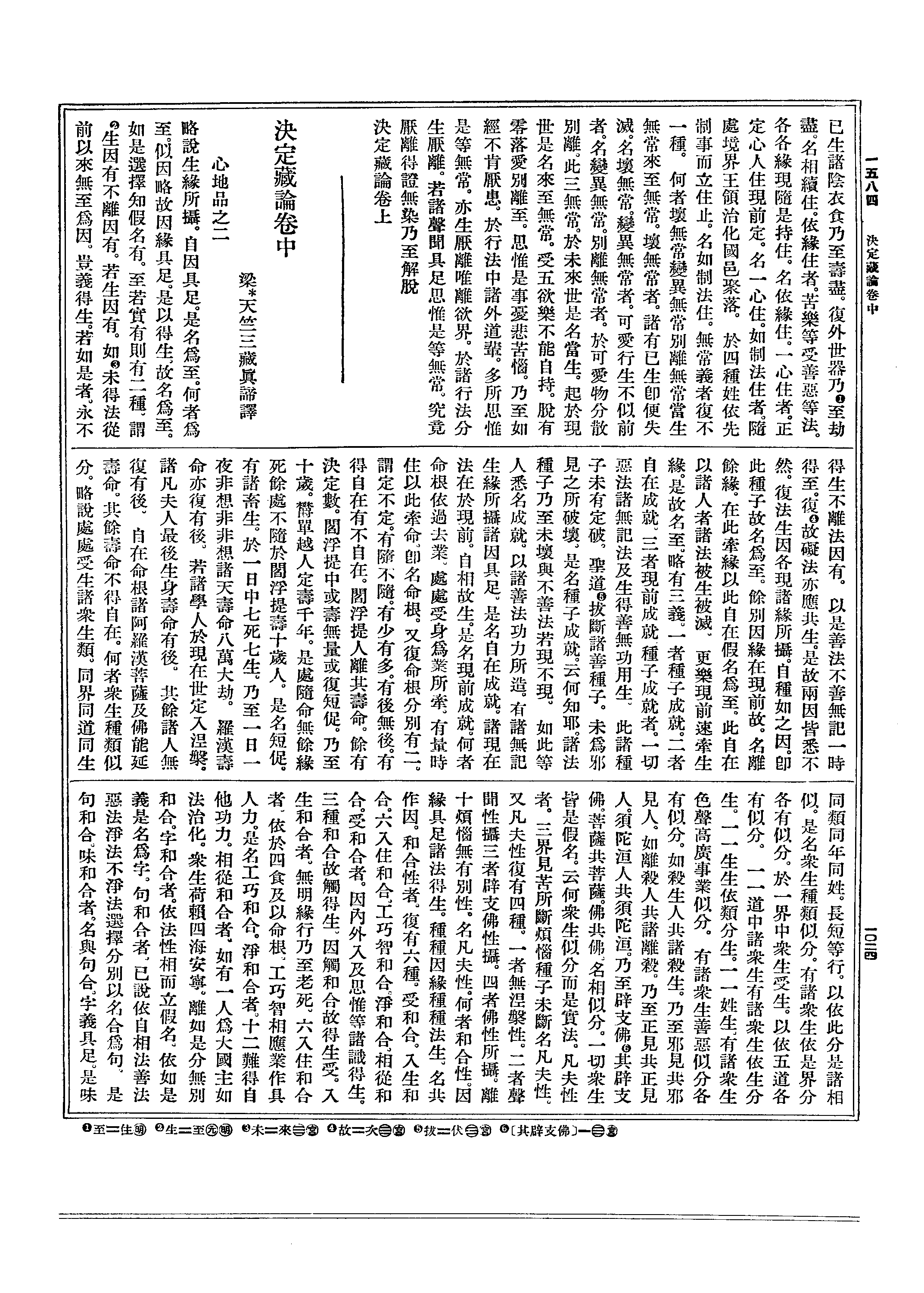

《决定藏论》卷上

梁天竺三藏真谛译

* 心地品第一之一

「 智慧靡不通

于净更无治

济世论世尽

顶礼最胜尊

法如所说者

静地道为道

未解此三法

世转如轮转

圣僧住于法

过缚过馀众

心地品第一之一¶ 第 1018c 页 T30-1018.png

十分八分八

十分八分八果道道果故」

若诸大士夫。欲造论益无知人倒见疑者。所

言利益。从正智生。言正智者。出决定藏论

曰。本已说。地今广分别解此地义。善答问难。

五识地心地经言。阿罗耶识普为种本。云何

知有。此是如来藏说。故解节经偈云。

「 盛识普种本

深细流如溢

不为凡人说

恐生我见故」

郁陀南(梁言持散)。

「 执持本分明

种本非是事

身受无识定

亦非气绝者」

以此八种因缘知有阿罗耶识。若离此识根

有执持。实无此理。执持有五。一者阿罗耶识

持先世业。复从现因后诸识生。如佛阿毗昙

说。因根尘心业诸识得生。二者善不善等六

识得生。三者于六识中若有一无记识。而独

是执所摄持者。无有是处。四者诸识各依根

生随生一识根有执持。馀根应无。五者诸根

数执持。义则不然。以此五义。因阿罗耶识是

故诸根名有。执持本者从初诸识不得俱生。

亦无是处。若人问言。有阿罗耶识诸识俱生。

答曰。如是。汝言无者则为过失。何以故。有实

义故。如阿含故。二识俱生。何以知之。如有

一人欲得见闻。乃至于知诸识各各自根尘。

心欲无异根尘无异。一识得生馀者何妨。此

为实义。阿含后说分明者。诸识不俱取境不

了。若以心识与眼识等为伴取境。是则分明。

何以故。曾行诸尘。然后追思多不明了。识

识不俱意独缘故。不如缘现则易明了。识识

心地品第一之一¶ 第 1019a 页 T30-1019.png

俱故。故知俱生种本者。若离阿罗耶识眼等

俱故。故知俱生种本者。若离阿罗耶识眼等六识互为本者。则无是处。云何知耶。善识灭

时不善心生。不善识灭善心复生。善不善灭

无记心生。下界心灭中界识生。中界心灭上

识即生。上识亦灭下心还生。有漏识灭无漏

心生。无漏心灭有漏还生。故知六识不互为

本。如次第心灭。于无数劫还更得生。故知阿

罗耶识以为种本非是事者。诸识不俱则无

此事。何以故。此有四事。一者器事。二者捉身

事。三者言是我事。四者于尘事。如此四事念

念俱生。若言一识于一念中知四事者。无有

是处。言身受者。若离阿罗耶识有身受者。则

无此义。云何知耶。犹如有人若实心作不实

心作。要先思惟。若定心不定心诸受于身种

种多生诸受得生。故知有阿罗耶识有无识

定亦无此义。何以知之。若入无想定入无识

定者。六识皆灭。此人应死。如佛所说。入无心

定而识不灭。言非气绝者。若离阿罗耶识有

气绝者。无有是处。云何知耶。如善恶二人临

命终时。善人足冷煖上至顶。顶若冷时人命

即灭。恶人死时从顶冷至足煖气灭时此人

命终。意识常在身。阿罗耶识持身故。阿罗耶

识灭而身即冷。便不觉触。此冷煖二事不由

意识故。知有阿罗耶识。

郁陀南。

「 境界相赖起

更互为因缘

得共相应生

与烦恼俱灭」

略说四义。知有阿罗耶识事。一种现有灭境

界者。阿罗耶识因二境生。一者在内持事

心地品第一之一¶ 第 1019b 页 T30-1019.png

故。二者在外持器。不能分别诸相貌故。此内

故。二者在外持器。不能分别诸相貌故。此内持者。执著邪我见习势力。与根色俱时而执

持者即为境界。此欲色界有。无色界中唯有

执著邪我见习势力。二者在外持器不分像

貌者。在内为阿罗耶识所持即持外界。譬灯

持炷油在于内而有外照。阿罗耶识事内外

亦尔。此境界者甚深妙细。若以世中多闻智

人。亦不能了此境。是恒而有异。云何无异。从

初一念来被持境。乃至于死生一味事。阿罗

耶识于境界中念念生灭。在欲界中取境微

小。于色界中取境广大。于无色界无量空处

无量识处取无量境。于无所有处取微细境。

于非有想非无想取境甚深微妙。此两境故。

微妙故。一味故。念念灭故。微小境故。广大

境故。无量境故。微细境故。甚深微妙境故。知

有阿罗耶识事。相赖起者。阿罗耶识与五心

数法相赖得生。思触受想及于作意。此五大

地。是报所摄五法微细。世中智人所不能了。

同缘一境无有别异。共不苦不乐无记受俱。

馀四亦尔。大地心数法相赖故。同报相赖故。

微细相赖故。同缘一境故。非苦非乐相赖故。

无记相赖故。知有阿罗耶识相赖而起。更互

为因缘者。阿罗耶识与馀诸识互为因缘。此

义有二。一者种本。二者依托。云何种本。诸

善不善无记等识。皆因阿罗耶识以为种本。

依托者。阿罗耶识持诸色根五识得生。不持

不生。有阿罗耶识时意识得生六识。二事为

阿罗耶识更互因缘。一者现转增长种本。二

者未来欲生之时令受报故。增长种本者。诸

心地品第一之一¶ 第 1019c 页 T30-1019.png

识生善不善无记念念熏修。阿罗耶识亦复

识生善不善无记念念熏修。阿罗耶识亦复如是。所以者何。后生诸识渐增长善恶转胜。

令受报者。有识于善不善有力者。未来世令

阿罗耶识受果报。种本故。依托故。能增长故。

令受报故。知有阿罗耶识与诸识互为作因

缘。得共相应生者。阿罗耶识或共一识相应

得生。如说于心心有我见憍慢为相。于有

意识于无意识阿罗耶识恒相应生。此我慢

心取阿罗耶识为境。言是我言有我为相。或

二识俱生。谓于意识。或三识共生。谓于意意

识。于五识中随取一识。或四识相应生。于

五识取二识。乃至于五六七识共生。六尘现

在前故。此意识依心得立。因心未灭之时意

识不解缚故。因心若灭意识则解。意识有二

境界。他尘境界。自尘境界。他尘者。谓取五识

尘为境。自境界者。谓取于法。而此意识于馀

七识有异义故。阿罗耶识与六识三受相应

共生。谓苦乐不苦不乐。于欲界人天畜生饿

鬼少分有三受。与自不苦不乐受共生地狱

道。苦受不离。托阿罗耶受共生。三禅地。唯

有乐受托阿罗耶识受共生。四禅乃至非想

非非想地。唯有不苦不乐受托阿罗耶识受

共生。如是六识中善不善无记法与阿罗耶

识相应共生。又阿罗耶识与诸识相应共生。

与客三受客善不善无记诸识相应得生。不

得相杂。何以故。不同境界生故。犹如眼识俱

生不与眼杂。阿罗耶识与诸识俱生不得相

杂亦复如是。如诸心数同是心法。有种种相

相应俱生。无有妨碍阿罗耶识而与七识相

心地品第一之一¶ 第 1020a 页 T30-1020.png

应俱生。亦复如是譬如流水与波俱生。无

应俱生。亦复如是譬如流水与波俱生。无有妨碍。又如明镜诸像俱生不相妨碍。于阿

罗耶识而与诸识相应得生。无有妨碍亦复

如是。复如眼识。或取一色一种一相。或取多

色多种多相。耳识于声。鼻识于香。舌识于味。

身识于触。亦复如是。意识遍取种种诸相无

有妨碍。分别六识其义如此。心界于前已说

至于灭时与四烦恼共相杂生。我见憍慢我

欲无明。此四烦恼于定不定地。于善不善无

记法中。无有妨碍。即是秽污无记之法。是故

阿罗耶识而与诸识相应生故。复与三受相

应生故。亦与善等相应生故。以是义故。是故

知有阿罗耶识相应共生。与烦恼俱灭者。阿

罗耶识即是一切烦恼根本。云何知耶。能起

众生世间根本。能生五根及于六识。亦起国

土世界根本一切业起诸因缘故。亦是交互

牵报根本。云何知耶。无有见他众生不生三

受。是故佛说众生递互为增上缘。是以阿罗

耶识为一切本。现在世中是苦谛体。未来世

中能生集谛。是为一切烦恼根本。问曰。若言

阿罗耶识为一切法而作根本。解脱分善通

达分善。是诸善根以此与集谛应有妨碍。答

曰。阿罗耶识不为达分诸善根本。世间诸善

得增长。达分善根转更明胜。达分善根转明

胜故。世间诸善得报亦胜。世尊依阿罗耶识

为一切种本。故说此言。谓眼界色界眼识界。

乃至意界法界意识界。阿罗耶识中有种种

性故。故说种本积聚譬喻。如是阿罗耶识而

是一切烦恼根本。修善法故此识则灭。言修

心地品第一之一¶ 第 1020b 页 T30-1020.png

善者。诸凡夫人起善思惟。而取诸识以为境

善者。诸凡夫人起善思惟。而取诸识以为境界。进行安心初观诸谛。若證四谛得眼智明

慧。则能破坏阿罗耶识。未见四谛则不能破。

何时能见阿罗耶识。如是进行。若诸声闻入

不退地。又诸菩萨入不退地。得通达法界则

能得见。于此识中即见一切诸烦恼聚。于内

于外即见己身为烦恼缚。于内见身而为三

界粗恶烦恼诸苦所缚。一切行种烦恼摄者。

聚在阿罗耶识中得真如境智。增上行故。修

习行故。断阿罗耶识即转凡夫性。舍凡夫法

阿罗耶识灭。此识灭故一切烦恼灭。阿罗耶

识对治故。證阿摩罗识。阿罗耶识是无常。是

有漏法。阿摩罗识是常。是无漏法。得真如境

道故證阿摩罗识。阿罗耶识为粗恶苦果之

所追逐。阿摩罗识无有一切粗恶苦果。阿罗

耶识而是一切烦恼根本。不为圣道而作根

本。阿摩罗识亦复不为烦恼根本。但为圣道

得道得作根本。阿摩罗识作圣道依因。不作

生因。阿罗耶识于善无记不得自在。阿罗耶

识灭时有异相貌。谓来世烦恼不善因灭。以

因灭故则于来世五盛阴苦不复得生。现在

世中一切烦恼恶因灭故。则凡夫阴灭。此身

自在即便如化。舍离一切粗恶果报。得阿摩

罗识之因缘故。此身寿命便得自在。寿命因

缘能灭于身。亦能断命。尽灭无馀。一切诸受

皆得清净。乃至如经广说。一切烦恼相故。入

通达分故。修善思惟故。證阿摩罗识。故知阿

罗耶识与烦恼俱灭。如是分别真实解释心

意识义。因此解释心意识故。于三界中得

心地品第一之一¶ 第 1020c 页 T30-1020.png

知一切烦恼之法诸清净法。馀处所说心意

知一切烦恼之法诸清净法。馀处所说心意识者。为欲教化诸众生故。为诸众生未有深

智易生信解。但说六识。问曰。有人有阿罗耶

识有六识不。有人有六识无阿罗耶识不。答

曰。此有四句。一者如人无心眠时。迷闷心

时。入无想定。生无想天。阿那含人入灭尽定。

此五种人。有阿罗耶识则无六识。二者阿罗

汉。及辟支佛。不退菩萨。如来世尊。此四种

人。以有心处有于六识无阿罗耶识。三者凡

夫之人。须陀洹。斯陀含。阿那含。以有心处有

六识有阿罗耶识。四者诸阿罗汉。及辟支佛。

菩萨。世尊。入灭尽定。又世尊入无馀涅槃。无

阿罗耶亦无六识。一切内外法各有定性。于

相不动。何故从十八界唯说六识。有定性故。

所馀诸界是根是尘是伴侣故。此诸识等日

夜牟㖃罗罗婆刹那过故。种种因缘眼等诸

根色等诸尘。心数为伴种种缘生。随所生处

得名不同。如火烧物随所烧处得种种名。谓

草火木火粪火。因眼因色随识得生。皆名眼

识。乃至心识亦复如是。眼等诸界从始至终。

皆是果报无记。有异相识则不尔。是故分别

识界不明馀界。若有比丘欲知识聚修习此

行令心清净多种相貌能了心者。略说有三。

乐著烦恼故。染心为过故。断惑方便故。云何

比丘知于烦恼。作是思惟。此心久来乐著烦

恼。乐烦恼故纵复拔心。置无欲处为欲所牵。

不乐暂住速疾退还。更入欲处。如是贪欲处。

瞋恚处。愚痴处。睡眠处。乃至放逸之处。纵复

拔心置无放逸处。速疾退还入放逸处。亦复

心地品第一之一¶ 第 1021a 页 T30-1021.png

如是。如是比丘知于烦恼。云何当知染心为

如是。如是比丘知于烦恼。云何当知染心为过。此心有染。其既自损亦复损他。现世起恶。

来世亦尔。从其所作忧悲苦恼诸恶因缘乃

至放逸有过患故。受种种苦亦复如是。知于

自心有诸过患。云何当知断惑方便。知于自

心有如是过忧悲苦恼。我今不应随如是心

受诸苦恼。应制自心随逐于我我不逐心。如

是思量知心有欲。拔有欲心置无欲处。即令

自心见于福利。乃至拔放逸心亦复如是。如

是修行积习善根。是时此心无更馀缘。于诸

善法修习增长而得安住。憎恶烦恼见先过

患。是故比丘修心清净。已知乐著烦恼故。已

知染心过患故。已知断惑方便故。即得速證

无上清净无漏之心。又别知心亦说转心。谓

为假名。又别知心亦说转心。谓为他因。所治

心善有二功德。得功德得果之时。心则快乐。

修习善法自在无碍。有三种失染浊于心。一

者不正思惟。二者结使未断。三者现起烦恼。

比丘有三处住。因于六行能受佛教。云何三

处。一者住于解脱。二者住解脱门。三者住

解脱至。因缘法因于六行。一者无有异行。二

者摄心一处。三者善根得生。四者思度见谛

不尝馀味。五者无增上慢。六者正用信施。施

有二种。一受者施。二施者施。施果亦二。一大

富果报。二庆悦果报。为应来就故。何者为应

来就为未来法。无以未有故。如是应生行相。

云何得住。若未来法有行相生。若度故生。从

未来已度于现在。终此生彼从未来世终者

现世受生。因未来法现世法生。如是住者无

心地品第一之一¶ 第 1021b 页 T30-1021.png

有变异。因未来法馀现法生。于未来世现世

有变异。因未来法馀现法生。于未来世现世诸法。而未来世现世诸法而未有业。于现世

中即有事生。已生具相。于未来世未有具相。

于现世中具相而生。若异相生。于未来世因

未来性故。因因性故。此两性故。已生异相于

现世中现世性故。以果性故。异相而生。以此

六种未来世法无义得生。何以故。其未有处

从于此处度于彼处。无有是义。既自未生岂

容有没。诸现世法若因未来法。现世法生未

来诸法。不应未生一切诸法。无有动相。离自

相故。无有别业。未来现在若同有相。现世中

法独偏有业。无有是处。唯业未生而今得生。

诸行不尔。如佛正说诸行无常是说则破。今

演业无常。若如汝说诸行应常。僧祛所云。是

法未有无义得生。已生诸法无义得灭。此说

应是。如佛所说。是法未生应即受生。生已应

灭。若如汝说。此义应非。以此诸法若同一

相。云何分别。若可分别。是则无穷未生得生。

岂有于相未来法性从色等相应。无别异果。

未来者以即未有。现世法者言即是果。无有

此义。为应成就故。有此实说可为證信。未来

诸法未有行相。言未有者而即得生。如未来

法过去亦然。何者过去行法。是灭相者从生

已过。何者现在行法。是未灭相。从生未过唯

生时住。何者未来行法。乃现有因。未生自相

未受己身。问曰。未来诸法既本无有能得受

生。虚空华等石女兔角云何不生。答曰。此无

生因未来行法有正生因。问曰。若未来法有

正生因。何故不得一时俱生。答曰。乃有生因

心地品第一之一¶ 第 1021c 页 T30-1021.png

待缘不同。是诸行法有近缘者因即能生。是

待缘不同。是诸行法有近缘者因即能生。是故不俱。何者因缘。佛说有四。一者因缘。二者

次第。三者缘缘。四者增上。初一亦因亦缘。馀

三但缘非因。何者因缘。根有色者。有依者是。

以是识者此二种法为一切种一切色根种一

切色法种一切心心法种。悉依色根亦依于

识。除四大色。此四大色有二种依。一四大种。

二十一种。是种相续依于诸法所说者即是

因缘。若有色根心心法种而不依耶。若入

灭定入无想定生无想天。未来世识不应更

生会当有生。是故色根心心法因。若有此识

不随色种。诸凡夫人生无色界。寿命尽故。以

业尽故。从彼没已来生下界。此色无种不应

更生。会应更生。是故诸识是色根本。从世俗

道入初禅定生初禅地。欲界不净及诸净法

已破。种本未悉断除。何以故。从初禅定后更

退还起不净法。从初禅处退生欲界。断有四

种。一者避断。二者坏断。三者定断。四者本

永拔断。何者避断。如有一人著于欲乐。为断

欲故受离欲戒。坚持不犯令得增长。以增长

故不复著欲。欲因烦恼不更得生。是名避断。

何者坏断。犹如一人有过失想及不净想青

瘀等想。及善思惟即坏贪欲。未尽欲者不随

于欲。于尘境界心不贪著。是名坏断。何者定

断。犹如一人随世俗道离于欲染。及离色

染得證寂定持心相续。于欲及色不复更著。

是名定断。何者本永拔断。犹如圣人修出世

道。离三界染而即得證。于三界中诸烦恼本

不复得生。何以故。于现世中已證无欲毕竟

心地品第一之一¶ 第 1022a 页 T30-1022.png

不退。已生上界决不更退还生下界。譬如

不退。已生上界决不更退还生下界。譬如稻麦及诸种子。种虚空中及乾燥地。永不得

生非不是种。若火焚之皆悉燋灭。失于种相

诸烦恼本。于断于灭亦复如是。圣人若入无

馀涅槃。是善无记种本悉伏。问曰。若言是

伏而不都灭何不生报答曰。已断不善种本。

于未来世不能生报亦不自生。是名本永

拔断。具缚人者。是心有生有苦有乐不苦不

乐。此一切心为三种本。善与不善无记等法。

亦为种本。诸学人者有世善心及染污无记

修道断惑以为种本。世善心等复为馀法而

作根本。无学人者。断惑已尽有世善心。若属

世间若出世间及无记者。以一切诸烦恼惑

不作根本。一切善法及无记法即为根本。如

是分别诸法根本。是处不说阿罗耶识。有处

说者诸世俗法阿罗耶识悉为根本。一切诸

法出世间者无断道法阿摩罗识以为种本。

如佛所说。比丘。诸阿罗汉为学心法依于四

禅现安乐住亦从此心。我说退堕还一一处。

问曰。若如此者。诸阿罗汉永断烦恼。云何下

地烦恼更生。若不更生。云何退堕。答曰。退有

二种一者失退。二者住退。失退者是凡夫人。

住退者通于凡圣。依世俗道烦恼已离。后复

更起名退失退亦住退退。依出世道烦恼已

断。心著作务不作心故。以此中间不能更起

现安乐住。如前后亦如是。亦不更起下地诸

惑。此住处退非退失退。诸阿罗汉一切惑尽。

若不善法未断种本。云何罗汉心善解脱诸

心地品第一之一¶ 第 1022b 页 T30-1022.png

漏已尽。若不善法种本已断。云何罗汉于心

漏已尽。若不善法种本已断。云何罗汉于心相续不正思惟。岂复更生云何诸惑而得生

耶。是故依出世道已断惑。尽知无退失。已说

因缘复有二种。一者生因。二方便因。次第缘

者。诸心数法以从次第馀法得生。此心数法

为生者缘。一是识为识作次第缘。亦名为意。

亦名意入。亦名心界。是次第缘复有二种。一

者已灭。二者移处。缘缘者此五种识色等诸

尘是其缘缘。复于心识内外诸入即是缘缘。

是说缘缘。亦有二种。一者猗證。二不猗證。增

上缘者。眼等内入俱时生者。与眼识等为增

上缘。能使心作。于境界中若俱时生。心心

数法更互为缘。过去所造善不善业。于未来

世如意不如意所生果报为增上缘。田水粪

等为诸种子作增上缘。世间工巧及诸杂业。

此等诸智为增上缘。是增上缘复有二种。一

者不离。二者有空。此因缘者。能生者是。所

馀缘者唯能增长。以是行缘俱时同至。是

行种本能生诸行。是故诸行不俱时生。以

依四缘了知十因。如菩萨地。如佛所说。缘

过去行而心得生。缘未来行亦生于心。若

过去行及未来无。何法为心而作境界。言因

此境佛说生心。以是此心即无为境。问曰。若

心境无。是佛所说。正分明者。因双双对诸识

得生。双双对者。眼色耳声乃至心法。此正佛

说。云何不妨。答曰。此是法尘不为五识而作

境界。佛说。是尘即名为法缘心缘法。夫言心

识以方便生。佛说此义复何所为。以此心识

心地品第一之一¶ 第 1022c 页 T30-1022.png

不取过去识以为境界。亦不取未来诸识为

不取过去识以为境界。亦不取未来诸识为境。去来诸识法尘不摄。若有法者有法相聚。

若无法者无法相聚。以此心识随有法者有

法义取。随无义者无义法取。以是义故。信知

诸识无者为境。若以此识不取有无二种境

界。即不能取一切法义。若有说言。心识不取

有无为境。是人即妨悉檀多义。问曰。此识若

取无法为境。识亦应无。答曰。去来故无识。现

在故有。问曰。眼识不得取无为境。心识云何

能取无耶。答曰。三世境故。复应广说有五种

义。以现心识取无为境。如佛所说。离内外

入无有我义。是我无者非有为法非无为法。

以是诸识是取无我为境界者。于有智人知

总相法则无不信。此是一义。色香味触。离此

四尘了不能得。殿堂辇舆饮食衣服及馀众

具殿堂等法。是其所无。非有为法非无为法。

以是诸识取无殿等为境界者。于有智人知

总相法则无不信。此是二义。是诸邪见诽谤

一切。无因无果无缚无解。是诸法无。若随义

理有此诸法。则非邪见。此实都无。于邪见人

取无为境无不生识。此是三义。复于诸行无

有常住。此无常住亦非有为亦非无为。而此

诸识亦非不取无常为境。于有智人知总相

法非不生识常无境识。若不得生于一切行

不见于常无有义者。依正智慧则不生厌。无

染亦尔。亦无解脱不得涅槃。若以此义一切

众生诸烦恼惑永缚不脱。此是四义。诸未

来行未有生义岂容言灭。然诸圣人于未来

行亦无不观生灭之义。此是五义。以是义故。

心地品第一之一¶ 第 1023a 页 T30-1023.png

定知诸识取无为境。如佛所说。若过去业了

定知诸识取无为境。如佛所说。若过去业了无有者。则无有苦受乐受。此义何谓。于过去

生已作已灭善不善业。为未来世受爱不爱

果。是行相续业种所生。为此义故。如佛所说。

有过去业复有二义。是诸人说不正因者。遮

其执故。其有说言。有自在天梵释诸天自性

神我时节微尘。言因此法众生苦乐皆悉得

生。复为诸人说无因者。为遮其执故。有众

多人。说言无因亦说无缘。为诸众生有净不

净。不从因缘木石等物。或有尊重或有轻慢。

现此事故。是故佛说有过去行。诸贤圣人不

著此处。安乐而住此说何义。过去诸行生果

故有。未来诸行为因故有。云何信知现在诸

行三相显现。过去果故。未来因故。自相相续

不断绝故。复依两义现此二法。谓于过去及

未来行除实执故。若去来行其相实有则非

去来。诸无见人谓去来无现在亦无。如是见

等断此执故。如佛所说有去来界有现在界

此义何谓。种子相续已生于果故说此义。是

名过去。欲生之者种子相续。是名未来。现在

诸种果未断者。是现在界。故说此意比丘。知

于种子相续。是无量法非一种界。是名知界。

何以故。从色等阴生老住灭。无更别法亦非

实有。诸未来行遮实有故。无有生者断于实

义。云何知耶。于未来生既自未生。云何能生

生于他法。现世诸生亦不能生生于现法。此

言生相。是诸行成。是诸行生。是诸行起。诸行

现在。此明一义而有多名。离此多名复有生

相。诸有智人不说此名以为生相。于此诸法

心地品第一之一¶ 第 1023b 页 T30-1023.png

各定种因何用别生。此生羸劣而是假名。云

各定种因何用别生。此生羸劣而是假名。云何知耶。夫有生者。即行生耶。能生行耶。若生

自行能生行法。于有生者行法得起。是义不

然。若能起者。是名行生。于一行中应有二生。

谓能生者。诸行自生。此亦不然。如说生义

馀三亦尔。于现在因先所未有诸行起相。是

名为生。不以先者是行异相。即名为老。起而

未灭。即名为住是刹那生。诸行坏相。是名为

灭。若此四法是有为相。何故佛说唯有三相。

谓生灭住异。一切行法三世所现。从未来世

未生得生。是故依未来世。是生起者是有为

相。此未生故不可著处。已生之者于过去世

悉皆已灭。依过去世。此言灭者。是有为相亦

不可著。已过去故。现世所现是住之者。依于

现世是有为相是可著处。以此住者亦复有

异。多有过失。此是生者谁敢求之。如于吉祥

不吉相随。是故住异合为一相。以是义故三

世所现有为法相。若此三相是诸圣人之所

思量。何故佛于诸阴中观起灭相依法而住。

复更不观于住异相。生及住异。此两种相是

起所现。是故生及住异。此二种相合而为一

说。于起边故言观起而住。所馀一相于第二

分安置一边故。说此言观灭相住。复有别义。

依此相故便證无染。为厌患故得證解脱。唯

观二相是所思惟。以见无常于诸。行法故生

厌患。所云无常。未生者生是名为生。生而即

坏是名为灭。是名无常。生复多种。谓刹那生。

谓受生生。谓起生生。谓别心生。谓不如意生。

谓如意生。谓下中上生。有上生无上生。刹那

心地品第一之一¶ 第 1023c 页 T30-1023.png

起者。刹那刹那诸行生起。是名刹那生。受生

起者。刹那刹那诸行生起。是名刹那生。受生生者。具缚及不具缚从处处堕。于处处中诸

阴生起。名受生生。起生生者。从于婴儿乃至

壮老。名起生生别心生者。依种种缘与种种

受种种善等及种种道。若證解脱及未解脱。

无量种心。名别心生。不如意生者。地狱畜生

饿鬼于三恶趣受诸苦恼。是名不如意生。如

意生者。于人天道受快乐报。下生者。生于欲

界。中生者。生于色界。上生者。生无色界。又

第一受胎是名下生。第二第三是名中生。第

四受胎是名上生。又受诸恶果是名下生。诸

无记法除起善果。是名中生。一切善法一切

善果。是名上生。有上生者。从欲界处乃至

无不用处。无上生者。非想非非想处。又有

上生者。谓阿罗汉从于入胎未至最后。一刹

那阴最后一念。名无上生。分别老义复有多

种。何者身老心老寿老变异老阴老。身老者。

发白齿落皮缓面皱乃至如经。身有诸相。心

老者。与乐受应。变异生者。若以善心转为不

善。于所乐物生爱著处复生变异。是处无果。

是名心老。寿老者。日夜刹那罗婆牟㖃罗过

故寿转减少。乃至次第一切转促。是名寿老。

变异老者。一切自在富贵荣华无病色力转

减少失故。阴异老者。以生人天阴转增长。从

此处没生于恶道下贱之处。名阴异老。又别

一老缘。此一老前所说老而便得生。何者诸

行刹那刹那所生异异。名别一老。分别住义

亦复多种。刹那住相续住依缘住一心住如

制法住。刹那住者。唯生时住。相续住者。随处

心地品第一之一¶ 第 1024a 页 T30-1024.png

已生诸阴衣食乃至寿尽。复外世器乃至劫

已生诸阴衣食乃至寿尽。复外世器乃至劫尽。名相续住。依缘住者。苦乐等受善恶等法。

各各缘现随是持住。名依缘住。一心住者。正

定心人住现前定。名一心住。如制法住者。随

处境界王领治化国邑聚落。于四种姓依先

制事而立住止。名如制法住。无常义者复不

一种。何者坏无常变异无常别离无常当生

无常来至无常。坏无常者。诸有已生即便失

灭。名坏无常。变异无常者。可爱行生不似前

者。名变异无常。别离无常者。于可爱物分散

别离。此三无常。于未来世是名当生。起于现

世是名来至无常。受五欲乐不能自持。脱有

零落爱别离至。思惟是事忧悲苦恼。乃至如

经不肯厌患。于行法中诸外道辈。多所思惟

是等无常。亦生厌离唯离欲界。于诸行法分

生厌离。若诸声闻具足思惟是等无常。究竟

厌离得證无染乃至解脱。

《决定藏论》卷上