声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

肇论序¶ 第 150a 页

肇论序¶ 第 150a 页

No. 1858

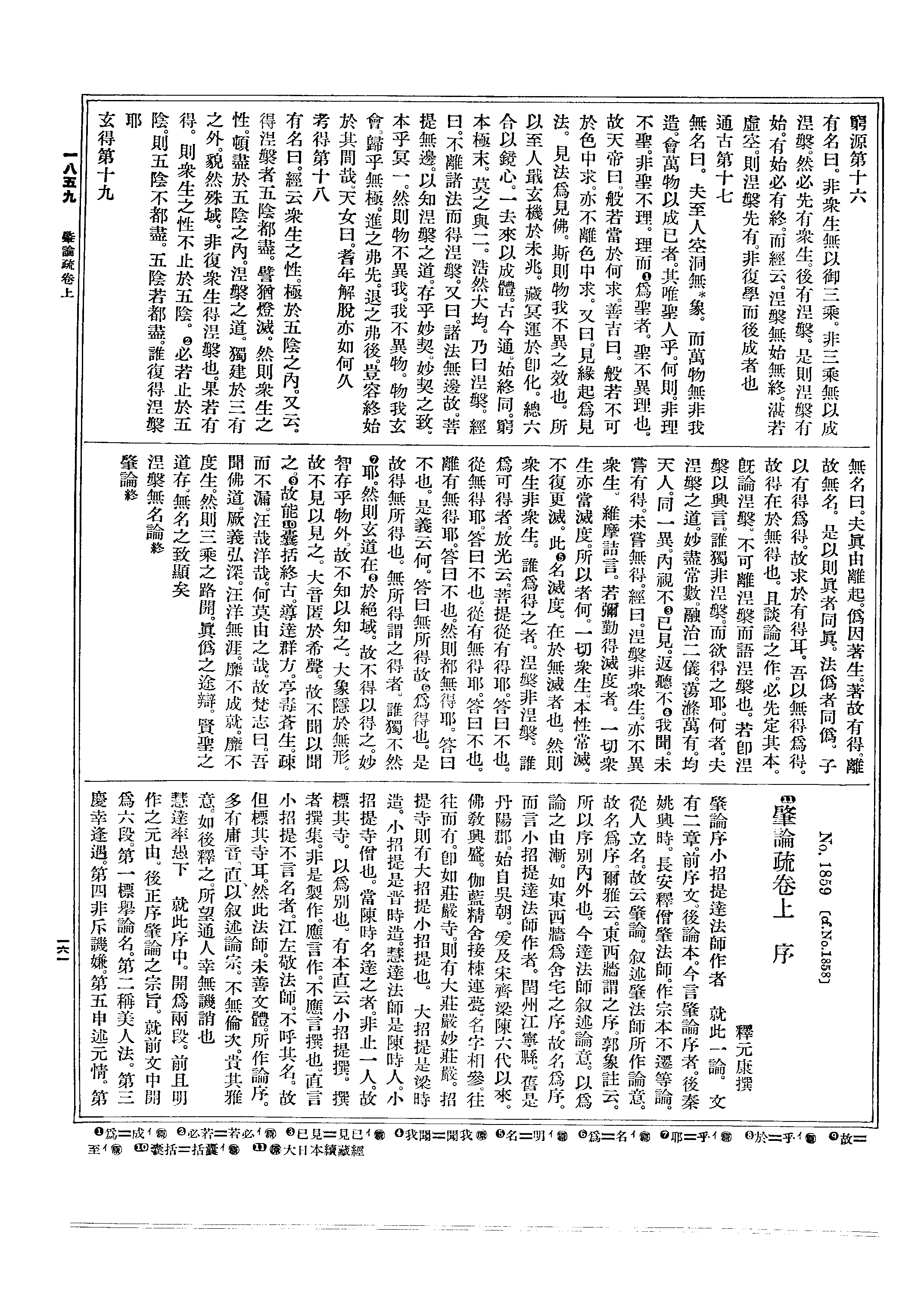

* 肇论序

小招提寺沙门 慧达 作

慧达率愚,通序长安释僧肇法师所作《宗本》

《物不迁》等四论。但末代弘经,允属四依菩萨。

爰传兹土,抑亦其例。至如弥天大德童寿桑

门,并创始命宗,图辩格致,播扬宣述,所事玄

虚,唯斯拟圣默之所祖。自降乎已还,历代古

肇论序¶ 第 150b 页 T45-0150.png

今,凡著名僧传及传所不载者,释僧睿等三

今,凡著名僧传及传所不载者,释僧睿等三千馀僧、清信檀越谢灵运等八百许人,至能

辩正方言、节文阶级、善覈名教、精搜义理。揖

此群贤语之所统,有美若人,超语兼默,标本

则句句深达佛心,明末则言言备通众教。谅

是大乘懿典、方等博书。自古自今著文著笔,

详汰名贤所作诸论,或六七宗,爰延十二,并

判其臧否、辩其差当,唯此宪章无弊斯咎。良

由襟情泛若,不知何系。譬彼渊海,数越九

流,挺拔清虚,萧然物外。知公者希,归公采

什,如曰不知,则公贵矣。

达猥生天幸,逢此正

音,忻跃弗已,飨宴无疲。每至披寻,不胜手

舞,誓愿生生尽命弘述。达于肇之遗文,其犹

若是,况《中》、《百》、《门》观,爰洎方等深经,而不至增

乎!世谚咸云:「肇之所作,故是诚实真谛,地

论通宗,庄老所资猛浪之说。」此实巨蛊之言,

欺诬亡没,街巷陋音,未之足拾。夫神道不

形,心敏难绘。既文拘而义远,故众端之所诡。

肇之卜意岂徒然哉?良有以也。如复徇狎其

言,愿生生不面,至获忍心,还度斯下。

达留连

讲肆二十馀年,颇逢重席,末睹斯论。聊寄

一序,托悟在中。同我贤余,请俟来哲。夫大分

深义,厥号本无,故建言宗旨标乎实相。开空

法道,莫逾真俗,所以次释二谛,显佛教门。但

圆正之因无上般若,至极之果唯有涅槃,故

末启重玄,明众圣之所宅。虽以性空拟本,无

本可称;语本绝言,非心行处。然则不迁当

俗,俗则不生;不真为真,真但名说。若能放旷

荡然崇兹一道,清耳虚襟无言二谛,斯则净

肇论序¶ 第 150c 页 T45-0150.png

照之功著,故般若无知。无名之德兴,而涅

照之功著,故般若无知。无名之德兴,而涅槃不称。余谓此说周圆罄佛渊海,浩博无涯

穷法体相。虽复言约而义丰、文华而理诣,语

势连环,意实孤诞。敢是绝妙好辞,莫不竭兹

洪论。所以童寿叹言:「解空第一,肇公其人。」斯

言有由矣,彰在翰牍。但宗本萧然,莫能致

诘。《不迁》等四论,事开接引,问答析微,所以称

论。

肇论

后秦长安 释僧肇 作

* 宗本义

本无、实相、法性、性空、缘会,一义耳。何则?一

切诸法,缘会而生。缘会而生,则未生无有,缘

离则灭。如其真有,有则无灭。以此而推,故知

虽今现有,有而性常自空。性常自空,故谓之

性空。性空故,故曰法性。法性如是,故曰实

相。实相自无,非推之使无,故名本无。言不

有不无者,不如有见常见之有,邪见断见之

无耳。若以有为有,则以无为无。夫不存无以

观法者,可谓识法实相矣。虽观有而无所取

相,然则法相为无相之相,圣人之心为住无

所住矣。三乘,等观性空而得道也。性空者,谓

诸法实相也。见法实相故云正观,若其异者

便为邪观。设二乘不见此理,则颠倒也。是

以三乘观法无异,但心有大小为差耳。沤和

般若者,大慧之称也。诸法实相,谓之般若;能

肇论序¶ 第 151a 页 T45-0151.png

不形證,沤和功也。适化众生,谓之沤和;不

不形證,沤和功也。适化众生,谓之沤和;不染尘累,般若力也。然则般若之门观空,沤和

之门涉有。涉有未始迷虚,故常处有而不染;

不厌有而观空,故观空而不證。是谓一念之

力权慧具矣。一念之力权慧具矣,好思,历

然可解。泥洹尽谛者,直结尽而已,则生死永

灭,故谓尽耳;无复别有一尽处耳。

** 物不迁论第一

夫生死交谢,寒暑迭迁,有物流动。人之常情。

余则谓之不然。何者?《放光》云:「法无去来,无动

转者。」寻夫不动之作,岂释动以求静?必求静

于诸动。必求静于诸动,故虽动而常静;不

释动以求静,故虽静而不离动。然则动静未

始异,而惑者不同,缘使真言滞于竞辩,宗途

屈于好异。所以静躁之极,未易言也。何者?夫

谈真则逆俗,顺俗则违真。违真故迷性而莫

返,逆俗故言淡而无味。缘使中人未分于存

亡,下士抚掌而弗顾,近而不可知者,其唯

物性乎!然不能自已,聊复寄心于动静之际,

岂曰必然!试论之曰:

《道行》云:「语法本无所从

来,去亦无所至。」《中观》云:「观方知彼去,去者不

至方。」斯皆即动而求静,以知物不迁,明矣。夫

人之所谓动者,以昔物不至今,故曰动而非

静。我之所谓静者,亦以昔物不至今,故曰静

而非动。动而非静,以其不来;静而非动。以其

不去。然则所造未尝异,所见未尝同。逆之所

谓塞,顺之所谓通。苟得其道,复何滞哉!伤夫

人情之惑也久矣,目对真而莫觉。既知往物

而不来,而谓今物而可往。往物既不来,今物

肇论序¶ 第 151b 页 T45-0151.png

何所往?何则?求向物于向,于向未尝无;责向

何所往?何则?求向物于向,于向未尝无;责向物于今,于今未尝有。于今未尝有,以明物不

来;于向未尝无,故知物不去。覆而求今,今亦

不往。是谓昔物自在昔,不从今以至昔;今物

自在今,不从昔以至今。故仲尼曰:「回也见

新,交臂非故。」如此,则物不相往来,明矣。既无

往返之微朕,有何物而可动乎?然则旋岚偃

岳而常静,江河兢注而不流,野马飘鼓而不

动,日月历天而不周。复何怪哉!噫!圣人有言

曰:「人命逝速,速于川流。」是以声闻悟非常以

成道,缘觉觉缘离以即真。苟万动而非化,岂

寻化以阶道?覆寻圣言,微隐难测。若动而静,

似去而留。可以神会,难以事求。是以言去

不必去,闲人之常想;称住不必住,释人之所

谓往耳。岂曰去而可遣、住而可留也。故《成具》

云:「菩萨处计常之中,而演非常之教。」《摩诃衍

论》云:「诸法不动,无去来处。」斯皆导达群方,两

言一会,岂曰文殊而乖其致哉?是以言常而

不住,称去而不迁。不迁,故虽往而常静;不

住,故虽静而常往。虽静而常往,故往而弗迁;

虽往而常静,故静而弗留矣。然则庄生之所

以藏山,仲尼之所以临川,斯皆感往者之难

留,岂曰排今而可往?是以观圣人心者,不同

人之所见,得也。何者?人则谓少壮同体、百龄

一质,徒知年往,不觉形随。是以梵志出家,白

首而归。邻人见之曰:「昔人尚存乎?」梵志曰:「吾

犹昔人,非昔人也。」邻人皆愕然,非其言也。所

谓有力者负之而趋,昧者不觉。其斯之谓欤!

是以如来因群情之所滞,则方言以辩惑,乘

肇论序¶ 第 151c 页 T45-0151.png

莫二之真心,吐不一之殊教,乖而不可异者,

莫二之真心,吐不一之殊教,乖而不可异者,其唯圣言乎!故谈真有不迁之称,导俗有流

动之说。虽复千途异唱,会归同致矣。而徵

文者闻不迁,则谓昔物不至今;聆流动者,而

谓今物可至昔。既曰古今,而欲迁之者,何

也?是以言往不必往,古今常存,以其不动;

称去不必去,谓不从今至古,以其不来。不来,

故不驰骋于古今;不动,故各性住于一世。然

则群籍殊文、百家异说,苟得其会,岂殊文之

能惑哉?是以人之所谓住,我则言其去;人之

所谓去,我则言其住。然则去住虽殊,其致一

也。故经云:「正言似反。谁当信者?」斯言有由

矣。何者?人则求古于今,谓其不住。吾则求今

于古,知其不去。今若至古,古应有今;古若至

今,今应有古。今而无古,以知不来;古而无

今,以知不去。若古不至今,今亦不至古,事各

性住于一世,有何物而可去来?然则四象风

驰、璇玑电捲,得意毫微,虽速而不转。是以如

来,功流万世而常存,道通百劫而弥固。成山

假就于始篑,修途托至于初步,果以功业不

可朽故也。功业不可朽,故虽在昔而不化,不

化故不迁。不迁故,则湛然明矣。故经云:「三灾

弥纶而行业湛然。」信其言也。何者?果不俱

因,因因而果。因因而果,因不昔灭;果不俱

因,因不来今。不灭不来,则不迁之致明矣!复

何惑于去留,踟蹰于动静之间哉?然则乾坤

倒覆,无谓不静;洪流滔天,无谓其动。苟能契

神于即物,斯不远而可知矣!

物不迁论(终)

肇论序¶ 第 152a 页 T45-0152.png

** 不真空论第二

夫至虚无生者,盖是般若玄鉴之妙趣,有物

之宗极者也。自非圣明特达,何能契神于有

无之间哉?是以至人通神心于无穷,穷所不

能滞;极耳目于视听,声色所不能制者,岂不

以其即万物之自虚,故物不能累其神明者

也。是以圣人乘真心而理顺,则无滞而不通;

审一气以观化,故所遇而顺适。无滞而不通,

故能混杂致淳;所遇而顺适,故则触物而一。

如此,则万象虽殊而不能自异。不能自异,故

知象非真象。象非真象故,则虽象而非象。然

则物我同根、是非一气,潜微幽隐,殆非群

情之所尽,故顷尔谈论,至于虚宗,每有不同。

夫以不同而适同,有何物而可同哉?故众论

竞作而性莫同焉。何则?心无者,无心于万

物,万物未尝无。此得在于神静,失在于物虚。

即色者,明色不自色,故虽色而非色也。夫言

色者,但当色即色,岂待色色而后为色哉?此

直语色不自色,未领色之非色也。本无者,情

尚于无,多触言以宾无。故非有,有即无;非

无,无亦无。寻夫立文之本旨者,直以非有非

真有,非无非真无耳。何必非有无此有,非无

无彼无?此直好无之谈,岂谓顺通事实,即

物之情哉!以夫物物于物,则所物而可物;以

物物非物,故虽物而非物。是以物不即名而

就实,名不即物而履真。然则真谛独静于名

教之外,岂曰文言之能辨哉?然不能杜默,聊

复厝言以拟之。试论之曰:

《摩诃衍论》云:「诸法

亦非有相,亦非无相。」《中论》云:「诸法不有不

肇论序¶ 第 152b 页 T45-0152.png

无者,第一真谛也。」寻夫不有不无者,岂谓

无者,第一真谛也。」寻夫不有不无者,岂谓涤除万物、杜塞视听,寂寥虚豁,然后为真谛

者乎?诚以即物顺通,故物莫之逆;即伪即真,

故性莫之易。性莫之易,故虽无而有;物莫之

逆,故虽有而无。虽有而无,所谓非有;虽无而

有,所谓非无。如此,则非无物也,物非真物。

物非真物,故于何而可物?故经云:「色之性空,

非色败空。」以明夫圣人之于物也,即万物之

自虚,岂待宰割以求通哉!是以寝疾有不

真之谈,超日有即虚之称;然则三藏殊文,统

之者一也。故《放光》云:「第一真谛,无成无得;世

俗谛故,便有成有得。」夫有得即是无得之伪

号,无得即是有得之真名。真名故,虽真而非

有;伪号故,虽伪而非无。是以言真未尝有,言

伪未尝无。二言未始一,二理未始殊。故经云:

「真谛、俗谛谓有异耶?答曰:无异也。」此经直辩

真谛以明非有,俗谛以明非无;岂以谛二而

二于物哉?然则万物果有其所以不有,有其

所以不无。有其所以不有,故虽有而非有;有

其所以不无,故虽无而非无。虽无而非无,无

者不绝虚;虽有而非有,有者非真有。若有

不即真,无不夷迹,然则有无称异,其致一也。

故童子叹曰:「说法不有亦不无,以因缘故诸

法生。」《璎珞经》云:「转法轮者,亦非有转,亦非无

转,是谓转无所转。」此乃众经之微言也。何者?

谓物无耶,则邪见非惑;谓物有耶,则常见

为得。以物非无,故邪见为惑;以物非有,故常

见不得。然则非有非无者,信真谛之谈也。故

《道行》云:「心亦不有亦不无。」《中观》云:「物从因缘

肇论序¶ 第 152c 页 T45-0152.png

故不有,缘起故不无。」寻理,即其然矣。所以然

故不有,缘起故不无。」寻理,即其然矣。所以然者,夫有若真有,有自常有,岂待缘而后有哉?

譬彼真无,无自常无,岂待缘而后无也!若

有不自有,待缘而后有者,故知有非真有。有

非真有,虽有,不可谓之有矣。不无者,夫无则

湛然不动,可谓之无。万物若无,则不应起;起

则非无。以明缘起故不无也。故《摩诃衍论》

云:「一切诸法,一切因缘故应有;一切诸法,一

切因缘故不应有。一切无法,一切因缘故应

有;一切有法,一切因缘故不应有。」寻此有无

之言,岂直反论而已哉!若应有,即是有,不应

言无;若应无,即是无,不应言有。言有,是为

假有,以明非无。借无,以辨非有。此事一称

二,其文有似不同。苟领其所同,则无异而不

同。然则万法,果有其所以不有不可得而有;

有其所以不无不可得而无。何则?欲言其有,

有非真生;欲言其无;事象既形。象形,不即无;

非真,非实有。然则不真空义,显于兹矣!故《放

光》云:「诸法假号不真,譬如幻化人。非无幻化

人,幻化人非真人也。」夫以名求物,物无当名

之实;以物求名,名无得物之功。物无当名之

实,非物也;名无得物之功,非名也。是以名不

当实,实不当名。名实无当,万物安在?故《中观》

云:「物无彼此。」而人以此为此,以彼为彼。彼亦

以此为彼,以彼为此。此、彼莫定乎一名,而惑

者怀必然之志。然则彼此初非有,惑者初非

无,既悟彼此之非有,有何物而可有哉?故

知万物非真,假号久矣!是以《成具》立强名之

文,园林托指马之况。如此,则深远之言,于何

肇论序¶ 第 153a 页 T45-0153.png

而不在!是以圣人乘千化而不变,履万惑而

而不在!是以圣人乘千化而不变,履万惑而常通者,以其即万物之自虚,不假虚而虚物

也。故经云:「甚奇,世尊!不动真际为诸法立处。」

非离真而立处,立处即真也。然则道远乎哉?

触事而真!圣远乎哉?体之即神!

不真空论(终)

** 般若无知论第三

夫般若虚玄者,盖是三乘之宗极也。诚真一

之无差,然异端之论,纷然久矣。有天竺沙

门鸠摩罗什者,少践大方,研机斯趣。独拔于

言象之表,妙契于希夷之境;齐异学于迦夷,

扬淳风于东扇。将爰烛殊方而匿籴凉土者,

所以道不虚应,应必有由矣。弘始三年,岁次

星纪,秦乘入国之谋,举师以来之意也。北天

之运,数其然也。大秦天王者,道契百王之端,

德洽千载之下,游刃万机,弘道终日,信季俗

苍生之所天,释迦遗法之所仗也。时乃集义

学沙门五百馀人于逍遥观,躬执秦文,与什

公参定方等。其所开拓者,岂谓当时之益,乃

累劫之津梁矣。余以短乏,曾厕嘉会,以为上

闻异要,始于时也。然则圣智幽微,深隐难测。

无相无名,乃非言象之所得。为试罔象其怀,

寄之狂言耳,岂曰圣心而可辨哉!试论之曰:

《放光》云:「般若无所有相,无生灭相。」《道行》云:「般

若无所知、无所见。」此辨智照之用,而曰无相、

无知者,何耶?果有无相之知、不知之照,明矣。

何者?夫有所知,则有所不知。以圣心无知,故

无所不知。不知之知,乃曰一切知。故经云:「圣

心无所知,无所不知。」信矣!是以圣人虚其心

肇论序¶ 第 153b 页 T45-0153.png

而实其照,终日知而未尝知也。故能默耀韬

而实其照,终日知而未尝知也。故能默耀韬光虚心玄鉴,闭智塞聪而独觉冥冥者矣。然

则智有穷幽之鉴而无知焉,神有应会之用

而无虑焉。神无虑,故能独王于世表;智无

知,故能玄照于事外。智虽事外,未始无事;神

虽世表,终日域中。所以俯仰顺化应接无穷,

无幽不察而无照功。斯则无知之所知,圣神

之所会也。然其为物也,实而不有、虚而不无。

存而不可论者,其唯圣智乎。何者?欲言其有,

无状无名;欲言其无,圣以之灵。圣以之灵,故

虚不失照;无状无名,故照不失虚。照不失虚,

故混而不渝;虚不失照,故动以接粗。是以圣

智之用,未始暂废;求之形相,未暂可得。故《宝

积》曰:「以无心意而现行。」《放光》云:「不动等觉而

建立诸法。」所以圣迹万端,其致一而已矣。是

以般若可虚而照,真谛可亡而知,万动可即

而静,圣应可无而为。斯则不知而自知,不为

而自为矣!复何知哉?复何为哉?

难曰:夫圣人真心独朗,物物斯照;应接无

方,动与事会。物物斯照,故知无所遗;动与事

会,故会不失机。会不失机,故必有会于可会;

知无所遗,故必有知于可知。必有知于可知,

故圣不虚知;必有会于可会;故圣不虚会。既

知既会,而曰无知无会者。何耶?若夫忘知遗

会者,则是圣人无私于知会,以成其私耳。斯

可谓不自有其知,安得无知哉?

答曰:夫圣人

功高二仪而不仁,明逾日月而弥昏,岂曰木

石瞽其怀?其于无知而已哉。诚以异于人者

神明,故不可以事相求之耳。子意欲令圣人

肇论序¶ 第 153c 页 T45-0153.png

不自有其知,而圣人未尝不有知,无乃乖于

不自有其知,而圣人未尝不有知,无乃乖于圣心、失于文旨者乎!何者?经云:「真般若者,

清净如虚空,无知无见,无作无缘。」斯则知自

无知矣,岂待返照然后无知哉?若有知性

空而称净者,则不辨于惑智,三毒四倒亦皆

清净,有何独尊于般若?若以所知美般若,所

知非般若,所知自常净,故般若未尝净,亦无

缘致净叹于般若。然经云「般若清净」者,将无

以般若体性真净,本无惑取之知。本无惑取

之知,不可以知名哉。岂唯无知名无知,知自

无知矣!是以圣人以无知之般若,照彼无相

之真谛。真谛无兔马之遗,般若无不穷之鉴,

所以会而不差、当而无是。寂怕、无知,而无不

知者矣。

难曰:夫物无以自通,故立名以通物。物虽非

名,果有可名之物当于此名矣。是以即名求

物,物不能隐。而论云「圣心无知」,又云「无所不

知」。意谓无知未尝知,知未尝无知。斯则名

教之所通,立言之本意也。然论者欲一于圣

心,异于文旨。寻文求实,未见其当。何者?若

知得于圣心,无知无所辨;若无知得于圣心,

知亦无所辨;若二都无得,无所复论哉!

答

曰:经云:「般若义者,无名无说,非有非无,非

实非虚。」虚不失照,照不失虚,斯则无名之法,

故非言所能言也。言虽不能言,然非言无以

传,是以圣人终日言而未尝言也。今试为子

狂言辨之。夫圣心者,微妙无相,不可为有;用

之弥勤,不可为无。不可为无,故圣智存焉;不

可为有,故名教绝焉。是以言知不为知,欲以

肇论序¶ 第 154a 页 T45-0154.png

通其鉴;不知非不知,欲以辨其相。辨相,不为

通其鉴;不知非不知,欲以辨其相。辨相,不为无;通鉴,不为有。非有,故知而无知;非无;故

无知而知。是以知即无知,无知即知。无以言

异而异于圣心也。

难曰:夫真谛深玄,非智不测。圣智之能,在兹

而显。故经云:「不得般若,不见真谛。」真谛,则般

若之缘也。以缘求智,智则知矣。

答曰:以缘求

智,智非知也。何者?放光云:「不缘色生识,是

名不见色。」又云:「五阴清净故,般若清净。」般若

即能知也,五阴即所知也。所知,即缘也。夫知

与所知,相与而有、相与而无。相与而无,故物

莫之有;相与而有,故物莫之无。物莫之无,故

为缘之所起;物莫之有,故则缘所不能生。缘

所不能生,故照缘而非知;为缘之所起,故

知、缘相因而生。是以知与无知,生于所知

矣。何者?夫智以知所知,取相故名知。真谛自

无相,真智何由知?所以然者,夫所知非所知,

所知生于知;所知既生知,知亦生所知。所、知

既相生,相生即缘法,缘法故非真。非真,故非

真谛也。故《中观》云:「物从因缘有,故不真。不从

因缘有,故即真。」今真谛曰真,真则非缘。真

非缘,故无物从缘而生也。故经云:「不见有法

无缘而生。」是以真智观真谛,未尝取所知。智

不取所知,此智何由知?然智非无知,但真谛

非所知,故真智亦非知。而子欲以缘求智,故

以智为知。缘自非缘,于何而求知?

难曰:论云「不取」者,为无知故不取?为知然后

不取耶?若无知故不取,圣人则冥若夜游,不

辨缁素之异耶!若知然后不取,知则异于不

肇论序¶ 第 154b 页 T45-0154.png

取矣!

取矣!答曰:非无知,故不取;又非知,然后不取。

知即不取,故能不取而知。

难曰:论云「不取」者,诚以圣心不物于物,故无

惑取也。无取则无是,无是则无当。谁当圣心,

而云圣心无所不知耶?

答曰:然。无是、无当者。

夫无当,则物无不当;无是;则物无不是。物无

不是,故是而无是;物无不当,故当而无当。故

经云:「尽见诸法而无所见。」

难曰:圣心非不能是,诚以无是可是。虽无是

可是,故当是于无是矣。是以经云「真谛无相

故般若无知」者,诚以般若无有有相之知。若

以无相为无相,有何累于真谛耶?

答曰:圣人

无无相也。何者?若以无相为无相,无相即为

相。舍有而之无,譬犹逃峰而赴壑,俱不免于

患矣。是以至人处有而不有,居无而不无。虽

不取于有无,然亦不舍于有无。所以和光尘

劳,周旋五趣,寂然而往,怕尔而来,恬淡无

为而无不为。

难曰:圣心虽无知,然其应会之道不差。是以

可应者应之,不可应者存之。然则圣心有时

而生、有时而灭。可得然乎?

答曰:生灭者,生

灭心也。圣人无心,生灭焉起?然非无心,但是

无心心耳;又非不应,但是不应应耳。是以圣

人应会之道,则信若四时之质。直以虚无为

体,斯不可得而生、不可得而灭也。

难曰:圣智之无、惑智之无,俱无生灭。何以异

之?

答曰:圣智之无者,无知;惑智之无者,知

无。其无虽同,所以无者,异也。何者?夫圣心虚

静,无知可无,可曰无知,非谓知无。惑智有

肇论序¶ 第 154c 页 T45-0154.png

知,故有知可无,可谓知无,非曰无知也。无

知,故有知可无,可谓知无,非曰无知也。无知,即般若之无也;知无,即真谛之无也。是以

般若之与真谛,言用,即同而异;言寂,即异而

同。同,故无心于彼此;异,故不失于照功。是以

辨同者同于异,辨异者异于同,斯则不可得

而异、不可得而同也。何者?内有独鉴之明,外

有万法之实。万法虽实,然非照不得。内外相

与以成其照功,此则圣所不能同;用也。内虽

照而无知,外虽实而无相。内外寂然,相与俱

无,此则圣所不能异;寂也。是以经云「诸法不

异」者,岂曰续凫截鹤、夷岳盈壑,然后无异哉?

诚以不异于异,故虽异而不异也。故经云:「甚

奇,世尊!于无异法中而说诸法异。」又云:「般若

与诸法,亦不一相,亦不异相。」信矣。

难曰:论云「言用则异,言寂则同。」未详般若之

内,则有用寂之异乎?

答曰:用即寂、寂即用,

用寂体一,同出而异名;更无无用之寂而主

于用也。是以智弥昧,照逾明;神弥静,应逾

动。岂曰明昧动静之异哉?故《成具》云:「不为

而过为。」《宝积》曰:「无心无识,无不觉知。」斯则穷

神尽智,极象外之谈也。即之明文,圣心可知

矣。

般若无知论(终)

*** 刘遗民书问附

遗民和南:顷餐徽闻,有怀遥伫。岁未寒严,体

中如何?音寄壅隔,增用抱蕴。弟子沈痾草

泽,常有弊瘵耳。因慧明道人北游,裁通其情。

古人不以形疏致淡,悟涉则亲。是以虽复江

山悠邈,不面当年,至于企怀风味,镜心象迹,

肇论序¶ 第 155a 页 T45-0155.png

伫悦之勤,良以深矣。缅然无因,瞻霞永叹,顺

伫悦之勤,良以深矣。缅然无因,瞻霞永叹,顺时爱敬。冀因行李,数有承问。伏愿彼大众康

和!外国法师休纳!上人以悟发之器而遘

兹渊对,想开究之功,足以尽过半之思。故以

每惟乖阔,愤愧何深。此山僧清常,道戒弥励,

禅隐之馀则惟研惟讲。恂恂穆穆,故可乐矣。

弟子既以遂宿心,而睹兹上轨,感寄之诚,日

月铭至。远法师顷恒履宜,思业精诣,乾乾宵

夕。自非道用潜流,理为神御,孰以过顺之年,

湛气若兹之勤?所以凭慰既深,仰谢逾绝。

去

年夏末,始见生上人示《无知论》。才运清俊,旨

中沈允,推涉圣文,婉而有归。披味殷勤,不能

释手。直可谓浴心方等之渊,而悟怀绝冥之

肆者矣!若令此辨遂通,则般若众流,殆不言

而会。可不欣乎!可不欣乎!夫理微者辞险,

唱独者应希。苟非绝言象之表者,将以存象

而致乖乎?意谓,答以缘求智之章,婉转穷尽,

极为精巧,无所间然矣。但暗者难以顿晓,犹

有馀疑一两,今辄题之如别。想从容之暇,复

能粗为释之。

论序云:「般若之体,非有非无。虚

不失照,照不失虚。故曰不动等觉而建立诸

法。」下章云:「异乎人者神明,故不可以事相求

之耳。」又云:「用即寂、寂即用。神弥静,应逾动。」

夫圣心冥寂,理极同无。不疾而疾,不徐而徐。

是以知不废寂、寂不废知,未始不寂、未始不

知。故其运物,成功化世之道。虽处有名之中,

而远与无名同。斯理之玄,固常所弥昧者矣。

但今谈者,所疑于高论之旨,欲求圣心之异:

为谓穷灵极数妙尽冥符耶?为将心体自然

肇论序¶ 第 155b 页 T45-0155.png

灵怕独感耶?若穷灵极数妙尽冥符,则寂

灵怕独感耶?若穷灵极数妙尽冥符,则寂照之名,故是定慧之体耳。若心体自然灵怕

独感,则群数之应,固以几乎息矣。夫心数既

玄而孤运其照,神淳化表而慧明独存。当有

深證,可试为辨之。疑者当以抚会应机睹变

之知,不可谓之不有矣。而论旨云「本无惑取

之知」,而未释所以不取之理。谓宜先定圣心

所以应会之道,为当唯照无相耶?为当咸睹

其变耶?若睹其变,则异乎无相;若唯照无相,

则无会可抚。既无会可抚,而有抚会之功。意

有未悟,幸复诲之。论云「无当,则物无不当;

无是,则物无不是。物无不是,故是而无是;物

无不当,故当而无当。」夫无当而物无不当,乃

所以为至当;无是而物无不是,乃所以为真

是。岂有真是而非是、至当而非当,而云当而

无当、是而无是耶?若谓至当非常当,真是非

常是,此盖悟、惑之言本异耳,固论旨所以不

明也。愿复重喻,以祛其惑矣。

论至日,即与远

法师详省之,法师亦好相领得意。但标位似

各有本,或当不必理尽同矣。顷兼以班诸有

怀,屡有击其节者,而恨不得与斯人同时也。

*** 答刘遗民书

不面在昔,伫想用劳。慧明道人至,得去年十

二月疏并问。披寻返覆,欣若暂对。凉风届

节,顷常如何?贪道劳疾,多不住耳。信南返不

悉。八月十五日。释僧肇疏答。

服像虽殊,妙期

不二;江山虽缅,理契则邻。所以望途致想,虚

襟有寄。君既遂嘉遁之志,标越俗之美,独恬

事外,欢足方寸。每一言集,何尝不远喻林下

肇论序¶ 第 155c 页 T45-0155.png

之雅咏,高致悠然。清散未期,厚自保爱。每因

之雅咏,高致悠然。清散未期,厚自保爱。每因行李,数有承问。愿彼山僧无恙,道俗通佳。承

远法师之胜常,以为欣慰。虽未清承,然服膺

高轨。企伫之勤,为日久矣。公以过顺之年,湛

气弥厉,养徒幽岩,抱一冲谷,遐迩仰咏,何美

如之!每亦翘想一隅,悬庇霄岸。无由写敬,致

慨良深!君清对终日,快有悟心之欢也。即此

大众寻常,什法师如宜。秦王道性自然,天

机迈俗,城堑三宝,弘道是务。由使异典、胜僧

方远而至,灵鹫之风萃于兹土。领公远举,乃

千载之津梁也。于西域还,得方等新经二百

馀部,请大乘禅师一人、三藏法师一人、毗婆

沙法师二人。什法师于大石寺出新至诸经,

法藏渊旷,日有异闻。禅师于瓦官寺教习禅

道,门徒数百,夙夜匪懈,邕邕萧萧,致可欣

乐。三藏法师于中寺出律藏,本末精悉,若睹

初制。毗婆沙法师于石羊寺出《舍利弗阿毗

昙》胡本,虽未及译,时问中事,发言新奇。贫道

一生,猥参嘉运,遇兹盛化。自恨不睹释迦

祇桓之集,馀复何恨?而慨不得与清胜君子

同斯法集耳。生上人顷在此同止数年,至于

言话之际,常相称咏。中途还南,君得与相见。

未更近问,惘悒何言!威道人至,得君《念佛三

昧咏》,并得远法师《三昧咏》及〈序〉。此作兴寄既

高,辞致清婉。能文之士,率称其美。可谓游涉

圣门,扣玄关之唱也。君与法师当数有文集,

因来何少?什法师以午年出《维摩经》,贫道

时预听次;参承之暇,辄复条记成言,以为

注解。辞虽不文,然义承有本。今因信持一本

肇论序¶ 第 156a 页 T45-0156.png

往南。君闲详,试可取看。

往南。君闲详,试可取看。来问婉切,难为郢

人。贫道思不关微,兼拙于笔语。且至趣无言,

言必乖趣。云云不已,竟何所辨?聊以狂言,示

詶来旨耳。

疏云「称圣心冥寂,理极同无。虽处

有名之中,而远与无名同。」斯理之玄,固常

弥昧者。以此为怀,自可忘言内得,取定方寸。

复何足以人情之所异,而求圣心之异乎。

疏

曰「谈者谓穷灵极数妙尽冥符,别寂照之名,

故是定慧之体耳。若心体自然灵怕独感,则

群数之应固以几乎息矣。」意谓,妙尽冥符,不

可以定慧为名;灵怕独感;不可称群数以

息。两言虽殊,妙用常一。迹我而乘,在圣不殊

也。何者?夫圣人玄心默照,理极同无。既曰

为同,同无不极。何有同无之极,而有定慧之

名?定慧之名,非同外之称也。若称生同内,

有称非同;若称生同外,称非我也。又圣心虚

微,妙绝常境。感无不应,会无不通。冥机潜

运,其用不勤。群数之应,亦何为而息耶?且夫

心之有也,以其有有。有不自有,故圣心不有

有。不有有,故有无有。有无有,故则无无。无

无,故圣人不有不无。不有不无,其神乃虚。

何者?夫有也、无也,心之影响也。言也、象也,影

响之所攀缘也。有无既废,则心无影响。影响

既沦,则言象莫测。言象莫测,则道绝群方。道

绝群方,故能穷灵极数。穷灵极数,乃曰妙尽。

妙尽之道,本乎无寄。夫无寄在乎冥寂,冥

绝故虚以通之;妙尽存乎极数,极数故数

以应之。数以应之,故动与事会;虚以通之,

故道超名外。道超名外,因谓之无;动与事会,

肇论序¶ 第 156b 页 T45-0156.png

因谓之有。因谓之有者,应夫真有,强谓之然

因谓之有。因谓之有者,应夫真有,强谓之然耳。彼何然哉?故经云:「圣智无知而无所不知,

无为而无所不为。」此无言无相寂灭之道。岂

曰有而为有、无而为无?动而乖静、静而废用

耶?而今谈者多即言以定旨,寻大方而徵隅,

怀前识以标玄,存所存之必当。是以闻圣有

知,谓之有心;闻圣无知;谓等大虚。有无之

境,边见所存,岂是处中莫二之道乎!何者?万

物虽殊,然性本常一;不可而物,然非不物。可

物于物,则名相异陈;不物于物,则物而即真。

是以圣人不物于物、不非物于物。不物于物,

物非有也;不非物于物,物非无也。非有,所

以不取;非无,所以不舍。不舍,故妙存即真;不

取,故名相靡因。名相靡因,非有知也;妙存即

真,非无知也。故经云:「般若于诸法,无取无

舍,无知无不知。」此攀缘之外、绝心之域,而欲

以有无诘者,不亦远乎!请诘夫陈有无者。夫

智之生也,极于相内。法本无相,圣智何知?世

称无知者,谓等木石、太虚、无情之流。灵鉴幽

烛,形于未兆,道无隐机,宁曰无知?且无知

生于无知,无无知也,无有知也。无有知也,谓

之非有;无无知也,谓之非无。所以虚不失照、

照不失虚,怕然永寂,靡执靡拘。孰能动之

令有、静之使无耶?故经云:「真般若者,非有

非无,无起无灭,不可说示于人。」何则?言其非

有者,言其非是有,非谓是非有;言其非无者,

言其非是无,非谓是非无。非有,非非有;非无,

非非无。是以须菩提终日说般若,而云无所

说。此绝言之道,知何以传?庶参玄君子,有以

肇论序¶ 第 156c 页 T45-0156.png

会之耳!

会之耳!又云「宜先定圣心所以应会之道,为

当唯照无相耶?为当咸睹其变耶?」谈者似谓

无相与变,其旨不一,睹变则异乎无相,照无

相则失于抚会。然则即真之义,或有滞也。经

云:「色不异空,空不异色。色即是空,空即是

色。」若如来旨,观色空时,应一心见色、一心

见空。若一心见色,则唯色非空;若一心见

空,则唯空非色。然则空色两陈,莫定其本也。

是以经云「非色」者,诚以非色于色,不非色于

非色。若非色于非色,太虚则非色,非色何所

明?若以非色于色,即非色不异色。非色不异

色,色即为非色。故知变即无相,无相即变。群

情不同,故教迹有异耳。考之玄籍,本之圣意,

岂复真伪殊心、空有异照耶!是以照无相,不

失抚会之功;睹变动,不乖无相之旨。造有,不

异无;造无,不异有。未尝不有,未尝不无,故

曰「不动等觉而建立诸法」。以此而推,寂用何

妨!如之何谓睹变之知,异无相之照乎,恐谈

者脱谓空有两心,静躁殊用,故言睹变之知,

不可谓之不有耳。若能舍已心于封内,寻玄

机于事外,齐万有于一虚,晓至虚之非无者,

当言至人终日应会,与物推移,乘运抚化,未

始为有也。圣心若此,何有可取而曰「未释

不取之理」。

又云「无是乃所以为真是,无当乃

所以为至当。」亦可如来言耳。若能无心于为

是,而是于无是,无心于为当,而当于无当者,

则终日是,不乖于无是;终日当,不乖于无当。

但恐有是于无是、有当于无当,所以为患耳。

何者?若真是可是、至当可当,则名相以形,美

肇论序¶ 第 157a 页 T45-0157.png

恶是生。生生奔竞,孰与止之?是以圣人空洞

恶是生。生生奔竞,孰与止之?是以圣人空洞其怀,无识无知。然居动用之域,而止无为

之境,处有名之内,而宅绝言之乡。寂寥虚旷,

莫可以形名得,若斯而已矣。乃曰真是可

是、至当可当,未喻雅旨也。恐是当之生,物谓

之然,彼自不然,何足以然耳。夫言迹之兴,

异途之所由生也。而言有所不言,迹有所不

迹。是以善言言者,求言所不能言;善迹迹者,

寻迹所不能迹。至理虚玄,拟心已差,况乃有

言,恐所示转远。庶通心君子,有以相期于文

外耳。

** 涅槃无名论第四

表上秦主姚兴

僧肇言:肇闻天得一以清,地得一以宁,君王

得一以治天下。伏惟陛下!睿哲钦明,道与

神会;妙契环中,理无不统;游刃万机,弘道终

日;威被苍生,垂文作则。所以域中有四大,而

王居一焉。涅槃之道,盖是三乘之所归,方等

之渊府。渺漭希夷,绝视听之域;幽致虚玄,殆

非群情之所测。肇以人微,猥蒙国恩,得闲居

学肆,在什公门下十有馀载。虽众经殊致,胜

趣非一,然涅槃一义,常以听习为先。但肇才

识闇短,虽屡蒙诲喻,犹怀疑漠漠。为竭愚不

已,亦如似有解。然未经高胜先唱,不敢自

决。不幸什公去世,咨参无所,以为永慨。而陛

下圣德不孤,独与什公神契,目击道存,快尽

其中方寸,故能振彼玄风以启末俗。一日遇

蒙〈答安城候姚嵩书问无为宗极〉:「何者?夫众

生所以久流转生死者,皆由著欲故也。若欲

肇论序¶ 第 157b 页 T45-0157.png

止于心,即无复于生死。既无生死,潜神玄默,

止于心,即无复于生死。既无生死,潜神玄默,与虚空合其德,是名涅槃矣。既曰涅槃,复何

容有名于其间哉!」斯乃穷微言之美,极象外

之谈者也。自非道参文殊、德慈侔氏,孰能

宣扬玄道、为法城堑,使夫大教卷而复舒,

幽旨沦而更显。寻玩殷勤,不能暂舍。欣悟交

怀,手舞弗暇。岂直当时之胜轨,方乃累劫之

津梁矣。然圣旨渊玄,理微言约。可以匠彼先

进、拯拔高士;惧言题之流,或未尽上意。庶拟

孔易十翼之作,岂贪丰文,图以弘显幽旨。辄

作《涅槃无名论》,论有九折十演,博采众经,

托證成喻。以仰述陛下无名之致,岂曰关诣

神心,穷究远当。聊以拟议玄门,班喻学徒耳。

论末章云:「诸家通第一义谛,皆云廓然空寂,

无有圣人。吾常以为太甚径庭、不近人情。若

无圣人,知无者谁?」实如明诏!实如明诏!夫道,

恍惚窈冥,其中有精。若无圣人,谁与道游?顷

诸学徒,莫不踌躇道门,怏怏此旨,怀疑终

日,莫之能正。幸遭高判,宗徒𢄶然;扣关之

俦,蔚登玄室。真可谓法轮再转于阎浮,道光

重映于千载者矣。今演论之作旨,曲辨涅槃

无名之体,寂彼廓然排方外之谈。条牒如

左,谨以仰呈。若少参圣旨,愿敕存记;如其有

差,伏承指授。僧肇言。泥曰、泥洹、涅槃,此三

名前后异出,盖是楚夏不同耳。云涅槃,音正

也。

九折十演者

*** 开宗第一

无名曰:经称有馀涅槃、无馀涅槃者,秦言无

肇论序¶ 第 157c 页 T45-0157.png

为,亦名灭度。无为者,取乎虚无寂寞,妙绝于

为,亦名灭度。无为者,取乎虚无寂寞,妙绝于有为。灭度者,言其大患永灭,超度四流。斯盖

是镜像之所归,绝称之幽宅也。而曰有馀、

无馀者,良是出处之异号,应物之假名耳。余

尝试言之。夫涅槃之为道也,寂寥虚矌,不可

以形名得;微妙无相,不可以有心知。超群有

以幽升,量太虚而永久,随之弗得其踪,迎之

罔眺其首,六趣不能摄其生,力负无以化其

体。潢漭惚恍,若存若往,五目不睹其容,二

听不闻其响。冥冥窈窅,谁见谁晓?弥纶靡所

不在,而独曳于有无之表。然则言之者失其

真,知之者反其愚,有之者乖其性,无之者

伤其躯。所以释迦掩室于摩竭,净名杜口于

毗耶,须菩提唱无说以显道,释梵约听而雨

华;斯皆理为神御,故口以之而默,岂曰无

辩?辩所不能言也。经云:「真解脱者,离于言

数,寂灭永安,无始无终,不晦不明,不寒不

暑,湛若虚空,无名无说。」论曰:「涅槃非有,亦

复非无。言语道断,心行处灭。」寻夫经论之

作,岂虚搆哉?果有其所以不有,故不可得而

有;有其所以不无,故不可得而无耳。何者?本

之有境,则五阴永灭;推之无乡,而幽灵不竭。

幽灵不竭,则抱一湛然;五阴永灭,则万累都

捐。万累都捐,故与道通洞;抱一湛然,故神而

无功。神而无功,故至功常存;与道通洞,故

冲而不改。冲而不改,故不可为有;至功常存,

故不可为无。然则有无绝于内,称谓沦于外,

视听之所不暨,四空之所昏昧,恬焉而夷,

怕焉而泰,九流于是乎交归,众圣于是乎冥

肇论序¶ 第 158a 页 T45-0158.png

会。斯乃希夷之境、太玄之乡。而欲以有无题

会。斯乃希夷之境、太玄之乡。而欲以有无题榜,标其方域而语其神道者,不亦邈哉!

*** 覈体第二

有名曰:夫名号不虚生,称谓不自起。经称有

馀涅槃、无馀涅槃者,盖是返本之真名,神道

之妙称者也。请试陈之。有馀者,谓如来大觉

始兴,法身初建,澡八解之清流,憩七觉之茂

林,积万善于旷劫,荡无始之遗尘,三明镜于

内,神光照于外,结僧那于始心,终大悲以

赴难。仰攀玄根,俯提弱丧,超迈三域,独蹈大

方。启八正之平路,坦众庶之夷途,骋六通之

神骥,乘五衍之安车。至能出生入死,与物推

移,道无不洽,德无不施。穷化母之始物,极

玄枢之妙用,廓虚宇于无疆,耀萨云于幽烛,

将绝朕于九止,永沦太虚,而有馀缘不尽,馀

迹不泯。业报犹魂,圣智尚存。此有馀涅槃也。

经曰:「陶治尘滓,如鍊真金。万累都尽,而灵

觉独存。」无馀者,谓至人教缘都讫,灵照永灭,

廓尔无朕,故曰无馀。何则?夫大患莫若于有

身,故灭身以归无;劳勤莫先于有智,故绝智

以沦虚。然则智以形倦,形以智劳,轮转修途,

疲而弗已。经曰:「智为杂毒,形为桎梏。渊默以

之而辽,患难以之而起。」所以至人灰身灭智,

捐形绝虑。内无机照之勤,外息大患之本,超

然与群有永分,浑尔与太虚同体。寂焉无闻,

怕尔无兆,冥冥长往,莫知所之。其犹灯尽

火灭,膏明俱竭。此无馀涅槃也。经云:「五阴永

尽,譬如灯灭。」然则有馀可以有称,无馀可以

无名。无名立,则宗虚者欣尚于冲默;有称生,

肇论序¶ 第 158b 页 T45-0158.png

则怀德者弥仰于圣功。斯乃诰典之所垂文,

则怀德者弥仰于圣功。斯乃诰典之所垂文,先圣之所轨辙。而曰有无绝于内,称谓沦于

外,视听之所不暨,四空之所昏昧。使夫怀德

者自绝,宗虚者靡托。无异杜耳目于胎壳,掩

玄象于云霄外,而责宫商之异,辩玄素之殊

者也。子徒知远推至人于有无之表,高韵绝

唱于形名之外,而论旨竟莫知所归,幽途故

自蕴而未显。静思幽寻,寄怀无所,岂所谓朗

大明于冥室,奏玄响于无闻者哉!

*** 位体第三

无名曰:有馀、无馀者,盖是涅槃之外称,应物

之假名耳;而存称谓者封名,志器象者耽

形。名也极于题目,形也尽于方圆;方圆有所

不写,题目有所不传。焉可以名于无名,而形

于无形者哉。难序云:「有馀、无馀者,信是权寂

致教之本意,亦是如来隐显之诚迹也。但未

是玄寂绝言之幽致,又非至人环中之妙术

耳。」子独不闻正观之说欤?维摩诘言:「我观如

来无始无终,六入已过、三界已出,不在方、不

离方,非有为、非无为,不可以识识、不可以智

知,无言无说,心行处灭。以此观者,乃名正

观;以他观者。非见佛也。」《放光》云:「佛如虚空,

无去无来,应缘而现,无有方所。」然则圣人之

在天下也,寂莫虚无,无执无竞,导而弗先,感

而后应。譬犹幽谷之响、明镜之像,对之弗知

其所以来,随之因识其所以往。恍焉而有,总

焉而亡;动而逾寂,隐而弥彰;出幽入冥,变化

无常。其为称也,因应而作:显迹为生,息迹为

灭;生名有馀,灭名无馀。然则有无之称本乎

肇论序¶ 第 158c 页 T45-0158.png

无名,无名之道于何不名?是以至人居方而

无名,无名之道于何不名?是以至人居方而方,止圆而圆,在天而天,处人而人。原夫能天

能人者,岂天人之所能哉!果以非天非人,故

能天能人耳。其为治也,故应而不为,因而

不施。因而不施,故施莫之广;应而不为,故为

莫之大。为莫之大,故乃返于小成;施莫之广,

故乃归乎无名。经曰:「菩提之道,不可图度。高

而无上,广不可极;渊而无下,深不可测;大包

天地,细入无间。」故谓之道。然则涅槃之道,

不可以有无得之,明矣。而惑者睹神变,因谓

之有;见灭度,便谓之无。有无之境,妄想之域,

岂足以标榜玄道而语圣心者乎?意谓,至人

寂怕无兆,隐显同源,存不为有,亡不为无。

何则?佛言:「吾无生不生,虽生不生;无形不

形,虽形不形。」以知存不为有。经云:「菩萨入

无尽三昧,尽见过去灭度诸佛。」又云:「入于

涅槃而不般涅槃。」以知亡不为无。亡不为

无,虽无而有;存不为有,虽有而无。虽有而

无,故所谓非有;虽无而有,故所谓非无。然则

涅槃之道,果出有无之域,绝言象之径。断

矣!子乃云:「圣人患于有身,故灭身以归无;劳

勤莫先于有智,故绝智以沦虚。」无乃乖乎神

极、伤于玄旨者也。经曰:「法身无象,应物而

形;般若无知,对缘而照。」万机顿赴而不挠其

神,千难殊对而不干其虑,动若行云,止犹谷

神。岂有心于彼此、情系于动静者乎?既无心

于动静,亦无象于去来。去来不以象,故无器

而不形;动静不以心,故无感而不应。然则

心生于有心,象出于有象。象非我出,故金石

肇论序¶ 第 159a 页 T45-0159.png

流而不燋;心非我生,故日用而不动。纭纭

流而不燋;心非我生,故日用而不动。纭纭自彼,于我何为?所以智周万物而不劳,形充八极而无患,益不可盈、损不可亏,宁复痾

疠中逵,寿极双树,灵竭天棺,体尽焚燎者哉!

而惑者居见闻之境,寻殊应之迹,秉执规矩

而拟大方。欲以智劳至人、形患大圣,谓舍

有入无,因以名之。岂谓采微言于听表,拔

玄根于虚壤者哉?

*** 徵出第四

有名曰:夫浑元剖判,万有参分。有既有矣,

不得不无。无自不无,必因于有。所以高下相

倾、有无相生,此乃自然之数,数极于是。以

此而观,化母所育理无幽显,恢恑谲怪无

非有也。有化而无,无非无也。然则有无之境,

理无不统。经曰:「有无二法,摄一切法。」又称三

无为者,虚空、数缘尽、非数缘尽。数缘尽者,

即涅槃也。而论云:「有无之表,别有妙道,妙于

有无,谓之涅槃。」请覈妙道之本。果若有也,虽

妙非无;虽妙非无,即入有境。果若无也,无即

无差;无而无差,即入无境。总而括之、即而

究之,无有异有而非无,无有异无而非有者。

明矣。而曰「有无之外别有妙道,非有非无谓

之涅槃。」吾闻其语,未即于心也。

*** 超境第五

无名曰:有无之数,诚以法无不该、理无不统。

然其所统,俗谛而已。经曰:「真谛何耶?涅槃

道是。俗谛何耶?有无法是。」何则?有者有于

无,无者无于有。有无所以称有,无有所以称

无。然则有生于无、无生于有,离有无无、离无

肇论序¶ 第 159b 页 T45-0159.png

无有。有无相生。其犹高下相倾,有高必有下,

无有。有无相生。其犹高下相倾,有高必有下,有下必有高矣。然则有无虽殊,俱未免于有

也。此乃言象之所以形,是非之所以生。岂

是以统夫幽极、拟夫神道者乎!是以论称出

有无者,良以有无之数止乎六境之内,六

境之内非涅槃之宅,故借出以祛之。庶悕

道之流,髣髴幽途,托情绝域,得意忘言,体

其非有非无。岂曰有无之外,别有一有而可

称哉?经曰「三无为」者,盖是群生纷绕,生乎

笃患;笃患之尤,莫先于有;绝有之称,莫先于

无,故借无以明其非有。明其非有,非谓无也。

*** 搜玄第六

有名曰:论自云「涅槃既不出有无,又不在有

无。」不在有无,则不可于有无得之矣;不出

有无,则不可离有无求之矣。求之无所,便应

都无。然复不无其道。其道不无,则幽途可寻。

所以千圣同辙,未尝虚返者也。其道既存,

而曰不出不在,必有异旨。可得闻乎?

*** 妙存第七

无名曰:夫言由名起,名以相生。相因可相,无

相无名;无名无说,无说无闻。经曰:「涅槃非

法、非非法。无闻无说,非心所知。」吾何敢言

之?而子欲闻之耶!虽然,善吉有言:「众人若

能以无心而受、无听而听者,吾当以无言言

之。」庶述其言,亦可以言。净名曰:「不离烦恼而

得涅槃。」天女曰:「不出魔界而入佛界。」然则玄

道在于妙悟,妙悟在于即真,即真即有无

齐观,齐观即彼已莫二。所以天地与我同根,

万物与我一体。同我则非复有无,异我则乖

肇论序¶ 第 159c 页 T45-0159.png

于会通。所以不出不在而道存乎其间矣。何

于会通。所以不出不在而道存乎其间矣。何则?夫至人虚心冥照,理无不统。怀六合于

胸中而灵鉴有馀,镜万有于方寸而其神

常虚。至能拔玄根于未始,即群动以静心。恬

淡渊默,妙契自然。所以处有不有,居无不无。

居无不无,故不无于无;处有不有,故不有

于有。故能不出有无而不在有无者也。然则

法无有无之相,圣无有无之知。圣无有无之

知,则无心于内;法无有无之相,则无数于

外。于外无数、于内无心,彼此寂灭,物我冥

一,怕尔无朕,乃曰涅槃。涅槃若此,图度绝

矣。岂容可责之于有无之内,又可徵之有无

之外耶?

*** 难差第八

有名曰:涅槃既绝图度之域,则超六境之外,

不出不在而玄道独存。斯则穷理尽性究竟

之道,妙一无差。理其然矣。而《放光》云:「三乘

之道,皆因无为而有差别。」佛言:「我昔为菩

萨时,名曰儒童。于然灯佛所,已入涅槃。」儒童

菩萨时于七住初获无生忍,进修三位。若涅

槃一也,则不应有三;如其有三,则非究竟。究

竟之道,而有升降之殊。众经异说,何以取

中耶?

*** 辩差第九

无名曰:然究竟之道,理无差也。《法华经》云:「第

一大道无有两正,吾以方便为怠慢者,于一

乘道分别说三。」三车出火宅,即其事也。以俱

出生死,故同称无为;所乘不一,故有三名。统

其会归,一而已矣。而难云「三乘之道,皆因无

肇论序¶ 第 160a 页 T45-0160.png

为而有差别。」此以人三,三于无为,非无为

为而有差别。」此以人三,三于无为,非无为有三也。故《放光》云:「涅槃有差别耶?答曰:无差

别。」但如来结习都尽,声闻结习不尽耳。请以

近喻,以况远旨。如人斩木,去尺无尺,去寸无

寸。脩短在于尺寸,不在无也。夫以群生万端,

识根不一,智鉴有浅深,德行有厚薄,所以俱

之彼岸,而升降不同。彼岸岂异?异自我耳。

然则众经殊辩,其致不乖。

*** 责异第十

有名曰:俱出火宅,则无患一也。同出生死,则

无为一也。而云「彼岸无异,异自我耳。」彼岸,

则无为岸也;我,则体无为者也。请问我与无

为,为一?为异?若我即无为,无为亦即我。不得

言无为无异,异自我也。若我异无为,我则非

无为。无为自无为,我自常有为。冥会之致,又

滞而不通。然则我与无为,一亦无三,异亦无

三。三乘之名,何由而生也?

*** 会异第十一

无名曰:夫止此而此、适彼而彼,所以同于得

者,得亦得之;同于失者,失亦失之。我适无

为,我即无为。无为虽一,何乖不一耶!譬犹三

鸟出网,同适无患之域。无患虽同,而鸟鸟各

异。不可以鸟鸟各异,谓无患亦异。又不可

以无患既一,而一于众鸟也。然则鸟即无患,

无患即鸟。无患岂异?异自鸟耳。如是三乘众

生,俱越妄想之樊,同适无为之境。无为虽同,

而乘乘各异。不可以乘乘各异,谓无为亦异。

又不可以无为既一,而一于三乘也。然则我

即无为,无为即我。无为岂异?异自我耳。所以

肇论序¶ 第 160b 页 T45-0160.png

无患虽同,而升虚有远近;无为虽一,而幽

无患虽同,而升虚有远近;无为虽一,而幽鉴有浅深。无为即乘也,乘即无为也。此非

我异无为,以未尽无为故有三耳。

*** 诘渐第十二

有名曰:万累滋彰,本于妄想;妄想既祛,则万

累都息。二乘得尽智、菩萨得无生智,是时妄

想都尽,结缚永除;结缚既除,则心无为;心既

无为,理无馀翳。经曰:「是诸圣智,不相违背。

不出不在,其实俱空。」又曰:「无为大道,平等

不二。」既曰无二,则不容心异。不体则已,体

应穷微。而曰「体而未尽」,是所未悟也。

*** 明渐第十三

无名曰:无为无二,则已然矣。结是重惑,可谓

顿尽,亦所未喻。经曰:「三箭中的,三兽渡河。」

中渡无异,而有浅深之殊者,为力不同故也。

三乘众生,俱济缘起之津,同鉴四谛之的,绝

伪即真,同升无为。然则所乘不一者,亦以

智力不同故也。夫群有虽众,然其量有涯。正

使智犹身子、辩若满愿,穷才极虑,莫窥其畔。

况乎虚无之数、重玄之域,其道无涯,欲之顿

尽耶?书不云乎:「为学者日益,为道者日损。」为

道者,为于无为者也。为于无为而曰日损,此

岂顿得之谓?要损之又损之,以至于无损耳。

经喻萤日,智用可知矣!

*** 讥动第十四

有名曰:经称「法身已上,入无为境。心不可以

智知,形不可以象测。体绝阴入,心智寂灭。」而

复云「进修三位,积德弥广。」夫进修本于好尚,

积德生于涉求。好尚则取舍情现,涉求则损

肇论序¶ 第 160c 页 T45-0160.png

益交陈。既以取舍为心、损益为体,而曰体绝

益交陈。既以取舍为心、损益为体,而曰体绝阴入,心智寂灭。此文乖致殊,而会之一人,无

异指南为北,以晓迷夫。

*** 动寂第十五

无名曰:经称「圣人无为而无所不为。」无为,故

虽动而常寂;无所不为,故虽寂而常动。虽寂

而常动,故物莫能一;虽动而常寂,故物莫能

二。物莫能二,故逾动逾寂;物莫能一,故逾

寂逾动。所以为即无为、无为即为,动寂虽

殊而莫之可异也。《道行》曰:「心亦不有亦不无。」

不有者,不若有心之有;不无者,不若无心之

无。何者?有心,则众庶是也;无心,则太虚是也。

众庶止于妄想,太虚绝于灵照;岂可止于妄

想、绝于灵照,标其神道而语圣心者乎?是以

圣心不有,不可谓之无;圣心不无,不可谓之

有。不有,故心想都灭;不无;故理无不契。理

无不契,故万德斯弘;心想都灭,故功成非我。

所以应化无方,未尝有为;寂然不动,未尝不

为。经曰:「心无所行,无所不行。」信矣。儒僮曰:

「昔我于无数劫,国财身命施人无数;以妄想

心施,非为施也。今以无生心,五华施佛,始名

施耳。」又空行菩萨入空解脱门,方言「今是行

时,非为證时。」然则心弥虚,行弥广;终日行,

不乖于无行者也。是以《贤劫》称无舍之檀,《成

具》美不为之为,禅典唱无缘之慈,《思益》演不

知之知。圣旨虚玄,殊文同辩;岂可以有为便

有为、无为便无为哉?菩萨住尽不尽平等法

门,不尽有为、不住无为。即其事也。而以南北

为喻,殊非领会之唱。

肇论序¶ 第 161a 页 T45-0161.png

*** 穷源第十六

有名曰:非众生无以御三乘,非三乘无以成

涅槃。然必先有众生,后有涅槃。是则涅槃有

始,有始必有终。而经云:「涅槃无始无终,湛若

虚空。」则涅槃先有,非复学而后成者也。

*** 通古第十七

无名曰:夫至人空洞无象,而万物无非我

造。会万物以成已者,其唯圣人乎!何则?非理

不圣,非圣不理;理而为圣者,圣不异理也。

故天帝曰:「般若当于何求?」善吉曰:「般若不可

于色中求,亦不离色中求。」又曰:「见缘起为见

法,见法为见佛。」斯则物我不异之效也。所

以至人戢玄机于未兆,藏冥运于即化,总六

合以镜心,一去来以成体。古今通,始终同,穷

本极末,莫之与二,浩然大均,乃曰涅槃。经

曰:「不离诸法而得涅槃。」又曰:「诸法无边,故菩

提无边。」以知涅槃之道,存乎妙契;妙契之致,

本乎冥一。然则物不异我、我不异物,物我玄

会,归乎无极。进之弗先,退之弗后,岂容终始

于其间哉?天女曰:「耆年解脱亦如何久。」

*** 考得第十八

有名曰:经云:「众生之性,极于五阴之内。」又云:

「得涅槃者,五阴都尽,譬犹灯灭。」然则众生之

性,顿尽于五阴之内;涅槃之道,独建于三有

之外。貌然殊域,非复众生得涅槃也。果若有

得,则众生之性不止于五阴;必若止于五

阴,则五阴不都尽。五阴若都尽,谁复得涅槃

耶?

*** 玄得第十九

肇论序¶ 第 161b 页 T45-0161.png

无名曰:夫真由离起,伪因著生;著故有得,离

故无名。是以则真者同真,法伪者同伪。子

以有得为得,故求于有得耳。吾以无得为得,

故得在于无得也。且谈论之作,必先定其本。

既论涅槃,不可离涅槃而语涅槃也。若即涅

槃以兴言,谁独非涅槃而欲得之耶?何者?夫

涅槃之道,妙尽常数,融治二仪,荡涤万有,均

天人,同一异。内视不已见,返听不我闻;未

尝有得,未尝无得。经曰:「涅槃非众生,亦不异

众生。」维摩诘言:「若弥勤得灭度者,一切众

生亦当灭度。所以者何?一切众生本性常灭,

不复更灭。」此名灭度,在于无灭者也。然则

众生非众生,谁为得之者?涅槃非涅槃,谁

为可得者?《放光》云:「菩提从有得耶?答曰:不也。

从无得耶?答曰:不也。从有无得耶?答曰:不也。

离有无得耶?答曰:不也。然则都无得耶?答曰:

不也。是义云何?答曰:无所得故为得也,是

故得无所得也。」无所得谓之得者,谁独不然

耶?然则玄道在于绝域,故不得以得之;妙

智存乎物外,故不知以知之。大象隐于无形;

故不见以见之;大音匿于希声,故不闻以闻

之。故能囊括终古导达群方,亭毒苍生疏

而不漏。汪哉洋哉,何莫由之哉!故梵志曰:「吾

闻佛道,厥义弘深,汪洋无涯;靡不成就,靡不

度生。」然则三乘之路开,真伪之途辩,贤圣之

道存,无名之致显矣!

涅槃无名论(终)

肇论(终)