声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

分别智品第七之一¶ 第 134b 页

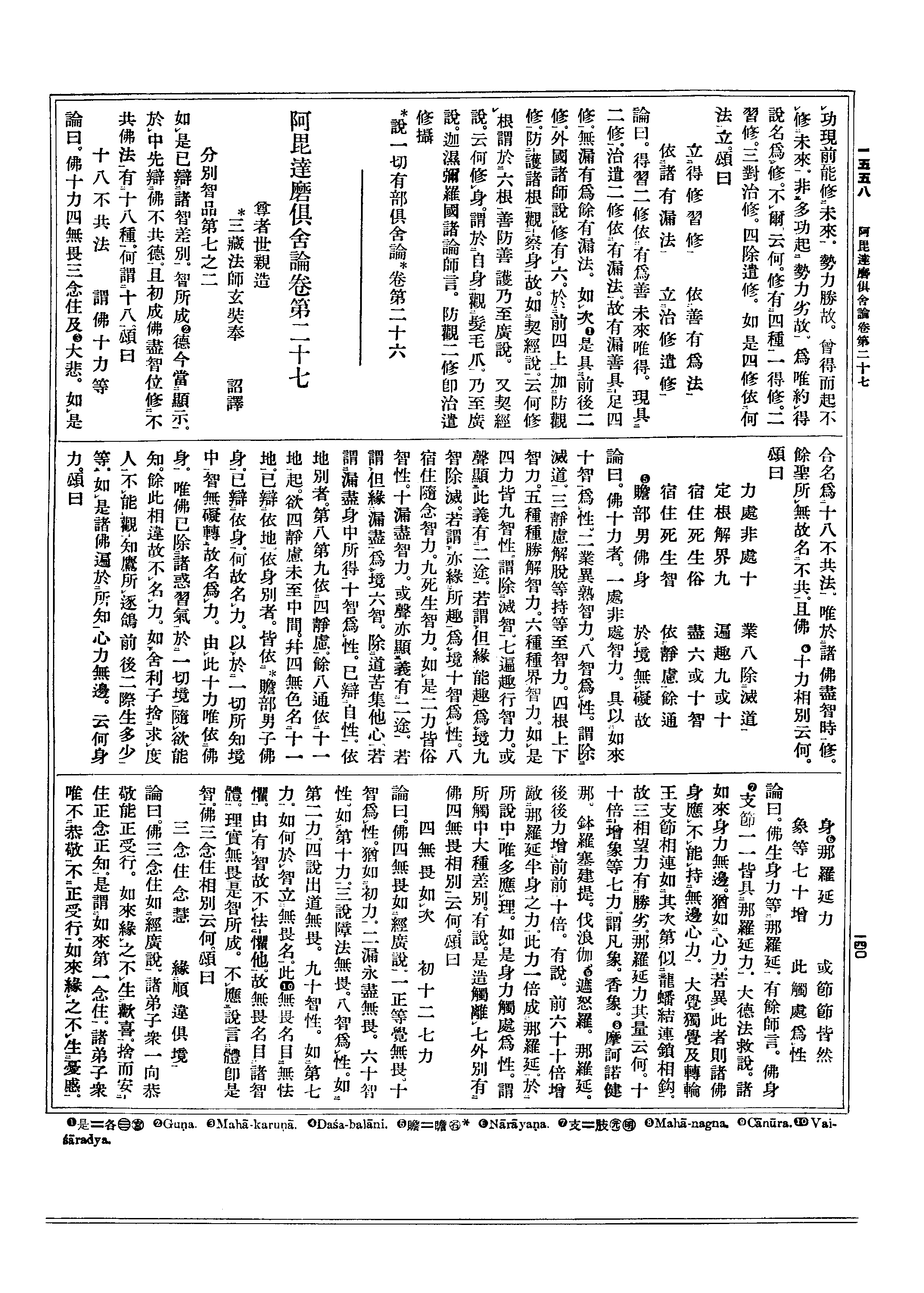

《阿毗达磨俱舍论》卷第二十六

尊者世亲造

三藏法师玄奘奉 诏译

* 分别智品第七之一

前品初说诸忍诸智。于后复说正见正智。

为有忍非智耶。为有智非见耶。颂曰。

「 圣慧忍非智

尽无生非见

馀二有漏慧

皆智六见性」

论曰。慧有二种。有漏无漏。唯无漏慧立以

圣名。此圣慧中八忍非智性。自所断疑未已

断故。可见性摄。推度性故。尽与无生二智。

非见性。已息求心不推度故。所馀皆通智

见二性。已断自疑推度性故。诸有漏慧皆智

性摄。于中唯六亦是见性。谓五染污见世正

分别智品第七之一¶ 第 134c 页 T29-0134.png

见为六。如是所说圣有漏慧皆择法故并慧

见为六。如是所说圣有漏慧皆择法故并慧性摄。智有几种。相别云何。颂曰。

「 智十总有二

有漏无漏别

有漏称世俗

无漏名法类

世俗遍为境

法智及类智

如次欲上界

苦等谛为境」

论曰。智有十种摄一切智。一世俗智。二法

智。三类智。四苦智。五集智。六灭智。七道智。

八他心智。九尽智。十无生智。如是十智总唯

二种。有漏无漏性差别故。如是二智相别有

三。谓世俗智法智类智。前有漏智总名世

俗。多取瓶等世俗境故。后无漏智分法类

别。三中世俗遍以一切有为无为为所缘

境。法类二种如其次第以欲上界四谛为

境。即于如是二种智中。颂曰。

「 法类由境别

立苦等四名

皆通尽无生

初唯苦集类」

论曰。法智类智由境差别分为苦集灭道

四智。如是六智若无学摄。非见性者名尽

无生。此二初生唯苦集类。以缘苦集六种

行相观有顶蕴为境界故。金刚喻定境同

此耶。缘苦集因。缘灭道异。于前所说九

种智中颂曰。

「 法类道世俗

有成他心智

于胜地根位

去来世不知

法类不相知

声闻麟喻佛

如次知见道

二三念一切」

论曰。有法类道及世俗智成他心智。馀则

不然。此智于境有决定相。谓不知胜及去

分别智品第七之一¶ 第 135a 页 T29-0135.png

来心。胜心有三。谓地根位。地谓下地智不

来心。胜心有三。谓地根位。地谓下地智不知上地心。根谓信解时解脱根智不知见

至不时解脱心。位谓不还声闻应果独觉大

觉。前前位智不知后后胜位者心。此智不

知去来心者。唯以现在他相续中能缘心

等为境界故。又法类品不互相知。谓法智

摄诸他心智不知类品。类智所摄诸他心智

不知法品。由法类智以欲上界全分对治

为所缘故。此他心智见道中无。总观谛理

极速转故。然皆容作此智所缘。若诸有情

将入见道。声闻独觉预修加行。为欲知彼

见道位心。彼诸有情入见道位。声闻法分加

行若满知彼见道初二念心。若为更知类

分心故别修加行。至加行满彼已度至第

十六心。虽知此心非知见道。麟喻法分加

行若满知彼见道初二念心。若为更知类

分心故。别修加行。至加行满知彼第八集

类智心。以此但由下加行故。有说。知初二

及第十五心。世尊欲知不由加行。于彼见

道一切能知。尽无生智二相何别。颂曰。

「 智于四圣谛

知我已知等

不应更知等

如次尽无生」

论曰。如本论说。云何尽智。谓无学位若正自

知我已知苦。我已断集。我已證灭。我已

修道。由此所有智见明觉解慧光观是名

尽智。云何无生智。谓正自知我已知苦不

应更知。广说乃至。我已修道不应更修。由

此所有广说乃至。是名无生智。如何无漏

智。可作如是知。迦湿弥罗诸论师说。从二

分别智品第七之一¶ 第 135b 页 T29-0135.png

智出后得智中作如是知故无有失。由

智出后得智中作如是知故无有失。由此后得二智别故。表前观中二智差别。有

说。无漏智亦作如是知。然说见言乘言便

故。或于谛理现照转故。由此本论亦作是

言。且诸智亦是见。如是十智相摄云何。

谓世俗智摄一全一少分。法类智各摄一全

七少分。苦集灭智各摄一全四少分。道智摄

一全五少分。他心智摄一全四少分。尽无

生智各摄一全六少分。何缘二智建立为十。

颂曰。

「 由自性对治

行相行相境

加行办因圆

故建立十智」

论曰。由七缘故立二为十。一自性故立世

俗智。非胜义智为自性故。二对治故立法

类智。全能对治欲上界故。三行相故立苦

集智。此二智境体无别故。四行相境故立灭

道智。此二行相境俱有别故。五加行故立他

心智。非此不知他心所法。本修加行为

知他心。虽成满时亦知心所。而约加行故

立他心智名。六事办故建立尽智。事办身中

最初生故。七因圆故立无生智。一切圣道

为因生故。如上所言。法智类智。全能对治

欲上界法。为有少分治上欲耶。颂曰。

「 缘灭道法智

于修道位中

兼治上修断

类无能治欲」

论曰。修道所摄灭道法智。兼能对治上界修

断。欲之灭道胜上界故。已除自怨能兼他

故。由此类智无能治欲。于此十智中谁有

何行相。颂曰。

分别智品第七之一¶ 第 135c 页 T29-0135.png

「 法智及类智

行相俱十六

世俗此及馀

四谛智各四

他心智无漏

唯四谓缘道

有漏自相缘

俱但缘一事

尽无生十四

谓离空非我」

论曰。法智类智。一一具有非常苦等十六行

相。十六行相后当广释。世智有此及更有

馀能缘一切法自共相等故。苦等四智。一

一各有缘自谛境四种行相。他心智中。若无

漏者唯有缘道四种行相。由此即是道智

摄故。若有漏者取自所缘心心所法自相

境故。如境自相行相亦尔。故此非前十六

所摄。如是二种于一切时一念但缘一事

为境。谓缘心时不缘心所。缘受等时不

缘想等。若尔何故薄伽梵说如实了知有

贪心等。非俱时取贪等及心。如不俱时取

衣及垢。有贪心者。二义有贪。一贪相应。二

贪所系。贪相应心具由二义。馀有漏心唯贪

所系。有说。经言有贪心者。唯说第一贪相

应心。离贪心者。谓治贪心。若贪不相应名

离贪心者。馀惑相应者应得离贪名。若尔

有心非贪对治不染污性。应许此心非有

贪心离贪心等。是故应许馀师所说。为贪

所系名有贪心。乃至有痴离痴亦尔。毗婆沙

师作如是说。聚心者谓善心。此于所缘不

驰散故。散心者谓染心。此与散动相应起

故。西方诸师作如是说。眠相应者名为聚

心。馀染污心说名为散。此不应理。诸染污

心若与眠相应。应通聚散故。又应违害本

分别智品第七之一¶ 第 136a 页 T29-0136.png

论所言。如实知聚心。具足有四智。谓法智

论所言。如实知聚心。具足有四智。谓法智类智世俗智道智。沈心者谓染心。此与懈怠

相应起故。策心者谓善心。此与正勤相应

起故。小心者谓染心。少净品者所好习故。

大心者谓善心。多净品者所好习故。或由

根价眷属随转力用少多故名小大。染心根

少。极二相应故。善心根多。恒三相应故。染心

价少。非功用成故。善心价多。大资粮成故。

染心眷属少。无未来修故。善心眷属多。有

未来修故。染心随转少。唯三蕴故。善心随转

多。通四蕴故。染心力用少。所断善根必还

续故。善心力用多。忍必永断诸随眠故。由

此染善得小大名。掉心者谓染心。掉举相

应故。不掉心者谓善心。能治彼故。不静静心

应知亦尔。不定心者谓染心。散动相应故。

定心者谓善心。能治彼故。不修心者谓染

心。得修习修俱不摄故。修心者谓善心。容

有二修故。不解脱心者谓染心。自性相续

不解脱故。解脱心者谓善心。自性相续容

解脱故。如是所释不顺契经。亦不能辩诸

句别义。如何此释不顺契经。经言。此心云

何内聚。谓心若与惛眠俱行。或内相应有

止无观。云何外散。谓心游涉五妙欲境随

散随流。或内相应有观无止。岂不前说。染

心眠俱便有一心通聚散过。虽说非理。不

许眠俱诸染污心是散心故。岂不又说本

论相违。宁违论文勿违经说。如何不辩诸

句别义。谓依此释不能辩了散等聚等八

异相故。依我所释非不能辩此契经中八

分别智品第七之一¶ 第 136b 页 T29-0136.png

句别义。谓虽散等同是染心。而为显其过

句别义。谓虽散等同是染心。而为显其过失差别。及虽聚等同是善心。而为显其功

德差别。故依八义别立八名。既不能通所

违经说。所辩句义理亦不成。又若沈心即

掉心者。经不应说若于尔时心沈。恐沈

修安定舍三觉支者名非时修。若于尔时

心掉。恐掉修择进喜名非时修。岂修觉支

有散别理。此据作意欲修名修。非现前

修故无有失。岂不我说亦不违经。虽诸

染心皆名沈掉懈怠增者经说沈心。掉举

增者经说掉心。据恒相应我说体一。随自

意语谁复能遮。然实此经意不如是。前说。

一切贪所系心。皆名有贪心。贪系是何义。若

贪得随故。有学无漏心应名有贪。贪得随故。

若贪所缘故。无学有漏心应名有贪。贪所

缘故。若不许彼为贪所缘。云何彼心可成

有漏。若谓由为共相惑缘应名有痴。痴所

缘故。然他心智不缘贪得。亦不可说缘缘

心贪。宁知他心是有贪等。故非贪系名有

贪心。若尔云何。今详经意贪相应故名有

贪心。贪不相应名离贪等。若尔何故馀契

经言。离贪瞋痴心不还堕三有。依离得

说故无有过。岂不于前已破此说。馀惑相

应者。应得离贪名。彼亦与贪不相应故。若

依此意。许亦无违。然不说为离贪心者。彼

属有瞋有痴等故。且止傍论应述本宗。此

所明他心智。为亦能取他心所缘。及亦取

他心能缘行相不。俱不能取。知彼心时。不

观彼所缘能缘行相故。谓但知彼有染等

分别智品第七之一¶ 第 136c 页 T29-0136.png

心。不知彼心所染色等。亦不知彼能缘行

心。不知彼心所染色等。亦不知彼能缘行相。不尔他心智应亦缘色等。又亦应有能

自缘失。诸他心智有决定相。谓唯能取欲色

界系及非所系。他相续中现在同类心心所

法。一实自相为所缘境。空无相不相应。尽

无生所不摄。不在见道无间道中。馀所不

遮如应容有。尽无生智除空非我。各具有

馀十四行相。由此二智虽胜义摄而涉于

世俗欲离空非我。谓由彼力于出观时

作如是言。我生已尽梵行已立。所作已办不

受后有。为有无漏越此十六更是所馀行

相摄不。颂曰。

「 净无越十六

馀说有论故」

论曰。迦湿弥罗国诸论师言。无无漏行相越

此十六。外国师说。更有所馀无漏行相越于

十六。云何知然。由本论故。如本论说。颇有

不系心能了别欲界系法耶。曰能了别。谓

非常故苦故空故非我故因故集故生故缘故。

有是处有是事。如理所引了别。若谓彼文

不为显示不系心了别欲界系法时。除前

所明八行相外别有有是处有是事行相。

但为显示作八行相。斯有是处斯有是事。

此释不然。馀不说故。谓若彼论依此意说。

应于馀处亦说此言。然彼馀文但作是说。

颇有见断心能了别欲界系法耶。曰能了

别。谓我故我所故。断故常故。无因故无作故

损减故。尊故胜故上故。第一故能清净故。

能解脱故。能出离故。惑故疑故犹豫故。贪故

瞋故慢故痴故。不如理所引了别。此等亦应

分别智品第七之一¶ 第 137a 页 T29-0137.png

说有是处等言。既无此言故释非理。十

说有是处等言。既无此言故释非理。十六行相实事有几。何谓行相。能行所行。颂

曰。

「 行相实十六

此体唯是慧

能行有所缘

所行诸有法」

论曰。有馀师说。十六行相名虽十六实事唯

七。谓缘苦谛名实俱四。缘馀三谛名四实

一。如是说者实亦十六。谓苦圣谛有四相。一

非常二苦三空四非我。待缘故非常。逼迫性

故苦。违我所见故空。违我见故非我。集圣

谛有四相。一因二集三生四缘。如种理故

因。等现理故集。相续理故生。成办理故缘。譬

如泥团轮绳水等众缘和合成办瓶等。灭

圣谛有四相。一灭二静三妙四离。诸蕴尽故

灭。三火息故静。无众患故妙。脱众灾故离。

道圣谛有四相。一道二如三行四出。通行义

故道。契正理故如。正趣向故行。能永超故

出。又非究竟故非常。如荷重担故苦。内

离士夫故空。不自在故非我。牵引义故因。

出现义故集。滋产义故生。为依义故缘。不

续相续断故灭。离三有为相故静。胜义善故

妙。极安隐故离。治邪道故道。治不如故如。

趣入涅槃宫故行。弃舍一切有故出。如是

古释既非一门故随所乐更为别释。生灭

故非常。违圣心故苦。于此无我故空。自非

我故非我。因集生缘如经所释。谓五取蕴以

欲为根。以欲为集。以欲为类。以欲为生。

唯此生声应在后说。与论为异。此四体相

差别云何。由随位别四欲有异。一执现总

分别智品第七之一¶ 第 137b 页 T29-0137.png

我起总自体欲。二执当总我起总后有欲。

我起总自体欲。二执当总我起总后有欲。三执当别我起别后有欲。四执续生我起

续生时欲。或执造业我起造业时欲。第一

于苦是初因故说名为因。如种子于果第

二于苦等招集故说名为集。如芽等于果。

第三于苦为别缘故说名为缘。如田等于

果。谓由田水粪等力故令果味势熟德别

生。第四于苦能近生故说名为生。如华蕊

于果。或如契经说。有二五二四爱行为四

种欲。执现总我有五种异。一执我现决定

有。二执我现如是有。三执我现变异有。四

执我现有。五执我现无。执当总我亦有五

异。一执我当决定有。二执我当如是有。三

执我当变异有。四执我当有。五执我当无。

执当别我有四种异。一执我当别有。二执

我当决定别有。三执我当如是别有。四执

我当变异别有。执续生我等亦有四种异。

一执我亦当有。二执我亦当决定有。三执我

亦当如是有。四执我亦当变异有。流转断故

灭。众苦息故静。如说苾刍诸行皆苦。唯有

涅槃最为寂静。更无上故妙。不退转故离。

如正道故道。如实转故如。定能趣故行。如

说此道能至清净馀见必无至清净理。永

离有故出。又为治常乐我所我见故修非

常苦空非我行相。为治无因一因变因知先

因见故修因集生缘行相。为治解脱是无

见故修灭行相。为治解脱是苦见故修

静行相。为治静虑及等至乐是妙见故修

妙行相。为治解脱是数退堕非永见故修

分别智品第七之一¶ 第 137c 页 T29-0137.png

离行相。为治无道邪道馀道退道见故修

离行相。为治无道邪道馀道退道见故修道如行出行相。如是行相以慧为体。若尔慧

应非有行相。以慧与慧不相应故。由此

应言诸心心所取境类别皆名行相。慧及

诸馀心心所法有所缘故皆是能行。一切有

法皆是所行。由此三门体有宽狭慧通行

相能行所行。馀心心所唯能所行。诸馀有法

唯是所行。已辨十智行相差别。当辨性

摄依他依身。颂曰。

「 性俗三九善

依地俗一切

他心智唯四

法六馀十九

现起所依身

他心依欲色

法智但依欲

馀八通三界」

论曰。如是十智三性摄者。谓世俗通三性。

馀九智唯是善。依地别者。谓世俗智通依

欲界乃至有顶。他心智唯依四根本静虑。法

智依此四及未至中间。馀依此六地及下

三无色。依身别者。谓他心智依欲色界俱

可现前。法智但依欲界现起。馀八智现起

通依三界身。已辩性地身。当辩念住摄。

颂曰。

「 诸智念住摄

灭智唯最后

他心智后三

馀八智通四」

论曰。灭智摄在法念住中。他心智后三摄。所

馀八皆通四。如是十智展转相望。一一当

言几智为境。颂曰。

「 诸智互相缘

法类道各九

苦集智各二

四皆十灭非」

论曰。法智能缘九智为境。除类智。类智能

分别智品第七之一¶ 第 138a 页 T29-0138.png

缘九智为境。除法智。道智能缘九智为

缘九智为境。除法智。道智能缘九智为境。除世俗智。非道摄故。苦集二智一一能

缘二智为境。谓俗他心。世俗他心尽无生

智皆缘十智为境。灭智不缘诸智为境。

唯以择灭为所缘故。十智所缘总有几法。

何智几法为所缘境。颂曰。

「 所缘总有十

谓三界无漏

无为各有二

俗缘十法五

类七苦集六

灭缘一道二

他心智缘三

尽无生各九」

论曰。十智所缘总有十法。谓有为法分为八

种。三界所系无漏有为。各有相应不相应故。

无为分二种。善无记别故。俗智总缘十法

为境。法智缘五。谓欲界二无漏道二及善无

为。类智缘七。谓色无色无漏道六及善无为。

苦集智各缘三界所系六。灭智缘一。谓善无

为道智缘二。谓无漏道。他心智缘欲色无

漏三相应法。尽无生智缘有为八及善无为。

颇有一念智缘一切法不。不尔。岂不非我

观智知一切法皆非我耶。此亦不能缘一

切法。不缘何法。此体是何。颂曰。

「 俗智除自品

总缘一切法

为非我行相

唯闻思所成」

论曰。以世俗智观一切法为非我时犹除

自品。自品谓自体相应俱有法。境有境别故。

同一所缘故。相邻近故。非此智所缘。此智

唯是欲色界摄。闻思所成非修所成。修所成

慧地别缘故。若异此者应顿离染。已辩所

缘。复应思择。谁成就几智耶。颂曰。

分别智品第七之一¶ 第 138b 页 T29-0138.png

「 异生圣见道

初念定成一

二定成三智

后四一一增

修道定成七

离欲增他心

无学钝利根

定成九成十」

论曰。诸异生位及圣见道第一刹那定成一

智。谓世俗智。第二刹那定成三智。谓加法

苦。第四六十十四刹那。如次后后增类集灭

道智。诸未增位成数如前。故修位中亦定

成七。如是诸位。若已离欲各各增一。谓他

心智。唯除异生生无色者。时解脱者定成

九智。谓加尽智。不时解脱定成就十。谓增

无生。于何位中顿修几智。且于见道十五

心中。颂曰。

「 见道忍智起

即彼未来修

三类智兼修

现观边俗智

不生自下地

苦集四灭后

自谛行相境

唯加行所得」

论曰。见道位中随起忍智。皆即彼类于未

来修。然具修自谛诸行相念住。何缘见道唯

同类修。先未曾得此种性故。对治所缘俱

决定故。唯苦集灭三类智时。能兼修未来现

观边俗智。于一一谛现观后边方能兼修故

立斯号。由此馀位未能兼修。道类智时何

不修此。俗智曾于道无事现观故。又必无

于道遍事现观故。谓于苦集灭可遍知断

證。必无于道可能遍修。虽集灭边未遍断

證。而于当位断證已周。道则不然。种性

多故。有言。此是见道眷属。彼修道摄。故不能

修。理非极成。不应为證。此世俗智是不生

分别智品第七之一¶ 第 138c 页 T29-0138.png

法。于一切时无容起故。若尔何故说名为

法。于一切时无容起故。若尔何故说名为修。先未曾得今方得故。既不能起得义何

依。但由得故说名为得。由得故得曾所未

闻。故所辩修理不成立。如古师说。修义可

成。彼说云何。由圣道力修世俗智。于出

观后有胜缘谛俗智现前。得此起依故名

得此。如得金矿名为得金。毗婆沙师不

乐此义。随依何地见道现前能修未来自

地下地。谓依未至见道现前能修未来一

地见道二地俗智。至依第四见道现前能修

未来六地见道七地俗智。苦集边修四念住

摄。灭边修者唯法念住。随于何谛现观边

修。即以此行相缘此谛为境。见道力得故。

唯加行所得。智增故立智名。若并眷属以

欲四蕴色界五蕴为其自性。次于修道离染

位中。颂曰。

「 修道初刹那

修六或七智

断八地无间

及有欲馀道

有顶八解脱

各修于七智

上无间馀道

如次修六八」

论曰。修道初念。谓第十六道类智时现修二

智。未离欲者未来修六。谓法及类苦集灭道。

离欲修七。谓加他心不修世俗。有顶治故。

断欲修断九无间道八解脱道。俗四法智随

应现修。断上七地诸无间道四类世俗灭道

法智随应现修。断欲加行有欲胜进。俗四法

类随应现修。此上未来皆修七智。谓俗法

类苦集灭道。断有顶地前八解脱。四类二法

随应现修。此于未来亦唯修七。然除世俗

分别智品第七之一¶ 第 139a 页 T29-0139.png

加他心智。断有顶地九无间道。四类二法

加他心智。断有顶地九无间道。四类二法随应现修。未来修法类苦集灭道六。断欲

修断第九解脱。俗四法智随应现修。断上

七地诸解脱道。四类世俗灭道法智随应现

修。断欲修断第九胜进断上八地诸加行

道。俗四法类随应现修。断上七地有顶八

品诸胜进道。俗四法类及他心智随应现修。

此上未来皆修八智。谓俗法类四谛他心。次

辩离染得无学位。颂曰。

「 无学初刹那

修九或修十

钝利根别故

胜进道亦然」

论曰无学初念。谓断有顶第九解脱。苦集

类尽随应现修。缘有顶故。胜进九十随应

现修。未来随应修九修十。谓钝根者唯除

无生。利根亦修无生智故。次辩馀位修

智多少。颂曰。

「 练根无间道

学六无学七

馀学六七八

应八九一切

杂修通无间

学七应八九

馀道学修八

应九或一切

圣起馀功德

及异生诸位

所修智多少

皆如理应思」

论曰。学位练根诸无间道。四法类智随应现

修。未来修六。四谛法类。似见道故不修

世俗。能断障故不修他心。诸解脱道四法

类智随应现修。未离欲者未来修六。四谛

法类。已离欲者未来修七谓加他心。有馀

师言。解脱道位亦修世俗。诸加行道俗四法

类随应现修。未离欲者未来修七。已离欲

分别智品第七之一¶ 第 139b 页 T29-0139.png

八。谓加他心。诸胜进道若未离欲俗四法类

八。谓加他心。诸胜进道若未离欲俗四法类随应现修。未来亦七。若已离欲俗四法类

及他心智随应现修。未来亦八。无学练根诸

无间道。四类二法随应现修。未来修七。四

谛法类尽。不修世俗如治有顶故。五前八

解脱。四类二法随应现修。未来修八。四谛

法类他心及尽。四第九解脱苦集类尽随应

现修。未来修九。最后解脱苦集类尽随应

现修。未来修十。诸加行道现修如学。未来

修九。诸胜进道钝者九智随应现修。未来

亦九。利者十智随应现修。未来亦十。学位

杂修诸无间道。四法类俗随应现修。未来

修七。诸解脱道唯四法类。加行增俗。诸胜

进道又加他心随应现修。未来皆八。无学

杂修诸无间道。现修如学。未来所修钝八利

九。诸解脱道唯四法类。加行增俗随应现

修。未来所修钝九利十。诸胜进道与练根同。

学位修通五无间道现修俗智。未来修七。

宿住神境。二解脱道。五加行道现修俗智。他

心解脱法类道俗及他心智。一切胜进并苦

集灭随应现修。此上未来皆修八智。无学

修通五无间道。现修如学未来所修钝八利

九。解脱加行现修如学。未来所修钝九利十。

诸胜进道与练根同。天眼天耳二解脱道。无

记性故不名为修。圣起所馀四无量等修所

成摄有漏德时。现在皆修一世俗智。有学

未来未离欲七。已离欲八。无学未来钝九利

十。除微微心。此于未来唯修俗故。若起所

馀无漏功德静虑摄者四法类智随应现修。

分别智品第七之一¶ 第 139c 页 T29-0139.png

无色摄者唯四类智随应现修。未来所修同

无色摄者唯四类智随应现修。未来所修同前有漏。异生离染现修世俗断欲三定。第

九解脱及依根本四静虑定起胜进道离染

加行未来修二。谓加他心。所馀未来唯修

世俗。修五通时诸加行道二解脱道现修

俗智。一解脱道现俗他心。诸胜进道二随应

现。未来一切皆修二种。五无间道现未唯俗。

依本静虑修馀功德皆现修俗。未来修二。

唯顺决择分必不修他心。以是见道近眷

属故。依馀地定修馀功德。皆唯世俗现未

来修。诸未来修为修几地。诸所起得皆是修

耶。颂曰。

「 诸道依得此

修此地有漏

为离得起此

修此下无漏

唯初尽遍修

九地有漏德

生上不修下

曾所得非修」

论曰。诸道依此地及得此地时。能修未来

此地有漏。圣为离此地及得此地时。并此

地中诸道现起。皆能修此及下无漏为离此

言通二四道。唯初尽智现在前时。力能遍修

九地有漏不净观等无量功德。能缚众惑断

无馀故。如能缚断所缚气通。又彼自心今

登王位。一切善法起得来朝。譬如大王登

祚洒顶一切境土皆来朝贡。然此生上必

不修下。初尽智言显离有顶及五练根位

第九解脱道。诸所言修唯先未得令起今

得是能所修。谓若先时未得今得用功得者

方是所修。若法先时僧得弃舍。今虽还得而

非所修。非设劬劳而證得故。若先未得用

分别智品第七之一¶ 第 140a 页 T29-0140.png

功现前能修未来。势力胜故。曾得而起不

功现前能修未来。势力胜故。曾得而起不修未来。非多功起势力劣故。为唯约得

说名为修。不尔。云何。修有四种一得修。二

习修。三对治修。四除遣修。如是四修依何

法立。颂曰。

「 立得修习修

依善有为法

依诸有漏法

立治修遣修」

论曰。得习二修依有为善未来唯得。现具

二修。治遣二修依有漏法。故有漏善具足四

修。无漏有为馀有漏法。如次是具前后二

修。外国诸师说修有六。于前四上加防观

修。防护诸根观察身故。如契经说。云何修

根谓于六根善防善护乃至广说。又契经

说。云何修身。谓于自身观发毛爪。乃至广

说。迦湿弥罗国诸论师言。防观二修即治遣

修摄。

《说一切有部俱舍论》卷第二十六