声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十五 第 129a 页

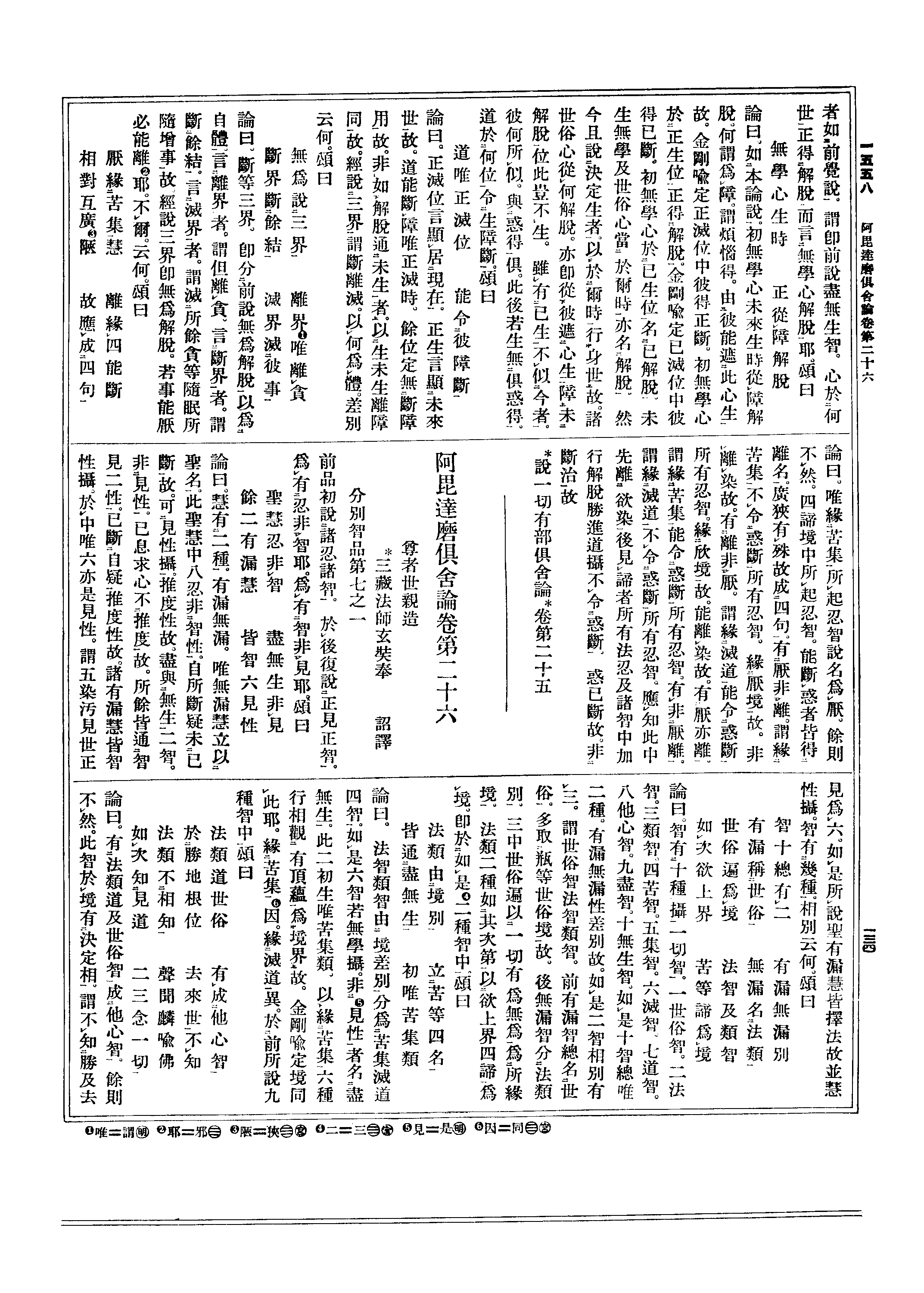

《阿毗达磨俱舍论》卷第二十五

尊者世亲造

三藏法师玄奘奉 诏译

分别贤圣品第六之四

如前所说。不动应果。初尽智后起无生智。

诸阿罗汉如预流等有差别不。亦有。云何。

颂曰。

「 阿罗汉有六

谓退至不动

前五信解生

总名时解脱

后不时解脱

从前见至生」

论曰。于契经中说阿罗汉由种性异故有

六种。一者退法二者思法。三者护法。四安住

法。五堪达法。六不动法。于此六中前之五种

从先学位信解性生。即此总名时爱心解

脱。恒时爱护及心解脱故。亦说名为时解

脱者以要待时及解脱故。略初言故。如

卷二十五 第 129b 页 T29-0129.png

言酥瓶。由此待时方能入定。谓待资具无

言酥瓶。由此待时方能入定。谓待资具无病处等胜缘合时方入定故。不动法性说名

为后。即此名为不动心解脱。以无退动及

心解脱故。亦说名为不时解脱。以不待时

及解脱故。谓三摩地随欲现前不待胜缘

和合时故。或依暂时毕竟解脱。建立时解

脱不时解脱名。容有退堕时无退堕时故。

此从学位见至性生。如是所明六阿罗汉

所有种性。为是先有。为后方得。不定。云何。

颂曰。

「 有是先种性

有后练根得」

论曰。退法种性必是先有。思法等五亦有后

得。谓有先来是思法性。有先退法性后练根

成思。乃至不动随应当说。言退法者。谓

遇少缘便退所得。非思法等。言思法者。

谓惧退失恒思自害。言护法者。谓于所

得喜自防护。安住法者。离胜退缘虽不自

防亦能不退。离胜加行亦不增进。堪达法

者。彼性堪能好修练根速达不动。不动法

者。彼必无退。此六种性先学位中。初二阙

恒时及尊重加行。由根有异故有差别。第

三唯有恒时加行。第四唯有尊重加行。第五

具二而是钝根。第六利根具二加行。退法种

性非必定退。乃至堪达非必能达。但约容

有建立此名。故六阿罗汉通三界皆有。若

执退者必定应退。乃至堪达必能达者。彼

执欲界具足有六。色无色界中唯安住不动。

彼无退失自害自防及修练根故唯有二。

如是六种阿罗汉中。谁从何退。为性为果。

卷二十五 第 129c 页 T29-0129.png

颂曰。

颂曰。「 四从种性退

五从果非先」

论曰。不动种性必无退理。前之五种皆有

退义。于中后四有从性退。退法一种无退

性理。由此种性最居下故。五种皆有从果

退义。虽俱有退然并非先。谓诸无学先学

位中所住种性。彼从此性必无退理。学无

学道所成坚故。若诸有学先凡位中所住种

性。彼从此性亦无退理。世出世道所成坚

故。若住此位后修练根所得思等四种种

性。彼从此性容有退理。二先位中住思等

性必亦无退此所得果。唯先退法有退果

义。又亦无退先所得果。后所得果容有退

义。是故定无退预流果。由此应果退法有

三。一增进根。二退住学。三住自位而般涅

槃。思法有四。三如前说。更加一种退住退

性。馀三如次有五六七。应知后后一一增

故。思法等四退住学位时。还住退非馀。若

异此者得胜种性故。应是进非退。何缘定

无退先果者。以见所断依无事故。谓有身

见依我处转。见所断惑此见为根。我体既无

名依无事。以无事故必无退理。若尔应说

此惑缘无。非此缘无谛为境故。然于谛

境不如实缘。诸烦恼中谁不如是。虽皆

如是而有差别。以修断惑各有别事。即是

可意不可意等于所缘境此相非无。见所断

惑计有我等。非诸谛境有我等相。以无事

故。与修断别。谓于色等所缘境中我见妄

增。作者受者自在而转。非实我性。边执见等

卷二十五 第 130a 页 T29-0130.png

随此而生。故并说为依无事惑。若修所断

随此而生。故并说为依无事惑。若修所断贪瞋慢痴。色等境中唯起染著增背高举不

了行转故。并说为依有事惑。又见断惑于

谛理中执我我所断常见等。非谛中有少

我等事。见断贪等缘此而生。是故皆名依

无事惑。修所断惑于色等中谓好丑等。然色

等境非无少分好丑等别。是故可名依有

事惑。又见断惑迷谛理起名依无事。修

所断惑迷粗事生名依有事。谛理真实。揩

定可依。圣慧已證必无退理。事相浮伪无

定可依。断迷彼惑。有失念退。或修断惑非

审虑生。昧钝性故。见所断惑由审虑生。推

度性故。圣不审虑于粗事中失念或生。审

虑不尔。如于绳等率尔谓蛇。故修断惑圣

有退起。非由率尔可起见惑。圣若审虑便

见谛理。故圣见断定无退义。经部师说。从

阿罗汉亦无退义。彼说应理。云何知然。由

教理故。知何由教。经言。苾刍圣慧断惑名

为实断。又契经言。我说有学应不放逸。非

阿罗汉。虽有经言佛告庆喜。我说。利养等

亦障阿罗汉而不说退阿罗汉果。但说

退失现法乐住。经言不动心解脱身作證。

我定说无因缘从此退故。若谓有退。由

经说有时爱解脱。我亦许然。但应观察彼

之所退。为应果性。为静虑等。然彼根本静

虑等持。要待时现前故名时解脱。彼为获

得现法乐住数希现前故名为爱。有说。此

定是所爱味。诸阿罗汉果性解脱恒随逐故

不应名时。更不欣求故不名爱若应果性

卷二十五 第 130b 页 T29-0130.png

容有退者。如何世尊但说所證现法乐住有

容有退者。如何世尊但说所證现法乐住有可退理。由此證知。诸阿罗汉果性解脱必

是不动。然由利等扰乱过失有于所得现

法乐住退去自在。谓诸钝根。若诸利根则

无退失。故于所得现法乐住有退无退故

名退不退法。如是思等如理应思。不退安

住不动何别。非练根得名为不退。练根所

得名为不动。此二所起殊胜等至。设遇退

缘亦无退理。安住法者。但于已住诸胜德

中能无退失。不能更引馀胜德生。设复引

生从彼可退。是不退等三种差别。然乔底迦

昔在学位。于时解脱极啖味故。又钝根故

数数退失。深自厌责执刀自害。由于身命

无所恋惜。临命终时得阿罗汉便般涅槃。

故乔底迦亦非退失阿罗汉果。又增十经作

如是说。一法应起。谓时爱心解脱。一法应

證。谓不动心解脱。若应果性名为时爱心解

脱者。何故于此增十经中再说应果。又曾

无处说阿罗汉果名为应起。但说名应證。

又说钝根所摄应果名为应起。为显何义。

若为显彼能起现前则馀利根最应能起。

若为显彼应起现前亦馀利根最所应起。

故时解脱非应果性。若尔何故说时解脱应

果。谓有应果根性钝故要待时故定方现

前。若与彼相违名不时解脱。阿毗达磨亦

作是言。欲贪随眠由三处起。一欲贪随眠

未断遍知故。二顺彼经法正现在前故。三

于彼正起非理作意故。若谓彼据具因

生说。复有何法因不具生。是名由教。如

卷二十五 第 130c 页 T29-0130.png

何由理。若阿罗汉有令烦恼毕竟不起治

何由理。若阿罗汉有令烦恼毕竟不起治道已生。是则不应退起烦恼。若阿罗汉此

道未生。未能永拔烦恼种故应非漏尽。

若非漏尽宁说为应。是名由理。若尔应

释炭喻契经。如说。多闻诸圣弟子若行若住

有处有时失念故生恶不善觉。此经唯说

阿罗汉果。由此经言彼圣弟子心于长夜

随顺远离广说乃至临入涅槃。馀契经中。

有即说此顺远离等名应果力。又此经说。

彼于一切顺漏已能永吐已得清凉。由此

定知。是阿罗汉。实后所说是阿罗汉。然彼乃

至于行住时未善通达容有此事。谓有学

者于行住时由失念故容起烦恼。后成

无学则无起义。前依学位故说无失。毗婆

沙师定作是说。阿罗汉果亦有退义。唯阿罗

汉种性有六。为馀亦有六种性耶。设有皆

能修练根不。颂曰。

「 学异生亦六

练根非见道」

论曰。有学异生种性亦六。六种应果彼为先

故。然见道位必无练根。此位无容起加行

故。唯于信解异生位中。能修练根如无学

位。如契经说。我说由斯所證四种增上心

所现法乐住随一有退。所得不动心解脱身

作證。我决定说无因缘从此退。如何不动

法退现法乐住。颂曰。

「 应知退有三

已未得受用

佛唯有最后

利中后钝三」

论曰。应知诸退总有三种。一已得退。谓退

已得殊胜功德。二未得退。谓未能得殊胜

卷二十五 第 131a 页 T29-0131.png

功德。三受用退。谓诸已得殊胜功德不现在

功德。三受用退。谓诸已得殊胜功德不现在前。于此三中世尊唯有一受用退。以具众

德无容一时顿现前故。馀不动法具有受

用及未得退。亦于胜己殊胜功德犹未得

故。馀五种性容具有三。亦容退失已得德

故。约受用退说不动法退现法乐无相违

过。无退论者作如是说。诸无漏解脱皆名

不动。然别立第六不动法者。如前释通。不

应为难。诸阿罗汉既许退果。为更生不。

诸住果时所不作事退时作不。不尔。何缘。

颂曰。

「 一切从果退

必得不命终

住果所不为

惭增故不作」

论曰。无从果退中间命终。退已须臾必还

得故。如契经说。苾刍当知。如是多闻诸

圣弟子退失正念。速复还能令所退起尽

没灭离。若谓不然。修梵行果应非安隐

可委信处。又住果位所不应为违果事业

由惭增故于暂退时亦必不造。譬如壮士

虽蹶不仆。如上所言。有练根得无学有

学。正练根时各几无间几解脱道。何性摄。何

所依。颂曰。

「 练根无学位

九无间解脱

久习故学一

无漏依人三

无学依九地

有学但依六

舍果胜果道

唯得果道故」

论曰。求胜种性修练根者。无学位中转一

一性各九无间九解脱道。如得应果。所以

者何。彼钝根性由久串习非少功力可能

卷二十五 第 131b 页 T29-0131.png

令转。学无学道所成坚故。有学位中转一一

令转。学无学道所成坚故。有学位中转一一性各一无间一解脱道。如得初果。上相违

故。彼加行道诸位各一。如是无间及解脱道

一切唯是无漏性摄。圣者必无用有漏道而

转根理。非增上故。依谓身地。此所依身唯

人三洲。馀无退故。此所依地无学通九。谓

未至中间四定三无色。有学唯六。谓除后

三。所以者何。夫转根者。容有舍果及胜果

道。所得唯果非向道故。无有学果无色地

摄。故学练根但依六地。诸无学位补特伽罗。

总有几种。由何差别。颂曰。

「 七声闻二佛

差别由九根」

论曰。居无学位圣者有九。谓七声闻及二

觉者。退法等五不动分二。后先别故名七声

闻。独觉大觉名二觉者。由下下等九品根

异令无学圣成九差别。学无学位有七圣

者。一切圣者皆此中摄。一随信行。二随法行。

三信解。四见至。五身證。六慧解脱。七俱解

脱。依何立七。事别有几。颂曰。

「 加行根灭定

解脱故成七

此事别唯六

三道各二故」

论曰。依加行异立初二种。谓依先时随他

及法于所求义修加行故。立随信行随法

行名。依根不同立次二种。谓依钝利信慧

根增如次名为信解见至。依得灭定立身

證名。由身證得灭尽定故。依解脱异立后

二种。谓依唯慧离烦恼障者立慧解脱。依

兼得定离解脱障者立俱解脱。此名虽七

事别唯六。谓见道中有二圣者。一随信行。二

卷二十五 第 131c 页 T29-0131.png

随法行。此至修道别立二名。一信解。二见

随法行。此至修道别立二名。一信解。二见至。此至无学复立二名。谓时解脱不时解

脱。应知此中一随信行根故成三。谓下中

上。性故成五。谓退法等。道故成十五。谓八

忍七智。离染故成七十三。谓具缚离八地

染。依身故成九。谓三洲欲天。若根性道离染

依身相乘合成一亿四万七千八百二十五

种。随法行等如理应思。何等名俱及慧解

脱。颂曰。

「 俱由得灭定

馀名慧解脱」

论曰。诸阿罗汉得灭定者名俱解脱。由慧

定力解脱烦恼解脱障故。所馀未得灭尽

定者名慧解脱。但由慧力于烦恼障得

解脱故。如世尊说。五烦恼断不可牵引未

名满学。学无学位各由几因于等位中独

称为满。颂曰。

「 有学名为满

由根果定三

无学得满名

但由根定二」

论曰。学于学位独得满名。具由三因。谓根

果定。有有学者但由根故亦得满名。谓诸

见至未离欲染。有有学者但由果故亦得

满名。谓信解不还未得灭尽定。有有学者

由根果故亦得满名。谓见至不还未得灭

尽定。有有学者由果定故亦得满名。谓诸

信解得灭尽定。有有学者具由三故独得

满名。谓诸见至得灭尽定。无有学者但由

定故及根定故亦得满名。诸无学者于无

学位由根定二独得满名。无学位中无非

果满故无由果亦立满名。有但由根亦名

卷二十五 第 132a 页 T29-0132.png

为满。谓不时解脱未得灭尽定。有但由定

为满。谓不时解脱未得灭尽定。有但由定亦名为满。谓时解脱得灭尽定。有具由二

独名为满。谓不时解脱已得灭尽定。广说

诸道差别无量。谓世出世见修道等。略说几

道能遍摄耶。颂曰。

「 应知一切道

略说唯有四

谓加行无间

解脱胜进道」

论曰。加行道者。谓从此后无间道生。无间道

者。谓此能断所应断障。解脱道者。谓已解

脱所应断障最初所生。胜进道者。谓三馀

道。道义云何。谓涅槃路。乘此能往涅槃城

故。或复道者。谓求所依。依此寻求涅槃果

故。解脱胜进如何名道。与道类同。转上品

故。或前前力至后后故。或能趣入无馀依

故。道于馀处立通行名。以能通达趣涅槃

故。此有几种。依何建立。颂曰。

「 通行有四种

乐依本静虑

苦依所馀地

迟速钝利根」

论曰。经说通行总有四种。一苦迟通行。二

苦速通行。三乐迟通行。四乐速通行。道依根

本四静虑生名乐通行。以摄受支止观平

等任运转故。道依无色未至中间名苦通

行。以不摄支止观不等艰辛转故。谓无色

定观减止增。未至中间观增止减。即此乐苦

二通行中。钝根名迟。利根名速。二行于境

通达稽迟故名迟通。翻此名速。或迟钝者

所起通行名迟通行。速此相违。道亦名为

菩提分法。此有几种。名义云何。颂曰。

「 觉分三十七

谓四念住等

卷二十五 第 132b 页 T29-0132.png

觉谓尽无生

觉谓尽无生顺此故名分」

论曰。经说觉分有三十七。谓四念住.四

正断.四神足.五根.五力.七等觉支.

八圣道支。尽无生智说名为觉。随觉者别

立三菩提。一声闻菩提。二独觉菩提。三无上

菩提。无明睡眠皆永断故。及如实知已作已

事不复作故。此二名觉。三十七法顺趣菩

提。是故皆名菩提分法。此三十七体各别耶。

不尔。云何。颂曰。

「 此实事唯十

谓慧勤定信

念喜舍轻安

及戒寻为体」

论曰。此觉分名虽三十七。实事唯十。即慧勤

等。谓四念住慧根慧力择法觉支正见以慧

为体。四正断精进根精进力精进觉支正精

进以勤为体。四神足定根定力定觉支正定

以定为体。信根信力以信为体。念根念力

念觉支正念以念为体。喜觉支以喜为体。

舍觉支以行舍为体。轻安觉支以轻安为

体。正语正业正命以戒为体。正思惟以寻

为体。如是觉分实事唯十。即是信等五根力

上。更加喜舍轻安戒寻。毗婆沙师说。有十

一。身业语业不相杂故。戒分为二。馀九同

前。念住等三名无别属。如何独说为慧勤

定。颂曰。

「 四念住正断

神足随增上

说为慧勤定

实诸加行善」

论曰。四念住等三品善法体。实遍摄诸加行

善。然随同品增上善根。如次说为慧勤及

定。何缘于慧立念住名。毗婆沙师作如是

卷二十五 第 132c 页 T29-0132.png

说。慧由念力持令住故。理实由慧令念住

说。慧由念力持令住故。理实由慧令念住境。如实见者能明记故。如念住中已广成

立。何故说勤名为正断。于正修习断修位

中此勤力能断懈怠故。或名正胜。于正持

策身语意中此最胜故。何缘于定立神足

名。诸灵妙德所依止故。有馀师说。神即是

定。足谓欲等。彼应觉分事有十三。增欲

心故。又违经说。如契经言。吾今为汝说神

足等。神谓受用种种神境分一为多。乃至

广说。足谓欲等四三摩地。此中佛说定果

名神。欲等所生等持名足。何缘信等先说

为根。后名为力。由此五法依下上品分先

后故。又依可屈伏不可屈伏故。信等何

缘次第如是。谓于因果先起信心为果修

因。次起精进由精进故念住所缘。由念

力持心便得定。心得定故能如实知。是故

信等如是次第。当言何位何觉分增。颂曰。

「 初业顺决择

及修见道位

念住等七品

应知次第增」

论曰。初业位中能审照了身等四境。慧用胜

故说念住增。煖法位中能證异品殊胜功德。

用勤胜故说正断增。顶法位中能持胜善趣

无退德。定用胜故说神足增。忍法位中必不

退堕善根坚固。得增上义故说根增。第一

位中非惑世法所能屈伏。得无屈义故说

力增。修道位中近菩提位。助觉胜故说觉

支增。见道位中速疾而转。通行胜故说道支

增。然契经中随数增说先七后八。非修次

第。八中正见是道亦道支。馀是道支而非道。

卷二十五 第 133a 页 T29-0133.png

七中择法是觉亦觉支。馀是觉支而非觉。毗

七中择法是觉亦觉支。馀是觉支而非觉。毗婆沙师所说如是。有馀。于此不破契经所

说次第立念住等。谓修行者将修行时。于

多境中其心驰散。先修念住制伏其心故。

契经言。此四念住能于境界系缚其心。及

正遣除耽嗜依念。是故念住说在最初。由

此势力勤遂增长。为成四事正策持心。是

故正断说为第二。由精进故无忧悔心。便

有堪能修治胜定。是故神足说在第三。胜

定为依便令信等与出世法为增上缘。由

此五根说为第四。根义既立。能正伏除所

治现行牵生圣法。由此五力说为第五。于

见道位建立觉支。如实觉知四圣谛故。通

于二位建立道支。俱通直往涅槃城故。如

契经说。于八道支修圆满者于四念住至

七觉支亦修圆满。又契经说。苾刍当知。宣

如实言者喻说四圣谛。令依本路速行出

者喻令修习八圣道支。故知八道支通依

二位说。随增位说次第既然。理实应言。此

三十七几通有漏几无漏耶。颂曰。

「 七觉八道支

一向是无漏

三四五根力

皆通于二种」

论曰。此中七觉八圣道支唯是无漏。唯于修

道见道位中方建立故。世间亦有正见等法。

而彼不得圣道支名。所馀皆通有漏无漏。

此三十七何地有几。颂曰。

「 初静虑一切

未至除喜根

二静虑除寻

三四中除二

前三无色地

除戒前二种

卷二十五 第 133b 页 T29-0133.png

于欲界有顶

于欲界有顶除觉及道支」

论曰。初静虑中具三十七。于未至地除喜

觉支。近分地中励力转故。于下地法犹疑

虑故。第二静虑除正思惟。彼静虑中已无寻

故。由此二地各三十六。第三第四静虑中间

双除喜寻各三十五。前三无色除戒三支

并除喜寻各三十二。欲界有顶除觉道支

各二十二。无无漏故。觉分转时必得證净。

此有几种。依何位得实体是何法有漏无

漏耶。颂曰。

「 證净有四种

谓佛法僧戒

见三得法戒

见道兼佛僧

法谓三谛全

菩萨独觉道

信戒二为体

四皆唯无漏」

论曰。经说證净总有四种。一于佛證净。二

于法證净。三于僧證净。四圣戒證净。且见

道位见三谛时。一一唯得法戒證净。见道

谛位兼得佛僧。谓于尔时兼于成佛诸无

学法。成声闻僧学无学法亦得證净。兼言

为显见道谛时亦得于法及戒證净。然所

信法略有二种。一别。二总。总通四谛。别唯

三谛全菩萨独觉道。故见四谛时皆得法證

净。圣所爱戒与现观俱。故一切时无不亦

得。由所信别故名有四。应知实事唯有二

种。谓于佛等三种證净以信为体。圣戒證

净以戒为体故唯有二。如是四种唯是无

漏。以有漏法非證净故。为依何义立證

净名。如实觉知四圣谛理故名为證。所

信三宝及妙尸罗皆名为净。离不信垢破

卷二十五 第 133c 页 T29-0133.png

戒垢故。由證得净立證净名。如出观时现

戒垢故。由證得净立證净名。如出观时现起次第故说观内次第如是。如何出时现

起次第。谓出观位先信世尊是正等觉。次于

正法毗奈耶中信是善说。后信圣位是妙

行者。正信三宝犹如良医及如良药看病

者故。由心净故发净尸罗。是故尸罗说

为第四。要具净信此乃现前。如遇三缘

病方除故。或此四种。犹如导师道路商侣及

所乘乘。经言。学位成就八支。无学位中具

成就十。何缘不说有学位中有正解脱及

有正智。正脱正智其体是何。颂曰。

「 学有馀缚故

无正脱智支

解脱为无为

谓胜解惑灭

有为无学支

即二解脱蕴

正智如觉说

谓尽无生智」

论曰。有学位中尚有馀缚未解脱故无解

脱支。非离少缚可名脱者。非无解脱体

可立解脱智。无学已脱诸烦恼缚。复能起

二了解脱智。由二显了可立二支。有学不

然。故唯成八。解脱体有二。谓有为无为。有

为解脱谓无学胜解。无为解脱谓一切惑灭。

有为解脱名无学支。以立支名依有为故

支摄。解脱复有二种。即馀经言心慧解脱。应

知此二即解脱蕴。若尔不应契经中说。云

何解脱清净最胜。谓心从贪离染解脱。及从

瞋痴离染解脱。于解脱蕴未满为满已满

为摄修欲勤等。故解脱蕴非唯胜解。若尔是

何。有馀师说。由真智力遣贪瞋痴。即心离

垢名解脱蕴。如是已说正解脱体。正智体

卷二十五 第 134a 页 T29-0134.png

者如前觉说。谓即前说尽无生智。心于何

者如前觉说。谓即前说尽无生智。心于何世正得解脱而言无学心解脱耶。颂曰。

「 无学心生时

正从障解脱」

论曰。如本论说。初无学心未来生时从障解

脱。何谓为障。谓烦恼得。由彼能遮此心生

故。金刚喻定正灭位中彼得正断。初无学心

于正生位正得解脱。金刚喻定已灭位中彼

得已断。初无学心于已生位名已解脱。未

生无学及世俗心当于尔时亦名解脱。然

今且说决定生者。以于尔时行身世故。诸

世俗心从何解脱。亦即从彼遮心生障未

解脱位此岂不生。虽有已生不似今者。

彼何所似。与惑得俱。此后若生无俱惑得。

道于何位令生障断。颂曰。

「 道唯正灭位

能令彼障断」

论曰。正灭位言显居现在。正生言显未来

世故。道能断障唯正灭时。馀位定无断障

用故。非如解脱通未生者。以生未生离障

同故。经说三界谓断离灭。以何为体。差别

云何。颂曰。

「 无为说三界

离界唯离贪

断界断馀结

灭界灭彼事」

论曰。断等三界。即分前说无为解脱以为

自体。言离界者。谓但离贪。言断界者。谓

断馀结。言灭界者。谓灭所馀贪等随眠所

随增事故。经说三界即无为解脱。若事能厌

必能离耶。不尔。云何。颂曰。

「 厌缘苦集慧

离缘四能断

相对互广狭

故应成四句」

卷二十五 第 134b 页 T29-0134.png

论曰。唯缘苦集所起忍智说名为厌。馀则

不然。四谛境中所起忍智。能断惑者皆得

离名。广狭有殊故成四句。有厌非离。谓缘

苦集不令惑断所有忍智。缘厌境故。非

离染故。有离非厌。谓缘灭道能令惑断

所有忍智。缘欣境故。能离染故。有厌亦离。

谓缘苦集能令惑断所有忍智。有非厌离。

谓缘灭道不令惑断所有忍智。应知此中

先离欲染后见谛者所有法忍及诸智中加

行解脱胜进道摄不令惑断。惑已断故。非

断治故。

《说一切有部俱舍论》卷第二十五