声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 1a 页 WYG0777-0081a.png

钦定四库全书

钦定四库全书景岳全书卷四

明 张介宾 撰

脉神章(上/)

内经脉义

部位 (部位解见后章/)

脉要精微论曰尺内两傍则季胁也尺外以候肾尺里

以候腹中附上左外以候肝内以候鬲右外以候胃

卷四 第 1b 页 WYG0777-0081b.png

内以候脾上附上右外以候肺内以候胸中左外以

内以候脾上附上右外以候肺内以候胸中左外以候心内以候亶中前以候前后以候后上竟上者胸

喉中事也下竟下者少腹腰股膝胫中事也

脉度(二/)

五十营篇曰天周二十八宿人经二十八脉周身十六

丈二尺以应二十八宿漏水下百刻以分昼夜故人

一呼脉再动气行三寸一吸脉亦再动气行三寸呼

吸定息气行六寸十息气行六尺二百七十息气行

卷四 第 2a 页 WYG0777-0082a.png

十六丈二尺一周于身五百四十息气行再周于身

十六丈二尺一周于身五百四十息气行再周于身二千七百息气行十周于身一万三千五百息气行

五十周于身水下百刻日行二十八宿漏水皆尽脉

终矣故五十营备得尽天地之寿凡行八百一十丈

也

三部九候(三/)

三部九候论帝曰愿闻天地之至数合于人形血气通

决死生为之奈何岐伯曰天地之至数始于一终于

卷四 第 2b 页 WYG0777-0082b.png

九焉一者天二者地三者人因而三之三三为九以

九焉一者天二者地三者人因而三之三三为九以应九野故人有三部部有三候以决死生以处百部

以调虚实而除邪疾帝曰何谓三部曰有下部有中

部有上部部各有三候三候者有天有地有人也上

部天两额之动脉上部地两颊之动脉上部人耳前

之动脉中部天手太阴也中部地手阳明也中部人

手少阴也下部天足厥阴也下部地足少阴也下部

人足太阴也故下部之候天以候肝地以候肾人以

卷四 第 3a 页 WYG0777-0082c.png

候脾胃之气中部之候天以候肺地以候胸中之气

候脾胃之气中部之候天以候肺地以候胸中之气人以候心上部之候天以候头角之气地以候口齿

之气人以候耳目之气帝曰以候奈何岐伯曰必先

度其形之肥瘦以调其气之虚实实则泻之虚则补

之

按寸口脉亦有三部九候三部者寸关尺也九候者

三部中各有浮中沉也察三部可知病之高下如寸

为阳为上部主头项以至心胸之分也关为阴阳之

卷四 第 3b 页 WYG0777-0082d.png

中为中部主脐腹胠胁之分也尺为阴为下部主腰

中为中部主脐腹胠胁之分也尺为阴为下部主腰足胫股之分也三部中各有三候三而三之是为九

候如浮主皮肤候表及府中主肌肉以候胃气沉主

筋骨候里及藏此皆诊家之枢要当与本篇互相求

察也

七诊(四/)

三部九候论帝曰何以知病之所在岐伯曰察九候独

小者病独大者病独疾者病独迟者病独热者病独寒

卷四 第 4a 页 WYG0777-0083a.png

者病独陷下者病

者病独陷下者病详此独字即医中精一之义诊家纲领莫切于此今

见诸家言脉悉以六部浮沉凿分虚实顾不知病本

何在既无独见焉得确真故宝命全形论曰众脉不

见众凶弗闻外内相得无以形先是诚察病之秘旨

必知此义方可言诊外有独论在后中卷当参阅之

六经脉体(五/)

平人气象论曰太阳脉至洪大以长少阳脉至乍疏乍

卷四 第 4b 页 WYG0777-0083b.png

数乍短乍长阳明脉至浮大而短

数乍短乍长阳明脉至浮大而短至真要大论曰厥阴之至其脉弦少阴之至其脉钩太

阴之至其脉沉少阳之至大而浮阳明之至短而涩

太阳之至大而长

按此二篇之论盖前言阴阳之盛衰后分六气之专

主辞若稍异义实相符详具类经脉色类第十四篇

所当兼阅

四时脉体(六/)

卷四 第 5a 页 WYG0777-0083c.png

玉机真藏论岐伯曰春脉如弦春脉者肝也东方木也

玉机真藏论岐伯曰春脉如弦春脉者肝也东方木也万物之所以始生也故其气来耎弱轻虚而滑端直

以长故曰弦反此者病帝曰何如而反岐伯曰其气

来实而强此谓太过病在外其气来不实而微此谓

不及病在中○夏脉如钩夏脉者心也南方火也万

物之所以盛长也故其气来盛去衰故曰钩反此者

病何如而反曰其气来盛去亦盛此谓太过病在外

其气来不盛去反盛此谓不及病在中○秋脉如浮

卷四 第 5b 页 WYG0777-0083d.png

秋脉者肺也西方金也万物之所以收成也故其气

秋脉者肺也西方金也万物之所以收成也故其气来轻虚以浮来急去散故曰浮反此者病何如而反

曰其气来毛而中央坚两傍虚此谓太过病在外其气

来毛而微此谓不及病在中○冬脉如营冬脉者肾

也北方水也万物之所以合藏也故其气来沉以搏

故曰营反此者病何如而反曰其气来如弹石者此

谓太过病在外其去如数者此谓不及病在中○帝

曰四时之序脾脉独何主岐伯曰脾脉者土也孤藏

卷四 第 6a 页 WYG0777-0084a.png

以灌四傍者也帝曰脾之善恶可得见乎曰善者不

以灌四傍者也帝曰脾之善恶可得见乎曰善者不可得见恶者可见其来如水之流者此谓太过病在

外如鸟之喙者此谓不及病在中

按本篇中外二字乃指邪正为言也盖邪气来于外

元气见于中邪气之来皆有馀故太过则病在外元

气之伤惟不足故不及则病在中也又凡脾家有病

必有形见故恶者可见若其无病则阴行灌濡五藏

攸赖而莫知其然故善者不可得见是即所谓胃气

卷四 第 6b 页 WYG0777-0084b.png

也

也玉机真藏论曰所谓逆四时者春得肺脉夏得肾脉秋

得心脉冬得脾脉其至皆悬绝沉涩者命曰逆四时

未有藏形于春夏而脉沉涩秋冬而脉浮大名曰逆

四时也

宣明五气篇曰春得秋脉夏得冬脉长夏得春脉秋得

夏脉冬得长夏脉是谓五邪皆同命死不治

胃气(七/) (又胃气解见后章/)

卷四 第 7a 页 WYG0777-0084c.png

玉机真藏论曰脉弱以滑是有胃气命曰易治○终始

玉机真藏论曰脉弱以滑是有胃气命曰易治○终始篇曰邪气来也𦂳而疾谷气来也徐而和

平人气象论曰平人之常气禀于胃胃者平人之常气

也人无胃气曰逆逆者死○春胃微弦曰平弦多胃

少曰肝病但弦无胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰

今病藏真散于肝肝藏筋膜之气也○夏胃微钩曰

平钩多胃少曰心病但钩无胃曰死胃而有石曰冬

病石甚曰今病藏真通于心心藏血脉之气也○长

卷四 第 7b 页 WYG0777-0084d.png

夏胃微耎弱曰平弱多胃少曰脾病但代无胃曰死

夏胃微耎弱曰平弱多胃少曰脾病但代无胃曰死耎弱有石曰冬病弱甚曰今病藏真濡于脾脾藏肌

肉之气也○秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛

无胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病藏真高于

肺以行营卫阴阳也○冬胃微石曰平石多胃少曰

肾病但石无胃曰死石而有钩曰夏病钩甚曰今病

藏真下于肾肾藏骨髓之气也○胃之大络名曰虚

里贯鬲络肺出于左乳下其动应衣脉宗气也盛喘

卷四 第 8a 页 WYG0777-0085a.png

数绝者则病在中结而横有积矣绝不至曰死乳之

数绝者则病在中结而横有积矣绝不至曰死乳之下其动应衣宗气泄也

详代脉之义本以更代为言如宣明五气篇曰脾脉

代者谓胃气随时而更此四时之代也根结篇曰五

十动而不一代者谓五脏受气之盛衰此至数之代

也本篇曰但代无胃曰死者谓代无真藏不死也由

此观之则凡见忽大忽小乍迟乍数倏而更变不常

者均谓之代自王叔和云代脉来数中止不能自还

卷四 第 8b 页 WYG0777-0085b.png

脉代者死自后以此相传遂失代之真义

脉代者死自后以此相传遂失代之真义平人气象论曰人以水谷为本故人绝水谷则死脉无

胃气亦死所谓无胃气者但得真藏脉不得胃气也

所谓脉不得胃气者肝不弦肾不石也

凡肝脉但弦肾脉但石名为真藏者以其无胃气也

若肝当弦而不弦肾当石而不石总由谷气不至亦

以其无胃气也此举肝肾而言则五藏皆然

六变(八/)

卷四 第 9a 页 WYG0777-0085c.png

邪气藏府病形篇曰诸急者多寒缓者多热大者多气

邪气藏府病形篇曰诸急者多寒缓者多热大者多气少血小者气血皆少滑者阳气盛微有热涩者少血

少气微有寒○诸小者阴阳形气俱不足勿取以针

而调以甘药也

按本篇正文曰涩者多血少气微有寒多血二字乃

传写之误也观本篇下文曰刺涩者无令其血出其

为少血可知仲景曰涩者营气不足是亦少血之谓

内外上下(九/)

卷四 第 9b 页 WYG0777-0085d.png

脉要精微论曰推而外之内而不外有心腹积也推而

脉要精微论曰推而外之内而不外有心腹积也推而内之外而不内身有热也推而上之上而不下腰足

清也推而下之下而不上头项痛也

脉色(十/)

邪气脏府病形篇曰见其色知其病命曰明按其脉知

其病命曰神问其病知其处命曰工夫色脉与尺之

相应也如桴鼓影响之不得相失也此亦本末根叶

之出候也根死则叶枯矣故知一则为工知二则为

卷四 第 10a 页 WYG0777-0086a.png

神知三则神且明矣○色青者其脉弦也赤者其脉

神知三则神且明矣○色青者其脉弦也赤者其脉钩也黄者其脉代也白者其脉毛黑者其脉石见其

色而不得其脉反得其相胜之脉则死矣得其相生

之脉则病已矣

人迎气口(十一/)

五色篇雷公曰病之益甚与其方衰如何黄帝曰外内

皆在焉切其脉口滑小𦂳以沉者病益甚在中人迎

气大𦂳以浮者其病益甚在外其脉口浮滑者病日

卷四 第 10b 页 WYG0777-0086b.png

进人迎沉而滑者病日损其脉口滑以沉者病日进

进人迎沉而滑者病日损其脉口滑以沉者病日进在内其人迎脉滑盛以浮者其病日进在外○人迎

盛坚者伤于寒气口盛坚者伤于食

详人迎本足阳明之经脉在结喉两傍气口乃手太

阴之经脉在两手寸口人迎为府脉所以候表气口

为脏脉所以候里故曰气口独为五脏主此内经之

旨也所以后世但诊气口不诊人迎盖以脉气流经

经气归于肺而肺朝百脉而寸口为脉之大会可决

卷四 第 11a 页 WYG0777-0086c.png

死生而凡在表在里之病但于寸口诸部皆可察也

死生而凡在表在里之病但于寸口诸部皆可察也自王叔和误以左手为人迎右手为气口且云左以

候表右以候里岂左无里而右无表乎讹传至今其

误甚矣详义见后十六卷劳倦内伤门及类经藏象

类第十一篇

脉从病反(十二/)

至真要大论帝曰脉从而病反者其诊何如岐伯曰脉

至而从按之不鼓诸阳皆然帝曰诸阴之反其脉何

卷四 第 11b 页 WYG0777-0086d.png

如曰脉至而从按之鼓甚而盛也

如曰脉至而从按之鼓甚而盛也脉至而从者如阳證见阳脉阴證见阴脉是皆谓之

从也若阳證虽见阳脉但按之不鼓而指下无力则

脉虽浮大便非真阳之候不可误认为阳證凡诸脉

之似阳非阳者皆然也或阴證虽见阴脉但按之鼓

甚而盛者亦不得认为阴證

抟坚耎散(十三/)

脉要精微论曰心脉抟坚而长当病舌卷不能言其耎

卷四 第 12a 页 WYG0777-0087a.png

而散者当消环自已○肺脉抟坚而长色不青当病

而散者当消环自已○肺脉抟坚而长色不青当病坠若抟因血在胁下令人喘逆其耎而散色泽者当

病溢饮溢饮者渴暴多饮而易入肌皮肠胃之外也

○胃脉搏坚而长其色赤当病折髀其耎而散者当

病食痹○脾脉抟坚而长其色黄当病少气其耎而

散色不泽者当病足胻肿若水状也○肾脉抟坚而

长其色黄而赤者当病折腰其耎而散者当病少血

至令不复也○帝曰诊得心脉而急此为何病岐伯

卷四 第 12b 页 WYG0777-0087b.png

曰病名心疝心为牡藏小肠为之使故少腹当有形

曰病名心疝心为牡藏小肠为之使故少腹当有形也○帝曰诊得胃脉何如曰胃脉实则胀虚则泄

寸口诸脉(十四/)

平人气象论曰寸口之脉中手短者曰头痛○寸口脉

中手长者曰足胫痛○寸口脉中手促上击者曰肩

背痛○寸口脉沉而坚者曰病在中○寸口脉浮而

盛者曰病在外○寸口脉沉而弱曰寒热及疝瘕少

腹痛○寸口脉沉而横曰胁下有积腹中有横积痛

卷四 第 13a 页 WYG0777-0087c.png

○寸口脉沉而弦曰寒热○脉盛滑坚者病在外○

○寸口脉沉而弦曰寒热○脉盛滑坚者病在外○脉小实而坚者病在内○脉小弱以涩谓之久病○

脉滑浮而疾者谓之新病○脉急者曰疝瘕少腹痛

○脉滑曰风○脾涩曰痹○缓而滑曰热中○盛而

𦂳曰胀○臂多青脉曰

○安卧脉盛谓之

寒脉细谓之后泄○脉尺粗常热者谓之热中

诸脉證(十五/)

卷四 第 13b 页 WYG0777-0087d.png

脉要精微论曰夫脉者血之府也长则气治短则气病

脉要精微论曰夫脉者血之府也长则气治短则气病数则烦心大则病进上盛则气高下盛则气胀代则

气衰细则气少涩则心痛浑浑革至如涌泉病进而

色弊绵绵其去如弦绝者死○粗大者阴不足阳有

馀为热中也○来疾去徐上实下虚为厥巅疾来徐

去疾上虚下实为恶风也故中恶风者阳受气也○

有脉俱沉细数者少阴厥也沉细数散者寒热也浮

而散者为眴仆○诸浮不躁者皆在阳则为热其有

卷四 第 14a 页 WYG0777-0088a.png

躁者在手诸细而沉者皆在阴则为骨痛其有静者

躁者在手诸细而沉者皆在阴则为骨痛其有静者在足○数动一代者病在阳之脉也泄及便脓血○

涩者阳气有馀也滑者阴气有馀也阳气有馀为身

热无汗阴气有馀为多汗身寒阴阳有馀则无汗而

寒○按之至骨脉气少者腰脊痛而身有痹也

阴阳别论曰阴阳虚肠辟死阳加于阴谓之汗阴虚阳

搏谓之崩

病治易难(十六/)

卷四 第 14b 页 WYG0777-0088b.png

平人气象论曰风热而脉静泄而

平人气象论曰风热而脉静泄而虚病在外脉涩坚者皆难治命曰反四时也

玉机真藏论曰凡治病察其形气色泽脉之盛衰病之

新故乃治之无后其时形气相得谓之可治色泽以

浮谓之易已脉从四时谓之可治脉弱以滑是有胃

气命曰易治形气相失谓之难治色夭不泽谓之难

已脉实以坚谓之益甚脉逆四时为不可治必察四

难而明告之○病热脉静泄而脉大脱血而脉实病

卷四 第 15a 页 WYG0777-0088c.png

在中脉实坚病在外脉不实坚者皆难治

在中脉实坚病在外脉不实坚者皆难治按此二篇之义如前篇言病在中脉虚者为难治后

篇言病在中脉实坚者为难治前言病在外脉涩坚

者为难治后言病在外脉不实坚者为难治前后若

乎相反何也盖实邪在中者脉不宜虚虚邪在中者

脉不宜实也阳邪在表者宜滑而耎不宜涩而坚外

邪方盛者宜实而大不宜虚而小也此中各有精义

或者以其为误是不达耳

卷四 第 15b 页 WYG0777-0088d.png

真藏脉(十七/)

真藏脉(十七/)阴阳别论曰脉有阴阳知阳者知阴知阴者知阳凡阳

有五五五二十五阳所谓阴者真藏也见则为败败

必死也所谓阳者胃脘之阳也别于阳者知病处也

别于阴者知死生之期

玉机真藏论曰真肝脉至中外坚如循刀刃责责然如

按琴瑟弦色青白不泽毛折乃死○真心脉至坚而

搏如循薏苡子累累然色赤黑不泽毛折乃死○真

卷四 第 16a 页 WYG0777-0089a.png

肺脉至大而虚如以毛羽中人肤色白赤不泽毛折

肺脉至大而虚如以毛羽中人肤色白赤不泽毛折乃死○真肾脉至搏而绝如指弹石辟辟然色黑黄

不泽毛折乃死○真脾脉至弱而乍数乍疏色黄青

不泽毛折乃死诸真藏脉见者皆死不治也○黄帝

问曰见真脏者死何也岐伯曰五脏者皆禀气于胃

胃者五脏之本也脏气者不能自致于手太阴必因

于胃气乃至于手太阴也故邪气胜者精气衰也病

甚者胃气不能与之俱至于手太阴故真脏之气独

卷四 第 16b 页 WYG0777-0089b.png

见独见者病胜脏也故曰死○按此胃气即人之阳

见独见者病胜脏也故曰死○按此胃气即人之阳气阳气衰则胃气弱阳气败则胃气绝矣此即死生

之大本也所谓凡阳有五者即五脏之阳也凡五脏

之气必互相灌濡故五脏之中必各兼五气此所谓

二十五阳也是可见无往而非阳气亦无往而非胃

气无胃气即真脏独见也故曰死

关格(十八/)

六节藏象论曰人迎一盛病在少阳二盛病在太阳三

卷四 第 17a 页 WYG0777-0089c.png

盛病在阳明四盛以上为格阳○寸口一盛病在厥

盛病在阳明四盛以上为格阳○寸口一盛病在厥阴二盛病在少阴三盛病在太阴四盛以上为关阴

○人迎与寸口俱盛四倍已上为关格关格之脉羸

不能极于天地之精气则死矣○本篇脉證具载关

格门当详察之

孕脉(十九/)

平人气象论曰妇人手少阴脉动甚者任子也

阴阳别论曰阴搏阳别谓之有子

卷四 第 17b 页 WYG0777-0089d.png

腹中论帝曰何以知怀子之且生也岐伯曰身有病而

腹中论帝曰何以知怀子之且生也岐伯曰身有病而无邪脉也○本篇诸义具详妇人门胎孕条中

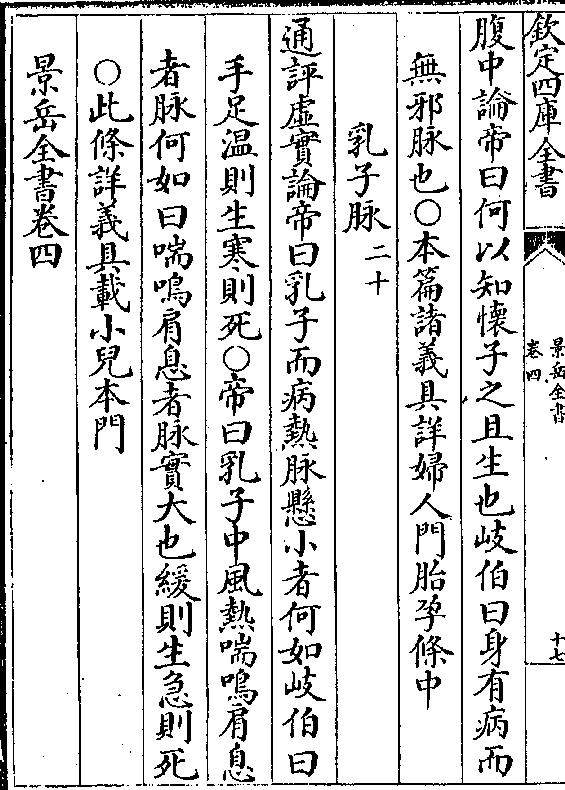

乳子脉(二十/)

通评虚实论帝曰乳子而病热脉悬小者何如岐伯曰

手足温则生寒则死○帝曰乳子中风热喘鸣肩息

者脉何如曰喘鸣肩息者脉实大也缓则生急则死

○此条详义具载小儿本门

景岳全书卷四