声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

1496-A¶ 第 723a 页

* No. 1496-A

慈悲道场水忏原叙

凡谓圣教制作。未有无所感而为之者也。昔唐懿宗

时。有悟达国师知玄者。邂逅迦诺尊者于京师丛林。

尊者化身。示迦摩罗疾。众皆嫌恶。惟知玄师殷勤顾

问。略无厌色。欲分袂。尊者感其风义。祝之曰。向后有

难。可往西蜀彭州九龙山相诣。其山有松为志。无何

知玄师以道德昭著。懿宗亲临法席。称为国师。复赐

沉香为座。恩渥甚厚。自尔忽生人面疮于膝上。眉目

口齿俱备。每以饮食喂之。则开口吞啖。与人无异。遍

召名医。皆不能治。因记昔日尊者之语。入山相寻。果

见二松于烟云间。即趍其所。崇楼广殿。金碧交辉。尊

者顾接甚欢。遂以所苦告之。尊者曰。无伤也。岩下有

泉。濯之当愈。命童子引至泉所。方掬水间。其疮大呼

曰。且未可洗。师曾读汉书袁盎晁错传乎。师曰曾读。

既曾读。宁不知盎斩错于东市。其冤为何如哉。累世

求报于师。而师为十世高僧。戒律精严。报不得其便。

今师受人主宠遇。过奢名利心起。于德有损。故能害

之。师即袁盎。吾即晁错也。适蒙迦诺尊者洗我以三

昧法水。自此不复与师为冤矣。国师凛然。魂不住体。

其痛彻髓。绝而复苏。疮亦不见。回顾殿宇。忽然如失。

师遂卓庵于所。修忏文三卷。由历劫因果之不昧。举

1496-A¶ 第 723b 页 X74-0723.png

世受报之有徵。盖取三昧水。洗冤业为义。故名曰水

世受报之有徵。盖取三昧水。洗冤业为义。故名曰水忏。

* 缘起文

恭闻水忏僧宝建言。迦诺尊者。澍三昧中之法流。悟

达国师。洗十生前之罪垢。观心空处。随形孽影全消。

掬水灌时。剧报恶疮寻灭。巳释生生莫解之冤。必忏

佛佛无赦之罪。譬如药中。服其善见。是病皆瘳。照中

耀其神光。无幽不烛者矣。玄公既感遇圣师。愿施仁

末世。由是录

诸佛之洪名。釆群经之玄义。俾展演者。转冤家如眷

属。敬礼者。变罪薮为福田。兹者要祈业海波平。仰叩

觉王。必蒙加被。

* 例言

六经之有注疏。内典之有译解。由来久矣。顾注经多。

而注忏少。此何说欤。窃以竺乾立教。既开忏悔一门。

则忏从何忏。悔从何悔。必当使忏文大义。纲举目张。

肌分擘解。然后四众闻之。心地顿开。言言有会。科注

之役 师。正欲如上所说。肩仔勿辞也。至其寒暑罔

间。既竭苦心。而證据则援引诸经。考究又悉。本大藏

即或有未注。或云再考者。皆系阙疑。初非忽略。讲过

又讲之。疵固无庸。其重复杜撰臆见之陋。绝未敢为

私增。

忏文。文有长短。注亦详略不齐。今科注长段处。既依

1496-A¶ 第 723c 页 X74-0723.png

总科。分为段落。其短段注法。恐前后翻检。猝难理会。

总科。分为段落。其短段注法。恐前后翻检。猝难理会。槩遵藏本。诸品经典。少指头绪。览者徐可得之。以云

挂一漏万。则不敢辞。若言饰智炫奇。失之远矣。

忆师业儒授经。即留心内典。后因家难荐至。抛弃世

缘。礼 超凡大师于金峨授记。为贤首法嗣。虽常随

大师之请都讲执事。如陈婆渡与江心定桥。洎今龙

住。皆躬自升座者也。科注之成。 师固夙有弘愿。然

起于某年某月者。向未前闻。竣于丁卯年腊月者。因

师病笃。绝笔注忏。高阁未及启讲。不无遗哀。但素衷

少遂。而法宝流通。继往开来。亦窥见一斑矣。

忏文三卷。首简俱有赞佛偈四句。今首两卷不注。独

注末卷。 师遵古本科注。仍注末卷。不及注者。病笃

而止。识者幸勿附和忌嫉吾师者。翻前刻心经脱略

之案。妄肆讥评。要当自具重瞳。万母为彼魔娆。

内典难字向俱音注。极易考详。然亥豕鲁鱼舛讹正

复不免。今科注悉本字汇。细心订核。缮写工梓。既便

唪持。亦通书法。一切音韵笔画。务归典雅。并不侏𠌯。

捐资剞劂。固 佛祖之光明。随力舍施。亦檀那之福

慧。卷内如心莲汤子。首先顿施。外其四众。两钱分计。

咸各汇登。刻之卷首。洵与受报酬之盛举矣。若 师

高足。唯一匍匐。善门锱铢。不爽总期。

龙象永耀。贝叶常荣。劳不可忘。名应均附。

时在

康熙己巳初秋谷旦

* 传人龙伯寅

* 倪培基筦生

1496-A¶ 第 724a 页 X74-0724.png

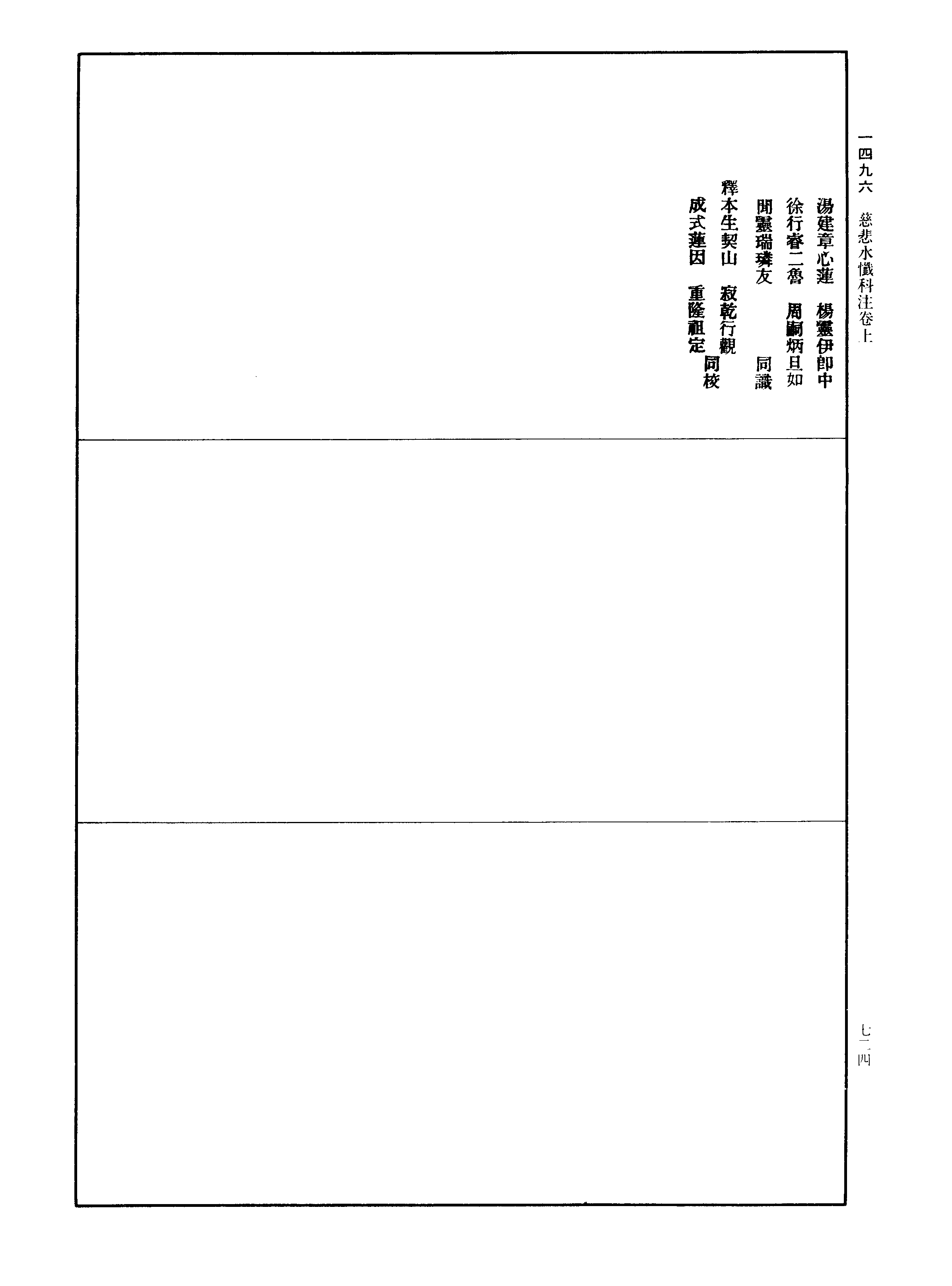

* 汤建章心莲

* 汤建章心莲* 杨灵伊即中

* 徐行睿二鲁

* 周嗣炳旦如

* 闻灵瑞璘友

同识

* 释本生契山

* 寂乾行观

* 成式莲因

* 重隆祖定

同校

1496-A¶ 第 725a 页 X74-0725.png

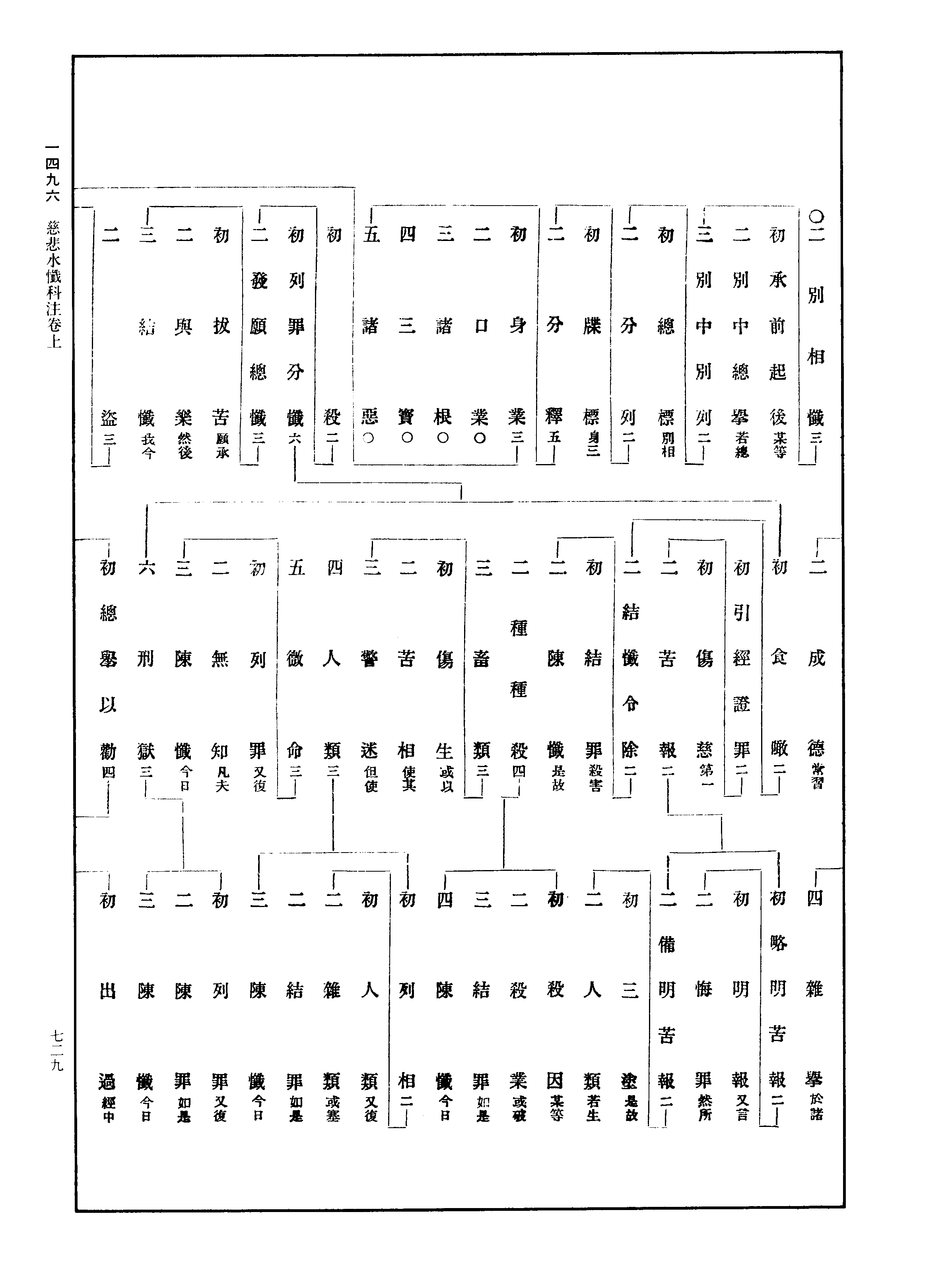

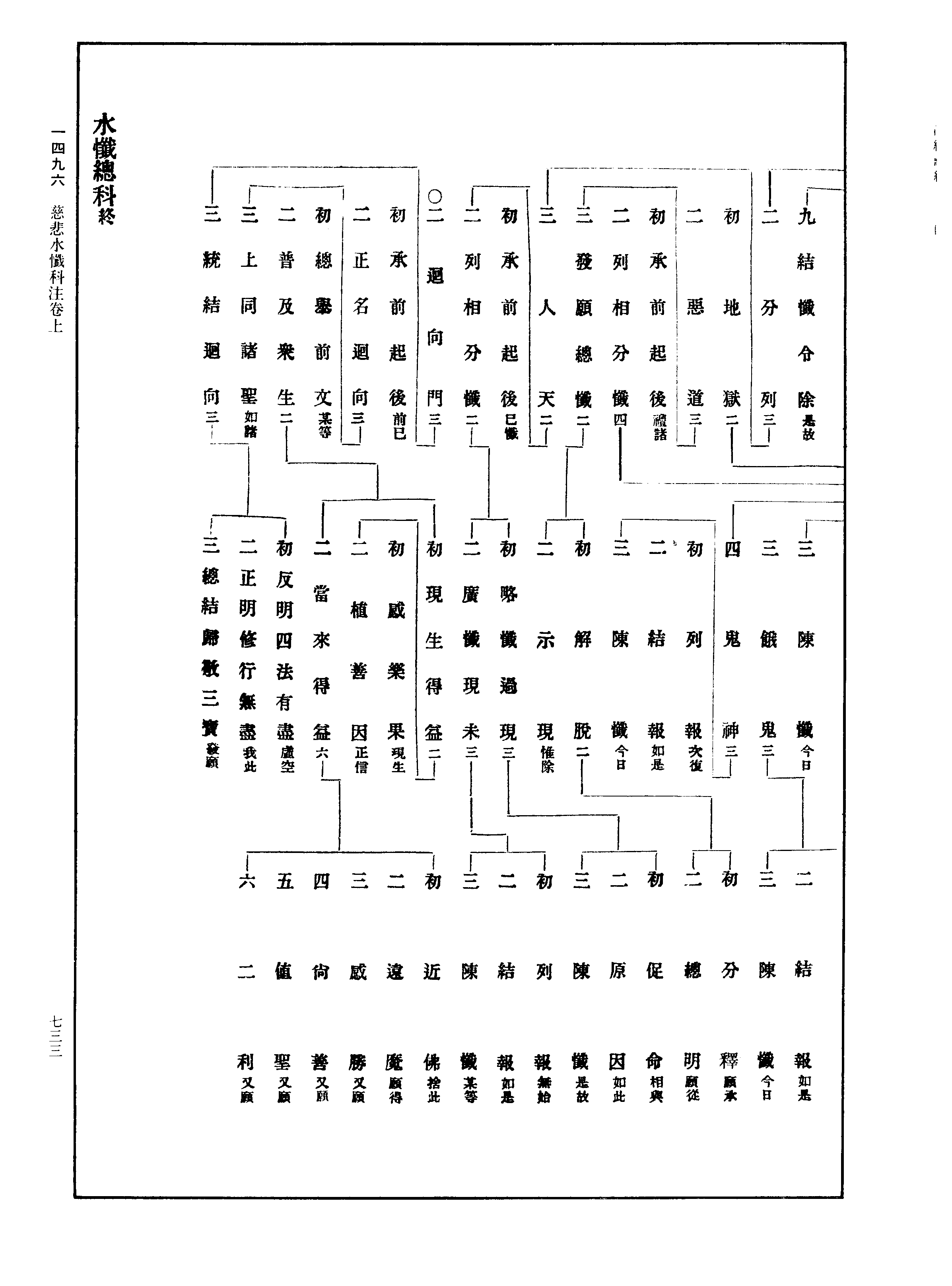

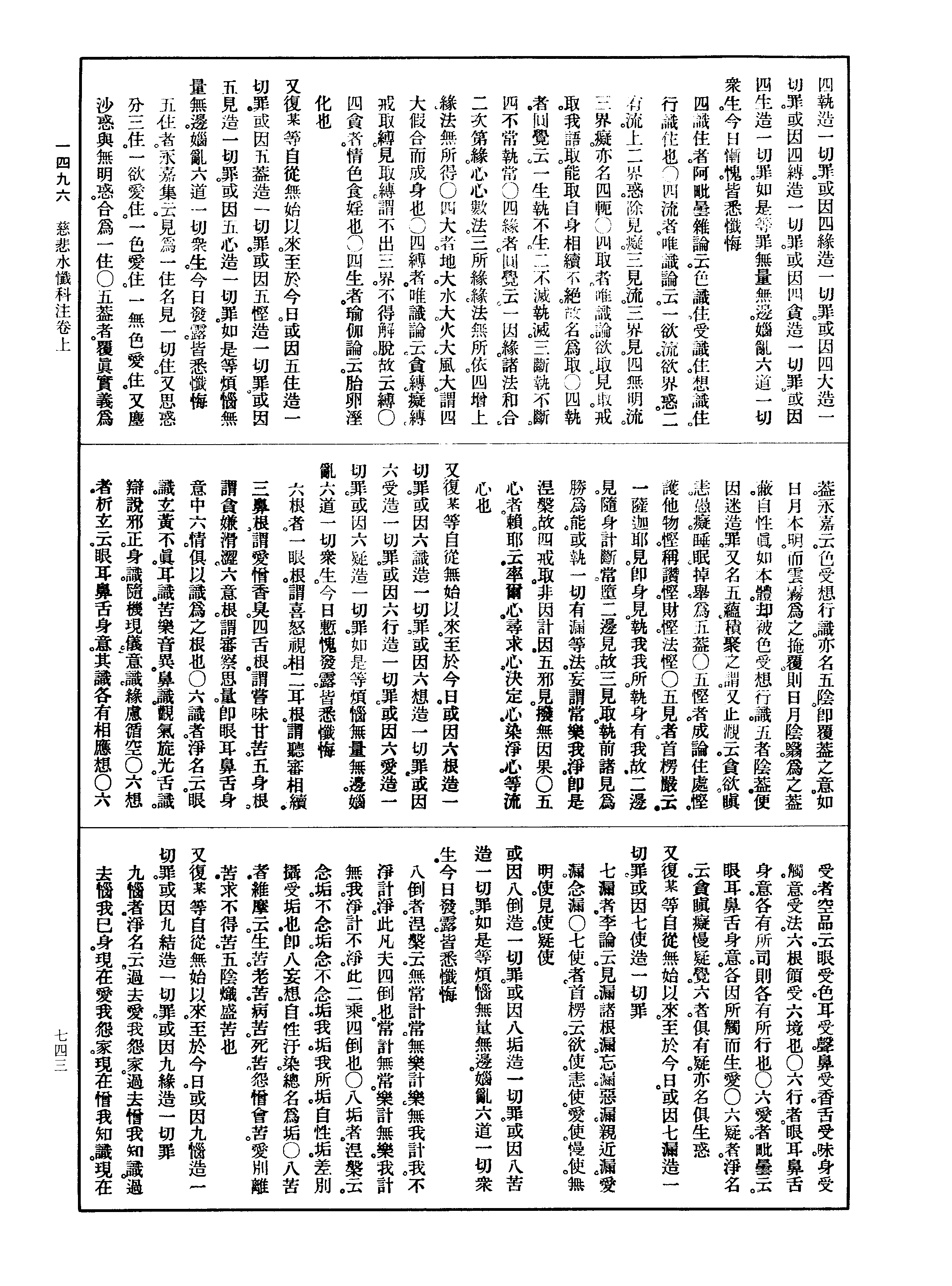

* 水忏总科

* 水忏科大分分(二)

* 初总出忏名

* 二正陈忏文(二)

* 初叙述分(二)

* 初證信(二)

* 初序说忏由(一切)

* 引经證成(良以)

* 二发起(四)

* 初略序罪因(凡夫)

* 二泛指罪相(不信)

* 三约忏三世(过去)

* 四求證佛圣(是故)

* 二正说分(二)

* 初忏悔门(三)

* 初标章总示三障(三)

* 初显益劝归(礼诸)

* 二示相令忏(是故)

* 三略陈罪相(二)

* 初起障之因(今日)

* 二除障之缘(三)

* 初列数定名(然其)

* 二劝修获益(所以)

* 三运心审灭(四)

* 初另标七种(是故)

* 二徵名列类(何等)

* 三牒名别释(七)

* 初惭愧(三)

* 初牒(第一)

* 二释(自惟)

* 三结(此实)

* 二恐怖(三)

* 初牒(第二)

* 二释(此是)

* 三结(如此)

* 三厌离(三)

* 初牒(第三)

* 二释(相与)

* 三结(生死)

* 四发心(三)

* 初牒(第四)

* 二释(经言)

* 三结(欲得)

* 五平等(三)

* 初牒(第五)

* 二释(于一)

* 三结(以分)

* 六报恩(三)

* 初牒(第六)

* 二释(如来)

* 三结(我等)

* 七性空(三)

* 初牒(第七)

* 二释(罪无)

* 三结(故知)

1496-A¶ 第 726a 页 X74-0726.png

* 四结上劝诫(二)

* 四结上劝诫(二)* 初劝如法之得(生如)

* 二诫不如法之失(三)

* 初反明诫怠(若复)

* 二引喻诫迷(且复)

* 三引经诫覆(经中)

* 二追前略释三障(二)

* 初由藉(所言)

* 二结忏(是故)

* 三分章广释三障(三)

* 初烦恼障(六)

* 初推烦恼根本(四)

* 初标障所起(第一)

* 二因申三毒(意业)

* 三果感五趣(是故)

* 四结令忏悔(是故)

* 二出烦恼过患(二)

* 初诸圣所呵(夫此)

* 二结令忏悔(是故)

* 三明烦恼造罪(二)

* 初列数分忏(六)

* 初三数(四)

* 初明时处(某等)

* 二列相(或因)

* 三结罪(如是)

* 四陈忏(今日)

* 二四数(四)

* 初明时(又复)

* 三结罪(如是)

* 二列相(或因)

* 四陈忏(今日)

* 三五数(四)

* 初明时(又复)

* 二列相(或因)

* 三结罪(如是)

* 四陈忏(今日)

* 四六数(四)

* 初明时(又复)

* 二列相(或因)

* 三结罪(如是)

* 四陈忏(今日)

* 五七数(四)

* 初明时(又复)

* 二列相(或因)

* 三结罪(如是)

* 四陈忏(今日)

* 六总数(四)

* 初明时(又复)

* 二列相(或因)

* 三结罪(恼乱)

* 四陈忏(今日)

* 二发愿总忏(二)

* 初承前申愿(愿某)

* 二礼佛结愿(发愿)

* 四示烦恼忏悔(四)

1496-A¶ 第 727a 页 X74-0727.png

* 初承前起后(礼诸)

* 二立忏之意(五)

* 初牒名(夫论)

* 二释义(本是)

* 三出过(人之)

* 四诫覆(但智)

* 五获益(若能)

* 三行忏之法(二)

* 初策三业(若欲)

* 二发二心(三)

* 初标举(生二)

* 二念无常(一者)

* 三念正法(二)

* 初不修善(二者)

* 二复造恶(五)

* 初诸圣难瞒(而今)

* 二怨證莫解(夫论)

* 三业无可隐(如经)

* 四报无人代(于是)

* 五策励及时(我等)

* 四结令忏悔(是故)

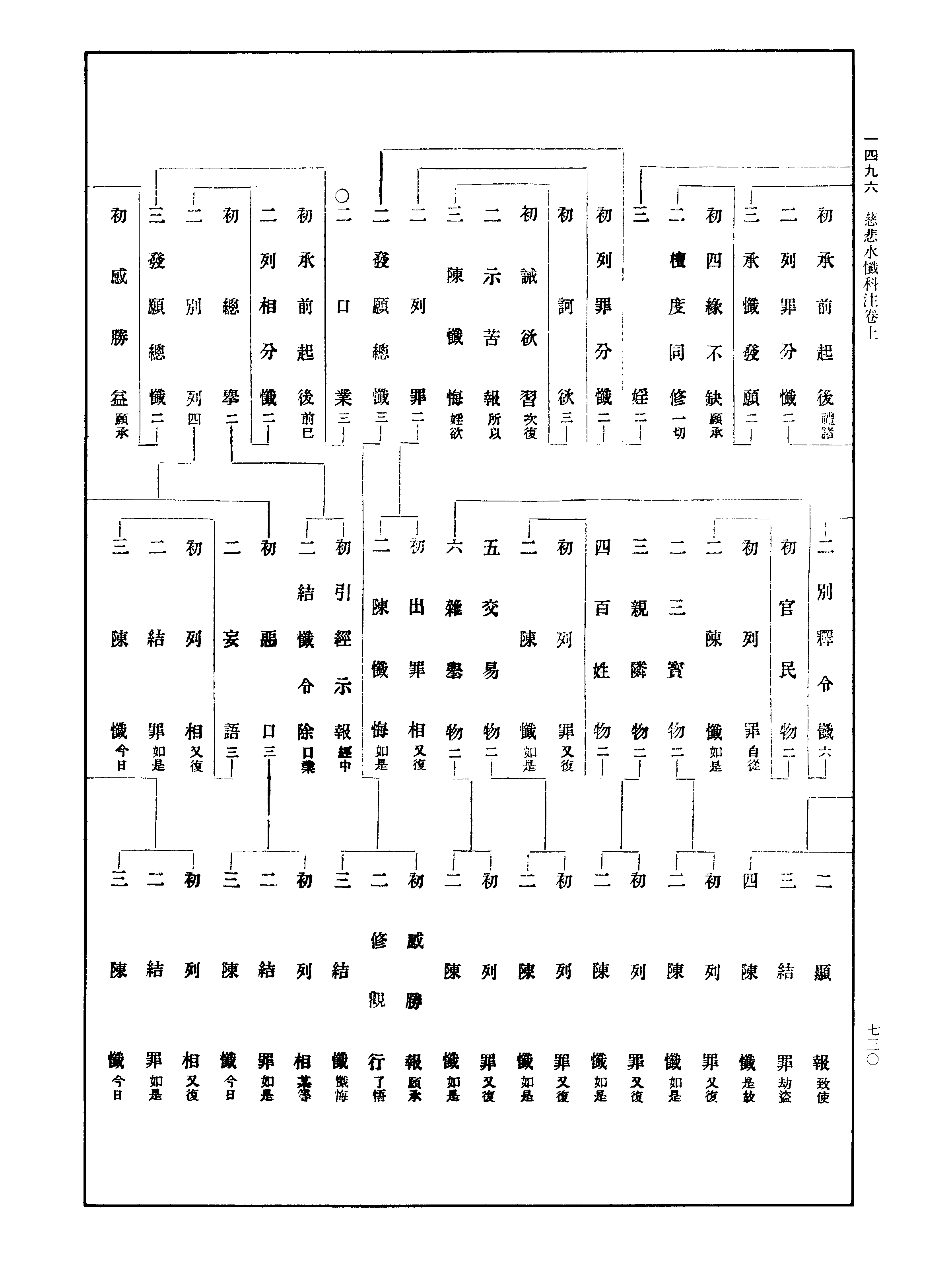

* 五列烦恼名目○

* 六广烦恼行障○

* 二业障○

* 三报障○

* 二回向门○

* ○五列烦恼名目(二)

* 初列数分忏(二)

* 初原因(某等)

* 二列数(五)

* 初忏十使(二)

* 初列相(或耽)

* 二陈忏(今日)

* 二忏十三随(又复)

* 三忏三乘(于苦)

* 四结罪(无量)

* 五陈忏(今日)

* 二发愿总忏(二)

* 初承前申愿(二)

* 初离过(某等)

* 二成德(修八)

* 二礼佛结愿(忏悔已竟)

* ○六广烦恼行障(五)

* 初承前起后(礼诸)

* 二策修观行(三)

* 初及时勉进(某等)

* 二徵名标观(何等)

* 三叠名别释(四)

* 初观因缘(三)

* 初牒名(第一)

* 二释义(知我)

* 三结观(以是)

* 二观果报(三)

* 初叠名(第二)

* 二释义(所有)

* 三结观(此亦)

* 三观自身(三)

* 初叠名(第三)

* 二释义(虽有)

* 三结观(我今)

* 四观如来(三)

* 初叠名(第四)

* 二释义(无为)

* 三结观(虽复)

* 三总念忏悔(生如)

* 四沓陈名数(三)

1496-A¶ 第 728a 页 X74-0728.png

* 初原因(某等)

* 二列障(六)

* 初三宝(起障)

* 二三世(起障)

* 三人天(二)

* 初三界(障受)

* 二六结(障不)

* 四二乘(六)

* 初七方便(障安)

* 二心慧(慈悲)

* 三三观(空平)

* 四道品(助道)

* 五禅定(八解)

* 六智定(于十)

* 五菩萨(七)

* 初说通(三三)

* 二六度(六度)

* 三四摄(四摄)

* 四四弘(大乘)

* 五明行(十明)

* 六向愿(十𢌞)

* 七十地(初地)

* 六佛果(障佛)

* 三忏(如是)

* 五发愿总忏(二)

* 初承前申愿(二)

* 初成德(四)

* 初成胜报(愿藉)

* 二广修行(以如)

* 三得定慧(于诸)

* 四善说法(乐说)

* 二断惑(二)

* 初永断(令此)

* 二顿悟(无漏)

* 二礼佛结愿(发愿)

* ○二业障(二)

* 初显业报(四)

* 初承前起后(礼诸)

* 二示不明业力(夫业)

* 三因不达业理(五)

* 初正明(何以)

* 二标徵(何以)

* 三叠释(现报)

* 四详明(若今)

* 五引證(所以)

* 四令行忏获益(过去)

* 二列业相(二)

* 初总相忏(三)

* 初忏悔(三)

* 初列相(四)

* 初总明(某等)

* 二犯重(或作)

* 三犯轻(优婆)

* 四杂举(于诸)

* 二结罪(如是)

* 三陈忏(今日)

* 二发愿(二)

* 初离过(某等)

* 二成德(常习)

* 三结愿(归依)

* 二别相忏○

1496-A¶ 第 729a 页 X74-0729.png

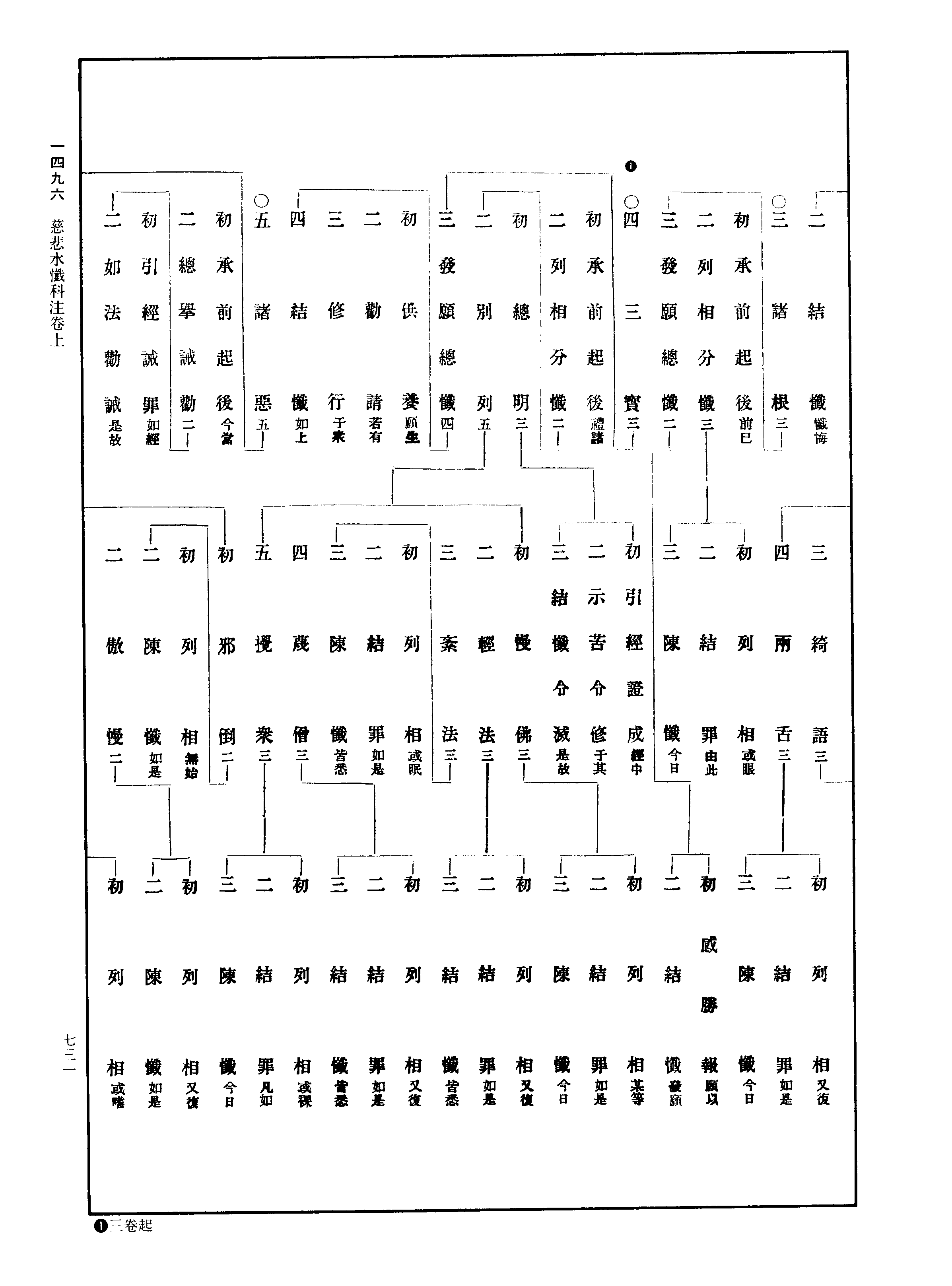

* ○二别相忏(三)

* 初承前起后(某等)

* 二别中总举(若总)

* 三别中别列(二)

* 初总标(别相)

* 二分列(二)

* 初牒标(身三)

* 二分释(五)

* 初身业(三)

* 初杀(二)

* 初列罪分忏(六)

* 初食啖(二)

* 初引经證罪(二)

* 初伤慈(第一)

* 二苦报(二)

* 初略明苦报(二)

* 初明报(又言)

* 二悔罪(然所)

* 二备明苦报(二)

* 初三涂(是故)

* 二人类(若生)

* 二结忏令除(二)

* 初结罪(杀害)

* 二陈忏(是故)

* 二种种杀(四)

* 初杀因(某等)

* 二杀业(或破)

* 三结罪(如是)

* 四陈忏(今日)

* 三畜类(三)

* 初伤生(或以)

* 二苦相(使其)

* 三警迷(但使)

* 四人类(三)

* 初列相(二)

* 初人类(又复)

* 二杂类(或塞)

* 二结罪(如是)

* 三陈忏(今日)

* 五微命(三)

* 初列罪(又复)

* 二无知(凡夫)

* 三陈忏(今日)

* 六刑狱(三)

* 初列罪(又复)

* 二陈罪(如是)

* 三陈忏(今日)

* 二发愿总忏(三)

* 初拔苦(愿承)

* 二与乐(然后)

* 三结忏(我今)

* 二盗(三)

1496-A¶ 第 730a 页 X74-0730.png

* 初承前起后(礼诸)

* 二列罪分忏(二)

* 初总举以劝(四)

* 初出过(经中)

* 二显报(致使)

* 三结罪(劫盗)

* 四陈忏(是故)

* 二别释令忏(六)

* 初官民物(二)

* 初列罪(自从)

* 二陈忏(如是)

* 二三宝物(二)

* 初列罪(又复)

* 二陈忏(如是)

* 三亲邻物(二)

* 初列罪(又复)

* 二陈忏(如是)

* 四百姓物(二)

* 初列罪(又复)

* 二陈忏(如是)

* 五交易物(二)

* 初列罪(又复)

* 二陈忏(如是)

* 六杂举物(二)

* 初列罪(又复)

* 二陈忏(如是)

* 三承忏发愿(二)

* 初四缘不缺(愿承)

* 二檀度同修(一切)

* 三淫(二)

* 初列罪分忏(二)

* 初诃欲(三)

* 初诫欲习(次复)

* 二示苦报(所以)

* 三陈忏悔(淫欲)

* 二列罪(二)

* 初出罪相(又复)

* 二陈忏悔(如是)

* 二发愿总忏(三)

* 初感胜报(愿承)

* 二修观行(了悟)

* 三结忏(忏悔)

* 二口业○

* 三诸根○

* 四三宝○

* 五诸恶○

* ○二口业(三)

* 初承前起后(前巳)

* 二列相分忏(二)

* 初总举(二)

* 初引经示报(经中)

* 二结忏令除(口业)

* 二别列(四)

* 初恶口(三)

* 初列相(某等)

* 二结罪(如是)

* 三陈忏(今日)

* 二妄语(三)

* 初列相(又复)

* 二结罪(如是)

* 三陈忏(今日)

* 三绮语(三)

* 初列相(又复)

* 二结罪(如是)

* 三陈忏(今日)

* 四两舌(三)

* 初列相(又复)

* 二结罪(如是)

* 三陈忏(今日)

* 三发愿总忏(二)

* 初感胜益(愿承)

1496-A¶ 第 731a 页 X74-0731.png

* 二结忏(忏悔)

* 二结忏(忏悔)* ○三诸根(三)

* 初承前起后(前巳)

* 二列相分忏(三)

* 初列相(或眼)

* 二结罪(由此)

* 三陈忏(今日)

* 三发愿总忏(二)

* 初感胜报(愿以)

* 二结忏(发愿)

* ○四三宝(三)

* 初承前起后(礼诸)

* 二列相分忏(二)

* 初总明(三)

* 初引经證成(经中)

* 二示苦令修(于其)

* 三结忏令灭(是故)

* 二别列(五)

* 初慢佛(三)

* 初列相(某等)

* 二结罪(如是)

* 三陈忏(今日)

* 二轻法(三)

* 初列相(又复)

* 二结罪(如是)

* 三结忏(皆悉)

* 三紊法(三)

* 初列相(或眠)

* 二结罪(如是)

* 三陈忏(皆悉)

* 四蔑僧(三)

* 初列相(又复)

* 二结罪(如是)

* 三结忏(皆悉)

* 五搅众(三)

* 初列相(或裸)

* 二结罪(凡如)

* 三陈忏(今日)

* 三发愿总忏(四)

* 初供养(愿生)

* 二劝请(若有)

* 三修行(于众)

* 四结忏(如上)

* ○五诸恶(五)

* 初承前起后(今当)

* 二总举诫劝(二)

* 初引经诫罪(如经)

* 二如法劝诫(是故)

1496-A¶ 第 732a 页 X74-0732.png

* 三列相分忏(八)

* 三列相分忏(八)* 初邪倒(二)

* 初列相(无始)

* 二陈忏(如是)

* 二傲慢(二)

* 初列相(又复)

* 二陈忏(如是)

* 三秽浊(二)

* 初列相(或嗜)

* 二陈忏(如是)

* 四暴戾(二)

* 初列相(或贡)

* 二陈忏(如是)

* 五贪诳(二)

* 初列相(或临)

* 二陈忏(如是)

* 六残忍(二)

* 初列相(或捶)

* 二陈忏(如是)

* 七放逸(四)

* 初列相(或放)

* 二结罪(致使)

* 三示报(堕大)

* 四陈忏(是故)

* 八结忏(向十)

* 四蹑前结忏(二)

* 初总举(向来)

* 二陈忏(今日)

* 五发愿总忏(三)

* 初世界法(愿承)

* 二出世法(远离)

* 三结忏(发愿)

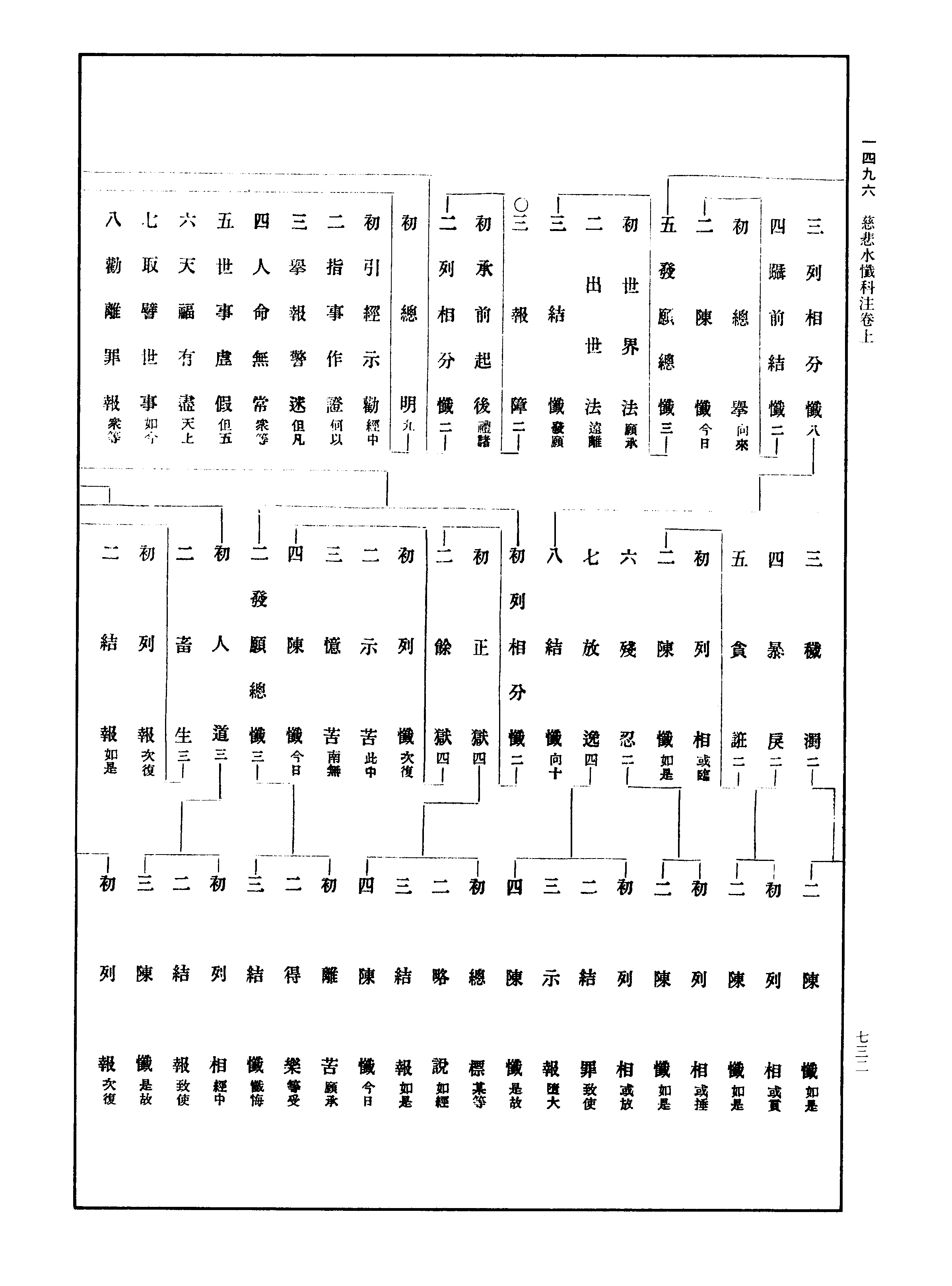

* ○三报障(二)

* 初承前起后(礼诸)

* 二列相分忏(二)

* 初总明(九)

* 初引经示劝(经中)

* 二指事作證(何以)

* 三举报警迷(但凡)

* 四人命无常(众等)

* 五世事虚假(但五)

* 六天福有尽(天上)

* 七取譬世事(如今)

* 八劝离罪报(众等)

1496-A¶ 第 733a 页 X74-0733.png

* 九结忏令除(是故)

* 九结忏令除(是故)* 二分列(三)

* 初地狱(二)

* 初列相分忏(二)

* 初正狱(四)

* 初总标(某等)

* 二略说(如经)

* 三结报(如是)

* 四陈忏(今日)

* 二馀狱(四)

* 初列忏(次复)

* 二示苦(此中)

* 三忆苦(南无)

* 四陈忏(今日)

* 二发愿总忏(三)

* 初离苦(愿承)

* 二得乐(等受)

* 三结忏(忏悔)

* 二恶道(三)

* 初承前起后(礼诸)

* 二列相分忏(四)

* 初人道(三)

* 初列相(经中)

* 二结报(致使)

* 三陈忏(是故)

* 二畜生(三)

* 初列报(次复)

* 二结报(如是)

* 三陈忏(今日)

* 三饿鬼(三)

* 初列报(次复)

* 二结报(如是)

* 三陈忏(今日)

* 四鬼神(三)

* 初列报(次复)

* 二结报(如是)

* 三陈忏(今日)

* 三发愿总忏(二)

* 初解脱(二)

* 初分释(愿承)

* 二总明(愿从)

* 二示现(惟除)

* 三人天(二)

* 初承前起后(巳忏)

* 二列相分忏(二)

* 初略忏过现(三)

* 初促命(相与)

* 二原因(如此)

* 三陈忏(是故)

* 二广忏现未(三)

* 初列报(无始)

* 二结报(如是)

* 三陈忏(某等)

* ○二回相门(三)

* 初承前起后(前巳)

* 二正名回相(三)

* 初总举前文(某等)

* 二普及众生(二)

* 初现生得益(二)

* 初感乐果(现生)

* 二植善因(正信)

* 二当来得益(六)

* 初近佛(舍此)

* 二远魔(愿得)

* 三感胜(又愿)

* 四尚善(又愿)

* 五值圣(又愿)

* 六二利(又愿)

* 三上同诸圣(如诸)

* 三统结回相(三)

* 初反明四法有尽(虚空)

* 二正明修行无尽(我此)

* 三总结归敬三宝(发愿)

水忏总科(终)

1496-A¶ 第 734a 页 X74-0734.png

水忏科注卷上

水忏科注卷上龙住释 成简西宗 集注

赞文

「 天上天下无如佛

十方世界亦无比

世间所有我尽见

一切无有如佛者」

「启运慈悲道场忏法。」

【启运者。启忏时。便要一心运想。道场者。修道之场

也。此慈悲道场忏法。方能利益众生。盖建此慈悲

道场。以有慈悲忏法故○又道场二字。有事有理。

事则于阿兰若。以香华灯烛等事。而施设庄严等

处者是也。理则虔恳至诚清净心中者是也。忏者。

梵语忏摩。此云悔过。忏谓止断未来非。悔谓巳耻

心于往犯。故云巳作之罪。愿乞消除。未起之恶。更

不敢造。故名忏也。法者。轨持为义。轨则轨生物解。

持则任持自性。亦总不出自利利他之道。谓之法

也。】

「一心归命三世诸佛。」

【一纯洁精专之谓也。人虽自能忏悔。又必求佛拔

1496-A¶ 第 734b 页 X74-0734.png

济。故要一心归命诸佛。过去未来现在。是为三世。

济。故要一心归命诸佛。过去未来现在。是为三世。以下八佛。正三世佛也。】

「南无过去毗婆尸佛。」

【梵语毗婆尸。又名维卫。此云胜观。释迦于是佛出

世。初种相好。故为七佛之首。作付法偈曰。身从无

相中受生。犹如幻出诸形像。幻人心识本来无。罪

福皆空无所住。乃过去庄严劫。第九百九十八尊

佛。】

「南无尸弃佛。」

【梵语尸弃。此云持髻。作付法偈曰。起诸善法本是

幻。造诸恶业亦是幻。身如聚沫心如风。幻出无根

无实性。乃过去庄严劫。第九百九十九尊佛也。】

「南无毗舍浮佛。」

【梵语毗舍浮。此云遍一切自在。偈曰。假借四大以

为身。心本无生因境有。前境若无心亦无。罪福如

幻起亦灭。乃是过去庄严劫第一千尊佛也。】

「南无拘留孙佛。」

【梵语拘留孙。此云所应断。偈曰。见身无实是佛身。

了心如幻是佛幻。了得身心本性空。斯人与物何

殊别。乃现在贤劫第一尊佛也。初减人寿六万岁

时出成佛道。为贤劫千佛之首也。】

「南无拘那含牟尼佛。」

【梵语拘那含牟尼。此云金寂仙。偈曰。佛不见身知

是佛。若实有知别无佛。智者能知罪性空。坦然不

1496-A¶ 第 734c 页 X74-0734.png

怖于生死。此现在贤劫第二尊佛。次减人寿四万

怖于生死。此现在贤劫第二尊佛。次减人寿四万岁时出成佛道。】

「南无迦叶佛。」

【梵语迦叶。此云饮光。偈曰。一切众生性清净。从本

无生无可灭。即此身心是幻生。幻化之中无罪福。

此现在贤劫第三尊佛也。人寿减至一万岁时出

成正觉。贤劫中第九小劫。】

「南无本师释迦牟尼佛。」

【梵语释迦牟尼。此云能仁寂默。○仁慈化导。利他

之号。寂默證真。利巳之名。自利利他。故云能云云。

偈曰。法本法无法。无法法亦法。今付无法时。法法

何曾法。是贤劫第四尊佛也。人寿百岁时出现于

世。若言劫者。人寿八万四千岁。过一百年。减一年。

又过百年。减一年。减至十岁。而又过百年。增一年。

乃至增至八万四千岁。如是一增一减。为一小劫。

二十增减为一中劫。八十小劫为一大劫。亦有云。

八十增减为一中劫。不知孰是。当知一增一减。一

千六百八十万年。住劫。初至第九劫。人寿百岁时。

该一万五千一百一十九万年。减至十岁。犹有一

万年在后可知。】

「南无当来弥勒尊佛。」

【梵语弥勒。一译梅怛丽。此云慈氏。姓也。又云阿逸

多。此言无能胜。名也。现在兜率天宫说法。后降生

于翅头末国城中。大婆罗门家。托胎长成。身长三

1496-A¶ 第 735a 页 X74-0735.png

十二丈。胸广十丈。面长五丈。人民年寿皆八万岁。

十二丈。胸广十丈。面长五丈。人民年寿皆八万岁。人长一十六丈。相貌端严。衣食化生。不须劳苦。金

银七宝满藏。无人视之。无有灾患寒暑盗贼诸不

吉祥事△住劫内第十小劫。人寿八万四千岁。减

至八万岁时出。

开经偈】

「无上甚深微妙法。」

【佛法最上。更无一法与之齐。佛法最深。更无一法

穷其底。理趣幽微。不可思议。故云无上云云。】

「百千万劫难遭遇。」

【经云。诸佛兴出世。悬远值遇难。正使出于世。说是

法复难。又云。无量无数劫。空过无有佛。既无有佛。

亦无有法。故云百千云云。】

「我今见闻得受持。」

【今以释迦世尊。留传圣教于诸方。故得见闻受持。

幸之极矣。见闻可解。受持者。领纳前境曰受。操执

不舍曰持。依义修行之谓也。今权将礼诵曰受持

亦可。】

「愿解如来真实义。」

【今本有作愿解如来忏法义者亦可。依古愿解如

来真实义。不必改作。古无改故。而此忏中。诸佛洪

名。原出如来金口。况忏文亦引佛经无非如来真

实之义。故不必改也。此四句。即是赞法。亦表志心

虔恳之意也。佛法难闻。今幸得闻。惟愿解了。如说

1496-A¶ 第 735b 页 X74-0735.png

修行。】

修行。】「慈悲水忏法卷上」

【此一部忏文。但略解义趣。若依古科判。文繁不尽。

法见上义。卷者。对舒而言。盖西域法宝。非梵本。非

方册。但以一轴而庄成。欲览则舒之。览毕则卷之。

捲舒不定。故云卷。此经三卷。故云上○志心礼忏。

须先识忏悔两字义。忏者。忏除巳往。悔者。从今改

悔。故惟能悔者。乃能为忏。曰慈悲者。慈能与乐。悲

能拔苦。祖师立忏法。正起大慈悲心。所以救拔众

生苦。而与众生之乐。故曰慈悲忏法也。水忏者。因

三昧水以解怨。故取立名。详见前缘起中。】

「一切诸佛悯念众生。为说水忏道场总法(发语之端)。良以

众生垢重。何人无罪。何者无愆。凡夫愚行。无明闇覆。

亲近恶友。烦恼乱心。立性无知。恣心自恃。」

【因垢重。所以多诸罪𠎝。垢者。身心不净。三毒流秽。

染污妙明。如尘坌污于宝镜。使之不明。故云垢也

○无明闇覆。至恣心自恃。正言垢重处。无明者。不

明也。执迷而不知自巳之过非也。暗覆者。因无明。

故迷暗而覆蔽其真性也○凡夫之人。彼此皆然。

而言亲近等者有二义。一者互相竞造。故云亲近。

二者宿无信种善根。不能亲近善友。反交恶人。总

被贪嗔痴等昏迷。烦恼乱于真心。以至如此。文中

自明○贪嗔痴慢疑邪见。六种根本。并二十种随

烦恼等文○无知亦即无明也云云。】

1496-A¶ 第 735c 页 X74-0735.png

「不信十方诸佛。不信尊法圣僧。不孝父母六亲眷属。

盛年放逸以自憍倨。于一切财宝。一切歌乐。一切女

色。心生贪恋。意起烦恼。亲近非圣。媟狎恶友。不知悛

革。或复杀害一切众生。或饮酒昏迷。无智慧心。恒与

众生造逆破戒。过去诸罪。现在众恶。今日至诚。悉皆

忏悔。未作之罪。不敢更作。」

【不信诸佛。至饮酒昏迷。正言罪愆之多。所以要披

诚忏悔。信三宝。是出世福田○十方者。东西南北

四维上下也。佛者。觉也。觉即对迷而言。自觉觉他。

觉行圆满。法者。正也。即三藏经律论是也。僧者。净

也。即菩萨声闻缘觉。及西方东土历代祖师是也。

盛年。壮盛之年。血气之勇故。一者普及为言。切者

尽际为义。总该统摄。故云一切○贪财长其傲。贪

乐助其淫。贪色乱其正○心等之言。据相宗说。集

起名心。属赖耶。即第八识。筹量为意。即第七末那。

了别为识。即前六等识。今云心生意起。大抵重在

前六等识。动身发语。乃至起惑造业。皆由六识以

为殊胜。故可知之矣。恋执著之义也○不正。邪狎

之徒。故曰非圣。复乃至害人命等○智是当人性

体。慧是当人照用。智慧。对识性而言。转识成智。则

能断惑證真。因迷无智。故造如是等罪云云○悉

皆忏悔。即是改往修来之意。所以向佛说。未作之

罪。不敢更作。这才是真忏悔。三卷忏文。此二句为

大旨。毕竟如此。真为改恶从善之人。真能消释往

1496-A¶ 第 736a 页 X74-0736.png

罪。真能一拜断除。不但地狱无分。抑且成佛何难。

罪。真能一拜断除。不但地狱无分。抑且成佛何难。倘凡心私心。自恃有忏悔之法。便谓日日造罪。亦

是无妨。则是忏法。反开罪于人而非度人矣。日日

礼忏。日日造罪。以求灭罪生福。无有是处。譬如酒

灌漏卮。终不能满故。】

「是故今日至心归依十方尽虚空界一切诸佛。诸大

菩萨。辟支罗汉。梵王。帝释。天龙八部。一切圣众。愿垂

證鉴。」

【十方。见前。尽虚空界者。无穷无尽也○上上品十

善。清净。冤亲平等。乃至修四无量心者。即得成佛。

无量法门。不出于十善。不可不知○华严云。上品

十善。修治清净心。广无量故。具足大悲。广修六度。

行愿广大。故成苦萨○辟支者。从上品十善清净。

不从他教故。大悲方便不具。惟自觉悟。解了甚深

因缘法。故成独觉乘○罗汉。四果。从上品十善。以

智慧修习。心狭劣故。怖三界故。阙大悲故。从他声

闻。解了四谛法。故为声闻乘○达磨论云。向者趋

向。果者證果。四果四向。有八补特伽罗。此云数趋。

谓数数往来生死也。谓行四向。及住四果○梵王。

即色界天主大梵天王是也。帝释。即欲界天主释

提桓因是也。八部者。禅考云。一天。二龙。三夜叉。四

乾闼婆。即天乐神也。五阿修罗。不饮酒。常与帝释

斗。六迦楼罗。即金翅鸟神。七紧那罗。似人头有角。

八摩睺罗伽。即大蟒神。人首蛇身腹行是也○舍

1496-A¶ 第 736b 页 X74-0736.png

利问经云。八部鬼神。以何因缘生于恶道。而常闻

利问经云。八部鬼神。以何因缘生于恶道。而常闻正法。佛言。以二种业。一以恶故。生于恶道。二以善

故。受于快乐。又问善恶二异。可得闻耶。佛言。亦可

得耳。一天神者。先以车辇舍宅饮食。供养三宝。父

母贤圣之人。犹怀悭嫉故。二虚空龙神。修德行檀。

不依正念。急性好嗔故。三夜叉神者。好大布施。或

先损害。后加饶益。随功胜负。在天上空中地下。四

乾闼婆者。好施有嗔。献伎乐故。五阿修罗神者。志

强喜舍。不随善友。所作净福好逐幻伪。作诸邪福

故。六迦楼罗神者。先修大舍。高心凌物故。七紧那

罗神者。昔好劝人发菩提心。未正其志。逐诸邪行

故。八摩睺罗迦神者。布施护法。性好嗔恚故。如是

皆由依附邪师。以邪乱正。俱谓是道以自建立。有

颂云。由作二因善不善。乃为八部人非人。】

「南无毗卢遮那佛。」

【毗卢佛。即清净法身是也。梵语毗卢遮那。此云遍

一切处。谓毗卢性海。烦恼体净。众德悉备。身土相

称。遍一切处也。】

「南无本师释迦牟尼佛。」

【释迦佛。为娑婆教主。三界大师。故曰本师。即千百

亿化身。是也。释迦牟尼。此云能仁寂嘿。谓其德仁

济群类。其道寂嘿无为。】

「南无阿弥陀佛。」

【梵语阿弥陀。此云无量。谓无量寿。无量光。一切无

1496-A¶ 第 736c 页 X74-0736.png

量故。为乐邦教主。今人求生净土。正生彼佛国土

量故。为乐邦教主。今人求生净土。正生彼佛国土也。】

「南无弥勒佛。」

【弥勒下生时。万亿阎浮。皆以真金为地。地平如掌。

粳稻自生。衣食自至。无量快乐。男女五百岁乃婚

姻。贤愚经。佛云弥勒三会。度人无数。悉我遗法种

福众生。然后乃化同缘之徒。】

「南无龙种上尊王佛。」

【龙种上尊王。梵语那伽。此云龙。勇健之谓也。种。是

种族义。必是姓氏也。上尊者。言其乃是种族中之

最上最尊。故以上尊而彰其圣号也。王者。自在之

称。佛乃五住究尽。二死永亡。往来无碍。故云自在

云云。】

「南无龙自在王佛。」

【龙自在王。王即自在义。同上解。随德彰名。大同小

异云云。】

「南无宝胜佛。」

【宝胜者。譬如摩尼超胜。于众宝之上。如来至宝。超

出乎众圣之宝。故云云。】

「南无觉华定自在王佛。」

【觉华定。此必是定名。约理而言。觉是果觉。表本智。

华即是因。表始智。始本不二。理智一如。不可思议。

故云觉华定。彼常居此定故。以此为号也。自在王。

亦同上解。】

1496-A¶ 第 737a 页 X74-0737.png

「南无迦裟幢佛。」

【迦裟幢。大净法门经云。迦娑。晋名去秽。又大集经

名离染。如云福田离尘莲华等言亦可。又教中有

迦裟幢世界。或以世界而立名。未可知也。幢表其

正。佛乃催邪显正。建大法幢等。又幢者喻法无上。

故称迦裟幢也。】

「南无师子吼佛。」

【师子吼者。譬如师子出窟。百兽潜踪。佛师子出。群

魔窜伏故。又云。大师子一吼。小师子勇健。佛师一

吼。诸菩萨等。悉皆勇猛精进故云尔。然而十方诸

佛。不过以德彰名。随义解释。别无奇巧。】

「南无文殊师利菩萨。」

【文殊师利。此云妙德。经云。了了见佛性。犹如妙德

等。为诸菩萨中上座。故首称文殊。又号曼殊室利。

此云妙吉祥。又号满殊尸利。此云妙首。】

「南无普贤菩萨。」

【普贤菩萨。梵语邲输跋陀。或云三曼跋陀。此云普

贤。行弥法界曰普。位邻极圣曰贤。菩萨中行愿第

一。故云普贤。又观经大论。并翻遍吉。馀繁不引。】

「南无大势至菩萨。」

【大势至。梵语摩诃那钵。此云大势至。思益云。我投

足之处。震动三千大千世界及魔宫殿。故云大势

至。观经云。以智慧光。普照一切。令离三涂。得无上

力故云尔。】

1496-A¶ 第 737b 页 X74-0737.png

「南无地藏菩萨。」

【地藏誓愿云。地狱不空。誓不作佛。为幽冥教主。地

藏经云。若未来世。闻是菩萨名字。或赞叹。或瞻礼。

或称名。或供养。乃至彩画刻镂。塑漆形像。是人当

得百返生于三十三天。】

「南无大庄严菩萨。」

【大庄严菩萨。此菩萨虽未确查其出载。必以六度

万行。种种功德。庄严法身而立圣号。亦可知之矣。】

「南无观自在菩萨。」

【观自在者。心经行深般若波罗蜜多时。照见五蕴

皆空。照见便是观。皆空便是自在。至下文是故空

中无色无受想行识。乃至于菩提萨埵。依般若波

罗蜜多故。而得远离颠倒梦想。究竟涅槃。安得不

为观自在。又永嘉集云。无法可得即如来。方得名

为观自在。】

「礼诸佛巳。次复忏悔。」

【承上启下之辞。】

「夫欲礼忏(亦发语之端)。必须先敬三宝。所以然者(徵释上意)。

三宝即是一切众生良友福田。若能归向者。则灭无

量罪。长无量福。」

【此明福田之徵验也。】

「能令行者离生死苦。得解脱乐。」

【良友之验也○佛法僧是为三宝。三宝。能令人背

尘合觉。开示悟入佛之知见。宁非良友○喻如世

1496-A¶ 第 737c 页 X74-0737.png

间良朋善友。令人入于善道故。非但此也。又能作

间良朋善友。令人入于善道故。非但此也。又能作众生之广大福田○福田者三。一既知三宝便能

敬信。谓之敬田。二能报父母恩。谓之恩田。三能悲

悯贫苦。谓之悲田。三宝中能种一切福。故总名之

曰福田○若能以下。正显益处。文可见。】

「是故。

归依十方尽虚空界一切诸佛。」

【礼忏行人。必以三归为入道之因。一归依佛。佛者

觉也。即大觉也。尊也。归依佛。终不堕地狱○觉即

对迷而言。自觉觉他。觉行圆满○十方虚空一切

见前。】

「归依十方尽虚空界一切尊法。」

【二归依法。法者正也。即三藏经律论是也。归依法

终不堕饿鬼○又法即上轨持之义。教中所诠。四

谛十二因缘。六度四等之法。依此修行。得成正觉。

故云法也。】

「归依十方尽虚空界一切圣僧。」

【三归依僧。僧者净也。即菩萨声闻缘觉及西方东

土历代祖师是。归依僧。终不堕旁生○三宝有三。

此是十方三宝。更有住持三宝。泥龛塑像。黄金雕

彩等。是佛宝。黄卷赤轴。方册梵荚等。是法宝。圆顶

方袍。戒律精严等。是僧宝。更有一体三宝。人人本

具者是。自性常觉不昧等是佛宝。自性轨持不失

等是法宝。自性清净和合等是僧宝。如上俱称宝

1496-A¶ 第 738a 页 X74-0738.png

者。独尊独贵。无比无俦。自非世间奇珍异物之所

者。独尊独贵。无比无俦。自非世间奇珍异物之所及。故称为宝○三宝每须顶礼一拜。今人好简。不

礼非也。】

「某甲等今日所以忏悔者。」

【凡言某等。必当称自巳名。下皆仿此。】

「正为无始以来。在凡夫地。莫问贵贱。罪相无量。或因

三业而生罪。或从六根而起过。或以内心自邪思惟。

或藉外境起诸染著。如是乃至十恶增长八万四千

诸尘劳门。」

【无始巳来过去生生世世。直从未有天地以前。无

量劫来所起罪业。如下文所云此身俱是罪业根

本○身口意为三业者。身有杀盗淫业。口有妄言

绮语两舌恶骂业。意有贪嗔痴业。总言为三业。分

之为十恶。不行十恶。即是十善。善业恶业由起。故

名三业○六根者。眼耳鼻舌身意。此六为妄缘之

根○内心思惟。属意想所缘。外境染著。属感触而

动○经云。以心生故种种法生。以法生故。种种心

生。此即内邪外染等意也○八万四千尘劳。如华

严所谓众生于色声香味触境。约五根对五尘。谓

内烦恼五百。外烦恼五百。则有一千。此约见惑十

使论。见惑十使。谓贪嗔痴慢疑身见边见邪见见

取戒取也。复约身三口四七支各有一千。则成七

千。更约三世。成二万一千。复约贪行多者二万一

千。嗔行多者二万一千。痴行多者二万一千。等分

1496-A¶ 第 738b 页 X74-0738.png

行者二万一千。共成八万四千矣。以八万四千律

行者二万一千。共成八万四千矣。以八万四千律仪对治之。则成八万四千法门也。】

「然其罪相虽复无量。大而为语。不出有三。一者烦恼。

二者是业。三者果报。此三种法能障圣道及以人天

胜妙好事。是故经中目为三障。」

【人身罪业。虽有千万。然三障所染。以为深重。故知

身口意为罪障之根本。而三障者。直为尘劳之渠

魁耳○障者碍也。蔽也。有此三种。便障碍掩蔽一

切圣道及人天胜事。譬如今人平素极有善念。一

遇感触。遂生烦恼。兴起恶业因缘。致使阻退许多

善心。非障而何。况入三恶道报。又安知有圣道及

人天胜事哉。要知有业必有障。人生俱必有业。故

知忏悔○谛缘六度等为圣道。十善五戒等。是人

天好事也。】

「所以诸佛菩萨教作方便。忏悔除灭此三障者。则六

根十恶乃至八万四千诸尘劳门皆悉清净。」

【方者方法。便者取便。下云兴七种心。为忏悔而灭

除罪障之方法便道者。即与此相应。一部水忏。前

后止说三障。中间将贪嗔痴。配入烦恼障。将身三

口四六根三宝间罪。配入业障。将地狱鬼畜人天

馀报。配入报障。演为三卷忏文。以世人俱受此三

障重累。所以不能出离生死苦恼。故必忏悔。然忏

必心忏。故当兴七种心以为忏悔。方可除灭也。】

「是故众等。今日运此增上胜心忏悔三障。欲灭三障

1496-A¶ 第 738c 页 X74-0738.png

者。当用何等心。可令此障灭除(此正起。下出意)。先当兴七种

者。当用何等心。可令此障灭除(此正起。下出意)。先当兴七种心以为方便。然后此障乃可得灭。何等为七(下立名)。一

者惭愧。二者恐怖。三者厌离。四者发菩提心。五者怨

亲平等。六者念报佛恩。七者观罪性空。」

【阿毗达磨。原有七种忏法。所谓兴七种心以为方

便本此。正与上诸佛菩萨。教作方便句相应○惭

愧者。如相宗云。惭者。依自法力。崇重贤善为性。对

治无惭止息恶行为业。自即自身。法谓教法。言我

如是身解如是法。敢作诸恶也。愧者。依世间力。轻

拒暴恶为性。对治无愧止息恶行为业。谓世人讥

诃。名世间力。轻有恶者而不亲。拒恶法业而不作。

故曰轻拒等。其馀下文。忏中自明。】

「第一惭愧者。自惟我与释迦如来。同为凡夫。而今世

尊成道以来。巳经尔所尘沙劫数。而我等相与耽染

六尘。轮转生死。永无出期。此实天下可惭可愧。可羞

可耻。」

【一以不得作佛为耻。盖圣凡同体。不成圣道。终堕

轮回。作是想可为愧死无地○自惟者。当自思惟。

思惟过去久远劫前。世尊未得道时。亦是凡夫。但

言世尊今生成佛巳来。似乎未久。追论前因。即如

逢事古释迦等七万五千佛。满第一阿僧祇劫。乃

至逢事然灯如来七万七千佛。满第二阿僧祇劫。

乃至逢事胜观如来。满第三阿僧祇劫。此后复经

九十一劫。修妙相业。直至逢事迦叶波佛。方得圆

1496-A¶ 第 739a 页 X74-0739.png

满。其间上生为天帝。下生为转轮圣王。各三十六

满。其间上生为天帝。下生为转轮圣王。各三十六返。又或间为仙人。为比丘。为小王。为婆罗门。不可

称数。度生无量。故曰成道以来。尘沙劫数○然而

如是三祇等事。惟法华寿量品中。犹为方便。非真

实也。其实世尊成佛巳来。而更无量无边不可思

议尘沙劫数。故云尔也。如经所明。兹不繁解。六尘。

即色声香味触法。为六种坌污妙明为尘。如上八

万尘劳等所明○如是惭愧思惟而巳。必须竭诚

忏悔。改往修来。勇猛精进。直得一生取办。速脱轮

回。乃至得成无上菩提。与佛无异。方得满我忏悔

之弘愿。始得除我愧耻之初心也。下文恐怖厌离

发菩提心等六章。大意例推可知。】

「第二恐怖者。既是凡夫身口意业。」

【身三。口四。意三。恶业未能免故。】

「常与罪相应。以是因缘。命终之后。应堕地狱畜生饿

鬼。受无量苦。如此实为可惊可恐。可怖可惧。」

【如是恐惧怖畏之处。毕竟不能免也○如是惊怖

思惟而巳。必须竭诚忏悔。同前云云○二恐入三

恶道。地狱饿鬼畜生是也。作是想者。可为凛凛○

恐者恐惧。怖者怖畏。如是惊怖等者如上。】

「第三厌离者。相与常观生死之中。惟有无常苦空无

我。不净虚假。如水上泡速起速灭。往来流转。犹如车

轮。生老病死八苦交煎。无时暂息。众等相与(共也)但观

自身。从头至足。其中但有(此句是总)三十六物。发。毛。爪。齿。

1496-A¶ 第 739b 页 X74-0739.png

眵。泪。涕。唾。垢。汗。二便(大小行)。皮。肤。血。肉。筋。脉。骨。髓。肪。膏。

眵。泪。涕。唾。垢。汗。二便(大小行)。皮。肤。血。肉。筋。脉。骨。髓。肪。膏。脑。膜。脾。肾。心。肺。肝。胆。肠。胃。赤白痰癊。生熟二藏。如是

九孔常流。是故经言。此身众苦所集(身即是积聚义。故云云)。一

切皆是不净。何有智慧者。而当乐此身。生死既有如

此种种恶法。甚可患厌。」

【三当厌离。此身无常也。苦也。空也。无我也。不净虚

假也。作是想者。直教骷髅堕地○此乃先自以观

察智而照之。了知生死中事。如是虚幻而不实。下

文令众亦尔。推广之义○相与者。亦是思惟自知

之意也○如来一代时教。三藏十二部。并不出于

无常苦空等句。因空故毕竟无我。亦无我所。下文

自明○水泡起灭。流转车轮。正喻无常虚假。生老

病死三句。正言苦空。八苦者。谓生苦。老苦。病苦。死

苦。求不得苦。爱别离苦。冤憎会苦。五阴炽盛苦。如

是八种皆言苦者。生如活剥牛皮。死如落汤螃蟹。

老者眼暗耳聋。腰跎背曲。乃至疾患呻吟。无能疗

治。如是等事。恒常逼迫煎熬。无暂停息。故云苦也

○众等相与者。亦令一切行人思惟而共知此事。

并观下文等意而修行之○三十六物。正言不净

无我。修不净观者。当依此三十六等而行。不可免

也○眼耳口鼻有七。水道谷道是二。故曰九孔。常

流不净可知。馀当例推○指经言。以證上文苦空

无我不净虚假之意。所以当厌离。经指涅槃经○

有智慧者。信心清净。了知此身四大合成。八苦所

1496-A¶ 第 739c 页 X74-0739.png

集。如斯秽恶不堪。总是生死根本。岂当好乐而贪

集。如斯秽恶不堪。总是生死根本。岂当好乐而贪著乎。如是厌患思惟而巳。同上云云。】

「第四发菩提心者。经言(指涅槃经)。当乐佛身。佛身者即法

身也。从无量功德智慧生。从六波罗蜜生。从慈悲喜

舍生。从三十七助菩提法生。从如是等种种功德智

慧生如来身。欲得此身者。当发菩提心。求一切种智。

常乐我净萨婆若果。净佛国土。成就众生。于身命财。

无所吝惜。」

【因上惭愧恐怖厌离等。故发菩提心。当舍不净之

幻身。乐求清净之法身也。所以谨取经中当乐一

句。而为修行之本。乐即愿也。求也。欲求佛法等身。

当发菩提心。及广大行愿。以无量智慧。修无量法

门而始得生。下明菩提法身之生处。从无量等一

句是总。从六波罗蜜等是别。六波罗等。即六度也。

布施。持戒。忍辱。精进。禅定。智慧。是为六波罗蜜。是

梵语。此云彼岸到。即是到彼岸也。修此六度万行。

去了贪嗔愚痴等惑。直至涅槃妙果。故云到彼岸。

又云度。慈悲喜舍。四无量心也。三十七等。随机设

化。方便法门。故云助○三十七助菩提法。即下文

三十七品。谓四念处。即四念位也。四正勤。即煖位

也。四如意足。即顶位也。五根。即忍位也。五力。即世

第一位也。七觉支。系修道。八正道。系初果。共为三

十七助道品也。四念处者。谓观身不净。观受是苦。

观心无常。观法无我是也。四正勤者。谓巳生恶令

1496-A¶ 第 740a 页 X74-0740.png

断。未生恶令不生。未生善令生。巳生善令增长是

断。未生恶令不生。未生善令生。巳生善令增长是也。四如意足者。得如意足。念如意足。进如意足。慧

如意足是也。五根者。谓信根。进根。念根。定根。慧根

是也。五力者。谓信力。进力。念力。定力。慧力是也。七

觉支者。谓念觉支。择法觉支。精进觉支。喜觉支。轻

安觉支。定觉支。舍觉支是也。八正道者。谓正见道。

正语道。正思惟道。正业道。正命道。正精进道。正念

道。正定道是也○从如是下。结上六度四等三七

之文○意谓有如是功德妙行。始得生如来身。如

来身。即上佛身法身。此身若非菩提智等。则不能

生。故云当发菩提心等云云○求一切种智者。智

有三种。内法内名。外法外名。能知能解者。名一切

智。即声闻缘觉之智也。能用诸佛一切道法。发起

众生一切善种。差别分别而无谬者。名道种智。即

菩萨之智也。能知一切道。知一切种。名一切种智。

即佛果智也○常乐我净。涅槃四德也。常者。即真

常之体也。不迁不变。万古恒如。故言常。非对断而

言常也。乐者。安稳寂灭。离二生死。苦乐双融。故云

乐。非对苦而言乐也。我者。有主宰义。具八自在。得

大安乐。即我无我不二之真我。非凡夫外道邪妄

等我而言我也。净者。三业清净。三惑永断。如大圆

镜。了无纤翳。故云净。非对染而言净也○萨婆若。

梵语萨婆若多。又云萨云若。秦言一切智相。因名

般若。果名萨婆。大品云。此是声闻辟支佛智。非后

1496-A¶ 第 740b 页 X74-0740.png

二智。今据果字而言。亦应该后一切种智。其理不

二智。今据果字而言。亦应该后一切种智。其理不妨。详之可了○净佛等二句。初句上求佛果。心净

即佛土净故也。二句下化众生。若得自利。则能利

他故。如是上求下化。当于檀度为先。故云无吝于

身命财也。此为修行悭吝者以为警。不可不知也。】

「第五怨亲平等者。于一切众生。起慈悲心。无彼我相。

(一有彼我。即不平等故)何以故尔(何以必须平等。下出不平之过)。若见怨异于

亲即是分别(分别是亲非亲)。以分别故起诸想著(想著是彼是此)。想

著因缘生诸烦恼(憎爱烦恼由是而生)。烦恼因缘造诸恶业(十恶

五逆。因兹而作)。恶业因缘故得苦果(三涂苦报。即自当之)。」

【五以不平等故。直至造诸恶业。而得苦果。所以必

要平等。作如是想。自然四相俱空。怨者冤雠。亲者

亲爱。怨亲一体。不起憎爱。是为平等。圆觉云。观冤

家如巳父母○既发菩提心。求无上道。必当冤亲

平等。若不平等。道无由成。文中自明○欲求出世

乐。因反招于苦果者。皆因一念憎爱之心。忘失菩

提之正智。以至如此。所以云至道无难。惟嫌拣择。

但莫憎爱。洞然明白。此乃申明第四发菩提心。六

度等文之馀行也。果能如是思惟观察。始得一理

而贯通焉。礼忏行人。宜当自揣云云。】

「第六念报佛恩者。(下出念报之意)如来往昔无量劫中。舍头

目髓脑。支节手足。国城妻子。象马七珍。为我等故修

诸苦行。此恩此德实难酬报。(下引證)是故经言(法华)。若以

顶戴两肩荷负。于恒沙劫亦不能报。(下明念报之法)我等欲

1496-A¶ 第 740c 页 X74-0740.png

报如来恩者。当于此世勇猛精进(离诸懈怠。不得避懒偷安)。捍劳

报如来恩者。当于此世勇猛精进(离诸懈怠。不得避懒偷安)。捍劳忍苦。不惜身命。建立三宝。弘通大乘。广化众生。同入

正觉(至此可报佛恩万分之一也)。」

【六如来为度我等一切众生故。修诸苦行。此恩当

报。作是想者。当为如来肩所荷负。作佛长子○此

承上文如上惭恐厌离。发菩提心六度等法。皆出

于佛教。我依佛教修行。庶使当来成佛。所以佛恩

难报。当念报之○如来苦行。不为自求。但求一切

众生同入正觉。俱出生死故。我等当体佛心。如佛

所愿。酬佛所望。是名真报佛恩。是真一乘无上之

道也。顶戴荷负于恒沙劫之久。亦不能报。极言佛

恩深重。】

「第七观罪性空者。罪无自性。(此下出无自性之所以)从因缘生

颠倒而有(因缘和合。虚妄由生。生即无生)。既从因缘而生。亦从因缘

而灭(因缘别离。虚妄名灭。灭亦无灭。何自性之有哉)。从因缘而生者(此下重出生灭

之相)。狎近恶友造作无端(无生而妄有其生也)。从因缘而灭者。即

是今日洗心忏悔。(下引经。直显洗忏之要)是故经言。此罪性不

在内不在外不在中间。故知此罪从本是空(结上罪性本空。

了无所得。如是用心。无罪不灭也。如下云云。向下结前生后)。」

【七观罪性空。无有实相。作是想者。从来热水即寒

水○法苑珠林云。观罪性空。罪从心生。心若可得。

罪不可无。我心自空。空云何有。善心亦然。罪福无

主。非内非外。亦无中间。不常自有。但有名字。名之

为心。但有名字。名为罪福。名字即空。还原返本。毕

1496-A¶ 第 741a 页 X74-0741.png

竟清净。是为观罪性空○永嘉集。所谓了即业障

竟清净。是为观罪性空○永嘉集。所谓了即业障本来空是也。然而了之一字。正好思量。若非斩钉

截铁之根基。说时似悟。触境即迷。净名云。无造无

作无受者。善恶之业亦不忘。此句大半对虚搆文

言者说。慎之哉○宗镜云。洗心者。洗濯身心。清净

无馀。毫无邪念。乃为真忏悔。若能如此。罪性便空。

若不洗心而求忏悔。祇为自欺。罪相宛然。安能除

灭。洗之一字。深有意焉○不在内外中间。正谓从

本是空。无有实相之意。非真有在有不在而分别

之也○古云。罪性本空由心造。心若灭时罪亦忘。

罪忘心灭两俱空。是则名为真忏悔。此非易事。宜

当捍劳忍苦而行之可也。】

「生如是等七种心巳。缘想十方诸佛贤圣(起假想观。如亲睹圣

容故云尔。合掌更加胡跪。即表恭敬之至也)。擎拳合掌。披陈致祷(尽情发露之谓

也)。惭愧改革(革者革去。亦即改意)。舒沥心肝(舒沥。亦即洗涤之谓也)。洗荡

肠胃。如此忏悔。何罪不灭。何福不生。若复不尔(下文反显

不及之过)。悠悠(怠堕之貌)缓缓(放逸之貌)。情虑躁动(心神散乱)。徒自劳形。

于事何益。」

【修行人著眼看。此舒沥心肝。洗荡肠胃二句。分明

要脱皮换骨。却将从前所为。尽情改换。从前知见。

著实倾倒一番。此时汗泣交流。若将愧死无地。直

见本来面目。决不复恶。此真心忏悔。佛必哀怜摄

受。方有利益。心肝即意。肠胃指识情可也○凡人

忏悔。倏俯倏仰。形则劳矣。若不悔过。无补于罪福。

1496-A¶ 第 741b 页 X74-0741.png

故曰于事何益。上文兴七种心。于此收缴。此下文

故曰于事何益。上文兴七种心。于此收缴。此下文儆人及蚤忏悔之意可知。】

「且复人命无常。喻如转烛。一息不还。便同灰壤。三涂

苦报。即身应受。不可以钱财宝货。嘱托求脱。杳杳冥

冥。恩(惠顾之意)赦(放舍之意)无期。独婴(即受也)此苦。无代受者。莫

言我今生中无有此罪。所以不能恳祷忏悔。经中谓

言。凡夫之人。举足动步。无非是罪。又复过去生中。皆

悉成就无量恶业。追逐行者。如影随形。」

【如响应声○转烛之喻。如旋火轮。亦如倒烛。其火

即灭。言速之甚也。故云一息等云云○三涂者。火

涂血涂刀涂。即地狱饿鬼畜生也○阳网疏而易

漏。阴网密而难逃。岂同人间贿嘱之所能为哉。所

以三涂苦报云云。三涂远旷。受苦幽长。渺莫可穷。

了无恩赦。故云杳杳云云○自作自受。影响相符。

纵有父子至亲。岂能相代哉○莫言下。策发自恃

之流。或自谓言我今无罪。何忏之有。故云莫言等

而策之。所以引经。證其凡夫必不能无罪云云。非

但今生之罪。过去之罪。犹多之甚矣。故曰又复过

去云云。】

「若不忏悔。罪恶日深。故知包藏瑕玼。佛不许可。说悔

先罪。净名所尚。故使长沦苦海。实由隐覆。」

【有如是因。必有如是果。历劫穷年。不能自免。惟有

忏悔。乃可灭除。故云若不云云○如法华经云。护

惜瑕玼。是名小智之类○一开忏时。便说众生垢

1496-A¶ 第 741c 页 X74-0741.png

重。何人无罪。故知有罪而不勤忏悔。固为不可。忏

重。何人无罪。故知有罪而不勤忏悔。固为不可。忏悔而不肯发露。犹然佛不许可○净名乃经名。即

维摩经也。此经意义不著佛求。不著法求。惟在反

观诸身而求。故曰说悔先罪。净名所尚○既曰忏

悔而不肯发露。即此瞒昧一念。自欺犹甚。对佛尚

且瞒昧。则我心巳永无开晓之期。安得不长沦苦

海。】

「是故(某)等今日发露忏悔。不复覆藏。所言三障者。一

曰烦恼。二名为业。三是果报。此三种法更相由藉。因

烦恼故。所以起诸恶业。恶业因缘故得苦果。是故(某)

等今日至心忏悔。」

【是故下。言巳毕竟忏悔。不敢覆藏。结显上文惭愧

洗心披陈发露。无罪不灭。无福不生之大意。而终

其悔文也○人既自知必有罪。自知必有报。所以

向佛礼忏。何不洗心刻责。将杀盗淫妄贪嗔痴等。

一切尽扫。则永离苦海。竟超彼岸。故曰苦海茫茫。

回头是岸。若止身忏而不勤心忏。罪业仍存。恶报

不免○忏悔二字。原从心字立名。不发露。不洗心。

亦不成忏悔故云耳○所言下。叠前三障之句。立

名广释。资次而忏。一一申明。上文惭愧恐怖等七

种。大意其义可见○三世迭迁。递互相资而起。故

曰更相云云。所以资始为因。助因为缘。又云展转

感果为因。互相由藉为缘。因亲缘疏。故作二释。因

缘果报。流转无穷。故云三世迭迁云云○巳上大

1496-A¶ 第 742a 页 X74-0742.png

槩。先叙人必有罪。总之不出三障。理所应忏。次言

槩。先叙人必有罪。总之不出三障。理所应忏。次言七种忏法。且宜及蚤发露忏悔之意。尚未行忏。巳

下方次第详言三障。由于三业。方是求哀忏悔○

上总指三障。以明三世因果。下别举三障。以为忏

悔之详。】

「第一先应忏悔烦恼障(此烦恼障。从何而起)。而此烦恼皆从意

起(烦恼现于身口。何从而起云云)。所以者何。意业起故。则身与口随

之而动(离意不能动。故下别明意业。先举数立名)。意业有三。一者悭贪。二

者嗔恚。三者痴闇。由痴闇故起诸邪见。造诸不善。」

【第一先忏烦恼障。由于意业贪嗔痴故。身三口四。

一切烦恼。随之而生○烦恼者。据相宗中。有贪嗔

痴慢疑邪见。六种根本烦恼。更有二十种随烦恼。

小随十。中随二。大随八。文繁不引。】

「是故经(华严)言。贪瞋痴业能令众生堕于地狱。饿鬼畜

生受苦。若生人中。得贫穷孤露。凶狠顽钝。愚迷无知。

诸烦恼报。」

【由贪嗔痴烦恼之苦因。受三涂之苦报。三涂报竟。

纵得人身。穷露顽迷。此皆烦恼所感之报。故曰诸

烦恼报。】

「意业既有如此恶果。是故(某)等今日至心归命诸佛。

求哀忏悔。」

【上结忏。夫此下。出烦恼过患云云。】

「夫此烦恼。诸佛菩萨入理圣人。种种诃责。亦名此烦

恼以为怨家。何以故。能断众生慧命根故。」

1496-A¶ 第 742b 页 X74-0742.png

【圣者。正也。正智之人也。除佛菩萨外。诸祖师僧。凡

有智者。悉皆诃其烦恼。如教中诃欲弃盖等事可

知○诃责烦恼。为怨家。为贼。为瀑河。为羁锁。诃责

不一。故曰种种诃责。总见烦恼为大过患。下出过

患之名而广释之。】

「亦名此烦恼以之为贼。能劫众生诸善法故。」

【相宗中。善法十一。善为信惭愧。无贪等三根。勤安

不放逸。行舍及不害。六为贼媒。自劫家宝之谓。】

「亦名此烦恼以为瀑河。能漂众生。入于生死大苦海

故。亦名此烦恼以为羁锁。能系众生于生死狱。不能

得出故。」

【波涛冲逆为瀑河。轮转无穷。漂流无尽。受苦深远。

了无边涯。故喻如大海。】

「所以六道牵连。四生不绝。恶业无穷。苦果不息。当知

皆是烦恼过患。」

【六道者。净名云。一天道。有二十八天。二人道。五常

五戒。三修罗道。鬼畜人天所摄。四地狱道。八寒八

热等。五饿鬼道。九种十类。六畜生道。胎卵湿化是

也。亦名六趣。四生者。胎卵湿化也。依壳而延曰卵

生。含藏而出曰胎生。假润而兴曰湿生。无而忽有

曰化生。六道牵连。四生不绝。所谓轮回无间也○

即应上文诸烦恼报。上举烦恼过患巳竟。下正求

忏悔。后五节文亦尔。】

「是故今日运此增上善心。求哀忏悔。」

1496-A¶ 第 742c 页 X74-0742.png

【以此烦恼过患。作忏悔之增上胜缘。故云增上善

心云云○上引圣言。出其烦恼过患巳竟。此下五

章。广显烦恼罪业之名相。莫不皆从意业而生。】

「某等自从无始以来。至于今日。或在人天六道受报。

有此心识。常怀愚惑。繁满胸襟。」

【有此心识。正根意业而来○无智不信。了无出世

之心。故曰繁满等云云。】

「或因三毒根造一切罪。或因三漏造一切罪。或因三

苦造一切罪。或因三倒造一切罪。或贪三有造一切

罪。如是等罪无量无边。[女*(巢-果+(离-禸))]乱一切六道四生。今日惭

愧。皆悉忏悔。」

【贪能致老。瞋能致病。痴能致死。故云三毒根。又三

为生死罪恶之根本。故曰根○阿毗达磨论云。三

漏者。一欲漏。欲界。二有漏。上二界一切烦恼。除无

明。三无明漏。三界无明。令心连注。流散不绝。故曰

为漏。又流动其心。故名为漏○三苦者。一苦苦。三

界巳苦。欲界复苦。二坏苦。乐坏时苦。等于三涂。三

行苦。即处中苦。通于无色○三倒者。心颠倒。想颠

倒。见颠倒○三有者。即三界。谓欲有。色有。无色有。

即三界之因果不忘。有生有死。故名曰有○如是

等罪。总顶上三毒。以至三有一切罪来。凡言如是

等。俱仿此。】

「又复(某)等自从无始以来。至于今日。或因四住造一

切罪。或因四流造一切罪。或因四取造一切罪。或因

1496-A¶ 第 743a 页 X74-0743.png

四执造一切罪。或因四缘造一切罪。或因四大造一

四执造一切罪。或因四缘造一切罪。或因四大造一切罪。或因四縳造一切罪。或因四贪造一切罪。或因

四生造一切罪。如是等罪无量无边。[女*(巢-果+(离-禸))]乱六道一切

众生。今日惭愧。皆悉忏悔。」

【四识住者。阿毗昙杂论云。色识住。受识住。想识住。

行识住也○四流者。唯识论云。一欲流。欲界惑。二

有流。上二界惑。除见痴。三见流。三界见。四无明流。

三界痴。亦名四轭○四取者。唯识论。欲取。见取。戒

取。我语取。能取自身相续不绝。故名为取○四执

者。圆觉云。一生执不生。二不灭执灭。三断执不断。

四不常执常○四缘者。圆觉云。一因缘。诸法和合。

二次第缘。心心数法。三所缘缘。法无所依。四增上

缘。法无所得○四大者。地大。水大。火大。风大。谓四

大假合而成身也○四缚者。唯识论云。贪縳。痴縳。

戒取缚。见取縳。谓不出三界。不得解脱。故云缚○

四贪者。情色食淫也○四生者。瑜伽论云。胎卵湿

化也。】

「又复(某)等自从无始以来。至于今日。或因五住造一

切罪。或因五盖造一切罪。或因五悭造一切罪。或因

五见造一切罪。或因五心造一切罪。如是等烦恼无

量无边。[女*(巢-果+(离-禸))]乱六道一切众生。今日发露。皆悉忏悔。」

【五住者。永嘉集云。见为一住名见一切住。又思惑

分三住。一欲爱住。一色爱住。一无色爱住。又尘

沙惑与无明惑。合为一住○五盖者。覆真实义为

1496-A¶ 第 743b 页 X74-0743.png

盖。永嘉云。色受想行识。亦名五阴。即覆盖之意。如

盖。永嘉云。色受想行识。亦名五阴。即覆盖之意。如日月本明。而云雾为之掩覆。则日月阴翳。为之盖

蔽。自性真如本体。却被色受想行识。五者阴盖。便

因迷造罪。又名五蕴。积聚之谓。又止观云。贪欲。瞋

恚。愚痴。睡眠。掉举。为五盖○五悭者。成论住处悭。

护他物悭。称赞悭。财悭。法悭○五见者。首楞严云。

一萨迦耶见。即身见。执我我所。执身有我故。二边

见。随身计断常。堕二边见故。三见取。执前诸见为

胜为能。或执一切有漏等法。妄谓常乐我净。即是

涅槃故。四戒取。非因计因。五邪见。拨无因果○五

心者。赖耶云。率尔心。寻求心。决定心。染净心。等流

心也。】

「又复(某)等自从无始以来。至于今日。或因六根造一

切罪。或因六识造一切罪。或因六想造一切罪。或因

六受造一切罪。或因六行造一切罪。或因六爱造一

切罪。或因六疑造一切罪。如是等烦恼无量无边。[女*(巢-果+(离-禸))]

乱六道一切众生。今日惭愧发露。皆悉忏悔。」

【六根者。一眼根。谓喜怒视相。二耳根。谓听审相续。

三鼻根。谓爱憎香臭。四舌根。谓尝味甘苦。五身根。

谓贪嫌滑涩。六意根。谓审察思量。即眼耳鼻舌身

意中六情。俱以识为之根也○六识者。净名云。眼

识。玄黄不真。耳识。苦乐音异。鼻识。观气旋光。舌识。

辩说邪正。身识。随机现仪。意识。缘虑循空○六想

者。析玄云。眼耳鼻舌身意。其识各有相应想○六

1496-A¶ 第 743c 页 X74-0743.png

受者。空品云。眼受色。耳受声。鼻受香。舌受味。身受

受者。空品云。眼受色。耳受声。鼻受香。舌受味。身受触。意受法。六根领受六境也○六行者。眼耳鼻舌

身意。各有所司。则各有所行也○六爱者。毗昙云。

眼耳鼻舌身意。各因所触而生爱○六疑者。净名

云。贪瞋痴慢疑觉。六者。俱有疑。亦名俱生惑。】

「又复(某)等自从无始以来。至于今日。或因七漏造一

切罪。或因七使造一切罪。」

【七漏者。李论云。见漏。诸根漏。忘漏。恶漏。亲近漏。爱

漏。念漏○七使者。首楞云。欲使。恚使。爱使。慢使。无

明使。见使。疑使。】

「或因八倒造一切罪。或因八垢造一切罪。或因八苦

造一切罪。如是等烦恼无量无边。[女*(巢-果+(离-禸))]乱六道一切众

生。今日发露。皆悉忏悔。」

【八倒者。涅槃云。无常计常。无乐计乐。无我计我。不

净计净。此凡夫四倒也。常计无常。乐计无乐。我计

无我。净计不净。此二乘四倒也○八垢者。涅槃云。

念垢。不念垢。念不念垢。我垢。我所垢。自性垢。差别

摄受垢也。即八妄想。自性污染。总名为垢○八苦

者。维摩云。生苦。老苦。病苦。死苦。怨憎会苦。爱别离

苦。求不得苦。五阴炽盛苦也。】

「又复(某)等自从无始以来。至于今日。或因九恼造一

切罪。或因九结造一切罪。或因九缘造一切罪。」

【九恼者。净名云。过去爱我怨家。过去憎我知识。过

去恼我巳身。现在爱我怨家。现在憎我知识。现在

1496-A¶ 第 744a 页 X74-0744.png

恼我巳身。未来世亦然。一世有三。三世有九。故云

恼我巳身。未来世亦然。一世有三。三世有九。故云九恼。即名九结。结者结集不散之意○九结者。爱

结。恚结。慢结。无名结。见结。取结。疑结。嫉结。悭结也。

当中此中。能和合苦。故名为结○九缘者。一眼识。

缘明。缘空。缘根。缘境。缘作意。缘根本依。缘染净依。

缘分别依。缘种子。二耳识。缘空。缘根。缘境。缘作意。

缘根本依。缘染净依。缘分别依。缘种子。三鼻识。缘

根。缘境。缘作意。缘根本依。缘染净依。缘分别依。缘

种子。四舌识。缘根。缘境。缘作意。缘根本依。缘染净

依。缘分别依。缘种子。五身识。缘根。缘境。缘作意。缘

根本依。缘染净依。缘分别依。缘种子。六意识。缘作

意。缘根本依。缘染净依。缘分别依。缘种子。七第七

识。缘染净依。缘分别依。缘种子也。八第八识。缘根

本依。缘染净依。缘分别依。缘种子也。总名曰九缘

生识。】

「或因十烦恼造一切罪。或因十缠造一切罪。」

【十烦恼者。一忿。二恼。三恨。四覆。五谄。六诳。七憍。八

害。九嫉。十悭○十缠者。一忿恚缠曰瞋。二隐覆自

罪缠曰覆。三意识昏迷缠曰睡。四五情暗冥缠曰

眠。五嬉游缠曰戏。六三业躁动缠曰掉。七屏处起

罪不自羞缠曰无惭。八露处起罪不羞他缠曰无

愧。九财法不能惠施缠曰悭。十他荣心生热恼缠

曰嫉。谓之十缠也。】

「或因十一遍使造一切罪。」

1496-A¶ 第 744b 页 X74-0744.png

【十一遍使者。谓不信。懈怠。不惭。不愧。多贪。多瞋。多

痴。昏迷。放逸。悭吝。毒害。此十一遍使也。反此则为

十一善。】

「或因十二入造一切罪。」

【十二入者。谓眼耳鼻舌身意。此内六根入。属能。能

者。能见闻觉知也。色声香味触法。此外六尘入。属

所。所者。著见闻觉知之所也。入以互相涉入为义。

亦名十二处。】

「或因十六知见造一切罪。」

【十六知见者。智论云。一我者知见。起我我所。二生

者知见。如父有子。三受者知见。命根成就。四命者

知见。能举事故。五有情者知见。蕴和合生。六养育

者知见。因缘故长。七众数者知见。诸法有数。八人

者知见。妄计我是人。九作者知见。手足能所。十使

作者知见。力能役他。十一起者知见。作后世业。十

二使起者知见。亦令他作。十三受者知见。苦乐果

现。十四使受者知见。厌于苦乐。十五知者知见。五

识名知。十六见者知见。目观色像。】

「或因十八界造一切罪。」

【十八界者。即六根六尘六识。为十八界者。有分别

辨析之义。又种族义。界畔义。】

「或因二十五我造一切罪。」

【二十五我者。即二十五谛。依百论结颂曰。一堕冥

初为世间本性。乃生觉。二从觉为中阴。即生我心。

1496-A¶ 第 744c 页 X74-0744.png

三从我心中。我慢便生五尘。巳上成八。五尘生于

三从我心中。我慢便生五尘。巳上成八。五尘生于五大。五大生十一根。通上总成二十四。又至神我

主谛。共为二十五我也○色声香味触五为五尘。

地水火风空为五大。又十一根者。眼耳鼻舌身为

五知根。手足口。并大遗根小遗根。为五业根。又心

平等。共十一根。大遗小遗。即大小便利也。】

「或因六十二见造一切罪。」

【六十二见者。即色受想行识五阴。于三世推之而

成也。每一阴具四句。如云色大我小。我在色中。我

大色小。色在我中。离色是我。即色是我。馀四例推

可知。五阴共成二十。以过去现在未来三世配之。

成六十。加根本断常二法。共成六十二也。】

「或因见谛思惟九十八使。百八烦恼。昼夜炽然。开诸

漏门。造一切罪。」

【见谛思惟九十八使者。大藏一览云。见谛。摄欲界

三十二使。色界二十八使。无色界二十八使。共八

十八使。思惟。摄欲界四使。色界三使。无色界三使。

共十使。合之成九十八也。见谛所摄。何谓欲界三

十二使。苦谛下十使。集灭下各七使。除身边戒。道

下八使。除身边二见。何谓色界二十八使。苦下九

使。除瞋。集灭下各六使。除瞋身边戒。道下七使。除

瞋身边。何谓无色界二十八使。苦下九使。除瞋。集

灭下各六使。除瞋身边戒。道下七使。除瞋身边。思

惟所摄。何谓欲界四使。一贪二瞋三痴四慢。此四

1496-A¶ 第 745a 页 X74-0745.png

使。从斯陀含向入修道断。至阿那含果九品方尽。

使。从斯陀含向入修道断。至阿那含果九品方尽。何谓色界三使。一贪二痴三慢。并是阿罗汉向修

道断。何谓无色界三使。一贪二痴三慢。此是罗汉

向至果方尽○四谛者。苦集灭道也。苦谛下十使。

谓身边戒见邪贪瞋痴慢疑也。集灭下各七使者。

止有见邪痴疑贪瞋慢七。故云除身边戒也。道下

八使者。止有邪痴疑戒见贪瞋慢八。故云除身边

二见也。下各仿此。苦为有漏果。集为有漏因。灭为

无漏果。道为无漏因○楞严注云。萨迦耶见者。此

云身见。执身有我故。边见者。执我断常。堕二边见

故。戒取见者。执持狗牛等戒。为生天因故。见取见

者。执前诸见。为胜为能。或执一切有漏等法。妄为

乐净。即是涅槃故。邪见者。拨无因果。断灭善种。名

为邪见○百八烦恼者。即九十八使。更加十缠。成

一百八也。又云即一百八见。】

「[女*(巢-果+(离-禸))]乱贤圣及以四生。遍满三界。弥互六道。无处可避。

今日至祷。向十方佛尊法圣众。惭愧发露。皆悉忏悔。」

【三界者。一欲界天。自他化巳下。皆名欲界。希须乐

欲。故名欲。二色界天。初禅至四禅。未出色笼。故名

色。三无色界。四空天。只有四阴。无色蕴。故名无色

○六道者。天道。人道。修罗道。旁生道。饿鬼道。地狱

道。亦名六趣○十方者。东西南北四维上下。俱有

佛刹国土故也。】

「愿(某)等承是忏悔三毒一切烦恼。所生功德。生生世

1496-A¶ 第 745b 页 X74-0745.png

世。三慧明。三达朗。三苦灭。三愿满。」

世。三慧明。三达朗。三苦灭。三愿满。」【愿某下。上文广举罪相。忏悔巳竟。下文发愿。求其

功德。何也。忏悔毕竟灭罪。灭罪毕竟福生。福生则

智慧功德。自然成就也。所以次第发愿。求其功德。

而显是忏悔力用之功能也○三慧者。闻思修也。

闻而不听。无受润因。听而不思。无深旨趣。思而不

修。终无證理。所以当明○三达之说。诸处未见所

出。但梵网经上卷中。有法达义达辞达。更有教化

达。未知可否。又达者明也。或天眼智。宿命智。漏尽

智之三明。亦未可知也。俟再考○三苦者。苦苦。三

界巳苦。欲界复苦。坏苦。乐坏时苦。等于三涂。行苦。

即处中苦。通于无色。此苦当灭○三愿者。一愿一

切众生得證知法。二愿以无厌心为众生说法。三

愿舍身命护持正法。此愿当满。】

「愿承是忏悔四识等一切烦恼。所生功德。生生世世。

广四等心。立四信业。灭四恶趣。得四无畏。」

【四等心者。净名云。直心是道场。无虚假故。发行心

是道场。能办事故。深心是道场。增益功德故。菩提

心是道场。无错谬故。此心当广○四信者。一信佛。

乐常称赞佛。二信法。乐欲听法。三信僧。乐供养众。

四信戒。乐离五欲。此信要立○四恶趣者。大论云。

一地狱。八寒八热等。二旁生。水陆空行等。三饿鬼。

三类九种等。四修罗。鬼畜人天所摄。此趣当灭○

四无畏者。智论云。一得总持无畏。二得知根无畏。

1496-A¶ 第 745c 页 X74-0745.png

三得决疑无畏。四得答报无畏。又云一切智无畏。

三得决疑无畏。四得答报无畏。又云一切智无畏。漏尽无畏。说障道无畏。说苦尽无畏也。】

「愿承是忏悔五盖等诸烦恼。所生功德。度五道。竖五

根。净五眼。成五分。」

【又五盖如上文。即五蕴。一色蕴。谓积聚虚假。二受

蕴。谓领纳资贪。三想蕴。谓取像奔驰。四行蕴。谓微

细迁流。五识蕴。谓炽然了别○五道者。法华云。天

道人道。二善道也。地狱饿鬼畜生。三恶道也。皆当

度之○五根者。赖耶云。一信根信谛。一切无漏根

力禅定解脱三昧等法海。消除疑网。二念根。住持

不忘。三进根。念兹在兹。四定根。湛寂虚通。修心不

乱。五慧根。明辩实谛。以慧照了。愿当竖立○五眼

者。涅槃颂曰。天眼通非碍。肉眼碍非通。法眼惟观

俗。慧眼了知空。佛眼如千日。照异体还同。圆明法

界内。无处不鉴容。开示悟入佛之知见。具足五眼。

故愿净之○智度云。菩萨初发心时。以肉眼见苦

众生。心生慈悯。学诸禅定。修得五通。以天眼遍见

六道受种种身。益加哀怜。故求慧眼以救济之。得

见众生心相种种不同。云何令彼得是实法。故求

法眼引导令入法中。后求佛眼。得一切智。成就佛

法○又金刚注。内外空寂名肉眼。见自真性。自在

平等。名天眼。见自性般若之智。名慧眼。见一切法。

无一切法。见一切相。空一切相。名法眼。见前无烦

恼可断。中无自性可守。后无佛位可求。三际清净。

1496-A¶ 第 746a 页 X74-0746.png

名为佛眼○成五分者。璎珞经云。成五法香也。一

名为佛眼○成五分者。璎珞经云。成五法香也。一成戒分香以摄身。二成定分香以摄意。三成慧分

香以摄乱。四成解脱分香以摄倒见。五成知见分

香以摄无明。一说成五分法。释签云。一分无作戒

为戒身。二分无漏净禅为定身。三分无漏智慧为

慧身。四分三种解脱为解脱身。五分无生为解脱

知见身也。】

「愿承是忏悔六受等诸烦恼。所生功德。生生世世。具

足六神通。满足六度业。不为六尘惑。常行六妙行。」

【六神通者。如意通。天眼通。天耳通。他心通。宿命通。

漏尽通是也。如意通三种。一者能到。身飞行如鸟

无碍。移远令近。不往而到。此没彼出。一念能至。二

者转变。能以大作小。小作大。一多等。三者圣如意。

此如意通。惟佛有之。天眼通二种。一修得。一报得。

天耳通一切声。他心通。知他人之喜瞋怖畏。宿命

通。知过去世事。漏尽通四漏。故愿具足○六度业

者。善戒云。一布施。治悭贪。得富报。二持戒。治破戒。

得具足善道报。三忍辱。治瞋恚。得有相好报。四精

进。治懈怠。得寿神通报。五禅定。治散乱。得安乐生

天报。六智慧。治愚痴。得辩才破烦恼报。此六善业

须满足○色声香味触法为六尘。谓之惑者。色如

热金丸。执之则烧。声如涂毒鼓。闻之必死。香如敝

龙气。嗅之则病。味如沸蜜汤。又如涂蜜刀。舐之则

伤。触如卧师子。近之则啮。法如象纷纭。故皆不可

1496-A¶ 第 746b 页 X74-0746.png

为之惑也○六妙行者。色界初禅云。厌下之苦行

为之惑也○六妙行者。色界初禅云。厌下之苦行粗行障行三。忻上之净行妙行乐行三也。】

「又愿承是忏悔七漏八垢九结十缠等一切诸烦恼。

所生功德。生生世世。坐七净华。」

【七净华者。净名云。一戒净。身口意始终净也。二心

净。三乘制烦恼断结漏尽也。三见净。见法真性。不

起妄想也。四度疑。见染疑断也。五分别道。是道宜

行。非道宜舍也。六行断。知见所行所断。通达分明

也。七涅槃。得无生法忍也。】

「洗八解水。」

【八解者。一内有色观外色解脱为初禅。二内无色

观外色解脱为二禅。三观净解脱具足住为三禅。

四观空无边处解脱。五观识无边处解脱。俱为四

禅。六观无所有处解脱。七观非非想处解脱。俱为

四空。八观想受灭解脱。为过三界○上七净。以所

修因言。故曰华曰坐。八解。以入法流言故曰水曰

洗。】

「具九断智。」

【九断智者。一乾慧地。五停心。总别相念处。二性地。

煖顶忍世第一。巳上犹伏见思惑。三初果。断三界

八十八使见惑。尽见真谛。四二果。断欲界九品思

惑。五三果。断欲界残思尽。六四果。断三界见思尽。

七支佛。断见思尽。更侵三习气。八菩萨。断三界正

使尽。修六度行。九佛位。顿断三界见思残习。坐木

1496-A¶ 第 746c 页 X74-0746.png

菩提树下。生草为坐成劣应身。能断此九者为具

菩提树下。生草为坐成劣应身。能断此九者为具智。】

「成十地行。」

【成十地行者。华严云。登十地。断十障。證十真。初地

断异生障。證遍行真如。二地断邪解障。證最胜真

如。三地断暗钝障。證圣流真如。四地断细惑现行

障。證无受真如。五地断下乘涅槃障。證无分别真

如。六地断粗相现行障。證染净真如。七地断细相

现行障。證智所依真如。八地断无相加行障。證不

增减真如。九地断不欲相利他障。證所依真如。十

地断法自在障。證法无分别真如。欢喜离垢。乃至

法云为十地也。】

「愿以忏悔十一遍使及十二入十八界等一切诸烦

恼。所生功德。愿十一空。能解常用。栖心自在。」

【十一空者。涅槃经云。一内空。六根无体。二外空。六

尘无相。三内外空。六识无有。四有为空。生灭相无。

五无为空。无相亦无。六无始空。体本元虚。七性空。

法本常无。八无所有空。俱无亦无。九第一义空。功

用投现。十空空。病去药除。十一太空。小乘法无。此

十一法空。必愿能解。常用心既解空。自得解脱三

昧。故曰栖心自在。】

「能转十二行法轮。」

【十二行法轮者。法华法轮三转。一示转。二劝转。三

證转也。每转有四。即苦集灭道也。三四成十二。第

1496-A¶ 第 747a 页 X74-0747.png

一示转云。此是苦逼迫性。此是集招感性。此是灭

一示转云。此是苦逼迫性。此是集招感性。此是灭可證性。此是道可修性。第二劝修转云。此是苦汝

应知。此是集汝应断。此是灭汝应證。此是道汝应

修。第三作證转云。此是苦。我巳知不复更知。此是

集。我巳断不复更断。此是灭。我巳證不复更證。此

是道。我巳修不复设修。以此苦集等四法。三唱令

知。故云三转十二也。轮者。从喻而言。如世之车轮。

有推碾义。运转义。以此四法。运入众生心中。摧灭

烦恼而證涅槃。故云十二行法轮也。】

「具足十八不共之法。无量功德。一切圆满。

发愿巳。归命礼诸佛。」

【十八不共者。梵网经云。身口意三业无失。无不定

心。无异想心。无不知舍心。志欲无减。忆念无减。精

进无减。智慧无减。解脱无减。解脱知见无减。身业

随智慧行。口业随智慧行。意业随智慧行。知过去

无碍。知现在无碍。知未来无碍。是为十八之数。不

共法者。此出世法。惟佛为独。不与二乘共故○十

八等下。其馀更有无量功德。莫能尽述者。愿求一

切悉皆圆满成就。方始成我忏悔之大心也。欲求

忏悔。必先礼佛。以为忏罪之本。故当发愿归命云

云。】

「南无毗卢遮那佛。南无本师释迦牟尼佛。南无阿弥

陀佛。南无弥勒佛。南无龙种上尊王佛。南无龙自在

王佛。南无宝胜佛。南无觉华定自在王佛。」

1496-A¶ 第 747b 页 X74-0747.png

【地藏经云。又于过去不可思议阿僧祇劫。时世有

佛。号曰觉华定自在王如来。像法之中。有一婆罗

门女。宿福深厚。诸天卫护。其母信邪。常轻三宝。不

久命终。魂神堕在无间地狱。时女见觉华定自在

王如来形像。瞻礼尊容。倍生敬仰。私自念言。佛名

大觉。具一切智。我母死后。必知处所。忽闻空中声

曰。我是汝所瞻礼者。见汝忆母。故来告示。汝但端

坐。思惟我之名号。即当知母所生去处。时女寻礼

佛足。思惟经一日一夜。忽见自身。到一海边。以念

佛力故。自然无惧。有一鬼王名曰无毒。稽首来迎。

白圣女曰。此是大铁围山。西面第一重海。造恶众

生。七七之内。无人继嗣。为作功德。先渡此海。三海

之内。是大地狱。愿圣女速返。悦帝利罪女生天以

来。经今三日。云承孝顺之子。为母设供修福布施

觉华定自在王如来塔寺。非惟菩萨之母。得脱地

狱。此日无间罪人。俱同生讫。婆罗门女。便立弘誓

愿。愿我尽未来劫。应有罪苦众生。广设方便。使令

解脱。时鬼王无毒者。当今财首菩萨是。婆罗门女

者。即地藏菩萨是。】

「南无袈裟幢佛。南无师子吼佛。南无文殊师利菩萨。

南无普贤菩萨。南无大势至菩萨。南无地藏菩萨。」

【地藏经云。文殊师利白佛言。惟愿世尊。广说地藏

菩萨摩诃萨因地。作何行。立何愿。而能成就不思

议事。佛告文殊师利。譬如三千大千世界。所谓草

1496-A¶ 第 747c 页 X74-0747.png

木丛林。稻麻竹苇。山石微尘。一物一数。作一恒河。

木丛林。稻麻竹苇。山石微尘。一物一数。作一恒河。一恒河沙。一沙一界。一界之内。一尘一劫。一劫之

内。所积尘数。尽充为劫。地藏菩萨證十地果位巳

来。千倍多于是数。何况地藏菩萨。在声闻辟支佛

地。】

「南无大庄严菩萨。南无观自在菩萨。

礼诸佛巳。次复忏悔(承前启后)。

夫论忏悔者。本是改往修来。灭恶兴善。人之居世。谁

能无过。学人失念。尚起烦恼。罗汉结习。动身口业。岂

况凡夫。而当无过。」

【改往修来者。改往昔之过咎。修来世之福田。灭三

毒六根等恶。兴六度万行等善○学人者。学之为

言。效也。效古圣先贤精修道业。故谓之学。如云勤

修戒定慧。息灭贪瞋痴。识心达本源。故号为沙门。

如斯等辈。堪称学人。稍有些些怠惰。即为失念了

也。古云。暂时不在。犹同死人。今言失念而起烦恼

者。正此意也○楞严经云。非不回心。大阿罗汉。尚

有尘沙微细惑。至如钝阿罗汉者。能免结习乎。结

习者。谓从凡夫以来所结之习气。未能消融之尽

也○岂况者。出缠尚尔。况在缠者乎。】

「但智者先觉。便能改悔。愚者覆藏。遂使滋蔓。所以长

夜积习。晓悟无期。」

【覆藏者。知有过隐而不发。其罪日增。如论语云。小

人之过也必文。文饰之也。小人惮于改过。而不惮

1496-A¶ 第 748a 页 X74-0748.png

于自欺。故必文以重其过。此之谓也。所以必须发

于自欺。故必文以重其过。此之谓也。所以必须发露。方为忏悔○智者悔罪。喻如斩草必发其根。使

后更不复生。故云改悔。愚者隐覆。而不发者。如草

埋根于深土之中。雨露滋成。即成蔓延。日滋日茂。

罪业渐深。若不发露。如处于天暗之中。终成迷昧。

了无所见。乃至堕于三涂苦恼之中。亦莫知其所

以。故云晓悟无期也。】

「若惭愧发露忏悔者。岂惟止是灭罪。亦复增长无量

功德。竖立如来涅槃妙果。」

【忏悔获益如此之妙。此下复明忏法之方。】

「若欲行此法者。先当外肃形仪。瞻奉尊像。内起敬意。

缘于想法。恳切至祷。」

【外肃者。即齐庄恭谨之意也○华严行愿品。一者

礼敬诸佛。今礼忏时而左顾右盻。窃为语笑者。岂

直形仪不肃。即其内无敬意○维摩经云。瞻仰尊

颜。目不暂舍。礼敬正宜目视而心想。若无敬意。瞻

奉且虚。何况缘想。当知敬意正不在七种心之后。】

「生二种心。何等为二。一者自念我此形命难可常保。

一朝散坏。不知此身何时可复。若复不值诸佛贤圣。

忽逢恶友。造众罪业。复应堕落深坑险趣。」

【此身四大假合而成。四大分散。则此身坏矣。况

石火电光。无常莫测。不蚤为预办。后悔无及。犹恐

一失人身。万劫不复故也○深坑险趣。即三涂八

难以喻言之也。因难出故喻其深。受苦恼故喻其

1496-A¶ 第 748b 页 X74-0748.png

险。】

险。】「二者自念我此生中。虽得值遇如来正法。不为佛法。

绍继圣种。净身口意。善法自居。」

【不为佛法者。人身难得。佛法难闻。今又僧遇而又

不能为○一念此身无常。死堕恶趣无有出期。二

念此身罪恶。不能瞒昧诸佛神祇。毕竟到阎罗王

所。受诸苦恼。有此二种心。自然惭愧恐怖。急求忏

悔。不敢自欺○兴显佛法。使圣道昌隆而无断绝。

谓之绍继圣种也。】

「而今我等私自作恶。而复覆藏。言他不知。谓彼不见。

隐慝在心。慠然无愧。此实天下愚惑之甚。」

【非伹不能绍继佛法。而反私自云云○此身私自

作恶。只道佛不知不见。所以身口意业。倍为深重。

一经发露。罪业冰消○忒。恶也。私谓佛菩萨不知

不见。毕竟佛菩萨尽知尽见。如下文所云。故曰天

下愚惑之甚。】

「即今现有十方诸佛。诸大菩萨。诸天神仙。何曾不以

清净天眼。见于我等所作罪恶。又复幽显灵祇注记

罪福。纤毫无差。」

【楞严经云。阿那律。见阎浮提。如观掌中庵摩罗果。

诸菩萨等。见百千界。十方如来穷尽微尘清净国

土。无所不瞩。众生洞视不过分寸○般若经云。天

眼能见十方沙界众生。成就身语意业恶行。诽毁

贤圣邪见因缘。身坏命终。当堕恶趣○幽者鬼使。

1496-A¶ 第 748c 页 X74-0748.png

显者聪明正直之神也○因既无差。果终无谬。下

显者聪明正直之神也○因既无差。果终无谬。下正指果报无谬。】

「夫论作罪之人。命终之后。牛头狱卒录其精神。在阎

罗王所。辩覈(考覈)是非。当尔之时。一切怨对皆来證据。

(执对之谓也)各言汝先屠戮我身。炮煮蒸炙(此指异类之对)。或先

剥夺于我一切财宝。离我眷属(此指人类之对)。我于今日始

得汝便。于时现前證据。何得敢讳(讳即隐瞒之谓也)。惟应甘

心分受宿殃。」

【录者。取而收之也○阎罗。梵语。正云阎摩罗。此云

静息。又云夜磨罗。此云双世。鬼官总司也。阴界之

名。苦乐并受。故云双世。古云。兄与妹而双王。苦与

乐而同受。正此谓也○屠戮煮炙。言杀生食肉之

业○剥夺离散。言偷盗势夺之业○汝先。或先。当

知两先字。皆往昔过去之意。因剥夺故。或至父南

子北。兄弟东西等。故曰离我眷属。今日始便者。自

来业缘未熟。似乎未便。今既业报至时。诚难逃避。

故得其便也○甘心分受者。谓罪报当如其罪业

之分量。故受报者。一如其分而甘心受之也。正是

随罪轻重。考而罚之者是也。】

「如经所明。地狱之中。不枉治人(下出不枉之意)。若其平素所

作众罪心自忘失者。临命终时。造恶之处一切诸相。

皆现在前。各言汝昔在于我边作如是罪。今何得讳。」

【楞严经云。三界惟心。万法惟识。随心所作。随心所

现。无所讳也。又楞严云。临命终时未舍煖触。一生

1496-A¶ 第 749a 页 X74-0749.png

善恶。俱时顿现。即此意也。各言我昔下。执对之辞

善恶。俱时顿现。即此意也。各言我昔下。执对之辞也。】

「是时作罪之人。无藏隐处。于是阎罗王。切齿诃责。将

付地狱。历无量劫。求出莫由。此事不远。不关他人(此下

令人追思巳过而自首也)。正是我身自作自受。虽父子至亲。一旦

对至。无代受者。我等相与得此人身。体无众疾。各自

努力。与性命竞。大怖至时。悔无所及。」

【凡人多谓恶业可隐。故不思忏悔。蚤知终无隐藏。

何如先向佛前发露忏悔。冀得免耳。慎勿懈怠。然

而忏后改过。必不更作。庶可得免。如或倚其忏悔。

更造新殃。欲求免者。未之有也。思之慎之。当自勉

之○诃责者。如云痴人狱种。汝在世时。不孝父母。

邪慢无道。无有惭愧。汝今生处。名阿鼻地狱。受此

苦恼。为乐不耶。此等苦切责之。只要他人改过自

新故耳。又王见其人。忘失其罪而自不知。故诃责

之也○将付者。将此罪人付之于无间地狱之中。

故历劫无由求出也○众等相与下。忏主激励行

人。知过速忏。无怠懈也○大怖至时。谓无常忽到。

眼华落地。四大分张。前路茫茫。未知何往。抑且平

素资粮无办。宁不大可畏怖者哉。莫待罪苦临头。

那时措手不及。故当舍命忘身。力求忏悔始得。】

「是故至心求哀忏悔。

某等自从无始以来。至于今日。

积聚无明。障蔽心目。随烦恼性。造三世罪。」

【谓之无始以来。则过去世数无算。而造罪亦无算。

1496-A¶ 第 749b 页 X74-0749.png

况今生又不觉悟。则现在无明烦恼。开八万四千

况今生又不觉悟。则现在无明烦恼。开八万四千尘劳门。造罪何可胜计。未来生死。无有穷期。四

生六道。改形易相。可不惧哉。故曰此身不向今生

度。更向何时度此身。当知勇猛精进。超出三界。正

在今生。切勿放过○此下二章。复举无始无明。而

忏三世之过恶也。法性本明。本来无有罪业。因无

明烦恼之所昏蔽而不明。故云随烦云云。所以云

自从无始迷心海。旷劫漂流生死波者。正此之谓

也○又积聚无明者。即无智慧之明。不能了境惟

心。而遮蔽心目。故随之而造诸恶业。故曰随烦恼

性也。】

「或耽染爱著起贪欲烦恼。或瞋恚忿怒怀害烦恼。或

心愦惛懵不了烦恼。或我慢自高轻傲烦恼。疑惑正

道犹豫烦恼。谤无因果邪见烦恼。不识缘假著我烦

恼。迷于三世执断常烦恼。朋狎恶法起见取烦恼。僻

禀邪师造戒取烦恼。乃至一切四执横计烦恼。今日

至诚。悉皆忏悔。」

【凡夫但以昏散二病。以为生死根本。愦即烦愦散

乱之谓也○疑惑不信。犹豫不决。皆无明障蔽之

过也。统前统后。无不皆尔。天堂是妄造。地狱无真

说。是谤无等语也○不识因缘虚假。遂不知四大

本空。因而执著我见而生烦恼也。断常二见。即有

无二见。同志曰朋。附近曰狎。既曰恶法。必有其人

而近之。故曰○见取者。谓执身见。边见。戒取见。自

1496-A¶ 第 749c 页 X74-0749.png

以为胜为能。或执一切有漏等法。妄为乐净。即是

以为胜为能。或执一切有漏等法。妄为乐净。即是涅槃故○戒取者。非因计因。谓执持牛狗等戒。为

生天因故○四执。即前一生执不生。二不灭执灭。

三断执不断。四不常执常○巳上忏十使。十使即

十烦恼。】

「又复无始以来。至于今日。守惜坚著起悭吝烦恼。不

摄六情(六情者喜怒哀乐爱恶也)奢丑烦恼(奢侈誇诞)。心行毙恶(弊即粗犷

刚暴之谓也)不忍烦恼。」

【当知六度之中。忍为最急。忍该六度。古云一忍能

令百祸消。讲说忍字极多。文繁不赘。】

「怠堕缓纵(恣情放逸之谓也)不勤烦恼。疑虑躁动觉观烦恼。」

【觉观。差别粗心相名觉。细心相名观。初缘心中发

相名觉。后分别筹量好丑名观。又智度论。入初禅

定。名有觉有观。初禅二禅中间。是名无觉有观。从

二禅乃至非有想非无想定。是名无觉无观。】

「触境迷惑无知解烦恼。」

【说时似悟。对境即迷。未得谓得者。亦此意也。】

「随世八风生彼我烦恼。」

【随世八风者。谓随世之风之有八也。一利。谓得可

意事。二衰。谓失可意事。三毁。谓不现前诽拨。四誉。

谓不现前赞美。五称。现前赞美。六讥。现前诽拨。七

苦。逼[女*(巢-果+(离-禸))]身心。八乐。适悦身心。彼我之间。随此八者。

而互生烦恼。】

「谄曲面誉不直心烦恼。强犷难触不调和烦恼。」

1496-A¶ 第 750a 页 X74-0750.png

【犷者。暴戾之兽。不调和之人似之。难触者。刚强而

不可近也。】

「易忿难悦多含恨烦恼。嫉妒击刺狠戾烦恼(恨怒之意)。凶

险暴害惨毒烦恼(毒之最极曰惨毒)。乖背圣谛执相烦恼。」

【空假中三谛。亦可名圣谛。即下苦集等四。俱名圣

谛。若言圣谛第一义。即中道可知也。言乖背者因

顺于凡俗之流。故违于出世之圣谛。故云执相也

○巳上忏十三随。下忏三乘。】

「于苦集灭道生颠倒烦恼。」

【苦集灭道者。即四谛也。苦即上文生者。八苦者是

集。即贪瞋痴等。烦恼者是灭。即寂灭二乘所證空

理也。道即三十七品等法。此皆真实无谬。故云谛

也。】

「随从生死十二因缘轮转烦恼。」

【十二因缘者。法华经云。无明缘行。行缘识。识缘名

色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。

取缘有。有缘生。生缘老死等也。然有二乘还灭等

文。亦详法华经中。此但言生起。不言还灭。故不录。】

「乃至无始无明住地恒沙烦恼。起四住地构于三界

苦果烦恼。」

【起者。此四皆因无明而起也。构。结构也。四住地者。

摄论云。见一切住地。欲爱住地。色爱住地。有爱住

地也。若兼上无明住地。即五住地也。】

「无量无边[女*(巢-果+(离-禸))]乱贤圣六道四生。今日发露。向十方佛

1496-A¶ 第 750b 页 X74-0750.png

尊法圣众。皆悉忏悔。」

尊法圣众。皆悉忏悔。」【烦恼无量。[女*(巢-果+(离-禸))]乱无边。若圣若凡。无不恼故。若得忏

尽无明。一切悉皆殄灭也。故当恭对十方三宝之

前。竭诚礼拜。求哀忏悔也○如上广举三世罪业。

忏悔巳竟。下文次第发愿而求其功德同上云云。】

「愿(某)等承是忏悔意业所起贪瞋痴等一切烦恼。所

生功德。生生世世。折憍慢幢。竭爱欲水。灭瞋恚火。破

愚痴闇。拔断疑根。裂诸见网。」

【又上种种惑业。皆承忏悔之智力。折之竭之。乃至

于拔之裂之。始得清净。故云愿某等承是云云○

折憍慢幢等文。承上忏悔意业等句而来。我慢犹

若高幢。忏悔智力。犹如利器。足以折之。爱欲如水。

性空真火足以竭之。瞋恚如火。性水真空足以灭

之。暗喻痴迷无知。而智灯足以破之。疑惑如树之

根。亦以智手足以拔之。网喻见解执缚。慧剑足以

裂之。】

「深识三界。犹如牢狱。四大毒蛇。五阴怨贼。六入空聚。

爱诈亲善。」

【三界极尊。福尽还作牛领中虫。况复其馀无福德

者。故菩萨观三界犹如牢狱○深识二字。直贯下

五句。当云深识三界如牢狱。深识此身为四大犹

如毒蛇。深识色受想行识五阴如怨贼。深识眼耳

鼻舌身意为六入犹如空聚。俱是盗贼藏匿其中。

深识此等一切欲爱犹如怨家。诈为亲善。若实识

1496-A¶ 第 750c 页 X74-0750.png

知。无能为害也巳。】

知。无能为害也巳。】「修八圣道。断无明源。正向涅槃不休不息。三十七品

心心相续。十波罗蜜常得现前。」

【一切皆以邪妄不正为无明之根源。故当修圣道

而断之。八圣道。即八正道也。修道者。如畏毒蛇怨

贼。涉路避之而去也○涅槃者。具云般利涅槃那。

般利言普也。即究竟也。涅即出离。槃那即烦恼。合

言普究竟出离烦恼。又云。涅而不生。槃而不灭。又

梵语摩诃般涅槃那。此云大寂定。又云。大固牢固。

具四德足證三身云云○不休不息者。无有疲厌

意。心心相续。无有间断意。常得现前。纯熟优行意

○三十七品。见前。三十七助菩提法中○十波罗

蜜。梵语檀波罗蜜。尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜。毗黎

耶波罗蜜。禅波罗蜜。般若波罗蜜。方便愿力智共

为十。华云。一布施。二持戒。三忍辱。四精进。五禅定。

六智慧。为六波罗蜜。又名六度。后四度愿与力。即

禅定开出。方便与智。即般若开出○梵语波罗蜜。

此云彼岸到。如涅槃经云。修戒定慧解脱知见六

波罗蜜三十七品。以为船筏。依乘此筏。渡烦恼河。

到于彼岸。常乐涅槃。正此意也○又此五句。亦同

上意忏悔。而加修八正道。无烦恼而不除。无无明

而不断。乃至直成无上菩提。莫不皆从忏悔修八

正道之所得也。】

「忏悔发愿巳。至心信礼常住三宝。」

1496-A¶ 第 751a 页 X74-0751.png

【常住者。十方三宝。无去无来。不生不灭。本无定相。

无住无不住。但有求皆应。无祷不从。常在世间救

苦众生。令得解脱。故云常住。亦如释迦世尊。常在

娑婆世界化度众生之意耳。】

「慈悲水忏法卷上」

【疮如人面。宿憾何多。清泉一掬即消磨。悯巳复怜佗。

述为忏摩。万古沐恩波。】

** 音释

*** 原叙

邂逅

(上下戒切。音械。下胡茂切。音后)。

嫌

(胡兼切音贤)。

恶

(乌故切去声)。

喂

(奴委切。内上声。饥也。今文宜用饫字是。于据切。于字去声。文义相合。此喂字恐误)。

啖

(徒览切。谈

上声)。

掬

(居六切音匊)。

盎

(于浪切鸯去声)。

晁

(池遥切音潮)。

凛

(力锦切音廪)。

髓

(息委

切虽上声)。

苏

(孙租切音苏)。

*** 缘起文

澍

(陟虑切音注)。

孽

(鱼列切年入声)。

薮

(苏偶切音叟)。

*** 开经偈

解

(下戒切。去声。晓也。后凡圈去声者同)。

*** 悯念后文

憍倨

(上坚姚切。音骄。恣也。逸也。下居御切。音句。倨傲不逊)。

媟狎

(上先

结切。音屑。狎也。下胡夹切。音洽。亲近玩熟也)。

悛

(且缘切。音诠。止也。改也)。

辟

(必勒切音璧。后

凡称辟支者同)。

*** 夫欲文

夫

(逢夫切。音扶。语端辞同)。

长

(止两切。音掌。凡长养后同)。

令行

(上离呈切。

音陵。凡使令者。皆平声。下胡孟切。去声。身之所行谓之行)。

离

(力地切。音利。凡欲远离则去声)。

*** 罪相文

相

(息亮切。去声。后凡圈者同)。

著

(直略切。入声。后凡圈入声者同)。

*** 厌离文

眵

(抽知切。音鸱。目汁凝也)。

肾

(时轸切辰上声)。

脏

(才浪切藏去声)。

乐

(鱼教

切。去声。欲也。好也。后凡好乐者皆同)。

1496-A¶ 第 751b 页 X74-0751.png

*** 菩提文

种

(知陇切。音肿。种种犹物物也)。

乐

(历各切音洛)。

若

(如者切音惹)。

别

(必列切首鳖)。

捍

(侯干切音翰)。

劫

(古协切兼入声)。

*** 观罪文

擎拳

(上渠京切。音鲸。持高也。下逵员切。音权)。

瑕玼

(上何加切音遐。下生

资切。音慈。玉病)。

*** 先应文

凶狠

(上许容切。音胸。下下恳切。痕上声)。

钝

(徒困切音遁)。

瀑

(步木切音

仆。飞泉悬水也)。

系

(胡计切音系)。

互

(居邓切庚去声)。

竖

(忍与切。如上声。直立也)。

*** 改往文

蔓

(莫半切去声)。

涅

(鱼列切。音孽。读虐非者)。

值

(直意切。音治。遇也。今读直

者非)。

坑

(丘庚切音坑)。

慝

(惕得切。同忒恶也)。

慠

(鱼刀切音敖)。

祗

(渠宜切音岐)。

纤

(思廉切。音暹。细微也)。

覈

(胡得切。音曷。考实也)。

分

(房闷切。音问。后凡去声者同)。

枉

(妪往切。汪

上声)。

素

(苏故切音诉)。

蔽

(必敝切音闭)。

耽

(赖含切)。

*** 烦恼文

愦

(古外切。音脍。心乱也)。

懵

(母总切。蒙上声。心乱也)。

僻

(匹亦切。与辟同。偏僻

邪僻乖僻)。

触

(昌六切。充入声。今读楚者非)。

誉

(羊居切。音余。凡美其人之善曰誉。平声)。

犷

(古猛切音矿)。

易

(以智切。音异。不难也。平易也)。

戾

(力济切音例)。

折

(食列切音舌)。

续

(昨木切。音俗。继连也)。

** 注音释

*** 启运文注

轨

(古委切。音癸。法则也)。

译

(夷益切。音亦。传夷夏之言)。

兜率

(上当侯切

斗平声。下朔栗切。音蟀)。

*** 慈悲注

乐

(历。各切音洛)。

𠎝

(去乾切。音愆。过也)。

坌

(步闷切盆去声)。

卮

(音支)。

从

(古从字。字汇俱用)。

劣

(力辍切音埒)。

数

(生六切。音朔。后数数同)。

斗

(丁后切斗去声)。

辇

(力展切连上声)。

施

(式至切。音试。后凡施与者皆去声)。

备

(皮意切。音避。今读蒲昧切。音陪

者不同)。

嘿

(与默同)。

粳

(古衡切音耕)。

窟

(苦骨切坤入声。孔穴也)。

窜

(取乱切音㸑)。

邲

(薄密切音弼)。

*** 归依注

诠

(且缘切。音川)。

塑

(苏故切音素)。

荚

(古协切音劫)。

渠

(求于切音劬)。

*** 惭愧注

閒

(居晏切。音谏)。

1496-A¶ 第 751c 页 X74-0751.png

*** 厌离注

骷髅

(上空胡切。音枯。下卢侯切。音楼)。

螃蟹

(上蒲光切。音旁。下呼买切。音骇)。

跎

(唐何切音驼)。

呻

(升人切。音身。吟咏之声)。

疗

(力吊切音料)。

*** 不净观注

鼻

(皮意切。音避。读入声者非)。

纤翳

(上思廉切。音暹。下于计切。音意。细微

也)。

*** 怨亲注

拣

(郎殿切音练)。

揣

(楚委切吹上声)。

*** 观罪注

截

(昨吉切前入声)。

易

(以智切音异)。

捍

(侯干切音翰)。

*** 擎拳注

倏

(式竹切音叔)。

缴

(吉了切间皎)。

*** 更相注

递

(大计切。音第。传递也)。

*** 四住注

昙

(徒含切音潭)。

*** 六根注

涩

(色入切森入声)。

*** 九结注

中

(之仲切音众)。

*** 六受等注

舐

(上纸切时上声)。

啮

(五考切音咬)。

*** 觉华佛注

嗣

(详恣切音寺)。

讫

(激质切音吉)。

*** 覆藏注

文

(无闷切。音问。去声。饰也)。

草

(仓老切操上声)。

*** 外肃注

齐

(庄皆切。音斋。齐之为言。斋也。斋不齐以致齐也)。

*** 天眼注

瞩

(之六切。音竹。视之甚也)。

差

(初加切。音嗏。错也)。

*** 不关注

首

(舒救切收去声)。

*** 诃责注

乐不

(上历各切。音洛。下俯九切。音否)。

赘

(之瑞切追去声)。

殄

(徒典切田上声)。

羼

(初限切音彦)。

筏

(房滑切。音罚。同筏)。

1496-A¶ 第 752a 页 X74-0752.png