声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

乐律全书卷十四 第 1a 页 WYG0213-0427c.png

钦定四库全书

钦定四库全书乐律全书卷十四

明 朱载堉 撰

律吕精义外篇四

古今乐律杂说并附录

辨何妥陈𤾉之失第四

序曰何妥知音而不知乐陈𤾉知声而不知音所议皆

非故辨之

乐律全书卷十四 第 1b 页 WYG0213-0427d.png

隋书乐志曰开皇二年尚因周乐命工人齐树提检校

隋书乐志曰开皇二年尚因周乐命工人齐树提检校乐府改换声律益不能通俄而柱国沛公郑译奏上请

更修正于是诏太常卿牛弘国子祭酒辛彦之国子博

士何妥等议正乐然沦谬既久音律多乖积年议不定

译立议以为十二律律有七音音立一调故成七调十

二律合八十四调旋转相交尽皆和合仍以其声考校

大乐时邳国公世子苏夔亦称明乐驳译曰韩诗外传

所载乐声感人及月令所载五音所中并皆有五不言

乐律全书卷十四 第 2a 页 WYG0213-0428a.png

变宫变徵又春秋左氏所云七音六律以奉五声准此

变宫变徵又春秋左氏所云七音六律以奉五声准此而言每宫应立五调不闻更加变宫变徵二调为七调

七调之作所出未详

臣谨按七音者譬吹横笛六孔皆闭为一音从尾渐

开为六音共为七也夫横笛到手必六指按之虽愚

夫皆知笛是七音不可增损则此七音从来有之乃

自然之理非难知之事也译及万宝常皆托得于胡

人所传何哉彼徒知神其说以欺愚夫殊不知反使

乐律全书卷十四 第 2b 页 WYG0213-0428b.png

愚夫诋七音为胡乐其疑至今不决非译辈之罪欤

愚夫诋七音为胡乐其疑至今不决非译辈之罪欤既有七音宜有七调而蔡元定谓二变不为调盖苏

夔故智也且史记荆轲傅明载变徵为调而夔以为

所出未详近时何瑭刘濂又指易水歌为商调岂别

有所考欤

译荅之曰周有七音之律汉书律历志天地人及四时

谓之七始黄钟为天始林钟为地始太簇为人始是为

三始姑洗为春蕤宾为夏南吕为秋应钟为冬是为四

乐律全书卷十四 第 3a 页 WYG0213-0428c.png

时四时三始是以为七今若不以二变为调曲则是冬

时四时三始是以为七今若不以二变为调曲则是冬夏声缺四时不备是故每宫须立七调众从译议

会稽季本著乐律纂要曰夫五声得变而后成均犹

四时得闰而后成岁此乃自然之理虽圣人亦不得

而增损之也通典注谓自殷以前止有五音自周以

来加文武二声盖本国语七列七同而为之说耳殊

不知国语此言因七律而附会非声律之自然也况

汉志称舜欲闻七始则唐虞时固已有之安得云至

乐律全书卷十四 第 3b 页 WYG0213-0428d.png

周始加乎

周始加乎臣谨按七始二字伏生以为出于舜世其名义最古

雅但汉志以天地人及四时解之则惟黄钟一调可

通而馀均皆不通恐非命名初意臣尝思之夫十二

律各自为均每均之内凡有七音古人谓之七始何

也盖律吕相生有始必有终故七始而五终始者本

也终者末也故用其本不用其末朱熹所谓律吕有

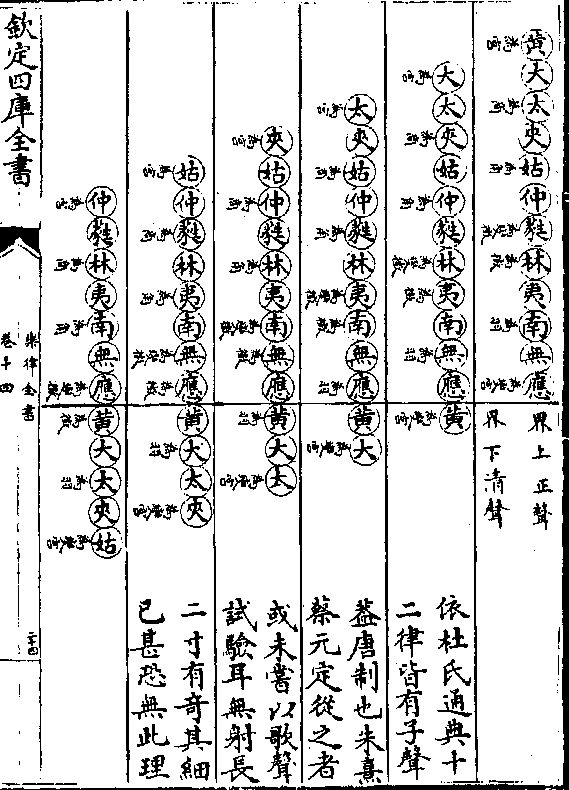

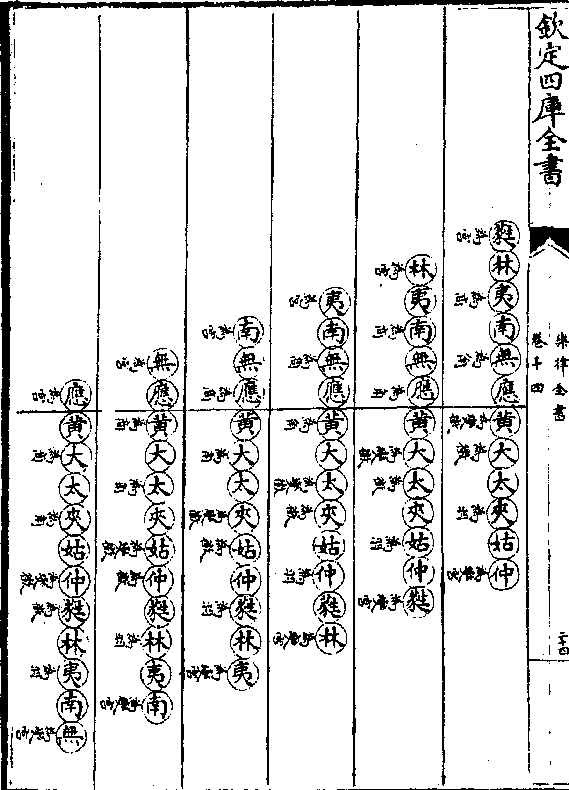

十二个用时只使七个是也假如黄钟之均则黄生

乐律全书卷十四 第 4a 页 WYG0213-0429a.png

林林生太太生南南生姑姑生应应生蕤此所谓七

林林生太太生南南生姑姑生应应生蕤此所谓七始也蕤生大大生夷夷生夹夹生无无生仲此所谓

五终也又如大吕之均则大生夷夷生夹夹生无无

生仲仲生黄黄生林此所谓七始也林生太太生南

南生姑姑生应应生蕤此所谓五终也馀均皆放此

孔子家语曰五声六律十二管旋相为宫此之谓也

五终古人谓之五降有图已见内篇

译又与夔俱云案今乐府黄钟乃以林钟为调首失君

乐律全书卷十四 第 4b 页 WYG0213-0429b.png

臣之义清乐黄钟宫以小吕为变徵乖相生之道今请

臣之义清乐黄钟宫以小吕为变徵乖相生之道今请雅乐黄钟宫以黄钟为调首清乐去小吕还用蕤宾为

变徵众皆从之

臣谨按今太常笙尺字簧长合字簧短此所谓林钟

为调首也谱有上字而无勾字此所谓小吕为变徵

也自隋以前如此非始于近代也盖亦有说焉林钟

为调首者古称下徵是也今民间笛六孔全闭低吹

为尺即下徵也徵下于宫故曰下徵即林钟倍律声

乐律全书卷十四 第 5a 页 WYG0213-0429c.png

也从尾放开一孔低吹为工即下羽也羽下于宫故

也从尾放开一孔低吹为工即下羽也羽下于宫故曰下羽即南吕倍律声也放开二孔低吹为凡即应

钟倍律声也开三孔低吹为合即黄钟正律声放开

四孔低吹为四即太簇正律声放开五孔低吹为一

即姑洗正律声六孔全开低吹为勾即蕤宾正律声

此黄钟之均七声也其林钟南吕应钟正律之声及

黄钟太簇姑洗半律之声开闭同前但高吹耳臣谓

民间之笛盖古人遗法也其宫商有清浊而徵羽有

乐律全书卷十四 第 5b 页 WYG0213-0429d.png

上下下徵二字见晋书宋书志及文选注夫一调内

上下下徵二字见晋书宋书志及文选注夫一调内下有倍律浊声上有半律清声则黄钟为中声明矣

管仲所谓徵数一百八羽数九十六宫数八十一商

数七十二角数六十四徵羽之数多宫商角之数少

即此理也近世律家不明此理往往强作解事指黄

钟为最浊似是而实非也今太常笛六孔全闭为合

拟黄钟之正律六孔全开为凡拟应钟之正律译等

所改即此笛耳彼徒能改笛而不能改笙今笙所存

乐律全书卷十四 第 6a 页 WYG0213-0430a.png

者古人遗法也以理论之黄钟之均无仲吕有蕤宾

者古人遗法也以理论之黄钟之均无仲吕有蕤宾译等以为去仲吕用蕤宾其议是也去林钟倍声则

非也

夔又与译议欲累黍立分正定律吕时以音律久不通

译夔等一朝能为之以为乐声可定而何妥旧以学闻

雅为高祖所信高祖素不悦学不知乐妥又耻已宿儒

不逮译等欲沮坏其事是时竞为异议各立朋党是非

之理纷然淆乱或欲令各脩造待成择其善者而从之

乐律全书卷十四 第 6b 页 WYG0213-0430b.png

妥恐乐成善恶易见乃请高祖张乐试之遂先说曰黄

妥恐乐成善恶易见乃请高祖张乐试之遂先说曰黄钟者以象人君之德及奏黄钟之调高祖曰滔滔和雅

甚与我心会妥因陈用黄钟一宫不假馀律高祖大悦

班赐妥等修乐者自是译等议寝九年平陈获宋齐旧

乐诏于太常置清商署以管之求陈太乐令蔡子元于

普明等复居其职牛弘遂又请依古五声六律旋相为

宫雅乐每宫但一调唯迎气奏五调谓之五音缦乐用

七调祭祀施用各依声律尊卑为次高祖犹忆妥言注

乐律全书卷十四 第 7a 页 WYG0213-0430c.png

弘奏下不许作旋宫之乐但作黄钟一宫而已故隋代

弘奏下不许作旋宫之乐但作黄钟一宫而已故隋代雅乐唯奏黄钟一宫郊庙飨用一调迎气用五调旧工

更尽其馀声律皆不复通

文献通考致堂胡氏曰音五尔而律吕十有二犹十

二支而配十干所以变而不穷也律吕阴阳也阙一

则不和矣宫为君商为臣角为民徵为事羽为物今

独奏黄钟而不用馀音是有君而无臣无民无事无

物其为君也不亦亢乎何妥佞人也逢迎周宣立五

乐律全书卷十四 第 7b 页 WYG0213-0430d.png

后者隋文岂不知之而命以典乐妥能探其主猜防

后者隋文岂不知之而命以典乐妥能探其主猜防克忌之微而尊隆君道寓意于黄钟帝果悦而从之

遂使古乐尽废后世无所考焉其害岂不甚哉

唐书乐志曰自汉魏之乱晋迁江南中国遂没于夷狄

至隋灭陈始得其乐器稍欲因而有作而时君褊迫不

足以堪其事故终隋之世所用者黄钟一宫而已唐兴

即用隋乐武德九年始诏太常少卿祖孝孙协律郎窦

琎等定乐初隋用黄钟一宫惟击七钟其五钟设而不

乐律全书卷十四 第 8a 页 WYG0213-0431a.png

击谓之哑钟唐协律郎张文收乃依古断竹为十二律

击谓之哑钟唐协律郎张文收乃依古断竹为十二律高祖命与孝孙吹调五钟叩之而应由是十二钟皆用

孝孙又以十二月旋相为六十调八十四声其法因五

音生二变因变徵为正徵因变宫为清宫七音起黄钟

终南吕迭为纲纪黄钟之律管长九寸主于中宫土半

之四寸五分与清宫合五音之首也加以二变循环无

间故一宫二商三角四变徵五徵六羽七变宫其声繇

浊至清为一均凡十二宫调皆正宫也正宫声之下无

乐律全书卷十四 第 8b 页 WYG0213-0431b.png

复浊音故五音以宫为尊十二商调调有下声一谓宫

复浊音故五音以宫为尊十二商调调有下声一谓宫也十二角调调有下声二宫商也十二徵调调有下声

三宫商角也十二羽调调有下声四宫商角徵也十二

变徵调居角音之后正徵之前十二变宫调在羽音之

后清宫之前雅乐成调无出七声本宫递相用唯乐章

则随律定均合以笙磬节以钟鼓乐既成奏之

臣谨按唐志谓宫声之下无复浊音惟论黄钟之均

则可馀均则不通矣律家以清浊二字论宫商角徵

乐律全书卷十四 第 9a 页 WYG0213-0431c.png

羽者盖非知音者也且如应钟之均夷则为羽无射

羽者盖非知音者也且如应钟之均夷则为羽无射为变宫皆浊于正宫亦自然之理耳或者欲以夷则

无射子声代之非也

文献通考曰周世宗显德六年枢密使王朴上疏曰臣

闻乐作于人心成声于物声气既和反感于人心者也

所假之物大小有数九者成数也是以黄帝吹九寸之

管得黄钟之声为乐之端也半之清声也倍之缓声也

三分其一以损益之相生之声也十二变而复黄钟声

乐律全书卷十四 第 9b 页 WYG0213-0431d.png

之总数也乃命之曰十二律旋迭为均均有七调合八

之总数也乃命之曰十二律旋迭为均均有七调合八十四调播之于八音著之于歌颂将以奉天地事祖宗

和君臣接宾旅恢政教厚风俗以其功德之形容告于

神明俾百代之后知邦国之所由行者也

臣谨按世儒谈乐者往往讥王朴然朴之失在于信

用班固汉志误以莽尺为周制耳除此之外未可轻

议之也盖朴亦一代之奇才且如此段议论十二变

而复黄钟之一言足以度越诸家矣自汉京房至今

乐律全书卷十四 第 10a 页 WYG0213-0432a.png

皆守往而不返之说惟朴独参透遂不用旧说此岂

皆守往而不返之说惟朴独参透遂不用旧说此岂他人所能及哉故特表而出之庶使后世学者不可

以其所短而废其所长也

宗周而上率由斯道自秦而下旋宫声废洎东汉虽有

太常丞鲍邺兴之亦人亡而音息无嗣续之者汉至隋

垂十代凡数百年所存者黄钟之宫一调而已十二律

中惟用七声其馀五调谓之哑钟盖不用故也唐太宗

有知人之明善复古道乃用祖孝孙张文收考正雅乐

乐律全书卷十四 第 10b 页 WYG0213-0432b.png

而旋宫八十四调复见于时在悬之器方无哑者所以

而旋宫八十四调复见于时在悬之器方无哑者所以知太宗之道与三五同功焉安史之乱京都为墟器之

与工十不存一所用歌奏渐多纰缪逮乎黄巢之馀工

器俱尽购募不𫉬文记亦亡集官酌详终不知其制度

时有太常博士殷盈孙案周官考工记之文铸钟十二

编钟二百四十处士萧承训校定石磬今之在悬者是

也虽有乐器之状殊无相应之和逮乎伪梁后唐历晋

与汉皆享国不远未暇及于礼乐至于十二镈钟不问

乐律全书卷十四 第 11a 页 WYG0213-0432c.png

声律宫商但循环而击之编钟编磬徒悬而已丝竹匏

声律宫商但循环而击之编钟编磬徒悬而已丝竹匏土仅七声作黄钟之宫一调亦不和备其馀八十四调

于是乎泯灭乐之缺坏无甚于今

臣谨按历代乐家得失此段载之甚明但观此文不

必细考他书亦知其大概矣

遂依周法以秬黍校定尺度长九寸虚径三分为黄钟

之管与见在黄钟之声相应以上下相生之法推之得

十二律管以为众管至吹用声不便乃作律准十三弦

乐律全书卷十四 第 11b 页 WYG0213-0432d.png

宣声长九尺张弦各如黄钟之声以第八弦六尺设柱

宣声长九尺张弦各如黄钟之声以第八弦六尺设柱如林钟第三弦八尺设柱为太蔟第十弦五尺三寸四

分设柱为南吕第五弦七尺一寸三分设柱为姑洗第

十二弦四尺七寸五分设柱为应钟第七弦六尺三寸

三分设柱为蕤宾第二弦八尺四寸四分设柱为大吕

第九弦五尺六寸三分设柱为夷则第四弦七尺五寸

一分设柱为夹钟第十一弦五尺一分设柱为无射第

六弦六尺六寸八分设柱为仲吕第十三弦四尺五寸

乐律全书卷十四 第 12a 页 WYG0213-0433a.png

设柱为黄钟之清声十二声中旋用七声为均为均之

设柱为黄钟之清声十二声中旋用七声为均为均之主者惟宫徵商羽角变宫变徵次焉𤼵其均主之声归

乎本音之律七声迭应而不乱乃成其调均有七调声

有十二均合八十四调歌奏之曲由之出焉旋宫之声

久绝一日而补出臣独见恐未详悉望下中书门下集

百官及内外知音者较其得失然后依调制曲(已上二段皆王

朴疏)

臣谨按后汉志载京房之说曰竹声不可以度调故

乐律全书卷十四 第 12b 页 WYG0213-0433b.png

作准以定数准之状如瑟长丈而十三弦隐间九尺

作准以定数准之状如瑟长丈而十三弦隐间九尺以应黄钟之律九寸中央一弦下有画分寸以为六

十律清浊之节又曰截管为律吹以考声列以物气

道之本也术家以其声微而体难知其分数不明故

作准以代之准之声明畅易达分寸又粗然弦以缓

急清浊非管无以正也均其中弦令与黄钟相得案

画以求诸律无不如数而应者矣朴之准盖出于房

也二家之法颇烦琐而难用臣尝自造一物形如界

乐律全书卷十四 第 13a 页 WYG0213-0433c.png

尺厚如半指一头宽者高如瑟柱一头窄者低如瑟

尺厚如半指一头宽者高如瑟柱一头窄者低如瑟岳长如瑟身之半均作九段命为九寸寸内均作九

分分内均作九釐拟轩辕氏古尺也依新法或旧法

各律之长而刻如阶级焉置于瑟中弦之下以代瑟

柱吹黄钟正律之声以定中弦按其刻处弹之内外

二十四弦由此定矣比诸房朴之准庶几简而易行

附载于此

宋史乐志曰翰林学士承旨王尧臣等言奉诏与参议

乐律全书卷十四 第 13b 页 WYG0213-0433d.png

阮逸所上编钟四清声谱法窃以律吕旋宫之法既定

阮逸所上编钟四清声谱法窃以律吕旋宫之法既定以管又制十二钟准为十二正声准正声之半以为十

二子声故有正声子声各十二钟子声即清声也其正

管长者为均自用正声正管短者为均则通用子声而

成五音然求声之法本之于钟故国语所谓度律均钟

者也其编金石之法则历代不同或以十六为一虡者

是谓县八用七也或以二十四为一虡则清正之声备

故唐制以十六枚为小架二十四为大架天地宗庙朝

乐律全书卷十四 第 14a 页 WYG0213-0434a.png

会各有所施今太常钟县十六者旧传正声之外有黄

会各有所施今太常钟县十六者旧传正声之外有黄钟至夹钟四清声虽于图典未明所出然考之实有义

趣盖自夷则至黄钟四律为均之时若尽用正声则宫

轻而商重缘宫声以下不容更有浊声一均之中宫弱

商彊是谓陵僭故须用子声乃得长短相叙自角而下

亦循兹法故夷则为宫则黄钟为角南吕为宫则大吕

为角无射为宫则黄钟为商太蔟为角应钟为宫则大

吕为商夹钟为角盖黄钟大吕太蔟夹钟正律俱长并

乐律全书卷十四 第 14b 页 WYG0213-0434b.png

当用清声如此则音律相谐而无所抗此四清钟可用

当用清声如此则音律相谐而无所抗此四清钟可用之验也至他律为宫其长短尊卑自序者不当更以清

声间之自唐末世乐文坠缺考击之法久已不传今若

使匏土丝竹诸器尽求清声即未见其法又据大乐诸

工所陈自磬箫琴和巢五器本有清声埙篪竽筑瑟五

器本无清声歌工引音极唱止及黄钟清声臣等参议

其清正二声既有典据理当施用自今大乐奏夷则以

下四均正律为宫之时商角依次并用清声自馀八均

乐律全书卷十四 第 15a 页 WYG0213-0434c.png

尽如常法至于丝竹等诸器旧有清声者令随钟石教

尽如常法至于丝竹等诸器旧有清声者令随钟石教习本无清声者未可创意求法且当如旧惟歌者本用

中声故夏禹以声为律明人皆可及若彊所不至足累

至和请止以正声作歌应合诸器亦自是一音别无差

戻其阮逸所上声谱以清浊相应先后互击取音靡曼

近于郑卫不可用诏可

文献通考曰宋仁宗明道初改制大乐命集贤校理李

照等预议翰林学士冯元等同共讨论时太常钟磬每

乐律全书卷十四 第 15b 页 WYG0213-0434d.png

十六枚为一簴而四清声相承不击照因上言十二律

十六枚为一簴而四清声相承不击照因上言十二律声已备馀四清声乃郑卫之乐请于编县止留十二中

声去四清钟则哀思邪辟之声无由而起也元等驳之

曰圣人既以十二律各配一钟又设黄钟至夹钟四清

声以附正声之次原其四清之意盖为夷则至应钟四

宫而设也无五音宫为君商为臣角为民徵为事羽为

物不相凌谓之正迭相凌谓之慢百王之不易也声重

大者为尊轻清者为卑卑者不可加于尊古今之所同

乐律全书卷十四 第 16a 页 WYG0213-0435a.png

也故列声之尊卑者事与物不与焉何则事为君治物

也故列声之尊卑者事与物不与焉何则事为君治物为君用不能尊于君故也惟君臣民三者则自有上下

之分不得相越故四清声之设正谓臣民相避以为尊

卑也今若止用十二钟旋相考击至夷则以下四管为

宫之时臣民相越上下交戾则凌犯之音作矣此甚不

可者也其钟磬十六皆本周汉诸儒之说及唐家典法

所载欲损为十二惟照独见臣以为且如旧制便帝令

权用十二枚为一格且照曰俟有知音者能考四钟协

乐律全书卷十四 第 16b 页 WYG0213-0435b.png

调清浊有司别议以闻

调清浊有司别议以闻神宗元丰三年诏刘几范镇杨杰详定大乐初杰言大

乐七失其二曰八音不谐钟磬缺四清声虞乐九成以

箫为主商乐和平以磬为依周乐合奏以金为首钟磬

箫者众乐之所宗则天子之乐用八钟磬箫众乐之本

乃倍之为十六且十二者律之本声而四者应声也本

声重大为君父应声轻清为臣子故其四声为清声或

曰子声也李照议始不用四清声是有本而无应也八

乐律全书卷十四 第 17a 页 WYG0213-0435c.png

音何从而谐哉今巢笙和笙其管十九以十二管𤼵律

音何从而谐哉今巢笙和笙其管十九以十二管𤼵律吕之本声以七管为应声用之已久而声至和则编钟

磬箫宜用四子声以谐八音帝乃下镇几参定镇作律

尺等欲图上之而几之议律主于人声不以尺度求合

其乐大抵即李照之旧而加四清声遂奏成第加恩赉

而镇谢曰此刘几乐也臣何预焉

哲宗元祐间范镇为乐论上之其论钟曰清声者不见

于经惟小胥注云钟磬者编次之二八十六枚而在一簴

乐律全书卷十四 第 17b 页 WYG0213-0435d.png

谓之堵至唐又有十二清声其声愈高尤为非是国朝旧

谓之堵至唐又有十二清声其声愈高尤为非是国朝旧有四清声置而弗用至刘几用之与郑卫无异杨杰著

元祐乐议以破镇说曰按编钟编磬十六其来远矣岂独见

于周礼小胥之注哉汉成帝时犍为郡于水滨得古钟

十六枚帝因是陈礼乐雅颂之声以风化天下其事载

于礼乐志不为不详岂因刘几然后用哉且汉承秦秦

未尝制作礼乐其称古磬十六者乃二帝三王之遗法

也其王朴乐内编钟编磬以其声律太高歌者难逐故

乐律全书卷十四 第 18a 页 WYG0213-0436a.png

四清声置而不用及神宗朝十二律则四清声皆用而

四清声置而不用及神宗朝十二律则四清声皆用而谐协矣周礼曰凫氏为钟薄厚之所震动清浊之所由

出则清声岂不见于经哉今镇箫笛埙篪巢笙和笙献

于朝廷箫必十六管是四清声在其间矣自古无十二

管之箫岂箫韶九成之乐已有郑卫之声乎礼部太常

亦言镇乐法自系一家之学难以参用而乐如旧制

陈𤾉乐书曰先王制十有二律倡和清浊迭相为经而清浊

之声未尝偏胜也孰谓十二律之外复有四清声乎为是

乐律全书卷十四 第 18b 页 WYG0213-0436b.png

说者非古也其隋唐诸儒傅会之说欤彼其所据者唐之

说者非古也其隋唐诸儒傅会之说欤彼其所据者唐之正史通礼会要令式通典义纂义罗之类特一人之私说

非有本于圣人之经天下之公论也世之广其说者不过

谓臣民相避以为尊卑也钟磬之簴以无射为宫则黄

钟为商太蔟为角无射君也管长四寸九分黄钟臣也乃

长九寸太蔟民也亦长八寸若用正声则民与臣声皆尊

而君声独卑必须用黄钟四寸五分太蔟四寸之清以荅

无射之律则君尊于上臣卑于下民役其令矣是不知十

乐律全书卷十四 第 19a 页 WYG0213-0436c.png

二律以黄钟为君非所以为臣也今夫黄钟之律冠十二

二律以黄钟为君非所以为臣也今夫黄钟之律冠十二律之首正位于北而面南所以寓人君向明而治之意

而十有一律莫敢与之抗矣是君声常尊而臣民之声

常卑天地自然之道也安有君臣与民相避以为尊卑

之理乎彼谓黄钟至夹钟四清声以附正声之次原其

四者之意盖为夷则至应钟四宫而设既谓黄钟至夹

钟为清又谓为夷则至应钟而设是两四清也至于论

琴瑟笙竽又益四清而为十二律声是十六律之说果

乐律全书卷十四 第 19b 页 WYG0213-0436d.png

不足以胜十二月矣又况既有黄钟矣又有黄钟清焉岂

不足以胜十二月矣又况既有黄钟矣又有黄钟清焉岂古人所谓尊无二上之旨哉臣窃观圣朝尝命有司考

正钟律遍问大乐诸工佥言每朝飨祭祀惟传旧法用

正声十二其四清声多不能考击是太常之乐名用四

清实用十二律也李照据周礼典同而论之谓十二钟

之外其馀四钟皆是清声非中声乃郑卫之乐也若去

四清之钟则哀思邪辟之声无由而起何知乐之深耶

又曰五声者乐之指拇也二变者五声之骈枝也骈拇枝

乐律全书卷十四 第 20a 页 WYG0213-0437a.png

指出乎形而侈于形存之无益也去之可也二变出乎五声

指出乎形而侈于形存之无益也去之可也二变出乎五声存之亦无益也削之可也盖五声之于乐犹五星之在天

五行之在地五常之在人也五声可益为七音然则五星

五行五常亦可益而七之乎其说必不行矣先儒必为

是说者盖有原焉左氏传曰为之七音以奉五声周语载

武王伐商岁在鹑火月在天驷日在析木之津辰在斗柄

星在天鼋自鹑及驷七列南北之揆七同楚语述先王之

祀有七事而以天地民四时之务当之书大傅述圣王巡

乐律全书卷十四 第 20b 页 WYG0213-0437b.png

十有二州论十有二俗以定七始而以七统当之汉焦延寿

十有二州论十有二俗以定七始而以七统当之汉焦延寿京房郑康成之徒谓黄钟之宫太蔟为商姑洗为角林钟

为徵南吕为羽应钟为变宫蕤宾为变徵是谓七始班固

又从而傅会之谓舜欲闻六律五声八音七始咏以出纳

五言汝听是其说始于夏书而蔓衍于左传国语书传汉

志是不知书之在治忽有五声而无七始国语之七同有

四宫而无徵也左氏为七音之说盖八音耳八音以土为

主而七音非土不和故书之益稷礼之乐记其言八音皆

乐律全书卷十四 第 21a 页 WYG0213-0437c.png

虚其土犹大衍之数虚其一也大衍之数虚其一无害为五

虚其土犹大衍之数虚其一也大衍之数虚其一无害为五十七音之数虚其土无害为八音也若以七音为二变在焉

是以五声奉五声岂其理欤臣尝读后周史武帝时有龟

兹人白籍入国最善为胡琵琶听其所奏之调有七音一

曰婆陁力二曰鸡识三曰沙识四曰沙侯五曰加滥六曰般

赡七曰俟利箑以应七律之音合为八十四调又知二变

之声出于蕃音非雅音也苏夔素号知音尝援韩诗外传

乐声所感及月令五音所中并皆有五不闻更加变宫变

乐律全书卷十四 第 21b 页 WYG0213-0437d.png

若夔者可谓知五声之本矣今夫天无二日土无二君

若夔者可谓知五声之本矣今夫天无二日土无二君宫既为君而又有变宫是二君也害教莫甚焉岂先王

制乐之意哉

又曰人感物以形声声无而为有故五声之别宫为上

平声商为下平声角为入声徵为上声羽为去声知此

可与言声律矣先儒一宫二商三角四变徵五徵六羽

七变宫之说一何妄耶

臣谨按乐记曰声相应故生变变成方谓之音比乐而

乐律全书卷十四 第 22a 页 WYG0213-0438a.png

乐之谓之乐唐杨收谓二变亦曰比盖变与比名义皆出

乐之谓之乐唐杨收谓二变亦曰比盖变与比名义皆出乐记非始于近代也夫乐有所谓声者有所谓音者何

也单出曰声宫商角徵羽是也杂比曰音变宫变徵是

也声音二义相兼所谓乐也然声之为义浅而易解音

之为义深而难解故曰惟君子为能知乐诚哉言也古

者旋宫之法必用二变四清而后成均宋李照之为乐

既黜四清而陈𤾉之著书复挤二变此古所谓知声而

不知音者也𤾉著乐书凡若干万言而无丝毫裨补于

乐律全书卷十四 第 22b 页 WYG0213-0438b.png

乐纷纷饶舌徒欲沮坏旋宫之法而已此所谓不知音而

乐纷纷饶舌徒欲沮坏旋宫之法而已此所谓不知音而不可与言乐者也先儒惟朱熹最知乐其次则蔡元

定所论皆有理今载二家成说以破陈𤾉之谬

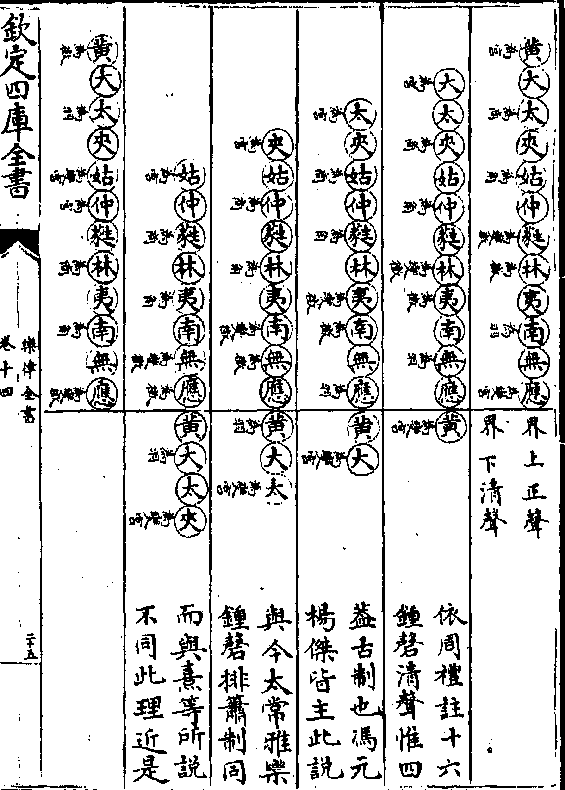

朱熹文集载其与门人论乐律书曰凡十二律各以本律为

宫而生四律如黄钟为宫则太蔟为商姑洗为角林钟为

徵南吕为羽是黄钟一均之声也若林钟为宫则南吕为

商应钟为角太蔟为徵姑洗为羽是林钟一均之声也各

就其宫以起四声而后六十律之声备非以黄钟定为宫

乐律全书卷十四 第 23a 页 WYG0213-0438c.png

太蔟定为商姑洗定为角林钟定为徵南吕定为羽也

太蔟定为商姑洗定为角林钟定为徵南吕定为羽也但黄大太夹姑仲蕤林夷南无应为十二律长短之次

宫商角徵羽为五声长短之次黄钟一均上生下生长

短皆顺故得各用其全律之正声其馀十一律则有半

声孔疏盖知此法但言之不详耳半律杜氏通典谓之

子声者是也此是古法但后人失之而唯存黄钟大吕

太蔟夹钟四律有四清声即此半声是也变宫变徵始

见于国语注中及后汉乐志乃十二律之本声自宫而

乐律全书卷十四 第 23b 页 WYG0213-0438d.png

下六变七变而得之者非清声也如黄钟为宫则第六

下六变七变而得之者非清声也如黄钟为宫则第六变得应钟为变宫第七变得蕤宾为变徵如林钟为宫

则第六变得蕤宾为变宫第七变得大吕为变徵是也

凡十二律皆有二变一律之内通前五声合为七声祖

孝孙王朴之乐皆同所以有八十四调者盖每律各添

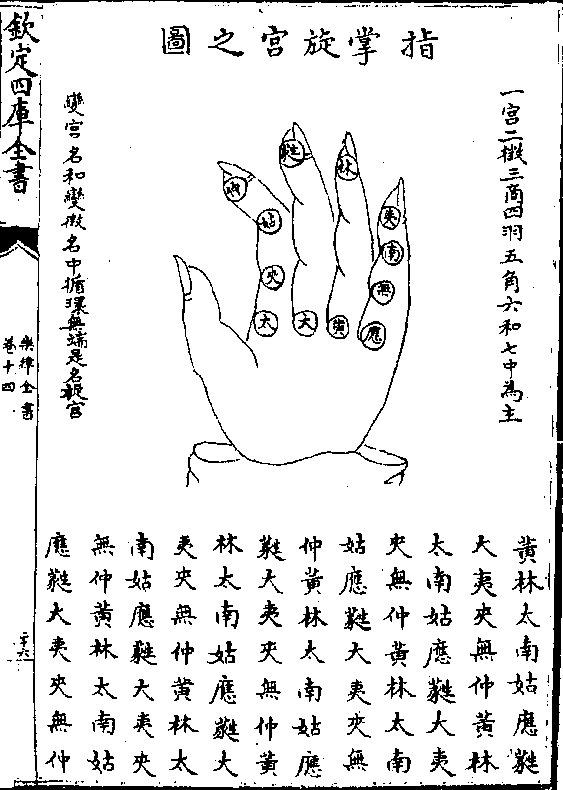

此二声而得之也但画一图朝夕看诵仍于指掌间轮

之久久自熟乃见其妙此又可验凡事皆然别无奇巧

只是久而习熟便是妙处也

乐律全书卷十四 第 24a 页 WYG0213-0439a.png

乐律全书卷十四 第 24b 页 WYG0213-0439b.png

乐律全书卷十四 第 25a 页 WYG0213-0439c.png

乐律全书卷十四 第 25b 页 WYG0213-0439d.png

乐律全书卷十四 第 26a 页 WYG0213-0440a.png

乐律全书卷十四 第 26b 页 WYG0213-0440b.png

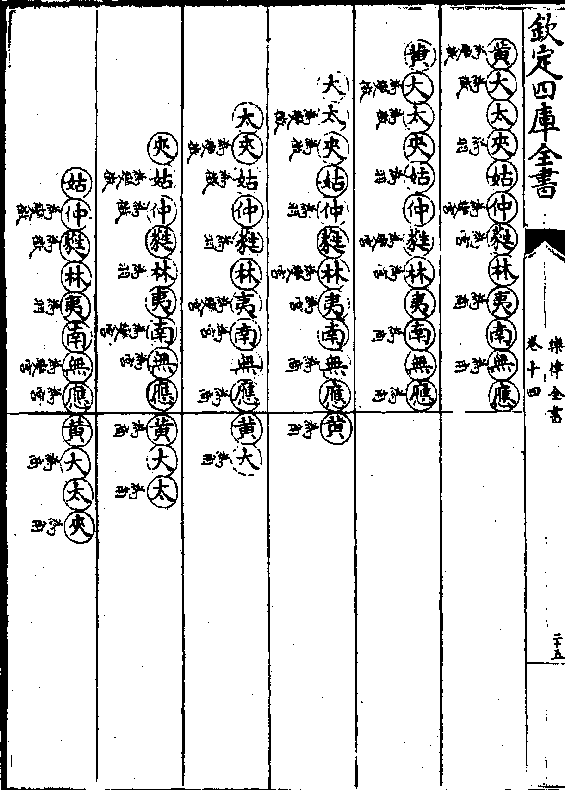

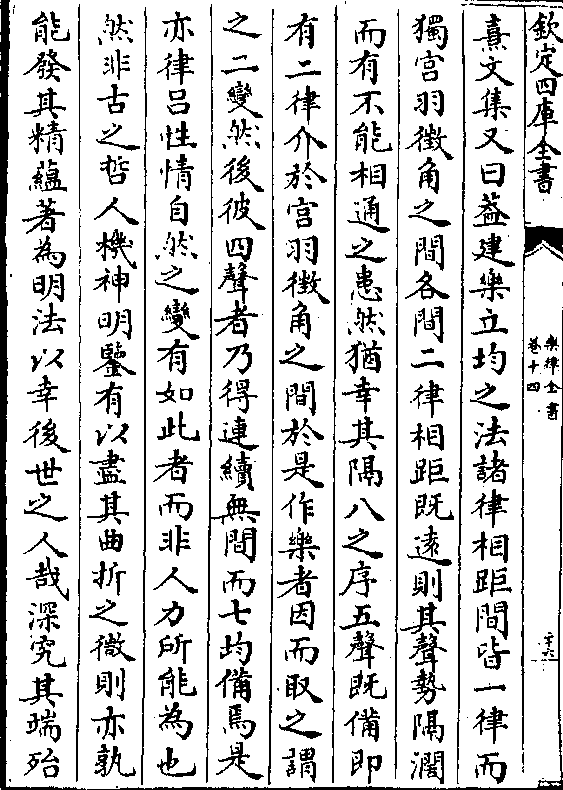

熹文集又曰盖建乐立均之法诸律相距间皆一律而

熹文集又曰盖建乐立均之法诸律相距间皆一律而独宫羽徵角之间各间二律相距既远则其声势隔阔

而有不能相通之患然犹幸其隔八之序五声既备即

有二律介于宫羽徵角之间于是作乐者因而取之谓

之二变然后彼四声者乃得连续无间而七均备焉是

亦律吕性情自然之变有如此者而非人力所能为也

然非古之哲人机神明鉴有以尽其曲折之微则亦孰

能𤼵其精蕴著为明法以幸后世之人哉深究其端殆

乐律全书卷十四 第 27a 页 WYG0213-0440c.png

未易以常理论也熹语录曰宫商角徵羽与变宫变徵

未易以常理论也熹语录曰宫商角徵羽与变宫变徵皆是数之相生自然如此非人力所加损此其所以为

妙问既有宫商角徵羽又有变宫变徵何也曰二者是

乐之和相连接处

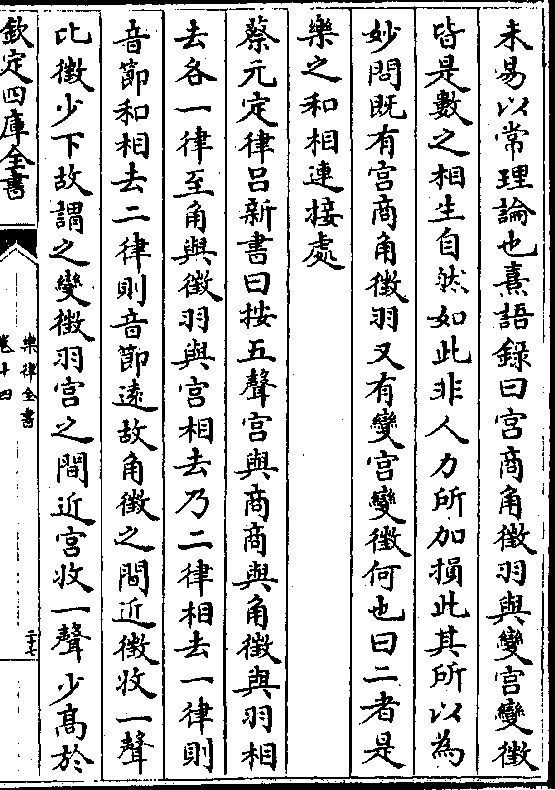

蔡元定律吕新书曰按五声宫与商商与角徵与羽相

去各一律至角与徵羽与宫相去乃二律相去一律则

音节和相去二律则音节远故角徵之间近徵收一声

比徵少下故谓之变徵羽宫之间近宫收一声少高于

乐律全书卷十四 第 27b 页 WYG0213-0440d.png

宫故谓之变宫也变宫变徵宫不成宫徵不成徵古人

宫故谓之变宫也变宫变徵宫不成宫徵不成徵古人谓之和缪所以济五声之不及也变声非正故不为调

也

又曰宫羽之间有变宫角徵之间有变徵此亦出于自

然左氏所谓七音汉前志所谓七始是也然五声者正

声故以起调毕曲为诸声之纲至二变声则宫不成宫

徵不成徵不比于正音但可以济五声之所不及而已

然有五音而无二变亦不可以成乐也

乐律全书卷十四 第 28a 页 WYG0213-0441a.png

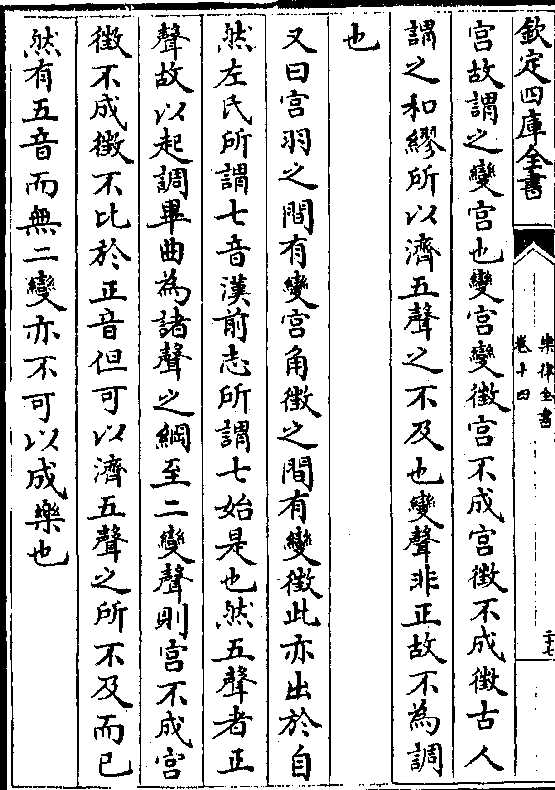

臣谨按四清二变古今乐家为之说者众矣然惟冯

臣谨按四清二变古今乐家为之说者众矣然惟冯元杨杰朱熹蔡元定四人之说得之元之议四清曰

原其四清之意盖为夷则至应钟四宫而设也夫五

音宫为君商为臣角为民徵为事羽为物不相凌谓

之正迭相凌谓之慢百王之不易也声重大者为尊

轻清者为卑卑者不可加于尊古今之所同也故列

声之尊卑者事与物不与焉何则事为君治物为君

用不能尊于君故也惟君臣民三者则自有上下之

乐律全书卷十四 第 28b 页 WYG0213-0441b.png

分不得相越故四清声之设正谓臣民相避以为尊

分不得相越故四清声之设正谓臣民相避以为尊卑也今若止用十二钟旋相考击至夷则以下四管

为宫之时臣民相越上下交戾则凌犯之音作矣此

甚不可者也杰之议二变曰律各有均均有七声更

相为用协本均则乐调非本均则乐悖今黄钟为宫

则太蔟姑洗林钟南吕应钟蕤宾七声相应谓之黄

钟之均馀律为宫同之宫为君商为臣角为民徵为

事羽为物君者法度号令之所出故宫生徵法度号

乐律全书卷十四 第 29a 页 WYG0213-0441c.png

令所以授臣而承行之故徵生商君臣一德以康庶

令所以授臣而承行之故徵生商君臣一德以康庶事则万物得所民遂其生故商生羽羽生角然臣有

常职民有常业物有常形而迁则失常故商角羽无

变声君总万化不可执以一方事通万务不可滞于

一隅故宫徵有变声熹及元定所议亦然陈𤾉独不

然谓雅乐只用五声十二律不用二变及四清譬如

天之五星人之五常岂可七哉殊不知五星之与日

月为七政与气孛罗计为九曜五常之名有礼无乐

乐律全书卷十四 第 29b 页 WYG0213-0441d.png

有智无勇有仁无孝有义无忠有信无恕岂可便谓

有智无勇有仁无孝有义无忠有信无恕岂可便谓忠恕之类皆如骈拇枝指而非五常之正耶又如青

龙白虎朱雀各一而玄武龟蛇为二肝心脾肺各一

而肾与命门为二龟与肾属水而蛇与命门属火皆

自然之理而不可去也二变之不可去亦如此然𤾉

之谬说今人多惑之是所谓不知音不可与言乐者

也吁旋宫之说尚矣大司乐及礼运皆有明文大儒

若朱熹辈皆不敢非之而近代为律吕之学者乃舍

乐律全书卷十四 第 30a 页 WYG0213-0442a.png

周孔朱蔡之成法而不遵惟妥𤾉腐儒之是信非惑

周孔朱蔡之成法而不遵惟妥𤾉腐儒之是信非惑之甚者乎故不可以不辨

乐律全书卷十四 第 30b 页 WYG0213-0442b.png

乐律全书卷十四