声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

乐律全书卷十一 第 1a 页 WYG0213-0381a.png

钦定四库全书

钦定四库全书乐律全书卷十一

明 朱载堉 撰

律吕精义外篇一

古今乐律杂说并附录

辨蔡元定李照之失第一

序曰蔡元定之律失之短李照之律失之长皆非中声

故辨之

乐律全书卷十一 第 1b 页 WYG0213-0381b.png

蔡元定律吕新书引丁度之说曰古物之有分寸明著

蔡元定律吕新书引丁度之说曰古物之有分寸明著史籍可以酬验者惟有法钱而已周之圜法历代旷远

莫得而详惟刘歆制铜斛之世所铸错刀并大泉五十

王莽天凤元年改铸货布货泉之类不闻后世复有铸

者检详汉志通典唐六典云大泉五十重十二铢径一

寸二分错刀环如大泉身形如刀长二寸货布重二十

五铢长二寸五分广一寸首长八分有奇广八分足枝

长八分间广二分圆好径二分半货泉重五铢径一寸

乐律全书卷十一 第 2a 页 WYG0213-0381c.png

今以大泉错刀货布货泉四物相参校分寸正同或有

今以大泉错刀货布货泉四物相参校分寸正同或有小大轻重与本志微差者盖当时盗铸既多不必皆中

法度但当校其首足肉好长广分寸皆合正史者用之

则铜斛之尺从而可知也

其论周尺曰按此尺出于汲冢之律与刘歆之斛最为

近古盖汉去古未远古之律度量权衡犹在也故班氏

所志无诸家异同之论王莽之制作虽不足据然律度

量衡当不敢变于古也自董卓之乱而乐律散亡故杜

乐律全书卷十一 第 2b 页 WYG0213-0381d.png

夔之律围径差小而尺因以长荀勖虽定此尺然其乐

夔之律围径差小而尺因以长荀勖虽定此尺然其乐声高急不知当时律之围径又果何如也意者后世尺

度之差皆由律围径之误也今司马光所傅此尺者出

于王莽之法钱盖丁度所奏高若讷所定者也虽其年

代久远轮郭不无消毁然其大约当尚近之后之君子

有能验声气之元以求之古之律吕者于此当有考而

不可忽也

其论围径曰黄钟长九寸空围九分积八百一十分

乐律全书卷十一 第 3a 页 WYG0213-0382a.png

又曰按十二律围径自先汉以前传记并无明文惟班

又曰按十二律围径自先汉以前传记并无明文惟班志云黄钟八百一十分繇此之义起十二律之周径然

其说乃是以律之长自乘而因之以十盖配合为说耳

未可以为据也惟审度章云一黍之广度之九十分黄

钟之长一为一分嘉量章则以千二百黍实其龠谨衡

权章则以千二百黍为十二铢则是累九十黍以为长

积千二百黍以为广可见也夫长九十黍容千二百黍

则空围当有九方分乃是围十分三釐八毫径三分四

乐律全书卷十一 第 3b 页 WYG0213-0382b.png

釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因

釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之则一千二百也盖十其广之分以为长十一其长之

分以为广自然之数也

又曰夫律以空围之同故其长短之异可以定声之高

下孟康不察乃谓凡律围径不同各以围乘长而得此

数者盖未之考也

其论九分为寸曰淮南子所谓置一而十一三之以为

黄钟之大数即太史公所谓置一而九三之以为寸法

乐律全书卷十一 第 4a 页 WYG0213-0382c.png

者其术一也夫置一而九三之既为寸法则七三之为

者其术一也夫置一而九三之既为寸法则七三之为分法五三之为釐法三三之为毫法一三之为丝法从

可知矣一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九丝以之

生十一律以之生五声二变上下乘除无所不通盖数

之自然也顾自淮南太史公之后即无识其意者如京

房之六十律虽亦用此十七万七千一百四十七之数

然乃谓不盈寸者十之所得为分又不盈分者十之所

得为小分以其馀为强弱不知黄钟九寸以三损益数

乐律全书卷十一 第 4b 页 WYG0213-0382d.png

不出九苟不盈分者十之则其奇零无时而能尽虽泛

不出九苟不盈分者十之则其奇零无时而能尽虽泛以强弱该之而卒无以见强弱之为几何则其数之精

微固有不可得而纪者矣盖非有意于弃之实其重分

累析至于无数之可纪故有所不得而录耳夫自丝以

下虽非目力之所能分然既有其数而或一算之差则

法于此而遂变不以约十为九之法分之则有终不可

得而齐者故淮南太史公之书其论此也已详特房等

有不察耳司马贞史记索隐注黄钟八寸十分一云律

乐律全书卷十一 第 5a 页 WYG0213-0383a.png

九九八十一故云八寸十分一汉书云长九寸者九分

九九八十一故云八寸十分一汉书云长九寸者九分之寸也此则古人论律以九分为寸之明验也(已上数条元定

书中最紧要者)

谨按黄钟之长九寸者纵黍九分之寸耳太史公律

书以为八寸十分一者是刘歆以为横黍十分之寸

及汉志言九十分黄钟之长者皆非也元定亦知以

九约之为是以十约之为非乃于首章标云以汉志

斛铭定何也夫汉志本于刘歆所杜撰汉斛出于王

乐律全书卷十一 第 5b 页 WYG0213-0383b.png

莽所伪造奚足为百世师哉元定之徒固执九十黍

莽所伪造奚足为百世师哉元定之徒固执九十黍之广即黄钟之长而黄钟之长实止纵黍八十一分

耳

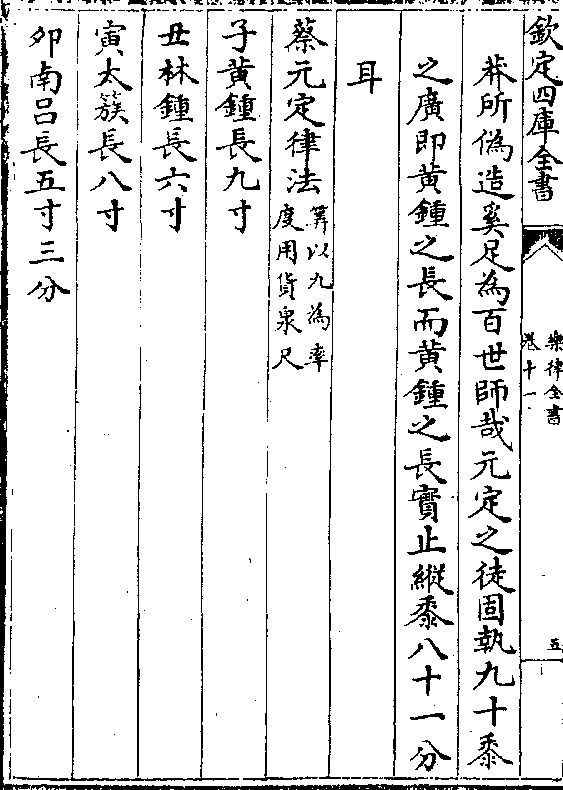

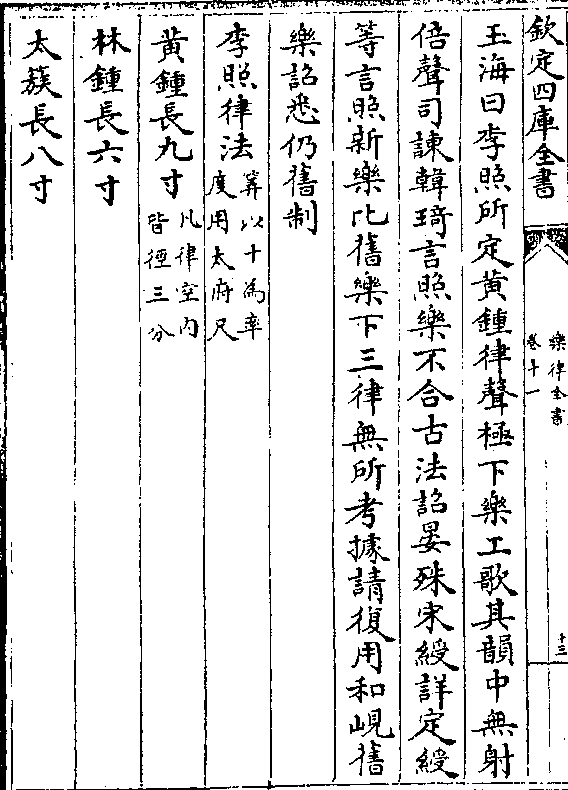

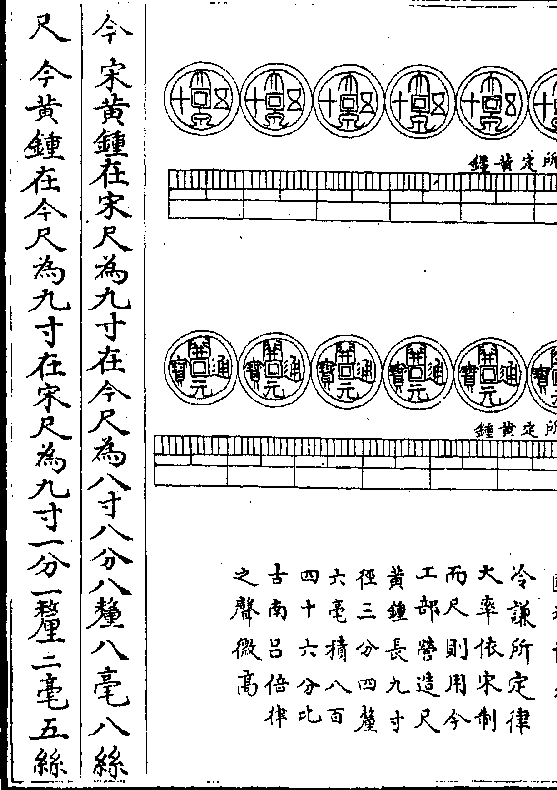

蔡元定律法(算以九为率度用货泉尺)

子黄钟长九寸

丑林钟长六寸

寅太簇长八寸

卯南吕长五寸三分

乐律全书卷十一 第 6a 页 WYG0213-0383c.png

辰姑洗长七寸一分

辰姑洗长七寸一分已应钟长四寸六分六釐

午蕤宾长六寸二分八釐

未大吕长八寸三分七釐六毫

申夷则长五寸五分五釐一毫

酉夹钟长七寸四分三釐七毫三丝

戌无射长四寸八分八釐四毫八丝

亥仲吕长六寸五分八釐三毫四丝六忽

乐律全书卷十一 第 6b 页 WYG0213-0383d.png

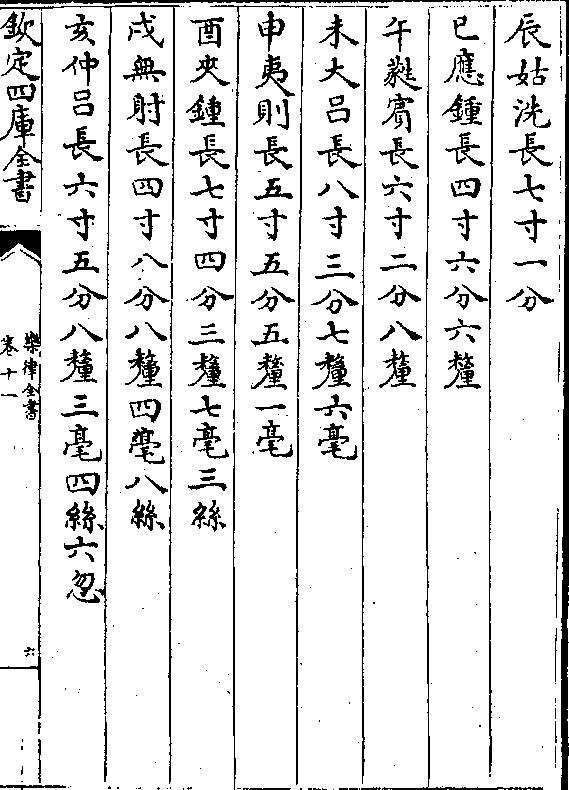

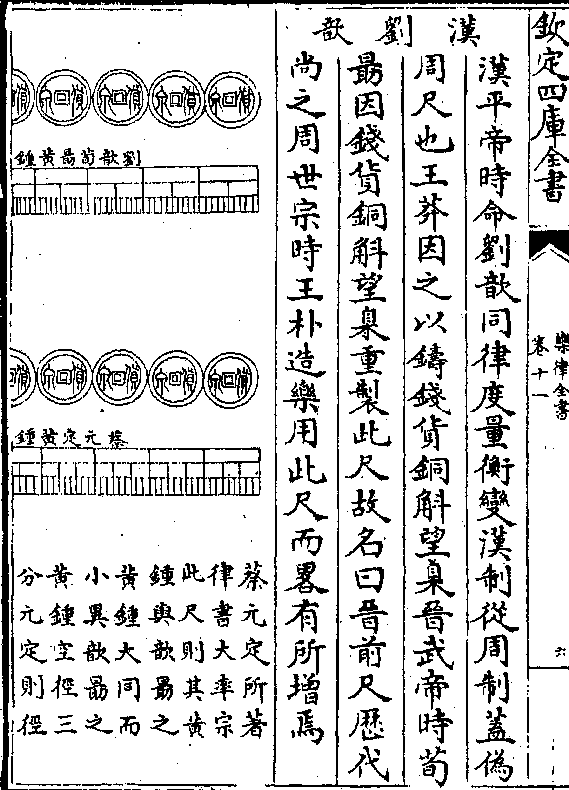

汉平帝时命刘歆同律度量衡变汉制从周制盖伪

汉平帝时命刘歆同律度量衡变汉制从周制盖伪周尺也王莽因之以铸钱货铜斛望臬晋武帝时荀

勖因钱货铜斛望臬重制此尺故名曰晋前尺历代

尚之周世宗时王朴造乐用此尺而略有所增焉

乐律全书卷十一 第 7a 页 WYG0213-0384a.png

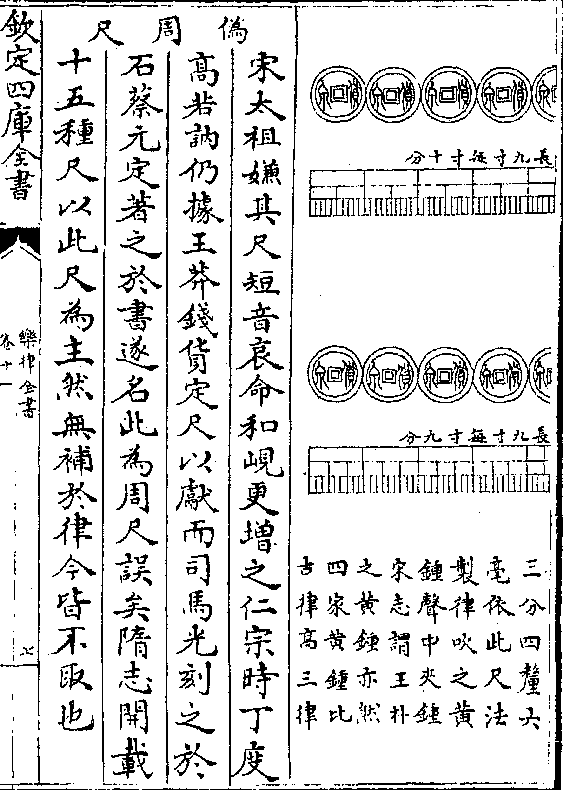

宋太祖嫌其尺短音哀命和岘更增之仁宗时丁度

高若讷仍据王莽钱货定尺以献而司马光刻之于

石蔡元定著之于书遂名此为周尺误矣隋志开载

十五种尺以此尺为主然无补于律今皆不取也

乐律全书卷十一 第 7b 页 WYG0213-0384b.png

伪尺辨疑

伪尺辨疑旧说晋武帝泰始九年中书监荀勖校大乐八音

不和始知后汉至魏尺长于古四分有馀勖乃部

著作郎刘恭依周礼制尺所谓古尺也依古尺更

铸铜律吕以调声韵以尺量古器与本铭尺寸无

差又汲郡盗𤼵六国时魏襄王冢得古周时玉律

及钟磬与新律声韵闇同于时郡国或得汉时故

钟吹律命之皆应勖铭其尺曰晋泰始十年中书

乐律全书卷十一 第 8a 页 WYG0213-0384c.png

考古器揆校今尺长四分半所校古法有七品 一

考古器揆校今尺长四分半所校古法有七品 一曰姑洗玉律二曰小吕玉律三曰西京铜望臬四

曰金错望臬五曰铜斛六曰古钱七曰建武铜尺

姑洗微强西京望臬微弱其馀与此尺同铭八十

二字此尺者勖新尺也今尺者杜夔尺也荀勖造

新钟律与古器谐韵时人称其精密惟散骑侍郎

陈留阮咸讥其声高声高则悲非兴国之音亡国

之音也亡国之音哀以思其人困今声不合雅惧

乐律全书卷十一 第 8b 页 WYG0213-0384d.png

非德正至和之音必古今尺有长短所致也会咸

非德正至和之音必古今尺有长短所致也会咸病卒武帝以勖律与周汉器合故施用之后始平

掘地得古铜尺岁久欲腐不知所出何代果长勖

尺四分时人服咸之妙而莫能厝意焉(见晋书律志)宋

儒章如愚曰荀勖所制尺铭其制非不详审其铭

非不周复犹未免阮咸之诮岂非汲冢玉律乃魏

襄王所制未能尽合古制者耶不然春秋以来权

度已正夫子不必𤼵谨权度之语矣(见山堂考索)

乐律全书卷十一 第 9a 页 WYG0213-0385a.png

辨疑曰伪周尺者汉平帝时刘歆所造隋志谓之晋

辨疑曰伪周尺者汉平帝时刘歆所造隋志谓之晋前尺盖以晋荀勖所定故也至宋儒或谓之校汉钱

尺或谓之汉铜斛尺名虽小异理亦无错但不可直

认为周尺耳其谓之周尺者不过因战国时魏襄王

冢中所获玉律乃晚周之物故云耳夫晚周之物岂

可便谓成周之律度哉魏自文侯已耽郑卫而厌古

乐降至襄王则其时世又可知也梁武钟律纬云古

玉律八枚惟夹钟有题刻然则馀无题刻明矣而荀

乐律全书卷十一 第 9b 页 WYG0213-0385b.png

勖不知何故舍有题之夹钟而求诸无题之姑洗小

勖不知何故舍有题之夹钟而求诸无题之姑洗小吕夫彼既无题不能的知何律但以勖之姑洗小吕

比较长短与彼偶同吹或应之因谓相协耳安知勖

之此律而非与彼他律应即何者以其无题刻也刘

歆铜斛王莽钱货固不足法而西京望臬建武铜尺

恐亦因仍莽歆之谬而为之是亦不足法也郡国所

得汉时故钟尤不可信按汉礼乐志云今汉郊庙诗

乐未著祖宗之事八音调均又不协于钟律而内有

乐律全书卷十一 第 10a 页 WYG0213-0385c.png

掖庭才人外有上林乐府皆以郑声施于朝廷以此

掖庭才人外有上林乐府皆以郑声施于朝廷以此观之岂可信哉故今从隋志名此尺为晋前尺未敢

以为真周尺也名为伪周尺庶几得之矣

京房刘歆荀勖律尺每寸十分元定律尺每寸九分

今于歆尺背面除去一寸止用九寸每寸均作九分

每寸九釐是名蔡氏律尺若造律管以铜或竹依蔡

氏所算新分及京氏所算旧分相校始知二家长短

无异但所言分釐之数不同耳其空围内径三分者

乐律全书卷十一 第 10b 页 WYG0213-0385d.png

京氏刘氏之法也径三分四釐六毫者胡氏蔡氏之

京氏刘氏之法也径三分四釐六毫者胡氏蔡氏之法也空径之数但依歆尺蔡氏所谓径围之分以十

为法是也按王莽本传伪天凤六年初献新乐于明

堂太庙或闻其乐声曰清厉而哀非兴国之声也此

则刘歆所造之乐其在当时已有是讥矣荀勖复用

其法而阮咸讥之王朴再用其法而李照讥之盖刘

歆荀勖王朴蔡元定四家之律声音高下相去不远

为用货泉之尺及汉志之法也以纵黍尺古律较之

乐律全书卷十一 第 11a 页 WYG0213-0386a.png

蔡氏黄钟应古律之夹钟实高三律云

蔡氏黄钟应古律之夹钟实高三律云朱熹曰十二律皆在只起黄钟之宫不得所以起不得

者尺不定也律管只吹得中声为定若谓用周尺或羊

头山黍虽应准则不得中声终不是大抵声太高则焦

杀低则盎缓此不可容易杜撰又曰季通不能琴他只

是思量得不知弹出便不可行这便是无下学工夫吾

人皆坐此病古人朝夕习于此故以之上达不难盖下

学中上达之理皆具矣(并见经世大训)

乐律全书卷十一 第 11b 页 WYG0213-0386b.png

谨按世之言律者多宗蔡元定其法备载性理书中

谨按世之言律者多宗蔡元定其法备载性理书中朱熹因之著于仪礼通解其说益详明矣然观二子

虽尝著书而实未尝审定其音盖儒者所明惟律之

理耳至于听音或未尽善抑有其要而未之得也夫

审音乃乐律之本岂徒空言已乎故述其造律审音

之要并辨其可疑者焉

已上辨蔡元定之律太短之失(刘歆荀勖王朴蔡元定律皆失之短)

文献通考曰宋仁宗景祐二年时承平久上留意礼乐

乐律全书卷十一 第 12a 页 WYG0213-0386c.png

之事先是判太常寺燕肃言大乐制器岁久金石不调

之事先是判太常寺燕肃言大乐制器岁久金石不调愿以王朴所造律准考按乃命馆职宋祁李照同预至

是肃等上所考定乐器上临阅奏郊庙五十一曲因问

照乐何如照对乐音高命详陈之照言王朴律准视古

乐高五律视禁坊胡部乐高二律击黄钟才应仲吕击

夹钟才应夷则是冬兴夏令春召秋气盖五代之乱雅

乐废坏朴创意造律准不合古法用之本朝卒无福应

又编钟镈钟无大小轻重厚薄长短之差铜锡不精声

乐律全书卷十一 第 12b 页 WYG0213-0386d.png

韵失美大者陵小者抑非中度之器相传以为唐旧钟

韵失美大者陵小者抑非中度之器相传以为唐旧钟又有朴所制者昔轩辕氏命伶伦截竹为律复令神瞽

协其中声然后声应凤鸣而管之参差亦如凤翅其乐传

之夐古不刋之法也愿听臣依神瞽律法试著编钟一

簴可使度量权衡协和诏许之仍令就锡庆院铸之照

请下潞州求上党县羊头山秬黍及下怀州河内县取

葭莩制玉律以候气从之照既铸成编钟一簴以奏御

遂建议请改制大乐取京县秬黍累尺成律铸钟审之

乐律全书卷十一 第 13a 页 WYG0213-0387a.png

其声犹高更用太府布帛尺为法乃下太常四律照独

其声犹高更用太府布帛尺为法乃下太常四律照独任所见更造新器而新声极下议者以为迂诞罢之又

曰初李照斥王朴乐音高乃作新乐下其声太常歌工

病其太浊歌不成声私赂铸工使减铜齐而声稍清歌

乃协然照卒莫之辨

臣尝累黍考之知宋尺与今营造尺大同小异制管

考之知今太常寺所谓黄钟者与李照之黄钟大同

小异(详见尺图条下)

乐律全书卷十一 第 13b 页 WYG0213-0387b.png

玉海曰李照所定黄钟律声极下乐工歌其韵中无射

玉海曰李照所定黄钟律声极下乐工歌其韵中无射倍声司諌韩𤦺言照乐不合古法诏晏殊宋绶详定绶

等言照新乐比旧乐下三律无所考据请复用和岘旧

乐诏悉仍旧制

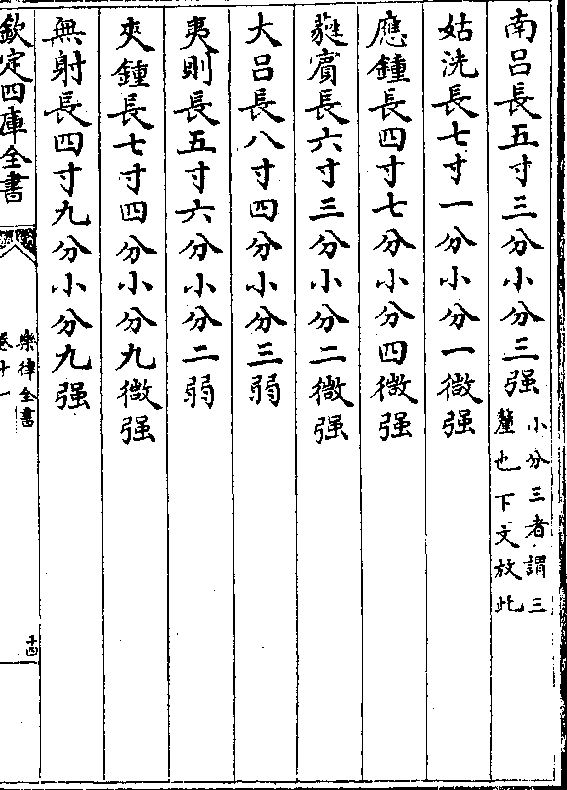

李照律法(算以十为率度用太府尺)

黄钟长九寸(凡律空内皆径三分)

林钟长六寸

太簇长八寸

乐律全书卷十一 第 14a 页 WYG0213-0387c.png

南吕长五寸三分小分三强(小分三者谓三釐也下文放此)

南吕长五寸三分小分三强(小分三者谓三釐也下文放此)姑洗长七寸一分小分一微强

应钟长四寸七分小分四微强

蕤宾长六寸三分小分二微强

大吕长八寸四分小分三弱

夷则长五寸六分小分二弱

夹钟长七寸四分小分九微强

无射长四寸九分小分九强

乐律全书卷十一 第 14b 页 WYG0213-0387d.png

仲吕长六寸六分小分六弱(已上见后汉志即京氏所算也)

仲吕长六寸六分小分六弱(已上见后汉志即京氏所算也)乐律全书卷十一 第 15a 页 WYG0213-0388a.png

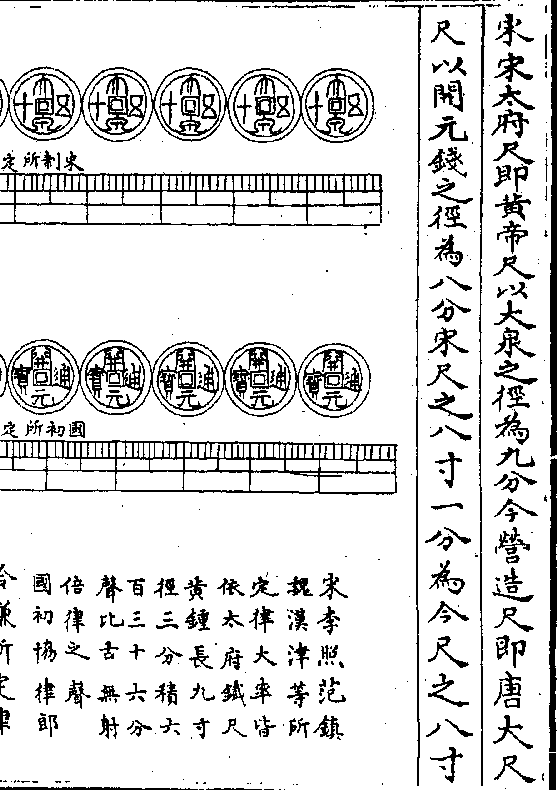

宋宋太府尺即黄帝尺以大泉之径为九分今营造尺即唐大尺

宋宋太府尺即黄帝尺以大泉之径为九分今营造尺即唐大尺尺以开元钱之径为八分宋尺之八寸一分为今尺之八寸

乐律全书卷十一 第 15b 页 WYG0213-0388b.png

今宋黄钟在宋尺为九寸在今尺为八寸八分八釐八毫八丝

尺今黄钟在今尺为九寸在宋尺为九寸一分一釐二毫五丝

乐律全书卷十一 第 16a 页 WYG0213-0388c.png

谨按文献通考云李照改制大乐取京县秬黍累尺

谨按文献通考云李照改制大乐取京县秬黍累尺成律铸钟审之其声犹高更用太府布帛尺为法乃

下太常四律是先有太府尺而照欲求合耳非照自

造太府尺也然则太府尺竟不知何人所制范镇以

为黄帝之尺虽未必然蔡元定以为李照之尺盖亦

误矣万历己卯岁取羊头山秬黍纵累成尺与汉钱

尺互相较正实与宋志所载分寸相同夫自宋至今

五百馀年而黍与尺契合如故岂非天地造化真理

乐律全书卷十一 第 16b 页 WYG0213-0388d.png

所寓者乎律学之士未可以忽之也但李照范镇之

所寓者乎律学之士未可以忽之也但李照范镇之徒惑于京房刘歆之谬说而不达淮南太史公之妙

论遂使黄钟之管纵长周径及所容黍俱不得其正

而致乐律之乖此乃照等不善用尺而非尺之弊也

诚依淮南太史公之法为之则尽善尽美而范镇指

此为黄帝之尺亦不诬矣盖淮南太史公所谓黄钟

长九寸者依古法以九分为寸九寸乃八十一分也

照等所谓黄钟长九寸者依汉志以十分为寸九寸

乐律全书卷十一 第 17a 页 WYG0213-0389a.png

乃九十分也其相去远矣尝以李照律与蔡元定所

乃九十分也其相去远矣尝以李照律与蔡元定所算之律吹而相较果差五律蔡之黄钟李之仲吕也

蔡之夹钟李之夷则也大抵元定之律即王朴之律

耳其算术虽不同其音调实相类盖殊途而同归者

也夫朴之乐照已讥之矣而照之乐亦不免于讥何

也岂高者失之清下者失之浊皆非中正和平之乐

欤山堂考索谓朴之乐比古乐高三律其黄钟应古

之夹钟玉海谓照之乐比古乐下二律其黄钟应古

乐律全书卷十一 第 17b 页 WYG0213-0389b.png

无射之倍声和岘胡瑗之乐比朴下一律盖以古之

无射之倍声和岘胡瑗之乐比朴下一律盖以古之太簇为其黄钟比真黄钟犹高二律其谬亦可见矣

或言照律比太常下四律者指和岘之乐而言也或

言照乐比旧乐下三律者指王朴之乐及私赂减铜

者而言也然则朴以夹钟为黄钟若下朴三律则得

真黄钟而乐律皆正其孰使然乎是知朴照之聪而

不如工师之聪有以识夫中正和平之音矣盖凡音

之起由人心生也人心终不灭乐亦竟不亡患在律

乐律全书卷十一 第 18a 页 WYG0213-0389c.png

乐诸儒不知而作非理变乱之耳若夫俗乐则不然

乐诸儒不知而作非理变乱之耳若夫俗乐则不然也初无绳准之拘由人取便求其所安使歌声虽高

不至于气竭虽低不至于声咽自然而然此正古人

所谓中声者也礼失求诸野其斯之谓乎儒者于乐

则异于是盖为律度所拘不以人声为恤故宋志曰

王朴编钟声律太高歌者难逐故四清声置而弗用

李照新钟歌工病其太浊私赂铸工使减铜齐于歌

乃协马端临谓学士大夫之说卒不胜工师之说是

乐律全书卷十一 第 18b 页 WYG0213-0389d.png

乐虽曰变而实未尝变盖天理人心今古同然也蔡

乐虽曰变而实未尝变盖天理人心今古同然也蔡元定谓万宝常之乐魏延陵之律尝以汉乐较之汉

乐音调至隋唐犹在也然则宋时古乐音调亦未尝

亡是故李照之律虽以无射倍声为律之首其钟磬

则高二律尚与古乐无殊至魏汉津卒胜工师之说

始以无射倍声命曰黄钟矣既经诸臣变更而曲调

名益乖舛政和四年诏改正而难遽革故俗乐所称

黄钟者盖宋人从时制以称之耳其实古无射也无

乐律全书卷十一 第 19a 页 WYG0213-0390a.png

射为宫则必以黄钟为商故俗乐谓商调为正宫就

射为宫则必以黄钟为商故俗乐谓商调为正宫就黄钟而言耳黄钟者无射之商也谓角调为商调就

太簇而言耳太簇者无射之角也盖俗人秪见音调

落在黄钟太簇者便谓宫商而不知旋宫之法宫商

无定也又俗谓徵调为中吕中吕者无射之徵也谓

羽调为越调越乃羽之讹也俗名南吕调者黄钟之

下羽也仙吕调者黄钟之清宫也欲观诸调以律定

筝弹之自见非可以空言争之也苟能知律则古今

乐律全书卷十一 第 19b 页 WYG0213-0390b.png

雅俗一以贯之矣无射倍声为均盖自周景王始或

雅俗一以贯之矣无射倍声为均盖自周景王始或问无射为之大林何谓大林答曰黄钟律之首管之

最长钟之最大而浊者也渐而短之小之以生十二

律则无射应钟为管之最短钟之最小而清者也五

声次序论之宫宜长大而浊羽宜短小而清此其常

理而旋宫之法无射为宫则林钟为之羽宫短而羽

长羽浊而宫清故律家相传以林钟子声为无射之

羽景王则不然使无射为宫者大于其羽故曰为之

乐律全书卷十一 第 20a 页 WYG0213-0390c.png

大林谓大于林钟也若然无射必用倍数用倍数则

大林谓大于林钟也若然无射必用倍数用倍数则反长大于黄钟矣夫律吕之用倍数于理无妨也但

不可因无射大于黄钟而遂改无射强名曰黄钟故

所系甚大左传国语言之最详有国家者不可不慎

当时古律俱存故单穆公伶州鸠可得而辨之自李

照之后遂真以无射命为黄钟矣而古律又亡世鲜

知音者孰能辨之哉

已上辨李照之律太长之失(李照范镇魏汉津冷谦律皆失之长)

乐律全书卷十一 第 20b 页 WYG0213-0390d.png

金史乐志曰初太宗取汴得宋之仪章钟磬乐簴挈之

金史乐志曰初太宗取汴得宋之仪章钟磬乐簴挈之以归皇统元年熙宗加尊号始就用宋乐有司以钟磬

刻晟字者犯太宗讳皆以黄纸封之大定十四年太常

始议历代之乐各自为名今郊庙社稷所用宋乐器犯

庙讳宜皆刮去更为制名于是命礼部学士院太常寺

撰名乃取大乐与天地同和之义名之曰大和明昌五

年诏用唐宋故事置所讲议礼乐有司谓雅乐自周汉

以来止存大法魏晋而后更造律度讫无定论至后周

乐律全书卷十一 第 21a 页 WYG0213-0391a.png

保定中得古玉斗于地中以造尺律其后牛弘以为不

保定中得古玉斗于地中以造尺律其后牛弘以为不可止用苏绰铁尺至隋亦用之唐兴因隋乐不改及黄

巢之乱乐县散失太常博士殷盈孙以周法铸镈钟编

钟处士萧承训等校石磬合而正之至周显德以黍定

律议者谓比唐乐高五律宋初亦用王朴所制乐时和

岘以周显德律音近哀思乃依西京铜望臬石尺重造

十二管取声下王朴一律景祐初李照取黍累尺成律

以其声犹高更用太府布帛尺遂下太常乐三律皇祐

乐律全书卷十一 第 21b 页 WYG0213-0391b.png

中阮逸胡瑗改造止下一律或谓其声弇郁不和依旧

中阮逸胡瑗改造止下一律或谓其声弇郁不和依旧用王朴乐元丰间杨杰参用李照钟磬加四清声下王

朴乐二律以为新乐元祐间范镇又造新律下李照乐

一律而未用至崇宁间魏汉津以范镇知旧乐之高无

法以下之乃以时君指节为尺其所造钟磬即今所用乐

是也然以王朴所制声高屡命改作李照太府尺制律

人习旧听疑于太重其后范镇等论乐复用李照所用

太府尺即周隋所用铁尺牛弘等以为近古合宜者也

乐律全书卷十一 第 22a 页 WYG0213-0391c.png

今取见有乐以唐初开元钱校其分寸亦同则汉津所

今取见有乐以唐初开元钱校其分寸亦同则汉津所用指尺殆与周隋唐所用之尺同矣汉津用李昭范镇

之说而耻同之故用时君指节为尺使众人不敢轻议

其尺虽为诡说其制反与古同而清浊高下皆适非出

于法数之外私意妄为者也盖今之钟磬虽崇宁之所

制亦周隋唐之乐也阅今所用乐律声调和平无太高

太下之失可以久用上曰尝观宋人论乐以为律主于

人声不当泥于其器要之在声和而已于是命礼部符

乐律全书卷十一 第 22b 页 WYG0213-0391d.png

下南京取宋旧工及钟磬择其谐者用之

下南京取宋旧工及钟磬择其谐者用之元史乐志曰太宗十年十一月宣圣五十一代孙衍圣公

元措来朝言于帝曰今礼乐散失燕京南京等处亡金

太常故臣及礼册乐器多存者乞降旨收录于是降旨

令各处管民官如有亡金知礼乐旧人可并其家属徙

赴东平令元措领之中统元年召太常礼乐人至燕京

用新制雅乐享于祖宗礼毕命太常礼乐人复还东平

五年太常寺言自古帝王功成作乐乐各有名盛德形容

乐律全书卷十一 第 23a 页 WYG0213-0392a.png

于是乎在伏睹主上践阼以来留心至治声名文物思

于是乎在伏睹主上践阼以来留心至治声名文物思复承平之旧首敕有司修完登歌宫县八佾乐舞以备

郊庙之用若稽古典宜有徽称谨按历代乐名黄帝曰

咸池龙门大卷少昊大渊颛顼六茎高辛五英唐尧大

咸大章虞舜大韶夏禹大夏商汤大濩周武大武降及

近代咸有厥名宋总名曰大晟金总名曰大和今采舆

议权以数名伏乞详定中书省遂定名曰大成之乐太

常因言亡金散失乐器若止于燕京拘括似为未尽合

乐律全书卷十一 第 23b 页 WYG0213-0392b.png

于各路各观民家括之庶省铸造于是奏檄各道宣慰

于各路各观民家括之庶省铸造于是奏檄各道宣慰司括到钟磬送于太常

谨按金史元史乐志所载历代乐律制度因革损益

来历甚明然则宋大晟乐即方士魏汉津之所造取

徽宗指寸为律者也朱熹所谓崇宣之季奸谀之会

黥涅之馀不足以语天地之和指汉津而言也其乐

器等汴京破没入金改名大和金亡入元改名大成

元亡乐归于我国初斟酌元乐用之虽更制章造器

乐律全书卷十一 第 24a 页 WYG0213-0392c.png

而未尝累黍验律见今太常雅乐及天下学宫所谓

而未尝累黍验律见今太常雅乐及天下学宫所谓大成乐者盖汉津之律也夫汉津之杜撰自不能服

宋人之心而金元以来反遵用之无敢议其失者理

不可晓近日建言之臣科场之策屡以为言卒不见

省兹则好古知音之士尚抱歉焉尝读山东乡试策

其议乐曰我太祖高皇帝平定天下即与陶凯诸臣

亲制九奏乐歌诗章准之古雅声调易诸淫靡盖洋

洋盛矣然累黍未明七始未备奉常讲礼不讲乐博

乐律全书卷十一 第 24b 页 WYG0213-0392d.png

士习诗不习声论者犹然少之弘治初儒臣丘浚撰

士习诗不习声论者犹然少之弘治初儒臣丘浚撰大学衍义补其论礼乐曰窃闻开国之初太祖皇帝

不遑他务首以礼乐为急开礼乐二局徵天下耆儒

宿学分局以讲究礼典乐律将以成一代之制然当

草创之初废学之后稽古礼文之事诸儒容或有未

足以当上意者当时虽辑成大明集礼一书然亦无

所折衷乐则未见有全书焉古云礼乐百年而后兴

今承六圣太平之治百有馀年于兹所谓圣人在天

乐律全书卷十一 第 25a 页 WYG0213-0393a.png

子之位而制礼作乐者兹其时欤浚又总论乐律之

子之位而制礼作乐者兹其时欤浚又总论乐律之制凡二千六百馀言多可采者文烦不载夫浚为此

论时上距国初百二十年矣下距今日又将百二十

年浚所望者尚未之见傥能得睹如斯盛典岂非莫

大之幸也哉是故惓惓编著此书以俟知乐君子或

有择取者焉则未必无小补云耳

已上论历代及胜国并我本朝见用之乐

附录

乐律全书卷十一 第 25b 页 WYG0213-0393b.png

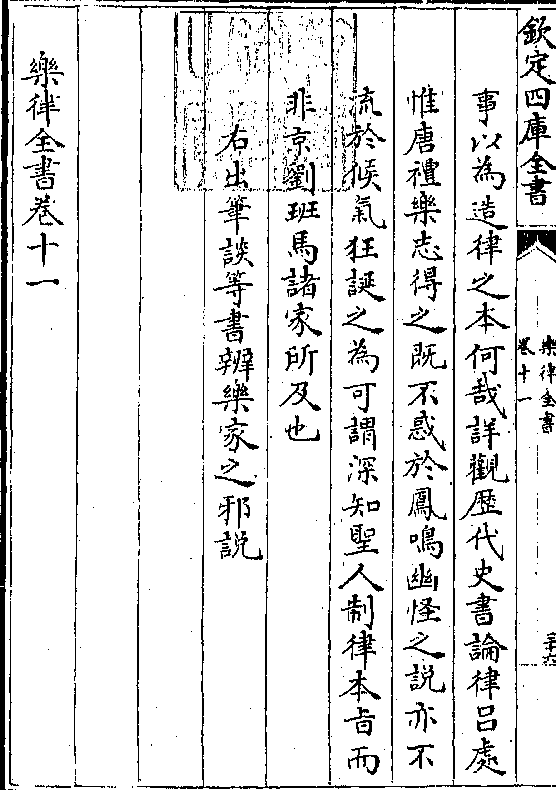

臣读性理等书摘取先儒要语与夫古今儒者或

臣读性理等书摘取先儒要语与夫古今儒者或论律学之正理或辨乐家之邪说附录于此卷末

兴乐君子览焉庶几知所取舍云耳

程颐曰先王之乐必须律以考其声今律既不可求

人耳又不可全信正惟此为难求中声须得律律不

得则中声无由见律者自然之数至如今之度量权

衡亦非正也今之法且以为准则可非如古法也此

等物虽出于自然亦须人为之但古人为之得其自

乐律全书卷十一 第 26a 页 WYG0213-0393c.png

然至于规矩则极尽天下之方圆

然至于规矩则极尽天下之方圆已上一条言求先王古乐必须求真律

又曰黄钟之声亦不难定世自有知音者将上下声

考之既得正便将黍以实其管看管实得几粒然后

推而定法可也古法律管当实千二百粒黍今羊头

山黍不相应则将数等验之看如何大小者方应其

数然后为正

又曰以律管定尺乃是以天地之气为准非秬黍之

乐律全书卷十一 第 26b 页 WYG0213-0393d.png

比也秬黍积数在先王时惟此适与度量合故可用

比也秬黍积数在先王时惟此适与度量合故可用今时则不同

张载曰律吕有可求之理德性淳厚者必能知之

又曰古乐不可见盖为今人求古乐太深始以古乐

为不可知只以虞书诗言志歌永言声依永律和声

求之得乐之意盖尽于是诗只是言志歌只是永其

言而已只要转其声令人可听今日歌者亦以转声

而不变字为善歌长言后郤要入于律律则知音者

乐律全书卷十一 第 27a 页 WYG0213-0394a.png

知之知此声入得何律古乐所以养人德性中和之

知之知此声入得何律古乐所以养人德性中和之气后之言乐者止以求哀故晋平公曰音无哀于此

乎哀则止以感人不善之心歌亦不可以太高亦不

可以太下太高则入于噍杀太下则入于啴缓盖穷

本知变乐之情也

已上四条言律有可求之理亦不难求

朱熹曰六经之道同归而礼乐之用为急遭秦灭学

礼乐先坏汉晋以来诸儒补缉竟无全书其颇存者

乐律全书卷十一 第 27b 页 WYG0213-0394b.png

三礼而已若乃乐之为教则又绝无师授律尺短长

三礼而已若乃乐之为教则又绝无师授律尺短长声音清浊学士大夫莫有知其说者而不知其为阙

也

又曰今之士大夫问以五音十二律无能晓者要之

当立一乐学使士大夫习之久后必有精通者出

又曰今人都不识乐器不闻其声故不通其义如古

人尚识钟鼓然后以钟鼓为乐如孔子云乐云乐云

钟鼓云乎哉今人钟鼓已自不识

乐律全书卷十一 第 28a 页 WYG0213-0394c.png

已上三条言乐不求则失传求则得之

已上三条言乐不求则失传求则得之又曰古者教法礼乐射御书数不可阙一就中乐之

教尤亲切夔教胄子只用乐大司徒之职也是用乐

盖是教人朝夕从事于此物得心长在这上面盖为

乐有节奏学他底急也不得慢也不得久之都换了

他一副当情性

已上一条言古乐有益于国有益于人

又曰古乐亦难遽复且如今乐中去其噍杀促数之

乐律全书卷十一 第 28b 页 WYG0213-0394d.png

音并考其律吕令得其正更令掌词命之官制撰乐

音并考其律吕令得其正更令掌词命之官制撰乐章其间略述教化训戒及宾主相与之情及如人主

待臣下恩意之类令人歌之亦足以养人心之和平

已上一条言古乐难遽复必自今乐始

又曰乐律自黄钟至仲吕皆属阳自蕤宾至应钟皆

属阴此是一个大阴阳黄钟为阳大吕为阴太簇为

阳夹钟为阴每一阳间一阴又是一个小阴阳

又曰自黄钟至仲吕皆下生自蕤宾至应钟皆上生

乐律全书卷十一 第 29a 页 WYG0213-0395a.png

以上生下皆三生二以下皆生皆三生四

以上生下皆三生二以下皆生皆三生四已上二条辨蕤宾生大吕为重上生旧有二说吕

不韦刘安作上生者是也司马迁班固作下生者

非也且如应钟在亥为阴吕蕤宾在午为阳律故

应钟生蕤宾是阴生阳为上生所谓小阴阳也至

若蕤宾姤卦为一阴大吕临卦为二阳故蕤宾生

大吕亦是阴生阳为上生所谓大阴阳也盖阴吕

居阳方即皆属阳而阳律居阴方即皆属阴惟应

乐律全书卷十一 第 29b 页 WYG0213-0395b.png

钟蕤宾同在阴方而仲吕黄钟同在阳方故别论

钟蕤宾同在阴方而仲吕黄钟同在阳方故别论小阴阳其馀诸律则只论阴阳耳此论精妙而非

蔡氏所及故表出之

右出性理大全论律学之正理

沈括辨历代乐家之失曰汉志言数曰太极元气函

三为一极中也元始也行于十二辰始动于子参之

于

历十二辰得十七万七千一百四十七此阴阳合德

乐律全书卷十一 第 30a 页 WYG0213-0395c.png

气钟于子化生万物者也殊不知此乃求律吕长短

气钟于子化生万物者也殊不知此乃求律吕长短置算立成法耳别有何义为史者但见其数浩博莫

测所用乃曰此阴阳合德化生万物者也尝有人于

土中得一朽弊捣帛杵不识持归以示乡里大小聚

观莫不怪愕不知何物后有一书生过见之曰此灵

物也吾闻防风氏身长三大骨节专车此防风氏胫

骨也乡人皆喜筑庙祭之谓之胫庙班固此论亦近

乎胫庙也○唐独异志云唐承隋乱乐簴散亡独无

乐律全书卷十一 第 30b 页 WYG0213-0395d.png

徵音李嗣真密求得之闻弩营中砧声求得丧车一

徵音李嗣真密求得之闻弩营中砧声求得丧车一铎入振之于东南隅果有应者掘之得石一段裁为

四具以补乐簴之阙此妄也声在短长厚薄之间故

考工记磬氏为磬已上则磨其旁已下则磨其端磨

其毫末则声随而变岂有帛砧裁琢为磬而尚存故

声哉兼古乐宫商无定声随律命之迭为宫徵嗣真

必尝为新磬好事者遂附益为之说既云裁为四具

则是不独补徵声也○国史纂异云润州曾得玉磬

乐律全书卷十一 第 31a 页 WYG0213-0396a.png

十二以献张率更叩其一曰晋某岁所造也是岁闰

十二以献张率更叩其一曰晋某岁所造也是岁闰月造磬者法月数当有十三宜于黄钟东九尺掘必

得焉从之果如其言此妄也法月律为磬当依节气

闰月自在其间闰月无中气岂当月律此懵然者为

之也扣其一安知其是晋某年所造既沦陷在地中

岂暇复按方隅尺寸埋之此欺诞之甚也(已上并见梦溪笔谈)

刘濂辨历代乐家之失曰虞书诗言志数语万世诗

乐之宗也自是而下言乐之详者莫如乐记及周礼

乐律全书卷十一 第 31b 页 WYG0213-0396b.png

大司乐其言过当失实如系风捕影无一语可裨于

大司乐其言过当失实如系风捕影无一语可裨于乐者盖由不知诗之为乐乃遗诗而言乐故其失如

此律者圣人之制古今所同今据大司乐之说是天

地间别有一律法别有一圣人矣有是理乎一变而

致羽物再变而致裸物三变而致鳞物四变而致毛

物五变而致介物六变而致象物夫羽毛鳞介者麟

凤龟龙也尤可说也所谓裸与象者果何物乎误天

人甚矣周成王之盛实未闻有此瑞应不知何所指也

乐律全书卷十一 第 32a 页 WYG0213-0396c.png

(臣载堉曰经凡言致者不过言致礼耳非谓致其物来至也旧说以为大蜡索鬼神而致礼百物乐六奏

(臣载堉曰经凡言致者不过言致礼耳非谓致其物来至也旧说以为大蜡索鬼神而致礼百物乐六奏而礼毕此说是也然又以为感致其物来至则近乎语怪非经本旨矣)○诗乐沦缺已

久犹幸乐记一篇存焉愚读其书往往见其过当失

实荒漫无稽心甚疑也曰宫乱则荒其君骄商乱则

陂其臣坏角乱则忧其民怨徵乱则哀其事勤羽乱

则危其财匮夫乐之有宫商角徵羽犹国之有君臣

民事物亦一时取义取象如此耳其实了不相涉乃

谓君臣民事物之失道真由宫商角徵羽之乱近于

乐律全书卷十一 第 32b 页 WYG0213-0396d.png

诬矣○前汉志曰黄帝使伶伦自大夏之西昆崙之

诬矣○前汉志曰黄帝使伶伦自大夏之西昆崙之阴取竹之嶰谷生其窍厚均者断两节间而吹之以

为黄钟之宫制十二筒以听凤之鸣其雄鸣为六雌

鸣亦六比黄钟之宫而皆可以生之是为律本愚谓

黄钟之管嶰谷可也他竹亦可也神明存乎人耳至

于听凤之鸣雄鸣为六应律雌鸣亦六应吕清浊不

相凌犯如旋宫之法焉有是理乎使六鸣清浊不顺

次序待人而择则人之歌唱亦有六声何不择人而

乐律全书卷十一 第 33a 页 WYG0213-0397a.png

择凤也尝听黄鹂之鸣清和宛转五音俱备亦可准

择凤也尝听黄鹂之鸣清和宛转五音俱备亦可准以为律乎凤固神鸟也其灵在于天下有道始出不

在于声之应律也达识贞观者决明其不然矣后汉

志曰伏羲作易纪阳气之初以为律法愚谓律法者皆实

理实事明白易简不以律管候阳气又以阳气为律管惑于

候气之法而复为异说以附会者也○太史公律书

曰王者制事一禀于六律六律为万事根本其于兵

械尤所重故云望敌知吉凶闻声效胜负百王不易

乐律全书卷十一 第 33b 页 WYG0213-0397b.png

之道也愚谓六律本为正五音而设候气之法已非

之道也愚谓六律本为正五音而设候气之法已非正议至于望敌闻声而知吉凶胜负则又识纬家幽

谬之术矣此因宫乱君骄商乱臣坏之意而附会之

也末又及于文帝天下殷富粟之十馀钱鸣鸡吠犬烟

火万里可谓和乐者乎此鲁之腐儒积德百年而后

兴礼乐之说不足据也鲁两生曰礼乐积德百年而

后可兴愚谓礼乐刑政治之具也王者业定功成正

当与礼乐然后可以更化善治移风易俗以致太平

乐律全书卷十一 第 34a 页 WYG0213-0397c.png

乃不兴礼乐而积德则所谓德者何物也百年之间

乃不兴礼乐而积德则所谓德者何物也百年之间将悠悠无为空谈白坐以俟德化之成天下古今有

是理乎○开皇时新乐既成万宝常听之泫然曰乐

声淫厉而哀天下不久将尽时四海全盛闻者不以

为然至大业末乃验炀帝将幸江都有乐人王令言

妙达音律其子尝于户外弹琵琶作翻安公子曲令

言卧中闻之大惊谓其子曰慎无从行此曲宫声往

而不返愚谓乐声淫厉而哀此俗乐之常著作者非

乐律全书卷十一 第 34b 页 WYG0213-0397d.png

其人耳由此遽知天下将尽吾不敢以为然也令言

其人耳由此遽知天下将尽吾不敢以为然也令言占之宫声往而不返神其术以欺人实以自欺矣裴

知古逢乘马者闻其声知其当坠马死闻新妇佩玉

声知不利于姑此又以邪谬之术而假之乐声以欺

人者不可信也(已上并见乐经元义)

臣谨按圣人之制作也律以和歌声历以纪时令

度以审脩短量以平多寡衡以权轻重所以齐远

近立民信耳故舜典曰协时月正日同律度量衡

乐律全书卷十一 第 35a 页 WYG0213-0398a.png

五者一例言之自吕不韦著书始言伶伦嶰谷取

五者一例言之自吕不韦著书始言伶伦嶰谷取则凤鸣雄鸣为律雌鸣为吕太史公亦谓望敌知

吉凶闻声效胜负推之律理实乃淆讹而历代诸

家效尤者众刘歆既以律为候气衍历之术京房

又谓律有寒燠风雨之占自此以后遂使流俗视

律吕之理若鬼神之变化非圣人所能为一或用

之未当则祚之延促国之治乱无不系焉宁不制

律作乐而惟恐制作之未善不敢与度量衡权一

乐律全书卷十一 第 35b 页 WYG0213-0398b.png

例论之矣此吕不韦司马迁之说所误也吕氏又

例论之矣此吕不韦司马迁之说所误也吕氏又言帝颛顼好其音乃令飞龙作效八风之音乃令

鳝先为乐倡鳝乃偃浸以其尾鼓其腹其音英帝

喾因令凤鸟天翟舞之帝尧立乃命质为乐乃拊

石击石以象上帝玉磬之音以致舞百兽此等文

字怪诞不经非儒者之言也仲尼没而微言绝异

端起而大义乖正谓此耳飞龙及鳝之奇兽凤鸟

天翟之异禽孰能驾御而上帝玉磬之音孰曾见

乐律全书卷十一 第 36a 页 WYG0213-0398c.png

闻伶伦嶰谷雄律雌吕是此一类语耳后人撰前

闻伶伦嶰谷雄律雌吕是此一类语耳后人撰前汉晋隋志皆采其说以为实有嶰谷凤鸣之事盖

亦误矣至于缑山跨鹤秦楼引凤寒谷生黍缇室

吹灰此类最多大率皆邪说也臣愚奏议有云尊

信耳闻虚说指此类而言也今拟断自舜典以为

律家之始岂不光明正大其馀嶰谷等说在所不

取焉夫汉晋隋儒不必论矣宋儒每以道统自居

不为牵合傅会不为浮辞滥说而取候气吹灰之

乐律全书卷十一 第 36b 页 WYG0213-0398d.png

事以为造律之本何哉详观历代史书论律吕处

事以为造律之本何哉详观历代史书论律吕处惟唐礼乐志得之既不惑于凤鸣幽怪之说亦不

流于候气狂诞之为可谓深知圣人制律本旨而

非京刘班马诸家所及也

右出笔谈等书辨乐家之邪说

乐律全书卷十一