声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十五 孟子下之七 第 1a 页 WYG0208-0592a.png

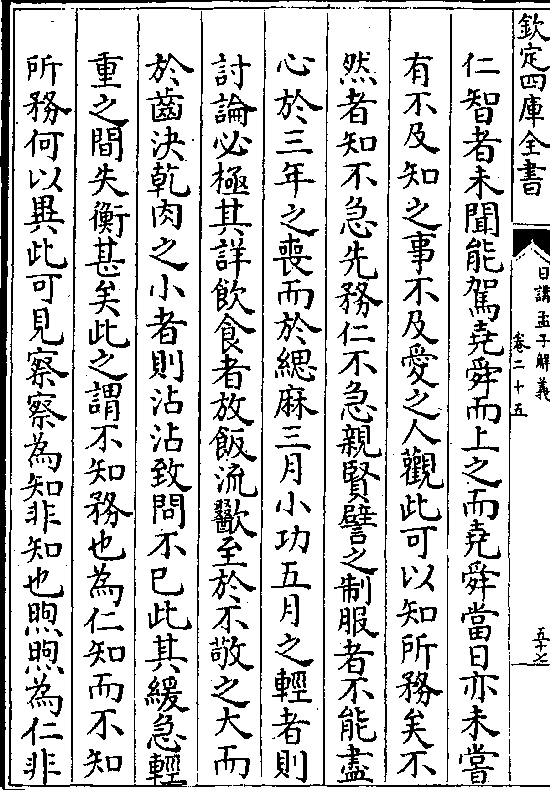

钦定四库全书

钦定四库全书日讲四书解义卷二十五

孟子(下之七)

尽心章句上

孟子曰尽其心者知其性也知其性则知天矣存其心

养其性所以事天也夭寿不贰脩身以俟之所以立命

也

此一章书是孟子发明心性之学以见天人之合一

卷二十五 孟子下之七 第 1b 页 WYG0208-0592b.png

也孟子曰人之主宰乎一身者惟心心乃人之神明

也孟子曰人之主宰乎一身者惟心心乃人之神明具众理而应万事其体量至为宏大人能充满其量

使全体大用无一毫之亏欠则必由于知性性者心

所具之理即事穷究而洞然无疑则理明而心之体

全矣夫此理在性为健顺五常之德在天即为于穆

流行之本非有二也能知性则性所从出之原亦融

会贯通矣知天何事外求哉君子达天之学如此心

固当尽而又贵有以存之心之出入无时必常操而

卷二十五 孟子下之七 第 2a 页 WYG0208-0593a.png

不舍一动一静不使夺于外诱之私性固当知而又

不舍一动一静不使夺于外诱之私性固当知而又贵有以养之性之纯然不杂宜常顺而不悖勿忘勿

助不使违乎自然之则心与性皆天之付于我者存

养如此则天理常存即所以奉承乎天而无违也君

子事天之学如此然使知天事天犹不能不惑于夭

寿之故而修身之学怠焉非仁智之尽也惟尽心知

性至于洞彻之极而夭寿不以贰其心存心养性以

脩其身而俟夫命之自至则天所付于我之理毫无

亏欠而命自我立矣岂非知天事天之全功乎人主

卷二十五 孟子下之七 第 2b 页 WYG0208-0593b.png

继天立极时与天命相陟降惟当格物致知以穷理

继天立极时与天命相陟降惟当格物致知以穷理存心养性以脩身与天地合其德又何天之不可知

何天之不可事何命之不可立哉故禨祥祸福数也

而知天不在乎是郊坛享祀文也而事天不尽乎是

祷祀鬼神妄也而立命不系乎是夫亦求之于身心

性命之实天人合一之理而已矣

孟子曰莫非命也顺受其正是故知命者不立乎岩墙

卷二十五 孟子下之七 第 3a 页 WYG0208-0593c.png

之下尽其道而死者正命也桎梏死者非正命也

之下尽其道而死者正命也桎梏死者非正命也此一章书是孟子示人以顺受正命之学也孟子曰

凡人之生吉凶祸福遭遇不同莫非天之所主宰是

谓气数之命然其中有正命焉为善而获福固谓之

正即为善而或蒙祸亦不可不谓之正是盖莫之致

而至者人但当顺受乎此而已是故知正命者凡行

险侥倖祸机所伏之地皆所不蹈必不立乎岩墙之

下焉所谓正命者谓何君子平日存心养性以脩身

而气数脩短听之自然全而归之者此正命也行险

卷二十五 孟子下之七 第 3b 页 WYG0208-0593d.png

侥倖自蹈危亡如桎梏而死之类此皆人所为而非

侥倖自蹈危亡如桎梏而死之类此皆人所为而非天之正命也人可不思顺受其正哉孟子言顺受非

茫无操持听之气数适然之遭而已也盖尽道正顺

受之实不愧不怍则可以达天自求多福斯可以立

命孰谓天运不由于人事哉

孟子曰求则得之舍则失之是求有益于得也求在我

者也求之有道得之有命是求无益于得也求在外者

卷二十五 孟子下之七 第 4a 页 WYG0208-0594a.png

也

也此一章书是孟子戒人之妄求也孟子曰人之孜孜

而求者不一亦当辨其有益与无益耳如求则得之

勤脩始能有获舍则失之弃置即已遗忘是得失系

于所求乃求之有益者也此无他仁义礼智为吾性

固有之良求其在我者也焉有不得哉若夫求之则

有道焉度于义理而不可妄求得之则有命焉限于

气数而不可必得是得失不系于所求乃求之无益

者也此无他富贵利达非吾身固有之物求其在外

卷二十五 孟子下之七 第 4b 页 WYG0208-0594b.png

者也而可以倖得哉人亦当审所求矣夫人之希心

者也而可以倖得哉人亦当审所求矣夫人之希心利禄者往往以为求之有益孟子之所谓有道即孔

子之所谓进以礼退以义也孟子之所谓有命即孔

子之所谓得之不得曰有命也圣贤安命自脩之学

皆如此

孟子曰万物皆备于我矣反身而诚乐莫大焉强恕而

行求仁莫近焉

卷二十五 孟子下之七 第 5a 页 WYG0208-0594c.png

此一章书是孟子勉人以尽性之学也孟子曰天下

此一章书是孟子勉人以尽性之学也孟子曰天下事物之理其端有万然无不备于人性分之内如有

父子君臣则仁义之理已备有耳目视听则聪明之

理已备大而伦纪小而事物其当然之则皆浑然具

足于性中者也而克尽其理者则有安勉之不同焉

诚自反于身而所备之理皆实践而无少虚假则不

待强勉而一身之内莫非天理之流行乐孰逾于此

乎反身而诚则仁在是矣人不皆自然而能于是有

求至乎仁之事是殆莫切于强恕人之远乎仁者由

卷二十五 孟子下之七 第 5b 页 WYG0208-0594d.png

私意之间隔诚能勉强力行推己及人之事则心公

私意之间隔诚能勉强力行推己及人之事则心公而理得求仁莫近于此其于皆备之体无少欠缺不

犹夫自然而诚者乎可见本体无事外求而工夫在

于实践万物皆备即仁也体仁之实莫大于诚求仁

之方莫切于恕中庸曰明善诚身又曰忠恕违道不

远圣贤尽性之学有异旨与

孟子曰行之而不著焉习矣而不察焉终身由之而不

卷二十五 孟子下之七 第 6a 页 WYG0208-0595a.png

知其道者众也

知其道者众也此一章书是孟子警人知道之意也孟子曰人日在

斯道之中则当尽夫明道之实盖天下之事莫不有

当然之理与所以然之故乃人伦日用之事或日行

之而不能灼知其所当然或习熟矣而不能察识其

所以然是以终身行其事而不能知其道者固甚众

也盖道即人而具大而君臣父子之伦近而视听言

动之节小而一事一物之微皆道所贯注日行日习

而不能加明察之功致使发于偏私乘于物欲而日

卷二十五 孟子下之七 第 6b 页 WYG0208-0595b.png

与道远庸众固无责矣体道之君子顾可不自警省

与道远庸众固无责矣体道之君子顾可不自警省乎哉

孟子曰人不可以无耻无耻之耻无耻矣

此一章书是孟子警人知耻也孟子曰人之所以得

免于庸众而可入于圣贤者全是一念羞恶之心以

激励于前而惩创于后故人不可以无耻也盖为不

善而不能改此已之无所耻也能以此为深耻自能

卷二十五 孟子下之七 第 7a 页 WYG0208-0595c.png

迁善远恶而终身无复有耻辱之累矣孔子论士以

迁善远恶而终身无复有耻辱之累矣孔子论士以行已有耻为明体之学此正善恶之关而圣庸之介

也故圣贤重之

孟子曰耻之于人大矣为机变之巧者无所用耻焉不

耻不若人何若人有

此一章书是孟子戒人之忘耻也孟子曰羞恶者乃

人生固有之良心所系于人为最重盖有此羞恶之

心则希圣希贤而日进于高明无此羞恶之心则苟

且因循而日流于污下人可忽视此一念哉世之失

卷二十五 孟子下之七 第 7b 页 WYG0208-0595d.png

其本心者劳心于机械而为笼络之术从事于变诈

其本心者劳心于机械而为笼络之术从事于变诈而为反覆之行人皆以为深耻而彼反以为得计若

此等人更何所用其愧耻之心乎此心既失则耻之

一念己不若人将放辟邪侈无所不至更何若人之

有耻之系于人也岂不重哉夫人主之所以风厉天

下使之勇于为善者全在动其愧耻之心故孔子云

有耻且格则知耻之一念发于寤寐沦于肌肤不可

卷二十五 孟子下之七 第 8a 页 WYG0208-0596a.png

强也诚天下之人为一不善若挞市朝之辱非人君

强也诚天下之人为一不善若挞市朝之辱非人君祓濯于上百姓服教畏神于下而能然乎故大畏民

志又有耻且格之本也

孟子曰古之贤王好善而忘势古之贤士何独不然乐

其道而忘人之势故王公不致敬尽礼则不得亟见之

见且犹不得亟而况得而臣之乎

此一章书见君当以道重士士当以道自重也孟子

曰贤者之系于人国最重也以辅君德则使之为尧

为舜以佐治理则使之为唐为虞所以古之贤王好

卷二十五 孟子下之七 第 8b 页 WYG0208-0596b.png

人道德之善而忘己尊贵之势然人君之所以重士

人道德之善而忘己尊贵之势然人君之所以重士者以其道也君重其道而士先不能以道自重则其

本已失何以为辅世长民之具乎所以古之贤士亦

未尝无所好无所忘也其所乐者己之道而所忘者

人之势此非矫情轻世以明高盖抱道自重使微动

于势分之尊遂自丧其乐道之实故王公不能内致

恭敬之心外尽尊崇之礼则不得数见贤者数见且

卷二十五 孟子下之七 第 9a 页 WYG0208-0596c.png

不可得而况得而臣之乎盖虚怀下贤者人君之盛

不可得而况得而臣之乎盖虚怀下贤者人君之盛事故不嫌于屈己而抱道自重者士君子之大节亦

非同于自矜古之君臣相尚以道往往如此不如是

不足以得伊傅之臣而止以来干时希进之士耳其

可忽乎哉

孟子谓宋句践曰子好游乎吾语子游人知之亦嚣嚣

人不知亦嚣嚣曰何如斯可以嚣嚣矣曰尊德乐义则

可以嚣嚣矣故士穷不失义达不离道穷不失义故士

得已焉达不离道故民不失望焉古之人得志泽加于

卷二十五 孟子下之七 第 9b 页 WYG0208-0596d.png

民不得志脩身见于世穷则独善其身达则兼善天下

民不得志脩身见于世穷则独善其身达则兼善天下此一章书是孟子示人以穷达自得之学也时人有

宋句践者游说之士也孟子谓之曰子好游于诸侯

乎吾语子以游说之道夫游于人国而人之知不知

不可必也然内返诸心所得在我人知之亦嚣嚣而

自得不以为喜人不知亦嚣嚣而自得不以为戚则

内重外轻随遇而安矣宋句践问曰自得非易何如

卷二十五 孟子下之七 第 10a 页 WYG0208-0597a.png

斯可以嚣嚣乎孟子曰君子处世固非徇物亦非矫

斯可以嚣嚣乎孟子曰君子处世固非徇物亦非矫情盖在我者重则在人者自轻如吾心所得之善谓

之德恭敬奉持之而不敢忽则天爵贵而人爵不足

荣吾身所守之正谓之义欣慕爱乐之而不敢违则

操履端而外物不能诱斯可以嚣嚣自得矣故士当

穷而在下则以所尊所乐者守之为义而为特立独

行之操当达而在位则以所尊所乐者行之为道而

成济世安民之业惟其穷不失义故处则为幽人之

贞而士得已焉惟其达不离道故出则慰斯民之心

卷二十五 孟子下之七 第 10b 页 WYG0208-0597b.png

而民不失望焉曷不观于古之人乎古之人得志而

而民不失望焉曷不观于古之人乎古之人得志而在位则以道义为政教之施而福泽加于百姓不得

志而伏处则以道义为脩持之具而闻望著于当时

是穷非徒穷有以独善其身达非徒达有以兼善天

下此自得之实而穷达之所以一致也何知与不知

之足以动其心哉孟子之所言殆即隐居以求其志

行义以达其道之流与士君子必以此自命而后处

卷二十五 孟子下之七 第 11a 页 WYG0208-0597c.png

为纯儒出为王佐而不违乎用舍之宜朝廷必以此

为纯儒出为王佐而不违乎用舍之宜朝廷必以此用人而后处足以风励天下出足以润泽生民而可

以收道德之效孟子讵仅为游说之士言哉

孟子曰待文王而后兴者凡民也若夫豪杰之士虽无

文王犹兴

此一章书是孟子勉人以豪杰自待之意孟子曰天

性之良人所同得而庸众之蔽锢已深贤哲之奋兴

独力故待文王之教化而后感发兴起于善者此凡

民也若夫才智过人之豪杰禀乎天性者既优蔽于

卷二十五 孟子下之七 第 11b 页 WYG0208-0597d.png

物欲者亦浅其卓然自立不因乎人岂待文王而后

物欲者亦浅其卓然自立不因乎人岂待文王而后兴哉人奈何自等于凡民而不以豪杰自待也夫圣

人不一而独举文王为言者教化之泽莫盛于文王

诗曰倬彼云汉为章于天周王寿考遐不作人言文

王教思之无穷也又曰肆成人有德小子有造言文

王作人之效也天下豪杰少而凡民多为人君者不

当以卓立独行槩天下为豪杰而当以化行俗美变

卷二十五 孟子下之七 第 12a 页 WYG0208-0598a.png

天下之凡民其亦以文王为法而可哉

天下之凡民其亦以文王为法而可哉孟子曰附之以韩魏之家如其自视欿然则过人远矣

此一章书见人不当以富贵动其心也孟子曰人生

以道德为重遭遇之隆盛于己无加亦于己无损然

非有过人之识量鲜有不为其所动者今有人于此

以匹夫之微而一旦附益之以晋卿韩魏之家猝然

投之于富贵而骄矜之意不萌于中满假之色不形

于外自视欿然谦虚此必其内重而外轻已大而物

小有远过于人者矣岂易得哉盖人之材犹夫器也

卷二十五 孟子下之七 第 12b 页 WYG0208-0598b.png

器大则所受者大器小则所受者小不独遗大投艰

器大则所受者大器小则所受者小不独遗大投艰难付之斗筲之器即高爵厚禄亦难载于浅陋之人

能淡视富贵者即其能肩任事功者也能不为宠利

动者即其不为患难移者也持此以衡天下士其亦

可矣

孟子曰以佚道使民虽劳不怨以生道杀民虽死不怨

杀者

卷二十五 孟子下之七 第 13a 页 WYG0208-0598c.png

此一章书见王道无非以爱民为心也孟子曰好逸

此一章书见王道无非以爱民为心也孟子曰好逸而恶劳好生而恶杀者斯民同然之心有逸而无劳

有生而无杀者圣王因民之治至不得已而使民杀

民亦岂无道以处此哉如城郭之脩治农田之耕凿

吾意本欲佚民而非此则民反不能常佚是劳在一

日者佚在百年其使民也实以佚道使之也民咸谅

其不得已而使之之心虽劳而不怨矣如盗贼之必

刑奸究之必诛吾意本欲生民而非此则民反不得

遂其生是杀在一二人者生在千万人其杀之也实

卷二十五 孟子下之七 第 13b 页 WYG0208-0598d.png

以生道杀之也民咸信其不得已而杀之之心虽死

以生道杀之也民咸信其不得已而杀之之心虽死不怨杀者矣盖劳民动众君子所戒明慎用刑圣人

所贵惟常存佚之生之之心而仍必致谨夫使之杀

之之事况敢有非时之兴作与恣意之刑戮乎哉所

谓王道以人情为端者亦审乎此而已矣

孟子曰霸者之民驩虞如也王者之民皞皞如也杀之

而不怨利之而不庸民日迁善而不知为之者夫君子

卷二十五 孟子下之七 第 14a 页 WYG0208-0599a.png

所过者化所存者神上下与天地同流岂曰小补之哉

所过者化所存者神上下与天地同流岂曰小补之哉此一章书是孟子言王道之大也孟子曰治化之浅

深由于主德主德之纯驳验于民风是故行霸道而

为霸者其小恩小惠易结百姓之心而生其感其民

风则见美市恩驩虞如也行王道而为王者其深仁

厚泽沦洽百姓之心而忘其德其民风则广大自得

皞皞如也皞皞之气象何如民之所恶恶之刑罚当

其罪虽杀之而民不知怨因民之所利而利之耕凿

安其常虽利之而民无所归其功顺民性之自然而

卷二十五 孟子下之七 第 14b 页 WYG0208-0599b.png

匡直辅翼之是以民日迁于善而忘乎上之教民风

匡直辅翼之是以民日迁于善而忘乎上之教民风如此真所谓时雍之治太和之化岂驩虞之可言乎

盖王天下之君子德盛化神凡身之所临政教经历

之地便己民风丕变无不化而归于善者凡心之所

存神明默运之时便己从欲而治有至神而莫能测

其所以然者天地之所覆载皆王化之所周流上下

与天地同其运行焉岂如霸者之邀名市惠小补于

卷二十五 孟子下之七 第 15a 页 WYG0208-0599c.png

一时一事而已哉夫王道霸道之不同所辨止在公

一时一事而已哉夫王道霸道之不同所辨止在公私而其量遂分大小违道以干百姓之誉此霸道之

所以小也无党无偏荡荡平平此王道之所以大也

先儒谓王霸之辨莫明于孟子而言王道气象之广

大无有备于此章者为人君者当思其气象为何如

而措之政事焉则得矣

孟子曰仁言不如仁声之入人深也善政不如善教之

得民也善政民畏之善教民爱之善政得民财善教得

民心

卷二十五 孟子下之七 第 15b 页 WYG0208-0599d.png

此一章书言政教感人之异欲为人君者审所尚也

此一章书言政教感人之异欲为人君者审所尚也孟子曰人君有仁厚之言则百姓闻而知感有恺悌

之声则百姓闻而知爱二者均足以入人然仁言布

于一时不如人声著于平日之入人为尤深也人君

有法度之善政所以防闲乎百姓有礼义之善教所

以化导乎百姓二者均足以得民然善政以制其外

不如善教以格其内之得民为尤至也善政不如善

卷二十五 孟子下之七 第 16a 页 WYG0208-0600a.png

教者何以言之善政则有法制禁令之密而百姓怵

教者何以言之善政则有法制禁令之密而百姓怵于为非有不咸遵约束而畏之者乎善教则有礼乐

陶淑之功而百姓乐于为善有不欢欣鼓舞而爱之

者乎善政则经画详而民生遂民生遂而国用充可

以得民财善教则仁义行而民俗厚民俗厚而忠爱

生可以得民心以民畏与民爱较以得民财与得民

心较善政之不如善教也彰明较著矣夫政教不可

偏废后世但知令行禁止为国家之大务而不知兴

民行化民俗措天下于太平者则赖乎仁育义渐善

卷二十五 孟子下之七 第 16b 页 WYG0208-0600b.png

教之为功多也可勿审所尚哉

教之为功多也可勿审所尚哉孟子曰人之所不学而能者其良能也所不虑而知者

其良知也孩提之童无不知爱其亲也及其长也无不

知敬其兄也亲亲仁也敬长义也无他达之天下也

此一章书是孟子示人以仁义之本心而欲其加扩

充之功也孟子曰天性之良人所固有能扩而充之

不可胜用矣盖人有所能皆由于学若不烦讲习而

卷二十五 孟子下之七 第 17a 页 WYG0208-0600c.png

自能者此乃吾性本然之能其良能也人有所知皆

自能者此乃吾性本然之能其良能也人有所知皆由于虑若不假思索而自知者此乃吾性本然之知

其良知也所谓良知良能者维何孩提之童绝无知

识然未有不知爱其亲者及其稍长知识有限然未

有不知敬其兄者此非不学而能不虑而知者乎夫

此爱亲之心乃吾性之仁所发此敬长之心乃吾性

之义所发仁义至大我以为见端于爱敬者岂有他

哉盖由爱亲敬长一人此心千万人亦此心仁义本

天下之公理而爱敬亦天下之同情达之天下而无

卷二十五 孟子下之七 第 17b 页 WYG0208-0600d.png

不然可见仁义为本心固有之良无疑矣是以王者

不然可见仁义为本心固有之良无疑矣是以王者因性牖民莫先于明孝弟之义亲逊之风成即仁义

之化洽岂俟外求乎哉

孟子曰舜之居深山之中与木石居与鹿豕游其所以

异于深山之野人者几希及其闻一善言见一善行若

决江河沛然莫之能禦也

此一章书见圣心以虚受天下之善也孟子曰圣人

卷二十五 孟子下之七 第 18a 页 WYG0208-0601a.png

之心浑然天理未有所触则淡然若忘一有所感则

之心浑然天理未有所触则淡然若忘一有所感则虚而能应如帝舜未登庸之时耕于深山之中所与

居者木石所与游者鹿豕以其形迹而观之何以异

于深山之野人哉然此时圣心之内万理渊涵特无

所感焉斯停蓄而不觉耳及其闻一善言见一善行

以在人之善而合乎圣心之善随感辄应闻善言则

急受之见善行则急行之融会贯通殆若决江河沛

然莫之能禦也非圣心之至虚至明而能受天下之

善若此乎盖人心之灵明欲其常虚欲其常静方寸

卷二十五 孟子下之七 第 18b 页 WYG0208-0601b.png

之内绝无畛域绝无私累而后可以受天下之善况

之内绝无畛域绝无私累而后可以受天下之善况人君一日万几善不善杂进要使此心常如明镜止

水自然妍媸立辨于天下事泛应曲当无不咸宜矣

可不以大舜为法与

孟子曰无为其所不为无欲其所不欲如此而已矣

此一章书是孟子教人扩充其本心也孟子曰人心

至虚至灵虽当物欲蔽锢之后而本体之明未尝不

卷二十五 孟子下之七 第 19a 页 WYG0208-0601c.png

时时发露于最初之一念如事之不当为者初亦知

时时发露于最初之一念如事之不当为者初亦知其不当为事之不当欲者初亦知其不当欲此虽中

材而下之人断未有无此一念者迨一转念而利害

惑于中纷华动于外初见为不可为者而竟为之初

见为不可欲者而竟欲之此念一失放荡而不知返

本体之明遂不可复问矣人诚以义制事断然持之

而无为其所不为以礼制心凛然防之而无欲其所

不欲如此则所为者皆合于宜所欲者皆当于理清

明在躬而天心来复圣贤学问岂有馀事哉如此而

卷二十五 孟子下之七 第 19b 页 WYG0208-0601d.png

已矣孟子之所谓无为无欲即大学之所谓毋自欺

已矣孟子之所谓无为无欲即大学之所谓毋自欺也人常令此不为不欲之一念烱然内觉不为私欲

所蒙是之谓察识卓然振拔不为外物所诱是之谓

扩充要岂外本心而求之哉

孟子曰人之有德慧术知者恒存乎疢疾独孤臣孽子

其操心也危其虑患也深故达

此一章书见人困而后能达也孟子曰昏愚每起于

卷二十五 孟子下之七 第 20a 页 WYG0208-0602a.png

晏安而聪明多生于忧患人情大抵然也在心之理

晏安而聪明多生于忧患人情大抵然也在心之理谓之德以理烛事见于未然是谓德之慧处事之方

谓之术因事循理善其当然是谓术之知人之能有

此者恒由乎灾患之来动心忍性磨厉而能然也天

下惟孤远之臣庶孽之子处于危疑之地而不能得

乎君亲其处心也危惧尝专一而不敢肆其虑患也

深远尝精密而不敢忽故能达于事理而全乎忠孝

之道也此非德慧术知之生于疢疾者哉由此推之

天下安危之数不系于时势而系于人心心常凛则

卷二十五 孟子下之七 第 20b 页 WYG0208-0602b.png

危可使安心一肆则安可使危古人云晏安酖毒不

危可使安心一肆则安可使危古人云晏安酖毒不可怀也可不儆哉

孟子曰有事君人者事是君则为容悦者也有安社稷

臣者以安社稷为悦者也有天民者达可行于天下而

后行之者也有大人者正已而物正者也

此一章书是孟子列言臣品欲人以容悦为戒而思

臻乎臣道之极也孟子曰人臣事君之道不同以富

卷二十五 孟子下之七 第 21a 页 WYG0208-0602c.png

贵为念者不足言矣进此则有以功名为重者又有

贵为念者不足言矣进此则有以功名为重者又有以道德为重者又有道全德备而忘乎道德之名者

如有一等臣其事君也不知引君当道为事专务阿

徇以求君之容已专事逄迎以求君之悦己此所谓

患得患失之鄙夫奚足语于臣道哉有一等安社稷

臣者其处心积虑惟思措社稷于常安虽犯颜而不

顾虽尽瘁而不辞惟以安社稷为悦此可谓忠贞之

臣矣有一等全备乎天理而为天民者视道德为重

视功名为轻必圣君在上可以行其道于天下以济

卷二十五 孟子下之七 第 21b 页 WYG0208-0602d.png

世安民而后出而行之必不肯小试其道以徇世此

世安民而后出而行之必不肯小试其道以徇世此惟伊吕之徒方足以当之此可谓天下之士矣又有

一等德盛化神之大人者但正已而非有心于正物

然上而君感其德自格其非心下而民化其德咸归

于王道此忘其为之之迹而大而化化而神者矣非

圣人其孰能之盖国家必得忠贞笃棐之臣匡襄辅

弼而后可以安社稷必得道德纯备之臣正己率物

卷二十五 孟子下之七 第 22a 页 WYG0208-0603a.png

而后可以行王道然使容悦之臣间杂乎其间则虽

而后可以行王道然使容悦之臣间杂乎其间则虽功名之士且不屑就况道德之儒乎故任人以图治

者欲收事功道德之效必自去容悦之臣始

孟子曰君子有三乐而王天下不与存焉父母俱存兄

弟无故一乐也仰不愧于天俯不怍于人二乐也得天

下英才而教育之三乐也君子有三乐而王天下不与

存焉

此一章书见君子性分之真乐也孟子曰乐之在势

位者其乐浅乐之在道德者其乐深人皆以王天下

卷二十五 孟子下之七 第 22b 页 WYG0208-0603b.png

为至可乐不知君子有三乐而王天下不与存焉何

为至可乐不知君子有三乐而王天下不与存焉何谓三乐人生之所至愿而难必者莫如父母兄弟之

间此盖有天焉而非人所能为也若父母俱存而罔

极之恩可报兄弟无故而友爱之道可施此天伦之

盛事也一乐也人生之内省无疚者为最难非克己

之尽不能也诚于天所赋予之理备之而绝无亏歉

仰可以不愧于天于人所当尽之道行之而绝无虚

卷二十五 孟子下之七 第 23a 页 WYG0208-0603c.png

伪俯可以不怍于人此性情之愉快也二乐也人生

伪俯可以不怍于人此性情之愉快也二乐也人生之所最难得者广其道于一时而传其道于后世今

则得天下明睿之才而聚于一堂讲习讨论以成其

才涵育甄陶以养其德此教思之无穷也三乐也三

者乃天伦道德之真乐君子有此三乐岂以王天下

动其心哉夫王天下之所以可乐者非以其势之尊

位之崇也恩泽溥遍则来四海九州之爱戴德业隆

盛则继圣帝贤王之道统故古人不以势位为足重

而亦不以势位为可轻诚使王天下者彝伦攸叙慎

卷二十五 孟子下之七 第 23b 页 WYG0208-0603d.png

脩罔愆而又得英贤辐辏共襄太平则安见势分中

脩罔愆而又得英贤辐辏共襄太平则安见势分中遂无性分之乐也哉

孟子曰广土众民君子欲之所乐不存焉中天下而立

定四海之民君子乐之所性不存焉君子所性虽大行

不加焉虽穷居不损焉分定故也君子所性仁义礼智

根于心其生色也睟然见于面盎于背施于四体四体

不言而喻

卷二十五 孟子下之七 第 24a 页 WYG0208-0604a.png

此一章书是言性之得于天者至重也孟子曰内而

此一章书是言性之得于天者至重也孟子曰内而德性外而事功皆君子所不敢忽然其中则有轻重

存焉故泽被生民者君子之愿也若土地则幅𢄙至

广人民则生齿甚繁恩泽可以远暨君子宁不欲之

然未免限于方域而君子之所乐不在乎此若天下

统于一人居中可以制外尽四海之民皆可得而抚

绥安定之是吾道大行无一夫不被其泽岂非君子

之所乐乎然事功虽盛而君子之所性不在乎此君

子之所性得之于天而尽之于人虽达而在上位大

卷二十五 孟子下之七 第 24b 页 WYG0208-0604b.png

行其道而非于性有所加虽穷而在下位不得行其

行其道而非于性有所加虽穷而在下位不得行其道而非于性有所损盖由本来之分数一定既非有

馀亦无不足非外至之境遇所得而损益者也君子

之所性果何如哉仁义礼智四者本性之德而蕴于

心者也君子心体清明毫无物欲之累故四德之根

柢于心也坚固而不可摇其发越于外也自光华而

不可掩则见其睟然见于面而清和润泽莫非四德

卷二十五 孟子下之七 第 25a 页 WYG0208-0604c.png

之流行盎于背而丰厚盈溢莫非四德之充满其被

之流行盎于背而丰厚盈溢莫非四德之充满其被于四体也皆不待命令而自然动中规矩莫非四德

之敷施积中达外之盛如此则君子之所性岂穷达

所得而加损者哉孟子此言非薄事功也正以重事

功尧舜之勋华不出性分以内之事人主以仁义礼

智之天德发而为永清大定之王道则事功与性功

讵有二乎哉

孟子曰伯夷辟纣居北海之滨闻文王作兴曰盍归乎

来吾闻西伯善养老者太公辟纣居东海之滨闻文王

卷二十五 孟子下之七 第 25b 页 WYG0208-0604d.png

作兴曰盍归乎来吾闻西伯善养老者天下有善养老

作兴曰盍归乎来吾闻西伯善养老者天下有善养老则仁人以为己归矣五亩之宅树墙下以桑匹妇蚕之

则老者足以衣帛矣五母鸡二母彘无失其时老者足

以无失肉矣百亩之田匹夫耕之八口之家可以无饥

矣所谓西伯善养老者制其田里教之树畜导其妻子

使养其老五十非帛不煖七十非肉不饱不煖不饱谓

之冻馁文王之民无冻馁之老者此之谓也

卷二十五 孟子下之七 第 26a 页 WYG0208-0605a.png

此一章书是勉人君法文王而行养老之政也孟子

此一章书是勉人君法文王而行养老之政也孟子曰为政莫先于善俗善俗莫先于养老尚齿引年三

代所共而良法美意莫备于文王当日伯夷辟纣之

虐隐于北海之滨闻文王作而兴起曰盍归往乎吾

闻西伯发政施仁善养老者太公避纣之虐隐于东

海之滨闻文王作而兴起曰盍归往乎吾闻西伯发

政施仁善养老者伯夷太公天下之仁人也天下有

能善养老之君则仁人皆归往之矣今以文王治岐

之政言之一夫受以五亩之宅于墙下隙地树之以

卷二十五 孟子下之七 第 26b 页 WYG0208-0605b.png

桑使匹妇治蚕而老者之衣足于帛矣五母鸡二母

桑使匹妇治蚕而老者之衣足于帛矣五母鸡二母彘使无失其孕字之时而老者之食足以无失肉矣

百亩之田匹夫耕之而不夺其农时八口之家仰事

俯育足以无饥矣由此观之伯夷太公所谓西伯善

养老者岂恃夫沾沾小恩小惠家赐而人给之哉不

过制其田里定百亩五亩之规教之树畜广蚕桑鸡

豚之利使之夫耕妇织以各养其老如是而已矣盖

卷二十五 孟子下之七 第 27a 页 WYG0208-0605c.png

凡人年齿衰耄则颐养为急五十之人非帛不煖七

凡人年齿衰耄则颐养为急五十之人非帛不煖七十之人非肉不饱不煖不饱则是冻馁其民文王之

时无冻馁之老者正制田里教树畜以养老之谓也

欲行王道而厚风俗可不以文王为法哉后世人君

亦有能礼高年者矣赐粟赐帛意非不善然朝廷之

恩泽有限而田野之利赖无穷昔人云君不夺农时

则国人有馀食矣不夺蚕桑则国人有馀衣矣诚能

行此使人自为养又何事区区五更三老之具文也

哉

卷二十五 孟子下之七 第 27b 页 WYG0208-0605d.png

孟子曰易其田畴薄其税敛民可使富也食之以时用

孟子曰易其田畴薄其税敛民可使富也食之以时用之以礼财不可胜用也民非水火不生活昏暮叩人之

门户求水火无弗与者至足矣圣人治天下使有菽粟

如水火菽粟如水火而民焉有不仁者乎

此一章书是孟子言足民乃王道之本也孟子曰帝

王之治天下正德必始于厚生礼教必兴于富足此

断断然者人君诚能三时不害使民尽力于田畴什

卷二十五 孟子下之七 第 28a 页 WYG0208-0606a.png

一而征上又薄收其税敛则野无旷土而国无重赋

一而征上又薄收其税敛则野无旷土而国无重赋民可使富矣此开财之源得其道也财之耗于食者

甚多人主必教民以时朝饔夕飧按时而食也六畜

果蔬非时者不鬻于市也财之耗于用者无穷人主

必制民以礼吉凶宾祭必有其节也丰歉贵贱必有

其等也食不侈而用不滥财不可胜用矣此节财之

流得其道也民富而财不可胜用如此岂非民生之

至足乎夫民非水火不生活则宜其爱惜之矣然昏

暮叩人之门户求水火无有吝而弗与者何哉为其

卷二十五 孟子下之七 第 28b 页 WYG0208-0606b.png

至足故也圣人治天下为民开财之源节财之流使

至足故也圣人治天下为民开财之源节财之流使菽粟之多如水火无不充然至足菽粟既如水火则

闾阎之间有无相通缓急相济亲爱和睦而争讼不

兴家给人足而盗贼不作而民焉有不仁者乎此可

见足民为治天下之要道圣王贵五榖而贱金玉亦

在作之以勤风之以俭先之以轻徭薄赋使民衣食

足而教化可兴也若不能足民而言礼乐教化不过

卷二十五 孟子下之七 第 29a 页 WYG0208-0606c.png

苟且涂饰之具而已岂圣人教养之道哉

苟且涂饰之具而已岂圣人教养之道哉孟子曰孔子登东山而小鲁登太山而小天下故观于

海者难为水游于圣人之门者难为言观水有术必观

其澜日月有明容光必照焉流水之为物也不盈科不

行君子之志于道也不成章不达

此一章书是言孔子之道大而有本而学圣人者有

循序渐进之益也孟子曰道莫盛于孔子今以孔子

之道言之其自处者高故其视下者益小如登东山

则鲁处其下有不小视夫鲁者乎登泰山则天下处

卷二十五 孟子下之七 第 29b 页 WYG0208-0606d.png

其下有不小视夫天下者乎以人之观乎圣人之道

其下有不小视夫天下者乎以人之观乎圣人之道者言之观其大则小者不足观如海为百谷之王观

于海而见其浩渺则支流众派不足论矣圣人为群

言之宗游于圣人之门而闻其言论则诸子百家皆

绪馀矣圣人之道之大也如此然而有本焉夫水惟

其有本所以有波流之湍急故观水者有术亦观其

澜而水之有本可知矣日月惟其有明所以容光之

卷二十五 孟子下之七 第 30a 页 WYG0208-0607a.png

隙明无不照观于容光之必照而明之有本可知矣

隙明无不照观于容光之必照而明之有本可知矣观圣人之道者何以异于是然道固大而有本自学

者言之岂能一蹴而遽至哉夫流水之为物也不盈

于科则不行而前进君子之志于圣人之道也必日

积月累笃实于中而光辉发越于外然后可从容变

化而造乎其极若所积不厚未至于成章则不能足

乎此而达乎彼何由至于圣人之域哉人亦宜从事

于下学上达之功矣盖不知圣道之大则苟安卑陋

而识见不宏不知求道之序则妄希功效而心志不

卷二十五 孟子下之七 第 30b 页 WYG0208-0607b.png

一人其可小视乎道而易视夫学哉

一人其可小视乎道而易视夫学哉孟子曰鸡鸣而起孳孳为善者舜之徒也鸡鸣而起孳

孳为利者蹠之徒也欲知舜与蹠之分无他利与善之

间也

此一章书是孟子危言义利之介也孟子曰圣人小

人相去悬绝而其初止争一念如有人焉鸡鸣而起

未与物接一念方萌之时但孳孳为善是虽未至于

卷二十五 孟子下之七 第 31a 页 WYG0208-0607c.png

圣人之极然所孳孳者圣人之事矣是即舜之徒也

圣人之极然所孳孳者圣人之事矣是即舜之徒也有人焉鸡鸣而起未与物接一念方萌之时但孳孳

为利是虽未至于小人之极然所孳孳者小人之事

矣是即蹠之徒也夫舜为天下之至圣蹠为天下之

至恶其地位虽分天壤而其界限则在几微一念为

善则日循乎天理不至于为舜不止一念为利则日

沦于人欲不至于为蹠不止是岂有他哉亦在乎利

与善之间而已人可不谨凛乎哉故同一为善也而

为善之念稍涉于功利稍近于名誉一毫间杂即流

卷二十五 孟子下之七 第 31b 页 WYG0208-0607d.png

而为利在圣学则为诚与伪之由分在治道则为王

而为利在圣学则为诚与伪之由分在治道则为王与霸之由辨故孟子危言之

孟子曰杨子取为我拔一毛而利天下不为也墨子兼

爱摩顶放踵利天下为之子莫执中执中为近之执中

无权犹执一也所恶执一者为其贼道也举一而废百

也

此一章书是孟子辟异端而明时中之学也孟子曰

卷二十五 孟子下之七 第 32a 页 WYG0208-0608a.png

自学术不明而异端纷起吾道大中至正之理几不

自学术不明而异端纷起吾道大中至正之理几不明于天下如杨子之学主于为我其意不以一毫利

物虽拔一毛之微而以利天下彼必不为也是非失

之不及者乎墨子之学主于兼爱其意以为无不当

爱虽摩顶至踵而可以利天下皆为之是非失之太

过者乎子莫知杨墨之失中度于二子之间而执其

中似与道为近而不知中无定体随时而在有意执

之则胶于一定之中而不知称物平施之妙是执中

无权变也与杨墨之各执其一者何以异哉君子所

卷二十五 孟子下之七 第 32b 页 WYG0208-0608b.png

以恶夫异端之执一者盖以其为我则害吾道之仁

以恶夫异端之执一者盖以其为我则害吾道之仁兼爱则害吾道之义执中则害吾道之时中所举者

一端而百端之变化尽废所以为吾道害也夫辨为

我兼爱之非易而辨执中之非难尧舜相传不尝言

执中乎不知圣人义精仁熟随事因物而得乎自然

之中其用至神子莫则学未至理未明凡事胶执乎

一定之中其用至拘所由愈执而愈远耳书云德无

卷二十五 孟子下之七 第 33a 页 WYG0208-0608c.png

常师主善为师善无常主协于克一孔子云择乎中

常师主善为师善无常主协于克一孔子云择乎中庸得一善然则主善择善乃圣人用中之学也异端

焉足以知之

孟子曰饥者甘食渴者甘饮是未得饮食之正也饥渴

害之也岂惟口腹有饥渴之害人心亦皆有害人能无

以饥渴之害为心害则不及人不为忧矣

此一章书见人不可因所遇之穷而累其心之正也

孟子曰凡事有当然之理譬之于饮食各有正味惟

饥者之于食渴者之于饮尝易觉其甘而不暇审择

卷二十五 孟子下之七 第 33b 页 WYG0208-0608d.png

是皆未得饮食之正味为饥渴所害故也岂惟口腹

是皆未得饮食之正味为饥渴所害故也岂惟口腹为饥渴所害不暇择饮食之正味而易觉其甘人心

亦为贫贱所害不暇审富贵之正理而惟期其得矣

人能无以饥渴之故厌贫贱而贪富贵以害其心则

道胜而不为欲所移天定而不为人所夺又何不及

人之足忧哉所以君子自命端贵卓立之操朝廷用

人必崇恬淡之节富贵不能淫贫贱不能移庶乎其

卷二十五 孟子下之七 第 34a 页 WYG0208-0609a.png

可与

可与孟子曰柳下惠不以三公易其介

此一章书见圣人和中有介而世之同流合污者非

和也孟子曰凡人和则易流柳下惠以和称似必与

世浮沉随俗上下而不知未尝一于和也其视天下

虽无不可交之人而大义所在则卓然不可回其心

虽无不可容之物而大节所关则确乎不可拔当其

用也进不隐贤必以其道当其舍也遗佚不怨阨穷

不悯可穷可达可潜可见而是非得失之几义利公

卷二十五 孟子下之七 第 34b 页 WYG0208-0609b.png

私之辨较然不欺截然有守虽有三公之位亦将敝

私之辨较然不欺截然有守虽有三公之位亦将敝屣视之而不以易其介然之操矣其介如此此所以

为圣人之和也若止论惠之迹而不论惠之心得无

为同流合污者所藉口哉

孟子曰有为者辟若掘井掘井九轫而不及泉犹为弃

井也

此一章书言人学贵有成不可锐始而怠终也孟子

卷二十五 孟子下之七 第 35a 页 WYG0208-0609c.png

曰天下之事虑始为易图成为难人固有奋发一时

曰天下之事虑始为易图成为难人固有奋发一时若圣贤之道德帝王之事业皆不难于旦夕取效而

其后力不能继进锐退速卒于劳而鲜功者此由持

志不坚故能发而不能收使后效败于垂成而前功

弃于一旦深可惜也吾谓有为者不为则已为则必

要其成譬若掘井然不计功之难易期于得泉而止

若掘井九轫而不及泉人不能得井之用直自弃其

井耳人主负大有为之资必终始一致勿倦于勤则

圣学进于无疆王道底于有成唐虞三代之治不难

卷二十五 孟子下之七 第 35b 页 WYG0208-0609d.png

致矣

致矣孟子曰尧舜性之也汤武身之也五霸假之也久假而

不归恶知其非有也

此一章书是孟子以诚伪立王霸之辨也孟子曰帝

王道本无殊而王霸心实有辨以帝言之钦明文思

允恭克让者尧也浚哲文明温恭允塞者舜也知则

生知行则安行不待脩习天性浑全自然而然者也

卷二十五 孟子下之七 第 36a 页 WYG0208-0610a.png

以王言之以义制事以礼制心者汤也敬以胜怠义

以王言之以义制事以礼制心者汤也敬以胜怠义以胜欲者武也知则学知行则利行脩身体道以复

其性勉然而然者也夫帝王虽有安勉之殊而仁义

则皆实有诸已此所以德崇而业广也若齐桓晋文

秦穆宋襄楚庄此五霸者初无仁义之实而但假借

仁义之名以文之如尊王讨贰救患恤灾事非不美

而其心原在于计功谋利是欺世惑众形似而实不

然者也夫五霸之习于假也日复一日居之不疑而

不归之于真实则本非其有而彼竟不觉悟亦安知

卷二十五 孟子下之七 第 36b 页 WYG0208-0610b.png

其非真有也噫时至春秋世道日坏功烈日卑终难

其非真有也噫时至春秋世道日坏功烈日卑终难返于唐虞三代之盛此卲子所以有五霸功之首罪

之魁之论也与

公孙丑曰伊尹曰予不狎于不顺放太甲于桐民大悦

太甲贤又反之民大悦贤者之为人臣也其君不贤则

固可放与孟子曰有伊尹之志则可无伊尹之志则篡

也

卷二十五 孟子下之七 第 37a 页 WYG0208-0610c.png

此一章书是孟子发明古大臣正君之苦心以垂戒

此一章书是孟子发明古大臣正君之苦心以垂戒后世也公孙丑问曰伊尹曰予承先王付托之重辅

相嗣王宗社安危实有责焉今嗣王不顺义理予不

忍习见其所为之不顺而不为匡救也于是伊尹以

冢宰摄政放太甲于桐宫使密迩先王反身改过当

时民皆大悦谓其能知天下大计行权以匡君也既

而太甲处仁迁义化而为贤又以冕服迎归反居于

亳当时民又大悦谓其能积诚意以感悟嗣王也由

此观之贤者之为人臣也苟其君不贤则固可放而

卷二十五 孟子下之七 第 37b 页 WYG0208-0610d.png

迁之而仍无伤于事君之礼与孟子曰伊尹之事反

迁之而仍无伤于事君之礼与孟子曰伊尹之事反经合道变而得其正者也嗣君一身上关宗社之安

危下系生民之休戚若非率德改行何以上副先王

付托之意故伊尹之志公天下以为心而绝无一毫

之私凡为人臣者有伊尹之志而为其事则可如无

伊尹之志则是觊觎神器窃弄威权篡逆不轨乃天

下万世之罪人也人臣无将将则必诛况显有其迹

卷二十五 孟子下之七 第 38a 页 WYG0208-0611a.png

者哉后世乱臣贼子每借圣贤不得已之事以为口

者哉后世乱臣贼子每借圣贤不得已之事以为口实孟子比言其垂戒远矣

公孙丑曰诗曰不素餐兮君子之不耕而食何也孟子

曰君子居是国也其君用之则安富尊荣其子弟从之

则孝弟忠信不素餐兮孰大于是

此一章书见君子之有功于世道也公孙丑疑君子

之无事而食问曰伐檀之诗有云不素餐兮言君子

守志虽一介之取与必揆诸道义不肯无功食禄也

然则君子必居位而有功于人国方可食人之食若

卷二十五 孟子下之七 第 38b 页 WYG0208-0611b.png

不仕无功则当耕而后食今乃不耕而食何也孟子

不仕无功则当耕而后食今乃不耕而食何也孟子曰子疑君子为素餐不知君子之有功于人国者甚

大虽无卿相之位治教之责而上之可以尊朝廷下

之可以范风俗未尝无事而食也盖君子居是国也

苟为君者能用其言则道行于上而国祚巩固国计

充实安富可期矣位望日隆声称显著尊荣可致矣

苟为子弟者能从其教则道行于下而知爱其亲知

卷二十五 孟子下之七 第 39a 页 WYG0208-0611c.png

敬其长入孝出弟矣内有实心外有实事履忠蹈信

敬其长入孝出弟矣内有实心外有实事履忠蹈信矣定大计于社稷导国人以兴行其功非浅鲜也是

即安受禄养亦道义之所当得诗所云不素餐兮孰

有大于君子者哉盖言君子无求之节则一箪一豆

取舍有所不苟论君子维世之功虽万钟千驷亦安

然受之而不以为愧义有各当不可执一而论也

王子垫问曰士何事孟子曰尚志曰何谓尚志曰仁义

而已矣杀一无罪非仁也非其有而取之非义也居恶

在仁是也路恶在义是也居仁由义大人之事备矣

卷二十五 孟子下之七 第 39b 页 WYG0208-0611d.png

此一章书是孟子论士之志趣也昔齐王之子有名

此一章书是孟子论士之志趣也昔齐王之子有名垫者问于孟子曰天下之人上自公卿大夫下至农

工商贾皆有当为之事士居其间上无官守于朝下

无生业于野果何所事乎孟子答曰谓之士者既未

得行公卿大夫之道而又不当为农工商贾之业惟

高尚其志而已垫又问曰何以谓之尚志孟子答之

曰士之尚志非他志不在富强功利在乎仁义而已

卷二十五 孟子下之七 第 40a 页 WYG0208-0612a.png

矣仁莫大于好生如杀一无罪之人即损我好生之

矣仁莫大于好生如杀一无罪之人即损我好生之德不可以为仁矣士之志则以为我若得位必不杀

一无罪也义莫大于远利如取一非所当有之物即

乖我远利之心不可以为义矣士之志则以为我若

得位必不取非所有也士既不为不仁则心之所居

安在恻隐之仁是也鳏寡孤独吾欲视之如一体焉

士既不行不义则身之所由安在中正之义是也纲

纪法度吾欲使之得其宜焉士之尚志如此则居仁

而大人之体已具由义而大人之用已全虽未得为

卷二十五 孟子下之七 第 40b 页 WYG0208-0612b.png

公卿大夫而仁育义正以经纶天下者取之此而裕

公卿大夫而仁育义正以经纶天下者取之此而裕如矣达道之事岂有外于隐居所求者哉士之为士

如此

孟子曰仲子不义与之齐国而弗受人皆信之是舍箪

食豆羹之义也人莫大焉亡亲戚君臣上下以其小者

信其大者奚可哉

此一章书是孟子言陈仲子洁身乱伦之非所以维

卷二十五 孟子下之七 第 41a 页 WYG0208-0612c.png

世教也孟子曰士君子立身行已自有大节矫激沽

世教也孟子曰士君子立身行已自有大节矫激沽名皆非所贵即如陈仲子不食不义之粟不居不义

之室推其廉介之心设若不合于义而与之以齐国

彼必却之而不受通国之人无不啧啧称道信其为

贤也自吾观之此不受之义不过好名之心与舍箪

食豆羹之义等但可为小廉而已夫人道有莫大焉

者在家则为亲戚在国则为君臣上下纲常伦理万

世不易不可以一日亡也若亡亲戚君臣上下则人

之罪莫大于是今仲子避兄离母内绝天性之爱高

卷二十五 孟子下之七 第 41b 页 WYG0208-0612d.png

蹈不仕上乖事使之经是亏莫大之节负莫大之罪

蹈不仕上乖事使之经是亏莫大之节负莫大之罪也乃犹以其不食不居区区廉洁之小者遂信其大

节以为特立独行之贤奚可哉观此可见士君子纲

维名教当先立其大节苟欲饰誉钓名其弊必至于

败常乱俗不可不慎也

桃应问曰舜为天子皋陶为士瞽瞍杀人则如之何孟

子曰执之而已矣然则舜不禁与曰夫舜恶得而禁之

卷二十五 孟子下之七 第 42a 页 WYG0208-0613a.png

夫有所受之也然则舜如之何曰舜视弃天下犹弃敝

夫有所受之也然则舜如之何曰舜视弃天下犹弃敝蹝也窃负而逃遵海滨而处终身䜣然乐而忘天下

此一章书是设言古圣人之处变皆仁至义尽为万

世臣子之极则也桃应问曰天下之事处常易处变

难苟极变之所至即圣人处此有计穷而无可如何

者假如舜为天子皋陶为士师其时瞽瞍或犯法杀

人舜虽大孝不可以私恩废天下之公皋陶虽称明

允不可加刑于天子之父则如之何孟子曰士师天

下之平也职在守法瞽瞍虽天子父而杀人之罪不

卷二十五 孟子下之七 第 42b 页 WYG0208-0613b.png

可逭使皋陶处此惟有执之而已矣不暇他计也桃

可逭使皋陶处此惟有执之而已矣不暇他计也桃应曰皋陶固以执法为正然舜天子也以舜处此岂

不能禁止之与孟子曰夫舜恶得而禁之法者天之

所以讨有罪历世相传不可变易皋陶原有所受之

而非所敢私虽天子亦不得废法以纵罪也桃应又

曰禁之既不可矣然则舜如之何而可以全其父孟

子曰舜大孝人也知有亲不知有天下使其处此则

卷二十五 孟子下之七 第 43a 页 WYG0208-0613c.png

视弃天下犹弃敝蹝也其心必谓朝廷不可废法而

视弃天下犹弃敝蹝也其心必谓朝廷不可废法而海滨足以避罪必将窃负瞽瞍而逃遵海滨而处自

屏于穷僻之地以全其亲终身承颜顺志欣然于天

性之乐而忘天下焉既不枉士师之法复不伤父子

之恩舜之可为者如此而已由此观之可见圣贤用

心之极总不越乎天经地义之常处事者必如是而

后无馀憾也

孟子自范之齐望见齐王之子喟然叹曰居移气养移

体大哉居乎夫非尽人之子与王子宫室车马衣服多

卷二十五 孟子下之七 第 43b 页 WYG0208-0613d.png

与人同而王子若彼者其居使之然也况居天下之广

与人同而王子若彼者其居使之然也况居天下之广居者乎鲁君之宋呼于垤泽之门守者曰此非吾君也

何其声之似我君也此无他居相似也

此一章书孟子因见齐王之子有所感发而言性分

之尊也孟子尝自范邑往赴齐国适遇齐王之子望

见其仪容气体与人不同喟然叹曰人所居在尊贵

之地自然神气发扬以居而移其气所居尊贵则奉

卷二十五 孟子下之七 第 44a 页 WYG0208-0614a.png

养有丰厚之资自然容貌充盈以养而移其体大矣

养有丰厚之资自然容貌充盈以养而移其体大矣哉居之所系乎夫王子者非犹是人之子也与王子

所居之宫室所乘之车马所衣之衣服虽极其华美

然犹是宫室车马衣服耳多与人同也而王子之气

体独若彼者盖以国君之储贰地势尊优自与常人

不同其居使之然也夫势分之尊犹足以移人况仁

为天下之广居统天德而长万善以之居心则心逸

而休以之居身则身安且泰君子居此其太和之气

道德之光有不塞于两间发于四体者乎试更以鲁

卷二十五 孟子下之七 第 44b 页 WYG0208-0614b.png

君之事验之昔者鲁君尝之宋适时巳向暮门钥甚

君之事验之昔者鲁君尝之宋适时巳向暮门钥甚严鲁君亲自呼于垤泽之门守门者曰此非吾君也

何其声音与我君相似也夫呼于门者鲁君而守者

乃疑其似宋君此无他故盖二君者同居南面之尊

同享千乘之富居既相似故声音亦相似也居之移

气此又其彰明较著者然则居广居之君子德性中

和其不同于常人更可知矣是以膏粱文绣君子有

卷二十五 孟子下之七 第 45a 页 WYG0208-0614c.png

所不愿而人爵之贵常不如天爵之尊也

所不愿而人爵之贵常不如天爵之尊也孟子曰食而弗爱豕交之也爱而不敬兽畜之也恭敬

者币之未将者也恭敬而无实君子不可虚拘

此一章书是孟子见当日诸侯交际有文无实故发

此论也孟子曰君之待士禄养固不可少而爱敬尤

不容缺若但廪糈以养之而无亲爱之意此不过豢

养之而已犹夫以畜豕之道接之也非亲贤之谊也

若但亲昵以爱之而无尊敬之诚此不过爱惜之而

已犹夫以畜犬马之意畜之也非遇士之礼也夫食

卷二十五 孟子下之七 第 45b 页 WYG0208-0614d.png

而不可不爱爱而不可不敬则恭敬者岂徒在币帛

而不可不爱爱而不可不敬则恭敬者岂徒在币帛交接之文乎必先有恭敬之诚积于中而后有币帛

之文接于外恭敬因币而见非因币而始有乃币之

未将者也若徒以币帛为恭敬仪享有馀而诚意不

足恭敬而无其实则亦豕交兽畜之类矣君子一身

之去就皆视乎礼遇之重轻若礼意或薄惟有洁身

而去耳岂可以虚文拘留之哉当孟子之时世衰道

卷二十五 孟子下之七 第 46a 页 WYG0208-0615a.png

微在上者初无尊贤敬士之诚而惟恃币聘之仪节

微在上者初无尊贤敬士之诚而惟恃币聘之仪节以罗致人才在下者亦惟知戋戋币帛之可慕而弗

察夫上意之诚否上下交趋于利而不揆乎义理之

正故孟子发是论以警之

孟子曰形色天性也惟圣人然后可以践形

此一章书是孟子勉人以尽性之实也孟子曰人之

生也气聚而为形与色理全而为天性斯二者非有

殊也气不离乎理理不杂乎气人之有形有色即天

性之所在也盖天所赋之理原充满于形色在目为

卷二十五 孟子下之七 第 46b 页 WYG0208-0615b.png

明在耳为聪在手足为恭重以至起居言动莫不各

明在耳为聪在手足为恭重以至起居言动莫不各有自然之理存焉但众人气禀拘之于先物欲蔽之

于后于是失其天性物具而则亡虽同然此形无以

践之矣惟圣人清明纯粹无气拘物蔽之私其于天

性察之由之无毫发之不尽故有是形即有是性如

貌言视听思则极于肃乂哲谋圣实有以践其形而

无歉也可见人不可徒具此形而学必求造于圣苟

卷二十五 孟子下之七 第 47a 页 WYG0208-0615c.png

未至于圣于性有缺即于形有亏则不可为完人矣

未至于圣于性有缺即于形有亏则不可为完人矣可不勉哉

齐宣王欲短丧公孙丑曰为期之丧犹愈于已乎孟子

曰是犹或紾其兄之臂子谓之姑徐徐云尔亦教之孝

弟而已矣王子有其母死者其傅为之请数月之丧公

孙丑曰若此者何如也曰是欲终之而不可得也虽加

一日愈于已谓夫莫之禁而弗为者也

此一章书见三年之丧乃人子之至情而古今上下

之通义也昔齐宣王以三年之丧为太久欲减其时

卷二十五 孟子下之七 第 47b 页 WYG0208-0615d.png

月而短之公孙丑不知救正乃迁就其说曰为期年

月而短之公孙丑不知救正乃迁就其说曰为期年之丧犹胜于止而不行乎孟子责之曰父子之恩出

于天性亲丧之不可短乃至情之不容己也今王欲

短丧而子以期为胜于已是犹或有人紾戾其兄臂

而缚之子但谓之且徐徐缚之云尔夫兄臂断不可

紾岂以徐之为差愈乎不若动其至情教以孝弟之

道使勿复紾其兄之臂而已矣然则王欲短丧子惟

卷二十五 孟子下之七 第 48a 页 WYG0208-0616a.png

当启以天性罔极之恩怀抱顾复之爱使彼仁孝之

当启以天性罔极之恩怀抱顾复之爱使彼仁孝之念油然感动自知亲丧之不可短矣奈何从而附会

之哉当是时适有王之庶子所生之母死厌于嫡母

而不得终丧其傅为请于王欲使得行数月之丧公

孙丑因举以自解曰为期之丧犹不可若此数月者

又当何如也孟子晓之曰王子居生母之丧情固无

穷而势有不能欲终其丧而不可得也其傅为请虽

加益一日亦得伸人子之情犹胜于止而不加况数

月乎我前所言者正谓夫齐王莫之禁止可以自尽

卷二十五 孟子下之七 第 48b 页 WYG0208-0616b.png

其情而弗为三年之丧者也岂可与王子例论哉总

其情而弗为三年之丧者也岂可与王子例论哉总之三年之丧天下之通丧也自古圣王未有不遵斯

礼者如殷高宗谅阴三年不言是也春秋而下世衰

道微于是有短丧之议一见于宰我再见于齐王至

汉景奉孝文遗诏遂以日易月而万世踵袭其谬矣

其间非无仁孝之主如晋武北魏孝文者毅然欲复

古制而沮于群臣旋复旋废君子所以太息痛恨于

卷二十五 孟子下之七 第 49a 页 WYG0208-0616c.png

文景也

文景也孟子曰君子之所以教者五有如时雨化之者有成德

者有达财者有答问者有私淑艾者此五者君子之所

以教也

此一章书言君子之教因人而施也孟子曰君子教

人之心无穷将使天下同归于道然人之品诣或浅

或深时地或远或近有不可执一论者约其条目盖

有五焉造诣深至之士学力既充功候既到君子但

迎机指示便豁然贯通契悟甚速譬之草木之生种

卷二十五 孟子下之七 第 49b 页 WYG0208-0616d.png

植栽培人事已尽一为雨泽所润发荣滋长勾萌毕

植栽培人事已尽一为雨泽所润发荣滋长勾萌毕达此教之一也次之有天资纯粹具其德而未成者

君子则成就其德使无过无不及以完其全体又教

之一也又有天资明敏有其材而未达者君子则通

达其材使各就所长充其所短以尽其大用又教之

一也外此又有质疑问难挟一说以相证者君子旁

引曲喻随问而答以释其疑又教之一也更有居不

卷二十五 孟子下之七 第 50a 页 WYG0208-0617a.png

同地生不同时不必及门受业得之亲炙而闻风兴

同地生不同时不必及门受业得之亲炙而闻风兴起私取其善而师法之以自治者又教之一也合此

五者而观之人品不齐时地或异而曲成之功无所

不及天地无弃物君子无弃才其造就人才之心加

惠于后学者无穷矣

公孙丑曰道则高矣美矣宜若登天然似不可及也何

不使彼为可几及而日孳孳也孟子曰大匠不为拙工

改废绳墨羿不为拙射变其彀率君子引而不发跃如

也中道而立能者从之

卷二十五 孟子下之七 第 50b 页 WYG0208-0617b.png

此一章书见道有定体教有成法在学者下学而上

此一章书见道有定体教有成法在学者下学而上达也公孙丑苦于入道之难因问于孟子曰夫子之

道则诚高而峻绝无加矣且美而纯粹至善矣宜学

者之入道如登天之难似乎不可及也何不稍为贬

抑使凡人皆可以庶几及之而日孳孳自勉也孟子

晓之曰欲知君子之教先观曲艺而可矣如大匠教

工人制器必用绳墨必不为拙工之不善学而改废

卷二十五 孟子下之七 第 51a 页 WYG0208-0617c.png

绳墨羿教人射必以彀率必不为拙射之不善学而

绳墨羿教人射必以彀率必不为拙射之不善学而变其彀率盖成法所在自不可得而变也曲艺且然

况君子乎是以君子于人但示以求之之方而不即

告以得之之妙如致知则教之以格物穷理力行则

教之以躬脩实践至其知之豁然贯通行之践履纯

熟则待其自悟自化即如射者教射但引满其弓以

示之而不为之发矢然虽不告以所得而其机隐隐

指示于意言之表跃然见于前矣夫不发则若隐而

难知而跃如则固显而易见不远不近无过无不及

卷二十五 孟子下之七 第 51b 页 WYG0208-0617d.png

中道而立以示学者但人不知所从则君子亦无如

中道而立以示学者但人不知所从则君子亦无如之何耳若其能者功深力到下学上达由所引之端

得不发之蕴道之高且美者何患无从入之途而以

不可几及为虑哉由孟子之言思之可见道无难易

惟在学者用力与否耳公孙丑乃欲贬道徇人不亦

谬乎

孟子曰天下有道以道殉身天下无道以身殉道未闻

卷二十五 孟子下之七 第 52a 页 WYG0208-0618a.png

以道殉乎人者也

以道殉乎人者也此一章书见出处随时而道不可枉也孟子曰君子

一身进退以道为体身与道不可须臾离者也当天

下有道则身出而道在必行凡致君泽民之业展布

无遗以道随身而出若以道殉身者然当天下无道

则道塞而身在必退凡致君泽民之具卷怀而藏以

身守道而隐若以身殉道者然是则时见而见时隐

而隐君子一身无一日或离乎道吾之所闻者盖如

此若夫身虽显而道不行道虽屈而身不退枉已以

卷二十五 孟子下之七 第 52b 页 WYG0208-0618b.png

求合希世以取容汲汲于功名利禄而不计其道之

求合希世以取容汲汲于功名利禄而不计其道之得行与否是乃以道而殉乎人者徒丧其生平而不

能得尺寸之直此不过妾妇之道岂求志达道之君

子而为之哉吾未之闻也然则出处进退之间当以

己为主不当以人为主己为主则行藏之权在我人

为主则荣辱之权在人贤人君子断无苟且以赴功

名者也

卷二十五 孟子下之七 第 53a 页 WYG0208-0618c.png

公都子曰滕更之在门也若在所礼而不答何也孟子

公都子曰滕更之在门也若在所礼而不答何也孟子曰挟贵而问挟贤而问挟长而问挟有勋劳而问挟故

而问皆所不答也滕更有二焉

此一章书见学者受教之心不可以不诚也公都子

问曰滕更以国君介弟来学于夫子之门若在所当

礼遇而质疑问难之时夫子或默而不答何也孟子

曰学者之从师所以传道受业也贵有求教之礼尤

贵有受教之诚道之所在则师之不可以有挟也若

矜其地势尊重挟贵而问矜其才能优异挟贤而问

卷二十五 孟子下之七 第 53b 页 WYG0208-0618d.png

又或生于吾前挟长而问又或有功于我挟有勋劳

又或生于吾前挟长而问又或有功于我挟有勋劳而问又或与我向为知旧挟故而问是五者当其发

问之始已无尊师重道虚心求益之诚矣有一于此

皆在所不答也今滕更来学于我胸中未免有挟贵

挟贤之意志骄气盈此不可不稍屈抑之使知警惕

我所以不答者正欲彼反身思过改其满损之失而

致谦受之益耳非礼遇之有疏也乃知下问不可耻

卷二十五 孟子下之七 第 54a 页 WYG0208-0619a.png

予智不足恃贵而自卑则益贵贤而不伐则益贤孟

予智不足恃贵而自卑则益贵贤而不伐则益贤孟子此言真万世之师法也

孟子曰于不可已而己者无所不己于所厚者薄无所

不薄也其进锐者其退速

此一章书言过不及之弊同归于废欲人自勉也孟

子曰凡人于处事待人脩已之间缓急厚薄莫不有

道存焉以处事而言岂无切于我身当为而不可已

者若于此不可己之事乃止而不为则偷安之习多

振作之意少究必至于逡巡畏缩无所不己终于废

卷二十五 孟子下之七 第 54b 页 WYG0208-0619b.png

弃矣以待人而言岂无出于至情当厚而不容薄者

弃矣以待人而言岂无出于至情当厚而不容薄者若于此当厚之人薄之而不恤则忍心日以胜厚道

日以衰究必至于残忍刻薄无所不薄终于惨刻矣

以脩已而言学可以力图不可以骤致若其进锐者

用意太急施为太猛其气易衰究之果锐未几而怠

忽随之其退反速终于倦怠矣可见圣学王道总贵

得中宁有恒以渐进无欲速而鲜终则无过与不及

卷二十五 孟子下之七 第 55a 页 WYG0208-0619c.png

之病矣

之病矣孟子曰君子之于物也爱之而弗仁于民也仁之而弗

亲亲亲而仁民仁民而爱物

此一章书见理本一而分则殊君子之施恩有等也

孟子曰人物之生原同一气而亲疏厚薄分则悬殊

君子之于物也取之以时用之以礼固撙节以爱之

矣而不必有痌瘝一体疾痛惨怛之谊爱之而弗仁

也其于民也政以厚生教以正德固立达以仁之矣

而不必有天性固结一本无二之恩仁之而弗亲也

卷二十五 孟子下之七 第 55b 页 WYG0208-0619d.png

然则于何而用其亲有吾亲焉天性之真一本之谊

然则于何而用其亲有吾亲焉天性之真一本之谊必尽爱敬之诚以亲之亲其亲而仁以及民使各得

其所而已不得以笃于亲者而槩施于民也仁吾民

而爱以及物使咸若其性而已不得以爱吾民者而

槩施于物也夫于无不爱之中而有轻重厚薄之序

此圣人之仁所以历万世而无弊也后世有面为牺

牲不忍杀物者是以仁民者仁物而失爱物之宜矣

卷二十五 孟子下之七 第 56a 页 WYG0208-0620a.png

无怪其筑淮堰而于民反有不仁也又有爱无差等

无怪其筑淮堰而于民反有不仁也又有爱无差等施由亲始者是以亲亲者亲民而失仁民之道矣无

怪其无父而于亲反有不亲也倒行逆施其弊遂至

于此可不鉴哉

孟子曰知者无不知也当务之为急仁者无不爱也急

亲贤之为务尧舜之知而不遍物急先务也尧舜之仁

不遍爱人急亲贤也不能三年之丧而缌小功之察放

饭流歠而问无齿决是之谓不知务

此一章书言仁知之道当知所务也孟子曰君子之

卷二十五 孟子下之七 第 56b 页 WYG0208-0620b.png

于道贵乎得体用之全尤宜审先后之序如明烛无

于道贵乎得体用之全尤宜审先后之序如明烛无遗谓之知知者于天下之事固无所不知然非泛而

求之劳心于思虑之所不至也有当务焉随时势之

不同酌施行之缓急如关系于治道人心民生国体

者则急急焉励精图之由是大纲举而万目张凡天

下之事皆可以渐及之矣万物一体谓之仁仁者于

天下之人固无所不爱然亦非家至户到营营于心

卷二十五 孟子下之七 第 57a 页 WYG0208-0620c.png

力之所不及也惟急于亲贤焉有国者为天下而择

力之所不及也惟急于亲贤焉有国者为天下而择相秉钧者为天下而任贤如其可以正君善俗利济

民物者则急急焉务登进之由是治人得而治法备

凡天下之人皆不难以德周之矣不观之尧舜乎尧

舜之知后世莫及实未尝物物而遍知之其所为者

不过成天平地厚生正德数大政急先务也尧舜之

仁后世莫及实未尝人人而遍爱之其所为者不过

咨牧命岳敷奏明试诸大典急亲贤也然而后之言

仁智者未闻能驾尧舜而上之而尧舜当日亦未尝

卷二十五 孟子下之七 第 57b 页 WYG0208-0620d.png

有不及知之事不及爱之人观此可以知所务矣不

有不及知之事不及爱之人观此可以知所务矣不然者知不急先务仁不急亲贤譬之制服者不能尽

心于三年之丧而于缌麻三月小功五月之轻者则

讨论必极其详饮食者放饭流歠至于不敬之大而

于齿决乾肉之小者则沾沾致问不已此其缓急轻

重之间失衡甚矣此之谓不知务也为仁知而不知

所务何以异此可见察察为知非知也煦煦为仁非

卷二十五 孟子下之七 第 58a 页 WYG0208-0621a.png

仁也欲知临仁覆当法尧舜而可矣

日讲四书解义卷二十五

卷二十五 孟子下之七 第 58b 页 WYG0208-0621b.png