声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二 中庸 第 1a 页 WYG0208-0034a.png

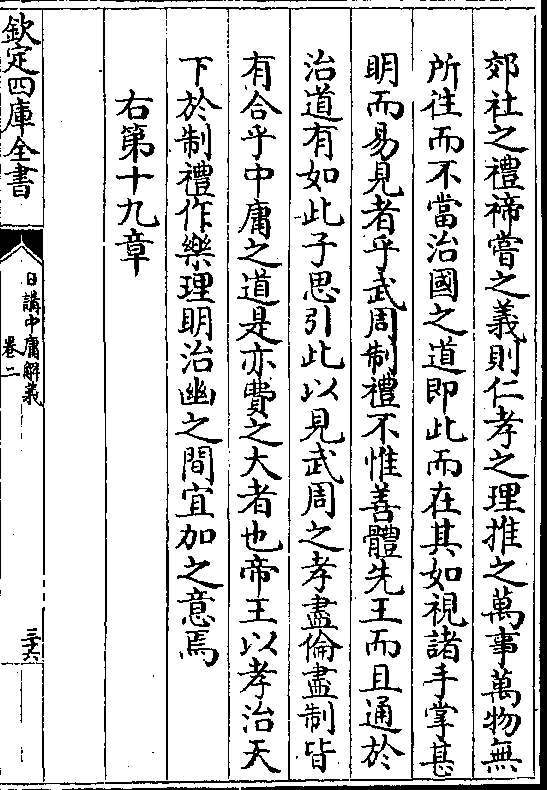

钦定四库全书

钦定四库全书日讲四书解义卷二

中庸(上)

中庸一篇乃列圣相传之心法子思惧其久而失真

故笔之于书以诏后之学者凡三十三章中者天下

之正道庸者天下之定理其功在致知力行其要在

诚身尽性始于存养省察极于知化达天实体是书

之意而行之则先圣之统不患无传焉

天命之谓性率性之谓道脩道之谓教

卷二 中庸 第 1b 页 WYG0208-0034b.png

此一章书是子思正道统之传以明天人合一之理

首节乃先言道之所自来也子思曰学问之理莫精

于性命圣贤之功莫大于道教世亦知性道教之名

果何谓哉盖天之生人既与之气以成形即赋之理

以成性故在天则为元亨利贞而四时五行庶类万

化莫不由是而出在人则为仁义礼智而四端五典

万事万物之理无不统于其间其禀受赋畀即如天

卷二 中庸 第 2a 页 WYG0208-0035a.png

之命令所谓性也由是循其性之自然则事事物物

之命令所谓性也由是循其性之自然则事事物物莫不各有当行之路仁而为父子之亲义而为君臣

之分礼而为恭敬之节智而为是非之辨其应用酬

酢无非性之本有而不参以人为之私所谓道也然

性道虽人所同得而气禀有清浊厚薄之异是以私

意人欲或生其间而不能尽率其性者有矣惟圣人

因其当行之道而为之品节防范以为法于天下节

之以礼和之以乐齐之以政禁之以刑使贤者可俯

而就不肖者可企而及以复其性分之所固有所谓

卷二 中庸 第 2b 页 WYG0208-0035b.png

教也盖道由性而出言道而不言性则人不知道之

教也盖道由性而出言道而不言性则人不知道之本原而或索之浅近道由教而明言道而不言教则

人不知道之功用而或索之空虚道之大原无一不

本于天而备于我所以脩道之功须臾不可离也

道也者不可须臾离也可离非道也是故君子戒慎乎

其所不睹恐惧乎其所不闻莫见乎隐莫显乎微故君

子慎其独也

卷二 中庸 第 3a 页 WYG0208-0035c.png

此二节书是言道不可离而君子能尽静存动察之

此二节书是言道不可离而君子能尽静存动察之功也子思曰道率于性性无不有则道无不在大而

纲常伦类小而日用饮食莫不各有当然不易之理

充塞天地贯彻古今无须臾之顷可得而暂离也如

道而可离则非率性之谓矣故圣人为教因其不可

离者而品节之君子为学亦因其不可离者而持守

之而其所以持守之功止有动静两端当其静也不

待目有所睹而始戒慎也虽其所不睹之顷未与物

接此心常惺惺然戒谨祗慎而不敢忽不待耳有所

卷二 中庸 第 3b 页 WYG0208-0035d.png

闻而始恐惧也虽其所不闻之顷寂然不动此心常

闻而始恐惧也虽其所不闻之顷寂然不动此心常凛凛然惶恐危惧而不敢忘所以存天理之本然而

不使静中有须臾之离也及其动也人第知众著之

为见不知幽暗之处意念一发而善恶之几已动是

至隐而万象以昭岂不是莫见乎隐人第知共彰之

为显不知细微之事迹虽未露而善恶之几已萌是

至微而万形以具岂不是莫显乎微故君子既常戒

卷二 中庸 第 4a 页 WYG0208-0036a.png

惧而于此独知之地尤加警醒时时敬慎所以遏人

惧而于此独知之地尤加警醒时时敬慎所以遏人欲于将萌而不使动时有须臾之离也盖理欲之关

天人之介出此入彼间不容发惟戒惧以全其体则

静时皆存性之功慎独以审其几则动时皆见性之

地此君子之学莫大乎主敬一动一静密于无间所

以能须臾不离道也

喜怒哀乐之未发谓之中发而皆中节谓之和中也者

天下之大本也和也者天下之达道也

此一节书是即性情以明道不可离也子思曰君子

卷二 中庸 第 4b 页 WYG0208-0036b.png

主敬之功其于道不敢有须臾之或离者盖以道之

主敬之功其于道不敢有须臾之或离者盖以道之体用即人之性情也如人与事物相接顺意而喜拂

意而怒失意而哀得意而乐四者人之常情当其未

发之时浑然在中心无一物无所偏倚谓之中及其

既与物接喜怒哀乐随其所发皆当乎理心体畅洽

与未发之中全无乖戾谓之和是中也者性之德而

道之体寂然不动全体已具至无而涵天下之有至

卷二 中庸 第 5a 页 WYG0208-0036c.png

虚而宰天下之实万事万物之理莫不根本于此乃

虚而宰天下之实万事万物之理莫不根本于此乃天下之大本也和也者情之正而道之用感而遂通

四达不悖一人之情即千万人之情千万人之情不

异乎一人之情古今事物之变莫不共由于此乃天

下之达道也道之体用不外于心之性情如此此静

存动察之功所以不容少间而道之不可须臾离也

致中和天地位焉万物育焉

此一节书是言体道之极功也子思曰中和之理约

之虽在一心放之则弥六合特患工夫不至故功化

卷二 中庸 第 5b 页 WYG0208-0036d.png

未神耳惟君子自其不睹不闻之时所以戒惧者愈

未神耳惟君子自其不睹不闻之时所以戒惧者愈密以至于至静之中毫无偏倚是能推致夫中之极

而大本立矣尤于隐微幽独之际所以谨其善恶之

几者愈精以至于应物之处毫无差谬是能推致夫

和之极而达道行矣由是吾之心正而天地之心亦

正七政四时不愆其度山川岳渎各得其常而天地

以位焉吾之气顺而万物之气亦顺鱼鳖鸟兽咸若

卷二 中庸 第 6a 页 WYG0208-0037a.png

其性飞潜动植各遂其生而万物以育焉盖天地万

其性飞潜动植各遂其生而万物以育焉盖天地万物本吾一体大本达道自有全量致中和之效验如

此合而观之天命谓性天之生人也戒惧慎独人之

事天也中和位育人之成天也人心即天心故心尽

而天应人事即天事故事脩而天从君天下者诚能

静存动察履中蹈和神与性会心与天通则天清地

宁万物茂育可还至而立效岂虚语哉

右第一章

仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也君子而

卷二 中庸 第 6b 页 WYG0208-0037b.png

时中小人之中庸也小人而无忌惮也

时中小人之中庸也小人而无忌惮也此一章书是严道统之防也子思曰仲尼之言曰日

用常行皆有无过不及之理是为中庸乃天命所当

然而人心之所同有者然惟君子能体此中庸与之

适合若小人则于中庸之理大相违背而反是焉仲

尼之言如此夫中庸之理人所同得乃惟君子能之

而小人不能者何哉盖君子静时既能戒慎恐惧心

卷二 中庸 第 7a 页 WYG0208-0037c.png

存天理而动时又能随时处中合乎大道此所以为

存天理而动时又能随时处中合乎大道此所以为中庸也小人静时既心徇人欲而动时又肆欲妄行

此所以反中庸也君子小人之辨只在敬肆之间而

已要之道统之传必宗仲尼垂训立教昭如日月子

思惧贤智之害道又恐邪说之乱真故引孔子之言

以严其防见中庸之统必归君子而非小人之可得

而窃取也

右第二章

子曰中庸其至矣乎民鲜能久矣

卷二 中庸 第 7b 页 WYG0208-0037d.png

此一章书是言中庸之妙以醒世也子思曰孔子之

此一章书是言中庸之妙以醒世也子思曰孔子之言曰天下之理过则失中不及则未至惟中庸之德

无太过亦无不及乃日用寻常所遵行而不可易者

真尽美尽善而无以复加矣乎但今世之人气质多

偏复为习俗所囿故所知所行非流于太过即失之

不及鲜有能适合乎中庸者盖非一朝一夕之故矣

夫中庸之道本人心所同具天理之当然乃小人反

卷二 中庸 第 8a 页 WYG0208-0038a.png

之而众人又鲜能之必赖脩道立教之圣人斯胥一

之而众人又鲜能之必赖脩道立教之圣人斯胥一世而归于至善之域也

右第三章

子曰道之不行也我知之矣知者过之愚者不及也道

之不明也我知之矣贤者过之不肖者不及也人莫不

饮食也鲜能知味也

此一章书是明中庸鲜能之故也子思曰孔子之言

曰道如江河之行于地岂有阻塞而不行者今乃不

行于天下我知之矣盖行道由于明道世之资禀聪

卷二 中庸 第 8b 页 WYG0208-0038b.png

明者既穷高极远知所不必知而过乎中愚者又蔽于

明者既穷高极远知所不必知而过乎中愚者又蔽于一曲暗于大道而不及乎中是智者既以道为不足

行而愚者又不知所以行此道之所以不行也道如

日月之明于天岂有晦昧而不明者今乃不明于天

下我知之矣盖明道自能行道世之资禀贤能者既

骇世惊俗行所不必行而过乎中不肖者又安于故

常溺于物欲而不及乎中是贤者既以道为不足知

卷二 中庸 第 9a 页 WYG0208-0038c.png

而不肖者又不求所以知此道之所以不明也若此

而不肖者又不求所以知此道之所以不明也若此者岂道之远于人哉夫道命于天率于性乃寻常日

用之所不能外者但人由之而不察是以有过不及

之弊耳譬诸饮食人于终日间谁不饮食也鲜有能

知其滋味者使其能察识焉则不出饮食之外而自

得其味之正不出日用之外而自得乎道之中矣可

见谁非道中之人谁可须臾离道之人是在勉强学

问化其气质之偏而合乎理义之中也

卷二 中庸 第 9b 页 WYG0208-0038d.png

右第四章

右第四章子曰道其不行矣夫

此一章书是慨当世之不能行道也子思曰孔子之

言曰中庸之道惟其明之者寡所以行之者鲜其不

行于天下矣夫夫以当行之理而人莫之行岂非智

者之过愚者之不及耶是必开天明道之圣人乃能

立万古行道之极也与

右第五章

卷二 中庸 第 10a 页 WYG0208-0039a.png

子曰舜其大知也与舜好问而好察迩言隐恶而扬善

子曰舜其大知也与舜好问而好察迩言隐恶而扬善执其两端用其中于民其斯以为舜乎

此一章书是举舜之大知以见道之所以行也子思

曰孔子之言曰人非知无以见道然而知有大小即

量有偏全惟古之帝舜其为大知也与人之聪明自

用则隘博揽则宏舜抱浚哲文明之资而不敢自恃

每事必问之于人虚心体访毫无勉强即刍荛之言

以为至理所寓细加审察不以浅近而忽之其无遗

善如此于所问所察之中有言之不当于理者则隐

卷二 中庸 第 10b 页 WYG0208-0039b.png

匿包容未尝宣露恐阻其来告之意言之当于理者

匿包容未尝宣露恐阻其来告之意言之当于理者则播扬称赞使之劝勉以坚其乐告之心其广大光

明又如此然言虽当理而众论纷纭或大过或不及

有两端焉于是兼综众说权衡轻重以求其义理之

至当至于一致之归确不可易有其中焉然后措之

事业见诸施行就众说所有之中还用之于民而己

不与其择之审而行之至又如此此不自恃其聪明

卷二 中庸 第 11a 页 WYG0208-0039c.png

而合天下之聪明为聪明不自恃其才识而合天下

而合天下之聪明为聪明不自恃其才识而合天下之才识为才识故其知益精其量愈广舜之所以为

舜者其以斯乎盖问察隐扬有以见其宽宏博大兼

该众善而无遗执两用中有以见其精密详审极于

至善而无偏此知之所以无过不及而道之所以行

也夫千古聪明睿智之君首推虞舜疑有高天下而

不可及者乃虚怀若谷不自用而取诸人如此可见

知之所以大者在乎明目达聪而不在恃一人之见

也

卷二 中庸 第 11b 页 WYG0208-0039d.png

右第六章

子曰人皆曰予知驱而纳诸罟擭陷阱之中而莫之知

辟也人皆曰予知择乎中庸而不能期月守也

此一章书是举道不明之端以起下章也子思曰孔

子之言曰明于理者必能固守犹之明于事者必能

避患今之人皆自许曰凡事之未来我皆知之宜其

防患于微也乃祸机当前茫然不觉有如禽兽罹于

卷二 中庸 第 12a 页 WYG0208-0040a.png

罟擭陷阱之中尚不知退避安得为知乎今人之为

罟擭陷阱之中尚不知退避安得为知乎今人之为道者亦然其自言曰凡理之至微我皆知之宜其能

择而守也乃于中庸之理虽亦知辨别出来而竟为

私欲所间不能守于期月之近此道之所以不明也

盖见之明方守之定守之不固正坐见之不真尔然

则格物致知顾不重且要哉

右第七章

子曰回之为人也择乎中庸得一善则拳拳服膺而弗

失之矣

卷二 中庸 第 12b 页 WYG0208-0040b.png

此一章书见必如颜子为人而后道始可明也子思

此一章书见必如颜子为人而后道始可明也子思曰孔子之言曰中庸之理散见于事物之间但在人

能择而守尔惟颜回之为人也凡遇事物之来必详

加辨别以求所谓中庸者但得一至善之理即躬行

实践拳拳然奉持在心胸之间坚守而不复失矣盖

颜子惟知之真所以守之固此行之所以无过不及

而道之所以明也学颜子之学者宜留意焉

卷二 中庸 第 13a 页 WYG0208-0040c.png

右第八章

子曰天下国家可均也爵禄可辞也白刃可蹈也中庸

不可能也

此一章书是承上言中庸择守之难以起下章也子

思曰孔子之言曰天下国家至难治然有明敏之才

者可以使之均平爵禄人所争慕然有廉洁之操者

可以辞之而不顾白刃人所畏犯然负勇敢之质者

可以蹈之而勿避此皆不为难事惟是中庸之理不

偏不倚无过不及于日用常行之事而有至当不易

卷二 中庸 第 13b 页 WYG0208-0040d.png

之理非义精仁熟无一毫人欲之私者未易几此此

之理非义精仁熟无一毫人欲之私者未易几此此所以中庸不可能也然则有志于斯道者岂可不纯

其择守之功哉

右第九章

子路问强子曰南方之强与北方之强与抑而强与宽

柔以教不报无道南方之强也君子居之衽金革死而

不厌北方之强也而强者居之故君子和而不流强哉

卷二 中庸 第 14a 页 WYG0208-0041a.png

矫中立而不倚强哉矫国有道不变塞焉强哉矫国无

矫中立而不倚强哉矫国有道不变塞焉强哉矫国无道至死不变强哉矫

此一章书言必得君子之强而后中庸可能也子思

曰昔者子路求所以操持坚定足以任道者故问于

孔子曰如何乃为刚强孔子曰强亦不一今汝之所

问其囿于南方之风气而为南方之强与其囿于北

方之风气而为北方之强与抑根于义理不囿于南

北而为汝学者之强与何言乎南方之强也如人有

不合于理则宽容柔顺以教之或有以横逆相加者

卷二 中庸 第 14b 页 WYG0208-0041b.png

亦直受之而不报是为南方之强盖南方风气柔弱

亦直受之而不报是为南方之强盖南方风气柔弱故其人能忍人之所不能忍而以含容之力胜人其

长厚之风犹近于君子之道君子居之何言乎北方

之强也彼戈兵甲胄之属凶器也乃视若衽席而安

之虽至战斗而死亦无厌悔之意是为北方之强盖

北方风气刚劲故其人能为人之所不敢为而以果

敢之力胜人其武勇之习一纯乎强者之事强者居

卷二 中庸 第 15a 页 WYG0208-0041c.png

之若汝之所当强者非君子之强乎君子之处人蔼

之若汝之所当强者非君子之强乎君子之处人蔼然可亲而又志节凛凛不肯随波逐流违理从众是

为和而不流其强也不亦矫乎君子之处己卓然守

正而始终极其坚定不至有所倾挠依附是为中立

而不倚其强也不亦矫乎当国家有道之时君子则

以行道济时为念不肯变未达时之志行其强也不

亦矫乎当国家无道之时君子则以守义安命为主

即至于死地而不肯变平生之节操其强也不亦矫

乎盖南北之强在以气质胜人君子之强则惟以义

卷二 中庸 第 15b 页 WYG0208-0041d.png

理自胜有君子之强而后中庸可能矣

理自胜有君子之强而后中庸可能矣右第十章

子曰素隐行怪后世有述焉吾弗为之矣君子遵道而

行半涂而废吾弗能已矣君子依乎中庸遁世不见知

而不悔唯圣者能之

此一章书是以中庸之道归诸圣人也子思曰孔子

之言曰今有人焉深求隐僻之理以知人之所不必

卷二 中庸 第 16a 页 WYG0208-0042a.png

知过为诡异之行以行人之所不必行其意盖欲求

知过为诡异之行以行人之所不必行其意盖欲求名也而人情又厌常喜新故传之后世容或有称述

之者此失之太过而为所不当为者也我则止求吾

所当为者而此隐怪之事断然弗为之矣又有求道

之君子亦知道之当为勉力遵行乃不能实用其力

至于半涂而废焉此失之不及不当己而已者也吾

则行之于始必要其终而自弗能已矣至于备道之

君子所知所行无过不及依乎中庸之理是与道为

一者也虽其闇然自脩或不见知于当世而绝无怨

卷二 中庸 第 16b 页 WYG0208-0042b.png

悔之心是与道相终始者也非至诚无息纯亦不已

悔之心是与道相终始者也非至诚无息纯亦不已之圣人其孰能之有志于中庸之道者其亦当知所

取法矣

右第十一章

君子之道费而隐夫妇之愚可以与知焉及其至也虽

圣人亦有所不知焉夫妇之不肖可以能行焉及其至

也虽圣人亦有所不能焉天地之大也人犹有所憾故

卷二 中庸 第 17a 页 WYG0208-0042c.png

君子语大天下莫能载焉语小天下莫能破焉

君子语大天下莫能载焉语小天下莫能破焉此一章书是申明首章道不可离之意而极言道之

无所不在也子思曰道命于天率于性人人具足而

尽之者惟君子则道属之君子矣夫君子之道有体

有用其用广大而无穷其体微密而不可见者也以

知而言虽夫妇中之愚者亦有本然之良知于凡日

用常行之理亦有能知之者及其全体之至虽生知

之圣人见闻所限亦有不尽知者焉以行而言虽夫

妇中之不肖者亦有本然之良能于凡日用常行之

卷二 中庸 第 17b 页 WYG0208-0042d.png

理亦有能行之者及其全体之至虽安行之圣人时

理亦有能行之者及其全体之至虽安行之圣人时势所阻亦有不尽能者焉不但圣人虽天地如此其

大也而或覆载生成之有偏或寒暑灾祥之失正亦

不能尽如人意而人犹有怨憾之者是道不遗于常

人而亦不尽于圣人天地可见道无不在矣故就君

子之道而语其大则无远不包天下安得更有大于

道者而能载之乎语其小则无微不入天下安得更

卷二 中庸 第 18a 页 WYG0208-0043a.png

有小于道者而能破之乎君子之道如此可谓费矣

有小于道者而能破之乎君子之道如此可谓费矣而其所以然者则隐而莫之见也故曰君子之道费

而隐

诗云鸢飞戾天鱼跃于渊言其上下察也君子之道造

端乎夫妇及其至也察乎天地

此二节书是引诗以證道之费而隐而又结言之也

子思曰道之费而隐如此不可观诗而悟乎大雅旱

麓之篇有云鸢之飞则至于天鱼之跃则在于渊诗

果何言乎盖鸢之飞有所以飞者是言道之昭著于

卷二 中庸 第 18b 页 WYG0208-0043b.png

上也鱼之跃有所以跃者是言道之昭著于下也夫

上也鱼之跃有所以跃者是言道之昭著于下也夫天地间无非物即无非道举一鸢而凡在上者可知

举一鱼而凡在下者可知道之费于此益见矣而其

所以然者则非见闻所及岂不隐乎总而论之君子

之道由其一节而论则托始于夫妇居室之间而知

能有所不遗及推而极之以求其全体则天高地下

莫非此理之昭著又何知能之可遽尽乎道之不可

卷二 中庸 第 19a 页 WYG0208-0043c.png

离如此此君子戒惧慎独之功所以不可已也与

离如此此君子戒惧慎独之功所以不可已也与右第十二章

子曰道不远人人之为道而远人不可以为道诗云伐

柯伐柯其则不远执柯以伐柯睨而视之犹以为远故

君子以人治人改而止忠恕违道不远施诸己而不愿

亦勿施于人

此一章书是言道不离人而因示人以体道之实功

也子思曰孔子之言曰道率于性不外人伦日用之

间何尝远人故为道者为人而已若人之为道必欲

卷二 中庸 第 19b 页 WYG0208-0043d.png

离人而求诸高远便非所谓率性之道矣何以见之

离人而求诸高远便非所谓率性之道矣何以见之豳风伐柯之诗有云人之执柯伐木以为柯者其长

短法则即在所执之柯而不远矣自我言之所执者

一柯而所伐者又一柯邪目视之犹有彼此之别而

以为远也若道则与人为一非若柯之有两故君子

治人不过就人身原有之理责成于人苟人而能改

则亦已矣更不多求于人之外也岂欲其远人以为

卷二 中庸 第 20a 页 WYG0208-0044a.png

道哉夫道不远人亦以不远于人之心尔若能尽己

道哉夫道不远人亦以不远于人之心尔若能尽己之心而忠推己之心而恕则私去而理见去道自不

远矣忠恕之事何如如人以非理施诸己此己心所

不愿者则以己心度人心知其与我无异亦勿以施

于人以此求道何远之有

君子之道四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所

求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求

乎朋友先施之未能也庸德之行庸言之谨有所不足

不敢不勉有馀不敢尽言顾行行顾言君子胡不慥慥

卷二 中庸 第 20b 页 WYG0208-0044b.png

尔

尔此一节书是孔子自言其不远人以为道之事也曰

君子之道其大端有四反之于丘则未能一焉如所

求乎为人子之理欲尽孝以事父乃我之所以事父

未能尽孝也所求乎为人臣之理欲尽忠以事君乃

我之所以事君未能尽忠也所求乎为人弟之理欲

尽弟道以事兄乃我之所以事兄未能尽弟也所求

卷二 中庸 第 21a 页 WYG0208-0044c.png

乎朋友之理欲尽友道以交友乃我之所以先施于

乎朋友之理欲尽友道以交友乃我之所以先施于友者未能也然必如何以求其能哉盖以子臣弟友

之道体之于身庸德也则行之而践其实以子臣弟

友之道发之为言庸言也则谨之而择其可然行易

至于不足不敢不脩德而益勉其行言易至于有馀

不敢有尽言而益求其谨惟谨之至则所言者皆与

所行相顾而无言过其行之虑所行者亦与所言相

顾而无言不逮行之患君子之于言行如此岂不为

慥慥笃实者乎此我之所当取法以自脩者也敢远

卷二 中庸 第 21b 页 WYG0208-0044d.png

人以为道哉世之求道者每舍人伦物则之常而鹜

人以为道哉世之求道者每舍人伦物则之常而鹜于高深渺茫之域不知人外无道道外无人既失其

所以为人又安问其所以为道乎亦惑之甚也

右第十三章

君子素其位而行不愿乎其外素富贵行乎富贵素贫

贱行乎贫贱素夷狄行乎夷狄素患难行乎患难君子

无入而不自得焉

卷二 中庸 第 22a 页 WYG0208-0045a.png

此一章书是言君子随在尽道之意子思曰凡人所

此一章书是言君子随在尽道之意子思曰凡人所处之位不同各有当行之道君子但因见在所居之

位而尽其所当行之道未尝于位之外别有所愿慕

盖求尽于本分之内自不暇及于本分之外也所谓

素位而行者何也人之所遇惟顺逆两境而皆有可

安之处如见在富贵则行富贵所当行之道而不至

于淫见在贫贱则行贫贱所当行之道而不至于滥

见在夷狄则行夷狄所当行之道而不改其行见在

患难则行患难所当行之道而不变其守道随在而

卷二 中庸 第 22b 页 WYG0208-0045b.png

尽则心亦随寓而安故君子无入而不自得其本心

尽则心亦随寓而安故君子无入而不自得其本心之理焉所谓素位而行者如此

在上位不陵下在下位不援上正己而不求于人则无

怨上不怨天下不尤人故君子居易以俟命小人行险

以徼幸子曰射有似乎君子失诸正鹄反求诸其身

此三节书是言君子之学正己反求而不愿乎外也

子思曰大凡人居上位则好作威以陵下居下位则

卷二 中庸 第 23a 页 WYG0208-0045c.png

好附势以援上君子则不然在上位则不侵陵乎下

好附势以援上君子则不然在上位则不侵陵乎下在下位则不攀援乎上惟知正己求完己之分内而

无邀求于人之心夫有求而不得则怨生今无求则

自无怨但见中心泰然虽上而不得于天亦顺受其

正而无所怨憾于天下而不合于人亦安于所遇而

无所罪尤于人又何愿于外乎惟其素位而不愿外

故君子一身之所履虽有顺逆之境而宅心平易随

寓而安至于穷通得丧一听诸天命之自然而无一

毫慕外之心岂若小人逞其私智于倾险之途以妄

卷二 中庸 第 23b 页 WYG0208-0045d.png

求幸得之福哉是道也夫子盖尝言之矣夫子有曰

求幸得之福哉是道也夫子盖尝言之矣夫子有曰射虽一技之微而其心则有似乎君子何以见之盖

君子凡事皆正己而不求于人即如射者失诸正鹄

之的而不中但反求诸己以为技艺之未精更不怨

胜己者故曰射有似乎君子观此而君子之素位而

行不愿乎外益可见矣

右第十四章

卷二 中庸 第 24a 页 WYG0208-0046a.png

君子之道辟如行远必自迩辟如登高必自卑诗曰妻

君子之道辟如行远必自迩辟如登高必自卑诗曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和乐且耽宜尔室家乐尔

妻孥子曰父母其顺矣乎

此一章书是示人入道之序也子思曰君子之道虽

无所不在而求道之功则必以渐而进谨于彝伦日

用之常而后可造夫圣神功化之极审于隐微幽独

之际而后可底于中和位育之全辟如人欲行远必

自迩始迩即所以为远也辟如人欲登高必自卑始

卑即所以为高也君子之道正与行远登高相似小

卷二 中庸 第 24b 页 WYG0208-0046b.png

雅棠棣之诗有曰人能于闺门之内妻子情好契合

雅棠棣之诗有曰人能于闺门之内妻子情好契合如鼓瑟琴无有不和之处兄弟之间翕然友爱既极

其和乐且又久而不变则能宜尔之室家乐尔之妻

孥矣诗言如此孔子读此诗而赞之曰人能和妻子

宜兄弟如此则父母之心其亦安乐矣乎夫即一家

言之父母在上是高远者也妻子兄弟在下是卑迩

者也由妻子兄弟之和而遂致父母之顺岂非行远

卷二 中庸 第 25a 页 WYG0208-0046c.png

自迩登高自卑之一验乎求道者可以知其序矣

自迩登高自卑之一验乎求道者可以知其序矣右第十五章

子曰鬼神之为德其盛矣乎视之而弗见听之而弗闻

体物而不可遗使天下之人齐明盛服以承祭祀洋洋

乎如在其上如在其左右诗曰神之格思不可度思矧

可射思夫微之显诚之不可掩如此夫

此一章书是即鬼神以明道也子思曰孔子之言曰

天地间只是阴阳二气而二气之良能为鬼神其为

德也流行不穷殆至盛矣乎何以见其盛也天下惟

卷二 中庸 第 25b 页 WYG0208-0046d.png

有形者可见鬼神无形虽视之而弗见惟有声者可

有形者可见鬼神无形虽视之而弗见惟有声者可听鬼神无声虽听之而弗闻然鬼神虽无形无声而

凡有形有声之物皆鬼神为之体不可得而遗也至

无而至有至虚而至实何其盛耶即以祭祀一端验

之鬼神之灵能使天下之人皆齐明以肃其心盛服

以肃其身于以奉承乎祭祀斯时也但觉鬼神之精

洋洋乎流动充满恰如在上一般而在上皆鬼神

卷二 中庸 第 26a 页 WYG0208-0047a.png

也恰如在左右一般而左右皆鬼神也所谓体物而

也恰如在左右一般而左右皆鬼神也所谓体物而不可遗者于斯验矣试观大雅抑之诗曰神之来也

不可测度则虽极其诚敬尚恐有愧况可厌射而不

敬乎观于此言益可以见鬼神体物而不遗矣夫不

见不闻鬼神微矣而体物不遗又极其显何哉盖鬼

神之屈伸往来总一实理为之所谓诚也惟其诚则

有是理必有是气自发见昭著而不可掩如此夫此

鬼神之德所以为盛也人之体道者焉可不以存诚

为要务哉

卷二 中庸 第 26b 页 WYG0208-0047b.png

右第十六章

子曰舜其大孝也与德为圣人尊为天子富有四海之

内宗庙飨之子孙保之

此一章书见舜能尽庸德之量也子思曰孔子之言

曰人子事亲皆当尽孝然惟古帝舜其为大孝也与

夫为人子者非德不足以显亲舜则生知安行德为

圣人其显亲之孝为何如非贵不足以尊亲舜则受

卷二 中庸 第 27a 页 WYG0208-0047c.png

尧之禅尊为天子其尊亲之孝为何如非富不足以

尧之禅尊为天子其尊亲之孝为何如非富不足以养亲舜之富奄有四海以天下养其养亲之孝为何

如且上而使宗庙飨天子之祭所以为亲光前者至

矣下而使子孙保诸侯之封所以为亲𥙿后者至矣

舜之德福兼隆如此诚有非常人可及者此其所以

为大孝与

故大德必得其位必得其禄必得其名必得其寿故天

之生物必因其材而笃焉故栽者培之倾者覆之诗曰

嘉乐君子宪宪令德宜民宜人受禄于天保佑命之自

卷二 中庸 第 27b 页 WYG0208-0047d.png

天申之故大德者必受命

天申之故大德者必受命此四节书是言圣人有大德而后能备大福也子曰

夫舜之德福兼隆固所以为大孝然德又福之本也

故有圣人之大德而德中自有尊荣必得天子之位

德中自有福厚必得四海之禄德中自有令闻必得

显著之名德中自有久道必得永远之寿皆理之自

然不求而自应者也此岂天之有私乎哉尝观于天

卷二 中庸 第 28a 页 WYG0208-0048a.png

之生万物必因其材质之可厚而加厚焉如物之栽

之生万物必因其材质之可厚而加厚焉如物之栽植者本有生意便从而培养之至物之倾仆者本无

生理便从而覆败之或培或覆皆物之自取而天未

尝有意于其间也嘉乐之诗有云可嘉可乐之君子

有是显然昭著之美德既宜于在下之民又宜于在

位之人以是为天所眷顾而受天之禄天既保爱之

佑助之而命为天子又从而申重之保佑之不已使

之获福于无穷此天之眷德又有可徵者也由此观

之可见有大德者必然受天之命而为天子今舜既

卷二 中庸 第 28b 页 WYG0208-0048b.png

有是大德则其受上天笃厚申重之命而享禄位名

有是大德则其受上天笃厚申重之命而享禄位名寿之全固理之必然者尔尚何疑哉夫舜之德为大

德斯孝为大孝舜圣人也而实孝子也舜之圣圣之

孝者也舜之孝孝之圣者也故为天下万世法

右第十七章

子曰无忧者其惟文王乎以王季为父以武王为子父

作之子述之武王缵大王王季文王之绪壹戎衣而有

卷二 中庸 第 29a 页 WYG0208-0048c.png

天下身不失天下之显名尊为天子富有四海之内宗

天下身不失天下之显名尊为天子富有四海之内宗庙飨之子孙保之

此一章书是子思引孔子所言文武周公之事也子

思曰孔子之言曰自古帝王于父子创述之际多有

不足于心之处即不能无忧若全无所忧者其惟我

周文王乎何以见之文王以王季之贤为之父以武

王之圣为之子王季积功累仁造周家之基业是贤

父作之于前也武王继志述事集周家之大统是圣

子述之于后也父作子述前后皆有令德文王之心

卷二 中庸 第 29b 页 WYG0208-0048d.png

更无不足之处此其所以无忧也文王之事如此至

更无不足之处此其所以无忧也文王之事如此至于武王述之之事更有光大前人者周自太王肇基

王迹王季勤劳王家文王三分天下有二是时人心

天意无不顺应王业之端绪始基之矣武王能继大

王王季文王之绪应乎人心顺乎天命诛纣无道壹

著戎衣遂克商而有天下是时诸侯率从万姓悦服

东西南北无不称功颂德身不失天下之显名于是

卷二 中庸 第 30a 页 WYG0208-0049a.png

易侯而王而尊为天子化国为天下而富有四海之

易侯而王而尊为天子化国为天下而富有四海之内上而祖宗则隆以王者之称祀以天子之礼自文

王以前皆奉于宗庙而飨之下而子孙则传世三十

历年八百自成康以后皆守其基业而保之无非承

祖考之烈顺天人之心而合乎理之所当然也武王

之事如此

武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先

公以天子之礼斯礼也达乎诸侯大夫及士庶人父为

大夫子为士葬以大夫祭以士父为士子为大夫葬以

卷二 中庸 第 30b 页 WYG0208-0049b.png

士祭以大夫期之丧达乎大夫三年之丧达乎天子父

士祭以大夫期之丧达乎大夫三年之丧达乎天子父母之丧无贵贱一也

此一节书是言周公制礼以全武王子述之事也子

曰武王受命为天子时已末年矣凡所以述文王之

事尚有欲为而未暇及者周公乃身任其责因时制

礼展其欲展之孝思广其未广之恩意以成文武之

德近而追崇古公为大王季历为王季不王其身而

卷二 中庸 第 31a 页 WYG0208-0049c.png

王其号盖推文武之意而及乎王迹之所起也远而

王其号盖推文武之意而及乎王迹之所起也远而自祖绀以至后稷皆祀以天子之礼不王其封而王

其飨又推大王王季之意以及于无穷也斯祀礼也

皆本乎天理之安人情之至岂独自尽其孝已哉又

推之以及天下达乎诸侯与大夫及士与庶人使皆

得随分以尽其孝如父为大夫子为士葬则以大夫

之礼祭则以士之礼如父为士子为大夫葬则以士

之礼祭则以大夫之礼盖葬用死者之爵贻之以安

也祭用生者之禄俾尽其情也又制为丧服之礼期

卷二 中庸 第 31b 页 WYG0208-0049d.png

年之丧自庶人上达乎大夫而止天子诸侯无伯叔

年之丧自庶人上达乎大夫而止天子诸侯无伯叔昆弟之丧亲不敌贵也三年之丧自庶人上达乎天

子皆通行之此乃父母之丧子于父母罔极之恩无

分贵贱贵不敌亲也追王上祀之礼致孝于祖先葬

祭丧服之礼推及于天下皆缘情制礼周详曲当以

成文武之德也周公之事如此子思引此以见文武

周公能尽中庸之道是亦费之大者也帝王体中庸

卷二 中庸 第 32a 页 WYG0208-0050a.png

之道当以文武周公为法

之道当以文武周公为法右第十八章

子曰武王周公其达孝矣乎夫孝者善继人之志善述

人之事者也

此一章书是引孔子称武王周公之达孝而言其所

以尽孝者在继述也子思曰孔子之言曰凡人之孝

止于一身一家未必达之天下惟武王周公能推其

孝亲之心尽伦尽制使人人皆得以尽其孝所以天

下之人通谓之孝而无异词其达孝矣乎夫武周所

卷二 中庸 第 32b 页 WYG0208-0050b.png

谓达孝者何哉凡前人有志未逮而成就之为继不

谓达孝者何哉凡前人有志未逮而成就之为继不必前人有此志而吾之所存合天则隔世相感是为

善继人之志前人有事可法而遵行之为述不必前

人有此事而吾之所为当可则易地皆然是为善述

人之事此所以因时随分一酌乎理而推四海传万

世而为达孝也

春秋脩其祖庙陈其宗器设其裳衣荐其时食宗庙之

卷二 中庸 第 33a 页 WYG0208-0050c.png

礼所以序昭穆也序爵所以辨贵贱也序事所以辨贤

礼所以序昭穆也序爵所以辨贵贱也序事所以辨贤也旅酬下为上所以逮贱也燕毛所以序齿也

此二节书是举武周所制祭礼以明达孝也子曰武

王周公之所以善继述者即其所制祭祀之礼可见

也自春徂秋四时皆有祭临祭之时于祖庙中门堂

寝室必加洒扫整饬以致其严洁于先世所藏之重

器必陈而列之以示能守于先王所遗之裳衣必设

之以授尸使神有所依而致其如在之诚于四时之

食各以时物荐之以奉人者荐神而将其生事之敬

卷二 中庸 第 33b 页 WYG0208-0050d.png

其于时祭之致孝者有如此再以祫祭之礼言之宗

其于时祭之致孝者有如此再以祫祭之礼言之宗庙之次在左者为昭左阳也昭取阳明之义在右者

为穆右阴也穆取阴幽之义此建立宗庙之位置也

当祫祭于太庙则群庙之子孙皆来与祭其宗庙中

序立之礼亦依祖宗世系以次相序乃所以序其孰

为昭孰为穆亲亲使不紊也至于异姓助祭外服有

公侯伯子男内朝有卿大夫士皆序之以爵尊者在

卷二 中庸 第 34a 页 WYG0208-0051a.png

前卑者在后乃所以辨其孰为贵孰为贱贵贵使不

前卑者在后乃所以辨其孰为贵孰为贱贵贵使不越也其同姓异姓与祭俱有职事如宗掌祠祭祝读

祝文至于司尊司爵之类皆事也序其执事惟贤是

任乃所以辨其德行之优威仪之美与趋事之娴熟

贤贤使不掩也祭毕而饮福则同姓兄弟与异姓之

宾众人互相劝饮谓之旅酬必使各家在下之子弟

举觯于其在上之父兄以相酬酢乃所以逮及贱者

亦得以有事为荣幼幼使伸敬也至异姓宾退独燕

同姓则以毛发黑白之色别长幼为坐次乃所以就

卷二 中庸 第 34b 页 WYG0208-0051b.png

尊卑中各序年齿不论贵贱老老以加敬也其庙中

尊卑中各序年齿不论贵贱老老以加敬也其庙中恩义之周悉又如此

践其位行其礼奏其乐敬其所尊爱其所亲事死如事

生事亡如事存孝之至也郊社之礼所以事上帝也宗

庙之礼所以祀乎其先也明乎郊社之礼禘尝之义治

国其如示诸掌乎

此二节书是结言继述之善而又悉举礼制之通于

卷二 中庸 第 35a 页 WYG0208-0051c.png

治道也子曰武周所制祭祀之礼既善且备如此皆

治道也子曰武周所制祭祀之礼既善且备如此皆善体先王而为之者也先王对越祖考有位焉今所

践者即其位也先王升降周旋有礼焉今所行者即

其礼也先王声容感格有乐焉今所奏者即其乐也

祖考是先王之所尊者也今春秋祭祀用致诚恪于

上以敬其所尊子孙臣庶是先王之所亲也今周列

在庙广推恩义于下以爱其所亲以此观之武周之

奉事先王事死犹夫事生事亡犹夫事存真善继善

述无所不至孝之极至者也称曰达孝不亦宜乎然

卷二 中庸 第 35b 页 WYG0208-0051d.png

祭祀之礼又不止此也有郊社之礼焉郊以祭天冬

祭祀之礼又不止此也有郊社之礼焉郊以祭天冬至祀天于圜丘社以祭地夏至祀地于方泽盖所以

奉事上帝与后土答其覆载生成之德也有宗庙之

礼焉或五年一禘而合飨于太庙或四时有祭而分

荐于群庙盖所以祀其祖先尽吾报本追远之诚也

夫郊社之所以享帝禘尝之所以享亲其礼至大其

义至精惟圣人能制之亦惟圣人能明之苟能明乎

卷二 中庸 第 36a 页 WYG0208-0052a.png

郊社之礼禘尝之义则仁孝之理推之万事万物无

所往而不当治国之道即此而在其如视诸手掌甚

明而易见者乎武周制礼不惟善体先王而且通于

治道有如此子思引此以见武周之孝尽伦尽制皆

有合乎中庸之道是亦费之大者也帝王以孝治天

下于制礼作乐理明治幽之间宜加之意焉

右第十九章

日讲四书解义卷二

卷二 中庸 第 36b 页 WYG0208-0052b.png