声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

春秋辑传 提要 第 1a 页 WYG0168-0335a.png

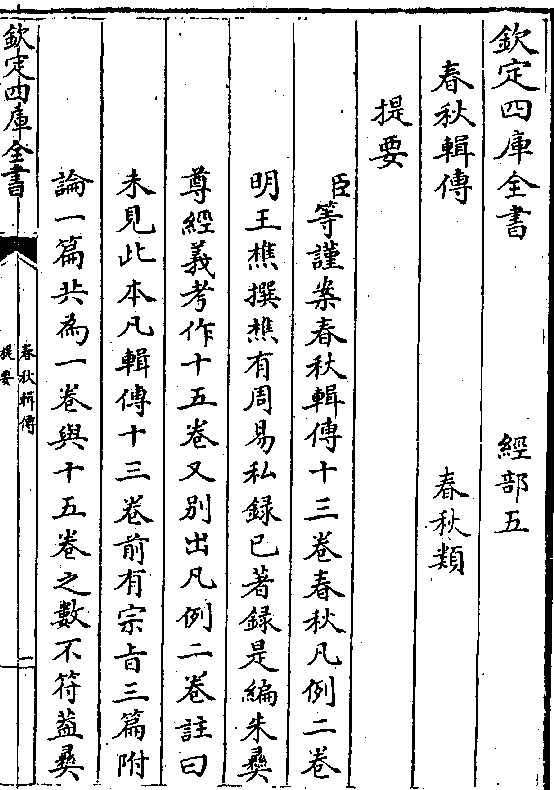

钦定四库全书 经部五

钦定四库全书 经部五春秋辑传 春秋类

提要

(臣/)等谨案春秋辑传十三卷春秋凡例二卷

明王樵撰樵有周易私录已著录是编朱彝

尊经义考作十五卷又别出凡例二卷注曰

未见此本凡辑传十三卷前有宗旨三篇附

论一篇共为一卷与十五卷之数不符盖彝

春秋辑传 提要 第 1b 页 WYG0168-0335b.png

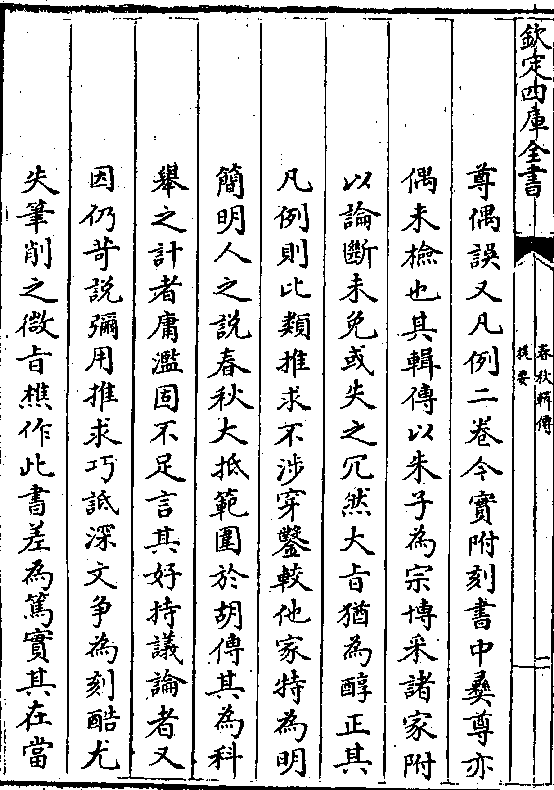

尊偶误又凡例二卷今实附刻书中彝尊亦

尊偶误又凡例二卷今实附刻书中彝尊亦偶未检也其辑传以朱子为宗博采诸家附

以论断未免或失之冗然大旨犹为醇正其

凡例则比类推求不涉穿凿较他家特为明

简明人之说春秋大抵范围于胡传其为科

举之计者庸滥固不足言其好持议论者又

因仍苛说弥用推求巧诋深文争为刻酷尤

失笔削之微旨樵作此书差为笃实其在当

春秋辑传 提要 第 2a 页 WYG0168-0336a.png

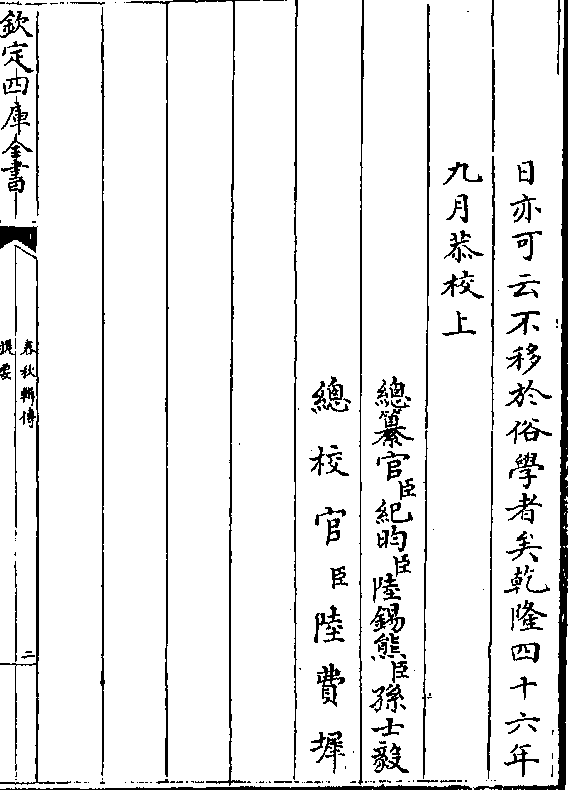

日亦可云不移于俗学者矣乾隆四十六年

日亦可云不移于俗学者矣乾隆四十六年九月恭校上

总纂官(臣/)纪昀(臣/)陆锡熊臣孙士毅

总 校 官(臣/)陆 费 墀

春秋辑传 提要 第 3a 页 WYG0168-0336c.png

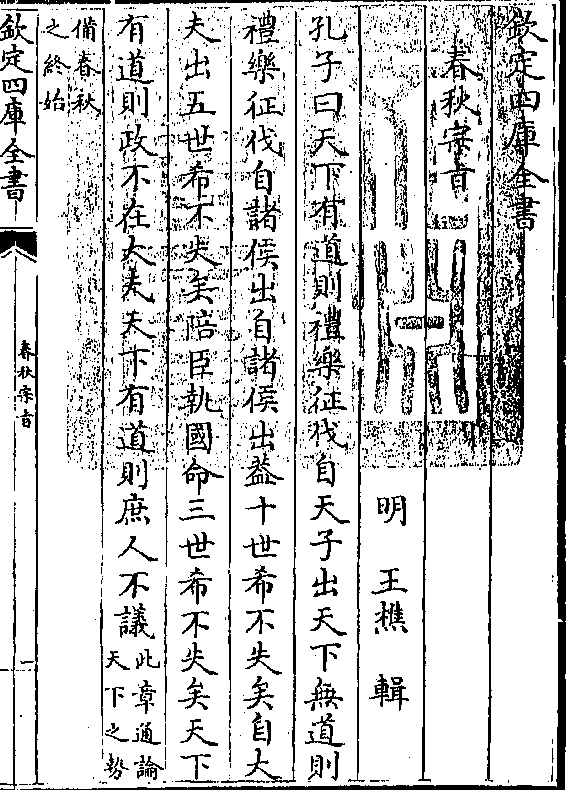

钦定四库全书

钦定四库全书春秋宗旨

明 王樵 辑

孔子曰天下有道则礼乐征伐自天子出天下无道则

礼乐征伐自诸侯出自诸侯出盖十世希不失矣自大

夫出五世希不失矣陪臣执国命三世希不失矣天下

有道则政不在大夫天下有道则庶人不议(此章通论/天下之势)

(备春秋/之终始)

春秋辑传 提要 第 3b 页 WYG0168-0336d.png

颜渊问为邦子曰行夏之时乘殷之辂服周之冕乐则

颜渊问为邦子曰行夏之时乘殷之辂服周之冕乐则韶舞放郑声远佞人郑声淫佞人殆

子张问十世可知也子曰殷因于夏礼所损益可知也

周因于殷礼所损益可知也其或继周者虽百世可知

也(所因谓三纲五常所损益谓制度文为之间虽三王/迭兴因时有作亦只欲扶持此三纲五常而已所谓)

(经世大/法也)

程子曰天之生民必有出类之才起而君长之治之

而争夺息道之而生养遂教之而伦理明然后人道

春秋辑传 提要 第 4a 页 WYG0168-0337a.png

立天道成地道平二帝而上圣贤世出随时有作顺

立天道成地道平二帝而上圣贤世出随时有作顺乎风气之宜不先天以开人必因时而立政暨乎三

王迭兴子丑寅之建正忠质文之更尚人道备矣天

道周矣圣人既不复作有天下者虽欲仿古之迹亦

私意妄为而已事之谬秦至以建亥为正道之悖汉

专以智力持世岂复知先王之道也夫子当周之末

以圣人之不复作也顺天应时之治不复有也于是

作春秋为百王不易之大法所谓考诸三王而不谬

春秋辑传 提要 第 4b 页 WYG0168-0337b.png

建诸天地而不悖质诸鬼神而无疑百世以俟圣人

建诸天地而不悖质诸鬼神而无疑百世以俟圣人而不惑者矣先儒之论曰游夏不能赞一辞辞不待

赞也言不能与于斯道也斯道也惟颜子尝闻之矣

行夏之时乘殷之辂服周之冕乐则韶舞此其准的

也后世以史视春秋谓褒善贬恶而已至于经世之

大法则不知也春秋大义数十炳如日星乃易见也

惟其微辞奥义时措从宜者为难知也或抑或纵或

予或夺或进或退或微或显而得乎义理之安文质

春秋辑传 提要 第 5a 页 WYG0168-0337c.png

之中宽猛之宜是非之公乃制事之权衡揆道之模

之中宽猛之宜是非之公乃制事之权衡揆道之模范也夫观百物然后识化工之神聚众材然后知作

室之用于一事而欲窥圣人之用非上智不能也故

学春秋者必优游涵泳默识心通然后能造其微后

王知春秋之义则虽非禹汤尚可以法三代之治自

秦而下其学不传予悼夫圣人之志不得明于后世

也故作传以明之俾后之人通其文而求其义得其

意而法其用则三代可复也 朱子曰四代之礼乐

春秋辑传 提要 第 5b 页 WYG0168-0337d.png

此经世之大法也春秋之书亦经世之大法也然四

此经世之大法也春秋之书亦经世之大法也然四代之礼乐是以善者为法春秋是以不善者为戒

孟子曰世衰道微邪说暴行又作臣弑其君者有之子

弑其父者有之孔子惧作春秋春秋天子之事也是故

孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎昔者

禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驱猛兽而百姓宁孔

子成春秋而乱臣贼子惧

又曰王者之迹熄而诗亡诗亡然后春秋作晋之乘楚

春秋辑传 提要 第 6a 页 WYG0168-0338a.png

之梼杌鲁之春秋一也其事则齐桓晋文其文则史孔

之梼杌鲁之春秋一也其事则齐桓晋文其文则史孔子曰其义则丘窃取之矣

又曰五霸者三王之罪人也今之诸侯五霸之罪人也

又曰春秋无义战彼善于此则有之矣征者上伐下也

敌国不相征也

胡氏曰古者列国各有史官掌记时事春秋鲁史尔

仲尼就加笔削乃外史传心之要典也而孟氏𤼵明

宗旨目为天子之事者周道衰微乾纲解纽乱臣贼

春秋辑传 提要 第 6b 页 WYG0168-0338b.png

子接迹当世人欲肆而天理灭矣仲尼天理之所在

子接迹当世人欲肆而天理灭矣仲尼天理之所在不以为已任而谁可故曰我欲载之空言不如见诸

行事之深切著明也空言独能载其理行事然后见

其用是故假鲁史以寓王法惇典庸礼命德讨罪其

大要则皆天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪

我者其惟春秋乎知孔子者谓此书遏人欲于横流

存天理于既灭为后世虑至深远也罪孔子者谓无

其位而托二百四十二年南面之权使乱臣贼子禁

春秋辑传 提要 第 7a 页 WYG0168-0338c.png

其欲而不得肆则戚矣是故春秋见诸行事非空言

其欲而不得肆则戚矣是故春秋见诸行事非空言比也公好恶则𤼵乎诗之情酌古今则贯乎书之事

兴常典则体乎礼之经本忠恕则导乎乐之和著权

制则尽乎易之变故君子以为五经之有春秋犹法

律之有断例也不学是经而处大事决大疑能不惑

者鲜矣

武进唐应德曰春秋之难明也其孰从而求之曰孔

子尝自言之矣吾之于人也谁毁谁誉斯民也三代

春秋辑传 提要 第 7b 页 WYG0168-0338d.png

之所以直道而行也春秋者圣人有是非而无所毁

之所以直道而行也春秋者圣人有是非而无所毁誉之书也直道之所是春秋亦是之直道之所非春

秋亦非之春秋者所以寄人直道之公心也人人之

心在焉而谓其文有非人人之所与知者乎儒者则

以为圣经不如是之浅也而往往谓之微辞是以说

之过详而其义益蔽且夫春秋之为春秋以诛乱讨

贼而已子而严父臣而敬君人人有不知其为是而

弑君篡父人人有不知其为非者哉人人知其为非

春秋辑传 提要 第 8a 页 WYG0168-0339a.png

而或陷于弑逆焉者昔人所谓以意为之也虽其以

而或陷于弑逆焉者昔人所谓以意为之也虽其以意陷于弑逆而其直道而行之心固隐然而在也圣

人早为之辨醒其隐然而在之心以消其勃然敢动

于邪之意是以乱臣贼子惧焉而能自还也其使之

惧者不逆之于勃然而动者之不可忍而牖之于隐

然而在者之不容息是以能使之惧也非书其弑以

惧之之谓也其惧者但觉其隐然而在者之忽露而

不觉其勃然而动者之暗消是以惧也非惧其书我

春秋辑传 提要 第 8b 页 WYG0168-0339b.png

而不敢为之谓也故曰孔子惧作春秋春秋成而乱

而不敢为之谓也故曰孔子惧作春秋春秋成而乱臣贼子惧孔子之惧心斯人直道而行之心一也斯

人直道而行之心乱臣贼子之惧心一也人人之心

在焉而谓其文有非人人所与知者乎

右上篇

庄周氏曰春秋经世先王之志也圣人议而不辩又曰

春秋以道名分

汉上大夫壶遂曰昔孔子胡为作春秋太史公曰余闻

春秋辑传 提要 第 9a 页 WYG0168-0339c.png

之董生周道废孔子知时之不用道之不行也是非二

之董生周道废孔子知时之不用道之不行也是非二百四十二年之中以达王事子曰我欲载之空言不如

见之行事之深切著明也上明三王之道下辨人事之

经纪拨乱世反之正莫近于春秋春秋文成数万其旨

数千万物之聚散皆在春秋有国者不可以不知春秋

前有谗而不见后有贼而不知为人臣者不可以不知

春秋守经事而不知其宜遭变事而不知其权为人君

父而不通春秋之义者必蒙首恶之名为人臣子而不

春秋辑传 提要 第 9b 页 WYG0168-0339d.png

通春秋之义者必陷篡弑诛死之罪其实皆以善为之

通春秋之义者必陷篡弑诛死之罪其实皆以善为之而不知其义故春秋礼义之大宗也又曰吴楚之君自

称王而春秋贬之曰子践土之会实召天子而春秋讳

之曰天王狩于河阳推此类以绳当世笔则笔削则削

子夏之徒不能赞一辞

隋王通氏曰春秋之于王道是轻重之权衡曲直之绳

墨也舍是则无所取衷矣

周子曰春秋正王道明大法也孔子为后世王者而脩

春秋辑传 提要 第 10a 页 WYG0168-0340a.png

也乱臣贼子诛死者于前所以惧生者于后也

也乱臣贼子诛死者于前所以惧生者于后也程子曰五经载道之文春秋圣人之用五经之有春秋

犹法律之有断例也律令惟言其法断例始有法之用

又曰五经如药方春秋如用药治病圣人之用全在此

书春秋一句即一事是非便见于此乃穷理之要学者

只观春秋亦可以尽道矣又曰春秋传为按经为断又

曰春秋之文一 一意在示人如土功之事无大小莫不

书之其意止欲人君重民力也又曰礼义失则人之异

春秋辑传 提要 第 10b 页 WYG0168-0340b.png

于禽兽者几希圣人初恐人入于禽兽也故于春秋之

于禽兽者几希圣人初恐人入于禽兽也故于春秋之法极谨严中国而不用先王之礼则外之韩愈言春秋

谨严深得其旨又曰春秋以前既已立例到后来书得

全别一般事便书得别有意思若依前例观之殊失之

也又曰春秋大率所书事同则辞同后人因谓之例然

有事同而辞异者盖各有义非可例拘也又曰某看春

秋有两句法以传考经之事迹以经别传之真伪

邵子曰春秋孔子之刑书也功过不相掩五伯者功之

春秋辑传 提要 第 11a 页 WYG0168-0340c.png

首罪之魁也先定五伯之功过而学春秋则大意立矣

首罪之魁也先定五伯之功过而学春秋则大意立矣春秋之间有功者未有大于四国者也有过者亦未有

大于四国者也不先定四国之功过则事无统理不得

圣人意矣

孙明复曰春秋有贬而无褒邵子曰春秋礼法废君臣

乱其间有能为小善者安得不进之也况五伯实有功

于天下安得不与之也又曰人言春秋非性命书非也

圣人无我由性命而𤼵言因事褒贬皆非有意于其间

春秋辑传 提要 第 11b 页 WYG0168-0340d.png

故春秋尽性之书也又曰春秋为君弱臣强而作故谓

故春秋尽性之书也又曰春秋为君弱臣强而作故谓之名分之书又曰夫圣人之经浑然无迹如天道焉春

秋录实事而善恶形于其中矣

张子曰春秋之书在古无有乃仲尼所自作惟孟子为

能知之非理明义精殆未可学先儒未及此而治之故

其说多凿

邵伯温曰圣人以二百四十二年之事系之以万世之

法法者何也君臣父子夫妇人道之大伦也性之者圣

春秋辑传 提要 第 12a 页 WYG0168-0341a.png

人也诚之者君子也违之者小人也亡之者禽兽也兴

人也诚之者君子也违之者小人也亡之者禽兽也兴之则为治废之则为乱用之则为中国舍之则为僣乱

五伯去王也远矣不犹愈于乱乎当世之诸侯去伯也

远矣邻于乱也不亦近乎微圣人之生春秋之作则天

下后世之人其安于僣乱矣春秋有天道焉有地道焉

有人道焉王者举而用之则帝王之功岂难致

胡氏曰春秋圣人倾否之书又曰春秋为诛乱臣贼子

而作其法尤严于乱贼之党又曰春秋所书有事同则

春秋辑传 提要 第 12b 页 WYG0168-0341b.png

辞同后人因谓之例然有事同辞异者盖各有义非可

辞同后人因谓之例然有事同辞异者盖各有义非可例拘也辞同者正例也辞异则其例变矣正例非圣人

莫能立变例非圣人莫能裁

朱子曰春秋以形而下者说上那形而上者去 春秋

皆乱世之事圣人一切裁之以天理圣人作春秋不过

直书其事善恶自见(以下俱朱/子之言) 春秋大旨其可见者

诛乱臣讨贼子内中国外夷狄贵王贱伯而已未必如

先儒所言字字有义也想孔子当时只要备二三百年

春秋辑传 提要 第 13a 页 WYG0168-0341c.png

之事故取史文写在这里何尝云某事用某例邪且如

之事故取史文写在这里何尝云某事用某例邪且如书会盟侵伐大意不过见诸侯擅兴自肆耳书郊禘大

意不过见鲁僭礼耳至如三卜四卜牛伤牛死是失礼

之中又失礼也如不郊犹三望是不必望而犹望也如

书仲遂卒犹绎是不必绎而犹绎也如此等义却自分

明 春秋只是直载当时之事要见当时治乱兴衰非

是于一字上定褒贬初间王政不行天下都无统属及

五伯出来扶持方有统属礼乐征伐自诸侯出到后来

春秋辑传 提要 第 13b 页 WYG0168-0341d.png

五伯又衰政自大夫出到孔子时皇帝王伯之道扫地

五伯又衰政自大夫出到孔子时皇帝王伯之道扫地故孔子作春秋据他事实写在那里教人见得当时事

是如此安知用旧史与不用旧史今硬说那个字是孔

子文那个是旧史文如何验得更核圣人所书好恶自易

见如葵丘之会召陵之师践土之盟自是好本末自是

别及后来五伯既衰溴梁之盟大夫亦出与诸侯之会

这个自是差异不好今要去一字两字上讨意思甚至

以日月爵氏名字上皆为褒贬如王人子突救卫自是

春秋辑传 提要 第 14a 页 WYG0168-0342a.png

卫当救当时是有个子突孔子因存他名字今诸儒解

卫当救当时是有个子突孔子因存他名字今诸儒解却道王人本不书字缘其救卫故书字孟子说臣弑其

君有之子弑其父有之孔子惧作春秋说得极是了又

曰春秋无义战彼善于此则有之矣此等皆看得地步

阔圣人之意只是如此不解恁地细碎 春秋大槩自

成襄以前旧史不全有舛逸故所记各有不同若昭哀

以后皆圣人亲见其事故记得其实不至于有遗处如

何却说圣人子其爵削其爵赏其功罚其罪是甚说话

春秋辑传 提要 第 14b 页 WYG0168-0342b.png

问孟子说春秋天子之事如何曰只是被孔子写取

问孟子说春秋天子之事如何曰只是被孔子写取在此人见者自有所畏惧耳若要说孔子去褒贬他去

其爵与其爵赏其功罚其罪岂不是谬也其爵之有无

与人之有功有罪孔子也予夺他不得 或人论春秋

以为多有变例所以前后所书之法多有不同曰此乌

可信圣人作春秋正欲褒善贬恶示万世不易之法今

乃忽用此说以诛人未几又用此说以赏人使天下后

世皆求之而莫识其意是乃后世弄法舞文之吏之所

春秋辑传 提要 第 15a 页 WYG0168-0342c.png

为也曾谓大中至正之道而如是乎 问读春秋之法

为也曾谓大中至正之道而如是乎 问读春秋之法曰只是据经所书之事迹而准折以先王之道某是某

非某人是底犹有未是处不是㡳犹有彼善于此处只

将道理折衷便见只是圣人言语细密要人子细斟量

考索耳 看春秋固当以类例相通然亦须随事观理

反覆涵泳令胸次开阔义理通贯方有意味 答魏元

履曰欲为春秋学甚善但前辈以为此学者最后一段

事盖自非理明义精则止是较得失考同异心绪转杂

春秋辑传 提要 第 15b 页 WYG0168-0342d.png

与读史传摭故实无异 春秋本是正谊明道之书今

与读史传摭故实无异 春秋本是正谊明道之书今人只较齐晋霸业优劣反成谋利大义都晦了正谊不

谋利明道不计功尊王贱霸内诸夏外夷狄此春秋之

大旨不可不知也 春秋固是尊诸夏外夷狄然圣人

当初作经岂是要率天下诸侯而尊齐晋自秦桧和戎

之后士人讳言内外而春秋大义晦矣 问先生于三

礼书春秋未有说何也曰春秋是当时实事孔子书在

册子上后世诸儒学未至而各以己意猜度正横渠所

春秋辑传 提要 第 16a 页 WYG0168-0343a.png

谓非理明义精而治之故其说多凿也惟伊川以为经

谓非理明义精而治之故其说多凿也惟伊川以为经世之大法得其旨矣 又曰程子所谓春秋大义数十

炳如日星者如成宋乱宋灾故之类乃是圣人直著诛

贬自是分明如胡氏谓书晋侯为以常情待晋侯书秦

人为以王事责秦穆处却恐未必如此须是己之心果

与圣人之心神交心契始可断他所书之旨不然则未

易言也程子所谓微辞隐义时措从宜者为难知耳

南轩张氏谓当取其大义数十断为定论而详味其抑

春秋辑传 提要 第 16b 页 WYG0168-0343b.png

扬予夺轻重之宜则有以权万变矣

扬予夺轻重之宜则有以权万变矣啖氏曰夫子所以脩春秋之意三传无文说左氏者以

为春秋者周公之志也暨乎周德衰典礼丧诸所记注

多违旧章宣父因鲁史成文考其行事而正其典礼上

以遵周公之遗制下以明将来之法言公羊者则曰夫

子之作春秋将以黜周王鲁变周之文从先代之质解

谷梁者则曰平王东迁周室微弱天下板荡王道尽矣

夫子伤之乃作春秋所以明黜陟著劝戒吾观三家之

春秋辑传 提要 第 17a 页 WYG0168-0343c.png

说诚未达乎春秋大宗予以为春秋者救时之弊革礼

说诚未达乎春秋大宗予以为春秋者救时之弊革礼之薄杜氏所论褒贬之指惟据周礼若然则周德虽衰

礼经未泯化人足矣何必复作春秋乎何氏所云变周

之文从先代之质虽得其言不用之于性情而用之于

名位周德虽衰天命未改变从夏政惟在立忠为教原

情为本非谓改革爵列损益礼乐者也故夫子伤主威

不行下同列国首王正以大一统先王人以黜诸侯不

书战以示莫敌称天王以表无二尊反云黜周王鲁悖

春秋辑传 提要 第 17b 页 WYG0168-0343d.png

礼诬圣矣范氏之说粗陈梗槩殊无深旨且历代史书

礼诬圣矣范氏之说粗陈梗槩殊无深旨且历代史书皆是惩劝春秋之作岂独尔乎

赵氏曰啖氏依公羊家旧说云春秋变周之文从夏之

质予谓春秋因史制经以明王道其指大要二端而已

兴常典也著权制也故凡郊庙丧纪朝聘蒐狩昏取皆

违礼则书之是兴常典也非常之事典礼所不及则裁

之圣心以定褒贬所以穷精理也圣人当机𤼵断以定

厥中辨惑质疑为后王法何必从夏乎然则春秋救世

春秋辑传 提要 第 18a 页 WYG0168-0344a.png

之宗旨安在在尊王室正陵僭举三纲提五常彰善瘅

之宗旨安在在尊王室正陵僭举三纲提五常彰善瘅恶如斯而已故褒贬之指在乎例(诸凡/例是)缀叙之意在乎

体所谓体者其大槩有三而区分有十所谓三者凡即

位崩薨卒葬朝聘盟会此常典所当载也故悉书之随

其邪正而加褒贬此其一也祭祀婚姻赋税军旅蒐狩

皆大国之事亦所当载也其合礼者夫子修经之时悉

皆不取故公谷云常事不书是也其非者及合于变之

正者乃取书之而增损其文以寄褒贬之意此其二也

春秋辑传 提要 第 18b 页 WYG0168-0344b.png

庆瑞灾异及君被杀被执及奔放逃叛归入纳立如此

庆瑞灾异及君被杀被执及奔放逃叛归入纳立如此并非常之事亦史册所当载夫子则因之而加褒贬焉

此其三也此𫐠作之大凡也所谓十者一曰悉书以志

实(朝聘用兵之类一/切书之以著事实)二曰略常以明礼(祭祀婚姻等合/礼者皆常事不)

(书/)三曰省辞以从简(经文贵从省触类尽然诸前目/后凡帅师不言君使之类是也)四

曰变文以示义(但经文比常例变一/字者必有褒贬之义)五曰即辞以见意

(谓不成例者但于辞中见褒贬之义公追齐/师至酅齐人来归公孙敖之丧之类是也)六曰记是

以著非(书子同生及葬/诸侯之类是也)七曰示讳以存礼(内恶事皆隐/避其文以示)

春秋辑传 提要 第 19a 页 WYG0168-0344c.png

(臣/礼)八曰详内以异外(内卿卒皆书被伐皆/言某鄙之类是也)九曰阙略因

(臣/礼)八曰详内以异外(内卿卒皆书被伐皆/言某鄙之类是也)九曰阙略因旧史(宣成以前人名及/甲子多不具是也)十曰损益以成辞(如郑渝平若/言郑伯使人)

(来渝平即不成言辞此损文也如西狩常/事不合书为获麟故书西狩此益文也)知其体推其

例观其大意然后可以议之耳或曰圣人之教求以训

人也微其辞何也(怪其辞意深微人/难晓解不可以训)曰非微之也事当

尔也人之善恶必有浅深不约其辞不足以差之也(如/弑)

(君有称国称人称盗之异来盟有书名书/字书官之异必假一字以示善恶浅深)若广其辞则

是史氏之书尔焉足以见条例而称春秋乎辞简义隐

春秋辑传 提要 第 19b 页 WYG0168-0344d.png

理自当尔非微之也故成人之言童子不能晓也县官

理自当尔非微之也故成人之言童子不能晓也县官之才民吏不能及也是以小智不及大智况圣人之言

乎此情性自然之品汇非微之也今持不逮之资欲勿

学而能此岂里巷之言苟尔而易知乎

馀干胡叔心曰春秋乃孔子之行事因当世之事一处

置从天理上去尧舜三代之道具见于此其斟酌权衡

以定百王之法先儒传注多穿凿琐细惟孟子程子得

其本原大意朱子谓以形而下者说上那形而上者去

春秋辑传 提要 第 20a 页 WYG0168-0345a.png

盖孟子程子朱子之学具圣人之全体故深得圣人作

盖孟子程子朱子之学具圣人之全体故深得圣人作用默契圣人心事非若诸儒但推测亿度也又曰读春

秋使人自然戒惧不敢萌一毫私意又曰读春秋便是

得君是君臣是臣父是父子是子长是长幼是幼夫妇

朋友中国外裔截然分明而各止其所其于天道人道

分殊理一无不明备此圣人手段又曰春秋以正大之

理观之则见当时王道不行诸侯皆是营营于私意或

当为而不为或不当为而为之或昏弱而不振或恃强

春秋辑传 提要 第 20b 页 WYG0168-0345b.png

以为暴或怠惰而不知脩省或僭逆而无状圣人之意

以为暴或怠惰而不知脩省或僭逆而无状圣人之意盖欲一归天理之正而后己其于天地生物之心保民

救时之意生杀子夺之权隐然见于书法之中实为百

王经世之大法或者乃欲计区区伯业之盛衰又以姓

名日月爵号为诛赏其穿凿琐碎甚矣又曰伯者虽有

功于当时然三纲五常卒扶不起故仲尼作春秋以明

之又曰春秋不与五伯者是他心术不正事事把私心

去做那些仁义是假的或曰齐桓晋文若以真心行仁

春秋辑传 提要 第 21a 页 WYG0168-0345c.png

义春秋亦与之乎曰他若以真心行仁义即王道也春

义春秋亦与之乎曰他若以真心行仁义即王道也春秋不必作矣他本无明理正心之学故谓之假仁又曰

春秋即人事以明天理用天理以处人事

右中篇

武进唐应德曰春秋王道也天下无二尊是王道也礼

乐征伐会盟朝聘生杀之权一出于天子而无有一人

之敢衡行无有一人之敢作好恶作威福是王道也是

故大宗伯以宾礼亲邦国而以间会𤼵四方之志天子

春秋辑传 提要 第 21b 页 WYG0168-0345d.png

巡守诸侯既朝则设方明而盟是会盟者天子之权也

巡守诸侯既朝则设方明而盟是会盟者天子之权也其或不出于天子而私会私盟者罪也故春秋凡书会

书盟者皆罪之诸侯朝于天子而诸侯之自相与也有

聘礼无朝礼凡其不朝于天子而私相朝者罪也故凡

春秋之书如书朝者皆以罪其朝者与其受朝者九伐

之法掌于司马而天子赐诸侯弓矢斧钺然后得专征

伐虽其专之亦必其临时请命于天子而后行是侵伐

者天子之权也其不出于天子而私侵私伐者罪也故

春秋辑传 提要 第 22a 页 WYG0168-0346a.png

凡春秋之书侵书伐者皆罪之诸侯之大夫公子虽其

凡春秋之书侵书伐者皆罪之诸侯之大夫公子虽其有罪必请于天子而后刑杀焉其不请于天子而专杀

者罪也故凡春秋书杀大夫杀公子者皆罪之夫侵伐

有贪兵有愤兵有应兵有讨不睦有以外域侵中国有

以中国攘外域有以中国借外域而戕中国者故战有

彼善于此者要之无义战盟会有解雠有固党有同欲

相求有同力相援有同患相恤有以夷狄受盟有以夷

狄主盟者故会盟有彼善于此者而要之无义会义盟

春秋辑传 提要 第 22b 页 WYG0168-0346b.png

杀大夫有诛叛有讨贰有愎谏有借以说于大国有为

杀大夫有诛叛有讨贰有愎谏有借以说于大国有为强臣去其所忌故杀大夫有彼善于此者要之无义杀

是故春秋自于稷澶渊两会之外并不书其故而至于

盟会侵伐则绝无一书其故者非略也以为其会其盟

其侵其伐其战既足以著其罪矣不必问其故也杀大

夫必名亦有不名而但书其官如宋人杀其大夫司马

者亦有并其官不书如曹杀其大夫者非略也以为义

系乎其杀之者而不系乎其杀者义系乎其杀之者则

春秋辑传 提要 第 23a 页 WYG0168-0346c.png

其杀也足以著其罪矣义不系乎其杀者则不必问其

其杀也足以著其罪矣义不系乎其杀者则不必问其为何人与其为有罪无罪焉可也说春秋者不达其意

而琐为之说曰其会也以某故杀某大夫也以某故至

于盟战侵伐亦然是皆无益于春秋也而徒为蛇足之

画者夫春秋经世之书也其经世也以正乱贼也易曰

臣弑其君子弑其父非一朝一夕矣不早辨也说春秋

者亦云人臣无将夫人臣而窃其君侵伐会盟刑杀之

权其为将也甚矣人臣窃其君侵伐会盟刑杀之权而

春秋辑传 提要 第 23b 页 WYG0168-0346d.png

久假焉而莫之归也其为渐也甚矣故臣子至于推刃

久假焉而莫之归也其为渐也甚矣故臣子至于推刃于其君父而春秋书某国弑其君某某人弑其君某者

是弑之成也是春秋之所深痛也臣而窃其君会盟刑

杀之权是弑之渐也将也是春秋之所辨也孔子尝自

言之矣曰天下有道则礼乐征伐自天子出天下无道

则礼乐征伐自诸侯出无道而至于自大夫出无道而

至于陪臣执国命呜呼是春秋之势也挈其柄于陪臣

大夫者而还之诸侯挈其柄于诸侯者而还之天子是

春秋辑传 提要 第 24a 页 WYG0168-0347a.png

春秋拨其乱而反之正也夫周自东迁以前虽王室已

春秋拨其乱而反之正也夫周自东迁以前虽王室已不竞矣而其权固在也幽杀而平徙岐丰之地委为草

莽瀍洛之外声教阻绝于是尾大之势成而诸侯横变

易礼乐凭众暴寡大小相朝强弱相劫无一不出于诸

侯者而天子曾不得尺寸之权矣盖周之盛王道行颂

声作而其可见者莫如诗雅蓼萧湛露是诸侯之会同

于天子者也彤弓是诸侯听征伐之命于天子者也出

车采薇是天子之自为征伐而四夷不敢侵畔者也故

春秋辑传 提要 第 24b 页 WYG0168-0347b.png

曰诗亡而春秋作诗未亡天子之权存诗亡天子之权

曰诗亡而春秋作诗未亡天子之权存诗亡天子之权丧春秋收既丧之权而还之天子者也春秋所以接诗

亡之后虽一日不得缓也文宣而下则诸侯又不能自

执其权而大夫之交政于中国者攘攘矣三桓六卿七

穆孙宁鱼华陈鲍拥兵树党而主势孤矣葬原仲而私

交始矣作三军舍中军而鲁之权罄于大夫矣盟溴梁

盟宋而天下之权罄于大夫矣衎出奔孙阳州孙越入

彭城入朝歌入晋阳而大夫之为祸烈矣盖天下之势

春秋辑传 提要 第 25a 页 WYG0168-0347c.png

愈下而春秋之治也愈详桓僖以前列国之大夫惟特

愈下而春秋之治也愈详桓僖以前列国之大夫惟特使而与鲁接者则名之而会盟侵伐则大夫未有以名

见者夫救徐夫夫特将也翟泉大夫特盟也春秋第曰

人曰大夫而已不以名见也若此者非略也以为不系

乎大夫也文宣而下侵伐会盟大夫未有不以名见者

虽溴梁之会其君在也而大夫盟书鸡泽之盟君既盟

也而大夫盟书若此者非烦也以为系乎大夫也不系

乎大夫虽夷吾隰朋狐偃赵衰之勋且贤未尝以名见

春秋辑传 提要 第 25b 页 WYG0168-0347d.png

焉系乎大夫虽劣如栾黡荀偃高厚华阅则琐琐以见

焉系乎大夫虽劣如栾黡荀偃高厚华阅则琐琐以见焉不系乎大夫虽其君不在而大夫特盟则亦弗详焉

翟泉是矣系乎大夫虽其君在而大夫缀盟则亦详焉

溴梁鸡泽是矣不系乎大夫虽主帅亦略而人之桓僖

以前侵伐书人者是矣系乎大夫虽偏裨亦牵连而名

之鞍之战是矣其弗详大夫者以专治诸侯之为乱贼

也其详大夫者以并治大夫之为乱贼也说春秋者不

达其义而曰人大夫贬也夫书人为贬彼黡阅之徒以

春秋辑传 提要 第 26a 页 WYG0168-0348a.png

名见者乃为褒也邪惟曹薛滕许之大夫始终书人说

名见者乃为褒也邪惟曹薛滕许之大夫始终书人说春秋者曰小国无大夫非也夫此数君者将为人役之

不暇而未尝敢执天下之权也而况其大夫乎盖不系

乎其大夫是以始终人之而弗详今曰书人为贬则曰

齐晋诸大国之大夫偏受褒而曹薛滕许之大夫偏受

贬邪侯犯南蒯弗狃阳虎之徒出则大夫又不能自执

其权而陪臣实执之矣堕郈书堕费书围成弗克书窃

宝玉大弓书而春秋之正陪臣者又详矣故孔子欲往

春秋辑传 提要 第 26b 页 WYG0168-0348b.png

公山佛肸之召而曰吾为东周云者即春秋书堕费堕

公山佛肸之召而曰吾为东周云者即春秋书堕费堕郈意也是春秋之终也或曰盟葵丘盟践土师于召陵

城濮说春秋者以为圣人与之也今亦曰是礼乐征伐

自诸侯出也而夺焉可乎曰是不然矣桓文之未出也

权虽不在天子而诸侯亦未能尽得天子之权也盖其

权散桓文之既出也则权既不在天子又不在他诸侯

而桓文独尽得天子之权也盖其权聚譬之主人有千

金焉而窃之者十人虽金已不在主人矣然十人而得

春秋辑传 提要 第 27a 页 WYG0168-0348c.png

百金焉尚未足以当主人也而窃之者一人苟一人而

百金焉尚未足以当主人也而窃之者一人苟一人而并千金焉则是疑于主人也权之散臣悖于主权之聚

臣疑于主故较利害则权之散而交斗犹不若权之聚

而可以纾祸息民语王道则权之聚而疑主犹不若权

之散而未有所属随之屯曰随有获人随而我获之未

害也而谓之凶豫之坤曰由豫由我致豫未害也而六

五以为贞疾故桓文者臣之凶而主之所以贞疾者也

且桓文以前诸侯固有相朝者则亦一二小邦而已犹

春秋辑传 提要 第 27b 页 WYG0168-0348d.png

未有六服群然相朝者固有私盟会擅侵伐者则亦一

未有六服群然相朝者固有私盟会擅侵伐者则亦一国两国相雠相结而已未有举中国而听于一人未有

十馀国而攻一国者是天子之权未有所属也桓文之

兴五年一朝三年一聘而诸侯之玉帛相率而走于其

庭天子黼扆之前乃不得一人秉圭而北面者彼齐晋

亦偃然受诸侯之朝已而终其身未尝一涉天子之庭

也衣裳之会兵车之会未尝有一介请于天子也是故

纠合诸侯同奖王室未有如葵丘践土者诸侯之群然

春秋辑传 提要 第 28a 页 WYG0168-0349a.png

役属臣仆于诸侯亦未有如葵丘践土之甚者戎狄攘

役属臣仆于诸侯亦未有如葵丘践土之甚者戎狄攘斥中夏又安未有如召陵城濮者而搂诸侯以伐诸侯

亦未有如召陵城濮之甚者说春秋者不达其意而曰

会于某盟于某是圣人以诸侯援之齐晋也夫王室之

不竞也诸侯既已尽折而入于齐晋矣圣人不能挈而

还之天子也其又推而授之以益其逼也邪夫权自诸

侯出不问其如何而均谓之无道敌国相征不问其如

何而均谓之无义不知礼乐征伐之出于桓文也其为

春秋辑传 提要 第 28b 页 WYG0168-0349b.png

有道邪其为无道邪桓文之战其为义邪其为无义邪

有道邪其为无道邪桓文之战其为义邪其为无义邪使桓文而诚于勤王诚于攘夷急病而其柄则倒持也

其分则上陵也圣人犹必律之以法而桓文且将为法

受恶矣况其借名勤王而实则自殖阳为急病而阴欲

养乱哉灭谭灭遂本以自肥执曹畀宋为谲已甚桓之

末年侈然有封禅革命之心而文至于请隧以葬此其

去问鼎者无几耳又何以责楚也然则圣人所称民免

于左衽而仁之何也曰是圣人之专论功也而春秋者

春秋辑传 提要 第 29a 页 WYG0168-0349c.png

专以明道也谷梁氏曰仁不胜道存王室也然则说春

专以明道也谷梁氏曰仁不胜道存王室也然则说春秋者曰谨华夷之辨何也曰此诛乱贼之一也夫春秋

之所夷者吴与楚楚之先鬻熊为姬文师国于江汉之

间而泰伯端委以临吴盖皆神明之胄矣荆人不道间

周之乱革子以王丛毒上国吴亦相效而王是乱贼之

尤也是以春秋从而夷之春秋诸侯中其显然为逆者

莫如楚吴其阴逆而阳顺者莫如齐晋如断狱之家楚

吴则功意俱恶齐晋则功遂意恶功意俱恶故圣人显

春秋辑传 提要 第 29b 页 WYG0168-0349d.png

诛之显诛之故其辞直如书卒不书葬君臣同辞之类

诛之显诛之故其辞直如书卒不书葬君臣同辞之类凡皆直辞也功遂意恶故圣人阴夺之阴夺之故其辞

微如邢迁于夷仪城楚丘狩河阳之类凡皆微辞也夫

小雅未废而四夷不敢交侵小雅尽废而后四夷交侵

春秋始书荆入蔡以献舞归则其踯躅之势已见桓文

奋而振之其锋稍阻文也没而晋霸衰而楚人之图北

方者遂日长而不可制是故春秋书荆入蔡此霸之未

兴而楚猾中国之始春秋书次于厥貉此霸之既衰而

春秋辑传 提要 第 30a 页 WYG0168-0350a.png

楚窥中国之始盖桓文之所以扼楚者其力有难易而

楚窥中国之始盖桓文之所以扼楚者其力有难易而楚与中国之所以盛衰其机有倚伏桓起于海滨而所

从者宋卫陈蔡皆弱国故谋之十馀年结江结黄连十

二国之师而后能服楚于召陵文据表里山河之固而

所从者齐秦皆劲国故反国一年仅连三国之师而克

楚于城濮一战而杀其专兵之将然晋之克楚也得策

于结秦而晋之不竞于楚也失策于雠秦自殽之役而

秦晋相雠杀者历四五世战彭衙战令狐战河曲积十

春秋辑传 提要 第 30b 页 WYG0168-0350b.png

馀战而不解是晋人自失一强援自生一强敌失一强

馀战而不解是晋人自失一强援自生一强敌失一强援则其气力不完强敌伺近则其势不暇于略远故晋

霸之衰而楚益横者殽之役实然说春秋者乃曰殽之

役春秋许晋襄继霸吾不知也夫楚庄者又蛮酋之雄

耳而远交秦巴近攻陈郑则是晋之雠秦非特生一强

敌乃又借盗以兵也春秋书楚人秦人巴人灭庸而楚

之谋益狡矣书楚子围郑而中国虎牢之险沦于夷矣

书宋人及楚人平而南北衡矣天下之势一变也虽然

春秋辑传 提要 第 31a 页 WYG0168-0350c.png

于时诸侯固有附楚者而犹未敢公然附楚也晋虽已

于时诸侯固有附楚者而犹未敢公然附楚也晋虽已不能尽得诸侯而犹未肯甘心以诸侯委之楚也蜀之

盟谓之匮盟盖诸侯犹惴晋人知之也弭兵之说倡而

南北之从交见于是中国诸侯公然朝楚向之玉帛于

齐晋者尽在楚矣申之会空中国而听焉齐晋之所连

以扼楚者今楚人连之以扼中国矣申之会诸侯献六

王之礼宋之会虢之会长楚于晋则是诸侯甘心为夷

役而晋人甘心以诸侯委于夷也天下之势又一变也

春秋辑传 提要 第 31b 页 WYG0168-0350d.png

至于吴越交兵而夷祸极矣书伐剡入州来会黄池入

至于吴越交兵而夷祸极矣书伐剡入州来会黄池入吴而春秋所以治夷者又详矣是春秋之终也或曰楚

横而齐晋扼之则是中国果不可无桓文矣今曰礼乐

征伐自诸侯出也而夺焉夫赖人之功以纾患靳人之

权以资敌是责鹰鹘之搏而絷其足也不亦迂乎曰不

然吾又有以譬之今有仆于此鸠党铸兵而主人弗能

令也然盗夜入室则其仆揭兵啸党以逐之以仆为不

善也然而足以逐盗以仆为善也然而足以抗主故天

春秋辑传 提要 第 32a 页 WYG0168-0351a.png

下无霸而至于四裔纵横而莫之禁者非天下之幸也

下无霸而至于四裔纵横而莫之禁者非天下之幸也天下有霸而至于臣疑于主而莫之怪者非天下之幸

也夫春秋之事齐桓晋文是也齐桓晋文之功定而王

道明矣王道明而乱贼惧矣或谓春秋诛乱贼者诛其

弑君者也曰若是则春秋所书者止于弑三十六君之

人耳其亦狭矣然则所诛乱贼者何也曰治弑也治诸

侯之专也治大夫也治陪臣也治夷也凡无王者皆乱

贼之道也

春秋辑传 提要 第 32b 页 WYG0168-0351b.png

右下篇

右下篇赵氏曰啖氏依旧说以左氏为丘明受经于仲尼今观

左氏解经浅于公谷诬谬实繁若丘明才实过人岂宜

若此推类而言皆孔门后之门人但公谷守经左氏通

史故其体异耳且夫子自比皆引往人故曰窃比于我

老彭又说伯夷等六人云我则异于是并非同时人也

丘明者盖夫子以前贤人如史佚迟任之流耳焚书之

后莫得详知也学者各信胸臆见传及国语俱题左氏

春秋辑传 提要 第 33a 页 WYG0168-0351c.png

遂引丘明为其人如事既无明文唯司马迁云丘明丧

遂引丘明为其人如事既无明文唯司马迁云丘明丧明厥有国语刘歆以为春秋左氏传是丘明所为且迁

好奇多谬故其书多为淮南所驳刘歆则以私意所好

编之七略(七略以左氏/传丘明所为)班固因而不革(汉书艺文/志凭七略)后世

遂以为真所谓传虚袭误也迁作吕不韦传云不韦为

秦相国集门客千人为吕氏春秋悬之秦市及其与任

安书乃云不韦迁蜀世传吕览自相违背其说丘明之

谬复何疑焉 又曰左传国语文体不伦序事又多乖

春秋辑传 提要 第 33b 页 WYG0168-0351d.png

刺定非一人所为也盖左氏广积诸国之史以释春秋

刺定非一人所为也盖左氏广积诸国之史以释春秋传成之后盖其家子弟及门人见嘉谋事迹多不入传

或有虽入传而复不同(为诸国各有史故/虽一事而说各异)故各随国编

之而成此书耳近儒又妄为记录云丘明以授鲁鲁申

申传吴起起传其子期期传楚人铎椒椒传虞卿卿传

荀况况传张苍苍传贾谊此乃近世之儒欲尊崇左氏

妄为此说向若传授分明如此汉书张苍贾谊及儒林

传何故不书则其伪可知也或曰公谷定何时人也(汉/儒)

春秋辑传 提要 第 34a 页 WYG0168-0352a.png

(林传艺文志并/无年代名字)答曰此二传虽不记事迹然其解经密

(林传艺文志并/无年代名字)答曰此二传虽不记事迹然其解经密于左氏是知必孔门后之门人也但不知师资几世耳

传记无明文故三传先后亦莫可知也先儒或云公羊

名高子夏弟子也(应劭风/俗通云)或云汉初人(何休隐二年纪/子伯莒子注中)

(云/然)或云谷梁亦子夏弟子名赤(亦风俗/通云)或曰秦孝公同

时人(糜信/云)或曰名俶字元始(阮孝绪/七录云)皆为强说也

啖氏曰古之解说悉是口传自汉以来乃为章句如本

草皆后汉时郡国而题以神农山海经广说殷时而云

春秋辑传 提要 第 34b 页 WYG0168-0352b.png

夏禹所记自馀书籍比比甚多是知三传之义皆本口

夏禹所记自馀书籍比比甚多是知三传之义皆本口传后之学者乃著竹帛而以祖师之目题之予观左氏

传书周晋齐宋楚郑等国之事最详晋则每一出师具

列将佐宋则每因兴废备举六卿故知史策之文每国

各异左氏得此数国之史以授门人义则口传未形竹

帛后代学者乃演而通之总而合之编次年月以为传

记又广采当时文籍故典与子产晏子及诸国卿佐家

传并卜书梦书及杂占书纵横家小说讽谏等杂在其

春秋辑传 提要 第 35a 页 WYG0168-0352c.png

中故叙事虽多释意殊少是非交错浑然难證其大略

中故叙事虽多释意殊少是非交错浑然难證其大略皆是左氏旧意故比馀传其功最高博采诸家叙事尤

备能令百代之下颇见本末公羊谷梁初亦口授后人

据其大义散配经文(传中犹称谷梁/子曰是其證也)故多乖谬失其纲

统然其大旨亦是子夏所传故二传解经密于左氏谷

梁意深公羊辞辩随文解释往往钩深但以守文坚滞

泥难不通比附日月曲生条例义有不合亦复强通蹖

驳不伦或至矛盾不近圣人夷旷之体也夫春秋之文

春秋辑传 提要 第 35b 页 WYG0168-0352d.png

一字以为褒贬诚则然矣其中亦有文异而义不异者

一字以为褒贬诚则然矣其中亦有文异而义不异者(详内略/外之类)二传穿凿悉以褒贬言之是故繁碎甚于左氏

公羊榖梁又不知有不告则不书之义凡不书者皆以

义说之且列国至多若盟会征伐丧纪不告亦书则一

年之中可盈数卷况他国之事不凭告命从何得书但

书所告之事定其善恶以文褒贬耳左氏言褒贬者又

不过十馀条其馀事同文异者亦无他解旧解皆言从

告及旧史之文若如此论乃是夫子写鲁史耳何名修

春秋辑传 提要 第 36a 页 WYG0168-0353a.png

春秋乎故谓二者之说俱不得中 又曰三传分流其

春秋乎故谓二者之说俱不得中 又曰三传分流其源则同择善而从且过半矣归乎允当又何常师今公

羊榖梁二传殆绝习左氏者皆遗经存传谈其事迹玩

其文采如览史籍不复知有春秋微旨呜呼买椟还珠

岂足怪哉 又曰三传文义虽异意趣可合者宜演而

通之文意俱异各有可取者宜并立其义有一事之传

首尾异处者宜皆聚于本经之下至于义指乖越理例

不合浮辞流遁事迹近诬及寻常小事不足为训者皆

春秋辑传 提要 第 36b 页 WYG0168-0353b.png

不录若须存以通经者删取其要谏诤谋猷之言有非

不录若须存以通经者删取其要谏诤谋猷之言有非切当者略之及虽当存而浮辞多者亦撮要凡叙战事

亦有委曲繁文并但叙其战人身事义非二国成败之

要又无诚节可纪者亦皆不取凡论事有非与论之人

而私评其事自非切要亦皆除之其巫祝卜梦鬼神之

言皆不录其有关于劝戒者则存之 赵氏曰公谷举

例悉不称凡又每一义辄数处出之今去其重复以从

简要左氏每盟下皆曰寻某年之盟每聘下则曰报某

春秋辑传 提要 第 37a 页 WYG0168-0353c.png

人之聘侵伐下多云报某之役凡此类皆检前以符后

人之聘侵伐下多云报某之役凡此类皆检前以符后更无他义今考取须留者留之左氏记事多不达经意

遂妄云礼也今考其合经者留之馀悉不取

胡氏曰传春秋者三家左氏叙事见本末公羊谷梁辞

辩而义精学经以传为案则当阅左氏玩辞以义为主

则当习公谷如惠公元妃继室及仲子之归于鲁即隐

公兄弟嫡庶之辨摄让之实可按而知也当阅左氏谓

此类也若夫来赗仲子以为豫凶事则诬矣王正月之

春秋辑传 提要 第 37b 页 WYG0168-0353d.png

为大一统及我欲之暨不得已也当习公羊氏谓此类

为大一统及我欲之暨不得已也当习公羊氏谓此类也若夫母以子贵媵妾许称夫人则乱矣段弟也弗谓

弟公子也弗谓公子贱段而甚郑伯之处心积虑成于

杀也当习谷梁氏谓此类也若夫曲生例条以大夫曰

卒为正则凿矣要在反求于心断之以理精择而慎取

之自晋杜预范宁唐啖助赵匡此数子者用力甚勤时

有所取虽造宫墙之侧几得其门而入要皆未见宗庙

之美百官之富者也故不与七家之列(七家谓孟子庄/周董仲舒王通)

春秋辑传 提要 第 38a 页 WYG0168-0354a.png

(邵尧夫张子厚程正叔也胡氏/取其言为春秋纲领已见中篇)七家所造固自有浅深

(邵尧夫张子厚程正叔也胡氏/取其言为春秋纲领已见中篇)七家所造固自有浅深独程氏尝为之传然其说甚略于意则引而不发欲使

后学慎思明辨自得于耳目见闻之外者也故今所传

事按左氏义采公羊谷梁之精者大纲本孟子而微辞

多以程氏之说为證云

元城刘氏曰公谷皆解正春秋春秋所无者公谷未尝

言之故汉儒推本以为真孔子之意然二家亦自矛盾

则亦非孔子之意矣若左传则春秋所有者或不解春

春秋辑传 提要 第 38b 页 WYG0168-0354b.png

秋所无者或自为传故先儒以为左氏或先经以起事

秋所无者或自为传故先儒以为左氏或先经以起事或后经以终义或依经以辨理或错举以合异然其说

亦有时牵合要之读左氏者当经自为经传自为传不

可合而为一也然后通矣

问三传优劣朱子曰左氏曾见国史考事颇精只是不

知大义专去小处理会往往不曾讲学公谷考事甚疏

然义理却精二人乃是经生传得许多说话往往都不

曾见国史 又曰春秋之书且据左氏当时天下大乱

春秋辑传 提要 第 39a 页 WYG0168-0354c.png

圣人且据实而书之其是非得失付诸后世公论盖有

圣人且据实而书之其是非得失付诸后世公论盖有言外之意若必于一字一辞之间求褒贬所在窃恐不

然齐桓晋文所以有功于王室者盖当时楚最强大时

复加兵于郑郑在王畿之内又伐陆浑之戎观兵周疆

其势与六国不同盖六国势均力敌不敢先动楚在春

秋时他国皆不及其强向非桓文有以遏之则周室为

其所并矣又诸侯不朝聘于周而周反下聘于列国是

甚道理 又曰左氏是一个审利害之几善避就底人

春秋辑传 提要 第 39b 页 WYG0168-0354d.png

所以其书有贬死节等事其间议论有极不是处如周

所以其书有贬死节等事其间议论有极不是处如周郑交质之类是何议论其曰宋襄公可谓知人矣立穆

公其子飨之命以义夫只知有利害不知有义理此段

不如公羊说君子大居正却是儒者议论 人曰孔子

作春秋时亦须与门人讲论所以公谷左氏得一个源

流只时渐渐讹舛当时若是全无传授如何凿空撰得

又曰左传是后来人做为见陈氏有齐所以言八世

之后莫之与京见三家分晋所以言公侯子孙必复其

春秋辑传 提要 第 40a 页 WYG0168-0355a.png

始以三传言之左氏是史学公谷是经学史学者记得

始以三传言之左氏是史学公谷是经学史学者记得事却详于道理上便差经学者于义理上有功然记事

多误 又曰左氏有一个大病是他好以成败论人

又曰公谷二传所以异者类多人名地名而非大义之

所系 又曰解春秋者以日月为褒贬穿凿得全无义

理若胡文定所解乃是以义理穿凿故可观 问春秋

胡文定之说如何曰寻常亦不满于胡说且如解经不

使道理明白却就其中多使故事大与做时文答策相

春秋辑传 提要 第 40b 页 WYG0168-0355b.png

似 又曰或云左丘明左丘其姓也左传自是左姓人

似 又曰或云左丘明左丘其姓也左传自是左姓人作(或云左氏是楚左史倚/相之后故载楚事軷详)

右附论

春秋宗旨