声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

700-B¶ 第 160c 页

佛说梵网经初津卷八

清 古杭昭庆万寿戒坛传律沙门书玉述

【△第四十一为利作师戒二。初作持止犯二。初如

法审过三。初问逆。】

「若佛子。教化人起信心时。菩萨与他人作教诫法师

者。见欲受戒人。应教请二师。和尚阿阇黎。二师应问

言。汝有七遮罪否。若现身有七遮罪者。师不应与授

戒。若无七遮者。得与授戒。」

【教化人起信心时者。起信论云。譬如水中火性。是

火正因。若无人知。不假方便。能自烧者。无有是处。

众生亦尔。虽有正因熏习之力。若不遇诸佛菩萨

经律所教。及一切善知识开导发心。能自成佛者。

无有是处。是故凡欲受戒。先须要发信心。信心一

发。万善从生。则众生可度。佛道堪成矣。菩萨与他

人作教诫法师者。谓比丘戒法。于僧中受。故十师

700-B¶ 第 161a 页 X39-0161.png

等皆须现在。菩萨戒法。于十方诸佛菩萨前受。故

等皆须现在。菩萨戒法。于十方诸佛菩萨前受。故和尚秉宣。但得教诫之名。谓秉宣佛制。教诫后学

故。见欲受戒人者。谓见发心欲受菩萨大戒人也。

应教请二师者。谓请释迦牟尼佛为得戒本师和

尚。请一生补处弥勒菩萨为教授阿阇黎也。不言

羯磨尊證者。有三义故。一。释迦如来。是现在佛。弥

勒大士。乃当来成佛。此表现前受菩萨戒为因。当

来成佛为果也。二。羯磨尊證。同名阇黎故。三。菩萨

戒中。多同学等侣一法。故但言和尚阿阇黎也。按

本经前文。惟请一师。今言二师者。以成七逆故也。

而二义皆得。但未见其请师之文。其地持。璎珞。止

请一师。应在佛菩萨像前受。师当在傍。不得背像

坐。凡为师范。须一一明解经论中受法。然本经受

法。久巳失传。故传戒正范。依地持璎珞受法。讨自

详明。不可自师已心。难免违教无知之罪。复令他

终身不得戒也。二师应问言者。谓秉戒和尚既为

彼等请二师巳。即当在二师前问其七遮罪也。言

七遮罪者。即是七逆罪也。谓此罪能障圣道。故名

为遮。违于本源心地。故名为逆。若现身有者。师不

应与授戒。若现身无七遮罪者。即当与授戒也。

△

二忏重。】

「若有犯十重戒者。应教忏悔。在佛菩萨形像前。日夜

六时。诵十重四十八轻戒。苦到礼三世千佛。得见好

相。若一七日。二三七日。乃至一年。要见好相。好相者。

700-B¶ 第 161b 页 X39-0161.png

佛来摩顶。见光华种种异相。便得灭罪。若无好相。虽

佛来摩顶。见光华种种异相。便得灭罪。若无好相。虽忏无益。是人现身亦不得戒。而得增长受戒益。」

【言十重戒者。即十波罗提木叉也。谓曾受此菩萨

大戒。而毁犯之。或曾受比丘。沙弥。及五戒等。破于

根本也。如未曾受戒。若作杀盗等。止有世间性罪。

不名犯戒。应教忏悔者。此是如来利生拔苦之心

至切也。谓恐痴迷众生。遇顺逆境缘。善根力弱。不

能制伏。而犯此戒。故开此一种方便法门。令忏悔

除灭。若不在佛菩萨形像前勤求忏悔者。必陷坠

三途永无出期也。昼夜六时者。谓既有重罪。应当

时时刻刻。诵重轻戒。明其罪相。愿速求清净也。三

世千佛者。谓三世各有千佛故。苦到礼者。谓忏悔

之法。当五体投地。如泰山崩恳切至诚。深生惭愧。

称此佛名。念地狱苦。发菩提心。求见好相放光摩

顶。灭我此罪。如是。则犯戒黑业巳除。戒体离诸障

蔽。无作重明。若不见者。更加勇猛。二七三七。乃至

一年。要见好相为期。言好相者。或于诵戒之时。或

于礼拜之中。或于梦寐之际见佛来摩顶。或见光

明烛身。或见虚空藏菩萨。以灭罪印印身。或见散

华洒净。表灭罪相。若见如是种种异相。以此證知。

故曰见光华种种异相。便得灭罪也。又云见光华

种种异相者。佛来摩顶时。如云消月朗。故曰见光

菩萨心地。复得开敷。故曰见华。诸罪消灭。而当体

即空。转为河沙性德。故曰见种种异相。如是复本

700-B¶ 第 161c 页 X39-0161.png

心源。还同大觉。是真佛子。故曰佛来摩顶也。如昔

心源。还同大觉。是真佛子。故曰佛来摩顶也。如昔日世尊。以兜罗绵手。摩拊病人。病即除愈。今来摩

顶。则何罪不灭。何德不显也。已上诵戒。忏其口。礼

佛。忏其身。见相安其意。如是三业清净。而戒体得

矣。惟俟證明。若无好相。虽忏无益者谓忏心不虔。

念不恳切。故无如上好相。虽忏而罪不灭。戒体不

复。戒善不生。故云虽忏无益是人现身亦不得戒

也。而得增长受戒益者。显非永无益也。谓今虽不

得戒。繇忏悔力故。亦得增长向后得戒之益。以向

后忏心不歇。慇勤苦到。念念相续。二年三年。得见

好相。即得戒也。然既见好相。知是罪灭因缘。勿生

取著。若取著者。即为魔便。故经云。若作圣解。即堕

群邪是也。

△三悔轻。】

「若有犯四十八轻戒者。对首忏悔。罪便得灭不同七

遮。而教诫师于是法中。一一好解。」

【对首者。谓犯轻垢。即对一菩萨比丘前。发露忏悔。

罪便消灭。非如逆事。要见好相。故云不同七遮也。

一一好解者。于此许忏不许忏。得戒。不得戒。一一

善能解知。方堪为人师范。然忏法有其三种。谓作

法。取相。无生也。作法者。昼夜六时。清净三业。在佛

菩萨像前。披陈发露。苦到忏悔是也。取相者。定心

运想。取相现为期。于道场中。见佛摩顶。或见光见

华。或于梦中。见种种瑞相。于此诸相。随见其一。罪

便得灭是也。无生者。一切罪业。皆从虚妄颠倒心

700-B¶ 第 162a 页 X39-0162.png

起。若了我心不生。罪福无主。观业实相。见罪本源。

起。若了我心不生。罪福无主。观业实相。见罪本源。法界圆融。真如清净。故经云。若欲忏悔者。端坐念

实相。众罪如霜露。慧日能消除。即其义也。问。实相

无相。当云何念。答。以无念之念。念无相之相。以无

相之相。相无念之念。若于念外。别有实相。实相之

外。别有于念。即非念实相也。其作法忏。能灭违戒

罪。取相忏。能灭性罪。无生忏。能灭无明。烦恼罪。忏

法虽三。不出事理二途。前二属事。后一属理。止观

云。事忏。忏苦道。业道。理忏。忏无明。烦恼道。金光明

记云。三种忏法。同时而修。无生是正。二为助缘。斯

乃正助合行。如膏益明。證理弥速。本经虽不言无

生。而第一义谛。即无生也。或有单修前二助道。如

南岳。立有相安乐行。不入三昧。但诵持故。亦得见

上妙色相。即本经六时礼诵。苦到忏悔。佛来摩顶

等是也。如上忏法。甚为微细。若不用心。事无实际。

故须一一好解也。

△二不解经律。】

「若不解大乘经律。若轻若重。是非之相。不解第一义

谛。习种性。长养性。性种性。不可坏性。道种性正觉性。

其中多少观行出入。十禅支。一切行法。一一不得此

法中意。」

【轻重是非之相者。谓此心地正戒。犯小。即污心源。

对首忏悔。便得清净。是名轻相。犯大即失戒体。要

见好相。罪方除灭。是名重相。若轻则轻忏。重则重

忏。是为是相。若以轻为重。以重为轻。是为非相。于

700-B¶ 第 162b 页 X39-0162.png

此轻重是非四相。明了辩柝。如何是犯。如何非犯。

此轻重是非四相。明了辩柝。如何是犯。如何非犯。秩然不乱。是为善解戒之名。相也。又轻则易忏重

则难忏。是犯须忏。非犯则不须忏。倘轻罪说重。重

罪说轻。犯谓非犯。非犯谓犯。如是则不能使人决

疑出罪也。第一义谛者。谓此心地大戒。其体湛寂。

非重非轻。而轻重宛然。其性虚明。无是无非。而是

非灼尔。迥出二边。而双泯双照。显中道理。而绝议

绝思。故名第一义谛。是为善解戒之义理。故智度

论云。云何名为具足戒。谓菩萨持中道第一义谛

戒。用中道慧。遍入诸法。无戒不备。是名具足戒也。

如相不解。则持犯昧。理不解。则不识本源心地也。

此六种性中。习种性者。是十住位。名铜宝轮菩萨。

即上之十发趣心也。谓此菩萨。初从十信趣入。研

习真谛。以修空观。开慧眼。成一切智。得位不退。故

名为住。长养性。性种性者。此二对十行位。名银宝

轮菩萨。即上之十长养心也。谓此菩萨。从真入俗

利生。进修假观。分别十界差别种性。长养圣胎。见

俗谛理。开法眼。成道种智。由前十住发真悟理。从

此进趣。故名为行。不可坏性。道种性者。此二通对

十回向位。名金宝轮菩萨。即上之十金刚心也。谓

此菩萨。修中道观。任运施设。无功用道。行愿事理

悉皆和融。流人法界。回事向理。乃至回能修。所修

向于法界。性如金刚。故不可坏。由始正修中。故名

道。望后能生佛果。故名种也。正觉性者。亦名圣种

700-B¶ 第 162c 页 X39-0162.png

性。此通属十地。等觉。妙觉位。从初地。至十地。用中

性。此通属十地。等觉。妙觉位。从初地。至十地。用中道观。以智断惑。深而又深地地各破一分无明。显

一分三德。證入十地。开佛眼成一切种智。皆名琉

璃宝轮菩萨。按璎珞经。别出等觉性。妙觉性。复由

深入中道观。达无始无明。穷尽源底。智极边际。断

最后一品微细无明惑。登中道山顶。与无明父母

别。是有惑可断。名有上士。是摩尼宝轮菩萨。即等

觉位也。究竟解脱。朗然大觉妙智穷源。无明习尽。

翛然无累。故无惑可断。寂而常照。圣中之圣。名无

上士。是水晶宝轮菩萨。即妙觉极果佛位也。其中

多少观行出入者。谓从上经历三贤十圣位中。随

人根性利钝。所用禅观功行之不同。断惑證真。有

巧拙之差别。利则巧用功少。钝则拙用功多。出入

诸禅三昧。故云其中多少观行出入也。十禅支者。

一觉。二观。三喜。四乐。五一心。此五支属初禅。六内

净支。此属二禅。七舍。八念。九慧。此三支。属三禅。十

不苦。不乐。此一支属四禅。此十法为禅观中之所

支用。故名禅支。虽是世禅。而能入贤圣阶位也。一

切行法者。总结上进修功行一切法门。其理多端

权实无量故。一一不得此法中意者。谓如上进修

之法。甚深微妙。若一一不解其中义趣者。非贪利。

则愚痴也。如不解轻重是非。则昧于戒相。不解第

一义谛。则昧于戒理。不解习种性等。则昧于道共。

定共。种种差别。然昧戒相。则不能决疑出罪。昧戒

700-B¶ 第 163a 页 X39-0163.png

理。则不能启迪真信。真解。昧道定。则不能今人修

理。则不能启迪真信。真解。昧道定。则不能今人修證趣入。苟不明此。则不能为人作教诫法师也。譬。

如医师。不通脉理。不知药性。欲为治病。岂不误哉。

△二违教结罪。】

「而菩萨为利养故。为名闻故。恶求多求。贪利弟子。而

诈解一切经律。为供养故。是自欺诈。亦欺诈他人。故

与人授戒者。犯轻垢罪。」

【大凡不依律法所得利养。故云恶求。邀名夺利。贪

取无厌。故云多求。内不谙经律之旨。无惭无愧。是

为自欺诈。外复诈现能解之相。是为欺诳他人。如

是作师。与人授戒者。喻如盲人引路。彼此俱有陷

坠之患也。贪心教化。卖法之端。违越毗尼。欺诳一

切。故结轻垢。此是遮业。繇内无实解。外为名利。辄

尔强为。有误人之失故制。二缘成罪。一是为利心。

二摄授徒竟。问。此与十八无解作师何别。答。前无

解作师。过在好名。今则正在好利。名利两途。皆生

死根本。菩提大障。其罪是均。肉骆驼山。岂不惧耶。

故皆结云。自欺欺他也。若以三聚摄归。不为名利

律仪戒。一一好解。善法戒。教人起信。摄生戒也。比

丘比丘尼全制。馀五众无授戒事。但令为利摄徒

众亦犯。大小俱制。小乘师德如前说。惟遮不开。

△第四十二为恶人说戒戒二。初止持作犯又二。

初明重法遵人。】

「若佛子。不得为利养故。于未受菩萨戒者前。若外道

700-B¶ 第 163b 页 X39-0163.png

恶人前。说此千佛大戒。邪见人前。亦不得说。除国王。

恶人前。说此千佛大戒。邪见人前。亦不得说。除国王。馀一切不得说。」

【不得二字。贯于下文。前明不解经律。不得为利妄

授。此言能解经律。亦不得为利滥说也。其外道恶

人。不信三宝诽谤大乘。邪见之辈随外道唱和。易

生反复。说者。或诵说。或解说。或为授戒。或听彼布

萨时闻说也。然此千佛所传大戒。非未发菩提心

者。及外道恶人之所堪闻。以其非器故。如师子乳。

非琉璃瓶。不能容纳也。国王者。是一国所尊。如来

付嘱。令外护三宝。故大小乘戒。佛悉听说。又大国

王。即人中之天。愿人改过迁善。自不宣人长短。故

凡所行一切佛事。不宜隐讳。况兴废亦系在焉。是

故应说。根本目德迦云。尊贵之人。虽无敬信。亦应

为说。贫穷之人。兼不敬信。虽乐欲闻。不应为说。尊

贵。指国王也。十诵毗尼序云。波斯匿王诸佛时。正

当布萨。诸比丘言。大王出。我等当作法事。王言。欲

听。诸比丘白佛。佛言。从今日听在王前说戒。然则

敬顺国王。亦佛所诫。礼之所在。是故惟除国王。其

馀一切无信之人。及未受千佛大戒者前。不得说

也。涅槃经云。昔十五日僧布萨时。有一童子在隐

屏处盗听说戒。金刚力士以杵碎之。身如微尘。是

知为师者。不可不慎也。

△二明㡿邪无信。】

「是恶人辈。不受佛戒。名为畜生。生生不见三宝。如木

石无心。名为外道。邪见人辈。木头无异。」

700-B¶ 第 163c 页 X39-0163.png

【是恶人辈者。总结上文外道恶邪之类也。谓不别

善恶贤愚。故如畜生。不受千佛大戒。失菩提种子。

故于生生之处。不见三宝。虽处人伦。不知归向出

世大道。故如木石无心。从迷至迷。六根昏塞。故如

木头无异。如是等人。向之说者。非惟不晓。复生讪

谤。故不应说也。

△二违教结罪。】

「而菩萨于是恶人前说七佛教戒者。犯轻垢罪。」

【七佛教戒者。谓此心地大戒。虽三世诸佛同说。而

近从七佛授受传来。正所以见其亲切。不可不拣

择自重。而轻为外道未受戒人说。至令自损陷他。

过非小矣。如来法水。但润有根之苗。恐不信人。反

增疑议。然法虽平等。说要当机。施者不尊。受者不

敬。罪结轻垢。此是遮业。由预为说。后受不能发起

殷重心故制。四缘成罪。一未受菩萨戒人。二未受

人想六句。二重二轻二无犯。三有为利说心。四前

人得闻时结罪。若以三聚摄归。不为恶人说。律仪

戒。国王前说。善法戒。不为利说。摄生戒也。七众同。

大小不全共。小乘一切时中。不得向沙弥等说五

篇。以彼若解者。便成盗法重难故。大乘惟半月诵

戒羯磨时。须遣未受戒者出。馀时不论。前云菩萨

比丘比丘尼。一切时中。皆应讲此经律。后文见一

切众生。应劝受三归十戒等。故知不同小乘毗尼

藏也。又菩萨比丘比丘尼。一切时中。亦不得以五

篇罪名。向未受具人说。而菩萨沙弥等。亦不得预

700-B¶ 第 164a 页 X39-0164.png

知五篇名义。致成重难。永障此生。受具足戒也。惟

知五篇名义。致成重难。永障此生。受具足戒也。惟遮不开。

△第四十三无惭受施戒二。初止持作犯二。初不

应受供。】

「若佛子。信心出家受佛正戒。故起心毁犯圣戒者。不

得受一切檀越供养。亦不得国王地上行。不得饮国

王水。」

【信心出家者。谓发上求下化之心。出生死家。入如

来家也。受佛正戒者。谓此菩萨大戒。是成佛正因。

故曰正戒。此则福田增胜。堪受供养也。故起心毁

犯圣戒者。谓不守先心。则良田缺陷。受供何宜。不

得国王地上行者。国王。乃大地之主。一饮一啄。皆

属所司。既无戒德。何堪消受。俱舍论云。破戒之人。

于大众食。及与住处。佛不许此人啖一段食。践一

脚地。观此。则知破戒者。天地虽宽。无处可著。檀那

虽众。滴水难消。何况檀信。四事供养。十方常住僧

物。堪能受用耶。故云不得受一切檀越供养。乃至

不得饮国王水也。

△二幽显共瞋。】

「五千大鬼。常遮其前。鬼言大贼。若入房舍城邑宅中。

鬼复常扫其脚迹。一切世人。皆骂言佛法中贼。一切

众生。眼不欲见。犯戒之人。畜生无异。木头无异。」

【五千大鬼者。大论云。菩萨具足五百戒法。一戒。天

帝遣十神拥护。持戒行者。故有五千善神也。若信

心持戒。则有五千善神拥护。若恶心毁犯。则有五

700-B¶ 第 164b 页 X39-0164.png

千大鬼随身。如世贵位。车马仆从。时随拥卫。一犯

千大鬼随身。如世贵位。车马仆从。时随拥卫。一犯王法。杻械皂卒。常随防禁。斯皆善恶途分。理本自

然也。遮其前。正显不许行国王地。言大贼谓其亏

害千佛大戒也。扫其迹者。毁戒不能上升。如龟拽

尾。嫌其秽污房舍道路也。佛法中贼者。盗披佛衣。

偷餐佛食。在佛法中。反害佛法。故名为贼。然持戒

威仪。人天皆共瞻仰。犯戒衰相。众生眼不欲见。此

皆自招其过也。经云。圣贤诵经行道之处。其地皆

为金刚。天人散花供养。破戒之人游履之处。其地

皆为瓦砾。空中飞砂走石。是故鬼神。常扫其迹。又

佛藏经云。破戒比丘。窃人我法。此人著衣受食。皆

是盗得。所以世人。皆骂言佛法中贼也。不识持犯。

何异畜生。身无戒体。木头无别也。

△二违教结罪。】

「若故毁正戒者。犯轻垢罪。」

【出家戒行。是良福田。戒之不守。田于何有。带罪无

愧。人鬼所毁。故结轻垢。此具性遮二业。由轻视戒

律故制。三缘成罪。一是犯。二犯想。三起心欲犯。念

念轻垢。戒本经云。起五盖心。不开觉者。是染污犯。

亦此戒摄。若以三聚摄归。受佛正戒。律仪戒。信心

出家。善法戒不毁正戒。摄生戒也。七众同。而出家

菩萨。为人世福田。其责倍重。大小俱制。小乘即所

谓轻戒罪也。随所犯罪。更加一轻戒罪。大士执心。

严于声闻也。若本无故毁心者。但随事结本罪。不

加此罪。若直起此心未犯事者。小但责心。大亦应

700-B¶ 第 164c 页 X39-0164.png

忏。惟遮不开。

忏。惟遮不开。△第四十四不供养经典戒二。初作持止犯。】

「若佛子。常应一心。受持读诵。大乘经律。剥皮为纸。剌

血为墨。以髓为水。析骨为笔。书写佛戒。木皮谷纸。绢

素竹帛。亦应悉书持。常以七宝。无价香花。一切杂宝

为箱囊。盛经律卷。」

【常应一心者。念无间断曰常。心离散乱曰一。乃显

精勤笃志之至极也。若口诵经律。心想外缘。不论

善恶。皆为杂念。则慧解不能生矣。然此一心。是能

信之心。经律。是所信之法。有事有理。事者。以心守

戒。持之不易。诵之不忘。无背逆心。无分散意。心不

违戒。戒不违心。名事一心也。理者。心冥乎戒。不持

而持。持无持相。不诵而诵。诵无诵相。即心是戒。即

戒是心。不见能持所持。有犯无犯。持犯双融。名理

一心也。受持读诵者。智度论云。信力名受。念力名

持。看文为读。不忘为诵。宣传为说。难晓须解。此缺

供养一法。然一切诸佛。由学大乘经律。而成等正

觉。故知经律。是诸佛之母。若不如法至诚供养。是

轻三世佛母。名为不孝。故得罪也。剥皮为纸等。此

举重况轻。以显求法之心至切也。有其二义。一者

身分血肉。命根所关。世间至宝重者。是舍其身命

而流通慧命也。二者四大虚假。终成朽败。世间至

无用者。是舍其无用。而成就大用也。木皮谷纸者。

谷。楮树也。以皮造纸。故云木皮谷纸也。绢素竹帛

700-B¶ 第 165a 页 X39-0165.png

者。绢是袖绢。绢帛皆素织成。素。亦白练也。此方上

者。绢是袖绢。绢帛皆素织成。素。亦白练也。此方上古未识造纸。多用竹简木牍。然各国所用。今古不

同。宜随时。随方用之。如五天竺。用桦皮。贝多罗叶

及以白氎。此方造赫蹄纸。始自前汉至后汉和帝

时。蔡敬仲用树肤。及弊布。鱼网造纸。今多甲竹。及

楮皮作。以此书写流通。是为财法二施。广布无尽

矣。心地观经云。法宝有四种。一教法。二理法。三行

法。四果法。一切无漏。能破无明烦恼业障。声名句

文。名为教法。有无诸法。名为理法。戒定慧行。名为

行法。无为妙果。名为果法。如是四种。引导众生。出

生死海。到于彼岸。以是因缘。故当尽心供养也。常

以七宝等者。以显敬法之心至重也。亦有二义。一

内敬。如剥皮为纸等。二外敬。如财宝绢帛等。皮骨

是内舍。财宝。是外舍。内外俱舍。尽心极矣。箱囊。皆

藏贮法宝之器也。

△二违教结罪。】

「若不如法供养者。犯轻垢罪。」

【供养者。如上有五。一受持。二读。三诵。四书写。五香

花。一一皆须如法供养。所以者何。法宝者。诸佛所

师三世诸佛。依法修行。断一切障。得成菩提。尽未

来际。利益众生。是故如来慧命。寄于三藏。若不照

管。必致损坏。损坏。则断佛种。大不孝也。故结轻垢。

此是遮业。繇无敬法心故制。若次三聚摄归。读诵

大乘。律仪戒。书写佛戒。善法戒。如法供养。摄生戒

也。七众同。大小不全共。小乘不诵持毗尼结罪。大

700-B¶ 第 165b 页 X39-0165.png

乘应修五事。又不供养三宝亦犯。戒本经云。于一

乘应修五事。又不供养三宝亦犯。戒本经云。于一日一夜中。若佛在世。若佛塔庙。若经卷。若菩萨修

多罗藏。摩得勒伽藏。若比丘僧。若十方大菩萨众。

若不少多供养。及不次一偈赞叹功德。乃。至不能

一念净心。若不恭敬。懒情懈怠。是染污犯。若忘误。

非染污犯。善生经云。若得新谷。果蓏菜茹。不先奉

供三宝。先自受者。优婆塞得失意罪。若以残食施

于四众。得失意罪。惟遮不开。

△第四十五不化众生戒二。初作持止犯二。初劝

受归戒。】

「若佛子。常起大悲心。若入一切城邑舍宅。见一切众

生。应唱言。汝等众生。尽应受三归十戒。」

【常起大悲心者。菩萨以化度为怀。拔苦念切。故常

起大悲心。此心须臾不可忘。故曰常也。不言大慈

者。正显拔苦急于与乐也。一切众生者。本该六道。

而菩萨未得天眼。于城邑。舍宅。愦闹之处。未易得

见。天神。修罗。地狱。饿鬼所可见者。惟人及畜耳。今

此文中。是令人发心。以人有尊卑贵贱。故云一切。

次令畜生发心。后入山林川野。寂寞之处。乃兼鬼

神等。应先以种种方便教令发大信心。然后授与

三归。十戒。若不先教发心。使与说戒者。即是与恶

人授戒也。应唱等者。乃呼召提醒之辞。谓一切众

生八识田中。漏无漏种。法尔具足。奈无提醒。多劫

尘埋。若逢提醒。自能了悟。譬如八十老翁。八或呼

700-B¶ 第 165c 页 X39-0165.png

著乳名。未尝不警心应口。又如数十年前游过佳

著乳名。未尝不警心应口。又如数十年前游过佳山好水。久后偶遇说起。胜境宛然。未尝不手舞足

蹈。今此唱受。亦犹是也。应受有三。一。本自有之。非

从外来。理应受也。二。惟此为实。馀二非真。义应受

也。三。在迷既久。忽逢指点。时应受也。璎珞经云。法

师先为解说。使其乐著。然后授与。三归者归依佛

法僧三宝也。繇佛法僧三宝。是真净福田故。又归

依者。回转之语。繇昔背正从邪。流荡生趣。今则回

彼邪心。转从正道。故云回转。可见三宝威力。不可

思议。归趣依投。能为救护。业障蠲除。福智增长。诸

魔怨敌。不得侵凌。故当归依也萨婆多论云。以三

宝为所归。欲令救护。不得侵凌故也。如拆伏罗汉

经云。忉利天子。寿命欲终。当受猪身。诣佛求救。佛

教归命佛法僧三宝。于是七日七夜。精勤三归。得

先猪胎。为长者子。又木槵子经云。佛告琉璃王。穿

木槵子。称三宝名。当断结业得无上果。故知三宝。

乃是一切众生归依处也。十戒者。即菩萨十重波

罗提木叉也。不言五戒。而言十戒者。谓五戒是人

天之因。十戒乃菩萨之本。故唱言。汝等众生。各具

佛性之戒。繇汝无始。至于今生。皆迷失故。今指所

归觉路。是成佛正因也。菩萨戒本经云。若人闻三

宝名。则不堕三恶道。何况至心。归依三宝耶。然菩

萨见一切众生。莫不是佛。今非佛者。故当受也。不

受三归。不知自性三宝。不受十戒。则不知自性解

700-B¶ 第 166a 页 X39-0166.png

脱也。菩萨善戒经云。菩萨至白衣家。不能说法开

脱也。菩萨善戒经云。菩萨至白衣家。不能说法开示。令供养三宝。得罪。

△二令发大心。】

「若见牛马猪羊。一切畜生。应心念口言。汝是畜主。发

菩提心。而菩萨入一切处。山林川野。皆使一切众生

发菩提心。」

【心念口言者。菩萨见一切众生。应起大悲心。念其

无始劫来。迷失真性。妄造惑业。枉受轮回苦报。作

是念巳。乃口告言。汝是畜生。当求出离。勿枉受此

苦。无有休息。如是令知名识苦。心求解脱。归向大

士。然后教发菩提心。故云心念口言也。又汝是畜

生者。先示其果报之名。发菩提心者。后教以出离

之要。菩提心。乃诸佛圆明觉体。众生本源自性。即

自性三归。心地十戒是也。繇迷此心。故隐而不发。

所以轮转三途。无有穷巳。今逢良导。开发此心。灵

觉洞然。暗蔽愚痴。倏尔消灭。以见心佛众生。三无

差别也。入一切处等句。谓先令人畜发心巳。今总

结随方随处所见不论是人是畜。而皆令发心。足

见大士普化之心。无往而不利。救度之念。无时而

不切也。

△二违教结罪。】

「是菩萨若不发教化众生心者。犯轻垢罪。」

【大士本怀。利生为主。若不发心。罪结轻垢。问。说法

对人。人犹未信。发心向畜。畜则何知。答。含灵觉性

多有不迷。如鹦鹉闻四谛生天。至成辟支佛果。猕

猴献蜜。次生出家成道。鸟听经而生忉利。雁闻法

700-B¶ 第 166b 页 X39-0166.png

而生三十三天。池鱼听经偈。而为天子。海鲸闻佛

而生三十三天。池鱼听经偈。而为天子。海鲸闻佛各。而舟免难。鹏之敬律。蛤之生天。如斯等类。不可

胜举。勿谓蠢动无知。而不化耶。然纵迷不觉。繇法

力加持。亦令获益。如舍利弗为患狗。及毒蛇。说三

法印。俱生富长者家。后成圣果。地狱闻经题。而尽

出火坑。又如真言咒语。人那解知。受持则随心所

愿。乃至咒枯树还使生华。无情尚尔。况有情而不

获益耶。如来金口所宣。一言一字。凡情岂能思测

故律制比丘。凡至神庙。或树下水边等处。皆诵伽

陀。今大士知一切众生。具足觉性。故教化普度。心

无间断也。此是遮业。繇乖于弘誓故制。四缘成罪。

一众生。二众生想。三无教化心。四不行教化。遇可

化而不化。随事结过。然大士化度不出四摄。一布

施即财。法。无畏。三种。二爱语。三利益。四同事。戒本

经云。以嫌恨心。不随化者。是染污犯。此即利益摄

也。又云。见众生所作。不与同事。若田业。若牧牛。若

和诤。若福业。不与同者。瞋恨心。是染污犯。懒惰懈

怠非染污犯。此即同事摄也。若以三聚摄归。劝受

归戒。律仪戒。起大悲心。善法戒。教化众生。摄生戒

也。七众同。小乘无化他义不制。不犯者。戒本经云。

若彼欲为不如法事。若病。若无力。若护僧制。若彼

虽如法。能合多人起非法事。若伏外道故。若以方

便合彼调伏。悉皆不犯。

△第四十六说法不如法戒二。初作持止犯又二。

700-B¶ 第 166c 页 X39-0166.png

初普明一切。】

初普明一切。】「若佛子。常应教化。起大悲心。若入檀越贵人家。一切

众中。不得立为白衣说法。应在白衣众前。高座上座。」

【常应教化者。是自利行也。入檀越贵人家者。是利

他行也。谓具大悲心。故常为在家出家说法。然说

时。须要如法。若不如法。说者。听者。俱招慢法之愆

一切众中者。谓在王臣士庶之中也。不得立为白

衣说法者。谓自当尊重于法也。白衣者。谓俗人好

穿素服。故此为称也。应在白衣众前者。谓不得在

彼背后也。应在高座上坐者。谓不得坐卑下之座

而为说也。斯皆是尊法之仪。不可轻亵。非谓自图

高显故也。或暂时开示。彼此俱立无过。

△二别为

四众。】

「法师比丘。不得地立为四众白衣说法。若说法时。法

师高座。香花供养。四众听者下坐。如孝顺父母。敬顺

师教。如事火婆罗门。」

【法师比丘等者。上为白衣。及未受戒者普说。今为

在家出家别说也。高座香花供养者。表请法之致

诚也。四众下坐听者。劝听法者之孝敬也。前明说

应如法。此明听当如法也。如孝顺父母者。谓法是

法身父母。故当孝顺也。敬顺师教者。谓法是诸佛

教门。开示悟入佛之知见。务必由师。故当敬顺无

违也。如事火婆罗门者。谓世界劫初之时。忉利天

子。欲观阎浮提园林流泉等。从天来下。观巳复还

700-B¶ 第 167a 页 X39-0167.png

天上。身光如火。林中外道遥见。妄谓世人供养火

天上。身光如火。林中外道遥见。妄谓世人供养火故。得生天道。故彼每于日将欲没时。遂道夜然大

火聚。向之跪拜。尽诚致敬。而礼事之。故以为喻。敬

顺师教。当如彼敬事火之至诚也。

△二违教结罪。】

「其说法者。若不如法说。犯轻垢罪。」

【不如法说者。谓乖说法之仪。非谓不善说法也。然

大士施法。不可泛常。说者自尊。听者须敬。若不尔

者。罪结轻垢。此是遮业。繇强为解说。彼此有慢法

之失故制。三缘成罪。一仪不如法。二不如法想。三

正说法。若为名利是染污犯。若忘误。非染污犯。若

以三聚摄归。说者高座。律仪戒香花供养。善法戒。

听者下坐。摄生戒也。七众同。以沙弥等说法。亦许

高座故。以白衣说一句一偈义。亦应如法故。又善

生经云。僧若不听说法赞叹。辄自作者。是优婆塞

得失意罪。亦此戒兼制。大小乘俱制。不犯者。僧祇。

律云。若比丘为塔事。僧事。诣王。及地主时。彼言。此

丘为我说法。不得语令起。恐生疑故。若边傍有立。

人者。即作意为立人说。王虽听法。比丘无罪。又比

丘在怖畏险道时。防卫人言。尊者为我说法。虽持

刀杖。为说无罪。

△第四十七非法制限戒二。初作持止犯二。初受

戒人。】

「若佛子。皆以信心受戒者。」

【皆以信心受戒者。此总标能制。所制。皆以信心而

700-B¶ 第 167b 页 X39-0167.png

受佛正戒也。能制。即明作制法。所制。谓为官走使。

受佛正戒也。能制。即明作制法。所制。谓为官走使。既发信心。不应违念。

△二制限事二。初破灭三宝。】

「若国王。太子。百官。四部弟子。自恃高贵。破灭佛法戒

律。明作制法。制我四部弟子。不听出家行道。亦复不

听造立形像。佛塔经律。立统制众。安籍记僧。菩萨比

丘地立。白衣高座。广行非法。如兵奴事主。」

【四部弟子者。按诸经律。即四辈弟子。比丘。比丘尼。

优婆塞。优婆夷也。王官亦摄清信之中。自恃高贵

者。谓威力自在也。破灭佛法者。生不善心也。明作

制法者。造不善业也。不听出家行道者。是灭僧宝

也。不听造立形像。佛塔者。是灭佛宝也。不听书写

经律者。是灭法宝也。立统制众安籍记僧者。申明

制限之事也。谓别立统属。禁止于众。安设簿籍。记

录僧名。令照世编户。应役公门。与民无异也。菩萨

比丘地立者。谓制籍所辖属也。白衣高座。广行非

法者。谓职掌在躬。出入由彼也。如兵奴事主者。为

权势所制故。使上者下。而下者上也。然菩萨比丘。

乃修圣道之人。能令佛法住世。教化一切众生。护

持国界。饶益人民。宜当恭敬尊重。何堪制辱若是

耶。仁王般若经云。佛告彼斯匿王。吾灭度后。正法

欲灭。此经三宝。付诸国王。建立守护。大王当知。后

五浊世。国王。王子。大臣。自恃高贵。破灭吾教。横作

制法。不依佛教。制我弟子。不听出家。造佛塔寺。经

像。立统官制。安籍记录僧事。比丘地立。白衣高座

700-B¶ 第 167c 页 X39-0167.png

等。彼经所说。与今制戒。意正同此。僧尼既巳出家。

等。彼经所说。与今制戒。意正同此。僧尼既巳出家。复令还俗。在家二众。不许出家。故云横作制法也。

问。王官可作制法。岂四部。亦能制四部耶。答。或父

母兄弟子女。互相制限障碍。故不听也。如付法藏

经云。阇夜多尊者。诣城乞食。见一乌。便微笑。弟子

问之。尊者曰。过去劫中。我欲出家。父母不听。强为

聘妻。得一子六岁。我复欲去。父母教儿。抱住我脚

啼哭言。父若舍我。依谁养活。先当杀儿。然后可去。

由此儿故。不得出家。从是九十一劫。流转六道。未

曾得见。今以道眼。观见彼乌。乃是前子。悯其愚痴。

久在生死。是以微笑。若障人出家。罪报恶道。后生

人中。眚盲无目。是故智者。见人出家。方便成就。勿

作留难。又老女人经云。时有贪穷老女人。闻佛说

法。心开意解。阿难白佛。此女人何以智慧乃尔。佛

言。是我前世发意学道时母也。又问是母何贫乃

尔。佛言。拘留孙佛时。我欲作沙门。是母慈爱。不听

我去。我愁一日不食。由是五百世贫。今者寿尽。当

生弥陀佛国。如经所说。子障父母。父母障子。感报

若是。况其夫妻。兄弟朋友。互相障碍。罪当如何。好

心受佛戒者。时当自慎也。

△二举事劝持。】

「而菩萨应受一切人供养。而反为官走使。非法非律。

若国王百官。好心受佛戒者。莫作是破三宝之罪。」

【菩萨为世福田。应受人天供养。利乐一切。而反为

官走使。故云非法非律也。涅槃会上。谆谆付嘱之

700-B¶ 第 168a 页 X39-0168.png

语。岂其然乎。纵王臣强逼。而僧可杀不可辱。即一

语。岂其然乎。纵王臣强逼。而僧可杀不可辱。即一死而存正教。何苟生以坏法门耶。若国王百官等

句。此是如来大慈。劝勉王臣之语。谓既发好心受

佛正戒。还应如初心。未入佛法。未与坏法僧处。时

发信心。兴隆三宝。遵佛律而无另制。其方外人王

法。故云莫作是破三宝之罪也。若破三宝。即同忤

逆。问。既云忤逆。如何但犯轻垢耶。答。以王臣在家。

未堪制重。而其得罪虽轻。感报实重也。

△二违教

结罪。】

「而故作破法者。犯轻垢罪。」

【是中犯者。四部受戒。皆为佛子。当体佛洪慈。阐扬

法化。若非法制限破灭三宝。罪结轻垢。此具性遮

二业。繇障善法故制。四缘成罪。一是三宝事。二三

宝事想。三有制限心。四制限得成。随事结罪。若以

三聚摄归。不恃高贵。律仪戒。不破三宝。善法戒。不

作制法。摄生戒也。在家二众全犯。出家五众。无自

在权势。设能随力。非法制限亦犯。大小俱制。若如

弥勒。昔为国王。假设非法制限。以兴正法不犯。

△第四十八破法戒三。初止持作犯。】

「若佛子。以好心出家。而为名闻利养。于国王百官前。

说佛戒者。横与比丘比丘尼。菩萨戒弟子。作系缚事。

如狱囚法。兵奴之法。如师子身中虫。自食师子肉。非

馀外虫。如是佛弟子自破佛法。非外道天魔能破。」

【本以好心出家。受佛正戒。故为王官所重。后被名

700-B¶ 第 168b 页 X39-0168.png

利所迷。真如不能自守。遂失初志。便非好心也。于

利所迷。真如不能自守。遂失初志。便非好心也。于国王百官前说佛戒等者。谓内无实行。外现威仪。

诳说佛戒。张其行德。惑彼听信。而令作世间治罚。

使内众弟子。无辜受罪。故曰横也。作系缚事者。或

杻锁手足。禁闭身形。故云如狱囚法也。或无礼轻

贱。诃责毁辱。故云如兵奴之法也。然种种刑辱内

众。于心奚忍耶。虽自不顾。身后遗殃。而且现前。宁

无惭愧。何以贪名利而自败已德。恃王官而丧本

良心。依佛法中得利。不念报恩。而反如枉害。破坏

法门。正所谓恶魔比丘也。前戒制法。是在家二众

此戒破法。是出家二众。然为名闻利养。正此戒本

因。国王百官。指巳受菩萨戒者。虽是同法之人。得

于彼前说菩萨戒。而不得于彼前横作非法治罚

也。其义有三。一者。尊贵之人。素所崇敬。故在彼前

而说佛戒。令彼信受。增长善根。得以护法。注念三

宝故。二者。尊贵之人。威力自在。仗彼威力。压已同

行。横与比丘比丘尼。菩萨戒弟子。作系缚事。如狱

囚法。令不出离。如兵奴法使听其命。以辱同类故。

又弟子有过。但应如法治罚。不应作系缚事。如狱

囚兵奴。以伤出家轨式。三者。因自不能守戒。见持

戒者。反加毁谤。故于尊贵人前。说佛戒者。以显持

戒人。反不如也。师子身中虫者。此引喻以明破法

之相也。师子。乃兽中之王。能伏诸兽。谁能坏彼。惟

自身中虫。能食其肉也。此喻光明金刚宝戒。能坏

700-B¶ 第 168c 页 X39-0168.png

一切烦恼。外道天魔所不能破。惟于佛法中出家

一切烦恼。外道天魔所不能破。惟于佛法中出家不依佛教。乃能自破。然自破有二。一者。巳受佛戒。

而不护法。名破佛法。二者。僧受佛戒。而我辱之。亦

名破佛法也。若出家五众有过。当以佛法律治罚。

或使忏悔。或作驱摈等羯磨。岂宜以王法陵辱。致

使王官损福。善神出境。是则非独破法。而复令国

作难。经有明文。宁无恐惧。

△二作持止犯。】

「若受佛戒者。应护佛法。如念一子。如事父母。不可毁

破。而菩萨闻外道恶人。以恶言谤佛戒之声。如三百

矛剌心。千刀万杖。打拍其身。等无有异。宁自入地狱。

经于百劫。而不闻一恶言谤佛戒之声。况自破佛戒。」

【应护佛法者。谓既受佛戒。当珍重守持。不可犯也。

然法身繇戒而成。众生繇戒而度。故当谨护也。如

念一子者。此喻爱之至也。如父母之慈念一子。念

念在怀。一子若失则终身无倚。戒法若破。则法身

无倚也。如事父母者。此喻敬之极也。犹子之敬事

父母。事事无逆。谓此戒是诸佛父母。奉持此戒。如

敬事父母。不可丝毫放逸。以致毁破也。又念子。即

慈悲心。事亲。即孝顺心。慈孝两全。法不破矣。三百

矛者。一矛剌心。尚不堪忍。何况三百。此畏闻谤法

之声至极也。千刀万杖等者。谓菩萨宁受斯苦。不

忍一闻谤破佛戒之声也。何以故。虽受楚痛万端。

惟是苦我一身。谤戒。即破灭正教。坏佛法身。使无

量众生。而失信心。沉沦苦海。不得解脱。故云宁自

700-B¶ 第 169a 页 X39-0169.png

入地狱。经于百劫。而不闻一恶言谤佛戒之声也。

入地狱。经于百劫。而不闻一恶言谤佛戒之声也。闻且不可。何况自破耶。

△三违教结罪。】

「教人破法因缘。亦无孝顺之心。若故作者犯轻垢罪。」

【教人破法因缘者。谓佛弟子不可以僧事向在家。

人说。令彼不信。兴起破法因缘。忤逆三宝。无孝顺

心。既得佛戒。当任真守护。读佛慧命。如贪名利。毁

辱僧伽。罪结轻垢。此具性遮二业。繇毁辱法门故

制。五缘成罪。一是佛弟子。谓大小乘七众。不犯边

罪。不舍戒者。二佛弟子想六句。二重四轻。虽非佛

弟子。亦不应作系缚事故。但其事稍稀。故不特制

或复摄入瞋损戒中。三有治罚心。欲令前人受辱。

正是业主。四所对人。谓国王百官等。同有戒者。故

仅结轻。若向未受戒人治罚。自属第六重戒。五正

行。治罚。随事结过。若以三聚摄归。应护佛法。律仪

戒。如事父母。善法戒。如念一子。摄生戒也。出家五

众同犯。在家二众。若治罚佛弟子。自属前戒兼制

大小乘俱制。不犯者。若恶浊世中。护持正法。比丘

得藉王大臣力。兵杖自卫。如大涅槃经所明。然不

得非法治罚他人。问。设有恶僧。不守佛戒。冒犯国

法。谏之而不从。摈之而不去。内律治而不得。则将

如之何。答。此在权其事宜。不可执一。若执于护法

而反至灭法者有矣。如果有大罪。玷辱三宝者。宁

除一人。而全三宝。不可全一人。而祸及三宝也。况

文中云。横与比丘比丘尼等。横之一字。明无辜也

700-B¶ 第 169b 页 X39-0169.png

若真罪人。应所不制。此戒亦名令他得损恼戒。大

若真罪人。应所不制。此戒亦名令他得损恼戒。大集经云。佛言。若有众生。为我出家。剃须发。著袈裟

设不持戒。彼等悉巳为涅槃印之所印也。若有以

非法。而作恼乱。骂辱毁訾。以手刀杖。打缚斫截。若

夺衣钵。及种种资生具者。是人则坏三世诸佛真

实报身。则挑一切人天眼目。时大梵天王白佛言

若为佛出家。剃须发。著袈裟。不受戒。受巳毁犯。其

国王与作恼乱。骂辱打缚者。得几许罪。佛言大梵。

我今为汝。且略说之。若有人于万亿佛所。出其身

血。于意云何。是人得罪。宁为多不。梵王白言。若人

但出一佛身血。得无间罪。尚多无量。不可算数。堕

于阿鼻大地狱中。何况具出万亿诸佛身血。终无

有能。广说彼人。罪业果报。惟除如来。佛言大梵。若

有恼乱骂辱打缚剃须发著袈裟片。不受戒。受而

犯者。得罪多于彼。何以故。是人犹能为诸人天。示

涅槃道。是人巳于三宝中。心得敬信。胜于一切九

十五种外道。其人必速能入涅槃。胜于一切在家

俗人。唯除在家得忍者。是故人天。应当供养。何况

具能持戒。三业相应者。其有王臣。见有于佛法中

出家者。作大罪业。但摈出国。不得鞭打。何况鞭打

出家。具持戒者。十轮经云。佛言。若有破戒比丘。如

败脓血。退失堕落。圣道果證。为诸烦恼。结使所坏。

犹能开示一切天龙。人非人等。无量功德。珍宝伏

藏。是以出家。若持戒。若破戒。我悉不听国王。大臣。

700-B¶ 第 169c 页 X39-0169.png

宰官谪罚。系闭鞭杖。乃至断命。况复馀轻。犯小威

宰官谪罚。系闭鞭杖。乃至断命。况复馀轻。犯小威仪。破戒比丘。虽是死人。有戒馀力。犹如牛黄。是牛

虽死。人故取之。亦如麝香。死后有用。能大利益一

切众生。恶行比丘。虽犯禁戒。其戒势力。犹能利益

无量人天。譬如烧香。香体虽坏。熏他令香。破戒比

丘。亦复如是。自堕恶道。能令众生。增长善根。以是

因缘。一切白衣。不应侵毁轻蔑。破戒比丘。皆当尊

重守护。心地观经云。复有一类福田僧。于佛舍利

及佛形像。并诸法僧。圣所制戒深生敬信。自无邪

见。令他亦然。能宣正法。赞叹一乘。深信因果。常发

善愿。随其过犯。悔除业障。当知是人。信三宝力。胜

诸外道。百千万倍。亦胜四众。转轮圣王。何况馀类。

一切众生。如郁金花虽然萎悴。犹胜一切诸杂类

花。正见比丘。亦复如是。胜馀众生。百千万倍。虽毁

禁戒。不坏正见。以是因缘。名福田僧。若供养如是

福田僧者。所得福德。无有穷尽。又大集经云。尔时

一切天龙八部神等。得增长信巳。白佛言。我等一

切。从今以往。护持正法。若诸国王。见有为佛出众

受持禁戒。或不持戒。或受而毁犯。如其事务。治其

身罪。鞭打之者。我等不复护持养育。如是国王。舍

离彼国。以舍离故。令其国土。而有种种。疾疫饥馑。

刀兵俱起。非时风雨。亢旱毒热。伤害苗稼。令佛出

家弟子。委向他国。使其国土。空无福田。若有佛弟

子。但著袈裟片者。若有宰官鞭打彼等。其王不遮

700-B¶ 第 170a 页 X39-0170.png

护者。我等亦当出其国土。涅槃经云。佛言。譬如国

护者。我等亦当出其国土。涅槃经云。佛言。譬如国王。诸群臣等。有犯王法。随罪诛戮。而不舍置。如来

世尊。不如是也。于毁法者。驱遣羯磨。诃责羯磨。为

欲示诸恶行之人。有果报故。有持戒比丘。护持正

法。见坏法者。即能驱遣。诃责徵治。当知是人。得福

无量。不可称计。胜鬘经云。佛言。菩萨所有恒河沙

数。无量行愿。皆应摄入一大愿中。所谓护持正法。

护持正法者。是大境界。乃至少护持正法。令魔波

旬。得大忧恼。我不见馀一切善法。能令恶魔。生此

忧恼。惟少护持正法之者。按唐书。显庆元年。五月。

敕天下僧尼有犯法者。以僧律治之。不得与民同

科。又宋景德三年。敕品官无故毁辱僧尼。口称秃

字者。勒停见任。庶民流一千里。斯诚圣王贤臣。不

忘灵山之嘱也。然王臣如此尊重三宝。护持法门。

岂得出家者。而反作破法之事耶。经云。毁犯禁戒。

犹能为诸人天。示涅槃道者。谓其虽为烦恼所逼。

毁犯于一时。然戒破而正见不破。恒说正法。时怀

惭愧。故云。其巳于三宝中。心得信敬。又能赞叹一

乘。深信因果。故璎珞经云。舍戒不舍大愿。破戒不

破正见。斯人终得。还复清净。如不敬三宝。不信因

果。无惭无愧。邪见之徒。不可比也。

△二劝持。】

「如是九戒应当学。敬心奉持。」

【△三总结持诵。】

「诸佛子。是四十八轻戒。汝等受持。过去诸菩萨巳诵。

700-B¶ 第 170b 页 X39-0170.png

未来诸菩萨当诵。现在诸菩萨今诵。」

未来诸菩萨当诵。现在诸菩萨今诵。」【诸佛子者。此乃重结告众之语。谓我巳说四十八

轻戒竟。汝等应当领纳坚持。慎勿有怠。过去等者。

谓引同行菩萨。次劝诵也。言此四十八轻戒。非我

独劝汝等新学持诵。而过去诸菩萨巳诵。未来诸

菩萨当诵。故汝等现在诸菩萨。亦当如是而诵。此

是如来大慈。谆谆教诫无倦。虽粉身碎骨。亦难酬

报也。巳上正宗分竟。

△三流通分三。初流通本戒。二流通本品。三总赞

流通。初中五。初举所诵法。】

「诸佛子听。十重四十八轻戒。三世诸佛巳诵。当诵。今

诵。我今亦如是诵。」

【十重四十八轻戒者。此总结正宗分以诫之也。三

世诸佛等者。乃引證诸佛以劝诵也。谓此五十八

戒。是诸佛之本源心地。菩萨众生成佛之根本。故

三世诸佛巳诵。常诵。今诵。我今亦如是诵也。

△二

嘱流通人。】

「汝等一切大众。若国王。王子。百官。比丘比丘尼。信男

信女。受持菩萨戒者。应受持读诵。解脱书写。佛性常

住戒卷。流通三世。一切众生。化化不绝。」

【汝等一切大众者。此正付嘱流通能弘之人。即是

在座听众也。嘱令当行五事。一受持莫失。二闇读

通利。三朗诵令闻。八部获益。四解悟义理。为人广

说。五书写流通。普利一切。国王等者。谓王可诏诰

700-B¶ 第 170c 页 X39-0170.png

四方。令归大化。子可振起王猷。永崇妙道。官可因

四方。令归大化。子可振起王猷。永崇妙道。官可因贵化贵。共作金汤。僧尼为人天标榜。代佛宣扬。男

女承宿善根。护助佛法。问。前劝受中备列淫男淫

女等。今但言信男信女者何耶。答。正显既受得戒。

皆名第一清净也。此是承上文而言。谓四部弟子。

既受持菩萨戒巳。悉应读诵。解说其义。书写其相。

令佛性戒卷。常住于世。转化将来。一切众生。以续

如来慧命也。所言佛性常住戒卷者。此是舍那心

地。佛性常住。不变不易之戒。故一受直至成佛。不

同声闻戒。止住一生也。其戒卷是能诠文。佛性常

住是所诠义。此即一切众生佛性种子。如来常住

法身。是色。是心。是情。是识。皆入佛性戒中也。流通

三世者。繇此戒法现在。方知过去。即显未来。自舍

那始授。释迦證授。千百亿释迦转授。展转相传。以

至一切众生。佛性因缘之义不灭。故云一切众生。

化化不绝也。

△三明流通益。】

「得见千佛。佛佛授手。世世不堕恶道八难。常生人道

天中。」

【得见千佛者。谓佛不易见。繇受持读诵此戒而得

见也。千佛一见。则诸恶远离。宁非持戒之功德也。

然佛该三世。今举千佛。约一世耳。佛佛授于者。谓

明禀戒之人。与佛相邻次不远故。如持此佛性妙

戒清净。当来则与卢舍那佛于千华台上。并肩把

手。则见千释迦。千百亿释迦。并在目前矣。世世等。

700-B¶ 第 171a 页 X39-0171.png

是离苦。常生等。是得乐。以此戒能止身口意之过

是离苦。常生等。是得乐。以此戒能止身口意之过非。故不堕恶道八难。能出生万善。故常生人道天

中。原此佛性心地大戒。即凡成圣。而岂止离三恶。

生人天耶。须知如来未出世时。天竺之人。多乐生

天。佛且暂就初学。举凡情未契心源者。起其忻善

恶恶而为说也。今佛初会说法。若直示之以极果。

恐其心生疑惑。致有退失正戒大益。或由此戒力。

不堕恶道。常生有佛世界人天中。见佛闻法。速阶

不退也。

△四重劝奉行。】

「我今在此树下。略开七佛法戒。汝等大众。当一心学

波罗提木叉。欢喜奉行。如无相天王品劝学中。一一

广明。」

【我今者。是能说之人。不但一佛所说。而三世诸佛

皆同也。略开者。是所说之法。谓此心地戒法品有

无尽藏。非止十重四十八轻。今所说者。乃是略示。

如一毛头许。俾就初机易学。欢喜奉行故。七佛者。

谓佛佛教化众生。皆以此戒为初津。皆在此菩提

树下成道。转法轮故。汝等大众者。此是如来利生

念切。反复叮咛。谓汝等当一心勤学此戒。欢喜奉

行。如来保任。必当得大涅槃也。无相天王品者。谓

此但略说。如欲广知戒中事理。当如无相天王品

劝学文中。一一详明也。

△五时众欢喜。】

「三千学士。时坐听者。闻佛自诵。心心顶戴。喜跃受持。」

【三千学士者。未阶妙觉。犹居学地。故云学士。前念

700-B¶ 第 171b 页 X39-0171.png

方终。后念即起。故曰心心。时如来劝百万亿大众。

方终。后念即起。故曰心心。时如来劝百万亿大众。当一心学。而三千界内。在会诸大菩萨。闻佛自诵

十重四十八轻戒法。悉皆心心顶戴其言。欢喜踊

跃。受持其法。不敢忘失。佛性种子。此亦举先学。以

摄百万亿之初机也。

△二流通本品四。初遍结说

心地品。】

「尔时释迦牟尼佛。说上莲华台藏世界。卢舍那佛所

说心地法门品中。十无尽藏戒法品竟。千百亿释迦。

亦如是说。」

【尔时等者。前明一日月世界。一释迦如来。说卢舍

那佛所说心地法门品中。十无尽藏戒法品竟。后

明千百亿日月世界中。千百亿释迦如来。悉同说

卢舍那佛心地法门。十无尽藏戒法品。故云千百

亿释迦。亦如是说也。今单举十重。不言四十八轻

者。以此十戒。包摄无量诸戒。况四十八轻耶。故云

十无尽藏戒法品也。

△二总举说住世界二。初略

举十处。】

「从摩醯首罗天王宫。至此道树下。住处说法品。为一

切菩萨。不可说大众。受持读诵解说其义亦如是。」

【前明本佛。迹佛所说戒法。此略结所说戒法之处

也。道树。即菩提树。谓世尊在此树下成道故。住处

者。从天王宫下至阎浮提所住之十处也。为一切

菩萨等者。谓此十住处总与先学菩萨。初机大众

皆同一心受持读诵解说戒法之义。故云亦如是

700-B¶ 第 171c 页 X39-0171.png

也。

也。△二广示诸界。】

「千百亿世界。莲华藏世界。微尘世界。」

【千百亿世界者。上明本界各处说法皆然。此明馀

界各处亦如是而说也。微尘世界者。谓世界之多。

不可以数举。故指微尘。以喻之也。一尘喻一世界。

故云微尘世界也。然莲华藏世界。具足无量微尘

世界。如是千百亿世界。微尘世界。总不出一莲华

藏世界也。经文微尘世界下。似乎阙亦如是说四

字。

△三标明所说之法。】

「一切佛心藏。地藏。戒藏。无量行愿藏。因果佛性常住

藏。如是一切佛说无量一切法藏竟。」

【一切佛者。谓如下所列诸藏。乃十方三世一切如

来所共有也。心藏者。本觉心体。含裹虚空。包罗法

界。一切万法。悉备其中。如宝藏然。故名为藏。各具

通别二义。通则一切诸法。皆属于心。别则指三十

心也。地藏者。心体平等不二名地。出生诸善功德。

故名为藏。通则。一切诸法。皆名为地。别则指十地

也。戒藏者。心体离过绝非名戒。止持作犯。纤悉具

足。故名为藏。通则一切诸法皆名为戒。别则指十

重众轻也。行愿藏者。心体发之为善事曰行。存之

为善念曰愿。无量行门。如大海不可穷。无量愿门。

如虚空不可尽。故名为藏。通则一切诸法。皆名为

行。别则指六度万行。十大愿王等。因果佛性常住

藏者。心体始之所修曰因。终之所證曰果。佛性者。

700-B¶ 第 172a 页 X39-0172.png

不生不灭。无去无来。常住者。谓此天真佛性。虽随

不生不灭。无去无来。常住者。谓此天真佛性。虽随缘立名。而性无迁改。如在心言。名为不生不灭。清

净本心。在地。名为真如平等理地。在戒。名为光明

金刚宝戒。在行。名为普贤行愿。在因。名为自性深

因。在果。名为究竟极果。以此自性。该凡圣。弥古今。

广大周遍。不可测量。故名为藏。然佛性非因非果。

而因果不离佛性。故曰大乘因者。诸法实相。大乘

果者。亦诸法实相也。其实相。即佛性异名。今因亦

佛性。果亦佛性。佛性常住。则因果亦皆常住。通则

一切诸法。皆名因果佛性常住之藏。别则如佛性

本源品等。又一心。二地。三戒者。正明此戒。是菩萨

心地也。而大行大愿。繇此戒生。正因正果。繇此戒

得。常住佛性。繇此戒證。大哉戒也。斯其至矣。一切

佛说者。通指千华台上本佛。迹佛。而说也。无量一

切法藏者。此结心地等诸法藏也。繇心无量故。法

亦无量。心藏如是。馀藏亦然。故曰无量一切法藏

也。竟者。止也。谓说法到此止故。前五是别。此一是

总也。

△四结显大众奉行。】

「千百亿世界中。一切众生受持。欢喜奉行。若广开心

地相相。如佛华光王。七行品中说。」

【上明能被之佛与教。此乃所被之机。亦即十无尽

藏戒法也。然本佛迹佛所说无量一切法藏。千百

亿世界中。一切众生。各各尊敬受持。欢喜奉行者。

正明机教相扣也。言心地相相者。戒是心地之相。

700-B¶ 第 172b 页 X39-0172.png

元心地无相。而戒有持犯。即心地之相也。相有总

元心地无相。而戒有持犯。即心地之相也。相有总别。十重是总。四十八轻是别。然总有无量。故别亦

无穷。重重无尽。法法圆融。如天帝网。此即诸法实

相之相。故曰相相。所谓是法住法位。世间相常住

也。此乃略说心地法门。如欲广开。发明心地事理

之相。当如大本佛华光王七行品中说。然此品惜

乎未到。

△三总赞流通三。初赞持戒益二。初总赞

此颂虽非佛说。而文义备悉。或西土贤圣所置。或

此方译人所安。乃赞叹持戒。劝学度生。发愿回向

之文。如比丘戒本。初述赞颂。中列戒相。后复结颂

回向。方合三启之义。今阙初赞颂。以今经非全本。

品兼上下故也。】

「明人忍慧强。能持如是法。未成佛道间。安获五种利。」

【明人者。言此心地大戒。非愚小浅慧所可堪受。

乃明达智者。方能持也。以具忍慧。故曰明人。忍。是

安忍。即指定力。慧。是智慧。指无漏力。由具定力。而

心不动。以无漏力。而断惑證真。如有慧无忍。是名

狂慧。有忍无慧。是名愚定。又忍者。心之操守。其忍

至坚。故曰忍强。慧者。心之灵通。其慧至利。故曰慧

强。忍强则不被物转。慧强。则能转物。又忍强。则能

永持。而终始不移。慧强。则能善持。而圆融不滞。然

二乘人定多慧少。不见佛性。权慧菩萨。慧多定少。

虽见佛性。而不了了。以忍慧俱强。故能持如是心

地法门也。未成佛道间者。此极赞持戒之殊胜。令

700-B¶ 第 172c 页 X39-0172.png

人乐学也。谓能持此戒。决定成佛。今虽未成。而于

人乐学也。谓能持此戒。决定成佛。今虽未成。而于其中间。世世生生。先获此五种福德利益也。安获

者。由戒德力故。安然任运自得。非虚望强求也。

△

二别显。】

「一者十方佛。悯念常守护。二者命终时。正见心欢喜。

三者生生处。为诸菩萨友。四者功德聚。戒度悉成就。

五者今后世。性戒福慧满。此是诸佛子(此五种利出地持经)。」

【诸佛护念者。谓此法即是佛母。一切诸佛。皆从此

出。故持之者。则与诸佛气分交接。若不持此法。则

断佛种性。能持此法。则续佛慧命。故诸佛常自眷

念怜悯。守护持法之人。使其进道无魔。得以绍隆

佛种。故般若经云。如来善护念诸菩萨是也。命终

正见心欢喜者。谓持法之人。巳具佛眼。临命终时。

以戒德威力故。得正见分明。远离颠倒梦想。究竟

涅槃。得大安乐。所谓假使铁轮顶上旋。定慧圆明

终不失。故生欢喜也。生生为菩萨友者。谓持法之

人。位同大觉。真是佛子。生生之处。则三贤十圣。一

切菩萨。皆我同学等侣也。功德戒度悉成就者。戒

为一切功德之本。犹如大地。能发生一切万物。今

戒度既具。则其馀诸度万行。功德法财。无不具足

成就也。性戒福慧满者。谓此戒是本源佛性之戒。

性自贤善。身口业净。任运止恶。任运生善。止恶是

慧。生善是福。由止恶故。福田慧满。由生善故。慧繇

福满。今生坚持净戒。则昼夜福德智慧任运增长。

700-B¶ 第 173a 页 X39-0173.png

后世二严圆满。成佛极果。号两足尊。故云今后世。

后世二严圆满。成佛极果。号两足尊。故云今后世。性戒福慧满也。然一切佛子。从戒而生。今能持戒。

福慧渐满。即是诸佛真子。当来绍继佛位。故云此

是诸佛子。即前受佛戒。入佛位之意也。

△二叙学

戒事二。初观察法体。】

「智者善思量。计我著相者。不能信是法。灭寿取證者。

亦非下种处。欲长菩提苗。光明照世间。应当静观察。

诸法真实相。不生亦不灭。不常复不断。不一亦不异。

不来亦不去。如是一心中。方便勤庄严。菩萨所应作。

应当次第学。于学于无学。勿生分别想。是名第一道。

亦名摩诃衍。一切戏论恶。悉从是处灭。诸佛萨婆若。

悉繇是处出。」

【决定了知。故名为智。善思量者。谓当善用其心。以

般若观慧。审思筹量。戒之体性也计我著相者。谓

计我之外道。著相之凡夫。三毒烧心。五欲绊体。妄

势四大为自身相。六尘缘影为自心相。俱为根尘

所缚。迷本真心。是以不能信是本源心地之戒法

也。灭寿取證者。上是凡夫计我身。而著于幻相。名

为执有。此是二乘灭寿命而取證寂灭。名为执无。

如是灰身灭智。安心取證。枯寂涅槃。故非下菩提

种子处也。然佛戒平等。岂偏绝彼。奈役等人。不善

思量。故皆无分也。如欲增长菩提道芽。当来成等

正觉。以智慧日。照曜世间。破诸众生烦恼闇宅者。

不须向外驰求。惟今时在此心地戒中。发起无碍

700-B¶ 第 173b 页 X39-0173.png

清净之慧。净极光通。则道芽滋长矣。静观察者。谓

清净之慧。净极光通。则道芽滋长矣。静观察者。谓当如上善用其心也。静是止之异名。察即观之审

细。止观不二。方是真修。诸法真实相者。一切诸法。

皆从缘生。缘生无性。当体即空。空即真空。真空无

相。故曰实相。即本源心体也。然真空实相。不属有

为身心。故曰不生亦不灭。不堕二边。故曰不常复

不断。不堕数量。故曰不一亦不异。本离动静。故曰

不来亦不去。如是诸法。唯是一心。菩萨欲得庄严

本源心地。还从自心起用。以方便智。照心境界。境

界。即是实相。故云静观察也。又观察。及持戒。皆名

方便庄严。观察即理方便。名为智慧庄严。持戒。即

事方便。名为功德庄严。又勤方便。而不静观察。则

有为。有漏。无所庄严。静观察。而不勤方便。则枯槁

空寂。无能庄严。故须于一心中。当以巧慧方便而

庄严之。此庄严。是菩萨所应作事。以第而学。固其

宜矣。于学于无学者。谓研真断惑。有学处也。真穷

惑尽。无学处也。又三贤初心。次第观者。并名初学。

有学因也。十地后心。不次观者。是名最后无学果

也。然有学无学。于此勿生分别。有无想相。若起念

分别。即是有为心识。非般若真智。则不能趣入第

一中道。以不生分别处中。中道宛然。是名第一道。

不落二乘。故名摩诃衍之大乘法也。又无作妙修。

全同理性。名第一道。无学妙性。起于真修。名摩诃

衍。谓运载自他。同入大涅槃城也。一切戏论恶者。

700-B¶ 第 173c 页 X39-0173.png

谓以是第一道。故能灭凡外二乘执有执无。计彼

谓以是第一道。故能灭凡外二乘执有执无。计彼计我。诸戏论恶。尽净无馀。故云一切戏论恶。悉从

是处灭也。以是摩诃衍。故能出诸佛萨婆若果。萨

婆若。此翻一切智智。在因名为般若。在果名萨婆

若。乃一心三观究竟极果之总名也。由第一道。堪

运摩诃衍乘。由摩诃衍乘。堪到萨婆若地。由萨婆

若。妙合无戏论理。则诸佛智慧神通三昧。悉由是

处而得彰显。故云诸佛萨婆若。悉由是处出也。其

梵网心地。果彻因该。理趣至此极矣。

△二护持戒

相。】

「是故诸佛子。宜发大勇猛。于诸佛净戒。护持如明珠。

过去诸菩萨。巳于是中学。未来者当学。现在者今学。

此是佛行处。圣主所称叹。」

【是故者。乃承上实相心地而言也。谓欲归一心实

相。须修心地法门。欲修心地法门。先当发勇猛心。

修持诸佛净戒。以为入道之本也。护持如明珠者。

有其三义。一者洁净义。当护持弗使染污。二者圆

满义。当护持弗使残缺。三者光明义。当护持弗使

昏暗。然洁净。即解脱德。圆满。即法身德。光明。即般

若德。其明净圆满。皆是珠之相德耳。于相德中。又

宛具三义。谓体是无上至宝。相乃圆满明净。用能

雨物济贫。体为法身。相为般若。用为解脱。以配三

聚妙戒。法喻泠然也。过去诸菩萨等句。此是引證

结劝回向流通之语。谓此光明金刚宝戒。是三世

700-B¶ 第 174a 页 X39-0174.png

菩萨所同习学。而證菩提。十方诸佛所共行履。而

菩萨所同习学。而證菩提。十方诸佛所共行履。而趣涅槃也。佛是圣中之圣。故称为圣主。佛子如是

勇猛护持净戒。而因果同符。安得如来不为赞善。

故曰此是佛行处。圣主所称叹也。

△三发愿度生。】

「我巳随顺说。福德无量聚。回以施众生。共向一切智。

愿闻是法者。悉得成佛道。」

【我者。作颂之人自称。亦可以为诵戒者称也。随者。

不背经文。顺者。不逆戒意。谓从上诸佛菩萨。皆崇

此心地大戒。半月半月。如法自诵。我今随顺圣心。

亦如是而诵。即有无量广大福德积聚。故曰我巳

随顺说。福德无量聚也。然此福德。而不以自私。尽

以回施一切众生。悉同趣向如来一切智智。不向

人天二乘小果。故云回以施众生。共向一切智也。

良以此戒。一言一字。皆从舍那心地中流出。是诸

佛之本源。菩提之根本。繇发菩提心。而受。故今诵

此戒功德。仍回向于菩提也。复愿有闻如是戒法

者。一历耳根。永为佛种。依法修持。尽成佛道。故云

愿闻是法者。悉得成佛道也。又回施众生。即下化

之心。名之为悲。向一切智。即上求之心。名之为智。

悲智双运。名菩提心。繇发此心。故受得此菩萨大

戒。繇持此菩萨大戒故。即能满悲智两轮。古人所

谓。发僧那于始心。终大悲以赴难。可谓从名字菩

提。而直趣究竟也。如上心地妙戒。法门甚深。不可

思议。普愿一切有情。世世生生。受持读诵。常随诸

700-B¶ 第 174b 页 X39-0174.png

佛修学。共證妙觉果海。说梵网经。大事毕矣。】

佛修学。共證妙觉果海。说梵网经。大事毕矣。】佛说梵网经初津卷八(终)

* No. 700-B

跋

经云。应日日六时。持菩萨戒。解其义理。佛性之性。又

云。若受菩萨戒。不诵此戒者。非菩萨。非佛种子。然今

受佛戒者颇多。而解佛语者无几。受之不诵。戒于何

有。诵之不解。理性何明。心地既蒙。道芽不发矣。故如

来半月半月自诵。永为轨式。一切菩萨善学。不敢移

易。愿诸大士。发勇猛心。既受须持。既持须解。心地一

开。佛种自现。教化众生。共报

佛恩。庶不负千华台上之谆嘱也。

时

康熙己卯年冬分第五长净日佛庵书玉阁笔志

700-B¶ 第 174c 页 X39-0174.png

** 音释

六种性

种。即种子。有发生之义。性。即性分。乃自分

不改之义。璎珞经。对别教十住。十行。十回向。十地。

等觉。妙觉。而论。故有六种性。然性通六位。种局在

因。故前之四位名种。等觉虽在因。然胜于前。得称

为觉。故不言种也。

六轮对位

轮有二义。一运转。二摧碾。谓诸佛菩萨

转于法轮。则能摧碾众生惑业。故以六轮对诸位

次也。

一切智

谓一切内法。内名。外法。外名。皆能知。能解。

是名一切智。即声闻。缘觉之智也。内法者。佛教依

理而说。故名为内。外道等违理横计。故名外教也。

肉骆驼山

五百问经论云。昔有比丘。多乞积聚。既

不为福。又弗行道。命终作骆驼山。广数十里。适值

凶年。国人日取食之。随割随生。俄而邻国取之。即

便大唤。问其故。答曰。吾本道人也。为贪财不施。负

此国人物多矣。故以肉偿之。我不负卿也。

鬼遮阻

华严行愿品云。若复有人。恒住净戒。于此

大愿。受持读诵。一切魔军。夜叉罗刹等。诸恶鬼神。

皆悉远离。或时发心。亲近守护。如破净戒。宁不瞋

心遮阻其前耶。

信力故受念力故持

信力者。瑜伽论云。深信谛理。

转更增长。能遮疑惑。不为动摇。能拒邪外。不为迷

乱。能破烦恼。不为侵害故。念力者。念根增长。能破

700-B¶ 第 175a 页 X39-0175.png

邪念。成就一切出世正念故。今若无信力。视如等

邪念。成就一切出世正念故。今若无信力。视如等閒。岂能心受。若无念力。立即遗忘。焉能忆持。是为

信力故受。念力故持也。

贝多罗叶

此云岸形。状如棕榈。直而且高。其叶长

广。其色光润。采以书写。

赫蹄

蹄。古蹄字。纸名。

剥皮为纸

昔释迦如来。过去久远无数劫。名曰最

胜。住山林中。修于仙道。得五神通。常行慈心。为闻

法故。往诣城邑聚落。处处推求说法之师。时有天

魔。来语仙言。我有一偈。若能剥皮为纸。剌血为墨。

析骨为笔。书写此偈。当为汝说。仙人闻巳。念言。我

于无量劫中。受诸苦恼。都无利益。今当舍此不坚

之身。易得妙法。欢喜踊跃。即以利刀剥皮。剌血。㭊

骨。合掌向天。请说佛偈。魔见愁忧。即便隐去。仙人

便言。我今为众生求法故。不惜身命。至诚不虚。馀

方世界。有大慈悲。能说法者。当现我前。时东去此。

二十二刹。有佛世界。名普无垢。有佛号净名王。忽

住其前。放大光明。照仙人身。苦痛即除。平复如故。

即为广说集一切福德三昧经。仙人闻法。得无碍

辩才。为诸众生。广说妙法。令无量众生。住三乘道。

经于千岁。命终生净名王佛。普无垢国中。由敬法

故。今得成佛。

鹦鹉闻四谛

须达长者有二鹦鹉。一名律提。二名

赊律提。阿难尊者。到长者家。为说苦集灭道。四谛

700-B¶ 第 175b 页 X39-0175.png

法门。其鸟闻法。欢喜持诵。夜宿树上。为野狸所食。

法门。其鸟闻法。欢喜持诵。夜宿树上。为野狸所食。以此善根。生四王天。展转生他化自在天。如是七

返。生六欲天。后生人中。出家成辟支佛。

狝猴奉献蜜

昔佛与诸比丘。于林中坐。有一狝猴。

即取佛钵上树。盛满蜜奉上佛。如来受巳。分布众

僧。皆悉周遍。狝猴欢喜。腾跃却舞。堕坑而死。即托

生师质长者家。形貌端正。出家成阿罗汉。名曰献

蜜上座。

鸟听经而生忉利

昔有一比丘。在林中诵经。音声

和雅。时有一鸟。闻法敬受。在树上听之。为猎人所

射。命终缘此善根。生忉利天。即持天香花。到比丘

所。恭敬供养。时比丘即为说法。得须陀洹道。

雁闻法生三十三天

昔佛在波罗奈国林泽中。为

诸人天说法。时空中有五百雁为群。闻佛音声。身

心爱乐。回翔欲下。时猎人张网杀之。尽生三十三

天。从天来下。持华供佛。佛为说法。俱得初果。

池鱼听偈

过去无数劫时。释迦如来为流水长者

子。于空泽池中。为十千鱼。称南无宝髻如来名号。

说十二因缘偈颂。十千鱼后夜。同时皆命过。生三

十三天。至如来成道。初转法轮。从天来下。闻佛说

法。俱得须陀洹果。

海鲸闻名

梵语摩竭。此云鲸鱼。乃海中大鱼也。身

长三百由旬。乃至七百由旬。遇舟则能吞之。时有

五百商人。乘船入海采宝。值鲸鱼开口于水上。水

700-B¶ 第 175c 页 X39-0175.png

流奔趋。如入大坑。船师曰。我曹死矣。商人各祷所

流奔趋。如入大坑。船师曰。我曹死矣。商人各祷所事无验。中有一近事告众曰。佛是众生之慈父。可

共戮方称南无佛。众即同声称之。鱼闻佛名。即合

口同念。众得免难。

鹏敬律

金翅鸟王。常欲搏龙而食。龙披袈裟。则不

兴害。

蛤生天

如来说法。蛤从池起。入草听法。农夫钁草

误伤。蛤死生天。

患狗毒蛇

昔有一狗。偷商估食。即截四足。弃于坑

中。求生不得。求死不得。舍利弗以天眼观见。即盛

钵饭。飞至狗所。以饭除其饥火。乃为说三法印曰。

诸行无常。诸法无我。涅槃寂灭。汝今当于我所。发

清净心。舍此傍生之身。当生善趣。又有一大毒蛇。

于山林中。被大火所烧。皮焦肉阑。舍利弗亦往。为

说三法印。后二皆托生富长者家。出家为舍利弗

弟子。二俱證阿罗汉果。

地狱闻经题而尽出火坑

昔一人暴死。入地狱中。

狱卒以铁叉叉入油镬。彼即称云。南无大方广佛

华严经。时油镬变为莲池。闻者皆出地狱。

伽陀

此云颂。是佛所说偈。有大神力。能自利利他。

颂曰。世间五欲乐。或复诸天乐。若比爱尽乐。千公

不及一。由集能生苦。因苦复生集。八圣道能超。至

妙涅槃处。所谓布施者。必获其义利。若为乐故施。

后必得安乐。

700-B¶ 第 176a 页 X39-0176.png

福田僧

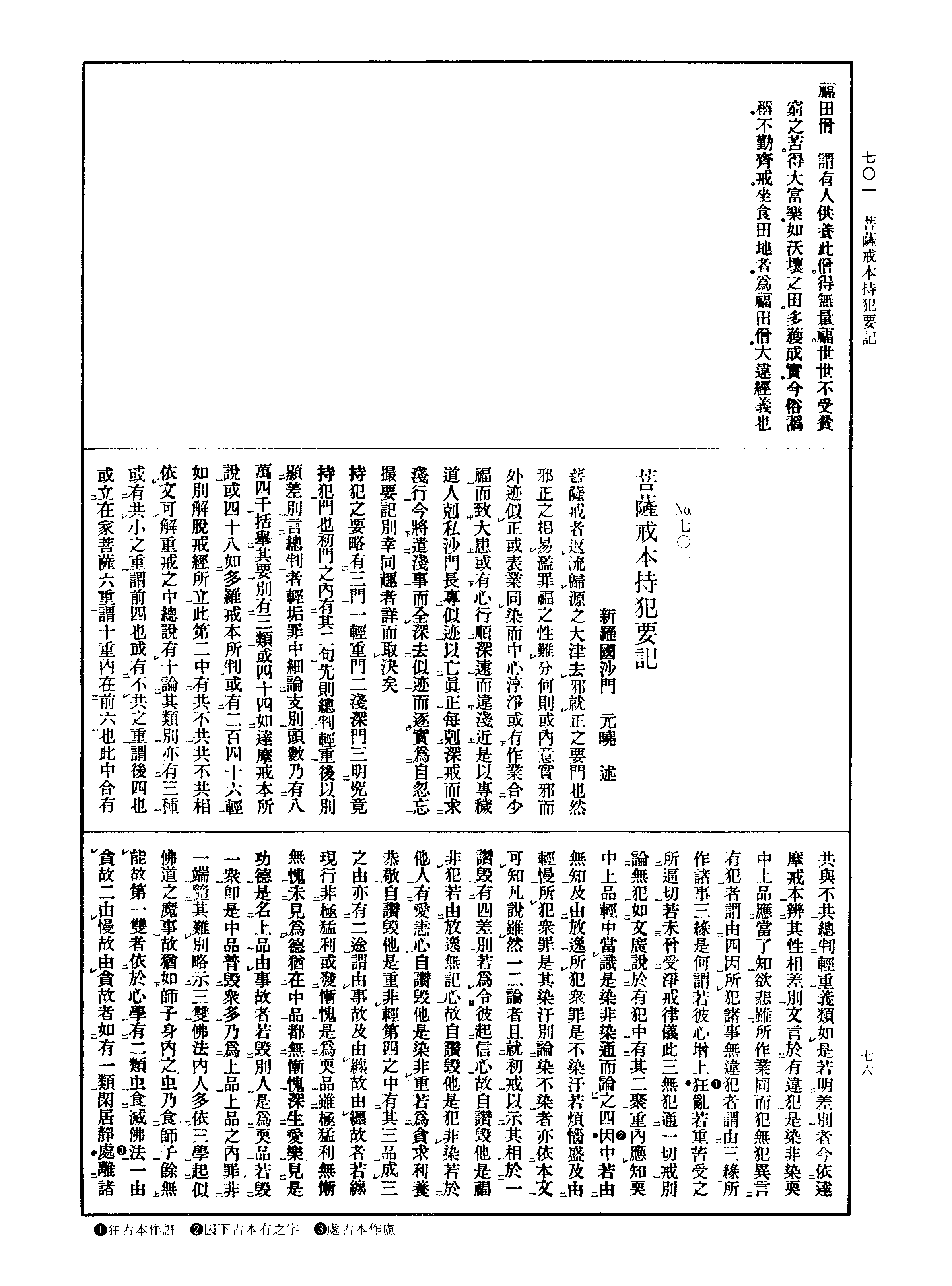

谓有人供养此僧。得无量福。世世不受贫

穷之苦。得大富乐。如沃壤之田。多获成实。今俗讹

称。不勤齐戒。坐食田地者。为福田僧。大违经义也。