声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷七 第 1a 页 WYG0714-0429a.png

钦定四库全书

钦定四库全书读书劄记卷七

明 徐问 撰

礼经解言六经之教石梁王氏以为孔子时春秋笔削

未出又曰加我数年卒以学易性与天道不可得而

闻以此知决非孔子之言其论甚是纵使言及易与

春秋亦不必槩及他经而悉数其学之得失文辞烦

促如此也然其洁静精微等语亦得易之本旨宜

卷七 第 1b 页 WYG0714-0429b.png

不可废

不可废伊川先生以易传示门人曰只说得七分后人更须自

体究盖造化道理无穷须如此说大抵伊川易传说

尽物理易之本也晦翁本义则兼卜筮言之易之用

也要之非卜筮无以观玩而知占非物理无以致用

而成务二先生之言实相表里学者宜并观之

伊川曰看易要知时凡六爻人人有用圣贤众人学者

君臣无所不通此正谓易者易也随时变易以从道

卷七 第 2a 页 WYG0714-0430a.png

也

也又曰作易自天地幽明至于昆虫草木微物无不合大

抵理无大小其本一也邵子皇极以易大义在意言

象数左传所谓物生而后有象象而后有滋(人物之/象滋多)

滋而后有数亦此意也

易坤先迷后得主利西南得朋东北丧朋安贞吉盖西

南阴方柔得从以类行然独阴不能成也东北阳方

柔失类而从之然后可以利万物故曰乃有庆也然

卷七 第 2b 页 WYG0714-0430b.png

以正合如震一索得男而坤以安正待求乃为得吉

以正合如震一索得男而坤以安正待求乃为得吉若姤之取女则非安贞矣观彖先迷失道后顺得常

一节正意若与本义不同惟程传与彖义合当以

传为定

遁小利贞本义以为小人利于守正不可以浸长之故

而遂浸迫于阳遁义本为君子谋小人非能正者其

浸长于下势犹未甚君子尚可小贞其道以维持之

大象不恶而严之谓也若否之不利君子贞正利贞

卷七 第 3a 页 WYG0714-0430c.png

之义质之程传较顺

之义质之程传较顺明夷以明见伤利于正固圣人虽为垂世明道而作然

其实岂非文王羑里之时乎周公诸爻之辞曲尽其

义岂非克商之事乎用拯马壮赦西伯也得其大首

商倒戈也获明夷心崇侯谮也箕子明夷微指其实

至上六而言益深切矣孔子彖传亦以文王箕子为

言厥有旨哉

涣九二阳居阴位宜有悔者然当涣二乃得中之位九

卷七 第 3b 页 WYG0714-0430d.png

来居二而得其中是阳奔就机凭以为安不穷于上

来居二而得其中是阳奔就机凭以为安不穷于上也故亡悔程传以初为机二为马二与初虽非正应而

当涣时皆无应与但以阴阳亲比相求二急就于初

以为安与本义不同然据彖之刚来而不穷则此爻

之义从本义为是

六三传以为质阴柔才不中正虽有上九为应居无位

之地岂能极时之涣止于其身可以出险而无悔耳

不能及人者也愚以大凡有所树功立事非阳刚之

卷七 第 4a 页 WYG0714-0431a.png

才德弗克如建侯之利于屯利涉大川于颐栋隆于

才德弗克如建侯之利于屯利涉大川于颐栋隆于大过朋来于蹇俱阳刚之爻本义以六三居得阳位

志在济时能散其私而无悔然散财恐非阴柔不中

之人所可能也又当以程传为定

夬以五阳去一阴上六居穷极之时为国家菑害去之

不可以不决九四以阳居阴而不中正欲止则众阳并

进于下而势不安欲进则居柔失刚而志不决本义

谓若不与众阳竞进而安出其后则悔亡以释牵羊

卷七 第 4b 页 WYG0714-0431b.png

之旨传以羊者群行之物牵者挽拽之义言能自强

之旨传以羊者群行之物牵者挽拽之义言能自强而牵挽以从群行可以亡其悔然既处柔必不能也

虽使闻是言亦不能信用矣以戒不决之人为得去邪

勿疑之义今当从之

易简之善配至德本义兼以为人事言之但此章本赞

易之广大天地四时日月对待交举如云与天地合

其德日新之谓盛德天地之大德曰生之类皆至德

意与易易简同参诸本文颇顺

卷七 第 5a 页 WYG0714-0431c.png

吉凶贞胜盖刚柔变通之间则为人事之吉凶惟贞固

吉凶贞胜盖刚柔变通之间则为人事之吉凶惟贞固常久之理则可胜理胜则凶变为吉矣与下天地贞

观日月贞明天下之动贞夫一理皆以明贞胜所谓

君子修之吉是也

六位成章卦之六爻初刚二柔为地道三仁四义为人

道五阳上阴为天道天地人之道既立迭相为用则

天地人文灿然备矣

本义发挥卦体卦德卦象卦爻阴阳之位吉凶之占而

卷七 第 5b 页 WYG0714-0431d.png

系以人事之得失言约而义精矣稍可疑者存之以

系以人事之得失言约而义精矣稍可疑者存之以俟知者辩焉

尧典钦明文思允恭克让是钦明在内而允恭在外也

文思只如文理密察之谓舜典浚哲文明温恭允塞

与赞尧义同通明为圣浚哲非圣之事乎言外温

恭则内钦明可知矣圣人纯敬之德与传心之要万

古如新要无有二义也近世学者忽于用敬之说可

以自悟矣

卷七 第 6a 页 WYG0714-0432a.png

朱子曰古史之体可见者书春秋而已春秋编年通纪

朱子曰古史之体可见者书春秋而已春秋编年通纪以见事之先后书则每事别记以具事之首尾意者

当时史官既编年纪事至于事之大者则又采合而

别记之愚谓五帝以前人主无甚失德故史臣大槩

纪其一代事业与三王以下授受治水革命大事书

而藏之如周之藏册金縢是也至春秋时王者迹息

诸侯横恣孔子欲存天纲人纪乃具得失于各国各

君之下以诏后世故不得不为书王及编年耳抑史

卷七 第 6b 页 WYG0714-0432b.png

官至周礼始备天官之属太史御史以下多数十百

官至周礼始备天官之属太史御史以下多数十百人故列国诸侯皆有史官以掌记君臣政治得失如

春秋传晋董狐书赵盾齐太史氏书崔杼弑君至兄

弟争死以守其职可见

按孔子孙腾见始皇灭先代典籍始壁藏尚书孝经论

语于夫子旧堂壁中济南伏生为秦博士亦壁藏尚

书汉定天下伏生求尚书止得二十九篇孝文求能

治尚书者伏生时年九十馀老不能行诏太常掌故

卷七 第 7a 页 WYG0714-0432c.png

晁错往受之伏生使女传言齐人语多与颖川异错

晁错往受之伏生使女传言齐人语多与颖川异错略以意熟读而已孔颖达以泰誓非伏生所传武帝

时始出故云二十九篇也又鲁恭王好治宫室坏孔

子旧壁其藏始出止得尚书至说命诸篇今书注称

古文为孔氏所藏其字古𨽻今文无𨽻盖以汉书为

今文也

凡读史先须看其道德而后及其功业如尧典首曰钦

明文思克明峻德而后光被昭格以至睦族平章皆

卷七 第 7b 页 WYG0714-0432d.png

自内及外也其治则天时为始人事继之故命羲和

自内及外也其治则天时为始人事继之故命羲和历象授时以允釐百工熙庶绩皆功用也舜典自浚

哲文明温恭允塞至于慎徽五典咨四岳命九官惟

亮天工以至明目达聪皆事业也盖其充积之久感

通召验治臻于变时雍四方风动就是中庸言至诚

无息久徵悠远博厚高明分明画出唐虞体信达顺

笃恭而天下平之象及至禹谟世承极治水土平后

专以民生食用为急故以德以政归于养民而修水

卷七 第 8a 页 WYG0714-0433a.png

火金木土榖为六府惇教以正德器物以利用衣食

火金木土榖为六府惇教以正德器物以利用衣食以厚生为三事合而为九功使皆得理而不乱故曰

惟叙而九功之德皆可歌也然其治则比唐虞固有

间矣至于汤武革命顺乎天而应乎人治定之初立

中建极以王天下汤誓惟有惭德曰恐来世以台为

口实泰誓牧誓武成尤为费辞商奄启衅非有周

公以圣匡救周鼎几摇盖遭其时之所难非二君得

已也后世非无古建官立政纲纪规模只无本源流

卷七 第 8b 页 WYG0714-0433b.png

出如剪彩为花画工绘像虽若可观而终不如他天

出如剪彩为花画工绘像虽若可观而终不如他天然精采血脉观之诸史君臣言行治功可见

武王泰誓数纣罪恶辞意谆复若非圣人之言恐孔壁所

亡之文而汉杂之也武成篇孟子时已有血流漂杵

之语实为古文盖记事之过所不尽信者也至谓文

王九年大统未集予小子其承厥志则是武王伐纣

为利天下实非奉天讨罪以吊其民而文王之至德

荒矣兹又可尽信乎

卷七 第 9a 页 WYG0714-0433c.png

箕子洪范以人君主天地民物而天时人事其理实相

箕子洪范以人君主天地民物而天时人事其理实相表里故先言五行而即继以君德五事其施莫先乎

民故八政次之政以授时为要故五纪次之君道以

正身为则故建极次之然用人行政须刚柔得中斯

无折废故三德次之事必通于幽明合于鬼神而后

可行故稽疑次之其得失感通效验各以类至故庶

徵次之五福六极又指其徵验之实若有劝惩于其

间感应几微如响斯答虽未必一一尽然要其理之

卷七 第 9b 页 WYG0714-0433d.png

所有不可诬也人君致治注措之详莫切于此然皇

所有不可诬也人君致治注措之详莫切于此然皇极则曰敛福锡民无作好恶三德则曰臣无作福作

威休咎徵则曰卿士惟月家用平康不宁又君臣民

庶之所同也可不慎哉

书周官先儒疑周礼六官无三公三孤意方条治事之

官而未及师保之责今按周官立太师太傅太保谓

之三公论道明曰官不备惟其人少师少傅少保曰

三孤贰公弘化而后及冢宰司徒宗伯司马司寇司

卷七 第 10a 页 WYG0714-0434a.png

空明曰六卿分职是三公无定位而六卿有定职也

空明曰六卿分职是三公无定位而六卿有定职也惟冢宰如曰冢子曰统百官盖为六官之长纲纪百

司自当推重也又疑司空为周公未成之书今既曰

司空掌邦土居四民时地利固当一时并建岂得先

立此空名独于官属未置乃遽适当周公之没哉恐

无是也是知司空一册亦经秦火亡失无疑汉儒补

以考工记惟以工人造作为言殊非设官之意又谓

法制有未施用恐或然耳朱子曰汉自古文尚书出

卷七 第 10b 页 WYG0714-0434b.png

方有周官篇伏生口授二十九篇无周官故汉制太

方有周官篇伏生口授二十九篇无周官故汉制太尉司徒司空为三公而无周之三公三少本以师道

辅佐天子只是加官周公以太师兼冢宰召公以太

保兼冢宰是以加官而兼宰相之职也其说为得之

愚又按汉初置左右丞相亦三公之任太尉为秦官

当时所重汉兴因而袭之又以司徒司空参用杂置

已非其法惟唐六典亦得周六官之遗而知政事参

议朝政参议政事参知政事参知机务同平章事并

卷七 第 11a 页 WYG0714-0434c.png

宰相之任已变公孤之制矣赵宋因用翰林承旨陶

宰相之任已变公孤之制矣赵宋因用翰林承旨陶榖谓唐有参知政事之说乃以直学士薛居正侍郎

吕馀庆参知政事遂使一代官方变易名义疑舛元

有中书令国初因之寻复釐革专重六部而省其属

之多员内阁如中书省多以卿衔而兼学士久则以

公孤为加官乃得周制云

按苏氏以书顾命康王冕服事为非礼朱子但引太甲

元祀以见康王当然亦不言苏之非是愚以天子传

卷七 第 11b 页 WYG0714-0434d.png

受天位上承宗庙百神之主兼以顾命而系天下臣

受天位上承宗庙百神之主兼以顾命而系天下臣民之望中杜睥睨非常之隙所以代统向离以新庶

听君臣之分定于厥初数言非以为一身之图而已

故太保承介圭太史秉书俱由阼阶隮御王册命王

三祭三咤上宗曰飨以告神也王出在应门之内曰

王义嗣德答拜盖以丧礼见成为后者以著代也既

而群公听命趋出王反丧服于天子变礼未为失也

胡氏春秋例人君嗣立逾年必改元臣民之心不可

卷七 第 12a 页 WYG0714-0435a.png

旷年无君改元以著新君即位之始故曰大居正若

旷年无君改元以著新君即位之始故曰大居正若授册受戒俱于丧次则何以承天受代正统定分以

一众庶之耳目哉况召毕诸公皆当时贤辅必能审

酌先王礼义之中而察于社稷相传之重决不以草

率而废礼也又周制期丧达乎大夫则诸侯亦在所

略安得引庶人将冠子齐衰大功之丧而例之天子

乎非谓天子之尊不行势有不可耳惟三年之丧达

乎天子此古今贵贱不易常经而汉文乃有以日易

卷七 第 12b 页 WYG0714-0435b.png

月之制后世踵而行之则可憾已

月之制后世踵而行之则可憾已按穆王吕刑之可取者折狱则曰两造具备师听五辞

简孚有众惟貌有稽用法则曰上刑适轻下服下刑

适重上服轻重诸罚有权刑罚世轻世重如大禹谟

所谓宥过无大刑故无小周官所谓刑新国用轻典

刑乱国用重典刑平国用中典是也至于赎刑则本

虞书金作赎刑之说不谅其系于鞭朴之下情轻而

为之若墨劓剕宫大辟有疑自当末减岂有罚自百

卷七 第 13a 页 WYG0714-0435c.png

锾(六两/曰锾)以至千锾是使杀人大憝皆可不死货利充

锾(六两/曰锾)以至千锾是使杀人大憝皆可不死货利充盈而人命如草菅(音/奸)矣况疑之一字又足以启污吏

高下出入之门作法于贪而欲救末流之弊其将能

乎此周室所以遂不竞也

汉毛享作毛诗训诂以授毛苌故史记谓之大小毛诗

然多随文训解或断章取义不能考究时代推明大

意以得诗人之心得朱子解而始著

孔子尝谓伯鱼学诗其教门人亦以兴诗为始盖不知

卷七 第 13b 页 WYG0714-0435d.png

兴诗意思终不和畅古诗温淡和平庄重典则虽感

兴诗意思终不和畅古诗温淡和平庄重典则虽感时托物不失性情善恶可感可创讽咏之久自有以

潜消湮郁渣滓归于动荡性情和平之真畅于道德

之意程子云兴于诗是兴起人善意汪洋浩大可谓

善得诗人之旨味者

朱子云先儒所谓删后无诗非谓不复作也但谓夫子

不取耳康节云自从删后更无诗亦此意苏氏云陈

灵以后未尝无诗之说似可取失之大快无先儒敦

卷七 第 14a 页 WYG0714-0436a.png

厚气象不奈咀嚼愚谓周盛时采录及制作皆列之

厚气象不奈咀嚼愚谓周盛时采录及制作皆列之乐官或用于郊庙朝廷或用于房中闾巷邦国以达天

下所以风化天下者也王迹熄则化不行而诗响绝

矣春秋传燕享间歌多古诗知后虽有作盖亦不复

采矣

又曰孟子谓诗亡然后春秋作先儒谓东迁后黍离降

为国风而雅亡矣要识此诗便知周南召南当在丰

镐之时其诗为二南后来在洛邑之时其诗为黍离

卷七 第 14b 页 WYG0714-0436b.png

只是自二南进而为二雅自二雅退而为王风是也

只是自二南进而为二雅自二雅退而为王风是也夫子删诗以二南正家化国之始故列之于首程子谓

二南犹易之乾坤龟山以为一体而成是也与邶鄘

卫十三国并存以寓感发监戒之意抑诸侯采之以

贡于天子天子受之以列于乐官于以考其俗尚美

恶而知政治为得之

左传吴季子札聘鲁见叔孙穆子请观周乐十五国风

咸有讥评二南曰始基之矣犹未也然勤而不怨邶

卷七 第 15a 页 WYG0714-0436c.png

鄘卫曰忧而不困王曰思而不惧豳曰乐而不淫齐

鄘卫曰忧而不困王曰思而不惧豳曰乐而不淫齐秦称其大魏唐称其远郑陈知其亡自郐以下无讥

焉愚按朱子以二南为正风十三国为变风季子犹

未慊于二南之化至于邶鄘卫齐秦以下有处变怨

思之怀有惰曼淫靡之习有超轶悍强之气有鄙啬

急蹙之情若此者顾犹亟称之何哉盖以文王之化

止于江汉南国其幽冀济兖青梁之间皆为纣地犹

未洽也下比列国季世虽多失德而姜姬内媛变而

卷七 第 15b 页 WYG0714-0436d.png

知常情以止义其臣尚思西周宗社播迁其民犹知

知常情以止义其臣尚思西周宗社播迁其民犹知兴复桑田大夫感怀离黍则以先王教化礼义之泽

宛然如存齐秦本无可称而推表太公原其功也曰

周之旧原其地也魏唐俭啬忧思原其遗也豳风虽

在君臣疑惧之时而俗本先公辞出圣理其美信矣

郑陈靡曼荡蔑礼法国步斯蹙理固宜然情之邪正

道之污隆俗之美恶皆于是乎见之可以兴矣至于

二雅小大本出于朝廷贤臣硕辅礼乐之懿冠冕之

卷七 第 16a 页 WYG0714-0437a.png

词而燕飨会朝或通于下或专于上时代升降正变

词而燕飨会朝或通于下或专于上时代升降正变因之孔子删而兼取焉可以观治也然小雅则曰周

德之衰岂以其制作皆出于代商之后大雅则美文

王之德岂因其诗多追述文王者乎孔子尝谓武未

尽善而称文为至德季子或得诸此矣三颂歌辞特

称曰至自直而不倨至于五声和八风平以为盛德之

所同也今观商周之颂辞庄义邃音律和平鲁祀

后帝已非其礼而誇艳太过古风寖微意者归重商

卷七 第 16b 页 WYG0714-0437b.png

周兹可略已

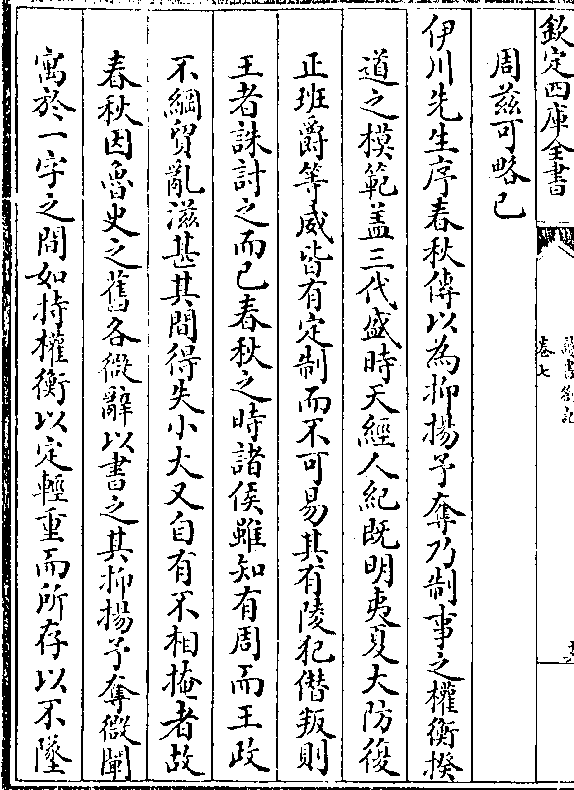

周兹可略已伊川先生序春秋传以为抑扬予夺乃制事之权衡揆

道之模范盖三代盛时天经人纪既明夷夏大防复

正班爵等威皆有定制而不可易其有陵犯僣叛则

王者诛讨之而已春秋之时诸侯虽知有周而王政

不纲贸乱滋甚其间得失小大又自有不相掩者故

春秋因鲁史之旧各微辞以书之其抑扬予夺微阐

寓于一字之间如持权衡以定轻重而所存以不坠

卷七 第 17a 页 WYG0714-0437c.png

者实天地之常经百王之大法故曰揆道之模范也

者实天地之常经百王之大法故曰揆道之模范也伊川云诗书载道之文春秋圣人之用诗书如药方春

秋如用药治病盖药方是人无病时但知有此可治

病用药盖因人病危急而治之所以保全命脉也此

喻极切

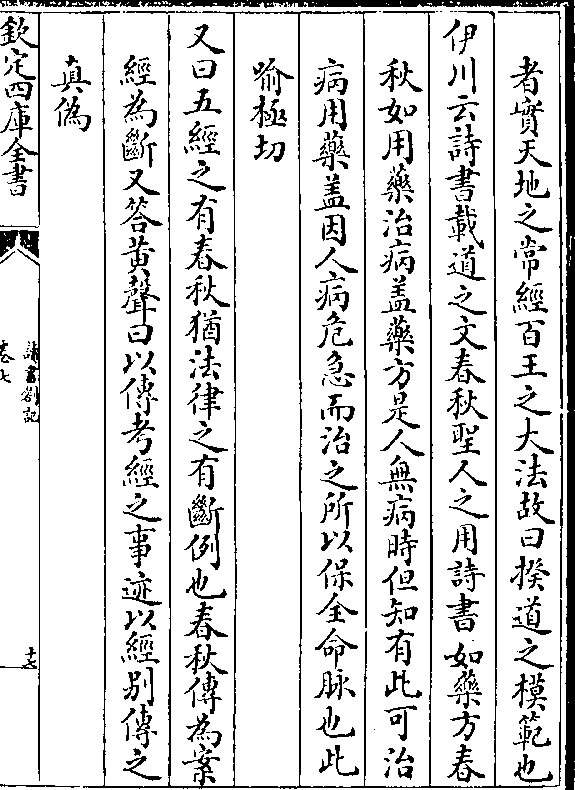

又曰五经之有春秋犹法律之有断例也春秋传为案

经为断又答黄声曰以传考经之事迹以经别传之

真伪

卷七 第 17b 页 WYG0714-0437d.png

延平云春秋且将诸家熟看以胡文定解为准玩味当

延平云春秋且将诸家熟看以胡文定解为准玩味当必自有会心处又曰春秋一事各自发明一例如观

山水徙步而形势不同不可拘以一法然所以难言

者盖以常人之心推测圣人未到圣人洒然处岂能

无失邪

读书劄记卷七