声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十一 第 1a 页 WYG0714-0205a.png

钦定四库全书

钦定四库全书东溪日谈录卷十一

明 周琦 撰

经传谈下

大学

大学中庸自成书之后无人识是论治论道之书至经

秦火系在礼记中大学在儒行篇下冠义篇上为第四

十二篇中庸在坊记篇下表记篇上为第三十一篇汉

卷十一 第 1b 页 WYG0714-0205b.png

儒亦只混与礼乐二经同行不识其间有许大道理岂

儒亦只混与礼乐二经同行不识其间有许大道理岂礼乐二记比哉不有程子提出殆湮晦矣

虽孟子亦谓天下之本在国国之本在家家之本在身

孔子则自格物致知诚意正心说来此所以圣贤之别

我之与民同是一个明德我学大人之道则能明此明

德民不能明此德者我所以明之使自新焉故我之德

与民之德不至其极不止也

极是德之至明处即所谓太极

卷十一 第 2a 页 WYG0714-0206a.png

格物之物即君臣父子长幼夫妇朋友之物也格物之

格物之物即君臣父子长幼夫妇朋友之物也格物之格即推致君臣父子长幼夫妇朋友之理也诚意亦是

诚此君臣父子长幼夫妇朋友之道而发之于意也正

心亦不过正此君臣父子长幼夫妇朋友之道而闲其

邪心也岂独修齐治平有君臣父子长幼夫妇朋友之

道哉此谓体用一原

格物致知此是始学工夫人之所易忽者朱子因传之

脱简用程子之意补之使始学用工有下手处而身如

卷十一 第 2b 页 WYG0714-0206b.png

君臣有君臣之身父子有父子之身修此于大学之年

君臣有君臣之身父子有父子之身修此于大学之年乃是未为君未为臣未为父时将以立其体而冀其用

故朱子曰自天子之元子众子以至公卿大夫元士之

适子与凡民之俊秀皆入大学而教之以穷理正心修

已治人之道其如是矣

一家之内有父子长幼夫妇之伦而君臣朋友若缺焉

然我尽其所以事君者一家之人皆知事君之道而无

不臣之心我尽其所以交友者一家之人皆知交友之

卷十一 第 3a 页 WYG0714-0206c.png

道而无不信之心教之于家者也岂直有君有友而后

道而无不信之心教之于家者也岂直有君有友而后尽其忠与信哉

圣贤体用之学莫详于大学故修身以上为体以下为

用自格物致知至于平天下只是一理贯通体用相须

不是两截事

大而天地万物小而一身耳目口鼻皆物也皆所当格

者也是故天地万物吾性之所同耳目口鼻吾性之所

用于此乎格之便能知性充而至于无所不知知性便

卷十一 第 3b 页 WYG0714-0206d.png

能尽性故格物致知功效甚大

能尽性故格物致知功效甚大大学中庸只是一个道理明德是尽已之性新民是尽

人之性人已之性尽便是止于至善

人之善恶全在诚意上分别

周子几善恶之说正是诚意界上

诚意是修身𦂳关处

几之一字是诚意谨守去处

偏之一字是修身为害的物件

卷十一 第 4a 页 WYG0714-0207a.png

絜矩是平天下之绳墨故曾子论平天下之道节节不

絜矩是平天下之绳墨故曾子论平天下之道节节不敢外絜矩说

聚人心在义故上好义则下亦好义散人心在利故上

好利则下亦好利义不可失失则人心不聚利不可夺

夺则人心散矣是故平天下之道莫大乎谨义利

修身之前在谨善恶故诚意传内专言善恶治平之后

在谨义利故平天下传内深辨义利曾子之学谨悫而

传得心法也如是哉

卷十一 第 4b 页 WYG0714-0207b.png

义利之别与善恶之别只在毫发间各有其几但善恶

义利之别与善恶之别只在毫发间各有其几但善恶之几较密义利之几较粗

天地万物只是一个性中庸言道道固此性大学言德

德亦此性修身以上是明已德明已之德即明已之性

齐家以下是明人德明人之德即明人之性格物致知

是求其性之所自诚意正心是谨其性之所发修身是

性率而为道者也齐家则又以一已之性明一家之性

治国平天下又以一人之性明千万人之性参天地赞

卷十一 第 5a 页 WYG0714-0207c.png

化育其功不外是矣

化育其功不外是矣论语

汉儒专以论语名门或曰鲁论或曰齐论北宋之时赵

普犹以半部论语治天下南宋以后始以学庸论孟为

四书而破汉儒之陋也

故训诂穿凿坏论语文气者亦汉儒也

三不亦皆论学故朱子以明善复初言之首不亦是后

觉之人效先觉者明吾性本然之善以复其初习熟于

卷十一 第 5b 页 WYG0714-0207d.png

已故说次不亦是后觉者性得于已同类之人同有此

已故说次不亦是后觉者性得于已同类之人同有此性者皆从之以见吾性与先觉者等故乐终不亦是同

类者违之而吾之性亦无以挠其情故德成焉孔子言

人为学如此故以为首冠

入则孝出则弟谨而信汎爱众而亲仁此四句皆小学

之事

为政以德是读至北辰是句居其所以下是发上取譬

北辰之意

卷十一 第 6a 页 WYG0714-0208a.png

先行其言之言是未出口之言言在口而未发于声不

先行其言之言是未出口之言言在口而未发于声不言犹言也故孔子曰言朱子释之曰未言

古人不止祭宗庙设主迎尸祭五祀亦设主迎尸但五

祀之礼废而尸不可考朱子膳夫之说亦是臆度之耳

然祭五祀何必用尸也

孔子告曾子一贯曾子告门人忠恕略如舜益三言以

告禹者但一贯忠恕是互换说三言是增益说

四代礼乐是春秋大义孔子非颜子不告

卷十一 第 6b 页 WYG0714-0208b.png

师有师之仁我有我之仁师不得让之于我我不得让

师有师之仁我有我之仁师不得让之于我我不得让之于师盖非外物也

有教无类须玩有无二字方见

人皆有仁非我有而彼无者故当任之于已不当让之

于人而为之亦由乎已于人何预哉

当仁不让于师仁以为己任不亦重乎为人由已而由

人乎哉我欲仁斯仁至矣同是一样说话

孔门教人只在仁字上用功盖仁乃四德之首人而能

卷十一 第 7a 页 WYG0714-0208c.png

仁则本心不坏无适而非天理矣

仁则本心不坏无适而非天理矣孔氏之后有录孔门问仁等语自为一篇可见孔子以

此教而弟子以此学孔子既没犹不忘仁之为教也观

此则学重在为仁可见

人之生也直罔之生也幸而免朝闻道夕死可矣孔子

之言说得痛切处无踰于此人不可以不猛省

仁者之人以其先难后获故谓之仁

仁者已欲立而立人已欲达而达人是因上文何事于

卷十一 第 7b 页 WYG0714-0208d.png

仁说来解仁字之义

仁说来解仁字之义取譬在立人达人上见之

束修以上无不诲者孔子见其性之同而不见其礼之

薄也

以富贵为心者以用舍为荣辱见物而不见道也不以

富贵为心者用舍无预于已于荣辱乎何有见道而不

见物也惟有道者能之

孔子不是说蔬食曲肱可忧之日可乐是说虽蔬食曲

卷十一 第 8a 页 WYG0714-0209a.png

肱亦乐无不在只争些子转换便见圣人气象之别

肱亦乐无不在只争些子转换便见圣人气象之别不知老之将至不知二字当细玩

仁之不远以其在我故不远然既在我何远之有民可

使由之不可使知之非不欲使之知也不能使之知也

使民由之则易使民知之则难

乡党一篇见孔子弟子学孔子之用心处若非用心何

体验如此之实

孔子初以道之所托者颜子也颜子存则道存若孔子

卷十一 第 8b 页 WYG0714-0209b.png

存也颜子死道无托焉故曰天丧予天丧予

存也颜子死道无托焉故曰天丧予天丧予周公以王室至亲历仕两朝有大勋劳成王锡予又厚故

富耳非若后世横取之所致者则无嫌焉周公乃天子

之卿季氏特诸侯卿耳其富过之故用比拟

夫子许点非特许其言志之高并其动静从容皆许之

如骞仍旧贯何必改作之说皆然

克已之已是已私复礼之礼是天理天理复在克私之

后若止说克得一分私复得一分礼非颜子之克复也

卷十一 第 9a 页 WYG0714-0209c.png

质直以下是言达字之义色取人以下是言闻字之义

质直以下是言达字之义色取人以下是言闻字之义孔子言为政有近悦远来之效无非发叶公之问然后

告其政使行之之力也惜乎叶公不能再问故但知其

效而不能知其所以得是效者修何政以致之也

惟易事难悦方见其为君子

刚毅木讷非惟近仁而已

古之学者为已今之学者为人三代之时尚尔况后世

乎

卷十一 第 9b 页 WYG0714-0209d.png

为人之学恐人不知亦如为人之廉恐人之不知也学

为人之学恐人不知亦如为人之廉恐人之不知也学与廉皆吾分内事耳人之知不知何预哉学与廉皆当

为已不当为人故无预于人也

天下有道则礼乐征伐自天子出章是孔子作春秋之

初意四代礼乐章是孔子作春秋之笔法孔子作春秋

之志亦先见之矣

隐居以求其志行义以达其道用之则行舍之则藏君

子出处体用相须于此可见

卷十一 第 10a 页 WYG0714-0210a.png

阳货馈孔子豚小人致君子之奸也孔子时其亡而往

阳货馈孔子豚小人致君子之奸也孔子时其亡而往拜君子待小人之法也

孔子之于阳货亦壮于頄之意

坚之磨而不磷白之涅而不缁非圣人不能

吾岂匏瓜也哉焉能系而不食是孔子见佛肸之召有

欲往之意非以佛肸可仕则仕可止则止也

君子之仕行其义之义是于可否去就处见之非行义

达道之义也

卷十一 第 10b 页 WYG0714-0210b.png

君子三变是望之即之听之有此三者不同非一见之

君子三变是望之即之听之有此三者不同非一见之间有此三者之变态也

得其情勿喜圣贤闵世之言大禹泣罪人之意也

赐以夫子之不可及方之天不可阶且天固难阶而圣人

则可阶矣赐以难阶者方亦以见赐之学能为其大不能

为其化自止而不进也与颜子之卓尔孟子之跃如者

异矣故颜孟皆亚于圣赐止于贤而已

不知命之命与乐天知命之命同非五十而知天命之

卷十一 第 11a 页 WYG0714-0210c.png

命也

命也孟子

孟子七篇秦汉以来无人识为圣贤之言皆以子书视

之与老子庄子荀子列子扬子之书等耳独韩子一人

能识是书称其醇而又醇及功不在禹下轲之死不得

其传等语亦未尝表白之也虽宋儒犹有系于扬子法

言之末者神宗以后程子始表章之以发其意朱子复

为集注而大义微旨始明焉

卷十一 第 11b 页 WYG0714-0210d.png

孟子在战国之时人固知其为贤然亦不过视与常贤

孟子在战国之时人固知其为贤然亦不过视与常贤等耳惠王以东败于齐庞涓太子申死南败于楚西丧

地于秦故三十五年大召贤者其意在富国强兵以雪

齐与秦楚之耻非行王道之意故孟子至梁一见惠王

备言求利之害与不贤者有此不乐等语非惠王召贤

初意是以为迂远不用当时之人安知其为亚圣之才

也

未有仁而遗其亲是仁有自然之利未有义而后其君

卷十一 第 12a 页 WYG0714-0211a.png

是义有自然之利惠王欲求富国强兵之利与此利不

是义有自然之利惠王欲求富国强兵之利与此利不同所期者利在目前以雪齐与秦楚之耻岂求仁义自

然之利为王道谋哉

古者男子三十而娶女子二十而嫁一夫一妇受田百

亩故朱子曰无不受田之家男子有家则授之以田故

不当夺其受田之时矣

老吾老幼吾幼是举一家之老幼而言之以及人之老

以及人之幼是举天下之老幼而言之故曰天下可运

卷十一 第 12b 页 WYG0714-0211b.png

于掌

于掌诸候本无明堂惟天子有明堂然齐有明堂者周天子

巡守东方朝诸侯之所也宣王之时天子不复巡守故

宣王毁之孟子劝之不毁者存王政之意耳非欲诸侯

僣天子行在而行其事也抑以发王政之问焉

孟子性理之言惟养气与性善等语且理气只是一事

不是两事动静是气其动静的骨子是理有理即有气

有气即有理气在而理亦在理在而气亦在李延平所

卷十一 第 13a 页 WYG0714-0211c.png

谓一滚出来是已

谓一滚出来是已孟子气配义理之说不可以理气说得支离其实气与

道义非各为一事故此章训义难在配字上朱子解配

字作合而有助之意云峰谓集注合字本延平一滚出

来意说助字本延平衬贴起来意说此语固有所授初

看一滚出来固好及看衬贴起来却似又为二事看之

良久然后无弊理气说到此等去处只宜心悟用言语

便难形容若言语形容却又支离了

卷十一 第 13b 页 WYG0714-0211d.png

气本集义以生方见效验却又不可预期其效但于气

气本集义以生方见效验却又不可预期其效但于气未充时只可不忘集义之事不可有所作为助长方得

养气节度黄氏以炼丹文武火譬之极得节度之意

孟子为学全在养气上做工夫观此便可见为学是求

于内而无所事于口耳记诵之功何止曰读书而已

孟子论不忍人之心因说仁义礼智四端孔子亦说四

端但各因一事而发未尝合而言之至孟子方才合说

则孟子体认性情亲切得洙泗正传于此可见

卷十一 第 14a 页 WYG0714-0212a.png

功利之世仁义道芜故孟子塞功利之门开仁义之源

功利之世仁义道芜故孟子塞功利之门开仁义之源与齐王言者必以仁义齐人安知为敬王哉孟子于此

不得不自言也

滕世子未陟位之时宜其心未尽丧孟子与言性善必

引尧舜以实其说心苟未丧能自尧舜之道以充其性

何为而不可奈何位未陟而功利先昏其心不复知有

性善惜哉逮致疑而复问焉孟子又以成覸颜渊之言

晓之毕竟不知尧舜可学而至只有为国井田之问性

卷十一 第 14b 页 WYG0714-0212b.png

善何及哉

善何及哉滕世子聘孟子问为国之道乃陟位之后孟子既以三

代之养民教民者告之及其去滕又使毕战问井地之

法孟子又以分田制禄之常法及常法之外与周之助

法井田形体之制告之滕公之问固至而孟子之答亦

详盖滕公为世子时有所起发而然也惜乎不能从事

于性善有王政之心无王政之本滕止于滕何怪哉

子夏子张子游以有若似圣人欲以事孔子之礼事之

卷十一 第 15a 页 WYG0714-0212c.png

然虽非礼亦可见古人慕道之切

然虽非礼亦可见古人慕道之切公孙衍张仪乃苏秦之俦战国之贤惟是取耳故一怒

而诸侯惧安居而天下熄破六国之从以为衡沽大丈

夫之名也安知孟子之所谓大丈夫者三子不得而跻

欤

去孔子未远大义已乖故孟子之时杨墨益纵是以辞

而辟之然所辟于杨墨者阴以孔子作春秋自况也

读养气章见孟子为学之工夫读好辨章见孟子处世

卷十一 第 15b 页 WYG0714-0212d.png

之事功其刚大之气塞乎天地而邪僻之说自不容于

之事功其刚大之气塞乎天地而邪僻之说自不容于心目诚可谓得孔子之真传而功不在禹下也

王政仁政仁心仁闻与不忍人之政古无是言惟孟子

始倡此说盖列国兵争世乱民疲非有仁政固不足以

收人心非有仁心又何足以行仁政故孟子于此之时

用仁之一字以医当世之不仁也尧舜之道不以仁政

不能平治天下盖言平治天下必以仁政不以仁政必

不能平治也

卷十一 第 16a 页 WYG0714-0213a.png

天下之事皆有法度无法度则不能成其事故曰规矩

天下之事皆有法度无法度则不能成其事故曰规矩者方圆之法度明莫过于离娄巧莫过于公输子而能

成方圆者不能外规矩也六律者正五音之法度聪莫

过于师旷而能正五音者不能外六律也仁政者治天

下之法度道莫大于尧舜而能平治天下者奚能外仁

政哉孟子以离娄公输子师旷尧舜之规矩六律仁政

并言者非为规矩六律也为仁政平治天下发也

人人亲其亲长其长者人人是尽天下之人而言天下

卷十一 第 16b 页 WYG0714-0213b.png

之人各亲其亲各长其长便自平了其道只在各人之

之人各亲其亲各长其长便自平了其道只在各人之身何近也为人亦各人之所自为何易也天下之平不

难矣此言天下平非平天下南轩似说平天下未详

善战者服上刑连诸侯者次之辟草莱任土地者次之

战国所尚之人才如此孟子安与之俦邪不遇于时宜

矣

孙膑吴起苏秦张仪李悝商鞅凡此皆战国之士孟子

肯为是哉

卷十一 第 17a 页 WYG0714-0213c.png

古井田之制中界井字有阡陌一纵一横为之界限阡

古井田之制中界井字有阡陌一纵一横为之界限阡陌乃耕夫馌妇牛具往来之道战国之时商鞅辟而为

田世谓井田之制废于秦而不知实废于战国始也

五世而斩之世乃父子相继之世非三十年一世之世

故自高祖以至元孙乃五世也高祖以上元孙以下皆

无服焉而泽亦微矣故曰斩

朱子谓天下言性之性乃人物所得以生之理其理即

性人之性本善也而恶则非性矣水之性本下也而逆

卷十一 第 17b 页 WYG0714-0213d.png

亦非性矣故善言性者于人而指其本善之故迹于水

亦非性矣故善言性者于人而指其本善之故迹于水而指其顺下之故迹岂不为易明哉人以善为利水以

下为利故迹皆以利为本自然之势也岂矫揉为哉非

智者不能也

天下言性章首节言人物之性皆有故迹而故亦自然

之势耳次节言不智者凿其故惟智者顺其故也末言

虽千岁之历亦不外求其故迹而得之何止于性哉皆

非智者不能故程子曰专为智而发

卷十一 第 18a 页 WYG0714-0214a.png

朱子曰嚣嚣无欲自得之貌无欲是无所欲于富贵自

朱子曰嚣嚣无欲自得之貌无欲是无所欲于富贵自得是自有得于道义也

始条理是始其条理终条理是终其条理揭乐始终而

言之非谓其间之节奏也

古者仕本为道而非为贫虽有时乎为贫而道未尝离

焉后世仕不为道借以为贫故其仕也道无闻焉惟求

富贵而已天下安得无贪官邪

一乡善士章无名公传似之

卷十一 第 18b 页 WYG0714-0214b.png

不可误指义以方外之说为告子义外之义

不可误指义以方外之说为告子义外之义孟子仁人心也一句最说得亲切

学问之道无他求其放心而已此便是孟子心学工夫

其用功只在求上

当道在事上说志仁在心上说若只事当于理而心未仁

如梁惠王不嗜杀之心亦曲从而已内无以为之体者也

若只心在于仁而事不合理如齐宣王虽不忍觳觫之牛

而人不被其泽心亦徒仁而已必事当于道心志于仁乃

卷十一 第 19a 页 WYG0714-0214c.png

尽心知性知天只一理相贯

尽心知性知天只一理相贯强恕而行即能近取譬之意

驩虞可以强为皞皞乃自然而无造作于其间民之风

俗君之影迹也观驩虞则霸功可见皞皞则王道可见

故霸者之民未有久而不变王者之民久则与之化也

良知良能者性也本然者未坏也

耳目口鼻是形俨温厉是色皆天之性人所不能无者

也惟圣人然后充此形色故视听言动之著于形者皆

卷十一 第 19b 页 WYG0714-0214d.png

根于性而不纵于欲俨温厉之生于色者皆发于性而

根于性而不纵于欲俨温厉之生于色者皆发于性而不丧其情

舜居深山与野人等至闻善言见善行却又与野人异故

谓之出乎其类

合仁与人则谓之道仁亦人之所固有者是以人之理

合于人而言之也

引而不发待学者之自得中道而立待学者之自从若

引而发之学者所得亦浅俯而就之学者所从是亦强

卷十一 第 20a 页 WYG0714-0215a.png

之而已岂知中所在哉

之而已岂知中所在哉大是可用力处化是不可用力处化即颜子仰钻瞻忽

不容力的地头

神是出圣一等乃圣人极至的地位

中庸

中庸言形而上者之道非形而下者之器如鬼神之类

是皆无形影的道理故学者难理会

不先读大学论语孟子之书却读中庸不得先读三书

卷十一 第 20b 页 WYG0714-0215b.png

其义理启发胸次后读中庸方得贯通

其义理启发胸次后读中庸方得贯通朱子中庸六大节第一节天命之谓性以首章说中和

第二节君子中庸以下十章说中庸第三节君子之道

费而隐以下八章说费隐第四节哀公问政以下七章

说诚第五节大哉圣人之道以下六章说大德小德第

六节末章复申首章之义愚尝依此得读中庸之法

孔子之子鲤鲤之子伋鲤早死伋得家传于孔子故述

尧舜禹孔子所传心法之意以立言作为中庸盖尧以

卷十一 第 21a 页 WYG0714-0215c.png

此中传舜舜以此中传禹孔子去尧舜禹之世既远得

此中传舜舜以此中传禹孔子去尧舜禹之世既远得此中之载于经者曰允执厥中是尧传于舜之心法人

心惟危道心惟微惟精惟一允执厥中是舜传于禹之

心法以为洙泗之教其间中之一字乃此道本体之字

馀十五字乃维持此中的道理孔子教于洙泗亦以此

中一退之以抑其过一进之以扶其不及皆维持之者

也

第一节首章朱子曰言中和天命之性即中之谓体也

卷十一 第 21b 页 WYG0714-0215d.png

率性之道即和之谓用也戒惧是存养此中慎独是省

率性之道即和之谓用也戒惧是存养此中慎独是省察此和喜怒哀乐未发是实指此中是天命之性故为

天下之大本乃道之体其发而皆中节是实指此和即

率性之道故为天下之达道乃道之用自戒惧而存养

之则极其中天地于此乎位自谨独而省察之则极其

和万物于此乎育始则推原于天中则存省于人又终

则推极于造化中庸之全体妙用其大矣乎

中庸一书撮其大要只是言道故首章三句将言道第

卷十一 第 22a 页 WYG0714-0216a.png

一句先推吾道之本原说性以见道率于性非老佛者

一句先推吾道之本原说性以见道率于性非老佛者比到第三句却说道之谓教于天下者皆圣人品节是

理而行之非徒立为万世法也

君子戒惧是承道也者两句说来故有是故字君子慎

独是承隐微两句说来故亦有故字道也者以下乃戒

慎谨独两节总头也

喜怒哀乐是情中节处方是和

第二节自仲尼曰君子中庸至惟圣者能之凡十章朱

卷十一 第 22b 页 WYG0714-0216b.png

子曰言中庸以明首章之义变和言庸者以德行言之

子曰言中庸以明首章之义变和言庸者以德行言之也二章言君子时中是释君子中庸小人而无忌惮是

释小人反中庸三章言中庸之教不兴以发不明不行

之端四章言中庸之道不行因太过不及之弊五章言

中庸之道不行由其不明之故六章言中庸之道如舜

之知无过不及然后能行七章承舜言不知之弊以举

不明之端八章言中庸之道如回之行无过不及然后

能明九章承回言中庸为易而难之理非三者为难而

卷十一 第 23a 页 WYG0714-0216c.png

易故民鲜能以起下章子路之勇十章言中庸之道不

易故民鲜能以起下章子路之勇十章言中庸之道不行于血气之勇而行于德义之勇十一章言中庸之道

有索隐行怪者乃知之太过有半途而废者乃行之不

及惟依乎中庸然后知尽仁至无所赖于勇则有以见

中庸之明与行有大舜之知颜渊之仁子路之勇然后

能明能行也

朱子道不可离是说人莫不饮食人自不察是说鲜能

知味

卷十一 第 23b 页 WYG0714-0216d.png

两端是善之两端其恶者已知为恶何复执乎

两端是善之两端其恶者已知为恶何复执乎智兼二义亦如贞兼二义不特理耳凡属北方者其物

曰玄武亦兼二物理与物皆然也

能择是知正之所在能守是固守之必知正之所在而

固守之然后尽智之义

回虽说仁择乎中庸是能择也服膺勿失是能守也即

知也合舜之知与由之勇方谓之仁大扺仁知之道自

不相离

卷十一 第 24a 页 WYG0714-0217a.png

可均可辞可蹈非知仁勇之道乃知仁勇之事皆不得

可均可辞可蹈非知仁勇之道乃知仁勇之事皆不得为中庸者也

第三节自君子之道费而隐至其如示诸掌乎凡八章

朱子曰言费隐以明首章道不可离之意第十二章全

章费隐以下皆发此章之旨故第十三章十四章十五

章此三章皆以费之小者而言如道不远人丘未能一

素位而行行远自迩凡此皆费也其所以然者隐也十

六章十八章十九章此三章皆以费之大者而言如舜

卷十一 第 24b 页 WYG0714-0217b.png

之大德以及位禄名寿文王之父作子述以及追崇之

之大德以及位禄名寿文王之父作子述以及追崇之典武王周公善继善述以及宗庙之制凡此皆费也所

以然者亦隐也十六章不见不闻隐也体物如在费也

则又兼费隐包小大而言者也中庸之道岂但用之广

邪亦有隐而难见者耳鸢飞戾天道之著于上鱼跃于

渊道之著于下鸢鱼即道非喻道也与子在川上指水

曰道义同

忠恕违道不远便见道不远人

卷十一 第 25a 页 WYG0714-0217c.png

弗见弗闻体物不遗是言造化鬼神洋洋如在是言祭

弗见弗闻体物不遗是言造化鬼神洋洋如在是言祭祀鬼神

位禄名寿皆指舜

大德即大孝非外是孝而别有所谓德也

文王以三分有二之天下而犹不取者不欲有汤惭德

也必至武王缵太王王季文王之绪然后一戎衣以伐

纣者周之德至是而极商之恶至是而稔武王于是未

尝身亲臣之故不失天下之显名也

卷十一 第 25b 页 WYG0714-0217d.png

禘是一庙二主之祭祭之大者尝是四时之祭祭之小

禘是一庙二主之祭祭之大者尝是四时之祭祭之小者大祭有祫有殷中庸独举禘小祭有礿有祠有烝中

庸独举尝盖中庸非言祭祀之礼是举祭祀之义以发

中庸之旨也

大祭举禘小祭举尝盖一时之顺言耳然亦要小大之

极者而言之也

第四节自哀公问政以下至纯亦不已凡七章朱子曰

说诚二十章哀公问政至所谓行之者一以下以发诚

卷十一 第 26a 页 WYG0714-0218a.png

字为下六章枢纽其实一章之义又包上八章费隐二

字为下六章枢纽其实一章之义又包上八章费隐二十一章以天道人道言诚二十二章以天道言诚二十

三章以人道言诚二十四章又以天道言诚二十五章

又以人道言诚二十六章又言天道之诚终焉中庸之

道虽在于中而行之则本乎诚故此七章特为诚发得

无意欤

中庸之达道五达德三行之者一盖亦要博约而言之

者也自根博约而言达道博矣而约之以达德达德博

卷十一 第 26b 页 WYG0714-0218b.png

矣而约之以一诚原用于其体也自约推博而言一诚

矣而约之以一诚原用于其体也自约推博而言一诚约矣充之而为达德之博达德约矣充之而为达道之

博体发于其用也入中庸之道行之必践其实此所以

无过高不实之弊也

九经者治天下国家之常理故修身尊贤亲亲敬大臣

体群臣子庶民来百工柔远人怀诸侯其道皆无过不

及乃中之谓其事皆经常之道乃庸之谓故治天下国

家者中庸之道也

卷十一 第 27a 页 WYG0714-0218c.png

达道本于达德达德本于一诚皆治乎已者也天下本

达道本于达德达德本于一诚皆治乎已者也天下本于国国本于家皆治乎人者也人已之间非诚不立故

达道九经皆曰所以行之者一也

修身为九经之首而修之于身者亦不过以五达道耳

诚无不一其不一者惟天道人道圣人贤人有别耳故

下文发之

诚则明是由天命之性而入者圣人也天道也明则诚

是由修道之教而入者贤人也人道也二则字略有轻

卷十一 第 27b 页 WYG0714-0218d.png

重之别

重之别天下至诚以下全说圣人极则至于参赞造化其次致

曲以下全说贤人极则至于圣人之域亦以诚而然后

化也

诚以心言是君臣父子之实心道以理言是君臣父子

之实理故实心曰本而实理曰用也

天有此实理则成天地有此实理则成地恐说得宽了

至诚无息以下又言圣人之诚与天地同其体用

卷十一 第 28a 页 WYG0714-0219a.png

第五节自大哉圣人之道至达天德者其孰能知之凡六

第五节自大哉圣人之道至达天德者其孰能知之凡六章朱子曰言大德小德第二十七章发育峻极言道之大

而无外礼仪威仪言道之小而无内尊德性以下亦分

九小节大德小德以言人道二十八章愚而自用以下

承上章为下不倍亦言人道二十九章王天下三重以

下又承上章居上不骄亦言人道三十章仲尼祖述以

下直指大德小德又以言乎天道三十一章天下至圣

以下以天道言小德之川流三十二章天下至诚以下

卷十一 第 28b 页 WYG0714-0219b.png

以天道言大德之敦化德有大小之殊其为中庸之道

以天道言大德之敦化德有大小之殊其为中庸之道者一也

发育峻极言道之大以尊德性为纲而致广大极高明

温故敦厚极乎道体之大三百三千言道之小以道问

学为纲而尽精微道中庸知新崇礼尽乎道体之细中

庸入德有大小之殊其实莫详于此

居上不骄为下不倍此二句是下二章题目故愚而自

用以下属为下不倍天下三重以下属居上不骄

卷十一 第 29a 页 WYG0714-0219c.png

伋见尧舜文武之后有中庸之德者莫如孔子故直言

伋见尧舜文武之后有中庸之德者莫如孔子故直言仲尼祖述宪章而辟之天地日月四时也

第六节自衣锦尚絅至无声无臭至矣凡一章朱子曰

复申首章之义所谓君子之道闇然日章与淡简温者

皆言小学立心之始其间潜虽伏矣之诗申首章言下

学谨独之事相在尔室之诗申首章言下学戒惧之事

奏假无言之诗结戒惧之效不显惟德之诗言中庸之

极功未尽其妙故又引予怀明德之诗言上天之事以

卷十一 第 29b 页 WYG0714-0219d.png

尽其妙焉中庸推致于此极矣

尽其妙焉中庸推致于此极矣前章言至诚之道非至圣不能知故言至诚之道必先

言至圣之德至圣之德非至诚不能为故言至圣之德

必终之以至诚之道夫圣至于至圣诚至于至诚中庸

成德至此极矣故自下学立心之始言之则人有所措

手而至圣至诚不托之空言子思必推至于极立言之

旨何其至欤

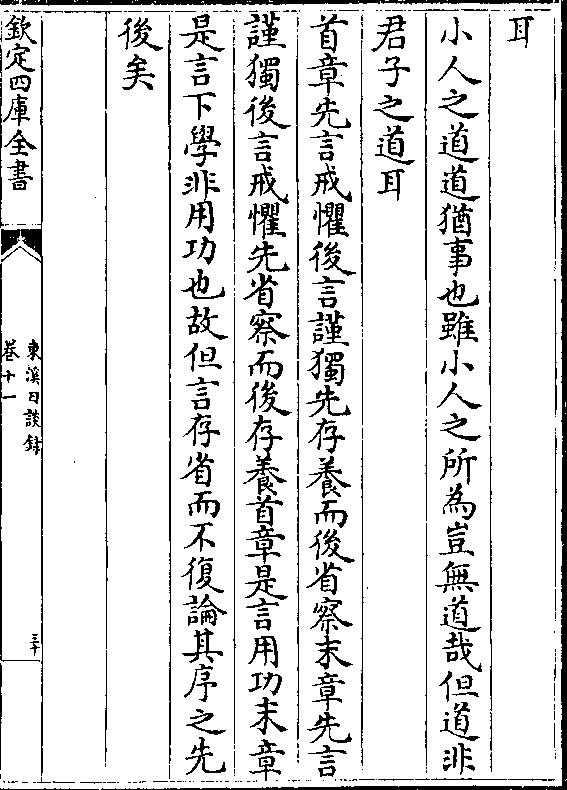

远近风自微显此六者皆相对说各为一事其理则一

卷十一 第 30a 页 WYG0714-0220a.png

耳

耳小人之道道犹事也虽小人之所为岂无道哉但道非

君子之道耳

首章先言戒惧后言谨独先存养而后省察末章先言

谨独后言戒惧先省察而后存养首章是言用功末章

是言下学非用功也故但言存省而不复论其序之先

后矣

卷十一 第 30b 页 WYG0714-0220b.png

东溪日谈录卷十一