声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

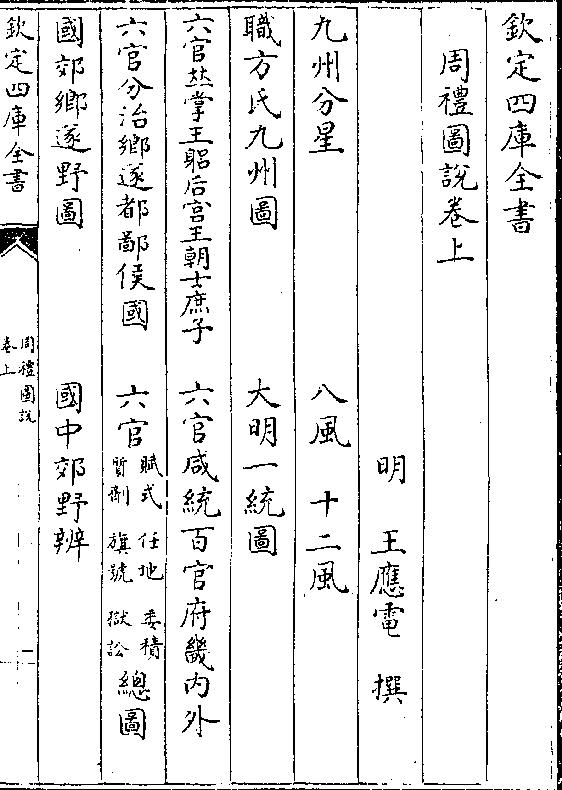

卷上 第 1a 页 WYG0096-0285a.png

钦定四库全书

钦定四库全书周礼图说卷上

明 王应电 撰

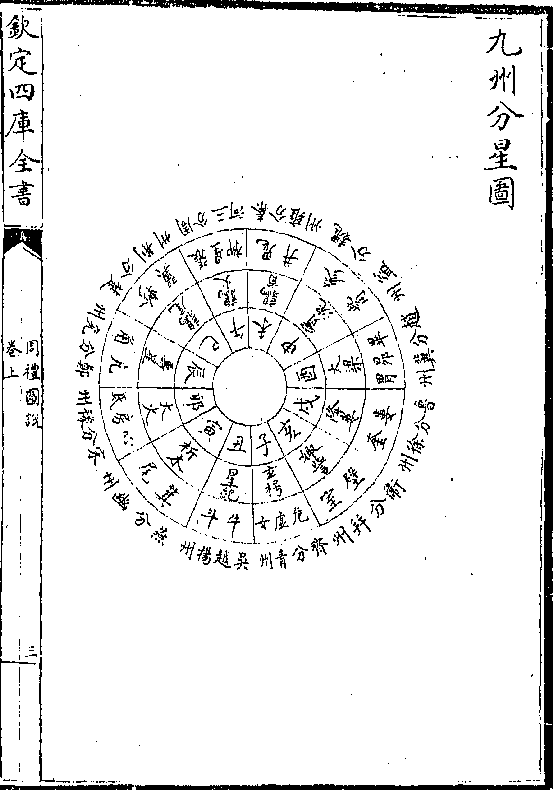

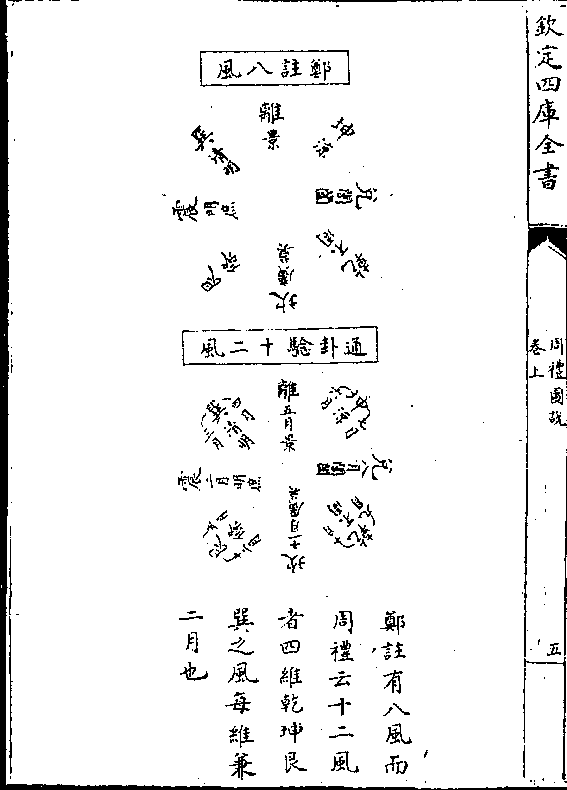

九州分星 八风 十二风

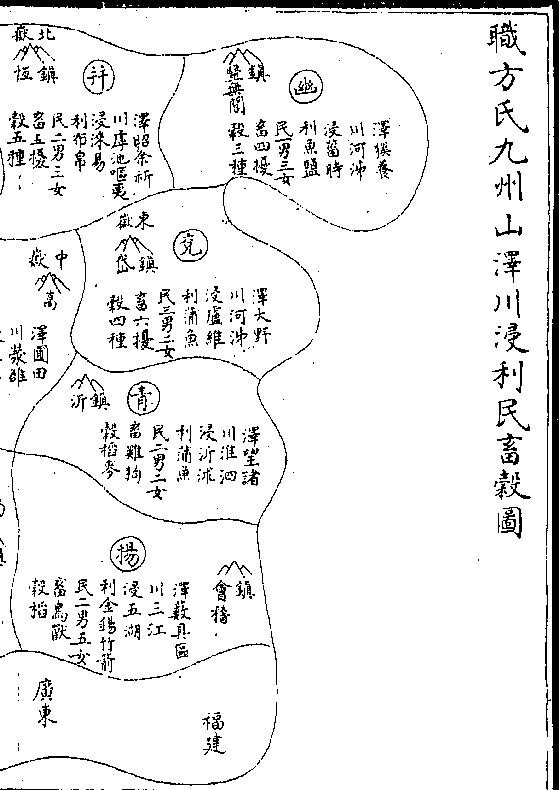

职方氏九州图 大明一统图

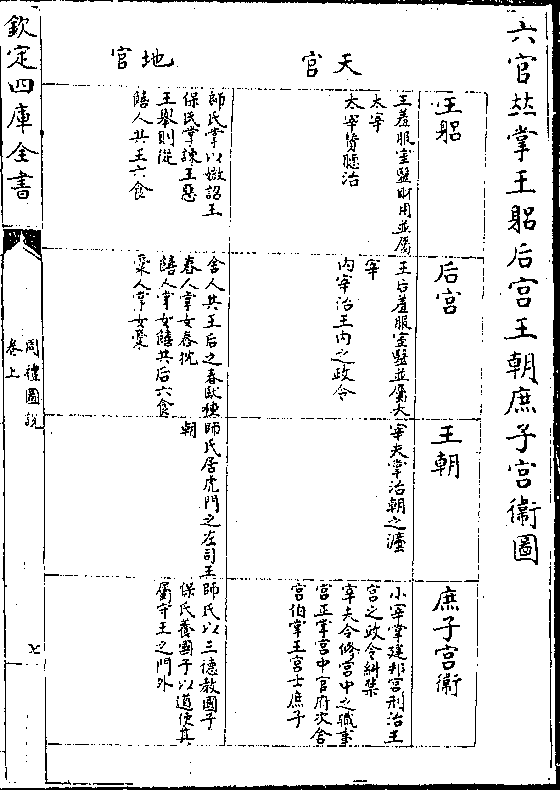

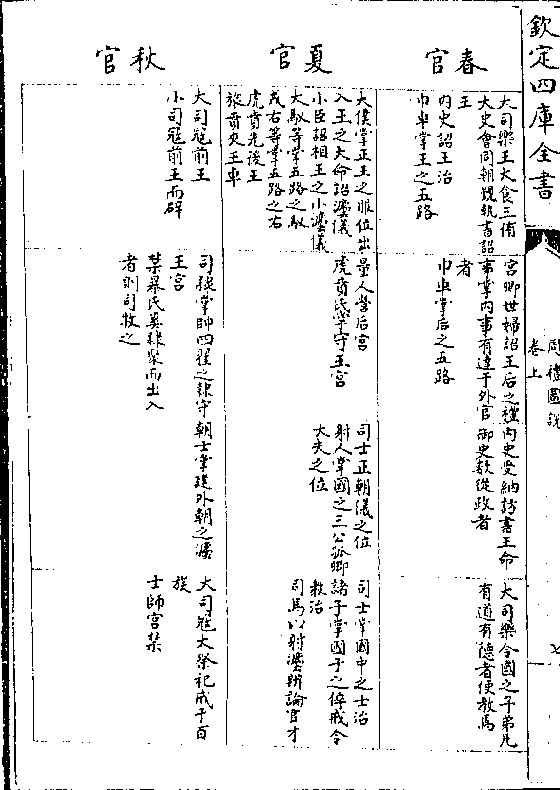

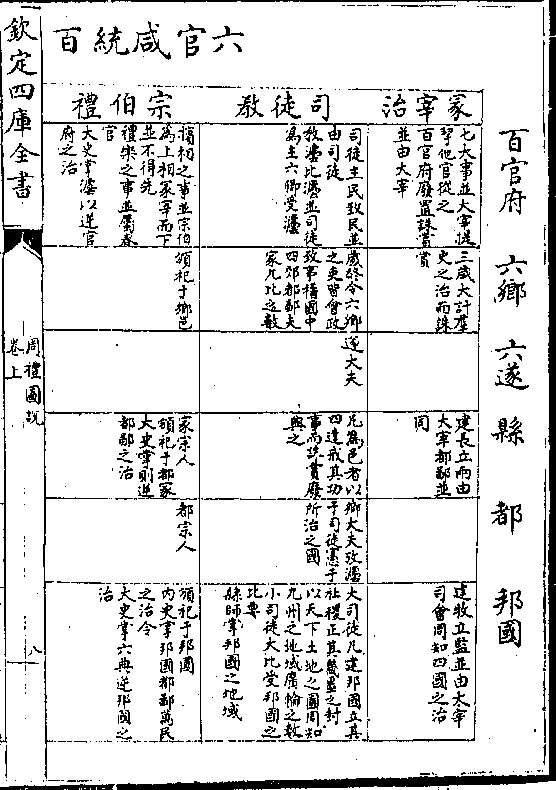

六官𡘋掌王躬后宫王朝士庶子 六官咸统百官府畿内外

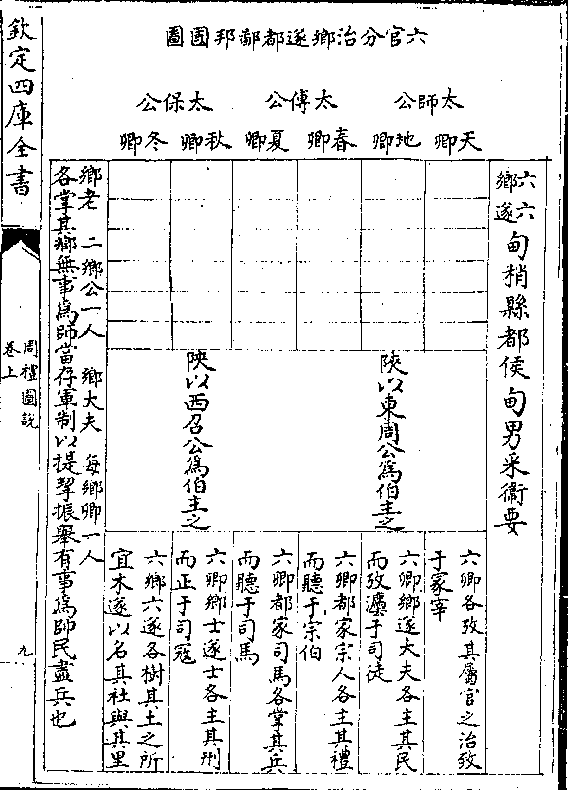

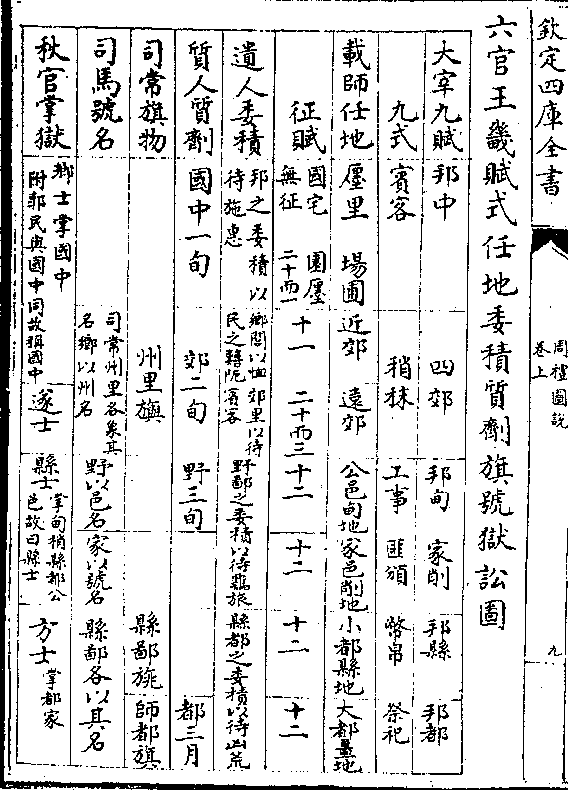

六官分治乡遂都鄙侯国 六官 赋式 任地(委积质剂)旗号 狱讼 总图

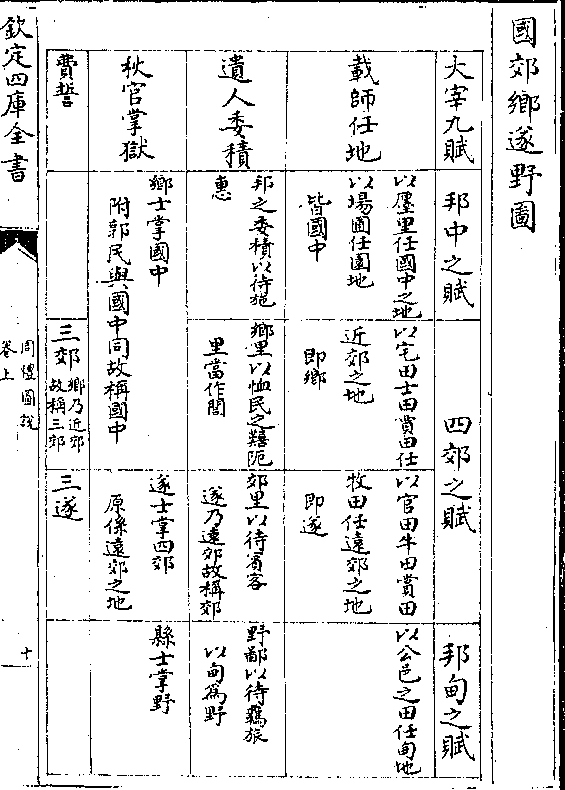

国郊乡遂野图 国中郊野辨

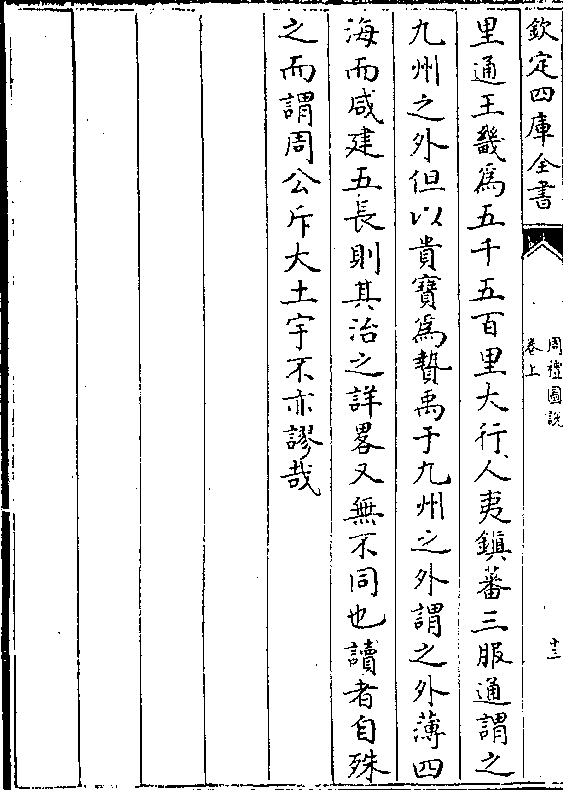

虞周九服合一图说 虞周邦畿合一

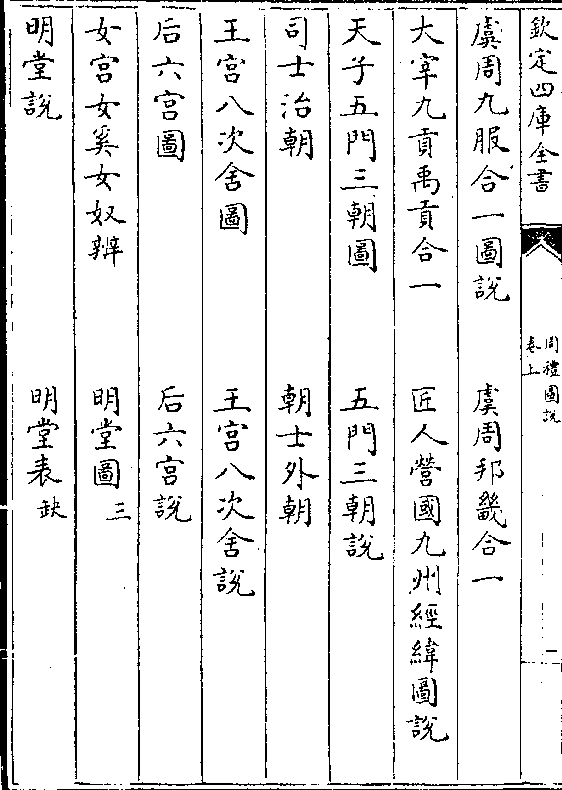

卷上 第 1b 页 WYG0096-0285b.png

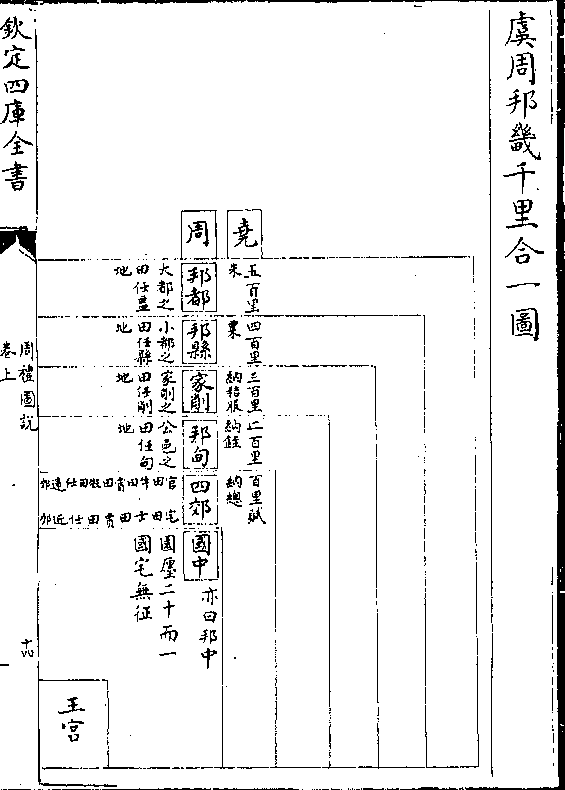

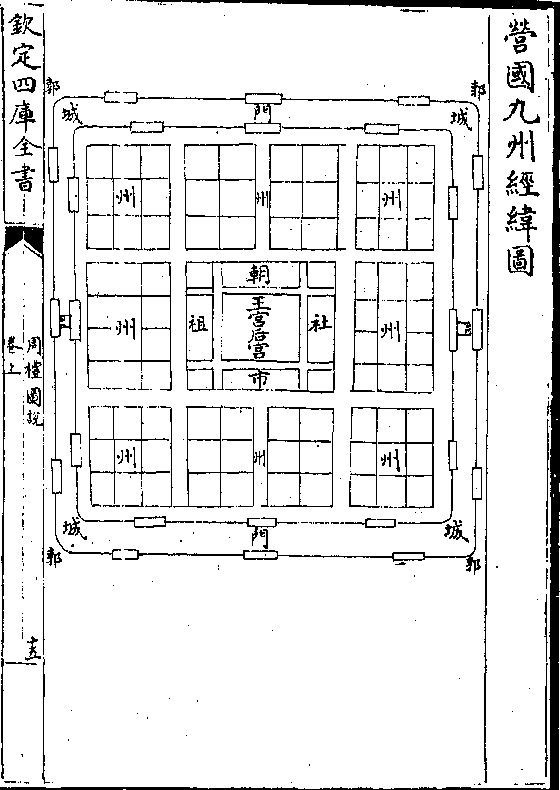

大宰九贡禹贡合一 匠人营国九州经纬图说

大宰九贡禹贡合一 匠人营国九州经纬图说天子五门三朝图 五门三朝说

司士治朝 朝士外朝

王宫八次舍图 王宫八次舍说

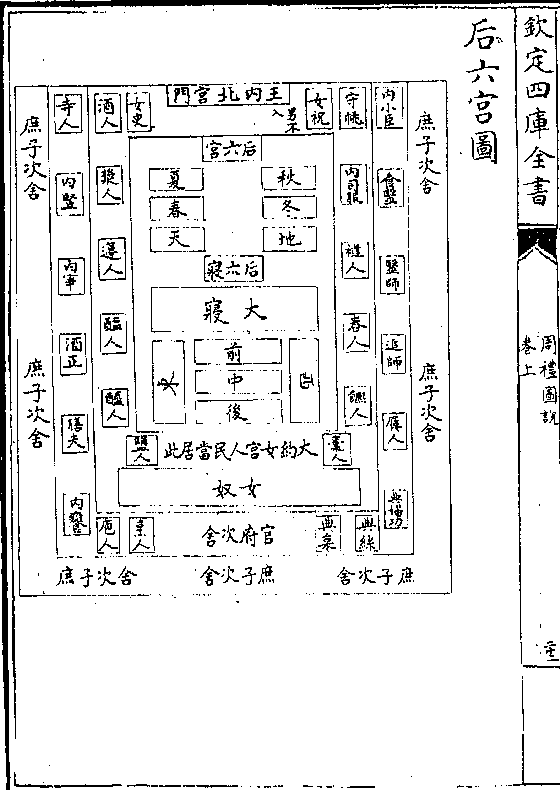

后六宫图 后六宫说

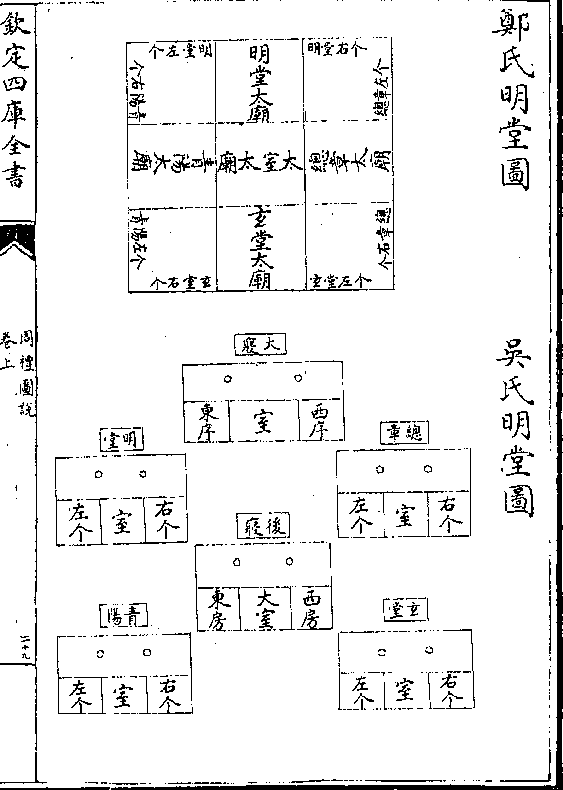

女宫女奚女奴辨 明堂图(三)

明堂说 明堂表(缺)

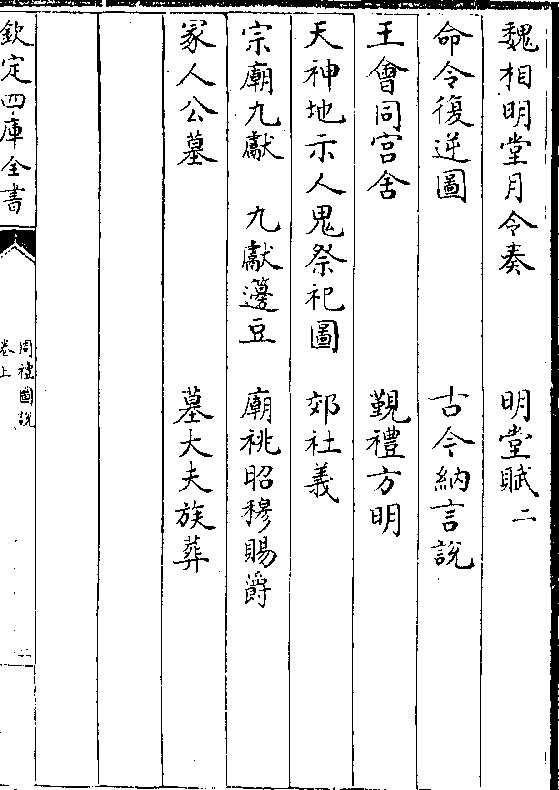

卷上 第 2a 页 WYG0096-0285c.png

魏相明堂月令奏 明堂赋(二)

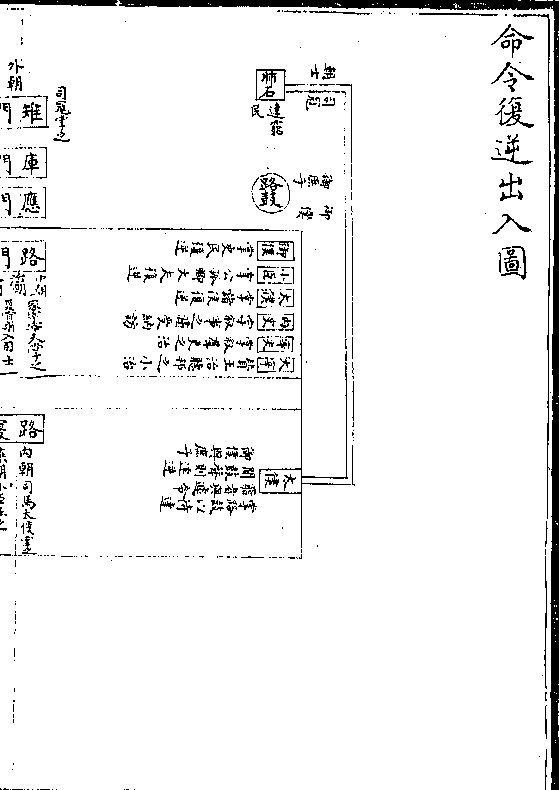

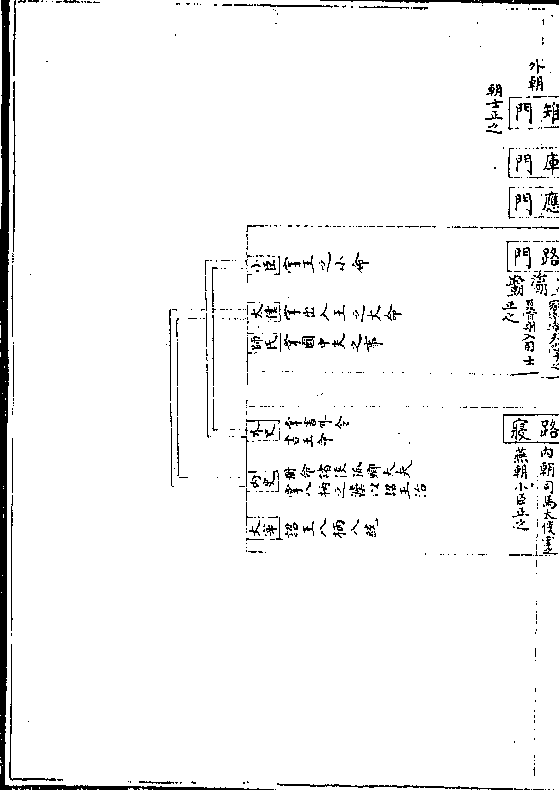

魏相明堂月令奏 明堂赋(二)命令复逆图 古今纳言说

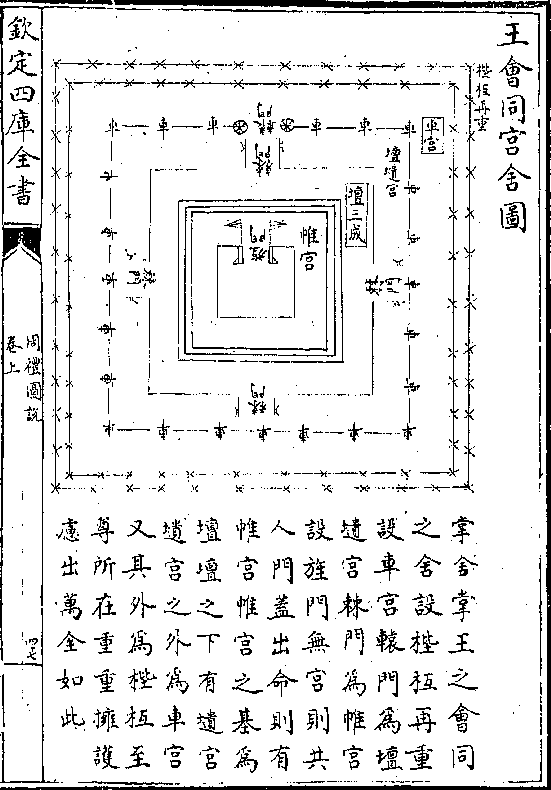

王会同宫舍 觐礼方明

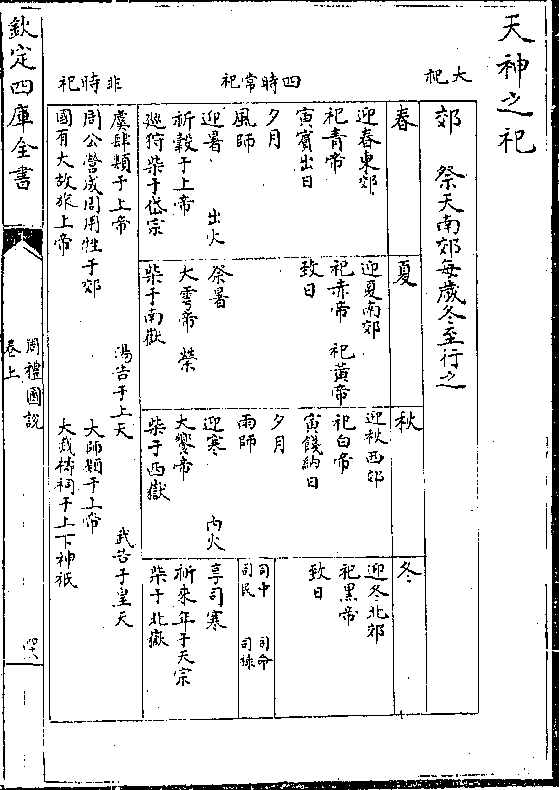

天神地示人鬼祭祀图 郊社义

宗庙九献 九献笾豆 庙祧昭穆赐爵

冢人公墓 墓大夫族葬

卷上 第 2b 页 WYG0096-0285d.png

卷上 第 3a 页 WYG0096-0286a.png

卷上 第 3b 页 WYG0096-0286b.png

自柳九度至张十六度为鹑火之次当周之分武王克

自柳九度至张十六度为鹑火之次当周之分武王克商岁在鹑火伶州鸠曰岁之所在则我有周之分野则

周属鹑火可知自毕十二度至东井十五度为实沈之

次当晋之分晋文即位岁在实沈董固曰实沈之次晋

人是居则晋属实沈可知自张十七度至轸十七度为

鹑尾当楚之分鲁襄公二十八年岁淫于玄枵而裨灶

知楚子之将死且曰岁弃其次而旅于明年之次以害

鸟帑周楚恶之说者谓帑为尾也则楚属鹑尾可知自

卷上 第 4a 页 WYG0096-0286c.png

氐五度至尾九度为大火之次当宋之分昭公十七年

氐五度至尾九度为大火之次当宋之分昭公十七年星见大辰而梓慎知宋之将火且曰宋大辰之墟郑祝

融之墟皆火房也说者谓辰大火也则宋属大火可知

又四星聚牛女而晋元王吴四星聚觜参而齐祖王魏

彗星扫东井而苻坚亡秦景星见箕尾而慕容德复燕

按十二次之说世多疑之谓斗牛女虚北方之宿而

属杨青奎娄胃昴毕西方之宿而属冀也然观唐一

行以云汉始终言十二次谓东井为云汉上流下应

秦蜀为两戒山河之首故秦当鹑首之次尾箕为云

卷上 第 4b 页 WYG0096-0286d.png

汉末派燕幽在碣石为北纪之终故析木为燕分斗

汉末派燕幽在碣石为北纪之终故析木为燕分斗牛得云汉下流吴越当淮海为南纪之终故星纪为

吴越之分盖上下以气相应耳岂以南北之位为拘

耶故命之主祀而神格以之占候而事验也或又谓

古者封国命之主祭因为其分野不知因其分野故

命之祭耳

卷上 第 5a 页 WYG0096-0287a.png

卷上 第 5b 页 WYG0096-0287b.png

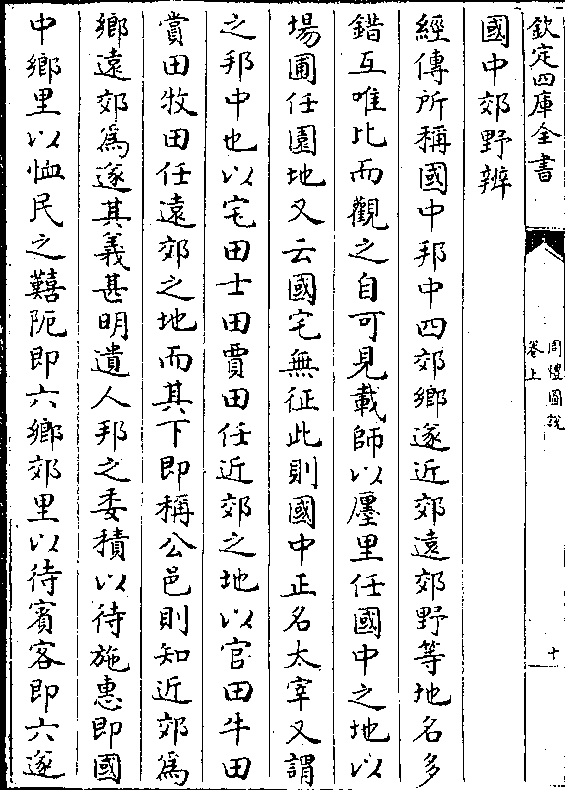

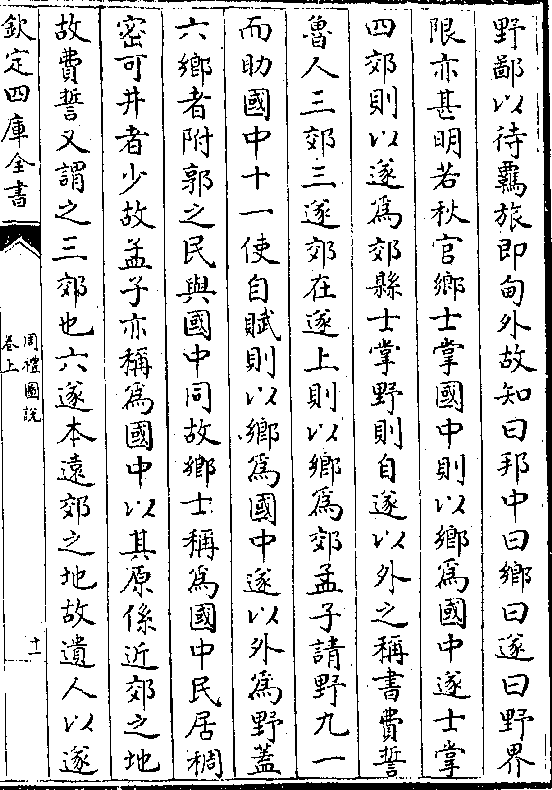

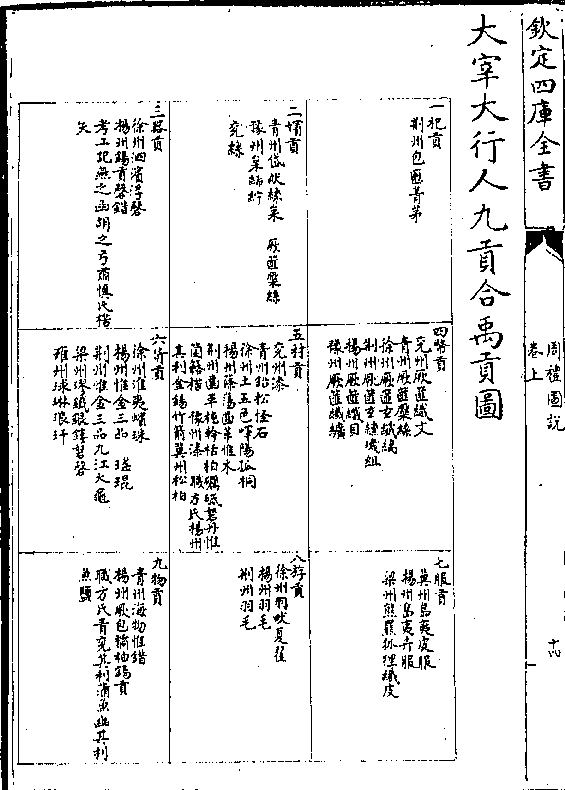

国中郊野辨

国中郊野辨经传所称国中邦中四郊乡遂近郊远郊野等地名多

错互唯比而观之自可见载师以廛里任国中之地以

场圃任园地又云国宅无征此则国中正名太宰又谓

之邦中也以宅田士田贾田任近郊之地以官田牛田

赏田牧田任远郊之地而其下即称公邑则知近郊为

乡远郊为遂其义甚明遗人邦之委积以待施惠即国

中乡里以恤民之艰阨即六乡郊里以待宾客即六遂

卷上 第 6a 页 WYG0096-0287c.png

野鄙以待羁旅即甸外故知曰邦中曰乡曰遂曰野界

野鄙以待羁旅即甸外故知曰邦中曰乡曰遂曰野界限亦甚明若秋官乡士掌国中则以乡为国中遂士掌

四郊则以遂为郊县士掌野则自遂以外之称书费誓

鲁人三郊三遂郊在遂上则以乡为郊孟子请野九一

而助国中十一使自赋则以乡为国中遂以外为野盖

六乡者附郭之民与国中同故乡士称为国中民居稠

密可井者少故孟子亦称为国中以其原系近郊之地

故费誓又谓之三郊也六遂本远郊之地故遗人以遂

为郊里秋官遂士以遂为四郊也以乡对遂则遂为野

卷上 第 6b 页 WYG0096-0287d.png

故遂人云掌邦之野孟子所谓请野九一而助以遂对

故遂人云掌邦之野孟子所谓请野九一而助以遂对甸则甸在郊外为野故县士又云掌野也大抵乡为近

郊在五十里内两边计之共一百里遂为远郊在百里

内两边计之共二百里此外甸稍县都各百里王畿四

面各五百里合之为千里稍县都皆公卿大夫采地内

各有公邑同于甸地

卷上 第 7a 页 WYG0096-0288a.png

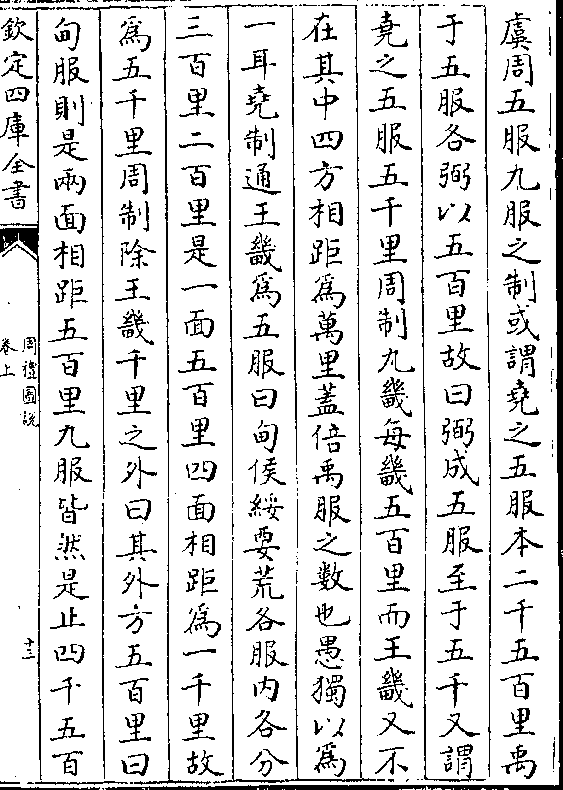

虞周五服九服之制或谓尧之五服本二千五百里禹

虞周五服九服之制或谓尧之五服本二千五百里禹于五服各弼以五百里故曰弼成五服至于五千又谓

尧之五服五千里周制九畿每畿五百里而王畿又不

在其中四方相距为万里盖倍禹服之数也愚独以为

一耳尧制通王畿为五服曰甸侯绥要荒各服内各分

三百里二百里是一面五百里四面相距为一千里故

为五千里周制除王畿千里之外曰其外方五百里曰

甸服则是两面相距五百里九服皆然是止四千五百

里通王畿为五千五百里大行人夷镇蕃三服通谓之

卷上 第 7b 页 WYG0096-0288b.png

九州之外但以贵宝为贽禹于九州之外谓之外薄四

九州之外但以贵宝为贽禹于九州之外谓之外薄四海而咸建五长则其治之详略又无不同也读者自殊

之而谓周公斥大土宇不亦谬哉

卷上 第 8a 页 WYG0096-0288c.png

卷上 第 8b 页 WYG0096-0288d.png

量人掌建国之法以分国为九州营国城郭营后宫量

量人掌建国之法以分国为九州营国城郭营后宫量市朝道巷

匠人营国九里旁三门国中九经九纬经涂九轨左祖

右社市朝一夫

贾氏典命疏曰天子城方十二里公宜九里侯伯宜七

里子男宜五里

按每旁三门城郭各十二门城内从横大道各二界

为井字中之州有九其馀道涂九经九纬各有区域

卷上 第 9a 页 WYG0096-0289a.png

中为王宫前朝后市左祖右社凡制礼大物不过十

中为王宫前朝后市左祖右社凡制礼大物不过十二贾氏之说得之匠人云九里盖有阙误不足为据

然所谓十二里者必以直计四面皆如其数然后可

以容百官府之次舍宾客之旅寓工商之廛肆苟以

方计之则每面止三里尚足为王者之都乎

卷上 第 9b 页 WYG0096-0289b.png

卷上 第 10a 页 WYG0096-0289c.png

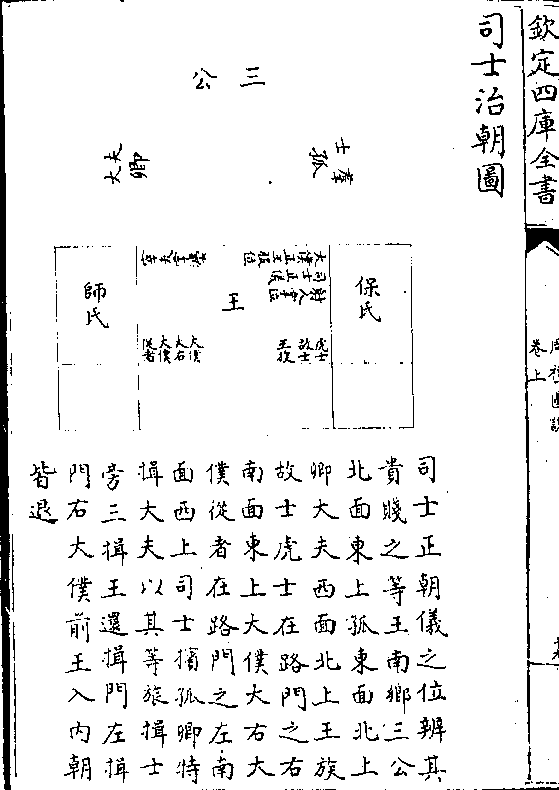

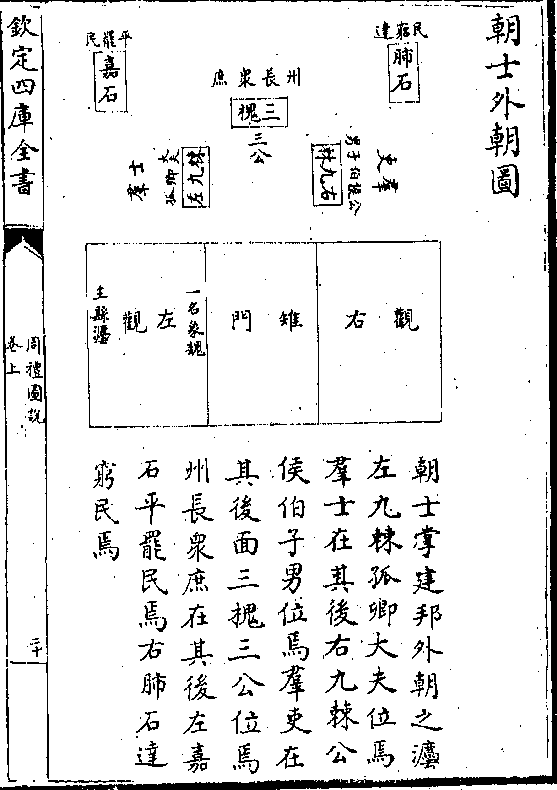

五门三朝说

五门三朝说天子五门之制解者不一唯先郑氏云皋雉库应路最

为合宜今以经传参定而释之 诗乃立皋门皋门有

伉毛氏传曰王之郭门曰皋门所谓郭者非城郭之谓

乃王宫之外垣也皋之为言高也远也以其最远于王

宫也 次二曰雉门有门则有观故春秋书雉门及两

观灾观主县法故曰象魏雉为外朝正宜在外秋官朝

士掌建外朝之法小司寇掌外朝之政以致万民而询

焉司寇听狱弊讼于朝皆以其万众所在也雉之为言

卷上 第 10b 页 WYG0096-0289d.png

治也亦取文明之意 次三曰库门以其于内有府藏

治也亦取文明之意 次三曰库门以其于内有府藏故以为名府藏宜在内故在雉门之内以其五门之中

故亦曰中门也 次四曰应门诗乃立应门应门将将

毛氏传曰王之南门曰应门尔雅亦有正门即天文端

门之谓也盖内为路寝之门其外为库门不可以无限

隔故其间为此门也春秋僖二十年新作南门明堂位

曰鲁之库门天子皋门雉门天子应门诸侯杀于天子

卷上 第 11a 页 WYG0096-0290a.png

有库治路而无皋应至此而僭应门之制故曰新作书

有库治路而无皋应至此而僭应门之制故曰新作书顾命云逆子钊于南门之外盖自东宫而来也玉藻听

朔于南门之外郊特牲献命库门之内亦即此门盖听

朔誓郊皆大事故特重于常朝而居此应之为言和也

又以其居此而应治也 次五曰路门以其为路寝之

门故亦曰寝门天子日视朝于此故曰治朝宰夫掌治

朝之法大宰王视朝则赞听治夏官司士正朝仪之位

王族故士等在路门之左右大仆前王正位建路鼓于

大寝之门外皆谓此也画虎以为威亦曰虎门地官师

卷上 第 11b 页 WYG0096-0290b.png

氏居虎门之左掌国中失之事五门至此而终故曰毕

氏居虎门之左掌国中失之事五门至此而终故曰毕门书二人雀弁执惠立于毕门之内盖陈仪卫于路寝

故二人在路门内向上而立也其外即应门故康王之

诰云王出在应门之内而诸侯立应门之左右盖王自

路寝受顾命出立路寝之门故云在应门之内而诸侯

皆入应门之左右而立于路门之外也 其内即路寝

路大也宫人所谓大寝也以其向明而治故戴记云明

卷上 第 12a 页 WYG0096-0290c.png

堂天子之路寝是也视朝毕则退居于此故曰燕朝大

堂天子之路寝是也视朝毕则退居于此故曰燕朝大仆王视燕朝则正位小臣掌王之燕服位即此以其在

治朝之内故曰内朝司士大仆前王入内朝文王世子

公族朝于内朝皆谓此也

卷上 第 12b 页 WYG0096-0290d.png

卷上 第 13a 页 WYG0096-0291a.png

王宫八次舍说

王宫八次舍说仰观乾象中垣紫薇天子之宸居也上垣太微三朝也

下垣天市工商之肆兼王畿之内也故周公营国中为

宸居前朝而后市取象于三垣也宸居有王宫后宫之

别王之居处宫人掌之后之政事内宰掌之而其宫垣

之外宿卫巡警之事在紫薇则为周垣十五星极于严

密其在周礼宫伯云授八次八舍之职事者宸居四正

四隅共为八方令士庶子居之盖使世臣子孙平居则

与王及世子相亲有事则致于太子唯所用之此专为

卷上 第 13b 页 WYG0096-0291b.png

宿卫而设也宫伯长之宫正云比宫中官府次舍之众

宿卫而设也宫伯长之宫正云比宫中官府次舍之众寡者若内宰内小臣寺人内竖酒正典妇功等职皆在

后宫之旁膳夫医师司服弁师师氏保氏太史诸史等

职在路寝之旁又如司士诸子虎贲太仆等职皆在南

门之旁天府大府玉府职金等府皆在库门之内各有

涖事之次有舍止之所与庶子内外夹拱不卫之卫也

皆宫正掌之夫王宫后宫之中有官府男女执事之人

卷上 第 14a 页 WYG0096-0291c.png

宸居之外为官府次舍其外为士庶子之次舍各有夹

宸居之外为官府次舍其外为士庶子之次舍各有夹道为行夜之往来又其外为民居官府者皆今之大人

君子享高爵厚禄者也士庶子者即异日之大夫士也

使之内外护卫岂惟患难足以相守哉妖邪亦无从而

兴也后世务丰其屋而唯充以宦官宫妾至其衰也为

妖祟之区要不行周官王宫次舍之法耳

卷上 第 14b 页 WYG0096-0291d.png

卷上 第 15a 页 WYG0096-0292a.png

内宰掌书版图之法以治王内之政令均其稍食分其

内宰掌书版图之法以治王内之政令均其稍食分其人民以居之

以阴礼教六宫

帅六宫之人生穜稑之种

宪禁令于王之北宫而纠其守

女史逆内宫

阍人掌守王宫之中门之禁

寺人掌王之内人及女宫之戒令

世妇每宫卿二人掌女宫之宿戒

卷上 第 15b 页 WYG0096-0292b.png

量人营后宫

量人营后宫卷上 第 16a 页 WYG0096-0292c.png

后立六宫说

后立六宫说旧说王有六寝后象王立六宫而居之亦正寝一燕寝

五夫此但足以为六寝耳苟以此而当六宫则王之六

寝亦可以称六官乎记曰古者天子后立六宫三夫人

九嫔二十七世妇八十一御妻以听天下之内治以明

章妇顺故天下内和而家理天子立六官三公九卿二

十七大夫八十一元士以听天下之外治以明章天下

之男教故外和而国治愚谓天子之六官天地春夏秋

冬后之六宫其职掌亦略相似凡后夫人进御与夫内

卷上 第 16b 页 WYG0096-0292d.png

外命妇之命爵宫卿宫女之进退及酒浆之事皆属天

外命妇之命爵宫卿宫女之进退及酒浆之事皆属天凡师傅保姆教化之道与夫蚕桑立市舂𩟄之事皆属

地春掌礼乐凡器数祝史等事夏掌政令及拜爵救日

月等事秋掌典刑及刑女等事冬掌丝枲宫室器用死

丧等事盖有一定而不可易者此则所谓六宫也六宫

立矣求人而治之于是有内外命妇之官所谓内命妇

者三夫人之于后赞理内政犹三公之于王九嫔掌六

卷上 第 17a 页 WYG0096-0293a.png

宫之事秩比于卿世妇取于国中以广继嗣治礼事秩

宫之事秩比于卿世妇取于国中以广继嗣治礼事秩比于大夫女御亦取于民间盖六宫不能无役使因而

得进御故以为名秩比于元士者也然传曰古者天子

立后一娶十二女谓后与三夫人各媵其侄娣二合之

为十二今言九嫔而不言三夫人自世妇已下皆不言

其数者以天子之例推之六官唯有六卿三公则官不

必备唯其人皆以六卿兼之则是后之六宫当有六嫔

乃其正职三夫人者亦不必备盖或以嫔妇而摄夫人

之位或以夫人而行六宫之事所谓十二女者长者先

卷上 第 17b 页 WYG0096-0293b.png

行幼者待年于国未必一时皆备而六宫之官不过于

行幼者待年于国未必一时皆备而六宫之官不过于先王嫔妇久于礼者掌其职岂必王之所娶且君子不

苟于色世妇女御有妇德者充之无则缺焉岂拘拘于

二十七八十一之数哉又有外命妇者盖宫禁深严知

识不能无壅蔽内外限隔凡事亦未易通达故春官复

立世妇一官每宫以卿大夫士之妻诏相其礼事择国

中妇人习礼仪辨器数善酒浆熟女工者为祝史酒浆

卷上 第 18a 页 WYG0096-0293c.png

舂抌饎稿及䙜人之女工世妇之府史等人皆有德器

舂抌饎稿及䙜人之女工世妇之府史等人皆有德器主指挥叙次诸宫女其少才知而朴实者为奚主以力

服役宫中大约如庶人在官者则臣民妇女之贤能者

得以效用于后之左右而后宫之礼法得以为式于臣

庶之家所以上下交而为内治之法于天下也或疑卿

大夫士庶人之妻至于王之北宫于王得无妨乎曰后

夫人进御皆至王之六寝九嫔云各帅其属以时御叙

于王所是也故诗称肃肃宵征夙夜在公王之不至后

宫犹后之不至王朝也然则外命妇等至后之六宫又

卷上 第 18b 页 WYG0096-0293d.png

何嫌耶

何嫌耶女宫女奚女奴辨

按天官有酒浆笾醢醯盐地官有舂饎稿䙜人之女工

主给中馈奉齍盛䙜衣裳皆门内细密之事祝史主赞

后夫人礼事守祧主聚祖考之精神皆非士人所得与

故设官并贯之以女若女酒女浆之类皆择民间女子

之贤而善于其事者以供职其次者为奚少才知之称

卷上 第 19a 页 WYG0096-0294a.png

亦用之以供役然必使有什伯大约如庶人在官者故

亦用之以供役然必使有什伯大约如庶人在官者故内宰云分其人民以居之也其与王之女御异者观寺

人称掌王之内人及女宫之戒令内人指女御故系之

于王女宫即女奚之众故不系之于王必领之以奄者

以后夫人致礼使通内外之令为宜也旧说以女及奚

为女奴非也夫妇人犯罪淫僻常居七八虽士师听之

必于胜国之社闾阎百姓尚不使之闻岂可使入于禁

中杂于女宫近于嫔妇哉秋官司厉明言女子入于舂

稿禁暴氏云奚隶聚而出入者则司牧之是奚之与奴

卷上 第 19b 页 WYG0096-0294b.png

名自不同止于舂稿则其他职事未尝得与安得执礼

名自不同止于舂稿则其他职事未尝得与安得执礼事而为宫卿世妇女御祝史等之役终于此而永不得

配合人道苟若奚之得有出入而司暴氏司牧之则不

得为幽闭矣况舂事烦劳故使执其役而以奚五人为

之指挥统治若饎事之精洁非彼所得与故设有奚四

十人也若必以奚为女奴则岂以舂事之烦而五人能

尽之饎事较简而反有四十人之多乎且以王及后之

卷上 第 20a 页 WYG0096-0294c.png

至尊祭祀宾客之至洁敬而其熟食乃造于不良污秽

至尊祭祀宾客之至洁敬而其熟食乃造于不良污秽之手必无是理殆未之思耳

卷上 第 20b 页 WYG0096-0294d.png

卷上 第 21a 页 WYG0096-0295a.png

明堂图说

明堂图说明堂居者杂见于经传而其制则未有全文先儒纷纷

之说以其不通融会悟而妄增臆见古义益晦愚尝悉

参考经传所载虚以求之则无不可通而亦无不可行

也周礼宫人掌王六寝之修谓大寝一小寝五合而为

六礼记玉藻君日出视朝退适路寝听政使人视大夫

大夫退然后适小寝故路寝者天子之常居即大寝也

礼记月令春居青阳夏居明堂季夏居大室秋居总章

冬居玄堂以为天子之常居故知周礼六寝当有此等

卷上 第 21b 页 WYG0096-0295b.png

之名也周礼考工记曰周人明堂五室谓之五室者即

之名也周礼考工记曰周人明堂五室谓之五室者即五小寝也是故宫人但言六寝观于月令而后得其为

青阳总章等名玉藻但言路寝观于考工记明堂五室

即知其为明堂月令但言青阳总章等名然著其为天

子四时之居则知其为路寝之五小寝故路寝明堂实

一居而二名无疑也礼记明堂位曰昔者周公朝诸侯

于明堂之位天子负斧扆南向而立亦天子受朝之常

卷上 第 22a 页 WYG0096-0295c.png

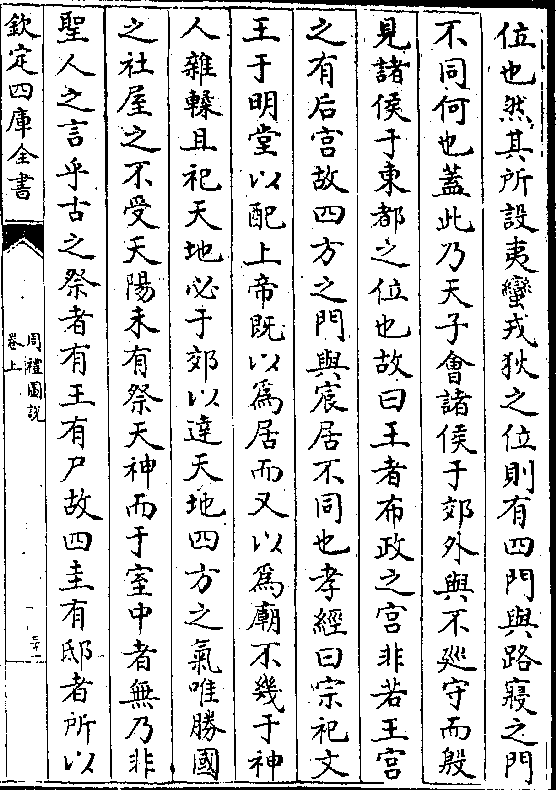

位也然其所设夷蛮戎狄之位则有四门与路寝之门

位也然其所设夷蛮戎狄之位则有四门与路寝之门不同何也盖此乃天子会诸侯于郊外与不巡守而殷

见诸侯于东都之位也故曰王者布政之宫非若王宫

之有后宫故四方之门与宸居不同也孝经曰宗祀文

王于明堂以配上帝既以为居而又以为庙不几于神

人杂輮且祀天地必于郊以达天地四方之气唯胜国

之社屋之不受天阳未有祭天神而于室中者无乃非

圣人之言乎古之祭者有王有尸故四圭有邸者所以

祀天帝于坛者也若迎尸则不可在坛故于明堂行之

卷上 第 22b 页 WYG0096-0295d.png

岂祀天而可于屋乎然则郊而祀天其迎尸亦必于明

岂祀天而可于屋乎然则郊而祀天其迎尸亦必于明堂今于祀后稷称郊于祀文王称明堂者特互文耳盖

四郊之地皆有明堂而布政之明堂必附于四郊一以

受诸侯之朝一以为迎尸之祭国中制备故庙朝异处

国外制略故庙朝同所岂专为祀帝于此而设如或者

所谓飞楼绮阁上圆下方等附会不经之制哉至于孟

子所称明堂何为者也此巡守于天下听政之所其所

卷上 第 23a 页 WYG0096-0296a.png

营如宸居之路寝故方岳之下必有明堂不止于齐也

营如宸居之路寝故方岳之下必有明堂不止于齐也时值四仲在国则举祀五帝之礼在于四方各随所在

而柴于上帝其殷国则郊于东都其在四方之柴也亦

必以文王配召诰用牲于郊牛二是也然则四方祀五

帝之祭亦必迎尸于明堂矣考工记复曰内有九室九

嫔居之是后宫六寝亦如明堂之制矣大抵明堂者不

过周人居室之常其在王宫则为路寝在后宫则为内

寝皆谓之寝以寝息得名其在郊外则以路寝为布政

之宫其在四方则以路寝为行宫皆谓之明堂以向明

卷上 第 23b 页 WYG0096-0296b.png

而治得名自汉迄今儒生议明堂者众矣唯颜师古云

而治得名自汉迄今儒生议明堂者众矣唯颜师古云䆒其指归实布政之宫又云固是王者之常居最为得

礼之旨但云既在皋库之内亦何复于郊野此则见其

一不见其二者也夫明堂之名既无可疑但其制则有

可言者郑氏谓中央为大室四面为九室通融为十二

而易其名深有可议盖以孟季之月而居于一隅既已

偏侧不正以一室而易为二名又何牵合不伦且堂室

卷上 第 24a 页 WYG0096-0296c.png

幽明异制今每月居一室若以为堂而施阶楹则不便

幽明异制今每月居一室若以为堂而施阶楹则不便于平居以为室而有户牖则不可以听政况王者向明

而治三季不得向明而冬之向北犹非人之所堪此诚

不典吴氏据六寝之说以谓王大寝一在前听政小寝

五在后宴息其五寝则一居中而四居四角颇为有理

但所谓明堂者以其在前故曰明玄堂者以其向北故

曰玄东属春生曰青西属秋收曰总今若偏于一隅而

又皆取南向殊失命名之义且五寝一向亦非平居之

所宜以愚观之二说皆有所当但各有所不通耳郑氏

卷上 第 24b 页 WYG0096-0296d.png

谓四方之向者盖自古相传之说必有所本但失大寝

谓四方之向者盖自古相传之说必有所本但失大寝小寝之制以大寝一庙析而为十二月之居则非吴氏

以为五寝者出于经文是矣而总为一向则非愚因各

取夫二说之胜考之诸经而不缪合之人情而宜者定

之如右周礼云掌王之六寝之修大寝一每朝听政之

所在于五寝之前五小寝者乃四时便居附于大寝之

后故总谓之明堂也其规制青阳明堂则宜清明洞达

卷上 第 25a 页 WYG0096-0297a.png

总章玄堂则宜温煖奥密其用器在青阳明堂者则疏

总章玄堂则宜温煖奥密其用器在青阳明堂者则疏达高粗在总章玄堂者则廉深闳奄其车旗服食居青

阳则以苍居明堂则以赤居总章则以白居玄堂则以

黑居大室则以黄随其时而居之则利用安身无所不

宜而凡月令所载可以推之而无不通矣盖王者之车

旗服食器用其奉祭祀临百官皆有降杀等级故不可

拘以四时此则平日顺因其时固并行而不悖也其向

则青阳向东明堂向南总章向西玄堂向北必取向于

四方者以受四时之方气也若其堂室房户之制则皆

卷上 第 25b 页 WYG0096-0297b.png

前后左右四面有堂其詹阿则为四垂盖人之情性贵

前后左右四面有堂其詹阿则为四垂盖人之情性贵有所适故或劳形作事则居于堂或韬光潜神则居于

室而其堂必四面为四方之向者四方风气之至有正

有邪四时皆然清明和畅则宜就之乖戾昏塞则当违

之如夏月多南风固当向之然亦有北风或东西者则

就南堂反非所宜冬月多北风固当违之然亦有南风

则就北堂反为所宜又如夏月人情多欲就清凉而亦

卷上 第 26a 页 WYG0096-0297c.png

有欲闭密之时冬月人情多欲就温煖而亦有欲宣畅

有欲闭密之时冬月人情多欲就温煖而亦有欲宣畅之时不可以一例拘也故五寝必皆如此之制然后幽

明温凉靡不得其所以五室合而观之则略如郑氏之

图但不分听政私居之所故误以五小寝合于一大寝

耳夫如右之制则一寝可以四时居之而必为五者盖

宸居与诸侯而下不同必四时有常居器物有定在各

得夫法象之自然无事移易而备物所以为帝王之居

也又尝观考工记明堂之度东西之广不过九筵南北

之深不过七筵室之广二筵堂之崇一筵便而无空居

卷上 第 26b 页 WYG0096-0297d.png

华而无费财非有宏丽难兴之工故四郊四方随在营

华而无费财非有宏丽难兴之工故四郊四方随在营建而不病于民也自秦人竭四海之力以为土木之工

汉室因之不能顿削后世遂习以为常务于侈目壮观

且杂以夷狄穹庐之制皆为一直洞达而无幽明法象

居之不宜复营离宫别馆以安其身正室反虚而无用

此何理哉间有好礼之君欲复古制奈典籍散逸既无

可据世儒各持臆说诡异怪诞愈不可凭孰知先王之

卷上 第 27a 页 WYG0096-0298a.png

制平易安利若此且因望秩于山川而封禅之议起不

制平易安利若此且因望秩于山川而封禅之议起不知望秩即祀帝于方岳之馀因视学于泽宫而辟廱之

说兴不知学宫亦因明堂而杀其制凡诸礼文皆以常

为怪以易为难使人厌闻骇睹师心自用者遂欲一扫

古礼而苟简是趋先王之道不行于后世者亦诸礼家

之过欤

魏相明堂月令奏

臣相幸得备员奉职不修不能宣广教化阴阳未和灾

害未息咎在臣等臣闻易曰天地以顺动故日月不过

卷上 第 27b 页 WYG0096-0298b.png

四时不忒圣王以顺动故刑罚清而民服天地变化必

四时不忒圣王以顺动故刑罚清而民服天地变化必繇阴阳阴阳之分以日为纪日冬夏至则八风之序立

万物之性成各有常职不得相干东方之神太昊乘震

执规司春南方之神炎帝乘离执衡司夏西方之神少

昊乘兑执矩司秋北方之神颛顼乘坎执权司冬中央

之神黄帝乘坤艮执绳司下土兹五帝所司各有时也

东方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春

卷上 第 28a 页 WYG0096-0298c.png

兴兑治则饥秋兴震治则华冬兴离治则泄夏兴坎治

兴兑治则饥秋兴震治则华冬兴离治则泄夏兴坎治则雹明王谨于尊天慎于养人故立羲和之官以乘四

时节授民事君动静以道奉顺阴阳则日月光明风雨

时节寒暑调和三者得叙则灾害不生民不夭疾衣食

有馀若是则君尊民说上下亡怨礼让可兴风雨不时

则伤农桑农桑伤则民饥寒饥寒在身则亡廉耻寇贼

奸宄所繇生也臣愚以为阴阳者群生之命自古贤圣

未有不繇者也天子之义必纯取法天地而观于先圣

高皇帝所𫐠书天子所服第八曰大谒者臣章受诏长

卷上 第 28b 页 WYG0096-0298d.png

乐宫曰令群臣议天子所服以安治天下相国臣何御

乐宫曰令群臣议天子所服以安治天下相国臣何御史大夫臣昌谨与将军臣陵太子太傅臣通等议春夏

秋冬天子所服当法天地之数中得人和故自天子王

侯有土之君下及兆民能法天地顺四时以治国家身

亡祸殃年寿永究是奉宗庙安天下之大礼也臣请法

之中谒者赵尧举春李舜举夏儿汤举秋贡禹举冬四

人各职一时大谒者襄章奏制曰可孝文皇时以二月

卷上 第 29a 页 WYG0096-0299a.png

施恩惠于天下赐孝弟力田及罢军卒祠死事者颇非

施恩惠于天下赐孝弟力田及罢军卒祠死事者颇非时节御史大夫晁错时为太子家令奏言其状臣相伏

念陛下恩泽甚厚然而灾气未息窃恐诏令有未合当

时者也愿陛下选明经通知阴阳者四人各主一时时

至明言所职以和阴阳天下幸甚

范文正公明堂赋要语

三代以还智者闷闷诸儒靡恊议者喋喋而皆胶其增

损忘礼乐之大本泥于广狭废皇王之大业使朝廷茫

然有逾远之叹惘然有中辍之议殊不知五帝非沿乐

卷上 第 29b 页 WYG0096-0299b.png

而兴三王岂袭礼而治为明堂之道不必尚其奥行明

而兴三王岂袭礼而治为明堂之道不必尚其奥行明堂之义不必尽其制适道者与权忘象者得意大乐同

天地之和岂匏竹而已矣大礼同天地之节岂豆笾之

云尔自汉魏之下暨隋唐之际堂或三五之上道非三

五之世盖不取其厚而取其薄不得其大而得其细享

配之文或然未分政教之烈斯焉弗闻是则帝道不施

胡取乎总期皇德不隆胡取乎合宫故夫明堂之设也

卷上 第 30a 页 WYG0096-0299c.png

天子居之日敬日思思之何也万微存乎消息敬之何

天子居之日敬日思思之何也万微存乎消息敬之何也兆灵系之安危繇是惟克念以作圣思尧舜之齐名

惧巍巍之弗逮乃孜孜于鸡鸣唯至平之休代思阜财

于吾民惧四维之有艰尚疮痍而百辛故圣人之实俭

弗下剥而上侈思寡费而薄索民庶几于格耻惟下武

之大宁亦省躬于干戈取诸豫于四方慨风云以长歌

惟知人其古难思济济乎贤者盖举一于皋陶乃连茹

于天下惟好生之至德思与物而为春惧幽陋之靡及

常咨命于仁人惟及人之一德始若晦而弥彰故三五

卷上 第 30b 页 WYG0096-0299d.png

之君子腾茂实而无疆惟皇极之大范思天下而与平

之君子腾茂实而无疆惟皇极之大范思天下而与平惧万物之或差持我心于诚衡然后见天下齐于无体

和于无声庞眉而寿吾何仁之有含哺而嬉吾何力之

为但渊渊绵绵无反无偏浸淳泽以咸若乐鸿化于自

然此明堂之道也盖无德而称焉臣请考列辟之明术

塞处士之横议约其制复其位俭不为其陋奢不为其

肆斟酌乎三王拟议乎简易展宗祀之礼正朝会之义

卷上 第 31a 页 WYG0096-0300a.png

广明堂之妙道极真人之能事

广明堂之妙道极真人之能事明堂赋 宋庐陵罗椅

大哉明堂乎造作经圣人之手典章系历代之传宫室

壮京师之势纪载备经史之编赋详于范文正诗昉于

班孟坚拾古人咳唾岂不能于敷宣然而众甫各喙窃

有疑焉宗祀文王孝经已载朝会诸侯记礼已具左个

右个月令以为天子之居五室九阶周礼以为宗庙之

数至于大戴乃混辟雍而为一暨乎蔡邕则合大庙而

同处射飨养老教学选士皆在其中靡所不聚宜乎袁

卷上 第 31b 页 WYG0096-0300b.png

准之讥以是为未可据也人鬼混黩死生错杂囚俘截

准之讥以是为未可据也人鬼混黩死生错杂囚俘截耳疮痍流血此为何理无乃谬说况茅茨采椽至质之

物车乘玉辂旗建日月无乃非类文质无别若夫桥门

聚观岂冠带之能容大射爰举岂三侯之能设诚足以

破诸家之说而流千载之惑也且夫自古王者其门有

九应门以前雉门以后明堂在焉四户八牖又名中朝

爵禄所诏何群公不是之取而徒议论之纷纠噫是未

卷上 第 32a 页 WYG0096-0300c.png

可以口舌辨也必当证之于古天子庙及路寝皆如明

可以口舌辨也必当证之于古天子庙及路寝皆如明堂制独非明堂之注乎盖古之宫室必南向而治故凡

曰明堂者皆其治事之所宗庙之明堂所以享祀而路

寝之明堂所以居处辟雍之明堂则所以弦诵享射与

夫馈酳选举故皆可以言明堂而非拘拘然一语也吾

尝以朱子月令之图与考工记而参详灿然可证岂云

荒唐夫所谓象木即月令之青阳而象金者即月令之

总章玄堂者即其象水则象火者独非明堂乎古者制

度多取于井岂惟都邑与土疆王后宫室盖莫不然故

卷上 第 32b 页 WYG0096-0300d.png

凡言明堂者取其向之南而位之离乎下此则固无东

凡言明堂者取其向之南而位之离乎下此则固无东西南北之室矣又何必明堂而表章哉若乃度筵度几

曰脩曰广可随当代之制岂必嘐然曰必古之是仿方

今书文混一治象明两三年大比而兴贤万邦效职而

来享临雍拜老郊庙格飨卤簿之仪既设封禅之仪将

讲愚敢献明堂之一赋而振千载之遗响

卷上 第 33a 页 WYG0096-0301a.png

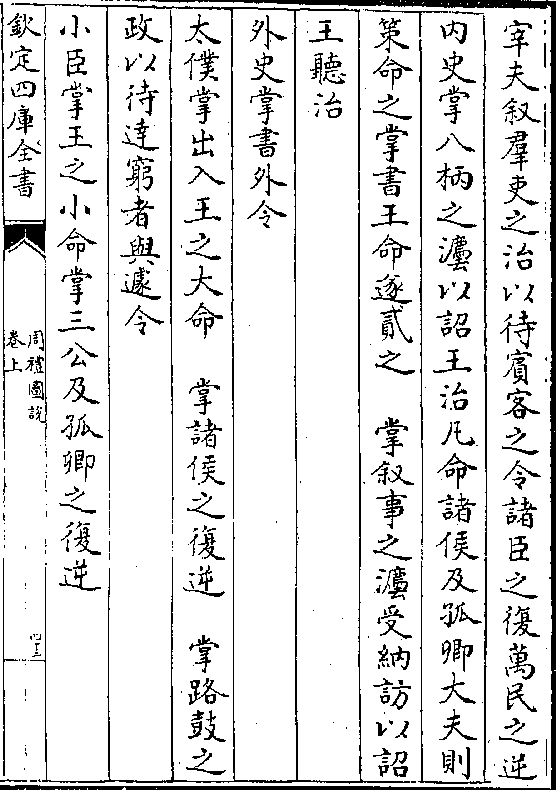

宰夫叙群吏之治以待宾客之令诸臣之复万民之逆

宰夫叙群吏之治以待宾客之令诸臣之复万民之逆内史掌八柄之法以诏王治凡命诸侯及孤卿大夫则

策命之掌书王命遂贰之 掌叙事之法受纳访以诏

王听治

外史掌书外令

太仆掌出入王之大命 掌诸侯之复逆 掌路鼓之

政以待达穷者与遽令

小臣掌王之小命掌三公及孤卿之复逆

御仆掌群吏之逆及庶民之复

卷上 第 33b 页 WYG0096-0301b.png

卷上 第 34a 页 WYG0096-0301c.png

古今纳言说

古今纳言说命令者王所以操御天下之大柄也一有所移则德意

不得施威福自下出复逆者王所以通达天下之大机

也一有所塞则过失不得闻下情无由达皆乱亡之所

由生也稽之虞书命龙曰汝作纳言夙夜出纳朕命唯

允此主传命令于外弗当则纳之也又曰工以纳言时

而飏之格则承之庸之否则威之此主达复逆于上善

则纳之也唐虞事简二者总为一官而名之曰纳言初

命龙而后典于工故各举一事言之耳尝合周制而论

卷上 第 34b 页 WYG0096-0301d.png

之凡王有命令大宰诏之然后命内外史书之内史覆

之凡王有命令大宰诏之然后命内外史书之内史覆审以法因而献可替否龙作纳言夙夜出纳朕命唯允

后世中书不肯草制是也内外史草制毕下太仆小臣

传达于外善则行之审有弗当得驳正故曰出入王之

大命若后世封还诏书是也凡臣下之有复逆者太仆

主诸侯小臣主三公孤卿御仆主群吏庶民在外分接

为之传达其善其恶得以司马之法正之矣宰夫以叙

卷上 第 35a 页 WYG0096-0302a.png

进其治则又得以治朝之法纠之矣内史掌叙事之法

进其治则又得以治朝之法纠之矣内史掌叙事之法受纳访又得以大史之典考之矣大事内史引以白王

与之答问使得献言自尽冢宰从而赞之小治则宰夫

白于冢宰冢宰自听之而御史赞之虞书所谓工以纳

言时而飏之也盖周人制备故在于王所与夫亲民而

在外者既有所分而命有内外大小臣下有尊卑又各

有所属故与有虞小异者以此愚因是而有以知周制

之善矣盖大宰主赞王治矣然可以诏王而不敢专也

内史主代王言矣然可以书而不得行也必夏官之太

卷上 第 35b 页 WYG0096-0302b.png

仆小臣而后得以传达之掌之者非一官王之命令宁

仆小臣而后得以传达之掌之者非一官王之命令宁有下移之患哉秋官朝士掌达穷民矣大仆小臣御仆

掌诸侯诸臣吏民之复逆矣而又有宰夫掌叙群吏之

治以待之内史掌叙事之法以受之纳之者非一人臣

下之复逆岂有壅蔽之患哉闻之师曰夷考历代纳言

之职秦汉散为尚书魏晋为中书门下以侵夺宰相之

权者也由人主疏远辅臣退与左右亲信议政号曰内

卷上 第 36a 页 WYG0096-0302c.png

相故有天子私人其始亦内史之职而其后遂建为三

相故有天子私人其始亦内史之职而其后遂建为三省宰相之官名实俱紊矣尝参诸古今而断曰王疑冢

宰则内史重疑内史则宦官重自古宦官祸天下皆先

窃宰夫之权得居中承受章奏而后倾宰相之权又窃

内史之柄典国枢机以至废置天子在其掌握可不谨

哉夫人主亲览章奏则劳宰相专决则僭谓宜立为大

公至正之法凡有章奏宰夫看详各尽所见呈白小宰

以及大宰然后进呈于天子谋谟既定命内史宣行之

则天下之治出于一体统正而朝廷尊矣

卷上 第 36b 页 WYG0096-0302d.png

又按太仆正治朝之位而退又正燕朝之位是内外之

又按太仆正治朝之位而退又正燕朝之位是内外之治常相通也内宰掌王内之政令而属之大宰是宫中

府中实合于一体也故宰夫掌朝法以贰小宰小宰掌

宫刑以贰大宰凡复逆太仆传于宰夫小宰以达于大

宰凡命令大宰平章下于诸史而宣之于太仆此周官

之治所以出于一而不移于多门也

卷上 第 37a 页 WYG0096-0303a.png

掌舍掌王之会同

掌舍掌王之会同之舍设梐枑再重

设车宫辕门为坛

壝宫棘门为帷宫

设旌门无宫则共

人门盖出命则有

帷宫帷宫之基为

坛坛之下有壝宫

卷上 第 37b 页 WYG0096-0303b.png

壝宫之外为车宫

壝宫之外为车宫又其外为梐枑至

尊所在重重拥护

虑出万全如此

观礼方明图

觐礼云方明者木也方四尺

设六色东方青南方赤西方

白北方黑上玄下黄设六玉

上圭下璧东方圭南方璋西

方琥北方璜

愚按圭璧二字误盖上璧下

琮

卷上 第 38a 页 WYG0096-0303c.png

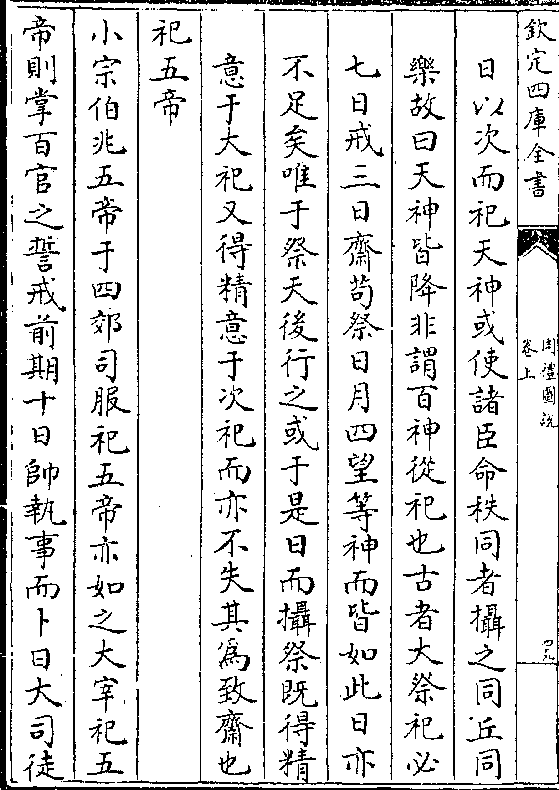

郊社义

郊社义郊

郊特牲兆于南郊就阳位也又曰王宫祭日也夜明祭

月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也 大司乐冬日至于

地上之圜丘奏之则天神皆降可得而礼矣

冬至一阳生而郊此祭天之正祭也以其在郊外南

方之圜丘故名之为郊四面当设天神盖日东月西

风师东雨师西星则或南或北也自冬至祭天后每

日以次而祀天神或使诸臣命秩同者摄之同丘同

卷上 第 38b 页 WYG0096-0303d.png

乐故曰天神皆降非谓百神从祀也古者大祭祀必

乐故曰天神皆降非谓百神从祀也古者大祭祀必七日戒三日斋苟祭日月四望等神而皆如此日亦

不足矣唯于祭天后行之或于是日而摄祭既得精

意于大祀又得精意于次祀而亦不失其为致斋也

祀五帝

小宗伯兆五帝于四郊司服祀五帝亦如之大宰祀五

帝则掌百官之誓戒前期十日帅执事而卜日大司徒

卷上 第 39a 页 WYG0096-0304a.png

祀五帝奉牛牲大小司寇禋祀五帝

祀五帝奉牛牲大小司寇禋祀五帝或疑天一而已不应有五此后世篡入之文是不然

周礼全经文误者寡虽或篡入不应数处皆然盖天

体虽一而气之流行截然不同易曰帝出乎震齐乎

巽月令曰盛德在木之类是矣故王者因其气之至

而祀之也夫天无心也一阳之生天心于是而见故

冬至以祭天帝无形也五气之易帝之主宰于是而

见故于四孟季夏以祭五帝然祭虽有五但因其方

气之不同而其礼物亦异非天实有五也至其所配

卷上 第 39b 页 WYG0096-0304b.png

则以五人帝而其从祀又以五人神者盖上古圣人

则以五人帝而其从祀又以五人神者盖上古圣人继天而王其性虽无不全其历数受命必各得其气

之盛若太皞以木德王周人以火之类又古者神明

之臣皆能燮调元和司天司地各有攸职世执其功

如重为勾芒黎为祝融该为蓐收脩及熙为玄冥其

功不可掩故必配以五人帝而从以五人神也或又

云祭不欲数上帝一岁五祭无乃烦而不敬乎盖元

卷上 第 40a 页 WYG0096-0304c.png

后者天之元子故事天之礼一视其祖考是故冬至

后者天之元子故事天之礼一视其祖考是故冬至之郊视于禘五帝之祀视于时祭其馀水旱之祈禅

革大故大灾大师之类告祷祠皆与祖庙并举一如

子孙之事其先王后人唯失其为上天元子之意故

若疏远而不相属甚有五年一郊者故观此反为数

耳即如我太祖每日夙兴必拜天地祖宗而后听治

皆出于此心仁孝诚敬之至亦可以谓之烦耶

迎气

月令先立春三日天子乃斋立春之日迎春于东郊迎

卷上 第 40b 页 WYG0096-0304d.png

夏于南郊迎秋于西郊迎冬于北郊皆如迎春礼

夏于南郊迎秋于西郊迎冬于北郊皆如迎春礼致日

尧典寅宾出日寅饯纳日敬致 春分朝日秋分夕月

迎气于四立将乘天时以对时育物也致日夕月于

分至所谓历日月而迎送之也

大祈大雩大享

月令孟春天子以元日祈谷于上帝元辰天子亲载耒

卷上 第 41a 页 WYG0096-0305a.png

耜周颂臣工明昭上帝迄用康年 月令仲夏大雩帝

耜周颂臣工明昭上帝迄用康年 月令仲夏大雩帝用盛乐大雅云汉篇不殄禋祀自郊徂宫 月令季秋

大享帝小雅来方禋祀以其骍黑 月令孟冬乃祈来

年于天宗

按此必非每岁有此四祭盖大雩于夏者因水旱而

举祷而获应由是秋有报而冬春有祈耳唯耕籍之

礼则每岁皆当举行也又按元日即正旦书所谓月

正元日也元辰盖正月上辰日取农事作于辰之意

旧以元日为上辛日元辰为辰后亥日未详

卷上 第 41b 页 WYG0096-0305b.png

类

类虞书肆类于上帝 汤诰敢用玄牡敢昭告于上天神

后 大雅是类是祃 武成底商之罪告于皇天庚戌

柴望大告武成 召诰用牲于郊 周礼大宗伯国有

大故则旅上帝小宗伯大灾及执事祷祠于上下神祗

大祝大师类于上帝

其礼类于郊故曰类唐虞之禅夏商之革受天明命

卷上 第 42a 页 WYG0096-0305c.png

而始有天下也营洛邑者宅中图大以永保天命也

而始有天下也营洛邑者宅中图大以永保天命也王疾病天之元子与天休戚相关也大师者奉天命

以讨有罪也皆天下莫大之事国家非常之典唯天

子得以行之疾病则摄于大宗伯

柴

虞书岁二月东巡守至于岱宗柴五月南巡守八月西

巡守十有一月朔巡守皆如岱礼孟子曰夫明堂者王

者之堂也孝经曰宗祀文王于明堂以配上帝

天子巡守于四方当有听政之地如王国之路寝故

卷上 第 42b 页 WYG0096-0305d.png

方岳之下必有明堂时值四仲当举祀五帝之礼故

方岳之下必有明堂时值四仲当举祀五帝之礼故柴于上帝而以文王配曰祀于明堂者迎尸祀于其

中也配以文王者周家王迹之兴始于后稷故冬至

祭天而以稷配王政之行成于文王故巡守柴上帝

而以文王配也自王者之迹熄柴礼不举典籍不存

诸侯各随其方而僣祭张皇其事后世遂为莫大之

事而封禅之议起不知天子每岁在国必有五帝之

卷上 第 43a 页 WYG0096-0306a.png

祀巡守而不得行于王都故就方岳行之耳然则每

祀巡守而不得行于王都故就方岳行之耳然则每岁祀五帝亦当以文王配矣

大社

祭法王为群姓立社曰大社 大司乐夏日至于泽中

之方丘奏之若乐八变则地示皆降可得而礼矣又曰

以夏日至致地示物魅(魅明蔽反)

经传言地则不言社言社则不言地盖社即地也大

社总大地之示也王者之治薄海内外为天下百姓

而立社故曰群姓以夏至一阴生而祭之此祭地之

卷上 第 43b 页 WYG0096-0306b.png

正祭也其位不可拘但择泽中之方丘可以祭者而

正祭也其位不可拘但择泽中之方丘可以祭者而用之耳然则圆丘亦必南方之丘而损益之矣有社

必有稷以土爰稼穑也祭社以勾龙配以有功于土

也祭稷以后弃配以有功于稼穑也方丘之中列社

稷坛壝四面当列五岳四海四渎山川丘陵各以其

方东岱西华南衡北恒之类自夏至祭地后每日以

次而祭地示或即于是日而诸臣摄之同丘同乐故

卷上 第 44a 页 WYG0096-0306c.png

曰地示皆可得而礼也

曰地示皆可得而礼也四时社祭

春祈谷于方社田祖夏禜水旱冬大蜡 大司马春火

弊献禽以祭社秋罗弊致禽以祀祊 诗以社以祊以

御田祖以祈甘雨

四时之祭春有祈秋有报冬则大蜡皆岁之常事唯

夏之禜当因水旱而举非有水旱恐亦弗举大司马

之蒐苗狝狩本以教阅其民遂获禽兽以为乾豆而

用为社祭也

卷上 第 44b 页 WYG0096-0306d.png

大封先告后土

大封先告后土割其方之土俾立社于其国以为主自一统而分天

下一家之意也

王社

祭法王自立社曰王社 小宗伯凡天地之大灾类社

稷则为位大祝国有大故天灾弥祀社稷祷祠大师宜

于社及军归献于社大会同宜于社反行舍奠 小祝

卷上 第 45a 页 WYG0096-0307a.png

有寇戎之事祀于社

有寇戎之事祀于社地一而已社有不同何也考于司马法将用师既祷

于后土又曰冢社者后土则大社冢土则王社也盖

大社者四海之所共必于泽以受阴阳之精通山泽

之气故夏至报本之祭为天下而祭也四时祈报之

祭为水旱也必于是行之王社者专指王国之地天

子之所亲治者也故自立社以示世守所谓左宗庙

右社稷也故国有大故天灾与宗社相关必祷祠于

此王身宗社所依故大师大会同必宜于社反行舍

卷上 第 45b 页 WYG0096-0307b.png

奠凡此皆言地而不及天尊天亲地之义又大社在

奠凡此皆言地而不及天尊天亲地之义又大社在郊外泽中王出有时王社近在王宫可与宗庙数数

以行礼然则国社侯社之意可知矣

军社

大司马小宗伯大师帅有司立军社 大祝大师设军

社

甘誓不用命戮于社

卷上 第 46a 页 WYG0096-0307c.png

此与迁庙主行同义示有所专也

此与迁庙主行同义示有所专也亳社

商家旧社也周代商而立新社不忍废之且以示戒

也

卷上 第 46b 页 WYG0096-0307d.png

卷上 第 47a 页 WYG0096-0308a.png

小宗伯辨庙祧之昭穆庙高祖而下也祧五世而上也

小宗伯辨庙祧之昭穆庙高祖而下也祧五世而上也司士及赐爵呼昭穆而进之 文王世子其登馂受爵

则以上嗣

如呼王身之穆则自同父兄弟至五世已上之从兄

弟以及于文武相传之兄弟皆进之呼祢之昭则自

同祖之伯叔父至五世祖已上之从父以及于文武

相传之从父皆进之然唯嫡子得与故云上嗣也

卷上 第 47b 页 WYG0096-0308b.png

卷上 第 48a 页 WYG0096-0308c.png

冢人掌公墓之地辨其兆域而为之图先王之葬居中

冢人掌公墓之地辨其兆域而为之图先王之葬居中以昭穆为左右凡诸侯居左右以前卿大夫士居后各

以其族凡死于兵者不入兆域凡有功者居前

凡昭穆皆依庙位如文之昭则葬于昭始武之穆则

葬于穆始所生子孙各就其所出之先王附葬久而

如是嗣王崩别卜地而葬子孙祔葬亦如之所谓各

以其族也

有功者居前谓在众人之列稍居其前非谓当先王

之前

卷上 第 48b 页 WYG0096-0308d.png

卷上 第 49a 页 WYG0096-0309a.png

卷上 第 49b 页 WYG0096-0309b.png

墓大夫掌凡邦墓之地域为之图令国民族葬而掌其

墓大夫掌凡邦墓之地域为之图令国民族葬而掌其禁令正其位掌其度数使皆有私地域

昭穆以次而葬永久如是地尽别为墓贵者亦别授

墓地长殇未娶中殇已娶并居成人之位

无子妾有子婢既嫁而出归之女并居殇位

周礼图说卷上