声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

262-A¶ 第 599b 页

* No. 262-A

圆觉经句释正白首卷

沙门 罗峰弘丽 著

沙门 在犙弘赞 较

** 教理

修多罗教。如标月指。指上之月大圆觉心。是心也。

即根尘。即法界。绝思惟。冥敷量。本一切皆證。而无

分于诸佛众生者也。爰因迷念皆證之各各不无。

遂各各执有。未思各各不有。斯各各不无。失所无

證之皆證。是曰无明。如所皆證之无證。则曰妙觉。

无明妙觉分名。诸佛众生立别。然实无所别也。无

明者。无皆證之明。似有不有。妙觉者。妙无證之觉。

真无非无。非无滥同似有。妙觉无明。不有原本真

无。无明妙觉。即此迷。还此悟。法非相待。功无两操。

是故当经。无明伏断。妙觉成就。性相双显。指空华

比二月。呼醒梦人除于梦事。譬钻火喻消冰磨明

镜垢现诸镜光。渐次非所语也。究竟其须知乎。括

要言之。于圆觉中无取觉者。离彼我人众生寿者。

斯则断无明之元首。洁清明之慧目。涅槃自性清

净境界。超过化佛幻影。入住法身三昧。平等本际

圆满十方不二随顺者哉。云何无取。则如眼光晓

了前境其光圆满之得无憎爱。成就有无俱遣净

262-A¶ 第 599c 页 X10-0599.png

觉随顺之因地法行。斯则指上之月大圆觉心。得

觉随顺之因地法行。斯则指上之月大圆觉心。得不迷闷者哉。若不尔者。离四病法。圆三观修。了悟

于名言间耳。求实證于根尘之无坏杂。遍满法界。

自各各不有。自各各不无。如百千灯光照一室融

布无碍者。未之能也。是用前陈教理。以便初心。

** 宗趣

教殊顿渐。理别宗趣。是经名为顿教。宗趣迥异常

途。一佛因果为宗圆满觉心为趣。圆满觉心为宗

圆炤觉相为趣。圆炤觉相为宗永断无明为趣。永

断无明为宗圆炤觉相为趣。一佛因果为宗者。婆

伽婆入于神通大光明藏三昧正受。一切如来光

严住持。是诸众生清净觉地。身心寂灭平等本际。

乃至云于实相中实无菩萨及诸众生。依此修行

渐次增进至于佛地。圆满觉心为趣者。文殊圆觉

十一章。展演断證。修习成就。究竟清净。又圆满觉

心为宗者。文殊普觉十章中。所示修习成就。文殊

章云如法界性究竟圆满。普贤章云诸幻尽灭觉

心不动。普眼章云始知众生本来成佛。又云一切

法性平等不坏。金刚藏章云入于如来大寂灭海。

弥勒章云。一切众生皆證圆觉。又云根无大小皆

成佛果。又云便登解脱清净法殿。證大圆觉妙庄

严域。清净慧章云一切障碍即究竟觉。有性无性

齐成佛道。威德自在章云无上妙觉遍诸十方。出

生如来与一切法同体平等。辨音章云以圆觉慧

262-A¶ 第 600a 页 X10-0600.png

圆合一切于诸性相无离觉性。净诸业障章云佛

圆合一切于诸性相无离觉性。净诸业障章云佛说是人渐次成就求善知识不堕邪见。普觉章云

尽于虚空一切众生我皆令入究竟圆觉。圆照觉

相为趣者。文殊普觉十章中。所示修习觉心清净。

文殊章云皆依圆照清净觉相。永断无明方成佛

道。又云有无俱遣。是则名为净觉随顺。普贤章云

得无所离即除诸幻。普眼章云譬如眼光晓了前

境。其光圆满得无憎爱。金刚藏章云生死涅槃同

于起灭。妙觉圆照离于华翳。弥勒章云与其同事

化令成佛。皆依无始清净愿力。清净慧章云法界

海会照了诸相犹如虚空。威德自在章云此三法

门皆是圆觉清净随顺。辨音章云一切如来圆觉

清净。本无修习及修习者。净诸业障章云如汤消

冰无别有冰知冰消者。普觉章云当求一切正知

见人心不住相。不著声闻缘觉境界。又云所證妙

法应离四病。又云了知身心毕竟平等。与诸众生

同体无异。又云于圆觉中无取觉者。除彼我人一

切诸相。及圆觉一章。非彼所闻一切境界。终不可

取。又圆照觉相为宗永断无明为趣者。文殊弥勒

五章。知空华。无流转。木既尽。火还灭。磨垢尽。镜明

现。销金矿。复本金。断诸障。證圆觉。永断无明为宗

圆照觉相为趣者清净慧普觉五章。首巳断。无断

者。妙法门。随顺觉。顿觉人。并法除。有能入。非觉入。

究竟觉。无取觉。此之宗趣。盖以法界圆同一觉。十

262-A¶ 第 600b 页 X10-0600.png

方宁有异生。于无生中妄见生灭。升沈流转。迷方

方宁有异生。于无生中妄见生灭。升沈流转。迷方性觉。伪号众生。失本成佛。可深怜悯。是故诸佛以

一大事因缘出现世间。开示悟入圆觉自性。令断

有生之妄见。皆證成佛于本来。是故当经。一佛因

果为宗。然非修习觉心得成就者。得所无修亦无

成就。无能證知诸佛世界犹如空华。一切众生皆

證圆觉。是故圆满觉心为趣。是觉心也。如法界性

遍满一切平等不动。如镜照诸像。如珠映五色。在

在全光。一一圆映。本无能所分剂边际。故极显发

而极清净。众生迷影妄立能所。斯成数量。隔碍法

界失本圆照自性清净。若其复本圆照离诸能所

幻影像灭。尔时便得无方清净无边虚空觉所显

发。是故圆满觉心为宗圆照觉相为趣。失所圆照

根本无明。无明永断即是圆照。是故圆照觉相为

宗永断无明为趣。不失圆照何有无明。欲断无明

还须圆照。是故永断无明为宗圆照觉相为趣。斯

二者。先后相资。以法本非二者也。诚如磨镜焉。垢

不尽明不现。明不亏垢不染。若其得磨垢。之方而

未识全明之获。犹非所语于修习大圆觉心者。是

故当经有如是之宗趣。

** 章脉

既明宗趣。合详章脉。得十二菩萨。请问世尊。垂教

渐次。乃修习大圆觉心所不容巳之指归者。

夫求

自性觉果。不识本起觉因。究竟本末随顺修习。则

262-A¶ 第 600c 页 X10-0600.png

因果乖违。勤苦亿劫终归迷闷。是故文殊请说如

因果乖违。勤苦亿劫终归迷闷。是故文殊请说如来本起清净因地法行。以及菩萨发心者。终始因

心之本末究竟也。照觉相。断无明。依因有无俱遣

之随顺觉行。是名如来因地法行。是乃菩萨所因

发心教化众生者。世尊示之详矣然。

照觉相以断

无明。断无明以證实相。义含而语未显。末世众生

蒙昧未解者但闻身心之如幻。未闻离幻妄之身

心即證性觉之清净。不无迷闷于即幻非所修。离

幻无所修。取舍疑惑不能成法解脱。是故普贤。申

问幻非所修。幻灭无修。无修不成解脱之疑。请教

云何修行圆觉清净境界。而一切众生种种幻化

皆生如来圆觉妙心。犹如空华从空而有。幻华虽

灭空性不坏。得承开晓末世众生。欲證圆觉不动

心源。一于离幻。疑永决矣。

然务离幻。须善思惟得

所住持。成就开悟方便。若其不善思惟转成迷闷

不能入觉。是故普眼。申问思惟方便。念身无体。念

心无相。知于身心皆为幻垢。垢相永灭十方清净

一切法性平等不坏。真善思惟妙得开悟者哉。世

尊示之详矣。

若其不善思惟。以轮回心生轮回见

而辨圆觉。彼圆觉性即同流转无能免于轮回。不

可不为末世众生昭揭开显也。是故金刚藏。陈疑

申问妄有真成始终三惑。伏请世尊显贵。皆是轮

回思惟不能成就圆觉方便。令末世众生。决信思

惟离幻。先断轮回根本以求圆觉。

是断轮回根本

262-A¶ 第 601a 页 X10-0601.png

也。是永断无明之方成佛道者。有所断。即有所證。

也。是永断无明之方成佛道者。有所断。即有所證。迷于断。即迷于證。更为明决。末世众生斯决信于

思惟离幻之正方便以成圆照觉相永断无明者

哉。是故弥勒。申问欲游如来大寂灭海云何当断

轮回根本者。盖以决之当断也。及轮回种性者。盖

以当断之所应知也。及修菩提差别者。盖以因断

之所现證也。入尘教化方便者。盖以成就众生于

断轮回。修菩提同入净觉。见无不成佛之众生。斯

永断于无明而究竟性觉也。轮回故不成圣道。轮

回因爱为根本。差别性无明显出。教众生令舍爱。

化成佛依净愿。有斯世尊详示。末世众生。当无不

务断乃轮回根本无明。以成佛道者。

设未底至于

如来之决定境界。一切烦恼毕竟解脱。必有所未

断之无明。然此非示断能知。要惟语證方晓。是故

清净慧。请重宣法王圆满觉性在诸众生菩萨如

来證得差别。冀令末世众生。知所證得。以知所伏

断也。净解随顺。住觉随顺。灭碍随顺。满觉随顺。世

尊差别详示。后教末世众生。于不起不息不加不

辨之法门。信解受持者。盖示不落證得之差别。直

断无明之圆因修习也。

苟圆行不彰。则受持不起

不息不加不辨之法门行人。虞沈空寂。与诸土木

同伦矣。是又一无明也。是故威德自在。申问方便

之非一。成悟觉海之游戏。世尊垂教以净觉心取

静奢摩他。以净觉心观幻三摩提。以净觉心寂灭

262-A¶ 第 601b 页 X10-0601.png

而禅那。此三法门摄无量方便。要皆根本一净觉

而禅那。此三法门摄无量方便。要皆根本一净觉心。是净觉心也。不起不息不加不辨之所成悟者

也。

不悟觉心。难语觉行。既悟觉心何乖觉行。寂照

同时。不二随顺。斯成圆觉亲近修习。末世众生可

无惑矣。成就修习于此圆摄法门。以无偏于寂照。

是所求入于圆觉也。是故辨音。申问修习之有几。

二十五轮顿渐成就。以及末世修习。三七忏悔。依

结开示。世尊示之详哉。依此能修圆摄无碍。成就

所行之圆摄无量。可不当知此妙法门。非一非三。

而即一即三。乃本起圆觉自性之清净随顺。无诸

能所者也。无能无所。何修何證。可不当知修习此

心之得成就者。于此无修亦无成就也哉。

然而难

言之也。譬如有人不自断命。末世众生可辄语于

證悟了觉之四心相。解脱清净者哉。况也四相深

隐。微细难知。非佛世尊莫能开晓。是故净诸业障

有染污迷闷不入净觉之申问。其心乃至證于如

来毕竟了知清净涅槃。皆是我相。乃至圆悟涅槃。

俱是我者心存少悟备殚證理。皆名人相。了證了

悟皆为我人而我人相所不及者存有所了名众

生相。心照清净觉所了者。一切业智所不自见。犹

如命根。如是之證悟了觉所有心相。是乃无始妄

执之我人四相。成于染污迷闷众生不入净觉者。

末世众生希望成道。无令求悟。但当精勤降伏烦

恼未断令断。世尊。其底至之言哉。其决要之言哉。

262-A¶ 第 601c 页 X10-0601.png

习菩提者。可以知要矣。在究竟清净于能證心矣。

习菩提者。可以知要矣。在究竟清净于能證心矣。无能心之可證者。无所法之可取也。不达所法圆

离。难语能心清净。法因人示。求人依法。尤要要哉。

是故普觉。有求人依法之申问。以及修行去病。发

心之云何者。盖自利利他。因地法行。之本末究竟

也。求正知见无住相人。彼所證法应离四病之作

止任灭。逢是知识舍身命见。断憍慢心。供养承事。

是云修行。观彼怨家如巳父母心无有二。即除诸

病自他憎爱一切种子。尽于虚空一切众生皆令

入究竟觉无取觉之我人诸相是所发心。世尊一

一详示。真不舍无遮大慈。救世大悲。以觉心成就

修习方便。因十菩萨次第兴问。标指当时。示筏末

世也哉。

如是修行。根无大小。皆成佛果。夫复何疑。

未开晓者。道场安居。修观方便。新学菩萨。更乐有

闻。是故圆觉。申问备此。

贤善首即继以名字奉持

修习功德。护持流布。申问终焉。是乃毋容紊之庠

序者。更喻明之。文殊问本起之因。如欲桃实枝头。

索千年之核。普贤决离幻之疑。如示核甲坼而芽

生乃桃实之自。普眼请思惟方便。如示润土栽埋

灌溉以时乃核甲坼之助。金刚藏陈疑三惑。防求

桃核于土核内外。理穷思惟弃栽种之事。弥勒问

断修之性。则示无破核出仁以俟芽生。及去蚀芽

之蝤。与桃芳之候。清净慧请證得之差别。则示红

熟之桃实裹根苗之桃核。威德自在请方便之非。

262-A¶ 第 602a 页 X10-0602.png

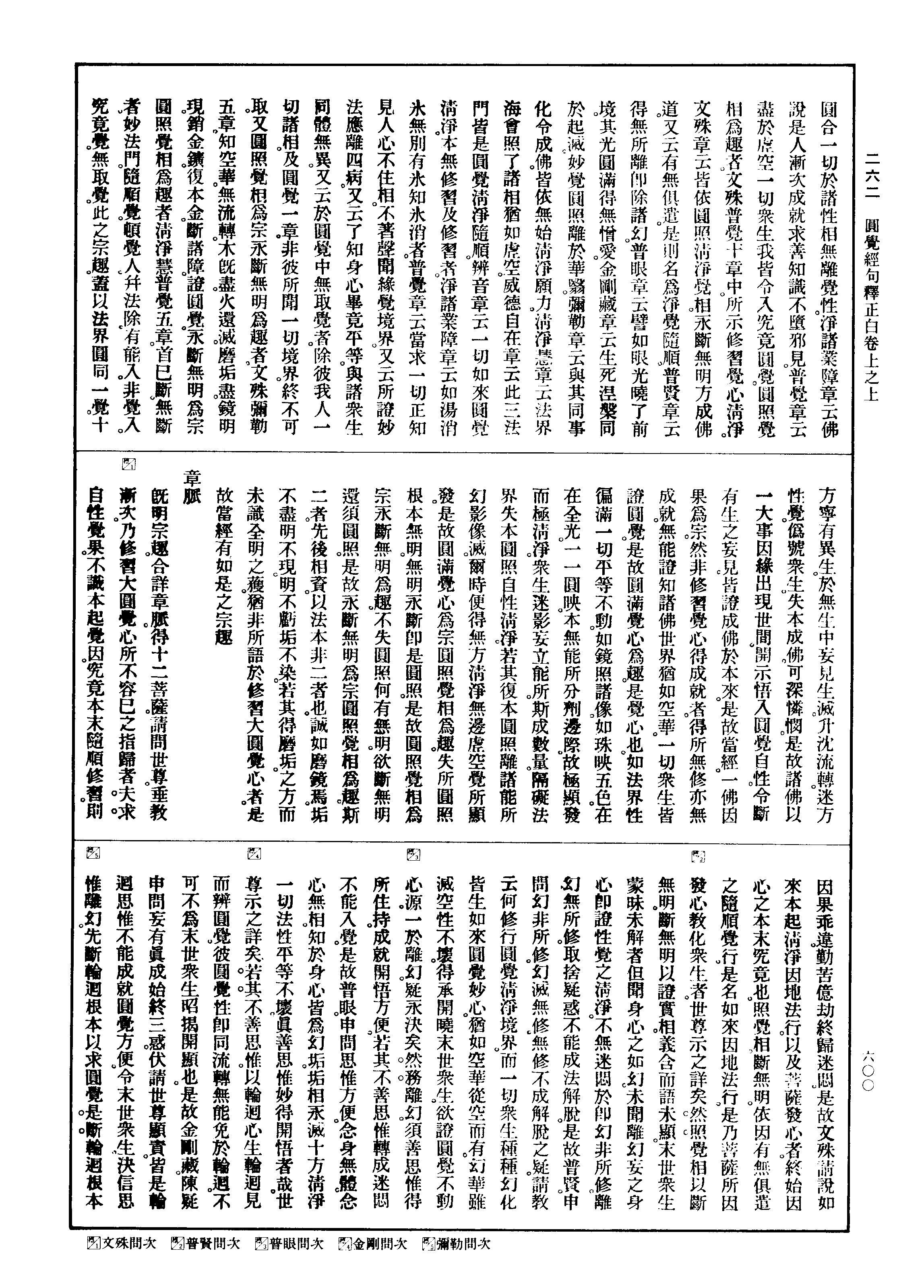

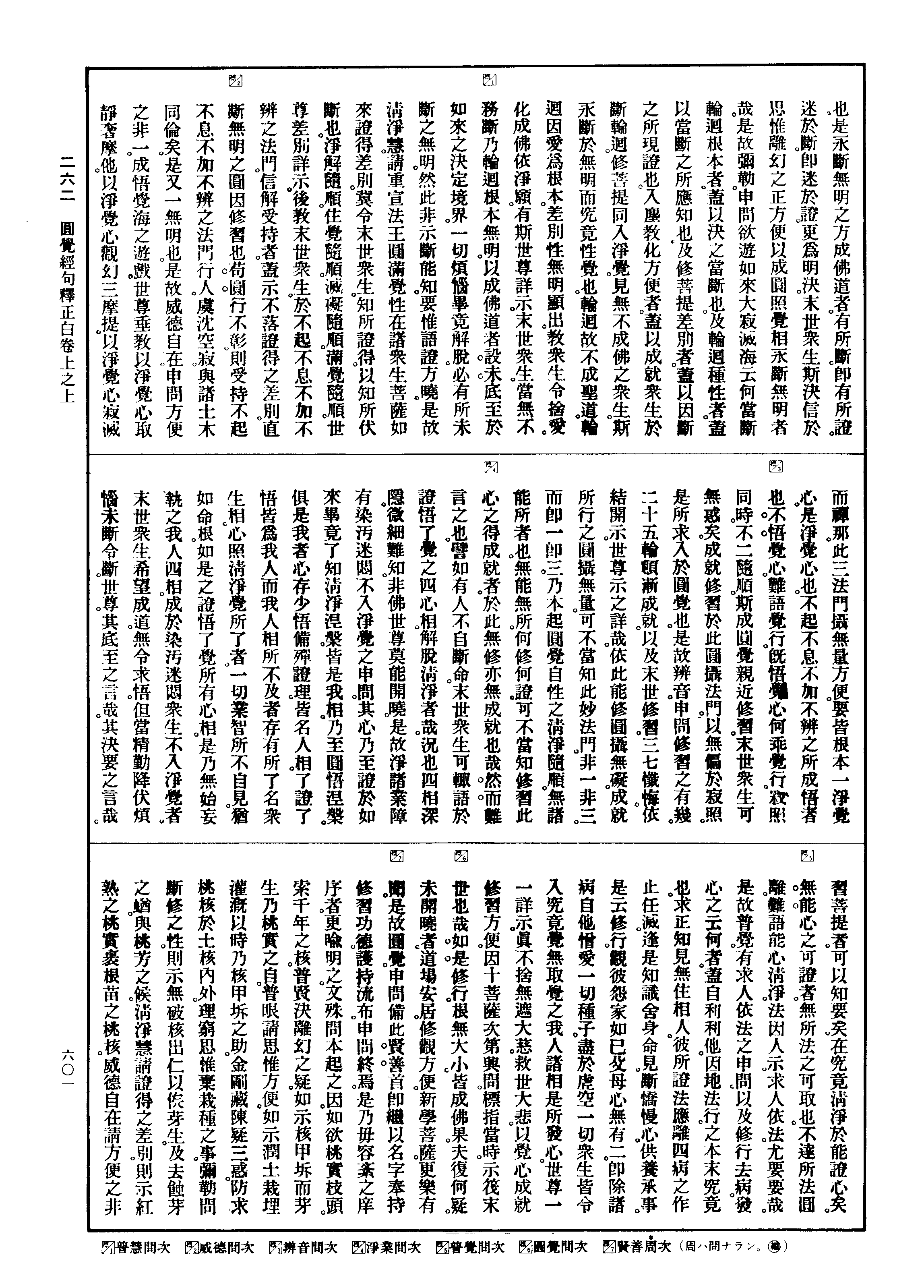

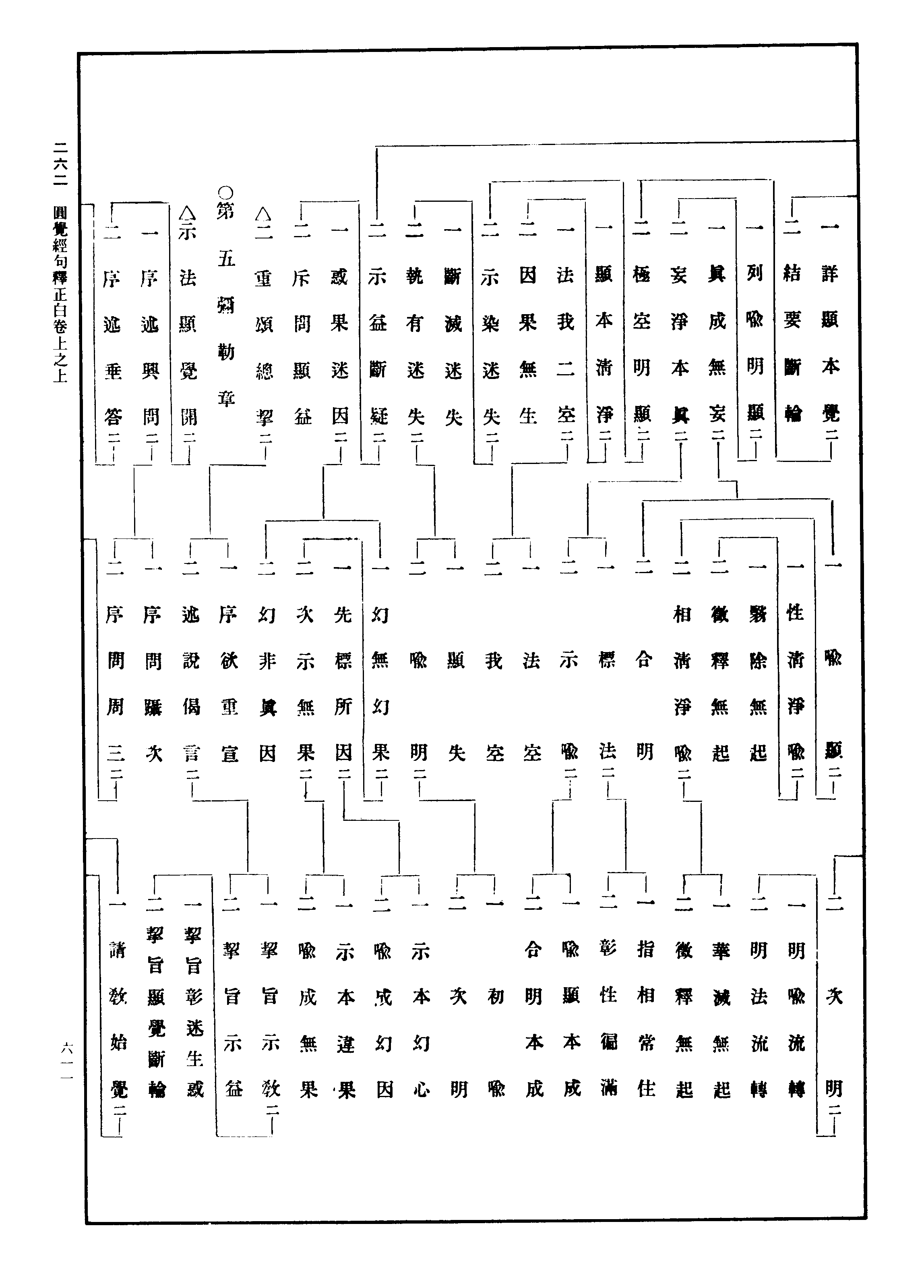

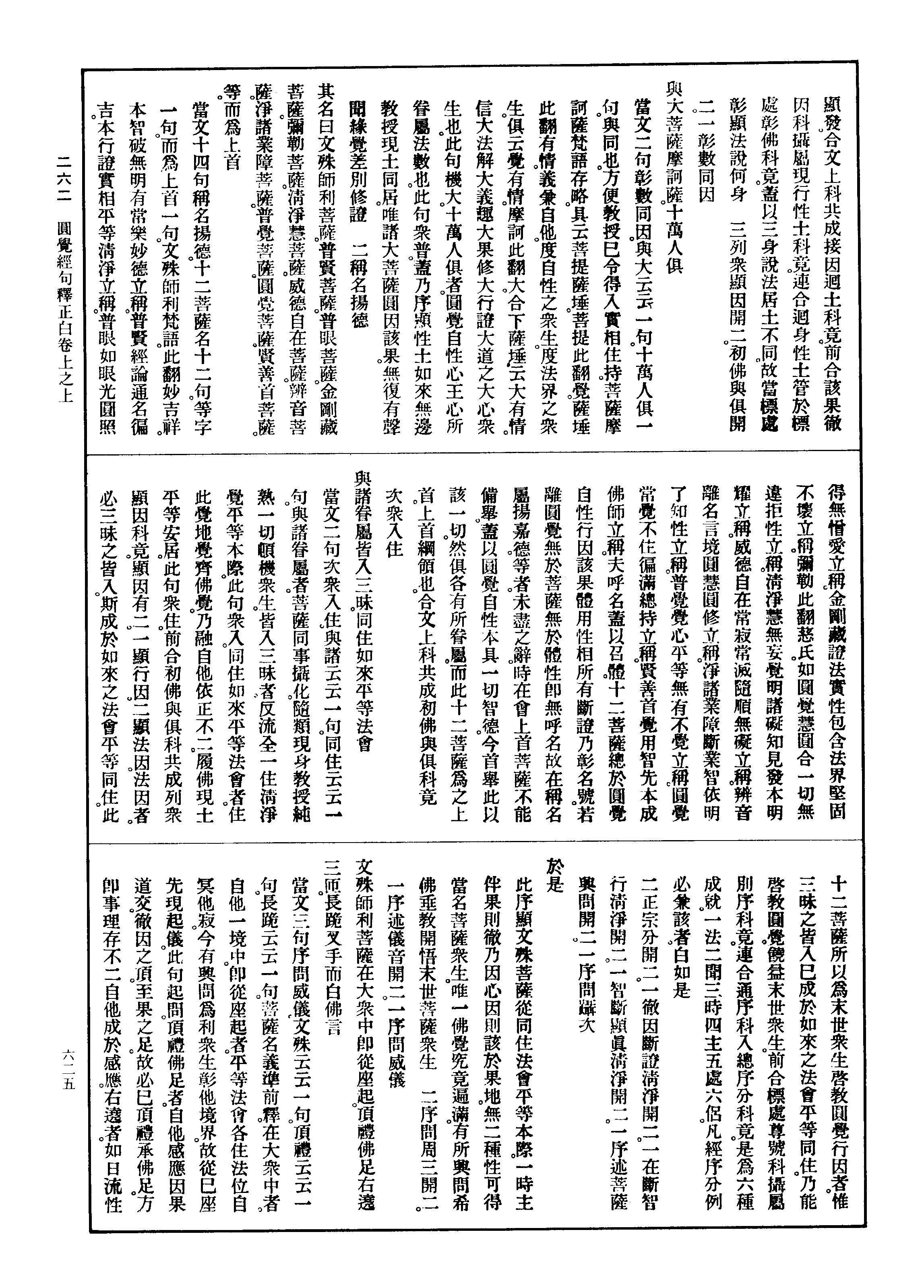

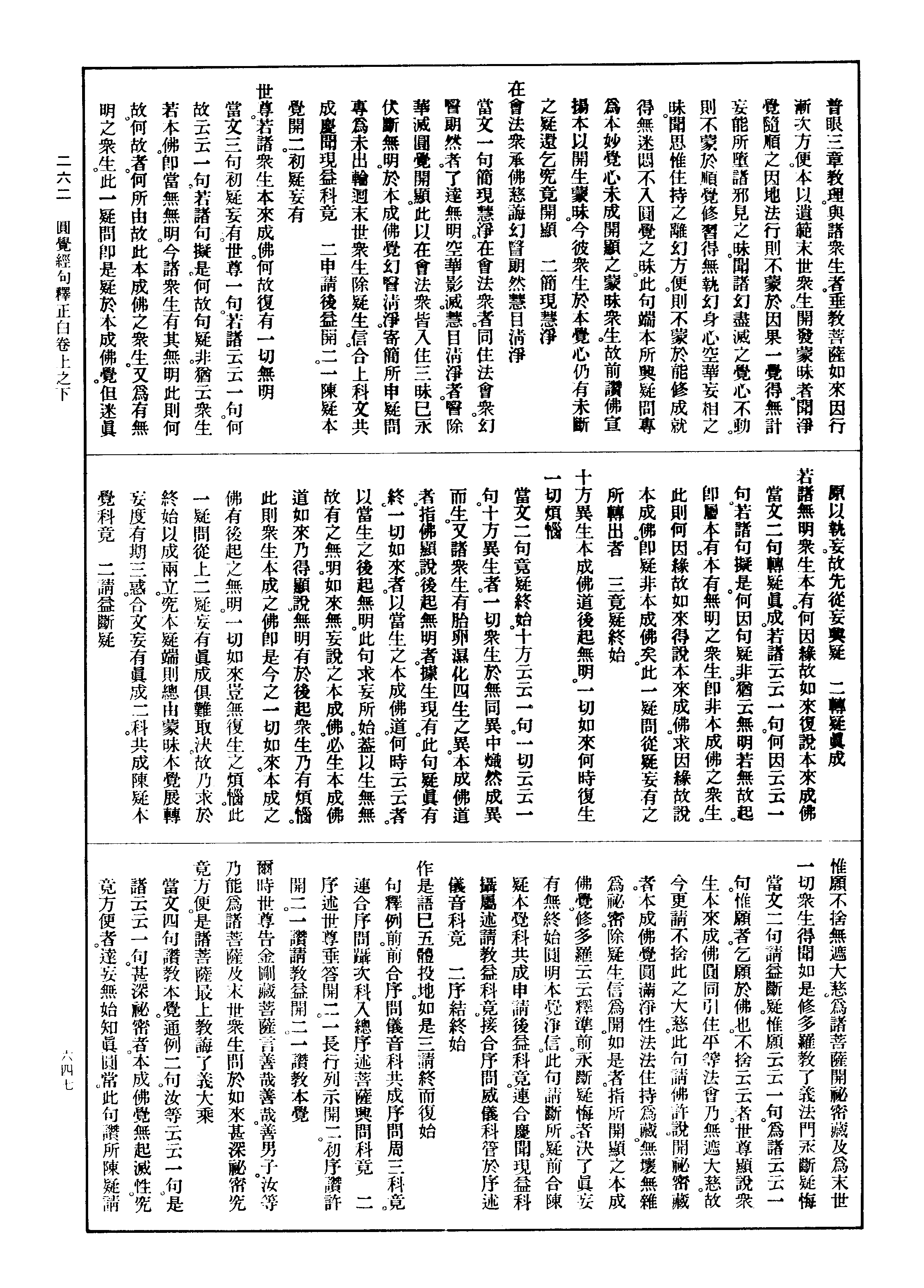

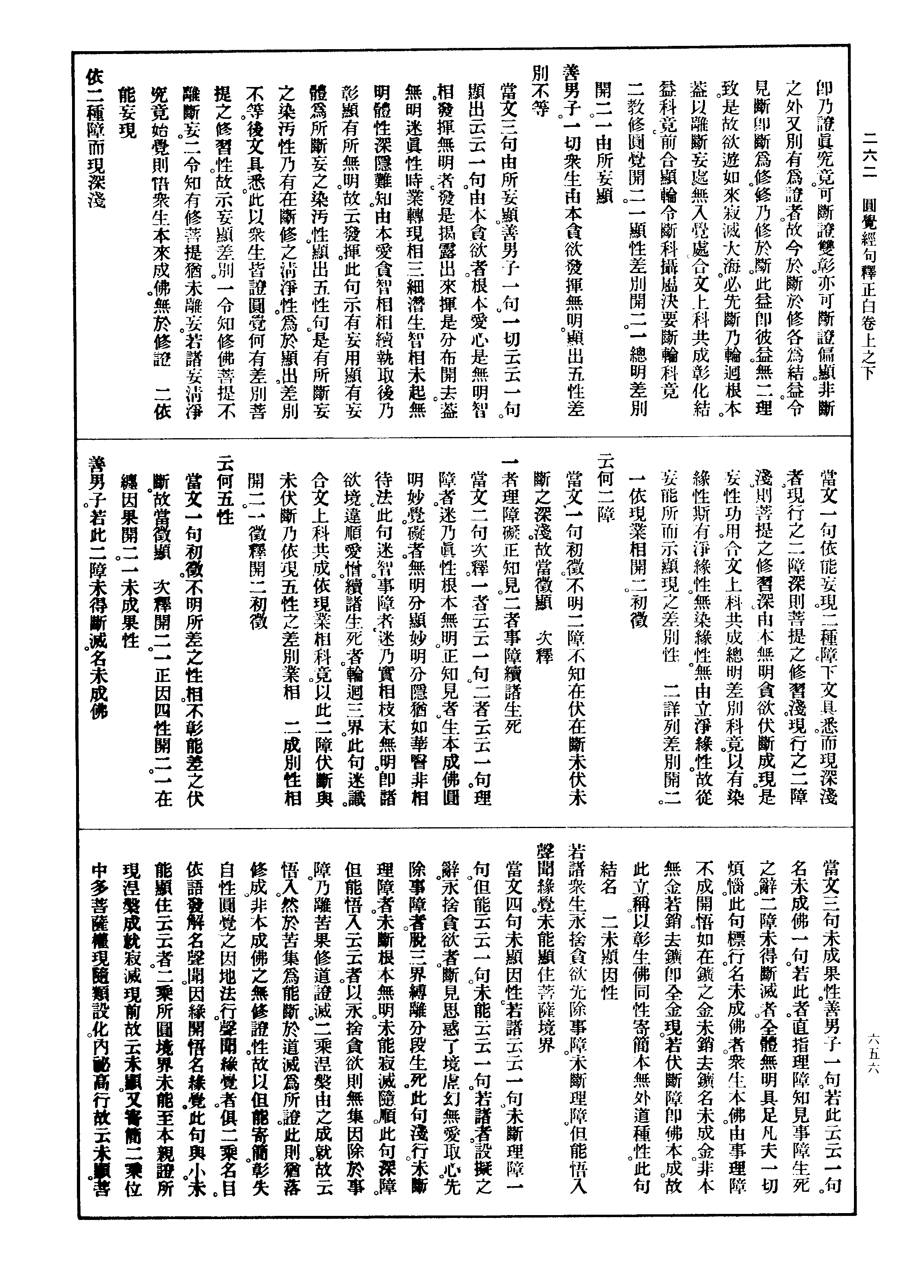

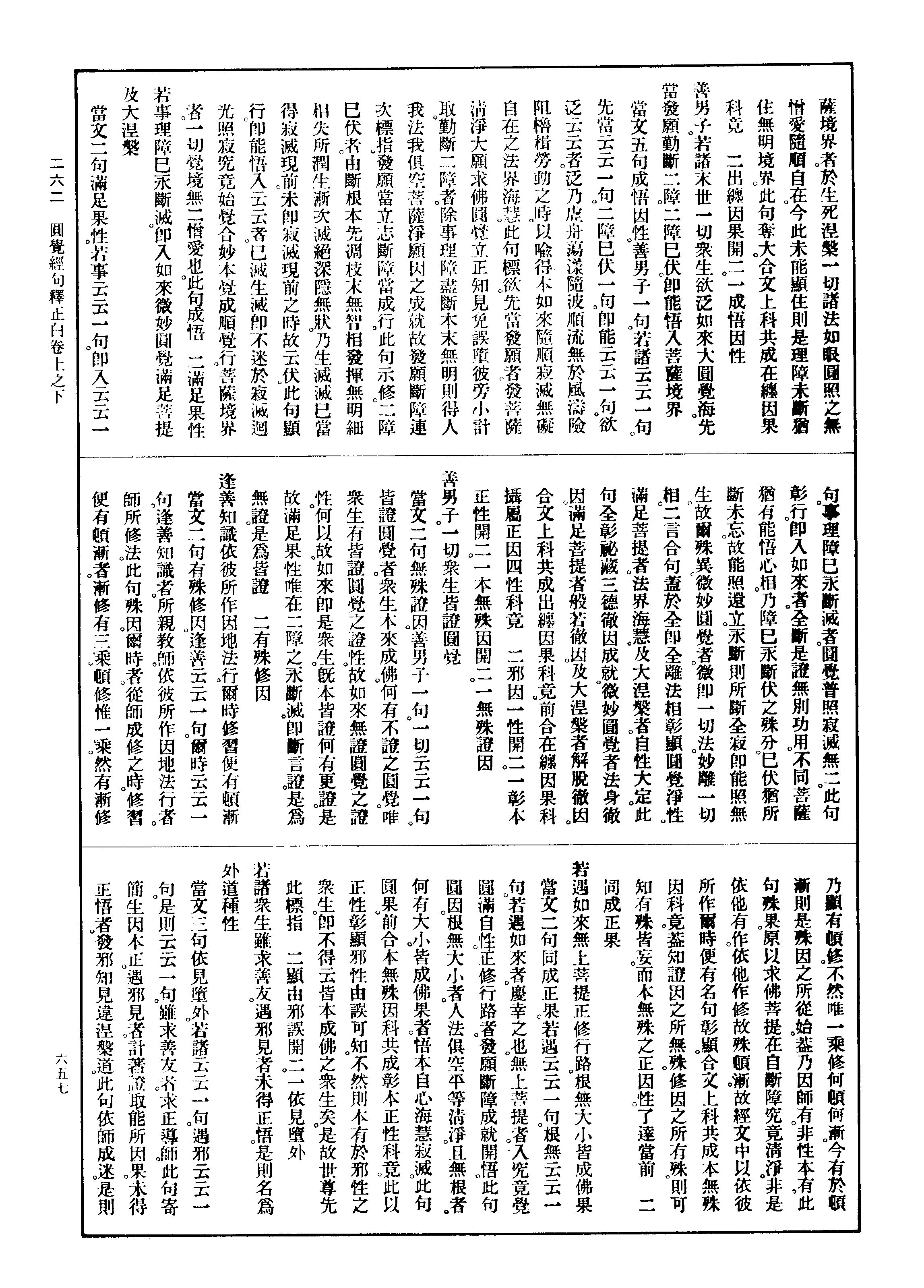

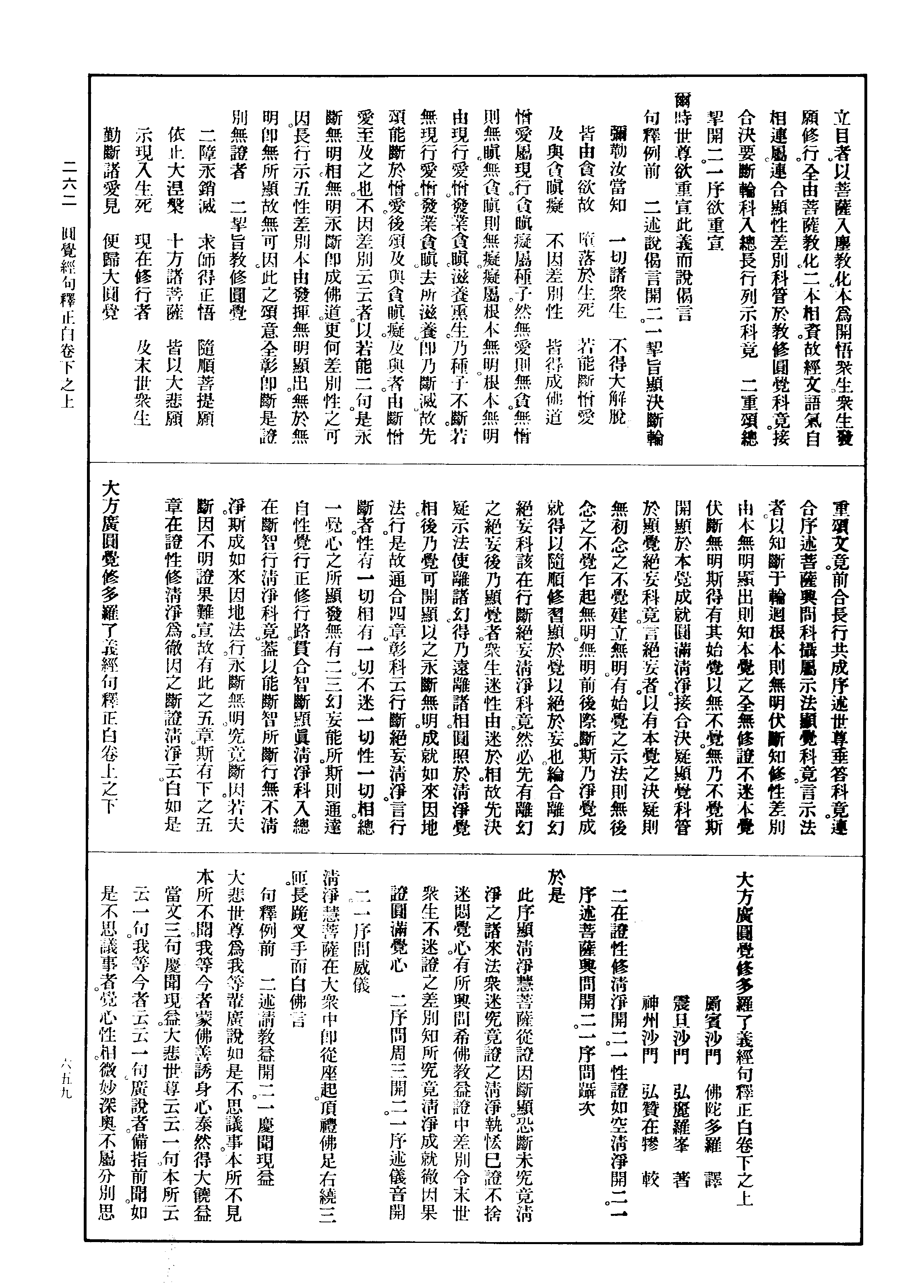

章次图

262-A¶ 第 603a 页 X10-0603.png

则示华开与华落总垂实之缘因。辨音问修习

之有几。则示飘风与湿雨总开落于桃华。净诸业

障问染污之不入。则示毋观华贪桃实折向瓶中

求老熟普觉。辨人法之正觉。则示老熟垂垂。曾不

供人咬嚼者是全根全苗之桃核也。圆觉问安居

之方便则示如何辨土与夫栽埋之法。于此全根

全苗之桃核也。贤善首之名目等。则谓谁家不有

此桃核哉。如此明示究竟教法以传。将见遍野桃

芳。枝枝垂实。普界尽誇桃源仙境矣。可不明白了

然于圆觉章次哉。

夫自性觉心。语因果则该彻。语断證则即离。全该

全彻。全即离全者。自性觉心之因果断證也。断證

因果。尤非二也。断之究竟处。即證之发觉心。是曰

该果。證之究竟处。无断之最初心。是曰彻因。圆觉

经教章次。实此因果该彻。断證即离之因次也。管

窥偶窍其明。愿充如来使者。植分别半偈之德本。

巳详章脉。宣白如是。犹恐科判全不符于诸疏。不

邀法门之信受。得扬圣旨于末世。因搆斯图。冀触

目者一览即悉全经之章脉。研所标科。因果铺十

一章之纲。断證分十章之目。智行性修。列目中之

数。幻觉集行数之丛。摄离备修数之事。能所离而

幻家具尽。始本显而觉微妙成。如斯为行非断行

之究竟欤。能所示而摄法门丰。迷正彰而离深奥

极。如斯为修非證修之底至欤。唯修之底至底至

262-A¶ 第 603b 页 X10-0603.png

于断之究竟也。故断有幻之能所。而修有摄之能

于断之究竟也。故断有幻之能所。而修有摄之能所。断有觉之本始。而修有觉之迷正。以无迷觉者。

无迷夫本觉也。成正觉者。圆满乎所始觉也。能所

该摄不圆。能所幻妄斯立。此其圆摄无碍。故乃离

幻绝妄。是断證之行修一如也。若夫断證之智性

不二。则智断之显真。性證之如空。有殊异乎哉。此

十章所分之目。融布自在者也。为彻因之断證。可

知也。该果之净观。奢摩他。三摩钵提。禅那。乃定。乃

慧。定慧兼该之修习也。定则因果乎證。慧则因果

乎断。定慧兼该。则因果乎是断是證。无断无證。初

学久习。修圆觉者。无不萃至之寂灭海也。圆觉当

继普觉而兴问于修观之首方便。以显该果之修

习。又可知也。是所铺十一章之纲无紊如也。凡此

者。无字出于胸臆。咸取本于经文。或者圆觉经教

义味。固如是乎。因之信受。随指观月。得鱼忘筌。圆

觉伽蓝。人人径入。端藉斯图。

262-A¶ 第 604a 页 X10-0604.png

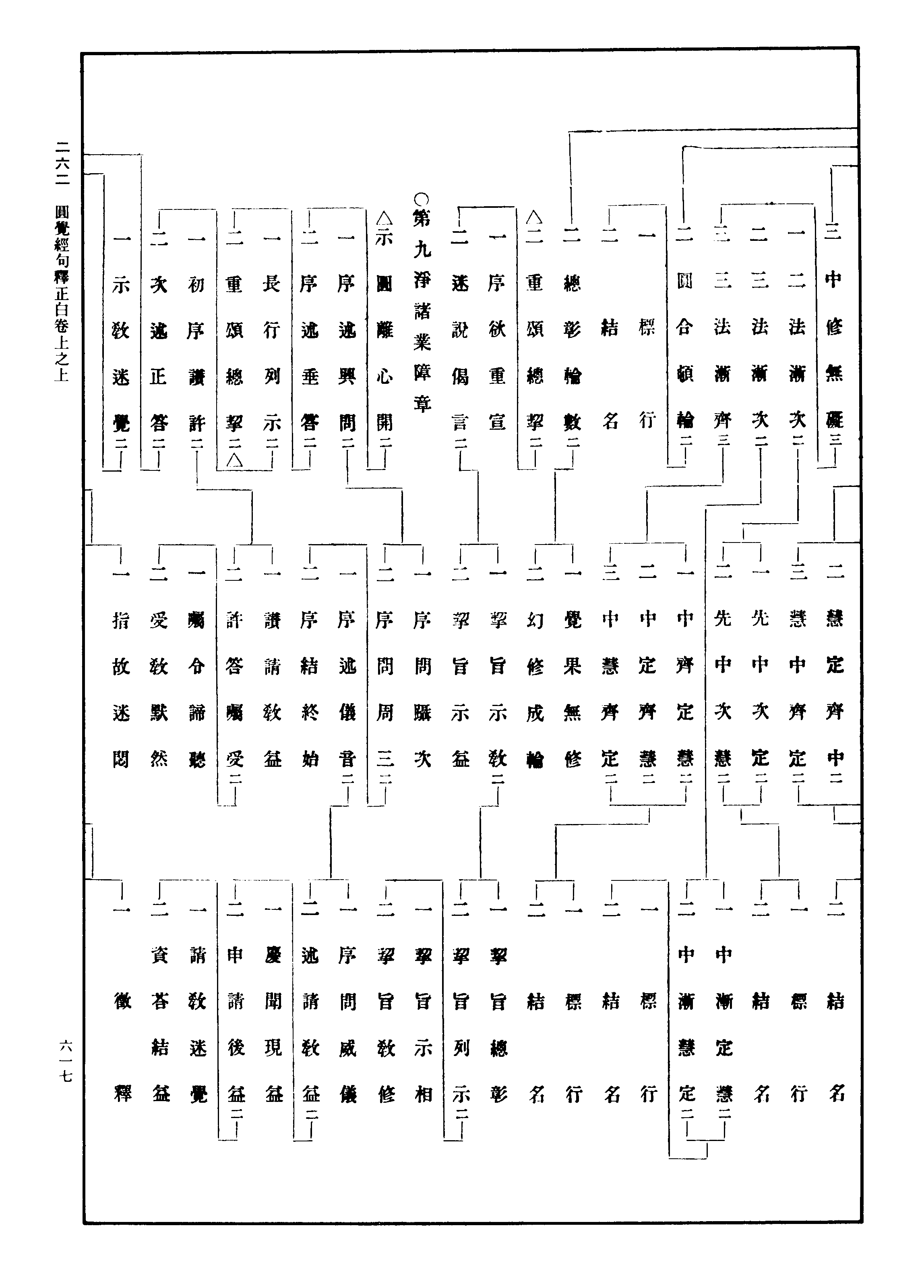

* 圆觉经句释正白科文

** 总科

* ○全经开(三)

* 一序分

* 二正宗分(二)(文殊圆觉十一章)

* 一彻因断證(二)(文殊普觉十章)

* 一在断智行(二)(文殊弥勒五章)

* 一智断显真(文殊一章)

* 二行断绝妄(二)(普贤弥勒四章)

* 一离幻绝妄(二)(普贤眼二章)

* 一决疑离幻(普贤一章)

* 二示法离幻(普眼一章)

* 二显觉绝妄(二)(金刚弥勒二章)

* 一决疑显觉(金刚藏一章)

* 二示法显觉(弥勒一章)

* 二在證性修(二)(清静普觉五章)

* 一性證如空(清静慧一章)

* 二修證无碍(二)(威德普觉四章)

* 一圆摄无碍(二)(威德辨音二章)

* 一示圆摄行(威德自在一章)

* 二示圆摄修(辨音一章)

* 二圆离无碍(二)(净诸普觉二章)

* 一示圆离心(净诸业障一章)

* 二示圆离法(普觉一章)

* 二该果净观(圆觉一章)

* 三流通分(贤善首一章)

262-A¶ 第 605a 页 X10-0605.png

** 别科

* ○初序开分(二)

* 二通序(三)

* 一指法重宣

* 二表巳述闻

* 三分时别闻

* 二别序(三)

* 一尊号显法

* 二标处彰佛(二)

* 一回身性土

* 二现行性土(二)

* 一该果彻因(二)

* 一该果光严

* 二彻因本际

* 二接因回土(二)

* 一遍行随顺

* 二现土教授

* 三列众显因(二)

* 一初佛与俱(二)

* 一彰数同因

* 二称名扬德

* 二次众入住

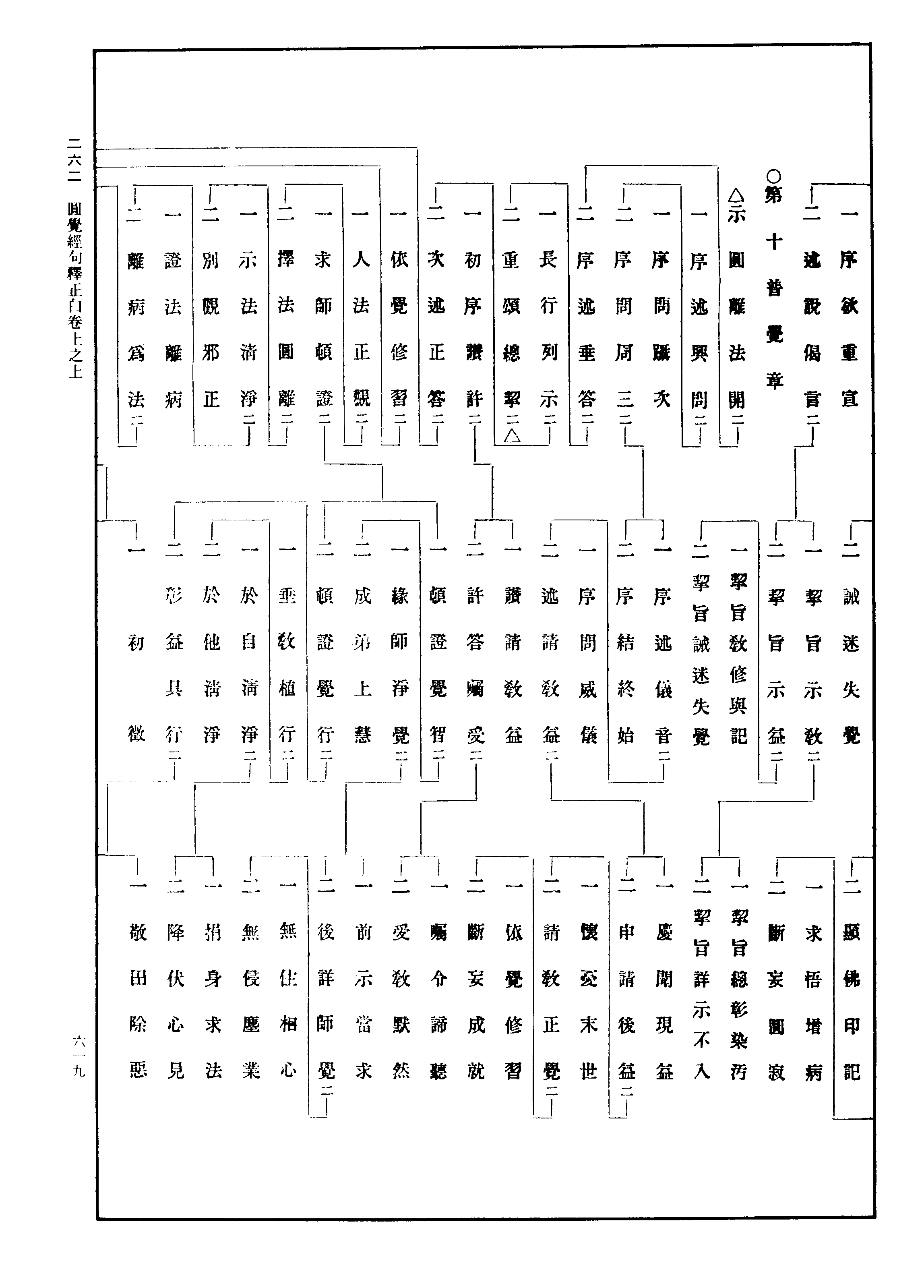

*** ○二正宗分文殊圆觉十一章

**** ○第一文殊章

* △智断显真开(二)

* 一序述兴门(二)

* 一序门蹑次

* 二序门周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一请教因行(二)

* 一请教彻因

* 二请教了因

* 二结益末世

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益(二)

* 一赞教因行

* 二赞益末世

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教因行(二)

* 一如来因行(二)

* 一本起清净(二)

* 一示所本起(二)

* 一标本惟觉

* 二标起惟觉

262-A¶ 第 606a 页 X10-0606.png

* 二示所清净

* 二示所清净* 一初标断妄(二)

* 一示能断照

* 二示所断妄(二)

* 一徵释(二)

* 一初徵

* 二次释(二)

* 一释妄性相(二)

* 一妄性真闻(二)

* 一出诸妄性

* 二喻显迷真

* 二妄性本妄(二)

* 一出诸妄相

* 二喻显本妄

* 二释妄因果(二)

* 一迷真因果(二)

* 一迷实相因

* 二迷真性果

* 二立妄因果

* 二结名

* 二次彰清净(二)

* 一无明本虚(二)

* 一非实有体(二)

* 一标显

* 二喻明(二)

* 一喻生无体

* 二喻灭无体

* 二本无生处

* 二生死惟名

* 二因地法行(二)

* 一标所修法

* 二示能修行(二)

* 一达妄照觉(二)

* 一达妄本空(二)

* 一妄能所净(二)

* 一所执妄净

* 二能执妄净

* 二妄本性空

* 二照觉如空(二)

* 一照觉宝相

* 二照觉净性

* 二顺觉成行(二)

* 一顺觉遍满(二)

* 一遣惑随顺

* 二释遣成顺

* 二结名成行

* 二菩萨发心

* 二示益末世

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨示教(二)

* 一挈旨如来(二)

* 一挈旨本起(二)

* 一挈旨示所本起

* 二挈旨示所清净

* 二挈旨因地(二)

* 一挈旨示所修法

* 二挈旨示能修行

* 二挈旨菩萨

* 二挈旨示益

**** ○第二普贤章

* △决疑离幻开(二)

* 一序述兴问(二)

262-A¶ 第 607a 页 X10-0607.png

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一请教所修(二)

* 一正问离幻

* 二反彰离幻(二)

* 一初幻灭难(二)

* 一设难同幻

* 二设难同灭

* 二次迷修难

* 二请益得离

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益(二)

* 一赞请所修

* 二赞益得难

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教所修(二)

* 一幻灭觉显(二)

* 一示幻生灭(二)

* 一幻生因觉(二)

* 一初标

* 二次释

* 二幻灭还觉(二)

* 一即喻显空

* 二合喻彰觉

* 二觉示显(二)

* 一示觉由隐(二)

* 一隐成依幻

* 二释明依幻

* 二示觉缘显

* 二离幻除幻(二)

* 一标指应离(二)

* 一应离妄境

* 二本离妄心(二)

* 一推本全一

* 二详次离用(二)

* 一离能幻用(二)

* 一离六分别

* 二离七执我

* 二离所幻用(二)

* 一离八妄性

* 二离性清净

* 二喻显得离(二)

* 一初喻

* 二后合

* 二示益得难

* 三重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨所修(二)

* 一挈旨幻灭(二)

* 一挈旨幻生因觉

* 二挈旨幻灭还觉

262-A¶ 第 608a 页 X10-0608.png

* 二挈旨离幻(二)

* 二挈旨离幻(二)* 一挈旨标指应离

* 二挈旨喻显得离

* 二挈旨得离

**** ○第三普眼章

* △示法离幻开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一请教能修(二)

* 一请思惟修

* 二请开悟修

* 二请益方便(二)

* 一前述迷失

* 二次请悲诲

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益(二)

* 一赞教能修

* 二赞益方便

* 二许荅嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教所修(二)

* 一修行成就(二)

* 一标果求觉

* 二示因离幻(二)

* 一修行渐次(二)

* 一离幻修行

* 二离幻渐次

* 二思惟住持(二)

* 一离幻思惟(二)

* 一思惟无身(二)

* 一谛审合离(二)

* 一审执和合

* 二审在各离

* 二通达虚幻(二)

* 一知处体虚

* 二了相同幻

* 二思惟无心(二)

* 一审心缘相

* 二决心无相

* 二离幻住持(二)

* 一示灭无灭

* 二喻灭无灭(二)

* 一喻显

* 二合明

* 二方便开悟(二)

* 一离幻方便(二)

* 一示令知幻(二)

* 一责愚迷幻(二)

262-A¶ 第 609a 页 X10-0609.png

* 一标显愚迷(二)

* 一初喻显(二)

* 一喻本净觉

* 二喻迷执有

* 二次喻明(二)

* 一合喻显觉

* 二合喻决迷

* 二彰失离幻

* 二说幻觉迷

* 二结显方便(二)

* 一正显方便

* 二反显方便

* 二离幻开悟(二)

* 一證灭开悟

* 二显觉开悟(二)

* 一于觉开悟(二)

* 一圆明妙性(二)

* 一妙性圆即(二)

* 一彻性即相(二)

* 一彻性即空

* 二彻性即有

* 二彻相即性

* 二妙性圆离(二)

* 一初法说

* 二次喻显

* 二圆明实相(二)

* 一染净一如(二)

* 一凡法染净(二)

* 一列次净因(二)

* 一能净因次(二)

* 一心王清净

* 二心所清净

* 二所净因次(二)

* 一尘色清净

* 二大色清净

* 二总彰净因

* 二圣法净净

* 二依正不二(二)

* 一正彻自他

* 二依融一多

* 二于觉成就(二)

* 一成因觉行(二)

* 一标法净行(二)

* 一一自因果

* 二一他人法

* 二显随顺觉(二)

* 一法说觉行

* 二喻明觉行(二)

* 一初喻显

* 二次徵明

* 二成果觉心(二)

* 一成果修證(二)

* 一达本无證(二)

* 一證法本无(二)

* 一果法本无

* 二因法本无

* 二如法无證

* 二得本无修(二)

262-A¶ 第 610a 页 X10-0610.png

* 一标指无修

* 二彰显无修(二)

* 一在能无二

* 二在所无二(二)

* 一世界量灭(二)

* 一极数冥量

* 二喻界常寂

* 二众生惑灭(二)

* 一因净

* 二果净

* 二全开觉心

* 二示益方便

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨示教(二)

* 一挈旨修行成就

* 二挈旨方便开悟

* 二挈旨示益

**** ○第四金刚藏章

* △决疑显觉开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一庆闻现益(二)

* 一赞发生蒙

* 二简现慧净

* 二申请后益(二)

* 一陈疑本觉(三)

* 一初疑妄有

* 二转疑真成

* 三竟疑终始

* 二请益断疑

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益(二)

* 一赞教本觉

* 二赞益断疑

* 二许益嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教本觉(二)

* 一彰迷生惑(二)

* 一迷轮失觉(二)

* 一迷轮性相(二)

* 一列示(二)

* 一一切轮相

* 二一切轮性

* 二总指

* 二失觉法喻(二)

* 一法说

* 二喻明(二)

* 一初喻(二)

* 一情流转喻

* 二器流转喻

262-A¶ 第 611a 页 X10-0611.png

* 二次明(二)

* 二次明(二)* 一明喻流转

* 二明法流转

* 二结显生惑

* 二显觉断轮(二)

* 一详显本觉(二)

* 一列喻明显(二)

* 一真成无妄(二)

* 一喻显(二)

* 一性清净喻(二)

* 一翳除无起

* 二徵释无起

* 二相清净喻(二)

* 一华灭无起

* 二徵释无起

* 二合明

* 二妄净本真(二)

* 一标法(二)

* 一指相常住

* 二彰性遍满

* 二示喻(二)

* 一喻显本成

* 二合明本成

* 二极空明显(二)

* 一显本清净(二)

* 一法我二空(二)

* 一法空

* 二我空

* 二因果无生

* 二示染迷失(二)

* 一断灭迷失

* 二执有迷失(二)

* 一显失

* 二喻明(二)

* 一初喻

* 二次明

* 二结要断轮

* 二示益断疑(二)

* 一惑果迷因(二)

* 一幻无幻果(二)

* 一先标所因(二)

* 一示本幻心

* 二喻成幻因

* 二次示无果(二)

* 一示本违果

* 二喻成无果

* 二幻非真因

* 二斥问显益

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨示教(二)

* 一挈旨彰迷生惑

* 二挈旨显觉断轮

* 二挈旨示益

**** ○第五弥勒章

* △示法显觉开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

262-A¶ 第 612a 页 X10-0612.png

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一庆闻现益

* 二申请后益(二)

* 一请教始觉(二)

* 一能修成就

* 二所修差别(二)

* 一迷悟法性(二)

* 一在迷轮性

* 二在悟修性

* 二教化方便

* 二请益圆悟

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益(二)

* 一赞教始觉

* 二赞益圆觉

* 二许益嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一教修圆觉(二)

* 一显性差别(二)

* 一总明差别(二)

* 一由所妄显

* 二依能妄现

* 二详列差别(二)

* 一依现业相(二)

* 一初徵

* 二次释

* 二成别性相(二)

* 一徵释(二)

* 一初徵

* 二次释(二)

* 一正因四性(二)

* 一在缠因果(二)

* 一未成果性

* 二未显因性

* 二出缠因果(二)

* 一成悟因性

* 二满足果性

* 二邪因一性(二)

* 一彰本正性(二)

* 一本无殊因(二)

* 一无殊證因

* 二有殊修因

262-A¶ 第 613a 页 X10-0613.png

* 二同成正果

* 二同成正果* 二显由邪误(二)

* 一依见堕外

* 二归咎邪师

* 二结显

* 二彰化结益(二)

* 一彰化成就(二)

* 一非化成佛

* 二全依净愿

* 二结益成就(二)

* 一发愿求佛

* 二断障證觉

* 二决要断轮(二)

* 一显轮令断(二)

* 一详示轮回(二)

* 一初列轮妄

* 二次明种性(二)

* 一彰爱根本

* 二显欲助续(二)

* 一身命因果(二)

* 一推本发爱

* 二释明因果

* 二报境苦乐(二)

* 一别示报境(三)

* 一憎嫉业报

* 二舍恶业报

* 三弃爱业报

* 二总结轮回

* 二明所当断

* 二彰化结益(二)

* 一彰化断轮

* 二结益断轮

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨显决断轮

* 二挈旨教修圆觉

**** ○第六清净慧章

* △性證如空开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一庆闻现益

* 二申请后益(二)

* 一请教殊證

* 二结益闻教

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教殊證(二)

* 一差别随顺(二)

* 一住碍随顺(二)

* 一解碍凡夫(二)

* 一标行(二)

* 一从迷开悟(二)

* 一迷妄耽欲

* 二悟觉知劳

* 二息劳解净

* 二结名

* 二觉碍菩萨(二)

262-A¶ 第 614a 页 X10-0614.png

* 一标行

* 二结名

* 二寂灭随顺(二)

* 一寂灭菩萨(二)

* 一标行(二)

* 一总彰寂灭

* 二详示寂灭(二)

* 一心行处灭(二)

* 一初喻显

* 二次合明

* 二言语道断(二)

* 一初喻显

* 二次合明

* 二结名

* 二遍满如来(二)

* 一标行(二)

* 一总彰遍满

* 二详列遍满(二)

* 一一界遍满(二)

* 一自觉遍满(二)

* 一三德因果

* 二一土因果

* 二觉他遍满

* 二多界遍满

* 二结名

* 二圆满觉性(二)

* 一法本平等(二)

* 一一性遍满

* 二一相寂灭(二)

* 一推本寂灭

* 二发明寂灭(二)

* 一初徵释

* 二次喻合

* 二行求随顺(二)

* 一因迷成差

* 二果證无二

* 二示益末世(二)

* 一直指顿證(二)

* 一标行(二)

* 一如心无生

* 二开解不疑

* 二结名

* 二彰显观诱(二)

* 一彰因久植

* 二显果现證

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨示教(二)

* 一挈旨圆满觉心

* 二挈旨差别随顺

* 二挈旨示益(二)

* 一挈旨直指顿證

* 二挈旨彰显观诱

**** ○第七威德自在章

* △示圆摄行开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

262-A¶ 第 615a 页 X10-0615.png

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一庆闻现益

* 二申请后益(二)

* 一请教所行(二)

* 一初喻显

* 二次合明

* 二资答结益(二)

* 一初资益

* 二次结益

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教所行(二)

* 一差别法行(二)

* 一推本差别(二)

* 一本觉无二

* 二循业有三

* 二显行差别(三)

* 一奢摩他定(二)

* 一净觉生定(二)

* 一初净觉行

* 二次发定相

* 二显定结名(二)

* 一显定彰喻

* 二指定结名

* 二三摩钵提(二)

* 一净觉生慧(二)

* 一初净觉行

* 二次发慧相

* 二显慧结名(二)

* 一显慧彰喻

* 二指慧结名

* 三禅那中道(二)

* 一净觉现中(二)

* 一初净觉行

* 二次中道相

* 二显中结名(二)

* 一法说显中

* 二指中结名

* 二圆摄修性

* 二示益观修

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨差别(二)

* 一挈旨推本差别

* 二挈旨显行差别

* 二挈旨圆摄

**** ○第八辨音章

* △示圆摄修开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

262-A¶ 第 616a 页 X10-0616.png

* 二序问周三(二)

* 二序问周三(二)* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一庆闻前法

* 二申请后益(二)

* 一请教能修

* 二资答结益

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教能修(二)

* 一列示轮数(二)

* 一示相(二)

* 一别摄渐轮(二)

* 一别修成就(三)

* 一修定成就(二)

* 一标行

* 二结名

* 二修慧成就(二)

* 一标行

* 二结名

* 三中道成就(二)

* 一标行

* 二结名

* 二摄修无碍(三)

* 一定修无碍(三)

* 一二法渐次(二)

* 一先定次慧(二)

* 一标行

* 二结名

* 二先定次中(二)

* 一标行

* 二结名

* 二三法渐次(二)

* 一定渐慧中(二)

* 一标行

* 二结名

* 二定渐中慧(二)

* 一标行

* 二结名

* 三三法渐齐(三)

* 一定齐慧中(二)

* 一标行

* 二结名

* 二定慧齐中(二)

* 一标行

* 二结名

* 三定中齐慧(二)

* 一标行

* 二结名

* 二慧修无碍(三)

* 一二法渐次(二)

* 一先慧次定(二)

* 一标行

* 二结名

* 二先慧次中(二)

* 一标行

* 二结名

* 二三法渐次(二)

* 一慧渐定中(二)

* 一标行

* 二结名

* 二慧渐中定(二)

* 一标行

* 二结名

* 三三法渐齐(三)

* 一慧齐定中(二)

* 一标行

262-A¶ 第 617a 页 X10-0617.png

* 二结名

* 二结名* 二慧定齐中(二)

* 一标行

* 二结名

* 三慧中齐定(二)

* 一标行

* 二结名

* 三中修无碍(三)

* 一二法渐次(二)

* 一先中次定(二)

* 一标行

* 二结名

* 二先中次慧(二)

* 一标行

* 二结名

* 二三法渐次(二)

* 一中渐定慧(二)

* 一标行

* 二结名

* 二中渐慧定(二)

* 一标行

* 二结名

* 三三法渐齐(三)

* 一中齐定慧(二)

* 一标行

* 二结名

* 二中定齐慧(二)

* 一标行

* 二结名

* 三中慧齐定(二)

* 一标行

* 二结名

* 二圆合顿轮(二)

* 一标行

* 二结名

* 二教修

* 二总彰轮数(二)

* 一觉果无修

* 二幻修成轮

* 二示益方便

* 二重颂总(二)△

* △重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二迷说偈言(二)

* 一挈旨示教(二)

* 一挈旨总彰

* 二挈旨列示(二)

* 一挈旨示相

* 二挈旨教修

* 二挈旨示益

**** ○第九净诸业障章

* △示圆离心开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一庆闻现益

* 二申请后益(二)

* 一请教迷觉

* 二资荅结益

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教迷觉(二)

262-A¶ 第 618a 页 X10-0618.png

* 一详示不入(二)

* 一指故迷闷

* 二发明迷闷(二)

* 一本妄续妄(二)

* 一前示本妄

* 二后晓相续

* 二迷修迷證(二)

* 一列相觉迷(二)

* 一前列四相(二)

* 一迷识二相(二)

* 一我相(二)

* 一徵释

* 二喻结(二)

* 一初喻明

* 二次包结

* 二人相(二)

* 一徵释

* 二喻结(二)

* 一初喻明

* 二次包结

* 二迷智二相(二)

* 一众生相(二)

* 一徵释

* 二喻结(二)

* 一初喻明

* 二次包结

* 二寿命相(二)

* 一徵释

* 二喻结(二)

* 一初喻明

* 二次包结

* 二后责迷修

* 二指行乖證(二)

* 一修染污行(二)

* 一显迷认我(二)

* 一非法非行(二)

* 一违涅槃法(二)

* 一彰故迷认(二)

* 一示迷

* 二喻失

* 二推显迷认

* 二背解脱行(二)

* 一徵相

* 二标行

* 二明结乖證

* 二例迷馀三(二)

* 一初例

* 二次结

* 二失随顺行(二)

* 一违拒自他(二)

* 一无自利行

* 二无利他行

* 二明结乖證

* 二总彰染污(二)

* 一种子无明

* 二现行无明(二)

* 一认妄立妄

* 二轮妄證妄

* 二示益末世(二)

* 一教修与记(二)

* 一唯断成修(二)

262-A¶ 第 619a 页 X10-0619.png

* 二求悟增病

* 二断妄圆寂

* 二显佛印记

* 二诫迷失觉

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨示教(二)

* 一挈旨总彰染污

* 二挈旨详示不入

* 二挈旨示益(二)

* 一挈旨教修与记

* 二挈旨诫迷失觉

**** ○第十普觉章

* △示圆离法开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一庆闻现益

* 二申请后益(二)

* 一怀忧末世

* 二请教正觉(二)

* 一依觉修习

* 二断妄成就

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一依觉修习(二)

* 一人法正观(二)

* 一求师顿證(二)

* 一顿證觉智(二)

* 一缘师净觉(二)

* 一前示当求

* 二后详师觉(二)

* 一无住相心

* 二无侵尘业

* 二成弟上慧

* 二顿證觉行(二)

* 一垂教植行(二)

* 一于自清净(二)

* 一捐身求法

* 二降伏心见

* 二于他清净

* 二彰益具行(二)

* 一敬田除恶

262-A¶ 第 620a 页 X10-0620.png

* 二悲田兴利

* 二悲田兴利* 二择法圆离(二)

* 一示法清净(二)

* 一證法离病

* 二离病为法(二)

* 一详列病相(二)

* 一初徵

* 二次释(二)

* 一能法二病(二)

* 一作求觉病

* 二任求觉病

* 二所法二病(二)

* 一止求觉病

* 二灭求觉病

* 二显證清净

* 二别观邪正

* 二自行入觉(二)

* 一事师成行(二)

* 一身心随顺(二)

* 一毕生归命

* 二如空降心

* 二自他平等

* 二简别迷觉

* 二断妄成就(二)

* 一除病续妄(二)

* 一推故迷觉

* 二显行除病(二)

* 一人空现行

* 二法空现行

* 二发心离见(二)

* 一教所发心

* 二决能离见

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨依觉(二)

* 一挈旨人法正观

* 二挈旨自行入觉

* 二挈旨断妄(二)

* 一挈旨除病续妄

* 二挈旨发心离见

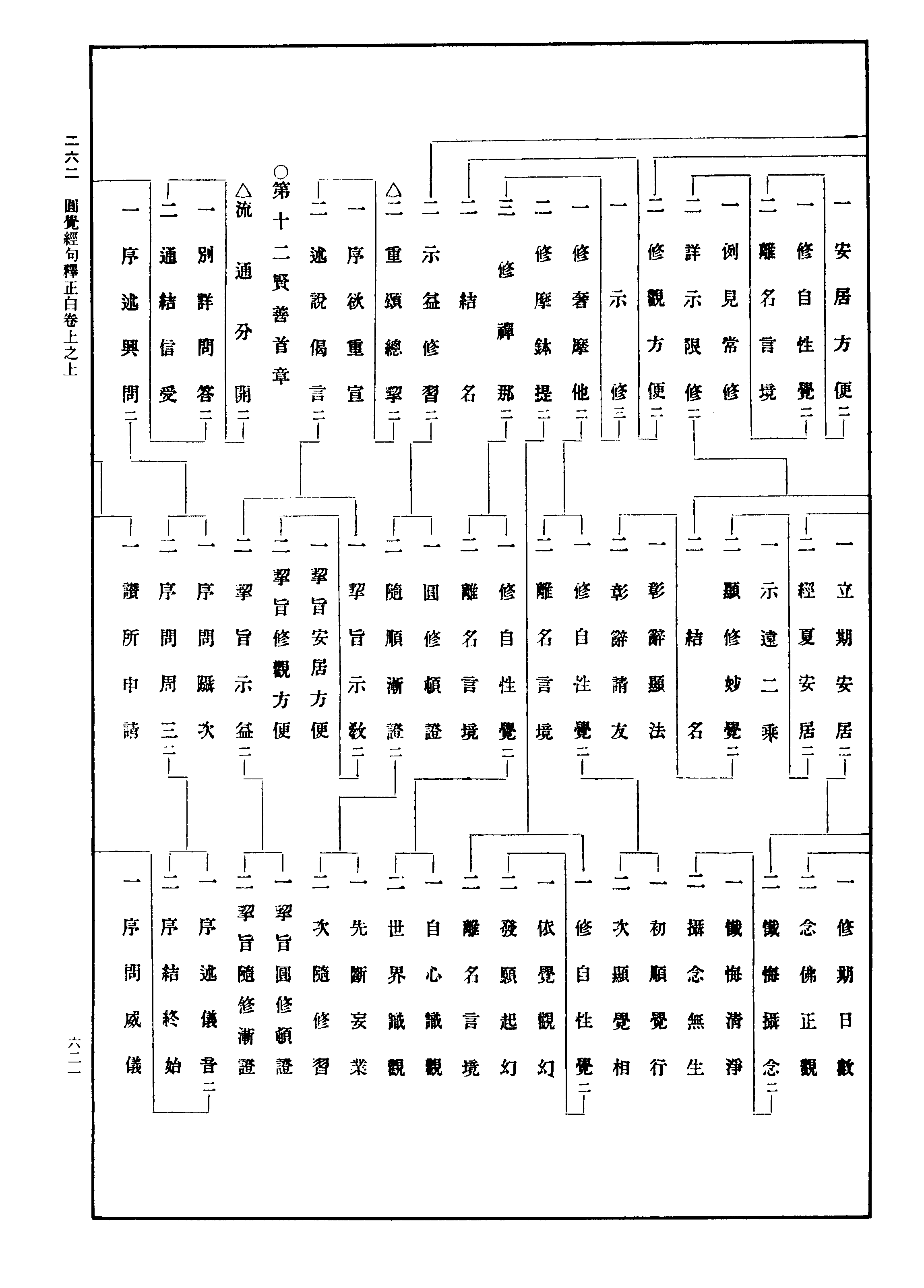

**** ○第十一圆觉章

* △该果净观开(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

* 二述请教益(二)

* 一庆闻现益

* 二申请教益(二)

* 一请初方便

* 二资答结益

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一长行列示(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞请教益

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(二)

* 一示教方便(二)

262-A¶ 第 621a 页 X10-0621.png

* 一安居方便(二)

* 一修自性觉(二)

* 一例见常修

* 二详示限修(二)

* 一标法(二)

* 一立期安居(二)

* 一修期念佛(二)

* 一修期日数

* 二念佛正观

* 二忏悔摄念(二)

* 一忏悔清净

* 二摄念无生

* 二经夏安居(二)

* 一示远二乘

* 二显修妙觉(二)

* 一彰辞显法

* 二彰辞请友

* 二结名

* 二离名言境

* 二修观方便(二)

* 一示修(三)

* 一修奢摩他(二)

* 一修自性觉(二)

* 一初顺觉行

* 二次显觉相

* 二离名言境

* 二修摩钵提(二)

* 一修自性觉(二)

* 一依觉观幻

* 二发愿起幻

* 二离名言境

* 三修禅那(二)

* 一修自性觉(二)

* 一自心识观

* 二世界识观

* 二离名言境

* 二结名

* 二示益修习(二)

* 一圆修顿證

* 二随顺渐證(二)

* 一先断妄业

* 二次随修习

* 二重颂总挈(二)△

* △二重颂总挈(二)

* 一序欲重宣

* 二述说偈言(二)

* 一挈旨示教(二)

* 一挈旨安居方便

* 二挈旨修观方便

* 二挈旨示益(二)

* 一挈旨圆修顿證

* 二挈旨随修渐證

**** ○第十二贤善首章

* △流通分开(二)

* 一别详问答(二)

* 一序述兴问(二)

* 一序问蹑次

* 二序问周三(二)

* 一序述仪音(二)

* 一序问威仪

262-A¶ 第 622a 页 X10-0622.png

* 二述请教益(二)

* 二述请教益(二)* 一庆前闻法

* 二申请四事

* 二序结终始

* 二序述垂答(二)

* 一初序赞许(二)

* 一赞所申请

* 二许答嘱受(二)

* 一嘱令谛听

* 二受教默然

* 二次述正答(四)

* 一名字奉持(二)

* 一先彰经体

* 二后列经名

* 二流布教地(二)

* 一果极佛海

* 二因周法界

* 三修习功德(二)

* 一彰劣显胜(二)

* 一因度胜劣

* 二果證胜劣

* 二极胜显胜

* 四护持经人(二)

* 一嘱示护持

* 二众禀护持(二)

* 一道场众(二)

* 一禀命威仪

* 二陈辞护持

* 二世界众(二)

* 一诸天祐护(二)

* 一禀命威仪

* 二陈辞护持

* 二诸鬼折护(二)

* 一禀命威仪

* 二陈辞护持

* 二通结信受

圆觉经句释正白首卷

262-A¶ 第 623a 页 X10-0623.png

* No. 262-B

* No. 262-B圆觉经句释正白序

自无上法王开大陀罗尼门。即名圆觉。盖本自性灵

明遍满一切无二无碍。如月落万川。处处圆明具足

者言之也。惟末世众生。误入根尘缘影。妄执身相心

相。空华幻月。种种颠倒。以至轮转生死。了无所得。抑

知根者诸识之偶聚。如湿热之蒸而成菌。尘者六缘

之虚影。如芭蕉之卷而成心。蕉落心空。缘去而识亦

亡。热谢菌枯。湿尽而形亦坏。使非有真常觉明常清

常照。何以蠲诸妄而登觉岸也哉。惜乎宝道在前。人

可立悟。而善男信女鲜能信手得珠游大觉海。皆由

厥旨未标门路遮碍矣。尔时世尊。登宝莲华座。为十

二菩萨宣说妙义。其实悲悯群生及末世一切众生

亿劫迷闷无能了此大圆觉心。乃开陈觉体及渐次

脩习之劣。其教以清净为宗。以断无明。离幻妄。信解

受持。不生惊畏。为随顺修习之本。迄于成就正觉心

华发明自利利他照十方刹。则自性涅槃之验也。善

乎华严经云。知一切法即心自性。成就慧身不由他

悟。楞严经云。圆明之知不因心念。扬眉动目早见周

遮。合而观之。舍性无觉。离觉无性。永断无明。即性即

觉。其斯为修多罗了义乎。是经也。传播人间。获大利

济。近有罗峰和尚句诠字释而阐扬之。复有参戎江

262-A¶ 第 623b 页 X10-0623.png

子信心而刊布之。又为一切众生。开方便法门。功咸

子信心而刊布之。又为一切众生。开方便法门。功咸伟矣。余得从而翻阅焉。恨相见甚晚。虽照未晚也。昔

杜祁公。初不解佛法。会某袖中出楞严首轴呈之。公

览讫索馀轴。不觉遽尽十卷。乃叹曰。果奇书也。因拉

某同谒张文定公。责其不早以告。文定笑曰。譬如失

物既巳得之。不必诘其得之之晚。然则余今日之获

睹是经。与大众之受持卒业。亦顾顿渐何如耳。蚤与

晚非所论也。是为序。

* No. 262-C

圆觉经句释正白序

自解路开而大道晦。昔德山龙潭。遂焚所注金刚疏

钞。岂不以依离字义为佛魔佛冤耶。故知向上一路

不即文字不离文字。圭峰既悟空华之旨。即全身拶

入圆觉海中。兴波作浪。横说竖说。总不出者圈䙌。我

罗峰大师。为博山嗣孙。早岁曾以儒英执侍余中亟

集生。先生极相器重。其师资渊源有自来矣。大师开

法于岭南日亲山。四方学人被其容接者。如释重荷

如脱桎梏。其法语行于世。若干种兹。圆觉句释乃最

后绝笔也。大师盖以悲愿力。游于如来大圆觉海。普

令开示悟入。犹且打翻圭峰窠臼。阐扬洞上宗风。读

262-A¶ 第 623c 页 X10-0623.png

是疏者。须煞活全提莫存知解。始不辜大师一片婆

是疏者。须煞活全提莫存知解。始不辜大师一片婆心耳。曾是依离字义。可同年而语哉。是刻也。雠较则

在犙赞禅师。捐赀独任梨枣。则檀越江公。而首座宗

符华公。始终负荷。不忘付嘱。皆力助流通。并宜书于

简首。以垂永久云。是为序。

丁酉中秋居士王应华拜手题No. 262

大方广圆觉修多罗了义经句释正

白卷上之上

罽宾沙门 佛陀多罗 译

震旦沙门 弘丽罗峰 著

神州沙门 弘赞在犙 较

* 经题

【经题如来广彰有五。今举前二。仍略陀罗尼三字。

盖以大方广圆觉者法之宗。修多罗了义者诠之

绝。标宗绝诠经义见矣。末世众生或以获闻经名

开悟自性圆觉。或以先闻经名不昧向后敷宣得

于佛所彰名晓了真实。有斯饶益。不嫌广略。所谓

大方广者。乃圆觉自性常所独露不迁遍至之也。

非大之外别有方广大之独露也。以唯一也。既唯

262-A¶ 第 624a 页 X10-0624.png

一焉。复何所迁。是为方也。既唯一焉。岂不遍逢。是

一焉。复何所迁。是为方也。既唯一焉。岂不遍逢。是为广也。亦非方之外别有广大方之不迁也。以恒

在也。既恒在焉。即乃遍逢。是为广也。既恒在焉。即

乃独露。是为大也。亦非广之外别有方大广之遍

至也。以无外也。普无外焉。即乃恒在。是为方也。普

无外焉。即乃独露。是为大也。法本非一非三。而即

一即三者也。如斯契会。方得圆觉自性之所为大

方广者。修多罗梵语。此翻契经。所谓契理契机之

圣教也。了义者。乃极宣之谓。于理于事无不究竟

显了。全彰一实。不涉馀诠。犹纯醍醐。不杂他味。经

之一言。训常训法。乃贯乃摄。贯彼极宣之言。摄持

所化之机。尘劫同遵。非可改易。是为修多罗了义

经也。】

【一序分开二。一通序开三。一指重宣法。】

「如是。」

【当文二字。指重宣法。如者圆包之辞。是者当指之

辞。盖前巳标经题显有成述。故今直圆包当指全

经教理文句纶贯宣说。

二表巳述闻。】

「我闻。」

【当文二字表巳述闻。称述我闻表非巳语。

三分

时别闻。】

「一时。」

【当文二字分时别闻。尊者多闻荷命流通法藏。今

在结集别别宣说。宜分闻时成立别述防疑生信。

然一切经首置斯六言。乃佛般涅槃时教敕尊者。

262-A¶ 第 624b 页 X10-0624.png

凡诸经首先唱斯句。是为通序。今在当经顺文消

凡诸经首先唱斯句。是为通序。今在当经顺文消释。则为如是圆觉教理文句我所得闻此之一时。

合三科文共成通序科竟。

二别序开三。一尊号

显法。】

「婆伽婆。」

【当文一句尊号显法。此即薄伽梵殊音。唐言无翻。

乃梵语五不翻中含多义不翻之一。谓自在炽盛

端严名称吉祥尊贵。含斯六义。俱称佛德。翻摄不

尽。故存梵音为如来之果号。尊称果号彰显圆觉

教理文句乃果体如来清净法身全该报化住持

如来藏中发挥宣说者。以见当经为无上教法。

二标处彰佛。开二一回身性土。】

「入于神通大光明藏。」

【当文一句回身性土。入于者。称显如来逆流尽源。

该果彻因究竟底至圆觉自性之辞。神通大光明

藏者。即圆觉自性。应用一切曰神通。包裹法界曰

大。非晦昧之空结暗之色曰光明。深无以测富有

难思曰藏。

二现行性土开二。一该果彻因开二。

一该果光严。】

「三昧正受一切如来光严住持。」

【当文一句该果光严。三昧梵语。此翻正定。即神通

大光明藏之无生灭动摇清净平等。正受是于正

定中不受诸受名为正受。此之四言心境清净双

彰。三昧无生心之境。正受无生境之心。一切全该

262-A¶ 第 624c 页 X10-0624.png

之辞。如来称于诸佛。如法界性圆应法界无其增

之辞。如来称于诸佛。如法界性圆应法界无其增减者。光严称于诸佛圆照觉相永断无明成本佛

道者。住持称于诸佛圆觉海慧圆合一切无离觉

性者。通文一句三昧四字如海凝波。一切八字如

波澄海。波海不别。不共凝澄。非一非二。全彼得此。

全此得彼。

二彻因本际。】

「是诸众生清净觉地身心寂灭平等本际。」

【当文一句彻因本际。是者。指实之辞。诸众生者。以

妄执妄集缘生性之称。清净觉地者。无能所性。身

心寂灭者。离诸幻垢。平等本际者。本觉因心。此句

文与三昧句语气连贯。乃是序显婆伽婆所得正

受于一切如来之光严住持者。即是于诸众生之

清净觉地彻其平等本际耳。诸如来非别有所住

持。婆伽婆亦别无所正受。总以彰性土如来之果

彻因心。非證圣有增而处凡有减者也。合文上科共

成證果彻因科竟。

二接因回土开二。一遍行随顺。】

「圆满十方二不随顺。」

【当文一句遍行随顺。圆满者。如法界性应现无方。

十方者。法界全量。不二者。融通自他妙冥凡圣。随

顺者。无诸缚脱即离取舍一切留碍。此如珠光映

色随方各现妙无违拒随顺一切。

二现土教授。】

「于不二境现诸净土。」

【当文一句现土教授。于从也。不二境者。无能所境。

现诸净土者。能所情忘爱憎境寂无方清净随之

262-A¶ 第 625a 页 X10-0625.png

显发。合文上科共成接因回土科竟。前合该果彻

显发。合文上科共成接因回土科竟。前合该果彻因科摄属现行性土科竟。连合回身性土管于标

处彰佛科竟。盖以三身说法居士不同。故当标处

彰显法说何身。

三列众显因开二。初佛与俱开

二。一彰数同因。】

「与大菩萨摩诃萨。十万人俱。」

【当文二句彰数同因。与大云云一句。十万人俱一

句。与同也。方便教授巳令得入实相住持。菩萨摩

诃萨梵语存略。具云菩提萨埵。菩提此翻觉。萨埵

此翻有情。义兼自他。度自性之众生。度法界之众

生。俱云觉有情。摩诃此翻大。合下萨埵云大有情。

信大法解大义趣大果修大行證大道之大心众

生也。此句机大。十万人俱者。圆觉自性心王心所

眷属法数也。此句众普。盖乃序显性土如来无边

教授现土同居。唯诸大菩萨圆因该果。无复有声

闻缘觉差别修證。

二称名扬德。】

「其名曰文殊师利菩萨。普贤菩萨。普眼菩萨。金刚藏

菩萨。弥勒菩萨。清净慧菩萨。威德自在菩萨。辨音菩

萨。净诸业障菩萨。普觉菩萨。圆觉菩萨。贤善首菩萨。

等。而为上首。」

【当文十四句称名扬德。十二菩萨名十二句。等字

一句。而为上首一句。文殊师利梵语。此翻妙吉祥。

本智破无明有常乐妙德立称。普贤经论通名遍

吉。本行證实相平等清净立称。普眼如眼光圆照

262-A¶ 第 625b 页 X10-0625.png

得无憎爱立称。金刚藏證法实性包含法界坚固

得无憎爱立称。金刚藏證法实性包含法界坚固不坏立称。弥勒此翻慈氏。如圆觉慧圆合一切无

违拒性立称。清净慧无妄觉明诸碍知见发本明

耀立称。威德自在常寂常灭随顺无碍立称。辨音

离名言境圆慧圆修立称。净诸业障断业智依明

了知性立称。普觉觉心平等无有不觉立称。圆觉

常觉不住遍满总持立称。贤善首觉用智先本成

佛师立称。夫呼名盖以召体。十二菩萨总于圆觉

自性行因该果体用性相所有断證乃彰名号。若

离圆觉无于菩萨无于体性即无呼名故在称名

属扬嘉德。等者。未尽之辞。时在会上首菩萨不能

备举。盖以圆觉自性本具一切智德。今首举此以

该一切。然俱各有所眷属。而此十二菩萨为之上

首。上首纲领也。合文上科共成初佛与俱科竟。

次众入住。】

「与诸眷属皆入三昧。同住如来平等法会。」

【当文二句次众入住。与诸云云一句。同住云云一

句。与诸眷属者。菩萨同事摄化。随类现身教授纯

熟一切顿机众生。皆入三昧者。反流全一住清净

觉平等本际。此句众入。同住如来平等法会者。住

此觉地觉齐佛觉。乃融自他依正不二。履佛现土

平等安居。此句众住。前合初佛与俱科共成列众

显因科竟。显因有二。一显行因。二显法因。法因者。

必三昧之皆入。斯成于如来之法会平等同住。此

262-A¶ 第 625c 页 X10-0625.png

十二菩萨所以为末世众生启教圆觉行因者。惟

十二菩萨所以为末世众生启教圆觉行因者。惟三昧之皆入巳成于如来之法会平等同住。乃能

启教圆觉。饶益末世众生。前合标处尊号科摄属

别序科竟。连合通序科入总序分科竟。是为六种

成就。一法二闻三时四主五处六侣。凡经序分例

必兼该者。白如是。】

【二正宗分开二。一彻因断證清净开二。一在断智

行清净开二。一智断显真清净开二。一序述菩萨

兴问开二。一序问蹑次。】

「于是。」

【此序显文殊菩萨从同住法会平等本际。一时主

伴果则彻乃因心因则该于果地。无二种性可得

当名菩萨众生。唯一佛觉究竟遍满。有所兴问希

佛垂教开悟末世菩萨众生。

二序问周三开二。

一序述仪音开二。一序问威仪。】

「文殊师利菩萨在大众中即从座起。顶礼佛足右绕

三匝。长跪叉手而白佛言。」

【当文三句序问威仪。文殊云云一句。顶礼云云一

句。长跪云云一句。菩萨名义准前释。在大众中者。

自他一境中。即从座起者。平等法会各住法位自

冥他寂。今有兴问为利众生彰他境界。故从巳座

先现起仪。此句起问。顶礼佛足者。自他感应因果

道交。彻因之顶。至果之足。故必巳顶礼承佛足。方

即事理存不二自他成于感应。右绕者。如日流性

262-A¶ 第 626a 页 X10-0626.png

南盈西[日/亥]。北晦东明。三匝者。环周三世。去现未凝。

南盈西[日/亥]。北晦东明。三匝者。环周三世。去现未凝。是乃趋归果位顺行而至之义。此句礼敬。长跪者。

身则半竖膝乃双屈。此彰巳体因行未彻。卑劣果

德竖极之容。叉手者。指不开舒手不成用。此彰巳

体方便未具狭隘果用横该之相。而白佛言者。直

心达意无于饰言绮语。求佛开示本起远离清净。

得果彻因了因方便。此句陈辞。

二述请教益开

二。一请教因行开二。一请教彻因。】

「大悲世尊。愿为此会诸来法众说于如来木起清净

因地法行。」

【当文二句请教彻因。大悲世尊一句。愿为云云一

句。大悲者。称佛无始度生无缘深慈。世尊者。德严

十号法界宗仰。此句赞佛。愿者。言巳意欲。为者。邀

佛方便。此会者。现土同居。诸来法众者。皆入三昧

住法会众。说于如来者。彻因之果。本起清净者。所

本起之清净。因地法行者。该果之因。此句正请示

教彻因。盖求證果唯务彻因。不知因地法行所本

起之清净。则无从彻因原无以圆成果證。故于法

会法众求佛示教因行本起。令知清净不迷果證。

是云彻因。

二请教了因。】

「及说菩萨于大乘中发清净心远离诸病。」

【当文一句请教了因。欲證彻因须先了因。故云及

说。大乘中者。一佛乘中。发清净心者。显发本成佛

觉无生灭心。愿令一切众生入究竟觉。远离诸病

262-A¶ 第 626b 页 X10-0626.png

者。开悟圆觉无取觉者。一切我人诸相。此则得果

者。开悟圆觉无取觉者。一切我人诸相。此则得果地觉心无生灭性于因地发心。是云了因。合文上

科共成请教因行科竟。

二结益末世。】

「能使未来世众生求大乘者不堕邪见。」

【当文一句结益。能使末世者。请所开示菩萨了因

如来彻因昭明修习方便有益末世功能。不堕邪

见者。了达因果不求果外之因因外之果。无于计

取分别诸颠倒见。前合请教因行科共成述请教

益科竟。连合序问威仪科摄属序述仪音科竟。

二序结终始。】

「作是语巳。五体投地。如是三请终而复始。」

【当文三句序结终始。作是语巳一句。结述白佛之

辞。五体投地一句。殒身求诲。五体者。头面手足五

支身分。投地者。全布于地。此盖彰愿隐没在巳卑

劣狭隘之身。显现同佛尊特圆满之身。如是云云

一句。如是者。包指长跪叉手白言投地再请之仪。

三请者。列序长跪叉手白言投地申请之极。所以

三请者。愿隐没之卑劣狭隘有其体相用之三。希

显现之尊特圆满亦有其体相用之三。故请则极

于三。终而复始者。详出长跪叉手白言投地具足

以请之式。此句例结。前合序述仪音科共成序问

周三科竟。连合序问蹑次科入总序述菩萨兴问

科竟。

二序述世尊垂答开二。一长行列示开二。

初序赞许开二。一赞请教益开二。一赞教因行。】

262-A¶ 第 626c 页 X10-0626.png

「尔时世尊告文殊师利菩萨言善哉善哉。善男子。汝

等乃能为诸菩萨咨询如来因地法行。」

【当文三句赞教因行。尔时云云一句。善男子一句。

汝等云云一句。尔时者。彼时也。菩萨三请当终之

时。善哉善哉者。重言咏赞示乃谛审深许之意。此

句述赞。善男子者。巳表成人。具足身相有大德用

之称。此句呼召与语。汝等乃能者。同居法众行无

优劣智无高下。一人请教众人同心。故以等能齐

之。咨询如来云云者。本起远离之清净总属如来

之因行乃诸菩萨之所由以彻因该果者。此句赞

所请教。

二赞益末世。】

「及为末世一切众生求大乘者得正住持。不堕邪见。」

【当文二句赞益末世。及为云云一句。不堕邪见一

句及兼至也。盖知于如来因行清净即知大乘之

所由求无二理致。故云及。此与请语能使口气相

为照应。亦属连贯上文为义。得正住持者。入圆觉

海遍满总持。此句證真。不堕邪见者。究竟清净无

妄能所计取知见。此句绝妄。虽證真之外无绝妄

绝妄之外无證真。然證真乃绝妄之本。故世尊推

本不堕邪见于得正住持。双复善其所请。合文上

科共成赞请教益科竟。

二许答嘱受开二。一嘱

令谛听。】

「汝今谛听。当为汝说。」

【当文二句嘱令谛听。汝今谛听句。如于谛理而听

262-A¶ 第 627a 页 X10-0627.png

乃能因指看月。当为汝说句。当应也可也。如谛而

乃能因指看月。当为汝说句。当应也可也。如谛而听则非唯益多闻斯当可于开示。

二受教默然。】

「时文殊师利菩萨奉教欢喜。及诸大众默然而听。」

【当文二句受教默然。时文云云一句。及诸云云一

句。时者世尊许答嘱听之时。奉教欢喜者。喜得闻

所教益于诸菩萨众生。此句自受教。默然而听者。

静慧湛持圆闻不住。有斯默然乃能如谛而听。此

句偕他受教。合文上科其成许答嘱受科竟。前合

赞请教益科摄属初序赞许科竟。

次述正答开

二。一示教因行开二。一如来因行开二。一本起清

净开二。一示所本起开二。一标本唯觉。】

「善男子。无上法王。有大陀罗尼门名为圆觉。」

【当文三句标本唯觉。善男子一句。无上法王一句。

有大云云一句。无上法王者。称本法性如来。此句

示圆觉教主。有大陀罗尼门者。称本性觉该通内

外。大别异旁小。陀罗尼梵语。此翻总持。门通出入

不遗内外。具总持相用。然必非旁门小窦。斯无不

出入。一切该通。故先标大总持。以彰其用。后标门

以显其相。名为圆觉者。当指相用呼名以召真体。

此句示圆觉法相。

二标起唯觉。】

「流出一切清净真如菩提涅槃及波罗蜜。教授菩萨。」

【当文二句标起唯觉。流出云云一句。教授菩萨一

句。一切清净者。无能断所断。能證所證。染污因果。

真如云云者。称佛三德果。證真如法身果。菩提般

262-A¶ 第 627b 页 X10-0627.png

若果。涅槃梵语。此翻圆寂解脱果。及波罗蜜者。波

若果。涅槃梵语。此翻圆寂解脱果。及波罗蜜者。波罗蜜梵语。此翻彼岸到。彼岸佛土也。到證也。證佛

土。严佛果。满足成就。中含无量清净法门故云及。

此句彰诸行起性悉本圆觉。教授菩萨者。如来显

果现土总以教授菩萨悟本清净自性觉行得乃

该果之因。此句彰圆觉被机。唯菩萨性。合文上科

共成示所本起科竟。

二示所清净开二。初标断

妄开二。一示能断照。】

「一切如来本起因地。皆依圆照清净觉相永断无明。

方成佛道。」

【当文三句示能断照。一切云云一句。皆依云云一

句。方成佛道一句。一切如来者。从于果位追论起

因。本起因地者。此本起与上本起异。上乃言起因

所本。此乃言最初发觉得清净因心菩萨地时之

始起初因。此句从果显因。皆依者。诸佛道同无或

殊异。圆照者。常觉不住。清净觉相者。诸法实相无

能所性。永断无明者。寂灭无二究竟清净。此句示

所彻因。方成佛道者。修證成就得无修證圆满觉

心。此句示所成果。文中圆照二字。标指断妄关要。

非有功用行乃根性现量圆光。不失现量境即得

清净觉境无诸妄觉明所。是故无明永断。苟或照

不圆现即乃因明立所同异炽然成立无明。无明

者。无圆照之明。若其不依圆照而能断彼无明无

有是处。

二示所断妄开二。一徵释开二。初徵。】

262-A¶ 第 627c 页 X10-0627.png

「云何无明。」

【当文一句初徵。云何者。言指何者谓之无明。虽乃

徵名实乃责相。故下释相结名。

次释开二。一释

妄性相开二。一妄性迷真开二。一出诸妄性。】

「善男子。一切众生从无始来种种颠倒。」

【当文二句出诸妄性。善男子一句。一切云云一句。

从者。自也。无始者。根本无明。体性虚妄无有本始。

指彼无明业相来者。由此无本始之虚妄迷生虚

妄。历尘劫以至今日。指彼无明之转现相。种种颠

倒者。见相惑乱织妄昏浊自他依正。迷巳逐物认

物为巳。指彼无明智相续执取名字造业。业苦之

六粗妄性。

二喻显迷真。】

「犹如迷人四方易处。」

【当文一句喻显迷真。犹如者。譬喻之辞。迷人者。迷

一法界之人。四方易处者。惑东为西。惑南为北。常

住自本巳方。而生客作他乡之想。此喻觉明之明

了知性于本自心相惑妄计取立所生能见有异

同起爱憎心性。成立种子现行无明。犹如迷人迷

巳本方之东南西北。乃生易处之东南西北。合文

上科共成妄性迷真科竟。

二妄相本妄开二。一

出诸妄相。】

「妄认四大为自身相。六尘缘影为自心相。」

【当文二句出诸妄相。妄认云云一句。六尘云云一

句。妄认者。所立照亡之妄能性。此即业转现后之

262-A¶ 第 628a 页 X10-0628.png

智识。四大者。地水火风。为自身相者。迷有和合立

智识。四大者。地水火风。为自身相者。迷有和合立巳相分成于色法。不悟四大性本各离无实和合。

此句迷妄有身。六尘者。色声香味触法。缘影者。由

尘所发之知。乃即攀缘五门落谢尘影之缘虑心

识。为自心相者。迷乃光耀立巳见分成于心法。不

悟缘影黏妄发光非本明耀。此句迷妄有心。是为

众生无始生死色心二法所由立相。总皆出彼妄

认非实有性。

二喻显本妄。】

「譬彼病目见空中华。及第二月。」

【当文三句喻显本妄。譬彼病目一句。见空中华一

句。及第二月一句。譬者比方也。彼者指病目人。病

目者有眚之目。此句喻无明业识。见者即彼妄认

智识空中华者。本无华相。相出病目。此句喻执身

相第二月者。于彼真月。见有重轮。此句喻执心相。

言及者。有见空华之病目。即有见于二月。势必双

显。非见空华之病目。能无见于二月。故云及。此喻

有妄认之身相。即有心相与根本无明为三苦轮

转之生死。所以华相喻身二月喻心者以华相从

虚空幻影。一期病目对彼常住虚空无有灭空华

见之时。除目复清明与暗室黑夜同群盲等皆有

见于华相。足当身相。非一期寿尽及离分段生死

无有舍执之地。二月从真月幻影。一期病目于彼

真月隐现不定成对出生二月之相。时或缘集则

见重轮。时或缘离即乃冥观。足当心相对境生起

262-A¶ 第 628b 页 X10-0628.png

因缘无定之性。合文上科共成妄相本妄科竟。前

因缘无定之性。合文上科共成妄相本妄科竟。前合妄性迷真科摄属释妄性相科竟。

二释妄因

果开二。一迷真因果开二。一迷实相因。】

「善男子。空实无华病者妄执。」

【当文二句迷实相因。善男子一句。空实云云一句。

空实无华者。觉相如空遍满清净。病者病目人也。

妄执者不悟虚空无有出生华相。以巳病目于清

净虚空见有乱起乱灭之空华相执以为实不悟

清净实相。此句是迷真因。此中不及月喻者。众生

所认之心相。执为在于身内。华相当身心乃从摄。

故不兼出。

二迷真性果。】

「由妄执故非唯惑此虚空自性。亦复迷彼实华生处。」

【当文二句迷真性果。由妄云云一句。亦复云云一

句。由妄执故者。由于执虚妄相乃迷实相。非唯者。

唯独也犹云不独。虚空自性者。清净实相之性。此

句迷相迷性。亦复者兼及也。实华生处者。究竟正

觉心华发明之处。此句迷心。盖以实相由净性显

清净相性本觉心发明。若迷于相则迷于性此不

待言。即乃失本成佛觉遍满清净寂灭随顺平等

自心。故有非唯亦复之辞。科云迷真性果者。以觉

成就处乃清净性究竟处故名曰果。合文上科共

成迷真因果科竟。

二立妄因果。】

「由此妄有轮转生死。」

【当文一句立妄因果。由此者。以迷清净相性因果

262-A¶ 第 628c 页 X10-0628.png

乃受虚妄相性因果。妄有者。空华二月也。轮转生

乃受虚妄相性因果。妄有者。空华二月也。轮转生死者。本末无明种子起现行现行成种子新熏旧

熟如轮环转。生生死死死死生生无有断时。前合

迷真因果科共成释妄因果科竟。连合释妄性相

科摄属次释科竟。

二结名。】

「故名无明。」

【当文一句结名。故名者。原上文句结示之辞。以斯

故立斯名也。无明者。一切众生总以无始迷无失

明照性。有上无明性相因果。乃二生佛。是故无有

众生但有无明。无明断尽即成佛道。前合徵释科

共成示所断妄科竟。连合示能断照科文摄属初

标断妄科竟。

次彰清净开二。一无明本虚开二。

一非实有体开二。一标显。】

「善男子。此无明者非实有体。」

【当文二句标显。善男子一句。此无云云一句。此无

明者。指上当名无明之性相因果。非实有体者。体

该性相因果于四无异验体真实。今四全虚体何

有实。

二喻明开二。一喻生无体。】

「如梦中人梦时非无。及至于醒了无所得。」

【当文二句喻生无体。如梦云云一句。及至云云一

句。如者合样之辞。梦中人者。梦境所现之人。或自

身变现异本有身。或自身不变接多他身。俱梦中

人。喻彼无明住地。梦时非无者。梦人在梦作用宛

然。喻彼无明现行。此句喻无明生相。及至于醒者。

262-A¶ 第 629a 页 X10-0629.png

形开寤爽之际。喻时复圆明照。了无所得者。梦人

形开寤爽之际。喻时复圆明照。了无所得者。梦人梦事浑全无状非无竟无。喻彼住行本空。此句喻

无明无体。

二喻灭无体。】

「如众空华灭于虚空。不可说言有定灭处。」

【当文二句喻灭无体。如众云云一句。不可云云一

句。如众空华者。自他依正业行因果种种非一。灭

于虚空者。复本虚空自性遍满清净。此句喻无明

灭。不可说言有定灭处者。空本无华何有灭华之

处。如斯幻灭何有灭相。此句喻灭无体。合文上科

共成喻明科竟。前合标显科摄属非实有体科竟。

二本无生处。】

「何以故。无生处故。」

【当文二句本无生处。何以故一句。无生处故一句。

初句徵问无明如梦人空华非实有体之故。次句

释明众生自性唯净圆觉如法界性遍满平等为

实华生处。更何有处生彼无明故乃无于实体以

本无于生处。前合非实有体科共成无明本虚科

竟。盖于无明达体非实则无诸妄身心。达生无处

则无诸妄境界。身境妄相俱无无明当体全虚成

于开显。

二生死唯名。】

「一切众生于无生中妄见生灭。是故说名轮转生死。」

【当文二句生死唯名。一切云云一句。是故云云一

句。一切众生者。四生九有。于无生中者。梦人空华。

妄见生灭者。梦人空华本无生灭众生见生见灭

262-A¶ 第 629b 页 X10-0629.png

非实有见。此句指众生生死。是故者。妄见非实之

非实有见。此句指众生生死。是故者。妄见非实之故。说名轮转生死者。善恶因苦乐果染净依正一

切轮回总唯意识境。俱乃名言境。但有言说都无

实义。此句示生死唯名。此唯名彰妄因果清净。前

本虚彰妄性相清净。性相因果清净。即乃一切清

净。前合无明本虚科共成次彰清净科竟。连合初

标断妄科摄属所清净科竟。接合示所本起科管

于本起清净科竟。

二因地法行开一二。标所修法。】

「善男子。如来因地修圆觉者。」

【当文二句标所修法。善男子一句。如来云云一句。

如来因地者。指巳成佛前居因地中。修圆觉者。修

于自性圆觉令得平等清净遍满成就。更无他法

以当修习。

二示能修行开二。一达妄照觉开二。

一达妄本空开二。一妄能所净开二。一所执妄净。】

「知是空华。即无轮转。」

【当文二句所执妄净。知是空华一句。即无轮转一

句。初句达无生灭性。二句远离妄境。

二能执妄净。】

「亦无身心受彼生死。」

【当文一句能执妄净。是远离和合性常自照蕴空。

当念无能执永离于业缚。合文上科共成妄能所

净科竟。

二妄本性空。】

「非作故无。本性无故。」

【当文二句妄本性空。非作故无一句。本性无故一

句。初句非加功用行无诸妄能所。次句无明无自

262-A¶ 第 629c 页 X10-0629.png

性无法立能所。原本悉清净究竟无生灭。前合妄

性无法立能所。原本悉清净究竟无生灭。前合妄能所净科共成达妄本空科竟。

二照觉如空开

二。一照觉实相。】

「彼知觉者犹如虚空。知虚空者即空华相。」

【当文二句照觉实相。彼知云云一句。知虚云云一

句。彼知者。彼修圆觉之人自心了达之知。觉者巳

本性觉。犹如虚空者。性觉清净如虚空相。此句圆

照觉相。如虚空者。了达实相。即空华相者。泯诸妄

相。此句證入实相。

二照觉净性。】

「亦不可说无知觉性。」

【当文一句照觉净性。亦不可说云云者。修圆觉人

自知于不可说无。乃增进开悟显发清净究竟遍

满平等觉性。合文上科共成照觉如空科竟。前合

达妄本空科摄属达妄照觉科竟。

二顺觉成行

开二。一顺觉遍满开二。一遣惑顺觉。】

「有无俱遣。是则名为净觉随顺。」

【当文二句遣惑顺觉。有无俱遣一句。是则云云一

句。有无俱遣者。通达实相清净不执空华幻影以

遣于有。究竟净性遍满得乃正觉住持以遣于无。

此句性相圆明。是则者。此则也。指上俱遣之辞。犹

云是此则此。非此则不此矣。令知必俱遣乃成顺

觉。名为净觉随顺者。了悟性相寂灭现前无有不

觉名为净觉。一觉遍满圆合一切无异同性名为

顺觉。此句修习成就。

二释遣成顺。】

262-A¶ 第 630a 页 X10-0630.png

「何以故。虚空性故。常不动故。如来藏中无起灭故。无

知见故。如法界性究竟圆满遍十方故。」

【当文六句释遣成顺。何以故一句。虚空性故一句。

常不动故一句。如来云云一句。无知见故一句。如

法云云一句。初句徵问必俱遣斯成顺说之故。二

句虚空性故者。释觉乃实相性无不清净故有之

当遣。三句常不动故者。释觉平等住持常自现前

故无之当遣。合此二句释觉离于有无所以当有

无之俱遣。如来藏中者。清净觉也。无起灭者。无妄

能所。此句一相清净。无知见者。无妄觉明。此句一

性清净。合此二句释觉清净所以离于有无。故当

有无之俱遣乃得名为净觉。如法界性者显发虚

空包裹无外。究竟圆满者。圆满慧性圆合一切。遍

十方故者。唯一觉境不一不异。此句释觉常住所

以离于有无。故当有无之俱遣乃得名为随顺。合

文上科共成顺觉遍满科竟。

二结名成行。】

「是则名为因地法行。」

【当文一句结名成行。是则者。指净觉随顺之辞。必

得名为净觉随顺斯得名为因地法行。盖得名为

净觉随顺以有无之俱遣。是乃圆照觉相是乃永

断无明故得名为因地法行。而有其成于佛道者。

此两是则与前皆依相呼照应。标指如来因地法

行唯一净觉之随顺圆摄究竟诸妙方便。前合顺

觉遍满科共成顺觉成行科竟。连合达妄照觉科

262-A¶ 第 630b 页 X10-0630.png

摄属示能修行科竟。接合标所修法科管于因地

摄属示能修行科竟。接合标所修法科管于因地法行科竟。纶合本起清净科该在如来因行科竟。

二菩萨发心。】

「菩萨因此于大乘中发清净心。」

【当文一句菩萨发心。因此者。因净觉随顺之因地

法行。大乘发心释准前。前合如来因行科共成示

教因行科竟。

二示益末世。】

「末世众生依此修行不堕邪见。」

【当文一句示益末世。依此者。依犹因也。于如来之

净觉法行准则以修行也。不堕邪见释准前。此与

菩萨发心一同指归如来因行者。以兴问如来因

行本为示教菩萨以益末世众生令善修学大乘

彻因该果。故此标指。前合示教因行科入总长行

列示科竟。

二重颂总挈开二。一序欲重宣。】

「尔时世尊欲重宣此义而说偈言。」

【当文一句序欲重宣。前巳详示今更约语彰其要

义为益将来俾易开晓。

二述说偈言开二。一挈

旨示教因开二。一挈旨如来因行开二。一挈旨本

起清净开二。一挈旨示所本起。】

「 文殊汝当知

一切诸如来

从于本因地

皆以智慧觉」

【二挈旨示所清净。】

「 了达于无明

知彼如空华

即能免流转

又如梦中人

醒时不可得」

262-A¶ 第 630c 页 X10-0630.png

【二挈旨因地法行开二。一挈旨示所修法。】

「 觉者如虚空

平等不动转」

【二挈旨示能修行。】

「 觉遍十方界

即得成佛道

众幻灭无处

成道亦无得

本性圆满故」

【二挈旨菩萨发心。】

「 菩萨于此中

能发菩提心」

【二挈旨示益末世。】

「 末世诸众生

修此免邪见」

【重颂文竟。前合长行摄属序述世尊垂答科竟。连

合序述菩萨兴问科入总智断显真清净科竟。盖

以佛道之成在无明之永断。无明之永断在觉相

之圆照。无不圆之照斯无不清净之觉相而永断

于无明成乃佛道矣。是云智断显真清净。言以智

断妄则显于真之清净也。又本文云如来因地修

圆觉者知是空华即无流转。夫但知即无此显于

真之清净也。无所染污属本智断。然有智断即有

行断。智断未彰行断何立。故此章科智断显真。存

合下四章科行断绝妄以总成在断智行清净之

因地法行也。】

大方广圆觉修多罗了义经句释正白卷上之上

262-A¶ 第 631a 页 X10-0631.png

大方广圆觉修多罗了义经句释正白卷上之中

大方广圆觉修多罗了义经句释正白卷上之中罽宾沙门 佛陀多罗 译

震旦沙门 弘丽罗峰 著

神州沙门 弘赞在犙 较

【二行断绝妄清净开二。一离幻绝妄开二。一决疑

离幻开二。一序述菩萨兴问开四。一序问蹑次。】

「于是。」

【此序显普贤菩萨从如来因行成于顺觉。悲念众

生迷无执有不能俱遣有无不得顺觉。无以修习

如来因行。有所兴问希佛教益。令不迷无乃不执

有知所离幻成于顺觉修习。

二序问周三开二。

一序述仪音开二。一序问威仪。】

「普贤菩萨在大众中即从座起。顶礼佛足右绕三匝。

长跪叉手而白佛言。」

【句释准前。

二述请教益开二。一请教所修开二。

一正问离幻。】

「大悲世尊。愿为此会诸菩萨众及为末世一切众生

修大乘者。闻此圆觉清净境界云何修行。」

【当文三句正问离幻。大悲世尊一句。愿为云云一

句。闻此云云一句。例释准前。圆觉清净境界者。有

无圆离。遍满住持十方随顺如虚空性常不动摇

262-A¶ 第 631b 页 X10-0631.png

无于起灭知见。云何修行者。请决圆离有无得于

无于起灭知见。云何修行者。请决圆离有无得于随顺修习。此句直问所修。

二反彰离幻开二。初

幻灭难开二。一设难同幻。】

「世尊。若彼众生知如幻者身心亦幻。云何以幻还修

于幻。」

【当文三句设难同幻。世尊一句。若彼云云一句。云

何云云一句。若彼众生者。若拟辞。知如幻者。者字

即人字。言知如幻之人。如幻指所缘境。身心亦幻

者。言知幻人之身心亦尘缘影像无有实性。此句

指身心同幻。云何者。疑问之辞。以幻者。以幻身心

为能修性。还修于幻者。远离如幻之妄境。此句彰

疑幻不能离幻。伏请世尊开示离幻妄之身心。以

成离幻。

二设难同灭。】

「若诸幻性一切尽灭则无有心谁为修行。云何复说

修行如幻。」

【当文二句设难同灭。若诸云云一句。云何云云一

句。若诸幻性者。该指自他依正。一切尽灭者。幻性

虚妄非常住法。则无有心者。如幻之心应同幻灭。

谁为修行者。心为能修。既无于心更谁为于修行。

此句彰灭无修。云何复说修行如幻者。说修行如

幻则有于修行此之修行更属谁为。此句彰修非

灭。伏请世尊开示诸幻尽灭觉心不动为所修法。

合文上科共成初难幻灭科竟。

次迷修难。】

「若诸众生本不修行于生死中常居幻化。曾不了知

262-A¶ 第 631c 页 X10-0631.png

如幻境界令妄想心云何解脱。」

如幻境界令妄想心云何解脱。」【当文二句次迷修难。若诸云云一句。曾不云云一

句。本不修行者。本由也。由于迷妄不务远离诸幻

境界。常居幻化者。轮转因果虚妄生灭。此句生死

所由。曾不了知者。无所从有其了知。此以了知原

始于心。既幻灭无心即无所原始。得曾有其了知。

如幻境界者。能所缘境。令妄想心者。能所缘心。云

何解脱者。了知幻妄则除攀缘无所分别息心达

本得乃解脱。既无了境幻妄之知。则逐境生心益

滋妄想何能息灭有其解脱出所轮回。此句解脱

无因。伏请世尊开示离诸身心之得无所离即除

诸幻。前合初难幻灭科共成反彰离幻科竟。在初

疑难同幻非所修。同灭无所修。次疑难同轮由迷

幻以极彰显诸幻妄法定非在所修习者。伏请世

尊开示离幻为顺觉方便。顺觉乃因地法行。是所

修法。连合正问离幻科摄属请教所修科竟。

二

请益得离。】

「愿为末世一切众生作何方便渐次修习。令诸众生

永离诸幻。」

【当文二句请益得离。愿为云云一句。令诸云云一

句。作何方便者。教之以修何法成就离幻方便。渐

次修习者。离于所离离乃能离缘尘幻垢增进清

净。此句请有开示。永离诸幻者。不迷所修随顺净

觉得乃无离。此句结益得离。前合请教所修科共

262-A¶ 第 632a 页 X10-0632.png

成述请教益科竟。连合序问威仪科摄属序述仪

成述请教益科竟。连合序问威仪科摄属序述仪音科竟。

二序结终始。】

「作是语巳。五体投地。如是三请终而复始。」

【句释例前。前合序述仪音科共成序问周三科竟。

连合序问蹑次科入总序述菩萨兴问科竟。

二

序述世尊垂答开二。一长行例示开二。初序赞许

开二。一赞请教益开二。一赞请所修。】

「尔时世尊告普贤菩萨言善哉善哉。善男子。汝等乃

能为诸菩萨及末世众生修习菩萨如幻三昧方便

渐次。」

【当文三句赞请所修。通列二句。汝等云云一句。如

幻三昧者。知一切法如幻体性则不迷轮得正住

持。

二赞益得离。】

「令诸众生得离诸幻。」

【当文一句赞益得离。合文上科共成赞请教益科

竟。

二许答嘱受开二。一嘱令谛听。】

「汝今谛听当为汝说。」

【句释例前。

二受教默然。】

「时普贤菩萨奉教欢喜。及诸大众默然而听。」

【句释例前。合文上科共成许答嘱受科竟。前合赞

请教益科共成初序赞许科竟。

次述正答开二。

一示教所修开二。一幻灭觉显开二。一示幻生灭

开二。一幻生因觉开二。初标。】

「善男子。一切众生种种幻化皆生如来圆觉妙心。」

262-A¶ 第 632b 页 X10-0632.png

【当文二句初标。善男子一句。一切云云一句。皆生

如来云云者。示幻生所因。显幻灭所还。令不疑幻

灭无心迷于修习。

次喻。】

「犹如空华从空而有。」

【当文一句次喻。空华虽从空有。然无裂空之空华。

喻明幻化虽依觉生。无有动觉之幻化。合文上科共

成幻生因觉科竟。

二幻灭还觉开二。一即喻显空。】

「幻华虽灭空性不坏。」

【当文一句即喻显空。空性不坏者。无有随空华灭

之虚空。

二合喻彰觉。】

「众生幻心还依幻灭。诸幻尽灭觉心不动。」

【当文二句。合喻彰觉。众生云云一句。诸幻云云一

句。还依幻灭者。境生心生。境灭心灭。一切心生由

境幻生。一切心灭由境幻灭。非别有依何别有灭。

此句合明上喻空华灭句。觉心不动者。诸幻生非

动觉生。诸幻灭无动觉灭。此句合明上喻空性不

坏句。以决幻性尽灭无心修行之疑。合文上科共

成幻灭还觉科竟。前合幻生因觉科摄属示幻生

灭科竟。

二。示觉隐显开二一示觉由隐开二。一

隐成依幻。】

「依幻说觉亦名为幻。」

【当文一句隐成依幻。依幻说觉者。本幻影之身心

生灭有无说于觉性有无。亦名为幻者。所说之觉

总属妄觉生灭知见。故乃随相生灭乍有乍无。不

262-A¶ 第 632c 页 X10-0632.png

得名觉总名为幻。

得名觉总名为幻。二释明依幻。】

「若说有觉犹未离幻。说无觉者亦复如是。」

【当文二句释明依幻。若说云云一句。说无云云一

句。若说有觉者。本幻现之身心说有觉知心性。犹

未离幻者。身心幻垢总出无明妄计。今执身心说

有觉性。岂不还依无明。此句有幻。说无觉者。本幻

灭之身心说无觉知心性。亦复如是者。如说有觉

之未离幻。盖身心既属无明。身心灭但是无明灭。

何关于觉。今乃于身心灭说无于觉。岂不迷无明

以当觉性。此则即是无明故未离幻。此句无幻。合

文上科共成示觉由隐科竟。

二示觉缘显。】

「是故幻灭名为不动。」

【当文一句示觉缘显。是故者。依幻说觉未得离幻

之故。幻灭者。于幻无依身心寂灭忘诸能所离于

言说。名为不动者。能所清净言语道断即是实相

住持。前合示觉由隐科共成示觉隐显科竟。连合

示幻生灭科摄属幻灭觉显科竟。答所请问之云

何修行于圆觉境界者。

二离幻除幻开二。一标

指应离开二。一应离妄境。】

「善男子。一切菩萨及末世众生应当远离一切幻化

虚妄境界。」

【当文二句应离妄境。善男子一句。一切云云一句。

应当远离者。应宜也。决示修习在于离幻。一切幻

化云云者。该指自他依正所有色法。

二本离妄

262-A¶ 第 633a 页 X10-0633.png

心开二。一推本全一。】

心开二。一推本全一。】「由坚执持远离心故。」

【当文一句推本全一。由者本也。坚者。八识坚住不

变体性。执持者。八识含藏种子受熏名目。远离心

者。七识不缘外境无始时来唯执八识体性为我。

故者。与由字义相呼应。推明得远离幻由于八七

全一冥用不行。以故六识无依不起分别。随顺圆

照远离虚妄。

二详次离用开二。一离能幻用开

二。一离六分别。】

「心如幻者亦复远离。」

【当文一句离六分别。心如幻者。六用意识分别妄

心。亦复远离者。六识逐境缘生。既知境性虚妄断

攀缘想。末那归于种位即除对境分别六识用冥。

故乃远离。

二离七执我。】

「远离为幻亦复远离。」

【当文一句离七执我。远离为幻者。七为六依。六离

缘染。依七执内自我缘念真如成性。故七识即属

远离心。然七识所内执我属八见分无自体性故

名为幻。亦复远离者。七缘六八为相。六离缘染无

于幻相。七离外种半分末那内种半分末那所有

执心亦渐虚明。故乃远离。合文上科共成离能幻

用科竟。

二离所幻用开二。一离八妄性。】

「离远离幻亦复远离。」

【当文一句离八妄性。离远离幻者。言离于远离之

262-A¶ 第 633b 页 X10-0633.png

幻。以八识妄性属根本无明。非同七识依他。又性

幻。以八识妄性属根本无明。非同七识依他。又性唯无覆心具遍行于善恶染净因缘平等无违拒。

非同七识不缘外境。一类执八识见分为内自我。

又八识同五现量。不同七识非量。种种各别。故与

远离七识异住为离。幻者。八识妄性迷心相有。心

相清净迷有为妄无体依住安立相分故云幻。亦

复远离者。所妄生于八识。能妄由七强执。无七强

执八即无于转现相智相续相无所资熏滋妄种

性。故乃远离。

二离性清净。】

「得无所离即除诸幻。」

【当文一句离性清净。得无所离者。断本无明住自

觉性照境不二。即除诸幻者。无二能所见相冥寂

显发清净得无离性。合文上科共成离所幻用科

竟。前合离能幻用科摄属详次离用科竟。以识乃

有为性属生灭法故云用。连合推本全一科管于

本离妄心科竟。接合应离妄境科该在标指应离

科竟。

二喻显得离开二。初喻。】

「譬如钻火。两木相因火出木尽灰飞烟灭。」

【当文二句初喻。譬如钻火一句。两木云云一句。初

句立喻。次详喻。钻火喻应离幻境。两木相因喻八

七冥一。火出喻离六分别。木尽喻离七我执。灰飞

喻离八妄性。烟灭喻离性清净。此中喻意渐次法

因火从木。出犹六依七根。故火喻六。木喻七。灰虽

木烬成本土质。犹七冥性归种八识。故灰喻八。烟

262-A¶ 第 633c 页 X10-0633.png

本火出。犹诸幻以分别见生。故烟喻诸幻。然常情

本火出。犹诸幻以分别见生。故烟喻诸幻。然常情法必烟先灭后乃灰飞。今言灰飞烟灭者。以灰存

即土留碍。有土留碍则木依根。有木依根即火存

炽。有火存炽烟何得灭。故必灰飞始得烟灭。方足

喻当离性清净。以离性清净者。离于离性则乃清

净。离性是灰飞义。清净是烟灭义。

后合。】

「以幻修幻亦复如是。诸幻虽尽不入断灭。」

【当文二句后合。以幻云云一句。诸幻云云一句。以

幻合喻两木相因。修幻及亦复如是合喻火出木

尽灰飞烟灭。此句合明。诸幻虽尽云云。此句结显。

以离幻除幻得乃净觉常住故不入于断灭。盖坚

执持远离心是以幻。离诸妄境妄心是修幻。合文

上科共成喻显得离科竟。前合标指应离科摄属

离幻除幻科竟。答所请问云何以幻之诸疑难者

连合幻灭觉显科管于示教所修科竟。

二示益

得离。】

「善男子。知幻即离不作方便。离幻即觉亦无渐次。一

切菩萨及末世众生依此修行如是乃能永离诸幻。」

【当文四句示益得离。善男子一句。知幻云云一句。

离幻云云一句。一切云云一句。知幻即离者。幻体

无明知性觉照不相对立。不作方便者。决定知即

决定离。若有未离还由未知。盖以幻从无明立知

破无明性幻无依立。故乃即离无功用行不别有

其方便。此句决之务知于幻以离于幻。不须外觅

262-A¶ 第 634a 页 X10-0634.png

方便答请作何方便之问。离幻即觉者。幻无体性

方便答请作何方便之问。离幻即觉者。幻无体性迷觉建立。不迷于觉斯离于幻。既离于幻原住自

觉。何不即觉。亦无渐次者。全幻全觉无二住地。彼

离此即不异境界。故乃即离即即无于渐次。若未

即觉还未离幻。此句决之务离于幻以即于觉。不

须外觅渐次修习答请渐次修习之问。依此者。依

于离知即觉之为修行。如是者。得能离知即觉以

为修行。乃能云云者。则能离幻清净得入正觉平

等住持。此句决修离幻。前合示教所修科入总长

行列示科竟。

二重颂总挈开二。一序欲重宣。】

「尔时世尊欲重宣此义而说偈言。」

【例释准前。

二述说偈言开二。一挈旨所修开二。

一挈旨幻灭觉显开二。一挈旨幻生因觉。】

「 普贤汝当知

一切诸众生

无始幻无明

皆从诸如来

圆觉心建立

犹如虚空华

依空而有相」

【二挈旨幻灭还觉。】

「 空华若复灭

虚空本不动

幻从诸觉生

幻灭觉圆满

觉心不动故」

【二挈旨离幻除幻开二。一挈旨标指应离。】

「 若彼诸菩萨

及末世众生

常应远离幻

诸幻悉皆离」

【二挈旨喻显得离。】

「 如木中生火

木尽火还灭」

262-A¶ 第 634b 页 X10-0634.png

【二挈旨得离。】

「 觉即无渐次

方便亦如是」

【方便亦如是者。离即无方便也。重颂文竟。前合长

行共成序述世尊垂答科竟。连合序述菩萨兴问

科摄属决疑离幻科竟。言决疑者。以菩萨问意在

请决圆觉境界云何修行于幻垢身心申所疑难

见诸幻妄非所修所。世尊答教幻灭觉显乃为决

所修行。】

【二示法离幻开二。一序述菩萨兴问开

二。一序问蹑次。】

「于是。」

【此序显普眼菩萨从顺觉因行有所修行在于离

幻之得无所离。悲念众生无明痴暗无能知于离

幻有其得无所离之即除诸幻。乃为兴问希佛教

益。令正思惟成就修行悟入圆觉。

二序问周三

开二。一序述仪音开二。一序问威仪。】

「普眼菩萨在大众中即从座起。顶礼佛足右绕三匝。

长跪叉手而白佛言。」

【句释例前。

二述请教益开二。一请教能修开二。

一请思惟修。】

「大悲世尊。愿为此会诸菩萨众及为末世一切众生。

演说菩萨修行渐次。云何思惟。云何住持。」

【当文五句请思惟修。大悲世尊一句。愿为云云一

句。演说云云一句。云何思惟一句。云何住持一句。

菩萨修行者。离幻修习。渐次者。离幻始终。此句总

262-A¶ 第 634c 页 X10-0634.png

问。云何思惟者。分别离幻。盖不得所分别了达于

问。云何思惟者。分别离幻。盖不得所分别了达于幻无以离幻。此句承佛开示知幻即离知字兴问。

云何住持者。觉遍满相。盖不晓了觉遍满相。何能

知于诸幻尽灭成就觉显。此句承佛开示离幻即

觉觉字兴问。以有离之知斯有即之觉。乃佛教菩

萨之所依以修行者。众生恐有未知故又为于别

问。

二请开悟修。】

「众生未悟作何方便普令开悟。」

【当文一句请开悟修。众生未悟者未悟乃离幻思

惟以即于觉。作何方便者。即请教示云何思惟。普

令开悟者。得所即觉住持。合文上科共成请教能

修科竟。

二请益方便开二。前述迷失。】

「世尊。若彼众生无正方便及正思惟。闻佛如来说此

三昧心生迷闷。即于圆觉不能悟入。」

【当文四句前述迷失。世尊一句。若彼云云一句。闻

佛云云一句。即于云云一句。无正方便者。无于离

幻之离。无正思惟者。失乃离幻之觉。此句述生前

迷。说此三昧者。不动觉心。心生迷闷者。迷无离幻

之知。闷乃事理遮障。此句述生中迷。不能悟入者。

觉心不成开显。此句述生后迷。所以如此前迷者。

欲得佛示正方便思惟简别妄知邪思故以知性

思心属虚妄体相非净觉实性。用之修习。在如钻

火因木期于火出木尽。若其不知本取木尽。收功

永离诸幻。则是以生灭因求不生灭果。无有是处。

262-A¶ 第 635a 页 X10-0635.png

普眼菩萨深恐众生迷闷于此。失能修方便。故为

普眼菩萨深恐众生迷闷于此。失能修方便。故为请益。

次请悲诲。】

「愿兴慈悲。为我等辈及末世众生假说方便。」

【当文二句次请悲诲。愿兴慈悲一句。为我云云一

句。愿兴慈悲者。如来大悲原以众生迷觉。故今于

生迷觉请佛兴慈运悲。此句求哀生迷。假说方便

者。知性思心究如木尽。今但因之离幻如但因木

生火非执木为究竟法。故云假说。此句请有教益

合文上科共成请益方便科竟。前合请教能修科

摄属述请教益科竟。连合序问威仪科管于序述

仪音科竟。

二序结终始。】

「作是语巳。五体投地。如是三请终而复始。」

【句释例前。前合序述仪音科共成序问周三科竟。

连合序问蹑次科入总序述菩萨兴问科竟。

二

序述世尊垂答开二。一长行列示开二。初序赞许

开二。一赞请教益开二。一赞教能修。】

「尔时世尊告普眼菩萨言善哉善哉。善男子。汝等乃

能为诸菩萨及末世众生问于如来修行渐次。思惟

住持。」

【当文四句赞教能修。通例二句。汝等云云一句思

惟住持一句。馀释准前。

二赞益方便。】

「乃至假说种种方便。」

【当文一句赞益方便。乃至者。相因而至之辞。以请

教意本在得正思惟以得正住持。恐众生不能开

262-A¶ 第 635b 页 X10-0635.png

悟于正思惟失正住持故兼请说方便。是以如此

悟于正思惟失正住持故兼请说方便。是以如此加赞。种种方便者。说身心幻垢。及说离诸幻垢。开

示非一。合文上科共成赞请教益科竟。

二许答

嘱受开二。一嘱令谛听。】

「汝今谛听。当为汝说。」

【句释例前。

二受教默然。】

「时普眼菩萨奉教欢喜。及诸大众默然而听。」

【句释例前。合文上科共成许答嘱受科竟。前合赞

请教益科摄属初序赞许科竟。

次述正答开二。

一示教能修开二。一修行成就开二。一标果求觉。】

「善男子。彼新学菩萨及末世众生欲求如来净圆觉心。」

【当文二句标果求觉。善男子一句。彼新云云一句。

指新学菩萨者。以请教意在云何思惟乃能得正

住持是为初学菩萨兴问。故此标指。欲求如来净

圆觉心者。求本性觉不慕差别果證。

二示因离

幻开二。一修行渐次开二。一离幻修行。】

「应当正念远离诸幻。」

【当文一句离幻修行。应当正念者。中正其念不邪

依倚。前章之坚执持远离心是为正念。盖七八识

心冥用全一斯能不随境生心逐物迁转中中流

入有其正念。远离诸幻者。幻境幻心一切远离。此

该行因终始故标修行。

二离幻渐次。】

「先依如来奢摩他行坚持禁戒。安处徒众。宴坐静室。」

【当文三句离幻渐次。先依云云一句。安处徒众一

262-A¶ 第 635c 页 X10-0635.png

句。宴坐静室一句。先依者。修行本始。奢摩他者。梵

句。宴坐静室一句。先依者。修行本始。奢摩他者。梵语。此翻止。即定之初名。是寂静义。能令三业诸恶

烦恼成寂静故。故下文释云至静为行。乃教先依

此行次持戒以固之。然定有大小邪正。故标如来

以别之。若不依定持戒则不能为圆觉方便。又即

此能成定共戒故。坚持禁戒者。身口无犯。是乃先

心而后身口。令三业俱寂而入定住。此句离动相

之渐次。安处徒众者。各教静摄不相对偶无于系

属。此句离人相之渐次。宴坐静室者。不烦起作远

阓闹场令逸忘身。此句离我相之渐次。皆乃息缘

摄身得以摄心。除于事障渐伏理障得以远离诸

幻。修佛菩提之所必先依者故云渐次。合文上科

共成修行渐次科竟。

二思惟住持开二。一离幻

思惟开二。一思惟无身开二。一谛审合离开二。一

审执和合。】

「恒作是念我今此身四大和合。」

【当文一句审执和合。恒作是念者。谛审谛思无乍

忘时。我今此身者。指自身相。四大和合者。指自身

相所依立处。云大者。地水火风四各周遍。云和合

者。巳身若唯地大无水大者如乾[麨]灰无团聚理。

若唯水大无地大者如湿油水无坚实性。若唯地

水无火大者如阴处肉团每自烂坏。若惟地水火

无风大者宜不增长无所动摇。今皆不尔。故见巳

身于彼四大和合为相。然此乃迷妄身所成执处。

262-A¶ 第 636a 页 X10-0636.png

今将破执故先从审。

今将破执故先从审。二审在各离。】

「所谓发毛爪齿皮肉筋骨髓脑垢色皆归于地。唾涕

脓血津液涎沬痰泪精气大小便利皆归于水。暖气

归火。动转归风。四大各离。」

【当文五句审在各离。四皆归四句。四大各离一句。

所谓者。审自身分又有其专名定目之所称谓。发

毛等之皆归于地者。以皆具质碍相不可指属馀

大。此句地大离立。唾涕等之皆归于水者。以皆具

流动相不可指属馀大。此句水大离立。暖气归火

者。以显现炙热相不可指属馀大。此句火大离立。

动转归风者。以明见飘摇相不可指属馀大。此句

风大离立。四大各离者。既本自归何相和合故本

各离。此句总承上四明决各离得乃现在身相无

其和合者。于中水火二大云精气暖气者。以气有

润湿温暖二相。现二大形。故成分指。又精之在人

身无定属处。男女欲火熏触百骸暖气生润故有

精出。是精本属气分。人身暖气周遍一身遇触摩

处更见热炙。是暖亦属气分。故云气。然气本和合

有尚见不相和合之大相。四大无于和合诚可明

决。合文上科共成谛审合离科竟。

二通达虚幻

开二。一知处体虚。】

「今者妄身当在何处。即知此身毕竟无体。」

【当文二句知处体虚。今者云云一句。即知云云一

句。今者妄身现前身相也。当在何处者。何处安立

262-A¶ 第 636b 页 X10-0636.png

也。此句求身无处。语意与我今此身二句意相详

也。此句求身无处。语意与我今此身二句意相详审。以素执现前身相于四大和合为所立处。今既

四大咸各离相无和合处则现前此身成无安立。

即知者。即无安立处知之也。此身毕竟无体者。有

体必有立处。既无于处则乃无体。毕竟无体者。彻

底无有之辞也。此句知乃体虚。

二了相同幻。】

「和合为相实同幻化。」

【当文一句了相同幻。和合为相者。现前身相。实同

幻化者。虽有实无。此以无处则无体。无体宜无相。

今身无于体处有其形相。此相何相。与诸世间幻

化之相以无体处有实为不异。是乃了相虚妄得

无身见幻垢迷执。合文上科共成通达虚幻科竟。

前合谛审合离科摄属思惟无身科竟。

二思惟

无心开二。一审心缘相。】

「四缘假合妄有六根。六根四大中外合成妄有缘气

于中积聚。似有缘相假名为心。」

【当文三句审心缘相。四缘云云一句。六根云云一

句。似有云云一句。四缘者。业识趣生于父母流爱

四大精血缘因纳想立巳身分。假合者。四大现在

各离所成身分和合之相实同幻化。妄有六根者。

根依身立身缘既假根相无真。此句审根生缘。六

根四大者。指胜义浮尘二根。中者。胜义根乃明暗

动静妄尘所发居中之见闻觉知。外者。浮尘根乃

蒲萄朵新卷叶之四大相。合成者。有于四大浮尘

262-A¶ 第 636c 页 X10-0636.png

根。与映声映色之胜义根。中外相依乃流逸揽尘

根。与映声映色之胜义根。中外相依乃流逸揽尘具六根相用。妄有缘气者。根门中外所吸之尘影。

鼓发之见闻觉知。于中积聚者。揽根门尘影知见

成立缘虑意根于身内肉团空处及五门根中此

句审识生缘。似有缘相者。有积聚之意根。乃发分

别之意识。意根属能缘相。然此缘相。本根门缘尘

影气包揽成立。幻化同相非是实有但似有耳。假

名为心者。缘虑意根乃迷情所妄认为心性者。既

相似有。名亦假设。无一真实。总属妄缘。此句指本

根识缘相为心缘相以见虚妄。

二决心无相。】

「善男子。此虚妄心若无六尘则不能有。四大分解无

尘可得。于中缘尘各归散灭。毕竟无有缘心可见。」

【当文五句决心无相。善男子一句。此虚云云一句。

四大云云一句。于中云云一句。毕竟云云一句。此

虚妄心者。指似有假名之根识心。若无六尘则不

能有者。意识分别全缘境有。无尘发知即无于中

所积聚之妄缘气不得其似有之缘相立假名心。

此句发明无尘无心。四大分解者。现在相离本无

和合。无尘可得者。无四大和合即无于能吸揽之

根何有所吸揽之尘。此句推明无能无尘。于中缘

尘者。即于中积聚之缘气。各归散灭者。缘尘本迷

根大吸揽妄有。今审大解。无根吸尘。无于积聚。还

本各归。成于散灭。此句推明无所无尘。毕竟无有

缘心可见者。依似有相立假名心。离似有之缘相。

262-A¶ 第 637a 页 X10-0637.png

更别不得所有之缘心。故云毕竟无。此句决明无

更别不得所有之缘心。故云毕竟无。此句决明无尘无心。合文上科共成思惟无心科竟。前合思惟

无身科摄属离幻思惟科竟。

二离幻住持开二。

一示灭无灭。】

「善男子。彼之众生幻身灭故幻心亦灭。幻心灭故幻

尘亦灭。幻尘灭故幻灭亦灭。幻灭灭故非幻不灭。」

【当文五句示灭。无灭善男子一句。彼之云云一句。

幻心云云一句。幻尘云云一句。幻灭云云一句。彼

之众生者。指思惟无身心相之众生。幻身灭故者。

即于四大各离知身无体。幻心亦灭者。即缘尘散

灭无心可见。此句能缘幻心无所依寄。幻尘亦灭

者。即无尘可得。此句所缘幻色一路涅槃。幻灭亦

灭者。无明惑破。此句能所空华得无起灭。非幻不

灭者。实相住持。此句不动觉心清净当前。句中凡

四故字俱属推本。三亦字一不字俱属因致。本此

灭得此灭本此灭得此不灭也。心尘幻灭之灭得

于身心尘之灭者。众生分中心居身内。境因心生。

所立照亡。原相因迷惑者故今得相因开解。非幻

之不灭得于幻灭者最初不觉迷真非幻成幻无

明。无幻无明即本非幻。

二喻灭无灭开二。一喻显。】

「譬如磨镜垢尽明现。」

【当文一句喻显。磨喻离幻。镜喻圆觉。垢尽喻诸幻

灭。明现喻非幻不灭。盖自性大圆镜智常照法界。

隐于尘不失于尘。故幻灭不灭是磨垢尽镜光明

262-A¶ 第 637b 页 X10-0637.png

现之义。

现之义。二合明。】

「善男子。当知身心皆为幻垢。垢相永灭十方清净。」

【当文三句合明。善男子一句。当知云云一句。垢相

云云一句。当知者。应以磨镜去垢之义知所为垢

而磨灭之。身心皆为幻垢者。晦空暗色杂诸妄想

有身心相。此句示知在磨之垢。垢相永灭者。身心

相灭断本无明。十方清净者实相开显平等住持。

此句示知所现之明。盖不知身心为垢相则不知

磨镜尽垢于何尽之有其明现。若其磨垢不尽而

镜明现无有是处。合文上科共成喻灭无灭科竟。

前合示灭无灭科摄属离幻住持科竟。连合离幻

思惟科管于思惟住持科竟。接合修行渐次科该

在示因离幻科竟。纶合标果求觉科统归修行成

就科竟。答所请说菩萨修行渐次思惟住持之旨。

二方便开悟开二。一离幻方便开二。一示令知

幻开二。一责愚迷幻开二。一标显愚迷开二。初喻

显开二。一喻本净觉。】

「善男子。譬如清净摩尼宝珠映于五色随方各现。」

【当文二句喻本净觉。善男子一句。譬如云云一句。

清净称珠自相取譬觉相。摩尼梵语。此翻离垢。称

珠自性取譬觉性。映色随现称珠圆用取譬觉用。

五色取譬五阴。随方取譬十方。此中喻意。在珠本

一清净故乃随映随现。当于映现见珠清净。

二

喻迷执有。】

262-A¶ 第 637c 页 X10-0637.png

「彼愚痴者见彼摩尼实有五色。」

【当文一句喻迷执有。尼摩以清净故映色。岂实有

色。迷见实有由于愚痴。彼者。简异智慧之辞。此以

珠无五色人所通晓。迷见实有众信愚痴。故以为

下愚痴之况。合文上科共成喻显科竟。

次合明

开二。一合喻显觉。】

「善男子。圆觉净性现于身心随类各应。」

【当文二句合喻显觉。善男子一句。圆觉云云一句。

圆觉净性合摩尼净珠。现于身心合映于五色。随

类各应合随方各现。此中合意在显如法界量唯

一净觉更无他物。

二合喻决迷。】

「彼愚痴者说净圆觉实有如是身心自相。亦复如是。」

【当文二句合喻决迷。彼愚云云一句。亦复云云一

句。圆觉以性净故现身心岂实有身心。迷说实有

总属愚痴。此句正显愚迷。亦复如是者。如见珠有

色之愚痴也。此句合喻愚痴。合文上科共成合明

科竟。前合喻显科摄属标显愚迷科竟。

二彰失

离幻。】

「由此不能远于幻化。」

【当文一句彰失离幻。由此者。由说实有身心自相

不悟为幻。乃不见无身相心相以得远离于幻。前

合标显愚迷科共成责愚迷幻科竟。

二说幻觉迷。】

「是故我说身心幻垢。」

【当文一句说幻觉迷。是故者。是此不知幻不能离

262-A¶ 第 638a 页 X10-0638.png

幻之故。说身心幻垢者。破彼迷说身心实有令之

幻之故。说身心幻垢者。破彼迷说身心实有令之知幻得离。前合责愚迷幻科共成示令知幻科竟。

二结显方便开二。一正显方便。】

「对离幻垢说名菩萨。」

【当文一句正显方便。对离幻垢者。对幻垢之身心

有离幻之清净。说名菩萨者。说彼清净离幻之众

生不同彼说身心实有之愚痴名为菩萨。盖以圆

觉自性唯一佛之本成更无众生菩萨之名号。今

以迷幻有者之名众生。故以离幻垢者名之菩萨。

令彼知幻众生兴仰离幻之名菩萨。一道同离得

乃离幻即觉。是故菩萨为方便之称。

二反显方便。】

「垢尽对除。即无对垢及说名者。」

【当文二句反显方便。垢尽对除一句。即无云云一

句。垢尽者。身心寂灭。对除者。无对菩萨之众生。此

句示无众生。即无对垢者。无对迷幻之离幻。及说

名者。无当离幻之菩萨。此句彰无菩萨。二句合显

唯一本成佛觉净性圆彰。足见立菩萨之名乃方

便之说。故云反显。合文上科共成结显方便科竟。

前合示令知幻科摄属离幻方便科竟。

二离幻

开悟开二。一證灭开悟。】

「善男子。此菩萨及末世众生證得诸幻灭影像故。尔

时便得无方清净无边虚空觉所显发。」

【当文三句證灭开悟。善男子一句。此菩萨云云一

句。尔时云云一句。此菩萨者。离垢幻之菩萨。及末

262-A¶ 第 638b 页 X10-0638.png

世众生者。修习离幻之众生。證得者。实离于幻梦

世众生者。修习离幻之众生。證得者。实离于幻梦醒翳除之时。诸幻灭影像者。心境虚幻梦人空华。

所有消灭但影像灭无实灭性。故者。推本之辞。言

由證得幻灭乃得觉显。通文故字俱此释。此句證

灭。尔时者。證得幻灭之时。便得者。即得也。无方清

净者。无诸妄相。无边虚空者。显发实相。觉所显发

者。知所清净虚空根本自觉。此句觉显乃通达实

相悟本性觉。清净如镜开明。虚空如镜宝光。觉如

宝镜。然非磨垢尽。不能有其明现。故由證幻灭得。

而先言于清净。以彰觉显。次言虚空以彰觉发。本

清净虚空乃觉之相。觉乃清净虚空之性。无性何

由生相故得知于所从有其开悟。

二显觉开悟

开二。一于觉圆明开二。一圆明实相开二。一染净

一如开二。一凡法染净开二。一列次净因开二。一

能净因次开二。一心王清净。】

「觉圆明故显心清净。」

【当文一句心王清净。觉圆明故者。通达实相唯一

觉显。无有二觉立诸妄觉明所。显心清净者。在迷

觉时所执心相本为幻垢。今一觉圆明则更无二

心相明了知性照所生能。唯觉明真识随缘不变

不变随缘为之清净。此清净心显正是伏断根本

无明。是八识心王伏湛元明。

二心所清净。】

「心清净故见尘清净。见清净故眼根清净。根清净故

眼识清净。识清净故闻尘清净。闻清净故耳根清净。

262-A¶ 第 638c 页 X10-0638.png

根清净故耳识清净。识清净故觉尘清净。如是。乃至

根清净故耳识清净。识清净故觉尘清净。如是。乃至鼻舌身意亦复如是。」

【当文九句心所清净。心清云云一句。见清云云一

句。根清云云一句。识清云云一句。闻清云云一句

根清云云一句。识清云云一句。如是二字一句。乃

至云云一句。见云尘清净者。眼光现量同时明了

属黏尘发。今心清净故脱黏伏湛发性本明耀无

明暗相形所发之见。此同见精澄元。见清净之根

清净者。有发见居中之精性乃于蒲萄朵之浮尘

流逸奔色成根妄用。见既说黏精明内伏更谁结

色为之染污故同清净。此句根黏圆拔。根清净之

眼识清净者。见不超色根不归元。识乃循根攀缘

立妄。根不偶尘识冥分别。称性识明知。是为清净。

此句识用圆离。识清净之闻尘清净者。即承眼识

清净说。以一所从王馀所从所本心数法。又有眼

识之幻影像。乃立闻尘之幻名言。若影识幻冥则

名幻何彰故同清净。尘义根识清净因次义三句

例释准前。识清净之觉尘清净者。领起鼻舌身意

俱从于识清净因次清净。显唯识妄成身心幻垢。

识妄清净故乃无不清净。此句引例清净。如是者。

指见闻中之精明浮根了别三法因次清净。此句

显例清净。乃至者。耳以至鼻鼻以至舌舌以至身

身以至意之辞。盖以耳鼻同闻识耳识圆离鼻识

恒即。即用不广离用无方。先广次狭故鼻识次耳。

262-A¶ 第 639a 页 X10-0639.png

若舌则每从鼻先辨气后乃纳味故舌识次鼻。身

若舌则每从鼻先辨气后乃纳味故舌识次鼻。身则于舌纳味。起饥饱触故身识次舌。意则揽五根

成立总属身分故意识次身。此虽属现行识因然

种子识。由现行熏生不异因次。故得有由耳识至

鼻识。及乃意识之因次。以乃至之辞该之。亦复如

是者。鼻舌身意中所有精明浮根了别之清净如

于见闻因次之清净。更无所显于妄识身相唯一

净觉圆明此句全例清净。通文九句总入一无妄

之六知根一时清净也。合文上科共成能净因次

科竟。

二所净因次开二。一尘色清净。】

「善男子。根清净故色尘清净。色清净故声尘清净。香

味触法亦复如是。」

【当文四句尘色清净。善男子一句。根清云云一句。

色清云云一句。香味云云一句。根清净之色尘清

净者。六尘传染在根发识。识本用通因根立别。拔

根清净则无立别之识吸尘染污。尘乃缚脱无二

与根同源因次清净。故前虽巳从根次识。今仍不

于识推故而于根推故者有以也。此句尘相圆寂。

色清净之声尘清净者。色相都无声响何自。此句

从色声生起之因次示清净之因次。香味触法之

亦复如是者。匪风声境气息谁宣。离依缘气将谁

恬淡不有味著何明合离。若冥合离谁当分别。此

句例相因生起之相因清净。所云清净者。各显实

相平等不动。无他即离如如自性。而六皆云尘者。

262-A¶ 第 639b 页 X10-0639.png

具相分故。

具相分故。二大色清净。】

「善男子。六尘清净故地大清净。地清净故水大清净。

火大风大亦复如是。」

【当文四句大色清净。善男子一句。六尘云云一句。

地清云云一句。火大云云一句。六尘清净之地大

清净者。六尘总色法同源地大。故清净相次。此句

无别无总。地大及水大者。地水同见分又身分之

地大从父母精血凝实。世界之地大从阿那毗罗

风吹水立。故地大之清净即水大之清净。此句无

所无能。水大之次火大者。情器界水俱火变化性

炎烝润出。火大之次风大者。火风同相分又情器

界火俱无明照相。情器界风俱无明动相。照从动

出。亦复如是者。各相类从各相清净。为之因次。此

句无体性无相用。清净释准前六尘。四俱名大者。

四各遍满故。合文上科共成所净因次科竟。前合

能净因次科摄属列次净因科竟。

二总彰净因。】

「善男子。四大清净故十二处十八界二十五有清净。」

【当文二句总彰净因。善男子一句。四大云云一句。

四大清净云云者。情器世间处界有法皆依四大

发明。四大归元。如空清净则根尘之处十二根尘

识之界十八四洲四恶趣梵王六欲天无想五净

居四空及四禅之有二十五无不清净。前合列次

净因科共成凡法染净科竟。此科所因总彰能因

列次者。所本能生之总相故一所清净一切能清

262-A¶ 第 639c 页 X10-0639.png

净当于总彰。能出立所之别相一能清净未定一

净当于总彰。能出立所之别相一能清净未定一切所清净当于列次。又必总列双彰者不列次不

见能之清净之究竟。不总彰不知所之清净之并

包。故染能所当斯总列。

二圣法净净。】

「彼清净故十力四无所畏四无碍智佛十八不共法

三十七助道品清净。如是乃至八万四千陀罗尼门

一切清净。」

【当文二句圣法净净。彼清云云一句。如是云云一

句。彼清净故者。该指凡法染净。十力者。一知是处

非处力。二业智力。三定力。四根力。五欲力。六性力。

七至处道力。八宿命力。九天眼力。十漏尽力。此乃

诸佛所得如实智用了达一切无能坏无能胜故

俱名为力。四无所畏者。一一切智。二漏尽。三说障

道。四说尽苦道。此四俱名无所畏者。如来于一切

众中广说自他智断以决定无失故无微畏恐惧

之相。四无碍智者一义二法三辞四乐说。此四俱

名无碍智者菩萨智慧捷疾分别了达无滞故。十

八不共法者。一身无失。二口无失。三念无失。四无

异想。五无不定心。六无不知巳舍。七欲无减。八精

进无减。九念无减。十慧无减。十一解脱无减。十二

解脱知见无减。十三身业随智慧行。十四口业随

智慧行。十五意业随智慧行。十六智慧知过去。十

七智慧知未来。十八智慧知现在。此乃极地之法。

不与凡夫二乘菩萨共有。故通言不共。三十七助

262-A¶ 第 640a 页 X10-0640.png

道品者。四念处之身念处观身不净。受念处之观

道品者。四念处之身念处观身不净。受念处之观受是苦。心念处之观心无常。法念处之观法无我

四正勤之巳生恶法为断除。未生恶法不令生。巳

善法为增长。未生善法为熏生。四如意足之欲如

意足。念如意足。精进如意足。思惟如意足。如意足

者谓所修法如愿满足。五根之信根精进根念根

定根慧根。言根者如物生有根日能长发。五力之

信力精进力念力定力慧力。言力者能成办善法

破众恶法之谓。七觉支之择法觉支精进觉支喜

觉支除觉支舍觉支定觉支。念觉支支。者分也。谓

支分所修之法是真是伪。八正道之正见正思惟

正语正业正命正精进正念正定。言正者不依偏

邪。道者通至涅槃之谓。合此七科三四二五只七

单八共为三十七。资助入道浅深之气类故通名

助道品。此句对治染法之圣法。如是者。指诸圣用

清净。乃至者。包举多法三身四智五眼六通等。八

万四千陀罗尼门者。此乃诸佛菩萨所得法门名

义皆不与二乘共。然法门无量。今但齐此以对治

一切尘劳八万四千烦恼。贤劫经中具明法数。此

句翻染成净之圣法。盖以本对凡迷彰圣智。离染

法成净法。乃至种种法门。若巳染法清净更何显

为净法。无染法无净法。即染法即净法。是为清净。

是同清净。然此亦在总彰清净者以凡法为所净

圣法为能净。一所清净众能清净法尔如然。前合

262-A¶ 第 640b 页 X10-0640.png

凡法染净科共成染净一如科竟。

凡法染净科共成染净一如科竟。二依正不二

开二。一正彻自他。】

「善男子。一切实相性清净故一身清净。一身清净故

多身清净。多身清净故如是乃至十方众生圆觉清

净。」

【当文四句正彻自他。善男子一句。一切云云一句。

一身云云一句。多身云云一句。一切实相性清净

者。即指上凡圣染净清净。盖清净染净诸法乃通

达诸法之实相如虚空性。无其起灭华相显现清

净。一身清净者。显现一切实相之法性身。此身本

无染污但以迷于相用有凡圣法之染净。乃不證

此身之清净。今既于凡圣染净诸法一切还本实

相清净即得此身之清净。故随次显。此句化身清

净。一身清净之多身清净者。法性身不一自他不

二自他。不一故自一多。不二故同清净。此句报身

清净。多身清净之如是乃至云云者。彻见于法性

身之不一不二同归清净。复何有其幻垢身之众

生。是故尽众生界尽圆觉界。尽圆觉界尽清净界

矣。此非可以推及故以如是乃至包举之。十方者。

法界十方也。此句法身清净。是云正彻自他。

二

依融一多。】

「善男子。一世界清净故多世界清净。多世界清净故

如是乃至尽于虚空圆裹三世一切平等清净不动。」

【当文三句依融一多。善男子一句。一世云云一句。

262-A¶ 第 640c 页 X10-0640.png

多世云云一句。一世界清净故者。即指圆觉清净。

多世云云一句。一世界清净故者。即指圆觉清净。以本非世非界。唯一圆觉。众生迷圆觉清净乃有

世界染污。既證于众生之圆觉清净即乃世界之

清净。是故随之彰显。多世界清净者。世界皆圆觉

世界皆清净。此句性土常寂。如是者。如一多世界

之清净。乃至者。包举无穷无尽之多世界。尽于虚

空者。尽充满虚空之世界。此言于内之无不清净。

圆裹三世者。尽无有今古之虚空。此言于外之无

不清净。一切者。合内合外该尽之辞。平等者。同归

一相。清净者。无诸异相。不动者。永离生灭。此句性

土常住。合文上科共成依正不二科竟。前合染净

一如科摄属圆明实相科竟。

二圆明妙性开二。

一妙性圆即开二。一彻性即相开二。一彻性即空。】

「善男子。虚空如是平等不动。当知觉性平等不动。」

【当文三句彻性即空。善男子一句。虚空云云一句。

当知云云一句。虚空者。诸相之一大总相。此即指

圆裹之虚空。之虚空圆裹。圆裹何物。还圆裹于诸

清净之虚空依正染净不迁三世自性法相故有

如是云云。如是者。在染在净一多依正一切诸相

无不悉本虚空相。平等者。无不虚空之相。无不相

之虚空。清净者。无出生之相无断灭之空。不动者。

究竟唯相究竟唯空无于变异。此句出相。当知觉

性平等不动者。无边虚空本觉所发。在发之相有

此平等不动。必所发之性由来平等不动。是故当

262-A¶ 第 641a 页 X10-0641.png

知。此句出性。然此示总一实相之真空性。下乃示

知。此句出性。然此示总一实相之真空性。下乃示一切实相之妙有性。空有双彻方明圆即。

二彻

性即有。】

「四大不动故当知觉性平等不动。如是乃至八万四

千陀罗尼门平等不动当知觉性平等不动。」

【当文二句彻性即有。四大云云一句。如是云云一

句。四大不动故者。四大清净乃大大遍满。大大常

住大大不相到大大不相知之为清净。清净四大

本即是平等不动法相故今直云不动。当知觉性

云云者。无方清净本觉所显。在显之相有此平等

不动。必其所显之性如之平等不动。是故当知。此

句于染彻性。如是者。如四大之不动。乃至者。包举

十力四无所畏一切净法。当知云云者。准前句释。

此句于净彻性。合上科文共成彻性即相科竟。

二彻相即性。】

「善男子。觉性遍满清净不动圆无际故当知六根遍

满法界。根遍满故当知六尘遍满法界。尘遍满故当

知四大遍满法界。如是乃至陀罗尼门遍满法界。」

【当文五句彻相即性。善男子一句。觉性云云一句。

根遍云云一句。尘遍云云一句。如是云云一句。觉

性遍满者。真空妙有门中一切实相俱觉显发故

遍故满。清净不动者。即指真空妙有门中之诸实

相法。圆无际者。法本即空即有如珠圆转遍满法

界觉性之遍满亦即空即有无有杂异。故者。推本

262-A¶ 第 641b 页 X10-0641.png

于性之遍满令知于相之遍满。当知者。可应知也。

于性之遍满令知于相之遍满。当知者。可应知也。根遍满法界者。根即觉故。先根句次尘句次大句

次陀罗尼门句者根挟见相成立属亲相分。尘大

全相分本疏相分。陀罗门等属圣净法本对治染

法出生故相次应知于一相遍满得一切相遍满。

相遍满义者。以无分性之相唯全性之相。相相全

性。故相相遍满。馀释准前。合文顺释则云观本觉

性如一切空之不动如一切有之不动如斯遍满

于清净不动之一切法中圆彻无际之故。乃知本

一切诸相由觉显发性无二相之故。夫无二相之

性岂有外性之相。是可当知全相全性全性全相。

性既遍满相亦遍满云云。前合彻性即相科共成

妙性圆即科竟。

二妙性圆离开二。初法说。】

「善男子。由彼妙觉性遍满故根性尘性无坏无杂。根

尘无坏故如是乃至陀罗尼门无坏无杂。」

【当文三句初法说。善男子一句。由彼妙云云一句。

根尘云云一句。由彼妙觉性遍满故者。无不相之

性无不性之相。根性尘性无坏无杂者。如性之无

生灭和合一切遍满。此句染法无碍。根尘之无坏

如是乃至云云者。一切凡法全如于性。一切圣法

亦唯全如于性。非有所坏灭杂和以为圣法。此句

净法无碍。盖乃发明由全性全相故全相全性即

凡染即圣净。各各偏满。各各清净。无有留碍成于

坏杂得乃圆离。

次喻显。】

262-A¶ 第 641c 页 X10-0641.png

「如百千灯光照一室。其光遍满无坏无杂。」

【当文二句喻显。如百云云一句。其光云云一句。百

千灯喻一切法。光喻一切法性。照一室喻遍满法

界。此句举喻。其光句释明喻意在光遍满。以光相

含真空妙有二门。故遍满故无坏杂。令于真空妙

有得相得性安住觉境。然此须喻开晓者以一切

染净诸法遍满法界无于坏杂。非入住三昧受用

性境者不能晓了。故借千灯之光照一室灯灯遍

满一室。各各住位各各无碍。以成彰显。合文上科

共成妙性圆离科竟。前合妙性圆即科摄属圆明

妙性科竟。连合圆明实相科管于于觉圆明科竟。

二于觉成就开二。一成因觉行开二。一标清净

行开二。一一自因果。】

「善男子。觉成就故。当知菩萨不与法缚不求法脱。不

厌生死不爱涅槃。」

【当文四句一自因果。善男子一句。觉成就故一句。

当知云云一句。不厌云云一句。觉成就者。圆明性

相无于他物唯一妙觉遍满随顺无坏无杂。故者。

起下当知之辞。此句以菩萨顺觉为行非成就净

觉有其随顺者不能通达。故此推原。当知者。必定

知也。不与法缚者。不为一切染净法缚乃冥于境。

不求法脱者。不求一切染净法脱乃冥于心。此句

示行自在。不厌生死者。无苦集谛。不爱涅槃者。无

灭道谛。此句示报等观。

二一他人法。】

262-A¶ 第 642a 页 X10-0642.png

「不敬持戒不憎毁禁。不重久习不轻初学。」

【当文二句一他人法。不敬云云一句。不重云云一

句。不敬持戒者。达无持性。不憎毁禁者。达无犯性。

此句冥法染净。不重久习者。达无菩萨性。不轻初

学者。达无众生性。此句冥人圣凡。合文上科共成

标清净行科竟。

二显随顺觉开二。一法说觉行。】

「何以故。一切觉故。」

【当文二句法说觉行。何以故句。徵问菩萨所以能

于不与不求等之故。一切觉故句。释明菩萨乃以

顺觉成行。此即圆照觉相之清净法行也。一切觉

有二指。一指诸法以是法相皆觉相故菩萨唯见

觉而不见法。一指菩萨以菩萨常觉不迷故无与

求于诸法。

二喻明觉行开二。初喻显。】

「譬如眼光晓了前境其光圆满得无憎爱。」

【当文一句初喻显。眼光指现量圆明清净见精以

喻净行菩萨。晓了前境指同时明了以喻菩萨随

顺。其光圆满指刹那圆照简非分别明了以刹那

圆照时有同时明了故晓了前境未起意地分别

故其光圆满以喻菩萨圆照。成喻在此四字。得无

憎爱者。周目一切无趋避于好丑以喻菩萨不与

不求等。

次徵明。】

「何以故。光体无二无憎爱故。」

【当文二句徵明。何以故一句。光体云云一句。何以

故者。徵问圆满见光得无憎爱之故。光体无二者。

262-A¶ 第 642b 页 X10-0642.png

一光具圆无二立照故冥能所。无憎爱故者。以无

一光具圆无二立照故冥能所。无憎爱故者。以无二故无起于憎爱。以无二故无当于憎爱。无起由

无能。无当由无所。方足喻显一切觉故之旨。此句

释明。合文上科共成喻明觉行科竟。前合法说觉

行科摄属显随顺觉科竟。连合标清净行科管于

成因觉行科竟。

二成果觉心开二。一成果修證

开二。一得本无修开二。一标指无修。】

「善男子。此菩萨及末世众生修习此心得成就者。于

此无修亦无成就。」

【当文三句标指无修。善男子一句。此菩云云一句。

于此云云一句。此菩萨者。指顺觉菩萨。及末世众

生者。成就顺觉之众生。修习此心者。修习圆满无

二觉心一切如如随顺寂灭。得成就者。得圆满无

二之成就。此句标修成就。于此者。于得成就之圆

满。无修者。了因同果。亦无成就者。了果同因。此句

示所成就。盖圆满觉心因果一如能所冥寂何修

何成。故得成就者必得于无修无成。如此标指盖

令修习觉心之菩萨众生知所成就不迷中道以

当究竟。

二彰显无修开二。一在能无二。】

「圆觉普照寂灭无二。」

【当文一句在能无二。圆觉普照者。觉体照用自性

冥即。以圆而普以普而圆。寂灭无二者。觉寂照灭。

自相一如。即寂而灭即灭而寂。此句有上半句得

下半句有下半句显上半句。要必有圆普之觉照

262-A¶ 第 642c 页 X10-0642.png

斯有无二之寂灭。在所寂灭之无二则属下显。此

斯有无二之寂灭。在所寂灭之无二则属下显。此特标所成就之觉心照澄元妙。

二在所无二开

二。一世界量灭开二。一极数冥量。】

「于中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙诸佛世界。」

【当文一句极数冥量。于中者。于圆普觉照中。百千

万亿阿僧祇云云者。阿僧祇梵语。此云无数。十大

数之第一数。不可说亦数称。十大数之第九数。包

摄第二无量第三无边第四无等第五不可数第

六不可称第七不可思第八不可量。诸大数在中。

后举恒河沙为数当第十大数之不可说不可说。

以极于数。以冥于量。盖恒河本阿耨达池东面象

口流出周四十里金沙混流沙细如面。今在数如

天人中能知算数者极数不能知是名一阿僧祇。

如一一名二。二二名四。三三名九。十十名百。十百

名千。十千名万。十万名亿。千万亿名那由他。千万

那由他名频婆。千万频婆名迦他。过迦他名阿僧

祇。阿僧祇个名无量。无量个名无边。无边个名无

等。无等个名不可数。不可数个名不可称。不可称

个名不可思。不可思个名不可量。不可量个名不

可说。不可说个名恒河沙之沙数以为世界之数。

如何穷极。诸佛世界者。世界性本圆觉性。圆觉性

无别种性唯诸佛性故唯诸佛界。

二喻界常寂。】

「犹如空华。乱起乱灭不即不离无缚无脱。」

【当文二句喻界常寂。犹如空华一句。乱起云云一

262-A¶ 第 643a 页 X10-0643.png

句。犹如空华者。喻佛世界影现觉中本无生灭常

句。犹如空华者。喻佛世界影现觉中本无生灭常恒寂灭。此句举喻。乱起乱灭者。喻诸佛世界隐现

不定无实缘生无实缘灭。不即不离者。喻诸佛世

界常起无所即。常灭无所离。无缚无脱者。喻诸佛

世界不即一切法常无于缚。不离一切法常无于

脱。此句明喻。合文上科共成世界量灭科竟。

二

众生惑净开二。一因净。】

「始知众生本来成佛。」

【当文一句因净。始知者。由照遍诸佛世界如空华

之起灭实无起灭以始其知。此始知即是始觉。众

生本来成佛者。但是不得众生相即是本来成佛。

非外有佛为本来成。此本来成即是本觉。盖迷本

觉有不觉时以妄立世界交织成众生。故今始本

合觉时以照遍世界如空华之无实起灭无诸即

离缚脱即无所织妄之众生。得乃成佛于本来永

断无明无因立妄。

二果净。】

「生死涅槃犹如昨梦。」

【当文一句果净。生死者。众生苦集。涅槃者。诸佛灭

道。众生诸佛为因。生死涅槃为果。犹如昨梦者。生

死以无明发挥。涅槃以无明断證。发挥无明如梦。

断證无明如醒。然在梦斯醒。巳醒则不更醒。故今

知于众生之本来成佛则是常醒未梦何得有于

生死涅槃。故如昨梦。以见今之永无也。合文上科

共成众生惑净科竟。前合世界量灭科摄属在所

262-A¶ 第 643b 页 X10-0643.png

无二科竟。连合在能无二科管于彰显无修科竟。

无二科竟。连合在能无二科管于彰显无修科竟。接合标指无修科该在得本无修科竟。

二达本

无證开二。一證法本无开二。一果法本无。】

「善男子。如昨梦故。当知生死及与涅槃无起无灭无

来无去。」

【当文三句果法本无。善男子一句。如昨梦故一句。

当知云云一句。如昨梦故者。指梦令知。此句推明。

当知云云者。梦人梦事在梦非有醒得本无。何有

非有之生死而有起者灭者本无之涅槃而有来

者去者。此句彰果。

二因法本无。】

「其所證者无得无失无取无舍。其能證者无作无止

无任无灭。」

【当文二句因法本无。其所云云一句。其能云云一

句。其所證者。在證之法。无得云云者。非有得于涅

槃以失生死非有取于涅槃以舍生死为所證法。

其能證者。在證之行。无作云云者。非有作以取涅

槃止以舍生死。非有任以得涅槃灭以失生死为

能證心。此在当科云因者。以得失等从能所分。能

所是因法。上科云果者。以起灭等从生死涅槃立。

生死涅槃是果法。二合科文共成證法本无科竟。

二如法无證。】

「于此證中无能无所。毕竟无證。亦无證者。」

【当文三句如法无證。于此云云一句。毕竟无證一

句。亦无證者一句。于此證者。證此之无證法。中者。

262-A¶ 第 643c 页 X10-0643.png

该指无證法之全体。无能者。心能之本无。无所者。

该指无證法之全体。无能者。心能之本无。无所者。法所之本无。乃直根證中中字说出。此句叠前所

标指之證法本无显出无證之旨。毕竟无證承上

句说下。盖有能所则有于證能所俱尽于何有證。

故毕竟无。此句无法。亦无證者。承毕竟句说下。盖

有于證法则立取證心为之證者。既證法之毕竟

无于何立取證心有其證者。故乃亦无。此句无我。

前合證法本无科共成达本无證科竟。连合得本

无修科摄属成果修證科竟。

二全开觉心。】

「一切法性平等不坏。」

【当文一句全开觉心。一切法性者。如法界量若依

若正四大根尘诸所有法无生灭性。平等不坏者。

法法遍满法法常住。此句正所谓山河并大地全

露法王身者。盖在上文之得无修达无證。是乃无

明究竟永断。是乃觉心究竟成就。故得有此标指。

方彰无修无證之非同于断灭。前合成果修證科。

共成成果觉心科竟。连合成因觉行科摄属于觉

成就科竟。接合于觉圆明科管于显觉开悟科竟。

纶合證灭开悟科该在离幻开悟科竟。贯合离幻

方便科统归方便开悟科竟。答所请说之方便开

悟也。并合修行成就科入总示教能修科竟。

二

示益方便。】

「善男子。彼诸菩萨。如是修行。如是渐次。如是思惟。如

是住持。如是方便。如是开悟。求如是法亦不迷闷。」

262-A¶ 第 644a 页 X10-0644.png

【当文九句示益方便。善男子一句。彼诸菩萨一句。

六如是六句。求如云云一句。六如是句者。如于离

幻以修行。乃至离幻以开悟也。求如是法者。求于

离幻修行开悟之遍满觉性法。亦不迷闷者。得正

方便思惟有其修行开悟成就于平等觉性也。此

以顺觉因行全觉为修。因果一致。无别作之方便

渐次。故即所修行开悟。即乃是法。非修之外更别

有證。故一以如是决之。前合示教能修科共成长

行列示科竟。

二重颂总挈开二。一序欲重宣。】

「尔时世尊欲重宣此义而说偈言。」

【句释例前。

二述说偈言开二。一挈旨示教能修开二。一挈旨

修行成就。】

「 普眼汝当知

一切诸众生

身心皆如幻

身相属四大

心性归六尘

四大体各离

谁为和合者

如是渐修行

一切悉清净」

【二挈旨方便开悟。】

「 不动遍法界

无作止任灭

亦无能證者

一切佛世界

犹如虚空华

三世悉平等

毕竟无来去」

【二挈旨示益方便。】

「 初发心菩萨

及末世众生

欲求入佛道

应如是修习」

【重颂文竟。前合长行共成序述世尊垂答科竟。连

262-A¶ 第 644b 页 X10-0644.png

合序述菩萨兴问科摄属示法离幻科竟。言示法

合序述菩萨兴问科摄属示法离幻科竟。言示法者。以菩萨问意在得正思惟之正方便。以得乃觉

心住持。世尊答教恒念身心求于四大本各离相。

积聚缘气归散灭相。无于身心。得乃离幻方便成

就觉心开悟。末世众生以能修于如来因行。故云

示法。接合决疑离幻科入总离幻绝妄科竟。

262-A¶ 第 644c 页 X10-0644.png

262-A¶ 第 645a 页 X10-0645.png

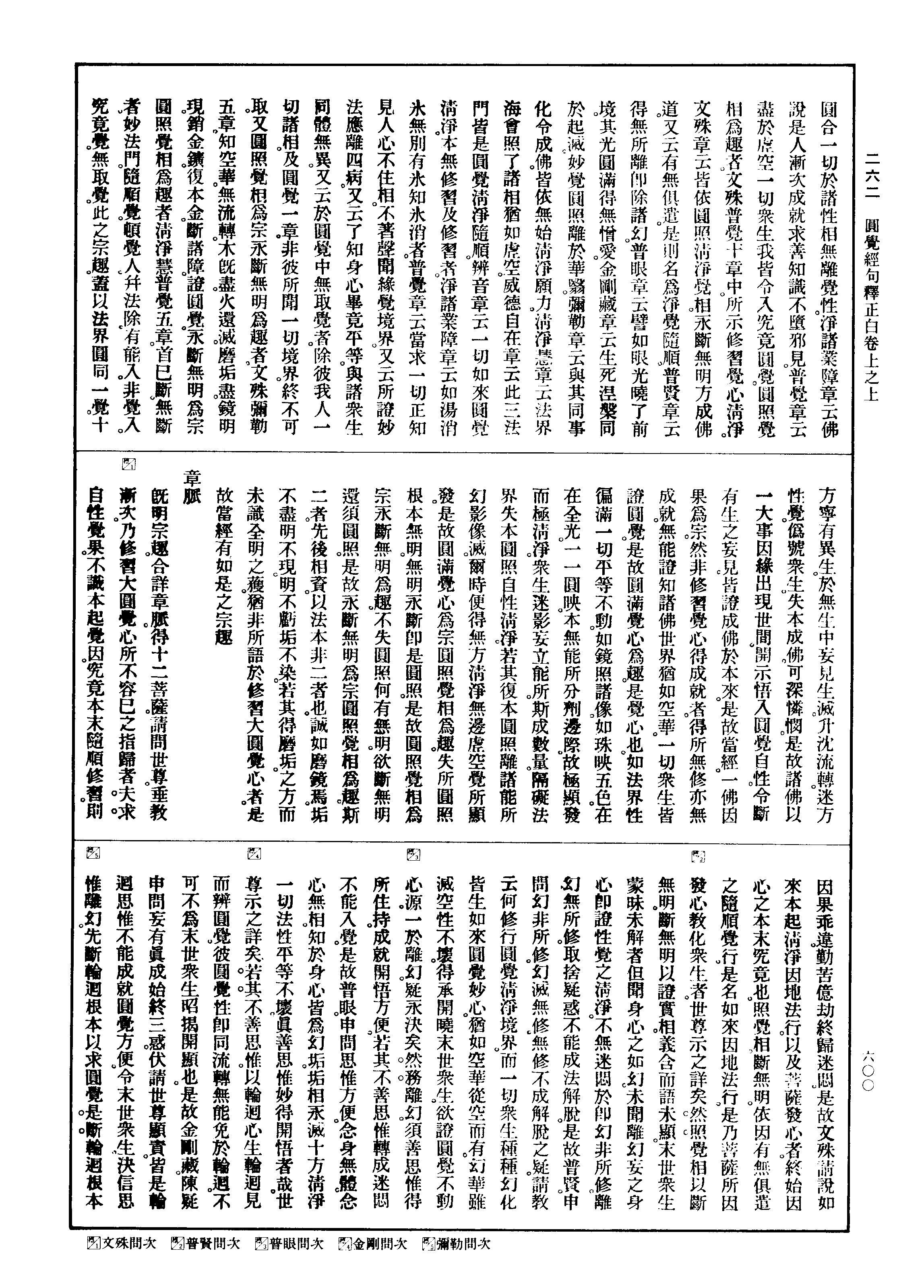

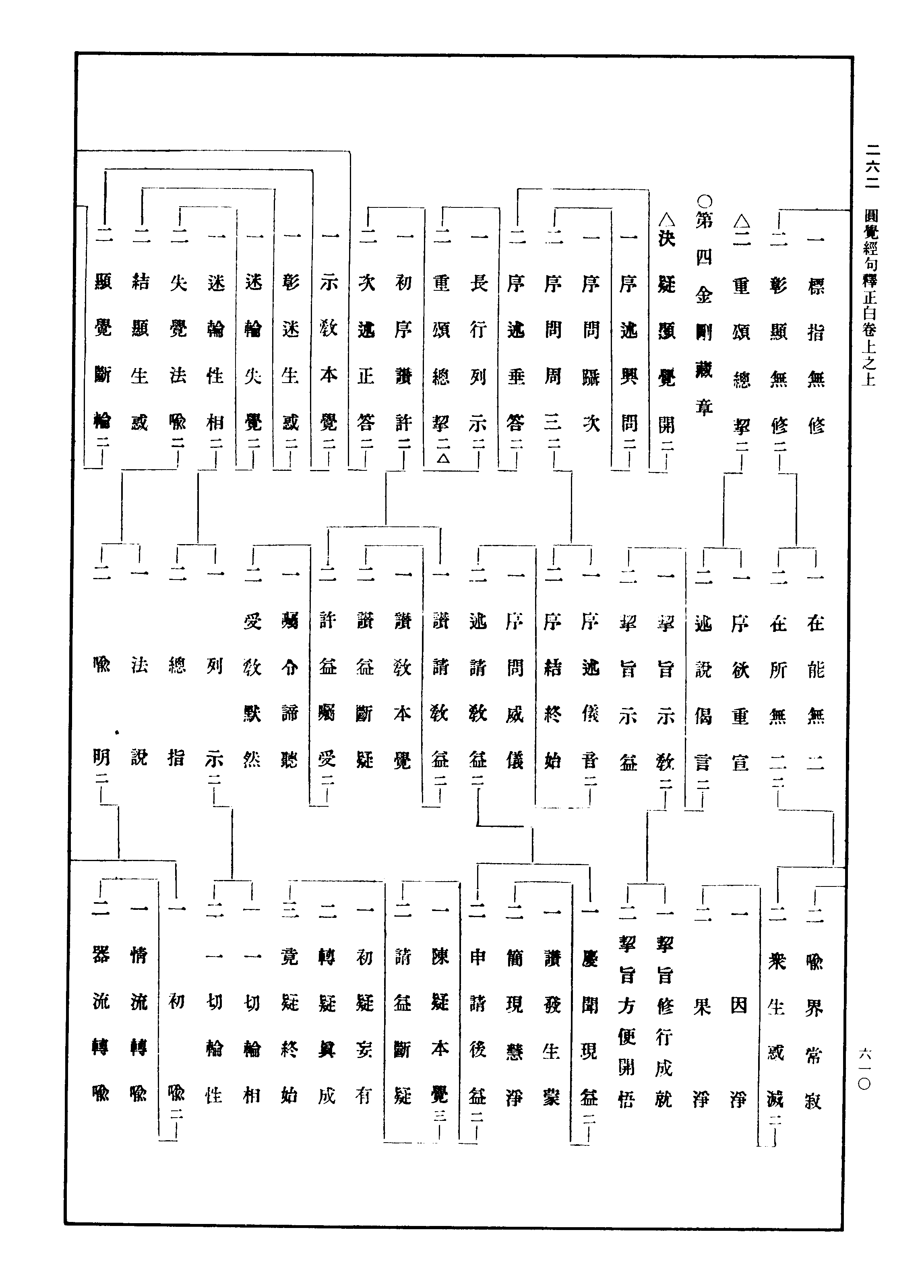

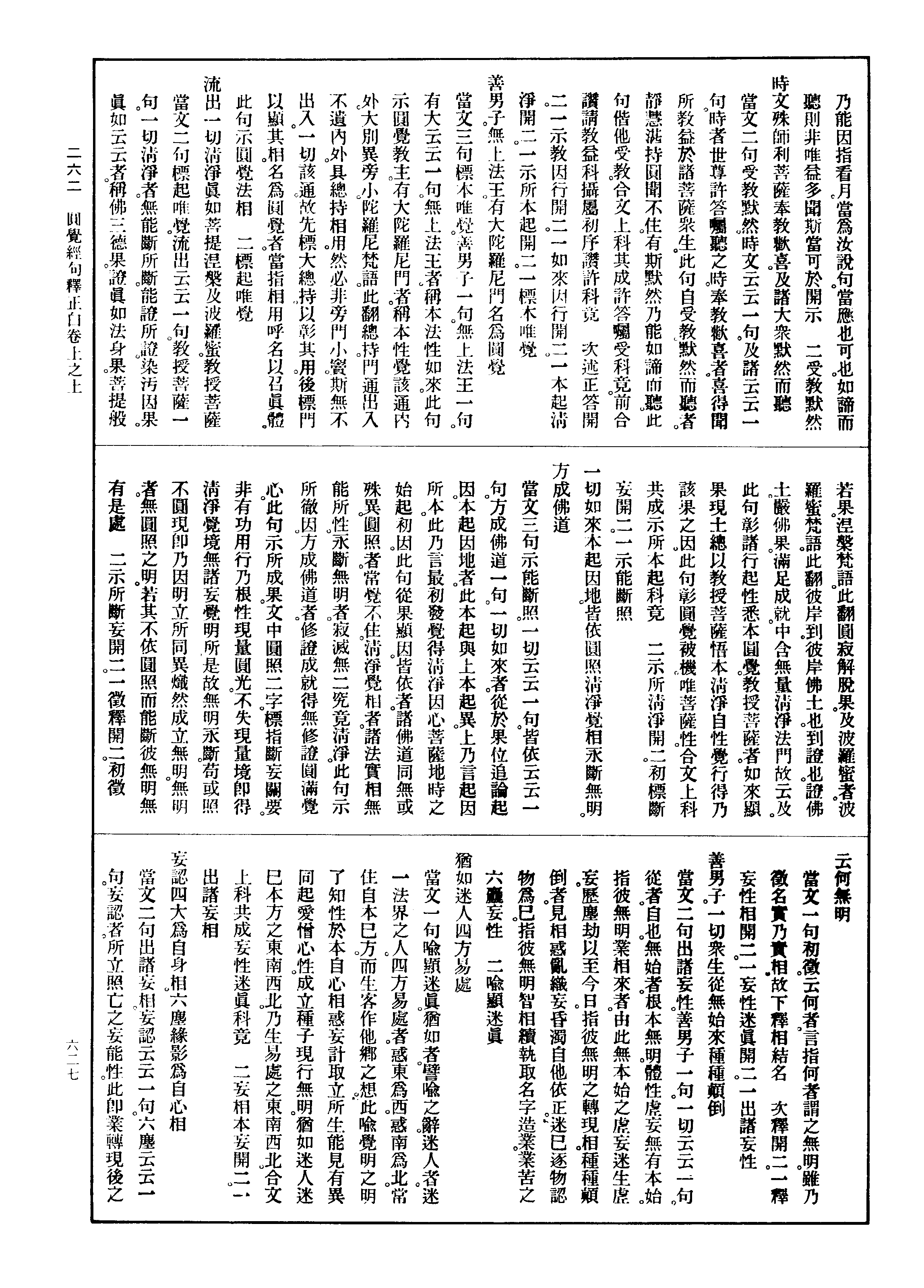

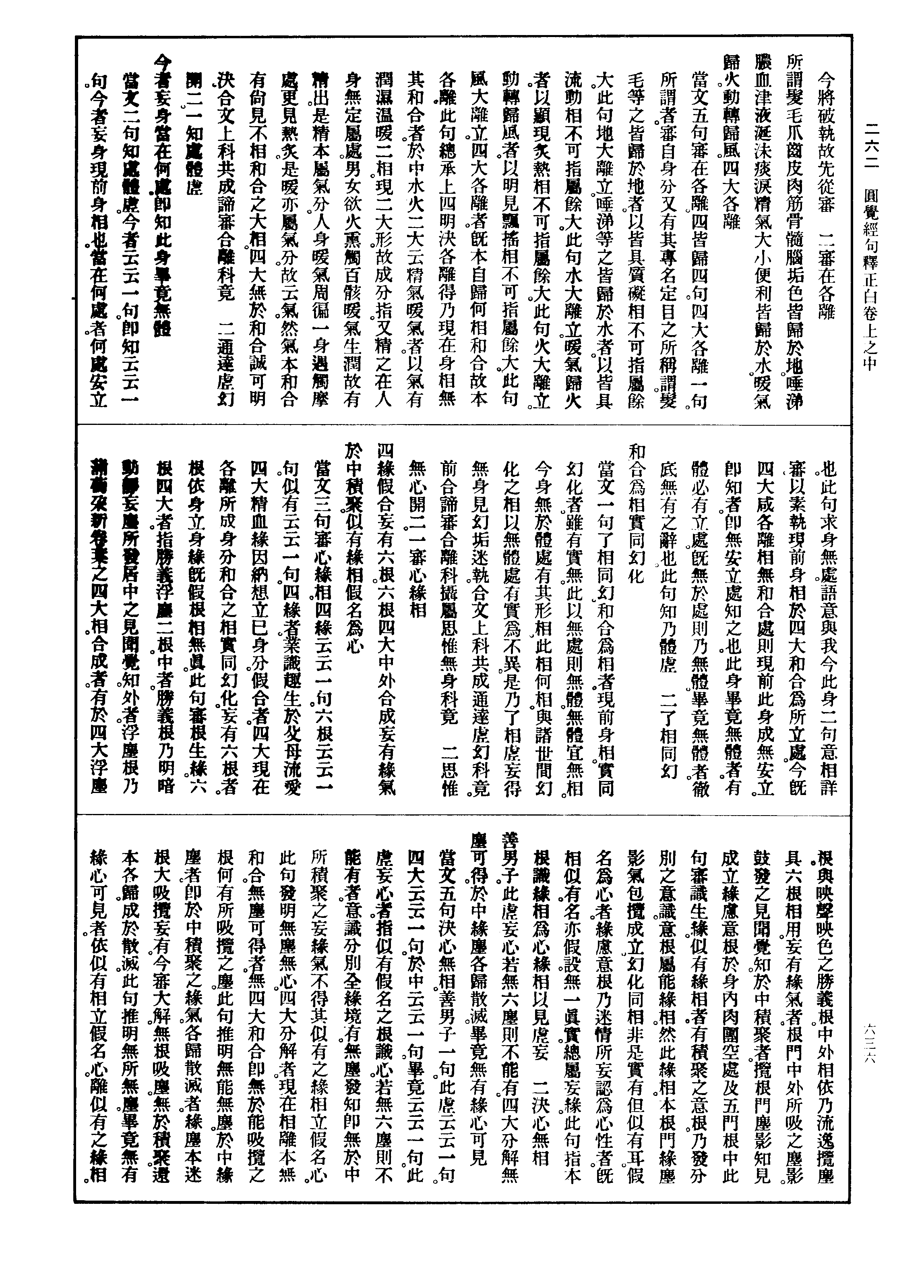

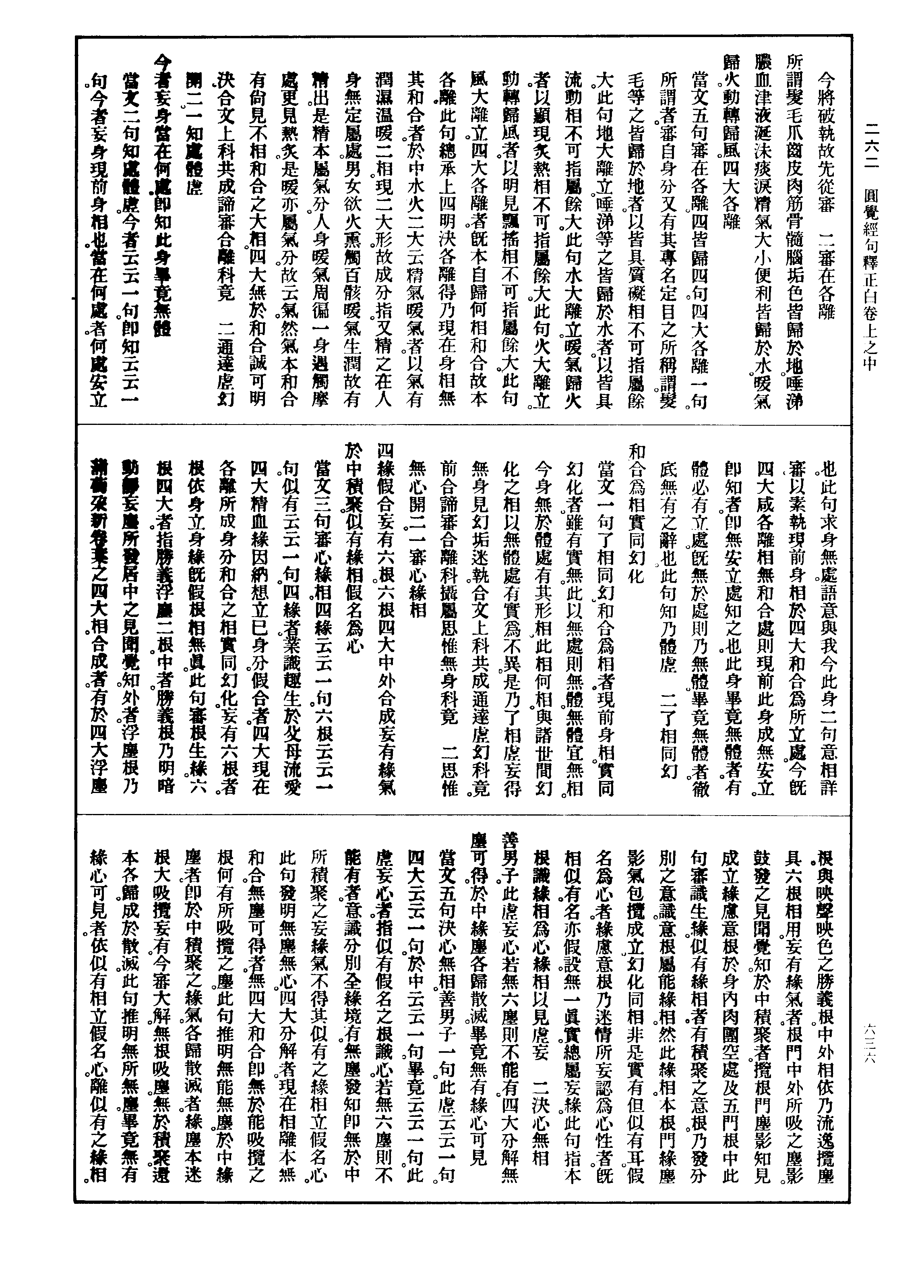

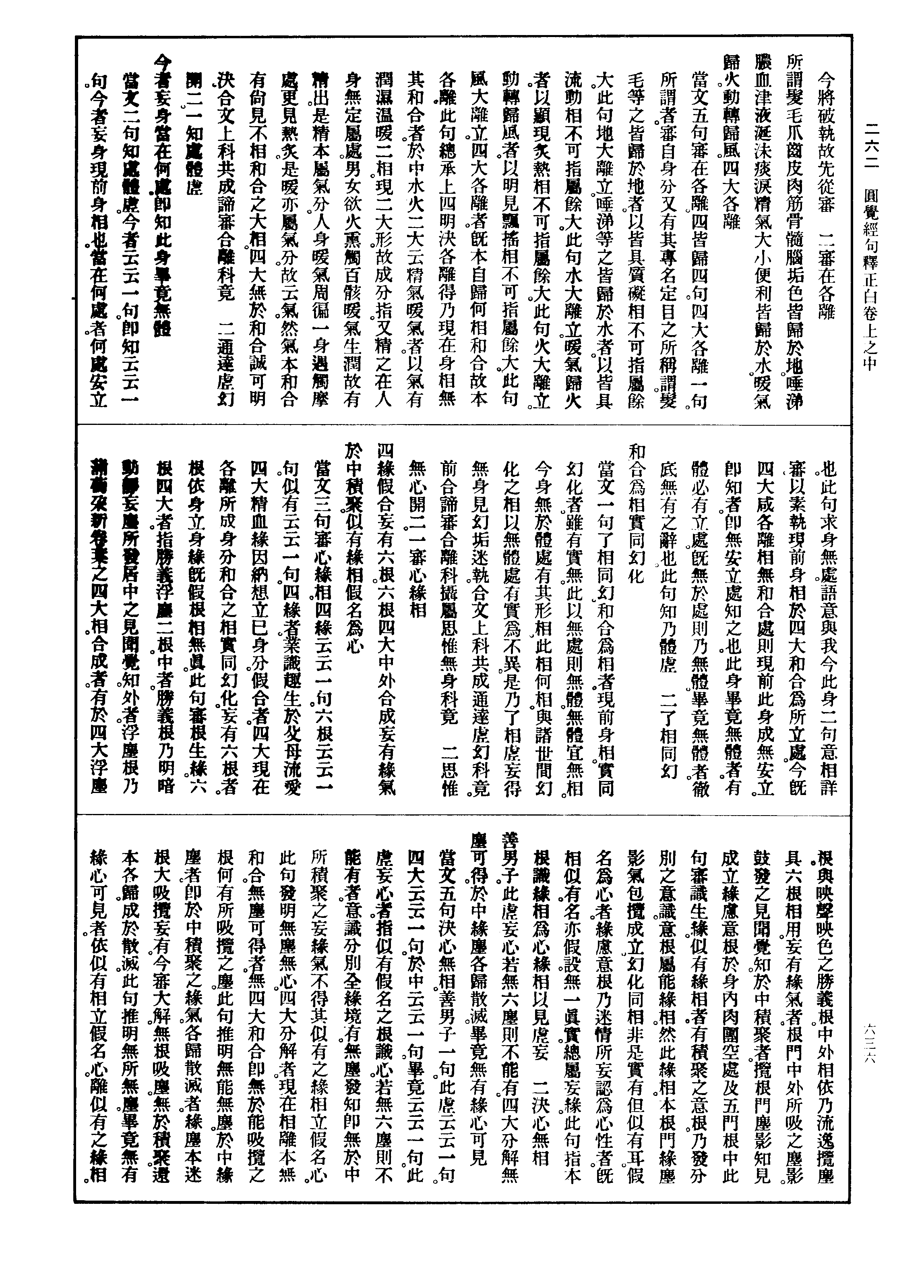

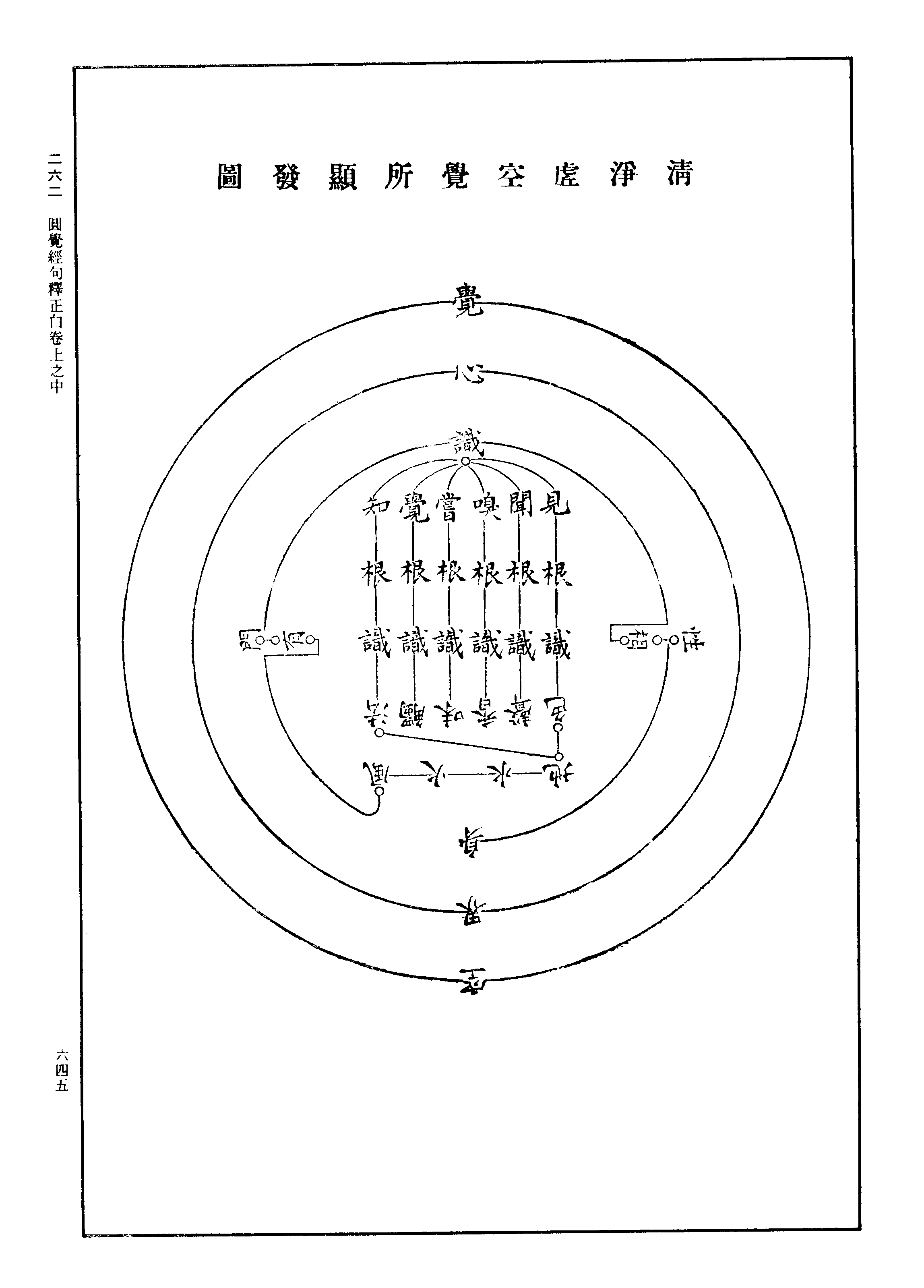

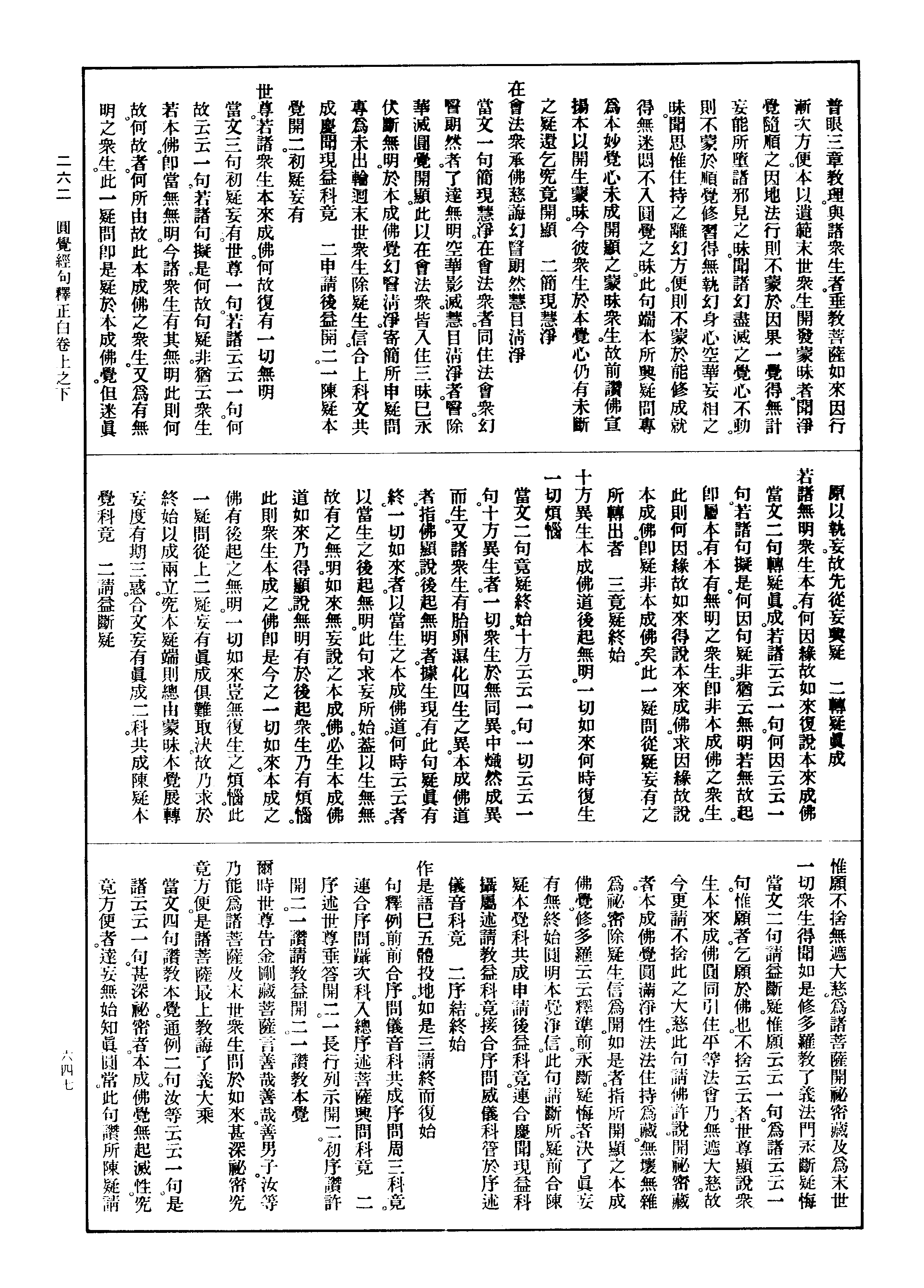

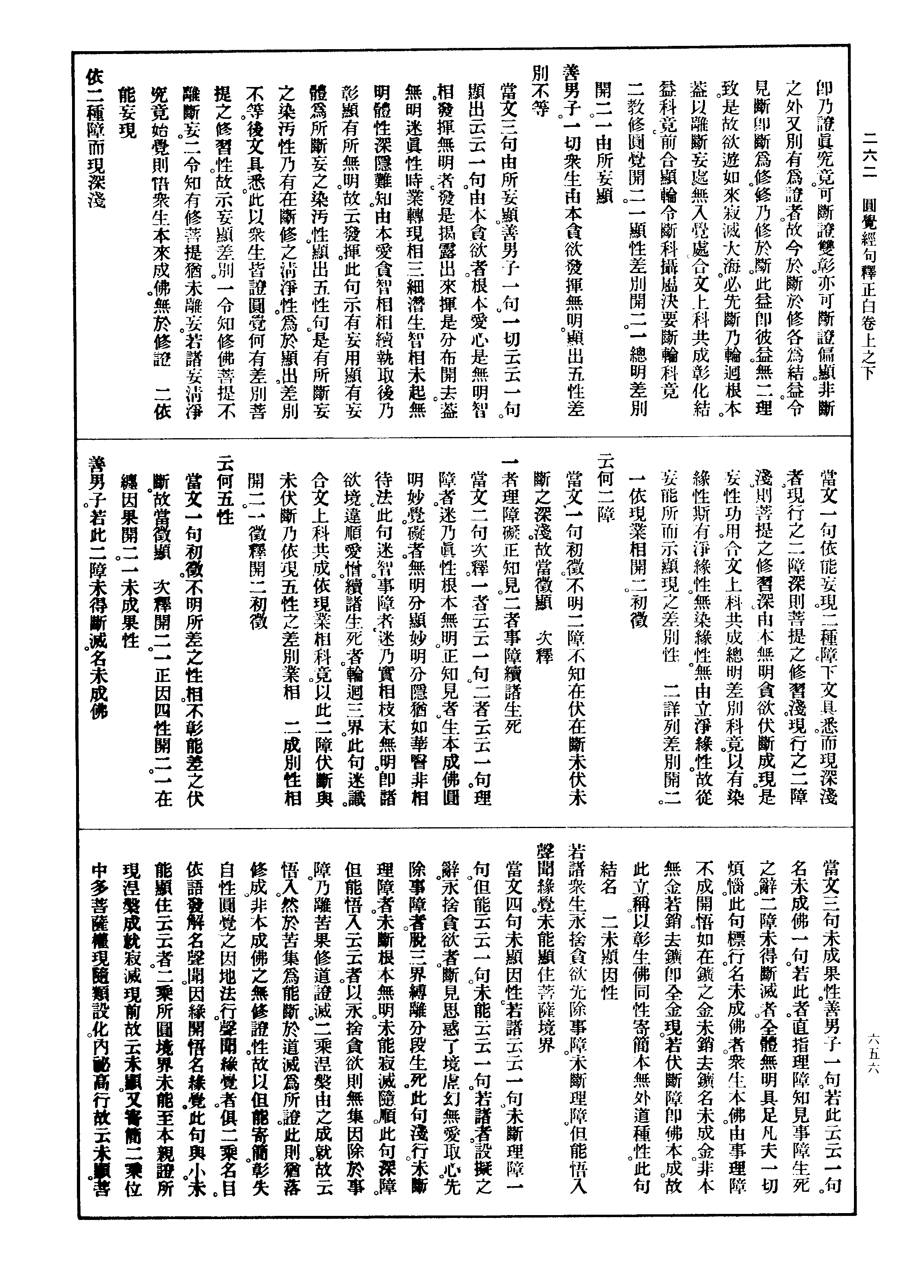

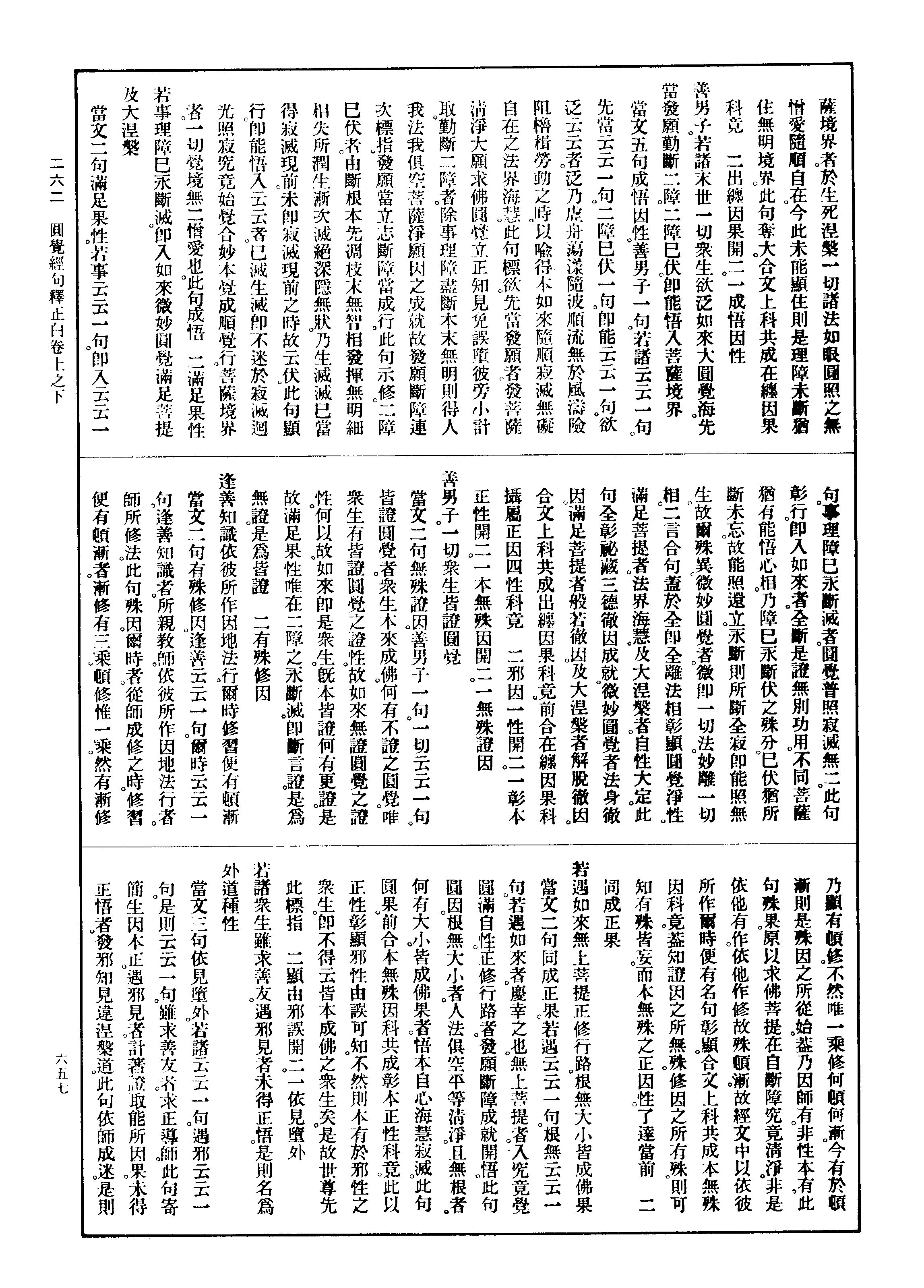

清净虚空觉所显发图

262-A¶ 第 646a 页 X10-0646.png

当经圆觉。目曰大方广。彰显大方广之觉体相用

则在当章觉圆明故至尽于虚空圆裹三世。此段

经文。是所谓觉显发之无边虚空无方清净者也。

清净无方用之广也。虚空无边相之方也。方者。虚

空平等不动之谓也。皆觉所显发体之大也。是一

切众生所皆證而当前具足者也。昧者因经列二

十五有之清净十力四无所畏等陀罗尼门之清

净。实相性一身多身一界多界之清净。没承当处。

遂高推圣境绝巳分外。未思如百千灯光照一室。

经喻具在。何不取而自领。灯光如身。室空如界。一

灯光显一室空。千灯光显千室空。无亿千灯光显

无亿千室空。若止一室空。无千室空。无亿千室空。

则一室不能容千灯光与无亿千灯光矣。一身一

界。多身多界。意义如斯。秪此物。无他物大方广圆

觉巳分外物哉。惟在当人识取所谓灯光耳。是灯

光也。是诸佛之陀罗尼门。是众生之二十五有。然

有之清净即门之清净非生佛有二法也。总一实

相也。总一身也。总一界也。多身多界皆不出乎此

也。众生不得有之清净故失门之清净及实相身

界之清净。然众生分中所有色心诸法情器依正

二十五有该尽矣。得清净焉。是所谓满照室之灯

光也。是人人可领取之圆觉大方广也。因搆为图

助證圆觉。在经列次凡用极于四大。今不取大并

陀罗尼门而取有者。大偏相分。有兼性相。且大即

262-A¶ 第 646b 页 X10-0646.png

六尘总分无别大体。巳属有家故有包尽凡用。足

六尘总分无别大体。巳属有家故有包尽凡用。足举并陀罗尼门之包尽圣用。智者详诸。若在图所

书字样则全彰当段经文。觉者。觉圆明也。心识者。

心清净识清净也。见根识色等者。见清净眼根清

净眼识清净色尘清净等也。地水火风者。四大清

净也。有者。二十五有也。处界不具者摄有中也。门

者。陀罗尼门也。力等不具者摄门中也。此以四大

前之诸清净经文俱列显故备书。后之诸清净经

文属总显故容摄。相性者。实相性也。身者。一多身

也。界者。一多界也。身界无异一多。故不具列一多。

空者。虚空圆裹也。在书字有横竖者。竖彰列次。横

显总详。有内外向者。心法外向。色法内向。本见相

二分对待之义。门有顶接者。凡圣无殊用。性相顶

接者。性相同一法。然相对有。性对门者。微彰圣用

全性。凡用全相。无殊用中之殊用也。果能凡圣同

用斯性相圆明入实相性之清净也。是作图之从

因也。愿观者毋忽。】

大方广圆觉修多罗了义经句释正白卷上之中

262-A¶ 第 646c 页 X10-0646.png

大方广圆觉修多罗了义经句释正白卷上之下

大方广圆觉修多罗了义经句释正白卷上之下罽宾沙门 佛陀多罗 译

震旦沙门 弘丽罗峰 著

神州沙门 弘赞在犙 较

【二显觉绝妄开二。一决疑显觉开二。一序述菩萨

兴问开二。一序问蹑次。】

「于是。」

【此序显金刚藏菩萨从离幻开悟之始知本来成

佛乃本觉开显。悲念众生失乃本觉以有不觉。然

不觉非外有即迷本觉有。能于本觉无有疑悔即

无不觉。有所兴问希佛教益究竟显觉。以决生疑

得住觉境。

二序问周三开二。一序述仪音开二。

一序问威仪。】

「金刚藏菩萨在大众中即从座起。顶礼佛足右绕三

匝。长跪叉手而白佛言。」

【句释例前。

二述请教益开二。一庆闻现益开二。

一赞发生蒙。】

「大悲世尊。善为一切诸菩萨众宣扬如来圆觉清净

大陀罗尼因地法行渐次方便。与诸众生开发蒙昧。」

【当文三句赞发生蒙。大悲世尊一句。善为云云一

句。与诸云云一句。次句通赞世尊所答文殊普贤

262-A¶ 第 647a 页 X10-0647.png

普眼三章教理。与诸众生者。垂教菩萨如来因行

普眼三章教理。与诸众生者。垂教菩萨如来因行渐次方便。本以遗范末世众生。开发蒙昧者。闻净

觉随顺之因地法行则不蒙于因果一觉得无计

妄能所堕诸邪见之昧。闻诸幻尽灭之觉心不动。

则不蒙于顺觉修习得无执幻身心空华妄相之

昧。闻思惟住持之离幻方便。则不蒙于能修成就

得无迷闷不入圆觉之昧。此句端本所兴疑问专

为本妙觉心未成开显之蒙昧众生。故前赞佛宣

扬本以开生蒙昧。今彼众生于本觉心仍有未断

之疑还乞究竟开显。

二简现慧净。】

「在会法众承佛慈诲幻瞖朗然慧目清净。」

【当文一句简现慧净。在会法众者。同住法会众。幻

瞖朗然者。了达无明空华影灭。慧目清净者。瞖除

华灭圆觉开显。此以在会法众皆入住三昧巳永

伏断无明。于本成佛觉幻瞖清净。寄简所申疑问

专为未出轮回末世众生除疑生信。合上科文共

成庆闻现益科竟。

二申请后益开二。一陈疑本

觉开二。初疑妄有。】

「世尊。若诸众生本来成佛。何故复有一切无明。」

【当文三句初疑妄有。世尊一句。若诸云云一句。何

故云云一句。若诸句拟是。何故句疑非。犹云众生

若本佛。即当无无明。今诸众生有其无明此则何

故。何故者。何所由故此本成佛之众生。又为有无

明之众生。此一疑问即是疑于本成佛觉。但迷真

262-A¶ 第 647b 页 X10-0647.png

原以执妄。故先从妄兴疑。

原以执妄。故先从妄兴疑。二转疑真成。】

「若诸无明众生本有。何因缘故如来复说本来成佛。」

【当文二句转疑真成。若诸云云一句。何因云云一

句。若诸句拟是。何因句疑非。犹云无明若无故起。

即属本有。本有无明之众生即非本成佛之众生。

此则何因缘故如来得说本来成佛。求因缘故说

本成佛。即疑非本成佛矣。此一疑问从疑妄有之

所转出者。

三竟疑终始。】

「十方异生本成佛道后起无明。一切如来何时复生

一切烦恼。」

【当文二句竟疑终始。十方云云一句。一切云云一

句。十方异生者。一切众生于无同异中炽然成异

而生。又诸众生有胎卵湿化四生之异。本成佛道

者。指佛显说。后起无明者。据生现有。此句疑真有

终。一切如来者。以当生之本成佛道。何时云云者。

以当生之后起无明。此句求妄所始。盖以生无无

故有之无明。如来无妄说之本成佛。必生本成佛

道如来乃得显说。无明有于后起众生乃有烦恼。

此则众生本成之佛即是今之一切如来。本成之

佛有后起之无明。一切如来岂无复生之烦恼。此

一疑问从上二疑妄有真成俱难取决。故乃求于

终始以成两立。究本疑端则总由蒙昧本觉展转

妄度有期三惑。合文妄有真成二科。共成陈疑本

觉科竟。

二请益断疑。】

262-A¶ 第 647c 页 X10-0647.png

「惟愿不舍无遮大慈。为诸菩萨开秘密藏及为末世

一切众生得闻如是修多罗教了义法门永断疑悔。」

【当文二句请益断疑。惟愿云云一句。为诸云云一

句。惟愿者。乞愿于佛也。不舍云云者。世尊显说众

生本来成佛圆同引住平等法会乃无遮大慈。故

今更请不舍此之大慈。此句请佛许说。开秘密藏

者。本成佛觉圆满净性法法住持为藏。无坏无杂

为秘密。除疑生信为开。如是者。指所开显之本成

佛觉。修多罗云云释准前。永断疑悔者。决了真妄

有无终始圆明本觉净信。此句请断所疑。前合陈

疑本觉科共成申请后益科竟。连合庆闻现益科

摄属述请教益科竟。接合序问威仪科管于序述

仪音科竟。

二序结终始。】

「作是语巳五体投地。如是三请终而复始。」

【句释例前。前合序问仪音科共成序问周三科竟。

连合序问蹑次科入总序述菩萨兴问科竟。

二

序述世尊垂答开二。一长行列示开二。初序赞许

开二。一赞请教益开二。一赞教本觉。】

「尔时世尊告金刚藏菩萨言善哉善哉。善男子。汝等

乃能为诸菩萨及末世众生问于如来甚深秘密究

竟方便。是诸菩萨最上教诲了义大乘。」

【当文四句赞教本觉。通例二句。汝等云云一句。是

诸云云一句。甚深秘密者。本成佛觉无起灭性。究

竟方便者。达妄无始知真圆常。此句赞所陈疑请

262-A¶ 第 648a 页 X10-0648.png

教。最上教诲者。圆明净觉生佛平等。了义大乘者。

教。最上教诲者。圆明净觉生佛平等。了义大乘者。成就觉心得无修證。此句赞所请教彰益。

二赞

益断疑。】

「能使十方修学菩萨及诸末世一切众生得决定信。

永断疑悔。」

【当文二句赞益断疑。能使云云一句。永断疑悔一

句。能使十方云云者。真妄惑破净信斯成。乃修学

之通门。得决定信者。开悟成就信本成佛。此句悟

真。永断疑悔者。永断无明不迷闷觉。此句除惑。合

文上科共成赞请教益科竟。

二许答嘱受开二。

一嘱令谛听。】

「汝今谛听。当为汝说。」

【句释例前。

二受教默然。】

「时金刚藏菩萨奉教欢喜。及诸大众默然而听。」

【句释例前。合文上科共成许答嘱受科竟。前合赞

请教益科摄属初序赞许科竟。

次述正答开二。

一示教本觉开二。一彰迷生惑开二。一迷轮失觉

开二。一迷轮性相开二。一列示开二。一一切轮相。】

「善男子。一切世界始终生灭前后有无聚散起止。」

【当文二句一切轮相。善男子一句。一切云云一句。

一切世界者。该指情器。始终者。分段相。生灭者。寿

命相。前后者。时位相。有无者。隐显相。聚散者。离合

相。起止者。作息相。此十二相凡诸妄法一切皆有。

非见始终即见生灭。非见生灭即见前后。非见前

262-A¶ 第 648b 页 X10-0648.png

后即见有无。非见有无即见聚散。非见聚散即见

后即见有无。非见有无即见聚散。非见聚散即见起止。非见起止即见始终。轮回显现。曾无脱离。此

以在疑妄有真成始终三惑。同此十二为相。故全

标指令见迷妄轮回。未可以辨圆觉。

二一切轮性。】

「念念相续循环往复种种取舍。」

【当文一句一切轮性。念念者。体性不常。相续者。前

念未灭后念续生。循环往复者。攀缘无定。种种取

舍者。爱憎立别。是乃轮回心之生住异灭性。初四

字生性。中四字住性。后四字异灭性。有此之轮回

性。斯有前之轮回相。前属所相。此属能性。众生轮

回总属此性成立。即所在生之三惑。亦乃取舍心

未忘。故尔辨于真妄有无成就终始。合文上科共

成列示科竟。

二总指。】

「皆是轮回。」

【当文一句总指。皆是者。通指上文所相所性诸法

皆轮回法。令见在问所惑未出轮回。前合列云科

共成迷轮性相科竟。

二失觉法喻开二一法说。】

「未出轮回而辨圆觉。彼圆觉性即同流转。若免轮回

无有是处。」

【当文三句法说。未出云云一句。彼圆云云一句。若

免云云一句。未出轮回者。指在问之妄有真成始

终。未离诸上性相。而辨圆觉者。求本成佛觉。此句

迷妄求真。彼圆觉性者。迷轮之人之本成佛性。即

同流转者。不得开悟成就平等清净住持。此句迷

262-A¶ 第 648c 页 X10-0648.png

真作妄。若免轮回者。设辞反显。无有是处者。本理

真作妄。若免轮回者。设辞反显。无有是处者。本理正破。此句不能断妄。盖圆照觉相斯永断无明。若

犹在于迷真如何得能破妄。惟直同于流转耳。喻

如人惑南方作北方。惑未破时。不见南方。唯见北

方。在见之北方。本即是南方。今成见为北方。是为

同于流转。

二喻明开二。初喻开二。一情流转喻。】

「譬如动目能摇湛水。又如定眼犹回转火。」

【当文二句情流转喻。譬如云云一句。又如云云一

句。动目者。缘照之目。能摇湛水者。湛水澄清由目

数动如波摇荡。此句能转彼所。定眼者。澄见之眼。

犹回转火者。犹尚也。在定之眼尚犹回于彼之转

火。盖微火环旋本无轮相定眼对之则有赤光成

于轮相。是乃眼光回火相续为轮。故云犹回。此句能

因所转。详二喻意立在眼目有知见之能情。乃情世

间正报流转。失圆觉清净。自性住持。

二器流转喻。】

「云驶月运。舟行岸移。亦复如是。」

【当文三句器流转喻。云驶月运一句。舟行岸移一

句。亦复如是一句。云驶者。云奔走之相。月运者。因

云奔走显月运行。夫日月绕须弥虽亦自有流转

然非妄动之相。今云驶北则见月运南。云驶西则

见月流东。是乃因云之运。非月自有之运。此句所

转彼能。舟行岸移者。因舟不住见岸迁移。此句所

因能转。亦复如是者。云驶月运如目摇彼湛水。舟

行岸移如火回于定眼。此句合前喻意显见能所。

262-A¶ 第 649a 页 X10-0649.png

详二喻意立在云岸无分别之所相。乃器世间依

详二喻意立在云岸无分别之所相。乃器世间依报流转。失圆觉清净。自性住持。于中月舟当喻能

情者。月明舟载具能性故。合文上科共成初喻科

竟。

次明开二。一明喻流转。】

「善男子。诸旋未息彼物先住尚不可得。」

【当文二句明喻流转。善男子一句。诸旋云云一句。

诸旋未息者。有眼目动定云岸奔移之能所未冥。

彼物先住者。无于水火之摇回月舟之运行。尚不

可得者。曾未之能得无彼摇回诸相。此句发明。隐

彰物异觉性平等随顺。诸旋又非根本轮回。尚此

旋彼转。况觉于一切法平等随顺。生死垢心又乃

轮回根本同为流转足可明决。故上下文有尚字

何况字相为呼照。

二明法流转。】

「何况轮转生死垢心曾未清净。观佛圆觉而不旋复。」

【当文二句明法流转。何况云云一句。观佛云云一

句。何况者。不同彼诸旋妄性之辞。生死垢心者。根

本无明。曾未清净者。有于取舍真妄分别。此句未

出轮回。观佛圆觉者。本成佛觉。而不旋复者。即同

流转。此句免轮无处。盖以真妄非对待法。故无并

立。若立有妄即无真成。展转谬乱求于终始。实成

流转。合文上科共成次明科竟。前合初喻科摄属

喻明科竟。连合法说科管于失觉法喻科竟。接合

迷轮性相科该在迷轮失觉科竟。

二结显生惑。】

「是故汝等便生三惑。」

262-A¶ 第 649b 页 X10-0649.png

【当文一句结显生惑。是故者。以轮回心旋转圆觉

之故。便生者。因便从生。乃即因缘于轮回之心有

三惑心生。三惑者。初惑妄有。次惑真成。三惑始终。

此盖示知三惑所生本由迷轮失觉。令清净于生

死垢心出乃轮回以入圆觉。前合迷轮失觉科共

成彰迷生惑科竟。

二显觉断轮开二。一详显本

觉开二。一列喻明显开二。一真成无妄开二。一喻

显开二。一性清净喻开二。一瞖除无起。】

「善男子。譬如幻瞖妄见空华。幻瞖若除。不可说言此

瞖巳灭何时更起一切诸瞖。」

【当文四句瞖除无起。善男子一句。譬如云云一句。