声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

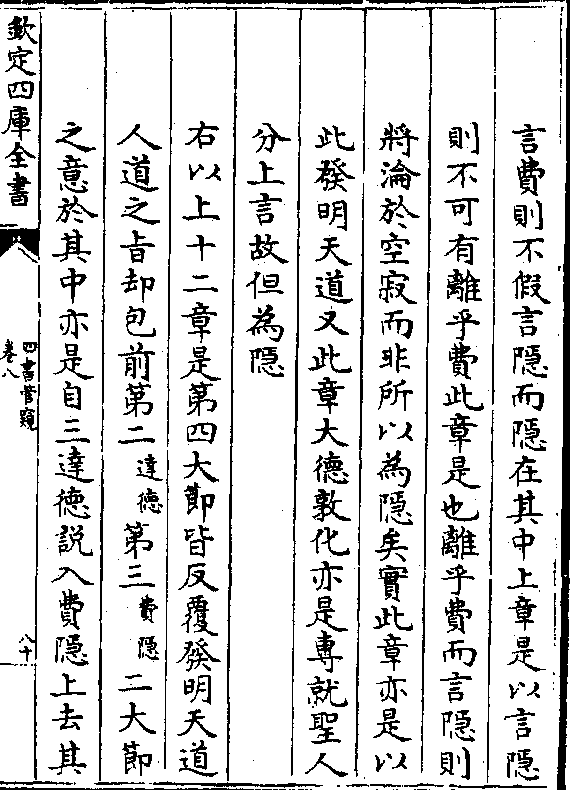

卷八 第 1a 页 WYG0204-0918a.png

钦定四库全书

钦定四库全书四书管窥卷八

元 史伯璿 撰

中庸

二十二章至诚尽性 饶氏曰此与首章一般至诚便

是致中和赞化育便是天地位万物育 辑释亦引之

此只因以致中和之致为坐致之致故如此说其实

致中和之致与致曲之致何异前辩已明此不再述

卷八 第 1b 页 WYG0204-0918b.png

集成或疑此章以后天道人道间见迭出永嘉陈氏曰

集成或疑此章以后天道人道间见迭出永嘉陈氏曰道理纵横说之无尽如何立定样子只合逐章体认才

不费力处便是天道着力处便是人道

或者之疑亦有理陈氏所答虽善而终未莹彻恐必

有说当于第二十六章章下求之但陈氏之说却可

以破饶氏大哉圣人之道以下六章不说天道人道

之误可谓有功于章句矣

第二十三章致曲 辑讲问章句曲一偏也就一偏推

卷八 第 2a 页 WYG0204-0919a.png

致如何得有诚饶氏谓子思之意如举隅絜矩相似隅

致如何得有诚饶氏谓子思之意如举隅絜矩相似隅有四角矩有四方曲有四面曲字已有四偏形如恻隐

羞恶辞让是非四者各是一偏自此一一推致则便可

以会德之全

按章句既曰曲一偏也又曰自其善端发见之偏而

悉推致之以各造其极也盖人之气质不同德性之

发见有厚薄𤼵见之厚处便是一偏之曲致者推而

极之之谓谓以此一偏𤼵见之厚处而推其馀悉使

卷八 第 2b 页 WYG0204-0919b.png

之一 一如此一偏之厚所谓各造其极也问者疑就

之一 一如此一偏之厚所谓各造其极也问者疑就一偏推致如何得有诚盖以章句为但就一偏推致

而不察章句自字悉字各字极字之意也若达则岂

宜有此问哉双峰之答固是但曰子思之意(云云)则

隐然似乎以章句为未尽者盖若以所言𤼵明章句

则当提起章句无病之实以释问者之疑今既不然

则是亦不知己意不出章句意也读者详之

饶氏又谓自篇首便见喜怒哀乐四件喜仁怒义乐礼

卷八 第 3a 页 WYG0204-0919c.png

哀知(云云)

哀知(云云)先儒谓七情不可分配四端又谓七情于四端处横

贯过推此则饶说似有可疑况喜仁怒义乐礼三者

犹有意思哀知一说殊所未喻

第二十五章诚自成道自道章句曰言诚者物之所以

自成而道者人之所当行也诚以心言本也道以理言

用也

为子而实能孝其亲便是成就自家做个孝子(云云)又

卷八 第 3b 页 WYG0204-0919d.png

谓诚即道也似不可分本与用

谓诚即道也似不可分本与用诚者自成是自然成就厎道理未说 人力上下句

道自道方是当着力处语录说此意极分晓双峰为

子实能孝之说能字下得早了是把自然道理作人

力说所以于下句当用力处意便重叠说去不得遂

以为诚即是道不可分本与用言之以此见章句之

未易看亦未易病也

饶氏又谓诚者物之终始不诚无物此两句是解诚者

卷八 第 4a 页 WYG0204-0920a.png

自成之义是故君子诚之为贵是解道自道一句之意

自成之义是故君子诚之为贵是解道自道一句之意语录有两说一以不诚无物属上句一以不诚无物

属下句其属上句之说往往章句未定时所言其属

下句之意盖曰不是谁不他盖人则有不诚而理则

无不诚者故此下句已是说道自道了双峰因看上

节诚字为人力故看此不字亦不出而谓不诚无物

为解诚者自成殊不知此盖朱子未定之意也读者

详之

卷八 第 4b 页 WYG0204-0920b.png

辑讲问章句又曰诚以心言本也道以理言用也窃疑

辑讲问章句又曰诚以心言本也道以理言用也窃疑上是实心下是实理看来都是体如何分体用饶氏曰

真个可疑此章颇难看章句反为所缠盖诚即道也非

是两般如诚者天之道是也

按通云诚自成也诚即是天命之性道自道上一道

字是率性之道诚以心言本也道以理言用也专为

人之所当自行者而言如此分别尽佳愚往年每与

同志说如此后来四书通板行其说果与管见有契

卷八 第 5a 页 WYG0204-0920c.png

达此则饶氏师弟子之疑可冰释矣或者犹因双峰

达此则饶氏师弟子之疑可冰释矣或者犹因双峰之疑而疵章句曰诚者自成章句既以为兼人物而

言则草木禽兽皆不外乎此矣又曰诚以心言然则

草木亦有心耶是又不详章句之旨而妄肆般疵者

也盍亦观于章句上曰诚者物之所以自成下曰道

者人之所当自行上曰物而下曰人意便可见然则

下文心字又岂指物而言哉不过指人之所当自行

者之心而可耳请因通者之意而申之夫性是本道

卷八 第 5b 页 WYG0204-0920d.png

是用性是本然之实理自人言之则舍心无以见性

是用性是本然之实理自人言之则舍心无以见性故朱子直以心言此节诚自成一句固兼人物而言

似不可专指心说然道自道一句便是专指人说了

观章句下句变物言人之意可见人则能自行其道

物岂可以行道责之观于下节君子诚之之意又可

见朱子此节章句凡四句上二句只顺经文解尽经

旨下二句却专为指示学者设则其专为人之所当

自行者言尚何疑乎章句之意正以见诚就人分上

卷八 第 6a 页 WYG0204-0921a.png

说是以心言心主于一身故为本道以理言理散于

说是以心言心主于一身故为本道以理言理散于万事如君臣之义父子之亲皆是故为用变诚言心

有二意一则心有觉而道无为心所以为行道之本

一则行道惟人为能故以心为在人之诚亦犹首章

章句茜本不言性之所以为性而言人之所以为人

之意皆是自此以后专为学者言之也知彼则知此

矣朱子尝曰心虽主乎一身而其体之虚灵足以管

乎天下之理理虽散在事物而其用之微妙实不外

卷八 第 6b 页 WYG0204-0921b.png

乎一人之心盖理具于心而散在事物心主乎身而

乎一人之心盖理具于心而散在事物心主乎身而管摄众理问者谓实理实心看来都是体者盖但就

心主乎身理具于心处言殊不思理具于心者又只

是性可以言诚不可以言道朱子谓诚以心言此就

管摄众理处说心道以理言是就散在事物处说理

就管摄众理处说心故曰本就散在事物处说理故

曰用问者但知具于心者之为理而不知散在事物

者之乃所以为理故如此疑耳双峰所见正与问者

卷八 第 7a 页 WYG0204-0921c.png

有契故曰诚即道也非有两般如诚者天之道是也

有契故曰诚即道也非有两般如诚者天之道是也盖皆不达子思朱子之意而致误耳其以诚者天之

道为證后段辨之且饶氏谓此章颇难看则是矣谓

章句反为所缠则非也特饶氏自为所缠耳

发明谓道即诚之道也如云诚者天之道至诚之道自

其真实无妄言之则曰诚自其天下通行言之则曰道

一而已矣

此其剿饶说以为己意其迹甚显但诚者天道至诚

卷八 第 7b 页 WYG0204-0921d.png

之道只是一句此以诚与道相对言之分明是一本

之道只是一句此以诚与道相对言之分明是一本一用而以彼为證可乎以此观之𤼵明之不及通远

甚辑释引通而不取𤼵明宜矣

成己成物 发明引陈氏曰异端但知成己不知成物

吾儒以成物为成异端以空寂为成彼之成己自我

观之见其自坏而已天下岂有真能成己而不知成

物者耶

𤼵明愚尝深绎此章诚本自成己也诚之为道内自道

卷八 第 8a 页 WYG0204-0922a.png

于己也此为己之学也天命之性具此实理诚者实此

于己也此为己之学也天命之性具此实理诚者实此者也实有诸已故曰自成率性之道躬自行之道者行

此者也躬行于己故曰自道 辑释亦引之

按诚者自成是理之自然未说到人力上𤼵明实此

者也实有诸已之言则未免有搀说人力之病盖未

达诚自成只是物物各具一太极之实理而已之意

也唯其所见如此故于双峰之说每惓惓而不能舍

也已于辨饶说处及之其曰率性之道躬自行之亦

卷八 第 8b 页 WYG0204-0922b.png

似未当躬自行之亦非所以言率也其曰诚之为道

似未当躬自行之亦非所以言率也其曰诚之为道云者此则饶氏诚者天道之意尔前辨已明此不再

述

第二十六章故至诚无息 饶氏谓人之诚有至有不

至圣人诚之至故可以说至诚若天地只是诚更无至

不至 辑释亦引之

按论语集注一贯章有曰譬则天地之至诚无息则

似不必拘也但此处言圣人配天地之意则是说圣

卷八 第 9a 页 WYG0204-0922c.png

人而非指天地尔

人而非指天地尔辑讲问悠久悠远有以异乎饶氏谓无以异也不息则

久(云云)博厚则高明此推其无息之效故其序如此下

一截指其成德而言故先博厚高明而后悠久 辑释

亦引此说

按章句于徵则悠远以下以为皆以其验于外者言

之于悠久成物处云悠久即悠远兼内外而言之也

犹宜亦有斟酌饶氏直以为无以异则言之太快而

卷八 第 9b 页 WYG0204-0922d.png

不免有所遗矣至谓下一截指其成德而言则尤恐

不免有所遗矣至谓下一截指其成德而言则尤恐未当盖至诚已是成德事了下文但言其常于中而

验于外者如此耳非如此而后德始成也双峰乃曰

下一截指成德而言然则上一截非成德之事耶此

则所未喻者馀于后二段究之

辑讲问不息则久与悠久两个久字似无异义而朱子

以久为内以悠久为兼内外是如何饶氏曰上面久字

是在内下面悠久是指外面(前段悠久悠远无异之言

卷八 第 10a 页 WYG0204-0923a.png

病根在此)辑释亦引之

病根在此)辑释亦引之按问者两久字似无异义之疑是矣而谓朱子以悠

久为兼内外异乎上文以久为内之旨则未悉章句

之旨者也为双峰者宜告之曰悠久之悠即悠远之

悠此指验于外者言也悠久之久即久则徵之久此

指常于中者言也兼内外者外主悠言内主久言尔

如此则两久字皆在内章句无可疑矣今不以此告

之而曰上久字是在内下悠久是外面厎则二久字

卷八 第 10b 页 WYG0204-0923b.png

果有不同矣不惟不足以释问者之疑又且勇于背

果有不同矣不惟不足以释问者之疑又且勇于背章句之旨亦独何哉盖朱子皆以久为在内者其意

若曰唯其常于中故验于外者悠远而博厚高明惟

博厚高明故又如此之悠久悠久则验于外者又未

尝不常于中也首尾相应如此况同一久字不应顿

有内外之异若以久亦可以言外耶则上文久与悠

远分内与外又何为而不易耶以此见朱子之精密

似非双峰所及

卷八 第 11a 页 WYG0204-0923c.png

辑讲问章句云天地山川实非由积累而后大看来及

辑讲问章句云天地山川实非由积累而后大看来及其二字似解不去饶氏曰子思大意只是形容不息之

义云(云)以此见得人之德固以诚为贵然非不息则亦

不能博厚高明与天地同其功用须是无息始得(前段

下截指其成德而言之说病根在此)

至诚则自然无息无息则自然常于中验于外而与

天地同其体用非至诚之后犹有待于不息而后能

与天地同其功用也或问力辨诸家之失皆为其如

卷八 第 11b 页 WYG0204-0923d.png

此读者考焉可也双峰以此见人之德固以诚为贵

此读者考焉可也双峰以此见人之德固以诚为贵至须是无息始得一段议论皆似以为至诚之后又

须使之无息始得然者此则诚所未喻也章句曰既

无虚假自无间断自之一字岂非预为双峰对證之

药耶读者其详味之

章句(云云)然天地山川实非积累而后大读者不以辞

害意可也 丛说帝尧自明德后以至于黎民于变时

雍岂无次第之序孔子自志学至不踰矩岂无造诣之

卷八 第 12a 页 WYG0204-0924a.png

极则子思四及字之意岂亦无意

极则子思四及字之意岂亦无意按章句上文曰此四条皆𤼵明由其不贰不息以致

盛大而能生物之意此曰然天地山川实非由积累

而后大读者不以辞害意可也两意字正相应盖至

诚之德固无积累之渐然其及物之功则未尝不自

近而及远自小而至大也故以天地山川积盛而能

生物者为喻其意只欲以此𤼵明由其不贰不息以

致盛大而能生物之义其辞则似乎天地山川由积

卷八 第 12b 页 WYG0204-0924b.png

累而后大者而实则非有此事也故章句曰然天地

累而后大者而实则非有此事也故章句曰然天地山川实非由积累而后大读者不以辞害意可也辑

读及其二字似解不去之疑与丛说四及字岂亦无

意之语皆是以辞害意不达至诚之德无积累之渐

而成物之功则有积累之渐者而又泥于辞不知天

地山川实非积累而后大遂谓至诚之德亦有积累

之渐者皆不可不察且丛说以尧为證尧之克明峻

德其亦异乎自格致诚正以修其身者之明明德矣

卷八 第 13a 页 WYG0204-0924c.png

固未可以此一言为至诚亦有渐次之證也若夫亲

固未可以此一言为至诚亦有渐次之證也若夫亲九族至协和万邦以下自是及物之功章句何尝亦

以此为无渐次哉观其所言由其不贰不息以致盛

大而能生物致之一字则及物之功为有渐次可知

至于孔子所言自是下学之次第圣人特因其近似

者以自名为学者之法程耳遽以近似之言为至诚

真有渐次之證毋乃于夫子子思之意两失之欤丛

说此意正是蹈袭双峰下截指其成德而言与须是

卷八 第 13b 页 WYG0204-0924d.png

不息始得之言以为说饶说(愚)已辨之于前矣但双

不息始得之言以为说饶说(愚)已辨之于前矣但双峰说天道不成天道人道不成人道何则天道有效

验无工夫双峰则以为须是无息始得是犹有待于

用力而后不息也非天道不成天道乎人道必先知

后仁双峰于致曲以后说人道处皆说为先仁后知

非人道不成人道乎丛说不辩其失而效其尤尚可

自谓得朱子之传乎噫甚矣双峰之说易惑人也岂

特丛说为然

卷八 第 14a 页 WYG0204-0925a.png

自至诚尽性章至至诚无息章五章 饶氏谓至诚尽

自至诚尽性章至至诚无息章五章 饶氏谓至诚尽性章以诚者之仁而言致曲章以诚之者之仁而言至

诚前知章以诚者之知而言诚自成章以诚之者之知

而言至诚无息章以诚者之勇而言或问前章诚者之

仁知即继以诚之者之仁知至诚无息章论诚者之勇

而不复以诚之者之勇言之何也饶氏曰诚者不勉而

仁不思而知若无以见其勇者故特以悠久不息著其

勇若夫诚之者则非勉无以仁非思无以知而所谓勇

卷八 第 14b 页 WYG0204-0925b.png

者已存于思勉之中而不复别以勇言也况诚之之工

者已存于思勉之中而不复别以勇言也况诚之之工至此则人道已尽而其至诚无息固将与天道为一所

谓诚则明明则诚也又岂可以差等言哉又以此数章

皆先仁后知而勇以终之成德之序然也

按此说似乎与章句不同然详味之似亦不为无理

何则此五章以天道人道相同而言若无说以贯之

则似乎杂乱无统纪者观于篇首言不明不行之意

以下诸章所论三达德相承之次秩然如彼其有条

卷八 第 15a 页 WYG0204-0925c.png

也岂容于此处乃无一说以贯之耶(愚)窃以双峰配

也岂容于此处乃无一说以贯之耶(愚)窃以双峰配此五章为三达德不为无理而此五章皆是以三达

德𤼵明天道人道之义与章句之意自不相妨却又

得相承之次有条不紊不为无功于章句也但其为

说犹有未透彻处则不可不为之𤼵明耳夫诚者之

三达德固以先仁后知为序致曲之仁亦先成物之

知何欤此特承上章天道遂言人道以为进道之阶

梯固非以此亦为先仁后知之序而亦不容改为之

卷八 第 15b 页 WYG0204-0925d.png

序也尚何疑乎或又疑尽性之尽致曲之致似不可

序也尚何疑乎或又疑尽性之尽致曲之致似不可专主行而为仁也曰章句释诚明之义以德无不实

为诚以明无不照为明诚即仁明即知也尽性虽兼

察之由之而言其实只是德无不实之事故但当为

诚者之仁致曲之上既以其次二字𤼵之章末又以

至诚能化终之止是承上章言学者由教而入以上

同乎圣人尽性之事则亦但当承上章为诚之者之

仁耳前知章正是明无不照之事以为诚者之知固

卷八 第 16a 页 WYG0204-0926a.png

无可疑独诚自成章为诚之者之知乃不承上章前

无可疑独诚自成章为诚之者之知乃不承上章前知如神之意而言而别取成物之义似与致曲承尽

性而言者不类为可疑耳盖诚明明诚二诚字虽有

浅深然其皆为德实于己之意则亦初无甚异故诚

之者之仁可以承诚者之仁而言二明字则一在诚

前为入德工夫先明乎善之明也一在诚后为至诚

之效验明无不照之明也义全不同若以欲以诚之

者之知承前知如神之明而言则又只说得诚明之

卷八 第 16b 页 WYG0204-0926b.png

明而不得为明诚之明岂得为诚之者之知哉故不

明而不得为明诚之明岂得为诚之者之知哉故不取明意但主成物言之既可少异于入德明善之工

又不害其为学者致用之事其旨深矣或犹以为诚

自成一章仅有成物知也一句又对成已仁也一句

而言何以见得是诚之者之知曰中庸诸章言仁者

未尝截然不及知意言知者未尝截然不及仁意顾

其所主如何耳此章自君子诚之为贵以上虽未及

成物正是先言此以为成物之本亦犹大学新民章

卷八 第 17a 页 WYG0204-0926c.png

先说自新以为新民之本者相似自此以下却全是

先说自新以为新民之本者相似自此以下却全是说归成物上去其曰非自成已而已也所以成物也

观非自字而已也字所以字抑扬之意盖可见矣下

文成已仁也成物知也性之德也合外内之道也四

句虽以仁知对言却正是恐人以成已为内成物为

外则将但知成已而不知成物故以仁知对举以见

其皆为性之德不可判内外为二致而不复以成物

为事也成物可以外言知可以外言乎此仁知之所

卷八 第 17b 页 WYG0204-0926d.png

以合外内之道也内是成已外是成物所以合外内

以合外内之道也内是成已外是成物所以合外内之道是仁知正以仁知皆性之德故耳详此文势全

是解常人分内外轻成物之惑而专归重于知者故

结之曰故时措之宜也时措之宜正是知用万物道

济天下也事全是说成物之知分晓所以章句曰既

得于已则见于事者以时措之而皆得其宜也饶氏

亦曰时措之宜是专说成物由是而观则此五章皆

是说三达德如双峰之说无可疑矣馀于后段究之

卷八 第 18a 页 WYG0204-0927a.png

饶氏以哀公问政章以下至至诚无息章八章为第四

饶氏以哀公问政章以下至至诚无息章八章为第四大节皆主诚而言而分三达德以配之(双峰折二十章

为二章故曰八章)又以自大哉圣人之道以下六章为

第五大节皆言大德小德非对上文为天道人道之分

也

按中庸一篇朱子分为三十三章总为五大节饶氏

变章句之序分哀公问政章为两章故有三十四章

而总为六大节首节次节末节皆与章句无异惟析

卷八 第 18b 页 WYG0204-0927b.png

章句第三第四节两节为三节为不同耳其析哀公

章句第三第四节两节为三节为不同耳其析哀公问政章为两章与并以之属下章之失已于前章及

孟子离娄上篇辩之此不再述其以尽性至无息五

章分配三达德则似不为无理已于前段明之但以

诸章自为一节分大哉圣人之道以下六章亦自为

一节二节前后不相贯通后节非有天道人道之分

又谓自诚明章至经纶章皆以先仁后知为序则皆

未必然耳盖就此十二章中指尽性至无息五章分

卷八 第 19a 页 WYG0204-0927c.png

配三达德则可而欲分十二章为两节则不可其实

配三达德则可而欲分十二章为两节则不可其实十二章皆言天道人道共作一大节本无可议只因

双峰分配三达德至无息章议论已尽故只得如此

分节耳其得失当续论之但此十二章前六章言天

道人道以一章间一章为次先天道而后人道后六

章言天道人道以三章间三章为次先人道而后天

道则不容无少分别如此则一大节之中不妨前后

自含两意耳故愚既辨双峰之失复取其是而补其

卷八 第 19b 页 WYG0204-0927d.png

缺僭为臆说如左以俟有道而就正焉其谓十二章

缺僭为臆说如左以俟有道而就正焉其谓十二章皆以先仁后知为序之误后段及下章辩之

(愚)妄谓此十二章除诚明章统说起外自尽性以

下五章此是申言三达德以𤼵天道人道之义也

自大哉圣人之道以下六章此是申言费隐以𤼵

明天道人道之义也其以前五章为申言三达德

以𤼵明天道人道之说此则双峰之所已言愚既

于前段详之矣此不再述其以后六章为申言费

卷八 第 20a 页 WYG0204-0928a.png

隐以𤼵明天道人道之义何以知其然耶曰此亦

隐以𤼵明天道人道之义何以知其然耶曰此亦因章句之意而推之尔章句以𤼵育峻极为极于

至大而无外以三千三百为入于至小而无间以

存心为极乎道体之大以致知为尽乎道体之细

所谓大小非即费之大小乎下二章皆承此章言

之前章承为下不倍言则亦语小之意后章承居

上不骄言则亦语大之意(双峰有此说)则亦莫非

费之大小而已然此皆言费而隐在其中亦犹前

卷八 第 20b 页 WYG0204-0928b.png

章之意尔继此则仲尼祖述章𤼵出小德川流大

章之意尔继此则仲尼祖述章𤼵出小德川流大德敦化之意小德大德非隐乎川流敦化则费矣

(川流即三千三百之意敦化即𤼵育峻极之意)其下二章又承此章而言

前章承小德川流而言即费意后章承大德敦化

而言即隐意(小德川流大德敦化经文就天地分上言则交互分体用下二章只就圣

人分上言故又如此分费隐馀于下章及篇末详之)亦不过皆斯道之体用

耳其详于下章言之(愚)故以此十二章为申言三

达德费隐以𤼵明天道人道之义也至若此十二

卷八 第 21a 页 WYG0204-0928c.png

章中前五章先天道而后人道者是欲学者先知

章中前五章先天道而后人道者是欲学者先知天道以为造道之准的然后由人道以求至乎其

极耳后六章先人道而后天道者是又欲学者先

得人道以为进道之阶梯然后可以尽乎天道之

极至耳前五章言天道人道以一章间一章为序

者因三达德而分也后六章言天道人道以三章

间三章为序者因费隐大小而分也不过皆是反

覆𤼵明天道人道之义而已而天道人道又不过

卷八 第 21b 页 WYG0204-0928d.png

皆所以𤼵明中庸也抑愚又尝因此一节十二章

皆所以𤼵明中庸也抑愚又尝因此一节十二章之旨以推前二节十九章之义则似乎有相同者

何则中庸除首末二章始之终之外中间分三大

节前十章是一节言中庸次九章是一节言费隐

愚尝合而观之是自三达德说入费隐上去其实

皆所以明中庸之义也后十二章是一节皆言天

道人道愚尝析而辨之亦是自三达德说入费隐

上去其实亦所以明中庸之义也三达德与费隐

卷八 第 22a 页 WYG0204-0929a.png

前则析为二节而详言之后则合为一节而统言

前则析为二节而详言之后则合为一节而统言之是后一节之中却该前二节所言之意也前二

节则主于立本(用工以立其本)故但言三达德与费隐以

𤼵明中庸后一节则主于致用(成功而致其用)故分别天

道人道以𤼵明中庸其实天道人道亦但于达德

费隐上见之此其大略也其详论之如左

一何以见得三节皆𤼵明中庸

二何为前后皆自知仁勇说入费隐上去

卷八 第 22b 页 WYG0204-0929b.png

三三达德与费隐何故前析为二节而言后

三三达德与费隐何故前析为二节而言后统为一节而言

四何故天道人道亦但于达德费隐上见

五何以见得前二节主于立本后一节主于

致用

六中庸知仁勇费隐天道人道名目不同何

以贯而通之

一第二节言中庸此章句成说无可疑者第三节

卷八 第 23a 页 WYG0204-0929c.png

章句以为言费隐第四节章句以为言天道人

章句以为言费隐第四节章句以为言天道人道今皆以为𤼵明中庸何也曰自第二章以下

十章章句以为皆论中庸以释首章之义费隐

章章句亦以为申明首章道不可离之意下八

章又皆以明此章之义者然则亦承第二节以

𤼵明中庸可知矣况下章即言庸德之行舜大

孝章章句又以为此由庸行之常推之以极其

至后二章亦此意然则此九章皆为以费隐大

卷八 第 23b 页 WYG0204-0929d.png

小𤼵明中庸又可知矣以此二节言三达德费

小𤼵明中庸又可知矣以此二节言三达德费隐为皆𤼵明中庸之意推之则诚明以下十二

章言天道人道处不过亦是申言三达德费隐

而已又何独不得为𤼵明中庸之意耶大抵三

达德与费隐不外乎中庸而天道人道又不外

乎达德费隐然则又岂中庸之外他有天道人

道之分哉则其皆为𤼵明中庸之义尚何疑乎

二知仜勇是德费隐是道其理虽无二致然德则

卷八 第 24a 页 WYG0204-0930a.png

存于夫人之心道则散在天下之事德是人所

存于夫人之心道则散在天下之事德是人所能知能行之器具道是人所当知当行之材料

德譬如匠者之有绳墨斧斤一般道譬如匠者

之有楩梓豫章一般以此德而知行此道譬如

匠者施绳墨斧斤于楩梓豫章以为宫室舟车

一般所以前后皆自知仁勇说入费隐上去者

盖必先有能知能行之器具然后可以施之于

当知当行之材料也今以前后所言推之则自

卷八 第 24b 页 WYG0204-0930b.png

第二章以下十章论三达德处皆反覆言择守

第二章以下十章论三达德处皆反覆言择守知行之义盖先以人所能知能行者言也直至

第十二章说君子之道费而隐其下即以夫妇

之所与知与能圣人之所不知不能与天地犹

有憾者继之此所谓知即达德知所能知之知

此所谓行即达德仁所能行之行尔以见斯道

之用自一事以极乎全体皆夫人之所当知当

行者也故其下章或言费之大或言费之小大

卷八 第 25a 页 WYG0204-0930c.png

小虽不同皆不过是全体中所该何莫非人所

小虽不同皆不过是全体中所该何莫非人所当知当行者乎末后二十章所以终十二章之

义者又彰彰然以达德所以行乎达道者言于

章中其意尤为易见自二十一章以下论三达

德处亦皆反覆分别诚明明诚难易浅深之不

同盖亦先以圣人学者所能行能知者言也直

至二十七章说大哉圣人之道其下即以道体

之大无外小无间者继之此即申言费隐之义

卷八 第 25b 页 WYG0204-0930d.png

所谓大小即费之大小耳然后言尊德性道问

所谓大小即费之大小耳然后言尊德性道问学以下五句为学者修德凝道之方其事不外

乎知行两端而已德性即知仁所以为知行之

体者问学即知行所以为知仁之用也以见道

之全体皆夫人所当知当行者也故其下二章

反覆乎不骄不倍之义又何莫非全体中之事

亦行道者所当知尔知行之至必如仲尼祖述

章取譬之意与下二章所谓至诚非至圣不能

卷八 第 26a 页 WYG0204-0931a.png

知至圣非至诚不能为之意而后于道之全体

知至圣非至诚不能为之意而后于道之全体无所遗耳然则前后皆自知仁勇说入费隐上

去者于此不难见矣

三三达德与费隐是道理之名目天道人道是圣

贤之等级前欲指道理之名目以示人故不容

不分达德与费隐为二节而详言之后欲明圣

贤之等级以示人故不容不致意于天道人道

之分别若达德费隐之旨则已于前二节详之

卷八 第 26b 页 WYG0204-0931b.png

此但申言其理以显天道人道之同异处尔政

此但申言其理以显天道人道之同异处尔政不必再分达德与费隐为二节但为一节主于

分别天道人道而于一节之中自该前两节之

意足矣尚何疑乎

四道理之名目其义实圣贤之等级其义虚将欲

明天道人道之同异以示人而不就达德费隐

上言之则义之虚者悬空无所着落其不陷于

老庄之窈冥昏默者几希故必就达德费隐上

卷八 第 27a 页 WYG0204-0931c.png

分别出天道人道之同异然后义之虚者于义

分别出天道人道之同异然后义之虚者于义之实上见而圣贤之品级明矣

五中间三大节前二节主于立本后一节主于致

用大抵中庸一书专为开来学而设故于学者

立本致用之意为详其说圣人事与至诚之功

用亦不过皆为学者立本致用之准的而已若

圣人则又何假于言哉唯前二节主于立本故

于入德之工夫为详而于圣人之事为略其𤼵

卷八 第 27b 页 WYG0204-0931d.png

明中庸所以致详于三达德费隐之义者盖以

明中庸所以致详于三达德费隐之义者盖以学者立本之要非三达德无以为入道之门非

费隐无以见道不可离之意也惟后一节主于

致用故于成德之效验为详而于下学之事为

略其𤼵明中庸所以反覆乎天道人道之同异

者盖以圣人之功用学者之致用有难易浅深

之不同也前二节亦有言圣人之事处如依乎

中庸遁世不见知而不悔舜大孝文无忧武王

卷八 第 28a 页 WYG0204-0932a.png

周公达孝议者天之道不勉不思从容中道之

周公达孝议者天之道不勉不思从容中道之类不过数处不过皆愚所谓以为学者立本之

准的而已者也自此之外则皆学者入德之工

夫也何莫非主于立本而言乎后一节亦有言

下学之事处如明诚致的道自道尊德性道问

学至敦厚崇礼之类亦不过数处然皆不过是

言此以引起致用之意故致曲自形著动变以

下道自道自成已成物以下尊德性自居上不

卷八 第 28b 页 WYG0204-0932b.png

骄以下以尽乎二章之旨亦皆以致用之效验

骄以下以尽乎二章之旨亦皆以致用之效验与致用之当否而言也(愚自用章三重章皆以致用之当否而言故为

人道若是天道则𤼵见当其可有当而无否矣)其馀说天道处则皆全

是圣人之功用亦不过皆愚所谓以为学者致

用之准的者也何莫非主于致用而言乎是以

前后所言三达德费隐之义推之尤为易见前

二节惟主于立本故其论三达德处于学者事

则言知(择中庸)言仁(守中庸)而又言勇(强中庸)

卷八 第 29a 页 WYG0204-0932c.png

以见学者非勇则无以至于知之成功而一也

以见学者非勇则无以至于知之成功而一也于圣人事则但言知(知之尽)言仁(仁之至)而又

言勇(不赖勇而裕如)以见圣人虽未尝无勇然

不赖勇而裕如也其论费隐大小处则以君子

之道𤼵其端道虽即是圣人之道而君子则为

学者期之也非愚所谓于入德之工夫为详于

圣人之事为略之意乎后一节唯主于致用故

其论达德处于圣人之事则言仁(尽性)言知(前

卷八 第 29b 页 WYG0204-0932d.png

知)而又言勇(无息)以见圣人虽无所赖乎勇而

知)而又言勇(无息)以见圣人虽无所赖乎勇而亦未尝无勇也于学者事则但言仁(致曲)言知

(成物)而不言勇以见学问之极功即是圣神之

能事(至诚能化时措之宜皆是自学者至圣人处)其勇亦统于至诚

无息之中矣其论大小费隐处则以圣人之道

𤼵其端道虽无异于君子之道然圣人则非学

者所可称也非愚所谓于成德之效验为详于

下学之事为略之意乎所以前二节中虽有圣

卷八 第 30a 页 WYG0204-0933a.png

人之事亦是为学者之法不过主于立本皆以

人之事亦是为学者之法不过主于立本皆以人道言之故但当以先知后仁为序也后一节

则分天道人道而言其说天道处则是自诚而

明固当以先仁后知为序其说人道处则依旧

是学者事虽则主于致用既是自明而诚由教

而入只当以先知后仁为序耳饶氏乃谓自诚

明章后皆以先仁后知为序强说尊德性而道

问学亦为先仁后知之事则泥而不通矣其误

卷八 第 30b 页 WYG0204-0933b.png

于下章辩之唯二十章介在立本致用之间故

于下章辩之唯二十章介在立本致用之间故其说最为详备所以知仁勇天道人道之言皆

于此章说出以此见得此章正是承前启后所

在也或者犹疑舜大知圣人事也而亦统于学

者立本之事可乎曰舜虽圣人好问用中则学

者入德之法也尚何疑乎

六中庸之与达德费隐非有二也知所以知此中

庸仁所以行此中庸勇所以强此中庸者也费

卷八 第 31a 页 WYG0204-0933c.png

即中庸之用隐即中庸之体也中庸即知所知

即中庸之用隐即中庸之体也中庸即知所知仁所行勇所强体之隐用之费不偏不倚无过

不及而平常者也中庸之与天道人道亦岂有

二哉天道特自然尽此中庸人道特用力求尽

此中庸者也达德费隐之与天道人道非有二

也天道之于达德性焉安焉者也故其于费隐

之体用自然与之一矣人道之于达德复焉执

焉者也故其于费隐之体用始犹与之为二终

卷八 第 31b 页 WYG0204-0933d.png

乃与之为一矣又细分之则三达德与费隐亦

乃与之为一矣又细分之则三达德与费隐亦岂有三乎哉三达德之具于性者体也非即体

之隐者乎三达德之见于事者用也非即用之

费者乎如此则中庸一书似觉首尾贯通义理

明白管见如此夫敢自信姑笔于此以俟有道

而取正云

第二十七章饶氏以自此以下六章为第五大节说大

德小德又以致广大等为充其大德尽精微等为充其

卷八 第 32a 页 WYG0204-0934a.png

小德

小德以六章自为一节其得失已辩于前矣双峰此意似

以𤼵育峻极极于至大而无外者即为大德以三千

三百入于至小而无间者即为小德愚窃以为得之

而未尽请以管见陈之于左以俟明者之折衷焉

窃意此二节(洋洋优优)且就敦化川流上说皆是

说费未说到隐处若小德大德则为隐矣双峰充

大德小德之说所谓小德大德似指费说与经文

卷八 第 32b 页 WYG0204-0934b.png

大德小德之旨不类似未可牵合以为说也夫𤼵

大德小德之旨不类似未可牵合以为说也夫𤼵育峻极便是敦化处(𤼵育即化意峻极即敦意)三千三百便是

川流意(此于川流意自易见)皆只言费之大小虽费中有隐

然未说出以示人也下文自尊德性道问学以尽

乎二下章所言皆是但言费而隐在其中直至仲

尼祖述章方说出小德川流大德敦化二句小德

大德正是隐川流敦化则费矣或疑大德为万殊

之本以为言隐可也小德为全体之分亦以为隐

卷八 第 33a 页 WYG0204-0934c.png

可乎曰万殊之本即万物全体一太极全体之分

可乎曰万殊之本即万物全体一太极全体之分即物物各具一太极耳太极不离乎阴阳而亦不

杂乎阴阳万物统体处与物物各具处皆如此不

离乎阴阳者即费也川流敦化是已不杂乎阴阳

者非隐乎舍大德小德将何以当之盖费有大小

大处小处皆有隐大处之隐非即敦化者之大德

乎小处之隐非即川流者之小德乎若但以大德

为隐小德不为隐则是费之大处有隐费之小处

卷八 第 33b 页 WYG0204-0934d.png

却无隐也造化本原上有隐事物各具上却无隐

却无隐也造化本原上有隐事物各具上却无隐也而可乎盍亦以天道流行人性感通之理而验

之乎盖以天道对人性言之则天道即是全体处

所谓万殊之本也非大德而何人性即是万殊处

所谓全体之分也非小德而何然天道之流行处

便是敦化之意固费也人性之感通处便是川流

之意亦费也天道之冲漠无朕处固是费中之隐

即大德是已人性之寂然不动处亦岂非费中之

卷八 第 34a 页 WYG0204-0935a.png

隐乎不谓之小德不可也以此推之则费隐之义

隐乎不谓之小德不可也以此推之则费隐之义尤为易见或又疑小德为全体之分大德为万殊

之本正与一贯忠恕章集注以万殊所以一本为

体一本所以万殊为用者相类今以小德大德皆

为隐则全体之分亦当为体而不为用与言一本

所以万殊为用之意不合岂朱子意耶曰一贯费

隐皆是以一体对一用言易晓惟此章分体用则

当以二句相对见一本万殊之义又以每句分作

卷八 第 34b 页 WYG0204-0935b.png

两截见费隐之义而不可偏主也难晓所以然者

两截见费隐之义而不可偏主也难晓所以然者盖一以贯之是就圣人分上言小德川流大德敦

化是就天地分上言费隐则无间乎圣人天地皆

可言也就圣人分上言不过只是小德川流一脚

事故但以一体一用相对言之足矣就天地分上

言则包人物于其中是故以属之天地者对属之

人物者言则以属之天地者为体属之人物者为

用此一本万殊之正义也然属之天地者亦自有

卷八 第 35a 页 WYG0204-0935c.png

体有用属之人物者亦自有体有用用皆可以费

体有用属之人物者亦自有体有用用皆可以费言体皆可以隐言也然则子思小德川流大德敦

化二句正是言天地之道以明圣人之道耳者只

就圣人之道言之所谓一以贯之其实亦只是全

得个全体之分者以为体之一全得个如川之流

者以为用之贯有似于天地之化一本而万殊者

耳非不过只是小德川流一脚事而何观朱子于

一贯章亦曰譬则天地之至诚无息而万物各得

卷八 第 35b 页 WYG0204-0935d.png

其所也朱子所谓譬则子思所谓譬如皆只谓圣

其所也朱子所谓譬则子思所谓譬如皆只谓圣人之道与天地之道相似而已何尝以属之圣人

者即为属之天地者哉然则此与一贯章集注亦

无所谓背矣勉齐双峰正如此交互分体用当于

后段及之更以章句析小德大德川流敦化为四

节而解之之意推之亦自可见朱子虽未如此分

析然如此分析亦于经注之旨无所谓悖不知明

者以为然否

卷八 第 36a 页 WYG0204-0936a.png

尊德性(至)崇礼 辑讲此五句上一句为纲下四句为

尊德性(至)崇礼 辑讲此五句上一句为纲下四句为目乃修德凝道之方也欲修是德必先尊德性以为之

本既尊德性又必由问学之功以充其大小之德致广

大至崇礼八者道问学之目也

此说与章句不同盖由不达章句存心之义而以力

行当之故致误耳后段辩之

辑讲致广大以行言尽精微以知言极高明以知言道

中庸以行言温故知新皆以知言敦厚崇礼皆以行言

卷八 第 36b 页 WYG0204-0936b.png

(同上)问章句分存心致知之属窃谓致广大敦厚固属

(同上)问章句分存心致知之属窃谓致广大敦厚固属存心尽精微知新固属致知若以极高明温故属存心

道中庸崇礼属致知恐未安讲义之分知行似为亲切

饶氏曰如此似乎无病

如此分知行与章句异虽似可通然章句以存心对

致知而言饶氏以行对知而言此则似是而非大有

可辩盖存心是心上主敬工夫行是身上践履工夫

存心是且存其本然之理力行则为其事矣存心是

卷八 第 37a 页 WYG0204-0936c.png

该贯动静工夫(动时存心方能省察)所以为知行之

该贯动静工夫(动时存心方能省察)所以为知行之本行则全是动时工夫又是存心致知以后事行事

时循理而不徇欲非存心有素者不能然不可不精

别遂谓力行为存心也四书通谓读者因陈氏谓存

心是力行工夫遂疑高明温故属知此言可谓切中

双峰致误之由矣殊不知泛而言之谓存心属行犹

言省察属知者相似若未甚害若细分之则存心与

行实不同虽知行皆不可不存心但此章章句以存

卷八 第 37b 页 WYG0204-0936d.png

心居致知之前则是以存心为致知之本也观朱子

心居致知之前则是以存心为致知之本也观朱子于大学或问引尊德性而道问学为主敬以格物致

知之證而此章语录又引程子存养须用敬进学则

在致知之言为證则可见矣双峰只因误认存心为

行故疑高明温故之不可为行又因此疑行之事不

当只有致广大敦厚二者遂并意下节道中庸崇礼

之亦为行而非致知故如此分知行耳愚请先辩双

峰之误然后𤼵明章句之旨以究之夫双峰之意岂

卷八 第 38a 页 WYG0204-0937a.png

不以高明有知之意知主于知极其高明非知而何

不以高明有知之意知主于知极其高明非知而何故者旧所闻亦知之意温故又非知而何殊不思高

明与广大皆吾心本然之体段非由外铄我也但为

私意所蔽私欲所累则失之耳致之极之非著力求

之于外而得也但不以私意自蔽则为有以致其广

大不以私欲自累则为有以极其高明矣故虽旧所

闻然亦心之所已知者与厚为所已能之意只一般

温之敦之亦非著力求加之谓但寻绎使之不忘则

卷八 第 38b 页 WYG0204-0937b.png

为有以温其故敦笃使之不失则为有以敦其厚矣

为有以温其故敦笃使之不失则为有以敦其厚矣由是观之则广大也高明也皆吾心之所自有故也

厚也皆吾心之所已得致之极之温之敦之皆不过

以存其心使其所固有所已得者无所亏丧而已又

何可以极高明温故独不为存心而为致知乎双峰

之意又岂不以中庸乃无过不及而平常之理道则

有行之意道乎中庸非行而何礼者理之节文非行

何以崇其礼殊不思中庸与精微皆事物当然之理

卷八 第 39a 页 WYG0204-0937c.png

非学无以知之尽精微固无可疑道中庸之道章句

非学无以知之尽精微固无可疑道中庸之道章句虽不之释然上文道问学之道既以由字为训则道

中庸之道亦但如其训耳由不必遽以为行之义犹

曰为小学者不由乎此为大学者不由乎此之由而

已此所谓由其意盖曰致其知者不可如知者之过

愚者之不及而皆由乎中庸也知新为致知固无可

疑礼虽理之节文然不学以明其理则节文之未谨

者亦不知其为当如何谨矣将何以崇其礼乎由是

卷八 第 39b 页 WYG0204-0937d.png

观之则精微也中庸也皆理之所当然新也礼也亦

观之则精微也中庸也皆理之所当然新也礼也亦皆理之未得于我者尽之道之知之崇之皆所以求

知其所当然求得其所未得何莫非致知之谓又何

可以道中庸崇礼独不为致知而为行乎双峰唯不

思存心之未可为行又不思此五句但以存心为致

知之本故致此误耳若夫章句以上四者皆为存心

之属下四者皆为致知之属者盖上四者皆是已如

此者常欲保全之便不至于不如此下四者皆是未

卷八 第 40a 页 WYG0204-0938a.png

如此者亦欲穷究之求其得至于如此详玩章句之

如此者亦欲穷究之求其得至于如此详玩章句之旨可见上曰不以自蔽不以自累涵泳已知敦笃已

能曰自曰已便见得皆是已如此之意此譬如谷之

已在仓者不须多用得力但须常常照管使仓不至

破弊谷不至散失毋为雀鼠所耗毋为盗贼所窃而

已何莫非存心之事乎下曰析理不使差处事不使

谬日知所未知日谨所未谨曰不使曰所未便可见

皆是未如此之意曰不使有差谬曰知谨所未知谨

卷八 第 40b 页 WYG0204-0938b.png

便可见亦欲穷究之求其得至于如此之意此譬如

便可见亦欲穷究之求其得至于如此之意此譬如谷之未得入仓者便须着力搬运使先后接续入仓

未穫者穫之未收者收之无有颗粒之或弃不为他

人之所得必至于仓实而后已何莫非致知之谓乎

或疑故是旧所闻乃得之于外者与广大高明本自

如此者不同何乃皆为存心之事曰广大高明是得

于赋予之本然者故是所已知厚是所已能又是得

于前日学力之已然者二者虽有不同然既皆为吾

卷八 第 41a 页 WYG0204-0938c.png

心所有则但皆为存心之事而已况性无内外得于

心所有则但皆为存心之事而已况性无内外得于学力之已然者亦不过复其赋予之本然者而已又

何不同之有往岁双峰之说方行学者翕然尊信愚

独疑其不然而辩析之如此数年后四书通刋行其

说适与管见有契今并录其说与诸编不同之见于

后以俟明者择焉

谨按章句存心致知之分固无以加愚窃以为四

句上半截皆属存心已无可疑下半截皆属致知

卷八 第 41b 页 WYG0204-0938d.png

则似圣贤之学偏于知而不及行此所以不免诸

则似圣贤之学偏于知而不及行此所以不免诸家纷纷之论也意者于下截四者以尽精微知新

属知道中庸崇礼属行如此则上句尊德性依旧

只是存心道问学却是兼知行为下四句之纲尊

德性是存心统四句上半截道问学兼知行统四

句下半截亦与章句无大背驰盖知所以造其理

行所以履其事而心则所以具众理而应万事者

也故致知而不先存其心则具众理之体不立而

卷八 第 42a 页 WYG0204-0939a.png

无以为造理之本矣力行而不先存其心则应万

无以为造理之本矣力行而不先存其心则应万事之用不行而无以为履事之本矣故能存心则

不以私意自蔽而后可以尽精微存心则能涵泳

其所已知而后可以知新此皆存心以致知也存

心则不以私欲自累而后可以道中庸存心则可

敦笃其所已能而后可以崇礼此皆存心以力行

也存心所以为知行之本者固如此若以知行相

对言之则尽精微与道中庸知新与崇礼又未尝

卷八 第 42b 页 WYG0204-0939b.png

不先知而后行也饶双峰陈定字惟不察此意故

不先知而后行也饶双峰陈定字惟不察此意故以知行互有先后为说饶氏犹知其不可为训强

说为先行后知之序陈氏并不达双峰之旨但直

以知行先后交互为说行先于知天下宁有是哉

今以愚见质诸古训则程子曰涵养须用敬进学

则在致知此以存心为致知之本也孟子言存心

养性以事天此以存心为力行之事存心乃能力

行孟子盖亦以存心为力行之本但指其本以示

卷八 第 43a 页 WYG0204-0939c.png

人耳集注曰存心养性以事天所以履其事也观

人耳集注曰存心养性以事天所以履其事也观所以二字则存心为力行之本者可见矣又按章

句于致广大言私意私意所蔽则有害于知不以

私意自蔽则能尽精微而知可致矣于极高明言

私欲私欲所累则有害于行不以私欲自累则能

道中庸而行之力矣于温故言已知于敦厚言已

能以知对能而言正与论语学而章或问之言有

契何尝不带行意但曰已知已能则是心所已得

卷八 第 43b 页 WYG0204-0939d.png

非求知求能之事则温之敦之但当属之存心为

非求知求能之事则温之敦之但当属之存心为知行之本耳故已知者温之则能日知所未知而

致知之功愈密矣已能者敦之则能日谨所未谨

而力行之功愈至矣观其释道中庸为处事崇礼

为谨节文二者亦皆带行意思又可见下截兼知

行未必不合经注意处至其以知行相对而言之

复者盖以上截存心言之则致广大极高明是以

得于赋与之本然者言温故敦厚是以得于前日

卷八 第 44a 页 WYG0204-0940a.png

学力之已然者言则言之固不容于不复愚于前

学力之已然者言则言之固不容于不复愚于前段既及之矣若通下截言之则上截章句故曰已

知即前日所尽之精微耳(前日所尽之精微今日不谓之已知不可也)

厚曰已能即前日所道之中庸耳(前日所道之中庸今日不谓之

已能不可也)不然求知求能当如何而但就已知已能

者言之耶知新便是故中犹有精微之当尽崇礼

便是厚中犹有中庸之当道非判然不相入也是

故自存心以致知者言之则必致广大而后能尽

卷八 第 44b 页 WYG0204-0940b.png

精微尽精微譬如读始读之书皆烂熟一般温故

精微尽精微譬如读始读之书皆烂熟一般温故则已熟者永不忘之意知新则就故之中又尽得

无限精微意思自存心以力行者言之则必极高

明而后道中庸道中庸譬如行始行之路无差错

相似敦厚则无差错者永无差错且不退转之谓

崇礼则就厚之中更无一时一事不道中庸之意

礼是节文节则无太过文则无不及非即中庸而

何如此则知行之始终始备而非复也管见区区

卷八 第 45a 页 WYG0204-0940c.png

姑记于此以俟有道而就正焉

姑记于此以俟有道而就正焉通曰读此者往往因陈氏谓存心是力行工夫遂疑高

明温故知新殊不知章句但曰存心致知未尝曰力行

致知朱子不曰尊德性所以力行而必曰存心何也大

学或问取程子十二节即致知之事末后五节所以涵

养本原之地即存心事也若谓存心便是力行下文有

曰非存心无以致知谓非力行无以致知可乎道体至

大心体亦至大尊之则能存此心之大所以能极乎此

卷八 第 45b 页 WYG0204-0940d.png

道之大恐未说到力行处窃谓存心不过存其心之本

道之大恐未说到力行处窃谓存心不过存其心之本然者致知是欲推极夫事理之当然者心体本自广大

不以私意自蔽即谓之致心体本自高明不以私欲自

累即谓之极已知者温之而涵泳之味深已厚者敦之

而持守之力固此皆存心之本然者也然心之广大自

具精微之理不学则于理便易有毫釐之差心之高明

自有中庸之则不学则于事易有过不及之谬故之中

有无限新意不学则不能知新虽温故而不能尽精微

卷八 第 46a 页 WYG0204-0941a.png

敦厚之外有多少节文不学则不能崇礼虽敦厚亦不

敦厚之外有多少节文不学则不能崇礼虽敦厚亦不能以道中庸中庸是精微之极致究其极则一而已凡

此皆推极夫事理之当然者也盖道体极于至大而无

外非浅陋胸襟所能容所以不可不存夫心体之本然

者道体入于至小而无间非粗疏学问所能悉所以不

可不极夫事理之当然者要之存心不必于中分知与

行若致知工夫其中却自兼知行而言或曰书以中庸

名自第二章以后提起中庸者凡七皆孔子之言也中

卷八 第 46b 页 WYG0204-0941b.png

庸之道在知与行子思于此以道中庸偏为问学致知

庸之道在知与行子思于此以道中庸偏为问学致知之事何也愚谓首章所言未𤼵之中即所谓德性是也

戒慎恐惧即所谓恭敬奉持之意其因孔子言中庸皆

已𤼵之中也择而行之莫先于致知此以道中庸属问

学之事何疑尊德性以下皆有而字则重在下股谓存

心不可以不致知末于敦厚崇礼不曰而曰以下以字

则重在上股谓非存心无以致知也

按通此说正为破双峰分知行而𤼵极为精详可谓

卷八 第 47a 页 WYG0204-0941c.png

度越诸编但以而字以字分配章句二句之义则未

度越诸编但以而字以字分配章句二句之义则未必然耳章句此二句乃通释五句之旨何尝专为而

字以字分哉非存心无以致知即非尊德性无以道

问学之谓存心又不可不致知即尊德性又不可不

道问学之谓下四句皆当以此意推之尝有问中庸

温故知新与论语所言如何于朱子者朱子答以中

庸温故重主于尊德性而言所谓得其本而末自顺

也今如通之说则温故反为轻耶况存心是本子思

卷八 第 47b 页 WYG0204-0941d.png

岂应前四句皆重下股耶假如子思前四句重下股

岂应前四句皆重下股耶假如子思前四句重下股末一句重上股则章句亦当先说存心不可不致知

后说非存心无以致知今章句二句先后如此而通

说如彼显见非经注旨又谓引孔子言中庸皆已𤼵

之中恐亦未必并谓此章中庸为已𤼵之中则可谓

孔子言中庸皆已𤼵则未可朱子释篇名中字之义

何尝不兼未𤼵之中言哉子思又何尝不取夫子所

言以名篇哉读者详之

卷八 第 48a 页 WYG0204-0942a.png

𤼵明按章句分极高明以下为两类每每读之不能无

𤼵明按章句分极高明以下为两类每每读之不能无疑盖道中庸难属致知温故知新一事耳不当分为两

事敦厚崇礼亦是一事观以字可见尤不当分为两事

意欲云致广大所以尊德性也尽精微所以道问学也

极高明言道问学之事道中庸又言尊德性之事也温

故知新所以道问学也敦厚崇礼所以尊德性也尊德

性属力行道问学属致知知之与行交勉并进首言尊

德性而道问学致广大而尽精微先行而后知也继言

卷八 第 48b 页 WYG0204-0942b.png

极高明而道中庸温故知新而敦厚崇礼先知而后行

极高明而道中庸温故知新而敦厚崇礼先知而后行也欲尽修德凝道之工夫知行二者不可举一而废一

故先后交互言之

𤼵明正是蹈袭双峰之说而小变之以为已有者也

通者之言乃其对證之药惜乎其不之取也且先知

后行圣学不易之序𤼵明以为先行后知先知后行

先后交互言之吾未见圣贤论为学次序有如此紊

乱无定序者饶氏知此说之有所不通也故以为此

卷八 第 49a 页 WYG0204-0942c.png

皆是先行后知成德之序盖不得已之遁辞也𤼵明

皆是先行后知成德之序盖不得已之遁辞也𤼵明祖其故智而不知其意出于此又并失其遁辞之旨

则将何以为先行后知之说乎饶氏之失愚也辩之

已详知后则知此矣惟𤼵明所谓温故知新而敦厚

崇礼者乃是删去二句中庸而字以字却自者而字

连在二句之交以就其先知后行之说经文一字不

可移易𤼵明务欲已说之可通乃妄加笔削于其间

则亦何所不至哉馀于后段究之

卷八 第 49b 页 WYG0204-0942d.png

𤼵明又曰久蕴此意未敢自决后阅吕芸阁记解有言

𤼵明又曰久蕴此意未敢自决后阅吕芸阁记解有言曰温故知新将以进吾知也敦厚崇礼将以实吾行也

则已言之矣最后则饶氏说亦以章句为疑但饶氏纯

以致广大以下皆为道问学之事而温故知新敦厚崇

礼仍分为四事亦未安但其分知行则不差云 又引

饶氏曰温故知新博之以文也新厚崇礼约之以礼也

记解乃一时之言倪说乃庸人之见孰若章句之屡

经改定为不可易耶引彼證此未得为当况章句以

卷八 第 50a 页 WYG0204-0943a.png

温故敦厚为存心记解亦但以知新对崇礼分知行

温故敦厚为存心记解亦但以知新对崇礼分知行而温故敦厚正不害其自为存心为知行之本也𤼵

明若知存心力行之异味则必不为此言矣惜其不

知取通之说也

辑释(士𤼵)谨按此一节胡先生𤼵明章句而未说到力

行处固得朱子之意矣先师则自述所见而以知行交

互言之于此似得子思之本意也若以章句存心为力

行固不可然中庸本文五句未尝不可分知与行也何

卷八 第 50b 页 WYG0204-0943b.png

以言之上文洋洋优优二节其总结之语曰待其人而

以言之上文洋洋优优二节其总结之语曰待其人而后行子思既明提出行之一字矣遂结之曰苟不至德

至道不凝焉至此五句乃详言修德凝道之方夫德也

者行道而有得于心之谓也必能行道而有得于心斯

可以凝聚此道于心但行而非知则为冥行知而不行

则为徒知以先后言知固在先以轻重言行又为重故

二者必交勉并进然后可以修此德而凝此道耳若果

未说到行处则虽知之未能行之是道与我犹二也何

卷八 第 51a 页 WYG0204-0943c.png

以为修德凝道之实哉以此章第一节以修德凝道之

以为修德凝道之实哉以此章第一节以修德凝道之效而言未有徒知未行而有此效者也先师尝自谓愿

为朱子忠臣而不为朱子佞臣即此亦可见矣

观辑释先谓胡氏通得朱子意其师得子思本意则

是以朱子意为非子思本意也末后引其师忠臣佞

臣之说则是谓其师为忠臣胡氏不得辞佞臣之名

矣其中间一段议论自中庸本文五句未尝不可分

知与行至未有徒知未行而能有此效之言不为不

卷八 第 51b 页 WYG0204-0943d.png

是但乃师知行之分恐亦未为得子思本意耳欲得

是但乃师知行之分恐亦未为得子思本意耳欲得子思本意恐须如通所谓存心不必于中分知与行

若致知工夫却自兼行而言之说方为的当政恐朱

子所言大纲已得所失者不过下截四者欠说出一

行字耳然以析理对处事知义理对谨节文虽不说

破是先知后行而知行相对之意已隐然寓于其中

通之言无以加矣朱子所以不直说为行者政以问

学二字可以知言不可以行言耳若𤼵明就上截五

卷八 第 52a 页 WYG0204-0944a.png

者之中说作力行此则决然不可非惟不识力行亦

者之中说作力行此则决然不可非惟不识力行亦不识存心反自以为忠臣可乎辑释阿其所好政恐

未免为乃师之佞臣耳愚请申前管见以明之盖圣

学之要有存心有致知有力行存心是涵养本原工

夫所以为致知力行之本者也中庸开卷便以戒惧

慎独为言戒惧所以存天理慎独所以遏人欲存天

理固所以存心人欲不遏心可得而存乎二者皆所

以为知行之本者也故其下十章遂言择守中庸之

卷八 第 52b 页 WYG0204-0944b.png

事正致知力行之谓也然则分而言之则曰戒惧慎

事正致知力行之谓也然则分而言之则曰戒惧慎独专言之则曰尊德性而已所以章句于下四者上

截既曰不以私意私欲自蔽自累又曰涵泳敦笃其

所已知已能皆所以遏人欲而存乎天理也何莫非

存心事乎存心乃所以为知行之本下截四者兼知

行意已于前段详之此不再述𤼵明辑释但知力行

之不可无而不知存心之尤不可无则知行且无其

本矣质以首章戒惧慎独之旨岂为得子思之本意

卷八 第 53a 页 WYG0204-0944c.png

乎辑释谓本文五句未尝不可分知与行也愚亦谓

乎辑释谓本文五句未尝不可分知与行也愚亦谓下文五句未尝无存心意也今但说作力行而泯其

存心之旨可乎朱子欠说出一行字尚不免诸家纷

纷之疑今知有力行而不知有存心且不知行之不

可以先于知则是举末而遗本末知而先行其不可

也必矣

丛说上节皆存心之属体认自可见但下截皆致知之

属却有两道字与崇礼皆是行意盖穷学问之功而欲

卷八 第 53b 页 WYG0204-0944d.png

道之极中庸之理而欲道之究威仪之则而欲崇之固

道之极中庸之理而欲道之究威仪之则而欲崇之固致知之事与尽精微皆一类也然知之明然后能行之

笃又不徒知也则谓尽精微知新皆所以为行之地则

与道之崇之又岂非一类耶故章句主于致知而言致

知则行在其中其义精矣

此说大概得之然不及通之明白但直以道为行未

知果得章句道由也之旨否已于前辩饶说处及之

此不再述

卷八 第 54a 页 WYG0204-0945a.png

辑讲谓中庸大抵以三达德为体道之要始焉以入德

辑讲谓中庸大抵以三达德为体道之要始焉以入德之序言之则曰知仁勇终焉以成德之序言之则曰仁

知勇是以以诚之一字揭于中篇以为一书之枢要而

入德成德之界限于此焉分今以前章观之皆先知后

仁而笃之以勇入德之序然也以后章观之皆先仁后

知而勇以终之成德之序然也如博厚高明持载覆帱

是已此章意亦犹是致广大欲其仁如地之无不容载

也极高明欲其知如天之无不照临也故者温之厚者

卷八 第 54b 页 WYG0204-0945b.png

笃之又欲其勇如天地之悠久无疆也温故如天之循

笃之又欲其勇如天地之悠久无疆也温故如天之循环敦厚如地之持重此所谓大德者也尽精微者仁中

之知(地道广大而精密)道中庸者知中之仁(天道高明

而中庸)知新者勇中之知(天道久而常新)崇礼者勇中

之仁(地道质而主文)此所谓小德者也(讲义与前共篇)

此不过其误起于以存心为行遂至泛滥支离旁引

曲證以张皇文饰其本不可通之说耳本原既差淫

诐之辞皆在所不足辩也其以天道地道为说正是

卷八 第 55a 页 WYG0204-0945c.png

因吕氏天德地德之意而推广之吕说或问讥其失

因吕氏天德地德之意而推广之吕说或问讥其失之愈远双峰何为又述之耶先仁后知之失后段辩

之

辑讲君子者成德之称学圣人之道而未至乎圣人者

也成德之事非君子莫能及尊德性而道问学至敦厚

以崇礼此皆先仁后知而勇以终之成德之序然也

此亦原于不知存心不可为行之误故强援君子成

德之称以合于先仁后知成德之序耳其实先仁后

卷八 第 55b 页 WYG0204-0945d.png

知即是自诚而明之事所谓性之之德诚者天之道

知即是自诚而明之事所谓性之之德诚者天之道是也惟尧舜性之之德可以当之如汤武身之反之

颜子博文约礼便亦只可以为自明而诚先知后仁

诚之者人之道耳况君子之为成德亦不过大而未

化之事去圣神地位固自有间岂可便以此成德之

称为先仁后知之事乎且既曰问学分明是由教而

入者之事遽以为先仁后知实所未喻双峰亦自知

其有所不通也故又以学圣人之道而未至乎圣人

卷八 第 56a 页 WYG0204-0946a.png

为言学而未至者遽以自诚而明之事归之则不勉

为言学而未至者遽以自诚而明之事归之则不勉不思从容中道不待学而已至其地者又将何以处

之乎

窃意为学之序皆当先知而后行其所以有先仁

后知先行后知之序者则以圣人既生而知之则

不复从事于致知工夫一有当为之事但见其行

之而已行之而无不当乃见其知之无不明耳双

峰谓君子德虽已成当益加学问之工以充之谓

卷八 第 56b 页 WYG0204-0946b.png

之当加学问即先致其知之谓强说以为先行后

之当加学问即先致其知之谓强说以为先行后知可乎

饶氏又谓章句云此章言人道也愚谓此章言君子德

虽已成而当益加学问之工以充之使小德大德各极

其至以起下五章之意非对下文为天道人道之分也

故自此以下四章皆不及诚至三十一章始以至诚为

言又与至圣为对亦非为诚而𤼵

此章以问学为言分明是诚之者之事只可以为人

卷八 第 57a 页 WYG0204-0946c.png

道故章句以入德之方言之至矣若因君子是成德

道故章句以入德之方言之至矣若因君子是成德之称而说为先仁后知之事则决然不可前辩已详

此不再述惟双峰以此为先仁后知之事故忌朱子

人道之说有妨于已遂谓此章非对上章为天道人

道之分又顾本章有问学二字未可遽以为诚者性

之之事故又曰君子德虽已诚而益加学问以充之

曾谓自诚而明者德无不实而明无不照乃犹有所

未充不能无待于学问之功者乎至谓自此以后皆

卷八 第 57b 页 WYG0204-0946d.png

不及诚为不分天道人道之證此尤不然天道只是

不及诚为不分天道人道之證此尤不然天道只是自然而然人道只是使然而然自然而然便是诚者

之事仲尼祖述章及下二章不谓之自然而然不可

也使然而然便是诚之者之事大哉圣人之道章及

下二章不谓之使然而然不可也要当论其理而已

何必以有诚字无诚字为泥乎善乎永嘉陈氏之言

曰只合逐章体认才不费力处便是天道着力处便

是人道此可以正双峰之误矣其详于三十二章之

卷八 第 58a 页 WYG0204-0947a.png

末言圣希天贤希圣处辩之

末言圣希天贤希圣处辩之诗曰既明且哲以保其身 𤼵明愚谓引诗所以證无

道默容子思其亦有感于所逢之时而言欤

按语录明哲是晓天下事理顺理而行自是灾害不

及其身今人以邪心读诗谓明哲是见几知微先占

便宜如杨雄说明哲煌煌旁烛无疆逊于不虞以保

天命便是占便宜说话所以被他这几句误然则明

哲保身亦只是常法若到那舍生取义处又不如此

卷八 第 58b 页 WYG0204-0947b.png

论详味此意正是为预破𤼵明识见而设𤼵明奈何

论详味此意正是为预破𤼵明识见而设𤼵明奈何既引语录而又自为此说耶愚窃以为引诗是通證

上文居上不骄至默足以容数句故结之曰其此之

谓与今以为但證隐居默容误矣况烝民之诗为仲

山甫作山甫乃宣王中兴之佐岂但默容者耶

第二十八章 辑释引陈氏曰愚者无德贱者无位当

听上之所为生今世而欲反古灾必及身叹时不可为

自用自专皆非明哲保身之道承上章末之意而引之

卷八 第 59a 页 WYG0204-0947c.png

按如此者之此字是通指愚自用贱自专今反古三

按如此者之此字是通指愚自用贱自专今反古三者言则灾及身是三者之通戒陈氏之言似欠明洁

兼之愚自用政是有位无德而欲作礼乐者亦以为

当听上之所为亦欠分晓但曰承上章末意而引却

可备一说

第二十九章章句吕氏三重之说 饶氏谓以议礼制

度为重犹之可也考文何重之有徵指文献而言其重

一也尊指位而言其重二也善指德而言其重三也备

卷八 第 59b 页 WYG0204-0947d.png

是三者以王天下然后寡过夏商无徵孔子不尊时王

是三者以王天下然后寡过夏商无徵孔子不尊时王有徵而未善自君子之道本诸身以下言必如是而后

尽善

窃意以此为三重似亦有理可备一说盖如吕说则

寡过在人虽可宛转说通终是费力如饶说则寡过

在王天下者文势意义颇似皆顺观经文但言其寡

过矣乎并无在人之意可见但双峰考文何重之言

失之过当非天子不考文岂可谓之轻耶

卷八 第 60a 页 WYG0204-0948a.png

知天知人 丛说上文四句下文两句却只说鬼神圣

知天知人 丛说上文四句下文两句却只说鬼神圣人二者盖鬼神乃天地气之灵者鬼神即该天地一句

而以知天结先圣后圣一揆即后圣该三王一句而以

知人结

意者天地著鬼神幽幽者难知三王已然后王未然

未然者难知故二句但从难知者言之尔按此章先

生尝谓不谬不悖不是知意无疑无惑正是知意故

以此结之也二意皆不出丛说所言者但上文六句

卷八 第 60b 页 WYG0204-0948b.png

而皆只言四句抑有说乎盖本诸身而未徵诸庶民

而皆只言四句抑有说乎盖本诸身而未徵诸庶民无以验其德之可以通天下之志与否也徵诸庶民

而不考诸三王则霸者之民驩虞如也亦岂足为信

从之正哉故必考诸三王不谬然后身所本民所徵

皆合乎前圣之成法自然有建天地质鬼神俟后圣

之必然者矣此所以但以四句言也

以永终誉蚤有誉 𤼵明谓永终誉要其终而言蚤有

誉由其始而言蚤誉犹易永誉为难又引饶氏曰蚤犹

卷八 第 61a 页 WYG0204-0948c.png

遽也

遽也窃意未有不如此而蚤有誉当看未有二字正是谓

必有本诸身以下六事方有永终之誉却不是未能

有此六者而先有誉也故曰未有蚤即先之意对不

字而言故饶氏以为犹遽也𤼵明以蚤有誉为始为

易不知子思之意正是以为无蚤有誉之理奈何反

以为易为始乎

第三十章仲尼祖述尧舜宪章文武上律天时下袭水

卷八 第 61b 页 WYG0204-0948d.png

上章句皆兼内外该本末而言也 或问子之所谓兼

上章句皆兼内外该本末而言也 或问子之所谓兼内外该本末而言者何也曰是不可以一事言也姑以

夫子已行之迹言之则由其书之有得夏时赞周易也

由其行之有不时不食也迅雷风烈必变也以至于仕

止久速皆当其可也而其所以律天时之意可见矣由

其书之有序禹贡述职方也由其行之有居鲁而缝掖

居宋而章甫也以至于用舍行藏之所遇而安也而其

袭水土之意可见矣若因是而推之则古先王之所以

卷八 第 62a 页 WYG0204-0949a.png

迎日推策颁朔授时而其大至于禅授放伐各以其时

迎日推策颁朔授时而其大至于禅授放伐各以其时者皆律天时之事也其所以体国经野安上全下而其

广至于昆虫草木各遂其性者皆袭水土之事也使夫

子而得邦家也则亦何歉于是哉

或疑经文祖述宪章上律下袭四者章句既曰皆兼

内外该本末而或问但言上律下袭二者不及祖述

宪章之意抑有说乎盖目虽有四事不过二尧舜之

道文武之法何尝悬空无所寄寓哉不过即于上律

卷八 第 62b 页 WYG0204-0949b.png

下袭之中见之尧舜文武所以施之天下国家者何

下袭之中见之尧舜文武所以施之天下国家者何者不是上律下袭之事夫子远宗近守亦不过在于

上律下袭而已观或问既言夫子上律下袭之实于

前又述古先圣王所以上律下袭之义于后则夫子

所以远宗近守者岂在上律下袭之外哉或又疑或

问所言夫子上律下袭之实不知当以何者为本为

内何者为末为外耶曰事理本不相离精粗物无二

致若本自本末自末内自内外自外则理为虚器事

卷八 第 63a 页 WYG0204-0949c.png

为粗迹精粗皆不相干矣而可乎姑以得夏时赞周

为粗迹精粗皆不相干矣而可乎姑以得夏时赞周易一端言之则以建寅之月为岁首与爻画象数皆

其粗者所谓末与外也至于正之所以当建寅爻画

象数之所以生生不穷则有至理存焉即其精者所

谓本与内也推此一端馀可见矣

小德川流大德敦化 饶氏谓小德为体川流其用也

大德为体敦化其用也又曰勉斋以大德为体小德为

用是要人识得大总脑不当与之较文义

卷八 第 63b 页 WYG0204-0949d.png

按勉斋双峰二说相须方尽经注之意盖勉斋只说

按勉斋双峰二说相须方尽经注之意盖勉斋只说大德小德而如此分体用双峰并说川流敦化则又

如此分体用勉斋是相对说双峰是交互说不可以

执一求熟玩经注之旨可见试以性与天道言之则

性便是小德便是天道之分便是用天道便是大德

便是性之本便是体此勉斋意也又就天道之𤼵育

人性之感通处言之则天道固是大德是性之体其

𤼵育万物于穆不已处便是敦化便是用之所在人

卷八 第 64a 页 WYG0204-0950a.png

性固是小德是天道之用然对情而言则其寂然不

性固是小德是天道之用然对情而言则其寂然不动万理全具处却又是情之体其感而遂通喜怒哀

乐各有条理处乃川流之义又是其用之所在此则

双峰之说也其实子思朱子之意则包得二义读者

详焉可也其详已于二十六章及之此不再述

丛说中庸分三大节前三节皆以孔子结之第一节自

性命之源言之次以大舜颜渊子路三达德为入进之

门其后则曰吾弗为之吾弗能已是以孔子折衷之也

卷八 第 64b 页 WYG0204-0950b.png

第二节言费隐其下历叙大舜文武周公而次以孔子

第二节言费隐其下历叙大舜文武周公而次以孔子论政继群圣之后也第三节言诚反覆于天道人道得

时措之宜垂万世之法非孔子不可也后二章至圣至

诚亦就此章而言其极尔

此说深有助于章句显见饶氏以哀公问政章为不

全是孔子之言且当属下节无𤼵明所传一致之意

大哉圣人之道以下六章自为一节不可分天道人

道者其说不然读者详之

卷八 第 65a 页 WYG0204-0950c.png

自二十七章至三十二章章末章句人道天道之分饶

自二十七章至三十二章章末章句人道天道之分饶氏皆不以为然而又自曰前三章贤希圣之事后三章

圣希天之事

此已于二十七章略辩之但以贤希圣圣希天为分

别却又出不得章句之意贤希圣便是未能真实无

妄而欲其真实无妄所谓诚之者人之道是已圣希

天便是真实无妄之事诚者天之道是已人道与贤

希圣者毕竟皆是使然而然之事天道与圣希天者

卷八 第 65b 页 WYG0204-0950d.png

毕竟同为自然而然之事但天道人道是中庸本文

毕竟同为自然而然之事但天道人道是中庸本文圣希天贤希圣是他书之语以他书解中庸孰若只

以中庸解中庸之为明而易见又且贯串之为愈乎

饶氏只因以六章自为一节故忌朱子天道人道之

分与前诸章连接易至牵动其说故引通书此语变

易之耳是犹讳其名而呼其字之意也殊不思六章

虽自为一意自不妨与上六章皆为𤼵明天道人道

之意尔此意已详于前更不再述

卷八 第 66a 页 WYG0204-0951a.png

第三十二章章下章句亦天道也 辑释引番易李氏

第三十二章章下章句亦天道也 辑释引番易李氏曰饶氏谓天道人道只到至诚无息章住可谓朱子忠

臣矣但饶氏谓大哉圣人之道以下六章皆是说小德

大德窃意小德大德见于仲尼祖述章朱子谓小德者

全体之分大德者万殊之本若以愚自用章为小德三

重章言大德则未见其为全体之分万殊之本也妄意

大哉圣人之道以下皆以至道至德言之盖中庸前但

言君子之道至此始言圣人之道前但言达道达德至

卷八 第 66b 页 WYG0204-0951b.png

此始言至道至德至德至圣之德也至道至诚之道也

此始言至道至德至德至圣之德也至道至诚之道也大抵修至德乃能凝至道尊德性而道问学修德凝道

之大端也以下八者非至于成德之极不止也居上不

骄至默容修德凝道之效也此一章乃下五章之纲领

二十八章言愚贱者之不能修德凝道而所谓有德无

位不敢作礼乐与夫吾从周则皆指仲尼言也二十九

章言圣人能修至德凝至道也三十章举仲尼以为修

至德凝至道之标的盖必至德如夫子而后能凝至道

卷八 第 67a 页 WYG0204-0951c.png

与天地同其大也三十一章言至圣之德以配天结三

与天地同其大也三十一章言至圣之德以配天结三十二章言至诚之道以达天德结之修德凝道至此无

以加矣以至圣为至德至诚为至道至圣之德至诚之

道朱子既显著之章句矣愚非敢为是臆说也况始则

曰苟不至德至道不凝焉终则曰苟不固聪明圣知达

天德者其孰能知之脉络贯通尤为可考

饶氏天道人道只到无息章住之说愚已于前辩之

此不再述但李氏自谓此六章皆说至道至德者似

卷八 第 67b 页 WYG0204-0951d.png

矣而又谓前但言达德达道然则自十二章至二十

矣而又谓前但言达德达道然则自十二章至二十章九章何以不说为言达道达德而以为言费隐耶

恐此十二章亦只当从朱子天道人道之分未可以

忠臣称饶氏也愚于二十六章章下言之已详请申

前意以明之盖此十二章亦是自三达德说入费隐

上去皆所以明天道人道之难易浅深耳二十七章

章首正是自达德说入费隐之交接处其于此言至

德凝至道之意正如费隐章言与知与能有所不知

卷八 第 68a 页 WYG0204-0952a.png

不能之意一般彼章曰知曰能便是上节知仁勇之

不能之意一般彼章曰知曰能便是上节知仁勇之事此曰至德便是已前仁知勇之德仁知勇之德便

是前所谓至诚尽性至诚前知至诚无息之仁知勇

耳观至诚尽性章章句释天下至诚之义曰谓圣人

之德之实天下莫能加也则至德为即指此而言之

意可见前十九章主于立本故以达德(知仁勇)而行

达道此十二章主于致用故以至德(仁知勇)而凝至

道达道至道则皆指费隐而言但有浅深耳故必有

卷八 第 68b 页 WYG0204-0952b.png

仁知勇之至德则能凝洋洋优优之至道而欲有此

仁知勇之至德则能凝洋洋优优之至道而欲有此至德于已者则又当以尊德性道问学之功自尽也

故凡已有此至德者天道也已前之尽性前知无息

已后之仲尼至圣至诚(三章)皆是已方修此至德者

人道也已前之致曲有诚成已成物已后之存心致

知不倍不骄(三意)皆是已岂可谓此六章无人道天

道之分别乎

丛说前章言表此章言里章句则曰前章言至圣之德

卷八 第 69a 页 WYG0204-0952c.png

德主积于内者言之也此章言至诚之道道主行于外

德主积于内者言之也此章言至诚之道道主行于外者言之也盖聪明睿知之资仁义礼知之德虽见于外

实溥博渊泉积之于中者之所𤼵也知化育立大本虽

主于中而经纶大经其仁其天其渊者亦自外而见之

也前言德推其本而言之后言道致其用而言之盖亦

互相𤼵也

此于语录表里之言章句道德之说颇有折衷

第三十三章不愧屋漏 丛说人居屋漏之中自视其

卷八 第 69b 页 WYG0204-0952d.png

身尚不分明以譬君子不但于人所不知已所独知之

身尚不分明以譬君子不但于人所不知已所独知之地而慎之于已所不知之地亦所当慎

𤼵得已所不知之意分晓愚窃以为首章以隐微并

言隐是幽暗之中微是细微之事唯幽暗之中有细

微之事故有所谓独此处说不愧屋漏则屋漏但是

幽暗之中未有所谓细微之事故但为已所不知之

地能不愧于此即戒惧不睹不闻之谓也

中间四节引诗之旨章句(云云)饶氏谓奏假无言之诗

卷八 第 70a 页 WYG0204-0953a.png

以慎独之效言也不显惟德之诗以戒惧之效言也

以慎独之效言也不显惟德之诗以戒惧之效言也通谓此两引诗(奏假无言不显惟德)承上文不动而敬

不言而信两极言其效也惟其不言亦信所以无言而

人自信之有不待赏罚而化者惟其不动亦敬故笃恭

不显其敬而天下自平笃恭而天下平即首章致中和

而天地位万物育也特首章是致其中而后致其和笃

恭者已致其和而益致其中也为已之功愈密则德愈

深而效愈远者如此 辑释亦引通说

卷八 第 70b 页 WYG0204-0953b.png

按章句于此四节皆以承上文言之则似饶氏前节

按章句于此四节皆以承上文言之则似饶氏前节效验承前节工夫后节效验承后节工夫之说疑于

两两隔越不见章章各自相承之意而通说似乎可

取但章句于相在尔室节云则其为己之功益加密

矣则是潜伏孔昭之诗为己之功犹未如此之密也

于不显笃恭节云则其德愈深而效愈远矣则似奏

假无言之诗德犹未如此之深效犹未如此之远也

其意若曰有前二节工夫则有后二节效验工夫已

卷八 第 71a 页 WYG0204-0953c.png

密(慎独)而加密(戒惧)故效验已远(奏假靡争)而愈远

密(慎独)而加密(戒惧)故效验已远(奏假靡争)而愈远(笃恭天下平)惟通以为己之功加密则德愈深而效

愈远二句为以此章对首章而𤼵故以此二节效验

皆承不动不言之意而分殊不思奏假靡争与笃恭

天下平之效分明一浅一深不动不言同为戒惧之

事若如此分则不言之效浅不动之效深恐无此理

况经文先不动后不言通乃倒置其序以为此二节

相承之次可乎天下固无能慎独而不能戒惧有靡

卷八 第 71b 页 WYG0204-0953d.png

争之效而不能致天下平之理但此章自下学为已

争之效而不能致天下平之理但此章自下学为已谨独之事推而言之以驯致乎笃恭而天下平之盛

则说工夫自当自疏而密说效验自当自浅而深虽

有渐次正不害其为有则俱有也然则双峰之说似

乎得章句之旨通者分二节效验承不言不动之意

固支离而不可晓若以此章对首章为工夫疏密效

验远近之说如所谓首章致是中而后致和笃恭是

已致和而益致中之云则是天下真有两等戒惧慎

卷八 第 72a 页 WYG0204-0954a.png

独工夫首章末章互有先后果是二时仿工夫先后

独工夫首章末章互有先后果是二时仿工夫先后如此不同耶殊不思戒惧只是一样戒惧慎独只是

一样慎独特君子无时不戒惧亦无时不慎独谓先

戒惧而后慎独则戒惧之前又未尝不慎独慎独之

后亦未尝不戒惧也盖动即慎独静即戒惧动静无

端故立言之序互有先后无所不可耳何尝如通之

见哉

上天之载章句上天之事 𤼵明云训载为事未为的

卷八 第 72b 页 WYG0204-0954b.png

当新定邵氏曰载犹地载神气之载言上天所载之道

当新定邵氏曰载犹地载神气之载言上天所载之道无声无臭也亦有味然不如训载为始为的当上天之

始即无极而太极之初也何肇之可闻何臭之可见哉

载之训事事犹道也不过言天道之妙无声臭之可

听闻耳事岂有所作为之谓哉惟定字以文害辞以

辞害志故有未的当之疑耳如邵说则天本是道道

是天之所载也不曰天专言之则道乎如𤼵明之云

则天道始然而终不然也不几于道在太极之先之

卷八 第 73a 页 WYG0204-0954c.png

误乎识者岂宜无见于此愚奚容赘

误乎识者岂宜无见于此愚奚容赘管窥中庸终

中庸一篇大槩(续添)

按章句自首章至二十章次序已无可议自二

十章至三十二章次序则饶氏以来诸儒其说多

有变乱章句之序者虽大纲不可改章句之

旧若其间节目似亦有可以补章句之所未备

卷八 第 73b 页 WYG0204-0954d.png

者今存之以备参考其犹有未备者则僭附愚

者今存之以备参考其犹有未备者则僭附愚见以足之云其详已具各章此特其大略尔有

道者其幸正之

首章

章句曰杨氏所谓一篇之体要是也其下十章盖子

思引夫子之言以终此章之义

右一章是第一大节

第二章

卷八 第 74a 页 WYG0204-0955a.png

章句曰此下十章皆论中庸以释首章之义文虽不

章句曰此下十章皆论中庸以释首章之义文虽不而意实相承也

第三章(至第)十一章

章句曰子思所引夫子之言以明首章之义者止此

盖此篇大旨以知仁勇三达德为入道之门故于篇

首即以大舜颜渊子路之事明之舜知也颜渊仁也

子路勇也三者废其一则无以造道而成德矣馀见

二十章

卷八 第 74b 页 WYG0204-0955b.png

右已前十章是第二大节大槩𤼵明知仁勇此

右已前十章是第二大节大槩𤼵明知仁勇此后九章是一节皆是𤼵明费隐盖知仁勇是德

费隐是道德是人所能知能行者道是人所当

知当行者必有能知能行之德然后可以施于

当知当行之道故既论知仁勇即以费隐继之

此二大节相承之次也

第十二章

章句曰子思之言盖以申明首章道不可离之意其

卷八 第 75a 页 WYG0204-0955c.png

下八章杂引孔子之言以明之

下八章杂引孔子之言以明之第十三章(至)第二十章(十三十四十五章皆言费之小十七十八十九章皆言费之大

惟十六章在中间则兼费隐包大小而言)

章句曰此(二十章)引孔子之言以继大舜文武周公

之绪明其所传之一致举而措之亦犹是耳盖包费

隐兼小大以终十二章之意章内语诚始详而所谓

诚者实此篇之枢纽也

右已上九章是第三大节皆是𤼵明费隐直至

卷八 第 75b 页 WYG0204-0955d.png

二十章始以三达德行五达道者为言却正是

二十章始以三达德行五达道者为言却正是二大节相承之次或疑君子之道费而隐之道

不是此五达道之道盖道虽无物不有然君子

所当知当行至切至要者惟在于五达道而已

观于十二章之末既以君子之道造端乎夫妇

者结之而下章遂以君子之道四为言谓费隐

之道非即五达道之道可乎章末言天道人道

盖为下章说诚明明诚之张本也盖自此以前

卷八 第 76a 页 WYG0204-0956a.png

皆是说用工之事(用工以立其本)用工则先知后行以

皆是说用工之事(用工以立其本)用工则先知后行以学者之事为主中间虽有说圣人事处不过亦

以为学者用工之法自此以后多是说成功之

事(成功而致其用)成功则先行后知以圣人之事为主

盖欲示学者以成功之准的也中间有说学者

事处则依旧先知后行乃是授学者以至此准

的之阶梯也至于人道之极则亦与天道无间

观于言人道者五章章末之言可见矣其详于

卷八 第 76b 页 WYG0204-0956b.png

后节言之饶氏分哀公问政章为二章以属下

后节言之饶氏分哀公问政章为二章以属下节者非是其失已于前辩之此不再述

第二十一章诚明明诚

章句曰子思承上章天道人道之意而立言也自此

以下十二章皆子思之言以反覆推明此章之意

第二十二章至诚尽性

章句曰言天道也

饶氏曰以诚者之仁言 愚谓此以诚者之仁

卷八 第 77a 页 WYG0204-0956c.png

𤼵明天道

𤼵明天道第二十三章其次致曲

章句曰言人道也

饶氏曰以诚之者之仁言 愚谓此以诚之者

之仁𤼵明人道

第二十四章至诚前知

章句曰言天道也

饶氏曰以诚者之知言 愚谓此以诚者之知

卷八 第 77b 页 WYG0204-0956d.png

𤼵明天道

𤼵明天道第二十五章诚者自成

章句曰言人道也

饶氏曰以诚之者之知言 愚谓此以诚之者

之知𤼵明人道

第二十六章至诚无息

章句曰言天道也

饶氏曰以诚者之勇言 愚谓此以诚者之勇

卷八 第 78a 页 WYG0204-0957a.png

𤼵明天道

𤼵明天道第二十七章大哉圣人之道

章句曰言人道也

愚谓此章兼费之大小而言而隐在费之中是

以此𤼵明人道

第二十八章愚而好自用

章句曰承上章为下不倍而言亦人道也

愚谓此章专言费之小者(饶氏有此意)而隐在

卷八 第 78b 页 WYG0204-0957b.png

费之中亦是以此𤼵明人道

费之中亦是以此𤼵明人道第二十九章三重

章句曰承上章居上不骄而言亦人道也

愚谓此章专言费之大者(饶氏有此意)而隐在

费之中亦是以此𤼵明人道

第三十章仲尼祖述宪章

章句曰言天道也

愚谓此章兼费隐大小而言盖小德大德隐也

卷八 第 79a 页 WYG0204-0957c.png

川流敦化则费矣小德川流是费隐之小者大

川流敦化则费矣小德川流是费隐之小者大德敦化是费隐之大者是以此𤼵明天道又此

章小德川流大德敦化是说天地分上言包人

物于其中故交互分费隐详见二十七章后二

章同

第三十一章至圣聪明睿知

章句曰承上章而言小德之川流亦天道也

饶氏曰此章言小德即是费 愚谓言费则隐

卷八 第 79b 页 WYG0204-0957d.png

在费之中矣亦是以此𤼵明天道又此章小德

在费之中矣亦是以此𤼵明天道又此章小德川流是专就圣人分上言故但为费

第三十二章至诚经纶大经

章句曰承上章而言大德之敦化亦天道也此章言

圣人天道之极致至此而无以加矣

饶氏曰此章言大德即是隐 愚谓虽言隐而

未始离乎费也经纶大经不可不谓之费至于

立大本知化育则费之未尝不本于隐可知盖

卷八 第 80a 页 WYG0204-0958a.png

言费则不假言隐而隐在其中上章是以言隐

言费则不假言隐而隐在其中上章是以言隐则不可有离乎费此章是也离乎费而言隐则

将沦于空寂而非所以为隐矣实此章亦是以

此𤼵明天道又此章大德敦化亦是专就圣人

分上言故但为隐

右以上十二章是第四大节皆反覆𤼵明天道

人道之旨却包前第二(达德)第三(费隐)二大节

之意于其中亦是自三达德说入费隐上去其

卷八 第 80b 页 WYG0204-0958b.png

详已言于前此不再述 抑尝通三节之意推

详已言于前此不再述 抑尝通三节之意推之则前后皆是自达德说入费隐上去但前二

节十九章主于用工而言所谓知(大舜)仁(颜渊)

勇(子路)是达德所谓费隐是达道其相承之次

是以达德而行达道学者事也此一节十二章

主于成功而言所谓仁(尽性)知(前知)勇(无息)是

至德所谓费隐是至道其相承之次是以至德

而凝至道圣人事也合而言之则达德众人之

卷八 第 81a 页 WYG0204-0958c.png

所同具至德圣人之所独全达道举其通行者

所同具至德圣人之所独全达道举其通行者言至道要其极致者言具此达德则皆能行此

达道矣行达道而有得焉而后有以全此至德

而凝此至道矣谁谓圣本生知非学可至乎若

又以至圣至诚两章贯全篇之旨言之则至圣

之德即达德至德之德但诸章论达德至德处

皆分知仁勇而各言之则知行犹二也此则会

众德于一章而总言之故中庸论德必至于此

卷八 第 81b 页 WYG0204-0958d.png

章而后为圣之至也至诚之道即达道至道之

章而后为圣之至也至诚之道即达道至道之道但达道犹有待乎人之行至道犹有待乎人

之凝则体用犹二也此则道之已行已凝于人

者故中庸论道必至于此章而后为诚之至也

德为圣之至则知行两尽而德外无道矣道为

诚之至则体用兼全而道外无德矣德外无道

道外无德此其所以相为表里也欤此中庸一

书首尾相应之大略也其详皆已于前篇论之

卷八 第 82a 页 WYG0204-0959a.png

更不再述 饶氏以来诸儒皆分大哉圣人之

更不再述 饶氏以来诸儒皆分大哉圣人之道已下六章自为一节而谓此六章皆不言天

道人道与章句异其失皆己于前言之亦不再

述

第三十三章

章句四子思曰前章极致之言反求其本复自下学

为已谨独之事推而言之以驯致乎笃恭而天下平

之盛又赞其妙至于无声无臭而后已焉盖举一篇

卷八 第 82b 页 WYG0204-0959b.png

之要而约言之其反覆丁宁示人之意至深切矣学

之要而约言之其反覆丁宁示人之意至深切矣学者其可不尽心乎

右卒章是第五大节

四书管窥卷八