声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

375-A¶ 第 518a 页

* No. 375-A

佛说盂兰盆经

闻如是一时佛。在舍卫国祇树给孤独园。大目犍连

始得六通。欲度父母。报乳哺之恩。即以道眼。观视世

间。见其亡母生饿鬼中。不见饮食皮骨连立。目连悲

哀。即以钵盛饭。往饷其母。母得钵饭。便以左手障钵。

右手揣食。食未入口。化成火炭。遂不得食。目连大叫。

悲号涕泣。驰还白佛。具陈如此。佛言。汝母罪根深结。

非汝一人力所柰何。汝虽孝顺声动天地。天神地祇。

邪魔外道道士。四天王神。亦不能柰何。当须十方众

僧威神之力。乃得解脱。吾今当说。救济之法。令一切

难皆离忧苦。佛告目连。十方众僧。七月十五日僧自

恣时。当为七世父母。及现在父母。厄难中者。具饭百

味五果。汲灌盆器。香油锭烛。床敷卧具。尽世甘美。以

著盆中。供养十方大德众僧。当此之日。一切圣众。或

在山閒禅定。或得四道果。或在树下经行。或六通自

在。教化声闻缘觉。或十地菩萨大人。权现比丘。在大

众中。皆同一心。受钵和罗饭。具清净戒。圣众之道。其

德汪洋。其有供养。此等自恣僧者。现在父母六亲眷

属。得出三涂之苦。应时解脱。衣食自然。若父母现在

者。福乐百年。若七世父母生天。自在化生入天华光。

时佛敕十方众僧。皆先为施主家咒愿。愿七世父母

375-A¶ 第 518b 页 X21-0518.png

行禅定意然后受食。初受食时。先安在佛前。塔寺中

行禅定意然后受食。初受食时。先安在佛前。塔寺中佛前。众僧咒愿竟。便自受食。时目连比丘。及大菩萨

众。皆大欢喜。目连悲啼泣声。释然除灭。时目连母。即

于是日。得脱一劫饿鬼之苦。目连复白佛言。弟子所

生母。得蒙三宝。功德之力。众僧威神之力故。若未来

世一切佛弟子。亦应奉盂兰盆。救度现在父母。乃至

七世父母可为尔不。佛言。大善快问。我正欲说。汝今

复问。善男子。若比丘比丘尼。国王太子。大臣宰相。三

公百官。万民庶人。行慈孝者。皆应先为。所生现在父

母。过去七世父母。于七月十五日。佛欢喜日。僧自恣

日。以百味饭食。安盂兰盆中。施十方自恣僧。愿使现

在父母。寿命百年。无病无一切苦恼之患。乃至七世

父母。离饿鬼苦。生人天中。福乐无极。是佛弟子脩孝

顺者。应念念中常忆父母。乃至七世父母。年年七月

十五日。常以孝慈忆所生父母。为作盂兰盆施佛及

僧。以报父母长养慈爱之恩。若一切佛弟子。应当奉

持是法。时目连比丘。四辈弟子。欢喜奉行。

佛说盂兰盆经。

375-A¶ 第 518c 页 X21-0518.png

* No. 375-B

* No. 375-B** 报父母恩咒(世间有生无不从父母而得。能诵此咒及能慎终追远。恩无不

报)

南无蜜栗多哆婆曳娑诃

** 七月十五日盂兰盆念诵式

出家之士。清规具载。在俗高贤当依此式。正月必

须入于塔寺中。大会脩设。凡孝顺男女。欲报生身

父母。必预七月初一日为始。每日晨朝然香奉供。

务在精专。脩小弥陀忏。或礼三十五佛。代为存亡

父母忏罪。至速往无量光佛刹。白云。

我等同孝志。修行净土因。报答二亲恩。忏除三障罪。

存者获福寿。亡者得超升。尽法界冤亲。同生安养国。

举盂兰盆经毕。念阿弥陀佛真金色(云云)。紧念阿

弥陀佛百声。观音势至清净海众各十声毕。回向

云。

以此修行众善根。报答父母劬劳德。存者福乐寿无

穷。亡者离苦生安养。四恩三有诸含识。三涂八难苦

众生。俱蒙悔过洗瑕疵。尽出轮回生净土。

至晚礼三十五佛了。白云我等同孝志(云云)。毕。念

弥陀经。洎念往生咒毕。举阿弥陀佛真金色(云云)。

念阿弥陀佛百声。千声。并菩萨圣号。发愿云。

375-A¶ 第 519a 页 X21-0519.png

愿所生父母。或今存在。或巳终亡。随其所居。逐彼生

处。惟愿阿弥陀佛。观世音菩萨。大势至菩萨。光明照

烛。愿力摄持。三障销除。五根成立。发菩提愿。修净土

因。存者得满报龄。终归宝刹。亡者即捐诸趣。便托莲

胎。睹妙相明心。听玄谈入位。现前授记。尘刹分身。广

度有情。同登妙土。伏愿。我等孝顺之心。深入至道之

法。无遗当来诸佛贪中。同作应生眷属。二严等备。三

觉俱圆。法性有边。愿心无极。尽入如来愿性海中。

转身对立。施生并如常式。

或午后有暇。念盂兰盆经。或念阿弥陀经毕。念阿

弥陀佛百声。或千声。观音势至。清净海众各十声。

回向云。以此修行众善根。(云云)或再暇念金刚经。

或弥陀经 普门品 圆通品 楞严等咒。

盂兰盆斋念诵式(终)

375-A¶ 第 519b 页 X21-0519.png

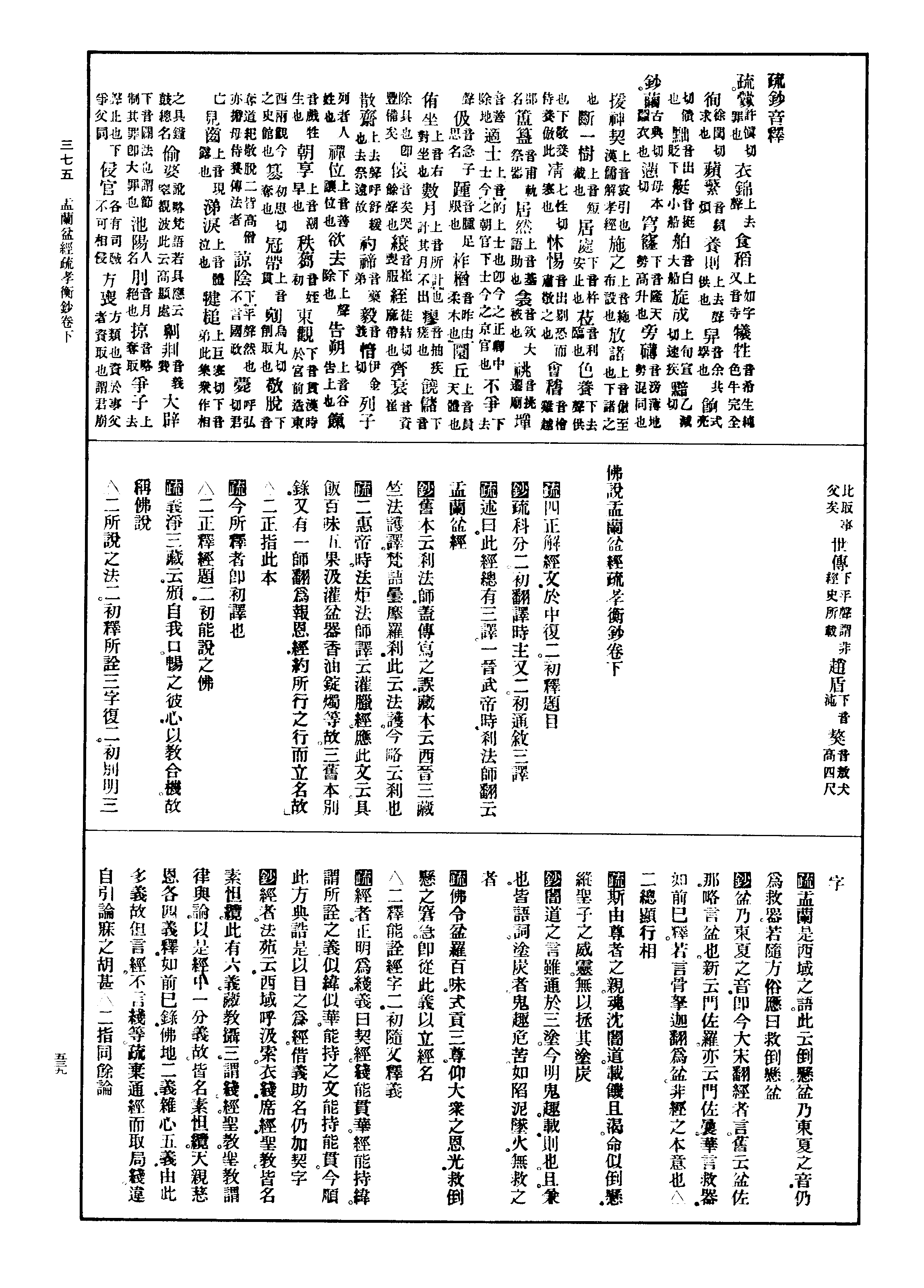

佛说盂兰盆经疏并序孝衡钞卷上

佛说盂兰盆经疏并序孝衡钞卷上讲 经律论沙门 遇荣 钞

【【钞】奇哉圣主。积孝行以无伦。垂范资徒。续良规而不

坠。欲晓经旨。须善疏文。释此疏文。大分为三。初释

疏题目。二彰造疏人。三释疏本文。疏题分二。初释

正题。后释并序。正题分二。初离释。后合释。离释分

二。初辨所释经题。后辨能释疏字。

○且经题者。梵

语佛陀你舍乌蓝婆拿门佐罗素呾缆。华言觉者

说救倒悬器经。今以随方生善。文词稳顺。含多义

故。所以华梵相兼。仍存讹略。故云佛说盂兰盆经

也。梵语佛陀。略言佛也。此云觉者。者是主义。体即

无漏。五蕴假者也。觉体是慧。觉察断障。觉照真俗。

自觉觉他。觉行圆满。三觉如次。简馀凡夫。二乘。菩

萨。唯有如来独到彼岸。跨十方而为主。握五性以

称师。三觉圆明。故名为佛。梵语你舍。此翻为说。振

圆音而警众。扬妙义以符机。益物导迷。故名为说。

盂兰盆者。即今大宋翻经者言。此皆梵语讹略也。

具正应云乌蓝婆拿。孝顺义。供义。恩义。倒悬义。盆

亦讹略。旧云盆佐那。新云门佐罗。亦云门佐曩。华

言救器。以义回文。名救倒悬器。随力所办金银等

器。器中具饭百味甘美五果等物。及馀妙事。供养

375-A¶ 第 519c 页 X21-0519.png

三宝。福资父母。利益存亡。四义。意云。行孝顺故。所

三宝。福资父母。利益存亡。四义。意云。行孝顺故。所以设供。设供集福。酬养育恩。救倒悬苦。正取救倒

悬义。馀义兼之。由饿鬼等渴𦦨烧心。饥火逼腹。命

唯喘息。苦似倒悬。设供集福救彼倒悬之苦。故以

为名。然意有通别。别者。目连得道欲报父母之恩。

观见亡母堕饿鬼中。神通力小不能救之。白佛世

尊备申哀恳。佛即为说盂兰盆供。集福荐拔即得

离苦。故下经云。佛告目连。十方众僧七月十五日

僧自恣时。具饭百味五果。汲灌盆器。香油锭烛。床

敷卧具。尽世甘美。以著盆中。供养十方大德众僧。

乃至云。时目连母。即于是日得脱一劫饿鬼之苦。

通者。若僧若俗王臣庶人。皆应为父母设此盆供。

保安荐殁。故下经云。若有僧尼国王太子。乃至庶

人。行慈孝者。皆应为现在父母。及过去七世父母。

于七月十五日。百味饭食安盂兰盆中。施十方自

恣僧。愿于现世父母。寿命百年。无病无一切苦恼

之患。七世父母。离饿鬼苦。生人天中。福乐无极。盆

者。所设盆供能救之器。盂兰者。所救之苦。盂兰之

盆。名盂兰盆。依主释也。梵语素呾缆。旧名脩多罗。

脩妒路。皆讹也。此云契经。存体略用。但名为经。天

亲四义释经。谓能贯穿依故。相故。法故。义故。谓于

是处由此为此而有所说。名之为依。真俗谛相。善

巧等法。密意等义。上生疏云。经者。摄也贯也常也

法也。生资教摄永绝烦笼。理藉文贯长离散灭。百

375-A¶ 第 520a 页 X21-0520.png

灵常轨干叶良规。利物诠真。目为经也。然此经体

灵常轨干叶良规。利物诠真。目为经也。然此经体以声名句文四法为性。由此四法能诠义故。又瑜

伽云。一文二义而为经体。以文一法。进摄名句。退

摄于声。总以声名句文。及所诠义。五法为体。由此

五法摄益胜故。盂兰盆之经。名盂兰盆经。能说即

佛。名为佛说。佛说之盂兰盆经。名佛说盂兰盆经。

亦可所说即盂兰盆经。佛之所说盂兰盆经。持业。

依主。可知。

○第二辨能释疏字者。疏犹记也。纂录之

义。纂录诸教相应文义。释此经意。故名为疏。又疏者。

疏(平声)也分也决也。疏通文义。分别旨趣。决择胜劣。

故名疏也。即以疏主声名句文。及所诠义。五法为

体。然以先贤述作。作必有意。述此经疏略有三意。

一者为酬缁素请故。故下疏云。今因归乡依日开

设。道俗耆艾悲喜遵行。异口同音请制新疏。式允

来情发挥要道。二者为欲利益父母等故。下云。我

今所赞述。自他存殁亲。离苦常安乐。三者欲留轨

仪示后人故。下云。宗密。依之修崇巳历多载。兼讲

其诰用示未闻。垂范后学故造此疏。南齐高祖。常

于七月十五日。送盂兰盆往诸寺中供自恣僧。颜

氏家训云。七月十五日盂兰盆斋。望于汝等依行

不绝。自古圣贤所尚。其来远矣。皇宋三叶。丁酉岁

季春月嗣帝位。思报昊天之恩。于季夏月诏两街

僧录。问盂兰盆仪式。时左街僧录达识大师行清

令赐紫沙门省才。依经附疏。具录仪式。进于皇帝。

375-A¶ 第 520b 页 X21-0520.png

皇帝得巳。依法修设。由斯此典讲听兴焉。今皇四

皇帝得巳。依法修设。由斯此典讲听兴焉。今皇四叶。壬戌年癸卯月嗣帝位。至于秋首。诏僧三七于

延庆殿开建道场七日七夜。昼讲斯经馀时礼念。

至七月十五日。复诏两街僧职。译经三藏。及讲经

律论者。总二百五十人。具就道场中。礼八万四千

舍利宝塔。于长春殿设盂兰盆斋。集诸妙利。资父

王之仙驾。酬昊天之鸿恩。皇朝异事。迈古超今。未

之有也。予于是时亦预其数。故此略述。欲冀英贤。

上行下效耳。

收科可知。

○后合释者。造疏本为

释经文义。显经意趣。故从所释经。以彰其名。佛说

盂兰盆经之疏。依主释也。

收科可知。

○第二释

并序者。序犹致也。序致此经孝道本末。应孝子心。

拔二亲苦。酬养育恩。教流此土造疏因由之事也。

又序者。绪也。如茧之得绪。绪尽一茧之丝。疏之得

序。序尽一经之意。并者。兼也。不唯释经兼作其序。

故言并序。

△二彰造疏人。】

「【疏】充国沙门 宗密 述。」

【【钞】充国者。今果州西充县也。昔者汉时为充国县。

今标旧名。仍略县字。故云充国。然其疏主。本居长

安。住草堂寺。后入终南山。今标充国者。意表依经

行于孝道。父母家乡生缘处故。行在孝诚不忘亲

爱故。沙门者。略梵语也。具云沙迦懑曩。此云息恶。

息不善故。亦云勤息。勤修众善。息不善故。法华疏

云。沙门息义以得法故。暂尔宁息。亦息恶也。正言

375-A¶ 第 520c 页 X21-0520.png

室罗摩挐。或云室摩那拿。此云功劳。谓修妙道有

室罗摩挐。或云室摩那拿。此云功劳。谓修妙道有功劳故。今略梵语故言沙门。宗密者。疏主名也。碑

文极广。略其要云。圭峰禅师号宗密。姓何氏。果州

西充县人也。建中元年生。元和二年受具。后谒遂

州圆和尚传契心印。又遍访名能。广乎知见。讲圆

觉。华严经。自后乃著圆觉。华严。涅槃。金刚。起信。唯

识。盂兰盆。法界观。行愿经等疏钞。并集诸宗禅言

为禅源诠。及酬答书偈议论等。总九十馀卷。并传

于世。文宗皇帝。于太和二年庆成节。诏入内殿问

诸法要。赐紫方袍。寻请归山。至会昌元年正月六

日。坐灭于兴福塔院。其月二十二日。道俗奉全身

于圭峰茶毗。得舍利数十粒。俗寿六十二。僧腊三

十四。后追谥定慧禅师青莲之塔也。述者。叙也。撰

也。内录藏教。外釆群书。言无不经。事无不古。纂叙

文义。撰集成章。名之为述。唯识疏云。叙理名述。先

来有故。作故名造。今新起故。

△三释疏本文二。初

疏家叙分。后疏家正宗。初中四。初汎明孝道为经

起之端由。二正显此经彰佛说之所为。三教流此

土遵式奉行。四式叹能仁颂德祈愿。然此四段次

第尔者。为文体式。欲正称扬一事。而先汎述端由。

言在于远。意在于近也。汎述孝道。本居气象。渐贯

生灵。释迦。孔圣。皆宗于孝。设教化民。故有初段文

也。既汎述巳。然来委知何所以故。佛说此经。故有

第二彰佛说之所为。其所为者。为孝顺之子。欲救

375-A¶ 第 521a 页 X21-0521.png

慈亲之苦。意酬养育之恩。故说此经示其妙行。此

慈亲之苦。意酬养育之恩。故说此经示其妙行。此说西土。次应显示此方流布传受因由。故有第三

教流此土遵式奉行。此方释子。依教设会。讲经劝

众。造疏释经。垂范后学也。将欲造疏。求圣加护。述

造疏意。方陈词翰。故有第四式叹能仁颂德祈愿。

是故四段如是次第。初中三。初明孝道本末二。初

本居气象。】

「【疏】始于混沌塞乎天地。」

【【钞】淳元之气。清浊未分。形如禽卵。谓之混沌。清浊

巳分。谓之二仪。谓清气上升。穹窿无碍。圆覆曰天。

浊气下沈。旁礴坚厚。方载曰地。以人居中。通名三

才。周易钩命决云。大地未分之前名太易。有太初。

有太始。有太素。有太极。名五运也。气象未形。谓之

太易。元气始萌。谓之太初。气象之端。谓之太始。形

变有质。谓之太素。形质始具。谓之太极。转变五气。

故称五运。气象质具而未相离。皆太易之名。有五

种也。历帝记云。天地未分。谓之太易。气兆始萌。谓

之太初。高下相应。谓之太始。质象既成。谓之太素。

天高地卑。谓之太极。圆清方浊。谓之两仪。人居其

閒成三才也。易纬通卦云。太极生两仪。谓清气轻

者上为天。浊气重者下为地。以人参之。名三才也。

易序卦云。有天地万物。然后立君臣。定父子。长幼

夫妇之礼。尊卑上下之别。今显孝道初始。在于混

沌元气之中。贯于五运。渐随元气。充塞天地。遍三

375-A¶ 第 521b 页 X21-0521.png

才。通万物也。故孝经援神契云。元气混沌。孝在其

才。通万物也。故孝经援神契云。元气混沌。孝在其中。礼记祭义云。曾子曰。夫孝。置之而塞乎天地。敷

之而横乎四海。施之后世而无朝夕。推之放诸东

海而准。推之放诸西海而准。南海北海亦然。(尔雅云。东

夷。西戎。南蛮。北狄。此四晦昧无知。谓之四海)总其意者。上至天子。下至

庶人。尽一切时岁月朝夕。遍一切处四方上下。于

一切物贵贱尊卑。凡所进退。动静。语默。好恶。欢戚。

皆顺人民万物之理。名之为孝。其孝损益者。幽显

生灵有父母者。应常慎行也。慎行者。敬身也。敬身

者。不损体也。不损体者。不令父母忧也。故谓之孝。

夫子云。断一树。杀一兽。不以其时。非孝也。曾子云。

身也者。父母遗体也。父母遗体。敢不敬乎。居处不

㽵非孝也。事君不忠非孝也。莅官不敬非孝也。朋

友不信非孝也。战阵无勇非孝也。五者不遂。灾及

于亲。敢不敬乎。今明孝道。前后言之。横该五运。上

下言之。竖贯三才。四海言之。纵罗万物。至德幽微

深而复广。故云始于混沌塞乎天地。

△二末贯生

灵。】

「【疏】通人神。贯贵贱。」

【【钞】孝通幽显。于显举人摄馀兽等。于幽举神摄馀

鬼等。故通人神也。上至天子。下至庶人。总五等人。

其中奴婢之类皆名为贱。自馀长幼皆名为贵。贵

贱虽殊。行孝奉亲。彼此无异。故贯贵贱也。言五等

人者。一天子。二诸侯。三卿大夫。四士。五庶人。各有

375-A¶ 第 521c 页 X21-0521.png

一章名此五孝。如孝经说。彼经序云。虽五孝之用

一章名此五孝。如孝经说。彼经序云。虽五孝之用则别。而百行之源不殊。故疏云尔。

△二儒释同遵。】

「【疏】儒释皆宗之。」

【【钞】上依儒教叙孝本末。此文双指儒释皆宗。释教

所宗疏文影略。今为助者。通人神贯贵贱。始于真

际。充乎世间。该圣凡。被诸趣。儒释皆宗之。且儒教

所宗者。儒有五常。以仁为首。仁又以孝为本。由于

此五。立身扬名。安邦治化。百行之源。是故宗之。故

孝经云。夫孝。德之本也。言五常者。谓仁义礼智信。

好生恶杀曰仁。知恩报恩曰义。长幼恭勤曰礼。敏

速多知曰智。立行可依曰信。又云。不杀为仁。不盗

为义。不乱为礼。不淫为智。忠实为信。由于此五。王

者以之治国。君子以之立身。不可暂亡谓之五常。

释教所宗者。释有三学。以戒为首。戒又以孝为体。

由此孝故。名称普闻无量世界。能度无数百千众

生。断障證理究竟成佛。万德之源是故宗之。故梵

网经云。孝顺父母。师僧三宝。孝顺至道之法。孝名

为戒。是诸佛之本源。行菩萨道之根本。是大众诸

佛子之根本。言三学者。谓戒定慧。防非发善名戒。

心专一境名定。决断拣择名慧。又以戒定为福门。

以慧为智门。福智二门。自他俱利。出生死苦。入涅

槃乐。而此福智三学妙行。常修无间。證法报化三

身常住。如次凝然。不断相续。是谓出世无比三常。

非如世间小小五常。

△三指陈结叹。】

375-A¶ 第 522a 页 X21-0522.png

「【疏】其唯孝道矣。」

【【钞】指陈孝行。遮简馀善。故云其唯孝道。君子务之

为本。本立而道生。菩萨结之为戒。戒立而果满。孝

者。孝顺爱敬从命之义。道者。道理为本之义。即由

此行。爱敬尊长。从命不违。示理益物。能生众德。故

名孝道。又孝经疏云。孝者。事亲总名也。又畜也。好

也。至顺也。善事父母也。谓事亲之道。常畜在心。尽

其色养。中心悦好。承顺无违。故名孝也。道者。通达

义。孝行通于天下。民用和睦。矣。语助也。

△二正显

此经彰佛说之所为二。初悯赴孝诚。】

「【疏】应孝子之恳诚。救二亲之苦厄。酬昊天恩德。」

【【钞】应。赴也。孝顺之子。名为孝子。非谓居丧。目连恳

切至诚请佛。意有通别。别者。为其亡母堕饿鬼中。

自救不能。请佛求法而救拔之。通者。复为众人皆

有二亲。在厄难者。咸欲拔济报其恩德。请佛开示

要妙法门。故佛世尊赴其恳诚。说此法门。显示要

行。令救二亲苦难危厄。二亲者。生身父母及七世

父母。(通别经文如前巳引)昊天者。尔雅云。春为苍天。夏为昊

天。秋为旻天。冬为上天。昊。大也。盛夏之天。阳光暑

气。充乎六合。无有穷极。百谷苗稼。芳草园林。由此

成熟。天有此恩。未曾有心辞于劳苦。父母亦尔。生

我育我。腹厚于我。回乾就湿。乳哺养育。咽苦吐甘。

慈训长成。怜念之心。未曾暂舍。如此恩德。未曾有

心辞于劳苦。故父母恩。比昊天恩也。恩重经云。佛

375-A¶ 第 522b 页 X21-0522.png

告大众。人生在世。父母为亲。非父不生。非母不养。

告大众。人生在世。父母为亲。非父不生。非母不养。是以寄托母胎。怀身十月。岁满月充。母子俱险。生

堕草上。乃至云。非父不亲。非母不养。慈母养儿去

离栏车。十指甲中。食子不净。子饮母乳。八斛四斗。

计论母恩。昊天罔极。呜呼慈母。云何可报。佛示妙

行。令其孝子酬恩报德。故疏云尔。

△二指陈结叹。】

「【疏】其唯盂兰盆之教焉。」

【【钞】结叹可知。

△三教流此土遵式奉行二。初求法

遵行复二。初丧亲追感。】

「【疏】宗密罪衅。早年丧亲。每履雪霜之悲。永怀风树

之恨。」

【【钞】衅者。祸之兆也。早年者。童稚之年。夫为人子。晨

夕事亲。敬养服劳。顺色无犯。汤凊致乐。不疾亡忧。

乃得永存福寿。奉于甘旨。故父母有疾。子云拙于

侍养。况至丧乎。盖是我之罪愆。祸及父母。致令童

稚之年。丧于二亲也。雪霜者。祭义云。秋。霜雪既降。

君子履之。必有悽怆之心。非其寒之谓也。春。雨露

既濡。君子履之。必有怵惕之心。如将见之惊其景

变也。故于节序而相慰问。皆有感怆感思之言。疏

主每履践于雪月霜露之景。思念父母。常怀悲怆。

何祭义中。乐正子春云。举一足。不敢忘父母。出一

言。不敢忘父母也。风树者。韩诗外传中皋鱼云。树

欲静而风不止。子欲养而亲不待。往而不返者年

也。不可再见者亲也。(孔子家语中。丘吾子亦有此叹)皋鱼自少天

375-A¶ 第 522c 页 X21-0522.png

下游学。后还亲丧故有此叹。其风若止树必安静。

下游学。后还亲丧故有此叹。其风若止树必安静。其亲若待子必侍养。致敬致乐。自恨无亲侍养。故

此叹也。疏主亦尔。永怀风树之恨。恨已不得侍养

父母也。

△二念报劬劳二。初念世孝道不益遵灵

复二。初念尽于孝诚。】

「【疏】窃以。终身坟垄。卒世蒸尝。」

【【钞】窃者。私窃也。不形其言。私思念之。含文嘉云。天

子坟高三仞。树以松。诸侯半之。树以柏。大夫八尺。

树以栾。士四尺。树以槐。庶人无坟。树以杨柳。准后

汉书。通植松柏。今言坟垄者。总相思于坟墓。丘垄

也。古者父母丧巳。负土为其坟垄。植柏成列。庐墓

三年。以尽孝诚。孝德传云。汝南蔡顺。字君仲。孝顺

父母。亲丧葬讫。于庐坟次。鸟兽从之栖宿。哭时即

助悲吟。后汉时人。类林云。颜乌。会稽东阳人也。至

孝。父亡巳后负土为坟。感于群乌以助衔土。乌口

中血出。因名伤乌县。后改为义乌县。前汉时人。言

卒世者。终身一世也。蒸尝者。祭名也。礼记祭统云。

凡祭有四时。春祭曰礿。夏祭曰禘。秋祭曰尝。冬祭

曰蒸。取其文便。而举秋冬。影显春夏也。私窃思念。

终此一身。庐坟守垄。思念声容。终此一世。四时祭

祀。礿。禘。尝。蒸。极尽孝行。报其恩德。故孝经云。为之

棺椁文衾而举之。(周尸曰棺。谓榇身也。周棺曰椁。谓榇棺也。衣。谓殓时之衣。衾。谓

单被。用此举尸。入棺并覆尸上也)陈其簠簋。而哀戚之。(簠簋者。祭器名也。受

一斗二升。足高一寸。如龟形也。簠。内方外圆。簋。内圆外方。俱丹中漆外。器素无饰。表有哀戚之心也)

375-A¶ 第 523a 页 X21-0523.png

擗踊哭泣。哀以送之。(男踊。谓以足跳踊也。女擗。谓露胸擗击也)卜其宅

擗踊哭泣。哀以送之。(男踊。谓以足跳踊也。女擗。谓露胸擗击也)卜其宅兆。而安措之。(宅。墓穴也。兆。莹域也。葬事大故。卜选安置也)为之宗庙。以

鬼享之。(宗。尊也。庙。貌也。立其尊貌以鬼礼享之。似见父母也)春秋祭祀。以时

思之。(影于冬夏也。寒暑变移。转加增感。四时祭祀。展其孝思。上注皆疏。广如彼文中具)。

△

二纵夺显无益。】

「【疏】虽展孝思。不资神道。」

【【钞】问。终身坟垄。四时享祀。足可以展孝子之恳诚。

报劬劳之厚德。何不依行。而但思之。何谓也。故此

释之。上句纵。下句夺。虽者。纵夺之词。思者。情也。纵

其施展孝行情恳。终身坟垄。卒世蒸尝。然而不能

资益神识冥道。又上句进。下句退。进退思之。终是

无益也。生前敬养。犹有少益。殁后蒸尝。全无所济。

若也蘋蘩礿禘。犹不堕于二亲。傥或杀命蒸尝。反

祸及于父母。但扬虚名。不资神道。又若父母在于

鬼趣。可以飨祀。若生馀道。焉能受祭。又于鬼中。有

财无障之类。容受蒸尝。无财炬口之流。反祭成毒。

故窃思之而不为也。

△二佛法渊深能资父母三。

初求法遂意二。初求得法门。】

「【疏】遂搜索圣贤之教。虔求追荐之方。得此法门。实

是妙行。」

【【钞】遂者。蹑前起后也。由前俗孝不资神道遂即搜

索圣贤之教。求荐亲法。三乘见道巳前名贤。修习

福慧具贤德故。见道巳去名圣。圣者。正也。以无漏

智正合理故。圣贤所说所学之教。显示无量世出

375-A¶ 第 523b 页 X21-0523.png

世间利益之门。于此教中。虔仰志求追资荐拔之

世间利益之门。于此教中。虔仰志求追资荐拔之方法。果遂愿心。于藏经中得此法门。实谓妙行。法

门者。即此经也。教为显理之门。出苦入乐之门。名

为法门。实。实也。指陈叹美。故言实谓。实谓要妙。酬

恩孝行。存亡皆济。七世咸资。周孔经中。曾无所闻

矣。

△二指其妙行。】

「【疏】年年僧自恣日。四事供养三尊。」

【【钞】此显妙行之相也。年年七月十五日。众僧夏满

名受岁日。诸比丘等。自已有过。恣任他举而忏悔

之。故云自恣。四事者。阿含经云。饮食。衣服。卧具。医

药。同下疏云。物华四事。谓房舍衣服饭食汤药也。

供养三尊者。进修财行名供。有所摄资名养。佛法

僧宝可敬可尊名为三尊。故下经云。年年七月十

五日。常以孝慈忆所生父母。为作盂兰盆施佛及

僧。以报父母长养慈爱之恩。又云。其有供养此等

自恣僧者。现世父母六亲眷属。得出三涂。衣食自

然。若父母现在。福乐百年。若七世父母。生天自在。

△二设会荐亲。三讲经劝众。二科合。】

「【疏】宗密。依之修崇。巳历多载。兼讲其诰。用示未闻。」

【【钞】初二句。设供荐亲。显自利行。后二句。讲经劝众。

显利他行。自利利他。菩萨行也。尔雅中卷云。夏曰

岁。(取岁星行一次也)商曰祀。(取四时祭祀一终也)周曰年。(取禾一熟义)唐

虞曰载。(唐尧。虞舜。取物终更始义)载。是年之别名。疏主得此经

巳。依法修崇。设供荐亲。巳历多年也。诰者。经诰。如

375-A¶ 第 523c 页 X21-0523.png

言诏。策。制。敕。皆是教令之别名也。谓治万民曰诰。

言诏。策。制。敕。皆是教令之别名也。谓治万民曰诰。命百官曰诏。政诸侯曰策。取法度曰制。诫州县曰

敕。今就通意。法王教令名经诰也。每于其日午前

供会。集福荐亲。斋后讲经。诲示道俗。使彼未闻者

令闻。未解者令解。同已修崇。各资宗祖耳。

△二造

疏解释二。初道俗睹胜请释。】

「【疏】今因归乡依日开设。道俗耆艾悲喜遵行。异口

同音请制新疏。」

【【钞】旧钞云。即太和二年赐紫之后。表辞归山。归山

之后。然请入蜀。立先代传法碑。述祖师德业。因此

归乡。开筵讲经设于盆供也。耆艾者。老年之称也。

曲礼说。五十曰艾年。𩯭发苍然如艾色也。六十曰

耆年。身虽耆老而心彊也。疏主归乡属于夏满。依

常年事开设盆供。兼讲经文教示僧俗。众睹胜事

故生喜悦。知恩难报故乃悲伤。悲喜交彻遵教奉

行。身别故异口。语等故同音。众请大师。别制新疏。

削旧繁谬撮取简要。符经宗旨以顺时机。使见闻

者。知释门之孝行。迥异儒流。识盆供之荐亲。居然

脱俗。如来设教。意在利人。众等愿闻。希垂妙释。

△

二疏主应命发挥。】

「【疏】心在松柏。岂慢乡闾。式允来情。发挥要道。」

【【钞】松柏者。考妣坟茔之所也。心随父母在松柏间

也。诗传云。五家为邻。五邻为里。亦名为闾。五百家

为党。乃至万二千五百家为乡也。式者。敬也。允者。

375-A¶ 第 524a 页 X21-0524.png

顺从也。发挥者。发扬挥展解释之义。疏主意云。心

顺从也。发挥者。发扬挥展解释之义。疏主意云。心在松柏岂敢侮慢乡故闾里。敬顺乡知来请之意。

由此解释此经要道。要道者。要妙孝道也。

△四式

叹能仁颂德祈愿二。初式叹佛德复二。初行孝自

利德。】

「【疏】稽首三界主。大孝释迦尊。累劫报亲恩。积因成

正觉。」

【【钞】稽首者。法苑依俗解云。稽。至也。首。头也。以首至

地。故名稽首。此即拜跪。首至地故。依真释云。俱舍

论言。稽首接足。故言敬礼。屈已所尊之首。接彼所

卑之足。故言稽首。即是三业敬礼之通称也。此能

敬相。三界巳下所敬之体。三界主者。欲。色。无色。三

界之中。化利凡圣。独自在故。大孝释迦尊者。具云

释迦牟尼世尊。五分律说。昔有国王名懿师摩。贬

子出国。其子因到雪山之北。近舍夷林顿止此地。

郁为大国。人民炽盛。后父知之。因而叹曰。我子释

迦。我子释迦。从是巳后。姓释迦也。姓释迦氏。名忧

陀罗。忧陀罗王有子名曜罗。曜罗王有子名尼浮

罗。尼浮罗王有子名师子颊。师子颊王有子名悦

头檀。(此云净饭)悦头檀王有子名菩萨。菩萨有子名罗

睺罗。故我佛得姓巳来六世矣。释迦。能义。亦云能

仁。能以仁德而治化故。牟尼。寂义。亦云寂默。谓能

仁氏。具大悲智。證寂默理。有大悲故。不住涅槃。有

大智故。不住生死。即是姓释迦名牟尼也。又法华

375-A¶ 第 524b 页 X21-0524.png

疏说。谓能證彼寂默理故。复能离彼烦恼喧故。故

疏说。谓能證彼寂默理故。复能离彼烦恼喧故。故名能寂。福慧相好。胜馀群圣。世出世间咸尊重故。

名为世尊。就结颂故。略言释迦尊也。孝行深广超

诸世间。故名大孝。何者大孝。累劫报亲恩。积因成

正觉。谓从生死长流界中。始发深固大菩提心。即

行孝行。孝行。即戒也。累三大劫。备修孝行。报答父

母劬劳之恩。如何报之。谓现存者。竭力供养。劝发

道心。亡故者。妙行潜资。离苦得乐。谓在三涂者。拔

济令出。在人天者。得见诸佛。闻法悟解。不唯报答

一生父母。乃至无量生来父母六亲而皆报之。故

律颂云。流转三界中。恩爱不能舍。弃恩入无为。真

是报恩者。梵网经云。一切男子是我父。一切女人

是我母。我生生无不从之受生。故六道众生皆是

我父母。彼有难者。应方便救护。解其苦难。又彼疏

云。摄律仪戒。摄善法戒。摄众生戒。如次證得法报

化身。故云累劫报亲恩。积因成正觉。名为大孝。然

今疏意。随顺初机。指菩提树下成正觉也。

△二示

孝利他德。】

「【疏】将永锡众类。应请演斯经。欲使背恩人。咸能酬

罔极。」

【【钞】将。欲也。锡。赐也。众类者。众生之类不一也。演者。

法音流注不绝。如水流演也。佛欲永劫法赐众生。

所以应目连请演说斯经。问。法赐众生。有何意趣。

答。欲使背恩人。咸能酬罔极。佛说此经。欲令一切

375-A¶ 第 524c 页 X21-0524.png

背恩逆人。皆能酬答罔极之恩。罔。无也。父母之恩。

背恩逆人。皆能酬答罔极之恩。罔。无也。父母之恩。犹如昊天无穷极矣。

△二陈情述赞二初陈情祈愿。】

「【疏】我今所赞述。愿众圣冥加。」

【【钞】此疏主自指。随世所称。世流布我也。愿众圣冥

加者。加护有二种。一显加护。谓现身语赞即所作。

二冥加护。潜垂覆摄不现身语。众圣威重。不敢求

于显加。故求冥加护也。我今意欲赞经述疏。唯愿

众圣。冥垂加护。慈悲覆摄。使我心通妙理。语巧身

安。然法是佛所说。僧是佛弟子。前但稽首敬叹于

佛。佛是主故。义该法僧。故此求愿。总言众圣。圣主。

圣法。圣僧。通名众圣。又解。此中初颂佛。次颂法。次

半颂僧。敬叹三宝。配疏可知。此解文势疏断。意不

相连。于其僧宝但有求愿之文。全无敬叹之意。又

求愿之意唯局僧宝。不贯佛法。故前解正同于天

亲俱舍初云。诸一切种诸冥灭。(上是诸佛也。断一切种冥谓不染污

无知。證非择灭。若断诸冥。谓染污无知。證于择灭)拔众生出死泥。(前句自利。

此句利他)敬礼如是如理师。对法藏论我当说。

△二陈

造疏意。】

「【疏】自他存殁亲。离苦常安乐。」

【【钞】造疏集福。为利自他多生父母。若存若殁。在人

天者。离病等苦常受福乐。若有一生乃至多生父

母。在恶道者。离三涂苦受人天乐。在人天者。离生

死苦得于圣果受出世乐。故疏云尔。

△二疏家正

宗二。初标列门名。】

375-A¶ 第 525a 页 X21-0525.png

「【疏】将解此经。先开四段。一教起所因。二藏乘所摄。

三辨定宗旨。四正解经文。初中复四。一酬宿因故。

二酬今请故。三彰孝道故。四示胜田故。」

【【钞】疏开四段。即是四门。收摄无拥。名之为门。将欲

释经。于其文前略以四门收摄经意。疏(平声)条旨趣。

显示大纲。令诸学者。依门入解。经宗意趣。而无拥

滞。凡所释义体性意趣。则有所归著也。次第尔者。

欲释本文。先须委知说经因由。为何等事。佛说此

经。故有初门教起所因。既知所因。为如是如是事

故。佛说此经。次应须知三藏五乘。如何收摄。故有

第二藏乘所摄。巳知此经藏乘收摄而有所归。然

未委知宗旨如何。欲令学者。晓于此经所崇所尊

所主。意旨归趣究竟处故。故有第三辨定宗旨。即

巳晓于经宗旨趣。即便科判释经文义。故有第四

正解经文。故此四门如是次第。

△二随标显示四。

初教起所因复四。初酬宿因故又二。初叙佛孝行

之意。】

「【疏】初酬宿因者。悉达太子不绍王位。舍亲去国。本

为修行得道。报父母恩。」

【【钞】悉达者。具云萨缚喝刺他悉陀。此云一切义成。

世出世间之义皆成就故生迦维罗国。父名净饭。

母名摩耶。阿私陀仙相其太子作金轮王。王四天

下。弃而出家。号一切智人。化一切众生令出生死。

太子长大。不绍王位。舍于亲族去离国城。入雪山

375-A¶ 第 525b 页 X21-0525.png

中。示依外道修苦乐行。日食麻麦六年苦行。后成

中。示依外道修苦乐行。日食麻麦六年苦行。后成正觉称天人师。说法利生报父母恩。劝发道心出

三界苦。受胜妙乐。是大报恩。阿含经云。如来出世。

必为五事。一为转法轮利众生故。二为度多生父

母报其恩故。三为无信人立信地故。四未发菩萨

意者令发意故。五授当佛记。为此五事。故出世也。

△二正显说经之意。】

「【疏】然菩萨用心。不务专已。故开盂兰法会。以福自

他二亲。此经所兴。本意如此。」

【【钞】务者。事务也。事务急速之貌也。

△二酬今请故

二。初酬自利请故说。】

「【疏】二酬今请者。谓大目犍连因心之孝。欲度父母

报乳哺之恩。故出家修行神通第一。观见亡母堕

饿鬼中。自救不能。白佛求法。佛示盆供。救母倒悬。」

【【钞】因心之孝者。若善若恶皆因心起。大目犍连因

于内心发起孝行也。

△二酬利他请故说二。初目

连起请。】

「【疏】由爱其亲。施及一切。故为道俗弟子。请佛留此

法门(施音异)。」

【【钞】施字。但以试音呼之。义及于上曰施。(音异)恩及于

下曰施。(音试)尊者目连。由爱其亲母得离苦。复以教

行。惠施(音试)于下。利及一切。故为僧俗。请佛世尊说

此经也。下云。目连复白佛言。弟子所生慈母。巳蒙

三宝功德。未来孝子。得同尔不。佛言大善快问。我

375-A¶ 第 525c 页 X21-0525.png

正欲说。汝今复问。若比丘比丘尼。国王太子。乃至

正欲说。汝今复问。若比丘比丘尼。国王太子。乃至庶人皆同如此。

△二酬请说经。】

「【疏】酬目连所请。即是说经之由致也。」

【【钞】此通前段自利下转。致者。至也。因由至极之所

以也。

△三彰孝道故三。初标举科分。】

「【疏】三彰孝道者。复有其二。一通明孝为二教之宗

本。二别明二教行孝之同异。」

【△二随释二。初通明孝为二教之宗本复二。初正

明亦二。初儒教以孝为本又分三。初标举。】

「【疏】初通明中。且明儒教以孝为本者。」

【△二正显二。初总陈五孝作众德之泉源复二。初

约事总显又二。初王臣行孝立庙祀亲。】

「【疏】谓始自天子。至于士人。家国相传。皆立宗庙。」

【【钞】家国者。天子诸侯境宽名国。卿大夫巳下境狭

名家。皆立宗庙。礼记祭法云。天下有王。分地建国。

(分九州地。建诸侯国)置都立邑。(谓王畿内。及诸侯国中。置公卿之都。立大夫士之邑)设

庙祧坛墠而祭之。乃为亲疏多少之数。是故王立

七庙。(亲四。始祖一。文武二祧。合为七也)一坛一墠。(此在七外也。封土曰坛。除地曰

墠。近亲封土。远亲除地。示将去然也)谓考庙。(父庙曰考。考。成也。谓父有成德之美也)王

考庙。(祖庙也。王。君也。言祖有君成之德也。祖尊于父。故加君名)皇考庙。(曾祖也。皇。大也。

君也。曾祖转尊。故加大君之称)显考庙。(高祖也。显明高祖。居四庙最上也)祖考庙。

(祖。始也。此庙为王家之始。故曰祖考)皆月祭之。远庙为祧。而有二祧。

(二祧。文武庙也。文武并在应迁之例。故云远也。特为功德而留。故谓之祧。祧之言超。言其超然上去也)

享尝乃止。(享尝。四时祭也。文武特留。故不月祭)去祧为坛。(谓高祖之父也。昭行

375-A¶ 第 526a 页 X21-0526.png

寄藏武祧。穆行寄藏文祧。四时不祭。若有祈祷。则出就坛受祭)去坛为墠。(谓高祖之祖也。

寄藏武祧。穆行寄藏文祧。四时不祭。若有祈祷。则出就坛受祭)去坛为墠。(谓高祖之祖也。不得在坛。若有祈祷。则出就墠受祭)坛墠有祷焉祭之。无祷乃止。去

墠为鬼。(若又有从坛迁来墠者。则此前在墠者迁入石函为鬼。不祈祷也。唯禘祫乃出之)

诸侯立五庙一坛一墠。谓考庙。王考庙。皇考庙。月

皆祭之。显考庙。祖考庙。享尝乃止。去祖为坛。去坛。

为墠。坛墠有祷焉祭之。无祷乃止。去墠为鬼。大夫

立三庙二坛。谓考庙。王考庙。皇考庙。享尝乃止。显

考。祖考。无庙。有祷焉为坛祭之。去坛为鬼。适士二

庙一坛。谓考庙。王考庙。享尝乃止。皇考无庙。有祷

焉为坛祭之。去坛为鬼。官师一庙。谓考庙。王考无

庙而祭之。去王考为鬼。庶士庶人无庙。死曰鬼。(适士

上士也。官师。中士下士也。庶士。府史之属也)王臣行孝立此宗廓。宗。尊

也。庙。貌也。安立形貌尊敬如在。而严祭之。依尚书

中周公旦言。自古先王立庙祀亲。不指帝代。

△二

纵夺显孝能生众德。】

「【疏】虽五孝之用则别。而百行之源不殊。」

【【钞】五孝者。一天子孝。二诸侯孝。三卿大夫孝。四士

孝。五庶人孝。五人有殊。其于孝道为一为异。故此

云尔。虽复五孝用事有别。然而百行之源。孝道不

殊。水本曰源。水分千派从源而出。人有百行从孝

而生。故孝如源也。

△二引文释成三。初孝为道德

之体。二孝为设教之本。二科合。】

「【疏】故开宗明义章中。标为至德要道。道德以之为

体。教法由是而生(孝文)。」

375-A¶ 第 526b 页 X21-0526.png

【【钞】开宗明义章者。孝经一十八章。此初章也。彼疏

云。开。张也。宗。本也。于此章中。张孝道之宗本。明孝

道之旨义也。经曰。先王有至德要道。以顺天下。民

用和睦。上下无怨。疏曰。至。谓穷理之极。德为众行

之本。故名至德。要。谓以一总众。道为众理之要。故

名要道。孝为道之要。为德之本也。先代圣王用此

至德要道。以顺天下人民之心。人民依之。自相和

睦。尊卑上下。无相怨者也。今复有义。至德者。一孝。

二悌。三臣。此悌臣行。从孝而生也。广至德章云。教

以孝所以敬天下之为人父者也。教以悌所以敬

天下之为人兄者也。(举孝悌以为教。则天下之为人子弟者。无不敬其父兄也)

教以臣所以敬天下之为人君者也。(举臣道以为教。则天下之

为人臣者。无不敬其君也)由此德者。体也。本也。为广敬之宗体。

作普导之本源。至者。首也。极也。总众善之先首。贯

群心之妙极。故名至德。言要道者。一孝。二悌。三乐。

四礼。五敬。悌乐礼敬皆从孝生也。广要道章云。教

民亲爱。莫善于孝。教民礼顺。莫善于悌。(教民亲爱父母。礼顺

兄长。莫加于孝悌也。悌。友也)移风易俗。莫善于乐。(风俗移易。先入乐声。变随

人心。正由君德。正之兴变。因乐而彰。乐声哀怨。知国亡乱。乐声和美。知国善政)安上治民。

莫善于礼。(礼所以正君臣父子之别。明男女长幼之殊。故可以安上化下也)礼者

敬而巳矣。(敬者。礼之本也。礼以恭俭庄敬为主也。有礼无敬。礼不可行。故以敬为本也)

由此道者。理也。本也。以理示于王民为本。生于众

德。要者。略也。妙也。略陈孝行。妙契人心。居上者仁

和。在下者允睦。故名要道。至德通明孝悌臣行。意

375-A¶ 第 526c 页 X21-0526.png

在于敬。孝能生敬也。要道总明孝悌及乐礼敬。具

在于敬。孝能生敬也。要道总明孝悌及乐礼敬。具陈众行。前狭此宽。皆以孝为正为本。馀行为兼为

末。故此疏云。标为至德要道。释云。道德以之为体。

双释要道至德。皆以孝为本体也。又以古圣设于

五教。谓父义。母慈。兄友。弟恭。子孝。而此五教。从孝

而生。文不为孝。即非教故。故孝经云。夫孝德之本

也。教之所由生也。

△三孝为生道之源。】

「【疏】何有君子而不务本(孝悌)。」

【【钞】务。谓忽遽专好也。本。谓孝悌也。疏是反释。意显君

子而皆忽遽专于孝行友悌也。又悌者。易也。易慢

从敬。易违从顺也。若此孝悌成立。即五常道德从

此而生。释成孝为百行之源也。故论语云。君子务

本。本立而道生。孝弟也者。其为人之本欤(弟。孝经作悌也)。

△二别显三年彰圣人之立意二初孝服三年之意。】

「【疏】既为天经地义。须令企及俯从。」

【【钞】既为天经地义者。孝经曰。夫孝天之经也。地之

义也。民之行也。疏曰。经。常也。义。利也。天有日月星

辰照临于下。为天之常道。地生百谷草木以供人

用。是地之义利。人生天地之间。禀受天地之气以

成其身。故法天常明。法地常利。而常行孝。上事于

父母。又经曰。则天之明。因地之利。以顺天下。是以

其教不肃而成。其政不严而治。(依孝设教。法天常明。法地常利。以顺

天下人心故得教令。不待诚肃自然而成。不行严厉自然而治)先王见教之可以

化民也。是以先之以博爱。而民莫遗其亲。(博。广也。君爱其

375-A¶ 第 527a 页 X21-0527.png

亲。以此化民。民化君德。无有遗弃其亲者也)陈之以德义。而民兴行。(陈说

亲。以此化民。民化君德。无有遗弃其亲者也)陈之以德义。而民兴行。(陈说德义之美。为众所慕。则民起思而行之也)先之以敬让。而民不争。(斋庄中正

为敬。推功尚善为让。以化化民。民不争竞也)导之以礼乐。而民和睦。(礼以

检其迹。乐以正其心。则和睦矣)示之以好恶。而民知禁。(示好以引之。示恶以

止之。则民知禁令不敢犯也)言须令企及俯从者。父母之丧。浆

不入口三日。孝服三年。不肖者举心就之。谓之企

及。贤达者俛首就之。谓之俯从。古圣立此时限。意

令行孝者上就下就。故曰须令企及俯从。礼记檀

弓云。曾子谓子思曰。伋。吾执亲之丧也。水浆不入

口七曰。(子思。是伯鱼之子。孔子之孙也)子思曰。先王制礼。过之者

俯而就之。不至者企而及之。(起踵曰企。俛首曰俯)故君子执

亲之丧。水浆不入口者三日。杖而后起。(亲丧。三日不食不浆。

太近则抑于贤达。太远则遗于不肖。齐此三日可谓得中。三年之丧亦然。盖令贤愚俯企也)孝

经曰。丧不过三年。示民有终也。疏曰。此说持孝服

丧之期限也。父母亡巳。子有终身之痛。服丧三年

者。盖以人有贤愚。丧期不可无数。故制三年。所以

然者。论语云。人生三年。然后免于父母之怀。故报

父母丧但止三年为限也。冀其贤者。则使割哀止

痛俯就之也。不肖者。则使勉力企步以及之也。持

守三年之丧。则是人子终竟父母之道。故自天子

下达庶人。三年之丧。为天下之通礼。

△二诃诫不

肖之俦。】

「【疏】虽论礼坏乐崩。终诃衣锦食稻。」

【【钞】论语云。宰我问三年之丧。期巳久矣。(姓宰。名予字子我。孔

375-A¶ 第 527b 页 X21-0527.png

子弟子也期。周年也)君子三年不为礼。礼必坏。三年不为乐。

子弟子也期。周年也)君子三年不为礼。礼必坏。三年不为乐。乐必崩。旧谷既没。(尽也)新谷既升。(熟也)钻燧改火。期可

巳矣。(马曰。春取榆柳火。夏取枣杏火。秋取柞楢火。冬取槐。檀火。一年之中钻火异木。故曰改火)

子曰。食夫稻。衣夫锦。于汝安乎。曰安。(不达子意)汝安则

为之。夫君子之居丧。食旨(美也)不甘。闻乐不乐。居处

不安。故不为也。今汝安则为之。宰我出。(知已之非)夫三

年丧。天下之通丧也。(孔曰。始自天子下达庶人也)予也。有三年

之爱于其父母乎。(孔曰。言子之于父母。欲报之恩。昊天罔极。而宰予也。有三年之

爱父母乎)。

△三结叹。】

「【疏】甚哉孝之大也。圣人之德。又何以加于孝乎。」

【【钞】曾子闻五等孝巳。而惊叹云。甚哉孝之大也。又

云。曾子曰。敢问圣人之德。无以加于孝乎。(岂无圣人之德

加过胜于孝乎)子曰。天地之性。人为贵。(性。生也。天生万物人最灵贵)人

之行莫大于孝。(百行之源)孝莫大于严父。(严。尊敬也)严父莫

大于配天。则周公其人也。(天生万物。父生于子。尊敬其父。莫大。故配于天。

而同祭之。始自周公以父配天。故曰其人也。周公。姓姬。名旦。当周成王时为太师。以是三公之首。故曰周

公)昔者周公。郊祀后稷以配天。(后稷。乃周之始祖也。郊者。郊坛。亦名

圜丘。祀天之处也。周公摄政。因行郊天之祭。乃尊始祖后稷。故以侑坐。配食于昊天。上帝于圜丘之上也)

宗。祀文王于明堂。以配上帝。(明堂者。布政之宫也。在城南七里之内。居

阳明之地。故曰明堂。周公尊祀其父文王。以侑坐配食于五方上帝于明堂之上也)是以四

海之内。各以其职来祭。(君行严配之礼。见德教垂于四海。海内诸侯。各修职

贡来助祭也)夫圣人之德又何以加于孝乎。(此结答曾子也。圣人

亦依孝而治也)。

△二释教以孝为本二。初标举。】

「【疏】次释教以孝为本者。」

375-A¶ 第 527c 页 X21-0527.png

【【钞】诸经论中说于七佛。可类世间立宗祖故。如七

庙也。亦教弟子孝顺七世父母故。又云。六道众生

皆是父母故。故以其孝为设教之宗本也。言七佛

者。毗婆尸等是。

△二正显二。初总明佛教复二。初

约佛定教权实。】

「【疏】然一切佛。皆有真化二身。释迦化身。说随机权

教。舍那真身。说究竟实教。」

【【钞】佛有三身。谓法。报。化。报身复二。谓自受用。及他受

用。四佛权实。有其二义。一者法身称实。报化是权。

实者。诸法体真。权者。事相权迹。般若论云。应化非

真佛。亦非说法者。应者报应。酬因之义。自受用也。

应者应现。应十地现。他受用也。此二应身及变化

身。皆非真佛。亦非真说法者。意显法身。乃是真佛

真说法者。令报身智冥会真性。义同言说也。二者

法身及自受用身。唯佛与佛乃能知之。是身之本。

故名为实。若他受用及变化身。下类凡圣而皆能

见。是身之末。故名为权。法报实身自利功德。不对

机说。他化权身利他现故。对机说法。佛地等经。瑜

伽等论。皆广显示。其他受用。为十地菩萨。现十重

身。说十度等。皆名实教。所诠妙理。称菩萨机。非权

设故。其变化身。对三乘凡。及二乘圣。说三乘法。对

大乘机。即名实教。对二乘机。即名权教。如法华中。

羊鹿牛车。喻于三乘。权实异故。然其法体。如一味

雨。润于三草。草异雨一。法唯一味。利三乘机。机异

375-A¶ 第 528a 页 X21-0528.png

法一。由机领解各各不同。随机判教。故有顿渐权

法一。由机领解各各不同。随机判教。故有顿渐权实等异。所以然者。此盖由佛昔于旷劫修习慈悲

喜舍。随顺众生智解浅深。应机设化而利益之。修

习圆满巳至果位。不加功用任运起心。运大慈悲。

应一切机。演一切法。由任运力。发一语言含种种

义。随诸众生信解浅深。领受各异。对小机宜。即此

一言显小乘法。令其悟入。对大机宜。即此一言显

大乘法。令其悟入。对顿悟机。即名顿教。对渐悟机。

即名渐教。乃至广说。随其所对。治贪治瞋浅深权

实。随机有异无量差别。故无垢称云。佛以一音演

说法。众生随类各得解。华严亦云。如来以一语言

中。演说无边契经海。然今疏云。释迦化身说随机

权教。局之甚也。慈恩三藏云。梵语毗卢遮那。此云

遍寂。周遍寂静目法身也。梵语卢舍那。此云光明

遍照。身光智光内外照故。目于报身。通自他二报

佛也。梵网疏云。卢舍那。此云满净。众德圆满障清

净故。华严仁王梵网三疏。皆云毗卢遮那。此云光

明遍照。此与满净皆目报身。约其离障名为满净。

约其光德名为遍照。义虽两途理归一体。故新华

严疏云。毗卢遮那佛。旧经云卢舍那佛。议曰。此盖

梵音声势相近。译者不审翻目有异。应取慈恩三

藏而为楷定。感通录中。诸天之子告宣律师言。诸

师翻经互有所失。但奘法师一人翻译。无违梵本。

师资传受足可为准也。疏以舍那真佛对机说法

375-A¶ 第 528b 页 X21-0528.png

者。自报名真。真实体故。他化名应。应佛现故。如法

者。自报名真。真实体故。他化名应。应佛现故。如法华云。善男子。我实成佛巳来。无量无数不可思议

劫。告善男子而自称我。显是应身。又云。成佛巳来

无量劫等。乃是真佛。然应身是用。真身是体。用不

离体。名为即应之真。即于应身之上说真佛故。故

卢舍那目自受用。名为真佛对机说法。若约异应

之真者。异于应身之外别说真佛。真体应用行相

别故。如说自报真佛诸根相好一一无边。若他化

佛各有大小。随机现故。今既对机说法。此卢舍那

目他报身。名应佛也。若翻上说即真之应者。即于

真佛之上而说应佛。真体应用不相离故。如华严

云。佛身充满于法界。普现一切群生前。上句真佛。

下句应佛。此名即真之应佛。普利群生也。若约异

真之应者。异于真佛之外别说应佛。真体应用行

相别故。如说自报真佛。唯佛见之不对机故。他化

应身对机说法。如是真佛应佛。或即或异。自在无

碍。是谓诸佛不可思议。疏依初类。故以舍那真佛

说于实教。依第三类。释迦化佛说于权教。慈恩法

师依第四类。故唯他化对机说法也。故法苑等。指

此舍那为第二重他报应佛。坐千叶莲华应二地

菩萨说戒波罗密。其于顿教唯一。渐教三时。如别

章说。

△二明教所诠宗致。】

「【疏】教者。经律也。经诠理智。律诠戒行。」

【△二别显宗本二。初标举宗本。】

375-A¶ 第 528c 页 X21-0528.png

「【疏】戒虽万行。以孝为宗。」

【【钞】三聚净戒摄万行故。然虽万行施设有殊。皆以

孝为所崇所尊所主。故为宗也。

△二引文释相二。

初舍那所宗。】

「【疏】故我卢舍那佛。最初成正觉时。便说华严大经。

菩萨大戒。」

【【钞】华严云。佛在摩竭提国菩提场中始成正觉。乃

至十世界微尘数菩萨围绕说法。经标化佛始成

正觉。以是即应之真佛。故目卢舍那始成正觉也。

梵网云。我今卢舍那。方坐莲华台。方。始也。始坐华

台。显是初成佛也。今依慈恩指此舍那佛。是第二

重他受用身也。因位孝顺三聚无亏。得成佛故。故

初成道说菩萨戒。劝他同我得成佛故。略有二意。

一令菩萨持戒成佛。二令千华上佛传戒。付授千

百亿佛转化众生。故梵网云。时莲华台藏世界。赫

赫天光师子座上卢舍那佛放光。光告千华上佛。

持我心地法门品而去。复转为千百亿释迦及一

切众生。次第宣说。受持读诵。一心而行。

△二释迦

所宗二。初初成佛时以孝结戒复二。初成道时处。】

「【疏】又经标云。尔时释迦牟尼佛初坐菩提树下。成

无上正觉巳。」

【【钞】此下皆是梵网经文。即次前文千百亿中一佛。

传法来此。示相成佛也。

△二孝顺之相二。初结戒

之相。】

375-A¶ 第 529a 页 X21-0529.png

「【疏】初结菩萨波罗提木叉。孝顺父母师僧三宝。孝

顺至道之法(亦同孔圣云。至德要道也)。」

【【钞】此显所结戒相也。结戒相巳。于菩提场说十世

界海。次第说法。至摩醯首罗天王宫广说此戒。复

从彼天至菩提树下。为此地上一切众生重说此

戒也。彼疏释云。以是诸佛本源戒故。法尔合行故。

亦成佛即结戒也。波罗提木叉者。此云别解脱。各

别防非得解脱故。简非二乘及定道戒也。孝顺者。

爱敬从命之义。此即能孝顺心也。所孝顺境有其

四种。父母者。以有生育之恩。故须孝顺。现存者竭

力供养发以道心。过往者戒善潜资咸令离苦。又

一切众生无非父母。既具饶益。即成孝顺。又现或

无力。因戒成佛。无所不度。为大孝也。师僧者。简非

馀僧。以有训导之恩。故须孝顺。前是色身父母。此

是法身父母。又前即生其道器。此乃生其道果也。

三宝者。以有拔济之恩。故须孝顺。谓非佛无以垂

教。非僧无以弘通也。至道之法者。真如法性也。至。

谓至极。万法由生。简异诸法。故云至道之法。离过

契合。名孝顺也。问。师僧岂非僧宝。至道岂非法宝。

而重说乎。答。亲爱教诲故。究竟所證故。由是开之

成四种境。注同孔圣云至德要道者。意说孝顺便

是至道之法也。今详不同。彼言至德要道即是孝

行。孝行是心。此言至道之法即是真性。真性是境。

心境不同。无劳异释。

△二会释名义。】

375-A¶ 第 529b 页 X21-0529.png

「【疏】孝名为戒。亦名制止。」

【【钞】一切众生皆是父母。既不于彼行杀等事。而反

生。于慈爱等心。以此便能合三宝意。符契真如。即

孝顺四境也。制者。谓制善令行。制恶令断。止者。唯

令止恶。明开密遮也。斯则戒与制止。皆孝顺之别

名耳。据此则一切圣教。皆成孝顺之义也。

△二馀

一切时以孝劝人。】

「【疏】涅槃亦云。奇哉父母。生育我等。受大苦恼。满足

十月。怀抱我身。既生之后。推乾就湿。除去不净。大

小便利。乳晡长养。将护我身。以是义故。应当报恩。

随顺供养。」

【【钞】应结云。今为显此孝顺之行。故说是经。下准此

结。

△二结之。】

「【疏】上通明二教以孝为本竟。」

【△二别明二教行孝之同异二。初科分。】

「【疏】次别明二教行孝之同异者。于中初明其异。后

显其同。初谓生前侍养异。后谓殁后追思异。」

【△二随释二。初明其异复二。初正明又二。初生前

侍养异亦二。初正显复分为二。初儒宗事迹。】

「【疏】侍养异者。儒宗则慎护发肤。扬名后代。故乐春

不出。曾子开衾。」

【【钞】慎护发肤者。孝经云。身体发肤。受之父母。不敢

毁伤。孝之始也。(父母全而生之。子当全而归之。故不敢毁伤也)立身行道。

扬名于后世。以显父母。孝之终也。(立其身德。行其孝道。播扬其美

375-A¶ 第 529c 页 X21-0529.png

于后世。光显其亲也。故行孝以不毁为先。扬名于后)祭义云。乐正子春。下堂

于后世。光显其亲也。故行孝以不毁为先。扬名于后)祭义云。乐正子春。下堂伤足。数月不出。犹有忧色。门弟子曰。夫子足瘳矣。

数月不出。犹有忧色。何也。乐春曰。善如尔所问。善

如尔所问。吾闻诸曾子。曾子闻诸夫子。子曰。天之

所生。地之所养。唯人为大。父母全而生之。子则全

而归之。可谓孝矣。不亏其体。不辱其身。可谓全矣。

故君子。跬。(去弭切半步也)步之閒。不敢忘孝。是以忧色也。

论语云。曾子有疾。召门弟子曰。启予足。启予手。(郑曰。

受身体于父母。不敢毁伤。故使弟子开衾视之)诗云。战战兢兢。如临深渊。

如履薄冰。(孔曰。喻巳常戒慎恐有毁伤也)而今而后。吾知免夫小

子(周曰。而乃今日而后。我自知免于患难矣。小子者。呼诸弟子欲使听志其言。知而行之也)。

△

二释门行孝。】

「【疏】释教则祝𩬊坏衣。法资现世。故优陀通信。净藏

回邪。」

【【钞】祝。断也。断其须发。表断烦恼结缚。割爱辞亲。决

其志操。学佛修行。报父母恩。普利含识。故律颂云。

毁形守志节。割爱无所亲。出家弘圣道。誓度一切

人。又云。流转三界中等。坏衣者。坏变也。变本白色

为青黑木兰之相。与道相应。不尔。增贪。与道相违

也。故梵网云。所著袈裟。皆使坏色。与道相应。皆染

使青黄赤黑紫色。一切染衣乃至卧具。尽以坏色。

若一切国土中人所著衣服。比丘皆应与其俗服

有异。祝发坏衣。翻护发肤也。翻彼扬虚名于后代。

且言法资现世。其实资于三世一切父母。又梵网

375-A¶ 第 530a 页 X21-0530.png

云。烧身烧臂烧指供养诸佛。不尔。非菩萨也。翻儒

云。烧身烧臂烧指供养诸佛。不尔。非菩萨也。翻儒可知。优陀通信者。贤愚普曜经文皆广。略其要云。

佛告优陀耶。汝以神足变现迦维罗国。令净饭王

信我成道有胜功德。时优陀耶奉教。变现不思议

事。说佛功德。王见闻巳。告优陀耶。汝往佛所。称我

志意白于悉达。汝本有要得道当还。愿依往言。时

来相见。优陀耶到具宣王意。佛寻许可。七日当往。

时优陀耶白王消息。王闻欢喜。告语诸臣。佛当还

国。庄严宫城。极令清净。涂治街陌。遍树幢幡。饶储

香花。当俟供养。严办巳讫。与诸群臣。四十里外。奉

迎世尊。佛与众俱。八金刚力士住在八面。四大天

王各在前导。时天帝释与欲界诸天侍卫其左。时

梵天王与色界诸天侍卫其右。诸比丘僧列在其

后。佛在众中放大光明。辉耀天地。威踰日月。普与

大众乘空而往。渐欲近王。下齐人头。王与臣民夫

人釆女见巳欢喜。王等礼拜。王礼拜时。佛现神变

诸方出没。意遮众生诽谤事故。佛即至地问讯父

王。少病少恼起居轻利。礼问毕巳。王等与佛。一切

大众。还于国中说法化利。得道者众。法华经说。净

藏净眼二子。教化父王舍邪入正。可知。

△二结之。】

「【疏】是谓为善不同。同归乎孝。」

【【钞】儒宗示善。慎护发肤等。释宗示善。祝发坏衣等。

是谓为善事相不同。同归乎孝。义意不殊。

△二殁

后追思异二。初二教双陈分三。初居丧异又二。初

375-A¶ 第 530b 页 X21-0530.png

儒宗事迹。】

儒宗事迹。】「【疏】殁后异者。复有三异。一居丧异。儒则棺椁宅兆。

安墓留形。」

【【钞】居丧异者。初殁居丧儒释大同。葬后异也。孝经

云。子曰。孝子之丧亲也。哭不偯。礼无容。言不文。服

美不安。闻乐不乐。食旨不甘。此哀戚之情也。疏曰。

哭不偯者。哭声不委曲也。痛切之极。其声一气。往

而不返。不委曲也。答人吊问。举措进退。触地哀切。

无趋翔之容貌也。哀戚在心。出言不为文饰也。孝

子丧亲。心如斩截。贤达者有终身之痛。不肖者无

毕日之哀。故圣人制之以缞麻为衣服。缞者。当心

粗布。长六寸阔四寸。麻。谓腰绖首绖。缞之言摧。绖

之言实。孝子睹之。感思父母。实摧其心。故美服于

身。而心不安也。闻其歌乐。心不悦乐。旨者。美也。哀

戚在心。食美不甘。蔬食饮浆。充其肠也。此哀戚之

情。结上六事。然古圣立法。父母之服有齐斩之异。

父斩衰三年。父在为母齐衰。期年除彻。三年心丧。

自唐高宗上元元年十二月二十七日。天后上表。

请父在为母终三年服。下诏依行。至垂拱年中。始

编入格。至玄宗开元五年。左补阙卢履冰等上言

驳谏为非。自是卿士之家。父在为母行服不同。是

非纷然。至二十年。萧嵩与诸学士改修五礼。又议

请依上元年敕。父在为母齐衰三年为定。敕下依

行。安墓留形者。以父母尸安置墓中。是谓留形。或

375-A¶ 第 530c 页 X21-0530.png

为二事。尸安墓中。而留形像置堂殿中(棺等如前)。

为二事。尸安墓中。而留形像置堂殿中(棺等如前)。△二

释门孝行。】

「【疏】释则念诵追斋。荐其去识。」

【【钞】念佛菩萨。读诵经律。斋会追资。荐拔父母过去

灵识。梵网经云。父母和尚阿阇黎亡灭之日。及三

七日。乃至七七日。应读诵讲说大乘经律斋会求

福。资于亡者。又云。父母死亡之日。应请法师讲菩

萨戒经。福资亡者。得见诸佛。生人天上。斋忌终身。

皆此文證。随疏说之。

△二斋忌异二。初儒宗事迹。】

「【疏】二斋忌异。儒则内斋外定。想其声容。」

【【钞】斋。净也。净心洁志。谓之内斋。离诸声色。谓之外

定。想父母声。语音如在。想父母容。行坐若旧。故祭

义云。致斋于内。散斋于外。斋之日。思其处所。思其

语笑。思其志意。思其所乐。思其所嗜。斋三日。乃见

其所为斋者也。

△二释门孝行。】

「【疏】释则设供讲经。资其业报。」

【【钞】设供讲经助彼善业。令受胜果人天福报。此盖

由于能资功德。不思议力使之然也。良由诸佛菩

萨。巳断法执碍解所知障故。證不思议无碍理故。

故于事相不被色拘。色空互入。大小互容。自在而

转。一切无碍。名事不思议。只如毛吞巨海。芥纳须

弥。若有问言。为展毛孔令其宽广受大海耶。为缩

大海令其细小入毛孔耶。若展毛者。毛端尖小。本

相如故。如何展之。若缩海者。大海深广。本相如故。

375-A¶ 第 531a 页 X21-0531.png

如何缩之。芥纳须弥。为问亦尔。请示行相。应诲彼

如何缩之。芥纳须弥。为问亦尔。请示行相。应诲彼言。若有如上展缩行相。显示道理即是有可思议

也。为由不可思惟展缩行相。不可议论舒卷所以。

是故名为不可思议也。今凭众圣不思议力。设供

讲经。拔尊亲苦。令受福乐也。

△三终身异二。初儒

宗事迹。】

「【疏】三终身异。儒则四时杀命。春夏秋冬。」

【【钞】祭统云。凡祭有四时。春祭曰礿。夏祭曰禘。秋祭

曰尝。冬祭曰蒸。(此夏殷时祭名也。至周时则改春曰祠。夏曰礿。秋曰尝。冬曰蒸)礿

禘阳义。尝蒸阴义。禘者。阳之盛也。尝者。阴之盛也。

故曰莫重于尝禘(夏者尊𢍉礼著。秋者万物成熟各称盛也)。

△二释门

孝行。】

「【疏】释则三节放生。(一岁终。二夏满。三忌辰。随力所及。皆须为父母放生命。一七乃

至七七之数。初七诸七卒哭。祥日亦然。异今时俗但满三年)施戒盆会(此经云云)。」

【【钞】大唐所译药师经云。彼琰魔王。主领世间名藉

之记。若诸有情。不孝五逆。破辱三宝。坏君臣法。毁

于信戒。琰魔法王。随罪轻重考而罚之。是故我今

劝诸有情。然灯造幡。放生修福。令度苦厄。不遭众

难。施戒者。戒以孝顺为体。故偏言之。其实通施一

切佛法也。迦叶经云。若恒沙世界。珍宝满其中。以

施诸众生。不如以法施。施宝福虽多。不及一法施。

一偈福尚胜。况多难思议。放生施法。集福荐亲也。

△二对明胜劣二。初对明损益复二。初劝人取舍。】

「【疏】良由真宗未至。周孔且使系心。(如爱礼存羊之类也)今知

375-A¶ 第 531b 页 X21-0531.png

礼有所归。不应犹执权教。」

礼有所归。不应犹执权教。」【【钞】依周书异记。周昭王即位。二十四年甲寅之岁。

四月八日佛生。周穆王即位。五十二年壬申之岁。

二月十五日佛灭。后汉法本内传云。后汉第二主

孝明皇帝。永平七年乙丑岁。帝梦见丈六金人。项

佩曰轮。光明赫奕。飞空而至。色相无比。明帝寤巳。

大集群臣。以占所梦。通人傅毅奏曰。臣闻西城有

神人。号之为佛。今陛下所梦将必是乎。国子博士

王遵对曰。臣按周书异记。周昭王时。有圣人出在

西方。其时太史苏由奏于昭王。一千年后声教被

此。陛下所梦必是此焉。明帝信然。即遣中书侍郎

蔡愔。秦景。国子博士王遵等。一十八人。西访佛法

至中天竺国。遇摩腾竺法兰二三藏。愔等求之东

行。二人乃誓至弘通。至十年戊辰岁。十二月三十

日达于洛阳。明帝大悦而极重之。别立精舍安止。

今白马寺是也。即汉地僧之初。寺之始也。白氎上

画释迦形相。出四十二章经一卷。即此土佛法之

始也。依六十甲子算之。自周穆王即位。五十二年

壬申之岁。二月十五日释迦入灭。至今大宋四叶。

乾兴元年壬戌之岁。凡经一千九百七十一年也。

周孔者。周公孔子二圣也。孝经疏云。夫子姓孔。名

丘。字仲尼。鲁国邹邑县平昌阙里人也。殷本纪云。

孔子父叔梁纥。母颜氏名徵。在鲁襄公二十一年

生。哀公十六年夏四月卒。春秋七十三岁也。国臣

375-A¶ 第 531c 页 X21-0531.png

纪云。夫子当周第二十三主灵王二十六年庚戌

纪云。夫子当周第二十三主灵王二十六年庚戌岁。十一月四日。于兖州泗水县生。至周第二十六

主敬王四十三年壬戌岁。四月八日卒也。列子云。

商太宰见孔子曰。丘圣者欤。孔子曰。圣则丘何敢。

然则丘博学多识者也。商太宰曰。三王圣者欤。(三王

夏殷周也。夏禹为舜司空。有贤德。能治水。置九州。分地界。凿龙门山。舜见有功。禅位与之。天下归化。父子

十九世也。殷者。始为商代。后改为殷。殷时汤王是夏桀之臣。见君无道遂伐之。德化天下。父子三十世也。

周文王始为西伯。在岐州。纣民八十馀万户。皆投西伯。伯给与衣食。子武王绍位。伐无道纣。德化天下。父

子三十七世也)孔子曰。三王善任智勇者。圣则丘不知。又

曰。五帝圣者欤。(五帝少昊。颛顼。高辛。唐尧。虞舜也。设教化民。教名五典)孔子

曰。五帝善任仁义者。圣则丘弗知。又曰。三皇圣者

欤。(三皇。伏羲。神农。黄帝也。设教化民。名三坟也)孔子曰。三皇善任因时

者。圣则丘弗知。商太宰大骇曰。然则孰者为圣。孔

子动容有间曰。西方之有圣者焉。不治而不乱。不

言而自信。不化而自行。荡荡乎。民无能名焉。空寂

经云。儒童菩萨号曰孔丘。故知周公孔子圣人。知

人未达因果之理。隐而不说。且令系念父母深恩。

使祭宗庙也。注爱礼存羊者。列国诸侯。每月朔早

皆祭宗庙。时鲁国。自文公至哀公七代不行政礼。

有司仍供备其羊。论语云。子贡欲去告朔之饩羊。

(郑曰。牲生曰饩礼。人君每月告朔于庙有祭。谓之朝享。鲁自文公始不视朔。子贡见其礼废。欲去其羊也)

子曰。赐也。尔爱其羊。我爱其礼。(包曰。羊存犹以识其礼。羊亡礼遂废

也。爱惜也)达鉴贤士。今知佛法因果报应理有所归。堪

依崇福荐拔尊灵。不应犹执儒宗权教。屠生祭庙。

375-A¶ 第 532a 页 X21-0532.png

△二释劝所以三。初放生梵福。】

「【疏】且福之大者。莫大于施生。是释梵之本因。类天

地之大德(易有此文)。」

【【钞】十善十恶。相翻立之。十恶业中。罪莫大于杀生。

十善业中。福莫大于施生。下品施生。人趣之因。中

品施生。欲界天因。上品施生。色界无色界天因。今

于中品。略举一类帝释之因。于其上品。通举色界

四禅梵王之因。是故施生。是释梵之本因也。类如

易云。天地之大德曰生。圣人之大宝曰位。今既杀

生。天下之悖德曰害也。

△二杀生非仁。】

「【疏】今杀彼祭此。岂近仁心。是若可忍。孰不可忍。」

【【钞】好生恶杀曰仁。是者。此也。忍者。容也。孰者。谁也。

杀彼牛等祭此考等。如此则不近仁心。反害生性。

此若可容。谁不可容。

△三殃及先祖。】

「【疏】虽云祈福。(月令云。九月中气日在氐。命有司合秩刍以养牺牲。乃至祭宗庙之灵为

人祈福也)实是立雠。自徇虚名。殃于神道(故途中有歌哭二类)。」

【【钞】注月令者。彼云。九月中气日在氐昏。须女中。斗

建戌位之中。(霜降后。日在氐宿也。于日昏时。女宿正中。斗建戌位也)乃至是

月也。命有司合秩刍。以养牺牲。(九月合收木秩刍草也。牺牲。谓纯色

牛羊豕也)以供皇天上帝。名山大川。四方鬼神。以祭宗

庙社稷之灵。为人求福。虽云祈福。以杀命故。实是

立于怨雠也。徇。衒也。但是其子自衒虚名。反殃父

母神道也。譬喻经云。饿鬼五百歌舞而行。好人五

百啼泣而行。如来说言。饿鬼家中子孙作福。当得

375-A¶ 第 532b 页 X21-0532.png

解脱。是故歌舞。好人家中子孙唯行杀害。将受大

解脱。是故歌舞。好人家中子孙唯行杀害。将受大苦。故啼哭也。问。孔子既是圣人。何故令人杀生祭

庙。殃及父母。子孙杀命其过不无。何用此乎。答。对

机立法。务在益物。事浅意深。不拘小节。如世尊言。

一切有命者不得故杀。意令达士行慈悲故。然亦

许登地菩萨杀邪见恶人。令一切人皆生正见。不

造恶业。孔圣立法杀生祭庙。令一切人皆行孝顺。

不造逆罪。孝为百行之源。益多损少。事近意远。渐

化之耳。冀诸贤达。于其儒释。释中权实。观机利钝。

诲令取舍。

△二问答释疑二。初问。】

「【疏】问。父母生于馀趣。则可改祭为斋。如堕鬼中。宁

无飨祀。」

【△二答二。初祭祀无益故。】

「【疏】答。黍稷非馨。蘋蘩可荐。应知礿祭。胜于杀牛。」

【【钞】黍稷非馨者。尚书云。至治馨香。感于神明。黍稷

非馨。明德惟馨。(古圣政治至极者。美德馨香。感动于神明。非黍稷之馨。乃是明德之

馨也)尔尚式时周公之猷训。(尔应崇尚式敬周公之遗训也)惟日孜

孜无敢逸豫。(周公没后。侄成王重于周公所营。故命君陈分政东郊。彼处为治。成王诚

言。惟日孜孜。依政治之。不得逸豫)蘋繁者。蘋。大萍也。蘩。皤蒿也。周

易既济卦云。东邻杀牛。不如西邻之礿祭。谓纣步

东都。文王为西伯。故曰东邻西邻。文王礿祭。谓薄

祭也。祭之以蔬果。而民仰道德。纣主杀牛。谓严祭

也。祭之以牺牲。而民恶悖德。应知祭祀在于道德。

不在杀牛。总此疏意。黍稷为膳而不馨香。唯德馨

375-A¶ 第 532c 页 X21-0532.png

香。以有德故。蘋蘩荐享。鬼神受之。故知文王蔬果

香。以有德故。蘋蘩荐享。鬼神受之。故知文王蔬果而祭。胜于纣主太牢祭也。以彼类此。孝德馨香。斋

供蔬食。胜于杀命。由此宗亲。承于斋讲诵经等福。

若在鬼等三恶道者。令生人天。在人天者。复增福

寿。见佛闻法也。

△二不容受飨故。】

「【疏】况鬼神等差。岂皆受飨。」

【【钞】炬口鬼等。恶业力故。不容受飨。鬼神食气名飨

也。应结云。今为示此追斋设供盆会事故。而说是

经。

△二结之。】

「【疏】上明异竟。」

【△二显其同二。初科分。】

「【疏】次显其同者。复有其二。初明存殁同。后明罪福

同。」

【△二随释二。初明存殁同复二。初正明又二。初依

儒标指。】

「【疏】今初。约纪孝行章中五句之文。以辨其同。即摄

于生前殁后也。」

【【钞】纪孝行章者。于此章中纪录孝行事故。彼初标

云。孝子之事亲也。次五句释如疏。五中。初三生前。

后二殁后。儒释诲示事相大同。意趣浅深胜劣有

异。随疏可知。

△二儒释双陈五。初居则致其敬。】

「【疏】一居则致其敬者。儒则别于犬马。释则举身七

多。」

【【钞】致。尽也。平常居止。则应尽心至极恭敬也。论语

375-A¶ 第 533a 页 X21-0533.png

云。子曰。今之孝者。是谓能养。(去声)至于犬马皆能有

云。子曰。今之孝者。是谓能养。(去声)至于犬马皆能有养。(上声)不敬何以别乎。释氏孝者。普曜等说。父王净

饭见佛礼拜。尔时世尊涌身空中高七多罗树。诸

方出没。王礼佛巳。佛乃下地。发言问讯起居父王。

佛受礼者。僧俗之仪尽矣。不正受者。遮谤之意备

矣。起居王者。父子之礼足矣。七多罗树者。其树高

四十九尺。以七尺为一仞。七仞为一多罗树。七多

罗树。计三百四十三尺也。摩耶经说。佛涅槃巳。摩

耶自忉利天下执佛衣钵锡杖号恸闷绝。佛以神

力令棺开发。合掌而起放光问讯曰。远屈下来。诸

行法尔故入涅槃。愿勿啼泣。阿难问佛。后人有问

如何对之。时佛告言。佛巳涅槃。摩耶下来。佛为不

孝众生。从金棺出合掌问讯摩耶。应如是答。此亦

名为佛临涅槃母子相见经。业报差别经说。孝顺

恭敬父母。得五种善报。一少病。二端正。三有大威

势。四生上族姓。五多有资生。不孝。翻此五种恶报。

一多病。二丑陋。三少其威势。四生下族姓。五少资

生报。是故在家出家。皆应孝顺敬爱父母。

△二养

则致其乐。】

「【疏】二养则致其乐者。儒则怡声下气。温清定省等。

故有扇床温席之流。释则节量信毁分减衣钵等。

故有割肉充饥之类(须阇太子)。」

【【钞】养则致其乐者。承顺侍养。致其父母欢乐也。有

过。怡悦善言和颜下气而微谏之。冬温被席。夏凊

375-A¶ 第 533b 页 X21-0533.png

扇床。夜定衾枕。朝省安居。故曲礼云。父母有过。下

扇床。夜定衾枕。朝省安居。故曲礼云。父母有过。下气柔声怡色以谏之。若不从谏则起敬之。又云。凡

为人子之礼。冬温而夏凊。昏定而晨省。东观汉记

云。黄香。字文强。为人廉孝。家无僮仆躬执侍养。暑

则扇床枕。冬则以身温被席。释氏孝者。僧祇律云。

父母不信三宝。少供给之。恐损父母福故。若信三

宝。尽其所要。而供给之。劝发道心。俱舍论说。父母

法师恭敬供养。得无量福。大报恩经说。释迦过去

为王太子名须阇提。尔时父王。被大臣罗睺篡位

欲杀。王与夫人太子逃于他国。错行远路粮尽困

乏。太子每日自割身肉三斤。一斤奉父。一斤奉母。

自食一斤。太子肉尽。方达彼国。得免苦难。

△三病

则致其忧。】

「【疏】三病则致其忧者。儒中如文帝先尝汤药。武王

不脱冠带。释中如太子以肉为药。高僧以身而担。」

【【钞】病则致其忧者。父母有病子致忧惧。色无喜容。

心无悦意。息愠怒。止美食。汉书云。汉文帝之母。薄

氏太后。有疾多年。文帝目不交睫。不解衣带。汤药

不尝不进。故礼记云。君有疾饮药臣先尝之。亲有

疾饮药子先尝之。又云。文王有疾。武王不解冠带

而养。文王一饭。武王一饭。文王再饭。武王再饭。旬

有二日乃瘳。太子以肉为药者。报恩经云。六师外

道谤佛不孝。如来为说往昔曾作忍辱太子。尔时

父王身婴重病。诸臣欲求不瞋人眼睛及髓为作

375-A¶ 第 533c 页 X21-0533.png

妙药。太子报言。我似其人。即呼旃陀罗。断骨出髓。

妙药。太子报言。我似其人。即呼旃陀罗。断骨出髓。剜其两目。合和成药。父王服之病即除瘥。高僧传

云。丽朗法师。母老而病。以母及经论文疏。各致一

头担行。不欲背之。横而担行。随所到处。传法利人。

侍养不亏。时人谓之横行朗也。道纪。敬脱。担母之

徒非一。

△四丧则致其哀。】

「【疏】四丧则致其哀者。儒有武丁不言子皋泣血。释

有目连大叫。调御舁棺(于儒礼虽不同。而亦哀有馀也)。」

【【钞】丧则致其哀者。父母丧亡。子尽孝心。至极哀诚

擗踊哭泣也。论语云。子张曰。书云。(尚书)高宗谅阴三

年不言。何谓也。(孔曰。高宗殷之中兴王。名武丁也。谅。信也。阴。默也。默然三年矣)子

曰。何必高宗。古之人皆然。君薨。百官总巳。以听于

冢宰三年。(孔曰。冢宰。谓天官。卿。佐王治者也。三年丧毕。然后王自听政。彼疏曰。百官有事

不咨于君。各总己事。皆自束身束已职事。听于冢宰上卿也。听。从也。冢。太也)子皋者。高

柴字也。檀弓云。高子皋执亲之丧。泣血三年。(泣而无声。

如出血也)未尝见齿。(不言笑也)调御舁棺者。释迦调御。舁父

母棺也。净饭王涅槃经云。时净饭王病重垂困。啼

泣泪下。思悉达等。告众人言。我命欲终。恨不见难

陀庆喜罗云。用此为恨。设使得见。会虽不济。以未

离生死。宁不为苦。诸人闻巳。无不涕泪。佛在灵山。

相去五十由旬。遥知王意。即告阿难。我曹应往。令

王愿满。难陀白佛言。王是我父。所作奇特利益世

间。今宜往诣报养育恩。阿难复言。彼是我伯。听我

出家。为佛弟子。我亦愿往。罗云复言。彼是我祖。我

375-A¶ 第 534a 页 X21-0534.png

父弃国求道。我蒙祖育。方得出家。今亦奉觐。佛言。

父弃国求道。我蒙祖育。方得出家。今亦奉觐。佛言。善来。即以神力踊身虚空。至迦毗罗城。放大光明。

举国人民无不泣泪。佛告众言。汝等当念生死为

苦。唯道是真。佛放光照王患得安。王知佛还一心

庆悦。不觉起坐。顷刻佛入。王举两手接足而言。唯

愿如来手触我身。今者最后见佛世尊。佛以其手

著王额上言。王是清净戒行之人。心垢巳离。王于

卧中。仰面合掌白世尊言。瞻仰如来目未曾舍。我

愿巳满。遂即命终。释子号咷。白氎棺殓。七宝庄严。

佛与难陀住在丧前。肃恭而立。阿难罗云住在丧

后难陀白佛。父王养我愿听担棺。阿难罗云亦尔。

佛念当来凶暴众生。不报父母深恩。故躬自担棺。

大千世界六返震动。诸山涌没如水上舡。诸天释

梵夜叉鬼等。皆来赴丧。代佛担棺。佛即许之。四王

变小各共担之。佛执香炉在棺前行。鹫山罗汉乘

空白佛。佛敕令取栴檀焚烧父王。大众号咷。佛告

之曰。无常苦空无有坚固。如幻化水月命不久居。

尔众但见此火为热。诸欲更热。火灭巳后。收取舍

利起塔供养。众请世尊说王生处。佛言。王生净居

天宫。众闻欢喜。礼佛而退。增一经云。时大爱道与

五百尼皆成无学。闻此丘说过三月后。佛入涅槃。

遂作念云。不忍见佛入般涅槃。我今宜当先取灭

度。即往佛所具陈上事。佛默许之。爱道复言。我今

更不见如来颜色。今日远离圣色。永不再睹。说是

375-A¶ 第 534b 页 X21-0534.png

语巳。绕佛阿难而各七匝。及诸比丘亦绕七匝。退

语巳。绕佛阿难而各七匝。及诸比丘亦绕七匝。退归本寺。集诸尼众告辞入灭。五百尼闻皆辞入灭。

佛尽许之。爱道遂击犍槌。露敷坐具。举身虚空。现

十八变。还处本座。即入四禅四空处定。然后入灭。

地六震动。诸天悲泣。馀五百尼皆尔。佛敕耶输提

大将备办五百床。苏油之舆花香薪车尽皆五百。

供养诸尼舍利。佛至尼寺。告阿难难陀罗云。汝等

举爱道身我自供养。帝释梵王及四天王前白佛

言。唯愿世尊勿自劳神。我自供养。佛言。止止。如来

所为。非汝诸天龙等所及。所以者何。父母生子多

有所益。长养恩重乳哺怀抱。我今当报姨母爱道

之恩。故自供养。过去未来诸佛父母。皆先入灭。皆

自供养。时毗沙门敕五百王至旃檀山。取于香薪

烧比丘尼。是时世尊自举床脚。难陀罗云阿难各

举一脚。飞在虚空。往至冢间。其馀四众举五百尼。

取香薪木著爱道身上。佛说偈言。一切行无常。生

者必有死。不生亦不死。寂灭为最乐。火灭巳后。佛

敕大将。收五百尼舍利为起偷婆。于长夜中受福

无量。问。目连大叫。调御舁棺。儒经不说。礼与俗异。

何故疏云显其同耶。故注释之。见母死巳在于鬼

中。哀伤至极。所以大叫。释迦调御。种种供养父母

遗形。躬自舁棺。旃檀火葬。建塔供养超过俗礼哀

伤至甚。故云哀有馀也。

△五祭则致其严二。初两

宗事迹。】

375-A¶ 第 534c 页 X21-0534.png

「【疏】五祭则致其严者。儒有荐笋之流。释有饷饭之

类(严虽有异。祭意大同)。」

【【钞】严。谨也。极敬之谓也。既安葬巳。追思亲爱。四时

祭祀。事死如生。每于祭时。斋戒沐浴。明发不寐。故

谓之严。孝经末云。生事爱敬。死事哀戚。生民之本

尽矣。死生之义备矣。孝子之事亲终矣。晋书云。孟

宗。字恭武。江夏安陆人也。事母至孝。母性复贤。能

训于宗。宗母好食竹笋。冬月无笋。宗入竹林哀号

求之。笋即为出。因取奉母。时人皆谓孝子感应所

致。晋时人也。孝德传说。孟宗官为宗郎。母性嗜笋。

宗每供之。母亡巳后。冬至欲以笋祭。乃入竹园哀

告天地。得笋荐之。后为豫章太守。终至司徒。饷饭

可知。问。以笋荐母。以饭饷鬼。二既有殊。何言同耶。

故注释之。饿鬼思饭。以饭饷之。亡母好笋。非笋不

荐。各随性好。享祭意同。

△二重显儒宗二。初立祭

所以。】

「【疏】但以至教未来。难弘报应。故先且立于祭法。令

敬事于神灵。」

【【钞】无上佛法。至极真教。故名至教。至教所明。善因

有善报。恶因有恶报。因果相称。名为报应。至教初

兴。在于西土。未达此方。人根未熟。难弘因果报应

之理。是故孔圣随机设教。教人孝顺报父母恩。现

存者承敬致乐。亡过者哀诚致祭。令敬事于父母

神灵。意使推寻神灵所在。至教方来。示其因果报

375-A¶ 第 535a 页 X21-0535.png

应生处也。

应生处也。△二评议不可二。初祖考常存。】

「【疏】神灵则父母之识性。足显祖考之常存。」

【△二责其所失。】

「【疏】既形灭而神不灭。岂厚形而薄神乎。馀如前辨。」

【【钞】既身形灭神灵不灭而常祭之。岂得厚形薄神。

谓居致其敬。养致其乐。病致其忧。即是贵厚其形

也。昊天之恩。以其鬼礼而享祀之。即是薄贱父母

神灵也。以此推徵。应舍儒教权设祭礼。当依释教

报应实理。集福资亲。馀如次前孝行同异中辨。今

为示此存殁孝行事故。而说是经。

△二结之。】

「【疏】上来存殁同竟。」

【△二明罪福同二。初显罪同。】

「【疏】次辨罪福同。罪者。儒则条越五刑。犯当五摘。而

恩赦不该。释则名标七逆。戒黜七遮。而阿鼻定入。」

【【钞】按尚书五刑起自舜代。谓墨。劓。剕。宫。大辟。为五

也。郑氏注周礼云。墨。谓刻其额涅之以墨。非事出

入。不以道义而讼者。以此加之。劓。谓截其鼻也。革

舆服。改制度者。以此加之。剕。谓刖其足也。决关梁。

踰城郭者。以此加之。宫。谓男去其势。女闭幽室也。

男女不以礼义交通者。以此加之。大辟者。今死刑

也。𡨥盗劫掠等者。以此加之。自历夏殷二代。至周

公时。每刑各五百。合二千五百条。至周穆王时。召

吕侯入为司𡨥。增轻削重。墨劓各一千。剕刑五百。

宫刑三百。大辟二百。共三千条也。三千条中罪之

375-A¶ 第 535b 页 X21-0535.png

大者。莫大于不孝。故云条越五刑。五摘者。以五车

大者。莫大于不孝。故云条越五刑。五摘者。以五车系五体纵横裂之也。三十国春秋说。池阳用妻言。

将母于山中杀之。秦王闻巳。令以五车裂杀也。翻

上五句。居不致敬。养不致乐等。皆是不孝之罪也。

梵网经云。七逆者。出佛身血。杀父。杀母。杀和尚。杀

阿阇黎。破羯摩转法轮僧。杀圣人。七中有一障不

得戒。亦名七遮。遮障戒故。梵语阿鼻至。此云无间。

受苦相续无间隙故。

△二显福同。】

「【疏】福同者。儒则旌于门闾。上天之报。释则莹于戒

德。净土之因(如观经说当修三福。一孝养父母乃至此三种业。是三世诸佛净土正因)。」

【【钞】旌于门闾者。孝义。旌表于家门乡闾也。如汉书

云。郭巨。字文举。河内人也。家贫养母。尝生一子。年

始三岁。巨谓妻曰。饥贫如此。母年巳高。至于供母。

我母得其甘旨。便减与我子。乃令母饥。子易可得。

母难重有。今与妻以杀之。以全其母。妻从其言。巨

令妻抱子。向后园中。掘坑埋之。掘得黄金一釜。上

有字曰。孝子郭巨。杀子全母。天赐黄金一釜。官不

得夺。人不得取。巨将金诣官。官有诏曰。还其金。表

其门焉。董黯等类。先贤非一。注观经者。彼云欲生

西方净土。当修三福。一孝顺父母。奉事师长。慈心

不杀。修十善业。二受持三归。具足众戒。不犯威仪。

三发菩提心。深信因果。读诵大乘。劝进行者。此三

种业。是三世佛净土正因。孝顺生于净土。不孝入

于地狱。今为示此罪福。而说是经。

△三结之。】

375-A¶ 第 535c 页 X21-0535.png

「【疏】上来总彰孝道竟。」

【△四示胜田故三。初标牒章门。】

「【疏】第四示胜田者。」

【△二广陈行相二。初汎明福田复二。初正显福田

又三。初能喻三事。】

「【疏】喻如世间人。欲得仓廪中五谷丰盈。岁岁不乏

者。必须取谷麦种子。以牛犁耕于田地而种之。不

种则竭尽也。」

【【钞】五谷者。梁。稻。菽。麻。麦也。又杨泉物理论云。粱者。

黍稷之总名。稻者。粳糯之总名。菽者。众豆之总名。

三各二十。蔬果之实。助谷各二十。总为五谷。别为

百谷。

△二以法即喻。】

「【疏】法中亦尔。以悲心敬心孝心为种子。以衣食财

帛身命为牛犁。以贫病三宝父母为田地。」

【【钞】贫病苦田。应起悲心济以衣食。三宝德田。应起

敬心奉以财帛。父母恩田。应起孝心事以身命。此

三田中。贫病为悲田。应慜念之。三宝父母合为敬

田。应崇奉之。三种通名福田。又三心中。孝心为总。

悲敬为别。梵网经云。六道众生皆是父母。应孝顺

之。彼有恩德。应崇敬之。彼有贫病。应悲济之。贫病

三宝父母三田即定。悲敬孝心种子即通。通三田

处皆可起故。衣食财帛身命牛犁亦通。通三田处

皆可用故。

△三配释行相。】

「【疏】有佛弟子。欲得藏识中百福庄严。生生无尽者。

375-A¶ 第 536a 页 X21-0536.png

须运悲敬孝心。将衣食财帛身命。给济敬养于贫

须运悲敬孝心。将衣食财帛身命。给济敬养于贫病三宝父母名为种福。不种即贫穷无福慧。入生

死险道。谓种福之田名为福田。如种谷之田名谷

田也。」

【【钞】百福庄严者。福行因业有其百数。感庄严果也。

瑜伽五十三云。于十善业各有十故。谓如不杀。少

分多分全分。少时多时尽形。自作劝他赞叹庆悦

是名十种。十十成百也。

△二重显胜劣。】

「【疏】然种子有精新乾焦。田有肥浓确瘦。如悲敬孝

心有恳切闲缦。贫有浅深。病有轻重。佛有真化。化

有住世入灭。法有大小。教有权实。僧有持毁。父母

有现生七世。一一配肥瘦之田。昭然可见。」

【【钞】精新种子种于田中。粒粒生苗皆结子实。犹如

三心恳切殊胜。倾事三田。一一生福。自他俱益。乾

焦种子种于田中。或生不生结实者少。犹如三心

闲缦非胜。事于三田。所生福利。或有或无得果者

少。由此种福。应起恳切之心。倾诚给济恭敬侍养

三田。田虽胜劣。种须胜妙。应勤修学。馀文可知。

△

二正显此经。】

「【疏】今盂兰供会具三种肥田。故云胜也。谓佛欢喜

日。供养自恣净戒大德。敬田胜也。报父母恩。恩田

胜也。父母在厄难中。悲田胜也。」

【△三结经起意。】

「【疏】为欲示此胜田故。说此经也。」

375-A¶ 第 536b 页 X21-0536.png

【△第二藏乘所摄二。初标牒章门。】

「【疏】第二藏乘所摄者。」

【△二正显收摄二。初总指。】

「【疏】藏谓三藏。乘谓五乘。」

【△二别陈二。初三藏收摄复二。初释三藏义亦二。

初正释三藏又分三。初契经藏。】

「【疏】三藏者。一脩多罗。此云契经。契者。契理契机。经

者。佛地论云。贯摄为义。谓贯穿所应知义。摄持所

化生故。此教于三学中诠于定学。」

【【钞】脩多罗。亦云脩妒路。皆讹也。正云素怛缆。此云

契经。经通教理。教能契理。理能契根。故名契经。存

体略用或单言经。藏者。摄持义。教能摄理。名契经

藏。

△二调伏藏。】

「【疏】二毗奈耶。此云调伏。调谓调练三业。伏谓制伏

过非。此教诠于戒学。」

【【钞】毗奈耶。旧云毗尼。毗泥。皆讹也。此云调伏。亦调

亦伏名为调伏。通于教行。佛所说故。凡圣持故。

△

三对法藏。】

「【疏】三阿毗达磨。此云对法。法谓涅槃四谛。对谓对

向对观。其能对者即是妙慧。此教诠于慧学。」

【【钞】阿毗达磨。旧云阿毗昙。讹也。此云对法。能对是

慧。通漏无漏。所对是法。世出世间。此慧对向證涅

槃法。复能对观了四谛法。法之对故。名对法也。法

苑云。经律论三。各别部类。各立一藏。或无别部。楞

375-A¶ 第 536c 页 X21-0536.png

严经等多诠定学。名契经藏。文殊问经等多诠戒

严经等多诠定学。名契经藏。文殊问经等多诠戒学。名为律藏。解深密经等多诠慧学。名为论藏。随

多所诠。以分三藏。

△二化制分别。】

「【疏】然经是化教。开诱化导也。律是制教。制约行业

也。论则推徵解经律之意也。」

【【钞】经示善恶因果之相。通化在家之机。名为化教。

律部正为制立学处。制善令行。制恶令断。示持犯

相。制出家者。名为制教。论正显慧。徵释经律。所显

妙理。通化制教。

△二收摄此经。】

「【疏】今此盂兰盆。据其名题。即化教摄。属于经藏。据

其义意。亦制教摄。属于律藏(制比丘等。年年自恣之日。行此法故)。」

【【钞】此明收摄也。依正不依兼。此经化教。契经藏摄

也。

△二五乘收摄二。初释五乘义又二。初总释。】

「【疏】五乘者。乘以运载为名。五谓人天声闻缘觉菩

萨此五力有大小。载有远近。」

【【钞】五乘者。涅槃云。多思虑故名人。杂心云。意寂静

故名人。俱舍云。光洁自在神用名天。声闻者。声谓

佛教音声。闻谓耳根发识。听受佛声。故名声闻。缘

觉者。以慧觉了十二因缘。故名缘觉。亦名独觉。于

得圣身。离禀至教。自證无学。故名独觉。菩萨者。具

云菩提萨埵。菩提觉义。萨埵有情义。彼所修行略

有二门一自利。大智为先。二利他。大悲为首。由此

二利上求菩提。下度萨埵。故名菩萨。又萨埵者。行

者自身。而此行者求大菩提。故名菩萨。乘者。运载

375-A¶ 第 537a 页 X21-0537.png

之义。体通教理行果。谓依教解理。依理起行。依行

之义。体通教理行果。谓依教解理。依理起行。依行得果。行果正运。教理助运。四皆名乘。此中人天之

乘。名人天乘。人天二趣同有漏法。根种齐故合为

一也。乃至菩萨之乘。名菩萨乘。法华等经。瑜伽等

论。此四乘外说不定性乘。谓一类机。通有二乘。或

三乘性。发心先后。修习三乘。通于顿渐。与疏所说。

开合有异。亦不相违。

△二别释五。初人乘。】

「【疏】一人乘。谓三归五戒。运载众生越于三涂。生于

人道。其犹小艇才过溪涧。」

【△二天乘。】

「【疏】二天乘。谓上品十善。及四禅八定。运载众生越

于四洲。达于上界。犹如小船越小江河。」

【【钞】且人趣身修于十善。下品十善生于人趣。中品

十善。非定相应。生欲界天。上品十善。与四禅定相

应。生色界天。与四空处定相应。生无色界天。四禅

四空共成八定。义门别故。四八双彰。

△三声闻。四

缘觉。二科合二。初列名指法。】

「【疏】三声闻乘。谓四谛法门。四缘觉乘。谓十二因缘

法门。」

【△二双显行相。】

「【疏】皆能运载众生越于三界。到有馀无馀涅槃。成

阿罗汉。及辟支佛。皆如大船越大江河。」

【【钞】阿罗汉。此翻云应。唯识论云。应已永害烦恼贼

故。应不复受分段身故。应受世间妙供养故。梵语

375-A¶ 第 537b 页 X21-0537.png

辟支迦佛陀。辟支佛略也。此云独觉。亦名缘觉。

辟支迦佛陀。辟支佛略也。此云独觉。亦名缘觉。△

五菩萨。】

「【疏】五菩萨乘。谓悲智六度法门。运载众生总超三

界三乘之境。至无上菩提大般涅槃之彼岸如乘

舶过海也。」

【△二收摄此经。】

「【疏】今此经者。谓是人天乘所摄。在小乘藏中。」

【【钞】目连之母。但言离苦。不言生处。七世父母。离饿

鬼苦。生人天中。是故此经人天乘摄。今详法非大

小随机以判。随所对机。有兼有正。判入五乘。依正

不依兼。佛为目连而说此经。兼化馀人。声闻乘性。

正是当机。不被独觉。经会无故。于五乘中声闻乘

摄。大小乘中。小乘所摄。非菩萨乘。经中不显法空

义故。然下文云。佛说经时。大菩萨众皆欢喜者。闻

盂兰盆利益之相。助赞小机。故生欢喜也。

△第三

辨定宗旨二。初标牒章门。】

「【疏】三辨定宗旨者。」

【△二正显宗旨二。初明其宗旨复二。初正明宗旨。】

「【疏】此经以孝顺设供拔苦报恩为宗。」

【【钞】宗旨者。法苑云。宗者。崇尊主义。旨者。意旨旨趣。

此经以孝顺拔苦为宗。宗即是旨。孝顺拔苦。正是

此经所崇所尊所主究竟意故。亦摄报恩设供。由

孝顺故。方能设会报恩拔苦。故以孝顺拔苦为宗

旨也。

△二以义释成二。初列二门。】

375-A¶ 第 537c 页 X21-0537.png

「【疏】今以二门分别。一释行相。二配句数。」

【△二随列释二。初四义释相复二。初正释。】

「【疏】初者。谓目连本为孝诚。欲酬恩德。力所未及。故

先出家。是以始得六通。便观三界。见其亡母。生饿

鬼中(诸得道人。未必皆为父母即验目连。为欲报恩故出家也)虽饷香饭。旋成

猛火。悲号投佛。佛教设于盆供。拔冥途身。脱一劫

苦。不辜生育。大报劬劳。」

【【钞】目连至劬劳。初八句。次四句。次二句。后二句。如

次释四义也。

△二结之。】

「【疏】细详经旨。备斯四义。」

【△二配四四句二。初总标举数。】

「【疏】二配句数者。有四四句。」

【△二随标显示四。初孝顺相对四句。】

「【疏】一孝顺两字自有四句。一孝而非顺。如三牲之

养等。」

【【钞】孝经云。事亲者。居上不骄。为下不乱。在丑不争。

(丑。众也。争。竞也)居上而骄则亡。为下而乱则刑。在丑而争

则兵。三者不除。虽日养三牲。犹为不孝(牛羊豕为三牲)。】

「【疏】二顺而非孝。如病索禁忌之食而即供。欲行非

为之事而不谏等。」

【【钞】孝经云。父有争子。则身不陷于不义。故当不义。

则子不可以不争于父(争。去声呼。是极谏之名。父母有过。子当极谏之)。】

「【疏】三亦孝亦顺。谓有隐无犯。三谏而随。顺色观志。

三年无改。」

375-A¶ 第 538a 页 X21-0538.png

【【钞】有过隐之不声于外。不犯颜色微言谏之。承顺

颜色观其志节也。礼记檀弓云。事亲有隐而无犯

(隐。谓不称扬其过也。无犯。不犯颜而谏之)左右就养无方。(左右谓扶持之方常也。子

于亲无如常人也)服勤至死。致丧三年。(勤谓劳辱之事也。致。谓戚容称其服

也。此以恩为制)事君有犯而无隐。(既谏之。有人问其国政者。可语得失)左右

就养有方。(不可侵官)服勤至死。方丧三年。(方丧资于事父。凡此以义

为制)事师无犯无隐。左右就养无方。服勤至死。心丧

三年。(心丧。戚容如父而无服也。此以恩义之间为制)曲礼云。子之事亲也。

三谏而不听。则号泣而随之。论语云。子夏问孝。子

曰。色难。(承顺父母颜色乃为难也)又云。父在观其志。父没观其

行。三年无改于父之道。可谓孝矣。】

「【疏】四非孝非顺。如水中葬父之类。」

【【钞】世传昆子。恨父不仕。遂葬父于昆明池中。更俟

检文。

△二孝顺设供四句。】

「【疏】二以孝顺设供相对复为四句。一孝顺非设供。

如董黯王祥等。」

【【钞】汉书云。董黯。字孝治。会稽勾章人也。少亡其父。

养母至孝。家虽贫乏。母常肥悦。邻舍王寄。家富母

瘦。寄母谓黯母曰。家贫年高。有何供养。而常肥悦。

黯母曰。我子孝顺。不为非法。心不忧愁故肥悦耳。

问寄母曰。家富美味充饶。何谓羸瘦。寄母曰。我子

不孝。常为非法。使我忧愁是以瘦耳。而寄闻之。伺

黯不在。遂提黯母手掴脚踏。苦辱而去。黯归见母

不悦。问之。母具说之。黯曰。老人多言不能自慎。黯

375-A¶ 第 538b 页 X21-0538.png

恐母忧。默而不言。母亡葬讫。斩寄首祭母墓。自缚

恐母忧。默而不言。母亡葬讫。斩寄首祭母墓。自缚诣官。会赦得免。后汉时人。孝德传云。董黯后官至

中郎。魏志云。王祥。字休徵。琅琊人也。馀如常谈。】

「【疏】二设供非孝顺。为已求福而修斋等。三俱是。即

盂兰盆会。四俱非。谓逆而悭也。」

【△三孝顺拔苦四句。】

「【疏】三以孝顺对拔苦。亦为四句。一孝顺非拔苦。谓

董永等。」

【【钞】汉书云。董永。青州于乘县人也。少失母。独养父。

父亡后。无以葬之。从人贷钱一万。谓钱主曰。若无

钱还以身为奴。永得安葬父毕。将往为奴。路逢一

妇人。求与永为妻。永曰。我今贫贱。身当为奴。何敢

屈之为妻。妇人曰。不耻贫贱。永与同到钱主之家。

主曰。汝妻何能。妻曰。织耳。主曰。为我织千疋绢。放

尔夫妻。于是织之。十旬千疋。主人大喜放之行至

本相逢处。妻曰。我是天之织女。见君至孝。天使助

尔偿债。言讫飞空而去。前汉时人。】

「【疏】二拔苦非孝顺。谓救他人之苦。三俱是。即兰盆

会。四俱非。谓逆小之人也。」

【△四孝顺报恩四句。】

「【疏】四以孝顺对报恩。亦为四句。一孝顺非报恩。护

发肤。不骄危。非法不言等。」

【【钞】孝经云。非先王之法。言不敢道。非先王之德。行

不敢行。】

375-A¶ 第 538c 页 X21-0538.png

「【疏】二报恩非孝顺。扶轮报一餐。修行报施主等。三

俱是。盂兰盆会也。四俱非。谓辜恩逆人。」

【【钞】扶轮者。类林云。灵辄。齐人也。晋大夫赵盾出游。

于桑下见一饿人。倾壶饲之。问曰。君何人。饿者曰。

我齐人。姓灵。名辄。游学三年。今归。粮尽不能前进。

盾更遗食。后事灵公为守门者。盾直谏公。公欲杀

之。盾遂起。复呼獒。咬盾。盾走登车。车巳去其一轮。

灵辄乃扶轮而去。盾既免难。问曰。何人也。曰。我桑

下饿人也。春秋传第十说。灵辄为晋灵公之介。(甲士)

倒戈御灵公之徒。不言扶轮。然疏以四行作四四

句。内有无用之句。今详四行总为十五句。分为四

类。第一类者。随修一行有四句可知。第二类者。二

二合修有六句。一孝顺设供。二孝顺拔苦。三孝顺

报恩。四设供拔苦。五设供报恩。六拔苦报恩。第三

类者。三三合修有四句。一一阙之可知。第四类者。

四行全修。总为一句。如是总计一十五句。义类差

别。皆是此经所宗义也。

△二叹其胜妙。】

「【疏】今修此一门。即圆四行。所得功德何可校量。寔

由境胜心彊。彻于神理故也。」

【【钞】盆会一门。即能圆于孝顺等四行。三种肥田。名

为境胜。悲敬孝顺三类种子。名为心彊。彻者。通也。

由此境胜心彊。通显四行神功妙理。故以为宗。】

佛说盂兰盆经疏孝衡钞卷上

375-A¶ 第 539a 页 X21-0539.png

** 疏钞音释

*** 疏

衅

(许慎切罪也)。

衣锦

(上去声)。

食稻

(上如字又音寺)。

牺牲

(音希生纯色牛完全)。

徇

(徐闰切求也)。

蘋蘩

(音频烦)。

养则

(上去声供也)。

舁

(音余共举也)。

饷

(式亮

切馈也)。

黜

(音出贬下)。

艇

(音挺小船)。

舶

(音白大船)。

旋成

(上旬宣切速疾)。

黯

(乙减切)。

*** 钞

茧

(古典切蚕衣也)。

懑

(母本切)。

穹窿

(下音隆天势高升也)。

旁礴

(音滂薄地势混同也)。

援神契

(上音袁引也汉儒解孝经)。

施之

(上音𦂛布设也)。

放诸

(上音仿至也下诸之

也)。

断一树

(上音短截也)。

居处

(下音杵安止也)。

莅

(音利临也)。

色养

(下去声供

也下敬养侍养仿此)。

凊

(七性切寒也)。

怵惕

(音出剔恐而肃敬之也)。

会稽

(音桧鸡越

郡名)。

簠簋

(音甫轨祭器)。

居然

(上音基语助也)。

衾

(音钦大被也)。

祧

(音挑迁庙)。

墠

(音善除地)。

适士

(上音的上士也即今之正卿中士今之朝官下士今之京官也)。

不争

(下去

声)。

伋

(音急子思名)。

踵

(音肿足跟也)。

柞楢

(音昨由柔木也)。

圜丘

(上音员天体也)。

侑坐

(上音右对坐也)。

数月

(上音所计也计其月不出)。

瘳

(音抽疾瘥也)。

饶储

(下音

除具也即丰备矣)。

偯

(音矣哭馀声也)。

缞

(音崔丧服)。

绖

(徒结切麻带也)。

齐衰

(音资崔)。

散斋

(上去声呼舒缓也去祭远故)。

礿禘

(音药弟)。

毅

(音义)。

愔

(伊金切)。

列子

(列者人姓也)。

禅位

(上音善让位也)。

欲去

(下上声除也)。

告朔

(上音谷告上也)。

饩

(音戏牲生也)。

朝享

(上音潮早也)。

秩刍

(音侄初)。

东观

(下音贯汉时于宫前造东

西两观今之史馆也)。

篡

(初思切夺也)。

冠带

(上音贯)。

剜

(乌丸切削取也)。

敬脱

(下音

夺道纪敬脱二皆高僧亦担母侍养传法者)。

谅阴

(下平声然也不言国政)。

薨

(呼弘切君

亡)。

见齿

(上音现露也)。

涕泪

(上音体泣也)。

犍槌

(上巨寒切下音弟此集众作相

之具钟鼓总名)。

偷婆

(讹略梵语若具应云窣睹波此云高显处)。

劓剕

(音义费)。

大辟

(下音辟法也谓节制其罪即大罪也)。

池阳

(人名)。

刖

(音月绝也)。

掠

(音略夺取)。

争子

(上去

声止也下争父同)。

侵官

(各有司职不可相侵)。

方丧

(方类也资于事父者资取也谓君崩

375-A¶ 第 539b 页 X21-0539.png

比取事父矣)。

比取事父矣)。世传

(下平声谓非经史所载)。

赵盾

(下音沌)。

獒

(音敖犬高四尺)。