声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十二 第 1a 页 WYG0794-0282a.png

钦定四库全书

钦定四库全书历算全书卷十二

宣城梅文鼎撰

岁周地度合考

考最高行及岁馀

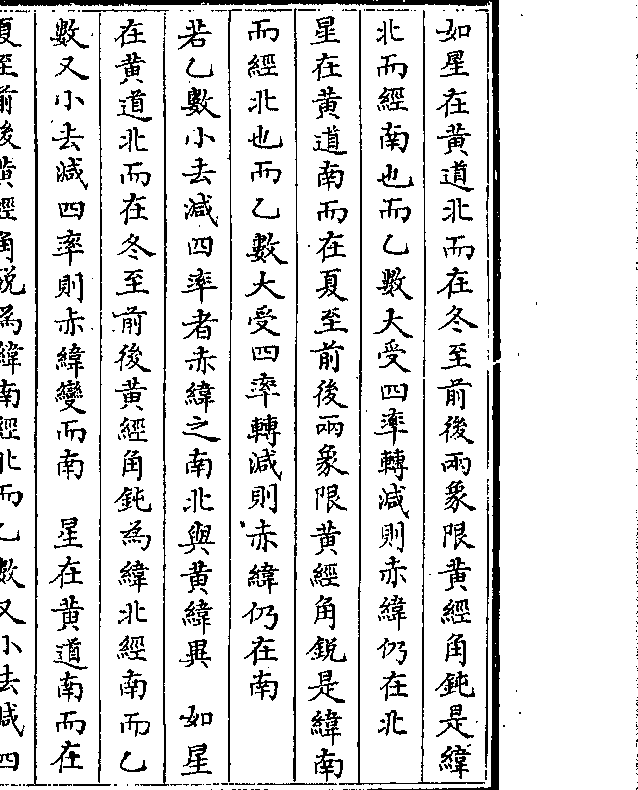

古历不知太阳有最高之行郭太史时最高卑正在二

至难于窥测西历自多禄某以来世有积测定最高点

每年东行四十五秒每太阳平行一度高行七微半约

卷十二 第 1b 页 WYG0794-0282b.png

八十年行天一度康熙庚申又改测每年行一分○一

八十年行天一度康熙庚申又改测每年行一分○一秒十微最高点进移二十八分故辛酉天正冬至最高

在未宫七度○七分○七秒每太阳平行一度高行十

微一○四计五十八年十个月○六日奇行天一度此

永年表之新率也但最高之度既改而又自有行动则

每年岁实小馀之数必不均齐夫治历首务太阳而太

阳重在盈缩爰举历年高行及四正相距时日前后互

核以验岁实之消长高行之迟速列为一卷亦可为后

卷十二 第 2a 页 WYG0794-0282c.png

来考测之资云

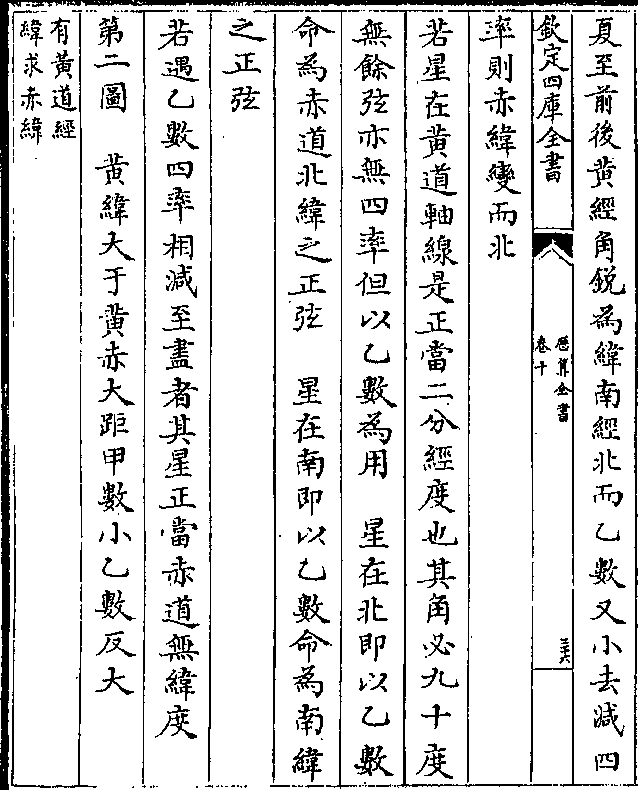

来考测之资云己未年

最高过夏至六度三十九分

春分 甲戌日申正二刻六分

中距九十三日十二刻十二分

夏至 丁未日戌初三刻三分

中距九十三日六十一刻

秋分 辛巳日午初初刻三分 距本年(春分一百八/十六日七十)

卷十二 第 2b 页 WYG0794-0282d.png

(三刻十/二分)

(三刻十/二分)中积八十九日四十五刻一分

冬至 庚戌日亥正一刻四分 距本年(夏至一百八/十三日一十)

(刻一/分)

中积八十九日○八分

按最高行为盈缩立差之主其行有序今己未最高

在夏至后六度三十九分而次年庚申即行至七度

七分一年之内骤行二十八分必另有新测矣

卷十二 第 3a 页 WYG0794-0283a.png

庚申年

庚申年最高过夏至七度七分(按永年表所载者年前冬/至之数七政历所载本年)

(夏至之数/度分同)

春分 己卯日亥正一刻十二分 距(己未秋分百七刻/十八日四十五)

中积九十三日十一刻 (九分己未春分三刻六分/百六十五日廿三)

夏至 癸丑日丑初初刻十二分 距(己未夏至三百六十/五日廿一刻九分)

中积九十三日六十一刻七分

秋分 丙戌日申正三刻四分 距(本年春分百八十六/日七十三刻七分)

卷十二 第 3b 页 WYG0794-0283b.png

中积八十九日四十六刻(十/三)分 (己未秋分三百六十/五日二十三刻六分)

中积八十九日四十六刻(十/三)分 (己未秋分三百六十/五日二十三刻六分)冬至 丙辰日寅正二刻二分 距(巳未冬至三百六十/五日廿四刻十三分)

(本年夏至一百八十/三日一十三刻六分)

按最高进移则夏至差而早冬至差而迟意者新测

之冬至迟于先测耶

又按岁馀二十四刻十三分于授时法得二千五百

九十分必无是理其为改测无疑

据向后数冬至距冬至春分距春分俱合得三百六

卷十二 第 4a 页 WYG0794-0283c.png

十五日二十三刻四分(或五分/三分)以较庚申岁实多一

十五日二十三刻四分(或五分/三分)以较庚申岁实多一刻○九分必为改测矣

壬戌年

最高过夏至七度九分

春分 庚寅日巳正初刻六分

中距九十三日十刻一十二分

夏至 癸亥日午正三刻三分 距(庚申夏至七百三十/日四十六刻六分)

中距九十三日六十二刻九分

卷十二 第 4b 页 WYG0794-0283d.png

秋分 丁酉日寅正一刻(十/二)分 距(本年春分一百八十/六日七十三刻六分)

秋分 丁酉日寅正一刻(十/二)分 距(本年春分一百八十/六日七十三刻六分)中距八十九日四十七刻

冬至 丙寅日申正初刻(十/二)分 距(庚申冬至七百三十/日四十六刻十分)

中距八十八日(九十四/刻十二)分 (本年夏至一百八十/三日十三刻九分)

癸亥年

最高过夏至七度十分

春分 乙未日申初三刻九分 距(壬戌春分三百六十/五日二十三刻三分)

中距九十三日(十刻/十二)分 (壬戌秋分一百七十分/八日四十五刻十二)

卷十二 第 5a 页 WYG0794-0284a.png

夏至 戊辰日酉正二刻六分 距(壬戌夏至三百六十/五日二十三刻三分)

夏至 戊辰日酉正二刻六分 距(壬戌夏至三百六十/五日二十三刻三分)中距九十三日(六十/二刻)九分 (壬戌冬至一百八十/二日九刻○九分)

秋分 壬寅日己正一刻 距(本年春分一百八十/六日七十三刻六分)

中距八十九日(四十/七刻)一分 (壬戌秋分三百六十/五日二十三刻三分)

冬至 辛未日亥正初刻一分 距(壬戌冬至三百六十/五日二十三刻四分)

中距八十八日(九十四/刻十二)分 (本年夏至一百八十/三日一十三刻十分)

甲子年

最高过夏至七度十一分

卷十二 第 5b 页 WYG0794-0284b.png

春分 庚午日亥初二刻(十/三)分 距(癸亥秋分一百七十八/日四十五刻十三分)

春分 庚午日亥初二刻(十/三)分 距(癸亥秋分一百七十八/日四十五刻十三分)中距九十三日(十/刻)十一分 (癸亥春分三百六十/五日二十三刻四分)

夏至 甲戌日子正一刻九分 距(癸亥夏至三百六十五/日二十三刻○三分)

中距九十三日(六十/二刻)十分 (癸亥冬至一百八十/二日九刻○八分)

秋分 丁未日申正初刻四分 距(本年春分一百八十/六日七十三刻六分)

中距八十九日(四十/七刻)一分 (癸亥秋分三百六十/五日二十三刻四分)

冬至 丁丑日寅初三刻五分 距(癸亥冬至三百六十/五日二十三刻四分)

中距八十八日(九十四/刻十二)分 (本年夏至一百八十/三日十三刻十一分)

卷十二 第 6a 页 WYG0794-0284c.png

乙丑年

乙丑年最高过夏至七度十二分

春分 丙午日寅初二刻二分 距(甲子秋分一百七十八/日四十五刻十三分)

中距九十三日十刻九分 (甲子春分三百六十/五日二十三刻四分)

夏至 己卯日卯正初刻(十/一)分 距(甲子夏至三百六十/五日二十三刻二分)

中距九十三日(六十二/刻十二)分 (冬至一百八十/二日九刻六分)

秋分 壬子日亥初三刻八分 距(本年春分一百八十/六日七十三刻六分)

中距八十九日(四十/七刻)二分

卷十二 第 6b 页 WYG0794-0284d.png

冬至 壬午日巳初二刻十分 距(甲子冬至三百六十/五日二十三刻五分)

冬至 壬午日巳初二刻十分 距(甲子冬至三百六十/五日二十三刻五分)中距八十八日(九十四/刻十一)分 (本年夏至一百八十/三日十三刻十四分)

丙寅年

最高过夏至七度十三分

春分 辛亥日巳初一刻六分 距(乙丑秋分一百七十八/日四十五刻十三分)

中距九十三日十刻八分 (春分三百六十五/日二十三刻四分)

夏至 甲申日午初三刻(十/四)分 距(乙丑夏至三百六十/五日二十三刻三分)

中距九十三日(六十二/刻十二)分 (冬至一百八十/二日九刻四分)

卷十二 第 7a 页 WYG0794-0285a.png

秋分 戊午日寅初二刻(十/一)分 距(本年春分一百八十/六日七十三刻五分)

秋分 戊午日寅初二刻(十/一)分 距(本年春分一百八十/六日七十三刻五分)中距八十九日(四十/七刻)四分

冬至 丁亥日申初二刻 距(乙丑冬至三百六十/五日二十三刻六分)

中积八十八日(九十/四刻)十分 (本年夏至一百八十/三日十四刻一分)

按日行盈缩细考之则春分距夏至夏至距秋分虽

皆缩历而其缩亦不同秋分距冬至冬至距春分虽

皆盈历而其盈亦不同又且年年不同细求之则节

节不同又细求之且日日不同矣其故何也盖最高

卷十二 第 7b 页 WYG0794-0285b.png

一点不在夏至而在其后数度又且年年移此太阳

一点不在夏至而在其后数度又且年年移此太阳盈缩之根而岁实所以有消长也

甲子年

春分 庚子日亥初二刻十三分 距癸亥年秋分

(一百七十八日/四十五刻十三)分 距癸亥年春分(三百六十五日/二十三刻四分)

秋分 丁未日申正初刻四分 距春分一百八十

六日七十三刻六分

乙丑年

卷十二 第 8a 页 WYG0794-0285c.png

春分 丙午日寅初二刻二分 距甲子年秋分(一/百)

春分 丙午日寅初二刻二分 距甲子年秋分(一/百)(七十八日四/十五刻十三)分 距甲子年春分(三百六十五日/二十三刻四分)

秋分 壬子日亥初三刻八分 距本年春分(一百/八十)

(六日七/十三刻)六分 距甲子年秋分(三百六十五日/二十三刻四分)

丙寅年

春分 辛亥日巳初一刻六分 距乙丑年秋分(一/百)

(七十八日四/十五刻十三)分 距乙丑年春分(三百六十五日/二十三刻四分)

秋分 戊午日寅初二刻十一分 距本年春分(一/百)

卷十二 第 8b 页 WYG0794-0285d.png

(八十六日/七十三刻)五分 距乙丑年秋分(三百六十五日/二十三刻三分)

(八十六日/七十三刻)五分 距乙丑年秋分(三百六十五日/二十三刻三分)以上二分定气之距皆相同其春分至秋分日行

最高为缩历多八日二十七刻八分惟丙寅年秋

分早到一分只多八日二十七刻七分约之为八

日二十七刻半

按最高半周多八日奇者非多八日也以较最卑

半周故多八日奇若其本数只多四日有奇耳因

最卑亦少四日奇故合之为八日奇熊坛石乃谓

卷十二 第 9a 页 WYG0794-0286a.png

本数多八日则所误多矣

本数多八日则所误多矣假如乙丑秋分至丙寅秋分共三百六十五日廿

三刻三分半之该一百八十二日五十九刻九分

而丙寅春分至秋分得一百八十六日七十三刻

五分则多四日一十三刻十一分 丙寅春分前

距乙丑秋分得一百七十八日四十五刻十三分

又少四日一十三刻十一分 合计之则为八日

二十七刻七分

卷十二 第 9b 页 WYG0794-0286b.png

半周均𣲖各一百八十二日奇者谓之恒气半周

半周均𣲖各一百八十二日奇者谓之恒气半周有盈缩者谓之定气相差八日奇者乃两半周定

气相较之数非一半周定气与其恒气自相较之

数也

甲子年

春分 庚子日亥初二刻十三分 距癸亥春分三

百六十五日二十三刻四分

冬至 丁丑日寅初三刻五分 距癸亥冬至三百

卷十二 第 10a 页 WYG0794-0286c.png

六十五日二十三刻四分

六十五日二十三刻四分乙丑年

春分 丙午日寅初二刻二分 距前春分三百六

十五日二十三刻四分

冬至 壬午日巳初二刻十分 距前冬至三百六

十五日二十三刻五分

丙寅年

春分 辛亥日己初一刻六分 距前春分三百六

卷十二 第 10b 页 WYG0794-0286d.png

十五日二十三刻四分

十五日二十三刻四分冬至 丁亥日申初二刻 距前冬至三百六十五

日二十三刻五分

右冬至之小馀皆廿三刻五分(或四/分)春分之小馀

皆廿三刻四分差一分

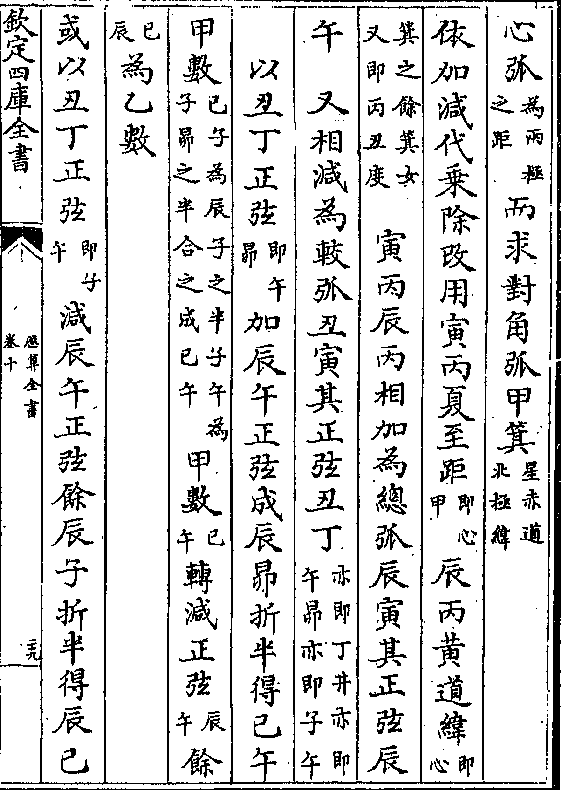

以冬至论岁馀得授时万分日法之二千四百三

十○半分大于消分八分

法以小馀五分为实刻十五分为法除之得三之

卷十二 第 11a 页 WYG0794-0287a.png

一以从刻共得二十三刻又三之一为实九十六

一以从刻共得二十三刻又三之一为实九十六刻为法除之得○二四三○五进四位得二千四

百三十分强(进四位者/以万乘也)若以春分论岁馀得授时

万分日法之二千四百二十三分六亦大于消分

一分六

法以廿三刻化三百四十五分并入四分得三百

四十九分为实日法一千四百四十分为法除之

得○二四二三六进四位得二千四百二十三分

卷十二 第 11b 页 WYG0794-0287b.png

半强

半强按授时消分为不易之法今复有长者何耶西法

最高之点在两至后数度岁岁东移故虽冬至亦

有加减不得以恒为定也此是两法中一大节目

其法自回回历即有之然了凡先生颇采用回回

法而不知此熊坛石先生亲与西儒论历而亦不

言及何耶

丁卯年

卷十二 第 12a 页 WYG0794-0287c.png

高冲过冬至七度十四分

高冲过冬至七度十四分春分 丙辰日申初初刻十分 距(丙寅秋分一百七十八/日四十五刻十四分)

中积九十三日十刻七分 (春分三百六十五/日二十三刻四分)

夏至 己丑日酉初三刻二分 距(丙寅夏至三百六十/五日二十三刻三分)

中积九十三日(六十二/刻十三)分 (冬至一百八十/二日九刻二分)

秋分 癸亥日己初二刻 距(本年春分一百八十/六日七十三刻五分)

中积八十九日四(十七/刻四)分 (丙寅秋分三百六十/五日二十三刻四分)

冬至 壬辰日亥初一刻四分 距(丙寅冬至三百六十/五日二十三刻四分)

卷十二 第 12b 页 WYG0794-0287d.png

中积八十八日九(十四/刻十)分 (本年夏至一百八十/三日十四刻二分)

中积八十八日九(十四/刻十)分 (本年夏至一百八十/三日十四刻二分)戊辰年

高冲过冬至七度十五分

春分 辛酉日戍正三刻(十/四)分 距(丁卯秋分一百七十八/日四十五刻十四分)

中积九十三日十刻六分 (春分三百六十五/日二十三刻四分)

夏至 甲午日夜子初(二/刻)五分 距(丁卯夏至三百六十/五日二十三刻三分)

中积九十三日(六十二/刻十四)分 (冬至一百八十/二日九刻一分)

秋分 戊辰日申初一刻四分 距(本年春分一百八十/六日七十三刻五分)

卷十二 第 13a 页 WYG0794-0288a.png

中积八十九日四(十七/刻六)分 (丁卯秋分三百六十/五日二十三刻四分)

中积八十九日四(十七/刻六)分 (丁卯秋分三百六十/五日二十三刻四分)冬至 戊戌日寅初初刻十分 距(丁卯冬至三百六十/五日二十三刻六分)

中积八十八日(九十/四刻)七分 (本年夏至一百八十/三日十四刻五分)

己巳年

高冲过冬至七度十六分

春分 丁卯日丑正三刻二分 距(戊辰秋分一百七十八/日四十五刻十三分)

中距九十三日十刻六分 (春分三百六十五/日二十三刻三分)

夏至 庚子日卯初一刻八分 距(戊辰夏至三百六十/五日二十三刻三分)

卷十二 第 13b 页 WYG0794-0288b.png

中积九十三日六十三刻 (冬至一百八十二/日八刻十三分)

中积九十三日六十三刻 (冬至一百八十二/日八刻十三分)秋分 癸酉日亥初初刻八分 距(本年春分一百八十/六日七十三刻六分)

中积八十九日(四十/七刻)六分 (戊辰秋分三百六十/五日二十三刻四分)

冬至 癸卯日辰正三刻(十/四)分 距(戊辰冬至三百六十/五日二十三刻四分)

中积八十八日(九十/四刻)八分 (本年夏至一百八十/三日十四刻六分)

庚午年

高冲过冬至七度十七分

春分 壬申日辰正(二/刻)七分 距己巳(秋分一百七十八日/四十五刻十四分)

卷十二 第 14a 页 WYG0794-0288c.png

中积九十三日(十/刻)四分 (春分三百六十五/日廿三刻五分)

中积九十三日(十/刻)四分 (春分三百六十五/日廿三刻五分)夏至 乙巳日午初初刻(十一/分) 距己巳(夏至三百六十五/日二十三刻三分)

中积九十三日六十(三/刻) (冬至一百八十二/日八刻十二分)

秋分 己卯日丑正三刻(十一/分) 距本年(春分一百八十六/日七十三刻四分)

中积八十九日(四十七/刻七分) (己巳秋分二百六十/五日廿三刻三分)

冬至 戊申日未正三(刻/三)分 距己巳(冬至三百六十五/日廿三刻四分)

中积八十八日(九十四/刻七分) (本年夏至一百八十/三日十四刻七分)

辛未年

卷十二 第 14b 页 WYG0794-0288d.png

高冲过冬至七度十八分

高冲过冬至七度十八分春分 丁丑日未正一刻(十/分) 距(庚午秋分一百七十/八日四十五刻十四)

中积九十三日(十/刻)三分 (分日春分三百六十/五 廿三刻三分)

夏至 庚戌日申正三(刻三/十)分 距(庚午夏至三百六十/五日二十三刻二分)

中积九十三日(六十三/刻二分) (冬至一百八十二日/八刻十分)

秋分 甲申日辰正三刻 距(本年春分一百八十/六日七十三刻五分)

中积八十九日(四十七/刻七分) (庚午秋分二百六十/五日廿三刻四分)

冬至 癸丑日戌正二(刻/七)分 距(庚午冬至三百六十/五日廿三刻四分)

卷十二 第 15a 页 WYG0794-0289a.png

(本年夏至一百八十/三日十四刻九分)

(本年夏至一百八十/三日十四刻九分)按庚申年夏至至冬至一百八十三日十三刻六分

辛未年夏至至冬至一百八十三日十四刻九分十

二年中共长一刻○三分(中积只十一年/)

壬戌年冬至至次年夏至一百八十二日九刻九分

庚午年冬至至次年夏至一百八十二日八刻十分

九年中共消十四分(中积共只八年/)

又合计癸亥夏至前半周一百八十二日九刻九分

卷十二 第 15b 页 WYG0794-0289b.png

冬至前半周一百八十三日十三刻十分相较一日

冬至前半周一百八十三日十三刻十分相较一日○四刻(一/分) 辛未夏至前半周一百八十二日八刻

十分冬至前半周一百八十三日十四刻九分相较

一日○五刻十四分八年中较数增一刻十三分

然二分之相距则无甚差何也盖最高移而东则夏

至后多占最高之度而减度加时之数益多故益长

高冲移而东则冬至后多占最卑之度而加度减时

之数益多故益消其近二至处皆为加减差最大之

卷十二 第 16a 页 WYG0794-0289c.png

处故消长之较已极也

处故消长之较已极也乃若二分与中距虽亦岁移而中距皆为平度不系

加减其最高前后视行小之度固全在春分后半周

最高冲前后视行大之度亦全在春分后半周毫无

动移故无甚消长也

卷十二 第 16b 页 WYG0794-0289d.png

西国月日考

西国月日考考回国圣人辞世年月

回国圣人辞世年月据西域斋期(江宁至鸿堂/刻单)以康熙

庚午五月初三日起是彼中第九月一日谓之勒墨藏

一名阿咱而月也至六月初三日开斋是彼中第十月

一日谓之绍哇勒一名荅亦月是为大节再过一百日

至九月十三日为彼中第一月第十日谓之穆哈兰一

名法而干而丁月其日为阿叔喇济贫之期谓之小节

卷十二 第 17a 页 WYG0794-0290a.png

鼎尝以回回历法推算本年白羊一日入第六月之第

鼎尝以回回历法推算本年白羊一日入第六月之第八日与此正合

又据斋期云本年庚午圣人辞世共计一千○九十六

年(此太/阳年)考本单开圣人生死二忌在本年十一月十四

日在彼为第三月谓之勒必欧勒傲勿勒又名虎而达

查西域阿刺必年是开皇己未距今康熙为一千○九

十二算减一为一千○九十一乃开皇己未春分至今

康熙庚午春分之积年

卷十二 第 17b 页 WYG0794-0290b.png

又查己未年春分在彼中为太阴年之第十二月初五

又查己未年春分在彼中为太阴年之第十二月初五日 以距算一千○九十一减圣人辞世千○九十六

相差五年逆推之得开皇十四年甲寅为圣人辞世之

年

约计甲寅至己未此五年中节气与月分差闰五十五

日甲寅春分当在彼中第十月之初

圣人辞世既是第三月则在春分月前七个月为处暑

月即今七月也

卷十二 第 18a 页 WYG0794-0290c.png

自开皇甲寅七月十四日圣人辞世至今康熙庚午七

自开皇甲寅七月十四日圣人辞世至今康熙庚午七月十四日正得一千○九十六年故曰共计一千○九

十六年也

据此则开皇甲寅是彼中圣人辞世之年薛仪甫谓为

回回历盖以此而误

又按圣人以第三月辞世而其年春分则在第十月今

彼以第十月一日为大节盖为此也

考泰西天主降生年月

卷十二 第 18b 页 WYG0794-0290d.png

据天地仪书耶苏降生至崇祯庚辰一千六百四十年

据天地仪书耶苏降生至崇祯庚辰一千六百四十年算至康熙庚午一千六百九十年

查康熙戊辰年瞻礼单诞辰在冬至后四日日躔箕宿

七度 逆推汉哀帝庚申约差卝四度则是当时冬至

在斗宿之末 约计耶苏降生在冬至前二十馀日为

小雪后四五日也

自哀帝庚申十月算至隋开皇甲寅七月望回回教圣

人马哈木德辞世实计五百九十四年不足两个多月

卷十二 第 19a 页 WYG0794-0291a.png

考历书所纪西国年月

考历书所纪西国年月万历十二年甲申西九月十五日日躔寿星二度 又

十三年乙酉西九月廿八日日躔寿星十五度半

万历十四年丙戌西十月(阙/) 日日躔寿星二十九度

又十五年丁亥西十月卝六日日躔大火十二度太

万历十六年戊子西十一月初八日日躔大火二十六

度太 又十七年己丑西十一月卝二日日躔析木十

一度弱

卷十二 第 19b 页 WYG0794-0291b.png

万历十八年庚寅西十二月初六日日躔析木廿五度

万历十八年庚寅西十二月初六日日躔析木廿五度又十九年辛卯西十二月廿一日日躔星纪九度

万历二十三年乙未西正月三十日日躔玄枵廿一度

万历三十五年丁未西七月初九日日躔鹑首廿六度

五三 又三十七年己酉西七月廿一日日躔鹑火八

度半

万历三十八年庚戍西八月初二日日躔鹑火二十度

又三十九年辛亥西八月十五日日躔鹑尾二度

卷十二 第 20a 页 WYG0794-0291c.png

按此所纪皆是以日躔星纪二十度为正月初一日

按此所纪皆是以日躔星纪二十度为正月初一日析木二十度(或十/九度)为十二月朔 大火(十/九)度(或二/十度)为

(十/一)月朔 寿星十八度为十月朔 鹑尾十八度为

九月朔 鹑火十九度(或十/八度)为八月朔 鹑尾十八

度为七月朔(此亦约略之算细求/之尚有太阳盈缩)

又正德九年甲戌西五月初五日子正前日躔大梁二

十二度四十分 是以大梁十九度为五月朔(所测在/子正前)

(西历纪日月午/正故曰十九度)

卷十二 第 20b 页 WYG0794-0291d.png

正德十五年庚辰西四月三十日日躔大梁十七度四

正德十五年庚辰西四月三十日日躔大梁十七度四八 是以降娄十九度为四月朔

又本年七月十三日日躔鹑火初度 是以鹑首十八

度为七月朔

嘉靖二年癸未西十一月廿九日日躔析木十五度五

四 是以大火十八度为十一月朔

嘉靖六年丁亥西十月初十日日躔寿星廿七度 是

以寿星十八度为十月朔

卷十二 第 21a 页 WYG0794-0292a.png

嘉靖八年己丑西二月初一日日躔玄枵廿一度 是

嘉靖八年己丑西二月初一日日躔玄枵廿一度 是以玄枵廿一度为二月朔

万历十年壬午西二月廿六日申初二刻日躔娵訾十

七度四十九分四二 是以玄枵廿二度为二月朔

万历十一年癸未西九月初六日日躔鹑尾廿三度

是以鹑尾十八度为九月朔

万历十四年丙戌西十二月廿六日申初二刻太阳在

星纪宫十四度五十一分五三 是以析木十九度为

卷十二 第 21b 页 WYG0794-0292b.png

十二月朔

十二月朔万历十六年戊子西十二月十五日巳初刻太阳在星

纪三度五十三分 是以析本十九度为十二月朔

万历十八年庚寅西二月初八日午正后三十四刻太阳视

行在娵訾初四十秒 是以玄枵廿三度为二月朔

又本年九月初七日子正日躔鹑尾二十四度 据此

初一日鹑尾十八度

万历廿一年癸巳西八月初十日日躔鹑火廿七度

卷十二 第 22a 页 WYG0794-0292c.png

是以鹑火十八度为八月朔

是以鹑火十八度为八月朔又汉顺帝永建二年丁卯西三月廿六日酉正太阳在

降娄一度十三分 是以娵訾七度为三月朔

顺帝阳嘉二年癸酉西六月初三日申正太阳在实沈

九度四十分 是以实沈七度为六月朔

顺帝永和元年丙子西七月初八日午正太阳在鹑首

十四度十四分 是以鹑首七度为七月朔

又本年西八月三十一日九月初一太阳在鹑尾七度

卷十二 第 22b 页 WYG0794-0292d.png

顺帝永和二年丁丑西十月初八日太阳在寿星十四

顺帝永和二年丁丑西十月初八日太阳在寿星十四度 是以寿星七度为十月朔

顺帝永和三年戊寅西十二月廿二日子正前四时日

躔析木九度十五分 据此初一日是大火八度当是

十一月非十二月

顺帝阳嘉二年癸酉西五月十七十八日太阳在大梁

二十三度 据此五月朔大梁七度

按自汉顺帝永建丁卯为总积四千八百四十年

卷十二 第 23a 页 WYG0794-0293a.png

至明万历十二年甲申为总积六千二百九十七年

至明万历十二年甲申为总积六千二百九十七年相距一千四百五十七年相差十二三度即岁差

之行也

汉时月朔俱在各宫七八度之间万历间月朔俱在

各宫之十八九度或廿一二度

据此论之则西历太阳年用恒星有定度其恒星节

气虽从岁差西行而每月之日次则以太阳到恒星某

度为定千古不变也想西古历法只是候中星每年

卷十二 第 23b 页 WYG0794-0293b.png

某星到正中即是某月

某星到正中即是某月又按此法于岁差之理甚明但欲敬授民时则不如

用节气为妥天经或问欲以冬至日为第一月第一

日可以免闰又可授时谓本于方无可先生然沈氏

笔谈已先有其说矣

今查瞻礼单

康熙丁卯年正月十八丁酉日 应西历三月初一日

(亥宫十度/二十六分) (危十一度/二三)

卷十二 第 24a 页 WYG0794-0293c.png

二月二十戊辰日 应西历四月初一日

二月二十戊辰日 应西历四月初一日(戌宫十一/度十三分) 壁六度二三

二月二十戊戌日 应西历五月初一日

(酉宫十度/二十九分) 娄十度五三

四月廿二己巳日 应西历六月初一日

(申一十度/十五分) 毕六度九分

五月廿二己亥日 应西历七月初一日

(未八度四/十九分) 井七度五一

卷十二 第 24b 页 WYG0794-0293d.png

六月廿四庚午日 应西历八月初一日

六月廿四庚午日 应西历八月初一日(午八度二/十一分) 柳二度二二

七月廿五辛丑日 应西历九月初一日

(巳八度一/十分) 张六度四八

八月廿五辛未日 应西历十月初一日

(辰七度三/十○分) 轸一度○四

九月廿七壬寅日 应西历十一月初一日

(卯八度二/十二分) 亢八度一八

卷十二 第 25a 页 WYG0794-0294a.png

十月廿七壬申日 应西历十二月初一日

十月廿七壬申日 应西历十二月初一日寅八度(四/二) 心五度一八

十一月(廿/八)癸卯日 应西历正月初一日

(丑十度二/十分) 斗四度二六

十二月(三/十)甲戌日 应西历二月初一日

(子十一度/五十六分) 女四度三○

据此则西国历日是以建子之月为正月也其法不

论太阴之晦朔只以太阳为主然又不论节气但以

卷十二 第 25b 页 WYG0794-0294b.png

太阳到斗宿四度为正月一日耳

太阳到斗宿四度为正月一日耳又其数与新法历书所载不同岂彼国亦有改宪耶

按西历以午正纪日则以上宿度宜各加三十分依

此推之欧罗巴之正月一日在斗宿五度

新法历书万历二十三年乙未西正月三十日太阳

在玄枵廿一度于时日行盈历逆推初一日是星纪

廿一度以岁差考之万历乙未至今丁卯距九十二

年计差一度半弱其时星纪廿一度是斗十四度

卷十二 第 26a 页 WYG0794-0294c.png

二法相较差十度必是改宪抑彼有多国各一其法

二法相较差十度必是改宪抑彼有多国各一其法耶

又按今之斗四度是星纪十度逆推前此六百六十

馀年则正是冬至日太阳所躔之度也当此北宋之

初瞻礼单必是此时所定

若历书所载斗十四度则又在其前六百六十年距

今丁卯共有一千三百二十馀年当在汉时盖其时

冬至日躔斗十四度故以为岁首意者历书所载故

卷十二 第 26b 页 WYG0794-0294d.png

是古法而瞻礼单所定乃是新率耶由是观之则耶苏

是古法而瞻礼单所定乃是新率耶由是观之则耶苏新教之起必不大远

又按西法以白羊宫初度为测算之端而纪月又首

磨羯何耶曰测算论节气是以太阳之纬度为主纪

月论恒星是以太阳之经度为主故也

卷十二 第 27a 页 WYG0794-0295a.png

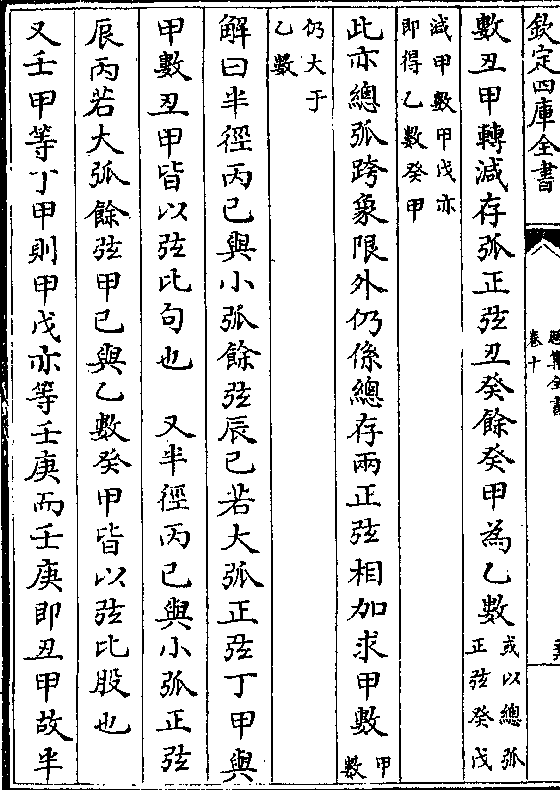

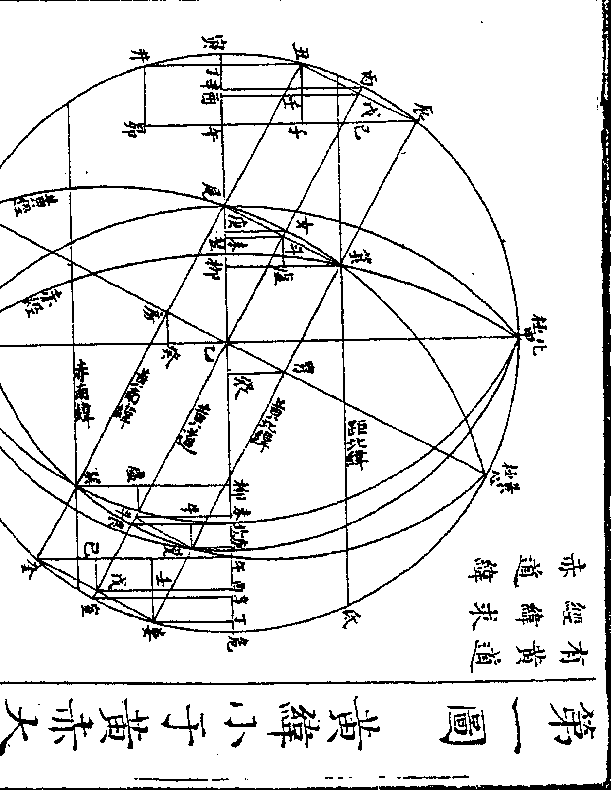

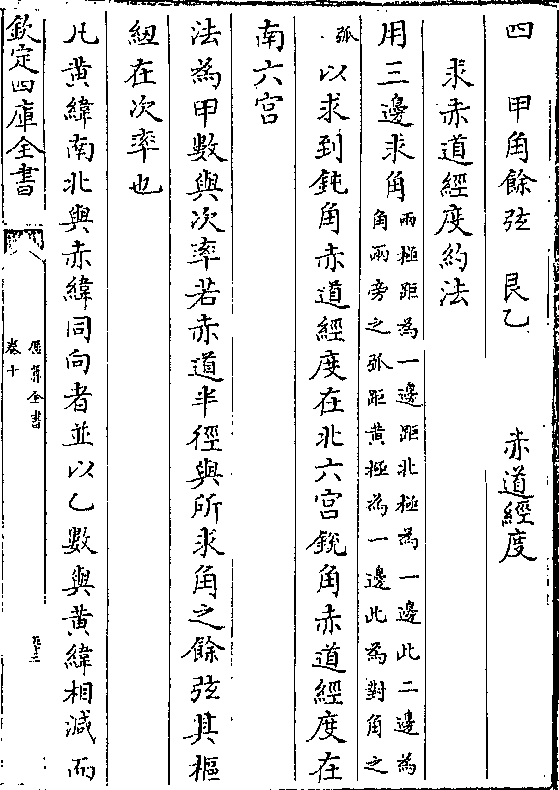

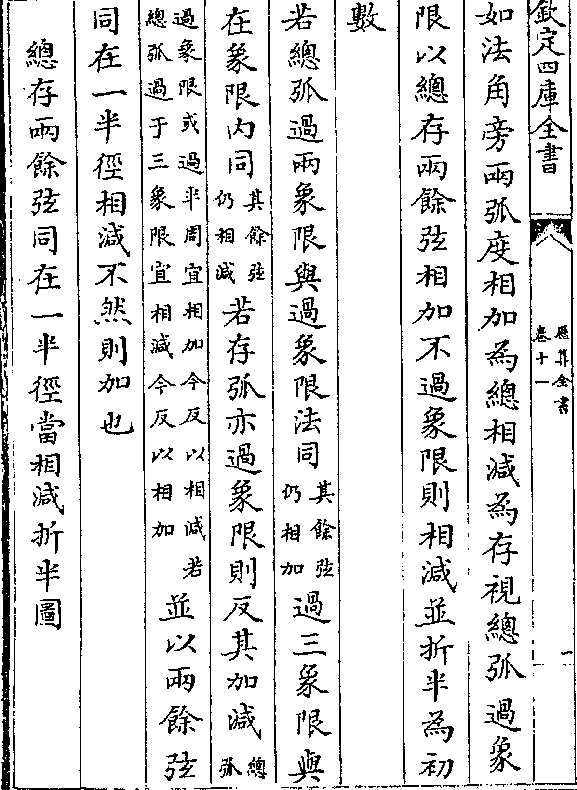

地度弧角

地度弧角地度求斜距法

有两处北极高度又有两处相距之经度而求两地相

距之里数

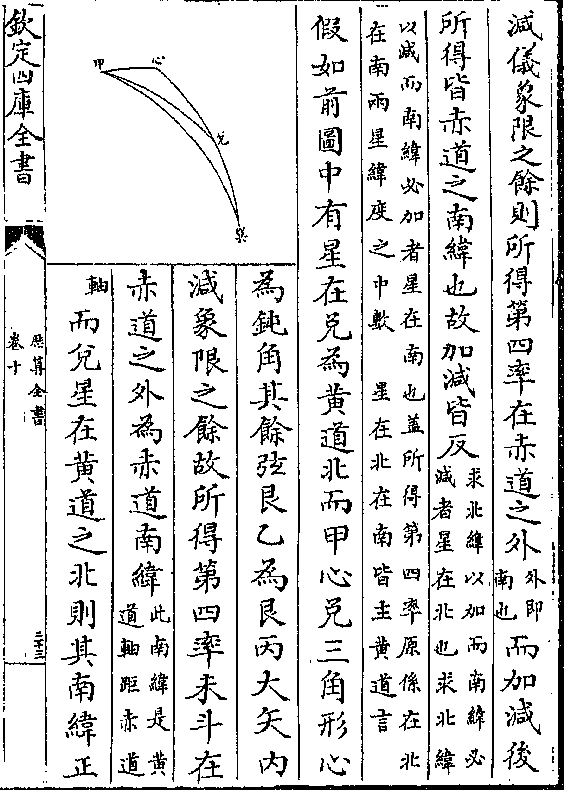

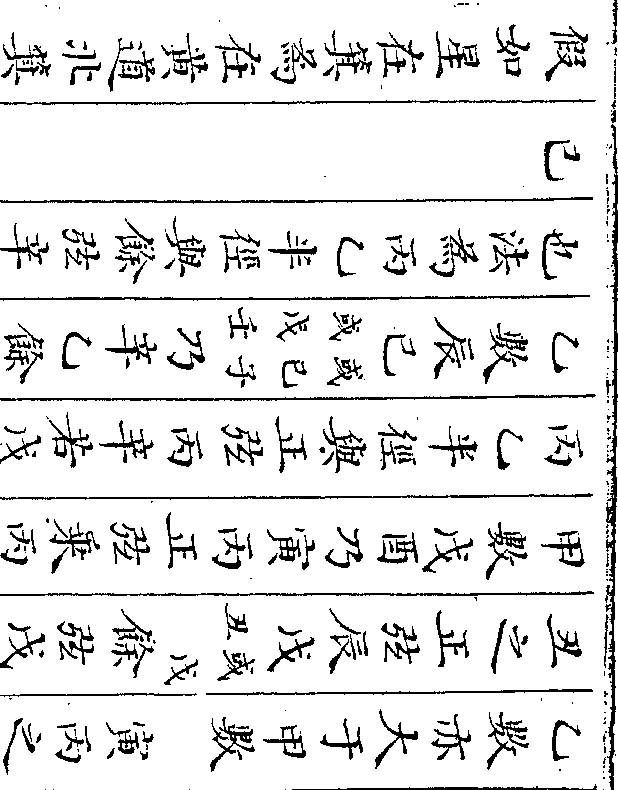

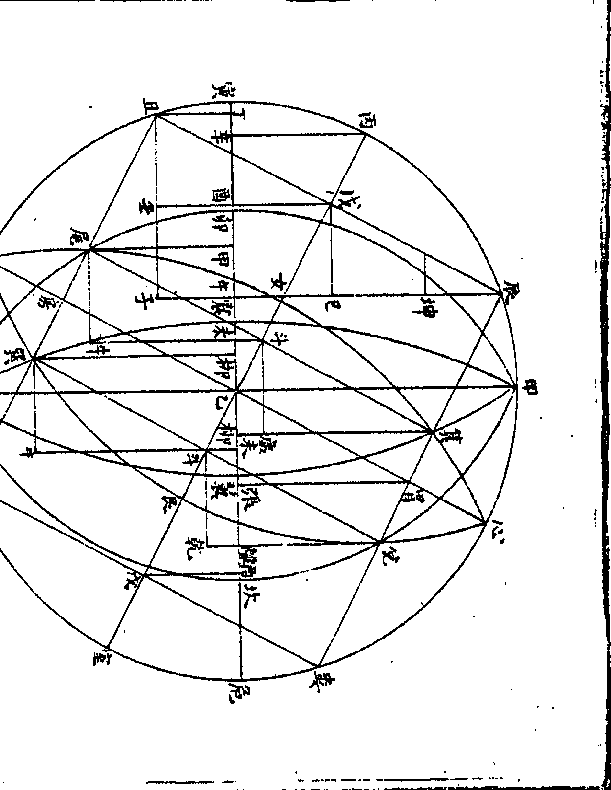

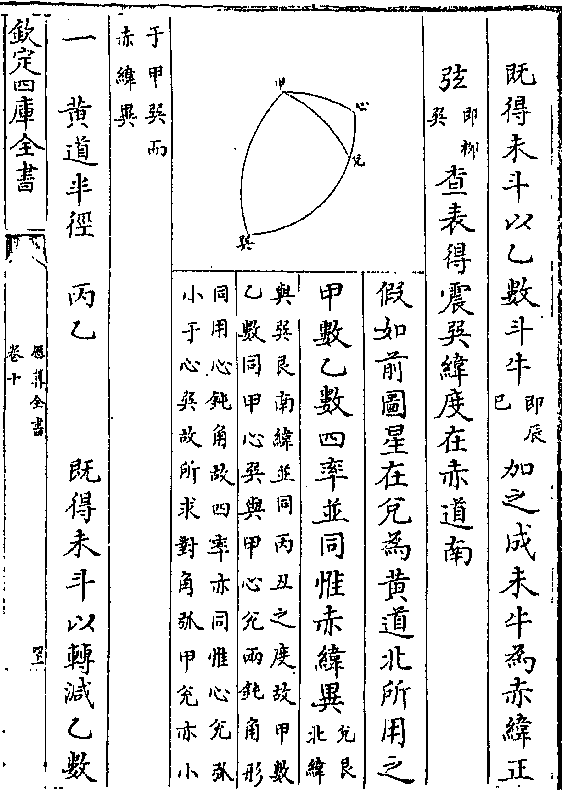

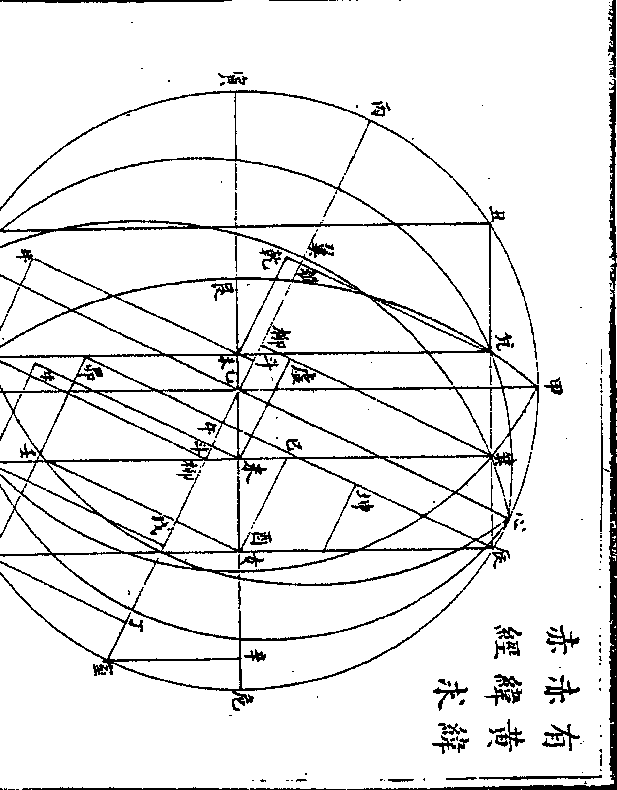

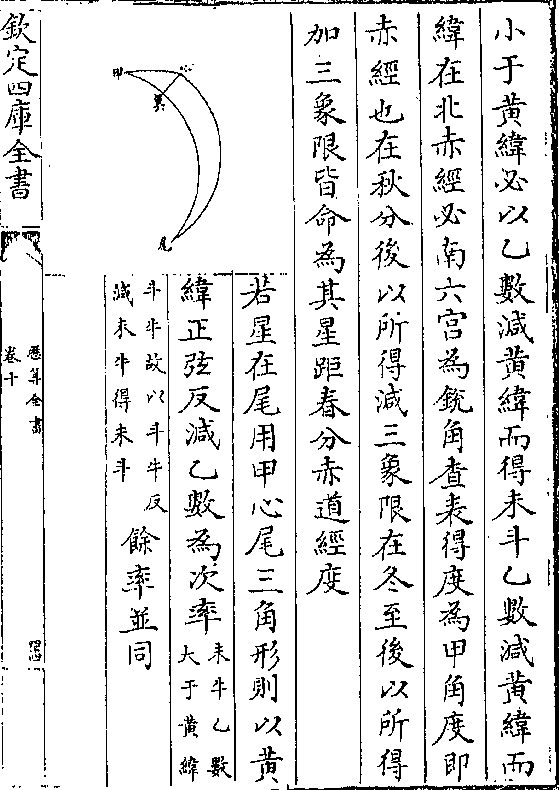

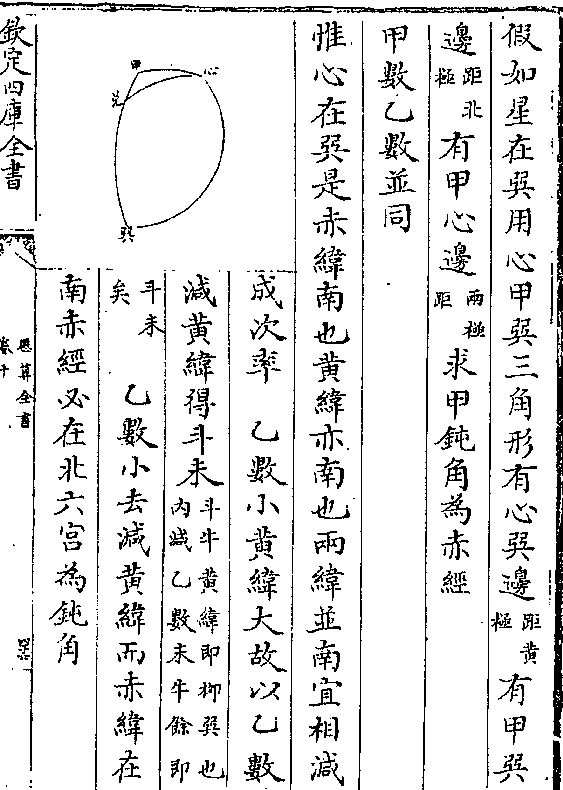

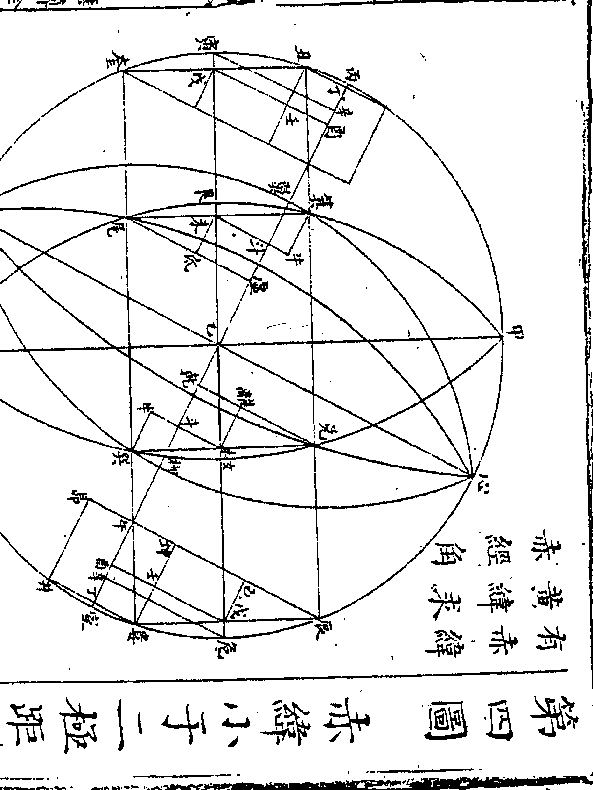

甲乙丙为赤道象弧丁为极(丁角之度/为甲乙)戊

甲距四十五度甲乙十度半(即经度之距/亦即丁角)

巳乙距四十度求戊巳之距法作戊庚丙

象弧斜交于赤先求庚乙距以减巳乙得

卷十二 第 27b 页 WYG0794-0295b.png

庚巳边又求戊庚边求庚角成戊庚巳小三角弧算戊庚巳小

庚巳边又求戊庚边求庚角成戊庚巳小三角弧算戊庚巳小三角先有一角(庚/)两边(一戊庚边/一已庚边)而求已戊边 法先作已辛

垂弧截出戊辛边并求戊角因得巳戊边乃以度变成里此所

得即大度若距赤同度则但以距赤道馀弦求其比例得里数

一率 全 二率 距赤馀弦

三率 大度里数(二百五十里/)四率 纬圈里数

如距赤四十五度依法算得离赤道四十五度之地每

一度该一百七十六里二百八十步 如东西相距二

卷十二 第 28a 页 WYG0794-0295c.png

十七度该四千七百七十二里三百五十步弱

十七度该四千七百七十二里三百五十步弱论曰地有距赤纬度又有东西经度经度如句纬度相

减之馀如股两地斜距如弦

既有句有股可以求弦而不可以句股法求者地圆故也

又论曰此为一角两边而角在两边之中法当用斜弧

三角法求其对角一边之度变为里即里数也或用垂

线分形法并同补论曰已点或在庚上或在其下其用

庚角并同 但在下则当于庚乙内减巳乙而得己庚

卷十二 第 28b 页 WYG0794-0295d.png

以里数求经度法

以里数求经度法或先有两地相距之里数而不知经度

法先求两处北极高度乃以两高度之馀为两边及相

距里数变成度(用二百五/十里大度)又为一边成弧三角形 乃

以三边求角法求其对里数边之一角即经度也

论曰凡地经度原以月食时取其时刻差以为东西相

距然月食岁不数见又必多人两地同测始能得之况

月天最近有气刻时三差及朦影之改变高度非精于

卷十二 第 29a 页 WYG0794-0296a.png

测者不易得准 今以里数求之较有把握 得此法

测者不易得准 今以里数求之较有把握 得此法与月食法相参伍庶几无误 凡以里数论差当取径

直若遇山林水泽峻岭回谷则以测量法求其折算之

数而取直焉

不但左右不宜旋绕曲折斯谓之直即高下若干亦须

用法取平

若两地极高同度则但以距赤道馀弦(即极高/度正弦)求其比

例得经度

卷十二 第 29b 页 WYG0794-0296b.png

一率 距赤度馀弦

一率 距赤度馀弦二率 全数

三率 里数所变之度(用二百五/十里为度)

四率 相应之经度(纬圈经度也与赤道大/圈相应但里数小耳)

论曰北极高度虽有准则然近在数十里内所争在分

秒之间亦无大差今以里数准之则当以正东西为主

如自东至西之路合罗金卯酉中线斯为正度若稍偏

侧亦当以斜度改平然后算之视极高度反似的确

卷十二 第 30a 页 WYG0794-0296c.png

里差考

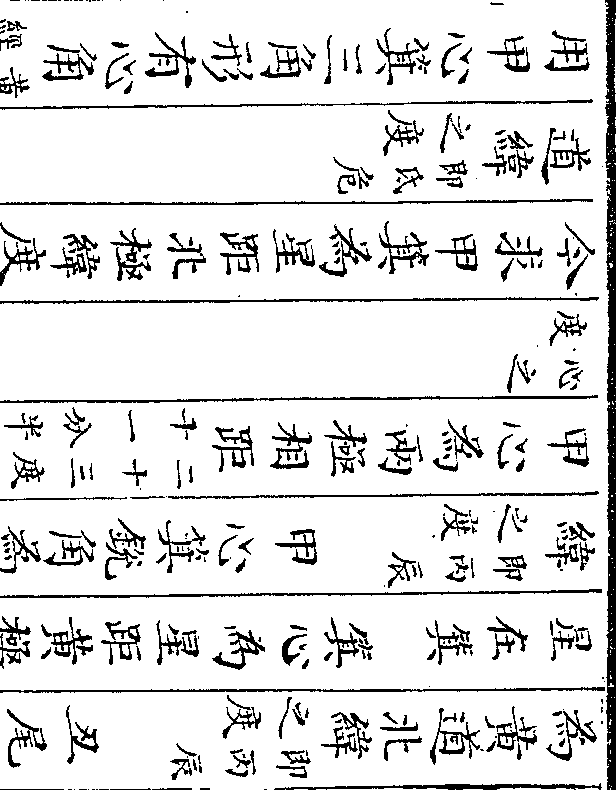

里差考时宪历各省太阳出入昼夜时刻

京师 三十(九度五/十五分)夏至昼五十九刻(七/分)夜三十六刻(八/分)

盛京 四十(二/度) (天问/略无) 六十刻四分 三(十/五)刻十(一/分)

山西 三十八度 五十八刻(八/分) 三十七刻(七/分)

山东 朝鲜 (三十/六度) 五十七(刻十/三分) 三十八刻(二/分)

河南 陜西 (三十奇/四度) 五十七刻(一/分) 三十八(刻十/四分)

江南 三十二度半 五十六刻(六/分) 三十九刻(九/分)

卷十二 第 30b 页 WYG0794-0296d.png

湖广 三十一度 五十六刻(二/分) 三十九(刻十/三分)

湖广 三十一度 五十六刻(二/分) 三十九(刻十/三分)四川 三 十 度 五十(五/刻)十(一/分) 四十刻四分

浙江 廿 九 度

江西 二十九度 五十五刻(七/分) 四十刻八分

福建 广西 (二十/七度) 五十四(刻十/二分) 四十一刻(三/分)

贵州 二十五度 五十四刻(四/分) 四十一(刻十/一分)

云南 二十四度 五十四刻 四十二刻

广东 二十三度半 五十三(刻十/一分) 四十二刻(四/分)

卷十二 第 31a 页 WYG0794-0297a.png

此据壬申年历日数也其刻数与天问略同者京师

此据壬申年历日数也其刻数与天问略同者京师江南湖广浙江江西云南广东也刻分同则极高确

矣

山西天问略长五十八刻六分今八分是所差不多

或字画误也其极高三十八度应亦无讹

山东天问略长五十八刻四分今只五十七刻十三

分是极高原测三十七度后改测三十六度也

时宪历各省节气时刻

卷十二 第 31b 页 WYG0794-0297b.png

以京师为主 在东者加 在西者减 每加减四分为经度

以京师为主 在东者加 在西者减 每加减四分为经度一度

朝鲜 加二刻十分

盛京 加二刻

浙江 福建 加十二分

江南 加八分

山东 加五分

以上地在京师之东皆加

卷十二 第 32a 页 WYG0794-0297c.png

江西 减十分

江西 减十分河南 湖广 减一刻

广东 山西 减一刻五分

广西 陜西 减二刻四分

贵州 减二刻八分

四川 减三刻七分

云南 减四刻八分

以上地皆在京师之西皆减

卷十二 第 32b 页 WYG0794-0297d.png

天象同时并见而在东者早见日故其刻分加在西

天象同时并见而在东者早见日故其刻分加在西者迟见日故其刻分减假如京师正午时太阳在午

线而居东者已见其过午矣故加居西者方见其将

午到而犹未正午也故减

陜西天问略长五十七刻十三分今只五十七刻一

分是极高原测三十六度后改测三十四度奇也

河南天问略长五十七刻七分今只五十七刻一分

是极高原测三十五度后改测三十四奇也

卷十二 第 33a 页 WYG0794-0298a.png

褔建天问略长五十四刻八分今有五十四刻十二

褔建天问略长五十四刻八分今有五十四刻十二分是极高原测二十六度后改测二十七度也

广西天问略长五十四刻四分今亦五十四刻十二

分是极高原测二十五度后改测二十七度也

贵州天问略长五十四刻今有五十四刻四分是极

高原测二十四度半后改测二十五度也

天问略四川极高二十九度半江西二十九度

卷十二 第 34a 页 WYG0794-0298c.png

卷十二 第 35a 页 WYG0794-0299a.png

卷十二 第 35b 页 WYG0794-0299b.png

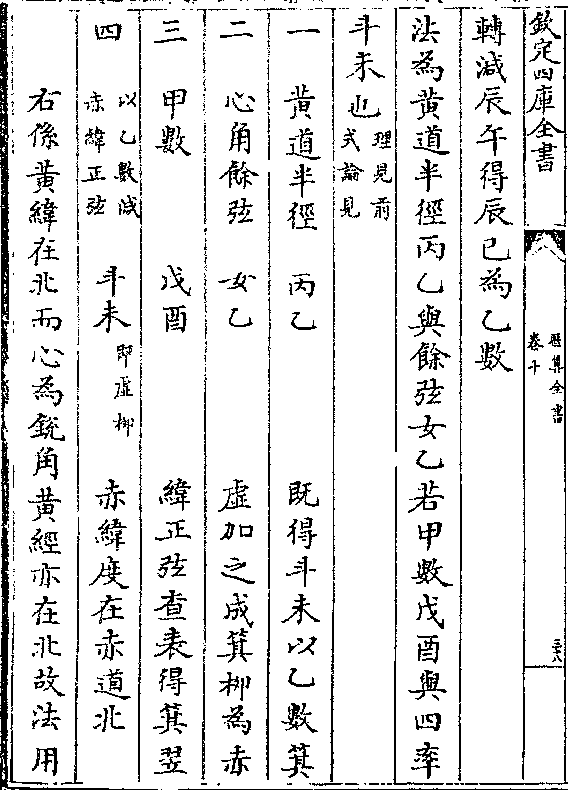

南北纬度以北极高下定 东西经度以月食时刻定

南北纬度以北极高下定 东西经度以月食时刻定地在东一度则见食早其差为十五分刻之四节朔同

地在北则昼夜差多南则渐平

卷十二 第 36a 页 WYG0794-0299c.png

仰规覆矩 以里差赤纬为用

仰规覆矩 以里差赤纬为用一查地平经度为日出入方位

一查赤道经度为日出入时刻

约法

求每日出入地平广度(春分至秋分在正卯酉北/秋分至春分在正卯酉南)

一率 大员半径

二率 极高度割线

三率 赤道纬度正弦

卷十二 第 36b 页 WYG0794-0299d.png

四率 日出入卯酉正弦(地平经度/)

四率 日出入卯酉正弦(地平经度/)求每日昼刻长短(春分至秋分加/秋分至春分减)皆加减半昼二十四刻

为半昼刻

一率 大员半径

二率 极高度切线

三率 赤道纬度切线

四率 日出入加减度正弦(赤道经度/) 以变时刻为

加减之用

卷十二 第 37a 页 WYG0794-0300a.png

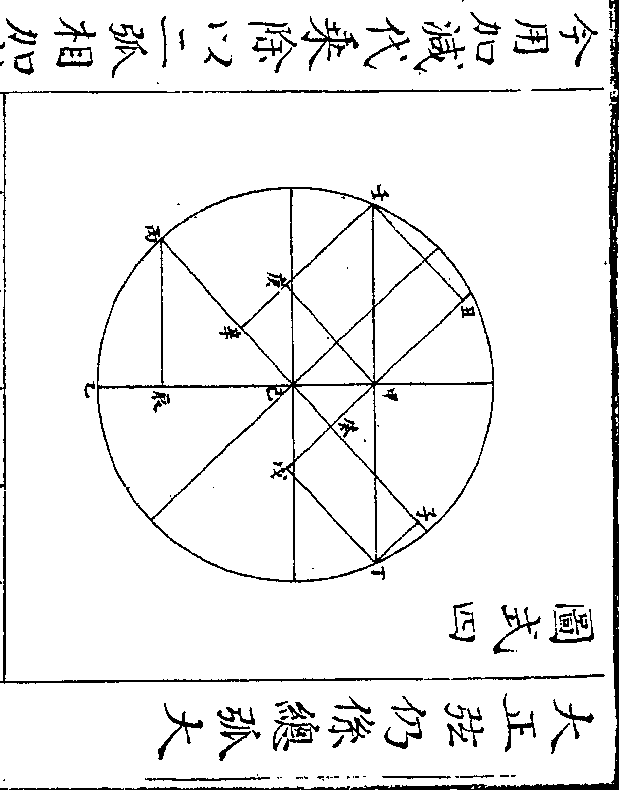

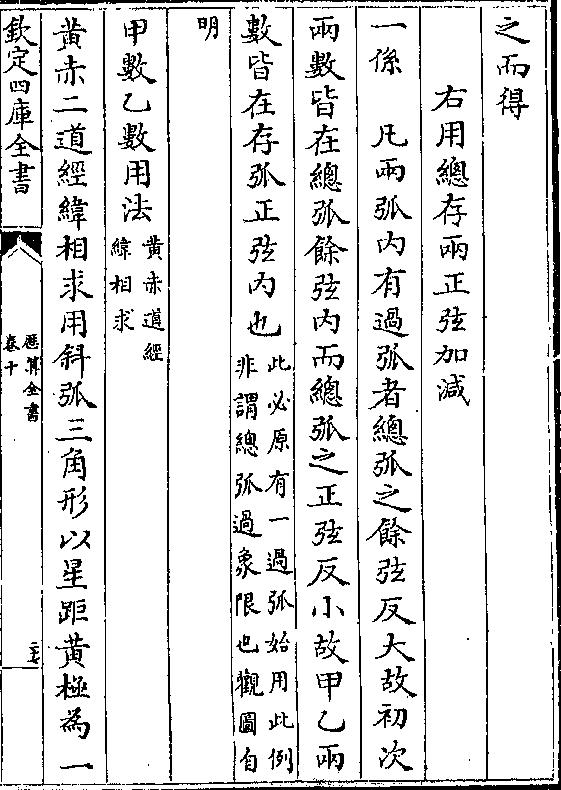

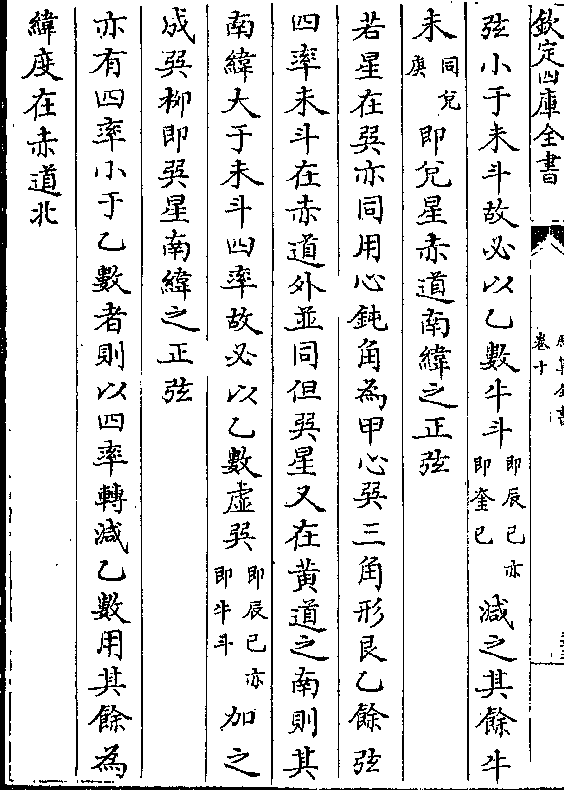

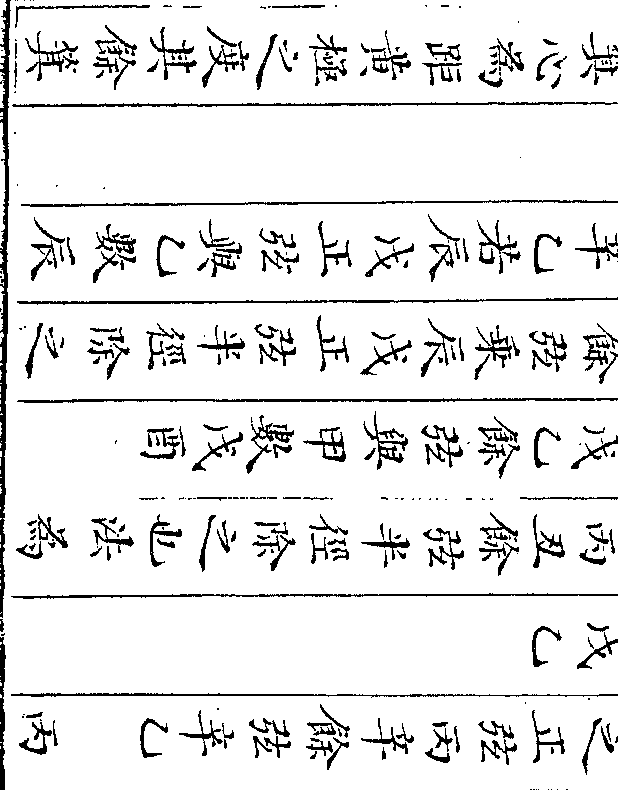

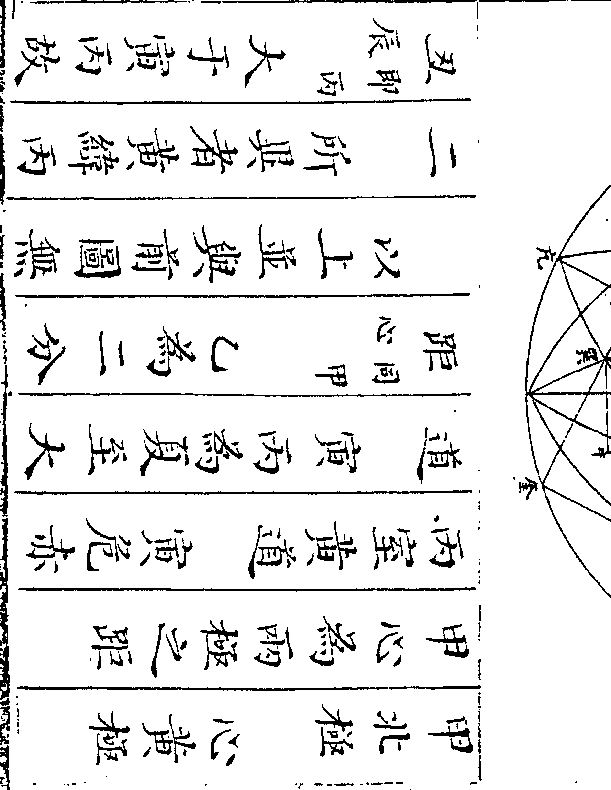

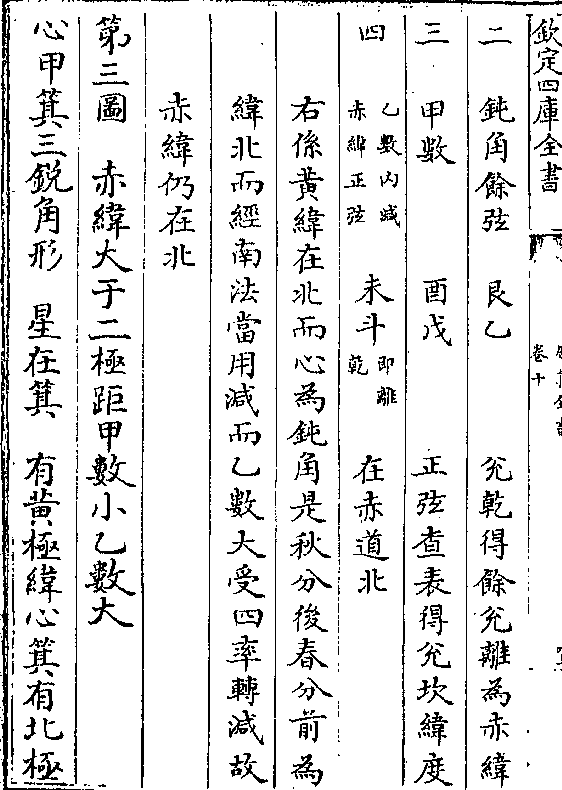

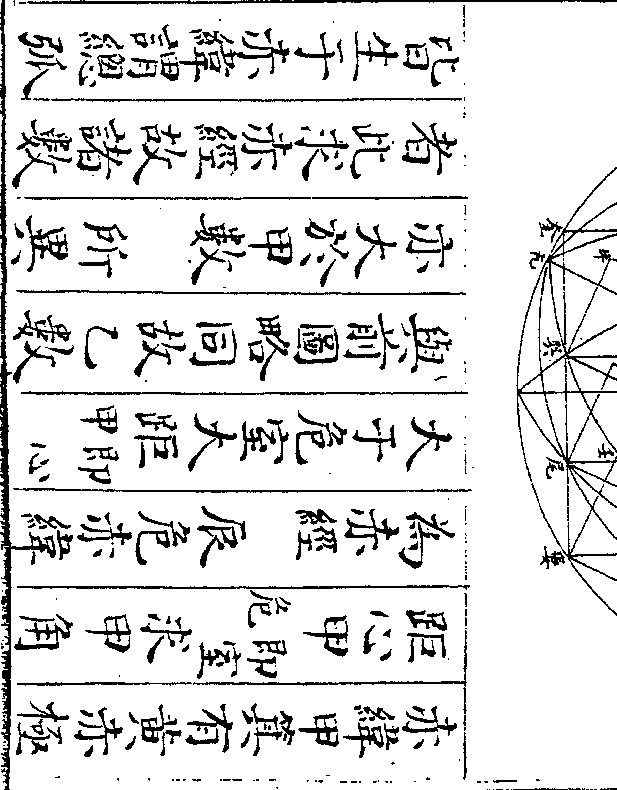

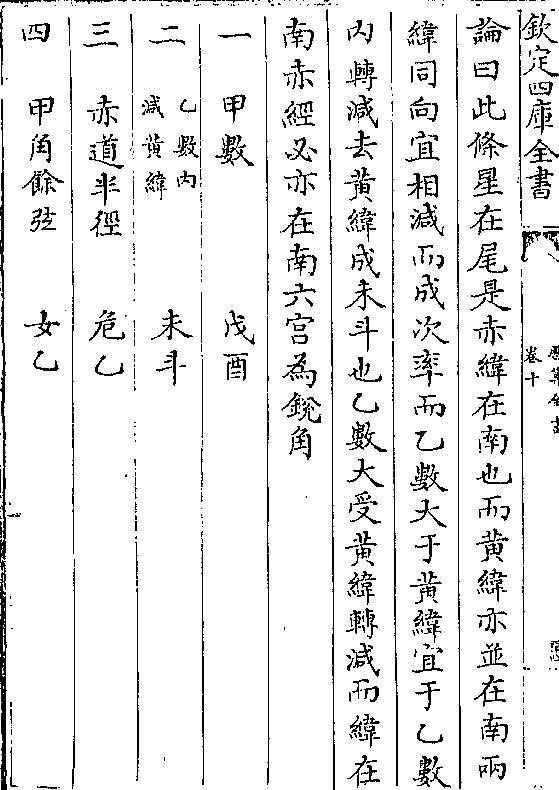

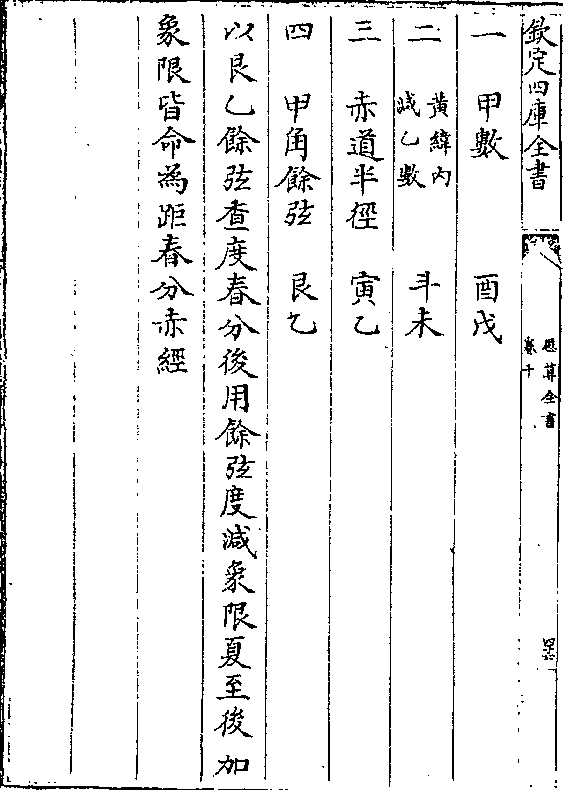

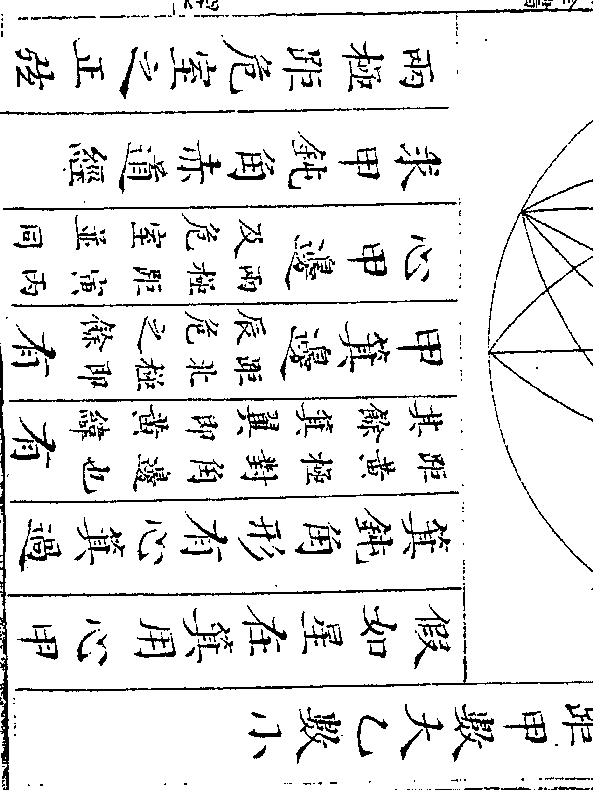

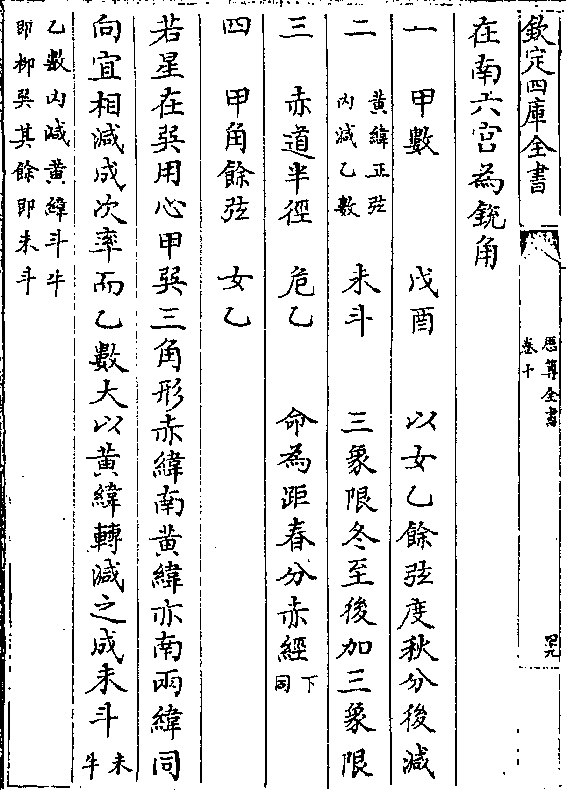

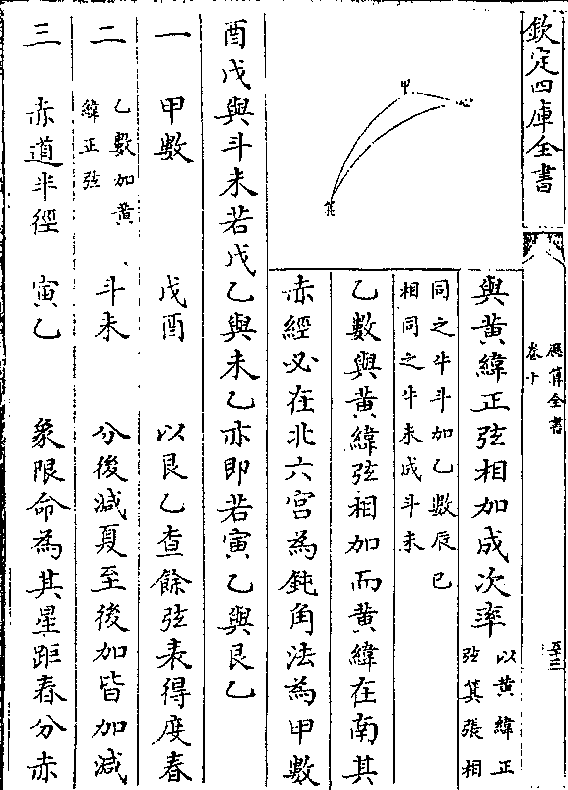

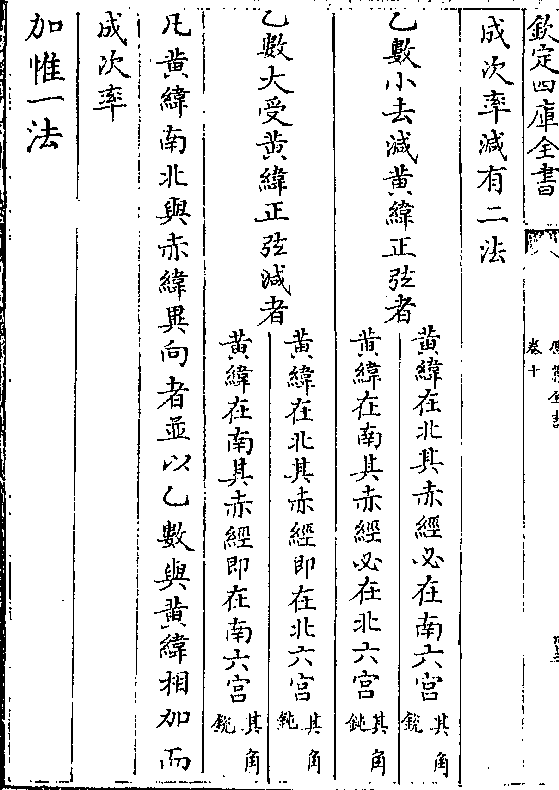

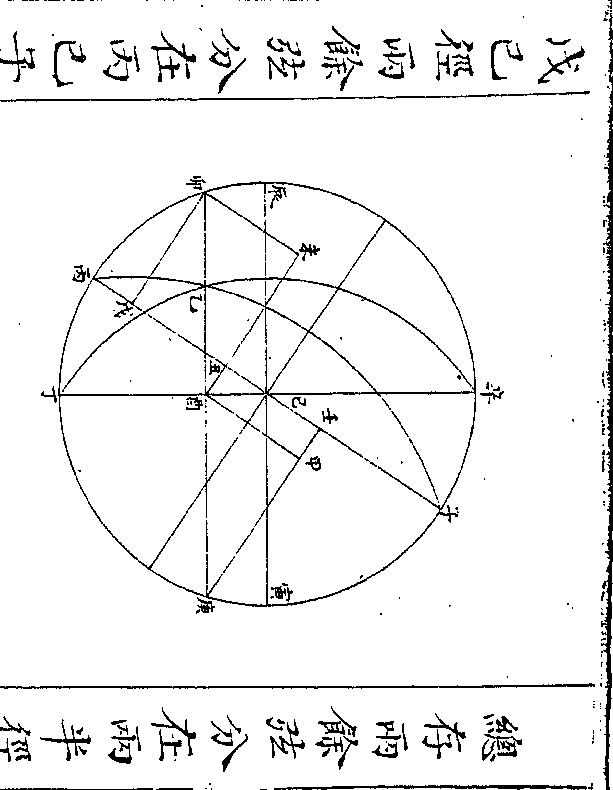

求二至日出地广度图(广者地平经度距正卯酉也即日出入/方位举二至为例馀日皆以赤纬定之)

求二至日出地广度图(广者地平经度距正卯酉也即日出入/方位举二至为例馀日皆以赤纬定之)已丙极高度 即甲角之

弧(亦即乙甲/丁之馀弧) 乙丁为夏

至日距赤道之纬 即壬

辛(其正弧辰/乙即卯甲) 今求乙甲

为夏至日出地平之广(冬/至)

(同广但夏至在卯酉北冬/至在正卯酉南逐日赤纬)

(皆可以此法求之/得逐日出地之广)用甲乙

卷十二 第 37b 页 WYG0794-0300b.png

丁弧三角形 法为丙戊正弦与丙甲半径若乙丁之

丁弧三角形 法为丙戊正弦与丙甲半径若乙丁之正弦乙辰与乙甲也(乙甲即正弦庚丙戊正弦即北极/高度之馀弦 甲也以丙甲戊角)

(即巳甲丙/之馀角) 或用乙甲卯句股形 则为庚甲馀弦(巳/甲)

(丙角之/馀弦)与巳甲半径若壬辛之正弦卯甲与乙甲也

末皆以乙甲查正弦表得弧为出地之广(壬辛之正弦/壬未与乙辰)

(卯甲同大即知乙丁与壬辛亦同大而卯甲/之弧亦与壬辛同大而今以直视竟成正弦)

捷法 以比例尺取丙甲半径于正弦线之九十度定

尺乃以乙甲正弦取对度得弧命为出地之广

卷十二 第 38a 页 WYG0794-0300c.png

法曰半径与北极出地之割线若赤道纬度正弦与地

平出入经度距正卯酉之正弦也

此图已为南极 甲乙为冬至日出入之广 卯乙为

冬至日轨所减于半昼之度 与前图同理

卷十二 第 38b 页 WYG0794-0300d.png

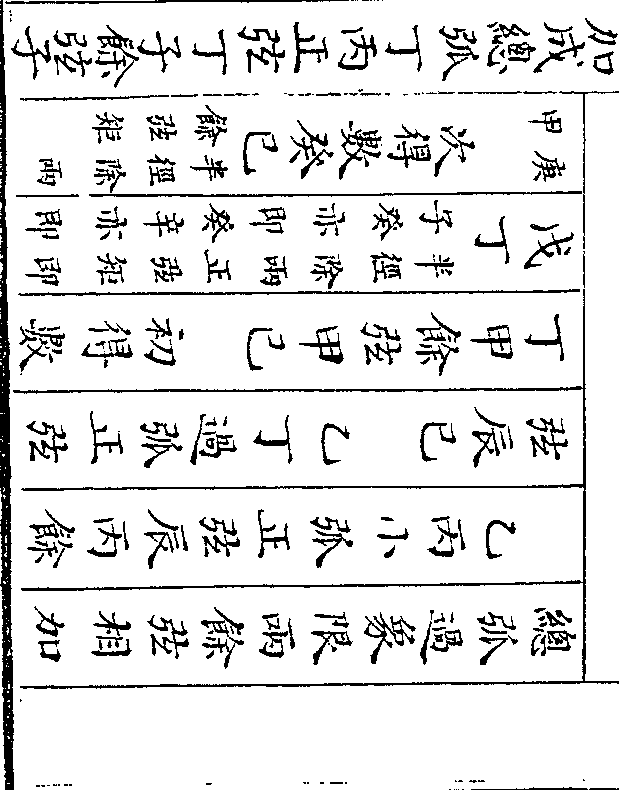

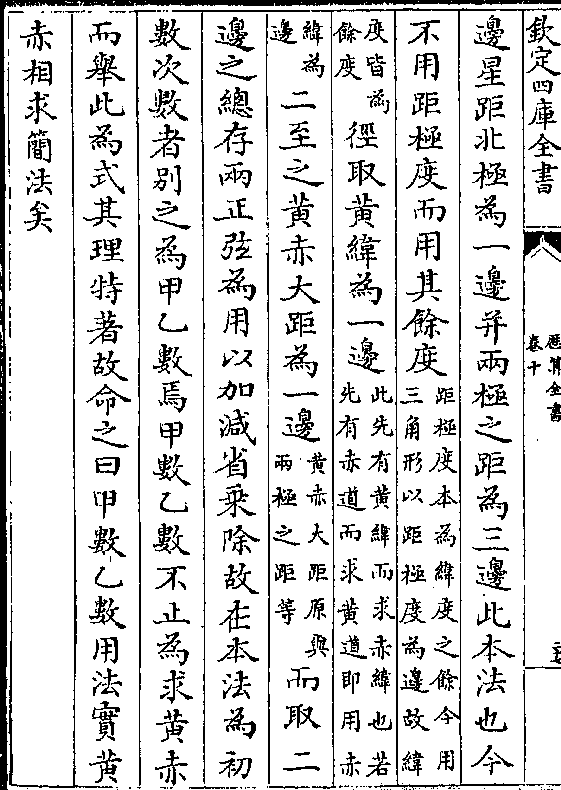

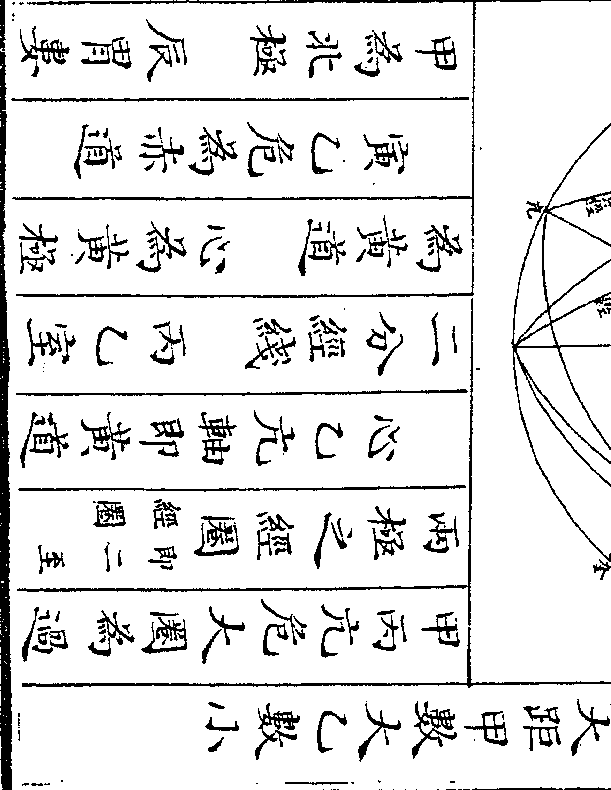

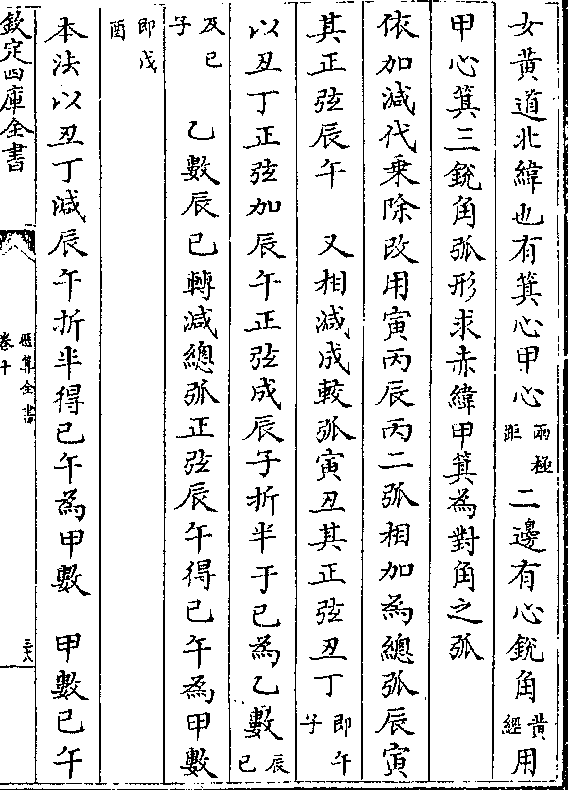

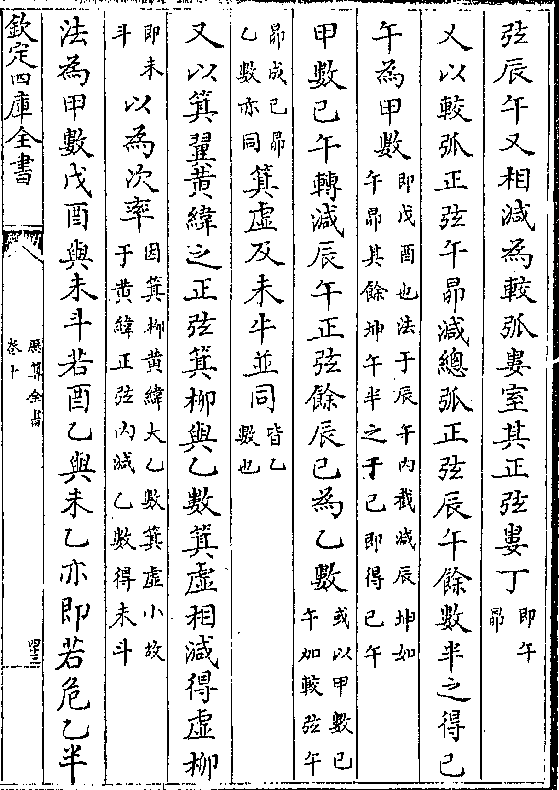

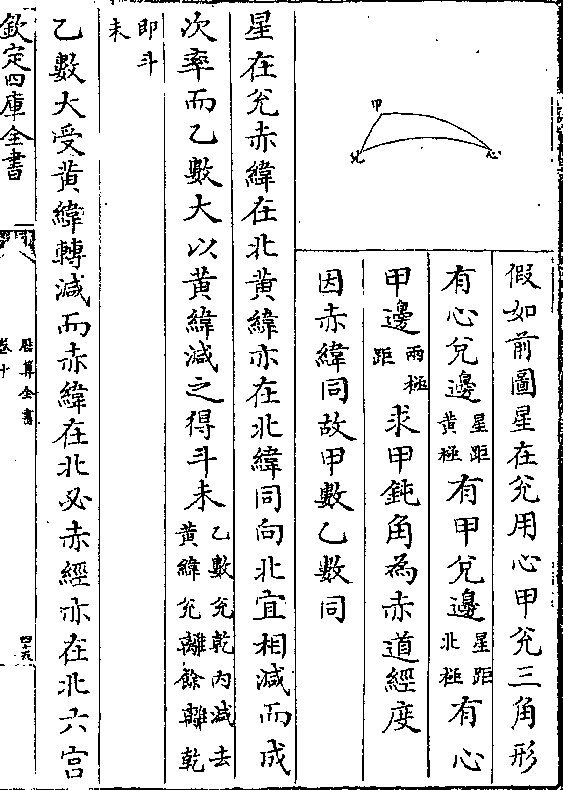

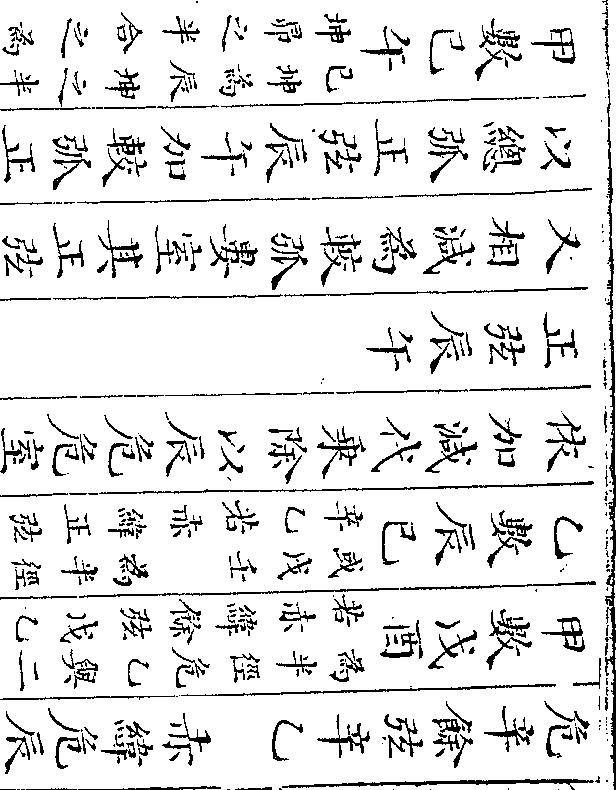

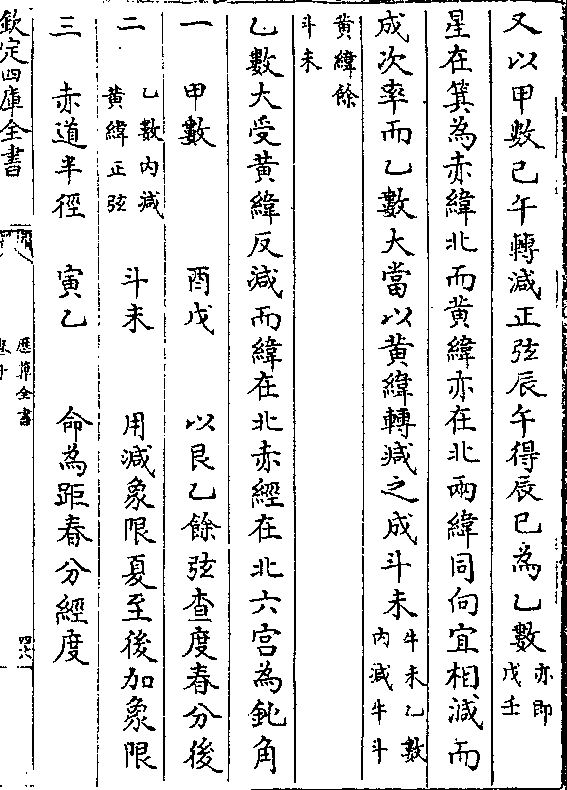

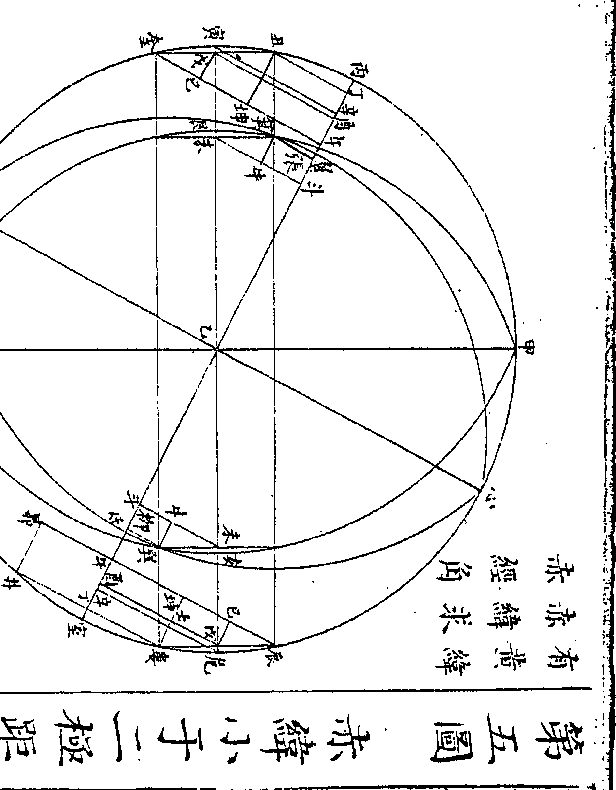

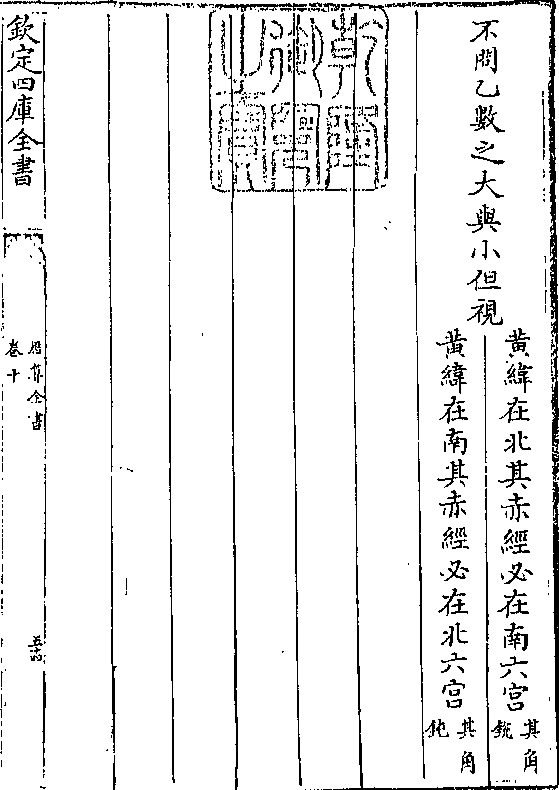

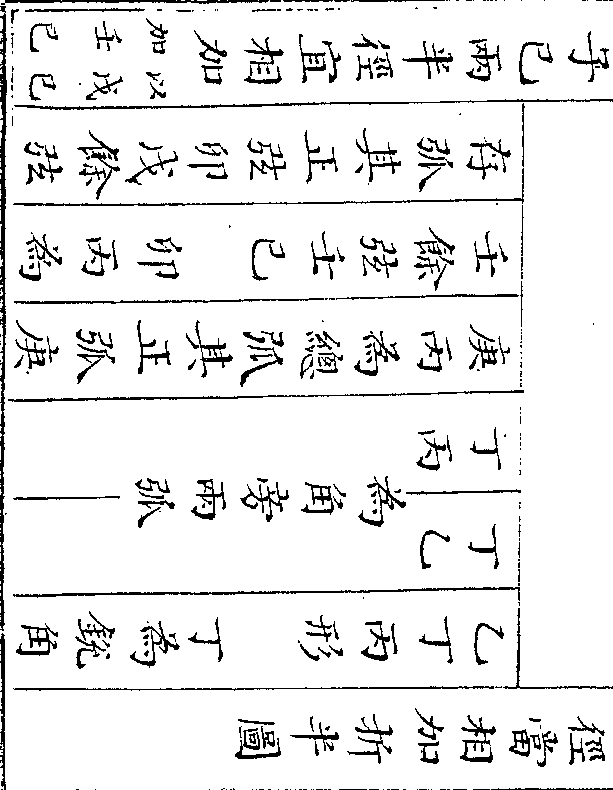

量法从乙作直立线(与/午)

量法从乙作直立线(与/午)(甲平/行)至戌得戌午弧即

乙星出入地平距正卯

酉经度(大圈即子午规/侧望之形故午)

(甲线即/正卯酉)

卷十二 第 39a 页 WYG0794-0301a.png

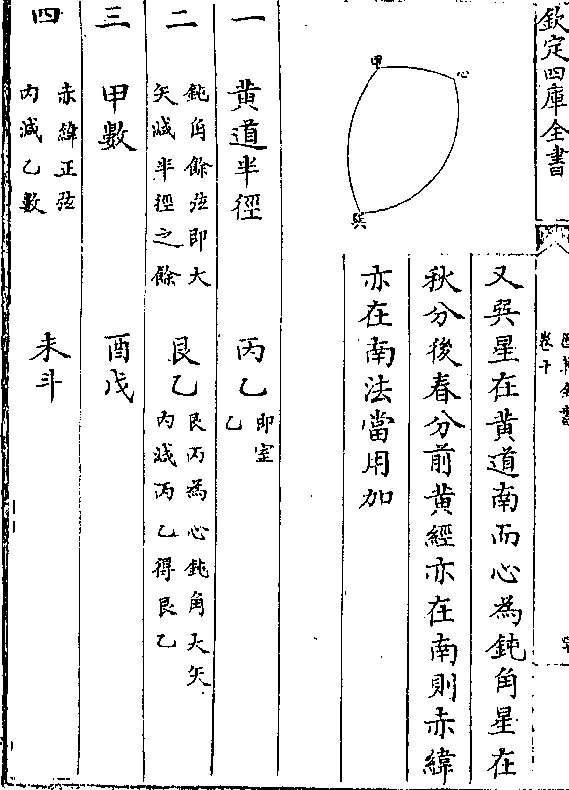

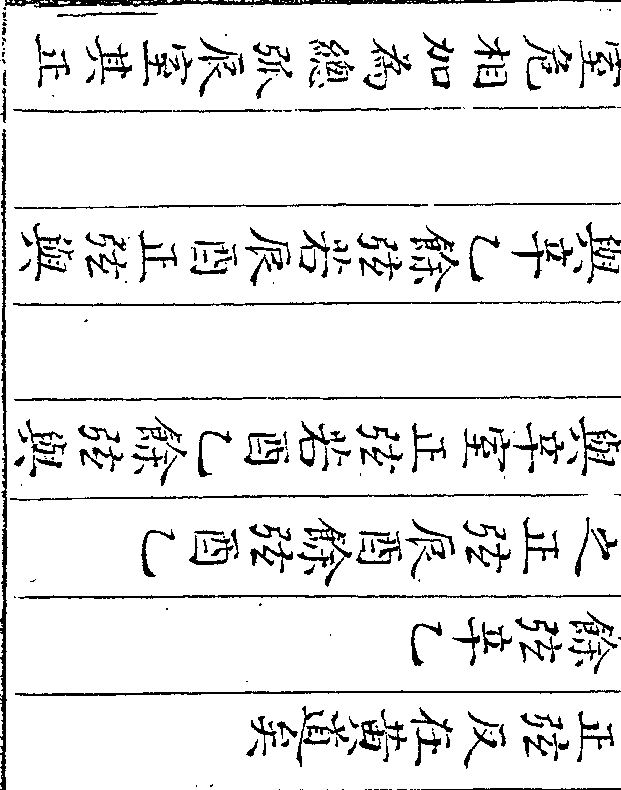

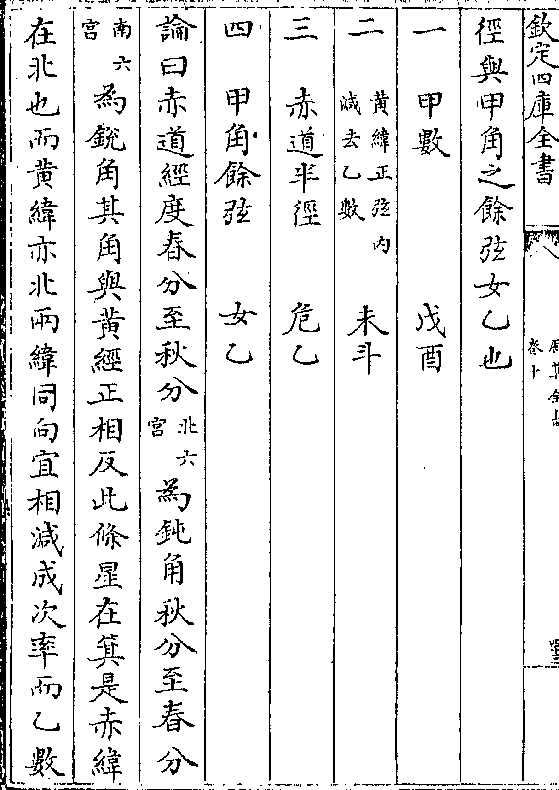

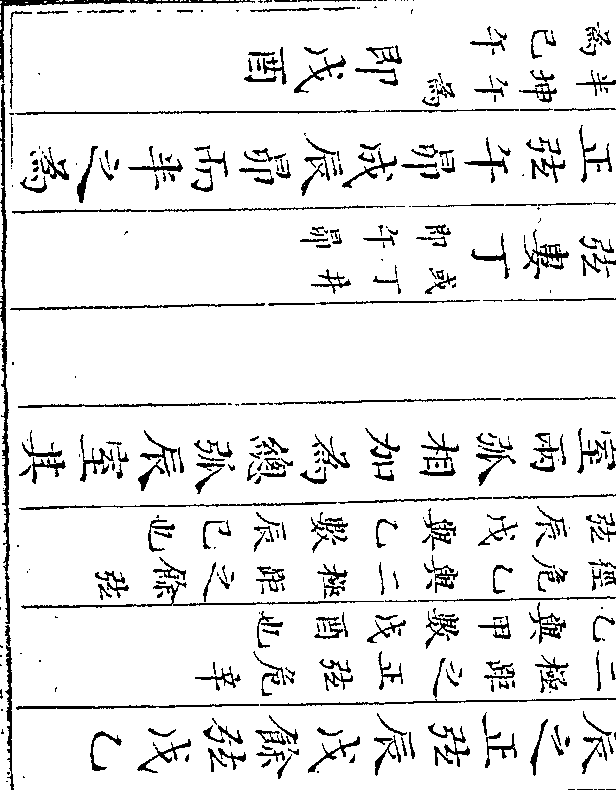

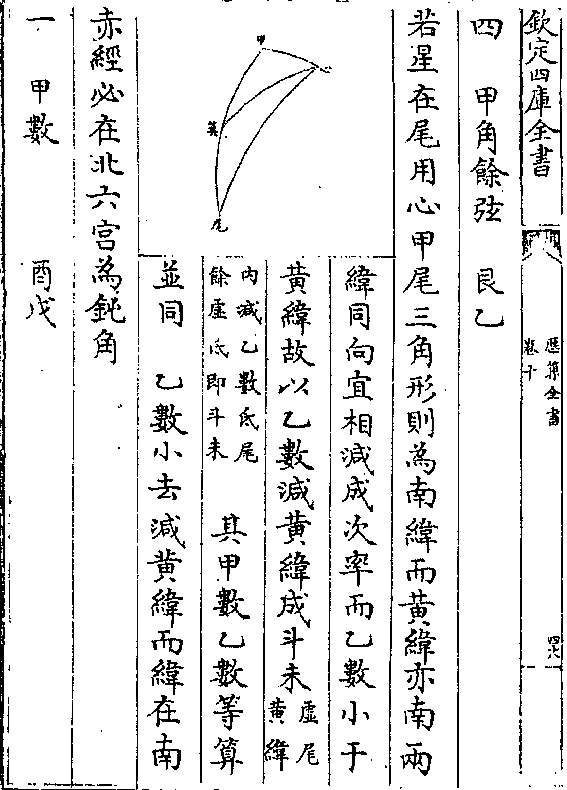

求时刻法 若欲知卯乙在距等圈之度法以卯为心

求时刻法 若欲知卯乙在距等圈之度法以卯为心癸若壬为界作半圈次从卯心出半径直线至乾平分

半员成象限末于乙出线与卯乾半径平行至象限弧

止为乙坎则其所分坎乾之弧即卯乙在距等圈之度

此度与甲丁赤道度相应可以知所历时刻矣

或用比例尺 以癸卯(即赤纬/馀弦)为距等半径加正弦线

九十度定尺乃以卯乙取对度得弧

又算法 求时刻加减度(谓逐日时刻所加减于半昼/二十四刻之数春分后加秋)

卷十二 第 39b 页 WYG0794-0301b.png

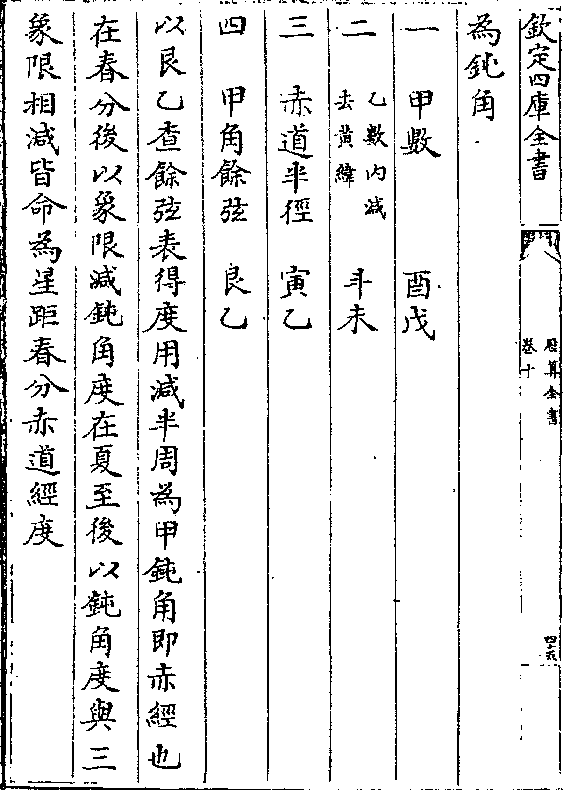

(分后减皆/以度变时) 用前图巳甲乙斜弧三角形 有甲角(极/出)

(分后减皆/以度变时) 用前图巳甲乙斜弧三角形 有甲角(极/出)(地/度)有巳甲边九十度 有巳乙边赤纬之馀(按用斜弧/法历书未)

(有/) 求巳角(其弧/甲丁)赤道经度用查时刻

法为半径丙甲与甲角之切线酉丙

若已乙之馀切亥丁(乙丁为巳乙之/馀弦故也实即)

(赤纬之/正切也)与已角之正弦甲丁(甲丁即/弧即正)

(弦以直视故弧线变为直线用/法以甲丁查正弦表得角度)

右即夏至卯酉前后日行地平上之赤道度以距等圈

卷十二 第 40a 页 WYG0794-0302a.png

上之卯乙即赤道上之甲丁以甲丁度化时即得本地

上之卯乙即赤道上之甲丁以甲丁度化时即得本地卯正前酉正后所多之刻冬至日卯后酉前所减之度

及其时刻并同(逐日求之/可列表)

求乙甲边(地平经度查/日出方位)此为求出地平之广与前算法

并同但用斜弧形故其名顿易 法为半径丙甲与极

出地甲角之割线酉甲若已乙之馀弦乙辰与乙甲边

(乙甲亦即/边即正弦) 末以乙甲边查正弦表得乙甲边之度

卷十二 第 40b 页 WYG0794-0302b.png

历算全书卷十二