声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

980-A¶ 第 671a 页

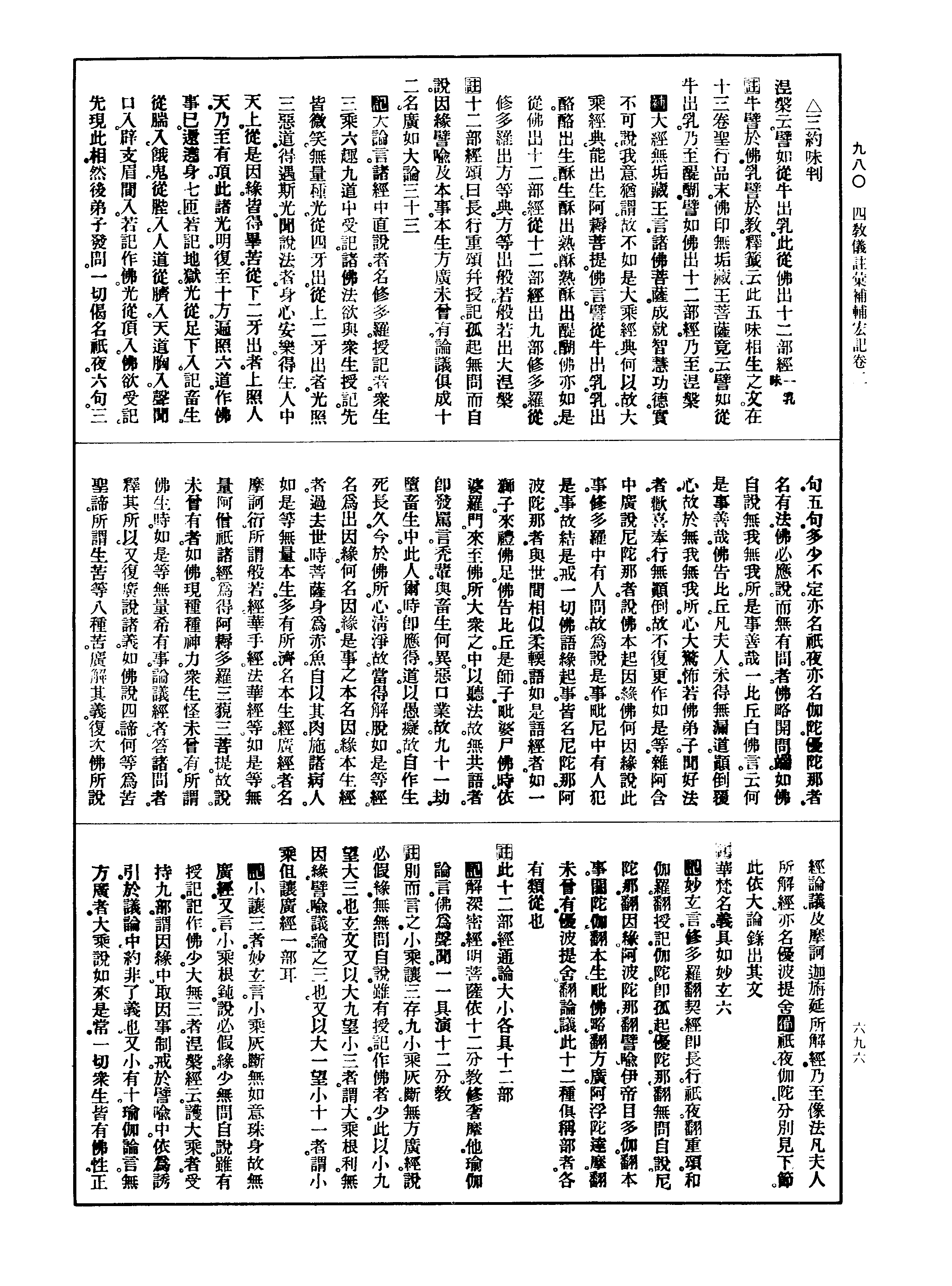

* No. 980-A

天台四教仪注汇辅宏记原序

天台四教仪集注一编。入藏流通旧矣。特以文约义

丰。非广搜经论以阐发之。新学何以深入堂奥耶。辅

宏记者。相传山家后嗣。集而记之。所以辅弼集注。而

宏扬教观者也。又曰扶宗记。惜沿今不登梨枣。秘之

讲座。珍逾龙藏。遂致传写者句读脱阙。字画乌焉。盖

一展卷。而指不胜屈矣。予自乾隆丁丑搆兹记。癸巳

乃得。复获抄本仪注注。暨诸先德集注标本。于是抽

閒四载。欣然废寝忘餐。汇成十卷。更其题曰注辅宏

记。方思精密重编。公诸同志。以成秉教必要之书。何

期草始就。而双目损明。岂夙生之少植欤。抑因缘时

节之尚有待欤。留赠后贤。详加参订。以付梓流通。庶

几尽未来际。俾见闻者。共得游于三德之秘藏也夫。

大清乾隆四十四年岁在已亥七月哉生明比丘示

三氏性权谨识

980-A¶ 第 671b 页 X57-0671.png

* No. 980-B

* No. 980-B辅宏记补订序

如来一代时教。始自道场。迄乎双树。其间顿渐权实

之部。偏圆半满之谈。于法华而开示佛之知见。乃大

畅其本怀。夫所谓佛之知见者。一念三千空假中不

思议绝待之妙法也。宗此者。谓之圆宗。解此者。谓之

圆解。修此者。谓之圆修。證此者。谓之圆證。法华偈云。

佛子住此地。则是佛受用。常在于其中。经行及坐卧。

意不在兹乎。迨迦叶十三传。而有龙树著中论。译之

震旦。北齐文师读之。悟因缘即空假中一偈之旨。以

授慧思。思师以授智者。智者大师契法华三昧。发旋

陀罗尼。创立两种四教。判定一代五时。诚所谓一家

教观。统摄龙藏者也。继之者。章安顶。缙云威。东阳威。

左溪朗。荆溪然。而天台若教若观之书。于是乎大备。

荆溪而下。承之者。兴道邃。至行修。正定外。妙说琇。高

论竦。常照寂。惟远通。法智礼。而教复称中兴矣。法智

而下。绍之者。南屏臻。从谏辨。车溪卿。宜翁观。元实印。

佛光照。子庭训。东溟日。普智碍。天竺慧。东禅翁。百松

觉。无尽灯。灵峰旭。旭师。灵峰一枝之始祖也。作阄祷

于佛。得台宗焉。传之者。苍晖晟。警修铭。履源洪。素莲

珠。道来成。成师于灵峰为第六世。嗣子嗣孙。今皆分

座诸方矣。方成师之讲法武林也。曾授富春单子华

980-A¶ 第 671c 页 X57-0671.png

藏。以一心三观之要。单子淹通贤首慈恩诸家。尝究

藏。以一心三观之要。单子淹通贤首慈恩诸家。尝究西来大意。一夕闻虫声。乃深悟。有颂云。促织促织。汝

太饶舌。露冷风凉。声声啼血。故其谈教也。语语从胸

襟流出。不偏不泥。贯达诸宗。雄辨若云。所向无滞。殆

有获于辨才三昧者欤。单子有门人曰钱子伊庵。潜

心内典。与余方外交。嘱较辅宏记补订一书。间有一

二损益处。钱子均采入焉。噫。禅林胶理。即而藐修。讲

师竞多。闻而拨观。如斯流弊。于今尤甚。曷不玩味乎。

兹集。而知不思议绝待之体。境观一如。解行兼进。以

速到一切智海。免为增上慢人。不亦庆快平生也哉。

钱子书成。而单子巳卒。索序于余。余惟是集之由来。

及利导后贤之意。钱子述之详矣。故特序台宗授受

之源。以公来哲。俾知闻风兴起云尔。

龙飞嘉庆二十一年岁在丙子仲冬长至日比丘仪

润氏源洪书于武林苕上真寂精舍

* No. 980-C

辅宏记补订自叙

四教仪集注辅宏记者。逸其名。讲师传为帐中秘。余

受之华藏单先生。继得示三氏补注于元如师。卒得

980-A¶ 第 672a 页 X57-0672.png

绍昙上人辨讹于源洪师。皆释仪注之要书也。余慧

绍昙上人辨讹于源洪师。皆释仪注之要书也。余慧劣遇艰。复乏净财。翻阅删辑者。迨二十馀遍。晨夕祈

三宝加被。五载而订定。制聚珍字。盘勉成之。自丙子

五月十有二日首事集印。越十一月朔后三日。日在

长至而告成。其间较定舛讹。赞襄乃事者。则源师力

也。或有问曰。子禀单传于曹溪。何复杂研夫诸教。今

尤汲汲焉流通台家之辅宏记者。何欤。余笑曰。宗门

运水搬柴。粗言细语。皆西来意。于经论何独不然。然

理则顿悟。乘悟并销。事须渐除。应次第尽。子将谓一

悟即佛。无事熏修耶。初祖不立文字。而属二祖以楞

伽。子独未之闻耶。矧吾侪浅知肤见。三毒勃如。其敢

毁木叉拨修多罗。作师子虫耶。且余尝闻诲于华藏

先生矣。佛法东流。迄今繁衍者天台。而外标直指者。

厥有达磨。阐法界者。厥有贤首。成唯识者。厥有慈恩。

馀如净宗。密宗。律宗。斯诸祖者。悉大悲为心。各开方

便门。以作如来之使者也。然简偏圆。辨邪正。知病识

药。应病授药。横竖该罗。教观美备。可以评衡诸家之

权实。希一生之登住者。则莫如天台。其习焉而全不

奏功者。非空言无补。即一暴十寒。或方便正修境乘

之阙漏。非天台咎也。然就天台一家论之。智者。章安。

荆溪。四明。诸著述。文富而义玄。幽邃汪洋。目眩神骇。

兼之一家立义。旨各有归。如借用地论教證四种。妙

玄借成二意。而辅行借成三意。别行横学无作四门。

位浅只应但中。而释签谓附彼教。如斯异同。难以枚

980-A¶ 第 672b 页 X57-0672.png

举。自四教仪集注。后先叠出。为之括大纲。通旨趣。而

举。自四教仪集注。后先叠出。为之括大纲。通旨趣。而后学者。易以抽摘其端倪。是则台宗集佛法十二部

之大成。而仪注又为台宗三大部之锁钥。岂不重哉。

夫仪注重则阐发仪注以宣扬教观者亦重。辅宏记

一编是也。仪注搜引大小乘经论。奚啻百十部。虽有

备简。节义。诸书。犹未周且尽。斯记。则详录其引词。疏

通其文义。末学钝根。苟能繇斯记以会台宗。其于偏

圆邪正。诸家权实之故。瞭如指掌。夫然后以此自行。

即以此化他。将此深心奉尘刹。是则名为报佛恩。此

昔所闻于华藏先生。而殷然流通之微意也。若夫灵

峰之言曰。四教仪出。而台宗晦。殆有激焉。而为之辞。

无烦余之置啄也。

大清嘉庆二十一年丙子十一月长至日武林三宝

弟子钱伊庵谨叙

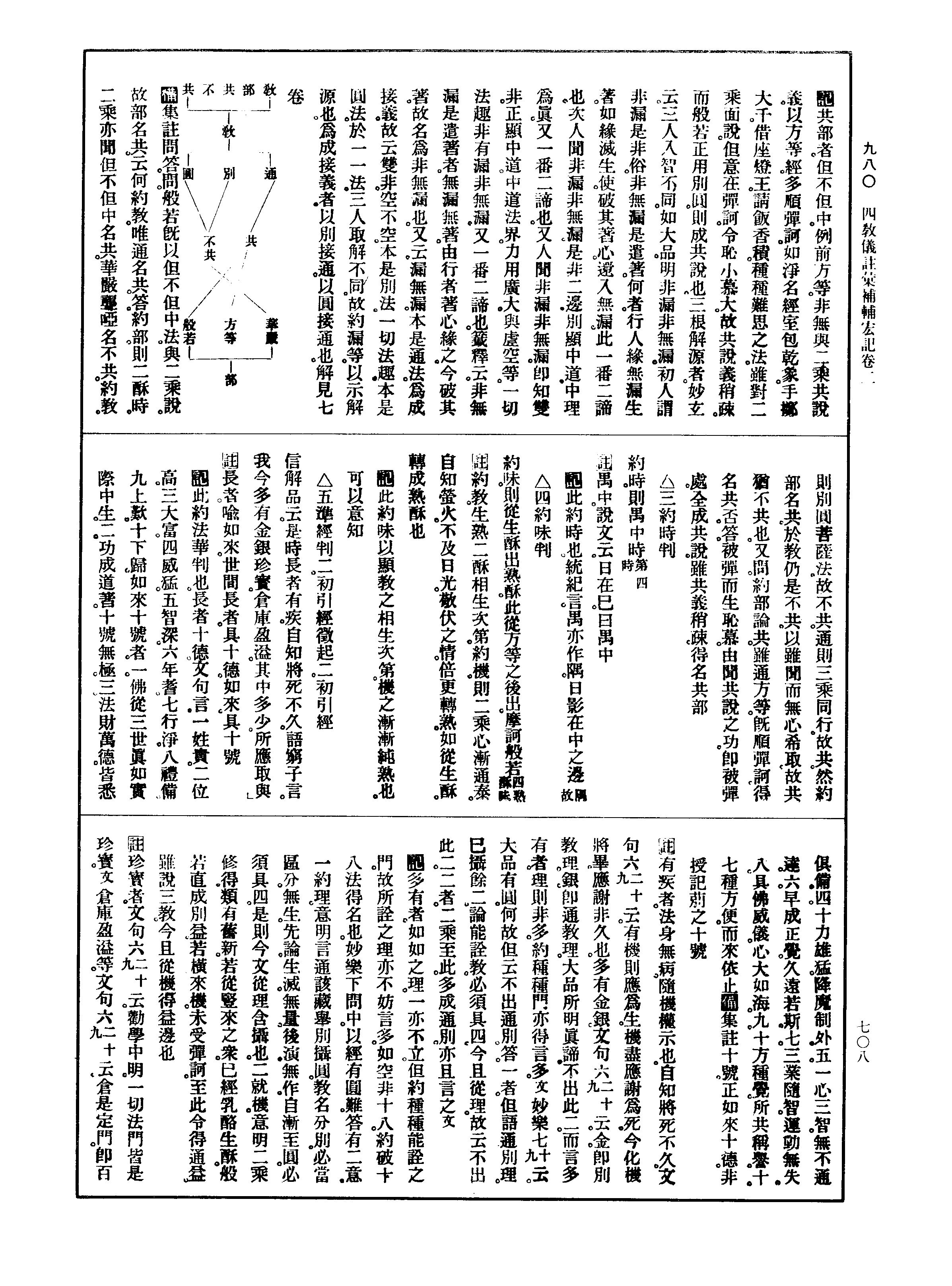

* 辅宏记补订凡例

* 旧题标天台四教仪集注辅宏记。示师于辅宏记上。更加一注字。今仍删之。于记下。加补订二字。定名之意。见卷首。

* 记本辑载周详。示师复增十分之三。今研记中。有于义未确者。或烦重非要者。删之。于示师增注亦然。每节次第于仪文前列科题。则低二格。若仪文。

980-A¶ 第 672c 页 X57-0672.png

* 示师抄本外余复得集注标本。未识何师所录。故但加有师标云四字。馀如灵耀师节义。天溪师备简补遗。集注问答。绍昙师集注辨讹。义有当采均为增入。而各载其题名。

* 示师抄本外余复得集注标本。未识何师所录。故但加有师标云四字。馀如灵耀师节义。天溪师备简补遗。集注问答。绍昙师集注辨讹。义有当采均为增入。而各载其题名。* 楞严寺藏版。首列悬科。今删之。示师记本。另增贴科。然分科者。为识章节大纲。若过细科。则失于烦碎。故今科从总。

* 刻本集注。所见有三种。互有舛讹。至辅宏记抄本。相沿舛误亦多。今虽校勘。仍虑未周。后检校有得实者。乞为改正。于诸解谬处亦然。唯记中引经论等。或因文句冗长。略为节录。或因旨趣深玄。略添助语。集内似此不少。勿以不见经论原文为斥。将来别部引用。亦弗引兹刻为證。

* 今刻。用聚珍盘集字印成二百部。以为流通前茅。见者珍之。如有刻版因缘。则诸图仍宜挂线。而依原图付梓。

980-A¶ 第 673a 页 X57-0673.png

* No. 980-D

* No. 980-D新刻天台四教仪注汇补辅宏记缘起

原夫佛祖之道。乃定慧而巳矣。定非观无以深入。慧

非教无以深明。有教无观则罔。有观无教则殆。教受

傅训。观由巳行。训乃文字般若。行即观照般若。然后

堪證实相般若矣。且如我

始祖智者大师。灵山夙闻。大苏妙悟。降天魔于华顶。

转法轮于瓦官。纵无碍辨。称性宣扬。依本迹二门。开

待绝二妙。诠显妙经。而有玄义。文句。止观。世称台宗

三大部焉。畅尽如来出世。大事因缘。罄无馀蕴。第以

文博义渊。后世学者。皆望洋而叹。于是赖有高丽国

师。妙录文精一轴。命名四教仪。辑三大部之要纲。为

大藏教之引钥。傥能酣醉仪文。便可洞悉度生法药。

所谓尝一粟而众昧具存。睹一沤而百川俱在也。然

而文约义丰。尚难措瞩。叨有南天竺之集注十轴。可

谓详且备矣。呜呼。时丁末运。黠慧凄漓。不有性权法

师之汇补辅宏记者。而集注虽详。犹不足观也。以是

知辅宏记者。诚法门之最要书也。大有裨于教观者。

惜乎素未寿枣。学者罕亲。如光绪甲午夏。我 太祖

980-A¶ 第 673b 页 X57-0673.png

敏公老人。演集注于龙华讲堂。众集二千馀指。有是

敏公老人。演集注于龙华讲堂。众集二千馀指。有是书者。仅惟五六。尚是嘉庆间聚珍之本也。宝逾龙藏

珍而秘之。馀诸同志。欲觅而不获。欲睹而无书。(闲)虽

朽钝。受润有年。原欲念报祖恩。亟令绣梓。自愧赋性

愚蒙。欠谙酬应。安心澹泊。乏术点金弗获巳掩颜吐

舌。敢报檀那。且喜法缘在兹。一举克遂。奈旧本蔓莚。

句读未煦。若不少为疏调。初学披读维艰。迩来赴讲

不暇。虽间以澄神游涉。频续频荒。其间行列编科。分

眉分目。颇遂陋志。屈指三秋。若道完性权法师未了

公案。则吾岂敢。

时

大清光绪二十三年岁在丁酉春王月既望

天台嫡裔后学比丘谛闲书于瓯江古头陀山

妙智禅寺之惺寂堂

* 新刻辅宏记凡例

* 是书乃大藏纲宗。台家心髓。大师说大部于隋。观师录心宗于吴。岗师述集注于元。示三师获辅记于乾隆丁丑钱居士制聚珍于嘉庆丙子。迨至于今。始能殃梓告成。嗟乎。说经难。著经尤难。而刊印流通。亦未敢擅言其易。愿同志者。毋得以为轻忽可尔。

* 辅宏记者。相传谓台宗后嗣。集而记之。惜乎逸其

980-A¶ 第 673c 页 X57-0673.png

* 是书旧题。标天台四教仪集注辅宏记。示师于记上加一注字。伊庵居士删之。复于记下加补订二字。兹者摄别从总。唯目之谓仪注汇补辅宏记耳。

* 是书旧题。标天台四教仪集注辅宏记。示师于记上加一注字。伊庵居士删之。复于记下加补订二字。兹者摄别从总。唯目之谓仪注汇补辅宏记耳。* 记本辑载周详。示师复增十分之三。居士补订时。重烦者。删之。未巳者。补之。今所刻者。凡遇仪文。俱列科判。注文。记文。皆另起一行。仪注二文。咸列顶格。设二文中有原注者。仍用小字附入二文之下。若注文。首加阳文注字。而记文。则低一格。以是释二文之辞。故宜尔也。则首列阴文记字。然示师所补之文。仍标阴文补字。居士备考之文。亦标阴文备字。如是。则来学开卷瞭然。如视诸掌。

* 𠁼庵居士所得标本补入之文。仍用有师标云四字。馀如旧例(云云)。

* 楞严寺藏板。首列悬科。居士删之。示师贴科。余所未睹。然分科者。原为易识章节大纲。居士厌烦删去细科。以予之钝目瞩之。似未堪略。今依仪本旧判。少加详易。增补文前。愿同志者。垂赐鉴原。

* 𠁼庵嘱云。如有刻板因缘。则诸图仍从挂线。兹宜从命。故将直说转画成图。俱照集注参正。

* 古疏随文科目。多不俱提。如一科分三。但标首科。今亦从之。奚敢逞能别调耶。

* 古德标科楷式。巧用干支。以别科目层次。今亦承用。以是书章节繁叠。二十字未足为标。复用号码

980-A¶ 第 674a 页 X57-0674.png

* 以章节科中。虽大科分几。或子科复分。每科之下。但标其初。未曾俱列。今于记前另设略科提纲者。以为索本讨源之便耳。

* 以章节科中。虽大科分几。或子科复分。每科之下。但标其初。未曾俱列。今于记前另设略科提纲者。以为索本讨源之便耳。* (不肖)少而乏读。智不逮人。况未遍亲高哲。富玩古疏。今刻是书。唯遵前印疏理文节次第。未敢擅自移易。虽编科参梓。少有所补。一一俱依备简补遗。掉直文面而巳。

* 注既十轴。记亦十轴。今疏理记文。仍分十轴。以其页数过多。订本甚厚。恐翻阅者未便。故剖之为某卷上下。庶几可以薄订矣。盖为珍重佛法。非敢擅易也。赐览高贤。幸垂谅我。

980-A¶ 第 674b 页 X57-0674.png

* No. 980-E

* No. 980-E天台四教仪注汇补辅宏记卷首

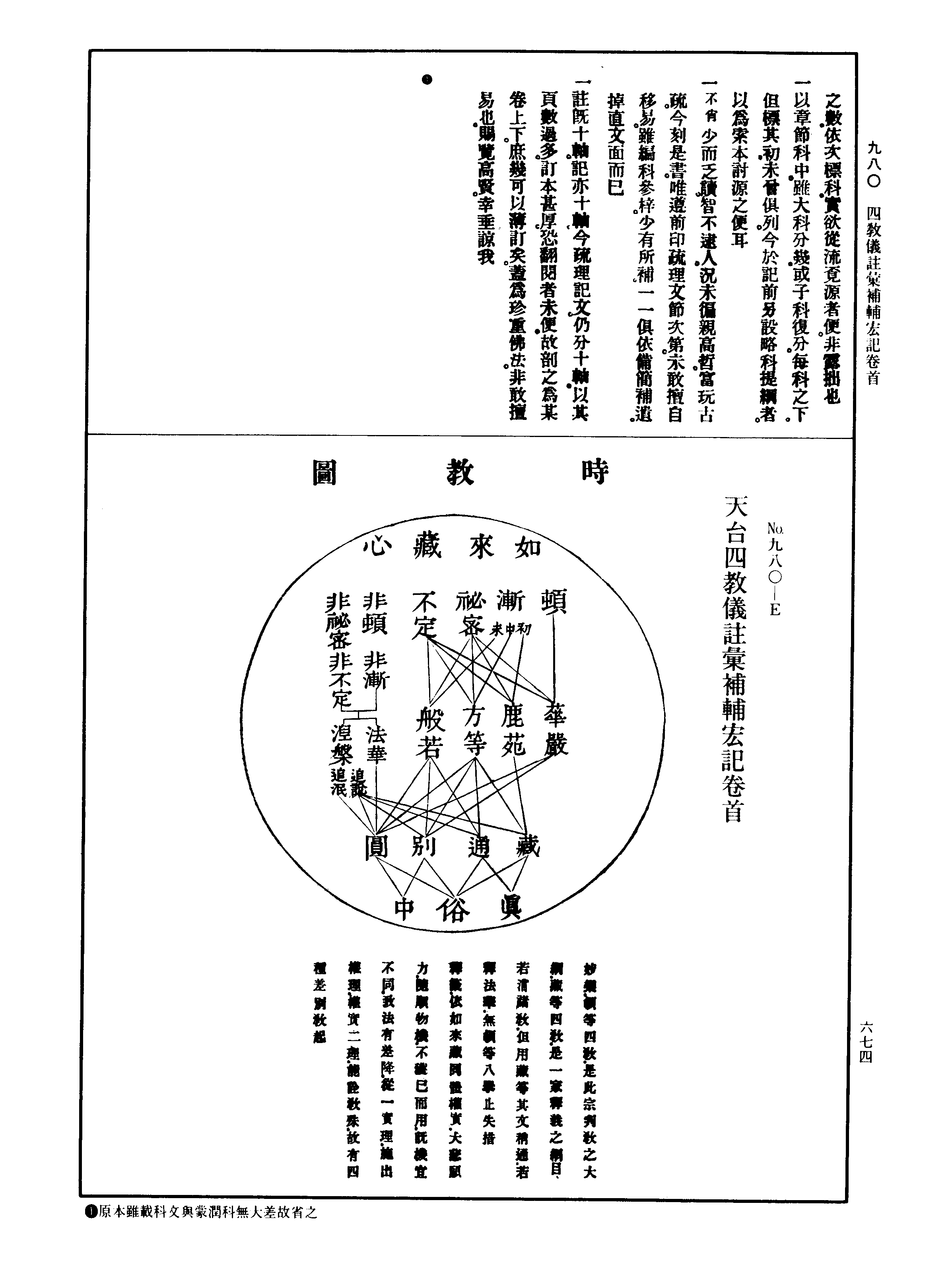

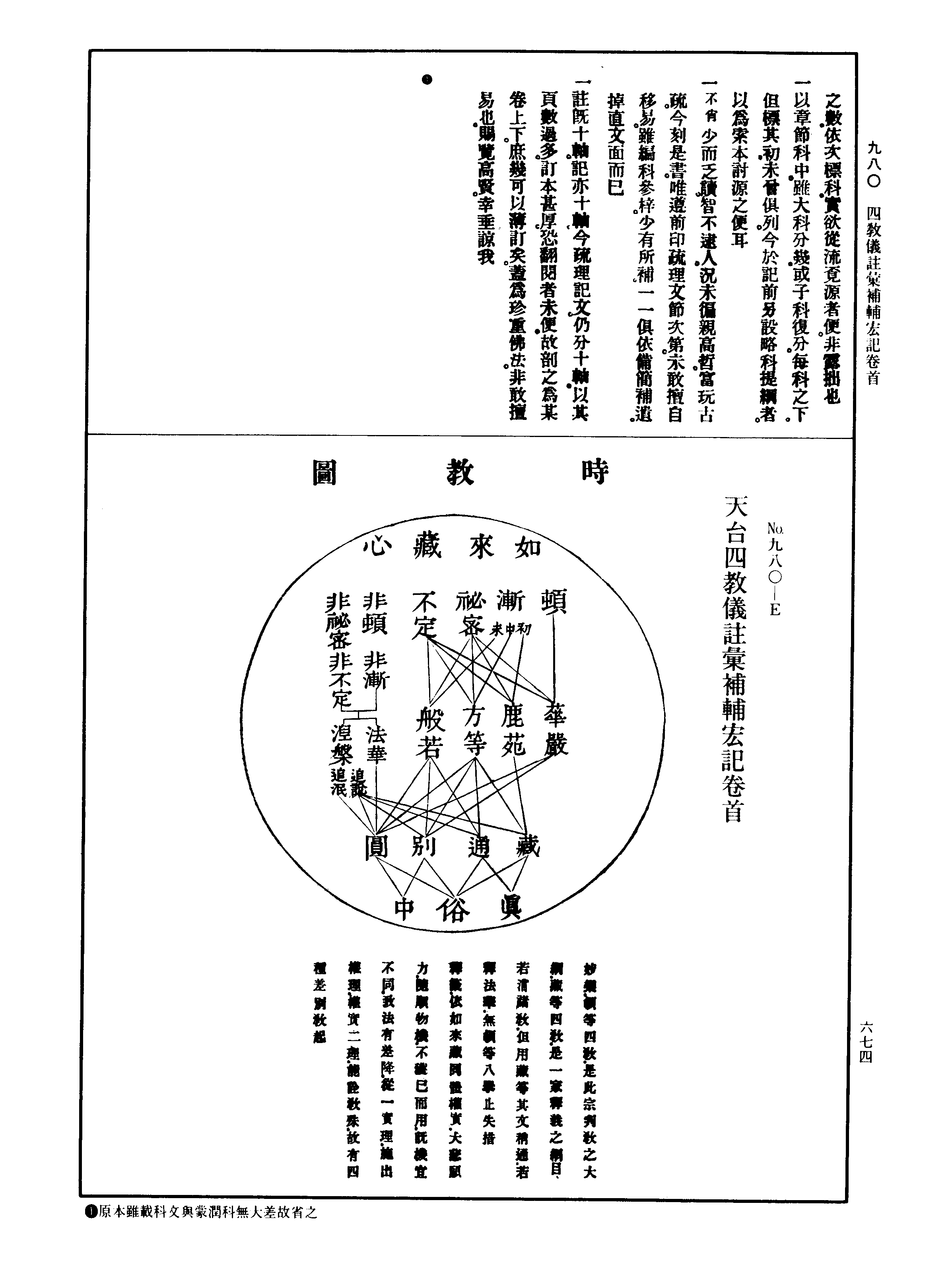

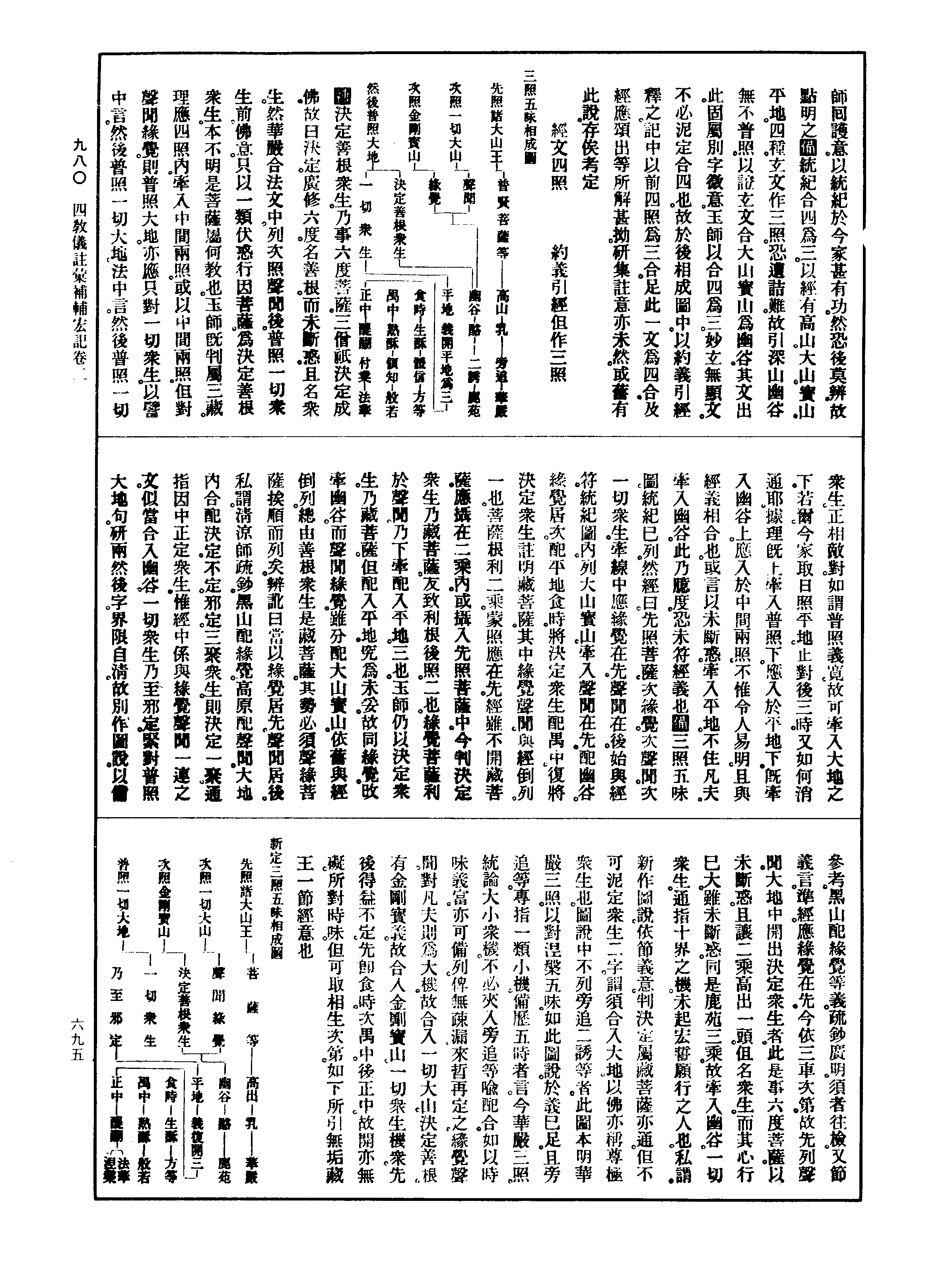

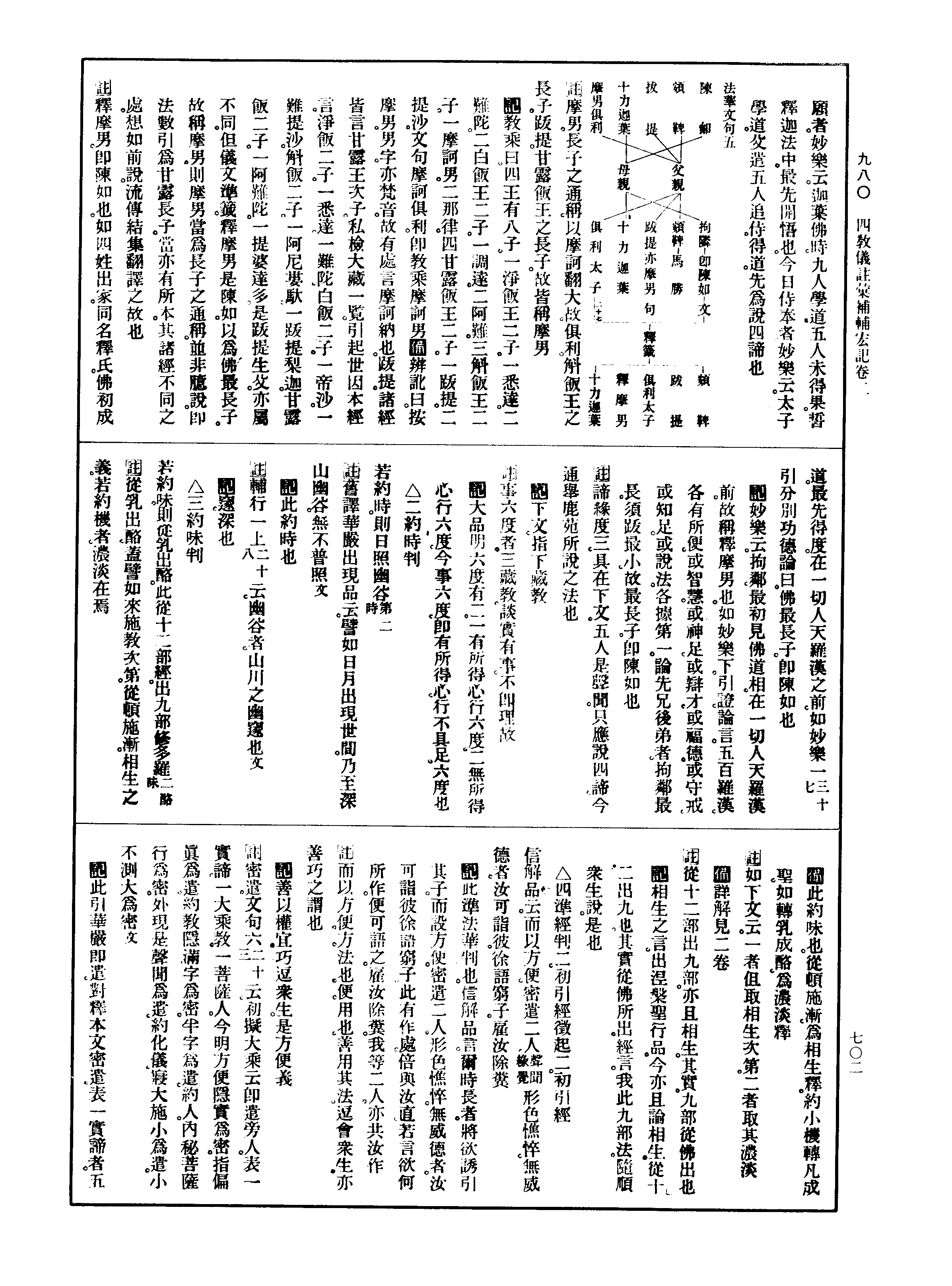

时教图

妙乐。顿等四教。是此宗判教之大

纲。藏等四教。是一家释义之纲目。

若消诸教。但用藏等其文稍通。若

释法华。无顿等八举止失措。

释签。依如来藏同体权实。大悲愿

力。随顺物机。不获巳而用。既机宜

不同。致法有差降。从一实理。施出

权理。权实二理。能诠教殊。故有四

种差别教起。

980-A¶ 第 675a 页 X57-0675.png

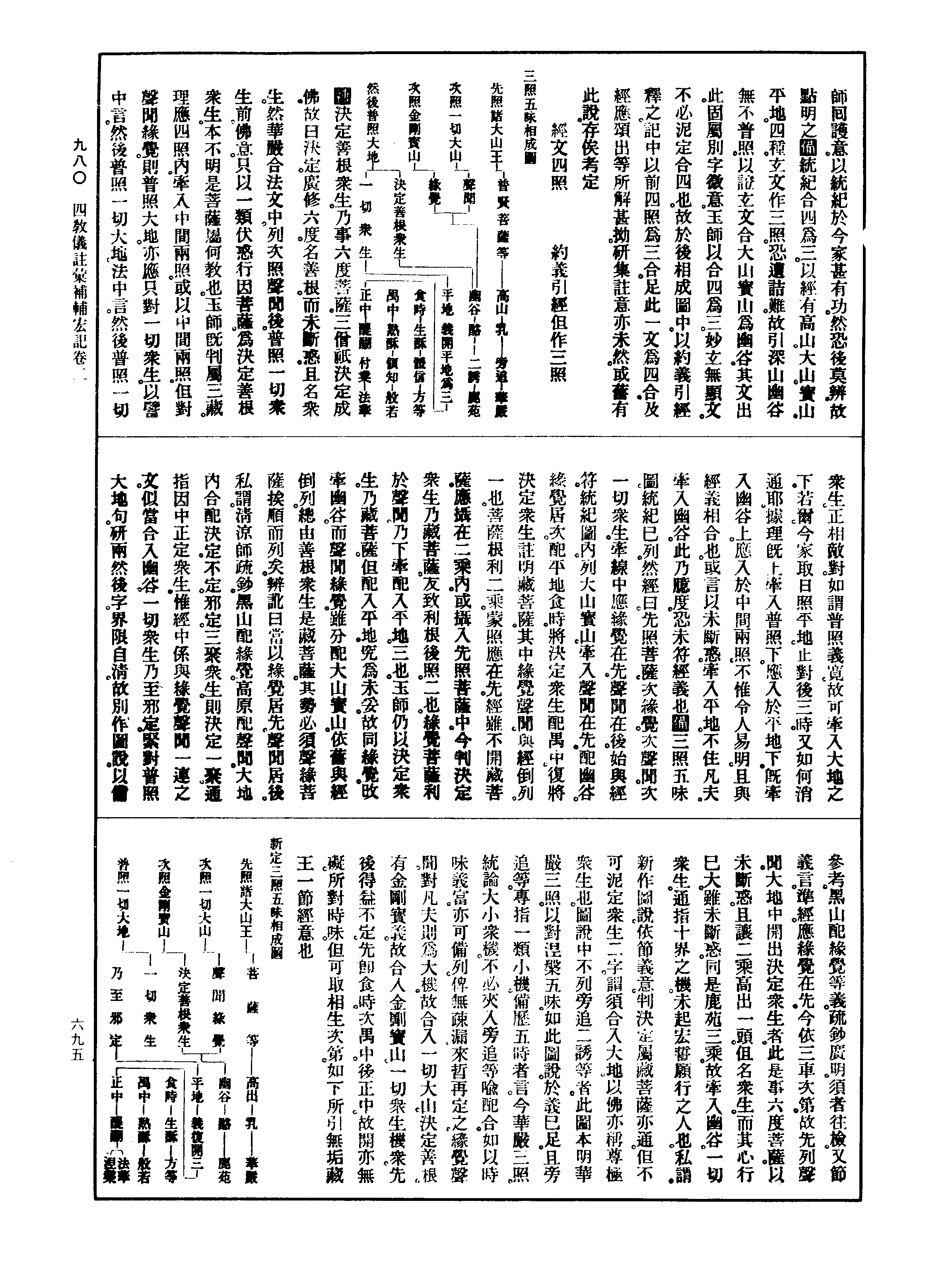

【■备】注释经论。只须长行直解。故玄签文句止观等

书。均少图式。惟四教仪集注。作图甚多。今本仍依

仪注图式写入。以俾学者易焉。

△初释图中时教之意。

【■补】部首旧列有时教图。首标如来藏心。不特明一

家教部宗源。即如来一代教观。知惟心具。开卷瞭

然。故今先明图。以明如来之教。依理而起也。理者

何。即众生心。夫众生现前介尔之心。一念三千。即

空。假。中。不可思议。当体绝待。无可诠显。姑作一圆

相表显之。然此心体。何名如来藏。如来。果人之号。

藏者。含藏之义。众生之心。含藏佛果。智慧德相。故

作圆相。以表因心果觉。无欠无馀也。依此起教者

何。如来睹明星悟道时。叹曰。奇哉。众生具有如来

智慧德相。但以妄想执著。不自證得。是以兴慈运

悲。依如来藏诠中实理。而起圆别二教。以度迷中

利钝之机。又依如来藏偏真权理。而起藏通二教。

以度迷真利钝之机。此化法四教。从理起也然如

来惟以一佛之知见。咸令众生。开示悟入。意在法

华之纯圆。秖缘机器未堪。最初兼一别教。是为第

一时华严之顿。大机虽悟。小机未闻。于是脱珍著

弊。但说三藏。令二乘革凡成圣。是为第二时渐初。

次至方等。弹偏斥小。叹大褒圆。对半明满。四教俱

说。令二乘密得通益。是为第三时渐中。次至般若。

融通淘汰。转教付财。带通别二。正说圆教。令二乘

980-A¶ 第 675b 页 X57-0675.png

密得别益。为第四时渐末。于此四时中。如来一音

密得别益。为第四时渐末。于此四时中。如来一音演说。众生随类各解。互相知者。名不定。不相知者。

名秘密。此化仪四教。从理起也。至法华。开权显实。

咸令开佛知见。乃畅本怀。次说涅槃为未熟人。名

捃拾教。亦为末代钝根。名扶律谈常教。追说四教

同四味施权。追泯四教。同法华显实。与法华既同

时味。总为非顿。非渐。非秘密。非不定之化仪。从理

起也。至于藏教。成生灭真俗二谛。通教。成无生真

俗二谛。别教。成无量隔列三谛。圆教。成无作圆融

三谛。虽四种不同。皆如来化法所摄。莫不从理起

也。以是知如来藏心。体也。五时八教。用也。盖从体

起用。正显心具之微旨也。问。如来藏。乃无明阴妄

心。世尊觉满。藏理巳显。所起时教。应云从真如理

上而起。何以标如来藏耶。又心佛众生。三无差别。

何以独标心耶。答。一家明理。就迷就事而论。不同

他家。及与山外。【■备】他家。指台宗外各宗法师。山外。

指台宗内背宗各师。如四明之徒。净觉师等是也。

以清净真如。离妄立真山家。即妄全真。开初心圆

观也。山外隔历。近乎别教。佛祖统记内详辨。【■补】理

指清净真如。若指此理。祇齐今家别教。非究竟说。

山门立义。所以超诸家者。正由此也。又一家纲格。

不出解行。解。则诸佛。众生。色心。依正。趋举一法。无

非此理。行。则的指内心。玄文云。佛法太高。生法太

广。于初心为难。观心则易。今云如来藏心。意欲学

980-A¶ 第 675c 页 X57-0675.png

人举纲挈要。依教以起观也。苟能洞了此图。则一

人举纲挈要。依教以起观也。苟能洞了此图。则一家教部。性修解行。思过半矣。胡可去哉。【■备】立图本

意。似将一代时教。括入一图。使人了然易明。今加

以性具各解。与来哲有裨。存之。华藏老人曰。藏教。

灭俗显真。故真谛无俗。俗谛无真。为不平等之真

俗。通教。具体色真俗二谛。不知中谛。别教中谛。与

真俗隔历不融。惟圆教。一中一切中。一假一切假。

一空一切空。即三即一。遮照同时。此为佛知见矣。

图中收归三谛者。以前皆判教相。非證莫了。必须

修三观。證三谛。始免数宝之讥。意深哉。

△二释图下原引之文。

【■备】初引妙乐。示判释纲目者。前四时中。顿等四教。

可知。法华非顿者。明非隔渐之顿。正是会渐归顿

也。故以顿等四教。为此宗判教之纲。既定纲巳。后

以藏等四教。详释五时。用顿等化仪之义。故为纲

目。若消下。谓前四时。未经开显。但用藏等。各论当

部。不举从顿施渐。会渐归顿。及秘密不定等大纲。

犹可消通。若释法华。无顿等八。则五时之化仪难

彰。偏圆之化法莫辨。相待。绝待。义俱不显。举止之

失措也。宜哉。次引释签。明起教者。如来藏理。本一

中实。但小机思息化城。令證偏空。谓之权也。虽分

权实。理元是一。故曰同体。我佛依此。而起大悲。乃

为实施权。不获巳而用也。然既随机立法。则从实

出权。巳分真中之殊。复因诠真。分藏通。诠中。分别

980-A¶ 第 676a 页 X57-0676.png

圆。故成四种差别也。

圆。故成四种差别也。△次释序分二初序题。

「天台四教仪集注序。」

【【■备】此玉师序集注所由作也。】

△二序文。

「天台四教仪者。实教门之要道也。」

【【■补】天台大师。以两种四教。判释如来一代。所说五

时圣教。开本迹十妙。说止观十乘。依之修者。得道

如林。大师灭后。章安大师。结集广本。有望洋之叹。

高丽法师。于广本中。略录判释仪式。曰天台四教

仪。由是学者。易得纲要。故玉岗师。标美乎序首也。

仪注曰。教者。通指如来一代大藏也。教为入理之

门。故曰教门。】

「自昔至今。注释者众。或略而不备。或博而太繁。矧又

节去正文。但标初后。苟非精诵者。莫之能阅也。」

【【■补】昔指宋开宝间。至于元之元统时。三百馀年。注

释者。有苕溪。玄粹师。备释二卷。神智从义师。集解

三卷。舜江弘济师纪要三卷。其间更有注作。故云

众也。略者。文简而理不周。博者。辞紊而意不切。此

集注所由作也。初后者。初。谓一节首。后。是一节末。

谓但标每节首末之文也。背文。曰诵。对文曰读。但

标每节前后。苟非熟诵者。莫能翻阅。何以导进新

学哉。】

「今集诸部之文。注于其下。将无便于披览者欤。其间

980-A¶ 第 676b 页 X57-0676.png

一二与诸家有同异者。盖述所闻于先德。非任胸臆

一二与诸家有同异者。盖述所闻于先德。非任胸臆也。若夫文末正修。初乘观法。文虽简略。理亦备焉。」

【【■补】诸部。谓采集经论及一家教部之文。言同异者。

如释题之从通。分天台如来两种仪式。及文义二

通。乃至辩同体。异体等。与诸家有异也。先德。指净

慈志云师等。蒙润。南屏八世。桐州之孙。学法古源。

承嗣竹堂。此书。既集诸部成文。及述先德所谈。故

非胸臆说。罔欺后学也。若文末示观。意在起行。务

从圆门深入。故于正修。唯明圆行。文虽敬纸。一念

三千。空假中理巳大备矣。夫一念三千。即佛知见。

山家精髓。教观纲要。佛佛手授。祖祖心传。唯此而

巳矣。今但略举初乘者。十法成乘。以不思议阴境。

为今正观。可摄下九故。】

「诸新学人。究心于兹。忘言忘思。筌[(ㄇ@(企-止))/弟]俱掷。奚以是为。

然能尔也。则无适而不可。亦岂离是云乎哉。」

【【■补】初则依言开解。继则行起解绝。设有毫发当情。

即以四性推破。推之既久。情念自尽。圆具之理。一

旦豁然。回超言思之表。是为不思议境。此惟观智

所證。故曰忘言忘思。盖理既圆悟。如得鱼而忘筌。

获兔而弃[(ㄇ@(企-止))/弟]也。是。指仪文也。适。往也。

【■备】人能精研

仪注。则于性。修。事。理。因果。自他。融会洞彻。由是集

之约。以窥大本之广。复括大本之广。以归是集之

约。依教二利。取舍自在。无往不可。然契理忘言之

人。益知教观纲宗。不离是集。故序末深致意焉。噫。

980-A¶ 第 676c 页 X57-0676.png

斯道之不明久矣。禅宗。不立文字。而目为毒海。教

斯道之不明久矣。禅宗。不立文字。而目为毒海。教家。不务禅观。而逞彼唇鎗。惟我玉师。阐解行同途

之旨。揭性修一契之源。非斯人。吾孰与归。源师引

藕益师语。作问答云。四教仪出。而台宗晦。如执死

方医变症。此意如何。答。藕师策进学人。广探大部。

不可守此自隘也。仪注一书。使初学者从约至博。

为教观基址也。】

「时元统甲戌夏五。南天竺白莲华沙门蒙润谨序。」

【【■补】此纪时也。元统。元。顺帝年号。南天竺。杭州山名

白莲华庵。在天竺玉几峰侧。传云。法师讳蒙润。字

玉岗。海盐人。年十四。依舅古源师。授天台止观诸

书。即了大意。源师寂。事竹堂传师嗣焉。出世主海

盐之当湖德藏。迁杭。上演福。下竺。诸刹。后居白莲

庵。专修念佛三昧。著有四教仪集注十卷行世。辩

讹云。夏五。出春秋。不言月者。史阙文也○逸叟云。

余。久欲发明圆图序注。不藏法侄。持憩师讲录来。

乃芟繁存要。附于辅宏记前。以惠后人。示三师云。

余自乾隆丁丑。觅辅宏记。癸巳方得原记。错误者。

录较补正。其间旁引仪注。注及先德细标训释。更

其题曰。注辅宏记。仅成稿耳。圆图序注。乃云栖憩

西文所述。陶径逸叟。复加删补。为素莲老大师所

珍藏。今复得之。汇入注辅宏记前。将非尽善也夫。

【■备】憩师圆图序注。详加删润。原本复有释此题玄

义一篇。所判体宗用教。勘非切要。故删之。】

980-A¶ 第 677a 页 X57-0677.png

天台四教仪注汇补辅宏记卷一之上

天台四教仪注汇补辅宏记卷一之上高丽沙门谛观录

南天竺沙门蒙润集注

清比丘性权汇补辅宏记

清三宝弟子钱𠁼庵较订

天台嫡裔比丘谛闲编科参梓

△将释此文总分为二。初释题二。初标注题。

「天台四教仪集注。」

【【■记】初标题。天等四字。标大师所立之教。仪字。乃谛

师略录之文。五字原题。又为润师所集。注。即注题

也。名集注者抄集典章。注解要义也。盖大师。纵无

碍辩。说教观诸书。其词丰。谛师。录大部文心。成一

卷仪式。其文约。润师。复集诸文。而加注之。乃有十

卷仪注行焉。】

「南天竺沙门蒙润集注。」

【【■记】次标人。天竺。应云印特迦罗。此翻月。有东南西

北中。五天竺国。

【■补】然此。非印度之南天竺。隋。真观

师。于杭州龙井。立精舍。名南天竺。后玉师居之。以

980-A¶ 第 677b 页 X57-0677.png

成集注处也。沙门。解本卷。

成集注处也。沙门。解本卷。【■记】师。取法雨润彼群蒙

意立名。法华云如彼大云。雨于一切。如其种性。具

足蒙润是也。

【■备】注家题。乃记者所标。记者厥功最

伟。惜轶其名氏无从考列篇首。辅宏者。拟附止观

辅行传弘而立。谓博搜详记。以辅成集注。弘传利

物也。示三师。讳性权。住武源集福院。遍抄汇补。勤

苦累载。传法支派。亦未及备考。今题。标辅宏记。及

列示师汇补下。特加辅宏记三字者。不敢没记者

苦心也。较订者。虚衷细较。删冗阐真。订成以备考

定也。】

△二释仪题。

「天台四教仪。」

【【■记】初标题。此有通别二义。天等四字是别。盖西土

有龙猛四教。东土有光宅四教。苑公四教。晓公四

教。玄签判教章广明。今云天台四教。是别题也。仪

字是通。如补助仪。放生仪等。通以此立名。

【■备】言龙

猛四教者。即龙树菩萨。以阿含小乘为有门。大品

般若为空门。深密等诸大乘经。说有谈空。互相无

碍。为亦有亦空门。中论等说一切法。皆即空之有。

是非有。即有之空。是非空。互泯互融。即第一义。为

非空非有门。光宅四教者。以羊车比声闻。鹿车比

缘觉。牛车比菩萨。白牛车。拟大乘菩萨。唐。元晓公

四教者。一。三乘别教。谓四谛缘起经等。三乘共学。

内二乘未明法空。是别相故。二。三乘通教。般若深

980-A¶ 第 677c 页 X57-0677.png

密经等三乘共学。于中说诸法空。即是通相。三。一

密经等三乘共学。于中说诸法空。即是通相。三。一乘分教。梵网经等。不与二乘共学。名为一乘。于中

未显法之周普。名为随分。故名一乘分教四。一乘

满教。如华严经等。具明法界圆融周普故。苑公四

教者。即唐贤首。藏公弟子苑公。因宝性论有四种

众生。不识如来藏立四教。一。迷真异执教。谓凡外

迷真。广起异执。二。真一分半教。谓二乘。如不变随

缘二义。伹得随缘。不得不变。故名一分。于随缘中。

唯说生空。不说法空。故名为半。三。真一分满教。谓

初心菩萨。但得不变。不得随缘。故名一分。于不变

中。双辨二空。故名为满。四。真具分满教。谓菩萨具

随缘不变二义。显真实理。识如来藏故。】

「【□注】天台。山名也。天者。颠也。元气未分。混而为一。两仪

既判。清而为天。浊而为地。此本俗名。且依俗释。台者。

星名也。其地分野。应天三台。故以名焉。如辅行一(上十

七)。」

【【■记】颠者顶也。高无上也。元气未分为太极。清浊巳

判为两仪。所谓气之轻清。上浮者为天。气之重浊。

下凝者为地。是也。此从儒释。若据佛经论。光洁。自

在。神用。名天。又身胜。乐胜。名天。如三卷天道中释。

星者。散也。二十八宿。列位布散。各有分属之野。故

云分野。其地既上应三台之星。故山亦以天台名

焉。】

「【□注】此山即大师栖身入寂之所。盖以西方风俗。称名

980-A¶ 第 678a 页 X57-0678.png

为尊。此土避名为敬。故以此处显其人也。复以人命

为尊。此土避名为敬。故以此处显其人也。复以人命家。则天台为宗矣。今题意在焉。」

【【■记】此明大师始终缘著此山。故以此命题。辅行云。

西方称名为尊。如子之名。兼于父母。佛当生彼。预

设此仪。使慕德称名故也。此方避名为敬。故以所

居。显其人也。

【■备】辨讹曰栖身。应云栖真。以大师避

世守玄故也。律中。西土亦以避称为敬。如曰。不得

称二师名。人问。当示一字。若更问。当曰义因缘故。

名某甲。又根本有部。乞戒词曰。我因事至。说邬波

驮耶名。邬波陀耶。名某甲。古师准此。故有上某下

某之称。至佛菩萨。万德洪名不讳者。如此土称谥

号无异。又当别论也。予。按阿难陀。罗睺罗。皆名非

谥。然律中。有是词避称之。义亦有之。双存可也。】

「【□注】四教者。别文明化仪。化法。有乎八教。今但言四教

者。以通名立题。义摄两种。盖非化仪无以判。非化法

无以释。一书之旨。莫越于斯。教者。圣人被下之言。亦

诠理化物为义。」

【【■记】今题标四教者。谓顿等。化仪四教。藏等。化法四

教。虽有仪式方法之殊。总不出四字通名也。盖如

来一代时教。化仪以判定。化法以分释。故题以四

字通名。摄两种四教也。被下之言为教者。佛菩萨

大悲益物。言普被于当时。教普被于后世也。诠理

化物为义者。谓鉴机谈理。转化物心。故化仪。有顿

诠渐诠之别。化法。有诠真诠中之殊。四教义云。此

980-A¶ 第 678b 页 X57-0678.png

四通言教者。以诠理化物为义。大圣于四不可说。

四通言教者。以诠理化物为义。大圣于四不可说。用四悉檀赴缘而说。说能诠理。化转物心故也。】

「【□注】问。或约化仪立题。乃据签文。化仪四教。文义整足。

任运摄得三藏等四为證。或谓颁宣藏等。以为顿等。

谓化仪无体。又谓顿等四教。古师亦用。藏等四教。起

自天台。以此为化法立题。今何以从通名耶。」

【【■记】此料拣从通立题。

【■备】设问有三。一谓四教之题。

的约化仪。盖据释签。解秘密不定中云。且寄三法。

以出其相。何者。以此顿。渐。不定。三法对秘密故。则

化仪四教。文义整足。任运摄得藏通等四故也。二

谓四教之题。的约化法。盖据辅行。明判教文云。如

来权巧。善达物机。颁宣藏等。以为顿等。可知藏等

化法有体。顿等化仪无体故也。三谓四教之题。在

天台。的约化法。盖化仪四教。古师亦用。妙玄云。南

北地师。通用三种教相。一顿。二渐。三不定。华严为

化菩萨。如日照高山。名顿教。三藏为化小乘。先教

半字。名有相教。十二年后为大乘。说五时般若。乃

至常住。名无相教。此等俱为渐教也。别有一经。非

顿。非渐。而明佛性常住。胜鬘光明等是也。此明偏

方不定教。此之三意。通途共有。惟藏等四教。天台

独创。故以化仪立题。有滥古之讥。以化法立教。有

专家之美故也。今从通名何耶。

【■补】任运者。如顿。则

摄别圆。渐。则摄四教。颁宣者。谓颁布宣扬。颁宣藏

等四法为渐。颁宣圆别二法为顿。颁宣藏等同听

980-A¶ 第 678c 页 X57-0678.png

异闻。为不定。互不相知。为秘密。故化仪无体。

异闻。为不定。互不相知。为秘密。故化仪无体。【■备】释

签。寄顿渐显露不定三法。以出其相者。秘密说法。

其相难出。故寄三法。对秘密而夹出之。则秘密之

相可知。而四教整足。妙乐云。秘密不传。降佛以还。

非所述故。因后叙出。乃可传耳。又古师。但立不定

等三种。今云四教亦用者。以显露秘密二种。同属

不定摄也。偏方二卷解。】

「【□注】答。化仪。化法。有体无体。或彼此相摄。文各有意。皆

不为此立题而设。况古师所立顿等。与今不同。故妙

乐以题等藏等。为天台一家判释之纲目。今此一书。

既明判释。立题四教。岂偏属乎。」

【【■记】化法二句。牒辅行意。彼此相摄。牒签文意。各有

意者。

【■补】签以玄文。但举顿渐不定。对显秘密。故不

举藏等。辅行颁宣藏等。以为顿等。申用教意。显教

门纲格。不举顿等。是知二文。各有攸归。皆不为此

立题设也。古立不同者。妙玄云。南北师。通用三种

教相。如日照高山。名顿等。签曰始自华严。终至法

华。皆有顿义。显露中。唯除鹿苑。馀部。皆有顿故。名

顿教。不定。亦复如是。乃至明鹿苑初成。亦有顿义。

况诸经部。

【■记】南北诸师。通用三种。所立不定者。专

指胜鬘。及金光明。今家判。味味之中皆有不定。如

玄文云。一时。一说。一念中。备有不定。不同旧义。专

属二部也。是知大师。不独创化法四教。即所定化

仪。良亦回与古殊。故妙乐云。顿等四教。是此宗判

980-A¶ 第 679a 页 X57-0679.png

教之大纲。藏等四教。是一家释义之纲目。今仪文。

教之大纲。藏等四教。是一家释义之纲目。今仪文。既判释俱明。宜从通名立题矣。】

「【□注】仪者。天台一家四教判释仪式也。文末既云。自从

此下。略明诸家判教仪式。显今一书。明判。明释在乎

天台。岂可谓如来施化次第仪式耶。」

【【■备】此下既明诸家判教仪式。此仪字。的指大师判

释仪式。显然矣。此恐将今仪字。误作如来施化仪

式而释。故辨定之。】

「高丽沙门谛观录。」

【【■记】次标人。师讳谛观者。三谛。三观。境智一如。乃宗

圆教观行立名也。通惠录云。吴越。钱忠懿王。因阅

永嘉集。同除四住。此处为齐句。问韶国师。师曰天

台国清寺。寂师。必解此语。王。延寂师至。问之。师曰。

此智者妙玄中文。时遭安史兵残。近则会昌焚毁。

教藏残阙殆尽。今高丽阐教方盛。全书在彼。王。慨

然使高丽。高丽君。敕僧谛观。报聘天台教部。还归

中国。观至。禀学寂公。天台教观。至是重昌矣。观探

索大本。略出四教仪二卷。其上卷。明一家判教立

义。下卷。明南北诸师宗途异计。后孤山师谓。上卷

词旨简要。学者资之。可了一化大纲。下卷乃破斥

古师。可缓。是以但行上卷也。

【■补】统纪云。观师制四

教仪。人无知者。螺溪亡后。故箧放光。启视之乃四

教仪也。由是盛行。同除四住。解九卷。】

「【□注】高丽。东夷国名。沙门。此云勤息。谓勤行众善。止息

980-A¶ 第 679b 页 X57-0679.png

诸恶故。」

诸恶故。」【【■记】众善。不出三学。诸恶。不出三毒。所谓勤修戒定

慧。息灭贪嗔痴是也。

【■备】若论圆观。一念三千。即空

假中。一破一切破。一立一切立。一究竟一切究竟。

何善不行。何恶不息。此最上根勤息也。】

「【□注】又沙门复以释为姓者。始于晋安法师也。后。增一

阿含来此土云。四河入海。同一咸味。四姓出家。皆名

为释(文)。」

【【■记】此兼解沙门通称释也。道安云。剃发染衣。绍释

迦种。当以释命姓。后增一下證成。四河者。阿耨达

池中。东殑伽河。入东南海。南信度河。入西南海。西

缚刍河。入西北海。北徙多河。入东北海。即此土黄

河之源也。四姓。一刹利。翻田主。爱民治国。王者之

类。二婆罗门。翻净行。道学居贞之类。三毗舍。即商

贾种。四首陀。即农人种。西域记云。自馀杂姓。难以

详载。族姓殊者。有四流焉。又开元录。引弥沙塞律

云。汝等比丘。杂类出家。皆舍本姓。同称释子。既符

经律。遂为永式。】

「【□注】显性录以四句拣云。一是沙门。非释子。出家外道。

二是释子。非沙门。在家释种。此王种之释也。三是释

子。是沙门。两土之僧。此四姓出家。通称为释。四非释

子。非沙门。两土之俗。四句拣之无遗矣。」

【【■记】今虽通引。意在證成第三句也。

【■补】显性录。孤山

圆师。解金刚錍明无情佛性。故称显性。

【■备】外道亦

980-A¶ 第 679c 页 X57-0679.png

不合沙门勤息之称。今姑贴作出家说。】

不合沙门勤息之称。今姑贴作出家说。】「【□注】或谓。是释子是沙门。乃释种出家。且梵土馀种出

家。及此土之僧。皆称沙门释子。为何句收耶。」

【【■记】此单辩第三句。先出异辩。且下。诘破意。以释种

出家。始称释子沙门者。请判两土之僧。非第三句

收。当何句收耶。由是一诘。异家默伏也。】

「【□注】录。谓观师抄录台教纲要也。」

【【■记】举纲。而众目自张。抄要。而全文可委。】

△二释文大科分三。初叙时教法义散广二。初正

叙二。初立能判主。

「天台智者大师。」

【【■记】法藉人宏。教从人立。故首标立教之祖。】

「【□注】拾遗记云。天台。栖真之处。智者。隋主所称。大师。群

生模范。亦帝王大臣所师也。」

【【■记】天台栖真者。发隐云。师以梦符手接。瑞感钟鸣。

魑魅望德而消。梵僧从空而礼。宏经螺水。示寂石

城。缘著天台故也。隋主所称者。炀帝为晋王时。授

菩萨戒竟。王言。吾师传佛法灯。宜称智者。是也。大

师群范者。显扬论云。经言大师者。能善教诫。声闻

弟子。应作。不应作事。名大师。又能化导无量众生。

證苦集灭道。故名。又能摧灭邪秽外道。出现于世。

故名。是则唯佛乃称三界大师。今称大师者。良由

四众攸仰。如佛出世故。请观音疏钞云。大者。褒美

之词。师者。教人以道之称。古者。解行可轨。名为大

980-A¶ 第 680a 页 X57-0680.png

师。智者。是当时模范。故称也。帝王。大臣如陈后主。

师。智者。是当时模范。故称也。帝王。大臣如陈后主。隋文。炀。二帝。仪同沈君理等。

【■备】大师先梦山顶。有

僧招手。申臂至于山麓。接引令登。后入天台。见佛

陇南峰。徘徊留意。其夜宿于定光之草庵。咸闻钟

声。光。舞手长吟言。但闻鸣椎集僧。是得住之相。忆

昔招手相引时否。别峰华顶。独往头陀。后夜大风

拔木。魑魅千群。安心空寂。自然散失。师讲净名。袁

子雄见梵僧数十。手擎香炉出。】

△二明所判法二。初总标。

「以五时八教。判释东流一代圣教。馨无不尽。」

【【■记】我佛慈悲。普化十方。遂得圣教。流传震旦。至智

者大师出。以五时八教定解。不蔓不漏。罄尽其旨。

正是书所录之文。故先总标也。】

「【□注】五时八教。本是如来所说之法。大师依义立名。」

【【■备】如来观机演化。时不愆期。教无滥设。故因时施

教。本是如来说法之仪。唯意旨幽深。非四依大士。

孰能测其端绪。大师亲见灵山一会。俨然未散。获

旋陀罗尼。即四依中之初依。故能依圣义。以立五

时八教也。】

「【□注】用此判释一代圣教。故云以也。」

【【■备】五时八教。本如来说法之仪。今加一以字。则成

天台解定仪矣。】

「【□注】然上天台智者。乃能判能释之人。东流圣教。乃所

判所释之法。五时八教。乃判释之仪式也。」

980-A¶ 第 680b 页 X57-0680.png

【【■备】此于判释。而分三别。以能属人。以所属法。以时

教属仪。欲后学临文暸然也。】

「【□注】盖天台准法华意。判释诸经。如签文云。判释准乎

部教。部教之义。唯在法华。」

【【■备】大师亲證法华三昧。故准法华释定诸经。如五

时。化仪四教中。处处引用信解品中语是也。节义

曰。释签。无判释准乎部教之文。但法法皆有此意。

如境妙中言。若不约教。不知教妙。若不约部。不知

部妙等意。略撮于此耳。】

「【□注】判。谓剖判。释谓解释。」

【【■备】化仪乃总纲。宣剖判。化法乃方法。宜解释。】

「【□注】妙乐云。顿等。是此宗判教之大纲。藏等。是一家释

义之纲目。」

【【■记】大纲乃目之总处。故喻化仪。以定一化总教。网

目乃网之别眼。故喻化法。以释诸经别义。】

「【□注】如以化仪。判华严为顿。以化法别圆解释。乃至判

法华为非顿非渐。以纯圆独妙解释。」

【【■备】五时判释详解见下。

980-A¶ 第 680c 页 X57-0680.png

【■记】下文详释时教。文义散广。故总示之。】

「【□注】东流者。佛法自西而流东也。」

【【■记】汉。明帝时。摩腾。竺法阑。始来震旦。由是佛法广

流东土。】

「【□注】代者。更也。如来五十年说法为一代。今以五时八

教。判释无遗。」

【【■记】如来说法。虽时长教广。今以五时八教判释。独

契佛旨。更无遗议。非天台。吾谁与归。】

「【□注】若尔。妙玄何云。柰苑之前。不预小摄耶。须知妙玄

约时破古。谓说提谓经时。乃未转法轮巳前。未有僧

宝。故破古师。不应于鹿苑前。别立提谓为人天小教。

若约法收经。则如四教义云。三藏。明世间布施。持戒

禅定。即是人天之教。并正因缘所生善法。此巳为三

藏所摄。故先达云。约时破古。不当五时所收。约法收

经。义当三藏所摄也。」

【【■记】此料拣提谓经谓柰苑前所说。提谓经应在小

乘摄。妙玄云何柰苑前小预小乘摄。

【■补】既不预小

980-A¶ 第 681a 页 X57-0681.png

摄。则不属八教。既在柰苑前。则不属五时。得毋收

摄。则不属八教。既在柰苑前。则不属五时。得毋收法不尽耶。

【■记】须知下。是答辞。如妙玄约时破古中。

引释论云。初从波罗柰。终至般泥洹。凡说小乘法。

结为三法藏。从成道至双树。凡说大乘。结为摩诃

衍。柰苑之前。不预小乘摄。何者。尔时未有僧宝故

也。

【■备】虽系人天世间善论。未转小乘出世法轮。不

当以提谓。定立初时小教。盖佛以转法轮为时。故

不预小摄之言。专破旧立初时之谬也。若约法下。

申明台宗正判。应归三藏。以提谓经说戒善功德

故。故引四教义三藏世间施戒禅定作證先达下。

明台宗先德解释。可解。

【■记】古有齐朝隐士刘虬。立

五时教。初人天教。即提谓经。二。有相。即阿含。三。无

相。即般若。四。同归教。即法华。五。常住教。即涅槃。

【■备】

本节问辞。即将柰苑前不预小乘语。按以台宗五

时。若有遗漏。故有此难。统纪云。树神知佛七日坐

定未食。五百贾客过。有二大人。提谓。波利。诣神请

福。神曰。佛在水边。先奉食。二人和蜜[麨]上佛。佛授

三归依。复为说五戒。其归依僧。曰归依未来僧。】

△二别列二。初五时二。初徵起标名。

「言五时者。一。华严时。」

【【■记】如来初成正觉。称法界性。说华严经。欲令众生。

悟入法界也。】

「【□注】从经题立时。虽历七处。八会。新经九会。只是一经。」

【【■记】释从题立时之义。处会下解。】

980-A¶ 第 681b 页 X57-0681.png

「【□注】因行如华。庄严果德。」

【【■记】以万行因华严。一乘果德。】

「【□注】具云大方广佛华严经。此人法譬三具足立题。更

有单三。复三。」

【

【■记】阿弥陀。翻无量寿。又翻无量光。佛为能说。阿弥

陀为所说。皆果人。单人立题。涅槃。翻大灭度。是法。

解见下。单法立题。梵网。大梵天王有网罗幢。红光

互射。彩色交辉。重重珠影。涉入无尽。佛观是幢。因

说世界无量无边。犹如网孔。佛说教门。亦如是。单

喻立题。文殊。是人。翻妙德。若见佛性。即具三德。不

纵不横。名妙德。般若是法。解见下。人法立题。妙法

莲华。解见下。莲华。因果同时。以比妙法权实一体。

法喻立题。如来。解见下。狮子吼。比如来说法。谓一

音普被。异类等解。魔外倾心。所谓狮子吼。无畏说。

百兽闻之皆脑裂。人譬立题。大方广佛华严经。谓

极虚空之可度。体无边涯。大也。竭沧溟之可饮。法

门无尽。方也。碎尘刹而可数。用无能测。广也。离觉

所觉。朗万法之幽邃。佛也芬披万行。荣耀众德。华

980-A¶ 第 681c 页 X57-0681.png

也。圆兹行德。饰彼十身。严也。贯摄玄妙。以成真光

也。圆兹行德。饰彼十身。严也。贯摄玄妙。以成真光之彩。经也。大方广法也。佛。人也。华严。喻也。具足为

题。

【■补】十身。一。菩提身。菩提。翻道。谓佛成等正觉身。

二。愿身。指从兜率来。乘愿度生说。三。化身。谓随类

化现应机说。四。力持身。谓神力持真身之全身。化

身。及舍利之碎身。永久不坏。五。相好庄严身。谓證

得微尘相好实报身。六。威势身。指魔外威伏边说。

七。意生身。随自他意。处处受身。意有所往。身即随

到。度脱有情。八。福德身。指福德具足故。九。法身。法

性周遍法界以为身。十。智身。妙智圆明。决了诸法

真光。一真法界也。】

「【□注】旧经。晋译五十卷。或六十卷成。新经唐译八十卷

成。若龙宫三本。上本有十三千大千世界微尘数偈。

一四天下微尘数品。中本有四十九万八千八百偈。

一千二百品。下本有十万偈。四十八品(今但有三十九品如释签

十八)。」

【【■记】旧经。晋。安帝时。佛度跋陀罗。翻觉贤。于扬州谢

司空寺。翻梵本三万六千颂。成晋经五十卷。或六

十卷。新经。唐永隆间。日照依晋本。译出入法界品。

两处脱文。證圣元年。实叉难陀。翻喜学。重翻日照

所成。兼补诸阙。成八十卷。仍脱文殊按善财顶之

文。贤首。将日照所补。安喜学脱处。遂得文续义连。

然斯二经。皆十万偈中之略。以译未尽故。龙宫三

本。文殊。与阿难海。于铁围山结集。护法神收入龙

980-A¶ 第 682a 页 X57-0682.png

宫。龙树菩萨。亲往龙宫。见上。中。二本文广。非人力

宫。龙树菩萨。亲往龙宫。见上。中。二本文广。非人力所持。唯以下本诵回。流传人间。今但三十九品者。

指唐译品数。旧经。七处八会。新译。加普光明殿一

会。第一。摩竭阿兰若六品。一。世主妙严。二。如来现

相。三。普贤三昧。四。世界成就。五。华严世界。六。毗卢

遮那。第二。普光明殿会六品。一。如来名号。二。四谛。

三。光明觉。四。菩萨问明。五净行。六。贤首。第三。忉利

天会说十住。有六品。一。升须弥顶。二。须弥顶偈赞。

三。十住。四。梵行。五。发心功德。六。明法。第四。夜摩天

会说十。行。四品。一。升夜摩。二。升夜摩偈赞。三。十行。

四。十无尽藏。第五。兜率天会说十向。三品。一。升兜

率。二。升兜率偈赞。三。十向。第六。他化天会说十地。

一品。第七。重会普光明殿说十地胜进行。十一品。

一十定。二。十通。三。十忍。四。阿僧祇。五。寿量。六。菩萨

住处。七。不思议法。明佛果德。八。相海。九。随相光明

功德十。普贤行。十一。如来出现。第八。三会普光明

殿说六位。一品。谓离世间。第九。逝多林会。说入法

界品也。】

「【□注】旧立四种华严。祖无显文。考大师。荆溪。之意。则有

约时。约处。约理。之不同。约理。则曰法界。约处。或曰寂

场。约时。曰三七日。或时长尽未来际。何得认此名言。

便谓华严有四种之别。且其间于义有妨。不应以后

分时长华严。而为寂场。又不应将通五时中。通教之

义。为时长也。」

980-A¶ 第 682b 页 X57-0682.png

【【■备】旧以寂场。时长。尽未来际。法界。立为四种华严。

考大师。荆溪意。惟约时。约处。约理。之不同。约理。曰

法界。约处。曰寂场。约时。曰三七日。或时长尽未来

际。何得认此约时之名言。反将时长。及尽未来际。

分立二种。加以法界。寂场二种。谓有四种别耶。且

其间下。辨讹云。不应以后分时长为寂场句。按旧

译华严。善财南询言。不离寂场。新译言。不离遮那

座前。既后分皆言不离。应与经语融会。又不应将

五时通后之义为时长句。按妙玄说华严时节长。

今闻般若。即能得入。签说。一。以法界为华严。二以

时长通至于后。既大师。荆溪。皆以义通为时长。应

与祖语融会。予读所辨。甚有见识。玉师。以三约破

旧四种。义巳成立。且其间下二段。本属馀意。今顺

玉师意。备一解曰。旧既约时而立二种。不应抹去

三七当分。专立后分时长。以摄寂场也。至五时通

后为义通。齐至般若为文通。微有区别。不可以义

通之时长。即为文通之时长也。

【■记】妙乐言。所诠无

外。名法界。宗镜言。法界者。即一心之总名。万法之

归趣。寂场。解本卷。三七日。如谓初七日。说前五会。

以经首言。始成正觉三处。皆言不起前故。二七日。

说十地等。以经初言。婆伽婆成道未久。第二七日

故。第九会在三七日后说。有舍利弗祗园等故。此

据菩提流支。约不坏前后相言也。

【■补】统纪言。旧以

寂场。时长。尽未来际。法界。列为四种华严。又分前

980-A¶ 第 682c 页 X57-0682.png

三属事。后一属理。此积代之弊。今论其义。只有三

三属事。后一属理。此积代之弊。今论其义。只有三名。一。谓寂场。妙玄。引方便品。始坐道场。三七思惟。

佛最初顿说是也。以首品。至三十六品。为前分二。

谓时长。妙玄。引法性论。钝根三处入法界是也。三

十七品去为后分。三。谓尽未来际。文句言。华严未

席。始开于渐。妙乐说。此且寄娑婆一期设化。用通

今意。应知华严尽未来际。即法华经常在灵山。何

殊十方。更互主伴。虽有三名。而所说经。无非华严。

所诠理。无非法界。此统纪破旧之词也。统纪复说

时长。通三处者。谓般若华严海空。法华佛慧。涅槃

莲华藏海。是也。

【■备】志师。以三七思惟。收归寂场。则

时。处。似未分。】

「【□注】问。华严时长。为至何时。答。如妙乐云。义当转教时

也。经家。取后分部类相从。结归前分华严部内。此即

通五时文通之类也。若般若。明华严海空。及日若垂

没馀辉峻岭。与夫莲华藏海。通至涅槃之后。此于他

部明华严义。不可结归本部。乃通五时中。义通之类。

非时长也。」

【【■记】转教。解本卷。后逝多林一会。部类相从。结归前

分华严部内。是为五时文通。般若华严海空者。妙

玄云。华严。别但在初。通则至后。故历劫修行。华严

海空。法华会四佛慧。即是通至二经。又像法决疑

经云。或见报身莲华藏世界海。为千百亿释迦牟

尼佛。说心地法门。乃至日出。先照高山。日没亦馀

980-A¶ 第 683a 页 X57-0683.png

辉峻岭。故莲华藏海。通至涅槃后。以像法决疑。是

辉峻岭。故莲华藏海。通至涅槃后。以像法决疑。是涅槃结经。当知上说。乃他部明华严义。不可结归

本部。是通五时中之义通。非华严文通之时长也。

【■补】后分时长。指逝多林一会。文殊从逝多林出。舍

利弗语六千弟子言。汝等见文殊威德相好等。乃

至文殊语诸比丘。汝等善能成就十种大心。句记

言。至般若来。方可得云。令诸比丘成十大心。此乃

义当转教时也。又统纪言。由历劫修学般若。今发

空智得入法界。观华严藏海。皆毕竟空。

【■备】辨讹言。

非时长。当改曰非文通。私谓。文通。义通。均有时长

之义。但文通时长。齐至般若。义通时长。尽未来际

耳。】

「二。鹿苑时。说四阿含。」

【【■记】小机于顿无益。故佛隐胜现劣。不动寂场而游

鹿苑。保任劣机。权證小果。】

「【□注】从处立时。说经虽多。同一处故。」

【【■补】说四阿含。不局一处。且指初转法轮处言。

【■备】辨

讹曰。同一处三字甚局。当知诸佛始化。皆在鹿苑。

故以立时。】

「【□注】乃如来昔生垂化之地。缘如辅行上(七)。」

【【■记】辅行引大论曰。波罗柰王游猎。见二鹿主。一是

释迦菩萨。一是提婆达多。菩萨鹿主告王。若以供

馔。当差次送每日一鹿。王。善其言次当达多群中。

有母鹿。白其主言。我分当死。而我怀子。子非死次。

980-A¶ 第 683b 页 X57-0683.png

屈垂料理。主怒言。谁不惜命。次来但去。母至释迦

屈垂料理。主怒言。谁不惜命。次来但去。母至释迦主所。具白。主言。若我不理。枉杀其子。若非次差。后

次何遣。惟我当代。王。怪问。群鹿尽耶。主言。但有滋

茂。为彼群鹿。归告于我。我悯之故。是身不久。必不

免死。慈救苦厄。其德无量。王说偈言。我实是畜兽。

名曰人头鹿。汝虽是畜生。名曰鹿头人。以理而为

人。不以形为人。我从今日始。不食一切肉。我以无

畏施。亦可安汝意。以是因缘。知是释迦昔生垂化

之地也。】

「【□注】群鹿所居。故名鹿苑。从树为名。亦名柰苑。二仙所

居。亦名仙苑。」

【【■记】柰苑。地多柰树故。仙苑。婆裟言。佛出世时。有阿

罗汉大仙于彼处。巳住。今住。当住。佛不出世。辟支

佛住。无辟支佛。五通仙住。二仙。或是阿罗逻。迦兰。

二仙。

【■备】辨讹言从树者。指苑为树。非指柰也。犹言

波罗柰之林苑耳。二仙两字。恐荆溪一时便写耳。

以郁头。蓝弗。二仙。在摩竭提国。不在此苑。今注。虽

引成文。似须改言仙人堕处。以五百仙人。空中闻

音乐生染。失神足堕此处。】

「【□注】阿含。翻无比法。」

【【■记】谓圣人智慧。分别法义。莫可比并。】

「【□注】妙玄十初云。增一。明人天因果。中。明真寂深义。杂。

明诸禅定。长。破外道。而通说无常。知苦断集。證灭。修

道。」

980-A¶ 第 683c 页 X57-0683.png

【【■记】报恩经言。为诸天世人。随时说法。集为增一。劝

化人习。为利根众生。说诸深义。名中阿含。学问者

习。说种种随禅法。是杂阿含。坐禅人习。破诸外道。

是长阿含。分别功德论曰。阿难复思惟。契经文义

混杂。宜当以事理相从。大小相次。第一增一。次名

曰中。第三名长。第四名杂。以一为首次至十。随事

增上名增一。中者。不大小长短等事。处中道也。长

者。说久远事。历劫不绝。本末元由。事经七佛圣王

七宝也。杂者。诸经断结。难诵难忆。事多杂碎。令人

喜也。然经虽四。所诠同是无常。何则。世间有漏苦

果。由惑业集因所感。出世间无漏寂灭。由正助道

品所得。众生不知苦。故不断集。不慕灭。故不修道。

故世尊段段说。一切行无常。不久住法。速变易法。

不可倚法。欲令知苦断集。慕灭。修道也。

【■补】真寂深

义者。无见思虚妄。曰真。离生死迁流。曰寂。乃出世

法。故曰深义。长破外道。明正因缘生法。破邪。无二

种因缘。】

「三。方等时。」

【【■记】小机保證偏真。故佛广启褒叹之方。等施弹斥

之法。令羞劣慕胜也。】

「【□注】广谈四教。均被众机。说经既多。处亦不一。故约法

立时也。」

【【■记】四教并谈。曰方。三根普被曰等。处亦不一。如王

舍城。舍卫国。灵鹫山。泥连河等。】

980-A¶ 第 684a 页 X57-0684.png

「【□注】若普贤观称方等者从理得名。如释签六(十五云)此

以理等。名方等典。若止观二(六云)四门入清凉池。曰方。

所契之理。曰等。此约行理合论。今是生酥调斥之方

等。义应属事。」

【【■记】四门。即有门空门等。

【■备】统纪言。旧释方等立名。

但分事理。未尽其义。今为委释。光明经言。读诵大

乘。方等经典。光明玄云。方等之教。通于三乘。新光

明经言。欲生人天。欲得四果。支佛。欲得佛。皆应忏

悔。灭除罪障。安处方等续遗记云。方等之名有二

义。若大经从酪出生酥。譬修多罗出方等。此约第

三时。名方等。即被一乘四教机。若普贤观称方等。

乃直明圆理。今以所引。恐谓同普贤观从理立称。

故引三乘忏悔文定名。的从部教。不专事理也。按

旧立论。有三说。一。从事。大经从修多罗出方等。无

量义经。次说方等。释签生酥。调斥方等。光明经。读

诵大乘方等。光明玄。方等教通三乘。此皆指第三

时教。二。从理。普贤观经。此方等典。是诸佛眼。三。事

理并通。止观曰。般若有四种方法。谓四门入清凉

池。方也。所契之理平等大慧。等也。故第三时准四

明立义。的从部教定名。不专事理也。今玉师。以统

纪方等。从部教说。部教兼于事理。不若以生酥调

斥。乃佛化事。从事立名也。然旧立三说内。观经方

等从理。调斥方等从事。并同。今注方等从事理一

解。亦小异。以四门入池属行。故曰此约行理合论

980-A¶ 第 684b 页 X57-0684.png

辨讹言。生酥调斥。何曾离理。若单属事。似离理外

辨讹言。生酥调斥。何曾离理。若单属事。似离理外别有事方等。且觉方等部。有收经不尽之难矣。私

谓化事断不离理。玉师且顺旧解。重调斥边。判属

于事。亦不至有难词。来哲虚心融会可也。调斥者。

调停三乘之心。令得通益。诃斥焦芽败种。令心慕

大。】

「说维摩。

【□注】具云维摩诘所说经。人法立题。此云净名。亦翻无

垢称。」

【【■记】凡夫染有。二乘染空。菩萨染中。皆不得净名。居

士二边不著。中道不安。虽处居家。不著三界。示有

妻子。常修梵行。如莲华出水。不为所溷。故净名名

焉。此据迹释。若据本。乃金粟如来现身。万恶尽消。

众善溥会。净亦不可名。于不可名中。以净名名也。

无垢。即净。称。即名。】

「思益。

【□注】具云思益梵天所问经。网明菩萨答。」

【【■记】经曰。过东方七十二恒河沙佛土。国名清洁。佛

号日月光明如来。有菩萨名思益。由我佛宣说寂

庄严光明。遂放是光。普照十方佛土。故思益梵天

来此土。说偈赞佛。兴端请益。网明以佛身相。超千

万日月光明为问。故佛放光。思益梵天来。与诸菩

萨互相问答。然经明文殊等行。迦叶空生诸圣。皆

有酬唱。今独指网明者。发起是经故也。】

980-A¶ 第 684c 页 X57-0684.png

「楞伽。

【□注】翻不可往。」

【【■记】楞伽。城名。在摩罗那山顶。华严论云。其山下瞰

大海。上大下小。无路可上。城乃众宝所成。光映日

月无门可入。而此山城。为摩婆罗大夜叉王所据。

具大神通者。方能升往。喻自觉圣智境界。非言思

可到。非寂嘿可通。惟不思议者證入也。】

「楞严三昧。

【□注】楞严翻健相。三昧。翻调直定。亦云正心行处。」

【【■记】智论云。楞严。秦言健相分别。谓知诸三昧行相

多少深浅也。菩萨得是三昧。诸烦恼魔。及魔人。无

能坏者。调直定。四教义云。通言三昧。名调直定。真

谛三昧。离爱见为调直。俗谛三昧。以称机为调直。

中道三昧。无二边曲为调直也。正心行处。智度论

云。一切禅定摄心。皆名三摩提。此言正心行处是。

心无始来。常曲不端。得正心行处。则端直也。源洪

师言。大佛顶首楞严经。翻一切事究竟坚固。当智

者时。经尚未来。此指首楞严三昧也。】

「金光明。

【□注】金。即法身。光即般若。明即解脱单法立题。」

【【■记】玄义言。金光明。分即三德。皆约性体。具金光明

真实名义。谓法性可尊可贵。当体名金。寂而常照。

当体名光。大悲益物。当体称明。】

「【□注】玄文顺古。复约譬喻一释。格他譬法不周。」

980-A¶ 第 685a 页 X57-0685.png

【【■记】此因玄文。复约譬释。故今释之。玄文明古有三

家释题。一。数论家。金。比法身。光。比般若。明。比解脱。

大师破曰。数论伹明真应二身。若以二释三。于论

不便。若取经文。无处明三德。若便作义解。何义不

通。而独譬三德。既违巳论。又不会经。非今所用。二。

地人言。金质有光明之能。如法性从体起用。自有

般若解脱之力。但作体用二义。不须分光明异也。

大师破曰地论幸明三佛。三佛释题。于义自便。而

弃三身。从体用者。则非论义。若新旧两本。并说三

身。不道体用。亦违巳论。复不会经。进退何之。非今

所用。三。真谛三藏言。金光明。譬三种三法。谓三身。

三德。三位也。譬三身者。金体真实比法身。光用能

照。比应身。明能遍益。比化身。譬三德者。金。有四义。

一。色无变。二。体无染。三。转作无碍。四。令人富。比法

身常乐我净四德。光。有二义。一。能照了。二。能除暗。

比般若照境除惑。明有二义。一。无暗。二。广远。比解

脱众累永尽。普益有缘。譬三位者。金性先有。如道

前正因位光融体显。如道中了因位。明无瑕垢。如

道后缘因位。大师破曰。三三之释。三义不了。且有

三过。一。因缘不通。二。有乖圆别。三。不称法性。破巳

而即顺之。约譬释言。当知金光明三字。遍譬一切

横法门。乃称法性无边之说。遍譬一切竖法门。乃

称法门甚深之旨。方合经王一切遍收。此义渊博。

且寄十种三法为初门。谓三德。三宝。三涅槃。三身

980-A¶ 第 685b 页 X57-0685.png

三大乘。三菩提。三般若。三佛性。三识。三道。此之三

三大乘。三菩提。三般若。三佛性。三识。三道。此之三法。该括始终。甚深无量。是谓约譬一释。格他不周

也。拾遗记言。譬喻一释。为诸师解金光明。为世物

象用。譬如来深法。诸师虽用譬显法。其实不知法

相圆融。随名局解。故不能遍喻诸法。大师欲示金

光明海。无法不备。无法不融。故顺之。以金光明三

字。为譬具足。比佛所游。是则略而十种。广则一切

法门。一一互融。皆不思议。此乃格他譬法不周。广

显性体圆具诸法是也。

【■补】记中以二释三。巳宗则

坏。于论不便。此破违宗。若取经文。无处明譬三德。

此破乖经。因果不通。因与果相违也。十种三法者。

三道。苦。惑业。三宝。佛法僧。三身。法报化。三涅槃。一

性净。即实相。二。圆净。即惑净理圆显。三。方便净。即

善巧净。三德。法身。般若。解脱。三菩提。一。真性菩提。

以此真性为道。二。实智菩提。即能照之智。三。方便

菩提。谓善巧化用自在。三佛性。一。自性住佛性。谓

真如自性常住。二。引出佛性。谓性由修显引出。三

至得果佛性。谓證得果位显发。三识谓七识。八识。

九白净识。又一。真识。谓真心。二。现识。变现根身世

界。三。分别识。三大乘。一。理乘。谓理性。二随乘。即智

随理运。三。得乘。即得果。自解脱。得机。令他解脱。三

般若。一。实相。即实体。二。观照。即照智。三。方便。善巧

化用。】

「【□注】其如经题。是法非譬。」

980-A¶ 第 685c 页 X57-0685.png

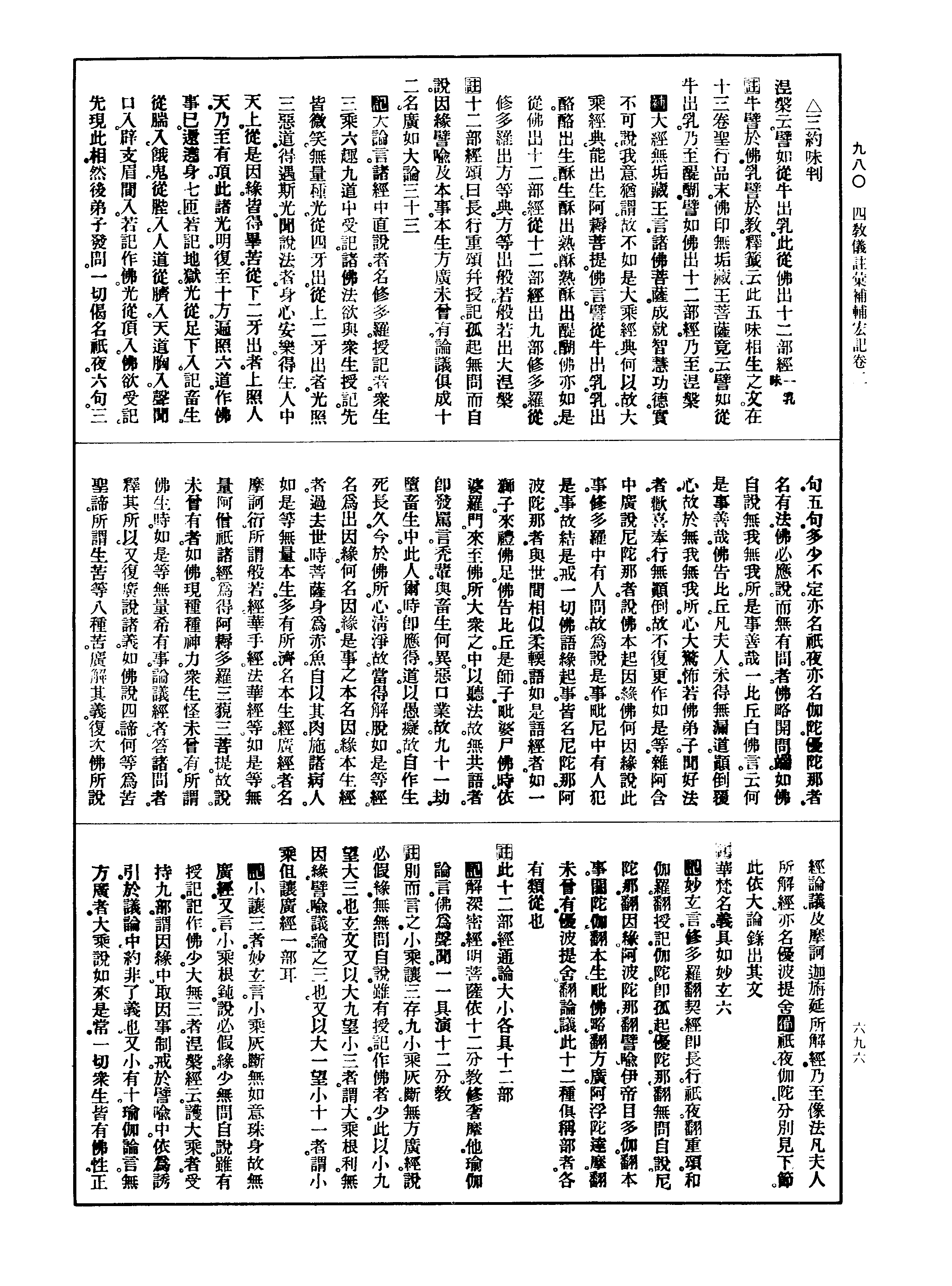

【【■记】或谓。大师既顺古以喻显法。何又自立附文当

体二种释题。故今释之。如记言。虽然顺古以喻显

法。其如经题是法非譬。故后自立附文。当体三种

解释。斥彼推喻疏远。依经就法。方为亲切。斯由大

师。深解法性。具金光明真实名义。究竟成就也除

法性外名言。皆无实义。是金光明三种法门。举一

即三。全三是一。非一非三。而三而一。不纵不横。绝

思绝议。是秘密藏佛所游处也。】

「【□注】又不可以被利钝机。双存法譬也。」

【【■记】此遮双存以被二机。

【■补】遮双存者。玄文问。旧言

此经说譬得名。云何矫义而依文耶。答非今就文。

而害于譬。若苟执喻复害于文。义有二途。应须两

存。故前言义推疏远。依文亲近。记曰。如此用譬。虽

无经据。存之有益。二不偏废。汝专执譬。弃亲逐疏。

我今双存。亲疏俱得。如玄文言。钝根以譬拟法。利

根即法作喻。故经言。甚深法性。安住其中。即于是

典。金光明中。而得见我。释迦文佛。又空品言。为钝

根故。起大悲心。盖钝根守指守株。𡩋知兔。月。利人

悬解。不须株指也。又记言。佛说兹典。既被二根。故

通经者释题。亦须二说。赴其利钝。复贬从喻。如守

株指。褒依法者。悬解兔月。不须株指。足见不许释

譬微意。玉师恐后人不了以法比二说为定旨。故

揭出言。其如经题。是法非譬。复恐以被利钝为證

据。故又言不可以被利钝机。双存等也。】

980-A¶ 第 686a 页 X57-0686.png

「胜鬘等经。

【□注】具云胜鬘狮子吼一乘大方便方广经。」

【【■记】波斯匿王。召女胜鬘。回国见佛。女说偈言。如来

现世间。普为群生。出亦应悯我等。宜速降此间。说

毕。如来现身令见。又说偈赞佛。及种种法。如来印

可。故有是经也。方便有三。一。为实施权。曲巧方便。

二。理本无言。假言而言大方便。三。权实无滞大方

便。初。如一佛乘分别说三。是也。二。如诸法寂灭相。

不可以言宣。以方便力故。为五比丘说是也。三。如

涉有未始迷空。观空不遗于有。即佛方便知见波

罗密皆巳具足。是也。今是后二种。又经言。若如来

随彼所欲而方便说。即是一乘。一乘者。即第一义。

方广狮子吼见前。】

「【□注】胜鬘夫人。即舍卫国波斯匿王女。末利夫人所生。

为踰阇国王妃。」

【【■记】梵语摩利室罗。翻胜鬘。相好胜母故。波斯匿。翻

和悦。王多仁慈故。末利。翻鬘。】

「四般若时。」

【【■记】由前方等。二乘虽发心乐大。故习犹坚。夫欲淘

汰执情。必须空慧之水。故有般若时。】

「【□注】从经题立时。般若。翻智慧。智慧轻薄。即五种不翻

之一也。」

【【■记】有分别。名智。无分别。名慧。又根本。名慧。后得。名

智。今以智慧双易般若者。显权实一体大慧也。五

980-A¶ 第 686b 页 X57-0686.png

不翻者。一。秘密不翻如诸陀罗尼咒。二。多含不翻。

不翻者。一。秘密不翻如诸陀罗尼咒。二。多含不翻。如婆伽梵含六义。三。此方无不翻。如阎浮提树。四

顺古不翻。如阿耨菩提。自古存梵。五。生善不翻。如

般若尊重。智慧轻薄。为人生善。仍存般若也。

【■备】记

中分解智慧。亦一往言之。弗泥也。】

「说摩阿般若。光赞般若。金刚般若。大品般若等。诸般

若经。

【□注】摩诃。翻大多胜。以多含故不翻。」

【【■记】非小乘故大。诠显十八种空。乃至八万四千波

罗密故多。一切诸佛菩提。皆从般若中出故胜。多

含不翻。亦五不翻之一。

【■备】记解大多胜。约般若部

说。其实含多义。】

「【□注】光赞经云。于是世尊从其舌本。悉覆佛土。而出无

数百千光明。照三千界。其光明中自然而植金莲华。

其莲华上。各有诸佛讲说此经。光。即光明。赞。即讲说。

即大品上帙。」

【【■记】此可配于三种般若。谓从其舌本悉覆佛土。即

实相般若。实相遍覆法界也。出光明照三千界句。

即观照般若。观照。照察万有也。其光植金莲华。华

上有佛说经。即文字般若。文字般若。从大悲心流

出也。

【■备】配合出记者新意。】

「【□注】金刚。从喻立名。以金中精刚。能断难断。喻般若断

疑荡相。亦名小般若乃大部六百卷中。第五百七十

七卷。」

980-A¶ 第 686c 页 X57-0686.png

【【■记】海中有宝。名金刚。最坚利。坚故。不为诸物坏。利

故。能坏一切物。以喻般若。能断难断之惑。不为无

明烦恼所坏。

【■备】源洪师言。名小般若句。疑集注便

引。盖藏中原有小品十卷。对摩诃名小。存俟后定。

此有六译。今流通本。姚秦鸠摩罗什译也。】

「【□注】大品。辅行五上(七)云。大品凡列法门。无不皆以五

阴为首。」

【【■记】大品言。声闻依四念处行道。菩萨初观色。乃至

一切种智。章章皆尔。故辅行言。此是引證。依经义

以明十境。通能覆障。五阴为初故。大品及大般若。

凡列法门。皆以五阴为首。五阴。只是念处境耳。】

「【□注】等诸般若经者。谓等于小品。放光。仁王。天王。文殊

问般若等。」

【【■补】统纪言。大品般若四十卷。按藏经目录言。摩诃

般若三十卷。光赞十卷。龙树用此本。作智度论百

卷。智者依此论。作疏二十卷。今在高丽未至。是知

摩诃。光赞。皆即大品也。又统纪曰。若放光金刚等

十经。皆晋宋间译。唐。装法师始翻出大般若六百

卷。当知前十经。皆重翻也。天台诸部所引。正大品

中义。是罗什翻。十经者大品。光赞。小品。大明度胜。

天王。文殊问。金刚。七部均罗什译。道行。竺朔译。新

道行。支谶译。放光。晋罗义译。

【■备】统纪十经。仁王不

在其列。又统纪曰。四教仪列般若诸经名。总别重

出。难于分别。盖摩诃。即大品。此指摩诃大品重出

980-A¶ 第 687a 页 X57-0687.png

也。私谓。集注大部六百卷中句。亦系便写。以六百

也。私谓。集注大部六百卷中句。亦系便写。以六百卷乃唐所出。不须引用也。】

「五法华涅槃时。」

【【■记】二乘于般若会。领知法门。故说法华开四时权。

显一乘妙。然有漏网机。及横来众。未闻前教。岂解

佛乘。更说涅槃。重为捃拾。普令證归佛慧。故二经

同为第五时。】

「【□注】从经题立时。以此二经同醍醐故。」

【【■补】妙玄曰。醍醐众味之后。涅槃称醍醐。此经名大

王膳。故同也。】

「【□注】具云妙法莲华经。妙名不可思议。法即十界十如

权实之法。莲华譬上权实法也。」

【【■记】法华有三本。晋译。名正法华十卷。秦译。名妙法

莲华七卷。隋译。名添品妙法华八卷。今是秦本。妙

名不可思议者。言语道断。心行处灭也。十界。谓四

圣六凡。莲华譬者。莲华。因果同时。喻妙法权实一

体。

【■补】妙法即实相。十如者。如是相。相据外而可别。

如是性。性据内而不改。如是体。主质名体。如是力。

功能名力。如是作。构造为作。如是因。习因为因。如

是缘。助因为缘。如是果。习果为果。如是报。报果为

报。如是本末究竟等。初相为本。后报为末。所归趣

等。为究竟等。一法界。具十如是。十法界。具百如是。

又一法界。具九法界。则有百法界千如是。】

「【□注】涅槃。具云摩诃般涅槃那。此云大灭度。大。即法身。

980-A¶ 第 687b 页 X57-0687.png

灭。即解脱。度。即般若。即三德秘藏也。」

灭。即解脱。度。即般若。即三德秘藏也。」【【■记】大者。称体而周。法身德。体遍十方也。灭者。无缚

所累。解脱德。灭除二种生死缚也。度者。破无明障。

般若德。照破五住无明也。】

△二结立异名。

「是为五时。亦名五味。

【□注】结也。五时。在大部中。或作五味列。故云亦也。五时

说法颂云。阿含十二方等八。二十二年般若谈。法华

涅槃共八年。华严最初三七日。」

【【■补】今明别义。故引孤山五时说法颂。

【■备】教观纲宗。

引玄义言。五味论别。别有齐限。论通。通于初后。章

安言。人言第二时。十二年中。说三乘别教。若尔。过

十二岁。有宜闻谛缘度者。岂可不说。人言第三时

三十年中。说空宗。般若。维摩。思益。依何经文知三

十载也。大论言。须菩提于法华中。闻说举手低头

皆得作佛。是以今问退义。若尔。大品。法华。前后何

定也。智者。章安。明文若此。今人尚传阿含十二方

等八之说。乃至别五时者。约一类最钝声闻。具经

五番陶铸。方得入实。然此别五时法。亦不拘定岁

月日时。辨讹言。五时颂局甚。然古所以病此者。以

见法华有二十年除粪之言。遂谓方等。亦有藏教。

故判方等八。以阿含自有成文。言是十二年前也。

又见经中有二十年中。执作家事。复经少时之言。

便判般若为二十二岁也。私谓。玉师引颂非不知

980-A¶ 第 687c 页 X57-0687.png

通五时义。与章安所破。但泥别。而不知通者。不同。

通五时义。与章安所破。但泥别。而不知通者。不同。今既。论别时前后修短。于无次第中。当有次第。故

引之耳。若结集家收归本部。此属文通。来哲固不

可泥定年分。亦不可以通难别也。记中五时。收经。

结经等说。存俟后考。

【■记】五时收经鹿苑收四阿含

等诸小乘经。方等。除四时外。通收诸大乘经。般若。

会收诸部般若经。法华。收无量义。及普贤观经。涅

槃。会收大涅槃。及像法决疑经。华严。会收华严梵

网经。若论五时结经。则华严会。以梵网为结经。鹿

苑。以遗教为结经。方等。以璎珞为结经。般若。以仁

王为结经。法华。以普贤观为结经。涅槃。以像法决

疑为结经。如来说法五十馀年。谈经三百馀会。今

颂该括无遗也。

【■补】有本般若收诸般若经。及无量

义经。法华收法华。并普贤观经。又言般若。以无量

义为结经。】

天台四教仪注汇补辅宏记卷一之上

980-A¶ 第 688a 页 X57-0688.png

天台四教仪注汇补辅宏记卷一之下

天台四教仪注汇补辅宏记卷一之下高丽沙门谛观录

南天竺沙门蒙润集注

清比丘性权汇补辅宏记

清三宝弟子钱𠁼庵较订

天台嫡裔比丘谛闲编科参梓

△二八教二。初总列八教名二。初据今文通。列教

名三。初正列。

「言八教者。顿。渐。秘密。不定。藏。通。别。圆。是名八教。

【□注】初总标。不从渐来。直说于大。时部居初。故名为顿。

中间三味。次第调停。鹿苑。破邪立正。方等。引小向大。

般若。会一切法。皆摩诃衍。故名为渐。」

【【■记】中间三味二句。总喻渐相。别则鹿苑。破外道之

邪。立内法之正。方等。引恋空滞寂之小。向智求悲

度之大。般若。会八十一科之法。同入第一义谛之

乘。自小至大名渐。八十一科下解。】

「【□注】不思议力。同听异闻。互不相知。名秘密教。」

【【■记】同听一音。异闻诸义。此不知彼所闻。彼不知此

所闻。名秘密。】

「【□注】闻小證大。闻大證小。得益不同。名不定教。」

【【■记】若宿于渐。有顿种者。今闻小。得大益。若宿于顿。

有渐种者。今闻大。得小益。功推于教。名不定。】

「【□注】经论律三。各含文理。条然不同。名三藏教。」

【【■备】经藏法本义。律藏灭恶义。论藏无比法义。各有

980-A¶ 第 688b 页 X57-0688.png

文理。包含摄持。名三藏教。】

文理。包含摄持。名三藏教。】「【□注】三乘共行。钝同三藏。利根菩萨。通后别圆。故名通

教。」

【【■记】藏教。以谛。缘。度。分属三乘。通教。三乘同观无生

四谛。同修体假入空。观十二缘。同观六度。若钝根。

见偏空。近同三藏。利根兼见不空。远通别圆。名通

教。】

「【□注】独菩萨法。别前藏通。次第修證。别后圆教。故名别

教。」

【【■记】涅槃经言。苦集灭道。各各因缘。皆有无量。是菩

萨法。非二乘知。别前藏通也。别行记言。时长行远。

次第隔历。故受缘理断九之讥。别后圆教也。名别

教者。】

「【□注】教理智断。行位因果。满足顿妙。一切圆融。故名圆

教。」

【【□注】四教义曰。圆义有八。一。教圆。正说中道。言不偏

也。二。理圆。中道即一切法。理不偏也。三。智圆。一切

种智圆也。四。断圆。不断而断。无明惑断也。五。行圆。

一行一切行也。六。位圆。从初一地。具足诸地功德

也。七。因圆。双照二谛。自然流入也。八。果圆。妙觉不

思议三德之果。不纵不横也。满足顿妙者。满故。三

一相即。无有缺减。足故。圆见事理。一念具足。顿故。

体非渐成。妙故。三谛不别。总之一切圆融也。据下

文。则曰圆伏。圆信。圆断等。名圆教。】

980-A¶ 第 688c 页 X57-0688.png

△二喻显。

「顿等四教是化仪。如世药方。藏等四教名化法。如辨

药味。」

【【■记】化仪如药方者。随宜说法。如医士按病制方也。

化法如辨味者。知诸根性。如辨药性味也。】

「【□注】化仪。化物仪式。化法。化物方法。」

【【■记】辅行言。化仪。敷置引入。化法。教门法则。】

「【□注】义例五云。顿等四教。是佛化仪。藏等四教。是佛化

法。」

【【■补】荆溪以辅行中文难明。复以七种义例明之。

【■备】

辨讹曰。仪。法。出自大师。当引八教大意等书。不必

引义例也。私谓。引亦无妨。然此说。有益来哲慎择

之慧。】

△三结指。

「如是等义。散在广文。

【□注】广文一家教部。即下文广本也。大本即法华玄义。」

【【■补】广文。广本。统指一家教部。大本。则单指玄义。】

△二依广本略录纲要二。初总标所依。

「今依大本略录纲要。

【□注】今家所录。通依一家广文。如文末云。谨按台教广

本。」

【【■记】此證今文通所依也。】

「【□注】的依大本玄义。如云请看法华玄十卷。」

【【■记】此明今文的所依也。】

980-A¶ 第 689a 页 X57-0689.png

△二别示纲要。

「初辨五时。五味。及化仪四教。然后出藏通别圆。

【□注】此明今文抄录之法。化仪属部。故与时味兼明。化

法属教。故后别明也。」

【【■记】部。所以判教。故与时味兼明。教。所以释义。须先

判教巳方依教释义。义有缓急。文有前后。乃抄录

分章法也。】

△二别释八教相二。初化仪四教分四。初正明四

教四。初顿教三。初总标。

「第一顿教者。即华严经也。

【□注】此判部属顿。

从部。时味等得名为顿。

【□注】此释出属顿所以也。部唯约法。时兼法譬。味专约

譬。」

【【■记】部唯约法者。华严是圆顿法。时兼法譬者。经言。

如日初出。先照高山。释言。曰譬佛。光譬说教。照物。

譬被机。高山。譬别圆。众味专约譬者。即从牛出乳。】

「【□注】最初说大。时味俱初。故得顿名。」

【【■记】此正释华严名顿。】

「【□注】此下所谓如来等。约部判顿。此经中云下。约时判

顿。涅槃云下。约味判顿。后准法华判也。」

【【■记】约部时味。列次判顿可知。后准法华判。谓后信

解品下。乃准法华。判华严拟宜也。】

△二别释三。初约部判二。初明部教。

980-A¶ 第 689b 页 X57-0689.png

「所谓如来初成正觉。在寂灭道场。四十一位法身大

士。及宿世根熟天龙八部。一时围绕。如云笼月。尔时

如来现卢舍那身。说圆满修多罗。故言顿教。

【□注】如来。乘如实道。来成正觉。文句九(十一)。」

【【■记】此指二身中。真身也。成论言。乘如实道。来成正

觉。名如来。乘者。法如如智。实者。法如如境。道。是因。

觉。是果。若单论乘者。如如无所如。单明实者。如如

无能如。境智和合。则有因果。照境未穷。名因。尽源。

为果。道觉义成。即乘如实道。来成正觉。此真身如

来也。以如实智。乘如实道。来生三有。示成正觉。即

应身如来也。】

「【□注】初成正觉。三七日说大化之始。故曰初成。离邪。曰

正。背妄曰觉。」

【【■记】三七说大化始。是随机说。诸经论。明初时说法

不定。普曜经。密迹经。皆曰二七日说三乘。法华过

三七日。方说小乘。四分律中六七。兴显行经七七。

五分律八七。智论五十个七日。则知随机见闻。得

益不同。故如来初时说大说小。应现时分亦异。今

华严是被大机。故三七说。大化正觉。藏。依生灭。通。

依无生。别。依无量。圆。依无作。若华严本部。当以别

圆判。然别地以上。證道同圆。佛是果人。离偏小邪

妄。證圆妙正觉。一觉一切觉。无觉无不觉。言穷虑

绝。不坏假名。故曰始成正觉也。】

「【□注】寂灭道场。寂五住烦恼。灭二种生死。得道之场。故

980-A¶ 第 689c 页 X57-0689.png

曰道场。即摩竭提国。阿兰若处。处随法转。名寂灭场。」

曰道场。即摩竭提国。阿兰若处。处随法转。名寂灭场。」【【■记】五住。谓见一切住地。欲爱。色爱。无色爱。三住地。

无明住地。二种生死。谓分段变易。生死是苦果。烦

恼是集因。前四住。感分段果。后一住。感变易果。寂

灭。乃究竟大寂灭处。佛于此得大寂灭道。故曰道

场即。摩竭提国阿兰若处。

【■补】摩竭提。翻不害。劫初

以来无刑害故。至阿阇世王。截指为刑。后自齧指

痛。复息此刑。佛成道其地。故吉兆预彰。

【■记】阿兰若

翻寂静处。七佛与人作则。皆依阿兰若处成道。】

「【□注】四十一位。圆教住行向地等觉。别地巳上。證道同

圆。」

【【■记】住行向地等觉。如九卷释。此四十一位破无明

惑。应判圆教。别地同圆者。如八卷解。若华严疏明。

一海月等十菩萨同生众共配初发心住。二执金

刚神。三身众。四足行。五道场。六主城。七主地。八主

山。九主林。十主药神。巳上如次配十住。十一主稼

神。十二主河。十三主海。十四主水。十五主火。十六

主风。十七主空。十八主方。十九主夜。二十主昼。巳

上配行。二十一阿修罗王。二十二迦楼罗。二十三

紧那罗。二十四摩睺罗伽。二十五夜叉。二十六龙。

二十七鸠槃茶。二十八乾闼婆王。二十九月天子。

三十日天子。巳上配向。三十一忉利天王。三十二

夜摩天。三十三兜率天。三十四化乐天。三十五他

化天。三十六大梵天。三十七光音天。三十八遍净

980-A¶ 第 690a 页 X57-0690.png

天。三十九广果天。四十大自在天王。巳上天王配

天。三十九广果天。四十大自在天王。巳上天王配地。四十一师子座众。配等觉。更有四十二眉间众。

配妙觉。

【■备】记中四十一位。据华严所列配位。然注。

乃指经前列众。不必泥定。】

「【□注】四念处云。华严后无等觉者。乃部中谈位。不可以

此而难。今文。经前列众也。」

【【■记】四念处。释别教中言。华严初无十信。后无等觉。

恐人举此以难。故明今文说有等觉。乃指经前列

众。又清凉疏问明品巳下三品。别明十信。十忍品

巳下四品。别明十顶。当知顶即等觉。清凉钞言。等

觉因位之极。称为顶位。】

「【□注】法身大士。破无明惑。得无生忍。舍生身巳。居实报

土。受法性身。故曰法身。上求下化。建立大事。故曰大

士。」

【【■备】不了第一义谛。是谓无明。第一义谛。乃圆家一

空一切空。无生理也。以无生理。忍可于心。名忍。破

一分惑。得一分忍。显一分法身。乃舍分段身之生。

离同居方便之土。而居实报土。受法性身。名法身

焉。行契佛行。是上求。化如佛化。是下化。此自利利

他大事。惟法身菩萨能之。故名大士。】

「【□注】宿世根熟。佛化众生。种熟脱三。时时不废。谓种在

久远。熟在宿世。脱在今日。」

【【■记】玄文言。佛设教元始。巧为众生作顿渐不定显

露种子。中间以顿渐五味。调伏长养而成熟之。又

980-A¶ 第 690b 页 X57-0690.png

以顿渐五味。而度脱之。并脱。并熟。并种。番番不息。

以顿渐五味。而度脱之。并脱。并熟。并种。番番不息。大势威猛。三世益物也。今是大乘根熟众生。】

「【□注】天龙八部。天龙别名。八部。总称。总别兼举也。天(一)

龙(二)。夜叉(三)。乾闼婆(四)。阿修罗(五)。迦楼罗(六)。紧那罗

(七)。摩睺罗伽(八)。人非人等。总结八部。」

【【■记】梵语提婆。此翻天。三界二十八天也。那伽。翻龙。

守天宫持地。注雨等龙也。夜叉。翻勇健。亦名暴恶。

飞空。飞行守天城。池门。阁。等也。乾闼婆。翻香阴。不

啖酒肉。唯香资身。是天主幢倒乐神也。阿修罗。翻

无端正。迦楼罗翻金翅。紧那罗。翻疑人。似人。而头

有角。亦天伎神也。摩睺罗伽。翻大腹行。即大蟒神

腹行者也。原佛道济百灵。慈育万有。三乘归投八

部翼卫。馀无此德。故无八部也。】

「【□注】龙鬼等得预法会者。乘急戒缓故。大师准涅槃经

云。于戒缓者。不名为缓于乘缓者。乃名为缓之文。遂

开乘戒四句。」

【【■记】涅槃经又言。菩萨于此大乘。心不懈怠。是名本

成。为护正法。以大乘水。而自澡浴。故菩萨虽现破

戒。不名为缓。智者取此乘急戒缓之文。于止观中

开成四句也。本成者。本所受戒。如本不失也。

980-A¶ 第 690c 页 X57-0690.png

【■补】文句言。若通论戒乘。一切善法观慧。皆称戒乘。

人天五乘。即是其义。道共等戒。悉是通义也。今就

别判三皈。五戒。十善。八斋。出家律仪。乃至定共。能

防身口。遮恶道果。得人天报者。名戒。闻经生解观

智。推寻谛缘度等智。能破烦恼。运出三界者。名乘。

大品言。有相之善。不动不出。无相之善。能动能出。

是也。若戒乘俱急者。下品戒急。报在人道。持小乘

急。以人身于藏教时。见佛闻法。严持中乘。以人身

于通教大乘。乃至带方便诸大乘经时。见佛闻法。

若持上乘。以人身。于华严法华等教。及诸教中圆

见佛闻法。列为同闻众也。若中品戒急。报在欲天。

若持小乘。以欲天身。于藏教时。见佛闻法。馀持中

上乘。如上说。若上品戒急。加修禅定。报在色无色

界。持小乘急。以色无色界天身。于三藏中见佛闻

法。馀持中上乘。如上说。二。戒缓乘急者。三品戒皆

缓。报在三途。若小乘急。以三途身。于三藏教中。见

佛闻法。馀如上说。三。戒急乘缓者。有戒。受人天身。

无乘。佛虽出世说法。不见不闻。舍卫三亿家。及诸

不见闻者。三界乐著诸天等。是也。四。戒乘俱缓者。

受三途报。不见佛不闻法也。

【■记】华严疏钞言。一。乘

缓戒急者。事戒严峻。三种观心不开。以得戒故。人

天受生。或随禅梵世。耽湎定乐。世虽有佛说法度

人。于此类无益。设得值遇。不能开解。二。乘急戒缓

者德薄垢重。烦恼所使。是诸事戒。皆破理观。乘急。

980-A¶ 第 691a 页 X57-0691.png

信解诸法。戒缓。命终堕恶道中。于诸乘中随何乘

信解诸法。戒缓。命终堕恶道中。于诸乘中随何乘急。强者先牵。若一乘急。即闻华严等。三。乘戒俱急

者。具持众戒理事无瑕。于诸妙法。观念相续。即于

今生。便应得道。若未得道。此业最强。必升善处。若

一乘急。即于人天身。闻华严。四。乘戒俱缓者。失人

天报。无得道期。展转沉沦。不可度脱。是则乘戒。岂

得偏向乎。设有偏志者。𡩋偏于乘也。】

「【□注】如云笼月。月喻教主。具智断二德。初一至十五。谓

之白月。智光渐增。故譬智德。十六至三十日。谓之黑

月。邪光渐减。故譬断德。」

【【■记】准华严钞。月有四德。合佛三法。明是智德。暗是

断德。清凉是恩德。应器周故。亦是恩德。今取黑白。

喻智断二德也。如大经月爱三昧。光色增长。譬十

五智德。摩诃般若。光色损减。譬十五断德。无累解

脱。又言月性常圆。实无增减。因须弥山。故有亏盈。

不增而增。白月渐著。不减而减。黑月稍无。法身亦

尔。因无明故。约如论智。如实不智。约如论断。如实

不断。无智而智。般若渐明。无断而断。解脱渐离也。

据华严梵行品。月体喻法身。月光喻十五智断。谓

三十心。为三智断。十地。为十智断。等妙二觉。为二

智断。合有十五智断也。】

「【□注】尔时如来。指丈六身。即境本定身也。」

【【■记】辅行言。止观见佛相好。一一文中。皆言若见如

来者。皆以三藏如来而为境本。于色相上四机所

980-A¶ 第 691b 页 X57-0691.png

见不同。故名境本定身也。

见不同。故名境本定身也。【■补】三藏如来老比丘相。

即境本定身。境。是所见之境。本。为应机之本。定。乃

一定之身。如言只一金刚土台成道。四机各见不

同。生灭机。见劣应身。无生机。见带劣胜应身。无量

机。见报身藏尘相好。无作机。见法身如虚空相。虽

机见不同。只是丈六一定身也。】

「【□注】现卢舍那身。现。即现起。卢舍那。翻净满。谓诸恶都

尽。故净。众德悉圆。故满。自报。亦翻光明遍照。他报。亦

名尊特。亦名胜应。」

【【■记】净满者。障净为先。德满为后。如言万恶咸消。众

善普会也。梵网经疏言满净者。德满为先。障净为

后。所谓富有万德。荡无纤尘也。光明遍照指为他

报者。若据慈恩三藏释。则言身光智光。内外照故。

目于报身。通自他二报佛也。尊特有上中下三品。

今指下品。从丈六身。现起千丈舍那也。胜应。如来

应身相好。有胜劣不同。今指胜者。华严佛有殊胜

相好。对劣名胜也。】

「【□注】新译华严云毗卢遮那。妙乐九(二十七)破云。近代翻

译。法报不分。二三莫辨(文)。」

【【■记】新译。即唐实叉难陀译。卢舍那品。译为毗卢遮

那品。如来名号品中。或名卢舍那。译为或名毗卢

遮那。清凉疏言。毗。即遍也。卢遮那。光明照义。应言

光明遍照。今按所释名义未尝非。但未明言教主

是报身耳。盖遮那。法身佛。舍那。报身佛。释迦牟尼。

980-A¶ 第 691c 页 X57-0691.png

应身佛。又以二身言之。遮那。真身。舍那。胜应。牟尼。

应身佛。又以二身言之。遮那。真身。舍那。胜应。牟尼。劣应。胜劣均名应身。是名二身也。华严教主。乃舍

那译为遮那。则以法身为报身。法报不分也。又以

真身为胜应。二三莫辨也。文句破言。自古经论。许

有三身。若毗卢与舍那不别。法身即报身。一切众

生。无不圆满。法身有说。众生亦然。若言果满方说。

满从报立。若言不离。三身俱然。何独法报。又生佛

尚且无二。岂唯三身。若论三身。法定不说。报通二

义。应化定说。若其相即。俱说俱不说。若但从理。非

说非不说。事理相对。无说即说。情同妙契。诤计咸

失是也。

【■补】按毗卢遮那。言遍一切处。卢舍那。言光

明遍照。牟尼。言能仁寂默。】

「【□注】然华严教主。经疏诸文。或云释迦。或云舍那者。盖

是释迦现起舍那故也。而净觉谓。本是实报土身。应

下二土。故解谤破云。汝执藏尘为尊特相。树下之身

有此相否。故升须弥山顶品云。尔时世尊。不离一切

菩提树下。而上升须弥。向帝释殿。岂非华严是千百

亿应身所说。此身既被别圆之机。见是尊特。何须独

指华台受职身耶。(文)盖指千百亿应身中之一身所

说。」

【【■记】此辨净觉师偏说。以定从劣现胜正意。

【■补】净觉

云。药师。净名。观经之相皆应身。不可指为法身。唯

华严藏尘相好。为尊崇奇特。以相多故也。凡八万

四千。三十二相。皆从此实报尊特之身。应下二土。

980-A¶ 第 692a 页 X57-0692.png

应八万四千。似方便。应三十二。似同居。准此。则彼

应八万四千。似方便。应三十二。似同居。准此。则彼意指华严。藏尘相好为證得奇特。不知华严十华

藏世界微尘相好。是应机现起。即如来现起他受

用。十地菩萨所被机也。故四明作解谤破云。汝执

藏尘为实报尊特相。我且问汝。华严菩提树下三

十二相之身。有此奇特相否。若谓是有。何言三十

二相是应下。何言华严是实报身。故知华严非本

是实报身。三十二相。亦非应下明矣。盖树下身未

被别圆机时。本无奇特相。若被别圆机。则于此身

现起尊特。故不可谓本是实报土身也。以华严教

主是现起身。故言不离一切。而上升须弥。向帝释

殿。上升。即现起义。岂非华严是千百亿应身所说

耶。华台受职者。即实报土身。若约所依。名实报身。

以称中道法性理。感真实果报土也。若约所證。名

华台受职身。华台表法界理。故报身卢舍那佛坐

华台。若应身释迦。但坐莲叶。如签言。只以入实名

华台。以内心入实。故外处华台。玄文言。始见我身。

初闻一实。巳入华台。皆指所證。为华台也。受职者。

谓报身初坐千叶莲台宝华王座时。十方诸佛。齐

放白毫来灌其顶。受法王职也。但此身有證得相。

有现起相。净觉所执是證得相。四明所定是现起

相。故破言。何须独指华台受职身耶。盖指下。注家

断定四明意。统纪言。四明约机约教以定身者。是

树下生身。现起尊特。应别圆机。正合妙玄释迦最

980-A¶ 第 692b 页 X57-0692.png

初顿说。释迦是生身。说顿是舍那。亦合四教仪。如

初顿说。释迦是生身。说顿是舍那。亦合四教仪。如来现卢舍那身说法之言。

【■备】净觉背宗因缘。统纪

内载。须者往检。辨讹曰。盖指千百亿至所说句。虽

约一阎浮提而论。但意似局。私谓。四明是千百亿

应身所说句。恐有未见千百亿之难。故玉师复申

明一身也。辨讹又曰。实报土身应下二土之言。本

四明妙宗钞语。以经中八万四千相好。大师判为

真法身观故。钞言。然此色相。是实报身。应同居土。

而特名法身者。为成行人圆观也。后料拣中问。尊

特既是他受用报。须入地住方见。今八万相。似位

能见。验非尊特。合是生身。答。地住。分證论见。地住

以前。相似论见。斯乃如来以实报身应下二土。(云

云)当知四明此言。因他问意。谓地住以上。舍生身

巳。入实报土。方见尊特。今圆行人。在相似位。处同

居土。焉能见之。故答言。如来应下使见。而净觉反

宗破言。华严藏尘相好是尊特。是实报应下。观经

八万四千相好。是生身非实报应下。故解谤言。汝

执藏尘为尊特相。树下之身有此相否。若言有。应

下义不成。若言无。何故华严有上升须弥等文耶。

足见藏尘尊特。是释迦现起。应下之义不成矣。而

八万四千尊特不然。此由圆观行人。台像圆观既

成。所见佛身。必非同居生身。实报土身。方是其境。

故如来。以实报应下同居。而使见之。非入实报。方

能见也。然钞中乃是破立方便。非是下二土所现

980-A¶ 第 692c 页 X57-0692.png

诸身。皆从实报应下也。况钞虽言以实报应下。亦

诸身。皆从实报应下也。况钞虽言以实报应下。亦即于同居现起。此义当知。即华严从树下释迦境

本现起。其义亦然。但华严现身说经。观经应行人

现相。其义稍异。思之可知也。又复现起应下。义亦

不殊。如华严从境本发起。观经从三十二相常身

常相发起是也。故四明言。有须现者。即为现之。则

知应下。义不殊也。今但知是净觉语。不知出四明

恣情纵破。故略述此。】

「【□注】月堂云。境本定身。则是释迦。机感见相。乃是舍那。

此即释迦境本定身。现起舍那尊特也。上品相好。下

品尊特。二现言之。正当须现。」

【【■记】四明约教。分三品尊特。谓法华三十二相。相相

无边。即法身上品尊特。观经八万四千。中品尊特。

华严丈六发起舍那。下品尊特。又约相海分三品。

谓华藏尘相。上品相海。八万四千。中品相海。三十

二相。下品相海。次即言上品相好。下品尊特。此二

皆现起相。故曰二现言之。正当须现。

【■补】下品尊特。

以兼别机。须当现起。方有不能。即劣显法。如法华

微妙净法身。具相三十二也。月堂法师。讳询。字谋

道。依圆辨琛。以正所学。统纪曰。准解谤说尊特身。

有须现。不须现之分。故须现。如梵网华严及观经

等相多身大。不须现。则以力加。令于劣身。不取分

齐见三十二相。即无有边。以知丈六。是法界故也。】

「【□注】圆满修多罗。约圆实部主说。释签云。华严顿部。正

980-A¶ 第 693a 页 X57-0693.png

在圆真。兼申别俗。」

在圆真。兼申别俗。」【【■备】八卷曰。圆。以不偏为义。又言。无有缺减。名曰圆

满。法华言。唯佛与佛。乃能究尽诸法实相。即圆实

也。兼申别俗句。乃文义未能截断。顺带引之。非本

节引用正意。】

「【□注】修多罗翻契经。圣教之都名。若十二部中。直说法

相者。名修多罗。今非此意。」

【【■记】契经者。以经通教理。教能契理。理能契机也。圣

教都名者。据经藏释。通名修多罗。若十二部中。名

修多罗者义局。故拣之。】

「【□注】故言顿教。结部属顿也。」

【【■记】此先结部属顿。下约教说。】

△二明机教三。初机教兼权。

「若约机约教。未免兼权。

【□注】机是所被。教是能被。机有别圆。教兼权实。」

【【■记】由所被之机有异。故能被之教亦兼。】

「【□注】辅行曰。约部约味。得名为顿。部内之教。教仍兼渐。」

△二双示圆别二。初为利机说圆教。

谓初发心时。便成正觉等文。为圆机。说圆教。

【【■记】晋译华严梵行品言。观一切法。如幻如梦。如影

响化。菩萨如是观者。以少方便。疾得一切诸佛功

德。常乐观察。无二法相。斯有是处。初发心时。便成

正觉。知一切法。真实之性。具足慧身。不由他悟。今

引二句。以明圆也。】

980-A¶ 第 693b 页 X57-0693.png

「【□注】此释能兼之圆。如后释。」

【【■记】后九卷言。初发心者。初住名也。便成正觉者。成

八相佛也。】

「【□注】等文者。等于三无差别之文。」

【【■记】晋译如来林菩萨偈言。心如工画师。画种种五

阴。一切世间中。无法而不造。如心佛亦尔。如佛众

生然。心佛及众生。是三无差别。】

△二为钝机说别教。

「处处说行布次第。则为权机。说别教。

【□注】此释所兼之别。凡经文处处所说。行列排布恒沙

法门。历劫修行次第之义。皆别教也。」

【【■记】贤首品言。菩萨住在三昧中。种种自在摄众生。

悉以所行功德法。无量方便而开诱。或以供养诸

如来。或以难思布施门。或以头陀持戒门。或以不

动堪忍门。乃至言八万四千诸法门。诸佛以此度

众生。所谓行列排布恒沙法门也。又言。或一念顷。

修普贤行。而成正觉。或须臾顷。或一时。或半月。乃

至不可说不可说劫。修普贤行。成正觉。此历劫修

行次第义也。】

「【□注】今文欲显部中机教兼权。故指经中别圆各说显

文为證。若别圆间说。及分圆即别。融别即圆。义非一

概也。」

【【■记】签文曰华严所明位行。不出别圆。始从住前至

登住来。全提圆义。从二住至七住。文相次第。又似

980-A¶ 第 693c 页 X57-0693.png

别义。于七住中又辨一多相即自在。至行向地。又

别义。于七住中又辨一多相即自在。至行向地。又明次第别义此證别圆间说意也。若其间分圆即

别。融别即圆者。乃圆融不碍行布。行布。不碍圆融。

故以义非一概总结。

【■补】光明玄记言。闻说三身。具

乎三德。失意者分隔。即别。得意者互具。即圆。融别

即圆。分圆即别也。】

△三双结二约。

「故约部为顿。

【□注】此结从部为顿。

约教名兼。

【□注】此结部中机教兼权。」

【【■记】双结部教。】

△二约时判。

「此经中云。譬如日出。先照高山(第一时)。

【□注】晋译华严三十五。宝王如来性起品。文有四照。合

法有五。」

【【■补】晋译性起品曰。譬如日出。先照诸大山王。次照

一切大山。次照金刚宝山。然后普照一切大地。日

光不作是念。我当先照诸大山王。次第乃至大地。

伹山有高下。光有先后。如来亦复如是。成就无量

无边法界智光。先照菩萨。次照缘觉。次照声闻。次

照决定善根众生。随应受化。然后普照一切众生。

乃至邪定。又唐译出现品言。譬如日出。先照须弥

等诸大山王。次照黑山。次照高原。然后普照一切

980-A¶ 第 694a 页 X57-0694.png

大地。乃至如来。亦复如是。常放无碍智慧光明。先

大地。乃至如来。亦复如是。常放无碍智慧光明。先照菩萨等诸大山王。次照缘觉。次照声闻。次照决

定善根众生。然后一切众生。乃至邪定亦皆普及

为作未来利益因缘。令成熟故。】

「【□注】今家约义引经。但作三照。又复义开平地为三。用

对涅槃五味。妙玄一(六)释签一(十七)。」

【【■记】妙玄曰如日初出。前照高山。厚植善根。感斯顿

说。良由小不堪大。亦是大隔于小。此如华严。约法

被缘。缘得大益。名顿教相。约说次第。从牛出乳相。

次照幽谷。浅行偏明。当分渐解。此乃小隔于大。大

隐于小。约法被缘。名渐教相。约说次第。名酪味相。

次照平地。影临万水。逐器方圆。随波动静。示一佛

土。净秽不同。示现一身。巨细各异。一音说法。随类

各解。恐畏欢喜。厌离断疑。神力不共。故见有净秽。

闻有褒贬。嗅有薝卜不薝卜。华有著身不著身。慧

有若干不若干。此如净名方等。约法被缘。犹是渐

教。约说次第。生酥味相。复有义。大人蒙其光用。婴

儿丧其睛明。夜游者伏匿。作务者兴成。故文曰。但

为菩萨说其实事。而不为我说斯真要。虽三人俱

学。二乘取證。具如大品。若约法被缘。犹是渐教。约

说次第。熟酥味相。复有义。日光普照。高下均平。若

低头。若小音。若散乱。若微善。皆成佛道。不令有人

独得灭度。皆以如来灭度。而灭度之。具如今经。若

约法被缘。名渐圆教。约说次第。醍醐味相。当知华

980-A¶ 第 694b 页 X57-0694.png

严之譬。与涅槃义同。释签言。初文五味者。还约华

严之譬。与涅槃义同。释签言。初文五味者。还约华严日照三譬。开为五味。然五味转变。只是一乳。三

照不同。只是一日。今演华严平地之譬。以对涅槃

后之三味。虽数不等。其义宛齐。又涅槃以牛譬佛。

乳从牛出。譬佛初说大。乳出巳后。其味转变。犹成

分譬。义立五味。又华严日譬于佛。光譬说教。日无

缘慈。非出而出。众机所扣。非照而照。故使高山。幽

谷。平地。不同。同禀教光。终归等照。故用两经二义

相成。

【■备】恐畏欢喜等。即四悉檀。解二卷。大人蒙光。

签曰。菩萨大人。蒙般若光。诸法之用。二乘。如七日

婴儿。若视日轮。令眼失光。名丧。外人暗證。如夜游。

菩萨利他。如作务。】

「【□注】别行义疏记云。彼经预叙一代始终。故立譬云。犹

如日出。先照高山。次照幽谷。后照平地。今家义开平

地为三。对于涅槃五味(文)。」

【【■记】此引以證成三照对五味之义。】

「【□注】日譬于佛。光譬说教。照物譬被机。高山譬别圆众。

此譬兼于机应也。」

【【■记】佛必感机应而说。故喻兼机应。如言佛不出世。

万古长夜。及至出现。光明遍照。极于幽暗。悉皆大

明。所以日譬佛也。光从日出。譬教从佛说也。物得

日光能消长。机禀佛教有损益。所以照物譬被机

也。高山卓出馀峰。别圆超越藏通。所以高山。譬别

圆众也。

【■备】此节应列于首。以消本节仪文喻意。然

980-A¶ 第 694c 页 X57-0694.png

后引晋译华严等文气似贯。】

后引晋译华严等文气似贯。】「【□注】若释签用两经二义相成者。旻智行云。若不用涅

槃五味。则不显华严演三成五。若不用华严三照。则

不显涅槃后之四味。皆从牛出。」

【【■备】此明释签用两经二义相成。复引旻师语以證。】

「【□注】旧谓今家合四为三。而诸文直作三照引经。何尝

云合四耶。」

【【■补】旧谓合四为三。指统纪列三照五时五味图中。

特标言妙玄合四为三。意谓玄文合经中次照一

切大山。次照金刚宝山。为幽谷一照。以成三照。故

言合四为三。其实玄文。准经立义。而作三照。并无

合四之语也。】

「【□注】又有以经中。譬如日月。出现世间。乃至深山幽谷。

无不普照之文。谓是经文合四为三。殊不知此文。只

是照幽谷也。」

【【■记】经指华严。由此文连四照五合文后。便谓合四

为三。以前四照为三合。足此一文为一合。为四合

也。殊不知下。出正意。谓若以此文为合四。经应颂

出。既经但颂前文四照五合。则知此一节文。只是

照幽谷也。

【■补】谓经文合四为三。亦指统纪列图后。

引经四照以證。又于四照文末引经云。譬如日月。

出现世间。乃至深山幽谷。无不普照。特注云。玄文

合大山宝山为幽谷。其文出此。岂非谓诸节经文。

乃是合四为三文耶。但前言旧谓。此言又有是玉

980-A¶ 第 695a 页 X57-0695.png

师回护意。以统纪于今家甚有功。然恐后莫辨。故

师回护意。以统纪于今家甚有功。然恐后莫辨。故点明之。

【■备】统纪合四为三。以经有高山。大山。宝山。

平地。四种。玄文作三照。恐遭诘难。故引深山幽谷

无不普照。以證玄文合大山宝山为幽谷。其文出

此。固属别字微意。玉师以合四为三。妙玄无显文。

不必泥定合四也。故于后相成图中。以约义引经

释之。记中以前四照为三合。足此一文为四合。及

经应颂出等所解甚拗。研集注意亦未然。或旧有

此说。存俟考定。

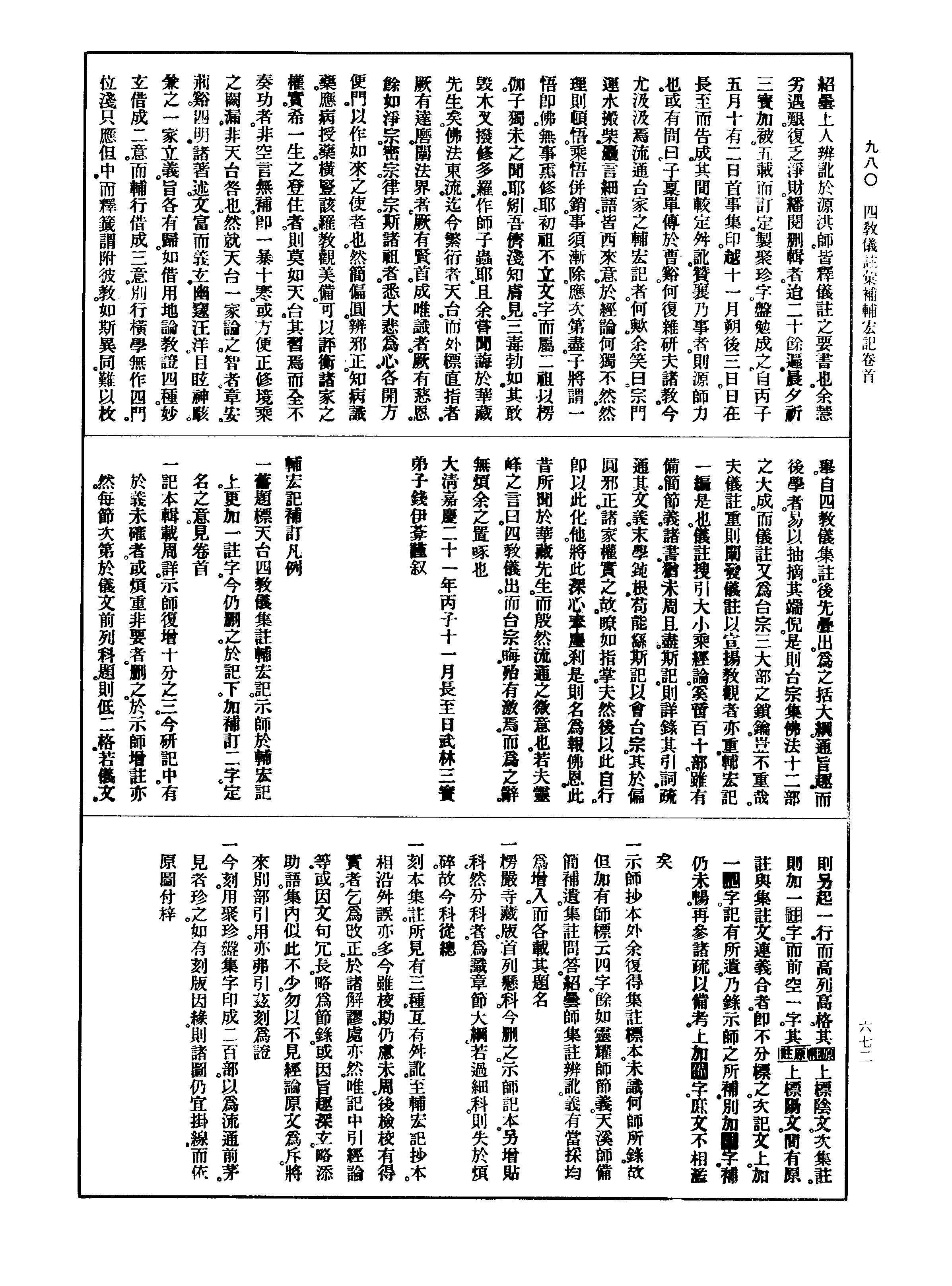

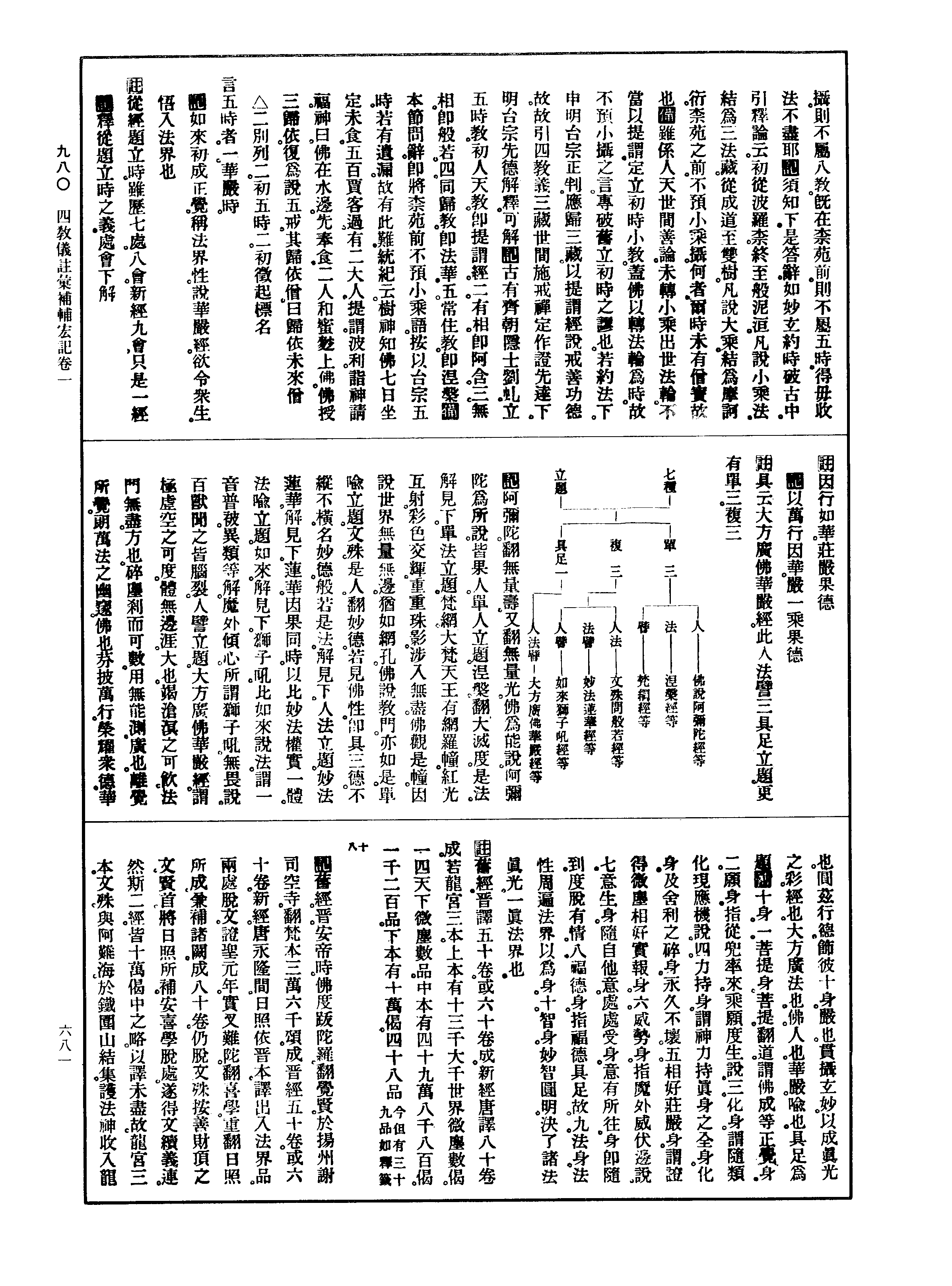

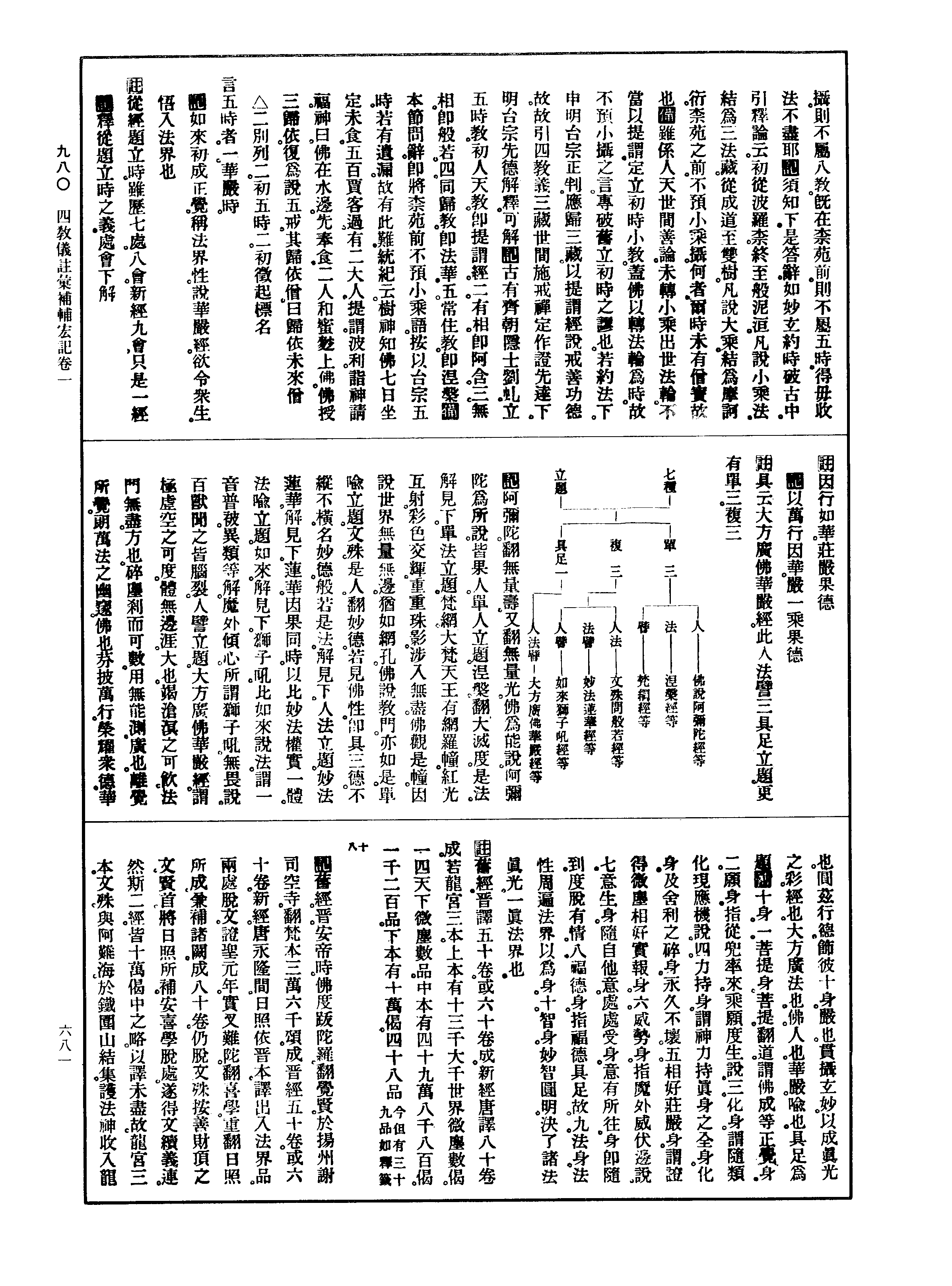

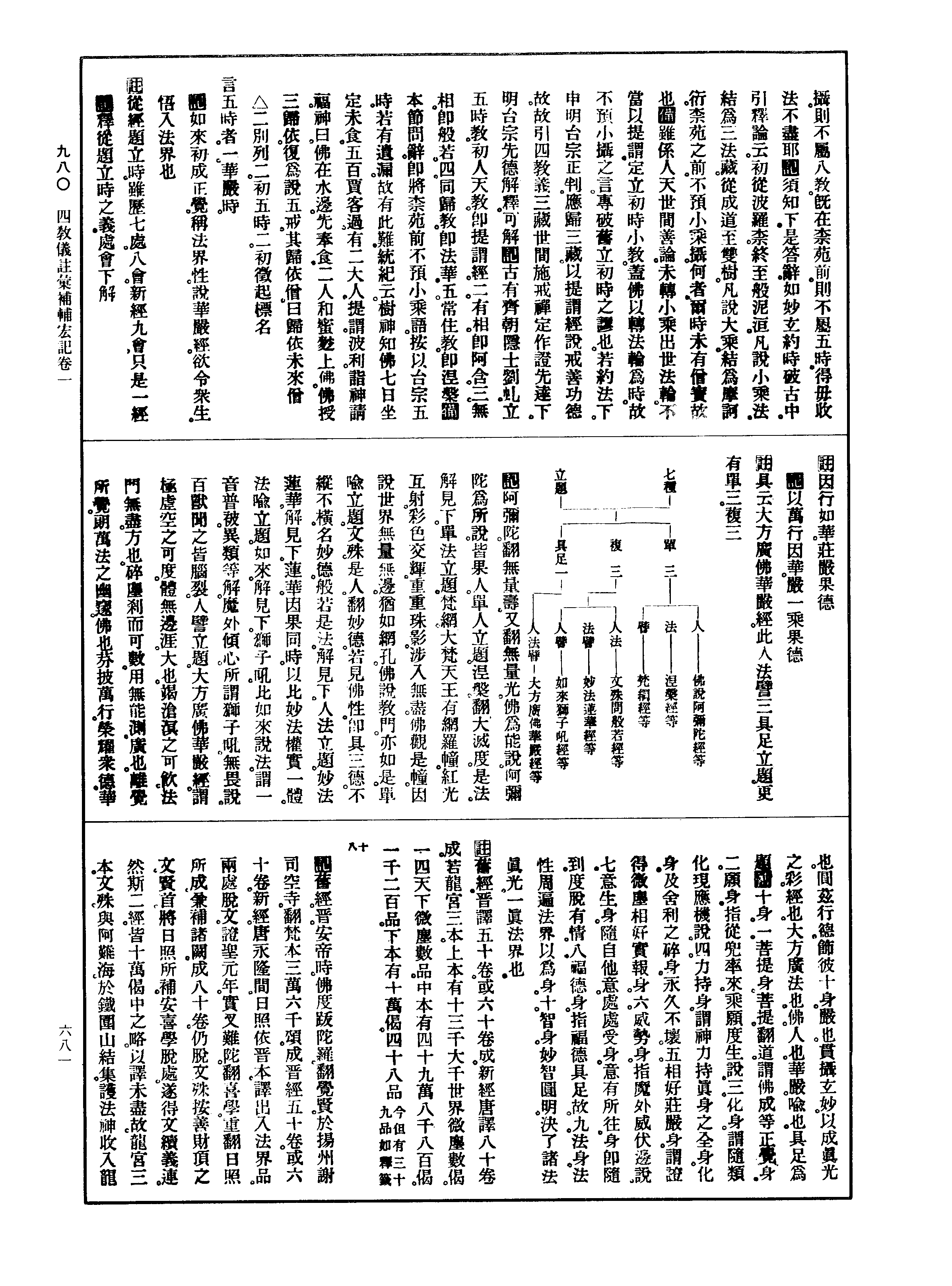

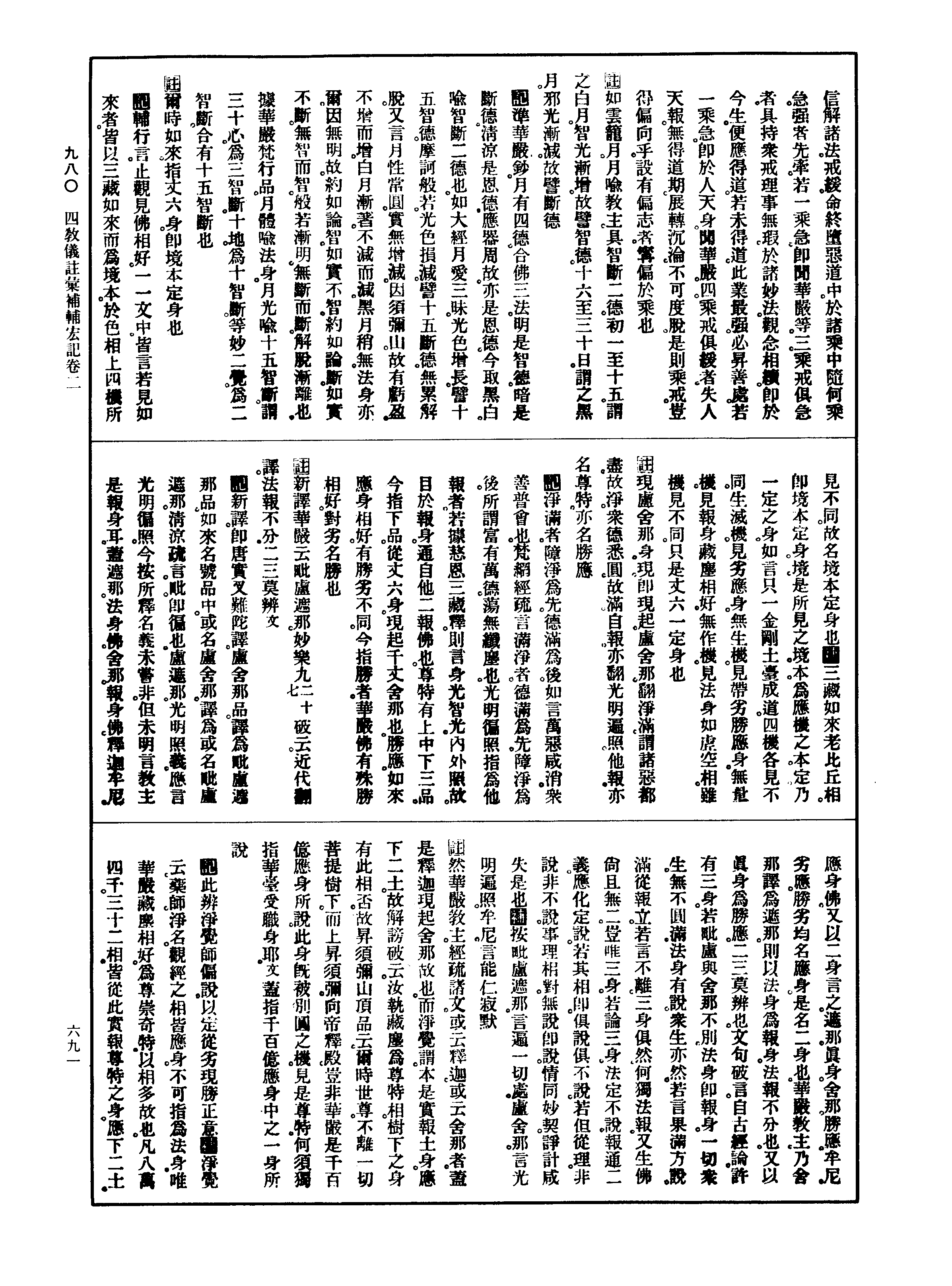

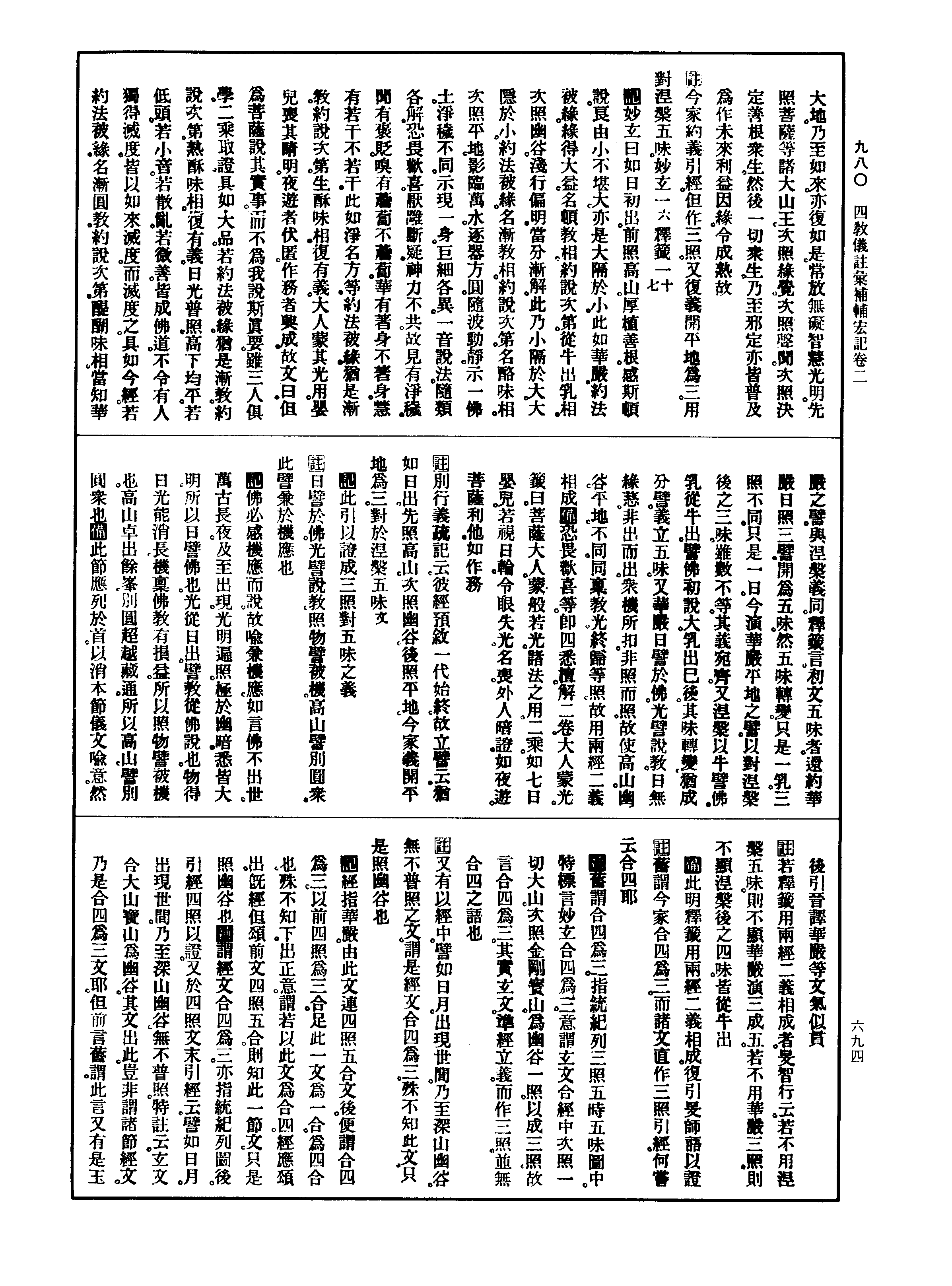

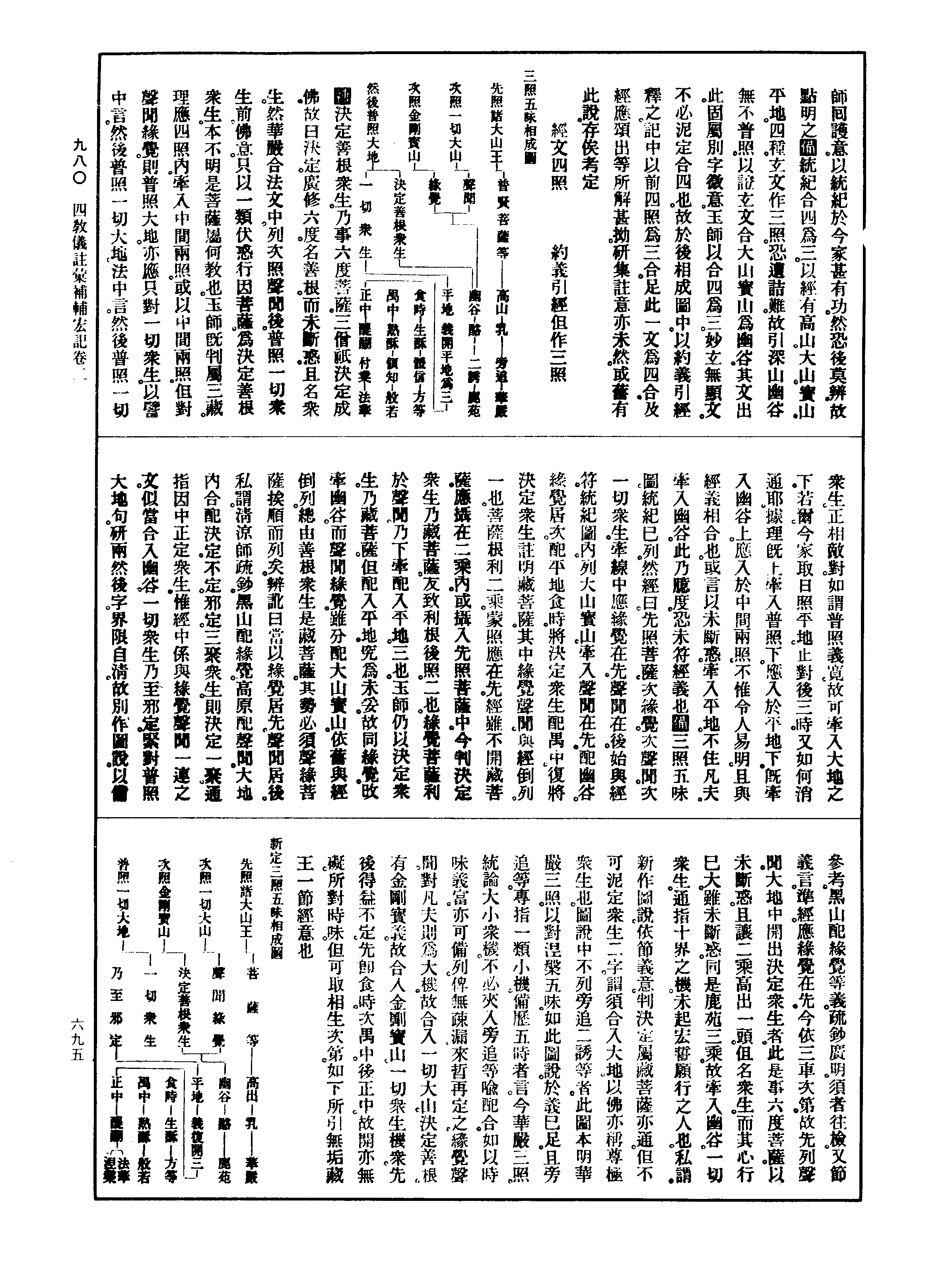

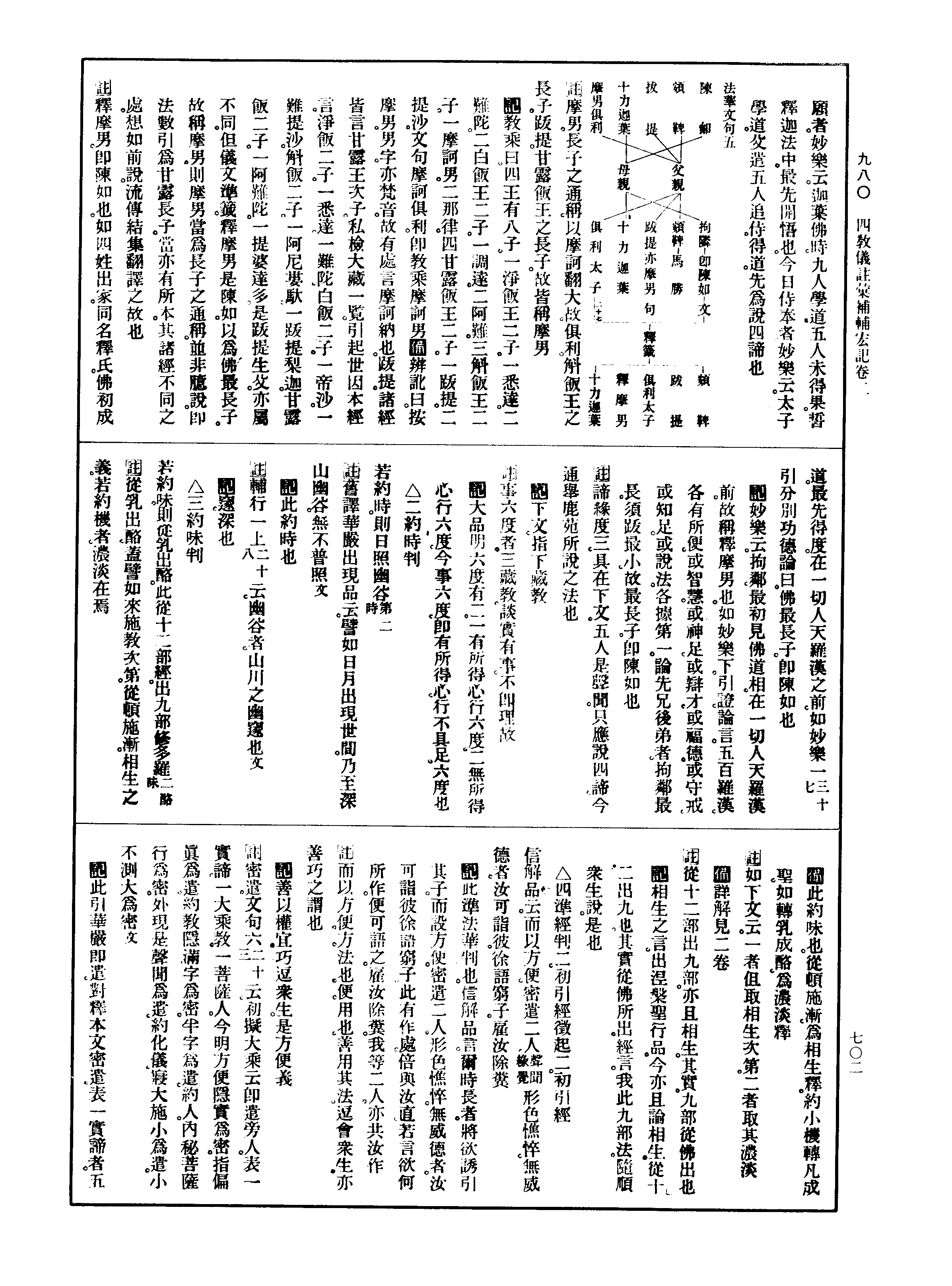

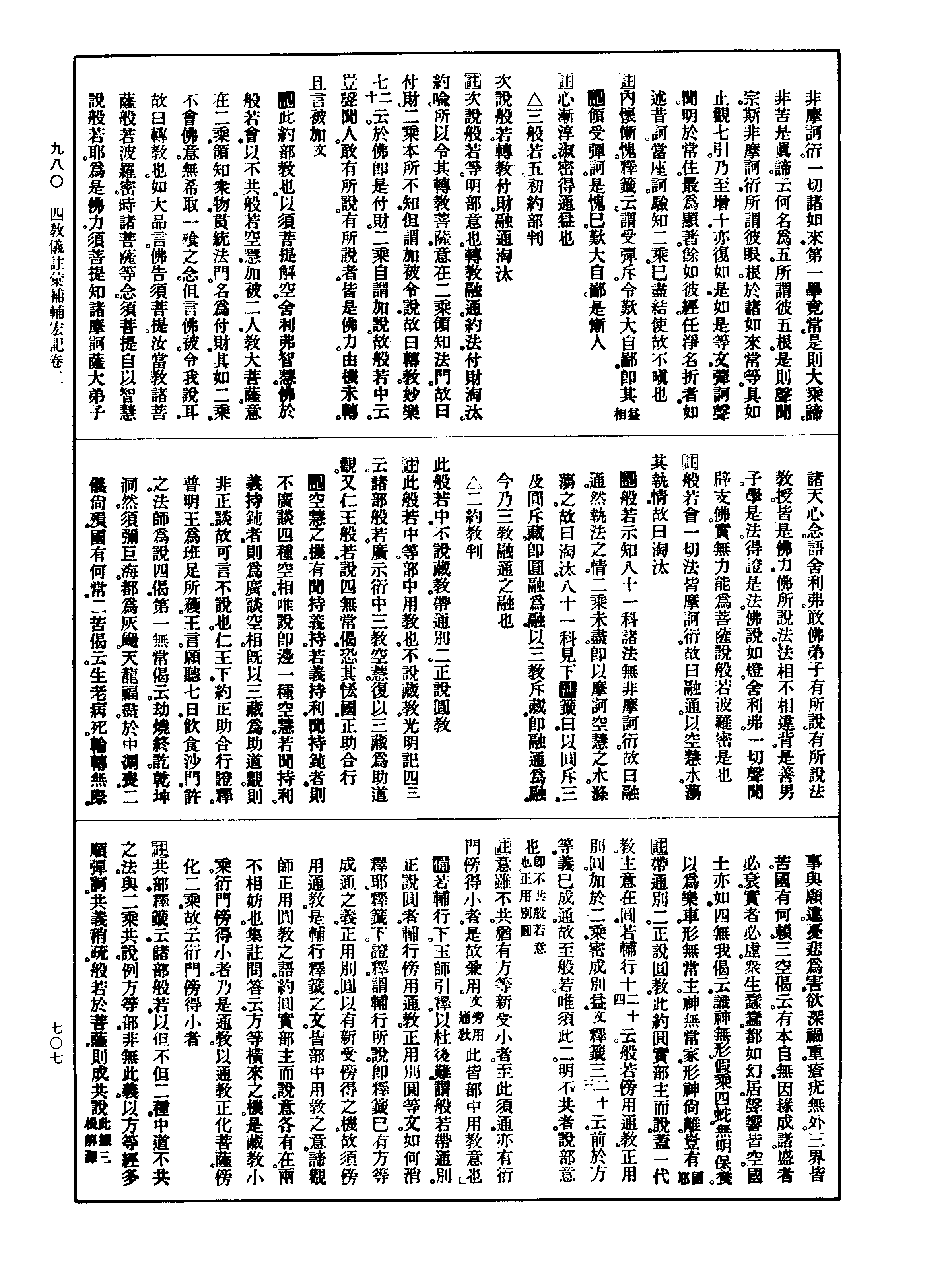

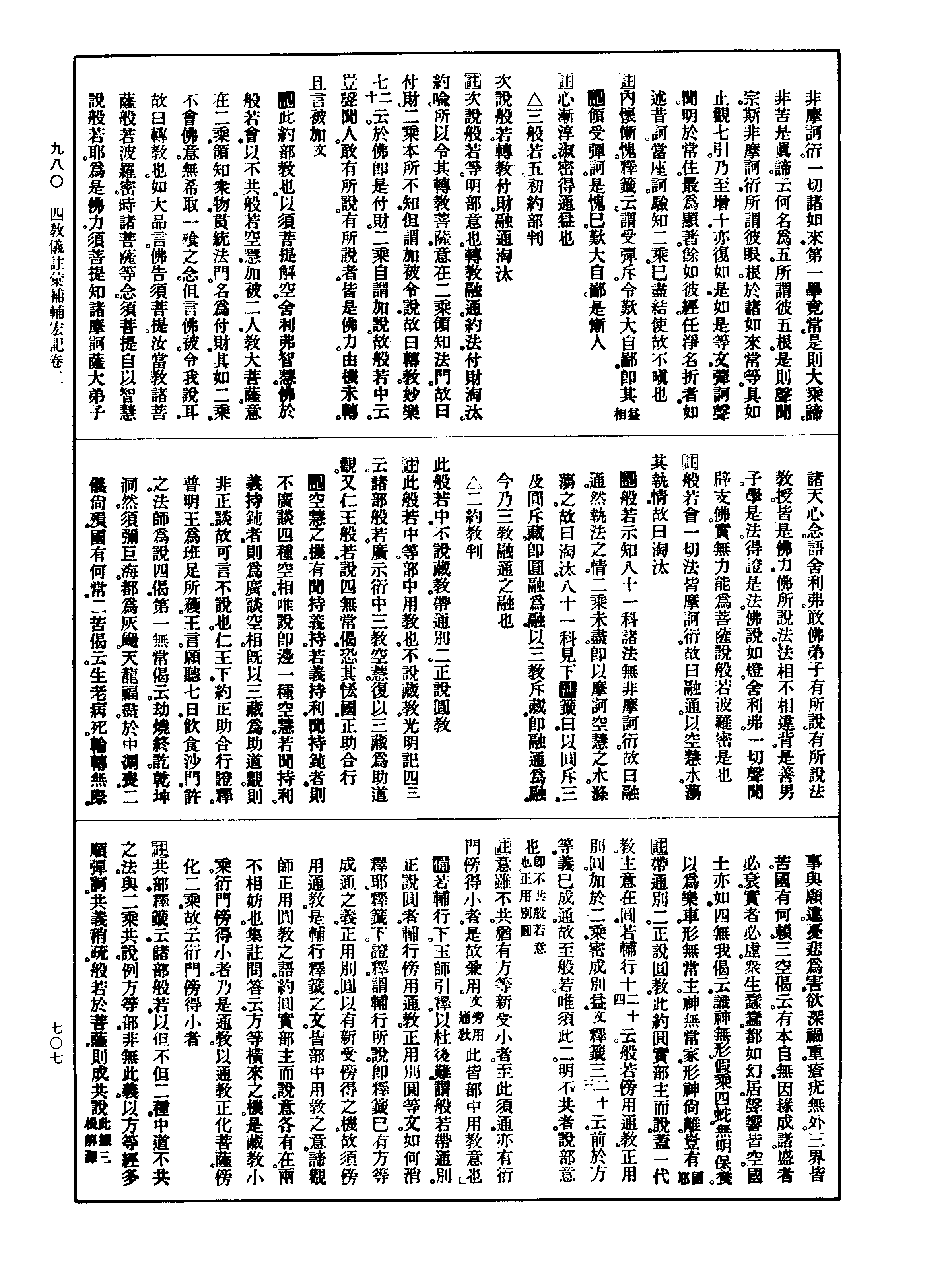

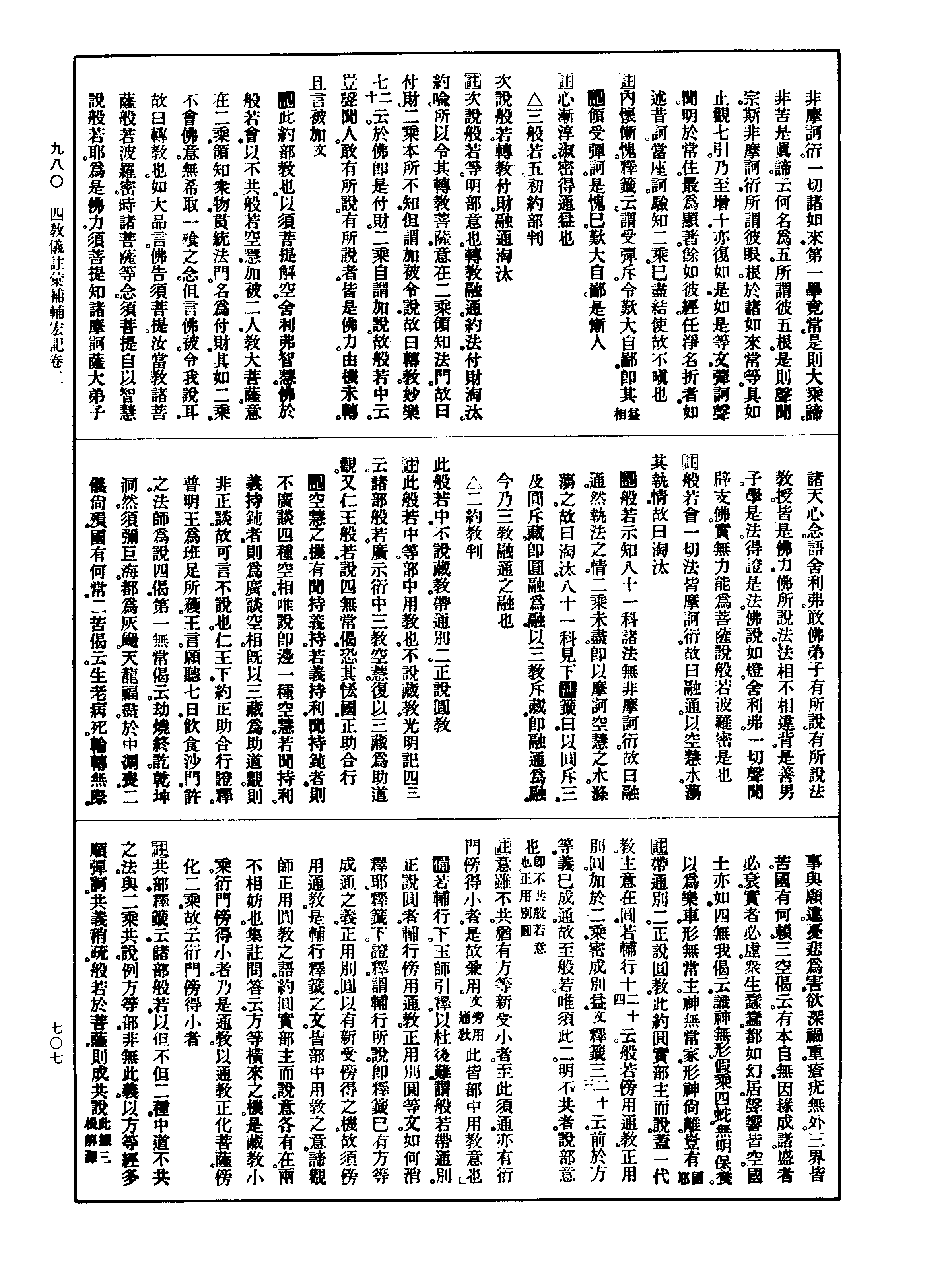

经文四照 约义引经但作三照

三照五味相成图

【■补】决定善根众生。乃事六度菩萨。三僧祇决定成

佛。故曰决定。广修六度。名善根。而未断惑。且名众

生。然华严合法文中。列次照声闻后。普照一切众

生前。佛意。只以一类伏惑行因菩萨。为决定善根

众生。本不明是菩萨属何教也。玉师既判属三藏。

理应四照内。牵入中间两照。或以中间两照。但对

声闻缘觉。则普照大地。亦应只对一切众生。以譬

中言。然后普照一切大地。法中言。然后普照一切

980-A¶ 第 695b 页 X57-0695.png

众生。正相敌对。如谓普照义宽。故可牵入大地之

众生。正相敌对。如谓普照义宽。故可牵入大地之下。若尔。今家取日照平地。止对后三时。又如何消

通耶。据理既上牵入普照下。应入于平地下。既牵

入幽谷上。应入于中间两照。不惟令人易明。且与

经义相合也。或言以未断惑。牵入平地。不住凡夫。

牵入幽谷。此乃臆度。恐未符经义也。

【■备】三照五味

图。统纪巳列。然经曰。先照菩萨。次缘觉。次声闻。次

一切众生。牵线中应缘觉在先。声闻在后。始与经

符。统纪图内。列大山宝山。牵入声闻在先。配幽谷。

缘觉居次。配平地食时。将决定众生配禺中。复将

决定众生注明藏菩萨。其中缘觉声闻。与经倒列。

一也。菩萨根利二乘。蒙照应在先。经虽不开藏菩

萨。应摄在二乘内。或摄入先照菩萨中。今判决定

众生乃藏菩萨。友致利根后照。二也。缘觉菩萨利

于声闻。乃下牵配入平地。三也。玉师仍以决定众

生。乃藏菩萨。但配入平地。究为未妥。故同缘觉。改

牵幽谷。而声闻缘觉。虽分配大山宝山。依旧与经

倒列。总由善根众生是藏菩萨。其势必须声缘菩

萨挨顺而列矣。辨讹曰当以缘觉居先。声闻居后。

私谓。清凉师疏钞。黑山配缘觉。高原配声闻。大地

内合配决定。不定。邪定。三聚众生。则决定一聚。通

指因中正定众生。惟经中系与缘觉声闻一连之

文。似当合入幽谷。一切众生乃至邪定。紧对普照

大地句。研两然后字。界限自清。故别作图说。以备

980-A¶ 第 695c 页 X57-0695.png

参考。黑山配缘觉等义。疏钞广明。须者往检。又节

参考。黑山配缘觉等义。疏钞广明。须者往检。又节义言。准经。应缘觉在先。今依三车次第。故先列声

闻。大地中开出决定众生者。此是事六度菩萨。以

未断惑。且让二乘高出一头。伹名众生。而其心行

巳大。虽未断惑。同是鹿苑三乘。故牵入幽谷。一切

众生。通指十界之机。未起宏誓愿行之人也。私谓。

新作图说。依节义意。判决定属藏菩萨亦通。但不

可泥定众生二字。谓须合入大地。以佛亦称尊极

众生也。图说中不列旁追二诱等者。此图本明华

严三照。以对涅槃五味。如此图说。于义巳足。且旁

追等。专指一类小机。备历五时者言。今华严三照。

统论大小众机。不必夹入旁追等喻配合。如以时

味义富。亦可备列。俾无疏漏。来哲再定之。缘觉声

闻。对凡夫则为大机。故合入一切大山。决定善根。

有金刚宝义。故合入金刚宝山。一切众生机众。先

后得益不定。先即食时。次禺中。后正中。故开亦无

碍。所对时味。但可取相生次第。如下所引无垢藏

王一节经意也。

980-A¶ 第 696a 页 X57-0696.png

△三约味判。

「涅槃云。譬如从牛出乳。此从佛出十二部经(一乳味)。

【□注】牛譬于佛。乳譬于教。释签云。此五味相生之文。在

十三卷圣行品末。佛印无垢藏王菩萨竟云。譬如从

牛出乳。乃至醍醐。譬如佛出十二部经。乃至涅槃。」

【【■补】大经无垢藏王言。诸佛菩萨。成就智慧功德。实

不可说。我意犹谓。故不如是大乘经典。何以故。大

乘经典。能出生阿耨菩提。佛言。譬从牛出乳。乳出

酪。酪出生酥。生酥出熟酥。熟酥出醍醐。佛亦如是。

从佛出十二部经。从十二部经出九部修多罗。从

修多罗出方等典。方等出般若。般若出大涅槃。】

「【□注】十二部经颂曰。长行重颂并授记。孤起无问而自

说。因缘譬喻及本事。本生方广未曾有。论议俱成十

二名。广如大论三十三。」

【【■记】大论言。诸经中直说者。名修多罗。授记者。众生

三乘六趣九道中受记。诸佛法欲与众生授记。先

皆微笑。无量种光。从四牙出。从上二牙出者。光照

三恶道。得遇斯光。闻说法者。身心安乐。得生人中

天上。从是因缘。皆得毕苦。从下二牙出者。上照人

天。乃至有顶。此诸光明。复至十方。遍照六道。作佛

事巳。还绕身七匝。若记地狱。光从足下入。记畜生。

从腨入。饿鬼。从䏶入。人道从脐入。天道胸入。声闻

口入。辟支眉间入。若记作佛。光从顶入。佛欲受记。

先现此相。然后弟子发问。一切偈名祇夜。六句。三

980-A¶ 第 696b 页 X57-0696.png

句。五句。多少不定。亦名祇夜。亦名伽陀。优陀那者。

句。五句。多少不定。亦名祇夜。亦名伽陀。优陀那者。名有法。佛必应说。而无有问者。佛略开问端。如佛

自说无我无我所。是事善哉。一比丘白佛言。云何

是事善哉。佛告比丘。凡夫人未得无漏道。颠倒覆

心。故于无我无我所。心大惊怖。若佛弟子。闻好法

者。欢喜奉行。无颠倒故。不复更作如是等。杂阿含

中广说尼陀那者。说佛本起因缘。佛何因缘说此

事。修多罗中有人问故。为说是事。毗尼中有人犯

是事。故结是戒。一切佛语缘起事。皆名尼陀那。阿

波陀那者。与世间相似柔软语。如是语经者。如一

狮子。来礼佛足。佛告比丘。是师子。毗婆尸佛时。依

婆罗门。来至佛所。大众之中。以听法故。无共语者。

即发骂言。秃辈。与畜生何异。恶口业故。九十一劫。

堕畜生中。此人尔时。即应得道。以愚痴故。自作生

死长久。今于佛所。心清净故。当得解脱。如是等经。

名为出因缘。何名因缘。是事之本名因缘。本生经

者。过去世时。菩萨身为赤鱼。自以其肉。施诸病人。

如是等无量本生。多有所济。名本生经。广经者。名

摩诃衍。所谓般若经。华手经。法华经等。如是等无

量阿僧祇诸经。为得阿耨多罗三藐三菩提。故说。

未曾有者。如佛现种种神力。众生怪未曾有。所谓

佛生时。如是等无量希有事。论议经者。答诸问者。

释其所以。又复广说诸义。如佛说四谛。何等为苦

圣谛。所谓生苦等八种苦。广解其义。复次佛所说

980-A¶ 第 696c 页 X57-0696.png

经论议。及摩诃迦旃延所解经。乃至像法凡夫人

经论议。及摩诃迦旃延所解经。乃至像法凡夫人所解经。亦名优波提舍。

【■备】祇夜。伽陀。分别见下节。

此依大论录出其文。】

「【□注】华梵名义。具如妙玄六。」

【【■记】妙玄言。修多罗翻契经。即长行。祇夜。翻重颂。和

伽罗。翻授记。伽陀。即孤起。优陀那。翻无问自说。尼

陀那。翻因缘。阿波陀那。翻譬喻。伊帝目多伽。翻本

事。阇陀伽。翻本生。毗佛略。翻方广。阿浮陀达摩。翻

未曾有。优波提舍。翻论议。此十二种俱称部者。各

有类从也。】

「【□注】此十二部经。通论。大小各具十二部。」

【【■记】解深密经。明菩萨依十二分教。修奢摩他。瑜伽

论言。佛为声闻。一一具演十二分教。】

「【□注】别而言之。小乘让三存九。小乘灰断。无方广经。说

必假缘。无无问自说。虽有授记。作佛者少。此以小九

望大三也。玄文又以大九望小三者。谓大乘根利。无

因缘。譬喻。议论。之三也。又以大一望小十一者。谓小

乘伹让广经一部耳。」

【【■记】小让三者。妙玄言。小乘灰断。无如意珠身故无

广经。又言。小乘根钝。说必假缘。少无问自说。虽有

授记。记作佛少。大无三者。涅槃经云。护大乘者。受

持九部。谓因缘中。取因事制戒。于譬喻中。依为诱

引。于议论中。约非了义也。又小有十。瑜伽论言。无

方广者。大乘说如来是常。一切众生皆有佛性。正

980-A¶ 第 697a 页 X57-0697.png

理为方。包富为广。又理融无二。亦名为等。声闻所

理为方。包富为广。又理融无二。亦名为等。声闻所无也。】

「【□注】释签云如上所说。一往赴机。据理应以通说为正。」

【【■记】玄文云。通语大乘。何得无此三耶。又曰。小乘亦

有记莂六道因果。阿含授弥勒当作佛记。亦有自

唱善来。即无问自说。又声闻中以法空为大空。空。

即方广。故以通为正也。】

△三引證二。初引经徵起二。初引经。

「信解品云。即遣旁人。急追将还。穷子惊愕。称怨大(唤等)。

【□注】譬喻周中。四大弟子。具领五时。今领华严文也。」

【【■记】法华。有法说喻说因缘三周。今正喻说周文也。】

「【□注】即遣说华严教以拟宜也。约教。理为所依。智为能

遣。教为所遣。约人。师弟相望。佛为能遣。菩萨为所遣。」

【【■记】初约教明遣。教依于理。以理为所依。而智必照

理鉴机。方有说故。以智为能遣。教为所遣。次约人

明遣。可解。】

「【□注】旁人约教。理智为正。说教为傍。约人。化主为正。菩

萨为旁。」

【【■记】教依理而用智说。故以理智为正。菩萨从佛转

法轮。故约人为傍。】

「【□注】谓加被四菩萨。说四十位。法慧。说十住。功德林。说

十行。金刚幢。说十向。金刚藏。说十地。是四菩萨。说此

位时。并云佛力故说。故名为遣。然加被四菩萨者。一

表旁追义便。二彰主伴互融。」

980-A¶ 第 697b 页 X57-0697.png

【【■记】加被有二。显加具于三业。冥加伹与智令说。第

二会普光。七重会普光。八三会普光。九会入法界。

但有冥加。馀五会皆冥显二加。然冥未必有显。显

必有冥。心冥至极。故感佛加。经言。以三昧力。感十

方诸佛现前也。四位各说。经明法慧菩萨。入无量

力方便三昧。故佛告言。由汝所修诸善根力。令汝

入此三昧。说十住法。功德林菩萨入。善思惟三昧。

故佛告言。以汝思惟一切行愿力故。令汝入此三

昧说十行法。金刚幢菩萨。入智光三昧。故佛告言。

由汝智慧清净。令汝入此三昧说十向法。金刚藏

菩萨。入智慧光明三昧。故佛告言。以汝胜智力。令

汝入是三昧。说十地法也。并言佛力故说者。法慧

告天帝言。此义甚深。难说难知。虽然。我当承佛威

神力。而为汝说。故名为遣也。一表傍追义便者。即

遣正傍追义。二彰主伴互融者。谓果主因伴。递互

相望。重重无尽。弥显圆融。

【■备】主伴互融。此华严事

事无碍宗旨。顺带引耳。辨讹曰。虽言互融。但可以

果主果伴。果主因伴。因主因伴互论。不可以因主

果伴说也。】

「【□注】急追将还。直将大教拟宜小机。故云急追。昔有大

种。故曰将还。况复性德本有。」

【【■记】如来于大通智胜佛所。为沙弥时。曾与六百万

亿恒河沙众生。结圆顿种子。今成正觉。直将大教

拟宜。为急追。昔有大种。今说大教。为将还。又无漏

980-A¶ 第 697c 页 X57-0697.png

性德。本来具足。今熏其本有。故言将还。】

性德。本来具足。今熏其本有。故言将还。】「【□注】穷子。无大乘功德法财故。」

【【■备】体色即空假中。不起灭定。现诸威仪。是大乘功

德法财。今灭色趣空。不穷何待。】

「【□注】惊愕。文句六(二十一)云。纵昔曾发。废久不忆。卒闻大

教。乖心故惊。不识故愕。」

【【■记】此释惊愕也。二乘向小巳久。今卒然闻大。与其

现习相乖。茫然不识。故生惊愕。】

「【□注】称怨大唤。文句六(二十一)云。小乘以烦恼为怨。生死

为苦。若劝烦恼即菩提。即大唤称冤枉。若闻生死即

涅槃。即大唤称苦痛。」

【【■记】小乘以苦集。为劳为患。以道灭。为修为慕。则烦

恼为怨。生死为苦。明矣。华严发明烦恼即菩提。生

死即涅槃。是以所厌。为所修。所患。为所慕。岂不称

怨唤苦耶。】

「【□注】等者。等于我不相犯。何为见捉之文。」

【【■记】约法。谓我本不求大。何意用大化我。】

△二徵起。

「此领何义。

【□注】徵此信解品文。为领何等之义。」

△二答释所领。

答。诸声闻在座。如聋哑等是也。

【□注】答出华严拟宜也。谓有耳不闻圆顿教。故如聋。有

眼不见舍那身。以不见故。不能赞叹故若哑。

980-A¶ 第 698a 页 X57-0698.png

【【■记】此引经以證聋哑也。华严入法界品言。上首诸

大声闻舍利弗等。在逝多林。皆悉不见如来神力

等。亦复不见难思菩萨境界。何以故。善根不同故。

本不修习见佛自在善根。本不得诸菩萨眼所知

境界。以是因缘。诸大声闻不见不知。不闻不入。虽

在林中。不见佛大神变。所谓日月辉天。盲者不见。

雷霆震地。聋者不闻是也。】

「【□注】问。妙玄十(廿三)云。华严初分。永无声闻。今何云声闻

在座耶。答。华严不入二乘人手。声闻若闻华严。则非

声闻。故不可云有。若据华严。拟宜小机。其最钝根。具

经五味。故不可云无。是则显对则无。拟宜则有。今四

大弟子。领解如来拟宜之时。故云声闻在座也。所以

摩诃迦叶。却叙小机蒙大拟时。迷闷躄地。若聋哑文。

出经后分。妙玄云。后分则有。后分状当聋哑。况前分

耶。故别行疏记云。以后显前。机未堪大。」

【【■记】显对则无。拟宜则有。断定二乘。不闻华严。而如

来拟宜。非无声闻。如文句言。即遣旁人。疾走往捉。

是劝门拟宜。穷子惊愕。是劝门无机。强牵将还。是

诫门拟宜。穷子自念无罪。以至闷绝躄地。是诫门

无机。今据拟宜说。故言声闻在座。出经后分。指华

严入法界品文也。准不思议境界经云。舍利弗五

百声闻。皆是他方极位菩萨。今在逝多林会。迹示

声闻。据华严经。文殊逝多林出时。舍利弗语比丘

言。汝等且观文殊。相好威仪等。观舍利弗语辞。示

980-A¶ 第 698b 页 X57-0698.png

现未能悟故。状当聋哑。以此义有二。一者。显如聋

现未能悟故。状当聋哑。以此义有二。一者。显如聋哑。二乘人于三七日中不闻说法。但见嘿然。二者。

状当聋哑。释签云有耳不闻。显如聋者。眼不见故。

不能赞叹。义如哑者。玄文所云。前分永无声闻。据

显见三七默然者说。后分则有。据状当不闻不见

者说。但后分尚然。况前分耶。别行疏下。證成前分

机未堪大。

【■备】统纪云。三七是拟机者。人无异论。然

玄文云。于彼初分。永无声闻。后分则有。虽复在座。

如聋如哑。故神智义。据玄文非之曰。初分永无。何

所拟哉。今二义释之。一初分永无。乃如来拟宜之

化意。二后分则有。状如聋哑。乃如来拟宜之化事。

化意者。方便品云。始坐道场。三七思惟。签云。约大

机。则寂场之时。约小机。则成巳思惟。未说之时。妙

乐云。小见三七停留。大睹始终无改。是也。化事者。

文句云。华严末席。始开于渐。妙乐引经云。佛在逝

多林。舍利弗不见如来自在庄严。不见诸大菩萨

眷属。无智眼能见。亦不能赞叹。此即如哑等文。于

彼末会。即当渐初。今考祖言。聋哑。皆指在后分。渐

初。明是鹿苑十二年中。例如妙玄谓。方等弹诃。应

在十二年前。则知逝多林末会。正是拟宜之事。以

由声闻。先习小乘。未堪闻大。状如聋哑。故假净名

以激进之。是则拟宜弹诃。俱在十二年中。无可疑

者。四教义以聋哑在华严。弹诃在方等。此但约部

中而论。其实未为正意。私谓。统纪引祖言。聋哑皆

980-A¶ 第 698c 页 X57-0698.png

指后分。固是。但小见停留。显如聋哑。见即在座。前

指后分。固是。但小见停留。显如聋哑。见即在座。前分亦通。并可说为拟宜无机化事。至聋哑在华严。

弹诃在方等。此乃判别五时。以分说法次第。若鹿

苑。亦有拟宜。弹诃。似通五时义也。】

「【□注】昔慧觉谓。前分乃有根性声闻。此则不可。若云声

闻根性。义亦有之。如下文云。所谓二乘根性。在华严

座也。」

【【■记】旧说前分声闻。乃有大乘根性。故虽在座。如不

见有也。此则下。正遮出正。

【■补】玉师意。以声闻必回

小向大。方可言大乘根性。最初三七。安有此类也。

故曰不可。

【■备】二乘。据下文。应言三乘。有师标云。慧

觉谓根性声闻者。意以前分虽无小人声闻。必有

大人声闻。如法华真如声闻等。不知法华开显。故

言汝等所行。是菩萨道。以佛道声。令一切闻。乃真

如声闻也。华严前来未说。又未开显。岂有大人根

性声闻耶。私谓。初句似指显对者言。故不可。次句

指拟宜者言。故有之。慧师传检统纪。】

△二渐教三。初总标。

「第二渐教者。此下三时三昧。总名为渐。

【□注】次顿之后总明三渐者。寝顿施渐也。」

△二别释三。初鹿苑四。初约部判二。初寝顿施渐

二。初对机示处。

次为三乘根性。于顿无益。故不动寂场。而游鹿苑。

【□注】三乘。乘。以运载为义。声闻以四谛为乘。缘觉以十

980-A¶ 第 699a 页 X57-0699.png

二因缘为乘。菩萨以六度为乘。运出三界。归于涅槃。

二因缘为乘。菩萨以六度为乘。运出三界。归于涅槃。【【■记】此对机设部教也。谛缘度解下。藏教所乘虽异。

同出三界。同断见思。入有馀无馀二种涅槃也。】

「【□注】根性。辅行云。能生为根。数习为性。」

【【■记】根有出生义。性以熏习成。】

「【□注】于顿无益。此三乘人。于华严座。不信不解。是故如

来。不动寂场。而游鹿苑。此显双垂两相。二始同时也。」

【【■记】华严出现品曰。一切二乘。不闻此经。何况受持。

又言。设有菩萨于无量劫。行六波罗密。不闻此经。

或闻而不信。不解。不顺。不入。不名真实菩萨。故列

于非器也。不动寂场而游鹿苑者。如来神力不共。

随机应现。寂场说顿教之始。即鹿苑说渐教之始。

非前非后。故言双垂两相也。

【■补】统纪言。诸文所论。

初顿后渐。是化缘施设仪式。今说大小双应。方尽

鉴机度生之意。】

△二以喻显身。

「脱舍那珍御之服。著丈六弊垢之衣。

【□注】此明寝大施小。化仪次第也。」

【【■记】此即信解品。遥见子身。羸瘦憔悴。即脱璎珞细

软上服。严饰之具。更著粗弊垢腻之衣。乃至以方

便故。得近其子。等文。】

「【□注】约佛意。则寝法华之实而施权。据化仪次第。则寝

华严之顿而施渐。」

【【■记】华严之圆即法华之实。我佛本意。欲令众生。开

980-A¶ 第 699b 页 X57-0699.png

示悟入一乘实相而巳。根器未堪。故施权也。】

示悟入一乘实相而巳。根器未堪。故施权也。】「【□注】处说不动而游。衣论脱珍著弊。文互显耳。然若不

明不动而游。无以见二始同时。不明脱珍著弊。无以

见寝大施小。此文。曲尽如来妙应。无谋设化之相也。」

【【■记】二文互显。不可脱一。始曲尽佛之妙应也。】

「【□注】舍那胜应尊特。智定庄严。故譬珍御。丈六劣应生

身。忍生法恼。故譬弊垢。盖法譬双明也。」

【【■记】尊特。首楞大定种智大慧。而自庄严。劣应生灭

之身。则为蚊虱有情。寒暑无情。之所逼恼。

【■备】有师

标曰。妙乐。忍有情恼为生忍。忍无情恼为法忍。大

论言。忍诸恭敬供养。及诸烦恼淫欲。为生忍。忍其

恭敬供养。及嗔恼欲法。为法忍。】

△二息大施小二。初垂世成道。

「示从兜率降下。托摩耶胎。住胎出胎。纳妃生子。出家

苦行。六年巳后。木菩提树下。以草为座。成劣应身。

【□注】此明小始也。本是圆佛。垂为三藏初成之相。故云

示也。兜率。翻知足。此天有内苑。外苑。菩萨居内苑而

降神也。然在六欲梵世七天之中。以佛常居中故。」

【【■记】兜率陀。翻妙足。或译睹史陀。翻知足。受欲知足

故。佛地论名喜足。最后身菩萨于中教化。多修喜

足故。楞严明。此天不接下界诸人天境。乃至劫坏。

三灾不及。唯内苑可尔。故菩萨居之。佛常居中者。

大论言。若于下地生。命短寿终时。佛未出世。若于

上地生。命长寿未尽。佛出世时过。惟兜率天寿。与

980-A¶ 第 699c 页 X57-0699.png

佛世出时会故。复次佛常居中道故。兜率于欲天

佛世出时会故。复次佛常居中道故。兜率于欲天梵天中。上三下三。于彼天下生中国。中夜降神。中

夜出国。行中道。得菩提。中道为人说法。中夜入无

馀涅槃是也。】

「【□注】从彼下生托摩耶胎。摩耶。翻天后。净饭王之后也。

妙乐云。一切诸佛。皆不在馀二贱姓故。尚尊贵时。在

刹利。尚多闻时。在婆罗门。又浊难调时。在刹利。清易

调时。在婆罗门(文)。」

【【■记】大论云。菩萨末后身从天上来者。乘上道故。又

从天下时。种种瑞应。又人敬重天故。论又云。菩萨

将欲下生。先观生处。唯迦毗罗婆国。净饭王后。能

怀后身菩萨也。下引妙乐。释明刹利。乃帝王种族。

为世尊贵。婆罗门。是通博净行。为世多闻。又刹利

有势能调劫浊。婆罗门无诤。得调时清。诸佛随时

所贵。即于中生。今释尊世。正尚尊贵。又当劫浊。众

生刚强难化故也。】

「【□注】托胎。菩萨自有胁入。正慧托胎。小乘见乘白象。贯

日之精。大乘见乘楞檀楼阁等。」

【【■记】大论问人以垢心。有相续入母胎。一切邪慧相

应。云何菩萨正慧入母胎。答。菩萨忆念不失故入

胎。中阴中住。知中阴中住。入胎时。知入胎。歌罗逻

时。知歌罗逻。乃至出生时。知出生是也。小乘见者。

如大庄严经云。化作白象。降神母胎。又须菩提偈

言。其形如白象。四足有六牙。来入母胎时。如游园

980-A¶ 第 700a 页 X57-0700.png

观想。是也。大乘见者。华严经云。毗卢遮那菩萨。巳

观想。是也。大乘见者。华严经云。毗卢遮那菩萨。巳从此没。生于人问。净饭王家。乘栴檀楼阁。处摩耶

夫人胎是也。

【■补】象。是象王。有大力用。表菩萨能荷

负众生也。贯。表析空观。日。表偏空理。以二乘修空

观。齐巳分量见也。栴檀楼阁者。表色心无碍。身土

互融。以菩萨修中观。齐巳分量见也。

【■备】辨讹曰。白

象贯日。出普曜经。属大乘。乃大小乘共见也。存考。

补中象王楼阁等解。亦存考。】

「【□注】住胎。若小乘八相。合住胎在托胎内。今示小始垂

化事迹。非正明八相也。」

【【■记】小乘八相。解见七卷。住胎。今带说。

【■补】因果经云。

菩萨在母胎。晨为色天说法。日中为欲天说法。晡

时为鬼神说法。夜三时。亦如是。

【■备】辨讹日。小乘中

住胎无说法事。故不开。私谓。不开。当依七卷小乘

不谈常住解。】

「【□注】出胎。四月八日。右胁降神。出瑞应经。」

【【■记】瑞应经云。自夫人怀妊。天为献供。不享王厨。四

月八日。从右胁生。即行七步。举右手曰。天上天下。

唯我独尊。三界皆苦。何可乐者。是时天地大动。宫

中尽明。梵释天神。于空中侍。四天王接置金几。以

天香汤。浴太子身。身黄金色。三十二相。光明彻照。

极佛境界。莫不大明。天降瑞应。三十有二。一者。地

为大动。丘墟皆平。乃至第三十二。树神人现。低首

礼侍。此时疆场左右。莫不称奇叹未曾有。是出(胎相)。】

980-A¶ 第 700b 页 X57-0700.png

「【□注】纳妃有三。一瞿夷。二耶输。三鹿野。」

【【■记】十二游经云。菩萨妇家。姓瞿昙氏。舍夷长者。名

曰水光。其妇母名月女。生女时。日将没。馀明照其

家。因名瞿夷。是第一夫人。若第二夫人生罗云者。

名耶惟檀。即耶输。父名耶施长者。第三夫人名鹿

野。父名释长者。】

「【□注】生子即罗睺罗也。佛出同居。示同人法。」

【【■记】大经四相品迦叶问。何缘复衲耶输。生罗睺罗。

乃至当知如来。未度诸结大海。佛告迦叶菩萨。示

现如是无量神通变化。一切众生无能测量。汝今

云何能知如来习近爱欲。生罗睺罗。善男子。我巳

久住是大涅槃。示现是也。】

「【□注】出家。时年十九。二月十五日夜半。乘天马踰城。」

【【■记】大庄严经云。菩萨自思烦恼旷野。生死河中。若

不修行。终难出离。于众睡后。即呼车匿。备马去来。

帝释开门。四王捧足。释梵引路。诣大仙林。取剑落

发。又有说。太子见老病死。回宫思惟。欲免是苦。其

夜见诸妃女。状若死尸。愈加起厌。又见四天王在

窗隙中。报出家时到。遂即开窗。靸天白马踰城。到

跋伽婆仙人林中剃发。

【■备】辨讹曰。乘宫中马。天捧

马足。故曰天马。非天上之马也。私谓。统纪亦同。然

记中靸天白马一说。则异想机见不同耳。】

「【□注】苦行须六年者。文句七(十九)云。但诸佛道同。为缘事

异。释迦。苦行六年。草生攒䏶。至肘不觉。诸天哭唤。动

980-A¶ 第 700c 页 X57-0700.png

地不闻。移座得道。弥勒。即出家日成道。彼佛十劫。犹

地不闻。移座得道。弥勒。即出家日成道。彼佛十劫。犹不现前。非根有利钝。道有难易。缘宜赊促。应示短长

耳。(文)辅行云六年苦行。所以伏见。为调外道。过其所

行。(文)颂云。十九踰城六苦行。五岁游历三十成。说法

度生五十年。是则共当八十寿。」

【【■记】经云。十方诸如来。同共一法身。一心一智慧。力

无畏亦然。此道同也。事异。以三佛别明。谓释迦至

象头山。同外道食麻麦六年。草蔓生延蔟聚于䏶。

至臂节。亦莫觉。诸天见眷属日减。痛哭叫唤动地。

修世禅故。亦复不闻。及太子自思苦行。非真解脱。

吾当受食成佛。故移座成道也。弥勒下生经。佛言。

四海渐减。三千由旬。是阎浮地。长十千由旬。广八

千由旬。平坦如镜。种种庄严。城中有大婆罗门主。

名妙梵。婆罗门妇。名摩提婆。弥勒托生为父母。身

紫金色。二十二相。身长千丈。胸广三十丈。面长十

二丈四尺。肉眼见千由旬。常光四照百由旬。穰祛

王奉七宝台。施弥勒。弥勒施婆罗门。见其毁坏。修

无常想。出家于龙华菩提树下。树茎枝叶。高五千

里。即以出家日得道。彼佛十劫者。法华经云。大通

智胜佛。十劫坐道场。佛法不现前。是也。准此则知

释迦缘事宜赊。故苦行六年。辅行引大论云。外道

苦行。或三月。半岁。一岁。无能六年。日食一麻一麦

者。又言。佛若不行六载苦行。呵其非道。无人信受。

以苦行过人成佛。呵其苦行。人皆信受。或问。颂言。

980-A¶ 第 701a 页 X57-0701.png

十九出家。三十成道。梵网经言。七岁出家。三十成

十九出家。三十成道。梵网经言。七岁出家。三十成道。何也。答。发隐云。大圣示现。有何常规。有言太子

入檀特山修道。始于阿蓝迦蓝处三载。学不用处

定。知非。便舍。复至郁头蓝弗处三载。学非非想定。

知非又舍。后至象头山。同外道食麻麦六年。受食

成佛。是则颂言十九出家。三十成道。共十二载。正

与三处修道岁数同。然与颂言五岁游历。又似有

异。仍当以示现无常规释也。

【■补】统纪曰。瑞应。因果。

本起。大论。并云十九出家。四阿含。出耀经。和须密

论。并云二十五出家。当何所从。今以八十寿。除五

十载说法。定取梵网。无相三昧。宝藏经等。三十成

道。除六载苦行。定取荆溪。二十五出家。合宝藏经。

二十五出家。三十成道之说。若约前后义定。有二

事可證。一者。出家后六年苦行。取成道之岁数合。

二者。将出家时指妃腹曰。却后六年。汝当生子。后

于成道岁。果生罗睺。未曾有经云。太子逃至山泽。

勤苦六年。得佛还国。贤愚经云。出家六年苦行。得

一切智。又普耀经云。父王闻太子得佛六年。令优

陀那往请。言阔别以来。十有二年。又言佛还国。罗

云问讯。群臣疑太子捐国十二载。何从有子。此等

经文。皆约出家六年成佛。又经六载还国。以上统

纪文。至孤山颂。五岁游历。或指阿蓝三载。郁头三

载。

【■备】源师曰。梵网经七岁出家。岁字。古有作年字

解者。甚妙。然合下句三十成道。则当以二十五出

980-A¶ 第 701b 页 X57-0701.png

家为准。总之如来示现。既无常规。又西域诸邦。纪

家为准。总之如来示现。既无常规。又西域诸邦。纪岁时日。或有参差。流传结集。不无同异。更复翻译

难齐。阙疑而巳。后贤不必于此辨论见长也。辨讹

曰。草生攒䏶等。出观佛三昧海经。因入灭意定。故

不闻不觉。此属后教。若三藏菩萨。既伏惑行因。则

不能入灭受想定。须引三藏佛本行经为妙。但彼

无草生攒䏶等事。又本行经。菩萨入不动三昧。即

第四禅。以息不行。知他心法。下不知上。天谓命终

故哭也。私谓。草生等语。今注乃引文句用也。】

「【□注】木菩提树。菩提。翻道。佛于树下成道。故名道树。草

座。因果经说。帝释化为吉祥童子。以草施佛。坐以(成道)。」

【【■记】因果经云。释提桓因化人。执净软草。菩萨问。汝

名何等。答曰。吉祥。菩萨欢喜。我破不吉。以成吉祥。

汝草可得否。吉祥授草发誓。成道愿先度我。菩萨

结跏趺坐。如过去诸佛坐法。誓言。不成正觉。不起

此座。】

「【□注】木树草座。皆表三藏诠生灭故。」

【【■记】草木。春生夏长。枯冬落故。】

「【□注】劣应。对大乘胜应。判为劣也。」

【【■记】胜应。即大乘菩萨他受用身。劣应。丈六身也。】

△二应机设教。

「初在鹿苑。先为五人。说四谛。十二因缘。事六度等教。

【□注】五人颂曰。頞鞞跋提并俱利。此三属在父之亲。陈

如十力母之亲。初转法轮先度此。」

980-A¶ 第 701c 页 X57-0701.png

【【■记】此颂出释签。法轮。一运转义。文句言。以佛心中。

化他之法。度入他心。名转法轮。二摧碾义。辅行言。

以四谛轮。转度与他。摧破结惑。如王轮宝。能坏能

安。法轮亦尔。烦恼怨坏。安住谛理也。初转。婆娑云。

转法轮有二种。一在自身。二在他提。身菩树下。是

自身转法轮。波罗奈国。随他身转法轮。以他身中。

初转法轮。故言初也。先度五人者。鹿苑有三番度

人。法数言。初为陈如。说四谛得道。次为额鞞。跋提。

说布施生天福乐。同證果。三为迦叶。俱利。如前说。

皆得圣道。】

「【□注】文句五(五)云。问。何故初为五人转法轮。答。人先见

谛故。人是现见故。人为證故。佛所行事业。与人同故。

诸天从人中得善利故。人中有四众故。」

【【■记】婆娑言。人先见谛。天在后故。人是现见。天非现

见故。人以为證。不以天为證故。佛所行事。与人同

故。诸天亦从人中得善利故。人中有四众故。】

「【□注】妙乐五(三十一)云。问虽涉五。意正在人。故皆以人答

(文)。」

【【■记】问中虽但涉五人。意实通为一切人。】

「【□注】若唯就五人。应有三意。妙乐一(十六)云。一酬释尊行

因本愿。二赴五人本愿先悟。三报今日侍奉之劳。」

【【■记】释尊行因本愿者。妙乐云。歌利王割截时。佛发

愿。得道。先度之。歌利王。即陈如。又辅行言。佛昔饥

世。化大鱼。木工五人。先斫肉。佛誓先度也。五人本

980-A¶ 第 702a 页 X57-0702.png

愿者。妙乐云。迦叶佛时。九人学道。五人未得果。誓

愿者。妙乐云。迦叶佛时。九人学道。五人未得果。誓释迦法中。最先开悟也。今日侍奉者妙乐云。太子

学道。父遣五人追侍。得道。先为说四谛也。

(法华文句五)。

「【□注】摩男。长子之通称。以摩诃翻大故。俱利。斛饭王之

长子。跋提。甘露饭王之长子。故皆称摩男。」

【【■记】教乘曰。四王有八子。一净饭王二子。一悉达。二

难陀。二白饭王二子。一调达。二阿难。三斛饭王二

子。一摩诃男。二那律。四甘露饭王二子。一跋提。二

提沙。文句摩诃俱利。即教乘摩诃男。

【■备】辨讹曰。按

摩男。男字。亦梵音。故有处言摩诃纳也。跋提。诸经

皆言甘露王次子。私检大藏一览。引起世因本经

言。净饭二子。一悉达。一难陀。白饭二子。一帝沙。一

难提沙。斛饭二子。一阿尼娄驮。一跋提梨迦。甘露

饭二子。一阿难陀。一提婆达多。是跋提生父。亦属

不同。但仪文准签。释摩男是陈如。以为佛最长子。

故称摩男。则摩男当为长子之通称。并非臆说。即

法数引为甘露长子。当亦有所本。其诸经不同之

处。想如前说。流传结集翻译之故也。】

「【□注】释摩男。即陈如也。如四姓出家。同名释氏。佛初成

980-A¶ 第 702b 页 X57-0702.png

道。最先得度。在一切人天罗汉之前。如妙乐一(三十七)

道。最先得度。在一切人天罗汉之前。如妙乐一(三十七)引分别功德论曰。佛最长子。即陈如也。」

【【■记】妙乐云。拘邻。最初见佛道相。在一切人天罗汉

前。故称释摩男也。如妙乐下。引證。论言。五百罗汉。

各有所便。或智慧。或神足。或辩才。或福德。或守戒。

或知足。或说法。各据第一。论先兄后弟者。拘邻最

长。须跋最小。故最长子。即陈如也。】

「【□注】谛缘度三。具在下文。五人是声闻。只应说四谛。今

通举鹿苑所说之法也。」

【【■记】下文。指下藏教。】

「【□注】事六度者。三藏教。谈实有事。不即理故。」

【【■记】大品明六度有二。一有所得心行六度。二无所得

心行六度。今事六度。即有所得心。行不具足。六度也。】

△二约时判。

「若约时。则日照幽谷(第二时)。

【□注】旧译华严出现品云。譬如日月出现世间。乃至深

山幽谷。无不普照(文)。」

【【■记】此约时也。】

「【□注】辅行一上(二十八)云。幽谷者。山川之幽邃也(文)。」

【【■记】邃。深也。】

△三约味判。

「若约味。则从乳出酪。此从十二部经。出九部修多罗(二酪味)。

【□注】从乳出酪。盖譬如来施教次第。从顿施渐。相生之

义。若约机者。浓淡在焉。」

980-A¶ 第 702c 页 X57-0702.png

【【■备】此约味也。从顿施渐。为相生释。约小机转凡成

圣。如转乳成酪。为浓淡释。】

「【□注】如下文云。一者伹取相生次第。二者取其浓淡。」

【【■备】详解见二卷。】

「【□注】从十二部出九部。亦且相生。其实。九部从佛出也。」

【【■记】相生之言。出涅槃圣行品。今亦且论相生。从十

二出九也。其实从佛所出。经言。我此九部法。随顺

众生说。是也。】

△四准经判二。初引经徵起二。初引经。

「信解品云。而以方便。密遣二人。(声闻缘觉)形色憔悴。无威

德者。汝可诣彼。徐语穷子。雇汝除粪。」

【【■记】此准法华判也。信解品言。尔时长者。将欲诱引

其子。而设方便。密遣二人。形色憔悴。无威德者。汝

可诣彼徐语穷子。此有作处。倍与汝直。若言欲何

所作。便可语之。雇汝除粪。我等二人。亦共汝作。】

「【□注】而以方便。方。法也。便。用也。善用其法。逗会众生。亦

善巧之谓也。」

【【■记】善以权宜。巧逗众生。是方便义。】

「【□注】密遣。文句六(二十三)云。初拟大乘云即遣旁人。表一

实谛。一大乘教。一菩萨人。今明方便隐实为密。指偏

真为遣。约教隐满字为密。半字为遣。约人。内秘菩萨

行为密。外现是声闻为遣。约化仪。寝大施小为遣。小

不测大为密(文)。」

【【■记】此引华严即遣。对释本文密遣。表一实谛者。五

980-A¶ 第 703a 页 X57-0703.png

时除阿含。俱明实谛。今但指华严。兼别说圆。为一

时除阿含。俱明实谛。今但指华严。兼别说圆。为一实谛也。一大乘教者。即华严圆别教也。一菩萨人

者。即一类大机菩萨也。今明下。正释密遣。约方便。

则以实为所隐。故为密。偏真所指。故为遣。妙乐云。

今明密遣者。覆实。名密。用小。为遣也。约教者。满字

顿教。隐而不说。为密。半字渐教。用以说示。为遣也。

约人者如经言。是故诸菩萨。作声闻缘觉。是也。约

化仪者。说法施小为遣。小机不测为密也。】

「【□注】二人。文句六(二十三)云。四大弟子齐巳分领。不涉菩

萨。故言二人。约法。是因缘四谛。约理。是有作真俗。约

人。是声闻缘觉。(文)今且约人。」

【【■记】四大弟子齐巳分领。安住声缘。故言二人。因缘

即生灭四谛。有作真俗者。析色空。是有作真。理外

所有。是有作俗也。】

「【□注】形色憔悴。文句六(二十三)云。二乘教中。不修相好。伹

说苦空无常不净。即形色憔悴。又(二十五)云。内怖无常。

曰憔。外遭八苦。曰悴(文)。」

【【■记】妙乐言。百劫所种。虽在小论。不在二乘。故无好

形色。】

「【□注】无威德者。无有十力四无所畏故。」

【【■记】十力者。一是处非处力。知一切因缘果报定相。

从如是因缘。生如是果报。不生如是果报。悉知之。

二业智力。知一切众生。三世诸业诸受。三定力。知

诸禅三昧。四根力。知众生诸根上下。五欲力。知众

980-A¶ 第 703b 页 X57-0703.png

生种种欲乐。六性力。知世间种种性。七知处道力。

生种种欲乐。六性力。知世间种种性。七知处道力。知一切道至处相。八宿命力。知一世乃至百千世。

姓名。苦乐。寿命长短等。九天眼力。见众生生时死

时。善道恶道等。十漏尽力。自知我生巳尽。不受后

有也。四无所畏者。一一切智无所畏。于世出世间

诸法。尽知尽见。如佛言。我是一切正智人。故得安

隐。得无所畏。二漏尽无所畏。惑业死生俱尽。如佛

言。我一切漏尽。故得安隐。得无所畏。三说障道无

所畏。说彼魔外障蔽圣道之法。如佛言。我说障法。

故得安隐。得无所畏。四说尽苦道无所畏。说能尽

众苦之道。如佛言。我所说圣道。能出世间。能尽诸

苦。故得安隐。得无所畏。出大论。】

「【□注】汝可诣彼。徐语穷子。文句六(二十四)云。即以小教拟

小机也。大教明理直实。故言疾走往捉。小教明理纡

隐。故言徐语。(文)雇汝除粪。雇。赁也。文句六(二十四)云。除

苦集之粪。取道灭之价(文)。」

【【■记】苦集能染污真性。如粪秽。道灭能通会空理。如

得价。谓得涅槃一日之价也。纡。曲也。】

△二徵起。

「此领何义。」

△二答释所领。

「答。次顿之后。说三藏教。二十年中。常令除粪。即破见

思烦恼等义也。

【□注】二十年中。用八忍八智断见。合为一无碍一解脱。

980-A¶ 第 703c 页 X57-0703.png

用九无碍九解脱断思。总成二十。(经中更有两处明二十年)若住

用九无碍九解脱断思。总成二十。(经中更有两处明二十年)若住二乘位。转大乘教。名为于二十年中执作家事。从有

二乘之机。而来感佛。故云自见子来。巳二十年。皆取

二乘各有十智。」

【【■记】一断见。九断思。总有十种无碍。十种解脱。成二

十。见思。解下藏教。经明两处二十年者。不颂般若

时。佛命转教菩萨。故言二十年中。执作家事。意明

二乘领命转教时。密破别惑见思。故言二十年也。

一颂法华时。叙父子别会久近。故言自见子来。巳

二十年。意明二乘之机。自来感佛。取立二乘之名。

故言二十年也。十智。仁王经疏言。一法智。即欲界

系法中无漏智。欲界系因中无漏智。欲界系法灭

中无漏智。为断欲界系法道中无漏智。及法智品

中无漏智也。二比智。于上二界无漏种智中。约四

谛辨。四种无漏智。如上法智中明。但有法比之殊

也。三他心智。欲色二界系现心心数法。及无漏心

心数法少分。四世智。知诸世间有漏智慧。亦名等

智。凡圣同有故。五苦智。观五阴苦空无常无我也。

六集智。有漏法因。因集生缘观时无漏智。七灭智。

尽灭妙出观时无漏智。八道智。道證迹乘观时无

漏智。九尽智。见苦巳及修道巳等智。论曰。我见苦

巳。断集巳。證灭巳。修道巳也。十无生智。见苦巳。不

复更见等也。】

「【□注】见思烦恼。分别曰见。贪爱曰思。止观八(初)云。昏烦

980-A¶ 第 704a 页 X57-0704.png

之法。恼乱心神(文)。」

之法。恼乱心神(文)。」【【■记】迷理起分别。名见。对境起贪爱。名思。其体昏烦。

其用恼乱。】

「【□注】此破见思。答上除粪。粪能染污。故以譬之。谓污染

真理也。」

△二方等五。初约部判。

「次明方等部。净名等经。弹偏折小。叹大褒圆。

【□注】次明方等部等。判部收经也。」

【【■记】此约部判也。方等为能收。净名等经为所收。】

「【□注】弹偏等。明部意也。收经虽广。净名有弹斥功。特标

为首。弹偏折小叹大褒圆。妙乐四(三十六)云。今家八字。

判尽经理。谓折小弹偏。叹大褒圆。(文)释签十(二)云。如

观众生品。即是叹大。称叹文殊净名。即是褒圆。故令

小根。耻小慕大(文)。」

【【■记】净名明菩萨。如幻。如水月。如化人。烦恼如灭度

者。受身而观众生。又明菩萨。行四无量。又明依无

住本。立一切法。签文指为叹大。又维摩言。文殊不

来相而来。不见相而见。文殊言。若来。巳更不来。若

去。巳更不去。来者。无所从来。去者。亦无所至。所可

见者。更不可见。此乃作家相见。觌面相呈。乃至入

不二法门。文殊以言遣言。维摩以无言遣言。盖以

言为糟粕。非遣言无以得其醇。遣言犹言。非嘿然

无以会其极。签文指为褒圆。正令耻小慕大也。】

「【□注】须弹斥者。盖为小机执真保果。取證入灭。故才證

980-A¶ 第 704b 页 X57-0704.png

小果。便堪弹斥。未必须在十二年后。后因维摩。示疾

小果。便堪弹斥。未必须在十二年后。后因维摩。示疾毗耶。佛令弟子。诣彼问疾。故皆述昔被诃。辞不堪往。

此是述昔诃。乃密弹也。若当座诃。如礼座去华等也。」

【【■记】维摩经有二诃。如弟子品。佛遣弟子问疾。皆述

昔诃。辞不堪往。舍利弗言。忆我昔坐树下。维摩言。

不必是座。为晏坐也。不于三界。现身语意。是晏坐。

不起灭定。现诸威仪。是晏坐。不舍道法。现凡夫事。

是晏坐。乃至不断烦恼。入于涅槃。是晏坐。如是坐

者。佛所印可。时我世尊。闻语默然。不能加报。故我

不任。诣彼问疾。是谓述昔诃乃密弹也。礼座者。经

言。舍利弗见室中无有床座。念诸大众当于何坐。

维摩言。仁者为法来耶。为床座耶。乃至夫求法者。

不贪躯命。何况床座。既问文殊。何等佛土。有好上

妙功德。成就师子宝座。文殊言。东方度三十六恒

河沙国。世界名须弥相。佛号须弥灯王。其座高八

万四千由旬。严饰第一。维摩现神通力。彼佛遣三

万二千师子座。入维摩室。乃至文殊与诸菩萨上

人俱坐。当自立身。如彼座像。其得神通菩萨。即自

变形为四万二千由旬。坐师子座。新发意菩萨。及

大弟子。皆不能升。维摩语舍利弗。为须弥灯王如

来作礼。乃可得坐。于是舍利弗等。作礼得坐。去华

者。经言。天女以华散诸菩萨大弟子上。华至菩萨。

即堕。至大弟子。便著不堕。一切弟子。神力去华。不

能去。天问舍利弗。何故去华。答言。此华不如法。是

980-A¶ 第 704c 页 X57-0704.png

以去之。天曰。弗谓此华不如法。是华无所分别。仁

以去之。天曰。弗谓此华不如法。是华无所分别。仁者自生分别耳。诸菩萨华不著者。巳断一切分别

想故。譬如人畏时。非人得其便。如是弟子畏生死

故。色声香味触得便也。巳离畏者。一切五欲无能

为也。结习未尽。华著身耳。习尽。不著也。此当座(诃也)。】

△二约教判。

「四教俱说。藏。为半字教。通别圆。为满字教。对半说满

等。故言对教。

【□注】四教俱说等。明部中用教也。盖以大斥小。逗大逗

小。须四教故。四教俱说。方等说三藏者。一为弹斥之

本。二为横来之机。」

【【■记】横来机者。未经阿含会。未闻生灭四谛。不證真

理。故须说藏教。】

「【□注】如释签云复有渐中。初入小行。及俗众室外。说无

常道。」

【【■记】此引以證上横来之机。净名佛国品。佛说随其

心净。则佛土净。舍利弗念。佛为菩萨时意岂不净。

而娑婆不净若此。佛言。我此土净。而汝不见。于是

佛以足指按地。即时三千大千世界。珍宝严饰。如

宝庄严佛。无量功德宝庄严土。及佛摄神足。世界

还复如故。求声闻乘。三万二千诸天及人。知有为

法。皆悉无常。远离尘垢。得法眼净。八千比丘。不受

诸法。漏尽意解。是为初入小行也。俗众室外说无

常道者。净名方便品。长者现疾。国王大臣。长者居

980-A¶ 第 705a 页 X57-0705.png

士。婆罗门。及诸王子。并馀官属。皆往问疾。维摩因

士。婆罗门。及诸王子。并馀官属。皆往问疾。维摩因以身疾广说。如言。诸仁者是身无常。无强。无力。无

坚。速朽之法。不可信也。为苦所恼。众病所集。乃至

是身如毒蛇。如怨贼。如空聚。阴界诸入。所共合成。

是也。

【■补】净名本无室内室外显文。今谓不能入大

乘室。义同室外。】

「【□注】辅行十(二十四)云。方等旁用三藏。正用三教。以斥二

乘。合二乘人。密成通益。不语菩萨者。转成衍中人也。」

【【■备】辨讹曰。菩萨复转成衍中人句。出玄签会本二

下。但今既言弹偏。则藏菩萨亦在其中。况复转成

之事。或方等。或般若。其不转者。则般若后。亦仍有

之。似不可局于方等。定转成衍。私谓。方等弹斥。似

专指二乘小机受化。具历五时者言。如论法华八

相授记。则二乘似皆菩萨机也。然玄签转衍之文。

自具深意。】

「【□注】对半说满。以满斥半也。故虽兼斥大。正在斥小。释

签引大经云。譬如长者。唯有一子。心常爱念。将诣明

师。惧不速成。寻便将还。以爱念故。昼夜慇勤。但教半

字。而不教诲。毗伽罗论。良由其子。力未堪故。毗伽罗

论。翻字本。谓世间文字之根本。即满字也。若合喻者。

半字。谓九部经。毗伽罗论谓方等典。即满字也。」

【【■记】大经如来性品。佛言。说初半字。以为根本。持诸

记论。咒术文章。诸阴入法。凡夫之人。学是字本。然

后能知。是法非法。乃至半字义者。皆是烦恼言说

980-A¶ 第 705b 页 X57-0705.png

之本。满字者。是一切善法言说根本也。毗伽罗论。

之本。满字者。是一切善法言说根本也。毗伽罗论。如辅行言。此论是字本。河西言。世间文字之根本

也。典籍音声之论。宣通四辩。诃责世法。赞出家法。

言辞清雅。义理深邃。虽是外论。而无邪法。将是善

权大士所为。故今以譬方等经。

【■补】毗伽罗。光明记

言。此翻记论。婆尼尼造。

【■备】兼斥大。不独指转衍之

菩萨说。如下引殃掘经。文殊亦被诃也。】

「【□注】此据方等以大斥小。故以衍门三教之满。而对三

藏之半。若文句云。无方等所对之三者。乃显法华部

妙。唯一圆乘。不同方等对三之圆也。」

【【■记】若文句下。谓法华纯圆独妙。无复兼但对带。故

方等对三之圆。望法华纯圆不同。】

△三约时判。

「若约时。则食时(第三时)。

【□注】即华严照平地中初食时也。(辰时)毗罗三昧经。有四

食时。早起。诸天食。日中。三世佛食。日西。畜生食。日暮。

鬼神食。今是诸天食时也。」

【【■记】此约时也。毗罗三昧经言。食时四种。旦天食。午

佛食。暮畜生食。夜鬼神食。佛断六趣因。令同三世

佛。故曰午是法食时。十诵律言。唯天得过中食无

罪。经以旦为天食时者。清旦之气。取于清故。若以

支配。则寅卯辰。旦时。巳午未。中时。申酉戌。暮时。亥

子丑。夜时。今方等即寅卯辰时。

【■备】辨讹曰。食时当

约人中而论。不约天上也。私谓。一日三飧乃人每

980-A¶ 第 705c 页 X57-0705.png

日之初食时。然早起天食。见经亦可配合。】

日之初食时。然早起天食。见经亦可配合。】△四约味判。

「若约味。则从酪出生酥。此从九部出方等(三生酥味)。

【□注】约教论相生。约机论浓淡。既耻小慕大。如烹酪作

生酥。」

【【■记】此约味也。净名经。迦叶言。我等何为永断善根。

于此大乘巳如败种。一切声闻。闻是不思议解脱

法门。皆应号泣。声震大千。一切菩萨。应大欣庆。顶

受此法。说此语时。三万二千天子。皆发菩提心。此

所谓耻小慕大。如烹淡酪作浓酥也。从九部修多

罗出方等。为相生。】

△五准经判二。初引经徵起二。初引经。

「信解品云。过是巳后。心相体信。入出无难。然其所止。

犹在本处。

【□注】过是巳后。过鹿苑三藏之后。即今方等也。心相体

信。父子互相。体悉信顺。子信父故。得果不虚。父信子

故。闻大不谤。」

【【■记】此准法华判也。文句言。于藏教得涅槃价。此既

不虚。今为菩萨说大乘法。亦复不虚。子信父也。佛

知此等。见思巳断。闻必不谤。无漏根利。闻即生信。

父信子也。】

「【□注】入出无难。文句六(二十九)云。由是见尊特身。闻大乘

教。名此为入。复被诃斥。犹见丈六。说小乘法。名此为

出。大小入出。皆无疑难也。(文)释签三(二十三)云。不同畏

980-A¶ 第 706a 页 X57-0706.png

惧王等之时。故云无难(文)。」

惧王等之时。故云无难(文)。」【【■记】畏惧王等。信解品云。尔时穷子遇到父舍。住立

门侧。遥见其父。踞师子床。宝几承足。诸婆罗门。刹

利居士。皆恭敬围绕。乃至穷子。见父有大势力。即

怀恐怖。悔来至此。窃作是念。此或是王。或是王等。

非我佣力得物之处。不如往至贫里。肆力有地。衣

食易得。乃至疾走而去。此则疑难之际。今既体信。

故无难也。】

「【□注】然而修空观。用事识。见生身。住权理。修中观。用业

识。见尊特。住实理。今二乘人。虽修空观。入见尊特者。

由业识故。盖事业二识。为见相之本。故解谤云。入见

尊特。功由业识。教未开故。且住草庵。」

【【■记】此明二乘见尊特之所以也。妙宗言。相起之本。

其本乃是权实二理。空中二观。事业二识。就此分

之。则生身尊特。如指诸掌。金光明疏言。丈六身佛。

住真谛。丈六尊特合身佛。双住真中。尊特身佛。双

住俗中。法身佛。住中道。此依二理。故有二佛。众生

二识。有二观因。故感二佛。盖事业下。释明二乘。由

业识见尊特之故。起信论云。言二识者。佛用有二

种。一者依分别事识。凡夫二乘。心所见者名应身。

以不知转识现故。见从外来。取色分齐。不能尽知

故。二者。依于业识。谓诸菩萨。从初发意。乃至菩萨

究竟地。心所见者。名报身。身有无量色。色有无量

相。相有无量好。所住依果。亦复无量。种种庄严随

980-A¶ 第 706b 页 X57-0706.png

所示现。即无有边。不可穷尽离分齐相。随其所应。

所示现。即无有边。不可穷尽离分齐相。随其所应。常能住持。不坏不失。如是功德。皆因诸波罗密等

无量行熏。及不思议熏之所成就。具足无量乐相。

故说为报。据此。则知事业二识。为见相之本。故二

乘由业识见尊特也。解谤下。證释。意明法华开权。

则废草庵。既未论开。正处权理。故住草庵。身为客

作。但由业识之功。见尊特池。

【■备】事识见生身。业识

见尊特。亦一往分耳。其实见生身时。亦用业识。由

二乘不知有七八二识。不达境由心现。但用前六

识心分别。故曰用事识也。见尊特时。亦不废事识。

但约巳断见思。离分别故。巳闻大法。渐纯熟故。尔

时具惑。唯是无明。则所用。亦是业识。不专定修中

观也。又二乘本是退大取小。过去曾修中观之种

得见尊特也。光明记言。如来以法界用。随顺众生

事业二识。现报应身。应身。是生身。报身。是尊特身。

及法性身。依事识者。伹见应不能睹报。以其粗浅。

不穷深故。依业识者。既睹报亦能见应。以知真如。

起二用故。应知真如之用。现佛相大。有三品。一华

严谈相好数。有十莲华藏世界微尘。二无量寿经。

明八万四千相好光明。三此经。及法华。般舟等。三

十二相。八十种好。此三品相既是真如全性之用。

若多若少。皆无边际。故悉称海。无非尊特。然有通

局。以藏尘八万。局业识见。其三十二通事识见。名

生名应。若业识。即无有边。不可穷尽。离分际相。名

980-A¶ 第 706c 页 X57-0706.png

尊特属报身也。为见相本者。以事识。乃见丈六相

尊特属报身也。为见相本者。以事识。乃见丈六相之本。凡夫不达唯心。未离分别。但以思议比量之

智所感见者。名应身。见从外来。取色分齐。不能尽

知也。业识乃见尊特相之本。谓诸菩萨。能了唯心。

巳离分别。就以不思议现量之智心所见者。名报

身。相好无边。离分齐相也。】

「【□注】犹在本处。犹居罗汉果。保證真空也。」

【【■记】文句云。虽复得闻大乘。谓是菩萨事。非巳智分。

不肯回小向大。犹居罗汉。不言未来当得作佛。故

犹在本处。】

△二徵起。

「此领何义。

△二答释所领。

答三藏之后。次说方等。巳得道果。心相体信。闻骂不

嗔。内怀惭愧。心渐淳淑。

【□注】巳得道果。真空灭寂之道。小乘罗汉果也。」

【【■记】真空寂灭。拣非第一义寂灭。小乘罗汉。拣非菩

萨大罗汉果。】

「【□注】闻骂不嗔。妙玄十(十八)云。恣殃掘之讥。任净名之折。」

【【■记】妙玄云殃掘之经。弹斥非常。分明馀教。释梵四

王。及佛弟子。乃至文殊。皆被诃斥。释签引殃掘偈

云。云何名为一。谓一切众生。皆以如来藏。毕竟恒

安住。云何名为二。所谓名与色。此是声闻宗。斯非

摩诃衍。云何名为四。所谓四圣谛。是则声闻宗。斯

980-A¶ 第 707a 页 X57-0707.png

非摩诃衍。一切诸如来。第一毕竟常。是则大乘谛。

非摩诃衍。一切诸如来。第一毕竟常。是则大乘谛。非苦是真谛。云何名为五。所谓彼五根。是则声闻

宗。斯非摩诃衍。所谓彼眼根。于诸如来常等。具如

止观七引。乃至增十。亦复如是。如是等文。弹诃声

闻。明于常住。最为显著。馀如彼经。任净名折者。如

述昔诃。当座诃。验知二乘。巳尽结使故不嗔也。】

「【□注】内怀惭愧。释签云。谓受弹斥。令叹大自鄙。即其(益相)。」

【【■记】领受弹诃。是愧巳。叹大自鄙。是惭人。】

「【□注】心渐淳淑。密得通益也。」

△三般若五。初约部判。

「次说般若。转教付财。融通淘汰。

【□注】次说般若等。明部意也。转教融通。约法。付财淘汰。

约喻。所以令其转教菩萨。意在二乘领知法门。故曰

付财。二乘本所不知。但谓加被令说。故曰转教。妙乐

七(二十)云。于佛即是付财。二乘自谓加说。故般若中云。

岂声闻人。敢有所说。有所说者。皆是佛力。由机未转。

且言被加(文)。」

【【■记】此约部教也。以须菩提解空。舍利弗智慧。佛于

般若会。以不共般若空慧。加被二人。教大菩萨。意

在二乘。领知众物。贯统法门。名为付财。其如二乘。

不会佛意。无希取一飧之念。伹言佛被。令我说耳。

故曰转教也。如大品言。佛告须菩提。汝当教诸菩

萨般若波罗密。时诸菩萨等念。须菩提自以智慧

说般若耶。为是佛力。须菩提知诸摩诃萨大弟子

980-A¶ 第 707b 页 X57-0707.png

诸天心念。语舍利弗。敢佛弟子有所说。有所说法

诸天心念。语舍利弗。敢佛弟子有所说。有所说法教授。皆是佛力。佛所说法。法相不相违背。是善男

子。学是法。得證是法。佛说如灯。舍利弗。一切声闻

辟支佛。实无力能为菩萨说般若波罗密是也。】

「【□注】般若会一切法皆摩诃衍。故曰融通。以空慧水。荡

其执情。故曰淘汰。」

【【■记】般若示知八十一科诸法无非摩诃衍。故曰融

通。然执法之情。二乘未尽。即以摩诃空慧之水。涤

荡之。故曰淘汰。八十一科见下。

【■补】签曰。以圆斥三。

及圆斥藏。即圆融为融。以三教斥藏。即融通为融。

今乃三教融通之融也。】

△二约教判。

「此般若中。不说藏教。带通别二。正说圆教。

【□注】此般若中等。部中用教也。不说藏教。光明记四(三)

云。诸部般若。广示衍中三教空慧。复以三藏为助道

观。又仁王般若。说四无常偈。恐其吝国。正助合行。」

【【■记】空慧之机。有闻持义持。若义持利。闻持钝者。则

不广谈四种空相。唯说即边一种空慧。若闻持利。

义持钝者。则为广谈空相。既以三藏为助道观。则

非正谈。故可言不说也。仁王下。约正助合行證释。

普明王为班足所获。王言。愿听七日。饮食沙门。许

之。法师为说四偈。第一无常偈云。劫烧终讫。乾坤

洞然。须弥巨海。都为灰飏。天龙福尽。于中凋丧。二

仪尚殒。国有何常。二苦偈云。生老病死。轮转无际。

980-A¶ 第 707c 页 X57-0707.png

事与愿违。忧悲为害。欲深祸重。疮疣无外。三界皆

事与愿违。忧悲为害。欲深祸重。疮疣无外。三界皆苦。国有何赖。三空偈云。有本自无。因缘成诸。盛者

必衰。实者必虚。众生蠢蠢。都如幻居。声响皆空。国

土亦如。四无我偈云。识神无形。假乘四蛇。无明保养。

以为乐车。形无常主。神无常家。形神尚离。岂有(国耶)。】

「【□注】带通别二。正说圆教。此约圆实部主而说。盖一代

教。主意在圆。若辅行十(二十四)云。般若傍用通教。正用

别圆。加于二乘。密成别益。(文)释签三(二十三)云。前于方

等。义巳成通。故至般若。唯须此二。明不共者。说部意

也(即不共般若意也。正用别圆)。

【□注】意虽不共。犹有方等新受小者。至此须通。亦有衍

门傍得小者。是故兼用。(文旁用通教)此皆部中用教意也。」

【【■备】若辅行下。玉师引释。以杜后难。谓般若带通别。

正说圆者。辅行傍用通教。正用别圆等文。如何消

释耶。释签下。證释。谓辅行所说。即释签巳有方等

成通之义。正用别圆。以有新受傍得之机。故须傍