声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

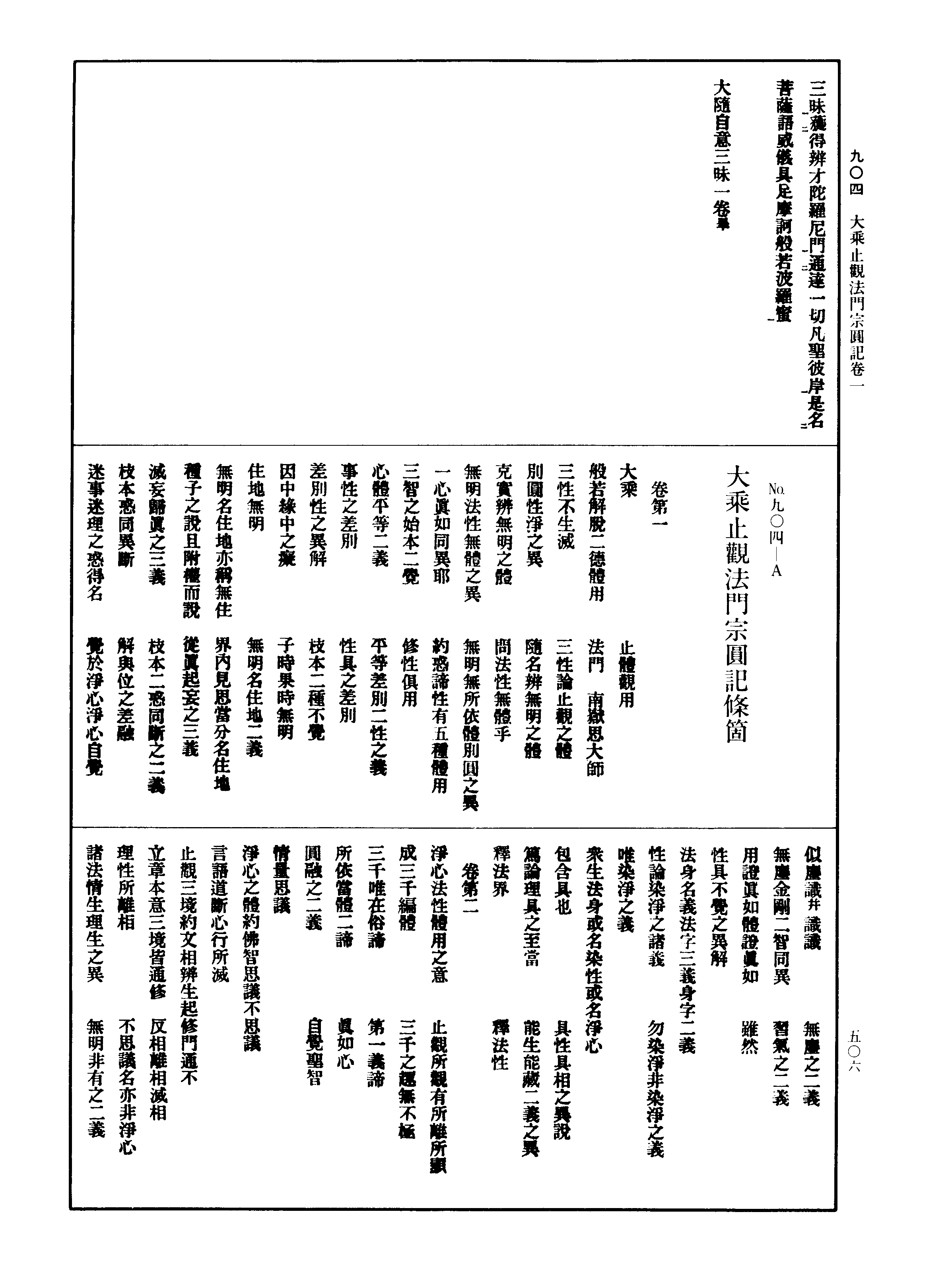

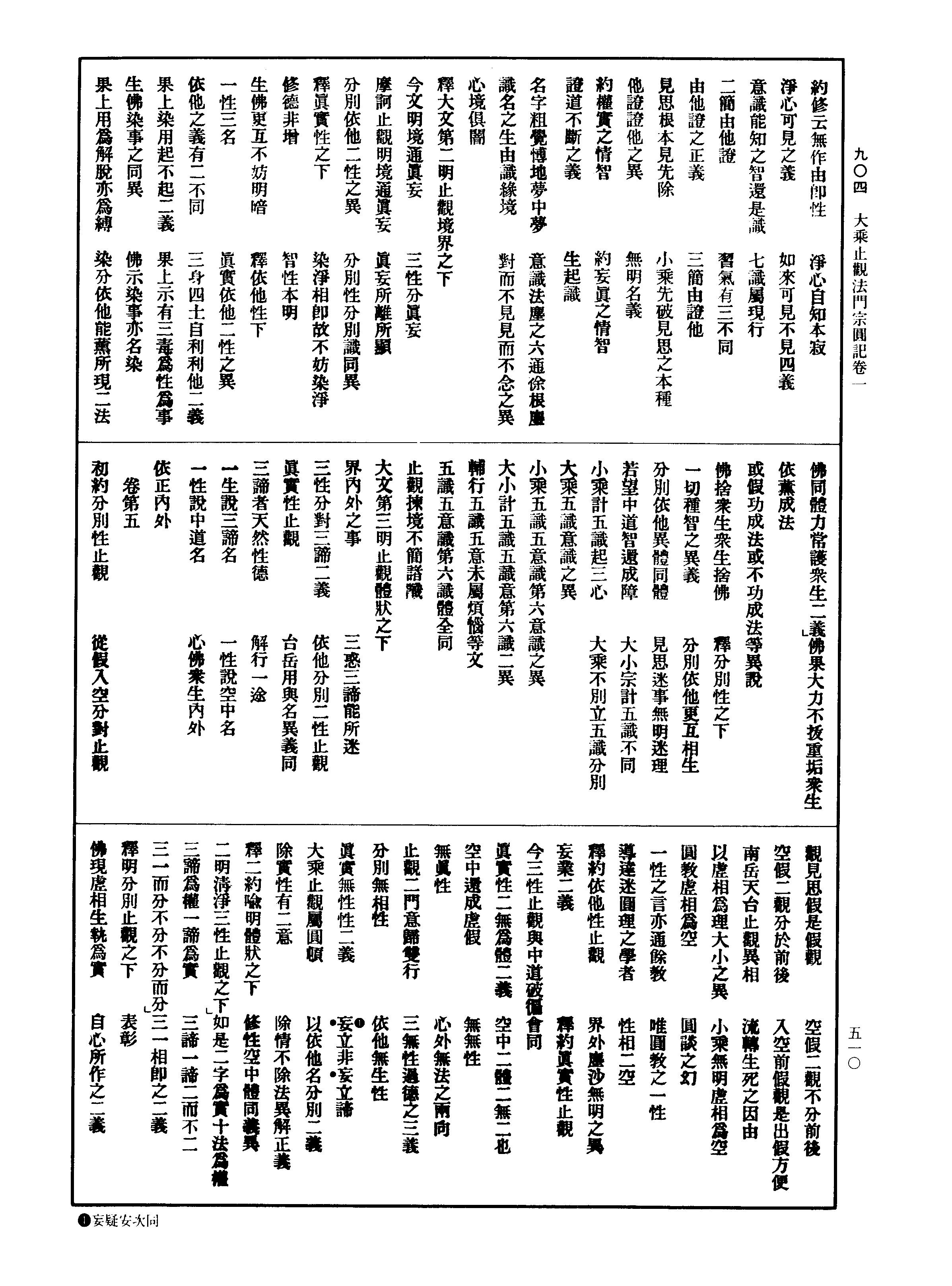

904-A¶ 第 506b 页

* No. 904-A

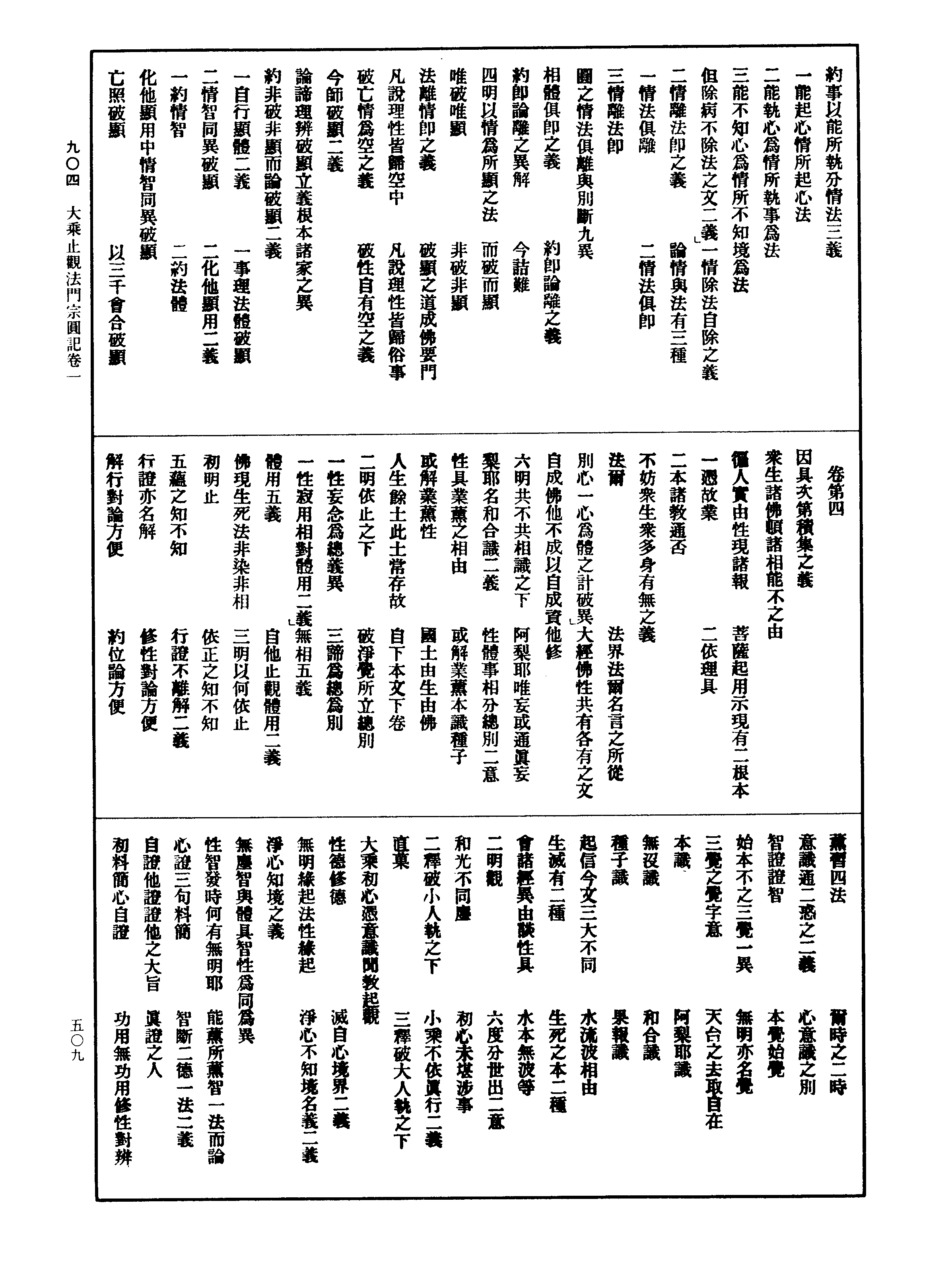

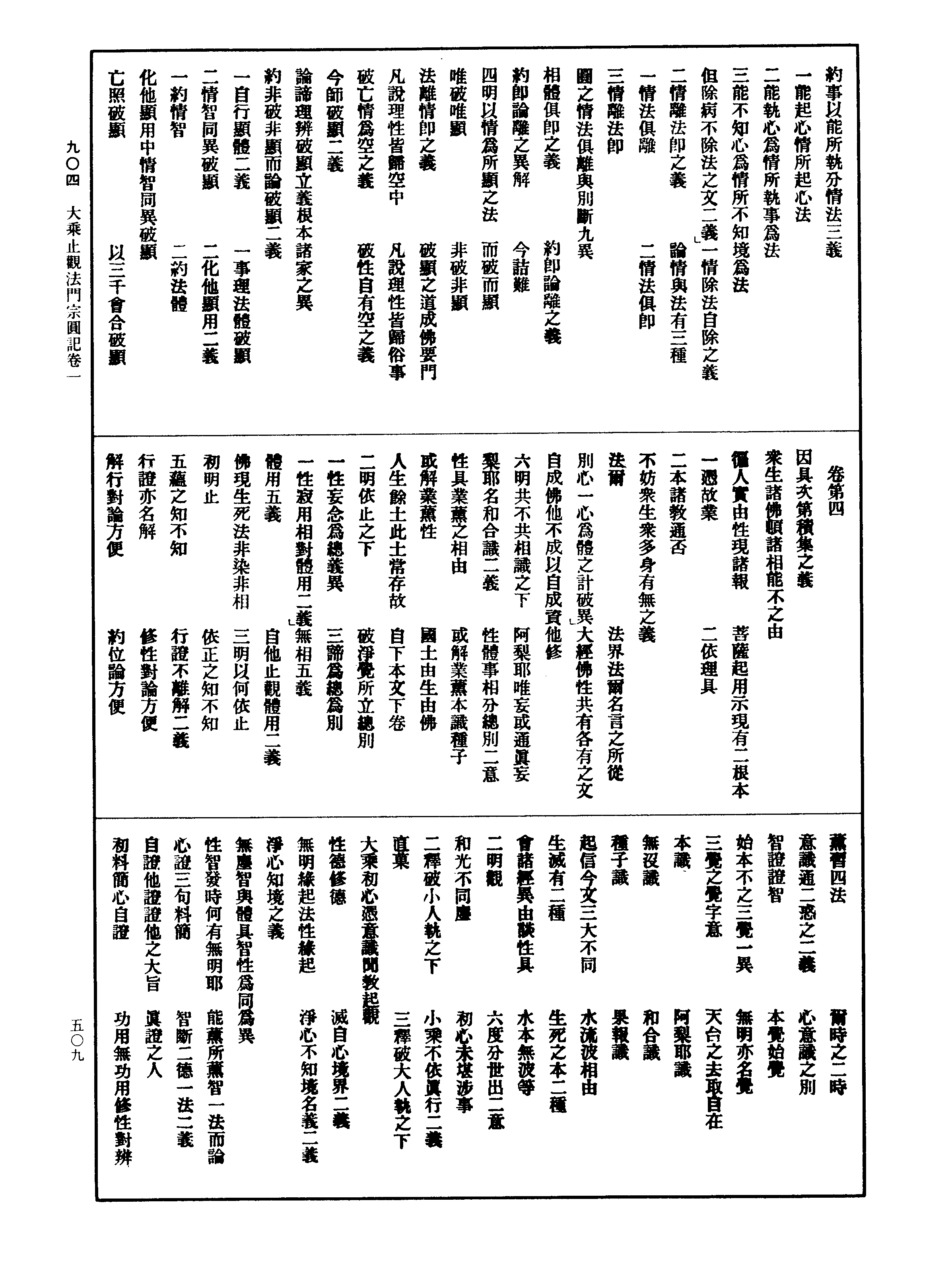

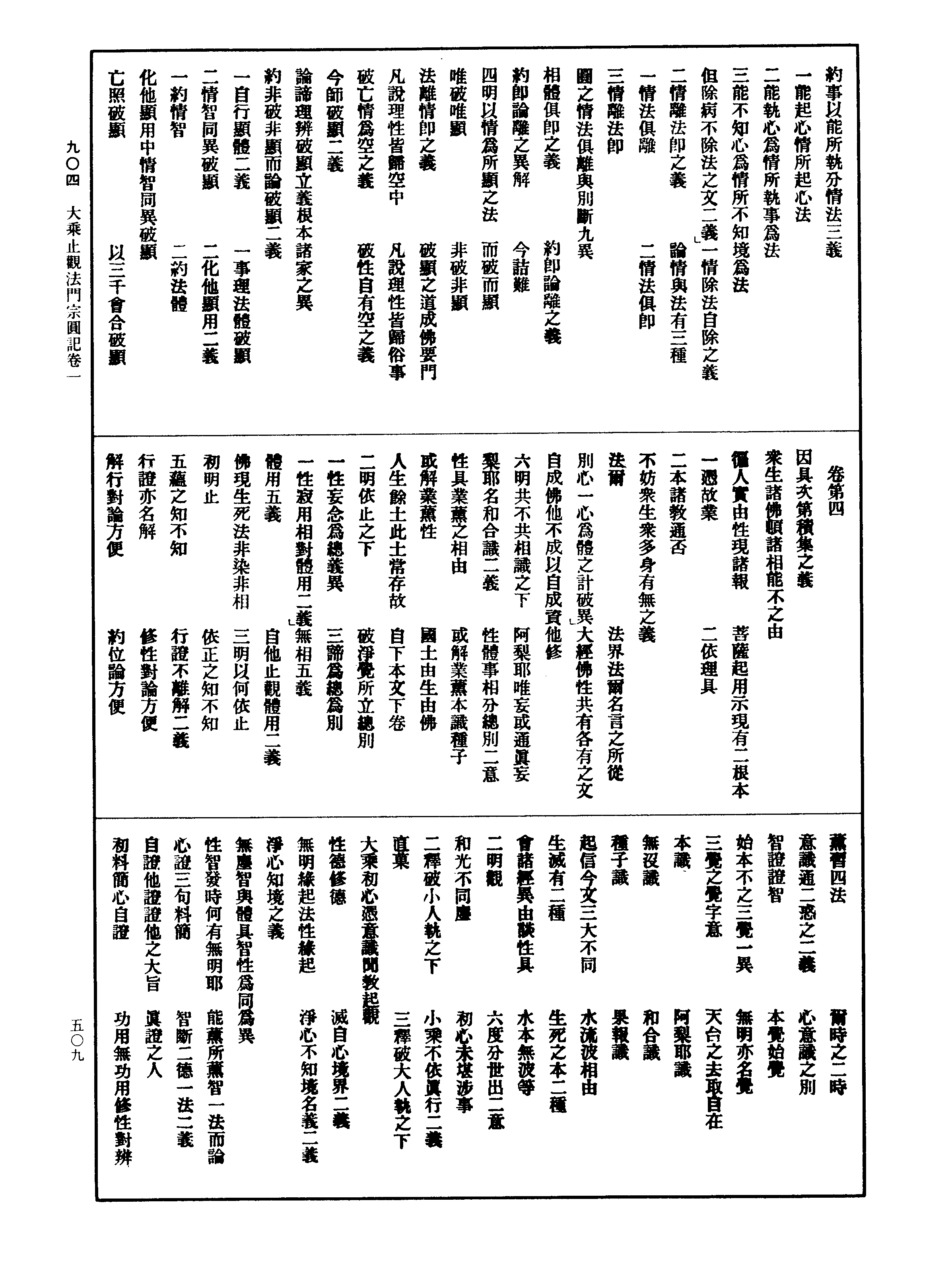

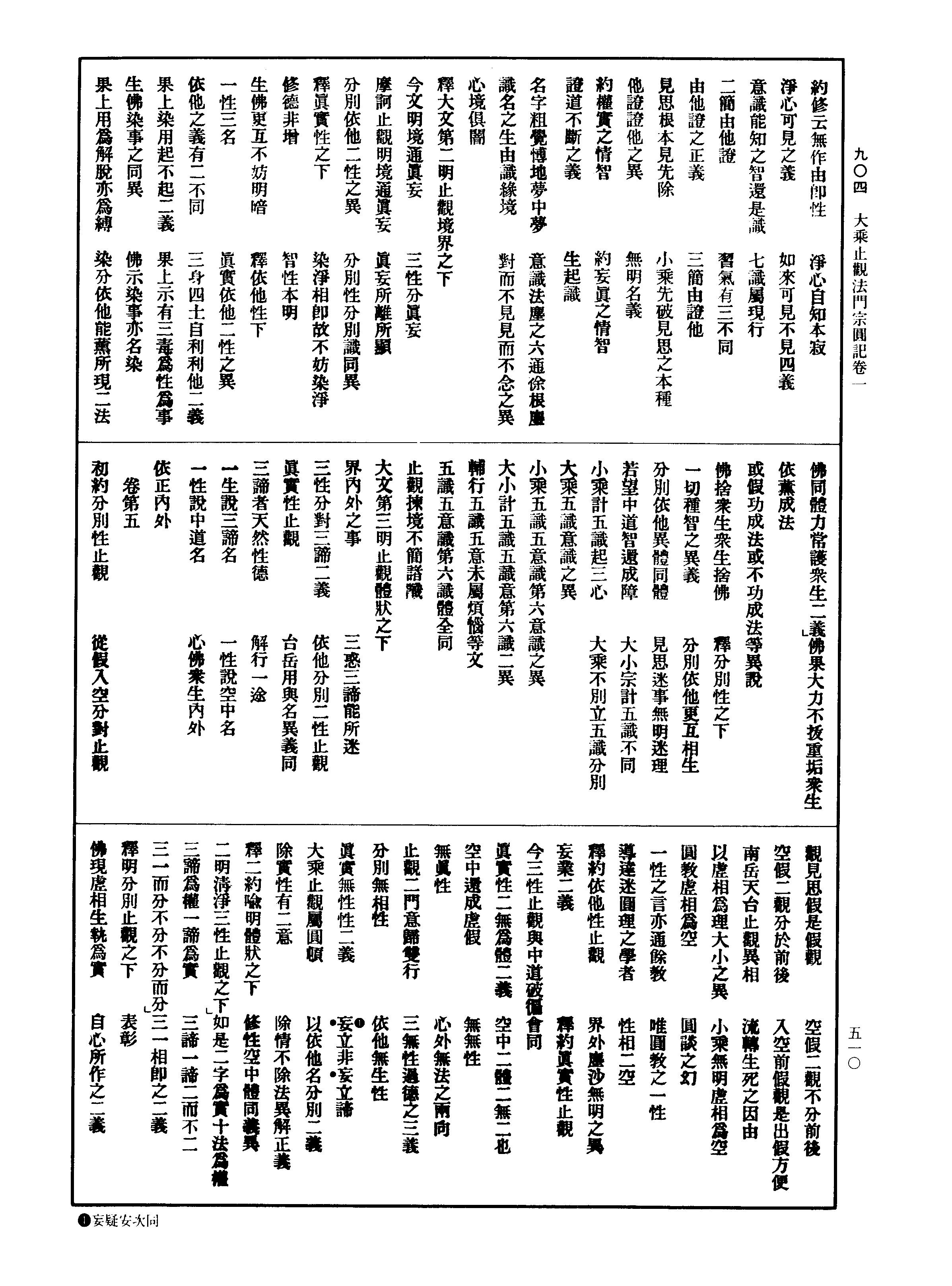

大乘止观法门宗圆记条个

* 卷第一

* 大乘

* 止体观用

* 般若解脱二德体用

* 法门南岳思大师

* 三性不生灭

* 三性论止观之体

* 别圆性净之异

* 随名辨无明之体

* 克实辨无明之体

* 问法性无体乎

* 无明法性无体之异

* 无明无所依体别圆之异

* 一心真如同异耶

* 约惑谛性有五种体用

* 三智之始本二觉

* 修性俱用

* 心体平等二义

* 平等差别二性之义

* 事性之差别

* 性具之差别

* 差别性之异解

* 枝本二种不觉

* 因中缘中之痴

* 子时果时无明

* 住地无明

* 无明名住地二义

* 无明名住地亦称无住

* 界内见思当分名住地

* 种子之说且附权而说

* 从真起妄之三义

* 灭妄归真之三义

* 枝本二惑同断之二义

* 枝本惑同异断

* 解与位之差融

* 迷事迷理之惑得名

* 觉于净心净心自觉

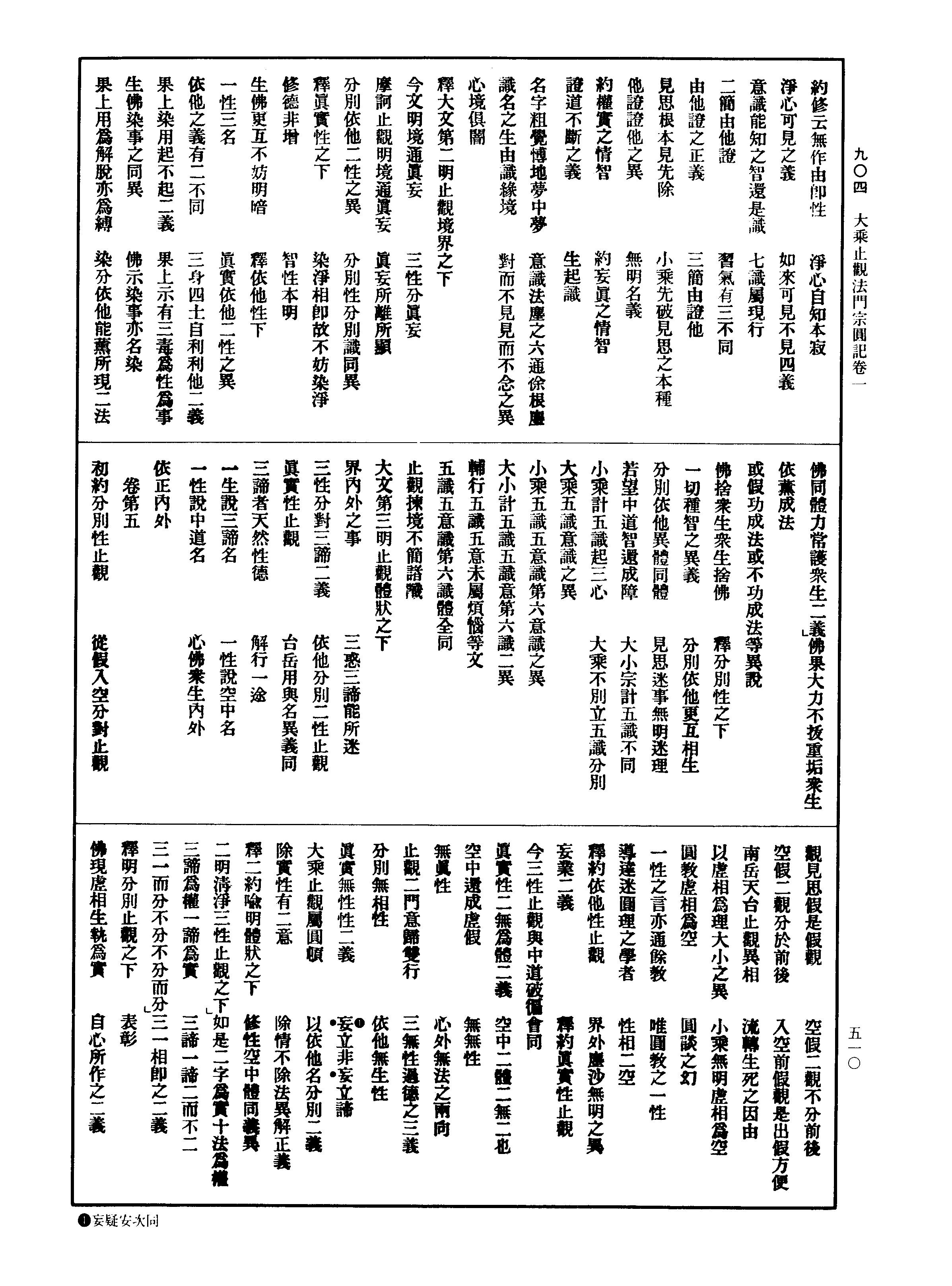

904-A¶ 第 506c 页 X55-0506.png

* 似尘识(并)识识

* 似尘识(并)识识* 无尘之二义

* 无尘金刚二智同异

* 习气之二义

* 用證真如体證真如

* 虽然

* 性具不觉之异解

* 法身名义法字三义身字二义

* 性论染净之诸义

* 勿染净非染净之义

* 唯染净之义

* 众生法身或名染性或名净心

* 包含具也

* 具性具相之异说

* 笃论理具之至当

* 能生能藏二义之异

* 释法界

* 释法性

* 卷第二

* 净心法性体用之意

* 止观所观有所离所显

* 成三千编体

* 三千之趣无不极

* 三千唯在俗谛

* 第一义谛

* 所依当体二谛

* 真如心

* 圆融之二义

* 自觉圣智

* 情量思议

* 净心之体约佛智思议不思议

* 言语道断心行所灭

* 止观三境约文相辨生起修门通不

* 立章本意三境皆通修

* 反相离相灭相

* 理性所离相

* 不思议名亦非净心

* 诸法情生理生之异

* 无明非有之二义

904-A¶ 第 507a 页 X55-0507.png

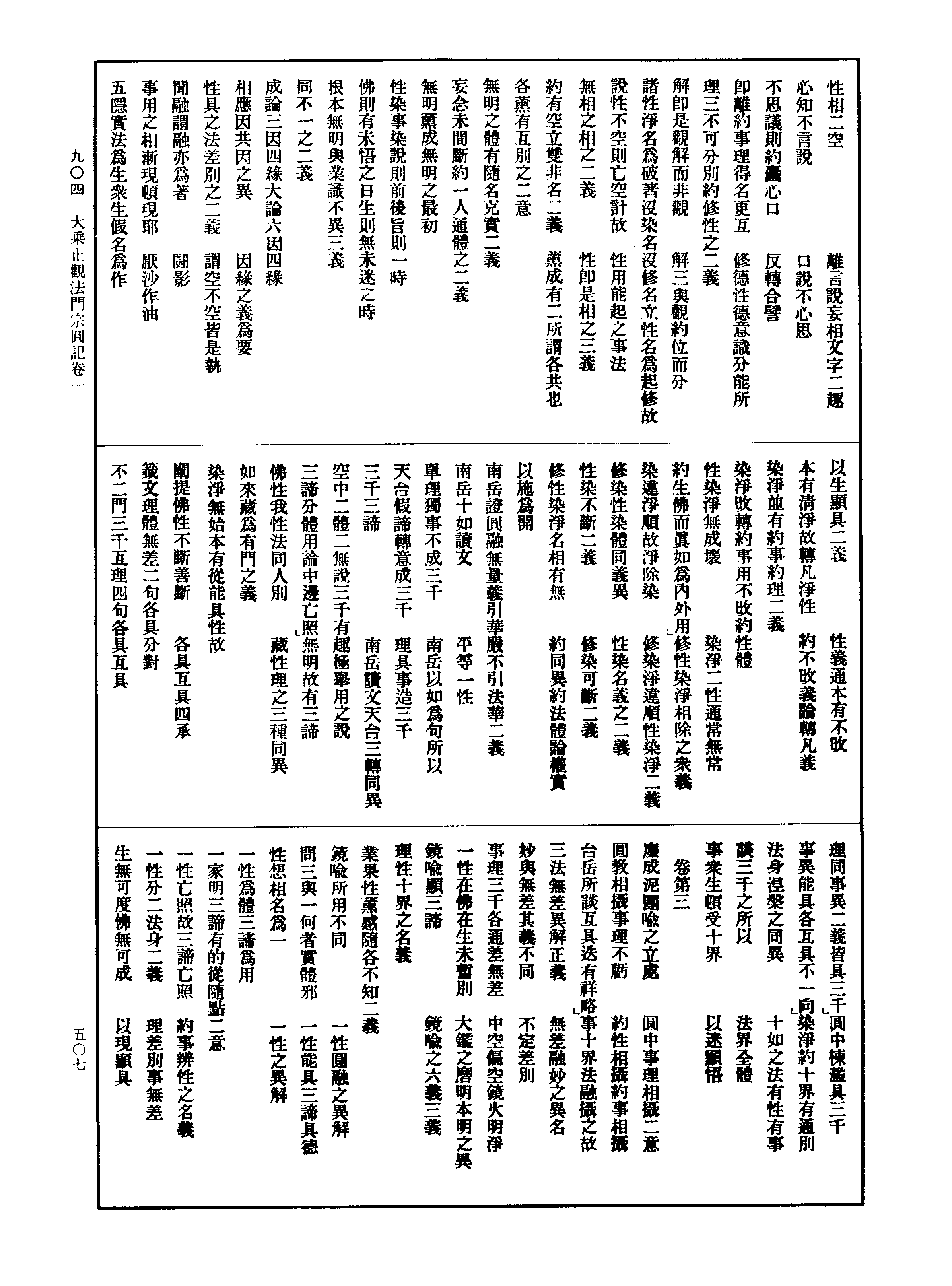

* 性相二空

* 性相二空* 离言说妄相文字二趣

* 心知不言说

* 口说不心思

* 不思议则约粗心口

* 反转合譬

* 即离约事理得名更互

* 修德性德意识分能所

* 理三不可分别约修性之二义

* 解即是观解而非观

* 解三与观约位而分

* 诸性净名为破著没染名

* 没修名立性名为起修故

* 说性不空则亡空计故

* 性用能起之事法

* 无相之相之二义

* 性即是相之三义

* 约有空立双非名二义

* 薰成有二所谓各共也

* 各薰有互别之二意

* 无明之体有随名克实二义

* 妄念未间断约一人通体之二义

* 无明薰成无明之最初

* 性染事染说则前后旨则一时

* 佛则有未悟之日生则无未迷之时

* 根本无明与业识不异三义

* 同不一之二义

* 成论三因四缘大论六因四缘

* 相应因共因之异

* 因缘之义为要

* 性具之法差别之二义

* 谓空不空皆是执

* 闻融谓融亦为著

* 斗影

* 事用之相渐现顿现耶

* 厌沙作油

* 五隐实法为生众生假名为作

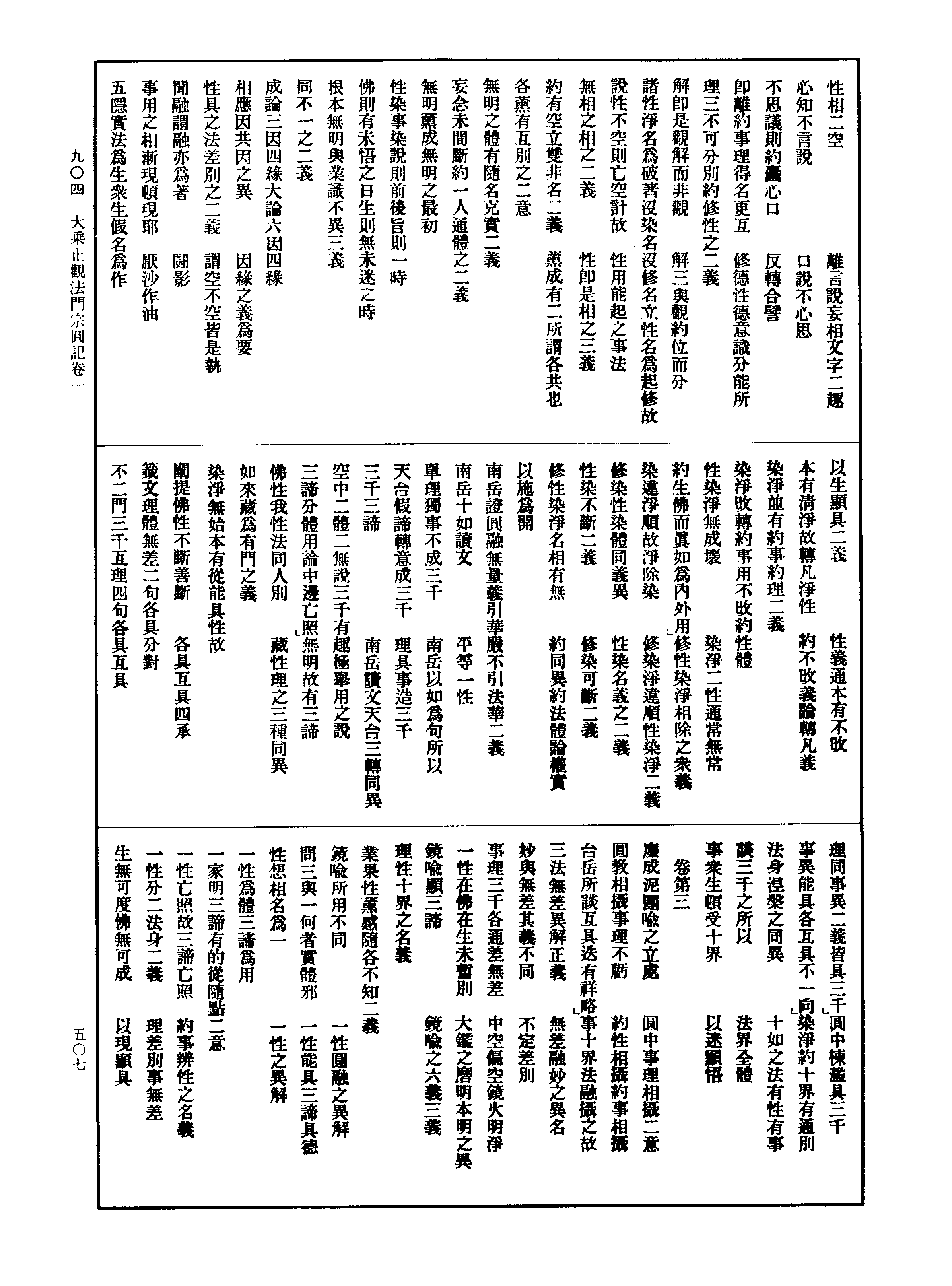

904-A¶ 第 507b 页 X55-0507.png

* 以生显具二义

* 以生显具二义* 性义通本有不改

* 本有清净故转凡净性

* 约不改义论转凡义

* 染净并有约事约理二义

* 染净改转约事用不改约性体

* 性染净无成坏

* 染净二性通常无常

* 约生佛而真如为内外用

* 修性染净相除之众义

* 染违净顺故净除染

* 修染净违顺性染净二义

* 修染性染体同义异

* 性染名义之二义

* 性染不断二义

* 修染可断二义

* 修性染净名相有无

* 约同异约法体论权实

* 以施为开

* 南岳證圆融无量义引华严不引法华二义

* 南岳十如读文

* 平等一性

* 单理独事不成三千

* 南岳以如为句所以

* 天台假谛转意成三千

* 理具事造三千

* 三千三谛

* 南岳读文天台三转同异

* 空中二体二无说三千有趣极举用之说

* 三谛分体用论中边亡照

* 无明故有三谛

* 佛性我性法同人别

* 藏性理之三种同异

* 如来藏为有门之义

* 染净无始本有从能具性故

* 阐提佛性不断善断

* 各具互具四承

* 签文理体无差二句各具分对

* 不二门三千互理四句各具互具

904-A¶ 第 507c 页 X55-0507.png

* 理同事异二义皆具三千

* 理同事异二义皆具三千* 圆中栋滥具三千

* 事异能具各互具不一向

* 染净约十界有通别

* 法身涅槃之同异

* 十如之法有性有事

* 谈三千之所以

* 法界全体

* 事众生顿受十界

* 以迷显悟

* 卷第三

* 尘成泥团喻之立处

* 圆中事理相摄二意

* 圆教相摄事理不亏

* 约性相摄约事相摄

* 台岳所谈互具迭有祥略

* 事十界法融摄之故

* 三法无差异解正义

* 无差融妙之异名

* 妙与无差其义不同

* 不定差别

* 事理三千各通差无差

* 中空偏空镜火明净

* 一性在佛在生未暂别

* 大鉴之磨明本明之异

* 镜喻显三谛

* 镜喻之六义三义

* 理性十界之名义

* 业果性薰感随各不知二义

* 镜喻所用不同

* 一性圆融之异解

* 问三与一何者实体邪

* 一性能具三谛具德

* 性想相名为一

* 一性之异解

* 一性为体三谛为用

* 一家明三谛有的从随点二意

* 一性亡照故三谛亡照

* 约事辨性之名义

* 一性分二法身二义

* 理差别事无差

* 生无可度佛无可成

* 以现显具

904-A¶ 第 508a 页 X55-0508.png

* 约性事论具现二配

* 约性事论具现二配* 具现约性事偏互

* 性得现名从事故

* 事得具名从性故

* 顿现同具渐具同现

* 问三千现耶具耶

* 约事理论造能所不一

* 约事理论具能所不一

* 依用四明

* 四明分能所为造亡之为具所以

* 染净二性唯一法身体用

* 现义不显圆

* 一性二修圆别不同二义

* 别教缘了得性名二义

* 问染净二性可废耶

* 于性中染净亡不亡即顺情性

* 百界千如为不思议故

* 不可思议之异解正义

* 佛能知不可思议

* 言说属言

* 无名假立一心平等法身之名

* 真谛有名有实无谛有名无实

* 真性妄性

* 三谛之性名

* 习性性分之二性

* 不改实性之名通事理

* 评具性家非具相之说

* 破或计理不思议定相具

* 事常义由即性

* 理具于事事具理泛有六义

* 事理互为能具所具约就法功归之二义

* 存有为具顿足为具

* 佛性具生众生具佛即离之二义

* 即与具体同义异

* 理具事故事具理

* 不可事具故云理具事

904-A¶ 第 508b 页 X55-0508.png

* 众生本具染净以名召体亦说佛性之意

* 众生本具染净以名召体亦说佛性之意* 生佛不亏染净二性

* 语性为净为佛之意

* 一家谈修性都有七种之义

* 三明在障出障之理之下

* 辨事法体有随名克实之二义

* 性染净随名之体归于性

* 随名克实二种辨体之依文

* 在障法有五种

* 约五法能所三义

* 染性或能障或所障

* 出障法有五能所有四

* 染性亦为所显

* 净用亦是所破

* 染性名性障障性二义

* 平等之差别

* 圆融之能障所障

* 在障出障之名通染净

* 四明事用相摄之相之下

* 少分二位

* 事法之至摄不融摄

* 事法之融碍非融碍

* 事相所得之由

* 事法之二根本

* 众生不知二根本

* 事相之当是妨碍

* 事法之当体所依之体

* 波所依当体之体

* 波之当体之异

* 事体非碍请谓成碍之异解

* 他解

* 今义

* 更示义

* 诘前异解

* 定差

* 无差之差

* 迷谓内外悟唯一心

* 众生但理诸佛得事

* 众生色心皆具诸佛

* 众生之具但是理性文义

904-A¶ 第 508c 页 X55-0508.png

* 修性十界各相论具

* 修性十界各相论具* 今文弘决生具佛性事不同之故

* 不对法

* 心体既融

* 破事体自融之义

* 摄色归心方具之异义

* 就法功归论具随说不同

* 就法论具以易通难之文

* 相摄相等相即

* 事法圣人能融凡夫不融

* 理无相之异解

* 事相定相不定相

* 定不定相论存亡二义

* 一家三谛融妙复说三千所以

* 事事互融由全体是理

* 问现见色相岂即兰香耶

* 理事相即事事自融示相不同

* 外道计我通四种

* 外计我遍与佛法理通二不同

* 大小二相互容受不增减

* 净名不思议之用异解

* 他人芥子须弥相入与今不同

* 或解芥须相入寄事显理

* 今师之难

* 事中大小相容

* 圆圣应云无谋者从性言之

* 云随情等从用言之

* 凡夫就事妄执为实二义

* 五明治惑受报之下

* 但除病不除法一家师资名二义

* 能执情一所执法二

* 能执所执事情与理对辨病法

* 能执所执约当体所依成病法

904-A¶ 第 509a 页 X55-0509.png

* 约事以能所执分情法三义

* 约事以能所执分情法三义* 一能起心情所起心法

* 二能执心为情所执事为法

* 三能不知心为情所不知境为法

* 但除病不除法之文二义

* 一情除法自除之义

* 二情离法即之义

* 论情与法有三种

* 一情法俱离

* 二情法俱即

* 三情离法即

* 圆之情法俱离与别断九异

* 相体俱即之义

* 约即论离之义

* 约即论离之异解

* 今诘难

* 四明以情为所显之法

* 而破而显

* 唯破唯显

* 非破非显

* 法离情即之义

* 破显之道成佛要门

* 凡说理性皆归空中

* 凡说理性皆归俗事

* 破亡情为空之义

* 破性自有空之义

* 今师破显二义

* 论谛理辨破显立义根本诸家之异

* 约非破非显而论破显二义

* 一自行显体二义

* 一事理法体破显

* 二情智同异破显

* 二化他显用二义

* 一约情智

* 二约法体

* 化他显用中情智同异破显

* 亡照破显

* 以三千会合破显

904-A¶ 第 509b 页 X55-0509.png

* 卷第四

* 卷第四* 因具次第积集之义

* 众生诸佛顿诸相能不之由

* 遍人实由性现诸报

* 菩萨起用示现有二根本

* 一凭故业

* 二依理具

* 二本诸教通否

* 不妨众生众多身有无之义

* 法尔

* 法界法尔名言之所从

* 别心一心为体之计破异

* 大经佛性共有各有之文

* 自成佛他不成以自成资他修

* 六明共不共相识之下

* 阿梨耶唯妄或通真妄

* 梨耶名和合识二义

* 性体事相分总别二意

* 性具业薰之相由

* 或解业薰本识种子

* 或解业薰性

* 国土由生由佛

* 人生馀土此土常存故

* 自下本文下卷

* 二明依止之下

* 破净觉所立总别

* 一性妄念为总义异

* 三谛为总为别

* 一性寂用相对体用二义

* 无相五义

* 体用五义

* 自他止观体用二义

* 佛现生死法非染非相

* 三明以何依止

* 初明止

* 依正之知不知

* 五蕴之知不知

* 行證不离解二义

* 行證亦名解

* 修性对论方便

* 解行对论方便

* 约位论方便

904-A¶ 第 509c 页 X55-0509.png

* 薰习四法

* 薰习四法* 尔时之二时

* 意识通二惑之二义

* 心意识之别

* 智證證智

* 本觉始觉

* 始本不之三觉一异

* 无明亦名觉

* 三觉之觉字意

* 天台之去取自在

* 本识

* 阿梨耶识

* 无没识

* 和合识

* 种子识

* 果报识

* 起信今文三大不同

* 水流波相由

* 生灭有二种

* 生死之本二种

* 会诸经异由谈性具

* 水本无波等

* 二明观

* 六度分世出二意

* 和光不同尘

* 初心未堪涉事

* 二释破小人执之下

* 小乘不依真行二义

* 直果

* 三释破大人执之下

* 大乘初心凭意识闻教起观

* 性德修德

* 灭自心境界二义

* 无明缘起法性缘起

* 净心不知境名义二义

* 净心知境之义

* 无尘智与体具智性为同为异

* 性智发时何有无明耶

* 能薰所薰智一法而论

* 心證三句料简

* 智断二德一法二义

* 自證他證證他之大旨

* 真證之人

* 初料简心自證

* 功用无功用修性对辨

904-A¶ 第 510a 页 X55-0510.png

* 约修云无作由即性

* 约修云无作由即性* 净心自知本寂

* 净心可见之义

* 如来可见不见四义

* 意识能知之智还是识

* 七识属现行

* 二简由他證

* 习气有三不同

* 由他證之正义

* 三简由證他

* 见思根本见先除

* 小乘先破见思之本种

* 他證證他之异

* 无明名义

* 约权实之情智

* 约妄真之情智

* 證道不断之义

* 生起识

* 名字粗觉博地梦中梦

* 意识法尘之六通徐根尘

* 识名之生由识缘境

* 对而不见见而不念之异

* 心境俱闇

* 释大文第二明止观境界之下

* 今文明境通真妄

* 三性分真妄

* 摩诃止观明境通真妄

* 真妄所离所显

* 分别依他二性之异

* 分别性分别识同异

* 释真实性之下

* 染净相即故不妨染净

* 修德非增

* 智性本明

* 生佛更互不妨明暗

* 释依他性下

* 一性三名

* 真实依他二性之异

* 依他之义有二不同

* 三身四土自利利他二义

* 果上染用起不起二义

* 果上示有三毒为性为事

* 生佛染事之同异

* 佛示染事亦名染

* 果上用为解脱亦为缚

* 染分依他能薰所现二法

904-A¶ 第 510b 页 X55-0510.png

* 佛同体力常护众生二义

* 佛同体力常护众生二义* 佛果大力不拔重垢众生

* 依薰成法

* 或假功成法或不功成法等异说

* 佛舍众生众生舍佛

* 释分别性之下

* 一切种智之异义

* 分别依他更互相生

* 分别依他异体同体

* 见思迷事无明迷理

* 若望中道智还成障

* 大小宗计五识不同

* 小乘计五识起三心

* 大乘不别立五识分别

* 大乘五识意识之异

* 小乘五识五意识第六意识之异

* 大小计五识五识意第六识二异

* 辅行五识五意未属烦恼等文

* 五识五意识第六识体全同

* 止观拣境不简诸识

* 大文第三明止观体状之下

* 界内外之事

* 三惑三谛能所迷

* 三性分对三谛二义

* 依他分别二性止观

* 真实性止观

* 台岳用与名异义同

* 三谛者天然性德

* 解行一途

* 一生说三谛名

* 一性说空中名

* 一性说中道名

* 心佛众生内外

* 依正内外

* 卷第五

* 初约分别性止观

* 从假入空分对止观

904-A¶ 第 510c 页 X55-0510.png

* 观见思假是假观

* 观见思假是假观* 空假二观不分前后

* 空假二观分于前后

* 入空前假观是出假方便

* 南岳天台止观异相

* 流转生死之因由

* 以虚相为理大小之异

* 小乘无明虚相为空

* 圆教虚相为空

* 圆谈之幻

* 一性之言亦通馀教

* 唯圆教之一性

* 导达迷圆理之学者

* 性相二空

* 释约依他性止观

* 界外尘沙无明之异

* 妄业二义

* 释约真实性止观

* 今三性止观与中道破遍会同

* 真实性二无为体二义

* 空中二体二无二也

* 空中还成虚假

* 无无性

* 无真性

* 心外无法之两向

* 止观二门意归双行

* 三无性过德之三义

* 分别无相性

* 依他无生性

* 真实无性性二义

* 妄立非妄立谛

* 大乘止观属圆顿

* 以依他名分别二义

* 除实性有二意

* 除情不除法异解正义

* 释二约喻明体状之下

* 修性空中体同义异

* 二明清净三性止观之下

* 如是二字为实十法为权

* 三谛为权一谛为实

* 三谛一谛二而不二

* 三一而分不分不分而分

* 三一相即之二义

* 释明分别止观之下

* 表彰

* 佛现虚相生执为实

* 自心所作之二义

904-A¶ 第 511a 页 X55-0511.png

* 释依他性观之下

* 释依他性观之下* 三身四土对自他

* 释真实性止观之下

* 佛现情事非凡迷

* 众生得用失体

* 料简差无差

* 无障碍别性

* 诸佛离情何名异事之异解

* 情之所起全由性具

* 破具性之说

* 生佛体同何佛成生不成

* 不知生佛同无由成佛

* 料简有非有

* 应化之异

* 智谛身能显所显所成

* 唯识今家识转成智等之异

* 法身为尘相

* 法身有色无色

* 法身有相无相异解正义

* 法身得名

* 凡有名字用义

* 顺逆二修

* 一法身为修为性

* 法身之称得由之异

* 性性无名非受哑法乎

* 于体假名非强名

* 俗有三名

* 不思议俗三义

* 三祇通大小

* 别教无随缘

* 圆取波水即别取波水本

* 幻术与神通不同

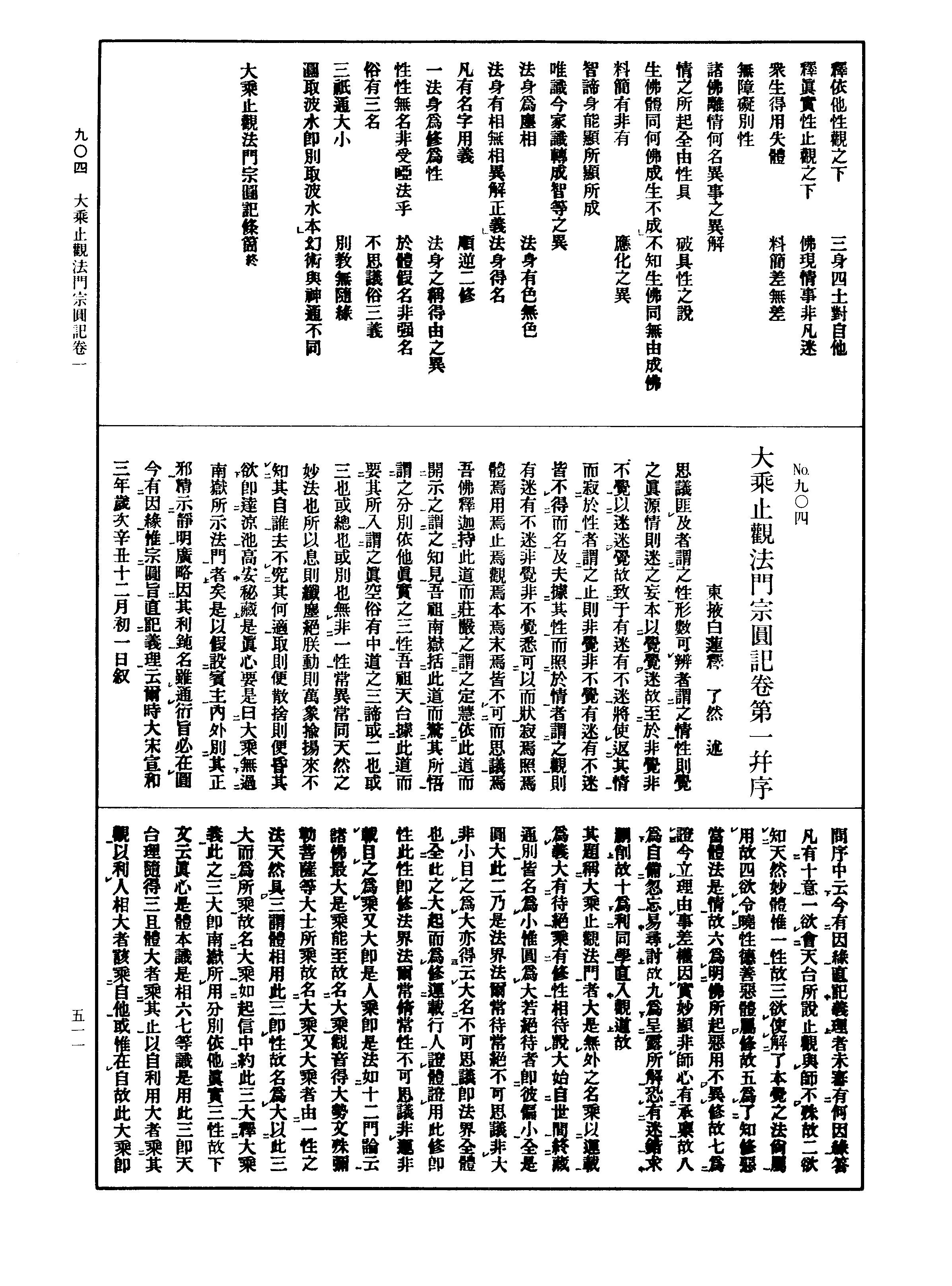

大乘止观法门宗圆记条个(终)

904-A¶ 第 511b 页 X55-0511.png

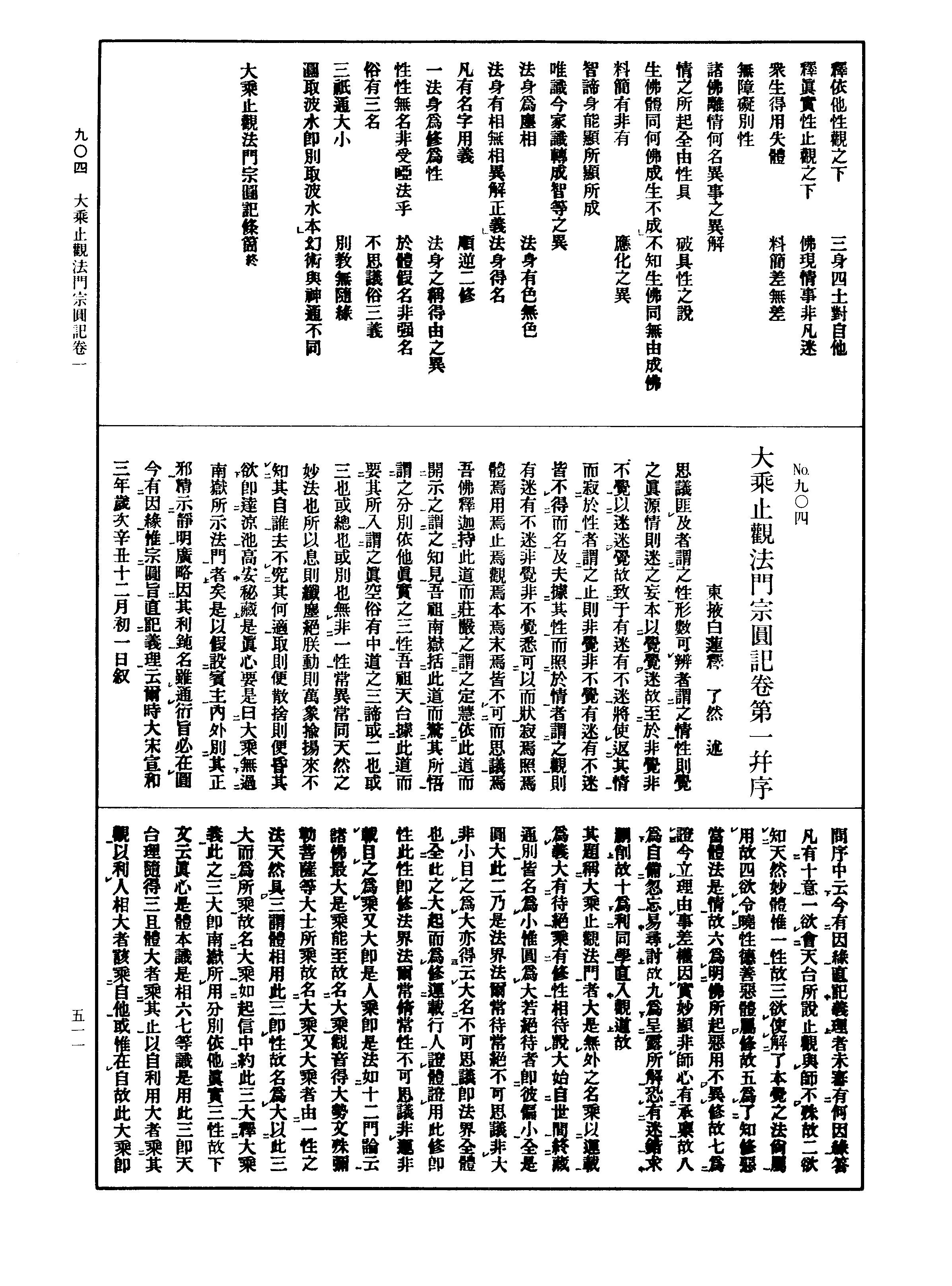

大乘止观法门宗圆记卷第一并序

大乘止观法门宗圆记卷第一并序东掖白莲释 了然 述

思议匪及者谓之性。形数可辨者谓之情。性则觉

之真源。情则迷之妄本。以觉觉迷故至于非觉非

不觉。以迷迷觉故致于有迷有不迷。将使返其情

而寂于性者谓之止。则非觉非不觉。有迷有不迷。

皆不得而名。及夫据其性而照于情者谓之观。则

有迷有不迷。非觉非不觉。悉可以而状。寂焉照焉。

体焉用焉。止焉观焉。本焉末焉。皆不可而思议焉。

吾佛释迦持此道而庄严之。谓之定慧。依此道而

开示之。谓之知见。吾祖南岳括此道而惊其所悟。

谓之分别.依他.真实之三性。吾祖天台据此道而

要其所入。谓之真空.俗有.中道之三谛。或二也或

三也。或总也或别也。无非一性。常异常同。天然之

妙法也。所以息则纤尘绝朕。动则万象揄扬。来不

知其自谁。去不究其何适。取则便散。舍则便昏。其

欲即达。凉池高安秘藏是真心要。是曰大乘。无过

南岳所示法门者矣。是以假设宾主内外。别其正

邪。精示静明广略。因其利钝。名虽通衍。旨必在圆。

今有因缘。惟宗圆旨直记义理云尔。时大宋宣和

三年岁次辛丑十二月初一日叙。

904-A¶ 第 511c 页 X55-0511.png

问。序中云。今有因缘直记义理者。未审有何因缘。答。

凡有十意。一欲会天台所说止观与师不殊故。二欲

知天然妙体惟一性故。三欲使解了本觉之法尚属

用故。四欲令晓性德善恶体属修故。五为了知修恶

当体法是情故。六为明佛所起恶用不异修故。七为

證今立理由事差权因实妙。显非师心有承禀故。八

为自备忽忘易寻讨故。九为呈露所解恐有迷错。求

删削故。十为利同学直入观道故。

其题称大乘止观法门者。大是无外之名。乘以运载

为义。大有待绝。乘有修性。相待说大。始自世间终藏.

通.别皆名为小。惟圆为大。若绝待者即彼偏小全是

圆大。此二乃是法界法尔。常待常绝不可思议。非大

非小目之为大。亦得云大名不可思议。即法界全体

也。全此之大起而为修。运载行人證体證用。此修即

性。此性即修。法界法尔常脩常性不可思议。非运非

载目之为乘。又大即是人。乘即是法。如十二门论云。

诸佛最大。是乘能至。故名大乘。观音.得大势.文殊.弥

勒菩萨等大士所乘故名大乘。又大乘者。由一性之

法天然具三。谓体.相.用。此三即性。故名为大。以此三

大而为所乘故名大乘。如起信中约此三大释大乘

义。此之三大即南岳所用分别.依他.真实三性。故下

文云。真心是体。本识是相。六七等识是用。此三即天

台理随得三。且体大者乘其止以自利。用大者乘其

观以利人。相大者该乘自他或惟在自。故此大乘即

904-A¶ 第 512a 页 X55-0512.png

止观也。

止观也。所云止体观用者。如下文云。心体平等。离一切相。即

是寂义。体具违顺二用。即是用义。是故修习止行即

能除灭虚妄纷动。令此心体寂静离相。即为自利。修

智观行令此心用显现繁兴。即为利他。

问。止对解脱。义属化他。观对般若。理当自行。今何不

同。答。解脱有三。若取方便乃是于用。今取真性。般若

亦三。若取实相乃是于体。今取文字。又般若照事则

为用。般若照性则为体。今取照事。解脱据性则为体。

解脱于事则为用。今取据性。由一性是理体。十界是

事用。般若解脱是理体中所具之德。此德从性则为

体。从事则为用。今取解脱之德解缚得脱。寂然从性

则为体。般若之德照暗得明。观达于事则为用。如辅

行云。止体寂故即是法身。观体用故即是般若。即此

止观功能可以入道。故称法门。法者或训轨则。今训

功能。据下文释法身云法者功能也。

以止观功能即门者。门有多义。一者能通。非但通入

亦乃通出。入则见王。出则为民。故入止出观。又门者

能禁。非但禁内亦乃禁外。禁外是观。故文云不入涅

槃。禁内是止。故文云不住生死。又能通是开门。能禁

是闭门。开门是观。闭门是止。或闭门是观。开门是止。

上皆从德。若过德对论止观家门者出入。乃以入止

观为门。出则属于昏散。内外开闭例出入说。

南岳者。衡山荆州也。思大禅师者。讳慧思。姓李氏。项

904-A¶ 第 512b 页 X55-0512.png

城武津人。因读妙胜定经叹禅功德。便尔发心。遂依

城武津人。因读妙胜定经叹禅功德。便尔发心。遂依文师禀受禅法。初化嵩阳学徒日盛。知齐祚将灭。空

声告云。可往武当南岳入道。遂至光州。值梁孝元倾

覆。权止大缘苏。数年后径往南岳。即陈癈帝光大二

年岁次戍子六月二十二日也。栖隐南岳凡十年。至

宣帝大建九年岁次丁酉六月二十二日终于南岳。

德行备如本传。

曲授者。委悉逗于前机也。心要者。一念总于众德也。

南岳著述止观法门。不宰笔削之功。故不出名。以后

人传习恐失无由。故存此目。

注辞凡有三节。初示修处。乃指下文第三大章止观

体状也。虽依止中两处亦有体状之语。非今所指。次

示开解。即通指一部。例如摩诃止观皆云信行圆乘。

第三令人尊文重教。释正文中准释经论皆分三分。

今以初问至为汝说之为序分。从所言止者至止观

作用讫文为正宗。从凡礼佛至终卷为流通。若自就

正宗义分三分者。以略示止观为序分。从止观依止

至断得为正宗。由止观依止至体状是自行之因。断

得乃自行之果。故皆属正宗。止观作用乃是利他。故

属流通。又略示至止观境界皆是序分。由开解故。止

观体状与断得乃属正宗。由正立行故。今依初序分。

对于诸文但有别序由起而无通序。于今别序由起

中自有通别。初通。由起有问有答问二。初叙意。有法

有喻。

904-A¶ 第 512c 页 X55-0512.png

禀性斯质者。言其所赋。托修异焉者。言其所习。近有

殊雕者。喻托修之异。器成不一者。喻禀性斯质。性随

习变。犹器遂工成。荆溪云。匠者成物也。器之工师也。

二。吾闻下。正问。先叙所禀人德洞理。叙解鉴宗。叙行

究竟。元廓者。乃顿极幽通之理行也。故以策修者。问

于元廓之宗。冀闻正法者。问于究竟之理。答中云幻

染缁风者。南岳为儿童时因梦梵僧劝令入道。又数

梦僧训以齐戒。逐出家焉。少餐道味者。时见朋类诵

法华经。情深乐重因而习诵。并发于心求禀禅法。但

下愚等。乃示谦德。既以行理为谦。则知前问宗即是

行。莫知何说者。以问意犹通。未闻指的大乘行法故

也。

成别由序。的欲闻修大乘行法。故成别也。于中为四。

初。再请。奉持不遗者。下迷承于上觉曰奉。妄念秉于

真修曰持。是此奉持不敢遗忘。须约名等五即辨之。

究竟即中亦奉持者。如御车达到犹名为车。此之五

即乃是外人未闻修前。天然性体本自奉持。非适今

也。伹日用不知。故有斯请。二。沙门许说二。初述赞。发

心乐闻尚过二乘者。以二乘人于菩萨法全无一念

好乐之心。况行为耶。然此大心实为难发。以诸众生

莫不皆因为于自巳。起贪嗔痴背大道心。纵脱六趣

而沉空寂。今发此心是故超胜。又复须知。称性发心

方异偏教诸菩萨尔。二许说。行法为三。先示其行有

威德之功。故云虽发胜心要藉行成。其德成即是證。

904-A¶ 第 513a 页 X55-0513.png

发心是解。依解立行。由行證德。解行證三阙一不可。

发心是解。依解立行。由行證德。解行證三阙一不可。今欲谈行故示成德。二但行法下。通指行门。大率言

之乃有万行。故云非一。三今且下。别示止观。由经论

中多明止观二法。为子略说者。一行有万差。今略惟

谈止观二法。二止观二门经论广备。今乃略说。依此

修习不离当念。于即生中可以成德。三外人下。受旨。

目利兼人得法报恩。正是菩提之心行也。四沙门下。

诫听。谛听善摄者。思念不乱。持此一心入语义中。如

此之人故可为说。

二正宗中。初略说二。初止。谓知一切诸法者。即染净

缘起诸法也。从本以来至不生不灭者。即真实性。伹

以虚妄至非有而有者。即分别性。然彼有法至体无

分别者。即依他性。又不生不灭等是总示三性。从伹

以虚妄至而有。是分别性。从然彼有法有即非有。是

依他性。惟是一心体无分别。是真实性。然此二向者。

初义由依他性中所论止者正是有即非有。非有之

法即是一心不生不灭乃名为止。故下文中依他性

止乃云惟是一心所现有即非有本自无生今即无

灭。如是缘心遣相。知相本无。与今惟是一心体无分

别。其意大同。次义由下文于真实性中论止。乃云净

心之体常无分别。又云知彼一心之体不可分别。即

与今云体无分别其义亦同。问。如何以不生不灭为

总。答。三性通说皆有此理。如清凉云。求偏计相不可

得故不生。能显无相性故不灭。推缘起故不生。能显

904-A¶ 第 513b 页 X55-0513.png

无生性故不灭。圆成性非妄心境故不生。圣智所證

无生性故不灭。圆成性非妄心境故不生。圣智所證故不灭。广如彼文。又将三性对论不生不灭等。作是

观者。今文说止而云观(平声)。者当知观(法声)义有通有别。

今取止观通皆名观。如奢摩他观.毗钵舍那观。能令

妄念不流者。分别性中执实妄念。依他性中虚相妄

念。真实性中执无妄念。此三妄念各以不流。故名为

止。由今略示。则总下文三性义理。

次明观中知本不生今不灭者。即真实性。从而以心

性至世用者。即依他性。犹如幻梦非有而有。即分别

性。亦可犹如幻梦等乃喻依他性。其分别性摄在依

他有之一字。若以此有为虚有。即依他性。若执此有

为实有。即分别性。故略说观中亦该三性。应知三性

论观。分别以实有为体。依他以幻有为体。真实以无

前二性为体。三性论止。分别息实有为体。依他息幻

有为体。真实息无性为体。大位若此。委如下文。

二外人下。广说二。初请解。由识发解昧必因识微。故

闻要略不能开悟。再求方便委曲开示。

沙门下。再许广说二。初标章。作五番建立者。不无生

起。先明依止者。即指平等一性为一切法之所依止。

以诸众生迷此一性而起妄想。故有分别依他境界。

对此迷妄而示真性。故有真实境界。境界既兴。指为

所观。就此所观。当辩能观止观体状。既修止观。因圆

果成。故有断德。既然證果。合当利物。故有作用。若以

此五会同摩诃止观十章者。作用同起教。断德同果

904-A¶ 第 513c 页 X55-0513.png

报。体状同止观。境界.依止同前六章。

报。体状同止观。境界.依止同前六章。二就第一下解释。文自为五。初止观依止三。初标列。

复作三门者。初乃定体。体谓一性。二乃论功。由此一

性是诸法本。况复能具寂用二德。故须依止。三乃辨

修。欲修止观还以何法。依止一性而修习之。如下文

云以意识依止此心修行止观。意识者乃发观之始

心也。又何所依止者。正示所观不思议境也。何故依

止者。显能观观即境为观。故依止此心也。何者。以此

净心是诸法本。心外无法。即境为观。不同近物有能

所也。以何依止者。起观之心即第六识。境观虽融粗

或尚在。故指意识为能依止。圆诠识是无分别智。斯

亦可云能观观智即无明是。

二初明下正释。文自为三。初何所依止二。初标。二谓

依下释有总有别。总中云。谓依止一心者。即平等一

性也。然此一性即三千性。此三千性不可远求。乃是

行者现前一念。指此一念即是一性。故为依止而修

止观。次别释二。初标科。一出众名等者。由此一性具

含体德。故使经论有诸异名。依名释义约义辨体遂

有三章。二初出下正释。文自为三。初出众名二。次辩

下释名义三。初释二。初标二。问下正释。文自为七。

初释自性清净心二。初问。自性非无明。他性清净殊

无明染浊心异无明不觉。当知此心本来无名。因有

无明故此名起。二答二。初释二。初释净又二。初总示

此心至故名为净者。染法覆性。其性常净。问。或谓别

904-A¶ 第 514a 页 X55-0514.png

教性体常净。不即染故。圆教性体以即染故。不云常

教性体常净。不即染故。圆教性体以即染故。不云常净。应显今文是别非圆耶。答。须知圆中有即有离。约

无明以言心性。不得不离。约心性以言无明。不得不

即。但以圆教约即论离。异别定离始终常净。二何以

下释其所以。谓以无明体是无法者。所言体者。有随

名辨体。克实论体。若随名辨体者。既有无明之名。名

下必有无明当体。乃以虚妄而为其体。若克实论体

者。无明但有所依性体。自无实体。惟有名相曰无明

尔。何者。由无明全以法性为体。故无自体。如流以水

为体。但有其相谓之流耳。故下文云。二种无明本自

无体。惟以净心为体。辅行云。故昏散之名。名无实体。

还以寂照而为其性。问。云法性无体可乎。答。义不一

途。若以平等性体。非法性。非无明。故无明法性伹有

二名。二俱无体。如辅行云。二法无体但有假名。良由

无明法性本无名字。为对缘故假立二名。实无自体。

若以平等一性为真。全真而为妄体。故无明无体。此

如今文。若以理无所存全是于事者。故法性无体。如

辅行云。见依无明。无明依法性。法性无所依。何者。法

性无体。全是无明。然复须晓。若以究竟克实论之。法

性无体者非无当体。但法性外无所依尔。故下文云。

非谓空无心体。无明无体者。非无所依。但以虚妄无

当体尔。或曰。无明无所依者。别以惑穷。圆约性即。

二释真如二。初问。二答三。初正释二。初约离义各明

二字。初真次如。真中有二。一者对伪名真。由一切法

904-A¶ 第 514b 页 X55-0514.png

而无自体。乃以净心而为其体。既无自体。皆悉虚伪。

而无自体。乃以净心而为其体。既无自体。皆悉虚伪。以此显心即名为真。二又复下。自就净心克体名真。

由此净心。既非生灭乃无增减。故名为真。又云。诸法

以虚妄因缘而有生灭之相者。故知无明只有其相

而实无体。二三世诸佛下。约离释如。由离凡圣差别

异相。无异称如。如即同也。体一故同。非并为同。无相

称如。如即空也。元妙故空。非断为空。二又真下。约即

义合示真如二字为二。初显是。指一切法当处真如

惟是一心。次若心下拣非。乃拣偏邪。以心外故异而

不同。以有法故相而不空。由失真实遂生异相。故非

真如。

二是故下引證。别證离义。故离言说。名字心缘。若證

即义。应引论云。此真如体。无有可遣。以一切法悉皆

真故。亦无可立。以一切法皆同如故。亦可今文通證

即义。由一切法即是一心。心外无法。故不可以言.字.

心三之所思议言说。心缘别对心口。名字乃通或心

思名字。或口说名字。又言说是实法名字。属假名故。

智者云。离言说妄想者。不可思议也。离文字者。虽假

名也。毕竟平等。至不可破坏者。藏师以此三句展转

相释。惟是一心者。结归法体。今且毕竟平等者空也。

无有变异者假也。不可破坏者中也。此三即一。故云

惟是一心。名真如也。亦可以此四句对于四德。问。一

心与真如为同为异。若云同者。起信约一心分二门。

于二门中乃有真如并于生灭。一心是总。真如是别。

904-A¶ 第 514c 页 X55-0514.png

若云异者。今文何云惟是一心故名真如。答。体同义

若云异者。今文何云惟是一心故名真如。答。体同义异。真如只一故云体同。而有差别真如。平等真如。故

言义异。且平等真如即同一心。差别真如既对生灭。

故一心是总。真如是别。何者。天然一性非真非妄。不

得而名。此则平等也。以众生迷故。见有生灭。因对生

灭即指一性而谓真如。此则差别也。差别真如既指

一性为名。故此平等亦名真如。斯乃名从差别而得。

体自平等而彰。以差别而名平等。故平等亦名真如。

故使今文以一心为真如也。以平等而即差别。故差

别亦名总一。故使起信释二门中真如门云。心真如

者即是一法界大总相法门体也。然起信辨真如。正

在别相二门中明。今文辨真如。正就止观依止平等

总相中说。此是义异也。由体一故。今文引起信之别

而證依止之总。

三释佛性。初问。次答二。初正释二。初约体释。次约用

释。然体用之义凡五。一者过德三惑为用。三谛为体。

二者自就三谛各有体用。则三谛俱体。三谛俱用。三

约事理。则俗谛为用。空中为体。四约中边。则空假为

用。中道为体。五约亡照。则三谛为用。一性为体。智者

云只约一眼而有五用。一眼岂非一圆常平等性体

耶。五用岂非三谛俱照为用耶。今文该二。一者中边。

以法身佛性为体。以缘了佛性为用。二者亡照。以平

等一性为体。以三种佛性为用。故下文云。若就心体

法界用义以明觉者。此心体具三种大智。况三种智

904-A¶ 第 515a 页 X55-0515.png

性即三佛性。又云。本觉之义是用。故显前体。惟是总

性即三佛性。又云。本觉之义是用。故显前体。惟是总相一平等性。

约体释中三。初总答。以由心体非觉不觉。欲辨佛义。

故因不觉遂名为觉。二研究二。初究性非不觉二。初

问。次答二。初约净不同染释。净若同染。灭染之时净

亦须灭。既染灭净存。故知其净不同于染。以显净心

非是不觉。今文云。既是无明自灭净心自存者。且智

者云。无明破则无无明。对谁复论法性。若尔。无明灭

合无净心。今文何故无明自灭净心自存耶。答。智者

一向约即。今文即不妨离。净心虽即无明。不妨无明

自灭净心自存。二又复下约染不同净释。染若同净。

在染之时巳證净心。今就染灭方證净心。故知其染

不同于净。乃见净心非是不觉。二究得名所从二。初

问意者。何以不就净心自体名之为觉。却对不觉名

为觉耶。答二。初正答。平等性体本不可名。由对不觉

强号为觉。名从对得。体自性彰。以体从名体亦名觉。

以名从体名亦何名。二是故下引證。即楞伽经也。一

切无涅槃者。单约法示。无有涅槃佛者。乃无因法而

有觉也。无有佛涅槃者。乃无因觉而有法也。既无于

觉则无不觉。何者。由谓觉者觉于不觉。今既无觉故

无不觉。故即结云远离觉所觉。所觉者即不觉也。若

有若无有者。若有是有觉。若无有是无有觉。即属不

觉。是二悉俱离。则觉与不觉悉皆非故。又远离觉所

觉者。即能觉人。所觉法。人法有无皆不可得。所觉法

904-A¶ 第 515b 页 X55-0515.png

者亦名不觉。但不同初释以无明为不觉。

者亦名不觉。但不同初释以无明为不觉。二此即下约用释二。初结前生后。二此心下正释二。

初约了因般若佛性四。初总示。此心体具三种大智

者。华严经云。无一众生而不具有如来智慧。但以妄

执著而不得證。若离妄想。一切智.无师智.自然智.无

碍智即得现前。经文云一切智者。乃是总示。其无师

等即是三智。由心体即一性。以一性为能具。三种大

智为所具。此三大智若次第敌对。无师智即一切智。

自然智即道种智。无碍智即一切种智。若准法华文

句。既以自然智为一切智。今无师智同佛之智慧是

一切智。无碍智同如来智慧是道种智。中道一性自

天而然。佛果既极即以无师。亦是毕竟空寂何有可

师。由无碍故。故如可来。虽有三智不出自他道种化

他馀二自行。本谓一性具足自他。斯之谓也。故以此

心为觉性者。有体有用。以觉之一性为体。以三种之

觉为用。此之三觉亦名三谛。亦名三性。由此三审实

故称谛。此三照明故称觉。此三不改故称性。乃一法

异名也。

二是故下对前平等一性以辨同异二。初标。次云何

下辨二。初辨同。谓心体平等等者。三智一性。体一义

异。今取体一故云同尔。何者。盖此一性非迷非悟。如

如无名。亦可强名号之为觉。众生迷故而有三惑。对

惑说觉。故此一觉而成三智。从义异故。一性是体。三

智是用。由对惑说觉。故智成用。从体一故。此之三智

904-A¶ 第 515c 页 X55-0515.png

即是一性而成其三。故言同也。二复云何下辨异。本

即是一性而成其三。故言同也。二复云何下辨异。本觉者即一切种智。故云在凡名佛性也。出障名智慧

佛者。即始觉也。乃该道种并一切智。又本觉者。性德

三智也。故云亦名三种智。性出障名智慧佛者。始觉

三智也。本即性德。始即修德。虽修性不同。故皆在用。

此则愈见三法俱用一性为体。又云心体平等者。一

者三法即一故平等。二者修性德一故平等。

三广释。先须了知平等差别二性之义。然后通达南

岳始终所说之意。一者定体。言差别者体是情事。言

平等者体是理性。二者相即。以事即性事亦平等。以

性即事性亦差别。故有平等性差别性。平等事差别

事。初约体用论差别性者。复有事性之性为差别性。

如火热水冷嗔恶喜善等事法性也。故大师引地持

云。事法性者性差别故。空中理性即属平等。此以空

中体一为性。若以事即性。向来差别亦乃平等。如诸

众生在差别故。入火必烧入水必溺。佛见差别当处

即性。故火不能烧水不能溺。乃至嗔喜常见一性。故

令此事亦名平等。若以性即事。当知此性亦名差别。

乃是火性水性嗔性喜性。此性不同前来事性。故性

德之中有俗谛性者。亦名差别性也。或以差别性。性

字为所具。今曰。差别是所具。性是能具。以所即能。故

云差别性也。或以性具差别之法。云此法非情。今曰。

差别之名本曰情事。从能具故。故云性德差别。非谓

性德有差别法无差别情。上乃体用论二中边。论者

904-A¶ 第 516a 页 X55-0516.png

以缘了是差别性。以正因为平等性。三者缘了正三

以缘了是差别性。以正因为平等性。三者缘了正三皆为差别。此中正因得差别名者。出对缘了说于正

因。故使正因与缘了异。三法不同乃名差别。若以正

因而即缘了。故此缘了与正因同。正因之体为是平

等一性无差。是故三法一体无殊悉皆平等。问。何故

偏云若以正因而即缘了。还可通云缘了而即正因

不。答。克从法体。正因属理。乃即之体也。缘了属事。乃

离之体也。以正因即故。故缘了亦即。缘了离故。故正

因亦离。如荆溪云。正本不离。今加不即。本不离者由

正因体。本属即故则显缘了。体本不即。今加不离。或

谓不然。今复更引常与无常类而显之。净名疏云。问。

种以能生为义。义符无常。性以不改为义。义符于常。

此二义别。何得言符。答。缘了符种。不足致疑。但正因

符种。义似有乖。此文正是克从法体上来。乃就理事

对论差别平等。况此平等尚犹差别。应了事理。若即

不即悉皆平等。不可分别。又复且就平等差别而为

句法。若双亦双非。非此尽具。

就文为二。初问智慧佛等者。智慧之法若对不觉而

有觉者。此则属修。然此之修既指平等心体为修。故

又属性。是以约修为问乃云能觉净心。约性为问乃

云净心自觉。即下答文通此二问。是故修性皆得名

觉。答三。初标示。虽言二义体无别者。觉于净心者观

智也。净心自觉者谛理也。谛观义别。其体乃同。二此

义下正释二。初迷真起妄二。初正示二。初约根本。即

904-A¶ 第 516b 页 X55-0516.png

界外三细也。心依熏变者。九识真心无明熏变。不觉

界外三细也。心依熏变者。九识真心无明熏变。不觉自动者。若起信中一业二转三现。今文一无明二妄

想三境界。由取义进不开合。不同起信取动以动为

业。今取不觉是无明也。动是妄想。即同起信业也。显

现者。即起信中能见相之转也。虚状者。即起信中现

也。此二合为今文境界。然起信下文亦合转现俱为

境界。故云一切染因名为无明。妄心名为业识。妄境

界所谓六尘。

二虚状下约枝末三。初承前起后。由境界缘起。后界

内然虚状境界。若次第分别即是界外因。根本不觉

所起境界。依此境界起于枝末。不觉即有界内无明

境界。此则二种境界不同。若克实为言祇一境界。从

虚实辨。故分枝本。若以此境是虚。即属界外。才执此

境为实。即是界内。境界既然。无明妄想亦复如是。祇

一无明。以不了真实性故则曰根本。以不了依他性

故则曰枝末。祇一妄想。以于真实性而起妄想。执有

虚相名曰根本。以依依他性而起妄想。执有实相名

曰枝末。然此枝本一体而异。复有二义。一者就事自

辨。祇可云至本无末。不可云在末无本。如粗惑落后

至细惑时是则亡。粗惑在时不可离细。以由粗惑迷

心别无体故。二者以理融事。由此枝本同一净心而

为其体。故粗细因果彻至妙觉方为究尽。由五住二

死不相离故。问。理融可然。前事自论。末不离本。为独

末惑。为通末果。答。亦通于果。如前所谓祇一境界从

904-A¶ 第 516c 页 X55-0516.png

虚实辨。若以境界为虚则属界外。岂非末不离本亦

虚实辨。若以境界为虚则属界外。岂非末不离本亦通于果。问。应了六道果报虚处即是界外。若尔。却使

界外有六道虚报耶。答。体同事别。界外无六道之事。

今取六道体虚义同界外虚果。二似识下示义二。初

示三相。一无明。二妄想。三妄境。问。若以似识似色似

尘之三。会此之三。如何分对。答。似识者该于无明.妄

想之二。以似识不了为无明。以似识妄执为妄想。其

似色似尘合为境界。问。色尘何殊。答。今文以正报为

色。依报为尘。若以起信六粗会之。似识成无明。即智

相至计名字相四粗也。由此四粗是惑染故。非业非

报。无明成妄想。即第五粗起业相也。妄想成妄境。即

第六粗业系苦相也。彼开为六。今合为三。然起信中

亦复自有存没开合。先示九相。即三细六粗。次辩五

意。即没六粗中四但存三细智相相续。后辨六染于

六粗中即没五六合其三四。初由似识起无明。文云

似识即六七识者。问。似识似尘之名。界内外耶。若云

界内则属实有。岂名为似。若云界外应指八识。何云

六识。答。若从当分。妄执界内乃是实有。若从克实。而

论诸境悉是虚相。今从克实以言。故召六七为似。文

云不了知等者。今文正取能不了边为无明也。二以

不了下。由无明成妄想。正取能执为妄想也。三以为

下由妄想成妄境。以为实事者。即所执之妄境也。

二妄执下示熏心。所熏平等。能熏自殊。此所熏心与

前根本净心不异。

904-A¶ 第 517a 页 X55-0517.png

次然似下约名相释义。前伹示义。惟云不了妄执实

事。今指不了名曰无明。妄执名曰妄想。实事名曰境

界。约此名相而申释之。为二。初释三相。初无明云迷

境者。即迷事也。对于迷理而得此名。云缘中痴者。对

因中痴而得此名。以述本觉无明为因而生三细。即

因中痴也。以迷境界为缘而生六粗。即缘中痴也。由

于虚境妄执为实。即是不了。成缘中痴。妄想妄境在

文可见。二以果下种熏心。熏之为义。起信论云。如世

间衣服实无于香。若人以香而熏习故则有香气。然

其论文且附事辨。本若实无。熏何得有。论明四种熏

习。乃与今文至有详略。不复对会。寻者可了。今则直

就当文以释为二。初各熏。凡有四法。一无明。二妄想。

三妄境。四似识。问。向但有三。今何却四。答。向从合说。

乃以似识合在无明并妄想中。故云似识。不了之义

即是果时无明。似识妄执之义即是妄想。今从开说。

是故别明。又虚状之果有二不同。一者正报。二者依

报。合而言之俱属妄境。开而言之。依为境界。正为似

识。文为三。初无明。云果时子时者。果子无明。本末而

论。有各有对。若各论者。根本枝末各有独显为子。相

应为果。并各以无明妄想之因为子。境界为果。若对

论者。根本为子为始。迷未现境故。枝末为果。由从境

界起妄执故。今取对论以分子果。以果等者。若依小

乘义立熏种。但熏六识复成枝末。今从圆旨。熏于真

心即成根本。此以枝果而生。本子亦名住地无明者。

904-A¶ 第 517b 页 X55-0517.png

住地之言惟指根本。正从喻立。净名疏云。此之四住

住地之言惟指根本。正从喻立。净名疏云。此之四住非根本惑。如枝叶依树而不依地。故界内身见有种

种不同。不名一处亦非住地。又引胜鬘。无明住地其

力最大。佛菩提智之所能断。由以见思喻于枝叶。依

无明干但住于树。而不住地。乃指无明而为住地。复

有二义。一约界外四住。以见为能住。如树。无明为所

住。如他。总而名之曰住地也。如荆溪云。见为能住。无

明是地。二以无明如树。法性如地。故云住地。然得地

名实从法性。例如无住虽通真妄。究实无住俱是于

真。但以圆诠。真法即是妄源。源既匪殊妄亦无住。故

荆溪云。法性即无住。无住即无明。无明亦无住。岂非

的指无住乃是法性。由即无明。所以云亦。问。住地之

名既取本感。六番穷原。前之四住何亦名之。答。此有

二意。一者别教。界内非名。界外可目。二者圆教。六番

穷原。从前推究虽次第由起。约后总答即当处同原。

是以四住皆得地名。问。若以根本无明为住地。何称

无住。答。约即论离。与法性殊。故名住地。约离论即。与

法性一。故名无住。此从法性为地。若就无明为地者。

无明之地无住。为他所住。故名住地。问。界内见思不

从圆旨。亦得称为住地可乎。答。义亦通之。摩诃止观

云。爱即四住地也。亦能障智。然是异心之感。解感不

俱。此文恐约当分。通住迷地。以名二妄想。小乘熏成

事识。今成业识三妄境似识。小乘熏心依得得住。今

成种子依八识住。文无似识者。合名似尘也。

904-A¶ 第 517c 页 X55-0517.png

二然此下共熏二。初总示。前四法各熏者。言自分之

功。今四法共熏者。论同藉之义。二何以下别示二。初

枝末自论共。似识是报阴。无明是不了。妄想是能执。

妄境是所执。此四和合熏于净心。现虚状果。二又复

下根本论共二。初示义二。初因共成果。由前根本中

云心依熏变不觉自动显现虚状。文中但语无明与

业二法之因。兼似各熏。现虚状果。今于二法复加种

子。三法为因共熏净心。现虚状果。文为三。初示种子

与无明共。乃有二义。一者种子依无明住故。二者种

子若无。无明不能独现果故。二若无下。无明与业识

共。三若无业识下。种子与业识共。亦有二义。一者种

子不能独现果故。二者种子依业识住故。故云亦即

自体不立。问。向枝末共熏。何有似识妄境而无种子。

今根本共熏。何有种子而无似识妄境。答。此由附于

枝本不同以辨义理。由种子无明始迷之时。依净心

起。不依似识。根本业识虽能现境。而不妄执虚境为

实。是故根本不论此二为能熏也。枝末能熏不诠种

子。是故不论。问。四法共熏既是枝末。何故成果称虚

状耶。答。能熏附小。辨义成果。克实为言。二是故下。果

中具因。文云似识似尘。虚妄者果中具因之种子也。

无明者果中具因之无明也。妄执者果中具因之业

识也。以还具二字通冠下文。由向以无明业识种子

三因共成于果。故今果中还具三因。此则一向从根

本说。亦可此文同上。承前起后。以境界缘起于界内

904-A¶ 第 518a 页 X55-0518.png

似识至妄执等。

似识至妄执等。二由此下对前结意。云略说者。一者略说不觉动故

二法为因。而不详说种子为因。二者略说显现虚状。

而不详说和合方现。三者略说由因成果。而不详说

果还具因。问。前何默略种子。答。且约初迷。未论种子。

然种子之说且附权谈。究实而言悉从性现。故经云。

众苦行业不可思议。

二如是下结。如是果子相生者。一约枝本对论子果。

初文承前界外虚状。起后界内无明。即子生于果也。

次释枝末熏心中云。以果特无明熏心。故令心不觉

等。即果生于子也。释根本中云。是故虚状中还具似

识等。即复子生于果也。二约枝末各以因果而论子

果。根本中果即虚状之果。子即无明业识种子三法

之因。由因成果。果还具因。即子能生果。果能生子也。

枝末既以四法和合为因现虚状果。即子生果也。若

例根本。复于此果而具枝末四法之因。即果生于子。

故通结云果子相生。

二复遇下灭妄归真二。初灭界内妄惑。二灭界外妄

惑。释成二觉。问。何故灭界外惑中方释二觉。答。由从

真起妄。义凡有三。一者虽有真妄二名。谓从真起妄。

当处乃无能起所起。由真妄名殊其体一故。二者从

法性真起无明妄。于所起之妄。不论枝本界外内异。

由见思无明乃同体故。三者从中道实性性真起界

外无明之妄。成依他性。复从无明之妄执虚为实。起

904-A¶ 第 518b 页 X55-0518.png

界内见思之妄。成分别性。故灭妄归真义亦有三。若

界内见思之妄。成分别性。故灭妄归真义亦有三。若依初义。无妄可灭无真可归。若依次义。灭界内惑即

灭界外。若依第三义。约圆竖入。初灭界内。位在住前

未见实性。至灭界外方辨二觉。初灭界内妄惑二。初

单就界内以论灭妄四。初遇友开解皆一等者。圆灭

果惑。义殊前教。由知妄原。流自息灭。是故得云皆一

心作。二闻此下依闻修观。下分别性修观中云。但能

知境是虚。三若此下解成除障。无明惑也。妄想业也。

妄境苦也。似解既成。除此三障。下分别性中止门除

障云。实执止故即是能除。果时迷事无明并妄想等

四。尔时下约智得益。下分别性得益中云。无尘智用

随心行故。即是得益。

二虽然下对界外辨二惑同灭。一者以理融惑。二惑

一体。若灭枝末。根本亦除。二者圆除末时必由先了

本从性起。本相体虚。末妄为实。今亡执实云枝末除。

除实执者由知本虚。即此之知是灭根本。故灭末时

根本亦除。文为二。初直辨同灭二。初正示三。初无明。

二妄想。三境界。于此三义各先论同。次则复疏。无明

中初论同者。意显枝末妄惑灭时根本亦除。何者。

由迷虚相从一性起。有即非有。名存无明。今除末时

乃能先了虚相即性。岂非亦除根本无明。文云虽然

知境虚故说果时无明灭者。枝末除也。犹见虚相之

有者。根本在也。有即非有至唯是一心者。若依此知

能了无明。即是法性无明除也。以不知此理故亦名

904-A¶ 第 518c 页 X55-0518.png

子时无明等者。今以不知而显于知。若不知者是无

子时无明等者。今以不知而显于知。若不知者是无明存。且今初心灭枝末。既知此理。岂非灭果亦除于

子。次但细下复疏。若云同灭。何故向云果无明灭。故

复疏云。但细于前迷事无明。故说果时无明灭耳。当

知约解横言二惑同灭。约位竖论先灭枝末。然虽解

知无明有即非有。其如未證非有。尚见于有。问。解与

位殊耶。答。解则如法圆融。位则随情厚薄。若解随情

辨则解亦差殊。若位约法明则位亦顿等。今且奇情

辨位就法论解。故对明之。云迷事无明者。对于迷理。

然于惑法得事理名。其义非一。若以枝本各论。枝末

中见为理惑。思为事惑。由见则邪计妄法之理。障于

真理。思则贪痴散尘之事。障于定事。根本既名别见

别思。则事理义例同枝末。若枝本对论。则知今文以

见思为事。无明为理。且见思为事者。由迷无明虚状

而起。虚状是事。故称迷事。惑称迷境。以由小乘云。此

见思迷于真谛。大乘诠云。真俗二边体是无明。故称

迷事。则显根本迷于中实理性而起。故称迷理。巳上

乃约二惑以辨。若通取三惑对论之义。则尘沙为事。

二惑为理。净名记云。以尘沙惑不障于理。四住障真。

无明鄣中。又无明为理。二惑为事。净名疏云。理惑者

于迷中道。事惑者迷于二谛。法界惑也。又若三惑各

论。皆通事理。且如见思不知当体是生死俗。故称迷

事。不了真谛故称迷理无明。若迷空假。当体非智是

障则名迷事。若迷中道故称迷理。如大师云。二俱是

904-A¶ 第 519a 页 X55-0519.png

迷。理为智障。又云。俱是迷事为智障尘沙。若迷神通

迷。理为智障。又云。俱是迷事为智障尘沙。若迷神通化道即名迷事。若迷俗谛三昧故名迷理。又若从教

以说。则藏别教惑为事。通圆教惑为理。由界内外即

离不同。

二又不下妄想。初论同。又不执虚状为实故说妄想

灭者。乃灭枝末事识妄想也。犹见有虚相谓有异心

者。业识能执。谓此虚相与净心异也。此执亦是妄想

者。对于枝末故云亦是。亦名虚相者。枝末执实为相。

今是虚相。对于不独名为妄想。故云亦名。若依此义。

犹有虚相妄执异心。则根本业识妄想不除。但今灭

末妄想时。能解本识妄想虚相。皆是一性不异净心。

故二惑同除也。次复疏者。亦约位竖论。如向文意。

三又此下境界。初论同。不知境即净心。故使根相不

一。斯则根本妄境不除。今除枝末妄境之时。亦同解

了根本妄境咸即净心。既然相相即性。是以万境皆

一。岂非根本妄境同除。今云似与心异。与向谓有异

心者。向约能执。今从所执。次复疏如文。

二以此下结意二。初结论同以此等者则显向文必

有子果二惑同除。若向无文。何云以此论之亦少分

除耶。若不分分渐除者。约解横辩。以子显果也。二但

相下结复疏。伹相微等者。约位竖论。粗垢先落也。

二今且下。约由果惑灭后子惑得灭。以显初心二惑

同灭。何者。由向虽示断枝末时。约其解心二惑同灭。

为相难见。故今复就约位义辨。由枝惑灭后根本得

904-A¶ 第 519b 页 X55-0519.png

灭。显于约解二惑同灭。文为二。初标示。二此义下释

灭。显于约解二惑同灭。文为二。初标示。二此义下释二。初释果惑灭后子惑得灭三。初标立。二二义下正

释二。初约能除智同毕竟空智。而为能除。异偏空故。

故除末智亦能除根。二二者下。约由粗惑亡故细惑

微薄。亡粗惑后子时无明虽即念念熏于净心。复起

住地。既照亡粗。故所起惑亦乃轻微。曰无粗惑为能

熏故。当知此意约入初住自然断惑。故云轻微。若非

粗惑先亡。如何得有自然断灭。三以此下结。二如迷

下显二惑同灭二。初举显。举后位之竖。显初解之横。

二以其下释同灭义。由子无明既分分灭。则无尘智

亦转转增。遂使果时无明灭矣。以子解灭。成果證灭。

二自迷下灭界外妄惑。释成二觉为三。初法二。初约

分證。明觉于净心。二约究竟。明净心自觉。然觉于净

心者从修为功。净心自觉者从性为功。故分證位齐

至等觉。文中祇云无尘之智。即能知彼虚状。体性惟

是一心。等是故义属觉于净心。及辨究竟先示等觉

分證智成。故云此智即是金刚乃至云此智成巳等。

然后用此之智即复熏心成妙觉果。故云习气亦即

随坏乃至虚状永泯等。既成究竟极證净心。所以此

位乃亡修入。故以净心而为自觉。荆溪云。除真如外

凡有修入悉属于权。以果位真如究满为清凉池。同

此意矣。初又二。初约住上。二约等觉。初又二。初示所

灭妄由业惑薄故。内识利故。外色细故。故实执不起。

所云俱者内外共说。似色似识者。今属当分。名似非

904-A¶ 第 519c 页 X55-0519.png

同。前文指于六七。四念处并辅行引唯识云。唯是一

同。前文指于六七。四念处并辅行引唯识云。唯是一识。复分二种。一者分别。二无分别。分别识者名为识

识。无分别者名似尘识。一切世间为似尘识之所成。

三无性等当知。云识识者。即迷妄之上复论迷妄。乃

同下文分别性也。无分别识者即第八识。名似尘识

也。正同今文。前以六七为似识者。乃从克实。不从当

分。若无此义。二文难通。二无尘下示能灭智。即能觉

净心之智也。还复熏心者。以智熏心也。二如是下等

觉无明住地。幽尽者。幽尽也。即能等者。用无尘智能

觉净心心外法虚境。复性惟是一心。

二此智下约究竟明净心自觉又二。初示果證。此智

等者。乃指等觉后心无尘为金刚智。无尘之义有二。

一无实尘。显尘惟识。二无像尘。显尘惟真。今从后义

也。无尘约法。从离过立。金刚约喻。从智体名。又无尘

智通。通真似故。金刚智局。局等觉故。亦可俱通。此智

成巳者。等觉智成也。即复熏心者。用此之智复熏究

竟净心也。一念无明习气者。一者即指正使名为习

气。以最后一念无明微细名习气故。二者一念无明

并于家习。以其最后无明尽故习气随坏。成妙觉果。

若以此文證知。净名云。习气者乃是最后一品无明。

并于家习同名习气则为使矣。何者。若云最后一品

无明正使巳尽。惟有无明之家习者。且最净无明既

尽。则习气合当随坏。如何正尽复存家习。种子习气

坏者。变易之因究尽也。虚状永泯者。变易之果极亡

904-A¶ 第 520a 页 X55-0520.png

也。

也。二虚状下净心自觉三。初示。心体寂然者。心即净心。

照即是觉。以由净心寂体自觉。故云寂照。体證真如

者。由觉于净心。名用證真如。以用證体故。今净心自

觉。名体證真如。由即体自證故。二何以下释二。初约

能所不二释。二何以下约智外无真释。若智外有真。

可云觉于净心。既能觉智外别无于真。乃即真为智。

故净心自觉。三此即下结。约体用不二结于前义。体

是净心。用是觉智。体用若二。可云以用觉体。是觉于

净心。今既用即是体。故自性自觉自体自證。即净心

自觉。智者亦云。内性自照。不从他知。

二如似下喻。水静是润。内照是照。润体照用。体用义

殊。故云照润义殊。而常湛一者。由照润皆水。故照润

是觉于净心。润照是净心自觉。

三心亦下合。润体照用即寂照义分。而常湛一即体

融无二。照润润照即照寂寂照故。照即润故。即照寂

顺体。润即照故。即寂照顺用。照于润即照自体。名为

觉于净心。润自照即体自照。名为净心自觉。

三故言下结。故言二义一体者。由前答文初标示云。

虽言二义体无别也。以无分别智为觉者。结觉于净

心也。净心具智性者。结净心自觉也。

四此就下总结大科般若佛性也。

二又此下约缘因解脱佛性。又此净心至巧用之性

者。此指能具福巧之性也。为净业至报应二佛者。全

904-A¶ 第 520b 页 X55-0520.png

能具福之性而为报佛。乃藏尘相好之报也。全能具

能具福之性而为报佛。乃藏尘相好之报也。全能具巧之性而为应佛。乃随物示现之应也。此二全解脱

性为解脱事也。故以此心为佛性者。乃以平等清净

之心为报应二佛之性也。

二又复下重释。初释体二。初约修德对治不觉显体

为觉四。初约修对治。又复不觉灭故说心为觉者。灭

无明也。动义息故说心不动者。灭妄想也。虚相泯故

言心无相者。灭境界也。因无明妄想境界故。此心体

为觉为息为无相也。二然此下克体自论。然此心体

非觉乃至非无相。若尔则不可以心体为觉。如何却

称为佛性耶。故第三虽然下释出所以。正用对名以

召平等。虽然者。领上生下。纵夺之辞也。其体虽然非

不觉与觉。若对不觉灭。说此心体为觉亦无所妨。四

此就下结其得名。此就对治出障心体以论于觉者。

正是非觉非不觉名为觉。不同智用而觉。觉觉为觉。

二又复下。性德本无不觉显心为觉二。初正释四。初

约本无不觉。不约修德对治不觉。真约性德本无不

觉说心为觉。本寂乃不动之异名。平等是无相之别

称。业动寂然转现平等亦同不觉。其性本亡岂因修

灭。二然其下。克体自论则性德无名也。三虽然下释

出所以。亦以对名而召平等。以本无不觉说心为觉

也。问。与向对名以召平等何殊。答。意一义异。意一者。

由性德之体凡有名字。皆从对立以召平等。言义异

者。向约性德对灭修中不觉以召心体为觉。今约性

904-A¶ 第 520c 页 X55-0520.png

德本无修中不觉以召心体为觉。故灭修与本无为

德本无修中不觉以召心体为觉。故灭修与本无为义异也。四此就下结其得名。凡圣不二心体者。乃取

平等法身佛性。不取差别缘了佛性。问。本无不觉者。

且不觉即无明。应本无无明耶。若本无无明。如何本

具九界。答。不可一向本有今有。亦可得云本无今有。

如智者解叹然火起乃云。本无今有。本无此苦。无明

故有。又净名疏云。众生本性清净无有痴爱。即同今

文本无不觉。楞严阿难问佛六道云。世尊。此道为复

本求自有。为是众生妄习生起。佛答云。妄想发生。非

本来有。以此诸文而求其旨。由顺悉檀。就于本今。谈

此有无非一向尔。或云。本有性德。不觉而无。修中不

觉。今曰。性德本具。具法不周。以修不觉。非本有故。或

曰。本有不觉之法体。但无不觉之妄情。今曰。亦显性

德本具不周。以不觉之情非本具故。今立义者。一性

之体为能具。万法之用为所具。论所具之用则本有

不觉。明能具之体则本无不觉。今论性体。故曰本无。

若论性用。法法本具。岂外修情。复了体用一如。本今

有无皆非思议。

二料拣凡夫即佛二。初问。二答三。初偏据性体平等

云拟对说为觉者。然此之名虽从对得。今取名下所

召之体。体是平等。故无修不修。二又复下以体融事。

心佛众生有三属事故高下差别。今以理融故无差

别。既然无差则何用修为。三然复下正约常同常异

为答。以常同故不用修。以常异故故须修。常同是体。

904-A¶ 第 521a 页 X55-0521.png

常异是用。体则平等。用则殊分。问。差别缘起是无常。

常异是用。体则平等。用则殊分。问。差别缘起是无常。何云法尔不坏。答。以不坏此无常故。若坏此无常。则

法界法门祇有于常而无无常。况法界全。具所以常

常.常无常也。故云不坏。莫谓非是无常云不坏也。

二料拣本无不觉二。初问。二答二。初正答。即同前文

二义。何者。若心体至应更不觉者。乃净不同染也。故

證者无有不觉。凡夫至应为觉者。乃染不同净也。故

未證者不名为觉。二再难二。初问。二答三。初体无用

有。心性缘起者。即是用有。或以心性缘起修恶。法体

为不除者。今文既云心性缘起。复云有灭。岂非亦除。

二又复下实无虚有。不觉体虚乃非实有。以实言之

非伹本无。况今示无。然非不有者。以虚相言之则有

不觉。亦是即无离有。以无明即法性故。有即非有。若

从离说然非不有。三但證下顺无违有。顺则净用如

体。故无不觉。违则逆体为染。故有不觉。

二问下释用二。初正释佛性二。初问。二答。乃示别有

因缘。何者。然其心性理恒平等。遇熏缘异遂成悟迷。

今从净熏乃得成智。故指福智二种净业。对所熏性

为因缘也。智体是性。虽有照能。若无净业。所熏此用

不能显现。然能熏净业非心外有。亦全性为。问。既云

能熏亦全性为。如何复云别有因缘。答。克从法体有

染有净。体是缘生非染非净。体是理性祇由性体能

具缘生。是故缘生非生即名性具。从当体故。能熏净

业名曰缘生。以即性故。故此净业非心外有。从当体

904-A¶ 第 521b 页 X55-0521.png

故。性非缘生。以随修故。故云即能显彼二性令成事

故。性非缘生。以随修故。故云即能显彼二性令成事用。若得此旨。在情在智或根或尘。法法缘生。法法性

具。分别融会理无不通。

二例示无明性二。初问。二答。引楞伽。云实性者。验知

性恶性善之二性者祇一性也。

四释法身二。初问。二答二。初总示名义。法以功能为

义者。或云轨则为义。若一往分之。轨则言其体。如方

圆长短皆与模范不违。故言法也。功能言其用。由有

轨则之功能。故使合其模范。身以依止为义者。或云

以聚为义。一往分之。聚义者乃从当体。如聚五阴必

成身。依止义者乃以此身为彼所依。如所依事皆依

于身。又聚五阴以成身。依五阴以成身。不离五阴当

体为依。当体为聚故。法身者。聚理法为身。依理法为

身。聚与依止皆从理性当体而名。今此法身离而言

之。乃依中道一性之法为身。即而言之。乃依万法为

身。

二以此下解释二。初约随染二。初明随染二。初释二。

初约功能释法二。初通示。以此心体等者。即平等一

性能随于染。祇由有此随染功能。故为一切染法熏

习。性若无能。纵诸法熏则不能摄持并不能显现。从

总说者有随染之功能。从别说者有摄持之功能。有

显现之功能。今从总说故乃通示随染功能。二即以

下别释二。初有摄持功能。即以此心随染者。应以此

句冠下。显现正是一性。由有能随修染之功。故能摄

904-A¶ 第 521c 页 X55-0521.png

持熏习之气。一性为能摄持。修染之气为所摄持。由

持熏习之气。一性为能摄持。修染之气为所摄持。由此一性有摄持之功能。故名为法。二复能下。有显现

功能。以一性为能现。染法为所现。由此一性有能现

之功能故名为法。二即此下。约依止释身。即此心性

等者。以此平等一性乃为能持能现差别之性。并所

持所现因果染事。为此能所共所依止故名为身。与

心不一不异者。能持能现差别之性。与此一性体同

义异。以义异故不一。体同故不异。所持所现因果染

事。与此一性有即有离。离故不一。即故不异。二故名

下结。

二此能下成藏识三。初示。二识二。初示二。初能持与

所持和合成子识八识。三细业即因也。转现果也。故

上文以不觉自动是因。显现虚状是果。今能持之性

与所持之业和合为因。故云子时。二依熏下。能现之

性与所现转现和合为果。故云果时。二此二下。辨同

异。云体一用异者。以第八识祇一真妄和合为体。但

从妄三细。因果不同遂为二识。二然此下。明染净二

分二。初示二分。二以其下示性一。乃释伏疑也。由示

中染分一向惟从事染以说。故云即是业与果报之

相。乃指向来子时业识与果时转现为染分也。净分

乃以事理共论。故云心性及能熏净法。若据其义。于

染分中亦可云一者染分。即是心性及能熏染法。于

净分中亦可云二者净分。即是业与果报之相。盖净

分中有净业之因并净报之果。今于染分一向从事。

904-A¶ 第 522a 页 X55-0522.png

却开能熏之业与所现之果。于净分一向语能熏之

却开能熏之业与所现之果。于净分一向语能熏之因。不言所现之果。复开心性之理。既于染分不言心

性。恐人疑云何故染中而无心性。为释此疑。故云以

其染性即是净性更无别法。遂祇于净示心性也。问。

若依此义。诸文祗合惟云净性。何故有文又云染性。

答。性论染净。义不一向。或非染净。或而染净。或惟染

净。而染净者。约事辨性以情约体也。由事染净既依

性现。故约此事以辨于性。知性本具染性净性。如下

文云。以此真心能现净德。即知真心本具净性。复以

真心能现染事。即知真心本具染性。非染净者。克从

性体也。以染净性体本非染净。得名染净者。由此性

德能具染净。故下文云。若痴二性之能以论心体者。

即非染非净。惟染净者乃约差别以示圆融也。以差

别故有染有净。以圆融故染即是净。故惟净。净即是

染故惟染。如下文云。据违性而说。无一净性而非染。

就净性而论。无一染性而非净。且今文者。正约差别

以示圆融。染即是净。故惟净也。亦可得云名偏体圆。

以名偏故祇云净性。以体圆故外无染性。三由此下。

结归随染以释法身。

二又此下约随净二。初释二。初约功能释法二。初通

示。二此等下别示二。初有摄持功能。二复能下有显

现功能。二即此下约依止释身。二故名下结。

释如来藏为二。初问。二答二。初列。二所言下释文自

为三。初能藏三。初释藏。如来语修乃是果德。所显净

904-A¶ 第 522b 页 X55-0522.png

心名为法身。众生语性乃是性德。在迷法身号为净

心名为法身。众生语性乃是性德。在迷法身号为净心。法身净心即平等一性。若依下文。以诸佛法身为

净性。以众生法身为染性者。约以事召性。今据性体

本一。故众生法身亦名净心。并能包含染净二性及

染净二事者。包含者具也。由此心体具其二性及以

二事。故名为藏。应知染净二性同镜明性十。染净二

事同像生修十。若据今文。论具则性十修十。约能约

所皆得具名。伹人师所见不同遂有异说。或云具性

者。其奈今文染净二事。或云具相者。其奈今文染净

二性。或云性相俱具者。性既无相如。何得名此性为

染为净。所以诸说似未尽理。今曰。先定法体。则一性

为能具。染净之事为所具。二约事辩性。则能具之性

亦名染净。故此平等一性具有能具染净之性并所

具染净之事。故云心体包含染净二性及染净二事

也。然此能所一性。分之乃有二重。一者平等一性为

能具染净二性与染净二事为所具。二者就所具中

自分能所染净二性为能具。染净二事为所具。及究

论其旨则归一性为能具。染净二事为所具。何者。且

染净二性得为能具者由是性故。复为所具者由染

净故。故染净二字体属修事。二性性字体属一性。所

以约事辨能具之性故云染净二性。或曰具性。不了

染净体于属事。或曰具相。不了染净虽然有相。才云

染性净性。正谈能具之性。未可论相。又若以染为相。

须同修中所离之情相。如何却云别是性具所显之

904-A¶ 第 522c 页 X55-0522.png

法相。然二家所见莫不皆以性具之法为所显故。故

法相。然二家所见莫不皆以性具之法为所显故。故显性家而不具相。故显相家而曰离情。如此谈具。相

出性外。情出性外。乃令一性具法不周。今所说者。而

此一性无所不具。若生若灭。若破若显。若常若无常。

悉皆顿足。故相与情不出性外。以皆具故。从相须破

则性亦泯寂。从性须显则情相宛然。此破此显皆为

性具。亦不分于能具所具。强而为言名之曰具。如此

了者依稀识具。问。所具之相为本来有。为现方有。若

本来有。下文何云。若本无解等之性者设。复熏之德

用。终不显现。岂非本但有性现方有相。若本来无。今

文何云并能包含染净二性及染净二事。答。一性是

能具。诸相是所具。若无缘熏时。其相乃未现。非谓本

不具。又虽云具相。其未熏现时。非谓心性中巳有于

相貌。故今所立义与昔二家殊。问。且未现时岂非具

性。答。未现之时云具性者。乃是能具之性。非是所具。

其所具者还是于相。故与具性家殊。问。既云未现非

谓不具。是则性中有具相耶。答。虽然具相。其如未现。

故不可云性巳有相。故与具相家异。问。笃论其旨至

当如何。答。以非思议。不可定有不可定无。今引祖文

而證此旨。摩诃止观喻惑心具法云。若言先有那忽

待缘(此取未现为无。不可于心先自有惑。若先自有。何故持缘其惑方成)。若言本无对

缘即应(此取本具为有。不可云心本不具惑。若本不具惑。对缘之时惑从何来)。不有不

无(始欲云有惑且未现。始欲云无心且本上。故不可有复不可无)。定有即邪(认未现时谓心

有惑)定无即妄(认本具时谓心无惑)。当知有而不有(上有定约具故有。下有字

904-A¶ 第 523a 页 X55-0523.png

约未现故不有)不有而有(上有字约未现为不有。下有字约具故而有)。惑心尚尔。

约未现故不有)不有而有(上有字约未现为不有。下有字约具故而有)。惑心尚尔。况不思议一心耶(止观以惑心喻不思议心。今若例于具相。伹于向喻文各以心字例

为性字。各以惑字例为相字。学者详之)。辅行释云。定有谓巳具。定无谓

永阙。若谓巳有如仓中盛物。若谓永无如沙中无油。

然此等文。二家所见各有消释。皆谓此文符合巳义。

如具性家以巳有为相。以永无为性。具相家以巳有

谓破计。以永无为具相。今曰。二家之见消文似偏。乃

以二句各有法体。且具性家以破有是破相。破无是

破性。乃以相性成此二句。具相之家以破有是破计

有思议之相。以破无是破计无不思议相。乃以所计

情相法相成此二句。今谓二释恐非文体。然此文体

祇约一法以论二句。且如三毒之喻祇一惑法。若谓

此心巳有三毒。如仓中盛物。若谓此心永无三毒。如

沙中无油。岂可得云。有约三毒相。无约三毒性。有约

三毒情。无约三毒法。作此释者似有穿凿。但究文中

巳永二字。故知祇约一种法体为二句尔。复有具相

之家乃以二句祇一法体。此释甚善。但就破计其释

乃偏。何者。若云巳有是破计。计破则不妨有相。且永

无亦破计。计破应须不妨无相。若云无计破则有相。

应须有计破则无相。何故。有无计破皆不妨是有相

耶。今所释者。祇为此相本不思议。不可定有不可定

无。若定有者如仓盛物。若定无者如沙无油。非伹文

相白直。亦乃心地圆融。然止观文。约大经意以成其

说。若欲博知。寻经自晓。问。未现之相为性本具相。但

904-A¶ 第 523b 页 X55-0523.png

由众生情隔不见谓之未现。而其本性实常具相耶。

由众生情隔不见谓之未现。而其本性实常具相耶。为由未现故。故其本性则不具相耶。答。不可思议。亦

不得云常自具相。亦不得云性不具相。四句咸亡群

情顿遣。若随顺悉檀亦可得云性有性无。须善法理

方能通达。且相之当体。体本是事。事则无常遇缘方

有。但得名现则不曰具。以相离性。故未现时于性但

有能具之性而无有相。斯亦可云性不具相作无句

说。此如下文但云本具行果之性。涅槃经云。是故我

说一切众生悉有佛性。真实未有三十二相八十种

好。性之当体体本是理。理则常住天然本有。故乃名

具。则不曰现。以性即相。故本具时诸相顿足。斯亦可

云性常具相。作有句说如下文云。果德之法。虽有相

别而体是一。心心体具此德也。涅槃经云。大慈大悲

十力四无所畏三十二相。众生悉有。兼存则双亦。互

举则双非。欲于四句以通不四。不可专以有无为定

问。性不曰现者。如何得云显现佛性等。相曰具者。既

然由性而名。性曰现者必乃由相而得。祇由情相迷

于佛性。对迷说语。故曰显现。

二藏体下释如来。如即平等性体。来即差别事用。如

名不异故属平等。来必有迹遂属差别。下之二释意

悉如此。

三此即下总结。

二释所藏者。若对能藏而拣判者。似前能藏为今所

藏。若极求其旨。盖尽法界祇为一藏。此藏之外别更

无法。前释能藏。于此藏中举其平等性为能藏。染净

904-A¶ 第 523c 页 X55-0523.png

二事而为所藏。如佛性论第二如来藏下云。一切众

二事而为所藏。如佛性论第二如来藏下云。一切众生悉在如来智内故名为藏。以如如智称如如境。故

一切众生决定无有出如如境者。并为如来之所摄

持。故名所藏。众生为如来藏。故前能藏非无所藏。今

约所藏者。于此藏中举其迷染无明之法而为能藏。

却将一性而为所藏。亦如论云。一切众生为如来藏。

能藏如来不得显现。故今所藏非无能藏。伹为取于

心性为藏。故能藏所藏皆从真理而得其名。问。今所

藏中有染净二用名之为来。何云所藏亦取真理。答。

文虽该用。意则在体。故文明云。即此真心而为无明

㲉藏所覆藏故。真心之言岂非以理为所藏乎。亦可

从文。前释能藏乃真藏真妄。由净心包含染净二性

并染净二事。性非真乎。事非妄乎。亦可染妄净真。今

释所藏乃妄藏真妄。由无明所覆藏体藏用。体非真

乎。用非妄乎。亦可性用为真。事用为妄。亦可染用属

妄。净用为真。文亦有三。一释藏。二藏体下释如来。三

故言下总结。皆如文。

三能生名藏。问。与前能藏何异。答。能藏言体。以用从

体故曰能藏。能生言用。以体从用故曰能生。又能藏

名藏者。能藏则别。别在一性为能藏故。所藏则通。通

以二性二事为所藏故。能生名藏者。能生则通。通以

心体并染净二性为能生故。所生则别。别以染净二

事为所生故。文云体具染净二性之用。依染净二熏

能生世间出世间法。岂非心体并二性而为能生。世

904-A¶ 第 524a 页 X55-0524.png

与出世染净二事而为所生。初释藏为四。初标。二喻

与出世染净二事而为所生。初释藏为四。初标。二喻女生子者。且子之身质。即母之血气所以得生。故取

用之。亦见同体。若准方等如来藏经并尼揵经。各有

十喻明如来藏。于中乃有如贪女人而怀贵子。文通

圆别。若从圆旨。即具为生。与今喻同。三此心下合。四

是故下證。初引楞伽通證能生染净。次引华严别證

生染。后引观经别證生净。次释如来与结。悉如文。

六释法界二。初问。二答以法尔释法。性别释界。同辅

行中以诸法释法。三谛释界。法字属事。界字属理。然

法尔之言即天然之谓也。体合属理。今云事者。由此

之理天然具事。乃以能具从于所所。故今法尔属诸

法事。故下即云。法尔具足一切诸法。界云性别者。别

之为言体合属事。今云理者。由此之事召性能具。性

则差别。乃以所具从于能具。故今界别属性德理。又

可今文不同辅行。以今所释法界二字皆约性故。法

即性体故云法尔。界即性用故云性别。遂即释云以

此心体法尔具足(以性体释法字为法尔)一切诸法(以诸法释界字为性

别)。辅行以诸法释法者乃缘生事为诸法也。今以诸

法释界者乃性具用为诸法也。是故不同。问。辅行云。

十法差别名之为界。是故十法各有界分。又云界者

界分。相不同故。与今界者性别。同异如何。答。文有同

异。若十法各有界分则别在俗。今通三谛。若界者界

分。相不同故。则彼此是同。皆约三谛以释界故。问。既

指三谛而为界分。界则差别合当属事。何故辅行会

904-A¶ 第 524b 页 X55-0524.png

同实字。而文乃云亦可界法性。法即是实相。且持倒

同实字。而文乃云亦可界法性。法即是实相。且持倒法界为界法者。意以界字为实。法字同相。且实即是

理。应属无差。岂同界字为差别耶。答。事理之义亦如

前明。体用之说须约过德诸义而分。辅行此文应通

过德.亡照二义。若约过德。三谛为理。缘生诸法为事。

若约亡照。亡三为理。照三为事。前约过德故云法即

诸法。界谓界分相不同故。一切诸法皆以三谛而为

界分。后结其意乃约亡照。故云三谛无形俱不可见。

然即假法可奇事辨。问。虽云约德。奈三是差如何同

实。答。以对缘生法是定差故。此三谛即属无差。虽云

差别不妨同实。问。此三既是无差之差。如何俱照却

名为事。答。对于定差虽云属理。若望俱亡三还属事。

今引辅行略签释之。文云。三谛无形俱不可见(以性亡故)。

然即假法可奇事辨(以假立故上二句标也○次释此亡照先释亡云)。即此假

法即空即中(乃假亡也)。空中二体二无二也(空中亡也巳上释三谛无

形俱不可见一句○次释照云)。心性不动假立中名(照中)。亡泯三千假

立空称(照空)。虽亡而存假立假号(照假巳上释然即假法可奇事辨一句)。

然辅行前约过德后约亡照者。意辨德中三谛俱得

为理。功由一性之亡也。问。照既是假。正属于事。何云

奇辨。答。天然妙性非亡非照非事非理。今欲辨假故

奇事论。有人或云理中三谛难见故奇事以辨之。今

问理空假中云难见者还有名不。若云有名。何须奇

事而辨其名。何云假立中名。假立空称。假立假号耶。

若云理中三谛本来无名。以无名故所以难见。故奇

904-A¶ 第 524c 页 X55-0524.png

事辩名者。今问既本无名。如何却云是空假中。以此

事辩名者。今问既本无名。如何却云是空假中。以此而知。云空假中便成奇事。但请细究此旨必见心源。

况复文云。三谛无形俱不可见者。由无三体故云无

形。然即假法可奇事辨者。由附事说故有三名。体既

是一。故一性是理附事名三。故三名是事。然亡照之

义名亦通漫。恐滥其说复更委陈。若克从法体有二。

一假单照空。单亡中道。双亡双照。二平等性俱亡。亡

前之三。平等性俱照。照前之三。此乃是今立亡照义。

若随义召法。假虽单照。以此之假即是平等一性之

假。故三俱照。空虽单亡。以此之空即是平等一性之

空。故三俱亡。中虽双亡双照。以此之中即是平等一

性之中。故亡与照俱是法界。此乃以假召三故俱照。

以空召三故俱亡。以中召三故俱是。法界若立句分

别。空之亡乃当亡之一句。假之照乃当照之一句。中

之亡者乃非亡(非空之亡)非照(非假之照)谓之双亡。而亡(照空)而

照(照假)谓之双照。又若以空为荡。以中为绝。故合空中

乃为亡句。假为照句。其平等性谓之亡者。乃亡前空

之单亡。中之双亡。并空中之亡。又亡假之单照。中之

双照。亡此亡照谓之亡也。故三谛俱亡之言其旨深

绝。亡既如是。照亦复然。以此义故。一者以空召法亦

云三谛俱亡。二者平等性体亦云三谛俱亡。其以空

召法云三谛俱亡者。复有功归.就法二义。若就法言

之。以就空名便故。故空能亡三。若功归言之。由此之

空是平等一性为空。是故此空方能亡三。又三谛俱

904-A¶ 第 525a 页 X55-0525.png

亡之言有能有所。若以三谛空于三惑。此三谛俱亡。

亡之言有能有所。若以三谛空于三惑。此三谛俱亡。为能亡也。今以平等一性为能亡。则三谛为所亡矣。

若论意旨。平等妙性既非思议。实不可名。但为缘故。

或名为中。或名为一。或名非三非一。今退不取中名

谓之俱亡者。乃为中名对空假故进。不取非三非一

谓之俱亡者。以非三非一别无体故。由是处中而取。

故以一名为俱亡也。如大师云。虽有三名而无三体

(即亡义也)。虽是一体而三名(即然义也)。不二门云。惟一实性无

空假中。复了此一乃是圆融不可思议。实非是一强

名为一。责在得意不可执名。若达此一非一。是故性

名亦无。此下记文凡云一性者。应以今意实达诸说。

又复须了亡处则二谛宛然。照处则一法不立。此亡

此照皆非思议。故大师云。是三即一相。其实无有异。

释法性二。初问。二答。初约即义以辨性用。法乃事法。

事则差别。指此差别即性而具。性亦体别。故云以此

净心有差别之性故能与诸法作体。二又性下直辨

性体。约即论离。离于事相故云性者。体实不改。以一

切法皆以此心为体者。约体论即也。诸法之法自有

生灭者。约即论离也。

大乘止观法门宗圆记卷第一

904-A¶ 第 525b 页 X55-0525.png