声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

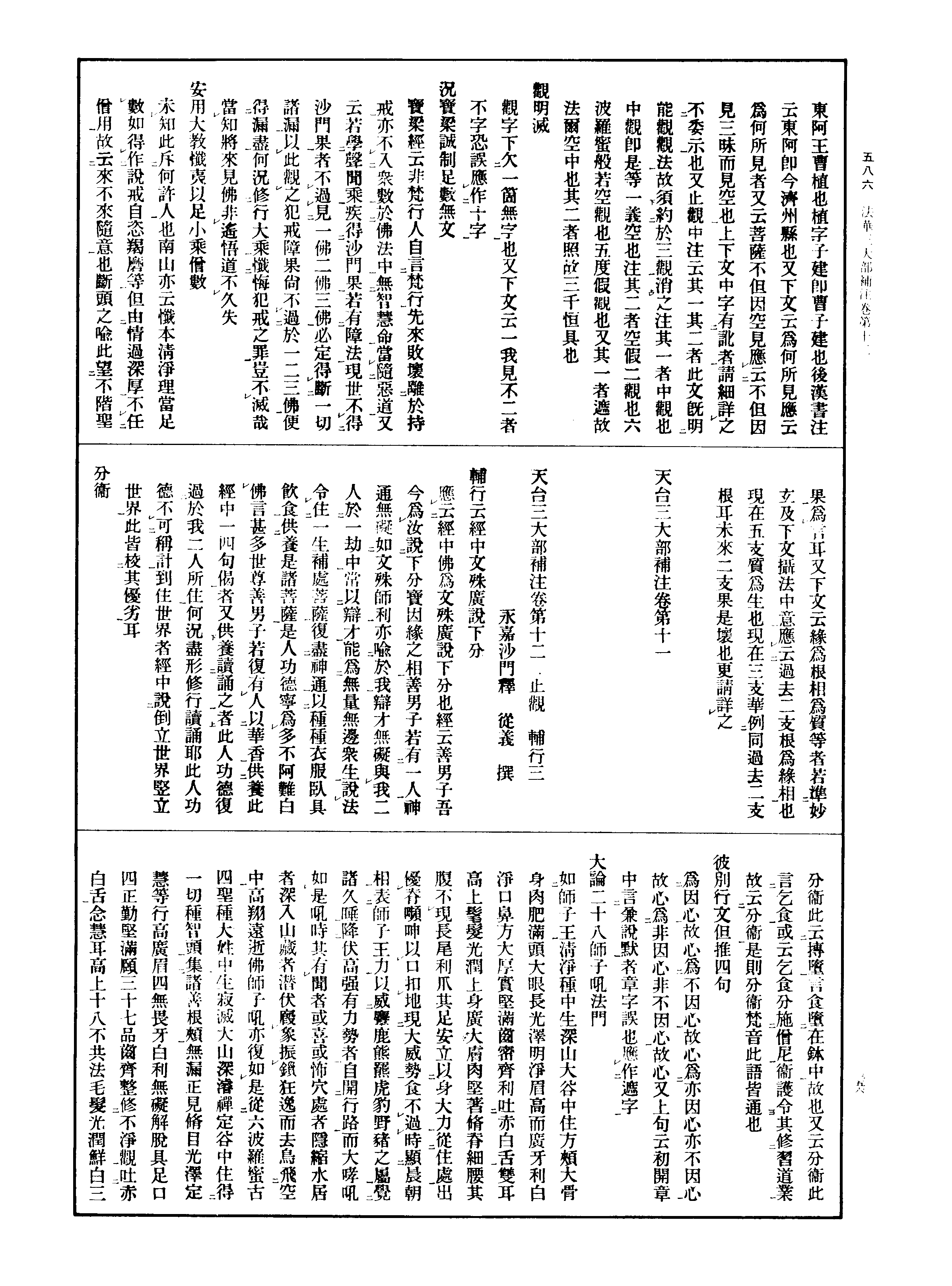

止观 辅行¶ 第 333a 页

天台三大部补注卷第十一

* 止观 辅行

永嘉沙门释 从义 撰

辅行云济行之教有宗信教堪辅行

此明立其辅行二字教能济行故云济行济行之

教其教多矣若无所宗岂堪辅行今以其教而辅

行者良由诸教有所宗焉一代之教宗尊法华涅

槃二经以此二经同醍醐故教既有宗信知堪任

辅行者矣教为能辅行为所辅。

显教之行符理验行可传弘

此明立其传弘二字行能显教故云显教显教之

止观 辅行¶ 第 333b 页 X28-0333.png

行亦乃多矣若不符合开权妙理其行未可传而

行亦乃多矣若不符合开权妙理其行未可传而弘之今止观行既符法华显实之理验知此行可

以传弘人为能传弘行为所传弘。

行何所弘非众教不立

前文云验行可传弘今乃问之此行如何得为所

弘故云行何所弘也仍自答之自非一代众多教

法而此止观圆顿妙行何由立乎故云非众教不

立也问何缘有此料简之语答前文但云显教之

行符理验行可传弘此则但见行能符理行可传

弘未见其行由教而立故今点示非但其行符理

可弘亦乃其行由教而立是则行立功在众教况

复符理故可传弘问若尔行由教立岂非教为能

弘何故向云人为能弘耶答行由教立弘之在人

人能弘道其在兹乎。

教何所辅非妙行莫诠

前文云信教堪辅行今乃问之教能辅行未番何

行以为所辅故云教何所辅也仍自答之若非法

华微妙之行莫为诸教所诠辅焉故云非妙行莫

诠也问何缘有此徵释之辞答前文但云济行之

教有宗信教堪辅行此则但见教有宗故堪以辅

行未见其行为教所诠今则示之非但教之有宗

堪任辅行亦乃其行为教所诠是则教为能辅非

行莫诠诠行由教教堪辅行问若尔教行相由理

复云何答从理设教依教求理立乎妙行教行理

止观 辅行¶ 第 333c 页 X28-0333.png

三奚尝暂阙。

三奚尝暂阙。乃澌以三闻全教行一辙

立此辅行传弘四字岂敢专辄无所由哉乃是尽

用教行理三闻之于师撰述斯记盖欲全其教行

共期佛慧大车一辙所以六重依教开解依解立

行行成證理理为车体观为白牛自馀诸法皆庄

严具如是之义不亦由乎记文者哉巳上十句诸

说不同在理或当何必求人。

若咨禀口决

如下文云尝于听次咨决所闻并寻经论思择添

助非率胸臆谬有所述等。

若审理要决

如下文中十义评无情有佛性等又云故至止观

正明观法并以三千而为指南乃是终穷究竟极

说等。

若设徵决疑

如下文问云一心既具但观于心何须观具答一

家观门永异诸说该摄一切十方三世若凡若圣

一切因果者良由观具具即是假假即空中乃至

尚不识具况识空中等。

若取类决择

如下文问云既云自尔何殊外计答中引法华玄

云外道巳为初教所破尚不同于通别二教况以

圆极比外自然等。

止观 辅行¶ 第 334a 页 X28-0334.png

若引广决略

如下文释修大行中云若据下文无四行相则下

文成略今据观法十乘未周则此中成略是故五

略从观略边不从于事于此文中然以义推十乘

略足等。

若摄广决正

如下文云将无生门中十法成乘初文及不思议

境境中十如十界三千来入诸门此中存略但云

种种五阴等。

若决疏文势

如下文释破法遍文后例破馀阴中问应在第七

卷末明十乘竟例馀阴入皆修十乘何故至此即

例馀耶答以义便故从初至此单约识心从此巳

去具约五阴方成法相等。

若决通观道

如下文问常坐观于三道常行观佛三十二相方

等观于摩诃袒持法华观于六牙白象随自意观

于善恶无记四观各别何名为同答此等并约所

历事别若能观观无非一心所观之理无非三谛

是故得云理观是同也等。

若案文判失

判亦决也如下文释不动不寂直入中道云言直

入者勿谓但中也但是不为偏空偏假所牵故云

不动不寂从胜为名故云直入人不见之便谓先

止观 辅行¶ 第 334b 页 X28-0334.png

观但中都无此理等。

观但中都无此理等。若准部断谬

断即决也如下文云他云三外别传心要者则三

部之文便为无用乃至云验知别传斯言谬矣等。

曾师承者而弃根本随末见故

师者何也天台智者谓之师也承者何也摩诃止

观所承法也今此谓之曾师承者即是清凉澄观

法师曾以天台智者为师曾承摩诃止观之法观

师则是荆溪门人故宋传云五台山清凉寺澄观

法师姓夏侯氏越州山阴人也大历年中就瓦宫

寺传起信涅槃七年往剡溪从成都慧量法师覆

寻三论十年就苏州湛然法师习天台止观法华

维摩等疏今文斥云而弃根本随末见者根本即

是法华一乘圆顿止观清凉弃之别立华严名为

顿顿形斥法华谓之渐圆遂立三种止观之外别

传一种顿顿观门斯乃弃于法华一乘根本之实

而随华严兼别之权故义例云仰实扬权有何利

益以天台判四时顿渐并是所生枝末之法清凉

不晓却立华严以为顿顿岂非乃是随于末见具

如义例委斥斯谬纂要之中广引清凉华严疏钞。

疏中约行尚对三学以为三分

修行以戒初定中慧后若法门以慧为本定戒为

迹又戒定慧各作三分前方便白四羯磨结竟为

戒三分二十五法正观历缘善入出住百千三昧

止观 辅行¶ 第 334c 页 X28-0334.png

为定三分因缘生法即空即假即中为慧三分。

为定三分因缘生法即空即假即中为慧三分。为对俗兄出小止观

小止观有一卷。

禅门衣钵传授者盈耳

高僧传中习禅一科名为禅门也衣钵传授多指

达磨至于六祖矣。

南山叹云唯衡岳台崖双弘禅慧

余尝读此方诸师制作编入藏中者无有如南山

赞南岳天台之深也南山其天台之知音乎故其

叹南岳云南岳禅师定慧凝远性戒自然威德尊

严道风遐扇幻感梵僧劝令出俗长蒙遍吉现形

摩顶讽诵法华智通宿命翘勤方等灵相郁蒸九

旬策修一时圆證法华三昧大乘法门于一念中

朗然开发自是之后寂照幽深辩才无滞于是内

求之士重茧云集以所證法传授学人并托静山

林宴居岩薮练微入寂弘益巨多昔江左佛法盛

弘义门自思南度定慧双举矣叹天台云天台智

者幼冥祯感夙禀玄风蕴道天台寻师衡岭双弘

定慧圆照一乘受四教于神僧传三观于上德入

法华三昧證陀罗尼门照了法华若高晖之临幽

谷说摩诃衍似长风之游太虚假令文字之师千

群万数寻其妙辩不能穷也自发轸南岳弘道金

陵托业玉泉遁迹台岭三十馀载盛弘一乘止观

禅门利益惟远义同指月不滞筌[(ㄇ@(企-止))/弟]或于一法中

止观 辅行¶ 第 335a 页 X28-0335.png

演无量义摄无量义还入一心实观玄微清辩无

演无量义摄无量义还入一心实观玄微清辩无尽由是四方法侣请益如林若定若慧传灯逾广

为大机感著述其文并理会无生宗归一极禅门

止观及法华玄但约观心为众敷演灌顶法慎随

听笔记顗自印可天下盛传可谓行人之心镜巨

夜之明灯自古观门未之加矣南山仰叹其文若

是而唐来诸师或于天台而形斥者此犹河滨之

人捧土以塞孟津盖不知其量也。

幼名光道亦名王道此从初生瑞相立名

大师母徐氏梦香烟五彩轻浮若雾萦回在怀欲

拂去之闻人语云宿世因缘寄托王道福德自至

何以去之及乎诞载夜现神光栋字焕然兼辉邻

室以梦瑞相呼为王道以初生相立为光道。

后授晋王菩萨戒品

隋炀帝未登位时为使持节上柱国大尉公扬州

总管诸军州事扬州史刺晋王扬广开皇十一年

十一月二十三日请大师授菩萨戒是故此云。

今从后说故云智者

未为晋王授戒时王公大人但称为顗禅师或云

天台阇梨耳又下文云该乎长短摄彼精粗者时

有二种一迦罗时即是实时二三摩耶时即是假

时亦名短时长时也又下文云随字玉篇加工者

待过反者恐误应云徒果切又云字本无走唐祚

既兴谓随巳走是故加之者案韵集中云隋国名

止观 辅行¶ 第 335b 页 X28-0335.png

也字本作随隋文帝去辵辵丑略切乍行乍止也

也字本作随隋文帝去辵辵丑略切乍行乍止也又走也故随字从辵辵字训走耳辵字即是走字

也。

初梁太平二年至陈贞明三年即隋开皇十一年

此一段文并皆错误准南史云梁元帝即位改元

为承圣至三年九月魏使来聘帝接之有阙十一

月魏军大攻帝见执十二月魏人戕帝明年九月

敬帝即位改元为绍泰明年又改元为太平至二

年十月帝禅位于陈改元为永定至三年六月陈

高祖武帝崩文帝即位改元为天嘉至六年明年

又改元为天康至四月文帝崩废帝即位明年改

元为光大至二年十一月太后黜废帝降为临海

王立宣帝明年改元为太建至十三年隋高祖受

周禅改元为开皇太建十四年正月陈宣帝崩后

主即位明年改元为至德至四年明年又改元为

祯明至三年为隋所灭即开皇九年也。

此间方俗九司官舍曰寺

太常光禄卫尉太仆延尉鸿胪宗正司农少府。

钻仰无所

论语中颜回叹仲尼云钻之弥坚仰之弥高瞻之

在前忽焉在后夫子循循然善诱人。

诗云惟北有斗不可挹酒浆

毛诗小雅谷风之什第三篇大东诗云维南有箕

不可以簸扬维北有斗不可以挹酒浆维南有箕

止观 辅行¶ 第 335c 页 X28-0335.png

载翕其舌维北有斗西柄之揭注云翕合也笺云

载翕其舌维北有斗西柄之揭注云翕合也笺云引也引舌谓上星相近也。

酌其流须寻其滥觞

孔子家语云夫江始于汶山其源可以滥觞王肃

云滥泛也觞酒杯也其源微细可以浮泛一杯而

巳故云滥觞焉又引大经闻香气等此皆撮略彼

经大纲然今引文与彼经中不无增减彼经但云

有种种异或辛或淡今文乃云有种种名即是一

味之药随其流出之处有种种异名也馀如玄签

补注具引彼经。

定光佛

定正作锭锭都定切亦云然灯佛有足曰锭无足

曰灯大论云太子生时身边如然灯及至成佛亦

号然灯故。

儒童

亦云年少净行梵语云摩纳婆。

青出于蓝

荀子云学不可以巳青出之蓝而青于蓝冰水为

之而寒于水注云以喻学则才过其本性也。

书云昆竹未剪则凤音不彰等

语出刘子。

诗云有觉德行

毛诗大雅荡之什抑之诗也卫武公刺厉王亦以

自警也诗云无竞维人四方其训之有觉德行四

止观 辅行¶ 第 336a 页 X28-0336.png

国顺之注云无竞竞也训教觉也笺云竞彊也人

国顺之注云无竞竞也训教觉也笺云竞彊也人君为政无强于得贤人则天下教化于其俗有大

德行则天下顺从其政言在上所以倡道。

故五人中著爱行者而舍之去过六年巳食食修禅

著见行者又舍之去

初太子之入山也父王思念遣拘邻頞鞞摩诃男

十力迦叶拘利大子而往侍之二人以欲为净太

子行苦行二人便舍之去即拘邻十力迦叶也此

二是太子母亲也三人以苦行为净太子舍苦行

受饮食三人又舍之去即頞鞞摩诃男拘利太子

此三是太子父亲也。

次遣三女

婆沙云一名渴爱二名喜乐三名喜见。

擭

一获切。

波罗奈

婆沙云波罗奈是何义耶答曰有河名波罗奈去

其不远造立王城经音义中翻波罗奈为江绕城

也。

说文

说文是许慎所作淮南子亦是许慎注也。

尸陀林

正云尸多婆那此云寒林其林幽邃且寒故也在

王舍城侧死人多送其中今时总指弃尸之处名

止观 辅行¶ 第 336b 页 X28-0336.png

尸陀林此之谓也若尔尸字既是梵语非死尸也

尸陀林此之谓也若尔尸字既是梵语非死尸也应作尸字。

亦名鸡足山亦名狼迹山白墡山

直上三峰状同鸡足大婆沙云其山三峰如仰鸡

足故云鸡足也似狼之迹故云狼迹也切韵谓之

白土玉篇云白垩名白墡此山如然故以云耳。

阿夷罗跋提

此云金沙河在城南阔二十丈或言四十丈。

付法藏传

开元目录云付法藏因缘传或无因缘字亦云付

法藏经六卷或四卷元魏时吉迦夜共昙曜译今

家承用二十三祖岂有误哉若立二十八祖者未

见所出翻译也近来更有刻石镂板图状七佛二

十八祖各以一偈传授相付呜呼假托何其甚欤

识者有力宜革斯弊使无量人咸遵正教岂非好

事耶。

毕钵罗

毕钵罗者树名也西域记云是菩提树茎黄白枝

叶青润秋冬不凋。

耶旬舍利

耶旬亦言阇维此云焚烧也舍利此云骨身也诸

末罗众者末罗此云力士也自此诸梵音者具如

前后补注中辨或未辨者以未闻所译故也。

四兵

止观 辅行¶ 第 336c 页 X28-0336.png

象兵马兵车兵步兵。

毗奈耶

旧云毗尼此云律也。

应真

应字平声应谓能应之智也。

迦叶部

即上座部也谓毕钵罗窟内迦叶等上座与五百

罗汉结集名上座部。

分与二国上天下地

一分上忉利天与帝释一分至大海与娑竭罗龙

王一分与阿阇世王一分与毗舍离国诸离车等。

商那和修

育王传云王舍城中有一长者生一男儿合衣而

出其衣名为商那即名此儿为商那和修又以过

去善根因缘而名商那广如传中付法藏传云于

母胎中著商那衣与身俱生出家受戒得道涅槃

是商那衣未尝离体以此号为商那和修也。

般遮于瑟

般遮于瑟此云五年一会西域凡五年一会皆云

般遮于瑟也。

于曼陀山立精舍

具云优留曼陀山亦云优留曼荼山此翻为大醍

醐山也灵裕寺诘云非粗暴者所居故云精舍也。

鞠多

止观 辅行¶ 第 337a 页 X28-0337.png

具云优波鞠多此云大护鞠字渠六切而人多作

菊音呼。

见淫女屠裂进得三果

摩突罗国有一淫女名婆须蜜于鞠多所生染叹

心求与相见鞠多不就时此淫女见贾客来即便

杀之其事达王王即割截淫女手足弃于家间鞠

多往观达知色欲欺诳世间厌恶诃弃得阿那含

果。

提迦多

传云提多迦提多迦临灭之时以法付嘱最大弟

子名弥遮迦其弥遮迦多闻博达有大辩才。

佛驮难提

驮传中作陀其弥遮迦以正法付佛陀难提令其

流布传中缘起其说如是。

多密加之其知生天入灭移尸象挽不动

入灭移尸象挽不动等文恐不当安于此中也曾

捡传文乃是僧伽难提耳僧伽难提将欲入灭至

一树下指攀树枝寻便指寿犹依此树诸罗汉等

欲移其尸置平坦处积薪耶旬如须弥山不可动

也于是又以诸大白象并力挽之亦不能动寻就

其下而阇维之树更蓊郁都无凋变时众咸见叹

未曾有后人更请检诸传本挽音晚弘也僧伽下

文引云僧祛。

乃至暗中手放光明

止观 辅行¶ 第 337b 页 X28-0337.png

此文又恐不应安此也传云富那奢与马鸣论议

马鸣屈巳奢度出家鸣犹未伏欲舍身命奢即入

定知鸣心念时奢尊者暗室之中先巳有经即语

鸣云汝往彼取经鸣云此室暗冥云何往取奢云

但去当令汝见尔时奢以神通之力遥申右手入

其暗室五指放光其明照耀马鸣于是伏勤所为

后人更寻传文。

赖吒和罗妓

吒陟嫁切。

被月氏征

氏音支亦音精佛钵者如来所持者也一慈心鸡

者不饮虫水能灭怨歒也以准九亿者将马鸣等

三各当三亿金钱故也。

又行礼塔

月氏国土又行礼塔也。

鸣云其地有金

传云王自思惟其地有金耳。

三海归德

三海人民尽归王德唯北海人未臣属耳。

杀九亿人

王与安息国王战胜杀九亿人大臣问王杀九亿

人罪云何灭王置大镬七日之中煮汤令沸以一

金镮置斯汤内顾问群臣谁取得之有一臣来便

投冷水随而取之王告臣曰我所为罪如彼沸汤

止观 辅行¶ 第 337c 页 X28-0337.png

悔必可灭犹投冷水尔时有一罗汉比丘以神通

悔必可灭犹投冷水尔时有一罗汉比丘以神通力示王罪报王生悔心马鸣为王说法云云。

龙树

初生之时在于树下由龙成道故号之也亦言龙

猛梵语那伽阏剌树那此云龙猛也法苑中引奘

师西国传云梵音正云龙猛旧讹略故云龙树耳

或云龙是华言树是梵语译为猛也佛去世后三

百年出年七百岁人或不知误谓佛灭后七百年

出龙树菩萨南天竺人是梵志种天聪奇悟事不

再问为外道时有三朋友共学隐身入王宫内百

有馀日怀妊者多王即搜括三人被斩龙树有智

乃近王身七尺得免由是发心出家学道阎浮之

中所有文字一时通达自谓巳是一切智人大龙

菩萨哀其如此即以神力接入大海九十日中通

解诸经龙王语云天上诸经过此宫中百千万倍

龙树由是修行二智即悟无生楞伽经云如来灭

度后有人持我法于南天国中有大德比丘名龙

树菩萨能破有无见为人说我乘大乘无上法證

得欢喜地往生安乐国。

蝉蜕

文选逸民论云蝉蜕嚣尘之中自致寰区之外注

云蜕音税隐者去尘俗之内致寰区之外有如蝉

之蜕形耳蜕又他卧切他外切皆取去皮之义也。

提婆

止观 辅行¶ 第 338a 页 X28-0338.png

西域记云提婆此翻为天。

三衣乞之

乞音气与人物曰乞也。

转轮王种生

传云转轮种中生非佛非罗汉不受后世有亦非

辟支佛世以泥团置于轮上埏埴成瓦如是瓦者

岂同诸圣至后世乎此与今文有异埏埴和土也

和土为瓦器也老子云埏埴以为器。

僧祛耶奢

亦云僧伽耶舍。

鸠摩罗驮

秦言童子。

阇夜那

亦云阇夜多。

檀弥罗王

亦云弥罗掘。

末田地与商那同时等

末田地亦云摩田地又云摩田提此翻为中阿难

入涅槃时大地动雪山之中有五百仙人具五神

通作是念言今此大地何以故动于时观之即见

阿难欲入涅槃彼仙人中有一导首将五百仙人

至阿难所而求出家阿难化彼河水悉成金地五

百仙人出家得罗汉诸仙人在河中得戒即名之

为摩田地也时摩田地白阿难言欲先涅槃阿难

止观 辅行¶ 第 338b 页 X28-0338.png

嘱云汝等当于罽宾国中竖立佛法佛记我云我

嘱云汝等当于罽宾国中竖立佛法佛记我云我涅槃后当有摩田提比丘持佛法也阿难以法付

摩田巳乃入涅槃时摩田地乃往罽宾降伏龙巳

住持佛法欲入涅槃涌身空中作十八变然后灭

度。

华氏城

殑伽河南岸有波吒釐城周七十里即华氏城也

王宫多华故以名焉。

即以铜鉒

鉒竹句切器也送死人之具耳。

栋字焕然

字应作宇。

思曰律师尝听贤子讲耶

耶字误当为耳字别传云老僧尝听贤子法耳。

陈随二国

随应作隋以存旧故下去皆尔隋本作随隋文帝

去辵。

瓦官

或云先是官瓦之坊后立寺故乃以为名。

百录

事有百条都为一录故云百录也。

犀节如意

传云犀角如意犀牛似豕角生鼻上。

吴州侍官二十五人至光明满山

止观 辅行¶ 第 338c 页 X28-0338.png

别传云吴州侍官张达等伴五人自见大佛倍大

石尊先明满山直入房内今文所引恐讹略也。

蹶者访路

蹶居卫切又渠月切亦居月切僵也失脚也走也

速也僵居良切。

八触

重轻冷热涩滑软粗上文云项城者陈州项城县

也。

及文师德行未见本传

南岳传云禅师慧文聚徒数百众法清肃道俗高

尚乃往依焉。

独步

此兽名也出银州如师子头尾虎豹文身黄一角

行有意气故号独步食草木可以辟邪魅也。

若准九师相承所用

传云南岳悟法华三昧大乘法门后往监最等师

述巳所證皆蒙随喜又云智者诣思师受业心观

思又从道于就师就又受法于最师此三人者皆

不测其位也自馀诸师传中或有名目同者但不

见云相承故今不引也五处止心者若准禅波罗

蜜系缘止法乃有五处一顶上二发际三鼻柱四

脐间五地轮外国三藏说此为五门禅于此五处

用心便故。

关中影法师

止观 辅行¶ 第 339a 页 X28-0339.png

关中者亦云关内道即禹贡雍州之域东自同华

洛河而北西自岐陇原会极于北垂尽其地也影

师者普长安释昙影法师也或云北人不知何许

郡县其性虚静不好交游讲正法华及光赞般若

后入关中又师罗什什谓姚兴曰昨见影公亦是

此国风流标望之僧也影公著法华义疏四卷并

注中论等云云。

元康师

宋传云京师安国寺元康法师造疏解中观别撰

玄枢两卷总明中百门之宗旨。

青目注

僧睿法师中论序云天竺诸国敢预学者之流无

不玩味斯论以为喉襟其染翰申释者甚亦不少

今所出者是天竺梵志名宾罗伽秦言青目之所

释也其人虽信解深法而辞不雅中其间乖僻烦

重者法师皆裁而裨之无行禅师云西域有二宗

一宗无著天亲一宗龙树提婆龙树之宗玄飙才

举则无著牵羊翅羽暂腾则陈那乱辙西域记说

清辩论师外示僧祛之服内弘龙猛之学闻护法

菩萨在菩提树宣扬法教乃命门人往问讯曰仰

德虚心为日久矣然以宿愿未果遂乖礼谒菩提

树者誓不空见见当有證称人天师护法菩萨谓

其使曰人世如幻身命若浮未遑谈议竟不会见

论师由是乃还本土静而思曰非慈氏成佛谁决

止观 辅行¶ 第 339b 页 X28-0339.png

我疑遂于观音菩萨像前诵随心陀罗尼经涉三

我疑遂于观音菩萨像前诵随心陀罗尼经涉三年菩萨现身谓论师曰何所志乎对曰愿留此身

待见慈氏菩萨问曰人命难保宜修胜善生睹史

天乃见慈氏论师对曰志不可夺也菩萨又云若

其然者宜往驮那羯磔迦国城南山岩执金刚神

所至诚诵持执金刚陀罗尼者当遂此愿论师于

是往而诵焉三载之后神出问云伊何所愿论师

对曰愿留此身待见慈氏神又谓曰此岩石内有

脩罗宫如法行请石壁当开开即入中可以见也

神又谓曰慈氏出世我当相报矣论师受命专精

诵持又经三载乃咒芥子以击石壁石壁乃开论

师乃与六人入石壁里入巳石壁仍复如故又德

光论师愿见慈氏决疑请益天军罗汉以神通力

接上天宫德光既见慈氏菩萨长揖不礼天军谓

曰慈氏菩萨次绍佛位何乃自高不致礼乎德光

对曰尊者此言诚为指诲然我具戒出家弟子慈

氏菩萨非出家侣受天福乐欲令作礼非所宜也

菩萨知其我慢心固非闻法器往来三反不得请

疑德光论师既不遂心便生恚恨即趣山林修发

通定我慢未除不时證果或有说云彼土护法之

诤清辩之祷在弥勒成道感观音垂降而不明断

其权实者良由法药正被时机苟或显判则是止

其服饵五性不受一性非宜烦恼之病从何而愈

复次天亲初闻无著菩萨弟子夜分诵十地经闻

止观 辅行¶ 第 339c 页 X28-0339.png

巳追悔甚深妙法昔所未闻诽谤之愆源发于舌

巳追悔甚深妙法昔所未闻诽谤之愆源发于舌舌为罪本今宜除断即时执刀将自断舌无著谓

曰大乘教者至真理也昔以舌毁大乘今以舌赞

大乘补过自新斯为善矣天亲受教咨禀大乘遂

造论文百有馀部复有论师名无垢友于说一切

有部而出家焉欲制诸论绝灭大乘说是语巳心

发狂乱舌出血流乃生悔责寻乃死焉时有罗汉

见而叹曰惜哉惜哉今此论师毁恶大乘堕无间

狱。

波颇三藏

波颇此云智光中天竺人刹利王种十岁出家又

云波罗颇迦罗蜜多罗此云作明知识礭字应作

确字口角切坚固也又前文中渤字应作渤字。

止观引论云因缘所生法我说即是空亦为是假名

亦是中道义

斯乃龙树以空假中而为观法离此之外何以尚

之而此地人乃云佛灭之后诸部小乘及外道等

皆著于有龙树唯以空法荡之而人又复著于空

见无著天亲乃以中道而遣有无故瑜伽师地论

释云佛涅槃后魔事纷起部执竞兴多著有见龙

猛菩萨釆集大乘无相空教除彼有见由是众生

复著空见无著天亲事大慈尊请说斯论理无不

穷事无不尽余谓龙猛既谈空假中三奚尝但以

空荡有耶天亲龙树内鉴冷然外适时宜各权所

止观 辅行¶ 第 340a 页 X28-0340.png

据学者未谙自相形斥耳。

据学者未谙自相形斥耳。天台传南岳三种止观

圭峰密师禅源诠云达磨未到古来诸家所解皆

是前四禅八定耳南岳天台依三谛理修三止观

教义虽圆终成次第唯达磨所传最上乘禅亦名

如来禅类同佛体迥异诸门余谓圭峰谈何容易

若也只闻天台止观便作斯斥者何异道听而涂

说哉若也曾读天台止观乃作斯斥者则是埋没

天台而自衒耳又复圭峰既宗贤首大师判教立

义而贤首大师五教章中美赞南岳天台大师以

为升堂入室之人又贤首大师心经疏明圆一心

三观自指如智者大师所明又贤首大师起信论

疏明修禅法亦指天台止观等文又复圭峰师于

清凉清凉观师华严疏中引用天台性善性恶三

止三观三德三谛三一相即双照无碍此是菩萨

圆融功德而自庄严触目对境常所行用希心玄

趣者幸愿留神斯等承用天台法门曾无有异圭

峰何独违祖背师贬斥南岳天台耶况复南岳位

在十信天台位居五品灵山亲承大苏妙悟岂可

但得世间四禅八定次第之法而圆證乎高僧传

中南岳天台文甚著明可不读耶尔之知见欲比

天台终恐不及后昆慎之无妄破立自误误他罪

非少矣圭峰撰圆觉经疏云一泯相澄神观二起

幻销尘观三绝待灵心观此与天台三观义理是

止观 辅行¶ 第 340b 页 X28-0340.png

同而意趣有异同者泯相即空观起幻即假观绝

同而意趣有异同者泯相即空观起幻即假观绝待即中观异者此明行人用心方便彼则推穷诸

法性相此多约心行成故不立所观之境彼多约

义生解故对所观三谛有人难此云既言用心方

便何得复云心行成耶纵是行成那忽经文令一

切菩萨及末世众生依于未觉幻力修习耶所云

彼则推穷性相者斯是天台用唯识观历事观理

而不知有真如观唯达法性何尝一向推性相耶

又乃凡明观道必对谛境如圆觉经奢摩他中云

以净觉心取静为行由澄诸念觉识烦动等三摩

提中云以净觉心知觉心性及与根尘皆因幻等

禅那中云以净觉心不取诸幻化及诸静相了知

身心皆为挂碍无知觉明不依诸碍等由此而知

静即真谛幻乃俗谛无知觉明即中道第一义谛

而言不立所观之境其可得乎岂以经文简略便

为偏说乎余谓天台所谈三谛三观出乎仁王及

以璎珞三智三德本乎涅槃及以大品所用义旨

以法华为宗骨以智论为指南补处大士金口亲

承汝既不谙那忽形斥岂不惧于后代考实耶天

台云末学肤受太无所知于今见矣准高僧传达

磨禅师初至宋境北渡至魏随其所至诲以禅寂

于时国中盛弘讲授乍闻禅法多生讥谤乃有道

育慧可二人年虽在后锐志高远初逢法将弘道

有归感其精诚诲以定法如是安心谓壁观也如

止观 辅行¶ 第 340c 页 X28-0340.png

是发行谓四法也如是顺物教护讥嫌如是方便

是发行谓四法也如是顺物教护讥嫌如是方便教令不著入道多途要唯二种谓理行也藉教悟

宗深信含生同一真性以客尘故舍伪归真疑住

壁观凡圣等一坚住不移不随他教与道冥符寂

然无为名理入也行入四行万行同摄初报怨行

当念往劫舍本逐末多起爱增今虽无犯是我宿

怨甘心爱之二随缘行众生无我苦乐随缘三无

所求行世人长迷处处贪著名之为求道士悟真

理与俗反四名称法行即是性净之理故也学者

请观达磨所说与今止观如之何哉况达磨以楞

伽经四卷授与可师乃云我观汉地唯有此经仁

者依行自可度世可附玄理如前所陈遭赋斫臂

以法御心不觉痛苦火烧斫处血断帛里乞食如

故况复又云藉教悟宗世人何得妄说教外别传

耶若看禅人语录何不看佛语录耶佛语录者即

阿难等录佛言事以成经也唯永嘉集多用佛经

以为指南此得达磨之正意也与夫近代言其禅

者异焉唐柳子厚云今之空空愚夫皆诬禅以乱

其教也但永嘉集全用天台圆顿之法而不曾言

天台者岂不夺他成巳耶不然意在何哉近代长

水解楞严经妙奢摩他三摩禅那全用天台止观

之法况亦潜用三德三谛之文无情有性之说而

不显云是天台者何耶大矣哉天台之妙旨益于

诸家如此多矣可不钦欤又清凉观师华严钞中

止观 辅行¶ 第 341a 页 X28-0341.png

十义第二显示心观不恃参禅云涛南北二宗之

十义第二显示心观不恃参禅云涛南北二宗之禅门撮台衡三观之玄趣使教合亡言之旨心同

诸佛之心无违教理之规暗蹈忘心之域不假更

看他面谓别有忘机之门昔人不参善友但尚寻

文或年事衰迈方欲废教求禅岂唯抑乎佛心亦

乃翻误后学是则清凉禀天台三观明矣今之学

者多以达磨禅门抑没天台止观深趣此非用心

于佛法矣伤之伤之荆溪云传法利他之功未补

非法毁人之失后昆慎之若但以舍相求空为妙

道者天台所谓此空不出六十二见设以为乘坏

驴车耳岂同法华高广大车众宝严饰耶今人学

教不知所以便欲废讲参禅而不知教中所谈何

事耶复有习禅门者斥讲者云若未顿超方便且

于教法留心呜呼此言谬之甚矣岂圆顿上乘微

妙教法祇在方便而不能超耶岂方等真诠常住

极妙但是分别名相而巳耶而不知以一心三观

甚深般若寻经学教自免贫穷数宝之责矣又复

若谓滞于言说者凡娑婆世界将何以为佛事乎

禅徒岂不言语示人乎无离文字谈解脱义岂不

闻乎若乃诤于说默岂是通见乎是故当知圣人

之道或说或默或非说默视听觉触得其旨者必

不诤矣岂达磨西来直指人心见性成佛而华严

等诸大乘经无此事耶呜呼世人何其愚也汝等

当信佛之所说诸佛如来言无虚妄梁氏止观统

止观 辅行¶ 第 341b 页 X28-0341.png

例云去圣久远贤人不出庸昏之徒含识而巳至

例云去圣久远贤人不出庸昏之徒含识而巳至使魔邪诡惑诸党并炽空有云云为坑为阱有胶

于文句不敢动者有流于漭浪不能住者有大远

甘心而不至者有太近而我身即是者有枯木而

称定者有覆号而称慧者有奔走非道而言权者

有假于鬼而言通者有放心而言广者有罕言而

为密者有齿舌潜传为口诀者凡此之类自立为

祖继祖为家反经非圣昧者不觉余患一家微妙

解行为他滥斥故特引示非好辩也又别传论云

今之人正信者鲜启禅关者或以无佛无法何罪

何善之化化之中人巳下驰骋贪爱之徒出入衣

冠之类以为斯言至矣且不逆耳私欲不废故从

其门者若飞蛾之赴明灯破块之落空谷殊不知

坐致燋烂而莫能自出虽欲益之而实大损与天

众魔外道为害一揆由是观之此宗之大训此教

之旁济其于天下为不侔也。

辅行云应天三台

台者三台星也上台虚积星中台六淳星下台曲

生星三台亦云三阶每台二星凡有六星名泰阶

六符符者星之验也观色以知吉凶故云符验也

三阶平则阴阳和风雨时也黄帝泰阶六符经云

泰阶者天之三阶也上阶谓天子中阶谓诸候公

卿大夫下阶谓士庶人也今云三台者正言其中耳。

孙公山赋

止观 辅行¶ 第 341c 页 X28-0341.png

晋书云孙绰字兴公太原人也为永嘉大守意将

解印以尚幽寂闻此山神秀可以长往因使图其

状遥为之赋赋成以示友人范荣期荣期曰此赋

掷地必为金声也云云又下文云磴字亦可从足

谓升蹑者此是徒亘切耳又云从木注云雉茎切

者亦通都邓切凡橙也坂字府远切。

有云四教神僧授与等

南山撰内典录赞天台云受四教于神僧传三观

于上德南山本意赞之岂期文无据也。

是身无知如草木瓦砾

外云若身中无我者焉知四时内曰如草木瓦砾

亦由阴阳逐时转变似有所知而非神知今身虽

有知知无自性如草木瓦砾外又云身内有神神

使知知内曰若神使知谁复使神遂无使神何须

神使若无神使即无知者若无知者如草木瓦砾

此约识种破我作如是说若约内观识种者三事

成身命暖无知知即是识若谓识知过去识灭灭

故不知现识不住亦复不知未来未有斯亦不知

三世求知而不可得若离三世无别有知故云是

身无知如草木瓦砾也。

博地

博广多也下凡之地广多故耳。

如首楞严经中道品等

释签云宝箧经曾检宝箧经及楞严经并未见此

止观 辅行¶ 第 342a 页 X28-0342.png

文恐溪荆两处指文皆误也文殊问经上卷明十

文恐溪荆两处指文皆误也文殊问经上卷明十二支三观如玄签补注中辨又下文云广叹略叹

者误也经无广略叹文但有广略开显耳又云甚

深叹实无量叹权者误也应云诸佛智慧甚深无

量是叹实智也其智慧门难解难入是叹权智也

又云唯佛与佛乃能究尽诸法实相并奇言叹者

亦误也此是绝言叹耳。

昙无竭

此云法尚。

佛为四王作圣语说毗陀罗语说四谛等

婆沙云佛以圣语为四王说四谛二解二不解佛

欲饶益怜悯故又作陀毗说四谛谓伊祢弥祢踏

被陀踏被彼二不解一解一不解佛欲饶益故作

弥犁车语说四谛谓摩奢兜奢僧奢摩萨婆多毗

罗致是名苦边四皆得解为满足诸天心所念故

二天王作是念若佛为我作圣语说四谛者我则

能解一天王作是念若佛为我作陀毗罗语说四

谛者我则能解一天王作是念若佛为我作弥犁

车语说四谛者我则能解故随其念而为说之。

华严楞伽并云如来具有六十四音

清凉观师云六十四音者以声有八转谓体业具

为从属于呼此八转声各具八德谓调和声柔软

声谛了声易解声无错谬声无雌小声广大声深

远声八八则有六十四种又密迹经有六十种音

止观 辅行¶ 第 342b 页 X28-0342.png

初名吉祥乃至六十宣诸德音又下文云破胜数

初名吉祥乃至六十宣诸德音又下文云破胜数论者恐是法胜尊者数论也诸文或云数人又云

数论即萨婆多论师也涅槃疏云数人宗萨婆多

纯明无我破诸外道谓之邪我无假名我。

华严三十一云有十种三世

此文讹略应云有十种说三世也故旧经三十一

及新经五十三并云有十种说三世所谓过去说

过去过去说未来过去说现在未来说过去未来

说现在未来说无尽现在说过去现在说未来现

在说平等现在说三世即一念是为十非谓华严

明十种三世也又下文云豆等初启曰苟者苟字

古候切。

修发不同一十六句

一约止门明四修二约观门明四修止门四者一

事止谓系缘制心即是事修二理止谓体真止即

是理修三事理止谓缘俗真即事理修四非事理

止谓息二边分别止即非事理修观门四者一事

观谓安般不净即是事修二理观谓空无相即是

理修三事理观谓双观二谛即事理修四非事理

观谓中道正观即非事理修一一修中各有四种

发禅不定是故四种修中合有十六种发禅不定

止观合辨则有三十二种发禅不定若约信法二

行乃有六十四若约三乘则有二百九十二种发

禅不定具在禅门卒难笔录又上文云于修證中

止观 辅行¶ 第 342c 页 X28-0342.png

开为四别一世间禅二亦世亦出世等者禅门料

开为四别一世间禅二亦世亦出世等者禅门料简此约修行入證而为次第耳若约言句为便则

第二句是出世间禅也又云释此九竟乃云修行

之相岂可尽具者此文在彼第十卷末也又云若

使尽记巳下诸文应三十卷者彼禅门中第一卷

初注文中云若取具足有三十卷今略出前卷要

用流通故知今文即是彼中注文耳然今章安止

观序云次第禅门合三十卷今之十轴是庄严寺

法慎私记此与彼中注文意同亦与别传文同故

别传云大庄严寺法慎私记禅门初分得三十卷

尚未删定而法慎终别传又云大师常在高座云

若说次第禅门年别一遍若箸章疏可五十卷故

知禅门合三十卷自依慎师私记初分以言之耳

不指大师高座之言也以高座中言五十卷自约

一遍始终具足言之耳故知慎师私记初分具足

应须合有三十卷而章安于三十卷中治定但略

出成于十卷之文耳故注文云若取具足有三十

卷今略出前卷要用流通也然虽章安治成十卷

而推记者乃是慎师故云今之十轴是慎师记也

以今序文及彼注文并别传文同是章安治定述

成岂可有异哉然目录中云慎师私记初分未治

而顶师治成十卷者亦与彼注文并别传文及今

序文皆无异也而荆溪约卷之大小不同者恐此

和会不然也如大师在高座云若说法华玄义并

止观 辅行¶ 第 343a 页 X28-0343.png

圆顿止观半年各一遍若著章疏各三十卷而章

圆顿止观半年各一遍若著章疏各三十卷而章安记初分只得十卷以此观之慎师记禅门初分

三十卷而章安治成十卷明矣有何不同相妨耶

又下文云附赘者赘章锐切横生一肉著体者也

附赘既是横生悬疣岂非竖生耶𦘾殨二字庄子

文作疣溃耳生为附赘悬疣者若疣之自悬赘之

自附此气之时聚耳非所乐也死为决疣溃痈者

若疣之自决痈之自溃此气之自散耳非所惜也

疣亦痈疽之属也凸徒结切高起也溃胡对切又

下文引论语云导谓为之正教也者论语云道千

乘之国马融注云道谓为之政教也又下文云前

列章云正修止观者误也前文但云正观耳又下

文云下诸问是大师料简者如最后问示三文者

亦是章安耳又引论语注云僵仆者僵字误也应

作偃字偃字训僵也偃仰倒也什方遇切倾倒踣

倒也踣蒲北切。

次示三文部别处所

今止观序但说次第禅门处所及以圆顿止观处

所未示不定止观处所六妙门序云天台大师于

陈都瓦官寺出六妙门禅法即不定止观之处所

也毛喜字伯武荣阳阳武人也别传云法慎学禅

微发持力不幸早亡。

扇提罗

此云石女无男女根故云石女也。

止观 辅行¶ 第 343b 页 X28-0343.png

[怡-台+欶]堕

[怡-台+欶]字恐误应作懒正作懒。

提韦直心供养福故经八千劫偿其施主等

此文误矣应云提韦女人直心信敬随宜供养寿

尽命终生化乐天其五比丘专行巧伪邪浊心故

福尽命终生于地狱经八千劫乃至常以筋力偿

施主债云云担舆者舆字去声正作𣝑字即舁食

者也舁以诸切对举也。

依于修陀得有漏通

谓依修陀而学通也修陀乃是新学比丘未善观

机者也亦有处说阿难教于调达修通。

五法舍罗

舍罗此翻为筹然调达五法与佛立四依中一粪

埽衣三乞食如何区分邪正南山业疏云佛立四

依有四种义一慈心益物二称机设药三善达开

遮非但开于中下服诸好衣亦开上士有病及无

粪埽衣听受施服由本通道故有斯开四者佛说

乞食等四能生道缘正语等八能生道因调达效

佛乃说五法唯制不开一则反上四义二则颠倒

说法令堕邪见惑乱正依也多论问云此五法佛

常自赞叹何故名为非法答佛所赞叹者云四圣

种能得八圣道成四沙门果今调达倒说云八圣

道趣向泥洹迟难修行五法以求解脱甚速是故

名为非法耳。

止观 辅行¶ 第 343c 页 X28-0343.png

邠

音彬。

濮

音卜。

铅

与专切。

鸮

于矫切又玉篇云鸱鸢类也鸢以专切。

未到定力

亦云未至未入根本地根本地未现前而能离欲

故云未至未到也。

然为护他讥嫌则急小乘自度性重则急

南山云涅槃经说菩萨持于性重戒与息世讥嫌

戒等无差别如初淫杀名性重也下篇所制名性

轻也斩伐草木垦土掘地等即是讥嫌广如涅槃

经中所说。

戒序

天台菩萨戒疏序云也。

广如玄文三十六句

先立四句一冥机冥应二冥机显应三显机显应

四显机冥应三十六句者前冥显玄论略举四句

今具足辨以其四机而为根本所谓冥机显机亦

冥亦显机非冥非显机于一句中又有四句所谓

冥机冥应冥机显应冥机亦冥亦显应冥机非冥

止观 辅行¶ 第 344a 页 X28-0344.png

非显应冥机之上四句既然馀之三机四句例说

非显应冥机之上四句既然馀之三机四句例说四四乃成一十六句约机既有一十六句机召于

应应亦十六机应共论有三十二并根本四乃成

三十六句也。

从释名去不复更用三文结之

此文恐误偏圆及以不思议境亦有结文又上句

云理及名字皆止观结然更须云观行相似亦有

结文又上句云及四三昧应云及以第四三昧具

如义例纂要中示又止观云初五章是发菩提心

一意者举广兼略故云五章其实但是释名等四

章是五略中初发心耳故方便正观果报等乃是

修大行四三昧感大果等也释名等四章是发心

者如十乘中第二发心既约三观岂非释名体相

即是发心之体无作四谛体必摄法法有偏圆依

圆发心异乎偏渐故释名等四章之广只是五略

初发心耳。

四相虽属不相应行

百法疏云不相应行亦有两释一言行者行即行

蕴行蕴有二一相应行即心所法二不相应行即

是得等二言具足应云非色不相应行即简四聚

有云心不相应行不与心相应故非心法故亦非

所相应也又上文云八苦者生等四苦爱别离等

四种苦也又云善不善爱者愚人所求名为不善

菩萨求者名之为善又求二乘名为不善求大乘

止观 辅行¶ 第 344b 页 X28-0344.png

者名为善也言九喻者一如债有馀二如罗刹女

者名为善也言九喻者一如债有馀二如罗刹女妇乃至第九如彗星也如债有馀者如人负他钱

财虽偿未毕犹系在狱而不得脱二乘亦尔有爱

习气不得成佛也罗刹女妇者如人以罗刹女为

妇随所生子即便食啖子若尽巳复啖其夫爱亦

如是随众生有生善根子即便食之食子既巳复

令众生入于三途也。

谛义具如玄文第三

自性不虚为义四皆实故不颠倒为义由见谛故

又是审义及不异义具在玄签。

具如法华疏释迦叶中

且约乞食以示其相乞易得时则便生喜乞难得

时则便生嗔嗔喜依色斯为色阴既有色阴必具

五阴阴入界等名为苦谛我能乞食则计有我及

以无我以乞为道以乞为实如是谛当赞喜毁嗔

乃至不了名之为痴则具十使十使必具八十八

使为集谛若识乞食四倒之相勤修道品名为道

谛既修于道不计吾我吾我灭故诸惑尽除子果

皆泯名为灭谛乞食既然馀皆例说。

思益经文释签巳引

思益经云无生四谛者知苦无生名苦圣谛知集

无有和合之相名集圣谛于毕竟灭中无生名灭

圣谛于一切法平等不二名道圣谛今文中云苦

无逼迫者对破三藏苦逼迫相故馀文依经但语

止观 辅行¶ 第 344c 页 X28-0344.png

略耳。

略耳。他解唯二

显宗论云是故无明无知为体然此无知略有二

种谓染不染若能障智是染无知不染无知惟智

非有今详其意若乃于事自共相愚是染无知若

于诸法味势熟德数量时处同异等相不能觉知

是不染无知此不染无知即名习气有古师说习

气相言有不染污心所差别染不染法数习所引

非一切智相续现行令心心所不自在转是名习

气是故即于味势德等不勤求解慧与异相法俱

为因引生后同类慧此慧于解又不勤求复为因

引生不勤求解慧如是展转无始时来因果相仍

习以成性故即于彼味等境中数习于解无堪能

智此所引劣智名不染无知即此俱生心心所法

总名习气。

三品寂光出净名疏

彼疏明究竟寂光无说无示而言说者法身说法

冥资一切若约果报明常寂光者分别二种说法

不同说无作四谛即果报土说一实谛即寂光土

广疏记云法身即是法界常音冥资一切果报等

者有果报边须云苦集以有苦集须具四谛于果

报中分论寂光须从理说故唯实谛义亦当于寂

光说法今谓止观寂光无作注云云者一者无作

既是从理故对寂光此与实报无作须辨何者实

止观 辅行¶ 第 345a 页 X28-0345.png

报乃是无作之四亦名有实说四也寂光无作乃

报乃是无作之四亦名有实说四也寂光无作乃是四皆真实亦名实不作四也二者令准净名疏

中约果报明常寂光土二种说法来此明之何者

约所證理虽是一实中下寂光仍有无明变易生

死复是果报故此二种说法不同亦不相离良以

变易理事皆遍故实报依正亦名法性身土若尔

止观何故不将寂光对于一实谛耶应知对之有

何不可但为四种四谛第四乃是无作若对一实

则于对谛名相不便是故但以寂光对于无作四

谛既不乖于从理得名亦不违于一实之义也。

对别教中住十住地等乃至云住及不了并约教道

大经云十住菩萨虽见一乘不知如来是常住法

以是故言十地菩萨虽见佛性而不明了十住菩

萨见少分故不能明了如来全见能得明了十住

菩萨慧眼见故不得明了如来则以佛眼见故能

得明了为菩提行故则不了了若无行故则得了

了住十住故虽见不了不住不去故则得了了章

安云若指住是地而言十住皆分见者此是别义

若住非地十地则见十住不见此亦别义若十住

即十地地住皆少分见者此即圆义若十住非十

地十住亦少见者此亦圆义若十住非十地而言

九住不见十住少见者此乃别接通义若地前十

住全不见性是故不论了与不了又云初住初地

则能分见故言少耳。

止观 辅行¶ 第 345b 页 X28-0345.png

十住婆沙七种发心

准婆沙论第六乃是因布施故发心耳今文引云

见放光而发者误也。

无量寿观报恩等经亦有多发

报恩第二发菩提心品云喜王菩萨白世尊言菩

萨云何知恩报恩佛言知恩者当发菩提心报恩

者当教众生发菩提心菩萨发心之时立大誓愿

若我得菩提当大利益一切众生安置众生大涅

槃中悉令众生具足般若是则名为菩提因缘又

若见闻诸佛菩萨不思议事发菩提心复有不见

诸佛菩萨不思议事以闻诸佛秘密藏故发菩提

心复有不见诸佛菩萨不思议事亦不闻法但见

法灭时发菩提心护持佛法利益众生复有唯见

恶世诸众生等具贪恚痴无有惭愧发菩提心是

故当知一切众生发菩提心其事非一或因慈心

或因恚心或因施心或因悭心或因欢喜心或因

烦恼或因恩爱别离或因怨憎和合或因亲近知

识或因恶友或因见佛或因闻法知恩报恩其事

如是无量寿观即韦提希因子逆害遂厌娑婆乐

生安养佛教思惟及以正受三种净业发菩提心

乃至三辈九品往生遇善知识劝导发心等。

止观云佛藏经十喻

具如第十记中引之。

辅行云毗首羯磨

止观 辅行¶ 第 345c 页 X28-0345.png

正理论音云毗湿缚羯磨此云种种工业西国工

巧者多祭此天也。

不隐没智

智之明了之谓也异乎人之智耳。

优填王作栴檀像高五尺等

准彦悰法师撰三宝感通录云梁武帝以天监元

年正月八日梦栴檀像入国因发诏募人往迎案

佛游天竺记及双卷优填王经云佛上升忉利一

夏为母说法王臣思见优填王遣三十二匠及赍

栴檀请大目连神力运往令图佛相既如所愿图

了还返坐高五尺在祇洹寺至今供养帝欲迎请

此像时决胜将军郝骞等八十人应募往达具状

祈请舍卫王曰此中天王像不可将适边方不令

三十二匠更刻紫檀人图一相卯时运手至午便

就相好具足而像顶放光降微细雨并有异香故

优填王经云真身既隐次二像现普为众生作利

益者是也骞等负第二像行数万里备历艰关难

以具闻又渡大海冒涉风波随浪至山粮食又尽

所将人众及传送者身多亡没逢诸猛兽一心念

佛乃闻像后有甲胃声又闻钟声岩侧有僧端坐

树下骞等负像下置其前僧起礼像骞等礼僧授

澡罐令饮并得饱满僧云此像名三藐三佛陀金

毗罗王自从至彼大作佛事至天监十年四月五

日骞等达于扬都帝与百僚徒行四十里迎还太

止观 辅行¶ 第 346a 页 X28-0346.png

极殿建斋度人大赦断杀絓是弓刀等并作莲华

极殿建斋度人大赦断杀絓是弓刀等并作莲华塔头帝由是菜蔬断欲事大清三年帝崩湘东王

在江陵即位遗人迎至荆都承光殿供养今东京

启圣禅院栴檀瑞像元绛参政撰碑乃云栴檀瑞

像乃优填王所造事亦同于感通录说而云晋永

嘉中天竺鸠摩罗琰负像至龟兹六十年而至姑

臧十四年而至长安十七年而至江南二百年而

至广陵三百六十年大祖皇帝平江南而得之此

与感通录说帝代及以负像之人不同后德幸加

详委。

及观经等亦通佛收

观经即是十六观经等即等于净名药师灌顶般

若大涅槃等放光现相属于胜应是故名为亦通

佛收何以知之以下文释通教胜应神变中云各

各见佛独在前者如净名云各见世尊在其前如

涅槃时各见如来唯受我供般若数数放光净名

如须弥山显于大海灌顶巍巍堂堂等并是胜应

神变且净名等如须弥山放光巍巍既是通佛胜

应神变而十六观经云尔时世尊放眉间光其光

金色遍照十方无量世界还住佛顶化为金台如

须弥山十方净土皆于中现岂非通佛胜应神变

乎以观经净名等放光现相乃是从于丈六劣应

现于高大巍巍胜应故也所言亦者义通两向以

观经净名等放光现相亦是尊特亦是胜应今且

止观 辅行¶ 第 346b 页 X28-0346.png

从胜应故判为通佛耳若约尊特则通教佛带老

从胜应故判为通佛耳若约尊特则通教佛带老比丘像现尊特身是也又复尊特通于别圆故文

句记明尊特身引净名云如须弥山显于大海安

处众宝师子之座蔽于一切诸来大众药师中巍

巍堂堂如星中月大集中集二界中间乃至诸方

等经是例非一既云诸方等经岂不摄于观经故

知今云及观经等即文句记诸方等经今云通佛

与文句记明尊特身皆无所妨良以尊特亦名胜

应通于摩诃衍三教之相故也具如十六观经疏

往生记及十不二门圆通记委明斯义人不见之

乃谓荆溪指四十八愿名为观经是通佛收或谓

荆溪指十六观经中明弥陀佛身高六十万亿由

旬数量名为观经是通佛收皆是妄生穿凿耳并

失辅行之正义也。

应持菩萨变形高三百三十万里复见佛身高五百

四十三万兆垓二亿里等目连神力往大千边佛念

目连乃欲试我清净音场吾今欲现等乃至云身声

既尔诸相例然坐莲华台居色究竟并此相也

斯文著明其犹日月奈何有目而不睹见正法丧

亡邪徒充盛诚可悲哉诚可悲哉四明云丈六分

齐即无分齐以知丈六是法界所以应持不见其

顶目连莫究其声丈六身声既因二圣穷之不得

是以即劣见于无边不必一一待现方见尊特之

相呜呼四明率尔之甚且今文云复见佛身高五

止观 辅行¶ 第 346c 页 X28-0346.png

百四十三万兆垓二亿里等还是几许丈六身耶

百四十三万兆垓二亿里等还是几许丈六身耶又云试我清净音场吾今欲现又云身声既尔诸

相例然坐莲华台居色究竟并是此相何得谓之

丈六身声不必待现何得谓之丈六分齐即无分

齐四明建立现起尊特高大之相即梵网云坐莲

华台及观经中弥陀身高六十万亿由旬数量不

须现起高大之相但以力加即于分齐见无分齐

即是应持目连二圣不穷身声即金光明及法华

中三十二相丈六劣应即是胜应复引玄签开垢

衣内身即是璎珞长者又引净名疏四度现尊特

又引文句记来至今经从劣辨胜等以證自立丈

六分齐即无分齐不须现起高大之相方名尊特

岂不谬矣哉以四明不晓一家所说尊特之相莫

不皆指坐莲华台及色究竟受识之身致使讹说

丈六分齐即无分齐不须现起高大巍巍名为尊

特灼然违戾今文佛身高五百等坐莲华台及色

究竟并是此相岂是不现而异梵网坐华台等尊

特相耶以是而知四明所立谬之甚矣又复不晓

玄签所明开垢衣内身即璎珞长者是体同故衣

璎相即又复不晓文句及记隐实施权身形卑劣

隐于寂忍而耐其拙是用异故胜劣不滥总而言

之乃是迷于文句记云若得实意方知四佛体同

用殊致使讹说以劣为胜丈六分齐即无分齐又

复不晓文句记云来至今经从劣辨胜是从三教

止观 辅行¶ 第 347a 页 X28-0347.png

报应之劣辨于圆教法身之胜隐前三相从胜而

报应之劣辨于圆教法身之胜隐前三相从胜而说非谓太虚名为圆佛其实即从三教之劣而辨

圆教法身之胜是故又云即三而一亦可例云相

即非相非谓无相世滥用之弥须诫慎类于今经

从劣辨胜非谓太虚名为圆佛通圆虽异语势元

同亦可谓之非谓太虚名为圆佛乃是太虚与圆

法身遍同理别太虚则无色像圆佛具相炳然虽

通此义前说为正四明又迷净名疏中四度现尊

胜法华为第一自指别序放光现相表于正宗说

实相法致使妄引净名疏云但现尊胜及玄签开

垢衣内身即是璎珞长者文句记从劣辨胜等證

自所立丈六分齐即无分齐举世滥传望声相习

孰有至公之人商议祖师之道思此未尝无嗟恨

矣。

又如华严一一相好与虚空等此四教主未开成别

只是一身四见各异

只是一身者约体同也四见各异者约用殊也文

句记云若得实意方知四佛体同用殊即今意也

故知若约体同而说则开丈六之劣内身实相理

融故即尊特之胜释签中云内身不别文句中云

人只是一何关体别皆此义也则华严尊特之胜

与法华丈六之劣其体是同所以相即也若约用

殊而说则华严尊特之胜不可滥同法华丈六之

劣故文句记云法华师弟身俱劣者俱隐寂忍而

止观 辅行¶ 第 347b 页 X28-0347.png

耐其拙若不约于体同用殊岂可荆溪云来至今

耐其拙若不约于体同用殊岂可荆溪云来至今经从劣辨胜复云师弟身俱是劣俱隐寂忍而耐

其拙语自相反耶故知从劣辨胜是开用显体身

俱卑劣是举体明用用有胜劣差降之殊故华严

尊特之胜法华丈六之劣乃是一体之二用耳是

则何妨华严自是尊特之胜何妨法华自是丈六

之劣而必须云劣便是胜耶故知从用不可混滥

矣又如华严一一相好与虚空等者即文句及记

约如来座为诫云依空亡相身是有相理为妙空

一尘之身咸与理等况丈六之质而生劣想耶良

以依空亡相岂执丈六之有相而生卑劣之想乎

深不可矣四明准此立丈六之劣是尊特之胜灼

然违戾一一相好与虚空等依空亡相也又玄签

云色无边故般若无边受想行识无边故般若无

边是约理而说而四明引證丈六劣应之用即是

尊特胜应之用岂符文意乎。

蟠

薄官切。

阑

落干切。

椿

丑伦切。

茜

仓殿切。

止观 辅行¶ 第 347c 页 X28-0347.png

毒药具如大经释摩男缘

善见律云释摩男是佛叔父之子大佛一月日

得斯陀含果如大经中释摩男执诸瓦砾皆悉成

宝斯由过去心力所致亦如耆婆揽草无非是药

故四分律云耆婆初诣得叉尸罗国姓阿提梨字

宾迦罗而学医道经于七年其师即便以一笼器

及掘草之具令其于得叉尸罗国面一由旬求觅

诸草有不是药者持来耆婆如教即于国内面一

由旬周竟求觅所见草木尽皆分别无有草木非

是药者师言汝今可去医道巳成我若死后次即

有汝亦如阿那律空器自然众味具足文句第三

补注巳委引示一家诸文盛云释摩所执无非珍

宝耆婆见草无非是药那律空器悉满甘露请以

此中引文而说。

亦如玄文迹土四别

迹中明土又非一途或言统此三千百亿日月者

同居秽土也或言西方有土名曰无胜所有庄严

如安养者同居净土也或言华王世界莲华藏海

者实报土也或言其佛住处名常寂光者究竟土

也此则迹中四土别矣。

亦如玄文眷属妙中

四种眷属约四教辨具在玄文。

亦如玄文行妙中说

次第五行既在别教别教乃具四四谛义故摄四

止观 辅行¶ 第 348a 页 X28-0348.png

教也。

教也。十喻赞

观法师云罗什有传睿公有赞彼文具云世法空

旷如彼鬼城凌晨敷影现此都京愚夫驰走随风

而征终朝乃悟穷噭失声又赞焰云𦦨惑痴爱乐

之无极非身想身非色见色实无可乐莫之能识

若有智慧此心自息其诸喻赞不烦具引乾闼婆

城此云寻香城十宝山间有音乐神名乾闼婆忉

利诸天意须音乐此神即知乃往娱乐所以西域

乐人皆悉呼为乾闼婆也彼之乐人多幻作城郭

须臾如故因即谓是龙蜃所现城郭故诸文云乾

闼婆城此之谓也又上文云准前云四心流动亦

可云四趣者应云准前文云四心流动亦可云四

心也遄布缘切蜃时刃切大经二十四云者误也

文在二十一耳又引二十八云者亦误也文在二

十七耳又下文云旷大只是者恐误应云横截只

是也又下文云以不倒者恐讹略也须更详之。

儴祛王

亦云饷祛又云霜祛此翻为具亦是珂之异名耳。

龙华树

其树高四十里广亦如然华如龙头故曰龙华又

复其枝犹如宝龙吐百宝华故曰龙华又其树子

从龙宫出故曰龙华。

谓调达作举羯磨六群比丘同调达见

止观 辅行¶ 第 348b 页 X28-0348.png

谓字恐误应作为字举即举罪难途跋难迦留陀

夷阐陀马师满宿斯之六人同共朋从故曰六群

此文出自萨婆多论。

竛竮辛苦

三苍云犹联翩也亦孤独之皃又行不正也又下

文云三尘三心者三心贪嗔痴也三尘如下文破

法遍中引大论云六根各三受三受对三尘也又

引五十校计经等恐是也言随眠者显宗论云相

续中眠故名随眠即顺流者身中安住增昏滞义

或随胜者相续中眠即是趣入如实解位为昏迷

义或有狱中长时随逐覆有情类故名随眠又瑜

伽云烦恼粗重随附依身说名随眠能为种子生

起一切烦恼故也法华疏者指妙玄第一卷也麋

字鹿属耳恐非文意应作糜字下文准此又下文

云别行由曲者由字应作犹字也又云生公所立

顿悟义者生法师立顿悟成佛明唯佛悟證如穷

故十地圣贤皆为信境未全證如故云夫称顿者

明理不可分悟极以顿明悟义不容二不二之悟

符不分之理理智兼释谓之顿悟也。

此论有漏异熟诸根

新云异熟旧云果报言异熟者或云三界五道果

报五阴异时熟故变异熟故准俱舍中异类而熟

故云异熟若谓异时而熟为异熟者如今生造业

来生受故此乃又与等流相滥若谓异处而熟为

止观 辅行¶ 第 348c 页 X28-0348.png

异熟者如于人中造业馀趣受生此则可尔若人

异熟者如于人中造业馀趣受生此则可尔若人中造业还于人中受生岂是异处而熟乎故此二

说皆非义也婆沙论云同类而熟名等流果异类

而熟名异熟果与俱舍同音义中云一切有漏法

为因能感无记之果因果种别故云异任运酬因

故云熟果异因熟故云异熟又因感果时势力成

熟异于前位故云异熟又复异熟自有二种一真

异熟即第八识也二异熟生之异熟即前六中一

分以除善及不善三无记等以无记有四故一异

熟二威仪路三工巧四通果一异熟者如前所辨

二威仪路者此有两种一行住坐卧二心意识强

盛引发威仪眼等五识羸劣不能引起七八识亦

如是路即威仪之行路也三工巧者彩画等是也

四通果者證果有之亦名变化此有两种所谓身

心两事是也俱舍论云十不善业感果有三一异

熟果下中上业受三途苦二等流果后得人身寿

命短促三增上果感得外物乏少光泽由杀生故

于地狱中受异熟果断他命故令寿短促坏他威

力故感外物乏少光泽杀生既然馀九不善准说

可见又瑜伽云诸不善法于诸恶趣受异熟果善

有漏法于诸善趣善异熟果名异熟果习不善故

乐住不善不善法增修习善故乐住善法故善法

增或似先业从果随转名等流果八支圣道灭诸

烦恼名离系果若世俗道灭诸烦恼不究竟故非

止观 辅行¶ 第 349a 页 X28-0349.png

离系果起士夫用所谓农作商估等事名士用果

离系果起士夫用所谓农作商估等事名士用果若眼识等是名眼根增上之果乃至意识等是名

意根增上之果众生身分不散不坏是名命根增

上之果入阿毗达摩论云果似因故说名为等从

因生故复说为流果即等流名等流果此增上力

彼得生故如眼等根于眼识等由前增上后法得

生增上之果名增上果馀如论中广分别说如太

子生具王仪相者华严亦云譬如王子虽未自在

以具成就国王仪相菩萨亦尔虽为烦恼所覆以

具成就菩提心相。

迦陵频伽

此云好声鸟也。

㲉

大论音疏云苦角切经音云口角切吴会间音哭

卵外坚也凡物皮皆曰㲉尚在卵中谓之㲉出㲉

巳后名为鷇鷇苦候切尔雅云生哺鷇郭璞云谓

母饲也司马云鸟子欲出也。

师子筋弦

西域乐工或取得师子筋纽以为琴弦应混乐部

适当一鼓馀之乐器丝弦绝矣磓字都回切非今

文意也字应作锤直追切若作槌字其义亦疏也。

那罗延

此云钩锁力士又云金刚也。

钵健提

止观 辅行¶ 第 349b 页 X28-0349.png

此云坚固。

优钵拘物分陀利

青黄白莲华次第对翻之十六重者今文稍略大

经第十云一小牛二大牛三青牛四凡象五野象

六二牙象七四牙象八雪山白象九香象十青象

十一黄象十二赤象十三白象十四山象十五优

钵罗象十六拘物头象十七分陀利象十八人中

力士十九钵揵提二十那罗延二十一十住菩萨

始自小牛终那罗延皆以一十而为比校如云十

小牛力不如一大牛力等。

宝梁经

亦名宝聚又名宝藏亦名诸宝法门亦名选择一

切法宝亦名安住圣种仪式亦名摄取持戒亦名

节解破戒者此经编在大宝积部。

搏若须弥

搏补各切此误也字应作抟度官切。

如论中虚受信施后为肉山

首楞严云若沉心中有谤大乘毁佛禁戒诳妄说

法虚贪信施滥膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻

地狱循造恶业乃至云此等皆是彼诸众生自业

所感造十习因受六交报乃至云为大肉山有百

千眼无量𠯗食经文具说今略引之耳又僧护经

佛告僧护汝见肉山者是地狱人也迦叶佛时是

出家人为僧典座五德不具少有威势偷众僧物

止观 辅行¶ 第 349c 页 X28-0349.png

断僧衣裳故入地狱作大肉山火烧受苦至今不

断僧衣裳故入地狱作大肉山火烧受苦至今不息又五百问论云昔有比丘多乞积聚既不为福

又弗行道命终作肉馲驼山广数十里适值凶年

其国中人日取食之随割而生俄而邻国来此取

之便即大唤人问其故彼乃答曰吾本道人也为

贪财不施负此国人物多矣故以肉偿之我不负

卿也是故大唤耳音义指归云肉形高而有两封

故谓之肉托驼山也是则经论咸皆有文焉。

自镜录中身为蕈等

蓝谷沙门怀信撰释门自镜录五卷其间多录古

今罪福报应用之自镜耳彼文云隋末新罗国有

一禅师于一檀越家偏受供养往来不绝可四十

年檀越信力坚深家途丰渥朝夕四事身心俱尽

禅师年老致终依法理殡不盈数日其家园中枯

树忽然生㮕菌家人釆以为[腕-夗+隹]其味如肉大小欢

庆日日取之取之随生给用无尽岁月既久亲邻

咸知其后西邻一人逾墙夜窃以刀而割树忽有

声云谁来割我我不负君其人惊而问曰汝是谁

耶答云我是往日某甲禅师缘我行道轻微受主

人重心供养业不能消故来偿债君能为我乞物

还主人我即得脱邻人先时忆识之故怪叹呜呼

遂告主人主人闻之崩号殒绝对树忏谢誓相免

释邻人为乞百石米还主人巳其园中树不复生

也有新罗僧达义年将八十贞诚恳到托迹此山

止观 辅行¶ 第 350a 页 X28-0350.png

敬其德故给以衣药达义对余泣述斯事乃云余

敬其德故给以衣药达义对余泣述斯事乃云余于来生亦须割肉而还师矣㮕而兖切菌求晚切

菌生木上曰蕈蕈慈荏切[腕-夗+隹]呼各切羹也。

前之四恶心境理教大小乘中此四俱重

心谓能起之心境谓所对之境理谓罪业道理教

谓圣人所制之教故南山云其五逆名非佛所制

违思福故业理自重有夷兰者是佛制也杀盗淫

妄小乘初篇名为四重大乘梵网十重前四即是

杀盗淫妄但小乘制淫为初以人多起过故污净

行故大乘以不杀在首以杀是性罪故伤慈念故

中下境者菩萨戒疏明三品上谓诸佛圣人父母

师僧害则犯逆中谓人天害则犯重下谓四趣自

有二意一者大士防杀严重二者犯轻但在重戒

中兼制之耳又大论云后世罪重戒中便轻如道

人鞭打杀牛羊等罪重而戒轻赞叹女人戒中重

后世罪轻杀化牛羊则众人不嫌亦不讥论但自

得心罪若杀真化午羊心不异者得罪等然制戒

意为众人讥嫌故为重是故经中说意业最大非

身口业。

故口三恶及意地嗔大乘俱重以说他过赞毁及谤

与口三过相涉入故小乘则轻

大乘梵网十重戒中第六是说四众过戒此戒七

众同犯大小乘俱制大乘菩萨掩恶扬善为心若

也谈说四众之过其罪则重四众过者七逆十重

止观 辅行¶ 第 350b 页 X28-0350.png

也以由抑没前人损于正法故结为重矣声闻有

也以由抑没前人损于正法故结为重矣声闻有三上者第二篇中者第三篇下者第七聚故小乘

则轻也以五篇中初篇名重下四名轻也又十重

中第七自赞毁他戒此戒七众同犯大小乘俱制

大乘菩萨利安为本是故毁赞其罪则重小乘不

兼物故毁他犯第三篇自赞犯第七聚是故罪轻

又十重中第十谤三宝戒此戒七众同犯大小乘

俱制大乘菩萨以化人为巳任今则邪说谤正故

其罪重声闻三谏不止犯第三篇故罪则轻是故

此三与口三过互相涉入口三过者两舌恶口绮

语以说他过赞毁及谤必须两舌恶口绮语相涉

入矣妄语一恶在前四重所收故也言意地嗔者

十重戒中第九瞋心不受悔戒此戒七众同犯大

小乘有异大乘菩萨本接众生今则以瞋而隔其

罪则重声闻自犯第七聚其罪则轻。

馀意地二大小乘中心境理三莫不皆重唯教名轻

贪痴二恶大小教中说以为轻如宝积经云若诸

菩萨修行大乘如恒沙劫贪心相应而犯戒者其

罪尚轻若以瞋心而犯戒者其罪则重何以故因

贪犯戒摄受众生因瞋犯戒弃舍众生。

伊兰栴檀

观佛三昧海经云譬如伊兰与栴檀生末利山中

牛头栴檀生伊兰丛中未及长大在地下时牙茎

枝叶如阎浮提竹笋众人不知言此山中纯是伊

止观 辅行¶ 第 350c 页 X28-0350.png

兰无有栴檀而伊兰臭臭若肨尸熏四十由旬其

兰无有栴檀而伊兰臭臭若肨尸熏四十由旬其华红色甚可爱乐若有食者发狂而死牛头栴檀

虽生此林未成就故不能发香仲秋月满卒从地

生成栴檀树众人皆闻牛头栴檀上妙之香永无

伊兰臭恶之气栴檀者或云义翻为与乐或云此

方无故不译所言伊兰子者即是我身无根信也

者引文讹略也经云我见世间从伊兰子生伊兰

树不见伊兰生栴檀者我今始见从伊兰子生栴

檀树伊兰子者我身是也栴檀树者即是我心无

根信也我初不知恭敬如来不信法僧名无根也

章安云本时五根未立今遂得信故云无根信耳。

周易意云云

周易上系辞云仁者见之谓之仁智者见之谓之

智百姓日用而不知故君子之道鲜矣。

世人蔑教尚理

蔑无也教本诠理弃教辨理不亦惑乎教外别传

斯其类也不思教中明何法哉云别传乎应于此

中委说云云。

十义释普

慈悲普弘誓普修行普离惑普入法门普神通普

方便普说法普惑就众生普供养诸佛普普以周

遍为义也又云妙音加佛者误也应云妙音加菩

萨也妙音品中又云诸有地狱等也。

释签第五引疏委释

止观 辅行¶ 第 351a 页 X28-0351.png

现行印本文在第六其家者五阴也阴有佛性大

小不知者人天为小析空二乘为大析空二乘为

小体空二乘为大但空二乘为小但空菩萨为大

但空菩萨为小出假菩萨为大如是大小皆悉不

知别教虽知带教道故章安又云窘之缘了故言

贫有能生力故言女栖托五阴故言舍有正因性

故言金此性包含故言藏此性广博故言多又下

文云料简有三重问答者细寻止观但有两重初

重先问次答为二初竖答次又从下横答初竖为

三初判别圆之异次会之下会同五即三又用下

会同断位于此第三会同断位仍问住行断伏不

同耳故于答后便以明心对十向等故此问答不

可望于初后为三请细详之。

萨云

亦言萨婆若此云一切智也又下文云骊龙等者

庄子云夫千金之珠必在九重之渊骊龙颔下也

阳数之极即老阳也故九为老阳七为少阳也六

为老阴八为少阴也饴字恐当为贻字也是故复

以者以字须作与字也。

三千威仪经

三千威仪约二百五十戒各有四威仪合为一千

循三世转为三千威仪配身口七支为二万一千

又对治三毒等分别成八万四千诸文举其大数

但云八万威仪耳又上文云非所缘理名一行者

止观 辅行¶ 第 351b 页 X28-0351.png

文殊说般若经文殊白佛云何名为一行三昧佛

文殊说般若经文殊白佛云何名为一行三昧佛言法界一相系缘法界是名一行三昧也又下文

云苍颉者苍字应作仓字也国语者左氏有国语

唐柳子厚有非国语之文。

黈

天口切。

怫

符弗切郁也。

龂

语斥切齿根肉也蓊乌红切亦乌孔切草木盛皃

也世私列切优陀那此云丹田也即是脐中风也

故云还入至脐也又下文云从但专至是观下者

应云从但专下至是观也。

大经解释为十一句大论第三合无上士调御丈夫

以为一句

光所文句引释论云佛是第九号涅疏云成论与

阿含合无上士与调御丈夫为一号至世尊十数

方满涅槃与释论开无上士与调御为二号至佛

则十名巳足总结上德十号具足为世所尊故云

世尊此与光明文句及今文不同恐章安误也。

以后后业重于前前心境相对四句分别及方便等

三时不同

彼经业品云杀父则轻杀母则重杀阿罗汉重于

杀母出佛身血重于杀阿罗汉破僧重于出佛身

止观 辅行¶ 第 351c 页 X28-0351.png

血有物重意轻物轻意重物重意重物轻意轻物

血有物重意轻物轻意重物重意重物轻意轻物重意轻者如无恶心杀于父母物轻意重者如以

恶心杀于畜生物重意重者如以恶心杀所生母

物轻意轻者如以轻心杀于畜生如是恶业有方

便重根本成巳轻有根本重方便成巳轻有成巳

重方便根本轻有方便根本重成巳轻有方便成

巳重根本轻有根本成巳重方便轻有方便根本

成巳重有方便根本成巳轻物是一种以心力故

得轻重果从杀父巳下是后后业重于前前从有

物重巳下是心境相对四句分别物即是境意只

是心从如是恶业巳下是方便等三时不同上文

云三杀一妄语一杀生加行者此五逆罪四是身

业一是语业三是杀业一是虚诳语一是杀生业

道加行良以佛身不可害故具如俱舍亦如文句

补注巳引。

禅宗乖互

亦如圭峰禅源注中所叙诸宗不同之相。

跋陀和

隋时崛多译为五卷其名贤护盖是华梵之异耳。

经云或时说有觉有观等

婆沙论云是三昧所住处少相中相多相如是等

应分别住处者是三昧或于初禅可得或二禅或

三禅或四禅可得或初禅中间得势力能生是三

昧或少者人势力少故名为少又少时住故名为

止观 辅行¶ 第 352a 页 X28-0352.png

少又见少佛世界故名为少中多亦然是三昧或

少又见少佛世界故名为少中多亦然是三昧或说有觉有观或无觉有观或无觉无观或喜相应

或乐相应或不苦不乐相应或有入出息或无入

出息或定是善性或有漏或无漏或欲界系或色

界系或无色界系或非欲界或非色界或非无色

界系等今云五受根者如成论云苦根乐根喜根

忧根舍根苦乐在身随所得身乃至四禅馀三在

心随所得心乃至有顶。

律开多缘梵网唯制

梵网戒云一切不得受别请利养入巳而此利养

属十方僧而受别请即是取十方僧物入巳七佛

无别请法故云唯制也小乘毗尼乃开别请僧祇

律云请有二种一僧次二私请僧次得物入僧私

请得物入巳摩诃男请僧施药六群比丘闻巳恼

云我闻檀越请僧施药为审尔否答言实尔六群

遂索苏油蜜等答云即日未办待备当与六群嫌

责云云而去乃至佛言从今日后听四月别请应

须受之言别请者即私请也五分律云若比丘受

别请众食除因缘者病时施衣时作衣时行路时

船行时大会时沙门会时是名因缘别请众食者

若于众中别请四人巳上是名别请众食也萨婆

多律摄云别请者谓别别施主请诸苾刍与其供

养元由尊者毕邻陀婆蹉开受王请后更受王妹

夫请食。

止观 辅行¶ 第 352b 页 X28-0352.png

世云小乘制身口大乘制意

南山云如初淫戒内心淫意身口未现名远方便

此犯吉罗若尔与单意何别答律制身口思心名

为期业若单心者制限大乘。

降兹巳外馀心念法及忏轻垢并加身口合尝宣吐

或有但心如悔轻吉

四分随机删补羯磨云心念有三一但心念此自

有三一如忏轻吉法二六念法三说戒坐中发露

诸罪法二对首心念法此自有七一安居法二受

药法三说净法四受七日法五舍三衣法六受持

三衣法七受持钵法三众法心念法此自有四一

说戒法二自恣法三受僧得施法四受亡人五众

衣物法又对首法有二一但对首法此自有二十

八一受三衣法乃至第二十八作馀食法二众法

对首法此自有五一舍随法乃至第五受亡五众

物法又梵网云若犯四十八轻戒对首忏悔罪便

得灭。

又有三昧助修习法有五十法

能生是般舟三昧馀助法亦应修习一缘佛恩常

令在前二不令心散乱三系心在前四守护根门

五饮食知止足六初夜后夜常修三昧七离诸烦

恼障八生诸禅定九禅中不受爱味十散坏色相

乃至第五十教化众生令其安住一切功德。

见相好身身出光明等

止观 辅行¶ 第 352c 页 X28-0352.png

文在大论第二十九卷。

庵罗婆利

庵罗果名以果目树也其果似枇此云难分别似

桃非桃名难分别也庵罗婆利即奈女也奈女乃

从奈树上生时萍沙王共奈女通乃生耆域耆域

于后遂为大医。

须曼那

奈女经云须曼女者生于须曼华中须曼那者此

云善意华其华色黄白甚香树不至大高三四尺

许垂如盖也。

优钵罗盘那

此女生于青莲华中故以名焉。

先对录彼文等

此下所录经文具在大论第二十九卷以大论中

全引般舟经文故也以二力故随意二愿注云空

慧二力者大论云得如是三昧智慧巳二行力故

随意所愿若尔今文应云定慧二力良以三昧是

定故也。

佛因广答因各不同

菩萨持戒不动施心不移安住实语如须弥山以

是业缘得足下平如奁底相于其父母和尚师长

常生欢喜心以是业缘得成三相一手指纤长二

足跟长三其身方直若修四摄得网缦相若于父

母师长病苦之时自手洗拭得手足软相若持戒

止观 辅行¶ 第 353a 页 X28-0353.png

闻法惠施无厌得节踝𦟛满身毛上靡若专心听

闻法惠施无厌得节踝𦟛满身毛上靡若专心听法演说正教得鹿王腨相若于众生不生害心饮

食知足惠施胆病得其身圆满立手过膝顶有肉

髻无见顶相若见怖畏者为作救护得阴藏相若

近智者远离愚痴扫治行路得皮肤细软身毛右

旋若以衣服等施人得金色光明相若行施时能

舍不吝得七处满相若布施时心不生疑得软声

相若如法求财以用布施得缺骨充满师子上身

臂肘𦟛纤若远两舌恶口恚心得四十齿白净齐

密若于众生修大慈悲得二牙相若常作愿有来

乞者随意给与得师子颊若以饮食悉施众生得

味中上味相若修十善兼以化人得广长舌相若

不讼彼短不谤正法得梵音声若见怨憎生于喜

心得自𥇒绀色若不隐他德称扬其善得白毫相。

具如法界次第

彼中但列三十二相之名耳不辨其因有异也。

报恩第七

如来久于阿僧祇劫修持净戒得足下平供养父

母师长和尚有德之人得足下轮相于诸众生不

生害心无劫盗想若见父母和尚师长有德之人

远出奉迎安施床座恭敬礼拜破除憍慢得纤长

指具上三行得足跟𦟛满以四摄法摄取众生得

指网缦以好苏油摩洗父母和尚师长有德之人

得手足柔软修习善法不知厌足得胪腨肠闻法

止观 辅行¶ 第 353b 页 X28-0353.png

欢喜乐为人说为法走使得踝骨不现三业清净

欢喜乐为人说为法走使得踝骨不现三业清净瞻病施药饮食知足得平手立摩膝见分离者善

言和合自修惭愧亦教人修得马藏相自净三业

亦教人净若有众生四大不调能为疗治得身圆

相闻法欢喜乐为人说得身毛上靡相思惟诸法

甚深之义乐修善法供养父母和尚师长若行道

路佛塔僧坊除去砖石荆棘不净得一毛右旋相

若以饮食璎珞施人除其瞋心得二相一者金色

二者常光以何业缘得一一毛相即此业缘得身

细软尘垢不著常施众生所须之物得七处满相

自破憍慢调柔其性随众生心如法而行为除不

善教以善法得身上如师子相得臂肘𦟛圆缺骨

平满相以何业缘得纤指相即此业缘得身𦟛相

远离两舌和合斗诤得四十齿齐平相修欲界慈

得白齿相见有求者欢喜迎送得方颊辅相等视

众生犹如一子得上味相常施众生无上法味见

有忘者施其忆念自持五戒转以教人修习悲心

能大法施得肉髻相广长舌相实语软语法喜语

非时不语得梵声相修习悲心视诸众生犹如父

母得二相一目绀青色二眼如牛王见有德者称

实赞叹得白毫相。

天王第七

彼经所说菩萨修行般若波罗蜜故随顺众生现

三十二相八十种好具列相好之名在经又下文

止观 辅行¶ 第 353c 页 X28-0353.png

云根满者根字当为跟字。

云根满者根字当为跟字。飞行自在

此下所束婆沙论文亦有讹略今为示之何者彼

论谓之闻声自在知不定事通达诸永灭事知心

不相应无色法第十六是一切问答及受记具足

答波罗蜜又云所记不空过身口意资生者婆沙

云身口意命此四不须防护何以故长夜修习清

净业故又云一切所资食如人依地生。

地持百四十不共法

今文讹略彼第三卷方便处无上菩提品云三十

二相八十种好四无碍智一切种清净十力四无

畏三念处三不护大悲不忘法断除诸习是为百

四十不共法也又解无上菩提云有七无上一身

无上三十二相庄严身故二道无上自度度人故

三正无上即正见等无等故四智无上四无碍智

无等故五神力无上六通无等故六断无上烦恼

智障二俱尽故七住无上圣天梵住无有等故此

七无上自是解释无上菩提耳不在百四十不共

法数内也菩萨地持经亦名菩萨地持论又名菩

萨戒经。

捊

郎括切手捊也取也摩也。

齆

乌贡切正作𪖵。

止观 辅行¶ 第 354a 页 X28-0354.png

售

承咒切卖物出手也不售即卖物不出手也又涅

槃疏云持戒者贫寒饥渴见破戒者饱食暖衣即

便毁戒同破戒者所利无几所失者大如烧栴檀

为炭虽易得售而无所直也又如有人乘马腰著

金带见乘驴者著驴绦带即便问之市中何物贵

耶彼云驴绦甚贵即便易之人为声色舍于正法

亦如是也。

旃檀

旃应作栴。

今文与论有少回互此有深意今录论文次明互相

等

今谓止观与婆沙论其文大同亦无回互今具引

之论云菩萨行是般舟三昧果报应知如经所说

譬如有人能破三千世界为尘又三千界所有草

木一切诸物皆为微尘一尘以为一佛世界满中

珍宝以用布施所得福德不如有人得闻诸佛现

前三昧不惊不畏其福无量何况信受持读诵讽

为人解说何况定心修习如一构牛乳须何况能

成是三昧者若人受持为他人说若劫尽时设堕

此火火即寻灭若有官事若遇怨贼师子虎狼诸

虫毒等夜叉罗刹人非人等害身命者无有是处

若得六根种种诸病而失命者亦无是处唯除业

报必应受者是故受持是三昧者诸天八部诸佛

止观 辅行¶ 第 354b 页 X28-0354.png

世尊皆共护念爱念称赞皆欲见之来至其所所

世尊皆共护念爱念称赞皆欲见之来至其所所未闻经自然得闻乃至梦中皆有此益若我一劫

若减一劫说其功德不可得尽譬如有人于百岁

中身力轻健其疾如风至十方界是人所至十方

世界无有人能知其里数唯除诸佛及诸菩萨若

人以是所行之处满中真金以用布施若复有人

但闻如是三昧以四种随喜回向菩提常求多闻

如过去诸佛行菩提时随喜是三昧我亦如是现

在未来亦复如是又如过去未来现在诸菩萨等

所行三昧我亦如是随喜此随喜福而前福德百

千万分不及其一是故行此三昧得如是无量果

报请以此文对于止观则知与论其文大同亦无

回互但止观云复胜上四番功德与论小异又略

有人轻健等文耳。

列子六梦

正梦注云平居自梦也萼梦列子文作蘁注云蘁

应作惊愕之愕谓惊愕而梦也思梦注云因思念

而梦也窹梦觉时道之而梦也喜梦注云喜悦而

梦也惧梦注云因恐怖而梦也列子郑人也与郑

缪公同时其学本于黄帝老子焉姓列名禦冠在

庄子之前故庄子每称之列子在郑四十年人无

识者君卿大夫视之犹众庶也列子书有八篇其

第三篇说周穆王时西极之国有化人来入水火

贯金石变山川移城邑千变万化不可穷极穆王

止观 辅行¶ 第 354c 页 X28-0354.png

敬之若神事之若君穆王执化人之袪腾而上者

敬之若神事之若君穆王执化人之袪腾而上者中天乃止化人曰吾与王神游也以此观之非吾

佛之化馀岂能哉。

海此岸栴檀之香

有人引正法念经云妙高山内海此岸此岸即南

岸也南岸有此之香即是依处而立名也。

洗心曰斋防患曰戒

周易系辞云圣人以此斋戒洗心韩康伯注有此

云耳系胡计切。

二十四戒

若有菩萨见饥饿人来求饮食而不与者犯第一

重戒若有菩萨淫欲无度不择禽兽犯第二重戒

若有菩萨见有比丘畜于妻子说其过者犯第三

重戒若有菩萨见人愁忧欲自丧身更以巳意嗔

败他命犯第四重戒若有菩萨值有财宝随意取

者犯第五重戒若有菩萨见他嗔恚欲害他命更

以美言赞嗔恚者犯第六重戒若有菩萨见他瞋

恚欲烧僧坊若不尽心谏彼恶者犯第七重戒若

有菩萨见闻有人犯于重罪应密呼来我有良药

溉汝戒根令得还生彼若不来应须三呼若不尔

者犯第八重戒若有菩萨见闻有人犯于五逆应

作是言此非正法莫作是行若不尔者犯第九重

戒若有菩萨见闻有人欲兴善事更以瞋恚坏他

善者犯第十重戒若有菩萨见人嗜酒不呵止者

止观 辅行¶ 第 355a 页 X28-0355.png

犯第十一重戒若有菩萨见闻他人淫他妇女往

犯第十一重戒若有菩萨见闻他人淫他妇女往他夫所而说此事犯第十二重戒若有菩萨视他

怨家作怨家想犯第十三重戒若有菩萨见他视

怨如赤子想而谏止者犯第十四重戒若有菩萨

见他聚斗助气力者犯第十五重戒若有菩萨见

他有事发舒俳说犯第十六重戒若有菩萨见闻

他善都不言者犯第十七重戒若有菩萨见他营

诸塔庙猜不佐助者犯第十八重戒若有菩萨见

闻有人离善知识亲近恶友而反赞者犯第十九

重戒若有菩萨于旃陀罗恶人恶狗二乘人处而

往之者犯第二十重戒除有急事若有菩萨见闻

疑杀不自思惟而食此肉者当获大罪言不见闻

而食都无患者犯第二十一重戒若有菩萨见闻

疑杀作不见闻疑杀食此肉者即违十方三世诸

佛之恩而以此人为其尊者犯第二十二重戒若

有菩萨解于方便知众生根若乃不说当获大罪

报犯第二十三重戒若有菩萨持此戒时若见华

聚并虚空藏及观世音诸菩萨等向人说此犯第

二十四重戒。

应受六重

优婆塞戒经云出家菩萨奉持八重在家菩萨奉

持六重其六重者虽为天女乃至蚁子悉不应杀

若口教若自身杀即失优婆塞戒是名初重虽为

身命不得偷盗乃至一钱是名二重虽为身命不

止观 辅行¶ 第 355b 页 X28-0355.png

得虚说我得不净观至阿那含是名三重虽为身

得虚说我得不净观至阿那含是名三重虽为身命不得邪淫是名四重虽为身命不得宣说比丘

比丘尼优婆塞优婆夷所有过罪是名五重虽为

身命不得沽酒是名六重受是六重若有破者名

臭优婆塞旃陀罗优婆塞垢结优婆塞也言八重

者菩萨善戒经云八重者如比丘四重后加菩萨

不得为贪利养故自赞其身毁他无惭波罗夷不

得故悭不施前人无惭波罗夷瞋心打骂众生前

人惭谢不受其忏无惭波罗夷疑心谤大乘无惭

波罗夷此四波罗夷及初比丘四重为八重也若

犯一一重法现在不能庄严无上菩提不能令心

寂静是则名为名字菩萨非义菩萨是名菩萨旃

陀罗也菩萨心有上中下若后四重下中心犯不

名为犯若以上心恶心犯者是名为犯上者所谓

乐作四事心无惭愧不知忏悔不见犯罪赞破戒

者是名上恶心犯菩萨虽犯如是四重终不失于

菩萨戒也孤山解普贤观经乃云八重未见名相

又自立云然此六重既是菩萨十重前六八重恐

加自赞毁他并及悭也今谓孤山未见名相可矣

如何虚妄自立八重耶。

僧鬘

僧鬘此云对面施也又上文云趣道场时具三法

衣者通论道场内外出入也又云佛言三夜一名

单缝二名俗服者方等行法问云在家人三衣为

止观 辅行¶ 第 355c 页 X28-0355.png

是俗服为是出家衣耶答经云一是出家衣此衣

是俗服为是出家衣耶答经云一是出家衣此衣入道场时著但是单缝与大僧衣不同耳馀二是

俗衣然此二衣一衣从俗处趣道场时著一衣寻

常坐起时著故此二衣皆在道场外著故云出道

场时须备俗服也故此三衣第一上衣名为单缝

馀二名为俗服单缝俗服共成三衣也单缝一衣

既云是出家衣故云出家衣者作三世佛法仪式

也又云三衣入道场时著者三衣实兼道场内外

出入今通举内外故云入道场耳又云虽制三衣

非出家服者此约单缝异于却刺而简耳若大僧

三衣道场内外出入时著准前思之可解也。

并列十二菩萨

经有两文上文云文殊师利法王子慈王法王子

大目法王子梵音法王子妙色法王子栴檀林法

王子师子吼音法王子妙声法王子妙色形皃法

王子种种庄严法王子释幢法王子顶生法王子

下文云文殊师利法王子虚空藏法王子观世音

法王子毗沙门法王子虚空法王子破闇法王子

普闻法王子妙形法王子大空法王子真如法王

子是则上文列十二菩萨法王子下文列十菩萨

法王子也头为殿堂等者经云是身如城血肉筋

骨皮里其上手足以为却敌楼橹目为寮孔头为

殿堂心王处中如是身城诸佛所弃凡夫贪著。

东阿王

止观 辅行¶ 第 356a 页 X28-0356.png

东阿王曹植也植字子建即曹子建也后汉书注

云东阿即今济州县也又下文云为何所见应云

为何所见者又云菩萨不但因空见应云不但因

见三昧而见空也上下文中字有讹者请细详之

不委示也又止观中注云其一其二者此文既明

能观观法故须约于三观消之注其一者中观也

中观即是等一义空也注其二者空假二观也六

波罗蜜般若空观也五度假观也又其一者遮故

法尔空中也其二者照故三千恒具也。

观明灭

观字下欠一个无字也又下文云一我见不二者

不字恐误应作十字。

况宝梁诚制足数无文

宝梁经云非梵行人自言梵行先来败坏离于持

戒亦不入众数于佛法中无智慧命当随恶道又

云若学声闻乘疾得沙门果若有障法现世不得

沙门果者不过见一佛二佛三佛必定得断一切

诸漏以此观之犯戒障果尚不过于一二三佛便

得漏尽何况修行大乘忏悔犯戒之罪岂不灭哉

当知将来见佛非遥悟道不久失。

安用大教忏夷以足小乘僧数

未知此斥何许人也南山亦云忏本清净理当足

数如得作说戒自恣羯磨等但由情过深厚不任

僧用故云来不来随意也断头之喻此望不阶圣

止观 辅行¶ 第 356b 页 X28-0356.png

果为言耳又下文云缘为根相为质等者若准妙

果为言耳又下文云缘为根相为质等者若准妙玄及下文摄法中意应云过去二支根为缘相也

现在五支质为生也现在三支华例同过去二支

根耳未来二支果是坏也更请详之。

天台三大部补注卷第十一