声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

止观(三)¶ 第 97b 页

读教记卷第十七

天台沙门 法照

* 止观(三)

** 戒体

「业疏(三下)(三)若唯立作但在一念非通一形何能防也

(云云)若但无作不能自生要由作发以作防非则短

无作起无所从二法缘具作愿方遂所言作者身口

方便造趣营为名之为作如陶家轮动转之初(云云)

止观(三)¶ 第 97c 页 X28-0097.png

言无作者身动灭巳与馀识俱是法随生故名无作

言无作者身动灭巳与馀识俱是法随生故名无作业疏(三下)(四)二陈体状体谓业体正是戒法所依本也

(云云)经论所谈善恶业者名也今述作无作者业之

体也。

业疏(三下)(九)夫戒体者何耶所谓纳圣法于心胸即法

是所纳之戒体然后依体起用防遏缘非今论此法

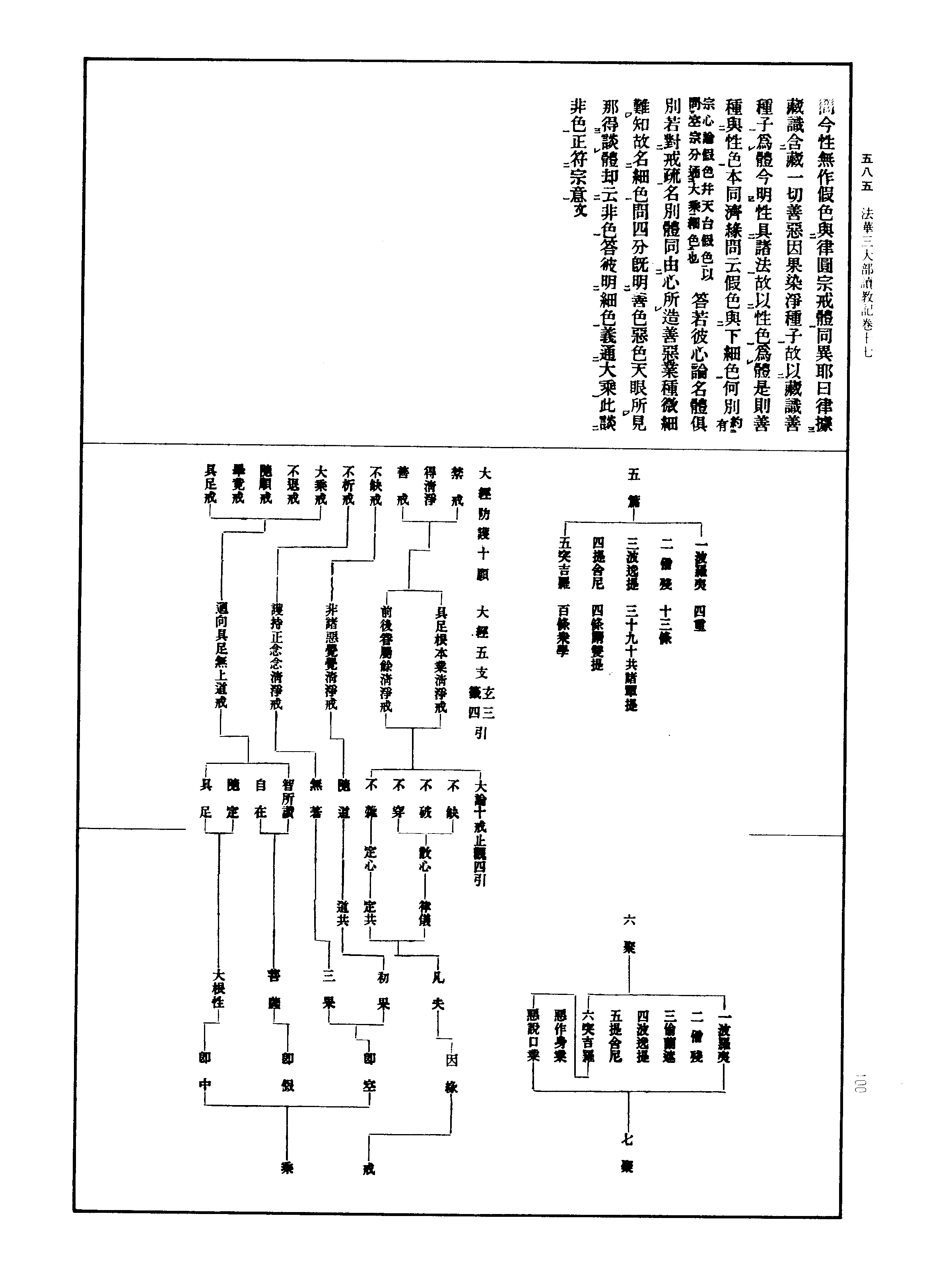

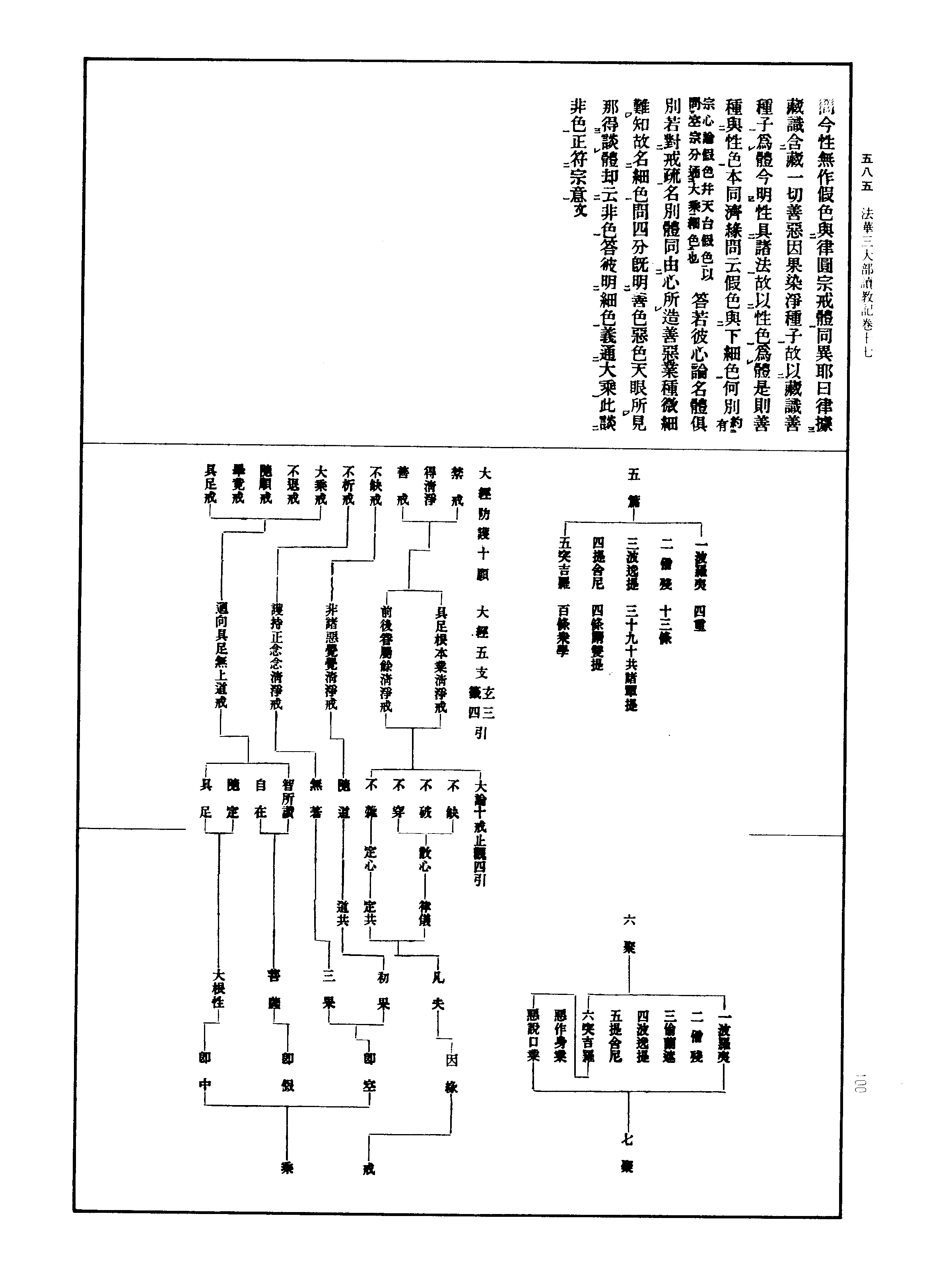

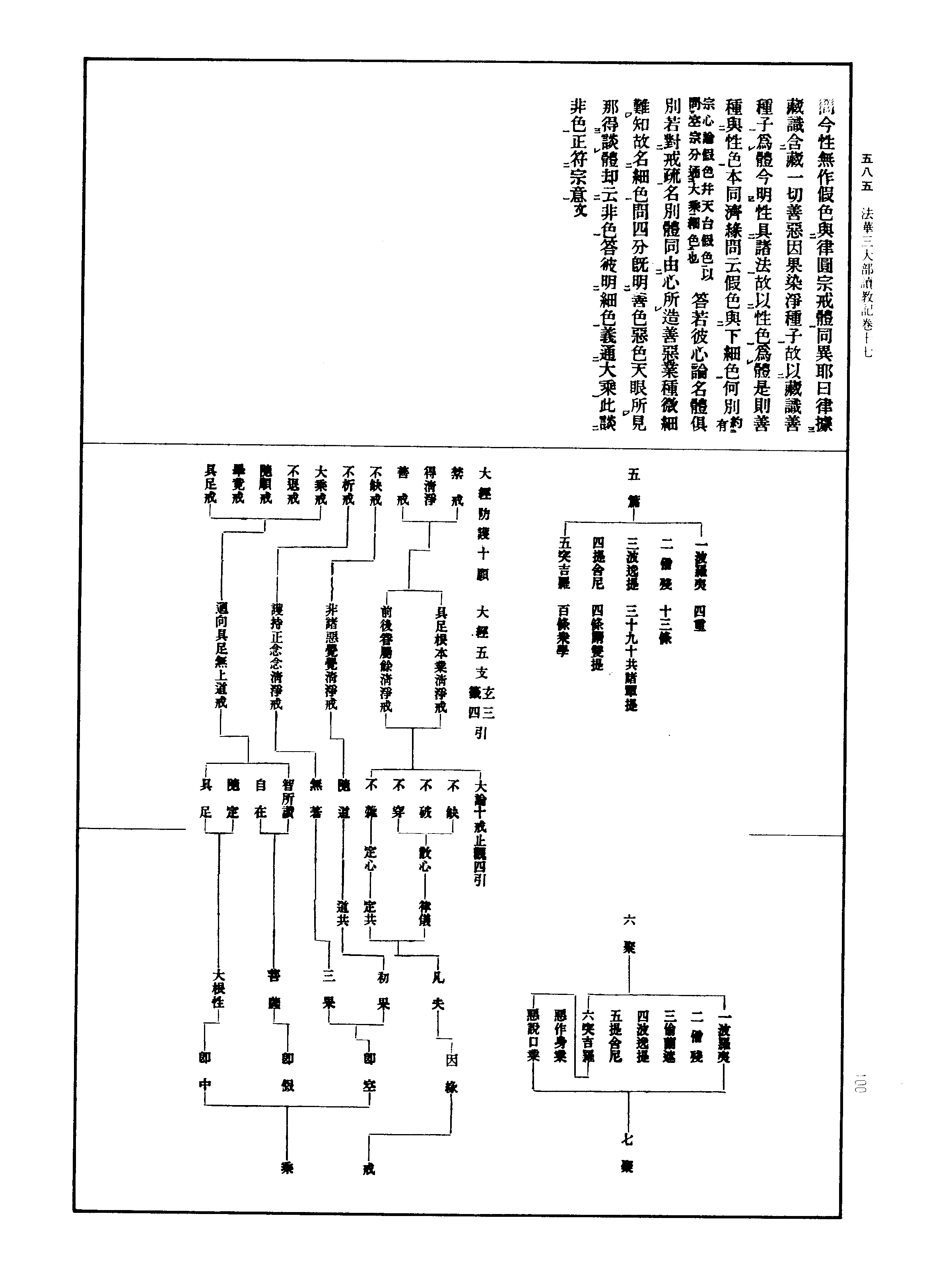

三宗分别。

济缘记(三下)(十四)纳是能受心圣法即所受戒能所相冥

心法和合而成于业揽法为业为道基本故名戒体

戒充正报心为总主故云心胸初受则心为能纳法

为所纳受巳则法为能依心是所依问即法是体法

体何分答若望未受但名为法体是无情若加期誓

要缘领纳依心成业此法有功乃名为体是故言法

未必是体言体其必是法。」

【夫戒体者南山意谓以志诚心受圣戒法感圣戒

法纳入心中即是戒体既是志诚善心感圣戒法

通名称之即圣法善业为戒体也如定实法宗云

业即戒体定假名宗云业由心起故胜前计定圆

宗云成善种子验知戒体即圣法善业也。】

「业疏(三下)(九)如萨婆多二戒同色者彼宗明法各有系

用戒体所起依身口成随具辨业通判为色业即戒

体(云云)如律明业天眼所见善色恶色(云云)以斯文

證正明业体是色法也(云云)然此色体与中阴同微

细难知唯天眼见见有相貌善恶历然。」

止观(三)¶ 第 98a 页 X28-0098.png

【此实法宗作无作戒并色为体南山意谓实法宗

计同色为体者有二焉初依身口起故属色文云

戒体所起依身口成是也二天眼能见故属色文

云如律明业天眼所见是也是知起依身口故体

非心天眼见之明知是色矣或问律家有宗明色

三种一可见有对色二不可见有对色三不可见

无对色于今作无作色何分对耶曰十二入中色

尘是可见有对色法尘是不可见无对色馀五根

五尘是不可见有对色今作无作戒体之色身作

戒色即可见有对口作戒色即不可见有对身口

二无作戒色即不可见无对色在法入中所收也

故疏引心伽二论云身作可见有对色口作不可

见有对色身口无作俱不可见无对色也然疑无

作戒色既属法尘即对意根云何无对须知五根

五尘相对俱色今虽对意而意非色故云无对也

又问作戒以色为体还只取身口动作之色耶若

然何故济缘记云准知作戒必取发业不唯身口

动作而巳(文)若取所发之业自是无作耳曰只取

身口动作之色是作戒体所发之业自是无作色

若济缘意者盖明作戒须能发无作之业乃名作

戒若不能发徒然运用二戒俱无也彼宗非不明

心但心为远助之缘非正业体故云由心善恶方

便动现也由心使身口成业耳。】

「业疏(三下)(九)二依成实当宗四分作无作位体别者由

止观(三)¶ 第 98b 页 X28-0098.png

此宗中分通大乘业由心起故胜前计分心成色色

此宗中分通大乘业由心起故胜前计分心成色色是依报心是正因故明作戒色心为体是则兼缘显

正相从明体由作初起必假色心无作后发异于前

缘故强目之非色心耳考其业体本由心生还熏本

心有能有用心道冥昧止可名通故约色心穷出体

性各以五义求之不得不知何目强号非二。」

【此假名宗作戒以色心为体无作以非色非心为

体南山意谓空宗分通大乘业由心起故胜前计

但由作戒色心正助不相舍离故相从明体具于

色心也其次非色非心不出二意一所发翻作故

双非以能发作戒是于色心而所发无作但是色

心之业体异色心故也二心业冥昧故双非以约

分通大乘而说无作业体本由心生而心法冥昧

故约色心穷之不得试欲以此业法为色色须形

相方所等业非此等之色试欲以此业法为心心

须虑知明暗等业非此之心既而冥昧难名故强

名非色非心尔竹庵断曰推业本通大乘考体对

作戒附小宗立名也或问空宗依成论妙玄(四)(六)成

论云色是无教法不至无色界(文)无作无教无表

但是异名岂非空宗以色为无作耶曰此由杂编

之误济缘记通云此乃成论诸师牒难有宗之语

谓若以色为无教则应不至无色界无教既至彼

天则显非色明矣(文)言牒难者谓牒计作难也。】

「业疏(三下)(十)后约圆教明戒体者戒是警意之缘也(云

止观(三)¶ 第 98c 页 X28-0098.png

云)欲了妄情须知妄业故作法受还熏妄心于本藏

云)欲了妄情须知妄业故作法受还熏妄心于本藏识成善种子此戒体也(云云)今识前缘终归大乘故

须域心于处也故经云十方佛土唯有一乘除佛方

便假名字说既知此意当护如命如浮囊也。」

【此圆宗不分作无作并以藏识善种为体盖约法

华开权显实涅槃扶律谈常以立圆宗窃详南山

之意特以大乘引接小教皆入佛乘也或问此与

菩萨戒体同异云何曰既约开显则业体是同其

持犯有异也又问只一戒体空有两宗所计各异

何耶曰济缘云此由佛世机悟有殊致使灭后分

宗各计(文)今以南山正义出之良由有宗所悟业

依身口故属于色空宗所悟业由色心故无作翻

作属非色非心也。】

「禅门(二)(二)第二明戒体之相者若萨婆多人解无作是

无表色不可见无对若昙无德人明无作戒是第三

聚非色非心法诸部既异虽不可偏执约小乘教门

终是无作为戒体其义不差。

止观(四)(二)因此性戒得有无作受得之戒小乘明义无

作戒即是第三聚大乘中法鼓经但明色心无第三

聚心无尽故戒亦无尽若就律仪戒论无作可解(云

云)。

辅行(四上)(四)问今明衍门何须小检而明十种得戒人

耶答如涅槃中处处扶律今此亦尔小为方便故知

出家菩萨六和十利与声闻同六度四弘异于小行

止观(三)¶ 第 99a 页 X28-0099.png

若在家菩萨三归五戒咸趣菩提况复梵网八万威

若在家菩萨三归五戒咸趣菩提况复梵网八万威仪七众并资五道通被岂容破戒称为佛乘故以乘

戒四句对简(云云)无作一发无舍失缘终讫一形相

续恒起如初受时作白巳后入馀心者尚名得戒故

成论云若人入不善心无记心无心亦名持戒(云云)

小乘下约大小乘以辨三聚明无作不同小乘经论

共立三聚谓色心非色非心言心无尽等者意明心

性以为戒体若小乘戒体是第三聚者且依经部若

有部中还用色为无作戒体然大乘中虽以心性而

为戒体若发无作亦依身口作戒而发虽依身口体

必在心若先小后大一切转为无尽戒体若先受大

后方出家欲在大比丘数而不失菩萨法者则更受

律仪但于一切发得身口清净防非律仪无作戒体

不复发也故涅槃中五篇七聚并是出家菩萨律仪

又若先小后大则开小夏以成大夏若先受大后受

律仪在小则依小在大则依大理虽若是方土不同

此土僧徒不简大小西方不尔一向永隔然四依出

世必大小并弘但随物机缘通局在彼。

辅行(九上)(十九)戒是有为色法定是有为心法命朽之时

形俱无作戒体虽谢无作戒业得得不灭以随业道

至未来故。

妙玄(十)(五)小乘中云法身尚其不灭如均提沙弥忧恼

佛问汝和尚戒身灭否答言不。

释签(十)(九)彼小乘言不灭者以无作之业至未来世名

止观(三)¶ 第 99b 页 X28-0099.png

为不灭非常住不灭。」

为不灭非常住不灭。」【今家所用小乘戒体两宗所明皆出圣师不可偏

取通则只以无作为戒体别则依有是色依空双

非不可执诤如禅门文也。】

「戒疏(上)(十一)初戒体者不起而巳起即性无作假色(云

云)。

璎珞经云一切凡圣戒皆以心为体心无尽故戒亦

无尽。

禅门(二)大乘教门戒从心起即以善心为戒体此义

如璎珞说。

签(四)(廿六)心非色故戒亦非色故心无尽戒亦无尽故

使一切皆摩诃衍。

戒疏(上)(十三)大乘情期极果凭师一受远至菩提(云云)

方便求受其体则兴若舍菩提愿若增上烦恼犯十

重其体则废若无此二缘至佛乃废。」

【咸教主曰夫言体者当论二种一者当体二者所

依今明所发无作体者乃是宗中所明因行从因

克果有修有发附事而明故须具于当体而辨未

涉所依也当知戒体通色通心盖由禀戒从三业

受精持无犯虔重恪诚方乃发起无作戒体此体

发时必有能发必有所发心为能发色为所发以

由戒法禀受之时心不散乱身则翘勤口则答对

并由精勤方乃纳戒在心方有无作体发故知若

无虔勤之念不能纳戒在心若从纳义戒为能纳

止观(三)¶ 第 99c 页 X28-0099.png

心为所纳若从发义心为能发戒为所发所发之

心为所纳若从发义心为能发戒为所发所发之戒即是一种圣法善业此善业者即无表色天眼

能见与小乘戒业体无别但由大乘圆实教中诠

量此体与小乘异乃通二向从能发属心从所发

属色止观辅行以心为体从能发而言戒疏论文

以色为体从所发而说故知非心则无以发非色

则无以彰是故诸文或从心说或从色说有兹所

以文方不虚此色此心皆属当体皆属于事有兴

有废在教在权并由三师禀受作为精持制止而

得此戒即修治造作之妙行也五章言之乃属宗

摄辅行判之并是明宗深有所以如此判巳戒之

当体义有定准然后方可论其所依所依者即理

性也故此事行大乘诠之并由理具方有事用若

无理体而为所依行未免邪事皆成妄是故圆事

乃即理之事所修之行乃全性起修行从性起方

云诸行无作事与理即方云体内之权行是妙行

权是妙权此大乘戒乃全理之事全性之修方为

妙戒是故特云不起而巳起即性无作假色者性

之一字全提理性之所依起字色字乃语发戒之

当体当体有二起字是能发之心色字是所发之

色由依于性而发此戒故云起即性无作假色也

北峰曰从悟理约本实说诸法唯心从迷情约教

权说故起业是色杂编云夫言体者有当体有所

依当体属色所依属心其熙钞顶山不能备引。

止观(三)¶ 第 100a 页 X28-0100.png

问今性无作假色与律圆宗戒体同异耶曰律据

藏识含藏一切善恶因果染净种子故以藏识善

种子为体今明性具诸法故以性色为体是则善

种与性色本同济缘问云假色与下细色何别(约有

宗心论假色并天台假色以问空宗分通大乘细色也)答若彼心论名体俱

别若对戒疏名别体同由心所造善恶业种微细

难知故名细色问四分既明善色恶色天眼所见

那得谈体却云非色答彼明细色义通大乘此谈

非色正符宗意(文)。

止观(三)¶ 第 100b 页 X28-0100.png

止观(三)¶ 第 100c 页 X28-0100.png

止观(三)¶ 第 101a 页 X28-0101.png

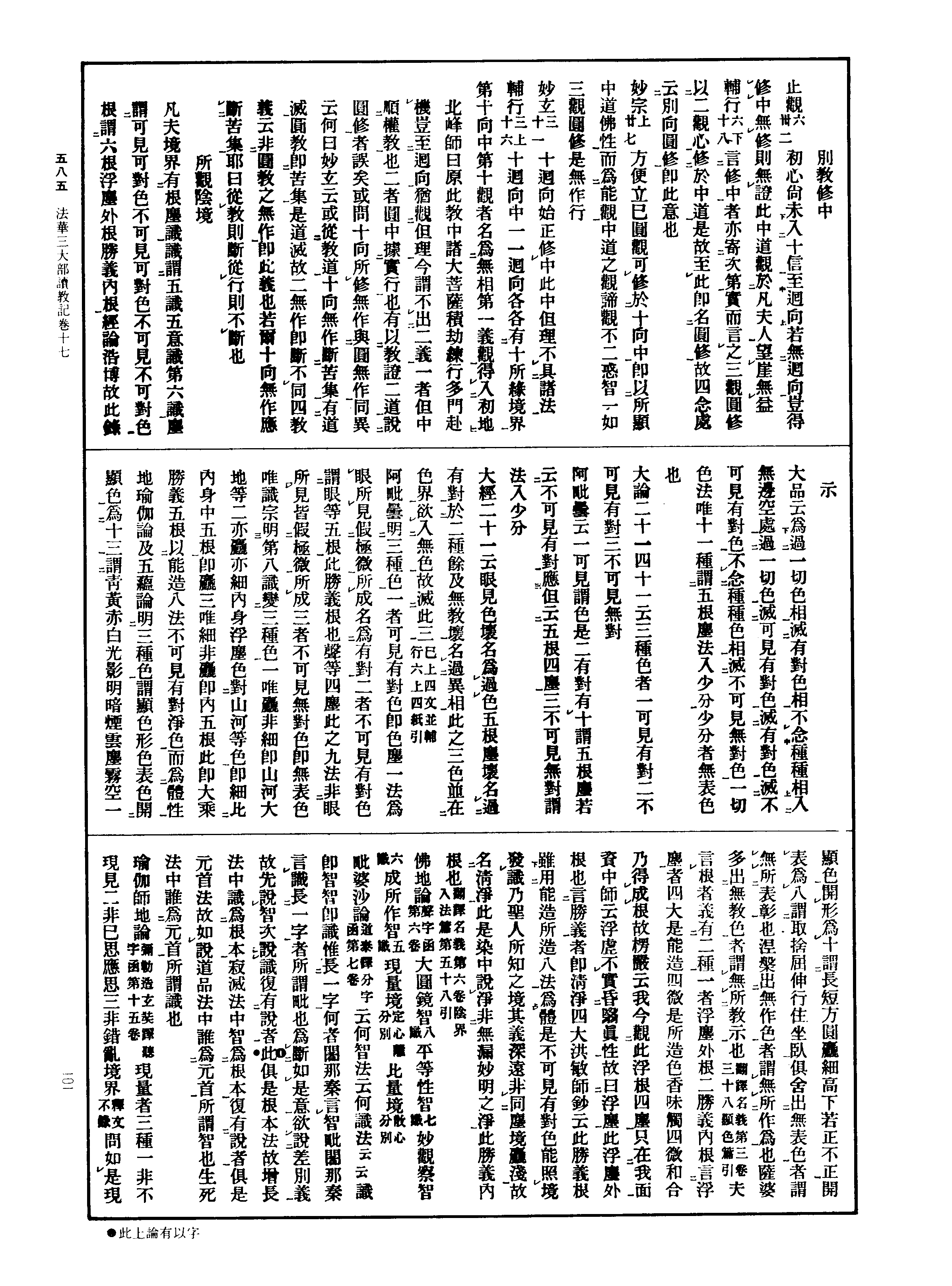

** 别教修中

「止观(六)(卅二)初心尚未入十信至回向若无回向岂得

修中无修则无證此中道观于凡夫人望崖无益。

辅行(六下)(十八)言修中者亦寄次第实而言之三观圆修

以二观心修于中道是故至此即名圆修故四念处

云别向圆修即此意也。

妙宗(上)(廿七)方便立巳圆观可修于十向中即以所显

中道佛性而为能观中道之观谛观不二惑智一如

三观圆修是无作行。

妙玄(三)(十一)十回向始正修中此中但理不具诸法。

辅行(三上)(十六)十回向中一一回向各各有十所缘境界

第十向中第十观者名为无相第一义观得入初地。」

【北峰师曰原此教中诸大菩萨积劫练行多门赴

机岂至回向犹观但理今谓不出二义一者但中

顺权教也二者圆中据实行也有以教證二道说

圆修者误矣或问十向所修无作与圆无作同异

云何曰妙玄云或从教道十向无作断苦集有道

灭圆教即苦集是道灭故二无作即断不同四教

义云非圆教之无作即此义也若尔十向无作应

断苦集耶曰从教则断从行则不断也。】

** 所观阴境

【凡夫境界有根尘识识谓五识五意识第六识尘

谓可见可对色不可见可对色不可见不可对色

根谓六根浮尘外根胜义内根经论浩博故此录

止观(三)¶ 第 101b 页 X28-0101.png

示。】

示。】「大品云为过一切色相灭有对色相不念种种相入

无边空处过一切色灭可见有对色灭有对色灭不

可见有对色不念种种色相灭不可见无对色一切

色法唯十一种谓五根尘法入少分少分者无表色

也。

大论二十一四十一云三种色者一可见有对二不

可见有对三不可见无对。

阿毗昙云一可见谓色是二有对有十谓五根尘若

云不可见有对应但云五根四尘三不可见无对谓

法入少分。

大经二十一云眼见色坏名为过色五根尘坏名过

有对于二种馀及无教坏名过异相此之三色并在

色界欲入无色故灭此三(巳上四文并辅行六上四纸引)。

阿毗昙明三种色一者可见有对色即色尘一法为

眼所见假极微所成名为有对二者不可见有对色

谓眼等五根此胜义根也声等四尘此之九法非眼

所见皆假极微所成三者不可见无对色即无表色

唯识宗明第八识变三种色一唯粗非细即山河大

地等二亦粗亦细内身浮尘色对山河等色即细比

内身中五根即粗三唯细非粗即内五根此即大乘

胜义五根以能造八法不可见有对净色而为体性

地瑜伽论及五蕴论明三种色谓显色形色表色开

显色为十三谓青黄赤白光影明暗烟云尘雾空一

止观(三)¶ 第 101c 页 X28-0101.png

显色开形为十谓长短方圆粗细高下若正不正开

显色开形为十谓长短方圆粗细高下若正不正开表为八谓取舍屈伸行住坐卧俱舍出无表色者谓

无所表彰也涅槃出无作色者谓无所作为也萨婆

多出无教色者谓无所教示也(翻译名义第三卷三十八显色篇引)夫

言根者义有二种一者浮尘外根二胜义内根言浮

尘者四大是能造四微是所造色香味触四微和合

乃得成根故楞严云我今观此浮根四尘只在我面

资中师云浮虚不实昏翳真性故曰浮尘此浮尘外

根也言胜义者即清净四大洪敏师钞云此胜义根

虽用能造所造八法为体是不可见有对色能照境

发识乃圣人所知之境其义深远非同尘境粗浅故

名清净此是染中说净非无漏妙明之净此胜义内

根也(翻译名义第六卷阴界入法篇第五十八引)

佛地论(声字函第六卷)大圆镜智(八识)平等性智(七识)妙观察智

(六识)成所作智(五识)现量境(定心离分别)比量境(散心分别)。

毗婆沙论(道泰译分字函第七卷)云何智法云何识法(云云)识

即智智即识惟长一字何者阇那秦言智毗阇那秦

言识长一字者所谓毗也为断如是意欲说差别义

故先说智次说识复有说者此俱是根本法故增长

法中识为根本寂灭法中智为根本复有说者俱是

元首法故如说道品法中谁为元首所谓智也生死

法中谁为元首所谓识也。

瑜伽师地论(弥勒造玄奘译听字函第十五卷)现量者三种一非不

现见二非巳思应思三非错乱境界(释文不录)问如是现

止观(三)¶ 第 102a 页 X28-0102.png

量谁所有耶答略说四种所有一色根现量二意受

量谁所有耶答略说四种所有一色根现量二意受现量三世间现量四清净现量色根现量者谓五色

根所行境界如先所说现量体相意受现量者谓诸

意根所行境界如先所说现量体相世间现量者谓

即二种总说为一世间现量清净现量者谓诸所有

世间现量亦得名为清净现量或有清净现量非世

间现量谓出世智于所行境有知为有无知为无有

上知有上无上知无上如是等类名不共世间清净

现量比量者谓与思择俱巳思应思所有境界此复

五种一相比量二体比量三业比量四法比量五因

果比量相比量者谓随所有相状或由现在或先所

见推度境界如见幢故比知有车由见烟故比知有

火如是以王比国以夫比妻以角比牛(云云)体比量

者谓现见彼自体性故比类彼物不现见体或现见

彼一分自体比类馀分如以现在比过去(云云)业比

量者谓巳作用比业所依如远见物无有动摇鸟居

其上由是等事比知是杭若有动摇等事比知是人

若闻嘶声比知是马(云云)法比量者谓以相邻相属

之法比馀相邻相属之法如属无常比知有苦(云云)

因果比量者谓以因果展转相比如见有行比至馀

方见至馀方比先有行若见有人食不平等如是等

类当知总名因果比量是名比量。

瑜伽师地论(福字函第六十三卷)一阿赖耶识二转识阿赖耶

是所依转识是能依此复七种所谓眼识乃至意识

止观(三)¶ 第 102b 页 X28-0102.png

譬如水浪依止暴流或如影像依止明镜复次诸识

譬如水浪依止暴流或如影像依止明镜复次诸识皆名心意识若就最胜阿赖耶识名心何以故由此

识能聚集一切法种子故于一切时缘执受境缘不

可知一类器末那名意于一切时执我我所及我慢

等思量为性馀识名识谓于境界了别为相如是三

种有心位中心意意识于一切时俱有而转若眼识

等转识不起彼若起时应知彼增俱有而转如是或

时四识俱转乃至或时八识俱转又一意识于一切

间分别一境或二或多自境他境故说意识不可思

议复次阿赖耶识无有烦恼而共相应末那恒与四

种任运烦恼相应于一切时俱起不绝谓我我所行

萨迦耶见我慢我爱不共无明是诸烦恼与善不善

无记识俱而不相违其性唯是隐没无记任运而起

当知诸馀分别所起随众缘力差别而转(云云)。

达磨杂集论(安慧菩萨糅唐玄奘译第二卷)云何建立识蕴谓心意

识差别心者谓蕴界处习气所熏一切种子阿赖耶

识亦名异熟识亦名阿陀那识以能种集诸习气故

(云云)意者谓一切时缘阿赖识思度为性与四烦恼

相应谓我见我爱我慢无明(云云)识者谓六识身眼

识乃至意识了别为性。

摄大乘论释(世亲菩萨造三藏玄奘译孝字函第一卷)三种自性一依他

起自性二遍计所执自性三圆成实自性论曰由摄

藏诸法一切种子识故名阿赖耶胜者我开示又曰

阿陀那识甚微细一切种子如暴流我于凡愚不开

止观(三)¶ 第 102c 页 X28-0102.png

演恐彼分别执为我。

演恐彼分别执为我。此识亦名阿陀那识何以故由此识于身随逐执持

故亦名阿赖耶识何以故由此识于身摄受藏隐同

安危义故亦名为心何以故由此识色声香味触等

积集滋长故。

佛性论(天亲造陈真谛译竭字函第三卷)心者即六识心意者阿陁

那识识者阿梨耶识。

大乘唯识论(天亲造陈三藏真谛译力子函)实无有外尘似尘识生

故犹如翳眼人见毛二月等。

大乘中立义外尘实无所有若尔云何见有外尘为

證此义故言似尘识生故由识似尘现故众生于无

尘中见尘为显此识故名斯譬如眼有病及眼根乱

于无物中识似二月。

楞伽经唯识论(天竺三藏魏国照玄沙门统菩提流支译忠字函)心意与识

及了别等如是四法义一名异此依相应心说非依

不相应心说心有二种一者相应心所谓一切烦恼

结使受想行识与心相应以是故言心意与识及了

别等义一名异不相应心者所谓第一义谛常住不

变自性清净心。

成唯识论(护法菩提造唐三藏玄奘译则字函)识所变相虽无量种而

能变识类别为三一谓异熟即第八识多异熟性故

二谓思量即第七识恒审思量故三谓了境即前六

识了境相粗故。

摄论释(严字函第一卷)眼根缘外色尘眼识得生与眼识同

止观(三)¶ 第 103a 页 X28-0103.png

一时共境有分别意识起若一眼识生是时一分别

一时共境有分别意识起若一眼识生是时一分别意识生与眼识共境此眼识若共二识或三四五共

起是时有一分别意识与五识共缘境生。

南岳止观(下)(十)问曰似识妄分别时为是意识能总分

别六尘为六识各各自分别一尘答五识见尘时各

与意识俱时而起如眼识见似色时即有一意识俱

时分别妄执也馀识亦如是是故意识总能分别妄

执六尘五识但能得五尘不生分别妄执问曰妄执

五尘为实者为是五意识为是第六意识答曰大乘

不明五意识与第六别但能分别者悉名意识。

辅行(七下)(廿九)唯识云言唯识者唯是一识复分二种一

者分别二无分别分别识者名为识识无分别者名

似尘识一切世间皆为似尘识之所成三无性等色

心之法本来不二彼既分于二识例亦分于二色问

色之与识如何同异答若色心相对则有色有心论

其体性则离色无心离心无色若色心相即二则俱

二一则俱一故圆说者亦应得云唯色唯声唯香唯

味唯触何但独得云唯识耶若合论者无不皆悉具

足法界复次若从末说一切众生二种不同上界多

著识下界多著色若约识为唯识揽外向内令观内

识皆是一识识既空巳十界皆空识若假者十界皆

假识若中者十界皆中专于内心观一切法观外十

界即见内心是故当知若识若色皆是唯色若识若

色皆是唯识虽说色心但有二名论其法体秪是法

止观(三)¶ 第 103b 页 X28-0103.png

性。

性。辅行(五上)(廿四)又有宗五识及五意识并第六识俱能引

起受等三心若依乘论五识定无起三心义虽此同

异今初且观诸识为境问识阴是王有宗心王与数

同起如何别于心王修观答此但宗计意则不然直

尔观心义当观王。

止观(五)(九)然界内外一切阴入皆由心起佛告比丘一

法摄一切法所谓心是论云一切世间中但有名与

色若欲如实观但当观名色心是惑本其义如是若

欲观察须伐其根如灸病得穴今当去丈就尺去尺

就寸置色等四阴但观识阴观阴者心是也。

辅行(五上)(廿五)然界内下欲示识心而为观境先且总揽

心为起由即前所引经论是也佛告下重引阿含大

论以證心造若欲下双举二譬世出世阴如条如病

一念识心如根如穴如华他治病汤不过一种两种

灸不过一穴两穴若尔观心即足何故第四破遍文

末更例观于馀阴界入答欲融诸法示观境遍是故

下文例馀界入若示境体观心即足以心遍故摄馀

法故又非但心摄一切亦乃一切摄心故四念处云

非但唯识亦乃唯声唯香味等今当下从广之狭正

示境体阴入界三并可为境宽漫难示故促指的略

二就阴如去丈就尺略四从识如去尺就寸以由界

入所摄宽多阴唯有为有为之中义兼心色故置色

存心心名复含心及心所今且观心王置于心所故

止观(三)¶ 第 103c 页 X28-0103.png

初观识馀下例之问五识五意识及第六识并能生

初观识馀下例之问五识五意识及第六识并能生于受等三心何等识心及所生三心是今观境答五

识五意识定是今境未属烦恼在无记故于第六中

取能招报者仍须发得乃属烦恼境馀之分别方属

今境此五识及五意识虽在今境仍在下文历缘对

境中明。

十义书(二)且如止观去于丈尺唯取于寸乃是于事

造中去其所造取能造以为所观之境故云伐树得

根灸病得穴乃是去其千枝百脉唯取一根一穴立

所观境故云先重明境故扶宗云以一念识心为境

也。

止观(六)(卅七)历馀一心三观者若总无明心未必是宜

更历馀心或欲心瞋心慢心此等心起即空即假即

中还如总中所说(云云)前来所说但观识阴作如此

说馀四阴亦如是十二入十八界亦如是是名观阴

界入境破法遍竟。

辅行(六下)(廿四)次历馀一心者以向横竖不二一心历于

诸心一切诸心无非无明是故初且总观无明总既

非宜开总出别无明心中具诸心故问前文但云观

于识阴何故得有欲等心耶答一者诸心不出于识

二者为对便宜之人故须兼列问贪等即是烦恼所

摄何名观阴答虽是烦恼善恶阴摄况此但观欲等

心王若尔与烦恼境有何别耶答此是烦恼非烦恼

境彼由观发昔此过现习生与下不同故合在此其

止观(三)¶ 第 104a 页 X28-0104.png

实烦恼非报阴也虽即属阴摄阴不尽是故下文复

实烦恼非报阴也虽即属阴摄阴不尽是故下文复例馀阴所言历者谓巡检也以别望总故名为馀不

出无明故云一心次前来下例馀阴入等者问应在

第七卷末明十乘竟例馀阴入皆修十乘何故于此

即例馀耶答以义便故从初至此单约识心从此巳

去乃至离爱具约五阴方成法相故通塞中既检校

谛缘谛缘必须具足五阴道品念处不可独明一识

阴故正助秖是助于道品下三秖是明于观阴次位

等耳故须于此例馀阴入将馀阴入共为观境问历

馀一心与四阴何别答有同有异具如向简又历馀

一心以心对心而论总别若例馀阴以阴对阴而论

粗细报非报异法相别故故须别明虽复别明应知

同异阴不出心心不离阴阴从能覆心从能造造亲

覆疏并心为境。

止观(八)(一)第二观烦恼境者上阴界入不悟则非其宜

而观察不巳击动烦恼贪瞋发作是时应舍阴入观

于烦恼前诃五欲知其过罪弃盖是舍平常阴入观

于果报于中求解今观发作隆盛起重贪瞋。

辅行(八上)(一)前观阴入观于报阴报阴无记于彼阴上

求于妙解故彼阴境未名烦恼又前别历一心文中

虽观贪瞋非今境意但是现起善恶诸惑皆阴入摄

是以因阴所起烦恼皆名阴境今境必须因观阴发

发重贪等方名今境从今观去正举今境异阴盖等

故云起重贪瞋。

止观(三)¶ 第 104b 页 X28-0104.png

文句(五)(十七)逼身者五识也心者意识心王也身为八

苦所逼而心不厌恼也。

记(六)(十三)五识等者逼近也浊在五识名之为近以切

巳故名为逼身同时意识俱受苦境非初刹那未分

别时又秖此五识体是异熟八苦故也近岂过此故

此同时安能厌患故此心王心所不能以此意识成

观唯能分别以成三受三受义成故云切巳逼甚故

切故一一苦皆由五识以对于境次至第六而重分

别复立苦因何能生厌。

辅行(五下)(十七)俱舍云由即六识身无间灭为意身者体

也无间灭时为意根体尔时五识亦依无间灭意以

为亲缘用五色根以为疏缘而生五识五识无间分

别生时即名意识。

止观(四)(廿二)前诃五欲乃是五根对现在五尘发五识

今弃五盖即是五识转入意地追缘过去逆虑未来

五尘等法为心内大障。

辅行(四下)(十四)前所诃欲对尘发识非直五识得五欲名

必须同时意识缘现五尘起五意识分别想著起希

须心故名为欲今此五盖方云转入意地者谓前五

尘至入禅时意地犹染能覆禅定故名为盖前欲一

向对顺情尘盖通违顺对定以说。

辅行(五上)(廿四)若依经部大乘法相等同时意识缘现五

尘及落谢尘法入所收少分属色少分属心今且观

心心即识也。」

止观(三)¶ 第 104c 页 X28-0104.png

【色心五阴十二入十八界拣境从宽至狭指五阴

之识即色心之心故云识阴者心是也四明谓总

无明心荆溪谓尅示境体境既定矣故受之以用

观即提起心之一字曰一观心是不思议境而不

曰一观识是不思议境者盖有旨焉浮尘外根不

能对尘如盲聩𪖵强痹是也能对尘者胜义根也

未发识故故名内根五识者根尘相对所发之识

也五意识同时意识虽二名不同皆发识之后分

别希须之识也色心平等皆是法界而言唯识者

识外无色识法界故若分别之言唯识者一有分

别识此指心也二无分别识此指色也只一识外

既别无色故知若识若色皆是唯识例言唯色者

色外无识色法界故若分别之言唯色者一无分

别色此指色也二有分别色此指心也只一色外

既别无识故知若识若色皆是唯色荆溪云虽说

色心但有二名论其法体秖是法性然心是法界

能造诸法而色是法界能造诸法夫谁曰不然。】

读教记卷第十七

止观(三)¶ 第 105a 页 X28-0105.png