声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

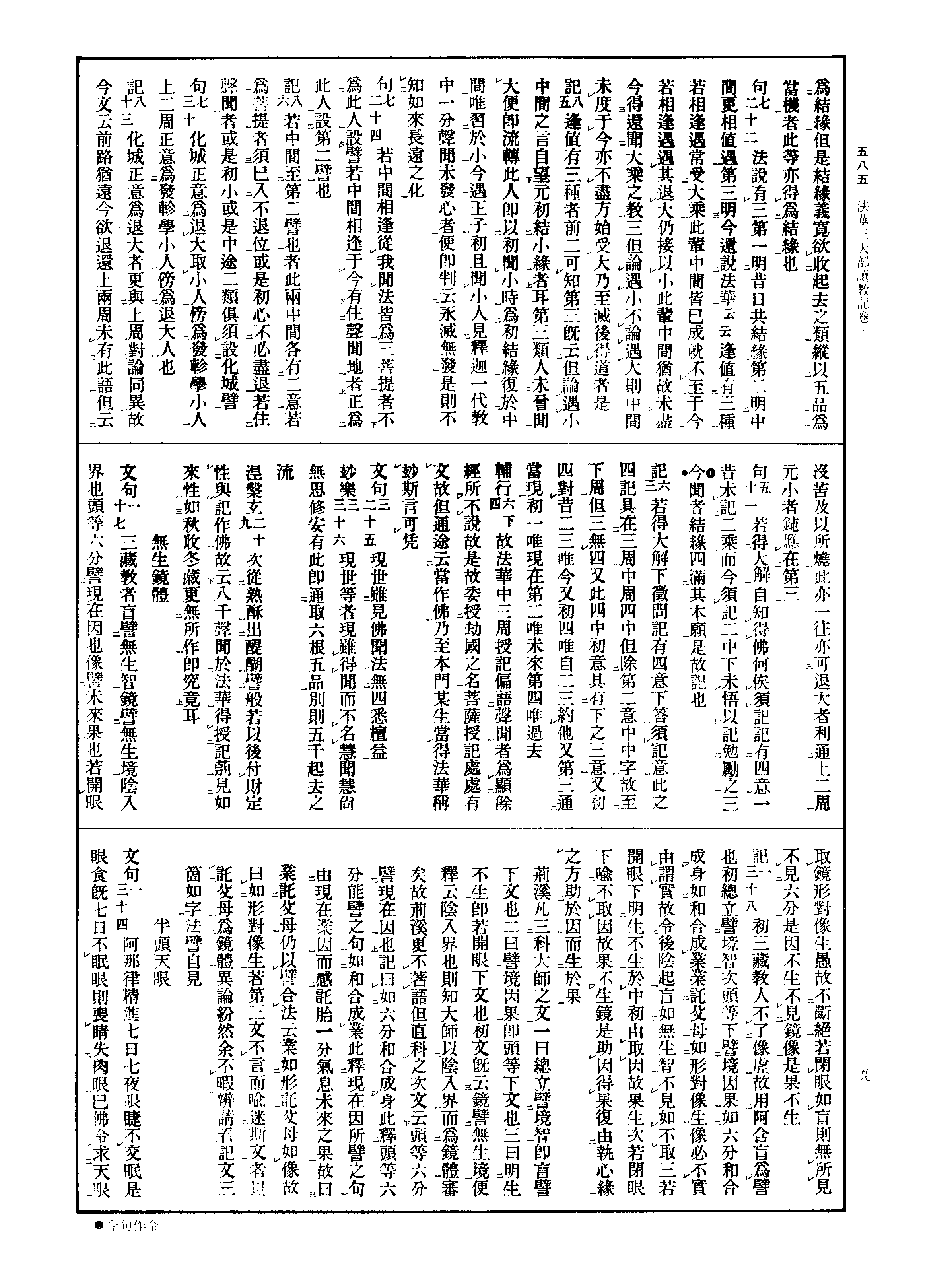

文句(三)¶ 第 54a 页

读教记卷第十

天台沙门 法照

* 文句(三)

** 声闻

【北峰师曰决定上慢退大应化论中四也今家五

种一久习小二别异善根三住果四发轸学小五

佛道若荆溪云元住小即是发轸学小人也且以

论四而收摄之久习小即定性也别异善根即退

大也住果兼于决定及退菩提也其发轸元小但

因果似异法譬乍分并属退大以俱在上二周得

记签云法譬二周得益之徒莫非往日结缘之辈

也佛道则大师准经义加盖论明未开今明开巳

唯一耳或问元小若摄退大记文何云此中具有

文句(三)¶ 第 54b 页 X28-0054.png

退大应化及元住小又云亦可退大者利元小者

退大应化及元住小又云亦可退大者利元小者钝既称为及又分利钝岂一类人耶曰寔如所问

窃详疏记之意盖在大通王子结缘之后得二种

名若结大后受持大乘中间始退则名退大若结

大后即便不受而习小乘则名元小故三种逢值

第一类中间成就即不退也第二类即退大也第

三即元小也三类对分各有利钝一者中间巳悟

而位有初后疏云常遇大乘中间成就不至干今

记云若为菩提者须巳入不退位或是初心不必

尽退也二者利在中间钝在今日疏云中间未尽

今闻大乘也三者利在今日钝在灭后疏云中间

未度于今亦未尽也故知元小是第三类中今日

入者对上二类中间闻大此类不闻初便学小名

元住小既于法华入大由昔有大种属退大摄灭

后入者是定性摄若荆溪云退大者利元小者钝

正约根性利钝点疏现文大师据下周现文所说

之法明退大事名退大人上二周现文所说之法

明禀小事名元小人故一往云化城正意为退大

取小人上二正意为发轸学小人若二往论根性

则第二类退大者利通上二周第三元小者钝应

在第三此则三类对分利钝矣其上二傍为退大

下周傍为发轸者同座闻法正所为外即名为傍

不须曲说此傍正文如说三周系珠法说中道树

系珠譬说中二万亿佛所系珠亦且据现文耳又

文句(三)¶ 第 54c 页 X28-0054.png

问先达据引没苦所烧證元小前路犹远證退大

问先达据引没苦所烧證元小前路犹远證退大谓元住小者自鹿苑得名何也曰记主顺文一往

对论究其根性应从昔得也若其定性之人虽彼

此中间学小彼于方等不受弹故不到法华所以

别受定性之名又问若退大者利上二得入何不

名元小元小者钝既在第三何不名退大曰此约

闻法得名虽在上二周乃略闻因缘虽在第三仍

闻法譬以法定名三周不滥。】

「妙记(一)(二十八)准佛地论以八义故先列声闻一为显

亲闻后不谤故二摄不定性回心入大故三除尊贵

慢非究竟故四常随佛故五形仪同故六令内眷属

舍欲故七令菩萨敬故八令众生信故然论中八义

唯第二一半独属今经以不定性此土得故仍少一

半若定性者彼土得故未来得故。

妙记(一)(二十九)得授记巳即同菩萨安得复以声闻叹

德岂结集者谬抑德耶故知在四味时随味而变经

家从本列在声闻故依本叹若不仍本焉知声闻有

权有实实者得记知有所从闻法华时大小别故。

记(三)(二十四)问集经者在发本后何故仍云声闻耶答

此约文殊问答之时犹是声闻若尔经首不应犹名

声闻答从昔列之具如序释。

文句(一)(十二)法华论四种声闻今开住果者为两析法

住果是三藏声闻体法住果是通教声闻开应化者

为两登地应化别教声闻登住应化圆教声闻开佛

文句(三)¶ 第 55a 页 X28-0055.png

道声闻亦为两令他次第闻佛道是别教声闻令他

道声闻亦为两令他次第闻佛道是别教声闻令他不次第闻佛道即圆声闻。

记(一)(三十)法华论者明被开者有权有实未开具四开

巳唯一今加佛道据新入者论中四者决定增上退

大应化论自释云后二与记前两不记根钝未熟故

且约此会即经中云生灭度想决定性也若彼得闻

论中未说天亲岂可迷经文耶经云而于彼土得闻

是经论且一往据现说耳是故今师但除上慢即五

千起去者是虽从座去仍判于涅槃中若四依边得

闻故上慢者亦非不闻巳闻略开及在后故但不可

云此会得记种熟脱三始终无废故准今文远近相

望四种俱得今云住果兼于决定及退菩提住果变

异故分二教是故二种总立住果又佛道者准经义

立若尔佛道应化各有别圆问应化与佛道何别答

应化约垂迹全语旧圣佛道约利他语新记者又应

化从身佛道从说佛道有令佗之言且云利他应化

有发起之义且云垂迹既以声闻为名在昔则无应

化佛道之称在今则无住果决定之名增上慢中岂

无应化四摄同事安隔此耶况复论中决定上慢同

云未熟不可上慢亦根败耶他云未者不也病人未

死名为不死下种未生名为不生故上慢决定二俱

可发是决定义又此中引论似本迹释应化本也馀

三迹也化为馀三无异途也。

辅行(五上)(十七)法华论有四种声闻谓住果应化退菩提

文句(三)¶ 第 55b 页 X28-0055.png

增上慢今云佛道即是应化言增上慢摄下八者二

增上慢今云佛道即是应化言增上慢摄下八者二乘正当住果故也。

妙玄(十)(二十二)若就显露未入位声闻亦随处得合例

如般若三百比丘得记者是也若住果声闻决至法

华敦信令合若住果不合是增上慢未入位五千简

众起去到涅槃中方复得合。

签(十)(二十五)初论未入位随处得入者意云此等不专

在法华非谓全不至法华次明住果不过法华三未

入位下明法华中上慢之辈来至涅槃次文中言敦

信者入位之人借使至法华不肯合者正当敦逼之

文文云若有实得阿罗汉不信此法者无有是处当

知不合即是不信不信故名不实得故云不合成增

上慢上慢之人实不得入得入之人非增上慢第三

文中言五千起去者于涅槃会方得入妙。

句(一)(十二)声闻义浩然云何以證涅槃者判之(云云)。

记(一)(三十一)声闻义浩然者责人非论然用教者云大

乘声闻未为通晓今云应化从本以说据众全在小

乘中也言浩然者藏通八门门门四种门门各有佛

道应化迹在前教复同前数据本复应地住地住及

行向地上慢所滥复同前数佗无约教今昔本迹权

实开合等释但云住果及方便等是故责云以證涅

槃者言云云者具如向释。」

【或问定性不至方等此文何云藏通八门门门四

种藏教置而不论既云通教岂非定性至方等耶

文句(三)¶ 第 55c 页 X28-0055.png

曰所谓四种者乃佛道应化上慢住果之四定性

曰所谓四种者乃佛道应化上慢住果之四定性不预焉。】

「句(一)(十四)本是一万二千菩萨迹为万二千声闻也。

记(一)(三十三)问凡言迹者皆先有本岂万二千元皆是

大权若尔则唯有能引而无所引答理实如然但欲

均用四义故云皆有然本不同事须分别若巳入圆

位能引之人成于发起影响二众灼然本是菩萨降

斯巳外曾发大心亦名菩萨元住小者则是大经未

曾发心尚名菩萨此中具有退大应化及元住小退

大住小得记之后并堪为同闻问三周授记人数不

多其不在会令为转说此等又非同闻众限何故此

中云万二千答三周之中正数虽少如舍利弗得记

之时四众八部即其流也故三周中亦有应化与实

行者同时得记故论中云退大应化二种与记即其

意也。

止观(五)(六)大经云云何未发心名为菩萨前九境人亦

通称菩萨人也通是二乘则有四种声闻增上慢声

闻摄得下八境人也佛道声闻摄菩萨人也。」

【此中具有退大应化及元住小且退大应化约本

而释可以得名本是菩萨元小之人如何得名本

是菩萨所以记主特将大经未发心菩萨而况出

之意云大经未曾发心尚名菩萨岂元小人不得

名菩萨耶辅行云理性菩萨盖指此为本耳。】

「玄(十)(三十二)声闻藏中决定声闻者久习别异善根小

文句(三)¶ 第 56a 页 X28-0056.png

心狭劣成就小性一向乐小佛为说小毕竟作證不

心狭劣成就小性一向乐小佛为说小毕竟作證不能趣大言退菩提心声闻者是人尝于先佛及诸菩

萨所发菩提心但经生历死忘失本念遂生小心志

愿于小佛为说小终令趣大然决定声闻一向住小

退菩提心声闻后能趣大虽有去有住而受小时一

故对此二人所说为声闻藏。」

【或问别异善根文句断为退大妙玄又云定性何

也曰善根义通根性有异妙玄约执小善根故属

定性文句约退大善根不失故属退大也。】

「句(四)(二)法华论有四种声闻一决定二上慢三退大四

应化前二未熟不与授记后二与记若依今经应有

五一久习小今世道熟闻小教證果如论是决定声

闻二本是菩萨积劫修道中间疲厌生死退大取小

大品称为别异善根佛且成其小道为说小教齐教

断结取果是退大未久习小来近理应易悟如论是

退菩提声闻三以此二故诸佛菩萨内秘外现成就

引接令入大道如论是应化声闻四若见权实两种

能出生死忻乐涅槃修戒定慧微有观慧未入似位

薄有所得谓是證果此名未得谓得未證谓證如论

即是增上慢声闻五者大乘声闻以佛道声令一切

闻若从决定退菩提两种即有声闻若从大乘理无

灰断求住化城终归宝所实者既尔则无有权故无

声闻若增上慢者既未入位则非实又非应化则非

权若得此意有无泠然何须苦诤复次秪就大乘声

文句(三)¶ 第 56b 页 X28-0056.png

闻复论有无若权作应化外现小迹内隐大德则谓

闻复论有无若权作应化外现小迹内隐大德则谓无大乘声闻若从自行发迹显本则言有大乘声闻

今开三显一正意为决定退大声闻令成大乘声闻

自行既立即能化应声闻若得此意则达有无也。

记(四)(二十二)从今开三下定文正意须为二人为退大

者与论不别今取决定意似少殊论据在座得记今

据通途被开其不在座展转为说或在界外亦得闻

之或佛灭后敦逼令信此经迹说直云与记论云退

大且依一途如诸声闻于法华前谁知退大方等等

席咸称灭种准今经意既彼此闻经必彼此与记一

开之后无所閒然回与未回以分二义当知论涉有

馀之说无以经意雷同。

句(四)(八)未得谓得名上慢未得三果未證无学(云云)此

众无复枝叶者枝叶细末不任器用此等执方便之

方便。

记(四)(三十一)枝叶细末者若实得果如根本大材任为

器用但计枝叶谓为堪任而轻根本谓等谓过名增

上慢执方便之方便者小乘四果巳是方便更于暖

顶执为真极应知上慢不全无法但以浅位自谓增

上而慢他人名增上慢。」

【或问妙乐云五千上慢闻慧尚无思修安有何故

今文又云应知上慢不全无法但以浅位自谓增

上而慢他人曰无大有小本不相妨又问妙乐云

执方便之方便者小乘四果巳是方便更于暖顶

文句(三)¶ 第 56c 页 X28-0056.png

执为真极何故又云三失之人尚无暖法况有四

执为真极何故又云三失之人尚无暖法况有四果曰上慢根性亦有优劣是故暖法有得未得不

必一向又问上慢执小何故止观云小乘执四禅

为四果大乘亦有魔来授记异是增上慢人曰大

小根性不同慠慢之情是一盖大小俱有小慢也。】

「句(四)(三)若别惑轻大根利初闻即悟若惑重根利再闻

方晓若惑轻根钝三闻乃决第四句虽复三闻不能

得悟止为结缘众耳或可初两句根利同为上根或

可中间两句为中下根。

记(四)(二十三)根惑并由过去熏习致令悟有三周不同

所以三判者初释收机令尽故第四句摄结缘众后

两释不定者三根巳定但句法至四将四判三故从

容进退。

句(八)(三)醉有二义一重醉都不觉知二轻醉微觉寻忘

亦名不觉虽有二义终成系珠。

记(八)(十五)以由结缘厚薄不同遂名无明以为轻重故

云醉有二种当知贫人本来先醉如蒙肴膳受巳而

卧三教助道犹如肴膳更以异方便助显第一义也

肴膳食巳便消如方便教非究竟益往在大通佛所

未结大缘巳前历诸味中并闻三教及至法华虽闻

圆顿但成结缘如系珠也。

句(八)(四)系珠中三意望三周者始在佛树以大拟即是

系珠无机息化即是醉卧寻施方便即是起行譬喻

中二万亿佛所即是系珠遣傍人追闷绝不受即是

文句(三)¶ 第 57a 页 X28-0057.png

醉卧三车引得即是起行因缘中大通智胜佛所即

醉卧三车引得即是起行因缘中大通智胜佛所即是系珠中路懈退即是醉卧接之以小即是起行此

等皆名领权也。

记(八)(十六)三周皆有此意者若以系珠望上二周法说

但在佛树者初坐道树思用大时以法说时未论往

古且据现文若譬周中在二万亿佛彼亦未论尘点

界故然上中二周岂亦不有于大通佛所曾系珠耶

如探领中尚领法身岂止道树且约现文耳但由根

利闻便信解不假指昔是故未论故前文中以发轸

学小为中间故不唯在道树时也。

妙玄(一)(二)夫理绝偏圆寄圆珠而谈理极非远近托宝

所以论极极会圆冥事理俱寂而不寂者良由耽无

明酒虽系珠而不觉迷涅槃道路弗远而言长。

签(一)(七)法譬二周略而不叙且寄宿世以为兴致法譬

二周得益之徒莫非往日结缘之辈以退大流转故

惑寂理而耽无明酒以失大悲心故迷妙因谓生死

旷远世尊怜悯接其小机小尚昧初故犹倒惑(云云)

衣珠本譬昔闻实相实相若显名契寂理此明中间

巳入实者而不寂者去明退大流转五趣耽障中道

微细无明故失于大志复耽现行粗欲无明忘本所

受迷涅槃道去明流转后欣乐小乘如人迷故谓东

为西东西俱失三德涅槃即理而具谓理为远背大

取小则大小俱迷谓大为远为迷大谓小为极为迷

小。

文句(三)¶ 第 57b 页 X28-0057.png

玄(一)(八)此经明佛设教元始巧为众生作顿渐不定显

密种子中间以顿渐五味调伏长养而成熟之。

签(一)(二十三)次此经下正明今经意且指迹中大通为

首虽寄渐及不定不以馀教为种故云巧为结缘巳

后退大迷初故复更于七教之中下调停种复云巧

为所以中间得受七教长养调伏因调而熟名为调

熟调实未熟因中说果是故云也。」

【此文盖将初结缘与中间调停二种合说耳记文

自分两重巧为若非荆溪释出此文难见。】

「句(四)(六)问有一种根性非密非显二时不摄者应是失

时永不得悟耶答馀经或谓此为失时今经不尔此

人虽于密显两时不悟虽生灭度之想而于彼土得

闻是经故无失时乃是待彼土之时耳问五千起去

应是失时答此等应以如来灭度后弘经人受益也

记(四)(二十六)问云非显非密者谓决定性于前四时既

无密益不至法华复无显得二处无益名失时不答

馀经等者谓前四时既云永灭诸声闻等不知变易

故净名中迦叶自叙云皆应号泣声震三千于此大

乘巳如败种准彼经判败种岂生来至法华咸受佛

记若尔佛于尔时何不即记而使稽滞来至法华显

密不同如前巳释若将永灭权论用释开会实经经

既巳生论何能灭但以灭者于彼得闻馀经不说况

通经论故失显密亦非失时但弘教者曲将释此是

释者过非论咎也五千起去等者无四时之密益失

文句(三)¶ 第 57c 页 X28-0057.png

此会之显功此化失时彼土非冀故应失时答云灭

此会之显功此化失时彼土非冀故应失时答云灭后益者是也问经云佛灭度后实得罗汉容可得益

上慢不实应非此收答敦逼实者诚如所言既通许

遇馀佛亦何隔于上慢如其不发待后佛时问佛若

大慈何不令其无谤生信答是盲者过非日月咎法

界众生未益者众况此五千巳蒙下种灭后时远当

当不遗。

句(四)(七)初业为二若久远为初业曾闻于大则不愚于

法若取中忘今日学小始修念处为初业者是则不

知其义如此若得此意权为初业是则能知实是初

业则不能知。

记(四)(二十九)虽有二初大初为定岂从中间取小情执

小灭为规故大教定成不须为诤一义既尔二十二

双请为观之若佛世尊俱留有妨之文何成三达五

眼故依此判诤论自消纵二十三内小部不同灼然

易殄次若得此意下于念处中以分权实故知但点

二种初业其滞自消何须复以一初作妨况若闻法

华无复疑悔知与不知二门无壅故权实二人知不

知别。

句(四)(八)问五千在座即不蒙益去有何益答此非当机

是结缘人耳。

记(四)(三十二)答中非当机等者若唯以五千而为结缘

馀当机者则五品巳上并属当机然准望前文释四

众中当机乃在初住巳上堪为影响则六根五品并

文句(三)¶ 第 58a 页 X28-0058.png

为结缘但是结缘义宽欲收起去之类纵以五品为

为结缘但是结缘义宽欲收起去之类纵以五品为当机者此等亦得为结缘也。

句(七)(二十二)法说有三第一明昔日共结缘第二明中

间更相值遇第三明今还说法华(云云)逢值有三种

若相逢遇常受大乘此辈中间皆巳成就不至于今

若相逢遇遇其退大仍接以小此辈中间犹故未尽

今得还闻大乘之教三但论遇小不论遇大则中间

未度于今亦不尽方始受大乃至灭后得道者是。

记(八)(五)逢值有三种者前二可知第三既云但论遇小

中间之言自望元初结小缘者耳第三类人未曾闻

大便即流转此人即以初闻小时为初结缘复于中

间唯习于小今遇王子初且闻小人见释迦一代教

中一分声闻未发心者便即判云永灭无发是则不

知如来长远之化。

句(七)(二十四)若中间相逢从我闻法皆为三菩提者不

为此人设譬若中间相逢于今有住声闻地者正为

此人设第二譬也。

记(八)(六)若中间至第二譬也者此两中间各有二意若

为菩提者须巳入不退位或是初心不必尽退若住

声闻者或是初小或是中途二类俱须设化城譬。

句(七)(三十)化城正意为退大取小人傍为发轸学小人

上二周正意为发轸学小人傍为退大人也。

记(八)(十三)化城正意为退大者更与上周对论同异故

今文云前路犹远今欲退还上两周未有此语但云

文句(三)¶ 第 58b 页 X28-0058.png

没苦及以所烧此亦一往亦可退大者利通上二周

没苦及以所烧此亦一往亦可退大者利通上二周元小者钝应在第三。

句(五)(十一)若得大解自知得佛何俟须记记有四意一

昔未记二乘而今须记二中下未悟以记勉励之三

今闻者结缘四满其本愿是故记也。

记(六)(三)若得大解下徵问记有四意下答须记意此之

四记具在三周中周四中但除第二意中中字故至

下周但三无四又此四中初意具有下之三意又初

四对昔二三唯今又初四唯自二三约他又第三通

当现初一唯现在第二唯未来第四唯过去。

辅行(六下)(四)故法华中三周授记偏语声闻者为显馀

经所不说故是故委授劫国之名菩萨授记处处有

文故但通途云当作佛乃至本门某生当得法华称

妙斯言可凭。

文句(三)(二十五)现世虽见佛闻法无四悉檀益

妙乐(三)(三十六)现世等者现虽得闻而不名慧闻慧尚

无思修安有此即通取六根五品别则五千起去之

流。

涅槃玄(二十)(九)次从熟酥出醍醐譬般若以后付财定

性与记作佛故云八千声闻于法华得授记莂见如

来性如秋收冬藏更无所作即究竟耳。」

** 无生镜体

「文句(一)(十七)三藏教者盲譬无生智镜譬无生境阴入

界也头等六分譬现在因也像譬未来果也若开眼

文句(三)¶ 第 58c 页 X28-0058.png

取镜形对像生愚故不断绝若闭眼如盲则无所见

取镜形对像生愚故不断绝若闭眼如盲则无所见不见六分是因不生不见镜像是果不生。

记(一)(三十八)初三藏教人不了像虚故用阿含盲为譬

也初总立譬境智次头等下譬境因果如六分和合

成身如和合成业业托父母如形对像生像必不实

由谓实故令后阴起盲如无生智不见如不取三若

开眼下明生不生于中初由取因故果生次若闭眼

下喻不取因故果不生镜是助因得果复由执心缘

之方助于因而生于果。」

【荆溪凡三科大师之文一曰总立譬境智即盲譬

下文也二曰譬境因果即头等下文也三曰明生

不生即若开眼下文也初文既云镜譬无生境便

释云阴入界也则知大师以阴入界而为镜体审

矣故荆溪更不著语但直科之次文云头等六分

譬现在因也记曰如六分和合成身此释头等六

分能譬之句如和合成业此释现在因所譬之句

由现在业因而感托胎一分气息未来之果故曰

业托父母仍以譬合法云业如形托父母如像故

曰如形对像生若第三文不言而喻迷斯文者以

托父母为镜体异论纷然余不暇辨请看记文三

个如字法譬自见。】

** 半头天眼

「文句(一)(三十四)阿那律精进七日七夜眼睫不交眠是

眼食既七日不眠眼则丧睛失肉眼巳佛令求天眼

文句(三)¶ 第 59a 页 X28-0059.png

系念在缘四大净色半头而发彻障内外明暗悉睹

系念在缘四大净色半头而发彻障内外明暗悉睹对梵王曰吾见释迦大千世界如睹掌果增一云我

佛法中天眼彻视者阿那律比丘第一那律既失肉

眼佛与诸比丘恒为裁缝佛在舍卫拘萨罗窟佛与

八百比丘集为阿那律作三衣佛自为舒张诸比丘

裁者缝者一日即成。

维摩经(上)(十五)阿那律白佛言世尊我不堪任诣彼问

疾所以者何忆念我昔于一处经行时有梵王名曰

严净(云云)稽首作礼问我言几何阿那律天眼所见

我即答言仁者吾见此释迦牟尼佛土三千大千世

界如观掌中庵摩勒果。

净名疏(五)(十三)刹利种白饭王子或云阿泥卢豆或阿

㝹楼驮如楚夏不同耳此云如意或云无贫(云云)佛

之从弟初入道时多睡为人所呵因是不𥨊遂致失

明(云云)当修天眼用见世事因是修禅得四大净色

半头而见观三千界犹如掌果若三藏佛全头天眼

彻见无碍虽不及佛于声闻中最为第一(云云)但世

界之主统御大千报得天眼亦见大千(云云)欲知优

劣故来请问(云云)馀诸声闻所得天眼无有能见大

千界者故大论云大罗汉天眼唯见小千大辟支佛

见百佛世界诸佛如来能见一切佛土那律独见大

千者以其偏修作意数故于诸声闻天眼第一一往

与梵王所见似同(云云)问若尔何异答梵王报得于

自住处则见大千馀方不见那律以修根本等五种

文句(三)¶ 第 59b 页 X28-0059.png

四禅八色清净发真天眼随所至处皆见三千如观

四禅八色清净发真天眼随所至处皆见三千如观掌果诸阿罗汉虽不见大千随其所见如影随形又

梵王是总相见见不分明那律是别相见见则分明

(云云)又梵王天眼是通非明罗汉天眼是通是明

净名疏(五)(十五)何者三藏析空不见中道入观即同无

为无见出观还同有为有见。

略记(中之下)(十三)若约那律失眼出观但同世人坏根者

不见。

增一(如字函三十一卷)尔时阿那律缝故衣裳是时眼遂败

坏而得天眼无有瑕秽是时尊者以凡常之法而缝

衣裳不得能使缕通针孔中是时阿那律便作是念

诸世间得道罗汉当与我贯针。

大经(体字函三十卷)阿尼楼驮天眼见于三千大千世界所

有乃至中阴悉能明了无障碍故。

俱舍(守字函二十末)论曰眼中阴非彼境释曰生得天眼不

见中阴众生色何以故此色但是通慧眼所见非生

得天眼所见。

婆沙(未检)云一切报得天眼不见中阴有色。

净名疏(五)(十四)大论明报生天眼在肉眼中天眼开辟

肉眼见色故见大千。

法界次第(中)(七)云修天眼者若于深禅定中发得色界

四大清净造色住眼根中。

大论(未检)问天眼形处小大答如童子量。

妙记(十)(十八)初眼根中未论修发真天眼等直以肉眼

文句(三)¶ 第 59c 页 X28-0059.png

能见大千故云父母所生若论其用巳过天眼有漏

能见大千故云父母所生若论其用巳过天眼有漏天眼下无见上梵王所见虽遍大千至边乃为风轮

所隔。」

【神悟曰齐眉上半如琉璃明彻今用之以其合头

等六分之言又慈辩曰盖非头上一半名半头正

是从头前后以分全半以眼上名头眼下名面头

之前半见色后半不见故云从头上半或问那律

既得天眼云何倩人缝衣翻译名义依净名记云

若约那律失眼出观但同世人坏眼不见又人云

依增一以凡常之法故倩人缝也若夫那律中阴

见色固不可以报得为妨或谓慈辩得明前不明

后之说今试出之此句盖论眼根功德耳故知楞

严前有前明后暗之言后有明前不明后之句异

辞而同旨岂天眼半头耶。】

读教记卷第十