声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷一 第 720a 页

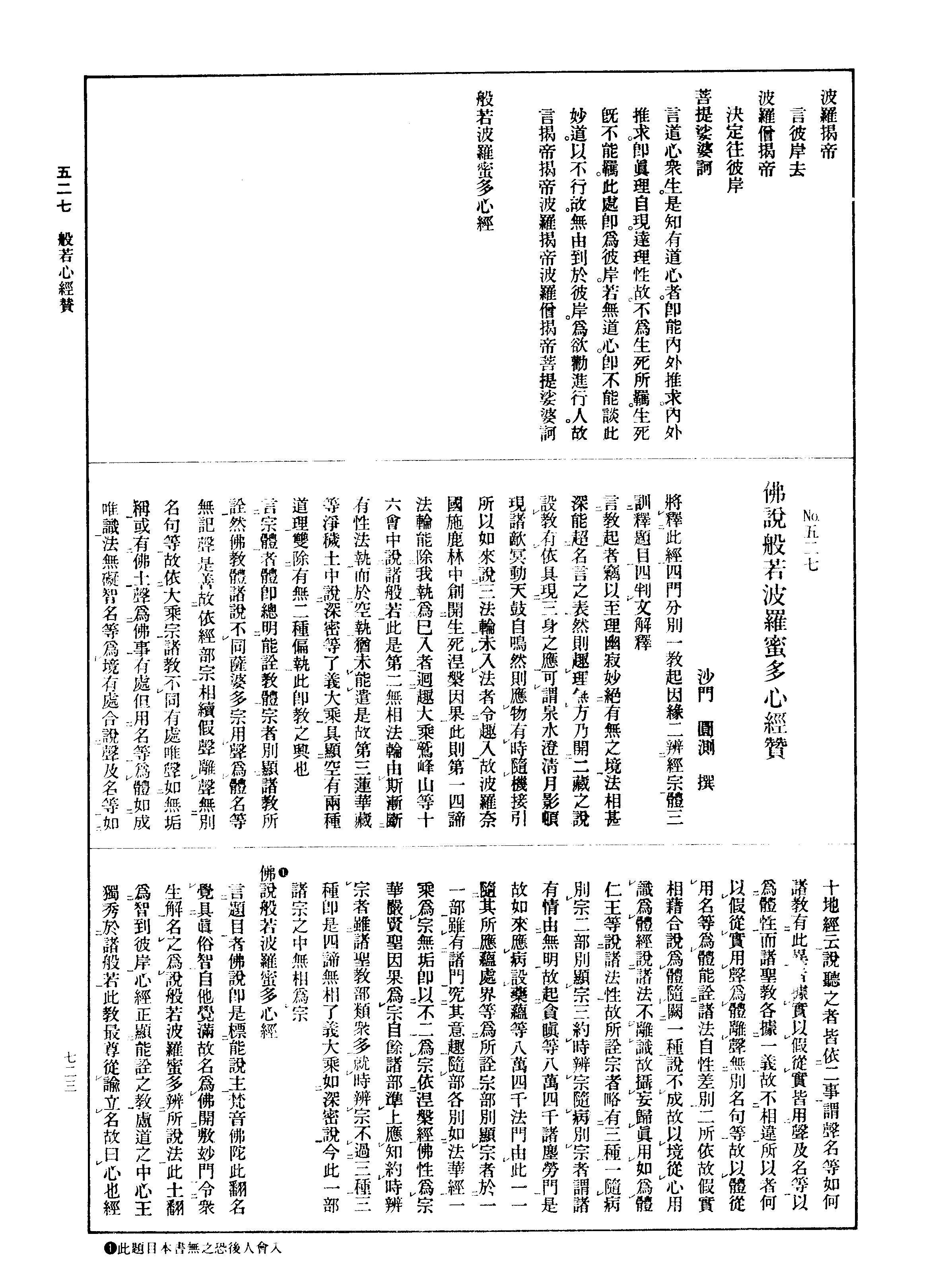

No. 526

注般若波罗蜜多心经

中天竺国沙门释提婆 注(并序)

般若波罗蜜多心经者。乃是真理之玄宗。法身之

名称。其体则不生不灭。不去不来。量等虚空。曾无

变改。广乃普周法界。无物不容。狭即芥子微尘。未

足为喻。显即参罗万像。隐即无色无名。生死苦乐

轮迁。本性轴元不动。四生三有。大圣共禀无差。此

城他邦。凡愚自舛。是知性凑则三际不易。识浊则

今古相催。业杂乃感果不同。何关本性有异。斯乃

世徒乏志。不自修行。断信续疑。放情散逸。所以轮

回六趣。受报无穷。苦乐交番。何曾暂止。是故上界

仁慈。不悲含识。广演言教。无事无为。接引溺群。令

登巳岸。今即世徒缘逼。无暇遍寻。遂只暗昧守昏。

无由得晓。乃有仁慈后胤。达世根源。撰录大般若

之要言。用显幽秘之义。故号般若波罗蜜多心经

也。文言虽促。义理遥长。若非久积勤功。莫能测其

涯际。但为妄情生灭我见恒存。性外求真。他方觅

佛。遂使甘露徒膳慧日虚明。此等纵属佛生。未曾

有益。提婆乃病愚巳久。岂敢医他。贤士愿闻。那可

缄嘿。今且略陈浅见。注寄文傍。将与理乖。请不依

侮。

注般若波罗蜜多心经

中天竺国沙门释提婆 注(并序)

般若波罗蜜多心经者。乃是真理之玄宗。法身之

名称。其体则不生不灭。不去不来。量等虚空。曾无

变改。广乃普周法界。无物不容。狭即芥子微尘。未

足为喻。显即参罗万像。隐即无色无名。生死苦乐

轮迁。本性轴元不动。四生三有。大圣共禀无差。此

城他邦。凡愚自舛。是知性凑则三际不易。识浊则

今古相催。业杂乃感果不同。何关本性有异。斯乃

世徒乏志。不自修行。断信续疑。放情散逸。所以轮

回六趣。受报无穷。苦乐交番。何曾暂止。是故上界

仁慈。不悲含识。广演言教。无事无为。接引溺群。令

登巳岸。今即世徒缘逼。无暇遍寻。遂只暗昧守昏。

无由得晓。乃有仁慈后胤。达世根源。撰录大般若

之要言。用显幽秘之义。故号般若波罗蜜多心经

也。文言虽促。义理遥长。若非久积勤功。莫能测其

涯际。但为妄情生灭我见恒存。性外求真。他方觅

佛。遂使甘露徒膳慧日虚明。此等纵属佛生。未曾

有益。提婆乃病愚巳久。岂敢医他。贤士愿闻。那可

缄嘿。今且略陈浅见。注寄文傍。将与理乖。请不依

侮。

卷一 第 720b 页 X26-0720.png

「般若波罗蜜多心经」

【所言般若波罗蜜多者。即是梵音。此地翻般若为

智慧。波罗蜜为彼岸。蜜多言支。都合即云智慧彼

岸支。云何为智慧。智能观照。慧能證悟。彼岸者。涅

槃为彼岸。生死为此岸。悟者即涅槃。迷者即生死。

支者此观门也。若无正观要门。不知究竟安心之

处。是故依行合于正道。故言支也。心者。此观门即

是众智慧之要宗。趣涅槃城之真路。经者。训常训

径。先圣莫不游从。因是果圆解脱。故言经也。】

「观自在菩萨。」

【菩萨者。虽是梵音。文言不足。何以得然。但以梵语

汉言方音有异。翻作汉语。文言稍不和韵。是以往

日翻译大德。于一名中。略除三字。终须解释。是故

知意而巳。问。梵本真言足者如何。答。即云菩提萨

怛缚。此翻菩提为道心。萨怛缚为众生。问。云何为

道心众生。答。行者常观诸法。不舍须臾。进止威仪

未曾暂息。四心普济。而不见能所可收。为物迁形。

而善权施方便。无亲无党。常存一子之心。不曲不

邪。而随方化物。八风扇之不动。故名行道之人。行

道之人。名中道之士。故名道心众生。又道者乃是

万邦不摧之径。心者即是内照證悟之方。内照外

通相资。万法由斯备矣。又圆明总悟。不复有进。目

之为佛。半月修满之徒。詺之为菩萨也。

言自在

者。然一切众生。皆有佛性。隐显有异。一体不殊。观

卷一 第 720c 页 X26-0720.png

照即自在。散乱即为罔然。观者非一。背为邪见。故

照即自在。散乱即为罔然。观者非一。背为邪见。故妄念滋多。妄念滋多。即随因迸逸。即无恶不为。以

造业故。随业轮回。业之所使。名不自在。又世间愚

人。常随他语。不自推求。是非善恶。一听他言。得失

进。何曾自说。唯知贪幻欲于盲目。不知受实苦于

将来。一害苦于万人。日夜痛于大圣。是故道心众

生。常观照故。不为一切法与非法。乃至苦乐之所

拘执。故言观自在菩萨也。】

「行深般若波罗蜜多时。」

【般若无底。故言深。观照不绝。所以言行。时者。即是

行人运慧悟理。契合之时。故言行深般若波罗蜜

多时。】

「照见五蕴皆空。」

【五蕴者。即色受想行识也。亦云荫。荫者荫覆之义。

蕴者蕴积之义也。然荫性无迁。空无变改。荫法生

灭故。即色受想行识。他明乃荫集。巳晓即无生。于

观照之时。了无取舍。故照见五蕴皆空。】

「度一切苦厄。」

【存情逐境不称心。乃烦冤。契意生欣。欲心转炽。此

即苦乐交集。厄者何疑。合道之。于此门中。八风不

动。故言度一切苦厄。】

「舍利子。」

【舍利者梵音。鸟名也。此翻诸家各悉不同。或云秋

露子。或云眼珠子。或云身子。此皆承虚忘说。然舍

卷一 第 721a 页 X26-0721.png

利者。鸲鹆鸟者是。舍利弗母。眼似鸲鹆眼。圆而明

利者。鸲鹆鸟者是。舍利弗母。眼似鸲鹆眼。圆而明净。又复聪明多知。于时世人皆识因眼。故号为舍

利。既其所生。胜母聪明。世人共识。称为舍利弗。弗

者梵音。此翻为子。故言舍利子。聪明第一。投佛出

家。得阿罗汉果。佛与对谈。故呼其名。】

「色不异空。」

【即色从空而生。念念迁灭。滞心即有质。通情照观。

则毕竟无形。当知妄情非是究竟。凡夫灭色。始得

言空。菩萨不妨参罗。了达色空一体。故言色不异

空也。】

「空不异色。」

【即空中生色。缘会故名色。缘散故言空。色不因空。

不能生长。生空不因色。则不立名。欲显其源。要须

相藉。故言空不异色也。】

「色即是空。」

【即色法妄质。色性体空性。不以灭色始空。故言色

即是空。】

「空即是色。」

【万像参罗。皆从空出。言亦得言即色。注心观空。见

有空体。岂非空即是色。存吾之者。著空不空。忘我

之人。无空无有。意显清混。故言空则是色。】

「受想行识。亦复如是。」

【一荫既尔。馀四亦然。故言亦复如是。】

「舍利子。是诸法相空。」

卷一 第 721b 页 X26-0721.png

【此则叠前所说。印一切法同空性相。】

「不生不灭。」

【即于法性中。本自不生。今即无灭。无终无始。故言

不生不灭。】

「不垢不净。」

【一切法生者是垢。灭者是净。若我人见者。即有净。

有不净。解脱之人。无净。无不净。故言不垢不净也。】

「不增不减。」

【他方入此无碍。则不增。广济有情不亏。名不灭。故

言不增不减。】

「是故空中无色。无受想行识。」

【是五荫属诸识。缘生。缘生缘无自性。生必凭空。荫

受之时。空无增减。荫识生灭。毕竟归空。既了诸法

皆空。即知本来无色。若知色本无色。即知受无所

受。受无所受想依何想。想既无想。行令谁行。行既

不行。识欲何识。因于幻色。即起受心。因受心故。妄

想即生。妄想生故。兴诸业行。行有善恶。识有爱憎。

爱憎之心。由于知见。今观照知见根本性空。即识

牙不生。识牙不生。即业种长谢。业种长谢。菩提果

成。故言无色无受想行识。】

「无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。」

【即眼能见色。得名为眼。耳能闻声。得名为耳。鼻能

闻香。得名为鼻。舌能辨味。得名为舌。身能受触。得

名为身。意能观法。得名为意。若无色声香味触法。

卷一 第 721c 页 X26-0721.png

即眼耳鼻舌身意何所施。若无眼耳鼻舌身意。即

即眼耳鼻舌身意何所施。若无眼耳鼻舌身意。即色声香味触法。亦不自说。以是各不能自起。皆是

和合因缘。和合因缘。即生灭法。生灭法者。即是空。

故。言无也。又起信论云。所谓法者。是众生心。法不

自法。由心故法。当知是法。乃属于心。此处似难。故

须问答。问曰。既云法不自法。由心故法。心无定相。

云何由心。答曰。心虽无相。而知一切法。又问。心既

觉知。法有觉不。答曰。法若有觉者。还即是心。故佛

者名觉。法名不觉。僧名和合。故知法不自法者。为

无情无分别也。由心故法者。心有情识。能分别故。

邪正之理。自然即现。当知法不自法。由心故法。明

知心亦不自心。由法故心。何以故。若无法者。心即

无诸缘虑。以无缘虑故。则无法无心。当知分别者

妄念也。无分别者。会法性也。此之无分别。非总无

分别。是分别分别。是无分别。善知诸法。不逐世迁。

故言无眼耳鼻舌身意无色声香味触法。】

「无眼界。乃至无意识界。」

【眼界者即色也。乃至无意识界者。即声香味触法

也。界者即十八界也。何故言十八界。内有六根。外

有六尘。中有六识。故言十八界。又眼只见色。不能

闻声。耳只闻声。不能见色。鼻香舌味身触意法。亦

复如是。用皆有所。各不相知。故言界也。又眼识为

能观。尘为所观。能所和合。善恶生焉。故知和合之

法。皆是妄想因缘。妄想因缘即是生灭。愚者谓实。

卷一 第 722a 页 X26-0722.png

业种便生。智者了达根本。妄心不起。业种不生。业

业种便生。智者了达根本。妄心不起。业种不生。业种不生。则永辞后有。故言无眼界乃至无意识界。】

「无无明。亦无无明尽。」

【妄心取相。确执不移。名曰无明。了达其源。无明乃

尽。虽有尽与未尽。取舍相自迁流。于毕竟法身。曾

无变改。故言无无明亦无无明尽。】

「乃至无老死。亦无老死尽。」

【以取相故。有始无终。名为老死。因是厌患生死。脩

心出苦。名为老死尽。以上从无无明巳来。明十二

因缘。为破缘觉疑故。何以故。为行人了达法性。不

逐世迁。不住静乱苦乐相故。故言无老死亦无老

死尽。】

「无苦集灭道。」

【若耽著世欲。则有苦集之患。厌离世间。则有灭苦

之道。菩萨于是中间。不见有苦集可舍。不见灭道

可求。取舍心息。苦乐两忘。说无四谛。断声闻疑。故

言无苦集灭道。】

「无智亦无得。」

【能观者智也。所观者得也。既以苦乐两忘观心不

起。名之为得无所得。此之一得。不同世得。为破菩

萨有所得故。故言无智亦无得。】

「以无所得故。菩提萨埵依般若波罗蜜多故。心无挂

碍。」

【愚情逐境。动念为挂。慧识澄神。即无所滞。故言无

卷一 第 722b 页 X26-0722.png

挂碍。】

挂碍。】「无挂碍故。无有恐怖。远离一切颠倒梦想。」

【即明世间执妄。所谓焰中见水。空中见华。乾闼婆

城。如水龟毛。如走菟角。如石女生儿。世间五欲。荣

华富贵等。亦复如是。愚者谓实。贪爱心生。苦恼便

至。恐怖何疑。背正故名颠倒。无常故名梦想。智者

了达梦想空幻本性无生。生由妄念。菩萨常谛。邪

心不起。恐怖无从。正定心神。颠倒情息。故言无有

恐怖远离颠倒梦想。】

「究竟涅槃。」

【即明一切法及行者身中佛性。本自不生。今则无

灭。故言究竟涅槃。】

「三世诸佛依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三

菩提。」

【三世者。即过去未来现在也。诸者言一切。佛者梵

音。此云觉。自觉觉他。觉了一切。故名为佛。所言依

般若波罗蜜多者。即是依智慧。到彼岸支。言得阿

耨多罗三藐三菩提者。此云无上正真等正觉道。

是故道心众生。观照不见有苦乐可得故。则无物

能累。故言无上。所證非虚非邪。故言正真。于自他

相。了无分别。而善觉一切诸根利钝进退之志。故

言等正觉果。證此果。皆由智慧。所言得者。如前释

得无所得。行此观者。即游解脱之径。故言道也。】

「故知般若波罗蜜多。是大神咒。」

卷一 第 722c 页 X26-0722.png

【神咒者。即是总持义也。智慧能持一切。故言总持。

因是智慧。故證果非小。故言是大神咒。】

「是大明咒。」

【愚痴有碍为暗。智慧圆通。岂非明。能因此见智非

小。故言是大明咒。】

「是无上咒。」

【于诸说中。此演为最。故言是无上咒。】

「是无等等咒。」

【世及二乘智。比量不能及。故言是无等等咒。】

「能除一切苦。」

【即明此经能除生死轮转之事。譬如明灯能破黑

闇。亦如妙药消除诸毒。复如金錍挑除眼瞙。举要

言之。譬如如意摩尼宝珠所求皆得所愿皆成。若

人能于此经。成思慧者。除诸恶报。灭三业鄣。亦复

如是。故言能除一切苦。】

「真实不虚。」

【观行不邪。證果不谬。故言真实不虚。】

「故说般若波罗蜜多咒。」

【意在智慧。到彼岸支。能总持法。为脩觉人。故须说

也。】

「即说咒曰。」

【意在欲说总持偈言。】

「揭帝揭帝」

【言去去。】

卷一 第 723a 页 X26-0723.png

「波罗揭帝」

【言彼岸去。】

「波罗僧揭帝」

【决定往彼岸。】

「菩提娑婆诃」

【言道心众生。是知有道心者。即能内外推求。内外

推求。即真理自现。达理性故。不为生死所羁。生死

既不能羁。此处即为彼岸。若无道心。即不能谈此

妙道。以不行故。无由到于彼岸。为欲劝进行人。故

言揭帝揭帝波罗揭帝波罗僧揭帝菩提娑婆诃。】

「般若波罗蜜多心经」