声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 170a 页

卷四 第 198a 页

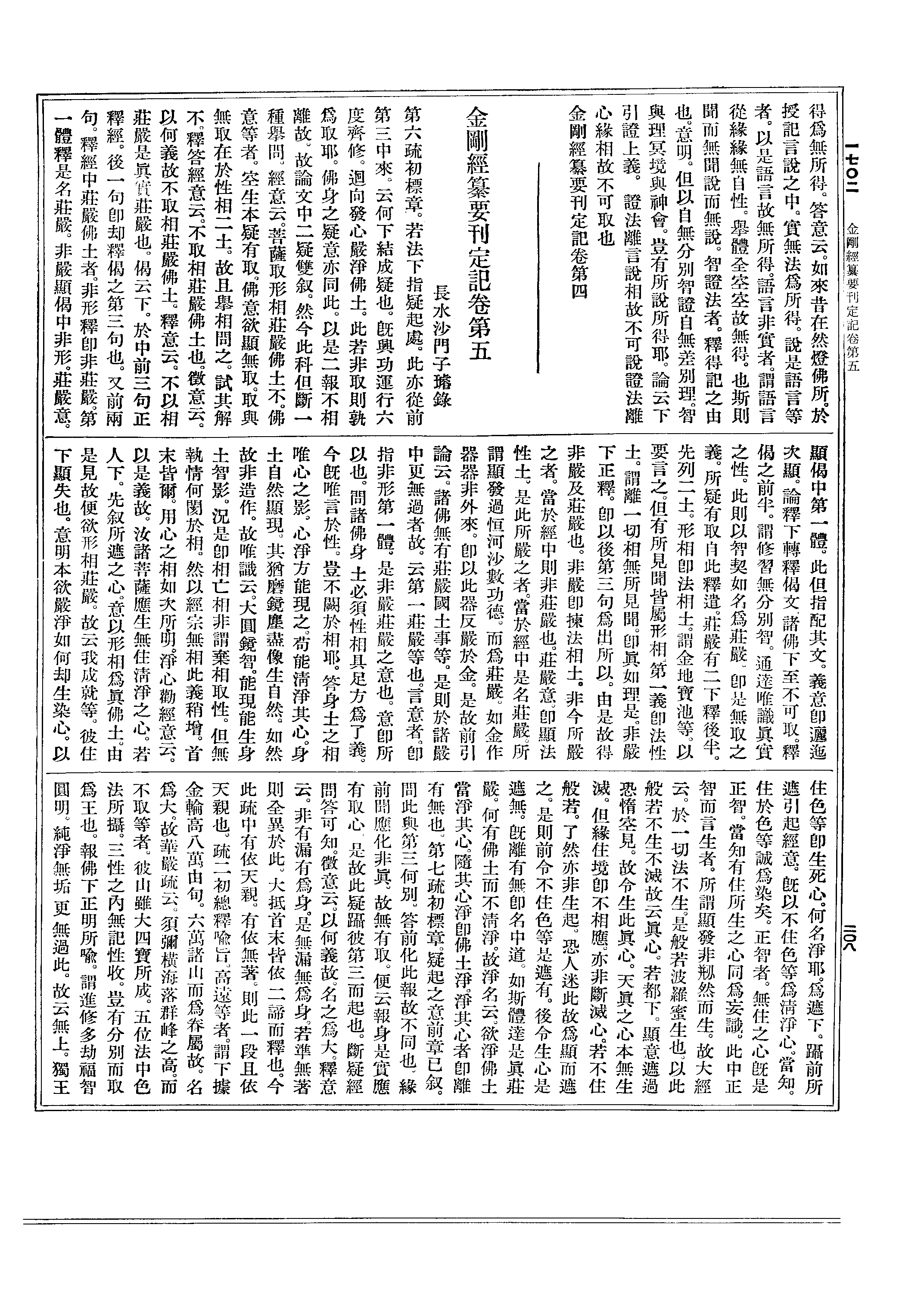

金刚经纂要刊定记卷第四

长水沙门子璿录

四、如来正说二

初、正答所问二

初、举总标列

卷四 第 198b 页 T33-0198.png

以牒问经「诸菩萨摩诃萨」者。

以牒问经「诸菩萨摩诃萨」者。问:「前举当机,云

善男子、善女人。洎今答处,何言菩萨摩诃萨

耶?」

答:「大心未发即是凡夫,既已发心即名菩

萨。善现标举,约未发心时,故云善男子、善女

人。世尊酬答,约己发心后,乃言诸菩萨摩诃

萨。」

疏此以下四。初、正释经文。以空生闻有三

种,佛今牒举但言降伏,故此释也。

前二句标,

谓住下释。谓度生无我,是住中降伏也。施不

住相,是修中降伏也。由斯义故降伏为总也。

经意在此者。在举降伏而标住修,欲显文简

义丰彰乎玄妙。始虽住修究竟降伏,得意兹

深故,但云一也。

有科下。二、斥他谬判。即大云

疏也。青龙即云:「举终括始其义亦同。」

乃令下。

正斥失。文不稳畅者,本宜初包后义,如色例

于声等,何忽举后摄初,致使文非稳畅?不稳

畅,则盖由于科非经文本意也。

况详下。三、详

定经旨。降伏在住修中者。住中降伏即实无

度者,修中降伏即无住布施,无度无住便是

离相。离相既通住修,故知降伏是总。

不别下。

四、牒难释通

初句牒难。难云:「空生既问有次

第,住修降伏宛分,何故经中不与别答,而寄

住修中明耶?」

此经下。正通。离相是降心者。如

前所引无度无住等。须约住修显者。若有发心

修行,斯可说得降心;若无住修,说何降制?斯

则只于住修以降分别妄念,故云本不相离。

无著下。引證可知。

疏答问中科安住等者。此

即安住四心。弥勒偈云:「广大第一常,其心不

颠倒,利益深心住,此乘功德满。」依此科判,故

列四心也。

疏初句下二。初、释标

三界普度者。

卷四 第 198c 页 T33-0198.png

释广大义。一切众生不越三界,三界普度方名

释广大义。一切众生不越三界,三界普度方名广大,若一众生不与度者,非广大也。故经标

云「所有一切众生」,即统该也。梵语仆呼缮那,

此云众生。《智度论》云:「五蕴和合中生,故云众

生。」《瑜珈论》云:「思业为因,卵、胎、湿、化为缘,五蕴

初起名之为生。」类即流类,即胎卵等四也。

若

卵下。二、释列三。初中二。初、释文

禀命之始名

曰受生,即初起之时也。卵等四异故云差别。

谓:卵㲉中生,胎藏中生,依湿而生,化忽然生,

故不同也。然三界众生不出五道,以四摄五亦

得具足。故疏次云「天狱等化生」,斯则从狭之

宽,明也。

天狱化生者。天上、地狱唯是化生,最

狭也。

鬼通胎化者。次宽也。谓:地行罗刹及鬼

子母皆是胎生。故有鬼母白目连曰:「我昼夜

分各生五百子,随生自食,虽尽不饱。」故知有

胎生鬼也。馀皆化生也。

人畜各四者,人四者,

毗舍祛母卵生三十二子,胎生常人,湿即奈

女从庵罗树湿气而生,化生即劫初之人。故

《俱舍》云:「二禅福将尽,下生赡部州。」

畜具四者。

《正法念经》云:「化生金翅鸟,能食四生龙,乃至

湿生也。」然禽兽虽殊,皆畜生道摄,馀兽皆胎,

馀鸟皆卵也。

诸馀微细等者,如《华严》云:「尽法

界虚空界十方刹海,所有众生种种差别。所

谓卵生、胎生、湿生、化生,或有依于地、水、火、风而

生住者,或有依空及诸卉木而生住者,种种

生类、种种色身,乃至云一切天龙八部人非人

等,无足、四足、多足,有色、无色、有想、无想、非有

想、非无想等。」以今经中无别说处,不可搆虚

而言。故疏结云:「不可具分品类也。」

卵劣下。二、

卷四 第 199a 页 T33-0199.png

通难

通难应难云:「卵生最劣,云何在初?化生最胜,

云何居末?」

二释下。通

约境等者。谓卵生必

具胎湿化,以未生处胎,胎中必湿。无而忽有

为化,胎生必兼湿化。湿必兼化,化不必兼馀。

但从于无而忽有故。此则前前必具后后,后

后不具前前,故为此次也。

约心从本等者。谓

众生本因起业,业识即根本,无明与本性和

合,能所未分混沌如卵,卵即卵㲉故。《药师经》

云:「破无明㲉,竭烦恼河。」无明发业,蕴在藏识

为胎,受生为湿,生时从无而忽有为化,由是

义故,故为此次也。

依止差别者。依止即是众

生身,身具依止,依止义异,故云差别。故疏次

云:「有色无色等。」有色即以色为身,无色即以

四蕴为身。又色界有四禅云云,无色有四空

云云,如是品类不同,故云依止差别。

问:「如有

经云:『佛涅槃时,无色界天泪下如雨。』既有泪

下,云何无色?」

答:「所言无色者,无业果色,不无

定果色,故不违也。」

境界差别者。虽言境界,意

明空等四处。

空识二处者。无色界第一第二

天也。

无所有处者。第三天也。

非有想非无想

者。第四天也。无粗想有细想,故是三有之顶,

故云有顶。

问:「下二界皆有色,何故唯言四禅

以为色界?又色界亦有一天名为无想,云何

唯指无所有处为无想耶?」

答:「三界统论不出

五事,谓:欲、色、想、无想、非有想非无想。然非有

无想,即局于有顶一天。色界一天虽名无想,

已从多分通名色界,故但指无所有为为无

想。其馀三事从空识二处已下,乃至欲界相

望,有无宽狭不同。谓:欲界具三,色界无欲,无

卷四 第 199b 页 T33-0199.png

色界唯想,无色无欲,故立有想之名。色界虽

色界唯想,无色无欲,故立有想之名。色界虽有想,恐滥上名,故立有色之目。欲界虽兼色

想,上已沾于二名,拣异彼故但名欲界。下下

必具于上上,上上不兼于下下。故立名之本

其在兹焉。如有三人:一人解经律论,一人解

经律,一人唯解律,拣别立号云云可知。又欲

界三欲五妙欲境胜故,色界细妙色胜故,无

色想心胜故。由是欲唯欲界,色通二界,想遍

三界,无想通上二界,非有想非无想局上一

界。斯则不同功德施所释也。」

二中经我者。即

发菩提心菩萨所称,今佛说彼也。

涅槃者。秦

译灭度。今经上梵下唐,故云而灭度之。若具

足梵音,应云摩诃波利昵嚩喃,此云大圆寂。

今经论中多言涅槃也。然准《唯识论》说,有四

种涅槃。一、自性清净涅槃,凡圣同有。二、有馀

依,即出烦恼障有苦依身故。三、无馀依,身出

生死苦无依故。然小乘以灰身灭智为无馀,

无馀有三:一、烦恼馀、二、业馀、三、界报馀。大乘

则以究竟宝所为无馀,故《智论》说:「四住地烦

恼尽名有馀依,五住地烦恼尽名无馀依。」四、

无住处,悲智相兼,不住生死涅槃故。

疏即无

下。即大乘之无馀四种之中,无住处涅槃也。

谓不住菩萨变易生死,不住二乘灰断涅槃,

即真无住处名为无馀。若小乘无馀,如有情

灭减不别。今不同彼,故云不共二乘。

不共者。

即非彼四之第三,则言同而意异也。如《法华》

经云:「若得作佛时,具三十二相。尔时乃可谓,

永尽灭无馀。」此则二障都尽,二死永离也。

第

一者,结归偈旨,仍释科名。意谓若非无住处

卷四 第 199c 页 T33-0199.png

之无馀,焉得弥勒指为第一心耶。

之无馀,焉得弥勒指为第一心耶。无著下。初

二句难。意云一切众生五性差别,云何皆入

无馀涅槃?三分半众生不得成佛,故云不可

得义。

生所摄者。答也。此是无著立量,成立皆

可度也。应立量云:三分半众生是有法,定皆

成佛,故为宗。因云:生所摄故。同喻:一分半众

生。意云《涅槃经》说:「凡是有心定当作佛。」《圆觉

经》云:「有性无性齐成佛道。」此则是可得义,安

云不得?

又云卵湿等者,举难处难也。卵湿则

畜生难,无想有顶即长寿天难,虽举二处,意

兼八难。八难,谓:三涂、北州、长寿天、佛前佛后、

世智辩聪、无根等难。意云:难处即不可度,云

何皆入?

有三因缘等者。答也。

难处待时者,此

亦令成其种也。意云:难处众生不可常定,至

非难处而度脱之。若得成种,迟速之间必须

成熟,发广大心故合无遗。

非难处者,虽即未

度且令成熟。已熟可知。此稍同前护付之义

也。

三中疏一性空者。众生缘生,缘生无性,故

即空也。

同体者,同一真如性故。故《起信》论云:

「谓如实知一切众生及与己身,真如平等无别

异。」

故论云下。引證。此语犹反,应云众生灭度

无异自身,宁于自身起于他想。

本寂者,相本

自尽不待灭故。《净名》云:「一切众生即寂灭相,

不复更灭。」

问:「此与性空何别?」

答:「前但即空,此

则本来成佛。成佛即入涅槃,故云本寂。前浅

后深可知。」

无念者。有念即有众生,如无翳则

空华不现。

法界者。一真法界平等无差。云何

于中见自他相?故偈云:「平等真法界,佛不度

众生。」此上五义,大云之文。然于中,一三约所,

卷四 第 200a 页 T33-0200.png

二约能所,四唯约能,五该本末也。大抵意云:

二约能所,四唯约能,五该本末也。大抵意云:若见众生有可度者,即生疲劳不能常度;反

此即常也。又度与不度其心不二,名之为常

也。故《金刚三昧经》云:「若化众生,不生于化、不生

无化,其化大焉。」

四中经何以故者。徵。意云:设

所见有众生可度。此何过耶?次通云:若菩萨

有我等相即非菩萨。此是反明。意云:是真菩

萨必无我为能度,岂更见有众生得灭度耶?

远离依止身见众生等。依止即身见异名,亦

名相续。梵云萨迦耶,此云身见,等于我人寿

者也。

此名身见者。以依于身起此见故,故云

依止身见众生等相。又身见为本,诸馀见等

依此而生故,今皆远离,故云等相也。

已断等

者。内无我即无自相,无自相即平等,平等即

空义也。

信解等者。以己方人也。由内无自相,

故得外无他相,中有故,自是所以也。既无自

他之相,即自他平等。志公云:「以我身空诸法

空,千品万类悉皆同。」

显示降伏等者。准无著

论:「广大第一当住常心,当修不倒,当降安住」,

一段之中便具三义。今此段文正当降义,故

云显示降伏等也。

不转者,转即生起义。意云:

我见等不生起也。我不生起,正是降心义也。

尔炎者,梵语,此云智母,即根本智能生后得,

故名智母。以根本智虽内證真理而无能證之

心,今后得智虽外度生而无能度之念,故云

如尔炎也。如是用意名不颠倒心,反之即颠

倒耳。

二、答修行五

一、总标

疏于法统标者。谓

色声等六通名法故。故魏经云:「不住于事。」

菩

萨万行者。谓自利、利他、事行、理行,如是等行

卷四 第 200b 页 T33-0200.png

无量无边。今言万者,且举大数。

无量无边。今言万者,且举大数。总名布施者。

谓:第一即资生施,第二第三即无畏施,四五

六度皆名法施。

偈云下。引偈释。于中初二句

标,第三句配,第四句结也。

一二三者。谓一摄

一、二摄二、三摄三也。是则三施为能摄,六度

为所摄。

无著下。摄所以也。前二义显,法施义

隐,故疏明矣。

然《要略》明资生者,资即外财也。

无畏者。由持戒忍辱,故无心害物,设有冤家

亦不雠报也。

若无精进等者。《起信》云:「于诸善

事心不懈退,立志坚强远离怯弱」等。

若无禅

定等者。下文云:「云何为人演说,不取于相,如

如不动。」不动即无染义也。拟心即差尚名为

染,况贪信敬名利等,岂得非愆。

若无智慧等

者。说火湿、水热、地动、风坚,名为颠倒。若说事

如事、说理如理,则非颠倒。由是开一施为三

施,开三施为六度,开六度为万行;万行不出

六度,六度不出三施,三施不出一种坛那,是

故此中唯言布施。

二、别释

疏指三事者。六境

虽差,统唯三事。

谓自下。列。偈云下。释。

初二句。

标。斯不著者,斯此也,不令著此三事也。

次二

句释。存己不施者,释上自身也。为著自身不

行施故。

求异事者。释上报恩果报也。此非菩

萨所行正行。故云异事。报恩,酬过去之恩。果

报,望未来之报。自身不施义当现在,护亦防

也。意令于此三世事中防护,悉皆不著,即是

不住色等布施也。

三中疏前但下。意云:前之

三事收过未尽,不妨有、不著自身、不著果报,

不为报恩而行施者,亦非无住。

今则下。显今

经意。心即能缘,境即所缘,有即双该心境,及

卷四 第 200c 页 T33-0200.png

心境所馀收不尽者,皆有字摄。空者,即离心

心境所馀收不尽者,皆有字摄。空者,即离心境等相也。

问:「住境理有所乖离心,此复何失?」

答:「空有二法相待立名,有之与空二俱是相,

随堕一相非是常心,是故此令一切皆遣。」

微

细尽袪者,不论心境空有,起心动念则乖法

体,是故一切尽令袪遣。直须施时,其心平等

不起分别,方成无住也。

问:「若然者,生心动念

则非无住,且众生心行任运非常,若待相应

毕竟无分,若一向不施又不成佛因,若行布

施即堕住相,进退不可,其事云何?」

答:「欲求菩

提必须行施。初行施时难顿相应,要须用心

方便随顺,任运起念作意远之,用心多时自

然任运得与理合,从微至著渐次相应尔。如

《起信》说:『真如离言说名字,心缘不及。』遂致问

云:『若如是义者,诸众生等云何随顺,而能得

入?』故答云:『若知一切法虽念,亦无能念可念,

是名随顺。若离于念,名为得入云云。』」

偈云下。

引證上义。故知心境空有等莫非相也。

论云

下。约离二执三轮释上离相,施物是法,施者、

受者是人。今皆不见,则离二执名为二空,二

空皆离即三轮体空。轮者喻也。如车轮内虚,

方能运转故。《老子》云:「当其无有车之用。」三事

体空能招佛果,三体体实即堕世间。斯则以

无相轮摧三有相,超出世间也。

无著下。但證

成上义。相,即境也。想,即心也。

有人下。指斥谬

判,如文。

四、显益

经此亦别断一疑,应云无住

则无福德疑也。大云二十七疑,从此便为第

一,云无住有福疑。今则不取为大段疑数。何

者?缘是答问之中曲分疑也。故论云「得降伏

卷四 第 201a 页 T33-0201.png

心故,是以次说布施利益。」

心故,是以次说布施利益。」不住相者。施成就

义。次后方始文势,云自此已下一切修多罗

示现断生疑心也。

疏二。一、科释文意

若离等

者,释徵意也。以魏云不住相想,遂疑云:「若存

施想即有施因,以有施因方有施果,既无施

想则无施因,因尚不成果何得立?如放债须

记,若忘谁还?」此疑同无记心中行施也。法中

亦尔。

不可思量者,以是无相施福故不可思

量,喻中东方是众方之首,是故先明,南西北

方如次例说,法喻皆同不可思量,意云:非谓

无空,此空相对,义在合中。

虚空下。二、别辨喻

旨

遍一切处者。谓色非色中皆有空故。

谓住

下。法合也。住不住中皆有福故,谓近感十王

住中福,远招菩提不住福。又近得色身住中

福,远得法身不住福。空虽无相非谓无空,福

虽不住非谓无福,二者宽广即横遍十方,高

即竖穷三际,大即通该横竖,如上之义法喻

皆大。

殊胜者,喻则三灾不坏,法则四相不迁。

三者无尽究竟不穷,盖一义耳。然世界有尽

虚空无穷,有漏有穷无漏无尽,三种常义厥

在兹焉。大抵意云:无住之福遍满一切,无住

之福高大殊胜,无住之福究竟不穷,犹如虚

空思量不及,以称法界,故得如斯义利昭然,

复何所惑?

五中经但应如所教住者。

问:「前令

不住,此又令住,住与不住何是何非?」

答:「前令

不住用心,此令住于不住。不住而住即住真

空,如鸟不住空却能住空,若住于空即不住

空也。故魏经云:『但应如是行于布施。』」

准此答

三问已,便合经终入流通分。缘空生于如来

卷四 第 201b 页 T33-0201.png

答处,生起疑情,所以为断,断已又起展转滋

答处,生起疑情,所以为断,断已又起展转滋多,执尽疑除终二十七段,由是更有次下经

文也。

疏二蹑迹下。文二。初、约论分文

蹑迹断

疑者。谓蹑前语迹断彼疑情。经中虽不显有

疑辞,而伏在文内,故但言断而不言起。弥勒

颂中亦同于此,故偈云:「调伏彼事中,远离取

相心,及断种种疑,亦防生成心。」

示现者。二意:

一则空生假设云为,二则指示显现故。

第一疏

初标章

为求下。指疑起处也。此从不住相布

施中来,为闻前不住三世空有等相方名真

施,遂疑云:「凡所行施盖为求佛,既有所求云

何无住?」

又不住等者。此纵难也。设使因成无

住,此亦非理,故次云因果不类故。夫为因果

必须相类,有即俱有、空即俱空,染净皆尔。既

若色相是果,云何以无住为因,则因空果有

理恐不然。今将果验因,因合有住,佛说无住

是诳我耶?

举疑因。经意云:于汝意中,还可用

三十二相之身见法身如来,为不可耶?此相

是疑起之因,故举以问。

本只下。释起疑因。以

二乘人唯取丈六相为真佛,既将此相为果,

故不信无住之因,因果不相类故。佛今举果

以问,令知果海无相,自然于因不惑无住也。

防相酬。经意:空生见佛举相以问,即知不得

相求,故答不也。

遮防等者,意恐末代众生不

达此理,取相为真,故此远遮迷见,准义则正

断空生现行,遮防未来种子也。遮断之义具

在悬谈。

论云下。引證。

问:「经中云见,论释云成

就,岂合佛意耶?」

答:「既作此见,必作此證,故无

违也。」

异有为。经徵意云:以何义故,不以三十

卷四 第 201c 页 T33-0201.png

二相见法身如来?释意云:以如来所说三十

二相见法身如来?释意云:以如来所说三十二相之身相,即非法身之相故。即犹是也,非

犹不也。本文犹倒,正言不是也。

相是等者。谓

三十二相盖是镜智之上所现影像,既堕有

为之数,故当四相所迁,况对机宜有无不定,

焉可将此而为法身,故言相是有为等,此释

经中如来所说身相也。

佛体异此等者。法身

佛体异此有为,故说三十二相不是法身相

也。此释即非身相。

偈云下。引證。具云:分别有

为体,防彼成就得,三相异体故,离彼是如来。

于中初二句义当前段,后一句当次科,第三

一句合当此文,故偏言證。

佛体下。转释偈文。

即经云:即非身相。

住异下。释三相义。以前标

四相,此偈唯三者,以生在过去、灭属未来,住

异二种同处现在。又此二相不相舍离,即住

而异即异而住,以同时处故合为一,恐滥常

住但标异也。

若细下。约义细分,即为四也。此

引唯识释相。谓:从无而有名生,自有而无为

灭,前后改变为异,暂尔相续为住。然法身如

来,非前际生非后际灭,无有变异不可破坏,

故异此也。

印无相。经意云:夫一切相皆从妄

念而生,是故佛相亦是虚妄,若分别不起,相

自无生,即见非相,诸相既亡唯是觉体,名见

如来。由是则知佛身无相。

疏二,一、释前二句

二

初、正释

非但者。不独也。凡即六道众生,圣

即三乘贤圣,依有净秽、正即凡圣,为对依报

故重牒之。诸法虽多不出此四,虽举四法该

一切也。此释经中,凡所有相皆是虚妄。恐人

闻说身相非相,将谓唯独佛身,今言凡所以

卷四 第 202a 页 T33-0202.png

遮局见。

遮局见。以从下。释所以。凡圣染净胜劣虽殊,

皆从念生无不虚妄,念无自相不离觉性,念

尚无性况所现相而实有耶?以念是所依、相

是能依,所依尚虚,能依何有?其犹皮既不

存,毛将安附。

《起信》下。二、引證。于中顺显反显

详而悉之

若见下。二、释后二句二。初、正释

遮

离等者,以色即是空、空即是色,离色求空斯

为大失,故此遮矣。

不唯等者。又恐闻相即非

相是如来,将谓只约佛身相说,除佛身外相

非如来,故云一切相皆无也。此释经中诸字

也。譬如镜中现一人像兼现馀物,不唯人像

空处是镜,馀物空处亦皆是镜,合法可知。如

是了者,则知见与见缘似现前境,元我觉明。

故起下。二、引论释四。初、引《起信》

此有二意:一、

證诸相皆无相义。以相依念生,觉体尚离于

念,何况于相耶?二、證诸相无处皆如来义。离

念之相名为法身,法身既等虚空,虚空何曾

有相,无相平等摄一切相,即是法身。下文云:

「离一切相即名诸佛」,又云:「如来者即诸法如

义」,故云不唯等也。

肇云下。二、引肇注。此即名

见法身佛之行相,恐人闻诸相非相即见如

来,便希无相之佛昭然目前,若如是者,何殊

彼相,故云行合等。智与理冥、心与神会,故云

行合。

解通者,如前解了一切相非相也。前是

真见,此是似见,故《起信》云:「法身无有彼此色

相迭相见故。」

偈云下。三、引本论

即前残偈,此

依天亲论释。

无著下。四、引无著

离遍计者。不

执虚相为实,故《唯识》云:「圆成实于彼,常远离

前性。」真色身者。有两意:一则以虚妄为虚妄,

卷四 第 202b 页 T33-0202.png

但如其事,不必取不生不灭以为真也。如以

但如其事,不必取不生不灭以为真也。如以水月为水月,虽似而非真矣,故《华严》云:「于

实见真实,不实见不实,如是解法相,是则名

为佛。」二、谓相即无相同法身故,摄末归本名

真色身,即真善妙色也。故《涅槃》云:「吾今此身

即是常身法身,金刚不坏之身。」

问:「前则泯相,

此乃存相,何相违耶?」

答:「前显法身,故云相即

非相,今明色身,故言无相即相。盖以果佛必

具二身,二身相即如波与水,两论之中各显

一义,言似相反意实相符,菩萨巧便妙在于

此。」

故彼下。两文皆證显色身义耳。然此一段

疑中,从微至著明真应二身,总有六重:一、明

佛相非相,二、明佛相非即如来,三、明一切相

皆非相,四、明一切相非相皆如来,五、明唯證

相应无佛可见,六、明无相之相是真色身。然

此六重,前前则浅、后后转深,文不累书理即

顿现,达者所见必须一时无前后耳。

第二疏

初标章

论云下。指疑起处。

无住等者。此指正

答住修降问也。无相见佛,即前若见诸相非

相即见如来。

未来下。结成疑也。意云:因果既

皆无相,即因果俱深,如我亲承方能领悟,末

世钝根云何信受?既不信受,空说何益耶?呈

疑,经问意云:未来末世能有众生闻此因果

俱深章句,生真实信心不?颇,能也。意拣汎尔

之信,故言实信。

魏云下。引魏本会文。魏经有

之,此经阙者,罗什巧译妙在影略耳。亦可此

文通约现未为问,以佛世时亦有难信此深法

者,如诸小乘及外道等,法华会上犹有退席

声闻,况今般若。至下佛答,但举末世以况现

卷四 第 202c 页 T33-0202.png

在,末世尚有佛世岂无,故今秦本不言未来

在,末世尚有佛世岂无,故今秦本不言未来等也。

句诠差别者。以名但诠诸法自性,如言

色即拣非心等,言心拣非色等,然其色心各

有多种,而未明此何色心耶?句能分辨真心

妄心、形色显色等,故云句诠差别也。

章解句

者。以句虽诠差别而未广显义理,以真妄形

显色心之中含多义故,章能明之,故云解句。

章犹彰也。疏文顺义,故先解句。

大品下。明信

之相。谓见有色心三科等法,是信一切法也。

今以般若照之,一切浮尘诸幻化相,当处出生

随处灭尽,幻妄称相,其性真为妙觉明体,是

不信一切法,方名信般若矣。其犹净眼不见

空华,若执空华岂信净眼。法合可知,显信经。

莫作是说者。诃劝之辞,岂谓后世一向无信?

如佛灭后末法之中有戒定者,能于深义实

有信心,信此为实也。

大集下。明佛灭后有五

五百岁,前前胜、后后劣。

解脱者。證也。即三乘

圣果。禅定者。行也。即漏无漏大小乘事理等

定也。多闻者。解也。即顿渐偏圆空有等。解此

上三者,前必具后,后未必具前。

塔寺者。谓不

求至道、多好有为,以身外资财修世间福业

等。

斗诤者。此明佛法之中多有诤论,且如西

天大小乘宗分河饮水,大乘之内性相又殊,

小乘之中二十部异,各皆傥己自是非他。爰

及此方未免于是,若相若性、南宗北宗,禅讲

相非,彼此朋傥互不相许,名斗诤也。

皆如例

者。须有五百岁及牢固之言。牢固者。人多相

袭,决定不舍也。然此但就增胜说之,非不相

通。如佛灭后二百年内,育王造塔,岂局第四

卷四 第 203a 页 T33-0203.png

耶?又《菩萨藏经》云:「后五百岁,无量善人修禅

耶?又《菩萨藏经》云:「后五百岁,无量善人修禅定、解脱、多闻,岂唯一二三耶!」今经云:「后五百

岁」,即此时也。虽当斗诤之代,亦有戒德之人,

是知五种牢固但约增胜而说。

本疑下。疏以

断疑之文,照前呈疑之处,是显空生疑于恶

世无信也。前引魏经以證斯义,恶世尚尔况

馀世耶。

戒定下。约三学释。定是福体,故对于

定。

正解无倒者。既有正解必无倒惑,以解因

果无相道理,名为实信,即慧学也。

无著下。引

證。魏经云:「有持戒修福得智慧者。」弥勒颂云:

「说因果深义,于后恶世时,不空以有实,菩萨

三德备。」三德即是三学,今文但取于此章句,

能生信心以此为实,即是慧也。若其无慧,孰

能以此为实而生信耶?

少欲下。持戒少欲,修

定静乱,习慧断惑,故言等也。

言增上者。以戒

等三学是增胜上法,经中说为三决定义。

戒

出下。辨三益相。有戒者,不堕地狱、饿鬼、畜生,

生四洲、六欲。故戒经云:「欲得生天上,若生人

中者,常当护戒足,勿令有毁损。」

定出六欲者。

欲界无定故,得定者生上二界故。《圆觉经》云:

「弃爱乐舍还资爱本,便现有为增上善果。」

慧

出三界者。三界之本是其业惑,有智慧者悉

能除遣,业惑既遣自然超越。故《心经》云:「观自

在菩萨行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆

空,度一切苦厄。」然浅慧尚能得出三界,岂况

大乘甚深般若。

信因。经反显顺明之异可知。

缘胜者。虽则益我为友,人皆友焉?且凡不及

圣,小不如大,因不及果,一佛虽果不及多佛,

既云无量千万,故云终胜也。

因胜者。三毒即

卷四 第 203b 页 T33-0203.png

贪瞋痴,此明能害有情故贬云毒。以生起即

贪瞋痴,此明能害有情故贬云毒。以生起即是不善,久伏故名善根。故《华严》云:「我昔所造

诸恶业,皆由无始贪瞋痴。」《唯识》云:「善谓信、惭

愧、无贪等三根,有生长义,故名根也。」善与不

善皆由此三,苟能伏之乃名因胜。因缘俱胜

方起此信。是知实信诚不易得。一念尚尔况

乎永信,及持说等耶?

福德门。经意云:信经之

人得无量福,如来于彼咸悉知见。如是无量

福者,指信经福。同前不住施福,十方虚空不

可思量也。

无著下。文二。

初、释佛知见

行住等

即四威仪中各有所作差别,故注云四蕴者,

即受想行识。谓相应不相应,思何事念何事,

取舍忧喜等念,皆名心也。注云色身者,即为

四蕴所依止故。今约义标故云依止,即行住

坐卧屈伸俯仰等。斯则生心起念无所不知,

举动施为靡不咸见。盖佛智眼廓尔无边,依

正斯在岂不齐鉴。《法华》云:「我常知众生,行道

不行道。」心无形相故但言知,身质既形故得

云见。斯人德行既备、善根夙成,佛不摄授,于

理如何?故云此等显示等。然则佛智无偏、观

生如一,有感斯应,其谁谓之不然。

论云下。或

问:「见之与知说一则可,云何经内具言之乎?」

故云:若不说等,以凡夫亦有知见,见通肉眼、

知兼比量,由是故有不知不见。今佛知见非同

此也,谓于见处即知、非如比量知,知处即见、

非同肉眼见,即无事不知无事不见。经标悉

言,其在兹矣。故弥勒颂云:「佛非见果知,愿智

力现见。」

得福下。二、释得福

先引经。论云下。释

义。能生因者正修福业,即信解持说者也。自

卷四 第 203c 页 T33-0203.png

体果者,即熏成种子自体,后感当果也。正起

体果者,即熏成种子自体,后感当果也。正起者,作福之时当于现行。彼灭者,谓现行灭谢

种子方成,蕴在识中用感当果。

此云下。正会

今文。以得之一字,生取俱舍,谓生得、取得也。

秦译之妙其在此矣。

二所以中疏二。一、叙意

科分

由无等者。谓无我法二执分别,是得摄

受所以也。已断粗执,经意如疏。

初徵下。文二。

初、节释经文

徵意可知。释中我者,谓执自五

蕴总相为我。人者。计我死已生天,天死为畜

等故。梵语补特伽罗,此云数取趣,即是人也。

众生者。计我众多之法相续生故。寿者。亦云

寿命,计我一生寿命不断绝故。然我是总主、

人等为别,摄别归总故言我执,由是三中皆

言计我等也。然上四相,虽是经中所无,不可

不了耳。

能取等者。心境俱亡也。以万法虽多

统唯心境,心境各有无量差别,故云一切也。

真空等者。虽即诸法皆空,非谓一向非相,但

以离执真空不断故,故云亦无非法相。

然离

下。二、商较经旨

此明得佛知见之兼正也。

故

论下。引證。中有徵释详而示之。

实相差别者

实相即无差别,但是能生实相方便有差别

耳。持戒功德即指前段。

信心等者。下云:「信心

清净则生实相。」弥勒颂云:「彼人依信心,恭敬

生实相。」

不但等者。意谓能生实相有多方便,

不必独说智慧。前云离执此言般若者,由是

般若能除执故,前约所断此约能断,能所虽

异而意不异。

未除细执者。谓二执俱生任运

起者,前离分别粗执,已能成就净信,得佛知

见犹浅,细执未除,究竟障于圣道,故今显示

卷四 第 204a 页 T33-0204.png

令其断之。经徵意云:以何义故,要无法非法

令其断之。经徵意云:以何义故,要无法非法相。释意云:由取相故即著我人等,馀文云云,

可以详悉。

疏二。初、释。总明二相。

总解等者。经

云:「若心取相。」相中意舍法非法相,故云总也。

亦是等者,以次文别明取法非法,皆著我人

等相,故此且是立其宗也。

若取下。二、释别明二

相二。一、正辨二相

无明使者。法执俱生也,是

无明住地所摄,故名为使。现行等者,即我执

分别现行前已断者。

示无我见者。结成上义。

但取等者。即前无明使是所有者。转犹起也。

我想者,我执分别现行也。

依止者,分别种子

为彼现行所依止故,亦可法执分别名为依

止,与彼我执所依止故,斯皆不起也。

中有下。

二、别解

徵意可知。以后释前者。不如云以细

释粗,义则易见。

问:「二乘之人亦有法执,云何

不起我见耶?」

答:「以二乘人从初修行偏断我

执,至无学位粗细尽除,是故虽有法执而不

起我执。今约大乘学者,双断二执,分别并遣

俱生两存,由是二执任运而起也。故无著云:

『以我相中随眠不断故,则有我取。』」

玄门。经是

故者,由前取法非法皆著我等,故所以劝,令

不应即入中道也。

以是义故者。由是不取法

非法故。

疏结归中者。不应取法,离有也;不应

取非法,离无也。既离有无,即归中道。

假言显

义者。谓所言非法,是显法体离于性计,若无

非法之言,罔知彼义;馀皆例此。当知义不自

显,必假于言。故《净名》云:「无离文字说解脱也。」

不应等者。谓虽闻非法,不得如言便执空义,

此遮一向执言者也。

不执等者。谓若全弃非

卷四 第 204b 页 T33-0204.png

之于言,则安解诸法空义?将知但除其病不

之于言,则安解诸法空义?将知但除其病不除其法,此遮一向离言者也。是则全执全弃二

皆不可,故《华严疏》云:「夫法无言象、非离言象,

无言象而倒惑,执言象而迷真。」

偈云等者。馀

两句云:「如人舍船筏,法中义亦然。」

论云下。转

释偈文。得證智等者。以言诠智、得智忘言,忘

言即不住也。如乘筏渡河,至岸舍筏。

随顺等

者,未得證智不可都忘其言,未达彼岸不应

舍筏。

实相生者。实相名法,得实相智无相无

得,故云应舍,以实相无相故。《唯识》云:「若时于

所缘,智都无所得。」

理不应者。此实相法尚不

可得,况离实相外一切法耶?除诸法实相,馀

皆魔事故。故云:非法不与理合,故不相应。以

是例非,故云何况。

第三中疏初标章。向说下。

指疑起处。此从第一中来,以彼文云:「不可以

身相得见如来。」

佛非有为者。此指偈云:「分别

有为体,防彼成就得,三相异体故,离彼是如

来。」故云非有为。亦是按定,立其理也。

云何下。

结成疑。既若佛非有为,即不合有得有说,因

何释迦于菩提树下得菩提,前后诸会说法?

既有得有说即堕有为,云何前言不以相见

作无为耶?

举因问。经意云:于汝心中,所谓如

何?谓我得菩提?为不得耶?谓我说法?为不说

耶?伊本疑此,故举问之。

佛问等者。空生疑得

疑说,佛即顺疑以问。辞虽云得,意显无得,试

其所答解与不解。

无著下。引證。彼疑有取,佛

显无取,以无破有故云翻也。说法例之。顺理

酬经,意可知。定者实义,谓无实法名菩提,

无实法名如来说,此一向约胜义答也。偈云

卷四 第 204c 页 T33-0204.png

等者。馀句云:「说法不二取,无说离言相。」意谓

等者。馀句云:「说法不二取,无说离言相。」意谓释迦如来是其应化,应化之相俗有真无,是

故答中皆言无定。准《金光明经》及《摄论》说,佛

果无别色声功德,唯有如如及如如智独存。

此是真佛,今既异此岂得言真?故云应化非

真等。

无定法。经徵意云:以何义故,无定法可

说耶?释意云:欲言其有无状无名,欲言其无

圣以之灵。谛理若此,欲何说哉?说尚不得,欲

何取哉?取即得也,是故上云:「无有定法如来

可说」等。

疏二。一、引无著

正闻等者,此则闻而

无闻、说而无说,非谓全不闻不说也。如《净名》

云:「夫说法者无说无示,其听法者无闻无得。」

是兹义矣。

分别性者,一切诸法皆依妄念而

有差别,念尚无念,法岂是法?故云非法。

法无

我者,但分别性亡即是法无我理,此理不无,

故云非非法也。

论云下。二、引天亲二

一、释文

依真等者。此且标立所依之本,然于其上说

离有无。

一切等者。缘生之法本无真实之体,

亦无真实之相,故云非也。

实相有者。诸法既

无即真实相,实相不无,故云非非法也。此即

非却非法也。

何故下。二、通难

难意云:本来疑

證疑说,问答悉以双该。今于释所以中,何故

但言所说而不言證耶?

有言下。释也。此乃以

说反验于證。且川有珠而不枯,山有玉而增

润。内无德本,外岂能谈?故但言说,自表其證

也。又此言取即是證也。

无取。经徵意云:所以

言无取无说、非法非非法者,何也?释意云:圣

人即是无为,无为即无分别,若有取说法非

法等,皆属分别不名无为,何为圣人?故无取

卷四 第 205a 页 T33-0205.png

说等。

说等。言贤圣者,贤即是圣,邻近释也。

魏云等

者。

问:「行位通于贤圣,云何唯取圣人?」

答:「若以

通论即该贤位,此明證果深浅故唯言圣。」

得

名者。即差别也。以诸圣人皆约證无为差别

之义,而立其名。如證偏行真如,得名欢喜地,

菩萨等此则得名差别,盖一义耳。

轮意等者。

谓登地已上随證一分真如,皆断一障二愚,

即是一分清净,约于此义便立一名,乃至佛地

例皆如此。非别得法者。无得而得即是真得

菩提,若言有得即是不得,当知菩提树下都

无实事。故偈云:「应化非真佛」等故。

无取说者。

结归经文无分别义也。

具足清净者。佛也。谓

一切惑习悉皆断除,荡无纤尘纯一无杂故。

分清净者。菩萨也。分断诸障、分證真如,垢未

全除故名为分。故《佛顶经》云:「馀尘尚诸学,明

极即如来」,广如序中满净觉者处说。

无著下。

约无为差别明贤圣也。

无分别者。即无为义。

无所作为故云无为。无为、真如盖是一法。

菩

萨等者。有分别故,有所为故。

如来等者,无分

别故,无所作故。

初无为者。菩萨也。

折伏等者。

此约在观分别不生,分得相应故云显了。

后

无为者。如来也。无复分别是真无为,即第一

义也。此约于佛故。

复云者。更无过上故云无

上。觉即佛也。

三乘下。结通诸乘。以二乘之人

亦分證真理,故此通摄也。是知三乘贤圣皆

修證无为,所證虽无浅深,能證有其差别。犹

如三兽同度一河,能度有差,所度无别。故《大

品》云:「欲求声闻乘,当学般若波罗蜜,欲求缘

觉、菩萨、无上佛乘,皆言当学般若波罗蜜。」是

卷四 第 205b 页 T33-0205.png

故经云:「一切贤圣也。」

故经云:「一切贤圣也。」校量等者。

问:「本因善吉

起疑,所以世尊为断。断疑既已,何用校量?」

答:

「论云:『法虽不可取不可说,而不空故。』意云:恐

有人闻是法不可取说,便欲一向毁废言教

故。此校量显胜,令其演说受持。故大云于此

开立第五不空福德疑。以论文不言断疑,故

此不立也。」

劣福问。经意云:七宝最珍、三千最

大,用此布施福多不多?

俱舍下。明三千世界。

四大洲者,谓东胜身洲,南赡部洲,西牛货洲,

北俱卢洲。

日月者。即一四天下,同一日月之

所照临。苏迷亦云须弥卢,但梵语楚夏耳。此

云妙高山,四宝所成,高八万由旬。

欲天者。六

欲天也。谓四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、

化乐天、他化自在天。

梵世者。色界初天也。于

中复有三天,谓梵众天、梵辅天、大梵天。

各一千

等者。如上各满一千,方成一小千界。

此小千

等者。又一千个小千界,方成一中千界。

此千

等者。又以一千个中千界,方成一大千界。

皆

同等者。谓四禅已上三灾不及,故不说成之

与坏。三禅已下统维三灾,故云同一成坏。就

中从初禅已下同火灾,二禅已下同水灾,三

禅已下同风灾。七宝等可知。

福多酬。经答文

可见。徵云:以何义故说多?释意云:不约胜义

空故说多,是约世谛有故说多。

胜义空者。此

门是绝相无为,不可言福与不福。福既不有,

无以言多。

世俗有者。此门是有相有为,可以

言福,以有福故兼可言多。

判经福。经意可知。

然四句尚尔,况全部耶。

疏二。一、正释经文

偈释

持说,因明胜之所以。望后经文,有似太疾。以

卷四 第 205c 页 T33-0205.png

偈文连环,不可分故悉之。

偈文连环,不可分故悉之。受持及说者,标二

法门。

不空等者。谓持说此经不同宝施,空得

福德更得何物?次文是也。

福不趣菩提者。谓

宝施虽多,但成世间有漏之福,终不能成无

上菩提。

二能趣菩提者。谓持说此经断除烦

恼,烦恼尽处即是菩提故。

四句下。二、别示句

相

诠义等者。谓以一句诠一义,一义为一句,

四义方成一偈,一异有空常无常等,皆各有

四句。然今经四句人说不同。有说:取无我、无

人、无众生、无寿者为四句。有说:取若以色见

我等为四句。有说:一切有为法等为四句。有

说:但于一经之中随取四句经文,便为四句。

有说:始从如是终至奉行,方成四句。然上诸

说皆非正义。

如凡下。明正义。斯则约有无等

为四句也。谓第一是有句,第二是无句,第三

是亦有亦无句,第四是非有非无句,文义兼

备,故云最妙。以此四义能通实相,即是四门。

然但下。通妨。先问:且一二二句皆是四言,第

三一句独成六字,文既增减云何成偈?故此

释也。

持说等者。以此四义是万法之门,若了

四义即通万法,万法既通岂有菩提而不證

哉?

文或等者。但论其义,义不在文,义必周圆,

文从增减。

义若等者。谓阙之成谤、具之成门。

成谤者,谓阙无成增益谤,阙有成损减谤,阙

非有非无成相违谤,阙亦有亦无成戏论谤。

以有则定有、无则定无,馀二例之,故成四谤。

何以故?法不如是故,不如法见故。斯则般若

波罗蜜犹如大火聚,四面不可取也。

具四句

者。谓义无所阙故,有不定有,是即无之有;无

卷四 第 206a 页 T33-0206.png

不定无,是即有之无。馀亦例之。随于一句之

不定无,是即有之无。馀亦例之。随于一句之中,圆见四句之义,不堕增减等谤,故成门也。

何以故?法如是故,如法见故。斯则般若波罗

蜜犹如清凉池,四面皆得入。但以人依于法,

法异人乖,苟法义之所全,岂菩提而不證矣。

故言受持此经胜于施福。

正释。经徵意云:以

何义故持说此经?胜于宝施,释意可知。

诸佛

菩提法者。拣非馀乘菩提法也。然馀菩提非

此不出,但举胜者而以例之。

此二者。持说也。

了因者,以法身是本真之理,不生不灭,但以

烦恼覆之则隐,智慧了之则显,持说此法妙

慧自彰,观破烦恼法身现矣。

生因者,报化之

身本来无有,万行所致故名为生。故弥勒颂

云:「于实为了因,亦为馀生因。」为经云:一切诸

佛菩提法,皆从此经处。

转释。经所言佛法者,

约世谛故有。即非佛法者,约第一义。即无第一

等者,谓俗谛相中有迷悟、染净、凡圣之异,故

说佛法从经而出。真谛之理离于迷悟、染净、凡

圣之相,故不可说,出佛法之义也。故《圆觉》云:

「一切如来圆觉妙心,本无菩提及与涅槃,亦

无成佛及不成佛,无妄轮回及非轮回。」然则

本论异此,不能烦述。

第四疏初标章

向说下。

指疑起处。此从第三中来。

不可取说者。以前

文云:「如来所说法,皆不可取不可说。」

云何下。

结成疑也。前云:「一切贤圣通于三乘故」,疑声

闻得果是取。如初果人證自初果,亦自说言

已證初果等。

入流果。经问意云:于汝意中如

何?汝谓须陀洹人作念云得须陀洹果不?答

言:不也。徵意云:若如是者,以何义故得名须

卷四 第 206b 页 T33-0206.png

陀洹?释意云:但约不入色等境界,即名须陀

陀洹?释意云:但约不入色等境界,即名须陀洹。

疏三。初、正释经文

入流者,四果名为圣人。

经从凡夫刱入圣类,故流类也。预,厕也。

只由

下。释得名所以。

入者。取著义。若取六尘即滞

凡流,不取六尘名入圣流。是知功过在人,不

在六尘境界。据此则何有别法而为所入耶?

论云下。引證上义。

不取一法者,不唯六尘也。

名逆流者。逆凡流也。谓若取六尘即入凡流逆

圣流,既不取著即入圣流逆凡流也。

乃至下。

例明馀果。初果尚尔,况馀果耶?

然非下。二、商

教果證

或问:「既皆不取,应亦不證。」故此释也。

但于下。转释。意明但无取心,非谓不證。

若起

下。反明。凡夫著我,既由起心,圣人无我,必不

起也。

故知下。三、结断疑情

空生本谓證果是

取故生疑,今明无取方成證义,永异所疑也。

若准断疑,斯文已毕,以四果是小乘贤圣修

證行位,是故经中具而明也。然此四果复有

四向,谓向于果故,即须陀洹向等。于四果之

中,初为见道,次二修道,后一无学道。且初修

行得入见道,谓十六心断三界。

四谛下。八十

八使分别粗惑,得初果證。谓三界各有四谛,

每谛下各有烦恼,即贪、瞋、痴、慢、疑、身见、边见、

邪见、见取、戒禁取。四谛之下或具或阙,故成

八十八使。《杂心论》云:「苦下具一切,集灭除三

见,道除于二见,上界不行恚。」谓:初句即欲界

苦谛下全具十使。次句即集灭二谛下各除

三见,即身、边二见及戒禁取。所以除此三者,

缘身是苦本,观苦已断身见、边见,依身而起

故亦随亡。无戒禁取者,以集谛不计非道为

卷四 第 206c 页 T33-0206.png

道,灭谛又非修位,是故皆无戒禁取。道当修

道,灭谛又非修位,是故皆无戒禁取。道当修位却或有之,故不除矣,故云道除于二见,不

除戒禁也。由是苦下具十,集灭二谛下各七,

通前即二十四,道谛下八,合三十二。后句云

上界不行恚,即于二四谛下各除一瞋,每界

各有二十八,共成五十六,兼下欲界三十二,

即都合为八十八也。云何十六心?谓欲界四

谛下,各一忍一智以成八心,又合上二界为

一四谛,类下欲界,观断亦各一忍一智,以成

八心,二八即为十六心也。忍即无间道,是正

断惑时。智即解脱道,是断了时。所谓苦法智

忍、苦法智,苦类智忍、苦类智,乃至道法智忍、

道法智,道类智忍、道类智,断至十五心道类

智忍名初果向,至第十六心道类智时,名證

初果。入于见道为须陀洹,分别粗惑一时顿

断,犹如劈竹三节并开,即以见谛八智为初

果体。初果行相略明如是,馀之三果伫见次

文。

一来果。经问答及徵意,皆同上释。意明斯

陀含者,但于人间天上一度往来,虽复往来

实无往来之者,只约此义名斯陀含。

断惑者,

谓欲界修惑有四,即贪、瞋、痴、慢。此是俱生细

惑,任运起者障于修道。以难断故分为九品,

所谓上上乃至下下。此九品惑,二三果人断

之,断至五品名二果向,断六品尽名第二果。

故《俱舍》云:「断至五二向,断六一来果。」

一往等

者。以九品修惑,能润欲界七生。谓上上品润

两生,次三各一生,次二品共一生,下三品共一

生。今断六品已损六生,犹残下三品润欲界

一生,是故一往天上,更须一来人间受生,断

卷四 第 207a 页 T33-0207.png

馀惑也。

馀惑也。便得等者。

问:「据此次第,合是第三,云

何僣言便得罗汉?」

答:「所言便得罗汉等者,非

谓逾越不證第三,但约欲界惑尽往而不来,

望一去说,故云便得等也。若改便得为直至,

何也?馀下三品一生断尽,便往罗汉,即不须

前来和会也。」

故名下。结成第二果。即以见道

八品无为,及修道六品无为,为此果体。

无我

等者。由无我故不计去来,非谓不去不来,但

不计去来之者。其犹鲁船匠士刻木为人,虽

复驱使往来,实无情虑所计。

不来果。经问答

徵意,亦同上释。意云阿那含者,一往天上更

不再来,虽尔不来亦无不来之者,但约此义,

名阿那含。不来不还,盖是一义。

断惑等者,谓

前九品惑中馀下三品,断至八品名三果向,

断九品尽名第三果。故《俱舍》云:「断惑七八品,

名第三果向,九品全断尽,即得不还果。」

更不

还者,欲界修惑但馀三品,三品烦恼共润一

生,今以断之,更无惑润杜绝纡绊,故无再来。

故云下。结成第三果也。即以见道八品无为,及

修道九品无为,为此果体。此二三果人断惑,

犹如截木横断,而已知之。同前者,合云已悟

无我虽能往来。

四、不生下二。初、辨得名。

三释

者。由有三义故存梵音。

无贼者,意以烦恼为

贼。谓断人慧命劫功德财,致使行人失于圣

道,流迸生死旷野,不达涅槃宝所,为害颇深

故名为贼。

见修等者,谓上二界各有三种修

惑,谓贪、痴、慢。此惑微细难除,故约八地分之。

每地分成九品,都合七十二品。每品各有一

无间、一解脱,断至七十一品名阿罗汉向,断

卷四 第 207b 页 T33-0207.png

七十二品惑尽成阿罗汉。此果断惑如登楼

七十二品惑尽成阿罗汉。此果断惑如登楼台渐陟渐高。见修合论,兼欲界一地,总以八

十九品无为,为此果体。

若约四果有为出体

者。即初果唯取道类智一解脱道为体,第二

唯取断欲界九品修惑中第六品一解脱道

为体,三果唯取第九品一解脱道为体,罗汉

唯取有顶地第九品中一解脱道尽智为体。

所言无为即离系果,有为即等流果。

不生等

者。谓我生已尽,梵行已立,所作已办,不受后

有。然前三句,即是尽智,后句即是无生智。谓

不向三界之中,受有苦身也。以世间因亡果

丧,出世间因成果證故。

应受等者。为超出人

天故,堪受人天供养。若或一种沦溺,宁堪供

之?故《俱舍》云:「供养阿罗汉,得现在福报。」盖由

业烦恼尽、福田胜故。当知,未出三界受他供

养者,大须随顺出离,岂得安然免之哉?

举问。

经意准前可知。

明答及徵意准前释。意云阿

罗汉者,无烦恼、不受生、应供养,以是义故名

阿罗汉。除此之外,更无一法名阿罗汉。

若阿

下。反释。云若或作念言,我得阿罗汉果,便著

我人等相,则与凡夫何所异哉?由此验知,的

无是念。

引己證令信者。以己方人也。亦令众

生皆亡是念,入于圣道故。

先印。经意云:佛于

往日,曾说于我得是三昧人中第一。

不恼等

者。若人嫌立则复为坐,乃至不向贫家乞食,

皆为不恼他也。

能令下。释。既不恼之,烦恼何

起?

第一等者。谓十大弟子各有一能,皆称第

一。即迦叶头陀,阿难多闻,舍利弗智慧,目连

神通,罗睺罗密行,阿那律天眼,富楼那说法,

卷四 第 207c 页 T33-0207.png

迦旃延论义,优波离持律,须菩提解空。今言

迦旃延论义,优波离持律,须菩提解空。今言无诤者,只由解空得无诤故。亦如夫子十哲,

各有能事,谓:德行,颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓,

言语,宰我、子贡,政事,冉有、季路,文学,子游、子

夏。

离欲等者,谓贪使烦恼通于三界,断尽此

贪方真离欲也。

问:「若然者,则但是罗汉皆断

三界烦恼,云何善现称第一耶?」

答:「所言第一

者,盖约无诤,不约离欲也。故经云:『我得无诤

三昧,人中最为第一。』又魏经云:『我若作念,世

尊则不记我无诤行第一。』意者,以空生独得

无诤三昧故,于诸离欲罗汉之中,称为第一

也。」

不取。经云:「佛虽赞我,我于此时辄无是念。」

佛意。经云:「若我当此之时作如是念,我得阿

罗汉果,佛则不说我为乐寂静者。」只缘不作

是念,故佛赞之。

无所行者,即不作念也。故经

中反说,即言若作是念,顺释即言实无所行。

离烦恼障者。谓贪等十使粗细尽除。

离三昧

障者。三昧是定,障即是惑,三昧之障,依主释

也。不同烦恼即障,持业释故。然此二障,离各

有由。离烦恼障得罗汉故,离三昧障得无诤

故。

寂静者,寂静即是无诤定意,言须菩提是

乐寂静之者。

第五疏初标章

释迦下。先述疑

意。即释迦因中为善慧仙人,蒙然灯如来授

记云:「汝于来世当得作佛,号释迦牟尼。」由此

增进入第八地,故云受法。广有因缘如第十

二中说。

云何下。指疑起处,便结成疑。此亦从

前第三中来,以彼文云:「如来所说法,皆不可

取不可说故。」

经问。意云:于汝意中如何?谓我

昔于然灯佛所,于授记言说之中,有法为所

卷四 第 208a 页 T33-0208.png

得为无所得?

得为无所得?答意云:如来昔在然灯佛所,于

授记言说之中,实无法为所得。

说是语言等

者。以是语言故无所得。

语言非实者。谓语言

从缘,缘无自性,举体全空,空故无得也。斯则

闻而无闻、说而无说。

智證法者。释得记之由

也。意明:但以自无分别智,證自无差别理,智

与理冥,境与神会,岂有所说所得耶?

论云下。

引證上义。證法离言说相故不可说,證法离

心缘相故不可取也。

金刚经纂要刊定记卷第四