声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 19a 页

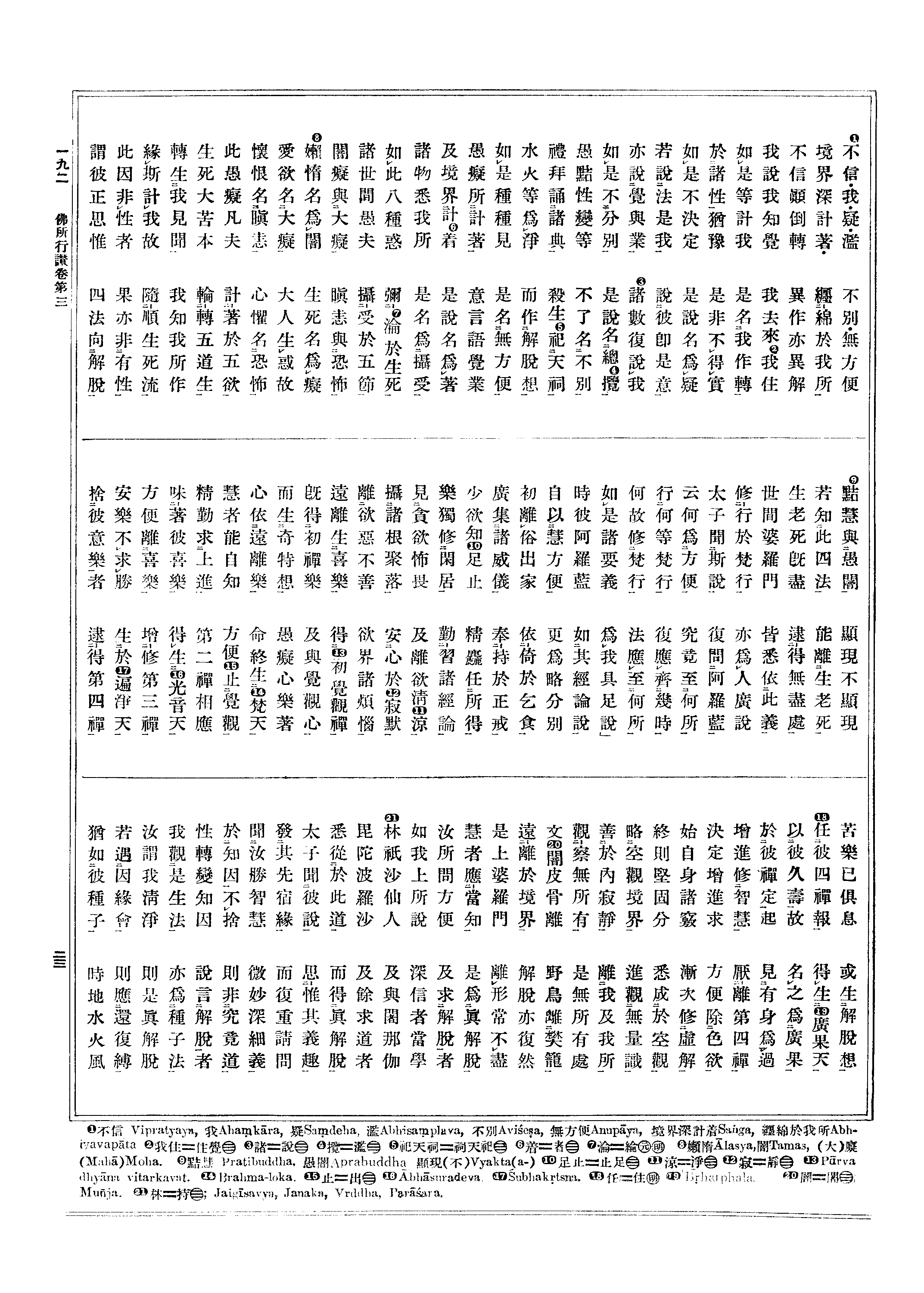

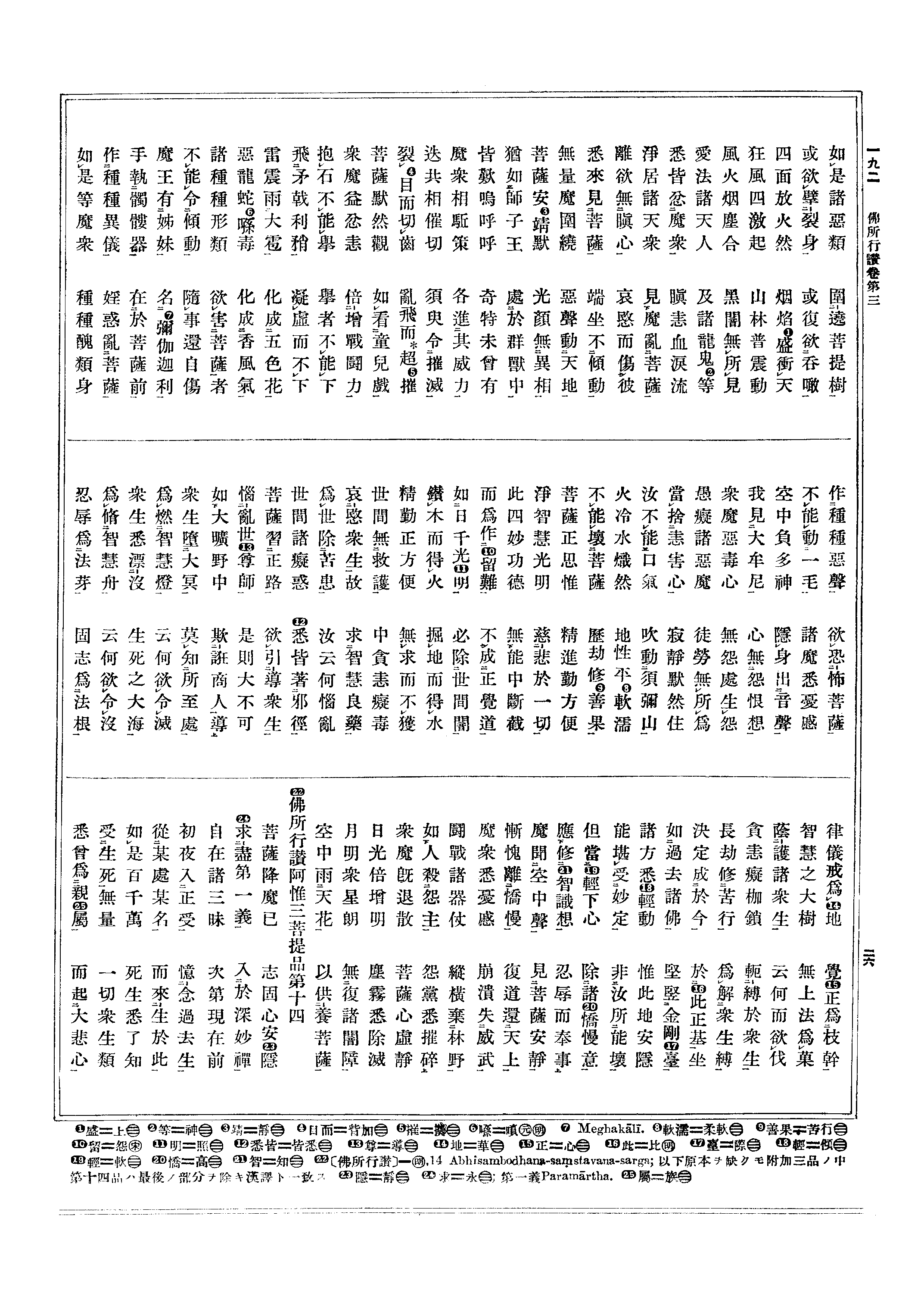

《佛所行赞》卷第三(亦云佛本行经)

马鸣菩萨造

北凉天竺三藏昙无谶译

* 瓶沙王诣太子品第十

「 太子辞王师,

及正法大臣,

冒浪济恒河,

路由灵鹫岩。

藏根于五山,

特秀峙中亭,

林木花果茂,

流泉温凉分,

入彼五山城,

寂静犹升天。

国人见太子,

容德深且明,

少年身光泽,

无比丈夫形,

悉起奇特想,

如见自在幢。

横行为止足,

随后者速驰,

先进悉回顾,

瞻目视无厌。

四体诸相好,

随见目不移,

恭敬来奉迎,

合掌礼问讯。

咸皆大欢喜,

随宜而供养,

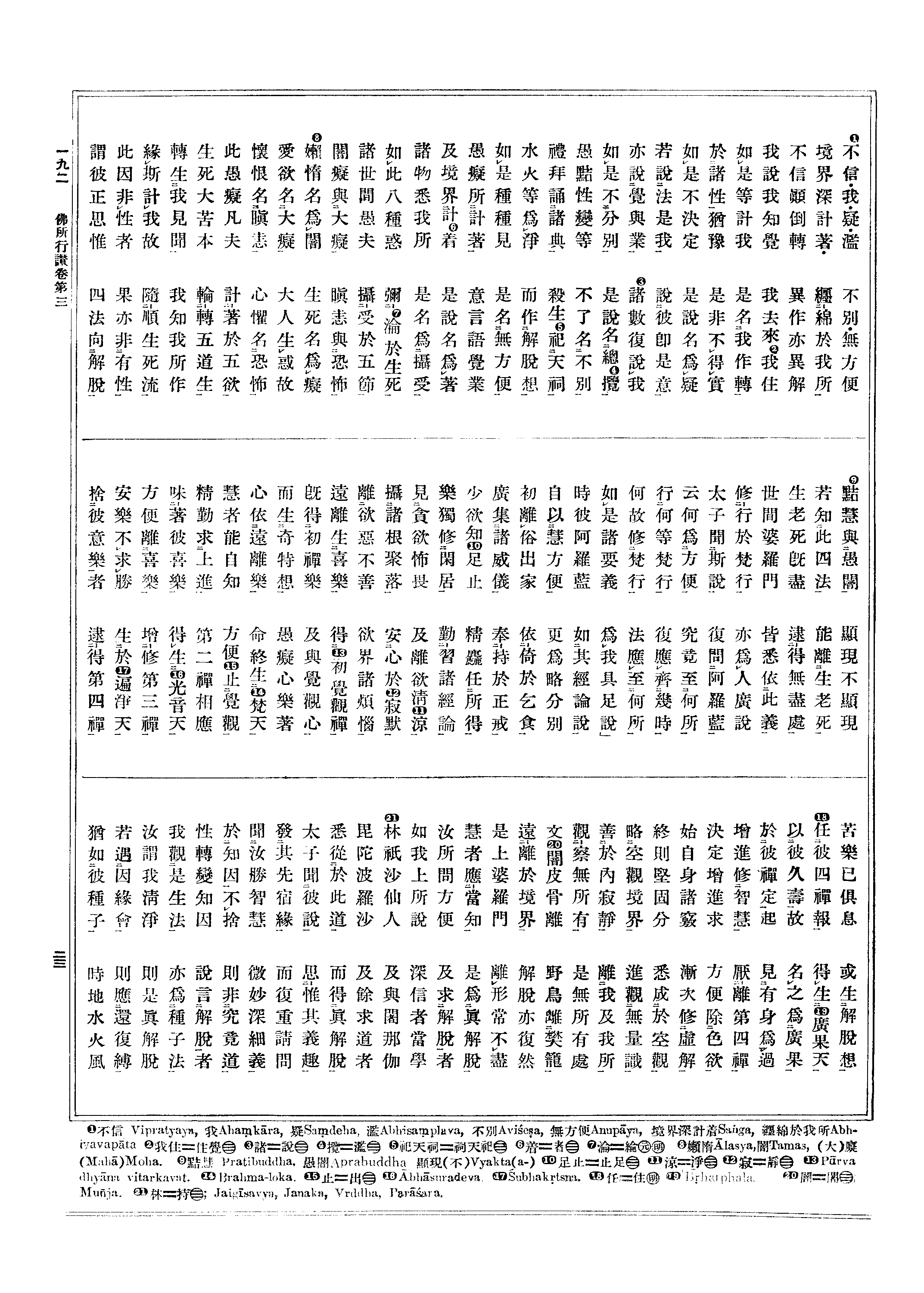

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 19b 页 T04-0019.png

瞻仰尊胜颜,

瞻仰尊胜颜,俯愧种种形。

政素轻躁仪,

寂默加肃敬,

结恨心永解,

慈和情顿增。

士女公私业,

一时悉休废,

敬形宗其德,

随观尽忘归。

眉间白毫相,

脩广绀青目,

举体金光曜,

清净网缦手,

虽为出家形,

有应圣王相。

王舍城士女,

长幼悉不安,

此人尚出家,

我等何俗欢?

尔时瓶沙王,

处于高观上,

见彼诸士女,

惶惶异常仪,

敕召一外人,

备问何因缘?

恭跪王楼下,

具白所见闻:

「昔闻释氏种,

殊特殊胜子,

神慧超世表,

应王领八方,

今出家在此,

众人悉奉迎。」

王闻心惊喜,

形留神已驰,

敕使者速还,

伺候进趣宜,

奉教密随从,

瞻察所施为。

澄静端目视,

庠步显真仪,

入里行乞食,

为诸乞士光,

敛形心不乱,

好恶靡不安。

精粗随所得,

持钵归闲林,

食讫漱清流,

乐静安白山。

青林别高崖,

丹华殖其间,

孔雀等众鸟,

翻飞而乱鸣。

法服助鲜明,

如日照扶桑,

使见安住彼,

次第具上闻。

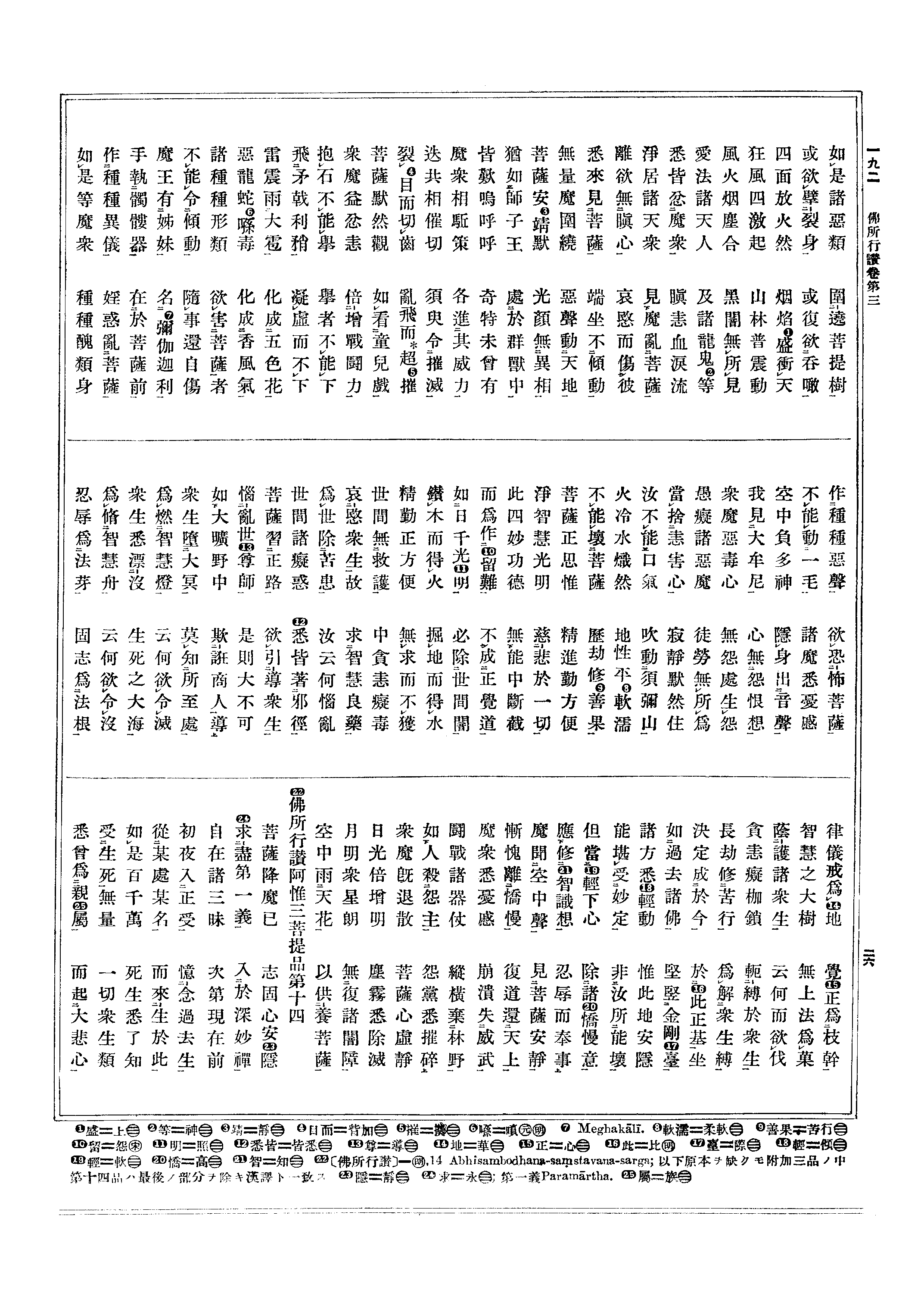

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 19c 页 T04-0019.png

王闻心驰敬,

王闻心驰敬,即敕严驾行,

天冠佩花服,

师子王游步。

简择诸宿重,

安静审谛士,

导从百千众,

云腾升白山。

见菩萨严仪,

寂静诸情根,

端坐山岩室,

如月丽青天。

妙色净端严,

犹若法化身,

虔心肃然发,

恭步渐亲近。

犹如天帝释,

诣摩醯首罗,

敛容执礼仪,

敬问彼和安。

菩萨详而动,

随顺反相酬。

时王劳问毕,

端坐清净石,

瞪瞩瞻神仪,

颜和情交悦。

「伏闻名高族,

盛德相承袭,

钦情久蕴积,

今欲决所疑。

日光之元宗,

祚隆已万世,

令德绍遗嗣,

弘广萃于今。

贤明年幼少,

何故而出家?

超世圣王子,

乞食不存荣,

妙体应涂香,

何故服袈裟?

手宜握天下,

反以受薄餐,

若不代父王,

受禅享其土,

吾今分半国,

庶望少留情。

既免逼亲嫌,

时过随所从,

当体我诚言,

贪德为良邻。

或恃名胜族,

才德容貌兼,

不欲降高节,

屈下受人恩。

当给勇健士,

器仗随军资,

自力广收罗,

天下孰不推。

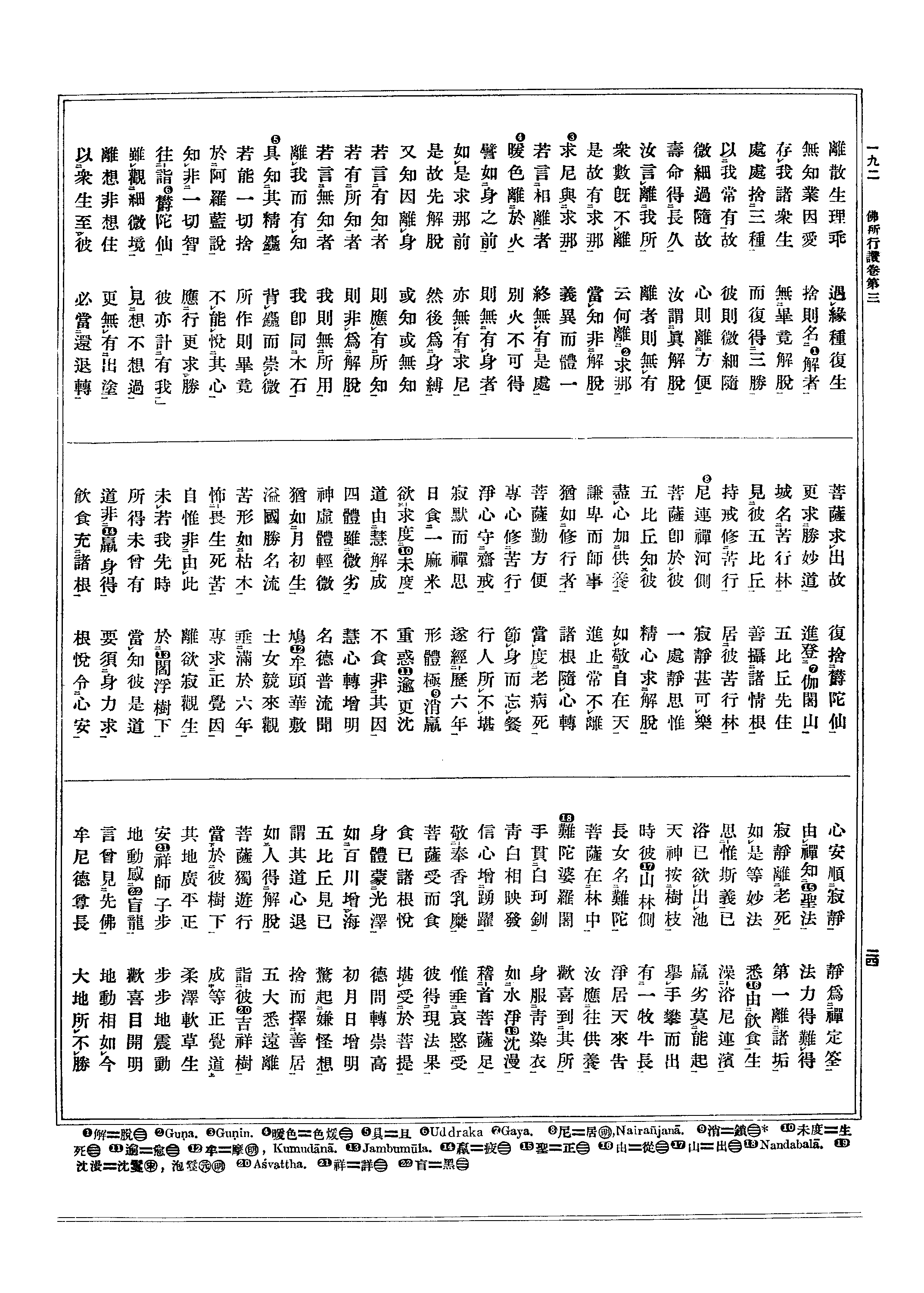

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 20a 页 T04-0020.png

明人知时取,

明人知时取,法财五欲增,

若不获三利,

终始徒劳勤。

崇法舍财色,

财为一分人,

富财舍法欲,

此则保财资。

贫窭而忘法,

五欲孰能欢?

是故三事俱,

德流而道宣。

法财五欲备,

名世大丈夫,

无令圆相身,

徒劳而无功。

曼陀转轮王,

王领四天下,

帝释分半坐,

力不能王天。

今汝𦟛长臂,

足揽人天境,

我不恃王力,

而欲强相留。

见汝改形好,

爱著出家衣,

既以敬其德,

矜苦惜其人,

今见行乞求,

我愿奉其土。

少壮受五欲,

中年习用财,

年耆诸根熟,

是乃顺法时。

壮年守法财,

必为欲所坏,

老则气虚微,

随顺求寂默,

耆年愧财欲,

行法举世宗。

壮年心轻躁,

驰骋五欲境,

畴侣契缠绵,

情交相感深,

年宿寡绸缪,

顺法者所宗,

五欲悉休废,

增长乐法心。

具崇王者法,

大会奉天神,

当乘神龙背,

受乐上升天。

先胜诸圣王,

严身宝璎珞,

祠祀设大会,

终归受天福。」

如是瓶沙王,

种种方便说,

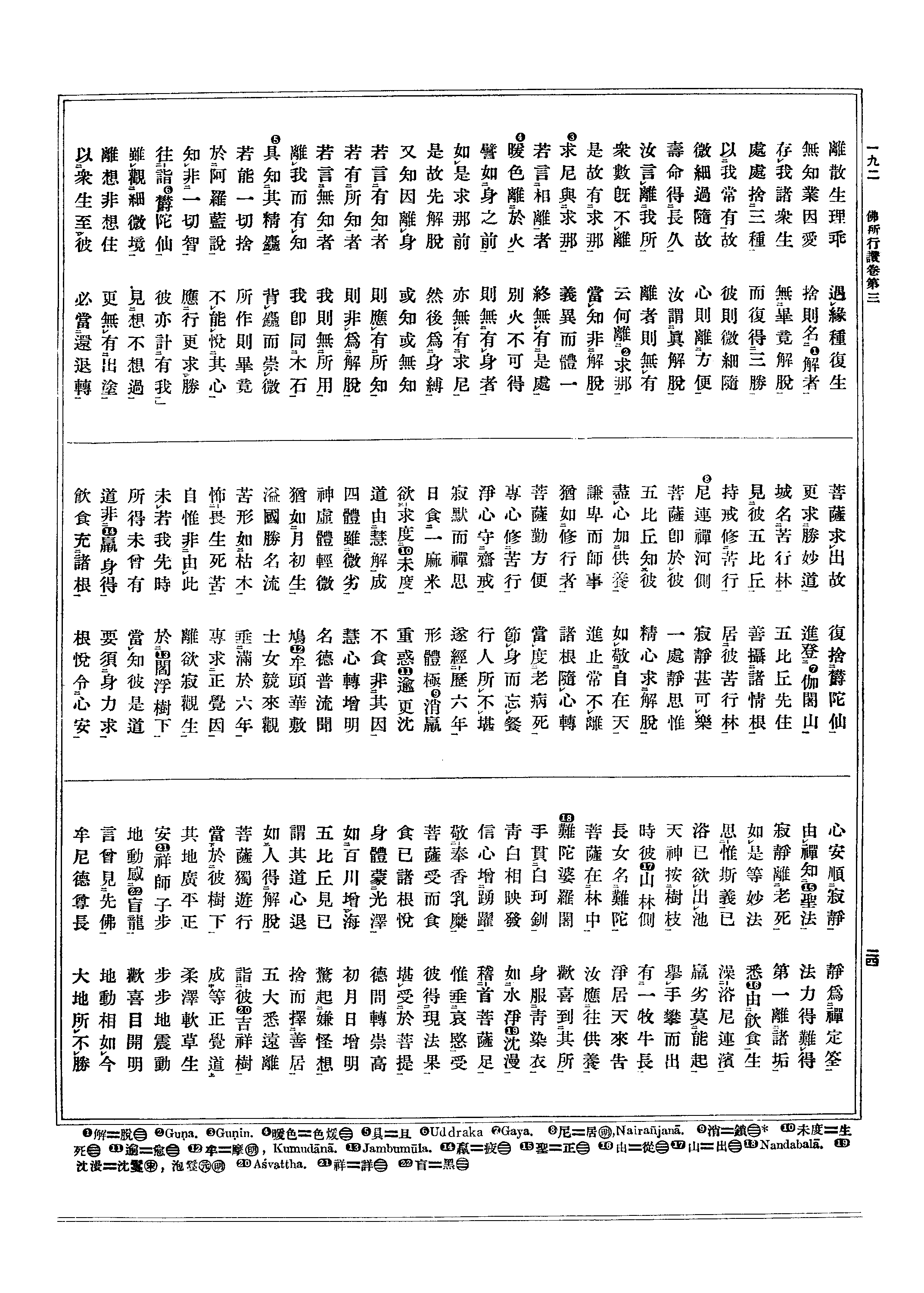

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 20b 页 T04-0020.png

太子志坚固,

太子志坚固,不动如须弥。」

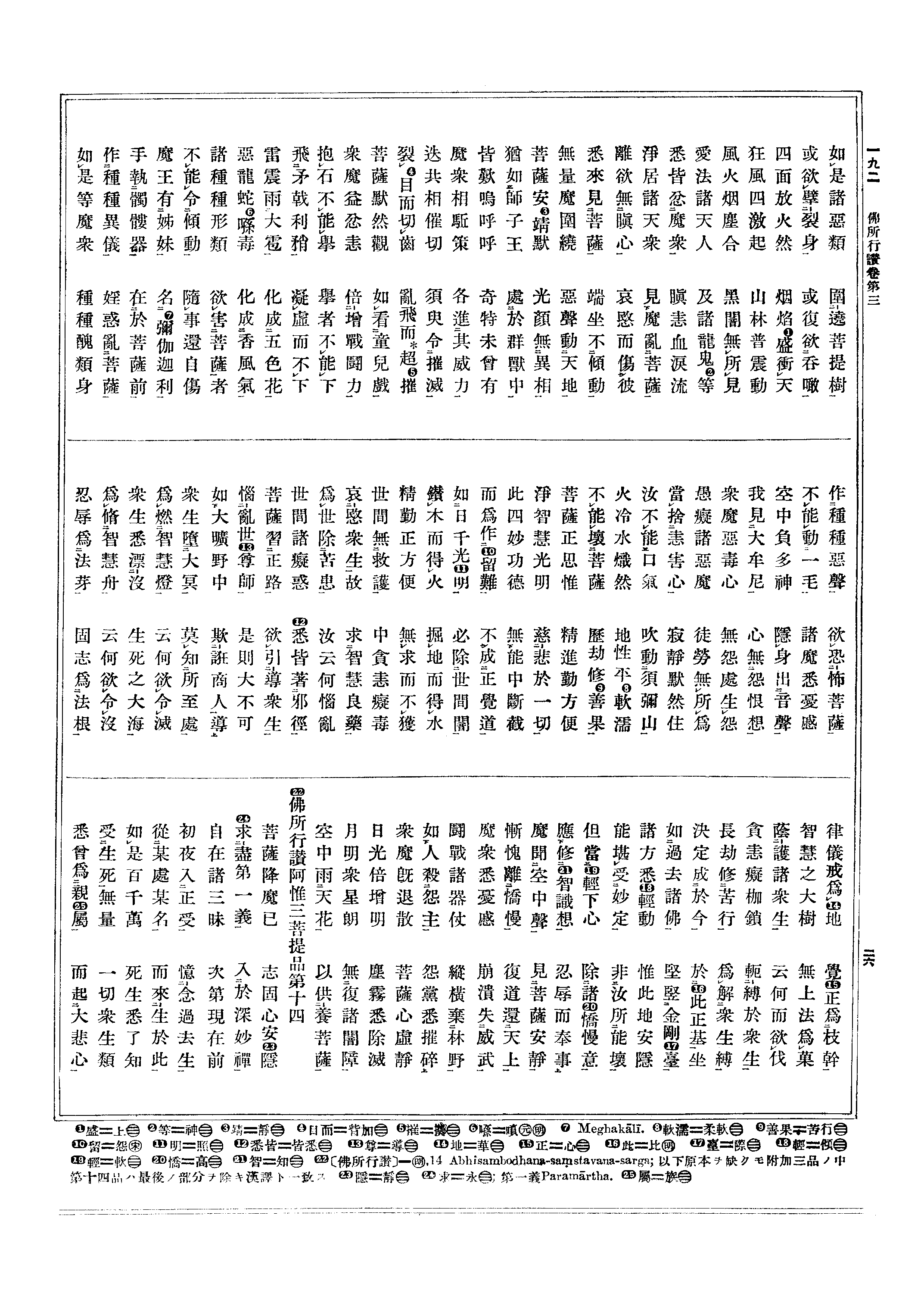

* 《佛所行赞》答瓶沙王品第十一

「 瓶沙王随顺,

安慰劝请已,

太子敬答谢:

「深感于来言,

善得世间宜,

所说不乖理,

诃梨名族胄,

为人善知识,

义怀心虚尽,

法应如是说。

世间说凡品,

不能处仁义,

薄德遇近情,

岂达名胜事?

承习先胜宗,

崇礼修敬让,

能于苦难中,

周济不相弃,

是则为世间,

真善知识相。

善友财通济,

是名牢固藏,

守惜封己利,

是必速亡失。

国财非常宝,

惠施为福业,

兼施善知识,

虽散后无悔。

既知汝厚怀,

不为违逆论,

且今以所见,

率心而相告。

畏生老病死,

欲求真解脱,

舍亲离恩爱,

岂还习五欲?

不畏盛毒蛇,

冻电猛盛火,

唯畏五欲境,

流转劳我心。

五欲非常贼,

劫人善珍宝,

诈伪虚非实,

犹若幻化人。

暂思令人惑,

况常处其中?

五欲为大碍,

永障寂灭法。

天乐尚不可,

况处人间欲?

五欲生渴爱,

终无满足时。

犹盛风猛火,

投薪亦无足,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 20c 页 T04-0020.png

世间诸非义,

世间诸非义,莫过五欲境。

众生愚贪故,

乐著而不觉,

智者畏五欲,

不堕于非义。

王领四海内,

犹外更希求,

爱欲如大海,

终无止足时。

曼陀转轮王,

普天雨黄金,

王领四天下,

复希忉利天,

帝释分半座,

欲图致命终。

农沙修苦行,

王三十三天,

纵欲心高慢,

仙人挽步车,

缘斯放逸行,

即堕蟒蛇中。

挂罗转轮王,

游于忉利天,

取天女为后,

赋敛仙人金,

仙人忿加咒,

国灭而命终。

婆罗大帝释,

大帝释农沙,

农沙归帝释,

天主岂有常?

国土非坚固,

唯大力所居。

被服于草衣,

食果饮流泉,

长发如垂地,

寂默无所求。

如是修苦行,

终为欲所坏,

当知五欲境,

行道者怨家。

千臂大力王,

勇健难为敌,

罗摩仙人杀,

亦由贪欲故。

况我刹利种,

不为欲所牵,

少味境界欲,

子息长弥增。

慧者之所恶,

欲毒谁服食?

种种苦求利,

悉为贪所使,

若无贪欲者,

勤苦则不生。

慧者见苦过,

灭除于贪欲,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 21a 页 T04-0021.png

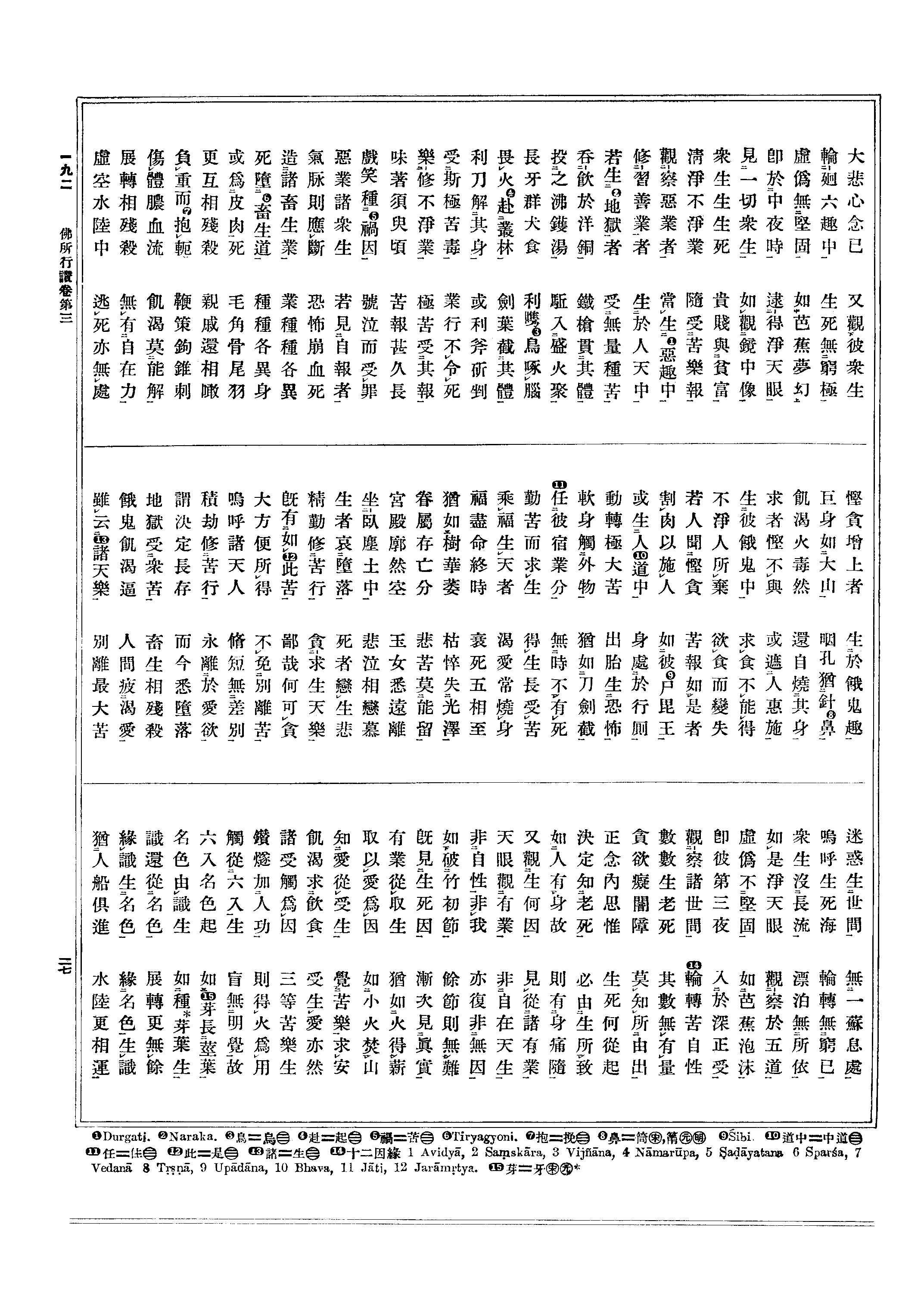

世间谓为善,

世间谓为善,即皆是恶法,

众生所贪乐,

生诸放逸故,

放逸反自伤,

死当堕恶趣。

勤方便所得,

而方便所护,

不勤自亡失,

非方便能留。

犹若假借物,

智者不贪著,

贪欲勤苦求,

得以增爱著,

非常离散时,

益复增苦恼,

执炬还自烧,

智者所不著。

愚痴卑贱人,

悭贪毒烧心,

终身长受苦,

未曾得安乐。

贪恚如蛇毒,

智者何由近?

勤苦啮枯骨,

无味不充饱,

徒自困牙齿,

智者所不尝。

王贼水火分,

恶子等共财,

亦如臭段肉,

一聚群鸟争,

贪财亦如是,

智者所不欣。

有财所集处,

多起于怨憎,

昼夜自守卫,

如人畏重怨,

东市杀标下,

人情所憎恶。

贪恚痴长标,

智者常远离,

入山林河海,

多败而少安。

如树高条果,

贪取多堕死,

贪欲境如是,

虽见难可取。

苦方便求财,

难集而易散,

犹如梦所得,

智者岂保持?

如伪覆火坑,

蹈者必烧死,

贪欲火如是,

智者所不游。

如彼鸠罗步,

弼瑟腻难陀,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 21b 页 T04-0021.png

弥郗利檀茶,

弥郗利檀茶,如屠家刀机,

爱欲形亦然,

智者所不为。

束身投水火,

或投于高岩,

而求于天乐,

徒苦不获利。

孙陶钵孙陶,

阿修轮兄弟,

同生相爱念,

为欲相残杀,

身死名俱灭,

皆由贪欲故。

贪爱令人贱,

鞭杖驱策苦,

爱欲卑希望,

长夜形神疲。

麋鹿贪声死,

飞鸟随色贪,

渊鱼贪钩饵,

悉为欲所困。

观察资生具,

非为自在法,

食以疗饥患,

除渴故饮水。

衣被却风寒,

卧以治睡眠,

行疲故求乘,

立惓求床座。

除垢故沐浴,

皆为息苦故,

是故应当知,

五欲非自在。

如人得热病,

求诸冷治药,

贪求止苦患,

愚夫谓自在。

而彼资生具,

亦非定止苦,

又令苦法增,

故非自在法。

温衣非常乐,

时过亦生苦,

月光夏则凉,

冬则增寒苦。

乃至世八法,

悉非决定相,

苦乐相不定,

奴王岂有间?

教令众奉用,

以王为胜者,

教令即是苦,

犹担能任重。

普铨世轻重,

众苦集其身,

为王多怨憎,

虽亲或成患,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 21c 页 T04-0021.png

无亲而独立,

无亲而独立,此复有何欢?

虽王四天下,

用皆不过一,

营求于万事,

唐苦何益身?

未若止贪求,

息事为大安。

居王五欲乐,

不王闲寂欢,

欢乐既同等,

何用王位为?

汝勿作方便,

导我于五欲,

我情之所期,

清凉虚通道。

汝欲相饶益,

助成我所求,

我不畏怨家,

不求生天乐。

心不怀俗利,

而舍于天冠,

是故违汝情,

不从于来旨。

如免毒蛇口,

岂复还执持?

执炬而自烧,

何能不速舍?

有目羡盲人,

已解复求缚,

富者愿贫穷,

智者习愚痴,

世有如此人,

则我应乐国。

欲度生老死,

节身行乞食,

寡欲守空闲,

后世免恶道,

是则二世安,

汝今勿哀我。

当哀为王者,

其心常虚渴,

今世不获安,

后世受苦报。

汝以名胜族,

大丈夫礼仪,

厚怀处于我,

乐同世欢娱。

我亦应报德,

劝汝同我利,

若习三品乐,

是名世丈夫。

此亦为非义,

常求无足故,

若无生老死,

乃名大丈夫。

汝言少轻躁,

老则应出家,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 22a 页 T04-0022.png

我见年耆者,

我见年耆者,力劣无所堪,

不如盛壮时,

志猛心决定。

死贼执剑随,

常伺求其便,

岂听至年老,

遂志而出家?

无常为猎师,

老弓病利箭,

于生死旷野,

常伺众生鹿,

得便断其命,

孰听终年寿?

夫人之所为,

若生若灭事,

少长及中年,

悉应勤方便。

祠祀修大会,

是皆愚痴故,

应当崇正法,

反杀以祠天,

害生而求福,

此则无慈人。

害生果有常,

犹尚不应杀,

况复求无常,

而害生祠祀?

若无戒闻慧,

修禅寂静者,

不应从世间,

祠祀设大会。

杀生得现乐,

慧者不应杀,

况复杀众生,

而求后世福?

三界有为果,

悉非我所乐,

诸趣流动法,

如风水㵱草,

是故我远来,

为求真解脱。

闻有阿罗灆,

善说解脱道,

今当往诣彼,

大仙牟尼所。

诚言苦抑断,

我今诲谢汝,

愿汝国安隐,

善护如帝释。

慧明照天下,

犹如盛日光。

殊胜大地主,

端心护其命,

正化护其子,

以法王天下。

冰雪火为怨,

缘火烟幢起,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 22b 页 T04-0022.png

烟幢成浮云,

烟幢成浮云,浮云兴大雨,

有鸟于空中,

饮雨不雨身。

杀重怨为宅,

居宅怨重杀,

有杀重怨者,

汝今应伏彼,

令其得解脱,

如饮不雨身。」

时王即叉手,

敬德心欢喜。

「如汝之所求,

愿令果速成,

汝速成果已,

当还摄受我。」

菩萨心内许,

要令随汝愿,

交辞而随路,

往诣阿罗蓝。

王与诸群属,

合掌自随送,

咸起奇特想,

而还王舍城。」

* 《佛所行赞》阿罗蓝郁头蓝品第十二

「 甘蔗月光胄,

到彼寂静林,

敬诣于牟尼,

大仙阿罗蓝。

迦蓝玄族子,

远见菩萨来,

高声遥赞叹,

安慰言善来。

合掌交恭敬,

相问安吉不?

相劳问毕已,

庠序而就坐。

梵志见太子,

容貌审谛仪,

沐浴伏其德,

如渴饮甘露。

举手告太子:

「久知汝出家,

断亲爱缠锁,

犹如象脱羁,

深智觉慧明,

能免斯毒果。

古昔明胜王,

舍位付其子,

如人佩花鬘,

朽故而弃舍;

未若汝盛年,

不受圣王位。

观汝深固志,

堪为正法器,

当乘智慧舟,

超度生死海。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 22c 页 T04-0022.png

凡人诱来学,

凡人诱来学,审才而后教,

我今已知汝,

坚固决定志,

但当任意学,

终无隐于子。」

太子闻其教,

欢喜而报言:

「汝以平等心,

善诲无爱憎,

但当虚心受,

所愿便已获。

夜行得炬火,

迷方者蒙导,

度海得轻舟,

我今亦如是。

今已蒙哀许,

敢问心所疑,

生老病死患,

云何而可免?」

尔时阿罗蓝,

闻太子所问,

自以诸经论,

略为其解说:

「汝是机悟士,

聪中之第一,

今当听我说,

生死起灭义。

性变生老死,

此五为众生,

性者为纯净,

转变者五大。

我觉及与见,

随境根名变,

色声香味触,

是等名境界。

手足语二道,

是五名业根,

眼耳鼻舌身,

是名为觉根。

意根兼二义,

亦业亦名觉,

性转变为因,

知因者为我。

迦毗罗仙人,

及弟子眷属,

于此我要义,

修学得解脱。

彼迦毗罗者,

今波阇波提,

觉知生老死,

是说名为见。

与上相违者,

说名为不见,

愚痴业爱欲,

是说为转轮。

若住此三种,

是众生不离,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 23a 页 T04-0023.png

不信我疑滥,

不信我疑滥,不别无方便。

境界深计著,

缠绵于我所,

不信颠倒转,

异作亦异解。

我说我知觉,

我去来我住,

如是等计我,

是名我作转。

于诸性犹豫,

是非不得实,

如是不决定,

是说名为疑。

若说法是我,

说彼即是意,

亦说觉与业,

诸数复说我。

如是不分别,

是说名总揽,

愚黠性变等,

不了名不别。

礼拜诵诸典,

杀生祀天祠,

水火等为净,

而作解脱想,

如是种种见,

是名无方便。

愚痴所计著,

意言语觉业,

及境界计着,

是说名为著。

诸物悉我所,

是名为摄受。

如此八种惑,

弥沦于生死,

诸世间愚夫,

摄受于五节。

闇痴与大痴,

瞋恚与恐怖,

懒惰名为闇,

生死名为痴。

爱欲名大痴,

大人生惑故,

怀恨名瞋恚,

心惧名恐怖。

此愚痴凡夫,

计著于五欲,

生死大苦本,

轮转五道生。

转生我见闻,

我知我所作,

缘斯计我故,

随顺生死流。

此因非性者,

果亦非有性,

谓彼正思惟,

四法向解脱。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 23b 页 T04-0023.png

黠慧与愚闇,

黠慧与愚闇,显现不显现,

若知此四法,

能离生老死。

生老死既尽,

逮得无尽处,

世间婆罗门,

皆悉依此义,

修行于梵行,

亦为人广说。」

太子闻斯说,

复问阿罗蓝:

「云何为方便?

究竟至何所?

行何等梵行?

复应齐几时?

何故修梵行?

法应至何所?

如是诸要义,

为我具足说。」

时彼阿罗蓝,

如其经论说,

自以慧方便,

更为略分别:

「初离俗出家,

依倚于乞食,

广集诸威仪,

奉持于正戒。

少欲知足止,

精粗任所得,

乐独修闲居,

勤习诸经论。

见贪欲怖畏,

及离欲清凉,

摄诸根聚落,

安心于寂默。

离欲恶不善,

欲界诸烦恼,

远离生喜乐,

得初觉观禅。

既得初禅乐,

及与觉观心,

而生奇特想,

愚痴心乐著,

心依远离乐,

命终生梵天。

慧者能自知,

方便止觉观,

精勤求上进,

第二禅相应。

味著彼喜乐,

得生光音天;

方便离喜乐,

增修第三禅。

安乐不求胜,

生于遍净天;

舍彼意乐者,

逮得第四禅。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 23c 页 T04-0023.png

苦乐已俱息,

苦乐已俱息,或生解脱想。

任彼四禅报,

得生广果天,

以彼久寿故,

名之为广果。

于彼禅定起,

见有身为过,

增进修智慧,

厌离第四禅。

决定增进求,

方便除色欲,

始自身诸窍,

渐次修虚解。

终则坚固分,

悉成于空观,

略空观境界,

进观无量识。

善于内寂静,

离我及我所,

观察无所有,

是无所有处。

文闇皮骨离,

野鸟离樊笼,

远离于境界,

解脱亦复然。

是上婆罗门,

离形常不尽,

慧者应当知,

是为真解脱。

汝所问方便,

及求解脱者,

如我上所说,

深信者当学。

林祇沙仙人,

及与阇那伽,

毗陀波罗沙,

及馀求道者,

悉从于此道,

而得真解脱。」

太子闻彼说,

思惟其义趣,

发其先宿缘,

而复重请问:

「闻汝胜智慧,

微妙深细义,

于知因不舍,

则非究竟道。

性转变知因,

说言解脱者,

我观是生法,

亦为种子法。

汝谓我清净,

则是真解脱;

若遇因缘会,

则应还复缚。

犹如彼种子,

时地水火风,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 24a 页 T04-0024.png

离散生理乖,

离散生理乖,遇缘种复生。

无知业因爱,

舍则名解者,

存我诸众生,

无毕竟解脱。

处处舍三种,

而复得三胜,

以我常有故,

彼则微细随,

微细过随故,

心则离方便。

寿命得长久,

汝谓真解脱,

汝言离我所,

离者则无有。

众数既不离,

云何离求那?

是故有求那,

当知非解脱。

求尼与求那,

义异而体一,

若言相离者,

终无有是处。

暖色离于火,

别火不可得,

譬如身之前,

则无有身者。

如是求那前,

亦无有求尼,

是故先解脱,

然后为身缚。

又知因离身,

或知或无知,

若言有知者,

则应有所知;

若有所知者,

则非为解脱。

若言无知者,

我则无所用;

离我而有知,

我即同木石。

具知其精粗,

背粗而崇微。

若能一切舍,

所作则毕竟。」

于阿罗蓝说,

不能悦其心,

知非一切智,

应行更求胜。

往诣郁陀仙,

彼亦计有我,

虽观细微境,

见想不想过。

离想非想住,

更无有出涂,

以众生至彼,

必当还退转。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 24b 页 T04-0024.png

菩萨求出故,

菩萨求出故,复舍郁陀仙,

更求胜妙道,

进登伽阇山,

城名苦行林,

五比丘先住。

见彼五比丘,

善摄诸情根,

持戒修苦行,

居彼苦行林。

尼连禅河侧,

寂静甚可乐,

菩萨即于彼,

一处静思惟。

五比丘知彼,

精心求解脱,

尽心加供养,

如敬自在天。

谦卑而师事,

进止常不离,

犹如修行者,

诸根随心转。

菩萨勤方便,

当度老病死,

专心修苦行,

节身而忘餐。

净心守斋戒,

行人所不堪,

寂默而禅思,

遂经历六年。

日食一麻米,

形体极消羸,

欲求度未度,

重惑逾更沈。

道由慧解成,

不食非其因,

四体虽微劣,

慧心转增明。

神虚体轻微,

名德普流闻,

犹如月初生,

鸠牟头华敷。

溢国胜名流,

士女竞来观,

苦形如枯木,

垂满于六年。

怖畏生死苦,

专求正觉因,

自惟非由此,

离欲寂观生。

「未若我先时,

于阎浮树下,

所得未曾有,

当知彼是道。

道非羸身得,

要须身力求,

饮食充诸根,

根悦令心安。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 24c 页 T04-0024.png

心安顺寂静,

心安顺寂静,静为禅定筌,

由禅知圣法,

法力得难得。

寂静离老死,

第一离诸垢,

如是等妙法,

悉由饮食生。」

思惟斯义已,

澡浴尼连滨,

浴已欲出池,

羸劣莫能起,

天神按树枝,

举手攀而出。

时彼山林侧,

有一牧牛长,

长女名难陀,

净居天来告:

「菩萨在林中,

汝应往供养。」

难陀婆罗阇,

欢喜到其所,

手贯白珂钏,

身服青染衣。

青白相映发,

如水净沈漫,

信心增踊跃,

稽首菩萨足,

敬奉香乳糜,

惟垂哀悯受。

菩萨受而食,

彼得现法果,

食已诸根悦,

堪受于菩提。

身体蒙光泽,

德问转崇高,

如百川增海,

初月日增明。

五比丘见已,

惊起嫌怪想,

谓其道心退,

舍而择善居。

如人得解脱,

五大悉远离,

菩萨独游行,

诣彼吉祥树,

当于彼树下,

成等正觉道。

其地广平正,

柔泽软草生,

安祥师子步,

步步地震动。

地动感盲龙,

欢喜目开明,

言曾见先佛,

地动相如今。

牟尼德尊重,

大地所不胜,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 25a 页 T04-0025.png

步步足履地,

步步足履地,轰轰震动声。

妙光照天下,

犹若朝日明,

五百群青雀,

右绕空中旋,

柔软清凉风,

随顺而回转。

如斯诸瑞相,

悉同过去佛,

以是知菩萨,

当成正觉道。

从彼穫草人,

得净柔软草,

布施于树下,

正身而安坐,

加趺不倾动,

如龙绞缚身,

要不起斯坐,

究竟其所作。

发斯真誓言,

天龙悉欢喜,

清凉微风起,

草木不鸣条,

一切诸禽兽,

寂静悉无声,

斯皆是菩萨,

必成觉道相。」

* 《佛所行赞》破魔品第十三

「 仙王族大仙,

于菩提树下,

建立坚固誓,

要成解脱道。

鬼龙诸天众,

悉皆大欢喜,

法怨魔天王,

独忧而不悦。

五欲自在王,

具诸战斗艺,

憎嫉解脱者,

故名为波旬。

魔王有三女,

美貌善仪容,

种种惑人术,

天女中第一。

第一名欲染,

次名能悦人,

三名可爱乐,

三女俱时进。

白父波旬言:

「不审何忧戚?」

父具以其事,

写情告诸女:

「世有大牟尼,

身被大誓铠,

执持大我弓,

智慧刚利箭,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 25b 页 T04-0025.png

欲战伏众生,

欲战伏众生,破坏我境界。

我一旦不如,

众生信于彼,

悉归解脱道,

我土则空虚,

譬如人犯戒,

其身则空虚。

及慧眼未开,

我国犹得安,

当往坏其志,

断截其桥梁。」

执弓持五箭,

男女眷属俱,

诣彼吉安林,

愿众生不安。

见牟尼静默,

欲度三有海,

左手执强弓,

右手弹利箭,

而告菩萨言:

「汝刹利速起,

死甚可怖畏,

当修汝自法,

舍离解脱法,

习战施福会,

调伏诸世间,

终得生天乐。

此道善名称,

先胜之所行,

仙王高宗胄,

乞士非所应。

今若不起者,

且当安汝意,

慎莫舍要誓,

试我一放箭。

挂罗月光孙,

亦由我此箭,

小触如风吹,

其心发狂乱。

寂静苦行仙,

闻我此箭声,

心即大恐怖,

惛迷失本性。

况汝末世中,

望脱我此箭?

汝今速起者,

幸可得安全。

此箭毒炽盛,

慷慨而战掉,

计力堪箭者,

自安犹尚难,

况汝不堪箭,

云何能不惊?」

魔说如斯事,

迫胁于菩萨,

菩萨心怡然,

不疑亦不怖。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 25c 页 T04-0025.png

魔王即放箭,

魔王即放箭,兼进三玉女,

菩萨不视箭,

亦不顾三女,

魔王惕然疑,

心口自相语:

「曾为雪山女,

射魔醯首罗,

能令其心变,

而不动菩萨。

非复以此箭,

及天三玉女,

所能移其心,

令起于爱恚;

当更合军众,

以力强逼迫。」

作此思惟时,

魔军忽然集,

种种各异形,

执戟持刀剑,

戟树捉金杵,

种种战斗具。

猪鱼驴马头,

驼牛兕虎形,

师子龙象首,

及馀禽兽类。

或一身多头,

或面各一目,

或复众多眼,

或大腹长身。

或羸瘦无腹,

或长脚大膝,

或大脚肥𨄔,

或长牙利爪。

或无头目面,

或两足多身,

或大面傍面,

或作灰土色。

或似明星光,

或身放烟火,

或象耳负山,

或被发裸身。

或被服皮革,

面色半赤白,

或著虎皮衣,

或复著蛇皮。

或腰带大铃,

或萦发螺髻,

或散发被身,

或吸人精气。

或夺人生命,

或超掷大呼,

或奔走相逐,

迭自相打害。

或空中旋转,

或飞腾树间,

或呼呷吼唤,

恶声震天地。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 26a 页 T04-0026.png

如是诸恶类,

如是诸恶类,围绕菩提树,

或欲擘裂身,

或复欲吞啖。

四面放火然,

烟焰盛冲天,

狂风四激起,

山林普震动。

风火烟尘合,

黑闇无所见,

爱法诸天人,

及诸龙鬼等,

悉皆忿魔众,

瞋恚血泪流。

净居诸天众,

见魔乱菩萨,

离欲无瞋心,

哀悯而伤彼,

悉来见菩萨,

端坐不倾动。

无量魔围绕,

恶声动天地,

菩萨安靖默,

光颜无异相。

犹如师子王,

处于群兽中,

皆叹呜呼呼!

奇特未曾有。

魔众相驱策,

各进其威力,

迭共相催切,

须臾令摧灭,

裂目而切齿,

乱飞而超摧。

菩萨默然观,

如看童儿戏,

众魔益忿恚,

倍增战斗力。

抱石不能举,

举者不能下,

飞矛戟利槊,

凝虚而不下,

雷震雨大雹,

化成五色花,

恶龙蛇𠹀毒,

化成香风气。

诸种种形类,

欲害菩萨者,

不能令倾动,

随事还自伤。

魔王有姊妹,

名弥伽迦利,

手执髑髅器,

在于菩萨前,

作种种异仪,

淫惑乱菩萨。

如是等魔众,

种种丑类身,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 26b 页 T04-0026.png

作种种恶声,

作种种恶声,欲恐怖菩萨,

不能动一毛,

诸魔悉忧戚。

空中负多神,

隐身出音声:

「我见大牟尼,

心无怨恨想,

众魔恶毒心,

无怨处生怨。

愚痴诸恶魔,

徒劳无所为,

当舍恚害心,

寂静默然住。

汝不能口气,

吹动须弥山,

火冷水炽然,

地性平软濡;

不能坏菩萨,

历劫修善果。

菩萨正思惟,

精进勤方便,

净智慧光明,

慈悲于一切。

此四妙功德,

无能中断截,

而为作留难,

不成正觉道?

如日千光明,

必除世间闇,

钻木而得火,

掘地而得水,

精勤正方便,

无求而不获。

世间无救护,

中贪恚痴毒,

哀悯众生故,

求智慧良药。

为世除苦患,

汝云何恼乱?

世间诸痴惑,

悉皆著邪径,

菩萨习正路,

欲引导众生,

恼乱世尊师,

是则大不可。

如大旷野中,

欺诳商人导,

众生堕大冥,

莫知所至处,

为燃智慧灯,

云何欲令灭?

众生悉漂没,

生死之大海,

为脩智慧舟,

云何欲令没?

忍辱为法芽,

固志为法根,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 26c 页 T04-0026.png

律仪戒为地,

律仪戒为地,觉正为枝干,

智慧之大树,

无上法为果,

荫护诸众生,

云何而欲伐?

贪恚痴枷锁,

轭缚于众生,

长劫修苦行,

为解众生缚,

决定成于今,

于此正基坐,

如过去诸佛,

坚竖金刚台,

诸方悉轻动,

惟此地安隐。

能堪受妙定,

非汝所能坏,

但当轻下心,

除诸憍慢意,

应修智识想,

忍辱而奉事。」

魔闻空中声,

见菩萨安静,

惭愧离憍慢,

复道还天上。

魔众悉忧戚,

崩溃失威武,

斗战诸器仗,

纵横弃林野,

如人杀怨主,

怨党悉摧碎。

众魔既退散,

菩萨心虚静,

日光倍增明,

尘雾悉除灭。

月明众星朗,

无复诸闇障,

空中雨天花,

以供养菩萨。」

* 《佛所行赞》阿惟三菩提品第十四

「 菩萨降魔已,

志固心安隐,

求尽第一义,

入于深妙禅。

自在诸三昧,

次第现在前,

初夜入正受,

忆念过去生。

从某处某名,

而来生于此,

如是百千万,

死生悉了知。

受生死无量,

一切众生类,

悉曾为亲属,

而起大悲心。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 27a 页 T04-0027.png

大悲心念已,

大悲心念已,又观彼众生,

轮回六趣中,

生死无穷极。

虚伪无坚固,

如芭蕉梦幻,

即于中夜时,

逮得净天眼。

见一切众生,

如观镜中像,

众生生生死,

贵贱与贫富。

清净不净业,

随受苦乐报,

观察恶业者,

当生恶趣中。

修习善业者,

生于人天中,

若生地狱者,

受无量种苦。

吞饮于洋铜,

铁枪贯其体,

投之沸镬汤,

驱入盛火聚。

长牙群犬食,

利[𠿘]鸟啄脑,

畏火赴丛林,

剑叶截其体。

利刀解其身,

或利斧斫剉,

受斯极苦毒,

业行不令死。

乐修不净业,

极苦受其报,

味著须臾顷,

苦报甚久长。

戏笑种祸因,

号泣而受罪,

恶业诸众生,

若见自报者。

气脉则应断,

恐怖崩血死,

造诸畜生业,

业种种各异。

死堕畜生道,

种种各异身,

或为皮肉死,

毛角骨尾羽。

更互相残杀,

亲戚还相啖,

负重而抱轭,

鞭策钩锥刺。

伤体脓血流,

饥渴莫能解,

展转相残杀,

无有自在力,

虚空水陆中,

逃死亦无处。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 27b 页 T04-0027.png

悭贪增上者,

悭贪增上者,生于饿鬼趣,

巨身如大山,

咽孔犹针鼻,

饥渴火毒然,

还自烧其身。

求者悭不与,

或遮人惠施,

生彼饿鬼中,

求食不能得,

不净人所弃,

欲食而变失。

若人闻悭贪,

苦报如是者,

割肉以施人,

如彼尸毗王。

或生人道中,

身处于行厕。

动转极大苦,

出胎生恐怖,

软身触外物,

犹如刀剑截。

任彼宿业分,

无时不有死,

勤苦而求生,

得生长受苦。

乘福生天者,

渴爱常烧身,

福尽命终时,

衰死五相至。

犹如树华萎,

枯悴失光泽,

眷属存亡分,

悲苦莫能留。

宫殿廓然空,

玉女悉远离,

坐卧尘土中,

悲泣相恋慕。

生者哀堕落,

死者恋生悲,

精勤修苦行,

贪求生天乐,

既有如此苦,

鄙哉何可贪?

大方便所得,

不免别离苦,

呜呼诸天人,

脩短无差别。

积劫修苦行,

永离于爱欲,

谓决定长存,

而今悉堕落。

地狱受众苦,

畜生相残杀,

饿鬼饥渴逼,

人间疲渴爱,

虽云诸天乐,

别离最大苦。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 27c 页 T04-0027.png

迷惑生世间,

迷惑生世间,无一苏息处,

呜呼生死海,

轮转无穷已,

众生没长流,

漂泊无所依。

如是净天眼,

观察于五道,

虚伪不坚固,

如芭蕉泡沫,

即彼第三夜,

入于深正受。

观察诸世间,

轮转苦自性,

数数生老死,

其数无有量,

贪欲痴闇障,

莫知所由出。

正念内思惟,

生死何从起?

决定知老死,

必由生所致,

如人有身故,

则有身痛随。

又观生何因?

见从诸有业,

天眼观有业,

非自在天生。

非自性非我,

亦复非无因,

如破竹初节,

馀节则无难。

既见生死因,

渐次见真实,

有业从取生,

犹如火得薪。

取以爱为因,

如小火焚山,

知爱从受生,

觉苦乐求安。

饥渴求饮食,

受生爱亦然,

诸受触为因,

三等苦乐生。

钻燧加人功,

则得火为用,

触从六入生,

盲无明觉故。

六入名色起,

如芽长茎叶,

名色由识生,

如种芽叶生。

识还从名色,

展转更无馀,

缘识生名色,

缘名色生识。

犹人船俱进,

水陆更相运,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 28a 页 T04-0028.png

如识生名色,

如识生名色,名色生诸根。

诸根生于触,

触复生于受,

受生于爱欲,

爱欲生于取。

取生于业有,

有则生于生,

生生于老死,

轮回周无穷。

众生因缘起,

正觉悉觉知,

决定正觉已,

生尽老死灭。

有灭则生灭,

取灭则有灭,

爱灭则取灭,

受灭则爱灭。

触灭则受灭,

六入灭触灭,

一切入灭尽,

由于名色灭。

识灭名色灭,

行灭则识灭,

痴灭则行灭,

大仙正觉成。

如是正觉成,

佛则兴世间,

正见等八道,

坦然平直路,

毕竟无我所,

如薪尽火灭。

所作者已作,

得先正觉道,

究竟第一义,

入大仙人室。

闇谢明相生,

动静悉寂默,

逮得无尽法,

一切智明朗。

大仙德淳厚,

地为普震动,

宇宙悉清明,

天龙神云集,

空中奏天乐,

以供养于法。

微风清凉起,

无云雨香雨,

妙华非时敷,

甘果违节熟。

摩诃曼陀罗,

种种天宝花,

从空而乱下,

供养牟尼尊。

异类诸众生,

各慈心相向,

恐怖悉消除,

无诸恚慢心。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 28b 页 T04-0028.png

一切诸世间,

一切诸世间,皆同漏尽人,

诸天乐解脱,

恶道暂安宁,

烦恼暂休息,

智月渐增明。

甘蔗族仙人,

诸有生天者,

见佛出兴世,

欢喜充满身,

即于天宫殿,

雨花以供养。

诸天神鬼龙,

同声叹佛德,

世人见供养,

及闻赞叹声,

一切皆随喜,

踊跃不自胜。

唯有魔天王,

心生大忧苦。

佛于彼七日,

禅思心清净,

观察菩提树,

瞪视目不瞬。

「我依于此处,

得遂宿心愿。」

安住无我法,

佛眼观众生,

发上哀悯心,

欲令得清净。

贪恚痴邪见,

飘流没其心,

解脱甚深妙,

何由能得宣?

舍离勤方便,

安住于默然。

顾惟本誓愿,

复生说法心,

观察诸众生,

烦恼孰增微。

梵天知其念,

法应请而转,

普放梵光明,

为度苦众生,

来见牟尼尊。

说法大人相,

妙义悉显现,

安住实智中,

离于留难过。

无诸虚伪心,

恭敬心欢喜,

合掌劝请言:

「世间何福庆,

遭遇大世尊!

一切众生类,

尘秽滓杂心,

或有重烦恼,

或烦恼轻微。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 28c 页 T04-0028.png

世尊已免度,

世尊已免度,生死大苦海,

愿当济度彼,

沈溺诸众生。

如世间义士,

得利与物同,

世尊得法利,

唯应济众生。

凡人多自利,

彼我兼利难,

唯愿垂慈悲,

为世难中难。」

如是劝请已,

奉辞还梵天。

佛以梵天请,

心悦嘉其诚,

长养大悲心,

增其说法情。

念当行乞食,

四王咸奉钵,

如来为法故,

受四合成一。

时有商人行,

善友天神告:

「大仙牟尼尊,

在彼山林中,

世间良福田,

汝应往供养。」

闻命大欢喜,

奉施于初饭。

食已顾思惟:

「谁应先闻法?

唯有阿罗蓝,

郁头罗摩子,

彼堪受正法,

而今已命终;

次有五比丘,

应闻初说法。」

欲说寂灭法,

如日光除冥,

行诣波罗㮈,

古仙人住处。

牛王目平视,

安庠师子步,

为度众生故,

往诣迦尸城,

步步兽王顾,

顾瞻菩提林。」

* 《佛所行赞》转法轮品第十五

「 如来善寂静,

光明显照曜,

严仪独游步,

犹若大众随。

道逢一梵志,

其名忧波迦,

执持比丘仪,

恭立于路傍。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 29a 页 T04-0029.png

欣遇未曾有,

欣遇未曾有,合掌而启问:

「群生皆染著,

而有无著容,

世间心动摇,

而独静诸根,

光颜如满月,

似味甘露津,

容貌大人相,

慧力自在王,

所作必已办,

为宗禀何师?」

答言:「我无师,

无宗无所胜,

自悟甚深法,

得人所不得。

人之所应觉,

举世无觉者,

我今悉自觉,

是故名正觉。

烦恼如怨家,

伏以智慧剑,

是故世所称,

名之为最胜。

当诣波罗㮈,

击甘露法鼓,

无慢不存名,

亦不求利乐。

唯为宣正法,

拔济苦众生,

以昔发弘誓,

度诸未度者。

誓果成于今,

当遂其本愿,

当财自供已,

不称名义士。

兼利于天下,

乃名大丈夫,

临危不济溺,

岂云勇健士?

疾病不救疗,

何名为良医?

见迷不示路,

孰云善导师?

如灯照幽冥,

无心而自明,

如来然慧灯,

无诸求欲情。

钻燧必得火,

穴中风自然,

穿地必得水,

此皆理自然。

一切诸牟尼,

成道必伽耶,

亦同迦尸国,

而转正法轮。」

梵志忧波迦,

呜呼叹奇特,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 29b 页 T04-0029.png

随心先所期,

随心先所期,从路各分乖,

计念未曾有,

步步顾踟蹰。

如来渐前行,

至于迦尸城,

其地胜庄严,

如天帝释宫,

恒河波罗㮈,

二水双流间。

林木花果茂,

禽兽同群游,

闲寂无喧俗,

古仙人所居。

如来光照耀,

倍增其鲜明,

憍邻如族子,

次十力迦叶,

三名婆涩波,

四阿湿波誓,

五名跋陀罗,

习苦乐山林。

远见如来至,

集坐共议言:

「瞿昙染世乐,

放舍诸苦行,

今复还至此,

慎勿起奉迎,

亦莫礼问讯,

供给其所须,

已坏本誓故,

不应受供养。

凡人见来宾,

应修先后宜,

且为设床座,

任彼之所安。」

作此要言已,

各各正基坐,

如来渐次至,

不觉违要言,

有请让其坐,

有为摄衣钵,

有为洗摩足,

有请问所须,

如是等种种,

尊敬师奉事,

唯不舍其族,

犹称瞿昙名。

世尊告彼言:

「莫称我本性,

于阿罗呵所,

而生𧃳慢言。

于敬不敬者,

我心悉平等,

汝等心不恭,

当自招其罪。

佛能度世间,

是故称为佛。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 29c 页 T04-0029.png

于一切众生,

于一切众生,等心如子想,

而称本名字,

如得慢父罪。」

佛以大悲心,

哀悯而告彼,

彼率愚騃心,

不信正真觉。

言先修苦行,

犹尚无所得,

今恣身口乐,

何因得成佛?

如是等疑惑,

不信得佛道,

究竟真实义,

一切智具足。

如来即为彼,

略说其要道:

「愚夫习苦行,

乐行悦诸根,

见彼二差别,

斯则为大过,

非是正真道,

以违解脱故。

疲身修苦行,

其心犹驰乱,

尚不生世智,

况能超诸根?

如以水燃灯,

终无破闇期,

疲身修慧灯,

不能坏愚痴。

朽木而求火,

徒劳而弗获,

钻燧人方便,

即得火为用。

求道非苦身,

而得甘露法,

著欲为非义,

愚痴障慧明。

尚不了经论,

况得离欲道?

如人得重病,

食不随病食;

无知之重病,

著欲岂能除?

放火于旷野,

乾草增猛风,

火盛孰能灭,

贪爱火亦然。

我已离二边,

心存于中道,

众苦毕竟息,

安静离诸过。

正见踰日光,

平等觉观佛,

正语为舍宅,

游戏正业林,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 30a 页 T04-0030.png

正命为丰姿,

正命为丰姿,方便正修涂,

正念为城郭,

正定为床座,

八道坦平正,

免脱生死苦。

从此涂出者,

所作已究竟,

不堕于此彼。

二世苦数中,

三界纯苦聚,

唯此道能灭,

本所未曾闻,

正法清净眼,

等见解脱道,

唯我今始超。

生老病死苦,

爱离怨憎会,

所求事不果,

及馀种种苦,

离欲未离欲,

有身及无身,

离净功德者,

略说斯皆苦。

犹如盛火息,

虽微不舍热,

寂静微细我,

大苦性犹存,

贪等诸烦恼,

及种种业过,

是则为苦因,

舍离则苦灭。

犹如诸种子,

离于地水等,

众缘不和合,

芽叶则不生。

有有性相续,

从天至恶趣,

轮回而不息,

斯由贪欲生,

软中上差降,

种种业为因。

若灭于贪等,

则无有相续,

种种业尽者,

差别苦长息。

此有则彼有,

此灭则彼灭,

无生老病死,

无地水火风。

亦无初中边,

亦非欺诳法,

贤圣之所住,

无尽之寂灭。

所说八正道,

是方便非馀,

世间所不见,

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 30b 页 T04-0030.png

彼彼长迷惑。

彼彼长迷惑。我知苦断集,

證灭修正道,

观此四真谛,

遂成等正觉。

谓我已知苦,

已断有漏因,

已灭尽作證,

已修八正道。

已知四真谛,

清净法眼成,

于此四真谛,

未生平等眼。

不名得解脱,

不言作已作,

亦不言一切,

真实知觉成。

已知真谛故,

自知得解脱,

自知作已作,

自知等正觉。」

说是真实时,

憍怜族姓子,

八万诸天众,

究竟真实义,

远离诸尘垢,

清净法眼成。

天人师知彼,

所作事已作,

欢喜师子吼,

问憍怜如来。

憍怜即白佛:

「已知大师法。」

以彼知法故,

名阿若憍怜,

于佛弟子中,

最先第一悟。

彼知正法声,

闻于诸地神,

咸共举声唱:

「善哉见深法。

如来于今日,

转未曾所转,

普为诸天人,

广开甘露门。

净戒为众辐,

调伏寂定齐,

坚固智为辋,

惭愧楔其间。

正念以为毂,

成真实法轮,

正真出三界,

不退从邪师。」

如是地神唱,

虚空神传称,

诸天转赞叹,

乃至彻梵天。

瓶沙王诣太子品第十¶ 第 30c 页 T04-0030.png

三界诸天神,

三界诸天神,始闻大仙说,

展转惊相告,

普闻佛兴世。

广为群生类,

转寂静法轮,

风霁云雾除,

空中雨天华,

诸天奏天乐,

嘉叹未曾有。」

《佛所行赞》卷第三