声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷七 第 1a 页 WYG0220-0628a.png

钦定四库全书

钦定四库全书律吕阐微卷七

婺源江永撰

旋宫

按礼运曰五声六律十二管还相为宫也谓十二律

皆迭为宫宫者一钧之主也每一律为主则商角徵

羽变宫变徵或用倍或用半或在后或在前各有当

用之律与之相比而成钧调也欲明旋宫之理当先

知清浊高下有倍有半之理

卷七 第 1b 页 WYG0220-0628b.png

朱载堉曰(辨张敔谓最低为黄钟之误)十二律皆中声也伶州鸠曰

朱载堉曰(辨张敔谓最低为黄钟之误)十二律皆中声也伶州鸠曰古之神瞽考中声而量之以制度律均钟此之谓也夫

谓之中声者即歌出自然虽高而不至于揭不起虽低

不至于咽不出此所谓中声也中声之上则有半律是

为清声中声之下则有倍律是为浊声彼谓黄钟最低

其下更无低者应钟最高其上更无高者不知律吕有

倍半之理也十二正律由浊而清黄大太夹姑仲蕤林

卷七 第 2a 页 WYG0220-0628c.png

夷南无应皆自然也继以半律黄大太夹虽清可歌至

夷南无应皆自然也继以半律黄大太夹虽清可歌至于姑仲则声益高而揭不起强揭起非自然矣十二正

律由清而浊应无南夷林蕤仲姑夹太大黄皆自然也

继以倍律应无南夷虽浊可歌至于林蕤则声益低而

不出或强歌出非自然矣世称移宫换羽以黄钟之钧

言之黄钟为宫则浊俗呼合字是也其半律则清俗呼

高六是也南吕为羽则清俗呼工字是也而其倍律则

浊俗呼低工是也宫音本浊而移之使清羽音本清而

换之使浊则是应钟之上非无清声黄钟之下非无浊

卷七 第 2b 页 WYG0220-0628d.png

声而彼以为黄钟最浊误矣

声而彼以为黄钟最浊误矣载堉又引太常乐谱为證云旋宫又废初学难既故引

旧谱发明新义庶几因指见月使知黄钟非一定为宫

太蔟非一定为商姑洗非一定为角林钟非一定为徵

南吕非一定为羽也使知宫非一定最浊商非一定次

浊角非一定不清不浊徵非一定次清羽非一定最清

也使知仲吕虽清为宫黄钟太蔟虽浊为徵羽然亦无

卷七 第 3a 页 WYG0220-0629a.png

所陵犯陵犯之说不足信也(又曰旧云徵羽与宫角无所陵犯故不必避或云宜)

所陵犯陵犯之说不足信也(又曰旧云徵羽与宫角无所陵犯故不必避或云宜)(避以今审之未见其所谓陵犯也宫清而徵羽浊实理之自然间或用清亦无不可况于用清以避陵犯不亦)

(诬乎)使知仲吕之钧商角徵羽皆用正律无变律也使知

高六即是黄钟半律低工即是南吕倍律倍半之律则

未尝无而四清声不可废也使知应钟之上非无清声

黄钟之下非无浊声由黄钟至应钟十二正律皆中声

也以證黄钟虽非最清亦非最浊李文利及张敔二家

偏见之误甚矣(文利黄钟失之清敔黄钟失之浊皆非中声)

按自隋郑译变乐家钧调之法不得以林钟当黄钟

卷七 第 3b 页 WYG0220-0629b.png

于是学士大夫之说无不以黄钟为最浊者应钟之

于是学士大夫之说无不以黄钟为最浊者应钟之后有黄钟大吕太蔟夹钟四清声无不以为避陵犯

之用者而旋宫之理不明矣矣夫最浊之声非黄钟

实林钟也又低则可及蕤宾也最清之声固不止应

钟亦下止夹钟之清声而且可及仲吕蕤宾也所谓

四清者非黄钟太吕太蔟夹钟之清声乃林钟夷则

南吕无射之应声其及仲吕蕤宾者黄钟大吕之应

卷七 第 4a 页 WYG0220-0629c.png

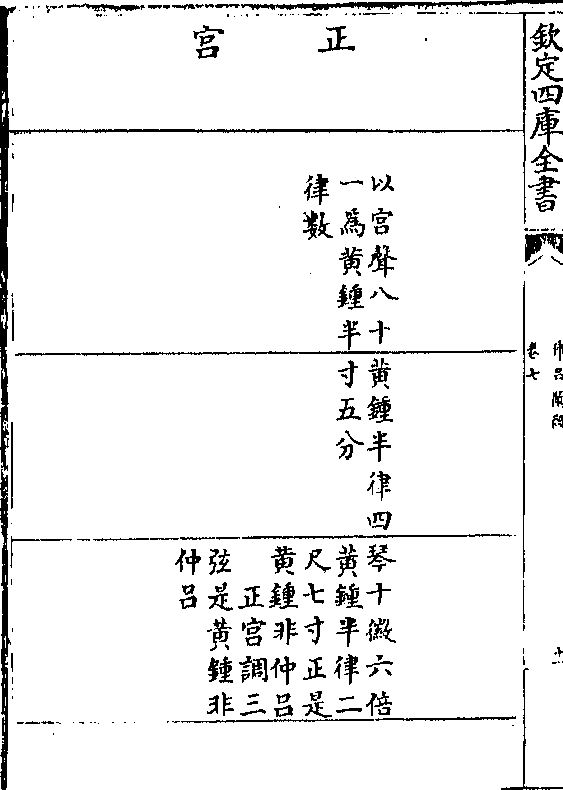

声也其所谓黄钟之宫者以有倍律言之则如九寸

声也其所谓黄钟之宫者以有倍律言之则如九寸之黄钟而蕤宾林钟以下皆其倍律者第以正律言

之则如四寸半之黄钟而蕤宾以下则皆其本律也

总之宫声无定位而不得以一钧之最大者为宫黄

钟之律虽最长而及其用之则有低于黄钟者在其

前初非以其最长最大者为黄钟之宫也其在黄钟

之前者亦初无陵犯之说也此理先儒亦未能明按

朱子声律辨云五声之序宫最大而沈浊羽最细而

轻清商之大次宫徵之细次羽而角居四者之中此

卷七 第 4b 页 WYG0220-0629d.png

正载堉所谓一定之最清最浊次清次浊不清不浊

正载堉所谓一定之最清最浊次清次浊不清不浊者也又云凡声阳也自下而上未及其半则属于阴

而未畅故不可用上而及半然后属于阳而始和故

即其始而用之以为宫夫谓宫声为及半是矣既云

及半则是不清不浊之声何得谓之为始若云黄钟

之宫为始之始则正是张敔黄钟最浊之说自此以

前如人声之咽不出琴弦之过慢不成声者矣何得

卷七 第 5a 页 WYG0220-0630a.png

又有上未及半属阴未畅而不可用之声耶夫十二

又有上未及半属阴未畅而不可用之声耶夫十二律皆中声也黄中之宫则中之中也正是不清不浊

之声后人误以为角耳先儒以众声和与未和用与

未用阴阳际会之中者为中以始之始者为中之中

虽以五行之土五常之信五事之思拟之而中声之

理终不明先儒释中字云不偏不倚无过不及若最

大而沈浊者为黄钟则偏倚过中何得为中之中乎

若所谓角声者朱子谓虽当五声之中而非众声之

会亦非五声之所以取正夫屋极居中必为众材之

卷七 第 5b 页 WYG0220-0630b.png

会亦即为众材之所取正何以当中之声反不足取

会亦即为众材之所取正何以当中之声反不足取正而必取其最大而沈浊者耶岂非误以黄钟为角

误以林钟徵为黄钟宫耶此理晦蚀已久太常乐工

犹能守之载堉之论甚明古今论乐未有能及者也

又曰从子至已律吕皆长故有半而无倍倍之则太长

从午至亥律吕皆短故有倍而无半半之则太短

按载堉书有三十六律倍正半各十二举其全也及

卷七 第 6a 页 WYG0220-0630c.png

其用之则正律十二为中声倍律自蕤至应六律为

其用之则正律十二为中声倍律自蕤至应六律为低声半律自黄至仲六律为高声通得二十四律尽

其用也如不言倍律只言正律半律则其用为中声

者乃是半律其低声六律则本律之全其高声六律

则半律之又半也虽律之长短若不同其为倍律之

理则一犹之管子命黄钟小素为九九命徵为百有

八羽为九十六也

又曰半律虽六而清声止于四已上太高歌声揭不起

倍律虽六而清声止于四已下太低歌声咽不出

卷七 第 6b 页 WYG0220-0630d.png

按此又言人声高下有所止不能太高太低若丝声

按此又言人声高下有所止不能太高太低若丝声则器有大小大琴之一弦散声可及倍律蕤宾其清

声则多取声可也已上言声之用备矣若所谓自上

而下未及其半属于阴而未畅故不可用者则固无其声也

又曰按神乐观雅乐所吹笙以合字为黄钟正律合字之

下有大凡为应钟倍律大凡之下有大工为南吕倍律大

工之下有大尺为林钟倍律以此證之则知黄钟正律之

卷七 第 7a 页 WYG0220-0631a.png

下非无低声也又合字之上有四字为太蔟正律四字

下非无低声也又合字之上有四字为太蔟正律四字之上有一字为姑洗正律一字之上有上字为仲吕正律

上字之上有勾字为蕤宾正律勾字之上有小尺为林

钟正律小尺之上有小工为仲吕正律小尺之上有小

凡为应钟正律小凡之上有小六为黄钟半律小六之上

有小五为太蔟半律以此證之则知应钟正律之上非无

高声也盖笙与律其理无二以證张敔之失亦昭然矣

按以笙證律甚明所谓乐工能守其法者也若如先

儒之说则以大尺为林钟倍律者误认为黄钟之宫

卷七 第 7b 页 WYG0220-0631b.png

以合字为黄钟正律者误认为仲吕正律矣

以合字为黄钟正律者误认为仲吕正律矣又曰旋宫法宫羽无定或宫浊而羽清或宫清而羽浊

认清浊为羽宫斯谓之不知音兹理深奥庸俗难晓故详

论以袪其惑论曰世儒论五音谓最大而浊者为宫最小

而清者为羽商之大次于宫徵之小次于羽而角居大

小清浊之中古人虽有是言以理评之似是而非知音之

士必无是说也太史公之书谓八十一为宫五十四为徵则

卷七 第 8a 页 WYG0220-0631c.png

宫大而徵小管子之书谓宫八十一徵一百有八则宫小而

宫大而徵小管子之书谓宫八十一徵一百有八则宫小而徵大二说不同而宫与徵未尝非其音盖一百八则五十

四加倍之数五十四即一百八折半之声耳史记序五音

先宫商角而后徵羽管子序五音先徵羽而后宫商角假

令世俗评二家之得失料其从马迁者十中有九是夷吾

者百中无一不知先徵羽而后宫商角亦可也先宫商角而

后徵羽亦可也宫大于徵亦可也徵大于宫亦可也十二律

旋相为宫宫无定位岂可拘于清浊大小之说盖夷吾所

得者深马迁所知者浅浅者人所共知深者俗所难解也

卷七 第 8b 页 WYG0220-0631d.png

按载堉所以破俗论者至明切矣然言先徵先宫皆可

按载堉所以破俗论者至明切矣然言先徵先宫皆可宫大于徵徵大于宫皆可非泛泛为两可之说也先宫而

大于徵者声律之体是以黄钟全律必最长先徵而大

于宫者声律之用是用黄钟惟用其半律而林钟以下用

其全律以居黄钟之前也此理太史公未尝不知其云上

九商八羽七角六宫五徵九以徵当九宫当五岂非徵大

于宫徵先于宫乎此文明载律书后人不能玩索耳

卷七 第 9a 页 WYG0220-0632a.png

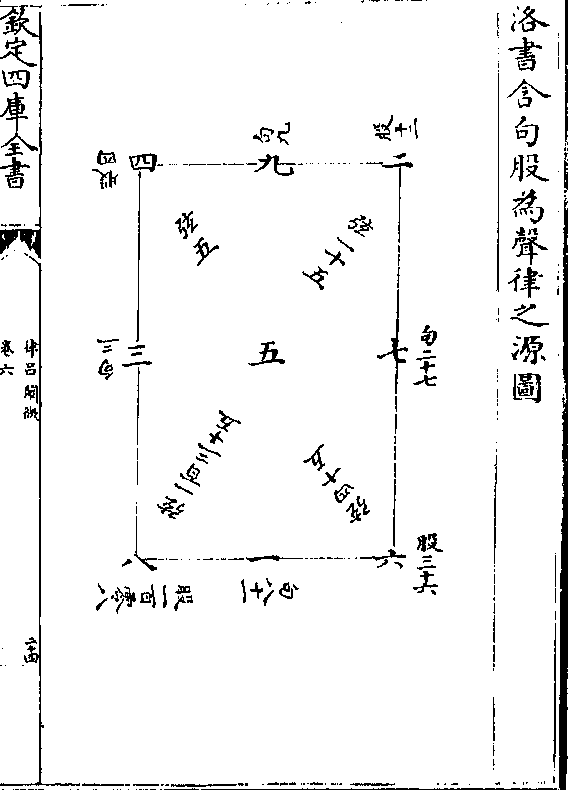

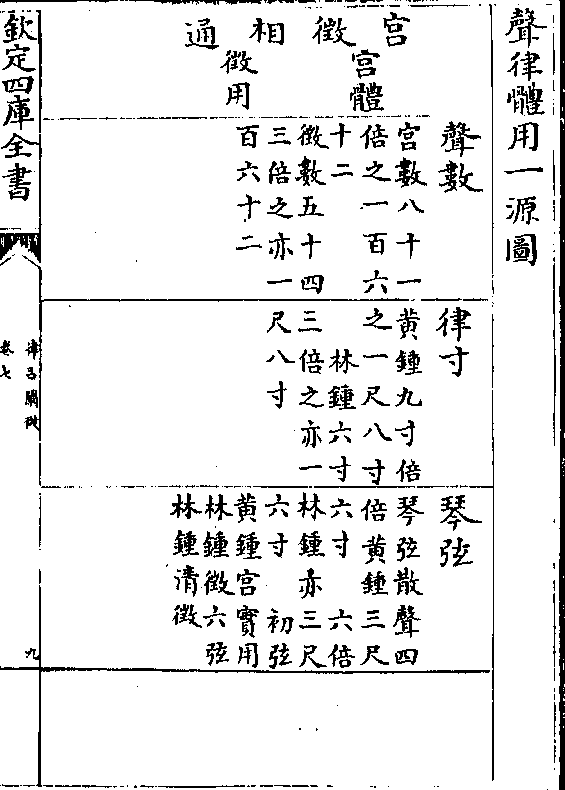

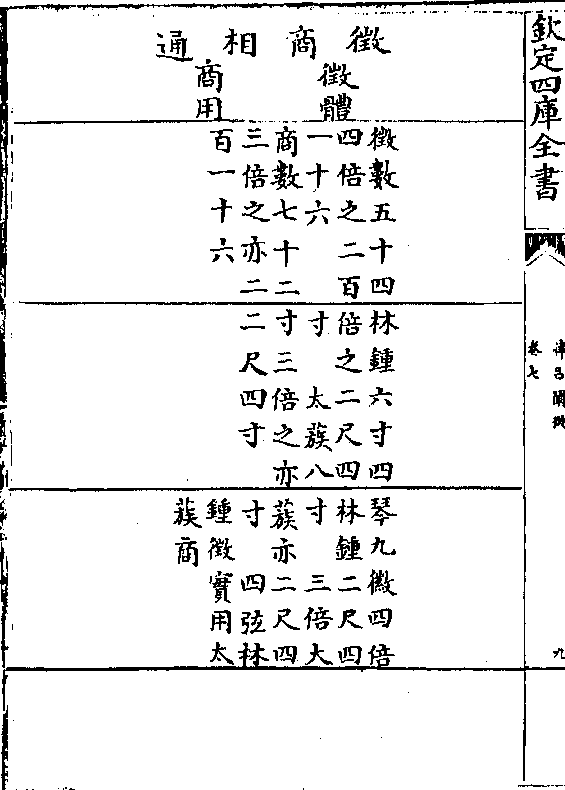

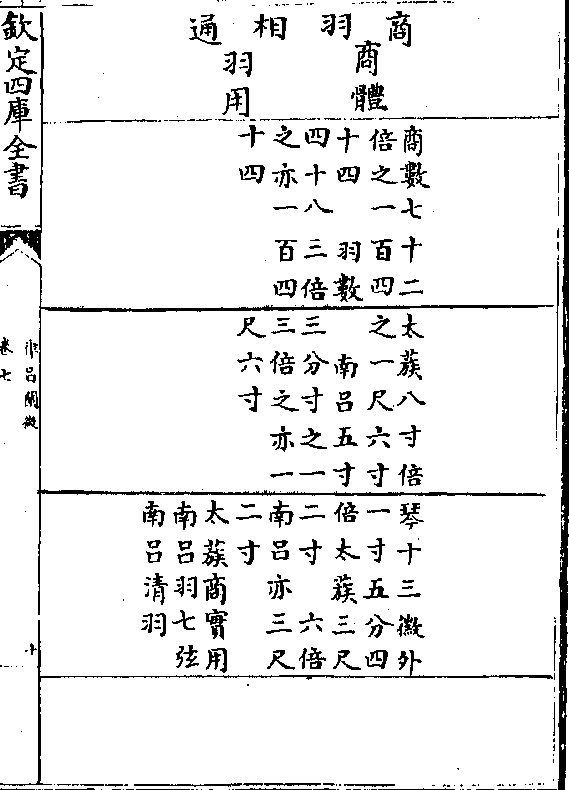

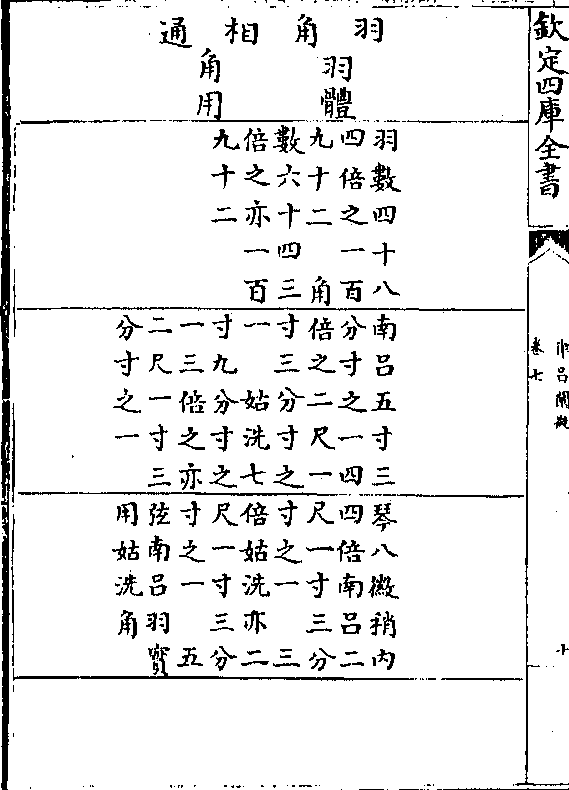

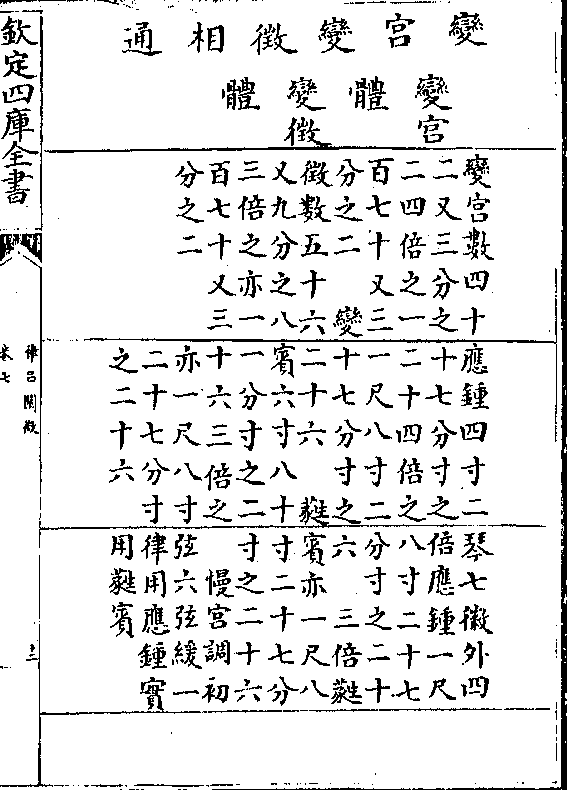

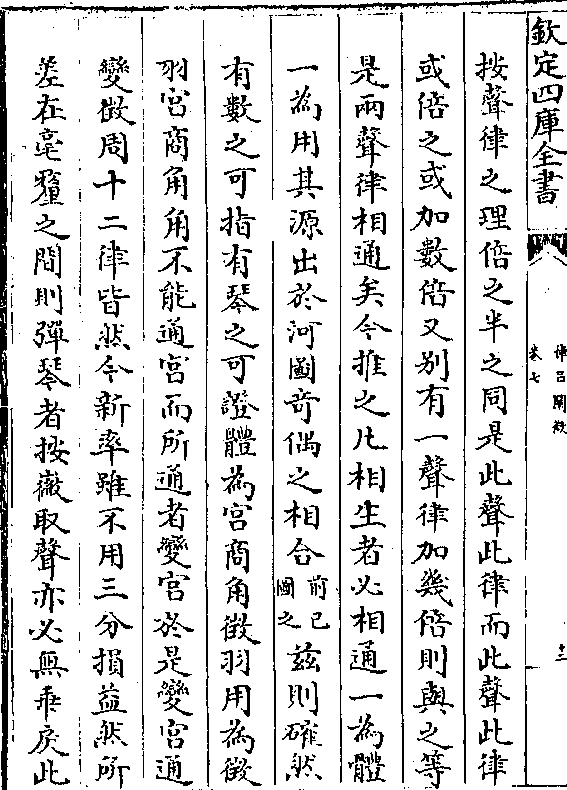

按声律之理倍之半之同是此声此律而此声此律

卷七 第 9b 页 WYG0220-0632b.png

或倍之或加数倍又别有一声律加几倍则与之等

或倍之或加数倍又别有一声律加几倍则与之等是两声律相通矣今推之凡相生者必相通一为体

一为用其源出于河图奇偶之相合(前已图之)兹则确然

有数之可指有琴之可證体为宫商角徵羽用为徵

羽宫商角角不能通宫而所通者变宫于是变宫通

变徵周十二律皆然今新率虽不用三分损益然所

差在毫釐之间则弹琴者按徽取声亦必无乖戾此

卷七 第 10a 页 WYG0220-0632c.png

声律体用一源之至理前人论声律绝未有致思及

声律体用一源之至理前人论声律绝未有致思及此者于是执定声最大者为黄钟宫而岂知其实为

林钟徵哉或曰若是则琴初弦可命为黄钟宫又可

命为林钟徵将以何者为正乎曰论大小之序则体

为本而用为末论钧调之用则体为宾而用为主以

正宫调明之如以初弦为黄钟则三弦不得不假借

仲吕以黄钟钧而用仲吕为角律不正矣以仲吕钧

之律而命为正宫名不正矣惟以初为林钟二为南

吕三为黄钟四为太蔟五为姑洗乃正得黄钟钧之

卷七 第 10b 页 WYG0220-0632d.png

律安得不以用为主乎更进而求之十八六四二之

律安得不以用为主乎更进而求之十八六四二之地数以定五声之体九七五三一之天数以为五声

之用天地自然之妙如此千古其谁觉之

卷七 第 11a 页 WYG0220-0633a.png

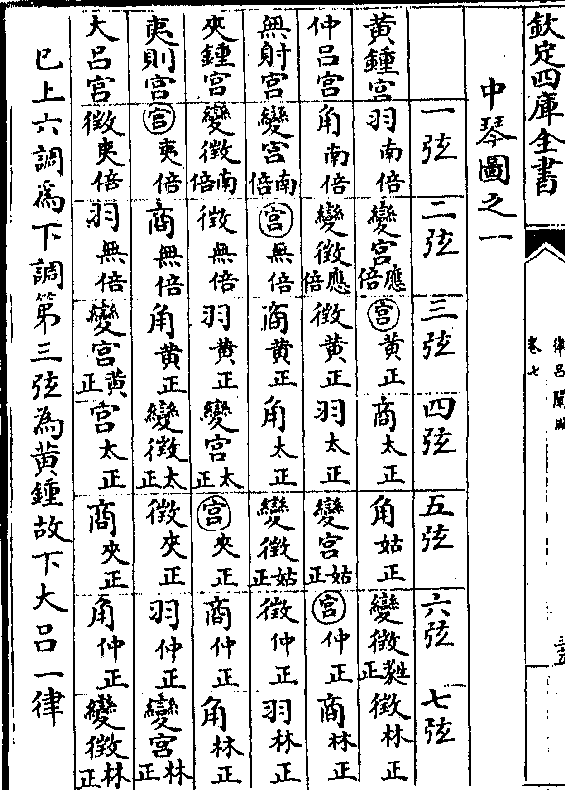

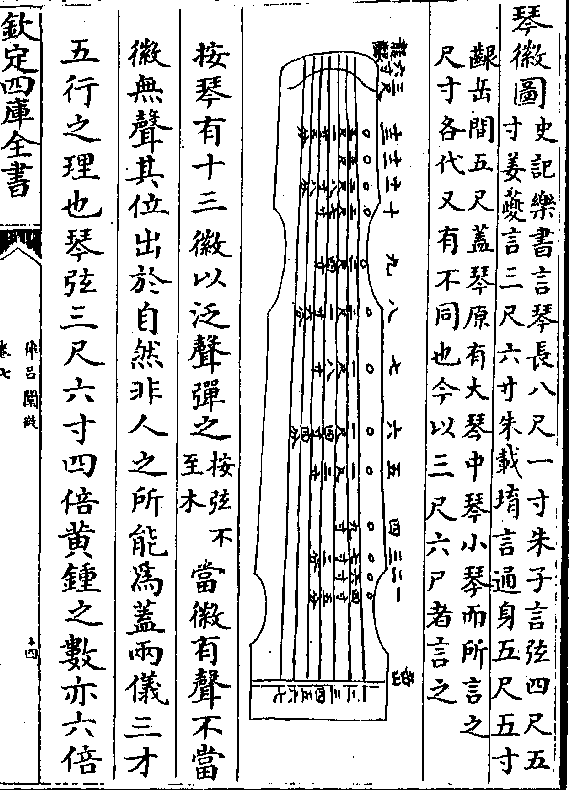

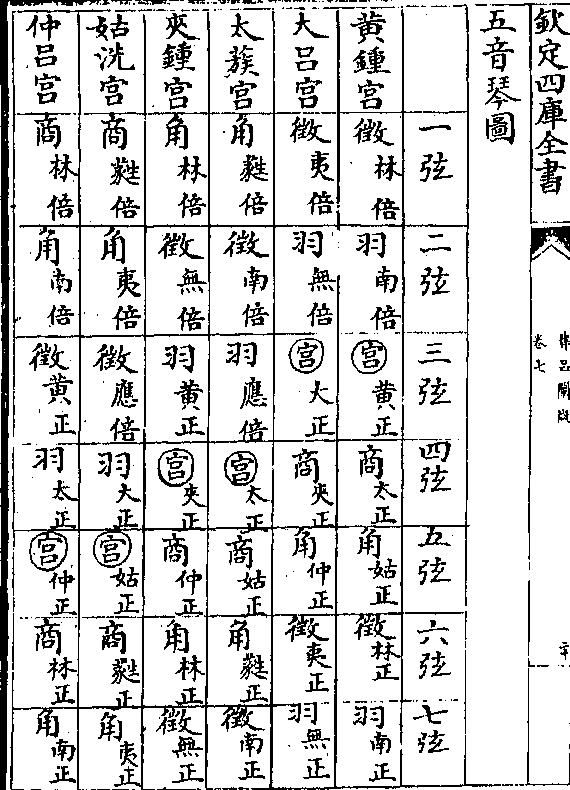

琴徽图(史记乐书言琴长八尺一寸朱子言弦四尺五寸姜夔言三尺六寸朱载堉言通身五尺五寸)

琴徽图(史记乐书言琴长八尺一寸朱子言弦四尺五寸姜夔言三尺六寸朱载堉言通身五尺五寸)(龈岳间五尺盖琴原有大琴中琴小琴而所言之尺寸各代又有不同也今以三尺六尸者言之)

按琴有十三徽以泛声弹之(按弦不至木)当徽有声不当

徽无声其位出于自然非人之所能为盖两仪三才

五行之理也琴弦三尺六寸四倍黄钟之数亦六倍

林钟之数折半一尺八寸为七徽半声也亦中声也

卷七 第 11b 页 WYG0220-0633b.png

又半之四徽九寸为四分弦之一其左半之相对者

又半之四徽九寸为四分弦之一其左半之相对者十徽二尺七寸为四分弦之三又半之一徽四寸五

分为八分弦之一其相对者十三徽三尺一寸五分

为八分弦之七皆自两仪而生者也五徽一尺二寸

为三分弦之一相对九徽二尺四寸为三分弦之二

二徽六寸为六分弦之一相对十二徽三尺为六分

弦之五皆自三才而生者也三徽七寸二分为五分

卷七 第 12a 页 WYG0220-0633c.png

弦之一相对十一徽二尺八寸八分为五分弦之四

弦之一相对十一徽二尺八寸八分为五分弦之四六徽一尺四寸四分为五分弦之二相对八徽二尺

一寸六分为五分弦之三皆自五行而生者也自右

半言之一两仪二三才三五行四两仪五三才六五

行左半相对亦然其分寸地位四七之间倍于一四

之间一二相距倍之为四五二三相距倍之为六五

三四相距倍之为六七通全弦为三停岳至四一停

也半之为一岳至七二停也半之为四岳至龈三停

也半之为七全弦一象先天八卦横图一徽内十三

卷七 第 12b 页 WYG0220-0633d.png

徽外无声乾坤也一徽至十三徽有声六子也一四

徽外无声乾坤也一徽至十三徽有声六子也一四之间十与十三之间声较密犹艮兑之为少男少女

也当徽则鸣犹人身三部九候有动脉喉牙齿舌唇

有字母也琴徽泛声其理微矣说者第曰十三徽象

闰岂知琴徽之妙者哉

考徽当律

琴徽与律吕别是一理徽出于两仪三才五行律出

卷七 第 13a 页 WYG0220-0634a.png

于方圆句股幂积然弹琴者必按徽以调弦又按徽

于方圆句股幂积然弹琴者必按徽以调弦又按徽以取声其正当律之徽七徽固居弦之半犹律之半

矣七徽外正当律者惟有第十徽十徽四分弦之三

按第一弦十徽正是黄钟宫三弦散声应之凡弦十

徽皆是生本弦散声之母无毫釐之差者也其次则

九徽九徽三分弦之二犹旧律林钟六寸为黄钟九

寸三分之二也新法林钟六寸○○六毫有奇琴弦

展之加四倍稍赢二釐四五毫虽不正相当亦已切

近可云相当九徽者本弦散声所生之子也又其次

卷七 第 13b 页 WYG0220-0634b.png

则为十一徽十一徽者五分弦之四于十徽约低一

则为十一徽十一徽者五分弦之四于十徽约低一律如三弦十徽仲吕十一徽则姑洗角也黄钟九寸

五分之四为七寸二分而新法姑洗七寸一分四釐

三毫有奇较少五釐六毫有奇琴弦展而加四倍较

朒二分二釐五毫亦得云相当于十一徽内按进半

较指即姑洗之位矣凡用本弦为宫隔一弦散声为

角者必按本弦十一徽取应心知其意者按进半指

卷七 第 14a 页 WYG0220-0634c.png

可也又八徽五分弦之三与本弦羽声约相当亦按

可也又八徽五分弦之三与本弦羽声约相当亦按进半指若商声在十三徽外与律相去远矣

朱子琴律说琴弦四尺五寸正以十三徽当商十一

徽当角八徽当羽谓琴徽所以分五声之位而配以

当位之律以待抑按取声而其布徽之法则当随其

声数之多少律管之长短而三分损益上下相生以

以定其位今人布徽但以四折取中为法盖亦下俚

立成之小数于自然之法象懵不知其所由来不免

有所未尽按此说恐误琴徽出于泛声疏密别有理

卷七 第 14b 页 WYG0220-0634d.png

数非可强之以就声律也

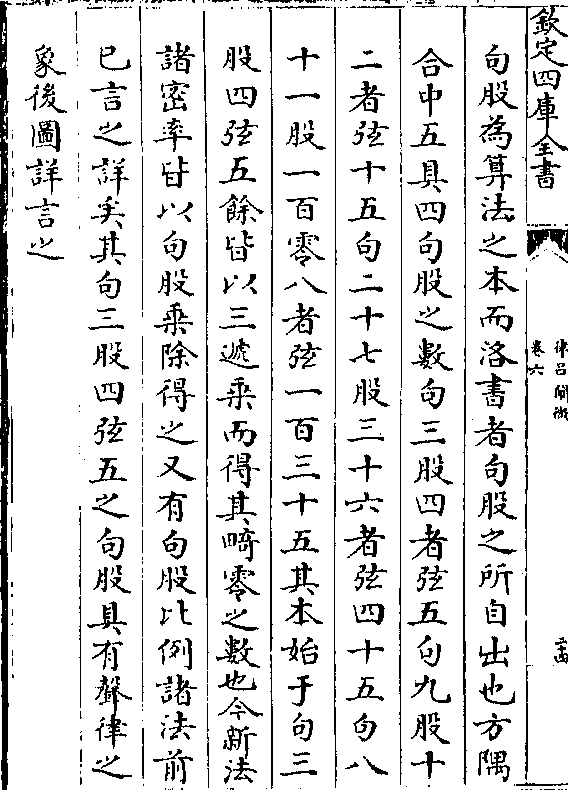

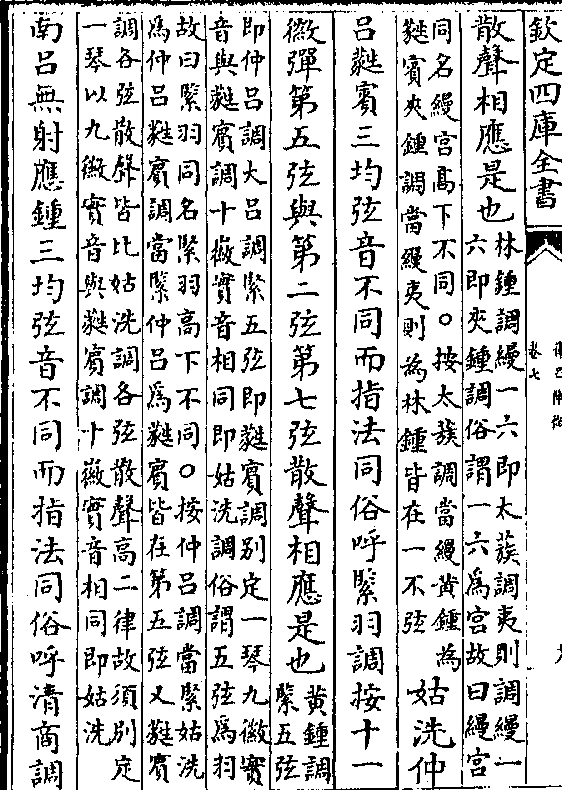

数非可强之以就声律也朱载堉旋宫琴谱说曰诸书虽载六十调八十四声之

说然有体无用初学难晓今以琴发明则体用兼备庶

初学易晓也借管弦浅事喻律吕深理要在琴与笙耳

盖笙犹律也吹律定弦古人本法也以笙代律今人捷

法也于世俗乐家择其新点好笙用之总然高下与律

未必全同但经点笙匠新整理相协则可以定弦矣不

卷七 第 15a 页 WYG0220-0635a.png

恊者勿用也琴有五音为钧者亦有七音为钧者指法

恊者勿用也琴有五音为钧者亦有七音为钧者指法大同小异先论五音为钧明六十调也次论七音为钧

明八十四声也凡各弦散声即本律之正音第十徽实

音为散声之母能生本律也第九徽实音为散声之子

本律所生也推此两徽雅乐尚之不尚馀徽者恶其乱

雅也解弦更张先吹合字上第一弦按第十徽弹之令

与笙音相同是为黄钟次吹四字上第二弦按第十徽

弹之令与笙音相同是为太蔟次吹上字上第三弦按

第十徽弹之令与笙音相同是为仲吕次吹尺字

卷七 第 15b 页 WYG0220-0635b.png

上第四弦按第十徽弹之令与笙音相同是为林钟次

上第四弦按第十徽弹之令与笙音相同是为林钟次吹工字上第五弦按第十徽弹之令与笙音相同是为

南吕其第六弦第七弦散声与第一弦第二弦散声相

应此五声为均之琴也吹笙定弦毕复照调弦法再详定

之是上琴大略也(一弦十徽实音为宫二弦十徽实音为商三弦十一徽实音为角四弦十)

(徽实音为徵五弦十徽实音为羽六弦十徽十音少宫七弦十徽实音为少商此古所谓正调也俗谓正宫调)

(一弦散声为宫二弦散声为商三弦散声为角四弦散声为徵五弦散声为羽六弦散声为少宫七弦散声为)

卷七 第 16a 页 WYG0220-0635c.png

(少商非也)黄钟大吕二钧弦音不同而指法同俗呼为正调

(少商非也)黄钟大吕二钧弦音不同而指法同俗呼为正调按十一徽弹第三弦与第五弦散声相应是也(取琴二张一张)

(按十徽一张按十一徽每弦依前法吹笙定就下者即黄钟调高者即大吕调同名正调高下不同)林钟

夷则二均弦音不同而指法同俗呼缦角调按十一徽

弹第一弦第六弦与第三弦散声相应是也(黄钟调缦三弦即林)

(钟调大吕调缦三弦即夷则调俗谓三弦为角故名缦角同名缦角高下不同○按林钟调当缦黄钟为应钟)

(夷则调当缦大吕为黄钟皆在第三弦)大蔟夹钟二均弦音不同而指法

同俗呼缦宫调按十一徽弹第四弦与第一弦第六弦

散声相应是也(林钟调缦一六即太蔟调夷则调缦一六即夹钟调俗谓一六为宫故曰缦宫)

卷七 第 16b 页 WYG0220-0635d.png

(同名缦宫高下不同○按太蔟调当缦黄钟为蕤宾夹钟调当缦夷则为林钟皆在一不弦)姑洗仲

(同名缦宫高下不同○按太蔟调当缦黄钟为蕤宾夹钟调当缦夷则为林钟皆在一不弦)姑洗仲吕蕤宾三均弦音不同而指法同俗呼紧羽调按十一

徽弹第五弦与第二弦第七弦散声相应是也(黄钟调紧五弦)

(即仲吕调大吕调紧五弦即蕤宾调别定一琴九徽实音与蕤宾调十徽实音相同即姑洗调俗谓五弦为羽)

(故曰紧羽同名紧羽高下不同○按仲吕调当紧姑洗为仲吕蕤宾调当紧仲吕为蕤宾皆在第五弦又蕤宾)

(调各弦散声皆比姑洗调各弦散声高二律故须别定一琴以九徽实音与蕤宾调十徽实音相同即姑洗)

南吕无射应钟三均弦音不同而指法同俗呼清商调

卷七 第 17a 页 WYG0220-0636a.png

按十一徽弹第二弦第七弦与第四弦散声相应是也(姑洗)

按十一徽弹第二弦第七弦与第四弦散声相应是也(姑洗)(调紧二七即南吕调仲吕调紧二七即无射调蕤宾调紧二七即应钟调俗谓二七为商故曰清商同名清商)

(高下不同○按南吕调当紧夷则为南吕无射调当紧南吕为无射应钟调当紧无射为应钟皆在二七弦)

载堉六十调新说(五音琴以第三弦散声为黄钟古人谓之平调今琴家俗谱以第一弦为)

(宫故姜夔谓黄钟大吕即缦角调太蔟夹钟即清商姑洗仲吕蕤宾即正调林钟夷则即缦宫南吕无射)

(应钟即紧羽其说非是)

卷七 第 17b 页 WYG0220-0636b.png

卷七 第 18a 页 WYG0220-0636c.png

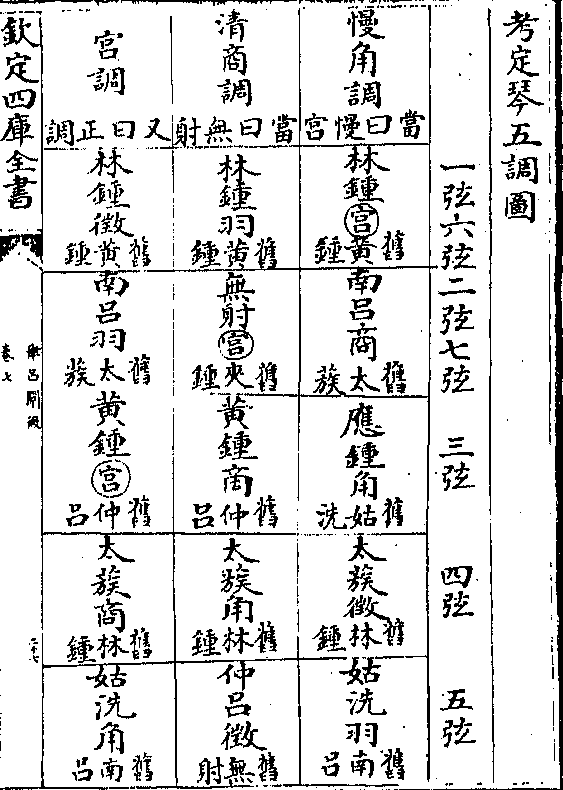

按载堉谓五音琴制时琴十二张随月用之如前用

调按徵之法三张亦可移用也

黄钟大吕二均其宫在第三弦之散声太蔟夹钟二

卷七 第 18b 页 WYG0220-0636d.png

均其宫在第四弦之散声姑洗仲吕蕤宾三均其宫

均其宫在第四弦之散声姑洗仲吕蕤宾三均其宫在第五弦之散声林钟夷则二均其宫在第六弦之

散声南吕无射应钟二均其宫在第七弦之散声宫

所在处名为均主惟第一弦第二弦止取实音应和

不取散声为宫不名为均主也(按此谓林钟夷则二均以一弦十徽取应)

(和南吕无射应钟三均以一弦十徽取应和也)琴有散声实音泛音三者之

中散声最贵实音次之惟泛音不足贵古所谓郑卫

卷七 第 19a 页 WYG0220-0637a.png

也(按泛音虽不足贵而徽之所以定者实由泛音未可忽也又按载堉谓琴本皆七弦无五弦虽舜琴)

也(按泛音虽不足贵而徽之所以定者实由泛音未可忽也又按载堉谓琴本皆七弦无五弦虽舜琴)(亦七弦以其少二音故名五弦此说恐不然舜琴五弦取清声代六七弦似亦可弹也)

载堉七弦琴五音详论曰凡察五音为均当依琴家调

弦之法下生者撮四中间隔二弦谓之大间勾上生者

撮三中间隔一弦谓之小间勾(按下生上生据琴弦之下上撮四谓一与四二)

(与五三与六四与七撮一谓三与一四与二五与三六与四七与五)五音宫徵相生徵商

相生商羽相生羽角相生角宫则不相生其相生者大

小间勾皆合不相生者则不合也夫宫与徵合徵与商

合商与羽合羽与角合而角与宫独不合者盖音数之

卷七 第 19b 页 WYG0220-0637b.png

穷欤(按角生变宫琴不用变声故不合)其散弹而调之也除宫角不合外

穷欤(按角生变宫琴不用变声故不合)其散弹而调之也除宫角不合外馀音皆合因其不合处而宫角二声昭然可辨矣是故

间勾中有不合者则小弦为宫大弦为角(按如太蔟宫四弦为宫一)

(弦蕤宾为角)小间勾中有不合者则大弦为宫小弦为角(按如)

(黄钟宫三弦为宫五弦姑洗为角)其按弦而调之也自岳山至龙龈为

宫其商当在十三徽外角在十一徽徵在九徽羽在八

徽此五音之正位也(按十一徽八徽当按进半指说见前)不拘何弦旋相

卷七 第 20a 页 WYG0220-0637c.png

为宫以按弦配散弦调之馀音皆会于第九徽独宫音

为宫以按弦配散弦调之馀音皆会于第九徽独宫音不然而乃应于八九徽间馀音皆会于十徽独角音不

然而乃应于十一徽何也盖九徽十徽者律吕相生之

始终也以琴通长计之九徽居其三分之二林钟之正

位也十徽居其四分之三仲吕之正位也此二律者皆

与黄钟相生故为群音会合之际而独宫角不居此际

者盖音之始终也是故察其何弦散音而与何弦按十

一徽实音相应则知散者其弦为角按者其弦为宫又

察何弦散音而与何弦八九徽间实音相应则知散者

卷七 第 20b 页 WYG0220-0637d.png

其弦为宫按者其弦为角如是而辨之宫角昭然矣俗

其弦为宫按者其弦为角如是而辨之宫角昭然矣俗名缦角调者古之黄钟角也此调以夷则为宫无射为

商夹钟为徵仲吕为羽故其宫音在第一弦之散声俗

名清商调者古之黄钟商也此调以无射为宫太蔟为

角仲吕为徵林钟为羽故其宫音在第二弦之散声俗

名正调者古之黄钟宫也此调以太蔟为商姑洗为角

林钟为徵南吕为羽故其宫音在第三弦之散声俗名

卷七 第 21a 页 WYG0220-0638a.png

缦宫调者古之黄钟羽也此调以夹钟为宫仲吕为商

缦宫调者古之黄钟羽也此调以夹钟为宫仲吕为商林钟为角无射为徵故其宫音在第四弦之散声俗名

紧羽调者古之黄钟徵也此调用仲吕为宫林钟为商

南吕为角太蔟为羽故其宫音在第五弦之散声以上

五调皆以第三弦黄钟为主焉是故平调为古黄钟调

此调紧五即古仲吕调复紧二七即古无射调复紧四

即古夹钟调复紧一六即古夷则调复紧三即古大吕

调复从大吕调紧五即古蕤宾调复紧二七即古应钟

调以上七调先以平调渐次而紧者也却从平调缦三

卷七 第 21b 页 WYG0220-0638b.png

即古林钟调复缦一六即古太蔟调复缦四即古南吕

即古林钟调复缦一六即古太蔟调复缦四即古南吕调复缦二七即古姑洗调以上四调先自平调渐次而

缦者也总而言之则黄钟大吕二调之宫音皆在第三

弦太蔟夹钟二调之宫音皆在第四弦姑洗仲吕蕤宾三

调之宫音皆在第五弦林钟夷则二调之宫音皆在第

一弦与第六弦南吕无射应钟三调之宫音皆在第二

弦与第七弦旋相为宫此之谓也夫律有定而宫无定

卷七 第 22a 页 WYG0220-0638c.png

宫虽移而律不移是故黄钟之音常居三弦也紧之则

宫虽移而律不移是故黄钟之音常居三弦也紧之则为大吕缦之则为应钟其十一调或紧或缦惟黄钟得

其中所以名平调又谓之正调五音诸均之祖律吕相

生之本也先儒喜穿凿者惑于汉志之说谓黄钟至尊

不复与他律为役因是遂有半律变律之法后世就简陋

者泥于国语之文谓大不踰宫细不过羽因是遂指大

弦居首者为宫故聂崇义三礼图谓琴第一弦为宫次

弦为商又次为角为徵为羽为少宫为少商宋时姜夔

乐议亦仍其误谓黄钟大吕并用缦角调云云者其说

卷七 第 22b 页 WYG0220-0638d.png

非是而琴家旧谓紧羽为蕤宾调清商为无射调其说

非是而琴家旧谓紧羽为蕤宾调清商为无射调其说最是(按以大吕调紧五则是蕤宾调若以黄钟调紧五为蕤宾调则失之矣)近代琴谱误

以清商为姑洗调失之远矣大抵乐家所谓宫者谓本

均之主耳非清浊之谓也噫旋宫之法废盖由先儒泥

于宫浊羽清之说譬如兄弟五人更不叩其年齿长幼

但指身长体胖者为兄谓大弦为宫亦犹是耳非愚迷

之甚乎

卷七 第 23a 页 WYG0220-0639a.png

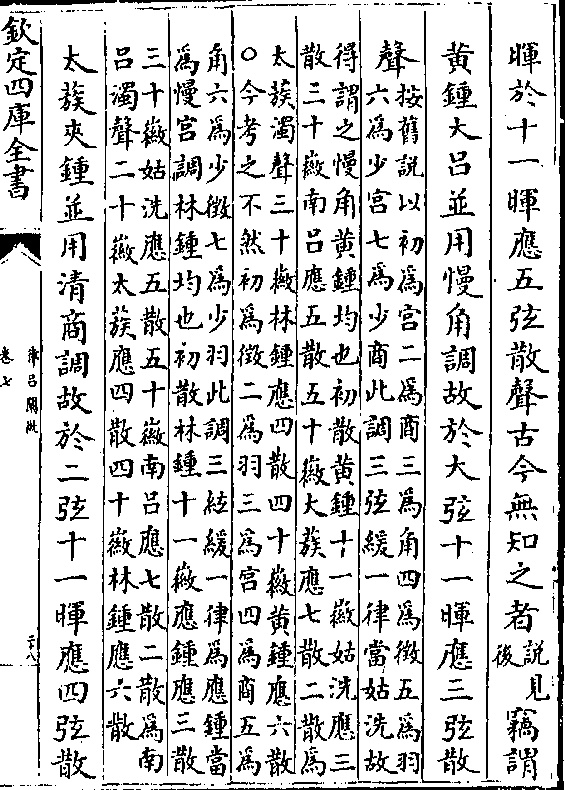

按载堉辨论甚详明不知琴家相传何故失之揆厥

按载堉辨论甚详明不知琴家相传何故失之揆厥所由其故有数端一由黄钟最长之说印定耳目先

秦以上管子吕氏之言弃如粪土不知黄钟半律在

清浊之中者乃为黄钟之宫非以最长者为宫也一

由君臣民事物不可相陵之说认为定理不知更有

君宜居中位之说也一由古人言大不踰宫细不过

羽者是五声之体不知更有徵羽宫商角者为五声

之用也如先儒之说不止称谓不当而已推其流失旋

宫至第五弦以后全用清声更无浊声和之正晏子

卷七 第 23b 页 WYG0220-0639b.png

所谓若以水济水谁能食之若琴瑟之专一谁能听

所谓若以水济水谁能食之若琴瑟之专一谁能听之何以成音乐乎

卷七 第 24a 页 WYG0220-0639c.png

卷七 第 24b 页 WYG0220-0639d.png

按宋宁宗时姜夔乐议论七弦琴图曰七弦散而扣

按宋宁宗时姜夔乐议论七弦琴图曰七弦散而扣之则间一弦于第十晖(今作徽)取应声假如宫调五弦

十晖应七弦散声四弦十晖应六弦散声二弦十晖

应四弦散声大弦十晖应三弦散声惟三弦独退一

卷七 第 25a 页 WYG0220-0640a.png

晖于十一晖应五弦散声古今无知之者(说见后)窃谓

晖于十一晖应五弦散声古今无知之者(说见后)窃谓黄钟大吕并用慢角调故于大弦十一晖应三弦散

声(按旧说以初为宫二为商三为角四为徵五为羽六为少宫七为少商此调三弦缓一律当姑洗故)

(得谓之慢角黄钟均也初散黄钟十一徽姑洗应三散三十徽南吕应五散五十徽大蔟应七散二散为)

(太蔟浊声三十徽林钟应四散四十徽黄钟应六散○今考之不然初为徵二为羽三为宫四为商五为)

(角六为少徵七为少羽此调三弦缓一律为应钟当为慢宫调林钟均也初散林钟十一徽应钟应三散)

(三十徽姑洗应五散五十徽南吕应七散二散为南吕浊声二十徽太蔟应四散四十徽林钟应六散)

太蔟夹钟并用清商调故于二弦十一晖应四弦散

声(此调二七弦紧一律五弦亦紧一律二七弦也故为清商夹钟钧也二散夹钟十一徽林钟应四散四)

卷七 第 25b 页 WYG0220-0640b.png

(十徽黄钟应六散初散为黄钟浊声初十徽仲吕应三散三十徽无射应五散五十徽夹钟应七散○今考)

(十徽黄钟应六散初散为黄钟浊声初十徽仲吕应三散三十徽无射应五散五十徽夹钟应七散○今考)(之不然此调二七五皆紧一律当为无射调无射钧也二散无射十一徽太蔟应四散四十徽林钟应六)

(散初散为林钟浊声初十徽黄钟应三散三十徽仲吕应五散五十徽无射应七散)姑洗仲吕

蕤宾并用宫调故于三弦十一晖应五弦散声(此调七弦)

(无紧慢为正宫似仲吕钧三散仲吕十一徽南吕应五散五十徽太蔟应七散二散为太蔟浊声二十徽)

(林钟应四散四十徽黄钟应六散初散为黄钟浊声初十徽仲吕应三散○今考之不然此调为正宫正)

(是黄钟钧三散黄钟十一徽姑洗应五散五十徽南吕应七散二散为南吕浊声二十徽太蔟应四散四)

卷七 第 26a 页 WYG0220-0640c.png

(十徽林钟应六散初散为林钟浊声初十徽黄钟应三散)林钟夷则并用慢宫调

(十徽林钟应六散初散为林钟浊声初十徽黄钟应三散)林钟夷则并用慢宫调故于四弦十一晖应六弦散声(此调初六弦缓一律三弦亦缓一律初六宫也)

(故为慢宫林钟钧也四散林钟十一徽应钟应六散初散为黄钟浊声初十徽姑洗应三散三十徽南吕)

(应五散五十徽太蔟应七散二散为太蔟浊声二十徽林钟应四散○今考之不然此调初六两弦缓一)

(律初六角也当为慢角太蔟钧也四散太蔟十一徽蕤宾应六散初散为蕤宾浊声初十徽应钟应三散)

(三十徽姑洗应五散五十徽南吕应七散二散为南吕浊声二十徽太蔟应四散)南吕无射

应钟并用蕤宾调故于五弦十一晖应七弦散声(此调)

(五弦紧一律为无射钧与蕤宾无预不知何以为蕤宾五散无射十一徽大蔟应七散二散为太蔟浊声)

(二十徽林钟应四散四十徽黄钟应六散初散为黄钟浊声初十徽仲吕应三散三十徽无射应五散○)

卷七 第 26b 页 WYG0220-0640d.png

(今考之不然此调五弦紧一律当为仲吕调仲吕钧也五散仲吕十一徽南吕应七散二散为南吕浊声)

(今考之不然此调五弦紧一律当为仲吕调仲吕钧也五散仲吕十一徽南吕应七散二散为南吕浊声)(二十徽太蔟应四散四十徽林钟应六散初散为林钟浊声初十徽黄钟应三散三十徽仲吕应五散也)

以律长短配弦大小各有其序(按律配弦各有法非以黄钟配大弦之说)

(也)

右姜夔论五调取应声之法得之但习于大弦为宫

之说以大弦散声为黄钟不能正其慢角清商慢宫

之名而蕤宾调尤无谓独于三弦为宫者正名宫调

卷七 第 27a 页 WYG0220-0641a.png

今之弹琴者亦以此为正调此正合黄钟宫声居中

今之弹琴者亦以此为正调此正合黄钟宫声居中之理夫宫声在三弦则初六为徵二七为羽四为商

五为角岂不昭然奈何古今论乐者固守旧说不变

乎三弦为黄钟宫则初六为林钟徵二七为南吕羽

四为太蔟商五为姑洗角正得黄钟钧之五律若以

初六为黄钟则三弦为仲吕焉有仲吕而可为黄钟

之角乎五律皆仲吕钧焉有仲吕钧而可为宫调乎

然犹幸琴家相传皆以此为正调为宫调其名甚正

于是管吕之说犹可存若并此而议之汨之则古法

卷七 第 27b 页 WYG0220-0641b.png

几无存矣

几无存矣隔一弦常应于第十徽独为宫之弦其角声必退一

徽于十一徽取应声此理甚易知耳凡商至徵角至

羽徵至宫羽至商中间必历变律律与支辰皆第六

位而十徽者正当本弦后第六律也故皆于此取应

宫至角不历变律律与支辰皆第五位十一徽虽不

正当本弦后第五律而已切近故独于此取应也何

卷七 第 28a 页 WYG0220-0641c.png

以古今无人知耶

以古今无人知耶慢角调今推得是慢宫调林钟钧而琴家或谓之黄

钟调又曰黄钟复古调意以此调正得黄太姑林南

之五律不知此律为假借而真律则林南应太姑也

何尝有黄钟在其间乎如以此为复古则彼正宫调

者非古法当去乎此甚有害于琴者也正宫调三弦

本是黄钟宫非仲吕角而大弦为宫之说牢不可破

是以先儒论律论琴皆不得其要领朱子琴律说谓

古人以仲吕为黄钟之角破去三分损益之明法俯

卷七 第 28b 页 WYG0220-0641d.png

就此谓之僭差盖律吕性情自然之变有如此者而

就此谓之僭差盖律吕性情自然之变有如此者而非人之所能为今考之本未尝以仲吕为角也又答

吴元士书亦往复于黄钟正宫二调终不能有确说

而元士又曰正宫又名清角则正宫之名幸存者以

易名而隐矣至东坡苏氏则直斥之为郑卫使其说

行后人竟废此调而乐用中声之理遂不可见岂不

大有害于乐乎

卷七 第 29a 页 WYG0220-0642a.png

琴之五调由来久矣后魏陈仲儒云若善琴术则知

琴之五调由来久矣后魏陈仲儒云若善琴术则知五调是也西山蔡氏谓琴絣定七弦只可弹黄钟一

钧诚如是则无转弦换调之法且径以慢角为黄钟矣

朱子不然之谓季通不能琴弹出便不可行此便是

无下学工夫吾人皆坐此病朱子又云古人随月调

弦若调至应钟弦急恐绝此亦不然换调但转一两

弦或三弦非尽取七弦而渐紧之也应钟犹在黄钟

半律之前本非甚短之律则无弦急恐绝之事朱载

堉云观朱子与蔡氏虽尝著书但欲明律之理实未

卷七 第 29b 页 WYG0220-0642b.png

尝审定其音夫审音乃乐之本岂徒空言而已乎

尝审定其音夫审音乃乐之本岂徒空言而已乎琴惟五调何也盖弦之紧慢但能易两律不能易三

律太紧则弦绝太慢则不成声故正宫五律之外初

六能换蕤宾二七能换无射三能换应钟五能换仲

吕共九律而已大吕夹钟夷则三律散声不用诸钧

有关涉此三律者则无调也如朱载堉之法用琴三

张则六十调皆可旋宫矣

卷七 第 30a 页 WYG0220-0642c.png

朱载堉七音琴说曰雅乐失传赖琴及笙二器尚在虽

朱载堉七音琴说曰雅乐失传赖琴及笙二器尚在虽与古律不无异同若与歌声高下相协虽不中不远矣

以人声为律准虽百世可知也诗不云乎鼓瑟鼓琴笙

磬同音盖笙与琴瑟一堂之乐也以笙定琴以琴定瑟

以琴瑟协歌咏以定八音则雅乐可兴矣古人琴瑟定

弦皆以笙管为准后汉志所谓弦以缓急清浊非管无

以正也琴有八十四声置八十四以十二除之得七是

知每均当具七音自隋何妥建议废旋宫法由是以来

世俗琴士不识七音为均之琴惟笙皆是七音为均却

卷七 第 30b 页 WYG0220-0642d.png

无五音为均之笙援笙为琴瑟作證不亦深切著明乎

无五音为均之笙援笙为琴瑟作證不亦深切著明乎先儒皆不非七音陈旸何人乃敢非之乐记曰不知声

者不可与言音不知音者不可与言乐何妥陈旸之谓

也至今儒者疑信相半七音之均几乎息矣今特为七

音之均而作琴中八十四声祗用笙中七簧定之以简

驭繁妙法也欤

又八十四声新说(古琴有三等四调一曰大琴正调二曰中琴平调三小琴清调四瑟调瑟)

卷七 第 31a 页 WYG0220-0643a.png

(调最高古人重之○按载堉欲破陈旸乐书之谬不言变宫变徵谓与宫相冲者谓之中与角相生者谓)

(调最高古人重之○按载堉欲破陈旸乐书之谬不言变宫变徵谓与宫相冲者谓之中与角相生者谓)(之和图中易变徵为中字取左传中声以降五降之后不容弹易变宫为和字取淮南子姑洗生应钟比)

(于正音故为和今仍作变宫变徵使人易晓)

卷七 第 31b 页 WYG0220-0643b.png

卷七 第 32a 页 WYG0220-0643c.png

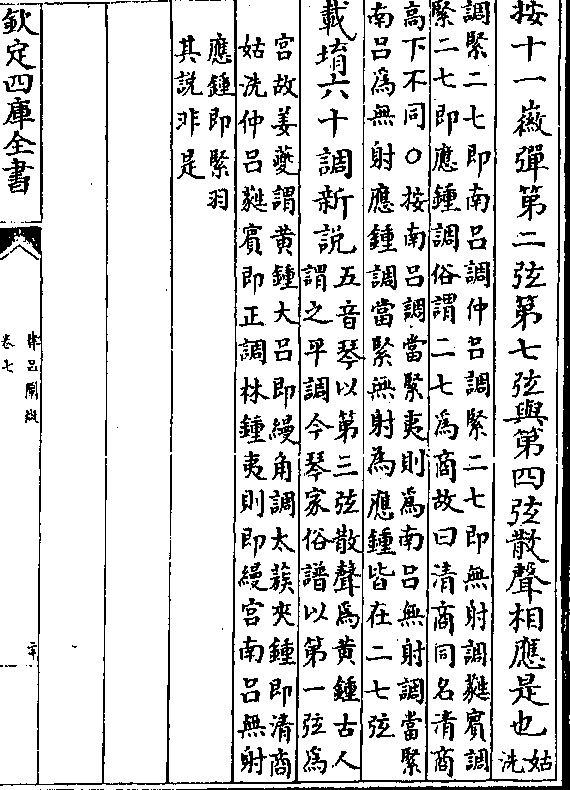

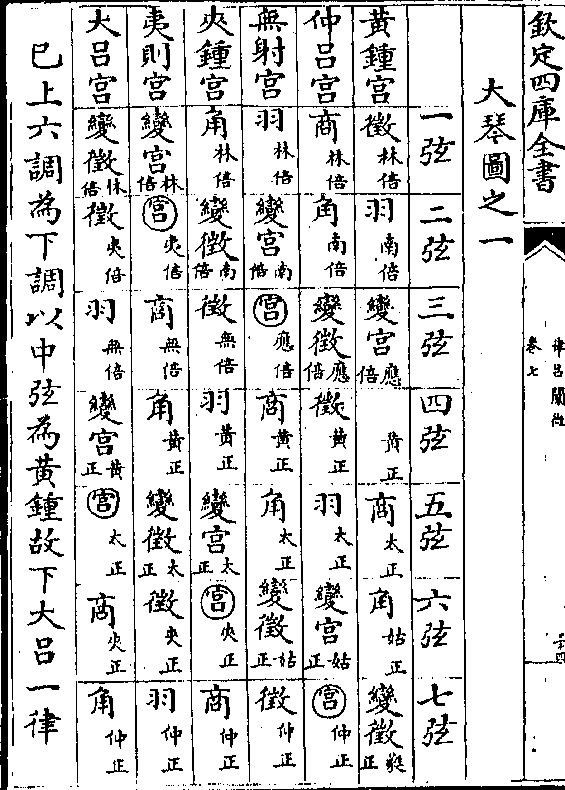

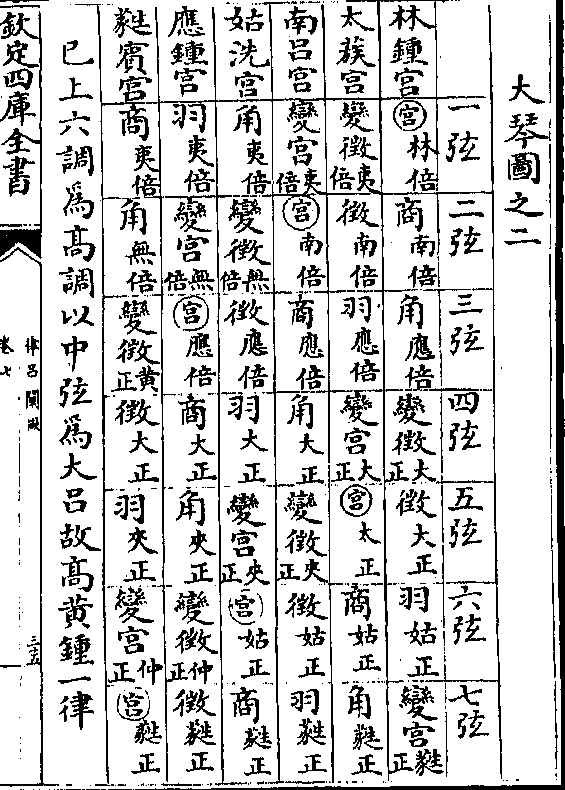

已上六调为高调以中弦为大吕故高黄钟一律

卷七 第 32b 页 WYG0220-0643d.png

已上六调为下调第三弦为黄钟故下大吕一律

已上六调为下调第三弦为黄钟故下大吕一律卷七 第 33a 页 WYG0220-0644a.png

已上六调为高调第三弦为大吕故高黄钟一律

卷七 第 33b 页 WYG0220-0644b.png

已上六调为下调第二弦为黄钟故下大吕一律

已上六调为下调第二弦为黄钟故下大吕一律卷七 第 34a 页 WYG0220-0644c.png

已上六调为高调第二弦为大吕故高黄钟一律

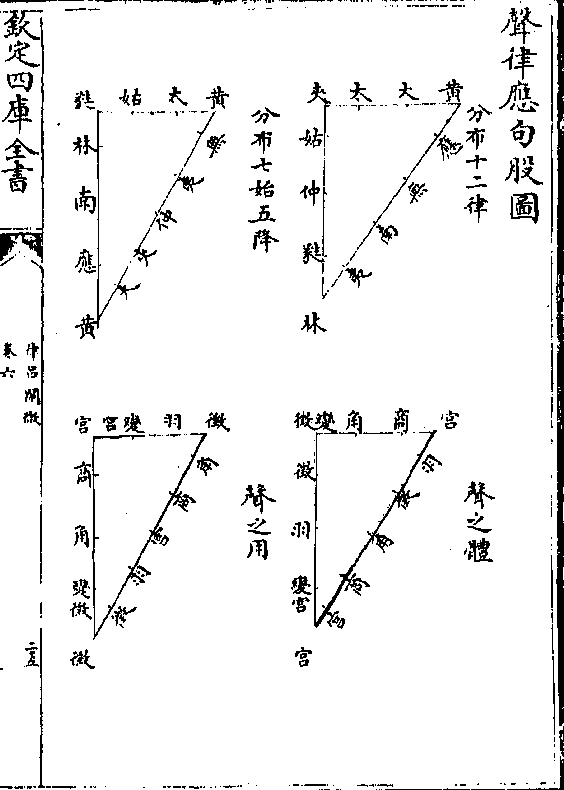

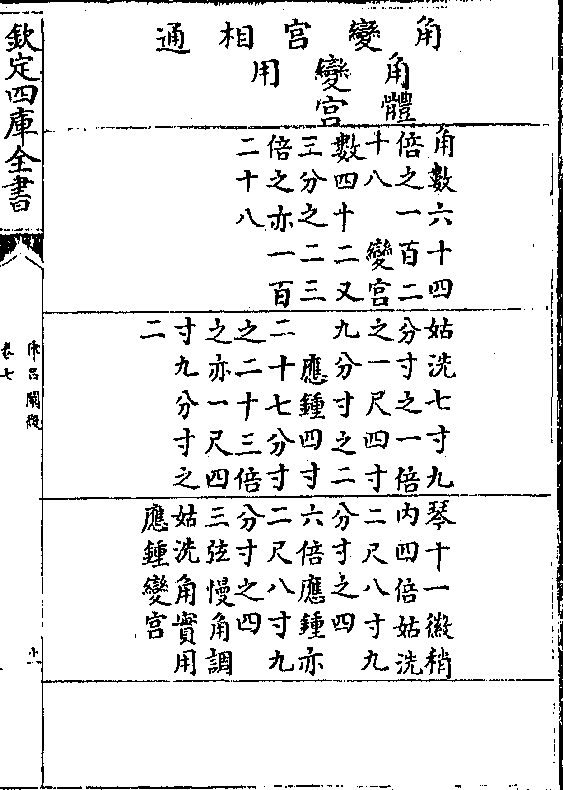

总论曰十二均七音琴图律之大者常在大弦律之小

卷七 第 34b 页 WYG0220-0644d.png

者常在小弦若夫宫商则无定位有以第一弦为宫者

者常在小弦若夫宫商则无定位有以第一弦为宫者有以第二弦为宫者有以第三四五六七弦为宫者宫

旋而律不旋正所谓旋宫也先儒泥于宫浊羽清之说

遂谓宫商常在大弦徵羽常在小弦及至论律则有正

律变律之别此乃律旋而宫不旋非所谓旋宫也要之

旋宫谱中所谓诸律皆正律耳无变律之理也但有变

宫变徵二音变宫变徵二音亦正律也(文献通考载宋朝太常琴制有)

卷七 第 35a 页 WYG0220-0645a.png

(第一弦为黄钟以至第七弦为应钟随律弹之正与古法相合陈晹姜夔非之妄矣)

(第一弦为黄钟以至第七弦为应钟随律弹之正与古法相合陈晹姜夔非之妄矣)按先儒之说宫亦随律而旋大小弦皆递为宫病在

泥于陵犯之说谓本均所用为宫之律更不得有长

律陵越其前必用半律变律变半律以避之推其流

失遂有小弦为宫琴瑟专一之声先儒曾未觉悟

耳变律始于杜氏通典此因三分损益仲吕不能

复生黄钟遂有此谬说所谓弥近理而愈乱真者

也

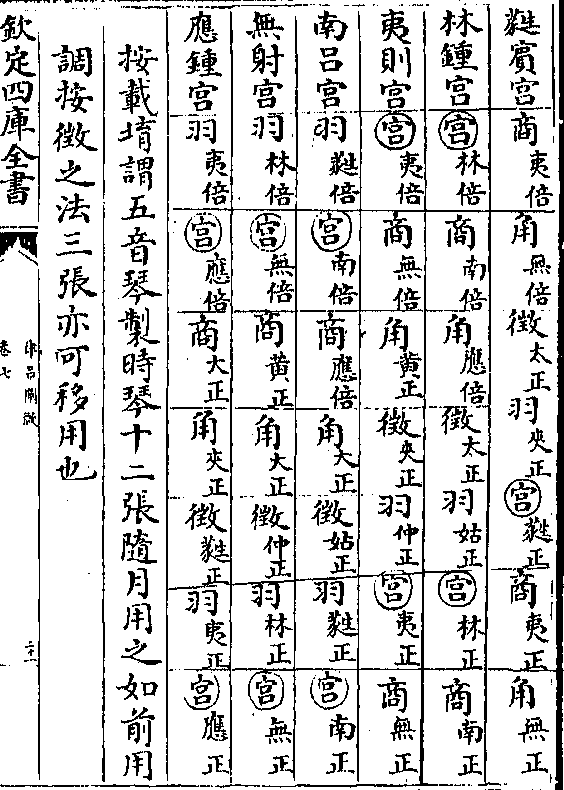

蔡邕十二笛图

卷七 第 35b 页 WYG0220-0645b.png

蕤宾笛 正声应蕤宾下徵应黄钟笛 正声应黄钟下徵应

蕤宾笛 正声应蕤宾下徵应黄钟笛 正声应黄钟下徵应大吕长三尺九寸九分五 林钟长二尺八寸四分四

釐有奇(八倍无射角四寸九分九釐四毫强) 釐有奇(四倍姑洗角七寸一分一釐强)

林钟笛 正声应林钟下徵应大吕笛 正声应大吕下徵应

大蔟长三尺七寸九分二 夷则长二尺六寸六分三

釐有奇(八倍应钟角四寸七分四釐强) 釐有奇(四倍中吕角六寸六分五釐九毫强)

夷则笛 正声应夷则下徵应太蔟笛 正声应太蔟下徵应

卷七 第 36a 页 WYG0220-0645c.png

夹钟长三尺六寸(四倍) 南吕长二尺五寸二分八

黄钟角九寸 釐有奇(四倍蕤宾角六寸三分二釐强)

南吕笛 正声应南吕下徵应夹钟笛 正声应夹钟下徵应

姑洗长三尺三寸七分一 无射长二尺四寸(四倍林钟角六)

釐有奇 四倍大吕角八寸 (寸四分二釐八毫强)

无射笛 正声应无射下徵应姑洗笛 正声应姑洗下徵应

仲吕长三尺二寸(四倍太蔟角八) 应钟长二尺二寸四分七

寸 釐有奇(四倍夷则角五寸六分一釐八毫强)

应钟笛 正声应应钟下徵应中吕笛 正声应中吕下徵应

卷七 第 36b 页 WYG0220-0645d.png

蕤宾长二尺九寸九分六 黄钟长二尺一寸三分三

釐有奇(四倍夹钟角七寸四分九釐有奇) 釐有奇(四倍南吕角五寸三分三釐三毫强)

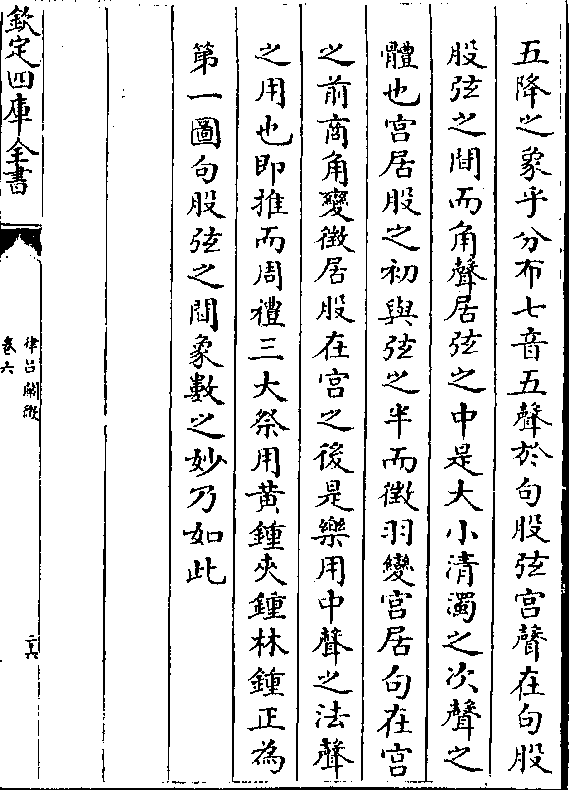

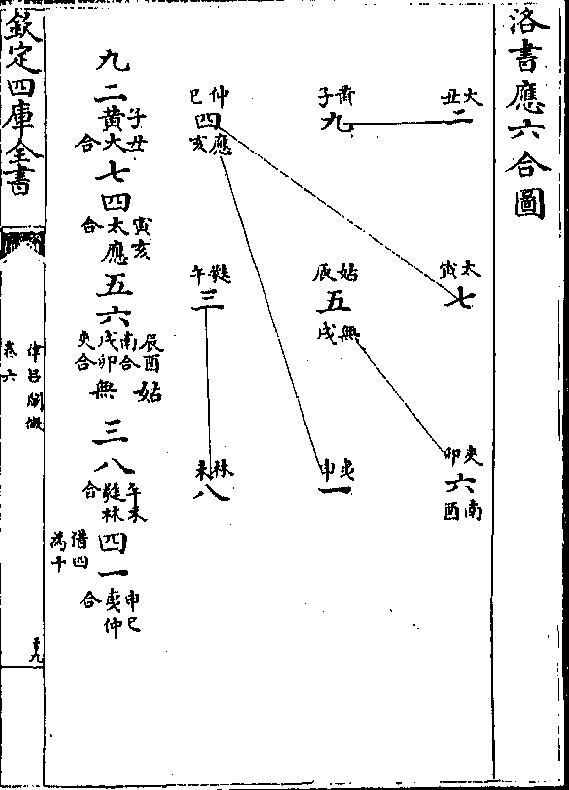

三代下制器者唯蔡邕深明律理其制十二笛还相

为宫笛体用本律之角律长者八之短者四之空中

实容长者十六笛体何以用角律也凡角律支辰与

本律支辰为三合如前洛书应十二律数图黄钟当

九则姑洗角当五九者其体五者其用故皆取角律

卷七 第 37a 页 WYG0220-0646a.png

八之四之以为笛长而中容又再加八倍乃应也一

八之四之以为笛长而中容又再加八倍乃应也一笛有正声有下徵声正声者中声也下徵者最浊之

声也黄钟笛以林钟为最浊不置黄钟于首而置黄

钟于中不谓林钟短于黄钟为上而谓长于黄钟为

下此正管吕徵羽在宫前之法也如吕氏法应钟下

生蕤宾之半律蕤宾半律上生大吕之半律则十二

笛蕤宾最短林钟最长今以蕤宾最长何也权宜之

法也若令蕤宾四倍无射角仅得一尺九寸九分七

釐有奇太短不便横吹故用八倍令变徵居徵前是

卷七 第 37b 页 WYG0220-0646b.png

应钟上生蕤宾之全律蕤宾下生大吕之半律也琴

应钟上生蕤宾之全律蕤宾下生大吕之半律也琴转弦不能使五弦紧二律当蕤宾则以大弦缓一律

当蕤宾而蕤宾最浊亦此理也若如后人黄钟用全

律为宫则必以黄钟为最长应钟为最短何以长者

为蕤宾林钟而黄钟反短于应钟耶此可悟宫声居

中徵羽在前者之理矣晋荀勖不达其故改黄钟笛

三尺八寸姑洗笛三尺五寸蕤宾笛二尺九寸馀律

卷七 第 38a 页 WYG0220-0646c.png

无所损益则全无伦理梁武帝之笛黄钟最长三尺

无所损益则全无伦理梁武帝之笛黄钟最长三尺八寸应钟最短二尺三寸则如后人之说矣

朱载堉曰隋郑译与苏夔俱云乐府黄钟乃以林钟

为调首失君臣之义今请雅乐黄钟宫以黄钟为调

首众皆从之按今太常笙尺字簧长合字簧短此谓

林钟为调首也自隋已前如此非始于近代也盖亦

有说焉林钟为调首者古称下徵是也今民间笛六

孔全闭低吹为尺即下徵也徵下于宫故曰下徵即

林钟倍律声也从尾放开一孔低吹为工即下羽也

卷七 第 38b 页 WYG0220-0646d.png

羽下于宫故曰下羽即南吕倍律声也放开二孔低

羽下于宫故曰下羽即南吕倍律声也放开二孔低吹为凡即应钟倍律声放开三孔低吹为合即黄钟

正律声放开四孔低吹为四即太蔟正律声放开五

孔低吹为一即姑洗正律声六孔全开低吹为勾即

蕤宾正律声此黄钟之钧七声也其林钟南吕应钟

正律之声开闭同前但高吹耳民间之笛盖古人遗

法也其宫商有清浊而徵羽有上下下徵二字见晋

卷七 第 39a 页 WYG0220-0647a.png

书宋书志及文选注夫一调内下有倍律浊声上有

书宋书志及文选注夫一调内下有倍律浊声上有半律清声则黄钟为中声矣矣管仲所谓徵数一百

八羽数九十六宫数八十一商数七十二角数六十

四徵羽之数多宫商角之数少即此理也近世律家

不明此理往往强作解事指黄钟为最浊似是而实

非也今太常笛六孔全闭为合拟黄钟之正律六孔

全开为凡拟黄钟之正律译等所改即此笛耳徒能

改笛而不能改笙今笙所存者古之遗法也

卷七 第 39b 页 WYG0220-0647b.png

卷七 第 40a 页 WYG0220-0647c.png

天地之声及人声可为乐者皆天地之中声其理出

卷七 第 40b 页 WYG0220-0647d.png

于河图此图左第一行河图之全数第二行河图中

于河图此图左第一行河图之全数第二行河图中宫之十点半之为五点第三行以五声配之生数为

清成数为浊而一二之羽徵太清八九十之角宫商

太浊则所用者中间七六五四三之五位而已(变徵后虽)

(有清徵清羽但为徵羽之应声非别为二声也)于是以白黑识其点而五又

为中之中以重圈 识之此 之宫即吕氏所谓黄

钟之宫管子所谓黄钟小素之首是为十二律之本

卷七 第 41a 页 WYG0220-0648a.png

如管子相生之法则徵羽在宫前商角在宫后夫以

如管子相生之法则徵羽在宫前商角在宫后夫以宫商角徵羽为序者声之体也徵羽宫商角为序者声

之用也体用一源前图详之第二行加二变为七音

宫前三声为浊宫后四声为清宫声正当中之中也

第五行又以宫商角徵羽为序盖所用之五声徵最

浊角最清则又自成五声大小之序而宫当徵商当

羽角当宫徵当商羽当角犹琴家命初弦为宫二为

商三为角四为徵五为羽也(国语言五声大不踰宫细不过羽亦据此行五)

(声言之其实大不踰徵也)第六行加入二变第七行配以七律皆

卷七 第 41b 页 WYG0220-0648b.png

为假借之律而仲吕于五声当角于七音当变徵又

为假借之律而仲吕于五声当角于七音当变徵又非黄钟宫之七律而不得不用之尤为假借者也第

八行以乐家管色字配之黄钟为合太蔟为四姑洗

为一仲吕为上林钟为尺南吕为工应钟为凡第九行

依第四行之七音配以七律则五声二变皆得其本

位是为黄钟宫之真七律配以管色字合为林钟徵

四为南吕羽一为应钟变宫上为黄钟宫尺为太蔟

卷七 第 42a 页 WYG0220-0648c.png

商上为姑洗角凡为蕤宾变徵后世之乐一为变宫

商上为姑洗角凡为蕤宾变徵后世之乐一为变宫凡为变徵北曲用一凡南曲不用一凡按图正相合

也夫一为变宫凡为变徵今世乐家所通知若为图

五六七行之声律则一乃是姑洗角何以为变宫凡

乃是应钟变徵可知第四第九行之声律为真而五

六七行之声律为假借矣四九行之声律乃第一行

之数第二行之圈第三行之五声也然则乐用中声

之理岂不昭然而管吕之说岂非古今不可易者乎

律吕阐微卷七

卷七 第 42b 页 WYG0220-0648d.png