声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二 第 1a 页 WYG0220-0395a.png

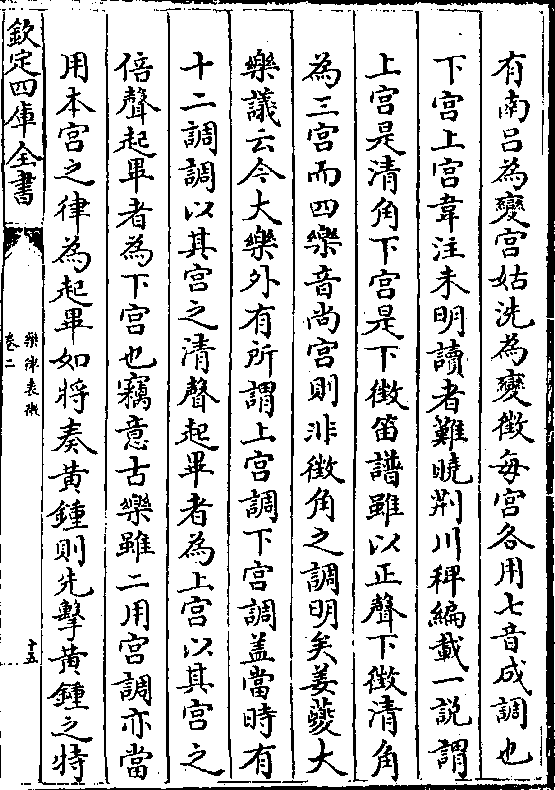

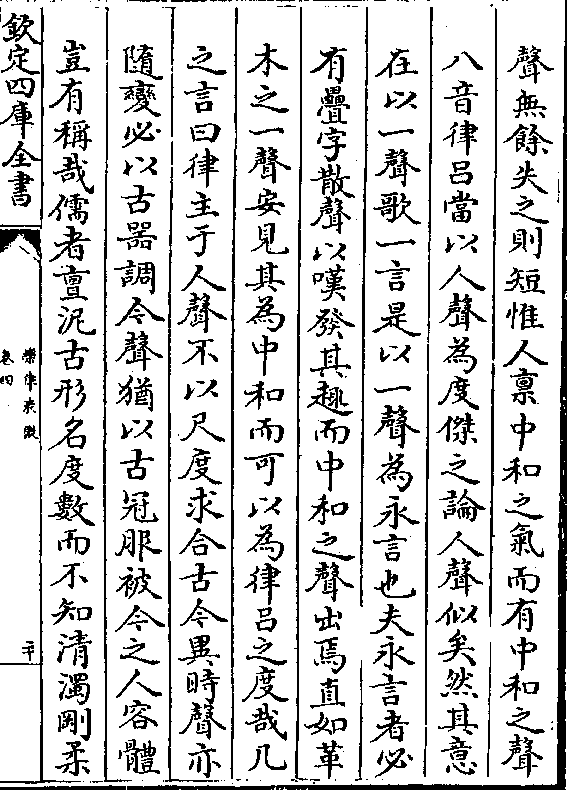

钦定四库全书

钦定四库全书李氏学乐录卷二

蠡县李

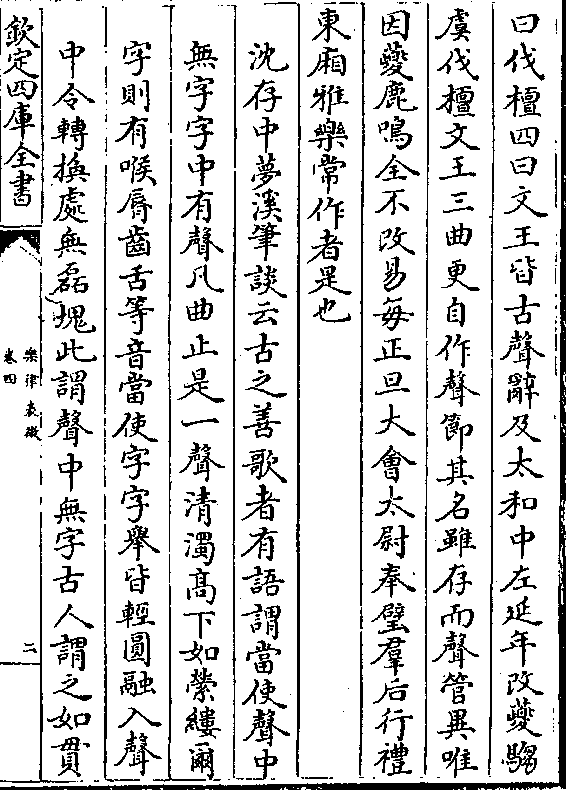

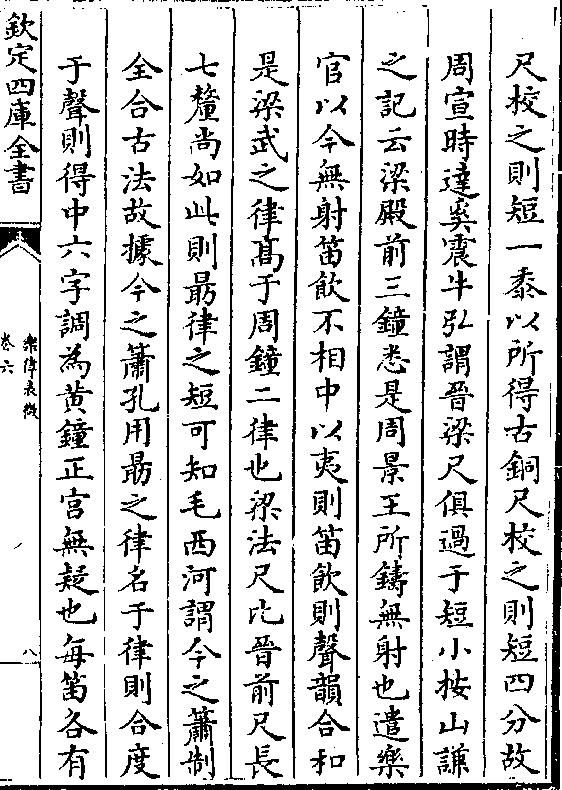

前五声歌诀诸图议虽从乐录悟入然不敢自信也次

岁庚辰寄邮筒走三千里问河右先生先生回札极其

奖借乃钞为一卷方及半忽思虞书之律和声孟子之

以六律正五音乃圣经言乐阕键向未剖析且七调由

黄钟以至蕤宾得毋以七律正五音乎于六律既多其

一而十二律又缺其五矧大舜言六律周礼始有六律

卷二 第 1b 页 WYG0220-0395b.png

六同之说则六律圣言也六同何以称焉思之不得其

六同之说则六律圣言也六同何以称焉思之不得其旨夜寝踌躇比晓似有所解者乃再四调谐而为图议

以俟就正有道云恕谷李塨识

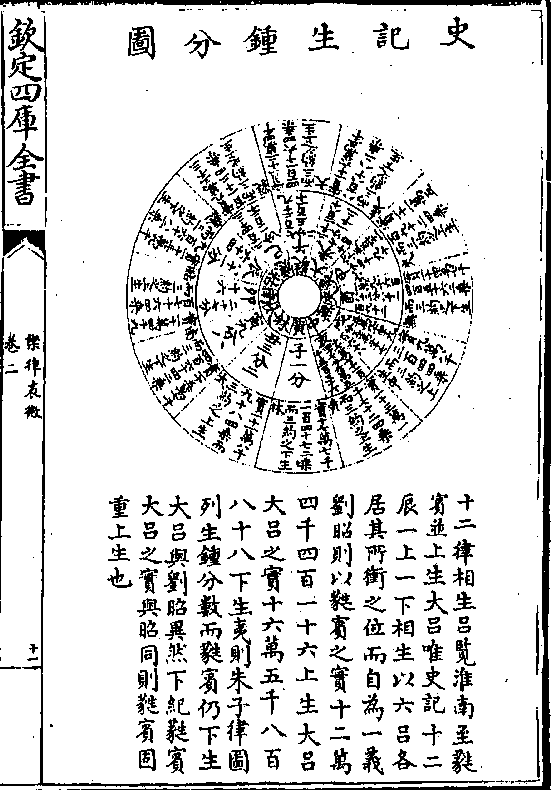

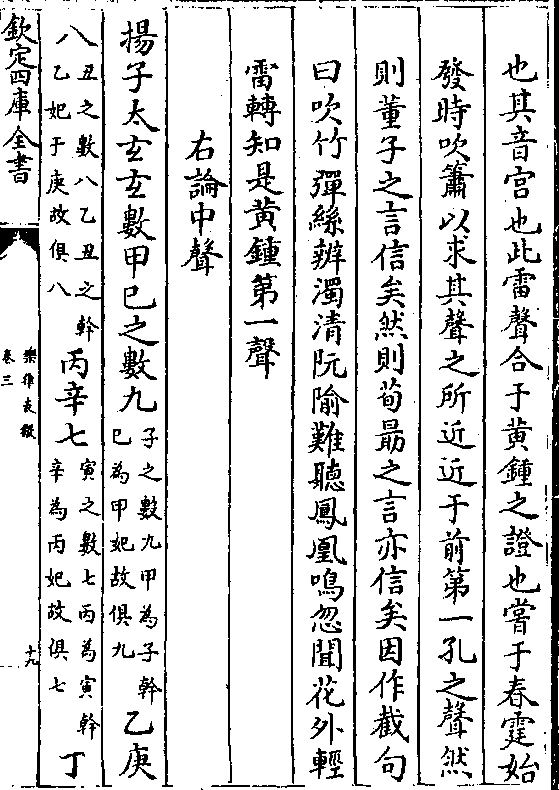

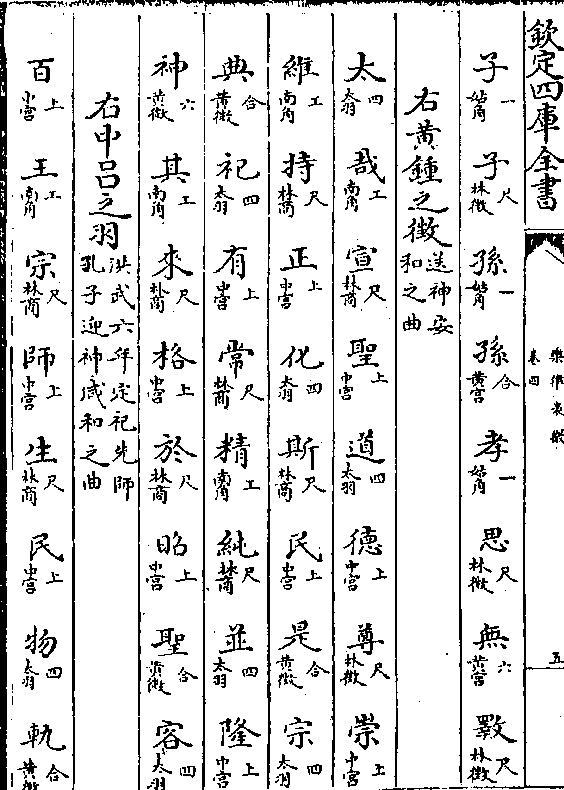

六律正五音图

宫音

角 商 (变宫) 宫 羽 (变徵) 徵

卷二 第 2a 页 WYG0220-0395c.png

右宫之宫黄钟之宫一清

右宫之商黄钟之商二清

卷二 第 2b 页 WYG0220-0395d.png

右宫之角黄钟之角三清

右宫之徵黄钟之徵四清

变宫音

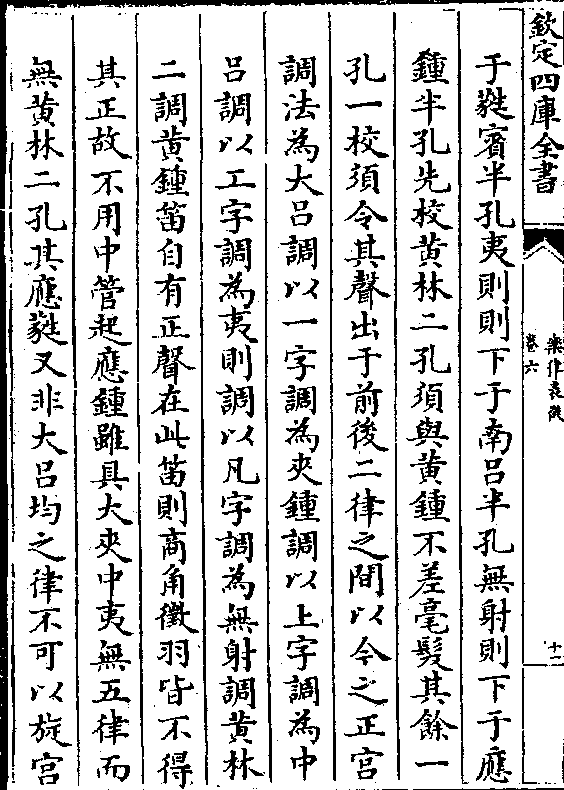

卷二 第 3a 页 WYG0220-0396a.png

右变宫之宫大吕之宫一清

卷二 第 3b 页 WYG0220-0396b.png

右变宫之商大吕之商二清

右变宫之商大吕之商二清右变宫之角大吕之角三清

卷二 第 4a 页 WYG0220-0396c.png

右变宫之徵大吕之徵四清

右商之宫太蔟之宫一清

卷二 第 4b 页 WYG0220-0396d.png

右商之商太蔟之商二清

右商之角太蔟之角三清

卷二 第 5a 页 WYG0220-0397a.png

右商之徵太蔟之徵四清

卷二 第 5b 页 WYG0220-0397b.png

右角之宫夹钟之宫一清

右角之宫夹钟之宫一清右角之商夹钟之商二清

卷二 第 6a 页 WYG0220-0397c.png

右角之角夹钟之角三清

右角之徵夹钟之徵四清

卷二 第 6b 页 WYG0220-0397d.png

右徵之宫姑洗之宫一清

右徵之商姑洗之商二清

卷二 第 7a 页 WYG0220-0398a.png

右徵之甬姑洗之角三清

右徵之徵姑洗之徵四清

变徵音

卷二 第 7b 页 WYG0220-0398b.png

右变徵之宫中吕之宫一清

卷二 第 8a 页 WYG0220-0398c.png

右变徵之商中吕之商二清

右变徵之角中吕之角三清

卷二 第 8b 页 WYG0220-0398d.png

右变徵之徵中吕之徵四清

右变徵之徵中吕之徵四清右羽之宫蕤宾之宫一清

卷二 第 9a 页 WYG0220-0399a.png

右羽之商蕤宾之商二清

右羽之角蕤宾之角三清

卷二 第 9b 页 WYG0220-0399b.png

右羽之徵蕤宾之徵四清

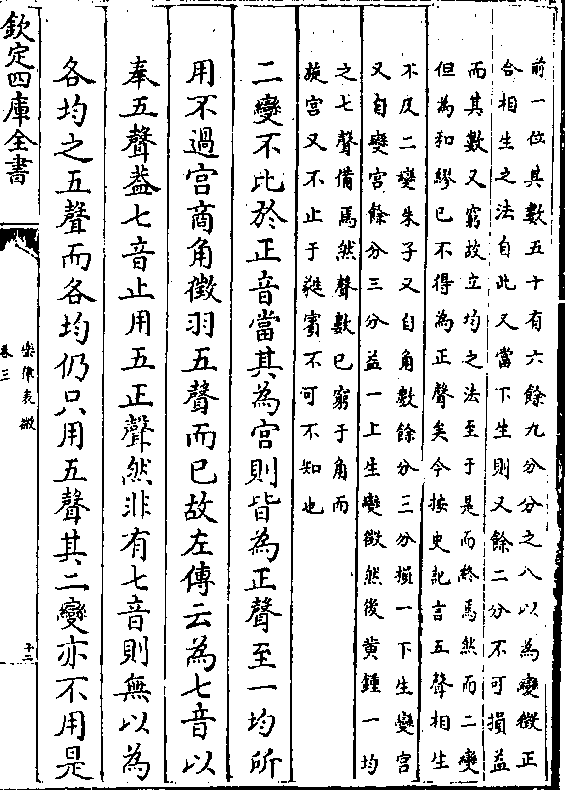

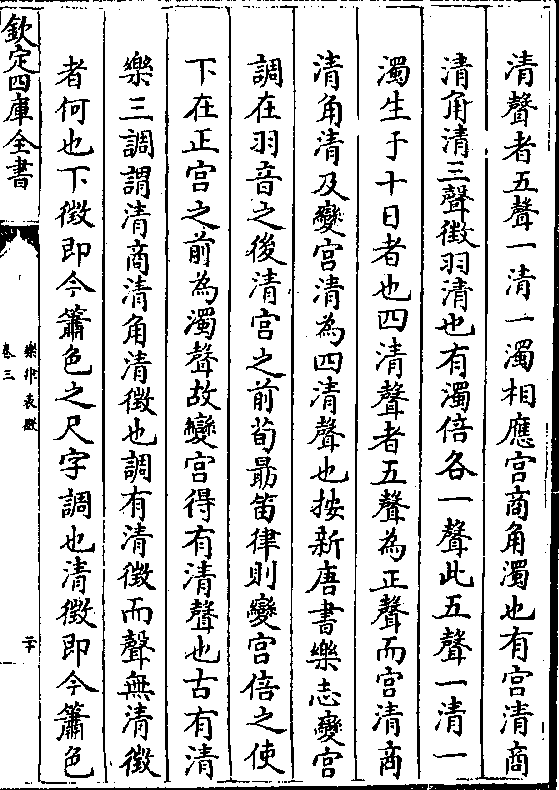

此五音閟二变图也然二变尚作调者乐录云二变音

可閟二变起调之音不可閟吕览以黄钟大吕太簇夹

钟姑洗中吕蕤宾七律居上林钟夷则南吕无射应钟

五律居下上为正调下为清调故閟二变者其正调亦

用七

卷二 第 10a 页 WYG0220-0399c.png

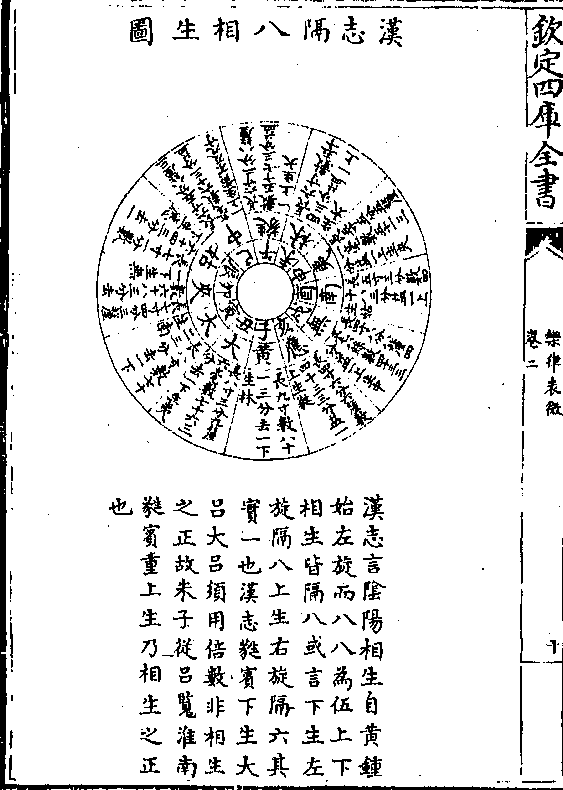

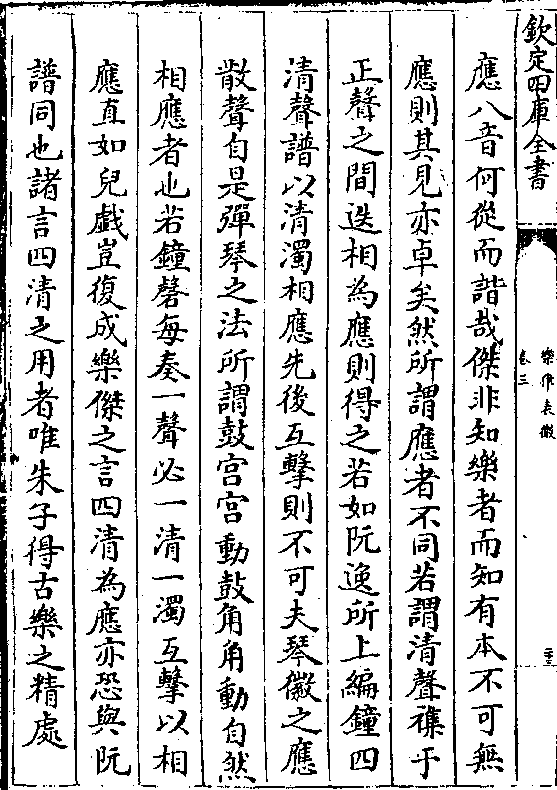

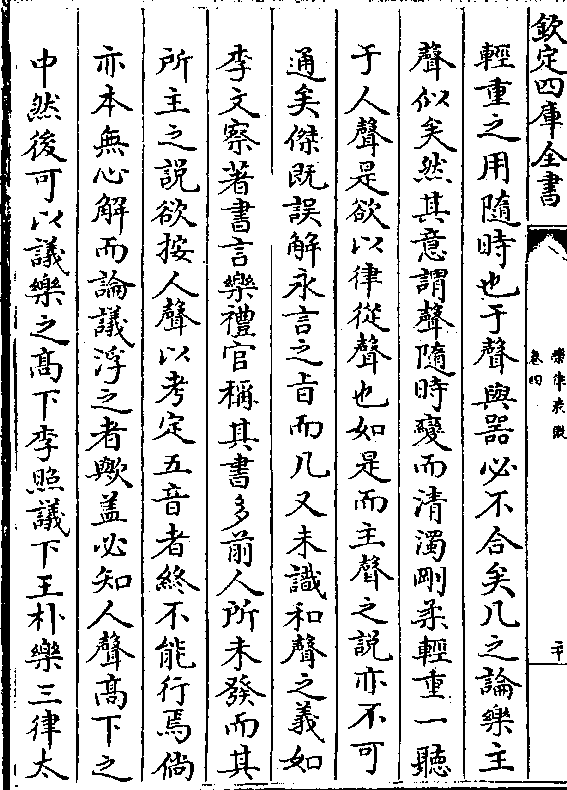

六律有阴阳之分而阴皆统于阳故阴律国语曰间言

六律有阴阳之分而阴皆统于阳故阴律国语曰间言间乎阳也周礼曰同同乎阳也汉书曰旅旅乎阳也所

以十二律只曰六律

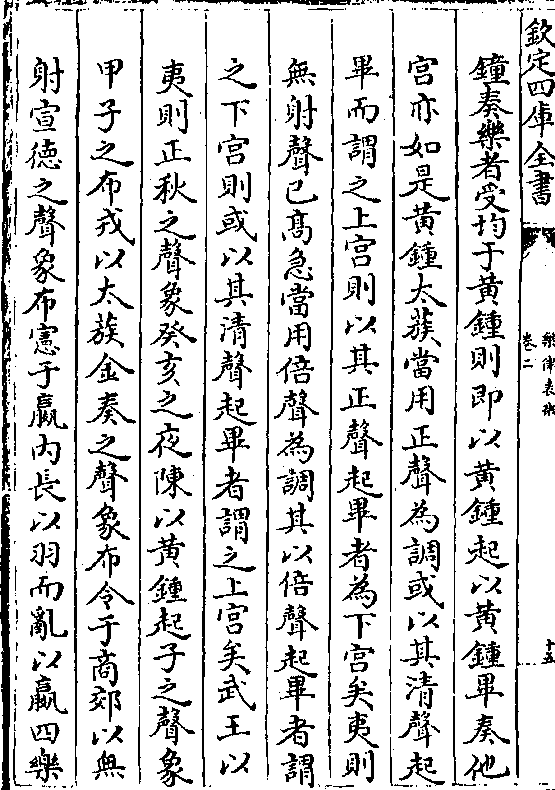

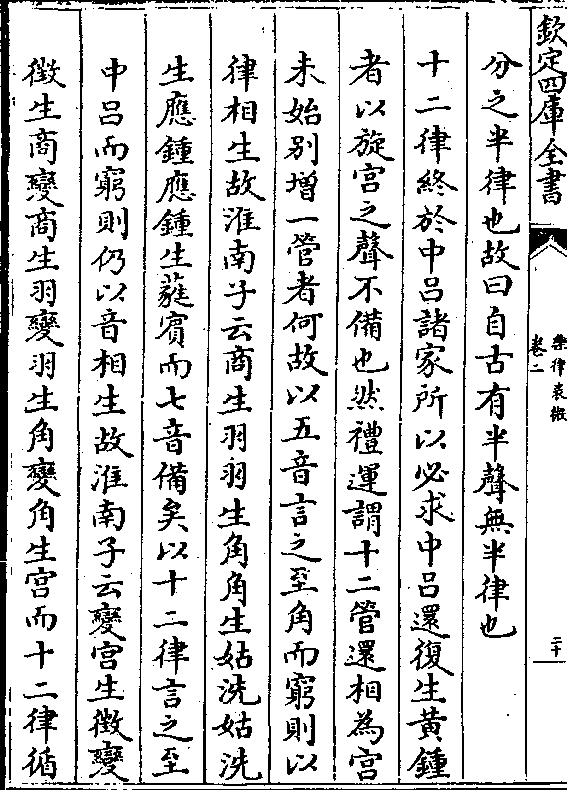

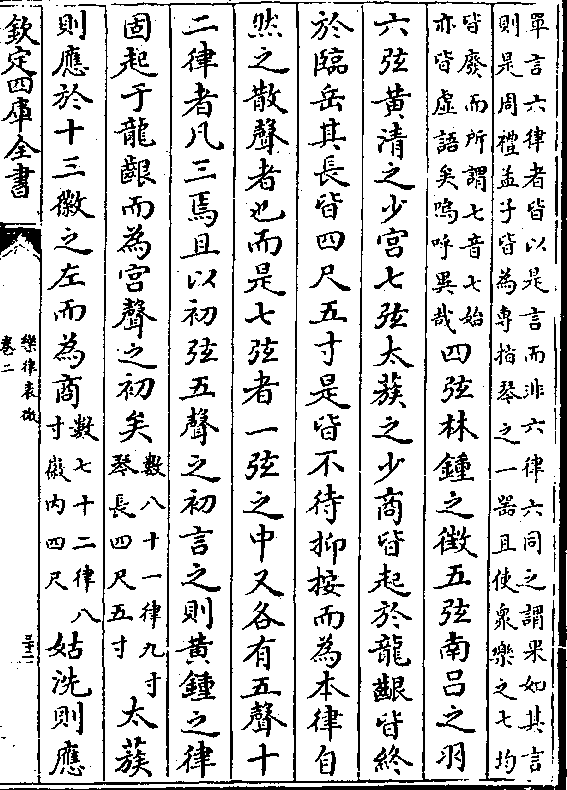

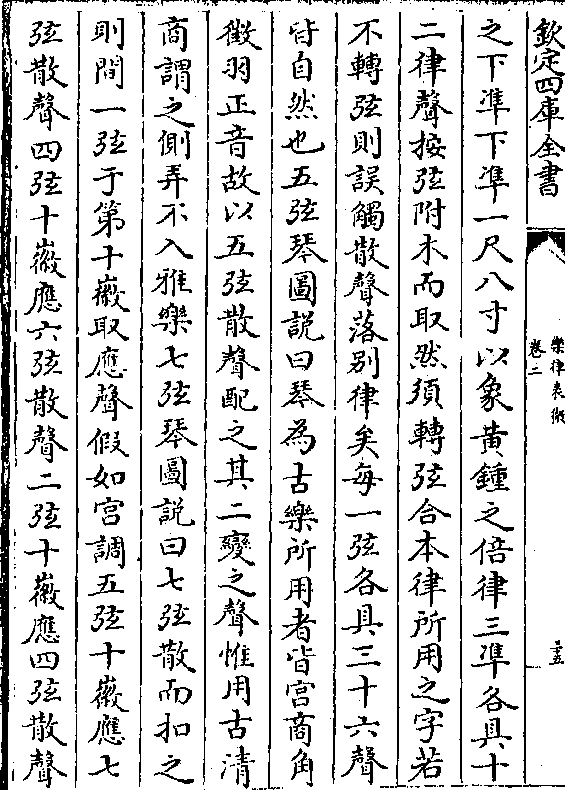

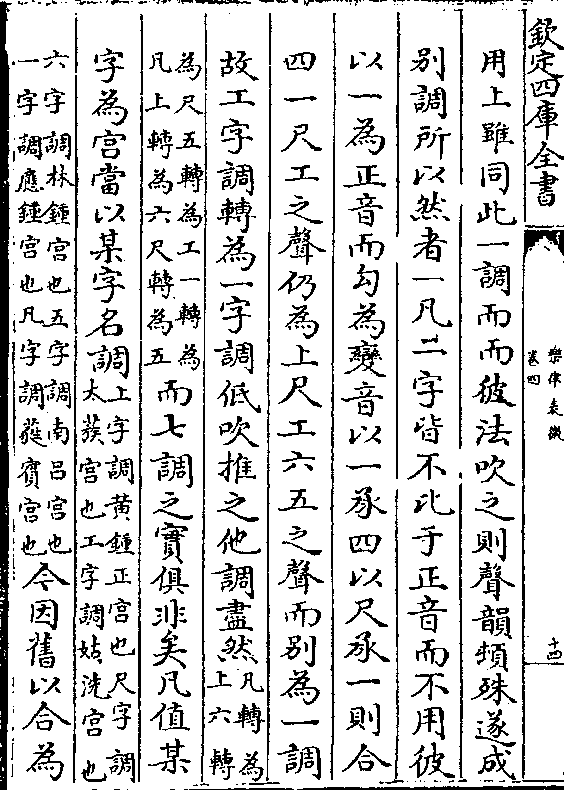

七调音也十二律律也正音者也如遇宫音也则由黄

钟以至应钟高下迥环而宫音正矣遇变宫音也由大

吕以至黄钟高下迥环而变宫音正矣遇商音也由太

簇以至大吕高下迥环商音正矣遇角音也由夹钟以

至太簇高下回环角音正矣以至遇徵音也由姑洗以

至夹钟高下回环而徵音正遇变徵音也由中吕以至

卷二 第 10b 页 WYG0220-0399d.png

姑洗高下回环而变徵音正遇羽音也由蕤宾以至中

姑洗高下回环而变徵音正遇羽音也由蕤宾以至中吕高下回环而羽音正皆如之使不以此六律也何以

知其音之起于是讫于是乎何以知其音之高不可上

低不可下乎起讫无凭高下无准乌乎正

律之正音如兄弟之翕乐也如夫妇之唱随也如盐梅

之调剂也故虞书曰律和声

每一声必有六律高低圜浃而其声始真真者正也且

卷二 第 11a 页 WYG0220-0400a.png

细分之则每音中之调各用六律以正其音如宫之宫

细分之则每音中之调各用六律以正其音如宫之宫也除二变不用黄钟至林钟高低回环恰用六律而宫

之宫音得焉宫之商也太簇至南吕恰用六律而宫之

商音得焉是音中之音其分六律以正之又有如此者

六律层高乃转下与低接层低乃转上与高接而本音

常在中焉故古人曰宫中声也

先儒竞求中声或算律数或考葭灰或欲多截管以求

之然试问中声何似漫无影响夫不解中声而欲测中

声毋论不得中声也即遇中声而何以知之而尚安测

卷二 第 11b 页 WYG0220-0400b.png

之今观此图中声所在上有六律下有六律按之人声

之今观此图中声所在上有六律下有六律按之人声而人声具按之八音而八音具可口试可耳审天地元

音可凭可执抑亦快矣

宫为中声然七调各有中声商亦宫也大吕太簇亦黄

钟也故君子之道曰时中曰大中

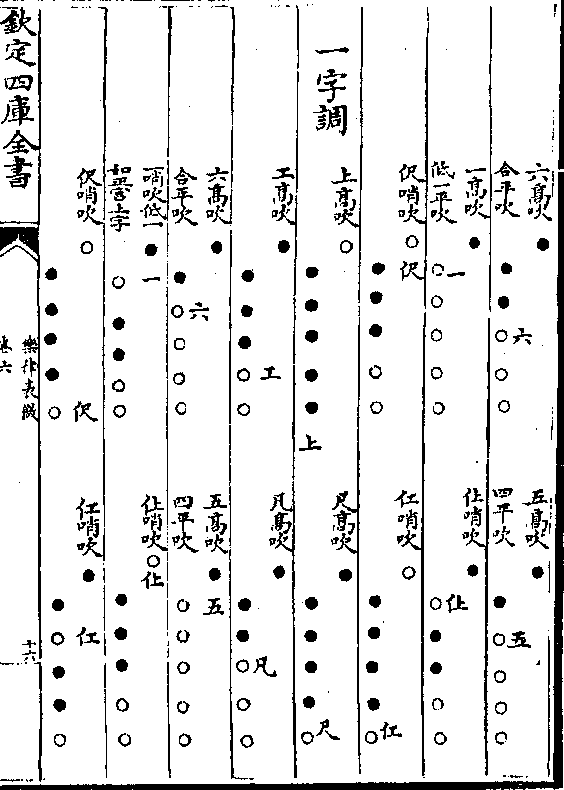

况七调中六律无毫釐可溷者毋论宫与商不同宫之

宫与商之宫不同即同一四字领调也而宫之宫为四

卷二 第 12a 页 WYG0220-0400c.png

上尺工六角之徵为四上尺凡六且宫之宫四字居中

上尺工六角之徵为四上尺凡六且宫之宫四字居中角之徵四字居末大有径庭也至于馀调皆界限甚清

一无猜嫌是之谓正 一

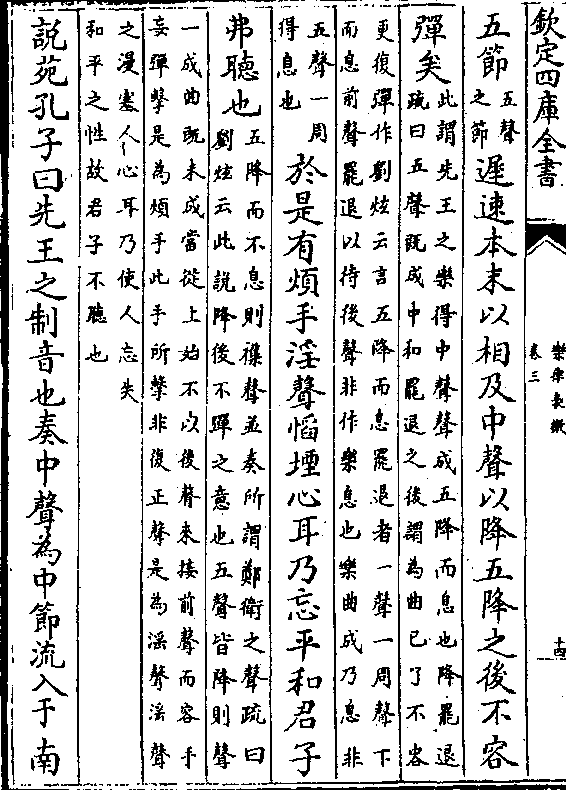

左传医和曰先王之乐所以节百事也故有五节迟速

本末以相及中声以降五降之后不容弹矣于是有烦

手淫声慆堙心耳乃忘和平君子弗听是即六律正五

音之法也每一音出则五音圆转如得宫音则相嬗而

为商角徵羽羽徵角商得商音则相嬗而为角徵羽宫

宫羽徵角而音正矣而音尽矣出此再弹是为淫声岂

卷二 第 12b 页 WYG0220-0400d.png

可听哉

可听哉国语伶州鸠曰律所以立均出度也古之神瞽考中声

而量之以制度律均钟百官轨仪纪之以三平之以六

成于十二天之道也夫五声不以六律则不均而无度

矣故曰立均出度纪之以三上中下也由中而高而低

也平之以六声之凡调得六律而始正也(即图宫之宫用六律宫之商用)

(六律类)成于十二每声四调(不閟二变为五调)以十二律而成也

卷二 第 13a 页 WYG0220-0401a.png

(即图一音共用十二律也)此古法也

(即图一音共用十二律也)此古法也七调由低黄钟大吕律起至高黄钟大吕律止是始终

一宫声也

正皆可旋为清清皆可旋为正独蕤宾只能为正不能

旋清音之顶高者再进则嗄故止矣周语曰大不踰宫

细不过羽此之谓也

每调六律下三调一调高一律只九律耳何以称十二

律曰变宫变徵与变宫清虽不用而其音自在也律自

在也乐录曰宫商徵羽相距必疏角徵羽宫相连甚密

卷二 第 13b 页 WYG0220-0401b.png

又曰宫商之间隔一声是合二声为一声者又曰宫调

又曰宫商之间隔一声是合二声为一声者又曰宫调之四则次声变变宫调之四则次声不变是二变虽閟

而仍有其律也故曰十二律

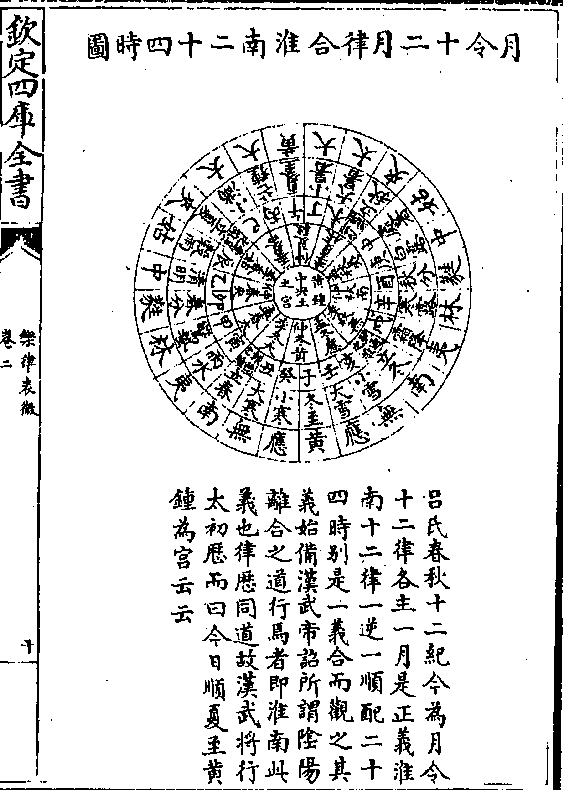

吕氏春秋曰取竹长三寸九分吹之以为黄钟之宫淮

南子曰黄钟九寸二说不同而皆可通何者黄钟原有

高低音也

今而知古帝造十二筒之有谓也夫十二声由低而高

卷二 第 14a 页 WYG0220-0401c.png

出之人声测之器色尚需聪听若管有短长则音有高

出之人声测之器色尚需聪听若管有短长则音有高下凡有耳者皆可知也故古帝以此象之也

十二筒制于黄帝而乐则前此矣伏羲作律本断无无

清浊高下而可为乐者则伊时十二声谅已具矣然未

闻有十二筒也黄帝制筒所以象之耳故名曰律月令

章句曰律者率也谓高下之率法也后人不得其声而

徒执其象龂龂然累黍寻尺起一积万以较黄钟之实

是刻画虎贲遂当中郎也失之远矣

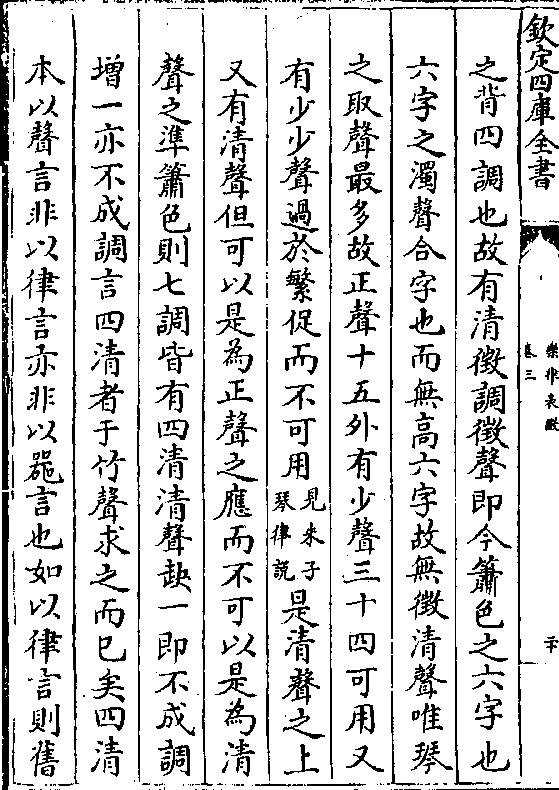

六律正五音又图

卷二 第 14b 页 WYG0220-0401d.png

宫音

宫音右 商 (变宫) 宫 羽 (变徵) 徵

卷二 第 15a 页 WYG0220-0402a.png

右宫之变宫黄钟之变宫二清

右宫之商黄钟之商三清

卷二 第 15b 页 WYG0220-0402b.png

右宫之角黄钟之角四清

右宫之徵黄钟之徵五清

变宫音

卷二 第 16a 页 WYG0220-0402c.png

右变宫之宫大吕之宫一清

卷二 第 16b 页 WYG0220-0402d.png

右变宫之变宫大吕之变宫二清

右变宫之变宫大吕之变宫二清右变宫之商大吕之商三清

卷二 第 17a 页 WYG0220-0403a.png

右变宫之角大吕之角四清

右变宫之徵大吕之徵五清

商音

卷二 第 17b 页 WYG0220-0403b.png

右商之宫太蔟之宫一清

右商之变宫太蔟之变宫二清

卷二 第 18a 页 WYG0220-0403c.png

右商之商太蔟之商三清

右商之角太蔟之角四清

卷二 第 18b 页 WYG0220-0403d.png

右商之徵太蔟之徵五清

角音

卷二 第 19a 页 WYG0220-0404a.png

右角之宫夹钟之宫一清

右角之变宫夹钟之变宫二清

卷二 第 19b 页 WYG0220-0404b.png

右角之商夹钟之商三清

右角之商夹钟之商三清右角之角夹钟之角四清

卷二 第 20a 页 WYG0220-0404c.png

右角之徵夹钟之徵五清

徵音

右徵之宫姑洗之宫一清

卷二 第 20b 页 WYG0220-0404d.png

右徵之变宫姑洗之变宫二清

右徵之商姑洗之商三清

卷二 第 21a 页 WYG0220-0405a.png

右徵之角姑洗之角四清

右徵之徵姑洗之徵五清

变徵音

卷二 第 21b 页 WYG0220-0405b.png

右变徵之宫中吕之宫一清

卷二 第 22a 页 WYG0220-0405c.png

右变徵之变宫中吕之变宫二清

右变徵之商中吕之商三清

卷二 第 22b 页 WYG0220-0405d.png

右变徵之角中吕之角四清

右变徵之角中吕之角四清右变徵之徵中吕之徵五清

羽音

卷二 第 23a 页 WYG0220-0406a.png

右羽之宫蕤宾之宫一清

右羽之变宫蕤宾之变宫二清

卷二 第 23b 页 WYG0220-0406b.png

右羽之商蕤宾之商三清

右羽之角蕤宾之角四清

卷二 第 24a 页 WYG0220-0406c.png

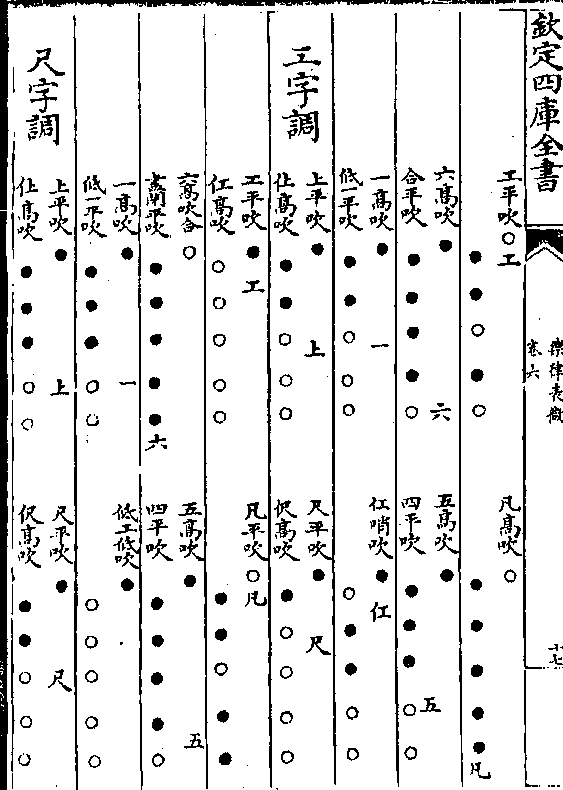

上 乙 四 六 凡 工 尺

右羽之徵蕤宾之徵五清

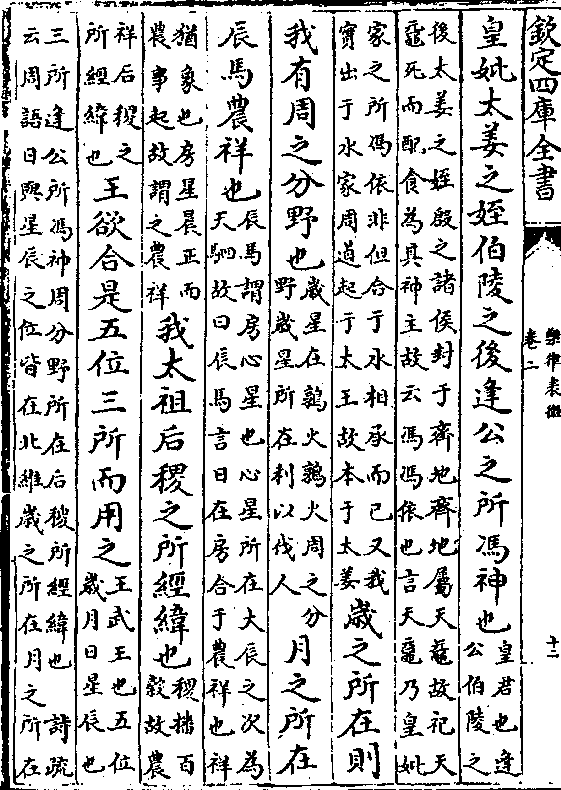

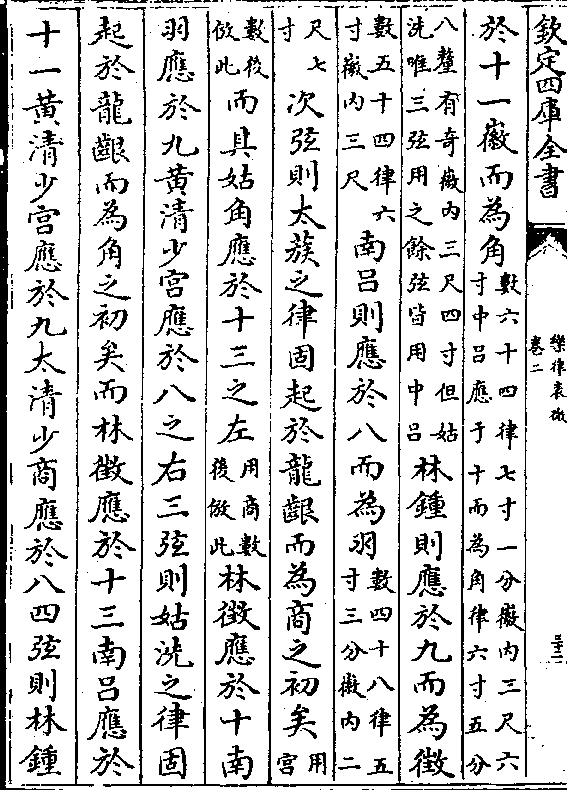

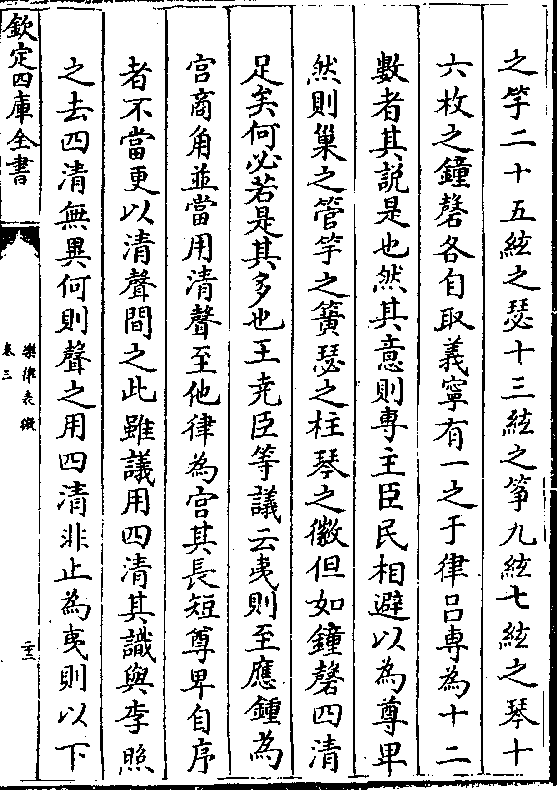

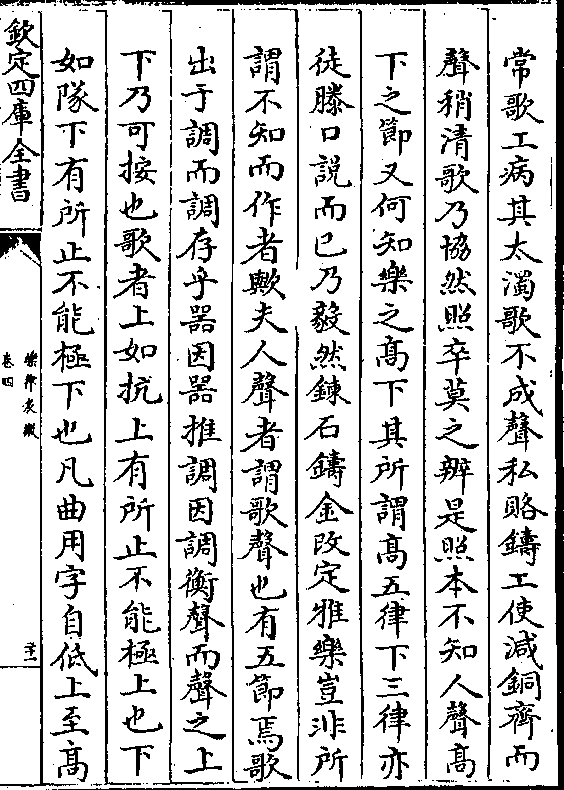

此用二变图也音有七者即晏子所谓七音伶州鸠所

谓七律汉书所谓七始隋唐后所谓七调者然变宫亦

宫变徵亦徵也故舜与孟子惟曰五音

乐录谓国语大武有四名曰羽曰厉曰宣曰嬴乱而其

调只用七律曰夷曰南曰无曰应曰黄曰大曰太但取

夷则至太蔟颠倒立调羽乱上宫一以夷至黄一以无

卷二 第 24b 页 WYG0220-0406d.png

至太厉宣下宫一以黄至夷一以太至无今观七调中

至太厉宣下宫一以黄至夷一以太至无今观七调中则原有此调可相印者

礼运曰十二管还相为宫盖七正皆可旋为宫正五清

皆可旋为宫清也

每一音分五调无变徵与羽者以其高而无清声也五

七则三十五调矣隋唐间以七调乘十二律为八十四

调去五律为中管谓其声在前后二律之间与前律同

卷二 第 25a 页 WYG0220-0407a.png

出一孔音韵重复故不用盖即河右所言五清与正声

出一孔音韵重复故不用盖即河右所言五清与正声同只可随正为调不自立调也因为四十九调是正与

此图合但渠不知变徵与羽无清故唐宋后又参差递

减耳

此与閟二变者不同矣而音中之音亦可曰以六律正

之如得黄钟低宫音由本音而上以六律层高以至高

极而高宫音得焉得林钟高宫音由本音而下以六律

层低以至低极而低宫音得焉非亦以六律正五音欤

不用二变者二变音自在也乐录七调图宫商徵羽之

卷二 第 25b 页 WYG0220-0407b.png

间皆隔一层是也用二变者变宫为宫馀变徵为徵馀

间皆隔一层是也用二变者变宫为宫馀变徵为徵馀犹宫徵音也乐录所谓合二声为一声是也其实一也

故每音中之调可连根数为六律亦可脱根数为六律

也

乃此七调中六律亦无一丝可慁者如宫之宫宫音为

黄钟而以大吕太蔟夹钟姑洗中吕蕤宾六律递上递

下变宫之宫宫音为大吕则以太蔟夹钟姑洗中吕蕤

卷二 第 26a 页 WYG0220-0407c.png

宾林钟六律递上递下且同一大吕变宫也在宫之变

宾林钟六律递上递下且同一大吕变宫也在宫之变宫以太蔟夹钟姑洗中吕蕤宾黄钟六律递上递下而

黄钟有林钟一清在变宫之宫则以太蔟夹钟姑洗中

吕蕤宾林钟六律递上递下而林钟无清迥乎不同若

大吕变宫之为乙也在宫之变宫与变宫之宫皆以上

尺工凡六四递上递下同矣然宫之变宫上字在器色

二层变宫之宫上字在器色三层又迥乎不同推之三

十五调六律高低刌节甚清毫无慁者

晏子论乐有七音八风之说北周长孙绍遂欲于七声

卷二 第 26b 页 WYG0220-0407d.png

之外加一黄钟为八伊时裴正以为舜开七始周制七

之外加一黄钟为八伊时裴正以为舜开七始周制七音并不用八然乐律隔八相生贾公彦周礼疏曰黄钟

生林钟隔八为位盖象八风今图每调七声惟本音有

高低二声正是八声正是七声然则用七用八皆一也

前人见其一不见其二遂致主客斗争阅此或可以粲

然矣

宫之宫六律递为高下共本音八律下每调高一律五

卷二 第 27a 页 WYG0220-0408a.png

调得十二律而宫音毕矣宫音正矣他音皆然

调得十二律而宫音毕矣宫音正矣他音皆然宁府五声歌诀每调六声而云九声者以五正四清言

也今此图每调八声而七正五清则十二声矣

每一调分五调十二律以全是五调尽于十二律为十

二声也故古言六律者至十二律而止

一调十二声则七调当八十四声矣此昔人所以有八

十四调之说也但七调虽共得八十四声而中多复声

若以立调为八十四则无理耳

七调每调高一律共为八十四声然前调之高音即转

卷二 第 27b 页 WYG0220-0408b.png

为后调之低音也高音转低则低音反转高也总不出

为后调之低音也高音转低则低音反转高也总不出十二律也

每一律给七调用即前圆图之七层也

据古人所传宫悬有四清钟磬又有五清钟五清磬河

右先生曰此以七声加五清为十二律者则五正四清

七正五清皆属古乐不必至宇文周时龟兹乐工始有

七声五旦为北曲也盖古人七音五音并用或一如今

卷二 第 28a 页 WYG0220-0408c.png

之南曲北曲并行者

之南曲北曲并行者家语子路鼓琴孔子曰甚矣由之不才也先王之制音

也奏中声以为节流入于南不归于北南者生育之乡

北者杀伐之域故君子之音温柔居中以象生育之气

乃所谓治安之风也小人之音则亢丽微末以象杀伐

之气乃所以为乱亡之风昔舜弹五弦之琴造南风之

诗其兴也勃焉殷纣好为北鄙之声其废也忽焉由今

也无意于先王之制而习亡国之声岂能保其六七尺

之躯哉子路闻之惧而不食以至骨立夫家语纂于汉

卷二 第 28b 页 WYG0220-0408d.png

魏儒者此则似因论语由之瑟奚为于丘之门二语遂

魏儒者此则似因论语由之瑟奚为于丘之门二语遂附离以北鄙之音以文其事然亦可见南北分音之说

来已久矣但其中多舛义不可不辨焉

北声亦有柔缓而多忼慨奋厉南声亦有悲奋而多啴

缓柔亸或是之分但乐记曰粗厉猛起奋末广贲之音

作而民刚毅宽裕肉好顺成和动之音作而民慈爱是

刚柔皆善也而其流或过刚而杀伐或过柔而淫靡则

卷二 第 29a 页 WYG0220-0409a.png

均失之乌得谓南音必善北音必恶耶

均失之乌得谓南音必善北音必恶耶且舜南风之歌因其诗有南风薰时等语故曰南风未

必南音也史记乐书曰纣为朝歌北鄙之音朝歌者不

时也北者败也鄙者陋也殷本纪曰纣饮酒淫乐嬖于

妇人使师延作新淫声北里之舞靡靡之乐后卫灵公

命乐人重写其音是乃古人所谓流嬖邪散之音也郑

卫声淫盖本诸此而岂北方奋厉之音耶今因子路见

责以纣北鄙之音加之子路而子路勇人也遂以杀伐

暴厉之音加之纣之所谓靡靡者毋乃皆误语乎

卷二 第 29b 页 WYG0220-0409b.png

夫子路升堂之贤也即尚勇不中亦只以行行之气播

夫子路升堂之贤也即尚勇不中亦只以行行之气播之乐耳乌有爱纣靡淫之声而写之者乎诬哉况世传

黄帝始命伶伦造十二律而周人所习六乐以黄帝云

门为首黄帝居山后涿鹿正北鄙也圣经言乐始于舜

舜生诸冯亦北地继而正乐者禹汤文武孔子皆北人

也则中声不在北耶乃曰流入于南不归于北何也

而更有可疑者韶之雅靡靡之邪淫原不可同日论也

卷二 第 30a 页 WYG0220-0409c.png

但谓舜以南音而兴纣以北音而亡则妄矣远勿论姑

但谓舜以南音而兴纣以北音而亡则妄矣远勿论姑论近而可见者明初用北曲天下治不乱也明末崇南

曲天下乱不治也是乐之得失惟以雅淫分不以南北

判也

荆卿入秦高渐离击筑荆轲和而歌为变徵之声士皆

垂泪涕泣复为羽声忼慨士皆瞋目发尽上指冠则以

七调变徵与羽最高歌者鲜及是时壮士长征气薄霄

汉故用此最高之调耳

八十四声三十五声二十八声二十四声皆十二律旋

卷二 第 30b 页 WYG0220-0409d.png

高旋下祗十二声也十二声为十二律而阴统于阳只

高旋下祗十二声也十二声为十二律而阴统于阳只六律也六律十二声有五清声只七声也七声只五声

也用二变而五声始全用六律而五声始正其实五声

而天地之元声毕矣

李氏学乐录卷二

卷二 第 31a 页 WYG0220-0410a.png

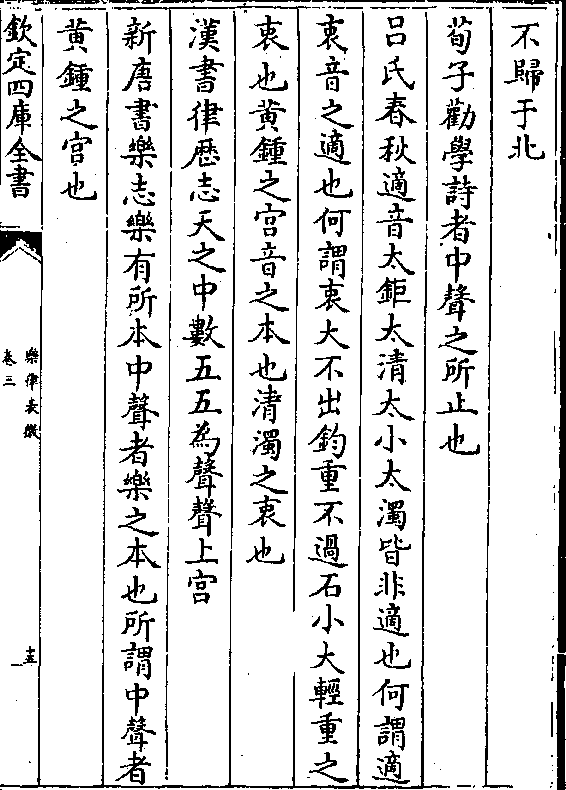

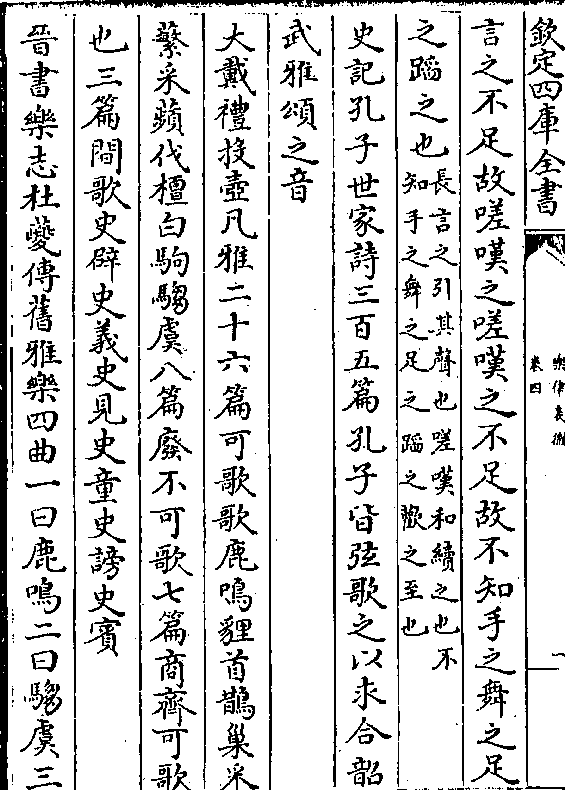

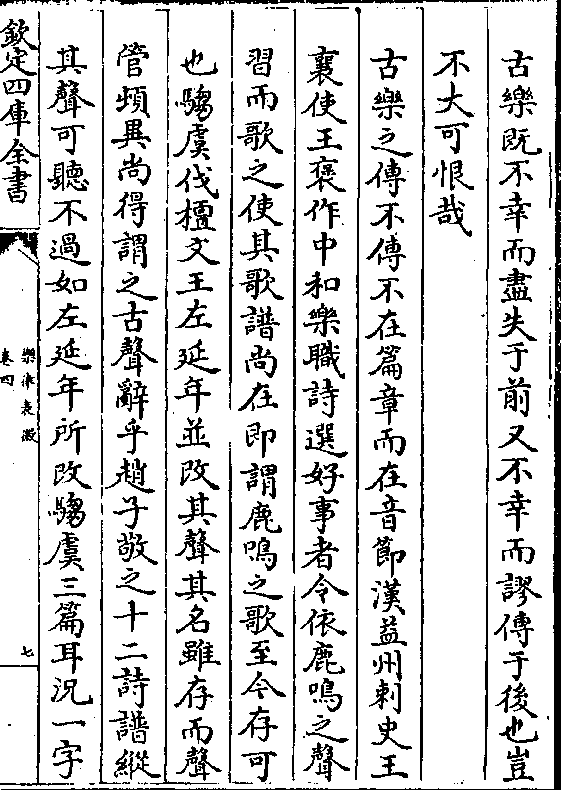

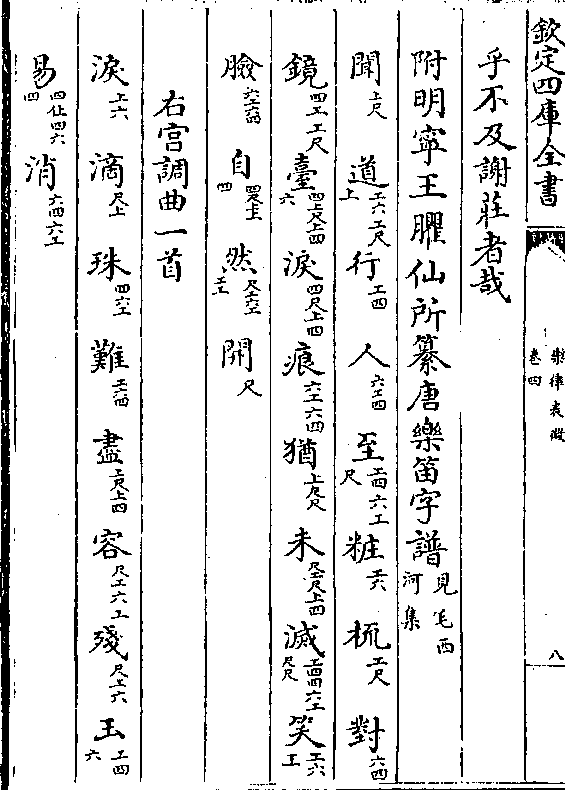

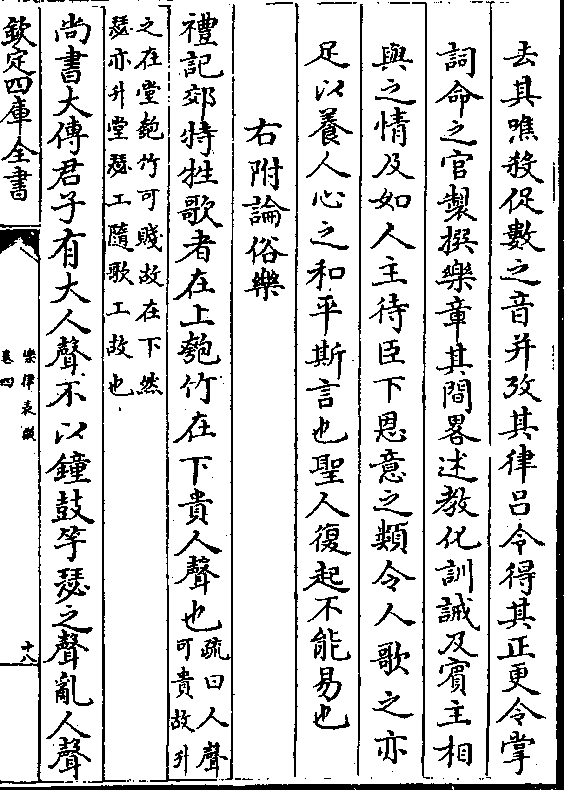

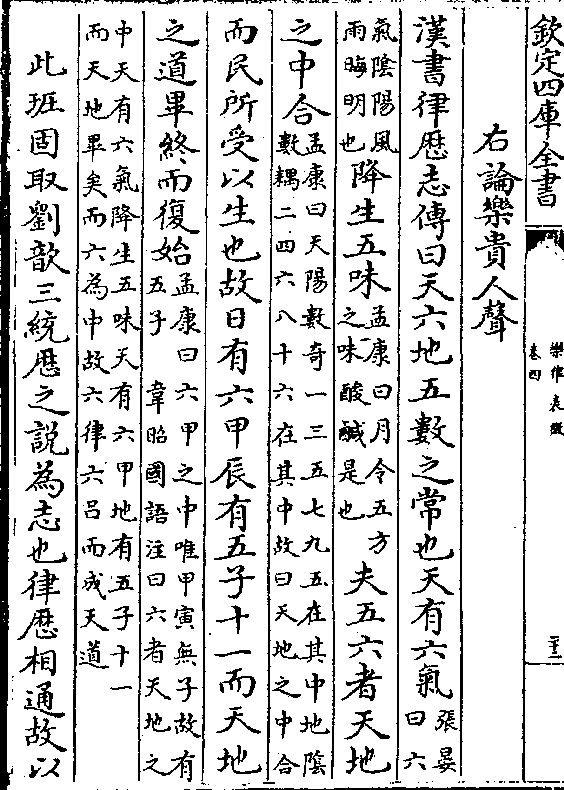

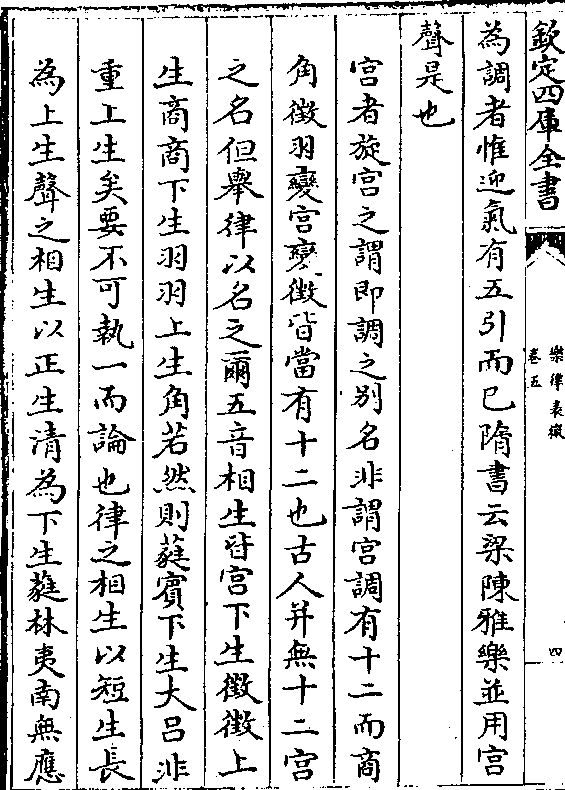

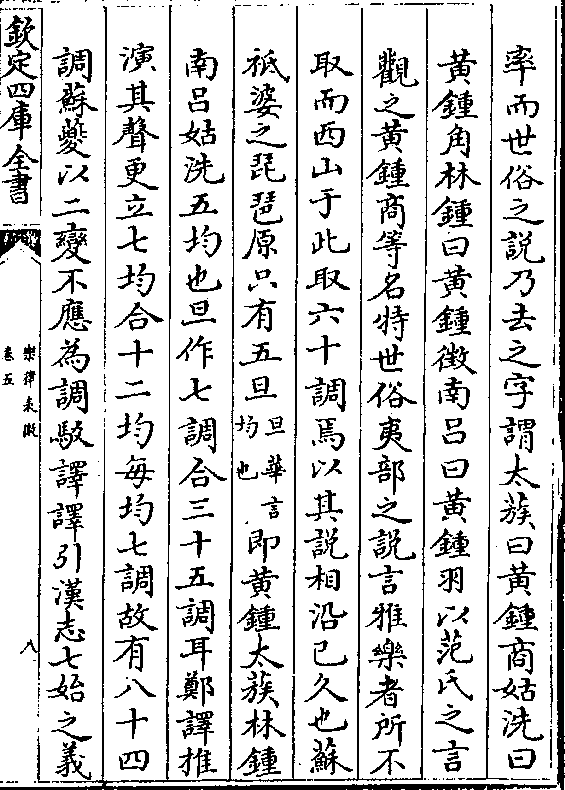

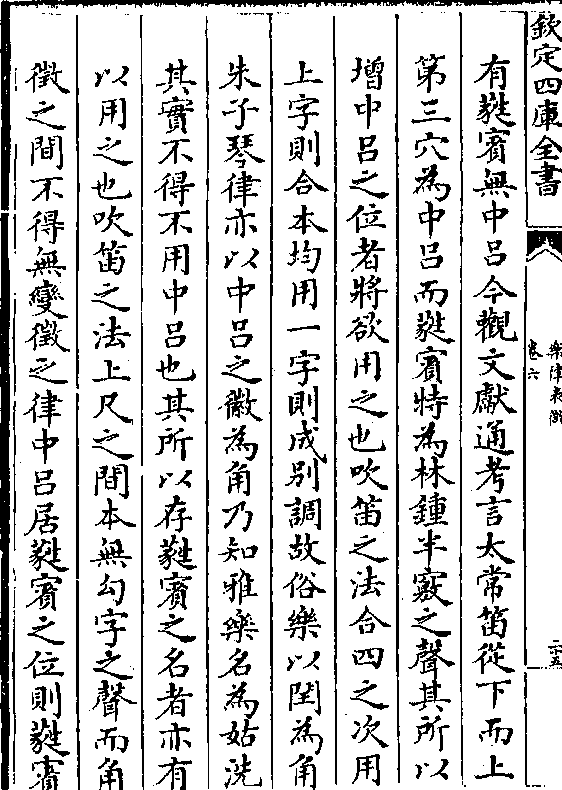

钦定四库全书 经部九

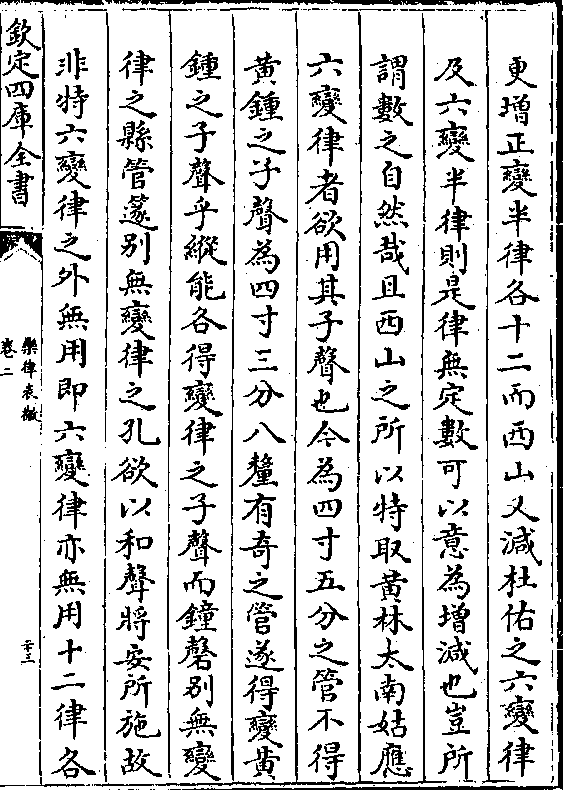

钦定四库全书 经部九乐律表微 乐类

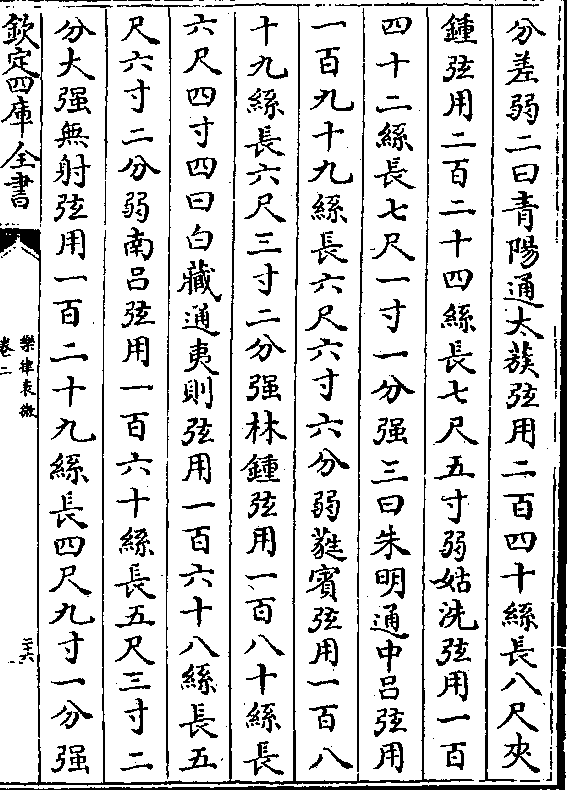

提要

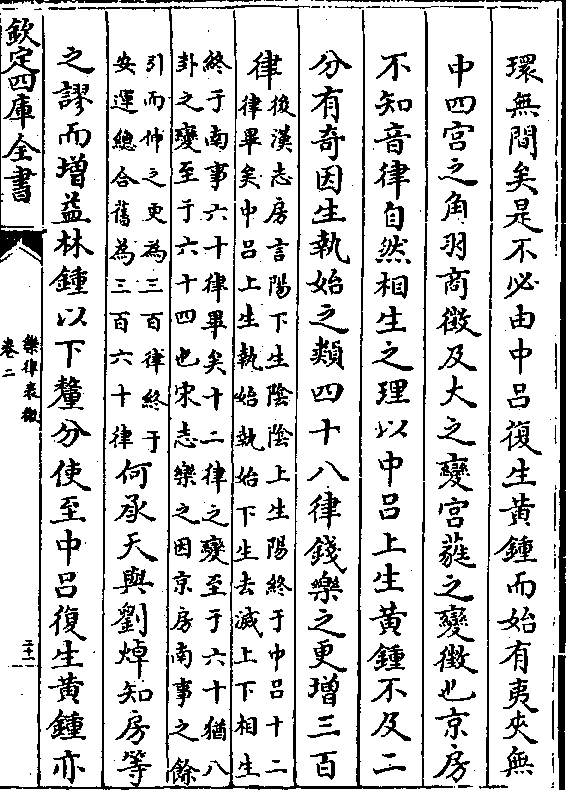

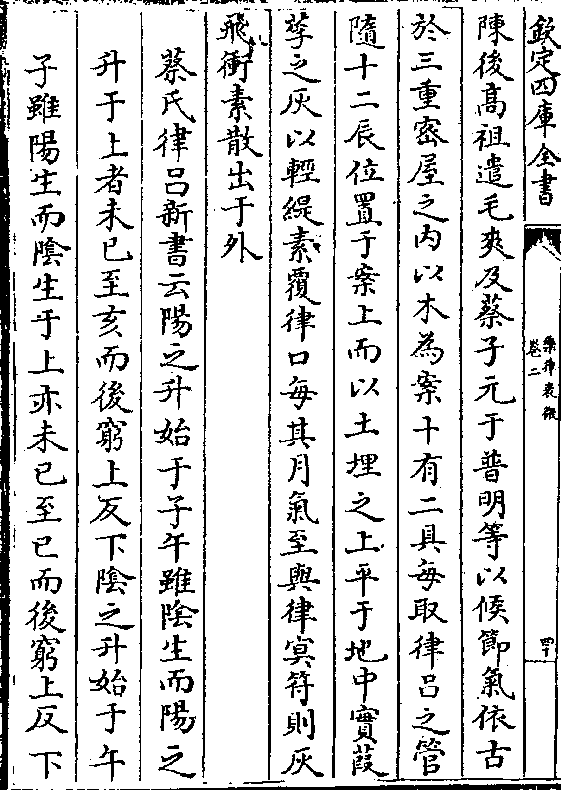

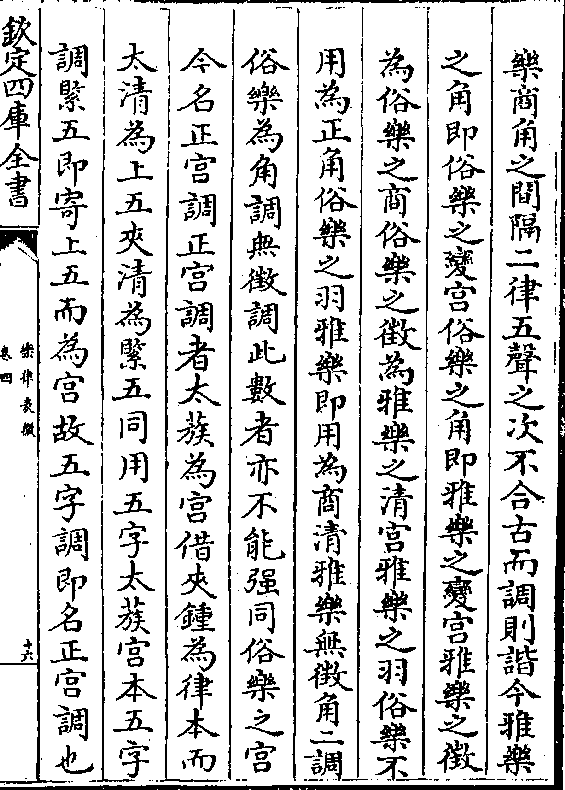

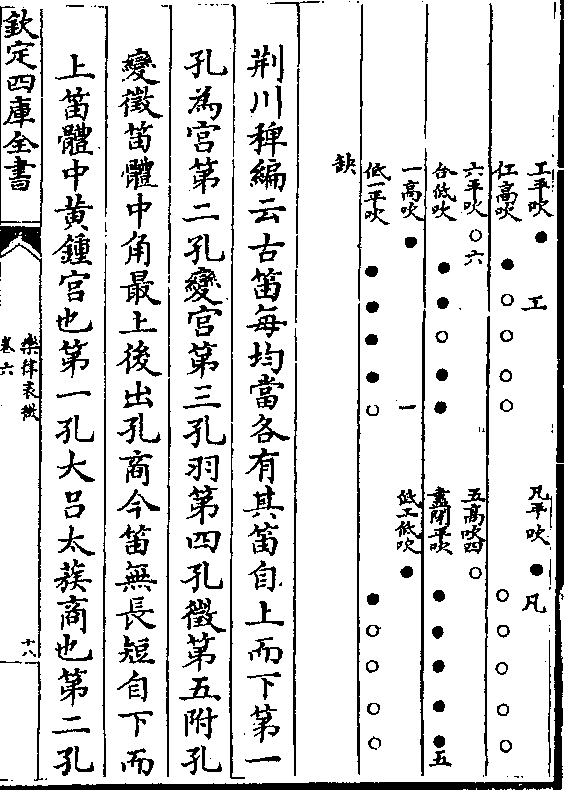

(臣)等谨案乐律表微八卷

国朝胡彦升撰彦升字竹轩德清人雍正庚戌

进士官定陶县知县是书凡度律二卷审音

二卷制调二卷考器二卷其纠正古人之谬

如谓十二律相生终于中吕其复生黄钟之

清声以为中吕之徵夷则之角者淮南所谓

卷二 第 31b 页 WYG0220-0410b.png

变宫生徵变徵生商变商生羽变羽生角变

变宫生徵变徵生商变商生羽变羽生角变角生宫也(按变宫生徵谓徵音由宫音之变而生非七律中之变宫律也变徵)

(变商皆仿此淮南子天文训自以应钟蕤宾为和缪不名变宫变徵也)其声由

五音之变生非由中吕之数生若欲由中吕

还生黄钟则其数有所不足五音相生穷于

角其又生变宫递相生以至中吕之为角者

淮南所谓角生姑洗姑洗生应钟应钟生蕤

卷二 第 32a 页 WYG0220-0410c.png

宾也其音由律生非由角之数生若欲由角

宾也其音由律生非由角之数生若欲由角更生变宫再生变徵则其数有所不尽故十

二律相生不计馀数五音相生不计变音其

论甚正盖旋宫之法清浊以渐而清极则反

浊浊极则反清亦一定之理中吕为宫其黄

清之为徵者在弦音则黄钟之半音在管音

则太蔟之半音由丝竹之生声取分各有不

同但取高下之相协不必计其数之损益者

尽与不尽也必欲数之适尽则京房之六十

卷二 第 32b 页 WYG0220-0410d.png

律钱乐之三百律杜佑之十二变律蔡西山

律钱乐之三百律杜佑之十二变律蔡西山之六变律皆有不尽之数可谓求通反滞矣

古人止十二律旋宫最为简便即如琴之七

弦每弦必有三准其音皆与全弦散音合箫

笛六孔并出音孔为七而四字高吹即五合

字高吹即六此其声之高下清浊自然相应

岂假于变律耶至于变宫变徵二音本在五

卷二 第 33a 页 WYG0220-0411a.png

音之外故以变目之京房因中吕还生黄钟

音之外故以变目之京房因中吕还生黄钟不及原数别名执始转生四十八律后世因

之遂有变律之说纵黄钟变律与正律有分

然必不能独成一声彦升是论可谓精且审

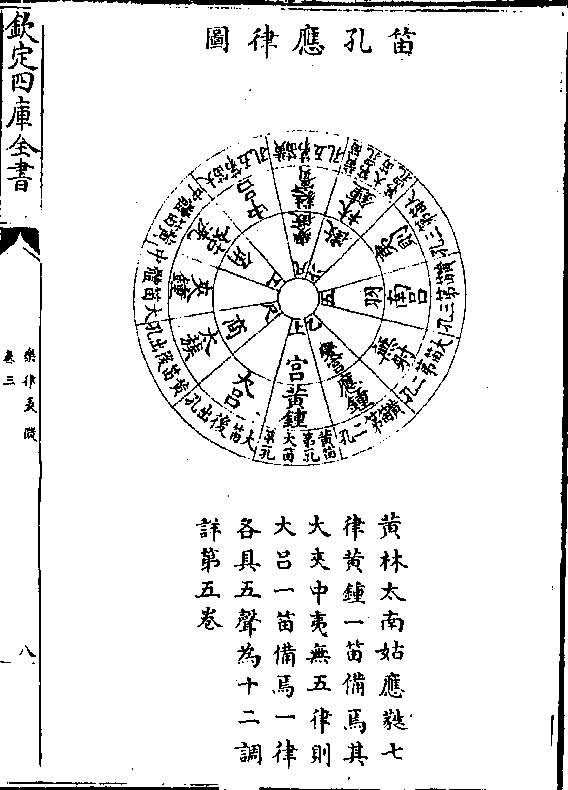

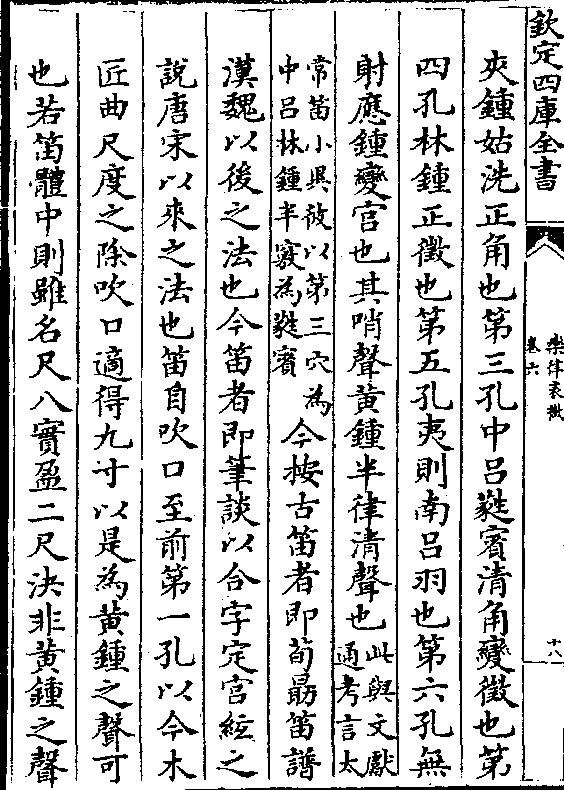

矣彦升又谓荀勖十二笛是古人遗法今但

作黄钟大吕二笛而十二毕具其法黄钟笛

用黄林太南姑应蕤七律大吕笛用大夷夹

无中黄林七律作大吕笛之法但以黄钟笛

相较其黄林二律之孔无所那移馀四孔及

卷二 第 33b 页 WYG0220-0411b.png

出音孔皆下黄钟笛半孔其七调除黄林二

出音孔皆下黄钟笛半孔其七调除黄林二调相同外其大夹中夷无五调合黄钟笛之

七调为十二律调较古人之云六十调及八

十四调者亦为简易可从在近代讲乐诸家

犹为有所心得者也乾隆四十六年六月恭

校上

总纂官(臣)纪昀(臣)陆锡熊(臣)孙士毅

卷二 第 34a 页 WYG0220-0411c.png

总 校 官(臣) 陆 费 墀

总 校 官(臣) 陆 费 墀卷二 第 34b 页 WYG0220-0411d.png

卷二 第 35a 页 WYG0220-0412a.png

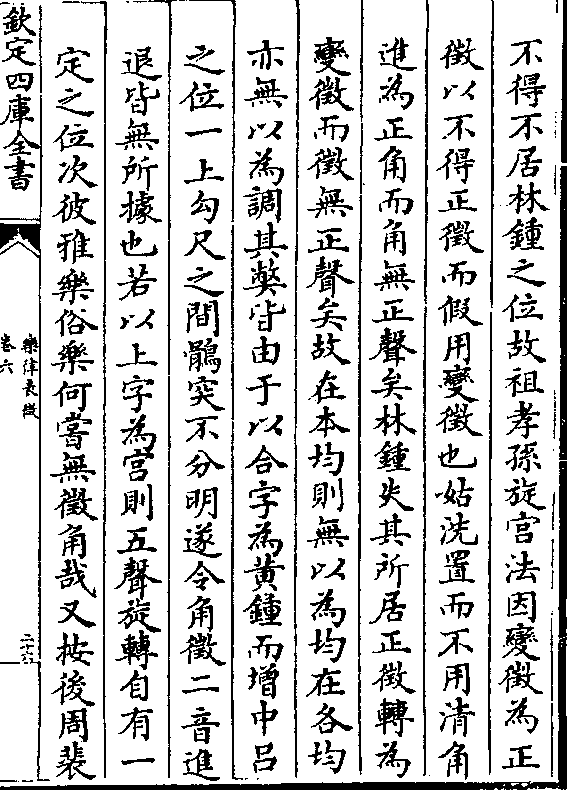

钦定四库全书

钦定四库全书乐律表微卷一

原任知县胡彦升撰

度律上

尔雅释器律谓之分(律管可以分气)

周礼典同掌六律六同之和以辨阴阳之声以为乐器

(阳声属天阴声属地天地之声布于四方为作也故书同作铜郑司农云阳律以竹为管阴律以铜为管竹阳)

(也铜阴也各顺其性凡十二律故太师职曰执同律以听军声某谓律述气者也同助宣阳气与之同皆以铜)

(为之)

卷二 第 35b 页 WYG0220-0412b.png

大师掌六律六同以合阴阳之声阳声黄钟太蔟(七豆反)

大师掌六律六同以合阴阳之声阳声黄钟太蔟(七豆反)姑洗蕤宾夷则无射阴声大吕应钟南吕函钟小吕夹

钟(函钟一名林钟小吕一名中吕以合阴阳之声者声之阴阳各有合黄钟子之气也十一月建焉而辰在)

(星纪大吕丑之气也十二月建焉而辰在玄枵太蔟寅之气也正月建焉而辰在娵訾应钟亥之气也十月建)

(焉而辰在析木姑洗辰之气也三月建焉而辰在大梁南吕酉之气也八月建焉而辰在寿星蕤宾午之气也)

(五月建焉而辰在鹑首林钟未之气也六月建焉而辰在鹑火夷则申之气也七月建焉而辰在鹑尾中吕已)

(之气也四月建焉而辰在实沈无射戌之气也九月建焉而辰在大火夹钟卯之气也二月建焉而辰在降娄)

卷二 第 36a 页 WYG0220-0412c.png

(与建交错相贸处如表里然是其合也)

(与建交错相贸处如表里然是其合也)国语伶州鸠曰律所以立均出度也(均者均钟木度中大小清蜀)古

之神瞽考中声而量之以制度律均钟百官轨仪(度律之长)

(短以平其钟和其声以立百事之道法)纪之以三(三天地人古者糺声合乐以感天神地祗人鬼)

(故能神人以和)平之以六(六律)成于十二天之道也(天之大数不过十二)夫

六中之色也故名之曰黄钟(黄中之色也)所以宣养六气九

德也(十一月阳伏于下物始萌于正声为宫含元处中所以遍养六气九德之本)由是第之

(第次也次其月也)二曰太蔟所以金奏赞阳出滞也(贾氏云太蔟正声为)

(商故为金奏所以赞阳出滞伏也)三曰姑洗所以脩洁百物考神纳宾

卷二 第 36b 页 WYG0220-0412d.png

也(姑洁也洗濯也考合也言阳气养生洗濯枯秽改柯易叶也于正声为角是月百物脩洁故用之宗庙合)

也(姑洁也洗濯也考合也言阳气养生洗濯枯秽改柯易叶也于正声为角是月百物脩洁故用之宗庙合)(致神人用之宴享可以纳宾也)四曰蕤宾所以安靖神人献酬交错也

(阴气为主委蕤于下阳气盛长于上有似于宾主故可用之宗庙宾客以安静神人行酬酢也)五曰夷

则所以咏歌九则平民无贰也(夷平也则法也言万物既成可法则也故可以)

(咏歌九功之则成民之志使无疑贰也)六曰无射所以宣布哲人之令德

示民轨仪也(九月阳气上升阴气收藏万物无射见者故可以遍布前哲之令德示民道法也)

为之六间以扬沈伏而黜散越也(六间六吕在阳律之间吕阴律所以侣问)

卷二 第 37a 页 WYG0220-0413a.png

(阳律成其功发扬滞伏之气而去散越者也)元间大吕助宣物也(元一也阴系于阳以)

(阳律成其功发扬滞伏之气而去散越者也)元间大吕助宣物也(元一也阴系于阳以)(黄镗为主故曰元间以阳为首不名其初臣归功于上之义也大吕助阳宣散物也天气始于黄钟萌而赤地)

(受之于大吕牙而白成黄钟之功也)二间夹钟出四隙之细也(四隙四时之间气微)

(细者夹钟出四时之微气)三间中吕宣中气也(阳气起于中至四月宣散于外纯乾用事)

(阴闭藏于内所以助阳成功也)四间林钟和展百事俾莫不任肃纯恪

也(于正声为徵言时务和审百事无有伪诈使莫不任其职事速其功大敬其职事)五间南吕

赞阳秀也(不荣而实曰秀南任也阴任阳事助成万物赞佐也)六问应钟均利器

用俾应复也(言阴应阳用事万物钟聚百嘉具备事务均利百官器用程度庶品使皆应其礼复)

(其常也)律吕不易无奸物也(律吕不变易其正各顺其时则神无奸行物无害生也)

卷二 第 37b 页 WYG0220-0413b.png

宋书律历志云班氏所志未通律吕本源徒训角为

宋书律历志云班氏所志未通律吕本源徒训角为触徵为祉阳气施于黄泉如斯之类空烦其文而为

辞费又推九六欲符刘歆三统之说假托非类以饰

其说皆孟坚之妄矣今按黄帝始正名百物律吕是

黄帝命伶伦所造则黄钟大吕之等皆黄帝命名可

知当时必各有其义历世久远传间异辞国语及淮

南史汉言人人殊无可取正且无关要义故朱子礼

卷二 第 38a 页 WYG0220-0414a.png

书谓此等支离附合不足深究今止取国语之言馀

书谓此等支离附合不足深究今止取国语之言馀概置而不论

竹玉铜三者皆可为律管竹取其自然圆虚玉取其

体含廉润铜取其不为燥湿寒暑改节(周礼注先郑云阳律用竹)

(阴律用铜后郑云皆以铜为之后汉志殿中候用玉律十二灵台用竹律六十候日晋志黄帝作律以玉)

(为管长尺六孔为十二月音至舜时西王毋献昭华之琯以玉为之及汉章帝时零陵文学奚景于泠道)

(舜祠下得白玉琯又武帝太康元年汲郡盗发六国时魏襄王冢亦得玉律又云汉平时王莽又以铜为)

(之)然原古人始造律时所以必用竹者以竹体圆虚

有自然之音故也古人或偶用玉王莽始改用铜班

卷二 第 38b 页 WYG0220-0414b.png

郑遂谓古律皆用铜非也嶰谷之竹名籦笼中国亦

郑遂谓古律皆用铜非也嶰谷之竹名籦笼中国亦用之(轩辕本纪帝使伶伦往嶰谷采龙钟之竹戴凯之竹谱籦笼竹名伶伦吹以为律马融长笛赋)

(惟籦笼之奇生于终南之阴崖张衡南都赋其竹则籦笼篁篾)慈姥箫管竹亦不劣

于嶰谷(丹阳记江宁县南三十里有慈姥山积石临江生箫管竹王褒赋云于江南之丘墟即此)

(处也其竹圆致异于众处自伶伦采竹嶰谷其后惟此干见珍故历代常给乐府而俗呼曰鼓吹山)又

月令疏言律管须宜阳金门山竹(朱氏载堉曰金门山亦名律管山今)

(属河南永宁县地产竹甜竹最佳长节者难得苦竹俗呼观音竹此竹节长而厚内外皆可修治)今

卷二 第 39a 页 WYG0220-0415a.png

苦竹之中笛材者所在山谷有之皆可选择作律管

苦竹之中笛材者所在山谷有之皆可选择作律管亦不必定用金门山所产也

十二管一管一音不为孔晋志言黄帝以玉为管长

尺六孔为十二月音者此自是奏乐所吹之管非律

管也黄钟之管实秬黍以起量吹葭灰以候气其无

孔也明矣蔡西山律管图各施七孔似因荀勖笛律

而误(西河毛氏奇龄定声录云律管无孔或云当如箫然第剜其唇以被吹已耳蔡季通作律管图)

(各施七孔于其间谬矣又云无射应钟皆四寸零以四寸之管而施七孔何荒唐也)韩氏(邦奇)志

乐黄氏(佐)乐典并遵其说唯朱氏(载堉)谓律管无孔然

卷二 第 39b 页 WYG0220-0415b.png

朱氏又谓律管即堂下之管左手吹毕置于右手复

朱氏又谓律管即堂下之管左手吹毕置于右手复取一律吹之则其谬更甚夫律管与堂下之管异律

管无孔所以正音堂下之管有孔所以和乐若以律

管作堂下之管则急遽于左右手之转换踯躅于吹

口唇吻之相接尚能高下随心迟速应节函宫吐商

累累如贯耶律管之有孔无孔与其所施用其浅而

易知者也而说者尚牴牾若此况于声韵之微眇安

卷二 第 40a 页 WYG0220-0415c.png

能冥契于千载之外哉司马温公谓自汉以来儒者

能冥契于千载之外哉司马温公谓自汉以来儒者以其胸臆度古法此等处即其一端也

右总论律吕

吕氏春秋古乐昔黄帝令伶伦作为律(伶伦黄帝臣)伶伦自

大夏之西乃之阮隃之阴(阮隃山名山北曰阴)取竹于嶰溪之口

以生空窍厚均者断两节间(竹生溪谷取其厚均断两节间以为律管)其长

三寸九分而吹之以为黄钟之宫(断竹长三寸九分吹之音中黄钟之宫)

吹曰含少次制十二筒(六律六吕各有管故曰十二筒)以之阮隃之下

听凤凰之鸣以别十二律其雄鸣为六雌鸣亦六以比

卷二 第 40b 页 WYG0220-0415d.png

(频寐反)黄钟之宫适合(颜师古汉书注曰比合也)黄钟之宫皆可以生

(频寐反)黄钟之宫适合(颜师古汉书注曰比合也)黄钟之宫皆可以生之故曰黄钟之宫律吕之本(法凤之雌雄故律有阴阳上下相生故曰黄钟之宫)

(皆可以生之)

隋书律历志传称黄帝命伶伦断竹长三寸九分而吹

以为黄钟之宫曰含少次制十二管以听凤鸣以别十

二律比雌雄之声以分律吕上下相生因黄钟为始

吕氏六月纪中央土律中黄中之宫高诱注阳律也

卷二 第 41a 页 WYG0220-0416a.png

竹管音中黄钟之宫也注意似谓中央之律即九寸

竹管音中黄钟之宫也注意似谓中央之律即九寸之管按九寸之管乃十一月之律中央之律即古乐

篇所云长三寸九分者也汉志引传文本出吕览而

节去其长三寸九分句则黄钟之宫自谓律之最长

者与吕氏迥异矣晋隋二志皆述含少之文而不能

明其义月令黄钟之宫蔡氏熊氏云谓黄钟少宫半

黄钟九寸之数管长四寸五分六月用为候气孔氏

非之以六月候气当用林钟六寸之管不得用四寸

五分之管也朱子曰律中黄钟之宫詹卿以为阳生

卷二 第 41b 页 WYG0220-0416b.png

于子至午而尽到未又生出一黄钟某思量得不是

于子至午而尽到未又生出一黄钟某思量得不是恁地如京房律准十三弦中一弦为黄钟不动十二

弦柱起应十二月朱子之意盖谓黄钟之宫位中央

十二律由此而生犹律准黄钟一弦在中央十二弦

由此而定比例最为亲切有味安溪李氏(光地)古乐

经传云自黄钟八寸一分上下相生穷于应钟四寸

二分则其中间长短相距取用之数盖三寸九分而

卷二 第 42a 页 WYG0220-0416c.png

已(今按黄钟九寸以九因之得八寸一分应钟四寸六分六釐以九因之得四寸一分九釐四毫以此)

已(今按黄钟九寸以九因之得八寸一分应钟四寸六分六釐以九因之得四寸一分九釐四毫以此)(数减黄钟馀三寸九分零六毫)伶伦先得嶰溪之竹断取一均间别

其三寸九分内穴孔而吹之以备黄钟之五声故总

其全体而命之曰黄钟之宫而以其所穴之孔为黄

钟所含之少声盖如京房律准之法在十二律之外

自为一器也按此解似从朱子以律准况黄钟之宫

得来然朱子所况之意甚活安溪言如准法于三寸

九分间穴孔以备五声恐与以四寸有奇之管施七

孔无异且含少谓含黄钟一律之少声非商角徵羽

卷二 第 42b 页 WYG0220-0416d.png

为宫之少声也此义亦似未确明莆田李氏(文利)著

为宫之少声也此义亦似未确明莆田李氏(文利)著律吕元声以三寸九分为黄钟正律(其略曰阳数始于一成于三终)

(于九故律之为数三九尽之矣黄钟一阳初升气微数少故其管三寸九分三寸乃阳数之少九分乃阳)

(数之成以三函九故黄钟之宫命曰含少此其證也十一律皆从以生而增减亦皆以九分惟黄钟之于)

(大吕蕤宾之于林钟其增碱视他律特异者大吕当五音之盛一阳始升则阳虽进而尚弱林钟当五阳)

(之盛一阴始升则阳虽退而尚强其增减宜仅得三分之二也律管之长短一本阴阳升降之气所谓律)

(历同道者也)时金溪黄氏(积庆)著乐律管见正李氏之非

卷二 第 43a 页 WYG0220-0417a.png

而会稽季氏(本)即引吕览律吕上下相生之法以破

而会稽季氏(本)即引吕览律吕上下相生之法以破其说尤为要言不烦然季氏谓三寸九分当为长九

寸空径三分之误则大不然吕览此文正有精义存

焉岂是脱误黄氏乐典以子初四刻解含少其义甚

精而杂取他说以符三寸九分之数未免支离(其略曰黄)

(钟九寸归之正度则八十一分尔其律最长不为他均所役当为徵商羽角则以子声变数应之生自中)

(吕为变律之元八万七千三百八十一小分二百四十三约之四寸三分八釐五毫二丝一忽归之正度)

(则三十九分尔黄帝命伶伦断竹两节问声出三寸九分故吹曰含少合其无声者四十二分则为全律)

(倍之七十八分合吹口三分为八十一三十九子半数也子初四刻微阳初动阳犹丽阴阴含少阳是以)

卷二 第 43b 页 WYG0220-0417b.png

(名也又云史记黄钟长八寸七分一林钟长五寸七分四每加七分二字于零数之上读者不察反以为)

(名也又云史记黄钟长八寸七分一林钟长五寸七分四每加七分二字于零数之上读者不察反以为)(误独张行成谓制管之法十分去三分为吹口与太玄黄钟七十八大数相同)夫九九八十

一者黄钟之数也积分十七万七千一百四十七者

黄钟之大数也扬子以律数二十一吕数十八为三

十九二辰相对倍之为七十八者以辰数言之别是

一义既以八十一为正度而又取吹口三分之说以

合七十八之数则七十八本非黄钟之数特因八十

卷二 第 44a 页 WYG0220-0417c.png

一去吹口三分而成此数尔其牴牾者一也九寸为

一去吹口三分而成此数尔其牴牾者一也九寸为审度之正法九分寸为便于损益之权法三寸九分

是实数八十一是权法今以权法为实数又去吹口三

分以合七十八之数然后半之以成三寸九分之数

是伶伦断竹之先逆计倍数合除吹口分数而为此

三寸九分之管非自然之数矣其牴牾者二也杜佑

以京房中吕上生执始为黄钟变律因生变半律之

说执始者中吕之穷而复生者也而以其半律为律

本不已颠乎其牴牾者三也朱氏(戴堉)律学新说云

卷二 第 44b 页 WYG0220-0417d.png

律管长者气狭而声高短者气宽而声下是以黄钟

律管长者气狭而声高短者气宽而声下是以黄钟折半之管不能复与黄钟相应是说也初未之信也

尝以单箫前第一孔(荀勖笛谱黄钟孔)为九寸之度截管吹

之与黄钟孔之声合乃于折半处作一孔吹之其声

下黄钟二律乃羽声也复于三寸九分处作一孔吹

之与九寸之声一清一浊相应无毫发之差乃知古

之人不我欺而朱氏之言亦验矣夫为折半之管不

卷二 第 45a 页 WYG0220-0418a.png

得半声减折半之六分而适得正声之半此自然之

得半声减折半之六分而适得正声之半此自然之理不可以度数乘除计之者也按后汉志云律首黄

钟历始冬至月先建子时平夜半言律历同道也元

气始起于子未分之时而含少正子初四刻之气黄

钟律之始含少则始之始也吕氏六月纪律中黄钟

之宫张协七命云含黄钟以吐干又云启中黄之少

宫李善注引礼记中央土一节又引礼纬少宫主政

之文是少宫王于中央也于季夏言黄钟之宫者黄

钟王于中宫而少宫王于中央也于作律言黄钟之

卷二 第 45b 页 WYG0220-0418b.png

宫者黄钟为子之气而含少为子初四刻之气也所

宫者黄钟为子之气而含少为子初四刻之气也所言之指不同所谓黄钟之宫则一曰含少者谓以正

声之管含少声也伶伦先为含少次制十二筒似十

二筒外别有含少一管然云断两节间者取两节之

间以为律管其长三寸九分而吹之以为黄钟之宫

者盖本为黄钟九寸之管而于三寸九分处为少宫

之声所谓启中黄之少宫含黄钟以吐干含少之名

卷二 第 46a 页 WYG0220-0418c.png

以此作律者以黄钟含少为律本犹作历者以冬至

以此作律者以黄钟含少为律本犹作历者以冬至子半为历元也

淮南云斗指子则冬至音比黄钟又云夏至音比黄

钟此以十二律一逆一顺应二十四时汉武诏云今

日顺夏至黄钟为宫林钟为徵太蔟为商南吕为羽

姑洗为角自是以后气复正羽声复清名复正变以

至子日当冬至阴阳离合之道行焉盖谓此也此与

月令义别詹卿以阳生于子至午而尽到未又生出

一黄钟既非月令之义又与淮南不合

卷二 第 46b 页 WYG0220-0418d.png

管子云凡将起五音凡首先主一而三之四开以合

管子云凡将起五音凡首先主一而三之四开以合九九以是生黄钟小素之首以成宫旧注未明窃谓

黄钟小素即含少也凡将以律数起五音必循其首

太极元气函三为一故先主一一生二二生三三生

万物以三参物故三其一而得三以为寸三其三而

得九以为分为小素之数又三其九得二十七三其

二十七得八十一并前为四开以合黄钟九九之数

卷二 第 47a 页 WYG0220-0419a.png

是生黄钟小素之数为首以成宫音之数也律本含

是生黄钟小素之数为首以成宫音之数也律本含少音首小素其义一也又黄钟正声不为他律役其

为他律之徵商羽角变宫变徵者乃黄钟之清即含

少之声则是律始黄钟而子半初生含少为之本律

终小吕而五声循环含少又为之首也黄氏乐典以

变黄钟半律之四寸三分八釐五毫三丝一忽归之

正度为含少之三十九分毋论以九分寸计之尚赢

四釐有奇不符本数而以复起五音之含少为初生

黄钟之含少亦未睹其本矣

卷二 第 47b 页 WYG0220-0419b.png

右论律本

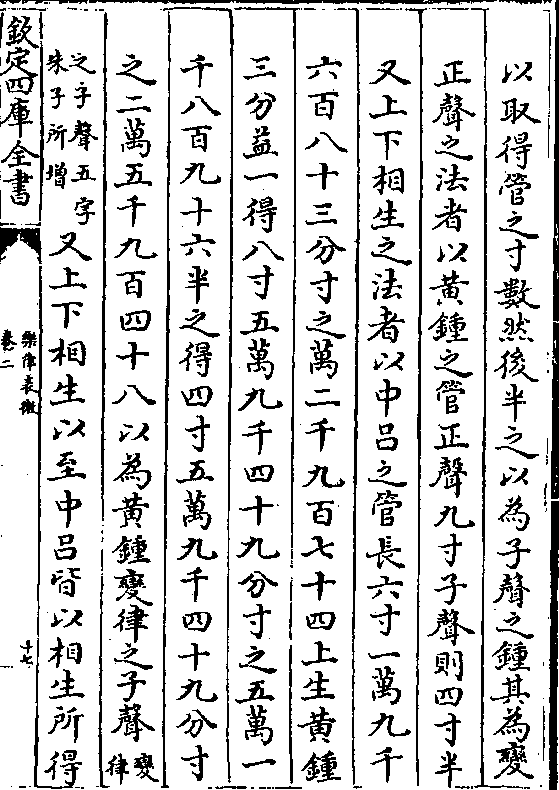

淮南子天文一生二二生三三生万物以三参物三三

如九故黄钟之律九寸而宫音调因而九之九九八十

一故黄钟之数立焉律之数六分为雌雄故曰十二钟

以副十二月十二各以三成故置一而十一三之为积

分十七万七千一百四十七黄钟大数立焉

史记律书律数黄钟长八寸七(当作十)分一(索隐曰上文云九九八十)

卷二 第 48a 页 WYG0220-0419c.png

(一故云长八寸十分一汉书云黄钟长九寸者九分之寸也刘歆郑氏等皆以长九寸即十分之寸不依此法)

(一故云长八寸十分一汉书云黄钟长九寸者九分之寸也刘歆郑氏等皆以长九寸即十分之寸不依此法)(也)大吕长七寸五分三分一(当作二)太蔟长七寸七(十)分

二夹钟长六寸一分三分一(当作七)姑洗长六寸七(十)分

四中吕长五寸九分三分二蕤宾长五寸六分三分一

(当二)作林钟长五寸七(十)分四夷则长五寸四分(二字衍)三

分二南吕长四寸七(十)分八无射长四寸四分三分二

应钟长四寸二分三分二(律下注宫商等字晋志云求其理用罔见通达故去之)

生钟分 扶问反(索隐曰此算衎生钟律之法也)子一分(索隐曰自此以下十一辰皆以三乘)

(之为黄钟积宝之数)丑三分二(索隐曰案子律黄钟长九寸林钟为衡衡长六寸以九比六三分少)

卷二 第 48b 页 WYG0220-0419d.png

(一故曰丑三分二是黄钟三分去一下生此林钟数也)寅九分八(索隐曰十二律以黄钟为王黄)

(一故曰丑三分二是黄钟三分去一下生此林钟数也)寅九分八(索隐曰十二律以黄钟为王黄)(钟长九寸太蔟长八寸圆八分寅九分是林钟三分益一上生太蔟之义也)卯二十七分十

六(索隐曰此以五三乘寅寅三乘卯得二十七南吕为卯衡长五寸三分寸之一以三约二十七得九即黄)

(钟之木数又以三约十六得五县三分之一即南吕之长故云卯二十七分十六亦是太蔟三分去一下生南)

(吕之义以下八辰并准此然丑三分二寅九分八者皆分之馀数也)辰八十一分六十四

已二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百

一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五

卷二 第 49a 页 WYG0220-0420a.png

百六十一分四千九十六酉一万九千六百八十三分

百六十一分四千九十六酉一万九千六百八十三分八千一百九十一戌五万九千四十九分三万二千七

百六十八亥十七万七千一百四十七分六万五千五

百三十六

生黄钟术置一而九三之以为法(韦昭曰置一而九以三乘之也乐彦云一)

(气生于子至丑而三是一三也又自丑至酉为九皆以三乘之是九三也)实如法得长一寸

(索隐曰实为以子一乘丑三至亥得十七万七千一百四十七为实数如法谓以上万九千六百八十三之法)

(除实得九为黄钟之长言得一者算术设法辞也长寸皆衍字韦昭云得九寸之一也姚氏谓得一即黄钟之)

(子数也)凡得九寸故曰黄钟之宫汉书律历志太极元气

卷二 第 49b 页 WYG0220-0420b.png

函三为一(孟康曰元气始起于子未分之时天地人混合为一故子数独一也)极中也元

函三为一(孟康曰元气始起于子未分之时天地人混合为一故子数独一也)极中也元始也行于十二辰始动于子参之于丑得三又参之于

寅得九又参之于卯得二十七又参之于辰得八十一

又参之于已得二百四十三又参之于午得七百二十

九又参之于未得二千一百八十七又参之于申得六

千五百六十一又参之于酉得万九千六百八十三又

参之于戌得五万九千四十九又参之于亥得十七万

卷二 第 50a 页 WYG0220-0420c.png

七千一百四十七此阴阳合德气种于子化生万物者

七千一百四十七此阴阳合德气种于子化生万物者也

扬子太玄经玄数子午之数九(子为十一月午为五月九者黄钟起子林钟起)

(午九为阳数乾始于初九也)五未八(丑为十二月未为六月六其冲也故俱八)寅申七(寅正)

(月也申为七月)卯酉六(卯为二月酉为八月)己亥四(已四月亥十月皆以对而数之也)故

律四十二吕三十六(诸阳皆属律九七五而倍之故四十二诸阴皆属吕八六四而倍之)

(故三十六)并律吕之数或还或否(并律吕而数之得七十八也八则丑未所谓还得吕)

(而不得律故或还或否也)凡七十有八(律吕之数也)黄钟之数立焉(通其大数)

(立于此也)其以为度也皆生黄钟(黄钟之管长九寸围九分秬黍中者九十枚则其长)

卷二 第 50b 页 WYG0220-0420d.png

(数也实管以生龠十龠为合以千二百黍实而重十二铢为半两如此度量衡皆生于黄钟也)

(数也实管以生龠十龠为合以千二百黍实而重十二铢为半两如此度量衡皆生于黄钟也)郑氏月令注黄钟长九寸大吕长八寸二百四十三分

寸之一百四太蔟长八寸夹钟长七寸二千一百八十

七分寸之千七十五姑洗长七寸九分寸之一中吕长

六寸万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四

蕤宾长六寸八十一分寸之二十六林钟长六寸夷则

长五寸七百二十九分寸之四百五十一南吕长五寸

卷二 第 51a 页 WYG0220-0421a.png

三分寸之一无射长四寸六千五百六十一分寸之六

三分寸之一无射长四寸六千五百六十一分寸之六千六百二十四应钟长四寸二十七分寸之二十

韦昭国语注黄钟管长九寸律长九寸因而九之九九

八十一故黄钟之数立焉太蔟管长八寸姑洗管长七

寸一分律长七寸九分寸之一蕤宾管长六寸三分律

长六寸八十一分寸之二十六夷则管长五寸六分律

长五寸七百二十九分寸之四百五十一无射管长四

寸九分律长四寸六分千五百六十一分寸之六千五

百二十四大吕管长八寸八分法云三分寸之二四寸

卷二 第 51b 页 WYG0220-0421b.png

二百四十三分寸之五十二倍之为八寸分寸之一百

二百四十三分寸之五十二倍之为八寸分寸之一百四下生律夹钟管长七寸四分律长三寸二千一百八

十七分寸之一千六百三十二倍之为七寸分寸之一

千七十五中吕管长六寸六分律长三寸万九千六百

八十三分寸之六千四百八十七倍之为六寸分寸之

万二千七百七十四林钟管长六寸律长六寸南吕管

长五寸三分律长五寸三分寸之一应钟管长四寸七

卷二 第 52a 页 WYG0220-0421c.png

分律长四寸二十七分寸之二十

分律长四寸二十七分寸之二十宋书律志黄钟长九寸数八十一林钟六寸数五十四

太蔟八寸数七十二南吕五寸三分三釐少强数四十

八姑洗七寸一分一釐强数六十四应钟四十七分四

釐强数四十三蕤宾六寸三分二釐强数五十七大吕

八寸四分二釐大强数七十六夷则五寸六分一釐大

强数五十一夹钟七寸四分九釐少强数六十八无射

四寸九分九釐半强数四十五中吕六寸六分六釐弱

数六十

卷二 第 52b 页 WYG0220-0421d.png

蔡氏律吕新书云淮南子谓置一而十一三之以为

蔡氏律吕新书云淮南子谓置一而十一三之以为黄钟之大数即律书置一而九三之以为寸法者其

实一也夫置一而九三之既为寸法则七三之为分

法五三之为釐法三三之为毫法一三之为丝法从

可知矣律书独举寸法者盖已于生钟分内默具律

寸分釐毫丝之法而又于此律数之下指其大者以

明凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三

卷二 第 53a 页 WYG0220-0422a.png

之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九

之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九三之而得一万九千六百八十三故一万九千六百

八十三以九分之则为二千一百八十七二千一百

八十七以九分之则为二百四十三二百四十三以

九分之则为二十七二十七以九分之则为三三者

丝法也九其三得二十七则毫法也九其二十七得

二百四十三则釐法也九其二百四十三得二千一

百八十七则分法也九其二千一百八十七得一万

九千六百八十三则寸法也一寸九分一分九釐一

卷二 第 53b 页 WYG0220-0422b.png

釐九毫一毫九丝以之生十二律以之生五声二变

釐九毫一毫九丝以之生十二律以之生五声二变上下乘除参同契合无所不通盖数之自然也

朱子仪礼经传十二律图注云郑氏与太史公说不

同太史二说又自为异而今皆取之且以郑先于马

者郑氏之言分寸审度之正法也太史之言欲其便

于损益而为假借之权制也盖律管之长以九为本

上下相生以三为法而郑氏所用正法破一寸以为

卷二 第 54a 页 WYG0220-0422c.png

十分而其下破分为釐破釐为毫破毫为丝破丝为

十分而其下破分为釐破釐为毫破毫为丝破丝为忽皆必以十为数则其数中损益之际皆有馀分虽有巧

历终不能尽是以自分以下遂不可析而直以九相

乘历十二管至破一寸以为一万九千馀分而后略

可得而记焉然亦苦于难记而易差终不若太史公

之法为得其要而易考也盖其以子为一而十一三

之以至于亥则得十七万七千一百四十七算而子

为全律之数亥为全律之实可知矣以寅为子之寸

数而酉为寸法则其律有九寸可知矣以辰为子之

卷二 第 54b 页 WYG0220-0422d.png

分数而未为分法则其寸有九分可知矣以午为子

分数而未为分法则其寸有九分可知矣以午为子之釐数而已为釐法则其分有九釐可知矣以申为

子之毫数而卯为毫法则其釐有九毫可知矣以戍

为丝数而丑为丝法则毫有九丝可知矣下而为忽

亦因丝而九之虽出权宜而不害其得乎自然之数

以之损益则三分之数整齐简直易记而不差也其

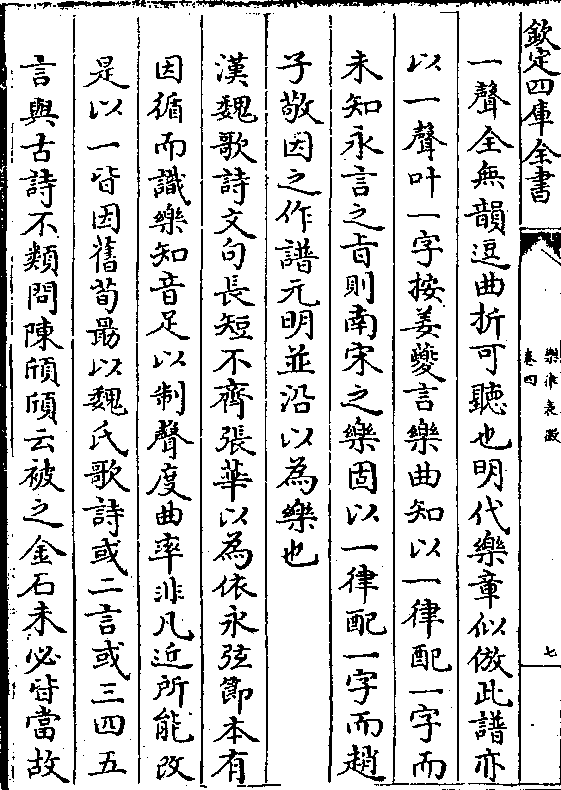

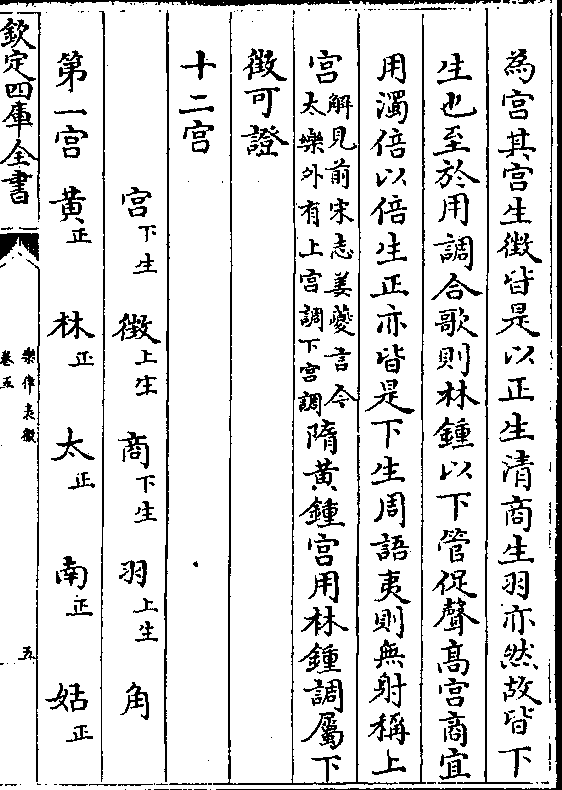

曰黄钟八寸十分一者亦放此意但以正法之数合

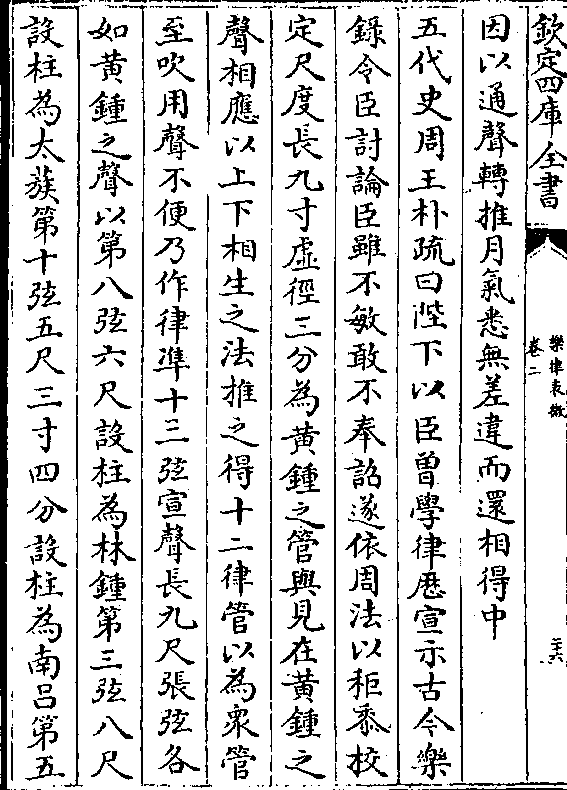

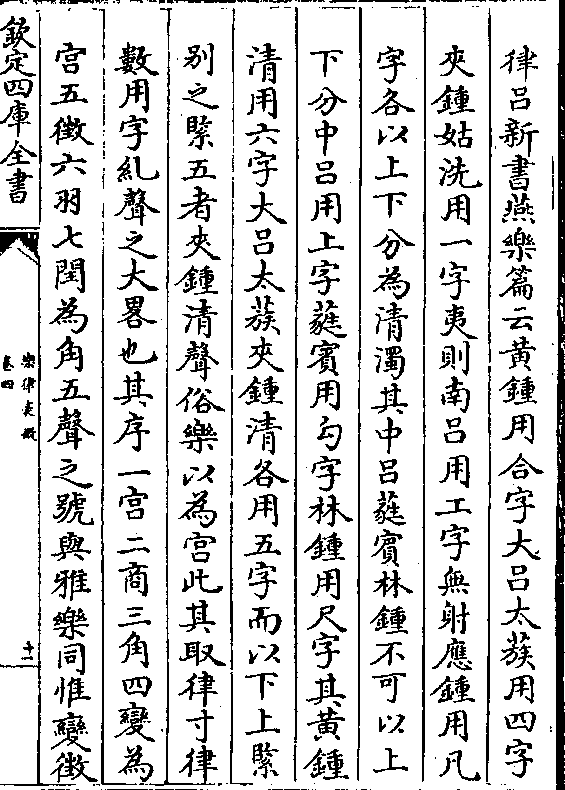

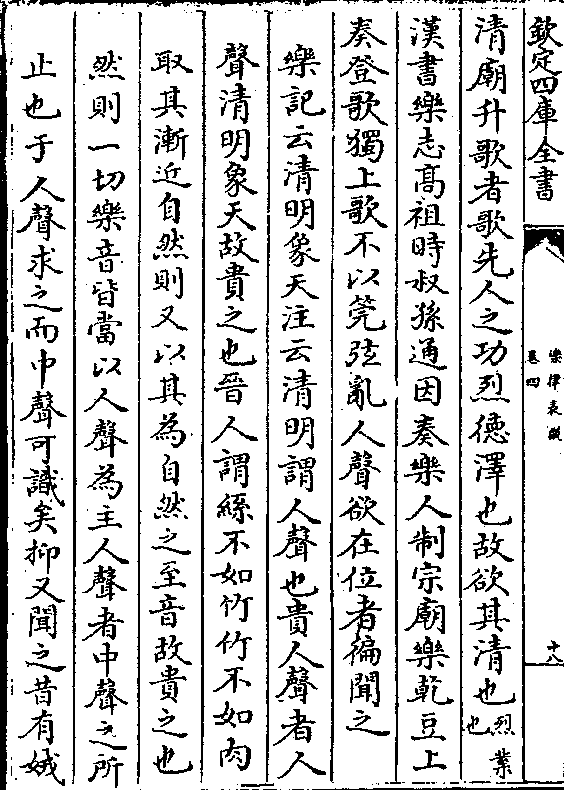

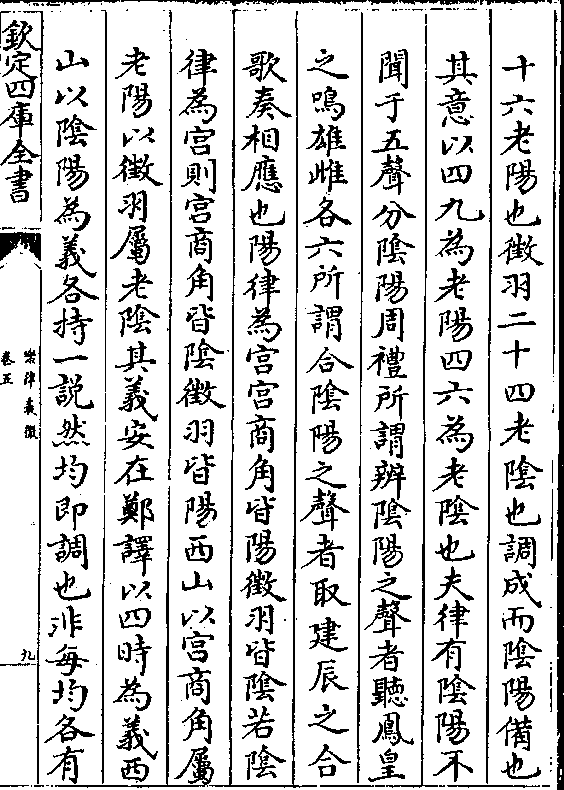

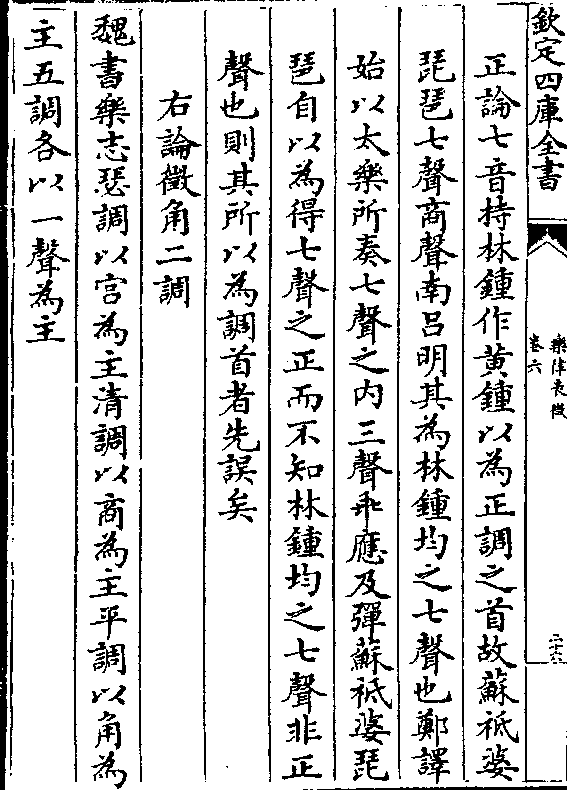

卷二 第 55a 页 WYG0220-0423a.png

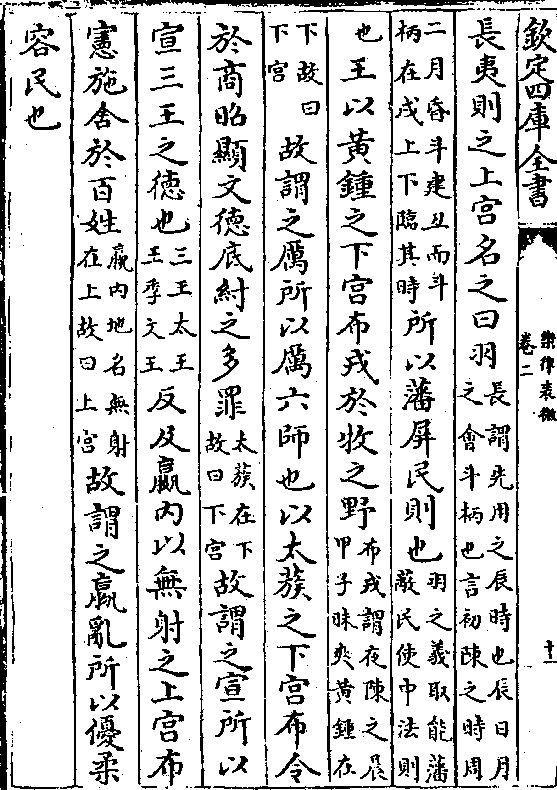

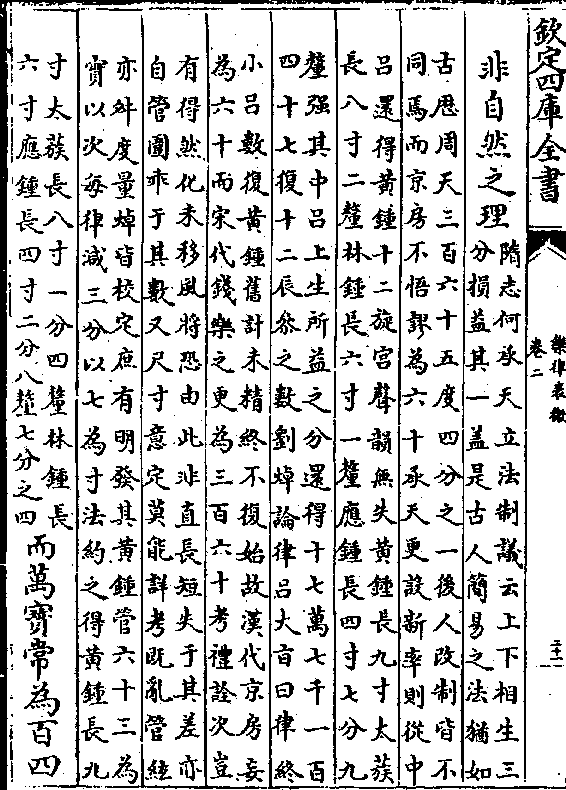

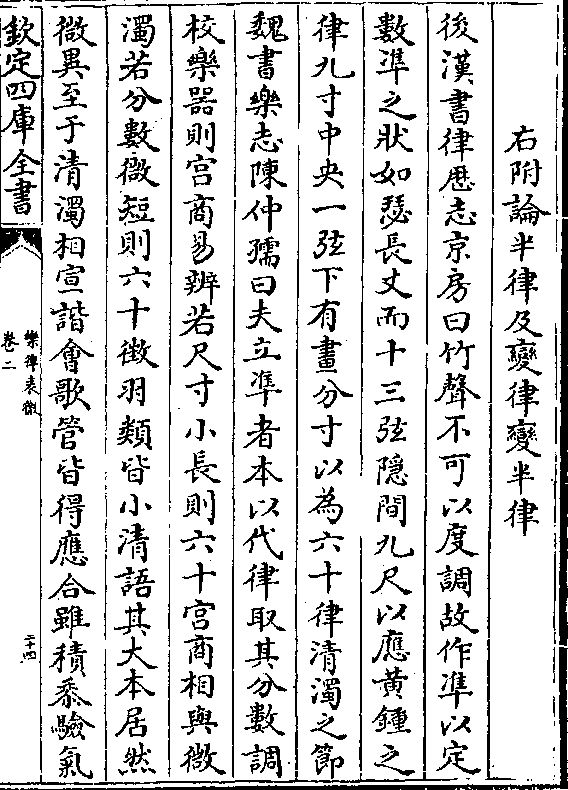

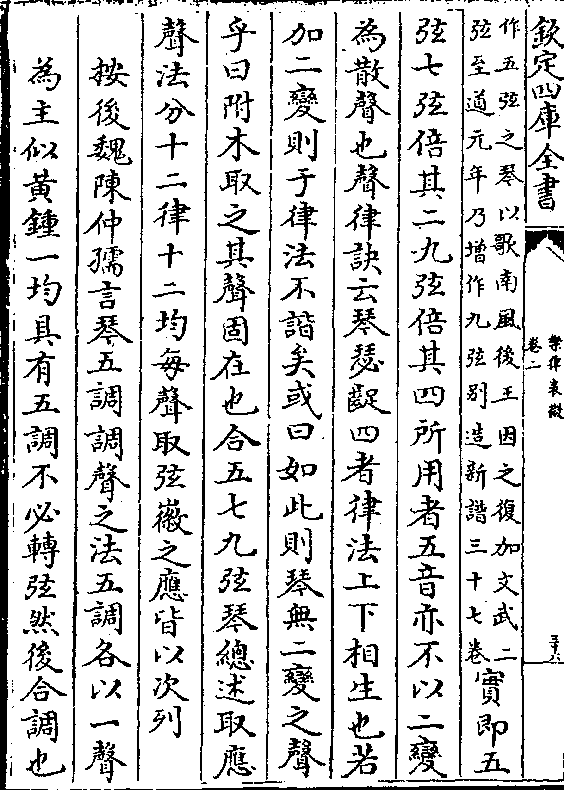

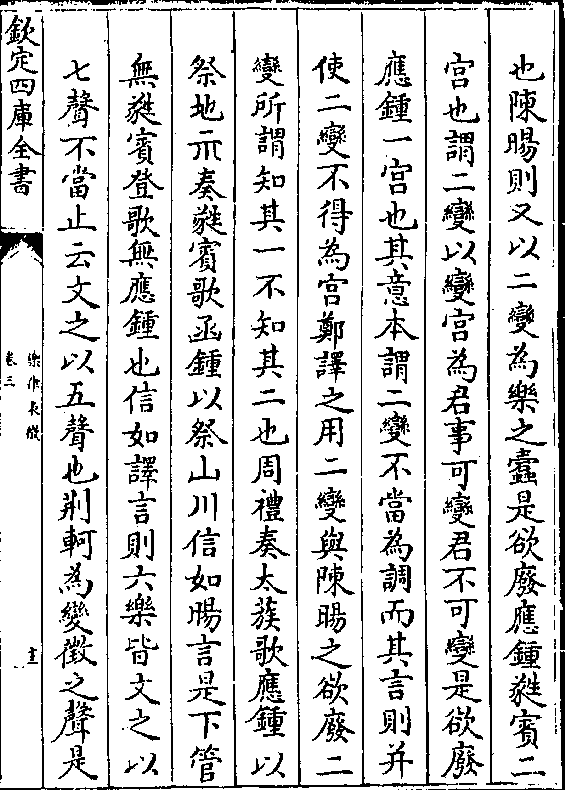

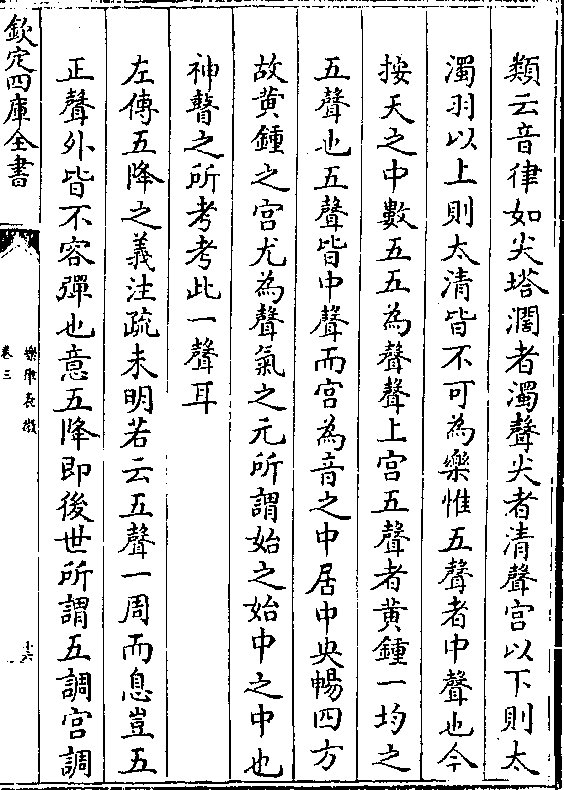

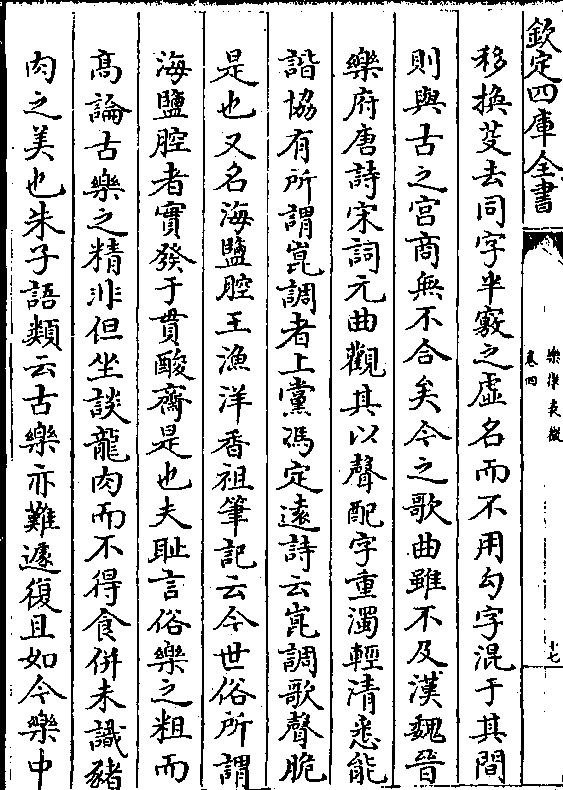

隔八相生者顺数也乐录又载荀氏逆数隔六之说则

隔八相生者顺数也乐录又载荀氏逆数隔六之说则下生由低而高自当隔八顺数顺数而正尽即接所遇

之清上生由高返低似当隔六逆数逆数而清尽即接

所生之正此即大易往来顺逆之义其于下生上生更

为明醒且与器色环下顺数环上逆数之法相合然而

图皆顺数隔八者盖就图计数正亦可右数逆数隔六

清亦可左数顺数隔八举一而左宜右有之妙已寓也

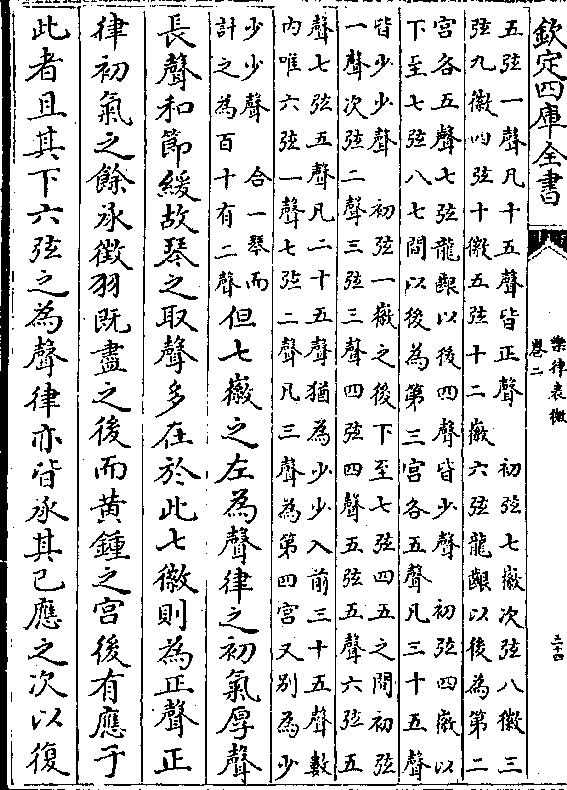

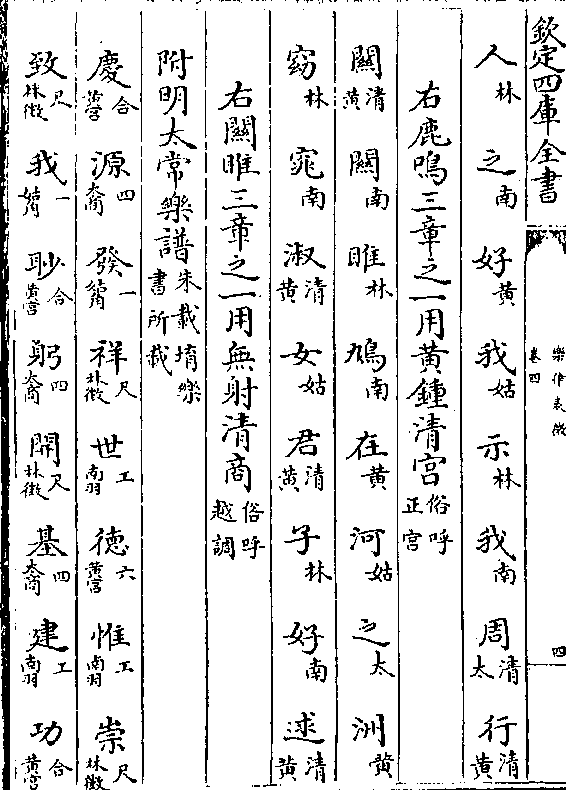

七调旋宫黄钟以至姑洗五调本身正声下旋之即有

清声中吕蕤宾所旋独无清声然中吕下虽无变徵清

卷二 第 55b 页 WYG0220-0423b.png

尚有一徵清独蕤宾下所旋只有正声并无清声则羽

尚有一徵清独蕤宾下所旋只有正声并无清声则羽声之高而不能上亦可见矣

十二律中十律旋宫皆兼正清惟蕤宾为正宫之正声

尽只有正而无清故无上生应钟为正宫之清声尽只

能为清虽旋为正而下生穷矣(上二则就圆图竖列言之)

五音七声十二律器色七字为七调还相为宫隔八相

生全图

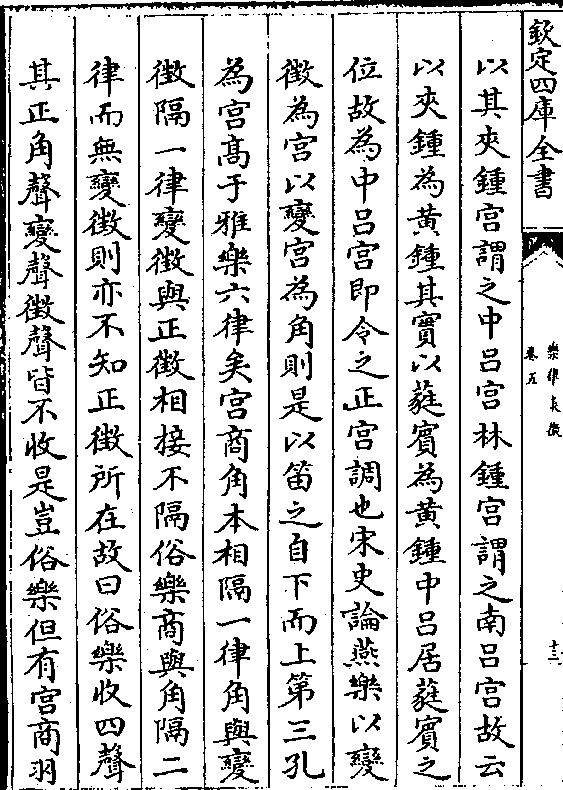

卷二 第 56a 页 WYG0220-0423c.png

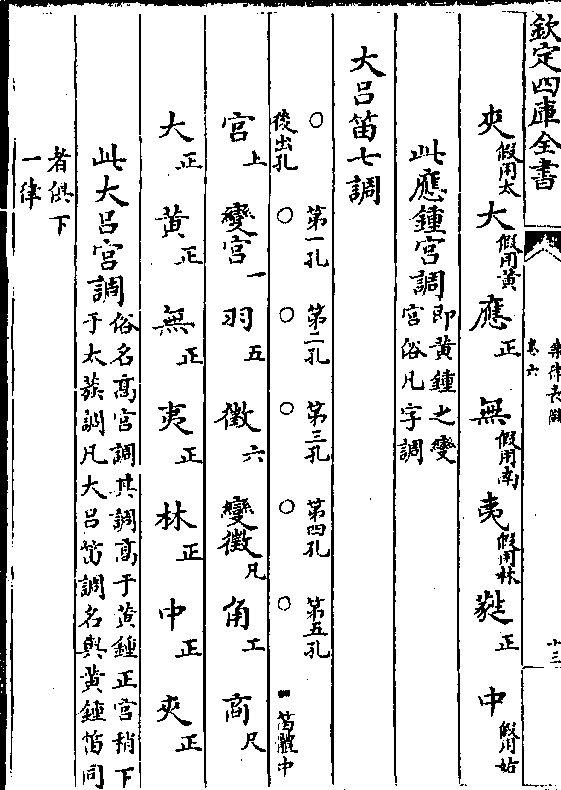

一调

一调(宫四)黄钟 下生林 (宫清钟侐) 侐 林钟(上生太簇上)

大吕 下生夷 (变宫则亿) 清亿 夷则(上生夹钟尺)

(商上)太簇 下生南 (商清吕仩) 仩 南吕(上生姑洗工)

(角尺)夹钟 下生无 (角清射伬) 伬 无射(上生中吕凡)

(徵工)姑洗 下生应 (徵清钟仜) 仜 应钟(上生蕤宾六)

中吕(下生穷)

(羽六)蕤宾(下生穷)

二调

卷二 第 56b 页 WYG0220-0423d.png

(宫乙)大吕 下生夷 (宫清则亿) 亿 夷则(上生夹钟尺)

太簇 下生南 (蛮宫吕仩) 清仩 南吕(上生姑洗工)

(商尺)夹钟 下生无 (商清射伬) 伬 无射(上生仲吕凡)

(角工)姑洗 下生应 (角清钟仜) 仜 应钟(上生蕤宾六)

(徵凡)中吕 下生黄 (徵清钟𠆩) 𠆩 黄钟(上生林钟四)

蕤宾(下生穷)

(羽四)林钟(下生穷)

卷二 第 57a 页 WYG0220-0424a.png

三调

三调(宫上)太簇 下生南 (宫清吕仩) 仩 南吕(上生姑洗工)

夹钟 下生无 (变宫射伬) 清伬 无射(上生中吕凡)

(商工)姑洗 下生应 (商清钟仜) 仜 应钟(上生蕤宾六)

(角凡)中吕 下生黄 (角清钟𠆩) 𠆩 黄钟(上生林钟四)

(徵六)蕤宾 下生大 (徵清吕六)

林钟(下生穷)

(羽乙)夷则(下生穷)

四调

卷二 第 57b 页 WYG0220-0424b.png

(宫尺)夹钟 下生无 (宫清射伬) 伬 无射(上生中吕凡)

姑洗 下生应 (变宫钟仜) 清仜 应钟(上生蕤宾六)

(商凡)中吕 下生黄 (商清钟𠆩) 𠆩 黄钟(上生林钟四)

(角六)蕤宾 下生大 (角清吕

(徵四)林钟 下生太 (徵清簇侐) 侐 太簇(上生南吕上)

夷则(下生藭)

(羽上)南吕(下生穷)

卷二 第 58a 页 WYG0220-0424c.png

五调

五调(宫工)姑洗 下生应 (宫清钟仜) 仜 应钟(上生蕤宾六)

中吕 下生黄 (变宫钟𠆩) 清𠆩 黄钟(上生林钟四)

(商六)蕤宾 下生大 (商清吕

(角四)林钟 下生太 (角清簇侐) 侐 太簇(上生南吕上)

(徵乙)夷则 下生夹 (徵清钟亿) 亿 夹钟(上生无射尺)

南吕(下生穷)

(羽尺)无射(下生穷)

六调

卷二 第 58b 页 WYG0220-0424d.png

(宫凡)中吕 下生黄 (宫清钟𠆩) 𠆩 黄钟(上生林钟四)

蕤宾 下生大 (变宫吕

(商四)林钟 下生太 (商清簇侐) 侐 太簇(上生南吕上)

(角乙)夷则 下生夹 (角清钟亿) 亿 夹钟(上生无射尺)

(徵上)南吕 下生姑 (徵清洗仩) 仩 姑洗(上生应钟工)

无射(下生穷)

(羽工)应钟(下生穷)

卷二 第 59a 页 WYG0220-0425a.png

七调

七调(宫六)蕤宾 下生大 (宫清吕

林钟 下生太 (变宫簇侐) 清侐 太簇(上生南吕上)

(商乙)夷则 下生夹 (商清钟亿) 亿 夹钟(上生无射尺)

(角上)南吕 下生姑 (角清洗仩) 仩 姑洗(上生应钟工)

(徵尺)无射 下生中 (徵清吕伬) 伬 中吕(上生黄钟凡)

应钟(下生穷)

(羽凡)黄钟(下生穷)

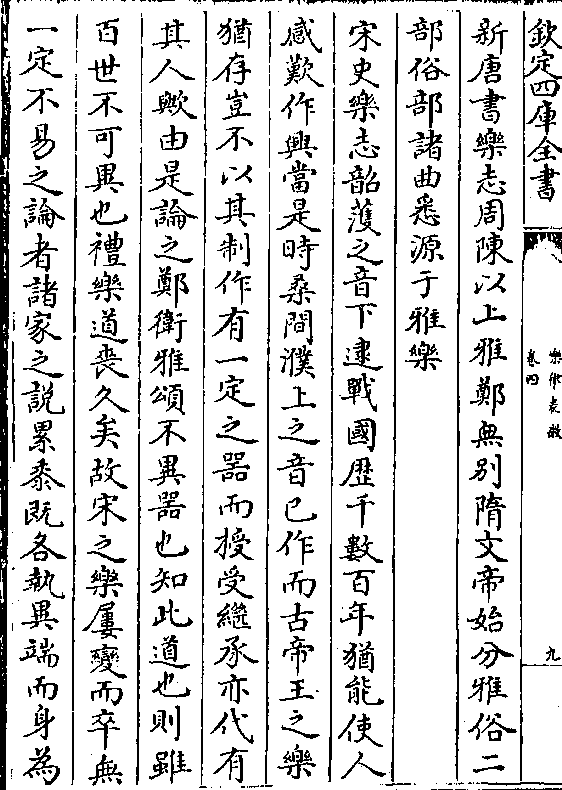

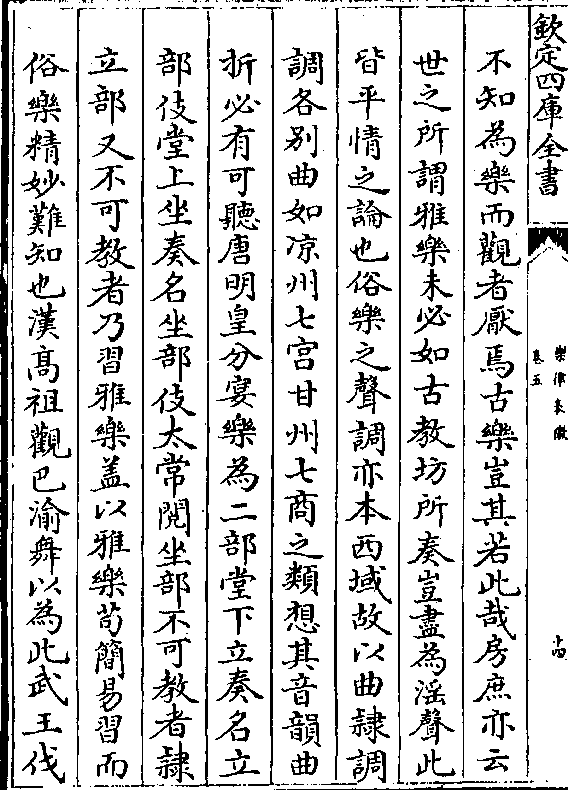

汉后言律者以阳律为黄钟太簇姑洗蕤宾夷则无射

卷二 第 59b 页 WYG0220-0425b.png

阴律为大吕夹钟中吕林钟南吕应钟本国语及吕氏

阴律为大吕夹钟中吕林钟南吕应钟本国语及吕氏春秋也周礼阳律无异阴律之次则作大吕应钟南吕

函钟(即林钟)小吕(即中吕)夹钟(又称圜钟)夫以周礼而较之国语

月令经书也且周乐传习尚为可据况六国初魏文侯

好古有乐人窦公至汉文时献其世传乐书大司乐章

则大司乐章在汉时且先周礼而出矣太师六同之序

与司乐之奏黄钟歌大吕圜钟为宫黄钟为角诸语其

卷二 第 60a 页 WYG0220-0425c.png

次相合可以考验而乃宗国语月令无乃非欤曰非也

次相合可以考验而乃宗国语月令无乃非欤曰非也其实一也河右先生曰律名者借作标识耳毕觜参亦

毕参觜最通论也

赵岐注孟子曰阳律太簇姑洗蕤宾夷则无射黄钟汉

书六吕一曰林钟二曰南吕三曰应钟四曰大吕五曰

夹钟六曰中吕又有不同如此者总之表识之名不必

刻求也

大司乐奏黄钟歌大吕(贾公彦疏曰奏据出声而言歌据合曲而说其实歌奏一也)

舞云门以祀天神奏太簇歌应钟舞咸池以祭地示奏

卷二 第 60b 页 WYG0220-0425d.png

姑洗歌南吕舞大㲈以祀四望奏蕤宾歌函钟舞大夏

姑洗歌南吕舞大㲈以祀四望奏蕤宾歌函钟舞大夏以祭山川奏夷则歌小吕舞大濩以享先妣奏无射歌

夹钟舞大武以享先祖谓之六乐想即今之七调不用

羽调馀六调分而用之也其各称阴阳二律者以为

耳无不可也

又曰凡乐圜钟为宫黄钟为角太簇为徵姑洗为羽六

变以降天神凡乐函钟为宫太簇为角姑洗为徵南吕

卷二 第 61a 页 WYG0220-0426a.png

为羽八变以出地示凡乐黄钟为宫大吕为角太簇为

为羽八变以出地示凡乐黄钟为宫大吕为角太簇为徵应钟为羽九变以礼人鬼此所言宫角徵羽谅就四

清而言也即管子所谓四开也其不用商以周代商避

其字而其实五声圆转商何能去周礼云六乐十二律

皆文之以五声是不去商也但羽清声高用正不用清

去商清实去羽清耳去羽四清矣四清可任举名之也

惟言清声者何也大抵古人审音皆以清声观宁府五

声歌诀所谓一清三浊卑不踰尺高不越腹全有四清

宫悬甫接徵招可听祗以清声定乐可见也

卷二 第 61b 页 WYG0220-0426b.png

李氏学乐录卷一

李氏学乐录卷一卷二 第 62a 页 WYG0220-0426c.png

钦定四库全书

钦定四库全书李氏学乐录卷二

蠡县李

前五声歌诀诸图议虽从乐录悟入然不敢自信也次

岁庚辰寄邮筒走三千里问河右先生先生回札极其

奖借乃钞为一卷方及半忽思虞书之律和声孟子之

以六律正五音乃圣经言乐阕键向未剖析且七调由

黄钟以至蕤宾得毋以七律正五音乎于六律既多其

一而十二律又缺其五矧大舜言六律周礼始有六律

卷二 第 62b 页 WYG0220-0426d.png

六同之说则六律圣言也六同何以称焉思之不得其

六同之说则六律圣言也六同何以称焉思之不得其旨夜寝踌躇比晓似有所解者乃再四调谐而为图议

以俟就正有道云恕谷李塨识

六律正五音图

宫音

角 商 (变宫) 宫 羽 (变徵) 徵

卷二 第 63a 页 WYG0220-0427a.png

右宫之宫黄钟之宫一清

右宫之商黄钟之商二清

卷二 第 63b 页 WYG0220-0427b.png

右宫之角黄钟之角三清

右宫之徵黄钟之徵四清

变宫音

卷二 第 64a 页 WYG0220-0427c.png

右变宫之宫大吕之宫一清

卷二 第 64b 页 WYG0220-0427d.png

右变宫之商大吕之商二清

右变宫之商大吕之商二清右变宫之角大吕之角三清

卷二 第 65a 页 WYG0220-0428a.png

右变宫之徵大吕之徵四清

右商之宫太蔟之宫一清

卷二 第 65b 页 WYG0220-0428b.png

右商之商太蔟之商二清

右商之角太蔟之角三清

卷二 第 66a 页 WYG0220-0428c.png

右商之徵太蔟之徵四清

卷二 第 66b 页 WYG0220-0428d.png

右角之宫夹钟之宫一清

右角之宫夹钟之宫一清右角之商夹钟之商二清

卷二 第 67a 页 WYG0220-0429a.png

右角之角夹钟之角三清

右角之徵夹钟之徵四清

卷二 第 67b 页 WYG0220-0429b.png

右徵之宫姑洗之宫一清

右徵之商姑洗之商二清

卷二 第 68a 页 WYG0220-0429c.png

右徵之甬姑洗之角三清

右徵之徵姑洗之徵四清

变徵音

卷二 第 68b 页 WYG0220-0429d.png

右变徵之宫中吕之宫一清

卷二 第 69a 页 WYG0220-0430a.png

右变徵之商中吕之商二清

右变徵之角中吕之角三清

卷二 第 69b 页 WYG0220-0430b.png

右变徵之徵中吕之徵四清

右变徵之徵中吕之徵四清右羽之宫蕤宾之宫一清

卷二 第 70a 页 WYG0220-0430c.png

右羽之商蕤宾之商二清

右羽之角蕤宾之角三清

卷二 第 70b 页 WYG0220-0430d.png

右羽之徵蕤宾之徵四清

此五音閟二变图也然二变尚作调者乐录云二变音

可閟二变起调之音不可閟吕览以黄钟大吕太簇夹

钟姑洗中吕蕤宾七律居上林钟夷则南吕无射应钟

五律居下上为正调下为清调故閟二变者其正调亦

用七

卷二 第 71a 页 WYG0220-0431a.png

六律有阴阳之分而阴皆统于阳故阴律国语曰间言

六律有阴阳之分而阴皆统于阳故阴律国语曰间言间乎阳也周礼曰同同乎阳也汉书曰旅旅乎阳也所

以十二律只曰六律

七调音也十二律律也正音者也如遇宫音也则由黄

钟以至应钟高下迥环而宫音正矣遇变宫音也由大

吕以至黄钟高下迥环而变宫音正矣遇商音也由太

簇以至大吕高下迥环商音正矣遇角音也由夹钟以

至太簇高下回环角音正矣以至遇徵音也由姑洗以

至夹钟高下回环而徵音正遇变徵音也由中吕以至

卷二 第 71b 页 WYG0220-0431b.png

姑洗高下回环而变徵音正遇羽音也由蕤宾以至中

姑洗高下回环而变徵音正遇羽音也由蕤宾以至中吕高下回环而羽音正皆如之使不以此六律也何以

知其音之起于是讫于是乎何以知其音之高不可上

低不可下乎起讫无凭高下无准乌乎正

律之正音如兄弟之翕乐也如夫妇之唱随也如盐梅

之调剂也故虞书曰律和声

每一声必有六律高低圜浃而其声始真真者正也且

卷二 第 72a 页 WYG0220-0431c.png

细分之则每音中之调各用六律以正其音如宫之宫

细分之则每音中之调各用六律以正其音如宫之宫也除二变不用黄钟至林钟高低回环恰用六律而宫

之宫音得焉宫之商也太簇至南吕恰用六律而宫之

商音得焉是音中之音其分六律以正之又有如此者

六律层高乃转下与低接层低乃转上与高接而本音

常在中焉故古人曰宫中声也

先儒竞求中声或算律数或考葭灰或欲多截管以求

之然试问中声何似漫无影响夫不解中声而欲测中

声毋论不得中声也即遇中声而何以知之而尚安测

卷二 第 72b 页 WYG0220-0431d.png

之今观此图中声所在上有六律下有六律按之人声

之今观此图中声所在上有六律下有六律按之人声而人声具按之八音而八音具可口试可耳审天地元

音可凭可执抑亦快矣

宫为中声然七调各有中声商亦宫也大吕太簇亦黄

钟也故君子之道曰时中曰大中

况七调中六律无毫釐可溷者毋论宫与商不同宫之

宫与商之宫不同即同一四字领调也而宫之宫为四

卷二 第 73a 页 WYG0220-0432a.png

上尺工六角之徵为四上尺凡六且宫之宫四字居中

上尺工六角之徵为四上尺凡六且宫之宫四字居中角之徵四字居末大有径庭也至于馀调皆界限甚清

一无猜嫌是之谓正 一

左传医和曰先王之乐所以节百事也故有五节迟速

本末以相及中声以降五降之后不容弹矣于是有烦

手淫声慆堙心耳乃忘和平君子弗听是即六律正五

音之法也每一音出则五音圆转如得宫音则相嬗而

为商角徵羽羽徵角商得商音则相嬗而为角徵羽宫

宫羽徵角而音正矣而音尽矣出此再弹是为淫声岂

卷二 第 73b 页 WYG0220-0432b.png

可听哉

可听哉国语伶州鸠曰律所以立均出度也古之神瞽考中声

而量之以制度律均钟百官轨仪纪之以三平之以六

成于十二天之道也夫五声不以六律则不均而无度

矣故曰立均出度纪之以三上中下也由中而高而低

也平之以六声之凡调得六律而始正也(即图宫之宫用六律宫之商用)

(六律类)成于十二每声四调(不閟二变为五调)以十二律而成也

卷二 第 74a 页 WYG0220-0432c.png

(即图一音共用十二律也)此古法也

(即图一音共用十二律也)此古法也七调由低黄钟大吕律起至高黄钟大吕律止是始终

一宫声也

正皆可旋为清清皆可旋为正独蕤宾只能为正不能

旋清音之顶高者再进则嗄故止矣周语曰大不踰宫

细不过羽此之谓也

每调六律下三调一调高一律只九律耳何以称十二

律曰变宫变徵与变宫清虽不用而其音自在也律自

在也乐录曰宫商徵羽相距必疏角徵羽宫相连甚密

卷二 第 74b 页 WYG0220-0432d.png

又曰宫商之间隔一声是合二声为一声者又曰宫调

又曰宫商之间隔一声是合二声为一声者又曰宫调之四则次声变变宫调之四则次声不变是二变虽閟

而仍有其律也故曰十二律

吕氏春秋曰取竹长三寸九分吹之以为黄钟之宫淮

南子曰黄钟九寸二说不同而皆可通何者黄钟原有

高低音也

今而知古帝造十二筒之有谓也夫十二声由低而高

卷二 第 75a 页 WYG0220-0433a.png

出之人声测之器色尚需聪听若管有短长则音有高

出之人声测之器色尚需聪听若管有短长则音有高下凡有耳者皆可知也故古帝以此象之也

十二筒制于黄帝而乐则前此矣伏羲作律本断无无

清浊高下而可为乐者则伊时十二声谅已具矣然未

闻有十二筒也黄帝制筒所以象之耳故名曰律月令

章句曰律者率也谓高下之率法也后人不得其声而

徒执其象龂龂然累黍寻尺起一积万以较黄钟之实

是刻画虎贲遂当中郎也失之远矣

六律正五音又图

卷二 第 75b 页 WYG0220-0433b.png

宫音

宫音右 商 (变宫) 宫 羽 (变徵) 徵

卷二 第 76a 页 WYG0220-0433c.png

右宫之变宫黄钟之变宫二清

右宫之商黄钟之商三清

卷二 第 76b 页 WYG0220-0433d.png

右宫之角黄钟之角四清

右宫之徵黄钟之徵五清

变宫音

卷二 第 77a 页 WYG0220-0434a.png

右变宫之宫大吕之宫一清

卷二 第 77b 页 WYG0220-0434b.png

右变宫之变宫大吕之变宫二清

右变宫之变宫大吕之变宫二清右变宫之商大吕之商三清

卷二 第 78a 页 WYG0220-0434c.png

右变宫之角大吕之角四清

右变宫之徵大吕之徵五清

商音

卷二 第 78b 页 WYG0220-0434d.png

右商之宫太蔟之宫一清

右商之变宫太蔟之变宫二清

卷二 第 79a 页 WYG0220-0435a.png

右商之商太蔟之商三清

右商之角太蔟之角四清

卷二 第 79b 页 WYG0220-0435b.png

右商之徵太蔟之徵五清

角音

卷二 第 80a 页 WYG0220-0435c.png

右角之宫夹钟之宫一清

右角之变宫夹钟之变宫二清

卷二 第 80b 页 WYG0220-0435d.png

右角之商夹钟之商三清

右角之商夹钟之商三清右角之角夹钟之角四清

卷二 第 81a 页 WYG0220-0436a.png

右角之徵夹钟之徵五清

徵音

右徵之宫姑洗之宫一清

卷二 第 81b 页 WYG0220-0436b.png

右徵之变宫姑洗之变宫二清

右徵之商姑洗之商三清

卷二 第 82a 页 WYG0220-0436c.png

右徵之角姑洗之角四清

右徵之徵姑洗之徵五清

变徵音

卷二 第 82b 页 WYG0220-0436d.png

右变徵之宫中吕之宫一清

卷二 第 83a 页 WYG0220-0437a.png

右变徵之变宫中吕之变宫二清

右变徵之商中吕之商三清

卷二 第 83b 页 WYG0220-0437b.png

右变徵之角中吕之角四清

右变徵之角中吕之角四清右变徵之徵中吕之徵五清

羽音

卷二 第 84a 页 WYG0220-0437c.png

右羽之宫蕤宾之宫一清

右羽之变宫蕤宾之变宫二清

卷二 第 84b 页 WYG0220-0437d.png

右羽之商蕤宾之商三清

右羽之角蕤宾之角四清

卷二 第 85a 页 WYG0220-0438a.png

上 乙 四 六 凡 工 尺

右羽之徵蕤宾之徵五清

此用二变图也音有七者即晏子所谓七音伶州鸠所

谓七律汉书所谓七始隋唐后所谓七调者然变宫亦

宫变徵亦徵也故舜与孟子惟曰五音

乐录谓国语大武有四名曰羽曰厉曰宣曰嬴乱而其

调只用七律曰夷曰南曰无曰应曰黄曰大曰太但取

夷则至太蔟颠倒立调羽乱上宫一以夷至黄一以无

卷二 第 85b 页 WYG0220-0438b.png

至太厉宣下宫一以黄至夷一以太至无今观七调中

至太厉宣下宫一以黄至夷一以太至无今观七调中则原有此调可相印者

礼运曰十二管还相为宫盖七正皆可旋为宫正五清

皆可旋为宫清也

每一音分五调无变徵与羽者以其高而无清声也五

七则三十五调矣隋唐间以七调乘十二律为八十四

调去五律为中管谓其声在前后二律之间与前律同

卷二 第 86a 页 WYG0220-0439a.png

出一孔音韵重复故不用盖即河右所言五清与正声

出一孔音韵重复故不用盖即河右所言五清与正声同只可随正为调不自立调也因为四十九调是正与

此图合但渠不知变徵与羽无清故唐宋后又参差递

减耳

此与閟二变者不同矣而音中之音亦可曰以六律正

之如得黄钟低宫音由本音而上以六律层高以至高

极而高宫音得焉得林钟高宫音由本音而下以六律

层低以至低极而低宫音得焉非亦以六律正五音欤

不用二变者二变音自在也乐录七调图宫商徵羽之

卷二 第 86b 页 WYG0220-0439b.png

间皆隔一层是也用二变者变宫为宫馀变徵为徵馀

间皆隔一层是也用二变者变宫为宫馀变徵为徵馀犹宫徵音也乐录所谓合二声为一声是也其实一也

故每音中之调可连根数为六律亦可脱根数为六律

也

乃此七调中六律亦无一丝可慁者如宫之宫宫音为

黄钟而以大吕太蔟夹钟姑洗中吕蕤宾六律递上递

下变宫之宫宫音为大吕则以太蔟夹钟姑洗中吕蕤

卷二 第 87a 页 WYG0220-0440a.png

宾林钟六律递上递下且同一大吕变宫也在宫之变

宾林钟六律递上递下且同一大吕变宫也在宫之变宫以太蔟夹钟姑洗中吕蕤宾黄钟六律递上递下而

黄钟有林钟一清在变宫之宫则以太蔟夹钟姑洗中

吕蕤宾林钟六律递上递下而林钟无清迥乎不同若

大吕变宫之为乙也在宫之变宫与变宫之宫皆以上

尺工凡六四递上递下同矣然宫之变宫上字在器色

二层变宫之宫上字在器色三层又迥乎不同推之三

十五调六律高低刌节甚清毫无慁者

晏子论乐有七音八风之说北周长孙绍遂欲于七声

卷二 第 87b 页 WYG0220-0440b.png

之外加一黄钟为八伊时裴正以为舜开七始周制七

之外加一黄钟为八伊时裴正以为舜开七始周制七音并不用八然乐律隔八相生贾公彦周礼疏曰黄钟

生林钟隔八为位盖象八风今图每调七声惟本音有

高低二声正是八声正是七声然则用七用八皆一也

前人见其一不见其二遂致主客斗争阅此或可以粲

然矣

宫之宫六律递为高下共本音八律下每调高一律五

卷二 第 88a 页 WYG0220-0440c.png

调得十二律而宫音毕矣宫音正矣他音皆然

调得十二律而宫音毕矣宫音正矣他音皆然宁府五声歌诀每调六声而云九声者以五正四清言

也今此图每调八声而七正五清则十二声矣

每一调分五调十二律以全是五调尽于十二律为十

二声也故古言六律者至十二律而止

一调十二声则七调当八十四声矣此昔人所以有八

十四调之说也但七调虽共得八十四声而中多复声

若以立调为八十四则无理耳

七调每调高一律共为八十四声然前调之高音即转

卷二 第 88b 页 WYG0220-0440d.png

为后调之低音也高音转低则低音反转高也总不出

为后调之低音也高音转低则低音反转高也总不出十二律也

每一律给七调用即前圆图之七层也

据古人所传宫悬有四清钟磬又有五清钟五清磬河

右先生曰此以七声加五清为十二律者则五正四清

七正五清皆属古乐不必至宇文周时龟兹乐工始有

七声五旦为北曲也盖古人七音五音并用或一如今

卷二 第 89a 页 WYG0220-0441a.png

之南曲北曲并行者

之南曲北曲并行者家语子路鼓琴孔子曰甚矣由之不才也先王之制音

也奏中声以为节流入于南不归于北南者生育之乡

北者杀伐之域故君子之音温柔居中以象生育之气

乃所谓治安之风也小人之音则亢丽微末以象杀伐

之气乃所以为乱亡之风昔舜弹五弦之琴造南风之

诗其兴也勃焉殷纣好为北鄙之声其废也忽焉由今

也无意于先王之制而习亡国之声岂能保其六七尺

之躯哉子路闻之惧而不食以至骨立夫家语纂于汉

卷二 第 89b 页 WYG0220-0441b.png

魏儒者此则似因论语由之瑟奚为于丘之门二语遂

魏儒者此则似因论语由之瑟奚为于丘之门二语遂附离以北鄙之音以文其事然亦可见南北分音之说

来已久矣但其中多舛义不可不辨焉

北声亦有柔缓而多忼慨奋厉南声亦有悲奋而多啴

缓柔亸或是之分但乐记曰粗厉猛起奋末广贲之音

作而民刚毅宽裕肉好顺成和动之音作而民慈爱是

刚柔皆善也而其流或过刚而杀伐或过柔而淫靡则

卷二 第 90a 页 WYG0220-0441c.png

均失之乌得谓南音必善北音必恶耶

均失之乌得谓南音必善北音必恶耶且舜南风之歌因其诗有南风薰时等语故曰南风未

必南音也史记乐书曰纣为朝歌北鄙之音朝歌者不

时也北者败也鄙者陋也殷本纪曰纣饮酒淫乐嬖于

妇人使师延作新淫声北里之舞靡靡之乐后卫灵公

命乐人重写其音是乃古人所谓流嬖邪散之音也郑

卫声淫盖本诸此而岂北方奋厉之音耶今因子路见

责以纣北鄙之音加之子路而子路勇人也遂以杀伐

暴厉之音加之纣之所谓靡靡者毋乃皆误语乎

卷二 第 90b 页 WYG0220-0441d.png

夫子路升堂之贤也即尚勇不中亦只以行行之气播

夫子路升堂之贤也即尚勇不中亦只以行行之气播之乐耳乌有爱纣靡淫之声而写之者乎诬哉况世传

黄帝始命伶伦造十二律而周人所习六乐以黄帝云

门为首黄帝居山后涿鹿正北鄙也圣经言乐始于舜

舜生诸冯亦北地继而正乐者禹汤文武孔子皆北人

也则中声不在北耶乃曰流入于南不归于北何也

而更有可疑者韶之雅靡靡之邪淫原不可同日论也

卷二 第 91a 页 WYG0220-0442a.png

但谓舜以南音而兴纣以北音而亡则妄矣远勿论姑

但谓舜以南音而兴纣以北音而亡则妄矣远勿论姑论近而可见者明初用北曲天下治不乱也明末崇南

曲天下乱不治也是乐之得失惟以雅淫分不以南北

判也

荆卿入秦高渐离击筑荆轲和而歌为变徵之声士皆

垂泪涕泣复为羽声忼慨士皆瞋目发尽上指冠则以

七调变徵与羽最高歌者鲜及是时壮士长征气薄霄

汉故用此最高之调耳

八十四声三十五声二十八声二十四声皆十二律旋

卷二 第 91b 页 WYG0220-0442b.png

高旋下祗十二声也十二声为十二律而阴统于阳只

高旋下祗十二声也十二声为十二律而阴统于阳只六律也六律十二声有五清声只七声也七声只五声

也用二变而五声始全用六律而五声始正其实五声

而天地之元声毕矣

李氏学乐录卷二

卷二 第 92a 页 WYG0220-0442c.png

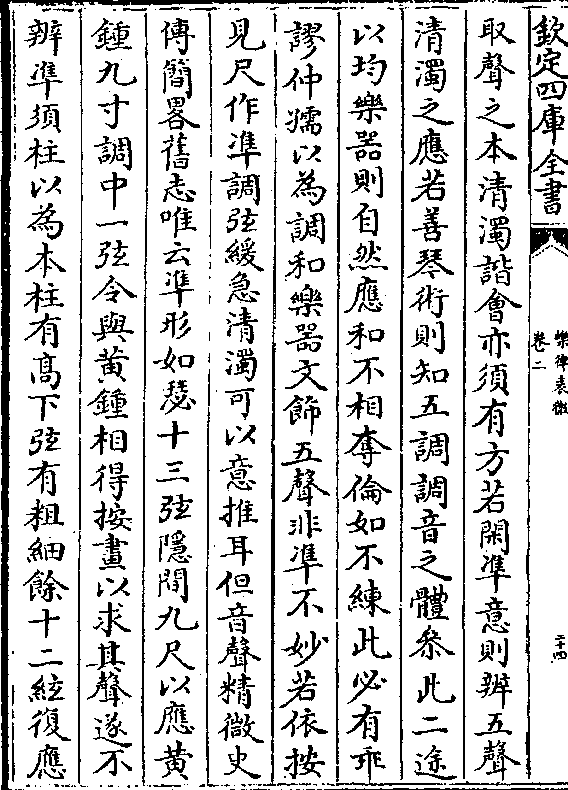

钦定四库全书 经部九

钦定四库全书 经部九乐律表微 乐类

提要

(臣)等谨案乐律表微八卷

国朝胡彦升撰彦升字竹轩德清人雍正庚戌

进士官定陶县知县是书凡度律二卷审音

二卷制调二卷考器二卷其纠正古人之谬

如谓十二律相生终于中吕其复生黄钟之

清声以为中吕之徵夷则之角者淮南所谓

卷二 第 92b 页 WYG0220-0442d.png

变宫生徵变徵生商变商生羽变羽生角变

变宫生徵变徵生商变商生羽变羽生角变角生宫也(按变宫生徵谓徵音由宫音之变而生非七律中之变宫律也变徵)

(变商皆仿此淮南子天文训自以应钟蕤宾为和缪不名变宫变徵也)其声由

五音之变生非由中吕之数生若欲由中吕

还生黄钟则其数有所不足五音相生穷于

角其又生变宫递相生以至中吕之为角者

淮南所谓角生姑洗姑洗生应钟应钟生蕤

卷二 第 93a 页 WYG0220-0443a.png

宾也其音由律生非由角之数生若欲由角

宾也其音由律生非由角之数生若欲由角更生变宫再生变徵则其数有所不尽故十

二律相生不计馀数五音相生不计变音其

论甚正盖旋宫之法清浊以渐而清极则反

浊浊极则反清亦一定之理中吕为宫其黄

清之为徵者在弦音则黄钟之半音在管音

则太蔟之半音由丝竹之生声取分各有不

同但取高下之相协不必计其数之损益者

尽与不尽也必欲数之适尽则京房之六十

卷二 第 93b 页 WYG0220-0443b.png

律钱乐之三百律杜佑之十二变律蔡西山

律钱乐之三百律杜佑之十二变律蔡西山之六变律皆有不尽之数可谓求通反滞矣

古人止十二律旋宫最为简便即如琴之七

弦每弦必有三准其音皆与全弦散音合箫

笛六孔并出音孔为七而四字高吹即五合

字高吹即六此其声之高下清浊自然相应

岂假于变律耶至于变宫变徵二音本在五

卷二 第 94a 页 WYG0220-0443c.png

音之外故以变目之京房因中吕还生黄钟

音之外故以变目之京房因中吕还生黄钟不及原数别名执始转生四十八律后世因

之遂有变律之说纵黄钟变律与正律有分

然必不能独成一声彦升是论可谓精且审

矣彦升又谓荀勖十二笛是古人遗法今但

作黄钟大吕二笛而十二毕具其法黄钟笛

用黄林太南姑应蕤七律大吕笛用大夷夹

无中黄林七律作大吕笛之法但以黄钟笛

相较其黄林二律之孔无所那移馀四孔及

卷二 第 94b 页 WYG0220-0443d.png

出音孔皆下黄钟笛半孔其七调除黄林二

出音孔皆下黄钟笛半孔其七调除黄林二调相同外其大夹中夷无五调合黄钟笛之

七调为十二律调较古人之云六十调及八

十四调者亦为简易可从在近代讲乐诸家

犹为有所心得者也乾隆四十六年六月恭

校上

总纂官(臣)纪昀(臣)陆锡熊(臣)孙士毅

卷二 第 95a 页 WYG0220-0444a.png

总 校 官(臣) 陆 费 墀

总 校 官(臣) 陆 费 墀卷二 第 95b 页 WYG0220-0444b.png

卷二 第 96a 页 WYG0220-0444c.png

钦定四库全书

钦定四库全书乐律表微卷一

原任知县胡彦升撰

度律上

尔雅释器律谓之分(律管可以分气)

周礼典同掌六律六同之和以辨阴阳之声以为乐器

(阳声属天阴声属地天地之声布于四方为作也故书同作铜郑司农云阳律以竹为管阴律以铜为管竹阳)

(也铜阴也各顺其性凡十二律故太师职曰执同律以听军声某谓律述气者也同助宣阳气与之同皆以铜)

(为之)

卷二 第 96b 页 WYG0220-0444d.png

大师掌六律六同以合阴阳之声阳声黄钟太蔟(七豆反)

大师掌六律六同以合阴阳之声阳声黄钟太蔟(七豆反)姑洗蕤宾夷则无射阴声大吕应钟南吕函钟小吕夹

钟(函钟一名林钟小吕一名中吕以合阴阳之声者声之阴阳各有合黄钟子之气也十一月建焉而辰在)

(星纪大吕丑之气也十二月建焉而辰在玄枵太蔟寅之气也正月建焉而辰在娵訾应钟亥之气也十月建)

(焉而辰在析木姑洗辰之气也三月建焉而辰在大梁南吕酉之气也八月建焉而辰在寿星蕤宾午之气也)

(五月建焉而辰在鹑首林钟未之气也六月建焉而辰在鹑火夷则申之气也七月建焉而辰在鹑尾中吕已)

(之气也四月建焉而辰在实沈无射戌之气也九月建焉而辰在大火夹钟卯之气也二月建焉而辰在降娄)

卷二 第 97a 页 WYG0220-0445a.png

(与建交错相贸处如表里然是其合也)

(与建交错相贸处如表里然是其合也)国语伶州鸠曰律所以立均出度也(均者均钟木度中大小清蜀)古

之神瞽考中声而量之以制度律均钟百官轨仪(度律之长)

(短以平其钟和其声以立百事之道法)纪之以三(三天地人古者糺声合乐以感天神地祗人鬼)

(故能神人以和)平之以六(六律)成于十二天之道也(天之大数不过十二)夫

六中之色也故名之曰黄钟(黄中之色也)所以宣养六气九

德也(十一月阳伏于下物始萌于正声为宫含元处中所以遍养六气九德之本)由是第之

(第次也次其月也)二曰太蔟所以金奏赞阳出滞也(贾氏云太蔟正声为)

(商故为金奏所以赞阳出滞伏也)三曰姑洗所以脩洁百物考神纳宾

卷二 第 97b 页 WYG0220-0445b.png

也(姑洁也洗濯也考合也言阳气养生洗濯枯秽改柯易叶也于正声为角是月百物脩洁故用之宗庙合)

也(姑洁也洗濯也考合也言阳气养生洗濯枯秽改柯易叶也于正声为角是月百物脩洁故用之宗庙合)(致神人用之宴享可以纳宾也)四曰蕤宾所以安靖神人献酬交错也

(阴气为主委蕤于下阳气盛长于上有似于宾主故可用之宗庙宾客以安静神人行酬酢也)五曰夷

则所以咏歌九则平民无贰也(夷平也则法也言万物既成可法则也故可以)

(咏歌九功之则成民之志使无疑贰也)六曰无射所以宣布哲人之令德

示民轨仪也(九月阳气上升阴气收藏万物无射见者故可以遍布前哲之令德示民道法也)

为之六间以扬沈伏而黜散越也(六间六吕在阳律之间吕阴律所以侣问)

卷二 第 98a 页 WYG0220-0445c.png

(阳律成其功发扬滞伏之气而去散越者也)元间大吕助宣物也(元一也阴系于阳以)

(阳律成其功发扬滞伏之气而去散越者也)元间大吕助宣物也(元一也阴系于阳以)(黄镗为主故曰元间以阳为首不名其初臣归功于上之义也大吕助阳宣散物也天气始于黄钟萌而赤地)

(受之于大吕牙而白成黄钟之功也)二间夹钟出四隙之细也(四隙四时之间气微)

(细者夹钟出四时之微气)三间中吕宣中气也(阳气起于中至四月宣散于外纯乾用事)

(阴闭藏于内所以助阳成功也)四间林钟和展百事俾莫不任肃纯恪

也(于正声为徵言时务和审百事无有伪诈使莫不任其职事速其功大敬其职事)五间南吕

赞阳秀也(不荣而实曰秀南任也阴任阳事助成万物赞佐也)六问应钟均利器

用俾应复也(言阴应阳用事万物钟聚百嘉具备事务均利百官器用程度庶品使皆应其礼复)

(其常也)律吕不易无奸物也(律吕不变易其正各顺其时则神无奸行物无害生也)

卷二 第 98b 页 WYG0220-0445d.png

宋书律历志云班氏所志未通律吕本源徒训角为

宋书律历志云班氏所志未通律吕本源徒训角为触徵为祉阳气施于黄泉如斯之类空烦其文而为

辞费又推九六欲符刘歆三统之说假托非类以饰

其说皆孟坚之妄矣今按黄帝始正名百物律吕是

黄帝命伶伦所造则黄钟大吕之等皆黄帝命名可

知当时必各有其义历世久远传间异辞国语及淮

南史汉言人人殊无可取正且无关要义故朱子礼

卷二 第 99a 页 WYG0220-0446a.png

书谓此等支离附合不足深究今止取国语之言馀

书谓此等支离附合不足深究今止取国语之言馀概置而不论

竹玉铜三者皆可为律管竹取其自然圆虚玉取其

体含廉润铜取其不为燥湿寒暑改节(周礼注先郑云阳律用竹)

(阴律用铜后郑云皆以铜为之后汉志殿中候用玉律十二灵台用竹律六十候日晋志黄帝作律以玉)

(为管长尺六孔为十二月音至舜时西王毋献昭华之琯以玉为之及汉章帝时零陵文学奚景于泠道)

(舜祠下得白玉琯又武帝太康元年汲郡盗发六国时魏襄王冢亦得玉律又云汉平时王莽又以铜为)

(之)然原古人始造律时所以必用竹者以竹体圆虚

有自然之音故也古人或偶用玉王莽始改用铜班

卷二 第 99b 页 WYG0220-0446b.png

郑遂谓古律皆用铜非也嶰谷之竹名籦笼中国亦

郑遂谓古律皆用铜非也嶰谷之竹名籦笼中国亦用之(轩辕本纪帝使伶伦往嶰谷采龙钟之竹戴凯之竹谱籦笼竹名伶伦吹以为律马融长笛赋)

(惟籦笼之奇生于终南之阴崖张衡南都赋其竹则籦笼篁篾)慈姥箫管竹亦不劣

于嶰谷(丹阳记江宁县南三十里有慈姥山积石临江生箫管竹王褒赋云于江南之丘墟即此)

(处也其竹圆致异于众处自伶伦采竹嶰谷其后惟此干见珍故历代常给乐府而俗呼曰鼓吹山)又

月令疏言律管须宜阳金门山竹(朱氏载堉曰金门山亦名律管山今)

(属河南永宁县地产竹甜竹最佳长节者难得苦竹俗呼观音竹此竹节长而厚内外皆可修治)今

卷二 第 100a 页 WYG0220-0446c.png

苦竹之中笛材者所在山谷有之皆可选择作律管

苦竹之中笛材者所在山谷有之皆可选择作律管亦不必定用金门山所产也

十二管一管一音不为孔晋志言黄帝以玉为管长

尺六孔为十二月音者此自是奏乐所吹之管非律

管也黄钟之管实秬黍以起量吹葭灰以候气其无

孔也明矣蔡西山律管图各施七孔似因荀勖笛律

而误(西河毛氏奇龄定声录云律管无孔或云当如箫然第剜其唇以被吹已耳蔡季通作律管图)

(各施七孔于其间谬矣又云无射应钟皆四寸零以四寸之管而施七孔何荒唐也)韩氏(邦奇)志

乐黄氏(佐)乐典并遵其说唯朱氏(载堉)谓律管无孔然

卷二 第 100b 页 WYG0220-0446d.png

朱氏又谓律管即堂下之管左手吹毕置于右手复

朱氏又谓律管即堂下之管左手吹毕置于右手复取一律吹之则其谬更甚夫律管与堂下之管异律

管无孔所以正音堂下之管有孔所以和乐若以律

管作堂下之管则急遽于左右手之转换踯躅于吹

口唇吻之相接尚能高下随心迟速应节函宫吐商

累累如贯耶律管之有孔无孔与其所施用其浅而

易知者也而说者尚牴牾若此况于声韵之微眇安

卷二 第 101a 页 WYG0220-0447a.png

能冥契于千载之外哉司马温公谓自汉以来儒者

能冥契于千载之外哉司马温公谓自汉以来儒者以其胸臆度古法此等处即其一端也

右总论律吕

吕氏春秋古乐昔黄帝令伶伦作为律(伶伦黄帝臣)伶伦自

大夏之西乃之阮隃之阴(阮隃山名山北曰阴)取竹于嶰溪之口

以生空窍厚均者断两节间(竹生溪谷取其厚均断两节间以为律管)其长

三寸九分而吹之以为黄钟之宫(断竹长三寸九分吹之音中黄钟之宫)

吹曰含少次制十二筒(六律六吕各有管故曰十二筒)以之阮隃之下

听凤凰之鸣以别十二律其雄鸣为六雌鸣亦六以比

卷二 第 101b 页 WYG0220-0447b.png

(频寐反)黄钟之宫适合(颜师古汉书注曰比合也)黄钟之宫皆可以生

(频寐反)黄钟之宫适合(颜师古汉书注曰比合也)黄钟之宫皆可以生之故曰黄钟之宫律吕之本(法凤之雌雄故律有阴阳上下相生故曰黄钟之宫)

(皆可以生之)

隋书律历志传称黄帝命伶伦断竹长三寸九分而吹

以为黄钟之宫曰含少次制十二管以听凤鸣以别十

二律比雌雄之声以分律吕上下相生因黄钟为始

吕氏六月纪中央土律中黄中之宫高诱注阳律也

卷二 第 102a 页 WYG0220-0447c.png

竹管音中黄钟之宫也注意似谓中央之律即九寸

竹管音中黄钟之宫也注意似谓中央之律即九寸之管按九寸之管乃十一月之律中央之律即古乐

篇所云长三寸九分者也汉志引传文本出吕览而

节去其长三寸九分句则黄钟之宫自谓律之最长

者与吕氏迥异矣晋隋二志皆述含少之文而不能

明其义月令黄钟之宫蔡氏熊氏云谓黄钟少宫半

黄钟九寸之数管长四寸五分六月用为候气孔氏

非之以六月候气当用林钟六寸之管不得用四寸

五分之管也朱子曰律中黄钟之宫詹卿以为阳生

卷二 第 102b 页 WYG0220-0447d.png

于子至午而尽到未又生出一黄钟某思量得不是

于子至午而尽到未又生出一黄钟某思量得不是恁地如京房律准十三弦中一弦为黄钟不动十二

弦柱起应十二月朱子之意盖谓黄钟之宫位中央

十二律由此而生犹律准黄钟一弦在中央十二弦

由此而定比例最为亲切有味安溪李氏(光地)古乐

经传云自黄钟八寸一分上下相生穷于应钟四寸

二分则其中间长短相距取用之数盖三寸九分而

卷二 第 103a 页 WYG0220-0448a.png

已(今按黄钟九寸以九因之得八寸一分应钟四寸六分六釐以九因之得四寸一分九釐四毫以此)

已(今按黄钟九寸以九因之得八寸一分应钟四寸六分六釐以九因之得四寸一分九釐四毫以此)(数减黄钟馀三寸九分零六毫)伶伦先得嶰溪之竹断取一均间别

其三寸九分内穴孔而吹之以备黄钟之五声故总

其全体而命之曰黄钟之宫而以其所穴之孔为黄

钟所含之少声盖如京房律准之法在十二律之外

自为一器也按此解似从朱子以律准况黄钟之宫

得来然朱子所况之意甚活安溪言如准法于三寸

九分间穴孔以备五声恐与以四寸有奇之管施七

孔无异且含少谓含黄钟一律之少声非商角徵羽

卷二 第 103b 页 WYG0220-0448b.png

为宫之少声也此义亦似未确明莆田李氏(文利)著

为宫之少声也此义亦似未确明莆田李氏(文利)著律吕元声以三寸九分为黄钟正律(其略曰阳数始于一成于三终)

(于九故律之为数三九尽之矣黄钟一阳初升气微数少故其管三寸九分三寸乃阳数之少九分乃阳)

(数之成以三函九故黄钟之宫命曰含少此其證也十一律皆从以生而增减亦皆以九分惟黄钟之于)

(大吕蕤宾之于林钟其增碱视他律特异者大吕当五音之盛一阳始升则阳虽进而尚弱林钟当五阳)

(之盛一阴始升则阳虽退而尚强其增减宜仅得三分之二也律管之长短一本阴阳升降之气所谓律)

(历同道者也)时金溪黄氏(积庆)著乐律管见正李氏之非

卷二 第 104a 页 WYG0220-0448c.png

而会稽季氏(本)即引吕览律吕上下相生之法以破

而会稽季氏(本)即引吕览律吕上下相生之法以破其说尤为要言不烦然季氏谓三寸九分当为长九

寸空径三分之误则大不然吕览此文正有精义存

焉岂是脱误黄氏乐典以子初四刻解含少其义甚

精而杂取他说以符三寸九分之数未免支离(其略曰黄)

(钟九寸归之正度则八十一分尔其律最长不为他均所役当为徵商羽角则以子声变数应之生自中)

(吕为变律之元八万七千三百八十一小分二百四十三约之四寸三分八釐五毫二丝一忽归之正度)

(则三十九分尔黄帝命伶伦断竹两节问声出三寸九分故吹曰含少合其无声者四十二分则为全律)

(倍之七十八分合吹口三分为八十一三十九子半数也子初四刻微阳初动阳犹丽阴阴含少阳是以)

卷二 第 104b 页 WYG0220-0448d.png

(名也又云史记黄钟长八寸七分一林钟长五寸七分四每加七分二字于零数之上读者不察反以为)

(名也又云史记黄钟长八寸七分一林钟长五寸七分四每加七分二字于零数之上读者不察反以为)(误独张行成谓制管之法十分去三分为吹口与太玄黄钟七十八大数相同)夫九九八十

一者黄钟之数也积分十七万七千一百四十七者

黄钟之大数也扬子以律数二十一吕数十八为三

十九二辰相对倍之为七十八者以辰数言之别是

一义既以八十一为正度而又取吹口三分之说以

合七十八之数则七十八本非黄钟之数特因八十

卷二 第 105a 页 WYG0220-0449a.png

一去吹口三分而成此数尔其牴牾者一也九寸为

一去吹口三分而成此数尔其牴牾者一也九寸为审度之正法九分寸为便于损益之权法三寸九分

是实数八十一是权法今以权法为实数又去吹口三

分以合七十八之数然后半之以成三寸九分之数

是伶伦断竹之先逆计倍数合除吹口分数而为此

三寸九分之管非自然之数矣其牴牾者二也杜佑

以京房中吕上生执始为黄钟变律因生变半律之

说执始者中吕之穷而复生者也而以其半律为律

本不已颠乎其牴牾者三也朱氏(戴堉)律学新说云

卷二 第 105b 页 WYG0220-0449b.png

律管长者气狭而声高短者气宽而声下是以黄钟

律管长者气狭而声高短者气宽而声下是以黄钟折半之管不能复与黄钟相应是说也初未之信也

尝以单箫前第一孔(荀勖笛谱黄钟孔)为九寸之度截管吹

之与黄钟孔之声合乃于折半处作一孔吹之其声

下黄钟二律乃羽声也复于三寸九分处作一孔吹

之与九寸之声一清一浊相应无毫发之差乃知古

之人不我欺而朱氏之言亦验矣夫为折半之管不

卷二 第 106a 页 WYG0220-0449c.png

得半声减折半之六分而适得正声之半此自然之

得半声减折半之六分而适得正声之半此自然之理不可以度数乘除计之者也按后汉志云律首黄

钟历始冬至月先建子时平夜半言律历同道也元

气始起于子未分之时而含少正子初四刻之气黄

钟律之始含少则始之始也吕氏六月纪律中黄钟

之宫张协七命云含黄钟以吐干又云启中黄之少

宫李善注引礼记中央土一节又引礼纬少宫主政

之文是少宫王于中央也于季夏言黄钟之宫者黄

钟王于中宫而少宫王于中央也于作律言黄钟之

卷二 第 106b 页 WYG0220-0449d.png

宫者黄钟为子之气而含少为子初四刻之气也所

宫者黄钟为子之气而含少为子初四刻之气也所言之指不同所谓黄钟之宫则一曰含少者谓以正

声之管含少声也伶伦先为含少次制十二筒似十

二筒外别有含少一管然云断两节间者取两节之

间以为律管其长三寸九分而吹之以为黄钟之宫

者盖本为黄钟九寸之管而于三寸九分处为少宫

之声所谓启中黄之少宫含黄钟以吐干含少之名

卷二 第 107a 页 WYG0220-0450a.png

以此作律者以黄钟含少为律本犹作历者以冬至

以此作律者以黄钟含少为律本犹作历者以冬至子半为历元也

淮南云斗指子则冬至音比黄钟又云夏至音比黄

钟此以十二律一逆一顺应二十四时汉武诏云今

日顺夏至黄钟为宫林钟为徵太蔟为商南吕为羽

姑洗为角自是以后气复正羽声复清名复正变以

至子日当冬至阴阳离合之道行焉盖谓此也此与

月令义别詹卿以阳生于子至午而尽到未又生出

一黄钟既非月令之义又与淮南不合

卷二 第 107b 页 WYG0220-0450b.png

管子云凡将起五音凡首先主一而三之四开以合

管子云凡将起五音凡首先主一而三之四开以合九九以是生黄钟小素之首以成宫旧注未明窃谓

黄钟小素即含少也凡将以律数起五音必循其首

太极元气函三为一故先主一一生二二生三三生

万物以三参物故三其一而得三以为寸三其三而

得九以为分为小素之数又三其九得二十七三其

二十七得八十一并前为四开以合黄钟九九之数

卷二 第 108a 页 WYG0220-0450c.png

是生黄钟小素之数为首以成宫音之数也律本含

是生黄钟小素之数为首以成宫音之数也律本含少音首小素其义一也又黄钟正声不为他律役其

为他律之徵商羽角变宫变徵者乃黄钟之清即含

少之声则是律始黄钟而子半初生含少为之本律

终小吕而五声循环含少又为之首也黄氏乐典以

变黄钟半律之四寸三分八釐五毫三丝一忽归之

正度为含少之三十九分毋论以九分寸计之尚赢

四釐有奇不符本数而以复起五音之含少为初生

黄钟之含少亦未睹其本矣

卷二 第 108b 页 WYG0220-0450d.png

右论律本

淮南子天文一生二二生三三生万物以三参物三三

如九故黄钟之律九寸而宫音调因而九之九九八十

一故黄钟之数立焉律之数六分为雌雄故曰十二钟

以副十二月十二各以三成故置一而十一三之为积

分十七万七千一百四十七黄钟大数立焉

史记律书律数黄钟长八寸七(当作十)分一(索隐曰上文云九九八十)

卷二 第 109a 页 WYG0220-0451a.png

(一故云长八寸十分一汉书云黄钟长九寸者九分之寸也刘歆郑氏等皆以长九寸即十分之寸不依此法)

(一故云长八寸十分一汉书云黄钟长九寸者九分之寸也刘歆郑氏等皆以长九寸即十分之寸不依此法)(也)大吕长七寸五分三分一(当作二)太蔟长七寸七(十)分

二夹钟长六寸一分三分一(当作七)姑洗长六寸七(十)分

四中吕长五寸九分三分二蕤宾长五寸六分三分一

(当二)作林钟长五寸七(十)分四夷则长五寸四分(二字衍)三

分二南吕长四寸七(十)分八无射长四寸四分三分二

应钟长四寸二分三分二(律下注宫商等字晋志云求其理用罔见通达故去之)

生钟分 扶问反(索隐曰此算衎生钟律之法也)子一分(索隐曰自此以下十一辰皆以三乘)

(之为黄钟积宝之数)丑三分二(索隐曰案子律黄钟长九寸林钟为衡衡长六寸以九比六三分少)

卷二 第 109b 页 WYG0220-0451b.png

(一故曰丑三分二是黄钟三分去一下生此林钟数也)寅九分八(索隐曰十二律以黄钟为王黄)

(一故曰丑三分二是黄钟三分去一下生此林钟数也)寅九分八(索隐曰十二律以黄钟为王黄)(钟长九寸太蔟长八寸圆八分寅九分是林钟三分益一上生太蔟之义也)卯二十七分十

六(索隐曰此以五三乘寅寅三乘卯得二十七南吕为卯衡长五寸三分寸之一以三约二十七得九即黄)

(钟之木数又以三约十六得五县三分之一即南吕之长故云卯二十七分十六亦是太蔟三分去一下生南)

(吕之义以下八辰并准此然丑三分二寅九分八者皆分之馀数也)辰八十一分六十四

已二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百

一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五

卷二 第 110a 页 WYG0220-0451c.png

百六十一分四千九十六酉一万九千六百八十三分

百六十一分四千九十六酉一万九千六百八十三分八千一百九十一戌五万九千四十九分三万二千七

百六十八亥十七万七千一百四十七分六万五千五

百三十六

生黄钟术置一而九三之以为法(韦昭曰置一而九以三乘之也乐彦云一)

(气生于子至丑而三是一三也又自丑至酉为九皆以三乘之是九三也)实如法得长一寸

(索隐曰实为以子一乘丑三至亥得十七万七千一百四十七为实数如法谓以上万九千六百八十三之法)

(除实得九为黄钟之长言得一者算术设法辞也长寸皆衍字韦昭云得九寸之一也姚氏谓得一即黄钟之)

(子数也)凡得九寸故曰黄钟之宫汉书律历志太极元气

卷二 第 110b 页 WYG0220-0451d.png

函三为一(孟康曰元气始起于子未分之时天地人混合为一故子数独一也)极中也元

函三为一(孟康曰元气始起于子未分之时天地人混合为一故子数独一也)极中也元始也行于十二辰始动于子参之于丑得三又参之于

寅得九又参之于卯得二十七又参之于辰得八十一

又参之于已得二百四十三又参之于午得七百二十

九又参之于未得二千一百八十七又参之于申得六

千五百六十一又参之于酉得万九千六百八十三又

参之于戌得五万九千四十九又参之于亥得十七万

卷二 第 111a 页 WYG0220-0452a.png

七千一百四十七此阴阳合德气种于子化生万物者

七千一百四十七此阴阳合德气种于子化生万物者也

扬子太玄经玄数子午之数九(子为十一月午为五月九者黄钟起子林钟起)

(午九为阳数乾始于初九也)五未八(丑为十二月未为六月六其冲也故俱八)寅申七(寅正)

(月也申为七月)卯酉六(卯为二月酉为八月)己亥四(已四月亥十月皆以对而数之也)故

律四十二吕三十六(诸阳皆属律九七五而倍之故四十二诸阴皆属吕八六四而倍之)

(故三十六)并律吕之数或还或否(并律吕而数之得七十八也八则丑未所谓还得吕)

(而不得律故或还或否也)凡七十有八(律吕之数也)黄钟之数立焉(通其大数)

(立于此也)其以为度也皆生黄钟(黄钟之管长九寸围九分秬黍中者九十枚则其长)

卷二 第 111b 页 WYG0220-0452b.png

(数也实管以生龠十龠为合以千二百黍实而重十二铢为半两如此度量衡皆生于黄钟也)

(数也实管以生龠十龠为合以千二百黍实而重十二铢为半两如此度量衡皆生于黄钟也)郑氏月令注黄钟长九寸大吕长八寸二百四十三分

寸之一百四太蔟长八寸夹钟长七寸二千一百八十

七分寸之千七十五姑洗长七寸九分寸之一中吕长

六寸万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四

蕤宾长六寸八十一分寸之二十六林钟长六寸夷则

长五寸七百二十九分寸之四百五十一南吕长五寸

卷二 第 112a 页 WYG0220-0452c.png

三分寸之一无射长四寸六千五百六十一分寸之六

三分寸之一无射长四寸六千五百六十一分寸之六千六百二十四应钟长四寸二十七分寸之二十

韦昭国语注黄钟管长九寸律长九寸因而九之九九

八十一故黄钟之数立焉太蔟管长八寸姑洗管长七

寸一分律长七寸九分寸之一蕤宾管长六寸三分律

长六寸八十一分寸之二十六夷则管长五寸六分律

长五寸七百二十九分寸之四百五十一无射管长四

寸九分律长四寸六分千五百六十一分寸之六千五

百二十四大吕管长八寸八分法云三分寸之二四寸

卷二 第 112b 页 WYG0220-0452d.png

二百四十三分寸之五十二倍之为八寸分寸之一百

二百四十三分寸之五十二倍之为八寸分寸之一百四下生律夹钟管长七寸四分律长三寸二千一百八

十七分寸之一千六百三十二倍之为七寸分寸之一

千七十五中吕管长六寸六分律长三寸万九千六百

八十三分寸之六千四百八十七倍之为六寸分寸之

万二千七百七十四林钟管长六寸律长六寸南吕管

长五寸三分律长五寸三分寸之一应钟管长四寸七

卷二 第 113a 页 WYG0220-0453a.png

分律长四寸二十七分寸之二十

分律长四寸二十七分寸之二十宋书律志黄钟长九寸数八十一林钟六寸数五十四

太蔟八寸数七十二南吕五寸三分三釐少强数四十

八姑洗七寸一分一釐强数六十四应钟四十七分四

釐强数四十三蕤宾六寸三分二釐强数五十七大吕

八寸四分二釐大强数七十六夷则五寸六分一釐大

强数五十一夹钟七寸四分九釐少强数六十八无射

四寸九分九釐半强数四十五中吕六寸六分六釐弱

数六十

卷二 第 113b 页 WYG0220-0453b.png

蔡氏律吕新书云淮南子谓置一而十一三之以为

蔡氏律吕新书云淮南子谓置一而十一三之以为黄钟之大数即律书置一而九三之以为寸法者其

实一也夫置一而九三之既为寸法则七三之为分

法五三之为釐法三三之为毫法一三之为丝法从

可知矣律书独举寸法者盖已于生钟分内默具律

寸分釐毫丝之法而又于此律数之下指其大者以

明凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三

卷二 第 114a 页 WYG0220-0453c.png

之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九

之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九三之而得一万九千六百八十三故一万九千六百

八十三以九分之则为二千一百八十七二千一百

八十七以九分之则为二百四十三二百四十三以

九分之则为二十七二十七以九分之则为三三者

丝法也九其三得二十七则毫法也九其二十七得

二百四十三则釐法也九其二百四十三得二千一

百八十七则分法也九其二千一百八十七得一万

九千六百八十三则寸法也一寸九分一分九釐一

卷二 第 114b 页 WYG0220-0453d.png

釐九毫一毫九丝以之生十二律以之生五声二变

釐九毫一毫九丝以之生十二律以之生五声二变上下乘除参同契合无所不通盖数之自然也

朱子仪礼经传十二律图注云郑氏与太史公说不

同太史二说又自为异而今皆取之且以郑先于马

者郑氏之言分寸审度之正法也太史之言欲其便

于损益而为假借之权制也盖律管之长以九为本

上下相生以三为法而郑氏所用正法破一寸以为

卷二 第 115a 页 WYG0220-0454a.png

十分而其下破分为釐破釐为毫破毫为丝破丝为

十分而其下破分为釐破釐为毫破毫为丝破丝为忽皆必以十为数则其数中损益之际皆有馀分虽有巧

历终不能尽是以自分以下遂不可析而直以九相

乘历十二管至破一寸以为一万九千馀分而后略

可得而记焉然亦苦于难记而易差终不若太史公

之法为得其要而易考也盖其以子为一而十一三

之以至于亥则得十七万七千一百四十七算而子

为全律之数亥为全律之实可知矣以寅为子之寸

数而酉为寸法则其律有九寸可知矣以辰为子之

卷二 第 115b 页 WYG0220-0454b.png

分数而未为分法则其寸有九分可知矣以午为子

分数而未为分法则其寸有九分可知矣以午为子之釐数而已为釐法则其分有九釐可知矣以申为

子之毫数而卯为毫法则其釐有九毫可知矣以戍

为丝数而丑为丝法则毫有九丝可知矣下而为忽

亦因丝而九之虽出权宜而不害其得乎自然之数

以之损益则三分之数整齐简直易记而不差也其

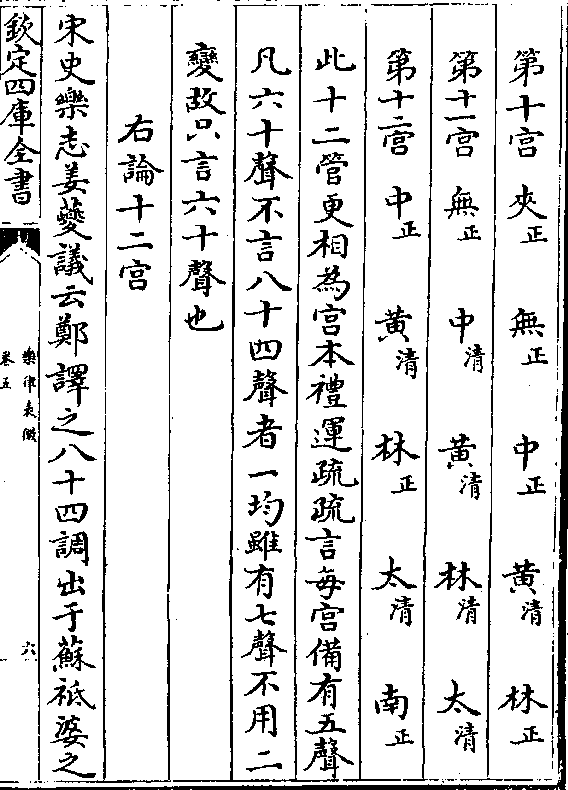

曰黄钟八寸十分一者亦放此意但以正法之数合

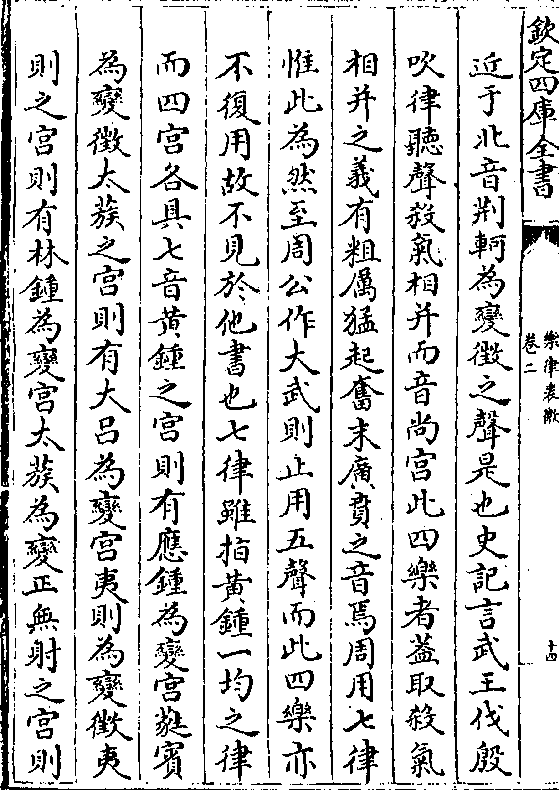

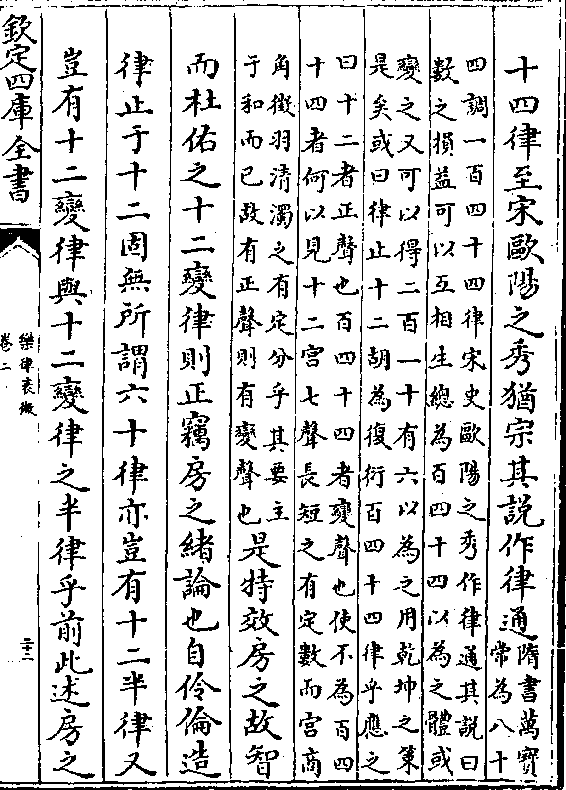

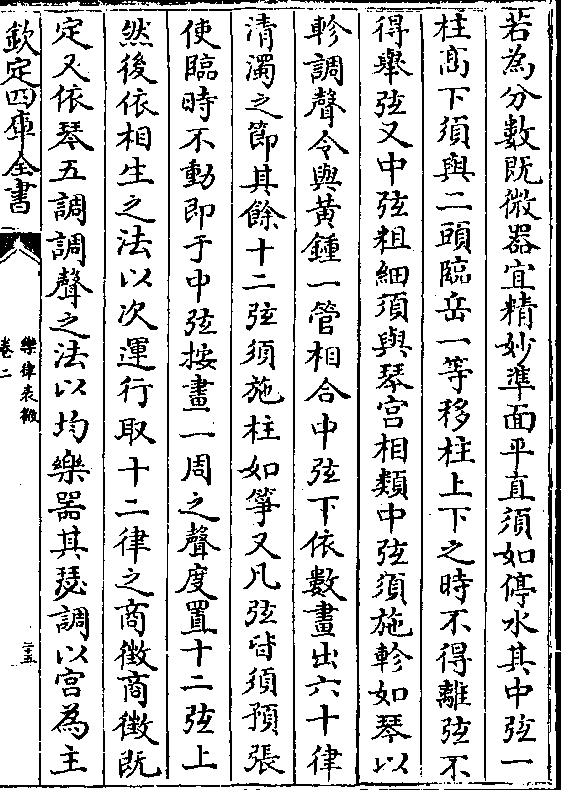

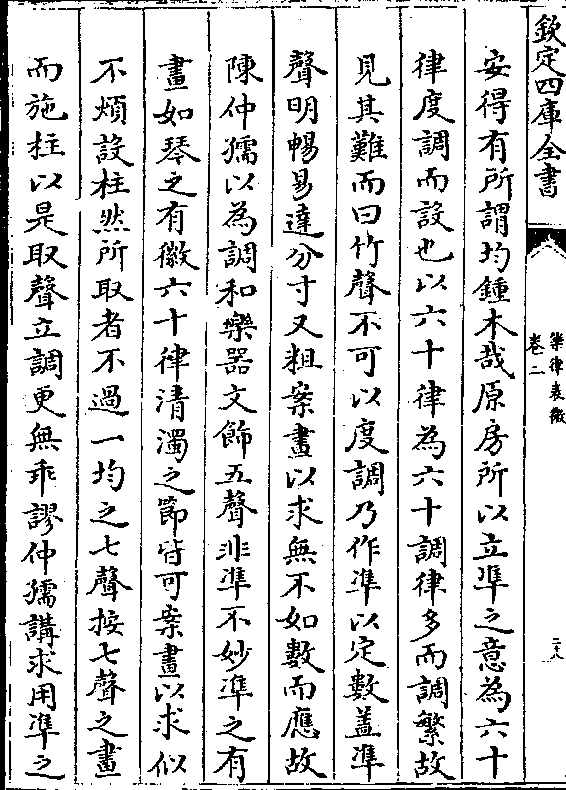

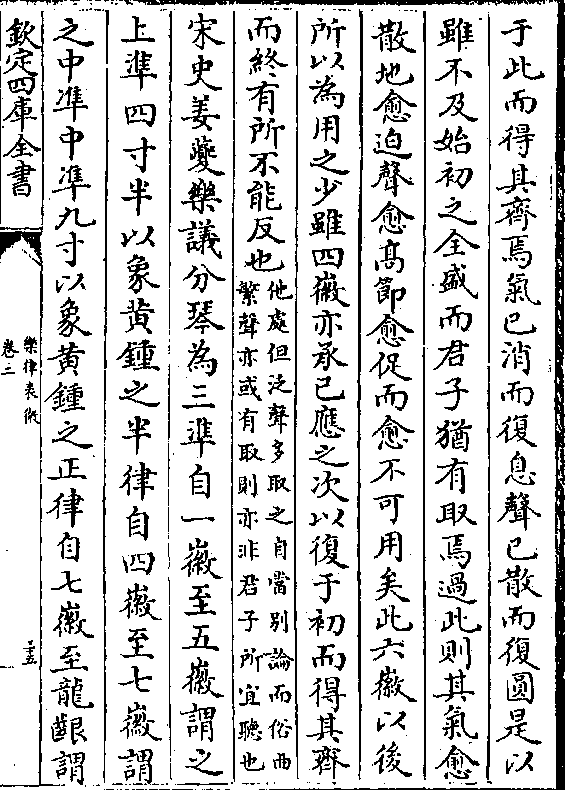

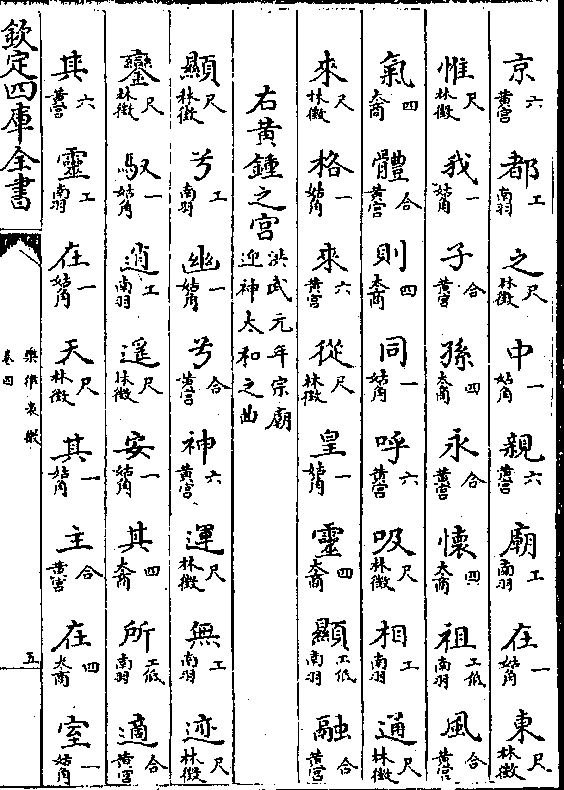

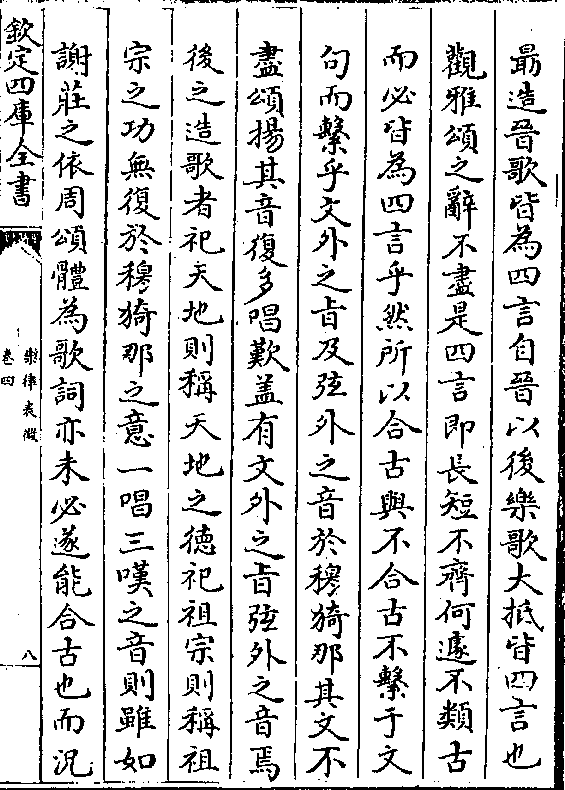

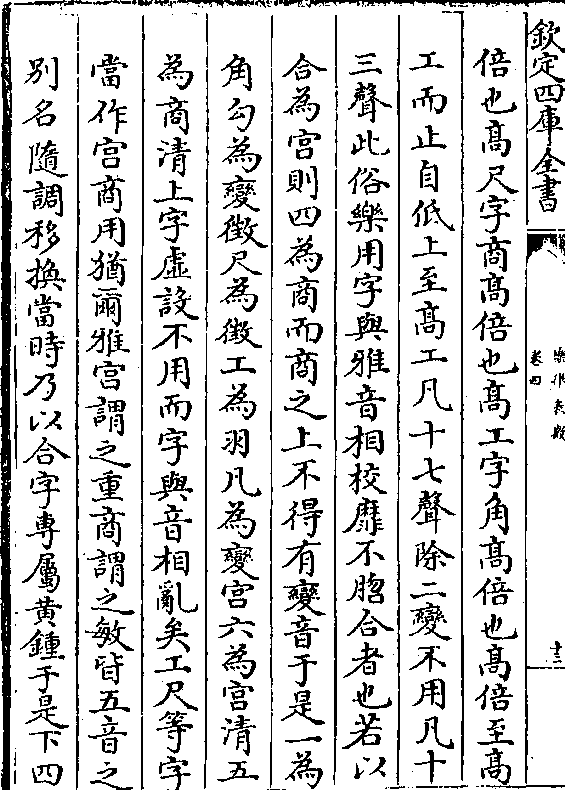

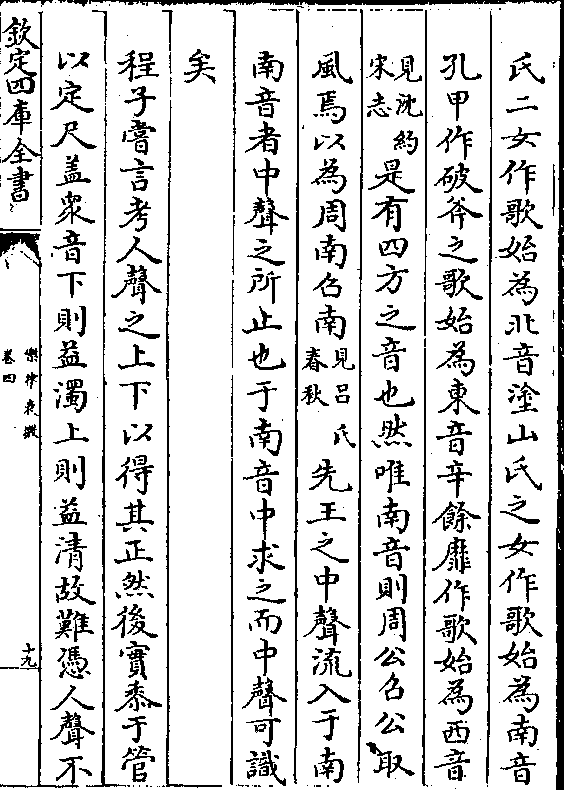

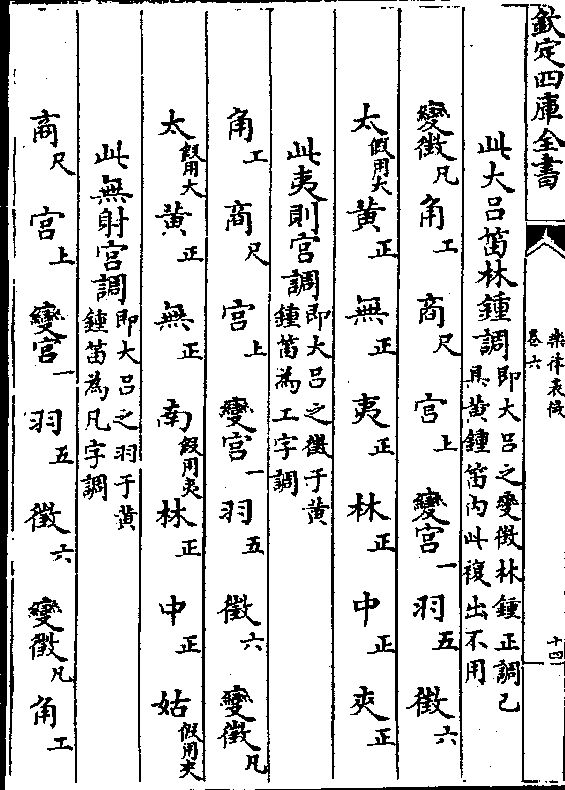

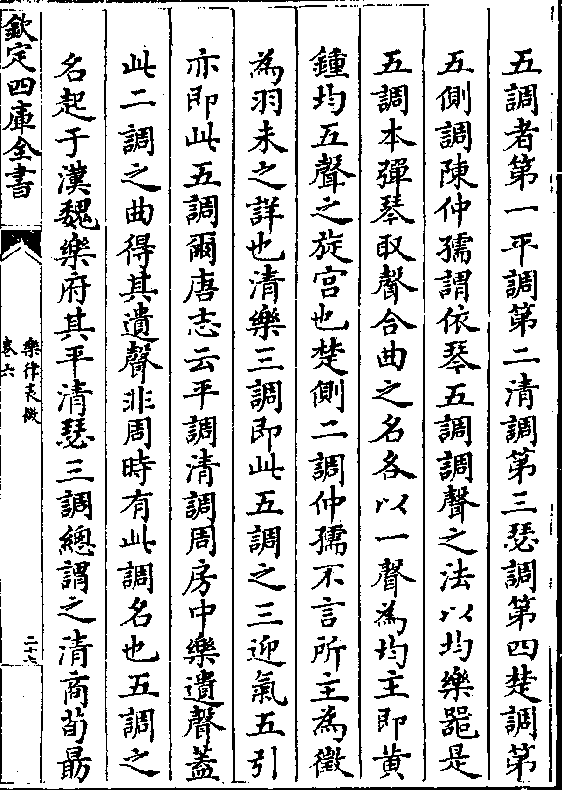

卷二 第 116a 页 WYG0220-0454c.png

其权法之分故不同耳其实则不异也

其权法之分故不同耳其实则不异也朱子仪礼经传十二律寸分釐毫丝数

卷二 第 116b 页 WYG0220-0454d.png

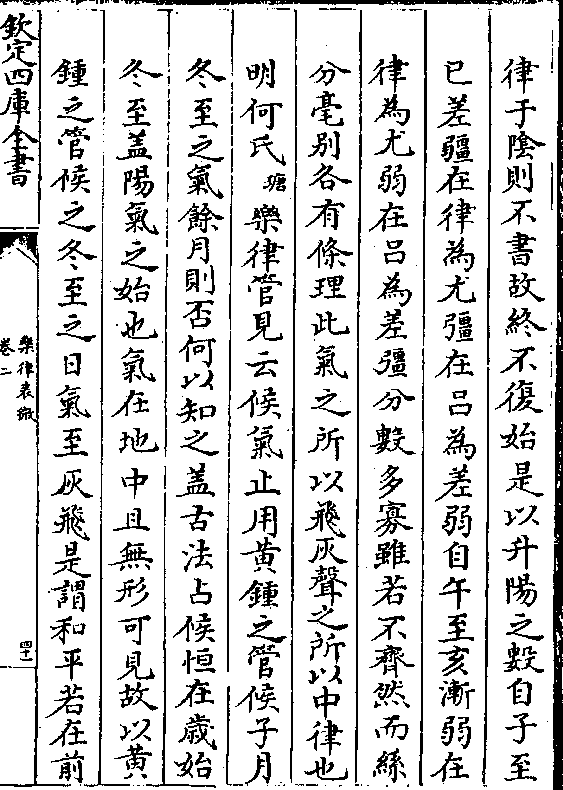

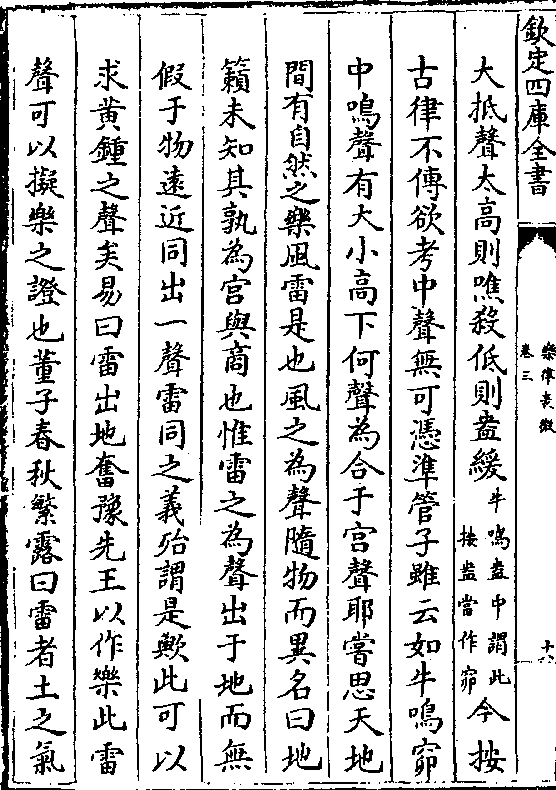

此朱子取西山说为损益相生之权法史记生钟法

此朱子取西山说为损益相生之权法史记生钟法卷二 第 117a 页 WYG0220-0455a.png

万九千六百八十三为一寸故黄钟之实十七万七

万九千六百八十三为一寸故黄钟之实十七万七千一百四十七为九寸林钟之实十一万八千九十

八为六寸太蔟之实十五万七千四百六十四为八

寸此本法也西山因此寸法更推分釐毫丝忽皆以

九为数此馀法也度实起数而数还合度故朱子取

之然朱子于正法权法旧寸新分正极分明

隋书律志汉志云黄钟围九分林钟围六分太蔟围八

分续志及郑氏并云十二律空皆径三分围九分后魏

安丰王依班固志林钟空围六分及太蔟空围八分作

卷二 第 117b 页 WYG0220-0455b.png

律吹之不合黄钟商徵之声皆空围九分乃与均钟器

律吹之不合黄钟商徵之声皆空围九分乃与均钟器合开皇九年平陈后牛弘辛彦之郑译何妥等参考

古律度各依时代制其黄钟之管俱径三分长九寸度

有损益故声有高下围径长短与度而差故容黍不同

梁表铁尺律黄钟副别者其长短及口空之围径并同

而容黍或多或少皆是作者旁庣其腹使有盈虚

律管围经蔡氏月令章句云黄钟之管长九寸径三

卷二 第 118a 页 WYG0220-0455c.png

分围九分其馀皆稍短惟大小围数无增减说与续

分围九分其馀皆稍短惟大小围数无增减说与续志郑氏同惟班志有异后魏时曾试验其得失律皆

空围九分似无可疑然径三围九说者不同蔡西山

谓十二律并围九分径三分四釐六毫安溪李氏古

乐经传载彭鲁斋说则谓西山三分益一四分退一

之法尚未尽(彭云管面九平方分通有面幂九万万忽乃以此九万万忽依密率乘除得圆)

(周长十分六釐三毫六杪八忽奇又以半径半周相乘仍得九万万忽内一忽弱通得面幂九平方分则)

(积实当有八百一十分矣)按西山径三分四釐六毫之说本之胡

安定范蜀公言算法圆积之则空径三分围九分长

卷二 第 118b 页 WYG0220-0455d.png

九十分积实八百一十分此古律也律体本圆圆积

九十分积实八百一十分此古律也律体本圆圆积之是也今律方积之则空径三分四釐六毫比古大

矣故围十分三釐八毫而其长止七十六分二釐积

实亦八百一十分律体本不方方积之非也以是言之

律本不当计方分彭氏之算术虽精亦未为得也窃

谓管围自林钟以下渐短从汉志则必气郁而声纤

从续志亦恐气宽而声散或自大吕以下其围递减

卷二 第 119a 页 WYG0220-0456a.png

二釐至于应钟围六分八釐庶为得之然必逐管吹

二釐至于应钟围六分八釐庶为得之然必逐管吹之与黄钟参校始不失本律之音徒索虚而求分总

未可信律度与律数沈约宋志皆分别言之如言黄

钟长九寸数八十一是也淮南以黄钟九寸因而九

之九九八十一黄钟之数立焉置一而十一三之为

积分十七万七千一百四十七黄钟之大数立焉是

数起于度史记以起子参丑于十辰得一万九千六

百八十三谓之成数为黄钟之法于十二辰得十七

万七千一百四十七谓之该数为黄钟之实实如法

卷二 第 119b 页 WYG0220-0456b.png

得一黄钟之律长九寸是度生于数度数相生而适

得一黄钟之律长九寸是度生于数度数相生而适相合故因度以立数即可假数以正度也

右论律吕度数

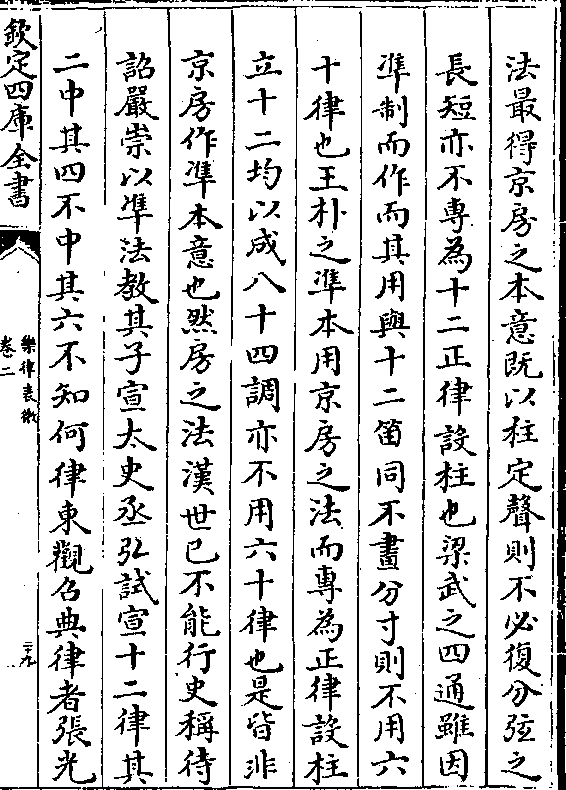

隋书律志史记曰夏禹以身为度以声为律礼记曰丈

夫布手为尺周官云璧羡起度羡长也此璧径尺以起

度量易纬通卦验十马尾为一分淮南子云秋分而禾

卷二 第 120a 页 WYG0220-0456c.png

一寸

一寸一分孙子算术云蚕所生吐丝为忽十忽为秒十秒为

毫十毫为釐十釐为分此皆起度之源其文舛互唯汉

志度者所以度长短也本起黄钟之长以子榖秬黍中

者一黍之广度之九十黍为黄钟之长一黍为一分十

分为一寸十寸为一尺十尺为一丈十丈为一引而五

度审矣后之作者又凭此说以律度量衡并因秬黍散

为诸法其率可通故也黍有大小之差年有丰耗之异

前代量校每有不同又俗传讹渐致增损今略诸代尺

卷二 第 120b 页 WYG0220-0456d.png

度一十五等并异同之说如左 一周尺 汉志王莽

度一十五等并异同之说如左 一周尺 汉志王莽时刘歆铜斛尺 后汉建武铜尺 晋泰始十年荀勖

律尺为晋前尺 祖冲之所传铜尺(徐广徐爰王隐等晋书云武帝泰始九年)

(中书监荀勖校太乐八音不和始知后汉至魏尺长于古四分冇馀勖乃部著作郎刘恭依周礼制尺所谓古)

(尺也依古尺更铸铜律吕以调声韵以尺量古器与本名尺寸无差又汲郡盗发魏襄王冢得古周时玉律及)

(钟磬与新律新韵闇同于时郡国或得汉时故钟吹新律命之皆应梁武钟律纬云祖冲之所传铜尺其铭曰)

(晋泰始十年中书考古器揆校今尺长四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小吕玉律三曰西京铜)

卷二 第 121a 页 WYG0220-0457a.png

(望臬四曰金错望臬五曰铜斛六曰古钱七曰建武铜尺姑洗微强西京望臬微弱其馀与此尺同铭八十二)

(望臬四曰金错望臬五曰铜斛六曰古钱七曰建武铜尺姑洗微强西京望臬微弱其馀与此尺同铭八十二)(字此尺者勖新尺也今尺者杜夔尺也雷次宗何胤之二人作钟律图所载荀勖校量古尺文与此铭同而萧)

(吉乐谱谓为梁朝所考七品谬也今以此尺为本以校诸代尺云) 二晋田父玉尺 梁

法尺实比晋前尺一尺七釐(世说称有田父于野地中得周时玉尺便是天下正)

(尺荀勖试以校已所造金石丝竹皆短校一米梁武帝钟律纬称主衣从上相承冇周时铜尺一枚古玉律八)

(枚检主衣周尺东昏用为章信尺不复存玉律一口萧馀定七枚夹钟有昔题刻乃制为尺以相参验取细毫)

(中黍积次训定今尺最为详密长祖冲之尺校半分以新尺制为四器名为通又依新尺为笛以命古钟按刻)

(夷则以笛命饮和韵夷则定合案此两尺长短近同) 三梁表尺实比晋前尺一尺

二分二釐一毫有奇(萧吉云出于司马法梁朝刻其度于景表以测景案此即奉朝请祖)

卷二 第 121b 页 WYG0220-0457b.png

(暅所算造铜圭景表者也经陈灭入朝大业中议以合古乃用之调律以制钟磬等八音乐器) 四汉

(暅所算造铜圭景表者也经陈灭入朝大业中议以合古乃用之调律以制钟磬等八音乐器) 四汉官尺实比晋前尺一尺三分七毫 晋时始平掘地得

古铜尺(萧吉乐谱云汉章帝时零陵文学史奚景于冷道县舜庙下得玉律度为此尺傅畅晋诸公赞)

(云荀勖造钟律时人并称其精密唯陈留阮咸讥其声高后始平掘地得古铜尺岁久欲腐以校荀勖今尺短)

(校四分时人以咸为解此两尺长短近同) 五魏尺杜夔所用调律比晋前

尺一尺四分七釐(魏陈留王景元四年刘徽注九章云王莽时刘歆斛尺弱于今尺四分五)

(釐比魏尺其斛深九寸五分五釐即晋荀勖所云杜夔尺长于今尺四分半是也) 六晋后尺

卷二 第 122a 页 WYG0220-0457c.png

实比晋前尺一尺六分二釐(萧吉云晋氏江东所用) 七后魏前

实比晋前尺一尺六分二釐(萧吉云晋氏江东所用) 七后魏前尺实比晋前尺一尺二寸七釐 八中尺实比晋前尺

一尺二寸一分二釐 九后尺实比晋前尺一尺二寸

八分一釐(即开皇官尺及后周市尺) 后周市尺比玉尺一尺九分

三釐 开皇官尺即铁尺一尺二寸(此后魏初及东西分国后周未用玉)

(尺之前杂用此等尺甄鸾算术云周朝市尺得玉尺九分三釐或传梁时有志公道人作此尺寄入周朝与多)

(须老翁周太祖及隋高祖各自以为谓己周朝人间行用及间皇初著令以为官尺百司用之终于仁寿大业)

(中人间或私用之) 十东魏后尺实比晋前尺一尺五寸八毫

(此是魏中尉元延明累黍用半周之广为尺齐朝因而用之魏收魏史律历志云公孙崇永平中更造新尺以)

卷二 第 122b 页 WYG0220-0457d.png

(一黍之长累为寸法寻太常卿刘芳受诏修乐以秬黍中者一黍之广即为一分而中尉元匡以一黍之广度)

(一黍之长累为寸法寻太常卿刘芳受诏修乐以秬黍中者一黍之广即为一分而中尉元匡以一黍之广度)(黍二缝以取一分三家纷竞久不能决太和十九年高祖诏以一黍之广用成分体九十之黍黄钟之长以定)

(铜尺有司奏从前诏而芳尺同高祖之制故遂典修金石迄武定未冇论律者) 十一蔡邕铜

籥尺 后周玉尺实比晋前尺一尺一寸五分八釐(从上)

(相承冇铜籥一以银错题其铭曰籥黄钟之宫长九寸空围九分容秬黍一千二百粒称重十二铢两之为一)

(两三分损益转生十二律祖孝孙云相承传是蔡邕铜籥后周武帝保定中诏遣大宗伯卢景宣上党公长孙)

(绍远岐国公斛斯徵等累黍造尺纵横不定后因脩仓掘地得古玉斗以为正器据斗造律度量衡因用此尺)

卷二 第 123a 页 WYG0220-0458a.png

(大赦改元天和百司行用终于大象之未其律黄钟与蔡邕古籥同) 十二宋氏尺实比晋

(大赦改元天和百司行用终于大象之未其律黄钟与蔡邕古籥同) 十二宋氏尺实比晋前尺一尺六分四釐 钱乐之浑天仪尺 后周铁尺

开皇初调钟律尺及乎陈后调钟律水尺(此宋人间所用尺传)

(入齐梁陈以制乐律与晋后尺及梁时俗尺刘曜浑天仪尺略相依近当由人间恒用增损讹替之所致也周)

(建德六年平齐后即以此同律度量颁于天下其后宣帝时达奚震及牛弘议曰窃惟权衡度量经邦懋轨诚)

(须详求故实考校得衷谨寻今之铁尺是太祖遣尚书故苏绰所造当时检勘用为前周之尺验其长短与宋)

(尺符同即以调钟律并用均田度地今以上党羊头山黍依汉书律历志度之若以大者稠累依数满尺实于)

(黄钟之律须撼乃容若以中者累尺虽复小稀实于黄钟之律不动而满计此二事之殊良由消息未善其于)

(铁尺终有一会且上党之黍有异他乡其色至乌其形员重用之为量定不徒然正以时有水旱之差地有肥)

卷二 第 123b 页 WYG0220-0458b.png

(瘠之异取黍大小未必得中案许慎解秬黍体大本异于常疑今之大者正是其中累百满尺即是会古实籥)

(瘠之异取黍大小未必得中案许慎解秬黍体大本异于常疑今之大者正是其中累百满尺即是会古实籥)(之外才剩十馀此恐围径或差造律未妙就如撼动取满论理亦通今勘周汉古钱大小有合宋氏浑仪尺度)

(无舛又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隐钧深以律计分义无差异汉书食货志云黄金方寸其重一)

(斤今铸金校验铁尺为近依文据理符会处多且平齐之始已用宣布今因而为定弥合时宜至于玉尺累黍)

(以广为长累既有剩实复不满寻访古今恐不可用其晋梁尺量过为短少以黍实管弥复不容据律调声必)

(致高急且八音克谐明王盛轨同律度量哲后通规臣等详校前经斟量时事谓用铁尺于理为便未及详定)

(高祖受终牛弘辛彦之郑译何妥等久议不决既平陈上以江东乐为善曰此华夏旧声虽随俗改变大体犹)

卷二 第 124a 页 WYG0220-0458c.png

(是古法祖孝孙云平陈后废周玉尺律便用此铁尺律以一尺二寸即为市尺) 十三开皇十

(是古法祖孝孙云平陈后废周玉尺律便用此铁尺律以一尺二寸即为市尺) 十三开皇十年万宝常所造律吕水尺实比晋前尺一尺一寸八分六

釐(今太乐库及内出铜律一部是万宝常所造名水尺律说称黄钟律当铁尺南吕倍声南吕黄钟羽也故)

(谓之水尺律) 十四杂尺赵刘曜浑天仪土圭尺长于梁法

尺四分三釐实比晋前尺一尺五分 十五梁朝俗间

尺长于梁法尺六分三釐长于刘曜浑仪尺二分实比

晋前尺一尺七分一釐(梁武钟律纬云宋武平中原送浑天仪土圭云是张衡所作验)

(浑仪铭题是光初四年铸土圭是光初八年作并是刘曜所制非张衡也制以为尺长今新尺四分三釐短俗)

(间尺二分新尺谓梁法尺也) 新唐书乐志张文收铜尺与古玉尺同

卷二 第 124b 页 WYG0220-0458d.png

(文收铸铜律三百六十铜斛二铜秤二铜瓯十四秤尺一与古玉尺玉斗同武后时秤尺已亡其迹犹存以常)

(文收铸铜律三百六十铜斛二铜秤二铜瓯十四秤尺一与古玉尺玉斗同武后时秤尺已亡其迹犹存以常)用度量校之尺当六之五量衡皆三之一(今按唐志所谓古玉尺玉斗盖即后周玉尺及掘地所得古玉斗)

(也所谓常用之度即六典所谓黍尺一尺二寸为大尺内外官司所用者也) 蔡氏律吕新书

五代王朴准尺比汉前尺一尺二分(见丁度表) 和岘用景表

石尺比汉前尺一尺六分(见丁度表) 大府布帛尺(李照尺)比

汉前尺一尺三寸五分(见温公尺图) 阮逸胡瑗尺横累一

百黍比大府布帛尺七寸八分六釐与景表尺同(见胡瑗乐)

卷二 第 125a 页 WYG0220-0459a.png

(议) 邓保信纵累百黍短于大府布帛尺九分长于胡瑗

(议) 邓保信纵累百黍短于大府布帛尺九分长于胡瑗尺九分五釐 见邓保信奏议(今案宋史乐志翰林学士丁度等言据邓保信黍尺二其一称用)

(上党秬黍员者一黍之长累百成尺与蔡邕合黄钟管内秬黍千二百粒以黍长为分再累至尺二条比保信)

(元尺一长五黍一长七黍又律管黄钟龠一枚容秬黍千二百粒以元尺比量分寸略同复将实龠秬黍再累)

(者校之即又不同其龠合升斗亦皆类此) 大晟乐尺长于王朴尺二寸一

分和岘尺一寸八分弱阮逸胡瑗尺一寸七分短于邓

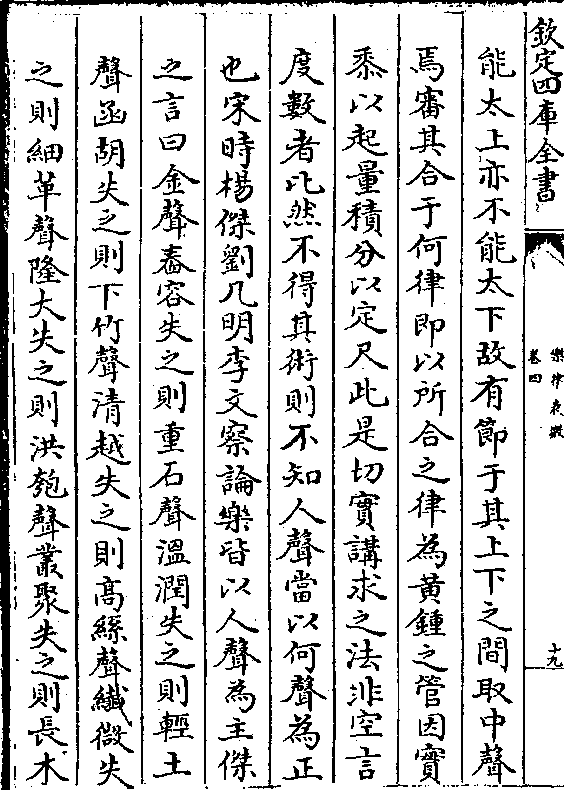

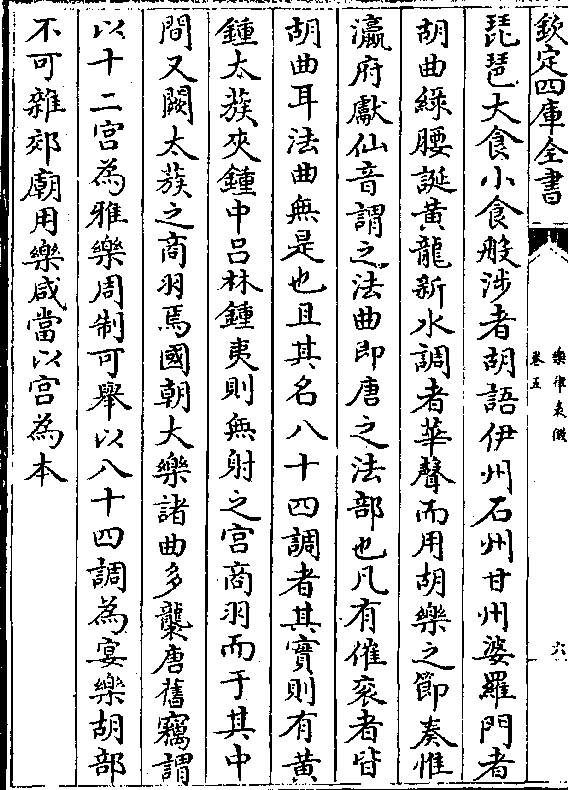

保信尺三分大府尺四分(见大晟乐书)

唐氏稗编太史院景表尺元郭守敬造比市尺止得八寸强

卷二 第 125b 页 WYG0220-0459b.png

卷二 第 126a 页 WYG0220-0459c.png

蔡邕独断云夏以十寸为尺殷以九寸为尺周以八

寸为尺逸巡狩礼云八寸为尺许慎说文亦云周制

以八寸为尺郑康成王制注云周以十寸为尺六国

卷二 第 126b 页 WYG0220-0459d.png

时多变乱法度或言周尺八寸今按度生于律三代

时多变乱法度或言周尺八寸今按度生于律三代所同周亦十寸为尺其八寸者谓之咫不谓之尺也

若周以八寸为尺考工记桓圭九寸当云尺冇一寸

鲁语肃慎氏楛矢长尺有咫当云二尺二寸今九寸

不计尺八寸别名咫则周尺非八寸明矣蔡云殷尺

九寸亦无稽朱氏(载堉)乃云夏尺十寸商尺十二寸

周尺八寸吾不敢信

卷二 第 127a 页 WYG0220-0460a.png

沙随程氏(迥)三器图议云周尺也者先儒考其制吻

沙随程氏(迥)三器图议云周尺也者先儒考其制吻合者不一至宋祁取隋书大业中历代尺十五等独

以周尺为之本以考诸尺韩琦嘉祐累黍尺二其一

与周尺相近司马备刻之石光旧物也苟以是定尺

又以参定权量以合诸器如挈裘而振其领其顺者

不可胜数朱子语类问古尺何所考曰羊头山黍今

不可得只依温公样他考必仔细然尺亦多样隋书

载十六(六当作五)等尺说甚详王莽货泉古尺径一寸因

出二尺曰短者周尺长者景表尺今按度律者皆以

卷二 第 127b 页 WYG0220-0460b.png

周尺为本而周尺乃与刘歆铜斛尺同荀勖律尺即

周尺为本而周尺乃与刘歆铜斛尺同荀勖律尺即此尺也蔡西山以汉志斛铭文定长九寸空围九分

积八百一十分为黄钟是亦用刘歆铜斛尺(隋志载斛铭曰)

(律嘉量斛方尺而圜其外庣旁九釐五毫幂百六十二寸深尺积一千六百二十寸容十斗祖冲之以员)

(率考之此斛当径一尺四寸三分六釐一毫九秒二忽庣旁一分九毫有奇刘歆庣旁少一釐四毫有奇)

(西山云汉志止言旁冇庣焉不言九釐五毫祖冲之所算云少一釐四毫有奇是也)歆斛尺虽

不可得而见而其货泉则尝见之矣朱氏货泉尺图

卷二 第 128a 页 WYG0220-0460c.png

货泉十二枚当大泉十枚今所见货泉更小于朱氏

货泉十二枚当大泉十枚今所见货泉更小于朱氏所图意明代所存货泉较大也即以朱氏货泉尺较

之开元通宝十枚约短七分朱子谓王莽货泉古尺

径一寸则是货泉十枚为一尺也可见刘歆斛尺为

十五等尺中最小者隋志谓王莽斛小而尺短是也

以此观之所谓周尺晋前尺皆失之太短而温公石

刻尺与西山律尺亦犹是矣

汉志所言累黍法用秬黍中者夫年有丰耗地有肥

瘠其黍之大小无定则所谓中者亦无定牛弘以说文

卷二 第 128b 页 WYG0220-0460d.png

解秬黍体大本异于常疑今之大者正是其中李厚

解秬黍体大本异于常疑今之大者正是其中李厚庵则云中非独不大不小之谓乃不长不短之谓盖

员而无纵横者是中之说亦无定也无论羊头山黍

今不可得纵得之亦不知何等为中也伊川云秬黍

积数在先王时惟此适与度量合故可用今时则不

同此言真可以破拘儒之见朱氏(载堉)云累黍三法

曰横黍一黍之广为一分曰纵黍一黍之长为一分

卷二 第 129a 页 WYG0220-0461a.png

曰斜黍非纵非横而首尾相衔横黍一百分纵黍八

曰斜黍非纵非横而首尾相衔横黍一百分纵黍八十一分斜黍九十分皆合黄钟今按后魏刘芳依汉

志以一黍之广为一分即横黍之说公孙崇变古以

一黍之长为一分即纵黍之说元匡更出已意以一

黍之广度黍二缝以取一分乃是用一黍半周之广

为一分初无斜黍之说且三家累黍俱九寸每寸俱

十分其长短不同所以纷竞而不决也若如朱氏说

横黍十寸每寸十分纵黍九寸每寸九分斜黍九寸

每寸十分则赢缩之间犹二五与十何纷竞之有积

卷二 第 129b 页 WYG0220-0461b.png

黍稀稠本难整齐画一若斜累之首尾稀稠更不足

黍稀稠本难整齐画一若斜累之首尾稀稠更不足为准直谓我用我法则可谓自古有之不已诬乎晋

中书考古器七品其六曰古钱宋丁度云古物之有

分寸明著史籍可以酬验者惟有法钱而已朱氏积

古钱为尺固审度之一法也其所取三等钱今时多

有之开元通宝大尺径八分黍尺径一寸(唐武德四年所铸)

大泉径一寸二分(刘歆置铜斛时所铸)货泉径一寸(王莽天凤元年所铸)

卷二 第 130a 页 WYG0220-0461c.png

按祖孝孙黄钟之律管长九寸是黍尺九寸律稍短

按祖孝孙黄钟之律管长九寸是黍尺九寸律稍短刘歆铜斛尺九寸为黄钟管更短宋用景表石尺律

较长朱氏谓开元钱十枚与横黍尺百分合又云唐

尺八寸当大泉九枚唐尺谓大尺也祖孝孙律不闻

以大尺八寸黍尺十寸为黄钟朱氏谓斜黍尺是汉

尺又云汉尺十寸当大泉十枚汉尺刘歆铜斛尺及

建武铜尺与晋前尺为一等汉官尺长于晋前尺三

分七毫大泉径一寸二分不闻汉以十寸八分为黄

钟朱氏谓纵黍尺是宋尺又云宋尺九寸当大泉十

卷二 第 130b 页 WYG0220-0461d.png

枚宋尺谓纵黍尺也按李照用大府布帛尺长于晋

枚宋尺谓纵黍尺也按李照用大府布帛尺长于晋前尺三寸五分邓保信纵黍尺短于布帛尺九分大

抵宋律太长亦不止如大泉十枚也

朱氏图载营造尺即木匠曲尺今木匠曲尺一尺得

营造尺九寸尝询匠氏曲尺异同答云此名鲁班尺

自古至今无二尺盖明代营造尺由工部更定颁行

而匠氏自用其高曾之矩故不同也开元钱径八分

卷二 第 131a 页 WYG0220-0462a.png

以明营造尺图校之亦八分以今曲尺校之得九分

以明营造尺图校之亦八分以今曲尺校之得九分朱氏谓汉尺十寸当大钱十枚今之曲尺亦然然则

明营造尺同唐尺今之曲尺同汉尺若是则今之曲

尺乃天下正尺去一寸适合黄钟矣何古人求之甚

难而今得之甚易也此未必然之事也唐志谓得律

者可以制度量衡因度量衡亦可以制律固也顾尺

律之法已亡于汉魏而后世犹竞言周尺如荀勖依

周礼制尺自谓周尺也又有田父玉尺是同时两周

尺也朱子曾出二尺其一为周尺元黄氏尚书考载

卷二 第 131b 页 WYG0220-0462b.png

周十寸尺明黄氏乐典周八寸尺朱氏律学新说又

周十寸尺明黄氏乐典周八寸尺朱氏律学新说又载一周尺是数尺者长短不同不知何者为真周尺

苟欲验之必得真黍累百成尺适如其长截管如黍

适如其数由是推龠以为量推铢以为权而律与度

量衡可同矣而又不知何者是真黍也故程子欲以

律管定尺谓律取黄钟黄钟之声亦不难定有知音

者参上下声考之自得其正以是言之纷纷言尺度

卷二 第 132a 页 WYG0220-0462c.png

者皆可以不必也

者皆可以不必也右论尺度

乐律表微卷一

卷二 第 132b 页 WYG0220-0462d.png