声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四十一 第 1a 页 WYG1324-0478a.png

钦定四库全书

钦定四库全书古欢堂集卷四十一 户部侍郎田雯撰

长河志籍考

九河故道在州东南二十馀里曰古黄河崖堤犹存即

九河径流之故道也黄河入海历经迁徙禹时注碣

石汉世移东郡乃注勃海后渐南徙今从云梯关入

海其为古黄河者禹贡导河积石至于龙门南至于

华阴东至于底柱又东至于孟津东过洛汭至于大

卷四十一 第 1b 页 WYG1324-0478b.png

伾北过洚水至于大陆又北播为九河同为逆河入

伾北过洚水至于大陆又北播为九河同为逆河入于海谓碣石也又云九河既道孔传云平原以北桑

钦水经谓之大河故渎也今欲考滥觞于二原观浴

日于九道消异说之争鸣原旧物之有在则黄河之

故道可得详矣若夫东海方丈亦有昆崙之称西王

玉堂更别酒泉之境蒲昌葱岭谁讨其澜于阗天墟

莫名其处前史有乌睹之论后世资翻绎之言又非

所论已

卷四十一 第 2a 页 WYG1324-0478c.png

尔雅九河一曰徒骇二曰太史三曰马颊四曰覆釜五

尔雅九河一曰徒骇二曰太史三曰马颊四曰覆釜五曰胡苏六曰简七曰洁八曰钩盘九曰鬲津郭璞注

之矣李巡曰徒骇者禹疏九河以徒众起故曰徒骇

太史者禹大使徒众通其水道故曰太史马颊者河

势上广下狭状如马颊也覆釜者水中多渚往往而

处形如覆釜胡苏者其水下流故曰胡苏胡下也苏

流也简大也河水深而大也絜言河水多山石治之

苦絜絜若也钩盘言河水曲如钩屈折如盘也鬲津

卷四十一 第 2b 页 WYG1324-0478d.png

河水狭小可鬲以为津也孙炎曰徒骇禹疏九河用

河水狭小可鬲以为津也孙炎曰徒骇禹疏九河用功虽广众惧不成故曰徒骇胡苏水流多散其馀同

春秋纬宝乾图云移河为界在齐阗阏八流以自广

尚书中候亦云齐桓之霸遏八流以自广郑氏据此

文为齐桓塞之塞其东流八枝并使归于徒骇也夫

欲明九河必先知其上游曰二渠曰洚水曰大陆又

知其下尾曰逆河曰碣石曰勃海

二渠者史记河渠书汉书沟洫志并云至于大伾禹以

卷四十一 第 3a 页 WYG1324-0479a.png

河所从来者高水湍悍难以行平地数为败乃酾二

河所从来者高水湍悍难以行平地数为败乃酾二渠以引其河北载之高地过洚水至于大陆播为九

河同为逆河入于海汉塞瓠子北行二渠复禹之迹

孟康曰酾分也二渠其一出贝丘其一则漯川也河

自王莽遂空惟用漯耳索隐曰二渠其一则漯川其

一王莽遂空也故俗谓之王莽河隋炀帝引卫之淇

水入河为永济渠

洚水有二说其一地理志云降水在信都县班固汉书

卷四十一 第 3b 页 WYG1324-0479b.png

以襄国为信都在大陆之南其一郑康成以降读作

以襄国为信都在大陆之南其一郑康成以降读作降下江反声转为共河内共县淇水出焉周时国于

此地者恶言降水改为共尚书正义以为此郑臆说

不可从也水经注云郑氏注尚书引地说云大河东

北过绛水千里至大陆为地腹水土之名变易世失

其处见洚水则以为绛水或作绛字非也降读当如

城降于齐师之降又今河所徙去大陆远矣馆陶北

屯氏河其故道与九河既播八牧代绝遗迹故称往

卷四十一 第 4a 页 WYG1324-0479c.png

往时存故鬲般列于东北徒骇渎连漳绛同逆之状

往时存故鬲般列于东北徒骇渎连漳绛同逆之状粗分陂障之会犹在案经考渎自安故目矣

史记正义曰大陆泽在邢州及赵州界一名广阿泽一

名钜鹿泽今钜鹿县广阿泽及隆平县广阿城故大

陆也

逆河者禹贡同为逆河入于海孔传曰为一大河名逆

河汉书地理志莽曰迎河师古曰在勃海之滨因以

为名又勃海郡南皮县有莽迎河亭师古曰言相迎

卷四十一 第 4b 页 WYG1324-0479d.png

受也

受也碣石勃海者禹贡夹右碣石入于河史记夹右碣石入

于海按夏书谓其逆上故云河本纪因其顺流故称

海山海经曰碣石之山绳水出焉东流注于河河之

入海旧有碣石今川流可导非禹渎也按碣石所在

郑氏引战国策在常山九门郭璞注山海经在辽西

临渝太康地志以为乐浪遂城长城所起汉书地理

志称其北平骊成昭帝所登虽数说不同未定厥所

卷四十一 第 5a 页 WYG1324-0480a.png

其在骊成者谓之大碣石山亦景纯之所兼引矣

其在骊成者谓之大碣石山亦景纯之所兼引矣九河之堙在于春秋之世水经注齐桓霸世塞广田居

同为一河故自堰以北馆陶廮陶贝丘鬲般广川信

都东光河间乐成以东川渎多亡城地并存汉世河

决金堤南北离其害议者欲求故迹而穿之未知其

所是矣沟洫志云河决瓠子是时田鼢为丞相其奉

邑食鄃鄃居河北河决而南则鄃无水灾鼢言于上

曰江河之决皆天事未易以人力彊塞而望气者亦

卷四十一 第 5b 页 WYG1324-0480b.png

以为然是以久不复塞也按鄃今在平原旧县后汉

以为然是以久不复塞也按鄃今在平原旧县后汉书马武传建武十年更封鄃侯注云鄃县名属平原

郡今德州平原西南有鄃城旧唐书志隋分鄃县置

历亭又夏津县本汉鄃县皆鼢奉邑所在夫使禹绩

不复贻害梁楚虽二渠复流而九河终塞武安侯可

谓私尔忘公者也望气之言媚于是矣又沟洫志云

自塞宣房后河决于馆陶后二岁河复决于平原流

入济南千乘建始时河堤都尉许商与丞相史孙禁

卷四十一 第 6a 页 WYG1324-0480c.png

共行视图方略禁以为今河决平原金堤间宜开通

共行视图方略禁以为今河决平原金堤间宜开通大河令入故笃马河水道浚利许商以为古有九河

之名自鬲至徒骇相去二百馀里今河虽数徙不离

此域孙禁所欲开者在笃马河失水之势处势平𡰥

旱则淤绝水则为败不可许公卿皆从商言议者常

欲求索故迹而穿之然究不可得矣按蔡九峰云九

河其一则河之经流先儒不知遂分简洁为二自汉

以来讲求九河者甚详汉世近古止得其三唐人集

卷四十一 第 6b 页 WYG1324-0480d.png

累世积传之语遂得其六欧阳忞舆地记又得其一

累世积传之语遂得其六欧阳忞舆地记又得其一或新河而载以旧名或一地而互为两说要之皆似

是而非无所依据至其显然谬误者则班固以滹沱

为徒骇而不知滹沱不与古河相涉乐史马颊乃以

汉笃马河当之郑氏求之不得又以为齐威塞其八

流以自广夫曲防齐之所禁河水可塞而河道果能

尽平乎皆无稽考之言也惟程氏以为九河之地已

沦于海引碣石为證以为沧州之地北与平州接境

卷四十一 第 7a 页 WYG1324-0481a.png

相去五百馀里禹之九河当在其地后为海水沦没

相去五百馀里禹之九河当在其地后为海水沦没故其迹不存又上文言夹右碣石则九河入海之处

有碣石在其西北岸九河水道既迁难于推考而碣

石通趾顶皆石不应仆没今兖冀之地既无此石而

平州有山名碣石者尚在海中去岸五百馀里卓然

可见则是古河自今以为入海处向北斜行始分为

九其河道已沦入于海矣汉王横言昔天常连雨东

北风海水溢西南浸数百里九河之地已为海水所

卷四十一 第 7b 页 WYG1324-0481b.png

渐郦道元亦谓九河碣石苞沦于海后世儒者知求

渐郦道元亦谓九河碣石苞沦于海后世儒者知求九河于平地而不知求碣石引河以为之證故前后

异说竟无归宿盖非九河之地而强凿求之宜其支

离而不能得也乂曾氏曰先儒分简洁为二非也禹

之前既有九河洪水湮塞禹乃疏之故言九河既道

但疏通复其故道耳播之者非禹也宋儒之论如此

今知不然者按禹贡九河既道同为逆河未闻八河

之外一为枝流九河之中徒骇最大班固称北亡八

卷四十一 第 8a 页 WYG1324-0481c.png

枝其八悉是枝流而有太史等名简洁二河先儒为

枝其八悉是枝流而有太史等名简洁二河先儒为是譬如人之命名或事单文或取重复简易洁约于

理何害且此之九河既沦巨海一为枝流于何而考

改作八河又非其故山川鬼神岂其凭虚而告其不

然者一也填塞八流固尚书中候之旨北亡八枝又

班志沟洫之言五霸假之何嫌曲防之禁乎其不然

者二也且后儒举不信汉人乎东北风起海水浸溢

此固汉人之言也而乃操我戈矛

卷四十一 第 8b 页 WYG1324-0481d.png

者三也汉世近古止得其三既得之矣又复何失若

者三也汉世近古止得其三既得之矣又复何失若然者成平非海若之墟鬲县岂天吴之府考迎河则

南皮有亭问胡苏在东光之界息壤在彼而欲问诸

水滨其不然者四也取郦生之言则营州之城垂沦

者半碣石虽在海中所沦苞者仅营州半城耳九河

之地川渎虽亡城地并存而云悉皆沦没其不然者

五也冀兖之域中国奥区黄浊安流百川经渎而勤

勤皆沃若之乡屑屑于海禺之地凭兹风伯以藉海

卷四十一 第 9a 页 WYG1324-0482a.png

神其不然者六也且九河之名前此未有故汉书称

神其不然者六也且九河之名前此未有故汉书称二渠曰酾禹贡道九河曰播酾则状同酾酒播则散

如播榖而云播之非禹更是何人其不然者七也新

河旧名一地两说偶一为之适相符契则汉世何难

于六名唐人岂袭其三说昆崙巨派几于绳水之同

流广阿大泽化作沧州之平地其不然者八也且取

法莫若经传信莫若史经则尔雅夏书史则河渠沟

洫是之不务而又焉从事取韦昭而非韦昭言郦氏

卷四十一 第 9b 页 WYG1324-0482b.png

而非郦氏雅奏未终片言破道其不然者九也秦汉

而非郦氏雅奏未终片言破道其不然者九也秦汉相传萧何先收图籍宋薛争旧晋人视诸故府徵信

犹可若又疑之求其合也不亦难乎其不然者十也

考宋神宗时河决曹村北流断绝而黄与淮合自汉

元光中决瓠子注钜野通于淮泗合淮入海既东徙

而南奔蹈元光之故辙今之所谓金城五港云梯巨

关则又穆陵之碣石桐柏之勃海也(附云梯关观黄/河入海歌章亥)

(不到天墟遥昆崙一窦通重霄汉津初奔坤轴坼溤/夷沃焦纷来朝雍州积石河之首龙门下泻随神飙)

卷四十一 第 10a 页 WYG1324-0482c.png

(底柱孟津绕大伾中华沙漠连元枵洚水迤东大陆/北地平土疏山不摇一出一伏千万里大曲小曲风)

(底柱孟津绕大伾中华沙漠连元枵洚水迤东大陆/北地平土疏山不摇一出一伏千万里大曲小曲风)(雨飘浊黄一斗沙居六风轮阵马无停镳颍亳徐宿/在唇齿曹濮单郓排脊腰云梯古关尾闾地榑桑沧)

(屿谁相招来自天上归地底不知此水从何消三门/四折又九派锡圭之祖乌能祧碣石既没苦泛滥故)

(道不复悍且骄白马沉后无消息瓠子浪涌横泬寥/议筑议塞日聚讼治河治漕群哓哓贾让贾鲁各前)

(席史册言在作准标华容武功印川子其人罗立如/斗杓关前下马搜遗迹天晴海面拖青瑶洪涛光驶)

(䃸磹电黑齿旗竖鼋鼍桥始悟万物有归宿浮生驰/逐朱颜凋精卫衔木究何益尹公术幻真无聊落日)

(西风透白祫沓连愁听番禺潮寄/语司空蚤底绩山行乘檋泥行橇)于是黄河故道久

不复治九河之地悉成枯沟按九河始播之也自徒

卷四十一 第 10b 页 WYG1324-0482d.png

骇至于鬲津相去二百馀里至下尾渐近是以合为

骇至于鬲津相去二百馀里至下尾渐近是以合为一河名为逆河徒骇在成平胡苏在东光鬲津在鬲

县此三河见于汉书其馀六者太史马颊覆釜在东

光之北成平之南简洁钩盘在东光之南鬲县之北

今德州之境经启九道茫茫禹迹尽在于是循求其

故不失夏物考王横风雨之徵参韩牧四五之议庶

夏后故迹靡刋于河渠伯益内经有闻于山海达观

博物之客其辨之哉

卷四十一 第 11a 页 WYG1324-0483a.png

鬲津古河今称鬲海夏时鬲国汉世鬲县皆以此名左

鬲津古河今称鬲海夏时鬲国汉世鬲县皆以此名左氏传曰靡奔有鬲氏自有鬲氏收二国之烬以灭浞

而立少康杜预曰有鬲国名今平原鬲县史记韩信

自平原攻破历下军还定济北取鬲城水经云大河

故渎径平原鬲县故城西注云地理志曰鬲津也王

莽名之曰河平亭故有穷后国也应劭曰鬲偃姓咎

繇后也光武建武十三年封建议将军朱祐为侯国

也今德平县旧鬲城北有朱祐墓嘉靖通志云安德

卷四十一 第 11b 页 WYG1324-0483b.png

废城本夏鬲国后汉书吴汉传北击清河长直及平

废城本夏鬲国后汉书吴汉传北击清河长直及平原贼皆平之时鬲县五姓其逐守长据城而反诸将

争欲攻之汉不听曰使鬲反者皆守长罪也敢轻冒

进兵者斩乃移告郡使收守长而使人谢城中五姓

大喜即相争归降诸将乃服曰不战而下城非众所

及也章怀太子注云鬲县名属平原郡今德州长直

当是贼号或因地以为名又案汉世称为阻中即郭

氏阨狭可鬲为津渡之义汉书王莽传平原女子迟

卷四十一 第 12a 页 WYG1324-0483c.png

昭平能说经博以八投聚众数千人在河阻中晋书

昭平能说经博以八投聚众数千人在河阻中晋书云武帝咸宁五年白兔见于平原鬲县世说桓公有

主簿善别酒恶者为平原督邮平原有鬲县督邮言

在鬲上舆地志云鬲鼎足空也河势踞高欹陷肖形

焉故名或曰以其据九州之上游若肝鬲居心脾之

间也按鬲津鬲县鬲国自西南以达于东北其地大

矣是以平原安德之间所在有之又海丰县有大枯

河即其下流

卷四十一 第 12b 页 WYG1324-0483d.png

古商河即古漯河又作漯沃为漯沃津汉书作湿(湿/同)沃

古商河即古漯河又作漯沃为漯沃津汉书作湿(湿/同)沃水经谓之商河隋加水曰滳河从其音近又以字改

互异也禹贡浮于济漯达于河水经云漯水又东北

过阳墟县东商河出焉注云阳墟平原之𨽻县也商

河亦曰小漳河商漳声相近故字与读移耳水经又

云商河径安德县故城南又东北漯沃津注云漯沃

县王莽之延亭也水经所称径平原历安德此地是

其所经按汉书许商所欲开者乃是九河虽数移徙

卷四十一 第 13a 页 WYG1324-0484a.png

不离此地其流径平原安德之间即是九河故道自

不离此地其流径平原安德之间即是九河故道自九河不能复开后人乃于故处名为商河故桑钦漯

沃之津郦元小漳之号为得之矣若夫许商名河未

闻前史也

笃马河汉世所开河也汉书地理志平原县有笃马河

东北入海又沟洫志鸿嘉四年清河信都河水湓溢

孙禁议决平原金堤间开通大河令入故笃马河许

商非之考水经云屯氏别河南渎自平原城北首受

卷四十一 第 13b 页 WYG1324-0484b.png

大河故渎东出亦通谓之笃马河乐史以笃马河为

大河故渎东出亦通谓之笃马河乐史以笃马河为马颊河自古河湮塞名称相乱又复同为马字后人

乃以笃马为马颊河乐氏不寻其源漫指为一循其

故道非也今州城东俗尚称马颊河高唐州亦有马

颊河见于水经至有讹为马家者马颊本道在徒骇

太史南其数居九河之三在沧州废清池县东南为

是自河水旁流后人穿渠引派因循旧名谓之马颊

若今土河名徒骇河矣

卷四十一 第 14a 页 WYG1324-0484c.png

古防黄河堤在德州境德州旧有护河堤大约鲧禹之

古防黄河堤在德州境德州旧有护河堤大约鲧禹之迹多在于是今大名浚县广平清河县顺德广宗县

皆有鲧堤德平县西南亦有鲧堤世传伯鲧所筑南

自魏郡北过平昌伯鲧之湮洪水大禹之修鲧功遗

迹所在有之尚书帝咨四岳汤汤洪水有能俾乂佥

曰于鲧哉帝曰方命圮族岳曰异哉试可乃已九载

绩用弗成孔传曰功用不成则放退之展禽曰鲧障

洪水而殛死禹能以德修鲧之功夏后氏郊鲧而宗

卷四十一 第 14b 页 WYG1324-0484d.png

禹凡禘郊宗祖报五者国之祀典也加之以社稷山

禹凡禘郊宗祖报五者国之祀典也加之以社稷山川之神皆有功烈于民者也按四岳荐鲧又佐禹矣

禹之大功固亦因鲧又其罪不至死故孔传云放退

之耳放退之后死于羽山故国语云鲧障洪水而殛

死禹能修鲧之功上下文舜勤民事而野死稷勤百

榖而山死山野亦非死字因殛至死犹山野而死耳

惟山海经洪水滔天鲧窃帝之息壤以湮洪水不待

帝命帝命祝融杀鲧于羽郊鲧复生禹帝乃命禹卒

卷四十一 第 15a 页 WYG1324-0485a.png

布土以定九州此为异闻也开筮曰鲧死三岁不腐

布土以定九州此为异闻也开筮曰鲧死三岁不腐剖之以吴刀化为黄熊左传国语子产曰昔鲧违帝

命殛之于羽山化为黄熊以入于羽渊实为夏郊三

代举之王子年拾遗记尧命鲧治水九载无绩鲧自

沉于羽渊化为元鱼时植鬐振鳞横游波上见者谓

为河清羽渊与河海同源上古之人于羽山下立鲧

庙四时致祭常见黑鱼与蛟龙瀺灂而出舜命禹疏

川奠岳行遍日月之下唯不践羽山之地济巨海则

卷四十一 第 15b 页 WYG1324-0485b.png

鼋龟为梁踰峻山则神龙为负皆盛德之感也述异

鼋龟为梁踰峻山则神龙为负皆盛德之感也述异记今会稽祭禹庙不用熊白黄熊即黄能也陆居曰

熊水居曰能汉书沟洫志禹治河北载之高地按经

义治水有决河深川而无堤防壅塞之文贾让言大

川无防小水得入陂障卑下以为污泽堤防之作起

于战国雍防百川各以自利又王横言禹之行水乘

高地而东北入海乃无水患按此禹之治水法也盖

大禹决河深川其筑堤束薄亦无堕坏息壤矣

卷四十一 第 16a 页 WYG1324-0485c.png

论曰古黄河之迹其兴者有夏吕之功其废者有共鲧

论曰古黄河之迹其兴者有夏吕之功其废者有共鲧之败共工有从孙鲧伯兴贤嗣虽云干父之蛊实亦

修鲧之功夫南城忍嗜尚断羊枣之馀岂东海荐歆

特舍熊白之味治水见功殆所不忍然而详其祀典

以祭昊天之郊记其巡行不践羽山之地元鱼出水

于尧年黄熊入寝于晋世若鲧生不惠神于何寄乎

原其堕高堙庳终成息壤之悲决河深川实念明德

之远战国之世齐地卑下而西泛赵魏濒山以东抵

卷四十一 第 16b 页 WYG1324-0485d.png

若夫四海之众难诬九河之地不泯千载以下亦知

若夫四海之众难诬九河之地不泯千载以下亦知神禹之绩哉

卫河在城西门外即汉之屯氏河隋大业中疏为永济

渠亦名御河其源出苏门山魏书地形志所谓苏门

山苏门水所出南流名太清水是也晋阮籍常于苏

门山遇孙登至半岭闻啸声归著大人先生传神仙

传孙登授嵇康一弦之琴魏氏春秋云康采药于汲

郡共北山见隐者孙登矣山有百门泉泉通百道卫

卷四十一 第 17a 页 WYG1324-0486a.png

风泉源在左淇水在右是也(百门泉歌我家住在卫/泉尾乘兴来访卫水源)

风泉源在左淇水在右是也(百门泉歌我家住在卫/泉尾乘兴来访卫水源)(辉县城北六七里十亩一沼如瓶盆其土肥厚水清/泚中有百窦穿石根大珠小珠盘涡走粘天拔地流)

(奔浑直向东北入海去远从碣石通析津撰杖到此/夏五月祖龙不动炎云屯振衣千仞清晖阁纳凉河)

(朔倾洼樽苍松古槐立斜岸秃柳丛竹排当门须臾/天漏大雨注空濛澒洞山无痕四面风来葛衣冷檐)

(前蝙蝠飞黄昏鹿角关连读书宅此水亦到山姜村/今日徙倚山水窟新诗美酒安足论更下太行问济)

(渎还探黄/河穷昆崙)又合滏洹淇三水滏水源出磁州神麇山

东入于漳洹水者水经注出上党洹氏县洹山过邺

城南春秋左氏传曰声伯梦涉洹水歌曰济洹之水

卷四十一 第 17b 页 WYG1324-0486b.png

赠我以琼瑰归乎归乎琼瑰盈我怀乎杜预曰水出

赠我以琼瑰归乎归乎琼瑰盈我怀乎杜预曰水出汲郡林虑县是也屡伏屡见东入卫河淇水者源出

彰德府林县大号山流径淇县合清水入卫河山海

经曰淇水出沮洳山疑大号沮洳一山异名矣汉书

地理志漳源有二一自山西长子县西发鸠山名浊

漳一出乐平县南少山名清漳禹贡覃怀底绩至于

衡漳是也合众山之水其流颇大自涉县东南来注

之世名其处曰交漳口径邺县西门豹祠又与滏水

卷四十一 第 18a 页 WYG1324-0486c.png

合入卫河

合入卫河屯氏河者汉书沟洫志曰自塞宣房后河北决于馆陶

分为屯氏河元帝元光五年河决清河灵鸣犊口而

屯氏河绝成帝初清河都尉冯逡奏浚屯氏河以助

大河泄暴水备非常水经云大河故渎东径平原县

北径绎幕县(绎幕城在今/平原县西北)西流径平原鬲县枝津北

出至安陵县遂绝屯氏别河北渎径重平县别河南

渎径平原县又有枝渠右出至安德县遂绝此屯氏

卷四十一 第 18b 页 WYG1324-0486d.png

故道及南北二渎之旧迹也今按大名府元城县有

故道及南北二渎之旧迹也今按大名府元城县有屯氏大河故渎俗云王莽河一名毛河又今馆陶县

西南有毛州城遗址尚存颜师古汉书注屯氏河隋

室分析州县误以为毛氏河乃置毛州失之甚矣

永济渠者隋书大业四年诏发河北诸郡男女百馀万

开永济渠引沁水南达于河北通涿郡七年帝自江

都行幸涿州渡河入永济渠又开元二十八年刺史

卢晖徙永济渠注魏桥通江淮之货径德州境又沧

卷四十一 第 19a 页 WYG1324-0487a.png

州有永济堤金史将陵县有永济渠即今州西卫河

州有永济堤金史将陵县有永济渠即今州西卫河是又按永济渠本决卫水而隋书云沁水者沁水源

出沁州穿太行达济源径武陟入黄河元郭守敬犹

言沁河东流至武陟北合入御河故永济渠总有御

河之目炀帝故事自芜城北至涿鹿皆牙樯锦缆之

所经矣

会通河者元史河渠志会通河起东昌路须城安山之

西南由寿张西北至东昌又西北至临清与卫河合

卷四十一 第 19b 页 WYG1324-0487b.png

会通河引汶绝济直归漳卫洪武中会通渐淤永乐

会通河引汶绝济直归漳卫洪武中会通渐淤永乐九年因海运艰阻诏开会通河凿通元人故道自徐

州抵临清七百里大为漕运之利(于慎行笔麈曰隋/炀帝开通济渠自)

(东郡西苑引榖洛之水达于河又自板渚引河水达/于汴又自大梁东引汴水入泗达于淮又自山阳至)

(扬子达于江于是江淮河汴之水相属而为一矣炀/帝又开永济渠因沁水东南连于河北通涿郡又穿)

(江南河自京口至杭州八百里盖今所用者皆其旧/迹也滹沱御漳则永济之遗也自京口闸通于浙河)

(则江南之遗也炀帝此举为其国促数年之祚/而为后人开万世之利可谓不仁而有功者矣)又按

二河之出境也北径桑园至东光沧州天津下直沾

卷四十一 第 20a 页 WYG1324-0487c.png

入海直沽者在武清县东南卫河白河丁字沽合流

入海直沽者在武清县东南卫河白河丁字沽合流于此又东南四十里名海口通典谓之三会河口元

于此置海津镇有三沽丁字沽西沽直沽丁字沽者

以河形三岔如丁字也或云此即古者九河入海之

处地势卑下遇霖潦直与海平诸水类以直沽为壑

也

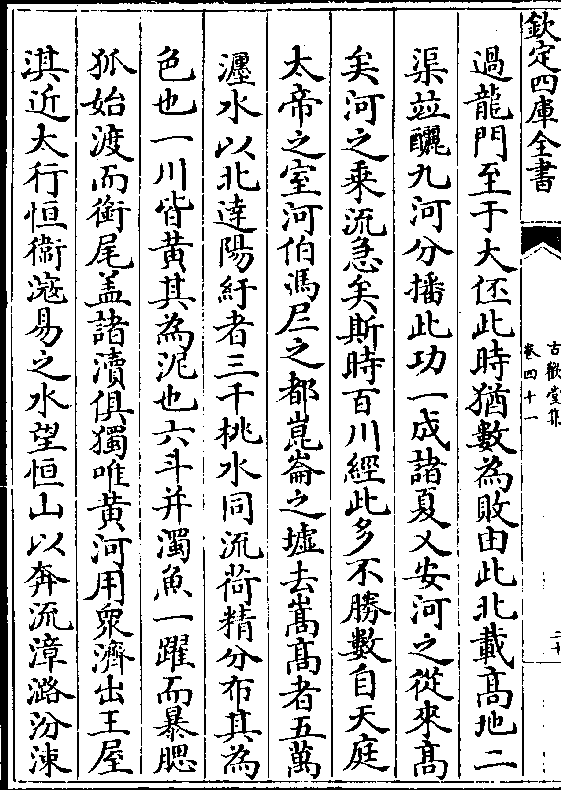

总论曰昔禹湮洪水十三年九载称鲧迹焉其间为陂

湖为薮泽河之羡溢害中国也尤甚乃导河自积石

卷四十一 第 20b 页 WYG1324-0487d.png

过龙门至于大伾此时犹数为败由此北载高地二

过龙门至于大伾此时犹数为败由此北载高地二渠并酾九河分播此功一成诸夏乂安河之从来高

矣河之乘流急矣斯时百川经此多不胜数自天庭

太帝之室河伯冯𡰥之都昆崙之墟去嵩高者五万

瀍水以北达阳纡者三千桃水同流荷精分布其为

色也一川皆黄其为泥也六斗并浊鱼一跃而暴腮

狐始渡而衔尾盖诸渎俱独唯黄河用众济出王屋

淇近太行恒卫滱易之水望恒山以奔流漳潞汾涑

卷四十一 第 21a 页 WYG1324-0488a.png

之川越壶口而湍逝众川之流有以浊之故黄河兼

之川越壶口而湍逝众川之流有以浊之故黄河兼浊河之名矣怀明德而念禹功九河其首烈哉降及

后世几踰千年填遏始自齐桓堤防起于战国秦灌

大梁汉塞瓠子既通沟而入淮遂北绝而东注河之

南徙也渐矣自九渊既堙八支并塞则在北诸水譬

诸投吴未可归蜀无路盛则通津委海耗则微涓绝

流若今之土河为徒骇者此类是矣然当此之时诸

水乃各自称焉何则昔在汉世九河之南自为一河

卷四十一 第 21b 页 WYG1324-0488b.png

名曰笃马孙禁之所欲开许商以为未可岂以角津

名曰笃马孙禁之所欲开许商以为未可岂以角津相傍赵高同指鹿之讥颊河未远庄生寓一马之旨

欤于是乎有以笃马为马颊之误二渠之中漯居其

一九流同注河其总称本出武阳之台亦径高唐之

地平原有漯阴之县河北有漯沃之城泾沃既讹斯

滳河遂改商漳相近则小漳字移张公之城重源潜

发落里之坈渊而不流谈者妄谓许商所凿因名为

商于是乎古者有漯沃之津今者有商河之县且绛

卷四十一 第 22a 页 WYG1324-0488c.png

水出自屯留二漳源于上党与夫称淇水为洪水目

水出自屯留二漳源于上党与夫称淇水为洪水目共城为降城从糸则漳绛双流从共则淇卫并出此

二水者皆能为害此二说者均非无因于是乎有以

洚水为绛水洪水为共水之说若漳绛同矣淇卫合

矣而屯留与纯粹之纯同声屯氏与屯田之屯相袭

张长史引括地有毛留之言颜师古笑隋氏置毛州

之误地形则同音义迥绝当惊波沛厉望沫扬奔既

知河有九游宁复云泉通百道乎自九河既灭而难

卷四十一 第 22b 页 WYG1324-0488d.png

明则两川分流而新绝出馆陶决鸣犊于是乎有屯

明则两川分流而新绝出馆陶决鸣犊于是乎有屯氏之水有张甲河首受屯氏之经若卫河者即屯氏

之水也今者已独出其所而入海矣自隋渠永济元

凿会通䢴沟备荒王之游幸启为利涉之川黄池假

句吴之霸图化为通沟之漕江河淮泗并龙骨以开

渠滹沱御漳若鱼贯而成次由直沾而至海跨潞水

以踰燕陈瑄之著绩于江淮宋礼之收功于齐鲁徐

有贞之筑张秋潘季驯之凿董口既若建瓴之比几

卷四十一 第 23a 页 WYG1324-0489a.png

于朝宗之势于是搜粟都尉河堤使者苍鹰赤雀引

于朝宗之势于是搜粟都尉河堤使者苍鹰赤雀引红粟于淮海铁轴牙樯泛归舟于秦晋齐臣不涸对

此怀惭汉后常平方兹为劣虽复鞭石馀威固多秦

皇之力而凿山故道犹是大禹之遗哉

卷四十一 第 23b 页 WYG1324-0489b.png

古欢堂集卷四十一